複数辞典一括検索+![]()

![]()

佞才 ネイサイ🔗⭐🔉

【佞才】

ネイサイ 口先がうまくて人にへつらう才能。また、その人。

佞巧 ネイコウ🔗⭐🔉

【佞巧】

ネイコウ 口先がうまく、人にへつらうこと。

佞弁 ネイベン🔗⭐🔉

【佞弁】

ネイベン うまく調子をあわせて相手の気に入るようにいうこと。

佞言 ネイゲン🔗⭐🔉

【佞言】

ネイゲン こびへつらうことば。おせじ。

佞臣 ネイシン🔗⭐🔉

【佞臣】

ネイシン 口先がうまい、心のねじけた家来。〈類義語〉姦臣カンシン。

佞倖 ネイコウ🔗⭐🔉

【佞幸】

ネイコウ =佞倖。こびへつらって主君に気に入られる者。

佞姦 ネイカン🔗⭐🔉

【佞姦】

ネイカン 口先がうまく心がねじけていること。『佞奸ネイカン』

佞給 ネイキュウ🔗⭐🔉

【佞給】

ネイキュウ 口先がうまく、へつらう。

佞媚 ネイビ🔗⭐🔉

【佞媚】

ネイビ こびへつらう。また、そのような人。

佞猾 ネイカツ🔗⭐🔉

【佞猾】

ネイカツ 口先がうまく、悪賢い。また、そのような人。

佞諛 ネイユ🔗⭐🔉

【佞諛】

ネイユ こびへつらう。

値 ね🔗⭐🔉

【値】

10画 人部 [六年]

区点=3545 16進=434D シフトJIS=926C

《常用音訓》チ/あたい/ね

《音読み》

10画 人部 [六年]

区点=3545 16進=434D シフトJIS=926C

《常用音訓》チ/あたい/ね

《音読み》  チ

チ /ジ(ヂ)

/ジ(ヂ) 〈zh

〈zh 〉/

〉/ ジキ(ヂキ)

ジキ(ヂキ) /チョク

/チョク 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 あたい(あたひ)/ね/あたる/あう(あふ)

《名付け》 あう・あき・あきら

《意味》

〉

《訓読み》 あたい(あたひ)/ね/あたる/あう(あふ)

《名付け》 あう・あき・あきら

《意味》

{名}あたい(アタヒ)。ね。物のねうちにまともに相当するだけの値段。「価値」

{名}あたい(アタヒ)。ね。物のねうちにまともに相当するだけの値段。「価値」

{動}あたる。役目や順番にまともにあたる。〈同義語〉→直。「当値トウチョク(=当直)」「値明(夜明け)」

{動}あたる。役目や順番にまともにあたる。〈同義語〉→直。「当値トウチョク(=当直)」「値明(夜明け)」

{動}あう(アフ)。まともに当面する。「後値傾覆=後傾覆ニ値フ」〔→諸葛亮〕

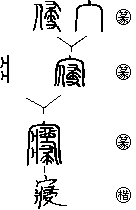

《解字》

会意兼形声。直は「|(まっすぐ)+目+

{動}あう(アフ)。まともに当面する。「後値傾覆=後傾覆ニ値フ」〔→諸葛亮〕

《解字》

会意兼形声。直は「|(まっすぐ)+目+ (かくす)」の会意文字で、目をまともにあてて、隠れた物を直視することを示す。植(まっすぐたてる)

(かくす)」の会意文字で、目をまともにあてて、隠れた物を直視することを示す。植(まっすぐたてる) 置(まっすぐにたてておく)と同系のことば。値は「人+音符直」で、何かにまともにあたる、物のねうちにまともにあたる値段の意。→直

《類義》

→会・→価

《異字同訓》

あたい。 →価

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

置(まっすぐにたてておく)と同系のことば。値は「人+音符直」で、何かにまともにあたる、物のねうちにまともにあたる値段の意。→直

《類義》

→会・→価

《異字同訓》

あたい。 →価

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 人部 [六年]

区点=3545 16進=434D シフトJIS=926C

《常用音訓》チ/あたい/ね

《音読み》

10画 人部 [六年]

区点=3545 16進=434D シフトJIS=926C

《常用音訓》チ/あたい/ね

《音読み》  チ

チ /ジ(ヂ)

/ジ(ヂ) 〈zh

〈zh 〉/

〉/ ジキ(ヂキ)

ジキ(ヂキ) /チョク

/チョク 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 あたい(あたひ)/ね/あたる/あう(あふ)

《名付け》 あう・あき・あきら

《意味》

〉

《訓読み》 あたい(あたひ)/ね/あたる/あう(あふ)

《名付け》 あう・あき・あきら

《意味》

{名}あたい(アタヒ)。ね。物のねうちにまともに相当するだけの値段。「価値」

{名}あたい(アタヒ)。ね。物のねうちにまともに相当するだけの値段。「価値」

{動}あたる。役目や順番にまともにあたる。〈同義語〉→直。「当値トウチョク(=当直)」「値明(夜明け)」

{動}あたる。役目や順番にまともにあたる。〈同義語〉→直。「当値トウチョク(=当直)」「値明(夜明け)」

{動}あう(アフ)。まともに当面する。「後値傾覆=後傾覆ニ値フ」〔→諸葛亮〕

《解字》

会意兼形声。直は「|(まっすぐ)+目+

{動}あう(アフ)。まともに当面する。「後値傾覆=後傾覆ニ値フ」〔→諸葛亮〕

《解字》

会意兼形声。直は「|(まっすぐ)+目+ (かくす)」の会意文字で、目をまともにあてて、隠れた物を直視することを示す。植(まっすぐたてる)

(かくす)」の会意文字で、目をまともにあてて、隠れた物を直視することを示す。植(まっすぐたてる) 置(まっすぐにたてておく)と同系のことば。値は「人+音符直」で、何かにまともにあたる、物のねうちにまともにあたる値段の意。→直

《類義》

→会・→価

《異字同訓》

あたい。 →価

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

置(まっすぐにたてておく)と同系のことば。値は「人+音符直」で、何かにまともにあたる、物のねうちにまともにあたる値段の意。→直

《類義》

→会・→価

《異字同訓》

あたい。 →価

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

冀 ねがう🔗⭐🔉

【冀】

16画 八部

区点=4935 16進=5143 シフトJIS=9962

《音読み》 キ

16画 八部

区点=4935 16進=5143 シフトJIS=9962

《音読み》 キ

〈j

〈j 〉

《訓読み》 などで/もって/ねがう(ねがふ)/こいねがう(こひねがふ)/ねがわくば(ねがはくは)

《意味》

〉

《訓読み》 などで/もって/ねがう(ねがふ)/こいねがう(こひねがふ)/ねがわくば(ねがはくは)

《意味》

{動}ねがう(ネガフ)。こいねがう(コヒネガフ)。心でそうなってほしいと思う。▽訓の「こひねがふ」は、「乞ふ+願ふ」から。〈同義語〉→期。「冀求キキュウ」「冀復得兔=復タ兔ヲ得ンコトヲ冀フ」〔→韓非〕

{動}ねがう(ネガフ)。こいねがう(コヒネガフ)。心でそうなってほしいと思う。▽訓の「こひねがふ」は、「乞ふ+願ふ」から。〈同義語〉→期。「冀求キキュウ」「冀復得兔=復タ兔ヲ得ンコトヲ冀フ」〔→韓非〕

{副}ねがわくば(ネガハクハ)。こうしてほしいものだ。▽「…せん」「…せよ」と受ける。「冀勿祟=冀ハクハ祟ルナカレ」〔常陸風土記〕

{副}ねがわくば(ネガハクハ)。こうしてほしいものだ。▽「…せん」「…せよ」と受ける。「冀勿祟=冀ハクハ祟ルナカレ」〔常陸風土記〕

{名}中国の古代の九州の一つ。北部中国。今の河北・山西の二省、および河南省北部に当たる。「冀州キシュウ」

{名}中国の古代の九州の一つ。北部中国。今の河北・山西の二省、および河南省北部に当たる。「冀州キシュウ」

{名}河北省の別名。

《解字》

形声。「北+音符異イ」で、もと北部中国を冀州キシュウといった。ねがうの意に用いるのは、期待の期や覬キ(望む)に当てた仮借文字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}河北省の別名。

《解字》

形声。「北+音符異イ」で、もと北部中国を冀州キシュウといった。ねがうの意に用いるのは、期待の期や覬キ(望む)に当てた仮借文字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

16画 八部

区点=4935 16進=5143 シフトJIS=9962

《音読み》 キ

16画 八部

区点=4935 16進=5143 シフトJIS=9962

《音読み》 キ

〈j

〈j 〉

《訓読み》 などで/もって/ねがう(ねがふ)/こいねがう(こひねがふ)/ねがわくば(ねがはくは)

《意味》

〉

《訓読み》 などで/もって/ねがう(ねがふ)/こいねがう(こひねがふ)/ねがわくば(ねがはくは)

《意味》

{動}ねがう(ネガフ)。こいねがう(コヒネガフ)。心でそうなってほしいと思う。▽訓の「こひねがふ」は、「乞ふ+願ふ」から。〈同義語〉→期。「冀求キキュウ」「冀復得兔=復タ兔ヲ得ンコトヲ冀フ」〔→韓非〕

{動}ねがう(ネガフ)。こいねがう(コヒネガフ)。心でそうなってほしいと思う。▽訓の「こひねがふ」は、「乞ふ+願ふ」から。〈同義語〉→期。「冀求キキュウ」「冀復得兔=復タ兔ヲ得ンコトヲ冀フ」〔→韓非〕

{副}ねがわくば(ネガハクハ)。こうしてほしいものだ。▽「…せん」「…せよ」と受ける。「冀勿祟=冀ハクハ祟ルナカレ」〔常陸風土記〕

{副}ねがわくば(ネガハクハ)。こうしてほしいものだ。▽「…せん」「…せよ」と受ける。「冀勿祟=冀ハクハ祟ルナカレ」〔常陸風土記〕

{名}中国の古代の九州の一つ。北部中国。今の河北・山西の二省、および河南省北部に当たる。「冀州キシュウ」

{名}中国の古代の九州の一つ。北部中国。今の河北・山西の二省、および河南省北部に当たる。「冀州キシュウ」

{名}河北省の別名。

《解字》

形声。「北+音符異イ」で、もと北部中国を冀州キシュウといった。ねがうの意に用いるのは、期待の期や覬キ(望む)に当てた仮借文字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}河北省の別名。

《解字》

形声。「北+音符異イ」で、もと北部中国を冀州キシュウといった。ねがうの意に用いるのは、期待の期や覬キ(望む)に当てた仮借文字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

労 ねぎらう🔗⭐🔉

【労】

7画 力部 [四年]

区点=4711 16進=4F2B シフトJIS=984A

【勞】旧字旧字

7画 力部 [四年]

区点=4711 16進=4F2B シフトJIS=984A

【勞】旧字旧字

12画 力部

区点=5009 16進=5229 シフトJIS=99A7

《常用音訓》ロウ

《音読み》 ロウ(ラウ)

12画 力部

区点=5009 16進=5229 シフトJIS=99A7

《常用音訓》ロウ

《音読み》 ロウ(ラウ)

〈l

〈l o・l

o・l o〉

《訓読み》 つかれる(つかる)/つからす/いたわる(いたはる)/ねぎらう(ねぎらふ)

《名付け》 もり

《意味》

o〉

《訓読み》 つかれる(つかる)/つからす/いたわる(いたはる)/ねぎらう(ねぎらふ)

《名付け》 もり

《意味》

{名}激しい仕事のつかれ。「苦労」「労苦而功高=労苦シクシテ功高シ」〔→史記〕

{名}激しい仕事のつかれ。「苦労」「労苦而功高=労苦シクシテ功高シ」〔→史記〕

ロウス{動}つかれる(ツカル)。つからす。激しく使ってつかれる。つかれさせる。「或労心、或労力=或イハ心ヲ労シ、或イハ力ヲ労ス」〔→孟子〕

ロウス{動}つかれる(ツカル)。つからす。激しく使ってつかれる。つかれさせる。「或労心、或労力=或イハ心ヲ労シ、或イハ力ヲ労ス」〔→孟子〕

ロウス{動}激しく働く。「労而不怨=労シテ怨ミズ」〔→論語〕

ロウス{動}激しく働く。「労而不怨=労シテ怨ミズ」〔→論語〕

{名}激しい仕事。労働。「有事、弟子服其労=事有レバ、弟子ソノ労ニ服ス」〔→論語〕

{名}激しい仕事。労働。「有事、弟子服其労=事有レバ、弟子ソノ労ニ服ス」〔→論語〕

{名}つらい仕事をやり遂げた苦労。「功労」「報功臣之労=功臣ノ労ニ報ユ」〔曹冏〕

{名}つらい仕事をやり遂げた苦労。「功労」「報功臣之労=功臣ノ労ニ報ユ」〔曹冏〕

ロウス{動}いたわる(イタハル)。ねぎらう(ネギラフ)。なぐさめる。▽去声に読む。「慰労」「郊労(諸侯が上京したさい、郊外に宴を設けて旅の疲れをねぎらうこと)」「労之来之=コレヲ労ヒコレヲ来タス」〔→孟子〕

《解字》

会意。勞の上部は、火を周囲に激しく燃やすこと。勞はそれに力を加えた字で、火を燃やし尽くすように、力を出し尽くすこと。激しくエネルギーを消耗する仕事や、そのつかれの意。

《類義》

→力

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

ロウス{動}いたわる(イタハル)。ねぎらう(ネギラフ)。なぐさめる。▽去声に読む。「慰労」「郊労(諸侯が上京したさい、郊外に宴を設けて旅の疲れをねぎらうこと)」「労之来之=コレヲ労ヒコレヲ来タス」〔→孟子〕

《解字》

会意。勞の上部は、火を周囲に激しく燃やすこと。勞はそれに力を加えた字で、火を燃やし尽くすように、力を出し尽くすこと。激しくエネルギーを消耗する仕事や、そのつかれの意。

《類義》

→力

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

7画 力部 [四年]

区点=4711 16進=4F2B シフトJIS=984A

【勞】旧字旧字

7画 力部 [四年]

区点=4711 16進=4F2B シフトJIS=984A

【勞】旧字旧字

12画 力部

区点=5009 16進=5229 シフトJIS=99A7

《常用音訓》ロウ

《音読み》 ロウ(ラウ)

12画 力部

区点=5009 16進=5229 シフトJIS=99A7

《常用音訓》ロウ

《音読み》 ロウ(ラウ)

〈l

〈l o・l

o・l o〉

《訓読み》 つかれる(つかる)/つからす/いたわる(いたはる)/ねぎらう(ねぎらふ)

《名付け》 もり

《意味》

o〉

《訓読み》 つかれる(つかる)/つからす/いたわる(いたはる)/ねぎらう(ねぎらふ)

《名付け》 もり

《意味》

{名}激しい仕事のつかれ。「苦労」「労苦而功高=労苦シクシテ功高シ」〔→史記〕

{名}激しい仕事のつかれ。「苦労」「労苦而功高=労苦シクシテ功高シ」〔→史記〕

ロウス{動}つかれる(ツカル)。つからす。激しく使ってつかれる。つかれさせる。「或労心、或労力=或イハ心ヲ労シ、或イハ力ヲ労ス」〔→孟子〕

ロウス{動}つかれる(ツカル)。つからす。激しく使ってつかれる。つかれさせる。「或労心、或労力=或イハ心ヲ労シ、或イハ力ヲ労ス」〔→孟子〕

ロウス{動}激しく働く。「労而不怨=労シテ怨ミズ」〔→論語〕

ロウス{動}激しく働く。「労而不怨=労シテ怨ミズ」〔→論語〕

{名}激しい仕事。労働。「有事、弟子服其労=事有レバ、弟子ソノ労ニ服ス」〔→論語〕

{名}激しい仕事。労働。「有事、弟子服其労=事有レバ、弟子ソノ労ニ服ス」〔→論語〕

{名}つらい仕事をやり遂げた苦労。「功労」「報功臣之労=功臣ノ労ニ報ユ」〔曹冏〕

{名}つらい仕事をやり遂げた苦労。「功労」「報功臣之労=功臣ノ労ニ報ユ」〔曹冏〕

ロウス{動}いたわる(イタハル)。ねぎらう(ネギラフ)。なぐさめる。▽去声に読む。「慰労」「郊労(諸侯が上京したさい、郊外に宴を設けて旅の疲れをねぎらうこと)」「労之来之=コレヲ労ヒコレヲ来タス」〔→孟子〕

《解字》

会意。勞の上部は、火を周囲に激しく燃やすこと。勞はそれに力を加えた字で、火を燃やし尽くすように、力を出し尽くすこと。激しくエネルギーを消耗する仕事や、そのつかれの意。

《類義》

→力

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

ロウス{動}いたわる(イタハル)。ねぎらう(ネギラフ)。なぐさめる。▽去声に読む。「慰労」「郊労(諸侯が上京したさい、郊外に宴を設けて旅の疲れをねぎらうこと)」「労之来之=コレヲ労ヒコレヲ来タス」〔→孟子〕

《解字》

会意。勞の上部は、火を周囲に激しく燃やすこと。勞はそれに力を加えた字で、火を燃やし尽くすように、力を出し尽くすこと。激しくエネルギーを消耗する仕事や、そのつかれの意。

《類義》

→力

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

塒 ねぐら🔗⭐🔉

子 ね🔗⭐🔉

【子】

3画 子部 [一年]

区点=2750 16進=3B52 シフトJIS=8E71

《常用音訓》シ/ス/こ

《音読み》 シ

3画 子部 [一年]

区点=2750 16進=3B52 シフトJIS=8E71

《常用音訓》シ/ス/こ

《音読み》 シ

/ス

/ス 〈z

〈z ・zi〉

《訓読み》 こ/こたり/ことする(ことす)/み/ね

《名付け》 こ・さね・しげ・しげる・たか・ただ・たね・ちか・つぐ・とし・ね・み・みる・やす

《意味》

・zi〉

《訓読み》 こ/こたり/ことする(ことす)/み/ね

《名付け》 こ・さね・しげ・しげる・たか・ただ・たね・ちか・つぐ・とし・ね・み・みる・やす

《意味》

{名}こ。親のうんだこ。〈対語〉→父・→母。〈類義語〉→孫(まご)。「老而無子曰独=老イテ子無キヲ独ト曰フ」〔→孟子〕

{名}こ。親のうんだこ。〈対語〉→父・→母。〈類義語〉→孫(まご)。「老而無子曰独=老イテ子無キヲ独ト曰フ」〔→孟子〕

{名}むすこ。男のこ。▽狭い用法では男のこを子といい、女のこを女という。「子女シジョ」

{名}むすこ。男のこ。▽狭い用法では男のこを子といい、女のこを女という。「子女シジョ」

{名}成人した男子に対する敬称。あなた。「二三子ニサンシ(あなたたち)」「子奚不為政=子ナンゾ政ヲ為サザル」〔→論語〕

{名}成人した男子に対する敬称。あなた。「二三子ニサンシ(あなたたち)」「子奚不為政=子ナンゾ政ヲ為サザル」〔→論語〕

{名}…をする者。ひと。「読書子」

{名}…をする者。ひと。「読書子」

{名}学問があり、人格のすぐれた人の名につける敬称。▽特に「論語」の中では孔子を子という。「孟子」「老子」「諸子百家(あまたの古代の思想家)」

{名}学問があり、人格のすぐれた人の名につける敬称。▽特に「論語」の中では孔子を子という。「孟子」「老子」「諸子百家(あまたの古代の思想家)」

{名}中国の書籍を、経・史・子・集の四部に分類したうちの子部のこと。→子部

{名}中国の書籍を、経・史・子・集の四部に分類したうちの子部のこと。→子部

{名}公・侯・伯・子・男の五等爵の第四位。のち日本でも用いられた。「子爵」

{名}公・侯・伯・子・男の五等爵の第四位。のち日本でも用いられた。「子爵」

{動}こたり。こどもらしくする。子としての役を果たす。「子不子=子、子タラズ」〔→論語〕

{動}こたり。こどもらしくする。子としての役を果たす。「子不子=子、子タラズ」〔→論語〕

{動}ことする(コトス)。自分のこどもとみなす。「子庶民=庶民ヲ子トス」〔→中庸〕

{動}ことする(コトス)。自分のこどもとみなす。「子庶民=庶民ヲ子トス」〔→中庸〕

{名}み。実・種・動物のたまご。「鶏子」「桃子(もものみ)」

{名}み。実・種・動物のたまご。「鶏子」「桃子(もものみ)」

{名}こ。もとになるものから生じてできてきたもの。▽「母財(元金)」に対して、「子金(利子)」という。〈対語〉→母。

{名}こ。もとになるものから生じてできてきたもの。▽「母財(元金)」に対して、「子金(利子)」という。〈対語〉→母。

{名}ね。十二支の一番め。▽時刻では夜十二時、およびその前後二時間、方角では北、動物ではねずみに当てる。

{名}ね。十二支の一番め。▽時刻では夜十二時、およびその前後二時間、方角では北、動物ではねずみに当てる。

{助}小さいものや道具の名につけて用いる接尾辞。「帽子ボウシ」「椅子イス」「金子キンス」「払子ホッス(ちりはらい)」

{助}小さいものや道具の名につけて用いる接尾辞。「帽子ボウシ」「椅子イス」「金子キンス」「払子ホッス(ちりはらい)」

{動}ふえる。また、繁殖する。▽滋ジに当てた用法。

{動}ふえる。また、繁殖する。▽滋ジに当てた用法。

{動}いつくしむ。▽慈ジに当てた用法。

《解字》

{動}いつくしむ。▽慈ジに当てた用法。

《解字》

象形。子の原字に二つあり、一つは小さい子どもを描いたもの。もう一つは子どもの頭髪がどんどん伸びるさまを示し、おもに十二支の子シの場合に用いた。のちこの二つは混同して子と書かれる。

《単語家族》

絲シ(=糸。小さく細いいと)と同系で、小さい意を含む。また、茲ジ(ふえる)

象形。子の原字に二つあり、一つは小さい子どもを描いたもの。もう一つは子どもの頭髪がどんどん伸びるさまを示し、おもに十二支の子シの場合に用いた。のちこの二つは混同して子と書かれる。

《単語家族》

絲シ(=糸。小さく細いいと)と同系で、小さい意を含む。また、茲ジ(ふえる) 字(親字から分化してふえた文字)と同系で、繁殖する意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

字(親字から分化してふえた文字)と同系で、繁殖する意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

3画 子部 [一年]

区点=2750 16進=3B52 シフトJIS=8E71

《常用音訓》シ/ス/こ

《音読み》 シ

3画 子部 [一年]

区点=2750 16進=3B52 シフトJIS=8E71

《常用音訓》シ/ス/こ

《音読み》 シ

/ス

/ス 〈z

〈z ・zi〉

《訓読み》 こ/こたり/ことする(ことす)/み/ね

《名付け》 こ・さね・しげ・しげる・たか・ただ・たね・ちか・つぐ・とし・ね・み・みる・やす

《意味》

・zi〉

《訓読み》 こ/こたり/ことする(ことす)/み/ね

《名付け》 こ・さね・しげ・しげる・たか・ただ・たね・ちか・つぐ・とし・ね・み・みる・やす

《意味》

{名}こ。親のうんだこ。〈対語〉→父・→母。〈類義語〉→孫(まご)。「老而無子曰独=老イテ子無キヲ独ト曰フ」〔→孟子〕

{名}こ。親のうんだこ。〈対語〉→父・→母。〈類義語〉→孫(まご)。「老而無子曰独=老イテ子無キヲ独ト曰フ」〔→孟子〕

{名}むすこ。男のこ。▽狭い用法では男のこを子といい、女のこを女という。「子女シジョ」

{名}むすこ。男のこ。▽狭い用法では男のこを子といい、女のこを女という。「子女シジョ」

{名}成人した男子に対する敬称。あなた。「二三子ニサンシ(あなたたち)」「子奚不為政=子ナンゾ政ヲ為サザル」〔→論語〕

{名}成人した男子に対する敬称。あなた。「二三子ニサンシ(あなたたち)」「子奚不為政=子ナンゾ政ヲ為サザル」〔→論語〕

{名}…をする者。ひと。「読書子」

{名}…をする者。ひと。「読書子」

{名}学問があり、人格のすぐれた人の名につける敬称。▽特に「論語」の中では孔子を子という。「孟子」「老子」「諸子百家(あまたの古代の思想家)」

{名}学問があり、人格のすぐれた人の名につける敬称。▽特に「論語」の中では孔子を子という。「孟子」「老子」「諸子百家(あまたの古代の思想家)」

{名}中国の書籍を、経・史・子・集の四部に分類したうちの子部のこと。→子部

{名}中国の書籍を、経・史・子・集の四部に分類したうちの子部のこと。→子部

{名}公・侯・伯・子・男の五等爵の第四位。のち日本でも用いられた。「子爵」

{名}公・侯・伯・子・男の五等爵の第四位。のち日本でも用いられた。「子爵」

{動}こたり。こどもらしくする。子としての役を果たす。「子不子=子、子タラズ」〔→論語〕

{動}こたり。こどもらしくする。子としての役を果たす。「子不子=子、子タラズ」〔→論語〕

{動}ことする(コトス)。自分のこどもとみなす。「子庶民=庶民ヲ子トス」〔→中庸〕

{動}ことする(コトス)。自分のこどもとみなす。「子庶民=庶民ヲ子トス」〔→中庸〕

{名}み。実・種・動物のたまご。「鶏子」「桃子(もものみ)」

{名}み。実・種・動物のたまご。「鶏子」「桃子(もものみ)」

{名}こ。もとになるものから生じてできてきたもの。▽「母財(元金)」に対して、「子金(利子)」という。〈対語〉→母。

{名}こ。もとになるものから生じてできてきたもの。▽「母財(元金)」に対して、「子金(利子)」という。〈対語〉→母。

{名}ね。十二支の一番め。▽時刻では夜十二時、およびその前後二時間、方角では北、動物ではねずみに当てる。

{名}ね。十二支の一番め。▽時刻では夜十二時、およびその前後二時間、方角では北、動物ではねずみに当てる。

{助}小さいものや道具の名につけて用いる接尾辞。「帽子ボウシ」「椅子イス」「金子キンス」「払子ホッス(ちりはらい)」

{助}小さいものや道具の名につけて用いる接尾辞。「帽子ボウシ」「椅子イス」「金子キンス」「払子ホッス(ちりはらい)」

{動}ふえる。また、繁殖する。▽滋ジに当てた用法。

{動}ふえる。また、繁殖する。▽滋ジに当てた用法。

{動}いつくしむ。▽慈ジに当てた用法。

《解字》

{動}いつくしむ。▽慈ジに当てた用法。

《解字》

象形。子の原字に二つあり、一つは小さい子どもを描いたもの。もう一つは子どもの頭髪がどんどん伸びるさまを示し、おもに十二支の子シの場合に用いた。のちこの二つは混同して子と書かれる。

《単語家族》

絲シ(=糸。小さく細いいと)と同系で、小さい意を含む。また、茲ジ(ふえる)

象形。子の原字に二つあり、一つは小さい子どもを描いたもの。もう一つは子どもの頭髪がどんどん伸びるさまを示し、おもに十二支の子シの場合に用いた。のちこの二つは混同して子と書かれる。

《単語家族》

絲シ(=糸。小さく細いいと)と同系で、小さい意を含む。また、茲ジ(ふえる) 字(親字から分化してふえた文字)と同系で、繁殖する意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

字(親字から分化してふえた文字)と同系で、繁殖する意を含む。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

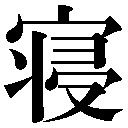

寝 ねかす🔗⭐🔉

【寝】

13画 宀部 [常用漢字]

区点=3118 16進=3F32 シフトJIS=9051

【寢】旧字人名に使える旧字

13画 宀部 [常用漢字]

区点=3118 16進=3F32 シフトJIS=9051

【寢】旧字人名に使える旧字

14画 宀部

区点=5374 16進=556A シフトJIS=9B8A

《常用音訓》シン/ね…かす/ね…る

《音読み》 シン(シム)

14画 宀部

区点=5374 16進=556A シフトJIS=9B8A

《常用音訓》シン/ね…かす/ね…る

《音読み》 シン(シム)

〈q

〈q n〉

《訓読み》 ねかす/ねる(いぬ・ぬ)/やめる(やむ)

《意味》

n〉

《訓読み》 ねかす/ねる(いぬ・ぬ)/やめる(やむ)

《意味》

{動}ねる(イヌ・ヌ)。活動をやめて深い眠りにはいる。夜、眠る。または病気のため、奥のへやにはいって眠る。〈対語〉→覚。「宰予昼寝=宰予昼寝ヌ」〔→論語〕

{動}ねる(イヌ・ヌ)。活動をやめて深い眠りにはいる。夜、眠る。または病気のため、奥のへやにはいって眠る。〈対語〉→覚。「宰予昼寝=宰予昼寝ヌ」〔→論語〕

{名}寝床での本式の眠り。「就寝=寝ニ就ク」「覚寝而説=寝ヨリ覚メテ説ブ」〔→韓非〕

{名}寝床での本式の眠り。「就寝=寝ニ就ク」「覚寝而説=寝ヨリ覚メテ説ブ」〔→韓非〕

{動}やめる(ヤム)。活動をやめる。また、採用をとりやめる。「寝其議=ソノ議ヲ寝ム」

{動}やめる(ヤム)。活動をやめる。また、採用をとりやめる。「寝其議=ソノ議ヲ寝ム」

{名}奥まったへや。本式の座敷。「燕寝エンシン(くつろぐ居室)」「正寝(奥の客間)」

{名}奥まったへや。本式の座敷。「燕寝エンシン(くつろぐ居室)」「正寝(奥の客間)」

{名}皇帝の墓のそばにこしらえた墓祭りに泊まるへや。「陵寝」

《解字》

{名}皇帝の墓のそばにこしらえた墓祭りに泊まるへや。「陵寝」

《解字》

会意兼形声。侵は、しだいに奥深くはいる意を含む。寢は、それに宀(いえ)を加えた字の略体を音符とし、爿(しんだい)を加えた字で、寝床で奥深い眠りにはいること。

《単語家族》

浸(水が奥深くしみこむ)と同系。

《類義》

→睡

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意兼形声。侵は、しだいに奥深くはいる意を含む。寢は、それに宀(いえ)を加えた字の略体を音符とし、爿(しんだい)を加えた字で、寝床で奥深い眠りにはいること。

《単語家族》

浸(水が奥深くしみこむ)と同系。

《類義》

→睡

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

13画 宀部 [常用漢字]

区点=3118 16進=3F32 シフトJIS=9051

【寢】旧字人名に使える旧字

13画 宀部 [常用漢字]

区点=3118 16進=3F32 シフトJIS=9051

【寢】旧字人名に使える旧字

14画 宀部

区点=5374 16進=556A シフトJIS=9B8A

《常用音訓》シン/ね…かす/ね…る

《音読み》 シン(シム)

14画 宀部

区点=5374 16進=556A シフトJIS=9B8A

《常用音訓》シン/ね…かす/ね…る

《音読み》 シン(シム)

〈q

〈q n〉

《訓読み》 ねかす/ねる(いぬ・ぬ)/やめる(やむ)

《意味》

n〉

《訓読み》 ねかす/ねる(いぬ・ぬ)/やめる(やむ)

《意味》

{動}ねる(イヌ・ヌ)。活動をやめて深い眠りにはいる。夜、眠る。または病気のため、奥のへやにはいって眠る。〈対語〉→覚。「宰予昼寝=宰予昼寝ヌ」〔→論語〕

{動}ねる(イヌ・ヌ)。活動をやめて深い眠りにはいる。夜、眠る。または病気のため、奥のへやにはいって眠る。〈対語〉→覚。「宰予昼寝=宰予昼寝ヌ」〔→論語〕

{名}寝床での本式の眠り。「就寝=寝ニ就ク」「覚寝而説=寝ヨリ覚メテ説ブ」〔→韓非〕

{名}寝床での本式の眠り。「就寝=寝ニ就ク」「覚寝而説=寝ヨリ覚メテ説ブ」〔→韓非〕

{動}やめる(ヤム)。活動をやめる。また、採用をとりやめる。「寝其議=ソノ議ヲ寝ム」

{動}やめる(ヤム)。活動をやめる。また、採用をとりやめる。「寝其議=ソノ議ヲ寝ム」

{名}奥まったへや。本式の座敷。「燕寝エンシン(くつろぐ居室)」「正寝(奥の客間)」

{名}奥まったへや。本式の座敷。「燕寝エンシン(くつろぐ居室)」「正寝(奥の客間)」

{名}皇帝の墓のそばにこしらえた墓祭りに泊まるへや。「陵寝」

《解字》

{名}皇帝の墓のそばにこしらえた墓祭りに泊まるへや。「陵寝」

《解字》

会意兼形声。侵は、しだいに奥深くはいる意を含む。寢は、それに宀(いえ)を加えた字の略体を音符とし、爿(しんだい)を加えた字で、寝床で奥深い眠りにはいること。

《単語家族》

浸(水が奥深くしみこむ)と同系。

《類義》

→睡

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意兼形声。侵は、しだいに奥深くはいる意を含む。寢は、それに宀(いえ)を加えた字の略体を音符とし、爿(しんだい)を加えた字で、寝床で奥深い眠りにはいること。

《単語家族》

浸(水が奥深くしみこむ)と同系。

《類義》

→睡

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

寧日 ネイジツ🔗⭐🔉

【寧日】

ネイジツ やすらかな日。無事な日。

寧居 ネイキョ🔗⭐🔉

【寧居】

ネイキョ・キョニヤスンズ 心やすらかにしている。気楽にしている。『寧処ネイショ・トコロニヤスンズ』

寧楽 ネイラク🔗⭐🔉

【寧楽】

ネイラク やすんじ楽しむ。安楽。

ネイラク やすんじ楽しむ。安楽。 ナラ〔国〕奈良のこと。

ナラ〔国〕奈良のこと。

ネイラク やすんじ楽しむ。安楽。

ネイラク やすんじ楽しむ。安楽。 ナラ〔国〕奈良のこと。

ナラ〔国〕奈良のこと。

寧馨児 ネイケイジ🔗⭐🔉

【寧馨児】

ネイケイジ〈故事〉 このような子。あのような子。▽六朝時代のことば。「寧馨」とは、今の蘇州ソシュウ語のnahang(そのような)のもとになることば。〔→晋書〕

このような子。あのような子。▽六朝時代のことば。「寧馨」とは、今の蘇州ソシュウ語のnahang(そのような)のもとになることば。〔→晋書〕 のち、幼少よりすぐれているという意味で、子どもをほめていうことば。

のち、幼少よりすぐれているという意味で、子どもをほめていうことば。

このような子。あのような子。▽六朝時代のことば。「寧馨」とは、今の蘇州ソシュウ語のnahang(そのような)のもとになることば。〔→晋書〕

このような子。あのような子。▽六朝時代のことば。「寧馨」とは、今の蘇州ソシュウ語のnahang(そのような)のもとになることば。〔→晋書〕 のち、幼少よりすぐれているという意味で、子どもをほめていうことば。

のち、幼少よりすぐれているという意味で、子どもをほめていうことば。

希 ねがう🔗⭐🔉

【希】

7画 巾部 [四年]

区点=2085 16進=3475 シフトJIS=8AF3

《常用音訓》キ

《音読み》 キ

7画 巾部 [四年]

区点=2085 16進=3475 シフトJIS=8AF3

《常用音訓》キ

《音読み》 キ /ケ

/ケ 〈x

〈x 〉

《訓読み》 まれ/ねがう(ねがふ)/こいねがう(こひねがふ)

《名付け》 まれ

《意味》

〉

《訓読み》 まれ/ねがう(ねがふ)/こいねがう(こひねがふ)

《名付け》 まれ

《意味》

{形}まれ。めずらしい。ごく少ない。うすい。かすか。▽希のあとに補語を伴うことがある。〈同義語〉→稀。〈類義語〉→少。「希少」「幾希=ホトンド希ナリ」「希不失矣=失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕

{形}まれ。めずらしい。ごく少ない。うすい。かすか。▽希のあとに補語を伴うことがある。〈同義語〉→稀。〈類義語〉→少。「希少」「幾希=ホトンド希ナリ」「希不失矣=失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕

{動}ねがう(ネガフ)。めったにないことをあってほしいとねがう。「希望」「誰不希令顔=誰カ令顔ヲ希ハザラン」〔→曹植〕

{動}ねがう(ネガフ)。めったにないことをあってほしいとねがう。「希望」「誰不希令顔=誰カ令顔ヲ希ハザラン」〔→曹植〕

{動}こいねがう(コヒネガフ)。ねがい望む。手づるを求めてまさぐる。「先意希旨=意ニ先ダツテ、旨ヲ希フ」〔陳鴻〕

{動}こいねがう(コヒネガフ)。ねがい望む。手づるを求めてまさぐる。「先意希旨=意ニ先ダツテ、旨ヲ希フ」〔陳鴻〕

{名}国名。希臘ギリシアの略。

《解字》

{名}国名。希臘ギリシアの略。

《解字》

会意。「メ二つ(まじわる)+巾(ぬの)」で、細かく交差して織った布。すきまがほとんどないことから、微小で少ない意となり、またその小さいすきまを通して何かを求める意となった。

《単語家族》

幾(こまかい、わずか)と同系。

《類義》

望は、見えないものを待ち望むこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。「メ二つ(まじわる)+巾(ぬの)」で、細かく交差して織った布。すきまがほとんどないことから、微小で少ない意となり、またその小さいすきまを通して何かを求める意となった。

《単語家族》

幾(こまかい、わずか)と同系。

《類義》

望は、見えないものを待ち望むこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 巾部 [四年]

区点=2085 16進=3475 シフトJIS=8AF3

《常用音訓》キ

《音読み》 キ

7画 巾部 [四年]

区点=2085 16進=3475 シフトJIS=8AF3

《常用音訓》キ

《音読み》 キ /ケ

/ケ 〈x

〈x 〉

《訓読み》 まれ/ねがう(ねがふ)/こいねがう(こひねがふ)

《名付け》 まれ

《意味》

〉

《訓読み》 まれ/ねがう(ねがふ)/こいねがう(こひねがふ)

《名付け》 まれ

《意味》

{形}まれ。めずらしい。ごく少ない。うすい。かすか。▽希のあとに補語を伴うことがある。〈同義語〉→稀。〈類義語〉→少。「希少」「幾希=ホトンド希ナリ」「希不失矣=失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕

{形}まれ。めずらしい。ごく少ない。うすい。かすか。▽希のあとに補語を伴うことがある。〈同義語〉→稀。〈類義語〉→少。「希少」「幾希=ホトンド希ナリ」「希不失矣=失ハザルコト希ナリ」〔→論語〕

{動}ねがう(ネガフ)。めったにないことをあってほしいとねがう。「希望」「誰不希令顔=誰カ令顔ヲ希ハザラン」〔→曹植〕

{動}ねがう(ネガフ)。めったにないことをあってほしいとねがう。「希望」「誰不希令顔=誰カ令顔ヲ希ハザラン」〔→曹植〕

{動}こいねがう(コヒネガフ)。ねがい望む。手づるを求めてまさぐる。「先意希旨=意ニ先ダツテ、旨ヲ希フ」〔陳鴻〕

{動}こいねがう(コヒネガフ)。ねがい望む。手づるを求めてまさぐる。「先意希旨=意ニ先ダツテ、旨ヲ希フ」〔陳鴻〕

{名}国名。希臘ギリシアの略。

《解字》

{名}国名。希臘ギリシアの略。

《解字》

会意。「メ二つ(まじわる)+巾(ぬの)」で、細かく交差して織った布。すきまがほとんどないことから、微小で少ない意となり、またその小さいすきまを通して何かを求める意となった。

《単語家族》

幾(こまかい、わずか)と同系。

《類義》

望は、見えないものを待ち望むこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。「メ二つ(まじわる)+巾(ぬの)」で、細かく交差して織った布。すきまがほとんどないことから、微小で少ない意となり、またその小さいすきまを通して何かを求める意となった。

《単語家族》

幾(こまかい、わずか)と同系。

《類義》

望は、見えないものを待ち望むこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

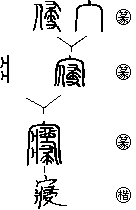

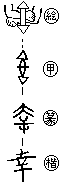

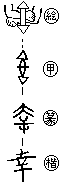

幸 ねがう🔗⭐🔉

【幸】

8画 干部 [三年]

区点=2512 16進=392C シフトJIS=8D4B

《常用音訓》コウ/さいわ…い/さち/しあわ…せ

《音読み》 コウ(カウ)

8画 干部 [三年]

区点=2512 16進=392C シフトJIS=8D4B

《常用音訓》コウ/さいわ…い/さち/しあわ…せ

《音読み》 コウ(カウ) /ギョウ(ギャウ)

/ギョウ(ギャウ) 〈x

〈x ng〉

《訓読み》 しあわせ/さいわい(さいはひ)/さいわいにして(さいはひにして)/さいわいとする(さいはひとす)/ねがう(ねがふ)/みゆき/さち

《名付け》 さい・さき・さち・たか・たつ・とみ・とも・ひで・みゆき・むら・ゆき・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 しあわせ/さいわい(さいはひ)/さいわいにして(さいはひにして)/さいわいとする(さいはひとす)/ねがう(ねがふ)/みゆき/さち

《名付け》 さい・さき・さち・たか・たつ・とみ・とも・ひで・みゆき・むら・ゆき・よし

《意味》

{名}さいわい(サイハヒ)。しあわせ。ひどい目にあわないですむこと。〈同義語〉→倖。「徼幸=幸ヲ徼ム」「丘也幸=丘ヤ幸ヒナリ」〔→論語〕

{名}さいわい(サイハヒ)。しあわせ。ひどい目にあわないですむこと。〈同義語〉→倖。「徼幸=幸ヲ徼ム」「丘也幸=丘ヤ幸ヒナリ」〔→論語〕

{副}さいわいにして(サイハヒニシテ)。運よくやっと。「幸而得之=幸ヒニシテコレヲ得タリ」〔→孟子〕

{副}さいわいにして(サイハヒニシテ)。運よくやっと。「幸而得之=幸ヒニシテコレヲ得タリ」〔→孟子〕

{動}さいわいとする(サイハヒトス)。ねがう(ネガフ)。これはしめたと思う。うまくいったと考える。「幸災楽禍=災ヒヲ幸ヒトシ、禍ヲ楽シム」「幸災不仁=災ヒヲ幸ヒトスルハ不仁ナリ」〔→左伝〕

{動}さいわいとする(サイハヒトス)。ねがう(ネガフ)。これはしめたと思う。うまくいったと考える。「幸災楽禍=災ヒヲ幸ヒトシ、禍ヲ楽シム」「幸災不仁=災ヒヲ幸ヒトスルハ不仁ナリ」〔→左伝〕

コウス{動・名}みゆき。天子が出かけることをいう敬語。▽思いがけないさいわいの意から。「行幸」「蜀主窺呉幸三峡=蜀主呉ヲ窺ヒテ三峡ニ幸ス」〔杜庸〕

コウス{動・名}みゆき。天子が出かけることをいう敬語。▽思いがけないさいわいの意から。「行幸」「蜀主窺呉幸三峡=蜀主呉ヲ窺ヒテ三峡ニ幸ス」〔杜庸〕

コウス{動・名}君主にかわいがられる。君主のめぐみ。▽思いがけないさいわいの意から。「寵幸チョウコウ」「得幸=幸ヲ得・幸セラルルヲ得」

〔国〕さち。(イ)さいわい。(ロ)山や海からの収穫物。「海の幸、山の幸」

《解字》

コウス{動・名}君主にかわいがられる。君主のめぐみ。▽思いがけないさいわいの意から。「寵幸チョウコウ」「得幸=幸ヲ得・幸セラルルヲ得」

〔国〕さち。(イ)さいわい。(ロ)山や海からの収穫物。「海の幸、山の幸」

《解字》

象形。手にはめる手かせを描いたもので、もと手かせの意。手かせをはめられる危険を、危うくのがれたこと。幸とは、もと刑や型と同系のことばで、報(仕返しの罰)や執(つかまえる)の字に含まれる。幸福の幸は、その範囲がやや広がったもの。

《類義》

倖コウは、危うく難をまぬがれることから、思いがけない運に恵まれたこと。幸のものとの意味に近い。福は、豊かな恵み。祉は、神の恵みがそこにとどまること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

象形。手にはめる手かせを描いたもので、もと手かせの意。手かせをはめられる危険を、危うくのがれたこと。幸とは、もと刑や型と同系のことばで、報(仕返しの罰)や執(つかまえる)の字に含まれる。幸福の幸は、その範囲がやや広がったもの。

《類義》

倖コウは、危うく難をまぬがれることから、思いがけない運に恵まれたこと。幸のものとの意味に近い。福は、豊かな恵み。祉は、神の恵みがそこにとどまること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 干部 [三年]

区点=2512 16進=392C シフトJIS=8D4B

《常用音訓》コウ/さいわ…い/さち/しあわ…せ

《音読み》 コウ(カウ)

8画 干部 [三年]

区点=2512 16進=392C シフトJIS=8D4B

《常用音訓》コウ/さいわ…い/さち/しあわ…せ

《音読み》 コウ(カウ) /ギョウ(ギャウ)

/ギョウ(ギャウ) 〈x

〈x ng〉

《訓読み》 しあわせ/さいわい(さいはひ)/さいわいにして(さいはひにして)/さいわいとする(さいはひとす)/ねがう(ねがふ)/みゆき/さち

《名付け》 さい・さき・さち・たか・たつ・とみ・とも・ひで・みゆき・むら・ゆき・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 しあわせ/さいわい(さいはひ)/さいわいにして(さいはひにして)/さいわいとする(さいはひとす)/ねがう(ねがふ)/みゆき/さち

《名付け》 さい・さき・さち・たか・たつ・とみ・とも・ひで・みゆき・むら・ゆき・よし

《意味》

{名}さいわい(サイハヒ)。しあわせ。ひどい目にあわないですむこと。〈同義語〉→倖。「徼幸=幸ヲ徼ム」「丘也幸=丘ヤ幸ヒナリ」〔→論語〕

{名}さいわい(サイハヒ)。しあわせ。ひどい目にあわないですむこと。〈同義語〉→倖。「徼幸=幸ヲ徼ム」「丘也幸=丘ヤ幸ヒナリ」〔→論語〕

{副}さいわいにして(サイハヒニシテ)。運よくやっと。「幸而得之=幸ヒニシテコレヲ得タリ」〔→孟子〕

{副}さいわいにして(サイハヒニシテ)。運よくやっと。「幸而得之=幸ヒニシテコレヲ得タリ」〔→孟子〕

{動}さいわいとする(サイハヒトス)。ねがう(ネガフ)。これはしめたと思う。うまくいったと考える。「幸災楽禍=災ヒヲ幸ヒトシ、禍ヲ楽シム」「幸災不仁=災ヒヲ幸ヒトスルハ不仁ナリ」〔→左伝〕

{動}さいわいとする(サイハヒトス)。ねがう(ネガフ)。これはしめたと思う。うまくいったと考える。「幸災楽禍=災ヒヲ幸ヒトシ、禍ヲ楽シム」「幸災不仁=災ヒヲ幸ヒトスルハ不仁ナリ」〔→左伝〕

コウス{動・名}みゆき。天子が出かけることをいう敬語。▽思いがけないさいわいの意から。「行幸」「蜀主窺呉幸三峡=蜀主呉ヲ窺ヒテ三峡ニ幸ス」〔杜庸〕

コウス{動・名}みゆき。天子が出かけることをいう敬語。▽思いがけないさいわいの意から。「行幸」「蜀主窺呉幸三峡=蜀主呉ヲ窺ヒテ三峡ニ幸ス」〔杜庸〕

コウス{動・名}君主にかわいがられる。君主のめぐみ。▽思いがけないさいわいの意から。「寵幸チョウコウ」「得幸=幸ヲ得・幸セラルルヲ得」

〔国〕さち。(イ)さいわい。(ロ)山や海からの収穫物。「海の幸、山の幸」

《解字》

コウス{動・名}君主にかわいがられる。君主のめぐみ。▽思いがけないさいわいの意から。「寵幸チョウコウ」「得幸=幸ヲ得・幸セラルルヲ得」

〔国〕さち。(イ)さいわい。(ロ)山や海からの収穫物。「海の幸、山の幸」

《解字》

象形。手にはめる手かせを描いたもので、もと手かせの意。手かせをはめられる危険を、危うくのがれたこと。幸とは、もと刑や型と同系のことばで、報(仕返しの罰)や執(つかまえる)の字に含まれる。幸福の幸は、その範囲がやや広がったもの。

《類義》

倖コウは、危うく難をまぬがれることから、思いがけない運に恵まれたこと。幸のものとの意味に近い。福は、豊かな恵み。祉は、神の恵みがそこにとどまること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

象形。手にはめる手かせを描いたもので、もと手かせの意。手かせをはめられる危険を、危うくのがれたこと。幸とは、もと刑や型と同系のことばで、報(仕返しの罰)や執(つかまえる)の字に含まれる。幸福の幸は、その範囲がやや広がったもの。

《類義》

倖コウは、危うく難をまぬがれることから、思いがけない運に恵まれたこと。幸のものとの意味に近い。福は、豊かな恵み。祉は、神の恵みがそこにとどまること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

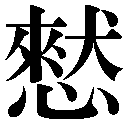

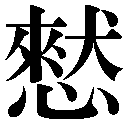

憖 ねがう🔗⭐🔉

【憖】

16画 心部

区点=5659 16進=585B シフトJIS=9CD9

《音読み》 ギン

16画 心部

区点=5659 16進=585B シフトJIS=9CD9

《音読み》 ギン

〈y

〈y n〉

《訓読み》 ねがう(ねがふ)/きずつける(きずつく)/いたむ

《意味》

n〉

《訓読み》 ねがう(ねがふ)/きずつける(きずつく)/いたむ

《意味》

{動}ねがう(ネガフ)。希望する。そうありたいと思う。「旻天不弔不憖遺一老=旻天不弔ニシテ、一老ヲ遺スヲ憖ハズ」〔→左伝〕

{動}ねがう(ネガフ)。希望する。そうありたいと思う。「旻天不弔不憖遺一老=旻天不弔ニシテ、一老ヲ遺スヲ憖ハズ」〔→左伝〕

ギンス{動}きずつける(キズツク)。刃を近づけて傷める。損傷を与える。〈同義語〉→釿キン。「両軍之士皆未憖也=両軍ノ士ハ皆イマダ憖セザルナリ」〔→左伝〕

ギンス{動}きずつける(キズツク)。刃を近づけて傷める。損傷を与える。〈同義語〉→釿キン。「両軍之士皆未憖也=両軍ノ士ハ皆イマダ憖セザルナリ」〔→左伝〕

{動}いたむ。歯ぎしりする。残念がる。つらい思いをする。

{動}いたむ。歯ぎしりする。残念がる。つらい思いをする。

{動・形}歯ぐきを出して笑う。また、そのさま。「憖憖ギンギン」

《解字》

会意兼形声。上部の字(音ギン)は「犬+來」の会意文字で、犬が近よってくること。憖はそれを音符とし、心を加えた字で、目標に近づこうとする気持ち。また、上下の歯を近づけて歯ぎしりすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動・形}歯ぐきを出して笑う。また、そのさま。「憖憖ギンギン」

《解字》

会意兼形声。上部の字(音ギン)は「犬+來」の会意文字で、犬が近よってくること。憖はそれを音符とし、心を加えた字で、目標に近づこうとする気持ち。また、上下の歯を近づけて歯ぎしりすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

16画 心部

区点=5659 16進=585B シフトJIS=9CD9

《音読み》 ギン

16画 心部

区点=5659 16進=585B シフトJIS=9CD9

《音読み》 ギン

〈y

〈y n〉

《訓読み》 ねがう(ねがふ)/きずつける(きずつく)/いたむ

《意味》

n〉

《訓読み》 ねがう(ねがふ)/きずつける(きずつく)/いたむ

《意味》

{動}ねがう(ネガフ)。希望する。そうありたいと思う。「旻天不弔不憖遺一老=旻天不弔ニシテ、一老ヲ遺スヲ憖ハズ」〔→左伝〕

{動}ねがう(ネガフ)。希望する。そうありたいと思う。「旻天不弔不憖遺一老=旻天不弔ニシテ、一老ヲ遺スヲ憖ハズ」〔→左伝〕

ギンス{動}きずつける(キズツク)。刃を近づけて傷める。損傷を与える。〈同義語〉→釿キン。「両軍之士皆未憖也=両軍ノ士ハ皆イマダ憖セザルナリ」〔→左伝〕

ギンス{動}きずつける(キズツク)。刃を近づけて傷める。損傷を与える。〈同義語〉→釿キン。「両軍之士皆未憖也=両軍ノ士ハ皆イマダ憖セザルナリ」〔→左伝〕

{動}いたむ。歯ぎしりする。残念がる。つらい思いをする。

{動}いたむ。歯ぎしりする。残念がる。つらい思いをする。

{動・形}歯ぐきを出して笑う。また、そのさま。「憖憖ギンギン」

《解字》

会意兼形声。上部の字(音ギン)は「犬+來」の会意文字で、犬が近よってくること。憖はそれを音符とし、心を加えた字で、目標に近づこうとする気持ち。また、上下の歯を近づけて歯ぎしりすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動・形}歯ぐきを出して笑う。また、そのさま。「憖憖ギンギン」

《解字》

会意兼形声。上部の字(音ギン)は「犬+來」の会意文字で、犬が近よってくること。憖はそれを音符とし、心を加えた字で、目標に近づこうとする気持ち。また、上下の歯を近づけて歯ぎしりすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

根 ね🔗⭐🔉

【根】

10画 木部 [三年]

区点=2612 16進=3A2C シフトJIS=8DAA

《常用音訓》コン/ね

《音読み》 コン

10画 木部 [三年]

区点=2612 16進=3A2C シフトJIS=8DAA

《常用音訓》コン/ね

《音読み》 コン

〈g

〈g n〉

《訓読み》 ね/こん

《名付け》 ね・もと

《意味》

n〉

《訓読み》 ね/こん

《名付け》 ね・もと

《意味》

{名}ね。じっと一定の所に座をしめた植物のね。〈対語〉→枝。「盤根(平らにはびこったね)」「根茎」

{名}ね。じっと一定の所に座をしめた植物のね。〈対語〉→枝。「盤根(平らにはびこったね)」「根茎」

{名}ね。転じて、物のいちばん下。つけね。「舌根」「根底」

{名}ね。転じて、物のいちばん下。つけね。「舌根」「根底」

{名}ね。物事の生じるもと。〈対語〉→末。〈類義語〉→本。「根本」「無根之談ムコンノダン(ねもはもない話)」「是謂天地根=コレヲ天地ノ根ト謂フ」〔→老子〕

{名}ね。物事の生じるもと。〈対語〉→末。〈類義語〉→本。「根本」「無根之談ムコンノダン(ねもはもない話)」「是謂天地根=コレヲ天地ノ根ト謂フ」〔→老子〕

{名}ね。本来の性質。「性根」

{名}ね。本来の性質。「性根」

{単位}棒状の物を数える単位。

{単位}棒状の物を数える単位。

〔仏〕知覚を生じるもと。「六根(目・耳・鼻・舌・身・意)」「六根清浄(身心を清らかにする)」

〔国〕

〔仏〕知覚を生じるもと。「六根(目・耳・鼻・舌・身・意)」「六根清浄(身心を清らかにする)」

〔国〕 こん。平方、または立方を解いてえた数に対して、そのもとの数。また、方程式を満足させる未知数の値。「平方根」

こん。平方、または立方を解いてえた数に対して、そのもとの数。また、方程式を満足させる未知数の値。「平方根」 こん。化学反応において、特にイオンになりやすい原子の集団。基。

こん。化学反応において、特にイオンになりやすい原子の集団。基。 こん。仕事にたえうる気力。「根気」

《解字》

会意兼形声。艮コンは「目+匕(ナイフ)」の会意文字で、頭蓋骨の目の穴をナイフでえぐったことを示す。目の穴のように、一定のところにとまってとれない意を含む。眼(めの玉のはいる穴)の原字。根は「木+音符艮」で、とまってぬけない木のね。→艮

《単語家族》

恨(とまってとれないうらみ)

こん。仕事にたえうる気力。「根気」

《解字》

会意兼形声。艮コンは「目+匕(ナイフ)」の会意文字で、頭蓋骨の目の穴をナイフでえぐったことを示す。目の穴のように、一定のところにとまってとれない意を含む。眼(めの玉のはいる穴)の原字。根は「木+音符艮」で、とまってぬけない木のね。→艮

《単語家族》

恨(とまってとれないうらみ) 限(とまってとれない境界線のしるし)

限(とまってとれない境界線のしるし) 痕(とまってとれない傷あと)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

痕(とまってとれない傷あと)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 木部 [三年]

区点=2612 16進=3A2C シフトJIS=8DAA

《常用音訓》コン/ね

《音読み》 コン

10画 木部 [三年]

区点=2612 16進=3A2C シフトJIS=8DAA

《常用音訓》コン/ね

《音読み》 コン

〈g

〈g n〉

《訓読み》 ね/こん

《名付け》 ね・もと

《意味》

n〉

《訓読み》 ね/こん

《名付け》 ね・もと

《意味》

{名}ね。じっと一定の所に座をしめた植物のね。〈対語〉→枝。「盤根(平らにはびこったね)」「根茎」

{名}ね。じっと一定の所に座をしめた植物のね。〈対語〉→枝。「盤根(平らにはびこったね)」「根茎」

{名}ね。転じて、物のいちばん下。つけね。「舌根」「根底」

{名}ね。転じて、物のいちばん下。つけね。「舌根」「根底」

{名}ね。物事の生じるもと。〈対語〉→末。〈類義語〉→本。「根本」「無根之談ムコンノダン(ねもはもない話)」「是謂天地根=コレヲ天地ノ根ト謂フ」〔→老子〕

{名}ね。物事の生じるもと。〈対語〉→末。〈類義語〉→本。「根本」「無根之談ムコンノダン(ねもはもない話)」「是謂天地根=コレヲ天地ノ根ト謂フ」〔→老子〕

{名}ね。本来の性質。「性根」

{名}ね。本来の性質。「性根」

{単位}棒状の物を数える単位。

{単位}棒状の物を数える単位。

〔仏〕知覚を生じるもと。「六根(目・耳・鼻・舌・身・意)」「六根清浄(身心を清らかにする)」

〔国〕

〔仏〕知覚を生じるもと。「六根(目・耳・鼻・舌・身・意)」「六根清浄(身心を清らかにする)」

〔国〕 こん。平方、または立方を解いてえた数に対して、そのもとの数。また、方程式を満足させる未知数の値。「平方根」

こん。平方、または立方を解いてえた数に対して、そのもとの数。また、方程式を満足させる未知数の値。「平方根」 こん。化学反応において、特にイオンになりやすい原子の集団。基。

こん。化学反応において、特にイオンになりやすい原子の集団。基。 こん。仕事にたえうる気力。「根気」

《解字》

会意兼形声。艮コンは「目+匕(ナイフ)」の会意文字で、頭蓋骨の目の穴をナイフでえぐったことを示す。目の穴のように、一定のところにとまってとれない意を含む。眼(めの玉のはいる穴)の原字。根は「木+音符艮」で、とまってぬけない木のね。→艮

《単語家族》

恨(とまってとれないうらみ)

こん。仕事にたえうる気力。「根気」

《解字》

会意兼形声。艮コンは「目+匕(ナイフ)」の会意文字で、頭蓋骨の目の穴をナイフでえぐったことを示す。目の穴のように、一定のところにとまってとれない意を含む。眼(めの玉のはいる穴)の原字。根は「木+音符艮」で、とまってぬけない木のね。→艮

《単語家族》

恨(とまってとれないうらみ) 限(とまってとれない境界線のしるし)

限(とまってとれない境界線のしるし) 痕(とまってとれない傷あと)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

痕(とまってとれない傷あと)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

犒 ねぎらう🔗⭐🔉

猫 ねこ🔗⭐🔉

禰宜 ネギ🔗⭐🔉

【禰宜】

ネギ〔国〕神職の一つ。宮司または神主に次ぐ。また、ひろく神職のこと。

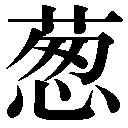

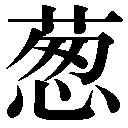

葱 ねぎ🔗⭐🔉

【葱】

12画 艸部

区点=3912 16進=472C シフトJIS=944B

《音読み》 ソウ

12画 艸部

区点=3912 16進=472C シフトJIS=944B

《音読み》 ソウ /ス

/ス 〈c

〈c ng〉

《訓読み》 ねぎ

《意味》

ng〉

《訓読み》 ねぎ

《意味》

{名}ねぎ。草の名。茎は直立し、葉は中空で先はとがっている。食用にする。ねぶか。

{名}ねぎ。草の名。茎は直立し、葉は中空で先はとがっている。食用にする。ねぶか。

{形}青い。

{形}青い。

「葱嶺教ソウレイキョウ」とは、仏教のこと。▽「葱嶺」は、インドの山で、釈迦シャカがこの山で修行したといわれるところから。

《解字》

会意兼形声。「艸+音符怱ソウ(たてに通る、つつぬけ)」。

《熟語》

→下付・中付語

「葱嶺教ソウレイキョウ」とは、仏教のこと。▽「葱嶺」は、インドの山で、釈迦シャカがこの山で修行したといわれるところから。

《解字》

会意兼形声。「艸+音符怱ソウ(たてに通る、つつぬけ)」。

《熟語》

→下付・中付語

12画 艸部

区点=3912 16進=472C シフトJIS=944B

《音読み》 ソウ

12画 艸部

区点=3912 16進=472C シフトJIS=944B

《音読み》 ソウ /ス

/ス 〈c

〈c ng〉

《訓読み》 ねぎ

《意味》

ng〉

《訓読み》 ねぎ

《意味》

{名}ねぎ。草の名。茎は直立し、葉は中空で先はとがっている。食用にする。ねぶか。

{名}ねぎ。草の名。茎は直立し、葉は中空で先はとがっている。食用にする。ねぶか。

{形}青い。

{形}青い。

「葱嶺教ソウレイキョウ」とは、仏教のこと。▽「葱嶺」は、インドの山で、釈迦シャカがこの山で修行したといわれるところから。

《解字》

会意兼形声。「艸+音符怱ソウ(たてに通る、つつぬけ)」。

《熟語》

→下付・中付語

「葱嶺教ソウレイキョウ」とは、仏教のこと。▽「葱嶺」は、インドの山で、釈迦シャカがこの山で修行したといわれるところから。

《解字》

会意兼形声。「艸+音符怱ソウ(たてに通る、つつぬけ)」。

《熟語》

→下付・中付語

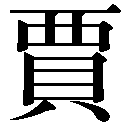

賈 ね🔗⭐🔉

【賈】

13画 貝部

区点=7643 16進=6C4B シフトJIS=E6C9

《音読み》

13画 貝部

区点=7643 16進=6C4B シフトJIS=E6C9

《音読み》  コ

コ /ク

/ク 〈g

〈g 〉/

〉/ カ

カ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉/

《訓読み》 かう(かふ)/うる/ね

《意味》

〉/

《訓読み》 かう(かふ)/うる/ね

《意味》

{動}かう(カフ)。うる。商品をストックしてうりかいする。転じて、あきなう。とりひきする。〈類義語〉→沽コ。「賈市コシ(あきない)」「賈人コジン(あきんど)」

{動}かう(カフ)。うる。商品をストックしてうりかいする。転じて、あきなう。とりひきする。〈類義語〉→沽コ。「賈市コシ(あきない)」「賈人コジン(あきんど)」

{名}あきんど。商人。〈同義語〉→估。「商賈ショウコ(あきんど)」

{名}あきんど。商人。〈同義語〉→估。「商賈ショウコ(あきんど)」

{名}ね。ねだん。〈同義語〉→価。「求善賈而沽諸=善賈ヲ求メテ諸ヲ沽ランカ」〔→論語〕

{名}ね。ねだん。〈同義語〉→価。「求善賈而沽諸=善賈ヲ求メテ諸ヲ沽ランカ」〔→論語〕

{名}春秋時代の国の名。晋シンに滅ぼされた。今の山西省臨汾リンフン市のあたりにあった。▽上声に読む。

《解字》

{名}春秋時代の国の名。晋シンに滅ぼされた。今の山西省臨汾リンフン市のあたりにあった。▽上声に読む。

《解字》

会意。上部は西ではなくて、覆(おおう)の字の上部と同じく、ふたをかぶせたさま。「襾(ふたの形)+貝(財貨)」で、金品におおいをかぶせて隠すことを示す。

《単語家族》

庫コ(物を隠すくら)と同系。

《類義》

店の中や倉庫に品物をストックするあきんどを賈といい、行商するのを商といった。のち商と賈を区別せず、ともにあきんどの意に用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

会意。上部は西ではなくて、覆(おおう)の字の上部と同じく、ふたをかぶせたさま。「襾(ふたの形)+貝(財貨)」で、金品におおいをかぶせて隠すことを示す。

《単語家族》

庫コ(物を隠すくら)と同系。

《類義》

店の中や倉庫に品物をストックするあきんどを賈といい、行商するのを商といった。のち商と賈を区別せず、ともにあきんどの意に用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

13画 貝部

区点=7643 16進=6C4B シフトJIS=E6C9

《音読み》

13画 貝部

区点=7643 16進=6C4B シフトJIS=E6C9

《音読み》  コ

コ /ク

/ク 〈g

〈g 〉/

〉/ カ

カ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉/

《訓読み》 かう(かふ)/うる/ね

《意味》

〉/

《訓読み》 かう(かふ)/うる/ね

《意味》

{動}かう(カフ)。うる。商品をストックしてうりかいする。転じて、あきなう。とりひきする。〈類義語〉→沽コ。「賈市コシ(あきない)」「賈人コジン(あきんど)」

{動}かう(カフ)。うる。商品をストックしてうりかいする。転じて、あきなう。とりひきする。〈類義語〉→沽コ。「賈市コシ(あきない)」「賈人コジン(あきんど)」

{名}あきんど。商人。〈同義語〉→估。「商賈ショウコ(あきんど)」

{名}あきんど。商人。〈同義語〉→估。「商賈ショウコ(あきんど)」

{名}ね。ねだん。〈同義語〉→価。「求善賈而沽諸=善賈ヲ求メテ諸ヲ沽ランカ」〔→論語〕

{名}ね。ねだん。〈同義語〉→価。「求善賈而沽諸=善賈ヲ求メテ諸ヲ沽ランカ」〔→論語〕

{名}春秋時代の国の名。晋シンに滅ぼされた。今の山西省臨汾リンフン市のあたりにあった。▽上声に読む。

《解字》

{名}春秋時代の国の名。晋シンに滅ぼされた。今の山西省臨汾リンフン市のあたりにあった。▽上声に読む。

《解字》

会意。上部は西ではなくて、覆(おおう)の字の上部と同じく、ふたをかぶせたさま。「襾(ふたの形)+貝(財貨)」で、金品におおいをかぶせて隠すことを示す。

《単語家族》

庫コ(物を隠すくら)と同系。

《類義》

店の中や倉庫に品物をストックするあきんどを賈といい、行商するのを商といった。のち商と賈を区別せず、ともにあきんどの意に用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

会意。上部は西ではなくて、覆(おおう)の字の上部と同じく、ふたをかぶせたさま。「襾(ふたの形)+貝(財貨)」で、金品におおいをかぶせて隠すことを示す。

《単語家族》

庫コ(物を隠すくら)と同系。

《類義》

店の中や倉庫に品物をストックするあきんどを賈といい、行商するのを商といった。のち商と賈を区別せず、ともにあきんどの意に用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

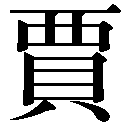

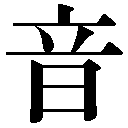

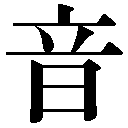

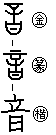

音 ね🔗⭐🔉

【音】

9画 音部 [一年]

区点=1827 16進=323B シフトJIS=89B9

《常用音訓》イン/オン/おと/ね

《音読み》 オン(オム)

9画 音部 [一年]

区点=1827 16進=323B シフトJIS=89B9

《常用音訓》イン/オン/おと/ね

《音読み》 オン(オム) /イン(イム)

/イン(イム) 〈y

〈y n〉

《訓読み》 おと/ね/おん

《名付け》 お・おと・と・なり・ね

《意味》

n〉

《訓読み》 おと/ね/おん

《名付け》 お・おと・と・なり・ね

《意味》

{名}おと。ね。口をふさいで出すウーというふくみごえ。声帯をふるわせて出るおと。▽舌や唇などの調整が加わったこえを「言」といい、調整の加わらないこえを「音」といった。

{名}おと。ね。口をふさいで出すウーというふくみごえ。声帯をふるわせて出るおと。▽舌や唇などの調整が加わったこえを「言」といい、調整の加わらないこえを「音」といった。

{名}おと。ね。ことばをなさず、高低大小のあるおとすべてをいう。〈類義語〉→声。「声音(おと)」「五音(宮、商、角、徴チ、羽の五つの音階)」「声成文謂之音=声ノ文ヲ成スコレヲ音ト謂フ」〔→礼記〕

{名}おと。ね。ことばをなさず、高低大小のあるおとすべてをいう。〈類義語〉→声。「声音(おと)」「五音(宮、商、角、徴チ、羽の五つの音階)」「声成文謂之音=声ノ文ヲ成スコレヲ音ト謂フ」〔→礼記〕

{名}きこえてくることば。しらせ。おとずれ。「音問」「音信不通」

{名}きこえてくることば。しらせ。おとずれ。「音問」「音信不通」

「五音」「七音」とは、中世の音韻学で、頭子音(音節のはじめの子音)の五つまたは七つのわく。「地音チオン」とは、明ミン末の音韻学で、母音のこと。

〔国〕おん。訓に対して、漢字の漢語としての発音。たとえば、山の音はサン、訓はやま。

《解字》

「五音」「七音」とは、中世の音韻学で、頭子音(音節のはじめの子音)の五つまたは七つのわく。「地音チオン」とは、明ミン末の音韻学で、母音のこと。

〔国〕おん。訓に対して、漢字の漢語としての発音。たとえば、山の音はサン、訓はやま。

《解字》

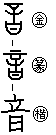

会意。言という字の口の部分の中に、・印を含ませたもの。言は、はっきりとけじめをつけたことばの発音を示す。音は、その口に何かを含み、ウーと含み声を出すことを示す。

《単語家族》

暗アン(はっきりしない)

会意。言という字の口の部分の中に、・印を含ませたもの。言は、はっきりとけじめをつけたことばの発音を示す。音は、その口に何かを含み、ウーと含み声を出すことを示す。

《単語家族》

暗アン(はっきりしない) 陰イン(ふさぐ)と同系。▽声は、もと金・石・糸・竹・風などのおとだが、のち人間や動物のこえの意に用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

陰イン(ふさぐ)と同系。▽声は、もと金・石・糸・竹・風などのおとだが、のち人間や動物のこえの意に用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 音部 [一年]

区点=1827 16進=323B シフトJIS=89B9

《常用音訓》イン/オン/おと/ね

《音読み》 オン(オム)

9画 音部 [一年]

区点=1827 16進=323B シフトJIS=89B9

《常用音訓》イン/オン/おと/ね

《音読み》 オン(オム) /イン(イム)

/イン(イム) 〈y

〈y n〉

《訓読み》 おと/ね/おん

《名付け》 お・おと・と・なり・ね

《意味》

n〉

《訓読み》 おと/ね/おん

《名付け》 お・おと・と・なり・ね

《意味》

{名}おと。ね。口をふさいで出すウーというふくみごえ。声帯をふるわせて出るおと。▽舌や唇などの調整が加わったこえを「言」といい、調整の加わらないこえを「音」といった。

{名}おと。ね。口をふさいで出すウーというふくみごえ。声帯をふるわせて出るおと。▽舌や唇などの調整が加わったこえを「言」といい、調整の加わらないこえを「音」といった。

{名}おと。ね。ことばをなさず、高低大小のあるおとすべてをいう。〈類義語〉→声。「声音(おと)」「五音(宮、商、角、徴チ、羽の五つの音階)」「声成文謂之音=声ノ文ヲ成スコレヲ音ト謂フ」〔→礼記〕

{名}おと。ね。ことばをなさず、高低大小のあるおとすべてをいう。〈類義語〉→声。「声音(おと)」「五音(宮、商、角、徴チ、羽の五つの音階)」「声成文謂之音=声ノ文ヲ成スコレヲ音ト謂フ」〔→礼記〕

{名}きこえてくることば。しらせ。おとずれ。「音問」「音信不通」

{名}きこえてくることば。しらせ。おとずれ。「音問」「音信不通」

「五音」「七音」とは、中世の音韻学で、頭子音(音節のはじめの子音)の五つまたは七つのわく。「地音チオン」とは、明ミン末の音韻学で、母音のこと。

〔国〕おん。訓に対して、漢字の漢語としての発音。たとえば、山の音はサン、訓はやま。

《解字》

「五音」「七音」とは、中世の音韻学で、頭子音(音節のはじめの子音)の五つまたは七つのわく。「地音チオン」とは、明ミン末の音韻学で、母音のこと。

〔国〕おん。訓に対して、漢字の漢語としての発音。たとえば、山の音はサン、訓はやま。

《解字》

会意。言という字の口の部分の中に、・印を含ませたもの。言は、はっきりとけじめをつけたことばの発音を示す。音は、その口に何かを含み、ウーと含み声を出すことを示す。

《単語家族》

暗アン(はっきりしない)

会意。言という字の口の部分の中に、・印を含ませたもの。言は、はっきりとけじめをつけたことばの発音を示す。音は、その口に何かを含み、ウーと含み声を出すことを示す。

《単語家族》

暗アン(はっきりしない) 陰イン(ふさぐ)と同系。▽声は、もと金・石・糸・竹・風などのおとだが、のち人間や動物のこえの意に用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

陰イン(ふさぐ)と同系。▽声は、もと金・石・糸・竹・風などのおとだが、のち人間や動物のこえの意に用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

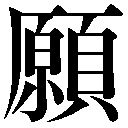

願 ねがい🔗⭐🔉

【願】

19画 頁部 [四年]

区点=2074 16進=346A シフトJIS=8AE8

《常用音訓》ガン/ねが…う

《音読み》 ガン(グ

19画 頁部 [四年]

区点=2074 16進=346A シフトJIS=8AE8

《常用音訓》ガン/ねが…う

《音読み》 ガン(グ ン)

ン) /ゲン

/ゲン /ゴン

/ゴン 〈yu

〈yu n〉

《訓読み》 ねがう(ねがふ)/ねがわくは(ねがはくは)/ねがい(ねがひ)

《意味》

n〉

《訓読み》 ねがう(ねがふ)/ねがわくは(ねがはくは)/ねがい(ねがひ)

《意味》

{動}ねがう(ネガフ)。生まじめに思いつづける。一心に求める。希望する。〈同義語〉→愿。〈類義語〉→欲。「願言思子=願ヒテ言ハ子ヲ思フ」〔→詩経〕

{動}ねがう(ネガフ)。生まじめに思いつづける。一心に求める。希望する。〈同義語〉→愿。〈類義語〉→欲。「願言思子=願ヒテ言ハ子ヲ思フ」〔→詩経〕

{動}ねがわくは(ネガハクハ)。…したい。…してほしい。▽後にねがうことの中身をあらわすことばのあるときの読み方。「非曰能之、願学焉=コレヲ能クスト曰フニアラズ、願ハクハコレニ学バン」〔→論語〕

{動}ねがわくは(ネガハクハ)。…したい。…してほしい。▽後にねがうことの中身をあらわすことばのあるときの読み方。「非曰能之、願学焉=コレヲ能クスト曰フニアラズ、願ハクハコレニ学バン」〔→論語〕

{名}ねがい(ネガヒ)。心中にひたすら求めていること。望み。

《解字》

会意兼形声。「頁(あたま)+音符原(まるい泉、まるい)」。もとの意味はまるい頭のことで、頑ガン(まるい頭、まじめだが融通がきかない)と同じ。融通のきかない意から、転じて、生まじめの意(愿と書く)になり、さらに生まじめに考える、一心に求めることをあらわすようになった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}ねがい(ネガヒ)。心中にひたすら求めていること。望み。

《解字》

会意兼形声。「頁(あたま)+音符原(まるい泉、まるい)」。もとの意味はまるい頭のことで、頑ガン(まるい頭、まじめだが融通がきかない)と同じ。融通のきかない意から、転じて、生まじめの意(愿と書く)になり、さらに生まじめに考える、一心に求めることをあらわすようになった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

19画 頁部 [四年]

区点=2074 16進=346A シフトJIS=8AE8

《常用音訓》ガン/ねが…う

《音読み》 ガン(グ

19画 頁部 [四年]

区点=2074 16進=346A シフトJIS=8AE8

《常用音訓》ガン/ねが…う

《音読み》 ガン(グ ン)

ン) /ゲン

/ゲン /ゴン

/ゴン 〈yu

〈yu n〉

《訓読み》 ねがう(ねがふ)/ねがわくは(ねがはくは)/ねがい(ねがひ)

《意味》

n〉

《訓読み》 ねがう(ねがふ)/ねがわくは(ねがはくは)/ねがい(ねがひ)

《意味》

{動}ねがう(ネガフ)。生まじめに思いつづける。一心に求める。希望する。〈同義語〉→愿。〈類義語〉→欲。「願言思子=願ヒテ言ハ子ヲ思フ」〔→詩経〕

{動}ねがう(ネガフ)。生まじめに思いつづける。一心に求める。希望する。〈同義語〉→愿。〈類義語〉→欲。「願言思子=願ヒテ言ハ子ヲ思フ」〔→詩経〕

{動}ねがわくは(ネガハクハ)。…したい。…してほしい。▽後にねがうことの中身をあらわすことばのあるときの読み方。「非曰能之、願学焉=コレヲ能クスト曰フニアラズ、願ハクハコレニ学バン」〔→論語〕

{動}ねがわくは(ネガハクハ)。…したい。…してほしい。▽後にねがうことの中身をあらわすことばのあるときの読み方。「非曰能之、願学焉=コレヲ能クスト曰フニアラズ、願ハクハコレニ学バン」〔→論語〕

{名}ねがい(ネガヒ)。心中にひたすら求めていること。望み。

《解字》

会意兼形声。「頁(あたま)+音符原(まるい泉、まるい)」。もとの意味はまるい頭のことで、頑ガン(まるい頭、まじめだが融通がきかない)と同じ。融通のきかない意から、転じて、生まじめの意(愿と書く)になり、さらに生まじめに考える、一心に求めることをあらわすようになった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}ねがい(ネガヒ)。心中にひたすら求めていること。望み。

《解字》

会意兼形声。「頁(あたま)+音符原(まるい泉、まるい)」。もとの意味はまるい頭のことで、頑ガン(まるい頭、まじめだが融通がきかない)と同じ。融通のきかない意から、転じて、生まじめの意(愿と書く)になり、さらに生まじめに考える、一心に求めることをあらわすようになった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「ね」で始まるの検索結果 1-36。もっと読み込む

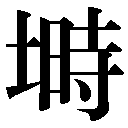

13画 土部

区点=5245 16進=544D シフトJIS=9ACB

《音読み》 ジ

13画 土部

区点=5245 16進=544D シフトJIS=9ACB

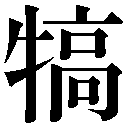

《音読み》 ジ 14画 牛部

区点=6423 16進=6037 シフトJIS=E0B5

《音読み》 コウ(カウ)

14画 牛部

区点=6423 16進=6037 シフトJIS=E0B5

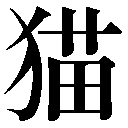

《音読み》 コウ(カウ) 11画 犬部 [常用漢字]

区点=3913 16進=472D シフトJIS=944C

《常用音訓》ビョウ/ねこ

《音読み》 ビョウ(ベウ)/ボウ(バウ)

11画 犬部 [常用漢字]

区点=3913 16進=472D シフトJIS=944C

《常用音訓》ビョウ/ねこ

《音読み》 ビョウ(ベウ)/ボウ(バウ) o〉

《訓読み》 ねこ

《名付け》 ねこ

《意味》

{名}ねこ。家畜の一種。

《解字》

会意兼形声。「犬+音符苗(なよなよとして細い)」。からだがしなやかで細いねこ。あるいは、ミャオと鳴く声になぞらえた擬声語か。

《熟語》

o〉

《訓読み》 ねこ

《名付け》 ねこ

《意味》

{名}ねこ。家畜の一種。

《解字》

会意兼形声。「犬+音符苗(なよなよとして細い)」。からだがしなやかで細いねこ。あるいは、ミャオと鳴く声になぞらえた擬声語か。

《熟語》