複数辞典一括検索+![]()

![]()

前 まえ🔗⭐🔉

【前】

9画 リ部 [二年]

区点=3316 16進=4130 シフトJIS=914F

《常用音訓》ゼン/まえ

《音読み》 ゼン

9画 リ部 [二年]

区点=3316 16進=4130 シフトJIS=914F

《常用音訓》ゼン/まえ

《音読み》 ゼン /セン

/セン 〈qi

〈qi n〉

《訓読み》 まえ(まへ)/さき/さきに/すすむ

《名付け》 くま・さき・すすむ・ちか

《意味》

n〉

《訓読み》 まえ(まへ)/さき/さきに/すすむ

《名付け》 くま・さき・すすむ・ちか

《意味》

{名}まえ(マヘ)。場所にも時間にも用いる。〈対語〉→後。〈類義語〉→先。「前後」「瞻之在前=コレヲ瞻レバ前ニ在リ」〔→論語〕

{名}まえ(マヘ)。場所にも時間にも用いる。〈対語〉→後。〈類義語〉→先。「前後」「瞻之在前=コレヲ瞻レバ前ニ在リ」〔→論語〕

{副}さき。さきに。以前に。「何前倨而後恭也=何ゾ前ニハ倨リテ後ニハ恭シキヤ」〔→史記〕

{副}さき。さきに。以前に。「何前倨而後恭也=何ゾ前ニハ倨リテ後ニハ恭シキヤ」〔→史記〕

{形}まえ(マヘ)。昔の。以前の。〈対語〉→後。〈類義語〉→先。「前賢(昔の賢者)」「前人」

{形}まえ(マヘ)。昔の。以前の。〈対語〉→後。〈類義語〉→先。「前賢(昔の賢者)」「前人」

{名}まえ(マヘ)。目のまえ。「目前」「面前」「効死於前=死ヲ前ニ効サン」〔→漢書〕

{名}まえ(マヘ)。目のまえ。「目前」「面前」「効死於前=死ヲ前ニ効サン」〔→漢書〕

{動}すすむ。まえにすすむ。「左右既前殺軻=左右既ニ前ミテ軻ヲ殺ス」〔→史記〕

〔国〕

{動}すすむ。まえにすすむ。「左右既前殺軻=左右既ニ前ミテ軻ヲ殺ス」〔→史記〕

〔国〕 まえ(マヘ)。その人数分の量をあらわすことば。また、割り当て分。「三人前」「割り前」

まえ(マヘ)。その人数分の量をあらわすことば。また、割り当て分。「三人前」「割り前」 まえ(マヘ)。相手を呼ぶときのことば。▽人を直接ささず、その前のところをさす習慣からおこった。

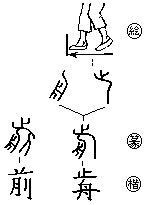

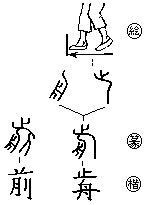

《解字》

まえ(マヘ)。相手を呼ぶときのことば。▽人を直接ささず、その前のところをさす習慣からおこった。

《解字》

会意兼形声。前のリを除いた部分は「止(あし)+舟」で、進むものを二つあわせてそろって進む意を示す会意文字。前はそれに刀を加えた字で、剪セン(そろえて切る)の原字だが、「止+舟」の字がすたれたため、進むの意味に前の字を用いる。もと、左足を右足のところまでそろえ、半歩ずつ進む礼儀正しい歩き方。のち、広く、前進する。前方などの意に用いる。

《単語家族》

揃セン(そろえる)

会意兼形声。前のリを除いた部分は「止(あし)+舟」で、進むものを二つあわせてそろって進む意を示す会意文字。前はそれに刀を加えた字で、剪セン(そろえて切る)の原字だが、「止+舟」の字がすたれたため、進むの意味に前の字を用いる。もと、左足を右足のところまでそろえ、半歩ずつ進む礼儀正しい歩き方。のち、広く、前進する。前方などの意に用いる。

《単語家族》

揃セン(そろえる) 翦セン(そろった矢)と同系。践セン(小さく足ぶみする)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

翦セン(そろった矢)と同系。践セン(小さく足ぶみする)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

9画 リ部 [二年]

区点=3316 16進=4130 シフトJIS=914F

《常用音訓》ゼン/まえ

《音読み》 ゼン

9画 リ部 [二年]

区点=3316 16進=4130 シフトJIS=914F

《常用音訓》ゼン/まえ

《音読み》 ゼン /セン

/セン 〈qi

〈qi n〉

《訓読み》 まえ(まへ)/さき/さきに/すすむ

《名付け》 くま・さき・すすむ・ちか

《意味》

n〉

《訓読み》 まえ(まへ)/さき/さきに/すすむ

《名付け》 くま・さき・すすむ・ちか

《意味》

{名}まえ(マヘ)。場所にも時間にも用いる。〈対語〉→後。〈類義語〉→先。「前後」「瞻之在前=コレヲ瞻レバ前ニ在リ」〔→論語〕

{名}まえ(マヘ)。場所にも時間にも用いる。〈対語〉→後。〈類義語〉→先。「前後」「瞻之在前=コレヲ瞻レバ前ニ在リ」〔→論語〕

{副}さき。さきに。以前に。「何前倨而後恭也=何ゾ前ニハ倨リテ後ニハ恭シキヤ」〔→史記〕

{副}さき。さきに。以前に。「何前倨而後恭也=何ゾ前ニハ倨リテ後ニハ恭シキヤ」〔→史記〕

{形}まえ(マヘ)。昔の。以前の。〈対語〉→後。〈類義語〉→先。「前賢(昔の賢者)」「前人」

{形}まえ(マヘ)。昔の。以前の。〈対語〉→後。〈類義語〉→先。「前賢(昔の賢者)」「前人」

{名}まえ(マヘ)。目のまえ。「目前」「面前」「効死於前=死ヲ前ニ効サン」〔→漢書〕

{名}まえ(マヘ)。目のまえ。「目前」「面前」「効死於前=死ヲ前ニ効サン」〔→漢書〕

{動}すすむ。まえにすすむ。「左右既前殺軻=左右既ニ前ミテ軻ヲ殺ス」〔→史記〕

〔国〕

{動}すすむ。まえにすすむ。「左右既前殺軻=左右既ニ前ミテ軻ヲ殺ス」〔→史記〕

〔国〕 まえ(マヘ)。その人数分の量をあらわすことば。また、割り当て分。「三人前」「割り前」

まえ(マヘ)。その人数分の量をあらわすことば。また、割り当て分。「三人前」「割り前」 まえ(マヘ)。相手を呼ぶときのことば。▽人を直接ささず、その前のところをさす習慣からおこった。

《解字》

まえ(マヘ)。相手を呼ぶときのことば。▽人を直接ささず、その前のところをさす習慣からおこった。

《解字》

会意兼形声。前のリを除いた部分は「止(あし)+舟」で、進むものを二つあわせてそろって進む意を示す会意文字。前はそれに刀を加えた字で、剪セン(そろえて切る)の原字だが、「止+舟」の字がすたれたため、進むの意味に前の字を用いる。もと、左足を右足のところまでそろえ、半歩ずつ進む礼儀正しい歩き方。のち、広く、前進する。前方などの意に用いる。

《単語家族》

揃セン(そろえる)

会意兼形声。前のリを除いた部分は「止(あし)+舟」で、進むものを二つあわせてそろって進む意を示す会意文字。前はそれに刀を加えた字で、剪セン(そろえて切る)の原字だが、「止+舟」の字がすたれたため、進むの意味に前の字を用いる。もと、左足を右足のところまでそろえ、半歩ずつ進む礼儀正しい歩き方。のち、広く、前進する。前方などの意に用いる。

《単語家族》

揃セン(そろえる) 翦セン(そろった矢)と同系。践セン(小さく足ぶみする)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

翦セン(そろった矢)と同系。践セン(小さく足ぶみする)とも縁が近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

前書 マエガキ🔗⭐🔉

【前書】

ゼンショ

ゼンショ  前の時代の書物。

前の時代の書物。 前に書いた手紙。

前に書いた手紙。 書名。「漢書」のこと。

書名。「漢書」のこと。 マエガキ〔国〕本文の前に書きつけること。また、その書かれた文章。

マエガキ〔国〕本文の前に書きつけること。また、その書かれた文章。

ゼンショ

ゼンショ  前の時代の書物。

前の時代の書物。 前に書いた手紙。

前に書いた手紙。 書名。「漢書」のこと。

書名。「漢書」のこと。 マエガキ〔国〕本文の前に書きつけること。また、その書かれた文章。

マエガキ〔国〕本文の前に書きつけること。また、その書かれた文章。

参 まいる🔗⭐🔉

【参】

8画 厶部 [四年]

区点=2718 16進=3B32 シフトJIS=8E51

【參】旧字旧字

8画 厶部 [四年]

区点=2718 16進=3B32 シフトJIS=8E51

【參】旧字旧字

11画 厶部

区点=5052 16進=5254 シフトJIS=99D2

《常用音訓》サン/まい…る

《音読み》

11画 厶部

区点=5052 16進=5254 シフトJIS=99D2

《常用音訓》サン/まい…る

《音読み》  サン(サム)

サン(サム)

〈s

〈s n〉

n〉 サン(サム)

サン(サム) /ソン(ソム)

/ソン(ソム) 〈c

〈c n〉

n〉 シン(シム)

シン(シム)

〈c

〈c n〉

n〉 シン(シム)

シン(シム)

〈sh

〈sh n〉

《訓読み》 みつ/みっつ/まじわる(まじはる)/まいる(まゐる)

《名付け》 かず・ちか・なか・ほし・み・みち・みつ

《意味》

n〉

《訓読み》 みつ/みっつ/まじわる(まじはる)/まいる(まゐる)

《名付け》 かず・ちか・なか・ほし・み・みち・みつ

《意味》

{数}みつ。みっつ。〈同義語〉→三。

{数}みつ。みっつ。〈同義語〉→三。

{動}まじわる(マジハル)。いくつもいっしょに入りまじる。ちらちらする。「立則見其参於前也=立テバスナハチソノ前ニ参ハルヲ見ル」〔→論語〕

{動}まじわる(マジハル)。いくつもいっしょに入りまじる。ちらちらする。「立則見其参於前也=立テバスナハチソノ前ニ参ハルヲ見ル」〔→論語〕

サンズ{動}仲間入りする。あずかる。「参加」「参政」「始参鎮東軍事=始メ鎮東ノ軍事ニ参ズ」〔→晋書〕

サンズ{動}仲間入りする。あずかる。「参加」「参政」「始参鎮東軍事=始メ鎮東ノ軍事ニ参ズ」〔→晋書〕

サンズ{動}目上の人にあう。お目にかかる。「参謁」「欲参楊素=楊素ニ参ゼント欲ス」〔侯白〕

サンズ{動}目上の人にあう。お目にかかる。「参謁」「欲参楊素=楊素ニ参ゼント欲ス」〔侯白〕

「参差シンシ」とは、長短入りまじっていっしょになるさま。唐代には、どうやら、たぶんの意の副詞に用いる。「雪膚花貌参差是=雪膚花貌参差トシテコレナラン」〔→白居易〕

「参差シンシ」とは、長短入りまじっていっしょになるさま。唐代には、どうやら、たぶんの意の副詞に用いる。「雪膚花貌参差是=雪膚花貌参差トシテコレナラン」〔→白居易〕

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のオリオン座に含まれる。からすき。オリオン座の三つ星。「動如参与商=ヤヤモスレバ参ト商トノゴトシ」〔→杜甫〕

〔国〕

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のオリオン座に含まれる。からすき。オリオン座の三つ星。「動如参与商=ヤヤモスレバ参ト商トノゴトシ」〔→杜甫〕

〔国〕 まいる(マ

まいる(マ ル)。神社・寺などをおがみに行く。「墓参」

ル)。神社・寺などをおがみに行く。「墓参」 まいる(マ

まいる(マ ル)。負けて相手に従う。「降参」

《解字》

ル)。負けて相手に従う。「降参」

《解字》

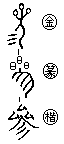

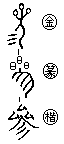

象形。三つの玉のかんざしをきらめかせた女性の姿を描いたもの。のち彡印(三筋の模様)を加え參の字となる。入りまじってちらちらする意を含む。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるために、「三」の代わりに使うこともある。

《単語家族》

三(みっつ→いくつも)

象形。三つの玉のかんざしをきらめかせた女性の姿を描いたもの。のち彡印(三筋の模様)を加え參の字となる。入りまじってちらちらする意を含む。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるために、「三」の代わりに使うこともある。

《単語家族》

三(みっつ→いくつも) 森(何本もの木がはえたもり)

森(何本もの木がはえたもり) 杉サン(多くの針葉のはえたすぎ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

杉サン(多くの針葉のはえたすぎ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 厶部 [四年]

区点=2718 16進=3B32 シフトJIS=8E51

【參】旧字旧字

8画 厶部 [四年]

区点=2718 16進=3B32 シフトJIS=8E51

【參】旧字旧字

11画 厶部

区点=5052 16進=5254 シフトJIS=99D2

《常用音訓》サン/まい…る

《音読み》

11画 厶部

区点=5052 16進=5254 シフトJIS=99D2

《常用音訓》サン/まい…る

《音読み》  サン(サム)

サン(サム)

〈s

〈s n〉

n〉 サン(サム)

サン(サム) /ソン(ソム)

/ソン(ソム) 〈c

〈c n〉

n〉 シン(シム)

シン(シム)

〈c

〈c n〉

n〉 シン(シム)

シン(シム)

〈sh

〈sh n〉

《訓読み》 みつ/みっつ/まじわる(まじはる)/まいる(まゐる)

《名付け》 かず・ちか・なか・ほし・み・みち・みつ

《意味》

n〉

《訓読み》 みつ/みっつ/まじわる(まじはる)/まいる(まゐる)

《名付け》 かず・ちか・なか・ほし・み・みち・みつ

《意味》

{数}みつ。みっつ。〈同義語〉→三。

{数}みつ。みっつ。〈同義語〉→三。

{動}まじわる(マジハル)。いくつもいっしょに入りまじる。ちらちらする。「立則見其参於前也=立テバスナハチソノ前ニ参ハルヲ見ル」〔→論語〕

{動}まじわる(マジハル)。いくつもいっしょに入りまじる。ちらちらする。「立則見其参於前也=立テバスナハチソノ前ニ参ハルヲ見ル」〔→論語〕

サンズ{動}仲間入りする。あずかる。「参加」「参政」「始参鎮東軍事=始メ鎮東ノ軍事ニ参ズ」〔→晋書〕

サンズ{動}仲間入りする。あずかる。「参加」「参政」「始参鎮東軍事=始メ鎮東ノ軍事ニ参ズ」〔→晋書〕

サンズ{動}目上の人にあう。お目にかかる。「参謁」「欲参楊素=楊素ニ参ゼント欲ス」〔侯白〕

サンズ{動}目上の人にあう。お目にかかる。「参謁」「欲参楊素=楊素ニ参ゼント欲ス」〔侯白〕

「参差シンシ」とは、長短入りまじっていっしょになるさま。唐代には、どうやら、たぶんの意の副詞に用いる。「雪膚花貌参差是=雪膚花貌参差トシテコレナラン」〔→白居易〕

「参差シンシ」とは、長短入りまじっていっしょになるさま。唐代には、どうやら、たぶんの意の副詞に用いる。「雪膚花貌参差是=雪膚花貌参差トシテコレナラン」〔→白居易〕

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のオリオン座に含まれる。からすき。オリオン座の三つ星。「動如参与商=ヤヤモスレバ参ト商トノゴトシ」〔→杜甫〕

〔国〕

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のオリオン座に含まれる。からすき。オリオン座の三つ星。「動如参与商=ヤヤモスレバ参ト商トノゴトシ」〔→杜甫〕

〔国〕 まいる(マ

まいる(マ ル)。神社・寺などをおがみに行く。「墓参」

ル)。神社・寺などをおがみに行く。「墓参」 まいる(マ

まいる(マ ル)。負けて相手に従う。「降参」

《解字》

ル)。負けて相手に従う。「降参」

《解字》

象形。三つの玉のかんざしをきらめかせた女性の姿を描いたもの。のち彡印(三筋の模様)を加え參の字となる。入りまじってちらちらする意を含む。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるために、「三」の代わりに使うこともある。

《単語家族》

三(みっつ→いくつも)

象形。三つの玉のかんざしをきらめかせた女性の姿を描いたもの。のち彡印(三筋の模様)を加え參の字となる。入りまじってちらちらする意を含む。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるために、「三」の代わりに使うこともある。

《単語家族》

三(みっつ→いくつも) 森(何本もの木がはえたもり)

森(何本もの木がはえたもり) 杉サン(多くの針葉のはえたすぎ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

杉サン(多くの針葉のはえたすぎ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

哩 マイル🔗⭐🔉

【哩】

10画 口部

区点=4373 16進=4B69 シフトJIS=9689

《音読み》 リ

10画 口部

区点=4373 16進=4B69 シフトJIS=9689

《音読み》 リ 〈l

〈l ・l

・l 〉

《訓読み》 マイル

《意味》

〉

《訓読み》 マイル

《意味》

{助}〔俗〕こうだという強調の意を示す、文末につく助辞。中世以後の口語文に用いられる。

{助}〔俗〕こうだという強調の意を示す、文末につく助辞。中世以後の口語文に用いられる。

{単位}マイル。距離の単位。一マイルは約一・六キロメートル。▽英語mileに当てた字。

《解字》

形声。「口+音符里」。

{単位}マイル。距離の単位。一マイルは約一・六キロメートル。▽英語mileに当てた字。

《解字》

形声。「口+音符里」。

10画 口部

区点=4373 16進=4B69 シフトJIS=9689

《音読み》 リ

10画 口部

区点=4373 16進=4B69 シフトJIS=9689

《音読み》 リ 〈l

〈l ・l

・l 〉

《訓読み》 マイル

《意味》

〉

《訓読み》 マイル

《意味》

{助}〔俗〕こうだという強調の意を示す、文末につく助辞。中世以後の口語文に用いられる。

{助}〔俗〕こうだという強調の意を示す、文末につく助辞。中世以後の口語文に用いられる。

{単位}マイル。距離の単位。一マイルは約一・六キロメートル。▽英語mileに当てた字。

《解字》

形声。「口+音符里」。

{単位}マイル。距離の単位。一マイルは約一・六キロメートル。▽英語mileに当てた字。

《解字》

形声。「口+音符里」。

埋没 マイボツ🔗⭐🔉

【埋没】

マイボツ  土の中にうずまって見えなくなってしまう。

土の中にうずまって見えなくなってしまう。 才能や業績などが世の人に知られない。『埋滅マイメツ』

才能や業績などが世の人に知られない。『埋滅マイメツ』

土の中にうずまって見えなくなってしまう。

土の中にうずまって見えなくなってしまう。 才能や業績などが世の人に知られない。『埋滅マイメツ』

才能や業績などが世の人に知られない。『埋滅マイメツ』

埋骨 マイコツ🔗⭐🔉

【埋骨】

マイコツ・ホネヲウズム 死者の骨を墓にうめる。

埋葬 マイソウ🔗⭐🔉

【埋葬】

マイソウ 死者を土の中にうめて葬る。

埋蔵 マイゾウ🔗⭐🔉

【埋蔵】

マイゾウ  物を土の中にうずめ隠す。

物を土の中にうずめ隠す。 才能・能力が発揮されないこと。

才能・能力が発揮されないこと。 資源などが地下にうずまっていること。「埋蔵量」

資源などが地下にうずまっていること。「埋蔵量」

物を土の中にうずめ隠す。

物を土の中にうずめ隠す。 才能・能力が発揮されないこと。

才能・能力が発揮されないこと。 資源などが地下にうずまっていること。「埋蔵量」

資源などが地下にうずまっていること。「埋蔵量」

売僧 マイス🔗⭐🔉

【売僧】

マイス 世間にこびへつらう、俗っぽい僧をののしっていうことば。▽マイスは、唐音。

妹婿 マイセイ🔗⭐🔉

【妹婿】

マイセイ =妹壻。妹の夫。いもうとむこ。

承前 マエヲウク🔗⭐🔉

【承前】

ショウゼン・マエヲウク 前の文章を受け継ぐ。また、前文の続き。

昧死 マイシ🔗⭐🔉

【昧死】

マイシ「あえて死罪に当たることも知らず」の意で、失礼をかえりみずあえてすること。臣下が君主に差し出す文に用いる。

枚挙 マイキョ🔗⭐🔉

【枚挙】

マイキョ いちいち数えあげる。「枚挙に遑イトマあらず」

枚乗 マイジョウ🔗⭐🔉

【枚乗】

バイジョウ・マイジョウ〈人名〉漢代の文人。字アザナは叔。辞賦にすぐれ、梁リョウの孝王に仕えたが、孝王が没すると、故郷の淮陰ワイイン(江蘇コウソ省)に帰り病死した。

毎旦 マイタン🔗⭐🔉

【毎旦】

マイタン 毎朝。

毎次 マイジ🔗⭐🔉

【毎次】

マイジ そのたびごと。毎回。

毎毎 マイマイ🔗⭐🔉

目 ま🔗⭐🔉

【目】

5画 目部 [一年]

区点=4460 16進=4C5C シフトJIS=96DA

《常用音訓》ボク/モク/ま/め

《音読み》 モク

5画 目部 [一年]

区点=4460 16進=4C5C シフトJIS=96DA

《常用音訓》ボク/モク/ま/め

《音読み》 モク /ボク

/ボク 〈m

〈m 〉

《訓読み》 ま/め/さかん(さくわん)

《名付け》 ま・み・め・より

《意味》

〉

《訓読み》 ま/め/さかん(さくわん)

《名付け》 ま・み・め・より

《意味》

{名}め。まぶたにおおわれため。〈類義語〉→眼。「耳目」「目之於色也=目ノ色ニオケルヤ」〔→孟子〕

{名}め。まぶたにおおわれため。〈類義語〉→眼。「耳目」「目之於色也=目ノ色ニオケルヤ」〔→孟子〕

{名}め。めくばせ。めつき。「道路以目=道路目ヲモッテス」

{名}め。めくばせ。めつき。「道路以目=道路目ヲモッテス」

モクス{動}見なす。見て品定めする。また、めくばせをする。「目之為神品=コレヲ目シテ神品ト為ス」「范増数目項王=范増シバシバ項王ニ目ス」〔→史記〕

モクス{動}見なす。見て品定めする。また、めくばせをする。「目之為神品=コレヲ目シテ神品ト為ス」「范増数目項王=范増シバシバ項王ニ目ス」〔→史記〕

{名}めじるし。めじるしをつけた条項。また、そのグループ。「題目」「目録」「請問其目=請フソノ目ヲ問ハン」〔→論語〕

{名}めじるし。めじるしをつけた条項。また、そのグループ。「題目」「目録」「請問其目=請フソノ目ヲ問ハン」〔→論語〕

{名}め。網や、格子のめ。

{名}め。網や、格子のめ。

{単位}項目や格子のめを数える単位。「第二目」

{単位}項目や格子のめを数える単位。「第二目」

{名}目のようにたいせつなところ。要点。「眼目」

{名}目のようにたいせつなところ。要点。「眼目」

{名}人の主となる者。かしら。「頭目」

〔国〕

{名}人の主となる者。かしら。「頭目」

〔国〕 さかん(サクワン)。四等官で、国司の第四位。

さかん(サクワン)。四等官で、国司の第四位。 め。材木の表面にあらわれたすじめ。また、物を折ったすじめ。「木目モクメが細かい」「すじ目の通ったズボン」

め。材木の表面にあらわれたすじめ。また、物を折ったすじめ。「木目モクメが細かい」「すじ目の通ったズボン」 め。ものを見とおす力。「目がきく」

め。ものを見とおす力。「目がきく」 碁盤ゴバンのめ。また、碁石を数える単位。「三目の勝ち」

碁盤ゴバンのめ。また、碁石を数える単位。「三目の勝ち」 め。量をあらわす目じるしのきざみ。めもり。(6)め。「もんめ(=匁。文目モンメ)」の略。重さをあらわすことば。「百目ヒャクメ(ふつうは百匁と書く)」

《解字》

め。量をあらわす目じるしのきざみ。めもり。(6)め。「もんめ(=匁。文目モンメ)」の略。重さをあらわすことば。「百目ヒャクメ(ふつうは百匁と書く)」

《解字》

象形。めを描いたもので、まぶたにおおわれているめのこと。

《単語家族》

モクとは木(葉をかぶった立ちき)

象形。めを描いたもので、まぶたにおおわれているめのこと。

《単語家族》

モクとは木(葉をかぶった立ちき) 沐モク(水をかぶる)

沐モク(水をかぶる) 冒モウ・ボウ(かぶる)などと同系。

《類義》

眼は、根や痕コンと同系で、頭骨に穴があいていて一定の場所を占めた眼窩ガンカ(めのあな)に着目したことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

冒モウ・ボウ(かぶる)などと同系。

《類義》

眼は、根や痕コンと同系で、頭骨に穴があいていて一定の場所を占めた眼窩ガンカ(めのあな)に着目したことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

5画 目部 [一年]

区点=4460 16進=4C5C シフトJIS=96DA

《常用音訓》ボク/モク/ま/め

《音読み》 モク

5画 目部 [一年]

区点=4460 16進=4C5C シフトJIS=96DA

《常用音訓》ボク/モク/ま/め

《音読み》 モク /ボク

/ボク 〈m

〈m 〉

《訓読み》 ま/め/さかん(さくわん)

《名付け》 ま・み・め・より

《意味》

〉

《訓読み》 ま/め/さかん(さくわん)

《名付け》 ま・み・め・より

《意味》

{名}め。まぶたにおおわれため。〈類義語〉→眼。「耳目」「目之於色也=目ノ色ニオケルヤ」〔→孟子〕

{名}め。まぶたにおおわれため。〈類義語〉→眼。「耳目」「目之於色也=目ノ色ニオケルヤ」〔→孟子〕

{名}め。めくばせ。めつき。「道路以目=道路目ヲモッテス」

{名}め。めくばせ。めつき。「道路以目=道路目ヲモッテス」

モクス{動}見なす。見て品定めする。また、めくばせをする。「目之為神品=コレヲ目シテ神品ト為ス」「范増数目項王=范増シバシバ項王ニ目ス」〔→史記〕

モクス{動}見なす。見て品定めする。また、めくばせをする。「目之為神品=コレヲ目シテ神品ト為ス」「范増数目項王=范増シバシバ項王ニ目ス」〔→史記〕

{名}めじるし。めじるしをつけた条項。また、そのグループ。「題目」「目録」「請問其目=請フソノ目ヲ問ハン」〔→論語〕

{名}めじるし。めじるしをつけた条項。また、そのグループ。「題目」「目録」「請問其目=請フソノ目ヲ問ハン」〔→論語〕

{名}め。網や、格子のめ。

{名}め。網や、格子のめ。

{単位}項目や格子のめを数える単位。「第二目」

{単位}項目や格子のめを数える単位。「第二目」

{名}目のようにたいせつなところ。要点。「眼目」

{名}目のようにたいせつなところ。要点。「眼目」

{名}人の主となる者。かしら。「頭目」

〔国〕

{名}人の主となる者。かしら。「頭目」

〔国〕 さかん(サクワン)。四等官で、国司の第四位。

さかん(サクワン)。四等官で、国司の第四位。 め。材木の表面にあらわれたすじめ。また、物を折ったすじめ。「木目モクメが細かい」「すじ目の通ったズボン」

め。材木の表面にあらわれたすじめ。また、物を折ったすじめ。「木目モクメが細かい」「すじ目の通ったズボン」 め。ものを見とおす力。「目がきく」

め。ものを見とおす力。「目がきく」 碁盤ゴバンのめ。また、碁石を数える単位。「三目の勝ち」

碁盤ゴバンのめ。また、碁石を数える単位。「三目の勝ち」 め。量をあらわす目じるしのきざみ。めもり。(6)め。「もんめ(=匁。文目モンメ)」の略。重さをあらわすことば。「百目ヒャクメ(ふつうは百匁と書く)」

《解字》

め。量をあらわす目じるしのきざみ。めもり。(6)め。「もんめ(=匁。文目モンメ)」の略。重さをあらわすことば。「百目ヒャクメ(ふつうは百匁と書く)」

《解字》

象形。めを描いたもので、まぶたにおおわれているめのこと。

《単語家族》

モクとは木(葉をかぶった立ちき)

象形。めを描いたもので、まぶたにおおわれているめのこと。

《単語家族》

モクとは木(葉をかぶった立ちき) 沐モク(水をかぶる)

沐モク(水をかぶる) 冒モウ・ボウ(かぶる)などと同系。

《類義》

眼は、根や痕コンと同系で、頭骨に穴があいていて一定の場所を占めた眼窩ガンカ(めのあな)に着目したことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

冒モウ・ボウ(かぶる)などと同系。

《類義》

眼は、根や痕コンと同系で、頭骨に穴があいていて一定の場所を占めた眼窩ガンカ(めのあな)に着目したことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

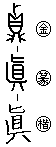

真 ま🔗⭐🔉

【真】

10画 目部 [三年]

区点=3131 16進=3F3F シフトJIS=905E

【眞】旧字人名に使える旧字

10画 目部 [三年]

区点=3131 16進=3F3F シフトJIS=905E

【眞】旧字人名に使える旧字

10画 目部

区点=6635 16進=6243 シフトJIS=E1C1

《常用音訓》シン/ま

《音読み》 シン

10画 目部

区点=6635 16進=6243 シフトJIS=E1C1

《常用音訓》シン/ま

《音読み》 シン

〈zh

〈zh n〉

《訓読み》 まこと/まことに/ま

《名付け》 さだ・さな・さね・ただ・ただし・ちか・なお・ま・まき・まこと・まさ・ます・また・まな・み

《意味》

n〉

《訓読み》 まこと/まことに/ま

《名付け》 さだ・さな・さね・ただ・ただし・ちか・なお・ま・まき・まこと・まさ・ます・また・まな・み

《意味》

シンナリ{形・名}まこと。うそや欠けめがない。充実している。〈対語〉→仮(上べだけ)。〈類義語〉→実。「真実」「使真偽毋相乱=真ト偽トヲシテアヒ乱ルコトナカラシム」〔→漢書〕

シンナリ{形・名}まこと。うそや欠けめがない。充実している。〈対語〉→仮(上べだけ)。〈類義語〉→実。「真実」「使真偽毋相乱=真ト偽トヲシテアヒ乱ルコトナカラシム」〔→漢書〕

{名}欠けめなく充実した状態。▽儒家では誠といい、道家では真という。「保真=真ヲ保ツ」

{名}欠けめなく充実した状態。▽儒家では誠といい、道家では真という。「保真=真ヲ保ツ」

{名}実在の人のいる官。〈対語〉→欠。「真除(実際の任官)」

{名}実在の人のいる官。〈対語〉→欠。「真除(実際の任官)」

{名}楷書カイショのこと。「真書」

{名}楷書カイショのこと。「真書」

シンニ{副}まことに。ほんとうに。じつに。「真好(ほんとうによい)」

〔国〕ま。ほんとうの、まったくのなどの意をあらわす接頭辞。

《解字》

シンニ{副}まことに。ほんとうに。じつに。「真好(ほんとうによい)」

〔国〕ま。ほんとうの、まったくのなどの意をあらわす接頭辞。

《解字》

会意。「匕(さじ)+鼎(かなえ)」で、匙(さじ)で容器に物をみたすさまを示す。充填ジュウテンの填(欠けめなくいっぱいつめる)の原字。実ジツはその語尾が入声(つまり音)に転じたことば。

《類義》

→信

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。「匕(さじ)+鼎(かなえ)」で、匙(さじ)で容器に物をみたすさまを示す。充填ジュウテンの填(欠けめなくいっぱいつめる)の原字。実ジツはその語尾が入声(つまり音)に転じたことば。

《類義》

→信

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

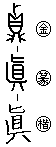

10画 目部 [三年]

区点=3131 16進=3F3F シフトJIS=905E

【眞】旧字人名に使える旧字

10画 目部 [三年]

区点=3131 16進=3F3F シフトJIS=905E

【眞】旧字人名に使える旧字

10画 目部

区点=6635 16進=6243 シフトJIS=E1C1

《常用音訓》シン/ま

《音読み》 シン

10画 目部

区点=6635 16進=6243 シフトJIS=E1C1

《常用音訓》シン/ま

《音読み》 シン

〈zh

〈zh n〉

《訓読み》 まこと/まことに/ま

《名付け》 さだ・さな・さね・ただ・ただし・ちか・なお・ま・まき・まこと・まさ・ます・また・まな・み

《意味》

n〉

《訓読み》 まこと/まことに/ま

《名付け》 さだ・さな・さね・ただ・ただし・ちか・なお・ま・まき・まこと・まさ・ます・また・まな・み

《意味》

シンナリ{形・名}まこと。うそや欠けめがない。充実している。〈対語〉→仮(上べだけ)。〈類義語〉→実。「真実」「使真偽毋相乱=真ト偽トヲシテアヒ乱ルコトナカラシム」〔→漢書〕

シンナリ{形・名}まこと。うそや欠けめがない。充実している。〈対語〉→仮(上べだけ)。〈類義語〉→実。「真実」「使真偽毋相乱=真ト偽トヲシテアヒ乱ルコトナカラシム」〔→漢書〕

{名}欠けめなく充実した状態。▽儒家では誠といい、道家では真という。「保真=真ヲ保ツ」

{名}欠けめなく充実した状態。▽儒家では誠といい、道家では真という。「保真=真ヲ保ツ」

{名}実在の人のいる官。〈対語〉→欠。「真除(実際の任官)」

{名}実在の人のいる官。〈対語〉→欠。「真除(実際の任官)」

{名}楷書カイショのこと。「真書」

{名}楷書カイショのこと。「真書」

シンニ{副}まことに。ほんとうに。じつに。「真好(ほんとうによい)」

〔国〕ま。ほんとうの、まったくのなどの意をあらわす接頭辞。

《解字》

シンニ{副}まことに。ほんとうに。じつに。「真好(ほんとうによい)」

〔国〕ま。ほんとうの、まったくのなどの意をあらわす接頭辞。

《解字》

会意。「匕(さじ)+鼎(かなえ)」で、匙(さじ)で容器に物をみたすさまを示す。充填ジュウテンの填(欠けめなくいっぱいつめる)の原字。実ジツはその語尾が入声(つまり音)に転じたことば。

《類義》

→信

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。「匕(さじ)+鼎(かなえ)」で、匙(さじ)で容器に物をみたすさまを示す。充填ジュウテンの填(欠けめなくいっぱいつめる)の原字。実ジツはその語尾が入声(つまり音)に転じたことば。

《類義》

→信

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

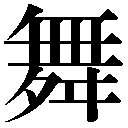

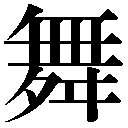

舞 まい🔗⭐🔉

【舞】

15画 舛部 [常用漢字]

区点=4181 16進=4971 シフトJIS=9591

《常用音訓》ブ/まい/ま…う

《音読み》 ブ

15画 舛部 [常用漢字]

区点=4181 16進=4971 シフトJIS=9591

《常用音訓》ブ/まい/ま…う

《音読み》 ブ /ム

/ム 〈w

〈w 〉

《訓読み》 まう(まふ)/まい(まひ)

《名付け》 まい

《意味》

〉

《訓読み》 まう(まふ)/まい(まひ)

《名付け》 まい

《意味》

{動・名}まう(マフ)。まい(マヒ)。手足を動かして神の恵みを求める。「舞踏」「韶舞ショウブ(周の武王のときのまい)」「長袖善舞=長袖ハヨク舞フ」「不知手之舞之、足之蹈之也=手ノコレヲ舞ヒ、足ノコレヲ蹈ムヲ知ラズ」〔→詩経〕

{動・名}まう(マフ)。まい(マヒ)。手足を動かして神の恵みを求める。「舞踏」「韶舞ショウブ(周の武王のときのまい)」「長袖善舞=長袖ハヨク舞フ」「不知手之舞之、足之蹈之也=手ノコレヲ舞ヒ、足ノコレヲ蹈ムヲ知ラズ」〔→詩経〕

ブス{動}心をはずませる。また、まい出すようなはずんだ気持ちにさせる。「鼓舞」

ブス{動}心をはずませる。また、まい出すようなはずんだ気持ちにさせる。「鼓舞」

{動}まう(マフ)。ゆっくりと飛ぶ。「鳳鳥来舞=鳳鳥ハ来タリ舞フ」

{動}まう(マフ)。ゆっくりと飛ぶ。「鳳鳥来舞=鳳鳥ハ来タリ舞フ」

{動}むやみにでたらめなことをする。「舞文(身がってな文章をつくる、条文を乱用する)」「舞弊」

《解字》

{動}むやみにでたらめなことをする。「舞文(身がってな文章をつくる、条文を乱用する)」「舞弊」

《解字》

会意兼形声。舛センは、左足と右足を開いたさま。無ブは、人が両手に飾りを持ってまうさまで、舞の原字。舞は「舛+音符無」で、幸いを求める神楽のまいのこと。

《単語家族》

巫フ・ブ(神前でまって神に幸いを求めるみこ)

会意兼形声。舛センは、左足と右足を開いたさま。無ブは、人が両手に飾りを持ってまうさまで、舞の原字。舞は「舛+音符無」で、幸いを求める神楽のまいのこと。

《単語家族》

巫フ・ブ(神前でまって神に幸いを求めるみこ) 募(求める)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

募(求める)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

15画 舛部 [常用漢字]

区点=4181 16進=4971 シフトJIS=9591

《常用音訓》ブ/まい/ま…う

《音読み》 ブ

15画 舛部 [常用漢字]

区点=4181 16進=4971 シフトJIS=9591

《常用音訓》ブ/まい/ま…う

《音読み》 ブ /ム

/ム 〈w

〈w 〉

《訓読み》 まう(まふ)/まい(まひ)

《名付け》 まい

《意味》

〉

《訓読み》 まう(まふ)/まい(まひ)

《名付け》 まい

《意味》

{動・名}まう(マフ)。まい(マヒ)。手足を動かして神の恵みを求める。「舞踏」「韶舞ショウブ(周の武王のときのまい)」「長袖善舞=長袖ハヨク舞フ」「不知手之舞之、足之蹈之也=手ノコレヲ舞ヒ、足ノコレヲ蹈ムヲ知ラズ」〔→詩経〕

{動・名}まう(マフ)。まい(マヒ)。手足を動かして神の恵みを求める。「舞踏」「韶舞ショウブ(周の武王のときのまい)」「長袖善舞=長袖ハヨク舞フ」「不知手之舞之、足之蹈之也=手ノコレヲ舞ヒ、足ノコレヲ蹈ムヲ知ラズ」〔→詩経〕

ブス{動}心をはずませる。また、まい出すようなはずんだ気持ちにさせる。「鼓舞」

ブス{動}心をはずませる。また、まい出すようなはずんだ気持ちにさせる。「鼓舞」

{動}まう(マフ)。ゆっくりと飛ぶ。「鳳鳥来舞=鳳鳥ハ来タリ舞フ」

{動}まう(マフ)。ゆっくりと飛ぶ。「鳳鳥来舞=鳳鳥ハ来タリ舞フ」

{動}むやみにでたらめなことをする。「舞文(身がってな文章をつくる、条文を乱用する)」「舞弊」

《解字》

{動}むやみにでたらめなことをする。「舞文(身がってな文章をつくる、条文を乱用する)」「舞弊」

《解字》

会意兼形声。舛センは、左足と右足を開いたさま。無ブは、人が両手に飾りを持ってまうさまで、舞の原字。舞は「舛+音符無」で、幸いを求める神楽のまいのこと。

《単語家族》

巫フ・ブ(神前でまって神に幸いを求めるみこ)

会意兼形声。舛センは、左足と右足を開いたさま。無ブは、人が両手に飾りを持ってまうさまで、舞の原字。舞は「舛+音符無」で、幸いを求める神楽のまいのこと。

《単語家族》

巫フ・ブ(神前でまって神に幸いを求めるみこ) 募(求める)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

募(求める)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

貨 まいないする🔗⭐🔉

【貨】

11画 貝部 [四年]

区点=1863 16進=325F シフトJIS=89DD

《常用音訓》カ

《音読み》 カ(ク

11画 貝部 [四年]

区点=1863 16進=325F シフトJIS=89DD

《常用音訓》カ

《音読み》 カ(ク )

)

〈hu

〈hu 〉

《訓読み》 まいないする(まひなひす)

《名付け》 たか

《意味》

〉

《訓読み》 まいないする(まひなひす)

《名付け》 たか

《意味》

{名}さまざまのものにかえることのできる金銭。▽昔は、貨幣のことを、「化」といった。「通貨」「貨幣」「聚天下之貨、交易而退=天下ノ貨ヲ聚メ、交易シテ退ク」〔→易経〕

{名}さまざまのものにかえることのできる金銭。▽昔は、貨幣のことを、「化」といった。「通貨」「貨幣」「聚天下之貨、交易而退=天下ノ貨ヲ聚メ、交易シテ退ク」〔→易経〕

{名}商品また財産としての品物。「財貨」

{名}商品また財産としての品物。「財貨」

{名}荷物。「貨車」

{名}荷物。「貨車」

カス{動・名}まいないする(マヒナヒス)。わいろを使う。わいろ。

《解字》

会意兼形声。「貝+音符化」。

《単語家族》

化(姿をかえる)

カス{動・名}まいないする(マヒナヒス)。わいろを使う。わいろ。

《解字》

会意兼形声。「貝+音符化」。

《単語家族》

化(姿をかえる) 花(うつろいやすいはな)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

花(うつろいやすいはな)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 貝部 [四年]

区点=1863 16進=325F シフトJIS=89DD

《常用音訓》カ

《音読み》 カ(ク

11画 貝部 [四年]

区点=1863 16進=325F シフトJIS=89DD

《常用音訓》カ

《音読み》 カ(ク )

)

〈hu

〈hu 〉

《訓読み》 まいないする(まひなひす)

《名付け》 たか

《意味》

〉

《訓読み》 まいないする(まひなひす)

《名付け》 たか

《意味》

{名}さまざまのものにかえることのできる金銭。▽昔は、貨幣のことを、「化」といった。「通貨」「貨幣」「聚天下之貨、交易而退=天下ノ貨ヲ聚メ、交易シテ退ク」〔→易経〕

{名}さまざまのものにかえることのできる金銭。▽昔は、貨幣のことを、「化」といった。「通貨」「貨幣」「聚天下之貨、交易而退=天下ノ貨ヲ聚メ、交易シテ退ク」〔→易経〕

{名}商品また財産としての品物。「財貨」

{名}商品また財産としての品物。「財貨」

{名}荷物。「貨車」

{名}荷物。「貨車」

カス{動・名}まいないする(マヒナヒス)。わいろを使う。わいろ。

《解字》

会意兼形声。「貝+音符化」。

《単語家族》

化(姿をかえる)

カス{動・名}まいないする(マヒナヒス)。わいろを使う。わいろ。

《解字》

会意兼形声。「貝+音符化」。

《単語家族》

化(姿をかえる) 花(うつろいやすいはな)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

花(うつろいやすいはな)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

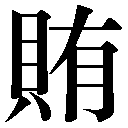

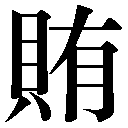

賂 まいない🔗⭐🔉

賄 まいない🔗⭐🔉

【賄】

13画 貝部 [常用漢字]

区点=4737 16進=4F45 シフトJIS=9864

《常用音訓》ワイ/まかな…う

《音読み》 ワイ

13画 貝部 [常用漢字]

区点=4737 16進=4F45 シフトJIS=9864

《常用音訓》ワイ/まかな…う

《音読み》 ワイ /ケ

/ケ /カイ(ク

/カイ(ク イ)

イ) 〈hu

〈hu 〉

《訓読み》 まいなう(まひなふ)/まいない(まひなひ)/まかなう(まかなふ)/まかない(まかなひ)

《意味》

〉

《訓読み》 まいなう(まひなふ)/まいない(まひなひ)/まかなう(まかなふ)/まかない(まかなひ)

《意味》

{名}所有する財貨。「以我賄遷=我ガ賄ヲモチテ遷ラン」〔→詩経〕

{名}所有する財貨。「以我賄遷=我ガ賄ヲモチテ遷ラン」〔→詩経〕

{動・名}まいなう(マヒナフ)。まいない(マヒナヒ)。わいろをおくる。また、わいろ。「賄賂ワイロ」「贈賄ゾウワイ」

〔国〕まかなう(マカナフ)。まかない(マカナヒ)。きりもりする。日常の食事のしたくをする。また、食事のしたくをする人。

《解字》

会意兼形声。有は「月(肉)+音符又ユウ(手)」の会意兼形声文字で、肉を手でかこって、しっかり保有していること。賄は「貝+音符有ユウ」で、とりこんで私有する財貨のこと。あいてに金品をとりこませる、物を贈ることを贈賄ゾウワイといったことから、悪い意味に用いられるようになった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動・名}まいなう(マヒナフ)。まいない(マヒナヒ)。わいろをおくる。また、わいろ。「賄賂ワイロ」「贈賄ゾウワイ」

〔国〕まかなう(マカナフ)。まかない(マカナヒ)。きりもりする。日常の食事のしたくをする。また、食事のしたくをする人。

《解字》

会意兼形声。有は「月(肉)+音符又ユウ(手)」の会意兼形声文字で、肉を手でかこって、しっかり保有していること。賄は「貝+音符有ユウ」で、とりこんで私有する財貨のこと。あいてに金品をとりこませる、物を贈ることを贈賄ゾウワイといったことから、悪い意味に用いられるようになった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 貝部 [常用漢字]

区点=4737 16進=4F45 シフトJIS=9864

《常用音訓》ワイ/まかな…う

《音読み》 ワイ

13画 貝部 [常用漢字]

区点=4737 16進=4F45 シフトJIS=9864

《常用音訓》ワイ/まかな…う

《音読み》 ワイ /ケ

/ケ /カイ(ク

/カイ(ク イ)

イ) 〈hu

〈hu 〉

《訓読み》 まいなう(まひなふ)/まいない(まひなひ)/まかなう(まかなふ)/まかない(まかなひ)

《意味》

〉

《訓読み》 まいなう(まひなふ)/まいない(まひなひ)/まかなう(まかなふ)/まかない(まかなひ)

《意味》

{名}所有する財貨。「以我賄遷=我ガ賄ヲモチテ遷ラン」〔→詩経〕

{名}所有する財貨。「以我賄遷=我ガ賄ヲモチテ遷ラン」〔→詩経〕

{動・名}まいなう(マヒナフ)。まいない(マヒナヒ)。わいろをおくる。また、わいろ。「賄賂ワイロ」「贈賄ゾウワイ」

〔国〕まかなう(マカナフ)。まかない(マカナヒ)。きりもりする。日常の食事のしたくをする。また、食事のしたくをする人。

《解字》

会意兼形声。有は「月(肉)+音符又ユウ(手)」の会意兼形声文字で、肉を手でかこって、しっかり保有していること。賄は「貝+音符有ユウ」で、とりこんで私有する財貨のこと。あいてに金品をとりこませる、物を贈ることを贈賄ゾウワイといったことから、悪い意味に用いられるようになった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動・名}まいなう(マヒナフ)。まいない(マヒナヒ)。わいろをおくる。また、わいろ。「賄賂ワイロ」「贈賄ゾウワイ」

〔国〕まかなう(マカナフ)。まかない(マカナヒ)。きりもりする。日常の食事のしたくをする。また、食事のしたくをする人。

《解字》

会意兼形声。有は「月(肉)+音符又ユウ(手)」の会意兼形声文字で、肉を手でかこって、しっかり保有していること。賄は「貝+音符有ユウ」で、とりこんで私有する財貨のこと。あいてに金品をとりこませる、物を贈ることを贈賄ゾウワイといったことから、悪い意味に用いられるようになった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

邁往 マイオウ🔗⭐🔉

【邁進】

マイシン おそれることなく勇ましくどんどん進む。『邁往マイオウ』

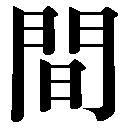

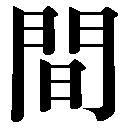

間 ま🔗⭐🔉

【間】

12画 門部 [二年]

区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4

《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま

《音読み》 カン

12画 門部 [二年]

区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4

《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま

《音読み》 カン /ケン

/ケン 〈ji

〈ji n・ji

n・ji n〉

《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)

《名付け》 ちか・はし・ま

《意味》

n〉

《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)

《名付け》 ちか・はし・ま

《意味》

{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」

{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」

{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」

{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」

{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕

{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕

{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕

{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕

{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。

{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。

{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕

{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕

{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。

{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。

{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕

{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕

{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕

{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕

{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。

{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。

{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」

{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」

{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」

{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」

カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕

カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕

カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕

(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」

(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕

〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。

《解字》

会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。

《単語家族》

簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札)

カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕

(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」

(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕

〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。

《解字》

会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。

《単語家族》

簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札) 柬(よりわける)

柬(よりわける) 界(区切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

界(区切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 門部 [二年]

区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4

《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま

《音読み》 カン

12画 門部 [二年]

区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4

《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま

《音読み》 カン /ケン

/ケン 〈ji

〈ji n・ji

n・ji n〉

《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)

《名付け》 ちか・はし・ま

《意味》

n〉

《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)

《名付け》 ちか・はし・ま

《意味》

{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」

{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」

{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」

{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」

{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕

{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕

{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕

{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕

{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。

{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。

{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕

{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕

{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。

{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。

{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕

{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕

{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕

{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕

{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。

{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。

{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」

{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」

{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」

{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」

カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕

カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕

カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕

(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」

(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕

〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。

《解字》

会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。

《単語家族》

簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札)

カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕

(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」

(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕

〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。

《解字》

会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。

《単語家族》

簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札) 柬(よりわける)

柬(よりわける) 界(区切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

界(区切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

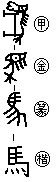

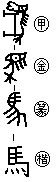

馬 ま🔗⭐🔉

【馬】

10画 馬部 [二年]

区点=3947 16進=474F シフトJIS=946E

《常用音訓》バ/うま/ま

《音読み》 バ

10画 馬部 [二年]

区点=3947 16進=474F シフトJIS=946E

《常用音訓》バ/うま/ま

《音読み》 バ /メ

/メ /マ

/マ 〈m

〈m 〉

《訓読み》 ま/うま

《名付け》 うま・たけし・ま・むま

《意味》

{名}うま。家畜の名。車やすきを引かせたり、荷物を負わせたりしたりする。性質は、向こう気が強い。▽馬にまたがって乗ることは、北方の遊牧民、匈奴キョウドなどから伝わった習慣で、古代中国では直接馬に乗ることはしなかった。「乗馬」「騎馬(馬にまたがって乗る)」

《解字》

〉

《訓読み》 ま/うま

《名付け》 うま・たけし・ま・むま

《意味》

{名}うま。家畜の名。車やすきを引かせたり、荷物を負わせたりしたりする。性質は、向こう気が強い。▽馬にまたがって乗ることは、北方の遊牧民、匈奴キョウドなどから伝わった習慣で、古代中国では直接馬に乗ることはしなかった。「乗馬」「騎馬(馬にまたがって乗る)」

《解字》

象形。うまを描いたもの。古代中国で馬の最もたいせつな用途は戦車を引くことであった。向こうみずにつき進むとの意を含む。

《単語家族》

武(危険をおかし、何かを求めて進む)

象形。うまを描いたもの。古代中国で馬の最もたいせつな用途は戦車を引くことであった。向こうみずにつき進むとの意を含む。

《単語家族》

武(危険をおかし、何かを求めて進む) 驀バク(あたりかまわず進む)

驀バク(あたりかまわず進む) 罵バ(相手かまわずののしる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

罵バ(相手かまわずののしる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

10画 馬部 [二年]

区点=3947 16進=474F シフトJIS=946E

《常用音訓》バ/うま/ま

《音読み》 バ

10画 馬部 [二年]

区点=3947 16進=474F シフトJIS=946E

《常用音訓》バ/うま/ま

《音読み》 バ /メ

/メ /マ

/マ 〈m

〈m 〉

《訓読み》 ま/うま

《名付け》 うま・たけし・ま・むま

《意味》

{名}うま。家畜の名。車やすきを引かせたり、荷物を負わせたりしたりする。性質は、向こう気が強い。▽馬にまたがって乗ることは、北方の遊牧民、匈奴キョウドなどから伝わった習慣で、古代中国では直接馬に乗ることはしなかった。「乗馬」「騎馬(馬にまたがって乗る)」

《解字》

〉

《訓読み》 ま/うま

《名付け》 うま・たけし・ま・むま

《意味》

{名}うま。家畜の名。車やすきを引かせたり、荷物を負わせたりしたりする。性質は、向こう気が強い。▽馬にまたがって乗ることは、北方の遊牧民、匈奴キョウドなどから伝わった習慣で、古代中国では直接馬に乗ることはしなかった。「乗馬」「騎馬(馬にまたがって乗る)」

《解字》

象形。うまを描いたもの。古代中国で馬の最もたいせつな用途は戦車を引くことであった。向こうみずにつき進むとの意を含む。

《単語家族》

武(危険をおかし、何かを求めて進む)

象形。うまを描いたもの。古代中国で馬の最もたいせつな用途は戦車を引くことであった。向こうみずにつき進むとの意を含む。

《単語家族》

武(危険をおかし、何かを求めて進む) 驀バク(あたりかまわず進む)

驀バク(あたりかまわず進む) 罵バ(相手かまわずののしる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

罵バ(相手かまわずののしる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

魔王 マオウ🔗⭐🔉

【魔王】

マオウ〔仏〕仏道の修行や、善行の妨げをする悪魔の王。

麻雀 マージャン🔗⭐🔉

【麻雀】

マジャク すずめ。

マジャク すずめ。 マージャン 室内でやるゲーム。四人一組で百三十六個の牌ハイを用い、その組みあわせによって得点を争う。

マージャン 室内でやるゲーム。四人一組で百三十六個の牌ハイを用い、その組みあわせによって得点を争う。

マジャク すずめ。

マジャク すずめ。 マージャン 室内でやるゲーム。四人一組で百三十六個の牌ハイを用い、その組みあわせによって得点を争う。

マージャン 室内でやるゲーム。四人一組で百三十六個の牌ハイを用い、その組みあわせによって得点を争う。

麻鞋 マアイ🔗⭐🔉

【麻鞋】

マアイ 麻でつくったはきもの。

墹 ま🔗⭐🔉

【墹】

15画 土部 〔国〕

区点=5249 16進=5451 シフトJIS=9ACF

《訓読み》 ま/まま

《意味》

ま。まま。地名に使われる。

15画 土部 〔国〕

区点=5249 16進=5451 シフトJIS=9ACF

《訓読み》 ま/まま

《意味》

ま。まま。地名に使われる。

15画 土部 〔国〕

区点=5249 16進=5451 シフトJIS=9ACF

《訓読み》 ま/まま

《意味》

ま。まま。地名に使われる。

15画 土部 〔国〕

区点=5249 16進=5451 シフトJIS=9ACF

《訓読み》 ま/まま

《意味》

ま。まま。地名に使われる。

漢字源に「ま」で始まるの検索結果 1-40。もっと読み込む

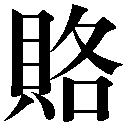

13画 貝部

区点=4708 16進=4F28 シフトJIS=9847

《音読み》 ロ

13画 貝部

区点=4708 16進=4F28 シフトJIS=9847

《音読み》 ロ