複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (51)

よし【止し】🔗⭐🔉

よし【止し】

よすこと。やめること。「そんな事は―にしよう」

よし【由・因・縁】🔗⭐🔉

よし【由・因・縁】

①物事のよってきたるところ。由来。由緒。理由。わけ。万葉集14「志太の浦を朝漕ぐ船は―なしに漕ぐらめかもよ―こさるらめ」。「―ありげな様」

②ことがらの内容。事情。次第。竹取物語「この内侍帰り参りて、この―を奏す」

③風情。風流。奥ゆかしさ。源氏物語桐壺「母北の方なん、いにしへの人の―あるにて」

④手段。方法。てだて。万葉集7「めづらしき人を吾家わぎえに住吉の岸の黄土はにゅうを見む―もがも」。「知る―もない」

⑤口実。狂言、鱸庖丁「所で某―に余り板もとにおし直り」

⑥それらしく見せること。そぶり。かたち。平家物語8「中納言めさでもさすがあしかるべければ、箸とつてめす―しけり」

⑦伝聞の内容を表す。…とのこと。…だそうで。「お元気の―」

よし【葦・蘆・葭】🔗⭐🔉

よし【葦・蘆・葭】

(アシの音が「悪あし」に通ずるのを忌んで「善し」に因んでいう)(→)「あし(葦)」に同じ。

⇒葦の髄から天井のぞく

よ‐し【予示】🔗⭐🔉

よ‐し【予示】

前もって示すこと。よじ。

よ‐し【余子】🔗⭐🔉

よ‐し【余子】

①長子以外の子。

②その人以外の人。

よ‐し【余矢】🔗⭐🔉

よ‐し【余矢】

〔数〕1からある角の正弦を減じたもの。すなわち1−sinAが角Aの余矢。江戸時代末の三角関数表(八線表)に用いられた。↔正矢

よ‐し【余資】🔗⭐🔉

よ‐し【余資】

余っている資金。使い残りの資金。余財。

よ・し【良し・善し・好し】🔗⭐🔉

よ・し【良し・善し・好し】

〔形ク〕

⇒よい

よし【縦し】🔗⭐🔉

よし【縦し】

〔副〕

(形容詞ヨシから。仮に宜よしと許す意)

①満足ではないが。仕方がなく。ままよ。万葉集10「人皆は萩を秋と云ふ―われは尾花が末うれを秋とは言はむ」

②(多く下に逆接の仮定条件を表す語を伴って)たとい。かりに。万一。よしんば。万葉集2「人は―思ひ止むとも」。「牛の歩みの―おそくとも」(徳川家康)

よし🔗⭐🔉

よし

〔感〕

①決意を表す語。「―、やろう」

②同意・承諾を表す語。「―、分かった」

③なぐさめの語。「――、泣くな」

④命令を強める語。さあ。いざ。「―、行け」

よし‐あし【善し悪し】🔗⭐🔉

よし‐あし【善し悪し】

①善いことと悪いこと。よいかわるいか。ぜんあく。「事の―もわきまえず」

②(「良し悪し」とも書く)良い点も悪い点もあって、一概にどちらとも言えないこと。よしわるし。夏目漱石、こゝろ「そんな事を持ち出すのも病人のために―だと考えてゐた」。「慎重過ぎるのも―だ」

よしあり‐がお【由有り顔】‥ガホ🔗⭐🔉

よしあり‐がお【由有り顔】‥ガホ

いかにもわけのありそうな顔つき。

よしあり‐げ【由有り気】🔗⭐🔉

よしあり‐げ【由有り気】

わけのありそうな様子。謡曲、熊野ゆや「―なる言葉の種」

よしい【吉井】‥ヰ🔗⭐🔉

よしい【吉井】‥ヰ

姓氏の一つ。

⇒よしい‐いさむ【吉井勇】

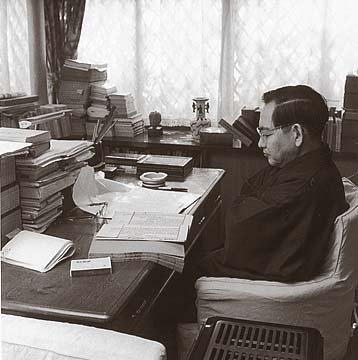

よしい‐いさむ【吉井勇】‥ヰ‥🔗⭐🔉

よしい‐いさむ【吉井勇】‥ヰ‥

歌人・劇作家。東京生れ。早大中退。北原白秋・木下杢太郎らと「スバル」を創刊。情熱的・耽美的な歌風で、特に祇園の歌は有名。歌集「酒ほがひ」、戯曲集「午後三時」「俳諧亭句楽」など。(1886〜1960)

吉井勇

撮影:田沼武能

⇒よしい【吉井】

⇒よしい【吉井】

⇒よしい【吉井】

⇒よしい【吉井】

よし‐うえ【葭植】‥ウヱ🔗⭐🔉

よし‐うえ【葭植】‥ウヱ

(千葉県君津地方で)田植初めの行事。苗の、ヨシのような健やかな成長を祈念するもの。よしぞうり。

よし‐え【縦しゑ】‥ヱ🔗⭐🔉

よしえ【吉江】🔗⭐🔉

よしえ【吉江】

姓氏の一つ。

⇒よしえ‐たかまつ【吉江喬松】

よしえ‐たかまつ【吉江喬松】🔗⭐🔉

よしえ‐たかまつ【吉江喬松】

仏文学者・評論家。初め孤雁と号。長野県生れ。早大教授。「世界文芸大辞典」を編集。著「南欧の空」「仏蘭西古典劇研究」など。(1880〜1940)

⇒よしえ【吉江】

よしえ‐やし‥ヱ‥🔗⭐🔉

よしえ‐やし‥ヱ‥

〔副〕

(ヤもシも間投助詞)「よし」「よしゑ」を強めたもの。たとい。かりに。万葉集2「―浦はなくとも」

⇒よし‐え【縦しゑ】

よしお【吉雄】‥ヲ🔗⭐🔉

よしお【吉雄】‥ヲ

姓氏の一つ。

⇒よしお‐こうぎゅう【吉雄耕牛】

よしおか【吉岡】‥ヲカ🔗⭐🔉

よしおか‐けんぼう【吉岡憲法】‥ヲカ‥バフ🔗⭐🔉

よしおか‐けんぼう【吉岡憲法】‥ヲカ‥バフ

室町後期、京都の兵法家。吉岡流剣法の祖。名は直元。祇園藤次について剣術を修め、よく小剣を用い、足利将軍家の師範。その子孫も兵法師範として名声があり、直綱・直重らは宮本武蔵と闘ったという。のち染織家となったと伝える。生没年未詳。

⇒よしおか【吉岡】

よしおか‐ぞめ【吉岡染】‥ヲカ‥🔗⭐🔉

よしおか‐ぞめ【吉岡染】‥ヲカ‥

(→)憲法染けんぼうぞめに同じ。

⇒よしおか【吉岡】

よしおか‐たかよし【吉岡隆徳】‥ヲカ‥🔗⭐🔉

よしおか‐たかよし【吉岡隆徳】‥ヲカ‥

陸上競技選手。島根県生れ。1932年ロサンゼルス‐オリンピック大会の100メートル競走で6位となり、日本人初の入賞を果たす。「暁の超特急」と称された。(1909〜1984)

⇒よしおか【吉岡】

よしおか‐やよい【吉岡弥生】‥ヲカヤヨヒ🔗⭐🔉

よしおか‐やよい【吉岡弥生】‥ヲカヤヨヒ

医師。日本女医界の先達。静岡県生れ。済生学舎卒。東京女医学校・至誠病院を創設。東京女子医大学頭。(1871〜1959)

⇒よしおか【吉岡】

よしおか‐りゅう【吉岡流】‥ヲカリウ🔗⭐🔉

よしおか‐りゅう【吉岡流】‥ヲカリウ

①(→)憲法けんぼう流に同じ。

②宇都宮の吉岡宮内左衛門を祖とする柔術の一流派と伝えられるもの。

⇒よしおか【吉岡】

よしお‐こうぎゅう【吉雄耕牛】‥ヲカウギウ🔗⭐🔉

よしお‐こうぎゅう【吉雄耕牛】‥ヲカウギウ

江戸中期の蘭学者・蘭方医。名は永章。通称、幸左衛門・幸作。耕牛は号。長崎の人。オランダ通詞。蘭方の吉雄流の開祖。「解体新書」の序文を書く。(1724〜1800)

⇒よしお【吉雄】

よし‐か🔗⭐🔉

よし‐か

[一]〔副〕

とは言うものの。それよりは。むしろ。浄瑠璃、ひぢりめん卯月紅葉「夏白無垢がいることか、参らしやれといふもあり、―おかしやんせ」

[二]〔感〕

念を押していう言葉。いいかね。鯛の味噌津「それはとんだ高いから片身買はう。そんなら五百だが―」

よし‐かかり【由懸り】🔗⭐🔉

よし‐かかり【由懸り】

風情。二曲三体人形図「幽玄嬋妍たる―の出所」

よし‐がき【葦垣】🔗⭐🔉

よし‐がき【葦垣】

杉丸太を立て、竹の胴縁の上に葦簀よしずを張り、竹を押縁として縄で結び固めた垣。あしがき。

よし‐がこい【葦囲い】‥ガコヒ🔗⭐🔉

よし‐がこい【葦囲い】‥ガコヒ

葦簀よしずでかこうこと。また、そのもの。

よし‐がも【葦鴨】🔗⭐🔉

よし‐がも【葦鴨】

カモの一種。中形の美しいカモで、雄の頭上は紫黒色。背は白黒の細かい斑で、翼は主に灰色、翼鏡は金属光沢のある緑色。最も内側の風切羽は長く、鎌状で、金緑色と白の縞がある。アジア北東部で繁殖し、冬季、本州以南に渡来。ミノガモ。ミノヨシ。

よしがも(雄)

ヨシガモ(雄)

提供:OPO

ヨシガモ(雄)

提供:OPO

ヨシガモ(雄)

提供:OPO

ヨシガモ(雄)

提供:OPO

よしかわ【吉川】‥カハ(地名)🔗⭐🔉

よしかわ【吉川】‥カハ

埼玉県南東部、江戸川と中川に挟まれた沖積低地にある市。近世、早場米の産地。近年は宅地化と工場の進出が顕著。人口6万。

よしかわ‐えいじ【吉川英治】‥カハ‥ヂ🔗⭐🔉

よしかわ‐えいじ【吉川英治】‥カハ‥ヂ

小説家。本名、英次ひでつぐ。神奈川県生れ。小学校中退後、種々の職業に従事。物語の魅力と求道精神とで多くの読者を集めた。作「鳴門秘帖」「宮本武蔵」「新・平家物語」など。文化勲章。(1892〜1962)

吉川英治

撮影:田村 茂

⇒よしかわ【吉川】

⇒よしかわ【吉川】

⇒よしかわ【吉川】

⇒よしかわ【吉川】

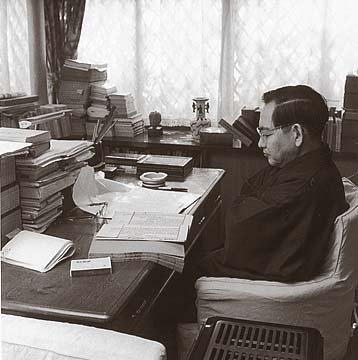

よしかわ‐こうじろう【吉川幸次郎】‥カハカウ‥ラウ🔗⭐🔉

よしかわ‐こうじろう【吉川幸次郎】‥カハカウ‥ラウ

中国文学者。兵庫県生れ。京大教授。中国古典文学研究に優れた独特の業績をあげる。著「元雑劇研究」「詩経国風」「杜甫私記」など。(1904〜1980)

吉川幸次郎

撮影:田沼武能

⇒よしかわ【吉川】

⇒よしかわ【吉川】

⇒よしかわ【吉川】

⇒よしかわ【吉川】

よしかわ‐しんとう【吉川神道】‥カハ‥タウ🔗⭐🔉

よしかわ‐しんとう【吉川神道】‥カハ‥タウ

江戸初期、吉川惟足きっかわこれたるの唱えた神道。吉田神道の仏教的色彩を除き宋儒の説を加味した。理論一点ばりの儒者の神道でなく、宗教的な要素を有する。理学神道。

⇒よしかわ【吉川】

よしき‐がわ【宜寸川】‥ガハ🔗⭐🔉

よしき‐がわ【宜寸川】‥ガハ

①奈良市にある川。春日山に発源し東大寺をめぐり佐保川に入る小流。

②和歌で、「よし」を導く序詞。万葉集12「吾妹子わぎもこに衣春日の―縁よしもあらぬか妹が目を見む」

よし‐きた🔗⭐🔉

よし‐きた

他に対して直ちに応諾する時の語。

よし‐きり【葦切・葦雀】🔗⭐🔉

よし‐きり【葦切・葦雀】

①スズメ目ウグイス科の鳥の一群。約25種いるが、日本では主にオオヨシキリ・コヨシキリの2種。オオヨシキリはウグイスに似て大形。背面は淡褐色で、黄白色の不明瞭な眉斑があり、下面は黄白色。葦原にすみ、鳴き声が「ぎょぎょし」と聞こえるので俳人は行々子ぎょうぎょうしという。東アジアに分布。コヨシキリはオオヨシキリに類似するが、やや小さい。水辺から離れた葦原や高原に多い。東アジアに分布。両種ともに夏鳥で、冬は南方に渡る。葦原雀。〈[季]夏〉

おおよしきり

コヨシキリ

撮影:小宮輝之

コヨシキリ

撮影:小宮輝之

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②早口で多弁な人。

⇒よしきり‐ざめ【葦切鮫】

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②早口で多弁な人。

⇒よしきり‐ざめ【葦切鮫】

コヨシキリ

撮影:小宮輝之

コヨシキリ

撮影:小宮輝之

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②早口で多弁な人。

⇒よしきり‐ざめ【葦切鮫】

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

②早口で多弁な人。

⇒よしきり‐ざめ【葦切鮫】

よしきり‐ざめ【葦切鮫】🔗⭐🔉

よしきり‐ざめ【葦切鮫】

メジロザメ科の海産の軟骨魚。全長4メートルに達する。体は細長く、青緑色で、胸びれが長い。主な餌はイカなど小動物だが、他のサメや海鳥も食べ、人にも危険。熱帯・温帯の外洋に多い。肉は練り製品、鰭ひれはいわゆる「ふかひれ」として食用。

⇒よし‐きり【葦切・葦雀】

よし‐ご【葦子・葭子】🔗⭐🔉

よし‐ご【葦子・葭子】

葦の若芽。あしづの。

⇒よしご‐ぶえ【葦子笛】

よし‐ごい【葦五位】‥ヰ🔗⭐🔉

よし‐ごい【葦五位】‥ヰ

サギの一種。小形で、大きさはゴイサギの半分ぐらい。背面は大体黄褐色、頭部は黒く、風切羽と尾羽は灰黒色。下面は大体淡黄褐色。日本のほか東アジアに分布。アシ・マコモなどの叢にすみ、敵が近づけば、頸をのばし嘴くちばしを直立させ、アシなどに姿をまぎれさせる習性がある。アシゴイ。ボンノウサギ。

よ‐しごと【夜仕事】🔗⭐🔉

よ‐しごと【夜仕事】

夜の仕事。よなべ。〈[季]秋〉

よしこの‐ぶし【よしこの節】🔗⭐🔉

よしこの‐ぶし【よしこの節】

江戸時代の流行歌。潮来いたこ節の変化したものとされ、囃子詞はやしことばを「よしこのよしこの」といったからいう。内容・形式は都々逸どどいつと同系統で、文政(1818〜1830)の頃から三都に行われ、上方では明治時代まで唄われた。

よしご‐ぶえ【葦子笛】🔗⭐🔉

よしご‐ぶえ【葦子笛】

葦子でつくった笛。

⇒よし‐ご【葦子・葭子】

よしさき‐ごぼう【吉崎御坊】‥バウ🔗⭐🔉

よしさき‐ごぼう【吉崎御坊】‥バウ

越前国吉崎(現在の福井県あわら市吉崎)に創建された本願寺の別院。1471年(文明3)蓮如が建立し北陸化導の根拠地となった。のち破却され、江戸中期、山麓に東西両本願寺の別院がそれぞれ開かれた。

よしざわ【吉沢】‥ザハ🔗⭐🔉

よしざわ【吉沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒よしざわ‐けんぎょう【吉沢検校】

⇒よしざわ‐よしのり【吉沢義則】

よしざわ【芳沢】‥ザハ🔗⭐🔉

よしざわ【芳沢】‥ザハ

姓氏の一つ。

⇒よしざわ‐あやめ【芳沢あやめ】

大辞林の検索結果 (100)

よし【止し】🔗⭐🔉

よし [1][2] 【止し】

よすこと。やめること。「それじゃあ―にしよう」「行くのは―にする」

よし【由】🔗⭐🔉

よし [1] 【由】

〔四段動詞「寄す」の連用形から。よりどころとされるものの意が原義〕

(1)物事の理由や事情。いわく。「ことの―を聞く」

(2)聞いた話や知っていることの内容。「御元気の―何よりです」

(3)手段。方法。てだて。「知る―もない」「間近けれども逢ふ―の無き/古今(恋一)」

(4)口実。言い訳。「妹が門行き過ぎかねつひさかたの雨も降らぬかそを―にせむ/万葉 2685」

(5)それらしく振る舞うこと。そぶり。ふり。「刀を帯する―あらはすといへども/平家 1」

(6)風情。情緒。「母北の方なむ,古の人の―あるにて/源氏(桐壺)」

よし【葦・蘆・葭】🔗⭐🔉

よし [1] 【葦・蘆・葭】

〔「あし」が「悪し」に通ずるのを忌んで言い換えた語〕

植物アシのこと。[季]秋。

よ-し【余子】🔗⭐🔉

よ-し [1] 【余子】

(1)嫡子以外の子。

(2)その人以外の人。

よ-し【余資】🔗⭐🔉

よ-し [1] 【余資】

あまっている資金。使い残りの資金。余財。

よ・し【良し・善し・好し】🔗⭐🔉

よ・し 【良し・善し・好し】 (形ク)

⇒よい

よし【縦】🔗⭐🔉

よし [1] 【縦】 (副)

〔「可(ヨ)し」と仮に許す意〕

(1)(下に仮定の言い方を伴う)好ましくないことであっても…だ,の意を表す。たとえ。かりに。万一。「―命を失おうとも悔いはしない」「―其れが出来難いにせよ/武蔵野(独歩)」

(2)不満足だがまあしかたがない,それはそれでまあいい,などの気持ちを表す。ままよ。「人皆は萩を秋と言ふ―我は尾花が末(ウレ)を秋とは言はむ/万葉 2110」

よし🔗⭐🔉

よし [1] (感)

〔形容詞「よし」から〕

(1)決意・決断・了解などがついたときに発する語。「―,行くぞ」「―,わかった」

(2)慰めたりなだめたりする語。「―,もう泣くな」「おう,―,―」

よ-し🔗⭐🔉

よ-し (連語)

〔間投助詞「よ」に間投助詞「し」の付いたもの。上代語〕

文節末に付いて,詠嘆の意を表す。「はしき―我家(ワギエ)の方ゆ雲居立ち来(ク)も/日本書紀(景行)」「あをに―奈良の都は古りぬれどもとほととぎす鳴かずあらなくに/万葉 3919」

よし-あし【善し悪し】🔗⭐🔉

よし-あし [1][2] 【善し悪し】

(1)善いことと悪いこと。善悪。「ものの―の区別がつかない」

(2)よい点も悪い点もあって,すぐには判断できないこと。一得一失のあること。よしわるし。「直ちに実行するのは―だ」

よしあり-げ【由有り気】🔗⭐🔉

よしあり-げ 【由有り気】 (形動)[文]ナリ

なにか深い理由やいわくがありそうなさま。「―なそぶり」

よしい【吉井】🔗⭐🔉

よしい ヨシ 【吉井】

(1)群馬県南部,多野郡の町。中山道脇往還の宿場町・市場町として発達。日本三古碑の一つ多胡碑(タゴノヒ)がある。

(2)岡山県東部,赤磐(アカイワ)郡の町。吉備高原にあり,吉井川の河港として発達。筆軸の生産地。

(3)福岡県南部,浮羽(ウキハ)郡の町。筑紫平野北東部,水縄(ミノウ)山地北側にあり,山麓に装飾古墳が多い。

(4)長崎県北部,北松浦郡の町。北松浦半島の中央部に位置する。かつては佐世保炭田の炭鉱地帯。

【吉井】

(1)群馬県南部,多野郡の町。中山道脇往還の宿場町・市場町として発達。日本三古碑の一つ多胡碑(タゴノヒ)がある。

(2)岡山県東部,赤磐(アカイワ)郡の町。吉備高原にあり,吉井川の河港として発達。筆軸の生産地。

(3)福岡県南部,浮羽(ウキハ)郡の町。筑紫平野北東部,水縄(ミノウ)山地北側にあり,山麓に装飾古墳が多い。

(4)長崎県北部,北松浦郡の町。北松浦半島の中央部に位置する。かつては佐世保炭田の炭鉱地帯。

【吉井】

(1)群馬県南部,多野郡の町。中山道脇往還の宿場町・市場町として発達。日本三古碑の一つ多胡碑(タゴノヒ)がある。

(2)岡山県東部,赤磐(アカイワ)郡の町。吉備高原にあり,吉井川の河港として発達。筆軸の生産地。

(3)福岡県南部,浮羽(ウキハ)郡の町。筑紫平野北東部,水縄(ミノウ)山地北側にあり,山麓に装飾古墳が多い。

(4)長崎県北部,北松浦郡の町。北松浦半島の中央部に位置する。かつては佐世保炭田の炭鉱地帯。

【吉井】

(1)群馬県南部,多野郡の町。中山道脇往還の宿場町・市場町として発達。日本三古碑の一つ多胡碑(タゴノヒ)がある。

(2)岡山県東部,赤磐(アカイワ)郡の町。吉備高原にあり,吉井川の河港として発達。筆軸の生産地。

(3)福岡県南部,浮羽(ウキハ)郡の町。筑紫平野北東部,水縄(ミノウ)山地北側にあり,山麓に装飾古墳が多い。

(4)長崎県北部,北松浦郡の町。北松浦半島の中央部に位置する。かつては佐世保炭田の炭鉱地帯。

よしい【吉井】🔗⭐🔉

よしい ヨシ 【吉井】

姓氏の一。

【吉井】

姓氏の一。

【吉井】

姓氏の一。

【吉井】

姓氏の一。

よしい-いさむ【吉井勇】🔗⭐🔉

よしい-いさむ ヨシ ― 【吉井勇】

(1886-1960) 歌人・劇作家・小説家。東京生まれ。早大中退。「明星」から「スバル」に転じ編集に従事。紅灯の巷を舞台にした独自な耽美的歌風で知られる。歌集「酒ほがひ」「祇園歌集」,戯曲集「午後三時」のほか,小説・随筆など多方面の著書を残した。

― 【吉井勇】

(1886-1960) 歌人・劇作家・小説家。東京生まれ。早大中退。「明星」から「スバル」に転じ編集に従事。紅灯の巷を舞台にした独自な耽美的歌風で知られる。歌集「酒ほがひ」「祇園歌集」,戯曲集「午後三時」のほか,小説・随筆など多方面の著書を残した。

― 【吉井勇】

(1886-1960) 歌人・劇作家・小説家。東京生まれ。早大中退。「明星」から「スバル」に転じ編集に従事。紅灯の巷を舞台にした独自な耽美的歌風で知られる。歌集「酒ほがひ」「祇園歌集」,戯曲集「午後三時」のほか,小説・随筆など多方面の著書を残した。

― 【吉井勇】

(1886-1960) 歌人・劇作家・小説家。東京生まれ。早大中退。「明星」から「スバル」に転じ編集に従事。紅灯の巷を舞台にした独自な耽美的歌風で知られる。歌集「酒ほがひ」「祇園歌集」,戯曲集「午後三時」のほか,小説・随筆など多方面の著書を残した。

よしえ【吉江】🔗⭐🔉

よしえ 【吉江】

姓氏の一。

よしえ-たかまつ【吉江喬松】🔗⭐🔉

よしえ-たかまつ 【吉江喬松】

(1880-1940) フランス文学者・詩人・評論家。長野県生まれ。号,孤雁。早大教授。文芸批評への社会科学の方法論導入を主張。著「緑雲」「仏蘭西古典劇研究」など。翻訳も多い。

よし-え【縦ゑ】🔗⭐🔉

よし-え ― 【縦ゑ】 (副)

〔副詞「よし」に助詞「ゑ」の付いたもの〕

ええよい。ままよ。よしや。「たらちねの母に知らえず我(ア)が持てる心は―君がまにまに/万葉 2537」

【縦ゑ】 (副)

〔副詞「よし」に助詞「ゑ」の付いたもの〕

ええよい。ままよ。よしや。「たらちねの母に知らえず我(ア)が持てる心は―君がまにまに/万葉 2537」

【縦ゑ】 (副)

〔副詞「よし」に助詞「ゑ」の付いたもの〕

ええよい。ままよ。よしや。「たらちねの母に知らえず我(ア)が持てる心は―君がまにまに/万葉 2537」

【縦ゑ】 (副)

〔副詞「よし」に助詞「ゑ」の付いたもの〕

ええよい。ままよ。よしや。「たらちねの母に知らえず我(ア)が持てる心は―君がまにまに/万葉 2537」

よしえ-やし【縦ゑやし】🔗⭐🔉

よしえ-やし ― ― 【縦ゑやし】 (副)

〔「や」「し」ともに助詞〕

「よし」「よしゑ」を強めたもの。

(1)たとえ。かりに。「―浦はなくとも―潟はなくとも/万葉 131」

(2)しかたがない。ままよ。「―恋ひじとすれど秋風の寒く吹く夜は君をしそ思ふ/万葉 2301」

― 【縦ゑやし】 (副)

〔「や」「し」ともに助詞〕

「よし」「よしゑ」を強めたもの。

(1)たとえ。かりに。「―浦はなくとも―潟はなくとも/万葉 131」

(2)しかたがない。ままよ。「―恋ひじとすれど秋風の寒く吹く夜は君をしそ思ふ/万葉 2301」

― 【縦ゑやし】 (副)

〔「や」「し」ともに助詞〕

「よし」「よしゑ」を強めたもの。

(1)たとえ。かりに。「―浦はなくとも―潟はなくとも/万葉 131」

(2)しかたがない。ままよ。「―恋ひじとすれど秋風の寒く吹く夜は君をしそ思ふ/万葉 2301」

― 【縦ゑやし】 (副)

〔「や」「し」ともに助詞〕

「よし」「よしゑ」を強めたもの。

(1)たとえ。かりに。「―浦はなくとも―潟はなくとも/万葉 131」

(2)しかたがない。ままよ。「―恋ひじとすれど秋風の寒く吹く夜は君をしそ思ふ/万葉 2301」

よし-えび【葦海老】🔗⭐🔉

よし-えび [2] 【葦海老】

海産のエビ。体長約18センチメートル。全身淡褐色で,微小な毛におおわれる。食用。本州中部以南に分布。スエビ。

よしお【吉雄】🔗⭐🔉

よしお ヨシヲ 【吉雄】

姓氏の一。

よしお-こうぎゅう【吉雄耕牛】🔗⭐🔉

よしお-こうぎゅう ヨシヲカウギウ 【吉雄耕牛】

(1724-1800) オランダ通詞,蘭学者。長崎の人。通詞のかたわら,オランダ医学を研究,蘭方の吉雄流を興した。各地の蘭学者と交流し大きな影響を与えた。「解体新書」の序文を書いた。

よしおか【吉岡】🔗⭐🔉

よしおか ヨシヲカ 【吉岡】

姓氏の一。

よしおか-けんぼう【吉岡憲法】🔗⭐🔉

よしおか-けんぼう ヨシヲカケンバフ 【吉岡憲法】

室町末期の剣術家。吉岡流の祖。京都四条の染物商だったが,祇園藤次に剣を学び,一流を興した。小太刀を用いる。室町幕府兵法所師範。生没年未詳。

よしおか-ぞめ【吉岡染】🔗⭐🔉

よしおか-ぞめ ヨシヲカ― [0] 【吉岡染】

⇒憲法染(ケンボウゾメ)

よしおか-やよい【吉岡弥生】🔗⭐🔉

よしおか-やよい ヨシヲカヤヨヒ 【吉岡弥生】

(1871-1959) 医師・教育家。静岡県生まれ。済生学舎で男子学生に伍して医学を学ぶ。東京女子医科大学の前身,東京女医学校を創立。女医の養成と女性の地位向上につとめた。

よしおか-りゅう【吉岡流】🔗⭐🔉

よしおか-りゅう ヨシヲカリウ 【吉岡流】

剣術の一派。祖は吉岡憲法。この一派は鬼一法眼流の末流という。憲法流。

よし-か🔗⭐🔉

よし-か

■一■ (副)

とはいっても。それよりは。むしろ。「詣らしやれと言ふもあり。―おかしやんせ/浄瑠璃・卯月の紅葉(中)」

■二■ (連語)

注意を促したり,念を押したりする語。いいかね。「そんなら五百だが,―/咄本・鯛の味噌津」

よし-かかり【由懸】🔗⭐🔉

よし-かかり 【由懸】

能楽論で,風情のある姿態。「幽玄みやびたる―は,女体の用風より出で/至花道」

よし-がも【葦鴨】🔗⭐🔉

よし-がも [3][0] 【葦鴨】

カモ目カモ科の水鳥。全長約46センチメートル。雄は頭部の金属光沢のある黒色の羽毛と翼の三列風切羽が長くのびて美しい。雌は地味な褐色。アジア東北部に分布。日本では北海道で繁殖。冬は本州以南の各地や台湾に渡る。ミノガモ。ミノヨシ。

よしかわ【吉川】🔗⭐🔉

よしかわ ヨシカハ 【吉川】

(1)新潟県南西部,中頸城(クビキ)郡の町。豪雪地帯にあり,越後杜氏(トウジ)の出身地。

(2)埼玉県南東部にある市。中川と江戸川に挟まれた低地で,近世は舟運による市場町。

よしかわ【吉川】🔗⭐🔉

よしかわ ヨシカハ 【吉川】

姓氏の一。

よしかわ-えいじ【吉川英治】🔗⭐🔉

よしかわ-えいじ ヨシカハエイヂ 【吉川英治】

(1892-1962) 小説家。横浜市生まれ。本名は英次(ヒデツグ)。「鳴門秘帖」「宮本武蔵」により大衆文学の第一人者となり,以後,国民作家と呼ぶにふさわしい作品を数多く生んだ。代表作「新書太閤記」「新平家物語」「私本太平記」

よしかわ-こうじろう【吉川幸次郎】🔗⭐🔉

よしかわ-こうじろう ヨシカハカウジラウ 【吉川幸次郎】

(1904-1980) 中国文学者。兵庫県生まれ。京大教授。該博な知識により考証的に中国古典を研究・解釈。著書は「元雑劇研究」「尚書正義」「杜甫私記」など多数。

よしかわ-これたり【吉川惟足】🔗⭐🔉

よしかわ-これたり ヨシカハ― 【吉川惟足】

〔姓は「きっかわ」とも〕

(1616-1694) 江戸前期の神道家。吉川神道の創設者。江戸の人。本名,尼崎屋五郎左衛門。京都の萩原兼従(カネヨリ)から吉田神道を学び,のち江戸で吉川神道を唱える。将軍徳川綱吉から幕府の神道方に任じられた。著「神道大意講談」「神代巻惟足抄」など。

よしかわ-しんとう【吉川神道】🔗⭐🔉

よしかわ-しんとう ヨシカハ―タウ 【吉川神道】

神道の一派。江戸初期に吉田神道から分かれて吉川惟足(ヨシカワコレタリ)が創唱した。儒教的色彩が強い。理学神道。

よしき-がわ【宜寸川】🔗⭐🔉

よしき-がわ ―ガハ 【宜寸川】

奈良市を流れる川。春日山に発し,東大寺南大門の前を流れ,佐保川に注ぐ。

よし-きた🔗⭐🔉

よし-きた [1] (感)

他の求めを承知し,引き受けるときに発する語。「―,相手になってやろう」

よし-きり【葦切・葦雀】🔗⭐🔉

よし-きり [0][3] 【葦切・葦雀】

(1)スズメ目ウグイス科のオオヨシキリとコヨシキリの総称。一般にはオオヨシキリをさす。中国南部から夏鳥として渡来する。そのそうぞうしい鳴き声から「行々子(ギヨウギヨウシ)」ともいう。葦原雀(ヨシワラスズメ)。[季]夏。《―や漸暮れて須磨の浦/蓼太》

(2)早口で多弁な人。

よしきり-ざめ【葦切鮫】🔗⭐🔉

よしきり-ざめ [4] 【葦切鮫】

ネズミザメ目の海魚。全長6メートルに達する。体はやや細長く,胸びれは長い。背面は藍青色で,腹面は白い。性質は獰猛(ドウモウ)。肉は蒲鉾(カマボコ)など練り製品の材料,ひれは「鱶(フカ)ひれ」として中国料理に使われる。熱帯から亜寒帯まで広く分布。ミズブカ。

よし-ご【葦子・葭子】🔗⭐🔉

よし-ご [2] 【葦子・葭子】

葦の若芽。あしづの。

よしご-ぶえ【葦子笛】🔗⭐🔉

よしご-ぶえ [3][4] 【葦子笛】

葦子でつくった笛。

よし-ごい【葦五位】🔗⭐🔉

よし-ごい ―ゴ [2] 【葦五位】

コウノトリ目サギ科の鳥。全長約35センチメートルで小形。全体が黄褐色で頭上と翼の一部が黒い。水辺の葦原にすみ,水生昆虫や小魚を食べる。アシやマコモの間にひそみ,敵が近づくと首を上にのばし,くちばしを立てて,アシの茎に似せて体をゆらす習性がある。アジアの東部から南に分布。日本には夏鳥として渡来し,各地で繁殖する。

[2] 【葦五位】

コウノトリ目サギ科の鳥。全長約35センチメートルで小形。全体が黄褐色で頭上と翼の一部が黒い。水辺の葦原にすみ,水生昆虫や小魚を食べる。アシやマコモの間にひそみ,敵が近づくと首を上にのばし,くちばしを立てて,アシの茎に似せて体をゆらす習性がある。アジアの東部から南に分布。日本には夏鳥として渡来し,各地で繁殖する。

[2] 【葦五位】

コウノトリ目サギ科の鳥。全長約35センチメートルで小形。全体が黄褐色で頭上と翼の一部が黒い。水辺の葦原にすみ,水生昆虫や小魚を食べる。アシやマコモの間にひそみ,敵が近づくと首を上にのばし,くちばしを立てて,アシの茎に似せて体をゆらす習性がある。アジアの東部から南に分布。日本には夏鳥として渡来し,各地で繁殖する。

[2] 【葦五位】

コウノトリ目サギ科の鳥。全長約35センチメートルで小形。全体が黄褐色で頭上と翼の一部が黒い。水辺の葦原にすみ,水生昆虫や小魚を食べる。アシやマコモの間にひそみ,敵が近づくと首を上にのばし,くちばしを立てて,アシの茎に似せて体をゆらす習性がある。アジアの東部から南に分布。日本には夏鳥として渡来し,各地で繁殖する。

よしご-かいづか【吉胡貝塚】🔗⭐🔉

よしご-かいづか ―カヒヅカ 【吉胡貝塚】

愛知県渥美郡田原町にある縄文後期・晩期の貝塚。集団墓地があり,三四〇体の人骨が発見され,葬制や抜歯習俗の研究に貢献した。

よ-しごと【夜仕事】🔗⭐🔉

よ-しごと [2] 【夜仕事】

夜にする仕事。夜なべ。

よしこの🔗⭐🔉

よしこの

「よしこの節」の略。

よしこの-ぶし【よしこの節】🔗⭐🔉

よしこの-ぶし 【よしこの節】

江戸後期に流行したはやり唄。源流は不明。「都々逸」を生む。

よしざき-ごぼう【吉崎御坊】🔗⭐🔉

よしざき-ごぼう ―ゴバウ 【吉崎御坊】

福井県坂井郡金津町吉崎にある浄土真宗,東西両本願寺の別院。1471年朝倉敏景の寄進を受けて蓮如が北陸布教の根拠として建てた道場に始まる。のち焼失し,江戸時代に東西両派がそれぞれ再興。吉崎別院。

よしざわ【吉沢】🔗⭐🔉

よしざわ ヨシザハ 【吉沢】

姓氏の一。

よしざわ-けんぎょう【吉沢検校】🔗⭐🔉

よしざわ-けんぎょう ヨシザハケンゲウ 【吉沢検校】

(二世)(1808?-1872) 江戸末期の箏曲家。名古屋の人。箏曲の独立(地歌への従属状態からの脱却)を目ざし,「千鳥の曲」「春の曲」などの五曲(「古今組(コキングミ)」と総称)を作曲した。

よしざわ-よしのり【吉沢義則】🔗⭐🔉

よしざわ-よしのり ヨシザハ― 【吉沢義則】

(1876-1954) 国語・国文学者。名古屋生まれ。東大卒。京大教授。訓点研究の端緒を開き,また平安文学に造詣が深かった。書や和歌もよくした。著「国語国文の研究」「国語説鈴」「国語史概説」「対校源氏物語新釈」など。

よしざわ【芳沢】🔗⭐🔉

よしざわ ヨシザハ 【芳沢】

姓氏の一。

よしざわ-あやめ【芳沢あやめ】🔗⭐🔉

よしざわ-あやめ ヨシザハ― 【芳沢あやめ】

(初世)(1673-1729) 歌舞伎役者。屋号,橘屋。元禄期(1688-1704)京坂を代表する女形。写実的演技によって女形芸の大成者といわれた。芸談集「あやめ草」がある。

よししげ【慶滋】🔗⭐🔉

よししげ 【慶滋】

姓氏の一。

よししげ-の-やすたね【慶滋保胤】🔗⭐🔉

よししげ-の-やすたね 【慶滋保胤】

(?-1002) 平安中期の文人。本姓は賀茂氏,字(アザナ)は茂能,法名は寂心。内記入道と称される。菅原文時に師事し,詩文にすぐれる。在俗の浄土教信者として,源信などとともに浄土信仰の発展に寄与。晩年に出家。具平親王の師をつとめ,藤原道長の戒師といわれる。その著「池亭記」は,鴨長明「方丈記」に大きな影響を与えた。「日本往生極楽記」など。

よし-しょうじ【葭障子】🔗⭐🔉

よし-しょうじ ―シヤウジ [3] 【葭障子】

「葭戸(ヨシド)」に同じ。[季]夏。

よし-ず【葦簀・葭簀】🔗⭐🔉

よし-ず [0] 【葦簀・葭簀】

葦の茎を編んで作った,すだれ状のもの。立てかけて日除け,目隠しなどに用いる。よしすだれ。[季]夏。

よしず-がこい【葦簀囲い】🔗⭐🔉

よしず-がこい ―ガコヒ [4] 【葦簀囲い】

葦簀で囲うこと。また,その囲い。

よしず-ばり【葦簀張(り)】🔗⭐🔉

よしず-ばり [0] 【葦簀張(り)】

葦簀で囲うこと。また,囲った小屋。

よし-すだれ【葦簾・葭簾】🔗⭐🔉

よし-すだれ [3] 【葦簾・葭簾】

「よしず」に同じ。[季]夏。

よしずみ【吉住】🔗⭐🔉

よしずみ 【吉住】

姓氏の一。

よしずみ-こさぶろう【吉住小三郎】🔗⭐🔉

よしずみ-こさぶろう ―コサブラウ 【吉住小三郎】

長唄唄方,吉住流の家元の名。

(1)(初世)(1699-1753) もと住吉神社の神職あるいは伶人(レイジン)といわれる。「京鹿子(キヨウガノコ)娘道成寺」「相生獅子」などの初演者。

(2)(四世)(1876-1972) 長唄研精会を組織して,劇場を離れた純音楽としての長唄の普及につとめた。東京音楽学校教授。

よしだ【吉田】🔗⭐🔉

よしだ 【吉田】

(1)新潟県中央部,西蒲原郡の町。燕市の西隣に位置する。

(2)埼玉県西部,秩父郡の町。椋(ムク)神社は竜勢花火で知られる。

(3)静岡県南部,榛原(ハイバラ)郡の町。大井川河口西岸にあり,養鰻業を行う。牧 原では茶を産する。

(4)愛知県豊橋市の江戸時代の旧称。東海道五十三次の宿場町であった。

(5)広島県中央部,高田郡の町。毛利氏の郡山城跡がある。

(6)愛媛県南西部,北宇和郡の町。ミカン栽培が盛ん。

(7)鹿児島県中部,鹿児島郡の町。鹿児島市の北に接する。

原では茶を産する。

(4)愛知県豊橋市の江戸時代の旧称。東海道五十三次の宿場町であった。

(5)広島県中央部,高田郡の町。毛利氏の郡山城跡がある。

(6)愛媛県南西部,北宇和郡の町。ミカン栽培が盛ん。

(7)鹿児島県中部,鹿児島郡の町。鹿児島市の北に接する。

原では茶を産する。

(4)愛知県豊橋市の江戸時代の旧称。東海道五十三次の宿場町であった。

(5)広島県中央部,高田郡の町。毛利氏の郡山城跡がある。

(6)愛媛県南西部,北宇和郡の町。ミカン栽培が盛ん。

(7)鹿児島県中部,鹿児島郡の町。鹿児島市の北に接する。

原では茶を産する。

(4)愛知県豊橋市の江戸時代の旧称。東海道五十三次の宿場町であった。

(5)広島県中央部,高田郡の町。毛利氏の郡山城跡がある。

(6)愛媛県南西部,北宇和郡の町。ミカン栽培が盛ん。

(7)鹿児島県中部,鹿児島郡の町。鹿児島市の北に接する。

よしだ-じんじゃ【吉田神社】🔗⭐🔉

よしだ-じんじゃ 【吉田神社】

(1)愛知県豊橋市関屋町にある神社。祭神は,素戔嗚命(スサノオノミコト)。

(2)京都市左京区にある神社。祭神は健御賀豆知命(タケミカズチノミコト)・伊波比主命(イワイヌシノミコト)・天之子八根命(アメノコヤネノミコト)・比売神。古くから卜部(ウラベ)が祠職をつとめ吉田氏がその職を継承した。二十二社の一。

よしだ【吉田】🔗⭐🔉

よしだ 【吉田】

姓氏の一。

よしだ-いそや【吉田五十八】🔗⭐🔉

よしだ-いそや 【吉田五十八】

(1894-1974) 建築家。東京生まれ。東京美術学校卒,東京芸大教授。数寄屋建築の近代化に貢献。代表作に梅原竜三郎邸・大阪文楽座・明治座・日本芸術院会館などがある。

よしだ-いっすい【吉田一穂】🔗⭐🔉

よしだ-いっすい 【吉田一穂】

(1898-1973) 詩人。北海道生まれ。本名は由雄。早大中退。浪漫的な詩風から,現実否定の反俗的な傾向を強くして,独自の形而上的な純粋詩を作る。詩集「海の聖母」「未来者」,散文詩集「故園の書」,詩論「黒潮回帰」など。

よしだ-えいざ【吉田栄三】🔗⭐🔉

よしだ-えいざ 【吉田栄三】

(初世)(1872-1945) 文楽の人形遣い。大阪生まれ。吉田光栄を名乗って初舞台。1898年(明治31)文楽座に加入,初め女方を遣い,のち座頭となって立役に転じた。格調の正しい渋い芸風で,昭和期の名人。

よしだ-おいかぜ【吉田追風】🔗⭐🔉

よしだ-おいかぜ ―オヒカゼ 【吉田追風】

熊本の相撲の行司吉田司家の当主が代々称する名。

→吉田司家(ヨシダツカサケ)

よしだ-かねとも【吉田兼倶】🔗⭐🔉

よしだ-かねとも 【吉田兼倶】

(1435-1511) 室町時代の神道家。本姓は卜部(ウラベ)。吉田神社の神職。本地垂迹説に対して神主仏従説を唱え,陰陽五行説などを加えて吉田神道を大成。伊勢神宮から攻撃されたが,朝廷・幕府に取り入り,地方の神社に神位,神職に位階を授ける権限を獲得した。

よしだ-けんいち【吉田健一】🔗⭐🔉

よしだ-けんいち 【吉田健一】

(1912-1977) 批評家,小説家。東京生まれ。吉田茂の長男。ケンブリッジ大中退。英文学の素養を生かした文芸批評で知られる。著「東西文学論」「ヨオロツパの世紀末」など。

よしだ-けんこう【吉田兼好】🔗⭐🔉

よしだ-けんこう ―ケンカウ 【吉田兼好】

(1283頃-1350頃) 鎌倉末期から南北朝初期の歌人・随筆作者。本姓は卜部(ウラベ)。慈遍の弟(一説に兄)。和歌を二条為世に学び二条派の和歌四天王と称せられ,「続千載集」以下の勅撰和歌集に一六首入集。その著「徒然草」は「枕草子」と並ぶ随筆文学の傑作。兼好法師。

よしだ-げんじろう【吉田絃二郎】🔗⭐🔉

よしだ-げんじろう ―ゲンジラウ 【吉田絃二郎】

(1886-1956) 小説家・劇作家・随筆家。佐賀県生まれ。本名は源次郎。早大卒。小説「磯ごよみ」で文壇にデビュー,「島の秋」が出世作となる。繊細なセンチメンタリズムとヒューマニスティックな宗教的詩情をたたえた随筆感想集「小鳥の来る日」は大正期の驚異的なベスト-セラーになった。

よしだ-こうとん【吉田篁 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

よしだ-こうとん ―クワウトン 【吉田篁 】

(1745-1798) 江戸中期の儒学者。江戸の人。名は坦,字(アザナ)は学儒・学生。折衷学者井上金峨に学び,漢・唐の古注を重んじ考証学を唱えた。著「論語攷異」「近聞偶筆」など。

】

(1745-1798) 江戸中期の儒学者。江戸の人。名は坦,字(アザナ)は学儒・学生。折衷学者井上金峨に学び,漢・唐の古注を重んじ考証学を唱えた。著「論語攷異」「近聞偶筆」など。

】

(1745-1798) 江戸中期の儒学者。江戸の人。名は坦,字(アザナ)は学儒・学生。折衷学者井上金峨に学び,漢・唐の古注を重んじ考証学を唱えた。著「論語攷異」「近聞偶筆」など。

】

(1745-1798) 江戸中期の儒学者。江戸の人。名は坦,字(アザナ)は学儒・学生。折衷学者井上金峨に学び,漢・唐の古注を重んじ考証学を唱えた。著「論語攷異」「近聞偶筆」など。

よしだ-さだふさ【吉田定房】🔗⭐🔉

よしだ-さだふさ 【吉田定房】

(1274-1338) 鎌倉後期・南北朝時代の廷臣。後醍醐天皇の討幕計画を幕府に密告したが,天皇の信任厚く,建武新政府に重きをなした。南北分裂後は初め北朝,のち南朝方。日記「吉槐記」がある。

よしだ-しげる【吉田茂】🔗⭐🔉

よしだ-しげる 【吉田茂】

(1878-1967) 政治家。東京生まれ。東大卒。土佐の旧自由党領袖竹内綱の五男。吉田家の養子となる。牧野伸顕の女婿。外務次官,駐伊・駐英大使などを歴任し,第二次大戦後,外相。1946年(昭和21)第一次内閣,48〜54年第二次から五次に至る内閣を組織。51年,サンフランシスコ講和条約・日米安全保障条約に調印。戦後の国際関係における日本の路線を方向づけた。

よしだ-しょういん【吉田松陰】🔗⭐🔉

よしだ-しょういん 【吉田松陰】

(1830-1859) 幕末の尊王論者・思想家。長州藩士。名は矩方(ノリカタ),通称は寅次郎。兵学を学び,長崎・江戸に遊学,佐久間象山に師事した。ペリー再来の時,密航を企てて,下獄。のち萩の自邸内に松下村塾を開き,高杉晋作・久坂玄瑞・伊藤博文ら維新の指導者を育成。安政の大獄に連座,刑死した。

よしだ-しんとう【吉田神道】🔗⭐🔉

よしだ-しんとう ―タウ 【吉田神道】

室町末期に,吉田兼倶が大成した神道の一派。神・儒・仏・道四教および陰陽道の関係を説き,神道を万法の根本とし,神主仏従の立場から反本地垂迹説を主張。唯一神道。唯一宗源神道。卜部(ウラベ)神道。

よしだ-せいいち【吉田精一】🔗⭐🔉

よしだ-せいいち 【吉田精一】

(1908-1984) 国文学者。埼玉県生まれ。東京教育大・東大教授。日本の近代文学研究の発展に指導的役割を果たした。著「自然主義の研究」など多数。

よしだ-つかさ-け【吉田司家】🔗⭐🔉

よしだ-つかさ-け 【吉田司家】

相撲の家元。熊本の行司吉田追風(オイカゼ)が,1789年谷風・小野川両力士に横綱土俵入りを免許,これを機に全国に数家あった相撲故実を伝える行司の家と相撲集団を支配したのに始まる。行司・力士免許の授与を行なってきたが,1951年(昭和26)以後,日本相撲協会に権限を譲り形式的存在となった。

よしだ-とうご【吉田東伍】🔗⭐🔉

よしだ-とうご 【吉田東伍】

(1864-1918) 歴史・地理学者。越後の生まれ。独学で歴史を研究し「徳川政教考」を著す。また,「大日本地名辞書」を編纂(ヘンサン),地理学の発展に貢献した。

よしだ-とうよう【吉田東洋】🔗⭐🔉

よしだ-とうよう ―トウヤウ 【吉田東洋】

(1816-1862) 幕末の土佐藩士。通称は元吉。藩主山内豊信に登用されて藩政改革を推進・断行したが,勤王党のために暗殺された。

よしだ-とみぞう【吉田富三】🔗⭐🔉

よしだ-とみぞう ―トミザウ 【吉田富三】

(1903-1973) 病理学者。福島県生まれ。東大教授。ネズミの肝臓癌発生実験の成功,吉田肉腫の発見など癌研究に貢献した。

よしだ-ならまる【吉田奈良丸】🔗⭐🔉

よしだ-ならまる 【吉田奈良丸】

(二世)(1880-1967) 明治・大正の浪曲師。奈良県生まれ。本名は広橋宏吉。レコードにより全国を風靡(フウビ)。得意の義士伝の一節は「奈良丸くずし」と呼ばれて評判をとり,京都に大石神社を建てた。

よしだ-にくしゅ【吉田肉腫】🔗⭐🔉

よしだ-にくしゅ 【吉田肉腫】

シロネズミの可移植性肉腫。1943年(昭和18),吉田富三らが実験的に作り出した悪性腫瘍(腹水腫瘍)。腫瘍細胞の研究や癌の化学療法の研究に広く利用されている。

よしだ-ぶんごろう【吉田文五郎】🔗⭐🔉

よしだ-ぶんごろう ―ブンゴラウ 【吉田文五郎】

(四世)(1869-1962) 文楽の人形遣い。大阪生まれ。本名は河村巳之助。女方遣いの名人。独特の色気と奔放な明るさのある芸風で,1956年(昭和31)難波掾を受領。

よしだ-みつよし【吉田光由】🔗⭐🔉

よしだ-みつよし 【吉田光由】

(1598-1672) 江戸初期の数学者。角倉了以と光由の祖父は従兄弟。和算の創始者。中国の「算法統宗」に基づきながら日本の説話などをとり入れた大衆数学書「塵劫記」を著す。

よしだ-りゅう【吉田流】🔗⭐🔉

よしだ-りゅう ―リウ 【吉田流】

(1)弓術の一派。祖は吉田上野介重賢(シゲカタ)。日置(ヘキ)流から分派したもの。

(2)鍼術(シンジユツ)の一派。出雲大社の祠官吉田意休が永禄年間(1558-1570)にはじめたもの。

よし-たけ【葦竹・葭竹】🔗⭐🔉

よし-たけ [2] 【葦竹・葭竹】

ダンチクの別名。

よしだや【吉田屋】🔗⭐🔉

よしだや 【吉田屋】

人形浄瑠璃「夕霧阿波鳴渡」の上の巻。遊女夕霧と藤屋伊左衛門との恋愛場面が見せ場。現在は改作「廓文章」による上演が多い。

よしだ-やま【吉田山】🔗⭐🔉

よしだ-やま 【吉田山】

京都市左京区南部の小丘。海抜103メートル。麓に京都大学・吉田神社がある。神楽岡(カグラオカ)。

よし-づ・く【由付く】🔗⭐🔉

よし-づ・く 【由付く】 (動カ四)

風情がある。奥ゆかしいところがある。由緒ありげである。「清げにて,ただならず気色―・きてなどぞありける/源氏(夕顔)」

よしつね【義経】🔗⭐🔉

よしつね 【義経】

⇒源(ミナモトノ)義経

よしつねせんぼんざくら【義経千本桜】🔗⭐🔉

よしつねせんぼんざくら 【義経千本桜】

人形浄瑠璃。時代物。竹田出雲・三好松洛・並木千柳作。1747年初演。都落ちをする源義経を中心に,鮨(スシ)屋の弥助となっている平維盛,渡海屋の主人真綱銀平となっている平知盛を登場させ,静を守る狐忠信を活躍させて各段を構成する。「鮨屋」「渡海屋・大物浦」「河連法眼館」の場は現在でもたびたび上演され,人形浄瑠璃や歌舞伎の代表作。

よし(和英)🔗⭐🔉

よし

Good[Fine]!/All right.

よしあし【善し悪し】(和英)🔗⭐🔉

よしあし【善し悪し】

good and[or]bad;right and[or]wrong;merits and demerits (長短);validity (妥当性);quality (質).→英和

よしきり【葦切り】(和英)🔗⭐🔉

よしきり【葦切り】

《鳥》a reed warbler.

よしず【葦簾】(和英)🔗⭐🔉

よしず【葦簾】

a marsh-reed screen.

広辞苑+大辞林に「ヨシ」で始まるの検索結果。もっと読み込む