複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (63)

しき【式】🔗⭐🔉

しき【式】

①一定の体裁または形状。また、標準となるやり方・作法。規定。式目。千載和歌集序「やまとうたの―をつくれりける」。「電動―」

②形にのっとった行事。「―を挙げる」

③律令の施行細則。→格式きゃくしき。

④ありさま。事情。次第。太平記10「此の程の―をば、身にかへても申し宥むべく候」

⑤(formula; expression)数学その他諸科学で記号を連ねて或る関係を表すのに用いるもの。数式・方程式・関数式・分子式・構造式など。「―を立てる」

⑥〔論〕三段論法を構成する命題の種類、すなわちその質および量の違いに基づいて分類された三段論法の形式。論式。論理式。↔格。

⑦式神しきがみの略。

⑧(多く「しき」と書く。副助詞的に用いて)たかが…くらい。わずか…ほど。日葡辞書「ワレラシキ」。「これ―のこと」

しき‐がく【式楽】🔗⭐🔉

しき‐がく【式楽】

儀式に用いる楽。主として江戸幕府における能楽を指す。

しき‐がし【式菓子】‥グワ‥🔗⭐🔉

しき‐がし【式菓子】‥グワ‥

式典で配る菓子。

しき‐がみ【式神・識神・職神】🔗⭐🔉

しき‐がみ【式神・識神・職神】

陰陽道おんようどうで、陰陽師の命令に従って、変幻自在、不思議なわざをなすという精霊。しきじん。式の神。しき。

しき‐げ【式外】🔗⭐🔉

しき‐げ【式外】

延喜式の神名帳に記載されていない神社。石清水八幡宮など。「―の社」↔式内しきない

しきけん‐もん【式乾門】🔗⭐🔉

しきけん‐もん【式乾門】

平安京内裏の外郭門の一つ。北面、朔平門の西。→内裏(図)

しき‐さんこん【式三献】🔗⭐🔉

しき‐さんこん【式三献】

(→)三献さんこんに同じ。

しき‐さんば【式三番】🔗⭐🔉

しき‐さんば【式三番】

(シキサンバンとも)

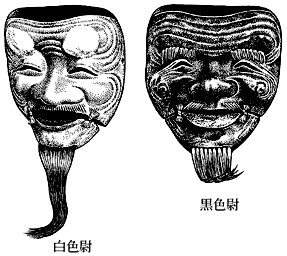

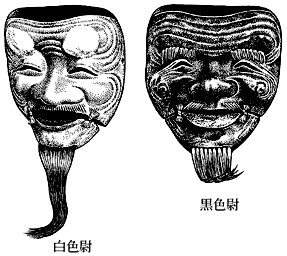

①猿楽の能に古くから伝わる祭儀的な演目。もと、父尉ちちのじょう・翁・三番叟さんばそう(はじめ三番猿楽)の三老人の祝福舞の総称。室町時代には父尉が露払い役の千歳せんざいにかわる。曲は、翁役の「どうどうたらり」という呪文的な歌に始まる。翁の舞のあとに三番叟役のモミの段、鈴の段の舞があり、後に、三番叟の部分を中心にした舞踊曲多数を生む母胎となる。能では翁の謡を「神歌かみうた・しんか」とも称する。現在でも「翁」と題し、祝賀・追悼等の能の催しの初めに演じる。特殊演式「父尉延命冠者」として父尉の面影を残している流派もある。

式三番

白式尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

白式尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

黒式尉

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

黒式尉

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

②能の「翁」に取材した三番叟物のうち、常磐津「祝言式三番叟」、義太夫「寿式三番叟」などの略称。式三番叟。→三番叟。

『翁』(演目)

撮影:神田佳明(シテ:出雲康雅)

②能の「翁」に取材した三番叟物のうち、常磐津「祝言式三番叟」、義太夫「寿式三番叟」などの略称。式三番叟。→三番叟。

『翁』(演目)

撮影:神田佳明(シテ:出雲康雅)

『三番叟』(大倉流『三番三』)(演目)

撮影:神田佳明(シテ:山本東次郎)

『三番叟』(大倉流『三番三』)(演目)

撮影:神田佳明(シテ:山本東次郎)

⇒しきさんば‐そう【式三番叟】

⇒しきさんば‐そう【式三番叟】

白式尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

白式尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

黒式尉

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

黒式尉

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

②能の「翁」に取材した三番叟物のうち、常磐津「祝言式三番叟」、義太夫「寿式三番叟」などの略称。式三番叟。→三番叟。

『翁』(演目)

撮影:神田佳明(シテ:出雲康雅)

②能の「翁」に取材した三番叟物のうち、常磐津「祝言式三番叟」、義太夫「寿式三番叟」などの略称。式三番叟。→三番叟。

『翁』(演目)

撮影:神田佳明(シテ:出雲康雅)

『三番叟』(大倉流『三番三』)(演目)

撮影:神田佳明(シテ:山本東次郎)

『三番叟』(大倉流『三番三』)(演目)

撮影:神田佳明(シテ:山本東次郎)

⇒しきさんば‐そう【式三番叟】

⇒しきさんば‐そう【式三番叟】

しきさんば‐そう【式三番叟】🔗⭐🔉

しきさんば‐そう【式三番叟】

(→)式三番2に同じ。

⇒しき‐さんば【式三番】

しき‐じ【式次】🔗⭐🔉

しき‐じ【式次】

儀式のとり運びの順序。式の次第。

しき‐じ【式事】🔗⭐🔉

しき‐じ【式事】

儀式の行事。ぎしきごと。

しき‐じ【式辞】🔗⭐🔉

しき‐じ【式辞】

式場で述べる挨拶あいさつのことば。

しき‐しき【式式】🔗⭐🔉

しき‐しき【式式】

荘重で儀式ばっているさま。本式。正式。万葉集の文反古「置綿おきわたきたる中居女に口上いはせ―に仕掛ぬれば」

しき‐しだい【式次第】🔗⭐🔉

しき‐しだい【式次第】

式をとり運ぶ順序。式次しきじ。

しき‐じつ【式日】🔗⭐🔉

しき‐じつ【式日】

①儀式のある日。

②定まった執務または集会の当日。

③祝日。祭日。

⇒しきじつ‐よりあい【式日寄合】

しきじつ‐よりあい【式日寄合】‥アヒ🔗⭐🔉

しきじつ‐よりあい【式日寄合】‥アヒ

江戸時代、寺社奉行・勘定奉行・町奉行・大目付・目付が、毎月4日・12日・22日の式日に、評定所で集会評定したこと。

⇒しき‐じつ【式日】

しきし‐ないしんのう【式子内親王】‥ワウ🔗⭐🔉

しきし‐ないしんのう【式子内親王】‥ワウ

⇒しょくしないしんのう

しきしゃまな【式叉摩那】🔗⭐🔉

しきしゃまな【式叉摩那】

〔仏〕(梵語śikṣamāṇā)沙弥尼しゃみにのうち、18歳から20歳までの者。この間、不淫・不盗・不殺・不妄語・不飲酒・不非時食を守り、その後、具足戒を受けて比丘尼びくにとなる。学法女。正学女。

しき‐しょう【式正】‥シヤウ🔗⭐🔉

しき‐しょう【式正】‥シヤウ

正しい儀式。本式。正式。好色一代男8「―の庖丁人」

⇒しきしょう‐の‐しょうぞく【式正の装束】

しき‐じょう【式条】‥デウ🔗⭐🔉

しき‐じょう【式条】‥デウ

(→)式目しきもくに同じ。

しき‐じょう【式状】‥ジヤウ🔗⭐🔉

しき‐じょう【式状】‥ジヤウ

貞永じょうえい式目と今川状。共に室町武家の規範。狂言、文蔵「それ、よみ物にとりては、庭訓か、―か」

しき‐じょう【式場】‥ヂヤウ🔗⭐🔉

しき‐じょう【式場】‥ヂヤウ

儀式を行う場所。

しきしょう‐の‐しょうぞく【式正の装束】‥シヤウ‥シヤウ‥🔗⭐🔉

しきしょう‐の‐しょうぞく【式正の装束】‥シヤウ‥シヤウ‥

儀式に着用する正式の装束。

⇒しき‐しょう【式正】

しき‐じん【式神・識神・職神】🔗⭐🔉

しき‐じん【式神・識神・職神】

⇒しきがみ

しき‐たい【色代・色体・式体】🔗⭐🔉

しき‐たい【色代・色体・式体】

(シキダイとも)

①頭を垂れて礼をすること。会釈えしゃく。挨拶あいさつ。平治物語「―してしづしづと歩み」

②世辞。追従ついしょう。沙石集8「―にて御年よりは若く見え給ふといへばうれしく」

③遠慮すること。辞退すること。三河物語「御膳の出る時、御―をなされて、大和大納言殿を上座へ上げさせ給ひて」

④他の品物でその代りとすること。

⑤(「色体」と書く)肉体。日葡辞書「ランタイ。即ち、クサッタシキタイ」

⇒しきたい‐ぜに【色代銭】

⇒しきたい‐のう【色代納】

しき‐だい【式台】🔗⭐🔉

しき‐だい【式台】

(色代の意から)

①表座敷と玄関などとの間に設け、客に対して送迎の挨拶をする部屋。式台の間。

②玄関先に設けた一段低い板敷き。客を送迎して礼をする所。敷台。

しきてい‐さんば【式亭三馬】🔗⭐🔉

しきてい‐さんば【式亭三馬】

江戸後期の草双紙・滑稽本作者。本名、菊地久徳。別号、遊戯堂・洒落斎など。江戸の人。初め書肆を、のち薬商を営み、かたわら著作に従事。「雷太郎いかずちたろう強悪物語」を書いて合巻ごうかん流行のいとぐちを開く。作「浮世風呂」「浮世床」など。(1776〜1822)

→作品:『浮世床』

→作品:『浮世風呂』

しき‐てん【式典】🔗⭐🔉

しき‐てん【式典】

儀式典礼。儀式。

しき‐ない【式内】🔗⭐🔉

しき‐ない【式内】

延喜式の神名帳に記載されている神社。式内社。式社。↔式外しきげ

しき‐にち【式日】🔗⭐🔉

しきね‐じま【式根島】🔗⭐🔉

しきね‐じま【式根島】

東京都の南方、伊豆諸島の新島の南西にある島。観光開発が進行。面積3.7平方キロメートル。

式根島

提供:東京都

しき‐ねん【式年】🔗⭐🔉

しき‐ねん【式年】

(「式」は、のり・さだめの意)歴代の天皇・皇后の式年祭を行う年。すなわちその崩御の年から3年・5年・10年・20年・30年・40年・50年、以後毎100年目などに当たる年。謡曲、白楽天「―の春の頃」

⇒しきねん‐さい【式年祭】

⇒しきねん‐せんぐう‐さい【式年遷宮祭】

しきねん‐さい【式年祭】🔗⭐🔉

しきねん‐さい【式年祭】

歴代の天皇・皇后の式年の命日に、皇霊殿で行われる祭祀。

⇒しき‐ねん【式年】

しきねん‐せんぐう‐さい【式年遷宮祭】🔗⭐🔉

しきねん‐せんぐう‐さい【式年遷宮祭】

神社で、一定の期年において新殿を営み、これに神体を移す祭。伊勢神宮では20年ごとに行われる。

⇒しき‐ねん【式年】

しき‐のう【式能】🔗⭐🔉

しき‐のう【式能】

(儀式として催される能楽の意)江戸時代、将軍宣下せんげ・勅使下向・普請祝等に行われた江戸城表の舞台の演能。近年は、能楽協会等の主催による五流出演の五番立ての催しを指す。

しき‐の‐かみ【式の神】🔗⭐🔉

しき‐び【式微】🔗⭐🔉

しき‐び【式微】

(「式」は発語の助字、「微」は衰える意。ショクビとも)[詩経邶風、式微「式もって微式て微、胡なんぞ帰らざる」]国勢などが甚だしく衰えること。

しき‐ひょうじょうしゅう【式評定衆】‥ヒヤウヂヤウ‥🔗⭐🔉

しき‐ひょうじょうしゅう【式評定衆】‥ヒヤウヂヤウ‥

室町幕府の職名。評定衆で、評定始の式に列席しうる上位の者。

しき‐ぶ【式部】🔗⭐🔉

しき‐ぶ【式部】

①式部省の略。

②女官の呼び名。紫式部・和泉式部の類。

③明治初期、式部局(後に式部寮)に置かれた官名。

④明治30年代、女学生の俗称。葡萄茶えびちゃ式部。夏目漱石、吾輩は猫である「今に三人が海老茶―か鼠―かになって」

⇒しきぶ‐かん【式部官】

⇒しきぶ‐きょう【式部卿】

⇒しきぶ‐きょく【式部局】

⇒しきぶ‐しょう【式部省】

⇒しきぶ‐しょく【式部職】

⇒しきぶ‐の‐たゆう【式部大夫】

⇒しきぶ‐ぶし【式部節】

⇒しきぶ‐りょう【式部寮】

しきぶ‐かん【式部官】‥クワン🔗⭐🔉

しきぶ‐かん【式部官】‥クワン

明治以後の式部職の職員で、祭典・儀式・接待などをつかさどる官。

⇒しき‐ぶ【式部】

しきぶ‐きょう【式部卿】‥キヤウ🔗⭐🔉

しきぶ‐きょう【式部卿】‥キヤウ

律令制で、式部省の長官。平安時代以後、四品以上の親王を任じた。

⇒しき‐ぶ【式部】

しきぶ‐きょく【式部局】🔗⭐🔉

しきぶ‐きょく【式部局】

太政官の一局。儀式・図書の事務をつかさどった。1871年(明治4)設置、翌年式部寮と改称。

⇒しき‐ぶ【式部】

しき‐ふく【式服】🔗⭐🔉

しき‐ふく【式服】

儀式に着用する衣服。礼服。

しきぶ‐しょう【式部省】‥シヤウ🔗⭐🔉

しきぶ‐しょう【式部省】‥シヤウ

律令制の八省の一つ。国家の礼儀・儀式・選叙・考課・禄賜などのことをつかさどった。のりのつかさ。のんのつかさ。

⇒しき‐ぶ【式部】

しきぶ‐しょく【式部職】🔗⭐🔉

しきぶ‐しょく【式部職】

宮内庁の一部局。皇室の祭典・儀式・雅楽・交際・翻訳・狩猟などをつかさどる。

⇒しき‐ぶ【式部】

しきぶ‐の‐たゆう【式部大夫】‥タイフ🔗⭐🔉

しきぶ‐の‐たゆう【式部大夫】‥タイフ

式部省の第三等官すなわち丞じょうで、五位に叙せられた者。

⇒しき‐ぶ【式部】

しきぶ‐ぶし【式部節】🔗⭐🔉

しきぶ‐ぶし【式部節】

古浄瑠璃の一派。貞享・元禄(1684〜1704)頃、広瀬式部太夫が江戸で語った。典雅な曲風で、後の河東節に影響を与えた。

⇒しき‐ぶ【式部】

しきぶ‐りょう【式部寮】‥レウ🔗⭐🔉

しきぶ‐りょう【式部寮】‥レウ

式部局の後身。1884年(明治17)式部職と改称。

⇒しき‐ぶ【式部】

しき‐ほう【式法】‥ハフ🔗⭐🔉

しき‐ほう【式法】‥ハフ

儀式・作法。のり。

しき‐ぼう【式帽】🔗⭐🔉

しき‐ぼう【式帽】

儀式用の帽子。

しき‐まい【式米】🔗⭐🔉

しき‐まい【式米】

香奠こうでんとして贈る米。

しき‐もく【式目】🔗⭐🔉

しき‐もく【式目】

(法式と条目)

①中世における成文法の名称。「貞永じょうえい式目」はその代表例。式条。

②連歌・俳諧の規定。連歌の「応安新式」など。

⇒しきもく‐うた【式目歌】

しきもく‐うた【式目歌】🔗⭐🔉

しきもく‐うた【式目歌】

連歌や俳諧の式目、すなわち作法を覚えやすいように歌に作ったもの。式目掟おきて歌。

⇒しき‐もく【式目】

しきもり【式守】🔗⭐🔉

しきもり【式守】

姓氏の一つ。

⇒しきもり‐いのすけ【式守伊之助】

しきもり‐いのすけ【式守伊之助】🔗⭐🔉

しきもり‐いのすけ【式守伊之助】

木村庄之助に次ぐ相撲行司の名跡。代々襲名。現在、日本相撲協会の立行司。

⇒しきもり【式守】

しき‐りょう【式量】‥リヤウ🔗⭐🔉

しき‐りょう【式量】‥リヤウ

(formula weight)物質の化学式を構成する原子の原子量の総和。分子の存在が未確認の場合に分子量の代りに用いる。化学式量。

しき‐れい【式礼】🔗⭐🔉

しき‐れい【式礼】

おじぎをすること。挨拶。えしゃく。浄瑠璃、伊賀越道中双六「御苦労、後刻と―黙礼」

しょくし‐ないしんのう【式子内親王】‥ワウ🔗⭐🔉

しょくし‐ないしんのう【式子内親王】‥ワウ

鎌倉初期の歌人。後白河天皇の第3皇女。賀茂斎院。准三后。のち出家。宮内卿・俊成女と並び称される。大炊御門おおいみかど斎院。大炊殿。萱かやの斎院。家集「式子内親王集」。しきしないしんのう。( 〜1201)

のり‐の‐つかさ【法官・式部省】🔗⭐🔉

のり‐の‐つかさ【法官・式部省】

司法の官。律令制の式部省の異称。天智紀「法官大輔のりのつかさのおおきすけ」

のん‐の‐つかさ【式部省】🔗⭐🔉

のん‐の‐つかさ【式部省】

(ノリノツカサの音便)

⇒しきぶしょう

[漢]式🔗⭐🔉

式 字形

筆順

筆順

〔弋部3画/6画/教育/2816・3C30〕

〔音〕シキ(呉) ショク(漢)

〔訓〕のり

[意味]

①きまり。一定のやり方。作法。「式目・形式・古式・略式・ヘボン式・手動式」

②一定の作法に従って行う改まった行事。「式を挙げる」「式典・式辞・儀式・結婚式・卒業式」

③数学・論理学などで、ある構造・関係を記号を用いて表したもの。「式を立てる」「数式・方程式・公式」

④律令りつりょうの施行に関する細則。「格式きゃくしき・延喜えんぎ式」

⑤発語・接続の助字。もって(=以)。「式歌且舞=もって歌いかつ舞う」〔詩経〕「式微しきび・しょくび」

⑥車の手すりに寄りかか(って頭を下げてあいさつをす)る。(同)軾。「夫子式而聴之=夫子ふうし式しょくしてこれを聴く」〔礼記〕

[解字]

形声。「工」(=仕事)+音符「弋」。道具を用いて仕事をする、転じて、道具の使い方、行事のやり方の意。

[下ツキ

違式・一式・会式・皆式・格式・儀式・旧式・胸式呼吸・挙式・型式・形式・公式・硬式・古式・祭式・司式・書式・諸式・新式・神式・数式・図式・制式・正式・葬式・単式・定式・等式・軟式・年式・版式・範式・複式・腹式呼吸・仏式・方式・法式・本式・様式・洋式・要式・略式・礼式・和式

〔弋部3画/6画/教育/2816・3C30〕

〔音〕シキ(呉) ショク(漢)

〔訓〕のり

[意味]

①きまり。一定のやり方。作法。「式目・形式・古式・略式・ヘボン式・手動式」

②一定の作法に従って行う改まった行事。「式を挙げる」「式典・式辞・儀式・結婚式・卒業式」

③数学・論理学などで、ある構造・関係を記号を用いて表したもの。「式を立てる」「数式・方程式・公式」

④律令りつりょうの施行に関する細則。「格式きゃくしき・延喜えんぎ式」

⑤発語・接続の助字。もって(=以)。「式歌且舞=もって歌いかつ舞う」〔詩経〕「式微しきび・しょくび」

⑥車の手すりに寄りかか(って頭を下げてあいさつをす)る。(同)軾。「夫子式而聴之=夫子ふうし式しょくしてこれを聴く」〔礼記〕

[解字]

形声。「工」(=仕事)+音符「弋」。道具を用いて仕事をする、転じて、道具の使い方、行事のやり方の意。

[下ツキ

違式・一式・会式・皆式・格式・儀式・旧式・胸式呼吸・挙式・型式・形式・公式・硬式・古式・祭式・司式・書式・諸式・新式・神式・数式・図式・制式・正式・葬式・単式・定式・等式・軟式・年式・版式・範式・複式・腹式呼吸・仏式・方式・法式・本式・様式・洋式・要式・略式・礼式・和式

筆順

筆順

〔弋部3画/6画/教育/2816・3C30〕

〔音〕シキ(呉) ショク(漢)

〔訓〕のり

[意味]

①きまり。一定のやり方。作法。「式目・形式・古式・略式・ヘボン式・手動式」

②一定の作法に従って行う改まった行事。「式を挙げる」「式典・式辞・儀式・結婚式・卒業式」

③数学・論理学などで、ある構造・関係を記号を用いて表したもの。「式を立てる」「数式・方程式・公式」

④律令りつりょうの施行に関する細則。「格式きゃくしき・延喜えんぎ式」

⑤発語・接続の助字。もって(=以)。「式歌且舞=もって歌いかつ舞う」〔詩経〕「式微しきび・しょくび」

⑥車の手すりに寄りかか(って頭を下げてあいさつをす)る。(同)軾。「夫子式而聴之=夫子ふうし式しょくしてこれを聴く」〔礼記〕

[解字]

形声。「工」(=仕事)+音符「弋」。道具を用いて仕事をする、転じて、道具の使い方、行事のやり方の意。

[下ツキ

違式・一式・会式・皆式・格式・儀式・旧式・胸式呼吸・挙式・型式・形式・公式・硬式・古式・祭式・司式・書式・諸式・新式・神式・数式・図式・制式・正式・葬式・単式・定式・等式・軟式・年式・版式・範式・複式・腹式呼吸・仏式・方式・法式・本式・様式・洋式・要式・略式・礼式・和式

〔弋部3画/6画/教育/2816・3C30〕

〔音〕シキ(呉) ショク(漢)

〔訓〕のり

[意味]

①きまり。一定のやり方。作法。「式目・形式・古式・略式・ヘボン式・手動式」

②一定の作法に従って行う改まった行事。「式を挙げる」「式典・式辞・儀式・結婚式・卒業式」

③数学・論理学などで、ある構造・関係を記号を用いて表したもの。「式を立てる」「数式・方程式・公式」

④律令りつりょうの施行に関する細則。「格式きゃくしき・延喜えんぎ式」

⑤発語・接続の助字。もって(=以)。「式歌且舞=もって歌いかつ舞う」〔詩経〕「式微しきび・しょくび」

⑥車の手すりに寄りかか(って頭を下げてあいさつをす)る。(同)軾。「夫子式而聴之=夫子ふうし式しょくしてこれを聴く」〔礼記〕

[解字]

形声。「工」(=仕事)+音符「弋」。道具を用いて仕事をする、転じて、道具の使い方、行事のやり方の意。

[下ツキ

違式・一式・会式・皆式・格式・儀式・旧式・胸式呼吸・挙式・型式・形式・公式・硬式・古式・祭式・司式・書式・諸式・新式・神式・数式・図式・制式・正式・葬式・単式・定式・等式・軟式・年式・版式・範式・複式・腹式呼吸・仏式・方式・法式・本式・様式・洋式・要式・略式・礼式・和式

大辞林の検索結果 (64)

しき【式】🔗⭐🔉

しき [2][1] 【式】

(1)一定の作法にのっとって行う行事。儀式。「祝賀の―」

(2)特に結婚式。「―を挙げる」「―の日取り」

(3)ある物事をするときの一定のやり方。「そういう―でやってみよう」

(4)数学・論理学などの諸科学で,記号を用いてある関係や構造を表したもの。「―を立てる」

(5)律令の適用の仕方を定めた細則。また,それらを編纂(ヘンサン)した書。「弘仁式」「延喜式」など。

(6)ことのわけ。ことの次第。事情。「此程の―をば身に替ても申し宥(ナダム)べく候/太平記 10」

(7)名詞の下に付いて,一定の方式・形式・やり方である意を表す。「日本―」「電動―」

しき-がく【式楽】🔗⭐🔉

しき-がく [0] 【式楽】

儀式に用いられる音楽や舞踊。能楽は徳川幕府の式楽であった。

しき-がし【式菓子】🔗⭐🔉

しき-がし ―グワシ [3] 【式菓子】

慶弔の儀式のときに配る菓子。

しき-がまえ【式構え】🔗⭐🔉

しき-がまえ ―ガマヘ [3] 【式構え】

漢字の構えの一。「弌」「式」の「弋」の部分。

しき-がみ【式神・識神】🔗⭐🔉

しき-がみ [0][2] 【式神・識神】

陰陽師(オンヨウジ)の命令に従って,呪詛(ジユソ)・妖術などの不思議な業をするという鬼神。しきじん。式の神。「かつがつ―一人,内裏へまゐれ/大鏡(花山)」

しき-け【式家】🔗⭐🔉

しき-け 【式家】

藤原四家の一。不比等(フヒト)の第三子,式部卿宇合(ウマカイ)を祖とする。

しきけん-もん【式乾門】🔗⭐🔉

しきけん-もん 【式乾門】

平安京内裏(ダイリ)の外郭門の一。北面し,朔平門の西にある。

→内裏

しき-さんこん【式三献】🔗⭐🔉

しき-さんこん [3] 【式三献】

⇒三献(サンコン)

しき-さんば【式三番】🔗⭐🔉

しき-さんば [3] 【式三番】

(1)能の「翁(オキナ)」の古称。しきさんばん。

(2)能の「翁」を歌舞伎舞踊化したもの。長唄「翁千歳三番叟(オキナセンザイサンバソウ)」,義太夫「寿式三番叟」など。

→三番叟

しきさんば-そう【式三番叟】🔗⭐🔉

しきさんば-そう [0] 【式三番叟】

「式三番(シキサンバ){(2)}」に同じ。

しき-じ【式次】🔗⭐🔉

しき-じ [0] 【式次】

儀式を進行させる順序。式の次第(シダイ)。

しき-じ【式事】🔗⭐🔉

しき-じ [0] 【式事】

(1)儀式に関すること。

(2)儀式の行事。

しき-じ【式辞】🔗⭐🔉

しき-じ [0] 【式辞】

儀式の席で述べる挨拶(アイサツ)の言葉。

しき-しき【式式】🔗⭐🔉

しき-しき 【式式】

(1)儀式が格式・時節などにふさわしく執り行われること。「―ノフルマイ/日葡」

(2)儀式ばっていること。「中居女に口上いはせ―に仕掛けぬれば/浮世草子・文反古 2」

しき-しだい【式次第】🔗⭐🔉

しき-しだい [3] 【式次第】

式の順序。式次(シキジ)。

しき-じつ【式日】🔗⭐🔉

しき-じつ [0] 【式日】

(1)儀式のある日。

(2)祝日。祭日。

(3)特定の行事や用事を行うことに定めてある日。

しきし-ないしんのう【式子内親王】🔗⭐🔉

しきし-ないしんのう ―ナイシンワウ 【式子内親王】

⇒しょくしないしんのう(式子内親王)

しきしゃまな【式叉摩那】🔗⭐🔉

しきしゃまな [3] 【式叉摩那】

〔梵  ik

ik am

am

〕

〔仏〕 未成年の女の出家者が成人になると,正式の尼僧になるため二年間,六法戒を守って修行を行うが,この期間の尼僧の称。学法女。正学女。

〕

〔仏〕 未成年の女の出家者が成人になると,正式の尼僧になるため二年間,六法戒を守って修行を行うが,この期間の尼僧の称。学法女。正学女。

ik

ik am

am

〕

〔仏〕 未成年の女の出家者が成人になると,正式の尼僧になるため二年間,六法戒を守って修行を行うが,この期間の尼僧の称。学法女。正学女。

〕

〔仏〕 未成年の女の出家者が成人になると,正式の尼僧になるため二年間,六法戒を守って修行を行うが,この期間の尼僧の称。学法女。正学女。

しき-しょう【式正】🔗⭐🔉

しき-しょう ―シヤウ 【式正】

正しい儀式。正式。また,荘重で立派なこと。「―の庖丁人/浮世草子・一代男 8」

しきしょう-の-しょうぞく【式正の装束】🔗⭐🔉

しきしょう-の-しょうぞく ―シヤウ―シヤウゾク 【式正の装束】

儀式などに着る正式の装束。

しきしょう-の-よろい【式正の鎧】🔗⭐🔉

しきしょう-の-よろい ―シヤウ―ヨロヒ 【式正の鎧】

⇒大鎧(オオヨロイ)(2)

しき-じょう【式条】🔗⭐🔉

しき-じょう ―デウ [0] 【式条】

⇒式目(シキモク)(1)

しき-じょう【式場】🔗⭐🔉

しき-じょう ―ヂヤウ [0] 【式場】

儀式の行われる場所。

しき-じん【式神・識神】🔗⭐🔉

しき-じん [0][2] 【式神・識神】

⇒しきがみ(式神)

しき-たい【色代・色体・式体】🔗⭐🔉

しき-たい [0] 【色代・色体・式体】

〔「しきだい」とも〕

(1)挨拶(アイサツ)。儀礼的な言葉を述べること。「後日にこそ又見参に入らめと―して/太平記 8」

(2)おせじ。追従(ツイシヨウ)。「―にて御年よりは若く見え給ふと言へばうれしく/沙石 8」

(3)他の品物で代用すること。

しき-だい【式台・敷台】🔗⭐🔉

しき-だい [0] 【式台・敷台】

(1)玄関の上がり口にある一段低くなった板敷きの部分。客を送り迎えする所。もとは武家の住宅で,玄関の次にある,客に送迎の挨拶(アイサツ)をするための部屋。

(2)和船の反り台の下にある垣立(カキダツ)の台。

しきてい-さんば【式亭三馬】🔗⭐🔉

しきてい-さんば 【式亭三馬】

(1776-1822) 江戸後期の戯作者(ゲサクシヤ)。本名,菊地久徳。別号,遊戯堂・四季山人など。江戸の人。版木師の子。書肆(シヨシ)に奉公し,のち薬商を営む。黄表紙・洒落本・草双紙・滑稽本などを多く著す。特に,江戸市井のさまざまな人を,会話を主に皮肉をまじえて活写した滑稽本で有名。その作「雷太郎(イカズチタロウ)強悪物語」は合巻の嚆矢(コウシ)とされる。著「浮世風呂」「浮世床」

しき-てん【式典】🔗⭐🔉

しき-てん [0] 【式典】

儀式。式。

しきね-じま【式根島】🔗⭐🔉

しきね-じま 【式根島】

伊豆七島の一。新島の属島。平坦な台地で,海岸線は屈曲し,海辺に温泉が湧き出る。

しき-ねん【式年】🔗⭐🔉

しき-ねん [0] 【式年】

〔「式」はさだめの意〕

式年祭を行う年。

しきねん-さい【式年祭】🔗⭐🔉

しきねん-さい [3] 【式年祭】

一定の年を定めて行う祭り。皇室では歴代の天皇・皇太后・皇后などを祭る祭祀(サイシ)。崩御の年から,3.5.10.20.30.40.50.100年と以後100年ごとに,その崩御の日に当たる日に,皇霊殿および御陵所で行われる。

しきねん-せんぐう-さい【式年遷宮祭】🔗⭐🔉

しきねん-せんぐう-さい [7] 【式年遷宮祭】

一定の期間をおいて新殿を造営し,旧殿から新殿へ神体を移す祭祀(サイシ)。伊勢神宮では20年ごと。

しき-のう【式能】🔗⭐🔉

しき-のう [2] 【式能】

儀式として催される能楽。江戸幕府では,将軍宣下(センゲ)・勅使下向・普請祝いなどに,江戸城内に能楽の四座一流を召して翁付き五番立てで催した。現在では,能楽協会主催の五番立ての五流能をいう。

しき-の-かみ【式の神】🔗⭐🔉

しき-の-かみ 【式の神】

⇒しきがみ(式神)

しき-び【式微】🔗⭐🔉

しき-び [0][2] 【式微】

〔「詩経( 風)」の「式微式微胡不

風)」の「式微式微胡不 帰」による。「式」は発語,「微」は衰える意〕

非常に衰えること。「文学の―亦極まれり/日本開化小史(卯吉)」

帰」による。「式」は発語,「微」は衰える意〕

非常に衰えること。「文学の―亦極まれり/日本開化小史(卯吉)」

風)」の「式微式微胡不

風)」の「式微式微胡不 帰」による。「式」は発語,「微」は衰える意〕

非常に衰えること。「文学の―亦極まれり/日本開化小史(卯吉)」

帰」による。「式」は発語,「微」は衰える意〕

非常に衰えること。「文学の―亦極まれり/日本開化小史(卯吉)」

しき-ひょうじょうしゅう【式評定衆】🔗⭐🔉

しき-ひょうじょうしゅう ―ヒヤウヂヤウシユウ [5] 【式評定衆】

室町幕府の職名。例式の評定にのみ参与した。のち御評定始・御沙汰始にのみ臨席した。

しき-ぶ【式部】🔗⭐🔉

しき-ぶ [2] 【式部】

(1)「式部省」の略。

(2)明治初期の太政官制で,式部局(のち式部寮と改称)に属し,儀式をつかさどった官。

(3)女官の呼び名。紫式部・和泉式部など。

(4)〔(3)から〕

女房のこと。「子産まぬ―の老いの果て/梁塵秘抄」

しきぶ-かん【式部官】🔗⭐🔉

しきぶ-かん ―クワン [3] 【式部官】

もと,宮内省の式部職の職員。祭典・儀式などをつかさどった。

しきぶ-きょう【式部卿】🔗⭐🔉

しきぶ-きょう ―キヤウ [3][0] 【式部卿】

律令制で,式部省の長官。正四位下。平安以後,親王が任じられた。

しきぶ-きょく【式部局】🔗⭐🔉

しきぶ-きょく [3] 【式部局】

1871年(明治4)設置された太政官の一局。儀式・図書の事務をつかさどった。翌年式部寮と改称。

しきぶ-しょう【式部省】🔗⭐🔉

しきぶ-しょう ―シヤウ [3] 【式部省】

律令制で,八省の一。左弁官に属し,礼式および文官の人事全般をつかさどり,大学寮・散位寮を管轄した。式部。のりのつかさ。のんのつかさ。

しきぶ-しょく【式部職】🔗⭐🔉

しきぶ-しょく [3] 【式部職】

(1)宮内省の一部局。1884年(明治17)式部寮を改称して設置。宮中の祭典・礼式・交際・雅楽などをつかさどる。

(2)宮内庁の一部局。皇室の儀式・交際・翻訳・狩猟・雅楽のことにあたる。

しきぶ-りょう【式部寮】🔗⭐🔉

しきぶ-りょう ―レウ [3] 【式部寮】

1872年(明治5)式部局を改称したもの。式部職の前身。

しき-ふく【式服】🔗⭐🔉

しき-ふく [0] 【式服】

儀式の際に着る衣服。礼服。

しきぶ-ぶし【式部節】🔗⭐🔉

しきぶ-ぶし [0] 【式部節】

古浄瑠璃の一。貞享・元禄(1684-1704)頃,江戸の広瀬式部太夫の始めたもの。典雅な曲風で,河東節に影響を与えた。

しき-ぶん【式文】🔗⭐🔉

しき-ぶん [0] 【式文】

キリスト教会の礼拝で,司式者や会衆が唱えたり歌ったりするために定められた文章。カトリック教会では固有文と通常文に分かれる。

しき-ほう【式法】🔗⭐🔉

しき-ほう ―ハフ [0] 【式法】

儀式。作法。

しき-もく【式目】🔗⭐🔉

しき-もく [0] 【式目】

〔「式」は法式,「目」は条目〕

(1)中世,法令・規則を箇条書きにしたもの。武家法に多く,「貞永式目(御成敗式目)」や「建武式目」はその主なもの。式条。

(2)連歌・俳諧を詠むための規則・法式を箇条書きにしたもの。連歌の「応安新式」など。

しきもく-うた【式目歌】🔗⭐🔉

しきもく-うた [4] 【式目歌】

連歌・俳諧の式目を覚えやすいように歌に詠んだもの。

しきもり【式守】🔗⭐🔉

しきもり 【式守】

姓氏の一。

しきもり-いのすけ【式守伊之助】🔗⭐🔉

しきもり-いのすけ 【式守伊之助】

相撲の立行司(タテギヨウジ)の名。木村庄之助に次ぐ。

→立行司

しき-りょう【式量】🔗⭐🔉

しき-りょう ―リヤウ [2] 【式量】

化学式の各構成原子の原子量の総和。塩化ナトリウムのようなイオン結合性物質では分子量を定義できず,代わりに組成式 NaCl の式量を用いる。化学式量。

しき-れい【式礼】🔗⭐🔉

しき-れい [0] 【式礼】

礼をすること。挨拶(アイサツ)。

しき-れい【式例】🔗⭐🔉

しき-れい [0] 【式例】

しきたり。慣例。

しょくし-ないしんのう【式子内親王】🔗⭐🔉

しょくし-ないしんのう ―ナイシンワウ 【式子内親王】

(1153頃-1201) 鎌倉期の女流歌人。後白河天皇の第三皇女。1159年から69年まで賀茂斎院をつとめ,晩年に出家する。歌は俊成に師事し,「古来風体抄」を献ぜられる。千載集以下の勅撰集に一五五首入集。家集「式子内親王集」

のり-の-つかさ【式部省】🔗⭐🔉

のり-の-つかさ 【式部省】

⇒しきぶしょう(式部省)

しき【式】(和英)🔗⭐🔉

しきじ【式辞】(和英)🔗⭐🔉

しきじ【式辞】

an address.→英和

しきじょう【式場】(和英)🔗⭐🔉

しきじょう【式場】

the hall of ceremony.

しきてん【式典】(和英)🔗⭐🔉

しきてん【式典】

a ceremony.→英和

しきふく【式服】(和英)🔗⭐🔉

しきふく【式服】

a ceremonial dress[robe];a full dress.

広辞苑+大辞林に「式」で始まるの検索結果。