複数辞典一括検索+![]()

![]()

かぶ【株】🔗⭐🔉

かぶ【株】

[名]

[名] 切り倒した木や、刈り取った稲などの、あとに残った根元の部分。切り株や刈り株。くいぜ。

切り倒した木や、刈り取った稲などの、あとに残った根元の部分。切り株や刈り株。くいぜ。 草木の、何本にも分かれた根元。「菊の―を分ける」

草木の、何本にも分かれた根元。「菊の―を分ける」 株式。株券。

株式。株券。

特定の身分・地位または職業上・営業上の権利・資格・格式。「相撲の年寄―」「このまま家(=芸者屋)の―をそっくり譲ってやりたいと」〈荷風・腕くらべ〉

特定の身分・地位または職業上・営業上の権利・資格・格式。「相撲の年寄―」「このまま家(=芸者屋)の―をそっくり譲ってやりたいと」〈荷風・腕くらべ〉 江戸時代、株仲間の一員として持つ特権。また、御家人(ごけにん)・名主(なぬし)などの身分・地位を世襲・継続する特権。売買の対象ともなった。

江戸時代、株仲間の一員として持つ特権。また、御家人(ごけにん)・名主(なぬし)などの身分・地位を世襲・継続する特権。売買の対象ともなった。 その仲間・社会で評価を得ていること。また、その評価。「日本の―が上がる」

その仲間・社会で評価を得ていること。また、その評価。「日本の―が上がる」 その人特有の癖。得意なわざ。現代では「おかぶ」の形で用いる。「このばあさまは…泣きごとばかりいふが―なり」〈滑・浮世風呂・二〉→御株(おかぶ)

その人特有の癖。得意なわざ。現代では「おかぶ」の形で用いる。「このばあさまは…泣きごとばかりいふが―なり」〈滑・浮世風呂・二〉→御株(おかぶ) 〔接尾〕

〔接尾〕 助数詞。

助数詞。 根のついた草木を数えるのに用いる。「カンナ三―」

根のついた草木を数えるのに用いる。「カンナ三―」 株式・株券を数えるのに用いる。

株式・株券を数えるのに用いる。 名詞に付いて、その地位・資格を持つ者の意を表す。「兄貴―」「番頭―」

名詞に付いて、その地位・資格を持つ者の意を表す。「兄貴―」「番頭―」

[名]

[名] 切り倒した木や、刈り取った稲などの、あとに残った根元の部分。切り株や刈り株。くいぜ。

切り倒した木や、刈り取った稲などの、あとに残った根元の部分。切り株や刈り株。くいぜ。 草木の、何本にも分かれた根元。「菊の―を分ける」

草木の、何本にも分かれた根元。「菊の―を分ける」 株式。株券。

株式。株券。

特定の身分・地位または職業上・営業上の権利・資格・格式。「相撲の年寄―」「このまま家(=芸者屋)の―をそっくり譲ってやりたいと」〈荷風・腕くらべ〉

特定の身分・地位または職業上・営業上の権利・資格・格式。「相撲の年寄―」「このまま家(=芸者屋)の―をそっくり譲ってやりたいと」〈荷風・腕くらべ〉 江戸時代、株仲間の一員として持つ特権。また、御家人(ごけにん)・名主(なぬし)などの身分・地位を世襲・継続する特権。売買の対象ともなった。

江戸時代、株仲間の一員として持つ特権。また、御家人(ごけにん)・名主(なぬし)などの身分・地位を世襲・継続する特権。売買の対象ともなった。 その仲間・社会で評価を得ていること。また、その評価。「日本の―が上がる」

その仲間・社会で評価を得ていること。また、その評価。「日本の―が上がる」 その人特有の癖。得意なわざ。現代では「おかぶ」の形で用いる。「このばあさまは…泣きごとばかりいふが―なり」〈滑・浮世風呂・二〉→御株(おかぶ)

その人特有の癖。得意なわざ。現代では「おかぶ」の形で用いる。「このばあさまは…泣きごとばかりいふが―なり」〈滑・浮世風呂・二〉→御株(おかぶ) 〔接尾〕

〔接尾〕 助数詞。

助数詞。 根のついた草木を数えるのに用いる。「カンナ三―」

根のついた草木を数えるのに用いる。「カンナ三―」 株式・株券を数えるのに用いる。

株式・株券を数えるのに用いる。 名詞に付いて、その地位・資格を持つ者の意を表す。「兄貴―」「番頭―」

名詞に付いて、その地位・資格を持つ者の意を表す。「兄貴―」「番頭―」

かぶ【×蕪・蕪=菁】🔗⭐🔉

かぶ【×蕪・蕪=菁】

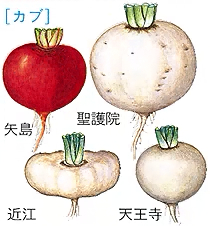

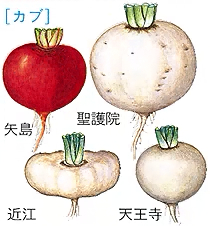

《「かぶら(蕪)」の女房詞「おかぶ」からかという》アブラナ科の越年草。根は肥大して球形などになり、白のほか赤・黄・紫色もある。根元から出る葉はへら状。春、黄色の十字形の花を総状につける。古く中国から渡来し、野菜として栽培。多くの品種がある。かぶら。かぶな。《季 冬》「露の―抜いておどろく声洩らす/楸邨」

《「かぶら(蕪)」の女房詞「おかぶ」からかという》アブラナ科の越年草。根は肥大して球形などになり、白のほか赤・黄・紫色もある。根元から出る葉はへら状。春、黄色の十字形の花を総状につける。古く中国から渡来し、野菜として栽培。多くの品種がある。かぶら。かぶな。《季 冬》「露の―抜いておどろく声洩らす/楸邨」

《「かぶら(蕪)」の女房詞「おかぶ」からかという》アブラナ科の越年草。根は肥大して球形などになり、白のほか赤・黄・紫色もある。根元から出る葉はへら状。春、黄色の十字形の花を総状につける。古く中国から渡来し、野菜として栽培。多くの品種がある。かぶら。かぶな。《季 冬》「露の―抜いておどろく声洩らす/楸邨」

《「かぶら(蕪)」の女房詞「おかぶ」からかという》アブラナ科の越年草。根は肥大して球形などになり、白のほか赤・黄・紫色もある。根元から出る葉はへら状。春、黄色の十字形の花を総状につける。古く中国から渡来し、野菜として栽培。多くの品種がある。かぶら。かぶな。《季 冬》「露の―抜いておどろく声洩らす/楸邨」

かぶ【△頭】🔗⭐🔉

かぶ【△頭】

《「株(かぶ)」と同語源》あたま。かしら。「ははあ、―を離(はな)いたは」〈虎寛狂・惣八〉

か‐ぶ【下部】🔗⭐🔉

か‐ぶ【下部】

下の部分。下の方。「―組織」 上部。

上部。

上部。

上部。

か‐ぶ【歌舞】🔗⭐🔉

か‐ぶ【歌舞】

[名]スル歌と舞。また、歌ったり舞ったりすること。「―音曲」

か・ぶ【×黴ぶ】🔗⭐🔉

か・ぶ【×黴ぶ】

[動バ上二]「かびる」の文語形。

かふうらく【夏風楽】🔗⭐🔉

かふうらく【夏風楽】

「春庭楽(しゆんでいらく)」の異称。

カブール【Camillo Benso conte di Cavour】🔗⭐🔉

カブール【Camillo Benso conte di Cavour】

[一八一〇〜一八六一]イタリアの政治家。サルデーニャ王国の首相としてクリミア戦争に参加、ナポレオン三世との密約など、巧みな外交政策と、共和主義的なガリバルディらの運動の懐柔によってイタリア統一を促進したが、完全統一がなされる直前に急死。

カブール【Kabul】🔗⭐🔉

カブール【Kabul】

アフガニスタン共和国の首都。ヒンズークシュ山脈の南麓にあり、インドと中央アジアを結ぶ交通の要地。人口、行政区一四二万(一九八八)。カーブル。

かぶ‐か【株価】🔗⭐🔉

かぶ‐か【株価】

証券市場での株式の価格。出来値。

かぶか‐しすう【株価指数】🔗⭐🔉

かぶか‐しすう【株価指数】

株価の変動を総合的に表示するための指数。基準時点の株価水準を一〇〇とし、比較時点の株価水準を指数化したもの。→ダウ式平均株価

かぶか‐しゅうえきりつ【株価収益率】‐シウエキリツ🔗⭐🔉

かぶか‐しゅうえきりつ【株価収益率】‐シウエキリツ

株価を一株当たりの税引き利益金額で割った値。株価水準を判断する指標とされる。PER。

カフカス【Kavkaz】🔗⭐🔉

カフカス【Kavkaz】

黒海およびアゾフ海とカスピ海に囲まれる地域。ロシア連邦南西部とグルジヤ・アゼルバイジャン・アルメニアにわたる。地下資源に富む。コーカサス。

かぶ‐き【△冠木】🔗⭐🔉

かぶ‐き【△冠木】

門や鳥居などで、左右の柱の上部を貫く横木。

門や鳥居などで、左右の柱の上部を貫く横木。 「冠木門」の略。

「冠木門」の略。

門や鳥居などで、左右の柱の上部を貫く横木。

門や鳥居などで、左右の柱の上部を貫く横木。 「冠木門」の略。

「冠木門」の略。

かぶき【歌舞×伎・歌舞×妓】🔗⭐🔉

かぶき【歌舞×伎・歌舞×妓】

《天正時代の流行語で、奇抜な身なりをする意の動詞「かぶ(傾)く」の連用形から》近世初期に発生、江戸時代の文化が育てた日本固有の演劇。先行の舞踊・音楽・科白劇(かはくげき)などの諸要素を集大成した、庶民的な総合演劇として今日に至る。歌舞伎劇。歌舞伎芝居。

かぶき‐うた【歌舞×伎×唄】🔗⭐🔉

かぶき‐うた【歌舞×伎×唄】

歌舞伎に用いられる歌。初期は地歌・小唄を主とし、のちには長唄が主流となった。舞踊の伴奏としての所作事(しよさごと)唄と、舞台の効果音楽としての下座(げざ)唄とがある。

かぶき‐おどり【歌舞×伎踊(り)】‐をどり🔗⭐🔉

かぶき‐おどり【歌舞×伎踊(り)】‐をどり

歌舞伎発生期の女歌舞伎・若衆歌舞伎などの踊り。流行歌謡などに合わせて踊る一種のレビューで、出雲阿国(いずものおくに)が創始したという。

かぶき‐おんがく【歌舞×伎音楽】🔗⭐🔉

かぶき‐おんがく【歌舞×伎音楽】

歌舞伎に用いられる音楽。三味線・唄・鳴り物からなる。舞踊の伴奏としての所作音楽と、舞台の効果音楽としての下座音楽とがある。

かぶき‐きょうげん【歌舞×伎狂言】‐キヤウゲン🔗⭐🔉

かぶき‐きょうげん【歌舞×伎狂言】‐キヤウゲン

(ヤウゲン) 歌舞伎で演じられる芝居。能狂言や歌舞伎舞踊に対していう。

歌舞伎で演じられる芝居。能狂言や歌舞伎舞踊に対していう。 歌舞伎劇の脚本。

歌舞伎劇の脚本。

歌舞伎で演じられる芝居。能狂言や歌舞伎舞踊に対していう。

歌舞伎で演じられる芝居。能狂言や歌舞伎舞踊に対していう。 歌舞伎劇の脚本。

歌舞伎劇の脚本。

かぶき‐げき【歌舞×伎劇】🔗⭐🔉

かぶき‐げき【歌舞×伎劇】

「歌舞伎」に同じ。

かぶき‐こ【歌舞×伎子】🔗⭐🔉

かぶき‐こ【歌舞×伎子】

江戸時代、若衆方の歌舞伎俳優。かげで男色も売った。舞台子。色子(いろこ)。歌舞伎若衆。

かぶき‐ざ【歌舞×伎座】🔗⭐🔉

かぶき‐ざ【歌舞×伎座】

歌舞伎を演じる役者の一座。また、歌舞伎を演じる劇場。

歌舞伎を演じる役者の一座。また、歌舞伎を演じる劇場。 東京都中央区にある劇場。明治二二年(一八八九)福地桜痴が建設。三度の罹災(りさい)と再建を経て現在に至る。松竹系の経営で、収容人員二六〇〇名。

東京都中央区にある劇場。明治二二年(一八八九)福地桜痴が建設。三度の罹災(りさい)と再建を経て現在に至る。松竹系の経営で、収容人員二六〇〇名。

歌舞伎を演じる役者の一座。また、歌舞伎を演じる劇場。

歌舞伎を演じる役者の一座。また、歌舞伎を演じる劇場。 東京都中央区にある劇場。明治二二年(一八八九)福地桜痴が建設。三度の罹災(りさい)と再建を経て現在に至る。松竹系の経営で、収容人員二六〇〇名。

東京都中央区にある劇場。明治二二年(一八八九)福地桜痴が建設。三度の罹災(りさい)と再建を経て現在に至る。松竹系の経営で、収容人員二六〇〇名。

かぶき‐じゅうはちばん【歌舞×伎十八番】‐ジフハチバン🔗⭐🔉

かぶき‐じゅうはちばん【歌舞×伎十八番】‐ジフハチバン

歌舞伎一八種のこと。普通は江戸歌舞伎の市川家の当たり狂言をさす。七世市川団十郎が天保初年ごろ選定。荒事(あらごと)芸に特色をもつ。不破(ふわ)・鳴神(なるかみ)・暫(しばらく)・不動・嫐(うわなり)・象引(ぞうひき)・勧進帳・助六・押戻(おしもどし)・外郎売(ういろううり)・矢の根・関羽・景清(かげきよ)・七つ面(めん)・毛抜・解脱(げだつ)・蛇柳(じややなぎ)・鎌髭(かまひげ)の一八種。

かぶき‐じょうるり【歌舞×伎浄×瑠×璃】‐ジヤウルリ🔗⭐🔉

かぶき‐じょうるり【歌舞×伎浄×瑠×璃】‐ジヤウルリ

歌舞伎に用いられる浄瑠璃。一中(いつちゆう)・河東(かとう)・豊後(ぶんご)・常磐津(ときわず)・富本・清元・新内・薗八(そのはち)節などがある。

かぶき‐ぞうし【歌舞×伎草子】‐ザウシ🔗⭐🔉

かぶき‐ぞうし【歌舞×伎草子】‐ザウシ

初期歌舞伎、特に女歌舞伎のようすや、歌舞伎踊りの歌謡などを記した草子。室町末期から江戸初期にかけての成立と考えられ、四種が現存。

かぶき‐ちょう【歌舞伎町】‐チヤウ🔗⭐🔉

かぶき‐ちょう【歌舞伎町】‐チヤウ

東京都新宿区南部の地名。新宿駅の近くの歓楽街。

かぶき‐どう【△衡胴】🔗⭐🔉

かぶき‐どう【△衡胴】

鎧(よろい)の胴で、前後の引き合わせの連の湾曲部分。長側(ながかわ)。

かぶき‐ぶよう【歌舞×伎舞踊】🔗⭐🔉

かぶき‐ぶよう【歌舞×伎舞踊】

歌舞伎興行の演目の一つとして、また、歌舞伎狂言中の一幕として演じられる舞踊。→所作事(しよさごと)

かぶき‐もの【歌舞×伎者】🔗⭐🔉

かぶき‐もの【歌舞×伎者】

並外れて華美な風体をしたり、異様な言動をしたりする者。だて者。「近年は人の嫁子もおとなしからずして、遊女、―のなりさまを移し」〈浮・一代女・三〉

並外れて華美な風体をしたり、異様な言動をしたりする者。だて者。「近年は人の嫁子もおとなしからずして、遊女、―のなりさまを移し」〈浮・一代女・三〉 歌舞を演じるもの。踊り子。「女の―を揃へて踊らせける」〈浮・置土産・四〉

歌舞を演じるもの。踊り子。「女の―を揃へて踊らせける」〈浮・置土産・四〉 歌舞伎役者。または歌舞伎社会の者。芝居者。

歌舞伎役者。または歌舞伎社会の者。芝居者。

並外れて華美な風体をしたり、異様な言動をしたりする者。だて者。「近年は人の嫁子もおとなしからずして、遊女、―のなりさまを移し」〈浮・一代女・三〉

並外れて華美な風体をしたり、異様な言動をしたりする者。だて者。「近年は人の嫁子もおとなしからずして、遊女、―のなりさまを移し」〈浮・一代女・三〉 歌舞を演じるもの。踊り子。「女の―を揃へて踊らせける」〈浮・置土産・四〉

歌舞を演じるもの。踊り子。「女の―を揃へて踊らせける」〈浮・置土産・四〉 歌舞伎役者。または歌舞伎社会の者。芝居者。

歌舞伎役者。または歌舞伎社会の者。芝居者。

かぶき‐もん【△冠木門】🔗⭐🔉

かぶき‐もん【△冠木門】

冠木を渡した、屋根のない門。

かぶき‐やくしゃ【歌舞×伎役者】🔗⭐🔉

かぶき‐やくしゃ【歌舞×伎役者】

歌舞伎を演じる俳優。女歌舞伎禁止以後は男優ばかりとなり、歌舞伎独自の女形が発達した。歌舞伎俳優。

かぶき‐わかしゅ【歌舞×伎若衆】🔗⭐🔉

かぶき‐わかしゅ【歌舞×伎若衆】

歌舞伎子(かぶきこ)

歌舞伎子(かぶきこ)

歌舞伎子(かぶきこ)

歌舞伎子(かぶきこ)

かぶ‐きん【株金】🔗⭐🔉

かぶ‐きん【株金】

株式に対する出資金。

かぶ・く【△傾く】🔗⭐🔉

かぶ・く【△傾く】

[動カ四]《「かぶ」は頭の意》 かたむく。頭をかしげる。「―・けるは稲のほの字ぞ京上

かたむく。頭をかしげる。「―・けるは稲のほの字ぞ京上 /城次」〈貝おほひ〉

/城次」〈貝おほひ〉 勝手な振る舞いをする。奇抜な身なりをする。「―・きたる形(なり)ばかりを好み」〈伽・猫のさうし〉

勝手な振る舞いをする。奇抜な身なりをする。「―・きたる形(なり)ばかりを好み」〈伽・猫のさうし〉 歌舞伎を演じる。「いざや―・かん」〈伽・歌舞伎草子〉→歌舞伎(かぶき)

歌舞伎を演じる。「いざや―・かん」〈伽・歌舞伎草子〉→歌舞伎(かぶき)

かたむく。頭をかしげる。「―・けるは稲のほの字ぞ京上

かたむく。頭をかしげる。「―・けるは稲のほの字ぞ京上 /城次」〈貝おほひ〉

/城次」〈貝おほひ〉 勝手な振る舞いをする。奇抜な身なりをする。「―・きたる形(なり)ばかりを好み」〈伽・猫のさうし〉

勝手な振る舞いをする。奇抜な身なりをする。「―・きたる形(なり)ばかりを好み」〈伽・猫のさうし〉 歌舞伎を演じる。「いざや―・かん」〈伽・歌舞伎草子〉→歌舞伎(かぶき)

歌舞伎を演じる。「いざや―・かん」〈伽・歌舞伎草子〉→歌舞伎(かぶき)

かぶ‐けん【株券】🔗⭐🔉

かぶ‐けん【株券】

株主としての地位を表す有価証券。株式。株。

かぶ‐こうぞう【下部構造】‐コウザウ🔗⭐🔉

かぶ‐こうぞう【下部構造】‐コウザウ

《(ドイツ)Unterbau》史的唯物論で、一定の発展段階にある社会構成の基礎となる物質的な生産関係の総体。これが社会的・政治的な制度、思想・芸術などの上部構造を規定する。経済的構造。→上部構造

かぶさ・る【△被さる】🔗⭐🔉

かぶさ・る【△被さる】

[動ラ五(四)] かぶせたようになる。覆いかかる。「髪が額に―・る」「現実に思い出が―・る」「二つの音が―・り合う」

かぶせたようになる。覆いかかる。「髪が額に―・る」「現実に思い出が―・る」「二つの音が―・り合う」 負担がわが身に及ぶ。「余分な仕事が―・ってくる」

負担がわが身に及ぶ。「余分な仕事が―・ってくる」

かぶせたようになる。覆いかかる。「髪が額に―・る」「現実に思い出が―・る」「二つの音が―・り合う」

かぶせたようになる。覆いかかる。「髪が額に―・る」「現実に思い出が―・る」「二つの音が―・り合う」 負担がわが身に及ぶ。「余分な仕事が―・ってくる」

負担がわが身に及ぶ。「余分な仕事が―・ってくる」

かぶし🔗⭐🔉

かぶし

《動詞「かぶ(傾)す」の連用形から》頭を傾けること。転じて、頭の格好。「―、かたちなど、いとよしと見えて」〈徒然・一〇五〉

かぶ‐しき【株式】🔗⭐🔉

かぶ‐しき【株式】

株式会社の資本の構成単位。

株式会社の資本の構成単位。 株主としての地位。株主権。

株主としての地位。株主権。 株券。

株券。

株式会社の資本の構成単位。

株式会社の資本の構成単位。 株主としての地位。株主権。

株主としての地位。株主権。 株券。

株券。

かぶしき‐がいしゃ【株式会社】‐グワイシヤ🔗⭐🔉

かぶしき‐がいしゃ【株式会社】‐グワイシヤ

現代の代表的な企業形態の一。合名・合資・有限会社における持ち分にあたるものを株式の形式にし、株主は株式の引受価額を限度とする有限の出資義務を負うだけとなる。機関には、株主総会・取締役会・代表取締役・監査役などがある。

かぶしき‐こうかい【株式公開】🔗⭐🔉

かぶしき‐こうかい【株式公開】

限られた株主が所有する会社の株式を、上場または店頭登録によって広く不特定多数の者に公開すること。

かぶしき‐こうかいかいつけ【株式公開買付】‐コウカイかひつけ🔗⭐🔉

かぶしき‐こうかいかいつけ【株式公開買付】‐コウカイかひつけ

主に会社の経営支配権を獲得しようとする者が、株式の価格・数量・買い付け期間などを公開し、証券市場の外で不特定多数の株主から株式を買い付けること。TOB。テンダーオファー。

かぶしきごうし‐がいしゃ【株式合資会社】かぶシキガフシグワイシヤ🔗⭐🔉

かぶしきごうし‐がいしゃ【株式合資会社】かぶシキガフシグワイシヤ

出資額を限度とする有限責任を負う株主と、会社の業務を執行し会社を代表して無限責任を負う社員からなる会社。昭和二五年(一九五〇)の商法改正で廃止。

かぶしき‐しじょう【株式市場】‐シヂヤウ🔗⭐🔉

かぶしき‐しじょう【株式市場】‐シヂヤウ

株式の発行と売買が行われる市場の総称。

かぶしき‐そうば【株式相場】‐サウば🔗⭐🔉

かぶしき‐そうば【株式相場】‐サウば

株式が売買される価格。

かぶしき‐とりひきじょ【株式取引所】🔗⭐🔉

かぶしき‐とりひきじょ【株式取引所】

証券取引所の旧称。

かぶしき‐なかがいにん【株式仲買人】‐なかがひニン🔗⭐🔉

かぶしき‐なかがいにん【株式仲買人】‐なかがひニン

もと、株式取引所で株式の売買を行った者。大正一一年(一九二二)に取引員と名称を変えた。現在の証券取引所の会員に相当する。

かぶしき‐はいとう【株式配当】‐ハイタウ🔗⭐🔉

かぶしき‐はいとう【株式配当】‐ハイタウ

株主に対する利益の配当の全部または一部を、金銭ではなく、新しく発行する株式の交付によって行うこと。株主総会の特別決議が必要とされる。

かぶしき‐ぶんかつ【株式分割】🔗⭐🔉

かぶしき‐ぶんかつ【株式分割】

資本の額を増加させずに発行済み株式を分割して総数を増加させること。株式の市場流通性を高める目的で行われることが多い。

かぶしき‐もちあい【株式持(ち)合い】‐もちあひ🔗⭐🔉

かぶしき‐もちあい【株式持(ち)合い】‐もちあひ

株式組織の金融機関や事業会社が相互に相手方の株式を持ち合うこと。経営支配権の安定化や取引関係の強化などを目的として行われる。

かぶ・す【△傾す】🔗⭐🔉

かぶ・す【△傾す】

[動サ四]《「かぶ」は頭の意》うなだれる。「一本薄(ひともとすすき)項(うな)―・し」〈記・上・歌謡〉

カブ‐スカウト【cub scout】🔗⭐🔉

カブ‐スカウト【cub scout】

ボーイスカウトの幼年部門。八歳から一一歳までの少年で構成される。

かぶせ【△被せ】🔗⭐🔉

かぶせ【△被せ】

かぶせること。また、そのもの。

かぶせること。また、そのもの。 表面だけりっぱに作って本物らしく見せること。特に、鍍金(めつき)をすること。また、そのもの。かぶせもの。「しかしその金(きん)はもしかしたら―かもしれないよ」〈志賀・暗夜行路〉

表面だけりっぱに作って本物らしく見せること。特に、鍍金(めつき)をすること。また、そのもの。かぶせもの。「しかしその金(きん)はもしかしたら―かもしれないよ」〈志賀・暗夜行路〉 釣りで、寄せ餌(え)を撒(ま)くこと。撒き餌。

釣りで、寄せ餌(え)を撒(ま)くこと。撒き餌。

かぶせること。また、そのもの。

かぶせること。また、そのもの。 表面だけりっぱに作って本物らしく見せること。特に、鍍金(めつき)をすること。また、そのもの。かぶせもの。「しかしその金(きん)はもしかしたら―かもしれないよ」〈志賀・暗夜行路〉

表面だけりっぱに作って本物らしく見せること。特に、鍍金(めつき)をすること。また、そのもの。かぶせもの。「しかしその金(きん)はもしかしたら―かもしれないよ」〈志賀・暗夜行路〉 釣りで、寄せ餌(え)を撒(ま)くこと。撒き餌。

釣りで、寄せ餌(え)を撒(ま)くこと。撒き餌。

かぶせ‐あみ【△被せ網】🔗⭐🔉

かぶせ‐あみ【△被せ網】

水中に投げ下ろし、魚群を覆って捕らえる網。投網(とあみ)・下ろし網など。

かぶせ‐ぶた【△被せ×蓋】🔗⭐🔉

かぶせ‐ぶた【△被せ×蓋】

身をすっぽり覆うように作られた、縁(ふち)のあるふた。

かぶせ‐ぼり【△被せ彫(り)】🔗⭐🔉

かぶせ‐ぼり【△被せ彫(り)】

木版本を再刊するときに、原版で刷った紙を版木にはりつけて版下として彫ること。また、その版木。

かぶせ‐もの【△被せ物】🔗⭐🔉

かぶせ‐もの【△被せ物】

覆いかぶせるもの。

覆いかぶせるもの。 表面だけを覆い繕って本物のように見せかけたもの。特に、鍍金(めつき)をしたもの。

表面だけを覆い繕って本物のように見せかけたもの。特に、鍍金(めつき)をしたもの。

覆いかぶせるもの。

覆いかぶせるもの。 表面だけを覆い繕って本物のように見せかけたもの。特に、鍍金(めつき)をしたもの。

表面だけを覆い繕って本物のように見せかけたもの。特に、鍍金(めつき)をしたもの。

かぶ・せる【△被せる】🔗⭐🔉

かぶ・せる【△被せる】

[動サ下一] かぶ・す[サ下二]

かぶ・す[サ下二] 上から覆うように物を載せる。「帽子を―・せる」「布団を―・せる」

上から覆うように物を載せる。「帽子を―・せる」「布団を―・せる」 全体に注ぎかける。「頭から水を―・せる」「種に土を―・せる」

全体に注ぎかける。「頭から水を―・せる」「種に土を―・せる」 すでにある色や音などの上に、さらに他の物を加える。「映像にナレーションを―・せる」

すでにある色や音などの上に、さらに他の物を加える。「映像にナレーションを―・せる」 間(ま)を置かないで、すぐ次の言葉を言う。「―・せて言う」

間(ま)を置かないで、すぐ次の言葉を言う。「―・せて言う」 人に罪や責任などを負わせる。着せる。「人に罪を―・せる」

人に罪や責任などを負わせる。着せる。「人に罪を―・せる」

かぶ・す[サ下二]

かぶ・す[サ下二] 上から覆うように物を載せる。「帽子を―・せる」「布団を―・せる」

上から覆うように物を載せる。「帽子を―・せる」「布団を―・せる」 全体に注ぎかける。「頭から水を―・せる」「種に土を―・せる」

全体に注ぎかける。「頭から水を―・せる」「種に土を―・せる」 すでにある色や音などの上に、さらに他の物を加える。「映像にナレーションを―・せる」

すでにある色や音などの上に、さらに他の物を加える。「映像にナレーションを―・せる」 間(ま)を置かないで、すぐ次の言葉を言う。「―・せて言う」

間(ま)を置かないで、すぐ次の言葉を言う。「―・せて言う」 人に罪や責任などを負わせる。着せる。「人に罪を―・せる」

人に罪や責任などを負わせる。着せる。「人に罪を―・せる」

か‐ふそく【過不足】クワ‐🔗⭐🔉

か‐ふそく【過不足】クワ‐

多すぎることと足りないこと。過不及。「事実を―なく伝える」

カフタン【caftan】🔗⭐🔉

カフタン【caftan】

近東諸国など、イスラム文化圏で着用される前開き服。長袖丈長で、ほぼ直線裁ち。

か‐ぶつ【下物】🔗⭐🔉

か‐ぶつ【下物】

酒のさかな。下酒物(かしゆぶつ)。

か‐ぶつ【果物】クワ‐🔗⭐🔉

か‐ぶつ【果物】クワ‐

くだもの。

か‐ぶつ【貨物】クワ‐🔗⭐🔉

か‐ぶつ【貨物】クワ‐

品物。荷物。かもつ。

品物。荷物。かもつ。 貨幣や財産。◆

貨幣や財産。◆ の意味では、明治初期までは「かもつ」より「かぶつ」が一般的であった。

の意味では、明治初期までは「かもつ」より「かぶつ」が一般的であった。

品物。荷物。かもつ。

品物。荷物。かもつ。 貨幣や財産。◆

貨幣や財産。◆ の意味では、明治初期までは「かもつ」より「かぶつ」が一般的であった。

の意味では、明治初期までは「かもつ」より「かぶつ」が一般的であった。

かぶつち‐の‐たち【△頭×椎の大=刀・△頭×槌の大=刀】🔗⭐🔉

かぶつち‐の‐たち【△頭×椎の大=刀・△頭×槌の大=刀】

古代の大刀の一。柄頭(つかがしら)が塊状をしている大刀。かぶつちのつるぎ。くぶつちのたち。

かぶと【×兜・×冑・△甲】🔗⭐🔉

かぶと【×兜・×冑・△甲】

武将が頭部を防護するためにかぶった武具。頭を入れるところを鉢(はち)、その下に垂れて頸部(けいぶ)を覆う部分を錏(しころ)といい、鉄や革などで作る。

武将が頭部を防護するためにかぶった武具。頭を入れるところを鉢(はち)、その下に垂れて頸部(けいぶ)を覆う部分を錏(しころ)といい、鉄や革などで作る。 舞楽で用いる、鳥兜(とりかぶと)。

舞楽で用いる、鳥兜(とりかぶと)。 端午の節句の、

端午の節句の、 を模した飾り物。また、「兜人形」の略。《季 夏》

を模した飾り物。また、「兜人形」の略。《季 夏》

武将が頭部を防護するためにかぶった武具。頭を入れるところを鉢(はち)、その下に垂れて頸部(けいぶ)を覆う部分を錏(しころ)といい、鉄や革などで作る。

武将が頭部を防護するためにかぶった武具。頭を入れるところを鉢(はち)、その下に垂れて頸部(けいぶ)を覆う部分を錏(しころ)といい、鉄や革などで作る。 舞楽で用いる、鳥兜(とりかぶと)。

舞楽で用いる、鳥兜(とりかぶと)。 端午の節句の、

端午の節句の、 を模した飾り物。また、「兜人形」の略。《季 夏》

を模した飾り物。また、「兜人形」の略。《季 夏》

かぶと‐えび【×兜×蝦】🔗⭐🔉

かぶと‐えび【×兜×蝦】

背甲目カブトエビ科の甲殻類。体長二〜三センチ。甲殻は卵形で、尾部は細長く、二本の長い突起が伸び、四〇対(つい)以上の脚をもつ。初夏、本州中部以西の水田にみられる。くさとりむし。

背甲目カブトエビ科の甲殻類。体長二〜三センチ。甲殻は卵形で、尾部は細長く、二本の長い突起が伸び、四〇対(つい)以上の脚をもつ。初夏、本州中部以西の水田にみられる。くさとりむし。

背甲目カブトエビ科の甲殻類。体長二〜三センチ。甲殻は卵形で、尾部は細長く、二本の長い突起が伸び、四〇対(つい)以上の脚をもつ。初夏、本州中部以西の水田にみられる。くさとりむし。

背甲目カブトエビ科の甲殻類。体長二〜三センチ。甲殻は卵形で、尾部は細長く、二本の長い突起が伸び、四〇対(つい)以上の脚をもつ。初夏、本州中部以西の水田にみられる。くさとりむし。

かぶと‐かけ【×兜掛(け)】🔗⭐🔉

かぶと‐かけ【×兜掛(け)】

兜を掛けておく台。陣中用と座敷用の飾り台とがある。陣中用は、等身の柄に兜の鉢裏を支える丸板をつけ、その下に緒搦みの横手をつけたもの。これに兜をのせて、兜持ち従者が持って主将に随行した。兜立て。

かぶと‐がに【×兜×蟹・ =魚】🔗⭐🔉

=魚】🔗⭐🔉

かぶと‐がに【×兜×蟹・ =魚】

=魚】

剣尾綱カブトガニ科の節足動物の総称。カニではなく、クモ類の近縁。古生代からの現存種で、生きた化石といわれる。全長約六〇センチ。青黒く硬い甲をかぶり、半円状の前体、五角形状の後体および細長い剣状の尾部からなる。前体の下面に七対の付属脚があり、うち五対ははさみ状。後体の付属肢は六対ある。日本では一種が瀬戸内海・九州北西部に分布。七、八月に産卵がみられる。

剣尾綱カブトガニ科の節足動物の総称。カニではなく、クモ類の近縁。古生代からの現存種で、生きた化石といわれる。全長約六〇センチ。青黒く硬い甲をかぶり、半円状の前体、五角形状の後体および細長い剣状の尾部からなる。前体の下面に七対の付属脚があり、うち五対ははさみ状。後体の付属肢は六対ある。日本では一種が瀬戸内海・九州北西部に分布。七、八月に産卵がみられる。

=魚】

=魚】

剣尾綱カブトガニ科の節足動物の総称。カニではなく、クモ類の近縁。古生代からの現存種で、生きた化石といわれる。全長約六〇センチ。青黒く硬い甲をかぶり、半円状の前体、五角形状の後体および細長い剣状の尾部からなる。前体の下面に七対の付属脚があり、うち五対ははさみ状。後体の付属肢は六対ある。日本では一種が瀬戸内海・九州北西部に分布。七、八月に産卵がみられる。

剣尾綱カブトガニ科の節足動物の総称。カニではなく、クモ類の近縁。古生代からの現存種で、生きた化石といわれる。全長約六〇センチ。青黒く硬い甲をかぶり、半円状の前体、五角形状の後体および細長い剣状の尾部からなる。前体の下面に七対の付属脚があり、うち五対ははさみ状。後体の付属肢は六対ある。日本では一種が瀬戸内海・九州北西部に分布。七、八月に産卵がみられる。

かぶと‐がね【×兜金】🔗⭐🔉

かぶと‐がね【×兜金】

太刀の柄頭(つかがしら)にかぶせる金物。

かぶと‐ぎく【×兜菊】🔗⭐🔉

かぶと‐ぎく【×兜菊】

トリカブトの別名。

かぶと‐くび【×兜首】🔗⭐🔉

かぶと‐くび【×兜首】

兜をかぶった、身分のある武将の首。

かぶと‐ごけ【×兜×苔】🔗⭐🔉

かぶと‐ごけ【×兜×苔】

ヨロイゴケ科の地衣類。山地の地上や岩面・樹皮などにつく。鹿の角形の切れ込みのある不規則な葉状で、表面は黄色がかった緑褐色。

かぶと‐ずきん【×兜頭×巾】‐ヅキン🔗⭐🔉

かぶと‐ずきん【×兜頭×巾】‐ヅキン

江戸時代の火事装束の一。騎馬の武士がかぶった兜形の頭巾で、錏(しころ)の部分を羅紗(ラシヤ)で作り、金糸などで縫い取りを施したもの。

かぶと‐たて【×兜立て】🔗⭐🔉

かぶと‐たて【×兜立て】

「兜掛(かぶとか)け」に同じ。

かぶと‐ちょう【兜町】‐チヤウ🔗⭐🔉

かぶと‐ちょう【兜町】‐チヤウ

東京都中央区の地名。東京証券取引所を中心に、証券会社や銀行が集中する。日本橋兜町。

東京都中央区の地名。東京証券取引所を中心に、証券会社や銀行が集中する。日本橋兜町。 俗に、東京証券取引所のこと。

俗に、東京証券取引所のこと。

東京都中央区の地名。東京証券取引所を中心に、証券会社や銀行が集中する。日本橋兜町。

東京都中央区の地名。東京証券取引所を中心に、証券会社や銀行が集中する。日本橋兜町。 俗に、東京証券取引所のこと。

俗に、東京証券取引所のこと。

かぶと‐づくり【×兜造(り)】🔗⭐🔉

かぶと‐づくり【×兜造(り)】

草葺(くさぶ)き寄せ棟屋根の妻側下部を切り落とし、障子窓を設けた民家形式。屋根裏を養蚕室とする。関東西部・山梨・長野・福島・山形・新潟の各県にみられる。

かぶと‐に【×兜煮】🔗⭐🔉

かぶと‐に【×兜煮】

タイの頭を甘辛く煮た料理。兜を置いたように盛り付ける。

かぶと‐にんぎょう【×兜人形】‐ニンギヤウ🔗⭐🔉

かぶと‐にんぎょう【×兜人形】‐ニンギヤウ

端午の節句に飾る、兜をつけた武者人形。五月雛。《季 夏》

かぶと‐の‐お【×兜の緒】‐を🔗⭐🔉

かぶと‐の‐お【×兜の緒】‐を

兜の鉢についていて、あごのところで結ぶひも。忍びの緒。

かぶと‐の‐てさき【×兜の手先】🔗⭐🔉

かぶと‐の‐てさき【×兜の手先】

兜の吹き返しの前方。

かぶと‐の‐ほし【×兜の星】🔗⭐🔉

かぶと‐の‐ほし【×兜の星】

兜の鉢の表面についている、多くのいぼ状の突起。

かぶと‐ばち【×兜鉢】🔗⭐🔉

かぶと‐ばち【×兜鉢】

兜の主要部で、頭部を覆う部分。兜の鉢。

兜の主要部で、頭部を覆う部分。兜の鉢。 兜の鉢のように、広くて深い大形のどんぶり。

兜の鉢のように、広くて深い大形のどんぶり。

兜の主要部で、頭部を覆う部分。兜の鉢。

兜の主要部で、頭部を覆う部分。兜の鉢。 兜の鉢のように、広くて深い大形のどんぶり。

兜の鉢のように、広くて深い大形のどんぶり。

かぶと‐ばな【×兜花】🔗⭐🔉

かぶと‐ばな【×兜花】

トリカブトの別名。

かぶと‐むし【×兜虫・△甲虫】🔗⭐🔉

かぶと‐むし【×兜虫・△甲虫】

コガネムシ科の昆虫。体長四〜五センチ。体は黒褐色でつやがあり、雄は頭に角をもつ。主に夜活動し、クヌギ・サイカチなどの樹液を吸う。腐葉土中に産卵し、幼虫は越冬ののち、七月ごろ成虫となる。北海道南部から九州まで分布。さいかちむし。《季 夏》「ひっぱれる糸まっすぐや―/素十」

コガネムシ科の昆虫。体長四〜五センチ。体は黒褐色でつやがあり、雄は頭に角をもつ。主に夜活動し、クヌギ・サイカチなどの樹液を吸う。腐葉土中に産卵し、幼虫は越冬ののち、七月ごろ成虫となる。北海道南部から九州まで分布。さいかちむし。《季 夏》「ひっぱれる糸まっすぐや―/素十」

コガネムシ科の昆虫。体長四〜五センチ。体は黒褐色でつやがあり、雄は頭に角をもつ。主に夜活動し、クヌギ・サイカチなどの樹液を吸う。腐葉土中に産卵し、幼虫は越冬ののち、七月ごろ成虫となる。北海道南部から九州まで分布。さいかちむし。《季 夏》「ひっぱれる糸まっすぐや―/素十」

コガネムシ科の昆虫。体長四〜五センチ。体は黒褐色でつやがあり、雄は頭に角をもつ。主に夜活動し、クヌギ・サイカチなどの樹液を吸う。腐葉土中に産卵し、幼虫は越冬ののち、七月ごろ成虫となる。北海道南部から九州まで分布。さいかちむし。《季 夏》「ひっぱれる糸まっすぐや―/素十」

かぶと‐やき【×兜焼(き)】🔗⭐🔉

かぶと‐やき【×兜焼(き)】

タイなどの頭を照り焼きにした料理。ふつう目と目の間から包丁を入れ、二つに開いて焼く。

かぶ‐な【×蕪菜】🔗⭐🔉

かぶ‐な【×蕪菜】

カブの別名。《季 冬》

かぶ‐なおし【株直し】‐なほし🔗⭐🔉

かぶ‐なおし【株直し】‐なほし

桑の木などの枝を地面近くで切り取ったあと、次に発生する枝をそろえるため、切断面をさらに切り整えること。

かぶ‐なかま【株仲間】🔗⭐🔉

かぶ‐なかま【株仲間】

江戸時代、幕府・諸藩の許可を得て結成した商工業者の同業組合。幕府・諸藩は株仲間を通じて経済統制を行い、株仲間は冥加金(みようがきん)を納める代わりに営業の独占権を与えられた。

かぶ‐ぬし【株主】🔗⭐🔉

かぶ‐ぬし【株主】

株式会社の出資者として、株式を所有している者。会社に対して、株主権をもつ。

かぶぬし‐けん【株主権】🔗⭐🔉

かぶぬし‐けん【株主権】

株式会社の株主としての地位。利益配当請求権・残余財産分配請求権・議決権など多くの権利がある。

かぶぬし‐そうかい【株主総会】‐ソウクワイ🔗⭐🔉

かぶぬし‐そうかい【株主総会】‐ソウクワイ

株式会社の意思決定機関で、株主によって構成され、株主は、その持ち株数に応じた議決権をもつ。常置の機関ではなく、決算期ごとに招集される定時総会と、随時に招集される臨時総会とがあり、定款変更、解散、合併、取締役・監査役の選任・解任などを定める。

かぶぬし‐わりあて【株主割当】🔗⭐🔉

かぶぬし‐わりあて【株主割当】

会社が新株を発行する際、既存株主に新株引受権を与えること。

株🔗⭐🔉

株

[音]シュ

[訓]かぶ

くいぜ

[部首]木

[総画数]10

[コード]区点 1984

JIS 3374

S‐JIS 8A94

[分類]常用漢字

[音]シュ

[訓]かぶ

くいぜ

[部首]木

[総画数]10

[コード]区点 1984

JIS 3374

S‐JIS 8A94

[分類]常用漢字

[音]シュ

[訓]かぶ

くいぜ

[部首]木

[総画数]10

[コード]区点 1984

JIS 3374

S‐JIS 8A94

[分類]常用漢字

[音]シュ

[訓]かぶ

くいぜ

[部首]木

[総画数]10

[コード]区点 1984

JIS 3374

S‐JIS 8A94

[分類]常用漢字

兜🔗⭐🔉

兜

[音]トウ

ト

[訓]かぶと

[部首]儿

[総画数]11

[コード]区点 1985

JIS 3375

S‐JIS 8A95

[難読語]

→と‐きん【頭巾・兜巾・頭襟】

→とそつ【兜率・都卒】

→とばつ‐びしゃもん【兜跋毘沙門】

→とろ‐めん【兜羅綿】

→ひた‐かぶと【直兜・直甲】

甲🔗⭐🔉

甲

[音]コウ

カン

[訓]きのえ

かぶと

[部首]田

[総画数]5

[コード]区点 2535

JIS 3943

S‐JIS 8D62

[分類]常用漢字

[難読語]

→かい【甲斐】

→かい‐こう【貝香・甲香】

→かけ‐よろい【挂甲】

→かせ【甲 ・石陰子】

→かっ‐し【甲子】

→カピタン【ポルトガルcapit

・石陰子】

→かっ‐し【甲子】

→カピタン【ポルトガルcapit o】【甲比丹・甲必丹】

→かる‐める【上下・甲乙】

→きのえ‐ね【甲子】

→こうばい‐かいき【勾配海気】

→こぶし‐だけ【甲武信岳】

→しなず‐がい【死なず甲斐・不死甲斐】

→せんざん‐こう【穿山甲】

→はい‐だて【佩盾・脛楯・膝甲】

→は‐や【甲矢・兄矢・早矢】

→ひざ‐よろい【膝鎧・膝甲】

→ひた‐かぶと【直兜・直甲】

→べっ‐こう【鼈甲】

→へなたり【甲香】

→めり‐かり【乙甲・減上】

→よろい‐がた【鎧形・甲形】

o】【甲比丹・甲必丹】

→かる‐める【上下・甲乙】

→きのえ‐ね【甲子】

→こうばい‐かいき【勾配海気】

→こぶし‐だけ【甲武信岳】

→しなず‐がい【死なず甲斐・不死甲斐】

→せんざん‐こう【穿山甲】

→はい‐だて【佩盾・脛楯・膝甲】

→は‐や【甲矢・兄矢・早矢】

→ひざ‐よろい【膝鎧・膝甲】

→ひた‐かぶと【直兜・直甲】

→べっ‐こう【鼈甲】

→へなたり【甲香】

→めり‐かり【乙甲・減上】

→よろい‐がた【鎧形・甲形】

・石陰子】

→かっ‐し【甲子】

→カピタン【ポルトガルcapit

・石陰子】

→かっ‐し【甲子】

→カピタン【ポルトガルcapit o】【甲比丹・甲必丹】

→かる‐める【上下・甲乙】

→きのえ‐ね【甲子】

→こうばい‐かいき【勾配海気】

→こぶし‐だけ【甲武信岳】

→しなず‐がい【死なず甲斐・不死甲斐】

→せんざん‐こう【穿山甲】

→はい‐だて【佩盾・脛楯・膝甲】

→は‐や【甲矢・兄矢・早矢】

→ひざ‐よろい【膝鎧・膝甲】

→ひた‐かぶと【直兜・直甲】

→べっ‐こう【鼈甲】

→へなたり【甲香】

→めり‐かり【乙甲・減上】

→よろい‐がた【鎧形・甲形】

o】【甲比丹・甲必丹】

→かる‐める【上下・甲乙】

→きのえ‐ね【甲子】

→こうばい‐かいき【勾配海気】

→こぶし‐だけ【甲武信岳】

→しなず‐がい【死なず甲斐・不死甲斐】

→せんざん‐こう【穿山甲】

→はい‐だて【佩盾・脛楯・膝甲】

→は‐や【甲矢・兄矢・早矢】

→ひざ‐よろい【膝鎧・膝甲】

→ひた‐かぶと【直兜・直甲】

→べっ‐こう【鼈甲】

→へなたり【甲香】

→めり‐かり【乙甲・減上】

→よろい‐がた【鎧形・甲形】

蕪🔗⭐🔉

冑🔗⭐🔉

冑

[音]チュウ

[訓]かぶと

よろい

[部首]冂

[総画数]9

[コード]区点 4941

JIS 5149

S‐JIS 9968

大辞泉に「かぶ」で始まるの検索結果 1-100。もっと読み込む