複数辞典一括検索+![]()

![]()

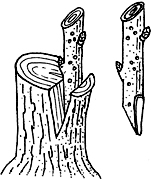

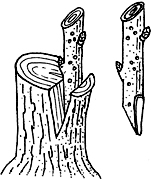

○切株にも衣裳きりかぶにもいしょう🔗⭐🔉

○切株にも衣裳きりかぶにもいしょう

つまらないものも外見次第でよく見える意。

⇒きり‐かぶ【切株】

きり‐かみ【切髪】

①少女の肩の辺りで切り詰めた髪。万葉集13「歳のやとせを―のよち子を過ぎ」

②切った髪の毛。

③女の髪の結い方。髷まげの端を短く切り揃え、後ろに下げておくもの。髻もとどりを紫色の打紐などで束ねる。大名の後室こうしつ、旗本の寡婦かふなどが結んだ。後室髷。

切髪

きり‐がみ【切紙】

①切った紙。また、紙を切って細工すること。

②折紙おりがみ1を折目どおり横に二つに切り離したもの。または全紙1を縦・横適当に切ったもの。半切はんきり。

③(切紙免許の略)芸能・武芸などで切紙2に記した免許目録。

④切紙2に書いた書状。証文。

⇒きりがみ‐でんじゅ【切紙伝授】

きり‐がみ【桐紙】

桐の木を紙のように薄くけずったもの。ボール箱の周囲などに張る。

きりがみ‐でんじゅ【切紙伝授】

室町時代以後、歌道・神道その他で、切紙に記した免許目録を弟子に伝授すること。

⇒きり‐がみ【切紙】

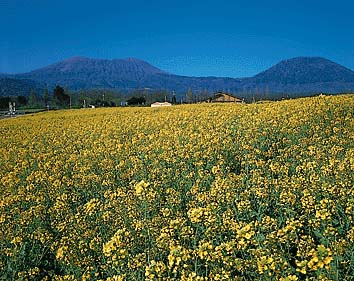

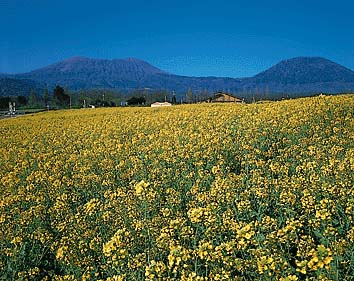

きり‐が‐みね【霧ヶ峰】

長野県諏訪湖の北東、車山(1925メートル)を中心とする標高1600〜1900メートルの高原地帯。夏季はグライダー練習地、冬季はスキー場として知られる。

霧ヶ峰

撮影:山梨勝弘

きり‐がみ【切紙】

①切った紙。また、紙を切って細工すること。

②折紙おりがみ1を折目どおり横に二つに切り離したもの。または全紙1を縦・横適当に切ったもの。半切はんきり。

③(切紙免許の略)芸能・武芸などで切紙2に記した免許目録。

④切紙2に書いた書状。証文。

⇒きりがみ‐でんじゅ【切紙伝授】

きり‐がみ【桐紙】

桐の木を紙のように薄くけずったもの。ボール箱の周囲などに張る。

きりがみ‐でんじゅ【切紙伝授】

室町時代以後、歌道・神道その他で、切紙に記した免許目録を弟子に伝授すること。

⇒きり‐がみ【切紙】

きり‐が‐みね【霧ヶ峰】

長野県諏訪湖の北東、車山(1925メートル)を中心とする標高1600〜1900メートルの高原地帯。夏季はグライダー練習地、冬季はスキー場として知られる。

霧ヶ峰

撮影:山梨勝弘

きり‐かむろ【切禿】

髪を切り下げて結ばずにいる子ども。また、その髪。かぶろ。

きり‐が‐やつ【桐ヶ谷】

〔植〕(もと鎌倉桐ヶ谷から出たから)サクラの一品種。花は薄紅色。多くは八重咲き。

きり‐かわ・る【切り替わる】‥カハル

〔自五〕

ことごとく変わる。今までのに替わって別のになる。「新しい制度に―・る」

きり‐きざ・む【切り刻む】

〔他五〕

こまかにきざむ。

きり‐ぎし【切り岸】

切り立てたようなけわしいがけ。断崖。絶壁。日葡辞書「キリキシ」

きり‐きず【切り傷・切り疵】

刃物などで切った傷。金瘡きんそう。↔打ち傷

きり‐きょうげん【切狂言】‥キヤウ‥

①歌舞伎芝居の大切おおぎりすなわち最後の狂言。上方狂言でいう。きり。

②転じて、終り。おしまい。

きり‐きり

①堅い物がこすれ合ってきしる連続音。

②きつく巻きついたり勢いよく回転したりするさま。「ロープが―と手首に食いこむ」

③弓を強く引きしぼるさま。太平記12「二人張に十二束二伏、―と引き絞りて」

④動作を速やかに行うさま。てきぱき。日葡辞書「キリキリトシマウ」。「―と立ち働く」

⑤錐をもみ込まれるように鋭い痛みが持続するさま。「胃が―する」

⇒きりきり‐しゃん‐と

⇒きりきり‐まい【きりきり舞】

ぎり‐ぎり

①すべりの悪い堅い物がこすれ合ってきしる連続音。「―と歯ぎしりする」

②強く力を入れるさま。きつく巻き締めたりこすり合わせたりするさま。「縄で―縛り上げる」

③最大または最小の限度で、それ以上に余地のないさま。極限。「譲歩できる―の線」「―まで待とう」「―一杯の努力」

⇒ぎりぎり‐けっちゃく【ぎりぎり決着】

ぎり‐ぎり【旋毛】

頭部のつむじ。浄瑠璃、心中宵庚申「爪先より―まで打込み」

ぎりぎり‐けっちゃく【ぎりぎり決着】

余地のないまでにおしつまること。最後の決着。

⇒ぎり‐ぎり

きりきり‐しゃん‐と

〔副〕

きわめてかいがいしく。きりりしゃんと。

⇒きり‐きり

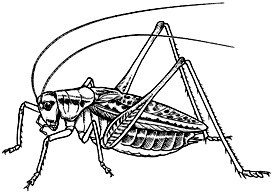

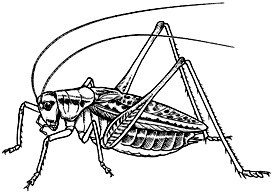

きりぎりす【螽斯・蟋蟀】

(鳴き声に基づく語か。スは鳥や虫など飛ぶものにいう語)

①コオロギの古称。古今和歌集雑体「つづりさせてふ―鳴く」

②バッタ目キリギリス科の昆虫。体長約35ミリメートル。畳んだ翅の背面は褐色、側面は褐色斑の多い緑色。盛夏、原野に多い。雄は、「ちょんぎいす」と鳴く。ぎす。ぎっちょ。はたおり。莎さの鶏。〈[季]秋〉

きりぎりす

きり‐かむろ【切禿】

髪を切り下げて結ばずにいる子ども。また、その髪。かぶろ。

きり‐が‐やつ【桐ヶ谷】

〔植〕(もと鎌倉桐ヶ谷から出たから)サクラの一品種。花は薄紅色。多くは八重咲き。

きり‐かわ・る【切り替わる】‥カハル

〔自五〕

ことごとく変わる。今までのに替わって別のになる。「新しい制度に―・る」

きり‐きざ・む【切り刻む】

〔他五〕

こまかにきざむ。

きり‐ぎし【切り岸】

切り立てたようなけわしいがけ。断崖。絶壁。日葡辞書「キリキシ」

きり‐きず【切り傷・切り疵】

刃物などで切った傷。金瘡きんそう。↔打ち傷

きり‐きょうげん【切狂言】‥キヤウ‥

①歌舞伎芝居の大切おおぎりすなわち最後の狂言。上方狂言でいう。きり。

②転じて、終り。おしまい。

きり‐きり

①堅い物がこすれ合ってきしる連続音。

②きつく巻きついたり勢いよく回転したりするさま。「ロープが―と手首に食いこむ」

③弓を強く引きしぼるさま。太平記12「二人張に十二束二伏、―と引き絞りて」

④動作を速やかに行うさま。てきぱき。日葡辞書「キリキリトシマウ」。「―と立ち働く」

⑤錐をもみ込まれるように鋭い痛みが持続するさま。「胃が―する」

⇒きりきり‐しゃん‐と

⇒きりきり‐まい【きりきり舞】

ぎり‐ぎり

①すべりの悪い堅い物がこすれ合ってきしる連続音。「―と歯ぎしりする」

②強く力を入れるさま。きつく巻き締めたりこすり合わせたりするさま。「縄で―縛り上げる」

③最大または最小の限度で、それ以上に余地のないさま。極限。「譲歩できる―の線」「―まで待とう」「―一杯の努力」

⇒ぎりぎり‐けっちゃく【ぎりぎり決着】

ぎり‐ぎり【旋毛】

頭部のつむじ。浄瑠璃、心中宵庚申「爪先より―まで打込み」

ぎりぎり‐けっちゃく【ぎりぎり決着】

余地のないまでにおしつまること。最後の決着。

⇒ぎり‐ぎり

きりきり‐しゃん‐と

〔副〕

きわめてかいがいしく。きりりしゃんと。

⇒きり‐きり

きりぎりす【螽斯・蟋蟀】

(鳴き声に基づく語か。スは鳥や虫など飛ぶものにいう語)

①コオロギの古称。古今和歌集雑体「つづりさせてふ―鳴く」

②バッタ目キリギリス科の昆虫。体長約35ミリメートル。畳んだ翅の背面は褐色、側面は褐色斑の多い緑色。盛夏、原野に多い。雄は、「ちょんぎいす」と鳴く。ぎす。ぎっちょ。はたおり。莎さの鶏。〈[季]秋〉

きりぎりす

キリギリス

提供:ネイチャー・プロダクション

キリギリス

提供:ネイチャー・プロダクション

③江戸時代、吉原に通った二梃艪の屋形船。

きりきり‐まい【きりきり舞】‥マヒ

①非常な勢いで回ること。せわしく立ち働くさまにいう。「忙しくて―をする」

②相手のはやい動きについて行けず、うろたえて動くさま。「速球に―する」

⇒きり‐きり

きり‐きん【切金】

①民間で金を種々の形に鋳造しておいて、所要に応じて切り、秤はかりにかけて使用した貨幣。金の代りに銀を用いるものを切銀という。きりづかい。きりがね。→豆板銀。

②江戸時代、借金を弁済するために一定期間に分割して返させる方法。また、その分割額。きりがね。

きり‐ぎん【切銀】

「切金きりきん1」参照。

きり‐くい【切杭・杌】‥クヒ

①(→)切株きりかぶに同じ。

②(木の杭から芽の生え出るのにたとえていう)正月の女官叙位の時、女官が自分の功労に母の功労の年数を合わせて叙爵を申請すること。「―の申文」

きり‐くぎ【切釘】

頭のない釘。呉くれ釘。

きり‐くず【切り屑】‥クヅ

物を切って出たくず・はしくれ。

きり‐くずし【切り崩し】‥クヅシ

切りくずすこと。反対派などの団結をくずし、その勢力をそぐこと。

きり‐くず・す【切り崩す】‥クヅス

〔他五〕

①高いところを切って低くし、もとの形を失わせる。「山を―・す」

②切り込んで敵の備えをくずす。反対派に働きかけてその団結をくずす。「相手の結束を―・す」

きり‐ぐそく【切具足】

刀・長刀なぎなたなど、敵を切るのに用いる武器。

きり‐くだ・く【切り砕く】

〔他五〕

切ってこまかにする。小さく切る。

きり‐くだしぶみ【切下文】

(一切りごとに貢物の品物・数量を分けて書いたからいう)古代、大蔵省から租税未納の諸国に下して催促した公文書。

きり‐くち【切り口】

①切った物の、こぐち。切った所。

②切り傷の口。「―から血が流れる」

③切る手並み。切り方。「鋭い―の批評」

④紋所の名。梨の実の切り口にかたどったもの。

⑤〔動〕ヤマトイワナの別称。

きり‐くび【切首・斬首】

①首を切ること。

②切り落とした首。

③歌舞伎で使う首級の小道具。

きり‐くみ【斬組・切組み】

①建築工事で、木材・鉄材などを柱・梁などに組み立てるため必要な形に造ること。

②能で、太刀・薙刀の斬合いを見せる部分。狭義にはそこに用いる囃子事はやしごと。

⇒きりくみ‐え【切組み絵】

⇒きりくみ‐とうろうえ【切組み灯籠絵】

きりくみ‐え【切組み絵】‥ヱ

江戸後期〜明治前期に流行した錦絵。子供向けの玩具絵おもちゃえで、画面を切り抜き、組み合わせて楽しむもの。起絵おこしえ・立版古たてばんこもその一種。

⇒きり‐くみ【斬組・切組み】

きりくみ‐とうろうえ【切組み灯籠絵】‥ヱ

人物・景色などの切抜き絵を組み立てた立体的な錦絵。盂蘭盆うらぼんの曳灯籠の舞台に用いる。

⇒きり‐くみ【斬組・切組み】

きり‐く・む【切り組む】

〔他四〕

材木を切って組み合わせる。「格子に―・む」

きり‐ぐも【霧雲】

山で霧のように低くかかる雲。

霧雲

撮影:高橋健司

③江戸時代、吉原に通った二梃艪の屋形船。

きりきり‐まい【きりきり舞】‥マヒ

①非常な勢いで回ること。せわしく立ち働くさまにいう。「忙しくて―をする」

②相手のはやい動きについて行けず、うろたえて動くさま。「速球に―する」

⇒きり‐きり

きり‐きん【切金】

①民間で金を種々の形に鋳造しておいて、所要に応じて切り、秤はかりにかけて使用した貨幣。金の代りに銀を用いるものを切銀という。きりづかい。きりがね。→豆板銀。

②江戸時代、借金を弁済するために一定期間に分割して返させる方法。また、その分割額。きりがね。

きり‐ぎん【切銀】

「切金きりきん1」参照。

きり‐くい【切杭・杌】‥クヒ

①(→)切株きりかぶに同じ。

②(木の杭から芽の生え出るのにたとえていう)正月の女官叙位の時、女官が自分の功労に母の功労の年数を合わせて叙爵を申請すること。「―の申文」

きり‐くぎ【切釘】

頭のない釘。呉くれ釘。

きり‐くず【切り屑】‥クヅ

物を切って出たくず・はしくれ。

きり‐くずし【切り崩し】‥クヅシ

切りくずすこと。反対派などの団結をくずし、その勢力をそぐこと。

きり‐くず・す【切り崩す】‥クヅス

〔他五〕

①高いところを切って低くし、もとの形を失わせる。「山を―・す」

②切り込んで敵の備えをくずす。反対派に働きかけてその団結をくずす。「相手の結束を―・す」

きり‐ぐそく【切具足】

刀・長刀なぎなたなど、敵を切るのに用いる武器。

きり‐くだ・く【切り砕く】

〔他五〕

切ってこまかにする。小さく切る。

きり‐くだしぶみ【切下文】

(一切りごとに貢物の品物・数量を分けて書いたからいう)古代、大蔵省から租税未納の諸国に下して催促した公文書。

きり‐くち【切り口】

①切った物の、こぐち。切った所。

②切り傷の口。「―から血が流れる」

③切る手並み。切り方。「鋭い―の批評」

④紋所の名。梨の実の切り口にかたどったもの。

⑤〔動〕ヤマトイワナの別称。

きり‐くび【切首・斬首】

①首を切ること。

②切り落とした首。

③歌舞伎で使う首級の小道具。

きり‐くみ【斬組・切組み】

①建築工事で、木材・鉄材などを柱・梁などに組み立てるため必要な形に造ること。

②能で、太刀・薙刀の斬合いを見せる部分。狭義にはそこに用いる囃子事はやしごと。

⇒きりくみ‐え【切組み絵】

⇒きりくみ‐とうろうえ【切組み灯籠絵】

きりくみ‐え【切組み絵】‥ヱ

江戸後期〜明治前期に流行した錦絵。子供向けの玩具絵おもちゃえで、画面を切り抜き、組み合わせて楽しむもの。起絵おこしえ・立版古たてばんこもその一種。

⇒きり‐くみ【斬組・切組み】

きりくみ‐とうろうえ【切組み灯籠絵】‥ヱ

人物・景色などの切抜き絵を組み立てた立体的な錦絵。盂蘭盆うらぼんの曳灯籠の舞台に用いる。

⇒きり‐くみ【斬組・切組み】

きり‐く・む【切り組む】

〔他四〕

材木を切って組み合わせる。「格子に―・む」

きり‐ぐも【霧雲】

山で霧のように低くかかる雲。

霧雲

撮影:高橋健司

きり‐くも・る【霧曇る】

〔自四〕

霧がかかってくもる。躬恒集「―・る道は見えずもまどふかないづれか佐保の山ぢなるなむ」

きり‐ゲージ【錐ゲージ】

〔機〕ドリルの直径を試験、または検査するゲージ。ドリル‐ゲージ。

きり‐こ【切子・切籠】

①四角な物の、かどかどを切り落とした形。

②切籠灯籠きりこどうろうの略。〈[季]秋〉

③切子ガラスの略。〈[季]夏〉

⇒きりこ‐ガラス【切子硝子】

⇒きりこ‐だま【切子玉】

⇒きりこ‐どうろう【切籠灯籠】

⇒きりこ‐ぼう【切籠棒】

きり‐こ【伐子】

木炭材の伐採人夫。

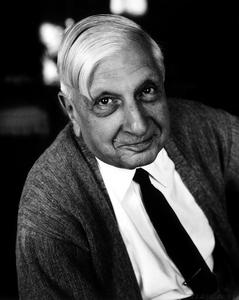

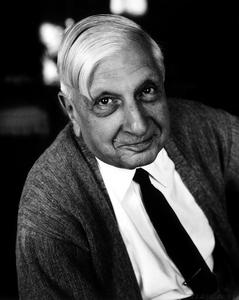

キリコ【Giorgio de Chirico】

イタリアの画家。形而上絵画と呼ばれる形而上的な領域を暗示する作品を描き、シュールレアリスムの先駆をなす。1920年代以後、古い時代の名作を模写、自分の旧作の模倣をした。作「街の憂鬱と神秘」など。(1888〜1978)

キリコ

提供:ullstein bild/APL

きり‐くも・る【霧曇る】

〔自四〕

霧がかかってくもる。躬恒集「―・る道は見えずもまどふかないづれか佐保の山ぢなるなむ」

きり‐ゲージ【錐ゲージ】

〔機〕ドリルの直径を試験、または検査するゲージ。ドリル‐ゲージ。

きり‐こ【切子・切籠】

①四角な物の、かどかどを切り落とした形。

②切籠灯籠きりこどうろうの略。〈[季]秋〉

③切子ガラスの略。〈[季]夏〉

⇒きりこ‐ガラス【切子硝子】

⇒きりこ‐だま【切子玉】

⇒きりこ‐どうろう【切籠灯籠】

⇒きりこ‐ぼう【切籠棒】

きり‐こ【伐子】

木炭材の伐採人夫。

キリコ【Giorgio de Chirico】

イタリアの画家。形而上絵画と呼ばれる形而上的な領域を暗示する作品を描き、シュールレアリスムの先駆をなす。1920年代以後、古い時代の名作を模写、自分の旧作の模倣をした。作「街の憂鬱と神秘」など。(1888〜1978)

キリコ

提供:ullstein bild/APL

きり‐こうじょう【切口上】‥ジヤウ

一語一句のくぎりをはっきりさせて言う言葉つき。改まった堅苦しい口調。無愛想で突き放したような口のきき方。浄瑠璃、妹背山婦女庭訓「平常ぬかす挨拶も仔細らしい―」。「―の挨拶」

きり‐ごえ【切声】‥ゴヱ

一声ずつくぎって発する声。また、切口上。

きりこ‐ガラス【切子硝子】

(→)カットグラスに同じ。

江戸切子

提供:東京都

きり‐こうじょう【切口上】‥ジヤウ

一語一句のくぎりをはっきりさせて言う言葉つき。改まった堅苦しい口調。無愛想で突き放したような口のきき方。浄瑠璃、妹背山婦女庭訓「平常ぬかす挨拶も仔細らしい―」。「―の挨拶」

きり‐ごえ【切声】‥ゴヱ

一声ずつくぎって発する声。また、切口上。

きりこ‐ガラス【切子硝子】

(→)カットグラスに同じ。

江戸切子

提供:東京都

⇒きり‐こ【切子・切籠】

きり‐ごたつ【切炬燵】

床を切って炉をすえつけたこたつ。〈[季]冬〉。↔置炬燵

きりこ‐だま【切子玉】

截頭せっとう角錐を2個合わせた形の玉。水晶を用いた六角形のものが多い。その中央の孔に緒を通して連ね、装身具とする。古墳などから出土。

⇒きり‐こ【切子・切籠】

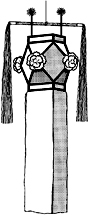

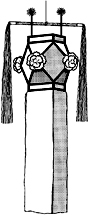

きりこ‐どうろう【切籠灯籠】

枠を切籠の形に組み、四方の角に造花をつけ、紙または布を細く切って飾り垂らした灯籠。盂蘭盆会うらぼんえなどに用いる。

切籠灯籠

⇒きり‐こ【切子・切籠】

きり‐ごたつ【切炬燵】

床を切って炉をすえつけたこたつ。〈[季]冬〉。↔置炬燵

きりこ‐だま【切子玉】

截頭せっとう角錐を2個合わせた形の玉。水晶を用いた六角形のものが多い。その中央の孔に緒を通して連ね、装身具とする。古墳などから出土。

⇒きり‐こ【切子・切籠】

きりこ‐どうろう【切籠灯籠】

枠を切籠の形に組み、四方の角に造花をつけ、紙または布を細く切って飾り垂らした灯籠。盂蘭盆会うらぼんえなどに用いる。

切籠灯籠

⇒きり‐こ【切子・切籠】

きりこ‐ぼう【切籠棒】‥バウ

一端に切籠1の形をつけた棒。

⇒きり‐こ【切子・切籠】

きり‐ごま【切胡麻】

炒いった胡麻を庖丁ほうちょうで切ったもの。

きり‐こまざ・く【切り細裂く】

〔他五〕

細かにきりさく。ずたずたに切る。

きり‐こみ【切込み】

①きりこむこと。

②北海道で、ニシンやサケの薄切りを塩と麹に漬け込んだ発酵食品。

③「切込み砂利」の略。

④裁縫で、布の耳の部分のひきつった時などに、耳端を鋏はさみで斜めに切っておくこと。

⇒きりこみ‐さんがわら【切込み桟瓦】

⇒きりこみ‐じゃり【切込み砂利】

⇒きりこみ‐たん【切込み炭】

きりこみ‐さんがわら【切込み桟瓦】‥ガハラ

横断面が波状をなし、相対する二隅を切り込んだ瓦、すなわち普通の屋根瓦。

⇒きり‐こみ【切込み】

きりこみ‐じゃり【切込み砂利】

河床に堆積している小石や砂をそのまま採取したもの。道路の敷込み用などに使う。きりこみ。

⇒きり‐こみ【切込み】

きりこみ‐たん【切込み炭】

粉炭ふんたんと塊炭かいたんの混合した石炭。採掘したまま選炭をしていない「山出し切込み炭」と、燃焼しやすいよう両者を適切な割合に混合した「商品切込み炭」がある。

⇒きり‐こみ【切込み】

きり‐こ・む【切り込む・斬り込む】

〔自他五〕

①物の中に刃物を深く入れて切る。

②敵陣に切って入る。「只一人―・む」

③するどくたずねる。問いつめる。「問題点に―・む」

④切ってはめこむ。

きり‐ころ・す【切り殺す・斬り殺す】

〔他五〕

刀などで切って殺す。

きり‐さいな・む【切り苛む・斬り苛む】

〔他五〕

切っていためつける。むごたらしく切る。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「滅多無性に―・み」

きり‐さき【切裂き】

縁をぎざぎざに切り裂いた幟のぼり。

きり‐さ・く【切り裂く】

〔他五〕

切って裂く。切って二つに離す。切断する。「闇を―・くような悲鳴」

きり‐さげ【切下げ】

①切り下げること。

②切下げ髪の略。

③物価水準や通貨の対外価値などを引き下げること。↔切上げ。

⇒きりさげ‐がみ【切下げ髪】

⇒きりさげ‐なわ【切下げ縄】

きりさげ‐がみ【切下げ髪】

女の髪の結い方。髪の毛の端を頸部のあたりで切り揃え、髻もとどりをくくって垂らしたもの。寡婦かふなどの髪型。

⇒きり‐さげ【切下げ】

きりさげ‐なわ【切下げ縄】‥ナハ

〔建〕土蔵造で、壁の漆喰しっくいのはげるのを防ぐために、所々に下げて塗り込む縄。

⇒きり‐さげ【切下げ】

きり‐さ・げる【切り下げる】

〔他下一〕[文]きりさ・ぐ(下二)

①上から下へ向けて切る。「肩口を―・げる」

②切って垂らす。「髪を―・げる」

③引き下げる。「平価を―・げる」

きり‐さし【桐指】

桐材でつくった指物さしもの細工。

きり‐さば・く【切り捌く】

〔他四〕

①切りほごす。切り裂く。

②取りさばく。きまりをつける。

きり‐さめ【霧雨】

霧のようにこまかい雨。ぬかあめ。細雨。きりあめ。〈[季]秋〉

きり‐ざんしょう【切山椒】‥セウ

糝粉しんこに砂糖を加え、サンショウの風味をつけて蒸し、つきまとめてのばして細長く切った菓子。東京の下町では、正月から3月頃まで売った。〈[季]新年〉

切山椒

撮影:関戸 勇

⇒きり‐こ【切子・切籠】

きりこ‐ぼう【切籠棒】‥バウ

一端に切籠1の形をつけた棒。

⇒きり‐こ【切子・切籠】

きり‐ごま【切胡麻】

炒いった胡麻を庖丁ほうちょうで切ったもの。

きり‐こまざ・く【切り細裂く】

〔他五〕

細かにきりさく。ずたずたに切る。

きり‐こみ【切込み】

①きりこむこと。

②北海道で、ニシンやサケの薄切りを塩と麹に漬け込んだ発酵食品。

③「切込み砂利」の略。

④裁縫で、布の耳の部分のひきつった時などに、耳端を鋏はさみで斜めに切っておくこと。

⇒きりこみ‐さんがわら【切込み桟瓦】

⇒きりこみ‐じゃり【切込み砂利】

⇒きりこみ‐たん【切込み炭】

きりこみ‐さんがわら【切込み桟瓦】‥ガハラ

横断面が波状をなし、相対する二隅を切り込んだ瓦、すなわち普通の屋根瓦。

⇒きり‐こみ【切込み】

きりこみ‐じゃり【切込み砂利】

河床に堆積している小石や砂をそのまま採取したもの。道路の敷込み用などに使う。きりこみ。

⇒きり‐こみ【切込み】

きりこみ‐たん【切込み炭】

粉炭ふんたんと塊炭かいたんの混合した石炭。採掘したまま選炭をしていない「山出し切込み炭」と、燃焼しやすいよう両者を適切な割合に混合した「商品切込み炭」がある。

⇒きり‐こみ【切込み】

きり‐こ・む【切り込む・斬り込む】

〔自他五〕

①物の中に刃物を深く入れて切る。

②敵陣に切って入る。「只一人―・む」

③するどくたずねる。問いつめる。「問題点に―・む」

④切ってはめこむ。

きり‐ころ・す【切り殺す・斬り殺す】

〔他五〕

刀などで切って殺す。

きり‐さいな・む【切り苛む・斬り苛む】

〔他五〕

切っていためつける。むごたらしく切る。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「滅多無性に―・み」

きり‐さき【切裂き】

縁をぎざぎざに切り裂いた幟のぼり。

きり‐さ・く【切り裂く】

〔他五〕

切って裂く。切って二つに離す。切断する。「闇を―・くような悲鳴」

きり‐さげ【切下げ】

①切り下げること。

②切下げ髪の略。

③物価水準や通貨の対外価値などを引き下げること。↔切上げ。

⇒きりさげ‐がみ【切下げ髪】

⇒きりさげ‐なわ【切下げ縄】

きりさげ‐がみ【切下げ髪】

女の髪の結い方。髪の毛の端を頸部のあたりで切り揃え、髻もとどりをくくって垂らしたもの。寡婦かふなどの髪型。

⇒きり‐さげ【切下げ】

きりさげ‐なわ【切下げ縄】‥ナハ

〔建〕土蔵造で、壁の漆喰しっくいのはげるのを防ぐために、所々に下げて塗り込む縄。

⇒きり‐さげ【切下げ】

きり‐さ・げる【切り下げる】

〔他下一〕[文]きりさ・ぐ(下二)

①上から下へ向けて切る。「肩口を―・げる」

②切って垂らす。「髪を―・げる」

③引き下げる。「平価を―・げる」

きり‐さし【桐指】

桐材でつくった指物さしもの細工。

きり‐さば・く【切り捌く】

〔他四〕

①切りほごす。切り裂く。

②取りさばく。きまりをつける。

きり‐さめ【霧雨】

霧のようにこまかい雨。ぬかあめ。細雨。きりあめ。〈[季]秋〉

きり‐ざんしょう【切山椒】‥セウ

糝粉しんこに砂糖を加え、サンショウの風味をつけて蒸し、つきまとめてのばして細長く切った菓子。東京の下町では、正月から3月頃まで売った。〈[季]新年〉

切山椒

撮影:関戸 勇

ギリシア【Gresia ポルトガル・希臘】

(「希臘」はHellas ギリシアの音訳)ヨーロッパ南東部、バルカン半島の南端と付近の諸島とから成る共和国。紀元前9〜8世紀にアテナイ・スパルタなど多くの都市国家が成立、前5世紀にそれらが同盟してペルシア戦争を乗り切り、アテナイを中心に黄金時代を実現した。前4世紀にマケドニアに併呑され、ついでローマ帝国の支配下におかれ、15世紀にはオスマン帝国に征服されたが、1829年独立の王国となった。第一次大戦後、一時共和国(1924〜35年)、第二次大戦後、46年王政復古、67年軍部独裁、74年王制が完全に廃止され共和制に復帰。古代ギリシアの生んだ哲学・科学・文学・美術はヨーロッパ文化の重要な源泉の一つ。面積13万2000平方キロメートル。人口1106万2千(2004)。首都アテネ。→ヨーロッパ(図)。

⇒ギリシア‐ご【ギリシア語】

⇒ギリシア‐しんわ【ギリシア神話】

⇒ギリシア‐せいきょうかい【ギリシア正教会】

⇒ギリシア‐てつがく【ギリシア哲学】

⇒ギリシア‐もじ【ギリシア文字】

ギリシア‐ご【ギリシア語】

(Greek)ギリシア本土および南バルカン諸国で3500年以上にわたって用いられている言語。インド‐ヨーロッパ語族中のギリシア語派に属する。古代ギリシア語と現代ギリシア語では発音の相違は大きいが、文法の面では基本的な構造を維持している。→コイネー。

⇒ギリシア【Gresia ポルトガル・希臘】

ギリシア‐しんわ【ギリシア神話】

ギリシア人の生み出した神話・伝説の総称。ホメロスとヘシオドスとによって洗練され体系づけられた。ヨーロッパ諸国の美術・文芸に強い影響を及ぼす。

⇒ギリシア【Gresia ポルトガル・希臘】

ギリシア‐せいきょうかい【ギリシア正教会】‥ケウクワイ

(Greek Orthodox Church)

①東方正教会の中で、ギリシアを管轄区とする独立の教会。ギリシア‐カトリック教会。ギリシア正教。

②(→)東方正教会に同じ。

⇒ギリシア【Gresia ポルトガル・希臘】

ギリシア‐てつがく【ギリシア哲学】

古代ギリシアの哲学。第1期(前6世紀)は、東方イオニアのタレスに始まる自然学と西方イタリアのパルメニデスらの論理的存在論が対立的展開を示す。第2期(前5〜4世紀)は、アテナイを中心に人間を問うソクラテスの対話による探究、プラトンのイデア論、アリストテレスの形相質料論などにより古典的形而上学が成立。第3期(前3〜後6世紀)は、ポリスの没落による社会不安の中で魂の平安を求めて、キュニコス派・エピクロス派・ストア派・懐疑派・新プラトン派が生じ、また、ユダヤ教やキリスト教との同化も行われた。この時期を代表するものはプロティノスである。プラトンが建てたアカデミーの閉鎖(529年)でギリシア哲学の時代は終わる。

⇒ギリシア【Gresia ポルトガル・希臘】

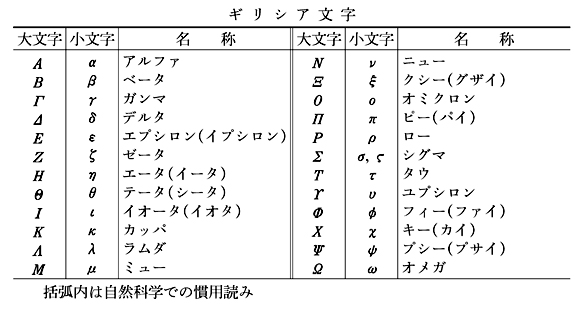

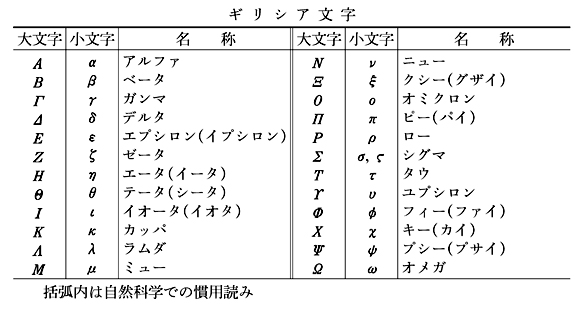

ギリシア‐もじ【ギリシア文字】

ギリシア語を表記する文字。フェニキアから取り入れたもの。それ以前は子音のみを表記していたが、母音も表記できるように改良。初期には右から左へ、後に左から右へ横書き。

ギリシア文字(表)

ギリシア【Gresia ポルトガル・希臘】

(「希臘」はHellas ギリシアの音訳)ヨーロッパ南東部、バルカン半島の南端と付近の諸島とから成る共和国。紀元前9〜8世紀にアテナイ・スパルタなど多くの都市国家が成立、前5世紀にそれらが同盟してペルシア戦争を乗り切り、アテナイを中心に黄金時代を実現した。前4世紀にマケドニアに併呑され、ついでローマ帝国の支配下におかれ、15世紀にはオスマン帝国に征服されたが、1829年独立の王国となった。第一次大戦後、一時共和国(1924〜35年)、第二次大戦後、46年王政復古、67年軍部独裁、74年王制が完全に廃止され共和制に復帰。古代ギリシアの生んだ哲学・科学・文学・美術はヨーロッパ文化の重要な源泉の一つ。面積13万2000平方キロメートル。人口1106万2千(2004)。首都アテネ。→ヨーロッパ(図)。

⇒ギリシア‐ご【ギリシア語】

⇒ギリシア‐しんわ【ギリシア神話】

⇒ギリシア‐せいきょうかい【ギリシア正教会】

⇒ギリシア‐てつがく【ギリシア哲学】

⇒ギリシア‐もじ【ギリシア文字】

ギリシア‐ご【ギリシア語】

(Greek)ギリシア本土および南バルカン諸国で3500年以上にわたって用いられている言語。インド‐ヨーロッパ語族中のギリシア語派に属する。古代ギリシア語と現代ギリシア語では発音の相違は大きいが、文法の面では基本的な構造を維持している。→コイネー。

⇒ギリシア【Gresia ポルトガル・希臘】

ギリシア‐しんわ【ギリシア神話】

ギリシア人の生み出した神話・伝説の総称。ホメロスとヘシオドスとによって洗練され体系づけられた。ヨーロッパ諸国の美術・文芸に強い影響を及ぼす。

⇒ギリシア【Gresia ポルトガル・希臘】

ギリシア‐せいきょうかい【ギリシア正教会】‥ケウクワイ

(Greek Orthodox Church)

①東方正教会の中で、ギリシアを管轄区とする独立の教会。ギリシア‐カトリック教会。ギリシア正教。

②(→)東方正教会に同じ。

⇒ギリシア【Gresia ポルトガル・希臘】

ギリシア‐てつがく【ギリシア哲学】

古代ギリシアの哲学。第1期(前6世紀)は、東方イオニアのタレスに始まる自然学と西方イタリアのパルメニデスらの論理的存在論が対立的展開を示す。第2期(前5〜4世紀)は、アテナイを中心に人間を問うソクラテスの対話による探究、プラトンのイデア論、アリストテレスの形相質料論などにより古典的形而上学が成立。第3期(前3〜後6世紀)は、ポリスの没落による社会不安の中で魂の平安を求めて、キュニコス派・エピクロス派・ストア派・懐疑派・新プラトン派が生じ、また、ユダヤ教やキリスト教との同化も行われた。この時期を代表するものはプロティノスである。プラトンが建てたアカデミーの閉鎖(529年)でギリシア哲学の時代は終わる。

⇒ギリシア【Gresia ポルトガル・希臘】

ギリシア‐もじ【ギリシア文字】

ギリシア語を表記する文字。フェニキアから取り入れたもの。それ以前は子音のみを表記していたが、母音も表記できるように改良。初期には右から左へ、後に左から右へ横書き。

ギリシア文字(表)

⇒ギリシア【Gresia ポルトガル・希臘】

きり‐しぐれ【霧時雨】

霧が深くかかったさまをしぐれに見立てていう語。野ざらし紀行「―富士を見ぬ日ぞおもしろき」

きり‐じし【切肉】

細かく切った肉。

キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

(はじめ吉利支丹と書き、禁教後は鬼理死丹・切死丹などと書き、また、将軍綱吉以後は「吉」を避けて切支丹と記した)

①1549年(天文18)イエズス会士フランシスコ=デ=ザビエルらが日本に伝えたカトリック教。また、その信徒。南蛮宗。どちりなきりしたん「デウスより御やくそくをもて―に与へたまふべき」

→資料:『妙貞問答』

→資料:伴天連追放令

→資料:禁教令

②キリシタンが布教の方便として用いた理化学応用の技術。当時は魔術と見なされたので、転じて魔術の称。

⇒キリシタン‐きんせい【キリシタン禁制】

⇒キリシタン‐じ【キリシタン寺】

⇒キリシタン‐だいみょう【キリシタン大名】

⇒キリシタン‐バテレン【キリシタン伴天連】

⇒キリシタン‐ばん【キリシタン版】

⇒キリシタン‐ぶぎょう【キリシタン奉行】

⇒キリシタン‐ぶんがく【キリシタン文学】

⇒キリシタン‐やしき【キリシタン屋敷】

キリシタン‐きんせい【キリシタン禁制】

近世、キリスト教を日本統治体制の害悪として排斥する政策。豊臣秀吉の伴天連バテレン追放令、江戸幕府の禁教令・宗門改しゅうもんあらため制、明治政府に踏襲された「邪宗門禁制」など。1873年に解禁。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐じ【キリシタン寺】

キリシタンの教会堂。南蛮寺。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐だいみょう【キリシタン大名】‥ミヤウ

戦国時代から江戸初期にかけて、キリシタンを信仰した大名の称。大友宗麟・大村純忠・有馬晴信・高山右近・小西行長・蒲生氏郷ら。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐バテレン【キリシタン伴天連】

①キリシタンの神父の敬称。

②転じて、邪宗の意。→バテレン。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐ばん【キリシタン版】

1590年(天正18)イエズス会士ヴァリニャーノが洋式活字印刷機をたずさえ、技術者を同伴して再来日、翌年から約20年の間に島原・天草・長崎などでキリシタンが刊行した版本の総称。伊曾保イソホ物語・日葡にっぽ辞書など約30種現存。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐ぶぎょう【キリシタン奉行】‥ギヤウ

宗門改役しゅうもんあらためやくの寛永(1624〜1644)以前における旧称。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐ぶんがく【キリシタン文学】

南蛮文学の別称。特に、キリシタン版の「ぎやどぺかどる」「妙貞問答」「伊曾保イソホ物語」「平家物語」などの文学をいう。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐やしき【キリシタン屋敷】

江戸時代、今の東京都文京区小日向こひなたの吉利支丹坂の近くにあった宗門改役井上筑後守の下屋敷。山屋敷とも称し、キリシタン禁止後、棄教しない者を収容した牢獄。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

きり‐じに【切り死に・斬り死に】

切り合ってその場で死ぬこと。太平記26「只一騎馳せ帰り、大勢の中へかけ入りて、―にこそ死にけれ」

きりしま【霧島】

①鹿児島県中北部の市。北部に霧島山系を有し、南は錦江湾に臨む。薩摩地方と大隅地方を結ぶ交通の要衝。人口12万7千。

②霧島山の略。

③霧島ツツジの略。

⇒きりしま‐おんせん【霧島温泉】

⇒きりしま‐かざんたい【霧島火山帯】

⇒きりしま‐じんぐう【霧島神宮】

⇒きりしま‐つつじ【霧島躑躅】

⇒きりしま‐やく‐こくりつこうえん【霧島屋久国立公園】

⇒きりしま‐やま【霧島山】

きりしま‐おんせん【霧島温泉】‥ヲン‥

霧島山の南西斜面、標高600〜850メートルに位置する温泉群。林田・丸尾・硫黄谷・湯之野など。泉質は多様。

⇒きりしま【霧島】

きりしま‐かざんたい【霧島火山帯】‥クワ‥

阿蘇火山を北端とし、桜島・開聞かいもん岳・南西諸島を経て台湾北端にいたる火山帯をいった語。琉球火山帯ともいう。

⇒きりしま【霧島】

きりしま‐じんぐう【霧島神宮】

鹿児島県霧島市にある元官幣大社。祭神は瓊瓊杵尊ににぎのみこと。

霧島神宮

撮影:山梨勝弘

⇒ギリシア【Gresia ポルトガル・希臘】

きり‐しぐれ【霧時雨】

霧が深くかかったさまをしぐれに見立てていう語。野ざらし紀行「―富士を見ぬ日ぞおもしろき」

きり‐じし【切肉】

細かく切った肉。

キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

(はじめ吉利支丹と書き、禁教後は鬼理死丹・切死丹などと書き、また、将軍綱吉以後は「吉」を避けて切支丹と記した)

①1549年(天文18)イエズス会士フランシスコ=デ=ザビエルらが日本に伝えたカトリック教。また、その信徒。南蛮宗。どちりなきりしたん「デウスより御やくそくをもて―に与へたまふべき」

→資料:『妙貞問答』

→資料:伴天連追放令

→資料:禁教令

②キリシタンが布教の方便として用いた理化学応用の技術。当時は魔術と見なされたので、転じて魔術の称。

⇒キリシタン‐きんせい【キリシタン禁制】

⇒キリシタン‐じ【キリシタン寺】

⇒キリシタン‐だいみょう【キリシタン大名】

⇒キリシタン‐バテレン【キリシタン伴天連】

⇒キリシタン‐ばん【キリシタン版】

⇒キリシタン‐ぶぎょう【キリシタン奉行】

⇒キリシタン‐ぶんがく【キリシタン文学】

⇒キリシタン‐やしき【キリシタン屋敷】

キリシタン‐きんせい【キリシタン禁制】

近世、キリスト教を日本統治体制の害悪として排斥する政策。豊臣秀吉の伴天連バテレン追放令、江戸幕府の禁教令・宗門改しゅうもんあらため制、明治政府に踏襲された「邪宗門禁制」など。1873年に解禁。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐じ【キリシタン寺】

キリシタンの教会堂。南蛮寺。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐だいみょう【キリシタン大名】‥ミヤウ

戦国時代から江戸初期にかけて、キリシタンを信仰した大名の称。大友宗麟・大村純忠・有馬晴信・高山右近・小西行長・蒲生氏郷ら。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐バテレン【キリシタン伴天連】

①キリシタンの神父の敬称。

②転じて、邪宗の意。→バテレン。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐ばん【キリシタン版】

1590年(天正18)イエズス会士ヴァリニャーノが洋式活字印刷機をたずさえ、技術者を同伴して再来日、翌年から約20年の間に島原・天草・長崎などでキリシタンが刊行した版本の総称。伊曾保イソホ物語・日葡にっぽ辞書など約30種現存。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐ぶぎょう【キリシタン奉行】‥ギヤウ

宗門改役しゅうもんあらためやくの寛永(1624〜1644)以前における旧称。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐ぶんがく【キリシタン文学】

南蛮文学の別称。特に、キリシタン版の「ぎやどぺかどる」「妙貞問答」「伊曾保イソホ物語」「平家物語」などの文学をいう。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐やしき【キリシタン屋敷】

江戸時代、今の東京都文京区小日向こひなたの吉利支丹坂の近くにあった宗門改役井上筑後守の下屋敷。山屋敷とも称し、キリシタン禁止後、棄教しない者を収容した牢獄。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

きり‐じに【切り死に・斬り死に】

切り合ってその場で死ぬこと。太平記26「只一騎馳せ帰り、大勢の中へかけ入りて、―にこそ死にけれ」

きりしま【霧島】

①鹿児島県中北部の市。北部に霧島山系を有し、南は錦江湾に臨む。薩摩地方と大隅地方を結ぶ交通の要衝。人口12万7千。

②霧島山の略。

③霧島ツツジの略。

⇒きりしま‐おんせん【霧島温泉】

⇒きりしま‐かざんたい【霧島火山帯】

⇒きりしま‐じんぐう【霧島神宮】

⇒きりしま‐つつじ【霧島躑躅】

⇒きりしま‐やく‐こくりつこうえん【霧島屋久国立公園】

⇒きりしま‐やま【霧島山】

きりしま‐おんせん【霧島温泉】‥ヲン‥

霧島山の南西斜面、標高600〜850メートルに位置する温泉群。林田・丸尾・硫黄谷・湯之野など。泉質は多様。

⇒きりしま【霧島】

きりしま‐かざんたい【霧島火山帯】‥クワ‥

阿蘇火山を北端とし、桜島・開聞かいもん岳・南西諸島を経て台湾北端にいたる火山帯をいった語。琉球火山帯ともいう。

⇒きりしま【霧島】

きりしま‐じんぐう【霧島神宮】

鹿児島県霧島市にある元官幣大社。祭神は瓊瓊杵尊ににぎのみこと。

霧島神宮

撮影:山梨勝弘

⇒きりしま【霧島】

きりしま‐つつじ【霧島躑躅】

ツツジ科の常緑低木。野生もあるが、普通、庭園に栽培。高さ1〜5メートル。葉は倒卵形で互生、表面に光沢がある。4〜5月頃散形花序の紅色などの花をつける。〈[季]春〉

⇒きりしま【霧島】

きりしま‐やく‐こくりつこうえん【霧島屋久国立公園】‥ヱン

霧島山・桜島・屋久島を中心に、鹿児島・宮崎両県にまたがる国立公園。多数の火山・火山湖、ミヤマキリシマ、屋久杉、亜熱帯性植物、豊富な温泉で知られる。

生駒高原

撮影:山梨勝弘

⇒きりしま【霧島】

きりしま‐つつじ【霧島躑躅】

ツツジ科の常緑低木。野生もあるが、普通、庭園に栽培。高さ1〜5メートル。葉は倒卵形で互生、表面に光沢がある。4〜5月頃散形花序の紅色などの花をつける。〈[季]春〉

⇒きりしま【霧島】

きりしま‐やく‐こくりつこうえん【霧島屋久国立公園】‥ヱン

霧島山・桜島・屋久島を中心に、鹿児島・宮崎両県にまたがる国立公園。多数の火山・火山湖、ミヤマキリシマ、屋久杉、亜熱帯性植物、豊富な温泉で知られる。

生駒高原

撮影:山梨勝弘

夷守岳

撮影:山梨勝弘

夷守岳

撮影:山梨勝弘

⇒きりしま【霧島】

きりしま‐やま【霧島山】

鹿児島・宮崎両県にまたがる、霧島山系中の火山群。高千穂峰(東霧島)は標高1574メートル、韓国からくに岳(西霧島)は1700メートル。

⇒きりしま【霧島】

ぎり‐しらず【義理知らず】

義理をわきまえないこと。また、その人。恩知らず。

きり‐す・う【切り据う・斬り据う】

〔他下二〕

切り倒す。切り伏せる。太平記39「引く太刀に廻る敵を―・ゑ」

きり‐すか・す【切り透かす】

〔他四〕

切って間をすかす。

ぎり‐ずく【義理尽】‥ヅク

義理を立て通そうとする意地。

ぎり‐ずくめ【義理尽め】‥ヅクメ

義理のありたけを尽くすこと。また、義理のために身の自由を縛られること。浄瑠璃、傾城反魂香「こちや―になつたかと」

きり‐すて【切捨て】

①切り捨てること。

②計算で、ある桁まで正確に求め、次の桁以下の端数を捨てること。↔切上げ。

⇒きりすて‐ごめん【斬捨て御免】

きりすて‐ごめん【斬捨て御免】

江戸時代、武士の特権として、無礼を働いた下士・町人・百姓などを斬り捨てても、とがめられなかったこと。

⇒きり‐すて【切捨て】

キリステル【klisteer オランダ】

〔医〕(蘭学用語)浣腸かんちょう。夢の代「―と云、肛門より薬汁を入いるる也」

きり‐す・てる【切り捨てる】

〔他下一〕[文]きりす・つ(下二)

①切って、その残りを捨てる。大唐西域記長寛点「髪を断キリステ髭長し」。「少数意見を―・てる」

②(「斬り捨てる」とも書く)人を切って、そのままに捨てておく。

③計算で、必要な桁以下の端数を無視する。「小数点以下を―・てる」↔切り上げる

キリスト【Christo ポルトガル・基督】

(ヘブライ語のマーシーアッハ(ギリシア語形メシアス)のギリシア語訳Christosから)「油を注がれた者」の意。古代ヘブライ時代に王や祭司や預言者が任命に際して頭に油を注がれたことから、後にイスラエルを救うために神が遣わす王の意となる。キリスト教では、犯罪者として十字架刑に処せられたイエスを人類の罪を贖あがなうために神が遣わしたキリストと信ずる。→イエス。

⇒キリスト‐きょう【キリスト教】

⇒キリスト‐きょうかい【キリスト教会】

⇒キリストきょう‐しゃかいしゅぎ【キリスト教社会主義】

⇒キリストきょう‐じょしせいねんかい【キリスト教女子青年会】

⇒キリストきょう‐せいねんかい【キリスト教青年会】

⇒キリストきょう‐みんしゅとう【キリスト教民主党】

⇒キリスト‐こうたんさい【キリスト降誕祭】

⇒キリスト‐ろん【キリスト論】

キリスト‐きょう【キリスト教】‥ケウ

(Christianity)イエスをキリストと認め、その人格と教えとを中心とする宗教。世界三大宗教の一つ。旧約・新約聖書が教典。正義と慈愛とにみちた父なる神、隣人愛、人類の罪、キリストによる贖罪しょくざいを説く。パレスチナに起こり、ローマ帝国の国教となり、現在は欧米のほかほとんど世界いたる所に信徒を有する。耶蘇ヤソ教。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリスト‐きょうかい【キリスト教会】‥ケウクワイ

キリスト教の教団、またその信徒の総称。東方正教会・東方諸教会・ローマ-カトリック教会・プロテスタント諸教会・聖公会などがある。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリストきょうこうよう【基督教綱要】‥ケウカウエウ

(Christianae Religionis Institutio ラテン)宗教改革者カルヴァンの主著。初版は1536年刊。大冊となった59年の最終版が特に有名。キリスト教神学の全領域を聖書に基づいて体系化。

キリストきょう‐しゃかいしゅぎ【キリスト教社会主義】‥ケウ‥クワイ‥

キリスト教の信仰に基づいて、労働者の解放を求め、説教による労働者の啓蒙、職場における協同などを通じて、社会の改良・進歩を達成しようとする理論及び運動。1848年頃、イギリスでキングスリーらが提唱、のち国際組織をもつに至った。日本では安部磯雄・木下尚江などが活躍。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリストきょう‐じょしせいねんかい【キリスト教女子青年会】‥ケウヂヨ‥クワイ

(→)YWCAに同じ。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリストきょう‐せいねんかい【キリスト教青年会】‥ケウ‥クワイ

(→)YMCAに同じ。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリストきょう‐みんしゅとう【キリスト教民主党】‥ケウ‥タウ

(Democrazia Cristiana イタリア)イタリアのカトリック政党。1943年結成。農民と保守的経営者層が基盤。第二次大戦後、第一党の地位を維持し常に政権に参画したが、90年代前半に小政党に分裂。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリスト‐こうたんさい【キリスト降誕祭】‥カウ‥

クリスマスのこと。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリストしゃのじゆう【基督者の自由】‥イウ

(Von der Freiheit eines Christenmenschen ドイツ)信仰書。ルター著。1520年成る。信仰による律法からの自由と、そこから行う隣人への愛の自由な奉仕を説く。

キリスト‐ろん【キリスト論】

キリスト教神学の一部。イエスがキリストであることやそのペルソナにおける神性と人性との関係、また十字架を中心とするその贖罪しょくざいのわざを論ずる。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

きり‐ずみ【切角】

方形・長方形などの角を切りとった形。

きり‐ずみ【切炭】

使いやすい長さに切った木炭。

きり‐ずみ【切墨】

材木の切り取るべき位置を示すために墨で引いた線。

きり‐ぜに【切銭】

鎌倉時代の銭の一種。輪郭が損傷して文字不明になった悪銭ともいい、銅を薄く長く鋳造し、適宜に切って通用した銭ともいう。きりせん。→竹流し

きり‐せぶ【切畝歩】

江戸時代、検地帳で一筆になっている土地を分割してその一部を質入れすること。

ぎり‐ぜめ【義理責め】

義理で責め立てること。義理づめ。

きり‐せん【切銭】

①(→)「きりぜに」に同じ。

②(→)切賃2に同じ。

きり‐せんしょ

米粉に醤油や黒砂糖を加えて蒸した菓子。もとは刻んだ山椒さんしょうを加えたところから、「切り山椒」が転訛したと伝えられる。岩手県の郷土料理。

きり‐そえ【切添え】‥ソヘ

江戸時代、農民が自分の田畑の地続きを切り開くこと。また、切り開いた新田。

きり‐そけん【切素絹】

裾を切って短くした素絹。

きり‐そろ・える【切り揃える】‥ソロヘル

〔他下一〕[文]きりそろ・ふ(下二)

切って同一の形に揃える。切って長短のないようにする。「毛先を―・える」

きり‐だい【切鯛】‥ダヒ

鯛の切り身。

きり‐だいばん【切台盤】

食物を盛った器をのせる台。長台盤の半分の長さ(4尺)にしたもの。

きり‐たお・す【切り倒す・斬り倒す】‥タフス

〔他五〕

立っているものを切って倒す。「大木を―・す」

きり‐たがね【切鏨】

刀剣の中心なかごに銘を切るのに用いる鏨。

きりたけ【桐竹】

浄瑠璃人形遣いの家名。

⇒きりたけ‐もんじゅうろう【桐竹紋十郎】

きりたけ‐もんじゅうろう【桐竹紋十郎】‥ジフラウ

人形遣い。

①(初世)本名、小林福太郎。桐竹門十郎の子。大阪の人。派手な芸風で、明治期の代表的名人。(1845頃〜1910)

②(2世)本名、磯川佐吉。堺生れ。女形遣いの名手。(1900〜1970)

⇒きりたけ【桐竹】

きり‐だし【切出し】

①切り出すこと。

②鋼の先端に斜めに幅広く刃をつけた小刀こがたな。

③(→)平物ひらもの3に同じ。

きり‐だ・す【切り出す】

〔他五〕

①(木材・石材などを)切って運び出す。

②話や相談ごとを言いだす。「おもむろに―・す」

③(「鑽り出す」とも書く)火打石を打って、また木をすって火を出す。

きり‐た・つ【切り立つ】

[一]〔自五〕

切ったように鋭くそびえ立つ。「―・った崖がけ」

[二]〔他下二〕

⇒きりたてる(下一)

きりたっぷ‐しつげん【霧多布湿原】

北海道東南部、浜中町に広がる湿原。ラムサール条約登録湿地。中央部のミズゴケ泥炭地は国の天然記念物。

きり‐たて【切立て】

①切って間のないこと。

②樹木を適当の長さに切って庭に立てること。また、その樹木。蹴鞠けまりのかかりの木にもする。古今著聞集11「―をせられて、常に御鞠有りけるに」

③(裁立ての意)衣服の仕立ておろし。傾城買四十八手「―の上田の小袖」

ぎり‐だて【義理立て】

義理を立てること。義理を固く守ること。仮名文章娘節用「やつぱり誰にか―か」

きり‐た・てる【切り立てる】

〔他下一〕[文]きりた・つ(下二)

①切りまくる。太平記2「三十六騎の者ども、快実一人に―・てられて」

②(崖などを)切りくずしてそそり立たせる。太平記14「東の岸を高く屏風の如くに―・てたれば」

きり‐だめ【切溜】

木製長方形で、蓋ふたのある、多くは内外ともに薄漆塗りの料理箱。三重五重七重の入れ子になっている。調理場で野菜・煮物などを一時入れておいたり、料理を持ち運んだりするのに用いる。地方によっては箱膳はこぜんをいう。

きり‐たんぽ【切りたんぽ】

(「たんぽ」は形がたんぽ槍に似ているところからという)炊きたての飯を擂鉢すりばちに入れて餅のようにつぶし、杉串に円筒形にぬりつけて焼きあげたもの。鶏肉・牛蒡ごぼう・芹などとともにだし汁で煮て食べる。秋田地方の郷土料理。

切りたんぽ(1)

撮影:関戸 勇

⇒きりしま【霧島】

きりしま‐やま【霧島山】

鹿児島・宮崎両県にまたがる、霧島山系中の火山群。高千穂峰(東霧島)は標高1574メートル、韓国からくに岳(西霧島)は1700メートル。

⇒きりしま【霧島】

ぎり‐しらず【義理知らず】

義理をわきまえないこと。また、その人。恩知らず。

きり‐す・う【切り据う・斬り据う】

〔他下二〕

切り倒す。切り伏せる。太平記39「引く太刀に廻る敵を―・ゑ」

きり‐すか・す【切り透かす】

〔他四〕

切って間をすかす。

ぎり‐ずく【義理尽】‥ヅク

義理を立て通そうとする意地。

ぎり‐ずくめ【義理尽め】‥ヅクメ

義理のありたけを尽くすこと。また、義理のために身の自由を縛られること。浄瑠璃、傾城反魂香「こちや―になつたかと」

きり‐すて【切捨て】

①切り捨てること。

②計算で、ある桁まで正確に求め、次の桁以下の端数を捨てること。↔切上げ。

⇒きりすて‐ごめん【斬捨て御免】

きりすて‐ごめん【斬捨て御免】

江戸時代、武士の特権として、無礼を働いた下士・町人・百姓などを斬り捨てても、とがめられなかったこと。

⇒きり‐すて【切捨て】

キリステル【klisteer オランダ】

〔医〕(蘭学用語)浣腸かんちょう。夢の代「―と云、肛門より薬汁を入いるる也」

きり‐す・てる【切り捨てる】

〔他下一〕[文]きりす・つ(下二)

①切って、その残りを捨てる。大唐西域記長寛点「髪を断キリステ髭長し」。「少数意見を―・てる」

②(「斬り捨てる」とも書く)人を切って、そのままに捨てておく。

③計算で、必要な桁以下の端数を無視する。「小数点以下を―・てる」↔切り上げる

キリスト【Christo ポルトガル・基督】

(ヘブライ語のマーシーアッハ(ギリシア語形メシアス)のギリシア語訳Christosから)「油を注がれた者」の意。古代ヘブライ時代に王や祭司や預言者が任命に際して頭に油を注がれたことから、後にイスラエルを救うために神が遣わす王の意となる。キリスト教では、犯罪者として十字架刑に処せられたイエスを人類の罪を贖あがなうために神が遣わしたキリストと信ずる。→イエス。

⇒キリスト‐きょう【キリスト教】

⇒キリスト‐きょうかい【キリスト教会】

⇒キリストきょう‐しゃかいしゅぎ【キリスト教社会主義】

⇒キリストきょう‐じょしせいねんかい【キリスト教女子青年会】

⇒キリストきょう‐せいねんかい【キリスト教青年会】

⇒キリストきょう‐みんしゅとう【キリスト教民主党】

⇒キリスト‐こうたんさい【キリスト降誕祭】

⇒キリスト‐ろん【キリスト論】

キリスト‐きょう【キリスト教】‥ケウ

(Christianity)イエスをキリストと認め、その人格と教えとを中心とする宗教。世界三大宗教の一つ。旧約・新約聖書が教典。正義と慈愛とにみちた父なる神、隣人愛、人類の罪、キリストによる贖罪しょくざいを説く。パレスチナに起こり、ローマ帝国の国教となり、現在は欧米のほかほとんど世界いたる所に信徒を有する。耶蘇ヤソ教。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリスト‐きょうかい【キリスト教会】‥ケウクワイ

キリスト教の教団、またその信徒の総称。東方正教会・東方諸教会・ローマ-カトリック教会・プロテスタント諸教会・聖公会などがある。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリストきょうこうよう【基督教綱要】‥ケウカウエウ

(Christianae Religionis Institutio ラテン)宗教改革者カルヴァンの主著。初版は1536年刊。大冊となった59年の最終版が特に有名。キリスト教神学の全領域を聖書に基づいて体系化。

キリストきょう‐しゃかいしゅぎ【キリスト教社会主義】‥ケウ‥クワイ‥

キリスト教の信仰に基づいて、労働者の解放を求め、説教による労働者の啓蒙、職場における協同などを通じて、社会の改良・進歩を達成しようとする理論及び運動。1848年頃、イギリスでキングスリーらが提唱、のち国際組織をもつに至った。日本では安部磯雄・木下尚江などが活躍。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリストきょう‐じょしせいねんかい【キリスト教女子青年会】‥ケウヂヨ‥クワイ

(→)YWCAに同じ。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリストきょう‐せいねんかい【キリスト教青年会】‥ケウ‥クワイ

(→)YMCAに同じ。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリストきょう‐みんしゅとう【キリスト教民主党】‥ケウ‥タウ

(Democrazia Cristiana イタリア)イタリアのカトリック政党。1943年結成。農民と保守的経営者層が基盤。第二次大戦後、第一党の地位を維持し常に政権に参画したが、90年代前半に小政党に分裂。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリスト‐こうたんさい【キリスト降誕祭】‥カウ‥

クリスマスのこと。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリストしゃのじゆう【基督者の自由】‥イウ

(Von der Freiheit eines Christenmenschen ドイツ)信仰書。ルター著。1520年成る。信仰による律法からの自由と、そこから行う隣人への愛の自由な奉仕を説く。

キリスト‐ろん【キリスト論】

キリスト教神学の一部。イエスがキリストであることやそのペルソナにおける神性と人性との関係、また十字架を中心とするその贖罪しょくざいのわざを論ずる。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

きり‐ずみ【切角】

方形・長方形などの角を切りとった形。

きり‐ずみ【切炭】

使いやすい長さに切った木炭。

きり‐ずみ【切墨】

材木の切り取るべき位置を示すために墨で引いた線。

きり‐ぜに【切銭】

鎌倉時代の銭の一種。輪郭が損傷して文字不明になった悪銭ともいい、銅を薄く長く鋳造し、適宜に切って通用した銭ともいう。きりせん。→竹流し

きり‐せぶ【切畝歩】

江戸時代、検地帳で一筆になっている土地を分割してその一部を質入れすること。

ぎり‐ぜめ【義理責め】

義理で責め立てること。義理づめ。

きり‐せん【切銭】

①(→)「きりぜに」に同じ。

②(→)切賃2に同じ。

きり‐せんしょ

米粉に醤油や黒砂糖を加えて蒸した菓子。もとは刻んだ山椒さんしょうを加えたところから、「切り山椒」が転訛したと伝えられる。岩手県の郷土料理。

きり‐そえ【切添え】‥ソヘ

江戸時代、農民が自分の田畑の地続きを切り開くこと。また、切り開いた新田。

きり‐そけん【切素絹】

裾を切って短くした素絹。

きり‐そろ・える【切り揃える】‥ソロヘル

〔他下一〕[文]きりそろ・ふ(下二)

切って同一の形に揃える。切って長短のないようにする。「毛先を―・える」

きり‐だい【切鯛】‥ダヒ

鯛の切り身。

きり‐だいばん【切台盤】

食物を盛った器をのせる台。長台盤の半分の長さ(4尺)にしたもの。

きり‐たお・す【切り倒す・斬り倒す】‥タフス

〔他五〕

立っているものを切って倒す。「大木を―・す」

きり‐たがね【切鏨】

刀剣の中心なかごに銘を切るのに用いる鏨。

きりたけ【桐竹】

浄瑠璃人形遣いの家名。

⇒きりたけ‐もんじゅうろう【桐竹紋十郎】

きりたけ‐もんじゅうろう【桐竹紋十郎】‥ジフラウ

人形遣い。

①(初世)本名、小林福太郎。桐竹門十郎の子。大阪の人。派手な芸風で、明治期の代表的名人。(1845頃〜1910)

②(2世)本名、磯川佐吉。堺生れ。女形遣いの名手。(1900〜1970)

⇒きりたけ【桐竹】

きり‐だし【切出し】

①切り出すこと。

②鋼の先端に斜めに幅広く刃をつけた小刀こがたな。

③(→)平物ひらもの3に同じ。

きり‐だ・す【切り出す】

〔他五〕

①(木材・石材などを)切って運び出す。

②話や相談ごとを言いだす。「おもむろに―・す」

③(「鑽り出す」とも書く)火打石を打って、また木をすって火を出す。

きり‐た・つ【切り立つ】

[一]〔自五〕

切ったように鋭くそびえ立つ。「―・った崖がけ」

[二]〔他下二〕

⇒きりたてる(下一)

きりたっぷ‐しつげん【霧多布湿原】

北海道東南部、浜中町に広がる湿原。ラムサール条約登録湿地。中央部のミズゴケ泥炭地は国の天然記念物。

きり‐たて【切立て】

①切って間のないこと。

②樹木を適当の長さに切って庭に立てること。また、その樹木。蹴鞠けまりのかかりの木にもする。古今著聞集11「―をせられて、常に御鞠有りけるに」

③(裁立ての意)衣服の仕立ておろし。傾城買四十八手「―の上田の小袖」

ぎり‐だて【義理立て】

義理を立てること。義理を固く守ること。仮名文章娘節用「やつぱり誰にか―か」

きり‐た・てる【切り立てる】

〔他下一〕[文]きりた・つ(下二)

①切りまくる。太平記2「三十六騎の者ども、快実一人に―・てられて」

②(崖などを)切りくずしてそそり立たせる。太平記14「東の岸を高く屏風の如くに―・てたれば」

きり‐だめ【切溜】

木製長方形で、蓋ふたのある、多くは内外ともに薄漆塗りの料理箱。三重五重七重の入れ子になっている。調理場で野菜・煮物などを一時入れておいたり、料理を持ち運んだりするのに用いる。地方によっては箱膳はこぜんをいう。

きり‐たんぽ【切りたんぽ】

(「たんぽ」は形がたんぽ槍に似ているところからという)炊きたての飯を擂鉢すりばちに入れて餅のようにつぶし、杉串に円筒形にぬりつけて焼きあげたもの。鶏肉・牛蒡ごぼう・芹などとともにだし汁で煮て食べる。秋田地方の郷土料理。

切りたんぽ(1)

撮影:関戸 勇

切りたんぽ(2)

撮影:関戸 勇

切りたんぽ(2)

撮影:関戸 勇

きり‐ちゃちゃく・る【切りちゃちゃくる】

〔他四〕

ところを選ばずめちゃめちゃに切る。「切りちゃくる」とも。浄瑠璃、堀川波鼓「頭うちを―・つた」

きり‐ちら・す【切り散らす・斬り散らす】

〔他五〕

①敵中に切りこんで追い散らす。

②むやみに切る。切りまくる。

きり‐ちん【切賃】

①物を切る手間賃。

②金銀貨を銭に切り替える手数料。切銭。替賃。両替銭。打賃うちちん。和利わり。→打銭うちせん

き‐りつ【起立】

立ちあがること。「―、礼、着席」

⇒きりつせい‐たんぱくにょう【起立性蛋白尿】

⇒きりつせい‐ちょうせつ‐しょうがい【起立性調節障害】

⇒きりつせい‐ていけつあつ【起立性低血圧】

き‐りつ【規律・紀律】

①人の行為の規準となるもの。のり。おきて。「―が厳しい」

②秩序。きまり。「―が乱れる」「―正しい生活」

③規制すること。「何人からも―されることがない」

ぎ‐りつ【擬律】

裁判所が法規を具体的な事件に適用すること。「―の錯誤」

きり‐づかい【切遣い】‥ヅカヒ

①(→)切金きりきん1に同じ。

②木取りの時、長い材を取り、現場で短く切って使うこと。

きり‐つぎ【切接ぎ・切継ぎ】

①切って物と物とをつぎ合わせること。

②接木法の一つ。台木を横断し、その皮部と材質との境目を縦にそぎ、これに接穂つぎほの下方をそいだものを合わせて、上から縛り、穂の先が少し出る程度に土寄せを行う。

切接ぎ

きり‐ちゃちゃく・る【切りちゃちゃくる】

〔他四〕

ところを選ばずめちゃめちゃに切る。「切りちゃくる」とも。浄瑠璃、堀川波鼓「頭うちを―・つた」

きり‐ちら・す【切り散らす・斬り散らす】

〔他五〕

①敵中に切りこんで追い散らす。

②むやみに切る。切りまくる。

きり‐ちん【切賃】

①物を切る手間賃。

②金銀貨を銭に切り替える手数料。切銭。替賃。両替銭。打賃うちちん。和利わり。→打銭うちせん

き‐りつ【起立】

立ちあがること。「―、礼、着席」

⇒きりつせい‐たんぱくにょう【起立性蛋白尿】

⇒きりつせい‐ちょうせつ‐しょうがい【起立性調節障害】

⇒きりつせい‐ていけつあつ【起立性低血圧】

き‐りつ【規律・紀律】

①人の行為の規準となるもの。のり。おきて。「―が厳しい」

②秩序。きまり。「―が乱れる」「―正しい生活」

③規制すること。「何人からも―されることがない」

ぎ‐りつ【擬律】

裁判所が法規を具体的な事件に適用すること。「―の錯誤」

きり‐づかい【切遣い】‥ヅカヒ

①(→)切金きりきん1に同じ。

②木取りの時、長い材を取り、現場で短く切って使うこと。

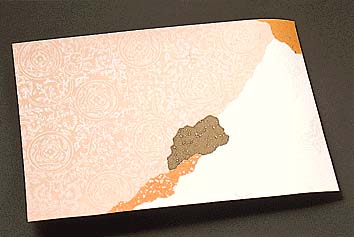

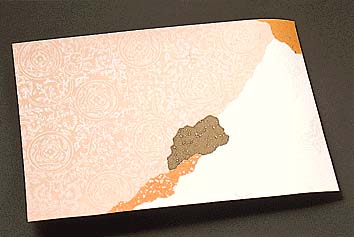

きり‐つぎ【切接ぎ・切継ぎ】

①切って物と物とをつぎ合わせること。

②接木法の一つ。台木を横断し、その皮部と材質との境目を縦にそぎ、これに接穂つぎほの下方をそいだものを合わせて、上から縛り、穂の先が少し出る程度に土寄せを行う。

切接ぎ

③裏打ちした書画や表具切を、それぞれ適当の形に切り、接ぎ合わせて掛物の形にすること。

④継ぎ色紙の一手法。地色あるいは装飾法の異なる数枚の色紙を、種々の角度に切って継ぎ合わせ一枚の料紙に仕上げる。

切継ぎ

撮影:関戸 勇

③裏打ちした書画や表具切を、それぞれ適当の形に切り、接ぎ合わせて掛物の形にすること。

④継ぎ色紙の一手法。地色あるいは装飾法の異なる数枚の色紙を、種々の角度に切って継ぎ合わせ一枚の料紙に仕上げる。

切継ぎ

撮影:関戸 勇

⑤勅撰歌集などの撰集の過程で、歌を削除(切出)または追補(継入)すること。巻子本の形からいう。新古今集などでは数度行われた。

ぎり‐づきあい【義理付合い】‥ヅキアヒ

義理のために仕方なしにつきあうこと。

きり‐つけ【切付け・斬付け】

①切りつけること。

②布をいろいろの形に切り取って、着物にはりつけたもの。好色一代男6「上は緋緞子に五色の―」

③仮製本で、表紙と中身とを同時に化粧裁ちすること。「―本」

⇒きりつけ‐せった【切付雪駄】

⇒きりつけ‐もん【切付紋】

きり‐づけ【切漬】

大根・瓜などを切って漬物にすること。↔丸漬

きりつけ‐せった【切付雪駄】

江戸時代、茶屋の男衆などのはいた板裏の下等な雪駄。

⇒きり‐つけ【切付け・斬付け】

きりつけ‐もん【切付紋】

無地の衣服・羽織などに、切り抜いて作った紋をはりつけたもの。昌平紋。

⇒きり‐つけ【切付け・斬付け】

きり‐つ・ける【切り付ける・斬り付ける】

〔他下一〕[文]きりつ・く(下二)

①切ってきずをつける。

②相手に切ってかかる。切りかかる。

③切り込んで形をつける。彫りつける。

きりつせい‐たんぱくにょう【起立性蛋白尿】‥ネウ

立位または歩行時に尿中に蛋白(アルブミン)を排出する症状。虚弱質の若年に多く、大半は自然に消失。

⇒き‐りつ【起立】

きりつせい‐ちょうせつ‐しょうがい【起立性調節障害】‥テウ‥シヤウ‥

主に学童にみられる自律神経失調症の一型。起立性低血圧、入浴中の不快感、動悸、息切れなどの症状がみられる。

⇒き‐りつ【起立】

きりつせい‐ていけつあつ【起立性低血圧】

急に立ち上がる際に血圧が低下し、めまいや意識消失を起こす症状。いわゆる立ちくらみ。心不全・脱水などの他、自律神経疾患で起きる。

⇒き‐りつ【起立】

きりっ‐と

〔副〕

強く引き締まってゆるみや隙のないさま。また、心地よく緊張していたりさわやかであったりするさま。「―した目もと」「―冷えた酒」

きり‐つぼ【切壺】

油を入れるのに用いる小さい壺。

きり‐つぼ【桐壺】

①(庭に桐が植えてあるからいう)(→)淑景舎しげいしゃの別称。

②源氏物語第1帖の巻名。桐壺帝と桐壺更衣との悲恋、およびその間に生まれた光源氏の12歳までの物語。

⇒きりつぼ‐げんじ【桐壺源氏】

⇒きりつぼ‐の‐みかど【桐壺の帝】

きりつぼ‐げんじ【桐壺源氏】

源氏物語を読み始めたが冒頭の「桐壺」でやめてしまうように、あきやすくて読書や勉強が長続きしないこと。

⇒きり‐つぼ【桐壺】

きりつぼ‐の‐みかど【桐壺の帝】

源氏物語の桐壺巻から花宴巻まで在位する帝。賢木さかき巻で崩。その後宮に桐壺更衣・藤壺中宮などあり、朱雀院・光源氏・宇治八の宮などの父、また冷泉院の表面上の父。崩後、須磨に流謫るたく中の源氏の夢に現れる。

⇒きり‐つぼ【桐壺】

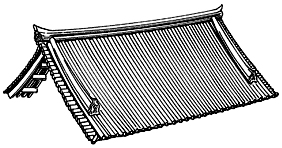

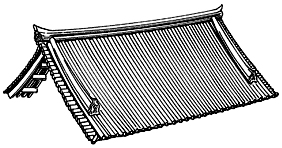

きり‐づま【切妻】

①切妻屋根の端の部分。

②切妻造の略。

⇒きりづま‐づくり【切妻造】

⇒きりづま‐はふ【切妻破風】

⇒きりづま‐やね【切妻屋根】

きりづま‐づくり【切妻造】

切妻構造の屋根。また、広くはそのような屋根をもつ建物の様式。甍造いらかづくり。

⇒きり‐づま【切妻】

きりづま‐はふ【切妻破風】

切妻屋根の破風。切破風。

⇒きり‐づま【切妻】

きりづま‐やね【切妻屋根】

棟を界として両方に流れを持つ、書物を半ば開いて伏せた形の屋根。真屋まや。

切妻屋根

⑤勅撰歌集などの撰集の過程で、歌を削除(切出)または追補(継入)すること。巻子本の形からいう。新古今集などでは数度行われた。

ぎり‐づきあい【義理付合い】‥ヅキアヒ

義理のために仕方なしにつきあうこと。

きり‐つけ【切付け・斬付け】

①切りつけること。

②布をいろいろの形に切り取って、着物にはりつけたもの。好色一代男6「上は緋緞子に五色の―」

③仮製本で、表紙と中身とを同時に化粧裁ちすること。「―本」

⇒きりつけ‐せった【切付雪駄】

⇒きりつけ‐もん【切付紋】

きり‐づけ【切漬】

大根・瓜などを切って漬物にすること。↔丸漬

きりつけ‐せった【切付雪駄】

江戸時代、茶屋の男衆などのはいた板裏の下等な雪駄。

⇒きり‐つけ【切付け・斬付け】

きりつけ‐もん【切付紋】

無地の衣服・羽織などに、切り抜いて作った紋をはりつけたもの。昌平紋。

⇒きり‐つけ【切付け・斬付け】

きり‐つ・ける【切り付ける・斬り付ける】

〔他下一〕[文]きりつ・く(下二)

①切ってきずをつける。

②相手に切ってかかる。切りかかる。

③切り込んで形をつける。彫りつける。

きりつせい‐たんぱくにょう【起立性蛋白尿】‥ネウ

立位または歩行時に尿中に蛋白(アルブミン)を排出する症状。虚弱質の若年に多く、大半は自然に消失。

⇒き‐りつ【起立】

きりつせい‐ちょうせつ‐しょうがい【起立性調節障害】‥テウ‥シヤウ‥

主に学童にみられる自律神経失調症の一型。起立性低血圧、入浴中の不快感、動悸、息切れなどの症状がみられる。

⇒き‐りつ【起立】

きりつせい‐ていけつあつ【起立性低血圧】

急に立ち上がる際に血圧が低下し、めまいや意識消失を起こす症状。いわゆる立ちくらみ。心不全・脱水などの他、自律神経疾患で起きる。

⇒き‐りつ【起立】

きりっ‐と

〔副〕

強く引き締まってゆるみや隙のないさま。また、心地よく緊張していたりさわやかであったりするさま。「―した目もと」「―冷えた酒」

きり‐つぼ【切壺】

油を入れるのに用いる小さい壺。

きり‐つぼ【桐壺】

①(庭に桐が植えてあるからいう)(→)淑景舎しげいしゃの別称。

②源氏物語第1帖の巻名。桐壺帝と桐壺更衣との悲恋、およびその間に生まれた光源氏の12歳までの物語。

⇒きりつぼ‐げんじ【桐壺源氏】

⇒きりつぼ‐の‐みかど【桐壺の帝】

きりつぼ‐げんじ【桐壺源氏】

源氏物語を読み始めたが冒頭の「桐壺」でやめてしまうように、あきやすくて読書や勉強が長続きしないこと。

⇒きり‐つぼ【桐壺】

きりつぼ‐の‐みかど【桐壺の帝】

源氏物語の桐壺巻から花宴巻まで在位する帝。賢木さかき巻で崩。その後宮に桐壺更衣・藤壺中宮などあり、朱雀院・光源氏・宇治八の宮などの父、また冷泉院の表面上の父。崩後、須磨に流謫るたく中の源氏の夢に現れる。

⇒きり‐つぼ【桐壺】

きり‐づま【切妻】

①切妻屋根の端の部分。

②切妻造の略。

⇒きりづま‐づくり【切妻造】

⇒きりづま‐はふ【切妻破風】

⇒きりづま‐やね【切妻屋根】

きりづま‐づくり【切妻造】

切妻構造の屋根。また、広くはそのような屋根をもつ建物の様式。甍造いらかづくり。

⇒きり‐づま【切妻】

きりづま‐はふ【切妻破風】

切妻屋根の破風。切破風。

⇒きり‐づま【切妻】

きりづま‐やね【切妻屋根】

棟を界として両方に流れを持つ、書物を半ば開いて伏せた形の屋根。真屋まや。

切妻屋根

⇒きり‐づま【切妻】

きりづみ‐おんせん【霧積温泉】‥ヲン‥

群馬県安中市松井田町にある温泉。泉質は硫酸塩泉。

ぎり‐づめ【義理詰め】

①物事の道理を正して話すこと。理屈づめ。世間胸算用3「物静かに―に、外のはなしをせず」

②義理をたてにして迫ること。また、義理でどうしようもなくなること。義理ぜめ。浄瑠璃、心中天の網島「引くに引かれぬ―にふつといひかはし」

きり‐つ・める【切り詰める】

〔他下一〕[文]きりつ・む(下二)

①一部分を切り捨てて長さを短くする。「髪を―・める」

②(支出を)節約する。倹約する。「食費を―・める」

ぎり‐づよ・し【義理強し】

〔形ク〕

義理をまもる気持が強い。義理がたい。

きり‐て【切り手・斬り手】

物を切る人。物を巧みに切る人。特に、首切り役の人。太平記2「―後へ廻るとぞ見えし、御首は敷皮の上に落ちて」

きり‐てつ【切鉄】

頭部が方形で先端のとがった鉄製の具。玄翁げんのうで撃ちつけて石を割るのに用いる。

きり‐ど【切戸】

扉や塀などの一部を切りこんでつくった小さな出入口。くぐり戸。

⇒きりど‐ぐち【切戸口】

きり‐とうだい【切灯台】

高たか灯台に対し、低い灯台の称。高さ、約1尺5寸から3尺。短灯台。

きり‐どおし【切通し】‥ドホシ

①(キリトオシとも)山・丘などを切り開いて通した通路。

切通し(鎌倉釈迦堂切通し)

撮影:関戸 勇

⇒きり‐づま【切妻】

きりづみ‐おんせん【霧積温泉】‥ヲン‥

群馬県安中市松井田町にある温泉。泉質は硫酸塩泉。

ぎり‐づめ【義理詰め】

①物事の道理を正して話すこと。理屈づめ。世間胸算用3「物静かに―に、外のはなしをせず」

②義理をたてにして迫ること。また、義理でどうしようもなくなること。義理ぜめ。浄瑠璃、心中天の網島「引くに引かれぬ―にふつといひかはし」

きり‐つ・める【切り詰める】

〔他下一〕[文]きりつ・む(下二)

①一部分を切り捨てて長さを短くする。「髪を―・める」

②(支出を)節約する。倹約する。「食費を―・める」

ぎり‐づよ・し【義理強し】

〔形ク〕

義理をまもる気持が強い。義理がたい。

きり‐て【切り手・斬り手】

物を切る人。物を巧みに切る人。特に、首切り役の人。太平記2「―後へ廻るとぞ見えし、御首は敷皮の上に落ちて」

きり‐てつ【切鉄】

頭部が方形で先端のとがった鉄製の具。玄翁げんのうで撃ちつけて石を割るのに用いる。

きり‐ど【切戸】

扉や塀などの一部を切りこんでつくった小さな出入口。くぐり戸。

⇒きりど‐ぐち【切戸口】

きり‐とうだい【切灯台】

高たか灯台に対し、低い灯台の称。高さ、約1尺5寸から3尺。短灯台。

きり‐どおし【切通し】‥ドホシ

①(キリトオシとも)山・丘などを切り開いて通した通路。

切通し(鎌倉釈迦堂切通し)

撮影:関戸 勇

②とどこおりなく物事をさばいてゆくこと。保元物語「政務―にして」

きり‐とお・す【切り通す】‥トホス

〔他四〕

山などを切り開いて道路または水路をつくる。

きりど‐ぐち【切戸口】

①切戸を設けた庭の小門。

②能舞台の奥の方、向かって右の羽目板にある低い出入口の名。→能舞台(図)

⇒きり‐ど【切戸】

きり‐ととの・える【切り調える】‥トトノヘル

〔他下一〕[文]きりととの・ふ(下二)

切りそろえる。

②とどこおりなく物事をさばいてゆくこと。保元物語「政務―にして」

きり‐とお・す【切り通す】‥トホス

〔他四〕

山などを切り開いて道路または水路をつくる。

きりど‐ぐち【切戸口】

①切戸を設けた庭の小門。

②能舞台の奥の方、向かって右の羽目板にある低い出入口の名。→能舞台(図)

⇒きり‐ど【切戸】

きり‐ととの・える【切り調える】‥トトノヘル

〔他下一〕[文]きりととの・ふ(下二)

切りそろえる。

きり‐がみ【切紙】

①切った紙。また、紙を切って細工すること。

②折紙おりがみ1を折目どおり横に二つに切り離したもの。または全紙1を縦・横適当に切ったもの。半切はんきり。

③(切紙免許の略)芸能・武芸などで切紙2に記した免許目録。

④切紙2に書いた書状。証文。

⇒きりがみ‐でんじゅ【切紙伝授】

きり‐がみ【桐紙】

桐の木を紙のように薄くけずったもの。ボール箱の周囲などに張る。

きりがみ‐でんじゅ【切紙伝授】

室町時代以後、歌道・神道その他で、切紙に記した免許目録を弟子に伝授すること。

⇒きり‐がみ【切紙】

きり‐が‐みね【霧ヶ峰】

長野県諏訪湖の北東、車山(1925メートル)を中心とする標高1600〜1900メートルの高原地帯。夏季はグライダー練習地、冬季はスキー場として知られる。

霧ヶ峰

撮影:山梨勝弘

きり‐がみ【切紙】

①切った紙。また、紙を切って細工すること。

②折紙おりがみ1を折目どおり横に二つに切り離したもの。または全紙1を縦・横適当に切ったもの。半切はんきり。

③(切紙免許の略)芸能・武芸などで切紙2に記した免許目録。

④切紙2に書いた書状。証文。

⇒きりがみ‐でんじゅ【切紙伝授】

きり‐がみ【桐紙】

桐の木を紙のように薄くけずったもの。ボール箱の周囲などに張る。

きりがみ‐でんじゅ【切紙伝授】

室町時代以後、歌道・神道その他で、切紙に記した免許目録を弟子に伝授すること。

⇒きり‐がみ【切紙】

きり‐が‐みね【霧ヶ峰】

長野県諏訪湖の北東、車山(1925メートル)を中心とする標高1600〜1900メートルの高原地帯。夏季はグライダー練習地、冬季はスキー場として知られる。

霧ヶ峰

撮影:山梨勝弘

きり‐かむろ【切禿】

髪を切り下げて結ばずにいる子ども。また、その髪。かぶろ。

きり‐が‐やつ【桐ヶ谷】

〔植〕(もと鎌倉桐ヶ谷から出たから)サクラの一品種。花は薄紅色。多くは八重咲き。

きり‐かわ・る【切り替わる】‥カハル

〔自五〕

ことごとく変わる。今までのに替わって別のになる。「新しい制度に―・る」

きり‐きざ・む【切り刻む】

〔他五〕

こまかにきざむ。

きり‐ぎし【切り岸】

切り立てたようなけわしいがけ。断崖。絶壁。日葡辞書「キリキシ」

きり‐きず【切り傷・切り疵】

刃物などで切った傷。金瘡きんそう。↔打ち傷

きり‐きょうげん【切狂言】‥キヤウ‥

①歌舞伎芝居の大切おおぎりすなわち最後の狂言。上方狂言でいう。きり。

②転じて、終り。おしまい。

きり‐きり

①堅い物がこすれ合ってきしる連続音。

②きつく巻きついたり勢いよく回転したりするさま。「ロープが―と手首に食いこむ」

③弓を強く引きしぼるさま。太平記12「二人張に十二束二伏、―と引き絞りて」

④動作を速やかに行うさま。てきぱき。日葡辞書「キリキリトシマウ」。「―と立ち働く」

⑤錐をもみ込まれるように鋭い痛みが持続するさま。「胃が―する」

⇒きりきり‐しゃん‐と

⇒きりきり‐まい【きりきり舞】

ぎり‐ぎり

①すべりの悪い堅い物がこすれ合ってきしる連続音。「―と歯ぎしりする」

②強く力を入れるさま。きつく巻き締めたりこすり合わせたりするさま。「縄で―縛り上げる」

③最大または最小の限度で、それ以上に余地のないさま。極限。「譲歩できる―の線」「―まで待とう」「―一杯の努力」

⇒ぎりぎり‐けっちゃく【ぎりぎり決着】

ぎり‐ぎり【旋毛】

頭部のつむじ。浄瑠璃、心中宵庚申「爪先より―まで打込み」

ぎりぎり‐けっちゃく【ぎりぎり決着】

余地のないまでにおしつまること。最後の決着。

⇒ぎり‐ぎり

きりきり‐しゃん‐と

〔副〕

きわめてかいがいしく。きりりしゃんと。

⇒きり‐きり

きりぎりす【螽斯・蟋蟀】

(鳴き声に基づく語か。スは鳥や虫など飛ぶものにいう語)

①コオロギの古称。古今和歌集雑体「つづりさせてふ―鳴く」

②バッタ目キリギリス科の昆虫。体長約35ミリメートル。畳んだ翅の背面は褐色、側面は褐色斑の多い緑色。盛夏、原野に多い。雄は、「ちょんぎいす」と鳴く。ぎす。ぎっちょ。はたおり。莎さの鶏。〈[季]秋〉

きりぎりす

きり‐かむろ【切禿】

髪を切り下げて結ばずにいる子ども。また、その髪。かぶろ。

きり‐が‐やつ【桐ヶ谷】

〔植〕(もと鎌倉桐ヶ谷から出たから)サクラの一品種。花は薄紅色。多くは八重咲き。

きり‐かわ・る【切り替わる】‥カハル

〔自五〕

ことごとく変わる。今までのに替わって別のになる。「新しい制度に―・る」

きり‐きざ・む【切り刻む】

〔他五〕

こまかにきざむ。

きり‐ぎし【切り岸】

切り立てたようなけわしいがけ。断崖。絶壁。日葡辞書「キリキシ」

きり‐きず【切り傷・切り疵】

刃物などで切った傷。金瘡きんそう。↔打ち傷

きり‐きょうげん【切狂言】‥キヤウ‥

①歌舞伎芝居の大切おおぎりすなわち最後の狂言。上方狂言でいう。きり。

②転じて、終り。おしまい。

きり‐きり

①堅い物がこすれ合ってきしる連続音。

②きつく巻きついたり勢いよく回転したりするさま。「ロープが―と手首に食いこむ」

③弓を強く引きしぼるさま。太平記12「二人張に十二束二伏、―と引き絞りて」

④動作を速やかに行うさま。てきぱき。日葡辞書「キリキリトシマウ」。「―と立ち働く」

⑤錐をもみ込まれるように鋭い痛みが持続するさま。「胃が―する」

⇒きりきり‐しゃん‐と

⇒きりきり‐まい【きりきり舞】

ぎり‐ぎり

①すべりの悪い堅い物がこすれ合ってきしる連続音。「―と歯ぎしりする」

②強く力を入れるさま。きつく巻き締めたりこすり合わせたりするさま。「縄で―縛り上げる」

③最大または最小の限度で、それ以上に余地のないさま。極限。「譲歩できる―の線」「―まで待とう」「―一杯の努力」

⇒ぎりぎり‐けっちゃく【ぎりぎり決着】

ぎり‐ぎり【旋毛】

頭部のつむじ。浄瑠璃、心中宵庚申「爪先より―まで打込み」

ぎりぎり‐けっちゃく【ぎりぎり決着】

余地のないまでにおしつまること。最後の決着。

⇒ぎり‐ぎり

きりきり‐しゃん‐と

〔副〕

きわめてかいがいしく。きりりしゃんと。

⇒きり‐きり

きりぎりす【螽斯・蟋蟀】

(鳴き声に基づく語か。スは鳥や虫など飛ぶものにいう語)

①コオロギの古称。古今和歌集雑体「つづりさせてふ―鳴く」

②バッタ目キリギリス科の昆虫。体長約35ミリメートル。畳んだ翅の背面は褐色、側面は褐色斑の多い緑色。盛夏、原野に多い。雄は、「ちょんぎいす」と鳴く。ぎす。ぎっちょ。はたおり。莎さの鶏。〈[季]秋〉

きりぎりす

キリギリス

提供:ネイチャー・プロダクション

キリギリス

提供:ネイチャー・プロダクション

③江戸時代、吉原に通った二梃艪の屋形船。

きりきり‐まい【きりきり舞】‥マヒ

①非常な勢いで回ること。せわしく立ち働くさまにいう。「忙しくて―をする」

②相手のはやい動きについて行けず、うろたえて動くさま。「速球に―する」

⇒きり‐きり

きり‐きん【切金】

①民間で金を種々の形に鋳造しておいて、所要に応じて切り、秤はかりにかけて使用した貨幣。金の代りに銀を用いるものを切銀という。きりづかい。きりがね。→豆板銀。

②江戸時代、借金を弁済するために一定期間に分割して返させる方法。また、その分割額。きりがね。

きり‐ぎん【切銀】

「切金きりきん1」参照。

きり‐くい【切杭・杌】‥クヒ

①(→)切株きりかぶに同じ。

②(木の杭から芽の生え出るのにたとえていう)正月の女官叙位の時、女官が自分の功労に母の功労の年数を合わせて叙爵を申請すること。「―の申文」

きり‐くぎ【切釘】

頭のない釘。呉くれ釘。

きり‐くず【切り屑】‥クヅ

物を切って出たくず・はしくれ。

きり‐くずし【切り崩し】‥クヅシ

切りくずすこと。反対派などの団結をくずし、その勢力をそぐこと。

きり‐くず・す【切り崩す】‥クヅス

〔他五〕

①高いところを切って低くし、もとの形を失わせる。「山を―・す」

②切り込んで敵の備えをくずす。反対派に働きかけてその団結をくずす。「相手の結束を―・す」

きり‐ぐそく【切具足】

刀・長刀なぎなたなど、敵を切るのに用いる武器。

きり‐くだ・く【切り砕く】

〔他五〕

切ってこまかにする。小さく切る。

きり‐くだしぶみ【切下文】

(一切りごとに貢物の品物・数量を分けて書いたからいう)古代、大蔵省から租税未納の諸国に下して催促した公文書。

きり‐くち【切り口】

①切った物の、こぐち。切った所。

②切り傷の口。「―から血が流れる」

③切る手並み。切り方。「鋭い―の批評」

④紋所の名。梨の実の切り口にかたどったもの。

⑤〔動〕ヤマトイワナの別称。

きり‐くび【切首・斬首】

①首を切ること。

②切り落とした首。

③歌舞伎で使う首級の小道具。

きり‐くみ【斬組・切組み】

①建築工事で、木材・鉄材などを柱・梁などに組み立てるため必要な形に造ること。

②能で、太刀・薙刀の斬合いを見せる部分。狭義にはそこに用いる囃子事はやしごと。

⇒きりくみ‐え【切組み絵】

⇒きりくみ‐とうろうえ【切組み灯籠絵】

きりくみ‐え【切組み絵】‥ヱ

江戸後期〜明治前期に流行した錦絵。子供向けの玩具絵おもちゃえで、画面を切り抜き、組み合わせて楽しむもの。起絵おこしえ・立版古たてばんこもその一種。

⇒きり‐くみ【斬組・切組み】

きりくみ‐とうろうえ【切組み灯籠絵】‥ヱ

人物・景色などの切抜き絵を組み立てた立体的な錦絵。盂蘭盆うらぼんの曳灯籠の舞台に用いる。

⇒きり‐くみ【斬組・切組み】

きり‐く・む【切り組む】

〔他四〕

材木を切って組み合わせる。「格子に―・む」

きり‐ぐも【霧雲】

山で霧のように低くかかる雲。

霧雲

撮影:高橋健司

③江戸時代、吉原に通った二梃艪の屋形船。

きりきり‐まい【きりきり舞】‥マヒ

①非常な勢いで回ること。せわしく立ち働くさまにいう。「忙しくて―をする」

②相手のはやい動きについて行けず、うろたえて動くさま。「速球に―する」

⇒きり‐きり

きり‐きん【切金】

①民間で金を種々の形に鋳造しておいて、所要に応じて切り、秤はかりにかけて使用した貨幣。金の代りに銀を用いるものを切銀という。きりづかい。きりがね。→豆板銀。

②江戸時代、借金を弁済するために一定期間に分割して返させる方法。また、その分割額。きりがね。

きり‐ぎん【切銀】

「切金きりきん1」参照。

きり‐くい【切杭・杌】‥クヒ

①(→)切株きりかぶに同じ。

②(木の杭から芽の生え出るのにたとえていう)正月の女官叙位の時、女官が自分の功労に母の功労の年数を合わせて叙爵を申請すること。「―の申文」

きり‐くぎ【切釘】

頭のない釘。呉くれ釘。

きり‐くず【切り屑】‥クヅ

物を切って出たくず・はしくれ。

きり‐くずし【切り崩し】‥クヅシ

切りくずすこと。反対派などの団結をくずし、その勢力をそぐこと。

きり‐くず・す【切り崩す】‥クヅス

〔他五〕

①高いところを切って低くし、もとの形を失わせる。「山を―・す」

②切り込んで敵の備えをくずす。反対派に働きかけてその団結をくずす。「相手の結束を―・す」

きり‐ぐそく【切具足】

刀・長刀なぎなたなど、敵を切るのに用いる武器。

きり‐くだ・く【切り砕く】

〔他五〕

切ってこまかにする。小さく切る。

きり‐くだしぶみ【切下文】

(一切りごとに貢物の品物・数量を分けて書いたからいう)古代、大蔵省から租税未納の諸国に下して催促した公文書。

きり‐くち【切り口】

①切った物の、こぐち。切った所。

②切り傷の口。「―から血が流れる」

③切る手並み。切り方。「鋭い―の批評」

④紋所の名。梨の実の切り口にかたどったもの。

⑤〔動〕ヤマトイワナの別称。

きり‐くび【切首・斬首】

①首を切ること。

②切り落とした首。

③歌舞伎で使う首級の小道具。

きり‐くみ【斬組・切組み】

①建築工事で、木材・鉄材などを柱・梁などに組み立てるため必要な形に造ること。

②能で、太刀・薙刀の斬合いを見せる部分。狭義にはそこに用いる囃子事はやしごと。

⇒きりくみ‐え【切組み絵】

⇒きりくみ‐とうろうえ【切組み灯籠絵】

きりくみ‐え【切組み絵】‥ヱ

江戸後期〜明治前期に流行した錦絵。子供向けの玩具絵おもちゃえで、画面を切り抜き、組み合わせて楽しむもの。起絵おこしえ・立版古たてばんこもその一種。

⇒きり‐くみ【斬組・切組み】

きりくみ‐とうろうえ【切組み灯籠絵】‥ヱ

人物・景色などの切抜き絵を組み立てた立体的な錦絵。盂蘭盆うらぼんの曳灯籠の舞台に用いる。

⇒きり‐くみ【斬組・切組み】

きり‐く・む【切り組む】

〔他四〕

材木を切って組み合わせる。「格子に―・む」

きり‐ぐも【霧雲】

山で霧のように低くかかる雲。

霧雲

撮影:高橋健司

きり‐くも・る【霧曇る】

〔自四〕

霧がかかってくもる。躬恒集「―・る道は見えずもまどふかないづれか佐保の山ぢなるなむ」

きり‐ゲージ【錐ゲージ】

〔機〕ドリルの直径を試験、または検査するゲージ。ドリル‐ゲージ。

きり‐こ【切子・切籠】

①四角な物の、かどかどを切り落とした形。

②切籠灯籠きりこどうろうの略。〈[季]秋〉

③切子ガラスの略。〈[季]夏〉

⇒きりこ‐ガラス【切子硝子】

⇒きりこ‐だま【切子玉】

⇒きりこ‐どうろう【切籠灯籠】

⇒きりこ‐ぼう【切籠棒】

きり‐こ【伐子】

木炭材の伐採人夫。

キリコ【Giorgio de Chirico】

イタリアの画家。形而上絵画と呼ばれる形而上的な領域を暗示する作品を描き、シュールレアリスムの先駆をなす。1920年代以後、古い時代の名作を模写、自分の旧作の模倣をした。作「街の憂鬱と神秘」など。(1888〜1978)

キリコ

提供:ullstein bild/APL

きり‐くも・る【霧曇る】

〔自四〕

霧がかかってくもる。躬恒集「―・る道は見えずもまどふかないづれか佐保の山ぢなるなむ」

きり‐ゲージ【錐ゲージ】

〔機〕ドリルの直径を試験、または検査するゲージ。ドリル‐ゲージ。

きり‐こ【切子・切籠】

①四角な物の、かどかどを切り落とした形。

②切籠灯籠きりこどうろうの略。〈[季]秋〉

③切子ガラスの略。〈[季]夏〉

⇒きりこ‐ガラス【切子硝子】

⇒きりこ‐だま【切子玉】

⇒きりこ‐どうろう【切籠灯籠】

⇒きりこ‐ぼう【切籠棒】

きり‐こ【伐子】

木炭材の伐採人夫。

キリコ【Giorgio de Chirico】

イタリアの画家。形而上絵画と呼ばれる形而上的な領域を暗示する作品を描き、シュールレアリスムの先駆をなす。1920年代以後、古い時代の名作を模写、自分の旧作の模倣をした。作「街の憂鬱と神秘」など。(1888〜1978)

キリコ

提供:ullstein bild/APL

きり‐こうじょう【切口上】‥ジヤウ

一語一句のくぎりをはっきりさせて言う言葉つき。改まった堅苦しい口調。無愛想で突き放したような口のきき方。浄瑠璃、妹背山婦女庭訓「平常ぬかす挨拶も仔細らしい―」。「―の挨拶」

きり‐ごえ【切声】‥ゴヱ

一声ずつくぎって発する声。また、切口上。

きりこ‐ガラス【切子硝子】

(→)カットグラスに同じ。

江戸切子

提供:東京都

きり‐こうじょう【切口上】‥ジヤウ

一語一句のくぎりをはっきりさせて言う言葉つき。改まった堅苦しい口調。無愛想で突き放したような口のきき方。浄瑠璃、妹背山婦女庭訓「平常ぬかす挨拶も仔細らしい―」。「―の挨拶」

きり‐ごえ【切声】‥ゴヱ

一声ずつくぎって発する声。また、切口上。

きりこ‐ガラス【切子硝子】

(→)カットグラスに同じ。

江戸切子

提供:東京都

⇒きり‐こ【切子・切籠】

きり‐ごたつ【切炬燵】

床を切って炉をすえつけたこたつ。〈[季]冬〉。↔置炬燵

きりこ‐だま【切子玉】

截頭せっとう角錐を2個合わせた形の玉。水晶を用いた六角形のものが多い。その中央の孔に緒を通して連ね、装身具とする。古墳などから出土。

⇒きり‐こ【切子・切籠】

きりこ‐どうろう【切籠灯籠】

枠を切籠の形に組み、四方の角に造花をつけ、紙または布を細く切って飾り垂らした灯籠。盂蘭盆会うらぼんえなどに用いる。

切籠灯籠

⇒きり‐こ【切子・切籠】

きり‐ごたつ【切炬燵】

床を切って炉をすえつけたこたつ。〈[季]冬〉。↔置炬燵

きりこ‐だま【切子玉】

截頭せっとう角錐を2個合わせた形の玉。水晶を用いた六角形のものが多い。その中央の孔に緒を通して連ね、装身具とする。古墳などから出土。

⇒きり‐こ【切子・切籠】

きりこ‐どうろう【切籠灯籠】

枠を切籠の形に組み、四方の角に造花をつけ、紙または布を細く切って飾り垂らした灯籠。盂蘭盆会うらぼんえなどに用いる。

切籠灯籠

⇒きり‐こ【切子・切籠】

きりこ‐ぼう【切籠棒】‥バウ

一端に切籠1の形をつけた棒。

⇒きり‐こ【切子・切籠】

きり‐ごま【切胡麻】

炒いった胡麻を庖丁ほうちょうで切ったもの。

きり‐こまざ・く【切り細裂く】

〔他五〕

細かにきりさく。ずたずたに切る。

きり‐こみ【切込み】

①きりこむこと。

②北海道で、ニシンやサケの薄切りを塩と麹に漬け込んだ発酵食品。

③「切込み砂利」の略。

④裁縫で、布の耳の部分のひきつった時などに、耳端を鋏はさみで斜めに切っておくこと。

⇒きりこみ‐さんがわら【切込み桟瓦】

⇒きりこみ‐じゃり【切込み砂利】

⇒きりこみ‐たん【切込み炭】

きりこみ‐さんがわら【切込み桟瓦】‥ガハラ

横断面が波状をなし、相対する二隅を切り込んだ瓦、すなわち普通の屋根瓦。

⇒きり‐こみ【切込み】

きりこみ‐じゃり【切込み砂利】

河床に堆積している小石や砂をそのまま採取したもの。道路の敷込み用などに使う。きりこみ。

⇒きり‐こみ【切込み】

きりこみ‐たん【切込み炭】

粉炭ふんたんと塊炭かいたんの混合した石炭。採掘したまま選炭をしていない「山出し切込み炭」と、燃焼しやすいよう両者を適切な割合に混合した「商品切込み炭」がある。

⇒きり‐こみ【切込み】

きり‐こ・む【切り込む・斬り込む】

〔自他五〕

①物の中に刃物を深く入れて切る。

②敵陣に切って入る。「只一人―・む」

③するどくたずねる。問いつめる。「問題点に―・む」

④切ってはめこむ。

きり‐ころ・す【切り殺す・斬り殺す】

〔他五〕

刀などで切って殺す。

きり‐さいな・む【切り苛む・斬り苛む】

〔他五〕

切っていためつける。むごたらしく切る。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「滅多無性に―・み」

きり‐さき【切裂き】

縁をぎざぎざに切り裂いた幟のぼり。

きり‐さ・く【切り裂く】

〔他五〕

切って裂く。切って二つに離す。切断する。「闇を―・くような悲鳴」

きり‐さげ【切下げ】

①切り下げること。

②切下げ髪の略。

③物価水準や通貨の対外価値などを引き下げること。↔切上げ。

⇒きりさげ‐がみ【切下げ髪】

⇒きりさげ‐なわ【切下げ縄】

きりさげ‐がみ【切下げ髪】

女の髪の結い方。髪の毛の端を頸部のあたりで切り揃え、髻もとどりをくくって垂らしたもの。寡婦かふなどの髪型。

⇒きり‐さげ【切下げ】

きりさげ‐なわ【切下げ縄】‥ナハ

〔建〕土蔵造で、壁の漆喰しっくいのはげるのを防ぐために、所々に下げて塗り込む縄。

⇒きり‐さげ【切下げ】

きり‐さ・げる【切り下げる】

〔他下一〕[文]きりさ・ぐ(下二)

①上から下へ向けて切る。「肩口を―・げる」

②切って垂らす。「髪を―・げる」

③引き下げる。「平価を―・げる」

きり‐さし【桐指】

桐材でつくった指物さしもの細工。

きり‐さば・く【切り捌く】

〔他四〕

①切りほごす。切り裂く。

②取りさばく。きまりをつける。

きり‐さめ【霧雨】

霧のようにこまかい雨。ぬかあめ。細雨。きりあめ。〈[季]秋〉

きり‐ざんしょう【切山椒】‥セウ

糝粉しんこに砂糖を加え、サンショウの風味をつけて蒸し、つきまとめてのばして細長く切った菓子。東京の下町では、正月から3月頃まで売った。〈[季]新年〉

切山椒

撮影:関戸 勇

⇒きり‐こ【切子・切籠】

きりこ‐ぼう【切籠棒】‥バウ

一端に切籠1の形をつけた棒。

⇒きり‐こ【切子・切籠】

きり‐ごま【切胡麻】

炒いった胡麻を庖丁ほうちょうで切ったもの。

きり‐こまざ・く【切り細裂く】

〔他五〕

細かにきりさく。ずたずたに切る。

きり‐こみ【切込み】

①きりこむこと。

②北海道で、ニシンやサケの薄切りを塩と麹に漬け込んだ発酵食品。

③「切込み砂利」の略。

④裁縫で、布の耳の部分のひきつった時などに、耳端を鋏はさみで斜めに切っておくこと。

⇒きりこみ‐さんがわら【切込み桟瓦】

⇒きりこみ‐じゃり【切込み砂利】

⇒きりこみ‐たん【切込み炭】

きりこみ‐さんがわら【切込み桟瓦】‥ガハラ

横断面が波状をなし、相対する二隅を切り込んだ瓦、すなわち普通の屋根瓦。

⇒きり‐こみ【切込み】

きりこみ‐じゃり【切込み砂利】

河床に堆積している小石や砂をそのまま採取したもの。道路の敷込み用などに使う。きりこみ。

⇒きり‐こみ【切込み】

きりこみ‐たん【切込み炭】

粉炭ふんたんと塊炭かいたんの混合した石炭。採掘したまま選炭をしていない「山出し切込み炭」と、燃焼しやすいよう両者を適切な割合に混合した「商品切込み炭」がある。

⇒きり‐こみ【切込み】

きり‐こ・む【切り込む・斬り込む】

〔自他五〕

①物の中に刃物を深く入れて切る。

②敵陣に切って入る。「只一人―・む」

③するどくたずねる。問いつめる。「問題点に―・む」

④切ってはめこむ。

きり‐ころ・す【切り殺す・斬り殺す】

〔他五〕

刀などで切って殺す。

きり‐さいな・む【切り苛む・斬り苛む】

〔他五〕

切っていためつける。むごたらしく切る。浄瑠璃、唐船噺今国性爺「滅多無性に―・み」

きり‐さき【切裂き】

縁をぎざぎざに切り裂いた幟のぼり。

きり‐さ・く【切り裂く】

〔他五〕

切って裂く。切って二つに離す。切断する。「闇を―・くような悲鳴」

きり‐さげ【切下げ】

①切り下げること。

②切下げ髪の略。

③物価水準や通貨の対外価値などを引き下げること。↔切上げ。

⇒きりさげ‐がみ【切下げ髪】

⇒きりさげ‐なわ【切下げ縄】

きりさげ‐がみ【切下げ髪】

女の髪の結い方。髪の毛の端を頸部のあたりで切り揃え、髻もとどりをくくって垂らしたもの。寡婦かふなどの髪型。

⇒きり‐さげ【切下げ】

きりさげ‐なわ【切下げ縄】‥ナハ

〔建〕土蔵造で、壁の漆喰しっくいのはげるのを防ぐために、所々に下げて塗り込む縄。

⇒きり‐さげ【切下げ】

きり‐さ・げる【切り下げる】

〔他下一〕[文]きりさ・ぐ(下二)

①上から下へ向けて切る。「肩口を―・げる」

②切って垂らす。「髪を―・げる」

③引き下げる。「平価を―・げる」

きり‐さし【桐指】

桐材でつくった指物さしもの細工。

きり‐さば・く【切り捌く】

〔他四〕

①切りほごす。切り裂く。

②取りさばく。きまりをつける。

きり‐さめ【霧雨】

霧のようにこまかい雨。ぬかあめ。細雨。きりあめ。〈[季]秋〉

きり‐ざんしょう【切山椒】‥セウ

糝粉しんこに砂糖を加え、サンショウの風味をつけて蒸し、つきまとめてのばして細長く切った菓子。東京の下町では、正月から3月頃まで売った。〈[季]新年〉

切山椒

撮影:関戸 勇

ギリシア【Gresia ポルトガル・希臘】

(「希臘」はHellas ギリシアの音訳)ヨーロッパ南東部、バルカン半島の南端と付近の諸島とから成る共和国。紀元前9〜8世紀にアテナイ・スパルタなど多くの都市国家が成立、前5世紀にそれらが同盟してペルシア戦争を乗り切り、アテナイを中心に黄金時代を実現した。前4世紀にマケドニアに併呑され、ついでローマ帝国の支配下におかれ、15世紀にはオスマン帝国に征服されたが、1829年独立の王国となった。第一次大戦後、一時共和国(1924〜35年)、第二次大戦後、46年王政復古、67年軍部独裁、74年王制が完全に廃止され共和制に復帰。古代ギリシアの生んだ哲学・科学・文学・美術はヨーロッパ文化の重要な源泉の一つ。面積13万2000平方キロメートル。人口1106万2千(2004)。首都アテネ。→ヨーロッパ(図)。

⇒ギリシア‐ご【ギリシア語】

⇒ギリシア‐しんわ【ギリシア神話】

⇒ギリシア‐せいきょうかい【ギリシア正教会】

⇒ギリシア‐てつがく【ギリシア哲学】

⇒ギリシア‐もじ【ギリシア文字】

ギリシア‐ご【ギリシア語】

(Greek)ギリシア本土および南バルカン諸国で3500年以上にわたって用いられている言語。インド‐ヨーロッパ語族中のギリシア語派に属する。古代ギリシア語と現代ギリシア語では発音の相違は大きいが、文法の面では基本的な構造を維持している。→コイネー。

⇒ギリシア【Gresia ポルトガル・希臘】

ギリシア‐しんわ【ギリシア神話】

ギリシア人の生み出した神話・伝説の総称。ホメロスとヘシオドスとによって洗練され体系づけられた。ヨーロッパ諸国の美術・文芸に強い影響を及ぼす。

⇒ギリシア【Gresia ポルトガル・希臘】

ギリシア‐せいきょうかい【ギリシア正教会】‥ケウクワイ

(Greek Orthodox Church)

①東方正教会の中で、ギリシアを管轄区とする独立の教会。ギリシア‐カトリック教会。ギリシア正教。

②(→)東方正教会に同じ。

⇒ギリシア【Gresia ポルトガル・希臘】

ギリシア‐てつがく【ギリシア哲学】

古代ギリシアの哲学。第1期(前6世紀)は、東方イオニアのタレスに始まる自然学と西方イタリアのパルメニデスらの論理的存在論が対立的展開を示す。第2期(前5〜4世紀)は、アテナイを中心に人間を問うソクラテスの対話による探究、プラトンのイデア論、アリストテレスの形相質料論などにより古典的形而上学が成立。第3期(前3〜後6世紀)は、ポリスの没落による社会不安の中で魂の平安を求めて、キュニコス派・エピクロス派・ストア派・懐疑派・新プラトン派が生じ、また、ユダヤ教やキリスト教との同化も行われた。この時期を代表するものはプロティノスである。プラトンが建てたアカデミーの閉鎖(529年)でギリシア哲学の時代は終わる。

⇒ギリシア【Gresia ポルトガル・希臘】

ギリシア‐もじ【ギリシア文字】

ギリシア語を表記する文字。フェニキアから取り入れたもの。それ以前は子音のみを表記していたが、母音も表記できるように改良。初期には右から左へ、後に左から右へ横書き。

ギリシア文字(表)

ギリシア【Gresia ポルトガル・希臘】

(「希臘」はHellas ギリシアの音訳)ヨーロッパ南東部、バルカン半島の南端と付近の諸島とから成る共和国。紀元前9〜8世紀にアテナイ・スパルタなど多くの都市国家が成立、前5世紀にそれらが同盟してペルシア戦争を乗り切り、アテナイを中心に黄金時代を実現した。前4世紀にマケドニアに併呑され、ついでローマ帝国の支配下におかれ、15世紀にはオスマン帝国に征服されたが、1829年独立の王国となった。第一次大戦後、一時共和国(1924〜35年)、第二次大戦後、46年王政復古、67年軍部独裁、74年王制が完全に廃止され共和制に復帰。古代ギリシアの生んだ哲学・科学・文学・美術はヨーロッパ文化の重要な源泉の一つ。面積13万2000平方キロメートル。人口1106万2千(2004)。首都アテネ。→ヨーロッパ(図)。

⇒ギリシア‐ご【ギリシア語】

⇒ギリシア‐しんわ【ギリシア神話】

⇒ギリシア‐せいきょうかい【ギリシア正教会】

⇒ギリシア‐てつがく【ギリシア哲学】

⇒ギリシア‐もじ【ギリシア文字】

ギリシア‐ご【ギリシア語】

(Greek)ギリシア本土および南バルカン諸国で3500年以上にわたって用いられている言語。インド‐ヨーロッパ語族中のギリシア語派に属する。古代ギリシア語と現代ギリシア語では発音の相違は大きいが、文法の面では基本的な構造を維持している。→コイネー。

⇒ギリシア【Gresia ポルトガル・希臘】

ギリシア‐しんわ【ギリシア神話】

ギリシア人の生み出した神話・伝説の総称。ホメロスとヘシオドスとによって洗練され体系づけられた。ヨーロッパ諸国の美術・文芸に強い影響を及ぼす。

⇒ギリシア【Gresia ポルトガル・希臘】

ギリシア‐せいきょうかい【ギリシア正教会】‥ケウクワイ

(Greek Orthodox Church)

①東方正教会の中で、ギリシアを管轄区とする独立の教会。ギリシア‐カトリック教会。ギリシア正教。

②(→)東方正教会に同じ。

⇒ギリシア【Gresia ポルトガル・希臘】

ギリシア‐てつがく【ギリシア哲学】

古代ギリシアの哲学。第1期(前6世紀)は、東方イオニアのタレスに始まる自然学と西方イタリアのパルメニデスらの論理的存在論が対立的展開を示す。第2期(前5〜4世紀)は、アテナイを中心に人間を問うソクラテスの対話による探究、プラトンのイデア論、アリストテレスの形相質料論などにより古典的形而上学が成立。第3期(前3〜後6世紀)は、ポリスの没落による社会不安の中で魂の平安を求めて、キュニコス派・エピクロス派・ストア派・懐疑派・新プラトン派が生じ、また、ユダヤ教やキリスト教との同化も行われた。この時期を代表するものはプロティノスである。プラトンが建てたアカデミーの閉鎖(529年)でギリシア哲学の時代は終わる。

⇒ギリシア【Gresia ポルトガル・希臘】

ギリシア‐もじ【ギリシア文字】

ギリシア語を表記する文字。フェニキアから取り入れたもの。それ以前は子音のみを表記していたが、母音も表記できるように改良。初期には右から左へ、後に左から右へ横書き。

ギリシア文字(表)

⇒ギリシア【Gresia ポルトガル・希臘】

きり‐しぐれ【霧時雨】

霧が深くかかったさまをしぐれに見立てていう語。野ざらし紀行「―富士を見ぬ日ぞおもしろき」

きり‐じし【切肉】

細かく切った肉。

キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

(はじめ吉利支丹と書き、禁教後は鬼理死丹・切死丹などと書き、また、将軍綱吉以後は「吉」を避けて切支丹と記した)

①1549年(天文18)イエズス会士フランシスコ=デ=ザビエルらが日本に伝えたカトリック教。また、その信徒。南蛮宗。どちりなきりしたん「デウスより御やくそくをもて―に与へたまふべき」

→資料:『妙貞問答』

→資料:伴天連追放令

→資料:禁教令

②キリシタンが布教の方便として用いた理化学応用の技術。当時は魔術と見なされたので、転じて魔術の称。

⇒キリシタン‐きんせい【キリシタン禁制】

⇒キリシタン‐じ【キリシタン寺】

⇒キリシタン‐だいみょう【キリシタン大名】

⇒キリシタン‐バテレン【キリシタン伴天連】

⇒キリシタン‐ばん【キリシタン版】

⇒キリシタン‐ぶぎょう【キリシタン奉行】

⇒キリシタン‐ぶんがく【キリシタン文学】

⇒キリシタン‐やしき【キリシタン屋敷】

キリシタン‐きんせい【キリシタン禁制】

近世、キリスト教を日本統治体制の害悪として排斥する政策。豊臣秀吉の伴天連バテレン追放令、江戸幕府の禁教令・宗門改しゅうもんあらため制、明治政府に踏襲された「邪宗門禁制」など。1873年に解禁。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐じ【キリシタン寺】

キリシタンの教会堂。南蛮寺。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐だいみょう【キリシタン大名】‥ミヤウ

戦国時代から江戸初期にかけて、キリシタンを信仰した大名の称。大友宗麟・大村純忠・有馬晴信・高山右近・小西行長・蒲生氏郷ら。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐バテレン【キリシタン伴天連】

①キリシタンの神父の敬称。

②転じて、邪宗の意。→バテレン。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐ばん【キリシタン版】

1590年(天正18)イエズス会士ヴァリニャーノが洋式活字印刷機をたずさえ、技術者を同伴して再来日、翌年から約20年の間に島原・天草・長崎などでキリシタンが刊行した版本の総称。伊曾保イソホ物語・日葡にっぽ辞書など約30種現存。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐ぶぎょう【キリシタン奉行】‥ギヤウ

宗門改役しゅうもんあらためやくの寛永(1624〜1644)以前における旧称。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐ぶんがく【キリシタン文学】

南蛮文学の別称。特に、キリシタン版の「ぎやどぺかどる」「妙貞問答」「伊曾保イソホ物語」「平家物語」などの文学をいう。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐やしき【キリシタン屋敷】

江戸時代、今の東京都文京区小日向こひなたの吉利支丹坂の近くにあった宗門改役井上筑後守の下屋敷。山屋敷とも称し、キリシタン禁止後、棄教しない者を収容した牢獄。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

きり‐じに【切り死に・斬り死に】

切り合ってその場で死ぬこと。太平記26「只一騎馳せ帰り、大勢の中へかけ入りて、―にこそ死にけれ」

きりしま【霧島】

①鹿児島県中北部の市。北部に霧島山系を有し、南は錦江湾に臨む。薩摩地方と大隅地方を結ぶ交通の要衝。人口12万7千。

②霧島山の略。

③霧島ツツジの略。

⇒きりしま‐おんせん【霧島温泉】

⇒きりしま‐かざんたい【霧島火山帯】

⇒きりしま‐じんぐう【霧島神宮】

⇒きりしま‐つつじ【霧島躑躅】

⇒きりしま‐やく‐こくりつこうえん【霧島屋久国立公園】

⇒きりしま‐やま【霧島山】

きりしま‐おんせん【霧島温泉】‥ヲン‥

霧島山の南西斜面、標高600〜850メートルに位置する温泉群。林田・丸尾・硫黄谷・湯之野など。泉質は多様。

⇒きりしま【霧島】

きりしま‐かざんたい【霧島火山帯】‥クワ‥

阿蘇火山を北端とし、桜島・開聞かいもん岳・南西諸島を経て台湾北端にいたる火山帯をいった語。琉球火山帯ともいう。

⇒きりしま【霧島】

きりしま‐じんぐう【霧島神宮】

鹿児島県霧島市にある元官幣大社。祭神は瓊瓊杵尊ににぎのみこと。

霧島神宮

撮影:山梨勝弘

⇒ギリシア【Gresia ポルトガル・希臘】

きり‐しぐれ【霧時雨】

霧が深くかかったさまをしぐれに見立てていう語。野ざらし紀行「―富士を見ぬ日ぞおもしろき」

きり‐じし【切肉】

細かく切った肉。

キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

(はじめ吉利支丹と書き、禁教後は鬼理死丹・切死丹などと書き、また、将軍綱吉以後は「吉」を避けて切支丹と記した)

①1549年(天文18)イエズス会士フランシスコ=デ=ザビエルらが日本に伝えたカトリック教。また、その信徒。南蛮宗。どちりなきりしたん「デウスより御やくそくをもて―に与へたまふべき」

→資料:『妙貞問答』

→資料:伴天連追放令

→資料:禁教令

②キリシタンが布教の方便として用いた理化学応用の技術。当時は魔術と見なされたので、転じて魔術の称。

⇒キリシタン‐きんせい【キリシタン禁制】

⇒キリシタン‐じ【キリシタン寺】

⇒キリシタン‐だいみょう【キリシタン大名】

⇒キリシタン‐バテレン【キリシタン伴天連】

⇒キリシタン‐ばん【キリシタン版】

⇒キリシタン‐ぶぎょう【キリシタン奉行】

⇒キリシタン‐ぶんがく【キリシタン文学】

⇒キリシタン‐やしき【キリシタン屋敷】

キリシタン‐きんせい【キリシタン禁制】

近世、キリスト教を日本統治体制の害悪として排斥する政策。豊臣秀吉の伴天連バテレン追放令、江戸幕府の禁教令・宗門改しゅうもんあらため制、明治政府に踏襲された「邪宗門禁制」など。1873年に解禁。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐じ【キリシタン寺】

キリシタンの教会堂。南蛮寺。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐だいみょう【キリシタン大名】‥ミヤウ

戦国時代から江戸初期にかけて、キリシタンを信仰した大名の称。大友宗麟・大村純忠・有馬晴信・高山右近・小西行長・蒲生氏郷ら。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐バテレン【キリシタン伴天連】

①キリシタンの神父の敬称。

②転じて、邪宗の意。→バテレン。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐ばん【キリシタン版】

1590年(天正18)イエズス会士ヴァリニャーノが洋式活字印刷機をたずさえ、技術者を同伴して再来日、翌年から約20年の間に島原・天草・長崎などでキリシタンが刊行した版本の総称。伊曾保イソホ物語・日葡にっぽ辞書など約30種現存。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐ぶぎょう【キリシタン奉行】‥ギヤウ

宗門改役しゅうもんあらためやくの寛永(1624〜1644)以前における旧称。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐ぶんがく【キリシタン文学】

南蛮文学の別称。特に、キリシタン版の「ぎやどぺかどる」「妙貞問答」「伊曾保イソホ物語」「平家物語」などの文学をいう。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

キリシタン‐やしき【キリシタン屋敷】

江戸時代、今の東京都文京区小日向こひなたの吉利支丹坂の近くにあった宗門改役井上筑後守の下屋敷。山屋敷とも称し、キリシタン禁止後、棄教しない者を収容した牢獄。

⇒キリシタン【christão ポルトガル・吉利支丹・切支丹】

きり‐じに【切り死に・斬り死に】

切り合ってその場で死ぬこと。太平記26「只一騎馳せ帰り、大勢の中へかけ入りて、―にこそ死にけれ」

きりしま【霧島】

①鹿児島県中北部の市。北部に霧島山系を有し、南は錦江湾に臨む。薩摩地方と大隅地方を結ぶ交通の要衝。人口12万7千。

②霧島山の略。

③霧島ツツジの略。

⇒きりしま‐おんせん【霧島温泉】

⇒きりしま‐かざんたい【霧島火山帯】

⇒きりしま‐じんぐう【霧島神宮】

⇒きりしま‐つつじ【霧島躑躅】

⇒きりしま‐やく‐こくりつこうえん【霧島屋久国立公園】

⇒きりしま‐やま【霧島山】

きりしま‐おんせん【霧島温泉】‥ヲン‥

霧島山の南西斜面、標高600〜850メートルに位置する温泉群。林田・丸尾・硫黄谷・湯之野など。泉質は多様。

⇒きりしま【霧島】

きりしま‐かざんたい【霧島火山帯】‥クワ‥

阿蘇火山を北端とし、桜島・開聞かいもん岳・南西諸島を経て台湾北端にいたる火山帯をいった語。琉球火山帯ともいう。

⇒きりしま【霧島】

きりしま‐じんぐう【霧島神宮】

鹿児島県霧島市にある元官幣大社。祭神は瓊瓊杵尊ににぎのみこと。

霧島神宮

撮影:山梨勝弘

⇒きりしま【霧島】

きりしま‐つつじ【霧島躑躅】

ツツジ科の常緑低木。野生もあるが、普通、庭園に栽培。高さ1〜5メートル。葉は倒卵形で互生、表面に光沢がある。4〜5月頃散形花序の紅色などの花をつける。〈[季]春〉

⇒きりしま【霧島】

きりしま‐やく‐こくりつこうえん【霧島屋久国立公園】‥ヱン

霧島山・桜島・屋久島を中心に、鹿児島・宮崎両県にまたがる国立公園。多数の火山・火山湖、ミヤマキリシマ、屋久杉、亜熱帯性植物、豊富な温泉で知られる。

生駒高原

撮影:山梨勝弘

⇒きりしま【霧島】

きりしま‐つつじ【霧島躑躅】

ツツジ科の常緑低木。野生もあるが、普通、庭園に栽培。高さ1〜5メートル。葉は倒卵形で互生、表面に光沢がある。4〜5月頃散形花序の紅色などの花をつける。〈[季]春〉

⇒きりしま【霧島】

きりしま‐やく‐こくりつこうえん【霧島屋久国立公園】‥ヱン

霧島山・桜島・屋久島を中心に、鹿児島・宮崎両県にまたがる国立公園。多数の火山・火山湖、ミヤマキリシマ、屋久杉、亜熱帯性植物、豊富な温泉で知られる。

生駒高原

撮影:山梨勝弘

夷守岳

撮影:山梨勝弘

夷守岳

撮影:山梨勝弘

⇒きりしま【霧島】

きりしま‐やま【霧島山】

鹿児島・宮崎両県にまたがる、霧島山系中の火山群。高千穂峰(東霧島)は標高1574メートル、韓国からくに岳(西霧島)は1700メートル。

⇒きりしま【霧島】

ぎり‐しらず【義理知らず】

義理をわきまえないこと。また、その人。恩知らず。

きり‐す・う【切り据う・斬り据う】

〔他下二〕

切り倒す。切り伏せる。太平記39「引く太刀に廻る敵を―・ゑ」

きり‐すか・す【切り透かす】

〔他四〕

切って間をすかす。

ぎり‐ずく【義理尽】‥ヅク

義理を立て通そうとする意地。

ぎり‐ずくめ【義理尽め】‥ヅクメ

義理のありたけを尽くすこと。また、義理のために身の自由を縛られること。浄瑠璃、傾城反魂香「こちや―になつたかと」

きり‐すて【切捨て】

①切り捨てること。

②計算で、ある桁まで正確に求め、次の桁以下の端数を捨てること。↔切上げ。

⇒きりすて‐ごめん【斬捨て御免】

きりすて‐ごめん【斬捨て御免】

江戸時代、武士の特権として、無礼を働いた下士・町人・百姓などを斬り捨てても、とがめられなかったこと。

⇒きり‐すて【切捨て】

キリステル【klisteer オランダ】

〔医〕(蘭学用語)浣腸かんちょう。夢の代「―と云、肛門より薬汁を入いるる也」

きり‐す・てる【切り捨てる】

〔他下一〕[文]きりす・つ(下二)

①切って、その残りを捨てる。大唐西域記長寛点「髪を断キリステ髭長し」。「少数意見を―・てる」

②(「斬り捨てる」とも書く)人を切って、そのままに捨てておく。

③計算で、必要な桁以下の端数を無視する。「小数点以下を―・てる」↔切り上げる

キリスト【Christo ポルトガル・基督】

(ヘブライ語のマーシーアッハ(ギリシア語形メシアス)のギリシア語訳Christosから)「油を注がれた者」の意。古代ヘブライ時代に王や祭司や預言者が任命に際して頭に油を注がれたことから、後にイスラエルを救うために神が遣わす王の意となる。キリスト教では、犯罪者として十字架刑に処せられたイエスを人類の罪を贖あがなうために神が遣わしたキリストと信ずる。→イエス。

⇒キリスト‐きょう【キリスト教】

⇒キリスト‐きょうかい【キリスト教会】

⇒キリストきょう‐しゃかいしゅぎ【キリスト教社会主義】

⇒キリストきょう‐じょしせいねんかい【キリスト教女子青年会】

⇒キリストきょう‐せいねんかい【キリスト教青年会】

⇒キリストきょう‐みんしゅとう【キリスト教民主党】

⇒キリスト‐こうたんさい【キリスト降誕祭】

⇒キリスト‐ろん【キリスト論】

キリスト‐きょう【キリスト教】‥ケウ

(Christianity)イエスをキリストと認め、その人格と教えとを中心とする宗教。世界三大宗教の一つ。旧約・新約聖書が教典。正義と慈愛とにみちた父なる神、隣人愛、人類の罪、キリストによる贖罪しょくざいを説く。パレスチナに起こり、ローマ帝国の国教となり、現在は欧米のほかほとんど世界いたる所に信徒を有する。耶蘇ヤソ教。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリスト‐きょうかい【キリスト教会】‥ケウクワイ

キリスト教の教団、またその信徒の総称。東方正教会・東方諸教会・ローマ-カトリック教会・プロテスタント諸教会・聖公会などがある。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリストきょうこうよう【基督教綱要】‥ケウカウエウ

(Christianae Religionis Institutio ラテン)宗教改革者カルヴァンの主著。初版は1536年刊。大冊となった59年の最終版が特に有名。キリスト教神学の全領域を聖書に基づいて体系化。

キリストきょう‐しゃかいしゅぎ【キリスト教社会主義】‥ケウ‥クワイ‥

キリスト教の信仰に基づいて、労働者の解放を求め、説教による労働者の啓蒙、職場における協同などを通じて、社会の改良・進歩を達成しようとする理論及び運動。1848年頃、イギリスでキングスリーらが提唱、のち国際組織をもつに至った。日本では安部磯雄・木下尚江などが活躍。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリストきょう‐じょしせいねんかい【キリスト教女子青年会】‥ケウヂヨ‥クワイ

(→)YWCAに同じ。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリストきょう‐せいねんかい【キリスト教青年会】‥ケウ‥クワイ

(→)YMCAに同じ。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリストきょう‐みんしゅとう【キリスト教民主党】‥ケウ‥タウ

(Democrazia Cristiana イタリア)イタリアのカトリック政党。1943年結成。農民と保守的経営者層が基盤。第二次大戦後、第一党の地位を維持し常に政権に参画したが、90年代前半に小政党に分裂。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリスト‐こうたんさい【キリスト降誕祭】‥カウ‥

クリスマスのこと。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリストしゃのじゆう【基督者の自由】‥イウ

(Von der Freiheit eines Christenmenschen ドイツ)信仰書。ルター著。1520年成る。信仰による律法からの自由と、そこから行う隣人への愛の自由な奉仕を説く。

キリスト‐ろん【キリスト論】

キリスト教神学の一部。イエスがキリストであることやそのペルソナにおける神性と人性との関係、また十字架を中心とするその贖罪しょくざいのわざを論ずる。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

きり‐ずみ【切角】

方形・長方形などの角を切りとった形。

きり‐ずみ【切炭】

使いやすい長さに切った木炭。

きり‐ずみ【切墨】

材木の切り取るべき位置を示すために墨で引いた線。

きり‐ぜに【切銭】

鎌倉時代の銭の一種。輪郭が損傷して文字不明になった悪銭ともいい、銅を薄く長く鋳造し、適宜に切って通用した銭ともいう。きりせん。→竹流し

きり‐せぶ【切畝歩】

江戸時代、検地帳で一筆になっている土地を分割してその一部を質入れすること。

ぎり‐ぜめ【義理責め】

義理で責め立てること。義理づめ。

きり‐せん【切銭】

①(→)「きりぜに」に同じ。

②(→)切賃2に同じ。

きり‐せんしょ

米粉に醤油や黒砂糖を加えて蒸した菓子。もとは刻んだ山椒さんしょうを加えたところから、「切り山椒」が転訛したと伝えられる。岩手県の郷土料理。

きり‐そえ【切添え】‥ソヘ

江戸時代、農民が自分の田畑の地続きを切り開くこと。また、切り開いた新田。

きり‐そけん【切素絹】

裾を切って短くした素絹。

きり‐そろ・える【切り揃える】‥ソロヘル

〔他下一〕[文]きりそろ・ふ(下二)

切って同一の形に揃える。切って長短のないようにする。「毛先を―・える」

きり‐だい【切鯛】‥ダヒ

鯛の切り身。

きり‐だいばん【切台盤】

食物を盛った器をのせる台。長台盤の半分の長さ(4尺)にしたもの。

きり‐たお・す【切り倒す・斬り倒す】‥タフス

〔他五〕

立っているものを切って倒す。「大木を―・す」

きり‐たがね【切鏨】

刀剣の中心なかごに銘を切るのに用いる鏨。

きりたけ【桐竹】

浄瑠璃人形遣いの家名。

⇒きりたけ‐もんじゅうろう【桐竹紋十郎】

きりたけ‐もんじゅうろう【桐竹紋十郎】‥ジフラウ

人形遣い。

①(初世)本名、小林福太郎。桐竹門十郎の子。大阪の人。派手な芸風で、明治期の代表的名人。(1845頃〜1910)

②(2世)本名、磯川佐吉。堺生れ。女形遣いの名手。(1900〜1970)

⇒きりたけ【桐竹】

きり‐だし【切出し】

①切り出すこと。

②鋼の先端に斜めに幅広く刃をつけた小刀こがたな。

③(→)平物ひらもの3に同じ。

きり‐だ・す【切り出す】

〔他五〕

①(木材・石材などを)切って運び出す。

②話や相談ごとを言いだす。「おもむろに―・す」

③(「鑽り出す」とも書く)火打石を打って、また木をすって火を出す。

きり‐た・つ【切り立つ】

[一]〔自五〕

切ったように鋭くそびえ立つ。「―・った崖がけ」

[二]〔他下二〕

⇒きりたてる(下一)

きりたっぷ‐しつげん【霧多布湿原】

北海道東南部、浜中町に広がる湿原。ラムサール条約登録湿地。中央部のミズゴケ泥炭地は国の天然記念物。

きり‐たて【切立て】

①切って間のないこと。

②樹木を適当の長さに切って庭に立てること。また、その樹木。蹴鞠けまりのかかりの木にもする。古今著聞集11「―をせられて、常に御鞠有りけるに」

③(裁立ての意)衣服の仕立ておろし。傾城買四十八手「―の上田の小袖」

ぎり‐だて【義理立て】

義理を立てること。義理を固く守ること。仮名文章娘節用「やつぱり誰にか―か」

きり‐た・てる【切り立てる】

〔他下一〕[文]きりた・つ(下二)

①切りまくる。太平記2「三十六騎の者ども、快実一人に―・てられて」

②(崖などを)切りくずしてそそり立たせる。太平記14「東の岸を高く屏風の如くに―・てたれば」

きり‐だめ【切溜】

木製長方形で、蓋ふたのある、多くは内外ともに薄漆塗りの料理箱。三重五重七重の入れ子になっている。調理場で野菜・煮物などを一時入れておいたり、料理を持ち運んだりするのに用いる。地方によっては箱膳はこぜんをいう。

きり‐たんぽ【切りたんぽ】

(「たんぽ」は形がたんぽ槍に似ているところからという)炊きたての飯を擂鉢すりばちに入れて餅のようにつぶし、杉串に円筒形にぬりつけて焼きあげたもの。鶏肉・牛蒡ごぼう・芹などとともにだし汁で煮て食べる。秋田地方の郷土料理。

切りたんぽ(1)

撮影:関戸 勇

⇒きりしま【霧島】

きりしま‐やま【霧島山】

鹿児島・宮崎両県にまたがる、霧島山系中の火山群。高千穂峰(東霧島)は標高1574メートル、韓国からくに岳(西霧島)は1700メートル。

⇒きりしま【霧島】

ぎり‐しらず【義理知らず】

義理をわきまえないこと。また、その人。恩知らず。

きり‐す・う【切り据う・斬り据う】

〔他下二〕

切り倒す。切り伏せる。太平記39「引く太刀に廻る敵を―・ゑ」

きり‐すか・す【切り透かす】

〔他四〕

切って間をすかす。

ぎり‐ずく【義理尽】‥ヅク

義理を立て通そうとする意地。

ぎり‐ずくめ【義理尽め】‥ヅクメ

義理のありたけを尽くすこと。また、義理のために身の自由を縛られること。浄瑠璃、傾城反魂香「こちや―になつたかと」

きり‐すて【切捨て】

①切り捨てること。

②計算で、ある桁まで正確に求め、次の桁以下の端数を捨てること。↔切上げ。

⇒きりすて‐ごめん【斬捨て御免】

きりすて‐ごめん【斬捨て御免】

江戸時代、武士の特権として、無礼を働いた下士・町人・百姓などを斬り捨てても、とがめられなかったこと。

⇒きり‐すて【切捨て】

キリステル【klisteer オランダ】

〔医〕(蘭学用語)浣腸かんちょう。夢の代「―と云、肛門より薬汁を入いるる也」

きり‐す・てる【切り捨てる】

〔他下一〕[文]きりす・つ(下二)

①切って、その残りを捨てる。大唐西域記長寛点「髪を断キリステ髭長し」。「少数意見を―・てる」

②(「斬り捨てる」とも書く)人を切って、そのままに捨てておく。

③計算で、必要な桁以下の端数を無視する。「小数点以下を―・てる」↔切り上げる

キリスト【Christo ポルトガル・基督】

(ヘブライ語のマーシーアッハ(ギリシア語形メシアス)のギリシア語訳Christosから)「油を注がれた者」の意。古代ヘブライ時代に王や祭司や預言者が任命に際して頭に油を注がれたことから、後にイスラエルを救うために神が遣わす王の意となる。キリスト教では、犯罪者として十字架刑に処せられたイエスを人類の罪を贖あがなうために神が遣わしたキリストと信ずる。→イエス。

⇒キリスト‐きょう【キリスト教】

⇒キリスト‐きょうかい【キリスト教会】

⇒キリストきょう‐しゃかいしゅぎ【キリスト教社会主義】

⇒キリストきょう‐じょしせいねんかい【キリスト教女子青年会】

⇒キリストきょう‐せいねんかい【キリスト教青年会】

⇒キリストきょう‐みんしゅとう【キリスト教民主党】

⇒キリスト‐こうたんさい【キリスト降誕祭】

⇒キリスト‐ろん【キリスト論】

キリスト‐きょう【キリスト教】‥ケウ

(Christianity)イエスをキリストと認め、その人格と教えとを中心とする宗教。世界三大宗教の一つ。旧約・新約聖書が教典。正義と慈愛とにみちた父なる神、隣人愛、人類の罪、キリストによる贖罪しょくざいを説く。パレスチナに起こり、ローマ帝国の国教となり、現在は欧米のほかほとんど世界いたる所に信徒を有する。耶蘇ヤソ教。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリスト‐きょうかい【キリスト教会】‥ケウクワイ

キリスト教の教団、またその信徒の総称。東方正教会・東方諸教会・ローマ-カトリック教会・プロテスタント諸教会・聖公会などがある。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリストきょうこうよう【基督教綱要】‥ケウカウエウ

(Christianae Religionis Institutio ラテン)宗教改革者カルヴァンの主著。初版は1536年刊。大冊となった59年の最終版が特に有名。キリスト教神学の全領域を聖書に基づいて体系化。

キリストきょう‐しゃかいしゅぎ【キリスト教社会主義】‥ケウ‥クワイ‥

キリスト教の信仰に基づいて、労働者の解放を求め、説教による労働者の啓蒙、職場における協同などを通じて、社会の改良・進歩を達成しようとする理論及び運動。1848年頃、イギリスでキングスリーらが提唱、のち国際組織をもつに至った。日本では安部磯雄・木下尚江などが活躍。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリストきょう‐じょしせいねんかい【キリスト教女子青年会】‥ケウヂヨ‥クワイ

(→)YWCAに同じ。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリストきょう‐せいねんかい【キリスト教青年会】‥ケウ‥クワイ

(→)YMCAに同じ。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリストきょう‐みんしゅとう【キリスト教民主党】‥ケウ‥タウ

(Democrazia Cristiana イタリア)イタリアのカトリック政党。1943年結成。農民と保守的経営者層が基盤。第二次大戦後、第一党の地位を維持し常に政権に参画したが、90年代前半に小政党に分裂。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリスト‐こうたんさい【キリスト降誕祭】‥カウ‥

クリスマスのこと。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

キリストしゃのじゆう【基督者の自由】‥イウ

(Von der Freiheit eines Christenmenschen ドイツ)信仰書。ルター著。1520年成る。信仰による律法からの自由と、そこから行う隣人への愛の自由な奉仕を説く。

キリスト‐ろん【キリスト論】

キリスト教神学の一部。イエスがキリストであることやそのペルソナにおける神性と人性との関係、また十字架を中心とするその贖罪しょくざいのわざを論ずる。

⇒キリスト【Christo ポルトガル・基督】

きり‐ずみ【切角】

方形・長方形などの角を切りとった形。

きり‐ずみ【切炭】

使いやすい長さに切った木炭。

きり‐ずみ【切墨】

材木の切り取るべき位置を示すために墨で引いた線。

きり‐ぜに【切銭】

鎌倉時代の銭の一種。輪郭が損傷して文字不明になった悪銭ともいい、銅を薄く長く鋳造し、適宜に切って通用した銭ともいう。きりせん。→竹流し

きり‐せぶ【切畝歩】

江戸時代、検地帳で一筆になっている土地を分割してその一部を質入れすること。

ぎり‐ぜめ【義理責め】

義理で責め立てること。義理づめ。

きり‐せん【切銭】

①(→)「きりぜに」に同じ。

②(→)切賃2に同じ。

きり‐せんしょ

米粉に醤油や黒砂糖を加えて蒸した菓子。もとは刻んだ山椒さんしょうを加えたところから、「切り山椒」が転訛したと伝えられる。岩手県の郷土料理。

きり‐そえ【切添え】‥ソヘ

江戸時代、農民が自分の田畑の地続きを切り開くこと。また、切り開いた新田。

きり‐そけん【切素絹】

裾を切って短くした素絹。

きり‐そろ・える【切り揃える】‥ソロヘル

〔他下一〕[文]きりそろ・ふ(下二)

切って同一の形に揃える。切って長短のないようにする。「毛先を―・える」

きり‐だい【切鯛】‥ダヒ

鯛の切り身。

きり‐だいばん【切台盤】

食物を盛った器をのせる台。長台盤の半分の長さ(4尺)にしたもの。

きり‐たお・す【切り倒す・斬り倒す】‥タフス

〔他五〕

立っているものを切って倒す。「大木を―・す」

きり‐たがね【切鏨】

刀剣の中心なかごに銘を切るのに用いる鏨。

きりたけ【桐竹】

浄瑠璃人形遣いの家名。

⇒きりたけ‐もんじゅうろう【桐竹紋十郎】

きりたけ‐もんじゅうろう【桐竹紋十郎】‥ジフラウ

人形遣い。

①(初世)本名、小林福太郎。桐竹門十郎の子。大阪の人。派手な芸風で、明治期の代表的名人。(1845頃〜1910)

②(2世)本名、磯川佐吉。堺生れ。女形遣いの名手。(1900〜1970)

⇒きりたけ【桐竹】

きり‐だし【切出し】

①切り出すこと。

②鋼の先端に斜めに幅広く刃をつけた小刀こがたな。

③(→)平物ひらもの3に同じ。

きり‐だ・す【切り出す】

〔他五〕

①(木材・石材などを)切って運び出す。

②話や相談ごとを言いだす。「おもむろに―・す」

③(「鑽り出す」とも書く)火打石を打って、また木をすって火を出す。

きり‐た・つ【切り立つ】

[一]〔自五〕

切ったように鋭くそびえ立つ。「―・った崖がけ」

[二]〔他下二〕

⇒きりたてる(下一)

きりたっぷ‐しつげん【霧多布湿原】

北海道東南部、浜中町に広がる湿原。ラムサール条約登録湿地。中央部のミズゴケ泥炭地は国の天然記念物。

きり‐たて【切立て】

①切って間のないこと。

②樹木を適当の長さに切って庭に立てること。また、その樹木。蹴鞠けまりのかかりの木にもする。古今著聞集11「―をせられて、常に御鞠有りけるに」

③(裁立ての意)衣服の仕立ておろし。傾城買四十八手「―の上田の小袖」

ぎり‐だて【義理立て】

義理を立てること。義理を固く守ること。仮名文章娘節用「やつぱり誰にか―か」

きり‐た・てる【切り立てる】

〔他下一〕[文]きりた・つ(下二)

①切りまくる。太平記2「三十六騎の者ども、快実一人に―・てられて」

②(崖などを)切りくずしてそそり立たせる。太平記14「東の岸を高く屏風の如くに―・てたれば」

きり‐だめ【切溜】

木製長方形で、蓋ふたのある、多くは内外ともに薄漆塗りの料理箱。三重五重七重の入れ子になっている。調理場で野菜・煮物などを一時入れておいたり、料理を持ち運んだりするのに用いる。地方によっては箱膳はこぜんをいう。

きり‐たんぽ【切りたんぽ】

(「たんぽ」は形がたんぽ槍に似ているところからという)炊きたての飯を擂鉢すりばちに入れて餅のようにつぶし、杉串に円筒形にぬりつけて焼きあげたもの。鶏肉・牛蒡ごぼう・芹などとともにだし汁で煮て食べる。秋田地方の郷土料理。

切りたんぽ(1)

撮影:関戸 勇

切りたんぽ(2)

撮影:関戸 勇

切りたんぽ(2)

撮影:関戸 勇

きり‐ちゃちゃく・る【切りちゃちゃくる】

〔他四〕

ところを選ばずめちゃめちゃに切る。「切りちゃくる」とも。浄瑠璃、堀川波鼓「頭うちを―・つた」

きり‐ちら・す【切り散らす・斬り散らす】

〔他五〕

①敵中に切りこんで追い散らす。

②むやみに切る。切りまくる。

きり‐ちん【切賃】

①物を切る手間賃。

②金銀貨を銭に切り替える手数料。切銭。替賃。両替銭。打賃うちちん。和利わり。→打銭うちせん

き‐りつ【起立】

立ちあがること。「―、礼、着席」

⇒きりつせい‐たんぱくにょう【起立性蛋白尿】

⇒きりつせい‐ちょうせつ‐しょうがい【起立性調節障害】

⇒きりつせい‐ていけつあつ【起立性低血圧】

き‐りつ【規律・紀律】

①人の行為の規準となるもの。のり。おきて。「―が厳しい」

②秩序。きまり。「―が乱れる」「―正しい生活」

③規制すること。「何人からも―されることがない」

ぎ‐りつ【擬律】

裁判所が法規を具体的な事件に適用すること。「―の錯誤」

きり‐づかい【切遣い】‥ヅカヒ

①(→)切金きりきん1に同じ。

②木取りの時、長い材を取り、現場で短く切って使うこと。

きり‐つぎ【切接ぎ・切継ぎ】

①切って物と物とをつぎ合わせること。

②接木法の一つ。台木を横断し、その皮部と材質との境目を縦にそぎ、これに接穂つぎほの下方をそいだものを合わせて、上から縛り、穂の先が少し出る程度に土寄せを行う。

切接ぎ

きり‐ちゃちゃく・る【切りちゃちゃくる】

〔他四〕

ところを選ばずめちゃめちゃに切る。「切りちゃくる」とも。浄瑠璃、堀川波鼓「頭うちを―・つた」

きり‐ちら・す【切り散らす・斬り散らす】

〔他五〕

①敵中に切りこんで追い散らす。

②むやみに切る。切りまくる。

きり‐ちん【切賃】

①物を切る手間賃。

②金銀貨を銭に切り替える手数料。切銭。替賃。両替銭。打賃うちちん。和利わり。→打銭うちせん

き‐りつ【起立】

立ちあがること。「―、礼、着席」

⇒きりつせい‐たんぱくにょう【起立性蛋白尿】

⇒きりつせい‐ちょうせつ‐しょうがい【起立性調節障害】

⇒きりつせい‐ていけつあつ【起立性低血圧】

き‐りつ【規律・紀律】

①人の行為の規準となるもの。のり。おきて。「―が厳しい」

②秩序。きまり。「―が乱れる」「―正しい生活」

③規制すること。「何人からも―されることがない」

ぎ‐りつ【擬律】

裁判所が法規を具体的な事件に適用すること。「―の錯誤」

きり‐づかい【切遣い】‥ヅカヒ

①(→)切金きりきん1に同じ。

②木取りの時、長い材を取り、現場で短く切って使うこと。

きり‐つぎ【切接ぎ・切継ぎ】

①切って物と物とをつぎ合わせること。

②接木法の一つ。台木を横断し、その皮部と材質との境目を縦にそぎ、これに接穂つぎほの下方をそいだものを合わせて、上から縛り、穂の先が少し出る程度に土寄せを行う。

切接ぎ

③裏打ちした書画や表具切を、それぞれ適当の形に切り、接ぎ合わせて掛物の形にすること。

④継ぎ色紙の一手法。地色あるいは装飾法の異なる数枚の色紙を、種々の角度に切って継ぎ合わせ一枚の料紙に仕上げる。

切継ぎ

撮影:関戸 勇

③裏打ちした書画や表具切を、それぞれ適当の形に切り、接ぎ合わせて掛物の形にすること。

④継ぎ色紙の一手法。地色あるいは装飾法の異なる数枚の色紙を、種々の角度に切って継ぎ合わせ一枚の料紙に仕上げる。

切継ぎ

撮影:関戸 勇

⑤勅撰歌集などの撰集の過程で、歌を削除(切出)または追補(継入)すること。巻子本の形からいう。新古今集などでは数度行われた。

ぎり‐づきあい【義理付合い】‥ヅキアヒ

義理のために仕方なしにつきあうこと。

きり‐つけ【切付け・斬付け】

①切りつけること。

②布をいろいろの形に切り取って、着物にはりつけたもの。好色一代男6「上は緋緞子に五色の―」

③仮製本で、表紙と中身とを同時に化粧裁ちすること。「―本」

⇒きりつけ‐せった【切付雪駄】

⇒きりつけ‐もん【切付紋】

きり‐づけ【切漬】

大根・瓜などを切って漬物にすること。↔丸漬

きりつけ‐せった【切付雪駄】

江戸時代、茶屋の男衆などのはいた板裏の下等な雪駄。

⇒きり‐つけ【切付け・斬付け】

きりつけ‐もん【切付紋】

無地の衣服・羽織などに、切り抜いて作った紋をはりつけたもの。昌平紋。

⇒きり‐つけ【切付け・斬付け】

きり‐つ・ける【切り付ける・斬り付ける】

〔他下一〕[文]きりつ・く(下二)

①切ってきずをつける。

②相手に切ってかかる。切りかかる。

③切り込んで形をつける。彫りつける。

きりつせい‐たんぱくにょう【起立性蛋白尿】‥ネウ

立位または歩行時に尿中に蛋白(アルブミン)を排出する症状。虚弱質の若年に多く、大半は自然に消失。

⇒き‐りつ【起立】

きりつせい‐ちょうせつ‐しょうがい【起立性調節障害】‥テウ‥シヤウ‥

主に学童にみられる自律神経失調症の一型。起立性低血圧、入浴中の不快感、動悸、息切れなどの症状がみられる。

⇒き‐りつ【起立】

きりつせい‐ていけつあつ【起立性低血圧】

急に立ち上がる際に血圧が低下し、めまいや意識消失を起こす症状。いわゆる立ちくらみ。心不全・脱水などの他、自律神経疾患で起きる。

⇒き‐りつ【起立】

きりっ‐と

〔副〕

強く引き締まってゆるみや隙のないさま。また、心地よく緊張していたりさわやかであったりするさま。「―した目もと」「―冷えた酒」

きり‐つぼ【切壺】

油を入れるのに用いる小さい壺。

きり‐つぼ【桐壺】

①(庭に桐が植えてあるからいう)(→)淑景舎しげいしゃの別称。

②源氏物語第1帖の巻名。桐壺帝と桐壺更衣との悲恋、およびその間に生まれた光源氏の12歳までの物語。

⇒きりつぼ‐げんじ【桐壺源氏】

⇒きりつぼ‐の‐みかど【桐壺の帝】

きりつぼ‐げんじ【桐壺源氏】

源氏物語を読み始めたが冒頭の「桐壺」でやめてしまうように、あきやすくて読書や勉強が長続きしないこと。

⇒きり‐つぼ【桐壺】

きりつぼ‐の‐みかど【桐壺の帝】

源氏物語の桐壺巻から花宴巻まで在位する帝。賢木さかき巻で崩。その後宮に桐壺更衣・藤壺中宮などあり、朱雀院・光源氏・宇治八の宮などの父、また冷泉院の表面上の父。崩後、須磨に流謫るたく中の源氏の夢に現れる。

⇒きり‐つぼ【桐壺】

きり‐づま【切妻】

①切妻屋根の端の部分。

②切妻造の略。

⇒きりづま‐づくり【切妻造】

⇒きりづま‐はふ【切妻破風】

⇒きりづま‐やね【切妻屋根】

きりづま‐づくり【切妻造】

切妻構造の屋根。また、広くはそのような屋根をもつ建物の様式。甍造いらかづくり。

⇒きり‐づま【切妻】

きりづま‐はふ【切妻破風】

切妻屋根の破風。切破風。

⇒きり‐づま【切妻】

きりづま‐やね【切妻屋根】

棟を界として両方に流れを持つ、書物を半ば開いて伏せた形の屋根。真屋まや。

切妻屋根

⑤勅撰歌集などの撰集の過程で、歌を削除(切出)または追補(継入)すること。巻子本の形からいう。新古今集などでは数度行われた。

ぎり‐づきあい【義理付合い】‥ヅキアヒ

義理のために仕方なしにつきあうこと。

きり‐つけ【切付け・斬付け】

①切りつけること。

②布をいろいろの形に切り取って、着物にはりつけたもの。好色一代男6「上は緋緞子に五色の―」

③仮製本で、表紙と中身とを同時に化粧裁ちすること。「―本」

⇒きりつけ‐せった【切付雪駄】

⇒きりつけ‐もん【切付紋】

きり‐づけ【切漬】

大根・瓜などを切って漬物にすること。↔丸漬

きりつけ‐せった【切付雪駄】

江戸時代、茶屋の男衆などのはいた板裏の下等な雪駄。

⇒きり‐つけ【切付け・斬付け】

きりつけ‐もん【切付紋】

無地の衣服・羽織などに、切り抜いて作った紋をはりつけたもの。昌平紋。

⇒きり‐つけ【切付け・斬付け】

きり‐つ・ける【切り付ける・斬り付ける】

〔他下一〕[文]きりつ・く(下二)

①切ってきずをつける。

②相手に切ってかかる。切りかかる。

③切り込んで形をつける。彫りつける。

きりつせい‐たんぱくにょう【起立性蛋白尿】‥ネウ

立位または歩行時に尿中に蛋白(アルブミン)を排出する症状。虚弱質の若年に多く、大半は自然に消失。

⇒き‐りつ【起立】

きりつせい‐ちょうせつ‐しょうがい【起立性調節障害】‥テウ‥シヤウ‥

主に学童にみられる自律神経失調症の一型。起立性低血圧、入浴中の不快感、動悸、息切れなどの症状がみられる。

⇒き‐りつ【起立】

きりつせい‐ていけつあつ【起立性低血圧】

急に立ち上がる際に血圧が低下し、めまいや意識消失を起こす症状。いわゆる立ちくらみ。心不全・脱水などの他、自律神経疾患で起きる。

⇒き‐りつ【起立】

きりっ‐と

〔副〕

強く引き締まってゆるみや隙のないさま。また、心地よく緊張していたりさわやかであったりするさま。「―した目もと」「―冷えた酒」

きり‐つぼ【切壺】

油を入れるのに用いる小さい壺。

きり‐つぼ【桐壺】

①(庭に桐が植えてあるからいう)(→)淑景舎しげいしゃの別称。

②源氏物語第1帖の巻名。桐壺帝と桐壺更衣との悲恋、およびその間に生まれた光源氏の12歳までの物語。

⇒きりつぼ‐げんじ【桐壺源氏】

⇒きりつぼ‐の‐みかど【桐壺の帝】

きりつぼ‐げんじ【桐壺源氏】

源氏物語を読み始めたが冒頭の「桐壺」でやめてしまうように、あきやすくて読書や勉強が長続きしないこと。

⇒きり‐つぼ【桐壺】

きりつぼ‐の‐みかど【桐壺の帝】

源氏物語の桐壺巻から花宴巻まで在位する帝。賢木さかき巻で崩。その後宮に桐壺更衣・藤壺中宮などあり、朱雀院・光源氏・宇治八の宮などの父、また冷泉院の表面上の父。崩後、須磨に流謫るたく中の源氏の夢に現れる。

⇒きり‐つぼ【桐壺】

きり‐づま【切妻】

①切妻屋根の端の部分。

②切妻造の略。

⇒きりづま‐づくり【切妻造】

⇒きりづま‐はふ【切妻破風】

⇒きりづま‐やね【切妻屋根】

きりづま‐づくり【切妻造】

切妻構造の屋根。また、広くはそのような屋根をもつ建物の様式。甍造いらかづくり。

⇒きり‐づま【切妻】

きりづま‐はふ【切妻破風】

切妻屋根の破風。切破風。

⇒きり‐づま【切妻】

きりづま‐やね【切妻屋根】

棟を界として両方に流れを持つ、書物を半ば開いて伏せた形の屋根。真屋まや。

切妻屋根

⇒きり‐づま【切妻】

きりづみ‐おんせん【霧積温泉】‥ヲン‥

群馬県安中市松井田町にある温泉。泉質は硫酸塩泉。

ぎり‐づめ【義理詰め】

①物事の道理を正して話すこと。理屈づめ。世間胸算用3「物静かに―に、外のはなしをせず」

②義理をたてにして迫ること。また、義理でどうしようもなくなること。義理ぜめ。浄瑠璃、心中天の網島「引くに引かれぬ―にふつといひかはし」

きり‐つ・める【切り詰める】

〔他下一〕[文]きりつ・む(下二)

①一部分を切り捨てて長さを短くする。「髪を―・める」

②(支出を)節約する。倹約する。「食費を―・める」

ぎり‐づよ・し【義理強し】

〔形ク〕

義理をまもる気持が強い。義理がたい。

きり‐て【切り手・斬り手】

物を切る人。物を巧みに切る人。特に、首切り役の人。太平記2「―後へ廻るとぞ見えし、御首は敷皮の上に落ちて」

きり‐てつ【切鉄】

頭部が方形で先端のとがった鉄製の具。玄翁げんのうで撃ちつけて石を割るのに用いる。

きり‐ど【切戸】

扉や塀などの一部を切りこんでつくった小さな出入口。くぐり戸。

⇒きりど‐ぐち【切戸口】

きり‐とうだい【切灯台】

高たか灯台に対し、低い灯台の称。高さ、約1尺5寸から3尺。短灯台。

きり‐どおし【切通し】‥ドホシ

①(キリトオシとも)山・丘などを切り開いて通した通路。

切通し(鎌倉釈迦堂切通し)

撮影:関戸 勇

⇒きり‐づま【切妻】

きりづみ‐おんせん【霧積温泉】‥ヲン‥

群馬県安中市松井田町にある温泉。泉質は硫酸塩泉。

ぎり‐づめ【義理詰め】

①物事の道理を正して話すこと。理屈づめ。世間胸算用3「物静かに―に、外のはなしをせず」

②義理をたてにして迫ること。また、義理でどうしようもなくなること。義理ぜめ。浄瑠璃、心中天の網島「引くに引かれぬ―にふつといひかはし」

きり‐つ・める【切り詰める】

〔他下一〕[文]きりつ・む(下二)

①一部分を切り捨てて長さを短くする。「髪を―・める」

②(支出を)節約する。倹約する。「食費を―・める」

ぎり‐づよ・し【義理強し】

〔形ク〕

義理をまもる気持が強い。義理がたい。

きり‐て【切り手・斬り手】

物を切る人。物を巧みに切る人。特に、首切り役の人。太平記2「―後へ廻るとぞ見えし、御首は敷皮の上に落ちて」

きり‐てつ【切鉄】

頭部が方形で先端のとがった鉄製の具。玄翁げんのうで撃ちつけて石を割るのに用いる。

きり‐ど【切戸】

扉や塀などの一部を切りこんでつくった小さな出入口。くぐり戸。

⇒きりど‐ぐち【切戸口】

きり‐とうだい【切灯台】

高たか灯台に対し、低い灯台の称。高さ、約1尺5寸から3尺。短灯台。

きり‐どおし【切通し】‥ドホシ

①(キリトオシとも)山・丘などを切り開いて通した通路。

切通し(鎌倉釈迦堂切通し)

撮影:関戸 勇

②とどこおりなく物事をさばいてゆくこと。保元物語「政務―にして」

きり‐とお・す【切り通す】‥トホス

〔他四〕

山などを切り開いて道路または水路をつくる。

きりど‐ぐち【切戸口】

①切戸を設けた庭の小門。

②能舞台の奥の方、向かって右の羽目板にある低い出入口の名。→能舞台(図)

⇒きり‐ど【切戸】

きり‐ととの・える【切り調える】‥トトノヘル

〔他下一〕[文]きりととの・ふ(下二)

切りそろえる。

②とどこおりなく物事をさばいてゆくこと。保元物語「政務―にして」

きり‐とお・す【切り通す】‥トホス

〔他四〕

山などを切り開いて道路または水路をつくる。

きりど‐ぐち【切戸口】

①切戸を設けた庭の小門。

②能舞台の奥の方、向かって右の羽目板にある低い出入口の名。→能舞台(図)

⇒きり‐ど【切戸】

きり‐ととの・える【切り調える】‥トトノヘル

〔他下一〕[文]きりととの・ふ(下二)

切りそろえる。

広辞苑 ページ 5315 での【○切株にも衣裳】単語。