複数辞典一括検索+![]()

![]()

○暖簾を分けるのれんをわける🔗⭐🔉

○暖簾を分けるのれんをわける

長年忠実に勤めた奉公人に、店を出させて同じ屋号を名のることを許す。その際、資本を援助したり、商品を貸与したり、顧客を分けたりする。

⇒の‐れん【暖簾】

のろ

スラグの俗称。

のろ【麞・麕・麇】

(朝鮮語から)シカの一種。小形で、体長1メートルほど。角は短いが、複雑に枝分れする。夏毛は赤褐色、冬毛は灰褐色。ヨーロッパから小アジア・シベリア・中国東北部・朝鮮半島に分布。キバノロは別種。ノロジカ。

のろ【祝女・巫女】

(沖縄で)部落の神事をつかさどる世襲の女性司祭者。

の‐ろ【野ろ】

(ロは接尾語)野の。のら。万葉集14「おほ―にたなびく雲を見つつしのはむ」

のろ【野呂】

姓氏の一つ。

⇒のろ‐えいたろう【野呂栄太郎】

⇒のろ‐かいせき【野呂介石】

⇒のろ‐げんじょう【野呂元丈】

のろ‐あし【鈍足】

歩くのが遅いこと。歩みの遅い足。

のろい【詛い・呪い】ノロヒ

のろうこと。呪詛じゅそ。栄華物語月宴「事しも―などし給ひつらむやうに聞えなすも」。「―をかける」

⇒のろい‐ごと【詛い言】

のろ・い【鈍い】

〔形〕[文]のろ・し(ク)

①おそい。はかどらない。平家物語(延慶本)「宇治河は上は―・くて底はやし」。「歩みが―・い」「仕事が―・い」

②動作や頭の働きがおそい。おろかである。にぶい。狭衣物語3「例の―・き涙ぞ、ことわり知らぬものなりけり」

③女にあまい。色におぼれやすい。東海道中膝栗毛初「娘…かけ値は申しやせぬと弥次郎をじろりと見る、たちまち―・くなりて」

のろい‐ごと【詛い言】ノロヒ‥

のろって言うことば。伊勢物語「人の―は負ふものにやあらむ」

⇒のろい【詛い・呪い】

のろ・う【詛う・呪う】ノロフ

〔他五〕

①怨みのある人に禍があるようにと神仏に祈る。伊勢物語「かの男は天の逆手を打ちてなん―・ひ居るなる」

②一般に、憎く思う者がよい運命をたどらないようにと念じる。「人を―・う」

③激しく恨み、悪く言う。「運命を―・う」

ノロ‐ウイルス【Norovirus】

冬期の急性胃腸炎の原因ウイルスの一つ。経口感染し、原因食材として牡蠣かきが重要。下痢・嘔吐・発熱を呈する。旧称、小型球形ウイルス・ノーウォーク様ウイルス。

のろ‐うち【のろ打】

泥打祝どろうちいわいのこと。

のろ‐えいたろう【野呂栄太郎】‥ラウ

経済学者。北海道生れ。慶大卒。マルクス主義の立場から日本資本主義を体系的に分析。「日本資本主義発達史講座」を監修。また、共産党指導者として活動、検挙され、獄死。著「日本資本主義発達史」など。(1900〜1934)

⇒のろ【野呂】

のろ‐かいせき【野呂介石】

江戸後期の文人画家。本名、隆。紀伊の人。池大雅の門人。紀州藩に仕えながら絵師としても活躍。(1747〜1828)

⇒のろ【野呂】

のろ‐くさ【鈍臭】

動作がにぶいさま。のろのろ。

のろ‐くさ・い【鈍臭い】

〔形〕

(軽蔑の意をこめていう)いらいらするほどのろい。

のろ‐け【惚気】

のろけること。また、のろけ話。

⇒のろけ‐ばなし【惚気話】

のろけ‐ばなし【惚気話】

のろけてはなす話。

⇒のろ‐け【惚気】

のろ・ける【惚気る】

〔自下一〕

①色におぼれる。女にひかれて甘くなる。とろける。花暦八笑人「横町の文字焼という豊後の師匠にひどく―・けて」

②自分と妻・夫や恋人とのことを、いい気になって得意そうに話す。「手放しで―・ける」

のろ‐げんじょう【野呂元丈】‥ヂヤウ

江戸中期の医者・本草学者。伊勢の人。医を山脇道立に、本草を稲生若水いのうじゃくすいに学ぶ。幕命により各地に採薬。のち御目見医師。参府のオランダ商館長に質問して「阿蘭陀本草和解」を著す。(1693〜1761)

⇒のろ【野呂】

のろさく【鈍作】

のろまな人を人名化していう語。

のろし【狼煙・烽火】

(「狼煙」の表記は、中国で狼の糞を燃やしたからという)

①火急の際の遠方への合図として高く上げる煙。とぶひ。〈運歩色葉集〉→烽ほう。

②(比喩的に)一つの大きなことを起こすきっかけとなる目立った行動。「革命の―を上げる」

③昼間あげる花火。

⇒のろし‐もり【狼煙守】

のろし‐もり【狼煙守】

のろしの番人。

⇒のろし【狼煙・烽火】

のろ‐のろ【鈍鈍】

動作や物事の進行が非常にゆっくりしているさま。「―と立ち上がる」「―した動作」「―運転」

のろ‐のろ・し【呪呪し】

〔形シク〕

のろわしい。いまわしい。栄華物語花山「聞きにくく―・しき事ども多かり」

のろ‐ま【鈍間・野呂松】

①「のろま人形」の略。

②愚鈍なこと。気のきかないこと。動作や頭の働きが遅いこと。また、そういう人。鹿の子餅「その母―の卵をのむと夢見て孕はらみしゆへにや、廿越へても古今のぬけ作」。「―な人」

⇒のろま‐いろ【鈍間色】

⇒のろま‐ざる【鈍間猿】

⇒のろま‐づかい【野呂松遣・野呂間遣】

⇒のろま‐にんぎょう【鈍間人形・野呂松人形】

のろま‐いろ【鈍間色】

のろま人形の顔色のような、青黒い色。錦之裏「仕着せ布子の、よごれて黒光りに光るやつに、板じめの―になつた細帯をしめ」

⇒のろ‐ま【鈍間・野呂松】

のろま‐ざる【鈍間猿】

ロリスのこと。

⇒のろ‐ま【鈍間・野呂松】

のろま‐づかい【野呂松遣・野呂間遣】‥ヅカヒ

のろま人形をあやつって舞わす人。

⇒のろ‐ま【鈍間・野呂松】

のろま‐にんぎょう【鈍間人形・野呂松人形】‥ギヤウ

1670年(寛文10)頃江戸の野呂松勘兵衛がつかい始めたという、青黒い変な顔をした道化人形。人形浄瑠璃のあいだに間あい狂言を演じた。佐渡に現存。曾呂間人形。

鈍間人形

のろま人形(佐渡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

のろま人形(佐渡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒のろ‐ま【鈍間・野呂松】

のろ‐もの

(野良物か)女物の野良着のらぎ。

のろり

のろいさま。のろのろ。のんびり。また、ふらり。浮世風呂3「ゆふべ―と帰つたとこが」

⇒のろり‐のろり

のろり‐のろり

(→)「のろり」に同じ。狂言、止動方角しどうほうがく「あれへ―と帰りをる」

⇒のろり

のろわし・い【呪わしい】ノロハシイ

〔形〕[文]のろは・し(シク)

のろいたい気持である。「―・い運命」

のろん‐じ【呪師】

⇒じゅし2

の‐わき【野分】

①(野の草をわけて吹く意)二百十日・二百二十日前後に吹く暴風。台風。また、秋から初冬にかけて吹く強い風。〈[季]秋〉。宇津保物語蔵開中「千歳をまつの―とぞ聞く」

②源氏物語の巻名。

⇒のわき‐た・つ【野分立つ】

⇒のわき‐の‐かぜ【野分の風】

のわき‐た・つ【野分立つ】

〔自四〕

野分が吹く。源氏物語桐壺「―・ちて俄かにはだ寒き夕暮の程」

⇒の‐わき【野分】

のわき‐の‐かぜ【野分の風】

(→)野分に同じ。

⇒の‐わき【野分】

の‐わけ【野分】

(→)「のわき」に同じ。〈[季]秋〉。相模集「あさぢ原―にあへる露よりも」

ノン【non フランス】

いいえ。いや。英語のノーに当たる。↔ウィ

ノン【non】

(接頭語的に)「非」「無」などの意。「―‐ストップ」

ノン‐アルコール

(nonalcoholic)アルコール分を含まない意。主に、酒類の風味を持つが法的には酒類に含まれない、アルコール分1パーセント未満の飲料についていう。「―飲料」「―‐ビール」

ノン‐カロリー

(和製語non calorie)カロリーが非常に低いこと。食品100グラムあたり5キロカロリー未満の場合に表示できる。

のん‐き【暖気・呑気・暢気】

(ノンは「暖」の唐音。「呑気」「暢気」は当て字)

①気晴らし。気散じ。〈日葡辞書〉

②気分や性格がのんびりしていること。心配性しょうでないこと。「―に構える」「―な人」

⇒のんき‐ぶし【呑気節】

⇒のんき‐ぼうず【呑気坊主】

のんき‐ぶし【呑気節】

俗謡の一つ。大正の初め頃から流行。「ははのんきだね」という囃子詞はやしことばによる称。

⇒のん‐き【暖気・呑気・暢気】

のんき‐ぼうず【呑気坊主】‥バウ‥

のんきな人をからかって、または親しんでいう語。

⇒のん‐き【暖気・呑気・暢気】

ノン‐キャリア

(和製語non career)日本の中央官庁で、国家公務員試験のⅠ種(上級甲)合格者でない者の俗称。→キャリア3

のん‐こ

①のらくらすること。また、その者。道楽者。放蕩者。だて者。浄瑠璃、女殺油地獄「たばこ一服致さうかと腰打ちかくるも―らし」

②「のんこ髷」の略。

⇒のんこ‐の‐しゃあ

⇒のんこ‐まげ【のんこ髷】

⇒のんこ‐わげ【のんこ髷】

のんこう

京都の楽焼らくやき本家の3代、道入どうにゅうの俗称。

のん‐こう【嫩江】‥カウ

(Nen Jiang)中国黒竜江省西部を流れる松花江最大の支流。伊勒呼里イロフリ山に発源する。長さ約1400キロメートル。どんこう。

のんこ‐の‐しゃあ

ずうずうしくて恥を知らないさま。平然としているさま。「小言を言われても―でいる」

⇒のん‐こ

のんこ‐まげ【のんこ髷】

男女の髪の結い方の一つ。元禄(1688〜1704)から享保(1716〜1736)頃までは伊達だてとされた。のんこわげ。のんこ。

⇒のん‐こ

のんこ‐わげ【のんこ髷】

(→)「のんこまげ」に同じ。

⇒のん‐こ

ノンシャラン【nonchalant フランス】

のんきなさま。無頓着。

ノンステップ‐バス

(和製語non step bus)車両の床面が低く、乗降口にステップの無いバス。低床バス。

ノン‐ストップ【non-stop】

乗物が目的地までとまらないこと。無停車。無着陸。

ノン‐セクション

(和製語non section)クイズの問題などで、部門が限定されていないこと。

ノン‐セクト

(和製語non sect)政党・党派に属さないこと。党派に属さずに学生運動などを行う人。

ノンセンス【nonsense】

⇒ナンセンス

のん‐だくれ【飲んだくれ】

①ひどく酔っぱらうこと。また、その人。

②おおざけのみ。大酒家。

のんたろう【飲太郎・呑太郎】‥ラウ

①(→)「のんべえ」に同じ。花暦八笑人「左次郎とて、生れついての―」

②無銭で芝居などを見物する人。

③のんき者。

のん‐ど【咽・喉】

(ノミド(飲門)の転)のど。〈倭名類聚鈔3〉

のんどり

のどかなさま。のんびり。紅梅千句「―と神垣ひろき宮所」

ノン‐トロッポ【non troppo イタリア】

〔音〕速度標語に添えて、「あまり…すぎないように」の意。

のん‐の【布布】

一布一布。縫ってある衣類を解いて、一枚一枚の布にすること。浮世風呂2「布子おひえの裏をの、―に解いてみたらの」

のんの‐さま

(幼児語)(→)「ののさま」に同じ。

のん‐の‐つかさ【式部省】

(ノリノツカサの音便)

⇒しきぶしょう

のん‐のん

(幼児語)

①灯火。灯明。

②(→)「ののさま」に同じ。

ノンパレル【nonpareil】

(印刷用語)欧文活字の大きさを表す古い呼び名の一つ。約6ポイント大の活字。ナンペル。

ノン‐バンク【nonbank】

銀行以外で、貸金業務を行う企業の総称。預金を集めることはできない。サラ金・リース・信販会社など。貸金業規制法による登録制。ノンバンク‐バンク。

のんびり

気を使うところがなく、心身がのどかに落ち着いているさま。「―と暮らす」「―した性格」

ノン‐フィギュラティフ【non-figuratif フランス】

〔美〕(非具象・非形象の意)1930年代の前衛絵画のうち、具象形態によるシュールレアリスムに対し、抽象絵画の総称として用いた語。

ノン‐フィクション【non-fiction】

虚構を交えず、事実を伝えようとする作品・記録映画。→フィクション

ノンブル【nombre フランス】

(印刷用語。数の意)ページの順序を示す数字。丁づけ。

ノン‐プロ

(non-professionalの略)職業的でないこと。実業団野球などにいう。

のんべえ【飲兵衛】‥ヱ

大酒のみを人名めかして言う語。のんだくれ。のみすけ。

のんべん‐だらり

だらしなく時日を費やすさま。「―とした毎日」

ノン‐ポリ

(non-politicalの略)政治問題や学生運動に関心を示さないさま。また、そういう人。「―学生」

のんやほ‐ぶし【のんやほ節】

元禄(1688〜1704)時代の流行唄はやりうた。歌詞は「晩に御座らば肥後鉈さいてござれ、晩にや梅の木の枝おろそ、のんやほのんやほ」

のんやほほ‐おどり【のんやほほ踊】‥ヲドリ

のんやほ節に合わせて踊る踊り。好色二代男「禿揃へて―」

のん‐りょう【暖寮】‥レウ

(ノンは唐音)

①禅宗で、新しく入寮する人が古参の人々に茶菓子などを饗すること。暖寺のんじ。暖席。

②他人が新しく入寺した人を賀すること。

ノン‐ルフールマン‐の‐げんそく【ノンルフールマンの原則】

(principle of non-refoulement)迫害を受けるおそれのある国に難民を追放・送還してはならないとする原則。難民条約に規定。

ノン‐レム‐すいみん【ノンレム睡眠】

(non-REM sleep)(→)徐波睡眠に同じ。↔レム睡眠

のん‐れん【暖簾】

(ノンは唐音)

⇒のれん。好色一代男3「柿染めの―かけて」

は

①両声帯を接近させ、その間隙から出す無声摩擦音〔h〕と、母音〔a〕との結合した音節。〔ha〕 なお、江戸初期までは両唇音の〔F〕と母音〔a〕との結合した音節であった。

②平仮名「は」は「波」の草体。片仮名「ハ」は「八」の全画。

は【刃】

(「歯」と同源)刀などの縁の薄く鋭く、物を切るところ。やいば。神代紀上「尾に至りて剣の―少しき欠けぬ」。「かみそりの―」

⇒刃を拾う

は【羽】

①鳥の全身を覆う毛。羽毛うもう。万葉集8「水鳥の鴨の―の色の」

②つばさ。今昔物語集4「鳥のいはく、…我が―に乗るべしと」

③虫のはね。源氏物語空蝉「空蝉の―にをく露の」

④矢につける鳥の羽根。矢羽根。

⑤⇒わ(羽)

⇒羽が利く

は【葉】

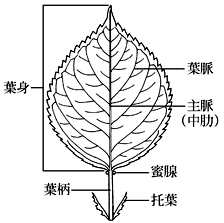

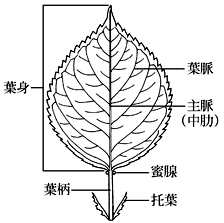

植物の栄養器官の一つ。炭酸同化作用および呼吸作用を営む。形状は一様でないが、一般に扁平で、完全葉では葉身・葉柄・托葉の3部から成り、その維管束を葉脈という。また、花弁・萼がく・蕊ずいなどは葉の変形したものとみなされる。万葉集6「橘は実さへ花さへその―さへ」

葉

⇒のろ‐ま【鈍間・野呂松】

のろ‐もの

(野良物か)女物の野良着のらぎ。

のろり

のろいさま。のろのろ。のんびり。また、ふらり。浮世風呂3「ゆふべ―と帰つたとこが」

⇒のろり‐のろり

のろり‐のろり

(→)「のろり」に同じ。狂言、止動方角しどうほうがく「あれへ―と帰りをる」

⇒のろり

のろわし・い【呪わしい】ノロハシイ

〔形〕[文]のろは・し(シク)

のろいたい気持である。「―・い運命」

のろん‐じ【呪師】

⇒じゅし2

の‐わき【野分】

①(野の草をわけて吹く意)二百十日・二百二十日前後に吹く暴風。台風。また、秋から初冬にかけて吹く強い風。〈[季]秋〉。宇津保物語蔵開中「千歳をまつの―とぞ聞く」

②源氏物語の巻名。

⇒のわき‐た・つ【野分立つ】

⇒のわき‐の‐かぜ【野分の風】

のわき‐た・つ【野分立つ】

〔自四〕

野分が吹く。源氏物語桐壺「―・ちて俄かにはだ寒き夕暮の程」

⇒の‐わき【野分】

のわき‐の‐かぜ【野分の風】

(→)野分に同じ。

⇒の‐わき【野分】

の‐わけ【野分】

(→)「のわき」に同じ。〈[季]秋〉。相模集「あさぢ原―にあへる露よりも」

ノン【non フランス】

いいえ。いや。英語のノーに当たる。↔ウィ

ノン【non】

(接頭語的に)「非」「無」などの意。「―‐ストップ」

ノン‐アルコール

(nonalcoholic)アルコール分を含まない意。主に、酒類の風味を持つが法的には酒類に含まれない、アルコール分1パーセント未満の飲料についていう。「―飲料」「―‐ビール」

ノン‐カロリー

(和製語non calorie)カロリーが非常に低いこと。食品100グラムあたり5キロカロリー未満の場合に表示できる。

のん‐き【暖気・呑気・暢気】

(ノンは「暖」の唐音。「呑気」「暢気」は当て字)

①気晴らし。気散じ。〈日葡辞書〉

②気分や性格がのんびりしていること。心配性しょうでないこと。「―に構える」「―な人」

⇒のんき‐ぶし【呑気節】

⇒のんき‐ぼうず【呑気坊主】

のんき‐ぶし【呑気節】

俗謡の一つ。大正の初め頃から流行。「ははのんきだね」という囃子詞はやしことばによる称。

⇒のん‐き【暖気・呑気・暢気】

のんき‐ぼうず【呑気坊主】‥バウ‥

のんきな人をからかって、または親しんでいう語。

⇒のん‐き【暖気・呑気・暢気】

ノン‐キャリア

(和製語non career)日本の中央官庁で、国家公務員試験のⅠ種(上級甲)合格者でない者の俗称。→キャリア3

のん‐こ

①のらくらすること。また、その者。道楽者。放蕩者。だて者。浄瑠璃、女殺油地獄「たばこ一服致さうかと腰打ちかくるも―らし」

②「のんこ髷」の略。

⇒のんこ‐の‐しゃあ

⇒のんこ‐まげ【のんこ髷】

⇒のんこ‐わげ【のんこ髷】

のんこう

京都の楽焼らくやき本家の3代、道入どうにゅうの俗称。

のん‐こう【嫩江】‥カウ

(Nen Jiang)中国黒竜江省西部を流れる松花江最大の支流。伊勒呼里イロフリ山に発源する。長さ約1400キロメートル。どんこう。

のんこ‐の‐しゃあ

ずうずうしくて恥を知らないさま。平然としているさま。「小言を言われても―でいる」

⇒のん‐こ

のんこ‐まげ【のんこ髷】

男女の髪の結い方の一つ。元禄(1688〜1704)から享保(1716〜1736)頃までは伊達だてとされた。のんこわげ。のんこ。

⇒のん‐こ

のんこ‐わげ【のんこ髷】

(→)「のんこまげ」に同じ。

⇒のん‐こ

ノンシャラン【nonchalant フランス】

のんきなさま。無頓着。

ノンステップ‐バス

(和製語non step bus)車両の床面が低く、乗降口にステップの無いバス。低床バス。

ノン‐ストップ【non-stop】

乗物が目的地までとまらないこと。無停車。無着陸。

ノン‐セクション

(和製語non section)クイズの問題などで、部門が限定されていないこと。

ノン‐セクト

(和製語non sect)政党・党派に属さないこと。党派に属さずに学生運動などを行う人。

ノンセンス【nonsense】

⇒ナンセンス

のん‐だくれ【飲んだくれ】

①ひどく酔っぱらうこと。また、その人。

②おおざけのみ。大酒家。

のんたろう【飲太郎・呑太郎】‥ラウ

①(→)「のんべえ」に同じ。花暦八笑人「左次郎とて、生れついての―」

②無銭で芝居などを見物する人。

③のんき者。

のん‐ど【咽・喉】

(ノミド(飲門)の転)のど。〈倭名類聚鈔3〉

のんどり

のどかなさま。のんびり。紅梅千句「―と神垣ひろき宮所」

ノン‐トロッポ【non troppo イタリア】

〔音〕速度標語に添えて、「あまり…すぎないように」の意。

のん‐の【布布】

一布一布。縫ってある衣類を解いて、一枚一枚の布にすること。浮世風呂2「布子おひえの裏をの、―に解いてみたらの」

のんの‐さま

(幼児語)(→)「ののさま」に同じ。

のん‐の‐つかさ【式部省】

(ノリノツカサの音便)

⇒しきぶしょう

のん‐のん

(幼児語)

①灯火。灯明。

②(→)「ののさま」に同じ。

ノンパレル【nonpareil】

(印刷用語)欧文活字の大きさを表す古い呼び名の一つ。約6ポイント大の活字。ナンペル。

ノン‐バンク【nonbank】

銀行以外で、貸金業務を行う企業の総称。預金を集めることはできない。サラ金・リース・信販会社など。貸金業規制法による登録制。ノンバンク‐バンク。

のんびり

気を使うところがなく、心身がのどかに落ち着いているさま。「―と暮らす」「―した性格」

ノン‐フィギュラティフ【non-figuratif フランス】

〔美〕(非具象・非形象の意)1930年代の前衛絵画のうち、具象形態によるシュールレアリスムに対し、抽象絵画の総称として用いた語。

ノン‐フィクション【non-fiction】

虚構を交えず、事実を伝えようとする作品・記録映画。→フィクション

ノンブル【nombre フランス】

(印刷用語。数の意)ページの順序を示す数字。丁づけ。

ノン‐プロ

(non-professionalの略)職業的でないこと。実業団野球などにいう。

のんべえ【飲兵衛】‥ヱ

大酒のみを人名めかして言う語。のんだくれ。のみすけ。

のんべん‐だらり

だらしなく時日を費やすさま。「―とした毎日」

ノン‐ポリ

(non-politicalの略)政治問題や学生運動に関心を示さないさま。また、そういう人。「―学生」

のんやほ‐ぶし【のんやほ節】

元禄(1688〜1704)時代の流行唄はやりうた。歌詞は「晩に御座らば肥後鉈さいてござれ、晩にや梅の木の枝おろそ、のんやほのんやほ」

のんやほほ‐おどり【のんやほほ踊】‥ヲドリ

のんやほ節に合わせて踊る踊り。好色二代男「禿揃へて―」

のん‐りょう【暖寮】‥レウ

(ノンは唐音)

①禅宗で、新しく入寮する人が古参の人々に茶菓子などを饗すること。暖寺のんじ。暖席。

②他人が新しく入寺した人を賀すること。

ノン‐ルフールマン‐の‐げんそく【ノンルフールマンの原則】

(principle of non-refoulement)迫害を受けるおそれのある国に難民を追放・送還してはならないとする原則。難民条約に規定。

ノン‐レム‐すいみん【ノンレム睡眠】

(non-REM sleep)(→)徐波睡眠に同じ。↔レム睡眠

のん‐れん【暖簾】

(ノンは唐音)

⇒のれん。好色一代男3「柿染めの―かけて」

は

①両声帯を接近させ、その間隙から出す無声摩擦音〔h〕と、母音〔a〕との結合した音節。〔ha〕 なお、江戸初期までは両唇音の〔F〕と母音〔a〕との結合した音節であった。

②平仮名「は」は「波」の草体。片仮名「ハ」は「八」の全画。

は【刃】

(「歯」と同源)刀などの縁の薄く鋭く、物を切るところ。やいば。神代紀上「尾に至りて剣の―少しき欠けぬ」。「かみそりの―」

⇒刃を拾う

は【羽】

①鳥の全身を覆う毛。羽毛うもう。万葉集8「水鳥の鴨の―の色の」

②つばさ。今昔物語集4「鳥のいはく、…我が―に乗るべしと」

③虫のはね。源氏物語空蝉「空蝉の―にをく露の」

④矢につける鳥の羽根。矢羽根。

⑤⇒わ(羽)

⇒羽が利く

は【葉】

植物の栄養器官の一つ。炭酸同化作用および呼吸作用を営む。形状は一様でないが、一般に扁平で、完全葉では葉身・葉柄・托葉の3部から成り、その維管束を葉脈という。また、花弁・萼がく・蕊ずいなどは葉の変形したものとみなされる。万葉集6「橘は実さへ花さへその―さへ」

葉

葉身

葉脈

主脈

蜜腺

葉柄

托葉

⇒葉を欠いて根を断つな

は【歯】

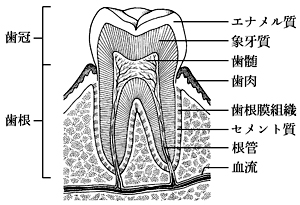

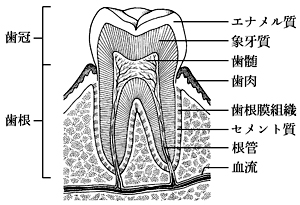

①鳥類を除く脊椎動物の口腔内にあって、食物の摂取・咀嚼そしゃく、攻撃・防御にあずかる器官。哺乳類で特に発達し、人間では言語の発声にも関与する。主部は象牙質から成り、表面露出部はエナメル質、歯ぐきの中にある部分はセメント質でおおわれる。人間では小児期のもの(乳歯)は永久歯と生えかわる(一換性)。哺乳類以外のものでは多換性で、構造も働きもかなり異なる。古事記下「此の天皇…御―の長さ一寸ひとき、広さ二分ふたきだ」

歯(臼歯)

葉身

葉脈

主脈

蜜腺

葉柄

托葉

⇒葉を欠いて根を断つな

は【歯】

①鳥類を除く脊椎動物の口腔内にあって、食物の摂取・咀嚼そしゃく、攻撃・防御にあずかる器官。哺乳類で特に発達し、人間では言語の発声にも関与する。主部は象牙質から成り、表面露出部はエナメル質、歯ぐきの中にある部分はセメント質でおおわれる。人間では小児期のもの(乳歯)は永久歯と生えかわる(一換性)。哺乳類以外のものでは多換性で、構造も働きもかなり異なる。古事記下「此の天皇…御―の長さ一寸ひとき、広さ二分ふたきだ」

歯(臼歯)

歯冠

歯根

エナメル質

象牙質

歯髄

歯肉

セメント質

根管

②歯の形をしているもの。宇治拾遺物語14「はきたる足駄の―をふみ折りつ」。「鋸の―」

⇒歯が浮く

⇒歯が立たない

⇒歯に合う

⇒歯に衣着せぬ

⇒歯の抜けたよう

⇒歯の根が合わぬ

⇒歯の根も食い合う

⇒歯の根を鳴らす

⇒歯亡び舌存す

⇒歯を噛む

⇒歯を食いしばる

⇒歯を切す

⇒歯を出す

は【端】

①はし。はた。万葉集15「山の―に月かたぶけば」

②はした。はんぱ。「―数」

は【翳】

⇒さしは

は【把】

⇒わ(把)

は【波】

①なみ・津波を数える語。「第1―到着」

②㋐波斯ペルシアの略。

㋑波蘭ポーランドの略。

は【派】

流儀・宗旨などの分かれ。なかま。「同じ―に所属する」

は【破】

①雅楽で、序・破・急3楽章の一つ。拍節的リズムで、ゆったりと奏される楽章。曲によっては入破じゅはという。

②能楽では、楽章でなく、曲風で序・破・急を分け、破は変化をつけた部分。

は【覇】

①諸侯の長。はたがしら。

②武力または謀術を以て天下を従えること。また、競技などで優勝すること。「―を競う」「―を唱える」

は

〔感〕

①笑う声。はあ。宇治拾遺物語5「人皆―と笑ひけり」

②ややかしこまって答えたり、聞き返す時発する声。「―、そうです」「―、何とおっしゃいましたか」

③怪しむ時などに発する声。はて。狂言、かくすい聟「―、こりやどなたで御ざりまするぞ」

は

〔助詞〕

(現代語での発音はワ)

➊(係助詞)体言・副詞・形容詞や助詞などを受け、それに関して説明しようとする物事を取りあげて示す。取りあげるのは既に話題となるなど自明な内容で、その点に、事実の描写などで新たな話題を示す「が」との違いがあるとされる。格を表す語ではなく、主格・目的格・補格など種々の格の部分でも使われる。「は」を受けて結ぶ活用語は、余情を込めるなど特別な意味を表す場合を除いて、通常は終止形で結ぶ。→が。

①他と区別して取り出していう意を表す。古事記上「青山に鵼ぬえ―鳴きぬ」。万葉集20「足ひきの山菅の根し長く―ありけり」。源氏物語桐壺「はじめより我―と思ひ上がり給へる御方々」。「僕が帰るから、君―いなさい」「辛く―あるが頑張る」

②叙述の題目を提示する。万葉集1「大宮人―船並めて朝川渡り」。竹取物語「石つくりの皇子―心のしたくある人にて」。天草本平家物語「一の谷―、北は山、南は海」。「象―鼻が長い」「酒―静かに飲むのがいい」「花―桜木」

③連用修飾する語句に続き、前の語句の表す内容を強調する。万葉集2「わぎもこに恋ひつつあらず―秋萩の咲きて散りぬる花にあらましを」

④不定称の語に付いて、どの一つであってもの意で、全部がそうであることを表す。古今和歌集東歌「みちのくはいづく―あれど塩釜の浦漕ぐ舟の綱手かなしも」。「何―無くとも、あなたさえいればいい」

⑤仮定条件と解される文脈に用いる。「ば」と濁音化しても使われる(「ば」を未然形に接続する接続助詞とする説もある)。「ずは」は、江戸時代以後「ざあ」と転じて使われることもある。万葉集18「見ず―のぼらじ」。古今和歌集雑「恋ひしく―とぶらひ来ませ」。勅規桃源抄「卿相にならずわかへるまいと盟ちかうたほどに、不帰かえらぬぞ」。浄瑠璃、長町女腹切「逢たく―、半七ばかり明日おぢや」。いろは文庫「もしそれともに、途みちで逢はずば、観音堂で待合はさう」。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「知らざあ言つて聞かせやせう」。「相手に知られて―困る」「行かず―なるまい」→ば。

➋(終助詞)文末にあって余情・詠嘆の意を表す。万葉集20「今日よりは顧みなくて大君の醜の御楯と出で立つ我―」。伊勢物語「いかがはせむ―」→わ。

➌(格助詞)方向を表す「へ」の上代東国方言。万葉集20「我が背なを筑紫―遣りてうつくしみ帯えひは解かななあやにかも寝む」

ば

「は」の濁音。両唇を合わせて破裂させる有声子音〔b〕と、母音〔a〕との結合した音節。〔ba〕

ば【場】

(「には(庭)」の転)

①物事の行われる広いところ。場所。伊勢物語「右近の馬―」。太平記7「見物・相撲の―の如く打ち囲んで」。日葡辞書「バヲトル、即ち、トコロヲフサグ」

②物事の行われる時機・局面。ばあい。「―をわきまえる」「―数かず」「―馴れ」

③特に、戦場をいう。仕場しば。江源武鑑17「一日のうち両度―を踏まへたると進藤自讃申したるは、此の合戦なり」

④演劇で、ある幕のうち、舞台装置の変換が行われず、同じ場面で終始し一区切りとなる部分。

⑤取引所内の売買取引を行う場所、すなわち取引所立会場。「―が立つ」

⑥〔理〕(field)空間の各点ごとにある物理量Aが与えられている時、Aの場が存在するといい、Aを場の量という。力の場、速度の場、電磁場、重力場の類。

⑦〔心〕心的過程や社会現象の生起する状況を全体構造としてとらえ、動的な過程としてそれを記述または説明するための用語。「視覚の―」

ば【婆】

①年をとった女。ばば。

②梵語の音訳字。「―羅門」

ば

〔助詞〕

➊(接続助詞)古語では未然形・已然形に接続し、現代語では仮定形に接続する。前の活用語の表す内容を後の語句につなげる働きをする。

①文語で未然形に接続し、仮定の順接条件を示す。口語では仮定形に接続する。「仮定形+ば」は「已然形+ば」と同じ語形だが、已然形のもつ確定の意味を表さなくなったもの。…なら。万葉集1「飛ぶ鳥の明日香里を置きて去な―君があたりは見えずかもあらむ」。源氏物語桐壺「若宮など生ひいで給は―、さるべきついでもありなむ」。「海が穏やかなら―揺れまい」「天気がよけれ―出かけよう」

②文語で已然形に接続する。確定条件を示す。

㋐ある事の起こった場合を示す。…したら。…したところ。万葉集8「野の上の方に行きしか―うぐひす鳴きつ」。源氏物語明石「その浜を見れ―、播磨の国明石の浜なりけり」。天草本平家物語「恐ろしながらのぞいてみれ―、わが主の宮でござつた」

㋑前の事の生じた結果、後の事の生ずる意味を表す。順接条件で、理由・原因を示す。…ので。…から。万葉集8「近けども渡るすべなし秋にしあらね―」。源氏物語桐壺「事に触れて数知らず苦しき事のみまされ―いといたう思ひわびたるを」

㋒その条件の下にいつもある事柄の起こることを示す。口語では仮定形に接続する。…すると。万葉集5「父母を見れ―尊し妻子見れ―めぐしうつくし」。「雨が降れ―あの道はぬかる」

㋓(打消の文脈で用い)前の事の起こらない状態で後の事の起こることを示す。逆接の意味になる。…のに。万葉集4「見奉りていまだ時だに変らね―年月のごと思ほゆる君」。万葉集10「もみち葉に置く白露の色にはも出でじと思へ―言の繁けく」。古今和歌集秋「天の河浅瀬白浪たどりつつ渡り果てね―明けぞしにける」

㋔(㋓より転じ、「動詞連用形+も果てねば」の形で)前の事が起こるとすぐに後の事が起こることを示す。…するとすぐ。…や否や。平家物語9「…と宣ひも果てね―、六弥太後よりよて、薩摩守の頸を討つ」

③口語の仮定形に接続して、同趣の事柄を並べる。歌舞伎、当龝八幡祭できあきやわたまつり「親もなけれ―兄弟もない」。「歌も歌え―ピアノも弾く」

④形容詞型活用の語尾「く」、打消の「ず」などに付いた係助詞の「は」を、室町時代以降、接続助詞と解したもの。仮定条件を表す。「は」の連濁として係助詞と解する説もある。浄瑠璃、心中天の網島「それ程名残おしく―誓紙書かぬがよいわいの」。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「腰が抜けてえ立たず―引ずり出さん」。「雉も鳴かず―打たれまい」

➋(係助詞)事物を区別する意の助詞「は」が、形容詞型活用の語尾「く」、打消の「ず」、助詞「に」「を」などの後で、連濁したもの。万葉集1「冬ごもり春さりくれば…黄葉もみちを―とりてそしのふ」→ば➊4

ぱ

「は」の半濁音。両唇を合わせて破裂させる無声子音〔p〕と、母音〔a〕との結合した音節。〔pa〕

ぱ

(英語perに起こる)1個当りの値を示す語。「10円―」

パ【pas フランス】

(歩みの意)バレエの用語で、踊りの一単位。体重が一方の足から他方の足に移動する動きを基本とし、いくつかの動きの複合から成るもの。ステップ。

はあ

〔感〕

①笑う声。古今著聞集17「―と笑ひて」

②応答の声。はい。「―、確かにそう申しました」

③意外に思って驚く時の声。

④相手の言葉が聞きとれない時に聞き返す語。「―、なんでしょうか」

ばあ【祖母・婆】

(ババの転)

①父母の母を呼ぶ称。そぼ。

②老女を(親しんで)呼ぶ称。

↔じい(爺)

バー【bar】

①棒。横木。スポーツで、高跳びの横木やゴールポストの横木など。

②カウンターのある洋風酒場。居酒屋。木下杢太郎、食後の唄「河沿ひの酒舗ばあに入りて、われは静かに青きペパミントの酒を啜りて」

③飲食物を、客が好みに応じて自由に選べるように並べたコーナー。「ドリンク‐―」

バー

(burr drill)小さい刃先で高速回転するドリル。とくに歯科医が歯を切削するのに用いるドリル。バー‐ドリル。

ばあ

〔感〕

幼児をあやす時や、突然顔をつき合わせた時などに発する声。「いないいない、―」

ぱあ

①じゃんけんで、全部指を開いたもの。かみ。「ぐう、ちょき、―」

②調子の狂っていること。抜けていること。ばか。「あいつは―だ」

③すっかりなくなること。帳消し。ご破算。「―になる」

パー【八】

中国語の八はち。

パー【par】

①同価。同等。

②有価証券の市価がその額面または払込額と同一なこと。平価。

③ゴルフで、各ホールごとの基準打数。

ば‐あい【場合】‥アヒ

①その場に出合った時。時。おり。時機。「事故の―には」

②局面。境遇。事情。「―によっては」「時と―による」「泣いている―ではない」

ハーヴァード【John Harvard】

アメリカの牧師。イギリス生れ。遺言により財産と蔵書がハーヴァード大学の創立に際し寄付された。(1607〜1638)

⇒ハーヴァード‐だいがく【ハーヴァード大学】

ハーヴァード‐だいがく【ハーヴァード大学】

アメリカ合衆国最古の私立大学。マサチューセッツ州ケンブリッジにある。1636年創立。校名は後援者ジョン=ハーヴァードを記念したもの。

⇒ハーヴァード【John Harvard】

ハーヴェー【William Harvey】

イギリスの生理学者。血液循環の原理を発見。また、昆虫・哺乳類の発生を研究、「すべての動物は卵から生まれる」と主張。(1578〜1657)

パーカ【parka】

腰丈、フード付きの上着・コート。極寒地で着用する毛皮製の上着に由来。パーカー。

バーガー【burger アメリカ】

ハンバーガーの略。

バーガー【Peter Berger】

アメリカの社会学者。オーストリア生れ。シュッツに学ぶ。宗教や権力についての現象学的社会学の研究で知られる。主著「日常世界の構成」。(1929〜)

パーカー【Charlie Parker】

(本名Charles Christopher Parker Jr.)アメリカのサキソフォン奏者。1940年代にビバップと呼ばれるスタイルの演奏を始めて、モダンジャズの基礎を築いた。愛称バード。(1920〜1955)

パーカッション【percussion】

打楽器の総称。ポピュラー音楽では、ドラム以外の打楽器、コンガ・マラカス・ボンゴなどを指すことが多い。

パーカライジング【parkerizing】

鉄鋼の錆さび止め法の一つ。アメリカの技術者パーカー(C. W. Parker)が1917年に実用化。リン酸マンガンとリン酸鉄とにより鉄板の表面に皮膜を作り、これにより錆を防ぐ。

ハーキュリーズ【Hercules】

〔神〕

⇒ヘルクレス

パーキン【William Henry Perkin】

イギリスの有機化学者・化学工業家。1856年、偶然に薄紫色の色素モーブを発見し、最初の合成染料工業を起こした。(1838〜1907)

パーキング【parking】

駐車。

⇒パーキング‐エリア【parking area】

⇒パーキング‐ブレーキ【parking brake】

⇒パーキング‐メーター【parking meter】

パーキング‐エリア【parking area】

①駐車区域。

②高速道路で、駐車場やトイレを備え、小休止できるようにした施設。

⇒パーキング【parking】

パーキング‐ブレーキ【parking brake】

駐車ブレーキ。とめた車が動かないようにするブレーキ。

⇒パーキング【parking】

パーキング‐メーター【parking meter】

道路の駐車区域などに備えつけてある駐車料金徴収器。

⇒パーキング【parking】

パーキンソン【Cyril Northcote Parkinson】

イギリスの経済学者・社会学者。組織の人員は仕事の重要性とは無関係に一定の割合で増加するという「パーキンソンの法則」を主唱し、官僚組織の弊害を指摘。(1909〜1993)

パーキンソン【James Parkinson】

イギリスの医師。1817年初めてパーキンソン病を報告。(1755〜1824)

⇒パーキンソン‐びょう【パーキンソン病】

パーキンソン‐びょう【パーキンソン病】‥ビヤウ

J.パーキンソンの報告した疾患。筋肉の緊張が高まり、振顫しんせんがあり、随意運動を開始することが困難になるなどの症状があって、背がかがみ表情が仮面状を呈する。錐体外路系の中枢の障害が原因で高齢者に多く発する。

⇒パーキンソン【James Parkinson】

は‐あく【把握】

①にぎりしめること。手中におさめること。「実権を―する」

②しっかりと理解すること。「状況を―する」

ハーグ【Den Haag】

オランダ西部の都市。旧王宮と政府機関の所在地で、事実上の首都。国際的政治都市で、平和宮・国際司法裁判所がある。人口46万4千(2003)。正式名称ス‐フラーフェンハーヘ。英語名ヘーグ。→アムステルダム。

⇒ハーグ‐みっし‐じけん【ハーグ密使事件】

バーク【bark】

西洋式帆船の一種。最後部のマストだけが縦帆で、他のマストは横帆を備えているもの。

バーク【Edmund Burke】

イギリスの保守主義の代表的な思想家。ホイッグ党員。ジョージ3世の専制に反対、アメリカの独立運動に同情、またフランス革命の過激化に反対した。著「フランス革命に関する省察」など。(1729〜1797)

バーク【Kenneth Burke】

アメリカの社会学者・文芸批評家。哲学・宗教学・修辞学・精神分析を駆使して、人間の象徴行為を分析。多分野に影響を与える。主著「動機の文法」。(1897〜1993)

パーク【park】

①公園。庭園。

②駐車すること。

パーク【Robert E. Park】

アメリカの社会学者。シカゴ学派の中心。実証科学としての社会学の確立に貢献。都市社会学・集合行動論の研究で知名。(1864〜1944)

バークシャー【Berkshire】

豚の一品種。イギリスのバークシャー州で作出。中形で、全体に黒色、四肢・尾と鼻の先が白。繁殖力旺盛で肉質も良い。

パークス【Harry Smith Parkes】

イギリスの外交官。上海領事を経て1865年(慶応1)駐日公使。フランス公使ロッシュと対立して薩長を支援。(1828〜1885)

バーグマン【Ingrid Bergman】

スウェーデン生れの映画女優。アメリカ映画「カサブランカ」「誰が為に鐘は鳴る」「ガス灯」などに出演。(1915〜1982)

ハーグ‐みっし‐じけん【ハーグ密使事件】

韓国の李太王が1907年(明治40)ハーグで開かれた万国平和会議に日本の侵略の真相を訴えるため密使を派遣したが、会議参加を拒否された事件。→韓国併合

⇒ハーグ【Den Haag】

バークリー【Berkeley】

アメリカ合衆国西海岸、カリフォルニア州の学術都市。サン‐フランシスコ湾東岸に位置する。カリフォルニア大学の本部とバークリー校とがある。バークレー。

バークリー【George Berkeley】

イギリスの経験論哲学者。主観的観念論の代表。一切の物は感覚の結合にほかならず、物が存在するとは知覚されることにすぎないと主張。著「人知原理論」など。(1685〜1753)

ハーグリーヴス【James Hargreaves】

イギリスの織布工。数本の糸を同時に紡ぐことができるジェニー紡績機を発明。産業革命の発端をつくった。(1720〜1778)

バークリウム【berkelium】

(カリフォルニア大学の所在地バークリーに因む)超ウラン元素の一種。元素記号Bk 原子番号97の放射性元素。1949年、アメリシウムに加速したヘリウム‐イオンを当ててつくられた。

ハーケン【Haken ドイツ】

(釘・鉤かぎの意)岩登りの際、安全確保・手がかりのために岩の割れ目に打ち込む釘。頭部の穴にカラビナをかけ、ザイルを通す。ピトン。

⇒ハーケン‐クロイツ【Hakenkreuz ドイツ】

バーゲン【bargain】

①掘出物。見切品。

②バーゲン‐セールの略。

⇒バーゲン‐セール【bargain sale】

ハーケン‐クロイツ【Hakenkreuz ドイツ】

(鉤かぎ十字と訳す)卍まんじと同起源で右鉤、すなわち

歯冠

歯根

エナメル質

象牙質

歯髄

歯肉

セメント質

根管

②歯の形をしているもの。宇治拾遺物語14「はきたる足駄の―をふみ折りつ」。「鋸の―」

⇒歯が浮く

⇒歯が立たない

⇒歯に合う

⇒歯に衣着せぬ

⇒歯の抜けたよう

⇒歯の根が合わぬ

⇒歯の根も食い合う

⇒歯の根を鳴らす

⇒歯亡び舌存す

⇒歯を噛む

⇒歯を食いしばる

⇒歯を切す

⇒歯を出す

は【端】

①はし。はた。万葉集15「山の―に月かたぶけば」

②はした。はんぱ。「―数」

は【翳】

⇒さしは

は【把】

⇒わ(把)

は【波】

①なみ・津波を数える語。「第1―到着」

②㋐波斯ペルシアの略。

㋑波蘭ポーランドの略。

は【派】

流儀・宗旨などの分かれ。なかま。「同じ―に所属する」

は【破】

①雅楽で、序・破・急3楽章の一つ。拍節的リズムで、ゆったりと奏される楽章。曲によっては入破じゅはという。

②能楽では、楽章でなく、曲風で序・破・急を分け、破は変化をつけた部分。

は【覇】

①諸侯の長。はたがしら。

②武力または謀術を以て天下を従えること。また、競技などで優勝すること。「―を競う」「―を唱える」

は

〔感〕

①笑う声。はあ。宇治拾遺物語5「人皆―と笑ひけり」

②ややかしこまって答えたり、聞き返す時発する声。「―、そうです」「―、何とおっしゃいましたか」

③怪しむ時などに発する声。はて。狂言、かくすい聟「―、こりやどなたで御ざりまするぞ」

は

〔助詞〕

(現代語での発音はワ)

➊(係助詞)体言・副詞・形容詞や助詞などを受け、それに関して説明しようとする物事を取りあげて示す。取りあげるのは既に話題となるなど自明な内容で、その点に、事実の描写などで新たな話題を示す「が」との違いがあるとされる。格を表す語ではなく、主格・目的格・補格など種々の格の部分でも使われる。「は」を受けて結ぶ活用語は、余情を込めるなど特別な意味を表す場合を除いて、通常は終止形で結ぶ。→が。

①他と区別して取り出していう意を表す。古事記上「青山に鵼ぬえ―鳴きぬ」。万葉集20「足ひきの山菅の根し長く―ありけり」。源氏物語桐壺「はじめより我―と思ひ上がり給へる御方々」。「僕が帰るから、君―いなさい」「辛く―あるが頑張る」

②叙述の題目を提示する。万葉集1「大宮人―船並めて朝川渡り」。竹取物語「石つくりの皇子―心のしたくある人にて」。天草本平家物語「一の谷―、北は山、南は海」。「象―鼻が長い」「酒―静かに飲むのがいい」「花―桜木」

③連用修飾する語句に続き、前の語句の表す内容を強調する。万葉集2「わぎもこに恋ひつつあらず―秋萩の咲きて散りぬる花にあらましを」

④不定称の語に付いて、どの一つであってもの意で、全部がそうであることを表す。古今和歌集東歌「みちのくはいづく―あれど塩釜の浦漕ぐ舟の綱手かなしも」。「何―無くとも、あなたさえいればいい」

⑤仮定条件と解される文脈に用いる。「ば」と濁音化しても使われる(「ば」を未然形に接続する接続助詞とする説もある)。「ずは」は、江戸時代以後「ざあ」と転じて使われることもある。万葉集18「見ず―のぼらじ」。古今和歌集雑「恋ひしく―とぶらひ来ませ」。勅規桃源抄「卿相にならずわかへるまいと盟ちかうたほどに、不帰かえらぬぞ」。浄瑠璃、長町女腹切「逢たく―、半七ばかり明日おぢや」。いろは文庫「もしそれともに、途みちで逢はずば、観音堂で待合はさう」。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「知らざあ言つて聞かせやせう」。「相手に知られて―困る」「行かず―なるまい」→ば。

➋(終助詞)文末にあって余情・詠嘆の意を表す。万葉集20「今日よりは顧みなくて大君の醜の御楯と出で立つ我―」。伊勢物語「いかがはせむ―」→わ。

➌(格助詞)方向を表す「へ」の上代東国方言。万葉集20「我が背なを筑紫―遣りてうつくしみ帯えひは解かななあやにかも寝む」

ば

「は」の濁音。両唇を合わせて破裂させる有声子音〔b〕と、母音〔a〕との結合した音節。〔ba〕

ば【場】

(「には(庭)」の転)

①物事の行われる広いところ。場所。伊勢物語「右近の馬―」。太平記7「見物・相撲の―の如く打ち囲んで」。日葡辞書「バヲトル、即ち、トコロヲフサグ」

②物事の行われる時機・局面。ばあい。「―をわきまえる」「―数かず」「―馴れ」

③特に、戦場をいう。仕場しば。江源武鑑17「一日のうち両度―を踏まへたると進藤自讃申したるは、此の合戦なり」

④演劇で、ある幕のうち、舞台装置の変換が行われず、同じ場面で終始し一区切りとなる部分。

⑤取引所内の売買取引を行う場所、すなわち取引所立会場。「―が立つ」

⑥〔理〕(field)空間の各点ごとにある物理量Aが与えられている時、Aの場が存在するといい、Aを場の量という。力の場、速度の場、電磁場、重力場の類。

⑦〔心〕心的過程や社会現象の生起する状況を全体構造としてとらえ、動的な過程としてそれを記述または説明するための用語。「視覚の―」

ば【婆】

①年をとった女。ばば。

②梵語の音訳字。「―羅門」

ば

〔助詞〕

➊(接続助詞)古語では未然形・已然形に接続し、現代語では仮定形に接続する。前の活用語の表す内容を後の語句につなげる働きをする。

①文語で未然形に接続し、仮定の順接条件を示す。口語では仮定形に接続する。「仮定形+ば」は「已然形+ば」と同じ語形だが、已然形のもつ確定の意味を表さなくなったもの。…なら。万葉集1「飛ぶ鳥の明日香里を置きて去な―君があたりは見えずかもあらむ」。源氏物語桐壺「若宮など生ひいで給は―、さるべきついでもありなむ」。「海が穏やかなら―揺れまい」「天気がよけれ―出かけよう」

②文語で已然形に接続する。確定条件を示す。

㋐ある事の起こった場合を示す。…したら。…したところ。万葉集8「野の上の方に行きしか―うぐひす鳴きつ」。源氏物語明石「その浜を見れ―、播磨の国明石の浜なりけり」。天草本平家物語「恐ろしながらのぞいてみれ―、わが主の宮でござつた」

㋑前の事の生じた結果、後の事の生ずる意味を表す。順接条件で、理由・原因を示す。…ので。…から。万葉集8「近けども渡るすべなし秋にしあらね―」。源氏物語桐壺「事に触れて数知らず苦しき事のみまされ―いといたう思ひわびたるを」

㋒その条件の下にいつもある事柄の起こることを示す。口語では仮定形に接続する。…すると。万葉集5「父母を見れ―尊し妻子見れ―めぐしうつくし」。「雨が降れ―あの道はぬかる」

㋓(打消の文脈で用い)前の事の起こらない状態で後の事の起こることを示す。逆接の意味になる。…のに。万葉集4「見奉りていまだ時だに変らね―年月のごと思ほゆる君」。万葉集10「もみち葉に置く白露の色にはも出でじと思へ―言の繁けく」。古今和歌集秋「天の河浅瀬白浪たどりつつ渡り果てね―明けぞしにける」

㋔(㋓より転じ、「動詞連用形+も果てねば」の形で)前の事が起こるとすぐに後の事が起こることを示す。…するとすぐ。…や否や。平家物語9「…と宣ひも果てね―、六弥太後よりよて、薩摩守の頸を討つ」

③口語の仮定形に接続して、同趣の事柄を並べる。歌舞伎、当龝八幡祭できあきやわたまつり「親もなけれ―兄弟もない」。「歌も歌え―ピアノも弾く」

④形容詞型活用の語尾「く」、打消の「ず」などに付いた係助詞の「は」を、室町時代以降、接続助詞と解したもの。仮定条件を表す。「は」の連濁として係助詞と解する説もある。浄瑠璃、心中天の網島「それ程名残おしく―誓紙書かぬがよいわいの」。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「腰が抜けてえ立たず―引ずり出さん」。「雉も鳴かず―打たれまい」

➋(係助詞)事物を区別する意の助詞「は」が、形容詞型活用の語尾「く」、打消の「ず」、助詞「に」「を」などの後で、連濁したもの。万葉集1「冬ごもり春さりくれば…黄葉もみちを―とりてそしのふ」→ば➊4

ぱ

「は」の半濁音。両唇を合わせて破裂させる無声子音〔p〕と、母音〔a〕との結合した音節。〔pa〕

ぱ

(英語perに起こる)1個当りの値を示す語。「10円―」

パ【pas フランス】

(歩みの意)バレエの用語で、踊りの一単位。体重が一方の足から他方の足に移動する動きを基本とし、いくつかの動きの複合から成るもの。ステップ。

はあ

〔感〕

①笑う声。古今著聞集17「―と笑ひて」

②応答の声。はい。「―、確かにそう申しました」

③意外に思って驚く時の声。

④相手の言葉が聞きとれない時に聞き返す語。「―、なんでしょうか」

ばあ【祖母・婆】

(ババの転)

①父母の母を呼ぶ称。そぼ。

②老女を(親しんで)呼ぶ称。

↔じい(爺)

バー【bar】

①棒。横木。スポーツで、高跳びの横木やゴールポストの横木など。

②カウンターのある洋風酒場。居酒屋。木下杢太郎、食後の唄「河沿ひの酒舗ばあに入りて、われは静かに青きペパミントの酒を啜りて」

③飲食物を、客が好みに応じて自由に選べるように並べたコーナー。「ドリンク‐―」

バー

(burr drill)小さい刃先で高速回転するドリル。とくに歯科医が歯を切削するのに用いるドリル。バー‐ドリル。

ばあ

〔感〕

幼児をあやす時や、突然顔をつき合わせた時などに発する声。「いないいない、―」

ぱあ

①じゃんけんで、全部指を開いたもの。かみ。「ぐう、ちょき、―」

②調子の狂っていること。抜けていること。ばか。「あいつは―だ」

③すっかりなくなること。帳消し。ご破算。「―になる」

パー【八】

中国語の八はち。

パー【par】

①同価。同等。

②有価証券の市価がその額面または払込額と同一なこと。平価。

③ゴルフで、各ホールごとの基準打数。

ば‐あい【場合】‥アヒ

①その場に出合った時。時。おり。時機。「事故の―には」

②局面。境遇。事情。「―によっては」「時と―による」「泣いている―ではない」

ハーヴァード【John Harvard】

アメリカの牧師。イギリス生れ。遺言により財産と蔵書がハーヴァード大学の創立に際し寄付された。(1607〜1638)

⇒ハーヴァード‐だいがく【ハーヴァード大学】

ハーヴァード‐だいがく【ハーヴァード大学】

アメリカ合衆国最古の私立大学。マサチューセッツ州ケンブリッジにある。1636年創立。校名は後援者ジョン=ハーヴァードを記念したもの。

⇒ハーヴァード【John Harvard】

ハーヴェー【William Harvey】

イギリスの生理学者。血液循環の原理を発見。また、昆虫・哺乳類の発生を研究、「すべての動物は卵から生まれる」と主張。(1578〜1657)

パーカ【parka】

腰丈、フード付きの上着・コート。極寒地で着用する毛皮製の上着に由来。パーカー。

バーガー【burger アメリカ】

ハンバーガーの略。

バーガー【Peter Berger】

アメリカの社会学者。オーストリア生れ。シュッツに学ぶ。宗教や権力についての現象学的社会学の研究で知られる。主著「日常世界の構成」。(1929〜)

パーカー【Charlie Parker】

(本名Charles Christopher Parker Jr.)アメリカのサキソフォン奏者。1940年代にビバップと呼ばれるスタイルの演奏を始めて、モダンジャズの基礎を築いた。愛称バード。(1920〜1955)

パーカッション【percussion】

打楽器の総称。ポピュラー音楽では、ドラム以外の打楽器、コンガ・マラカス・ボンゴなどを指すことが多い。

パーカライジング【parkerizing】

鉄鋼の錆さび止め法の一つ。アメリカの技術者パーカー(C. W. Parker)が1917年に実用化。リン酸マンガンとリン酸鉄とにより鉄板の表面に皮膜を作り、これにより錆を防ぐ。

ハーキュリーズ【Hercules】

〔神〕

⇒ヘルクレス

パーキン【William Henry Perkin】

イギリスの有機化学者・化学工業家。1856年、偶然に薄紫色の色素モーブを発見し、最初の合成染料工業を起こした。(1838〜1907)

パーキング【parking】

駐車。

⇒パーキング‐エリア【parking area】

⇒パーキング‐ブレーキ【parking brake】

⇒パーキング‐メーター【parking meter】

パーキング‐エリア【parking area】

①駐車区域。

②高速道路で、駐車場やトイレを備え、小休止できるようにした施設。

⇒パーキング【parking】

パーキング‐ブレーキ【parking brake】

駐車ブレーキ。とめた車が動かないようにするブレーキ。

⇒パーキング【parking】

パーキング‐メーター【parking meter】

道路の駐車区域などに備えつけてある駐車料金徴収器。

⇒パーキング【parking】

パーキンソン【Cyril Northcote Parkinson】

イギリスの経済学者・社会学者。組織の人員は仕事の重要性とは無関係に一定の割合で増加するという「パーキンソンの法則」を主唱し、官僚組織の弊害を指摘。(1909〜1993)

パーキンソン【James Parkinson】

イギリスの医師。1817年初めてパーキンソン病を報告。(1755〜1824)

⇒パーキンソン‐びょう【パーキンソン病】

パーキンソン‐びょう【パーキンソン病】‥ビヤウ

J.パーキンソンの報告した疾患。筋肉の緊張が高まり、振顫しんせんがあり、随意運動を開始することが困難になるなどの症状があって、背がかがみ表情が仮面状を呈する。錐体外路系の中枢の障害が原因で高齢者に多く発する。

⇒パーキンソン【James Parkinson】

は‐あく【把握】

①にぎりしめること。手中におさめること。「実権を―する」

②しっかりと理解すること。「状況を―する」

ハーグ【Den Haag】

オランダ西部の都市。旧王宮と政府機関の所在地で、事実上の首都。国際的政治都市で、平和宮・国際司法裁判所がある。人口46万4千(2003)。正式名称ス‐フラーフェンハーヘ。英語名ヘーグ。→アムステルダム。

⇒ハーグ‐みっし‐じけん【ハーグ密使事件】

バーク【bark】

西洋式帆船の一種。最後部のマストだけが縦帆で、他のマストは横帆を備えているもの。

バーク【Edmund Burke】

イギリスの保守主義の代表的な思想家。ホイッグ党員。ジョージ3世の専制に反対、アメリカの独立運動に同情、またフランス革命の過激化に反対した。著「フランス革命に関する省察」など。(1729〜1797)

バーク【Kenneth Burke】

アメリカの社会学者・文芸批評家。哲学・宗教学・修辞学・精神分析を駆使して、人間の象徴行為を分析。多分野に影響を与える。主著「動機の文法」。(1897〜1993)

パーク【park】

①公園。庭園。

②駐車すること。

パーク【Robert E. Park】

アメリカの社会学者。シカゴ学派の中心。実証科学としての社会学の確立に貢献。都市社会学・集合行動論の研究で知名。(1864〜1944)

バークシャー【Berkshire】

豚の一品種。イギリスのバークシャー州で作出。中形で、全体に黒色、四肢・尾と鼻の先が白。繁殖力旺盛で肉質も良い。

パークス【Harry Smith Parkes】

イギリスの外交官。上海領事を経て1865年(慶応1)駐日公使。フランス公使ロッシュと対立して薩長を支援。(1828〜1885)

バーグマン【Ingrid Bergman】

スウェーデン生れの映画女優。アメリカ映画「カサブランカ」「誰が為に鐘は鳴る」「ガス灯」などに出演。(1915〜1982)

ハーグ‐みっし‐じけん【ハーグ密使事件】

韓国の李太王が1907年(明治40)ハーグで開かれた万国平和会議に日本の侵略の真相を訴えるため密使を派遣したが、会議参加を拒否された事件。→韓国併合

⇒ハーグ【Den Haag】

バークリー【Berkeley】

アメリカ合衆国西海岸、カリフォルニア州の学術都市。サン‐フランシスコ湾東岸に位置する。カリフォルニア大学の本部とバークリー校とがある。バークレー。

バークリー【George Berkeley】

イギリスの経験論哲学者。主観的観念論の代表。一切の物は感覚の結合にほかならず、物が存在するとは知覚されることにすぎないと主張。著「人知原理論」など。(1685〜1753)

ハーグリーヴス【James Hargreaves】

イギリスの織布工。数本の糸を同時に紡ぐことができるジェニー紡績機を発明。産業革命の発端をつくった。(1720〜1778)

バークリウム【berkelium】

(カリフォルニア大学の所在地バークリーに因む)超ウラン元素の一種。元素記号Bk 原子番号97の放射性元素。1949年、アメリシウムに加速したヘリウム‐イオンを当ててつくられた。

ハーケン【Haken ドイツ】

(釘・鉤かぎの意)岩登りの際、安全確保・手がかりのために岩の割れ目に打ち込む釘。頭部の穴にカラビナをかけ、ザイルを通す。ピトン。

⇒ハーケン‐クロイツ【Hakenkreuz ドイツ】

バーゲン【bargain】

①掘出物。見切品。

②バーゲン‐セールの略。

⇒バーゲン‐セール【bargain sale】

ハーケン‐クロイツ【Hakenkreuz ドイツ】

(鉤かぎ十字と訳す)卍まんじと同起源で右鉤、すなわち 。この印は1919年以来ナチ党の党旗に、35〜45年にはドイツの国旗にも用いられた。

⇒ハーケン【Haken ドイツ】

バーゲン‐セール【bargain sale】

安売り。見切品販売。

⇒バーゲン【bargain】

ハーゲンベック【Karl Hagenbeck】

ドイツのサーカス団長。1907年ハンブルクに動物園を創設。(1844〜1913)

バー‐コード【bar code】

太さの違う線とその間隔の並びで、英字・数字などを表現した符号。各種の製品に印刷または貼付される。機械による読み取りを前提に開発され、POSシステムで多用されている。

パーゴラ【pergola】

組んだ材に蔓つるをはわせた日陰棚。蔓棚。緑廊りょくろう。

パーコレーター【percolator】

濾過器のついたコーヒー沸わかし器。

パーサー【purser】

①船の事務長。

②旅客機で客室乗務員のうち上級の者。

バーサス【versus】

(→)ブイ‐エスに同じ。

ばあ‐さま【祖母様・婆様】

老女の尊敬語。祖母にもいう。

ばあ‐さん【祖母さん・婆さん】

(「ばあさま」の転。くだけた言い方)

①祖母を呼ぶ称。

②老年の女性を呼ぶ称。

バージ【barge】

平底の荷船。艀はしけ船。

パージ【purge】

(浄化の意)粛清。追放。人をある集団から除名すること。「レッド‐―」

パーシェ‐しすう【パーシェ指数】

(H. Paasche1851〜1925はドイツの経済学者)物価指数の算定方式の一つ。2時点の加重平均価格を算出する際に、基準時点ではなく比較時点の取引の数値をウェートに用いるため、経済構造の変化を反映しやすい。→ラスパイレス指数

バージェス‐どうぶつぐん【バージェス動物群】

(Burgess fauna)カンブリア紀中期の化石動物群。カナダのロッキー山脈で発見された。多数の門にわたる動物のほか、所属不明の多様な化石が含まれる。多細胞動物が出現直後に爆発的に適応分化した、いわば進化の試行錯誤の記録と考えられている。同様な化石群は他の大陸からも見つかっており、アジアでは中国のチェンジャン(澄江)動物群が有名。

ハーシェル【Frederick William Herschel】

イギリスの天文学者。大型反射望遠鏡を作り、妹とともに観測。1781年に天王星を、次いで土星・天王星の衛星をそれぞれ2個発見したほか、2500の星雲、800の二重星を発見。(1738〜1822)

ハーシェル【John Frederick William Herschel】

イギリスの天文学者。F.W.ハーシェルの子。父を継ぎ、二重星および星雲の系統的観測をした。1833年全天観測のため喜望峰に行き、重要な観測に従事。また、写真術の発達に貢献。(1792〜1871)

バージナル【virginal】

⇒ヴァージナル

バージニア【Virginia】

⇒ヴァージニア

バージャー‐びょう【バージャー病】‥ビヤウ

(アメリカの医師バージャー(L. Buerger1879〜1943)に因む)四肢の末梢小動脈に血栓を生じ、それが結合組織に置きかえられて動脈腔が閉塞する結果、四肢の末端のしびれ・冷感・蒼白化、さらに潰瘍・壊死を来し、はげしい疼痛を伴う疾患。40歳以下の壮年男性で喫煙者に多い。原因不明。閉塞性血栓性血管炎。特発性脱疽。

パーシャル【partial】

一部分の。部分的。「―‐フリージング」

バージョン【version】

①書物などの版。「オリジナル‐―」

②コンピューターのソフトウェアなどで、改訂の回数を表すもの。

⇒バージョン‐アップ【version up】

バージョン‐アップ【version up】

既存のものを改訂・改良すること。

⇒バージョン【version】

バージン【virgin】

①処女。生娘きむすめ。

②手つかずのさま。純粋。「―‐スノー」

⇒バージン‐ソイル【virgin soil】

⇒バージン‐ロード

パー‐シン【phaa sin タイ】

タイの民族衣装の一種。女性用の筒形に仕立てた腰布。はいてから体にぴったりと合わせ、余分を前でたたんで襞ひだを整えた後にベルトで固定する。

バージン‐しょとう【バージン諸島】‥タウ

(Virgin Islands)カリブ海、小アンティル諸島の北部に位置する諸島。西半部はアメリカ領、東半部はイギリス領。主産業はサトウキビ栽培と観光。

バージン‐ソイル【virgin soil】

処女地。未踏の地。未開発の分野。

⇒バージン【virgin】

バージン‐ロード

(和製語virgin road)教会の結婚式で花嫁の通る、入口から祭壇までの通路。

⇒バージン【virgin】

ハース【Walter Norman Haworth】

イギリスの有機化学者。糖類の環状構造を確定。カラーと協力してビタミンCの化学構造を決定、その合成に成功。ノーベル賞。(1883〜1950)

バース【berth】

①碇泊ていはく地。

②汽車や汽船の寝床。

③バス・タクシーの発着場。

バース【Bath】

イギリス南西部、ロンドンの西200キロメートルにある温泉保養地。古代ローマの浴場跡がある。世界遺産。

バース

提供:JTBフォト

。この印は1919年以来ナチ党の党旗に、35〜45年にはドイツの国旗にも用いられた。

⇒ハーケン【Haken ドイツ】

バーゲン‐セール【bargain sale】

安売り。見切品販売。

⇒バーゲン【bargain】

ハーゲンベック【Karl Hagenbeck】

ドイツのサーカス団長。1907年ハンブルクに動物園を創設。(1844〜1913)

バー‐コード【bar code】

太さの違う線とその間隔の並びで、英字・数字などを表現した符号。各種の製品に印刷または貼付される。機械による読み取りを前提に開発され、POSシステムで多用されている。

パーゴラ【pergola】

組んだ材に蔓つるをはわせた日陰棚。蔓棚。緑廊りょくろう。

パーコレーター【percolator】

濾過器のついたコーヒー沸わかし器。

パーサー【purser】

①船の事務長。

②旅客機で客室乗務員のうち上級の者。

バーサス【versus】

(→)ブイ‐エスに同じ。

ばあ‐さま【祖母様・婆様】

老女の尊敬語。祖母にもいう。

ばあ‐さん【祖母さん・婆さん】

(「ばあさま」の転。くだけた言い方)

①祖母を呼ぶ称。

②老年の女性を呼ぶ称。

バージ【barge】

平底の荷船。艀はしけ船。

パージ【purge】

(浄化の意)粛清。追放。人をある集団から除名すること。「レッド‐―」

パーシェ‐しすう【パーシェ指数】

(H. Paasche1851〜1925はドイツの経済学者)物価指数の算定方式の一つ。2時点の加重平均価格を算出する際に、基準時点ではなく比較時点の取引の数値をウェートに用いるため、経済構造の変化を反映しやすい。→ラスパイレス指数

バージェス‐どうぶつぐん【バージェス動物群】

(Burgess fauna)カンブリア紀中期の化石動物群。カナダのロッキー山脈で発見された。多数の門にわたる動物のほか、所属不明の多様な化石が含まれる。多細胞動物が出現直後に爆発的に適応分化した、いわば進化の試行錯誤の記録と考えられている。同様な化石群は他の大陸からも見つかっており、アジアでは中国のチェンジャン(澄江)動物群が有名。

ハーシェル【Frederick William Herschel】

イギリスの天文学者。大型反射望遠鏡を作り、妹とともに観測。1781年に天王星を、次いで土星・天王星の衛星をそれぞれ2個発見したほか、2500の星雲、800の二重星を発見。(1738〜1822)

ハーシェル【John Frederick William Herschel】

イギリスの天文学者。F.W.ハーシェルの子。父を継ぎ、二重星および星雲の系統的観測をした。1833年全天観測のため喜望峰に行き、重要な観測に従事。また、写真術の発達に貢献。(1792〜1871)

バージナル【virginal】

⇒ヴァージナル

バージニア【Virginia】

⇒ヴァージニア

バージャー‐びょう【バージャー病】‥ビヤウ

(アメリカの医師バージャー(L. Buerger1879〜1943)に因む)四肢の末梢小動脈に血栓を生じ、それが結合組織に置きかえられて動脈腔が閉塞する結果、四肢の末端のしびれ・冷感・蒼白化、さらに潰瘍・壊死を来し、はげしい疼痛を伴う疾患。40歳以下の壮年男性で喫煙者に多い。原因不明。閉塞性血栓性血管炎。特発性脱疽。

パーシャル【partial】

一部分の。部分的。「―‐フリージング」

バージョン【version】

①書物などの版。「オリジナル‐―」

②コンピューターのソフトウェアなどで、改訂の回数を表すもの。

⇒バージョン‐アップ【version up】

バージョン‐アップ【version up】

既存のものを改訂・改良すること。

⇒バージョン【version】

バージン【virgin】

①処女。生娘きむすめ。

②手つかずのさま。純粋。「―‐スノー」

⇒バージン‐ソイル【virgin soil】

⇒バージン‐ロード

パー‐シン【phaa sin タイ】

タイの民族衣装の一種。女性用の筒形に仕立てた腰布。はいてから体にぴったりと合わせ、余分を前でたたんで襞ひだを整えた後にベルトで固定する。

バージン‐しょとう【バージン諸島】‥タウ

(Virgin Islands)カリブ海、小アンティル諸島の北部に位置する諸島。西半部はアメリカ領、東半部はイギリス領。主産業はサトウキビ栽培と観光。

バージン‐ソイル【virgin soil】

処女地。未踏の地。未開発の分野。

⇒バージン【virgin】

バージン‐ロード

(和製語virgin road)教会の結婚式で花嫁の通る、入口から祭壇までの通路。

⇒バージン【virgin】

ハース【Walter Norman Haworth】

イギリスの有機化学者。糖類の環状構造を確定。カラーと協力してビタミンCの化学構造を決定、その合成に成功。ノーベル賞。(1883〜1950)

バース【berth】

①碇泊ていはく地。

②汽車や汽船の寝床。

③バス・タクシーの発着場。

バース【Bath】

イギリス南西部、ロンドンの西200キロメートルにある温泉保養地。古代ローマの浴場跡がある。世界遺産。

バース

提供:JTBフォト

バース【John Barth】

アメリカの小説家。知的・実験的な大作が多い。作「酔いどれ草の仲買人」「山羊少年ジャイルズ」「レターズ」など。(1930〜)

パース【Perth】

オーストラリア南西部の都市。西オーストラリア州の州都。スワン川に面し、河口には外港フリーマントルがある。人口143万1千(2003)。

パース【Charles Sanders Peirce】

アメリカの哲学者。プラグマティズムの創始者。ある対象に関する概念の意味は、その概念によってもたらされる実践的可感的帰結を確認すればよいと考え、これをプラグマティズムの格率とした。思考作用を記号活動に還元し、記号論や記号論理学の先駆けとなった。(1839〜1914)

バース‐コントロール【birth control】

産児制限。受胎調節。

バースデー【birthday】

誕生日。「―‐パーティー」

⇒バースデー‐ケーキ【birthday cake】

バースデー‐ケーキ【birthday cake】

誕生日を祝うためのケーキ。年齢数の蝋燭ろうそくを立て、祝われる人がその火を吹き消す習慣がある。

⇒バースデー【birthday】

ハースト【William Randolph Hearst】

アメリカの新聞王。1903〜07年下院議員。1930年代には、26の日刊紙、17の日曜紙のほか、多数の雑誌や放送局・通信社などを経営。(1863〜1951)

バースト【burst】

(破裂・爆発の意)

①自動車のタイヤが破裂すること。

②宇宙線の強度が突発的に増加する現象。太陽から放射される電波の強度の急激な増加にもいう。アウト‐バースト。

バース‐とう【バース党】‥タウ

(Ḥizb al-Ba‘th アラビア)アラブ民族主義の政党。アラブ民族の復興(バース)を目標とし、「自由・統一・社会主義」がスローガン。1940年代にシリア人が結党、アラブ諸国に支部建設。63年以降のシリア、68〜2003年のイラクで政権を握る。アラブ社会主義復興党。

パースニップ【parsnip】

アメリカボウフウの英語名。

パースペクティビズム【perspectivism】

〔哲〕視点の取り方に応じて対象が変化して見えること、すなわち認識が視点に相対的であることをいう。ニーチェは、生は自己の視点から世界を解釈しているのであり、客観的真理は幻想にすぎないと主張した。

パースペクティブ【perspective】

①透視画法。遠近法。

②遠景。眺望。

③見込み。前途。

パーセク【parsec】

天文学上の距離の単位の一つ。年周視差1秒角に相当。約30兆8600億キロメートル、すなわち3.262光年に等しい。

バーゼル【Basel ドイツ】

スイス北西部、ライン川に沿い、ドイツ・フランスとの国境に接する都市。河港はライン川舟運の終点で、スイスの門戸。化学その他の工業が盛ん。人口16万5千(2001)。

⇒バーゼル‐じょうやく【バーゼル条約】

パーセル【Henry Purcell】

イギリス、バロック時代の作曲家。王室付音楽家として劇音楽・教会用合唱曲などの作品が多い。「ダイドーとイニーアス」「聖セシリアの祝日のためのオード」。(1659〜1695)

バーゼル‐じょうやく【バーゼル条約】‥デウ‥

(Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal)有害廃棄物の輸出およびその処分の規制に関する条約。国連環境計画の主導により、スイスのバーゼルで1989年採択、92年発効。

⇒バーゼル【Basel ドイツ】

パーセンテージ【percentage】

百分率。百分比。

パーセント【per cent; percent】

100分のいくつに当たるかを示す語。百分率。プロセント。記号%

パーソナリティー【personality】

①人格。個性。性格とほぼ同義で、特に個人の統一的・持続的な特性の総体。

②ディスク‐ジョッキーなどの司会者。

⇒パーソナリティー‐しょうがい【パーソナリティー障害】

パーソナリティー‐しょうがい【パーソナリティー障害】‥シヤウ‥

パーソナリティー(人格)が異質かつ硬直的であるため、社会的不適応や主観的苦痛が長期に生じる状態・病態。人格障害。

⇒パーソナリティー【personality】

パーソナル【personal】

個人的。個人用。一身上。「―な問題」

⇒パーソナル‐コミュニケーション【personal communication】

⇒パーソナル‐コンピューター【personal computer】

パーソナル‐コミュニケーション【personal communication】

個人的な意志・情報の伝達。メディアは会話・文字のほか、身振り・動作なども含む。↔マス‐コミュニケーション。

⇒パーソナル【personal】

パーソナル‐コンピューター【personal computer】

個人が専有し、小規模の利用に供する小型コンピューター。デスクトップ・ラップトップなどがある。パソコン。PC

⇒パーソナル【personal】

パーソンズ【Talcott Parsons】

アメリカの社会学者。行為の一般理論、構造機能分析、社会システム論、進化論的社会変動論の理論的パラダイムの確立者。著「社会的行為の

バース【John Barth】

アメリカの小説家。知的・実験的な大作が多い。作「酔いどれ草の仲買人」「山羊少年ジャイルズ」「レターズ」など。(1930〜)

パース【Perth】

オーストラリア南西部の都市。西オーストラリア州の州都。スワン川に面し、河口には外港フリーマントルがある。人口143万1千(2003)。

パース【Charles Sanders Peirce】

アメリカの哲学者。プラグマティズムの創始者。ある対象に関する概念の意味は、その概念によってもたらされる実践的可感的帰結を確認すればよいと考え、これをプラグマティズムの格率とした。思考作用を記号活動に還元し、記号論や記号論理学の先駆けとなった。(1839〜1914)

バース‐コントロール【birth control】

産児制限。受胎調節。

バースデー【birthday】

誕生日。「―‐パーティー」

⇒バースデー‐ケーキ【birthday cake】

バースデー‐ケーキ【birthday cake】

誕生日を祝うためのケーキ。年齢数の蝋燭ろうそくを立て、祝われる人がその火を吹き消す習慣がある。

⇒バースデー【birthday】

ハースト【William Randolph Hearst】

アメリカの新聞王。1903〜07年下院議員。1930年代には、26の日刊紙、17の日曜紙のほか、多数の雑誌や放送局・通信社などを経営。(1863〜1951)

バースト【burst】

(破裂・爆発の意)

①自動車のタイヤが破裂すること。

②宇宙線の強度が突発的に増加する現象。太陽から放射される電波の強度の急激な増加にもいう。アウト‐バースト。

バース‐とう【バース党】‥タウ

(Ḥizb al-Ba‘th アラビア)アラブ民族主義の政党。アラブ民族の復興(バース)を目標とし、「自由・統一・社会主義」がスローガン。1940年代にシリア人が結党、アラブ諸国に支部建設。63年以降のシリア、68〜2003年のイラクで政権を握る。アラブ社会主義復興党。

パースニップ【parsnip】

アメリカボウフウの英語名。

パースペクティビズム【perspectivism】

〔哲〕視点の取り方に応じて対象が変化して見えること、すなわち認識が視点に相対的であることをいう。ニーチェは、生は自己の視点から世界を解釈しているのであり、客観的真理は幻想にすぎないと主張した。

パースペクティブ【perspective】

①透視画法。遠近法。

②遠景。眺望。

③見込み。前途。

パーセク【parsec】

天文学上の距離の単位の一つ。年周視差1秒角に相当。約30兆8600億キロメートル、すなわち3.262光年に等しい。

バーゼル【Basel ドイツ】

スイス北西部、ライン川に沿い、ドイツ・フランスとの国境に接する都市。河港はライン川舟運の終点で、スイスの門戸。化学その他の工業が盛ん。人口16万5千(2001)。

⇒バーゼル‐じょうやく【バーゼル条約】

パーセル【Henry Purcell】

イギリス、バロック時代の作曲家。王室付音楽家として劇音楽・教会用合唱曲などの作品が多い。「ダイドーとイニーアス」「聖セシリアの祝日のためのオード」。(1659〜1695)

バーゼル‐じょうやく【バーゼル条約】‥デウ‥

(Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal)有害廃棄物の輸出およびその処分の規制に関する条約。国連環境計画の主導により、スイスのバーゼルで1989年採択、92年発効。

⇒バーゼル【Basel ドイツ】

パーセンテージ【percentage】

百分率。百分比。

パーセント【per cent; percent】

100分のいくつに当たるかを示す語。百分率。プロセント。記号%

パーソナリティー【personality】

①人格。個性。性格とほぼ同義で、特に個人の統一的・持続的な特性の総体。

②ディスク‐ジョッキーなどの司会者。

⇒パーソナリティー‐しょうがい【パーソナリティー障害】

パーソナリティー‐しょうがい【パーソナリティー障害】‥シヤウ‥

パーソナリティー(人格)が異質かつ硬直的であるため、社会的不適応や主観的苦痛が長期に生じる状態・病態。人格障害。

⇒パーソナリティー【personality】

パーソナル【personal】

個人的。個人用。一身上。「―な問題」

⇒パーソナル‐コミュニケーション【personal communication】

⇒パーソナル‐コンピューター【personal computer】

パーソナル‐コミュニケーション【personal communication】

個人的な意志・情報の伝達。メディアは会話・文字のほか、身振り・動作なども含む。↔マス‐コミュニケーション。

⇒パーソナル【personal】

パーソナル‐コンピューター【personal computer】

個人が専有し、小規模の利用に供する小型コンピューター。デスクトップ・ラップトップなどがある。パソコン。PC

⇒パーソナル【personal】

パーソンズ【Talcott Parsons】

アメリカの社会学者。行為の一般理論、構造機能分析、社会システム論、進化論的社会変動論の理論的パラダイムの確立者。著「社会的行為の

のろま人形(佐渡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

のろま人形(佐渡)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒のろ‐ま【鈍間・野呂松】

のろ‐もの

(野良物か)女物の野良着のらぎ。

のろり

のろいさま。のろのろ。のんびり。また、ふらり。浮世風呂3「ゆふべ―と帰つたとこが」

⇒のろり‐のろり

のろり‐のろり

(→)「のろり」に同じ。狂言、止動方角しどうほうがく「あれへ―と帰りをる」

⇒のろり

のろわし・い【呪わしい】ノロハシイ

〔形〕[文]のろは・し(シク)

のろいたい気持である。「―・い運命」

のろん‐じ【呪師】

⇒じゅし2

の‐わき【野分】

①(野の草をわけて吹く意)二百十日・二百二十日前後に吹く暴風。台風。また、秋から初冬にかけて吹く強い風。〈[季]秋〉。宇津保物語蔵開中「千歳をまつの―とぞ聞く」

②源氏物語の巻名。

⇒のわき‐た・つ【野分立つ】

⇒のわき‐の‐かぜ【野分の風】

のわき‐た・つ【野分立つ】

〔自四〕

野分が吹く。源氏物語桐壺「―・ちて俄かにはだ寒き夕暮の程」

⇒の‐わき【野分】

のわき‐の‐かぜ【野分の風】

(→)野分に同じ。

⇒の‐わき【野分】

の‐わけ【野分】

(→)「のわき」に同じ。〈[季]秋〉。相模集「あさぢ原―にあへる露よりも」

ノン【non フランス】

いいえ。いや。英語のノーに当たる。↔ウィ

ノン【non】

(接頭語的に)「非」「無」などの意。「―‐ストップ」

ノン‐アルコール

(nonalcoholic)アルコール分を含まない意。主に、酒類の風味を持つが法的には酒類に含まれない、アルコール分1パーセント未満の飲料についていう。「―飲料」「―‐ビール」

ノン‐カロリー

(和製語non calorie)カロリーが非常に低いこと。食品100グラムあたり5キロカロリー未満の場合に表示できる。

のん‐き【暖気・呑気・暢気】

(ノンは「暖」の唐音。「呑気」「暢気」は当て字)

①気晴らし。気散じ。〈日葡辞書〉

②気分や性格がのんびりしていること。心配性しょうでないこと。「―に構える」「―な人」

⇒のんき‐ぶし【呑気節】

⇒のんき‐ぼうず【呑気坊主】

のんき‐ぶし【呑気節】

俗謡の一つ。大正の初め頃から流行。「ははのんきだね」という囃子詞はやしことばによる称。

⇒のん‐き【暖気・呑気・暢気】

のんき‐ぼうず【呑気坊主】‥バウ‥

のんきな人をからかって、または親しんでいう語。

⇒のん‐き【暖気・呑気・暢気】

ノン‐キャリア

(和製語non career)日本の中央官庁で、国家公務員試験のⅠ種(上級甲)合格者でない者の俗称。→キャリア3

のん‐こ

①のらくらすること。また、その者。道楽者。放蕩者。だて者。浄瑠璃、女殺油地獄「たばこ一服致さうかと腰打ちかくるも―らし」

②「のんこ髷」の略。

⇒のんこ‐の‐しゃあ

⇒のんこ‐まげ【のんこ髷】

⇒のんこ‐わげ【のんこ髷】

のんこう

京都の楽焼らくやき本家の3代、道入どうにゅうの俗称。

のん‐こう【嫩江】‥カウ

(Nen Jiang)中国黒竜江省西部を流れる松花江最大の支流。伊勒呼里イロフリ山に発源する。長さ約1400キロメートル。どんこう。

のんこ‐の‐しゃあ

ずうずうしくて恥を知らないさま。平然としているさま。「小言を言われても―でいる」

⇒のん‐こ

のんこ‐まげ【のんこ髷】

男女の髪の結い方の一つ。元禄(1688〜1704)から享保(1716〜1736)頃までは伊達だてとされた。のんこわげ。のんこ。

⇒のん‐こ

のんこ‐わげ【のんこ髷】

(→)「のんこまげ」に同じ。

⇒のん‐こ

ノンシャラン【nonchalant フランス】

のんきなさま。無頓着。

ノンステップ‐バス

(和製語non step bus)車両の床面が低く、乗降口にステップの無いバス。低床バス。

ノン‐ストップ【non-stop】

乗物が目的地までとまらないこと。無停車。無着陸。

ノン‐セクション

(和製語non section)クイズの問題などで、部門が限定されていないこと。

ノン‐セクト

(和製語non sect)政党・党派に属さないこと。党派に属さずに学生運動などを行う人。

ノンセンス【nonsense】

⇒ナンセンス

のん‐だくれ【飲んだくれ】

①ひどく酔っぱらうこと。また、その人。

②おおざけのみ。大酒家。

のんたろう【飲太郎・呑太郎】‥ラウ

①(→)「のんべえ」に同じ。花暦八笑人「左次郎とて、生れついての―」

②無銭で芝居などを見物する人。

③のんき者。

のん‐ど【咽・喉】

(ノミド(飲門)の転)のど。〈倭名類聚鈔3〉

のんどり

のどかなさま。のんびり。紅梅千句「―と神垣ひろき宮所」

ノン‐トロッポ【non troppo イタリア】

〔音〕速度標語に添えて、「あまり…すぎないように」の意。

のん‐の【布布】

一布一布。縫ってある衣類を解いて、一枚一枚の布にすること。浮世風呂2「布子おひえの裏をの、―に解いてみたらの」

のんの‐さま

(幼児語)(→)「ののさま」に同じ。

のん‐の‐つかさ【式部省】

(ノリノツカサの音便)

⇒しきぶしょう

のん‐のん

(幼児語)

①灯火。灯明。

②(→)「ののさま」に同じ。

ノンパレル【nonpareil】

(印刷用語)欧文活字の大きさを表す古い呼び名の一つ。約6ポイント大の活字。ナンペル。

ノン‐バンク【nonbank】

銀行以外で、貸金業務を行う企業の総称。預金を集めることはできない。サラ金・リース・信販会社など。貸金業規制法による登録制。ノンバンク‐バンク。

のんびり

気を使うところがなく、心身がのどかに落ち着いているさま。「―と暮らす」「―した性格」

ノン‐フィギュラティフ【non-figuratif フランス】

〔美〕(非具象・非形象の意)1930年代の前衛絵画のうち、具象形態によるシュールレアリスムに対し、抽象絵画の総称として用いた語。

ノン‐フィクション【non-fiction】

虚構を交えず、事実を伝えようとする作品・記録映画。→フィクション

ノンブル【nombre フランス】

(印刷用語。数の意)ページの順序を示す数字。丁づけ。

ノン‐プロ

(non-professionalの略)職業的でないこと。実業団野球などにいう。

のんべえ【飲兵衛】‥ヱ

大酒のみを人名めかして言う語。のんだくれ。のみすけ。

のんべん‐だらり

だらしなく時日を費やすさま。「―とした毎日」

ノン‐ポリ

(non-politicalの略)政治問題や学生運動に関心を示さないさま。また、そういう人。「―学生」

のんやほ‐ぶし【のんやほ節】

元禄(1688〜1704)時代の流行唄はやりうた。歌詞は「晩に御座らば肥後鉈さいてござれ、晩にや梅の木の枝おろそ、のんやほのんやほ」

のんやほほ‐おどり【のんやほほ踊】‥ヲドリ

のんやほ節に合わせて踊る踊り。好色二代男「禿揃へて―」

のん‐りょう【暖寮】‥レウ

(ノンは唐音)

①禅宗で、新しく入寮する人が古参の人々に茶菓子などを饗すること。暖寺のんじ。暖席。

②他人が新しく入寺した人を賀すること。

ノン‐ルフールマン‐の‐げんそく【ノンルフールマンの原則】

(principle of non-refoulement)迫害を受けるおそれのある国に難民を追放・送還してはならないとする原則。難民条約に規定。

ノン‐レム‐すいみん【ノンレム睡眠】

(non-REM sleep)(→)徐波睡眠に同じ。↔レム睡眠

のん‐れん【暖簾】

(ノンは唐音)

⇒のれん。好色一代男3「柿染めの―かけて」

は

①両声帯を接近させ、その間隙から出す無声摩擦音〔h〕と、母音〔a〕との結合した音節。〔ha〕 なお、江戸初期までは両唇音の〔F〕と母音〔a〕との結合した音節であった。

②平仮名「は」は「波」の草体。片仮名「ハ」は「八」の全画。

は【刃】

(「歯」と同源)刀などの縁の薄く鋭く、物を切るところ。やいば。神代紀上「尾に至りて剣の―少しき欠けぬ」。「かみそりの―」

⇒刃を拾う

は【羽】

①鳥の全身を覆う毛。羽毛うもう。万葉集8「水鳥の鴨の―の色の」

②つばさ。今昔物語集4「鳥のいはく、…我が―に乗るべしと」

③虫のはね。源氏物語空蝉「空蝉の―にをく露の」

④矢につける鳥の羽根。矢羽根。

⑤⇒わ(羽)

⇒羽が利く

は【葉】

植物の栄養器官の一つ。炭酸同化作用および呼吸作用を営む。形状は一様でないが、一般に扁平で、完全葉では葉身・葉柄・托葉の3部から成り、その維管束を葉脈という。また、花弁・萼がく・蕊ずいなどは葉の変形したものとみなされる。万葉集6「橘は実さへ花さへその―さへ」

葉

⇒のろ‐ま【鈍間・野呂松】

のろ‐もの

(野良物か)女物の野良着のらぎ。

のろり

のろいさま。のろのろ。のんびり。また、ふらり。浮世風呂3「ゆふべ―と帰つたとこが」

⇒のろり‐のろり

のろり‐のろり

(→)「のろり」に同じ。狂言、止動方角しどうほうがく「あれへ―と帰りをる」

⇒のろり

のろわし・い【呪わしい】ノロハシイ

〔形〕[文]のろは・し(シク)

のろいたい気持である。「―・い運命」

のろん‐じ【呪師】

⇒じゅし2

の‐わき【野分】

①(野の草をわけて吹く意)二百十日・二百二十日前後に吹く暴風。台風。また、秋から初冬にかけて吹く強い風。〈[季]秋〉。宇津保物語蔵開中「千歳をまつの―とぞ聞く」

②源氏物語の巻名。

⇒のわき‐た・つ【野分立つ】

⇒のわき‐の‐かぜ【野分の風】

のわき‐た・つ【野分立つ】

〔自四〕

野分が吹く。源氏物語桐壺「―・ちて俄かにはだ寒き夕暮の程」

⇒の‐わき【野分】

のわき‐の‐かぜ【野分の風】

(→)野分に同じ。

⇒の‐わき【野分】

の‐わけ【野分】

(→)「のわき」に同じ。〈[季]秋〉。相模集「あさぢ原―にあへる露よりも」

ノン【non フランス】

いいえ。いや。英語のノーに当たる。↔ウィ

ノン【non】

(接頭語的に)「非」「無」などの意。「―‐ストップ」

ノン‐アルコール

(nonalcoholic)アルコール分を含まない意。主に、酒類の風味を持つが法的には酒類に含まれない、アルコール分1パーセント未満の飲料についていう。「―飲料」「―‐ビール」

ノン‐カロリー

(和製語non calorie)カロリーが非常に低いこと。食品100グラムあたり5キロカロリー未満の場合に表示できる。

のん‐き【暖気・呑気・暢気】

(ノンは「暖」の唐音。「呑気」「暢気」は当て字)

①気晴らし。気散じ。〈日葡辞書〉

②気分や性格がのんびりしていること。心配性しょうでないこと。「―に構える」「―な人」

⇒のんき‐ぶし【呑気節】

⇒のんき‐ぼうず【呑気坊主】

のんき‐ぶし【呑気節】

俗謡の一つ。大正の初め頃から流行。「ははのんきだね」という囃子詞はやしことばによる称。

⇒のん‐き【暖気・呑気・暢気】

のんき‐ぼうず【呑気坊主】‥バウ‥

のんきな人をからかって、または親しんでいう語。

⇒のん‐き【暖気・呑気・暢気】

ノン‐キャリア

(和製語non career)日本の中央官庁で、国家公務員試験のⅠ種(上級甲)合格者でない者の俗称。→キャリア3

のん‐こ

①のらくらすること。また、その者。道楽者。放蕩者。だて者。浄瑠璃、女殺油地獄「たばこ一服致さうかと腰打ちかくるも―らし」

②「のんこ髷」の略。

⇒のんこ‐の‐しゃあ

⇒のんこ‐まげ【のんこ髷】

⇒のんこ‐わげ【のんこ髷】

のんこう

京都の楽焼らくやき本家の3代、道入どうにゅうの俗称。

のん‐こう【嫩江】‥カウ

(Nen Jiang)中国黒竜江省西部を流れる松花江最大の支流。伊勒呼里イロフリ山に発源する。長さ約1400キロメートル。どんこう。

のんこ‐の‐しゃあ

ずうずうしくて恥を知らないさま。平然としているさま。「小言を言われても―でいる」

⇒のん‐こ

のんこ‐まげ【のんこ髷】

男女の髪の結い方の一つ。元禄(1688〜1704)から享保(1716〜1736)頃までは伊達だてとされた。のんこわげ。のんこ。

⇒のん‐こ

のんこ‐わげ【のんこ髷】

(→)「のんこまげ」に同じ。

⇒のん‐こ

ノンシャラン【nonchalant フランス】

のんきなさま。無頓着。

ノンステップ‐バス

(和製語non step bus)車両の床面が低く、乗降口にステップの無いバス。低床バス。

ノン‐ストップ【non-stop】

乗物が目的地までとまらないこと。無停車。無着陸。

ノン‐セクション

(和製語non section)クイズの問題などで、部門が限定されていないこと。

ノン‐セクト

(和製語non sect)政党・党派に属さないこと。党派に属さずに学生運動などを行う人。

ノンセンス【nonsense】

⇒ナンセンス

のん‐だくれ【飲んだくれ】

①ひどく酔っぱらうこと。また、その人。

②おおざけのみ。大酒家。

のんたろう【飲太郎・呑太郎】‥ラウ

①(→)「のんべえ」に同じ。花暦八笑人「左次郎とて、生れついての―」

②無銭で芝居などを見物する人。

③のんき者。

のん‐ど【咽・喉】

(ノミド(飲門)の転)のど。〈倭名類聚鈔3〉

のんどり

のどかなさま。のんびり。紅梅千句「―と神垣ひろき宮所」

ノン‐トロッポ【non troppo イタリア】

〔音〕速度標語に添えて、「あまり…すぎないように」の意。

のん‐の【布布】

一布一布。縫ってある衣類を解いて、一枚一枚の布にすること。浮世風呂2「布子おひえの裏をの、―に解いてみたらの」

のんの‐さま

(幼児語)(→)「ののさま」に同じ。

のん‐の‐つかさ【式部省】

(ノリノツカサの音便)

⇒しきぶしょう

のん‐のん

(幼児語)

①灯火。灯明。

②(→)「ののさま」に同じ。

ノンパレル【nonpareil】

(印刷用語)欧文活字の大きさを表す古い呼び名の一つ。約6ポイント大の活字。ナンペル。

ノン‐バンク【nonbank】

銀行以外で、貸金業務を行う企業の総称。預金を集めることはできない。サラ金・リース・信販会社など。貸金業規制法による登録制。ノンバンク‐バンク。

のんびり

気を使うところがなく、心身がのどかに落ち着いているさま。「―と暮らす」「―した性格」

ノン‐フィギュラティフ【non-figuratif フランス】

〔美〕(非具象・非形象の意)1930年代の前衛絵画のうち、具象形態によるシュールレアリスムに対し、抽象絵画の総称として用いた語。

ノン‐フィクション【non-fiction】

虚構を交えず、事実を伝えようとする作品・記録映画。→フィクション

ノンブル【nombre フランス】

(印刷用語。数の意)ページの順序を示す数字。丁づけ。

ノン‐プロ

(non-professionalの略)職業的でないこと。実業団野球などにいう。

のんべえ【飲兵衛】‥ヱ

大酒のみを人名めかして言う語。のんだくれ。のみすけ。

のんべん‐だらり

だらしなく時日を費やすさま。「―とした毎日」

ノン‐ポリ

(non-politicalの略)政治問題や学生運動に関心を示さないさま。また、そういう人。「―学生」

のんやほ‐ぶし【のんやほ節】

元禄(1688〜1704)時代の流行唄はやりうた。歌詞は「晩に御座らば肥後鉈さいてござれ、晩にや梅の木の枝おろそ、のんやほのんやほ」

のんやほほ‐おどり【のんやほほ踊】‥ヲドリ

のんやほ節に合わせて踊る踊り。好色二代男「禿揃へて―」

のん‐りょう【暖寮】‥レウ

(ノンは唐音)

①禅宗で、新しく入寮する人が古参の人々に茶菓子などを饗すること。暖寺のんじ。暖席。

②他人が新しく入寺した人を賀すること。

ノン‐ルフールマン‐の‐げんそく【ノンルフールマンの原則】

(principle of non-refoulement)迫害を受けるおそれのある国に難民を追放・送還してはならないとする原則。難民条約に規定。

ノン‐レム‐すいみん【ノンレム睡眠】

(non-REM sleep)(→)徐波睡眠に同じ。↔レム睡眠

のん‐れん【暖簾】

(ノンは唐音)

⇒のれん。好色一代男3「柿染めの―かけて」

は

①両声帯を接近させ、その間隙から出す無声摩擦音〔h〕と、母音〔a〕との結合した音節。〔ha〕 なお、江戸初期までは両唇音の〔F〕と母音〔a〕との結合した音節であった。

②平仮名「は」は「波」の草体。片仮名「ハ」は「八」の全画。

は【刃】

(「歯」と同源)刀などの縁の薄く鋭く、物を切るところ。やいば。神代紀上「尾に至りて剣の―少しき欠けぬ」。「かみそりの―」

⇒刃を拾う

は【羽】

①鳥の全身を覆う毛。羽毛うもう。万葉集8「水鳥の鴨の―の色の」

②つばさ。今昔物語集4「鳥のいはく、…我が―に乗るべしと」

③虫のはね。源氏物語空蝉「空蝉の―にをく露の」

④矢につける鳥の羽根。矢羽根。

⑤⇒わ(羽)

⇒羽が利く

は【葉】

植物の栄養器官の一つ。炭酸同化作用および呼吸作用を営む。形状は一様でないが、一般に扁平で、完全葉では葉身・葉柄・托葉の3部から成り、その維管束を葉脈という。また、花弁・萼がく・蕊ずいなどは葉の変形したものとみなされる。万葉集6「橘は実さへ花さへその―さへ」

葉

葉身

葉脈

主脈

蜜腺

葉柄

托葉

⇒葉を欠いて根を断つな

は【歯】

①鳥類を除く脊椎動物の口腔内にあって、食物の摂取・咀嚼そしゃく、攻撃・防御にあずかる器官。哺乳類で特に発達し、人間では言語の発声にも関与する。主部は象牙質から成り、表面露出部はエナメル質、歯ぐきの中にある部分はセメント質でおおわれる。人間では小児期のもの(乳歯)は永久歯と生えかわる(一換性)。哺乳類以外のものでは多換性で、構造も働きもかなり異なる。古事記下「此の天皇…御―の長さ一寸ひとき、広さ二分ふたきだ」

歯(臼歯)

葉身

葉脈

主脈

蜜腺

葉柄

托葉

⇒葉を欠いて根を断つな

は【歯】

①鳥類を除く脊椎動物の口腔内にあって、食物の摂取・咀嚼そしゃく、攻撃・防御にあずかる器官。哺乳類で特に発達し、人間では言語の発声にも関与する。主部は象牙質から成り、表面露出部はエナメル質、歯ぐきの中にある部分はセメント質でおおわれる。人間では小児期のもの(乳歯)は永久歯と生えかわる(一換性)。哺乳類以外のものでは多換性で、構造も働きもかなり異なる。古事記下「此の天皇…御―の長さ一寸ひとき、広さ二分ふたきだ」

歯(臼歯)

歯冠

歯根

エナメル質

象牙質

歯髄

歯肉

セメント質

根管

②歯の形をしているもの。宇治拾遺物語14「はきたる足駄の―をふみ折りつ」。「鋸の―」

⇒歯が浮く

⇒歯が立たない

⇒歯に合う

⇒歯に衣着せぬ

⇒歯の抜けたよう

⇒歯の根が合わぬ

⇒歯の根も食い合う

⇒歯の根を鳴らす

⇒歯亡び舌存す

⇒歯を噛む

⇒歯を食いしばる

⇒歯を切す

⇒歯を出す

は【端】

①はし。はた。万葉集15「山の―に月かたぶけば」

②はした。はんぱ。「―数」

は【翳】

⇒さしは

は【把】

⇒わ(把)

は【波】

①なみ・津波を数える語。「第1―到着」

②㋐波斯ペルシアの略。

㋑波蘭ポーランドの略。

は【派】

流儀・宗旨などの分かれ。なかま。「同じ―に所属する」

は【破】

①雅楽で、序・破・急3楽章の一つ。拍節的リズムで、ゆったりと奏される楽章。曲によっては入破じゅはという。

②能楽では、楽章でなく、曲風で序・破・急を分け、破は変化をつけた部分。

は【覇】

①諸侯の長。はたがしら。

②武力または謀術を以て天下を従えること。また、競技などで優勝すること。「―を競う」「―を唱える」

は

〔感〕

①笑う声。はあ。宇治拾遺物語5「人皆―と笑ひけり」

②ややかしこまって答えたり、聞き返す時発する声。「―、そうです」「―、何とおっしゃいましたか」

③怪しむ時などに発する声。はて。狂言、かくすい聟「―、こりやどなたで御ざりまするぞ」

は

〔助詞〕

(現代語での発音はワ)

➊(係助詞)体言・副詞・形容詞や助詞などを受け、それに関して説明しようとする物事を取りあげて示す。取りあげるのは既に話題となるなど自明な内容で、その点に、事実の描写などで新たな話題を示す「が」との違いがあるとされる。格を表す語ではなく、主格・目的格・補格など種々の格の部分でも使われる。「は」を受けて結ぶ活用語は、余情を込めるなど特別な意味を表す場合を除いて、通常は終止形で結ぶ。→が。

①他と区別して取り出していう意を表す。古事記上「青山に鵼ぬえ―鳴きぬ」。万葉集20「足ひきの山菅の根し長く―ありけり」。源氏物語桐壺「はじめより我―と思ひ上がり給へる御方々」。「僕が帰るから、君―いなさい」「辛く―あるが頑張る」

②叙述の題目を提示する。万葉集1「大宮人―船並めて朝川渡り」。竹取物語「石つくりの皇子―心のしたくある人にて」。天草本平家物語「一の谷―、北は山、南は海」。「象―鼻が長い」「酒―静かに飲むのがいい」「花―桜木」

③連用修飾する語句に続き、前の語句の表す内容を強調する。万葉集2「わぎもこに恋ひつつあらず―秋萩の咲きて散りぬる花にあらましを」

④不定称の語に付いて、どの一つであってもの意で、全部がそうであることを表す。古今和歌集東歌「みちのくはいづく―あれど塩釜の浦漕ぐ舟の綱手かなしも」。「何―無くとも、あなたさえいればいい」

⑤仮定条件と解される文脈に用いる。「ば」と濁音化しても使われる(「ば」を未然形に接続する接続助詞とする説もある)。「ずは」は、江戸時代以後「ざあ」と転じて使われることもある。万葉集18「見ず―のぼらじ」。古今和歌集雑「恋ひしく―とぶらひ来ませ」。勅規桃源抄「卿相にならずわかへるまいと盟ちかうたほどに、不帰かえらぬぞ」。浄瑠璃、長町女腹切「逢たく―、半七ばかり明日おぢや」。いろは文庫「もしそれともに、途みちで逢はずば、観音堂で待合はさう」。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「知らざあ言つて聞かせやせう」。「相手に知られて―困る」「行かず―なるまい」→ば。

➋(終助詞)文末にあって余情・詠嘆の意を表す。万葉集20「今日よりは顧みなくて大君の醜の御楯と出で立つ我―」。伊勢物語「いかがはせむ―」→わ。

➌(格助詞)方向を表す「へ」の上代東国方言。万葉集20「我が背なを筑紫―遣りてうつくしみ帯えひは解かななあやにかも寝む」

ば

「は」の濁音。両唇を合わせて破裂させる有声子音〔b〕と、母音〔a〕との結合した音節。〔ba〕

ば【場】

(「には(庭)」の転)

①物事の行われる広いところ。場所。伊勢物語「右近の馬―」。太平記7「見物・相撲の―の如く打ち囲んで」。日葡辞書「バヲトル、即ち、トコロヲフサグ」

②物事の行われる時機・局面。ばあい。「―をわきまえる」「―数かず」「―馴れ」

③特に、戦場をいう。仕場しば。江源武鑑17「一日のうち両度―を踏まへたると進藤自讃申したるは、此の合戦なり」

④演劇で、ある幕のうち、舞台装置の変換が行われず、同じ場面で終始し一区切りとなる部分。

⑤取引所内の売買取引を行う場所、すなわち取引所立会場。「―が立つ」

⑥〔理〕(field)空間の各点ごとにある物理量Aが与えられている時、Aの場が存在するといい、Aを場の量という。力の場、速度の場、電磁場、重力場の類。

⑦〔心〕心的過程や社会現象の生起する状況を全体構造としてとらえ、動的な過程としてそれを記述または説明するための用語。「視覚の―」

ば【婆】

①年をとった女。ばば。

②梵語の音訳字。「―羅門」

ば

〔助詞〕

➊(接続助詞)古語では未然形・已然形に接続し、現代語では仮定形に接続する。前の活用語の表す内容を後の語句につなげる働きをする。

①文語で未然形に接続し、仮定の順接条件を示す。口語では仮定形に接続する。「仮定形+ば」は「已然形+ば」と同じ語形だが、已然形のもつ確定の意味を表さなくなったもの。…なら。万葉集1「飛ぶ鳥の明日香里を置きて去な―君があたりは見えずかもあらむ」。源氏物語桐壺「若宮など生ひいで給は―、さるべきついでもありなむ」。「海が穏やかなら―揺れまい」「天気がよけれ―出かけよう」

②文語で已然形に接続する。確定条件を示す。

㋐ある事の起こった場合を示す。…したら。…したところ。万葉集8「野の上の方に行きしか―うぐひす鳴きつ」。源氏物語明石「その浜を見れ―、播磨の国明石の浜なりけり」。天草本平家物語「恐ろしながらのぞいてみれ―、わが主の宮でござつた」

㋑前の事の生じた結果、後の事の生ずる意味を表す。順接条件で、理由・原因を示す。…ので。…から。万葉集8「近けども渡るすべなし秋にしあらね―」。源氏物語桐壺「事に触れて数知らず苦しき事のみまされ―いといたう思ひわびたるを」

㋒その条件の下にいつもある事柄の起こることを示す。口語では仮定形に接続する。…すると。万葉集5「父母を見れ―尊し妻子見れ―めぐしうつくし」。「雨が降れ―あの道はぬかる」

㋓(打消の文脈で用い)前の事の起こらない状態で後の事の起こることを示す。逆接の意味になる。…のに。万葉集4「見奉りていまだ時だに変らね―年月のごと思ほゆる君」。万葉集10「もみち葉に置く白露の色にはも出でじと思へ―言の繁けく」。古今和歌集秋「天の河浅瀬白浪たどりつつ渡り果てね―明けぞしにける」

㋔(㋓より転じ、「動詞連用形+も果てねば」の形で)前の事が起こるとすぐに後の事が起こることを示す。…するとすぐ。…や否や。平家物語9「…と宣ひも果てね―、六弥太後よりよて、薩摩守の頸を討つ」

③口語の仮定形に接続して、同趣の事柄を並べる。歌舞伎、当龝八幡祭できあきやわたまつり「親もなけれ―兄弟もない」。「歌も歌え―ピアノも弾く」

④形容詞型活用の語尾「く」、打消の「ず」などに付いた係助詞の「は」を、室町時代以降、接続助詞と解したもの。仮定条件を表す。「は」の連濁として係助詞と解する説もある。浄瑠璃、心中天の網島「それ程名残おしく―誓紙書かぬがよいわいの」。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「腰が抜けてえ立たず―引ずり出さん」。「雉も鳴かず―打たれまい」

➋(係助詞)事物を区別する意の助詞「は」が、形容詞型活用の語尾「く」、打消の「ず」、助詞「に」「を」などの後で、連濁したもの。万葉集1「冬ごもり春さりくれば…黄葉もみちを―とりてそしのふ」→ば➊4

ぱ

「は」の半濁音。両唇を合わせて破裂させる無声子音〔p〕と、母音〔a〕との結合した音節。〔pa〕

ぱ

(英語perに起こる)1個当りの値を示す語。「10円―」

パ【pas フランス】

(歩みの意)バレエの用語で、踊りの一単位。体重が一方の足から他方の足に移動する動きを基本とし、いくつかの動きの複合から成るもの。ステップ。

はあ

〔感〕

①笑う声。古今著聞集17「―と笑ひて」

②応答の声。はい。「―、確かにそう申しました」

③意外に思って驚く時の声。

④相手の言葉が聞きとれない時に聞き返す語。「―、なんでしょうか」

ばあ【祖母・婆】

(ババの転)

①父母の母を呼ぶ称。そぼ。

②老女を(親しんで)呼ぶ称。

↔じい(爺)

バー【bar】

①棒。横木。スポーツで、高跳びの横木やゴールポストの横木など。

②カウンターのある洋風酒場。居酒屋。木下杢太郎、食後の唄「河沿ひの酒舗ばあに入りて、われは静かに青きペパミントの酒を啜りて」

③飲食物を、客が好みに応じて自由に選べるように並べたコーナー。「ドリンク‐―」

バー

(burr drill)小さい刃先で高速回転するドリル。とくに歯科医が歯を切削するのに用いるドリル。バー‐ドリル。

ばあ

〔感〕

幼児をあやす時や、突然顔をつき合わせた時などに発する声。「いないいない、―」

ぱあ

①じゃんけんで、全部指を開いたもの。かみ。「ぐう、ちょき、―」

②調子の狂っていること。抜けていること。ばか。「あいつは―だ」

③すっかりなくなること。帳消し。ご破算。「―になる」

パー【八】

中国語の八はち。

パー【par】

①同価。同等。

②有価証券の市価がその額面または払込額と同一なこと。平価。

③ゴルフで、各ホールごとの基準打数。

ば‐あい【場合】‥アヒ

①その場に出合った時。時。おり。時機。「事故の―には」

②局面。境遇。事情。「―によっては」「時と―による」「泣いている―ではない」

ハーヴァード【John Harvard】

アメリカの牧師。イギリス生れ。遺言により財産と蔵書がハーヴァード大学の創立に際し寄付された。(1607〜1638)

⇒ハーヴァード‐だいがく【ハーヴァード大学】

ハーヴァード‐だいがく【ハーヴァード大学】

アメリカ合衆国最古の私立大学。マサチューセッツ州ケンブリッジにある。1636年創立。校名は後援者ジョン=ハーヴァードを記念したもの。

⇒ハーヴァード【John Harvard】

ハーヴェー【William Harvey】

イギリスの生理学者。血液循環の原理を発見。また、昆虫・哺乳類の発生を研究、「すべての動物は卵から生まれる」と主張。(1578〜1657)

パーカ【parka】

腰丈、フード付きの上着・コート。極寒地で着用する毛皮製の上着に由来。パーカー。

バーガー【burger アメリカ】

ハンバーガーの略。

バーガー【Peter Berger】

アメリカの社会学者。オーストリア生れ。シュッツに学ぶ。宗教や権力についての現象学的社会学の研究で知られる。主著「日常世界の構成」。(1929〜)

パーカー【Charlie Parker】

(本名Charles Christopher Parker Jr.)アメリカのサキソフォン奏者。1940年代にビバップと呼ばれるスタイルの演奏を始めて、モダンジャズの基礎を築いた。愛称バード。(1920〜1955)

パーカッション【percussion】

打楽器の総称。ポピュラー音楽では、ドラム以外の打楽器、コンガ・マラカス・ボンゴなどを指すことが多い。

パーカライジング【parkerizing】

鉄鋼の錆さび止め法の一つ。アメリカの技術者パーカー(C. W. Parker)が1917年に実用化。リン酸マンガンとリン酸鉄とにより鉄板の表面に皮膜を作り、これにより錆を防ぐ。

ハーキュリーズ【Hercules】

〔神〕

⇒ヘルクレス

パーキン【William Henry Perkin】

イギリスの有機化学者・化学工業家。1856年、偶然に薄紫色の色素モーブを発見し、最初の合成染料工業を起こした。(1838〜1907)

パーキング【parking】

駐車。

⇒パーキング‐エリア【parking area】

⇒パーキング‐ブレーキ【parking brake】

⇒パーキング‐メーター【parking meter】

パーキング‐エリア【parking area】

①駐車区域。

②高速道路で、駐車場やトイレを備え、小休止できるようにした施設。

⇒パーキング【parking】

パーキング‐ブレーキ【parking brake】

駐車ブレーキ。とめた車が動かないようにするブレーキ。

⇒パーキング【parking】

パーキング‐メーター【parking meter】

道路の駐車区域などに備えつけてある駐車料金徴収器。

⇒パーキング【parking】

パーキンソン【Cyril Northcote Parkinson】

イギリスの経済学者・社会学者。組織の人員は仕事の重要性とは無関係に一定の割合で増加するという「パーキンソンの法則」を主唱し、官僚組織の弊害を指摘。(1909〜1993)

パーキンソン【James Parkinson】

イギリスの医師。1817年初めてパーキンソン病を報告。(1755〜1824)

⇒パーキンソン‐びょう【パーキンソン病】

パーキンソン‐びょう【パーキンソン病】‥ビヤウ

J.パーキンソンの報告した疾患。筋肉の緊張が高まり、振顫しんせんがあり、随意運動を開始することが困難になるなどの症状があって、背がかがみ表情が仮面状を呈する。錐体外路系の中枢の障害が原因で高齢者に多く発する。

⇒パーキンソン【James Parkinson】

は‐あく【把握】

①にぎりしめること。手中におさめること。「実権を―する」

②しっかりと理解すること。「状況を―する」

ハーグ【Den Haag】

オランダ西部の都市。旧王宮と政府機関の所在地で、事実上の首都。国際的政治都市で、平和宮・国際司法裁判所がある。人口46万4千(2003)。正式名称ス‐フラーフェンハーヘ。英語名ヘーグ。→アムステルダム。

⇒ハーグ‐みっし‐じけん【ハーグ密使事件】

バーク【bark】

西洋式帆船の一種。最後部のマストだけが縦帆で、他のマストは横帆を備えているもの。

バーク【Edmund Burke】

イギリスの保守主義の代表的な思想家。ホイッグ党員。ジョージ3世の専制に反対、アメリカの独立運動に同情、またフランス革命の過激化に反対した。著「フランス革命に関する省察」など。(1729〜1797)

バーク【Kenneth Burke】

アメリカの社会学者・文芸批評家。哲学・宗教学・修辞学・精神分析を駆使して、人間の象徴行為を分析。多分野に影響を与える。主著「動機の文法」。(1897〜1993)

パーク【park】

①公園。庭園。

②駐車すること。

パーク【Robert E. Park】

アメリカの社会学者。シカゴ学派の中心。実証科学としての社会学の確立に貢献。都市社会学・集合行動論の研究で知名。(1864〜1944)

バークシャー【Berkshire】

豚の一品種。イギリスのバークシャー州で作出。中形で、全体に黒色、四肢・尾と鼻の先が白。繁殖力旺盛で肉質も良い。

パークス【Harry Smith Parkes】

イギリスの外交官。上海領事を経て1865年(慶応1)駐日公使。フランス公使ロッシュと対立して薩長を支援。(1828〜1885)

バーグマン【Ingrid Bergman】

スウェーデン生れの映画女優。アメリカ映画「カサブランカ」「誰が為に鐘は鳴る」「ガス灯」などに出演。(1915〜1982)

ハーグ‐みっし‐じけん【ハーグ密使事件】

韓国の李太王が1907年(明治40)ハーグで開かれた万国平和会議に日本の侵略の真相を訴えるため密使を派遣したが、会議参加を拒否された事件。→韓国併合

⇒ハーグ【Den Haag】

バークリー【Berkeley】

アメリカ合衆国西海岸、カリフォルニア州の学術都市。サン‐フランシスコ湾東岸に位置する。カリフォルニア大学の本部とバークリー校とがある。バークレー。

バークリー【George Berkeley】

イギリスの経験論哲学者。主観的観念論の代表。一切の物は感覚の結合にほかならず、物が存在するとは知覚されることにすぎないと主張。著「人知原理論」など。(1685〜1753)

ハーグリーヴス【James Hargreaves】

イギリスの織布工。数本の糸を同時に紡ぐことができるジェニー紡績機を発明。産業革命の発端をつくった。(1720〜1778)

バークリウム【berkelium】

(カリフォルニア大学の所在地バークリーに因む)超ウラン元素の一種。元素記号Bk 原子番号97の放射性元素。1949年、アメリシウムに加速したヘリウム‐イオンを当ててつくられた。

ハーケン【Haken ドイツ】

(釘・鉤かぎの意)岩登りの際、安全確保・手がかりのために岩の割れ目に打ち込む釘。頭部の穴にカラビナをかけ、ザイルを通す。ピトン。

⇒ハーケン‐クロイツ【Hakenkreuz ドイツ】

バーゲン【bargain】

①掘出物。見切品。

②バーゲン‐セールの略。

⇒バーゲン‐セール【bargain sale】

ハーケン‐クロイツ【Hakenkreuz ドイツ】

(鉤かぎ十字と訳す)卍まんじと同起源で右鉤、すなわち

歯冠

歯根

エナメル質

象牙質

歯髄

歯肉

セメント質

根管

②歯の形をしているもの。宇治拾遺物語14「はきたる足駄の―をふみ折りつ」。「鋸の―」

⇒歯が浮く

⇒歯が立たない

⇒歯に合う

⇒歯に衣着せぬ

⇒歯の抜けたよう

⇒歯の根が合わぬ

⇒歯の根も食い合う

⇒歯の根を鳴らす

⇒歯亡び舌存す

⇒歯を噛む

⇒歯を食いしばる

⇒歯を切す

⇒歯を出す

は【端】

①はし。はた。万葉集15「山の―に月かたぶけば」

②はした。はんぱ。「―数」

は【翳】

⇒さしは

は【把】

⇒わ(把)

は【波】

①なみ・津波を数える語。「第1―到着」

②㋐波斯ペルシアの略。

㋑波蘭ポーランドの略。

は【派】

流儀・宗旨などの分かれ。なかま。「同じ―に所属する」

は【破】

①雅楽で、序・破・急3楽章の一つ。拍節的リズムで、ゆったりと奏される楽章。曲によっては入破じゅはという。

②能楽では、楽章でなく、曲風で序・破・急を分け、破は変化をつけた部分。

は【覇】

①諸侯の長。はたがしら。

②武力または謀術を以て天下を従えること。また、競技などで優勝すること。「―を競う」「―を唱える」

は

〔感〕

①笑う声。はあ。宇治拾遺物語5「人皆―と笑ひけり」

②ややかしこまって答えたり、聞き返す時発する声。「―、そうです」「―、何とおっしゃいましたか」

③怪しむ時などに発する声。はて。狂言、かくすい聟「―、こりやどなたで御ざりまするぞ」

は

〔助詞〕

(現代語での発音はワ)

➊(係助詞)体言・副詞・形容詞や助詞などを受け、それに関して説明しようとする物事を取りあげて示す。取りあげるのは既に話題となるなど自明な内容で、その点に、事実の描写などで新たな話題を示す「が」との違いがあるとされる。格を表す語ではなく、主格・目的格・補格など種々の格の部分でも使われる。「は」を受けて結ぶ活用語は、余情を込めるなど特別な意味を表す場合を除いて、通常は終止形で結ぶ。→が。

①他と区別して取り出していう意を表す。古事記上「青山に鵼ぬえ―鳴きぬ」。万葉集20「足ひきの山菅の根し長く―ありけり」。源氏物語桐壺「はじめより我―と思ひ上がり給へる御方々」。「僕が帰るから、君―いなさい」「辛く―あるが頑張る」

②叙述の題目を提示する。万葉集1「大宮人―船並めて朝川渡り」。竹取物語「石つくりの皇子―心のしたくある人にて」。天草本平家物語「一の谷―、北は山、南は海」。「象―鼻が長い」「酒―静かに飲むのがいい」「花―桜木」

③連用修飾する語句に続き、前の語句の表す内容を強調する。万葉集2「わぎもこに恋ひつつあらず―秋萩の咲きて散りぬる花にあらましを」

④不定称の語に付いて、どの一つであってもの意で、全部がそうであることを表す。古今和歌集東歌「みちのくはいづく―あれど塩釜の浦漕ぐ舟の綱手かなしも」。「何―無くとも、あなたさえいればいい」

⑤仮定条件と解される文脈に用いる。「ば」と濁音化しても使われる(「ば」を未然形に接続する接続助詞とする説もある)。「ずは」は、江戸時代以後「ざあ」と転じて使われることもある。万葉集18「見ず―のぼらじ」。古今和歌集雑「恋ひしく―とぶらひ来ませ」。勅規桃源抄「卿相にならずわかへるまいと盟ちかうたほどに、不帰かえらぬぞ」。浄瑠璃、長町女腹切「逢たく―、半七ばかり明日おぢや」。いろは文庫「もしそれともに、途みちで逢はずば、観音堂で待合はさう」。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「知らざあ言つて聞かせやせう」。「相手に知られて―困る」「行かず―なるまい」→ば。

➋(終助詞)文末にあって余情・詠嘆の意を表す。万葉集20「今日よりは顧みなくて大君の醜の御楯と出で立つ我―」。伊勢物語「いかがはせむ―」→わ。

➌(格助詞)方向を表す「へ」の上代東国方言。万葉集20「我が背なを筑紫―遣りてうつくしみ帯えひは解かななあやにかも寝む」

ば

「は」の濁音。両唇を合わせて破裂させる有声子音〔b〕と、母音〔a〕との結合した音節。〔ba〕

ば【場】

(「には(庭)」の転)

①物事の行われる広いところ。場所。伊勢物語「右近の馬―」。太平記7「見物・相撲の―の如く打ち囲んで」。日葡辞書「バヲトル、即ち、トコロヲフサグ」

②物事の行われる時機・局面。ばあい。「―をわきまえる」「―数かず」「―馴れ」

③特に、戦場をいう。仕場しば。江源武鑑17「一日のうち両度―を踏まへたると進藤自讃申したるは、此の合戦なり」

④演劇で、ある幕のうち、舞台装置の変換が行われず、同じ場面で終始し一区切りとなる部分。

⑤取引所内の売買取引を行う場所、すなわち取引所立会場。「―が立つ」

⑥〔理〕(field)空間の各点ごとにある物理量Aが与えられている時、Aの場が存在するといい、Aを場の量という。力の場、速度の場、電磁場、重力場の類。

⑦〔心〕心的過程や社会現象の生起する状況を全体構造としてとらえ、動的な過程としてそれを記述または説明するための用語。「視覚の―」

ば【婆】

①年をとった女。ばば。

②梵語の音訳字。「―羅門」

ば

〔助詞〕

➊(接続助詞)古語では未然形・已然形に接続し、現代語では仮定形に接続する。前の活用語の表す内容を後の語句につなげる働きをする。

①文語で未然形に接続し、仮定の順接条件を示す。口語では仮定形に接続する。「仮定形+ば」は「已然形+ば」と同じ語形だが、已然形のもつ確定の意味を表さなくなったもの。…なら。万葉集1「飛ぶ鳥の明日香里を置きて去な―君があたりは見えずかもあらむ」。源氏物語桐壺「若宮など生ひいで給は―、さるべきついでもありなむ」。「海が穏やかなら―揺れまい」「天気がよけれ―出かけよう」

②文語で已然形に接続する。確定条件を示す。

㋐ある事の起こった場合を示す。…したら。…したところ。万葉集8「野の上の方に行きしか―うぐひす鳴きつ」。源氏物語明石「その浜を見れ―、播磨の国明石の浜なりけり」。天草本平家物語「恐ろしながらのぞいてみれ―、わが主の宮でござつた」

㋑前の事の生じた結果、後の事の生ずる意味を表す。順接条件で、理由・原因を示す。…ので。…から。万葉集8「近けども渡るすべなし秋にしあらね―」。源氏物語桐壺「事に触れて数知らず苦しき事のみまされ―いといたう思ひわびたるを」

㋒その条件の下にいつもある事柄の起こることを示す。口語では仮定形に接続する。…すると。万葉集5「父母を見れ―尊し妻子見れ―めぐしうつくし」。「雨が降れ―あの道はぬかる」

㋓(打消の文脈で用い)前の事の起こらない状態で後の事の起こることを示す。逆接の意味になる。…のに。万葉集4「見奉りていまだ時だに変らね―年月のごと思ほゆる君」。万葉集10「もみち葉に置く白露の色にはも出でじと思へ―言の繁けく」。古今和歌集秋「天の河浅瀬白浪たどりつつ渡り果てね―明けぞしにける」

㋔(㋓より転じ、「動詞連用形+も果てねば」の形で)前の事が起こるとすぐに後の事が起こることを示す。…するとすぐ。…や否や。平家物語9「…と宣ひも果てね―、六弥太後よりよて、薩摩守の頸を討つ」

③口語の仮定形に接続して、同趣の事柄を並べる。歌舞伎、当龝八幡祭できあきやわたまつり「親もなけれ―兄弟もない」。「歌も歌え―ピアノも弾く」

④形容詞型活用の語尾「く」、打消の「ず」などに付いた係助詞の「は」を、室町時代以降、接続助詞と解したもの。仮定条件を表す。「は」の連濁として係助詞と解する説もある。浄瑠璃、心中天の網島「それ程名残おしく―誓紙書かぬがよいわいの」。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「腰が抜けてえ立たず―引ずり出さん」。「雉も鳴かず―打たれまい」

➋(係助詞)事物を区別する意の助詞「は」が、形容詞型活用の語尾「く」、打消の「ず」、助詞「に」「を」などの後で、連濁したもの。万葉集1「冬ごもり春さりくれば…黄葉もみちを―とりてそしのふ」→ば➊4

ぱ

「は」の半濁音。両唇を合わせて破裂させる無声子音〔p〕と、母音〔a〕との結合した音節。〔pa〕

ぱ

(英語perに起こる)1個当りの値を示す語。「10円―」

パ【pas フランス】

(歩みの意)バレエの用語で、踊りの一単位。体重が一方の足から他方の足に移動する動きを基本とし、いくつかの動きの複合から成るもの。ステップ。

はあ

〔感〕

①笑う声。古今著聞集17「―と笑ひて」

②応答の声。はい。「―、確かにそう申しました」

③意外に思って驚く時の声。

④相手の言葉が聞きとれない時に聞き返す語。「―、なんでしょうか」

ばあ【祖母・婆】

(ババの転)

①父母の母を呼ぶ称。そぼ。

②老女を(親しんで)呼ぶ称。

↔じい(爺)

バー【bar】

①棒。横木。スポーツで、高跳びの横木やゴールポストの横木など。

②カウンターのある洋風酒場。居酒屋。木下杢太郎、食後の唄「河沿ひの酒舗ばあに入りて、われは静かに青きペパミントの酒を啜りて」

③飲食物を、客が好みに応じて自由に選べるように並べたコーナー。「ドリンク‐―」

バー

(burr drill)小さい刃先で高速回転するドリル。とくに歯科医が歯を切削するのに用いるドリル。バー‐ドリル。

ばあ

〔感〕

幼児をあやす時や、突然顔をつき合わせた時などに発する声。「いないいない、―」

ぱあ

①じゃんけんで、全部指を開いたもの。かみ。「ぐう、ちょき、―」

②調子の狂っていること。抜けていること。ばか。「あいつは―だ」

③すっかりなくなること。帳消し。ご破算。「―になる」

パー【八】

中国語の八はち。

パー【par】

①同価。同等。

②有価証券の市価がその額面または払込額と同一なこと。平価。

③ゴルフで、各ホールごとの基準打数。

ば‐あい【場合】‥アヒ

①その場に出合った時。時。おり。時機。「事故の―には」

②局面。境遇。事情。「―によっては」「時と―による」「泣いている―ではない」

ハーヴァード【John Harvard】

アメリカの牧師。イギリス生れ。遺言により財産と蔵書がハーヴァード大学の創立に際し寄付された。(1607〜1638)

⇒ハーヴァード‐だいがく【ハーヴァード大学】

ハーヴァード‐だいがく【ハーヴァード大学】

アメリカ合衆国最古の私立大学。マサチューセッツ州ケンブリッジにある。1636年創立。校名は後援者ジョン=ハーヴァードを記念したもの。

⇒ハーヴァード【John Harvard】

ハーヴェー【William Harvey】

イギリスの生理学者。血液循環の原理を発見。また、昆虫・哺乳類の発生を研究、「すべての動物は卵から生まれる」と主張。(1578〜1657)

パーカ【parka】

腰丈、フード付きの上着・コート。極寒地で着用する毛皮製の上着に由来。パーカー。

バーガー【burger アメリカ】

ハンバーガーの略。

バーガー【Peter Berger】

アメリカの社会学者。オーストリア生れ。シュッツに学ぶ。宗教や権力についての現象学的社会学の研究で知られる。主著「日常世界の構成」。(1929〜)

パーカー【Charlie Parker】

(本名Charles Christopher Parker Jr.)アメリカのサキソフォン奏者。1940年代にビバップと呼ばれるスタイルの演奏を始めて、モダンジャズの基礎を築いた。愛称バード。(1920〜1955)

パーカッション【percussion】

打楽器の総称。ポピュラー音楽では、ドラム以外の打楽器、コンガ・マラカス・ボンゴなどを指すことが多い。

パーカライジング【parkerizing】

鉄鋼の錆さび止め法の一つ。アメリカの技術者パーカー(C. W. Parker)が1917年に実用化。リン酸マンガンとリン酸鉄とにより鉄板の表面に皮膜を作り、これにより錆を防ぐ。

ハーキュリーズ【Hercules】

〔神〕

⇒ヘルクレス

パーキン【William Henry Perkin】

イギリスの有機化学者・化学工業家。1856年、偶然に薄紫色の色素モーブを発見し、最初の合成染料工業を起こした。(1838〜1907)

パーキング【parking】

駐車。

⇒パーキング‐エリア【parking area】

⇒パーキング‐ブレーキ【parking brake】

⇒パーキング‐メーター【parking meter】

パーキング‐エリア【parking area】

①駐車区域。

②高速道路で、駐車場やトイレを備え、小休止できるようにした施設。

⇒パーキング【parking】

パーキング‐ブレーキ【parking brake】

駐車ブレーキ。とめた車が動かないようにするブレーキ。

⇒パーキング【parking】

パーキング‐メーター【parking meter】

道路の駐車区域などに備えつけてある駐車料金徴収器。

⇒パーキング【parking】

パーキンソン【Cyril Northcote Parkinson】

イギリスの経済学者・社会学者。組織の人員は仕事の重要性とは無関係に一定の割合で増加するという「パーキンソンの法則」を主唱し、官僚組織の弊害を指摘。(1909〜1993)

パーキンソン【James Parkinson】

イギリスの医師。1817年初めてパーキンソン病を報告。(1755〜1824)

⇒パーキンソン‐びょう【パーキンソン病】

パーキンソン‐びょう【パーキンソン病】‥ビヤウ

J.パーキンソンの報告した疾患。筋肉の緊張が高まり、振顫しんせんがあり、随意運動を開始することが困難になるなどの症状があって、背がかがみ表情が仮面状を呈する。錐体外路系の中枢の障害が原因で高齢者に多く発する。

⇒パーキンソン【James Parkinson】

は‐あく【把握】

①にぎりしめること。手中におさめること。「実権を―する」

②しっかりと理解すること。「状況を―する」

ハーグ【Den Haag】

オランダ西部の都市。旧王宮と政府機関の所在地で、事実上の首都。国際的政治都市で、平和宮・国際司法裁判所がある。人口46万4千(2003)。正式名称ス‐フラーフェンハーヘ。英語名ヘーグ。→アムステルダム。

⇒ハーグ‐みっし‐じけん【ハーグ密使事件】

バーク【bark】

西洋式帆船の一種。最後部のマストだけが縦帆で、他のマストは横帆を備えているもの。

バーク【Edmund Burke】

イギリスの保守主義の代表的な思想家。ホイッグ党員。ジョージ3世の専制に反対、アメリカの独立運動に同情、またフランス革命の過激化に反対した。著「フランス革命に関する省察」など。(1729〜1797)

バーク【Kenneth Burke】

アメリカの社会学者・文芸批評家。哲学・宗教学・修辞学・精神分析を駆使して、人間の象徴行為を分析。多分野に影響を与える。主著「動機の文法」。(1897〜1993)

パーク【park】

①公園。庭園。

②駐車すること。

パーク【Robert E. Park】

アメリカの社会学者。シカゴ学派の中心。実証科学としての社会学の確立に貢献。都市社会学・集合行動論の研究で知名。(1864〜1944)

バークシャー【Berkshire】

豚の一品種。イギリスのバークシャー州で作出。中形で、全体に黒色、四肢・尾と鼻の先が白。繁殖力旺盛で肉質も良い。

パークス【Harry Smith Parkes】

イギリスの外交官。上海領事を経て1865年(慶応1)駐日公使。フランス公使ロッシュと対立して薩長を支援。(1828〜1885)

バーグマン【Ingrid Bergman】

スウェーデン生れの映画女優。アメリカ映画「カサブランカ」「誰が為に鐘は鳴る」「ガス灯」などに出演。(1915〜1982)

ハーグ‐みっし‐じけん【ハーグ密使事件】

韓国の李太王が1907年(明治40)ハーグで開かれた万国平和会議に日本の侵略の真相を訴えるため密使を派遣したが、会議参加を拒否された事件。→韓国併合

⇒ハーグ【Den Haag】

バークリー【Berkeley】

アメリカ合衆国西海岸、カリフォルニア州の学術都市。サン‐フランシスコ湾東岸に位置する。カリフォルニア大学の本部とバークリー校とがある。バークレー。

バークリー【George Berkeley】

イギリスの経験論哲学者。主観的観念論の代表。一切の物は感覚の結合にほかならず、物が存在するとは知覚されることにすぎないと主張。著「人知原理論」など。(1685〜1753)

ハーグリーヴス【James Hargreaves】

イギリスの織布工。数本の糸を同時に紡ぐことができるジェニー紡績機を発明。産業革命の発端をつくった。(1720〜1778)

バークリウム【berkelium】

(カリフォルニア大学の所在地バークリーに因む)超ウラン元素の一種。元素記号Bk 原子番号97の放射性元素。1949年、アメリシウムに加速したヘリウム‐イオンを当ててつくられた。

ハーケン【Haken ドイツ】

(釘・鉤かぎの意)岩登りの際、安全確保・手がかりのために岩の割れ目に打ち込む釘。頭部の穴にカラビナをかけ、ザイルを通す。ピトン。

⇒ハーケン‐クロイツ【Hakenkreuz ドイツ】

バーゲン【bargain】

①掘出物。見切品。

②バーゲン‐セールの略。

⇒バーゲン‐セール【bargain sale】

ハーケン‐クロイツ【Hakenkreuz ドイツ】

(鉤かぎ十字と訳す)卍まんじと同起源で右鉤、すなわち 。この印は1919年以来ナチ党の党旗に、35〜45年にはドイツの国旗にも用いられた。

⇒ハーケン【Haken ドイツ】

バーゲン‐セール【bargain sale】

安売り。見切品販売。

⇒バーゲン【bargain】

ハーゲンベック【Karl Hagenbeck】

ドイツのサーカス団長。1907年ハンブルクに動物園を創設。(1844〜1913)

バー‐コード【bar code】

太さの違う線とその間隔の並びで、英字・数字などを表現した符号。各種の製品に印刷または貼付される。機械による読み取りを前提に開発され、POSシステムで多用されている。

パーゴラ【pergola】

組んだ材に蔓つるをはわせた日陰棚。蔓棚。緑廊りょくろう。

パーコレーター【percolator】

濾過器のついたコーヒー沸わかし器。

パーサー【purser】

①船の事務長。

②旅客機で客室乗務員のうち上級の者。

バーサス【versus】

(→)ブイ‐エスに同じ。

ばあ‐さま【祖母様・婆様】

老女の尊敬語。祖母にもいう。

ばあ‐さん【祖母さん・婆さん】

(「ばあさま」の転。くだけた言い方)

①祖母を呼ぶ称。

②老年の女性を呼ぶ称。

バージ【barge】

平底の荷船。艀はしけ船。

パージ【purge】

(浄化の意)粛清。追放。人をある集団から除名すること。「レッド‐―」

パーシェ‐しすう【パーシェ指数】

(H. Paasche1851〜1925はドイツの経済学者)物価指数の算定方式の一つ。2時点の加重平均価格を算出する際に、基準時点ではなく比較時点の取引の数値をウェートに用いるため、経済構造の変化を反映しやすい。→ラスパイレス指数

バージェス‐どうぶつぐん【バージェス動物群】

(Burgess fauna)カンブリア紀中期の化石動物群。カナダのロッキー山脈で発見された。多数の門にわたる動物のほか、所属不明の多様な化石が含まれる。多細胞動物が出現直後に爆発的に適応分化した、いわば進化の試行錯誤の記録と考えられている。同様な化石群は他の大陸からも見つかっており、アジアでは中国のチェンジャン(澄江)動物群が有名。

ハーシェル【Frederick William Herschel】

イギリスの天文学者。大型反射望遠鏡を作り、妹とともに観測。1781年に天王星を、次いで土星・天王星の衛星をそれぞれ2個発見したほか、2500の星雲、800の二重星を発見。(1738〜1822)

ハーシェル【John Frederick William Herschel】

イギリスの天文学者。F.W.ハーシェルの子。父を継ぎ、二重星および星雲の系統的観測をした。1833年全天観測のため喜望峰に行き、重要な観測に従事。また、写真術の発達に貢献。(1792〜1871)

バージナル【virginal】

⇒ヴァージナル

バージニア【Virginia】

⇒ヴァージニア

バージャー‐びょう【バージャー病】‥ビヤウ

(アメリカの医師バージャー(L. Buerger1879〜1943)に因む)四肢の末梢小動脈に血栓を生じ、それが結合組織に置きかえられて動脈腔が閉塞する結果、四肢の末端のしびれ・冷感・蒼白化、さらに潰瘍・壊死を来し、はげしい疼痛を伴う疾患。40歳以下の壮年男性で喫煙者に多い。原因不明。閉塞性血栓性血管炎。特発性脱疽。

パーシャル【partial】

一部分の。部分的。「―‐フリージング」

バージョン【version】

①書物などの版。「オリジナル‐―」

②コンピューターのソフトウェアなどで、改訂の回数を表すもの。

⇒バージョン‐アップ【version up】

バージョン‐アップ【version up】

既存のものを改訂・改良すること。

⇒バージョン【version】

バージン【virgin】

①処女。生娘きむすめ。

②手つかずのさま。純粋。「―‐スノー」

⇒バージン‐ソイル【virgin soil】

⇒バージン‐ロード

パー‐シン【phaa sin タイ】

タイの民族衣装の一種。女性用の筒形に仕立てた腰布。はいてから体にぴったりと合わせ、余分を前でたたんで襞ひだを整えた後にベルトで固定する。

バージン‐しょとう【バージン諸島】‥タウ

(Virgin Islands)カリブ海、小アンティル諸島の北部に位置する諸島。西半部はアメリカ領、東半部はイギリス領。主産業はサトウキビ栽培と観光。

バージン‐ソイル【virgin soil】

処女地。未踏の地。未開発の分野。

⇒バージン【virgin】

バージン‐ロード

(和製語virgin road)教会の結婚式で花嫁の通る、入口から祭壇までの通路。

⇒バージン【virgin】

ハース【Walter Norman Haworth】

イギリスの有機化学者。糖類の環状構造を確定。カラーと協力してビタミンCの化学構造を決定、その合成に成功。ノーベル賞。(1883〜1950)

バース【berth】

①碇泊ていはく地。

②汽車や汽船の寝床。

③バス・タクシーの発着場。

バース【Bath】

イギリス南西部、ロンドンの西200キロメートルにある温泉保養地。古代ローマの浴場跡がある。世界遺産。

バース

提供:JTBフォト

。この印は1919年以来ナチ党の党旗に、35〜45年にはドイツの国旗にも用いられた。

⇒ハーケン【Haken ドイツ】

バーゲン‐セール【bargain sale】

安売り。見切品販売。

⇒バーゲン【bargain】

ハーゲンベック【Karl Hagenbeck】

ドイツのサーカス団長。1907年ハンブルクに動物園を創設。(1844〜1913)

バー‐コード【bar code】

太さの違う線とその間隔の並びで、英字・数字などを表現した符号。各種の製品に印刷または貼付される。機械による読み取りを前提に開発され、POSシステムで多用されている。

パーゴラ【pergola】

組んだ材に蔓つるをはわせた日陰棚。蔓棚。緑廊りょくろう。

パーコレーター【percolator】

濾過器のついたコーヒー沸わかし器。

パーサー【purser】

①船の事務長。

②旅客機で客室乗務員のうち上級の者。

バーサス【versus】

(→)ブイ‐エスに同じ。

ばあ‐さま【祖母様・婆様】

老女の尊敬語。祖母にもいう。

ばあ‐さん【祖母さん・婆さん】

(「ばあさま」の転。くだけた言い方)

①祖母を呼ぶ称。

②老年の女性を呼ぶ称。

バージ【barge】

平底の荷船。艀はしけ船。

パージ【purge】

(浄化の意)粛清。追放。人をある集団から除名すること。「レッド‐―」

パーシェ‐しすう【パーシェ指数】

(H. Paasche1851〜1925はドイツの経済学者)物価指数の算定方式の一つ。2時点の加重平均価格を算出する際に、基準時点ではなく比較時点の取引の数値をウェートに用いるため、経済構造の変化を反映しやすい。→ラスパイレス指数

バージェス‐どうぶつぐん【バージェス動物群】

(Burgess fauna)カンブリア紀中期の化石動物群。カナダのロッキー山脈で発見された。多数の門にわたる動物のほか、所属不明の多様な化石が含まれる。多細胞動物が出現直後に爆発的に適応分化した、いわば進化の試行錯誤の記録と考えられている。同様な化石群は他の大陸からも見つかっており、アジアでは中国のチェンジャン(澄江)動物群が有名。

ハーシェル【Frederick William Herschel】

イギリスの天文学者。大型反射望遠鏡を作り、妹とともに観測。1781年に天王星を、次いで土星・天王星の衛星をそれぞれ2個発見したほか、2500の星雲、800の二重星を発見。(1738〜1822)

ハーシェル【John Frederick William Herschel】

イギリスの天文学者。F.W.ハーシェルの子。父を継ぎ、二重星および星雲の系統的観測をした。1833年全天観測のため喜望峰に行き、重要な観測に従事。また、写真術の発達に貢献。(1792〜1871)

バージナル【virginal】

⇒ヴァージナル

バージニア【Virginia】

⇒ヴァージニア

バージャー‐びょう【バージャー病】‥ビヤウ

(アメリカの医師バージャー(L. Buerger1879〜1943)に因む)四肢の末梢小動脈に血栓を生じ、それが結合組織に置きかえられて動脈腔が閉塞する結果、四肢の末端のしびれ・冷感・蒼白化、さらに潰瘍・壊死を来し、はげしい疼痛を伴う疾患。40歳以下の壮年男性で喫煙者に多い。原因不明。閉塞性血栓性血管炎。特発性脱疽。

パーシャル【partial】

一部分の。部分的。「―‐フリージング」

バージョン【version】

①書物などの版。「オリジナル‐―」

②コンピューターのソフトウェアなどで、改訂の回数を表すもの。

⇒バージョン‐アップ【version up】

バージョン‐アップ【version up】

既存のものを改訂・改良すること。

⇒バージョン【version】

バージン【virgin】

①処女。生娘きむすめ。

②手つかずのさま。純粋。「―‐スノー」

⇒バージン‐ソイル【virgin soil】

⇒バージン‐ロード

パー‐シン【phaa sin タイ】

タイの民族衣装の一種。女性用の筒形に仕立てた腰布。はいてから体にぴったりと合わせ、余分を前でたたんで襞ひだを整えた後にベルトで固定する。

バージン‐しょとう【バージン諸島】‥タウ

(Virgin Islands)カリブ海、小アンティル諸島の北部に位置する諸島。西半部はアメリカ領、東半部はイギリス領。主産業はサトウキビ栽培と観光。

バージン‐ソイル【virgin soil】

処女地。未踏の地。未開発の分野。

⇒バージン【virgin】

バージン‐ロード

(和製語virgin road)教会の結婚式で花嫁の通る、入口から祭壇までの通路。

⇒バージン【virgin】

ハース【Walter Norman Haworth】

イギリスの有機化学者。糖類の環状構造を確定。カラーと協力してビタミンCの化学構造を決定、その合成に成功。ノーベル賞。(1883〜1950)

バース【berth】

①碇泊ていはく地。

②汽車や汽船の寝床。

③バス・タクシーの発着場。

バース【Bath】

イギリス南西部、ロンドンの西200キロメートルにある温泉保養地。古代ローマの浴場跡がある。世界遺産。

バース

提供:JTBフォト

バース【John Barth】

アメリカの小説家。知的・実験的な大作が多い。作「酔いどれ草の仲買人」「山羊少年ジャイルズ」「レターズ」など。(1930〜)

パース【Perth】

オーストラリア南西部の都市。西オーストラリア州の州都。スワン川に面し、河口には外港フリーマントルがある。人口143万1千(2003)。

パース【Charles Sanders Peirce】

アメリカの哲学者。プラグマティズムの創始者。ある対象に関する概念の意味は、その概念によってもたらされる実践的可感的帰結を確認すればよいと考え、これをプラグマティズムの格率とした。思考作用を記号活動に還元し、記号論や記号論理学の先駆けとなった。(1839〜1914)

バース‐コントロール【birth control】

産児制限。受胎調節。

バースデー【birthday】

誕生日。「―‐パーティー」

⇒バースデー‐ケーキ【birthday cake】

バースデー‐ケーキ【birthday cake】

誕生日を祝うためのケーキ。年齢数の蝋燭ろうそくを立て、祝われる人がその火を吹き消す習慣がある。

⇒バースデー【birthday】

ハースト【William Randolph Hearst】

アメリカの新聞王。1903〜07年下院議員。1930年代には、26の日刊紙、17の日曜紙のほか、多数の雑誌や放送局・通信社などを経営。(1863〜1951)

バースト【burst】

(破裂・爆発の意)

①自動車のタイヤが破裂すること。

②宇宙線の強度が突発的に増加する現象。太陽から放射される電波の強度の急激な増加にもいう。アウト‐バースト。

バース‐とう【バース党】‥タウ

(Ḥizb al-Ba‘th アラビア)アラブ民族主義の政党。アラブ民族の復興(バース)を目標とし、「自由・統一・社会主義」がスローガン。1940年代にシリア人が結党、アラブ諸国に支部建設。63年以降のシリア、68〜2003年のイラクで政権を握る。アラブ社会主義復興党。

パースニップ【parsnip】

アメリカボウフウの英語名。

パースペクティビズム【perspectivism】

〔哲〕視点の取り方に応じて対象が変化して見えること、すなわち認識が視点に相対的であることをいう。ニーチェは、生は自己の視点から世界を解釈しているのであり、客観的真理は幻想にすぎないと主張した。

パースペクティブ【perspective】

①透視画法。遠近法。

②遠景。眺望。

③見込み。前途。

パーセク【parsec】

天文学上の距離の単位の一つ。年周視差1秒角に相当。約30兆8600億キロメートル、すなわち3.262光年に等しい。

バーゼル【Basel ドイツ】

スイス北西部、ライン川に沿い、ドイツ・フランスとの国境に接する都市。河港はライン川舟運の終点で、スイスの門戸。化学その他の工業が盛ん。人口16万5千(2001)。

⇒バーゼル‐じょうやく【バーゼル条約】

パーセル【Henry Purcell】

イギリス、バロック時代の作曲家。王室付音楽家として劇音楽・教会用合唱曲などの作品が多い。「ダイドーとイニーアス」「聖セシリアの祝日のためのオード」。(1659〜1695)

バーゼル‐じょうやく【バーゼル条約】‥デウ‥

(Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal)有害廃棄物の輸出およびその処分の規制に関する条約。国連環境計画の主導により、スイスのバーゼルで1989年採択、92年発効。

⇒バーゼル【Basel ドイツ】

パーセンテージ【percentage】

百分率。百分比。

パーセント【per cent; percent】

100分のいくつに当たるかを示す語。百分率。プロセント。記号%

パーソナリティー【personality】

①人格。個性。性格とほぼ同義で、特に個人の統一的・持続的な特性の総体。

②ディスク‐ジョッキーなどの司会者。

⇒パーソナリティー‐しょうがい【パーソナリティー障害】

パーソナリティー‐しょうがい【パーソナリティー障害】‥シヤウ‥

パーソナリティー(人格)が異質かつ硬直的であるため、社会的不適応や主観的苦痛が長期に生じる状態・病態。人格障害。

⇒パーソナリティー【personality】

パーソナル【personal】

個人的。個人用。一身上。「―な問題」

⇒パーソナル‐コミュニケーション【personal communication】

⇒パーソナル‐コンピューター【personal computer】

パーソナル‐コミュニケーション【personal communication】

個人的な意志・情報の伝達。メディアは会話・文字のほか、身振り・動作なども含む。↔マス‐コミュニケーション。

⇒パーソナル【personal】

パーソナル‐コンピューター【personal computer】

個人が専有し、小規模の利用に供する小型コンピューター。デスクトップ・ラップトップなどがある。パソコン。PC

⇒パーソナル【personal】

パーソンズ【Talcott Parsons】

アメリカの社会学者。行為の一般理論、構造機能分析、社会システム論、進化論的社会変動論の理論的パラダイムの確立者。著「社会的行為の

バース【John Barth】

アメリカの小説家。知的・実験的な大作が多い。作「酔いどれ草の仲買人」「山羊少年ジャイルズ」「レターズ」など。(1930〜)

パース【Perth】

オーストラリア南西部の都市。西オーストラリア州の州都。スワン川に面し、河口には外港フリーマントルがある。人口143万1千(2003)。

パース【Charles Sanders Peirce】

アメリカの哲学者。プラグマティズムの創始者。ある対象に関する概念の意味は、その概念によってもたらされる実践的可感的帰結を確認すればよいと考え、これをプラグマティズムの格率とした。思考作用を記号活動に還元し、記号論や記号論理学の先駆けとなった。(1839〜1914)

バース‐コントロール【birth control】

産児制限。受胎調節。

バースデー【birthday】

誕生日。「―‐パーティー」

⇒バースデー‐ケーキ【birthday cake】

バースデー‐ケーキ【birthday cake】

誕生日を祝うためのケーキ。年齢数の蝋燭ろうそくを立て、祝われる人がその火を吹き消す習慣がある。

⇒バースデー【birthday】

ハースト【William Randolph Hearst】

アメリカの新聞王。1903〜07年下院議員。1930年代には、26の日刊紙、17の日曜紙のほか、多数の雑誌や放送局・通信社などを経営。(1863〜1951)

バースト【burst】

(破裂・爆発の意)

①自動車のタイヤが破裂すること。

②宇宙線の強度が突発的に増加する現象。太陽から放射される電波の強度の急激な増加にもいう。アウト‐バースト。

バース‐とう【バース党】‥タウ

(Ḥizb al-Ba‘th アラビア)アラブ民族主義の政党。アラブ民族の復興(バース)を目標とし、「自由・統一・社会主義」がスローガン。1940年代にシリア人が結党、アラブ諸国に支部建設。63年以降のシリア、68〜2003年のイラクで政権を握る。アラブ社会主義復興党。

パースニップ【parsnip】

アメリカボウフウの英語名。

パースペクティビズム【perspectivism】

〔哲〕視点の取り方に応じて対象が変化して見えること、すなわち認識が視点に相対的であることをいう。ニーチェは、生は自己の視点から世界を解釈しているのであり、客観的真理は幻想にすぎないと主張した。

パースペクティブ【perspective】

①透視画法。遠近法。

②遠景。眺望。

③見込み。前途。

パーセク【parsec】

天文学上の距離の単位の一つ。年周視差1秒角に相当。約30兆8600億キロメートル、すなわち3.262光年に等しい。

バーゼル【Basel ドイツ】

スイス北西部、ライン川に沿い、ドイツ・フランスとの国境に接する都市。河港はライン川舟運の終点で、スイスの門戸。化学その他の工業が盛ん。人口16万5千(2001)。

⇒バーゼル‐じょうやく【バーゼル条約】

パーセル【Henry Purcell】

イギリス、バロック時代の作曲家。王室付音楽家として劇音楽・教会用合唱曲などの作品が多い。「ダイドーとイニーアス」「聖セシリアの祝日のためのオード」。(1659〜1695)

バーゼル‐じょうやく【バーゼル条約】‥デウ‥

(Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal)有害廃棄物の輸出およびその処分の規制に関する条約。国連環境計画の主導により、スイスのバーゼルで1989年採択、92年発効。

⇒バーゼル【Basel ドイツ】

パーセンテージ【percentage】

百分率。百分比。

パーセント【per cent; percent】

100分のいくつに当たるかを示す語。百分率。プロセント。記号%

パーソナリティー【personality】

①人格。個性。性格とほぼ同義で、特に個人の統一的・持続的な特性の総体。

②ディスク‐ジョッキーなどの司会者。

⇒パーソナリティー‐しょうがい【パーソナリティー障害】

パーソナリティー‐しょうがい【パーソナリティー障害】‥シヤウ‥

パーソナリティー(人格)が異質かつ硬直的であるため、社会的不適応や主観的苦痛が長期に生じる状態・病態。人格障害。

⇒パーソナリティー【personality】

パーソナル【personal】

個人的。個人用。一身上。「―な問題」

⇒パーソナル‐コミュニケーション【personal communication】

⇒パーソナル‐コンピューター【personal computer】

パーソナル‐コミュニケーション【personal communication】

個人的な意志・情報の伝達。メディアは会話・文字のほか、身振り・動作なども含む。↔マス‐コミュニケーション。

⇒パーソナル【personal】

パーソナル‐コンピューター【personal computer】

個人が専有し、小規模の利用に供する小型コンピューター。デスクトップ・ラップトップなどがある。パソコン。PC

⇒パーソナル【personal】

パーソンズ【Talcott Parsons】

アメリカの社会学者。行為の一般理論、構造機能分析、社会システム論、進化論的社会変動論の理論的パラダイムの確立者。著「社会的行為の広辞苑 ページ 15477。