複数辞典一括検索+![]()

![]()

や(音節)🔗⭐🔉

や

①前舌面を硬口蓋に近づけて発する摩擦音の半母音〔j〕と母音〔a〕との結合した音節。〔ja〕

②平仮名「や」は「也」の草体。片仮名「ヤ」は「也」の草体の略体。

や【矢・箭】🔗⭐🔉

や【矢・箭】

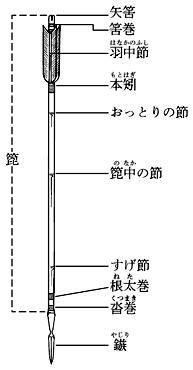

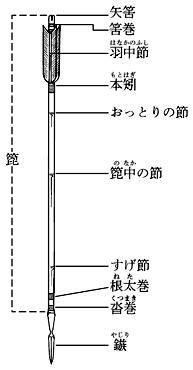

①武具また狩猟の具。弓の弦つるにつがえて弾力によって射る。矢竹で矢柄(箆の)を作り、一端に鷲・鷹などの羽を矧はぎ(矢羽やばね)、矢筈やはずを付け、他端に鏃やじりを付けたもの。長さは12束そくを普通とし、長いものは15束から18束に至る。用途に応じて征矢そや・鏑矢かぶらや・的矢などがある。万葉集3「弓上ゆずえ振り起し射つる―を」

矢

②堅い材または石を割るのに用いるくさび。

③工具の名。ブローチ。

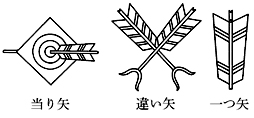

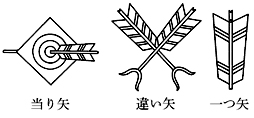

④紋所の名。矢の形を種々に組み合わせたもの。

矢

②堅い材または石を割るのに用いるくさび。

③工具の名。ブローチ。

④紋所の名。矢の形を種々に組み合わせたもの。

矢

⇒矢でも鉄砲でも持って来い

⇒矢の如し

⇒矢の催促

⇒矢の使い

⇒矢も楯もたまらない

⇒矢を刺す

⇒矢を矧ぐ

⇒矢を向ける

⇒矢でも鉄砲でも持って来い

⇒矢の如し

⇒矢の催促

⇒矢の使い

⇒矢も楯もたまらない

⇒矢を刺す

⇒矢を矧ぐ

⇒矢を向ける

②堅い材または石を割るのに用いるくさび。

③工具の名。ブローチ。

④紋所の名。矢の形を種々に組み合わせたもの。

矢

②堅い材または石を割るのに用いるくさび。

③工具の名。ブローチ。

④紋所の名。矢の形を種々に組み合わせたもの。

矢

⇒矢でも鉄砲でも持って来い

⇒矢の如し

⇒矢の催促

⇒矢の使い

⇒矢も楯もたまらない

⇒矢を刺す

⇒矢を矧ぐ

⇒矢を向ける

⇒矢でも鉄砲でも持って来い

⇒矢の如し

⇒矢の催促

⇒矢の使い

⇒矢も楯もたまらない

⇒矢を刺す

⇒矢を矧ぐ

⇒矢を向ける

や【屋・家】🔗⭐🔉

や【屋・家】

[一]〔名〕

①人の住むためにつくった建築物。いえ。家屋。住宅。〈倭名類聚鈔10〉

②屋根。「―の棟」

[二]〔接尾〕

①その職業の家またはその人を表す語。「花―」「八百―」

②家号や雅号、書斎に用いる語。「鈴屋すずのや」「播磨―」

③あなどりやからかいの気持をこめて人を呼ぶ語。

㋐性向を表す語に添え、そのような傾向の人である意を表す。「わからず―」「やかまし―」「がんばり―」

㋑仕事・分野を表す語に添え、そればかりを専門としている人の意を表す。「政治―」「技術―」

◇[一]1は「家」、[二]は「屋」を使うのが普通。[二]2には「舎」を使うこともある。

や【嫌・厭】🔗⭐🔉

や【嫌・厭】

イヤの転。「何をするのも―だ」「―、行きたくない」

や【輻】🔗⭐🔉

や【輻】

轂こしきから車輪の輪に向かって出ている放射状の細長い棒。〈倭名類聚鈔11〉→牛車ぎっしゃ(図)

や【夜】🔗⭐🔉

や【夜】

よる。よ。「第1―」

や(やれ)🔗⭐🔉

や

「やる」の命令形「やれ」の略。…なさい。狂言、釣狐「早うお捨ち―」

や(助詞)🔗⭐🔉

や

〔助詞〕

➊(間投助詞)

①活用語の終止形・命令形、名詞、助詞など種々の語に付いて、意味を強め、相手の気持をひき、また話し手の感動をつたえる。歌謡では、はやしことばとして用いる。万葉集1「これ―この大和にしては吾が恋ふる紀路にありとふ名に負ふ勢の山」。源氏物語帚木「心深し―などほめ立てられて」。源氏物語空蝉「待ち給へ―そこは持にこそあらめ」。源氏物語若紫「こち―と言へば、ついゐたり」「まれまれはあさましの御こと―」。源氏物語若菜上「さり―よくこそ卑下しにけれ」。源氏物語夕霧「そよ―この大将はいつよりここには参り通ひ給ふぞ」。平家物語11「続け―ものども」。浄瑠璃、長町女腹切「コレ半七様むごい事云ふお人―」。「またも―大記録をうち立てた」

②呼び掛けに用いる。…よ。源氏物語常夏「朝臣―、さやうの落葉をだに拾へ」。浮世風呂2「コレコレ喜代―おのしはのお茶の支度をさつせへよ」

③(格助詞的に)

㋐後の体言に続ける働きをする。古くは連体形や助詞「の」の後に付いたが、のち、体言の後に付くようになる。…の。古事記上「をとめの寝なす―板戸を」。万葉集2「石見の―高角山の」。古今和歌集雑「大原―小塩の山も」

㋑(平安中期以降、㋐より転じて)ある所・時・事などを詠嘆の意を込めて示し、それについて述べる後の語句に、「は」「に」など種々の助詞の関係で続ける。新古今和歌集秋「武蔵野―行けども秋の果てぞなき」

㋒(㋑より転じ)連歌・俳諧の切字きれじに用いる。「荒海―佐渡に横たふ天の川」(芭蕉)

➋(係助詞)種々の語に付き、活用語には終止形に付く。話し手の疑念を表し、その結果、この語を受ける語が活用語の時は、断言することを避けて連体形になり、係結びの関係ができる。近い意味を表す語に「か」があるが、形式的には、「や」は終止形(それと言い切った形)に付くが、「か」は連体形(言い切らず言外の余情を含んだ形)に付くという接続の違い、前に疑問詞のある文では「か」は使うが「や」は使わないなどの違いがある。意味的には、「や」は、終止形接続に現れるように、疑問の対象をその前の語の内容に限っていうのに対し、「か」は、連体形接続や疑問詞を使った文でも使われるという形式に現れるように、疑問の対象を一つに定めず、「…か何か」という形での疑問という違いがある。

①問いかけを表す。…か。万葉集10「朝井堤に来鳴くかほ鳥汝だにも君に恋ふれ―時終へず鳴く」「ほととぎす鳴きてさ渡る君は聞きつ―」。源氏物語夕顔「北殿こそ聞き給ふ―などいひかはすも聞ゆ」

②疑問を表す。…か。万葉集3「嘆きつつ吾が泣く涙有間山雲居たなびき雨に降りき―」。万葉集4「旅寝―すらむ荒き浜辺に」。源氏物語若菜上「あぢきなく―おぼさるべき」。史記抄「我事で―あるらう」

③反語を表す。…か、いや…ない。

㋐「…やは」「…やも」の形で用いる。万葉集6「士おのこ―も空しかるべき」。万葉集9「松がへりしひてあれ―は三栗の中のぼり来ぬ麻呂といふ奴やつこ」。源氏物語若菜上「身をいたづらに―はなし果てぬ」

㋑「や」だけで用いる。古今和歌集恋「秋の田の穂の上を照らす稲妻の光の間にも我―忘るる」

㋒已然形に付く。万葉集4「夏野ゆく雄鹿の角の束の間も妹の心を忘れて思へ―」。万葉集15「年にありて一夜妹にあふ彦星も我にまさりて思ふらめ―も」。源氏物語須磨「琴のねに引きとめらるる綱手縄たゆたふ心君知るらめ―」

㋓推量表現を受ける。万葉集1「三輪山をしかもかくすか雲だにも心あらなもかくさふべし―」。源氏物語須磨「心ありて引く手の綱のたゆたはば打過ぎまし―須磨の浦波」。蒙求抄2「小若衆のやうな物が為に我等が中をたがわれう―と云ぞ」

➌(並立助詞)いくつかの事物を列挙する。蜻蛉日記中「雨―風なほやまず」。史記抄「父―母がある歟」。三体詩絶句抄「此曲江には花―葉―落ちて」。「梅―桜が咲く」

➍(接続助詞)動詞活用の終止形に付いて、その動作が確認できないうちに次の動作のあったことを示す。…やいなや。…するとすぐに。狂言、惣八「来る―いなや此様な赤い魚や黒いうをを出いて」。「この実験に成功する―彼は一躍有名になった」

➎(終助詞)

①状態を表現する語に付いて、感動を表す。「わあ、すごい―」「分からない―」

②希望・命令・誘いかけなど、やわらげた感じで事態の実現を求める。「もういいかげんに忘れろ―」「遠慮せずに言ってみろ―」「がんばろう―」「寝たい―」

③軽く言い放つ。「もう、いい―」

や【弥】🔗⭐🔉

や【弥】

[一]〔接頭〕

(イヤの約)数の多いこと。また、幾重にも重なる意を表す語。古来「八」の字を当てる。「―雲立つ」「―重え」「―入しお」

[二]〔副〕

いよいよ。ますます。→いや(弥)

や(接尾)🔗⭐🔉

や

〔接尾〕

①性質・状態を表す。奈良時代に用いられ、柔らかな感触を示す語に付いた。「にこや」「なごや」「たわや」など。古事記上「むしぶすまにこ―が下に」→やか。

②目下の人の名またはその地位の名称に添えて、親しむ意を表す語。「坊―」「ねえ―」

や(感動詞)🔗⭐🔉

や

〔感〕

①呼びかけの際に発する声。やい。おい。もしもし。古今著聞集16「―、お局」

②驚いた時、また思いついた時などに、とっさに出る声。おや。あら。源氏物語帚木「物におそはるる心地して―とおびゆれど」

③かけ声。狂言、茶壺「まつちつと、―、ゑいとな」

④句の間のはやしことば。催馬楽、あな尊と「今日の尊さ―古もはれ」

やあ🔗⭐🔉

やあ

〔感〕

(ヤの長音化)

①驚きの声。「―、すごいスピードだ」

②呼びかけの声。「―、田中君」

③答える声。「―、しばらく」

④かけ声。また、はやし声。

⑤悲しんで発する声。三蔵法師伝承徳点「悲慟すること彼の往初より切なり、嗚呼ヤア嗚呼ヤア」

やあい🔗⭐🔉

やあい

〔感〕

(ヤイの長音化)

①呼びかけの声。おうい。やあう。狂言、連歌の十徳「よく聞け、―、物売よ」

②はやしたてる声。「―、甘えん坊」

ヤーウェ【Yahweh】🔗⭐🔉

ヤーウェ【Yahweh】

(→)ヤハウェに同じ。ヤーヴェとも。

ヤークーブ‐ベク【Muḥammad Ya‘qūb Beg】🔗⭐🔉

ヤークーブ‐ベク【Muḥammad Ya‘qūb Beg】

東トルキスタン(新疆)のカシュガル‐ハン国の支配者。ホーカンド‐ハン国出身。軍人となり、清の新疆地方に進出、一時タリム盆地全域を支配したが、清軍に敗れる。阿古柏伯克。(1820頃〜1877)

ヤーコン【Yacon】🔗⭐🔉

ヤーコン【Yacon】

アンデス地域に特産するキク科の多年草。キクイモに近縁で、ダリアに似た根茎にイヌリンを含み、食用。日本でも栽培。

やあ‐さん🔗⭐🔉

やあ‐さん

やくざ・香具師やしなどを指していう俗語。

や‐あた【八咫】🔗⭐🔉

や‐あた【八咫】

(アタは上代の長さの単位で、手のひらの下端から中指の先端までの長さ。一説に、親指と中指とを開いた長さ)8倍のあた。また、長いこと。古事記上「八尺を訓みて―と云ふ」

ヤーチー【野鶏】🔗⭐🔉

ヤーチー【野鶏】

(中国語)下等な娼婦。街娼。

や‐あて【屋充て】🔗⭐🔉

や‐あて【屋充て】

①殿舎などの装飾を分掌させること。

②伊勢神宮の遷宮に際して、経費を各戸に分担させること。

ヤード【yard・碼】🔗⭐🔉

ヤード【yard・碼】

ヤード‐ポンド法の長さの基本単位。主にイギリス・アメリカで用いる。1ヤードは3フィートで、91.44センチメートル。記号yd →ヤール。

⇒ヤード‐ポンド‐ほう【ヤードポンド法】

ヤード‐ポンド‐ほう【ヤードポンド法】‥ハフ🔗⭐🔉

ヤード‐ポンド‐ほう【ヤードポンド法】‥ハフ

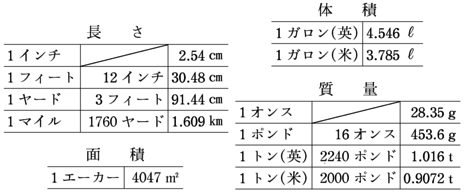

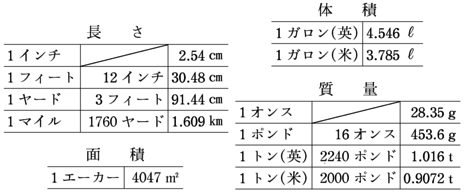

基本単位として、長さにヤード、質量にポンド(pound)、時間に秒を採用する単位系。温度の基本単位にはカ氏温度を用いる。古くイギリスで発生し、メートル法が国際的に採用される以前に使用された。現在は主にイギリス・アメリカで使われる。

長さ・面積・体積・質量(表)

⇒ヤード【yard・碼】

⇒ヤード【yard・碼】

⇒ヤード【yard・碼】

⇒ヤード【yard・碼】

や‐あな【岩穴】🔗⭐🔉

や‐あな【岩穴】

(ヤはイハの転)山の沢にある洞穴。

ヤーパン【Japan オランダ・ ドイツ】🔗⭐🔉

ヤーパン【Japan オランダ・ ドイツ】

日本。ジャパン。

ヤール【yard オランダ】🔗⭐🔉

ヤール【yard オランダ】

(ヤールドの略)(→)ヤードに同じ。織物を計るときに用いる長さの単位。

⇒ヤール‐はば【ヤール幅】

ヤール‐はば【ヤール幅】🔗⭐🔉

や‐あわせ【矢合せ】‥アハセ🔗⭐🔉

や‐あわせ【矢合せ】‥アハセ

戦闘を始める時、互いに開戦を通告する矢を敵味方から射出したこと。多くは鏑矢かぶらやを用いた。矢入れ。平家物語4「橋の両方のつめに打つ立つて―す」

や‐あん【夜暗】🔗⭐🔉

や‐あん【夜暗】

夜のやみ。夜陰。

ヤーン【yarn】🔗⭐🔉

ヤーン【yarn】

織物用・編物用の糸。

やい(やれ)🔗⭐🔉

やい

(「やる」の命令形ヤレの転)…なさい。浄瑠璃、心中天の網島「気に張りを持ち―の」

やい(助詞)🔗⭐🔉

やい

〔助詞〕

(間投助詞ヤに終助詞イの付いたもの)文末に置いて、感動や念を押す意を表す。…よ。狂言、祢宜山伏「某も今迄色々のものを祈つたが、終に大黒を祈つた事はないい―」

やい(感動詞)🔗⭐🔉

やい

〔感〕

荒々しく呼びかけるときに発する声。狂言、若市にゃくいち「―坊主」

やい‐かがし【焼嗅】🔗⭐🔉

やい‐かがし【焼嗅】

節分の夜、鰯いわしの頭、葱ねぎなどを焼いて串に刺し、戸口や窓の外側に挿すこと。また、そのもの。やっかがし。やいくさし。やきさし。

やい‐がね【焼金】🔗⭐🔉

やい‐がね【焼金】

ヤキガネの音便。

やい‐がま【焼鎌】🔗⭐🔉

やい‐がま【焼鎌】

ヤキガマの音便。

やい‐がり【焼狩】🔗⭐🔉

やい‐がり【焼狩】

ヤキガリの音便。

や‐いくさ【矢軍】🔗⭐🔉

や‐いくさ【矢軍】

両軍が互いに矢を射合って戦うこと。また、その戦い。

やい‐くさし【焼臭】🔗⭐🔉

やい‐くさし【焼臭】

(→)「やいかがし」に同じ。

やい‐ごめ【焼米】🔗⭐🔉

やい‐ごめ【焼米】

ヤキゴメの音便。宇津保物語国譲中「―はおうなの歯痛くてかみ残したり」

やい‐じく【焼軸】‥ヂク🔗⭐🔉

やい‐じく【焼軸】‥ヂク

ヤキジクの音便。落窪物語3「白銀を筆のかたに作りて、―に色どりなして」

やい‐じるし【焼印】🔗⭐🔉

やい‐じるし【焼印】

ヤキジルシの音便。平家物語10「花方がつらに浪方といふ―をぞせられける」

広辞苑に「や」で始まるの検索結果 1-48。もっと読み込む