複数辞典一括検索+![]()

![]()

乎 や🔗⭐🔉

【乎】

5画 丿部

区点=2435 16進=3843 シフトJIS=8CC1

《音読み》 コ

5画 丿部

区点=2435 16進=3843 シフトJIS=8CC1

《音読み》 コ /オ(ヲ)/ゴ

/オ(ヲ)/ゴ 〈h

〈h 〉

《訓読み》 か/や/に/より

《意味》

〉

《訓読み》 か/や/に/より

《意味》

{感}はあという息をあらわすことば。「於乎アア(あはあという感嘆の声)」

{感}はあという息をあらわすことば。「於乎アア(あはあという感嘆の声)」

{助}か。文末について、疑問をあらわすことば。「管仲知礼乎=管仲ハ礼ヲ知ルカ」〔→論語〕

{助}か。文末について、疑問をあらわすことば。「管仲知礼乎=管仲ハ礼ヲ知ルカ」〔→論語〕

{助}か。文末について、感嘆の意をあらわすことば。「必也正名乎=必ズヤ名ヲ正サンカ」〔→論語〕

{助}か。文末について、感嘆の意をあらわすことば。「必也正名乎=必ズヤ名ヲ正サンカ」〔→論語〕

{助}や。文末について、反問をあらわすことば。「不亦楽乎=マタ楽シカラズヤ」〔→論語〕

{助}や。文末について、反問をあらわすことば。「不亦楽乎=マタ楽シカラズヤ」〔→論語〕

{助}や。相手に対する呼びかけをあらわすことば。「参乎、吾道一以貫之=参ヤ、吾ガ道ハ一以テコレヲ貫ク」〔→論語〕

{助}や。相手に対する呼びかけをあらわすことば。「参乎、吾道一以貫之=参ヤ、吾ガ道ハ一以テコレヲ貫ク」〔→論語〕

{助}形容詞・副詞につけて、その状態を示すことば。「巍巍乎若太山=巍巍乎トシテ太山ノゴトシ」〔→呂覧〕

{助}形容詞・副詞につけて、その状態を示すことば。「巍巍乎若太山=巍巍乎トシテ太山ノゴトシ」〔→呂覧〕

{助}に。より。場所や比較を示すことば。〈類義語〉→於。「至乎天=天ニ至ル」

《解字》

{助}に。より。場所や比較を示すことば。〈類義語〉→於。「至乎天=天ニ至ル」

《解字》

会意。下部の伸びようとしたものが一線につかえた形と、上部の発散する形とからなるもので、胸からあがってきた息がのどにつかえて、はあと発散することをあらわす。感嘆・呼びかけ・疑問・反問など、文脈に応じて、はあという息でさまざまのムードをあらわすだけで、本来は一つである。呼(はあとのどをかすらせて呼ぶ)の原字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。下部の伸びようとしたものが一線につかえた形と、上部の発散する形とからなるもので、胸からあがってきた息がのどにつかえて、はあと発散することをあらわす。感嘆・呼びかけ・疑問・反問など、文脈に応じて、はあという息でさまざまのムードをあらわすだけで、本来は一つである。呼(はあとのどをかすらせて呼ぶ)の原字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

5画 丿部

区点=2435 16進=3843 シフトJIS=8CC1

《音読み》 コ

5画 丿部

区点=2435 16進=3843 シフトJIS=8CC1

《音読み》 コ /オ(ヲ)/ゴ

/オ(ヲ)/ゴ 〈h

〈h 〉

《訓読み》 か/や/に/より

《意味》

〉

《訓読み》 か/や/に/より

《意味》

{感}はあという息をあらわすことば。「於乎アア(あはあという感嘆の声)」

{感}はあという息をあらわすことば。「於乎アア(あはあという感嘆の声)」

{助}か。文末について、疑問をあらわすことば。「管仲知礼乎=管仲ハ礼ヲ知ルカ」〔→論語〕

{助}か。文末について、疑問をあらわすことば。「管仲知礼乎=管仲ハ礼ヲ知ルカ」〔→論語〕

{助}か。文末について、感嘆の意をあらわすことば。「必也正名乎=必ズヤ名ヲ正サンカ」〔→論語〕

{助}か。文末について、感嘆の意をあらわすことば。「必也正名乎=必ズヤ名ヲ正サンカ」〔→論語〕

{助}や。文末について、反問をあらわすことば。「不亦楽乎=マタ楽シカラズヤ」〔→論語〕

{助}や。文末について、反問をあらわすことば。「不亦楽乎=マタ楽シカラズヤ」〔→論語〕

{助}や。相手に対する呼びかけをあらわすことば。「参乎、吾道一以貫之=参ヤ、吾ガ道ハ一以テコレヲ貫ク」〔→論語〕

{助}や。相手に対する呼びかけをあらわすことば。「参乎、吾道一以貫之=参ヤ、吾ガ道ハ一以テコレヲ貫ク」〔→論語〕

{助}形容詞・副詞につけて、その状態を示すことば。「巍巍乎若太山=巍巍乎トシテ太山ノゴトシ」〔→呂覧〕

{助}形容詞・副詞につけて、その状態を示すことば。「巍巍乎若太山=巍巍乎トシテ太山ノゴトシ」〔→呂覧〕

{助}に。より。場所や比較を示すことば。〈類義語〉→於。「至乎天=天ニ至ル」

《解字》

{助}に。より。場所や比較を示すことば。〈類義語〉→於。「至乎天=天ニ至ル」

《解字》

会意。下部の伸びようとしたものが一線につかえた形と、上部の発散する形とからなるもので、胸からあがってきた息がのどにつかえて、はあと発散することをあらわす。感嘆・呼びかけ・疑問・反問など、文脈に応じて、はあという息でさまざまのムードをあらわすだけで、本来は一つである。呼(はあとのどをかすらせて呼ぶ)の原字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。下部の伸びようとしたものが一線につかえた形と、上部の発散する形とからなるもので、胸からあがってきた息がのどにつかえて、はあと発散することをあらわす。感嘆・呼びかけ・疑問・反問など、文脈に応じて、はあという息でさまざまのムードをあらわすだけで、本来は一つである。呼(はあとのどをかすらせて呼ぶ)の原字。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

乎哉 ヤ🔗⭐🔉

也 や🔗⭐🔉

【也】

3画 乙部 [人名漢字]

区点=4473 16進=4C69 シフトJIS=96E7

《音読み》 ヤ

3画 乙部 [人名漢字]

区点=4473 16進=4C69 シフトJIS=96E7

《音読み》 ヤ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 なり/や/また

《名付け》 あり・これ・ただ・なり・また

《意味》

〉

《訓読み》 なり/や/また

《名付け》 あり・これ・ただ・なり・また

《意味》

{助}なり。文末につけて、こうなのだという断定をあらわすことば。「患不知人也=人ヲ知ラザルヲ患フルナリ」〔→論語〕

{助}なり。文末につけて、こうなのだという断定をあらわすことば。「患不知人也=人ヲ知ラザルヲ患フルナリ」〔→論語〕

{助}や。文頭の語を強調することば。「必也正名乎=必ズヤ名ヲ正サンカ」〔→論語〕

{助}や。文頭の語を強調することば。「必也正名乎=必ズヤ名ヲ正サンカ」〔→論語〕

{助}や。主部を強調することば。▽その場合には、そのやり方は、の意をあらわす。「人之過也、各於其党=人ノ過ツヤ、各其ノ党ニ於イテス」〔→論語〕

{助}や。主部を強調することば。▽その場合には、そのやり方は、の意をあらわす。「人之過也、各於其党=人ノ過ツヤ、各其ノ党ニ於イテス」〔→論語〕

{副}〔俗〕また。中世以後「…もまた(亦)」の意をあらわす副詞に当てるようになった。▽古代語の「亦」に当たる。

《解字》

{副}〔俗〕また。中世以後「…もまた(亦)」の意をあらわす副詞に当てるようになった。▽古代語の「亦」に当たる。

《解字》

象形。也は、平らにのびたさそりを描いたもの。它タは、はぶへびを描いた象形文字で、蛇ダの原字。よく也と混同される。しかし、也はふつう仮借文字として助辞に当て、さそりの意には用いない。他などの字の音符となる。

《類義》

→矣

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

象形。也は、平らにのびたさそりを描いたもの。它タは、はぶへびを描いた象形文字で、蛇ダの原字。よく也と混同される。しかし、也はふつう仮借文字として助辞に当て、さそりの意には用いない。他などの字の音符となる。

《類義》

→矣

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

3画 乙部 [人名漢字]

区点=4473 16進=4C69 シフトJIS=96E7

《音読み》 ヤ

3画 乙部 [人名漢字]

区点=4473 16進=4C69 シフトJIS=96E7

《音読み》 ヤ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 なり/や/また

《名付け》 あり・これ・ただ・なり・また

《意味》

〉

《訓読み》 なり/や/また

《名付け》 あり・これ・ただ・なり・また

《意味》

{助}なり。文末につけて、こうなのだという断定をあらわすことば。「患不知人也=人ヲ知ラザルヲ患フルナリ」〔→論語〕

{助}なり。文末につけて、こうなのだという断定をあらわすことば。「患不知人也=人ヲ知ラザルヲ患フルナリ」〔→論語〕

{助}や。文頭の語を強調することば。「必也正名乎=必ズヤ名ヲ正サンカ」〔→論語〕

{助}や。文頭の語を強調することば。「必也正名乎=必ズヤ名ヲ正サンカ」〔→論語〕

{助}や。主部を強調することば。▽その場合には、そのやり方は、の意をあらわす。「人之過也、各於其党=人ノ過ツヤ、各其ノ党ニ於イテス」〔→論語〕

{助}や。主部を強調することば。▽その場合には、そのやり方は、の意をあらわす。「人之過也、各於其党=人ノ過ツヤ、各其ノ党ニ於イテス」〔→論語〕

{副}〔俗〕また。中世以後「…もまた(亦)」の意をあらわす副詞に当てるようになった。▽古代語の「亦」に当たる。

《解字》

{副}〔俗〕また。中世以後「…もまた(亦)」の意をあらわす副詞に当てるようになった。▽古代語の「亦」に当たる。

《解字》

象形。也は、平らにのびたさそりを描いたもの。它タは、はぶへびを描いた象形文字で、蛇ダの原字。よく也と混同される。しかし、也はふつう仮借文字として助辞に当て、さそりの意には用いない。他などの字の音符となる。

《類義》

→矣

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

象形。也は、平らにのびたさそりを描いたもの。它タは、はぶへびを描いた象形文字で、蛇ダの原字。よく也と混同される。しかし、也はふつう仮借文字として助辞に当て、さそりの意には用いない。他などの字の音符となる。

《類義》

→矣

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

八 や🔗⭐🔉

【八】

2画 八部 [一年]

区点=4012 16進=482C シフトJIS=94AA

《常用音訓》ハチ/や/やっ…つ/や…つ/よう

《音読み》 ハチ

2画 八部 [一年]

区点=4012 16進=482C シフトJIS=94AA

《常用音訓》ハチ/や/やっ…つ/や…つ/よう

《音読み》 ハチ /ハツ

/ハツ 〈b

〈b 〉

《訓読み》 よう/やっつ/や/やたび/やつ

《名付け》 かず・や・やつ・わ・わかつ

《意味》

〉

《訓読み》 よう/やっつ/や/やたび/やつ

《名付け》 かず・や・やつ・わ・わかつ

《意味》

{数}やっつ。「八口之家可以無飢矣=八口ノ家モッテ飢ウル無カル可シ」〔→孟子〕

{数}やっつ。「八口之家可以無飢矣=八口ノ家モッテ飢ウル無カル可シ」〔→孟子〕

{数}や。順番の八番め。「八月八日」

{数}や。順番の八番め。「八月八日」

{副}やたび。八回。

{副}やたび。八回。

{動}わける。わかれる。〈類義語〉→別。

〔国〕

{動}わける。わかれる。〈類義語〉→別。

〔国〕 や。数の多いこと。「八千代」

や。数の多いこと。「八千代」 やつ。午前二時、または午後二時のこと。▽江戸時代のことば。

《解字》

やつ。午前二時、または午後二時のこと。▽江戸時代のことば。

《解字》

指事。左右二つにわけたさまを示す。「説文解字」に「別なり」とある。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、捌と書くことがある。

《単語家族》

別

指事。左右二つにわけたさまを示す。「説文解字」に「別なり」とある。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、捌と書くことがある。

《単語家族》

別 撥ハツ(わける、左右にはらう)と同系。また、半や班(二つにわける)の入声ニッショウ(つまり音)に当たることば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

撥ハツ(わける、左右にはらう)と同系。また、半や班(二つにわける)の入声ニッショウ(つまり音)に当たることば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

2画 八部 [一年]

区点=4012 16進=482C シフトJIS=94AA

《常用音訓》ハチ/や/やっ…つ/や…つ/よう

《音読み》 ハチ

2画 八部 [一年]

区点=4012 16進=482C シフトJIS=94AA

《常用音訓》ハチ/や/やっ…つ/や…つ/よう

《音読み》 ハチ /ハツ

/ハツ 〈b

〈b 〉

《訓読み》 よう/やっつ/や/やたび/やつ

《名付け》 かず・や・やつ・わ・わかつ

《意味》

〉

《訓読み》 よう/やっつ/や/やたび/やつ

《名付け》 かず・や・やつ・わ・わかつ

《意味》

{数}やっつ。「八口之家可以無飢矣=八口ノ家モッテ飢ウル無カル可シ」〔→孟子〕

{数}やっつ。「八口之家可以無飢矣=八口ノ家モッテ飢ウル無カル可シ」〔→孟子〕

{数}や。順番の八番め。「八月八日」

{数}や。順番の八番め。「八月八日」

{副}やたび。八回。

{副}やたび。八回。

{動}わける。わかれる。〈類義語〉→別。

〔国〕

{動}わける。わかれる。〈類義語〉→別。

〔国〕 や。数の多いこと。「八千代」

や。数の多いこと。「八千代」 やつ。午前二時、または午後二時のこと。▽江戸時代のことば。

《解字》

やつ。午前二時、または午後二時のこと。▽江戸時代のことば。

《解字》

指事。左右二つにわけたさまを示す。「説文解字」に「別なり」とある。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、捌と書くことがある。

《単語家族》

別

指事。左右二つにわけたさまを示す。「説文解字」に「別なり」とある。▽証文や契約書では、改竄カイザンや誤解をさけるため、捌と書くことがある。

《単語家族》

別 撥ハツ(わける、左右にはらう)と同系。また、半や班(二つにわける)の入声ニッショウ(つまり音)に当たることば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

撥ハツ(わける、左右にはらう)と同系。また、半や班(二つにわける)の入声ニッショウ(つまり音)に当たることば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

刃 やいば🔗⭐🔉

【刃】

3画 刀部 [常用漢字]

区点=3147 16進=3F4F シフトJIS=906E

【刄】異体字異体字

3画 刀部 [常用漢字]

区点=3147 16進=3F4F シフトJIS=906E

【刄】異体字異体字

3画 刀部

区点=4967 16進=5163 シフトJIS=9983

《常用音訓》ジン/は

《音読み》 ジン

3画 刀部

区点=4967 16進=5163 シフトJIS=9983

《常用音訓》ジン/は

《音読み》 ジン /ニン

/ニン 〈r

〈r n〉

《訓読み》 は/やいば/やいばする(やいばす)

《意味》

n〉

《訓読み》 は/やいば/やいばする(やいばす)

《意味》

{名}は。やいば。ものを切る道具の鋭い部分。「刀刃」「其於遊刃、必有余地矣=其ノ刃ヲ遊バスニ於ケルヤ、必ズ余地有リ」〔→荘子〕

{名}は。やいば。ものを切る道具の鋭い部分。「刀刃」「其於遊刃、必有余地矣=其ノ刃ヲ遊バスニ於ケルヤ、必ズ余地有リ」〔→荘子〕

{名}かたな。「引刃自刎=刃ヲ引キテ自刎ス」〔→枕中記〕

{名}かたな。「引刃自刎=刃ヲ引キテ自刎ス」〔→枕中記〕

ジンス{動}やいばする(ヤイバス)。刀で切り殺す。「自刃」「与人刃我、寧自刃=人ノ我ヲ刃スルヨリ、寧ロ自ラ刃セン」〔→史記〕

《解字》

ジンス{動}やいばする(ヤイバス)。刀で切り殺す。「自刃」「与人刃我、寧自刃=人ノ我ヲ刃スルヨリ、寧ロ自ラ刃セン」〔→史記〕

《解字》

指事。刀のはのある所を丶印でさし示したもの。はこぼれのしないように、鍛えてねばり強くした刀のはのこと。

《単語家族》

靭ジン(ねばり強い)

指事。刀のはのある所を丶印でさし示したもの。はこぼれのしないように、鍛えてねばり強くした刀のはのこと。

《単語家族》

靭ジン(ねばり強い) 忍(ねばり強くがまんする)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

忍(ねばり強くがまんする)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

3画 刀部 [常用漢字]

区点=3147 16進=3F4F シフトJIS=906E

【刄】異体字異体字

3画 刀部 [常用漢字]

区点=3147 16進=3F4F シフトJIS=906E

【刄】異体字異体字

3画 刀部

区点=4967 16進=5163 シフトJIS=9983

《常用音訓》ジン/は

《音読み》 ジン

3画 刀部

区点=4967 16進=5163 シフトJIS=9983

《常用音訓》ジン/は

《音読み》 ジン /ニン

/ニン 〈r

〈r n〉

《訓読み》 は/やいば/やいばする(やいばす)

《意味》

n〉

《訓読み》 は/やいば/やいばする(やいばす)

《意味》

{名}は。やいば。ものを切る道具の鋭い部分。「刀刃」「其於遊刃、必有余地矣=其ノ刃ヲ遊バスニ於ケルヤ、必ズ余地有リ」〔→荘子〕

{名}は。やいば。ものを切る道具の鋭い部分。「刀刃」「其於遊刃、必有余地矣=其ノ刃ヲ遊バスニ於ケルヤ、必ズ余地有リ」〔→荘子〕

{名}かたな。「引刃自刎=刃ヲ引キテ自刎ス」〔→枕中記〕

{名}かたな。「引刃自刎=刃ヲ引キテ自刎ス」〔→枕中記〕

ジンス{動}やいばする(ヤイバス)。刀で切り殺す。「自刃」「与人刃我、寧自刃=人ノ我ヲ刃スルヨリ、寧ロ自ラ刃セン」〔→史記〕

《解字》

ジンス{動}やいばする(ヤイバス)。刀で切り殺す。「自刃」「与人刃我、寧自刃=人ノ我ヲ刃スルヨリ、寧ロ自ラ刃セン」〔→史記〕

《解字》

指事。刀のはのある所を丶印でさし示したもの。はこぼれのしないように、鍛えてねばり強くした刀のはのこと。

《単語家族》

靭ジン(ねばり強い)

指事。刀のはのある所を丶印でさし示したもの。はこぼれのしないように、鍛えてねばり強くした刀のはのこと。

《単語家族》

靭ジン(ねばり強い) 忍(ねばり強くがまんする)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

忍(ねばり強くがまんする)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

迎刃而解 ヤイバヲムカエテトク🔗⭐🔉

【迎刃而解】

ヤイバヲムカエテトク〈故事〉竹に刃をさしこむと難なく割れる。物事がとんとん拍子に解決することのたとえ。「譬如破竹、数節之後皆迎刃而解=譬ヘバ竹ヲ破ル如シ、数節之後皆刃ヲ迎ヘテ解ク」〔→晋書〕

遊刃有余地 ヤイバヲアソバシムルニヨチアリ🔗⭐🔉

【遊刃有余地】

ヤイバヲアソバシムルニヨチアリ〈故事〉刃物で料理するわざがたくみで、すらすらと切れる。事を処理するのに余裕のあること。〔→荘子〕

哉 や🔗⭐🔉

【哉】

9画 口部 [人名漢字]

区点=2640 16進=3A48 シフトJIS=8DC6

《音読み》 サイ

9画 口部 [人名漢字]

区点=2640 16進=3A48 シフトJIS=8DC6

《音読み》 サイ /セ/サイ

/セ/サイ 〈z

〈z i〉

《訓読み》 かな/や/か/はじめて

《名付け》 えい・か・かな・き・すけ・とし・ちか・はじめ・や

《意味》

i〉

《訓読み》 かな/や/か/はじめて

《名付け》 えい・か・かな・き・すけ・とし・ちか・はじめ・や

《意味》

{助}かな。感嘆の語気をあらわす助辞。「快哉カイサイ」「郁郁乎文哉=郁郁乎トシテ文ナルカナ」〔→論語〕

{助}かな。感嘆の語気をあらわす助辞。「快哉カイサイ」「郁郁乎文哉=郁郁乎トシテ文ナルカナ」〔→論語〕

{助}や。反問の語気をあらわす助辞。「豈能独楽哉=アニヨク独リ楽シマンヤ」〔→孟子〕

{助}や。反問の語気をあらわす助辞。「豈能独楽哉=アニヨク独リ楽シマンヤ」〔→孟子〕

{助}や。か。疑問の語気をあらわす助辞。「今安在哉=今安クニ在リヤ」〔→蘇軾〕

{助}や。か。疑問の語気をあらわす助辞。「今安在哉=今安クニ在リヤ」〔→蘇軾〕

{副}はじめて。やっとの意をあらわす副詞。〈同義語〉→才。「哉生魄=哉メテ魄ヲ生ズ」〔→書経〕

《解字》

{副}はじめて。やっとの意をあらわす副詞。〈同義語〉→才。「哉生魄=哉メテ魄ヲ生ズ」〔→書経〕

《解字》

会意兼形声。哉の口を除いた部分は、「才(流れを断ち切るせき)+戈」で、断ち切ること。哉はそれを音符とし、口をそえた字で、語の連なりを断ち切ってポーズを置き、いいおさめることをあらわす。もといい切ることを告げる語であったが、転じて、文末につく助辞となり、さらに転じて、さまざまの語気を示す助辞となった。

《熟語》

→下付・中付語

会意兼形声。哉の口を除いた部分は、「才(流れを断ち切るせき)+戈」で、断ち切ること。哉はそれを音符とし、口をそえた字で、語の連なりを断ち切ってポーズを置き、いいおさめることをあらわす。もといい切ることを告げる語であったが、転じて、文末につく助辞となり、さらに転じて、さまざまの語気を示す助辞となった。

《熟語》

→下付・中付語

9画 口部 [人名漢字]

区点=2640 16進=3A48 シフトJIS=8DC6

《音読み》 サイ

9画 口部 [人名漢字]

区点=2640 16進=3A48 シフトJIS=8DC6

《音読み》 サイ /セ/サイ

/セ/サイ 〈z

〈z i〉

《訓読み》 かな/や/か/はじめて

《名付け》 えい・か・かな・き・すけ・とし・ちか・はじめ・や

《意味》

i〉

《訓読み》 かな/や/か/はじめて

《名付け》 えい・か・かな・き・すけ・とし・ちか・はじめ・や

《意味》

{助}かな。感嘆の語気をあらわす助辞。「快哉カイサイ」「郁郁乎文哉=郁郁乎トシテ文ナルカナ」〔→論語〕

{助}かな。感嘆の語気をあらわす助辞。「快哉カイサイ」「郁郁乎文哉=郁郁乎トシテ文ナルカナ」〔→論語〕

{助}や。反問の語気をあらわす助辞。「豈能独楽哉=アニヨク独リ楽シマンヤ」〔→孟子〕

{助}や。反問の語気をあらわす助辞。「豈能独楽哉=アニヨク独リ楽シマンヤ」〔→孟子〕

{助}や。か。疑問の語気をあらわす助辞。「今安在哉=今安クニ在リヤ」〔→蘇軾〕

{助}や。か。疑問の語気をあらわす助辞。「今安在哉=今安クニ在リヤ」〔→蘇軾〕

{副}はじめて。やっとの意をあらわす副詞。〈同義語〉→才。「哉生魄=哉メテ魄ヲ生ズ」〔→書経〕

《解字》

{副}はじめて。やっとの意をあらわす副詞。〈同義語〉→才。「哉生魄=哉メテ魄ヲ生ズ」〔→書経〕

《解字》

会意兼形声。哉の口を除いた部分は、「才(流れを断ち切るせき)+戈」で、断ち切ること。哉はそれを音符とし、口をそえた字で、語の連なりを断ち切ってポーズを置き、いいおさめることをあらわす。もといい切ることを告げる語であったが、転じて、文末につく助辞となり、さらに転じて、さまざまの語気を示す助辞となった。

《熟語》

→下付・中付語

会意兼形声。哉の口を除いた部分は、「才(流れを断ち切るせき)+戈」で、断ち切ること。哉はそれを音符とし、口をそえた字で、語の連なりを断ち切ってポーズを置き、いいおさめることをあらわす。もといい切ることを告げる語であったが、転じて、文末につく助辞となり、さらに転じて、さまざまの語気を示す助辞となった。

《熟語》

→下付・中付語

夜雨対牀 ヤウタイショウ🔗⭐🔉

【夜雨対牀】

ヤウタイショウ〈故事〉夜降る雨の音を聞きながら寝台をならべて寝る。兄弟・親友の親しいことのたとえ。〔→蘇軾〕

夜客 ヤカク🔗⭐🔉

【夜客】

ヤカク 深夜くる客。どろぼうのこと。

夜宴 ヤエン🔗⭐🔉

【夜宴】

ヤエン  夜、宴会を開く。

夜、宴会を開く。 夜に開く宴会。

夜に開く宴会。

夜、宴会を開く。

夜、宴会を開く。 夜に開く宴会。

夜に開く宴会。

夜陰 ヤイン🔗⭐🔉

【夜陰】

ヤイン 夜の暗がり。また、夜。

夜飲 ヤイン🔗⭐🔉

【夜飲】

ヤイン 夜、酒を飲む。また、夜の酒宴。

夜営 ヤエイ🔗⭐🔉

【夜営】

ヤエイ  夜に陣営を張る。

夜に陣営を張る。 夜、軍隊が外で宿営する。

夜、軍隊が外で宿営する。

夜に陣営を張る。

夜に陣営を張る。 夜、軍隊が外で宿営する。

夜、軍隊が外で宿営する。

夜猿 ヤエン🔗⭐🔉

【夜猿】

ヤエン 夜、なく猿サル。

家 や🔗⭐🔉

【家】

10画 宀部 [二年]

区点=1840 16進=3248 シフトJIS=89C6

《常用音訓》カ/ケ/いえ/や

《音読み》

10画 宀部 [二年]

区点=1840 16進=3248 シフトJIS=89C6

《常用音訓》カ/ケ/いえ/や

《音読み》  カ

カ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉/

〉/ ク

ク /コ

/コ 《訓読み》 いえ(いへ)/うち/や/いえす(いへす)

《名付け》 いえ・え・お・や・やか

《意味》

《訓読み》 いえ(いへ)/うち/や/いえす(いへす)

《名付け》 いえ・え・お・や・やか

《意味》

{名}いえ(イヘ)。家族。また、その家族が住む住居。「家庭」「成家=家ヲ成ス」「在家無怨=家ニ在リテモ怨ミ無シ」〔→論語〕

{名}いえ(イヘ)。家族。また、その家族が住む住居。「家庭」「成家=家ヲ成ス」「在家無怨=家ニ在リテモ怨ミ無シ」〔→論語〕

{名}いえ(イヘ)。うち。や。人の住む建物。「商家」「酒家シュカ(酒屋)」

{名}いえ(イヘ)。うち。や。人の住む建物。「商家」「酒家シュカ(酒屋)」

{名}卿大夫ケイタイフ(貴族の官人)の領地。〈対語〉→国(諸侯の領地)。「国家」

{名}卿大夫ケイタイフ(貴族の官人)の領地。〈対語〉→国(諸侯の領地)。「国家」

{名}王朝をたてた王室。「漢家カンカ」

{名}王朝をたてた王室。「漢家カンカ」

{動}いえす(イヘス)。家

{動}いえす(イヘス)。家 を構えて住む。「遵従而家焉=遵従シテ家ス」〔→韓愈〕

を構えて住む。「遵従而家焉=遵従シテ家ス」〔→韓愈〕

{名}専門の学問・技術の流派。また、その流派に属する者。「諸子百家」「文学家」

{名}専門の学問・技術の流派。また、その流派に属する者。「諸子百家」「文学家」

{名}妻から、夫をさしていうことば。〈対語〉→室。「女子生而願為之有家=女子生マレテハ、コレガ為ニ家有ランコトヲ願フ」〔→孟子〕

{名}妻から、夫をさしていうことば。〈対語〉→室。「女子生而願為之有家=女子生マレテハ、コレガ為ニ家有ランコトヲ願フ」〔→孟子〕

{名}いえがら。「名家」

{名}いえがら。「名家」

{名}女性に対する敬称。▽姑コに当てた用法。「曹大家ソウタイコ(「漢書」を書いた班昭ハンショウのこと。曹世叔の妻)」

〔国〕一氏族全体。「平家」

《解字》

会意。「宀(やね)+豕(ぶた)」で、たいせつな家畜に屋根をかぶせたさま。

《単語家族》

廈カ(大屋根をかぶせたいえ)と最も近い。仮(仮面をかぶせる)

{名}女性に対する敬称。▽姑コに当てた用法。「曹大家ソウタイコ(「漢書」を書いた班昭ハンショウのこと。曹世叔の妻)」

〔国〕一氏族全体。「平家」

《解字》

会意。「宀(やね)+豕(ぶた)」で、たいせつな家畜に屋根をかぶせたさま。

《単語家族》

廈カ(大屋根をかぶせたいえ)と最も近い。仮(仮面をかぶせる) 胡コ(上からかぶさってたれる肉)とも同系。

《類義》

房は、両わきのへや。舎は、からだをゆるめて休む所。宿は、からだを縮めてとまる所。屋は、上からたれるおおい・屋根。宅は、じっと定着する住居。室は、いきづまりの奥べや。

《異字同訓》

や。 →屋

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

胡コ(上からかぶさってたれる肉)とも同系。

《類義》

房は、両わきのへや。舎は、からだをゆるめて休む所。宿は、からだを縮めてとまる所。屋は、上からたれるおおい・屋根。宅は、じっと定着する住居。室は、いきづまりの奥べや。

《異字同訓》

や。 →屋

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

10画 宀部 [二年]

区点=1840 16進=3248 シフトJIS=89C6

《常用音訓》カ/ケ/いえ/や

《音読み》

10画 宀部 [二年]

区点=1840 16進=3248 シフトJIS=89C6

《常用音訓》カ/ケ/いえ/や

《音読み》  カ

カ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉/

〉/ ク

ク /コ

/コ 《訓読み》 いえ(いへ)/うち/や/いえす(いへす)

《名付け》 いえ・え・お・や・やか

《意味》

《訓読み》 いえ(いへ)/うち/や/いえす(いへす)

《名付け》 いえ・え・お・や・やか

《意味》

{名}いえ(イヘ)。家族。また、その家族が住む住居。「家庭」「成家=家ヲ成ス」「在家無怨=家ニ在リテモ怨ミ無シ」〔→論語〕

{名}いえ(イヘ)。家族。また、その家族が住む住居。「家庭」「成家=家ヲ成ス」「在家無怨=家ニ在リテモ怨ミ無シ」〔→論語〕

{名}いえ(イヘ)。うち。や。人の住む建物。「商家」「酒家シュカ(酒屋)」

{名}いえ(イヘ)。うち。や。人の住む建物。「商家」「酒家シュカ(酒屋)」

{名}卿大夫ケイタイフ(貴族の官人)の領地。〈対語〉→国(諸侯の領地)。「国家」

{名}卿大夫ケイタイフ(貴族の官人)の領地。〈対語〉→国(諸侯の領地)。「国家」

{名}王朝をたてた王室。「漢家カンカ」

{名}王朝をたてた王室。「漢家カンカ」

{動}いえす(イヘス)。家

{動}いえす(イヘス)。家 を構えて住む。「遵従而家焉=遵従シテ家ス」〔→韓愈〕

を構えて住む。「遵従而家焉=遵従シテ家ス」〔→韓愈〕

{名}専門の学問・技術の流派。また、その流派に属する者。「諸子百家」「文学家」

{名}専門の学問・技術の流派。また、その流派に属する者。「諸子百家」「文学家」

{名}妻から、夫をさしていうことば。〈対語〉→室。「女子生而願為之有家=女子生マレテハ、コレガ為ニ家有ランコトヲ願フ」〔→孟子〕

{名}妻から、夫をさしていうことば。〈対語〉→室。「女子生而願為之有家=女子生マレテハ、コレガ為ニ家有ランコトヲ願フ」〔→孟子〕

{名}いえがら。「名家」

{名}いえがら。「名家」

{名}女性に対する敬称。▽姑コに当てた用法。「曹大家ソウタイコ(「漢書」を書いた班昭ハンショウのこと。曹世叔の妻)」

〔国〕一氏族全体。「平家」

《解字》

会意。「宀(やね)+豕(ぶた)」で、たいせつな家畜に屋根をかぶせたさま。

《単語家族》

廈カ(大屋根をかぶせたいえ)と最も近い。仮(仮面をかぶせる)

{名}女性に対する敬称。▽姑コに当てた用法。「曹大家ソウタイコ(「漢書」を書いた班昭ハンショウのこと。曹世叔の妻)」

〔国〕一氏族全体。「平家」

《解字》

会意。「宀(やね)+豕(ぶた)」で、たいせつな家畜に屋根をかぶせたさま。

《単語家族》

廈カ(大屋根をかぶせたいえ)と最も近い。仮(仮面をかぶせる) 胡コ(上からかぶさってたれる肉)とも同系。

《類義》

房は、両わきのへや。舎は、からだをゆるめて休む所。宿は、からだを縮めてとまる所。屋は、上からたれるおおい・屋根。宅は、じっと定着する住居。室は、いきづまりの奥べや。

《異字同訓》

や。 →屋

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

胡コ(上からかぶさってたれる肉)とも同系。

《類義》

房は、両わきのへや。舎は、からだをゆるめて休む所。宿は、からだを縮めてとまる所。屋は、上からたれるおおい・屋根。宅は、じっと定着する住居。室は、いきづまりの奥べや。

《異字同訓》

や。 →屋

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

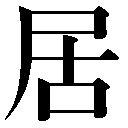

居 や🔗⭐🔉

【居】

8画 尸部 [五年]

区点=2179 16進=356F シフトJIS=8B8F

《常用音訓》キョ/い…る

《音読み》 キョ

8画 尸部 [五年]

区点=2179 16進=356F シフトJIS=8B8F

《常用音訓》キョ/い…る

《音読み》 キョ /コ

/コ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 いる(ゐる)/おる(をる)/おく/や

《名付け》 い・いや・おき・おり・さや・すえ・やす・より

《意味》

〉

《訓読み》 いる(ゐる)/おる(をる)/おく/や

《名付け》 い・いや・おき・おり・さや・すえ・やす・より

《意味》

{動}いる(

{動}いる( ル)。おる(ヲル)。腰をおろす。そこに腰を落ち着けて住む。〈類義語〉→処。「居住」「燕居エンキョ(安楽に家で暮らす)」

ル)。おる(ヲル)。腰をおろす。そこに腰を落ち着けて住む。〈類義語〉→処。「居住」「燕居エンキョ(安楽に家で暮らす)」

キョス{動}おく。住まわせる。「真可以居吾子矣=真ニモッテ吾ガ子ヲ居クベシ」〔→列女〕

キョス{動}おく。住まわせる。「真可以居吾子矣=真ニモッテ吾ガ子ヲ居クベシ」〔→列女〕

{動}おる(ヲル)。腰をすえて日を過ごす。事もなく暇でいる。「居常キョジョウ(平生)」「居則曰=居レバスナハチ曰ハク」〔→論語〕

{動}おる(ヲル)。腰をすえて日を過ごす。事もなく暇でいる。「居常キョジョウ(平生)」「居則曰=居レバスナハチ曰ハク」〔→論語〕

{名}すまい。「卜居=居ヲ卜ス」「依依昔人居=依依タリ昔人ノ居」〔→陶潜〕

{名}すまい。「卜居=居ヲ卜ス」「依依昔人居=依依タリ昔人ノ居」〔→陶潜〕

{動}おく。とっておく。たくわえる。「居積」「奇貨可居=奇貨居クベシ」〔→史記〕

{動}おく。とっておく。たくわえる。「居積」「奇貨可居=奇貨居クベシ」〔→史記〕

{助}や。其と同じで、語調を整える助詞。「何居(=何其。なんぞや)」

{助}や。其と同じで、語調を整える助詞。「何居(=何其。なんぞや)」

「居然キョゼン」とは、思ったとおりである、なるほどの意。

《解字》

会意兼形声。「尸(しり)+音符古(=固。固定させる、すえる)」で、台上にしりを乗せて、腰を落ち着けること。踞キョ(しりをおろして構える)の原字。

《単語家族》

据キョ(=拠。何かの上によりかかる)や、固定の固とも同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

「居然キョゼン」とは、思ったとおりである、なるほどの意。

《解字》

会意兼形声。「尸(しり)+音符古(=固。固定させる、すえる)」で、台上にしりを乗せて、腰を落ち着けること。踞キョ(しりをおろして構える)の原字。

《単語家族》

据キョ(=拠。何かの上によりかかる)や、固定の固とも同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

8画 尸部 [五年]

区点=2179 16進=356F シフトJIS=8B8F

《常用音訓》キョ/い…る

《音読み》 キョ

8画 尸部 [五年]

区点=2179 16進=356F シフトJIS=8B8F

《常用音訓》キョ/い…る

《音読み》 キョ /コ

/コ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 いる(ゐる)/おる(をる)/おく/や

《名付け》 い・いや・おき・おり・さや・すえ・やす・より

《意味》

〉

《訓読み》 いる(ゐる)/おる(をる)/おく/や

《名付け》 い・いや・おき・おり・さや・すえ・やす・より

《意味》

{動}いる(

{動}いる( ル)。おる(ヲル)。腰をおろす。そこに腰を落ち着けて住む。〈類義語〉→処。「居住」「燕居エンキョ(安楽に家で暮らす)」

ル)。おる(ヲル)。腰をおろす。そこに腰を落ち着けて住む。〈類義語〉→処。「居住」「燕居エンキョ(安楽に家で暮らす)」

キョス{動}おく。住まわせる。「真可以居吾子矣=真ニモッテ吾ガ子ヲ居クベシ」〔→列女〕

キョス{動}おく。住まわせる。「真可以居吾子矣=真ニモッテ吾ガ子ヲ居クベシ」〔→列女〕

{動}おる(ヲル)。腰をすえて日を過ごす。事もなく暇でいる。「居常キョジョウ(平生)」「居則曰=居レバスナハチ曰ハク」〔→論語〕

{動}おる(ヲル)。腰をすえて日を過ごす。事もなく暇でいる。「居常キョジョウ(平生)」「居則曰=居レバスナハチ曰ハク」〔→論語〕

{名}すまい。「卜居=居ヲ卜ス」「依依昔人居=依依タリ昔人ノ居」〔→陶潜〕

{名}すまい。「卜居=居ヲ卜ス」「依依昔人居=依依タリ昔人ノ居」〔→陶潜〕

{動}おく。とっておく。たくわえる。「居積」「奇貨可居=奇貨居クベシ」〔→史記〕

{動}おく。とっておく。たくわえる。「居積」「奇貨可居=奇貨居クベシ」〔→史記〕

{助}や。其と同じで、語調を整える助詞。「何居(=何其。なんぞや)」

{助}や。其と同じで、語調を整える助詞。「何居(=何其。なんぞや)」

「居然キョゼン」とは、思ったとおりである、なるほどの意。

《解字》

会意兼形声。「尸(しり)+音符古(=固。固定させる、すえる)」で、台上にしりを乗せて、腰を落ち着けること。踞キョ(しりをおろして構える)の原字。

《単語家族》

据キョ(=拠。何かの上によりかかる)や、固定の固とも同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

「居然キョゼン」とは、思ったとおりである、なるほどの意。

《解字》

会意兼形声。「尸(しり)+音符古(=固。固定させる、すえる)」で、台上にしりを乗せて、腰を落ち着けること。踞キョ(しりをおろして構える)の原字。

《単語家族》

据キョ(=拠。何かの上によりかかる)や、固定の固とも同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

屋 や🔗⭐🔉

【屋】

9画 尸部 [三年]

区点=1816 16進=3230 シフトJIS=89AE

《常用音訓》オク/や

《音読み》 オク(ヲク)

9画 尸部 [三年]

区点=1816 16進=3230 シフトJIS=89AE

《常用音訓》オク/や

《音読み》 オク(ヲク)

〈w

〈w 〉

《訓読み》 や/おおい(おほひ)

《名付け》 いえ・や

《意味》

〉

《訓読み》 や/おおい(おほひ)

《名付け》 いえ・や

《意味》

{名}家にかぶさるやね。「屋上」「亟其乗屋=亟ニソレ屋ニ乗レ」〔→詩経〕

{名}家にかぶさるやね。「屋上」「亟其乗屋=亟ニソレ屋ニ乗レ」〔→詩経〕

{名}や。家。「家屋」「富潤屋、徳潤身=富ハ屋ヲ潤シ、徳ハ身ヲ潤ス」〔→大学〕

{名}や。家。「家屋」「富潤屋、徳潤身=富ハ屋ヲ潤シ、徳ハ身ヲ潤ス」〔→大学〕

{名}おおい(オホヒ)。物におおいかぶせるもの。「黄屋(黄色いほろでおおわれた天子の乗る車)」

〔国〕や。その職業の家をあらわすことば。また、商店の名につけることば。「炭屋」「屋号」「質屋」

《解字》

{名}おおい(オホヒ)。物におおいかぶせるもの。「黄屋(黄色いほろでおおわれた天子の乗る車)」

〔国〕や。その職業の家をあらわすことば。また、商店の名につけることば。「炭屋」「屋号」「質屋」

《解字》

会意。「おおってたれた布+至(いきづまり)」で、上からおおい隠して、出入りをとめた意をあらわす。至は室(いきづまりのへや)・窒(ふさぐ)と同類の意味を含む。この尸印は尸シではない。おおい隠す屋根、屋根でおおった家のこと。→至

《単語家族》

握(手でにぎっておおい隠す)と同系。また擁ヨウ(抱いておおう)・壅ヨウ(ふさいで出入りを止める)とも縁が深い。

《類義》

→家

《異字同訓》

や。屋「屋根。酒屋。屋敷」家「二階家。家主。家賃」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意。「おおってたれた布+至(いきづまり)」で、上からおおい隠して、出入りをとめた意をあらわす。至は室(いきづまりのへや)・窒(ふさぐ)と同類の意味を含む。この尸印は尸シではない。おおい隠す屋根、屋根でおおった家のこと。→至

《単語家族》

握(手でにぎっておおい隠す)と同系。また擁ヨウ(抱いておおう)・壅ヨウ(ふさいで出入りを止める)とも縁が深い。

《類義》

→家

《異字同訓》

や。屋「屋根。酒屋。屋敷」家「二階家。家主。家賃」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

9画 尸部 [三年]

区点=1816 16進=3230 シフトJIS=89AE

《常用音訓》オク/や

《音読み》 オク(ヲク)

9画 尸部 [三年]

区点=1816 16進=3230 シフトJIS=89AE

《常用音訓》オク/や

《音読み》 オク(ヲク)

〈w

〈w 〉

《訓読み》 や/おおい(おほひ)

《名付け》 いえ・や

《意味》

〉

《訓読み》 や/おおい(おほひ)

《名付け》 いえ・や

《意味》

{名}家にかぶさるやね。「屋上」「亟其乗屋=亟ニソレ屋ニ乗レ」〔→詩経〕

{名}家にかぶさるやね。「屋上」「亟其乗屋=亟ニソレ屋ニ乗レ」〔→詩経〕

{名}や。家。「家屋」「富潤屋、徳潤身=富ハ屋ヲ潤シ、徳ハ身ヲ潤ス」〔→大学〕

{名}や。家。「家屋」「富潤屋、徳潤身=富ハ屋ヲ潤シ、徳ハ身ヲ潤ス」〔→大学〕

{名}おおい(オホヒ)。物におおいかぶせるもの。「黄屋(黄色いほろでおおわれた天子の乗る車)」

〔国〕や。その職業の家をあらわすことば。また、商店の名につけることば。「炭屋」「屋号」「質屋」

《解字》

{名}おおい(オホヒ)。物におおいかぶせるもの。「黄屋(黄色いほろでおおわれた天子の乗る車)」

〔国〕や。その職業の家をあらわすことば。また、商店の名につけることば。「炭屋」「屋号」「質屋」

《解字》

会意。「おおってたれた布+至(いきづまり)」で、上からおおい隠して、出入りをとめた意をあらわす。至は室(いきづまりのへや)・窒(ふさぐ)と同類の意味を含む。この尸印は尸シではない。おおい隠す屋根、屋根でおおった家のこと。→至

《単語家族》

握(手でにぎっておおい隠す)と同系。また擁ヨウ(抱いておおう)・壅ヨウ(ふさいで出入りを止める)とも縁が深い。

《類義》

→家

《異字同訓》

や。屋「屋根。酒屋。屋敷」家「二階家。家主。家賃」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意。「おおってたれた布+至(いきづまり)」で、上からおおい隠して、出入りをとめた意をあらわす。至は室(いきづまりのへや)・窒(ふさぐ)と同類の意味を含む。この尸印は尸シではない。おおい隠す屋根、屋根でおおった家のこと。→至

《単語家族》

握(手でにぎっておおい隠す)と同系。また擁ヨウ(抱いておおう)・壅ヨウ(ふさいで出入りを止める)とも縁が深い。

《類義》

→家

《異字同訓》

や。屋「屋根。酒屋。屋敷」家「二階家。家主。家賃」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

灸 やいと🔗⭐🔉

矢 や🔗⭐🔉

【矢】

5画 矢部 [二年]

区点=4480 16進=4C70 シフトJIS=96EE

《常用音訓》シ/や

《音読み》 シ

5画 矢部 [二年]

区点=4480 16進=4C70 シフトJIS=96EE

《常用音訓》シ/や

《音読み》 シ

〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 や/ちかう(ちかふ)/つらねる(つらぬ)

《名付け》 ただ・ただし・ちかう・ちこう・なお・や

《意味》

〉

《訓読み》 や/ちかう(ちかふ)/つらねる(つらぬ)

《名付け》 ただ・ただし・ちかう・ちこう・なお・や

《意味》

{名}や。直線をなしたや。▽まっすぐ直進する、ずばりと直言することなどにたとえる。〈類義語〉→箭セン。「弓矢斯張=弓矢ココニ張ル」〔→孟子〕「邦有道如矢=邦ニ道有レバ矢ノゴトシ」〔→論語〕

{名}や。直線をなしたや。▽まっすぐ直進する、ずばりと直言することなどにたとえる。〈類義語〉→箭セン。「弓矢斯張=弓矢ココニ張ル」〔→孟子〕「邦有道如矢=邦ニ道有レバ矢ノゴトシ」〔→論語〕

{名}直線状で短いくそ。〈同義語〉→屎シ。「馬矢(馬のふん)」「以筐盛矢=筐ヲモッテ矢ヲ盛ル」〔→荘子〕

{名}直線状で短いくそ。〈同義語〉→屎シ。「馬矢(馬のふん)」「以筐盛矢=筐ヲモッテ矢ヲ盛ル」〔→荘子〕

シス{動}ちかう(チカフ)。神前に直言してちかう。ずばりと言いきる。〈類義語〉→誓。「矢口=口ニ矢ス」「夫子矢之=夫子コレヲ矢フ」〔→論語〕

シス{動}ちかう(チカフ)。神前に直言してちかう。ずばりと言いきる。〈類義語〉→誓。「矢口=口ニ矢ス」「夫子矢之=夫子コレヲ矢フ」〔→論語〕

{動}つらねる(ツラヌ)。一直線状に並べる。〈類義語〉→陳。「公矢魚于棠=公、魚ヲ棠ニ矢ヌ」〔→左伝〕

《解字》

{動}つらねる(ツラヌ)。一直線状に並べる。〈類義語〉→陳。「公矢魚于棠=公、魚ヲ棠ニ矢ヌ」〔→左伝〕

《解字》

まっすぐな矢を描いたもの。

《単語家族》

尸シ(まっすぐで短いからだ)

まっすぐな矢を描いたもの。

《単語家族》

尸シ(まっすぐで短いからだ) 指(まっすぐで短いゆび)

指(まっすぐで短いゆび) 屎シ(短い棒状のくそ)

屎シ(短い棒状のくそ) 雉チ(矢のようにまっすぐ飛ぶきじ)などと同系。

《類義》

箭センは、揃セン(そろえる)

雉チ(矢のようにまっすぐ飛ぶきじ)などと同系。

《類義》

箭センは、揃セン(そろえる) 剪セン(そろえて切る)と同系で、長さをそろえて切った矢。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

剪セン(そろえて切る)と同系で、長さをそろえて切った矢。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

5画 矢部 [二年]

区点=4480 16進=4C70 シフトJIS=96EE

《常用音訓》シ/や

《音読み》 シ

5画 矢部 [二年]

区点=4480 16進=4C70 シフトJIS=96EE

《常用音訓》シ/や

《音読み》 シ

〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 や/ちかう(ちかふ)/つらねる(つらぬ)

《名付け》 ただ・ただし・ちかう・ちこう・なお・や

《意味》

〉

《訓読み》 や/ちかう(ちかふ)/つらねる(つらぬ)

《名付け》 ただ・ただし・ちかう・ちこう・なお・や

《意味》

{名}や。直線をなしたや。▽まっすぐ直進する、ずばりと直言することなどにたとえる。〈類義語〉→箭セン。「弓矢斯張=弓矢ココニ張ル」〔→孟子〕「邦有道如矢=邦ニ道有レバ矢ノゴトシ」〔→論語〕

{名}や。直線をなしたや。▽まっすぐ直進する、ずばりと直言することなどにたとえる。〈類義語〉→箭セン。「弓矢斯張=弓矢ココニ張ル」〔→孟子〕「邦有道如矢=邦ニ道有レバ矢ノゴトシ」〔→論語〕

{名}直線状で短いくそ。〈同義語〉→屎シ。「馬矢(馬のふん)」「以筐盛矢=筐ヲモッテ矢ヲ盛ル」〔→荘子〕

{名}直線状で短いくそ。〈同義語〉→屎シ。「馬矢(馬のふん)」「以筐盛矢=筐ヲモッテ矢ヲ盛ル」〔→荘子〕

シス{動}ちかう(チカフ)。神前に直言してちかう。ずばりと言いきる。〈類義語〉→誓。「矢口=口ニ矢ス」「夫子矢之=夫子コレヲ矢フ」〔→論語〕

シス{動}ちかう(チカフ)。神前に直言してちかう。ずばりと言いきる。〈類義語〉→誓。「矢口=口ニ矢ス」「夫子矢之=夫子コレヲ矢フ」〔→論語〕

{動}つらねる(ツラヌ)。一直線状に並べる。〈類義語〉→陳。「公矢魚于棠=公、魚ヲ棠ニ矢ヌ」〔→左伝〕

《解字》

{動}つらねる(ツラヌ)。一直線状に並べる。〈類義語〉→陳。「公矢魚于棠=公、魚ヲ棠ニ矢ヌ」〔→左伝〕

《解字》

まっすぐな矢を描いたもの。

《単語家族》

尸シ(まっすぐで短いからだ)

まっすぐな矢を描いたもの。

《単語家族》

尸シ(まっすぐで短いからだ) 指(まっすぐで短いゆび)

指(まっすぐで短いゆび) 屎シ(短い棒状のくそ)

屎シ(短い棒状のくそ) 雉チ(矢のようにまっすぐ飛ぶきじ)などと同系。

《類義》

箭センは、揃セン(そろえる)

雉チ(矢のようにまっすぐ飛ぶきじ)などと同系。

《類義》

箭センは、揃セン(そろえる) 剪セン(そろえて切る)と同系で、長さをそろえて切った矢。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

剪セン(そろえて切る)と同系で、長さをそろえて切った矢。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

矢面 ヤオモテ🔗⭐🔉

【矢面】

ヤオモテ〔国〕 矢のとんでくる正面。

矢のとんでくる正面。 転じて、非難・質問が集中する立場や場所。

転じて、非難・質問が集中する立場や場所。

矢のとんでくる正面。

矢のとんでくる正面。 転じて、非難・質問が集中する立場や場所。

転じて、非難・質問が集中する立場や場所。

碼 ヤード🔗⭐🔉

箭 や🔗⭐🔉

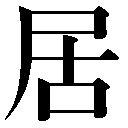

籌 や🔗⭐🔉

【籌】

20画 竹部

区点=6854 16進=6456 シフトJIS=E2D4

《音読み》 チュウ(チウ)

20画 竹部

区点=6854 16進=6456 シフトJIS=E2D4

《音読み》 チュウ(チウ) /ジュウ(ヂウ)

/ジュウ(ヂウ) 〈ch

〈ch u〉

《訓読み》 や/はかる/はかりごと/くじ

《意味》

u〉

《訓読み》 や/はかる/はかりごと/くじ

《意味》

{名}や。投げやの遊びで、壺ツボの中に投げ入れてその数を競うのに用いる竹のや。投壺トウコのや。

{名}や。投げやの遊びで、壺ツボの中に投げ入れてその数を競うのに用いる竹のや。投壺トウコのや。

{名・単位}数を計算するのに用いる細長い竹の棒。また、その棒を数える単位。かずとり。

{名・単位}数を計算するのに用いる細長い竹の棒。また、その棒を数える単位。かずとり。

{動}はかる。計算する。考える。工面する。「籌画チュウカク」

{動}はかる。計算する。考える。工面する。「籌画チュウカク」

{名}はかりごと。考えてつくった策。計画。策略。「籌策チュウサク」「一籌莫展=一籌モ展クコトナシ」

{名}はかりごと。考えてつくった策。計画。策略。「籌策チュウサク」「一籌莫展=一籌モ展クコトナシ」

{名}くじ。竹の棒でつくったくじ。〈類義語〉→籤セン。

《解字》

会意兼形声。「竹+音符壽シュウ(細長い)」で、細長い竹の棒、計算竹のこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}くじ。竹の棒でつくったくじ。〈類義語〉→籤セン。

《解字》

会意兼形声。「竹+音符壽シュウ(細長い)」で、細長い竹の棒、計算竹のこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

20画 竹部

区点=6854 16進=6456 シフトJIS=E2D4

《音読み》 チュウ(チウ)

20画 竹部

区点=6854 16進=6456 シフトJIS=E2D4

《音読み》 チュウ(チウ) /ジュウ(ヂウ)

/ジュウ(ヂウ) 〈ch

〈ch u〉

《訓読み》 や/はかる/はかりごと/くじ

《意味》

u〉

《訓読み》 や/はかる/はかりごと/くじ

《意味》

{名}や。投げやの遊びで、壺ツボの中に投げ入れてその数を競うのに用いる竹のや。投壺トウコのや。

{名}や。投げやの遊びで、壺ツボの中に投げ入れてその数を競うのに用いる竹のや。投壺トウコのや。

{名・単位}数を計算するのに用いる細長い竹の棒。また、その棒を数える単位。かずとり。

{名・単位}数を計算するのに用いる細長い竹の棒。また、その棒を数える単位。かずとり。

{動}はかる。計算する。考える。工面する。「籌画チュウカク」

{動}はかる。計算する。考える。工面する。「籌画チュウカク」

{名}はかりごと。考えてつくった策。計画。策略。「籌策チュウサク」「一籌莫展=一籌モ展クコトナシ」

{名}はかりごと。考えてつくった策。計画。策略。「籌策チュウサク」「一籌莫展=一籌モ展クコトナシ」

{名}くじ。竹の棒でつくったくじ。〈類義語〉→籤セン。

《解字》

会意兼形声。「竹+音符壽シュウ(細長い)」で、細長い竹の棒、計算竹のこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}くじ。竹の棒でつくったくじ。〈類義語〉→籤セン。

《解字》

会意兼形声。「竹+音符壽シュウ(細長い)」で、細長い竹の棒、計算竹のこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

耶 や🔗⭐🔉

【耶】

9画 耳部 [人名漢字]

区点=4477 16進=4C6D シフトJIS=96EB

《音読み》 ヤ

9画 耳部 [人名漢字]

区点=4477 16進=4C6D シフトJIS=96EB

《音読み》 ヤ

〈y

〈y ・y

・y 〉

《訓読み》 か/や/ちち

《意味》

〉

《訓読み》 か/や/ちち

《意味》

{助}か。疑問の意をあらわす助詞。…か。〈同義語〉→邪・→歟。「有女子、自門隙窺之、問曰誰耶=女子有リテ、門ノ隙ヨリコレヲ窺ツテ、問ヒテ曰ハク誰カト」

{助}か。疑問の意をあらわす助詞。…か。〈同義語〉→邪・→歟。「有女子、自門隙窺之、問曰誰耶=女子有リテ、門ノ隙ヨリコレヲ窺ツテ、問ヒテ曰ハク誰カト」

{助}や。反問の意をあわらす助詞。〈同義語〉→邪・→歟。「安敢毒耶=イヅクンゾアヘテ毒トセンヤ」〔→柳宗元〕

{助}や。反問の意をあわらす助詞。〈同義語〉→邪・→歟。「安敢毒耶=イヅクンゾアヘテ毒トセンヤ」〔→柳宗元〕

{助}や。感嘆の意をあわらす助詞。〈同義語〉→邪・→歟。「二年之別、千里結言、爾何相信之審耶=二年ノ別レ、千里言ヲ結ブ、ナンヂナンゾアヒ信ズルコトノ審ラカナルヤ」〔→捜神記〕

{助}や。感嘆の意をあわらす助詞。〈同義語〉→邪・→歟。「二年之別、千里結言、爾何相信之審耶=二年ノ別レ、千里言ヲ結ブ、ナンヂナンゾアヒ信ズルコトノ審ラカナルヤ」〔→捜神記〕

{助}か。選択の意をあらわす助詞。〈同義語〉→邪・→歟。

{助}か。選択の意をあらわす助詞。〈同義語〉→邪・→歟。

{名}ちち。父親のこと。〈同義語〉→爺。「見耶背面啼、垢膩脚不襪=耶ヲ見テ面ヲ背ケテ啼ク、垢膩シテ脚ニ襪カズ」〔→杜甫〕

{名}ちち。父親のこと。〈同義語〉→爺。「見耶背面啼、垢膩脚不襪=耶ヲ見テ面ヲ背ケテ啼ク、垢膩シテ脚ニ襪カズ」〔→杜甫〕

「耶蘇ヤソ」とは、キリストのこと。▽耶蘇はラテン語Jesus(イエス)の音訳。

《解字》

形声。もと邪とかき「邑+音符牙ガ」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

「耶蘇ヤソ」とは、キリストのこと。▽耶蘇はラテン語Jesus(イエス)の音訳。

《解字》

形声。もと邪とかき「邑+音符牙ガ」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

9画 耳部 [人名漢字]

区点=4477 16進=4C6D シフトJIS=96EB

《音読み》 ヤ

9画 耳部 [人名漢字]

区点=4477 16進=4C6D シフトJIS=96EB

《音読み》 ヤ

〈y

〈y ・y

・y 〉

《訓読み》 か/や/ちち

《意味》

〉

《訓読み》 か/や/ちち

《意味》

{助}か。疑問の意をあらわす助詞。…か。〈同義語〉→邪・→歟。「有女子、自門隙窺之、問曰誰耶=女子有リテ、門ノ隙ヨリコレヲ窺ツテ、問ヒテ曰ハク誰カト」

{助}か。疑問の意をあらわす助詞。…か。〈同義語〉→邪・→歟。「有女子、自門隙窺之、問曰誰耶=女子有リテ、門ノ隙ヨリコレヲ窺ツテ、問ヒテ曰ハク誰カト」

{助}や。反問の意をあわらす助詞。〈同義語〉→邪・→歟。「安敢毒耶=イヅクンゾアヘテ毒トセンヤ」〔→柳宗元〕

{助}や。反問の意をあわらす助詞。〈同義語〉→邪・→歟。「安敢毒耶=イヅクンゾアヘテ毒トセンヤ」〔→柳宗元〕

{助}や。感嘆の意をあわらす助詞。〈同義語〉→邪・→歟。「二年之別、千里結言、爾何相信之審耶=二年ノ別レ、千里言ヲ結ブ、ナンヂナンゾアヒ信ズルコトノ審ラカナルヤ」〔→捜神記〕

{助}や。感嘆の意をあわらす助詞。〈同義語〉→邪・→歟。「二年之別、千里結言、爾何相信之審耶=二年ノ別レ、千里言ヲ結ブ、ナンヂナンゾアヒ信ズルコトノ審ラカナルヤ」〔→捜神記〕

{助}か。選択の意をあらわす助詞。〈同義語〉→邪・→歟。

{助}か。選択の意をあらわす助詞。〈同義語〉→邪・→歟。

{名}ちち。父親のこと。〈同義語〉→爺。「見耶背面啼、垢膩脚不襪=耶ヲ見テ面ヲ背ケテ啼ク、垢膩シテ脚ニ襪カズ」〔→杜甫〕

{名}ちち。父親のこと。〈同義語〉→爺。「見耶背面啼、垢膩脚不襪=耶ヲ見テ面ヲ背ケテ啼ク、垢膩シテ脚ニ襪カズ」〔→杜甫〕

「耶蘇ヤソ」とは、キリストのこと。▽耶蘇はラテン語Jesus(イエス)の音訳。

《解字》

形声。もと邪とかき「邑+音符牙ガ」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

「耶蘇ヤソ」とは、キリストのこと。▽耶蘇はラテン語Jesus(イエス)の音訳。

《解字》

形声。もと邪とかき「邑+音符牙ガ」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

血刃 ヤイバニチヌル🔗⭐🔉

【血刃】

ケツジン・ヤイバニチヌル 刀剣などのはものに血をぬる。人を殺したり戦争をしたりすること。「兵可毋血刃而倶罷=兵ハ刃ニ血ヌルコトナクシテ倶ニ罷ムベシ」〔→漢書〕

軈 やがて🔗⭐🔉

【軈】

24画 身部 〔国〕

区点=7733 16進=6D41 シフトJIS=E760

【軅】異体字異体字

24画 身部 〔国〕

区点=7733 16進=6D41 シフトJIS=E760

【軅】異体字異体字

19画 身部

区点=7732 16進=6D40 シフトJIS=E75F

《訓読み》 やがて

《意味》

やがて。(イ)そのまますぐに。(ロ)まもなく。そのうち。(ハ)すなわち。

《解字》

会意。「身+應(=応)」の日本製の漢字。ある物事に身をすぐ適応させるの意。

19画 身部

区点=7732 16進=6D40 シフトJIS=E75F

《訓読み》 やがて

《意味》

やがて。(イ)そのまますぐに。(ロ)まもなく。そのうち。(ハ)すなわち。

《解字》

会意。「身+應(=応)」の日本製の漢字。ある物事に身をすぐ適応させるの意。

24画 身部 〔国〕

区点=7733 16進=6D41 シフトJIS=E760

【軅】異体字異体字

24画 身部 〔国〕

区点=7733 16進=6D41 シフトJIS=E760

【軅】異体字異体字

19画 身部

区点=7732 16進=6D40 シフトJIS=E75F

《訓読み》 やがて

《意味》

やがて。(イ)そのまますぐに。(ロ)まもなく。そのうち。(ハ)すなわち。

《解字》

会意。「身+應(=応)」の日本製の漢字。ある物事に身をすぐ適応させるの意。

19画 身部

区点=7732 16進=6D40 シフトJIS=E75F

《訓読み》 やがて

《意味》

やがて。(イ)そのまますぐに。(ロ)まもなく。そのうち。(ハ)すなわち。

《解字》

会意。「身+應(=応)」の日本製の漢字。ある物事に身をすぐ適応させるの意。

輻 や🔗⭐🔉

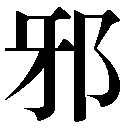

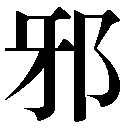

邪 や🔗⭐🔉

【邪】

8画 邑部 [常用漢字]

区点=2857 16進=3C59 シフトJIS=8ED7

《常用音訓》ジャ

《音読み》

8画 邑部 [常用漢字]

区点=2857 16進=3C59 シフトJIS=8ED7

《常用音訓》ジャ

《音読み》  ジャ

ジャ /シャ

/シャ 〈xi

〈xi 〉/

〉/ ヤ

ヤ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 よこしま/や/か

《意味》

〉

《訓読み》 よこしま/や/か

《意味》

ジャナリ{名・形}よこしま。くいちがい。正道からはずれて、ねじけている。〈対語〉→正。「姦邪カンジャ(わる者)」「邪不勝正=邪ハ正ニ勝タズ」「邪説暴行有作=邪説暴行作ルコト有リ」〔→孟子〕

ジャナリ{名・形}よこしま。くいちがい。正道からはずれて、ねじけている。〈対語〉→正。「姦邪カンジャ(わる者)」「邪不勝正=邪ハ正ニ勝タズ」「邪説暴行有作=邪説暴行作ルコト有リ」〔→孟子〕

{名}漢方医学で、陰陽がバランスを失ってひずんだこと。また、アンバランスによって生じる病気のこと。「邪気」「風邪フウジャ(かぜの病)」「湿邪シツジャ(湿気が多すぎておこる病)」

{名}漢方医学で、陰陽がバランスを失ってひずんだこと。また、アンバランスによって生じる病気のこと。「邪気」「風邪フウジャ(かぜの病)」「湿邪シツジャ(湿気が多すぎておこる病)」

{助}や。か。文末につけて疑問をあらわす助詞。〈同義語〉→耶・→也。「顧不易邪=顧ツテ易カラズヤ」〔→史記〕

{助}や。か。文末につけて疑問をあらわす助詞。〈同義語〉→耶・→也。「顧不易邪=顧ツテ易カラズヤ」〔→史記〕

「琅邪ロウヤ」とは、(イ)地名。山東半島の東岸、今の諸城県の地にあたる。漢代に郡が置かれた。(ロ)山東省東南部にある山の名。琅邪山。

《解字》

会意兼形声。牙は、くい違った組み木のかみあったさまを描いた象形文字。邪は「邑(むら)+音符牙」。もと琅邪という地名をあらわした字だが、牙の原義であるくい違いの意をもあらわす。

《単語家族》

齬ゴ(くい違い)

「琅邪ロウヤ」とは、(イ)地名。山東半島の東岸、今の諸城県の地にあたる。漢代に郡が置かれた。(ロ)山東省東南部にある山の名。琅邪山。

《解字》

会意兼形声。牙は、くい違った組み木のかみあったさまを描いた象形文字。邪は「邑(むら)+音符牙」。もと琅邪という地名をあらわした字だが、牙の原義であるくい違いの意をもあらわす。

《単語家族》

齬ゴ(くい違い) 忤ゴ(くい違い)

忤ゴ(くい違い) 牙と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

牙と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 邑部 [常用漢字]

区点=2857 16進=3C59 シフトJIS=8ED7

《常用音訓》ジャ

《音読み》

8画 邑部 [常用漢字]

区点=2857 16進=3C59 シフトJIS=8ED7

《常用音訓》ジャ

《音読み》  ジャ

ジャ /シャ

/シャ 〈xi

〈xi 〉/

〉/ ヤ

ヤ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 よこしま/や/か

《意味》

〉

《訓読み》 よこしま/や/か

《意味》

ジャナリ{名・形}よこしま。くいちがい。正道からはずれて、ねじけている。〈対語〉→正。「姦邪カンジャ(わる者)」「邪不勝正=邪ハ正ニ勝タズ」「邪説暴行有作=邪説暴行作ルコト有リ」〔→孟子〕

ジャナリ{名・形}よこしま。くいちがい。正道からはずれて、ねじけている。〈対語〉→正。「姦邪カンジャ(わる者)」「邪不勝正=邪ハ正ニ勝タズ」「邪説暴行有作=邪説暴行作ルコト有リ」〔→孟子〕

{名}漢方医学で、陰陽がバランスを失ってひずんだこと。また、アンバランスによって生じる病気のこと。「邪気」「風邪フウジャ(かぜの病)」「湿邪シツジャ(湿気が多すぎておこる病)」

{名}漢方医学で、陰陽がバランスを失ってひずんだこと。また、アンバランスによって生じる病気のこと。「邪気」「風邪フウジャ(かぜの病)」「湿邪シツジャ(湿気が多すぎておこる病)」

{助}や。か。文末につけて疑問をあらわす助詞。〈同義語〉→耶・→也。「顧不易邪=顧ツテ易カラズヤ」〔→史記〕

{助}や。か。文末につけて疑問をあらわす助詞。〈同義語〉→耶・→也。「顧不易邪=顧ツテ易カラズヤ」〔→史記〕

「琅邪ロウヤ」とは、(イ)地名。山東半島の東岸、今の諸城県の地にあたる。漢代に郡が置かれた。(ロ)山東省東南部にある山の名。琅邪山。

《解字》

会意兼形声。牙は、くい違った組み木のかみあったさまを描いた象形文字。邪は「邑(むら)+音符牙」。もと琅邪という地名をあらわした字だが、牙の原義であるくい違いの意をもあらわす。

《単語家族》

齬ゴ(くい違い)

「琅邪ロウヤ」とは、(イ)地名。山東半島の東岸、今の諸城県の地にあたる。漢代に郡が置かれた。(ロ)山東省東南部にある山の名。琅邪山。

《解字》

会意兼形声。牙は、くい違った組み木のかみあったさまを描いた象形文字。邪は「邑(むら)+音符牙」。もと琅邪という地名をあらわした字だが、牙の原義であるくい違いの意をもあらわす。

《単語家族》

齬ゴ(くい違い) 忤ゴ(くい違い)

忤ゴ(くい違い) 牙と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

牙と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

野火 ヤカ🔗⭐🔉

【野火】

ヤカ  鬼火。

鬼火。 野原の草をやく火。のび。

野原の草をやく火。のび。

鬼火。

鬼火。 野原の草をやく火。のび。

野原の草をやく火。のび。

野客 ヤカク🔗⭐🔉

【野客】

ヤカク  仕官せずに民間にいる人。野ヤにいる人。

仕官せずに民間にいる人。野ヤにいる人。 薔薇バラのこと。

薔薇バラのこと。

仕官せずに民間にいる人。野ヤにいる人。

仕官せずに民間にいる人。野ヤにいる人。 薔薇バラのこと。

薔薇バラのこと。

野陰 ヤイン🔗⭐🔉

【野陰】

ヤイン 日のあたらなくなった野原のけしき。

野営 ヤエイ🔗⭐🔉

【野営】

ヤエイ 軍隊が山野に宿泊すること。〈類義語〉露営。

野嫗 ヤウ🔗⭐🔉

【野嫗】

ヤウ いなかのおばあさん。

野歌 ヤカ🔗⭐🔉

【野歌】

ヤカ いなかの人のうたう、ひなびた歌。〈類義語〉里歌。

野鶴 ヤカク🔗⭐🔉

【野鶴】

ヤカク 野に住む、つる。▽俗世間との関係をたって超然としている隠者にたとえる。

野鶴在鶏群 ヤカクケイグンニアリ🔗⭐🔉

【野鶴在鶏群】

ヤカクケイグンニアリ〈故事〉多くの人の中でひとりだけすぐれていることのたとえ。〔→晋書〕

鍔 やいば🔗⭐🔉

【鍔】

17画 金部

区点=3655 16進=4457 シフトJIS=92D5

《音読み》 ガク

17画 金部

区点=3655 16進=4457 シフトJIS=92D5

《音読み》 ガク

〈

〈 〉

《訓読み》 は/やいば/つば

《意味》

〉

《訓読み》 は/やいば/つば

《意味》

{名}は。やいば。骨や肉を切る刀のは。

{名}は。やいば。骨や肉を切る刀のは。

{名}刀のみね。刀の背。「剣鍔ケンガク」

{名}刀のみね。刀の背。「剣鍔ケンガク」

「鍔鍔ガクガク」とは、ごつごつとつかえるさま。高くそびえるさま。

〔国〕つば。刀の柄ツカと刀身の間にはさむ、円板状の小さな金具。柄を握る手をふせぎ守る。〈類義語〉→鐔タン。

《解字》

会意兼形声。「金+音符咢ガク(ごつごつする)」。かたい物に、ごつごつと突きささるやいば。

「鍔鍔ガクガク」とは、ごつごつとつかえるさま。高くそびえるさま。

〔国〕つば。刀の柄ツカと刀身の間にはさむ、円板状の小さな金具。柄を握る手をふせぎ守る。〈類義語〉→鐔タン。

《解字》

会意兼形声。「金+音符咢ガク(ごつごつする)」。かたい物に、ごつごつと突きささるやいば。

17画 金部

区点=3655 16進=4457 シフトJIS=92D5

《音読み》 ガク

17画 金部

区点=3655 16進=4457 シフトJIS=92D5

《音読み》 ガク

〈

〈 〉

《訓読み》 は/やいば/つば

《意味》

〉

《訓読み》 は/やいば/つば

《意味》

{名}は。やいば。骨や肉を切る刀のは。

{名}は。やいば。骨や肉を切る刀のは。

{名}刀のみね。刀の背。「剣鍔ケンガク」

{名}刀のみね。刀の背。「剣鍔ケンガク」

「鍔鍔ガクガク」とは、ごつごつとつかえるさま。高くそびえるさま。

〔国〕つば。刀の柄ツカと刀身の間にはさむ、円板状の小さな金具。柄を握る手をふせぎ守る。〈類義語〉→鐔タン。

《解字》

会意兼形声。「金+音符咢ガク(ごつごつする)」。かたい物に、ごつごつと突きささるやいば。

「鍔鍔ガクガク」とは、ごつごつとつかえるさま。高くそびえるさま。

〔国〕つば。刀の柄ツカと刀身の間にはさむ、円板状の小さな金具。柄を握る手をふせぎ守る。〈類義語〉→鐔タン。

《解字》

会意兼形声。「金+音符咢ガク(ごつごつする)」。かたい物に、ごつごつと突きささるやいば。

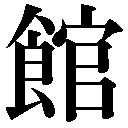

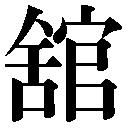

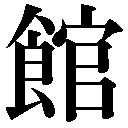

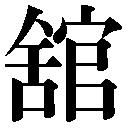

館 やかた🔗⭐🔉

【館】

16画 食部 [三年]

区点=2059 16進=345B シフトJIS=8AD9

【舘】異体字異体字

16画 食部 [三年]

区点=2059 16進=345B シフトJIS=8AD9

【舘】異体字異体字

16画 舌部

区点=2060 16進=345C シフトJIS=8ADA

《常用音訓》カン

《音読み》 カン(ク

16画 舌部

区点=2060 16進=345C シフトJIS=8ADA

《常用音訓》カン

《音読み》 カン(ク ン)

ン)

〈gu

〈gu n〉

《訓読み》 やかた/たち/たて

《名付け》 いえ・たて

《意味》

n〉

《訓読み》 やかた/たち/たて

《名付け》 いえ・たて

《意味》

{名}やかた。役人や用人たちがはいる、周囲にへいをめぐらした建物。転じて、公用の人や食客をとめる家。また、王室の人を住まわせる別邸。「公館(官舎)」「築王姫之館于外=王姫ノ館ヲ外ニ築ク」〔→左伝〕

{名}やかた。役人や用人たちがはいる、周囲にへいをめぐらした建物。転じて、公用の人や食客をとめる家。また、王室の人を住まわせる別邸。「公館(官舎)」「築王姫之館于外=王姫ノ館ヲ外ニ築ク」〔→左伝〕

{名}やど。やどや。「旅館」

{名}やど。やどや。「旅館」

{名}公用に使う大きな建物。「会館」「商館」「迎賓館」

{名}公用に使う大きな建物。「会館」「商館」「迎賓館」

{名}文筆にたずさわる人のいる役所。また、その役所につける名称。「弘文館(唐代に置かれた、図書館兼学校の名)」「留館(地方に転出せず、中央の役所に留任する)」「散館(任官して赴任する)」

{名}文筆にたずさわる人のいる役所。また、その役所につける名称。「弘文館(唐代に置かれた、図書館兼学校の名)」「留館(地方に転出せず、中央の役所に留任する)」「散館(任官して赴任する)」

カンス{動}やかたや役所を設ける。

カンス{動}やかたや役所を設ける。

カンス{動}泊まる。また、食客として住みこむ。「謀館=館セント謀ル」「館於上宮=上宮ニ館ス」〔→孟子〕

〔国〕

カンス{動}泊まる。また、食客として住みこむ。「謀館=館セント謀ル」「館於上宮=上宮ニ館ス」〔→孟子〕

〔国〕 やかた。仮に設けた家。また、身分の高い人の邸宅。やしき。▽訓の「やかた」は「や(屋)+かた(形)」から。

やかた。仮に設けた家。また、身分の高い人の邸宅。やしき。▽訓の「やかた」は「や(屋)+かた(形)」から。 やかた。大臣や主君、その夫人などをさす尊敬語。

やかた。大臣や主君、その夫人などをさす尊敬語。 たち・たて。小規模な城。とりで。

《解字》

会意兼形声。官は「宀(やね、いえ)+阜の上部(=隊。集団、つみかさね)」の会意文字で、公用人が隊をなしている家をあらわす。のち、官が役人をあらわすことばとなったので、食印をそえて、公用者が食事するやしきをあらわした。館は「食+音符官」。

《単語家族》

完カン(まるく囲む)

たち・たて。小規模な城。とりで。

《解字》

会意兼形声。官は「宀(やね、いえ)+阜の上部(=隊。集団、つみかさね)」の会意文字で、公用人が隊をなしている家をあらわす。のち、官が役人をあらわすことばとなったので、食印をそえて、公用者が食事するやしきをあらわした。館は「食+音符官」。

《単語家族》

完カン(まるく囲む) 院(へいで囲んだ家)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

院(へいで囲んだ家)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

16画 食部 [三年]

区点=2059 16進=345B シフトJIS=8AD9

【舘】異体字異体字

16画 食部 [三年]

区点=2059 16進=345B シフトJIS=8AD9

【舘】異体字異体字

16画 舌部

区点=2060 16進=345C シフトJIS=8ADA

《常用音訓》カン

《音読み》 カン(ク

16画 舌部

区点=2060 16進=345C シフトJIS=8ADA

《常用音訓》カン

《音読み》 カン(ク ン)

ン)

〈gu

〈gu n〉

《訓読み》 やかた/たち/たて

《名付け》 いえ・たて

《意味》

n〉

《訓読み》 やかた/たち/たて

《名付け》 いえ・たて

《意味》

{名}やかた。役人や用人たちがはいる、周囲にへいをめぐらした建物。転じて、公用の人や食客をとめる家。また、王室の人を住まわせる別邸。「公館(官舎)」「築王姫之館于外=王姫ノ館ヲ外ニ築ク」〔→左伝〕

{名}やかた。役人や用人たちがはいる、周囲にへいをめぐらした建物。転じて、公用の人や食客をとめる家。また、王室の人を住まわせる別邸。「公館(官舎)」「築王姫之館于外=王姫ノ館ヲ外ニ築ク」〔→左伝〕

{名}やど。やどや。「旅館」

{名}やど。やどや。「旅館」

{名}公用に使う大きな建物。「会館」「商館」「迎賓館」

{名}公用に使う大きな建物。「会館」「商館」「迎賓館」

{名}文筆にたずさわる人のいる役所。また、その役所につける名称。「弘文館(唐代に置かれた、図書館兼学校の名)」「留館(地方に転出せず、中央の役所に留任する)」「散館(任官して赴任する)」

{名}文筆にたずさわる人のいる役所。また、その役所につける名称。「弘文館(唐代に置かれた、図書館兼学校の名)」「留館(地方に転出せず、中央の役所に留任する)」「散館(任官して赴任する)」

カンス{動}やかたや役所を設ける。

カンス{動}やかたや役所を設ける。

カンス{動}泊まる。また、食客として住みこむ。「謀館=館セント謀ル」「館於上宮=上宮ニ館ス」〔→孟子〕

〔国〕

カンス{動}泊まる。また、食客として住みこむ。「謀館=館セント謀ル」「館於上宮=上宮ニ館ス」〔→孟子〕

〔国〕 やかた。仮に設けた家。また、身分の高い人の邸宅。やしき。▽訓の「やかた」は「や(屋)+かた(形)」から。

やかた。仮に設けた家。また、身分の高い人の邸宅。やしき。▽訓の「やかた」は「や(屋)+かた(形)」から。 やかた。大臣や主君、その夫人などをさす尊敬語。

やかた。大臣や主君、その夫人などをさす尊敬語。 たち・たて。小規模な城。とりで。

《解字》

会意兼形声。官は「宀(やね、いえ)+阜の上部(=隊。集団、つみかさね)」の会意文字で、公用人が隊をなしている家をあらわす。のち、官が役人をあらわすことばとなったので、食印をそえて、公用者が食事するやしきをあらわした。館は「食+音符官」。

《単語家族》

完カン(まるく囲む)

たち・たて。小規模な城。とりで。

《解字》

会意兼形声。官は「宀(やね、いえ)+阜の上部(=隊。集団、つみかさね)」の会意文字で、公用人が隊をなしている家をあらわす。のち、官が役人をあらわすことばとなったので、食印をそえて、公用者が食事するやしきをあらわした。館は「食+音符官」。

《単語家族》

完カン(まるく囲む) 院(へいで囲んだ家)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

院(へいで囲んだ家)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「や」で始まるの検索結果 1-44。もっと読み込む

ヤ 反問の気持ちをあらわすことば。「仁遠乎哉、我欲仁、斯仁至矣=仁ハ遠カランヤ、我仁ヲ欲スレバ、斯ニ仁至ル」〔

ヤ 反問の気持ちをあらわすことば。「仁遠乎哉、我欲仁、斯仁至矣=仁ハ遠カランヤ、我仁ヲ欲スレバ、斯ニ仁至ル」〔 7画 火部

区点=2168 16進=3564 シフトJIS=8B84

《音読み》 キュウ(キウ)

7画 火部

区点=2168 16進=3564 シフトJIS=8B84

《音読み》 キュウ(キウ) 〉

《訓読み》 やいと

《意味》

{名}やいと。漢方療法の一つ。もぐさを皮膚の定められたところ(つぼ)に置いて火をつけ、その熱で病気をなおす。「鍼灸術シンキュウジュツ」

《解字》

会意兼形声。「火+音符久(ながくつづく)」で、長くつづいてもえる火。

《熟語》

〉

《訓読み》 やいと

《意味》

{名}やいと。漢方療法の一つ。もぐさを皮膚の定められたところ(つぼ)に置いて火をつけ、その熱で病気をなおす。「鍼灸術シンキュウジュツ」

《解字》

会意兼形声。「火+音符久(ながくつづく)」で、長くつづいてもえる火。

《熟語》

15画 石部

区点=6691 16進=627B シフトJIS=E1F9

《音読み》 バ

15画 石部

区点=6691 16進=627B シフトJIS=E1F9

《音読み》 バ 15画 竹部

区点=3293 16進=407D シフトJIS=90FB

《音読み》 セン

15画 竹部

区点=3293 16進=407D シフトJIS=90FB

《音読み》 セン n〉

《訓読み》 や/やだけ

《意味》

n〉

《訓読み》 や/やだけ

《意味》

16画 車部

区点=7753 16進=6D55 シフトJIS=E774

《音読み》

16画 車部

区点=7753 16進=6D55 シフトJIS=E774

《音読み》  〉/

〉/