複数辞典一括検索+![]()

![]()

げ‐こ【下戸】🔗⭐🔉

○下戸と化物は無いげことばけものはない🔗⭐🔉

○下戸と化物は無いげことばけものはない

本当に酒を飲めない者はいないの意。狂言、宝の瘤取「いやいや―といふ程に、先づ盃を持て来い」

⇒げ‐こ【下戸】

○下戸の肴荒しげこのさかなあらし🔗⭐🔉

○下戸の肴荒しげこのさかなあらし

下戸は酒を飲まないので、もっぱら食べることに専念するという意。

⇒げ‐こ【下戸】

○下戸の建てたる倉もなしげこのたてたるくらもなし🔗⭐🔉

○下戸の建てたる倉もなしげこのたてたるくらもなし

下戸は酒を飲まないから金がたまりそうなものだが、そうかといって蓄えて倉を建てたという話も聞かない。

⇒げ‐こ【下戸】

け‐こみ【蹴込】

①階段の踏板と踏板との間。また、蹴込床の下の垂直の部分。

②人力車で、乗客の足を休めおく所。

③劇場の大道具で、二重舞台の前側面、縁の下に当たる部分。歌舞伎、傾情吾嬬鑑ト書「欄間、―綺麗にして」

⇒けこみ‐どこ【蹴込床】

けご‐み

(「警固見」か)様子をさぐり見る者。間諜。〈日葡辞書〉

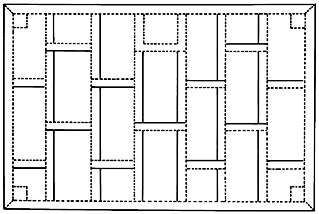

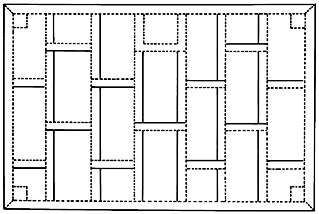

けこみ‐どこ【蹴込床】

床の間の一形式。床框とこがまちをはぶき、床板とこいたと寄敷よせしきとの間に垂直に板あるいは小壁(蹴込)をはめたもの。

蹴込床

⇒け‐こみ【蹴込】

けご・みる

〔他上一〕

(「警固見る」か)敵の兵力・陣営など、情勢を先行してさぐり見る。偵察する。〈日葡辞書〉

け‐こ・む【蹴込む】

〔他五〕

①蹴って内へ入れる。けりこむ。

②(自動詞として)損失となる。くいこむ。

げ‐ごもり【夏籠り】

〔仏〕(→)夏安居げあんごに同じ。「安居」参照。〈[季]夏〉

け‐ごや【毛小屋・褻小屋】

物置小屋。収納倉しのぐら。

け‐ころ【蹴転】

(「けころばし」の略)天明(1781〜1789)の末頃まで、江戸上野山下を中心に下谷・浅草辺にいた売春婦の俗称。

け‐ころばし【蹴転ばし】

①けってころばすこと。

②(→)「けころ」に同じ。

③桁けたとか小さな柱とかのような一種の木の材。〈日葡辞書〉

け‐ごろも【毛衣・裘】

(古くはケコロモ)

①毛皮でつくった防寒用の衣服。かわごろも。〈[季]冬〉

②鳥の羽毛で製した衣服。羽衣うい。また、鳥の羽毛。〈伊呂波字類抄〉

け‐ごろも【褻衣】

日常に着る着物。ふだんぎ。神楽歌、神上歌「あすよりは朱あけの衣を―にせむ」

け‐ごろも‐を【け衣を】

〔枕〕

(一説に、ケは毛、また褻で、「解き」と同音の)「時」にかかる。万葉集2「―春冬とき片設かたまけて」

け‐ごん【華厳】

〔仏〕

①菩薩の一切の修行が成就した徳を華にたとえ、それによって仏の世界を荘厳しょうごんすること。

②華厳経または華厳宗のこと。

⇒けごん‐え【華厳会】

⇒けごん‐えんぎ【華厳縁起】

⇒けごん‐きょう【華厳経】

⇒けごん‐ごきょうしょう【華厳五教章】

⇒けごんごじゅうごしょ‐えまき【華厳五十五所絵巻】

⇒けごん‐じ【華厳時】

⇒けごん‐しゅう【華厳宗】

け‐ごん【戯言】

⇒けげん。日葡辞書「ソレクンシ(君子)ハケゴンセズ」

げ‐こん【下根】

〔仏〕仏道を修する力の乏しい者。罪が重く意志の弱い、機根の劣っている者。下機。→上根→中根

けごん‐え【華厳会】‥ヱ

華厳経を読誦・講讃する法会。普通は毎年旧暦3月14日に東大寺大仏殿で行われた法会を指す。

⇒け‐ごん【華厳】

けごん‐えんぎ【華厳縁起】

鎌倉時代、13世紀前半制作の絵巻。6巻。新羅の華厳宗の祖師、元暁がんぎょう(617〜686)と義湘(625〜702)の伝記を描く。高山寺の明恵上人みょうえしょうにんが作らせた。高山寺蔵。華厳宗祖師絵巻ともいう。

⇒け‐ごん【華厳】

けごん‐きょう【華厳経】‥キヤウ

大乗経典の一つ。漢訳に東晋の仏駄跋陀羅ぶっだばっだら訳(旧訳華厳経、60巻)、唐の実叉難陀じっしゃなんだ訳(新訳華厳経、80巻)、唐の般若はんにゃ訳(40巻)の三種がある。華厳宗の所依の経典。全世界を毘盧遮那仏の顕現とし、一微塵の中に全世界を映じ、一瞬の中に永遠を含むという一即一切・一切即一の世界を展開している。詳しくは「大方広仏華厳経」。

⇒け‐ごん【華厳】

けごん‐ごきょうしょう【華厳五教章】‥ケウシヤウ

仏書。唐僧、法蔵の著。4巻。詳しくは「華厳一乗教分記」「華厳一乗教義分斉章」。華厳宗の教判思想が説かれ、華厳経を別教一乗として最高の経典とする。五教章。

⇒け‐ごん【華厳】

けごんごじゅうごしょ‐えまき【華厳五十五所絵巻】‥ジフ‥ヱ‥

12世紀後半制作の絵巻。「華厳経」により善財童子が55人の高僧や聖を歴訪する様子を描く。東大寺蔵残欠本1巻ほかが伝わる。善財童子絵ともいう。

⇒け‐ごん【華厳】

けごん‐じ【華厳時】

天台宗の五時の一つ。釈尊が成道後三七さんしち日間に菩提樹の下で華厳経を説いた時の称。第一華厳時。

⇒け‐ごん【華厳】

けごん‐じ【華厳寺】

①中国山西省大同市にある寺。上寺は1062年、下寺は1038年の建造。現存する中国最古の木造建築。

②韓国全羅南道にある寺。544年創建。新羅時代の五重の塔がある。

③岐阜県揖斐いび郡揖斐川町谷汲にある天台宗の寺。山号は谷汲山。798年(延暦17)豊然開基。西国巡礼第三十三番の札所。谷汲様たにぐみさま。

けごん‐しゅう【華厳宗】

華厳経を所依しょえとしてたてた宗派。中国で唐の法蔵により大成され、日本では、奈良時代に審祥しんじょう・良弁ろうべんらにより東大寺を中心に研究され、鎌倉時代に明恵みょうえ・凝然ぎょうねんらが中興。現在、東大寺を総本山とする。

⇒け‐ごん【華厳】

けごん‐の‐たき【華厳滝】

栃木県日光山中の滝。溶岩流の断崖にかかり、高さ約97メートル、幅約7メートル。中禅寺湖から流れ出て、その末は大谷だいや川となる。霧降きりふり滝・裏見うらみ滝とともに日光三名瀑の一つ。

華厳滝

撮影:山梨勝弘

⇒け‐こみ【蹴込】

けご・みる

〔他上一〕

(「警固見る」か)敵の兵力・陣営など、情勢を先行してさぐり見る。偵察する。〈日葡辞書〉

け‐こ・む【蹴込む】

〔他五〕

①蹴って内へ入れる。けりこむ。

②(自動詞として)損失となる。くいこむ。

げ‐ごもり【夏籠り】

〔仏〕(→)夏安居げあんごに同じ。「安居」参照。〈[季]夏〉

け‐ごや【毛小屋・褻小屋】

物置小屋。収納倉しのぐら。

け‐ころ【蹴転】

(「けころばし」の略)天明(1781〜1789)の末頃まで、江戸上野山下を中心に下谷・浅草辺にいた売春婦の俗称。

け‐ころばし【蹴転ばし】

①けってころばすこと。

②(→)「けころ」に同じ。

③桁けたとか小さな柱とかのような一種の木の材。〈日葡辞書〉

け‐ごろも【毛衣・裘】

(古くはケコロモ)

①毛皮でつくった防寒用の衣服。かわごろも。〈[季]冬〉

②鳥の羽毛で製した衣服。羽衣うい。また、鳥の羽毛。〈伊呂波字類抄〉

け‐ごろも【褻衣】

日常に着る着物。ふだんぎ。神楽歌、神上歌「あすよりは朱あけの衣を―にせむ」

け‐ごろも‐を【け衣を】

〔枕〕

(一説に、ケは毛、また褻で、「解き」と同音の)「時」にかかる。万葉集2「―春冬とき片設かたまけて」

け‐ごん【華厳】

〔仏〕

①菩薩の一切の修行が成就した徳を華にたとえ、それによって仏の世界を荘厳しょうごんすること。

②華厳経または華厳宗のこと。

⇒けごん‐え【華厳会】

⇒けごん‐えんぎ【華厳縁起】

⇒けごん‐きょう【華厳経】

⇒けごん‐ごきょうしょう【華厳五教章】

⇒けごんごじゅうごしょ‐えまき【華厳五十五所絵巻】

⇒けごん‐じ【華厳時】

⇒けごん‐しゅう【華厳宗】

け‐ごん【戯言】

⇒けげん。日葡辞書「ソレクンシ(君子)ハケゴンセズ」

げ‐こん【下根】

〔仏〕仏道を修する力の乏しい者。罪が重く意志の弱い、機根の劣っている者。下機。→上根→中根

けごん‐え【華厳会】‥ヱ

華厳経を読誦・講讃する法会。普通は毎年旧暦3月14日に東大寺大仏殿で行われた法会を指す。

⇒け‐ごん【華厳】

けごん‐えんぎ【華厳縁起】

鎌倉時代、13世紀前半制作の絵巻。6巻。新羅の華厳宗の祖師、元暁がんぎょう(617〜686)と義湘(625〜702)の伝記を描く。高山寺の明恵上人みょうえしょうにんが作らせた。高山寺蔵。華厳宗祖師絵巻ともいう。

⇒け‐ごん【華厳】

けごん‐きょう【華厳経】‥キヤウ

大乗経典の一つ。漢訳に東晋の仏駄跋陀羅ぶっだばっだら訳(旧訳華厳経、60巻)、唐の実叉難陀じっしゃなんだ訳(新訳華厳経、80巻)、唐の般若はんにゃ訳(40巻)の三種がある。華厳宗の所依の経典。全世界を毘盧遮那仏の顕現とし、一微塵の中に全世界を映じ、一瞬の中に永遠を含むという一即一切・一切即一の世界を展開している。詳しくは「大方広仏華厳経」。

⇒け‐ごん【華厳】

けごん‐ごきょうしょう【華厳五教章】‥ケウシヤウ

仏書。唐僧、法蔵の著。4巻。詳しくは「華厳一乗教分記」「華厳一乗教義分斉章」。華厳宗の教判思想が説かれ、華厳経を別教一乗として最高の経典とする。五教章。

⇒け‐ごん【華厳】

けごんごじゅうごしょ‐えまき【華厳五十五所絵巻】‥ジフ‥ヱ‥

12世紀後半制作の絵巻。「華厳経」により善財童子が55人の高僧や聖を歴訪する様子を描く。東大寺蔵残欠本1巻ほかが伝わる。善財童子絵ともいう。

⇒け‐ごん【華厳】

けごん‐じ【華厳時】

天台宗の五時の一つ。釈尊が成道後三七さんしち日間に菩提樹の下で華厳経を説いた時の称。第一華厳時。

⇒け‐ごん【華厳】

けごん‐じ【華厳寺】

①中国山西省大同市にある寺。上寺は1062年、下寺は1038年の建造。現存する中国最古の木造建築。

②韓国全羅南道にある寺。544年創建。新羅時代の五重の塔がある。

③岐阜県揖斐いび郡揖斐川町谷汲にある天台宗の寺。山号は谷汲山。798年(延暦17)豊然開基。西国巡礼第三十三番の札所。谷汲様たにぐみさま。

けごん‐しゅう【華厳宗】

華厳経を所依しょえとしてたてた宗派。中国で唐の法蔵により大成され、日本では、奈良時代に審祥しんじょう・良弁ろうべんらにより東大寺を中心に研究され、鎌倉時代に明恵みょうえ・凝然ぎょうねんらが中興。現在、東大寺を総本山とする。

⇒け‐ごん【華厳】

けごん‐の‐たき【華厳滝】

栃木県日光山中の滝。溶岩流の断崖にかかり、高さ約97メートル、幅約7メートル。中禅寺湖から流れ出て、その末は大谷だいや川となる。霧降きりふり滝・裏見うらみ滝とともに日光三名瀑の一つ。

華厳滝

撮影:山梨勝弘

華厳滝と中禅寺湖

撮影:大類正照

華厳滝と中禅寺湖

撮影:大類正照

け‐ごんぼ【毛牛蒡】

ひげのような根の多いゴボウ。けごぼう。浄瑠璃、大経師昔暦「加賀のごんぼ―」

け‐さ【今朝】

きょうの朝。こんちょう。万葉集17「―の朝明あさけ秋風寒し遠つ人雁かりが来鳴かむ時近みかも」

けさ【袈裟】

①(梵語kaṣāya 壊色と訳す。不正雑色の意)インドで、僧侶の服。中国・日本では、僧侶が左肩から右腋下にかけて衣の上をおおう長方形の布を意味するようになった。色は青・黄・赤・白・黒の5正色を避け、布をつぎあわせて作る。大小によって、5条・7条・9〜25条の3種に分かつ。国・宗派により種類を異にし、天台・真言・真宗などの輪袈裟わげさ、禅宗の威儀細いぎぼそ・掛絡からなど略式のものもある。法衣。功徳衣。無垢衣。忍辱にんにく鎧。卓衣。けさぎぬ。梁塵秘抄「我等が修行せし様は、忍辱―をば肩にかけ」→三衣。

袈裟

け‐ごんぼ【毛牛蒡】

ひげのような根の多いゴボウ。けごぼう。浄瑠璃、大経師昔暦「加賀のごんぼ―」

け‐さ【今朝】

きょうの朝。こんちょう。万葉集17「―の朝明あさけ秋風寒し遠つ人雁かりが来鳴かむ時近みかも」

けさ【袈裟】

①(梵語kaṣāya 壊色と訳す。不正雑色の意)インドで、僧侶の服。中国・日本では、僧侶が左肩から右腋下にかけて衣の上をおおう長方形の布を意味するようになった。色は青・黄・赤・白・黒の5正色を避け、布をつぎあわせて作る。大小によって、5条・7条・9〜25条の3種に分かつ。国・宗派により種類を異にし、天台・真言・真宗などの輪袈裟わげさ、禅宗の威儀細いぎぼそ・掛絡からなど略式のものもある。法衣。功徳衣。無垢衣。忍辱にんにく鎧。卓衣。けさぎぬ。梁塵秘抄「我等が修行せし様は、忍辱―をば肩にかけ」→三衣。

袈裟

②袈裟懸けの略。「―に斬る」

け‐さ【化作】

〔仏〕(→)化現けげんに同じ。

け‐ざ【華座】

仏・菩薩の座する蓮華れんげの座。

げ‐ざ【下座】

①座を下りて平伏すること。江戸時代まで、貴人に対して行なった敬礼。

②しもての座。末座。十訓抄「大判事明兼が―に候ひて」↔上座。

③能舞台でワキや地謡のすわる席。一段低くしてあった。

④歌舞伎芝居で、囃子方はやしかたの居る場所。古くは「外座」とも書き、舞台上手かみての奥であったが、のち下手しもてにかわった。その上手または下手の出入口をもいう。また、囃子方や下座音楽の称。

⑤積んだ法臘ほうろうによる僧の階級の一つ。夏行げぎょうを9度なすまでの称。

け‐さい【毛犀】

(wooly rhinoceros)絶滅したサイの一種。寒冷気候に適応して長毛で、鼻先に長い角、その後ろに短い角があった。更新世のヨーロッパからアジアの北部に生息。

け‐さい【潔斎】

⇒けっさい

げ‐さい【解斎】

斎戒ものいみを解いて常に復すること。なおらい。

⇒げさい‐でん【解斎殿】

げ‐ざい【下在・下財】

①鉱山に働く坑夫。鉱夫。歌舞伎、韓人漢文手管始「金山の―なら何とする」

②職人。職工。史記抄「工は工巧とて鍛冶匠人以下の―といふものぞ」

げ‐ざい【下剤】

大便を排出させるために服用する薬剤。便通をよくする薬。くだしぐすり。「―をかける」

げさい‐でん【解斎殿】

直会殿なおらいどのの別称。

⇒げ‐さい【解斎】

け‐さいろく【毛才六】

人をののしる語。「才六」(丁稚でっちの意)に、さらに軽蔑の意をこめた「毛」を冠した語。青二才。浄瑠璃、女殺油地獄「ヤちよこざいな―」

げざ‐うた【下座唄】

歌舞伎芝居の下座で唄う唄。幕の開閉や俳優出入の際の唄、場面・動作などについた唄、立回たちまわりの唄などの総称。

げざ‐おんがく【下座音楽】

下座で演奏される伴奏音楽。下座唄や三味線・囃子より成る。主として歌舞伎芝居でいうが、寄席などでも転用される。下座。

けさ‐がけ【袈裟懸け】

①袈裟をかけたように、一方の肩から他方のわきの下へ斜めにかけること。けさ。

②(→)「袈裟斬り」に同じ。

けさ‐がた【今朝方】

今日の朝のころ。けさほど。

けさ‐がた【袈裟形】

(→)「けさだすき」に同じ。

けさ‐がため【袈裟固め】

柔道の抑え込み技の一つ。相手を仰向けに倒し、肩とわきの下をけさがけの形に抑え込む。

げ‐ざかな【下魚・下肴】

下等なものとして扱われ、値も安いさかな。

けさ‐ぎぬ【袈裟衣】

(→)袈裟に同じ。

けさ‐ぎり【袈裟斬り】

一方の肩から斜めに他方のわきの下へかけて斬り下げること。けさがけ。太平記14「坂本様ようの―に成仏せよ」

げ‐さく【下作】

①不出来なもの。下等な製作。

②品格のいやしいこと。下品。歌舞伎、韓人漢文手管始「随分―なる形なりにて」

③(→)小作に同じ。

⇒げさく‐にん【下作人】

げ‐さく【下策】

へたなはかりごと。まずい手段。↔上策

げ‐さく【外戚】

⇒げしゃく

げ‐さく【戯作】

(ケサクとも)

①たわむれに詩文を作ること。また、その著作。

②江戸中期以降、主に江戸に発達した俗文学、特に小説類。読本よみほん・談義本・洒落本しゃれぼん・滑稽本・黄表紙きびょうし・合巻ごうかん・人情本などの総称。

⇒げさく‐ざんまい【戯作三昧】

⇒げさく‐しゃ【戯作者】

⇒げさく‐ぼん【戯作本】

げさく‐ざんまい【戯作三昧】

気楽な文章を書いて毎日を過ごすこと。

⇒げ‐さく【戯作】

げさく‐しゃ【戯作者】

戯作をする人。特に、江戸時代の俗文学作者。

⇒げ‐さく【戯作】

げさく‐にん【下作人】

荘園の最下層の請作うけさく者。南北朝・室町時代、耕地に対する権利が細分化され、名主みょうしゅ・作人さくにんの下に属した。その権利を下作職げさくしきという。

⇒げ‐さく【下作】

げさく‐ぼん【戯作本】

戯作の本。江戸中期以降の通俗小説の類。

⇒げ‐さく【戯作】

け‐ざけ【食酒】

食事の時に酒を飲むこと。また、その酒。世間胸算用5「―を呑むものは貧乏の花ざかり」

けざ‐けざ

きわだってはっきりしているさま。きわやか。源氏物語野分「日のはなやかに差し出でたる程―と物清げなるさまして居給へり」

けさ‐ごぜん【袈裟御前】

平安末期の女性。母は衣川。源渡の妻。容姿端麗、遠藤盛遠(文覚もんがく)に懸想され、夫にかわって殺されたと「源平盛衰記」などに伝える。

けささ

障害。邪魔。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「―の入らないその内に」

け‐ざし【毛刺し】

撚糸よりいとを用いて、動物の毛のように密に刺すこと。刺縫さしぬいの一つ。

けさ‐ずきん【袈裟頭巾】‥ヅ‥

中世、法師武者が兜かぶとの上にかぶった頭巾。

げざ‐だい【下座台】

江戸時代、城門や番所などにあった下座見の座席。

けさ‐だすき【袈裟襷】

和鐘(梵鐘)の外側の縦横の筋。縦を縦帯、撞座つきざの周囲を取り巻く筋を中帯、その下を下帯という。袈裟形。→梵鐘(図)

げざ‐づけ【下座付・外座付】

歌舞伎で、興行ごとに演奏すべき囃子はやしの名称・きっかけなどを記した帳簿。開演前に狂言作者から囃子方に交付するもの。

けさ‐どき【今朝斎】

僧の朝食。狂言、柿山伏「いや―のままなればいかう喉が乾く」

けさ‐の‐あき【今朝の秋】

立秋の日の朝。前日とは変わった爽やかな感じを込めていう語。〈[季]秋〉。続猿蓑「粟ぬかや庭に片よる―」(露川)

けさ‐の‐はる【今朝の春】

立春頃の朝。また、新年。新春。〈[季]新年〉。曠野「―寂しからざる閑しずかかな」(冬松)

げざ‐ぶれ【下座触れ】

江戸時代、貴人通行の際、下座するように先駆けなどがあらかじめ触れ歩いたこと。

けさ‐ほど【今朝程】

(→)「けさがた」に同じ。

げざ‐み【下座見】

江戸時代、江戸城の見付その他の番所の下座台で、諸大名・老中・若年寄・両目付などの行列の通過・往来を見て下座の注意を与えた足軽。

け‐ざや【毛鞘】

(虎・豹などの毛皮で製したからいう)尻鞘しりざやの別称。

け‐ざやか

きわやかなさま。はっきりしているさま。さやか。源氏物語藤袴「御気色は―なれど」

け‐ざや・ぐ

〔自四〕

(態度などが)はっきりする。きわだつ。源氏物語藤袴「―・ぎ給ふべきことにもあらねば」

け‐さん【卦算】

⇒けいさん

げ‐さん【下山】

(ゲザンとも)

①山を下りること。

②寺で、ある期間修行した後、家に帰ること。

げ‐さん【下散・下算】

近世、(→)草摺くさずり2の異称。三河物語「―のまくりて」

げ‐さん【解散】

とけてなくなること。太平記32「心中の憤り一時に―しぬる心地して」

げ‐ざん【見参】

(ゲンザンのンを表記しない形)

⇒げんざん。

⇒げざん‐の‐ふみ【見参の文】

げざん‐の‐ふみ【見参の文】

見参げんざん1の連名書れんめいがき。

⇒げ‐ざん【見参】

け‐し【芥子・罌粟】

①ケシ科の越年草。西アジア・東南ヨーロッパ原産。高さ約1メートル。葉は白粉を帯びる。5月頃、白・紅・紅紫・紫などの4弁花を開く。蒴果さくかは球形。未熟の果実の乳液から阿片・モルヒネを製する。このため一般の栽培は禁じられている。栽培の歴史はきわめて古く、中国へは7世紀頃に、日本には室町時代には伝わっていたといわれる。なお、広くはケシ属植物の総称。観賞用に栽培されるオニゲシ・ヒナゲシなどを含む。「罌粟の花」は〈[季]夏〉。〈伊京集〉

②カラシナの種子。護摩に焚いた。源氏物語葵「ただ―の香にしみかへりたる」

③(ケシ・カラシナの種子が小さいことから)微小なことにたとえる。今昔物語集1「菩薩、―ばかりも犯され給ふ事なし」

④(→)芥子玉1の略。

⑤(→)芥子括けしぐくり1の略。

⑥幼児の髪型。芥子坊主。徳和歌後万載集「ことしよりつむりに―を置きそめて千代万代の数とりにせん」

⑦女が日本髪を結う時、まず少しばかりの髪を頂の真中で束ね結ぶもの。

⑧鎧よろいの金具廻かなぐまわりの包み革に打つこまかい留鋲。小桜鋲。

け‐し【家司】

⇒けいし

け・し【異し・怪し】

〔形シク〕

(普通と異なった状態、または、それに対して不審に思う感じを表す)

①普通と違っている。異様である。特別である。古事記中「吾は―・しき夢見つ」

②とがむべきだ。けしからぬ。万葉集14「韓衣裾のうち交へ合はねども―・しき心を吾が思はなくに」

③解せない。変である。伊勢物語「この女かくかき置きたるを―・しう心おくべき事も覚えぬを」

④(性向・容色・身分・病状などの程度が)あやしいまでにはなはだしい。普通、「けしうはあらず」など打消を伴った形で使われ、それほど悪くはない、そう不自然ではない、などの意となる。源氏物語帚木「心も―・しうはあらず侍りしかど」「中の品の―・しうはあらぬえり出でつべき頃ほひなり」。大鏡序「―・しうはさぶらはぬとしなりな」

⑤(連用形を副詞的に用いて)ひどく。蜻蛉日記下「―・しうつつましき事なれど」

け・し

〔接尾〕

体言などに付いてク活用の形容詞をつくる。「…の性質をおびる」「…のさまである」の意。「露けし」「静けし」の類。

けし

〔感〕

犬などをけしかける声。→けしかける

け‐じ【仮時】

〔仏〕ある日、ある時など仮定の時日。三摩耶さんまや。

げ‐し【下司】

(ゲスとも)

①身分の低い官人。したづかさ。

②平安末期から中世にかけて、荘園の現地にあって事務をつかさどった荘官。在京の上司に対していう。沙汰人さたにん。

げ‐し【夏至】

二十四節気の一つ。太陽の黄経が90度に達する時で、北半球の昼が最も長く、夜が最も短い。太陽暦では6月21日頃。〈[季]夏〉。↔冬至

げ‐し【御寝】

(ギョシの転)寝ることの尊敬語。ぎょしん。泉鏡花、外科室「ちよつとの間でございますが―なりませんと不可いけませんさうです」

げ‐し【解司】

式部省の異称。五位以下の解官のことをつかさどったからいう。

げじ【蚰蜒】ゲヂ

(歴史的仮名遣ゲジとも)ムカデ綱(唇脚類)ゲジ目の節足動物の総称。人家の中、床下、その他、暗い湿った場所にすむ。形はムカデに似て、体長約3センチメートル。15対の脚は非常に長く、触角と最後部の脚は特に長い。口器が発達し、小虫を捕らえて食う。人間に害はない。日本にはオオゲジなど2種が分布。げじげじ。

げ‐じ【下地】‥ヂ

①低い地位。

②〔仏〕菩薩の階位のうち、下等の地位。また、三界のうち劣った境界。

げ‐じ【下知】‥ヂ

(ゲチとも)指図をすること。命令。平家物語2「謀反むほんの輩からめとるべき由―せらる」

けし‐あい【消し合い】‥アヒ

江戸時代、大坂米市場の帳合米ちょうあいまい取引における清算事務。仲買人から書き出した売買米をつきあわせ、差金の授受を取り扱った。はじめ3日ごとに消し合ったが、のち十日消・半月消といって月2〜3回清算した。

けし‐あえ【芥子和え】‥アヘ

すり砕いたケシの実であえた食品。

けし‐あたま【芥子頭】

頭髪を芥子坊主2にした頭。

けし‐あぶら【芥子油】

ケシの種子からとった微黄色の芳香油。食用または絵具・石鹸の材料。けしゆ。

けし‐あられ【芥子霰】

(→)「けしだま」1に同じ。

けし‐いん【消印】

消したしるしに押す印。特に、郵便局で使用済の表示として郵便切手や葉書に押す日付印。「二日前の―」

けしう【異しう】

⇒けしゅう

けし‐か【罌粟科】‥クワ

双子葉植物の一科。草本で花は4弁、稀に低木。有毒なものが多い。主に北半球に約40属650種、日本に6属30種がある。ケシ類・クサノオウ・オサバグサのほか高山性のコマクサ、雑草のタケニグサなど。

けし‐か・ける【嗾ける】

〔他下一〕[文]けしか・く(下二)

①(「けし」という声を掛ける意)犬などを、勢いづけて相手に向かわせる。「犬を―・ける」

②煽動せんどうする。おだてる。「立候補を―・ける」

けし‐がね【芥子金】

江戸時代の2朱または1朱の貨幣の俗称。

けし‐がら【芥子殻】

①ケシの果実の外皮。

②武具の指物さしものの一種。ケシの実に葉を配した形のもの。

けしから‐ず【怪しからず】

(打消の助動詞ズが加わってケシの、普通と異なった状態であるという意味が強調された語とも、ズの打消の作用が「…どころではない」の意となった語ともいう)

①あやしい。異様である。常軌を逸している。大鏡伊尹「御本性のけしからぬさまに見えさせ給へば」。日葡辞書「ケシカラヌテイ」

②よくない。感心できない。わるい。宇津保物語忠乞「けしからぬ所に通ひいきて」。日葡辞書「ケシカラヌテンキ」

③不法である。不都合である。不当である。落窪物語3「何か―侍らむ、道理なきことにも侍らばこそあらめ」。「けしからぬ言い方だ」

④はなはだしい。謡曲、土蜘蛛「―血の流れて候」

⑤並はずれている。すごい。狂言、蚊相撲「この間のいずれもの御参会は、けしからぬことではないか」

けしから‐ぬ【怪しからぬ】

(ケシカランとも)

⇒けしからず

けしかり【怪しかり】

(形容詞ケシの連用形ケシクに動詞アリの結合したもの)

①不思議である。異様である。平家物語2「けしかるかきすゑ屋形舟に大幕引かせ」

②わるくはない。ひとかど面白い。増鏡「これもけしかるわざかなとて、御衣ぬぎてかづけさせ給ふ」

け‐しき【化色】

仏・菩薩が神通力で種々に変ずる姿。

け‐しき【気色】

①ようす。ありさま。枕草子5「霞も霧もへだてぬ空の―の」

②きざし。前兆。枕草子160「子産むべき人の、そのほど過ぐるまでさる―もなき」

③きしょく。機嫌きげん。源氏物語夕顔「解けがたかりし御―を」

④気うけ。おぼえ。古今著聞集16「小川滝口定継といふ御―よきぬし侍りけり」

⑤おぼしめし。おおせ。御意。源氏物語桐壺「春宮よりも御―あるを」

⑥様子をつくろうこと。そぶりをすること。源氏物語空蝉「この小さき上人などにつたへ聞えむ。―なくもてなし給へ」

⑦少し。いささか。源氏物語若菜下「―にても漏り聞かせ給ふことあらばと」

⑧情趣。おもむき。徒然草「ことばの外に、あはれに、―覚ゆるはなし」

⇒けしき‐ざけ【気色酒】

⇒けしき‐だ・つ【気色立つ】

⇒けしき‐づ・く【気色付く】

⇒けしき‐ど・る【気色取る】

⇒けしき‐ばかり【気色許り】

⇒けしき‐ば・む【気色ばむ】

⇒気色あり

⇒気色覚ゆ

⇒気色給わる

⇒気色に入る

け‐しき【景色】

①山水などのおもむき、ながめ。風景。けいしょく。「すばらしい―」

②茶道具鑑賞上の見所。陶器の釉うわぐすりの色合い・なだれ・窯変などの趣。

げ‐じき【下直】‥ヂキ

安価。やすね。また、安っぽいさま。狂言、末広がり「そのやうな―な物ではない」↔高直こうじき

②袈裟懸けの略。「―に斬る」

け‐さ【化作】

〔仏〕(→)化現けげんに同じ。

け‐ざ【華座】

仏・菩薩の座する蓮華れんげの座。

げ‐ざ【下座】

①座を下りて平伏すること。江戸時代まで、貴人に対して行なった敬礼。

②しもての座。末座。十訓抄「大判事明兼が―に候ひて」↔上座。

③能舞台でワキや地謡のすわる席。一段低くしてあった。

④歌舞伎芝居で、囃子方はやしかたの居る場所。古くは「外座」とも書き、舞台上手かみての奥であったが、のち下手しもてにかわった。その上手または下手の出入口をもいう。また、囃子方や下座音楽の称。

⑤積んだ法臘ほうろうによる僧の階級の一つ。夏行げぎょうを9度なすまでの称。

け‐さい【毛犀】

(wooly rhinoceros)絶滅したサイの一種。寒冷気候に適応して長毛で、鼻先に長い角、その後ろに短い角があった。更新世のヨーロッパからアジアの北部に生息。

け‐さい【潔斎】

⇒けっさい

げ‐さい【解斎】

斎戒ものいみを解いて常に復すること。なおらい。

⇒げさい‐でん【解斎殿】

げ‐ざい【下在・下財】

①鉱山に働く坑夫。鉱夫。歌舞伎、韓人漢文手管始「金山の―なら何とする」

②職人。職工。史記抄「工は工巧とて鍛冶匠人以下の―といふものぞ」

げ‐ざい【下剤】

大便を排出させるために服用する薬剤。便通をよくする薬。くだしぐすり。「―をかける」

げさい‐でん【解斎殿】

直会殿なおらいどのの別称。

⇒げ‐さい【解斎】

け‐さいろく【毛才六】

人をののしる語。「才六」(丁稚でっちの意)に、さらに軽蔑の意をこめた「毛」を冠した語。青二才。浄瑠璃、女殺油地獄「ヤちよこざいな―」

げざ‐うた【下座唄】

歌舞伎芝居の下座で唄う唄。幕の開閉や俳優出入の際の唄、場面・動作などについた唄、立回たちまわりの唄などの総称。

げざ‐おんがく【下座音楽】

下座で演奏される伴奏音楽。下座唄や三味線・囃子より成る。主として歌舞伎芝居でいうが、寄席などでも転用される。下座。

けさ‐がけ【袈裟懸け】

①袈裟をかけたように、一方の肩から他方のわきの下へ斜めにかけること。けさ。

②(→)「袈裟斬り」に同じ。

けさ‐がた【今朝方】

今日の朝のころ。けさほど。

けさ‐がた【袈裟形】

(→)「けさだすき」に同じ。

けさ‐がため【袈裟固め】

柔道の抑え込み技の一つ。相手を仰向けに倒し、肩とわきの下をけさがけの形に抑え込む。

げ‐ざかな【下魚・下肴】

下等なものとして扱われ、値も安いさかな。

けさ‐ぎぬ【袈裟衣】

(→)袈裟に同じ。

けさ‐ぎり【袈裟斬り】

一方の肩から斜めに他方のわきの下へかけて斬り下げること。けさがけ。太平記14「坂本様ようの―に成仏せよ」

げ‐さく【下作】

①不出来なもの。下等な製作。

②品格のいやしいこと。下品。歌舞伎、韓人漢文手管始「随分―なる形なりにて」

③(→)小作に同じ。

⇒げさく‐にん【下作人】

げ‐さく【下策】

へたなはかりごと。まずい手段。↔上策

げ‐さく【外戚】

⇒げしゃく

げ‐さく【戯作】

(ケサクとも)

①たわむれに詩文を作ること。また、その著作。

②江戸中期以降、主に江戸に発達した俗文学、特に小説類。読本よみほん・談義本・洒落本しゃれぼん・滑稽本・黄表紙きびょうし・合巻ごうかん・人情本などの総称。

⇒げさく‐ざんまい【戯作三昧】

⇒げさく‐しゃ【戯作者】

⇒げさく‐ぼん【戯作本】

げさく‐ざんまい【戯作三昧】

気楽な文章を書いて毎日を過ごすこと。

⇒げ‐さく【戯作】

げさく‐しゃ【戯作者】

戯作をする人。特に、江戸時代の俗文学作者。

⇒げ‐さく【戯作】

げさく‐にん【下作人】

荘園の最下層の請作うけさく者。南北朝・室町時代、耕地に対する権利が細分化され、名主みょうしゅ・作人さくにんの下に属した。その権利を下作職げさくしきという。

⇒げ‐さく【下作】

げさく‐ぼん【戯作本】

戯作の本。江戸中期以降の通俗小説の類。

⇒げ‐さく【戯作】

け‐ざけ【食酒】

食事の時に酒を飲むこと。また、その酒。世間胸算用5「―を呑むものは貧乏の花ざかり」

けざ‐けざ

きわだってはっきりしているさま。きわやか。源氏物語野分「日のはなやかに差し出でたる程―と物清げなるさまして居給へり」

けさ‐ごぜん【袈裟御前】

平安末期の女性。母は衣川。源渡の妻。容姿端麗、遠藤盛遠(文覚もんがく)に懸想され、夫にかわって殺されたと「源平盛衰記」などに伝える。

けささ

障害。邪魔。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「―の入らないその内に」

け‐ざし【毛刺し】

撚糸よりいとを用いて、動物の毛のように密に刺すこと。刺縫さしぬいの一つ。

けさ‐ずきん【袈裟頭巾】‥ヅ‥

中世、法師武者が兜かぶとの上にかぶった頭巾。

げざ‐だい【下座台】

江戸時代、城門や番所などにあった下座見の座席。

けさ‐だすき【袈裟襷】

和鐘(梵鐘)の外側の縦横の筋。縦を縦帯、撞座つきざの周囲を取り巻く筋を中帯、その下を下帯という。袈裟形。→梵鐘(図)

げざ‐づけ【下座付・外座付】

歌舞伎で、興行ごとに演奏すべき囃子はやしの名称・きっかけなどを記した帳簿。開演前に狂言作者から囃子方に交付するもの。

けさ‐どき【今朝斎】

僧の朝食。狂言、柿山伏「いや―のままなればいかう喉が乾く」

けさ‐の‐あき【今朝の秋】

立秋の日の朝。前日とは変わった爽やかな感じを込めていう語。〈[季]秋〉。続猿蓑「粟ぬかや庭に片よる―」(露川)

けさ‐の‐はる【今朝の春】

立春頃の朝。また、新年。新春。〈[季]新年〉。曠野「―寂しからざる閑しずかかな」(冬松)

げざ‐ぶれ【下座触れ】

江戸時代、貴人通行の際、下座するように先駆けなどがあらかじめ触れ歩いたこと。

けさ‐ほど【今朝程】

(→)「けさがた」に同じ。

げざ‐み【下座見】

江戸時代、江戸城の見付その他の番所の下座台で、諸大名・老中・若年寄・両目付などの行列の通過・往来を見て下座の注意を与えた足軽。

け‐ざや【毛鞘】

(虎・豹などの毛皮で製したからいう)尻鞘しりざやの別称。

け‐ざやか

きわやかなさま。はっきりしているさま。さやか。源氏物語藤袴「御気色は―なれど」

け‐ざや・ぐ

〔自四〕

(態度などが)はっきりする。きわだつ。源氏物語藤袴「―・ぎ給ふべきことにもあらねば」

け‐さん【卦算】

⇒けいさん

げ‐さん【下山】

(ゲザンとも)

①山を下りること。

②寺で、ある期間修行した後、家に帰ること。

げ‐さん【下散・下算】

近世、(→)草摺くさずり2の異称。三河物語「―のまくりて」

げ‐さん【解散】

とけてなくなること。太平記32「心中の憤り一時に―しぬる心地して」

げ‐ざん【見参】

(ゲンザンのンを表記しない形)

⇒げんざん。

⇒げざん‐の‐ふみ【見参の文】

げざん‐の‐ふみ【見参の文】

見参げんざん1の連名書れんめいがき。

⇒げ‐ざん【見参】

け‐し【芥子・罌粟】

①ケシ科の越年草。西アジア・東南ヨーロッパ原産。高さ約1メートル。葉は白粉を帯びる。5月頃、白・紅・紅紫・紫などの4弁花を開く。蒴果さくかは球形。未熟の果実の乳液から阿片・モルヒネを製する。このため一般の栽培は禁じられている。栽培の歴史はきわめて古く、中国へは7世紀頃に、日本には室町時代には伝わっていたといわれる。なお、広くはケシ属植物の総称。観賞用に栽培されるオニゲシ・ヒナゲシなどを含む。「罌粟の花」は〈[季]夏〉。〈伊京集〉

②カラシナの種子。護摩に焚いた。源氏物語葵「ただ―の香にしみかへりたる」

③(ケシ・カラシナの種子が小さいことから)微小なことにたとえる。今昔物語集1「菩薩、―ばかりも犯され給ふ事なし」

④(→)芥子玉1の略。

⑤(→)芥子括けしぐくり1の略。

⑥幼児の髪型。芥子坊主。徳和歌後万載集「ことしよりつむりに―を置きそめて千代万代の数とりにせん」

⑦女が日本髪を結う時、まず少しばかりの髪を頂の真中で束ね結ぶもの。

⑧鎧よろいの金具廻かなぐまわりの包み革に打つこまかい留鋲。小桜鋲。

け‐し【家司】

⇒けいし

け・し【異し・怪し】

〔形シク〕

(普通と異なった状態、または、それに対して不審に思う感じを表す)

①普通と違っている。異様である。特別である。古事記中「吾は―・しき夢見つ」

②とがむべきだ。けしからぬ。万葉集14「韓衣裾のうち交へ合はねども―・しき心を吾が思はなくに」

③解せない。変である。伊勢物語「この女かくかき置きたるを―・しう心おくべき事も覚えぬを」

④(性向・容色・身分・病状などの程度が)あやしいまでにはなはだしい。普通、「けしうはあらず」など打消を伴った形で使われ、それほど悪くはない、そう不自然ではない、などの意となる。源氏物語帚木「心も―・しうはあらず侍りしかど」「中の品の―・しうはあらぬえり出でつべき頃ほひなり」。大鏡序「―・しうはさぶらはぬとしなりな」

⑤(連用形を副詞的に用いて)ひどく。蜻蛉日記下「―・しうつつましき事なれど」

け・し

〔接尾〕

体言などに付いてク活用の形容詞をつくる。「…の性質をおびる」「…のさまである」の意。「露けし」「静けし」の類。

けし

〔感〕

犬などをけしかける声。→けしかける

け‐じ【仮時】

〔仏〕ある日、ある時など仮定の時日。三摩耶さんまや。

げ‐し【下司】

(ゲスとも)

①身分の低い官人。したづかさ。

②平安末期から中世にかけて、荘園の現地にあって事務をつかさどった荘官。在京の上司に対していう。沙汰人さたにん。

げ‐し【夏至】

二十四節気の一つ。太陽の黄経が90度に達する時で、北半球の昼が最も長く、夜が最も短い。太陽暦では6月21日頃。〈[季]夏〉。↔冬至

げ‐し【御寝】

(ギョシの転)寝ることの尊敬語。ぎょしん。泉鏡花、外科室「ちよつとの間でございますが―なりませんと不可いけませんさうです」

げ‐し【解司】

式部省の異称。五位以下の解官のことをつかさどったからいう。

げじ【蚰蜒】ゲヂ

(歴史的仮名遣ゲジとも)ムカデ綱(唇脚類)ゲジ目の節足動物の総称。人家の中、床下、その他、暗い湿った場所にすむ。形はムカデに似て、体長約3センチメートル。15対の脚は非常に長く、触角と最後部の脚は特に長い。口器が発達し、小虫を捕らえて食う。人間に害はない。日本にはオオゲジなど2種が分布。げじげじ。

げ‐じ【下地】‥ヂ

①低い地位。

②〔仏〕菩薩の階位のうち、下等の地位。また、三界のうち劣った境界。

げ‐じ【下知】‥ヂ

(ゲチとも)指図をすること。命令。平家物語2「謀反むほんの輩からめとるべき由―せらる」

けし‐あい【消し合い】‥アヒ

江戸時代、大坂米市場の帳合米ちょうあいまい取引における清算事務。仲買人から書き出した売買米をつきあわせ、差金の授受を取り扱った。はじめ3日ごとに消し合ったが、のち十日消・半月消といって月2〜3回清算した。

けし‐あえ【芥子和え】‥アヘ

すり砕いたケシの実であえた食品。

けし‐あたま【芥子頭】

頭髪を芥子坊主2にした頭。

けし‐あぶら【芥子油】

ケシの種子からとった微黄色の芳香油。食用または絵具・石鹸の材料。けしゆ。

けし‐あられ【芥子霰】

(→)「けしだま」1に同じ。

けし‐いん【消印】

消したしるしに押す印。特に、郵便局で使用済の表示として郵便切手や葉書に押す日付印。「二日前の―」

けしう【異しう】

⇒けしゅう

けし‐か【罌粟科】‥クワ

双子葉植物の一科。草本で花は4弁、稀に低木。有毒なものが多い。主に北半球に約40属650種、日本に6属30種がある。ケシ類・クサノオウ・オサバグサのほか高山性のコマクサ、雑草のタケニグサなど。

けし‐か・ける【嗾ける】

〔他下一〕[文]けしか・く(下二)

①(「けし」という声を掛ける意)犬などを、勢いづけて相手に向かわせる。「犬を―・ける」

②煽動せんどうする。おだてる。「立候補を―・ける」

けし‐がね【芥子金】

江戸時代の2朱または1朱の貨幣の俗称。

けし‐がら【芥子殻】

①ケシの果実の外皮。

②武具の指物さしものの一種。ケシの実に葉を配した形のもの。

けしから‐ず【怪しからず】

(打消の助動詞ズが加わってケシの、普通と異なった状態であるという意味が強調された語とも、ズの打消の作用が「…どころではない」の意となった語ともいう)

①あやしい。異様である。常軌を逸している。大鏡伊尹「御本性のけしからぬさまに見えさせ給へば」。日葡辞書「ケシカラヌテイ」

②よくない。感心できない。わるい。宇津保物語忠乞「けしからぬ所に通ひいきて」。日葡辞書「ケシカラヌテンキ」

③不法である。不都合である。不当である。落窪物語3「何か―侍らむ、道理なきことにも侍らばこそあらめ」。「けしからぬ言い方だ」

④はなはだしい。謡曲、土蜘蛛「―血の流れて候」

⑤並はずれている。すごい。狂言、蚊相撲「この間のいずれもの御参会は、けしからぬことではないか」

けしから‐ぬ【怪しからぬ】

(ケシカランとも)

⇒けしからず

けしかり【怪しかり】

(形容詞ケシの連用形ケシクに動詞アリの結合したもの)

①不思議である。異様である。平家物語2「けしかるかきすゑ屋形舟に大幕引かせ」

②わるくはない。ひとかど面白い。増鏡「これもけしかるわざかなとて、御衣ぬぎてかづけさせ給ふ」

け‐しき【化色】

仏・菩薩が神通力で種々に変ずる姿。

け‐しき【気色】

①ようす。ありさま。枕草子5「霞も霧もへだてぬ空の―の」

②きざし。前兆。枕草子160「子産むべき人の、そのほど過ぐるまでさる―もなき」

③きしょく。機嫌きげん。源氏物語夕顔「解けがたかりし御―を」

④気うけ。おぼえ。古今著聞集16「小川滝口定継といふ御―よきぬし侍りけり」

⑤おぼしめし。おおせ。御意。源氏物語桐壺「春宮よりも御―あるを」

⑥様子をつくろうこと。そぶりをすること。源氏物語空蝉「この小さき上人などにつたへ聞えむ。―なくもてなし給へ」

⑦少し。いささか。源氏物語若菜下「―にても漏り聞かせ給ふことあらばと」

⑧情趣。おもむき。徒然草「ことばの外に、あはれに、―覚ゆるはなし」

⇒けしき‐ざけ【気色酒】

⇒けしき‐だ・つ【気色立つ】

⇒けしき‐づ・く【気色付く】

⇒けしき‐ど・る【気色取る】

⇒けしき‐ばかり【気色許り】

⇒けしき‐ば・む【気色ばむ】

⇒気色あり

⇒気色覚ゆ

⇒気色給わる

⇒気色に入る

け‐しき【景色】

①山水などのおもむき、ながめ。風景。けいしょく。「すばらしい―」

②茶道具鑑賞上の見所。陶器の釉うわぐすりの色合い・なだれ・窯変などの趣。

げ‐じき【下直】‥ヂキ

安価。やすね。また、安っぽいさま。狂言、末広がり「そのやうな―な物ではない」↔高直こうじき

⇒け‐こみ【蹴込】

けご・みる

〔他上一〕

(「警固見る」か)敵の兵力・陣営など、情勢を先行してさぐり見る。偵察する。〈日葡辞書〉

け‐こ・む【蹴込む】

〔他五〕

①蹴って内へ入れる。けりこむ。

②(自動詞として)損失となる。くいこむ。

げ‐ごもり【夏籠り】

〔仏〕(→)夏安居げあんごに同じ。「安居」参照。〈[季]夏〉

け‐ごや【毛小屋・褻小屋】

物置小屋。収納倉しのぐら。

け‐ころ【蹴転】

(「けころばし」の略)天明(1781〜1789)の末頃まで、江戸上野山下を中心に下谷・浅草辺にいた売春婦の俗称。

け‐ころばし【蹴転ばし】

①けってころばすこと。

②(→)「けころ」に同じ。

③桁けたとか小さな柱とかのような一種の木の材。〈日葡辞書〉

け‐ごろも【毛衣・裘】

(古くはケコロモ)

①毛皮でつくった防寒用の衣服。かわごろも。〈[季]冬〉

②鳥の羽毛で製した衣服。羽衣うい。また、鳥の羽毛。〈伊呂波字類抄〉

け‐ごろも【褻衣】

日常に着る着物。ふだんぎ。神楽歌、神上歌「あすよりは朱あけの衣を―にせむ」

け‐ごろも‐を【け衣を】

〔枕〕

(一説に、ケは毛、また褻で、「解き」と同音の)「時」にかかる。万葉集2「―春冬とき片設かたまけて」

け‐ごん【華厳】

〔仏〕

①菩薩の一切の修行が成就した徳を華にたとえ、それによって仏の世界を荘厳しょうごんすること。

②華厳経または華厳宗のこと。

⇒けごん‐え【華厳会】

⇒けごん‐えんぎ【華厳縁起】

⇒けごん‐きょう【華厳経】

⇒けごん‐ごきょうしょう【華厳五教章】

⇒けごんごじゅうごしょ‐えまき【華厳五十五所絵巻】

⇒けごん‐じ【華厳時】

⇒けごん‐しゅう【華厳宗】

け‐ごん【戯言】

⇒けげん。日葡辞書「ソレクンシ(君子)ハケゴンセズ」

げ‐こん【下根】

〔仏〕仏道を修する力の乏しい者。罪が重く意志の弱い、機根の劣っている者。下機。→上根→中根

けごん‐え【華厳会】‥ヱ

華厳経を読誦・講讃する法会。普通は毎年旧暦3月14日に東大寺大仏殿で行われた法会を指す。

⇒け‐ごん【華厳】

けごん‐えんぎ【華厳縁起】

鎌倉時代、13世紀前半制作の絵巻。6巻。新羅の華厳宗の祖師、元暁がんぎょう(617〜686)と義湘(625〜702)の伝記を描く。高山寺の明恵上人みょうえしょうにんが作らせた。高山寺蔵。華厳宗祖師絵巻ともいう。

⇒け‐ごん【華厳】

けごん‐きょう【華厳経】‥キヤウ

大乗経典の一つ。漢訳に東晋の仏駄跋陀羅ぶっだばっだら訳(旧訳華厳経、60巻)、唐の実叉難陀じっしゃなんだ訳(新訳華厳経、80巻)、唐の般若はんにゃ訳(40巻)の三種がある。華厳宗の所依の経典。全世界を毘盧遮那仏の顕現とし、一微塵の中に全世界を映じ、一瞬の中に永遠を含むという一即一切・一切即一の世界を展開している。詳しくは「大方広仏華厳経」。

⇒け‐ごん【華厳】

けごん‐ごきょうしょう【華厳五教章】‥ケウシヤウ

仏書。唐僧、法蔵の著。4巻。詳しくは「華厳一乗教分記」「華厳一乗教義分斉章」。華厳宗の教判思想が説かれ、華厳経を別教一乗として最高の経典とする。五教章。

⇒け‐ごん【華厳】

けごんごじゅうごしょ‐えまき【華厳五十五所絵巻】‥ジフ‥ヱ‥

12世紀後半制作の絵巻。「華厳経」により善財童子が55人の高僧や聖を歴訪する様子を描く。東大寺蔵残欠本1巻ほかが伝わる。善財童子絵ともいう。

⇒け‐ごん【華厳】

けごん‐じ【華厳時】

天台宗の五時の一つ。釈尊が成道後三七さんしち日間に菩提樹の下で華厳経を説いた時の称。第一華厳時。

⇒け‐ごん【華厳】

けごん‐じ【華厳寺】

①中国山西省大同市にある寺。上寺は1062年、下寺は1038年の建造。現存する中国最古の木造建築。

②韓国全羅南道にある寺。544年創建。新羅時代の五重の塔がある。

③岐阜県揖斐いび郡揖斐川町谷汲にある天台宗の寺。山号は谷汲山。798年(延暦17)豊然開基。西国巡礼第三十三番の札所。谷汲様たにぐみさま。

けごん‐しゅう【華厳宗】

華厳経を所依しょえとしてたてた宗派。中国で唐の法蔵により大成され、日本では、奈良時代に審祥しんじょう・良弁ろうべんらにより東大寺を中心に研究され、鎌倉時代に明恵みょうえ・凝然ぎょうねんらが中興。現在、東大寺を総本山とする。

⇒け‐ごん【華厳】

けごん‐の‐たき【華厳滝】

栃木県日光山中の滝。溶岩流の断崖にかかり、高さ約97メートル、幅約7メートル。中禅寺湖から流れ出て、その末は大谷だいや川となる。霧降きりふり滝・裏見うらみ滝とともに日光三名瀑の一つ。

華厳滝

撮影:山梨勝弘

⇒け‐こみ【蹴込】

けご・みる

〔他上一〕

(「警固見る」か)敵の兵力・陣営など、情勢を先行してさぐり見る。偵察する。〈日葡辞書〉

け‐こ・む【蹴込む】

〔他五〕

①蹴って内へ入れる。けりこむ。

②(自動詞として)損失となる。くいこむ。

げ‐ごもり【夏籠り】

〔仏〕(→)夏安居げあんごに同じ。「安居」参照。〈[季]夏〉

け‐ごや【毛小屋・褻小屋】

物置小屋。収納倉しのぐら。

け‐ころ【蹴転】

(「けころばし」の略)天明(1781〜1789)の末頃まで、江戸上野山下を中心に下谷・浅草辺にいた売春婦の俗称。

け‐ころばし【蹴転ばし】

①けってころばすこと。

②(→)「けころ」に同じ。

③桁けたとか小さな柱とかのような一種の木の材。〈日葡辞書〉

け‐ごろも【毛衣・裘】

(古くはケコロモ)

①毛皮でつくった防寒用の衣服。かわごろも。〈[季]冬〉

②鳥の羽毛で製した衣服。羽衣うい。また、鳥の羽毛。〈伊呂波字類抄〉

け‐ごろも【褻衣】

日常に着る着物。ふだんぎ。神楽歌、神上歌「あすよりは朱あけの衣を―にせむ」

け‐ごろも‐を【け衣を】

〔枕〕

(一説に、ケは毛、また褻で、「解き」と同音の)「時」にかかる。万葉集2「―春冬とき片設かたまけて」

け‐ごん【華厳】

〔仏〕

①菩薩の一切の修行が成就した徳を華にたとえ、それによって仏の世界を荘厳しょうごんすること。

②華厳経または華厳宗のこと。

⇒けごん‐え【華厳会】

⇒けごん‐えんぎ【華厳縁起】

⇒けごん‐きょう【華厳経】

⇒けごん‐ごきょうしょう【華厳五教章】

⇒けごんごじゅうごしょ‐えまき【華厳五十五所絵巻】

⇒けごん‐じ【華厳時】

⇒けごん‐しゅう【華厳宗】

け‐ごん【戯言】

⇒けげん。日葡辞書「ソレクンシ(君子)ハケゴンセズ」

げ‐こん【下根】

〔仏〕仏道を修する力の乏しい者。罪が重く意志の弱い、機根の劣っている者。下機。→上根→中根

けごん‐え【華厳会】‥ヱ

華厳経を読誦・講讃する法会。普通は毎年旧暦3月14日に東大寺大仏殿で行われた法会を指す。

⇒け‐ごん【華厳】

けごん‐えんぎ【華厳縁起】

鎌倉時代、13世紀前半制作の絵巻。6巻。新羅の華厳宗の祖師、元暁がんぎょう(617〜686)と義湘(625〜702)の伝記を描く。高山寺の明恵上人みょうえしょうにんが作らせた。高山寺蔵。華厳宗祖師絵巻ともいう。

⇒け‐ごん【華厳】

けごん‐きょう【華厳経】‥キヤウ

大乗経典の一つ。漢訳に東晋の仏駄跋陀羅ぶっだばっだら訳(旧訳華厳経、60巻)、唐の実叉難陀じっしゃなんだ訳(新訳華厳経、80巻)、唐の般若はんにゃ訳(40巻)の三種がある。華厳宗の所依の経典。全世界を毘盧遮那仏の顕現とし、一微塵の中に全世界を映じ、一瞬の中に永遠を含むという一即一切・一切即一の世界を展開している。詳しくは「大方広仏華厳経」。

⇒け‐ごん【華厳】

けごん‐ごきょうしょう【華厳五教章】‥ケウシヤウ

仏書。唐僧、法蔵の著。4巻。詳しくは「華厳一乗教分記」「華厳一乗教義分斉章」。華厳宗の教判思想が説かれ、華厳経を別教一乗として最高の経典とする。五教章。

⇒け‐ごん【華厳】

けごんごじゅうごしょ‐えまき【華厳五十五所絵巻】‥ジフ‥ヱ‥

12世紀後半制作の絵巻。「華厳経」により善財童子が55人の高僧や聖を歴訪する様子を描く。東大寺蔵残欠本1巻ほかが伝わる。善財童子絵ともいう。

⇒け‐ごん【華厳】

けごん‐じ【華厳時】

天台宗の五時の一つ。釈尊が成道後三七さんしち日間に菩提樹の下で華厳経を説いた時の称。第一華厳時。

⇒け‐ごん【華厳】

けごん‐じ【華厳寺】

①中国山西省大同市にある寺。上寺は1062年、下寺は1038年の建造。現存する中国最古の木造建築。

②韓国全羅南道にある寺。544年創建。新羅時代の五重の塔がある。

③岐阜県揖斐いび郡揖斐川町谷汲にある天台宗の寺。山号は谷汲山。798年(延暦17)豊然開基。西国巡礼第三十三番の札所。谷汲様たにぐみさま。

けごん‐しゅう【華厳宗】

華厳経を所依しょえとしてたてた宗派。中国で唐の法蔵により大成され、日本では、奈良時代に審祥しんじょう・良弁ろうべんらにより東大寺を中心に研究され、鎌倉時代に明恵みょうえ・凝然ぎょうねんらが中興。現在、東大寺を総本山とする。

⇒け‐ごん【華厳】

けごん‐の‐たき【華厳滝】

栃木県日光山中の滝。溶岩流の断崖にかかり、高さ約97メートル、幅約7メートル。中禅寺湖から流れ出て、その末は大谷だいや川となる。霧降きりふり滝・裏見うらみ滝とともに日光三名瀑の一つ。

華厳滝

撮影:山梨勝弘

華厳滝と中禅寺湖

撮影:大類正照

華厳滝と中禅寺湖

撮影:大類正照

け‐ごんぼ【毛牛蒡】

ひげのような根の多いゴボウ。けごぼう。浄瑠璃、大経師昔暦「加賀のごんぼ―」

け‐さ【今朝】

きょうの朝。こんちょう。万葉集17「―の朝明あさけ秋風寒し遠つ人雁かりが来鳴かむ時近みかも」

けさ【袈裟】

①(梵語kaṣāya 壊色と訳す。不正雑色の意)インドで、僧侶の服。中国・日本では、僧侶が左肩から右腋下にかけて衣の上をおおう長方形の布を意味するようになった。色は青・黄・赤・白・黒の5正色を避け、布をつぎあわせて作る。大小によって、5条・7条・9〜25条の3種に分かつ。国・宗派により種類を異にし、天台・真言・真宗などの輪袈裟わげさ、禅宗の威儀細いぎぼそ・掛絡からなど略式のものもある。法衣。功徳衣。無垢衣。忍辱にんにく鎧。卓衣。けさぎぬ。梁塵秘抄「我等が修行せし様は、忍辱―をば肩にかけ」→三衣。

袈裟

け‐ごんぼ【毛牛蒡】

ひげのような根の多いゴボウ。けごぼう。浄瑠璃、大経師昔暦「加賀のごんぼ―」

け‐さ【今朝】

きょうの朝。こんちょう。万葉集17「―の朝明あさけ秋風寒し遠つ人雁かりが来鳴かむ時近みかも」

けさ【袈裟】

①(梵語kaṣāya 壊色と訳す。不正雑色の意)インドで、僧侶の服。中国・日本では、僧侶が左肩から右腋下にかけて衣の上をおおう長方形の布を意味するようになった。色は青・黄・赤・白・黒の5正色を避け、布をつぎあわせて作る。大小によって、5条・7条・9〜25条の3種に分かつ。国・宗派により種類を異にし、天台・真言・真宗などの輪袈裟わげさ、禅宗の威儀細いぎぼそ・掛絡からなど略式のものもある。法衣。功徳衣。無垢衣。忍辱にんにく鎧。卓衣。けさぎぬ。梁塵秘抄「我等が修行せし様は、忍辱―をば肩にかけ」→三衣。

袈裟

②袈裟懸けの略。「―に斬る」

け‐さ【化作】

〔仏〕(→)化現けげんに同じ。

け‐ざ【華座】

仏・菩薩の座する蓮華れんげの座。

げ‐ざ【下座】

①座を下りて平伏すること。江戸時代まで、貴人に対して行なった敬礼。

②しもての座。末座。十訓抄「大判事明兼が―に候ひて」↔上座。

③能舞台でワキや地謡のすわる席。一段低くしてあった。

④歌舞伎芝居で、囃子方はやしかたの居る場所。古くは「外座」とも書き、舞台上手かみての奥であったが、のち下手しもてにかわった。その上手または下手の出入口をもいう。また、囃子方や下座音楽の称。

⑤積んだ法臘ほうろうによる僧の階級の一つ。夏行げぎょうを9度なすまでの称。

け‐さい【毛犀】

(wooly rhinoceros)絶滅したサイの一種。寒冷気候に適応して長毛で、鼻先に長い角、その後ろに短い角があった。更新世のヨーロッパからアジアの北部に生息。

け‐さい【潔斎】

⇒けっさい

げ‐さい【解斎】

斎戒ものいみを解いて常に復すること。なおらい。

⇒げさい‐でん【解斎殿】

げ‐ざい【下在・下財】

①鉱山に働く坑夫。鉱夫。歌舞伎、韓人漢文手管始「金山の―なら何とする」

②職人。職工。史記抄「工は工巧とて鍛冶匠人以下の―といふものぞ」

げ‐ざい【下剤】

大便を排出させるために服用する薬剤。便通をよくする薬。くだしぐすり。「―をかける」

げさい‐でん【解斎殿】

直会殿なおらいどのの別称。

⇒げ‐さい【解斎】

け‐さいろく【毛才六】

人をののしる語。「才六」(丁稚でっちの意)に、さらに軽蔑の意をこめた「毛」を冠した語。青二才。浄瑠璃、女殺油地獄「ヤちよこざいな―」

げざ‐うた【下座唄】

歌舞伎芝居の下座で唄う唄。幕の開閉や俳優出入の際の唄、場面・動作などについた唄、立回たちまわりの唄などの総称。

げざ‐おんがく【下座音楽】

下座で演奏される伴奏音楽。下座唄や三味線・囃子より成る。主として歌舞伎芝居でいうが、寄席などでも転用される。下座。

けさ‐がけ【袈裟懸け】

①袈裟をかけたように、一方の肩から他方のわきの下へ斜めにかけること。けさ。

②(→)「袈裟斬り」に同じ。

けさ‐がた【今朝方】

今日の朝のころ。けさほど。

けさ‐がた【袈裟形】

(→)「けさだすき」に同じ。

けさ‐がため【袈裟固め】

柔道の抑え込み技の一つ。相手を仰向けに倒し、肩とわきの下をけさがけの形に抑え込む。

げ‐ざかな【下魚・下肴】

下等なものとして扱われ、値も安いさかな。

けさ‐ぎぬ【袈裟衣】

(→)袈裟に同じ。

けさ‐ぎり【袈裟斬り】

一方の肩から斜めに他方のわきの下へかけて斬り下げること。けさがけ。太平記14「坂本様ようの―に成仏せよ」

げ‐さく【下作】

①不出来なもの。下等な製作。

②品格のいやしいこと。下品。歌舞伎、韓人漢文手管始「随分―なる形なりにて」

③(→)小作に同じ。

⇒げさく‐にん【下作人】

げ‐さく【下策】

へたなはかりごと。まずい手段。↔上策

げ‐さく【外戚】

⇒げしゃく

げ‐さく【戯作】

(ケサクとも)

①たわむれに詩文を作ること。また、その著作。

②江戸中期以降、主に江戸に発達した俗文学、特に小説類。読本よみほん・談義本・洒落本しゃれぼん・滑稽本・黄表紙きびょうし・合巻ごうかん・人情本などの総称。

⇒げさく‐ざんまい【戯作三昧】

⇒げさく‐しゃ【戯作者】

⇒げさく‐ぼん【戯作本】

げさく‐ざんまい【戯作三昧】

気楽な文章を書いて毎日を過ごすこと。

⇒げ‐さく【戯作】

げさく‐しゃ【戯作者】

戯作をする人。特に、江戸時代の俗文学作者。

⇒げ‐さく【戯作】

げさく‐にん【下作人】

荘園の最下層の請作うけさく者。南北朝・室町時代、耕地に対する権利が細分化され、名主みょうしゅ・作人さくにんの下に属した。その権利を下作職げさくしきという。

⇒げ‐さく【下作】

げさく‐ぼん【戯作本】

戯作の本。江戸中期以降の通俗小説の類。

⇒げ‐さく【戯作】

け‐ざけ【食酒】

食事の時に酒を飲むこと。また、その酒。世間胸算用5「―を呑むものは貧乏の花ざかり」

けざ‐けざ

きわだってはっきりしているさま。きわやか。源氏物語野分「日のはなやかに差し出でたる程―と物清げなるさまして居給へり」

けさ‐ごぜん【袈裟御前】

平安末期の女性。母は衣川。源渡の妻。容姿端麗、遠藤盛遠(文覚もんがく)に懸想され、夫にかわって殺されたと「源平盛衰記」などに伝える。

けささ

障害。邪魔。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「―の入らないその内に」

け‐ざし【毛刺し】

撚糸よりいとを用いて、動物の毛のように密に刺すこと。刺縫さしぬいの一つ。

けさ‐ずきん【袈裟頭巾】‥ヅ‥

中世、法師武者が兜かぶとの上にかぶった頭巾。

げざ‐だい【下座台】

江戸時代、城門や番所などにあった下座見の座席。

けさ‐だすき【袈裟襷】

和鐘(梵鐘)の外側の縦横の筋。縦を縦帯、撞座つきざの周囲を取り巻く筋を中帯、その下を下帯という。袈裟形。→梵鐘(図)

げざ‐づけ【下座付・外座付】

歌舞伎で、興行ごとに演奏すべき囃子はやしの名称・きっかけなどを記した帳簿。開演前に狂言作者から囃子方に交付するもの。

けさ‐どき【今朝斎】

僧の朝食。狂言、柿山伏「いや―のままなればいかう喉が乾く」

けさ‐の‐あき【今朝の秋】

立秋の日の朝。前日とは変わった爽やかな感じを込めていう語。〈[季]秋〉。続猿蓑「粟ぬかや庭に片よる―」(露川)

けさ‐の‐はる【今朝の春】

立春頃の朝。また、新年。新春。〈[季]新年〉。曠野「―寂しからざる閑しずかかな」(冬松)

げざ‐ぶれ【下座触れ】

江戸時代、貴人通行の際、下座するように先駆けなどがあらかじめ触れ歩いたこと。

けさ‐ほど【今朝程】

(→)「けさがた」に同じ。

げざ‐み【下座見】

江戸時代、江戸城の見付その他の番所の下座台で、諸大名・老中・若年寄・両目付などの行列の通過・往来を見て下座の注意を与えた足軽。

け‐ざや【毛鞘】

(虎・豹などの毛皮で製したからいう)尻鞘しりざやの別称。

け‐ざやか

きわやかなさま。はっきりしているさま。さやか。源氏物語藤袴「御気色は―なれど」

け‐ざや・ぐ

〔自四〕

(態度などが)はっきりする。きわだつ。源氏物語藤袴「―・ぎ給ふべきことにもあらねば」

け‐さん【卦算】

⇒けいさん

げ‐さん【下山】

(ゲザンとも)

①山を下りること。

②寺で、ある期間修行した後、家に帰ること。

げ‐さん【下散・下算】

近世、(→)草摺くさずり2の異称。三河物語「―のまくりて」

げ‐さん【解散】

とけてなくなること。太平記32「心中の憤り一時に―しぬる心地して」

げ‐ざん【見参】

(ゲンザンのンを表記しない形)

⇒げんざん。

⇒げざん‐の‐ふみ【見参の文】

げざん‐の‐ふみ【見参の文】

見参げんざん1の連名書れんめいがき。

⇒げ‐ざん【見参】

け‐し【芥子・罌粟】

①ケシ科の越年草。西アジア・東南ヨーロッパ原産。高さ約1メートル。葉は白粉を帯びる。5月頃、白・紅・紅紫・紫などの4弁花を開く。蒴果さくかは球形。未熟の果実の乳液から阿片・モルヒネを製する。このため一般の栽培は禁じられている。栽培の歴史はきわめて古く、中国へは7世紀頃に、日本には室町時代には伝わっていたといわれる。なお、広くはケシ属植物の総称。観賞用に栽培されるオニゲシ・ヒナゲシなどを含む。「罌粟の花」は〈[季]夏〉。〈伊京集〉

②カラシナの種子。護摩に焚いた。源氏物語葵「ただ―の香にしみかへりたる」

③(ケシ・カラシナの種子が小さいことから)微小なことにたとえる。今昔物語集1「菩薩、―ばかりも犯され給ふ事なし」

④(→)芥子玉1の略。

⑤(→)芥子括けしぐくり1の略。

⑥幼児の髪型。芥子坊主。徳和歌後万載集「ことしよりつむりに―を置きそめて千代万代の数とりにせん」

⑦女が日本髪を結う時、まず少しばかりの髪を頂の真中で束ね結ぶもの。

⑧鎧よろいの金具廻かなぐまわりの包み革に打つこまかい留鋲。小桜鋲。

け‐し【家司】

⇒けいし

け・し【異し・怪し】

〔形シク〕

(普通と異なった状態、または、それに対して不審に思う感じを表す)

①普通と違っている。異様である。特別である。古事記中「吾は―・しき夢見つ」

②とがむべきだ。けしからぬ。万葉集14「韓衣裾のうち交へ合はねども―・しき心を吾が思はなくに」

③解せない。変である。伊勢物語「この女かくかき置きたるを―・しう心おくべき事も覚えぬを」

④(性向・容色・身分・病状などの程度が)あやしいまでにはなはだしい。普通、「けしうはあらず」など打消を伴った形で使われ、それほど悪くはない、そう不自然ではない、などの意となる。源氏物語帚木「心も―・しうはあらず侍りしかど」「中の品の―・しうはあらぬえり出でつべき頃ほひなり」。大鏡序「―・しうはさぶらはぬとしなりな」

⑤(連用形を副詞的に用いて)ひどく。蜻蛉日記下「―・しうつつましき事なれど」

け・し

〔接尾〕

体言などに付いてク活用の形容詞をつくる。「…の性質をおびる」「…のさまである」の意。「露けし」「静けし」の類。

けし

〔感〕

犬などをけしかける声。→けしかける

け‐じ【仮時】

〔仏〕ある日、ある時など仮定の時日。三摩耶さんまや。

げ‐し【下司】

(ゲスとも)

①身分の低い官人。したづかさ。

②平安末期から中世にかけて、荘園の現地にあって事務をつかさどった荘官。在京の上司に対していう。沙汰人さたにん。

げ‐し【夏至】

二十四節気の一つ。太陽の黄経が90度に達する時で、北半球の昼が最も長く、夜が最も短い。太陽暦では6月21日頃。〈[季]夏〉。↔冬至

げ‐し【御寝】

(ギョシの転)寝ることの尊敬語。ぎょしん。泉鏡花、外科室「ちよつとの間でございますが―なりませんと不可いけませんさうです」

げ‐し【解司】

式部省の異称。五位以下の解官のことをつかさどったからいう。

げじ【蚰蜒】ゲヂ

(歴史的仮名遣ゲジとも)ムカデ綱(唇脚類)ゲジ目の節足動物の総称。人家の中、床下、その他、暗い湿った場所にすむ。形はムカデに似て、体長約3センチメートル。15対の脚は非常に長く、触角と最後部の脚は特に長い。口器が発達し、小虫を捕らえて食う。人間に害はない。日本にはオオゲジなど2種が分布。げじげじ。

げ‐じ【下地】‥ヂ

①低い地位。

②〔仏〕菩薩の階位のうち、下等の地位。また、三界のうち劣った境界。

げ‐じ【下知】‥ヂ

(ゲチとも)指図をすること。命令。平家物語2「謀反むほんの輩からめとるべき由―せらる」

けし‐あい【消し合い】‥アヒ

江戸時代、大坂米市場の帳合米ちょうあいまい取引における清算事務。仲買人から書き出した売買米をつきあわせ、差金の授受を取り扱った。はじめ3日ごとに消し合ったが、のち十日消・半月消といって月2〜3回清算した。

けし‐あえ【芥子和え】‥アヘ

すり砕いたケシの実であえた食品。

けし‐あたま【芥子頭】

頭髪を芥子坊主2にした頭。

けし‐あぶら【芥子油】

ケシの種子からとった微黄色の芳香油。食用または絵具・石鹸の材料。けしゆ。

けし‐あられ【芥子霰】

(→)「けしだま」1に同じ。

けし‐いん【消印】

消したしるしに押す印。特に、郵便局で使用済の表示として郵便切手や葉書に押す日付印。「二日前の―」

けしう【異しう】

⇒けしゅう

けし‐か【罌粟科】‥クワ

双子葉植物の一科。草本で花は4弁、稀に低木。有毒なものが多い。主に北半球に約40属650種、日本に6属30種がある。ケシ類・クサノオウ・オサバグサのほか高山性のコマクサ、雑草のタケニグサなど。

けし‐か・ける【嗾ける】

〔他下一〕[文]けしか・く(下二)

①(「けし」という声を掛ける意)犬などを、勢いづけて相手に向かわせる。「犬を―・ける」

②煽動せんどうする。おだてる。「立候補を―・ける」

けし‐がね【芥子金】

江戸時代の2朱または1朱の貨幣の俗称。

けし‐がら【芥子殻】

①ケシの果実の外皮。

②武具の指物さしものの一種。ケシの実に葉を配した形のもの。

けしから‐ず【怪しからず】

(打消の助動詞ズが加わってケシの、普通と異なった状態であるという意味が強調された語とも、ズの打消の作用が「…どころではない」の意となった語ともいう)

①あやしい。異様である。常軌を逸している。大鏡伊尹「御本性のけしからぬさまに見えさせ給へば」。日葡辞書「ケシカラヌテイ」

②よくない。感心できない。わるい。宇津保物語忠乞「けしからぬ所に通ひいきて」。日葡辞書「ケシカラヌテンキ」

③不法である。不都合である。不当である。落窪物語3「何か―侍らむ、道理なきことにも侍らばこそあらめ」。「けしからぬ言い方だ」

④はなはだしい。謡曲、土蜘蛛「―血の流れて候」

⑤並はずれている。すごい。狂言、蚊相撲「この間のいずれもの御参会は、けしからぬことではないか」

けしから‐ぬ【怪しからぬ】

(ケシカランとも)

⇒けしからず

けしかり【怪しかり】

(形容詞ケシの連用形ケシクに動詞アリの結合したもの)

①不思議である。異様である。平家物語2「けしかるかきすゑ屋形舟に大幕引かせ」

②わるくはない。ひとかど面白い。増鏡「これもけしかるわざかなとて、御衣ぬぎてかづけさせ給ふ」

け‐しき【化色】

仏・菩薩が神通力で種々に変ずる姿。

け‐しき【気色】

①ようす。ありさま。枕草子5「霞も霧もへだてぬ空の―の」

②きざし。前兆。枕草子160「子産むべき人の、そのほど過ぐるまでさる―もなき」

③きしょく。機嫌きげん。源氏物語夕顔「解けがたかりし御―を」

④気うけ。おぼえ。古今著聞集16「小川滝口定継といふ御―よきぬし侍りけり」

⑤おぼしめし。おおせ。御意。源氏物語桐壺「春宮よりも御―あるを」

⑥様子をつくろうこと。そぶりをすること。源氏物語空蝉「この小さき上人などにつたへ聞えむ。―なくもてなし給へ」

⑦少し。いささか。源氏物語若菜下「―にても漏り聞かせ給ふことあらばと」

⑧情趣。おもむき。徒然草「ことばの外に、あはれに、―覚ゆるはなし」

⇒けしき‐ざけ【気色酒】

⇒けしき‐だ・つ【気色立つ】

⇒けしき‐づ・く【気色付く】

⇒けしき‐ど・る【気色取る】

⇒けしき‐ばかり【気色許り】

⇒けしき‐ば・む【気色ばむ】

⇒気色あり

⇒気色覚ゆ

⇒気色給わる

⇒気色に入る

け‐しき【景色】

①山水などのおもむき、ながめ。風景。けいしょく。「すばらしい―」

②茶道具鑑賞上の見所。陶器の釉うわぐすりの色合い・なだれ・窯変などの趣。

げ‐じき【下直】‥ヂキ

安価。やすね。また、安っぽいさま。狂言、末広がり「そのやうな―な物ではない」↔高直こうじき

②袈裟懸けの略。「―に斬る」

け‐さ【化作】

〔仏〕(→)化現けげんに同じ。

け‐ざ【華座】

仏・菩薩の座する蓮華れんげの座。

げ‐ざ【下座】

①座を下りて平伏すること。江戸時代まで、貴人に対して行なった敬礼。

②しもての座。末座。十訓抄「大判事明兼が―に候ひて」↔上座。

③能舞台でワキや地謡のすわる席。一段低くしてあった。

④歌舞伎芝居で、囃子方はやしかたの居る場所。古くは「外座」とも書き、舞台上手かみての奥であったが、のち下手しもてにかわった。その上手または下手の出入口をもいう。また、囃子方や下座音楽の称。

⑤積んだ法臘ほうろうによる僧の階級の一つ。夏行げぎょうを9度なすまでの称。

け‐さい【毛犀】

(wooly rhinoceros)絶滅したサイの一種。寒冷気候に適応して長毛で、鼻先に長い角、その後ろに短い角があった。更新世のヨーロッパからアジアの北部に生息。

け‐さい【潔斎】

⇒けっさい

げ‐さい【解斎】

斎戒ものいみを解いて常に復すること。なおらい。

⇒げさい‐でん【解斎殿】

げ‐ざい【下在・下財】

①鉱山に働く坑夫。鉱夫。歌舞伎、韓人漢文手管始「金山の―なら何とする」

②職人。職工。史記抄「工は工巧とて鍛冶匠人以下の―といふものぞ」

げ‐ざい【下剤】

大便を排出させるために服用する薬剤。便通をよくする薬。くだしぐすり。「―をかける」

げさい‐でん【解斎殿】

直会殿なおらいどのの別称。

⇒げ‐さい【解斎】

け‐さいろく【毛才六】

人をののしる語。「才六」(丁稚でっちの意)に、さらに軽蔑の意をこめた「毛」を冠した語。青二才。浄瑠璃、女殺油地獄「ヤちよこざいな―」

げざ‐うた【下座唄】

歌舞伎芝居の下座で唄う唄。幕の開閉や俳優出入の際の唄、場面・動作などについた唄、立回たちまわりの唄などの総称。

げざ‐おんがく【下座音楽】

下座で演奏される伴奏音楽。下座唄や三味線・囃子より成る。主として歌舞伎芝居でいうが、寄席などでも転用される。下座。

けさ‐がけ【袈裟懸け】

①袈裟をかけたように、一方の肩から他方のわきの下へ斜めにかけること。けさ。

②(→)「袈裟斬り」に同じ。

けさ‐がた【今朝方】

今日の朝のころ。けさほど。

けさ‐がた【袈裟形】

(→)「けさだすき」に同じ。

けさ‐がため【袈裟固め】

柔道の抑え込み技の一つ。相手を仰向けに倒し、肩とわきの下をけさがけの形に抑え込む。

げ‐ざかな【下魚・下肴】

下等なものとして扱われ、値も安いさかな。

けさ‐ぎぬ【袈裟衣】

(→)袈裟に同じ。

けさ‐ぎり【袈裟斬り】

一方の肩から斜めに他方のわきの下へかけて斬り下げること。けさがけ。太平記14「坂本様ようの―に成仏せよ」

げ‐さく【下作】

①不出来なもの。下等な製作。

②品格のいやしいこと。下品。歌舞伎、韓人漢文手管始「随分―なる形なりにて」

③(→)小作に同じ。

⇒げさく‐にん【下作人】

げ‐さく【下策】

へたなはかりごと。まずい手段。↔上策

げ‐さく【外戚】

⇒げしゃく

げ‐さく【戯作】

(ケサクとも)

①たわむれに詩文を作ること。また、その著作。

②江戸中期以降、主に江戸に発達した俗文学、特に小説類。読本よみほん・談義本・洒落本しゃれぼん・滑稽本・黄表紙きびょうし・合巻ごうかん・人情本などの総称。

⇒げさく‐ざんまい【戯作三昧】

⇒げさく‐しゃ【戯作者】

⇒げさく‐ぼん【戯作本】

げさく‐ざんまい【戯作三昧】

気楽な文章を書いて毎日を過ごすこと。

⇒げ‐さく【戯作】

げさく‐しゃ【戯作者】

戯作をする人。特に、江戸時代の俗文学作者。

⇒げ‐さく【戯作】

げさく‐にん【下作人】

荘園の最下層の請作うけさく者。南北朝・室町時代、耕地に対する権利が細分化され、名主みょうしゅ・作人さくにんの下に属した。その権利を下作職げさくしきという。

⇒げ‐さく【下作】

げさく‐ぼん【戯作本】

戯作の本。江戸中期以降の通俗小説の類。

⇒げ‐さく【戯作】

け‐ざけ【食酒】

食事の時に酒を飲むこと。また、その酒。世間胸算用5「―を呑むものは貧乏の花ざかり」

けざ‐けざ

きわだってはっきりしているさま。きわやか。源氏物語野分「日のはなやかに差し出でたる程―と物清げなるさまして居給へり」

けさ‐ごぜん【袈裟御前】

平安末期の女性。母は衣川。源渡の妻。容姿端麗、遠藤盛遠(文覚もんがく)に懸想され、夫にかわって殺されたと「源平盛衰記」などに伝える。

けささ

障害。邪魔。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「―の入らないその内に」

け‐ざし【毛刺し】

撚糸よりいとを用いて、動物の毛のように密に刺すこと。刺縫さしぬいの一つ。

けさ‐ずきん【袈裟頭巾】‥ヅ‥

中世、法師武者が兜かぶとの上にかぶった頭巾。

げざ‐だい【下座台】

江戸時代、城門や番所などにあった下座見の座席。

けさ‐だすき【袈裟襷】

和鐘(梵鐘)の外側の縦横の筋。縦を縦帯、撞座つきざの周囲を取り巻く筋を中帯、その下を下帯という。袈裟形。→梵鐘(図)

げざ‐づけ【下座付・外座付】

歌舞伎で、興行ごとに演奏すべき囃子はやしの名称・きっかけなどを記した帳簿。開演前に狂言作者から囃子方に交付するもの。

けさ‐どき【今朝斎】

僧の朝食。狂言、柿山伏「いや―のままなればいかう喉が乾く」

けさ‐の‐あき【今朝の秋】

立秋の日の朝。前日とは変わった爽やかな感じを込めていう語。〈[季]秋〉。続猿蓑「粟ぬかや庭に片よる―」(露川)

けさ‐の‐はる【今朝の春】

立春頃の朝。また、新年。新春。〈[季]新年〉。曠野「―寂しからざる閑しずかかな」(冬松)

げざ‐ぶれ【下座触れ】

江戸時代、貴人通行の際、下座するように先駆けなどがあらかじめ触れ歩いたこと。

けさ‐ほど【今朝程】

(→)「けさがた」に同じ。

げざ‐み【下座見】

江戸時代、江戸城の見付その他の番所の下座台で、諸大名・老中・若年寄・両目付などの行列の通過・往来を見て下座の注意を与えた足軽。

け‐ざや【毛鞘】

(虎・豹などの毛皮で製したからいう)尻鞘しりざやの別称。

け‐ざやか

きわやかなさま。はっきりしているさま。さやか。源氏物語藤袴「御気色は―なれど」

け‐ざや・ぐ

〔自四〕

(態度などが)はっきりする。きわだつ。源氏物語藤袴「―・ぎ給ふべきことにもあらねば」

け‐さん【卦算】

⇒けいさん

げ‐さん【下山】

(ゲザンとも)

①山を下りること。

②寺で、ある期間修行した後、家に帰ること。

げ‐さん【下散・下算】

近世、(→)草摺くさずり2の異称。三河物語「―のまくりて」

げ‐さん【解散】

とけてなくなること。太平記32「心中の憤り一時に―しぬる心地して」

げ‐ざん【見参】

(ゲンザンのンを表記しない形)

⇒げんざん。

⇒げざん‐の‐ふみ【見参の文】

げざん‐の‐ふみ【見参の文】

見参げんざん1の連名書れんめいがき。

⇒げ‐ざん【見参】

け‐し【芥子・罌粟】

①ケシ科の越年草。西アジア・東南ヨーロッパ原産。高さ約1メートル。葉は白粉を帯びる。5月頃、白・紅・紅紫・紫などの4弁花を開く。蒴果さくかは球形。未熟の果実の乳液から阿片・モルヒネを製する。このため一般の栽培は禁じられている。栽培の歴史はきわめて古く、中国へは7世紀頃に、日本には室町時代には伝わっていたといわれる。なお、広くはケシ属植物の総称。観賞用に栽培されるオニゲシ・ヒナゲシなどを含む。「罌粟の花」は〈[季]夏〉。〈伊京集〉

②カラシナの種子。護摩に焚いた。源氏物語葵「ただ―の香にしみかへりたる」

③(ケシ・カラシナの種子が小さいことから)微小なことにたとえる。今昔物語集1「菩薩、―ばかりも犯され給ふ事なし」

④(→)芥子玉1の略。

⑤(→)芥子括けしぐくり1の略。

⑥幼児の髪型。芥子坊主。徳和歌後万載集「ことしよりつむりに―を置きそめて千代万代の数とりにせん」

⑦女が日本髪を結う時、まず少しばかりの髪を頂の真中で束ね結ぶもの。

⑧鎧よろいの金具廻かなぐまわりの包み革に打つこまかい留鋲。小桜鋲。

け‐し【家司】

⇒けいし

け・し【異し・怪し】

〔形シク〕

(普通と異なった状態、または、それに対して不審に思う感じを表す)

①普通と違っている。異様である。特別である。古事記中「吾は―・しき夢見つ」

②とがむべきだ。けしからぬ。万葉集14「韓衣裾のうち交へ合はねども―・しき心を吾が思はなくに」

③解せない。変である。伊勢物語「この女かくかき置きたるを―・しう心おくべき事も覚えぬを」

④(性向・容色・身分・病状などの程度が)あやしいまでにはなはだしい。普通、「けしうはあらず」など打消を伴った形で使われ、それほど悪くはない、そう不自然ではない、などの意となる。源氏物語帚木「心も―・しうはあらず侍りしかど」「中の品の―・しうはあらぬえり出でつべき頃ほひなり」。大鏡序「―・しうはさぶらはぬとしなりな」

⑤(連用形を副詞的に用いて)ひどく。蜻蛉日記下「―・しうつつましき事なれど」

け・し

〔接尾〕

体言などに付いてク活用の形容詞をつくる。「…の性質をおびる」「…のさまである」の意。「露けし」「静けし」の類。

けし

〔感〕

犬などをけしかける声。→けしかける

け‐じ【仮時】

〔仏〕ある日、ある時など仮定の時日。三摩耶さんまや。

げ‐し【下司】

(ゲスとも)

①身分の低い官人。したづかさ。

②平安末期から中世にかけて、荘園の現地にあって事務をつかさどった荘官。在京の上司に対していう。沙汰人さたにん。

げ‐し【夏至】

二十四節気の一つ。太陽の黄経が90度に達する時で、北半球の昼が最も長く、夜が最も短い。太陽暦では6月21日頃。〈[季]夏〉。↔冬至

げ‐し【御寝】

(ギョシの転)寝ることの尊敬語。ぎょしん。泉鏡花、外科室「ちよつとの間でございますが―なりませんと不可いけませんさうです」

げ‐し【解司】

式部省の異称。五位以下の解官のことをつかさどったからいう。

げじ【蚰蜒】ゲヂ

(歴史的仮名遣ゲジとも)ムカデ綱(唇脚類)ゲジ目の節足動物の総称。人家の中、床下、その他、暗い湿った場所にすむ。形はムカデに似て、体長約3センチメートル。15対の脚は非常に長く、触角と最後部の脚は特に長い。口器が発達し、小虫を捕らえて食う。人間に害はない。日本にはオオゲジなど2種が分布。げじげじ。

げ‐じ【下地】‥ヂ

①低い地位。

②〔仏〕菩薩の階位のうち、下等の地位。また、三界のうち劣った境界。

げ‐じ【下知】‥ヂ

(ゲチとも)指図をすること。命令。平家物語2「謀反むほんの輩からめとるべき由―せらる」

けし‐あい【消し合い】‥アヒ

江戸時代、大坂米市場の帳合米ちょうあいまい取引における清算事務。仲買人から書き出した売買米をつきあわせ、差金の授受を取り扱った。はじめ3日ごとに消し合ったが、のち十日消・半月消といって月2〜3回清算した。

けし‐あえ【芥子和え】‥アヘ

すり砕いたケシの実であえた食品。

けし‐あたま【芥子頭】

頭髪を芥子坊主2にした頭。

けし‐あぶら【芥子油】

ケシの種子からとった微黄色の芳香油。食用または絵具・石鹸の材料。けしゆ。

けし‐あられ【芥子霰】

(→)「けしだま」1に同じ。

けし‐いん【消印】

消したしるしに押す印。特に、郵便局で使用済の表示として郵便切手や葉書に押す日付印。「二日前の―」

けしう【異しう】

⇒けしゅう

けし‐か【罌粟科】‥クワ

双子葉植物の一科。草本で花は4弁、稀に低木。有毒なものが多い。主に北半球に約40属650種、日本に6属30種がある。ケシ類・クサノオウ・オサバグサのほか高山性のコマクサ、雑草のタケニグサなど。

けし‐か・ける【嗾ける】

〔他下一〕[文]けしか・く(下二)

①(「けし」という声を掛ける意)犬などを、勢いづけて相手に向かわせる。「犬を―・ける」

②煽動せんどうする。おだてる。「立候補を―・ける」

けし‐がね【芥子金】

江戸時代の2朱または1朱の貨幣の俗称。

けし‐がら【芥子殻】

①ケシの果実の外皮。

②武具の指物さしものの一種。ケシの実に葉を配した形のもの。

けしから‐ず【怪しからず】

(打消の助動詞ズが加わってケシの、普通と異なった状態であるという意味が強調された語とも、ズの打消の作用が「…どころではない」の意となった語ともいう)

①あやしい。異様である。常軌を逸している。大鏡伊尹「御本性のけしからぬさまに見えさせ給へば」。日葡辞書「ケシカラヌテイ」

②よくない。感心できない。わるい。宇津保物語忠乞「けしからぬ所に通ひいきて」。日葡辞書「ケシカラヌテンキ」

③不法である。不都合である。不当である。落窪物語3「何か―侍らむ、道理なきことにも侍らばこそあらめ」。「けしからぬ言い方だ」

④はなはだしい。謡曲、土蜘蛛「―血の流れて候」

⑤並はずれている。すごい。狂言、蚊相撲「この間のいずれもの御参会は、けしからぬことではないか」

けしから‐ぬ【怪しからぬ】

(ケシカランとも)

⇒けしからず

けしかり【怪しかり】

(形容詞ケシの連用形ケシクに動詞アリの結合したもの)

①不思議である。異様である。平家物語2「けしかるかきすゑ屋形舟に大幕引かせ」

②わるくはない。ひとかど面白い。増鏡「これもけしかるわざかなとて、御衣ぬぎてかづけさせ給ふ」

け‐しき【化色】

仏・菩薩が神通力で種々に変ずる姿。

け‐しき【気色】

①ようす。ありさま。枕草子5「霞も霧もへだてぬ空の―の」

②きざし。前兆。枕草子160「子産むべき人の、そのほど過ぐるまでさる―もなき」

③きしょく。機嫌きげん。源氏物語夕顔「解けがたかりし御―を」

④気うけ。おぼえ。古今著聞集16「小川滝口定継といふ御―よきぬし侍りけり」

⑤おぼしめし。おおせ。御意。源氏物語桐壺「春宮よりも御―あるを」

⑥様子をつくろうこと。そぶりをすること。源氏物語空蝉「この小さき上人などにつたへ聞えむ。―なくもてなし給へ」

⑦少し。いささか。源氏物語若菜下「―にても漏り聞かせ給ふことあらばと」

⑧情趣。おもむき。徒然草「ことばの外に、あはれに、―覚ゆるはなし」

⇒けしき‐ざけ【気色酒】

⇒けしき‐だ・つ【気色立つ】

⇒けしき‐づ・く【気色付く】

⇒けしき‐ど・る【気色取る】

⇒けしき‐ばかり【気色許り】

⇒けしき‐ば・む【気色ばむ】

⇒気色あり

⇒気色覚ゆ

⇒気色給わる

⇒気色に入る

け‐しき【景色】

①山水などのおもむき、ながめ。風景。けいしょく。「すばらしい―」

②茶道具鑑賞上の見所。陶器の釉うわぐすりの色合い・なだれ・窯変などの趣。

げ‐じき【下直】‥ヂキ

安価。やすね。また、安っぽいさま。狂言、末広がり「そのやうな―な物ではない」↔高直こうじき

広辞苑に「下戸」で始まるの検索結果 1-4。