複数辞典一括検索+![]()

![]()

りんざい【臨済】🔗⭐🔉

りんざい【臨済】

唐の禅僧。臨済宗の開祖。名は義玄。曹州南華(山東省)の人。黄檗おうばく希運に師事して得道し、河北鎮州城東南の臨済院に住した。その法系を臨済宗といい、中国禅宗中最も盛行。その法語を集録した「臨済録」がある。諡号しごうは慧照禅師。( 〜867)

⇒りんざい‐じ【臨済寺】

⇒りんざい‐しゅう【臨済宗】

⇒りんざい‐ろく【臨済録】

⇒臨済の喝徳山の棒

りんざい‐じ【臨済寺】🔗⭐🔉

りんざい‐じ【臨済寺】

静岡市にある臨済宗の寺。1536年(天文5)今川氏の墓所として創建。開山は大休宗休。少年期の徳川家康はここに住んだ。

⇒りんざい【臨済】

○臨済の喝徳山の棒りんざいのかつとくざんのぼう🔗⭐🔉

○臨済の喝徳山の棒りんざいのかつとくざんのぼう

[伝灯録]弟子を指導するのに、臨済はよく大喝を与え、徳山はよく痛棒を加えたこと。禅修行のきびしさをいう。

⇒りんざい【臨済】

りんざい‐ろく【臨済録】

仏書。臨済の法語をその弟子の三聖慧然さんしょうえねんが編集したもの。1巻。詳しくは「鎮州臨済慧照禅師語録」。

⇒りんざい【臨済】

りん‐さく【輪作】

連作による地力の低下や病虫害の発生などを避けるために、性質の異なった作物を計画的に組み合わせ、一定の順序で循環的に同じ土地に作付けしてゆくこと。↔連作

りん‐さん【林産】

山林から産出すること。また、その産物。

りん‐さん【燐酸】

(phosphoric acid)五酸化二燐が種々の程度に水と結合して生じる一連の酸の総称。いずれも無色の固体。一般的な化学式はmP2O5・nH2Oと書ける。メタ燐酸(HPO3)・ピロ燐酸(H4P2O7)・オルト燐酸(H3PO4)などがある。オルト燐酸を単に燐酸ということが多く、無色の結晶(融点セ氏42.4度)で、水によく溶けて粘度の高い溶液になる。燐酸塩製造原料・金属表面処理・染色・医薬などに用いる。

⇒りんさん‐カルシウム【燐酸カルシウム】

⇒りんさん‐コデイン【燐酸コデイン】

⇒りんさん‐ひりょう【燐酸肥料】

りんさん‐カルシウム【燐酸カルシウム】

化学式Ca3(PO4)2 白色の粉末。燐灰石の主成分として産し、また骨や歯の主成分。エナメル・不透明ガラス・肥料および燐製造の原料。燐酸石灰。

⇒りん‐さん【燐酸】

りんさん‐コデイン【燐酸コデイン】

「コデイン」参照。

⇒りん‐さん【燐酸】

りんさん‐ひりょう【燐酸肥料】‥レウ

燐酸を多量に含む肥料。グアノ・結塊燐鉱などの燐鉱や過燐酸石灰・重過燐酸石灰・トーマス燐肥・鶏糞など。

⇒りん‐さん【燐酸】

りん‐し【淋糸・痳糸】

慢性淋疾患者の尿中に存在する糸状・塵埃状のもの。白血球・上皮細胞・粘液などが含まれ、時に淋菌を容れる。

りん‐し【臨死】

死の瀬戸際まで行くこと。

⇒りんし‐たいけん【臨死体験】

りんし【臨淄】

中国山東省にあった県名。現在、淄博市の一部。春秋時代、斉の都があった地。

りん‐じ【倫次】

人倫の次第。長幼の順序。

りん‐じ【綸旨】

(リンシとも)

①綸言の趣旨。

②蔵人くろうどが勅命を受けて書いた文書。

⇒りんじ‐がみ【綸旨紙】

りん‐じ【臨時】

①定期のものでなく、その時その時の必要によって行うこと。定まった時でないこと。不時。「―ニュース」

②一時的であること。その場限り。源氏物語帚木「―のもてあそびもの」。「―雇用」

⇒りんじ‐きごう【臨時記号】

⇒りんじ‐きゃく【臨時客】

⇒りんじ‐きゅう【臨時給】

⇒りんじ‐きょういくかいぎ【臨時教育会議】

⇒りんじ‐きょういくしんぎかい【臨時教育審議会】

⇒りんじ‐ぐんじひ【臨時軍事費】

⇒りんじ‐こう【臨時工】

⇒りんじ‐こくごちょうさかい【臨時国語調査会】

⇒りんじ‐こっかい【臨時国会】

⇒りんじ‐しけん【臨時試験】

⇒りんじ‐しゅうにゅう【臨時収入】

⇒りんじ‐せいふ【臨時政府】

⇒りんじ‐そんえき【臨時損益】

⇒りんじ‐の‐じもく【臨時除目】

⇒りんじ‐の‐まつり【臨時祭】

⇒りんじ‐ほう【臨時法】

⇒りんじ‐やとい【臨時雇い】

⇒りんじ‐ゆうびんきょく【臨時郵便局】

⇒りんじ‐れっしゃ【臨時列車】

りん‐じ【鱗次】

鱗うろこのように並びつづくこと。

りんじ‐がみ【綸旨紙】

紙屋紙かみやがみの別称。

⇒りん‐じ【綸旨】

りんじ‐きごう【臨時記号】‥ガウ

〔音〕楽曲の途中で音の高さを一時的に変えるために楽譜上に記す変化記号。嬰音・変音の記号、本位記号など。

⇒りん‐じ【臨時】

りんじ‐きゃく【臨時客】

①不時の来客。

②平安時代、年頭に摂関家が大臣以下の上達部かんだちめを自邸に招いて行なった饗宴。正月2日を例とした。大饗たいきょうに比べ略儀のもの。源氏物語初音「けふは―のことにまぎらはしてぞ面隠し給ふ」

⇒りん‐じ【臨時】

りんじ‐きゅう【臨時給】‥キフ

平安時代、任官・叙位の際に年官・年爵のほかに臨時に賜る年給。

⇒りん‐じ【臨時】

りんじ‐きょういくかいぎ【臨時教育会議】‥ケウ‥クワイ‥

1917年(大正6)から2年間、第一次大戦後の教育改革について審議答申した内閣の教育諮問機関。この答申に基づいて道徳教育の拡充、高等教育機関の拡張などを実施。

⇒りん‐じ【臨時】

りんじ‐きょういくしんぎかい【臨時教育審議会】‥ケウ‥クワイ

1984年から87年にかけて設置された内閣直属の教育審議会。4回の答申で個性重視、生涯学習体系の整備拡充、高等教育の多様化などを提案。略称、臨教審。

⇒りん‐じ【臨時】

りん‐じく【輪軸】‥ヂク

半径の異なる二つの滑車を一つの軸に固定したもの。小さい力で重い物体の揚げ卸しができる。

りんじ‐ぐんじひ【臨時軍事費】

日清戦争、日露戦争、第一次大戦、日中戦争・太平洋戦争の際に4回設置された、戦費の特別会計。一般会計から区分し、開戦から終戦までを1会計年度とする。部外者が予算の細目を知ることはできず、議会での審議も不充分だった。

⇒りん‐じ【臨時】

りんじ‐こう【臨時工】

短期の契約で雇用される労働者。今日では工場直接の被用者のみを指し、社外工と区別。↔本工↔常用工。

⇒りん‐じ【臨時】

りんじ‐こくごちょうさかい【臨時国語調査会】‥テウ‥クワイ

国語審議会の前身。文部大臣の監督に属し、普通に使用する国語に関する事項を調査した機関。1921年(大正10)設置、34年廃止。

⇒りん‐じ【臨時】

りんじ‐こっかい【臨時国会】‥コククワイ

国会の常会すなわち通常国会に対して、必要ある場合に臨時に召集される国会。国会の臨時会。

⇒りん‐じ【臨時】

りんじ‐しけん【臨時試験】

定期以外に行う試験。

⇒りん‐じ【臨時】

りん‐ししつ【燐脂質】

複合脂質の一種。生体膜の主要成分として、広く生体に含まれる。ホスホリピド。

りんじ‐しゅうにゅう【臨時収入】‥シウニフ

定期的でない収入。思いがけず入ってきた収入。

⇒りん‐じ【臨時】

りんじ‐せいふ【臨時政府】

政治変動期に、正統政府がつくられるまで過渡的に政権を担当する政府。

⇒りん‐じ【臨時】

りんじ‐そんえき【臨時損益】

企業会計上、非経常的・非反復的な取引や事象から生ずる損益。特別損益として整理される。固定資産売却損益、災害による損失など。↔経常損益。

⇒りん‐じ【臨時】

りんし‐たいけん【臨死体験】

死に瀕してあの世とこの世との境をさまよう体験。

⇒りん‐し【臨死】

りん‐しつ【淋疾・痳疾】

(→)淋菌感染症に同じ。

りん‐しつ【隣室】

となりのへや。

りんじ‐の‐じもく【臨時除目】‥ヂ‥

定例の県召あがためし・司召つかさめしの除目以外に臨時に行われる除目。小除目。→除目。

⇒りん‐じ【臨時】

りんじ‐の‐まつり【臨時祭】

例祭以外に臨時に行う祭祀。11月の下酉しものとりの日に行なった賀茂神社の祭祀、3月の中午なかのうまの日に行なった石清水の祭祀、6月15日に行なった祇園社(今の八坂神社)の祭祀の類。りんじさい。

⇒りん‐じ【臨時】

りんじ‐ほう【臨時法】‥ハフ

「限時法げんじほう」参照。

⇒りん‐じ【臨時】

りん‐しゃ【臨写】

手本あるいは原本を見て書き写すこと。

りん‐じゃく【悋惜・吝惜】

①ものおしみをすること。りんぜき。日葡辞書「ゴリンジャクナクタマワルベクソロ」

②(→)嫉妬に同じ。

りん‐じゃく【輪尺】

樹木の直径を測定する器具。

りんじ‐やとい【臨時雇い】‥ヤトヒ

臨時に短期契約で雇われた人。

⇒りん‐じ【臨時】

リンシャン‐カイホー【嶺上開花】

(中国語)マージャンで槓子カンツができた場合、積み並べた牌パイの最後から1枚補充するが、その牌で和了ホーラすること。

りん‐じゅう【臨終】

死に臨むこと。死にぎわ。まつご。いまわのきわ。栄華物語鶴林「―の折は風火先づある」。「―の床」

⇒りんじゅう‐しょうねん【臨終正念】

⇒りんじゅう‐ぶつ【臨終仏】

りんじゅう‐しょうねん【臨終正念】‥シヤウ‥

死に臨んで心乱れず往生を信じて疑わないこと。

⇒りん‐じゅう【臨終】

りんじゅう‐てん【隣住点】‥ヂユウ‥

地球の南北いずれか同じ半球にあって、経度180度を異にする点。

りんじ‐ゆうびんきょく【臨時郵便局】‥イウ‥

災害時やイベントなどに短期間設置される郵便局。

⇒りん‐じ【臨時】

りんじゅう‐ぶつ【臨終仏】

念仏行者の臨終の際に来迎らいごうするという、阿弥陀仏およびその聖衆しょうじゅ。臨命終りんみょうじゅうの仏。

⇒りん‐じゅう【臨終】

りん‐しょ【臨書】

手本を見ながら書を書くこと。また、そうして書いた書。習字の最も普通の方法。↔自運。→背臨

りん‐じょ【林紓】

(Lin Shu)中国の翻訳家。字は琴南。福建の人。「椿姫」を訳した「巴黎茶花女遺事」以下、古文による西欧近代文学の紹介は「林訳小説」の名で知られるが、自身は保守的文人で新文学に反対した。(1852〜1924)

りん‐しょう【林床】‥シヤウ

森林の樹下の環境。森林の種類や林相の違いで草や低木、小動物・菌類などが独特の生態系を構成する。

⇒りんしょう‐しょくせい【林床植生】

りん‐しょう【林鐘】

①〔音〕中国の音名の一つ。中国の十二律の下から8番目の音。日本の十二律の黄鐘おうしきに相当。林鍾。→十二律(表)。

②陰暦6月の異称。

りん‐しょう【輪唱】‥シヤウ

2声部以上の楽曲で、各声部が同一旋律を一定の間隔をおいて追いかけながら歌うこと。

りん‐しょう【臨床】‥シヤウ

病床に臨むこと。

⇒りんしょう‐い【臨床医】

⇒りんしょう‐いがく【臨床医学】

⇒りんしょう‐か【臨床家】

⇒りんしょうけんさ‐ぎし【臨床検査技師】

⇒りんしょう‐しけん【臨床試験】

⇒りんしょう‐じんもん【臨床尋問】

⇒りんしょう‐しんりがく【臨床心理学】

⇒りんしょう‐しんりし【臨床心理士】

⇒りんしょう‐りんり【臨床倫理】

りん‐じょう【倫常】‥ジヤウ

人倫の道。五倫。五常。

りん‐じょう【輪状】‥ジヤウ

わのような形状。

⇒りんじょう‐なんこつ【輪状軟骨】

りん‐じょう【臨帖】‥デフ

手本を見ながら習字をすること。臨書。また、習字の手本。

りん‐じょう【臨場】‥ヂヤウ

その場にのぞむこと。臨席。

⇒りんじょう‐かん【臨場感】

りん‐じょう【鱗状】‥ジヤウ

うろこのような形状。

りんしょう‐い【臨床医】‥シヤウ‥

(→)臨床家に同じ。

⇒りん‐しょう【臨床】

りんしょう‐いがく【臨床医学】‥シヤウ‥

基礎医学に対して、病人を実地に診察・治療する医学。

⇒りん‐しょう【臨床】

りんしょう‐いん【麟祥院】‥シヤウヰン

東京都文京区湯島にある臨済宗の寺。1624年(寛永1)春日局(麟祥院)の創建。開山は渭川周瀏。枳殻寺からたちでら。

りんしょう‐か【臨床家】‥シヤウ‥

実地に病人の診断・治療をする医師。

⇒りん‐しょう【臨床】

りんじょう‐かん【臨場感】‥ヂヤウ‥

現場にのぞんでいるような感じ。「―のある録音」

⇒りん‐じょう【臨場】

りんしょうけんさ‐ぎし【臨床検査技師】‥シヤウ‥

国家試験により厚生労働大臣の免許を受けて、医師または歯科医師の指示の下に微生物学的・血清学的・血液学的・病理学的・寄生虫学的・生化学的検査および厚生労働省令で定められた生理学的検査を行うことを業とする者。

⇒りん‐しょう【臨床】

りんしょう‐しけん【臨床試験】‥シヤウ‥

薬や医療器具などの、人での有効性や安全性について調べる試験。

⇒りん‐しょう【臨床】

りん‐しょうじょ【藺相如】‥シヤウ‥

中国、戦国時代の趙の相。初め繆賢の舎人。和氏かしの璧たまを持って恵文王の使として秦に赴き、胆略を認められ帰国して上卿となる。将軍廉頗れんぱと刎頸ふんけいの交わりを結んで趙を強大にした。→廉頗

りんしょう‐しょくせい【林床植生】‥シヤウ‥

森林の樹下に生育している草や低木あるいは稚樹。

⇒りん‐しょう【林床】

りんしょう‐じんもん【臨床尋問】‥シヤウ‥

裁判所が、病床中にある証人をその現在場所で尋問すること。

⇒りん‐しょう【臨床】

りんしょう‐しんりがく【臨床心理学】‥シヤウ‥

人間の心理的障害・病理の問題を、心理学的な原理や知識を総合して解決することを図り、そのための理論および技術を研究する心理学の一分野。

⇒りん‐しょう【臨床】

りんしょう‐しんりし【臨床心理士】‥シヤウ‥

患者や相談者のさまざまな心理的問題を面談や心理テストを通じて見立て、カウンセリングを行う臨床心理学の専門家。

⇒りん‐しょう【臨床】

りんじょう‐なんこつ【輪状軟骨】‥ジヤウ‥

発声器官の一部。喉頭こうとうの下端にあり、上部の甲状軟骨に接する指環状の軟骨。中に声帯がある。環状軟骨。

⇒りん‐じょう【輪状】

りんしょう‐りんり【臨床倫理】‥シヤウ‥

(clinical ethics)医療者が患者・家族と協議しながら医療を進めていく場で守るべき倫理。

⇒りん‐しょう【臨床】

りん‐しょく【吝嗇】

過度にものおしみすること。けち。「―家」

りんし‐るい【鱗翅類】

チョウ目のこと。翅はねと体とは鱗粉で被われる。

りんじ‐れっしゃ【臨時列車】

一時的な輸送需要に応ずるため、通常のダイヤで運行している列車に加えて臨時に運転する列車。

⇒りん‐じ【臨時】

りん‐しん【林森】

(Lin Sen)中国の政治家。国民党の元老。民国で中央監察委員、国民政府主席。(1862〜1943)

りん‐しん【稟申】

(ヒンシンの慣用読み)申し上げること。申告。稟告。

りん‐じん【隣人】

となり近所に住む人。

⇒りんじん‐あい【隣人愛】

りんじん‐あい【隣人愛】

①キリスト教で、神の子たるべき同類の者への愛。

②身近な人々への愛情。

⇒りん‐じん【隣人】

リンス【rinse】

(すすぐ意)主として洗髪後、毛髪に油脂分を補い、しなやかにする化粧品。またそれを用いてすすぐこと。ヘアリンス。

りん‐ず【綸子・綾子】

(「綾子」の唐音)紋織物の一つ。通常は綸子縮緬ちりめんの略で、経緯たてよこともに生糸を用い、製織後に精練した、滑らかで光沢と粘り気がある染め生地。松の葉3「昼は縄帯縄だすき、夜は―の八重まはり」

⇒りんず‐がみ【綸子紙】

りんず‐がみ【綸子紙】

綸子模様がついていて、白粉おしろいの包紙に用いた紙。

綸子紙

撮影:関戸 勇

⇒りん‐ず【綸子・綾子】

りん‐せい【林政】

森林に関する行政。「―学」

りん‐せい【稟請】

(ヒンセイの慣用読み)上役に申し出て請求すること。申請。

りん‐せい【輪生】

植物の葉序で、茎の一節に3枚以上の葉が輪状に着くこと。→葉序(図)

りん‐せい【輪精】

船の舵かじの羽板はいたにある小さい穴。しおふき。

りん‐せいどう【燐青銅】

銅合金の一種。少量のリンを含む青銅(銅8パーセント、錫0.03〜0.35パーセント、燐0.5パーセント以下)。青銅に比べて鋳造が容易で、機械的性質もよく、耐食性もある。船舶のプロペラ・ポンプ・軸受・小形のばね・電気通信機器などに用いる。

りんせい‐ぶし【林清節】

説経節の一派。寛文〜元禄頃に活躍した京都の日暮ひぐらし林清が創始。

りん‐せき【隣席】

となりの席。

りん‐せき【臨席】

その席にのぞむこと。出席。「御―を仰ぐ」

りん‐ぜき【悋惜・吝惜】

⇒りんじゃく。〈伊呂波字類抄〉

りん‐せつ【隣接】

となりあってつづくこと。近隣関係にあること。「―する土地」「―科学」

りん‐せつ【鱗屑】

白癬・乾癬などにより、皮膚表面の角質細胞が糠ぬか状にはがれ落ちるもの。

りんぜつ

(「倫説」「綸舌」「林説」「輪舌」「林雪」などと当てる)近世初期以降の器楽曲の曲名。(→)輪説1に由来する。箏・三味線・一節切ひとよぎり尺八などで行われた。→乱れ7

りん‐ぜつ【輪説・臨説】

①雅楽の箏の演奏法の一つ。残楽のこりがくの時に奏する一種の替手。通常よりも変化に富んだ特別な奏法を多用。

②転じて、正統的でない、一風かわった考え。拠り所のない勝手な見解。風姿花伝「申楽にそばみたる―とし、至りたる風体をする事、あさましき事なり」↔本説

りん‐せん【林泉】

林や泉水などのある庭園。しま。また、隠遁の場所。

りん‐せん【綸宣】

みことのり。綸言。〈日葡辞書〉

りん‐せん【輪旋】

ぐるぐるめぐること。旋回。

りんせん【臨川】

中国江西省南部の旧県名。現在、撫州市の区名。王安石の生地。

⇒りんせん‐しゅう【臨川集】

りん‐せん【臨戦】

戦争に臨むこと。戦場に出ること。「―態勢」

りん‐ぜん【

⇒りん‐ず【綸子・綾子】

りん‐せい【林政】

森林に関する行政。「―学」

りん‐せい【稟請】

(ヒンセイの慣用読み)上役に申し出て請求すること。申請。

りん‐せい【輪生】

植物の葉序で、茎の一節に3枚以上の葉が輪状に着くこと。→葉序(図)

りん‐せい【輪精】

船の舵かじの羽板はいたにある小さい穴。しおふき。

りん‐せいどう【燐青銅】

銅合金の一種。少量のリンを含む青銅(銅8パーセント、錫0.03〜0.35パーセント、燐0.5パーセント以下)。青銅に比べて鋳造が容易で、機械的性質もよく、耐食性もある。船舶のプロペラ・ポンプ・軸受・小形のばね・電気通信機器などに用いる。

りんせい‐ぶし【林清節】

説経節の一派。寛文〜元禄頃に活躍した京都の日暮ひぐらし林清が創始。

りん‐せき【隣席】

となりの席。

りん‐せき【臨席】

その席にのぞむこと。出席。「御―を仰ぐ」

りん‐ぜき【悋惜・吝惜】

⇒りんじゃく。〈伊呂波字類抄〉

りん‐せつ【隣接】

となりあってつづくこと。近隣関係にあること。「―する土地」「―科学」

りん‐せつ【鱗屑】

白癬・乾癬などにより、皮膚表面の角質細胞が糠ぬか状にはがれ落ちるもの。

りんぜつ

(「倫説」「綸舌」「林説」「輪舌」「林雪」などと当てる)近世初期以降の器楽曲の曲名。(→)輪説1に由来する。箏・三味線・一節切ひとよぎり尺八などで行われた。→乱れ7

りん‐ぜつ【輪説・臨説】

①雅楽の箏の演奏法の一つ。残楽のこりがくの時に奏する一種の替手。通常よりも変化に富んだ特別な奏法を多用。

②転じて、正統的でない、一風かわった考え。拠り所のない勝手な見解。風姿花伝「申楽にそばみたる―とし、至りたる風体をする事、あさましき事なり」↔本説

りん‐せん【林泉】

林や泉水などのある庭園。しま。また、隠遁の場所。

りん‐せん【綸宣】

みことのり。綸言。〈日葡辞書〉

りん‐せん【輪旋】

ぐるぐるめぐること。旋回。

りんせん【臨川】

中国江西省南部の旧県名。現在、撫州市の区名。王安石の生地。

⇒りんせん‐しゅう【臨川集】

りん‐せん【臨戦】

戦争に臨むこと。戦場に出ること。「―態勢」

りん‐ぜん【 然】

①寒気がはげしく身にしむさま。

②勇ましいさま。りりしいさま。

然】

①寒気がはげしく身にしむさま。

②勇ましいさま。りりしいさま。 乎りんこ。「―たる号令」「―として威儀を正す」

りんせんこうちしゅう【林泉高致集】‥カウ‥シフ

北宋の画家、郭

乎りんこ。「―たる号令」「―として威儀を正す」

りんせんこうちしゅう【林泉高致集】‥カウ‥シフ

北宋の画家、郭 かくきの山水画論。子の郭思編。→郭

かくきの山水画論。子の郭思編。→郭 →三遠

りんせん‐じ【臨川寺】

京都市右京区にある臨済宗の寺。1330年(元徳2)後醍醐天皇の皇子世良親王が亀山天皇の離宮川端殿を禅院とし、35年(建武2)夢窓疎石を開山としたもの。応仁の乱で焼け、現在は天竜寺の塔頭たっちゅう。

⇒りんせんじ‐ばん【臨川寺版】

りんせんじ‐ばん【臨川寺版】

五山版の一つ。南北朝時代、京都臨川寺で夢窓疎石むそうそせき・春屋妙葩しゅんおくみょうはらが出版した書籍。主として宋元版の覆刻で、漢籍や禅宗の語録類が多い。

⇒りんせん‐じ【臨川寺】

りんせん‐しゅう【臨川集】‥シフ

北宋の王安石の詩文集。100巻。臨川先生文集。

⇒りんせん【臨川】

りん‐そう【林相】‥サウ

森林の形態。森林の様相。

りん‐そう【林葬】‥サウ

〔仏〕死骸を林中に捨てて禽獣に施す葬法。四葬の一つ。

りん‐そう【林藪】

①はやしとやぶ。

②草深いいなか。

③多くの物事の集まるところ。

りん‐ぞう【輪蔵】‥ザウ

仏堂の中心に軸を立て8面の経巻棚を設け、これに一切経を納め、自由に回転する装置のもの。中国南北朝の傅大士ふだいしが始めたと伝える。転輪蔵。

りんぞう【輪蔵】‥ザウ

能。観世長俊作。京都北野天満宮の輪蔵の由来、転経の儀などを脚色する。

りんそう‐るい【輪藻類】‥サウ‥

(→)車軸藻類に同じ。

りん‐ぞく【鱗族】

うろこのある一族、即ち魚類。魚族。

りん‐そくじょ【林則徐】

清末の政治家。字は元撫・少穆しょうぼく。諡おくりなは文忠。福建侯官の人。阿片禁止論を首唱。欽差大臣として広東でイギリス人の持ち込んだ阿片を焼き棄て、阿片戦争の端を開いた。その責を問われ新疆省イリに流罪、1845年許されて雲貴総督。著「林文忠公政書」「林文忠公遺書」など。(1785〜1850)

りん‐そん【隣村】

となりむら。隣里。隣邑りんゆう。

りん‐だい【輪台】

園芸で、針金を曲げて作った菊花の台。

りんだい【輪台】

雅楽の唐楽、盤渉調ばんしきちょうの曲。もと西域の輪台から渡来したという。通常この曲に続いて「青海波」を連奏し、2曲を1曲として舞う。宇津保物語蔵開上「―を気色ばかりたちて舞ひ給へば」

りん‐だい【麟台】

図書ずしょ寮の唐名。

りん‐タク【輪タク】

(タクはタクシーの略)自転車の後尾または側面に、幌型ほろがたまたは箱型の客席を設けた営業用の乗物。

りん‐だめ【厘揉め・釐揉め】

厘・毛などの極めて少量をはかる秤はかり。釐等具れいてんぐ。厘秤りんばかり。世間胸算用5「小判を―にてかける事なし」

りん‐たん【隣単】

となりの家、または所。日葡辞書「リンタン。即ち、トナリ」

りん‐たんぱくしつ【燐蛋白質】

燐酸基を含む複合蛋白質の総称。乳に含まれるカゼイン、卵黄中に含まれるホスビチンなど。

りん‐ち【林地】

森林になっている土地。また、林業の対象とする土地。

りん‐ち【隣地】

隣接している土地。となりの土地。

りん‐ち【臨地】

その地に臨むこと。現地に出かけること。「―調査」

りん‐ち【臨池】

[王羲之、人に与うる書「張芝池に臨みて書を学ぶ、池の水尽く墨くろし」](張芝は後漢の人、草書の大家と称された)習字。手習。

リンチ【lynch】

(アメリカの判事W. Lynch1742〜1820の名に由来)法によらない私的制裁。私刑。

りん‐ちゅう【鱗虫】

うろこのある虫。へびなどの称。

りんちゅう‐るい【輪虫類】

(→)輪虫わむしに同じ。

りん‐ちょうか【林兆華】‥テウクワ

(Lin Zhaohua)中国の演出家。天津生れ。伝統演劇の手法を生かした前衛的演出で知られる。(1936〜)

りんちょう‐げ【輪丁花】‥チヤウ‥

ジンチョウゲの別称。

リンツ【Linz】

オーストリア北部、オーバーエスターライヒ州の州都。ドナウ川に沿い、重化学工業が盛ん。人口18万6千(2001)。

りん‐づけ【厘付・釐付】

江戸時代、年貢を徴収する際に、石高に租率を乗じて額を割り出すこと。

⇒りんづけ‐どり【厘付取・釐付取】

りんづけ‐どり【厘付取・釐付取】

江戸時代、厘付により年貢を徴収すること。厘取りんどり。↔段取たんどり

⇒りん‐づけ【厘付・釐付】

りん‐てん【輪転】

①輪の回ること。輪状に回転すること。

②大輪転おおりんてんと小輪転こりんてんとの総称。

③〔仏〕(→)輪廻りんねに同じ。

⇒りんてん‐き【輪転機】

りんてん‐き【輪転機】

印刷機械の一種。円筒状の版と印圧円筒との間に巻取紙を通して印刷する機械。高速で、大量印刷に用いる。輪転印刷機。

⇒りん‐てん【輪転】

リンデンバウム【Lindenbaum ドイツ】

シナノキ科の落葉高木。ヨーロッパ産。高さ30〜40メートル。葉は円形で先がとがり互生。6〜7月、淡黄色の小花を集散状につけ芳香を放つ。セイヨウボダイジュ。→菩提樹2・3

リント【lint】

①亜麻。

②リンネルを起毛加工した布。湿布や包帯に用いる。

りん‐と【

→三遠

りんせん‐じ【臨川寺】

京都市右京区にある臨済宗の寺。1330年(元徳2)後醍醐天皇の皇子世良親王が亀山天皇の離宮川端殿を禅院とし、35年(建武2)夢窓疎石を開山としたもの。応仁の乱で焼け、現在は天竜寺の塔頭たっちゅう。

⇒りんせんじ‐ばん【臨川寺版】

りんせんじ‐ばん【臨川寺版】

五山版の一つ。南北朝時代、京都臨川寺で夢窓疎石むそうそせき・春屋妙葩しゅんおくみょうはらが出版した書籍。主として宋元版の覆刻で、漢籍や禅宗の語録類が多い。

⇒りんせん‐じ【臨川寺】

りんせん‐しゅう【臨川集】‥シフ

北宋の王安石の詩文集。100巻。臨川先生文集。

⇒りんせん【臨川】

りん‐そう【林相】‥サウ

森林の形態。森林の様相。

りん‐そう【林葬】‥サウ

〔仏〕死骸を林中に捨てて禽獣に施す葬法。四葬の一つ。

りん‐そう【林藪】

①はやしとやぶ。

②草深いいなか。

③多くの物事の集まるところ。

りん‐ぞう【輪蔵】‥ザウ

仏堂の中心に軸を立て8面の経巻棚を設け、これに一切経を納め、自由に回転する装置のもの。中国南北朝の傅大士ふだいしが始めたと伝える。転輪蔵。

りんぞう【輪蔵】‥ザウ

能。観世長俊作。京都北野天満宮の輪蔵の由来、転経の儀などを脚色する。

りんそう‐るい【輪藻類】‥サウ‥

(→)車軸藻類に同じ。

りん‐ぞく【鱗族】

うろこのある一族、即ち魚類。魚族。

りん‐そくじょ【林則徐】

清末の政治家。字は元撫・少穆しょうぼく。諡おくりなは文忠。福建侯官の人。阿片禁止論を首唱。欽差大臣として広東でイギリス人の持ち込んだ阿片を焼き棄て、阿片戦争の端を開いた。その責を問われ新疆省イリに流罪、1845年許されて雲貴総督。著「林文忠公政書」「林文忠公遺書」など。(1785〜1850)

りん‐そん【隣村】

となりむら。隣里。隣邑りんゆう。

りん‐だい【輪台】

園芸で、針金を曲げて作った菊花の台。

りんだい【輪台】

雅楽の唐楽、盤渉調ばんしきちょうの曲。もと西域の輪台から渡来したという。通常この曲に続いて「青海波」を連奏し、2曲を1曲として舞う。宇津保物語蔵開上「―を気色ばかりたちて舞ひ給へば」

りん‐だい【麟台】

図書ずしょ寮の唐名。

りん‐タク【輪タク】

(タクはタクシーの略)自転車の後尾または側面に、幌型ほろがたまたは箱型の客席を設けた営業用の乗物。

りん‐だめ【厘揉め・釐揉め】

厘・毛などの極めて少量をはかる秤はかり。釐等具れいてんぐ。厘秤りんばかり。世間胸算用5「小判を―にてかける事なし」

りん‐たん【隣単】

となりの家、または所。日葡辞書「リンタン。即ち、トナリ」

りん‐たんぱくしつ【燐蛋白質】

燐酸基を含む複合蛋白質の総称。乳に含まれるカゼイン、卵黄中に含まれるホスビチンなど。

りん‐ち【林地】

森林になっている土地。また、林業の対象とする土地。

りん‐ち【隣地】

隣接している土地。となりの土地。

りん‐ち【臨地】

その地に臨むこと。現地に出かけること。「―調査」

りん‐ち【臨池】

[王羲之、人に与うる書「張芝池に臨みて書を学ぶ、池の水尽く墨くろし」](張芝は後漢の人、草書の大家と称された)習字。手習。

リンチ【lynch】

(アメリカの判事W. Lynch1742〜1820の名に由来)法によらない私的制裁。私刑。

りん‐ちゅう【鱗虫】

うろこのある虫。へびなどの称。

りんちゅう‐るい【輪虫類】

(→)輪虫わむしに同じ。

りん‐ちょうか【林兆華】‥テウクワ

(Lin Zhaohua)中国の演出家。天津生れ。伝統演劇の手法を生かした前衛的演出で知られる。(1936〜)

りんちょう‐げ【輪丁花】‥チヤウ‥

ジンチョウゲの別称。

リンツ【Linz】

オーストリア北部、オーバーエスターライヒ州の州都。ドナウ川に沿い、重化学工業が盛ん。人口18万6千(2001)。

りん‐づけ【厘付・釐付】

江戸時代、年貢を徴収する際に、石高に租率を乗じて額を割り出すこと。

⇒りんづけ‐どり【厘付取・釐付取】

りんづけ‐どり【厘付取・釐付取】

江戸時代、厘付により年貢を徴収すること。厘取りんどり。↔段取たんどり

⇒りん‐づけ【厘付・釐付】

りん‐てん【輪転】

①輪の回ること。輪状に回転すること。

②大輪転おおりんてんと小輪転こりんてんとの総称。

③〔仏〕(→)輪廻りんねに同じ。

⇒りんてん‐き【輪転機】

りんてん‐き【輪転機】

印刷機械の一種。円筒状の版と印圧円筒との間に巻取紙を通して印刷する機械。高速で、大量印刷に用いる。輪転印刷機。

⇒りん‐てん【輪転】

リンデンバウム【Lindenbaum ドイツ】

シナノキ科の落葉高木。ヨーロッパ産。高さ30〜40メートル。葉は円形で先がとがり互生。6〜7月、淡黄色の小花を集散状につけ芳香を放つ。セイヨウボダイジュ。→菩提樹2・3

リント【lint】

①亜麻。

②リンネルを起毛加工した布。湿布や包帯に用いる。

りん‐と【 と】

〔副〕

①寒気のきびしいさま。

②容貌・態度・声などのりりしいさま。きりっとひきしまって威厳のあるさま。「―張った涼しい目もと」「―した態度で臨む」

③きちんと。精確に。世間胸算用3「八匁五分―取て」

りん‐とう【林塘】‥タウ

①林と堤つつみ。

②林の中の池。

③堤の上にある林。平家物語2「或は―の妙なる有り」

りん‐とう【輪灯】

仏前に灯火を献ずるために天井から吊した輪形の灯器。釣灯台。

りん‐とう【輪塔】‥タフ

五輪の塔。

りん‐どう【林道】‥ダウ

①林の中に通じている道。

②林産物を運搬するための道路。

りん‐どう【倫道】‥ダウ

人間のふみ行う道。人倫。

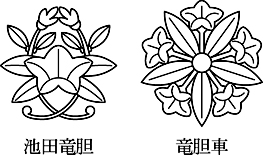

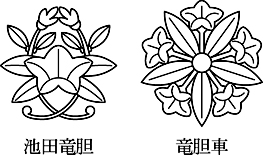

りん‐どう【竜胆】‥ダウ

①リンドウ科の多年草。山野に自生し、古くから観賞。高さ30〜60センチメートル。葉はササに似る。秋、紫色鐘形の花を開き、蒴果さくかを結ぶ。広くはリンドウ属の諸種やツルリンドウなどの総称で、近似種が多い。根は赤褐色で苦味甚だしく、漢方生薬の竜胆りゅうたんとし、健胃・消炎剤。笹りんどう。〈[季]秋〉。枕草子67「―は…異花どものみな霜枯れたるに、いとはなやかなる色あひにてさし出でたる、いとをかし」

りんどう

と】

〔副〕

①寒気のきびしいさま。

②容貌・態度・声などのりりしいさま。きりっとひきしまって威厳のあるさま。「―張った涼しい目もと」「―した態度で臨む」

③きちんと。精確に。世間胸算用3「八匁五分―取て」

りん‐とう【林塘】‥タウ

①林と堤つつみ。

②林の中の池。

③堤の上にある林。平家物語2「或は―の妙なる有り」

りん‐とう【輪灯】

仏前に灯火を献ずるために天井から吊した輪形の灯器。釣灯台。

りん‐とう【輪塔】‥タフ

五輪の塔。

りん‐どう【林道】‥ダウ

①林の中に通じている道。

②林産物を運搬するための道路。

りん‐どう【倫道】‥ダウ

人間のふみ行う道。人倫。

りん‐どう【竜胆】‥ダウ

①リンドウ科の多年草。山野に自生し、古くから観賞。高さ30〜60センチメートル。葉はササに似る。秋、紫色鐘形の花を開き、蒴果さくかを結ぶ。広くはリンドウ属の諸種やツルリンドウなどの総称で、近似種が多い。根は赤褐色で苦味甚だしく、漢方生薬の竜胆りゅうたんとし、健胃・消炎剤。笹りんどう。〈[季]秋〉。枕草子67「―は…異花どものみな霜枯れたるに、いとはなやかなる色あひにてさし出でたる、いとをかし」

りんどう

リンドウ

提供:OPO

リンドウ

提供:OPO

②襲かさねの色目。表は蘇芳すおう、裏は青。

③紋所の名。リンドウの葉や花にかたどったもの。池田竜胆・笹竜胆・違ちがい竜胆・三つ葉竜胆・竜胆菱・竜胆車など。→笹竜胆(図)

竜胆

②襲かさねの色目。表は蘇芳すおう、裏は青。

③紋所の名。リンドウの葉や花にかたどったもの。池田竜胆・笹竜胆・違ちがい竜胆・三つ葉竜胆・竜胆菱・竜胆車など。→笹竜胆(図)

竜胆

りん‐どく【淋毒・痳毒】

淋菌感染症の毒。

りん‐どく【輪読】

数人が順番に一つの本を読み、解釈研究などをすること。

リンドグレーン【Astrid Anna Emilia Lindgren】

スウェーデンの女性児童文学作家。自由奔放な怪力少女を描いた「長くつ下のピッピ」で国際的人気を博す。他に「やかまし村の子どもたち」「名探偵カッレくん」など。(1907〜2002)

リンドグレーン

提供:ullstein bild/APL

りん‐どく【淋毒・痳毒】

淋菌感染症の毒。

りん‐どく【輪読】

数人が順番に一つの本を読み、解釈研究などをすること。

リンドグレーン【Astrid Anna Emilia Lindgren】

スウェーデンの女性児童文学作家。自由奔放な怪力少女を描いた「長くつ下のピッピ」で国際的人気を博す。他に「やかまし村の子どもたち」「名探偵カッレくん」など。(1907〜2002)

リンドグレーン

提供:ullstein bild/APL

リンドバーグ【Charles Augustus Lindbergh】

アメリカの飛行家・軍人。1927年、単身最初の大西洋横断無着陸飛行(ニューヨーク・パリ間)に成功、31年には北太平洋横断飛行に成功。(1902〜1974)

リンドバーグ

提供:毎日新聞社

リンドバーグ【Charles Augustus Lindbergh】

アメリカの飛行家・軍人。1927年、単身最初の大西洋横断無着陸飛行(ニューヨーク・パリ間)に成功、31年には北太平洋横断飛行に成功。(1902〜1974)

リンドバーグ

提供:毎日新聞社

リンド‐パピルス【Rhind Papyrus】

古代エジプトの数学書。紀元前17世紀アーメス(Ahmes)が著した数学の集大成。分数・級数・面積・体積などを扱う。イギリスのエジプト学者リンド(A. H. Rhind1833〜1863)が発見。

りん‐どり【厘取・釐取】

(→)厘付取りんづけどりに同じ。

りん‐なし【厘無し】

(→)「文もん無し」に同じ。浮世草子、竹斎狂歌物語「猶―の竹斎なれば」

りん‐ね【輪廻】‥ヱ

①〔仏〕(梵語saṃsāra 流れる意)車輪が回転してきわまりないように、衆生しゅじょうが三界六道に迷いの生死を重ねてとどまることのないこと。迷いの世界を生きかわり死にかわること。流転るてん。輪転。宇津保物語俊蔭「―しつる一人が腹に八生宿り」。「―生死しょうじ」↔涅槃ねはん。

②同じことを繰り返すこと。どうどうめぐり。日葡辞書「リンエシタコトヲイウ」

③執着心の深いこと。浄瑠璃、出世景清「―したる女かな」

④和歌の回文かいぶん。

⑤連歌・俳諧で、相連接する3句の第3句が第1句と近似した語句・趣向などを繰り返すこと。付合つけあい上、最も嫌うべき禁制事項。

⇒りんね‐てんしょう【輪廻転生】

リンネ【Carl von Linné】

スウェーデンの博物学者。ウプサラ大学教授。二名法を採用し、生物分類学の方法を確立。著「自然の体系」。(1707〜1778)→学名。

⇒リンネ‐そう【リンネ草】

リンネ‐そう【リンネ草】‥サウ

スイカズラ科の小低木。北極海周辺の寒冷地に広く分布。日本では中部本州以北の亜高山針葉樹林下に自生。全体が繊細でほとんど草に見える。茎は針金状で地上を這い、対生する葉は長さ1センチメートルほどの広楕円形で常緑。夏に小枝を直立させ、その頂部に淡紅色で漏斗状の花がやや下向きに咲く。リンネを記念した属名(リンネア)に基づく名。

⇒リンネ【Carl von Linné】

りんね‐てんしょう【輪廻転生】‥ヱ‥シヤウ

迷いの世界で何度も生まれ変わること。

⇒りん‐ね【輪廻】

リンネル【linière フランス】

亜麻の繊維で織った薄地織物。リネン。

りんのう‐じ【輪王寺】‥ワウ‥

①栃木県日光市にある天台宗の寺。山号は日光山。日光門跡と称し、奈良時代勝道の草創と伝え、1617年(元和3)天海が東照宮を移建して再興。徳川氏最大の廟所。後水尾天皇の皇子守澄法親王が入寺以後門跡となる。明治になって東照宮と神仏分離した。

輪王寺(日光)

撮影:関戸 勇

リンド‐パピルス【Rhind Papyrus】

古代エジプトの数学書。紀元前17世紀アーメス(Ahmes)が著した数学の集大成。分数・級数・面積・体積などを扱う。イギリスのエジプト学者リンド(A. H. Rhind1833〜1863)が発見。

りん‐どり【厘取・釐取】

(→)厘付取りんづけどりに同じ。

りん‐なし【厘無し】

(→)「文もん無し」に同じ。浮世草子、竹斎狂歌物語「猶―の竹斎なれば」

りん‐ね【輪廻】‥ヱ

①〔仏〕(梵語saṃsāra 流れる意)車輪が回転してきわまりないように、衆生しゅじょうが三界六道に迷いの生死を重ねてとどまることのないこと。迷いの世界を生きかわり死にかわること。流転るてん。輪転。宇津保物語俊蔭「―しつる一人が腹に八生宿り」。「―生死しょうじ」↔涅槃ねはん。

②同じことを繰り返すこと。どうどうめぐり。日葡辞書「リンエシタコトヲイウ」

③執着心の深いこと。浄瑠璃、出世景清「―したる女かな」

④和歌の回文かいぶん。

⑤連歌・俳諧で、相連接する3句の第3句が第1句と近似した語句・趣向などを繰り返すこと。付合つけあい上、最も嫌うべき禁制事項。

⇒りんね‐てんしょう【輪廻転生】

リンネ【Carl von Linné】

スウェーデンの博物学者。ウプサラ大学教授。二名法を採用し、生物分類学の方法を確立。著「自然の体系」。(1707〜1778)→学名。

⇒リンネ‐そう【リンネ草】

リンネ‐そう【リンネ草】‥サウ

スイカズラ科の小低木。北極海周辺の寒冷地に広く分布。日本では中部本州以北の亜高山針葉樹林下に自生。全体が繊細でほとんど草に見える。茎は針金状で地上を這い、対生する葉は長さ1センチメートルほどの広楕円形で常緑。夏に小枝を直立させ、その頂部に淡紅色で漏斗状の花がやや下向きに咲く。リンネを記念した属名(リンネア)に基づく名。

⇒リンネ【Carl von Linné】

りんね‐てんしょう【輪廻転生】‥ヱ‥シヤウ

迷いの世界で何度も生まれ変わること。

⇒りん‐ね【輪廻】

リンネル【linière フランス】

亜麻の繊維で織った薄地織物。リネン。

りんのう‐じ【輪王寺】‥ワウ‥

①栃木県日光市にある天台宗の寺。山号は日光山。日光門跡と称し、奈良時代勝道の草創と伝え、1617年(元和3)天海が東照宮を移建して再興。徳川氏最大の廟所。後水尾天皇の皇子守澄法親王が入寺以後門跡となる。明治になって東照宮と神仏分離した。

輪王寺(日光)

撮影:関戸 勇

②東京都台東区上野公園にある天台宗の寺。もと日光輪王寺門主が住した寛永寺の本坊。1655年(明暦1)別に輪王寺の号を賜り、輪王寺門跡を称した。

⇒りんのうじ‐の‐みや【輪王寺宮】

りんのうじ‐の‐みや【輪王寺宮】‥ワウ‥

日光の輪王寺の門跡もんぜきであった法親王の称号。

⇒りんのう‐じ【輪王寺】

りん‐の‐て【臨の手・輪の手】

箏そうの奏法の一つ。静掻しずがきと早掻はやがきとを混ぜてひく奏法。源氏物語若菜下「―などすべて、更にいとかどある御琴の音なり」

りん‐ば

(「林場」「輪場」と書く)木挽こびきの仕事場。

りん‐ぱ【琳派】

江戸時代の絵画の一流派。宗達にはじまり、尾形光琳・乾山の画風を受け、酒井抱一によって発展。装飾的で意匠的な傾向が特色。屏風・掛軸のほか、蒔絵・陶器・小袖などに作例がある。光琳派。宗達光琳派。

リンパ【lymph・淋巴】

高等動物の組織間隙を満たす体液。液体成分をリンパ漿といい血漿と類似。細胞成分として少数のリンパ球を含む。組織からリンパ管に入り血液に合する。小腸からのリンパは乳糜にゅうびといい、消化吸収された微細な脂肪滴を容れて白濁する。リンパ液。

⇒リンパ‐えき【淋巴液】

⇒リンパ‐かん【淋巴管】

⇒リンパ‐きゅう【淋巴球】

⇒リンパ‐しつ【淋巴質】

⇒リンパ‐せつ【淋巴節】

⇒リンパせつ‐えん【淋巴節炎】

⇒リンパせつ‐しゅ【淋巴節腫】

⇒リンパ‐せん【淋巴腺】

りん‐ぱい【輪褙】

表具のへりの細いもの。輪補。

リンパ‐えき【淋巴液】

(→)リンパに同じ。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

りん‐ばかり【厘秤・釐秤】

(→)「厘揉だめ」に同じ。

リンパ‐かん【淋巴管】‥クワン

リンパの流れる管。組織に始まり、多くのリンパ節を通過して胸管および右リンパ本幹となり、静脈に合する。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

リンパ‐きゅう【淋巴球】‥キウ

白血球の一種。骨髄で作られ、胸腺・リンパ節・脾臓で分化・増殖する。運動性や食作用は弱いが、マクロファージと協同して抗体を産生し(B細胞)、また細胞性免疫および免疫機能調節にあたる(Т細胞)。大きさは5〜15マイクロメートルで円形の核を持つ。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

リンパ‐しつ【淋巴質】

〔心〕(→)粘液質に同じ。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

リンパ‐せつ【淋巴節】

リンパ管の各所にある粟粒ないし大豆粒大の小器官。頸部・腋窩えきか部・鼠径そけい部など表在性のものと、肺門・肝門・後腹膜など深在性のものとがある。樹状細胞とТ・B両系のリンパ球に富み、リンパを経て到達する病原菌や異物をくいとめ、処理し、また抗体を作る。そのため、体の一部に炎症が起こると付近のリンパ節は腫れる。リンパ腺。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

リンパせつ‐えん【淋巴節炎】

病原菌・ウイルス・毒素などによるリンパ節の炎症。頸部・鼠径そけい部などに多く、急性のものは腫脹しゅちょう・疼痛を来し、化膿して膿瘍のうようをつくることがある。慢性は梅毒・結核によるものが多い。リンパ腺炎。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

リンパせつ‐しゅ【淋巴節腫】

リンパ節が腫大する病症。結核・梅毒などの炎症によるもの、腫瘍しゅようによるものなどがある。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

リンパ‐せん【淋巴腺】

(→)リンパ節に同じ。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

りん‐ばつ【輪伐】

年々、森林の一部ずつを順次に伐採してゆくこと。

りん‐ばん【輪番】

①大勢の人がかわるがわる順番にすること。まわり番。「―制」

②㋐順次にある期間、寺院の事務をつかさどる僧の役名。

㋑寺院の番守をする僧。

りん‐ぴ【燐肥】

(→)燐酸肥料の略。

りん‐ぴ【鱗被】

イネ科植物の花にあり、雄しべと互生する小鱗片。花被に相当し、二つまたは三つある。小鱗。

りん‐びょう【淋病・痳病】‥ビヤウ

(→)淋菌感染症に同じ。

りん‐ぴょう【林彪】‥ペウ

(Lin Biao)中国の軍人。湖北黄岡出身。紅軍の建設に努め、第二次大戦後、東北人民解放軍総司令・国務院副総理・国防部長・党副主席。文化大革命で毛沢東の後継者に指名されたが、クーデターに失敗、逃亡中飛行機が墜落して死亡。(1907〜1971)

りん‐ぴょう【燐票】‥ペウ

燐寸マッチ箱のラベル。

りん‐ぶ【輪舞】

人々が輪になって回りながら踊ること。

⇒りんぶ‐きょく【輪舞曲】

りんぶ‐きょく【輪舞曲】

(→)ロンドに同じ。

⇒りん‐ぶ【輪舞】

りん‐ぶん【林分】

樹種・樹齢・生育状態がほぼ一様で、隣接のものとは林相が区別される森林の一区域。便宜的には、人為的に分けた一区分の森林を指すことがある。

りん‐ぷん【鱗粉】

チョウ・ガの翅はねなどにある微小な鱗うろこ状の付属物。毛が変形したものとされる。

りん‐ぺん【鱗片】

鱗うろこの細片。鱗状をした細片。

⇒りんぺん‐よう【鱗片葉】

りんぺん‐よう【鱗片葉】‥エフ

①鱗片状の葉。ユリ・タマネギなどの鱗茎をつくる多肉の葉。鱗葉。

②(→)芽鱗がりんに同じ。

⇒りん‐ぺん【鱗片】

りん‐ぼ【臨摹・臨模】

(リンモとも)手本や原本を見ながら書いたり透き写しをしたりすること。臨写と模写。

りん‐ぽ【輪補・輪甫】

(→)輪褙りんぱいに同じ。

りん‐ぽ【隣保】

①となり近所の人々。

②近隣の人々によって組織された互助組合。→保ほ。

⇒りんぽ‐じぎょう【隣保事業】

りん‐ぼう【輪宝】

〔仏〕古代インドで理想の国王とされる転輪聖王じょうおうの感得する七宝の一つ。転輪聖王遊行ゆぎょうの時、必ず先行して四方を制するという。金・銀・銅・鉄の4種がある。もとインドの武器。→転法輪てんぼうりん。

輪宝

②東京都台東区上野公園にある天台宗の寺。もと日光輪王寺門主が住した寛永寺の本坊。1655年(明暦1)別に輪王寺の号を賜り、輪王寺門跡を称した。

⇒りんのうじ‐の‐みや【輪王寺宮】

りんのうじ‐の‐みや【輪王寺宮】‥ワウ‥

日光の輪王寺の門跡もんぜきであった法親王の称号。

⇒りんのう‐じ【輪王寺】

りん‐の‐て【臨の手・輪の手】

箏そうの奏法の一つ。静掻しずがきと早掻はやがきとを混ぜてひく奏法。源氏物語若菜下「―などすべて、更にいとかどある御琴の音なり」

りん‐ば

(「林場」「輪場」と書く)木挽こびきの仕事場。

りん‐ぱ【琳派】

江戸時代の絵画の一流派。宗達にはじまり、尾形光琳・乾山の画風を受け、酒井抱一によって発展。装飾的で意匠的な傾向が特色。屏風・掛軸のほか、蒔絵・陶器・小袖などに作例がある。光琳派。宗達光琳派。

リンパ【lymph・淋巴】

高等動物の組織間隙を満たす体液。液体成分をリンパ漿といい血漿と類似。細胞成分として少数のリンパ球を含む。組織からリンパ管に入り血液に合する。小腸からのリンパは乳糜にゅうびといい、消化吸収された微細な脂肪滴を容れて白濁する。リンパ液。

⇒リンパ‐えき【淋巴液】

⇒リンパ‐かん【淋巴管】

⇒リンパ‐きゅう【淋巴球】

⇒リンパ‐しつ【淋巴質】

⇒リンパ‐せつ【淋巴節】

⇒リンパせつ‐えん【淋巴節炎】

⇒リンパせつ‐しゅ【淋巴節腫】

⇒リンパ‐せん【淋巴腺】

りん‐ぱい【輪褙】

表具のへりの細いもの。輪補。

リンパ‐えき【淋巴液】

(→)リンパに同じ。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

りん‐ばかり【厘秤・釐秤】

(→)「厘揉だめ」に同じ。

リンパ‐かん【淋巴管】‥クワン

リンパの流れる管。組織に始まり、多くのリンパ節を通過して胸管および右リンパ本幹となり、静脈に合する。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

リンパ‐きゅう【淋巴球】‥キウ

白血球の一種。骨髄で作られ、胸腺・リンパ節・脾臓で分化・増殖する。運動性や食作用は弱いが、マクロファージと協同して抗体を産生し(B細胞)、また細胞性免疫および免疫機能調節にあたる(Т細胞)。大きさは5〜15マイクロメートルで円形の核を持つ。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

リンパ‐しつ【淋巴質】

〔心〕(→)粘液質に同じ。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

リンパ‐せつ【淋巴節】

リンパ管の各所にある粟粒ないし大豆粒大の小器官。頸部・腋窩えきか部・鼠径そけい部など表在性のものと、肺門・肝門・後腹膜など深在性のものとがある。樹状細胞とТ・B両系のリンパ球に富み、リンパを経て到達する病原菌や異物をくいとめ、処理し、また抗体を作る。そのため、体の一部に炎症が起こると付近のリンパ節は腫れる。リンパ腺。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

リンパせつ‐えん【淋巴節炎】

病原菌・ウイルス・毒素などによるリンパ節の炎症。頸部・鼠径そけい部などに多く、急性のものは腫脹しゅちょう・疼痛を来し、化膿して膿瘍のうようをつくることがある。慢性は梅毒・結核によるものが多い。リンパ腺炎。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

リンパせつ‐しゅ【淋巴節腫】

リンパ節が腫大する病症。結核・梅毒などの炎症によるもの、腫瘍しゅようによるものなどがある。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

リンパ‐せん【淋巴腺】

(→)リンパ節に同じ。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

りん‐ばつ【輪伐】

年々、森林の一部ずつを順次に伐採してゆくこと。

りん‐ばん【輪番】

①大勢の人がかわるがわる順番にすること。まわり番。「―制」

②㋐順次にある期間、寺院の事務をつかさどる僧の役名。

㋑寺院の番守をする僧。

りん‐ぴ【燐肥】

(→)燐酸肥料の略。

りん‐ぴ【鱗被】

イネ科植物の花にあり、雄しべと互生する小鱗片。花被に相当し、二つまたは三つある。小鱗。

りん‐びょう【淋病・痳病】‥ビヤウ

(→)淋菌感染症に同じ。

りん‐ぴょう【林彪】‥ペウ

(Lin Biao)中国の軍人。湖北黄岡出身。紅軍の建設に努め、第二次大戦後、東北人民解放軍総司令・国務院副総理・国防部長・党副主席。文化大革命で毛沢東の後継者に指名されたが、クーデターに失敗、逃亡中飛行機が墜落して死亡。(1907〜1971)

りん‐ぴょう【燐票】‥ペウ

燐寸マッチ箱のラベル。

りん‐ぶ【輪舞】

人々が輪になって回りながら踊ること。

⇒りんぶ‐きょく【輪舞曲】

りんぶ‐きょく【輪舞曲】

(→)ロンドに同じ。

⇒りん‐ぶ【輪舞】

りん‐ぶん【林分】

樹種・樹齢・生育状態がほぼ一様で、隣接のものとは林相が区別される森林の一区域。便宜的には、人為的に分けた一区分の森林を指すことがある。

りん‐ぷん【鱗粉】

チョウ・ガの翅はねなどにある微小な鱗うろこ状の付属物。毛が変形したものとされる。

りん‐ぺん【鱗片】

鱗うろこの細片。鱗状をした細片。

⇒りんぺん‐よう【鱗片葉】

りんぺん‐よう【鱗片葉】‥エフ

①鱗片状の葉。ユリ・タマネギなどの鱗茎をつくる多肉の葉。鱗葉。

②(→)芽鱗がりんに同じ。

⇒りん‐ぺん【鱗片】

りん‐ぼ【臨摹・臨模】

(リンモとも)手本や原本を見ながら書いたり透き写しをしたりすること。臨写と模写。

りん‐ぽ【輪補・輪甫】

(→)輪褙りんぱいに同じ。

りん‐ぽ【隣保】

①となり近所の人々。

②近隣の人々によって組織された互助組合。→保ほ。

⇒りんぽ‐じぎょう【隣保事業】

りん‐ぼう【輪宝】

〔仏〕古代インドで理想の国王とされる転輪聖王じょうおうの感得する七宝の一つ。転輪聖王遊行ゆぎょうの時、必ず先行して四方を制するという。金・銀・銅・鉄の4種がある。もとインドの武器。→転法輪てんぼうりん。

輪宝

輪宝

撮影:関戸 勇

輪宝

撮影:関戸 勇

⇒りんぼう‐がい【輪宝貝】

⇒りんぼう‐ぶね【輪宝船】

りん‐ぽう【隣邦】‥パウ

となりのくに。隣国。

りんぼう‐がい【輪宝貝】‥ガヒ

リュウテンサザエ科の巻貝。殻幅約4センチメートル。表面は淡紅色。周縁に7〜9本の長い刺とげがあり、輪宝に似る。相模湾以南、フィリピン付近まで分布。水深100〜300メートルの砂礫底にすむ。

⇒りん‐ぼう【輪宝】

りんぼう‐ぶね【輪宝船】

旋転自在に航行できるように造った船。浄瑠璃、百合若大臣野守鏡「先陣に―を立て並べ」

⇒りん‐ぼう【輪宝】

リンホカイン【lymphokine】

〔医〕抗原刺激などを受けたリンパ球が産生し、免疫反応の発現や調節に関与する可溶性の生物活性因子の総称。サイトカインの一種。多くは分子量1万〜10万の蛋白質。免疫応答を促進または抑制する因子、T細胞増殖因子、マクロファージ活性化因子など。

りん‐ぼく【林木】

森林の樹木。

りん‐ぼく【橉木】

バラ科サクラ属の常緑小高木。山地に自生。高さ約5メートル。葉は革質、楕円形、縁に鋭い刺とげがある。10月頃、葉のつけ根に穂状に小白花をつけ、果実は翌春黒く熟す。樹皮は薬袋紙やくたいしを染めるのに用いた。堅桜かたざくら。ヒイラギガシ。

りん‐ぼく【鱗木】

ヒカゲノカズラ類の化石シダ植物。石炭紀の巨大森林樹の代表種の一つで、高さ数十メートル。幹には菱形の模様が並び、鱗うろこで覆われたように見える。世界の良質石炭のもとになった主要な植物の一つ。レピドデンドロン。

鱗木

撮影:冨田幸光

⇒りんぼう‐がい【輪宝貝】

⇒りんぼう‐ぶね【輪宝船】

りん‐ぽう【隣邦】‥パウ

となりのくに。隣国。

りんぼう‐がい【輪宝貝】‥ガヒ

リュウテンサザエ科の巻貝。殻幅約4センチメートル。表面は淡紅色。周縁に7〜9本の長い刺とげがあり、輪宝に似る。相模湾以南、フィリピン付近まで分布。水深100〜300メートルの砂礫底にすむ。

⇒りん‐ぼう【輪宝】

りんぼう‐ぶね【輪宝船】

旋転自在に航行できるように造った船。浄瑠璃、百合若大臣野守鏡「先陣に―を立て並べ」

⇒りん‐ぼう【輪宝】

リンホカイン【lymphokine】

〔医〕抗原刺激などを受けたリンパ球が産生し、免疫反応の発現や調節に関与する可溶性の生物活性因子の総称。サイトカインの一種。多くは分子量1万〜10万の蛋白質。免疫応答を促進または抑制する因子、T細胞増殖因子、マクロファージ活性化因子など。

りん‐ぼく【林木】

森林の樹木。

りん‐ぼく【橉木】

バラ科サクラ属の常緑小高木。山地に自生。高さ約5メートル。葉は革質、楕円形、縁に鋭い刺とげがある。10月頃、葉のつけ根に穂状に小白花をつけ、果実は翌春黒く熟す。樹皮は薬袋紙やくたいしを染めるのに用いた。堅桜かたざくら。ヒイラギガシ。

りん‐ぼく【鱗木】

ヒカゲノカズラ類の化石シダ植物。石炭紀の巨大森林樹の代表種の一つで、高さ数十メートル。幹には菱形の模様が並び、鱗うろこで覆われたように見える。世界の良質石炭のもとになった主要な植物の一つ。レピドデンドロン。

鱗木

撮影:冨田幸光

りんぽ‐じぎょう【隣保事業】‥ゲフ

(→)セツルメントに同じ。

⇒りん‐ぽ【隣保】

りん‐ぼつ【淪没】

水中などに落ちて沈むこと。衰えほろびること。

りん‐ぽん【臨本】

習字・図画などの手本。また、臨写を目的とした手本。

りん‐まい【稟米・廩米】

①蔵に貯えてある米。特に江戸時代、幕府や諸大名の蔵に貯えた米。→蔵米。

②禄米ろくまい・扶持米ふちまいの別称。

りん‐めい【綸命】

天子の命令。綸言。平家物語1「―よしある先規なり」

りん‐めつ【淪滅】

滅びなくなること。

りん‐も【臨摹・臨模】

⇒りんぼ

りん‐もう【厘毛】

①厘と毛。極めてわずかの金銭。

②わずか。いささか。

りん‐もう【鱗毛】

多数の細胞から成り、楯状・鱗うろこ状をなし、茎・葉などの面を蔽いこれを保護する小毛。グミの葉、シダなどに生じる。

りん‐もじ【悋文字】

(女房詞)悋気りんき。やきもち。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「御かもじ様―に先おいとまと」

りん‐や【林野】

森林と原野。

⇒りんや‐ちょう【林野庁】

りんや‐ちょう【林野庁】‥チヤウ

森林の整備・保全、林業の発展、国有林野事業の運営などを主たる任務とする農林水産省の外局。その地方部局として森林管理局や森林管理署がある。

⇒りん‐や【林野】

りんゆう【林邑】‥イフ

「チャンパ」参照。

⇒りんゆう‐がく【林邑楽】

りん‐ゆう【隣佑】‥イウ

となりの家に住む人。隣人。

りん‐ゆう【隣邑】‥イフ

となりむら。隣村。隣里。

りんゆう‐がく【林邑楽】‥イフ‥

天平時代に南インド出身の菩提僊那ぼだいせんなと林邑出身の仏哲とが渡来して伝えた楽舞。インド起源の天竺楽てんじくがくの系統と見なされる。平安初期以降、唐楽に編入。→雅楽→唐楽

⇒りんゆう【林邑】

りん‐よ【輪輿】

車と輿こし。また、車を造る人。

りん‐よう【鱗葉】‥エフ

(→)鱗片葉1に同じ。

りんようるいじんしゅう【林葉累塵集】‥エフ‥ヂンシフ

私撰和歌集。下河辺長流編。20巻5冊。1670年(寛文10)刊。当時の庶民の和歌1360首余を、春・夏・秋・冬・恋・雑・雑体に分類。

りん‐よく【鱗翼】

魚類と鳥類。〈日葡辞書〉

りん‐らく【淪落】

お

りんぽ‐じぎょう【隣保事業】‥ゲフ

(→)セツルメントに同じ。

⇒りん‐ぽ【隣保】

りん‐ぼつ【淪没】

水中などに落ちて沈むこと。衰えほろびること。

りん‐ぽん【臨本】

習字・図画などの手本。また、臨写を目的とした手本。

りん‐まい【稟米・廩米】

①蔵に貯えてある米。特に江戸時代、幕府や諸大名の蔵に貯えた米。→蔵米。

②禄米ろくまい・扶持米ふちまいの別称。

りん‐めい【綸命】

天子の命令。綸言。平家物語1「―よしある先規なり」

りん‐めつ【淪滅】

滅びなくなること。

りん‐も【臨摹・臨模】

⇒りんぼ

りん‐もう【厘毛】

①厘と毛。極めてわずかの金銭。

②わずか。いささか。

りん‐もう【鱗毛】

多数の細胞から成り、楯状・鱗うろこ状をなし、茎・葉などの面を蔽いこれを保護する小毛。グミの葉、シダなどに生じる。

りん‐もじ【悋文字】

(女房詞)悋気りんき。やきもち。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「御かもじ様―に先おいとまと」

りん‐や【林野】

森林と原野。

⇒りんや‐ちょう【林野庁】

りんや‐ちょう【林野庁】‥チヤウ

森林の整備・保全、林業の発展、国有林野事業の運営などを主たる任務とする農林水産省の外局。その地方部局として森林管理局や森林管理署がある。

⇒りん‐や【林野】

りんゆう【林邑】‥イフ

「チャンパ」参照。

⇒りんゆう‐がく【林邑楽】

りん‐ゆう【隣佑】‥イウ

となりの家に住む人。隣人。

りん‐ゆう【隣邑】‥イフ

となりむら。隣村。隣里。

りんゆう‐がく【林邑楽】‥イフ‥

天平時代に南インド出身の菩提僊那ぼだいせんなと林邑出身の仏哲とが渡来して伝えた楽舞。インド起源の天竺楽てんじくがくの系統と見なされる。平安初期以降、唐楽に編入。→雅楽→唐楽

⇒りんゆう【林邑】

りん‐よ【輪輿】

車と輿こし。また、車を造る人。

りん‐よう【鱗葉】‥エフ

(→)鱗片葉1に同じ。

りんようるいじんしゅう【林葉累塵集】‥エフ‥ヂンシフ

私撰和歌集。下河辺長流編。20巻5冊。1670年(寛文10)刊。当時の庶民の和歌1360首余を、春・夏・秋・冬・恋・雑・雑体に分類。

りん‐よく【鱗翼】

魚類と鳥類。〈日葡辞書〉

りん‐らく【淪落】

お

⇒りん‐ず【綸子・綾子】

りん‐せい【林政】

森林に関する行政。「―学」

りん‐せい【稟請】

(ヒンセイの慣用読み)上役に申し出て請求すること。申請。

りん‐せい【輪生】

植物の葉序で、茎の一節に3枚以上の葉が輪状に着くこと。→葉序(図)

りん‐せい【輪精】

船の舵かじの羽板はいたにある小さい穴。しおふき。

りん‐せいどう【燐青銅】

銅合金の一種。少量のリンを含む青銅(銅8パーセント、錫0.03〜0.35パーセント、燐0.5パーセント以下)。青銅に比べて鋳造が容易で、機械的性質もよく、耐食性もある。船舶のプロペラ・ポンプ・軸受・小形のばね・電気通信機器などに用いる。

りんせい‐ぶし【林清節】

説経節の一派。寛文〜元禄頃に活躍した京都の日暮ひぐらし林清が創始。

りん‐せき【隣席】

となりの席。

りん‐せき【臨席】

その席にのぞむこと。出席。「御―を仰ぐ」

りん‐ぜき【悋惜・吝惜】

⇒りんじゃく。〈伊呂波字類抄〉

りん‐せつ【隣接】

となりあってつづくこと。近隣関係にあること。「―する土地」「―科学」

りん‐せつ【鱗屑】

白癬・乾癬などにより、皮膚表面の角質細胞が糠ぬか状にはがれ落ちるもの。

りんぜつ

(「倫説」「綸舌」「林説」「輪舌」「林雪」などと当てる)近世初期以降の器楽曲の曲名。(→)輪説1に由来する。箏・三味線・一節切ひとよぎり尺八などで行われた。→乱れ7

りん‐ぜつ【輪説・臨説】

①雅楽の箏の演奏法の一つ。残楽のこりがくの時に奏する一種の替手。通常よりも変化に富んだ特別な奏法を多用。

②転じて、正統的でない、一風かわった考え。拠り所のない勝手な見解。風姿花伝「申楽にそばみたる―とし、至りたる風体をする事、あさましき事なり」↔本説

りん‐せん【林泉】

林や泉水などのある庭園。しま。また、隠遁の場所。

りん‐せん【綸宣】

みことのり。綸言。〈日葡辞書〉

りん‐せん【輪旋】

ぐるぐるめぐること。旋回。

りんせん【臨川】

中国江西省南部の旧県名。現在、撫州市の区名。王安石の生地。

⇒りんせん‐しゅう【臨川集】

りん‐せん【臨戦】

戦争に臨むこと。戦場に出ること。「―態勢」

りん‐ぜん【

⇒りん‐ず【綸子・綾子】

りん‐せい【林政】

森林に関する行政。「―学」

りん‐せい【稟請】

(ヒンセイの慣用読み)上役に申し出て請求すること。申請。

りん‐せい【輪生】

植物の葉序で、茎の一節に3枚以上の葉が輪状に着くこと。→葉序(図)

りん‐せい【輪精】

船の舵かじの羽板はいたにある小さい穴。しおふき。

りん‐せいどう【燐青銅】

銅合金の一種。少量のリンを含む青銅(銅8パーセント、錫0.03〜0.35パーセント、燐0.5パーセント以下)。青銅に比べて鋳造が容易で、機械的性質もよく、耐食性もある。船舶のプロペラ・ポンプ・軸受・小形のばね・電気通信機器などに用いる。

りんせい‐ぶし【林清節】

説経節の一派。寛文〜元禄頃に活躍した京都の日暮ひぐらし林清が創始。

りん‐せき【隣席】

となりの席。

りん‐せき【臨席】

その席にのぞむこと。出席。「御―を仰ぐ」

りん‐ぜき【悋惜・吝惜】

⇒りんじゃく。〈伊呂波字類抄〉

りん‐せつ【隣接】

となりあってつづくこと。近隣関係にあること。「―する土地」「―科学」

りん‐せつ【鱗屑】

白癬・乾癬などにより、皮膚表面の角質細胞が糠ぬか状にはがれ落ちるもの。

りんぜつ

(「倫説」「綸舌」「林説」「輪舌」「林雪」などと当てる)近世初期以降の器楽曲の曲名。(→)輪説1に由来する。箏・三味線・一節切ひとよぎり尺八などで行われた。→乱れ7

りん‐ぜつ【輪説・臨説】

①雅楽の箏の演奏法の一つ。残楽のこりがくの時に奏する一種の替手。通常よりも変化に富んだ特別な奏法を多用。

②転じて、正統的でない、一風かわった考え。拠り所のない勝手な見解。風姿花伝「申楽にそばみたる―とし、至りたる風体をする事、あさましき事なり」↔本説

りん‐せん【林泉】

林や泉水などのある庭園。しま。また、隠遁の場所。

りん‐せん【綸宣】

みことのり。綸言。〈日葡辞書〉

りん‐せん【輪旋】

ぐるぐるめぐること。旋回。

りんせん【臨川】

中国江西省南部の旧県名。現在、撫州市の区名。王安石の生地。

⇒りんせん‐しゅう【臨川集】

りん‐せん【臨戦】

戦争に臨むこと。戦場に出ること。「―態勢」

りん‐ぜん【 然】

①寒気がはげしく身にしむさま。

②勇ましいさま。りりしいさま。

然】

①寒気がはげしく身にしむさま。

②勇ましいさま。りりしいさま。 乎りんこ。「―たる号令」「―として威儀を正す」

りんせんこうちしゅう【林泉高致集】‥カウ‥シフ

北宋の画家、郭

乎りんこ。「―たる号令」「―として威儀を正す」

りんせんこうちしゅう【林泉高致集】‥カウ‥シフ

北宋の画家、郭 かくきの山水画論。子の郭思編。→郭

かくきの山水画論。子の郭思編。→郭 →三遠

りんせん‐じ【臨川寺】

京都市右京区にある臨済宗の寺。1330年(元徳2)後醍醐天皇の皇子世良親王が亀山天皇の離宮川端殿を禅院とし、35年(建武2)夢窓疎石を開山としたもの。応仁の乱で焼け、現在は天竜寺の塔頭たっちゅう。

⇒りんせんじ‐ばん【臨川寺版】

りんせんじ‐ばん【臨川寺版】

五山版の一つ。南北朝時代、京都臨川寺で夢窓疎石むそうそせき・春屋妙葩しゅんおくみょうはらが出版した書籍。主として宋元版の覆刻で、漢籍や禅宗の語録類が多い。

⇒りんせん‐じ【臨川寺】

りんせん‐しゅう【臨川集】‥シフ

北宋の王安石の詩文集。100巻。臨川先生文集。

⇒りんせん【臨川】

りん‐そう【林相】‥サウ

森林の形態。森林の様相。

りん‐そう【林葬】‥サウ

〔仏〕死骸を林中に捨てて禽獣に施す葬法。四葬の一つ。

りん‐そう【林藪】

①はやしとやぶ。

②草深いいなか。

③多くの物事の集まるところ。

りん‐ぞう【輪蔵】‥ザウ

仏堂の中心に軸を立て8面の経巻棚を設け、これに一切経を納め、自由に回転する装置のもの。中国南北朝の傅大士ふだいしが始めたと伝える。転輪蔵。

りんぞう【輪蔵】‥ザウ

能。観世長俊作。京都北野天満宮の輪蔵の由来、転経の儀などを脚色する。

りんそう‐るい【輪藻類】‥サウ‥

(→)車軸藻類に同じ。

りん‐ぞく【鱗族】

うろこのある一族、即ち魚類。魚族。

りん‐そくじょ【林則徐】

清末の政治家。字は元撫・少穆しょうぼく。諡おくりなは文忠。福建侯官の人。阿片禁止論を首唱。欽差大臣として広東でイギリス人の持ち込んだ阿片を焼き棄て、阿片戦争の端を開いた。その責を問われ新疆省イリに流罪、1845年許されて雲貴総督。著「林文忠公政書」「林文忠公遺書」など。(1785〜1850)

りん‐そん【隣村】

となりむら。隣里。隣邑りんゆう。

りん‐だい【輪台】

園芸で、針金を曲げて作った菊花の台。

りんだい【輪台】

雅楽の唐楽、盤渉調ばんしきちょうの曲。もと西域の輪台から渡来したという。通常この曲に続いて「青海波」を連奏し、2曲を1曲として舞う。宇津保物語蔵開上「―を気色ばかりたちて舞ひ給へば」

りん‐だい【麟台】

図書ずしょ寮の唐名。

りん‐タク【輪タク】

(タクはタクシーの略)自転車の後尾または側面に、幌型ほろがたまたは箱型の客席を設けた営業用の乗物。

りん‐だめ【厘揉め・釐揉め】

厘・毛などの極めて少量をはかる秤はかり。釐等具れいてんぐ。厘秤りんばかり。世間胸算用5「小判を―にてかける事なし」

りん‐たん【隣単】

となりの家、または所。日葡辞書「リンタン。即ち、トナリ」

りん‐たんぱくしつ【燐蛋白質】

燐酸基を含む複合蛋白質の総称。乳に含まれるカゼイン、卵黄中に含まれるホスビチンなど。

りん‐ち【林地】

森林になっている土地。また、林業の対象とする土地。

りん‐ち【隣地】

隣接している土地。となりの土地。

りん‐ち【臨地】

その地に臨むこと。現地に出かけること。「―調査」

りん‐ち【臨池】

[王羲之、人に与うる書「張芝池に臨みて書を学ぶ、池の水尽く墨くろし」](張芝は後漢の人、草書の大家と称された)習字。手習。

リンチ【lynch】

(アメリカの判事W. Lynch1742〜1820の名に由来)法によらない私的制裁。私刑。

りん‐ちゅう【鱗虫】

うろこのある虫。へびなどの称。

りんちゅう‐るい【輪虫類】

(→)輪虫わむしに同じ。

りん‐ちょうか【林兆華】‥テウクワ

(Lin Zhaohua)中国の演出家。天津生れ。伝統演劇の手法を生かした前衛的演出で知られる。(1936〜)

りんちょう‐げ【輪丁花】‥チヤウ‥

ジンチョウゲの別称。

リンツ【Linz】

オーストリア北部、オーバーエスターライヒ州の州都。ドナウ川に沿い、重化学工業が盛ん。人口18万6千(2001)。

りん‐づけ【厘付・釐付】

江戸時代、年貢を徴収する際に、石高に租率を乗じて額を割り出すこと。

⇒りんづけ‐どり【厘付取・釐付取】

りんづけ‐どり【厘付取・釐付取】

江戸時代、厘付により年貢を徴収すること。厘取りんどり。↔段取たんどり

⇒りん‐づけ【厘付・釐付】

りん‐てん【輪転】

①輪の回ること。輪状に回転すること。

②大輪転おおりんてんと小輪転こりんてんとの総称。

③〔仏〕(→)輪廻りんねに同じ。

⇒りんてん‐き【輪転機】

りんてん‐き【輪転機】

印刷機械の一種。円筒状の版と印圧円筒との間に巻取紙を通して印刷する機械。高速で、大量印刷に用いる。輪転印刷機。

⇒りん‐てん【輪転】

リンデンバウム【Lindenbaum ドイツ】

シナノキ科の落葉高木。ヨーロッパ産。高さ30〜40メートル。葉は円形で先がとがり互生。6〜7月、淡黄色の小花を集散状につけ芳香を放つ。セイヨウボダイジュ。→菩提樹2・3

リント【lint】

①亜麻。

②リンネルを起毛加工した布。湿布や包帯に用いる。

りん‐と【

→三遠

りんせん‐じ【臨川寺】

京都市右京区にある臨済宗の寺。1330年(元徳2)後醍醐天皇の皇子世良親王が亀山天皇の離宮川端殿を禅院とし、35年(建武2)夢窓疎石を開山としたもの。応仁の乱で焼け、現在は天竜寺の塔頭たっちゅう。

⇒りんせんじ‐ばん【臨川寺版】

りんせんじ‐ばん【臨川寺版】

五山版の一つ。南北朝時代、京都臨川寺で夢窓疎石むそうそせき・春屋妙葩しゅんおくみょうはらが出版した書籍。主として宋元版の覆刻で、漢籍や禅宗の語録類が多い。

⇒りんせん‐じ【臨川寺】

りんせん‐しゅう【臨川集】‥シフ

北宋の王安石の詩文集。100巻。臨川先生文集。

⇒りんせん【臨川】

りん‐そう【林相】‥サウ

森林の形態。森林の様相。

りん‐そう【林葬】‥サウ

〔仏〕死骸を林中に捨てて禽獣に施す葬法。四葬の一つ。

りん‐そう【林藪】

①はやしとやぶ。

②草深いいなか。

③多くの物事の集まるところ。

りん‐ぞう【輪蔵】‥ザウ

仏堂の中心に軸を立て8面の経巻棚を設け、これに一切経を納め、自由に回転する装置のもの。中国南北朝の傅大士ふだいしが始めたと伝える。転輪蔵。

りんぞう【輪蔵】‥ザウ

能。観世長俊作。京都北野天満宮の輪蔵の由来、転経の儀などを脚色する。

りんそう‐るい【輪藻類】‥サウ‥

(→)車軸藻類に同じ。

りん‐ぞく【鱗族】

うろこのある一族、即ち魚類。魚族。

りん‐そくじょ【林則徐】

清末の政治家。字は元撫・少穆しょうぼく。諡おくりなは文忠。福建侯官の人。阿片禁止論を首唱。欽差大臣として広東でイギリス人の持ち込んだ阿片を焼き棄て、阿片戦争の端を開いた。その責を問われ新疆省イリに流罪、1845年許されて雲貴総督。著「林文忠公政書」「林文忠公遺書」など。(1785〜1850)

りん‐そん【隣村】

となりむら。隣里。隣邑りんゆう。

りん‐だい【輪台】

園芸で、針金を曲げて作った菊花の台。

りんだい【輪台】

雅楽の唐楽、盤渉調ばんしきちょうの曲。もと西域の輪台から渡来したという。通常この曲に続いて「青海波」を連奏し、2曲を1曲として舞う。宇津保物語蔵開上「―を気色ばかりたちて舞ひ給へば」

りん‐だい【麟台】

図書ずしょ寮の唐名。

りん‐タク【輪タク】

(タクはタクシーの略)自転車の後尾または側面に、幌型ほろがたまたは箱型の客席を設けた営業用の乗物。

りん‐だめ【厘揉め・釐揉め】

厘・毛などの極めて少量をはかる秤はかり。釐等具れいてんぐ。厘秤りんばかり。世間胸算用5「小判を―にてかける事なし」

りん‐たん【隣単】

となりの家、または所。日葡辞書「リンタン。即ち、トナリ」

りん‐たんぱくしつ【燐蛋白質】

燐酸基を含む複合蛋白質の総称。乳に含まれるカゼイン、卵黄中に含まれるホスビチンなど。

りん‐ち【林地】

森林になっている土地。また、林業の対象とする土地。

りん‐ち【隣地】

隣接している土地。となりの土地。

りん‐ち【臨地】

その地に臨むこと。現地に出かけること。「―調査」

りん‐ち【臨池】

[王羲之、人に与うる書「張芝池に臨みて書を学ぶ、池の水尽く墨くろし」](張芝は後漢の人、草書の大家と称された)習字。手習。

リンチ【lynch】

(アメリカの判事W. Lynch1742〜1820の名に由来)法によらない私的制裁。私刑。

りん‐ちゅう【鱗虫】

うろこのある虫。へびなどの称。

りんちゅう‐るい【輪虫類】

(→)輪虫わむしに同じ。

りん‐ちょうか【林兆華】‥テウクワ

(Lin Zhaohua)中国の演出家。天津生れ。伝統演劇の手法を生かした前衛的演出で知られる。(1936〜)

りんちょう‐げ【輪丁花】‥チヤウ‥

ジンチョウゲの別称。

リンツ【Linz】

オーストリア北部、オーバーエスターライヒ州の州都。ドナウ川に沿い、重化学工業が盛ん。人口18万6千(2001)。

りん‐づけ【厘付・釐付】

江戸時代、年貢を徴収する際に、石高に租率を乗じて額を割り出すこと。

⇒りんづけ‐どり【厘付取・釐付取】

りんづけ‐どり【厘付取・釐付取】

江戸時代、厘付により年貢を徴収すること。厘取りんどり。↔段取たんどり

⇒りん‐づけ【厘付・釐付】

りん‐てん【輪転】

①輪の回ること。輪状に回転すること。

②大輪転おおりんてんと小輪転こりんてんとの総称。

③〔仏〕(→)輪廻りんねに同じ。

⇒りんてん‐き【輪転機】

りんてん‐き【輪転機】

印刷機械の一種。円筒状の版と印圧円筒との間に巻取紙を通して印刷する機械。高速で、大量印刷に用いる。輪転印刷機。

⇒りん‐てん【輪転】

リンデンバウム【Lindenbaum ドイツ】

シナノキ科の落葉高木。ヨーロッパ産。高さ30〜40メートル。葉は円形で先がとがり互生。6〜7月、淡黄色の小花を集散状につけ芳香を放つ。セイヨウボダイジュ。→菩提樹2・3

リント【lint】

①亜麻。

②リンネルを起毛加工した布。湿布や包帯に用いる。

りん‐と【 と】

〔副〕

①寒気のきびしいさま。

②容貌・態度・声などのりりしいさま。きりっとひきしまって威厳のあるさま。「―張った涼しい目もと」「―した態度で臨む」

③きちんと。精確に。世間胸算用3「八匁五分―取て」

りん‐とう【林塘】‥タウ

①林と堤つつみ。

②林の中の池。

③堤の上にある林。平家物語2「或は―の妙なる有り」

りん‐とう【輪灯】

仏前に灯火を献ずるために天井から吊した輪形の灯器。釣灯台。

りん‐とう【輪塔】‥タフ

五輪の塔。

りん‐どう【林道】‥ダウ

①林の中に通じている道。

②林産物を運搬するための道路。

りん‐どう【倫道】‥ダウ

人間のふみ行う道。人倫。

りん‐どう【竜胆】‥ダウ

①リンドウ科の多年草。山野に自生し、古くから観賞。高さ30〜60センチメートル。葉はササに似る。秋、紫色鐘形の花を開き、蒴果さくかを結ぶ。広くはリンドウ属の諸種やツルリンドウなどの総称で、近似種が多い。根は赤褐色で苦味甚だしく、漢方生薬の竜胆りゅうたんとし、健胃・消炎剤。笹りんどう。〈[季]秋〉。枕草子67「―は…異花どものみな霜枯れたるに、いとはなやかなる色あひにてさし出でたる、いとをかし」

りんどう

と】

〔副〕

①寒気のきびしいさま。

②容貌・態度・声などのりりしいさま。きりっとひきしまって威厳のあるさま。「―張った涼しい目もと」「―した態度で臨む」

③きちんと。精確に。世間胸算用3「八匁五分―取て」

りん‐とう【林塘】‥タウ

①林と堤つつみ。

②林の中の池。

③堤の上にある林。平家物語2「或は―の妙なる有り」

りん‐とう【輪灯】

仏前に灯火を献ずるために天井から吊した輪形の灯器。釣灯台。

りん‐とう【輪塔】‥タフ

五輪の塔。

りん‐どう【林道】‥ダウ

①林の中に通じている道。

②林産物を運搬するための道路。

りん‐どう【倫道】‥ダウ

人間のふみ行う道。人倫。

りん‐どう【竜胆】‥ダウ

①リンドウ科の多年草。山野に自生し、古くから観賞。高さ30〜60センチメートル。葉はササに似る。秋、紫色鐘形の花を開き、蒴果さくかを結ぶ。広くはリンドウ属の諸種やツルリンドウなどの総称で、近似種が多い。根は赤褐色で苦味甚だしく、漢方生薬の竜胆りゅうたんとし、健胃・消炎剤。笹りんどう。〈[季]秋〉。枕草子67「―は…異花どものみな霜枯れたるに、いとはなやかなる色あひにてさし出でたる、いとをかし」

りんどう

リンドウ

提供:OPO

リンドウ

提供:OPO

②襲かさねの色目。表は蘇芳すおう、裏は青。

③紋所の名。リンドウの葉や花にかたどったもの。池田竜胆・笹竜胆・違ちがい竜胆・三つ葉竜胆・竜胆菱・竜胆車など。→笹竜胆(図)

竜胆

②襲かさねの色目。表は蘇芳すおう、裏は青。

③紋所の名。リンドウの葉や花にかたどったもの。池田竜胆・笹竜胆・違ちがい竜胆・三つ葉竜胆・竜胆菱・竜胆車など。→笹竜胆(図)

竜胆

りん‐どく【淋毒・痳毒】

淋菌感染症の毒。

りん‐どく【輪読】

数人が順番に一つの本を読み、解釈研究などをすること。

リンドグレーン【Astrid Anna Emilia Lindgren】

スウェーデンの女性児童文学作家。自由奔放な怪力少女を描いた「長くつ下のピッピ」で国際的人気を博す。他に「やかまし村の子どもたち」「名探偵カッレくん」など。(1907〜2002)

リンドグレーン

提供:ullstein bild/APL

りん‐どく【淋毒・痳毒】

淋菌感染症の毒。

りん‐どく【輪読】

数人が順番に一つの本を読み、解釈研究などをすること。

リンドグレーン【Astrid Anna Emilia Lindgren】

スウェーデンの女性児童文学作家。自由奔放な怪力少女を描いた「長くつ下のピッピ」で国際的人気を博す。他に「やかまし村の子どもたち」「名探偵カッレくん」など。(1907〜2002)

リンドグレーン

提供:ullstein bild/APL

リンドバーグ【Charles Augustus Lindbergh】

アメリカの飛行家・軍人。1927年、単身最初の大西洋横断無着陸飛行(ニューヨーク・パリ間)に成功、31年には北太平洋横断飛行に成功。(1902〜1974)

リンドバーグ

提供:毎日新聞社

リンドバーグ【Charles Augustus Lindbergh】

アメリカの飛行家・軍人。1927年、単身最初の大西洋横断無着陸飛行(ニューヨーク・パリ間)に成功、31年には北太平洋横断飛行に成功。(1902〜1974)

リンドバーグ

提供:毎日新聞社

リンド‐パピルス【Rhind Papyrus】

古代エジプトの数学書。紀元前17世紀アーメス(Ahmes)が著した数学の集大成。分数・級数・面積・体積などを扱う。イギリスのエジプト学者リンド(A. H. Rhind1833〜1863)が発見。

りん‐どり【厘取・釐取】

(→)厘付取りんづけどりに同じ。

りん‐なし【厘無し】

(→)「文もん無し」に同じ。浮世草子、竹斎狂歌物語「猶―の竹斎なれば」

りん‐ね【輪廻】‥ヱ

①〔仏〕(梵語saṃsāra 流れる意)車輪が回転してきわまりないように、衆生しゅじょうが三界六道に迷いの生死を重ねてとどまることのないこと。迷いの世界を生きかわり死にかわること。流転るてん。輪転。宇津保物語俊蔭「―しつる一人が腹に八生宿り」。「―生死しょうじ」↔涅槃ねはん。

②同じことを繰り返すこと。どうどうめぐり。日葡辞書「リンエシタコトヲイウ」

③執着心の深いこと。浄瑠璃、出世景清「―したる女かな」

④和歌の回文かいぶん。

⑤連歌・俳諧で、相連接する3句の第3句が第1句と近似した語句・趣向などを繰り返すこと。付合つけあい上、最も嫌うべき禁制事項。

⇒りんね‐てんしょう【輪廻転生】

リンネ【Carl von Linné】

スウェーデンの博物学者。ウプサラ大学教授。二名法を採用し、生物分類学の方法を確立。著「自然の体系」。(1707〜1778)→学名。

⇒リンネ‐そう【リンネ草】

リンネ‐そう【リンネ草】‥サウ

スイカズラ科の小低木。北極海周辺の寒冷地に広く分布。日本では中部本州以北の亜高山針葉樹林下に自生。全体が繊細でほとんど草に見える。茎は針金状で地上を這い、対生する葉は長さ1センチメートルほどの広楕円形で常緑。夏に小枝を直立させ、その頂部に淡紅色で漏斗状の花がやや下向きに咲く。リンネを記念した属名(リンネア)に基づく名。

⇒リンネ【Carl von Linné】

りんね‐てんしょう【輪廻転生】‥ヱ‥シヤウ

迷いの世界で何度も生まれ変わること。

⇒りん‐ね【輪廻】

リンネル【linière フランス】

亜麻の繊維で織った薄地織物。リネン。

りんのう‐じ【輪王寺】‥ワウ‥

①栃木県日光市にある天台宗の寺。山号は日光山。日光門跡と称し、奈良時代勝道の草創と伝え、1617年(元和3)天海が東照宮を移建して再興。徳川氏最大の廟所。後水尾天皇の皇子守澄法親王が入寺以後門跡となる。明治になって東照宮と神仏分離した。

輪王寺(日光)

撮影:関戸 勇

リンド‐パピルス【Rhind Papyrus】

古代エジプトの数学書。紀元前17世紀アーメス(Ahmes)が著した数学の集大成。分数・級数・面積・体積などを扱う。イギリスのエジプト学者リンド(A. H. Rhind1833〜1863)が発見。

りん‐どり【厘取・釐取】

(→)厘付取りんづけどりに同じ。

りん‐なし【厘無し】

(→)「文もん無し」に同じ。浮世草子、竹斎狂歌物語「猶―の竹斎なれば」

りん‐ね【輪廻】‥ヱ

①〔仏〕(梵語saṃsāra 流れる意)車輪が回転してきわまりないように、衆生しゅじょうが三界六道に迷いの生死を重ねてとどまることのないこと。迷いの世界を生きかわり死にかわること。流転るてん。輪転。宇津保物語俊蔭「―しつる一人が腹に八生宿り」。「―生死しょうじ」↔涅槃ねはん。

②同じことを繰り返すこと。どうどうめぐり。日葡辞書「リンエシタコトヲイウ」

③執着心の深いこと。浄瑠璃、出世景清「―したる女かな」

④和歌の回文かいぶん。

⑤連歌・俳諧で、相連接する3句の第3句が第1句と近似した語句・趣向などを繰り返すこと。付合つけあい上、最も嫌うべき禁制事項。

⇒りんね‐てんしょう【輪廻転生】

リンネ【Carl von Linné】

スウェーデンの博物学者。ウプサラ大学教授。二名法を採用し、生物分類学の方法を確立。著「自然の体系」。(1707〜1778)→学名。

⇒リンネ‐そう【リンネ草】

リンネ‐そう【リンネ草】‥サウ

スイカズラ科の小低木。北極海周辺の寒冷地に広く分布。日本では中部本州以北の亜高山針葉樹林下に自生。全体が繊細でほとんど草に見える。茎は針金状で地上を這い、対生する葉は長さ1センチメートルほどの広楕円形で常緑。夏に小枝を直立させ、その頂部に淡紅色で漏斗状の花がやや下向きに咲く。リンネを記念した属名(リンネア)に基づく名。

⇒リンネ【Carl von Linné】

りんね‐てんしょう【輪廻転生】‥ヱ‥シヤウ

迷いの世界で何度も生まれ変わること。

⇒りん‐ね【輪廻】

リンネル【linière フランス】

亜麻の繊維で織った薄地織物。リネン。

りんのう‐じ【輪王寺】‥ワウ‥

①栃木県日光市にある天台宗の寺。山号は日光山。日光門跡と称し、奈良時代勝道の草創と伝え、1617年(元和3)天海が東照宮を移建して再興。徳川氏最大の廟所。後水尾天皇の皇子守澄法親王が入寺以後門跡となる。明治になって東照宮と神仏分離した。

輪王寺(日光)

撮影:関戸 勇

②東京都台東区上野公園にある天台宗の寺。もと日光輪王寺門主が住した寛永寺の本坊。1655年(明暦1)別に輪王寺の号を賜り、輪王寺門跡を称した。

⇒りんのうじ‐の‐みや【輪王寺宮】

りんのうじ‐の‐みや【輪王寺宮】‥ワウ‥

日光の輪王寺の門跡もんぜきであった法親王の称号。

⇒りんのう‐じ【輪王寺】

りん‐の‐て【臨の手・輪の手】

箏そうの奏法の一つ。静掻しずがきと早掻はやがきとを混ぜてひく奏法。源氏物語若菜下「―などすべて、更にいとかどある御琴の音なり」

りん‐ば

(「林場」「輪場」と書く)木挽こびきの仕事場。

りん‐ぱ【琳派】

江戸時代の絵画の一流派。宗達にはじまり、尾形光琳・乾山の画風を受け、酒井抱一によって発展。装飾的で意匠的な傾向が特色。屏風・掛軸のほか、蒔絵・陶器・小袖などに作例がある。光琳派。宗達光琳派。

リンパ【lymph・淋巴】

高等動物の組織間隙を満たす体液。液体成分をリンパ漿といい血漿と類似。細胞成分として少数のリンパ球を含む。組織からリンパ管に入り血液に合する。小腸からのリンパは乳糜にゅうびといい、消化吸収された微細な脂肪滴を容れて白濁する。リンパ液。

⇒リンパ‐えき【淋巴液】

⇒リンパ‐かん【淋巴管】

⇒リンパ‐きゅう【淋巴球】

⇒リンパ‐しつ【淋巴質】

⇒リンパ‐せつ【淋巴節】

⇒リンパせつ‐えん【淋巴節炎】

⇒リンパせつ‐しゅ【淋巴節腫】

⇒リンパ‐せん【淋巴腺】

りん‐ぱい【輪褙】

表具のへりの細いもの。輪補。

リンパ‐えき【淋巴液】

(→)リンパに同じ。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

りん‐ばかり【厘秤・釐秤】

(→)「厘揉だめ」に同じ。

リンパ‐かん【淋巴管】‥クワン

リンパの流れる管。組織に始まり、多くのリンパ節を通過して胸管および右リンパ本幹となり、静脈に合する。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

リンパ‐きゅう【淋巴球】‥キウ

白血球の一種。骨髄で作られ、胸腺・リンパ節・脾臓で分化・増殖する。運動性や食作用は弱いが、マクロファージと協同して抗体を産生し(B細胞)、また細胞性免疫および免疫機能調節にあたる(Т細胞)。大きさは5〜15マイクロメートルで円形の核を持つ。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

リンパ‐しつ【淋巴質】

〔心〕(→)粘液質に同じ。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

リンパ‐せつ【淋巴節】

リンパ管の各所にある粟粒ないし大豆粒大の小器官。頸部・腋窩えきか部・鼠径そけい部など表在性のものと、肺門・肝門・後腹膜など深在性のものとがある。樹状細胞とТ・B両系のリンパ球に富み、リンパを経て到達する病原菌や異物をくいとめ、処理し、また抗体を作る。そのため、体の一部に炎症が起こると付近のリンパ節は腫れる。リンパ腺。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

リンパせつ‐えん【淋巴節炎】

病原菌・ウイルス・毒素などによるリンパ節の炎症。頸部・鼠径そけい部などに多く、急性のものは腫脹しゅちょう・疼痛を来し、化膿して膿瘍のうようをつくることがある。慢性は梅毒・結核によるものが多い。リンパ腺炎。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

リンパせつ‐しゅ【淋巴節腫】

リンパ節が腫大する病症。結核・梅毒などの炎症によるもの、腫瘍しゅようによるものなどがある。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

リンパ‐せん【淋巴腺】

(→)リンパ節に同じ。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

りん‐ばつ【輪伐】

年々、森林の一部ずつを順次に伐採してゆくこと。

りん‐ばん【輪番】

①大勢の人がかわるがわる順番にすること。まわり番。「―制」

②㋐順次にある期間、寺院の事務をつかさどる僧の役名。

㋑寺院の番守をする僧。

りん‐ぴ【燐肥】

(→)燐酸肥料の略。

りん‐ぴ【鱗被】

イネ科植物の花にあり、雄しべと互生する小鱗片。花被に相当し、二つまたは三つある。小鱗。

りん‐びょう【淋病・痳病】‥ビヤウ

(→)淋菌感染症に同じ。

りん‐ぴょう【林彪】‥ペウ

(Lin Biao)中国の軍人。湖北黄岡出身。紅軍の建設に努め、第二次大戦後、東北人民解放軍総司令・国務院副総理・国防部長・党副主席。文化大革命で毛沢東の後継者に指名されたが、クーデターに失敗、逃亡中飛行機が墜落して死亡。(1907〜1971)

りん‐ぴょう【燐票】‥ペウ

燐寸マッチ箱のラベル。

りん‐ぶ【輪舞】

人々が輪になって回りながら踊ること。

⇒りんぶ‐きょく【輪舞曲】

りんぶ‐きょく【輪舞曲】

(→)ロンドに同じ。

⇒りん‐ぶ【輪舞】

りん‐ぶん【林分】

樹種・樹齢・生育状態がほぼ一様で、隣接のものとは林相が区別される森林の一区域。便宜的には、人為的に分けた一区分の森林を指すことがある。

りん‐ぷん【鱗粉】

チョウ・ガの翅はねなどにある微小な鱗うろこ状の付属物。毛が変形したものとされる。

りん‐ぺん【鱗片】

鱗うろこの細片。鱗状をした細片。

⇒りんぺん‐よう【鱗片葉】

りんぺん‐よう【鱗片葉】‥エフ

①鱗片状の葉。ユリ・タマネギなどの鱗茎をつくる多肉の葉。鱗葉。

②(→)芽鱗がりんに同じ。

⇒りん‐ぺん【鱗片】

りん‐ぼ【臨摹・臨模】

(リンモとも)手本や原本を見ながら書いたり透き写しをしたりすること。臨写と模写。

りん‐ぽ【輪補・輪甫】

(→)輪褙りんぱいに同じ。

りん‐ぽ【隣保】

①となり近所の人々。

②近隣の人々によって組織された互助組合。→保ほ。

⇒りんぽ‐じぎょう【隣保事業】

りん‐ぼう【輪宝】

〔仏〕古代インドで理想の国王とされる転輪聖王じょうおうの感得する七宝の一つ。転輪聖王遊行ゆぎょうの時、必ず先行して四方を制するという。金・銀・銅・鉄の4種がある。もとインドの武器。→転法輪てんぼうりん。

輪宝

②東京都台東区上野公園にある天台宗の寺。もと日光輪王寺門主が住した寛永寺の本坊。1655年(明暦1)別に輪王寺の号を賜り、輪王寺門跡を称した。

⇒りんのうじ‐の‐みや【輪王寺宮】

りんのうじ‐の‐みや【輪王寺宮】‥ワウ‥

日光の輪王寺の門跡もんぜきであった法親王の称号。

⇒りんのう‐じ【輪王寺】

りん‐の‐て【臨の手・輪の手】

箏そうの奏法の一つ。静掻しずがきと早掻はやがきとを混ぜてひく奏法。源氏物語若菜下「―などすべて、更にいとかどある御琴の音なり」

りん‐ば

(「林場」「輪場」と書く)木挽こびきの仕事場。

りん‐ぱ【琳派】

江戸時代の絵画の一流派。宗達にはじまり、尾形光琳・乾山の画風を受け、酒井抱一によって発展。装飾的で意匠的な傾向が特色。屏風・掛軸のほか、蒔絵・陶器・小袖などに作例がある。光琳派。宗達光琳派。

リンパ【lymph・淋巴】

高等動物の組織間隙を満たす体液。液体成分をリンパ漿といい血漿と類似。細胞成分として少数のリンパ球を含む。組織からリンパ管に入り血液に合する。小腸からのリンパは乳糜にゅうびといい、消化吸収された微細な脂肪滴を容れて白濁する。リンパ液。

⇒リンパ‐えき【淋巴液】

⇒リンパ‐かん【淋巴管】

⇒リンパ‐きゅう【淋巴球】

⇒リンパ‐しつ【淋巴質】

⇒リンパ‐せつ【淋巴節】

⇒リンパせつ‐えん【淋巴節炎】

⇒リンパせつ‐しゅ【淋巴節腫】

⇒リンパ‐せん【淋巴腺】

りん‐ぱい【輪褙】

表具のへりの細いもの。輪補。

リンパ‐えき【淋巴液】

(→)リンパに同じ。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

りん‐ばかり【厘秤・釐秤】

(→)「厘揉だめ」に同じ。

リンパ‐かん【淋巴管】‥クワン

リンパの流れる管。組織に始まり、多くのリンパ節を通過して胸管および右リンパ本幹となり、静脈に合する。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

リンパ‐きゅう【淋巴球】‥キウ

白血球の一種。骨髄で作られ、胸腺・リンパ節・脾臓で分化・増殖する。運動性や食作用は弱いが、マクロファージと協同して抗体を産生し(B細胞)、また細胞性免疫および免疫機能調節にあたる(Т細胞)。大きさは5〜15マイクロメートルで円形の核を持つ。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

リンパ‐しつ【淋巴質】

〔心〕(→)粘液質に同じ。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

リンパ‐せつ【淋巴節】

リンパ管の各所にある粟粒ないし大豆粒大の小器官。頸部・腋窩えきか部・鼠径そけい部など表在性のものと、肺門・肝門・後腹膜など深在性のものとがある。樹状細胞とТ・B両系のリンパ球に富み、リンパを経て到達する病原菌や異物をくいとめ、処理し、また抗体を作る。そのため、体の一部に炎症が起こると付近のリンパ節は腫れる。リンパ腺。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

リンパせつ‐えん【淋巴節炎】

病原菌・ウイルス・毒素などによるリンパ節の炎症。頸部・鼠径そけい部などに多く、急性のものは腫脹しゅちょう・疼痛を来し、化膿して膿瘍のうようをつくることがある。慢性は梅毒・結核によるものが多い。リンパ腺炎。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

リンパせつ‐しゅ【淋巴節腫】

リンパ節が腫大する病症。結核・梅毒などの炎症によるもの、腫瘍しゅようによるものなどがある。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

リンパ‐せん【淋巴腺】

(→)リンパ節に同じ。

⇒リンパ【lymph・淋巴】

りん‐ばつ【輪伐】

年々、森林の一部ずつを順次に伐採してゆくこと。

りん‐ばん【輪番】

①大勢の人がかわるがわる順番にすること。まわり番。「―制」

②㋐順次にある期間、寺院の事務をつかさどる僧の役名。

㋑寺院の番守をする僧。

りん‐ぴ【燐肥】

(→)燐酸肥料の略。

りん‐ぴ【鱗被】

イネ科植物の花にあり、雄しべと互生する小鱗片。花被に相当し、二つまたは三つある。小鱗。

りん‐びょう【淋病・痳病】‥ビヤウ

(→)淋菌感染症に同じ。

りん‐ぴょう【林彪】‥ペウ

(Lin Biao)中国の軍人。湖北黄岡出身。紅軍の建設に努め、第二次大戦後、東北人民解放軍総司令・国務院副総理・国防部長・党副主席。文化大革命で毛沢東の後継者に指名されたが、クーデターに失敗、逃亡中飛行機が墜落して死亡。(1907〜1971)

りん‐ぴょう【燐票】‥ペウ

燐寸マッチ箱のラベル。

りん‐ぶ【輪舞】

人々が輪になって回りながら踊ること。

⇒りんぶ‐きょく【輪舞曲】

りんぶ‐きょく【輪舞曲】

(→)ロンドに同じ。

⇒りん‐ぶ【輪舞】

りん‐ぶん【林分】

樹種・樹齢・生育状態がほぼ一様で、隣接のものとは林相が区別される森林の一区域。便宜的には、人為的に分けた一区分の森林を指すことがある。

りん‐ぷん【鱗粉】

チョウ・ガの翅はねなどにある微小な鱗うろこ状の付属物。毛が変形したものとされる。

りん‐ぺん【鱗片】

鱗うろこの細片。鱗状をした細片。

⇒りんぺん‐よう【鱗片葉】

りんぺん‐よう【鱗片葉】‥エフ

①鱗片状の葉。ユリ・タマネギなどの鱗茎をつくる多肉の葉。鱗葉。

②(→)芽鱗がりんに同じ。

⇒りん‐ぺん【鱗片】

りん‐ぼ【臨摹・臨模】

(リンモとも)手本や原本を見ながら書いたり透き写しをしたりすること。臨写と模写。

りん‐ぽ【輪補・輪甫】

(→)輪褙りんぱいに同じ。

りん‐ぽ【隣保】

①となり近所の人々。

②近隣の人々によって組織された互助組合。→保ほ。

⇒りんぽ‐じぎょう【隣保事業】

りん‐ぼう【輪宝】

〔仏〕古代インドで理想の国王とされる転輪聖王じょうおうの感得する七宝の一つ。転輪聖王遊行ゆぎょうの時、必ず先行して四方を制するという。金・銀・銅・鉄の4種がある。もとインドの武器。→転法輪てんぼうりん。

輪宝

輪宝

撮影:関戸 勇

輪宝

撮影:関戸 勇

⇒りんぼう‐がい【輪宝貝】

⇒りんぼう‐ぶね【輪宝船】

りん‐ぽう【隣邦】‥パウ

となりのくに。隣国。

りんぼう‐がい【輪宝貝】‥ガヒ

リュウテンサザエ科の巻貝。殻幅約4センチメートル。表面は淡紅色。周縁に7〜9本の長い刺とげがあり、輪宝に似る。相模湾以南、フィリピン付近まで分布。水深100〜300メートルの砂礫底にすむ。

⇒りん‐ぼう【輪宝】

りんぼう‐ぶね【輪宝船】

旋転自在に航行できるように造った船。浄瑠璃、百合若大臣野守鏡「先陣に―を立て並べ」

⇒りん‐ぼう【輪宝】

リンホカイン【lymphokine】

〔医〕抗原刺激などを受けたリンパ球が産生し、免疫反応の発現や調節に関与する可溶性の生物活性因子の総称。サイトカインの一種。多くは分子量1万〜10万の蛋白質。免疫応答を促進または抑制する因子、T細胞増殖因子、マクロファージ活性化因子など。

りん‐ぼく【林木】

森林の樹木。

りん‐ぼく【橉木】

バラ科サクラ属の常緑小高木。山地に自生。高さ約5メートル。葉は革質、楕円形、縁に鋭い刺とげがある。10月頃、葉のつけ根に穂状に小白花をつけ、果実は翌春黒く熟す。樹皮は薬袋紙やくたいしを染めるのに用いた。堅桜かたざくら。ヒイラギガシ。

りん‐ぼく【鱗木】

ヒカゲノカズラ類の化石シダ植物。石炭紀の巨大森林樹の代表種の一つで、高さ数十メートル。幹には菱形の模様が並び、鱗うろこで覆われたように見える。世界の良質石炭のもとになった主要な植物の一つ。レピドデンドロン。

鱗木

撮影:冨田幸光

⇒りんぼう‐がい【輪宝貝】

⇒りんぼう‐ぶね【輪宝船】

りん‐ぽう【隣邦】‥パウ

となりのくに。隣国。

りんぼう‐がい【輪宝貝】‥ガヒ

リュウテンサザエ科の巻貝。殻幅約4センチメートル。表面は淡紅色。周縁に7〜9本の長い刺とげがあり、輪宝に似る。相模湾以南、フィリピン付近まで分布。水深100〜300メートルの砂礫底にすむ。

⇒りん‐ぼう【輪宝】

りんぼう‐ぶね【輪宝船】

旋転自在に航行できるように造った船。浄瑠璃、百合若大臣野守鏡「先陣に―を立て並べ」

⇒りん‐ぼう【輪宝】

リンホカイン【lymphokine】

〔医〕抗原刺激などを受けたリンパ球が産生し、免疫反応の発現や調節に関与する可溶性の生物活性因子の総称。サイトカインの一種。多くは分子量1万〜10万の蛋白質。免疫応答を促進または抑制する因子、T細胞増殖因子、マクロファージ活性化因子など。

りん‐ぼく【林木】

森林の樹木。

りん‐ぼく【橉木】

バラ科サクラ属の常緑小高木。山地に自生。高さ約5メートル。葉は革質、楕円形、縁に鋭い刺とげがある。10月頃、葉のつけ根に穂状に小白花をつけ、果実は翌春黒く熟す。樹皮は薬袋紙やくたいしを染めるのに用いた。堅桜かたざくら。ヒイラギガシ。

りん‐ぼく【鱗木】

ヒカゲノカズラ類の化石シダ植物。石炭紀の巨大森林樹の代表種の一つで、高さ数十メートル。幹には菱形の模様が並び、鱗うろこで覆われたように見える。世界の良質石炭のもとになった主要な植物の一つ。レピドデンドロン。

鱗木

撮影:冨田幸光

りんぽ‐じぎょう【隣保事業】‥ゲフ

(→)セツルメントに同じ。

⇒りん‐ぽ【隣保】

りん‐ぼつ【淪没】

水中などに落ちて沈むこと。衰えほろびること。

りん‐ぽん【臨本】

習字・図画などの手本。また、臨写を目的とした手本。

りん‐まい【稟米・廩米】

①蔵に貯えてある米。特に江戸時代、幕府や諸大名の蔵に貯えた米。→蔵米。

②禄米ろくまい・扶持米ふちまいの別称。

りん‐めい【綸命】

天子の命令。綸言。平家物語1「―よしある先規なり」

りん‐めつ【淪滅】

滅びなくなること。

りん‐も【臨摹・臨模】

⇒りんぼ

りん‐もう【厘毛】

①厘と毛。極めてわずかの金銭。

②わずか。いささか。

りん‐もう【鱗毛】

多数の細胞から成り、楯状・鱗うろこ状をなし、茎・葉などの面を蔽いこれを保護する小毛。グミの葉、シダなどに生じる。

りん‐もじ【悋文字】

(女房詞)悋気りんき。やきもち。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「御かもじ様―に先おいとまと」

りん‐や【林野】

森林と原野。

⇒りんや‐ちょう【林野庁】

りんや‐ちょう【林野庁】‥チヤウ

森林の整備・保全、林業の発展、国有林野事業の運営などを主たる任務とする農林水産省の外局。その地方部局として森林管理局や森林管理署がある。

⇒りん‐や【林野】

りんゆう【林邑】‥イフ

「チャンパ」参照。

⇒りんゆう‐がく【林邑楽】

りん‐ゆう【隣佑】‥イウ

となりの家に住む人。隣人。

りん‐ゆう【隣邑】‥イフ

となりむら。隣村。隣里。

りんゆう‐がく【林邑楽】‥イフ‥

天平時代に南インド出身の菩提僊那ぼだいせんなと林邑出身の仏哲とが渡来して伝えた楽舞。インド起源の天竺楽てんじくがくの系統と見なされる。平安初期以降、唐楽に編入。→雅楽→唐楽

⇒りんゆう【林邑】

りん‐よ【輪輿】

車と輿こし。また、車を造る人。

りん‐よう【鱗葉】‥エフ

(→)鱗片葉1に同じ。

りんようるいじんしゅう【林葉累塵集】‥エフ‥ヂンシフ

私撰和歌集。下河辺長流編。20巻5冊。1670年(寛文10)刊。当時の庶民の和歌1360首余を、春・夏・秋・冬・恋・雑・雑体に分類。

りん‐よく【鱗翼】

魚類と鳥類。〈日葡辞書〉

りん‐らく【淪落】

お

りんぽ‐じぎょう【隣保事業】‥ゲフ

(→)セツルメントに同じ。

⇒りん‐ぽ【隣保】

りん‐ぼつ【淪没】

水中などに落ちて沈むこと。衰えほろびること。

りん‐ぽん【臨本】

習字・図画などの手本。また、臨写を目的とした手本。

りん‐まい【稟米・廩米】

①蔵に貯えてある米。特に江戸時代、幕府や諸大名の蔵に貯えた米。→蔵米。

②禄米ろくまい・扶持米ふちまいの別称。

りん‐めい【綸命】

天子の命令。綸言。平家物語1「―よしある先規なり」

りん‐めつ【淪滅】

滅びなくなること。

りん‐も【臨摹・臨模】

⇒りんぼ

りん‐もう【厘毛】

①厘と毛。極めてわずかの金銭。

②わずか。いささか。

りん‐もう【鱗毛】

多数の細胞から成り、楯状・鱗うろこ状をなし、茎・葉などの面を蔽いこれを保護する小毛。グミの葉、シダなどに生じる。

りん‐もじ【悋文字】

(女房詞)悋気りんき。やきもち。浄瑠璃、松風村雨束帯鑑「御かもじ様―に先おいとまと」

りん‐や【林野】

森林と原野。

⇒りんや‐ちょう【林野庁】

りんや‐ちょう【林野庁】‥チヤウ

森林の整備・保全、林業の発展、国有林野事業の運営などを主たる任務とする農林水産省の外局。その地方部局として森林管理局や森林管理署がある。

⇒りん‐や【林野】

りんゆう【林邑】‥イフ

「チャンパ」参照。

⇒りんゆう‐がく【林邑楽】

りん‐ゆう【隣佑】‥イウ

となりの家に住む人。隣人。

りん‐ゆう【隣邑】‥イフ

となりむら。隣村。隣里。

りんゆう‐がく【林邑楽】‥イフ‥

天平時代に南インド出身の菩提僊那ぼだいせんなと林邑出身の仏哲とが渡来して伝えた楽舞。インド起源の天竺楽てんじくがくの系統と見なされる。平安初期以降、唐楽に編入。→雅楽→唐楽

⇒りんゆう【林邑】

りん‐よ【輪輿】

車と輿こし。また、車を造る人。

りん‐よう【鱗葉】‥エフ

(→)鱗片葉1に同じ。

りんようるいじんしゅう【林葉累塵集】‥エフ‥ヂンシフ

私撰和歌集。下河辺長流編。20巻5冊。1670年(寛文10)刊。当時の庶民の和歌1360首余を、春・夏・秋・冬・恋・雑・雑体に分類。

りん‐よく【鱗翼】

魚類と鳥類。〈日葡辞書〉

りん‐らく【淪落】

おりんざい‐ろく【臨済録】🔗⭐🔉

りんざい‐ろく【臨済録】

仏書。臨済の法語をその弟子の三聖慧然さんしょうえねんが編集したもの。1巻。詳しくは「鎮州臨済慧照禅師語録」。

⇒りんざい【臨済】

広辞苑に「臨済」で始まるの検索結果 1-5。