複数辞典一括検索+![]()

![]()

五斗米道 ゴトベイドウ🔗⭐🔉

【五斗米道】

ゴトベイドウ 後漢の張陵が始めた民間宗教としての道教。天師道ともいう。▽張陵から教えを受ける者は、五斗の米を出したことから。

五徳 ゴトク🔗⭐🔉

【五徳】

ゴトク  五つの徳目。儒教では、温・良・恭・倹・譲とする。

五つの徳目。儒教では、温・良・恭・倹・譲とする。 〔国〕ひばちや炉の中へ置いて、鉄びんなどをかける、三本または四本の脚のある道具。

〔国〕ひばちや炉の中へ置いて、鉄びんなどをかける、三本または四本の脚のある道具。

五つの徳目。儒教では、温・良・恭・倹・譲とする。

五つの徳目。儒教では、温・良・恭・倹・譲とする。 〔国〕ひばちや炉の中へ置いて、鉄びんなどをかける、三本または四本の脚のある道具。

〔国〕ひばちや炉の中へ置いて、鉄びんなどをかける、三本または四本の脚のある道具。

五等爵 ゴトウシャク🔗⭐🔉

【五爵】

ゴシャク 公・侯・伯・子・男の爵位の総称。『五等爵ゴトウシャク』

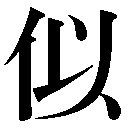

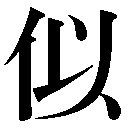

似 ごとし🔗⭐🔉

【似】

7画 人部 [五年]

区点=2787 16進=3B77 シフトJIS=8E97

《常用音訓》ジ/に…る

《音読み》 ジ

7画 人部 [五年]

区点=2787 16進=3B77 シフトJIS=8E97

《常用音訓》ジ/に…る

《音読み》 ジ /シ

/シ 〈s

〈s ・sh

・sh 〉

《訓読み》 にる/にたり/ごとし

《名付け》 あえ・あゆ・あり・あれ・い・かた・ちか・つね・に・のり

《意味》

〉

《訓読み》 にる/にたり/ごとし

《名付け》 あえ・あゆ・あり・あれ・い・かた・ちか・つね・に・のり

《意味》

{動}にる。類似する。「望之、不似人君=コレヲ望ムニ、人君ニ似ズ」〔→孟子〕

{動}にる。類似する。「望之、不似人君=コレヲ望ムニ、人君ニ似ズ」〔→孟子〕

{動}にたり。…らしい。…のようだ。〈類義語〉→如。「壱似重有憂者=壱ニ重ネテ憂ヒ有ル者ニ似タリ」〔→礼記〕

{動}にたり。…らしい。…のようだ。〈類義語〉→如。「壱似重有憂者=壱ニ重ネテ憂ヒ有ル者ニ似タリ」〔→礼記〕

{指}ごとし。…のように。…のごとく。〈類義語〉→如。「縁愁似箇長=愁ヒニ縁ツテ箇クノ似ク長シ」〔→李白〕

{指}ごとし。…のように。…のごとく。〈類義語〉→如。「縁愁似箇長=愁ヒニ縁ツテ箇クノ似ク長シ」〔→李白〕

{助}比較の基準をあらわすことば。▽中世の俗語で、「B似A(AよりBなり)」の形で用いる。古典語の「B於A(AよりBなり)」と同じ。「本寺遠於日、新詩高似雲=本寺ハ日ヨリ遠ク、新詩ハ雲似リ高シ」〔姚合〕

{助}比較の基準をあらわすことば。▽中世の俗語で、「B似A(AよりBなり)」の形で用いる。古典語の「B於A(AよりBなり)」と同じ。「本寺遠於日、新詩高似雲=本寺ハ日ヨリ遠ク、新詩ハ雲似リ高シ」〔姚合〕

{動}つぐ。▽嗣に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。曲がった木のすきを手に持ったさまを示すのが以の字で、道具を用いて作為を加える意を含む。似は「人+音符以ジ」で、人間が作為や細工を加えて、物の形を整えることを示す。うまく細工して実物と同じ形をつくることから、にせる、にるの意となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{動}つぐ。▽嗣に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。曲がった木のすきを手に持ったさまを示すのが以の字で、道具を用いて作為を加える意を含む。似は「人+音符以ジ」で、人間が作為や細工を加えて、物の形を整えることを示す。うまく細工して実物と同じ形をつくることから、にせる、にるの意となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

7画 人部 [五年]

区点=2787 16進=3B77 シフトJIS=8E97

《常用音訓》ジ/に…る

《音読み》 ジ

7画 人部 [五年]

区点=2787 16進=3B77 シフトJIS=8E97

《常用音訓》ジ/に…る

《音読み》 ジ /シ

/シ 〈s

〈s ・sh

・sh 〉

《訓読み》 にる/にたり/ごとし

《名付け》 あえ・あゆ・あり・あれ・い・かた・ちか・つね・に・のり

《意味》

〉

《訓読み》 にる/にたり/ごとし

《名付け》 あえ・あゆ・あり・あれ・い・かた・ちか・つね・に・のり

《意味》

{動}にる。類似する。「望之、不似人君=コレヲ望ムニ、人君ニ似ズ」〔→孟子〕

{動}にる。類似する。「望之、不似人君=コレヲ望ムニ、人君ニ似ズ」〔→孟子〕

{動}にたり。…らしい。…のようだ。〈類義語〉→如。「壱似重有憂者=壱ニ重ネテ憂ヒ有ル者ニ似タリ」〔→礼記〕

{動}にたり。…らしい。…のようだ。〈類義語〉→如。「壱似重有憂者=壱ニ重ネテ憂ヒ有ル者ニ似タリ」〔→礼記〕

{指}ごとし。…のように。…のごとく。〈類義語〉→如。「縁愁似箇長=愁ヒニ縁ツテ箇クノ似ク長シ」〔→李白〕

{指}ごとし。…のように。…のごとく。〈類義語〉→如。「縁愁似箇長=愁ヒニ縁ツテ箇クノ似ク長シ」〔→李白〕

{助}比較の基準をあらわすことば。▽中世の俗語で、「B似A(AよりBなり)」の形で用いる。古典語の「B於A(AよりBなり)」と同じ。「本寺遠於日、新詩高似雲=本寺ハ日ヨリ遠ク、新詩ハ雲似リ高シ」〔姚合〕

{助}比較の基準をあらわすことば。▽中世の俗語で、「B似A(AよりBなり)」の形で用いる。古典語の「B於A(AよりBなり)」と同じ。「本寺遠於日、新詩高似雲=本寺ハ日ヨリ遠ク、新詩ハ雲似リ高シ」〔姚合〕

{動}つぐ。▽嗣に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。曲がった木のすきを手に持ったさまを示すのが以の字で、道具を用いて作為を加える意を含む。似は「人+音符以ジ」で、人間が作為や細工を加えて、物の形を整えることを示す。うまく細工して実物と同じ形をつくることから、にせる、にるの意となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{動}つぐ。▽嗣に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。曲がった木のすきを手に持ったさまを示すのが以の字で、道具を用いて作為を加える意を含む。似は「人+音符以ジ」で、人間が作為や細工を加えて、物の形を整えることを示す。うまく細工して実物と同じ形をつくることから、にせる、にるの意となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

呉都 ゴト🔗⭐🔉

【呉都】

ゴト 呉の都。春秋時代には姑蘇コソ(今の蘇州)、三国時代には、建業(今の南京)をいった。

如 ごときは🔗⭐🔉

【如】

6画 女部 [常用漢字]

区点=3901 16進=4721 シフトJIS=9440

《常用音訓》ジョ/ニョ

《音読み》 ジョ

6画 女部 [常用漢字]

区点=3901 16進=4721 シフトJIS=9440

《常用音訓》ジョ/ニョ

《音読み》 ジョ /ニョ

/ニョ 〈r

〈r 〉

《訓読み》 ごとし/しく/ごとくする(ごとくす)/ゆく/もし/もしくは/ごときは/いかん/いかんせん

《名付け》 いく・すけ・なお・もと・ゆき・よし

《意味》

〉

《訓読み》 ごとし/しく/ごとくする(ごとくす)/ゆく/もし/もしくは/ごときは/いかん/いかんせん

《名付け》 いく・すけ・なお・もと・ゆき・よし

《意味》

{指・動}ごとし。…のようだ。「人生如朝露=人生ハ朝露ノゴトシ」〔→漢書〕

{指・動}ごとし。…のようだ。「人生如朝露=人生ハ朝露ノゴトシ」〔→漢書〕

{動}しく。…と同じぐらいだ。…に匹敵する。▽「しく」とは奈良時代の日本語で「及ぶ、届く」の意。「不如シカズ(…に及ばない)」「莫如シクナシ・シクハナシ(それに及ぶものはない)」「不如学也=学ブニ如カズ」〔→論語〕

{動}しく。…と同じぐらいだ。…に匹敵する。▽「しく」とは奈良時代の日本語で「及ぶ、届く」の意。「不如シカズ(…に及ばない)」「莫如シクナシ・シクハナシ(それに及ぶものはない)」「不如学也=学ブニ如カズ」〔→論語〕

{動}ごとくする(ゴトクス)。…のようにする。「如約=約ノ如クセン」〔→史記〕

{動}ごとくする(ゴトクス)。…のようにする。「如約=約ノ如クセン」〔→史記〕

{動}ゆく。いく。〈類義語〉→之ユク。「公、将如棠、観魚者=公、マサニ棠ニ如キ、魚スル者ヲ観ントス」〔→左伝〕

{動}ゆく。いく。〈類義語〉→之ユク。「公、将如棠、観魚者=公、マサニ棠ニ如キ、魚スル者ヲ観ントス」〔→左伝〕

{接続}もし。仮定をあらわすことば。〈同義語〉→若モシ。「如有復我者=モシ我ヲ復ス者有ラバ」〔→論語〕

{接続}もし。仮定をあらわすことば。〈同義語〉→若モシ。「如有復我者=モシ我ヲ復ス者有ラバ」〔→論語〕

{接続}もしくは。二者を並べてどちらか一方を選ぶ意を示すことば。A如B(AもしくはB)のかたちで用いる。〈類義語〉→或アルイハ。「方六七十、如五六十=方六七十、モシクハ五六十」〔→論語〕

{接続}もしくは。二者を並べてどちらか一方を選ぶ意を示すことば。A如B(AもしくはB)のかたちで用いる。〈類義語〉→或アルイハ。「方六七十、如五六十=方六七十、モシクハ五六十」〔→論語〕

{接続}ごときは。文のはじめにつけて、…などは、…に至ってはの意を示す。程度を進めた話題を提出する際に用いる。「如其礼楽、以俟君子=ソノ礼楽ノゴトキハ、モッテ君子ヲ俟タン」〔→論語〕

{接続}ごときは。文のはじめにつけて、…などは、…に至ってはの意を示す。程度を進めた話題を提出する際に用いる。「如其礼楽、以俟君子=ソノ礼楽ノゴトキハ、モッテ君子ヲ俟タン」〔→論語〕

{動}いかん。いかんせん。どうしようか、どうしたらよかろうか、の意。▽如だけを用いることは少なく、多くは「如何」の形で用いる。「如之何=コレヲイカンセン」「如其仁=ソノ仁ヲイカンセン」〔→論語〕

{動}いかん。いかんせん。どうしようか、どうしたらよかろうか、の意。▽如だけを用いることは少なく、多くは「如何」の形で用いる。「如之何=コレヲイカンセン」「如其仁=ソノ仁ヲイカンセン」〔→論語〕

{助}状態をあらわす形容詞につくことば。〈類義語〉…然ゼン。「申申如タリ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。「口+音符女」。もと、しなやかにいう、柔和に従うの意。ただし、一般には、若とともに、近くもなく遠くもない物をさす指示詞に当てる。「A是B」とは、AはとりもなおさずBだの意で、近称の是を用い、「A如B(AはほぼBに同じ、似ている)」という不則不離の意を示すには中称の如を用いる。仮定の条件を指示する「如モシ」も、現場にないものをさす働きの一用法である。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{助}状態をあらわす形容詞につくことば。〈類義語〉…然ゼン。「申申如タリ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。「口+音符女」。もと、しなやかにいう、柔和に従うの意。ただし、一般には、若とともに、近くもなく遠くもない物をさす指示詞に当てる。「A是B」とは、AはとりもなおさずBだの意で、近称の是を用い、「A如B(AはほぼBに同じ、似ている)」という不則不離の意を示すには中称の如を用いる。仮定の条件を指示する「如モシ」も、現場にないものをさす働きの一用法である。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

6画 女部 [常用漢字]

区点=3901 16進=4721 シフトJIS=9440

《常用音訓》ジョ/ニョ

《音読み》 ジョ

6画 女部 [常用漢字]

区点=3901 16進=4721 シフトJIS=9440

《常用音訓》ジョ/ニョ

《音読み》 ジョ /ニョ

/ニョ 〈r

〈r 〉

《訓読み》 ごとし/しく/ごとくする(ごとくす)/ゆく/もし/もしくは/ごときは/いかん/いかんせん

《名付け》 いく・すけ・なお・もと・ゆき・よし

《意味》

〉

《訓読み》 ごとし/しく/ごとくする(ごとくす)/ゆく/もし/もしくは/ごときは/いかん/いかんせん

《名付け》 いく・すけ・なお・もと・ゆき・よし

《意味》

{指・動}ごとし。…のようだ。「人生如朝露=人生ハ朝露ノゴトシ」〔→漢書〕

{指・動}ごとし。…のようだ。「人生如朝露=人生ハ朝露ノゴトシ」〔→漢書〕

{動}しく。…と同じぐらいだ。…に匹敵する。▽「しく」とは奈良時代の日本語で「及ぶ、届く」の意。「不如シカズ(…に及ばない)」「莫如シクナシ・シクハナシ(それに及ぶものはない)」「不如学也=学ブニ如カズ」〔→論語〕

{動}しく。…と同じぐらいだ。…に匹敵する。▽「しく」とは奈良時代の日本語で「及ぶ、届く」の意。「不如シカズ(…に及ばない)」「莫如シクナシ・シクハナシ(それに及ぶものはない)」「不如学也=学ブニ如カズ」〔→論語〕

{動}ごとくする(ゴトクス)。…のようにする。「如約=約ノ如クセン」〔→史記〕

{動}ごとくする(ゴトクス)。…のようにする。「如約=約ノ如クセン」〔→史記〕

{動}ゆく。いく。〈類義語〉→之ユク。「公、将如棠、観魚者=公、マサニ棠ニ如キ、魚スル者ヲ観ントス」〔→左伝〕

{動}ゆく。いく。〈類義語〉→之ユク。「公、将如棠、観魚者=公、マサニ棠ニ如キ、魚スル者ヲ観ントス」〔→左伝〕

{接続}もし。仮定をあらわすことば。〈同義語〉→若モシ。「如有復我者=モシ我ヲ復ス者有ラバ」〔→論語〕

{接続}もし。仮定をあらわすことば。〈同義語〉→若モシ。「如有復我者=モシ我ヲ復ス者有ラバ」〔→論語〕

{接続}もしくは。二者を並べてどちらか一方を選ぶ意を示すことば。A如B(AもしくはB)のかたちで用いる。〈類義語〉→或アルイハ。「方六七十、如五六十=方六七十、モシクハ五六十」〔→論語〕

{接続}もしくは。二者を並べてどちらか一方を選ぶ意を示すことば。A如B(AもしくはB)のかたちで用いる。〈類義語〉→或アルイハ。「方六七十、如五六十=方六七十、モシクハ五六十」〔→論語〕

{接続}ごときは。文のはじめにつけて、…などは、…に至ってはの意を示す。程度を進めた話題を提出する際に用いる。「如其礼楽、以俟君子=ソノ礼楽ノゴトキハ、モッテ君子ヲ俟タン」〔→論語〕

{接続}ごときは。文のはじめにつけて、…などは、…に至ってはの意を示す。程度を進めた話題を提出する際に用いる。「如其礼楽、以俟君子=ソノ礼楽ノゴトキハ、モッテ君子ヲ俟タン」〔→論語〕

{動}いかん。いかんせん。どうしようか、どうしたらよかろうか、の意。▽如だけを用いることは少なく、多くは「如何」の形で用いる。「如之何=コレヲイカンセン」「如其仁=ソノ仁ヲイカンセン」〔→論語〕

{動}いかん。いかんせん。どうしようか、どうしたらよかろうか、の意。▽如だけを用いることは少なく、多くは「如何」の形で用いる。「如之何=コレヲイカンセン」「如其仁=ソノ仁ヲイカンセン」〔→論語〕

{助}状態をあらわす形容詞につくことば。〈類義語〉…然ゼン。「申申如タリ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。「口+音符女」。もと、しなやかにいう、柔和に従うの意。ただし、一般には、若とともに、近くもなく遠くもない物をさす指示詞に当てる。「A是B」とは、AはとりもなおさずBだの意で、近称の是を用い、「A如B(AはほぼBに同じ、似ている)」という不則不離の意を示すには中称の如を用いる。仮定の条件を指示する「如モシ」も、現場にないものをさす働きの一用法である。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{助}状態をあらわす形容詞につくことば。〈類義語〉…然ゼン。「申申如タリ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。「口+音符女」。もと、しなやかにいう、柔和に従うの意。ただし、一般には、若とともに、近くもなく遠くもない物をさす指示詞に当てる。「A是B」とは、AはとりもなおさずBだの意で、近称の是を用い、「A如B(AはほぼBに同じ、似ている)」という不則不離の意を示すには中称の如を用いる。仮定の条件を指示する「如モシ」も、現場にないものをさす働きの一用法である。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

悟得 ゴトク🔗⭐🔉

【悟入】

ゴニュウ〔仏〕迷いを離れて、宇宙・人生の真理を体得すること。悟りの境地になる。悟りを開く。『悟得ゴトク』

梧桐 ゴトウ🔗⭐🔉

【梧桐】

ゴトウ あおぎり。▽その落葉のはじまりは秋のきざしとされる。「梧桐一葉落、天下尽知秋=梧桐一葉落チテ、天下尽ク秋ヲ知ル」〔群芳譜〕

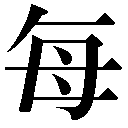

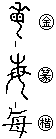

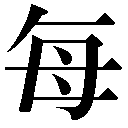

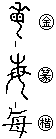

毎 ごとに🔗⭐🔉

【毎】

人名に使える旧字

人名に使える旧字

6画 毋部 [二年]

区点=4372 16進=4B68 シフトJIS=9688

《常用音訓》マイ

《音読み》 マイ

6画 毋部 [二年]

区点=4372 16進=4B68 シフトJIS=9688

《常用音訓》マイ

《音読み》 マイ /バイ

/バイ 〈m

〈m i〉

《訓読み》 ごとに/むさぼる/つねづね

《名付け》 かず・つね

《意味》

i〉

《訓読み》 ごとに/むさぼる/つねづね

《名付け》 かず・つね

《意味》

{指}ごとに。次々と生じる事物を、そのつどさし示すことば。〈類義語〉→各。「毎日」「毎事問=事ゴトニ問フ」〔→論語〕

{指}ごとに。次々と生じる事物を、そのつどさし示すことば。〈類義語〉→各。「毎日」「毎事問=事ゴトニ問フ」〔→論語〕

{動}むさぼる。しきりにもとめる。〈類義語〉→謀。

{動}むさぼる。しきりにもとめる。〈類義語〉→謀。

{副}つねづね。いつも。

《解字》

{副}つねづね。いつも。

《解字》

会意兼形声。「頭に髪をゆった姿+音符母」で、母と同系であるが、とくに次々と子をうむことに重点をおいたことば。次々と生じる事物を一つ一つさす指示詞に転用された。

《類義》

各は、一つずつ手ごたえのある個体をそれぞれ別にさし示すことば。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は7画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意兼形声。「頭に髪をゆった姿+音符母」で、母と同系であるが、とくに次々と子をうむことに重点をおいたことば。次々と生じる事物を一つ一つさす指示詞に転用された。

《類義》

各は、一つずつ手ごたえのある個体をそれぞれ別にさし示すことば。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は7画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

人名に使える旧字

人名に使える旧字

6画 毋部 [二年]

区点=4372 16進=4B68 シフトJIS=9688

《常用音訓》マイ

《音読み》 マイ

6画 毋部 [二年]

区点=4372 16進=4B68 シフトJIS=9688

《常用音訓》マイ

《音読み》 マイ /バイ

/バイ 〈m

〈m i〉

《訓読み》 ごとに/むさぼる/つねづね

《名付け》 かず・つね

《意味》

i〉

《訓読み》 ごとに/むさぼる/つねづね

《名付け》 かず・つね

《意味》

{指}ごとに。次々と生じる事物を、そのつどさし示すことば。〈類義語〉→各。「毎日」「毎事問=事ゴトニ問フ」〔→論語〕

{指}ごとに。次々と生じる事物を、そのつどさし示すことば。〈類義語〉→各。「毎日」「毎事問=事ゴトニ問フ」〔→論語〕

{動}むさぼる。しきりにもとめる。〈類義語〉→謀。

{動}むさぼる。しきりにもとめる。〈類義語〉→謀。

{副}つねづね。いつも。

《解字》

{副}つねづね。いつも。

《解字》

会意兼形声。「頭に髪をゆった姿+音符母」で、母と同系であるが、とくに次々と子をうむことに重点をおいたことば。次々と生じる事物を一つ一つさす指示詞に転用された。

《類義》

各は、一つずつ手ごたえのある個体をそれぞれ別にさし示すことば。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は7画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意兼形声。「頭に髪をゆった姿+音符母」で、母と同系であるが、とくに次々と子をうむことに重点をおいたことば。次々と生じる事物を一つ一つさす指示詞に転用された。

《類義》

各は、一つずつ手ごたえのある個体をそれぞれ別にさし示すことば。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は7画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

若 ごとし🔗⭐🔉

【若】

8画 艸部 [六年]

区点=2867 16進=3C63 シフトJIS=8EE1

《常用音訓》ジャク/ニャク/も…しくは/わか…い

《音読み》 ジャク

8画 艸部 [六年]

区点=2867 16進=3C63 シフトJIS=8EE1

《常用音訓》ジャク/ニャク/も…しくは/わか…い

《音読み》 ジャク /ニャク

/ニャク /ジャ

/ジャ /ニャ

/ニャ 〈ru

〈ru 〉〈r

〉〈r 〉

《訓読み》 もしくわ/わかい(わかし)/なんじ(なんぢ)/したがう(したがふ)/かくのごとき/その/もしくは/もし/ごとし

《名付け》 なお・まさ・よし・より・わか・わく

《意味》

〉

《訓読み》 もしくわ/わかい(わかし)/なんじ(なんぢ)/したがう(したがふ)/かくのごとき/その/もしくは/もし/ごとし

《名付け》 なお・まさ・よし・より・わか・わく

《意味》

{形}わかい(ワカシ)。からだが柔らかい。しなやかでわかい。〈対語〉→老。「老若ロウジャク/ロウニャク」

{形}わかい(ワカシ)。からだが柔らかい。しなやかでわかい。〈対語〉→老。「老若ロウジャク/ロウニャク」

{名}しなやかな桑の木。また、柔らかい菜や草。

{名}しなやかな桑の木。また、柔らかい菜や草。

{代}なんじ(ナンヂ)。二人称の代名詞。あなた。きみ。〈類義語〉→汝ジョ。「吾翁即若翁=吾ガ翁ハスナハチ若ノ翁ナリ」〔→史記〕

{代}なんじ(ナンヂ)。二人称の代名詞。あなた。きみ。〈類義語〉→汝ジョ。「吾翁即若翁=吾ガ翁ハスナハチ若ノ翁ナリ」〔→史記〕

{動}したがう(シタガフ)。なびいてしたがう。「下上不若=下モ上モ若ハズ」「有若ユウジャク(順調な、めでたい)」「不若フジャク(したがわない魔物)」

{動}したがう(シタガフ)。なびいてしたがう。「下上不若=下モ上モ若ハズ」「有若ユウジャク(順調な、めでたい)」「不若フジャク(したがわない魔物)」

{指}かくのごとき。その。前文を受けて、その、そのような、などの意をあらわす指示のことば。〈類義語〉→而・→然。「君子哉、若人=君子ナルカナ、カクノゴトキ人」〔→論語〕

{指}かくのごとき。その。前文を受けて、その、そのような、などの意をあらわす指示のことば。〈類義語〉→而・→然。「君子哉、若人=君子ナルカナ、カクノゴトキ人」〔→論語〕

{接続}もしくは。A若B(AもしくはB)の形で用い、AかまたはBとの意。〈類義語〉→如。「四十若五十=四十若シクハ五十」

{接続}もしくは。A若B(AもしくはB)の形で用い、AかまたはBとの意。〈類義語〉→如。「四十若五十=四十若シクハ五十」

{接続}もし。仮定をあらわすことば。〈類義語〉→如。「若有疾風迅雷甚雨則必変=若シ疾風迅雷甚雨有レバスナハチ必ズ変ズ」〔→礼記〕

{接続}もし。仮定をあらわすことば。〈類義語〉→如。「若有疾風迅雷甚雨則必変=若シ疾風迅雷甚雨有レバスナハチ必ズ変ズ」〔→礼記〕

{動}ごとし。判断をあらわすことば。…のようだ。〈類義語〉→如。「若是(=如此。かくのごとし)」「若火之始然、泉之始達=火ノ始メテ然エ、泉ノ始メテ達スルガゴトシ」〔→孟子〕

{動}ごとし。判断をあらわすことば。…のようだ。〈類義語〉→如。「若是(=如此。かくのごとし)」「若火之始然、泉之始達=火ノ始メテ然エ、泉ノ始メテ達スルガゴトシ」〔→孟子〕

{助}疑問詞を組みたてることば。▽如に当てた用法。「奚若(=何如)=イカン」「若何(=如何)=イカン」「若之何不弔=コレヲイカンゾ弔セザルヤ」〔→左伝〕

{助}疑問詞を組みたてることば。▽如に当てた用法。「奚若(=何如)=イカン」「若何(=如何)=イカン」「若之何不弔=コレヲイカンゾ弔セザルヤ」〔→左伝〕

{助}形容詞を組みたてることば。〈同義語〉→然・→如。「自若」「瞠若ドウジャク」

{助}形容詞を組みたてることば。〈同義語〉→然・→如。「自若」「瞠若ドウジャク」

{名・形}しなやかな干し草。草やひげのたれたさま。

{名・形}しなやかな干し草。草やひげのたれたさま。

「若干ジャッカン」「若箇ジャッコ」とは、数量がそれほど多くなく、はっきりしないこと。いくつか。いくらか。

「若干ジャッカン」「若箇ジャッコ」とは、数量がそれほど多くなく、はっきりしないこと。いくつか。いくらか。

「般若ハンニャ」とは、多くの迷いを去って悟りを開く最上の知恵。▽梵語ボンゴの音訳。

《解字》

「般若ハンニャ」とは、多くの迷いを去って悟りを開く最上の知恵。▽梵語ボンゴの音訳。

《解字》

象形。しなやかな髪の毛をとく、からだの柔らかい女性の姿を描いたもの。のち、草かんむりのように変形し、また口印を加えて若の字となった。しなやか、柔らかく従う、遠まわしに柔らかくゆびさす、などの意をあらわす。のち、汝ジョ・如ジョとともに、「なんじ」「それ」をさす中称の指示詞に当てて用い、助詞や接続詞にも転用された。

《単語家族》

女ジョ(しなやかな女性)

象形。しなやかな髪の毛をとく、からだの柔らかい女性の姿を描いたもの。のち、草かんむりのように変形し、また口印を加えて若の字となった。しなやか、柔らかく従う、遠まわしに柔らかくゆびさす、などの意をあらわす。のち、汝ジョ・如ジョとともに、「なんじ」「それ」をさす中称の指示詞に当てて用い、助詞や接続詞にも転用された。

《単語家族》

女ジョ(しなやかな女性) 茹ジョ(柔らかい菜)

茹ジョ(柔らかい菜) 弱ジャク(柔らかい)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

弱ジャク(柔らかい)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 艸部 [六年]

区点=2867 16進=3C63 シフトJIS=8EE1

《常用音訓》ジャク/ニャク/も…しくは/わか…い

《音読み》 ジャク

8画 艸部 [六年]

区点=2867 16進=3C63 シフトJIS=8EE1

《常用音訓》ジャク/ニャク/も…しくは/わか…い

《音読み》 ジャク /ニャク

/ニャク /ジャ

/ジャ /ニャ

/ニャ 〈ru

〈ru 〉〈r

〉〈r 〉

《訓読み》 もしくわ/わかい(わかし)/なんじ(なんぢ)/したがう(したがふ)/かくのごとき/その/もしくは/もし/ごとし

《名付け》 なお・まさ・よし・より・わか・わく

《意味》

〉

《訓読み》 もしくわ/わかい(わかし)/なんじ(なんぢ)/したがう(したがふ)/かくのごとき/その/もしくは/もし/ごとし

《名付け》 なお・まさ・よし・より・わか・わく

《意味》

{形}わかい(ワカシ)。からだが柔らかい。しなやかでわかい。〈対語〉→老。「老若ロウジャク/ロウニャク」

{形}わかい(ワカシ)。からだが柔らかい。しなやかでわかい。〈対語〉→老。「老若ロウジャク/ロウニャク」

{名}しなやかな桑の木。また、柔らかい菜や草。

{名}しなやかな桑の木。また、柔らかい菜や草。

{代}なんじ(ナンヂ)。二人称の代名詞。あなた。きみ。〈類義語〉→汝ジョ。「吾翁即若翁=吾ガ翁ハスナハチ若ノ翁ナリ」〔→史記〕

{代}なんじ(ナンヂ)。二人称の代名詞。あなた。きみ。〈類義語〉→汝ジョ。「吾翁即若翁=吾ガ翁ハスナハチ若ノ翁ナリ」〔→史記〕

{動}したがう(シタガフ)。なびいてしたがう。「下上不若=下モ上モ若ハズ」「有若ユウジャク(順調な、めでたい)」「不若フジャク(したがわない魔物)」

{動}したがう(シタガフ)。なびいてしたがう。「下上不若=下モ上モ若ハズ」「有若ユウジャク(順調な、めでたい)」「不若フジャク(したがわない魔物)」

{指}かくのごとき。その。前文を受けて、その、そのような、などの意をあらわす指示のことば。〈類義語〉→而・→然。「君子哉、若人=君子ナルカナ、カクノゴトキ人」〔→論語〕

{指}かくのごとき。その。前文を受けて、その、そのような、などの意をあらわす指示のことば。〈類義語〉→而・→然。「君子哉、若人=君子ナルカナ、カクノゴトキ人」〔→論語〕

{接続}もしくは。A若B(AもしくはB)の形で用い、AかまたはBとの意。〈類義語〉→如。「四十若五十=四十若シクハ五十」

{接続}もしくは。A若B(AもしくはB)の形で用い、AかまたはBとの意。〈類義語〉→如。「四十若五十=四十若シクハ五十」

{接続}もし。仮定をあらわすことば。〈類義語〉→如。「若有疾風迅雷甚雨則必変=若シ疾風迅雷甚雨有レバスナハチ必ズ変ズ」〔→礼記〕

{接続}もし。仮定をあらわすことば。〈類義語〉→如。「若有疾風迅雷甚雨則必変=若シ疾風迅雷甚雨有レバスナハチ必ズ変ズ」〔→礼記〕

{動}ごとし。判断をあらわすことば。…のようだ。〈類義語〉→如。「若是(=如此。かくのごとし)」「若火之始然、泉之始達=火ノ始メテ然エ、泉ノ始メテ達スルガゴトシ」〔→孟子〕

{動}ごとし。判断をあらわすことば。…のようだ。〈類義語〉→如。「若是(=如此。かくのごとし)」「若火之始然、泉之始達=火ノ始メテ然エ、泉ノ始メテ達スルガゴトシ」〔→孟子〕

{助}疑問詞を組みたてることば。▽如に当てた用法。「奚若(=何如)=イカン」「若何(=如何)=イカン」「若之何不弔=コレヲイカンゾ弔セザルヤ」〔→左伝〕

{助}疑問詞を組みたてることば。▽如に当てた用法。「奚若(=何如)=イカン」「若何(=如何)=イカン」「若之何不弔=コレヲイカンゾ弔セザルヤ」〔→左伝〕

{助}形容詞を組みたてることば。〈同義語〉→然・→如。「自若」「瞠若ドウジャク」

{助}形容詞を組みたてることば。〈同義語〉→然・→如。「自若」「瞠若ドウジャク」

{名・形}しなやかな干し草。草やひげのたれたさま。

{名・形}しなやかな干し草。草やひげのたれたさま。

「若干ジャッカン」「若箇ジャッコ」とは、数量がそれほど多くなく、はっきりしないこと。いくつか。いくらか。

「若干ジャッカン」「若箇ジャッコ」とは、数量がそれほど多くなく、はっきりしないこと。いくつか。いくらか。

「般若ハンニャ」とは、多くの迷いを去って悟りを開く最上の知恵。▽梵語ボンゴの音訳。

《解字》

「般若ハンニャ」とは、多くの迷いを去って悟りを開く最上の知恵。▽梵語ボンゴの音訳。

《解字》

象形。しなやかな髪の毛をとく、からだの柔らかい女性の姿を描いたもの。のち、草かんむりのように変形し、また口印を加えて若の字となった。しなやか、柔らかく従う、遠まわしに柔らかくゆびさす、などの意をあらわす。のち、汝ジョ・如ジョとともに、「なんじ」「それ」をさす中称の指示詞に当てて用い、助詞や接続詞にも転用された。

《単語家族》

女ジョ(しなやかな女性)

象形。しなやかな髪の毛をとく、からだの柔らかい女性の姿を描いたもの。のち、草かんむりのように変形し、また口印を加えて若の字となった。しなやか、柔らかく従う、遠まわしに柔らかくゆびさす、などの意をあらわす。のち、汝ジョ・如ジョとともに、「なんじ」「それ」をさす中称の指示詞に当てて用い、助詞や接続詞にも転用された。

《単語家族》

女ジョ(しなやかな女性) 茹ジョ(柔らかい菜)

茹ジョ(柔らかい菜) 弱ジャク(柔らかい)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

弱ジャク(柔らかい)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「ごと」で始まるの検索結果 1-11。