複数辞典一括検索+![]()

![]()

例 たとえ🔗⭐🔉

【例】

8画 人部 [四年]

区点=4667 16進=4E63 シフトJIS=97E1

《常用音訓》レイ/たと…える

《音読み》 レイ

8画 人部 [四年]

区点=4667 16進=4E63 シフトJIS=97E1

《常用音訓》レイ/たと…える

《音読み》 レイ /レ

/レ 〈l

〈l 〉

《訓読み》 たとえる/たとえ(たとへ)/たとえば(たとへば)

《名付け》 ただ・つね・とも・みち

《意味》

〉

《訓読み》 たとえる/たとえ(たとへ)/たとえば(たとへば)

《名付け》 ただ・つね・とも・みち

《意味》

{名}たとえ(タトヘ)。相並ぶ同類の事がら。「先例」

{名}たとえ(タトヘ)。相並ぶ同類の事がら。「先例」

レイス{動}同類として並べてみる。引き比べる。「比例」

レイス{動}同類として並べてみる。引き比べる。「比例」

レイス{動}同類のならわしに従う。常例による。「例出為刺史=例シテ出デテ刺史ト為ル」〔→韓愈〕

〔国〕たとえば(タトヘバ)。例をあげると。

《解字》

会意兼形声。列は「歹(ほね)+刀」の会意文字で、裂レツ(いくつにも切りさく)の原字。例は「人+音符列」で、いくつにも裂けば、同類の物が並ぶことになるから、列や裂と同系。また、列と例とは意味が近い。→列

《類義》

→並

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

レイス{動}同類のならわしに従う。常例による。「例出為刺史=例シテ出デテ刺史ト為ル」〔→韓愈〕

〔国〕たとえば(タトヘバ)。例をあげると。

《解字》

会意兼形声。列は「歹(ほね)+刀」の会意文字で、裂レツ(いくつにも切りさく)の原字。例は「人+音符列」で、いくつにも裂けば、同類の物が並ぶことになるから、列や裂と同系。また、列と例とは意味が近い。→列

《類義》

→並

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 人部 [四年]

区点=4667 16進=4E63 シフトJIS=97E1

《常用音訓》レイ/たと…える

《音読み》 レイ

8画 人部 [四年]

区点=4667 16進=4E63 シフトJIS=97E1

《常用音訓》レイ/たと…える

《音読み》 レイ /レ

/レ 〈l

〈l 〉

《訓読み》 たとえる/たとえ(たとへ)/たとえば(たとへば)

《名付け》 ただ・つね・とも・みち

《意味》

〉

《訓読み》 たとえる/たとえ(たとへ)/たとえば(たとへば)

《名付け》 ただ・つね・とも・みち

《意味》

{名}たとえ(タトヘ)。相並ぶ同類の事がら。「先例」

{名}たとえ(タトヘ)。相並ぶ同類の事がら。「先例」

レイス{動}同類として並べてみる。引き比べる。「比例」

レイス{動}同類として並べてみる。引き比べる。「比例」

レイス{動}同類のならわしに従う。常例による。「例出為刺史=例シテ出デテ刺史ト為ル」〔→韓愈〕

〔国〕たとえば(タトヘバ)。例をあげると。

《解字》

会意兼形声。列は「歹(ほね)+刀」の会意文字で、裂レツ(いくつにも切りさく)の原字。例は「人+音符列」で、いくつにも裂けば、同類の物が並ぶことになるから、列や裂と同系。また、列と例とは意味が近い。→列

《類義》

→並

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

レイス{動}同類のならわしに従う。常例による。「例出為刺史=例シテ出デテ刺史ト為ル」〔→韓愈〕

〔国〕たとえば(タトヘバ)。例をあげると。

《解字》

会意兼形声。列は「歹(ほね)+刀」の会意文字で、裂レツ(いくつにも切りさく)の原字。例は「人+音符列」で、いくつにも裂けば、同類の物が並ぶことになるから、列や裂と同系。また、列と例とは意味が近い。→列

《類義》

→並

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

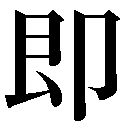

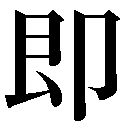

即 たとえ🔗⭐🔉

【即】

人名に使える旧字

人名に使える旧字

7画 卩部 [常用漢字]

区点=3408 16進=4228 シフトJIS=91A6

《常用音訓》ソク

《音読み》 ソク

7画 卩部 [常用漢字]

区点=3408 16進=4228 シフトJIS=91A6

《常用音訓》ソク

《音読み》 ソク /ショク

/ショク 〈j

〈j 〉

《訓読み》 つく/すなわち(すなはち)/もし/たとえ(たとへ)

《名付け》 あつ・ただ・ちかし・ひと・みつ・より

《意味》

〉

《訓読み》 つく/すなわち(すなはち)/もし/たとえ(たとへ)

《名付け》 あつ・ただ・ちかし・ひと・みつ・より

《意味》

ソクス{動}つく。すぐそばにくっつく。「即位」「即之也温=コレニツケバ温ナリ」〔→論語〕

ソクス{動}つく。すぐそばにくっつく。「即位」「即之也温=コレニツケバ温ナリ」〔→論語〕

{副}すなわち(スナハチ)。間をおかずすぐ続いてする意をあらわすことば。すぐさま。「即時」「項伯即入見沛公=項伯スナハチ入リテ沛公ヲ見ル」〔→史記〕

{副}すなわち(スナハチ)。間をおかずすぐ続いてする意をあらわすことば。すぐさま。「即時」「項伯即入見沛公=項伯スナハチ入リテ沛公ヲ見ル」〔→史記〕

{副}すなわち(スナハチ)。AはつまりBだと、直結することを強調することば。「色即是空シキソクゼクウ」「梁父即楚将項燕=梁ノ父ハスナハチ楚ノ将項燕」〔→史記〕

{副}すなわち(スナハチ)。AはつまりBだと、直結することを強調することば。「色即是空シキソクゼクウ」「梁父即楚将項燕=梁ノ父ハスナハチ楚ノ将項燕」〔→史記〕

{接続}すなわち(スナハチ)。AするとすぐBとなるというように、前後に間をおかず直結しておこることを示す接続詞。「先即制人=先ンズレバスナハチ人ヲ制ス」〔→史記〕

{接続}すなわち(スナハチ)。AするとすぐBとなるというように、前後に間をおかず直結しておこることを示す接続詞。「先即制人=先ンズレバスナハチ人ヲ制ス」〔→史記〕

{接続}もし。万が一。「即来、沛公恐不得有此=モシ来タラバ、沛公恐ラクハコレヲ有ツヲ得ザラン」〔→漢書〕

{接続}もし。万が一。「即来、沛公恐不得有此=モシ来タラバ、沛公恐ラクハコレヲ有ツヲ得ザラン」〔→漢書〕

{接続}たとえ(タトヘ)。「たとえ…しても」と仮定の意をあらわす接続詞。▽「即使」という形を用いることが多い。

《解字》

{接続}たとえ(タトヘ)。「たとえ…しても」と仮定の意をあらわす接続詞。▽「即使」という形を用いることが多い。

《解字》

会意。左側は皀で、人がすわって食物を盛った食卓のそばにくっついたさまを示す。のち、副詞や接続詞に転じ、口語では便・就などの語にとってかわられた。

《単語家族》

則(そばにくっつく)

会意。左側は皀で、人がすわって食物を盛った食卓のそばにくっついたさまを示す。のち、副詞や接続詞に転じ、口語では便・就などの語にとってかわられた。

《単語家族》

則(そばにくっつく) 側(そば)と同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

側(そば)と同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

人名に使える旧字

人名に使える旧字

7画 卩部 [常用漢字]

区点=3408 16進=4228 シフトJIS=91A6

《常用音訓》ソク

《音読み》 ソク

7画 卩部 [常用漢字]

区点=3408 16進=4228 シフトJIS=91A6

《常用音訓》ソク

《音読み》 ソク /ショク

/ショク 〈j

〈j 〉

《訓読み》 つく/すなわち(すなはち)/もし/たとえ(たとへ)

《名付け》 あつ・ただ・ちかし・ひと・みつ・より

《意味》

〉

《訓読み》 つく/すなわち(すなはち)/もし/たとえ(たとへ)

《名付け》 あつ・ただ・ちかし・ひと・みつ・より

《意味》

ソクス{動}つく。すぐそばにくっつく。「即位」「即之也温=コレニツケバ温ナリ」〔→論語〕

ソクス{動}つく。すぐそばにくっつく。「即位」「即之也温=コレニツケバ温ナリ」〔→論語〕

{副}すなわち(スナハチ)。間をおかずすぐ続いてする意をあらわすことば。すぐさま。「即時」「項伯即入見沛公=項伯スナハチ入リテ沛公ヲ見ル」〔→史記〕

{副}すなわち(スナハチ)。間をおかずすぐ続いてする意をあらわすことば。すぐさま。「即時」「項伯即入見沛公=項伯スナハチ入リテ沛公ヲ見ル」〔→史記〕

{副}すなわち(スナハチ)。AはつまりBだと、直結することを強調することば。「色即是空シキソクゼクウ」「梁父即楚将項燕=梁ノ父ハスナハチ楚ノ将項燕」〔→史記〕

{副}すなわち(スナハチ)。AはつまりBだと、直結することを強調することば。「色即是空シキソクゼクウ」「梁父即楚将項燕=梁ノ父ハスナハチ楚ノ将項燕」〔→史記〕

{接続}すなわち(スナハチ)。AするとすぐBとなるというように、前後に間をおかず直結しておこることを示す接続詞。「先即制人=先ンズレバスナハチ人ヲ制ス」〔→史記〕

{接続}すなわち(スナハチ)。AするとすぐBとなるというように、前後に間をおかず直結しておこることを示す接続詞。「先即制人=先ンズレバスナハチ人ヲ制ス」〔→史記〕

{接続}もし。万が一。「即来、沛公恐不得有此=モシ来タラバ、沛公恐ラクハコレヲ有ツヲ得ザラン」〔→漢書〕

{接続}もし。万が一。「即来、沛公恐不得有此=モシ来タラバ、沛公恐ラクハコレヲ有ツヲ得ザラン」〔→漢書〕

{接続}たとえ(タトヘ)。「たとえ…しても」と仮定の意をあらわす接続詞。▽「即使」という形を用いることが多い。

《解字》

{接続}たとえ(タトヘ)。「たとえ…しても」と仮定の意をあらわす接続詞。▽「即使」という形を用いることが多い。

《解字》

会意。左側は皀で、人がすわって食物を盛った食卓のそばにくっついたさまを示す。のち、副詞や接続詞に転じ、口語では便・就などの語にとってかわられた。

《単語家族》

則(そばにくっつく)

会意。左側は皀で、人がすわって食物を盛った食卓のそばにくっついたさまを示す。のち、副詞や接続詞に転じ、口語では便・就などの語にとってかわられた。

《単語家族》

則(そばにくっつく) 側(そば)と同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

側(そば)と同系。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は9画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

取譬 タトエヲトル🔗⭐🔉

【取譬】

シュヒ・タトエヲトル  他のことをもってきてたとえる。

他のことをもってきてたとえる。 基準とすべき例とする。「能近取譬=ヨク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕▽この例については、「ヨク近ク取リテ譬フ」と読んで、他人のことを自分の身近にひき比べることとする説もある。

基準とすべき例とする。「能近取譬=ヨク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕▽この例については、「ヨク近ク取リテ譬フ」と読んで、他人のことを自分の身近にひき比べることとする説もある。

他のことをもってきてたとえる。

他のことをもってきてたとえる。 基準とすべき例とする。「能近取譬=ヨク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕▽この例については、「ヨク近ク取リテ譬フ」と読んで、他人のことを自分の身近にひき比べることとする説もある。

基準とすべき例とする。「能近取譬=ヨク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕▽この例については、「ヨク近ク取リテ譬フ」と読んで、他人のことを自分の身近にひき比べることとする説もある。

向使 タトエ🔗⭐🔉

【向使】

モシ・タトエ 。・タトイかりに。もしも。

喩 たとえ🔗⭐🔉

【喩】

12画 口部

区点=5140 16進=5348 シフトJIS=9A67

《音読み》 ユ

12画 口部

区点=5140 16進=5348 シフトJIS=9A67

《音読み》 ユ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 さとす/さとる/たとえる(たとふ)/たとえ(たとへ)

《意味》

〉

《訓読み》 さとす/さとる/たとえる(たとふ)/たとえ(たとへ)

《意味》

{動}さとす。さとる。疑問を解いてはっきりとわからせる。はっきりとわかる。〈同義語〉→諭。「君子喩於義=君子ハ義ニ喩ル」〔→論語〕

{動}さとす。さとる。疑問を解いてはっきりとわからせる。はっきりとわかる。〈同義語〉→諭。「君子喩於義=君子ハ義ニ喩ル」〔→論語〕

{動}たとえる(タトフ)。例を引いて疑問を解く。〈同義語〉→諭。「請以戦喩=請フ、戦ヒヲモツテ喩ヘン」〔→孟子〕

{動}たとえる(タトフ)。例を引いて疑問を解く。〈同義語〉→諭。「請以戦喩=請フ、戦ヒヲモツテ喩ヘン」〔→孟子〕

{名}たとえ(タトヘ)。たとえごと。〈同義語〉→諭。「隠喩インユ」「引喩失義=喩ヘヲ引キテ義ヲ失フ」〔→諸葛亮〕

{名}たとえ(タトヘ)。たとえごと。〈同義語〉→諭。「隠喩インユ」「引喩失義=喩ヘヲ引キテ義ヲ失フ」〔→諸葛亮〕

{名}文章様式の名。例を引いて相手に理由を理解させることを目的にした文章。〈類義語〉→解。「進学喩」

{名}文章様式の名。例を引いて相手に理由を理解させることを目的にした文章。〈類義語〉→解。「進学喩」

「嘔喩オウユ」とは、愉快に親しげに話すこと。

「嘔喩オウユ」とは、愉快に親しげに話すこと。

{動}たのしむ。よろこぶ。▽愉に当てた用法。「喩喩ユユ」「自喩適志与=ミヅカラ志ニ適ヘルカナト喩シム」〔→荘子〕

《解字》

会意兼形声。兪ユは中身をくりぬいてつくった丸木舟。じゃまな部分を抜きとる意を含む。喩は「口+音符兪」で、疑問やしこりを抜き去ること。▽癒ユは、病根を抜き去ること。→兪

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}たのしむ。よろこぶ。▽愉に当てた用法。「喩喩ユユ」「自喩適志与=ミヅカラ志ニ適ヘルカナト喩シム」〔→荘子〕

《解字》

会意兼形声。兪ユは中身をくりぬいてつくった丸木舟。じゃまな部分を抜きとる意を含む。喩は「口+音符兪」で、疑問やしこりを抜き去ること。▽癒ユは、病根を抜き去ること。→兪

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 口部

区点=5140 16進=5348 シフトJIS=9A67

《音読み》 ユ

12画 口部

区点=5140 16進=5348 シフトJIS=9A67

《音読み》 ユ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 さとす/さとる/たとえる(たとふ)/たとえ(たとへ)

《意味》

〉

《訓読み》 さとす/さとる/たとえる(たとふ)/たとえ(たとへ)

《意味》

{動}さとす。さとる。疑問を解いてはっきりとわからせる。はっきりとわかる。〈同義語〉→諭。「君子喩於義=君子ハ義ニ喩ル」〔→論語〕

{動}さとす。さとる。疑問を解いてはっきりとわからせる。はっきりとわかる。〈同義語〉→諭。「君子喩於義=君子ハ義ニ喩ル」〔→論語〕

{動}たとえる(タトフ)。例を引いて疑問を解く。〈同義語〉→諭。「請以戦喩=請フ、戦ヒヲモツテ喩ヘン」〔→孟子〕

{動}たとえる(タトフ)。例を引いて疑問を解く。〈同義語〉→諭。「請以戦喩=請フ、戦ヒヲモツテ喩ヘン」〔→孟子〕

{名}たとえ(タトヘ)。たとえごと。〈同義語〉→諭。「隠喩インユ」「引喩失義=喩ヘヲ引キテ義ヲ失フ」〔→諸葛亮〕

{名}たとえ(タトヘ)。たとえごと。〈同義語〉→諭。「隠喩インユ」「引喩失義=喩ヘヲ引キテ義ヲ失フ」〔→諸葛亮〕

{名}文章様式の名。例を引いて相手に理由を理解させることを目的にした文章。〈類義語〉→解。「進学喩」

{名}文章様式の名。例を引いて相手に理由を理解させることを目的にした文章。〈類義語〉→解。「進学喩」

「嘔喩オウユ」とは、愉快に親しげに話すこと。

「嘔喩オウユ」とは、愉快に親しげに話すこと。

{動}たのしむ。よろこぶ。▽愉に当てた用法。「喩喩ユユ」「自喩適志与=ミヅカラ志ニ適ヘルカナト喩シム」〔→荘子〕

《解字》

会意兼形声。兪ユは中身をくりぬいてつくった丸木舟。じゃまな部分を抜きとる意を含む。喩は「口+音符兪」で、疑問やしこりを抜き去ること。▽癒ユは、病根を抜き去ること。→兪

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}たのしむ。よろこぶ。▽愉に当てた用法。「喩喩ユユ」「自喩適志与=ミヅカラ志ニ適ヘルカナト喩シム」〔→荘子〕

《解字》

会意兼形声。兪ユは中身をくりぬいてつくった丸木舟。じゃまな部分を抜きとる意を含む。喩は「口+音符兪」で、疑問やしこりを抜き去ること。▽癒ユは、病根を抜き去ること。→兪

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

引喩 タトエヲヒク🔗⭐🔉

【引喩】

インユ・タトエヲヒク たとえを引用する。『引比インピ』

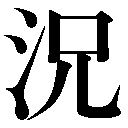

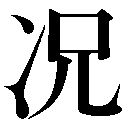

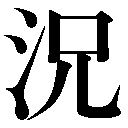

況 たとえる🔗⭐🔉

【況】

8画 水部 [常用漢字]

区点=2223 16進=3637 シフトJIS=8BB5

【况】異体字異体字

8画 水部 [常用漢字]

区点=2223 16進=3637 シフトJIS=8BB5

【况】異体字異体字

7画 冫部

区点=4955 16進=5157 シフトJIS=9976

《常用音訓》キョウ

《音読み》 キョウ(ク

7画 冫部

区点=4955 16進=5157 シフトJIS=9976

《常用音訓》キョウ

《音読み》 キョウ(ク ャウ)

ャウ) /コウ(ク

/コウ(ク ウ)

ウ) 〈ku

〈ku ng〉

《訓読み》 たとえる(たとふ)/いわんや(いはんや)/ますます

《意味》

ng〉

《訓読み》 たとえる(たとふ)/いわんや(いはんや)/ますます

《意味》

{名}比べてみたさま。ありさま。「状況」「其余事況、条写如後=ソノ余ノ事況ハ、条写スルコト後ノゴトシ」〔→白居易〕

{名}比べてみたさま。ありさま。「状況」「其余事況、条写如後=ソノ余ノ事況ハ、条写スルコト後ノゴトシ」〔→白居易〕

{動}たとえる(タトフ)。比べあわせる。「比況(なぞらえる)」

{動}たとえる(タトフ)。比べあわせる。「比況(なぞらえる)」

{接続}いわんや(イハンヤ)。「況…乎(いわんや…をや)」の形で用い、前の節の意味内容に比べて、より大きい事がらを持ち出して、ましてこれは言うまでもない、の意をあらわすことば。「況辱己以正天下者乎=況ンヤ己ヲ辱シテモッテ天下ヲ正サントスル者ヲヤ」〔→孟子〕

{接続}いわんや(イハンヤ)。「況…乎(いわんや…をや)」の形で用い、前の節の意味内容に比べて、より大きい事がらを持ち出して、ましてこれは言うまでもない、の意をあらわすことば。「況辱己以正天下者乎=況ンヤ己ヲ辱シテモッテ天下ヲ正サントスル者ヲヤ」〔→孟子〕

{副}ますます。前より程度が激しくなることをあらわすことば。〈類義語〉→滋マスマス。「僕夫況瘁=僕夫況瘁ル」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。兄は、頭の大きい子どもを描いた象形文字で、きょうだいのうち、比較して大きい者を意味する。況は「水+音符兄」で、水が前に比べてますます大きくふえること。転じて、前より程度が激しくなる(まして)の意の接続詞に用いる。

《単語家族》

汪オウ(水が大きく広がる)

{副}ますます。前より程度が激しくなることをあらわすことば。〈類義語〉→滋マスマス。「僕夫況瘁=僕夫況瘁ル」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。兄は、頭の大きい子どもを描いた象形文字で、きょうだいのうち、比較して大きい者を意味する。況は「水+音符兄」で、水が前に比べてますます大きくふえること。転じて、前より程度が激しくなる(まして)の意の接続詞に用いる。

《単語家族》

汪オウ(水が大きく広がる) 広(大きくひろがる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

広(大きくひろがる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 水部 [常用漢字]

区点=2223 16進=3637 シフトJIS=8BB5

【况】異体字異体字

8画 水部 [常用漢字]

区点=2223 16進=3637 シフトJIS=8BB5

【况】異体字異体字

7画 冫部

区点=4955 16進=5157 シフトJIS=9976

《常用音訓》キョウ

《音読み》 キョウ(ク

7画 冫部

区点=4955 16進=5157 シフトJIS=9976

《常用音訓》キョウ

《音読み》 キョウ(ク ャウ)

ャウ) /コウ(ク

/コウ(ク ウ)

ウ) 〈ku

〈ku ng〉

《訓読み》 たとえる(たとふ)/いわんや(いはんや)/ますます

《意味》

ng〉

《訓読み》 たとえる(たとふ)/いわんや(いはんや)/ますます

《意味》

{名}比べてみたさま。ありさま。「状況」「其余事況、条写如後=ソノ余ノ事況ハ、条写スルコト後ノゴトシ」〔→白居易〕

{名}比べてみたさま。ありさま。「状況」「其余事況、条写如後=ソノ余ノ事況ハ、条写スルコト後ノゴトシ」〔→白居易〕

{動}たとえる(タトフ)。比べあわせる。「比況(なぞらえる)」

{動}たとえる(タトフ)。比べあわせる。「比況(なぞらえる)」

{接続}いわんや(イハンヤ)。「況…乎(いわんや…をや)」の形で用い、前の節の意味内容に比べて、より大きい事がらを持ち出して、ましてこれは言うまでもない、の意をあらわすことば。「況辱己以正天下者乎=況ンヤ己ヲ辱シテモッテ天下ヲ正サントスル者ヲヤ」〔→孟子〕

{接続}いわんや(イハンヤ)。「況…乎(いわんや…をや)」の形で用い、前の節の意味内容に比べて、より大きい事がらを持ち出して、ましてこれは言うまでもない、の意をあらわすことば。「況辱己以正天下者乎=況ンヤ己ヲ辱シテモッテ天下ヲ正サントスル者ヲヤ」〔→孟子〕

{副}ますます。前より程度が激しくなることをあらわすことば。〈類義語〉→滋マスマス。「僕夫況瘁=僕夫況瘁ル」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。兄は、頭の大きい子どもを描いた象形文字で、きょうだいのうち、比較して大きい者を意味する。況は「水+音符兄」で、水が前に比べてますます大きくふえること。転じて、前より程度が激しくなる(まして)の意の接続詞に用いる。

《単語家族》

汪オウ(水が大きく広がる)

{副}ますます。前より程度が激しくなることをあらわすことば。〈類義語〉→滋マスマス。「僕夫況瘁=僕夫況瘁ル」〔→詩経〕

《解字》

会意兼形声。兄は、頭の大きい子どもを描いた象形文字で、きょうだいのうち、比較して大きい者を意味する。況は「水+音符兄」で、水が前に比べてますます大きくふえること。転じて、前より程度が激しくなる(まして)の意の接続詞に用いる。

《単語家族》

汪オウ(水が大きく広がる) 広(大きくひろがる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

広(大きくひろがる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

縦 たとえ🔗⭐🔉

【縦】

16画 糸部 [六年]

区点=2936 16進=3D44 シフトJIS=8F63

【縱】旧字人名に使える旧字

16画 糸部 [六年]

区点=2936 16進=3D44 シフトJIS=8F63

【縱】旧字人名に使える旧字

17画 糸部

区点=6952 16進=6554 シフトJIS=E373

《常用音訓》ジュウ/たて

《音読み》 ジュウ

17画 糸部

区点=6952 16進=6554 シフトJIS=E373

《常用音訓》ジュウ/たて

《音読み》 ジュウ /ショウ

/ショウ /シュ

/シュ 〈z

〈z ng〉

《訓読み》 たて/ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)/はなつ/ゆるす/たとえ(たとへ)

《名付け》 なお

《意味》

ng〉

《訓読み》 たて/ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)/はなつ/ゆるす/たとえ(たとへ)

《名付け》 なお

《意味》

{名}たて。上下・前後の方向に、まっすぐのびた線。また、南北の方向にのびた線。▽平声に読む。〈対語〉→横。「縦横」「縦横家(南北、または東西の連盟を策した、中国の戦国時代の弁論家)」「合縦ガッショウ(南北連盟)」

{名}たて。上下・前後の方向に、まっすぐのびた線。また、南北の方向にのびた線。▽平声に読む。〈対語〉→横。「縦横」「縦横家(南北、または東西の連盟を策した、中国の戦国時代の弁論家)」「合縦ガッショウ(南北連盟)」

{形}ほしいまま。したいほうだい。かって気ままにするさま。▽以下、去声に読む。〈類義語〉→放。「放縦ホウショウ」「天縦テンショウ(うまれつき、天命のまま)」

{形}ほしいまま。したいほうだい。かって気ままにするさま。▽以下、去声に読む。〈類義語〉→放。「放縦ホウショウ」「天縦テンショウ(うまれつき、天命のまま)」

{動}ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにまかせる。また、かって気ままにする。〈対語〉→縮(ちぢむ)。〈類義語〉→放・→任(まかす)。「縦酒=酒ヲ縦ニス」「縦目=目ヲ縦ニス」「縦欲=欲ヲ縦ニス」「縦性情=性情ヲ縦ニス」〔→荀子〕

{動}ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにまかせる。また、かって気ままにする。〈対語〉→縮(ちぢむ)。〈類義語〉→放・→任(まかす)。「縦酒=酒ヲ縦ニス」「縦目=目ヲ縦ニス」「縦欲=欲ヲ縦ニス」「縦性情=性情ヲ縦ニス」〔→荀子〕

{動}はなつ。ゆるす。思いきりのばす。かってに遠くへいかせる。ときはなしてゆるす。「遂縦兵追之=ツヒニ兵ヲ縦チテコレヲ追ハシム」〔→史記〕

{動}はなつ。ゆるす。思いきりのばす。かってに遠くへいかせる。ときはなしてゆるす。「遂縦兵追之=ツヒニ兵ヲ縦チテコレヲ追ハシム」〔→史記〕

{接続}たとえ(タトヘ)。かってな予想をする意から、たとえ、万が一、という意をあらわす。たとえ…でも。「且予縦不得大葬=カツ予縦ヘ大葬ヲ得ズトモ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。从ジュウは、Aの人のあとにBの人が従うさまを示す会意文字。それに止(足)と彳印を加えたのが從(=従)の字。縱は「糸+音符從ジュウ」で、糸がつぎつぎと連なって、細長くのびること。たてに長く縦隊をつくるから、たての意となり、縦隊は、どこまでものびるので、のびほうだいの意となる。

《類義》

→肆

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{接続}たとえ(タトヘ)。かってな予想をする意から、たとえ、万が一、という意をあらわす。たとえ…でも。「且予縦不得大葬=カツ予縦ヘ大葬ヲ得ズトモ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。从ジュウは、Aの人のあとにBの人が従うさまを示す会意文字。それに止(足)と彳印を加えたのが從(=従)の字。縱は「糸+音符從ジュウ」で、糸がつぎつぎと連なって、細長くのびること。たてに長く縦隊をつくるから、たての意となり、縦隊は、どこまでものびるので、のびほうだいの意となる。

《類義》

→肆

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

16画 糸部 [六年]

区点=2936 16進=3D44 シフトJIS=8F63

【縱】旧字人名に使える旧字

16画 糸部 [六年]

区点=2936 16進=3D44 シフトJIS=8F63

【縱】旧字人名に使える旧字

17画 糸部

区点=6952 16進=6554 シフトJIS=E373

《常用音訓》ジュウ/たて

《音読み》 ジュウ

17画 糸部

区点=6952 16進=6554 シフトJIS=E373

《常用音訓》ジュウ/たて

《音読み》 ジュウ /ショウ

/ショウ /シュ

/シュ 〈z

〈z ng〉

《訓読み》 たて/ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)/はなつ/ゆるす/たとえ(たとへ)

《名付け》 なお

《意味》

ng〉

《訓読み》 たて/ほしいまま/ほしいままにする(ほしいままにす)/はなつ/ゆるす/たとえ(たとへ)

《名付け》 なお

《意味》

{名}たて。上下・前後の方向に、まっすぐのびた線。また、南北の方向にのびた線。▽平声に読む。〈対語〉→横。「縦横」「縦横家(南北、または東西の連盟を策した、中国の戦国時代の弁論家)」「合縦ガッショウ(南北連盟)」

{名}たて。上下・前後の方向に、まっすぐのびた線。また、南北の方向にのびた線。▽平声に読む。〈対語〉→横。「縦横」「縦横家(南北、または東西の連盟を策した、中国の戦国時代の弁論家)」「合縦ガッショウ(南北連盟)」

{形}ほしいまま。したいほうだい。かって気ままにするさま。▽以下、去声に読む。〈類義語〉→放。「放縦ホウショウ」「天縦テンショウ(うまれつき、天命のまま)」

{形}ほしいまま。したいほうだい。かって気ままにするさま。▽以下、去声に読む。〈類義語〉→放。「放縦ホウショウ」「天縦テンショウ(うまれつき、天命のまま)」

{動}ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにまかせる。また、かって気ままにする。〈対語〉→縮(ちぢむ)。〈類義語〉→放・→任(まかす)。「縦酒=酒ヲ縦ニス」「縦目=目ヲ縦ニス」「縦欲=欲ヲ縦ニス」「縦性情=性情ヲ縦ニス」〔→荀子〕

{動}ほしいままにする(ホシイママニス)。したいほうだいにまかせる。また、かって気ままにする。〈対語〉→縮(ちぢむ)。〈類義語〉→放・→任(まかす)。「縦酒=酒ヲ縦ニス」「縦目=目ヲ縦ニス」「縦欲=欲ヲ縦ニス」「縦性情=性情ヲ縦ニス」〔→荀子〕

{動}はなつ。ゆるす。思いきりのばす。かってに遠くへいかせる。ときはなしてゆるす。「遂縦兵追之=ツヒニ兵ヲ縦チテコレヲ追ハシム」〔→史記〕

{動}はなつ。ゆるす。思いきりのばす。かってに遠くへいかせる。ときはなしてゆるす。「遂縦兵追之=ツヒニ兵ヲ縦チテコレヲ追ハシム」〔→史記〕

{接続}たとえ(タトヘ)。かってな予想をする意から、たとえ、万が一、という意をあらわす。たとえ…でも。「且予縦不得大葬=カツ予縦ヘ大葬ヲ得ズトモ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。从ジュウは、Aの人のあとにBの人が従うさまを示す会意文字。それに止(足)と彳印を加えたのが從(=従)の字。縱は「糸+音符從ジュウ」で、糸がつぎつぎと連なって、細長くのびること。たてに長く縦隊をつくるから、たての意となり、縦隊は、どこまでものびるので、のびほうだいの意となる。

《類義》

→肆

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{接続}たとえ(タトヘ)。かってな予想をする意から、たとえ、万が一、という意をあらわす。たとえ…でも。「且予縦不得大葬=カツ予縦ヘ大葬ヲ得ズトモ」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。从ジュウは、Aの人のあとにBの人が従うさまを示す会意文字。それに止(足)と彳印を加えたのが從(=従)の字。縱は「糸+音符從ジュウ」で、糸がつぎつぎと連なって、細長くのびること。たてに長く縦隊をつくるから、たての意となり、縦隊は、どこまでものびるので、のびほうだいの意となる。

《類義》

→肆

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

縦使 タトエ🔗⭐🔉

【縦令】

タトエ・タトイ かりに、…しても。『縦使タトエ・タトイ』「縦令然諾暫相許=縦令然諾シテ暫クアヒ許ストモ」〔張謂〕

諭 たとえ🔗⭐🔉

【諭】

16画 言部 [常用漢字]

区点=4501 16進=4D21 シフトJIS=9740

《常用音訓》ユ/さと…す

《音読み》 ユ

16画 言部 [常用漢字]

区点=4501 16進=4D21 シフトJIS=9740

《常用音訓》ユ/さと…す

《音読み》 ユ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 さとす/さとる/さとし/たとえる(たとふ)/たとえ(たとへ)

《名付け》 さと・さとし・さとす・つぐ

《意味》

〉

《訓読み》 さとす/さとる/さとし/たとえる(たとふ)/たとえ(たとへ)

《名付け》 さと・さとし・さとす・つぐ

《意味》

{動}さとす。さとる。わからない点やしこりをとり除いて教える。人にいいきかせて教えみちびく。疑心がとけて、はっきりわかる。〈同義語〉→喩。「説諭」「掌四方之獄訟、諭罪刑于邦国=四方ノ獄訟ヲ掌リ、罪刑ヲ邦国ニ諭ス」〔→周礼〕

{動}さとす。さとる。わからない点やしこりをとり除いて教える。人にいいきかせて教えみちびく。疑心がとけて、はっきりわかる。〈同義語〉→喩。「説諭」「掌四方之獄訟、諭罪刑于邦国=四方ノ獄訟ヲ掌リ、罪刑ヲ邦国ニ諭ス」〔→周礼〕

{名}さとし。上位の者が下位の者にいいきかせることば。「勅諭」

{名}さとし。上位の者が下位の者にいいきかせることば。「勅諭」

{動}たとえる(タトフ)。たとえをひいてわからせる。また、たとえていさめる。〈同義語〉→喩。「誼追傷之、因以自諭=誼コレヲ追傷シ、ヨッテミヅカラ諭フ」〔→漢書〕

{動}たとえる(タトフ)。たとえをひいてわからせる。また、たとえていさめる。〈同義語〉→喩。「誼追傷之、因以自諭=誼コレヲ追傷シ、ヨッテミヅカラ諭フ」〔→漢書〕

{名}たとえ(タトヘ)。〈同義語〉→喩。「比諭(=比喩)」

《解字》

会意兼形声。「言+音符兪ユ(えぐりとる)」。疑念やしこりをえぐりとって説くこと。

《単語家族》

癒ユ(病根が除かれてなおる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}たとえ(タトヘ)。〈同義語〉→喩。「比諭(=比喩)」

《解字》

会意兼形声。「言+音符兪ユ(えぐりとる)」。疑念やしこりをえぐりとって説くこと。

《単語家族》

癒ユ(病根が除かれてなおる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

16画 言部 [常用漢字]

区点=4501 16進=4D21 シフトJIS=9740

《常用音訓》ユ/さと…す

《音読み》 ユ

16画 言部 [常用漢字]

区点=4501 16進=4D21 シフトJIS=9740

《常用音訓》ユ/さと…す

《音読み》 ユ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 さとす/さとる/さとし/たとえる(たとふ)/たとえ(たとへ)

《名付け》 さと・さとし・さとす・つぐ

《意味》

〉

《訓読み》 さとす/さとる/さとし/たとえる(たとふ)/たとえ(たとへ)

《名付け》 さと・さとし・さとす・つぐ

《意味》

{動}さとす。さとる。わからない点やしこりをとり除いて教える。人にいいきかせて教えみちびく。疑心がとけて、はっきりわかる。〈同義語〉→喩。「説諭」「掌四方之獄訟、諭罪刑于邦国=四方ノ獄訟ヲ掌リ、罪刑ヲ邦国ニ諭ス」〔→周礼〕

{動}さとす。さとる。わからない点やしこりをとり除いて教える。人にいいきかせて教えみちびく。疑心がとけて、はっきりわかる。〈同義語〉→喩。「説諭」「掌四方之獄訟、諭罪刑于邦国=四方ノ獄訟ヲ掌リ、罪刑ヲ邦国ニ諭ス」〔→周礼〕

{名}さとし。上位の者が下位の者にいいきかせることば。「勅諭」

{名}さとし。上位の者が下位の者にいいきかせることば。「勅諭」

{動}たとえる(タトフ)。たとえをひいてわからせる。また、たとえていさめる。〈同義語〉→喩。「誼追傷之、因以自諭=誼コレヲ追傷シ、ヨッテミヅカラ諭フ」〔→漢書〕

{動}たとえる(タトフ)。たとえをひいてわからせる。また、たとえていさめる。〈同義語〉→喩。「誼追傷之、因以自諭=誼コレヲ追傷シ、ヨッテミヅカラ諭フ」〔→漢書〕

{名}たとえ(タトヘ)。〈同義語〉→喩。「比諭(=比喩)」

《解字》

会意兼形声。「言+音符兪ユ(えぐりとる)」。疑念やしこりをえぐりとって説くこと。

《単語家族》

癒ユ(病根が除かれてなおる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}たとえ(タトヘ)。〈同義語〉→喩。「比諭(=比喩)」

《解字》

会意兼形声。「言+音符兪ユ(えぐりとる)」。疑念やしこりをえぐりとって説くこと。

《単語家族》

癒ユ(病根が除かれてなおる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

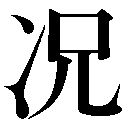

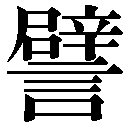

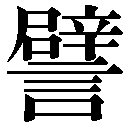

譬 たとえ🔗⭐🔉

【譬】

20画 言部

区点=7602 16進=6C22 シフトJIS=E6A0

《音読み》 ヒ

20画 言部

区点=7602 16進=6C22 シフトJIS=E6A0

《音読み》 ヒ

〈p

〈p 〉

《訓読み》 たとえる(たとふ)/たとえ(たとへ)

《意味》

{動・名}たとえる(タトフ)。たとえ(タトヘ)。本筋で押さず、いったん横にそれて、他の事物をもってきて話す。わからせるために、他の事物をひきあいに出して話す。また、わからせるために横からもちこんだ例。比喩ヒユ。「譬如泰山=譬ヘバ泰山ノ如シ」「能近取譬=ヨク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。辟ヘキは「人+辛(刃物)+ロ」からなる会意文字で、人の肛門コウモンに刃物をさして横に二つに裂く刑罰。劈ヘキ(よこに裂く)の原字。譬は「言+音符辟」で、本すじを進まず、横にさけて別の事がらで話すこと。

《単語家族》

避ヒ(本すじから横にさける)

〉

《訓読み》 たとえる(たとふ)/たとえ(たとへ)

《意味》

{動・名}たとえる(タトフ)。たとえ(タトヘ)。本筋で押さず、いったん横にそれて、他の事物をもってきて話す。わからせるために、他の事物をひきあいに出して話す。また、わからせるために横からもちこんだ例。比喩ヒユ。「譬如泰山=譬ヘバ泰山ノ如シ」「能近取譬=ヨク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。辟ヘキは「人+辛(刃物)+ロ」からなる会意文字で、人の肛門コウモンに刃物をさして横に二つに裂く刑罰。劈ヘキ(よこに裂く)の原字。譬は「言+音符辟」で、本すじを進まず、横にさけて別の事がらで話すこと。

《単語家族》

避ヒ(本すじから横にさける) 僻ヘキ(本道から横にさけたいなか)などと同系。

《類義》

→並

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

僻ヘキ(本道から横にさけたいなか)などと同系。

《類義》

→並

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

20画 言部

区点=7602 16進=6C22 シフトJIS=E6A0

《音読み》 ヒ

20画 言部

区点=7602 16進=6C22 シフトJIS=E6A0

《音読み》 ヒ

〈p

〈p 〉

《訓読み》 たとえる(たとふ)/たとえ(たとへ)

《意味》

{動・名}たとえる(タトフ)。たとえ(タトヘ)。本筋で押さず、いったん横にそれて、他の事物をもってきて話す。わからせるために、他の事物をひきあいに出して話す。また、わからせるために横からもちこんだ例。比喩ヒユ。「譬如泰山=譬ヘバ泰山ノ如シ」「能近取譬=ヨク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。辟ヘキは「人+辛(刃物)+ロ」からなる会意文字で、人の肛門コウモンに刃物をさして横に二つに裂く刑罰。劈ヘキ(よこに裂く)の原字。譬は「言+音符辟」で、本すじを進まず、横にさけて別の事がらで話すこと。

《単語家族》

避ヒ(本すじから横にさける)

〉

《訓読み》 たとえる(たとふ)/たとえ(たとへ)

《意味》

{動・名}たとえる(タトフ)。たとえ(タトヘ)。本筋で押さず、いったん横にそれて、他の事物をもってきて話す。わからせるために、他の事物をひきあいに出して話す。また、わからせるために横からもちこんだ例。比喩ヒユ。「譬如泰山=譬ヘバ泰山ノ如シ」「能近取譬=ヨク近ク譬ヲ取ル」〔→論語〕

《解字》

会意兼形声。辟ヘキは「人+辛(刃物)+ロ」からなる会意文字で、人の肛門コウモンに刃物をさして横に二つに裂く刑罰。劈ヘキ(よこに裂く)の原字。譬は「言+音符辟」で、本すじを進まず、横にさけて別の事がらで話すこと。

《単語家族》

避ヒ(本すじから横にさける) 僻ヘキ(本道から横にさけたいなか)などと同系。

《類義》

→並

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

僻ヘキ(本道から横にさけたいなか)などと同系。

《類義》

→並

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

辟若 タトエバ…ノゴトシ🔗⭐🔉

【辟若】

タトエバ…ノゴトシ たとえていうならば…のようである。「孟子曰、有為者辟若掘井=孟子曰ク、為スコト有ル者ハ、辟ヘバ井ヲ掘ルガゴトシ」〔→孟子〕

漢字源に「たとえ」で始まるの検索結果 1-13。