複数辞典一括検索+![]()

![]()

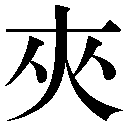

介 はさまる🔗⭐🔉

【介】

4画 人部 [常用漢字]

区点=1880 16進=3270 シフトJIS=89EE

《常用音訓》カイ

《音読み》 カイ

4画 人部 [常用漢字]

区点=1880 16進=3270 シフトJIS=89EE

《常用音訓》カイ

《音読み》 カイ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 はさむ/はさまる/たすける(たすく)/ひとり/おおきい(おほいなり)/すけ/かい(かひ)

《名付け》 あき・かたし・すけ・たすく・ゆき・よし

《意味》

〉

《訓読み》 はさむ/はさまる/たすける(たすく)/ひとり/おおきい(おほいなり)/すけ/かい(かひ)

《名付け》 あき・かたし・すけ・たすく・ゆき・よし

《意味》

カイス{動}はさむ。はさまる。間にはさむ。また、はさまる。「介意(心の中にはさまる→気にかける)」「以介於大国=以テ大国ニ介マル」〔→左伝〕

カイス{動}はさむ。はさまる。間にはさむ。また、はさまる。「介意(心の中にはさまる→気にかける)」「以介於大国=以テ大国ニ介マル」〔→左伝〕

カイス{動・名}間にはいってなかだちをする。また、なかだちをする人。「介者不拝=介者ハ拝セズ」〔→礼記〕

カイス{動・名}間にはいってなかだちをする。また、なかだちをする人。「介者不拝=介者ハ拝セズ」〔→礼記〕

{動}たすける(タスク)。両側から中のものをたすけ守る。「介助」「以介眉寿=以テ眉寿ヲ介ク」〔→詩経〕

{動}たすける(タスク)。両側から中のものをたすけ守る。「介助」「以介眉寿=以テ眉寿ヲ介ク」〔→詩経〕

{名}両側からはさんで身を守るよろい。また、殻。また、貝がら。「介冑カイチュウ」「介虫」

{名}両側からはさんで身を守るよろい。また、殻。また、貝がら。「介冑カイチュウ」「介虫」

{形}よろいや殻のようにかたい。「耿介コウカイ(節操がかたい)」

{形}よろいや殻のようにかたい。「耿介コウカイ(節操がかたい)」

{形}ひとり。おおきい(オホイナリ)。両わきのものとけじめをつけて孤立するさま。転じて、目だっておおきい。〈類義語〉→特。「介立」「介鳥(鶴ツルのこと)」

{形}ひとり。おおきい(オホイナリ)。両わきのものとけじめをつけて孤立するさま。転じて、目だっておおきい。〈類義語〉→特。「介立」「介鳥(鶴ツルのこと)」

{名・単位}ひとり。一つ。また、とるに足りないものを数えるときのことば。「一介イッカイ」とは、「一个イッカ・イッコ(一個)」と同じで、もと个と字形が似ていたため誤用したものである。「一介之士イッカイノシ」

〔国〕すけ。

{名・単位}ひとり。一つ。また、とるに足りないものを数えるときのことば。「一介イッカイ」とは、「一个イッカ・イッコ(一個)」と同じで、もと个と字形が似ていたため誤用したものである。「一介之士イッカイノシ」

〔国〕すけ。 四等官で、国司の第二位。

四等官で、国司の第二位。 かい(カヒ)。貝の当て字。

《解字》

かい(カヒ)。貝の当て字。

《解字》

会意。「人+八印(両わきにわかれる)」で、両側に二つにわかれること。両側にわかれることは、両側から中のものを守ることでもあり、中に介在して両側をとりもつことでもある。

《単語家族》

界

会意。「人+八印(両わきにわかれる)」で、両側に二つにわかれること。両側にわかれることは、両側から中のものを守ることでもあり、中に介在して両側をとりもつことでもある。

《単語家族》

界 堺(わけめをつける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

堺(わけめをつける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

4画 人部 [常用漢字]

区点=1880 16進=3270 シフトJIS=89EE

《常用音訓》カイ

《音読み》 カイ

4画 人部 [常用漢字]

区点=1880 16進=3270 シフトJIS=89EE

《常用音訓》カイ

《音読み》 カイ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 はさむ/はさまる/たすける(たすく)/ひとり/おおきい(おほいなり)/すけ/かい(かひ)

《名付け》 あき・かたし・すけ・たすく・ゆき・よし

《意味》

〉

《訓読み》 はさむ/はさまる/たすける(たすく)/ひとり/おおきい(おほいなり)/すけ/かい(かひ)

《名付け》 あき・かたし・すけ・たすく・ゆき・よし

《意味》

カイス{動}はさむ。はさまる。間にはさむ。また、はさまる。「介意(心の中にはさまる→気にかける)」「以介於大国=以テ大国ニ介マル」〔→左伝〕

カイス{動}はさむ。はさまる。間にはさむ。また、はさまる。「介意(心の中にはさまる→気にかける)」「以介於大国=以テ大国ニ介マル」〔→左伝〕

カイス{動・名}間にはいってなかだちをする。また、なかだちをする人。「介者不拝=介者ハ拝セズ」〔→礼記〕

カイス{動・名}間にはいってなかだちをする。また、なかだちをする人。「介者不拝=介者ハ拝セズ」〔→礼記〕

{動}たすける(タスク)。両側から中のものをたすけ守る。「介助」「以介眉寿=以テ眉寿ヲ介ク」〔→詩経〕

{動}たすける(タスク)。両側から中のものをたすけ守る。「介助」「以介眉寿=以テ眉寿ヲ介ク」〔→詩経〕

{名}両側からはさんで身を守るよろい。また、殻。また、貝がら。「介冑カイチュウ」「介虫」

{名}両側からはさんで身を守るよろい。また、殻。また、貝がら。「介冑カイチュウ」「介虫」

{形}よろいや殻のようにかたい。「耿介コウカイ(節操がかたい)」

{形}よろいや殻のようにかたい。「耿介コウカイ(節操がかたい)」

{形}ひとり。おおきい(オホイナリ)。両わきのものとけじめをつけて孤立するさま。転じて、目だっておおきい。〈類義語〉→特。「介立」「介鳥(鶴ツルのこと)」

{形}ひとり。おおきい(オホイナリ)。両わきのものとけじめをつけて孤立するさま。転じて、目だっておおきい。〈類義語〉→特。「介立」「介鳥(鶴ツルのこと)」

{名・単位}ひとり。一つ。また、とるに足りないものを数えるときのことば。「一介イッカイ」とは、「一个イッカ・イッコ(一個)」と同じで、もと个と字形が似ていたため誤用したものである。「一介之士イッカイノシ」

〔国〕すけ。

{名・単位}ひとり。一つ。また、とるに足りないものを数えるときのことば。「一介イッカイ」とは、「一个イッカ・イッコ(一個)」と同じで、もと个と字形が似ていたため誤用したものである。「一介之士イッカイノシ」

〔国〕すけ。 四等官で、国司の第二位。

四等官で、国司の第二位。 かい(カヒ)。貝の当て字。

《解字》

かい(カヒ)。貝の当て字。

《解字》

会意。「人+八印(両わきにわかれる)」で、両側に二つにわかれること。両側にわかれることは、両側から中のものを守ることでもあり、中に介在して両側をとりもつことでもある。

《単語家族》

界

会意。「人+八印(両わきにわかれる)」で、両側に二つにわかれること。両側にわかれることは、両側から中のものを守ることでもあり、中に介在して両側をとりもつことでもある。

《単語家族》

界 堺(わけめをつける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

堺(わけめをつける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

叉 はさむ🔗⭐🔉

【叉】

3画 又部

区点=2621 16進=3A35 シフトJIS=8DB3

《音読み》 サ

3画 又部

区点=2621 16進=3A35 シフトJIS=8DB3

《音読み》 サ /シャ

/シャ 〈ch

〈ch ・ch

・ch ・ch

・ch 〉

《訓読み》 はさむ/さしはさむ/さす

《意味》

〉

《訓読み》 はさむ/さしはさむ/さす

《意味》

{動}はさむ。さしはさむ。ふたまたの間に物をはさみこむ。〈同義語〉→扠サイ。「叉手サシュ」

{動}はさむ。さしはさむ。ふたまたの間に物をはさみこむ。〈同義語〉→扠サイ。「叉手サシュ」

{名}Y型の股マタをもつもの。また・さすまたなど。▽金属製なら釵サ・サイと書く。「魚叉ギョサ(魚を突くさすまた。やす)」

{名}Y型の股マタをもつもの。また・さすまたなど。▽金属製なら釵サ・サイと書く。「魚叉ギョサ(魚を突くさすまた。やす)」

{動}さす。さすまたでさす。

{動}さす。さすまたでさす。

〔仏〕「夜叉ヤシャ」とは、インドの鬼神の名。

《解字》

〔仏〕「夜叉ヤシャ」とは、インドの鬼神の名。

《解字》

象形。手の指の間に物をはさんだ形を描いたもの。Y型をなしていて物をはさみ、または突くものをすべて叉という。

《単語家族》

左サ(はさんでささえる手→ひだり手)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

象形。手の指の間に物をはさんだ形を描いたもの。Y型をなしていて物をはさみ、または突くものをすべて叉という。

《単語家族》

左サ(はさんでささえる手→ひだり手)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

3画 又部

区点=2621 16進=3A35 シフトJIS=8DB3

《音読み》 サ

3画 又部

区点=2621 16進=3A35 シフトJIS=8DB3

《音読み》 サ /シャ

/シャ 〈ch

〈ch ・ch

・ch ・ch

・ch 〉

《訓読み》 はさむ/さしはさむ/さす

《意味》

〉

《訓読み》 はさむ/さしはさむ/さす

《意味》

{動}はさむ。さしはさむ。ふたまたの間に物をはさみこむ。〈同義語〉→扠サイ。「叉手サシュ」

{動}はさむ。さしはさむ。ふたまたの間に物をはさみこむ。〈同義語〉→扠サイ。「叉手サシュ」

{名}Y型の股マタをもつもの。また・さすまたなど。▽金属製なら釵サ・サイと書く。「魚叉ギョサ(魚を突くさすまた。やす)」

{名}Y型の股マタをもつもの。また・さすまたなど。▽金属製なら釵サ・サイと書く。「魚叉ギョサ(魚を突くさすまた。やす)」

{動}さす。さすまたでさす。

{動}さす。さすまたでさす。

〔仏〕「夜叉ヤシャ」とは、インドの鬼神の名。

《解字》

〔仏〕「夜叉ヤシャ」とは、インドの鬼神の名。

《解字》

象形。手の指の間に物をはさんだ形を描いたもの。Y型をなしていて物をはさみ、または突くものをすべて叉という。

《単語家族》

左サ(はさんでささえる手→ひだり手)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

象形。手の指の間に物をはさんだ形を描いたもの。Y型をなしていて物をはさみ、または突くものをすべて叉という。

《単語家族》

左サ(はさんでささえる手→ひだり手)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

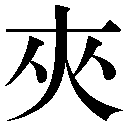

夾 はさむ🔗⭐🔉

【夾】

7画 大部

区点=5283 16進=5473 シフトJIS=9AF1

《音読み》 キョウ(ケフ)

7画 大部

区点=5283 16進=5473 シフトJIS=9AF1

《音読み》 キョウ(ケフ) /コウ(カフ)

/コウ(カフ) 〈ji

〈ji ・ji

・ji 〉

《訓読み》 はさむ/わきばさむ/あわせ(あはせ)

《意味》

〉

《訓読み》 はさむ/わきばさむ/あわせ(あはせ)

《意味》

{動}はさむ。わきばさむ。両わきからはさむ。〈同義語〉→挟キョウ。「夾岸数百歩、中無雑樹=岸ヲ夾ミテ数百歩、中ニ雑樹無シ」〔→陶潜〕

{動}はさむ。わきばさむ。両わきからはさむ。〈同義語〉→挟キョウ。「夾岸数百歩、中無雑樹=岸ヲ夾ミテ数百歩、中ニ雑樹無シ」〔→陶潜〕

{形}はさまれて、せまい。▽狭に当てた用法。

{形}はさまれて、せまい。▽狭に当てた用法。

{名}おとこだて。▽侠キョウに当てた用法。「夾客キョウカク」

{名}おとこだて。▽侠キョウに当てた用法。「夾客キョウカク」

{名}あわせ(アハセ)。表地と裏地とをあわせて仕立てた着物。〈類義語〉→袷コウ。「夾衣キョウイ」

《解字》

{名}あわせ(アハセ)。表地と裏地とをあわせて仕立てた着物。〈類義語〉→袷コウ。「夾衣キョウイ」

《解字》

会意。小さな人が大きな人を両わきからはさんださまを示す。

《単語家族》

挾キョウ(=挟。はさむ)

会意。小さな人が大きな人を両わきからはさんださまを示す。

《単語家族》

挾キョウ(=挟。はさむ) 峽(=峡。山にはさまれた谷)

峽(=峡。山にはさまれた谷) 狹(=狭。両側からはさまれてせまい)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

狹(=狭。両側からはさまれてせまい)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 大部

区点=5283 16進=5473 シフトJIS=9AF1

《音読み》 キョウ(ケフ)

7画 大部

区点=5283 16進=5473 シフトJIS=9AF1

《音読み》 キョウ(ケフ) /コウ(カフ)

/コウ(カフ) 〈ji

〈ji ・ji

・ji 〉

《訓読み》 はさむ/わきばさむ/あわせ(あはせ)

《意味》

〉

《訓読み》 はさむ/わきばさむ/あわせ(あはせ)

《意味》

{動}はさむ。わきばさむ。両わきからはさむ。〈同義語〉→挟キョウ。「夾岸数百歩、中無雑樹=岸ヲ夾ミテ数百歩、中ニ雑樹無シ」〔→陶潜〕

{動}はさむ。わきばさむ。両わきからはさむ。〈同義語〉→挟キョウ。「夾岸数百歩、中無雑樹=岸ヲ夾ミテ数百歩、中ニ雑樹無シ」〔→陶潜〕

{形}はさまれて、せまい。▽狭に当てた用法。

{形}はさまれて、せまい。▽狭に当てた用法。

{名}おとこだて。▽侠キョウに当てた用法。「夾客キョウカク」

{名}おとこだて。▽侠キョウに当てた用法。「夾客キョウカク」

{名}あわせ(アハセ)。表地と裏地とをあわせて仕立てた着物。〈類義語〉→袷コウ。「夾衣キョウイ」

《解字》

{名}あわせ(アハセ)。表地と裏地とをあわせて仕立てた着物。〈類義語〉→袷コウ。「夾衣キョウイ」

《解字》

会意。小さな人が大きな人を両わきからはさんださまを示す。

《単語家族》

挾キョウ(=挟。はさむ)

会意。小さな人が大きな人を両わきからはさんださまを示す。

《単語家族》

挾キョウ(=挟。はさむ) 峽(=峡。山にはさまれた谷)

峽(=峡。山にはさまれた谷) 狹(=狭。両側からはさまれてせまい)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

狹(=狭。両側からはさまれてせまい)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

拑 はさむ🔗⭐🔉

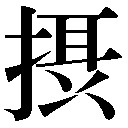

挟 はさまる🔗⭐🔉

【挟】

9画

9画  部 [常用漢字]

区点=2220 16進=3634 シフトJIS=8BB2

【挾】旧字旧字

部 [常用漢字]

区点=2220 16進=3634 シフトJIS=8BB2

【挾】旧字旧字

10画

10画  部

区点=5749 16進=5951 シフトJIS=9D70

《常用音訓》キョウ/はさ…まる/はさ…む

《音読み》 キョウ(ケフ)

部

区点=5749 16進=5951 シフトJIS=9D70

《常用音訓》キョウ/はさ…まる/はさ…む

《音読み》 キョウ(ケフ) /ギョウ(ゲフ)

/ギョウ(ゲフ) 〈xi

〈xi ・ji

・ji 〉

《訓読み》 はさまる/はさむ/わきばさむ/さしはさむ

《名付け》 さし・もち

《意味》

〉

《訓読み》 はさまる/はさむ/わきばさむ/さしはさむ

《名付け》 さし・もち

《意味》

{動}はさむ。わきばさむ。両側からはさむ。わきの下にはさむ。〈同義語〉→夾キョウ。「挟書」「挟大山以超北海=大山ヲ挟ンデ以テ北海ヲ超ユ」〔→孟子〕

{動}はさむ。わきばさむ。両側からはさむ。わきの下にはさむ。〈同義語〉→夾キョウ。「挟書」「挟大山以超北海=大山ヲ挟ンデ以テ北海ヲ超ユ」〔→孟子〕

{動}はさむ。はさんで自由がきかないようにする。力でおさえて言いなりにする。〈類義語〉→脅キョウ(おどす)。「挟持キョウジ」「挟天子以令諸侯=天子ヲ挟ミテ以テ諸侯ニ令ス」〔→蜀志〕

{動}はさむ。はさんで自由がきかないようにする。力でおさえて言いなりにする。〈類義語〉→脅キョウ(おどす)。「挟持キョウジ」「挟天子以令諸侯=天子ヲ挟ミテ以テ諸侯ニ令ス」〔→蜀志〕

{動}さしはさむ。有利な条件に支えられて、いい気になる。たのみにする。「挟貴而問=貴ヲ挟ミテ問フ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。夾キョウは、大(おおきい人)が小さい人をわきにはさむさまを示す会意文字。挾は「手+音符夾」で、わきにはさむこと。夾の原義をあらわす。→夾

《単語家族》

狹キョウ(=狭。はさまれてせまい)

{動}さしはさむ。有利な条件に支えられて、いい気になる。たのみにする。「挟貴而問=貴ヲ挟ミテ問フ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。夾キョウは、大(おおきい人)が小さい人をわきにはさむさまを示す会意文字。挾は「手+音符夾」で、わきにはさむこと。夾の原義をあらわす。→夾

《単語家族》

狹キョウ(=狭。はさまれてせまい) 峽キョウ(=峡。山にはさまれた谷)

峽キョウ(=峡。山にはさまれた谷) 脅キョウ(両側からはさんでおどす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

脅キョウ(両側からはさんでおどす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画

9画  部 [常用漢字]

区点=2220 16進=3634 シフトJIS=8BB2

【挾】旧字旧字

部 [常用漢字]

区点=2220 16進=3634 シフトJIS=8BB2

【挾】旧字旧字

10画

10画  部

区点=5749 16進=5951 シフトJIS=9D70

《常用音訓》キョウ/はさ…まる/はさ…む

《音読み》 キョウ(ケフ)

部

区点=5749 16進=5951 シフトJIS=9D70

《常用音訓》キョウ/はさ…まる/はさ…む

《音読み》 キョウ(ケフ) /ギョウ(ゲフ)

/ギョウ(ゲフ) 〈xi

〈xi ・ji

・ji 〉

《訓読み》 はさまる/はさむ/わきばさむ/さしはさむ

《名付け》 さし・もち

《意味》

〉

《訓読み》 はさまる/はさむ/わきばさむ/さしはさむ

《名付け》 さし・もち

《意味》

{動}はさむ。わきばさむ。両側からはさむ。わきの下にはさむ。〈同義語〉→夾キョウ。「挟書」「挟大山以超北海=大山ヲ挟ンデ以テ北海ヲ超ユ」〔→孟子〕

{動}はさむ。わきばさむ。両側からはさむ。わきの下にはさむ。〈同義語〉→夾キョウ。「挟書」「挟大山以超北海=大山ヲ挟ンデ以テ北海ヲ超ユ」〔→孟子〕

{動}はさむ。はさんで自由がきかないようにする。力でおさえて言いなりにする。〈類義語〉→脅キョウ(おどす)。「挟持キョウジ」「挟天子以令諸侯=天子ヲ挟ミテ以テ諸侯ニ令ス」〔→蜀志〕

{動}はさむ。はさんで自由がきかないようにする。力でおさえて言いなりにする。〈類義語〉→脅キョウ(おどす)。「挟持キョウジ」「挟天子以令諸侯=天子ヲ挟ミテ以テ諸侯ニ令ス」〔→蜀志〕

{動}さしはさむ。有利な条件に支えられて、いい気になる。たのみにする。「挟貴而問=貴ヲ挟ミテ問フ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。夾キョウは、大(おおきい人)が小さい人をわきにはさむさまを示す会意文字。挾は「手+音符夾」で、わきにはさむこと。夾の原義をあらわす。→夾

《単語家族》

狹キョウ(=狭。はさまれてせまい)

{動}さしはさむ。有利な条件に支えられて、いい気になる。たのみにする。「挟貴而問=貴ヲ挟ミテ問フ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。夾キョウは、大(おおきい人)が小さい人をわきにはさむさまを示す会意文字。挾は「手+音符夾」で、わきにはさむこと。夾の原義をあらわす。→夾

《単語家族》

狹キョウ(=狭。はさまれてせまい) 峽キョウ(=峡。山にはさまれた谷)

峽キョウ(=峡。山にはさまれた谷) 脅キョウ(両側からはさんでおどす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

脅キョウ(両側からはさんでおどす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

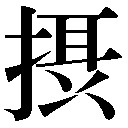

摂 はさまる🔗⭐🔉

【摂】

13画

13画  部 [常用漢字]

区点=3261 16進=405D シフトJIS=90DB

【攝】旧字人名に使える旧字

部 [常用漢字]

区点=3261 16進=405D シフトJIS=90DB

【攝】旧字人名に使える旧字

21画

21画  部

区点=5780 16進=5970 シフトJIS=9D90

《常用音訓》セツ

《音読み》 セツ

部

区点=5780 16進=5970 シフトJIS=9D90

《常用音訓》セツ

《音読み》 セツ /ショウ(セフ)

/ショウ(セフ)

〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 とる/かねる(かぬ)/かわる(かはる)/はさまる

《名付け》 おさむ・かぬ・かね

《意味》

〉

《訓読み》 とる/かねる(かぬ)/かわる(かはる)/はさまる

《名付け》 おさむ・かぬ・かね

《意味》

{動}とる。そろえて持つ。からげて持つ。「摂衣=衣ヲ摂ル」「摂斉升堂=摂斉シテ堂ニ升ル」〔→論語〕

{動}とる。そろえて持つ。からげて持つ。「摂衣=衣ヲ摂ル」「摂斉升堂=摂斉シテ堂ニ升ル」〔→論語〕

{動}とる。手や、わくの中におさめる。散乱しないようにおさめる。「摂生」「摂影(写真をとる)」

{動}とる。手や、わくの中におさめる。散乱しないようにおさめる。「摂生」「摂影(写真をとる)」

{動}かねる(カヌ)。いくつかの物事をひと手にあわせ持つ。「統摂(あわせ統べる)」「官事不摂=官事ハ摂ネズ」〔→論語〕

{動}かねる(カヌ)。いくつかの物事をひと手にあわせ持つ。「統摂(あわせ統べる)」「官事不摂=官事ハ摂ネズ」〔→論語〕

セッス{動}かわる(カハル)。代行してすべてを手中におさめる。「代摂」「

セッス{動}かわる(カハル)。代行してすべてを手中におさめる。「代摂」「 老而舜摂也=

老而舜摂也= 老イテ舜摂ス」〔→孟子〕

老イテ舜摂ス」〔→孟子〕

{動}はさまる。二つ以上のものの間にはさまれる。両がわに合わせ持ったさまになる。〈類義語〉→介。「摂乎大国之間=大国ノ間ニ摂ル」〔→論語〕

{動}はさまる。二つ以上のものの間にはさまれる。両がわに合わせ持ったさまになる。〈類義語〉→介。「摂乎大国之間=大国ノ間ニ摂ル」〔→論語〕

ショウス{動}押さえる。押さえられる。また、自由にできないようにおどす。〈同義語〉→懾ショウ。

《解字》

ショウス{動}押さえる。押さえられる。また、自由にできないようにおどす。〈同義語〉→懾ショウ。

《解字》

会意兼形声。聶ニョウは、耳三つを描き、いくつかの物をくっつけることを示す。囁ショウ(耳に口をつけてささやく)の原字。攝は「手+音符聶」で、あわせくっつけること。散乱しないよう多くの物をあわせて手に持つ意に用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意兼形声。聶ニョウは、耳三つを描き、いくつかの物をくっつけることを示す。囁ショウ(耳に口をつけてささやく)の原字。攝は「手+音符聶」で、あわせくっつけること。散乱しないよう多くの物をあわせて手に持つ意に用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画

13画  部 [常用漢字]

区点=3261 16進=405D シフトJIS=90DB

【攝】旧字人名に使える旧字

部 [常用漢字]

区点=3261 16進=405D シフトJIS=90DB

【攝】旧字人名に使える旧字

21画

21画  部

区点=5780 16進=5970 シフトJIS=9D90

《常用音訓》セツ

《音読み》 セツ

部

区点=5780 16進=5970 シフトJIS=9D90

《常用音訓》セツ

《音読み》 セツ /ショウ(セフ)

/ショウ(セフ)

〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 とる/かねる(かぬ)/かわる(かはる)/はさまる

《名付け》 おさむ・かぬ・かね

《意味》

〉

《訓読み》 とる/かねる(かぬ)/かわる(かはる)/はさまる

《名付け》 おさむ・かぬ・かね

《意味》

{動}とる。そろえて持つ。からげて持つ。「摂衣=衣ヲ摂ル」「摂斉升堂=摂斉シテ堂ニ升ル」〔→論語〕

{動}とる。そろえて持つ。からげて持つ。「摂衣=衣ヲ摂ル」「摂斉升堂=摂斉シテ堂ニ升ル」〔→論語〕

{動}とる。手や、わくの中におさめる。散乱しないようにおさめる。「摂生」「摂影(写真をとる)」

{動}とる。手や、わくの中におさめる。散乱しないようにおさめる。「摂生」「摂影(写真をとる)」

{動}かねる(カヌ)。いくつかの物事をひと手にあわせ持つ。「統摂(あわせ統べる)」「官事不摂=官事ハ摂ネズ」〔→論語〕

{動}かねる(カヌ)。いくつかの物事をひと手にあわせ持つ。「統摂(あわせ統べる)」「官事不摂=官事ハ摂ネズ」〔→論語〕

セッス{動}かわる(カハル)。代行してすべてを手中におさめる。「代摂」「

セッス{動}かわる(カハル)。代行してすべてを手中におさめる。「代摂」「 老而舜摂也=

老而舜摂也= 老イテ舜摂ス」〔→孟子〕

老イテ舜摂ス」〔→孟子〕

{動}はさまる。二つ以上のものの間にはさまれる。両がわに合わせ持ったさまになる。〈類義語〉→介。「摂乎大国之間=大国ノ間ニ摂ル」〔→論語〕

{動}はさまる。二つ以上のものの間にはさまれる。両がわに合わせ持ったさまになる。〈類義語〉→介。「摂乎大国之間=大国ノ間ニ摂ル」〔→論語〕

ショウス{動}押さえる。押さえられる。また、自由にできないようにおどす。〈同義語〉→懾ショウ。

《解字》

ショウス{動}押さえる。押さえられる。また、自由にできないようにおどす。〈同義語〉→懾ショウ。

《解字》

会意兼形声。聶ニョウは、耳三つを描き、いくつかの物をくっつけることを示す。囁ショウ(耳に口をつけてささやく)の原字。攝は「手+音符聶」で、あわせくっつけること。散乱しないよう多くの物をあわせて手に持つ意に用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意兼形声。聶ニョウは、耳三つを描き、いくつかの物をくっつけることを示す。囁ショウ(耳に口をつけてささやく)の原字。攝は「手+音符聶」で、あわせくっつけること。散乱しないよう多くの物をあわせて手に持つ意に用いる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

破砕 ハサイ🔗⭐🔉

【破砕{摧}】

ハサイ こなごなにうちくだく。また、やぶれほろびる。

破算 ハサン🔗⭐🔉

【破算】

ハサン〔国〕 そろばんで、今までいれてきた数をもどして零にすること。

そろばんで、今までいれてきた数をもどして零にすること。 計画を根本からやりなおすこと。▽多く、「御破算」の形で用いる。

計画を根本からやりなおすこと。▽多く、「御破算」の形で用いる。

そろばんで、今までいれてきた数をもどして零にすること。

そろばんで、今までいれてきた数をもどして零にすること。 計画を根本からやりなおすこと。▽多く、「御破算」の形で用いる。

計画を根本からやりなおすこと。▽多く、「御破算」の形で用いる。

筴 はさむ🔗⭐🔉

箝 はさむ🔗⭐🔉

漢字源に「はさ」で始まるの検索結果 1-12。

8画

8画  〔俗〕すっかりだめになる。

〔俗〕すっかりだめになる。

13画 竹部

区点=6809 16進=6429 シフトJIS=E2A7

《音読み》

13画 竹部

区点=6809 16進=6429 シフトJIS=E2A7

《音読み》  サク

サク キョウ(ケフ)

キョウ(ケフ) 14画 竹部

区点=6815 16進=642F シフトJIS=E2AD

《音読み》 カン

14画 竹部

区点=6815 16進=642F シフトJIS=E2AD

《音読み》 カン 15画 金部

区点=7887 16進=6E77 シフトJIS=E7F5

《音読み》 キョウ(ケフ)

15画 金部

区点=7887 16進=6E77 シフトJIS=E7F5

《音読み》 キョウ(ケフ)