複数辞典一括検索+![]()

![]()

一生面 イツセイメン🔗⭐🔉

【一生面】

イツセイメン 新しいやり方。新機軸。

乙乙 イツイツ🔗⭐🔉

【乙乙】

イツイツ つかえてとまってなかなか出てこないさま。

イツイツ つかえてとまってなかなか出てこないさま。 イチイチ 一つ一つ。いちいち。一一。

イチイチ 一つ一つ。いちいち。一一。

イツイツ つかえてとまってなかなか出てこないさま。

イツイツ つかえてとまってなかなか出てこないさま。 イチイチ 一つ一つ。いちいち。一一。

イチイチ 一つ一つ。いちいち。一一。

乙夜 イツヤ🔗⭐🔉

【乙夜】

イツヤ 五夜の一つ。日没から夜明けまでの時間を五つにわけたその二番め。二更。二鼓。

乙夜之覧 イツヤノラン🔗⭐🔉

【乙夜之覧】

イツヤノラン『乙覧イツラン』〈故事〉天子の読書のこと。▽昔、中国で天子は昼間政治のことで忙しいので、乙夜になってはじめて読書をしたことから。

乙第 イツダイ🔗⭐🔉

【乙科】

イッカ・オツカ『乙第イツダイ』漢・唐時代、科挙(官吏登用試験)の成績の第二級。宋ソウ代、進士を甲科、挙人を乙科といった。

乙第 イツダイ🔗⭐🔉

【乙第】

イツダイ  別荘。別邸。

別荘。別邸。 「乙科」と同じ。

「乙科」と同じ。

別荘。別邸。

別荘。別邸。 「乙科」と同じ。

「乙科」と同じ。

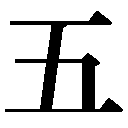

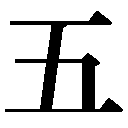

五 いつ🔗⭐🔉

【五】

4画 二部 [一年]

区点=2462 16進=385E シフトJIS=8CDC

《常用音訓》ゴ/いつ/いつ…つ

《音読み》 ゴ

4画 二部 [一年]

区点=2462 16進=385E シフトJIS=8CDC

《常用音訓》ゴ/いつ/いつ…つ

《音読み》 ゴ

〈w

〈w 〉

《訓読み》 いつつ/いつ/いつたび

《名付け》 い・いず・いつ・かず・ゆき

《意味》

〉

《訓読み》 いつつ/いつ/いつたび

《名付け》 い・いず・いつ・かず・ゆき

《意味》

{数}いつつ。「五刑」

{数}いつつ。「五刑」

{数}いつ。順番の五番め。「五月五日」

{数}いつ。順番の五番め。「五月五日」

{副}いつたび。五回。五度。「五不克=五タビ克タズ」〔→穀梁〕

〔国〕いつつ。午前八時、または午後八時のこと。▽江戸時代のことば。

《解字》

{副}いつたび。五回。五度。「五不克=五タビ克タズ」〔→穀梁〕

〔国〕いつつ。午前八時、または午後八時のこと。▽江戸時代のことば。

《解字》

指事。×は交差をあらわすしるし。五は「上下二線+×」で、二線が交差することを示す。片手の指で十を数えるとき、→の方向に数えて五の数で←の方向にもどる。その転回点にあたる数を示す。また、語ゴ(話をかわす)・悟ゴ(感覚が交差してはっと思いあたる)に含まれる。▽証文や契約書では、改竄カイザン・誤解を防ぐために、伍と書くことがある。

《単語家族》

互ゴ(互いに交差する)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

指事。×は交差をあらわすしるし。五は「上下二線+×」で、二線が交差することを示す。片手の指で十を数えるとき、→の方向に数えて五の数で←の方向にもどる。その転回点にあたる数を示す。また、語ゴ(話をかわす)・悟ゴ(感覚が交差してはっと思いあたる)に含まれる。▽証文や契約書では、改竄カイザン・誤解を防ぐために、伍と書くことがある。

《単語家族》

互ゴ(互いに交差する)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

4画 二部 [一年]

区点=2462 16進=385E シフトJIS=8CDC

《常用音訓》ゴ/いつ/いつ…つ

《音読み》 ゴ

4画 二部 [一年]

区点=2462 16進=385E シフトJIS=8CDC

《常用音訓》ゴ/いつ/いつ…つ

《音読み》 ゴ

〈w

〈w 〉

《訓読み》 いつつ/いつ/いつたび

《名付け》 い・いず・いつ・かず・ゆき

《意味》

〉

《訓読み》 いつつ/いつ/いつたび

《名付け》 い・いず・いつ・かず・ゆき

《意味》

{数}いつつ。「五刑」

{数}いつつ。「五刑」

{数}いつ。順番の五番め。「五月五日」

{数}いつ。順番の五番め。「五月五日」

{副}いつたび。五回。五度。「五不克=五タビ克タズ」〔→穀梁〕

〔国〕いつつ。午前八時、または午後八時のこと。▽江戸時代のことば。

《解字》

{副}いつたび。五回。五度。「五不克=五タビ克タズ」〔→穀梁〕

〔国〕いつつ。午前八時、または午後八時のこと。▽江戸時代のことば。

《解字》

指事。×は交差をあらわすしるし。五は「上下二線+×」で、二線が交差することを示す。片手の指で十を数えるとき、→の方向に数えて五の数で←の方向にもどる。その転回点にあたる数を示す。また、語ゴ(話をかわす)・悟ゴ(感覚が交差してはっと思いあたる)に含まれる。▽証文や契約書では、改竄カイザン・誤解を防ぐために、伍と書くことがある。

《単語家族》

互ゴ(互いに交差する)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

指事。×は交差をあらわすしるし。五は「上下二線+×」で、二線が交差することを示す。片手の指で十を数えるとき、→の方向に数えて五の数で←の方向にもどる。その転回点にあたる数を示す。また、語ゴ(話をかわす)・悟ゴ(感覚が交差してはっと思いあたる)に含まれる。▽証文や契約書では、改竄カイザン・誤解を防ぐために、伍と書くことがある。

《単語家族》

互ゴ(互いに交差する)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

佚女 イツジョ🔗⭐🔉

【佚女】

イツジョ  美人。〈同義語〉逸女。▽逸に当てた用法。

美人。〈同義語〉逸女。▽逸に当てた用法。 道徳からはずれたみだらな女。

道徳からはずれたみだらな女。

美人。〈同義語〉逸女。▽逸に当てた用法。

美人。〈同義語〉逸女。▽逸に当てた用法。 道徳からはずれたみだらな女。

道徳からはずれたみだらな女。

佚老 イツロウ🔗⭐🔉

【佚老】

イツロウ  世俗をのがれた老人。

世俗をのがれた老人。 老人をのんびりさせる。

老人をのんびりさせる。

世俗をのがれた老人。

世俗をのがれた老人。 老人をのんびりさせる。

老人をのんびりさせる。

佚遊 イツユウ🔗⭐🔉

偽 いつわり🔗⭐🔉

【偽】

11画 人部 [常用漢字]

区点=2122 16進=3536 シフトJIS=8B55

【僞】旧字人名に使える旧字

11画 人部 [常用漢字]

区点=2122 16進=3536 シフトJIS=8B55

【僞】旧字人名に使える旧字

14画 人部

区点=4906 16進=5126 シフトJIS=9945

《常用音訓》ギ/いつわ…る/にせ

《音読み》 ギ(グ

14画 人部

区点=4906 16進=5126 シフトJIS=9945

《常用音訓》ギ/いつわ…る/にせ

《音読み》 ギ(グ )

)

〈w

〈w i〉

《訓読み》 にせ/いつわる(いつはる)/いつわり(いつはり)

《意味》

i〉

《訓読み》 にせ/いつわる(いつはる)/いつわり(いつはり)

《意味》

{動}いつわる(イツハル)。うわべを繕う。「偽作」「偽遊雲夢=偽リテ雲夢ニ遊ブ」〔→史記〕

{動}いつわる(イツハル)。うわべを繕う。「偽作」「偽遊雲夢=偽リテ雲夢ニ遊ブ」〔→史記〕

{名}いつわり(イツハリ)。うわべだけのみせかけ。うそ。「詐偽サギ・サクギ」「国中無偽=国中ニ偽リ無シ」〔→孟子〕

{名}いつわり(イツハリ)。うわべだけのみせかけ。うそ。「詐偽サギ・サクギ」「国中無偽=国中ニ偽リ無シ」〔→孟子〕

{名}人間の作為。うわべのつくろい。「人之性悪、其善者偽也=人ノ性ハ悪ナリ、其ノ善ナルハ偽ナリ」〔→荀子〕

{名}人間の作為。うわべのつくろい。「人之性悪、其善者偽也=人ノ性ハ悪ナリ、其ノ善ナルハ偽ナリ」〔→荀子〕

{名}なまったことば。また、ことばのなまり。▽譌カ(=訛)に当てた用法。「偽言カゲン(=譌言。なまり)」

《解字》

会意兼形声。爲(=為)の原字は「手+象の形」の会意文字で、人間が手で象をあしらって手なずけるさまを示す。作為を加えて本来の性質や姿をためなおすの意を含む。僞は「人+音符爲イ」で、人間の作為により姿をかえる、正体を隠してうわべをつくろうなどの意。爲(=為)が、広く、作為する→するの意となったため、むしろ偽にその原義が保存され、特に、

{名}なまったことば。また、ことばのなまり。▽譌カ(=訛)に当てた用法。「偽言カゲン(=譌言。なまり)」

《解字》

会意兼形声。爲(=為)の原字は「手+象の形」の会意文字で、人間が手で象をあしらって手なずけるさまを示す。作為を加えて本来の性質や姿をためなおすの意を含む。僞は「人+音符爲イ」で、人間の作為により姿をかえる、正体を隠してうわべをつくろうなどの意。爲(=為)が、広く、作為する→するの意となったため、むしろ偽にその原義が保存され、特に、 の用法が為のもとの意味に近い。→為

《類義》

→欺

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

の用法が為のもとの意味に近い。→為

《類義》

→欺

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 人部 [常用漢字]

区点=2122 16進=3536 シフトJIS=8B55

【僞】旧字人名に使える旧字

11画 人部 [常用漢字]

区点=2122 16進=3536 シフトJIS=8B55

【僞】旧字人名に使える旧字

14画 人部

区点=4906 16進=5126 シフトJIS=9945

《常用音訓》ギ/いつわ…る/にせ

《音読み》 ギ(グ

14画 人部

区点=4906 16進=5126 シフトJIS=9945

《常用音訓》ギ/いつわ…る/にせ

《音読み》 ギ(グ )

)

〈w

〈w i〉

《訓読み》 にせ/いつわる(いつはる)/いつわり(いつはり)

《意味》

i〉

《訓読み》 にせ/いつわる(いつはる)/いつわり(いつはり)

《意味》

{動}いつわる(イツハル)。うわべを繕う。「偽作」「偽遊雲夢=偽リテ雲夢ニ遊ブ」〔→史記〕

{動}いつわる(イツハル)。うわべを繕う。「偽作」「偽遊雲夢=偽リテ雲夢ニ遊ブ」〔→史記〕

{名}いつわり(イツハリ)。うわべだけのみせかけ。うそ。「詐偽サギ・サクギ」「国中無偽=国中ニ偽リ無シ」〔→孟子〕

{名}いつわり(イツハリ)。うわべだけのみせかけ。うそ。「詐偽サギ・サクギ」「国中無偽=国中ニ偽リ無シ」〔→孟子〕

{名}人間の作為。うわべのつくろい。「人之性悪、其善者偽也=人ノ性ハ悪ナリ、其ノ善ナルハ偽ナリ」〔→荀子〕

{名}人間の作為。うわべのつくろい。「人之性悪、其善者偽也=人ノ性ハ悪ナリ、其ノ善ナルハ偽ナリ」〔→荀子〕

{名}なまったことば。また、ことばのなまり。▽譌カ(=訛)に当てた用法。「偽言カゲン(=譌言。なまり)」

《解字》

会意兼形声。爲(=為)の原字は「手+象の形」の会意文字で、人間が手で象をあしらって手なずけるさまを示す。作為を加えて本来の性質や姿をためなおすの意を含む。僞は「人+音符爲イ」で、人間の作為により姿をかえる、正体を隠してうわべをつくろうなどの意。爲(=為)が、広く、作為する→するの意となったため、むしろ偽にその原義が保存され、特に、

{名}なまったことば。また、ことばのなまり。▽譌カ(=訛)に当てた用法。「偽言カゲン(=譌言。なまり)」

《解字》

会意兼形声。爲(=為)の原字は「手+象の形」の会意文字で、人間が手で象をあしらって手なずけるさまを示す。作為を加えて本来の性質や姿をためなおすの意を含む。僞は「人+音符爲イ」で、人間の作為により姿をかえる、正体を隠してうわべをつくろうなどの意。爲(=為)が、広く、作為する→するの意となったため、むしろ偽にその原義が保存され、特に、 の用法が為のもとの意味に近い。→為

《類義》

→欺

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

の用法が為のもとの意味に近い。→為

《類義》

→欺

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

帰一 イツニキス🔗⭐🔉

【帰一】

キイツ・イツニキス 一つに落ち着く。わかれているものが一つにまとまること。

害 いつか🔗⭐🔉

【害】

10画 宀部 [四年]

区点=1918 16進=3332 シフトJIS=8A51

《常用音訓》ガイ

《音読み》 ガイ

10画 宀部 [四年]

区点=1918 16進=3332 シフトJIS=8A51

《常用音訓》ガイ

《音読み》 ガイ /カイ

/カイ 〈h

〈h i〉

《訓読み》 そこなう(そこなふ)/なんぞ/いつか

《意味》

i〉

《訓読み》 そこなう(そこなふ)/なんぞ/いつか

《意味》

ガイス{動}そこなう(ソコナフ)。生長をとめる。また、じゃまをする。「害時=時ヲ害フ」「無求生以害仁=生ヲ求メテモッテ仁ヲ害スルコト無シ」〔→論語〕

ガイス{動}そこなう(ソコナフ)。生長をとめる。また、じゃまをする。「害時=時ヲ害フ」「無求生以害仁=生ヲ求メテモッテ仁ヲ害スルコト無シ」〔→論語〕

ガイス{動}生きものの命をとめる。「殺害」「傷害」

ガイス{動}生きものの命をとめる。「殺害」「傷害」

ガイトス{動}じゃまだと思う。ねたむ。「争寵而心害其能=寵ヲ争ヒテ、心ニソノ能ヲ害トス」〔→史記〕

ガイトス{動}じゃまだと思う。ねたむ。「争寵而心害其能=寵ヲ争ヒテ、心ニソノ能ヲ害トス」〔→史記〕

{名}じゃま。さまたげ。わざわい。〈対語〉→利。「凶害」「冷害」「遇害=害ニ遇フ」「侵官之害甚於寒=官ヲ侵スノ害ハ、寒ヨリ甚ダシ」〔→韓非〕

{名}じゃま。さまたげ。わざわい。〈対語〉→利。「凶害」「冷害」「遇害=害ニ遇フ」「侵官之害甚於寒=官ヲ侵スノ害ハ、寒ヨリ甚ダシ」〔→韓非〕

「要害」とは、人をじゃまして通さない狭くて険しい所。

「要害」とは、人をじゃまして通さない狭くて険しい所。

{副}なんぞ。いつか。▽何に当てた用法。「時日害喪=時ノ日、害カ喪ビン」〔→孟子〕

《解字》

{副}なんぞ。いつか。▽何に当てた用法。「時日害喪=時ノ日、害カ喪ビン」〔→孟子〕

《解字》

会意。「宀(かぶせる物)+口または古(あたま)」で、かぶせてじゃまをし進行をとめることを示す。

《単語家族》

轄(車軸どめ)

会意。「宀(かぶせる物)+口または古(あたま)」で、かぶせてじゃまをし進行をとめることを示す。

《単語家族》

轄(車軸どめ) 割(切って生長をとめる)

割(切って生長をとめる) 遏アツ(じゃましてとめる)と同系。また蓋ガイ(ふたをかぶせる)とも近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

遏アツ(じゃましてとめる)と同系。また蓋ガイ(ふたをかぶせる)とも近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 宀部 [四年]

区点=1918 16進=3332 シフトJIS=8A51

《常用音訓》ガイ

《音読み》 ガイ

10画 宀部 [四年]

区点=1918 16進=3332 シフトJIS=8A51

《常用音訓》ガイ

《音読み》 ガイ /カイ

/カイ 〈h

〈h i〉

《訓読み》 そこなう(そこなふ)/なんぞ/いつか

《意味》

i〉

《訓読み》 そこなう(そこなふ)/なんぞ/いつか

《意味》

ガイス{動}そこなう(ソコナフ)。生長をとめる。また、じゃまをする。「害時=時ヲ害フ」「無求生以害仁=生ヲ求メテモッテ仁ヲ害スルコト無シ」〔→論語〕

ガイス{動}そこなう(ソコナフ)。生長をとめる。また、じゃまをする。「害時=時ヲ害フ」「無求生以害仁=生ヲ求メテモッテ仁ヲ害スルコト無シ」〔→論語〕

ガイス{動}生きものの命をとめる。「殺害」「傷害」

ガイス{動}生きものの命をとめる。「殺害」「傷害」

ガイトス{動}じゃまだと思う。ねたむ。「争寵而心害其能=寵ヲ争ヒテ、心ニソノ能ヲ害トス」〔→史記〕

ガイトス{動}じゃまだと思う。ねたむ。「争寵而心害其能=寵ヲ争ヒテ、心ニソノ能ヲ害トス」〔→史記〕

{名}じゃま。さまたげ。わざわい。〈対語〉→利。「凶害」「冷害」「遇害=害ニ遇フ」「侵官之害甚於寒=官ヲ侵スノ害ハ、寒ヨリ甚ダシ」〔→韓非〕

{名}じゃま。さまたげ。わざわい。〈対語〉→利。「凶害」「冷害」「遇害=害ニ遇フ」「侵官之害甚於寒=官ヲ侵スノ害ハ、寒ヨリ甚ダシ」〔→韓非〕

「要害」とは、人をじゃまして通さない狭くて険しい所。

「要害」とは、人をじゃまして通さない狭くて険しい所。

{副}なんぞ。いつか。▽何に当てた用法。「時日害喪=時ノ日、害カ喪ビン」〔→孟子〕

《解字》

{副}なんぞ。いつか。▽何に当てた用法。「時日害喪=時ノ日、害カ喪ビン」〔→孟子〕

《解字》

会意。「宀(かぶせる物)+口または古(あたま)」で、かぶせてじゃまをし進行をとめることを示す。

《単語家族》

轄(車軸どめ)

会意。「宀(かぶせる物)+口または古(あたま)」で、かぶせてじゃまをし進行をとめることを示す。

《単語家族》

轄(車軸どめ) 割(切って生長をとめる)

割(切って生長をとめる) 遏アツ(じゃましてとめる)と同系。また蓋ガイ(ふたをかぶせる)とも近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

遏アツ(じゃましてとめる)と同系。また蓋ガイ(ふたをかぶせる)とも近い。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

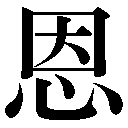

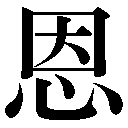

恩 いつくしむ🔗⭐🔉

【恩】

10画 心部 [五年]

区点=1824 16進=3238 シフトJIS=89B6

《常用音訓》オン

《音読み》 オン

10画 心部 [五年]

区点=1824 16進=3238 シフトJIS=89B6

《常用音訓》オン

《音読み》 オン

〈

〈 n〉

《訓読み》 いつくしむ

《名付け》 おき・めぐみ

《意味》

n〉

《訓読み》 いつくしむ

《名付け》 おき・めぐみ

《意味》

{名}人にありがたいと印象づけたこと。ありがたみ。恵み。「恩徳」「憶恩=恩ヲ憶フ」「今恩足以及禽獣=今、恩ハモッテ禽獣ニ及ブニ足ル」〔→孟子〕

{名}人にありがたいと印象づけたこと。ありがたみ。恵み。「恩徳」「憶恩=恩ヲ憶フ」「今恩足以及禽獣=今、恩ハモッテ禽獣ニ及ブニ足ル」〔→孟子〕

{動}いつくしむ。たいせつにする。「愛之太恩=コレヲ愛シテハ、ハナハダ恩ム」〔→柳宗元〕

《解字》

会意兼形声。因インは、ある下地の上に乗って、下を押さえることを示す会意文字。印(上から下を押さえる)と同系。恩は「心+音符因」で、心の上にのしかかって何かの印象を残すこと。恵みを与えて、ありがたい印象を心にしるしたこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}いつくしむ。たいせつにする。「愛之太恩=コレヲ愛シテハ、ハナハダ恩ム」〔→柳宗元〕

《解字》

会意兼形声。因インは、ある下地の上に乗って、下を押さえることを示す会意文字。印(上から下を押さえる)と同系。恩は「心+音符因」で、心の上にのしかかって何かの印象を残すこと。恵みを与えて、ありがたい印象を心にしるしたこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 心部 [五年]

区点=1824 16進=3238 シフトJIS=89B6

《常用音訓》オン

《音読み》 オン

10画 心部 [五年]

区点=1824 16進=3238 シフトJIS=89B6

《常用音訓》オン

《音読み》 オン

〈

〈 n〉

《訓読み》 いつくしむ

《名付け》 おき・めぐみ

《意味》

n〉

《訓読み》 いつくしむ

《名付け》 おき・めぐみ

《意味》

{名}人にありがたいと印象づけたこと。ありがたみ。恵み。「恩徳」「憶恩=恩ヲ憶フ」「今恩足以及禽獣=今、恩ハモッテ禽獣ニ及ブニ足ル」〔→孟子〕

{名}人にありがたいと印象づけたこと。ありがたみ。恵み。「恩徳」「憶恩=恩ヲ憶フ」「今恩足以及禽獣=今、恩ハモッテ禽獣ニ及ブニ足ル」〔→孟子〕

{動}いつくしむ。たいせつにする。「愛之太恩=コレヲ愛シテハ、ハナハダ恩ム」〔→柳宗元〕

《解字》

会意兼形声。因インは、ある下地の上に乗って、下を押さえることを示す会意文字。印(上から下を押さえる)と同系。恩は「心+音符因」で、心の上にのしかかって何かの印象を残すこと。恵みを与えて、ありがたい印象を心にしるしたこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}いつくしむ。たいせつにする。「愛之太恩=コレヲ愛シテハ、ハナハダ恩ム」〔→柳宗元〕

《解字》

会意兼形声。因インは、ある下地の上に乗って、下を押さえることを示す会意文字。印(上から下を押さえる)と同系。恩は「心+音符因」で、心の上にのしかかって何かの印象を残すこと。恵みを与えて、ありがたい印象を心にしるしたこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

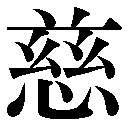

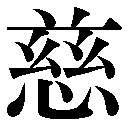

慈 いつくしみ🔗⭐🔉

【慈】

13画 心部 [常用漢字]

区点=2792 16進=3B7C シフトJIS=8E9C

《常用音訓》ジ/いつく…しむ

《音読み》 ジ

13画 心部 [常用漢字]

区点=2792 16進=3B7C シフトJIS=8E9C

《常用音訓》ジ/いつく…しむ

《音読み》 ジ /シ

/シ 〈c

〈c 〉

《訓読み》 いつくしむ/いつくしみ

《名付け》 しげ・しげる・ちか・なり・やす・よし

《意味》

〉

《訓読み》 いつくしむ/いつくしみ

《名付け》 しげ・しげる・ちか・なり・やす・よし

《意味》

{動・形}いつくしむ。母が子を大事に育てる。また、その愛情の深いさま。「慈母」「敬老慈幼=老ヲ敬ヒ、幼ヲ慈シム」〔→孟子〕

{動・形}いつくしむ。母が子を大事に育てる。また、その愛情の深いさま。「慈母」「敬老慈幼=老ヲ敬ヒ、幼ヲ慈シム」〔→孟子〕

{動・形}いつくしむ。父母のような愛情で、上の者が下の者をかわいがる。また、そのさま。「君之不慈臣、此亦天下之所謂乱也=君ノ臣ヲ慈シマザル、コレマタ天下ノイハユル乱レナリ」〔→墨子〕

{動・形}いつくしむ。父母のような愛情で、上の者が下の者をかわいがる。また、そのさま。「君之不慈臣、此亦天下之所謂乱也=君ノ臣ヲ慈シマザル、コレマタ天下ノイハユル乱レナリ」〔→墨子〕

{形}情け深い。また、愛情がこまやかな。「雖孝子慈孫、百世不能改也=孝子慈孫トイヘドモ、百世改ムルアタハズ」〔→孟子〕

{形}情け深い。また、愛情がこまやかな。「雖孝子慈孫、百世不能改也=孝子慈孫トイヘドモ、百世改ムルアタハズ」〔→孟子〕

{名}いつくしみ。「一曰慈=一ニ曰ハク慈」〔→老子〕

{名}いつくしみ。「一曰慈=一ニ曰ハク慈」〔→老子〕

{名}母親のこと。〈対語〉→厳。「家慈(私の母)」

《解字》

会意兼形声。茲ジは、草の芽と細い糸とをあわせて、小さいものが成長しふえることを示す会意文字。慈は「心+音符茲」で、小さい子を育てる親心のこと。

《単語家族》

滋ジ(ふえる)

{名}母親のこと。〈対語〉→厳。「家慈(私の母)」

《解字》

会意兼形声。茲ジは、草の芽と細い糸とをあわせて、小さいものが成長しふえることを示す会意文字。慈は「心+音符茲」で、小さい子を育てる親心のこと。

《単語家族》

滋ジ(ふえる) 孳ジ(子どもを育てる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

孳ジ(子どもを育てる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

13画 心部 [常用漢字]

区点=2792 16進=3B7C シフトJIS=8E9C

《常用音訓》ジ/いつく…しむ

《音読み》 ジ

13画 心部 [常用漢字]

区点=2792 16進=3B7C シフトJIS=8E9C

《常用音訓》ジ/いつく…しむ

《音読み》 ジ /シ

/シ 〈c

〈c 〉

《訓読み》 いつくしむ/いつくしみ

《名付け》 しげ・しげる・ちか・なり・やす・よし

《意味》

〉

《訓読み》 いつくしむ/いつくしみ

《名付け》 しげ・しげる・ちか・なり・やす・よし

《意味》

{動・形}いつくしむ。母が子を大事に育てる。また、その愛情の深いさま。「慈母」「敬老慈幼=老ヲ敬ヒ、幼ヲ慈シム」〔→孟子〕

{動・形}いつくしむ。母が子を大事に育てる。また、その愛情の深いさま。「慈母」「敬老慈幼=老ヲ敬ヒ、幼ヲ慈シム」〔→孟子〕

{動・形}いつくしむ。父母のような愛情で、上の者が下の者をかわいがる。また、そのさま。「君之不慈臣、此亦天下之所謂乱也=君ノ臣ヲ慈シマザル、コレマタ天下ノイハユル乱レナリ」〔→墨子〕

{動・形}いつくしむ。父母のような愛情で、上の者が下の者をかわいがる。また、そのさま。「君之不慈臣、此亦天下之所謂乱也=君ノ臣ヲ慈シマザル、コレマタ天下ノイハユル乱レナリ」〔→墨子〕

{形}情け深い。また、愛情がこまやかな。「雖孝子慈孫、百世不能改也=孝子慈孫トイヘドモ、百世改ムルアタハズ」〔→孟子〕

{形}情け深い。また、愛情がこまやかな。「雖孝子慈孫、百世不能改也=孝子慈孫トイヘドモ、百世改ムルアタハズ」〔→孟子〕

{名}いつくしみ。「一曰慈=一ニ曰ハク慈」〔→老子〕

{名}いつくしみ。「一曰慈=一ニ曰ハク慈」〔→老子〕

{名}母親のこと。〈対語〉→厳。「家慈(私の母)」

《解字》

会意兼形声。茲ジは、草の芽と細い糸とをあわせて、小さいものが成長しふえることを示す会意文字。慈は「心+音符茲」で、小さい子を育てる親心のこと。

《単語家族》

滋ジ(ふえる)

{名}母親のこと。〈対語〉→厳。「家慈(私の母)」

《解字》

会意兼形声。茲ジは、草の芽と細い糸とをあわせて、小さいものが成長しふえることを示す会意文字。慈は「心+音符茲」で、小さい子を育てる親心のこと。

《単語家族》

滋ジ(ふえる) 孳ジ(子どもを育てる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

孳ジ(子どもを育てる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

曷 いつか🔗⭐🔉

【曷】

9画 曰部

区点=5911 16進=5B2B シフトJIS=9E4A

《音読み》 カツ

9画 曰部

区点=5911 16進=5B2B シフトJIS=9E4A

《音読み》 カツ /ガチ

/ガチ 〈h

〈h 〉

《訓読み》 なに/なんぞ/いつか

《意味》

〉

《訓読み》 なに/なんぞ/いつか

《意味》

{副}なに。なんぞ。疑問をあらわすことば。どうして。▽何に当てた用法。「曷不委心任去留=ナンゾ心ヲ委ネテ去留ニ任セザル」〔→陶潜〕

{副}なに。なんぞ。疑問をあらわすことば。どうして。▽何に当てた用法。「曷不委心任去留=ナンゾ心ヲ委ネテ去留ニ任セザル」〔→陶潜〕

{副}いつか。いつ。いつのとき。「時日曷喪=時日曷カ喪ビン」〔→書経〕

《解字》

{副}いつか。いつ。いつのとき。「時日曷喪=時日曷カ喪ビン」〔→書経〕

《解字》

会意兼形声。下部の原字は、「人+それをはっと押しとどめる姿」からなる会意文字で、はっと叫んで歩いている人を押さえとどめること。曷はそれを音符とし、はっとどなることを明示するために曰印を加えた。喝カツ(はっとどなる)や遏アツ(押し止める)の原字。そのハッという音を借りて、何(なに)という疑問詞に当てる。

《熟語》

→熟語

会意兼形声。下部の原字は、「人+それをはっと押しとどめる姿」からなる会意文字で、はっと叫んで歩いている人を押さえとどめること。曷はそれを音符とし、はっとどなることを明示するために曰印を加えた。喝カツ(はっとどなる)や遏アツ(押し止める)の原字。そのハッという音を借りて、何(なに)という疑問詞に当てる。

《熟語》

→熟語

9画 曰部

区点=5911 16進=5B2B シフトJIS=9E4A

《音読み》 カツ

9画 曰部

区点=5911 16進=5B2B シフトJIS=9E4A

《音読み》 カツ /ガチ

/ガチ 〈h

〈h 〉

《訓読み》 なに/なんぞ/いつか

《意味》

〉

《訓読み》 なに/なんぞ/いつか

《意味》

{副}なに。なんぞ。疑問をあらわすことば。どうして。▽何に当てた用法。「曷不委心任去留=ナンゾ心ヲ委ネテ去留ニ任セザル」〔→陶潜〕

{副}なに。なんぞ。疑問をあらわすことば。どうして。▽何に当てた用法。「曷不委心任去留=ナンゾ心ヲ委ネテ去留ニ任セザル」〔→陶潜〕

{副}いつか。いつ。いつのとき。「時日曷喪=時日曷カ喪ビン」〔→書経〕

《解字》

{副}いつか。いつ。いつのとき。「時日曷喪=時日曷カ喪ビン」〔→書経〕

《解字》

会意兼形声。下部の原字は、「人+それをはっと押しとどめる姿」からなる会意文字で、はっと叫んで歩いている人を押さえとどめること。曷はそれを音符とし、はっとどなることを明示するために曰印を加えた。喝カツ(はっとどなる)や遏アツ(押し止める)の原字。そのハッという音を借りて、何(なに)という疑問詞に当てる。

《熟語》

→熟語

会意兼形声。下部の原字は、「人+それをはっと押しとどめる姿」からなる会意文字で、はっと叫んで歩いている人を押さえとどめること。曷はそれを音符とし、はっとどなることを明示するために曰印を加えた。喝カツ(はっとどなる)や遏アツ(押し止める)の原字。そのハッという音を借りて、何(なに)という疑問詞に当てる。

《熟語》

→熟語

溢利 イツリ🔗⭐🔉

【溢利】

イツリ 余分の利益。

溢美 イツビ🔗⭐🔉

【溢美】

イツビ  非常に美しい。

非常に美しい。 ほめすぎること。

ほめすぎること。

非常に美しい。

非常に美しい。 ほめすぎること。

ほめすぎること。

溢美溢悪 イツビイツアク🔗⭐🔉

【溢美溢悪】

イツビイツアク ほめすぎることと、けなしすぎること。▽「荘子」人間世篇の「両喜必多溢美之言、両怒必多溢悪之言=両喜ハカナラズ溢美ノ言多ク、両怒ハカナラズ溢悪ノ言多シ」から。

溢喜 イツキ🔗⭐🔉

【溢喜】

イツキ あふれるほどの喜び。

溢溢 イツイツ🔗⭐🔉

【溢溢】

イツイツ  みちあふれるさま。

みちあふれるさま。 鳥の鳴き声の形容。

鳥の鳴き声の形容。

みちあふれるさま。

みちあふれるさま。 鳥の鳴き声の形容。

鳥の鳴き声の形容。

溢誉 イツヨ🔗⭐🔉

【溢誉】

イツヨ 過度の名誉。ほめすぎ。

逸才 イツサイ🔗⭐🔉

【逸才】

イツサイ『逸材イツザイ』通俗のわくをこえた才能。また、そのような才能のある人。〈同義語〉軼才。

逸文 イツブン🔗⭐🔉

【逸文】

イツブン  すぐれた文章。名文。

すぐれた文章。名文。 散逸して世の中に伝わっていない文章。また、散逸して残った一部分の文章。〈同義語〉佚文。

散逸して世の中に伝わっていない文章。また、散逸して残った一部分の文章。〈同義語〉佚文。 書き落とした文章。〈同義語〉佚文。

書き落とした文章。〈同義語〉佚文。

すぐれた文章。名文。

すぐれた文章。名文。 散逸して世の中に伝わっていない文章。また、散逸して残った一部分の文章。〈同義語〉佚文。

散逸して世の中に伝わっていない文章。また、散逸して残った一部分の文章。〈同義語〉佚文。 書き落とした文章。〈同義語〉佚文。

書き落とした文章。〈同義語〉佚文。

逸言 イツゲン🔗⭐🔉

【逸言】

イツゲン  気らくなおしゃべり。

気らくなおしゃべり。 ルールをはずれた失言。

ルールをはずれた失言。

気らくなおしゃべり。

気らくなおしゃべり。 ルールをはずれた失言。

ルールをはずれた失言。

逸労 イツロウ🔗⭐🔉

【逸労】

イツロウ すきかってにして楽しむことと、苦労すること。

逸事 イツジ🔗⭐🔉

【逸事】

イツジ  記録にもれた事がら。一般の人に知られていない事がら。〈同義語〉佚事。

記録にもれた事がら。一般の人に知られていない事がら。〈同義語〉佚事。 先人のすぐれた業績。

先人のすぐれた業績。

記録にもれた事がら。一般の人に知られていない事がら。〈同義語〉佚事。

記録にもれた事がら。一般の人に知られていない事がら。〈同義語〉佚事。 先人のすぐれた業績。

先人のすぐれた業績。

逸美 イツビ🔗⭐🔉

【逸美】

イツビ 非常に美しい。

逸遊 イツユウ🔗⭐🔉

【逸遊】

イツユウ =逸游。かってきままに遊びくらす。〈同義語〉佚遊。

逸群 イツグン🔗⭐🔉

【逸群】

イツグン 普通の人からぬきんでてすぐれている。〈類義語〉抜群。

逸話 イツワ🔗⭐🔉

【逸話】

イツワ ある人物についての、一般には知られていない興味深い話。〈同義語〉佚話。

逸聞 イツブン🔗⭐🔉

【逸聞】

イツブン 世間に伝わっていない話。〈同義語〉佚聞・軼聞。

逸韻 イツイン🔗⭐🔉

【逸韻】

イツイン  世俗をはなれて上品でみやびやかなこと。また、そのような詩。風雅なおもむき。

世俗をはなれて上品でみやびやかなこと。また、そのような詩。風雅なおもむき。 韻を踏むという形式をはなれた、自由奔放な作品。

韻を踏むという形式をはなれた、自由奔放な作品。

世俗をはなれて上品でみやびやかなこと。また、そのような詩。風雅なおもむき。

世俗をはなれて上品でみやびやかなこと。また、そのような詩。風雅なおもむき。 韻を踏むという形式をはなれた、自由奔放な作品。

韻を踏むという形式をはなれた、自由奔放な作品。

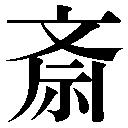

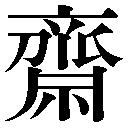

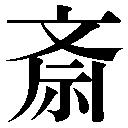

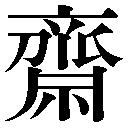

斎 いつき🔗⭐🔉

【斎】

11画 齊部 [常用漢字]

区点=2656 16進=3A58 シフトJIS=8DD6

【齋】旧字旧字

11画 齊部 [常用漢字]

区点=2656 16進=3A58 シフトJIS=8DD6

【齋】旧字旧字

17画 齊部

区点=6723 16進=6337 シフトJIS=E256

《常用音訓》サイ

《音読み》 サイ

17画 齊部

区点=6723 16進=6337 シフトJIS=E256

《常用音訓》サイ

《音読み》 サイ /セ

/セ 〈zh

〈zh i〉

《訓読み》 とき/いつく/いつき

《名付け》 いつ・いつき・いわい・きよ・ただ・とき・ひとし・よし

《意味》

i〉

《訓読み》 とき/いつく/いつき

《名付け》 いつ・いつき・いわい・きよ・ただ・とき・ひとし・よし

《意味》

サイス{動・名}祭りの前に酒や肉を断ち、きまったところにこもって心を一つにして準備する。ものいみ。〈同義語〉→斉。「斎戒沐浴モクヨク」「是祭祀之斎、非心斎也=コレ祭祀ノ斎ニシテ、心斎ニ非ザルナリ」〔→荘子〕

サイス{動・名}祭りの前に酒や肉を断ち、きまったところにこもって心を一つにして準備する。ものいみ。〈同義語〉→斉。「斎戒沐浴モクヨク」「是祭祀之斎、非心斎也=コレ祭祀ノ斎ニシテ、心斎ニ非ザルナリ」〔→荘子〕 {名}ものいみや勉強のためにこもるへや。「書斎」

{名}ものいみや勉強のためにこもるへや。「書斎」 {名}酒や肉のない食べ物。精進料理。「斎食」

{名}酒や肉のない食べ物。精進料理。「斎食」 {名}とき。僧の食事。

〔国〕いつく。いつき。心身を清めて神に仕える。

《解字》

会意兼形声。「示+音符齊(きちんとそろえる)の略体」。祭りのために心身をきちんとととのえること。

《単語家族》

齊(=斉。そろえる)

{名}とき。僧の食事。

〔国〕いつく。いつき。心身を清めて神に仕える。

《解字》

会意兼形声。「示+音符齊(きちんとそろえる)の略体」。祭りのために心身をきちんとととのえること。

《単語家族》

齊(=斉。そろえる) 儕サイ(肩をそろえる仲間)

儕サイ(肩をそろえる仲間) 妻(夫とならぶつま)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

妻(夫とならぶつま)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

11画 齊部 [常用漢字]

区点=2656 16進=3A58 シフトJIS=8DD6

【齋】旧字旧字

11画 齊部 [常用漢字]

区点=2656 16進=3A58 シフトJIS=8DD6

【齋】旧字旧字

17画 齊部

区点=6723 16進=6337 シフトJIS=E256

《常用音訓》サイ

《音読み》 サイ

17画 齊部

区点=6723 16進=6337 シフトJIS=E256

《常用音訓》サイ

《音読み》 サイ /セ

/セ 〈zh

〈zh i〉

《訓読み》 とき/いつく/いつき

《名付け》 いつ・いつき・いわい・きよ・ただ・とき・ひとし・よし

《意味》

i〉

《訓読み》 とき/いつく/いつき

《名付け》 いつ・いつき・いわい・きよ・ただ・とき・ひとし・よし

《意味》

サイス{動・名}祭りの前に酒や肉を断ち、きまったところにこもって心を一つにして準備する。ものいみ。〈同義語〉→斉。「斎戒沐浴モクヨク」「是祭祀之斎、非心斎也=コレ祭祀ノ斎ニシテ、心斎ニ非ザルナリ」〔→荘子〕

サイス{動・名}祭りの前に酒や肉を断ち、きまったところにこもって心を一つにして準備する。ものいみ。〈同義語〉→斉。「斎戒沐浴モクヨク」「是祭祀之斎、非心斎也=コレ祭祀ノ斎ニシテ、心斎ニ非ザルナリ」〔→荘子〕 {名}ものいみや勉強のためにこもるへや。「書斎」

{名}ものいみや勉強のためにこもるへや。「書斎」 {名}酒や肉のない食べ物。精進料理。「斎食」

{名}酒や肉のない食べ物。精進料理。「斎食」 {名}とき。僧の食事。

〔国〕いつく。いつき。心身を清めて神に仕える。

《解字》

会意兼形声。「示+音符齊(きちんとそろえる)の略体」。祭りのために心身をきちんとととのえること。

《単語家族》

齊(=斉。そろえる)

{名}とき。僧の食事。

〔国〕いつく。いつき。心身を清めて神に仕える。

《解字》

会意兼形声。「示+音符齊(きちんとそろえる)の略体」。祭りのために心身をきちんとととのえること。

《単語家族》

齊(=斉。そろえる) 儕サイ(肩をそろえる仲間)

儕サイ(肩をそろえる仲間) 妻(夫とならぶつま)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

妻(夫とならぶつま)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

斎王 イツキノミコ🔗⭐🔉

【斎王】

サイオウ・イツキノミコ〔国〕昔、天皇即位のときに、伊勢イセ神宮および、京都の賀茂カモ神社に奉仕した、未婚の内親王、または皇女。斎宮と斎院。

漢字源に「いつ」で始まるの検索結果 1-40。もっと読み込む