複数辞典一括検索+![]()

![]()

共己 オノレヲキョウス🔗⭐🔉

【共己】

キョウキ・オノレヲキョウス 自分の態度をうやうやしくする。「天子共己而已矣=天子ハ己ヲ共スルノミ」〔→荀子〕

利己 オノレヲリス🔗⭐🔉

【利己】

リコ・オノレヲリス 自分だけ利益を得ようとすること。自分本位であること。〈対語〉利他。「利己心」

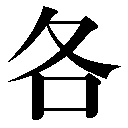

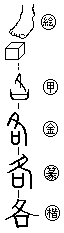

各 おのおの🔗⭐🔉

【各】

6画 口部 [四年]

区点=1938 16進=3346 シフトJIS=8A65

《常用音訓》カク/おのおの

《音読み》 カク

6画 口部 [四年]

区点=1938 16進=3346 シフトJIS=8A65

《常用音訓》カク/おのおの

《音読み》 カク

〈g

〈g ・g

・g 〉

《訓読み》 おのおの

《名付け》 まさ

《意味》

〉

《訓読み》 おのおの

《名付け》 まさ

《意味》

{指・副}おのおの。めいめい。〈類義語〉→毎。「各自」「盍各言爾志=ナンゾ各ナンヂノ志ヲ言ハザル」〔→論語〕

{指・副}おのおの。めいめい。〈類義語〉→毎。「各自」「盍各言爾志=ナンゾ各ナンヂノ志ヲ言ハザル」〔→論語〕

{副}おのおの。それぞれに。〈対語〉→共。「各別」「醒時同交歓、酔後各分散=醒ムル時ハ同ジク交歓シ、酔ヒシ後ハ各分散ス」〔→李白〕

{副}おのおの。それぞれに。〈対語〉→共。「各別」「醒時同交歓、酔後各分散=醒ムル時ハ同ジク交歓シ、酔ヒシ後ハ各分散ス」〔→李白〕

{動・形}つかえて止まる。また、そのさま。〈同義語〉→格。「支各(=支格)」

《解字》

{動・形}つかえて止まる。また、そのさま。〈同義語〉→格。「支各(=支格)」

《解字》

会意。「夂(人の足)+口印」で、歩いていく人の足が四角い石や障害につかえた姿を示す。もと、こつんとかたくつかえ止めること。また、個(かたい個体)の意味に近く、一つずつこちんこちんとつかえる→それぞれに、の意となった。

《単語家族》

格(つかえる枝→しん棒)

会意。「夂(人の足)+口印」で、歩いていく人の足が四角い石や障害につかえた姿を示す。もと、こつんとかたくつかえ止めること。また、個(かたい個体)の意味に近く、一つずつこちんこちんとつかえる→それぞれに、の意となった。

《単語家族》

格(つかえる枝→しん棒) 恪カク(かたい心)

恪カク(かたい心) 咯カク(のどがつかえる)

咯カク(のどがつかえる) 客(主人の宿に足を止めてつかえ止まった客人)などと同系。

《類義》

毎は、つぎつぎとあらわれる、そのたびごとにの意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

客(主人の宿に足を止めてつかえ止まった客人)などと同系。

《類義》

毎は、つぎつぎとあらわれる、そのたびごとにの意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

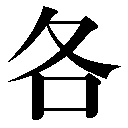

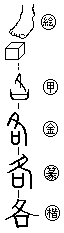

6画 口部 [四年]

区点=1938 16進=3346 シフトJIS=8A65

《常用音訓》カク/おのおの

《音読み》 カク

6画 口部 [四年]

区点=1938 16進=3346 シフトJIS=8A65

《常用音訓》カク/おのおの

《音読み》 カク

〈g

〈g ・g

・g 〉

《訓読み》 おのおの

《名付け》 まさ

《意味》

〉

《訓読み》 おのおの

《名付け》 まさ

《意味》

{指・副}おのおの。めいめい。〈類義語〉→毎。「各自」「盍各言爾志=ナンゾ各ナンヂノ志ヲ言ハザル」〔→論語〕

{指・副}おのおの。めいめい。〈類義語〉→毎。「各自」「盍各言爾志=ナンゾ各ナンヂノ志ヲ言ハザル」〔→論語〕

{副}おのおの。それぞれに。〈対語〉→共。「各別」「醒時同交歓、酔後各分散=醒ムル時ハ同ジク交歓シ、酔ヒシ後ハ各分散ス」〔→李白〕

{副}おのおの。それぞれに。〈対語〉→共。「各別」「醒時同交歓、酔後各分散=醒ムル時ハ同ジク交歓シ、酔ヒシ後ハ各分散ス」〔→李白〕

{動・形}つかえて止まる。また、そのさま。〈同義語〉→格。「支各(=支格)」

《解字》

{動・形}つかえて止まる。また、そのさま。〈同義語〉→格。「支各(=支格)」

《解字》

会意。「夂(人の足)+口印」で、歩いていく人の足が四角い石や障害につかえた姿を示す。もと、こつんとかたくつかえ止めること。また、個(かたい個体)の意味に近く、一つずつこちんこちんとつかえる→それぞれに、の意となった。

《単語家族》

格(つかえる枝→しん棒)

会意。「夂(人の足)+口印」で、歩いていく人の足が四角い石や障害につかえた姿を示す。もと、こつんとかたくつかえ止めること。また、個(かたい個体)の意味に近く、一つずつこちんこちんとつかえる→それぞれに、の意となった。

《単語家族》

格(つかえる枝→しん棒) 恪カク(かたい心)

恪カク(かたい心) 咯カク(のどがつかえる)

咯カク(のどがつかえる) 客(主人の宿に足を止めてつかえ止まった客人)などと同系。

《類義》

毎は、つぎつぎとあらわれる、そのたびごとにの意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

客(主人の宿に足を止めてつかえ止まった客人)などと同系。

《類義》

毎は、つぎつぎとあらわれる、そのたびごとにの意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

小野妹子 オノノイモコ🔗⭐🔉

【小野妹子】

オノノイモコ〔日〕〈人名〉飛鳥アスカ時代の遣隋ズイ使。607・08年、聖徳太子の命で隋に渡った。

小野篁 オノノタカムラ🔗⭐🔉

【小野篁】

オノノタカムラ〔日〕〈人名〉802〜52 平安時代初期の学者・漢詩人・歌人。参議岑守ミネモリの子。『令義解リョウノギゲ』の編集に参加。遣唐副使に任ぜられたが、大使の藤原常嗣フジワラノツネツグと争い、渡航しなかったので、流罪となった。著に『野相公集』がある。

小野道風 オノノトウフウ🔗⭐🔉

【小野道風】

オノノトウフウ〔日〕〈人名〉894〜966 平安時代中期の書家。和様の基礎を築き、野蹟と呼ばれ、藤原佐理フジワラノサリ・行成コウゼイとともに三蹟とされる。

己 おのれ🔗⭐🔉

【己】

3画 己部 [六年]

区点=2442 16進=384A シフトJIS=8CC8

《常用音訓》キ/コ/おのれ

《音読み》 コ

3画 己部 [六年]

区点=2442 16進=384A シフトJIS=8CC8

《常用音訓》キ/コ/おのれ

《音読み》 コ /キ

/キ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 おのれ/つちのと

《名付け》 おと・つちのと・な

《意味》

〉

《訓読み》 おのれ/つちのと

《名付け》 おと・つちのと・な

《意味》

{名}おのれ。自分。〈対語〉→他・→人。「自己」「己欲立而立人=己立タント欲シテ、人ヲ立ツ」〔→論語〕

{名}おのれ。自分。〈対語〉→他・→人。「自己」「己欲立而立人=己立タント欲シテ、人ヲ立ツ」〔→論語〕

{名}つちのと。十干ジッカンの六番め。▽五行では土に当てる。日本の「兄弟エト」の「つちのと」は「土の弟ト」の意。順位の第六位も示す。

〔国〕おのれ。相手を見下して呼ぶことば。

《解字》

{名}つちのと。十干ジッカンの六番め。▽五行では土に当てる。日本の「兄弟エト」の「つちのと」は「土の弟ト」の意。順位の第六位も示す。

〔国〕おのれ。相手を見下して呼ぶことば。

《解字》

象形。己は、古代の土器のもようの一部で、屈曲して目だつ目じるしの形を描いたもの。はっと注意をよびおこす意を含む。人から呼ばれてはっと起立する者の意から、おのれを意味することになった。

《単語家族》

起(はっとおきる)

象形。己は、古代の土器のもようの一部で、屈曲して目だつ目じるしの形を描いたもの。はっと注意をよびおこす意を含む。人から呼ばれてはっと起立する者の意から、おのれを意味することになった。

《単語家族》

起(はっとおきる) 紀(注意を呼びおこす糸口)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

紀(注意を呼びおこす糸口)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

3画 己部 [六年]

区点=2442 16進=384A シフトJIS=8CC8

《常用音訓》キ/コ/おのれ

《音読み》 コ

3画 己部 [六年]

区点=2442 16進=384A シフトJIS=8CC8

《常用音訓》キ/コ/おのれ

《音読み》 コ /キ

/キ 〈j

〈j 〉

《訓読み》 おのれ/つちのと

《名付け》 おと・つちのと・な

《意味》

〉

《訓読み》 おのれ/つちのと

《名付け》 おと・つちのと・な

《意味》

{名}おのれ。自分。〈対語〉→他・→人。「自己」「己欲立而立人=己立タント欲シテ、人ヲ立ツ」〔→論語〕

{名}おのれ。自分。〈対語〉→他・→人。「自己」「己欲立而立人=己立タント欲シテ、人ヲ立ツ」〔→論語〕

{名}つちのと。十干ジッカンの六番め。▽五行では土に当てる。日本の「兄弟エト」の「つちのと」は「土の弟ト」の意。順位の第六位も示す。

〔国〕おのれ。相手を見下して呼ぶことば。

《解字》

{名}つちのと。十干ジッカンの六番め。▽五行では土に当てる。日本の「兄弟エト」の「つちのと」は「土の弟ト」の意。順位の第六位も示す。

〔国〕おのれ。相手を見下して呼ぶことば。

《解字》

象形。己は、古代の土器のもようの一部で、屈曲して目だつ目じるしの形を描いたもの。はっと注意をよびおこす意を含む。人から呼ばれてはっと起立する者の意から、おのれを意味することになった。

《単語家族》

起(はっとおきる)

象形。己は、古代の土器のもようの一部で、屈曲して目だつ目じるしの形を描いたもの。はっと注意をよびおこす意を含む。人から呼ばれてはっと起立する者の意から、おのれを意味することになった。

《単語家族》

起(はっとおきる) 紀(注意を呼びおこす糸口)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

紀(注意を呼びおこす糸口)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

行己 オノレヲオコナウ🔗⭐🔉

【行己】

オノレヲオコナウ 自分自身で行動する。「行己有恥=己ヲ行フニ恥有リ」〔→論語〕

克己復礼 オノレニカチテレイニカエル🔗⭐🔉

【克己復礼】

オノレニカチテレイニカエル〈故事〉自分のわがままにうち勝って、礼をふみ行う。〔→論語〕

虚己 オノレヲムナシクス🔗⭐🔉

【虚己】

オノレヲムナシクス 自分の考えを捨てて謙虚になる。

戚 おの🔗⭐🔉

【戚】

11画 戈部

区点=3244 16進=404C シフトJIS=90CA

《音読み》 セキ

11画 戈部

区点=3244 16進=404C シフトJIS=90CA

《音読み》 セキ /シャク

/シャク 〈q

〈q 〉

《訓読み》 うれえる(うれふ)/うれい(うれひ)/おの(をの)/まさかり

《意味》

〉

《訓読み》 うれえる(うれふ)/うれい(うれひ)/おの(をの)/まさかり

《意味》

{名}みうち。ごく身近な人の意から、親戚シンセキの意。▽特に、女の縁でつながる親戚。「外戚ガイセキ」「国戚コクセキ(皇室と縁組している親族)」

{名}みうち。ごく身近な人の意から、親戚シンセキの意。▽特に、女の縁でつながる親戚。「外戚ガイセキ」「国戚コクセキ(皇室と縁組している親族)」

{動}うれえる(ウレフ)。身近にひしひしと感ずる。思いわずらう。細かく小さく心をくだく。「戚戚セキセキ(くよくよするさま)」「小人長戚戚=小人ハ長ニ戚戚タリ」〔→論語〕

{動}うれえる(ウレフ)。身近にひしひしと感ずる。思いわずらう。細かく小さく心をくだく。「戚戚セキセキ(くよくよするさま)」「小人長戚戚=小人ハ長ニ戚戚タリ」〔→論語〕

{名}うれい(ウレヒ)。思いわずらい。心配。「休戚相関=休戚アヒ関ス」「自詒伊戚=ミヅカラコノ戚ヲ詒ス」〔→詩経〕

{名}うれい(ウレヒ)。思いわずらい。心配。「休戚相関=休戚アヒ関ス」「自詒伊戚=ミヅカラコノ戚ヲ詒ス」〔→詩経〕

{名}おの(ヲノ)。まさかり。小さい手おの。のち、武楽の舞のとき、手に持って舞うおの。「朱干シュカン、玉戚ギョクセキ(朱塗りの楯タテと玉の斧)」〔→礼記〕

《解字》

会意兼形声。中の部分は、まめの細いつるで、小さく縮んだ意を含む。戚はそれを音符とし、戉(まさかり)を加えた字で、もと小さい手おののこと。促ソク(身近にせまる)に当てて、身近な親戚の意に用い、寂セキ(心細い)に似た意に用いて、心細く思いわずらう意となった。原義のままではあまり用いられない。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}おの(ヲノ)。まさかり。小さい手おの。のち、武楽の舞のとき、手に持って舞うおの。「朱干シュカン、玉戚ギョクセキ(朱塗りの楯タテと玉の斧)」〔→礼記〕

《解字》

会意兼形声。中の部分は、まめの細いつるで、小さく縮んだ意を含む。戚はそれを音符とし、戉(まさかり)を加えた字で、もと小さい手おののこと。促ソク(身近にせまる)に当てて、身近な親戚の意に用い、寂セキ(心細い)に似た意に用いて、心細く思いわずらう意となった。原義のままではあまり用いられない。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 戈部

区点=3244 16進=404C シフトJIS=90CA

《音読み》 セキ

11画 戈部

区点=3244 16進=404C シフトJIS=90CA

《音読み》 セキ /シャク

/シャク 〈q

〈q 〉

《訓読み》 うれえる(うれふ)/うれい(うれひ)/おの(をの)/まさかり

《意味》

〉

《訓読み》 うれえる(うれふ)/うれい(うれひ)/おの(をの)/まさかり

《意味》

{名}みうち。ごく身近な人の意から、親戚シンセキの意。▽特に、女の縁でつながる親戚。「外戚ガイセキ」「国戚コクセキ(皇室と縁組している親族)」

{名}みうち。ごく身近な人の意から、親戚シンセキの意。▽特に、女の縁でつながる親戚。「外戚ガイセキ」「国戚コクセキ(皇室と縁組している親族)」

{動}うれえる(ウレフ)。身近にひしひしと感ずる。思いわずらう。細かく小さく心をくだく。「戚戚セキセキ(くよくよするさま)」「小人長戚戚=小人ハ長ニ戚戚タリ」〔→論語〕

{動}うれえる(ウレフ)。身近にひしひしと感ずる。思いわずらう。細かく小さく心をくだく。「戚戚セキセキ(くよくよするさま)」「小人長戚戚=小人ハ長ニ戚戚タリ」〔→論語〕

{名}うれい(ウレヒ)。思いわずらい。心配。「休戚相関=休戚アヒ関ス」「自詒伊戚=ミヅカラコノ戚ヲ詒ス」〔→詩経〕

{名}うれい(ウレヒ)。思いわずらい。心配。「休戚相関=休戚アヒ関ス」「自詒伊戚=ミヅカラコノ戚ヲ詒ス」〔→詩経〕

{名}おの(ヲノ)。まさかり。小さい手おの。のち、武楽の舞のとき、手に持って舞うおの。「朱干シュカン、玉戚ギョクセキ(朱塗りの楯タテと玉の斧)」〔→礼記〕

《解字》

会意兼形声。中の部分は、まめの細いつるで、小さく縮んだ意を含む。戚はそれを音符とし、戉(まさかり)を加えた字で、もと小さい手おののこと。促ソク(身近にせまる)に当てて、身近な親戚の意に用い、寂セキ(心細い)に似た意に用いて、心細く思いわずらう意となった。原義のままではあまり用いられない。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}おの(ヲノ)。まさかり。小さい手おの。のち、武楽の舞のとき、手に持って舞うおの。「朱干シュカン、玉戚ギョクセキ(朱塗りの楯タテと玉の斧)」〔→礼記〕

《解字》

会意兼形声。中の部分は、まめの細いつるで、小さく縮んだ意を含む。戚はそれを音符とし、戉(まさかり)を加えた字で、もと小さい手おののこと。促ソク(身近にせまる)に当てて、身近な親戚の意に用い、寂セキ(心細い)に似た意に用いて、心細く思いわずらう意となった。原義のままではあまり用いられない。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

戦 おののく🔗⭐🔉

【戦】

13画 戈部 [四年]

区点=3279 16進=406F シフトJIS=90ED

【戰】旧字人名に使える旧字

13画 戈部 [四年]

区点=3279 16進=406F シフトJIS=90ED

【戰】旧字人名に使える旧字

16画 戈部

区点=5705 16進=5925 シフトJIS=9D44

《常用音訓》セン/いくさ/たたか…う

《音読み》 セン

16画 戈部

区点=5705 16進=5925 シフトJIS=9D44

《常用音訓》セン/いくさ/たたか…う

《音読み》 セン

〈zh

〈zh n〉

《訓読み》 いくさ/たたかう(たたかふ)/たたかい(たたかひ)/おののく(をののく)

《意味》

n〉

《訓読み》 いくさ/たたかう(たたかふ)/たたかい(たたかひ)/おののく(をののく)

《意味》

{動}たたかう(タタカフ)。武器を持って敵とたたかう。戦争をする。また、勝負を争う。〈類義語〉→闘。「戦闘」「三戦三走=三タビ戦ヒ三タビ走ル」「将軍戦河北=将軍ハ河北ニ戦フ」〔→史記〕

{動}たたかう(タタカフ)。武器を持って敵とたたかう。戦争をする。また、勝負を争う。〈類義語〉→闘。「戦闘」「三戦三走=三タビ戦ヒ三タビ走ル」「将軍戦河北=将軍ハ河北ニ戦フ」〔→史記〕

{名}たたかい(タタカヒ)。たたかうこと。戦争。争い。「挑戦=戦ヒヲ挑ム」「王好戦=王、戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕

{名}たたかい(タタカヒ)。たたかうこと。戦争。争い。「挑戦=戦ヒヲ挑ム」「王好戦=王、戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕

{動}おののく(ヲノノク)。こわくてぶるぶるふるえる。平面が振動する。〈同義語〉→顫セン(ふるえる)。「戦栗センリツ(ふるえてぞっとする)」「戦戦兢兢センセンキョウキョウ」

《解字》

会意兼形声。單(=単)とは、平らな扇状をした、ちりたたきを描いた象形文字。その平面でぱたぱたとたたく。戰は「戈+音符單」で、武器でぱたぱたと敵をなぎ倒すこと。また憚タン(はばかる)に通じて、心や皮膚がふるえる意に用いる。

→単

《単語家族》

殫タン(なぎ倒す)と同系。また、顫セン(ふるえる)

{動}おののく(ヲノノク)。こわくてぶるぶるふるえる。平面が振動する。〈同義語〉→顫セン(ふるえる)。「戦栗センリツ(ふるえてぞっとする)」「戦戦兢兢センセンキョウキョウ」

《解字》

会意兼形声。單(=単)とは、平らな扇状をした、ちりたたきを描いた象形文字。その平面でぱたぱたとたたく。戰は「戈+音符單」で、武器でぱたぱたと敵をなぎ倒すこと。また憚タン(はばかる)に通じて、心や皮膚がふるえる意に用いる。

→単

《単語家族》

殫タン(なぎ倒す)と同系。また、顫セン(ふるえる) 扇セン(振動させてあおぐうちわ)などとも同系。

《類義》

→震・→闘

《異字同訓》

たたかう。 戦う「敵と戦う」闘う「病気と闘う」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

扇セン(振動させてあおぐうちわ)などとも同系。

《類義》

→震・→闘

《異字同訓》

たたかう。 戦う「敵と戦う」闘う「病気と闘う」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

13画 戈部 [四年]

区点=3279 16進=406F シフトJIS=90ED

【戰】旧字人名に使える旧字

13画 戈部 [四年]

区点=3279 16進=406F シフトJIS=90ED

【戰】旧字人名に使える旧字

16画 戈部

区点=5705 16進=5925 シフトJIS=9D44

《常用音訓》セン/いくさ/たたか…う

《音読み》 セン

16画 戈部

区点=5705 16進=5925 シフトJIS=9D44

《常用音訓》セン/いくさ/たたか…う

《音読み》 セン

〈zh

〈zh n〉

《訓読み》 いくさ/たたかう(たたかふ)/たたかい(たたかひ)/おののく(をののく)

《意味》

n〉

《訓読み》 いくさ/たたかう(たたかふ)/たたかい(たたかひ)/おののく(をののく)

《意味》

{動}たたかう(タタカフ)。武器を持って敵とたたかう。戦争をする。また、勝負を争う。〈類義語〉→闘。「戦闘」「三戦三走=三タビ戦ヒ三タビ走ル」「将軍戦河北=将軍ハ河北ニ戦フ」〔→史記〕

{動}たたかう(タタカフ)。武器を持って敵とたたかう。戦争をする。また、勝負を争う。〈類義語〉→闘。「戦闘」「三戦三走=三タビ戦ヒ三タビ走ル」「将軍戦河北=将軍ハ河北ニ戦フ」〔→史記〕

{名}たたかい(タタカヒ)。たたかうこと。戦争。争い。「挑戦=戦ヒヲ挑ム」「王好戦=王、戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕

{名}たたかい(タタカヒ)。たたかうこと。戦争。争い。「挑戦=戦ヒヲ挑ム」「王好戦=王、戦ヒヲ好ム」〔→孟子〕

{動}おののく(ヲノノク)。こわくてぶるぶるふるえる。平面が振動する。〈同義語〉→顫セン(ふるえる)。「戦栗センリツ(ふるえてぞっとする)」「戦戦兢兢センセンキョウキョウ」

《解字》

会意兼形声。單(=単)とは、平らな扇状をした、ちりたたきを描いた象形文字。その平面でぱたぱたとたたく。戰は「戈+音符單」で、武器でぱたぱたと敵をなぎ倒すこと。また憚タン(はばかる)に通じて、心や皮膚がふるえる意に用いる。

→単

《単語家族》

殫タン(なぎ倒す)と同系。また、顫セン(ふるえる)

{動}おののく(ヲノノク)。こわくてぶるぶるふるえる。平面が振動する。〈同義語〉→顫セン(ふるえる)。「戦栗センリツ(ふるえてぞっとする)」「戦戦兢兢センセンキョウキョウ」

《解字》

会意兼形声。單(=単)とは、平らな扇状をした、ちりたたきを描いた象形文字。その平面でぱたぱたとたたく。戰は「戈+音符單」で、武器でぱたぱたと敵をなぎ倒すこと。また憚タン(はばかる)に通じて、心や皮膚がふるえる意に用いる。

→単

《単語家族》

殫タン(なぎ倒す)と同系。また、顫セン(ふるえる) 扇セン(振動させてあおぐうちわ)などとも同系。

《類義》

→震・→闘

《異字同訓》

たたかう。 戦う「敵と戦う」闘う「病気と闘う」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

扇セン(振動させてあおぐうちわ)などとも同系。

《類義》

→震・→闘

《異字同訓》

たたかう。 戦う「敵と戦う」闘う「病気と闘う」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

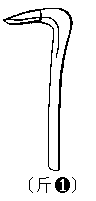

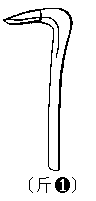

斤 おの🔗⭐🔉

【斤】

4画 斤部 [常用漢字]

区点=2252 16進=3654 シフトJIS=8BD2

《常用音訓》キン

《音読み》 キン

4画 斤部 [常用漢字]

区点=2252 16進=3654 シフトJIS=8BD2

《常用音訓》キン

《音読み》 キン /コン

/コン 〈j

〈j n〉

《訓読み》 おの(をの)

《名付け》 のり

《意味》

n〉

《訓読み》 おの(をの)

《名付け》 のり

《意味》

{名}おの(ヲノ)〈類義語〉→斧フ。「斧斤伐之=斧斤モテ、コレヲ伐ル」〔→孟子〕

{名}おの(ヲノ)〈類義語〉→斧フ。「斧斤伐之=斧斤モテ、コレヲ伐ル」〔→孟子〕

{単位}重さの単位。一斤は十六両で、周代には二五六グラム、唐代以後は約六〇〇グラム、現代の中国では、五〇〇グラム。

{単位}重さの単位。一斤は十六両で、周代には二五六グラム、唐代以後は約六〇〇グラム、現代の中国では、五〇〇グラム。

「斤斤キンキン」とは、近づいて細かく見定めるさま。▽去声に読む。

〔国〕尺貫法の重さの単位。一斤は、普通一六〇匁で、約六〇〇グラム。

《解字》

「斤斤キンキン」とは、近づいて細かく見定めるさま。▽去声に読む。

〔国〕尺貫法の重さの単位。一斤は、普通一六〇匁で、約六〇〇グラム。

《解字》

象形。斤とは、ある物に、おのの刃を近づけて切ろうとするさまを描いたもので、おののこと。また、その石おのを、はかりの分銅に用いて、物の重さをはかったため、目方の単位となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

象形。斤とは、ある物に、おのの刃を近づけて切ろうとするさまを描いたもので、おののこと。また、その石おのを、はかりの分銅に用いて、物の重さをはかったため、目方の単位となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

4画 斤部 [常用漢字]

区点=2252 16進=3654 シフトJIS=8BD2

《常用音訓》キン

《音読み》 キン

4画 斤部 [常用漢字]

区点=2252 16進=3654 シフトJIS=8BD2

《常用音訓》キン

《音読み》 キン /コン

/コン 〈j

〈j n〉

《訓読み》 おの(をの)

《名付け》 のり

《意味》

n〉

《訓読み》 おの(をの)

《名付け》 のり

《意味》

{名}おの(ヲノ)〈類義語〉→斧フ。「斧斤伐之=斧斤モテ、コレヲ伐ル」〔→孟子〕

{名}おの(ヲノ)〈類義語〉→斧フ。「斧斤伐之=斧斤モテ、コレヲ伐ル」〔→孟子〕

{単位}重さの単位。一斤は十六両で、周代には二五六グラム、唐代以後は約六〇〇グラム、現代の中国では、五〇〇グラム。

{単位}重さの単位。一斤は十六両で、周代には二五六グラム、唐代以後は約六〇〇グラム、現代の中国では、五〇〇グラム。

「斤斤キンキン」とは、近づいて細かく見定めるさま。▽去声に読む。

〔国〕尺貫法の重さの単位。一斤は、普通一六〇匁で、約六〇〇グラム。

《解字》

「斤斤キンキン」とは、近づいて細かく見定めるさま。▽去声に読む。

〔国〕尺貫法の重さの単位。一斤は、普通一六〇匁で、約六〇〇グラム。

《解字》

象形。斤とは、ある物に、おのの刃を近づけて切ろうとするさまを描いたもので、おののこと。また、その石おのを、はかりの分銅に用いて、物の重さをはかったため、目方の単位となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

象形。斤とは、ある物に、おのの刃を近づけて切ろうとするさまを描いたもので、おののこと。また、その石おのを、はかりの分銅に用いて、物の重さをはかったため、目方の単位となった。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

斧 おの🔗⭐🔉

【斧】

8画 斤部

区点=4164 16進=4960 シフトJIS=9580

《音読み》 フ

8画 斤部

区点=4164 16進=4960 シフトJIS=9580

《音読み》 フ

〈f

〈f 〉

《訓読み》 おの(をの)

《意味》

〉

《訓読み》 おの(をの)

《意味》

{名}おの(ヲノ)。太いおの。▽太古には石斧セキフを用い、のち、金属製のおのとなった。「斧斤フキン」「斧鉞フエツ」

《解字》

会意兼形声。父はもと「石おの+又(手)」の会意文字で、石斧を手に持ってたたくさま。のち父は夫(成人男子)に当て、「ちち」の意に専用されるようになったので、斧の字がつくられてその原義をあらわした。斧は「斤(おの)+音符父」で、物を打ち破る道具として用いるおののこと。

《単語家族》

拍ハク(うつ)

{名}おの(ヲノ)。太いおの。▽太古には石斧セキフを用い、のち、金属製のおのとなった。「斧斤フキン」「斧鉞フエツ」

《解字》

会意兼形声。父はもと「石おの+又(手)」の会意文字で、石斧を手に持ってたたくさま。のち父は夫(成人男子)に当て、「ちち」の意に専用されるようになったので、斧の字がつくられてその原義をあらわした。斧は「斤(おの)+音符父」で、物を打ち破る道具として用いるおののこと。

《単語家族》

拍ハク(うつ) 搏ハク(うつ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

搏ハク(うつ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 斤部

区点=4164 16進=4960 シフトJIS=9580

《音読み》 フ

8画 斤部

区点=4164 16進=4960 シフトJIS=9580

《音読み》 フ

〈f

〈f 〉

《訓読み》 おの(をの)

《意味》

〉

《訓読み》 おの(をの)

《意味》

{名}おの(ヲノ)。太いおの。▽太古には石斧セキフを用い、のち、金属製のおのとなった。「斧斤フキン」「斧鉞フエツ」

《解字》

会意兼形声。父はもと「石おの+又(手)」の会意文字で、石斧を手に持ってたたくさま。のち父は夫(成人男子)に当て、「ちち」の意に専用されるようになったので、斧の字がつくられてその原義をあらわした。斧は「斤(おの)+音符父」で、物を打ち破る道具として用いるおののこと。

《単語家族》

拍ハク(うつ)

{名}おの(ヲノ)。太いおの。▽太古には石斧セキフを用い、のち、金属製のおのとなった。「斧斤フキン」「斧鉞フエツ」

《解字》

会意兼形声。父はもと「石おの+又(手)」の会意文字で、石斧を手に持ってたたくさま。のち父は夫(成人男子)に当て、「ちち」の意に専用されるようになったので、斧の字がつくられてその原義をあらわした。斧は「斤(おの)+音符父」で、物を打ち破る道具として用いるおののこと。

《単語家族》

拍ハク(うつ) 搏ハク(うつ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

搏ハク(うつ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

自 おのずから🔗⭐🔉

【自】

6画 自部 [二年]

区点=2811 16進=3C2B シフトJIS=8EA9

《常用音訓》シ/ジ/みずか…ら

《音読み》 ジ

6画 自部 [二年]

区点=2811 16進=3C2B シフトJIS=8EA9

《常用音訓》シ/ジ/みずか…ら

《音読み》 ジ /シ

/シ 〈z

〈z 〉

《訓読み》 みずから(みづから)/おのずから(おのづから)/より

《名付け》 おの・これ・さだ・より

《意味》

〉

《訓読み》 みずから(みづから)/おのずから(おのづから)/より

《名付け》 おの・これ・さだ・より

《意味》

{副}みずから(ミヅカラ)。自分で。〈類義語〉→親。「自殺」「自立」

{副}みずから(ミヅカラ)。自分で。〈類義語〉→親。「自殺」「自立」

{副}おのずから(オノヅカラ)。ひとりでに。自然に。「自生」「万物将自化=万物マサニ自ラ化セントス」〔→老子〕

{副}おのずから(オノヅカラ)。ひとりでに。自然に。「自生」「万物将自化=万物マサニ自ラ化セントス」〔→老子〕

{副}おのずから(オノヅカラ)。もともとから。「此間自有伏竜鳳雛=コノ間自ラ伏竜鳳雛有リ」〔→蜀志〕

{副}おのずから(オノヅカラ)。もともとから。「此間自有伏竜鳳雛=コノ間自ラ伏竜鳳雛有リ」〔→蜀志〕

{前}より。場所や時の起点を示すことば。…から。〈類義語〉→従。「自古至今=古ヨリ今ニ至ルマデ」「有朋自遠方来=朋有リ遠方ヨリ来タル」〔→論語〕

《解字》

{前}より。場所や時の起点を示すことば。…から。〈類義語〉→従。「自古至今=古ヨリ今ニ至ルマデ」「有朋自遠方来=朋有リ遠方ヨリ来タル」〔→論語〕

《解字》

象形。人の鼻を描いたもの。「私が」というとき、鼻を指さすので、自分の意に転用された。また出生のさい、鼻を先にしてうまれ出るし、鼻は人体の最先端にあるので、「…からおこる、…から始まる」という起点をあらわすことばとなった。

《類義》

親シン(みずから)は、じかに、直接にの意。躬キュウ(みずから)は、自分の身での意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

象形。人の鼻を描いたもの。「私が」というとき、鼻を指さすので、自分の意に転用された。また出生のさい、鼻を先にしてうまれ出るし、鼻は人体の最先端にあるので、「…からおこる、…から始まる」という起点をあらわすことばとなった。

《類義》

親シン(みずから)は、じかに、直接にの意。躬キュウ(みずから)は、自分の身での意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

6画 自部 [二年]

区点=2811 16進=3C2B シフトJIS=8EA9

《常用音訓》シ/ジ/みずか…ら

《音読み》 ジ

6画 自部 [二年]

区点=2811 16進=3C2B シフトJIS=8EA9

《常用音訓》シ/ジ/みずか…ら

《音読み》 ジ /シ

/シ 〈z

〈z 〉

《訓読み》 みずから(みづから)/おのずから(おのづから)/より

《名付け》 おの・これ・さだ・より

《意味》

〉

《訓読み》 みずから(みづから)/おのずから(おのづから)/より

《名付け》 おの・これ・さだ・より

《意味》

{副}みずから(ミヅカラ)。自分で。〈類義語〉→親。「自殺」「自立」

{副}みずから(ミヅカラ)。自分で。〈類義語〉→親。「自殺」「自立」

{副}おのずから(オノヅカラ)。ひとりでに。自然に。「自生」「万物将自化=万物マサニ自ラ化セントス」〔→老子〕

{副}おのずから(オノヅカラ)。ひとりでに。自然に。「自生」「万物将自化=万物マサニ自ラ化セントス」〔→老子〕

{副}おのずから(オノヅカラ)。もともとから。「此間自有伏竜鳳雛=コノ間自ラ伏竜鳳雛有リ」〔→蜀志〕

{副}おのずから(オノヅカラ)。もともとから。「此間自有伏竜鳳雛=コノ間自ラ伏竜鳳雛有リ」〔→蜀志〕

{前}より。場所や時の起点を示すことば。…から。〈類義語〉→従。「自古至今=古ヨリ今ニ至ルマデ」「有朋自遠方来=朋有リ遠方ヨリ来タル」〔→論語〕

《解字》

{前}より。場所や時の起点を示すことば。…から。〈類義語〉→従。「自古至今=古ヨリ今ニ至ルマデ」「有朋自遠方来=朋有リ遠方ヨリ来タル」〔→論語〕

《解字》

象形。人の鼻を描いたもの。「私が」というとき、鼻を指さすので、自分の意に転用された。また出生のさい、鼻を先にしてうまれ出るし、鼻は人体の最先端にあるので、「…からおこる、…から始まる」という起点をあらわすことばとなった。

《類義》

親シン(みずから)は、じかに、直接にの意。躬キュウ(みずから)は、自分の身での意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

象形。人の鼻を描いたもの。「私が」というとき、鼻を指さすので、自分の意に転用された。また出生のさい、鼻を先にしてうまれ出るし、鼻は人体の最先端にあるので、「…からおこる、…から始まる」という起点をあらわすことばとなった。

《類義》

親シン(みずから)は、じかに、直接にの意。躬キュウ(みずから)は、自分の身での意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

虚己 オノレヲムナシクス🔗⭐🔉

【虚己】

キョキ・オノレヲムナシクス 私心・欲望をなくする。「人能虚己以遊世、其孰能害之=人ヨク己ヲ虚シクシテモッテ世ニ遊ベバ、ソレタレカヨクコレヲ害セン」〔→荘子〕

漢字源に「おの」で始まるの検索結果 1-19。

自分の行いを慎むこと。「恭己正南面而已矣=己ヲ恭シクシテ正シク南面スルノミ」〔

自分の行いを慎むこと。「恭己正南面而已矣=己ヲ恭シクシテ正シク南面スルノミ」〔 天子がうやうやしく位についているだけで、実権を臣下に奪われていること。〔

天子がうやうやしく位についているだけで、実権を臣下に奪われていること。〔