複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (97)

にっぽん【日本】🔗⭐🔉

にっぽん【日本】

(古来ニッポン・ニホンと両様によまれる。ニッポンの方が古いが、本辞典では、特にニッポンとのみよむもの以外は、便宜上、ニホンとよむことにした)

①わが国の国号。

②(江戸時代の流行語)日本一。最上。莫切自根金生木きるなのねからかねのなるき「この景色は―だ」

⇒にっぽん‐いち【日本一】

⇒にっぽん‐えいたいぐら【日本永代蔵】

⇒にっぽん‐ばし【日本橋】

⇒にっぽん‐ばれ【日本晴】

にっぽん‐いち【日本一】🔗⭐🔉

にっぽん‐いち【日本一】

①わが国で第一であること。わが国でもっともすぐれていること。また、そのもの。天下一。平家物語7「おのれは―の剛の者にくんでうずな」

②(室町時代の流行語。1より転じて)最も良いこと。最も結構なこと。また、そのもの。謡曲、西行桜「―の御機嫌にて候」

⇒にっぽん【日本】

にっぽん‐えいたいぐら【日本永代蔵】🔗⭐🔉

にっぽん‐えいたいぐら【日本永代蔵】

浮世草子。井原西鶴作。6巻6冊。1688年(貞享5)刊。各巻5章、30話。町人たちの致富に対するたくましい意欲と盛衰の物語。町人物の初め。

→文献資料[日本永代蔵]

⇒にっぽん【日本】

にっぽん‐ばし【日本橋】🔗⭐🔉

にほん【日本】🔗⭐🔉

にほん【日本】

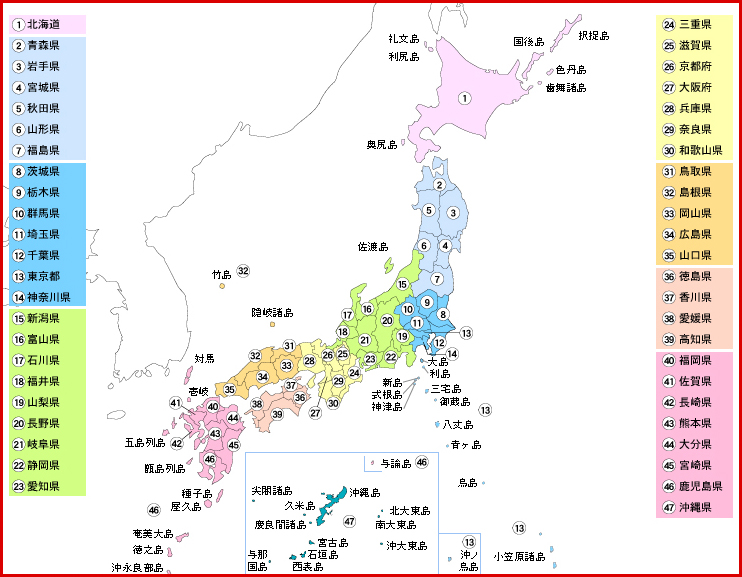

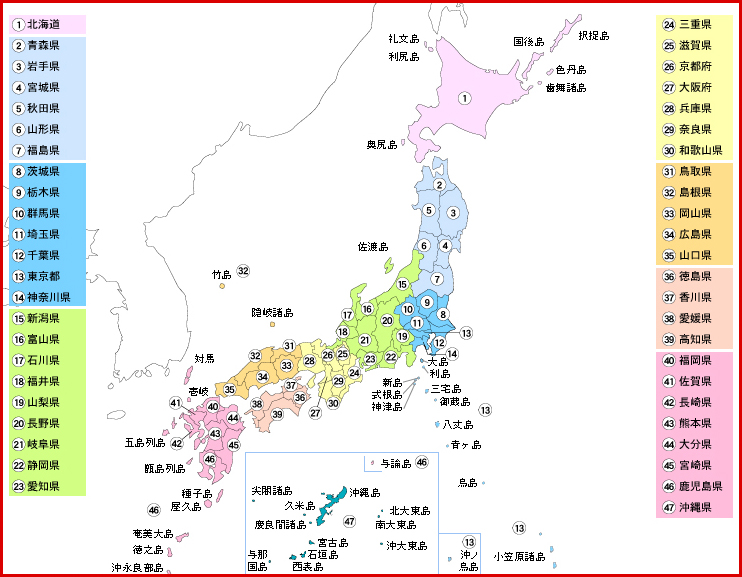

わが国の国号。神武天皇建国の地とする大和やまとを国号とし、「やまと」「おほやまと」といい、古く中国では「倭」と呼んだ。中国と修交した大化改新頃、東方すなわち日の本の意から「日本」と書いて「やまと」とよみ、奈良時代以降、ニホン・ニッポンと音読するようになった。現在も、よみ方については法的な根拠はないが、本辞典においては、特にニッポンとよみならわしている場合以外はニホンとよませることにした。日本の現在の領土は、アジア大陸の東方、日本海をへだててほぼ南北につらなる日本列島(北海道・本州・四国・九州および付属島嶼)および伊豆諸島・小笠原諸島・南西諸島から成る。4世紀に統一国家が成立し、それ以後、大和・奈良・平安各時代を経て、鎌倉幕府の創立となり、政権は公家を離れて武家に移り、室町幕府に引き継がれる。ついで織田・豊臣(安土桃山)政権が生まれ、さらに江戸幕府265年間を経て明治維新により武家政権が終わり、やがて立憲君主国となる。明治の日清・日露、大正の第一次大戦により台湾・樺太を領有、朝鮮を併合、南洋群島を統治して全領土は約67万平方キロメートルに達したが、太平洋戦争に敗れ明治以降の新領土のすべてを喪失、ほぼ江戸末期の原形に復した。面積37万7800平方キロメートル。人口1億2777万(2005)。

日本の行政区分

⇒にほん‐アルプス【日本アルプス】

⇒にほん‐いか‐だいがく【日本医科大学】

⇒にほん‐いくえいかい【日本育英会】

⇒にほん‐いしかい【日本医師会】

⇒にほん‐いっし【日本逸史】

⇒にほん‐えいたいぐら【日本永代蔵】

⇒にほん‐えいほう【日本泳法】

⇒にほん‐えんげき‐きょうかい【日本演劇協会】

⇒にほん‐えんせいき【日本遠征記】

⇒にほん‐おうじょうごくらくき【日本往生極楽記】

⇒にほん‐おおかみ【日本狼】

⇒にほん‐および‐にほんじん【日本及日本人】

⇒にほん‐おんがく【日本音楽】

⇒にほん‐おんがくちょさくけん‐きょうかい【日本音楽著作権協会】

⇒にほん‐が【日本画】

⇒にほん‐かい【日本海】

⇒にほんかい‐かいせん【日本海海戦】

⇒にほん‐かいかしょうし【日本開化小史】

⇒にほんかいがわ‐きこう【日本海側気候】

⇒にほん‐かいこう【日本海溝】

⇒にほん‐がいし【日本外史】

⇒にほんかいぞうほうあん‐たいこう【日本改造法案大綱】

⇒にほんかい‐ていきあつ【日本海低気圧】

⇒にほん‐かいはつ‐ぎんこう【日本開発銀行】

⇒にほん‐かいりゅう【日本海流】

⇒にほん‐がくしいん【日本学士院】

⇒にほん‐がくじゅつかいぎ【日本学術会議】

⇒にほん‐がふ【日本楽府】

⇒にほん‐かぶしきがいしゃ【日本株式会社】

⇒にほん‐カボチャ【日本南瓜】

⇒にほん‐がみ【日本髪】

⇒にほん‐かんぎょう‐ぎんこう【日本勧業銀行】

⇒にほん‐ぎ【日本紀】

⇒にほん‐きいん【日本棋院】

⇒にほん‐きしょう‐きょうかい【日本気象協会】

⇒にほん‐きょうさんとう【日本共産党】

⇒にほん‐きょうしょくいん‐くみあい【日本教職員組合】

⇒にほん‐キリストきょうかい【日本基督教会】

⇒にほん‐キリストきょうだん【日本基督教団】

⇒にほん‐きりゃく【日本紀略】

⇒にほん‐ぎんこう【日本銀行】

⇒にほんぎんこう‐けん【日本銀行券】

⇒にほんぎんこう‐ひきうけ【日本銀行引受】

⇒にほん‐きんだい‐ぶんがくかん【日本近代文学館】

⇒にほん‐くにづくし【日本国尽】

⇒にほん‐けいえいしゃだんたい‐れんめい【日本経営者団体連盟】

⇒にほん‐けいざい‐しんぶん【日本経済新聞】

⇒にほん‐けいざいだんたい‐れんごうかい【日本経済団体連合会】

⇒にほん‐げいじゅついん【日本芸術院】

⇒にほん‐げきじょう【日本劇場】

⇒にほん‐げきだん‐きょうぎかい【日本劇団協議会】

⇒にほん‐けん【日本犬】

⇒にほん‐げんしりょく‐けんきゅうかいはつ‐きこう【日本原子力研究開発機構】

⇒にほん‐げんしりょく‐けんきゅうじょ【日本原子力研究所】

⇒にほん‐ご【日本語】

⇒にほん‐こうき【日本後紀】

⇒にほん‐こうぎょう‐きかく【日本工業規格】

⇒にほん‐こうぎょう‐ぎんこう【日本興業銀行】

⇒にほん‐こうつう‐こうしゃ【日本交通公社】

⇒にほん‐こうどうかい【日本弘道会】

⇒にほん‐こうはんねつ【日本紅斑熱】

⇒にほんご‐がく【日本語学】

⇒にほんご‐きょういく【日本語教育】

⇒にほんこく‐げんざいしょ‐もくろく【日本国見在書目録】

⇒にほんこく‐けんぽう【日本国憲法】

⇒にほん‐こくゆうてつどう【日本国有鉄道】

⇒にほん‐ごだいむかしばなし【日本五大昔噺】

⇒にほん‐さいけんしんよう‐ぎんこう【日本債券信用銀行】

⇒にほん‐ざりがに【日本蝲蛄】

⇒にほん‐ざる【日本猿】

⇒にほん‐さんきゅうりゅう【日本三急流】

⇒にほん‐さんけい【日本三景】

⇒にほん‐さんだいじつろく【日本三代実録】

⇒にほん‐し【日本紙】

⇒にほん‐じか【日本鹿】

⇒にほん‐じかん【日本時間】

⇒にほんしき‐そうしょう【日本式双晶】

⇒にほんしき‐ローマじ【日本式ローマ字】

⇒にほん‐ししゅう【日本刺繍】

⇒にほん‐じっしんぶんるいほう【日本十進分類法】

⇒にほん‐しほんしゅぎはったつし‐こうざ【日本資本主義発達史講座】

⇒にほん‐しほんしゅぎ‐ろんそう【日本資本主義論争】

⇒にほん‐しゃかいじぎょう‐だいがく【日本社会事業大学】

⇒にほん‐しゃかいとう【日本社会党】

⇒にほん‐しゃくみょう【日本釈名】

⇒にほん‐しゅ【日本酒】

⇒にほん‐じゅうけつきゅうちゅう‐びょう【日本住血吸虫病】

⇒にほん‐しゅぎ【日本主義】

⇒にほん‐しゅわ【日本手話】

⇒にほん‐しょうぎ‐れんめい【日本将棋連盟】

⇒にほん‐しょうこうかいぎしょ【日本商工会議所】

⇒にほん‐しょき【日本書紀】

⇒にほんしょき‐つうしゃく【日本書紀通釈】

⇒にほんしょき‐つうしょう【日本書紀通証】

⇒にほん‐しょく【日本食】

⇒にほん‐じょし‐だいがく【日本女子大学】

⇒にほん‐シリーズ【日本シリーズ】

⇒にほん‐じん【日本人】

⇒にほん‐しんとう【日本新党】

⇒にほん‐しんぽとう【日本進歩党】

⇒にほんじん‐まち【日本人町】

⇒にほん‐すもう‐きょうかい【日本相撲協会】

⇒にほん‐せいかつきょうどうくみあい‐れんごうかい【日本生活協同組合連合会】

⇒にほん‐せいき【日本政記】

⇒にほん‐せいこうかい【日本聖公会】

⇒にほん‐せいさくとうし‐ぎんこう【日本政策投資銀行】

⇒にほん‐せいさんせい‐ほんぶ【日本生産性本部】

⇒にほん‐せきじゅうじしゃ【日本赤十字社】

⇒にほん‐せんばい‐こうしゃ【日本専売公社】

⇒にほん‐ダービー【日本ダービー】

⇒にほん‐たいいく‐きょうかい【日本体育協会】

⇒にほん‐たいいく‐だいがく【日本体育大学】

⇒にほん‐だいがく【日本大学】

⇒にほん‐だいら【日本平】

⇒にほん‐たちばな【日本橘】

⇒にほん‐タバコさんぎょう‐かぶしきがいしゃ【日本たばこ産業株式会社】

⇒にほん‐たんかくしゅ【日本短角種】

⇒にほん‐ちゃ【日本茶】

⇒にほん‐ちゅうおう‐けいばかい【日本中央競馬会】

⇒にほん‐ちょうきしんよう‐ぎんこう【日本長期信用銀行】

⇒にほん‐づつみ【日本堤】

⇒にほんてき‐けいえい【日本的経営】

⇒にほん‐でんしんでんわ‐かぶしきがいしゃ【日本電信電話株式会社】

⇒にほん‐でんしんでんわ‐こうしゃ【日本電信電話公社】

⇒にほん‐とう【日本刀】

⇒にほん‐とうき【日本当帰】

⇒にほん‐どうろ‐こうだん【日本道路公団】

⇒にほん‐にじゅうろくしょうにん【日本二十六聖人】

⇒にほん‐のうえん【日本脳炎】

⇒にほん‐のうみんくみあい【日本農民組合】

⇒にほん‐のうりん‐きかく【日本農林規格】

⇒にほん‐の‐かそうしゃかい【日本之下層社会】

⇒にほん‐は【日本派】

⇒にほん‐ばし【日本橋】

⇒にほん‐ハリストスせいきょうかい【日本ハリストス正教会】

⇒にほん‐ばれ【日本晴】

⇒にほん‐びじゅついん【日本美術院】

⇒にほん‐びと【日本人】

⇒にほん‐ひょうじゅんじ【日本標準時】

⇒にほん‐ふ【日本府】

⇒にほん‐ふく【日本服】

⇒にほん‐ふくし‐だいがく【日本福祉大学】

⇒にほん‐ぶどうかん【日本武道館】

⇒にほん‐ぶよう【日本舞踊】

⇒にほん‐プロレタリア‐さっかどうめい【日本プロレタリア作家同盟】

⇒にほん‐ぶんがく‐ほうこくかい【日本文学報国会】

⇒にほん‐ぶんげいか‐きょうかい【日本文芸家協会】

⇒にほん‐ペンクラブ【日本ペンクラブ】

⇒にほん‐べんごし‐れんごうかい【日本弁護士連合会】

⇒にほん‐ぼうえき‐しんこうかい【日本貿易振興会】

⇒にほん‐ぼうえき‐しんこうきこう【日本貿易振興機構】

⇒にほん‐ほうそう‐きょうかい【日本放送協会】

⇒にほん‐ま【日本間】

⇒にほん‐まい【日本米】

⇒にほん‐まち【日本町】

⇒にほん‐みんげいかん【日本民芸館】

⇒にほん‐メソジスト‐きょうかい【日本メソジスト教会】

⇒にほん‐もんとくてんのうじつろく【日本文徳天皇実録】

⇒にほん‐やっきょくほう【日本薬局方】

⇒にほん‐ゆうしゅうき【日本幽囚記】

⇒にほん‐ゆうせい‐かぶしきがいしゃ【日本郵政株式会社】

⇒にほん‐ゆうせい‐こうしゃ【日本郵政公社】

⇒にほん‐ゆしゅつにゅう‐ぎんこう【日本輸出入銀行】

⇒にほん‐ライン【日本ライン】

⇒にほん‐りょういき【日本霊異記】

⇒にほん‐りょうり【日本料理】

⇒にほん‐れっとう【日本列島】

⇒にほん‐ろう【日本蝋】

⇒にほん‐ろうどうくみあい‐そうひょうぎかい【日本労働組合総評議会】

⇒にほん‐ろうどう‐そうどうめい【日本労働総同盟】

⇒にほん‐ろうまんは【日本浪曼派】

⇒にほん‐アルプス【日本アルプス】

⇒にほん‐いか‐だいがく【日本医科大学】

⇒にほん‐いくえいかい【日本育英会】

⇒にほん‐いしかい【日本医師会】

⇒にほん‐いっし【日本逸史】

⇒にほん‐えいたいぐら【日本永代蔵】

⇒にほん‐えいほう【日本泳法】

⇒にほん‐えんげき‐きょうかい【日本演劇協会】

⇒にほん‐えんせいき【日本遠征記】

⇒にほん‐おうじょうごくらくき【日本往生極楽記】

⇒にほん‐おおかみ【日本狼】

⇒にほん‐および‐にほんじん【日本及日本人】

⇒にほん‐おんがく【日本音楽】

⇒にほん‐おんがくちょさくけん‐きょうかい【日本音楽著作権協会】

⇒にほん‐が【日本画】

⇒にほん‐かい【日本海】

⇒にほんかい‐かいせん【日本海海戦】

⇒にほん‐かいかしょうし【日本開化小史】

⇒にほんかいがわ‐きこう【日本海側気候】

⇒にほん‐かいこう【日本海溝】

⇒にほん‐がいし【日本外史】

⇒にほんかいぞうほうあん‐たいこう【日本改造法案大綱】

⇒にほんかい‐ていきあつ【日本海低気圧】

⇒にほん‐かいはつ‐ぎんこう【日本開発銀行】

⇒にほん‐かいりゅう【日本海流】

⇒にほん‐がくしいん【日本学士院】

⇒にほん‐がくじゅつかいぎ【日本学術会議】

⇒にほん‐がふ【日本楽府】

⇒にほん‐かぶしきがいしゃ【日本株式会社】

⇒にほん‐カボチャ【日本南瓜】

⇒にほん‐がみ【日本髪】

⇒にほん‐かんぎょう‐ぎんこう【日本勧業銀行】

⇒にほん‐ぎ【日本紀】

⇒にほん‐きいん【日本棋院】

⇒にほん‐きしょう‐きょうかい【日本気象協会】

⇒にほん‐きょうさんとう【日本共産党】

⇒にほん‐きょうしょくいん‐くみあい【日本教職員組合】

⇒にほん‐キリストきょうかい【日本基督教会】

⇒にほん‐キリストきょうだん【日本基督教団】

⇒にほん‐きりゃく【日本紀略】

⇒にほん‐ぎんこう【日本銀行】

⇒にほんぎんこう‐けん【日本銀行券】

⇒にほんぎんこう‐ひきうけ【日本銀行引受】

⇒にほん‐きんだい‐ぶんがくかん【日本近代文学館】

⇒にほん‐くにづくし【日本国尽】

⇒にほん‐けいえいしゃだんたい‐れんめい【日本経営者団体連盟】

⇒にほん‐けいざい‐しんぶん【日本経済新聞】

⇒にほん‐けいざいだんたい‐れんごうかい【日本経済団体連合会】

⇒にほん‐げいじゅついん【日本芸術院】

⇒にほん‐げきじょう【日本劇場】

⇒にほん‐げきだん‐きょうぎかい【日本劇団協議会】

⇒にほん‐けん【日本犬】

⇒にほん‐げんしりょく‐けんきゅうかいはつ‐きこう【日本原子力研究開発機構】

⇒にほん‐げんしりょく‐けんきゅうじょ【日本原子力研究所】

⇒にほん‐ご【日本語】

⇒にほん‐こうき【日本後紀】

⇒にほん‐こうぎょう‐きかく【日本工業規格】

⇒にほん‐こうぎょう‐ぎんこう【日本興業銀行】

⇒にほん‐こうつう‐こうしゃ【日本交通公社】

⇒にほん‐こうどうかい【日本弘道会】

⇒にほん‐こうはんねつ【日本紅斑熱】

⇒にほんご‐がく【日本語学】

⇒にほんご‐きょういく【日本語教育】

⇒にほんこく‐げんざいしょ‐もくろく【日本国見在書目録】

⇒にほんこく‐けんぽう【日本国憲法】

⇒にほん‐こくゆうてつどう【日本国有鉄道】

⇒にほん‐ごだいむかしばなし【日本五大昔噺】

⇒にほん‐さいけんしんよう‐ぎんこう【日本債券信用銀行】

⇒にほん‐ざりがに【日本蝲蛄】

⇒にほん‐ざる【日本猿】

⇒にほん‐さんきゅうりゅう【日本三急流】

⇒にほん‐さんけい【日本三景】

⇒にほん‐さんだいじつろく【日本三代実録】

⇒にほん‐し【日本紙】

⇒にほん‐じか【日本鹿】

⇒にほん‐じかん【日本時間】

⇒にほんしき‐そうしょう【日本式双晶】

⇒にほんしき‐ローマじ【日本式ローマ字】

⇒にほん‐ししゅう【日本刺繍】

⇒にほん‐じっしんぶんるいほう【日本十進分類法】

⇒にほん‐しほんしゅぎはったつし‐こうざ【日本資本主義発達史講座】

⇒にほん‐しほんしゅぎ‐ろんそう【日本資本主義論争】

⇒にほん‐しゃかいじぎょう‐だいがく【日本社会事業大学】

⇒にほん‐しゃかいとう【日本社会党】

⇒にほん‐しゃくみょう【日本釈名】

⇒にほん‐しゅ【日本酒】

⇒にほん‐じゅうけつきゅうちゅう‐びょう【日本住血吸虫病】

⇒にほん‐しゅぎ【日本主義】

⇒にほん‐しゅわ【日本手話】

⇒にほん‐しょうぎ‐れんめい【日本将棋連盟】

⇒にほん‐しょうこうかいぎしょ【日本商工会議所】

⇒にほん‐しょき【日本書紀】

⇒にほんしょき‐つうしゃく【日本書紀通釈】

⇒にほんしょき‐つうしょう【日本書紀通証】

⇒にほん‐しょく【日本食】

⇒にほん‐じょし‐だいがく【日本女子大学】

⇒にほん‐シリーズ【日本シリーズ】

⇒にほん‐じん【日本人】

⇒にほん‐しんとう【日本新党】

⇒にほん‐しんぽとう【日本進歩党】

⇒にほんじん‐まち【日本人町】

⇒にほん‐すもう‐きょうかい【日本相撲協会】

⇒にほん‐せいかつきょうどうくみあい‐れんごうかい【日本生活協同組合連合会】

⇒にほん‐せいき【日本政記】

⇒にほん‐せいこうかい【日本聖公会】

⇒にほん‐せいさくとうし‐ぎんこう【日本政策投資銀行】

⇒にほん‐せいさんせい‐ほんぶ【日本生産性本部】

⇒にほん‐せきじゅうじしゃ【日本赤十字社】

⇒にほん‐せんばい‐こうしゃ【日本専売公社】

⇒にほん‐ダービー【日本ダービー】

⇒にほん‐たいいく‐きょうかい【日本体育協会】

⇒にほん‐たいいく‐だいがく【日本体育大学】

⇒にほん‐だいがく【日本大学】

⇒にほん‐だいら【日本平】

⇒にほん‐たちばな【日本橘】

⇒にほん‐タバコさんぎょう‐かぶしきがいしゃ【日本たばこ産業株式会社】

⇒にほん‐たんかくしゅ【日本短角種】

⇒にほん‐ちゃ【日本茶】

⇒にほん‐ちゅうおう‐けいばかい【日本中央競馬会】

⇒にほん‐ちょうきしんよう‐ぎんこう【日本長期信用銀行】

⇒にほん‐づつみ【日本堤】

⇒にほんてき‐けいえい【日本的経営】

⇒にほん‐でんしんでんわ‐かぶしきがいしゃ【日本電信電話株式会社】

⇒にほん‐でんしんでんわ‐こうしゃ【日本電信電話公社】

⇒にほん‐とう【日本刀】

⇒にほん‐とうき【日本当帰】

⇒にほん‐どうろ‐こうだん【日本道路公団】

⇒にほん‐にじゅうろくしょうにん【日本二十六聖人】

⇒にほん‐のうえん【日本脳炎】

⇒にほん‐のうみんくみあい【日本農民組合】

⇒にほん‐のうりん‐きかく【日本農林規格】

⇒にほん‐の‐かそうしゃかい【日本之下層社会】

⇒にほん‐は【日本派】

⇒にほん‐ばし【日本橋】

⇒にほん‐ハリストスせいきょうかい【日本ハリストス正教会】

⇒にほん‐ばれ【日本晴】

⇒にほん‐びじゅついん【日本美術院】

⇒にほん‐びと【日本人】

⇒にほん‐ひょうじゅんじ【日本標準時】

⇒にほん‐ふ【日本府】

⇒にほん‐ふく【日本服】

⇒にほん‐ふくし‐だいがく【日本福祉大学】

⇒にほん‐ぶどうかん【日本武道館】

⇒にほん‐ぶよう【日本舞踊】

⇒にほん‐プロレタリア‐さっかどうめい【日本プロレタリア作家同盟】

⇒にほん‐ぶんがく‐ほうこくかい【日本文学報国会】

⇒にほん‐ぶんげいか‐きょうかい【日本文芸家協会】

⇒にほん‐ペンクラブ【日本ペンクラブ】

⇒にほん‐べんごし‐れんごうかい【日本弁護士連合会】

⇒にほん‐ぼうえき‐しんこうかい【日本貿易振興会】

⇒にほん‐ぼうえき‐しんこうきこう【日本貿易振興機構】

⇒にほん‐ほうそう‐きょうかい【日本放送協会】

⇒にほん‐ま【日本間】

⇒にほん‐まい【日本米】

⇒にほん‐まち【日本町】

⇒にほん‐みんげいかん【日本民芸館】

⇒にほん‐メソジスト‐きょうかい【日本メソジスト教会】

⇒にほん‐もんとくてんのうじつろく【日本文徳天皇実録】

⇒にほん‐やっきょくほう【日本薬局方】

⇒にほん‐ゆうしゅうき【日本幽囚記】

⇒にほん‐ゆうせい‐かぶしきがいしゃ【日本郵政株式会社】

⇒にほん‐ゆうせい‐こうしゃ【日本郵政公社】

⇒にほん‐ゆしゅつにゅう‐ぎんこう【日本輸出入銀行】

⇒にほん‐ライン【日本ライン】

⇒にほん‐りょういき【日本霊異記】

⇒にほん‐りょうり【日本料理】

⇒にほん‐れっとう【日本列島】

⇒にほん‐ろう【日本蝋】

⇒にほん‐ろうどうくみあい‐そうひょうぎかい【日本労働組合総評議会】

⇒にほん‐ろうどう‐そうどうめい【日本労働総同盟】

⇒にほん‐ろうまんは【日本浪曼派】

⇒にほん‐アルプス【日本アルプス】

⇒にほん‐いか‐だいがく【日本医科大学】

⇒にほん‐いくえいかい【日本育英会】

⇒にほん‐いしかい【日本医師会】

⇒にほん‐いっし【日本逸史】

⇒にほん‐えいたいぐら【日本永代蔵】

⇒にほん‐えいほう【日本泳法】

⇒にほん‐えんげき‐きょうかい【日本演劇協会】

⇒にほん‐えんせいき【日本遠征記】

⇒にほん‐おうじょうごくらくき【日本往生極楽記】

⇒にほん‐おおかみ【日本狼】

⇒にほん‐および‐にほんじん【日本及日本人】

⇒にほん‐おんがく【日本音楽】

⇒にほん‐おんがくちょさくけん‐きょうかい【日本音楽著作権協会】

⇒にほん‐が【日本画】

⇒にほん‐かい【日本海】

⇒にほんかい‐かいせん【日本海海戦】

⇒にほん‐かいかしょうし【日本開化小史】

⇒にほんかいがわ‐きこう【日本海側気候】

⇒にほん‐かいこう【日本海溝】

⇒にほん‐がいし【日本外史】

⇒にほんかいぞうほうあん‐たいこう【日本改造法案大綱】

⇒にほんかい‐ていきあつ【日本海低気圧】

⇒にほん‐かいはつ‐ぎんこう【日本開発銀行】

⇒にほん‐かいりゅう【日本海流】

⇒にほん‐がくしいん【日本学士院】

⇒にほん‐がくじゅつかいぎ【日本学術会議】

⇒にほん‐がふ【日本楽府】

⇒にほん‐かぶしきがいしゃ【日本株式会社】

⇒にほん‐カボチャ【日本南瓜】

⇒にほん‐がみ【日本髪】

⇒にほん‐かんぎょう‐ぎんこう【日本勧業銀行】

⇒にほん‐ぎ【日本紀】

⇒にほん‐きいん【日本棋院】

⇒にほん‐きしょう‐きょうかい【日本気象協会】

⇒にほん‐きょうさんとう【日本共産党】

⇒にほん‐きょうしょくいん‐くみあい【日本教職員組合】

⇒にほん‐キリストきょうかい【日本基督教会】

⇒にほん‐キリストきょうだん【日本基督教団】

⇒にほん‐きりゃく【日本紀略】

⇒にほん‐ぎんこう【日本銀行】

⇒にほんぎんこう‐けん【日本銀行券】

⇒にほんぎんこう‐ひきうけ【日本銀行引受】

⇒にほん‐きんだい‐ぶんがくかん【日本近代文学館】

⇒にほん‐くにづくし【日本国尽】

⇒にほん‐けいえいしゃだんたい‐れんめい【日本経営者団体連盟】

⇒にほん‐けいざい‐しんぶん【日本経済新聞】

⇒にほん‐けいざいだんたい‐れんごうかい【日本経済団体連合会】

⇒にほん‐げいじゅついん【日本芸術院】

⇒にほん‐げきじょう【日本劇場】

⇒にほん‐げきだん‐きょうぎかい【日本劇団協議会】

⇒にほん‐けん【日本犬】

⇒にほん‐げんしりょく‐けんきゅうかいはつ‐きこう【日本原子力研究開発機構】

⇒にほん‐げんしりょく‐けんきゅうじょ【日本原子力研究所】

⇒にほん‐ご【日本語】

⇒にほん‐こうき【日本後紀】

⇒にほん‐こうぎょう‐きかく【日本工業規格】

⇒にほん‐こうぎょう‐ぎんこう【日本興業銀行】

⇒にほん‐こうつう‐こうしゃ【日本交通公社】

⇒にほん‐こうどうかい【日本弘道会】

⇒にほん‐こうはんねつ【日本紅斑熱】

⇒にほんご‐がく【日本語学】

⇒にほんご‐きょういく【日本語教育】

⇒にほんこく‐げんざいしょ‐もくろく【日本国見在書目録】

⇒にほんこく‐けんぽう【日本国憲法】

⇒にほん‐こくゆうてつどう【日本国有鉄道】

⇒にほん‐ごだいむかしばなし【日本五大昔噺】

⇒にほん‐さいけんしんよう‐ぎんこう【日本債券信用銀行】

⇒にほん‐ざりがに【日本蝲蛄】

⇒にほん‐ざる【日本猿】

⇒にほん‐さんきゅうりゅう【日本三急流】

⇒にほん‐さんけい【日本三景】

⇒にほん‐さんだいじつろく【日本三代実録】

⇒にほん‐し【日本紙】

⇒にほん‐じか【日本鹿】

⇒にほん‐じかん【日本時間】

⇒にほんしき‐そうしょう【日本式双晶】

⇒にほんしき‐ローマじ【日本式ローマ字】

⇒にほん‐ししゅう【日本刺繍】

⇒にほん‐じっしんぶんるいほう【日本十進分類法】

⇒にほん‐しほんしゅぎはったつし‐こうざ【日本資本主義発達史講座】

⇒にほん‐しほんしゅぎ‐ろんそう【日本資本主義論争】

⇒にほん‐しゃかいじぎょう‐だいがく【日本社会事業大学】

⇒にほん‐しゃかいとう【日本社会党】

⇒にほん‐しゃくみょう【日本釈名】

⇒にほん‐しゅ【日本酒】

⇒にほん‐じゅうけつきゅうちゅう‐びょう【日本住血吸虫病】

⇒にほん‐しゅぎ【日本主義】

⇒にほん‐しゅわ【日本手話】

⇒にほん‐しょうぎ‐れんめい【日本将棋連盟】

⇒にほん‐しょうこうかいぎしょ【日本商工会議所】

⇒にほん‐しょき【日本書紀】

⇒にほんしょき‐つうしゃく【日本書紀通釈】

⇒にほんしょき‐つうしょう【日本書紀通証】

⇒にほん‐しょく【日本食】

⇒にほん‐じょし‐だいがく【日本女子大学】

⇒にほん‐シリーズ【日本シリーズ】

⇒にほん‐じん【日本人】

⇒にほん‐しんとう【日本新党】

⇒にほん‐しんぽとう【日本進歩党】

⇒にほんじん‐まち【日本人町】

⇒にほん‐すもう‐きょうかい【日本相撲協会】

⇒にほん‐せいかつきょうどうくみあい‐れんごうかい【日本生活協同組合連合会】

⇒にほん‐せいき【日本政記】

⇒にほん‐せいこうかい【日本聖公会】

⇒にほん‐せいさくとうし‐ぎんこう【日本政策投資銀行】

⇒にほん‐せいさんせい‐ほんぶ【日本生産性本部】

⇒にほん‐せきじゅうじしゃ【日本赤十字社】

⇒にほん‐せんばい‐こうしゃ【日本専売公社】

⇒にほん‐ダービー【日本ダービー】

⇒にほん‐たいいく‐きょうかい【日本体育協会】

⇒にほん‐たいいく‐だいがく【日本体育大学】

⇒にほん‐だいがく【日本大学】

⇒にほん‐だいら【日本平】

⇒にほん‐たちばな【日本橘】

⇒にほん‐タバコさんぎょう‐かぶしきがいしゃ【日本たばこ産業株式会社】

⇒にほん‐たんかくしゅ【日本短角種】

⇒にほん‐ちゃ【日本茶】

⇒にほん‐ちゅうおう‐けいばかい【日本中央競馬会】

⇒にほん‐ちょうきしんよう‐ぎんこう【日本長期信用銀行】

⇒にほん‐づつみ【日本堤】

⇒にほんてき‐けいえい【日本的経営】

⇒にほん‐でんしんでんわ‐かぶしきがいしゃ【日本電信電話株式会社】

⇒にほん‐でんしんでんわ‐こうしゃ【日本電信電話公社】

⇒にほん‐とう【日本刀】

⇒にほん‐とうき【日本当帰】

⇒にほん‐どうろ‐こうだん【日本道路公団】

⇒にほん‐にじゅうろくしょうにん【日本二十六聖人】

⇒にほん‐のうえん【日本脳炎】

⇒にほん‐のうみんくみあい【日本農民組合】

⇒にほん‐のうりん‐きかく【日本農林規格】

⇒にほん‐の‐かそうしゃかい【日本之下層社会】

⇒にほん‐は【日本派】

⇒にほん‐ばし【日本橋】

⇒にほん‐ハリストスせいきょうかい【日本ハリストス正教会】

⇒にほん‐ばれ【日本晴】

⇒にほん‐びじゅついん【日本美術院】

⇒にほん‐びと【日本人】

⇒にほん‐ひょうじゅんじ【日本標準時】

⇒にほん‐ふ【日本府】

⇒にほん‐ふく【日本服】

⇒にほん‐ふくし‐だいがく【日本福祉大学】

⇒にほん‐ぶどうかん【日本武道館】

⇒にほん‐ぶよう【日本舞踊】

⇒にほん‐プロレタリア‐さっかどうめい【日本プロレタリア作家同盟】

⇒にほん‐ぶんがく‐ほうこくかい【日本文学報国会】

⇒にほん‐ぶんげいか‐きょうかい【日本文芸家協会】

⇒にほん‐ペンクラブ【日本ペンクラブ】

⇒にほん‐べんごし‐れんごうかい【日本弁護士連合会】

⇒にほん‐ぼうえき‐しんこうかい【日本貿易振興会】

⇒にほん‐ぼうえき‐しんこうきこう【日本貿易振興機構】

⇒にほん‐ほうそう‐きょうかい【日本放送協会】

⇒にほん‐ま【日本間】

⇒にほん‐まい【日本米】

⇒にほん‐まち【日本町】

⇒にほん‐みんげいかん【日本民芸館】

⇒にほん‐メソジスト‐きょうかい【日本メソジスト教会】

⇒にほん‐もんとくてんのうじつろく【日本文徳天皇実録】

⇒にほん‐やっきょくほう【日本薬局方】

⇒にほん‐ゆうしゅうき【日本幽囚記】

⇒にほん‐ゆうせい‐かぶしきがいしゃ【日本郵政株式会社】

⇒にほん‐ゆうせい‐こうしゃ【日本郵政公社】

⇒にほん‐ゆしゅつにゅう‐ぎんこう【日本輸出入銀行】

⇒にほん‐ライン【日本ライン】

⇒にほん‐りょういき【日本霊異記】

⇒にほん‐りょうり【日本料理】

⇒にほん‐れっとう【日本列島】

⇒にほん‐ろう【日本蝋】

⇒にほん‐ろうどうくみあい‐そうひょうぎかい【日本労働組合総評議会】

⇒にほん‐ろうどう‐そうどうめい【日本労働総同盟】

⇒にほん‐ろうまんは【日本浪曼派】

⇒にほん‐アルプス【日本アルプス】

⇒にほん‐いか‐だいがく【日本医科大学】

⇒にほん‐いくえいかい【日本育英会】

⇒にほん‐いしかい【日本医師会】

⇒にほん‐いっし【日本逸史】

⇒にほん‐えいたいぐら【日本永代蔵】

⇒にほん‐えいほう【日本泳法】

⇒にほん‐えんげき‐きょうかい【日本演劇協会】

⇒にほん‐えんせいき【日本遠征記】

⇒にほん‐おうじょうごくらくき【日本往生極楽記】

⇒にほん‐おおかみ【日本狼】

⇒にほん‐および‐にほんじん【日本及日本人】

⇒にほん‐おんがく【日本音楽】

⇒にほん‐おんがくちょさくけん‐きょうかい【日本音楽著作権協会】

⇒にほん‐が【日本画】

⇒にほん‐かい【日本海】

⇒にほんかい‐かいせん【日本海海戦】

⇒にほん‐かいかしょうし【日本開化小史】

⇒にほんかいがわ‐きこう【日本海側気候】

⇒にほん‐かいこう【日本海溝】

⇒にほん‐がいし【日本外史】

⇒にほんかいぞうほうあん‐たいこう【日本改造法案大綱】

⇒にほんかい‐ていきあつ【日本海低気圧】

⇒にほん‐かいはつ‐ぎんこう【日本開発銀行】

⇒にほん‐かいりゅう【日本海流】

⇒にほん‐がくしいん【日本学士院】

⇒にほん‐がくじゅつかいぎ【日本学術会議】

⇒にほん‐がふ【日本楽府】

⇒にほん‐かぶしきがいしゃ【日本株式会社】

⇒にほん‐カボチャ【日本南瓜】

⇒にほん‐がみ【日本髪】

⇒にほん‐かんぎょう‐ぎんこう【日本勧業銀行】

⇒にほん‐ぎ【日本紀】

⇒にほん‐きいん【日本棋院】

⇒にほん‐きしょう‐きょうかい【日本気象協会】

⇒にほん‐きょうさんとう【日本共産党】

⇒にほん‐きょうしょくいん‐くみあい【日本教職員組合】

⇒にほん‐キリストきょうかい【日本基督教会】

⇒にほん‐キリストきょうだん【日本基督教団】

⇒にほん‐きりゃく【日本紀略】

⇒にほん‐ぎんこう【日本銀行】

⇒にほんぎんこう‐けん【日本銀行券】

⇒にほんぎんこう‐ひきうけ【日本銀行引受】

⇒にほん‐きんだい‐ぶんがくかん【日本近代文学館】

⇒にほん‐くにづくし【日本国尽】

⇒にほん‐けいえいしゃだんたい‐れんめい【日本経営者団体連盟】

⇒にほん‐けいざい‐しんぶん【日本経済新聞】

⇒にほん‐けいざいだんたい‐れんごうかい【日本経済団体連合会】

⇒にほん‐げいじゅついん【日本芸術院】

⇒にほん‐げきじょう【日本劇場】

⇒にほん‐げきだん‐きょうぎかい【日本劇団協議会】

⇒にほん‐けん【日本犬】

⇒にほん‐げんしりょく‐けんきゅうかいはつ‐きこう【日本原子力研究開発機構】

⇒にほん‐げんしりょく‐けんきゅうじょ【日本原子力研究所】

⇒にほん‐ご【日本語】

⇒にほん‐こうき【日本後紀】

⇒にほん‐こうぎょう‐きかく【日本工業規格】

⇒にほん‐こうぎょう‐ぎんこう【日本興業銀行】

⇒にほん‐こうつう‐こうしゃ【日本交通公社】

⇒にほん‐こうどうかい【日本弘道会】

⇒にほん‐こうはんねつ【日本紅斑熱】

⇒にほんご‐がく【日本語学】

⇒にほんご‐きょういく【日本語教育】

⇒にほんこく‐げんざいしょ‐もくろく【日本国見在書目録】

⇒にほんこく‐けんぽう【日本国憲法】

⇒にほん‐こくゆうてつどう【日本国有鉄道】

⇒にほん‐ごだいむかしばなし【日本五大昔噺】

⇒にほん‐さいけんしんよう‐ぎんこう【日本債券信用銀行】

⇒にほん‐ざりがに【日本蝲蛄】

⇒にほん‐ざる【日本猿】

⇒にほん‐さんきゅうりゅう【日本三急流】

⇒にほん‐さんけい【日本三景】

⇒にほん‐さんだいじつろく【日本三代実録】

⇒にほん‐し【日本紙】

⇒にほん‐じか【日本鹿】

⇒にほん‐じかん【日本時間】

⇒にほんしき‐そうしょう【日本式双晶】

⇒にほんしき‐ローマじ【日本式ローマ字】

⇒にほん‐ししゅう【日本刺繍】

⇒にほん‐じっしんぶんるいほう【日本十進分類法】

⇒にほん‐しほんしゅぎはったつし‐こうざ【日本資本主義発達史講座】

⇒にほん‐しほんしゅぎ‐ろんそう【日本資本主義論争】

⇒にほん‐しゃかいじぎょう‐だいがく【日本社会事業大学】

⇒にほん‐しゃかいとう【日本社会党】

⇒にほん‐しゃくみょう【日本釈名】

⇒にほん‐しゅ【日本酒】

⇒にほん‐じゅうけつきゅうちゅう‐びょう【日本住血吸虫病】

⇒にほん‐しゅぎ【日本主義】

⇒にほん‐しゅわ【日本手話】

⇒にほん‐しょうぎ‐れんめい【日本将棋連盟】

⇒にほん‐しょうこうかいぎしょ【日本商工会議所】

⇒にほん‐しょき【日本書紀】

⇒にほんしょき‐つうしゃく【日本書紀通釈】

⇒にほんしょき‐つうしょう【日本書紀通証】

⇒にほん‐しょく【日本食】

⇒にほん‐じょし‐だいがく【日本女子大学】

⇒にほん‐シリーズ【日本シリーズ】

⇒にほん‐じん【日本人】

⇒にほん‐しんとう【日本新党】

⇒にほん‐しんぽとう【日本進歩党】

⇒にほんじん‐まち【日本人町】

⇒にほん‐すもう‐きょうかい【日本相撲協会】

⇒にほん‐せいかつきょうどうくみあい‐れんごうかい【日本生活協同組合連合会】

⇒にほん‐せいき【日本政記】

⇒にほん‐せいこうかい【日本聖公会】

⇒にほん‐せいさくとうし‐ぎんこう【日本政策投資銀行】

⇒にほん‐せいさんせい‐ほんぶ【日本生産性本部】

⇒にほん‐せきじゅうじしゃ【日本赤十字社】

⇒にほん‐せんばい‐こうしゃ【日本専売公社】

⇒にほん‐ダービー【日本ダービー】

⇒にほん‐たいいく‐きょうかい【日本体育協会】

⇒にほん‐たいいく‐だいがく【日本体育大学】

⇒にほん‐だいがく【日本大学】

⇒にほん‐だいら【日本平】

⇒にほん‐たちばな【日本橘】

⇒にほん‐タバコさんぎょう‐かぶしきがいしゃ【日本たばこ産業株式会社】

⇒にほん‐たんかくしゅ【日本短角種】

⇒にほん‐ちゃ【日本茶】

⇒にほん‐ちゅうおう‐けいばかい【日本中央競馬会】

⇒にほん‐ちょうきしんよう‐ぎんこう【日本長期信用銀行】

⇒にほん‐づつみ【日本堤】

⇒にほんてき‐けいえい【日本的経営】

⇒にほん‐でんしんでんわ‐かぶしきがいしゃ【日本電信電話株式会社】

⇒にほん‐でんしんでんわ‐こうしゃ【日本電信電話公社】

⇒にほん‐とう【日本刀】

⇒にほん‐とうき【日本当帰】

⇒にほん‐どうろ‐こうだん【日本道路公団】

⇒にほん‐にじゅうろくしょうにん【日本二十六聖人】

⇒にほん‐のうえん【日本脳炎】

⇒にほん‐のうみんくみあい【日本農民組合】

⇒にほん‐のうりん‐きかく【日本農林規格】

⇒にほん‐の‐かそうしゃかい【日本之下層社会】

⇒にほん‐は【日本派】

⇒にほん‐ばし【日本橋】

⇒にほん‐ハリストスせいきょうかい【日本ハリストス正教会】

⇒にほん‐ばれ【日本晴】

⇒にほん‐びじゅついん【日本美術院】

⇒にほん‐びと【日本人】

⇒にほん‐ひょうじゅんじ【日本標準時】

⇒にほん‐ふ【日本府】

⇒にほん‐ふく【日本服】

⇒にほん‐ふくし‐だいがく【日本福祉大学】

⇒にほん‐ぶどうかん【日本武道館】

⇒にほん‐ぶよう【日本舞踊】

⇒にほん‐プロレタリア‐さっかどうめい【日本プロレタリア作家同盟】

⇒にほん‐ぶんがく‐ほうこくかい【日本文学報国会】

⇒にほん‐ぶんげいか‐きょうかい【日本文芸家協会】

⇒にほん‐ペンクラブ【日本ペンクラブ】

⇒にほん‐べんごし‐れんごうかい【日本弁護士連合会】

⇒にほん‐ぼうえき‐しんこうかい【日本貿易振興会】

⇒にほん‐ぼうえき‐しんこうきこう【日本貿易振興機構】

⇒にほん‐ほうそう‐きょうかい【日本放送協会】

⇒にほん‐ま【日本間】

⇒にほん‐まい【日本米】

⇒にほん‐まち【日本町】

⇒にほん‐みんげいかん【日本民芸館】

⇒にほん‐メソジスト‐きょうかい【日本メソジスト教会】

⇒にほん‐もんとくてんのうじつろく【日本文徳天皇実録】

⇒にほん‐やっきょくほう【日本薬局方】

⇒にほん‐ゆうしゅうき【日本幽囚記】

⇒にほん‐ゆうせい‐かぶしきがいしゃ【日本郵政株式会社】

⇒にほん‐ゆうせい‐こうしゃ【日本郵政公社】

⇒にほん‐ゆしゅつにゅう‐ぎんこう【日本輸出入銀行】

⇒にほん‐ライン【日本ライン】

⇒にほん‐りょういき【日本霊異記】

⇒にほん‐りょうり【日本料理】

⇒にほん‐れっとう【日本列島】

⇒にほん‐ろう【日本蝋】

⇒にほん‐ろうどうくみあい‐そうひょうぎかい【日本労働組合総評議会】

⇒にほん‐ろうどう‐そうどうめい【日本労働総同盟】

⇒にほん‐ろうまんは【日本浪曼派】

にほん‐アルプス【日本アルプス】🔗⭐🔉

にほん‐アルプス【日本アルプス】

中部地方の飛騨・木曾・赤石の3山脈の総称。ヨーロッパのアルプスに因んで1881年(明治14)英人ゴーランドが命名。のち小島烏水が3部に区分し、飛騨山脈を北アルプス、木曾山脈の駒ヶ岳連峰を中央アルプス、赤石山脈を南アルプスとした。

⇒にほん【日本】

にほん‐いか‐だいがく【日本医科大学】‥クワ‥🔗⭐🔉

にほん‐いか‐だいがく【日本医科大学】‥クワ‥

私立大学の一つ。前身は1876年(明治9)設立の済生学舎。1904年日本医学校、12年日本医学専門学校となる。26年現名の大学となり、52年新制大学。東京都文京区。

⇒にほん【日本】

にほん‐いくえいかい【日本育英会】‥クワイ🔗⭐🔉

にほん‐いくえいかい【日本育英会】‥クワイ

育英奨学機関の一つ。1943年大日本育英会として発足、53年日本育英会に改称。有為な人材の育成と教育の機会均等に寄与することを目的に、経済的理由により修学困難な優秀な学生・生徒に対し、学資の貸与等を行う。2004年日本国際教育協会等とともに独立行政法人日本学生支援機構に改組。

⇒にほん【日本】

にほん‐いっし【日本逸史】🔗⭐🔉

にほん‐いっし【日本逸史】

史書。「日本後紀」の欠を補うために編纂されたもの。鴨祐之編。40巻。1692年(元禄5)成り、1724年(享保9)刊。

⇒にほん【日本】

にほん‐えいたいぐら【日本永代蔵】🔗⭐🔉

にほん‐えいたいぐら【日本永代蔵】

⇒にっぽんえいたいぐら。

⇒にほん【日本】

にほん‐えいほう【日本泳法】‥ハフ🔗⭐🔉

にほん‐えいほう【日本泳法】‥ハフ

日本で武芸の一つとして発達した泳法。近世には、各地で、水府流・向井流・観海流・神伝流など多くの流派に分かれる。水術。古式泳法。

⇒にほん【日本】

にほん‐えんげき‐きょうかい【日本演劇協会】‥ケフクワイ🔗⭐🔉

にほん‐えんげき‐きょうかい【日本演劇協会】‥ケフクワイ

日本の演劇の発展向上、演劇関係者の地位確立を目的に1941年(昭和16)発足した団体。中断を経て51年再発足。社団法人。

⇒にほん【日本】

にほん‐えんせいき【日本遠征記】‥ヱン‥🔗⭐🔉

にほん‐えんせいき【日本遠征記】‥ヱン‥

日本に来航したペリーが、帰国後、編纂させた記録。ペリー以下士官の日記・覚書・公文書などを資料に、条約締結の経緯はもとより、日本の産業・風俗・習慣についての報告をも記す。1856年合衆国印刷局から刊行。3巻。

⇒にほん【日本】

にほん‐おうじょうごくらくき【日本往生極楽記】‥ワウジヤウ‥🔗⭐🔉

にほん‐おうじょうごくらくき【日本往生極楽記】‥ワウジヤウ‥

聖徳太子など45人の往生者の伝記。慶滋保胤よししげのやすたね著。1巻。寛和(985〜987)年間成る。日本最初の往生伝。

→文献資料[日本往生極楽記]

⇒にほん【日本】

にほん‐および‐にほんじん【日本及日本人】🔗⭐🔉

にほん‐および‐にほんじん【日本及日本人】

総合雑誌。1907年(明治40)「日本人」を改題。政教社発行。主筆は三宅雪嶺。国粋主義的な政治・外交・社会・文芸記事を掲載。

⇒にほん【日本】

にほん‐が【日本画】‥グワ🔗⭐🔉

にほん‐が【日本画】‥グワ

明治以後にヨーロッパから入った西洋画に対し、日本在来の技法・様式に基づいて明治時代に創出された絵画を指す語。墨や岩絵具を主として、若干の有機色料を併せ用い、絹・紙などに毛筆で描く。

⇒にほん【日本】

にほん‐かい【日本海】🔗⭐🔉

にほん‐かい【日本海】

アジア大陸の東、朝鮮半島と日本列島との間にある海。面積約100万平方キロメートル。間宮・宗谷・津軽・朝鮮の諸海峡によってオホーツク海・太平洋・東シナ海に通ずる。水深は平均1667メートル、最深部は3796メートル。

⇒にほん【日本】

にほんかい‐かいせん【日本海海戦】🔗⭐🔉

にほんかい‐かいせん【日本海海戦】

日露戦争における日本・ロシア両海軍の決戦。1905年(明治38)5月27日から翌28日にわたり、日本海対馬沖で司令長官東郷平八郎の率いる連合艦隊がバルチック艦隊を壊滅させた。

⇒にほん【日本】

にほん‐かいかしょうし【日本開化小史】‥クワセウ‥🔗⭐🔉

にほん‐かいかしょうし【日本開化小史】‥クワセウ‥

田口卯吉著の史論体の日本歴史書。6巻。1877〜82年(明治10〜15)刊。ギゾー・バックルらの文明史の影響をうけ、広い視野の下に古代より幕末までの歴史を文明開化史として叙述。

→文献資料[日本開化小史]

⇒にほん【日本】

にほん‐かいこう【日本海溝】🔗⭐🔉

にほん‐かいこう【日本海溝】

太平洋西縁、北海道南部から本州東北部・房総沖に至る日本列島の東側に沿う海溝。全長約800キロメートル、最深部8020メートル。

⇒にほん【日本】

にほん‐がいし【日本外史】‥グワイ‥🔗⭐🔉

にほん‐がいし【日本外史】‥グワイ‥

史書。頼山陽著。源平両氏から徳川氏に至る武家の興亡を各家別に記して名分を明らかにし、史論を挿んだもの。漢文体。22巻。1826年(文政9)成り、翌年松平定信に献呈。36年(天保7)頃刊。幕末の尊王攘夷運動に、大きな影響を与えた。

→文献資料[日本外史]

⇒にほん【日本】

にほんかいぞうほうあん‐たいこう【日本改造法案大綱】‥ザウハフ‥カウ🔗⭐🔉

にほんかいぞうほうあん‐たいこう【日本改造法案大綱】‥ザウハフ‥カウ

北一輝の著。1919年(大正8)上海で執筆。23年に修正・改題して刊行。天皇大権の発動というクーデター方式による国家改造を説き、急進派青年将校に大きな影響を及ぼした。

⇒にほん【日本】

にほんかい‐ていきあつ【日本海低気圧】🔗⭐🔉

にほんかい‐ていきあつ【日本海低気圧】

低気圧の中心が日本海を通過するもの。前線を伴う場合が多いが、寒冷渦の状態でゆっくり進むものもある。

⇒にほん【日本】

にほん‐かいはつ‐ぎんこう【日本開発銀行】‥カウ🔗⭐🔉

にほん‐かいはつ‐ぎんこう【日本開発銀行】‥カウ

経済の再建、産業の開発を促進するために、長期にわたる開発設備資金の貸付をする特殊銀行。復興金融金庫の権利義務を継承して1951年設立。略称、開銀。99年北海道東北開発公庫とともに日本政策投資銀行に改組。

⇒にほん【日本】

にほん‐がくしいん【日本学士院】‥ヰン🔗⭐🔉

にほん‐がくしいん【日本学士院】‥ヰン

学術の発展に寄与することを目的に、学術上の功績顕著な科学者のうちから選定された終身会員で組織される栄誉機関。定員150名。第1部(人文科学)・第2部(自然科学)に分かれる。戦前の帝国学士院に代わって1947年設置。文部科学省の所轄。

⇒にほん【日本】

にほん‐がくじゅつかいぎ【日本学術会議】‥クワイ‥🔗⭐🔉

にほん‐がくじゅつかいぎ【日本学術会議】‥クワイ‥

日本の科学者の内外に対する代表機関。1949年日本学術会議法により設置。内閣総理大臣の所轄。科学の発展、行政・産業・国民生活への科学の反映浸透を目的とし、科学に関する重要事項を審議し、政府に勧告する。人文科学、生命科学、理学・工学の3部から成る。会員210名。

⇒にほん【日本】

にほん‐がふ【日本楽府】🔗⭐🔉

にほん‐がふ【日本楽府】

漢詩集。頼山陽著。1巻。66首の楽府体の史詩を蒐集。1828年(文政11)脱稿。

⇒にほん【日本】

にほん‐かぶしきがいしゃ【日本株式会社】‥グワイ‥🔗⭐🔉

にほん‐かぶしきがいしゃ【日本株式会社】‥グワイ‥

第二次大戦後の、官民が一体となって経済成長を目指した日本の体制を揶揄やゆしていう語。

⇒にほん【日本】

にほん‐かんぎょう‐ぎんこう【日本勧業銀行】‥クワンゲフ‥カウ🔗⭐🔉

にほん‐かんぎょう‐ぎんこう【日本勧業銀行】‥クワンゲフ‥カウ

もと半官半民の特殊銀行。1897年(明治30)設立。農業・工業の発達改良をはかるために、50カ年以内の長期の年賦償還法による融資、勧業債券の発行などを営む。1950年普通銀行として再発足。71年第一銀行と合併し、第一勧業銀行に改組。さらに2002年富士銀行・日本興業銀行と合併し、みずほ銀行となる。

⇒にほん【日本】

にほん‐ぎ【日本紀】🔗⭐🔉

にほん‐ぎ【日本紀】

①日本の歴史を記した書の意で、六国史りっこくしのこと。源氏物語蛍「神世より世にある事を記し置きけるななり。―などは、ただ片そばぞかし」

②日本書紀のこと。

⇒にほん【日本】

にほん‐きいん【日本棋院】‥ヰン🔗⭐🔉

にほん‐きいん【日本棋院】‥ヰン

囲碁の発達・普及を図り文化の向上に資する目的で設立された財団法人。専門棋士の昇段を定めるための大手合のほか、棋聖戦・名人戦・本因坊戦などを行う。1924年(大正13)設立。

⇒にほん【日本】

にほん‐きしょう‐きょうかい【日本気象協会】‥シヤウケフクワイ🔗⭐🔉

にほん‐きしょう‐きょうかい【日本気象協会】‥シヤウケフクワイ

気象情報の伝達・配布、気象調査、気象知識の普及などを行う財団法人。1950年気象協会として創立され、66年関西気象協会・西日本気象協会と合併し改称。

⇒にほん【日本】

にほん‐きょうさんとう【日本共産党】‥タウ🔗⭐🔉

にほん‐きょうさんとう【日本共産党】‥タウ

日本の共産主義政党。1922年(大正11)、コミンテルン支部として非合法に結成。激しい弾圧下に35年まで地下運動を続行。第二次大戦後、徳田球一らを中心に合法政党として再建。戦前は天皇制打倒、寄生地主制の廃止、労働者・農民の政府の樹立を目標としたが、戦後は占領下の平和革命路線から武装闘争路線をへて、統一戦線を基礎とする反帝・反独占の民主革命路線へと変化、議会主義政党となる。

⇒にほん【日本】

にほん‐きょうしょくいん‐くみあい【日本教職員組合】‥ケウ‥ヰン‥アヒ🔗⭐🔉

にほん‐きょうしょくいん‐くみあい【日本教職員組合】‥ケウ‥ヰン‥アヒ

全国の国公私立の幼稚園から大学までの教職員で組織する労働組合。1947年結成。89年全日本教職員組合協議会(91年全日本教職員組合に改組)が結成され分裂。略称、日教組。

⇒にほん【日本】

にほん‐キリストきょうかい【日本基督教会】‥ケウクワイ🔗⭐🔉

にほん‐キリストきょうかい【日本基督教会】‥ケウクワイ

1941年に日本基督教団に合流するまでの日本プロテスタント教会中の最古最大の教派。長老組織をとる。1859年(安政6)来朝したアメリカ人ヘボン・ブラウンらの感化の下に、植村正久が設立。

⇒にほん【日本】

にほん‐キリストきょうだん【日本基督教団】‥ケウ‥🔗⭐🔉

にほん‐キリストきょうだん【日本基督教団】‥ケウ‥

1941年プロテスタント三十余教派の合同によって成立した日本における最大のプロテスタント教会。54年独自の信仰告白を制定。

⇒にほん【日本】

にほん‐きりゃく【日本紀略】🔗⭐🔉

にほん‐きりゃく【日本紀略】

神代から後一条天皇までの重要な史実を漢文で編年体に略記した史書。神代は日本書紀神代巻をそのまま採り、神武天皇より光孝天皇までは六国史りっこくしを抄略し、宇多天皇以下は日記・記録による。34巻。撰者未詳。日本紀類。

⇒にほん【日本】

にほんぎんこう‐けん【日本銀行券】‥カウ‥🔗⭐🔉

にほんぎんこう‐けん【日本銀行券】‥カウ‥

日本銀行が発行する銀行券。強制通用力をもつ。日銀券。

⇒にほん【日本】

にほん‐きんだい‐ぶんがくかん【日本近代文学館】‥クワン🔗⭐🔉

にほん‐きんだい‐ぶんがくかん【日本近代文学館】‥クワン

東京都目黒区駒場にある近代日本文学の専門図書館・文学センター。初代理事長高見順。1967年開館。

⇒にほん【日本】

にほん‐けいえいしゃだんたい‐れんめい【日本経営者団体連盟】🔗⭐🔉

にほん‐けいえいしゃだんたい‐れんめい【日本経営者団体連盟】

日経連の正称。

⇒にほん【日本】

にほん‐けいざい‐しんぶん【日本経済新聞】🔗⭐🔉

にほん‐けいざい‐しんぶん【日本経済新聞】

日本の主要な日刊経済新聞。1876年(明治9)「中外物価新報」として創刊。改題を経て1946年より現紙名。日経。

⇒にほん【日本】

にほん‐けいざいだんたい‐れんごうかい【日本経済団体連合会】‥ガフクワイ🔗⭐🔉

にほん‐けいざいだんたい‐れんごうかい【日本経済団体連合会】‥ガフクワイ

日本の代表的な企業や業種別団体などが加盟する経済団体。2002年経団連と日経連とが統合し、発足。略称、日本経団連。

⇒にほん【日本】

にほん‐げいじゅついん【日本芸術院】‥ヰン🔗⭐🔉

にほん‐げいじゅついん【日本芸術院】‥ヰン

芸術上の功績顕著な芸術家を優遇するための栄誉機関。第1部美術、第2部文芸、第3部音楽・演劇・舞踊に分かれ、部会の推薦により文部科学大臣の任命する終身会員120人以内で組織。帝国芸術院の後身。

⇒にほん【日本】

にほん‐げきじょう【日本劇場】‥ヂヤウ🔗⭐🔉

にほん‐げきじょう【日本劇場】‥ヂヤウ

1933年(昭和8)東京有楽町に開場した劇場。東宝ダンシング‐チーム(のち日劇ダンシング‐チーム)がレビューを上演。81年閉館。日劇。

⇒にほん【日本】

にほん‐げきだん‐きょうぎかい【日本劇団協議会】‥ケフ‥クワイ🔗⭐🔉

にほん‐げきだん‐きょうぎかい【日本劇団協議会】‥ケフ‥クワイ

社団法人。1956年(昭和31)創設の新劇団協議会を母胎に、92年設立。現代演劇の促進、劇団の交流提携を図る。

⇒にほん【日本】

にほん‐けん【日本犬】🔗⭐🔉

にほん‐けん【日本犬】

日本土着のイヌの品種をいう。特にそのうち、秋田犬・紀州犬・柴犬・甲斐犬など、耳が立ち、尾は巻き上がるか上方を向くものをいう。にほんいぬ。和犬。

⇒にほん【日本】

にほん‐げんしりょく‐けんきゅうかいはつ‐きこう【日本原子力研究開発機構】‥キウ‥🔗⭐🔉

にほん‐げんしりょく‐けんきゅうかいはつ‐きこう【日本原子力研究開発機構】‥キウ‥

原子力に関する研究と技術開発を行う独立行政法人。2005年に日本原子力研究所と核燃料サイクル開発機構が統合して設置。

⇒にほん【日本】

にほん‐げんしりょく‐けんきゅうじょ【日本原子力研究所】‥キウ‥🔗⭐🔉

にほん‐げんしりょく‐けんきゅうじょ【日本原子力研究所】‥キウ‥

原子力の開発・研究・利用の促進を目的とした特殊法人。原子力基本法に基づき、1956年設置。2005年独立行政法人日本原子力研究開発機構となる。茨城県東海村にある。略称、原研。

⇒にほん【日本】

にほん‐ご【日本語】🔗⭐🔉

にほん‐ご【日本語】

日本民族の言語。語彙や文字の点で中国語の影響を受ける。系統に関しては、モンゴル語などと同様アルタイ語族の一つ、オーストロネシア語族の一つ、インドのドラヴィダ語族の一つなど諸説がある。特徴として、開音節、膠着こうちゃく形態、動詞文末語順、敬語の使用などが挙げられる。

⇒にほん【日本】

にほん‐こうき【日本後紀】🔗⭐🔉

にほん‐こうき【日本後紀】

六国史りっこくしの一つ。続日本紀の後をうけ、桓武天皇(792年)から淳和天皇(833年)に至る史実を記述した編年体の史書。40巻。現存10巻。藤原冬嗣・藤原緒嗣らの撰。840年(承和7)成る。後紀。

⇒にほん【日本】

にほん‐こうぎょう‐きかく【日本工業規格】‥ゲフ‥🔗⭐🔉

にほん‐こうぎょう‐きかく【日本工業規格】‥ゲフ‥

(→)ジス(JIS)に同じ。

⇒にほん【日本】

にほん‐こうぎょう‐ぎんこう【日本興業銀行】‥ゲフ‥カウ🔗⭐🔉

にほん‐こうぎょう‐ぎんこう【日本興業銀行】‥ゲフ‥カウ

もと特殊銀行の一つ。株券・債券の流通を円滑にし、長期設備資金の融資を目的として、1902年(明治35)設立。52年以後は長期信用銀行の一つとして、比較的長期の設備資金の貸付を行う。略称、興銀。2002年第一勧業銀行・富士銀行と合併し、みずほ銀行となる。

⇒にほん【日本】

にほん‐こうつう‐こうしゃ【日本交通公社】‥カウ‥🔗⭐🔉

にほん‐こうつう‐こうしゃ【日本交通公社】‥カウ‥

観光レクリエーション・旅行に関する調査研究・研修事業などを行う財団法人。1945年(昭和20)発足。12年(明治45)創立のジャパン‐ツーリスト‐ビューローを前身とする。63年(昭和38)営業部門を分離し、同名の株式会社を設立(現、JTB)。

⇒にほん【日本】

にほん‐こうどうかい【日本弘道会】‥ダウクワイ🔗⭐🔉

にほん‐こうどうかい【日本弘道会】‥ダウクワイ

西村茂樹の樹立した東京修身学社を前身として、儒教中心の道徳を普及する教化団体。1887年(明治20)創立。

⇒にほん【日本】

にほん‐こうはんねつ【日本紅斑熱】🔗⭐🔉

にほん‐こうはんねつ【日本紅斑熱】

リケッチアを病原体としダニが媒介する感染症。刺し傷・発疹・高熱が主な症状。早期の抗菌薬治療が有効。重症化すると痙攣けいれん・意識障害を呈し死亡する。

⇒にほん【日本】

にほんご‐がく【日本語学】🔗⭐🔉

にほんご‐がく【日本語学】

日本語を研究の対象とする学問。「国語学」が自省的傾向を持つのに比べ、他言語も視野に入れて日本語をより客観的に捉えて論ずる場合にいうことが多い。

⇒にほん【日本】

にほんご‐きょういく【日本語教育】‥ケウ‥🔗⭐🔉

にほんご‐きょういく【日本語教育】‥ケウ‥

日本語を母語としない外国人などに対して行う、日本語の教育。

⇒にほん【日本】

にほんこく‐げんざいしょ‐もくろく【日本国見在書目録】🔗⭐🔉

にほんこく‐げんざいしょ‐もくろく【日本国見在書目録】

藤原佐世すけよ編。1巻。891年(寛平3)頃成る。当時日本に現存した漢籍の総目録。易・尚書・詩・礼・農・小説・兵家など40の部門に分かち、1579部1万6790巻の書目を収載。

⇒にほん【日本】

にほんこく‐けんぽう【日本国憲法】‥パフ🔗⭐🔉

にほんこく‐けんぽう【日本国憲法】‥パフ

第二次大戦の敗戦後、大日本帝国憲法を全面的に改正した憲法。1946年11月3日公布、翌47年5月3日から実施。国民主権、徹底した平和主義、基本的人権の尊重を基調とし、象徴としての天皇、国権の最高機関としての国会、行政権の主体たる内閣の国会に対する連帯責任、戦争の放棄、基本的人権の確立強化を目的とした国民の権利義務に関する詳細な規定、独立した新しい司法制度、地方自治の確立などがその特色。

→文献資料[日本国憲法]

⇒にほん【日本】

にほん‐こくゆうてつどう【日本国有鉄道】‥イウ‥ダウ🔗⭐🔉

にほん‐こくゆうてつどう【日本国有鉄道】‥イウ‥ダウ

国の特別会計をもって鉄道事業およびその付帯事業を経営する公共企業体。1949年、独立採算の企業的立場で従来の鉄道省・運輸省などによる政府直営事業を引き継ぐ。87年4月に民営化、その事業は7株式会社(略称JR)に分割して継承される。国鉄。

⇒にほん【日本】

にほん‐ごだいむかしばなし【日本五大昔噺】🔗⭐🔉

にほん‐ごだいむかしばなし【日本五大昔噺】

かちかち山・猿蟹合戦・舌切雀・花咲爺・桃太郎の五つの童話。室町末期から江戸中期にかけて出揃った。

⇒にほん【日本】

にほん‐さいけんしんよう‐ぎんこう【日本債券信用銀行】‥カウ🔗⭐🔉

にほん‐さいけんしんよう‐ぎんこう【日本債券信用銀行】‥カウ

長期信用銀行の一つ。1957年日本不動産銀行として設立、77年改称。経営破綻で98年に国有化された後、2001年あおぞら銀行に改組。06年普通銀行に転換。

⇒にほん【日本】

にほん‐ざる【日本猿】🔗⭐🔉

にほん‐ざる【日本猿】

サル目(霊長類)オナガザル科の哺乳類。日本特産。体長60センチメートルほど。屋久島産はやや小さい。毛色は黒っぽい褐色で、腹はやや白い。顔と尻が赤く、頬袋をもつ。サル類では最も北に分布し、青森県下北半島が最北。山林に生息し、30〜50頭の群れで生活。雑食性で、果実・木の芽・昆虫などを食べる。地域により天然記念物に指定されている。

ニホンザル

提供:東京動物園協会

⇒にほん【日本】

⇒にほん【日本】

⇒にほん【日本】

⇒にほん【日本】

にほん‐さんきゅうりゅう【日本三急流】‥キフリウ🔗⭐🔉

にほん‐さんきゅうりゅう【日本三急流】‥キフリウ

日本で三つの著名な急流。最上川・富士川・球磨くま川をいう。

⇒にほん【日本】

にほん‐さんけい【日本三景】🔗⭐🔉

にほん‐さんけい【日本三景】

日本で並び称される三つの景勝地。天橋立・松島・厳島いつくしまをいう。

⇒にほん【日本】

にほん‐し【日本紙】🔗⭐🔉

にほん‐し【日本紙】

西洋紙に対して、和紙わしの称。

⇒にほん【日本】

にほん‐じか【日本鹿】🔗⭐🔉

にほんしき‐そうしょう【日本式双晶】‥サウシヤウ🔗⭐🔉

にほんしき‐そうしょう【日本式双晶】‥サウシヤウ

水晶の双晶の一型。2個の水晶が84度34分傾いて接する。日本産のものがよく研究されたので、この名がつけられた。

⇒にほん【日本】

にほんしき‐ローマじ【日本式ローマ字】🔗⭐🔉

にほんしき‐ローマじ【日本式ローマ字】

明治以来ヘボン式ローマ字と並んで行われているローマ字表記。「シ」「チ」の表記をsi, tiと綴るなど、五十音図の各行の子音字を一定にし、直音をローマ字2字以内で表す。

⇒にほん【日本】

にほん‐ししゅう【日本刺繍】‥シウ🔗⭐🔉

にほん‐ししゅう【日本刺繍】‥シウ

日本の伝統的刺繍技法。また、その作品。主に絹地に釜糸や金糸などで刺す。中国の影響を受け、奈良時代から発達。現在は能・歌舞伎の衣裳や高価な衣服に刺されている。

⇒にほん【日本】

にほん‐しほんしゅぎ‐ろんそう【日本資本主義論争】‥サウ🔗⭐🔉

にほん‐しほんしゅぎ‐ろんそう【日本資本主義論争】‥サウ

明治維新および日本の資本主義の性格について、昭和初頭、マルクス主義系の社会科学者らによって行われた論争。労農派・講座派に分かれ、前者は明治維新をブルジョア革命と規定し、後者は封建制の残存と天皇制の絶対主義的性格を強調した。

⇒にほん【日本】

にほん‐しゃかいじぎょう‐だいがく【日本社会事業大学】‥クワイ‥ゲフ‥🔗⭐🔉

にほん‐しゃかいじぎょう‐だいがく【日本社会事業大学】‥クワイ‥ゲフ‥

私立大学の一つ。社会福祉学単科。1946年厚生省委託で創立された日本社会事業学校が起源。47年社会事業専門学校、50年日本社会事業短期大学を経て、58年現大学。清瀬市。

⇒にほん【日本】

にほん‐シリーズ【日本シリーズ】🔗⭐🔉

にほん‐シリーズ【日本シリーズ】

日本のプロ野球で、セントラル‐リーグとパシフィック‐リーグの優勝チームにより、年間の優勝を決めるために争われる選手権戦。先に4勝した方が勝つ7試合制。1950年から始まる。

⇒にほん【日本】

にほん‐ダービー【日本ダービー】🔗⭐🔉

にほん‐ダービー【日本ダービー】

競馬で、サラブレッド3歳馬のクラシック‐レース。毎年5月に行われ、距離は2400メートル。正式名称、東京優駿。

⇒にほん【日本】

にほん‐タバコさんぎょう‐かぶしきがいしゃ【日本たばこ産業株式会社】‥ゲフ‥グワイ‥🔗⭐🔉

にほん‐タバコさんぎょう‐かぶしきがいしゃ【日本たばこ産業株式会社】‥ゲフ‥グワイ‥

日本専売公社を民営化政策によって改組した株式会社。1985年設立。全株式の2分の1以上を政府が保有しなければならないとされる特殊会社。国内での煙草製造の独占権を認められている。JT

⇒にほん【日本】

にほん‐ばし【日本橋】🔗⭐🔉

にほん‐ハリストスせいきょうかい【日本ハリストス正教会】‥ケウクワイ🔗⭐🔉

にほん‐ハリストスせいきょうかい【日本ハリストス正教会】‥ケウクワイ

1861年(文久1)ロシア正教会の下に創立された教会。東京のニコライ教会堂はその中央本部。第二次大戦後、一時米国派遣の主教に属したが、ロシア正教会と関係を修復、1970年に独立。

⇒にほん【日本】

にほん‐ペンクラブ【日本ペンクラブ】🔗⭐🔉

にほん‐ペンクラブ【日本ペンクラブ】

国際ペンクラブの日本支部。1935年結成。一時活動を停止したが、48年支部として復帰。

⇒にほん【日本】

にほん‐ま【日本間】🔗⭐🔉

にほん‐ま【日本間】

日本式の部屋。畳の敷いてある部屋。和室。↔洋間。

⇒にほん【日本】

にほん‐メソジスト‐きょうかい【日本メソジスト教会】‥ケウクワイ🔗⭐🔉

にほん‐メソジスト‐きょうかい【日本メソジスト教会】‥ケウクワイ

日本におけるメソジスト派の教会。1941年日本基督教団成立までのプロテスタント三大教派の一つ。青山学院・関西学院において伝道者を養成した。

⇒にほん【日本】

にほん‐ライン【日本ライン】🔗⭐🔉

にほん‐ライン【日本ライン】

木曾川と飛騨川との合流点から木曾川下流犬山市までの間の約12キロメートルの峡谷部。ドイツのライン渓谷に擬して1913年(大正2)志賀重昂しげたかが命名。断崖絶壁の奇観を呈する。

日本ライン

撮影:山梨勝弘

⇒にほん【日本】

⇒にほん【日本】

⇒にほん【日本】

⇒にほん【日本】

ひ‐の‐もと【日の本】🔗⭐🔉

ひ‐の‐もと【日の本】

(「日の出る本」の意)日本の異称。宇津保物語俊蔭「汝―の父母にむかふべき便たよりを与へむ」

⇒ひのもと‐の【日の本の】

⇒ひのもと‐の‐くに【日の本の国】

ひのもと‐の【日の本の】🔗⭐🔉

ひのもと‐の【日の本の】

〔枕〕

「やまと(大和)」にかかる。万葉集3「―やまとの国の鎮めとも」

⇒ひ‐の‐もと【日の本】

ひのもと‐の‐くに【日の本の国】🔗⭐🔉

ひのもと‐の‐くに【日の本の国】

(→)「ひのもと」に同じ。

⇒ひ‐の‐もと【日の本】

大辞林の検索結果 (99)

じっ-ぽん【日本】🔗⭐🔉

じっ-ぽん 【日本】

〔「日本」の字音読みから〕

ヨーロッパにおける日本の呼称の一。[日葡]

にっぽん-いち【日本一】🔗⭐🔉

にっぽん-いち [3] 【日本一】

⇒にほんいち(日本一)

にっぽん-ばし【日本橋】🔗⭐🔉

にっぽん-ばし 【日本橋】

大阪市中央区道頓堀川にかかる橋。これより北を長堀橋筋,南を日本橋筋という。

→にほんばし(日本橋)

にほん【日本】🔗⭐🔉

にほん 【日本】

〔「にっぽん」とも〕

我が国の国号。アジア大陸の東方,日本海を隔てて太平洋上にある。北海道・本州・四国・九州の四大島と,南西諸島・小笠原諸島などからなり,弧状を描きほぼ南北に連なる。国土の大部分は山地で,人口は河川下流の平野に集中する。面積37万8千平方キロメートル。正称,日本国。

〔古くは政権の所在地名「やまと」が日本の総称として用いられ,また,中国・朝鮮では「倭」と記していた。聖徳太子が隋に送った国書に「日出処天子」と記したのと同じ発想から「日本」を正式の国号としたのは大化頃からと思われ,「やまと」「ひのもと」などと読まれていたが,奈良・平安時代になると音読されることが多くなり,「にほん」「にっぽん」の両様の発音が行われた。昭和初期,「にっぽん」に統一しようとする動きがあったが,法的に制定されることなく現在に至っている。本辞典では,検索の便宜上「にほん」として配列した〕

にほん【日本】🔗⭐🔉

にほん 【日本】

陸羯南(クガカツナン)が1889年(明治22)東京で創刊した言論新聞。国民主義を掲げ,条約改正問題などで政府を批判,たびたび発禁処分となる。1914年(大正3)廃刊。

にほん-あしか【日本海驢】🔗⭐🔉

にほん-あしか [4] 【日本海驢】

かつて日本近海に生息したアシカ。皮と油を求めて乱獲され激減。1950年代に竹島で生息が確認されたが,その後絶滅したと考えられる。カリフォルニア-アシカに似るため,その亜種とされる。

にほん-アルプス【日本―】🔗⭐🔉

にほん-アルプス 【日本―】

本州中部,中央高地に南北に連なる飛騨・木曾・赤石山脈の総称。1881年(明治14)イギリス人ガウランドが飛騨山脈に対して用い,のちウェストンが三山脈の総称とした。また,小島烏水(ウスイ)はそれぞれに北・中央・南アルプスの名をつけた。

にほん-いかだいがく【日本医科大学】🔗⭐🔉

にほん-いかだいがく ―イクワ― 【日本医科大学】

私立大学の一。1904年(明治37)創立の日本医学校を母体とし,26年(大正15)日本医科大学となる。52年(昭和27)新制大学に移行。本部は東京都文京区。

にほん-いくえいかい【日本育英会】🔗⭐🔉

にほん-いくえいかい ―イクエイクワイ 【日本育英会】

能力に恵まれながら,経済的理由により就学困難な高等学校以上の学生に対し学資を貸与して,社会に有為な人材の育成を図ることを目的とする特殊法人。1943年(昭和18)に創設された国家的育英事業の実施機関とし発足。

にほん-いしかい【日本医師会】🔗⭐🔉

にほん-いしかい ―イシクワイ 【日本医師会】

主に開業医を中心とする医師の全国組織。1947年(昭和22)発足。医学・医術の振興,医師の利益擁護などを目的とする。

にほん-いち【日本一】🔗⭐🔉

にほん-いち [2] 【日本一】

〔「にっぽんいち」とも〕

(1)日本で一番すぐれていること。天下一。「算盤(ソロバン)―」「―のきび団子」

(2)最高・最良なこと。非常に立派なこと。室町時代に多用された。「―烏帽子が似合ひ申して候/謡曲・烏帽子折」

にほん-エアシステム【日本―】🔗⭐🔉

にほん-エアシステム 【日本―】

日本の大手定期航空企業。1971年(昭和46)日本国内航空と東亜航空の合併により東亜国内航空となり,88年現名に改称。

にほんえいたいぐら【日本永代蔵】🔗⭐🔉

にほんえいたいぐら 【日本永代蔵】

〔正しくは「にっぽんえいたいぐら」〕

浮世草子。六巻。井原西鶴作。1688年刊。「大福新長者教」と副題。倹約・才覚などの重要性を説く立身談・没落談を集める。

にほん-えいほう【日本泳法】🔗⭐🔉

にほん-えいほう ―エイハフ [4] 【日本泳法】

日本古来の泳法。武技の一つとして発達。多くの流派を生んだが,泳ぎの型や見栄えを重んじ,速さを競う競泳にはならなかった。水府流・観海流など。

にほんえんせいき【日本遠征記】🔗⭐🔉

にほんえんせいき ― ンセイキ 【日本遠征記】

ペリーが1852,53,54年の三度にわたって中国海域および日本に来航した際の記録。三巻。ペリー監修,ホークス編。1856年刊。日本開国の交渉経緯,外国人の見た日本の風俗などを知るうえで貴重な史料。

ンセイキ 【日本遠征記】

ペリーが1852,53,54年の三度にわたって中国海域および日本に来航した際の記録。三巻。ペリー監修,ホークス編。1856年刊。日本開国の交渉経緯,外国人の見た日本の風俗などを知るうえで貴重な史料。

ンセイキ 【日本遠征記】

ペリーが1852,53,54年の三度にわたって中国海域および日本に来航した際の記録。三巻。ペリー監修,ホークス編。1856年刊。日本開国の交渉経緯,外国人の見た日本の風俗などを知るうえで貴重な史料。

ンセイキ 【日本遠征記】

ペリーが1852,53,54年の三度にわたって中国海域および日本に来航した際の記録。三巻。ペリー監修,ホークス編。1856年刊。日本開国の交渉経緯,外国人の見た日本の風俗などを知るうえで貴重な史料。

にほんおうじょうごくらくき【日本往生極楽記】🔗⭐🔉

にほんおうじょうごくらくき ―ワウジヤウゴクラクキ 【日本往生極楽記】

一巻。寛和年間(985-987),慶滋保胤(ヨシシゲノヤスタネ)著。聖徳太子以下四十人余の往生を記したもの。日本最初の往生伝。

にほんおよびにほんじん【日本及日本人】🔗⭐🔉

にほんおよびにほんじん 【日本及日本人】

雑誌。1907年(明治40),三宅雪嶺を中心に雑誌「日本人」を継承して創刊。国粋主義的論調を特色とした。

にほん-オリンピックいいんかい【日本―委員会】🔗⭐🔉

にほん-オリンピックいいんかい ―

ンクワイ 【日本―委員会】

〔Japan Olympic Committee〕

日本の国内オリンピック委員会。日本体育協会内に設置され,オリンピック規約に基づいた独自の諸活動を行なっている。略称 JOC 。

ンクワイ 【日本―委員会】

〔Japan Olympic Committee〕

日本の国内オリンピック委員会。日本体育協会内に設置され,オリンピック規約に基づいた独自の諸活動を行なっている。略称 JOC 。

ンクワイ 【日本―委員会】

〔Japan Olympic Committee〕

日本の国内オリンピック委員会。日本体育協会内に設置され,オリンピック規約に基づいた独自の諸活動を行なっている。略称 JOC 。

ンクワイ 【日本―委員会】

〔Japan Olympic Committee〕

日本の国内オリンピック委員会。日本体育協会内に設置され,オリンピック規約に基づいた独自の諸活動を行なっている。略称 JOC 。

にほん-おんがく【日本音楽】🔗⭐🔉

にほん-おんがく [4] 【日本音楽】

日本の伝統音楽。一般的には雅楽や能楽などを含めた広義の邦楽全体をさすが,洋楽の手法を取り入れ日本で作曲された音楽もいう。

にほん-おんがくちょさくけんきょうかい【日本音楽著作権協会】🔗⭐🔉

にほん-おんがくちょさくけんきょうかい ―ケフクワイ 【日本音楽著作権協会】

〔Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers〕

日本における音楽関係の著作権を管理する社団法人。1939年(昭和14)設立。通称ジャスラック(JASRAC)。

にほん-が【日本画】🔗⭐🔉

にほん-が ―グワ [0] 【日本画】

日本の伝統的な技法・様式に従って描かれた毛筆画。岩絵の具などを用い,絹・和紙に描く。明治以後,油絵などの洋画に対していう。

にほん-かい【日本海】🔗⭐🔉

にほん-かい 【日本海】

日本列島・朝鮮半島・アジア大陸東部に囲まれた海域。間宮・宗谷海峡でオホーツク海へ,津軽海峡で太平洋へ,対馬海峡で東シナ海へ通じる。

にほんかい-かいせん【日本海海戦】🔗⭐🔉

にほんかい-かいせん 【日本海海戦】

日露戦争における海戦。1905年(明治38)5月二七・二八日,ロシアの派遣したバルチック艦隊と,東郷平八郎の率いる連合艦隊が日本海の対馬沖で交戦,日本側の圧倒的勝利に帰し,日露戦争の戦局に決定的影響を与えた。

にほんかい-がわ-きこう【日本海側気候】🔗⭐🔉

にほんかい-がわ-きこう ―ガハ― [8] 【日本海側気候】

日本列島の日本海側に特徴的にみられる気候。冬は日本海の上を吹き渡ってくる北西季節風のために曇天や降雪が多く,夏は南東季節風のために晴天が多い。また,日本海に低気圧が発達すると,フェーン現象が起こる。北陸地方が典型。日本海岸式気候。

⇔太平洋側気候

にほんかい-ちゅうぶ-じしん【日本海中部地震】🔗⭐🔉

にほんかい-ちゅうぶ-じしん ―ヂシン 【日本海中部地震】

1983年(昭和58)5月26日,秋田・青森県沖に発生した地震。マグニチュード七・七。日本海全域に及ぶ津波を生じた。秋田・青森両県と北海道を中心に,主として津波により死者約百人,家屋等全壊・流失約千百戸,半壊約千百戸等の被害を生じた。

にほんかいかしょうし【日本開化小史】🔗⭐🔉

にほんかいかしょうし ―カイクワセウシ 【日本開化小史】

史論書。六巻。田口卯吉著。1877年(明治10)〜82年刊。バックル・ギゾー・スペンサーらの社会発展論の影響のもとに,古代から江戸幕府滅亡までの日本の歴史を社会進化の観点から叙述したもの。

にほん-かいこう【日本海溝】🔗⭐🔉

にほん-かいこう 【日本海溝】

東北日本の東方約200キロメートル沖をほぼ南北に走る海溝。襟裳岬(エリモミサキ)沖で千島・カムチャツカ海溝,房総半島沖で伊豆・小笠原海溝に接する。長さ約800キロメートル。最深部は8000メートルを超える。太平洋プレートがアジア-プレートの下へ斜めに沈み込む地帯と考えられている。

にほんがいこくぼうえき-とうけい【日本外国貿易統計】🔗⭐🔉

にほんがいこくぼうえき-とうけい ―グワイコクボウエキ― 【日本外国貿易統計】

⇒通関統計(ツウカントウケイ)

にほんがいし【日本外史】🔗⭐🔉

にほんがいし ―グワイシ 【日本外史】

歴史書。二二巻。頼山陽著。1826年成立。36年頃刊。源平二氏から徳川氏まで武家の盛衰興亡の歴史を流暢(リユウチヨウ)な漢文体で記す。情熱的な文章によって愛読され幕末尊王思想に影響を与えた。

にほんかいぞうほうあんたいこう【日本改造法案大綱】🔗⭐🔉

にほんかいぞうほうあんたいこう ―カイザウハフアンタイカウ 【日本改造法案大綱】

国家主義の理論書。北一輝著。1919年(大正8)上海で執筆,23年加筆修正の上刊行。日本ファシズムの聖典で,軍部・右翼に大きな影響を与えた。

にほん-かいはつぎんこう【日本開発銀行】🔗⭐🔉

にほん-かいはつぎんこう ―カイハツギンカウ 【日本開発銀行】

〔正しくは「にっぽんかいはつぎんこう」〕

1951年(昭和26),日本開発銀行法により設立された全額政府出資の銀行。経済再建・産業開発に寄与する設備のための資金で,普通銀行からは融資を受けにくいような長期資金の供給を行う。開銀。

にほん-かいりゅう【日本海流】🔗⭐🔉

にほん-かいりゅう ―カイリウ [4] 【日本海流】

⇒黒潮(クロシオ)

にほん-かがくぎじゅつじょうほう-センター【日本科学技術情報―】🔗⭐🔉

にほん-かがくぎじゅつじょうほう-センター ―クワガクギジユツジヤウホウ― 【日本科学技術情報―】

科学技術情報の収集・分類・提供を目的に,1957年(昭和32)科学技術庁の下に設立された政府機関。76年オンライン検索サービス開始。略称 JICST 。

にほん-がくしいん【日本学士院】🔗⭐🔉

にほん-がくしいん ―ガクシ ン 【日本学士院】

学術上の功績の大きい学者を優遇する栄誉機関。1947年(昭和22)帝国学士院を改称。第一部(人文科学)と第二部(自然科学)に分かれる。文部省所管。会員は終身制で,定数一五〇名。

ン 【日本学士院】

学術上の功績の大きい学者を優遇する栄誉機関。1947年(昭和22)帝国学士院を改称。第一部(人文科学)と第二部(自然科学)に分かれる。文部省所管。会員は終身制で,定数一五〇名。

ン 【日本学士院】

学術上の功績の大きい学者を優遇する栄誉機関。1947年(昭和22)帝国学士院を改称。第一部(人文科学)と第二部(自然科学)に分かれる。文部省所管。会員は終身制で,定数一五〇名。

ン 【日本学士院】

学術上の功績の大きい学者を優遇する栄誉機関。1947年(昭和22)帝国学士院を改称。第一部(人文科学)と第二部(自然科学)に分かれる。文部省所管。会員は終身制で,定数一五〇名。

にほん-がくじゅつかいぎ【日本学術会議】🔗⭐🔉

にほん-がくじゅつかいぎ ―ガクジユツクワイギ 【日本学術会議】

日本の科学者の内外に対する代表機関。1949年(昭和24),日本学術会議法により設立。科学の向上発達を図り,行政・産業および国民生活に科学を反映浸透させることを目的とし,科学に関する重要事項を審議し,重要方策を政府に勧告することができる。人文科学部門三部,自然科学部門四部から成り,登録された学術研究団体の推薦に基づき総理大臣が任命した会員二一〇名で組織。内閣の所管。

にほん-がくじゅつしんこうかい【日本学術振興会】🔗⭐🔉

にほん-がくじゅつしんこうかい ―ガクジユツシンコウクワイ 【日本学術振興会】

特殊法人の一。文部省の外部団体で,1932年(昭和7)設立。学術の振興・国際交流・研究者育成などを行う。略称 JSPS 。

にほんがふ【日本楽府】🔗⭐🔉

にほんがふ 【日本楽府】

漢詩集。一巻。頼山陽著。1828年成立。明の李東陽著「明史楽府」などに模して,日本史から題目を選び六六首の楽府体の史詩を載せる。

にほん-かぶしきがいしゃ【日本株式会社】🔗⭐🔉

にほん-かぶしきがいしゃ ―カブシキグワイシヤ [8] 【日本株式会社】

第二次大戦後の,日本で行われてきた官民の一体化した経済運営方式を揶揄(ヤユ)していう語。

にほん-カボチャ【日本―】🔗⭐🔉

にほん-カボチャ [4] 【日本―】

カボチャの一種。熱帯アメリカ原産。市場に普通に出回っている種類で,一六世紀に渡来。果実は平球形または洋梨形。トウナス。ボーブラ。

にほん-がわら【日本瓦】🔗⭐🔉

にほん-がわら ―ガハラ [4] 【日本瓦】

日本ふうの瓦の総称。和瓦。

にほん-かんぎょうぎんこう【日本勧業銀行】🔗⭐🔉

にほん-かんぎょうぎんこう ―クワンゲフギンカウ 【日本勧業銀行】

1897年(明治30)設立された特殊銀行。農・工業に対する長期融資,勧業債券発行などを主な業務とした。1950年(昭和25)普通銀行に改組,71年第一銀行と合併して第一勧業銀行となる。勧銀。

にほんぎ【日本紀】🔗⭐🔉

にほんぎ 【日本紀】

日本書紀以下の六国史を指していう。また,特に,日本書紀のこと。

にほん-きいん【日本棋院】🔗⭐🔉

にほん-きいん ―キ ン 【日本棋院】

囲碁の普及と向上を目的とする財団法人。1924年(大正13)創設。専門棋士の昇段試合である大手合のほか,各種の棋戦を行う。囲碁雑誌・書籍も刊行。

ン 【日本棋院】

囲碁の普及と向上を目的とする財団法人。1924年(大正13)創設。専門棋士の昇段試合である大手合のほか,各種の棋戦を行う。囲碁雑誌・書籍も刊行。

ン 【日本棋院】

囲碁の普及と向上を目的とする財団法人。1924年(大正13)創設。専門棋士の昇段試合である大手合のほか,各種の棋戦を行う。囲碁雑誌・書籍も刊行。

ン 【日本棋院】

囲碁の普及と向上を目的とする財団法人。1924年(大正13)創設。専門棋士の昇段試合である大手合のほか,各種の棋戦を行う。囲碁雑誌・書籍も刊行。

にほん-きしょうきょうかい【日本気象協会】🔗⭐🔉

にほん-きしょうきょうかい ―キシヤウケフクワイ 【日本気象協会】

運輸大臣所管の財団法人。気象情報の伝達,気象調査,気象知識の普及などを行なっている。

にほん-きっし【日本乞師】🔗⭐🔉

にほん-きっし 【日本乞師】

〔「乞師」は軍隊の出動を乞(コ)う意〕

明末に明の遺将などが援明のための軍事出動を江戸幕府に求めたこと。1645年以降周鶴芝や鄭成功らが行なったが,幕府はこれを拒絶し鎖国体制を維持した。

にほん-きょうさんとう【日本共産党】🔗⭐🔉

にほん-きょうさんとう ―キヨウサンタウ 【日本共産党】

日本の共産主義政党。1922年(大正11)コミンテルンの日本支部として非公然に創立され,治安維持法の下で非合法状態に置かれ厳しい弾圧を受けた。45年(昭和20)合法政党として再建,現在に至る。

にほん-きょうしょくいんくみあい【日本教職員組合】🔗⭐🔉

にほん-きょうしょくいんくみあい ―ケウシヨク ンクミアヒ 【日本教職員組合】

全国の国公私立の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学の教職員を中心に組織されている労働組合。1947年(昭和22)結成。日教組。

ンクミアヒ 【日本教職員組合】

全国の国公私立の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学の教職員を中心に組織されている労働組合。1947年(昭和22)結成。日教組。

ンクミアヒ 【日本教職員組合】

全国の国公私立の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学の教職員を中心に組織されている労働組合。1947年(昭和22)結成。日教組。

ンクミアヒ 【日本教職員組合】

全国の国公私立の幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学の教職員を中心に組織されている労働組合。1947年(昭和22)結成。日教組。

にほん-きょうどうとう【日本協同党】🔗⭐🔉

にほん-きょうどうとう ―ケフドウタウ 【日本協同党】

協同組合主義,労資協調を標榜(ヒヨウボウ)して1945年(昭和20)に結成された中間派小政党。46年,他の小会派と合同して協同民主党となった。

にほん-キリストきょうかい【日本基督教会】🔗⭐🔉

にほん-キリストきょうかい ―ケウクワイ 【日本基督教会】

(1)日本基督教団に合同される以前の,プロテスタント三大教派の一。カルバン神学に基づき,長老制度をとる。1872年(明治5)に成立した日本基督公会に発し,90年日本基督教会と改称。

(2){(1)}の流れをくむ人々が1951年(昭和26)日本基督教団から分離・独立した教派。

にほん-キリストきょうだん【日本基督教団】🔗⭐🔉

にほん-キリストきょうだん ―ケウダン 【日本基督教団】

日本における最大のプロテスタント教派。1939年(昭和14)の宗教団体法の結果,41年にプロテスタント三十余教派の合同によって成立。敗戦後,聖公会・バプテスト教会などが離脱したが,多くは教団にとどまった。54年「信仰告白」を制定,67年「戦争責任告白」を発表。

にほんきりゃく【日本紀略】🔗⭐🔉

にほんきりゃく 【日本紀略】

歴史書。三四巻。編者未詳。平安末期成立。神代から後一条天皇の時代までを漢文・編年体で略述したもの。神代は日本書紀から採り,神武天皇から光孝天皇までは六国史を抄録し,宇多天皇以降は公私の日記・記録を採録している。日本紀類。編年紀略。

にほん-ぎんこう【日本銀行】🔗⭐🔉

にほん-ぎんこう ―ギンカウ 【日本銀行】

〔正しくは「にっぽんぎんこう」〕

日本の中央銀行。1882年(明治15)創立。1942年(昭和17),国家的な目的のために運営される特殊法人として改組。銀行券を独占的に発行し,銀行の銀行として市中金融機関との預金・貸出取引などを行い,政府の銀行として政府との預金貸付取引,国庫金の取り扱い,外国為替の売買などを行う。また,日銀政策委員会の決定を通し公定歩合の変更などの金融政策を実施する。総裁・副総裁は内閣が任命。日銀。

にほんぎんこう-けん【日本銀行券】🔗⭐🔉

にほんぎんこう-けん ―ギンカウ― [6] 【日本銀行券】

日本銀行発行の銀行券。強制通用力をもつ。日銀券。

にほん-きんだいぶんがくかん【日本近代文学館】🔗⭐🔉

にほん-きんだいぶんがくかん ―キンダイブンガククワン 【日本近代文学館】

近代文学関係の資料・文献の収集,保存,整備,公開を目的に創設された財団法人。1967年(昭和42)東京都駒場公園内に開館。

にほん-ぐま【日本熊】🔗⭐🔉

にほん-ぐま [2] 【日本熊】

ツキノワグマの異名。

にほん-けいえいしゃだんたいれんめい【日本経営者団体連盟】🔗⭐🔉

にほん-けいえいしゃだんたいれんめい 【日本経営者団体連盟】

⇒日経連(ニツケイレン)

にほん-けいざい-しんぶん【日本経済新聞】🔗⭐🔉

にほん-けいざい-しんぶん 【日本経済新聞】

日刊の経済専門紙。前身は1876年(明治9)創刊の「中外物価新報」。89年「中外商業新報」と改題。1942年(昭和17)業界紙を吸収合併し「日本産業経済」,46年から現紙名。

にほん-げいじゅついん【日本芸術院】🔗⭐🔉

にほん-げいじゅついん ―ゲイジユツ ン 【日本芸術院】

芸術上の功績の大きい芸術家を優遇するための栄誉機関。1947年(昭和22)帝国芸術院を改称したもの。第一部美術,第二部文芸,第三部音楽・演劇・舞踊に分かれる。文部省所轄。会員は終身で,定員一二〇名。

ン 【日本芸術院】

芸術上の功績の大きい芸術家を優遇するための栄誉機関。1947年(昭和22)帝国芸術院を改称したもの。第一部美術,第二部文芸,第三部音楽・演劇・舞踊に分かれる。文部省所轄。会員は終身で,定員一二〇名。

ン 【日本芸術院】

芸術上の功績の大きい芸術家を優遇するための栄誉機関。1947年(昭和22)帝国芸術院を改称したもの。第一部美術,第二部文芸,第三部音楽・演劇・舞踊に分かれる。文部省所轄。会員は終身で,定員一二〇名。

ン 【日本芸術院】

芸術上の功績の大きい芸術家を優遇するための栄誉機関。1947年(昭和22)帝国芸術院を改称したもの。第一部美術,第二部文芸,第三部音楽・演劇・舞踊に分かれる。文部省所轄。会員は終身で,定員一二〇名。

にほん-げいじゅつぶんかしんこうかい【日本芸術文化振興会】🔗⭐🔉

にほん-げいじゅつぶんかしんこうかい ―ブンクワシンコウクワイ 【日本芸術文化振興会】

日本芸術文化振興会法に基づいて設立された特殊法人。1990年(平成2)「国立劇場{(2)}」を改称したもの。従来の国立劇場の事業のほかに,現代の舞台芸術などの芸術文化の振興・普及活動に対する援助を行う。

にほん-けん【日本犬】🔗⭐🔉

にほん-けん [0] 【日本犬】

日本土着の犬。小形の柴犬,中形の紀州犬・アイヌ犬,大形の秋田犬などの総称。耳が立ち,尾を巻くものが多い。性質が強く狩猟用または闘犬として飼育されてきたが,現在は愛玩用または番犬とされることが多い。和犬。にほんいぬ。

にほん-げんしりょくけんきゅうじょ【日本原子力研究所】🔗⭐🔉

にほん-げんしりょくけんきゅうじょ ―ゲンシリヨクケンキウジヨ 【日本原子力研究所】

原子力基本法に基づき,政府の監督下に原子力に関する開発・研究・実験を行う特殊法人。1956年(昭和31)設置。茨城県東海村などに研究施設がある。原研。

にほん-ご【日本語】🔗⭐🔉

にほん-ご [0] 【日本語】

古来日本民族が用いてきた言語で,日本国の公用語。北海道から沖縄までの島々にわたり,一億余の人々に使用されている。音韻面では,一つの子音と一つの母音との結合音節を基調とし,母音で終わる開音節を特徴とする。「ガ・ッ・コ・オ(学校)」という発音にも見られるような等時的なリズム上の単位,すなわち拍(モーラ)をもち,高低アクセントを伴う。文法面では膠着語(コウチヤクゴ)に属し,助詞・助動詞が文の成立について大きな役割を果たしており,また,述語が文の最後にくるという文法構造をもつ。複雑な敬語法が発達していることもその特徴の一つに数えられる。中国語から借用した漢字と,漢字を母胎として成立した仮名との併用で表記されるのが普通である。語彙(ゴイ)には日本固有の語である和語のほかに,漢字音に基づく漢語も多い。近年は,西欧語からはいってきた外来語も多く用いられる。国土の面積の割には,方言による違いも著しく,男女や職業などの別による用語差も大きい。系統はアルタイ諸語の一つに属するものか,などとも言われるが,いまだに定説とはなっていない。

にほんご-きょういく【日本語教育】🔗⭐🔉

にほんご-きょういく ―ケウ― [5] 【日本語教育】

日本語を母国語としない外国人に行う日本語の教育。

にほんこうき【日本後紀】🔗⭐🔉

にほんこうき 【日本後紀】

六国史の第三。四〇巻。現存一〇巻。819年編集開始,840年に藤原冬嗣・藤原緒嗣(オツグ)らによって完成。792年から833年の間の史実を漢文・編年体で記述する。

にほん-こうぎょうきかく【日本工業規格】🔗⭐🔉

にほん-こうぎょうきかく ―コウゲフキカク [8] 【日本工業規格】

⇒ジス(JIS)

にほん-こうぎょうぎんこう【日本興業銀行】🔗⭐🔉

にほん-こうぎょうぎんこう ―コウゲフギンカウ 【日本興業銀行】

〔正しくは「にっぽんこうぎょうぎんこう」〕

長期信用銀行の一。1902年(明治35)半官半民の特殊銀行として設立,52年(昭和27)現行組織となる。興銀。

にほん-こうぎょうだいがく【日本工業大学】🔗⭐🔉

にほん-こうぎょうだいがく ―コウゲフダイガク 【日本工業大学】

私立大学の一。1907年(明治40)創立の東京工科学校を源とし,67年(昭和42)設立。本部は埼玉県宮代町。

にほんこうくう【日本航空】🔗⭐🔉

にほんこうくう ―カウクウ 【日本航空】

日本の大手定期航空企業。1953年(昭和28)半額政府出資の日本を代表する航空会社として創立。87年完全民営化。国際線と国内幹線を運航。略称,日航( JAL )。

にほん-こうつうこうしゃ【日本交通公社】🔗⭐🔉

にほん-こうつうこうしゃ ―カウツウコウシヤ 【日本交通公社】

1945年(昭和20)ジャパン-ツーリスト-ビューローの後身として発足した財団法人。63年営業部門を分離し,同名の株式会社を設立。前者は観光に関する調査を主要業務とし,後者は内外旅行者の旅行斡旋を営む。

にほん-こく【日本国】🔗⭐🔉

にほん-こく 【日本国】

日本の国名としての正称。

にほんこく-げんざいしょもくろく【日本国見在書目録】🔗⭐🔉

にほんこく-げんざいしょもくろく 【日本国見在書目録】

日本最古の漢籍目録。一巻。藤原佐世(スケヨ)撰。891年頃成立。宇多天皇の命を受け,当時日本に存した漢籍一五七九部一万六七九〇巻の書名・巻数などを記したもの。

にほんこく-けんぽう【日本国憲法】🔗⭐🔉

にほんこく-けんぽう ―ケンパフ 【日本国憲法】

大日本帝国憲法に代わり,1946年(昭和21)11月3日に公布,47年5月3日から施行された日本の現行憲法。国民主権・基本的人権の尊重・平和主義を基本原則とし,象徴天皇制・議院内閣制・違憲立法審査権・地方自治の保障などを規定する。

にほんこくせいちず【日本国勢地図】🔗⭐🔉

にほんこくせいちず ―チヅ 【日本国勢地図】

1977年刊行の日本最初のナショナル-アトラス。国土地理院が編集。

にほん-こくゆうてつどう【日本国有鉄道】🔗⭐🔉

にほん-こくゆうてつどう ―コクイウテツダウ 【日本国有鉄道】

1949年(昭和24)国有鉄道事業を経営するために設立された公共企業体。資本金は全額政府出資で,運輸大臣の監督下にあった。その後,産業構造の変化,各種交通機関の発達などによる経営の悪化に伴い,87年4月,六つの旅客鉄道会社(北海道・東日本・東海・西日本・四国・九州)など一一の法人に分割民営化された。国鉄。

→JR (ジエーアール)

にほん-ごだいむかしばなし【日本五大昔噺】🔗⭐🔉

にほん-ごだいむかしばなし 【日本五大昔噺】

一般に,かちかち山・猿蟹(サルカニ)合戦・舌切り雀・花咲か爺・桃太郎の五つの昔話をいう。明治時代に小学国語読本や絵本などに採録され,広く流布するに至った。

にほん-さいけんしんようぎんこう【日本債券信用銀行】🔗⭐🔉

にほん-さいけんしんようぎんこう ―サイケンシンヨウギンカウ 【日本債券信用銀行】

〔正しくは「にっぽんさいけんしんようぎんこう」〕

長期信用銀行の一。1957年(昭和32)旧朝鮮銀行の残余財産をもとに日本不動産銀行として設立,77年現名に変更。日債銀。

にほん-ざる【日本猿】🔗⭐🔉

にほん-ざる [4] 【日本猿】

オナガザル科のサル。頭胴長約60センチメートル。体は暗褐色の長い毛におおわれるが,顔と尻は裸出して赤色,尾は短い。頬(ホオ)には食物を一時納める袋がある。植物を中心とした雑食性。三〇〜一五〇頭で群棲(グンセイ)する。群れは秩序だった優劣関係から成り,一頭のリーダー(ボス猿)がいる。日本特産種で青森県北部から屋久島まで分布。山林に生息する。にっぽんざる。ましら。やえん。

にほん-さんきゅうりゅう【日本三急流】🔗⭐🔉

にほん-さんきゅうりゅう ―サンキフリウ [2]-[3] 【日本三急流】

日本の代表的な三つの急流。最上川・富士川・球磨(クマ)川をさす。

にほん-さんけい【日本三景】🔗⭐🔉

にほん-さんけい [4] 【日本三景】

日本で景色のよい三つの場所。松島・天の橋立・厳島(イツクシマ)。

にほんさんだいじつろく【日本三代実録】🔗⭐🔉

にほんさんだいじつろく 【日本三代実録】

⇒三代実録(サンダイジツロク)

にほん-シリーズ【日本―】🔗⭐🔉

にほん-シリーズ [4] 【日本―】

日本のプロ野球のセントラル・パシフィック両リーグのその年度の優勝球団が,選手権をかけて争う試合。

にほん-スピッツ【日本―】🔗⭐🔉

にほん-スピッツ [5] 【日本―】

イヌの一品種。日本原産。サモエドを小形化し改良したもの。体高30〜40センチメートル。被毛は純白で豊富。口吻・耳の先端はとがる。スピッツ。シュピッツ。

日本スピッツ

[図]

[図]

[図]

[図]

にほん-ダービー【日本―】🔗⭐🔉

にほん-ダービー [4] 【日本―】

中央競馬「東京優駿(ユウシユン)競走」の通称。イギリスのダービーにならい1932年(昭和7)に創設されたサラブレッド系四歳馬のクラシック-レース。距離2400メートル。ダービー。

→クラシック-レース

にほん-タバコさんぎょう【日本たばこ産業】🔗⭐🔉

にほん-タバコさんぎょう ―サンゲフ 【日本たばこ産業】

1985年(昭和60)日本専売公社の民営化により発足した,政府が二分の一以上の株式保有義務をもつ特殊会社。タバコ製造の独占権をもつが,輸入は自由化。塩専売事業も行う。JT 。

にほんテレビほうそうもう【日本―放送網】🔗⭐🔉

にほんテレビほうそうもう ―ハウソウマウ 【日本―放送網】

関東地方の民間テレビ放送局。正力松太郎により1952年(昭和27)創設,翌53年開局。日本のテレビ放送事業の草分け。NNN(ニッポン-ニュース-ネットワーク)のキー局。

にほん-ばし【日本橋】🔗⭐🔉

にほん-ばし 【日本橋】

(1)東京都中央区北部,江戸城外堀から隅田川に流れる,日本橋川にかかる橋。1603年木橋を架設,翌年国内里程の原点に定められ,1907年(明治40)には橋中央に道路元標が設置された(現在は橋の西側のたもとに移転)。現在の橋は11年架設のもの。

(2)東京都中央区北部の地区。江戸時代以来,商業・金融業の中心地。

→にっぽんばし(日本橋)

にほん-ばら【日本原】🔗⭐🔉

にほん-ばら 【日本原】

岡山県北東部,津山盆地の北東部にある平坦な丘陵。大部分は自衛隊の演習地。

にほん-ハリストスせいきょうかい【日本―正教会】🔗⭐🔉

にほん-ハリストスせいきょうかい ―セイケウクワイ 【日本―正教会】

東方正教会の流れをくむ教会。1861年ロシア人宣教師ニコライの箱館渡来に始まる。1874年(明治7)本拠を東京駿河台に移した。日本正教会。

にほん-プロレタリアさっかどうめい【日本プロレタリア作家同盟】🔗⭐🔉

にほん-プロレタリアさっかどうめい ―サクカドウメイ 【日本プロレタリア作家同盟】

1928年(昭和3)に結成された全日本無産者芸術連盟(ナップ)の文学部門が,29年独立した組織。略称ナルプ。34年解散。

にほん-ペンクラブ【日本―】🔗⭐🔉

にほん-ペンクラブ 【日本―】

国際ペンクラブの日本支部。国際連盟脱退後の外国への窓口の一つとして1935年(昭和10)外務省と国際文化振興会の斡旋で組織された。初代会長島崎藤村。戦後,47年志賀直哉を会長に再発足,48年国際ペンクラブに復帰。

→国際ペンクラブ

にほん-ま【日本間】🔗⭐🔉

にほん-ま [0] 【日本間】

畳敷きの和式の部屋。和室。

⇔洋間

にほん-まる【日本丸】🔗⭐🔉

にほん-まる 【日本丸】

一六世紀末,豊臣秀吉が朝鮮侵攻の際に御座船として伊勢で新造した大安宅船(オオアタケブネ)。全長約30メートル,一五〇〇石積みで,近世初期の代表的大型軍船。にっぽんまる。

にほん-メソジストきょうかい【日本―教会】🔗⭐🔉

にほん-メソジストきょうかい ―ケウクワイ 【日本―教会】

日本基督教団に合同される以前の,プロテスタント三大教派の一。1873年(明治6)にアメリカとカナダから伝えられ,1907年組織成立。

にほん-ライン【日本―】🔗⭐🔉

にほん-ライン 【日本―】

〔ラインはドイツのライン川の意〕

岐阜県南部,木曾川の飛騨川との合流点から,下流の愛知県犬山市の犬山城の下までの峡谷。長さ約13キロメートル。小舟による川下りで知られる。

にほん-ルーテルしんがくだいがく【日本―神学大学】🔗⭐🔉

にほん-ルーテルしんがくだいがく 【日本―神学大学】

私立大学の一。1909年(明治42)創立の日本路帖神学校(熊本市)を源とし,九州学院神学部,日本ルーテル神学専門学校を経て,64年(昭和39)設立。本部は三鷹市。

ひのもと-の-くに【日の本の国】🔗⭐🔉

ひのもと-の-くに 【日の本の国】

「日の本」に同じ。「―に忍辱(ニンニク)の父母あり/宇津保(俊蔭)」

にっぽん【日本】(和英)🔗⭐🔉

にっぽん【日本】

Japan.→英和

⇒日本(にほん).

にほん【日本】(和英)🔗⭐🔉

にほん【日本】

Japan.→英和

〜の Japanese.→英和

‖日本アルプス the Japan[Japanese]Alps.日本画 a Japanese-style painting.日本海 the Sea of Japan.日本学 Japanology.日本髪 Japanese coiffure.日本銀行 the Bank of Japan.日本語 Japanese;the Japanese Language.日本三景(公園) the three most famous beauty-spots (parks) in Japan.日本式 Japanese-style.日本酒 ⇒酒.日本シリーズ All Japan Pro-baseball Championship Series.日本人 a Japanese.日本刀 a Japanese sword.日本脳炎 Japanese encephalitis;sleeping sickness.日本晴れ glorious[ideal]weather.日本放送協会 the Japan Broadcasting Corporation.日本間 a Japanese-style room.日本料理 Japanese cooking[food].日本列島 the Japanese Islands.

広辞苑+大辞林に「日本」で始まるの検索結果。もっと読み込む

②東京都中央区の一地区。もと東京市35区の一つ。23区の中央部を占め、金融・商業の中枢をなし、日本銀行その他の銀行やデパートが多い。

②東京都中央区の一地区。もと東京市35区の一つ。23区の中央部を占め、金融・商業の中枢をなし、日本銀行その他の銀行やデパートが多い。