複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (75)

え‐がお【笑顔】ヱガホ🔗⭐🔉

え‐がお【笑顔】ヱガホ

笑みを含んだ顔。わらいがお。「―で迎える」

⇒笑顔に当たる拳はない

○笑顔に当たる拳はないえがおにあたるこぶしはない

笑顔の相手にはなぐりかかることもできない、ということ。

⇒え‐がお【笑顔】

○笑顔に当たる拳はないえがおにあたるこぶしはない🔗⭐🔉

○笑顔に当たる拳はないえがおにあたるこぶしはない

笑顔の相手にはなぐりかかることもできない、ということ。

⇒え‐がお【笑顔】

え‐かがみ【柄鏡】

紐鏡ひもかがみに対して、柄のついた円形の銅鏡。中国宋代に盛んで、日本では室町以後江戸時代に行われた。

柄鏡

提供:ポーラ文化研究所

え‐かがみ【絵鑑】ヱ‥

鑑定の参考用につくられた古画帖。

え‐かき【絵描き・絵書き】ヱ‥

①絵をかくこと。絵をかくわざ。宇津保物語楼上下「―ぬひもの」

②絵をかくことを業とする人。また、絵をかくことに長じた人。絵師。画家。古今著聞集11「鳥羽僧正は、近き世にはならびなき―なり」

⇒えかき‐うた【絵書き歌】

⇒えかき‐べ【画部】

えかき‐うた【絵書き歌】ヱ‥

(子供の遊びで)歌詞にあわせて線を引いて行くと絵がかける歌。

⇒え‐かき【絵描き・絵書き】

えがき‐だ・す【描き出す】ヱガキ‥

〔他五〕

①物の姿や形を絵に表し出す。「花と鳥を見事な色彩で―・す」

②文章や音楽などでありありと表現する。「現代人の苦悩を―・した小説」

③ある像やイメージを思い浮かべる。

えかき‐べ【画部】ヱ‥

令制で、中務省画工司えだくみのつかさに属した朝廷の画工。

⇒え‐かき【絵描き・絵書き】

え‐がく【依学】

仏教で、信仰のためではなく、学問の依りどころとして教義を学ぶこと。

⇒えがく‐の‐しゅう【依学の宗】

え‐が・く【描く・画く】ヱ‥

〔他五〕

①物の姿や形を絵にあらわす。推古紀(岩崎本)平安中期点「皇太子、天皇に請もうしたまひて…旗幟はたに絵ヱカク」。「花を―・く」「弧を―・いて飛ぶ」

②文章や音楽などに表現する。描写する。「少年の成長を―・いた小説」

③姿やイメージを想像する。「理想像を心に―・く」

えがく‐の‐しゅう【依学の宗】

教学をもっぱらとする宗派。倶舎くしゃ宗・成実じょうじつ宗など。

⇒え‐がく【依学】

え‐がす【荏粕】

荏胡麻えごまの実から油をしぼり取ったかす。

え‐がすり【絵絣】ヱ‥

絣織物の一つ。主として具象的な文様を織り出したもの。

え‐がた・い【得難い】

〔形〕[文]えがた・し(ク)

手に入れにくい。貴重である。「―・い人物」

えか‐だんぴ【慧可断臂】ヱ‥

「慧可」参照。

え‐がち【笑勝ち】ヱ‥

よく笑いをうかべているさま。枕草子28「すずろに―にて物いたういひたる」

え‐がて‐に【得難に】

得がたく。万葉集2「皆人の―すとふ安見児えたり」→かてに→がてに

エカテリーナ【Ekaterina】

ロシアの女帝。

①(1世)ピョートル大帝の妃。1725年即位。(1684〜1727)

②(2世)ピョートル3世の妃。1762年夫を倒して即位。国勢の伸長に努めて領土を広げ、また、フランス文化の影響を受け学芸を奨励。大帝と呼ばれる。(1729〜1796)→啓蒙絶対君主

エカテリンブルグ【Ekaterinburg】

ロシア中部、ウラル山脈中央東麓にある工業都市。機械・金属・化学など重工業が盛ん。人口130万4千(2004)。旧称スヴェルドロフスク。

えか‐の‐いち【餌香の市】ヱカ‥

大阪府藤井寺市国府の辺にあった市。古代、大和から河内に出る要衝。

えが‐の‐ざ【垣下の座】ヱ‥

(→)「えんがのざ」に同じ。

エカフェ【ECAFE】

(Economic Commission for Asia and the Far East)アジア極東経済委員会。→アジア太平洋経済社会委員会

えがみ【江上】

姓氏の一つ。

⇒えがみ‐なみお【江上波夫】

え‐がみ【絵紙】ヱ‥

色どりをした絵や模様を刷った、子供の遊びに使う紙。

えがみ‐なみお【江上波夫】‥ヲ

考古学者・東洋史学者。山口県生れ。東大卒、同教授。西アジアから日本に至るアジアの民族・文化の形成を研究。騎馬民族征服王朝説を提起。著「ユーラシア古代北方文化」ほか。(1906〜2002)

⇒えがみ【江上】

え‐がら【餌殻】ヱ‥

鷹の餌として与えた小鳥の残骸。後京極殿鷹三百首「―を捨つる野べの鷹飼」

え‐がら【絵柄】ヱ‥

絵のがら。模様。構図。

え‐がら・い【蘞辛い】ヱ‥

〔形〕[文]ゑがら・し(ク)

えぐくて辛い。あくが強くてのどが強く刺激される。えがらっぽい。

え‐からつ【絵唐津】ヱ‥

(エガラツとも)唐津焼の一種。長石の釉うわぐすりの下に鉄絵で文様を描いたもの。桃山時代の茶道具に名品が多く、普通これらに限って絵唐津と呼ぶ。

えがらっ‐ぽ・い【蘞辛っぽい】ヱ‥

〔形〕

いかにもえがらい。いがらっぽい。夏目漱石、虞美人草「―・い咳が二つ三つ出る」

えがら‐てんじん【荏柄天神】

神奈川県鎌倉市二階堂にある元村社。祭神は菅原道真ほか4神。源頼朝以下鎌倉将軍・豊臣氏・徳川氏の尊崇が厚かった。

荏柄天神

撮影:関戸 勇

え‐かがみ【絵鑑】ヱ‥

鑑定の参考用につくられた古画帖。

え‐かき【絵描き・絵書き】ヱ‥

①絵をかくこと。絵をかくわざ。宇津保物語楼上下「―ぬひもの」

②絵をかくことを業とする人。また、絵をかくことに長じた人。絵師。画家。古今著聞集11「鳥羽僧正は、近き世にはならびなき―なり」

⇒えかき‐うた【絵書き歌】

⇒えかき‐べ【画部】

えかき‐うた【絵書き歌】ヱ‥

(子供の遊びで)歌詞にあわせて線を引いて行くと絵がかける歌。

⇒え‐かき【絵描き・絵書き】

えがき‐だ・す【描き出す】ヱガキ‥

〔他五〕

①物の姿や形を絵に表し出す。「花と鳥を見事な色彩で―・す」

②文章や音楽などでありありと表現する。「現代人の苦悩を―・した小説」

③ある像やイメージを思い浮かべる。

えかき‐べ【画部】ヱ‥

令制で、中務省画工司えだくみのつかさに属した朝廷の画工。

⇒え‐かき【絵描き・絵書き】

え‐がく【依学】

仏教で、信仰のためではなく、学問の依りどころとして教義を学ぶこと。

⇒えがく‐の‐しゅう【依学の宗】

え‐が・く【描く・画く】ヱ‥

〔他五〕

①物の姿や形を絵にあらわす。推古紀(岩崎本)平安中期点「皇太子、天皇に請もうしたまひて…旗幟はたに絵ヱカク」。「花を―・く」「弧を―・いて飛ぶ」

②文章や音楽などに表現する。描写する。「少年の成長を―・いた小説」

③姿やイメージを想像する。「理想像を心に―・く」

えがく‐の‐しゅう【依学の宗】

教学をもっぱらとする宗派。倶舎くしゃ宗・成実じょうじつ宗など。

⇒え‐がく【依学】

え‐がす【荏粕】

荏胡麻えごまの実から油をしぼり取ったかす。

え‐がすり【絵絣】ヱ‥

絣織物の一つ。主として具象的な文様を織り出したもの。

え‐がた・い【得難い】

〔形〕[文]えがた・し(ク)

手に入れにくい。貴重である。「―・い人物」

えか‐だんぴ【慧可断臂】ヱ‥

「慧可」参照。

え‐がち【笑勝ち】ヱ‥

よく笑いをうかべているさま。枕草子28「すずろに―にて物いたういひたる」

え‐がて‐に【得難に】

得がたく。万葉集2「皆人の―すとふ安見児えたり」→かてに→がてに

エカテリーナ【Ekaterina】

ロシアの女帝。

①(1世)ピョートル大帝の妃。1725年即位。(1684〜1727)

②(2世)ピョートル3世の妃。1762年夫を倒して即位。国勢の伸長に努めて領土を広げ、また、フランス文化の影響を受け学芸を奨励。大帝と呼ばれる。(1729〜1796)→啓蒙絶対君主

エカテリンブルグ【Ekaterinburg】

ロシア中部、ウラル山脈中央東麓にある工業都市。機械・金属・化学など重工業が盛ん。人口130万4千(2004)。旧称スヴェルドロフスク。

えか‐の‐いち【餌香の市】ヱカ‥

大阪府藤井寺市国府の辺にあった市。古代、大和から河内に出る要衝。

えが‐の‐ざ【垣下の座】ヱ‥

(→)「えんがのざ」に同じ。

エカフェ【ECAFE】

(Economic Commission for Asia and the Far East)アジア極東経済委員会。→アジア太平洋経済社会委員会

えがみ【江上】

姓氏の一つ。

⇒えがみ‐なみお【江上波夫】

え‐がみ【絵紙】ヱ‥

色どりをした絵や模様を刷った、子供の遊びに使う紙。

えがみ‐なみお【江上波夫】‥ヲ

考古学者・東洋史学者。山口県生れ。東大卒、同教授。西アジアから日本に至るアジアの民族・文化の形成を研究。騎馬民族征服王朝説を提起。著「ユーラシア古代北方文化」ほか。(1906〜2002)

⇒えがみ【江上】

え‐がら【餌殻】ヱ‥

鷹の餌として与えた小鳥の残骸。後京極殿鷹三百首「―を捨つる野べの鷹飼」

え‐がら【絵柄】ヱ‥

絵のがら。模様。構図。

え‐がら・い【蘞辛い】ヱ‥

〔形〕[文]ゑがら・し(ク)

えぐくて辛い。あくが強くてのどが強く刺激される。えがらっぽい。

え‐からつ【絵唐津】ヱ‥

(エガラツとも)唐津焼の一種。長石の釉うわぐすりの下に鉄絵で文様を描いたもの。桃山時代の茶道具に名品が多く、普通これらに限って絵唐津と呼ぶ。

えがらっ‐ぽ・い【蘞辛っぽい】ヱ‥

〔形〕

いかにもえがらい。いがらっぽい。夏目漱石、虞美人草「―・い咳が二つ三つ出る」

えがら‐てんじん【荏柄天神】

神奈川県鎌倉市二階堂にある元村社。祭神は菅原道真ほか4神。源頼朝以下鎌倉将軍・豊臣氏・徳川氏の尊崇が厚かった。

荏柄天神

撮影:関戸 勇

⇒えがらてんじん‐えんぎ【荏柄天神縁起】

えがらてんじん‐えんぎ【荏柄天神縁起】

鎌倉時代の絵巻。3巻。北野天神縁起の伝本の一つ。荏柄神社に伝来した。元応元年(1319)奥書。

⇒えがら‐てんじん【荏柄天神】

え‐がわ【江川・江河】‥ガハ

川の入江。

えがわ【江川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒えがわ‐たろうざえもん【江川太郎左衛門】

⇒えがわ‐の‐たまのり【江川の玉乗】

え‐がわ【絵革・画韋】ヱガハ

絵模様を染めつけたなめしがわ。

えがわ‐たろうざえもん【江川太郎左衛門】‥ガハタラウザヱ‥

伊豆韮山にらやまに屋敷をもつ江戸幕府の世襲代官の通称。(36代)江戸後期の砲術家・民政家。名は英竜ひでたつ、号は坦庵。高島秋帆に学び、西洋砲術を教授。また、品川台場を設計、反射炉を設け大砲を鋳造。(1801〜1855)

⇒えがわ【江川】

えがわ‐の‐たまのり【江川の玉乗】‥ガハ‥

明治時代、東京浅草で人気をあつめた江川作蔵一座の玉乗りの曲芸。青木滝次郎一座とともに有名。

⇒えがわ【江川】

え‐かんばん【絵看板】ヱ‥

劇場などで、上演作品の一場面などを絵にして掲げる看板。

えき【役】

①人民に労働を課すること。また、その労働。「―に服す」

②(人民を徴発するからいう)戦争。「前九年の―」

→やく(役)

えき【易】

易経(周易)のこと。また、易経の説くところに基づいて、算木さんぎと筮竹ぜいちくとを用いて吉凶を判断する占法。中国に古く始まる。うらない。

えき【奕】

囲碁いごのこと。雨月物語2「桃の実の大なるを食ひつつ―の手段を見る」

えき【疫】

(呉音はヤク)流行病。えやみ。雨月物語1「およそ―は日数あり。そのほどを過ぎぬれば、寿命をあやまたず」。「口蹄―」

えき【益】

(呉音はヤク)

①ためになること。役に立つこと。平家物語2「朝敵となつてはいかに悔ゆとも―あるまじ」

②もうけ。利得。

→やく(益)

えき【掖】

①(→)腋えきに同じ。

②宮殿のわきにある門・屋舎・垣かきなど。また転じて、宮廷。

えき【液】

流動する物質。水分。しる。「ブドウ糖―」

えき【腋】

わき。

えき【駅】

①律令制で、公用の旅行や通信のために駅馬・駅船・人夫を常備している所。うまや。→駅制。

②列車・電車を停止し旅客・貨物などの取扱いのために常用される場所。「―で待ち合わせる」→停車場

えぎ【江木】

姓氏の一つ。

⇒えぎ‐かずゆき【江木千之】

⇒えぎ‐たすく【江木翼】

え‐ぎ【餌木】ヱ‥

アオリイカなどの大形のイカを釣るのに用いる擬餌の木片。薩摩で創案され、クスノキを用いる。

え‐ぎ【縁起】

エンギのンを表記しない形。宇津保物語蔵開下「御読経せさせ―読ませなどし給ひて」

えきあつしき‐ブレーキ【液圧式ブレーキ】

力の伝達を液体によって行うブレーキ。多くは油圧式。

えき‐い【易医】

易の理によって病理を論ずる医家。

エギーユ【aiguille フランス】

(針の意。登山用語)針のように鋭く尖った岩峰。針峰しんぽう。ニードル。

えき‐いん【駅員】‥ヰン

駅の従業員。

えき‐う【液雨】

陰暦10月頃に降る雨。しぐれ。

えき‐うり【駅売り】

鉄道の駅の構内で物品を売ること。また、その人。「―弁当」

えき‐えき【役役】

力を労するさま。苦心してつとめるさま。

えき‐えき【奕奕】

①美しく盛んなさま。

②光り輝くさま。

③大きいさま。

④憂えて心の定まらないさま。

えき‐えき【繹繹】

①よく走るさま。

②盛んなさま。

③連なって絶えないさま。

えきえ‐ぼし【胃宿】エキヘ‥

二十八宿の一つ。牡羊座おひつじざの東部。胃い。〈和爾雅〉

えき‐か【液化】‥クワ

気体(ときに固体)が冷却または圧縮されて液体に変わる現象。

⇒えきか‐せきゆガス【液化石油ガス】

⇒えきか‐てんねんガス【液化天然ガス】

えき‐か【液果】‥クワ

果皮が多肉で汁液に富む果実。ミカン・ブドウ・トマトなどがその例。漿果しょうか。多肉果。↔乾果

えき‐か【腋下】

わきのした。

えき‐か【腋花】‥クワ

葉のつけ根にできる花。

えき‐か【腋窩】‥クワ

左右のわきのしたの、くぼんだ所。えきわ。

えき‐か【駅家】

⇒うまや(駅)

えき‐が【腋芽】

葉のつけ根にできる芽。普通、葉の基部の上側にできる。

えき‐がく【易学】

易を研究する学問。

えき‐がく【疫学】

(epidemiology)疾病・事故・健康状態について、地域・職域などの多数集団を対象とし、その原因や発生条件を統計的に明らかにする学問。疫病の流行様態を研究する学問として発足。

⇒えきがくてき‐しょうめい【疫学的証明】

えきがくてき‐しょうめい【疫学的証明】

〔法〕因果法則が確立していない場合に、疫学の方法を用いて二つの事柄の蓋然的関係を明らかにすること。公害に関する裁判で活用。

⇒えき‐がく【疫学】

えぎ‐かずゆき【江木千之】

官僚・政治家。岩国藩士の子。文部省・内務省の要職を歴任。(1853〜1932)

⇒えぎ【江木】

えきか‐せきゆガス【液化石油ガス】‥クワ‥

(→)エル‐ピー‐ジー(LPG)に同じ。

⇒えき‐か【液化】

えきか‐てんねんガス【液化天然ガス】‥クワ‥

(→)エル‐エヌ‐ジー(LNG)に同じ。

⇒えき‐か【液化】

えき‐かん【駅館】‥クワン

(→)駅家えきかに同じ。→うまや(駅)

えき‐き【奕棊】

碁をうつこと。囲碁。

えき‐き【疫鬼】

疫病をはやらせるという神。やくびょうがみ。太平記23「我れ已に―に魂を奪はれ」

えきき‐でん【駅起田】

大宝令で、諸道に駅を設置し維持するための財源として駅ごとに支給した田。山陽道の各駅に4町、東海道・東山道では3町、他の諸道では2町。養老令では駅田という。

えきき‐とう【駅起稲】‥タウ

大宝令で、諸道に駅を設置し運営するための財源とされた官稲かんとう。出挙すいこして利子を費用にあてた。養老令では駅稲という。

えき‐ぎゅう【役牛】‥ギウ

農耕や運搬などの仕事に使う牛。

えききょう【易経】‥キヤウ

五経の一つ。「周易しゅうえき」または単に「易」と称する。→周易

えき‐きん【益金】

利益として得た金。もうけた金。

えき‐けん【役権】

一定の目的のために他人の物を利用する物権。人役権と地役権とに分かれる。現行民法では地役権のみがある。

えきけん‐じっくん【益軒十訓】

貝原益軒が和文で著した10種の教訓書。家訓・君子訓・大和俗訓・楽訓・和俗童子訓・五常訓・家道訓・養生訓・文武訓・初学訓。

→文献資料[益軒十訓]

えき‐こ【駅戸】

律令制の駅に、一定戸数ずつ指定され、駅馬を飼い駅子を出す家。→駅制

えき‐ざい【液材】

樹液を多く含む部分の木材。辺材。白材。

えき‐ざい【液剤】

液状の薬剤。

エキサイティング【exciting】

興奮させるさま。刺激的なさま。「―なゲーム展開」

エキサイト【excite】

興奮すること。「観客が―する」

えき‐さく【易簀】

[礼記檀弓上](曾子が死に臨んで、季孫より賜った大夫用の簀すのこを分不相応だとして易かえた故事)病床をとりかえること。転じて、学徳ある人の死。簀を易かう。

えき‐し【役使】

命令してこき使うこと。使役。「―に甘んずる」

えき‐し【駅子】

律令制で、駅戸えきこから出て、徭役免除と引きかえに駅の業務に使われる壮丁。駅夫。駅丁。→駅制

えき‐し【駅使】

律令制で、駅馬や駅家の利用を許された官使。公用で旅行する者と緊急の公文書を送達する者とがある。うまやづかい。早馬使はゆまづかい。

えきし【繹史】

清の馬驌ばしゅく(1620〜1673)の撰した史書。160巻。太古から秦末までの史実を紀事本末体に叙述。

エキジビション【exhibition】

(エキシビションとも)

①展示。

②展覧会。博覧会。

③エキジビション‐ゲームの略。

⇒エキジビション‐ゲーム【exhibition game】

エキジビション‐ゲーム【exhibition game】

公開競技。模範試合。特別競技。

⇒エキジビション【exhibition】

エキシマー‐レーザー【excimer laser】

励起状態にある分子(エキシマー)が原子に分解するときに放出される光を利用したレーザー。半導体の加工や近視矯正手術などに利用。

えき‐しゃ【易者】

算木さんぎ・筮竹ぜいちくを使い、易によって占うのを業とする人。売卜者ばいぼくしゃ。八卦見はっけみ。「大道―」

⇒易者身の上知らず

えき‐しゃ【駅舎】

①宿駅の建物。駅亭。

②鉄道の駅の建物。

えきしゃ‐さんゆう【益者三友】‥イウ

(→)三益友1に同じ。

⇒えがらてんじん‐えんぎ【荏柄天神縁起】

えがらてんじん‐えんぎ【荏柄天神縁起】

鎌倉時代の絵巻。3巻。北野天神縁起の伝本の一つ。荏柄神社に伝来した。元応元年(1319)奥書。

⇒えがら‐てんじん【荏柄天神】

え‐がわ【江川・江河】‥ガハ

川の入江。

えがわ【江川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒えがわ‐たろうざえもん【江川太郎左衛門】

⇒えがわ‐の‐たまのり【江川の玉乗】

え‐がわ【絵革・画韋】ヱガハ

絵模様を染めつけたなめしがわ。

えがわ‐たろうざえもん【江川太郎左衛門】‥ガハタラウザヱ‥

伊豆韮山にらやまに屋敷をもつ江戸幕府の世襲代官の通称。(36代)江戸後期の砲術家・民政家。名は英竜ひでたつ、号は坦庵。高島秋帆に学び、西洋砲術を教授。また、品川台場を設計、反射炉を設け大砲を鋳造。(1801〜1855)

⇒えがわ【江川】

えがわ‐の‐たまのり【江川の玉乗】‥ガハ‥

明治時代、東京浅草で人気をあつめた江川作蔵一座の玉乗りの曲芸。青木滝次郎一座とともに有名。

⇒えがわ【江川】

え‐かんばん【絵看板】ヱ‥

劇場などで、上演作品の一場面などを絵にして掲げる看板。

えき【役】

①人民に労働を課すること。また、その労働。「―に服す」

②(人民を徴発するからいう)戦争。「前九年の―」

→やく(役)

えき【易】

易経(周易)のこと。また、易経の説くところに基づいて、算木さんぎと筮竹ぜいちくとを用いて吉凶を判断する占法。中国に古く始まる。うらない。

えき【奕】

囲碁いごのこと。雨月物語2「桃の実の大なるを食ひつつ―の手段を見る」

えき【疫】

(呉音はヤク)流行病。えやみ。雨月物語1「およそ―は日数あり。そのほどを過ぎぬれば、寿命をあやまたず」。「口蹄―」

えき【益】

(呉音はヤク)

①ためになること。役に立つこと。平家物語2「朝敵となつてはいかに悔ゆとも―あるまじ」

②もうけ。利得。

→やく(益)

えき【掖】

①(→)腋えきに同じ。

②宮殿のわきにある門・屋舎・垣かきなど。また転じて、宮廷。

えき【液】

流動する物質。水分。しる。「ブドウ糖―」

えき【腋】

わき。

えき【駅】

①律令制で、公用の旅行や通信のために駅馬・駅船・人夫を常備している所。うまや。→駅制。

②列車・電車を停止し旅客・貨物などの取扱いのために常用される場所。「―で待ち合わせる」→停車場

えぎ【江木】

姓氏の一つ。

⇒えぎ‐かずゆき【江木千之】

⇒えぎ‐たすく【江木翼】

え‐ぎ【餌木】ヱ‥

アオリイカなどの大形のイカを釣るのに用いる擬餌の木片。薩摩で創案され、クスノキを用いる。

え‐ぎ【縁起】

エンギのンを表記しない形。宇津保物語蔵開下「御読経せさせ―読ませなどし給ひて」

えきあつしき‐ブレーキ【液圧式ブレーキ】

力の伝達を液体によって行うブレーキ。多くは油圧式。

えき‐い【易医】

易の理によって病理を論ずる医家。

エギーユ【aiguille フランス】

(針の意。登山用語)針のように鋭く尖った岩峰。針峰しんぽう。ニードル。

えき‐いん【駅員】‥ヰン

駅の従業員。

えき‐う【液雨】

陰暦10月頃に降る雨。しぐれ。

えき‐うり【駅売り】

鉄道の駅の構内で物品を売ること。また、その人。「―弁当」

えき‐えき【役役】

力を労するさま。苦心してつとめるさま。

えき‐えき【奕奕】

①美しく盛んなさま。

②光り輝くさま。

③大きいさま。

④憂えて心の定まらないさま。

えき‐えき【繹繹】

①よく走るさま。

②盛んなさま。

③連なって絶えないさま。

えきえ‐ぼし【胃宿】エキヘ‥

二十八宿の一つ。牡羊座おひつじざの東部。胃い。〈和爾雅〉

えき‐か【液化】‥クワ

気体(ときに固体)が冷却または圧縮されて液体に変わる現象。

⇒えきか‐せきゆガス【液化石油ガス】

⇒えきか‐てんねんガス【液化天然ガス】

えき‐か【液果】‥クワ

果皮が多肉で汁液に富む果実。ミカン・ブドウ・トマトなどがその例。漿果しょうか。多肉果。↔乾果

えき‐か【腋下】

わきのした。

えき‐か【腋花】‥クワ

葉のつけ根にできる花。

えき‐か【腋窩】‥クワ

左右のわきのしたの、くぼんだ所。えきわ。

えき‐か【駅家】

⇒うまや(駅)

えき‐が【腋芽】

葉のつけ根にできる芽。普通、葉の基部の上側にできる。

えき‐がく【易学】

易を研究する学問。

えき‐がく【疫学】

(epidemiology)疾病・事故・健康状態について、地域・職域などの多数集団を対象とし、その原因や発生条件を統計的に明らかにする学問。疫病の流行様態を研究する学問として発足。

⇒えきがくてき‐しょうめい【疫学的証明】

えきがくてき‐しょうめい【疫学的証明】

〔法〕因果法則が確立していない場合に、疫学の方法を用いて二つの事柄の蓋然的関係を明らかにすること。公害に関する裁判で活用。

⇒えき‐がく【疫学】

えぎ‐かずゆき【江木千之】

官僚・政治家。岩国藩士の子。文部省・内務省の要職を歴任。(1853〜1932)

⇒えぎ【江木】

えきか‐せきゆガス【液化石油ガス】‥クワ‥

(→)エル‐ピー‐ジー(LPG)に同じ。

⇒えき‐か【液化】

えきか‐てんねんガス【液化天然ガス】‥クワ‥

(→)エル‐エヌ‐ジー(LNG)に同じ。

⇒えき‐か【液化】

えき‐かん【駅館】‥クワン

(→)駅家えきかに同じ。→うまや(駅)

えき‐き【奕棊】

碁をうつこと。囲碁。

えき‐き【疫鬼】

疫病をはやらせるという神。やくびょうがみ。太平記23「我れ已に―に魂を奪はれ」

えきき‐でん【駅起田】

大宝令で、諸道に駅を設置し維持するための財源として駅ごとに支給した田。山陽道の各駅に4町、東海道・東山道では3町、他の諸道では2町。養老令では駅田という。

えきき‐とう【駅起稲】‥タウ

大宝令で、諸道に駅を設置し運営するための財源とされた官稲かんとう。出挙すいこして利子を費用にあてた。養老令では駅稲という。

えき‐ぎゅう【役牛】‥ギウ

農耕や運搬などの仕事に使う牛。

えききょう【易経】‥キヤウ

五経の一つ。「周易しゅうえき」または単に「易」と称する。→周易

えき‐きん【益金】

利益として得た金。もうけた金。

えき‐けん【役権】

一定の目的のために他人の物を利用する物権。人役権と地役権とに分かれる。現行民法では地役権のみがある。

えきけん‐じっくん【益軒十訓】

貝原益軒が和文で著した10種の教訓書。家訓・君子訓・大和俗訓・楽訓・和俗童子訓・五常訓・家道訓・養生訓・文武訓・初学訓。

→文献資料[益軒十訓]

えき‐こ【駅戸】

律令制の駅に、一定戸数ずつ指定され、駅馬を飼い駅子を出す家。→駅制

えき‐ざい【液材】

樹液を多く含む部分の木材。辺材。白材。

えき‐ざい【液剤】

液状の薬剤。

エキサイティング【exciting】

興奮させるさま。刺激的なさま。「―なゲーム展開」

エキサイト【excite】

興奮すること。「観客が―する」

えき‐さく【易簀】

[礼記檀弓上](曾子が死に臨んで、季孫より賜った大夫用の簀すのこを分不相応だとして易かえた故事)病床をとりかえること。転じて、学徳ある人の死。簀を易かう。

えき‐し【役使】

命令してこき使うこと。使役。「―に甘んずる」

えき‐し【駅子】

律令制で、駅戸えきこから出て、徭役免除と引きかえに駅の業務に使われる壮丁。駅夫。駅丁。→駅制

えき‐し【駅使】

律令制で、駅馬や駅家の利用を許された官使。公用で旅行する者と緊急の公文書を送達する者とがある。うまやづかい。早馬使はゆまづかい。

えきし【繹史】

清の馬驌ばしゅく(1620〜1673)の撰した史書。160巻。太古から秦末までの史実を紀事本末体に叙述。

エキジビション【exhibition】

(エキシビションとも)

①展示。

②展覧会。博覧会。

③エキジビション‐ゲームの略。

⇒エキジビション‐ゲーム【exhibition game】

エキジビション‐ゲーム【exhibition game】

公開競技。模範試合。特別競技。

⇒エキジビション【exhibition】

エキシマー‐レーザー【excimer laser】

励起状態にある分子(エキシマー)が原子に分解するときに放出される光を利用したレーザー。半導体の加工や近視矯正手術などに利用。

えき‐しゃ【易者】

算木さんぎ・筮竹ぜいちくを使い、易によって占うのを業とする人。売卜者ばいぼくしゃ。八卦見はっけみ。「大道―」

⇒易者身の上知らず

えき‐しゃ【駅舎】

①宿駅の建物。駅亭。

②鉄道の駅の建物。

えきしゃ‐さんゆう【益者三友】‥イウ

(→)三益友1に同じ。

え‐かがみ【絵鑑】ヱ‥

鑑定の参考用につくられた古画帖。

え‐かき【絵描き・絵書き】ヱ‥

①絵をかくこと。絵をかくわざ。宇津保物語楼上下「―ぬひもの」

②絵をかくことを業とする人。また、絵をかくことに長じた人。絵師。画家。古今著聞集11「鳥羽僧正は、近き世にはならびなき―なり」

⇒えかき‐うた【絵書き歌】

⇒えかき‐べ【画部】

えかき‐うた【絵書き歌】ヱ‥

(子供の遊びで)歌詞にあわせて線を引いて行くと絵がかける歌。

⇒え‐かき【絵描き・絵書き】

えがき‐だ・す【描き出す】ヱガキ‥

〔他五〕

①物の姿や形を絵に表し出す。「花と鳥を見事な色彩で―・す」

②文章や音楽などでありありと表現する。「現代人の苦悩を―・した小説」

③ある像やイメージを思い浮かべる。

えかき‐べ【画部】ヱ‥

令制で、中務省画工司えだくみのつかさに属した朝廷の画工。

⇒え‐かき【絵描き・絵書き】

え‐がく【依学】

仏教で、信仰のためではなく、学問の依りどころとして教義を学ぶこと。

⇒えがく‐の‐しゅう【依学の宗】

え‐が・く【描く・画く】ヱ‥

〔他五〕

①物の姿や形を絵にあらわす。推古紀(岩崎本)平安中期点「皇太子、天皇に請もうしたまひて…旗幟はたに絵ヱカク」。「花を―・く」「弧を―・いて飛ぶ」

②文章や音楽などに表現する。描写する。「少年の成長を―・いた小説」

③姿やイメージを想像する。「理想像を心に―・く」

えがく‐の‐しゅう【依学の宗】

教学をもっぱらとする宗派。倶舎くしゃ宗・成実じょうじつ宗など。

⇒え‐がく【依学】

え‐がす【荏粕】

荏胡麻えごまの実から油をしぼり取ったかす。

え‐がすり【絵絣】ヱ‥

絣織物の一つ。主として具象的な文様を織り出したもの。

え‐がた・い【得難い】

〔形〕[文]えがた・し(ク)

手に入れにくい。貴重である。「―・い人物」

えか‐だんぴ【慧可断臂】ヱ‥

「慧可」参照。

え‐がち【笑勝ち】ヱ‥

よく笑いをうかべているさま。枕草子28「すずろに―にて物いたういひたる」

え‐がて‐に【得難に】

得がたく。万葉集2「皆人の―すとふ安見児えたり」→かてに→がてに

エカテリーナ【Ekaterina】

ロシアの女帝。

①(1世)ピョートル大帝の妃。1725年即位。(1684〜1727)

②(2世)ピョートル3世の妃。1762年夫を倒して即位。国勢の伸長に努めて領土を広げ、また、フランス文化の影響を受け学芸を奨励。大帝と呼ばれる。(1729〜1796)→啓蒙絶対君主

エカテリンブルグ【Ekaterinburg】

ロシア中部、ウラル山脈中央東麓にある工業都市。機械・金属・化学など重工業が盛ん。人口130万4千(2004)。旧称スヴェルドロフスク。

えか‐の‐いち【餌香の市】ヱカ‥

大阪府藤井寺市国府の辺にあった市。古代、大和から河内に出る要衝。

えが‐の‐ざ【垣下の座】ヱ‥

(→)「えんがのざ」に同じ。

エカフェ【ECAFE】

(Economic Commission for Asia and the Far East)アジア極東経済委員会。→アジア太平洋経済社会委員会

えがみ【江上】

姓氏の一つ。

⇒えがみ‐なみお【江上波夫】

え‐がみ【絵紙】ヱ‥

色どりをした絵や模様を刷った、子供の遊びに使う紙。

えがみ‐なみお【江上波夫】‥ヲ

考古学者・東洋史学者。山口県生れ。東大卒、同教授。西アジアから日本に至るアジアの民族・文化の形成を研究。騎馬民族征服王朝説を提起。著「ユーラシア古代北方文化」ほか。(1906〜2002)

⇒えがみ【江上】

え‐がら【餌殻】ヱ‥

鷹の餌として与えた小鳥の残骸。後京極殿鷹三百首「―を捨つる野べの鷹飼」

え‐がら【絵柄】ヱ‥

絵のがら。模様。構図。

え‐がら・い【蘞辛い】ヱ‥

〔形〕[文]ゑがら・し(ク)

えぐくて辛い。あくが強くてのどが強く刺激される。えがらっぽい。

え‐からつ【絵唐津】ヱ‥

(エガラツとも)唐津焼の一種。長石の釉うわぐすりの下に鉄絵で文様を描いたもの。桃山時代の茶道具に名品が多く、普通これらに限って絵唐津と呼ぶ。

えがらっ‐ぽ・い【蘞辛っぽい】ヱ‥

〔形〕

いかにもえがらい。いがらっぽい。夏目漱石、虞美人草「―・い咳が二つ三つ出る」

えがら‐てんじん【荏柄天神】

神奈川県鎌倉市二階堂にある元村社。祭神は菅原道真ほか4神。源頼朝以下鎌倉将軍・豊臣氏・徳川氏の尊崇が厚かった。

荏柄天神

撮影:関戸 勇

え‐かがみ【絵鑑】ヱ‥

鑑定の参考用につくられた古画帖。

え‐かき【絵描き・絵書き】ヱ‥

①絵をかくこと。絵をかくわざ。宇津保物語楼上下「―ぬひもの」

②絵をかくことを業とする人。また、絵をかくことに長じた人。絵師。画家。古今著聞集11「鳥羽僧正は、近き世にはならびなき―なり」

⇒えかき‐うた【絵書き歌】

⇒えかき‐べ【画部】

えかき‐うた【絵書き歌】ヱ‥

(子供の遊びで)歌詞にあわせて線を引いて行くと絵がかける歌。

⇒え‐かき【絵描き・絵書き】

えがき‐だ・す【描き出す】ヱガキ‥

〔他五〕

①物の姿や形を絵に表し出す。「花と鳥を見事な色彩で―・す」

②文章や音楽などでありありと表現する。「現代人の苦悩を―・した小説」

③ある像やイメージを思い浮かべる。

えかき‐べ【画部】ヱ‥

令制で、中務省画工司えだくみのつかさに属した朝廷の画工。

⇒え‐かき【絵描き・絵書き】

え‐がく【依学】

仏教で、信仰のためではなく、学問の依りどころとして教義を学ぶこと。

⇒えがく‐の‐しゅう【依学の宗】

え‐が・く【描く・画く】ヱ‥

〔他五〕

①物の姿や形を絵にあらわす。推古紀(岩崎本)平安中期点「皇太子、天皇に請もうしたまひて…旗幟はたに絵ヱカク」。「花を―・く」「弧を―・いて飛ぶ」

②文章や音楽などに表現する。描写する。「少年の成長を―・いた小説」

③姿やイメージを想像する。「理想像を心に―・く」

えがく‐の‐しゅう【依学の宗】

教学をもっぱらとする宗派。倶舎くしゃ宗・成実じょうじつ宗など。

⇒え‐がく【依学】

え‐がす【荏粕】

荏胡麻えごまの実から油をしぼり取ったかす。

え‐がすり【絵絣】ヱ‥

絣織物の一つ。主として具象的な文様を織り出したもの。

え‐がた・い【得難い】

〔形〕[文]えがた・し(ク)

手に入れにくい。貴重である。「―・い人物」

えか‐だんぴ【慧可断臂】ヱ‥

「慧可」参照。

え‐がち【笑勝ち】ヱ‥

よく笑いをうかべているさま。枕草子28「すずろに―にて物いたういひたる」

え‐がて‐に【得難に】

得がたく。万葉集2「皆人の―すとふ安見児えたり」→かてに→がてに

エカテリーナ【Ekaterina】

ロシアの女帝。

①(1世)ピョートル大帝の妃。1725年即位。(1684〜1727)

②(2世)ピョートル3世の妃。1762年夫を倒して即位。国勢の伸長に努めて領土を広げ、また、フランス文化の影響を受け学芸を奨励。大帝と呼ばれる。(1729〜1796)→啓蒙絶対君主

エカテリンブルグ【Ekaterinburg】

ロシア中部、ウラル山脈中央東麓にある工業都市。機械・金属・化学など重工業が盛ん。人口130万4千(2004)。旧称スヴェルドロフスク。

えか‐の‐いち【餌香の市】ヱカ‥

大阪府藤井寺市国府の辺にあった市。古代、大和から河内に出る要衝。

えが‐の‐ざ【垣下の座】ヱ‥

(→)「えんがのざ」に同じ。

エカフェ【ECAFE】

(Economic Commission for Asia and the Far East)アジア極東経済委員会。→アジア太平洋経済社会委員会

えがみ【江上】

姓氏の一つ。

⇒えがみ‐なみお【江上波夫】

え‐がみ【絵紙】ヱ‥

色どりをした絵や模様を刷った、子供の遊びに使う紙。

えがみ‐なみお【江上波夫】‥ヲ

考古学者・東洋史学者。山口県生れ。東大卒、同教授。西アジアから日本に至るアジアの民族・文化の形成を研究。騎馬民族征服王朝説を提起。著「ユーラシア古代北方文化」ほか。(1906〜2002)

⇒えがみ【江上】

え‐がら【餌殻】ヱ‥

鷹の餌として与えた小鳥の残骸。後京極殿鷹三百首「―を捨つる野べの鷹飼」

え‐がら【絵柄】ヱ‥

絵のがら。模様。構図。

え‐がら・い【蘞辛い】ヱ‥

〔形〕[文]ゑがら・し(ク)

えぐくて辛い。あくが強くてのどが強く刺激される。えがらっぽい。

え‐からつ【絵唐津】ヱ‥

(エガラツとも)唐津焼の一種。長石の釉うわぐすりの下に鉄絵で文様を描いたもの。桃山時代の茶道具に名品が多く、普通これらに限って絵唐津と呼ぶ。

えがらっ‐ぽ・い【蘞辛っぽい】ヱ‥

〔形〕

いかにもえがらい。いがらっぽい。夏目漱石、虞美人草「―・い咳が二つ三つ出る」

えがら‐てんじん【荏柄天神】

神奈川県鎌倉市二階堂にある元村社。祭神は菅原道真ほか4神。源頼朝以下鎌倉将軍・豊臣氏・徳川氏の尊崇が厚かった。

荏柄天神

撮影:関戸 勇

⇒えがらてんじん‐えんぎ【荏柄天神縁起】

えがらてんじん‐えんぎ【荏柄天神縁起】

鎌倉時代の絵巻。3巻。北野天神縁起の伝本の一つ。荏柄神社に伝来した。元応元年(1319)奥書。

⇒えがら‐てんじん【荏柄天神】

え‐がわ【江川・江河】‥ガハ

川の入江。

えがわ【江川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒えがわ‐たろうざえもん【江川太郎左衛門】

⇒えがわ‐の‐たまのり【江川の玉乗】

え‐がわ【絵革・画韋】ヱガハ

絵模様を染めつけたなめしがわ。

えがわ‐たろうざえもん【江川太郎左衛門】‥ガハタラウザヱ‥

伊豆韮山にらやまに屋敷をもつ江戸幕府の世襲代官の通称。(36代)江戸後期の砲術家・民政家。名は英竜ひでたつ、号は坦庵。高島秋帆に学び、西洋砲術を教授。また、品川台場を設計、反射炉を設け大砲を鋳造。(1801〜1855)

⇒えがわ【江川】

えがわ‐の‐たまのり【江川の玉乗】‥ガハ‥

明治時代、東京浅草で人気をあつめた江川作蔵一座の玉乗りの曲芸。青木滝次郎一座とともに有名。

⇒えがわ【江川】

え‐かんばん【絵看板】ヱ‥

劇場などで、上演作品の一場面などを絵にして掲げる看板。

えき【役】

①人民に労働を課すること。また、その労働。「―に服す」

②(人民を徴発するからいう)戦争。「前九年の―」

→やく(役)

えき【易】

易経(周易)のこと。また、易経の説くところに基づいて、算木さんぎと筮竹ぜいちくとを用いて吉凶を判断する占法。中国に古く始まる。うらない。

えき【奕】

囲碁いごのこと。雨月物語2「桃の実の大なるを食ひつつ―の手段を見る」

えき【疫】

(呉音はヤク)流行病。えやみ。雨月物語1「およそ―は日数あり。そのほどを過ぎぬれば、寿命をあやまたず」。「口蹄―」

えき【益】

(呉音はヤク)

①ためになること。役に立つこと。平家物語2「朝敵となつてはいかに悔ゆとも―あるまじ」

②もうけ。利得。

→やく(益)

えき【掖】

①(→)腋えきに同じ。

②宮殿のわきにある門・屋舎・垣かきなど。また転じて、宮廷。

えき【液】

流動する物質。水分。しる。「ブドウ糖―」

えき【腋】

わき。

えき【駅】

①律令制で、公用の旅行や通信のために駅馬・駅船・人夫を常備している所。うまや。→駅制。

②列車・電車を停止し旅客・貨物などの取扱いのために常用される場所。「―で待ち合わせる」→停車場

えぎ【江木】

姓氏の一つ。

⇒えぎ‐かずゆき【江木千之】

⇒えぎ‐たすく【江木翼】

え‐ぎ【餌木】ヱ‥

アオリイカなどの大形のイカを釣るのに用いる擬餌の木片。薩摩で創案され、クスノキを用いる。

え‐ぎ【縁起】

エンギのンを表記しない形。宇津保物語蔵開下「御読経せさせ―読ませなどし給ひて」

えきあつしき‐ブレーキ【液圧式ブレーキ】

力の伝達を液体によって行うブレーキ。多くは油圧式。

えき‐い【易医】

易の理によって病理を論ずる医家。

エギーユ【aiguille フランス】

(針の意。登山用語)針のように鋭く尖った岩峰。針峰しんぽう。ニードル。

えき‐いん【駅員】‥ヰン

駅の従業員。

えき‐う【液雨】

陰暦10月頃に降る雨。しぐれ。

えき‐うり【駅売り】

鉄道の駅の構内で物品を売ること。また、その人。「―弁当」

えき‐えき【役役】

力を労するさま。苦心してつとめるさま。

えき‐えき【奕奕】

①美しく盛んなさま。

②光り輝くさま。

③大きいさま。

④憂えて心の定まらないさま。

えき‐えき【繹繹】

①よく走るさま。

②盛んなさま。

③連なって絶えないさま。

えきえ‐ぼし【胃宿】エキヘ‥

二十八宿の一つ。牡羊座おひつじざの東部。胃い。〈和爾雅〉

えき‐か【液化】‥クワ

気体(ときに固体)が冷却または圧縮されて液体に変わる現象。

⇒えきか‐せきゆガス【液化石油ガス】

⇒えきか‐てんねんガス【液化天然ガス】

えき‐か【液果】‥クワ

果皮が多肉で汁液に富む果実。ミカン・ブドウ・トマトなどがその例。漿果しょうか。多肉果。↔乾果

えき‐か【腋下】

わきのした。

えき‐か【腋花】‥クワ

葉のつけ根にできる花。

えき‐か【腋窩】‥クワ

左右のわきのしたの、くぼんだ所。えきわ。

えき‐か【駅家】

⇒うまや(駅)

えき‐が【腋芽】

葉のつけ根にできる芽。普通、葉の基部の上側にできる。

えき‐がく【易学】

易を研究する学問。

えき‐がく【疫学】

(epidemiology)疾病・事故・健康状態について、地域・職域などの多数集団を対象とし、その原因や発生条件を統計的に明らかにする学問。疫病の流行様態を研究する学問として発足。

⇒えきがくてき‐しょうめい【疫学的証明】

えきがくてき‐しょうめい【疫学的証明】

〔法〕因果法則が確立していない場合に、疫学の方法を用いて二つの事柄の蓋然的関係を明らかにすること。公害に関する裁判で活用。

⇒えき‐がく【疫学】

えぎ‐かずゆき【江木千之】

官僚・政治家。岩国藩士の子。文部省・内務省の要職を歴任。(1853〜1932)

⇒えぎ【江木】

えきか‐せきゆガス【液化石油ガス】‥クワ‥

(→)エル‐ピー‐ジー(LPG)に同じ。

⇒えき‐か【液化】

えきか‐てんねんガス【液化天然ガス】‥クワ‥

(→)エル‐エヌ‐ジー(LNG)に同じ。

⇒えき‐か【液化】

えき‐かん【駅館】‥クワン

(→)駅家えきかに同じ。→うまや(駅)

えき‐き【奕棊】

碁をうつこと。囲碁。

えき‐き【疫鬼】

疫病をはやらせるという神。やくびょうがみ。太平記23「我れ已に―に魂を奪はれ」

えきき‐でん【駅起田】

大宝令で、諸道に駅を設置し維持するための財源として駅ごとに支給した田。山陽道の各駅に4町、東海道・東山道では3町、他の諸道では2町。養老令では駅田という。

えきき‐とう【駅起稲】‥タウ

大宝令で、諸道に駅を設置し運営するための財源とされた官稲かんとう。出挙すいこして利子を費用にあてた。養老令では駅稲という。

えき‐ぎゅう【役牛】‥ギウ

農耕や運搬などの仕事に使う牛。

えききょう【易経】‥キヤウ

五経の一つ。「周易しゅうえき」または単に「易」と称する。→周易

えき‐きん【益金】

利益として得た金。もうけた金。

えき‐けん【役権】

一定の目的のために他人の物を利用する物権。人役権と地役権とに分かれる。現行民法では地役権のみがある。

えきけん‐じっくん【益軒十訓】

貝原益軒が和文で著した10種の教訓書。家訓・君子訓・大和俗訓・楽訓・和俗童子訓・五常訓・家道訓・養生訓・文武訓・初学訓。

→文献資料[益軒十訓]

えき‐こ【駅戸】

律令制の駅に、一定戸数ずつ指定され、駅馬を飼い駅子を出す家。→駅制

えき‐ざい【液材】

樹液を多く含む部分の木材。辺材。白材。

えき‐ざい【液剤】

液状の薬剤。

エキサイティング【exciting】

興奮させるさま。刺激的なさま。「―なゲーム展開」

エキサイト【excite】

興奮すること。「観客が―する」

えき‐さく【易簀】

[礼記檀弓上](曾子が死に臨んで、季孫より賜った大夫用の簀すのこを分不相応だとして易かえた故事)病床をとりかえること。転じて、学徳ある人の死。簀を易かう。

えき‐し【役使】

命令してこき使うこと。使役。「―に甘んずる」

えき‐し【駅子】

律令制で、駅戸えきこから出て、徭役免除と引きかえに駅の業務に使われる壮丁。駅夫。駅丁。→駅制

えき‐し【駅使】

律令制で、駅馬や駅家の利用を許された官使。公用で旅行する者と緊急の公文書を送達する者とがある。うまやづかい。早馬使はゆまづかい。

えきし【繹史】

清の馬驌ばしゅく(1620〜1673)の撰した史書。160巻。太古から秦末までの史実を紀事本末体に叙述。

エキジビション【exhibition】

(エキシビションとも)

①展示。

②展覧会。博覧会。

③エキジビション‐ゲームの略。

⇒エキジビション‐ゲーム【exhibition game】

エキジビション‐ゲーム【exhibition game】

公開競技。模範試合。特別競技。

⇒エキジビション【exhibition】

エキシマー‐レーザー【excimer laser】

励起状態にある分子(エキシマー)が原子に分解するときに放出される光を利用したレーザー。半導体の加工や近視矯正手術などに利用。

えき‐しゃ【易者】

算木さんぎ・筮竹ぜいちくを使い、易によって占うのを業とする人。売卜者ばいぼくしゃ。八卦見はっけみ。「大道―」

⇒易者身の上知らず

えき‐しゃ【駅舎】

①宿駅の建物。駅亭。

②鉄道の駅の建物。

えきしゃ‐さんゆう【益者三友】‥イウ

(→)三益友1に同じ。

⇒えがらてんじん‐えんぎ【荏柄天神縁起】

えがらてんじん‐えんぎ【荏柄天神縁起】

鎌倉時代の絵巻。3巻。北野天神縁起の伝本の一つ。荏柄神社に伝来した。元応元年(1319)奥書。

⇒えがら‐てんじん【荏柄天神】

え‐がわ【江川・江河】‥ガハ

川の入江。

えがわ【江川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒えがわ‐たろうざえもん【江川太郎左衛門】

⇒えがわ‐の‐たまのり【江川の玉乗】

え‐がわ【絵革・画韋】ヱガハ

絵模様を染めつけたなめしがわ。

えがわ‐たろうざえもん【江川太郎左衛門】‥ガハタラウザヱ‥

伊豆韮山にらやまに屋敷をもつ江戸幕府の世襲代官の通称。(36代)江戸後期の砲術家・民政家。名は英竜ひでたつ、号は坦庵。高島秋帆に学び、西洋砲術を教授。また、品川台場を設計、反射炉を設け大砲を鋳造。(1801〜1855)

⇒えがわ【江川】

えがわ‐の‐たまのり【江川の玉乗】‥ガハ‥

明治時代、東京浅草で人気をあつめた江川作蔵一座の玉乗りの曲芸。青木滝次郎一座とともに有名。

⇒えがわ【江川】

え‐かんばん【絵看板】ヱ‥

劇場などで、上演作品の一場面などを絵にして掲げる看板。

えき【役】

①人民に労働を課すること。また、その労働。「―に服す」

②(人民を徴発するからいう)戦争。「前九年の―」

→やく(役)

えき【易】

易経(周易)のこと。また、易経の説くところに基づいて、算木さんぎと筮竹ぜいちくとを用いて吉凶を判断する占法。中国に古く始まる。うらない。

えき【奕】

囲碁いごのこと。雨月物語2「桃の実の大なるを食ひつつ―の手段を見る」

えき【疫】

(呉音はヤク)流行病。えやみ。雨月物語1「およそ―は日数あり。そのほどを過ぎぬれば、寿命をあやまたず」。「口蹄―」

えき【益】

(呉音はヤク)

①ためになること。役に立つこと。平家物語2「朝敵となつてはいかに悔ゆとも―あるまじ」

②もうけ。利得。

→やく(益)

えき【掖】

①(→)腋えきに同じ。

②宮殿のわきにある門・屋舎・垣かきなど。また転じて、宮廷。

えき【液】

流動する物質。水分。しる。「ブドウ糖―」

えき【腋】

わき。

えき【駅】

①律令制で、公用の旅行や通信のために駅馬・駅船・人夫を常備している所。うまや。→駅制。

②列車・電車を停止し旅客・貨物などの取扱いのために常用される場所。「―で待ち合わせる」→停車場

えぎ【江木】

姓氏の一つ。

⇒えぎ‐かずゆき【江木千之】

⇒えぎ‐たすく【江木翼】

え‐ぎ【餌木】ヱ‥

アオリイカなどの大形のイカを釣るのに用いる擬餌の木片。薩摩で創案され、クスノキを用いる。

え‐ぎ【縁起】

エンギのンを表記しない形。宇津保物語蔵開下「御読経せさせ―読ませなどし給ひて」

えきあつしき‐ブレーキ【液圧式ブレーキ】

力の伝達を液体によって行うブレーキ。多くは油圧式。

えき‐い【易医】

易の理によって病理を論ずる医家。

エギーユ【aiguille フランス】

(針の意。登山用語)針のように鋭く尖った岩峰。針峰しんぽう。ニードル。

えき‐いん【駅員】‥ヰン

駅の従業員。

えき‐う【液雨】

陰暦10月頃に降る雨。しぐれ。

えき‐うり【駅売り】

鉄道の駅の構内で物品を売ること。また、その人。「―弁当」

えき‐えき【役役】

力を労するさま。苦心してつとめるさま。

えき‐えき【奕奕】

①美しく盛んなさま。

②光り輝くさま。

③大きいさま。

④憂えて心の定まらないさま。

えき‐えき【繹繹】

①よく走るさま。

②盛んなさま。

③連なって絶えないさま。

えきえ‐ぼし【胃宿】エキヘ‥

二十八宿の一つ。牡羊座おひつじざの東部。胃い。〈和爾雅〉

えき‐か【液化】‥クワ

気体(ときに固体)が冷却または圧縮されて液体に変わる現象。

⇒えきか‐せきゆガス【液化石油ガス】

⇒えきか‐てんねんガス【液化天然ガス】

えき‐か【液果】‥クワ

果皮が多肉で汁液に富む果実。ミカン・ブドウ・トマトなどがその例。漿果しょうか。多肉果。↔乾果

えき‐か【腋下】

わきのした。

えき‐か【腋花】‥クワ

葉のつけ根にできる花。

えき‐か【腋窩】‥クワ

左右のわきのしたの、くぼんだ所。えきわ。

えき‐か【駅家】

⇒うまや(駅)

えき‐が【腋芽】

葉のつけ根にできる芽。普通、葉の基部の上側にできる。

えき‐がく【易学】

易を研究する学問。

えき‐がく【疫学】

(epidemiology)疾病・事故・健康状態について、地域・職域などの多数集団を対象とし、その原因や発生条件を統計的に明らかにする学問。疫病の流行様態を研究する学問として発足。

⇒えきがくてき‐しょうめい【疫学的証明】

えきがくてき‐しょうめい【疫学的証明】

〔法〕因果法則が確立していない場合に、疫学の方法を用いて二つの事柄の蓋然的関係を明らかにすること。公害に関する裁判で活用。

⇒えき‐がく【疫学】

えぎ‐かずゆき【江木千之】

官僚・政治家。岩国藩士の子。文部省・内務省の要職を歴任。(1853〜1932)

⇒えぎ【江木】

えきか‐せきゆガス【液化石油ガス】‥クワ‥

(→)エル‐ピー‐ジー(LPG)に同じ。

⇒えき‐か【液化】

えきか‐てんねんガス【液化天然ガス】‥クワ‥

(→)エル‐エヌ‐ジー(LNG)に同じ。

⇒えき‐か【液化】

えき‐かん【駅館】‥クワン

(→)駅家えきかに同じ。→うまや(駅)

えき‐き【奕棊】

碁をうつこと。囲碁。

えき‐き【疫鬼】

疫病をはやらせるという神。やくびょうがみ。太平記23「我れ已に―に魂を奪はれ」

えきき‐でん【駅起田】

大宝令で、諸道に駅を設置し維持するための財源として駅ごとに支給した田。山陽道の各駅に4町、東海道・東山道では3町、他の諸道では2町。養老令では駅田という。

えきき‐とう【駅起稲】‥タウ

大宝令で、諸道に駅を設置し運営するための財源とされた官稲かんとう。出挙すいこして利子を費用にあてた。養老令では駅稲という。

えき‐ぎゅう【役牛】‥ギウ

農耕や運搬などの仕事に使う牛。

えききょう【易経】‥キヤウ

五経の一つ。「周易しゅうえき」または単に「易」と称する。→周易

えき‐きん【益金】

利益として得た金。もうけた金。

えき‐けん【役権】

一定の目的のために他人の物を利用する物権。人役権と地役権とに分かれる。現行民法では地役権のみがある。

えきけん‐じっくん【益軒十訓】

貝原益軒が和文で著した10種の教訓書。家訓・君子訓・大和俗訓・楽訓・和俗童子訓・五常訓・家道訓・養生訓・文武訓・初学訓。

→文献資料[益軒十訓]

えき‐こ【駅戸】

律令制の駅に、一定戸数ずつ指定され、駅馬を飼い駅子を出す家。→駅制

えき‐ざい【液材】

樹液を多く含む部分の木材。辺材。白材。

えき‐ざい【液剤】

液状の薬剤。

エキサイティング【exciting】

興奮させるさま。刺激的なさま。「―なゲーム展開」

エキサイト【excite】

興奮すること。「観客が―する」

えき‐さく【易簀】

[礼記檀弓上](曾子が死に臨んで、季孫より賜った大夫用の簀すのこを分不相応だとして易かえた故事)病床をとりかえること。転じて、学徳ある人の死。簀を易かう。

えき‐し【役使】

命令してこき使うこと。使役。「―に甘んずる」

えき‐し【駅子】

律令制で、駅戸えきこから出て、徭役免除と引きかえに駅の業務に使われる壮丁。駅夫。駅丁。→駅制

えき‐し【駅使】

律令制で、駅馬や駅家の利用を許された官使。公用で旅行する者と緊急の公文書を送達する者とがある。うまやづかい。早馬使はゆまづかい。

えきし【繹史】

清の馬驌ばしゅく(1620〜1673)の撰した史書。160巻。太古から秦末までの史実を紀事本末体に叙述。

エキジビション【exhibition】

(エキシビションとも)

①展示。

②展覧会。博覧会。

③エキジビション‐ゲームの略。

⇒エキジビション‐ゲーム【exhibition game】

エキジビション‐ゲーム【exhibition game】

公開競技。模範試合。特別競技。

⇒エキジビション【exhibition】

エキシマー‐レーザー【excimer laser】

励起状態にある分子(エキシマー)が原子に分解するときに放出される光を利用したレーザー。半導体の加工や近視矯正手術などに利用。

えき‐しゃ【易者】

算木さんぎ・筮竹ぜいちくを使い、易によって占うのを業とする人。売卜者ばいぼくしゃ。八卦見はっけみ。「大道―」

⇒易者身の上知らず

えき‐しゃ【駅舎】

①宿駅の建物。駅亭。

②鉄道の駅の建物。

えきしゃ‐さんゆう【益者三友】‥イウ

(→)三益友1に同じ。

え‐がち【笑勝ち】ヱ‥🔗⭐🔉

え‐がち【笑勝ち】ヱ‥

よく笑いをうかべているさま。枕草子28「すずろに―にて物いたういひたる」

えび‐わ・る【笑び割る】ヱビ‥🔗⭐🔉

えび‐わ・る【笑び割る】ヱビ‥

〔自下二〕

えみわれる。えみわる。日葡辞書「エビワル。柘榴など、果実がひとりでに割れる」

えまい【笑まひ】ヱマヒ🔗⭐🔉

えまい【笑まひ】ヱマヒ

①にこにこわらうこと。ほほえむこと。万葉集18「なでしこが花見るごとに少女らが―のにほひおもほゆるかも」

②花がひらくこと。永久百首「花の―のくちびるも見ず」

えま・う【笑まふ】ヱマフ🔗⭐🔉

えま・う【笑まふ】ヱマフ

〔自四〕

(エムに接尾語フの付いた語)

①にこにこ笑う。ほほえむ。万葉集17「心には思ひほこりて―・ひつつ」

②転じて、花が開く。続日本後紀19「梅柳常よりことに敷栄え―・ひ開けて」

えま・し【笑まし】ヱマシ🔗⭐🔉

えま・し【笑まし】ヱマシ

〔形シク〕

自然に笑いが浮かぶさまである。見るからにほほえましい。源氏物語藤裏葉「見るに―・しく世の中忘るる心地ぞし給ふ」

えま・す【笑ます】ヱマス🔗⭐🔉

えま・す【笑ます】ヱマス

〔自四〕

(動詞「えむ(笑)」に尊敬の助動詞「す」の付いたもの)お笑いになる。万葉集4「道に会ひて―・ししからに」

えまわ・し【笑まはし】ヱマハシ🔗⭐🔉

えまわ・し【笑まはし】ヱマハシ

〔形シク〕

「えまし」に同じ。万葉集18「さゆりの花の―・しきかも」

えみ【笑み】ヱミ🔗⭐🔉

えみ【笑み】ヱミ

①えむこと。笑うこと。えがおをすること。万葉集19「朝の―暮ゆうべかはらひ」。「―を浮かべる」

②転じて、花が開くこと。また果実などが熟して割れること。夫木和歌抄32「いが栗の―の内なる刀おそろし」

③鐙あぶみの名所などころ。鳩胸の左右にあるくぼみ。

⇒笑みの眉開く

えみ‐えみ【笑み笑み】ヱミヱミ🔗⭐🔉

えみ‐えみ【笑み笑み】ヱミヱミ

えみを含んださま。にこにこ。にたにた。古今著聞集17「おそろしげなる白髪のうば…みすをやをら引きあげて、―として」

えみ‐がお【笑み顔】ヱミガホ🔗⭐🔉

えみ‐がお【笑み顔】ヱミガホ

えみを含んだ顔。えがお。源氏物語葵「何心なき御―ぞいみじううつくしき」

えみ‐ぐさ【笑草】ヱミ‥🔗⭐🔉

えみ‐ぐさ【笑草】ヱミ‥

〔植〕

①アマドコロの古名。〈倭名類聚鈔20〉

②ナルコユリの別称。

③ボタンヅルの別称。

えみ‐こだ・る【笑みこだる】ヱミ‥🔗⭐🔉

えみ‐こだ・る【笑みこだる】ヱミ‥

〔自下二〕

笑いこける。笑い興ずる。宇治拾遺物語1「横座の鬼、盃を左の手に持ちて―・れたるさま」

えみ‐さか・ゆ【笑み栄ゆ】ヱミ‥🔗⭐🔉

えみ‐さか・ゆ【笑み栄ゆ】ヱミ‥

〔自下二〕

笑って顔色が明るくなる。笑って楽しそうに見える。源氏物語葵「賤の男まで、おのが顔のならむさまをば知らで―・えたり」

○笑みの眉開くえみのまゆひらく🔗⭐🔉

○笑みの眉開くえみのまゆひらく

①にこにこ笑って眉が広がる。喜びが顔にあらわれることにいう。栄華物語初花「思ふことなげなる御けしきの、ゑみの眉を開けさせたまへれば」

②花が咲く。源氏物語夕顔「白き花ぞ、おのれひとり、ゑみの眉開けたる」

⇒えみ【笑み】

えみ‐ひろご・る【笑み広ごる】ヱミ‥

〔自四〕

笑いくずれる。源氏物語宿木「女ばら物の後に近づき参りて―・りてゐたり」

えみ‐まが・る【笑み曲る】ヱミ‥

〔自四〕

笑って相好そうごうをくずす。万葉集19「桃の花…面わの内に青柳の細き眉根まよねを―・り」

えみ‐ま・ぐ【笑み曲ぐ】ヱミ‥

〔自下二〕

相好をくずして笑う。宇治拾遺物語9「講師―・げて、よしと思ひたり」

エミュー【emu】

ダチョウ目エミュー科の鳥。走鳥類で、体高約1.5メートル。体は大体暗灰色。翼・尾は退化、脚は強大で3趾あり、よく駆ける。オーストラリアの草原にすむ。

エミュー

エミュー

提供:OPO

エミュー

提供:OPO

エミュレーション【emulation】

コンピューター‐システムの全部または一部を、別種のハードウェアやソフトウェアで擬似的に動作させること。

エミュレーター【emulator】

コンピューターで、エミュレーションを実現する機構。

え‐みょう【慧命】ヱミヤウ

〔仏〕

①智慧を生命にたとえた語。

②比丘びくの尊称。慧寿。具寿ぐじゅ。

えみ‐わ・れる【笑み割れる】ヱミ‥

〔自下一〕[文]ゑみわ・る(下二)

栗の毬いがや果実などが熟して自然に割れる。

え・む【笑む】ヱム

〔自五〕

①にこにこする。ほほえむ。万葉集9「花のごと―・みて立てれば」。「にっこりと―・む」

②蕾つぼみがほころびる。花が開く。曾丹集「花の―・めるを見れば」

③栗の毬いが・果実などが熟して自然に割れる。建礼門院右京大夫集「栗も―・みをかしかるらむと思ふにも」

エム【M・m】

①アルファベットの13番目の文字。

②ローマ数字の1000。

③(metre; meter)メートルの記号(m)。

④単位の接頭語ミリ(milli,10−3)の略号(m)。

⑤単位の接頭語メガ(mega,106)の略号(M)。

⑥質量を表す記号。

⑦音速の単位マッハ数(M)。

⑧地震の大きさの単位マグニチュード(M)。

⑨(middle; medium)寸法が普通の大きさであることを表す記号。M判。

⑩男性(M)。

⑪(隠語)

㋐(money)金銭。

㋑(梵語māra)男根。

㋒(menses)月経。

⑫〔天〕メシエの星表カタログの頭文字。

エム‐アール【MR】

(medical representative)医薬情報担当者。医療用薬品を製造または輸入する企業に属し、営業活動を行いながら、医療関係者に医薬品に関する情報提供やデータ収集を行う。

エム‐アール‐アイ【MRI】

(magnetic resonance imaging)(→)磁気共鳴映像法。

エム‐アール‐エス‐エー【MRSA】

(methicillin resistant Staphylococcus aureus)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌。メチシリンその他の抗生物質に高度の耐性を示す黄色ブドウ球菌。院内感染しやすく、敗血症・心内膜炎・腸炎・尿路感染・末期感染などの形を呈し難治である。

エム‐アール‐エヌ‐エー【mRNA】

⇒メッセンジャー‐アール‐エヌ‐エー

エム‐アイ‐ティー【MIT】

(Massachusetts Institute of Technology)マサチューセッツ工科大学の略称。

エム‐アンド‐エー【M&A】

(merger and acquisition)企業の合併・買収。企業多角化や体質改善・競争力強化のための重要な企業戦略とされる。

エム‐イー【ME】

①(medical electronics; medical engineering)医学の研究・診断・治療などに電子工学の技術を研究開発し、応用する医学・生物学・電子工学の境界領域。また、医学・生物学の知見や方法論を工学分野に応用する領域。

②(microelectronics)(→)マイクロ‐エレクトロニクス。

エム‐エス‐エー【MSA】

(Mutual Security Act)相互安全保障法。アメリカが、自由主義国家群の防衛力増強を目的とし、友好国に軍事援助を与えるために、1951年に制定した法律。

⇒エムエスエー‐きょうてい【MSA協定】

エムエスエー‐きょうてい【MSA協定】‥ケフ‥

アメリカがMSAに基づいてイギリス・フランスを始め47カ国と締結した安全保障協定。日本とは1954年3月調印。

⇒エム‐エス‐エー【MSA】

エムエス‐ドス【MS-DOS】

(Microsoft Disc Operating System)アメリカのマイクロソフト社が開発したパーソナル‐コンピューター用のオペレーティング‐システム。商標名。

エム‐エム‐シー【MMC】

(money market certificate)市場金利連動型預金。アメリカで開発された自由金利預金。

エム‐エル‐ビー【MLB】

(Major League Baseball)大リーグのこと。

エム‐オー‐エックス‐ねんりょう【MOX燃料】‥レウ

(MOXはMixed Oxideに由来)核燃料の一種。混合酸化物燃料。通常、プルトニウム酸化物とウラン酸化物とを混ぜたものをいう。モックス燃料。

エム‐オー‐ディスク【MO disc】

(magneto-optical disc)(→)光磁気ディスク。

エム‐キュー【MQ】

(写真用語)メトールとヒドロキノンとを主薬とした簡便な白黒写真現像剤。

エム‐ケー‐エス‐たんいけい【MKS単位系】

長さにメートル(m)、質量にキログラム(kg)、時間に秒(s)を基本単位とする単位系。さらに、電流にアンペア(A)を基本単位としたMKSA単位系がある。→国際単位系

エム‐ケー‐こう【MK鋼】‥カウ

(MKは、発明者三島徳七の養家の三島と実家の喜住の頭文字)強力な磁石鋼の一種。ニッケル25パーセント、アルミニウム13パーセント、銅4パーセントを含む析出硬化型の鋼。→アルニコ合金

三島徳七

撮影:田村 茂

エミュレーション【emulation】

コンピューター‐システムの全部または一部を、別種のハードウェアやソフトウェアで擬似的に動作させること。

エミュレーター【emulator】

コンピューターで、エミュレーションを実現する機構。

え‐みょう【慧命】ヱミヤウ

〔仏〕

①智慧を生命にたとえた語。

②比丘びくの尊称。慧寿。具寿ぐじゅ。

えみ‐わ・れる【笑み割れる】ヱミ‥

〔自下一〕[文]ゑみわ・る(下二)

栗の毬いがや果実などが熟して自然に割れる。

え・む【笑む】ヱム

〔自五〕

①にこにこする。ほほえむ。万葉集9「花のごと―・みて立てれば」。「にっこりと―・む」

②蕾つぼみがほころびる。花が開く。曾丹集「花の―・めるを見れば」

③栗の毬いが・果実などが熟して自然に割れる。建礼門院右京大夫集「栗も―・みをかしかるらむと思ふにも」

エム【M・m】

①アルファベットの13番目の文字。

②ローマ数字の1000。

③(metre; meter)メートルの記号(m)。

④単位の接頭語ミリ(milli,10−3)の略号(m)。

⑤単位の接頭語メガ(mega,106)の略号(M)。

⑥質量を表す記号。

⑦音速の単位マッハ数(M)。

⑧地震の大きさの単位マグニチュード(M)。

⑨(middle; medium)寸法が普通の大きさであることを表す記号。M判。

⑩男性(M)。

⑪(隠語)

㋐(money)金銭。

㋑(梵語māra)男根。

㋒(menses)月経。

⑫〔天〕メシエの星表カタログの頭文字。

エム‐アール【MR】

(medical representative)医薬情報担当者。医療用薬品を製造または輸入する企業に属し、営業活動を行いながら、医療関係者に医薬品に関する情報提供やデータ収集を行う。

エム‐アール‐アイ【MRI】

(magnetic resonance imaging)(→)磁気共鳴映像法。

エム‐アール‐エス‐エー【MRSA】

(methicillin resistant Staphylococcus aureus)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌。メチシリンその他の抗生物質に高度の耐性を示す黄色ブドウ球菌。院内感染しやすく、敗血症・心内膜炎・腸炎・尿路感染・末期感染などの形を呈し難治である。

エム‐アール‐エヌ‐エー【mRNA】

⇒メッセンジャー‐アール‐エヌ‐エー

エム‐アイ‐ティー【MIT】

(Massachusetts Institute of Technology)マサチューセッツ工科大学の略称。

エム‐アンド‐エー【M&A】

(merger and acquisition)企業の合併・買収。企業多角化や体質改善・競争力強化のための重要な企業戦略とされる。

エム‐イー【ME】

①(medical electronics; medical engineering)医学の研究・診断・治療などに電子工学の技術を研究開発し、応用する医学・生物学・電子工学の境界領域。また、医学・生物学の知見や方法論を工学分野に応用する領域。

②(microelectronics)(→)マイクロ‐エレクトロニクス。

エム‐エス‐エー【MSA】

(Mutual Security Act)相互安全保障法。アメリカが、自由主義国家群の防衛力増強を目的とし、友好国に軍事援助を与えるために、1951年に制定した法律。

⇒エムエスエー‐きょうてい【MSA協定】

エムエスエー‐きょうてい【MSA協定】‥ケフ‥

アメリカがMSAに基づいてイギリス・フランスを始め47カ国と締結した安全保障協定。日本とは1954年3月調印。

⇒エム‐エス‐エー【MSA】

エムエス‐ドス【MS-DOS】

(Microsoft Disc Operating System)アメリカのマイクロソフト社が開発したパーソナル‐コンピューター用のオペレーティング‐システム。商標名。

エム‐エム‐シー【MMC】

(money market certificate)市場金利連動型預金。アメリカで開発された自由金利預金。

エム‐エル‐ビー【MLB】

(Major League Baseball)大リーグのこと。

エム‐オー‐エックス‐ねんりょう【MOX燃料】‥レウ

(MOXはMixed Oxideに由来)核燃料の一種。混合酸化物燃料。通常、プルトニウム酸化物とウラン酸化物とを混ぜたものをいう。モックス燃料。

エム‐オー‐ディスク【MO disc】

(magneto-optical disc)(→)光磁気ディスク。

エム‐キュー【MQ】

(写真用語)メトールとヒドロキノンとを主薬とした簡便な白黒写真現像剤。

エム‐ケー‐エス‐たんいけい【MKS単位系】

長さにメートル(m)、質量にキログラム(kg)、時間に秒(s)を基本単位とする単位系。さらに、電流にアンペア(A)を基本単位としたMKSA単位系がある。→国際単位系

エム‐ケー‐こう【MK鋼】‥カウ

(MKは、発明者三島徳七の養家の三島と実家の喜住の頭文字)強力な磁石鋼の一種。ニッケル25パーセント、アルミニウム13パーセント、銅4パーセントを含む析出硬化型の鋼。→アルニコ合金

三島徳七

撮影:田村 茂

エム‐シー【MC】

(master of ceremonies)司会のこと。

エムじがた‐こようきょくせん【M字型雇用曲線】

女性に特徴的な労働力率曲線。20代前半で一度ピークになり、20代後半から30代前半に結婚・出産などのために低下、その後反転・上昇し40代後半に再びピークを迎えるM字型の動きを見せる。

え‐むしろ【絵筵】ヱ‥

色々に染めた藺いで花模様などを織り出したむしろ。多く夏の敷物に用いる。はなむしろ。〈[季]夏〉

え‐むすめ【兄娘】

あねむすめ。綏靖紀「事代主神の大女えむすめなり」

エム‐ディー【MD】

①ミニ‐ディスクの略。

②(missile defense)(→)BMDに同じ。

エム‐ティー‐エフ【MTF】

(modulation transfer function)写真や光学でレンズ性能の評価方法の一つ。解像力ではなく、コントラスト再現比によるもの。

エムデン‐かいえん【エムデン海淵】‥ヱン

(Emden Deep)フィリピン群島の東側に沿い、フィリピン海溝中にある深所。深さ1万400メートル。1927年ドイツ巡洋艦エムデンが発見。

エム‐ばん【M判】

衣類などの大きさで、普通寸法のもの。並判。エム‐サイズ。→エム9

エム‐ピー【MP】

(military police)アメリカ陸軍の憲兵。

エム‐ピー‐スリー【MP3】

(MPEG audio layer-3)音声データ圧縮の規格の一つ。人間の感じ取りにくい領域のデータを間引くことによって高い圧縮率を得る。

エム‐ピー‐ユー【MPU】

(micro processing unit)(→)マイクロ‐プロセッサーに同じ。

エム‐ブイ‐ピー【MVP】

(most valuable player)最優秀選手。特に、プロ野球公式戦のシーズン、または、ある期間を通じて、最も活躍した優秀な選手。

エム‐ペグ【MPEG】

(motion picture experts group)カラー動画像符号化方式の標準化推進組織。国際標準化機構(ISO)と国際電気標準会議(IEC)の合同組織。また、この組織が提唱する符号化方式の呼称。

えむら【江村】

姓氏の一つ。

⇒えむら‐ほっかい【江村北海】

えむら‐ほっかい【江村北海】‥ホク‥

江戸中期の儒学者・漢詩人。名は綬。福井藩儒伊藤竜洲の子。宮津藩(美濃郡上藩)儒。朱子学を奉じ、また漢詩を教授。著「日本詩史」「日本詩選」など。(1713〜1788)

⇒えむら【江村】

エムロード【émeraude フランス】

⇒エメラルド

エメラルド【emerald】

緑色透明の光沢ある宝石。緑柱石で特に美しいもの。緑柱玉。緑玉石。翠玉。緑玉。翠緑玉。エムロード。長田秀雄、指環「緑玉えめらるどちりばめし眼は刺すがごと光りぬ」

エメラルド(原石)

撮影:関戸 勇

エム‐シー【MC】

(master of ceremonies)司会のこと。

エムじがた‐こようきょくせん【M字型雇用曲線】

女性に特徴的な労働力率曲線。20代前半で一度ピークになり、20代後半から30代前半に結婚・出産などのために低下、その後反転・上昇し40代後半に再びピークを迎えるM字型の動きを見せる。

え‐むしろ【絵筵】ヱ‥

色々に染めた藺いで花模様などを織り出したむしろ。多く夏の敷物に用いる。はなむしろ。〈[季]夏〉

え‐むすめ【兄娘】

あねむすめ。綏靖紀「事代主神の大女えむすめなり」

エム‐ディー【MD】

①ミニ‐ディスクの略。

②(missile defense)(→)BMDに同じ。

エム‐ティー‐エフ【MTF】

(modulation transfer function)写真や光学でレンズ性能の評価方法の一つ。解像力ではなく、コントラスト再現比によるもの。

エムデン‐かいえん【エムデン海淵】‥ヱン

(Emden Deep)フィリピン群島の東側に沿い、フィリピン海溝中にある深所。深さ1万400メートル。1927年ドイツ巡洋艦エムデンが発見。

エム‐ばん【M判】

衣類などの大きさで、普通寸法のもの。並判。エム‐サイズ。→エム9

エム‐ピー【MP】

(military police)アメリカ陸軍の憲兵。

エム‐ピー‐スリー【MP3】

(MPEG audio layer-3)音声データ圧縮の規格の一つ。人間の感じ取りにくい領域のデータを間引くことによって高い圧縮率を得る。

エム‐ピー‐ユー【MPU】

(micro processing unit)(→)マイクロ‐プロセッサーに同じ。

エム‐ブイ‐ピー【MVP】

(most valuable player)最優秀選手。特に、プロ野球公式戦のシーズン、または、ある期間を通じて、最も活躍した優秀な選手。

エム‐ペグ【MPEG】

(motion picture experts group)カラー動画像符号化方式の標準化推進組織。国際標準化機構(ISO)と国際電気標準会議(IEC)の合同組織。また、この組織が提唱する符号化方式の呼称。

えむら【江村】

姓氏の一つ。

⇒えむら‐ほっかい【江村北海】

えむら‐ほっかい【江村北海】‥ホク‥

江戸中期の儒学者・漢詩人。名は綬。福井藩儒伊藤竜洲の子。宮津藩(美濃郡上藩)儒。朱子学を奉じ、また漢詩を教授。著「日本詩史」「日本詩選」など。(1713〜1788)

⇒えむら【江村】

エムロード【émeraude フランス】

⇒エメラルド

エメラルド【emerald】

緑色透明の光沢ある宝石。緑柱石で特に美しいもの。緑柱玉。緑玉石。翠玉。緑玉。翠緑玉。エムロード。長田秀雄、指環「緑玉えめらるどちりばめし眼は刺すがごと光りぬ」

エメラルド(原石)

撮影:関戸 勇

エメラルド

撮影:関戸 勇

エメラルド

撮影:関戸 勇

⇒エメラルド‐グリーン【emerald green】

エメラルド‐グリーン【emerald green】

①エメラルドのような明るい緑色。

Munsell color system: 4G6/8

②酢酸銅と亜砒酸銅との複塩。鮮麗な緑色を呈し、耐久性が強い。古くは塗料や着色料に使用したが、毒性が強いので近年はもっぱら船底塗料用。花緑青。シュワインフルト緑。

⇒エメラルド【emerald】

エメリー【emery】

(→)金剛砂こんごうしゃに同じ。

⇒エメリー‐ペーパー【emery paper】

エメリー‐ペーパー【emery paper】

紙やすり。

⇒エメリー【emery】

エメンタール【Emmental ドイツ】

硬質のナチュラル‐チーズの一種。スイス原産。発酵ガスの大きな孔がある。エメンタール‐チーズ。

え‐も

(副詞エ(得)に係助詞モの付いた語)

①よくも。よくぞ。万葉集18「恋ふといふは―名づけたり」

②(下に打消の語を伴って)どうにも…できない。拾遺和歌集雑「世の中を思へば苦し忘るれば―忘られず」

え‐も‐いわ‐ず【えも言はず】‥イハ‥

①言うに言われない。並々でない。宇津保物語祭使「舎人三十人―さうぞかせて」

②言うに足らぬ。言うねうちがない。栄華物語楚王夢「えもいはぬものまで涙を流して」

え‐も‐いわれぬ【えも言われぬ】‥イハ‥

何とも言い表せない(ほど、よい)。「―美しさ」

エモーショナル【emotional】

情緒的。感情的。

エモーション【emotion】

情緒。感動。

え‐もじ【え文字】

(女房詞)

①蝦えび。

②鱛えそ。

え‐もじ【絵文字】ヱ‥

①表意文字の一種。絵を簡略化して文字として用いたもの。クレタ島のミノア期、イースター島、メキシコのサポテカ族などにみられる。

②簡略な絵を文字や言葉の代りとするもの。公共の案内表示に用いるマークなど。ピクトグラム。ピクトグラフ。

え‐もとゆい【絵元結】ヱ‥ユヒ

(→)「入れ元結」の別称。

え‐もの【得物】

①得意の武器。自分に適した武器。得道具えどうぐ。「―の小太刀」

②最も得意とする物事。えてもの。狂言、腹立てず「幼いお方に御指南申すは愚僧の―でござる」

え‐もの【獲物】

①漁猟でとった鳥獣・魚など。また、動物などが食物としてとる鳥獣虫魚。〈類聚名義抄〉。「―をねらう」

②うばいとった物。取得物。

え‐ものがたり【絵物語】ヱ‥

物語文に絵をさし加えたもの。

え‐もり【柄漏り】

傘などの柄を伝わって雨の漏ること。「五月雨にさす傘の―して」(狂言歌謡)

え‐もん【衣紋・衣文】

①装束の、着つけ・着こなし・仕立てなどのこと。また、着方の法式。

②着物の、胸の上で合わさる部分。〈日葡辞書〉

③衣服。身なり。

④彫刻・絵画で、着衣の襞ひだの表現のこと。

⇒えもん‐かがみ【衣紋鏡】

⇒えもん‐がき【衣紋描き】

⇒えもん‐かけ【衣紋掛】

⇒えもん‐かた【衣紋方】

⇒えもん‐け【衣紋家】

⇒えもん‐ざお【衣紋竿】

⇒えもん‐ざか【衣紋坂】

⇒えもん‐だけ【衣紋竹】

⇒えもん‐つき【衣紋付き】

⇒えもん‐ながし【衣紋流し】

⇒えもん‐ふう【衣紋風】

⇒衣紋を繕う

え‐もん【衛門】ヱ‥

衛門府の略。特に、右衛門うえもん府を指す場合もある。

⇒えもん‐の‐じん【衛門の陣】

⇒えもん‐ふ【衛門府】

えもん‐かがみ【衣紋鏡】

衣紋を整えるのに用いる鏡。すがたみ。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐がき【衣紋描き】

細い線を描くのに用いる、穂が細長い絵筆。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐かけ【衣紋掛】

①肩幅ほどの短い棒の中央に紐をつけて衣服をつるしておくもの。

②(→)衣桁いこうに同じ。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐かた【衣紋方】

公家・武家で、装束着用の事をつかさどった役。また、その人。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐け【衣紋家】

中世以降、朝廷で、装束の制度・着用法の事をつかさどった家。高倉・山科やましなの2家。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐ざお【衣紋竿】‥ザヲ

衣服を掛ける竿。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐ざか【衣紋坂】

江戸吉原の日本堤にほんづつみから大門にかかる坂。郭くるわが近く、遊客はこのあたりで衣紋を整えるのでこの名があるという。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐だけ【衣紋竹】

竹製の衣紋かけ。〈[季]夏〉

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐つき【衣紋付き】

衣服の着かた。えもんふう。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐ながし【衣紋流し】

蹴鞠けまりで、体を曲げて、鞠を一方の腕から項うなじの襟を渡らせ、他方の腕の上に到らせる技巧。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐の‐じん【衛門の陣】ヱ‥ヂン

衛門府の詰所。左衛門の陣は建春門内に、右衛門の陣は宜秋門内にあった。

⇒え‐もん【衛門】

えもん‐ふ【衛門府】ヱ‥

皇居諸門の護衛、出入の許可、行幸の供奉ぐぶなどをつかさどった役所。811年(弘仁2)左衛門府・右衛門府に分かれ、職員に督かみ・佐すけ・尉じょう・志さかんなどがあり、多く検非違使けびいしを兼ねる。靫負府ゆげいふ。→金吾

⇒え‐もん【衛門】

えもん‐ふう【衣紋風】

(→)「えもんつき」に同じ。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

⇒エメラルド‐グリーン【emerald green】

エメラルド‐グリーン【emerald green】

①エメラルドのような明るい緑色。

Munsell color system: 4G6/8

②酢酸銅と亜砒酸銅との複塩。鮮麗な緑色を呈し、耐久性が強い。古くは塗料や着色料に使用したが、毒性が強いので近年はもっぱら船底塗料用。花緑青。シュワインフルト緑。

⇒エメラルド【emerald】

エメリー【emery】

(→)金剛砂こんごうしゃに同じ。

⇒エメリー‐ペーパー【emery paper】

エメリー‐ペーパー【emery paper】

紙やすり。

⇒エメリー【emery】

エメンタール【Emmental ドイツ】

硬質のナチュラル‐チーズの一種。スイス原産。発酵ガスの大きな孔がある。エメンタール‐チーズ。

え‐も

(副詞エ(得)に係助詞モの付いた語)

①よくも。よくぞ。万葉集18「恋ふといふは―名づけたり」

②(下に打消の語を伴って)どうにも…できない。拾遺和歌集雑「世の中を思へば苦し忘るれば―忘られず」

え‐も‐いわ‐ず【えも言はず】‥イハ‥

①言うに言われない。並々でない。宇津保物語祭使「舎人三十人―さうぞかせて」

②言うに足らぬ。言うねうちがない。栄華物語楚王夢「えもいはぬものまで涙を流して」

え‐も‐いわれぬ【えも言われぬ】‥イハ‥

何とも言い表せない(ほど、よい)。「―美しさ」

エモーショナル【emotional】

情緒的。感情的。

エモーション【emotion】

情緒。感動。

え‐もじ【え文字】

(女房詞)

①蝦えび。

②鱛えそ。

え‐もじ【絵文字】ヱ‥

①表意文字の一種。絵を簡略化して文字として用いたもの。クレタ島のミノア期、イースター島、メキシコのサポテカ族などにみられる。

②簡略な絵を文字や言葉の代りとするもの。公共の案内表示に用いるマークなど。ピクトグラム。ピクトグラフ。

え‐もとゆい【絵元結】ヱ‥ユヒ

(→)「入れ元結」の別称。

え‐もの【得物】

①得意の武器。自分に適した武器。得道具えどうぐ。「―の小太刀」

②最も得意とする物事。えてもの。狂言、腹立てず「幼いお方に御指南申すは愚僧の―でござる」

え‐もの【獲物】

①漁猟でとった鳥獣・魚など。また、動物などが食物としてとる鳥獣虫魚。〈類聚名義抄〉。「―をねらう」

②うばいとった物。取得物。

え‐ものがたり【絵物語】ヱ‥

物語文に絵をさし加えたもの。

え‐もり【柄漏り】

傘などの柄を伝わって雨の漏ること。「五月雨にさす傘の―して」(狂言歌謡)

え‐もん【衣紋・衣文】

①装束の、着つけ・着こなし・仕立てなどのこと。また、着方の法式。

②着物の、胸の上で合わさる部分。〈日葡辞書〉

③衣服。身なり。

④彫刻・絵画で、着衣の襞ひだの表現のこと。

⇒えもん‐かがみ【衣紋鏡】

⇒えもん‐がき【衣紋描き】

⇒えもん‐かけ【衣紋掛】

⇒えもん‐かた【衣紋方】

⇒えもん‐け【衣紋家】

⇒えもん‐ざお【衣紋竿】

⇒えもん‐ざか【衣紋坂】

⇒えもん‐だけ【衣紋竹】

⇒えもん‐つき【衣紋付き】

⇒えもん‐ながし【衣紋流し】

⇒えもん‐ふう【衣紋風】

⇒衣紋を繕う

え‐もん【衛門】ヱ‥

衛門府の略。特に、右衛門うえもん府を指す場合もある。

⇒えもん‐の‐じん【衛門の陣】

⇒えもん‐ふ【衛門府】

えもん‐かがみ【衣紋鏡】

衣紋を整えるのに用いる鏡。すがたみ。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐がき【衣紋描き】

細い線を描くのに用いる、穂が細長い絵筆。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐かけ【衣紋掛】

①肩幅ほどの短い棒の中央に紐をつけて衣服をつるしておくもの。

②(→)衣桁いこうに同じ。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐かた【衣紋方】

公家・武家で、装束着用の事をつかさどった役。また、その人。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐け【衣紋家】

中世以降、朝廷で、装束の制度・着用法の事をつかさどった家。高倉・山科やましなの2家。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐ざお【衣紋竿】‥ザヲ

衣服を掛ける竿。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐ざか【衣紋坂】

江戸吉原の日本堤にほんづつみから大門にかかる坂。郭くるわが近く、遊客はこのあたりで衣紋を整えるのでこの名があるという。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐だけ【衣紋竹】

竹製の衣紋かけ。〈[季]夏〉

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐つき【衣紋付き】

衣服の着かた。えもんふう。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐ながし【衣紋流し】

蹴鞠けまりで、体を曲げて、鞠を一方の腕から項うなじの襟を渡らせ、他方の腕の上に到らせる技巧。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐の‐じん【衛門の陣】ヱ‥ヂン

衛門府の詰所。左衛門の陣は建春門内に、右衛門の陣は宜秋門内にあった。

⇒え‐もん【衛門】

えもん‐ふ【衛門府】ヱ‥

皇居諸門の護衛、出入の許可、行幸の供奉ぐぶなどをつかさどった役所。811年(弘仁2)左衛門府・右衛門府に分かれ、職員に督かみ・佐すけ・尉じょう・志さかんなどがあり、多く検非違使けびいしを兼ねる。靫負府ゆげいふ。→金吾

⇒え‐もん【衛門】

えもん‐ふう【衣紋風】

(→)「えもんつき」に同じ。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

エミュー

提供:OPO

エミュー

提供:OPO

エミュレーション【emulation】

コンピューター‐システムの全部または一部を、別種のハードウェアやソフトウェアで擬似的に動作させること。

エミュレーター【emulator】

コンピューターで、エミュレーションを実現する機構。

え‐みょう【慧命】ヱミヤウ

〔仏〕

①智慧を生命にたとえた語。

②比丘びくの尊称。慧寿。具寿ぐじゅ。

えみ‐わ・れる【笑み割れる】ヱミ‥

〔自下一〕[文]ゑみわ・る(下二)

栗の毬いがや果実などが熟して自然に割れる。

え・む【笑む】ヱム

〔自五〕

①にこにこする。ほほえむ。万葉集9「花のごと―・みて立てれば」。「にっこりと―・む」

②蕾つぼみがほころびる。花が開く。曾丹集「花の―・めるを見れば」

③栗の毬いが・果実などが熟して自然に割れる。建礼門院右京大夫集「栗も―・みをかしかるらむと思ふにも」

エム【M・m】

①アルファベットの13番目の文字。

②ローマ数字の1000。

③(metre; meter)メートルの記号(m)。

④単位の接頭語ミリ(milli,10−3)の略号(m)。

⑤単位の接頭語メガ(mega,106)の略号(M)。

⑥質量を表す記号。

⑦音速の単位マッハ数(M)。

⑧地震の大きさの単位マグニチュード(M)。

⑨(middle; medium)寸法が普通の大きさであることを表す記号。M判。

⑩男性(M)。

⑪(隠語)

㋐(money)金銭。

㋑(梵語māra)男根。

㋒(menses)月経。

⑫〔天〕メシエの星表カタログの頭文字。

エム‐アール【MR】

(medical representative)医薬情報担当者。医療用薬品を製造または輸入する企業に属し、営業活動を行いながら、医療関係者に医薬品に関する情報提供やデータ収集を行う。

エム‐アール‐アイ【MRI】

(magnetic resonance imaging)(→)磁気共鳴映像法。

エム‐アール‐エス‐エー【MRSA】

(methicillin resistant Staphylococcus aureus)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌。メチシリンその他の抗生物質に高度の耐性を示す黄色ブドウ球菌。院内感染しやすく、敗血症・心内膜炎・腸炎・尿路感染・末期感染などの形を呈し難治である。

エム‐アール‐エヌ‐エー【mRNA】

⇒メッセンジャー‐アール‐エヌ‐エー

エム‐アイ‐ティー【MIT】

(Massachusetts Institute of Technology)マサチューセッツ工科大学の略称。

エム‐アンド‐エー【M&A】

(merger and acquisition)企業の合併・買収。企業多角化や体質改善・競争力強化のための重要な企業戦略とされる。

エム‐イー【ME】

①(medical electronics; medical engineering)医学の研究・診断・治療などに電子工学の技術を研究開発し、応用する医学・生物学・電子工学の境界領域。また、医学・生物学の知見や方法論を工学分野に応用する領域。

②(microelectronics)(→)マイクロ‐エレクトロニクス。

エム‐エス‐エー【MSA】

(Mutual Security Act)相互安全保障法。アメリカが、自由主義国家群の防衛力増強を目的とし、友好国に軍事援助を与えるために、1951年に制定した法律。

⇒エムエスエー‐きょうてい【MSA協定】

エムエスエー‐きょうてい【MSA協定】‥ケフ‥

アメリカがMSAに基づいてイギリス・フランスを始め47カ国と締結した安全保障協定。日本とは1954年3月調印。

⇒エム‐エス‐エー【MSA】

エムエス‐ドス【MS-DOS】

(Microsoft Disc Operating System)アメリカのマイクロソフト社が開発したパーソナル‐コンピューター用のオペレーティング‐システム。商標名。

エム‐エム‐シー【MMC】

(money market certificate)市場金利連動型預金。アメリカで開発された自由金利預金。

エム‐エル‐ビー【MLB】

(Major League Baseball)大リーグのこと。

エム‐オー‐エックス‐ねんりょう【MOX燃料】‥レウ

(MOXはMixed Oxideに由来)核燃料の一種。混合酸化物燃料。通常、プルトニウム酸化物とウラン酸化物とを混ぜたものをいう。モックス燃料。

エム‐オー‐ディスク【MO disc】

(magneto-optical disc)(→)光磁気ディスク。

エム‐キュー【MQ】

(写真用語)メトールとヒドロキノンとを主薬とした簡便な白黒写真現像剤。

エム‐ケー‐エス‐たんいけい【MKS単位系】

長さにメートル(m)、質量にキログラム(kg)、時間に秒(s)を基本単位とする単位系。さらに、電流にアンペア(A)を基本単位としたMKSA単位系がある。→国際単位系

エム‐ケー‐こう【MK鋼】‥カウ

(MKは、発明者三島徳七の養家の三島と実家の喜住の頭文字)強力な磁石鋼の一種。ニッケル25パーセント、アルミニウム13パーセント、銅4パーセントを含む析出硬化型の鋼。→アルニコ合金

三島徳七

撮影:田村 茂

エミュレーション【emulation】

コンピューター‐システムの全部または一部を、別種のハードウェアやソフトウェアで擬似的に動作させること。

エミュレーター【emulator】

コンピューターで、エミュレーションを実現する機構。

え‐みょう【慧命】ヱミヤウ

〔仏〕

①智慧を生命にたとえた語。

②比丘びくの尊称。慧寿。具寿ぐじゅ。

えみ‐わ・れる【笑み割れる】ヱミ‥

〔自下一〕[文]ゑみわ・る(下二)

栗の毬いがや果実などが熟して自然に割れる。

え・む【笑む】ヱム

〔自五〕

①にこにこする。ほほえむ。万葉集9「花のごと―・みて立てれば」。「にっこりと―・む」

②蕾つぼみがほころびる。花が開く。曾丹集「花の―・めるを見れば」

③栗の毬いが・果実などが熟して自然に割れる。建礼門院右京大夫集「栗も―・みをかしかるらむと思ふにも」

エム【M・m】

①アルファベットの13番目の文字。

②ローマ数字の1000。

③(metre; meter)メートルの記号(m)。

④単位の接頭語ミリ(milli,10−3)の略号(m)。

⑤単位の接頭語メガ(mega,106)の略号(M)。

⑥質量を表す記号。

⑦音速の単位マッハ数(M)。

⑧地震の大きさの単位マグニチュード(M)。

⑨(middle; medium)寸法が普通の大きさであることを表す記号。M判。

⑩男性(M)。

⑪(隠語)

㋐(money)金銭。

㋑(梵語māra)男根。

㋒(menses)月経。

⑫〔天〕メシエの星表カタログの頭文字。

エム‐アール【MR】

(medical representative)医薬情報担当者。医療用薬品を製造または輸入する企業に属し、営業活動を行いながら、医療関係者に医薬品に関する情報提供やデータ収集を行う。

エム‐アール‐アイ【MRI】

(magnetic resonance imaging)(→)磁気共鳴映像法。

エム‐アール‐エス‐エー【MRSA】

(methicillin resistant Staphylococcus aureus)メチシリン耐性黄色ブドウ球菌。メチシリンその他の抗生物質に高度の耐性を示す黄色ブドウ球菌。院内感染しやすく、敗血症・心内膜炎・腸炎・尿路感染・末期感染などの形を呈し難治である。

エム‐アール‐エヌ‐エー【mRNA】

⇒メッセンジャー‐アール‐エヌ‐エー

エム‐アイ‐ティー【MIT】

(Massachusetts Institute of Technology)マサチューセッツ工科大学の略称。

エム‐アンド‐エー【M&A】

(merger and acquisition)企業の合併・買収。企業多角化や体質改善・競争力強化のための重要な企業戦略とされる。

エム‐イー【ME】

①(medical electronics; medical engineering)医学の研究・診断・治療などに電子工学の技術を研究開発し、応用する医学・生物学・電子工学の境界領域。また、医学・生物学の知見や方法論を工学分野に応用する領域。

②(microelectronics)(→)マイクロ‐エレクトロニクス。

エム‐エス‐エー【MSA】

(Mutual Security Act)相互安全保障法。アメリカが、自由主義国家群の防衛力増強を目的とし、友好国に軍事援助を与えるために、1951年に制定した法律。

⇒エムエスエー‐きょうてい【MSA協定】

エムエスエー‐きょうてい【MSA協定】‥ケフ‥

アメリカがMSAに基づいてイギリス・フランスを始め47カ国と締結した安全保障協定。日本とは1954年3月調印。

⇒エム‐エス‐エー【MSA】

エムエス‐ドス【MS-DOS】

(Microsoft Disc Operating System)アメリカのマイクロソフト社が開発したパーソナル‐コンピューター用のオペレーティング‐システム。商標名。

エム‐エム‐シー【MMC】

(money market certificate)市場金利連動型預金。アメリカで開発された自由金利預金。

エム‐エル‐ビー【MLB】

(Major League Baseball)大リーグのこと。

エム‐オー‐エックス‐ねんりょう【MOX燃料】‥レウ

(MOXはMixed Oxideに由来)核燃料の一種。混合酸化物燃料。通常、プルトニウム酸化物とウラン酸化物とを混ぜたものをいう。モックス燃料。

エム‐オー‐ディスク【MO disc】

(magneto-optical disc)(→)光磁気ディスク。

エム‐キュー【MQ】

(写真用語)メトールとヒドロキノンとを主薬とした簡便な白黒写真現像剤。

エム‐ケー‐エス‐たんいけい【MKS単位系】

長さにメートル(m)、質量にキログラム(kg)、時間に秒(s)を基本単位とする単位系。さらに、電流にアンペア(A)を基本単位としたMKSA単位系がある。→国際単位系

エム‐ケー‐こう【MK鋼】‥カウ

(MKは、発明者三島徳七の養家の三島と実家の喜住の頭文字)強力な磁石鋼の一種。ニッケル25パーセント、アルミニウム13パーセント、銅4パーセントを含む析出硬化型の鋼。→アルニコ合金

三島徳七

撮影:田村 茂

エム‐シー【MC】

(master of ceremonies)司会のこと。

エムじがた‐こようきょくせん【M字型雇用曲線】

女性に特徴的な労働力率曲線。20代前半で一度ピークになり、20代後半から30代前半に結婚・出産などのために低下、その後反転・上昇し40代後半に再びピークを迎えるM字型の動きを見せる。

え‐むしろ【絵筵】ヱ‥

色々に染めた藺いで花模様などを織り出したむしろ。多く夏の敷物に用いる。はなむしろ。〈[季]夏〉

え‐むすめ【兄娘】

あねむすめ。綏靖紀「事代主神の大女えむすめなり」

エム‐ディー【MD】

①ミニ‐ディスクの略。

②(missile defense)(→)BMDに同じ。

エム‐ティー‐エフ【MTF】

(modulation transfer function)写真や光学でレンズ性能の評価方法の一つ。解像力ではなく、コントラスト再現比によるもの。

エムデン‐かいえん【エムデン海淵】‥ヱン

(Emden Deep)フィリピン群島の東側に沿い、フィリピン海溝中にある深所。深さ1万400メートル。1927年ドイツ巡洋艦エムデンが発見。

エム‐ばん【M判】

衣類などの大きさで、普通寸法のもの。並判。エム‐サイズ。→エム9

エム‐ピー【MP】

(military police)アメリカ陸軍の憲兵。

エム‐ピー‐スリー【MP3】

(MPEG audio layer-3)音声データ圧縮の規格の一つ。人間の感じ取りにくい領域のデータを間引くことによって高い圧縮率を得る。

エム‐ピー‐ユー【MPU】

(micro processing unit)(→)マイクロ‐プロセッサーに同じ。

エム‐ブイ‐ピー【MVP】

(most valuable player)最優秀選手。特に、プロ野球公式戦のシーズン、または、ある期間を通じて、最も活躍した優秀な選手。

エム‐ペグ【MPEG】

(motion picture experts group)カラー動画像符号化方式の標準化推進組織。国際標準化機構(ISO)と国際電気標準会議(IEC)の合同組織。また、この組織が提唱する符号化方式の呼称。

えむら【江村】

姓氏の一つ。

⇒えむら‐ほっかい【江村北海】

えむら‐ほっかい【江村北海】‥ホク‥

江戸中期の儒学者・漢詩人。名は綬。福井藩儒伊藤竜洲の子。宮津藩(美濃郡上藩)儒。朱子学を奉じ、また漢詩を教授。著「日本詩史」「日本詩選」など。(1713〜1788)

⇒えむら【江村】

エムロード【émeraude フランス】

⇒エメラルド

エメラルド【emerald】

緑色透明の光沢ある宝石。緑柱石で特に美しいもの。緑柱玉。緑玉石。翠玉。緑玉。翠緑玉。エムロード。長田秀雄、指環「緑玉えめらるどちりばめし眼は刺すがごと光りぬ」

エメラルド(原石)

撮影:関戸 勇

エム‐シー【MC】

(master of ceremonies)司会のこと。

エムじがた‐こようきょくせん【M字型雇用曲線】

女性に特徴的な労働力率曲線。20代前半で一度ピークになり、20代後半から30代前半に結婚・出産などのために低下、その後反転・上昇し40代後半に再びピークを迎えるM字型の動きを見せる。

え‐むしろ【絵筵】ヱ‥

色々に染めた藺いで花模様などを織り出したむしろ。多く夏の敷物に用いる。はなむしろ。〈[季]夏〉

え‐むすめ【兄娘】

あねむすめ。綏靖紀「事代主神の大女えむすめなり」

エム‐ディー【MD】

①ミニ‐ディスクの略。

②(missile defense)(→)BMDに同じ。

エム‐ティー‐エフ【MTF】

(modulation transfer function)写真や光学でレンズ性能の評価方法の一つ。解像力ではなく、コントラスト再現比によるもの。

エムデン‐かいえん【エムデン海淵】‥ヱン

(Emden Deep)フィリピン群島の東側に沿い、フィリピン海溝中にある深所。深さ1万400メートル。1927年ドイツ巡洋艦エムデンが発見。

エム‐ばん【M判】

衣類などの大きさで、普通寸法のもの。並判。エム‐サイズ。→エム9

エム‐ピー【MP】

(military police)アメリカ陸軍の憲兵。

エム‐ピー‐スリー【MP3】

(MPEG audio layer-3)音声データ圧縮の規格の一つ。人間の感じ取りにくい領域のデータを間引くことによって高い圧縮率を得る。

エム‐ピー‐ユー【MPU】

(micro processing unit)(→)マイクロ‐プロセッサーに同じ。

エム‐ブイ‐ピー【MVP】

(most valuable player)最優秀選手。特に、プロ野球公式戦のシーズン、または、ある期間を通じて、最も活躍した優秀な選手。

エム‐ペグ【MPEG】

(motion picture experts group)カラー動画像符号化方式の標準化推進組織。国際標準化機構(ISO)と国際電気標準会議(IEC)の合同組織。また、この組織が提唱する符号化方式の呼称。

えむら【江村】

姓氏の一つ。

⇒えむら‐ほっかい【江村北海】

えむら‐ほっかい【江村北海】‥ホク‥

江戸中期の儒学者・漢詩人。名は綬。福井藩儒伊藤竜洲の子。宮津藩(美濃郡上藩)儒。朱子学を奉じ、また漢詩を教授。著「日本詩史」「日本詩選」など。(1713〜1788)

⇒えむら【江村】

エムロード【émeraude フランス】

⇒エメラルド

エメラルド【emerald】

緑色透明の光沢ある宝石。緑柱石で特に美しいもの。緑柱玉。緑玉石。翠玉。緑玉。翠緑玉。エムロード。長田秀雄、指環「緑玉えめらるどちりばめし眼は刺すがごと光りぬ」

エメラルド(原石)

撮影:関戸 勇

エメラルド

撮影:関戸 勇

エメラルド

撮影:関戸 勇

⇒エメラルド‐グリーン【emerald green】

エメラルド‐グリーン【emerald green】

①エメラルドのような明るい緑色。

Munsell color system: 4G6/8

②酢酸銅と亜砒酸銅との複塩。鮮麗な緑色を呈し、耐久性が強い。古くは塗料や着色料に使用したが、毒性が強いので近年はもっぱら船底塗料用。花緑青。シュワインフルト緑。

⇒エメラルド【emerald】

エメリー【emery】

(→)金剛砂こんごうしゃに同じ。

⇒エメリー‐ペーパー【emery paper】

エメリー‐ペーパー【emery paper】

紙やすり。

⇒エメリー【emery】

エメンタール【Emmental ドイツ】

硬質のナチュラル‐チーズの一種。スイス原産。発酵ガスの大きな孔がある。エメンタール‐チーズ。

え‐も

(副詞エ(得)に係助詞モの付いた語)

①よくも。よくぞ。万葉集18「恋ふといふは―名づけたり」

②(下に打消の語を伴って)どうにも…できない。拾遺和歌集雑「世の中を思へば苦し忘るれば―忘られず」

え‐も‐いわ‐ず【えも言はず】‥イハ‥

①言うに言われない。並々でない。宇津保物語祭使「舎人三十人―さうぞかせて」

②言うに足らぬ。言うねうちがない。栄華物語楚王夢「えもいはぬものまで涙を流して」

え‐も‐いわれぬ【えも言われぬ】‥イハ‥

何とも言い表せない(ほど、よい)。「―美しさ」

エモーショナル【emotional】

情緒的。感情的。

エモーション【emotion】

情緒。感動。

え‐もじ【え文字】

(女房詞)

①蝦えび。

②鱛えそ。

え‐もじ【絵文字】ヱ‥

①表意文字の一種。絵を簡略化して文字として用いたもの。クレタ島のミノア期、イースター島、メキシコのサポテカ族などにみられる。

②簡略な絵を文字や言葉の代りとするもの。公共の案内表示に用いるマークなど。ピクトグラム。ピクトグラフ。

え‐もとゆい【絵元結】ヱ‥ユヒ

(→)「入れ元結」の別称。

え‐もの【得物】

①得意の武器。自分に適した武器。得道具えどうぐ。「―の小太刀」

②最も得意とする物事。えてもの。狂言、腹立てず「幼いお方に御指南申すは愚僧の―でござる」

え‐もの【獲物】

①漁猟でとった鳥獣・魚など。また、動物などが食物としてとる鳥獣虫魚。〈類聚名義抄〉。「―をねらう」

②うばいとった物。取得物。

え‐ものがたり【絵物語】ヱ‥

物語文に絵をさし加えたもの。

え‐もり【柄漏り】

傘などの柄を伝わって雨の漏ること。「五月雨にさす傘の―して」(狂言歌謡)

え‐もん【衣紋・衣文】

①装束の、着つけ・着こなし・仕立てなどのこと。また、着方の法式。

②着物の、胸の上で合わさる部分。〈日葡辞書〉

③衣服。身なり。

④彫刻・絵画で、着衣の襞ひだの表現のこと。

⇒えもん‐かがみ【衣紋鏡】

⇒えもん‐がき【衣紋描き】

⇒えもん‐かけ【衣紋掛】

⇒えもん‐かた【衣紋方】

⇒えもん‐け【衣紋家】

⇒えもん‐ざお【衣紋竿】

⇒えもん‐ざか【衣紋坂】

⇒えもん‐だけ【衣紋竹】

⇒えもん‐つき【衣紋付き】

⇒えもん‐ながし【衣紋流し】

⇒えもん‐ふう【衣紋風】

⇒衣紋を繕う

え‐もん【衛門】ヱ‥

衛門府の略。特に、右衛門うえもん府を指す場合もある。

⇒えもん‐の‐じん【衛門の陣】

⇒えもん‐ふ【衛門府】

えもん‐かがみ【衣紋鏡】

衣紋を整えるのに用いる鏡。すがたみ。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐がき【衣紋描き】

細い線を描くのに用いる、穂が細長い絵筆。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐かけ【衣紋掛】

①肩幅ほどの短い棒の中央に紐をつけて衣服をつるしておくもの。

②(→)衣桁いこうに同じ。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐かた【衣紋方】

公家・武家で、装束着用の事をつかさどった役。また、その人。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐け【衣紋家】

中世以降、朝廷で、装束の制度・着用法の事をつかさどった家。高倉・山科やましなの2家。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐ざお【衣紋竿】‥ザヲ

衣服を掛ける竿。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐ざか【衣紋坂】

江戸吉原の日本堤にほんづつみから大門にかかる坂。郭くるわが近く、遊客はこのあたりで衣紋を整えるのでこの名があるという。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐だけ【衣紋竹】

竹製の衣紋かけ。〈[季]夏〉

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐つき【衣紋付き】

衣服の着かた。えもんふう。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐ながし【衣紋流し】

蹴鞠けまりで、体を曲げて、鞠を一方の腕から項うなじの襟を渡らせ、他方の腕の上に到らせる技巧。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐の‐じん【衛門の陣】ヱ‥ヂン

衛門府の詰所。左衛門の陣は建春門内に、右衛門の陣は宜秋門内にあった。

⇒え‐もん【衛門】

えもん‐ふ【衛門府】ヱ‥

皇居諸門の護衛、出入の許可、行幸の供奉ぐぶなどをつかさどった役所。811年(弘仁2)左衛門府・右衛門府に分かれ、職員に督かみ・佐すけ・尉じょう・志さかんなどがあり、多く検非違使けびいしを兼ねる。靫負府ゆげいふ。→金吾

⇒え‐もん【衛門】

えもん‐ふう【衣紋風】

(→)「えもんつき」に同じ。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

⇒エメラルド‐グリーン【emerald green】

エメラルド‐グリーン【emerald green】

①エメラルドのような明るい緑色。

Munsell color system: 4G6/8

②酢酸銅と亜砒酸銅との複塩。鮮麗な緑色を呈し、耐久性が強い。古くは塗料や着色料に使用したが、毒性が強いので近年はもっぱら船底塗料用。花緑青。シュワインフルト緑。

⇒エメラルド【emerald】

エメリー【emery】

(→)金剛砂こんごうしゃに同じ。

⇒エメリー‐ペーパー【emery paper】

エメリー‐ペーパー【emery paper】

紙やすり。

⇒エメリー【emery】

エメンタール【Emmental ドイツ】

硬質のナチュラル‐チーズの一種。スイス原産。発酵ガスの大きな孔がある。エメンタール‐チーズ。

え‐も

(副詞エ(得)に係助詞モの付いた語)

①よくも。よくぞ。万葉集18「恋ふといふは―名づけたり」

②(下に打消の語を伴って)どうにも…できない。拾遺和歌集雑「世の中を思へば苦し忘るれば―忘られず」

え‐も‐いわ‐ず【えも言はず】‥イハ‥

①言うに言われない。並々でない。宇津保物語祭使「舎人三十人―さうぞかせて」

②言うに足らぬ。言うねうちがない。栄華物語楚王夢「えもいはぬものまで涙を流して」

え‐も‐いわれぬ【えも言われぬ】‥イハ‥

何とも言い表せない(ほど、よい)。「―美しさ」

エモーショナル【emotional】

情緒的。感情的。

エモーション【emotion】

情緒。感動。

え‐もじ【え文字】

(女房詞)

①蝦えび。

②鱛えそ。

え‐もじ【絵文字】ヱ‥

①表意文字の一種。絵を簡略化して文字として用いたもの。クレタ島のミノア期、イースター島、メキシコのサポテカ族などにみられる。

②簡略な絵を文字や言葉の代りとするもの。公共の案内表示に用いるマークなど。ピクトグラム。ピクトグラフ。

え‐もとゆい【絵元結】ヱ‥ユヒ

(→)「入れ元結」の別称。

え‐もの【得物】

①得意の武器。自分に適した武器。得道具えどうぐ。「―の小太刀」

②最も得意とする物事。えてもの。狂言、腹立てず「幼いお方に御指南申すは愚僧の―でござる」

え‐もの【獲物】

①漁猟でとった鳥獣・魚など。また、動物などが食物としてとる鳥獣虫魚。〈類聚名義抄〉。「―をねらう」

②うばいとった物。取得物。

え‐ものがたり【絵物語】ヱ‥

物語文に絵をさし加えたもの。

え‐もり【柄漏り】

傘などの柄を伝わって雨の漏ること。「五月雨にさす傘の―して」(狂言歌謡)

え‐もん【衣紋・衣文】

①装束の、着つけ・着こなし・仕立てなどのこと。また、着方の法式。

②着物の、胸の上で合わさる部分。〈日葡辞書〉

③衣服。身なり。

④彫刻・絵画で、着衣の襞ひだの表現のこと。

⇒えもん‐かがみ【衣紋鏡】

⇒えもん‐がき【衣紋描き】

⇒えもん‐かけ【衣紋掛】

⇒えもん‐かた【衣紋方】

⇒えもん‐け【衣紋家】

⇒えもん‐ざお【衣紋竿】

⇒えもん‐ざか【衣紋坂】

⇒えもん‐だけ【衣紋竹】

⇒えもん‐つき【衣紋付き】

⇒えもん‐ながし【衣紋流し】

⇒えもん‐ふう【衣紋風】

⇒衣紋を繕う

え‐もん【衛門】ヱ‥

衛門府の略。特に、右衛門うえもん府を指す場合もある。

⇒えもん‐の‐じん【衛門の陣】

⇒えもん‐ふ【衛門府】

えもん‐かがみ【衣紋鏡】

衣紋を整えるのに用いる鏡。すがたみ。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐がき【衣紋描き】

細い線を描くのに用いる、穂が細長い絵筆。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐かけ【衣紋掛】

①肩幅ほどの短い棒の中央に紐をつけて衣服をつるしておくもの。

②(→)衣桁いこうに同じ。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐かた【衣紋方】

公家・武家で、装束着用の事をつかさどった役。また、その人。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐け【衣紋家】

中世以降、朝廷で、装束の制度・着用法の事をつかさどった家。高倉・山科やましなの2家。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐ざお【衣紋竿】‥ザヲ

衣服を掛ける竿。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐ざか【衣紋坂】

江戸吉原の日本堤にほんづつみから大門にかかる坂。郭くるわが近く、遊客はこのあたりで衣紋を整えるのでこの名があるという。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐だけ【衣紋竹】

竹製の衣紋かけ。〈[季]夏〉

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐つき【衣紋付き】

衣服の着かた。えもんふう。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐ながし【衣紋流し】

蹴鞠けまりで、体を曲げて、鞠を一方の腕から項うなじの襟を渡らせ、他方の腕の上に到らせる技巧。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えもん‐の‐じん【衛門の陣】ヱ‥ヂン

衛門府の詰所。左衛門の陣は建春門内に、右衛門の陣は宜秋門内にあった。

⇒え‐もん【衛門】

えもん‐ふ【衛門府】ヱ‥

皇居諸門の護衛、出入の許可、行幸の供奉ぐぶなどをつかさどった役所。811年(弘仁2)左衛門府・右衛門府に分かれ、職員に督かみ・佐すけ・尉じょう・志さかんなどがあり、多く検非違使けびいしを兼ねる。靫負府ゆげいふ。→金吾

⇒え‐もん【衛門】

えもん‐ふう【衣紋風】

(→)「えもんつき」に同じ。

⇒え‐もん【衣紋・衣文】

えみ‐ひろご・る【笑み広ごる】ヱミ‥🔗⭐🔉

えみ‐ひろご・る【笑み広ごる】ヱミ‥

〔自四〕

笑いくずれる。源氏物語宿木「女ばら物の後に近づき参りて―・りてゐたり」

えみ‐まが・る【笑み曲る】ヱミ‥🔗⭐🔉

えみ‐まが・る【笑み曲る】ヱミ‥

〔自四〕

笑って相好そうごうをくずす。万葉集19「桃の花…面わの内に青柳の細き眉根まよねを―・り」

えみ‐ま・ぐ【笑み曲ぐ】ヱミ‥🔗⭐🔉

えみ‐ま・ぐ【笑み曲ぐ】ヱミ‥

〔自下二〕

相好をくずして笑う。宇治拾遺物語9「講師―・げて、よしと思ひたり」

えみ‐わ・れる【笑み割れる】ヱミ‥🔗⭐🔉

えみ‐わ・れる【笑み割れる】ヱミ‥

〔自下一〕[文]ゑみわ・る(下二)

栗の毬いがや果実などが熟して自然に割れる。

え・む【笑む】ヱム🔗⭐🔉

え・む【笑む】ヱム

〔自五〕

①にこにこする。ほほえむ。万葉集9「花のごと―・みて立てれば」。「にっこりと―・む」

②蕾つぼみがほころびる。花が開く。曾丹集「花の―・めるを見れば」

③栗の毬いが・果実などが熟して自然に割れる。建礼門院右京大夫集「栗も―・みをかしかるらむと思ふにも」

しょう【笑】セウ🔗⭐🔉

しょう【笑】セウ

他人の受容を望む謙遜の語。「御―納下さい」

しょう‐か【笑歌】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐か【笑歌】セウ‥

笑ったり歌ったりすること。

しょう‐き【笑気】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐き【笑気】セウ‥

(吸うと顔の筋肉が痙攣けいれんして笑うように見えるからいう)一酸化窒素の異称。

しょう‐げき【笑劇】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐げき【笑劇】セウ‥

(farce フランス もと「挽肉の詰物」の意で、一説に幕間に挟んで上演されたからという)日常の卑俗な場面を題材とした短い滑稽劇。中世末期にフランスで盛行、傑作「パトラン先生」を生んだ。ファルス。

しょう‐げん【笑言】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐げん【笑言】セウ‥

笑いながら話すこと。

しょう‐ご【笑語】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐ご【笑語】セウ‥

①笑いながら語ること。

②笑いばなし。おかしいはなし。〈日葡辞書〉

しょう‐さい【笑殺】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐さい【笑殺】セウ‥

⇒しょうさつ

しょう‐さつ【笑殺】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐さつ【笑殺】セウ‥

(「殺」は強意の助字)

①非常に笑わせること。また大層笑うこと。

②一笑に付すこと。笑って相手にしないこと。

しょう‐し【笑止】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐し【笑止】セウ‥

(「笑止」は当て字。「勝事」の転で、本来、普通でないことの意という)

①大変なこと。弁内侍日記「―の候ふ、皇后宮の御方に火の、といふ」

②困ったこと。謡曲、蟻通「あら―や、にはかに日暮れ大雨降りて」

③気の毒なこと。同情すべきこと。浄瑠璃、釈迦如来誕生会「おお哀れなり、―なり」

④笑うべきこと。おかしいこと。可笑記「よそ目―なる事あり」。「―なことを言う」「―の沙汰」

⑤恥かしく思うこと。浄瑠璃、一谷嫩軍記「ほんにマアわしとした事が、始ての付合になめたらしい、ヲヲ―と、袖震ふさへ廓めかし」

⇒しょうし・い【笑止い】

⇒しょうし‐がお【笑止顔】

⇒しょうし‐が・る【笑止がる】

⇒しょうし‐せんばん【笑止千万】

しょうし・い【笑止い】セウ‥🔗⭐🔉

しょうし・い【笑止い】セウ‥

〔形〕

①気の毒である。また、滑稽である。

②(東北・信越地方で)恥かしい。おしょしい。

⇒しょう‐し【笑止】

しょうし‐がお【笑止顔】セウ‥ガホ🔗⭐🔉

しょうし‐がお【笑止顔】セウ‥ガホ

気の毒だと同情するような顔つき。また、おかしいと思う顔つき。

⇒しょう‐し【笑止】

しょうし‐が・る【笑止がる】セウ‥🔗⭐🔉

しょうし‐が・る【笑止がる】セウ‥

〔自四〕

①迷惑がる。困ったというようすを見せる。傾城禁短気「今朝からの酒のさめる程―・れば」

②気の毒に思う。浄瑠璃、凱陣八島「しをしをとしてましませば、妹君―・り」

③おかしがる。おかしく思う。

⇒しょう‐し【笑止】

しょうし‐せんばん【笑止千万】セウ‥🔗⭐🔉

しょうし‐せんばん【笑止千万】セウ‥

はなはだ気の毒なこと。また、たいそう笑うべきこと。浮世草子、好色万金丹「何と何とさても不慮なる事―と言へば」。「―な話だ」

⇒しょう‐し【笑止】

○生死即涅槃しょうじそくねはん

生死輪廻りんねを繰り返す迷いの世界と、そこから解放された涅槃という悟りの世界は、根底においては一つであるということ。「煩悩ぼんのう即菩提」とともに、大乗仏教で説く。

⇒しょう‐じ【生死】

しょう‐せい【笑声】セウ‥🔗⭐🔉

しょう‐せい【笑声】セウ‥

わらいごえ。「どっと―が沸く」

わらい【笑い】ワラヒ🔗⭐🔉

わらい【笑い】ワラヒ

①わらうこと。えみ。太平記16「ことばの下に骨を消し、―の中に刀をとぐ」。「―にまぎらす」

②(「嗤い」とも書く)あざけりわらうこと。嘲笑。太平記11「―を万人の前に得たることを」。「人の―を買う」

③(「お―」の形で)笑うべきこと。「お―を一席」「とんだお―さ」

④〔建〕石を積むのに、外面に近い接合部の間にモルタルを詰めないで、おのおのの石の間を少しあけておくこと。また、その所。

⇒わらい‐え【笑い絵】

⇒わらい‐がお【笑い顔】

⇒わらい‐かわせみ【笑い川蝉・笑い翡翠】

⇒わらい‐ぐさ【笑い種】

⇒わらい‐ぐすり【笑い薬】

⇒わらい‐ぐち【笑い口】

⇒わらい‐ごえ【笑い声】

⇒わらい‐ごと【笑い事】

⇒わらい‐ざま【笑い様】

⇒わらい‐じゃく【笑い癪】

⇒わらい‐じょう【笑尉】

⇒わらい‐じょうご【笑い上戸】

⇒わらい‐じわ【笑い皺】

⇒わらい‐ぞめ【笑い初め】

⇒わらい‐たけ【笑い茸・笑い蕈】

⇒わらい‐どうぐ【笑い道具】

⇒わらい‐ばなし【笑い話】

⇒わらい‐ぼとけ【笑い仏】

⇒わらい‐ぼん【笑い本】

⇒わらい‐もの【笑い物】

⇒笑いが止まらない

⇒笑いを噛み殺す

⇒笑いを取る

わらい‐い・る【笑ひ入る】ワラヒ‥🔗⭐🔉

わらい‐い・る【笑ひ入る】ワラヒ‥

〔自四〕

甚だしく笑う。笑いこける。堤中納言物語「人々にげさわぎて―・れば」

わらい‐え【笑い絵】ワラヒヱ🔗⭐🔉

わらい‐え【笑い絵】ワラヒヱ

①人を笑わせる絵。滑稽な絵。

②枕絵。春画。

⇒わらい【笑い】

○笑いが止まらないわらいがとまらない🔗⭐🔉

○笑いが止まらないわらいがとまらない

物事が極めてうまく運んで、うれしくてしかたのない様子。

⇒わらい【笑い】

わらい‐かわせみ【笑い川蝉・笑い翡翠】ワラヒカハ‥

大形のカワセミ。鳴き声が人の大きな笑い声に聞こえるからいう。オーストラリアに生息、先住民はクッカバラと呼ぶ。林にすみ、主に爬虫類を捕食。オーストラリアの国鳥的存在。

ワライカワセミ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒わらい【笑い】

わらい‐ぐさ【笑い種】ワラヒ‥

笑いを誘う材料。物笑いのたね。源氏物語行幸「近江の君見るこそよろづまぎるれとて、ただ―につくり給へど」。「知ったかぶりをして―になる」

⇒わらい【笑い】

わらい‐ぐすり【笑い薬】ワラヒ‥

服用すれば、おかしくなくても笑い出すという薬。浄瑠璃、生写朝顔話「昨日松原で買うておいた―」

⇒わらい【笑い】

わらい‐くず・れる【笑い崩れる】ワラヒクヅレル

〔自下一〕

大笑いして緊張からときほぐされる。「どっと―・れる」

わらい‐ぐち【笑い口】ワラヒ‥

笑う口つき。

⇒わらい【笑い】

わらい‐ごえ【笑い声】ワラヒゴヱ

笑う声。しょうせい。

⇒わらい【笑い】

わらい‐こ・ける【笑い倒ける】ワラヒ‥

〔自下一〕

体をかがめるなどして大いに笑う。笑いころげる。

わらい‐ごと【笑い事】ワラヒ‥

①笑うべき事柄。

②笑って済ますことのできる小事。「―ではない」

⇒わらい【笑い】

わらい‐ころ・げる【笑い転げる】ワラヒ‥

〔自下一〕

体がころげてしまうほどに大笑いする。「がまんできずに―・げる」

わらい‐さざめ・く【笑いさざめく】ワラヒ‥

〔自五〕

にぎやかに笑う。大勢で笑ってにぎやかになる。

わらい‐ざま【笑い様】ワラヒ‥

笑う時の様子。笑いよう。

⇒わらい【笑い】

わらい‐じゃく【笑い癪】ワラヒ‥

(あまりに笑って腹筋が痛くなるからいう)笑いがどうしても止められないこと。浄瑠璃、生写朝顔話「こりや何でも―といふものかしらん」

⇒わらい【笑い】

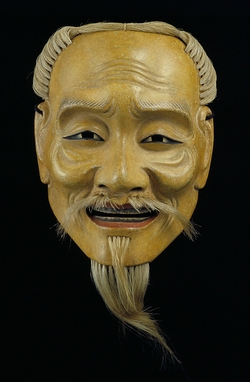

わらい‐じょう【笑尉】ワラヒ‥

能面。笑いを帯びた庶民的な相の老人面。

笑尉

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒わらい【笑い】

わらい‐ぐさ【笑い種】ワラヒ‥

笑いを誘う材料。物笑いのたね。源氏物語行幸「近江の君見るこそよろづまぎるれとて、ただ―につくり給へど」。「知ったかぶりをして―になる」

⇒わらい【笑い】

わらい‐ぐすり【笑い薬】ワラヒ‥

服用すれば、おかしくなくても笑い出すという薬。浄瑠璃、生写朝顔話「昨日松原で買うておいた―」

⇒わらい【笑い】

わらい‐くず・れる【笑い崩れる】ワラヒクヅレル

〔自下一〕

大笑いして緊張からときほぐされる。「どっと―・れる」

わらい‐ぐち【笑い口】ワラヒ‥

笑う口つき。

⇒わらい【笑い】

わらい‐ごえ【笑い声】ワラヒゴヱ

笑う声。しょうせい。

⇒わらい【笑い】

わらい‐こ・ける【笑い倒ける】ワラヒ‥

〔自下一〕

体をかがめるなどして大いに笑う。笑いころげる。

わらい‐ごと【笑い事】ワラヒ‥

①笑うべき事柄。

②笑って済ますことのできる小事。「―ではない」

⇒わらい【笑い】

わらい‐ころ・げる【笑い転げる】ワラヒ‥

〔自下一〕

体がころげてしまうほどに大笑いする。「がまんできずに―・げる」

わらい‐さざめ・く【笑いさざめく】ワラヒ‥

〔自五〕

にぎやかに笑う。大勢で笑ってにぎやかになる。

わらい‐ざま【笑い様】ワラヒ‥

笑う時の様子。笑いよう。

⇒わらい【笑い】

わらい‐じゃく【笑い癪】ワラヒ‥

(あまりに笑って腹筋が痛くなるからいう)笑いがどうしても止められないこと。浄瑠璃、生写朝顔話「こりや何でも―といふものかしらん」

⇒わらい【笑い】

わらい‐じょう【笑尉】ワラヒ‥

能面。笑いを帯びた庶民的な相の老人面。

笑尉

笑尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

笑尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

⇒わらい【笑い】

わらい‐じょうご【笑い上戸】ワラヒジヤウ‥

①酒に酔うとよく笑う癖のあること。また、その人。浄瑠璃、源平布引滝「打こけて腹をかかへる―」

②ちょっとしたことにもよく笑う癖のある人。

⇒わらい【笑い】

わらい‐じわ【笑い皺】ワラヒ‥

笑ったときに顔に表れるしわ。

⇒わらい【笑い】

わらい‐ぞめ【笑い初め】ワラヒ‥

(→)「初笑い」に同じ。〈[季]新年〉

⇒わらい【笑い】

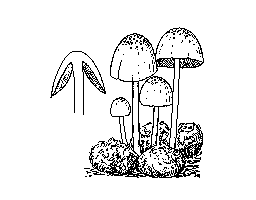

わらい‐たけ【笑い茸・笑い蕈】ワラヒ‥

(食べると異常な興奮状態になり、笑うなどするからいう)担子菌類の有毒きのこ。傘は半球状で平滑、柄は長く、中空繊維質で、ひだは黒い。また、同様の中毒症状を示すきのこ数種の総称。

⇒わらい【笑い】

わらい‐だ・す【笑い出す】ワラヒ‥

〔自五〕

笑いはじめる。

わらい‐どうぐ【笑い道具】ワラヒダウ‥

①笑いの種。わらいぐさ。〈日葡辞書〉

②房事の道具。張形などの淫具。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「―の注文まで其の名を記し置いたれば」

⇒わらい【笑い】

わらい‐とば・す【笑い飛ばす】ワラヒ‥

〔他五〕

大した問題ではないと、笑って相手にしない。「周囲の心配を―・す」

わらい‐ばなし【笑い話】ワラヒ‥

①笑いながら話すこと。たわいのない話。笑談。

②笑いを催す話。滑稽な話。おどけ話。

⇒わらい【笑い】

わらい‐ぼとけ【笑い仏】ワラヒ‥

傅大士ふだいしの像の俗称。

⇒わらい【笑い】

わらい‐ぼん【笑い本】ワラヒ‥

笑絵わらいえ2を挿入した冊子。春画本。春本。枕草紙まくらぞうし。

⇒わらい【笑い】

わらい‐もの【笑い物】ワラヒ‥

(→)「わらいぐさ」に同じ。狂言、鬮罪人「囃子物が揃はいで、洛中洛外の―になりました」

⇒わらい【笑い】

⇒わらい【笑い】

わらい‐じょうご【笑い上戸】ワラヒジヤウ‥

①酒に酔うとよく笑う癖のあること。また、その人。浄瑠璃、源平布引滝「打こけて腹をかかへる―」

②ちょっとしたことにもよく笑う癖のある人。

⇒わらい【笑い】

わらい‐じわ【笑い皺】ワラヒ‥

笑ったときに顔に表れるしわ。

⇒わらい【笑い】

わらい‐ぞめ【笑い初め】ワラヒ‥

(→)「初笑い」に同じ。〈[季]新年〉

⇒わらい【笑い】

わらい‐たけ【笑い茸・笑い蕈】ワラヒ‥

(食べると異常な興奮状態になり、笑うなどするからいう)担子菌類の有毒きのこ。傘は半球状で平滑、柄は長く、中空繊維質で、ひだは黒い。また、同様の中毒症状を示すきのこ数種の総称。

⇒わらい【笑い】

わらい‐だ・す【笑い出す】ワラヒ‥

〔自五〕

笑いはじめる。

わらい‐どうぐ【笑い道具】ワラヒダウ‥

①笑いの種。わらいぐさ。〈日葡辞書〉

②房事の道具。張形などの淫具。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「―の注文まで其の名を記し置いたれば」

⇒わらい【笑い】

わらい‐とば・す【笑い飛ばす】ワラヒ‥

〔他五〕

大した問題ではないと、笑って相手にしない。「周囲の心配を―・す」

わらい‐ばなし【笑い話】ワラヒ‥

①笑いながら話すこと。たわいのない話。笑談。

②笑いを催す話。滑稽な話。おどけ話。

⇒わらい【笑い】

わらい‐ぼとけ【笑い仏】ワラヒ‥

傅大士ふだいしの像の俗称。

⇒わらい【笑い】

わらい‐ぼん【笑い本】ワラヒ‥

笑絵わらいえ2を挿入した冊子。春画本。春本。枕草紙まくらぞうし。

⇒わらい【笑い】

わらい‐もの【笑い物】ワラヒ‥

(→)「わらいぐさ」に同じ。狂言、鬮罪人「囃子物が揃はいで、洛中洛外の―になりました」

⇒わらい【笑い】

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒わらい【笑い】

わらい‐ぐさ【笑い種】ワラヒ‥

笑いを誘う材料。物笑いのたね。源氏物語行幸「近江の君見るこそよろづまぎるれとて、ただ―につくり給へど」。「知ったかぶりをして―になる」

⇒わらい【笑い】

わらい‐ぐすり【笑い薬】ワラヒ‥

服用すれば、おかしくなくても笑い出すという薬。浄瑠璃、生写朝顔話「昨日松原で買うておいた―」

⇒わらい【笑い】

わらい‐くず・れる【笑い崩れる】ワラヒクヅレル

〔自下一〕

大笑いして緊張からときほぐされる。「どっと―・れる」

わらい‐ぐち【笑い口】ワラヒ‥

笑う口つき。

⇒わらい【笑い】

わらい‐ごえ【笑い声】ワラヒゴヱ

笑う声。しょうせい。

⇒わらい【笑い】

わらい‐こ・ける【笑い倒ける】ワラヒ‥

〔自下一〕

体をかがめるなどして大いに笑う。笑いころげる。

わらい‐ごと【笑い事】ワラヒ‥

①笑うべき事柄。

②笑って済ますことのできる小事。「―ではない」

⇒わらい【笑い】

わらい‐ころ・げる【笑い転げる】ワラヒ‥

〔自下一〕

体がころげてしまうほどに大笑いする。「がまんできずに―・げる」

わらい‐さざめ・く【笑いさざめく】ワラヒ‥

〔自五〕

にぎやかに笑う。大勢で笑ってにぎやかになる。

わらい‐ざま【笑い様】ワラヒ‥

笑う時の様子。笑いよう。

⇒わらい【笑い】

わらい‐じゃく【笑い癪】ワラヒ‥

(あまりに笑って腹筋が痛くなるからいう)笑いがどうしても止められないこと。浄瑠璃、生写朝顔話「こりや何でも―といふものかしらん」

⇒わらい【笑い】

わらい‐じょう【笑尉】ワラヒ‥

能面。笑いを帯びた庶民的な相の老人面。

笑尉

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒わらい【笑い】

わらい‐ぐさ【笑い種】ワラヒ‥

笑いを誘う材料。物笑いのたね。源氏物語行幸「近江の君見るこそよろづまぎるれとて、ただ―につくり給へど」。「知ったかぶりをして―になる」

⇒わらい【笑い】

わらい‐ぐすり【笑い薬】ワラヒ‥

服用すれば、おかしくなくても笑い出すという薬。浄瑠璃、生写朝顔話「昨日松原で買うておいた―」

⇒わらい【笑い】

わらい‐くず・れる【笑い崩れる】ワラヒクヅレル

〔自下一〕

大笑いして緊張からときほぐされる。「どっと―・れる」

わらい‐ぐち【笑い口】ワラヒ‥

笑う口つき。

⇒わらい【笑い】

わらい‐ごえ【笑い声】ワラヒゴヱ

笑う声。しょうせい。

⇒わらい【笑い】

わらい‐こ・ける【笑い倒ける】ワラヒ‥

〔自下一〕

体をかがめるなどして大いに笑う。笑いころげる。

わらい‐ごと【笑い事】ワラヒ‥

①笑うべき事柄。

②笑って済ますことのできる小事。「―ではない」

⇒わらい【笑い】

わらい‐ころ・げる【笑い転げる】ワラヒ‥

〔自下一〕

体がころげてしまうほどに大笑いする。「がまんできずに―・げる」

わらい‐さざめ・く【笑いさざめく】ワラヒ‥

〔自五〕

にぎやかに笑う。大勢で笑ってにぎやかになる。

わらい‐ざま【笑い様】ワラヒ‥

笑う時の様子。笑いよう。

⇒わらい【笑い】

わらい‐じゃく【笑い癪】ワラヒ‥

(あまりに笑って腹筋が痛くなるからいう)笑いがどうしても止められないこと。浄瑠璃、生写朝顔話「こりや何でも―といふものかしらん」

⇒わらい【笑い】

わらい‐じょう【笑尉】ワラヒ‥

能面。笑いを帯びた庶民的な相の老人面。

笑尉

笑尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

笑尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

⇒わらい【笑い】

わらい‐じょうご【笑い上戸】ワラヒジヤウ‥

①酒に酔うとよく笑う癖のあること。また、その人。浄瑠璃、源平布引滝「打こけて腹をかかへる―」

②ちょっとしたことにもよく笑う癖のある人。

⇒わらい【笑い】

わらい‐じわ【笑い皺】ワラヒ‥

笑ったときに顔に表れるしわ。

⇒わらい【笑い】

わらい‐ぞめ【笑い初め】ワラヒ‥

(→)「初笑い」に同じ。〈[季]新年〉

⇒わらい【笑い】

わらい‐たけ【笑い茸・笑い蕈】ワラヒ‥

(食べると異常な興奮状態になり、笑うなどするからいう)担子菌類の有毒きのこ。傘は半球状で平滑、柄は長く、中空繊維質で、ひだは黒い。また、同様の中毒症状を示すきのこ数種の総称。

⇒わらい【笑い】

わらい‐だ・す【笑い出す】ワラヒ‥

〔自五〕

笑いはじめる。

わらい‐どうぐ【笑い道具】ワラヒダウ‥

①笑いの種。わらいぐさ。〈日葡辞書〉

②房事の道具。張形などの淫具。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「―の注文まで其の名を記し置いたれば」

⇒わらい【笑い】

わらい‐とば・す【笑い飛ばす】ワラヒ‥

〔他五〕

大した問題ではないと、笑って相手にしない。「周囲の心配を―・す」

わらい‐ばなし【笑い話】ワラヒ‥

①笑いながら話すこと。たわいのない話。笑談。

②笑いを催す話。滑稽な話。おどけ話。

⇒わらい【笑い】

わらい‐ぼとけ【笑い仏】ワラヒ‥

傅大士ふだいしの像の俗称。

⇒わらい【笑い】

わらい‐ぼん【笑い本】ワラヒ‥

笑絵わらいえ2を挿入した冊子。春画本。春本。枕草紙まくらぞうし。

⇒わらい【笑い】

わらい‐もの【笑い物】ワラヒ‥

(→)「わらいぐさ」に同じ。狂言、鬮罪人「囃子物が揃はいで、洛中洛外の―になりました」

⇒わらい【笑い】

⇒わらい【笑い】

わらい‐じょうご【笑い上戸】ワラヒジヤウ‥

①酒に酔うとよく笑う癖のあること。また、その人。浄瑠璃、源平布引滝「打こけて腹をかかへる―」

②ちょっとしたことにもよく笑う癖のある人。

⇒わらい【笑い】

わらい‐じわ【笑い皺】ワラヒ‥

笑ったときに顔に表れるしわ。

⇒わらい【笑い】

わらい‐ぞめ【笑い初め】ワラヒ‥

(→)「初笑い」に同じ。〈[季]新年〉

⇒わらい【笑い】

わらい‐たけ【笑い茸・笑い蕈】ワラヒ‥

(食べると異常な興奮状態になり、笑うなどするからいう)担子菌類の有毒きのこ。傘は半球状で平滑、柄は長く、中空繊維質で、ひだは黒い。また、同様の中毒症状を示すきのこ数種の総称。

⇒わらい【笑い】

わらい‐だ・す【笑い出す】ワラヒ‥

〔自五〕

笑いはじめる。

わらい‐どうぐ【笑い道具】ワラヒダウ‥

①笑いの種。わらいぐさ。〈日葡辞書〉

②房事の道具。張形などの淫具。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「―の注文まで其の名を記し置いたれば」

⇒わらい【笑い】

わらい‐とば・す【笑い飛ばす】ワラヒ‥

〔他五〕

大した問題ではないと、笑って相手にしない。「周囲の心配を―・す」

わらい‐ばなし【笑い話】ワラヒ‥

①笑いながら話すこと。たわいのない話。笑談。

②笑いを催す話。滑稽な話。おどけ話。

⇒わらい【笑い】

わらい‐ぼとけ【笑い仏】ワラヒ‥

傅大士ふだいしの像の俗称。

⇒わらい【笑い】

わらい‐ぼん【笑い本】ワラヒ‥

笑絵わらいえ2を挿入した冊子。春画本。春本。枕草紙まくらぞうし。

⇒わらい【笑い】

わらい‐もの【笑い物】ワラヒ‥

(→)「わらいぐさ」に同じ。狂言、鬮罪人「囃子物が揃はいで、洛中洛外の―になりました」

⇒わらい【笑い】

わらい‐かわせみ【笑い川蝉・笑い翡翠】ワラヒカハ‥🔗⭐🔉

わらい‐かわせみ【笑い川蝉・笑い翡翠】ワラヒカハ‥

大形のカワセミ。鳴き声が人の大きな笑い声に聞こえるからいう。オーストラリアに生息、先住民はクッカバラと呼ぶ。林にすみ、主に爬虫類を捕食。オーストラリアの国鳥的存在。

ワライカワセミ

提供:OPO

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒わらい【笑い】

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒わらい【笑い】

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒わらい【笑い】

→鳴声

提供:NHKサービスセンター

⇒わらい【笑い】

わらい‐ぐさ【笑い種】ワラヒ‥🔗⭐🔉

わらい‐ぐさ【笑い種】ワラヒ‥

笑いを誘う材料。物笑いのたね。源氏物語行幸「近江の君見るこそよろづまぎるれとて、ただ―につくり給へど」。「知ったかぶりをして―になる」

⇒わらい【笑い】

わらい‐ぐすり【笑い薬】ワラヒ‥🔗⭐🔉

わらい‐ぐすり【笑い薬】ワラヒ‥

服用すれば、おかしくなくても笑い出すという薬。浄瑠璃、生写朝顔話「昨日松原で買うておいた―」

⇒わらい【笑い】

わらい‐くず・れる【笑い崩れる】ワラヒクヅレル🔗⭐🔉

わらい‐くず・れる【笑い崩れる】ワラヒクヅレル

〔自下一〕

大笑いして緊張からときほぐされる。「どっと―・れる」

わらい‐ぐち【笑い口】ワラヒ‥🔗⭐🔉

わらい‐ぐち【笑い口】ワラヒ‥

笑う口つき。

⇒わらい【笑い】

わらい‐ごえ【笑い声】ワラヒゴヱ🔗⭐🔉

わらい‐ごえ【笑い声】ワラヒゴヱ

笑う声。しょうせい。

⇒わらい【笑い】

わらい‐こ・ける【笑い倒ける】ワラヒ‥🔗⭐🔉

わらい‐こ・ける【笑い倒ける】ワラヒ‥

〔自下一〕

体をかがめるなどして大いに笑う。笑いころげる。

わらい‐ごと【笑い事】ワラヒ‥🔗⭐🔉

わらい‐ごと【笑い事】ワラヒ‥

①笑うべき事柄。

②笑って済ますことのできる小事。「―ではない」

⇒わらい【笑い】

わらい‐ころ・げる【笑い転げる】ワラヒ‥🔗⭐🔉

わらい‐ころ・げる【笑い転げる】ワラヒ‥

〔自下一〕

体がころげてしまうほどに大笑いする。「がまんできずに―・げる」

わらい‐さざめ・く【笑いさざめく】ワラヒ‥🔗⭐🔉

わらい‐さざめ・く【笑いさざめく】ワラヒ‥

〔自五〕

にぎやかに笑う。大勢で笑ってにぎやかになる。

わらい‐ざま【笑い様】ワラヒ‥🔗⭐🔉

わらい‐ざま【笑い様】ワラヒ‥

笑う時の様子。笑いよう。

⇒わらい【笑い】

わらい‐じゃく【笑い癪】ワラヒ‥🔗⭐🔉

わらい‐じゃく【笑い癪】ワラヒ‥

(あまりに笑って腹筋が痛くなるからいう)笑いがどうしても止められないこと。浄瑠璃、生写朝顔話「こりや何でも―といふものかしらん」

⇒わらい【笑い】

わらい‐じょうご【笑い上戸】ワラヒジヤウ‥🔗⭐🔉

わらい‐じょうご【笑い上戸】ワラヒジヤウ‥

①酒に酔うとよく笑う癖のあること。また、その人。浄瑠璃、源平布引滝「打こけて腹をかかへる―」

②ちょっとしたことにもよく笑う癖のある人。

⇒わらい【笑い】

わらい‐じわ【笑い皺】ワラヒ‥🔗⭐🔉

わらい‐じわ【笑い皺】ワラヒ‥

笑ったときに顔に表れるしわ。

⇒わらい【笑い】

わらい‐たけ【笑い茸・笑い蕈】ワラヒ‥🔗⭐🔉

わらい‐たけ【笑い茸・笑い蕈】ワラヒ‥

(食べると異常な興奮状態になり、笑うなどするからいう)担子菌類の有毒きのこ。傘は半球状で平滑、柄は長く、中空繊維質で、ひだは黒い。また、同様の中毒症状を示すきのこ数種の総称。

⇒わらい【笑い】

わらい‐だ・す【笑い出す】ワラヒ‥🔗⭐🔉

わらい‐だ・す【笑い出す】ワラヒ‥

〔自五〕

笑いはじめる。

わらい‐どうぐ【笑い道具】ワラヒダウ‥🔗⭐🔉

わらい‐どうぐ【笑い道具】ワラヒダウ‥

①笑いの種。わらいぐさ。〈日葡辞書〉

②房事の道具。張形などの淫具。浄瑠璃、仮名手本忠臣蔵「―の注文まで其の名を記し置いたれば」

⇒わらい【笑い】

わらい‐とば・す【笑い飛ばす】ワラヒ‥🔗⭐🔉

わらい‐とば・す【笑い飛ばす】ワラヒ‥

〔他五〕

大した問題ではないと、笑って相手にしない。「周囲の心配を―・す」

わらい‐ばなし【笑い話】ワラヒ‥🔗⭐🔉

わらい‐ばなし【笑い話】ワラヒ‥

①笑いながら話すこと。たわいのない話。笑談。

②笑いを催す話。滑稽な話。おどけ話。

⇒わらい【笑い】

わらい‐ぼとけ【笑い仏】ワラヒ‥🔗⭐🔉

わらい‐ぼとけ【笑い仏】ワラヒ‥

傅大士ふだいしの像の俗称。

⇒わらい【笑い】

わらい‐ぼん【笑い本】ワラヒ‥🔗⭐🔉

わらい‐ぼん【笑い本】ワラヒ‥

笑絵わらいえ2を挿入した冊子。春画本。春本。枕草紙まくらぞうし。

⇒わらい【笑い】

わらい‐もの【笑い物】ワラヒ‥🔗⭐🔉

わらい‐もの【笑い物】ワラヒ‥

(→)「わらいぐさ」に同じ。狂言、鬮罪人「囃子物が揃はいで、洛中洛外の―になりました」

⇒わらい【笑い】

○笑いを噛み殺すわらいをかみころす

笑い出さないようにこらえる。

⇒わらい【笑い】

○笑いを取るわらいをとる

芸人が客を笑わせる。

⇒わらい【笑い】

○笑いを噛み殺すわらいをかみころす🔗⭐🔉

○笑いを噛み殺すわらいをかみころす

笑い出さないようにこらえる。

⇒わらい【笑い】

○笑いを取るわらいをとる🔗⭐🔉

○笑いを取るわらいをとる

芸人が客を笑わせる。

⇒わらい【笑い】

わら・う【笑う・咲う】ワラフ

〔自五〕

①口を大きく開けて喜びの声をたてる。おかしがって声をたてる。大鏡道隆「はと一度に―・ひたりし声こそいとおびたたしかりしか」。天草本平家物語「この三年は高うさへ―・はなんだ人々が、声をあげて叫ばれた」

②(他動詞的に。「嗤う」とも書く)ばかにしてわらう。嘲笑する。源氏物語帚木「交野の少将には―・はれ給ひけむかし」。平家物語7「唐人が玄房といふ名を―・つて、玄房とはかへつてほろぶといふ音あり…と相したりけるとかや」。「人の失敗を―・う」「一円を―・う者は一円に泣く」

③(比喩的に)つぼみが開くこと、果実が熟して皮が裂けること、また縫目がほころびることなどにいう。俳諧新選「口明けて―・はぬ花や女郎花」「ほつこんと―・うて栗の落ちにけり」。尤之双紙もっとものそうし「―・ふ物のしなじな左縄」

④力が入らず、機能しなくなる。「ひざが―・う」「手が―・って字が書けない」

⇒笑う門には福来る

わら・う【笑う・咲う】ワラフ🔗⭐🔉

わら・う【笑う・咲う】ワラフ

〔自五〕

①口を大きく開けて喜びの声をたてる。おかしがって声をたてる。大鏡道隆「はと一度に―・ひたりし声こそいとおびたたしかりしか」。天草本平家物語「この三年は高うさへ―・はなんだ人々が、声をあげて叫ばれた」

②(他動詞的に。「嗤う」とも書く)ばかにしてわらう。嘲笑する。源氏物語帚木「交野の少将には―・はれ給ひけむかし」。平家物語7「唐人が玄房といふ名を―・つて、玄房とはかへつてほろぶといふ音あり…と相したりけるとかや」。「人の失敗を―・う」「一円を―・う者は一円に泣く」

③(比喩的に)つぼみが開くこと、果実が熟して皮が裂けること、また縫目がほころびることなどにいう。俳諧新選「口明けて―・はぬ花や女郎花」「ほつこんと―・うて栗の落ちにけり」。尤之双紙もっとものそうし「―・ふ物のしなじな左縄」

④力が入らず、機能しなくなる。「ひざが―・う」「手が―・って字が書けない」

⇒笑う門には福来る

○笑う門には福来るわらうかどにはふくきたる

いつもにこにこしていて笑いが満ちている人の家には自然に福運がめぐって来る。

⇒わら・う【笑う・咲う】

○笑う門には福来るわらうかどにはふくきたる🔗⭐🔉

○笑う門には福来るわらうかどにはふくきたる

いつもにこにこしていて笑いが満ちている人の家には自然に福運がめぐって来る。

⇒わら・う【笑う・咲う】

わら‐うだ【藁蓋・円座】

(ワラフダの転)

⇒わろうだ

わら‐うち【藁打ち】

藁で物を作る際、まずこれを打ちたたいて柔らかくすること。

⇒わらうち‐いし【藁打ち石】

わらうち‐いし【藁打ち石】

(→)「たたきいし」2に同じ。

⇒わら‐うち【藁打ち】

わら‐かか【藁嚊】

藁屑によごれた嚊、すなわち農家の妻女。好色一代男8「稲臼を挽く―に読みて聞かせ侍るに」

わら‐がこい【藁囲い】‥ガコヒ

寒気を防ぐため、樹木などを藁でかこうこと。また、そのもの。

わらか・す【笑かす】

〔他五〕

(ワラワカスの約)(→)「わらわせる」2・3に同じ。泉鏡花、婦系図「近所の外聞もあるもんか、―・しやあがら」

わらか・す【笑かす】🔗⭐🔉

わらか・す【笑かす】

〔他五〕

(ワラワカスの約)(→)「わらわせる」2・3に同じ。泉鏡花、婦系図「近所の外聞もあるもんか、―・しやあがら」

○藁が出るわらがでる

隠している欠点が現れる。貝おほひ「句作りには藁の出づべきやうもなし」

⇒わら【藁】

わら‐らか【笑らか】🔗⭐🔉

わら‐らか【笑らか】

陽気なさま。快活なさま。源氏物語若菜上「いと―にのぼる音のなつかしく」

わらわか・す【笑はかす】ワラハカス🔗⭐🔉

わらわか・す【笑はかす】ワラハカス

〔他四〕

笑わせる。宇治拾遺物語14「笑はんとだにあらば―・し奉りてんかし」

わらわ・し【笑はし】ワラハシ🔗⭐🔉

わらわ・し【笑はし】ワラハシ

〔形シク〕

おかしい。笑いたくてたまらない。源平盛衰記11「説法しすましたりと―・しくぞ思はれける」

わらわ・せる【笑わせる】ワラハ‥🔗⭐🔉

わらわ・せる【笑わせる】ワラハ‥

〔他下一〕[文]わらは・す(下二)

①笑うようにしむける。笑わす。「赤ん坊を―・せる」

②嘲笑に価する。お笑いだ。「優勝をねらうとは―・せる」

③(禁止・打消を伴って)ふざける。冗談を言う。「―・せるな」

わらわれ‐もの【笑われ者】ワラハレ‥🔗⭐🔉

わらわれ‐もの【笑われ者】ワラハレ‥

人の物笑いになる者。

○藁を焚くわらをたく

①おだてあげる。煽動する。たきつける。浄瑠璃、冥途飛脚「藁をたきあちらへやらうといふことか」

②根拠のない告げ口をする。中傷する。傾城禁短気「客の手前へよしなに申しなし、藁たく人あれば身に替へて引く物なり」

③古道具などを買うのに、種々悪く言って値切る。

⇒わら【藁】

[漢]笑🔗⭐🔉

笑 字形

筆順

筆順

〔竹部4画/10画/教育/3048・3E50〕

〔音〕ショウ〈セウ〉(呉)(漢)

〔訓〕わらう・えむ

[意味]

うれしくて顔をほころばせる。口をあけておもしろがる。わらう。えむ。「笑声・笑話・微笑・談笑・苦笑・嘲笑ちょうしょう」▶つまらないものだがわらって受け容いれてほしいという謙遜けんそんの気持ちを表す用法もある。「笑納・笑覧」

[解字]

もと「

〔竹部4画/10画/教育/3048・3E50〕

〔音〕ショウ〈セウ〉(呉)(漢)

〔訓〕わらう・えむ

[意味]

うれしくて顔をほころばせる。口をあけておもしろがる。わらう。えむ。「笑声・笑話・微笑・談笑・苦笑・嘲笑ちょうしょう」▶つまらないものだがわらって受け容いれてほしいという謙遜けんそんの気持ちを表す用法もある。「笑納・笑覧」

[解字]

もと「 」と書く。形声。「口」+音符「笑」(=ほそい竹)。口をすぼめてわらう意。のち、略して「笑」をわらう意に用いる。「咲」も「

」と書く。形声。「口」+音符「笑」(=ほそい竹)。口をすぼめてわらう意。のち、略して「笑」をわらう意に用いる。「咲」も「 」の変形で、わらう意を表す。

[下ツキ

一笑・艶笑・嬌笑・苦笑・言笑・哄笑・嗤笑・失笑・談笑・嘲笑・売笑・爆笑・微笑・憫笑・冷笑・朗笑

」の変形で、わらう意を表す。

[下ツキ

一笑・艶笑・嬌笑・苦笑・言笑・哄笑・嗤笑・失笑・談笑・嘲笑・売笑・爆笑・微笑・憫笑・冷笑・朗笑

筆順

筆順

〔竹部4画/10画/教育/3048・3E50〕

〔音〕ショウ〈セウ〉(呉)(漢)

〔訓〕わらう・えむ

[意味]

うれしくて顔をほころばせる。口をあけておもしろがる。わらう。えむ。「笑声・笑話・微笑・談笑・苦笑・嘲笑ちょうしょう」▶つまらないものだがわらって受け容いれてほしいという謙遜けんそんの気持ちを表す用法もある。「笑納・笑覧」

[解字]

もと「

〔竹部4画/10画/教育/3048・3E50〕

〔音〕ショウ〈セウ〉(呉)(漢)

〔訓〕わらう・えむ

[意味]

うれしくて顔をほころばせる。口をあけておもしろがる。わらう。えむ。「笑声・笑話・微笑・談笑・苦笑・嘲笑ちょうしょう」▶つまらないものだがわらって受け容いれてほしいという謙遜けんそんの気持ちを表す用法もある。「笑納・笑覧」

[解字]

もと「 」と書く。形声。「口」+音符「笑」(=ほそい竹)。口をすぼめてわらう意。のち、略して「笑」をわらう意に用いる。「咲」も「

」と書く。形声。「口」+音符「笑」(=ほそい竹)。口をすぼめてわらう意。のち、略して「笑」をわらう意に用いる。「咲」も「 」の変形で、わらう意を表す。

[下ツキ

一笑・艶笑・嬌笑・苦笑・言笑・哄笑・嗤笑・失笑・談笑・嘲笑・売笑・爆笑・微笑・憫笑・冷笑・朗笑

」の変形で、わらう意を表す。

[下ツキ

一笑・艶笑・嬌笑・苦笑・言笑・哄笑・嗤笑・失笑・談笑・嘲笑・売笑・爆笑・微笑・憫笑・冷笑・朗笑

大辞林の検索結果 (95)

え-がお【笑顔】🔗⭐🔉

え-がお  ガホ [1] 【笑顔】

にこにこと笑った顔。えみを含んだ顔。「―で挨拶する」

ガホ [1] 【笑顔】

にこにこと笑った顔。えみを含んだ顔。「―で挨拶する」

ガホ [1] 【笑顔】

にこにこと笑った顔。えみを含んだ顔。「―で挨拶する」

ガホ [1] 【笑顔】

にこにこと笑った顔。えみを含んだ顔。「―で挨拶する」

え-つぼ【笑壺】🔗⭐🔉

え-つぼ  ― [1] 【笑壺】

笑い興じること。

― [1] 【笑壺】

笑い興じること。

― [1] 【笑壺】

笑い興じること。

― [1] 【笑壺】

笑い興じること。

えつぼ=に入(イ)・る🔗⭐🔉

――に入(イ)・る

笑い興じる。大喜びする。「一同―・つたりして時のうつつたのも知らず/初恋(お室)」

えつぼ=の会(カイ)🔗⭐🔉

――の会(カイ)

一座の者全員が笑い興ずること。「面々―なり/盛衰記 4」

えまい【笑まひ・咲まひ】🔗⭐🔉

えまい  マヒ 【笑まひ・咲まひ】

(1)ほほえみ。微笑。「なでしこが花見るごとに娘子(オトメ)らが―のにほひ思ほゆるかも/万葉 4114」

(2)花が咲くこと。「春くれど野べの霞につつまれて花の―のくちびるも見ず/永久百首」

マヒ 【笑まひ・咲まひ】

(1)ほほえみ。微笑。「なでしこが花見るごとに娘子(オトメ)らが―のにほひ思ほゆるかも/万葉 4114」

(2)花が咲くこと。「春くれど野べの霞につつまれて花の―のくちびるも見ず/永久百首」

マヒ 【笑まひ・咲まひ】

(1)ほほえみ。微笑。「なでしこが花見るごとに娘子(オトメ)らが―のにほひ思ほゆるかも/万葉 4114」

(2)花が咲くこと。「春くれど野べの霞につつまれて花の―のくちびるも見ず/永久百首」

マヒ 【笑まひ・咲まひ】

(1)ほほえみ。微笑。「なでしこが花見るごとに娘子(オトメ)らが―のにほひ思ほゆるかも/万葉 4114」

(2)花が咲くこと。「春くれど野べの霞につつまれて花の―のくちびるも見ず/永久百首」

えま う【笑まふ】🔗⭐🔉

う【笑まふ】🔗⭐🔉

えま う

う  マフ 【笑まふ】 (連語)

〔「笑む」に継続の助動詞「ふ」の付いたもの〕

(1)にっこりほほえむ。「心には思ひ誇りて―

マフ 【笑まふ】 (連語)

〔「笑む」に継続の助動詞「ふ」の付いたもの〕

(1)にっこりほほえむ。「心には思ひ誇りて― ひつつ渡る間に/万葉 4011」

(2)花が咲く。「梅柳常より殊に敷栄―

ひつつ渡る間に/万葉 4011」

(2)花が咲く。「梅柳常より殊に敷栄― ひ開て/続後紀(嘉祥二宣命)」

ひ開て/続後紀(嘉祥二宣命)」

う

う  マフ 【笑まふ】 (連語)

〔「笑む」に継続の助動詞「ふ」の付いたもの〕

(1)にっこりほほえむ。「心には思ひ誇りて―

マフ 【笑まふ】 (連語)

〔「笑む」に継続の助動詞「ふ」の付いたもの〕

(1)にっこりほほえむ。「心には思ひ誇りて― ひつつ渡る間に/万葉 4011」

(2)花が咲く。「梅柳常より殊に敷栄―

ひつつ渡る間に/万葉 4011」

(2)花が咲く。「梅柳常より殊に敷栄― ひ開て/続後紀(嘉祥二宣命)」

ひ開て/続後紀(嘉祥二宣命)」

えま・し【笑まし】🔗⭐🔉

えま・し  マシ 【笑まし】 (形シク)

〔動詞「えむ(笑)」の形容詞化〕

ほほえましい。「南大門の程にて見まししだに―・しくおぼえ侍りしに/大鏡(藤氏物語)」

マシ 【笑まし】 (形シク)

〔動詞「えむ(笑)」の形容詞化〕

ほほえましい。「南大門の程にて見まししだに―・しくおぼえ侍りしに/大鏡(藤氏物語)」

マシ 【笑まし】 (形シク)

〔動詞「えむ(笑)」の形容詞化〕

ほほえましい。「南大門の程にて見まししだに―・しくおぼえ侍りしに/大鏡(藤氏物語)」

マシ 【笑まし】 (形シク)

〔動詞「えむ(笑)」の形容詞化〕

ほほえましい。「南大門の程にて見まししだに―・しくおぼえ侍りしに/大鏡(藤氏物語)」

えま す【笑ます】🔗⭐🔉

す【笑ます】🔗⭐🔉

えま す

す  マス 【笑ます】 (連語)

〔「笑む」に尊敬の助動詞「す」の付いたもの〕

お笑いになる。「天皇大いにみ―

マス 【笑ます】 (連語)

〔「笑む」に尊敬の助動詞「す」の付いたもの〕

お笑いになる。「天皇大いにみ― したまふ/日本書紀(雄略訓)」

したまふ/日本書紀(雄略訓)」

す

す  マス 【笑ます】 (連語)

〔「笑む」に尊敬の助動詞「す」の付いたもの〕

お笑いになる。「天皇大いにみ―