複数辞典一括検索+![]()

![]()

かす【×滓・×糟・×粕】🔗⭐🔉

かす【×滓・×糟・×粕】

[名]

[名] 液体をこしたあとに残ったり、液体を入れた容器の底に沈殿したりしたもの。おり。

液体をこしたあとに残ったり、液体を入れた容器の底に沈殿したりしたもの。おり。 よい所、必要な部分を取り去ったあとの残り。「食べ―」

よい所、必要な部分を取り去ったあとの残り。「食べ―」 役に立たないつまらないもの。最も下等なもの。くず。「人間の―」

役に立たないつまらないもの。最も下等なもの。くず。「人間の―」 (糟・粕)酒のもろみを醸(かも)し、酒汁をこしたあとに残るもの。酒かす。

(糟・粕)酒のもろみを醸(かも)し、酒汁をこしたあとに残るもの。酒かす。 〔接頭〕

〔接頭〕 名詞に付いて、取るに足りない、粗末な、の意を表す。「―烏帽子」

名詞に付いて、取るに足りない、粗末な、の意を表す。「―烏帽子」 人を表す語に付いて、ののしる気持ちを表す。「―侍」「―野郎」

人を表す語に付いて、ののしる気持ちを表す。「―侍」「―野郎」

[名]

[名] 液体をこしたあとに残ったり、液体を入れた容器の底に沈殿したりしたもの。おり。

液体をこしたあとに残ったり、液体を入れた容器の底に沈殿したりしたもの。おり。 よい所、必要な部分を取り去ったあとの残り。「食べ―」

よい所、必要な部分を取り去ったあとの残り。「食べ―」 役に立たないつまらないもの。最も下等なもの。くず。「人間の―」

役に立たないつまらないもの。最も下等なもの。くず。「人間の―」 (糟・粕)酒のもろみを醸(かも)し、酒汁をこしたあとに残るもの。酒かす。

(糟・粕)酒のもろみを醸(かも)し、酒汁をこしたあとに残るもの。酒かす。 〔接頭〕

〔接頭〕 名詞に付いて、取るに足りない、粗末な、の意を表す。「―烏帽子」

名詞に付いて、取るに足りない、粗末な、の意を表す。「―烏帽子」 人を表す語に付いて、ののしる気持ちを表す。「―侍」「―野郎」

人を表す語に付いて、ののしる気持ちを表す。「―侍」「―野郎」

か・す【仮す】🔗⭐🔉

か・す【仮す】

[動サ五(四)]《「貸す」と同語源》 仮に与える。「海鳴りに耳を―・しつつ」〈佐藤春夫・晶子曼陀羅〉

仮に与える。「海鳴りに耳を―・しつつ」〈佐藤春夫・晶子曼陀羅〉 許す。仮借(かしやく)する。「不法の者があれば…寸毫も―・さず」〈福沢・福翁自伝〉

[可能]かせる

許す。仮借(かしやく)する。「不法の者があれば…寸毫も―・さず」〈福沢・福翁自伝〉

[可能]かせる

仮に与える。「海鳴りに耳を―・しつつ」〈佐藤春夫・晶子曼陀羅〉

仮に与える。「海鳴りに耳を―・しつつ」〈佐藤春夫・晶子曼陀羅〉 許す。仮借(かしやく)する。「不法の者があれば…寸毫も―・さず」〈福沢・福翁自伝〉

[可能]かせる

許す。仮借(かしやく)する。「不法の者があれば…寸毫も―・さず」〈福沢・福翁自伝〉

[可能]かせる

か・す【貸す】🔗⭐🔉

か・す【貸す】

[動サ五(四)] 自分の金や物などを、ある期間だけ他人に使わせる。「友人にお金を―・す」「本を一日―・す」「タバコの火を―・す」

自分の金や物などを、ある期間だけ他人に使わせる。「友人にお金を―・す」「本を一日―・す」「タバコの火を―・す」 借りる。

借りる。 使用料をとって、ある期間他人に利用させる。「アパートを―・す」「土地を―・している」

使用料をとって、ある期間他人に利用させる。「アパートを―・す」「土地を―・している」 借りる。

借りる。 能力・労力などを他人に提供する。「手を―・す」「肩を―・す」「耳を―・そうともしない」「お力を―・して下さい」

能力・労力などを他人に提供する。「手を―・す」「肩を―・す」「耳を―・そうともしない」「お力を―・して下さい」 借りる。

[可能]かせる

借りる。

[可能]かせる

自分の金や物などを、ある期間だけ他人に使わせる。「友人にお金を―・す」「本を一日―・す」「タバコの火を―・す」

自分の金や物などを、ある期間だけ他人に使わせる。「友人にお金を―・す」「本を一日―・す」「タバコの火を―・す」 借りる。

借りる。 使用料をとって、ある期間他人に利用させる。「アパートを―・す」「土地を―・している」

使用料をとって、ある期間他人に利用させる。「アパートを―・す」「土地を―・している」 借りる。

借りる。 能力・労力などを他人に提供する。「手を―・す」「肩を―・す」「耳を―・そうともしない」「お力を―・して下さい」

能力・労力などを他人に提供する。「手を―・す」「肩を―・す」「耳を―・そうともしない」「お力を―・して下さい」 借りる。

[可能]かせる

借りる。

[可能]かせる

か・す【化す】クワす🔗⭐🔉

か・す【化す】クワす

[動サ五]「か(化)する」(サ変)の五段化。「貴重な文化財が火災で灰と―・す」

[可能]かせる

[動サ五]「か(化)する」(サ変)の五段化。「貴重な文化財が火災で灰と―・す」

[可能]かせる [動サ変]「か(化)する」の文語形。

[動サ変]「か(化)する」の文語形。

[動サ五]「か(化)する」(サ変)の五段化。「貴重な文化財が火災で灰と―・す」

[可能]かせる

[動サ五]「か(化)する」(サ変)の五段化。「貴重な文化財が火災で灰と―・す」

[可能]かせる [動サ変]「か(化)する」の文語形。

[動サ変]「か(化)する」の文語形。

か・す【科す】クワす🔗⭐🔉

か・す【科す】クワす

[動サ五]「か(科)する」(サ変)の五段化。「罰金は―・さない」

[可能]かせる

[動サ五]「か(科)する」(サ変)の五段化。「罰金は―・さない」

[可能]かせる [動サ変]「か(科)する」の文語形。

[動サ変]「か(科)する」の文語形。

[動サ五]「か(科)する」(サ変)の五段化。「罰金は―・さない」

[可能]かせる

[動サ五]「か(科)する」(サ変)の五段化。「罰金は―・さない」

[可能]かせる [動サ変]「か(科)する」の文語形。

[動サ変]「か(科)する」の文語形。

か・す【課す】クワす🔗⭐🔉

か・す【課す】クワす

[動サ五]「か(課)する」(サ変)の五段化。「春休みには宿題は―・さない」

[可能]かせる

[動サ五]「か(課)する」(サ変)の五段化。「春休みには宿題は―・さない」

[可能]かせる [動サ変]「か(課)する」の文語形。

[動サ変]「か(課)する」の文語形。

[動サ五]「か(課)する」(サ変)の五段化。「春休みには宿題は―・さない」

[可能]かせる

[動サ五]「か(課)する」(サ変)の五段化。「春休みには宿題は―・さない」

[可能]かせる [動サ変]「か(課)する」の文語形。

[動サ変]「か(課)する」の文語形。

か・す【△浸す・×淅す】🔗⭐🔉

か・す【△浸す・×淅す】

[動サ四] 水にひたす。つける。「秋刈りし室のおしねを思ひ出でて春ぞたなゐに種も―・しける」〈堀河百首〉

水にひたす。つける。「秋刈りし室のおしねを思ひ出でて春ぞたなゐに種も―・しける」〈堀河百首〉 米を洗う。米をとぐ。〈新撰字鏡〉

米を洗う。米をとぐ。〈新撰字鏡〉

水にひたす。つける。「秋刈りし室のおしねを思ひ出でて春ぞたなゐに種も―・しける」〈堀河百首〉

水にひたす。つける。「秋刈りし室のおしねを思ひ出でて春ぞたなゐに種も―・しける」〈堀河百首〉 米を洗う。米をとぐ。〈新撰字鏡〉

米を洗う。米をとぐ。〈新撰字鏡〉

か・す【×痂す・×悴す】🔗⭐🔉

か・す【×痂す・×悴す】

[動サ下二]「かせる」の文語形。

か・す【△和す】クワす🔗⭐🔉

か・す【△和す】クワす

[動サ変] 混じり合う。混じり合わせる。調和させる。「失敬の挨拶は、ゴツサイの掛声に―・し」〈逍遥・当世書生気質〉

混じり合う。混じり合わせる。調和させる。「失敬の挨拶は、ゴツサイの掛声に―・し」〈逍遥・当世書生気質〉 気持ちがなごむ。また、なごませる。やわらげる。「酔(ゑ)ひに―・してこの事を語り出されたるに」〈太平記・三二〉

気持ちがなごむ。また、なごませる。やわらげる。「酔(ゑ)ひに―・してこの事を語り出されたるに」〈太平記・三二〉

混じり合う。混じり合わせる。調和させる。「失敬の挨拶は、ゴツサイの掛声に―・し」〈逍遥・当世書生気質〉

混じり合う。混じり合わせる。調和させる。「失敬の挨拶は、ゴツサイの掛声に―・し」〈逍遥・当世書生気質〉 気持ちがなごむ。また、なごませる。やわらげる。「酔(ゑ)ひに―・してこの事を語り出されたるに」〈太平記・三二〉

気持ちがなごむ。また、なごませる。やわらげる。「酔(ゑ)ひに―・してこの事を語り出されたるに」〈太平記・三二〉

か・す🔗⭐🔉

か・す

〔接尾〕《動詞五(四)段型活用》動詞の未然形に付いて動詞をつくり、そのようにさせるという意を表す。「散ら―・す」「冷や―・す」「なほ思ひの罪逃(の)がら―・し給へ」〈宇津保・蔵開上〉「然らばこれ構へて見顕は―・さばや」〈今昔・二七・三五〉

か‐すい【下垂】🔗⭐🔉

か‐すい【下垂】

[名]スル垂れ下がること。「胃―」

か‐すい【火水】クワ‐🔗⭐🔉

か‐すい【火水】クワ‐

火と水。つらく困難な状況などにもたとえていう。水火。「同じくは―の中へ飛び入っても」〈紅葉・多情多恨〉

火と水。つらく困難な状況などにもたとえていう。水火。「同じくは―の中へ飛び入っても」〈紅葉・多情多恨〉 性質の相反するもののたとえ。「精神上の―の争いも」〈花袋・描写論〉

性質の相反するもののたとえ。「精神上の―の争いも」〈花袋・描写論〉

火と水。つらく困難な状況などにもたとえていう。水火。「同じくは―の中へ飛び入っても」〈紅葉・多情多恨〉

火と水。つらく困難な状況などにもたとえていう。水火。「同じくは―の中へ飛び入っても」〈紅葉・多情多恨〉 性質の相反するもののたとえ。「精神上の―の争いも」〈花袋・描写論〉

性質の相反するもののたとえ。「精神上の―の争いも」〈花袋・描写論〉

か‐すい【加水】🔗⭐🔉

か‐すい【加水】

水を加えること。

か‐すい【×禾穂】クワ‐🔗⭐🔉

か‐すい【×禾穂】クワ‐

イネ科植物の穂。

か‐すい【仮睡】🔗⭐🔉

か‐すい【仮睡】

[名]スル少しの間眠ること。仮眠。「交代で―する」

か‐すい【花穂】クワ‐🔗⭐🔉

か‐すい【花穂】クワ‐

花が稲穂のように、長い花軸に群がってつく花序。

か‐すい【河水】🔗⭐🔉

か‐すい【河水】

河の水。かわみず。

か‐すい【歌吹】🔗⭐🔉

か‐すい【歌吹】

歌をうたい、笛を吹き鳴らすこと。遊芸や遊興。

かすい‐かい【歌吹海】🔗⭐🔉

かすい‐かい【歌吹海】

歌舞または遊興の盛んな場所。遊里。「北の墓地はモンマルトルの―に接す」〈荷風・ふらんす物語〉

かすい‐さい【可睡斎】🔗⭐🔉

かすい‐さい【可睡斎】

静岡県袋井市久能にある曹洞宗の寺。山号は万松山。開創は応永一四年(一四〇七)、開基は恕仲天 (じよちゆうてんぎん)。大路一遵(たいじいつそん)により中興、寺号を東陽軒とし、のち可睡斎と改めた。徳川家康の帰依を受け、駿河・遠江・三河・伊豆四か国の大僧録司が置かれた。三尺坊大権現は、火防の霊仏。

(じよちゆうてんぎん)。大路一遵(たいじいつそん)により中興、寺号を東陽軒とし、のち可睡斎と改めた。徳川家康の帰依を受け、駿河・遠江・三河・伊豆四か国の大僧録司が置かれた。三尺坊大権現は、火防の霊仏。

(じよちゆうてんぎん)。大路一遵(たいじいつそん)により中興、寺号を東陽軒とし、のち可睡斎と改めた。徳川家康の帰依を受け、駿河・遠江・三河・伊豆四か国の大僧録司が置かれた。三尺坊大権現は、火防の霊仏。

(じよちゆうてんぎん)。大路一遵(たいじいつそん)により中興、寺号を東陽軒とし、のち可睡斎と改めた。徳川家康の帰依を受け、駿河・遠江・三河・伊豆四か国の大僧録司が置かれた。三尺坊大権現は、火防の霊仏。

かすい‐たい【下垂体】🔗⭐🔉

かすい‐たい【下垂体】

脳下垂体(のうかすいたい)

脳下垂体(のうかすいたい)

脳下垂体(のうかすいたい)

脳下垂体(のうかすいたい)

かすい‐どり【蚊吸い鳥】かすひ‐🔗⭐🔉

かすい‐どり【蚊吸い鳥】かすひ‐

ヨタカの別名。

かすい‐ぶんかい【加水分解】🔗⭐🔉

かすい‐ぶんかい【加水分解】

[名]スル化合物に水が作用して起こる分解反応。塩(えん)を水に溶かすと酸と塩基に分解する反応があり、加水解離ともいう。有機化合物ではエステルやたんぱく質などが水と反応して酸とアルコールや、アミノ酸などができる反応などがある。

かすいぶんかい‐こうそ【加水分解酵素】‐カウソ🔗⭐🔉

かすいぶんかい‐こうそ【加水分解酵素】‐カウソ

加水分解の際に触媒として働く酵素の総称。生体内ででんぷんやたんぱく質の加水分解を促進する。エステラーゼ・アミラーゼ・プロテアーゼなどがある。ヒドロラーゼ。

か‐すう【加数】🔗⭐🔉

か‐すう【加数】

加法で、加えるほうの数。a+b=cの、bのこと。

か‐すう【仮数】🔗⭐🔉

か‐すう【仮数】

常用対数の値の、整数部分を除いた小数部分の値。

か‐すう【×遐×陬】🔗⭐🔉

か‐すう【×遐×陬】

都から遠く離れた片田舎。僻地。

かす‐お【×糟尾】‐を🔗⭐🔉

かす‐お【×糟尾】‐を

白髪のまじった髪。ごましお頭。「(斎藤別当ハ)白髪の―なりしぞ」〈平家・一一〉

白髪のまじった髪。ごましお頭。「(斎藤別当ハ)白髪の―なりしぞ」〈平家・一一〉 絣(かすり)模様のある矢羽。かすぼ。

絣(かすり)模様のある矢羽。かすぼ。

白髪のまじった髪。ごましお頭。「(斎藤別当ハ)白髪の―なりしぞ」〈平家・一一〉

白髪のまじった髪。ごましお頭。「(斎藤別当ハ)白髪の―なりしぞ」〈平家・一一〉 絣(かすり)模様のある矢羽。かすぼ。

絣(かすり)模様のある矢羽。かすぼ。

かす‐か【△幽か・△微か】🔗⭐🔉

かす‐か【△幽か・△微か】

[形動] [ナリ]

[ナリ] やっと感じ取れる程度であるさま。はっきりとは認められないさま。「―な物音」「―な記憶」

やっと感じ取れる程度であるさま。はっきりとは認められないさま。「―な物音」「―な記憶」 生活ぶりなど弱々しく、細々としたさま。「わずかな収入で―に日を送る」

生活ぶりなど弱々しく、細々としたさま。「わずかな収入で―に日を送る」 姿かたちのみすぼらしいさま。貧弱。「―なる小さき法師一人をなん具したりける」〈今昔・一七・四四〉

姿かたちのみすぼらしいさま。貧弱。「―なる小さき法師一人をなん具したりける」〈今昔・一七・四四〉 人目につかないさま。ひっそりとして寂しそうなさま。「北の方の―なる御有様をも」〈平家・一二〉→僅(わず)か[用法]

[派生]かすかさ[名]

人目につかないさま。ひっそりとして寂しそうなさま。「北の方の―なる御有様をも」〈平家・一二〉→僅(わず)か[用法]

[派生]かすかさ[名]

[ナリ]

[ナリ] やっと感じ取れる程度であるさま。はっきりとは認められないさま。「―な物音」「―な記憶」

やっと感じ取れる程度であるさま。はっきりとは認められないさま。「―な物音」「―な記憶」 生活ぶりなど弱々しく、細々としたさま。「わずかな収入で―に日を送る」

生活ぶりなど弱々しく、細々としたさま。「わずかな収入で―に日を送る」 姿かたちのみすぼらしいさま。貧弱。「―なる小さき法師一人をなん具したりける」〈今昔・一七・四四〉

姿かたちのみすぼらしいさま。貧弱。「―なる小さき法師一人をなん具したりける」〈今昔・一七・四四〉 人目につかないさま。ひっそりとして寂しそうなさま。「北の方の―なる御有様をも」〈平家・一二〉→僅(わず)か[用法]

[派生]かすかさ[名]

人目につかないさま。ひっそりとして寂しそうなさま。「北の方の―なる御有様をも」〈平家・一二〉→僅(わず)か[用法]

[派生]かすかさ[名]

かすが【春日】🔗⭐🔉

かすが【春日】

《「春日」の表記は、地名「かすが」にかかる枕詞「はるひ」を当てたもの》 奈良市およびその付近の称。特に、春日大社のあたり。

奈良市およびその付近の称。特に、春日大社のあたり。 福岡県の市。福岡市の南に位置し、住宅地。自衛隊の春日原基地がある。人口九・六万。

福岡県の市。福岡市の南に位置し、住宅地。自衛隊の春日原基地がある。人口九・六万。

奈良市およびその付近の称。特に、春日大社のあたり。

奈良市およびその付近の称。特に、春日大社のあたり。 福岡県の市。福岡市の南に位置し、住宅地。自衛隊の春日原基地がある。人口九・六万。

福岡県の市。福岡市の南に位置し、住宅地。自衛隊の春日原基地がある。人口九・六万。

かすがい【×鎹】かすがひ🔗⭐🔉

かすがい【×鎹】かすがひ

材木と材木とをつなぎとめるために打ち込む、両端の曲がった大釘。

材木と材木とをつなぎとめるために打ち込む、両端の曲がった大釘。 人と人とをつなぎとめるもの。「子は―」

人と人とをつなぎとめるもの。「子は―」 戸締まりの掛けがね。「―も錠(とざし)もあらばこそ、その殿戸、我鎖(さ)さめ」〈催馬楽・東屋〉◆「鎹」は国字。

戸締まりの掛けがね。「―も錠(とざし)もあらばこそ、その殿戸、我鎖(さ)さめ」〈催馬楽・東屋〉◆「鎹」は国字。

材木と材木とをつなぎとめるために打ち込む、両端の曲がった大釘。

材木と材木とをつなぎとめるために打ち込む、両端の曲がった大釘。 人と人とをつなぎとめるもの。「子は―」

人と人とをつなぎとめるもの。「子は―」 戸締まりの掛けがね。「―も錠(とざし)もあらばこそ、その殿戸、我鎖(さ)さめ」〈催馬楽・東屋〉◆「鎹」は国字。

戸締まりの掛けがね。「―も錠(とざし)もあらばこそ、その殿戸、我鎖(さ)さめ」〈催馬楽・東屋〉◆「鎹」は国字。

かすがい【春日井】かすがゐ🔗⭐🔉

かすがい【春日井】かすがゐ

愛知県北西部の市。名古屋市の北に隣接。製紙・電気器具工業やサボテン栽培が盛ん。高蔵寺ニュータウンがあり、住宅都市化が進展。人口二七・一万。

かすが‐ごんげん【春日権現】🔗⭐🔉

かすが‐ごんげん【春日権現】

奈良の春日大社の祭神の総称。また、春日大社の別名。春日明神。

かすがごんげんけんき【春日権現験記】🔗⭐🔉

かすがごんげんけんき【春日権現験記】

鎌倉時代の代表的絵巻物。絹本着色。全二〇巻。目録一巻。春日大社創建の由来と数々の霊験とを描く。目録によれば、絵は高階隆兼(たかしなたかかね)がかき、西園寺公衡(さいおんじきんひら)の発願で延慶二年(一三〇九)春日大社に奉納された。稠密(ちゆうみつ)華麗な画風は大和絵の一頂点を示す。春日権現霊験記。

かすが‐じんじゃ【春日神社】🔗⭐🔉

かすが‐じんじゃ【春日神社】

春日大社(たいしや)の旧称。

かす‐かす🔗⭐🔉

かす‐かす

[形動]果物などが、ほとんど水分がなくなってそのものらしい味がしないさま。「―なリンゴ」

[形動]果物などが、ほとんど水分がなくなってそのものらしい味がしないさま。「―なリンゴ」 [副]スル

[副]スル

に同じ。「―したナシ」

に同じ。「―したナシ」 それが限界で、もはやゆとりのないさま。すれすれ。ぎりぎり。「門限―のところで間に合った」[アクセント]

それが限界で、もはやゆとりのないさま。すれすれ。ぎりぎり。「門限―のところで間に合った」[アクセント] はカスカス、

はカスカス、 はカスカス、またはカスカス。

はカスカス、またはカスカス。

[形動]果物などが、ほとんど水分がなくなってそのものらしい味がしないさま。「―なリンゴ」

[形動]果物などが、ほとんど水分がなくなってそのものらしい味がしないさま。「―なリンゴ」 [副]スル

[副]スル

に同じ。「―したナシ」

に同じ。「―したナシ」 それが限界で、もはやゆとりのないさま。すれすれ。ぎりぎり。「門限―のところで間に合った」[アクセント]

それが限界で、もはやゆとりのないさま。すれすれ。ぎりぎり。「門限―のところで間に合った」[アクセント] はカスカス、

はカスカス、 はカスカス、またはカスカス。

はカスカス、またはカスカス。

かすが‐せんあん【春日潜庵】🔗⭐🔉

かすが‐せんあん【春日潜庵】

[一八一一〜一八七八]江戸末期から明治初期の陽明学者。京都の生まれ。名は襄。字(あざな)は子賛。公卿の久我(こが)家に仕え、尊王攘夷論を主張した。のち、奈良県知事。著「潜庵遺稿」など。

かすが‐たいしゃ【春日大社】🔗⭐🔉

かすが‐たいしゃ【春日大社】

奈良市春日野町にある神社。旧官幣大社。祭神は武甕槌命(たけみかづちのみこと)(第一殿)・経津主命(ふつぬしのみこと)(第二殿)・天児屋根命(あめのこやねのみこと)(第三殿)・比売神(ひめがみ)(第四殿)で、藤原氏の氏神。三月一三日の春日祭は三勅祭の一。昭和二一年(一九四六)春日神社を改称。

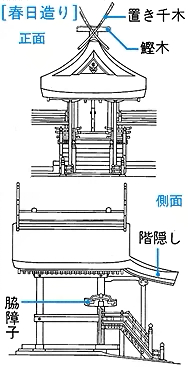

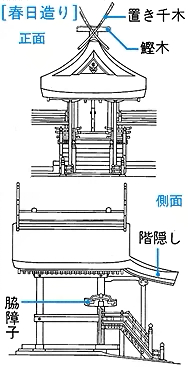

かすが‐づくり【春=日造(り)】🔗⭐🔉

かすが‐づくり【春=日造(り)】

神社本殿形式の一。切妻造り・妻入りで、正面に階隠(はしかく)しをつけ、棟には置き千木(ちぎ)・鰹木(かつおぎ)を置く。奈良時代に完成したものという。春日大社本殿がその代表例。

神社本殿形式の一。切妻造り・妻入りで、正面に階隠(はしかく)しをつけ、棟には置き千木(ちぎ)・鰹木(かつおぎ)を置く。奈良時代に完成したものという。春日大社本殿がその代表例。

神社本殿形式の一。切妻造り・妻入りで、正面に階隠(はしかく)しをつけ、棟には置き千木(ちぎ)・鰹木(かつおぎ)を置く。奈良時代に完成したものという。春日大社本殿がその代表例。

神社本殿形式の一。切妻造り・妻入りで、正面に階隠(はしかく)しをつけ、棟には置き千木(ちぎ)・鰹木(かつおぎ)を置く。奈良時代に完成したものという。春日大社本殿がその代表例。

かすが‐どうろう【春=日灯×籠】🔗⭐🔉

かすが‐どうろう【春=日灯×籠】

竿(さお)が円形、笠・火袋(ひぶくろ)・中台(ちゆうだい)・地輪(じりん)が六角平面で、背の高い標準的な石灯籠。春日大社に多く用いられているところからいう。

竿(さお)が円形、笠・火袋(ひぶくろ)・中台(ちゆうだい)・地輪(じりん)が六角平面で、背の高い標準的な石灯籠。春日大社に多く用いられているところからいう。 木製または青銅製のつり灯籠。春日大社の回廊や社殿に使われている形。

木製または青銅製のつり灯籠。春日大社の回廊や社殿に使われている形。

竿(さお)が円形、笠・火袋(ひぶくろ)・中台(ちゆうだい)・地輪(じりん)が六角平面で、背の高い標準的な石灯籠。春日大社に多く用いられているところからいう。

竿(さお)が円形、笠・火袋(ひぶくろ)・中台(ちゆうだい)・地輪(じりん)が六角平面で、背の高い標準的な石灯籠。春日大社に多く用いられているところからいう。 木製または青銅製のつり灯籠。春日大社の回廊や社殿に使われている形。

木製または青銅製のつり灯籠。春日大社の回廊や社殿に使われている形。

かすが‐どりい【春=日鳥居】‐どりゐ🔗⭐🔉

かすが‐どりい【春=日鳥居】‐どりゐ

春日大社の一の鳥居に代表される鳥居形式。柱が太く、ころびをつけ、島木・笠木は直線で、端を垂直に切ったもの。

かすが‐の【春日野】🔗⭐🔉

かすが‐の【春日野】

奈良市、春日山の麓一帯の野原。《歌枕》「―の飛火の野守いでてみよ今いくかありて若菜つみてむ」〈古今・春上〉

かすが‐の‐しんぼく【春=日の神木】🔗⭐🔉

かすが‐の‐しんぼく【春=日の神木】

神霊が宿るとされた春日神社の榊(さかき)。平安末期から室町時代にかけて、興福寺の大衆(だいしゆ)が朝廷の処置などに不満があるときに、春日神社の神人とともにこれを担いで京都に強訴するのが例であった。これを神木入洛(しんぼくじゆらく)という。

かすが‐の‐つぼね【春日局】🔗⭐🔉

かすが‐の‐つぼね【春日局】

[一五七九〜一六四三]江戸前期の大奥の女中。徳川三代将軍家光の乳母。稲葉正成の妻。名は福。家光が将軍継嗣になるのに功績があり、大奥を任せられ、権勢を振るった。

[一五七九〜一六四三]江戸前期の大奥の女中。徳川三代将軍家光の乳母。稲葉正成の妻。名は福。家光が将軍継嗣になるのに功績があり、大奥を任せられ、権勢を振るった。 歌舞伎。時代物。五幕。明治二四年(一八九一)東京歌舞伎座初演。演劇改良論者の福地桜痴が書き、九世市川団十郎が演じた活歴物の代表作。

歌舞伎。時代物。五幕。明治二四年(一八九一)東京歌舞伎座初演。演劇改良論者の福地桜痴が書き、九世市川団十郎が演じた活歴物の代表作。

[一五七九〜一六四三]江戸前期の大奥の女中。徳川三代将軍家光の乳母。稲葉正成の妻。名は福。家光が将軍継嗣になるのに功績があり、大奥を任せられ、権勢を振るった。

[一五七九〜一六四三]江戸前期の大奥の女中。徳川三代将軍家光の乳母。稲葉正成の妻。名は福。家光が将軍継嗣になるのに功績があり、大奥を任せられ、権勢を振るった。 歌舞伎。時代物。五幕。明治二四年(一八九一)東京歌舞伎座初演。演劇改良論者の福地桜痴が書き、九世市川団十郎が演じた活歴物の代表作。

歌舞伎。時代物。五幕。明治二四年(一八九一)東京歌舞伎座初演。演劇改良論者の福地桜痴が書き、九世市川団十郎が演じた活歴物の代表作。

かすがの‐まんじゅう【春=日野×饅△頭】‐マンヂユウ🔗⭐🔉

かすがの‐まんじゅう【春=日野×饅△頭】‐マンヂユウ

厚めに作った皮の上面にヒノキの葉の模様を焼きつけた小判形のまんじゅう。春日饅頭。忍ぶ饅頭。

かすが‐ばん【春=日版】🔗⭐🔉

かすが‐ばん【春=日版】

平安末期から鎌倉期にかけて、奈良の興福寺で刊行された経典類。春日神社に奉献されたものが多いところからいう。

平安末期から鎌倉期にかけて、奈良の興福寺で刊行された経典類。春日神社に奉献されたものが多いところからいう。 広く、奈良の諸寺で開板された版本の総称。

広く、奈良の諸寺で開板された版本の総称。

平安末期から鎌倉期にかけて、奈良の興福寺で刊行された経典類。春日神社に奉献されたものが多いところからいう。

平安末期から鎌倉期にかけて、奈良の興福寺で刊行された経典類。春日神社に奉献されたものが多いところからいう。 広く、奈良の諸寺で開板された版本の総称。

広く、奈良の諸寺で開板された版本の総称。

かすが‐ふじおり【春=日×藤織】‐ふぢおり🔗⭐🔉

かすが‐ふじおり【春=日×藤織】‐ふぢおり

藤づる・大麻・苧麻(からむし)などを用い、奈良で織られた太布(たふ)。春日藤布(とうふ)。

かすかべ【春日部】🔗⭐🔉

かすかべ【春日部】

埼玉県東部の市。奥州街道の粕壁宿の宿場町として発達。住宅地。たんす・桐箱(きりばこ)などを特産。もと新田義貞の家臣春日部氏の所領。人口一九・八万。

かすが‐まい【春=日舞】‐まひ🔗⭐🔉

かすが‐まい【春=日舞】‐まひ

春日大社で、巫女(みこ)が神前に奏する神楽舞。

かすが‐まつり【春日祭】🔗⭐🔉

かすが‐まつり【春日祭】

春日大社の祭礼。古くは陰暦二月・一一月の最初の申(さる)の日行われたもので、申祭りともよばれた。現在は三月一三日に行われる。賀茂(かも)・石清水(いわしみず)の祭礼とともに三勅祭の一。かすがさい。《季 春》

かすが‐まんだら【春=日×曼×荼羅】🔗⭐🔉

かすが‐まんだら【春=日×曼×荼羅】

春日神社の信仰のため、その祭神・境内などを図にした曼荼羅。宮曼荼羅・社寺曼荼羅・鹿曼荼羅などがある。鎌倉・室町時代に流行。

かすが‐みょうじん【春日明神】‐ミヤウジン🔗⭐🔉

かすが‐みょうじん【春日明神】‐ミヤウジン

春日権現(ごんげん)

春日権現(ごんげん)

春日権現(ごんげん)

春日権現(ごんげん)

かすが‐やま【春日山】🔗⭐🔉

かすが‐やま【春日山】

奈良市東部の山。標高四九七メートル。若草山の南隣に位置し、ふもとに春日大社がある。

かすが‐やま【春日山】🔗⭐🔉

かすが‐やま【春日山】

新潟県上越市にある山。標高一六〇メートル。頂上に春日山城跡がある。

かすがやま‐じょう【春日山城】‐ジヤウ🔗⭐🔉

かすがやま‐じょう【春日山城】‐ジヤウ

春日山にあった上杉謙信の本城。越後(えちご)守護代長尾氏歴代の本拠で、長尾景虎(ながおかげとら)(上杉謙信)が拡充整備した。のち上杉景勝の会津移封のあと入城した堀氏が慶長一二年(一六〇七)に福島城に移って廃城となる。鉢が峰城。

カスカラ‐サグラダ【スペインc scara sagrada】🔗⭐🔉

scara sagrada】🔗⭐🔉

カスカラ‐サグラダ【スペインc scara sagrada】

《神聖な樹皮の意》主に米国カリフォルニア州に産するクロウメモドキ科植物の樹皮。緩下薬に用いる。

scara sagrada】

《神聖な樹皮の意》主に米国カリフォルニア州に産するクロウメモドキ科植物の樹皮。緩下薬に用いる。

scara sagrada】

《神聖な樹皮の意》主に米国カリフォルニア州に産するクロウメモドキ科植物の樹皮。緩下薬に用いる。

scara sagrada】

《神聖な樹皮の意》主に米国カリフォルニア州に産するクロウメモドキ科植物の樹皮。緩下薬に用いる。

かすがりゅうじん【春日竜神】🔗⭐🔉

かすがりゅうじん【春日竜神】

謡曲。五番目物。栂尾(とがのお)の明慧(みようえ)上人が渡唐のいとまごいに春日明神に参詣すると、明神が現れて入唐を戒める。

かすがわかみや‐じんじゃ【春日若宮神社】🔗⭐🔉

かすがわかみや‐じんじゃ【春日若宮神社】

春日大社の南方にある摂社。祭神は天押雲根命(あめのおしくもねのみこと)。一二月一七日の春日若宮祭(保延(ほうえん)祭)は芸能祭的色彩の濃いので有名。

かす‐げ【×糟毛】🔗⭐🔉

かす‐げ【×糟毛】

馬の毛色の名。灰色に少し白い毛がまじっているもの。「―なる馬に乗り」〈古活字本保元・中〉

馬の毛色の名。灰色に少し白い毛がまじっているもの。「―なる馬に乗り」〈古活字本保元・中〉 白髪まじりの頭髪。「ひょこひょこと来るは撥鬢(ばちびん)―の親仁」〈浄・浪花鑑〉

白髪まじりの頭髪。「ひょこひょこと来るは撥鬢(ばちびん)―の親仁」〈浄・浪花鑑〉

馬の毛色の名。灰色に少し白い毛がまじっているもの。「―なる馬に乗り」〈古活字本保元・中〉

馬の毛色の名。灰色に少し白い毛がまじっているもの。「―なる馬に乗り」〈古活字本保元・中〉 白髪まじりの頭髪。「ひょこひょこと来るは撥鬢(ばちびん)―の親仁」〈浄・浪花鑑〉

白髪まじりの頭髪。「ひょこひょこと来るは撥鬢(ばちびん)―の親仁」〈浄・浪花鑑〉

カスケード【cascade】🔗⭐🔉

カスケード【cascade】

階段状に水の落ちる滝。

階段状に水の落ちる滝。 傾斜地にある庭園などで、階段状に流した水の流れ。

傾斜地にある庭園などで、階段状に流した水の流れ。

階段状に水の落ちる滝。

階段状に水の落ちる滝。 傾斜地にある庭園などで、階段状に流した水の流れ。

傾斜地にある庭園などで、階段状に流した水の流れ。

カスケード‐さんみゃく【カスケード山脈】🔗⭐🔉

カスケード‐さんみゃく【カスケード山脈】

《Cascade》北アメリカの太平洋岸を南北に連なる山脈。最高峰はレーニア山の四三九二メートル。

カスケード‐シャワー【cascade shower】🔗⭐🔉

カスケード‐シャワー【cascade shower】

高エネルギーの電子または光子が物質内に入射し、電子は光子を、光子は電子対(でんしつい)をつくり、これを交互に繰り返して多数の電子や光子が増殖される現象。原子核乾板などでは滝の飛沫のように見える。宇宙線のものは空気シャワーともいう。電子シャワー。

か‐すけごう【加助郷】‐すけガウ🔗⭐🔉

か‐すけごう【加助郷】‐すけガウ

江戸中期以降、宿駅の定助郷(じようすけごう)に新たに追加された助郷役。街道の交通量の増加に伴って徴発された。増(まし)助郷。

かす‐ざめ【×糟×鮫】🔗⭐🔉

かす‐ざめ【×糟×鮫】

ツノザメ目カスザメ科の海水魚。全長約二メートル。体は著しく扁平でエイに似るが、えら穴は体側にある。体色は茶褐色。卵胎性。本州中部以南の浅い海底にすむ。肉はかまぼこの原料に、皮はやすりに利用。

かす‐じる【×粕汁・×糟汁】🔗⭐🔉

かす‐じる【×粕汁・×糟汁】

塩鮭(しおざけ)や塩ぶり、野菜などを実にして、酒粕を入れたこくのある汁。《季 冬》「―や蓋を浮かせて沸きたちし/風生」

かす‐ず【×粕酢・×糟酢】🔗⭐🔉

かす‐ず【×粕酢・×糟酢】

酒粕を原料として作った酢。

カスター【caster】🔗⭐🔉

カスター【caster】

キャスター

キャスター

キャスター

キャスター

カスタード【custard】🔗⭐🔉

カスタード【custard】

牛乳・鶏卵・砂糖・香料などを混ぜ合わせて調理したもの。

カスタード‐クリーム【custard cream】🔗⭐🔉

カスタード‐クリーム【custard cream】

カスタードにコーンスターチまたは小麦粉を加えて煮上げたクリーム。シュークリームの皮の中に詰めるほか、各種の菓子に用いる。

カスタード‐プディング【custard pudding】🔗⭐🔉

カスタード‐プディング【custard pudding】

カスタードを型に入れて蒸した、半固体の滑らかな菓子。カスタードプリン。プリン。

カスタネット【castanet】🔗⭐🔉

カスタネット【castanet】

打楽器の一。二枚貝のように組み合わせた一対の木片、または象牙片を打ち合わせて音を出す。

打楽器の一。二枚貝のように組み合わせた一対の木片、または象牙片を打ち合わせて音を出す。

打楽器の一。二枚貝のように組み合わせた一対の木片、または象牙片を打ち合わせて音を出す。

打楽器の一。二枚貝のように組み合わせた一対の木片、または象牙片を打ち合わせて音を出す。

カスタム【custom】🔗⭐🔉

カスタム【custom】

関税。また、税関。

関税。また、税関。 あつらえ。特別注文。

あつらえ。特別注文。

関税。また、税関。

関税。また、税関。 あつらえ。特別注文。

あつらえ。特別注文。

カスタム‐アイシー【カスタムIC】🔗⭐🔉

カスタム‐アイシー【カスタムIC】

注文主の求めに応じて設計・製作される集積回路のこと。

カスタム‐カー【custom car】🔗⭐🔉

カスタム‐カー【custom car】

注文によって特別な装備をした自動車。

カスタム‐メード【custom-made】🔗⭐🔉

カスタム‐メード【custom-made】

特別注文で作った品。オーダーメード。

かす‐づけ【×粕漬(け)・×糟漬(け)】🔗⭐🔉

かす‐づけ【×粕漬(け)・×糟漬(け)】

肉・魚・野菜などを酒粕に漬けること。また、その漬物。

カスティリオーネ【Castiglione】🔗⭐🔉

カスティリオーネ【Castiglione】

(Baldassare 〜)[一四七八〜一五二九]イタリアの外交官・著述家。著「廷臣論」。

(Baldassare 〜)[一四七八〜一五二九]イタリアの外交官・著述家。著「廷臣論」。 (Giuseppe 〜)[一六八八〜一七六六]イタリアのイエズス会宣教師・画家。中国名は郎世寧(ろうせいねい)。一七一五年、清(しん)国北京に行き、雍世(ようせい)帝・乾隆(けんりゆう)帝に仕え、西洋の画法を伝えた。絵は台北の故宮博物院に多数収蔵。

(Giuseppe 〜)[一六八八〜一七六六]イタリアのイエズス会宣教師・画家。中国名は郎世寧(ろうせいねい)。一七一五年、清(しん)国北京に行き、雍世(ようせい)帝・乾隆(けんりゆう)帝に仕え、西洋の画法を伝えた。絵は台北の故宮博物院に多数収蔵。

(Baldassare 〜)[一四七八〜一五二九]イタリアの外交官・著述家。著「廷臣論」。

(Baldassare 〜)[一四七八〜一五二九]イタリアの外交官・著述家。著「廷臣論」。 (Giuseppe 〜)[一六八八〜一七六六]イタリアのイエズス会宣教師・画家。中国名は郎世寧(ろうせいねい)。一七一五年、清(しん)国北京に行き、雍世(ようせい)帝・乾隆(けんりゆう)帝に仕え、西洋の画法を伝えた。絵は台北の故宮博物院に多数収蔵。

(Giuseppe 〜)[一六八八〜一七六六]イタリアのイエズス会宣教師・画家。中国名は郎世寧(ろうせいねい)。一七一五年、清(しん)国北京に行き、雍世(ようせい)帝・乾隆(けんりゆう)帝に仕え、西洋の画法を伝えた。絵は台北の故宮博物院に多数収蔵。

カスティリャ【Castilla】🔗⭐🔉

カスティリャ【Castilla】

スペイン中央部の地方。一〇世紀半ばに王国が建てられ、イスラム教勢力に対する失地回復戦の中心地となった。一四七九年、アラゴン王国と合邦してスペイン王国を形成した。

カステラ🔗⭐🔉

カステラ

《(ポルトガル)p o de Castelhaから。カスティリャのパンの意》小麦粉・鶏卵・砂糖などをまぜて焼いた菓子。室町末期にポルトガル人が長崎に伝えた。カステーラ。

o de Castelhaから。カスティリャのパンの意》小麦粉・鶏卵・砂糖などをまぜて焼いた菓子。室町末期にポルトガル人が長崎に伝えた。カステーラ。

o de Castelhaから。カスティリャのパンの意》小麦粉・鶏卵・砂糖などをまぜて焼いた菓子。室町末期にポルトガル人が長崎に伝えた。カステーラ。

o de Castelhaから。カスティリャのパンの意》小麦粉・鶏卵・砂糖などをまぜて焼いた菓子。室町末期にポルトガル人が長崎に伝えた。カステーラ。

カストラート【イタリアcastrato】🔗⭐🔉

カストラート【イタリアcastrato】

少年期の声を保つために去勢した男性歌手。一六〜一八世紀のイタリアで盛んに行われ、独特な音色などを特徴とする。

かす‐とり【×粕取り・×糟取り】🔗⭐🔉

かす‐とり【×粕取り・×糟取り】

「粕取り焼酎(しようちゆう)」の略。

「粕取り焼酎(しようちゆう)」の略。 米・芋などから急造し、かすだけを除いた下等な密造酒。第二次大戦直後盛んに造られた。

米・芋などから急造し、かすだけを除いた下等な密造酒。第二次大戦直後盛んに造られた。

「粕取り焼酎(しようちゆう)」の略。

「粕取り焼酎(しようちゆう)」の略。 米・芋などから急造し、かすだけを除いた下等な密造酒。第二次大戦直後盛んに造られた。

米・芋などから急造し、かすだけを除いた下等な密造酒。第二次大戦直後盛んに造られた。

かすとり‐ざっし【×粕取り雑誌】🔗⭐🔉

かすとり‐ざっし【×粕取り雑誌】

第二次大戦直後、相次いで発刊された扇情的で低俗な雑誌。「かすとり 」が劣悪で、三合も飲めば酔いつぶれるところから、この種の雑誌が三号ぐらいで廃刊することをひやかしての名。

」が劣悪で、三合も飲めば酔いつぶれるところから、この種の雑誌が三号ぐらいで廃刊することをひやかしての名。

」が劣悪で、三合も飲めば酔いつぶれるところから、この種の雑誌が三号ぐらいで廃刊することをひやかしての名。

」が劣悪で、三合も飲めば酔いつぶれるところから、この種の雑誌が三号ぐらいで廃刊することをひやかしての名。

かすとり‐しょうちゅう【×粕取り焼×酎】‐セウチウ🔗⭐🔉

かすとり‐しょうちゅう【×粕取り焼×酎】‐セウチウ

酒粕を蒸留して造った焼酎。

カストル【ラテンCastor】🔗⭐🔉

カストル【ラテンCastor】

双子座のα(アルフア)星。銀色に輝く一・六等星で、距離は五〇光年。有名な連星。

カストル【Kast r】🔗⭐🔉

r】🔗⭐🔉

カストル【Kast r】

ギリシア神話で、ゼウスとレーダーの子で、双子神(ディオスクロイ)の一方。他方はポリュデウケス、ラテン名ポルックス。ともに、航海の守護神。

r】

ギリシア神話で、ゼウスとレーダーの子で、双子神(ディオスクロイ)の一方。他方はポリュデウケス、ラテン名ポルックス。ともに、航海の守護神。

r】

ギリシア神話で、ゼウスとレーダーの子で、双子神(ディオスクロイ)の一方。他方はポリュデウケス、ラテン名ポルックス。ともに、航海の守護神。

r】

ギリシア神話で、ゼウスとレーダーの子で、双子神(ディオスクロイ)の一方。他方はポリュデウケス、ラテン名ポルックス。ともに、航海の守護神。

カストロ【Fidel Castro】🔗⭐🔉

カストロ【Fidel Castro】

[一九二六〜 ]キューバの政治家。社会主義革命の指導者。ゲリラ戦によって一九五九年にバティスタ政権を倒し、首相に就任。米国の介入に対抗して、社会主義国家の建設を指導。

カスバ【フランスcasbah】🔗⭐🔉

カスバ【フランスcasbah】

《(アラビア)gasbahから。砦(とりで)の意》アラブ諸国で、城塞に囲まれた居住地区。特に、アルジェリアの首都アルジェのものが有名。

カスピ‐かい【カスピ海】🔗⭐🔉

カスピ‐かい【カスピ海】

《Kaspiy》アゼルバイジャン・ロシア連邦・カザフスタン・トルクメニスタン・イランに囲まれる、世界最大の湖。塩湖で、面積三七万一〇〇〇平方キロメートル。沿岸や湖底に油田が多い。チョウザメ・アザラシなどが生息。裏海。

仮🔗⭐🔉

仮

[音]カ

ケ

カク

[訓]かり

か‐りる

も‐し

か‐す

いとま

いた‐る

[部首]人

[総画数]6

[コード]区点 1830

JIS 323E

S‐JIS 89BC

[分類]常用漢字

[難読語]

→か‐しゃ【仮借】

→か‐な【仮名・仮字】

→かりお【仮庵・仮廬】

→かり‐ほ【仮庵・仮廬】

→かん‐な【仮名】

→け‐う【仮有】

→け‐が【仮我】

→け‐そう【化粧・仮粧】

→け‐わい【化粧・仮粧】

→こ‐け【虚仮】

→さ‐ずき【仮

[音]カ

ケ

カク

[訓]かり

か‐りる

も‐し

か‐す

いとま

いた‐る

[部首]人

[総画数]6

[コード]区点 1830

JIS 323E

S‐JIS 89BC

[分類]常用漢字

[難読語]

→か‐しゃ【仮借】

→か‐な【仮名・仮字】

→かりお【仮庵・仮廬】

→かり‐ほ【仮庵・仮廬】

→かん‐な【仮名】

→け‐う【仮有】

→け‐が【仮我】

→け‐そう【化粧・仮粧】

→け‐わい【化粧・仮粧】

→こ‐け【虚仮】

→さ‐ずき【仮 ・仮床】

→じおんかなづかい【字音仮字用格】

→すえ【仮髻・仮髪】

→たとい【仮令・縦令・縦い】

→たとえ【仮令・縦令・縦え】

→ニス

・仮床】

→じおんかなづかい【字音仮字用格】

→すえ【仮髻・仮髪】

→たとい【仮令・縦令・縦い】

→たとえ【仮令・縦令・縦え】

→ニス

[音]カ

ケ

カク

[訓]かり

か‐りる

も‐し

か‐す

いとま

いた‐る

[部首]人

[総画数]6

[コード]区点 1830

JIS 323E

S‐JIS 89BC

[分類]常用漢字

[難読語]

→か‐しゃ【仮借】

→か‐な【仮名・仮字】

→かりお【仮庵・仮廬】

→かり‐ほ【仮庵・仮廬】

→かん‐な【仮名】

→け‐う【仮有】

→け‐が【仮我】

→け‐そう【化粧・仮粧】

→け‐わい【化粧・仮粧】

→こ‐け【虚仮】

→さ‐ずき【仮

[音]カ

ケ

カク

[訓]かり

か‐りる

も‐し

か‐す

いとま

いた‐る

[部首]人

[総画数]6

[コード]区点 1830

JIS 323E

S‐JIS 89BC

[分類]常用漢字

[難読語]

→か‐しゃ【仮借】

→か‐な【仮名・仮字】

→かりお【仮庵・仮廬】

→かり‐ほ【仮庵・仮廬】

→かん‐な【仮名】

→け‐う【仮有】

→け‐が【仮我】

→け‐そう【化粧・仮粧】

→け‐わい【化粧・仮粧】

→こ‐け【虚仮】

→さ‐ずき【仮 ・仮床】

→じおんかなづかい【字音仮字用格】

→すえ【仮髻・仮髪】

→たとい【仮令・縦令・縦い】

→たとえ【仮令・縦令・縦え】

→ニス

・仮床】

→じおんかなづかい【字音仮字用格】

→すえ【仮髻・仮髪】

→たとい【仮令・縦令・縦い】

→たとえ【仮令・縦令・縦え】

→ニス

糟🔗⭐🔉

糟

[音]ソウ

[訓]かす

[部首]米

[総画数]17

[コード]区点 3376

JIS 416C

S‐JIS 918C

[難読語]

→うんぞう‐がゆ【温糟粥・紅糟粥】

貸🔗⭐🔉

貸

[音]タイ

トク

[訓]か‐す

[部首]貝

[総画数]12

[コード]区点 3463

JIS 425F

S‐JIS 91DD

[分類]常用漢字

[音]タイ

トク

[訓]か‐す

[部首]貝

[総画数]12

[コード]区点 3463

JIS 425F

S‐JIS 91DD

[分類]常用漢字

[音]タイ

トク

[訓]か‐す

[部首]貝

[総画数]12

[コード]区点 3463

JIS 425F

S‐JIS 91DD

[分類]常用漢字

[音]タイ

トク

[訓]か‐す

[部首]貝

[総画数]12

[コード]区点 3463

JIS 425F

S‐JIS 91DD

[分類]常用漢字

粕🔗⭐🔉

粕

[音]ハク

[訓]かす

[部首]米

[総画数]11

[コード]区点 3984

JIS 4774

S‐JIS 9494

微🔗⭐🔉

微

[音]ビ

ミ

[訓]かす‐か

ほの‐か

ひそ‐か

しの‐ぶ

あら‐ず

な‐い

[部首]彳

[総画数]13

[コード]区点 4089

JIS 4879

S‐JIS 94F7

[分類]常用漢字

[難読語]

→ごく‐み【極微】

→そよ‐かぜ【微風】

→ぬる‐び【微温火・緩火】

→ぬるま【微温】

→ぬる‐み【温み・微温み】

→び‐くん【微醺】

→び‐よう【微恙】

→ほほ‐えみ【微笑み・頬笑み】

→ま‐どろ・む【微睡む】

→み‐さい【微細】

→み‐しょう【微笑】

→み‐じん【微塵】

→み‐みょう【微妙】

幽🔗⭐🔉

幽

[音]ユウ

ヨウ

[訓]かす‐か

[部首]幺

[総画数]9

[コード]区点 4509

JIS 4D29

S‐JIS 9748

[分類]常用漢字

[難読語]

→ゆう‐うつ【憂鬱・幽鬱】・【悒鬱】

→ゆう‐すい【幽邃】

假🔗⭐🔉

假

[音]カ

ケ

カク

[訓]かり

か‐りる

もし

か‐す

いとま

いた‐る

[部首]人

[総画数]11

[コード]区点 4881

JIS 5071

S‐JIS 98EF

滓🔗⭐🔉

滓

[音]シ

サイ

[訓]かす

[部首]水

[総画数]13

[コード]区点 6272

JIS 5E68

S‐JIS 9FE6

[難読語]

→から‐じる【殻汁・雪花菜汁・豆滓汁】

→しめ‐かす【搾め滓・〆粕】

藉🔗⭐🔉

藉

[音]シャ

セキ

ジャク

[訓]し‐く

か‐りる

か‐す

よ‐る

も‐し

[部首]艸

[総画数]17

[コード]区点 7320

JIS 6934

S‐JIS E553

[難読語]

→い‐しゃ【倚藉】

→い‐しゃ【慰藉】

→おん‐しゃ【温藉】

→しゃ‐こう【藉口】

→せき‐じん【籍甚・藉甚】

→せき‐せき【籍籍・藉藉】

→せき‐でん【籍田・藉田】

→つか‐なみ【束並み・藁藉】

→ろう‐じゃく【狼藉】

醪🔗⭐🔉

醪

[音]ロウ

[訓]かすごめ

もろみ

[部首]酉

[総画数]18

[コード]区点 7850

JIS 6E52

S‐JIS E7D0

[難読語]

→どぶろく【濁醪・濁酒】

鎹🔗⭐🔉

鎹

[訓]かすがい

[部首]金

[総画数]18

[コード]区点 7917

JIS 6F31

S‐JIS E850

大辞泉に「かす」で始まるの検索結果 1-100。もっと読み込む