複数辞典一括検索+![]()

![]()

かす(こごと)🔗⭐🔉

かす

こごと。叱言。歌舞伎、鶴千歳曾我門松「兄貴に―を食はねえうち精出して遣つつけよう」

かす【滓】🔗⭐🔉

かす【滓】

①液体の沈殿物。おり。おどみ。

②よい所を取り去ってあとに残った不用物。また、劣等なもの。つまらないもの。屑。

か・す【淅す・浸す】🔗⭐🔉

か・す【淅す・浸す】

〔他四〕

①米を水であらう。とぐ。新撰字鏡12「米加須」

②水につける。ひたす。

か・す【貸す・藉す】🔗⭐🔉

か・す【貸す・藉す】

〔他五〕

①あとで返してもらう約束で一時的に他人に金品や場所を渡したり、使わせたりする。万葉集18「奈呉の海に舟しまし―・せ沖に出でて波立ちくやと見てかへりこむ」。古今和歌集雑「主なくてさらせる布を七夕にわが心とや今日は―・さまし」。「金を―・す」「本を―・す」「部屋を―・す」

②(遊里語)すでに或る客の相手をつとめている遊女を、他の客の方に融通することを、遊女または先客からいう語。浄瑠璃、冥途飛脚「こなさんの顔が見たさに―・しに来た」

③知恵・力などを他人に与えて助ける。「力を―・す」「手を―・す」

か・す【仮す】🔗⭐🔉

か・す【仮す】

〔他五〕

①仮に与える。「―・すに時を以てす」

②ゆるす。寛恕する。「寸毫も―・さず」

か・す【呵す】🔗⭐🔉

か・す【呵す】

〔他サ変〕

①しかる。とがめる。今昔物語集7「この不信の人を―・していはく」

②息を強く吹きかける。凍った筆に息を吹きかけて温める。転じて、文章を書く。「筆硯を―・す」

か・す【和す】クワ‥🔗⭐🔉

か・す【和す】クワ‥

〔他サ変〕

(カは漢音)

⇒わする

か‐すい【下垂】🔗⭐🔉

か‐すい【下垂】

たれさがること。垂下。「胃―」

⇒かすい‐たい【下垂体】

か‐すい【加水】🔗⭐🔉

か‐すい【加水】

水を加えること。

⇒かすい‐ぶんかい【加水分解】

⇒かすいぶんかい‐こうそ【加水分解酵素】

か‐すい【禾穂】クワ‥🔗⭐🔉

か‐すい【禾穂】クワ‥

禾穀かこく類の穂。

か‐すい【仮睡】🔗⭐🔉

か‐すい【仮睡】

うたたね。かりね。仮眠。

か‐すい【花穂】クワ‥🔗⭐🔉

か‐すい【花穂】クワ‥

穂のようになった花序。特にイネ科・カヤツリグサ科などの穂状すいじょう花序にいう。

か‐すい【河水】🔗⭐🔉

か‐すい【河水】

河の水。河の流れ。

か‐すい【歌吹】🔗⭐🔉

か‐すい【歌吹】

歌をうたい、笛などを吹くこと。遊芸や遊興。

⇒かすい‐かい【歌吹海】

かすい‐かい【歌吹海】🔗⭐🔉

かすい‐かい【歌吹海】

歌舞または遊興の盛んな所。遊里。

⇒か‐すい【歌吹】

かすい‐さい【可睡斎】🔗⭐🔉

かすい‐さい【可睡斎】

静岡県袋井市久能にある曹洞宗の寺。1407年(応永14)天誾てんぎんの開基。11世等膳が、幼時人質となっていた徳川家康を国元へ帰したことで、その帰依を受け発展。

かすい‐たい【下垂体】🔗⭐🔉

かすい‐どり【蚊吸鳥】‥スヒ‥🔗⭐🔉

かすい‐どり【蚊吸鳥】‥スヒ‥

ヨタカの異称。

かすい‐ぶんかい【加水分解】🔗⭐🔉

かすい‐ぶんかい【加水分解】

(hydrolysis)水が作用して起こる分解反応。水により塩類が分解され、酸性またはアルカリ性を示す反応や、酢酸エチルが水により酢酸とエチル‐アルコールに分解する反応の類。

⇒か‐すい【加水】

か‐すう【加数】🔗⭐🔉

か‐すう【加数】

足し算で、加える方の数。2に3を加える(すなわち2+3)場合の3。↔被加数

か‐すう【仮数】🔗⭐🔉

か‐すう【仮数】

一つの数の常用対数を整数と1より小さい正の小数との和と考えるとき、この整数を常用対数の指標または標数といい、小数を仮数という。小数点の位置だけが異なる二つの数の常用対数の仮数は等しい。

か‐すう【遐陬】🔗⭐🔉

か‐すう【遐陬】

遠い辺鄙なところ。

かす‐お【糟尾】‥ヲ🔗⭐🔉

かす‐お【糟尾】‥ヲ

①白髪のまじった毛髪。ごましお頭。頒白はんぱく。保元物語(金刀比羅本)「白髪―にすぎ」

②飛白かすりの模様のある矢羽。かすぼ。

かすか【幽か・微か】🔗⭐🔉

かすか【幽か・微か】

①物の形・色・音・匂いなどがわずかに認められるさま。しかと認めにくいさま。源氏物語明石「塩焼くけぶり―にたなびきて」。「―な匂い」「―な記憶しかない」

②さみしいさま。人けのないさま。源氏物語須磨「いと―にて出で立ちたまふ」

③みすぼらしいさま。貧しいさま。貧相。好色一代男3「―なる懐中より」

かすが【春日】(地名)🔗⭐🔉

かすが【春日】

福岡県北西部、福岡市の南に接する市。第二次大戦後、急速に都市化が進む。福岡市の衛星都市。人口10万8千。

かすが【春日】🔗⭐🔉

かすが【春日】

(枕詞の「春日はるひを」が「かすが」の地にかかることからの当て字)

①奈良市春日野町春日神社一帯の称。

②奈良市およびその付近の称。

⇒かすが‐がた【春日形】

⇒かすが‐ごんげん【春日権現】

⇒かすがごんげん‐げんき【春日権現験記】

⇒かすが‐じんじゃ【春日神社】

⇒かすが‐たいしゃ【春日大社】

⇒かすが‐づくり【春日造】

⇒かすが‐どうろう【春日灯籠】

⇒かすが‐とりい【春日鳥居】

⇒かすが‐の【春日野】

⇒かすが‐の‐いざかわ‐の‐みや【春日率川宮】

⇒かすが‐の‐しんぼく【春日の神木】

⇒かすが‐の‐つかい【春日使】

⇒かすが‐ばん【春日版】

⇒かすが‐ふじおり【春日藤織】

⇒かすが‐ぼん【春日盆】

⇒かすが‐まい【春日舞】

⇒かすが‐まつり【春日祭】

⇒かすが‐まんじゅう【春日饅頭】

⇒かすが‐まんだら【春日曼荼羅】

⇒かすが‐みょうじん【春日明神】

⇒かすが‐やま【春日山】

⇒かすが‐りゅうじん【春日竜神】

⇒かすが‐わかみや‐じんじゃ【春日若宮神社】

かすが【春日】(姓氏)🔗⭐🔉

かすが【春日】

姓氏の一つ。

⇒かすが‐せんあん【春日潜庵】

⇒かすが‐まさじ【春日政治】

かすがい【鎹】カスガヒ🔗⭐🔉

かすがい【鎹】カスガヒ

①戸をとざす金具。かけがね。かきがね。

②建材の合せ目をつなぎとめるために打ち込む両端の曲がった大釘。

鎹

提供:竹中大工道具館

③両者の間をつなぎとめるもの。「子は―」

⇒かすがい‐じあん【鎹思案】

③両者の間をつなぎとめるもの。「子は―」

⇒かすがい‐じあん【鎹思案】

③両者の間をつなぎとめるもの。「子は―」

⇒かすがい‐じあん【鎹思案】

③両者の間をつなぎとめるもの。「子は―」

⇒かすがい‐じあん【鎹思案】

かすがい【春日井】‥ヰ🔗⭐🔉

かすがい【春日井】‥ヰ

愛知県名古屋市の北東に隣接する市。産業は製紙・電機等。人口29万6千。

かすがい‐じあん【鎹思案】カスガヒ‥🔗⭐🔉

かすがい‐じあん【鎹思案】カスガヒ‥

あれもこれも取りにがすまいとする考え。浄瑠璃、壇浦兜軍記「頼朝に出つくはさば本望遂げんと入込みし―の抜目なく」

⇒かすがい【鎹】

かすが‐がた【春日形】🔗⭐🔉

かすが‐ごんげん【春日権現】🔗⭐🔉

かすが‐ごんげん【春日権現】

奈良市にある春日神社の祭神。藤原氏の氏神。興福寺の鎮守。春日大明神。春日明神。

⇒かすが【春日】

かすがごんげん‐げんき【春日権現験記】🔗⭐🔉

かすがごんげん‐げんき【春日権現験記】

奈良春日神社創建の由来と霊験とを20巻、全93場面に描いた豊麗な絵巻物。西園寺公衡きんひらの発願により、絵所預えどころあずかり高階隆兼たかしなたかかねが描き、1309年(延慶2)同社に奉納。伝統的な技法を集大成。鎌倉末期の代表的絵巻物。御物。春日験記。

⇒かすが【春日】

かすが‐じんじゃ【春日神社】🔗⭐🔉

かすが‐じんじゃ【春日神社】

奈良市春日野町にある元官幣大社。祭神は武甕槌命たけみかずちのみこと・斎主命いわいぬしのみこと(経津主命)・天児屋根命あまのこやねのみこと・比売神ひめがみ。平城遷都後まもなく藤原氏により現在の地に創建され、以後ながくその氏神として尊崇された。二十二社の一つ。三社の一つとも称す。今は春日大社と称。

春日大社

提供:春日大社

⇒かすが【春日】

⇒かすが【春日】

⇒かすが【春日】

⇒かすが【春日】

かす‐かす🔗⭐🔉

かす‐かす

①果物などの、水分が乏しく味のないさま。

②すれすれのさま。「―のところで間に合う」

かすが‐せんあん【春日潜庵】🔗⭐🔉

かすが‐せんあん【春日潜庵】

幕末・明治初期の儒学者。京都の人。久我こが家の臣。陽明学に傾倒し、佐藤一斎らと交遊。安政の大獄に連座し、禁錮。著「潜庵遺稿」など。(1811〜1878)

⇒かすが【春日】

かすが‐づくり【春日造】🔗⭐🔉

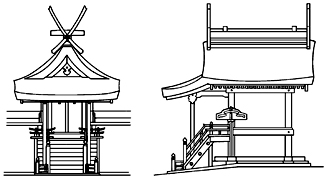

かすが‐づくり【春日造】

神社本殿の一形式。切妻造きりづまづくり・妻入り、正面の階段上に廂ひさし向拝ごはいを付し、棟に千木ちぎと堅魚木かつおぎとを設ける。奈良の春日神社本殿の形式。近畿地方に広く分布する。

春日造

⇒かすが【春日】

⇒かすが【春日】

⇒かすが【春日】

⇒かすが【春日】

かすが‐の【春日野】🔗⭐🔉

かすが‐の【春日野】

奈良市の春日山西麓の野。若菜・鹿・ツツジの名所。飛火野とぶひの。(歌枕) 古今和歌集春「―の若菜つみにやしろたへの袖ふりはへて人のゆくらん」

⇒かすが【春日】

かすが‐の‐いざかわ‐の‐みや【春日率川宮】‥カハ‥🔗⭐🔉

かすが‐の‐いざかわ‐の‐みや【春日率川宮】‥カハ‥

開化天皇の皇居。奈良市本子守町率川の辺と伝える。

⇒かすが【春日】

かすがのおゆ【春日老】🔗⭐🔉

かすがのおゆ【春日老】

万葉歌人。僧名、弁紀(弁基)。勅命により還俗、のち常陸介。常陸国風土記の編者とする説がある。生没年未詳。

かすが‐の‐しんぼく【春日の神木】🔗⭐🔉

かすが‐の‐しんぼく【春日の神木】

春日神社の神木。榊さかきを神体に擬した。平安時代から室町時代にかけて、興福寺の僧徒等が、意にみたぬことがあれば春日神社の神人と共にこれを捧げて京都に入り強訴ごうそした。このことを神木入洛・神木動座という。

⇒かすが【春日】

かすが‐の‐つかい【春日使】‥ツカヒ🔗⭐🔉

かすが‐の‐つかい【春日使】‥ツカヒ

古代、春日祭に遣わされた勅使。神馬を奉献するために、藤原氏の近衛中将・少将があてられた。春日祭使。大鏡伊尹「―におはしまして」

⇒かすが【春日】

かすが‐の‐つぼね【春日局】🔗⭐🔉

かすが‐の‐つぼね【春日局】

①徳川家光の乳母。名は福。父は明智光秀の重臣斎藤利三。稲葉佐渡守正成の妻。稲葉正勝(のち小田原城主)らを生み離別、大奥に入る。家光を育て、その地位を堅固にし、大奥を統率。江戸湯島に天沢寺(のち麟祥院)を建立。(1579〜1643)

②福地桜痴作の戯曲。1891年(明治24)初演。活歴物の一つ。

かすが‐ばん【春日版】🔗⭐🔉

かすが‐ばん【春日版】

平安後期から鎌倉時代にかけて興福寺・春日神社に関係して開版された経典類。広義には、江戸時代まで開版された仏書にもいう。

⇒かすが【春日】

広辞苑に「かす」で始まるの検索結果 1-50。もっと読み込む

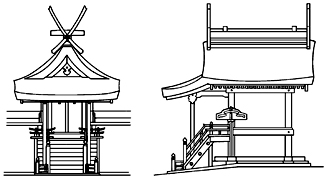

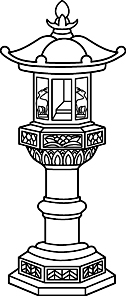

㋒釣灯籠の一形式。木または金属製で方形。春日神社の回廊や社殿前に釣った灯籠をかたどった。

㋒釣灯籠の一形式。木または金属製で方形。春日神社の回廊や社殿前に釣った灯籠をかたどった。