複数辞典一括検索+![]()

![]()

○身肉堪えてみししたえて🔗⭐🔉

○身肉堪えてみししたえて

身にこたえて。どうしても。狂言、文荷ふみにない「身共は―持つて行きとむない」

⇒み‐しし【身肉】

ミシシッピ【Mississippi】

①北アメリカの大河。ミネソタ州のイタスカ湖に発源し、中央大平原を南流し、メキシコ湾に注ぐ。支流ミズーリ川の源流から本流河口部までの長さ6210キロメートル。

ミシシッピ

提供:NHK

②アメリカ合衆国南部の州。もと綿花栽培で繁栄。州都ジャクソン。→アメリカ合衆国(図)

み‐じたく【身支度・身仕度】

身なりをつくろい整えること。みごしらえ。「―に手間どる」

みし‐と【緊と】

〔副〕

(ミジトとも)強く押すさま。また強く抱くさま。ひしと。古今著聞集8「立ちながら衣ごしに―抱きて」

み‐しね【御稲】

稲の美称。神楽歌、細波「―搗つく女の佳さ」

みしはせ【粛慎】

⇒しゅくしん。欽明紀「佐渡島の北の御名部の碕岸さきに―人有りて」

み‐しぶ【水渋】

水上に浮かぶ赤黒いかす。みずあか。みさび。万葉集8「衣手に―つくまで植ゑし田を」

み‐しほ【御修法】

⇒みしゅほう。大鏡道長「故女院の―して、飯室の権僧正のおはしましし」

みしま【三島】

①静岡県東部の市。古代、伊豆国府および国分寺を置いた地。三島大社の門前町として発展。東海道五十三次の一つ。人口11万2千。

②大阪府北東部の郡。古代、三島県あがたの地。今、島本町のみを残すが、もと摂津・吹田・高槻・茨木などの諸市域にわたる。

⇒みしま‐ごよみ【三島暦】

⇒みしま‐さいこ【三島柴胡】

⇒みしま‐すげ【三島菅】

⇒みしま‐たいしゃ【三島大社】

⇒みしま‐で【三島手】

⇒みしま‐ゆう【三島木綿】

みしま【三島】

姓氏の一つ。

⇒みしま‐ちゅうしゅう【三島中洲】

⇒みしま‐みちつね【三島通庸】

⇒みしま‐ゆきお【三島由紀夫】

み‐じまい【身仕舞】‥ジマヒ

身なりをつくろい整えること。化粧し、着かざること。身仕度。

みしま‐うし【見島牛】

牛の一品種。山口県萩市見島に産する。平均体高1.3メートルと小型で、和牛の原型という。天然記念物。

みしま‐おこぜ【三島虎魚・三島鰧】‥ヲコゼ

ミシマオコゼ科の海産の硬骨魚。全長約30センチメートル。体は太り灰色、背部に赤褐色網状の斑紋がある。日本中部以南の産。ムシマ。広義にはミシマオコゼ科魚類の総称。

ミシマオコゼ

提供:東京動物園協会

みしま‐ごよみ【三島暦】

室町中期、応仁・文明の頃、伊豆の河合家で編製し、三島大社から頒布した仮名の細字書きの暦。明治以前まで伊豆・相模の2国に限り頒布を許された。

⇒みしま【三島】

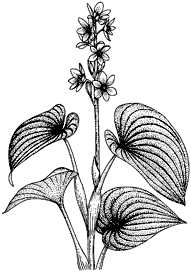

みしま‐さいこ【三島柴胡】

セリ科の多年草。山野に自生し、高さ40〜60センチメートル。葉は細長い単葉。秋に分枝した茎頂に複散形花序を出し多数の小黄色花を開く。根は黄褐色で太く長く、乾したものが漢方生薬の柴胡で、静岡県三島産が有名。解熱・解毒消炎・鎮痛薬。漢名、茈胡・柴胡。

⇒みしま【三島】

みしま‐すげ【三島菅】

摂津国三島から産した菅。菅笠用として有名。万葉集11「―いまだ苗なれ時待たば着ずやなりなむ三島菅笠」

⇒みしま【三島】

みしま‐たいしゃ【三島大社】

(三嶋と書く)静岡県三島市大宮町にある元官幣大社。祭神は大山祇神おおやまつみのかみ・事代主神ことしろぬしのかみ(昔はいずれか一神とされた)。伊豆国一の宮。

⇒みしま【三島】

みしま‐ちゅうしゅう【三島中洲】‥シウ

漢学者。名は毅つよし。備中生れ。漢学塾二松学舎を創立。東大教授・東宮侍講。著「詩書輯説」「論学三百絶」など。(1830〜1919)

⇒みしま【三島】

みしま‐で【三島手】

朝鮮の粉青沙器ふんせいさきの一種。細かい縄状の文様のある白土装飾の陶磁器。日本で室町末期頃から賞玩され、文様が三島暦の流れ文字に似ることからの称という。こよみで。三島。

⇒みしま【三島】

みしま‐みちつね【三島通庸】

内務官僚。薩摩藩士。酒田・山形・福島・栃木県令、警視総監を歴任。福島事件・保安条例施行など、自由民権運動弾圧に奔走。子爵。(1835〜1888)

⇒みしま【三島】

みしま‐ゆう【三島木綿】‥ユフ

静岡県三島に産する木綿。

⇒みしま【三島】

みしま‐ゆきお【三島由紀夫】‥ヲ

小説家・劇作家。本名、平岡公威きみたけ。東京生れ。東大卒。20世紀西欧文学の文体と方法に学んで、秩序と神話を志向、純粋日本原理を模索して自裁。作「仮面の告白」「金閣寺」「豊饒の海」など。(1925〜1970)

三島由紀夫

撮影:石井幸之助

みしま‐ごよみ【三島暦】

室町中期、応仁・文明の頃、伊豆の河合家で編製し、三島大社から頒布した仮名の細字書きの暦。明治以前まで伊豆・相模の2国に限り頒布を許された。

⇒みしま【三島】

みしま‐さいこ【三島柴胡】

セリ科の多年草。山野に自生し、高さ40〜60センチメートル。葉は細長い単葉。秋に分枝した茎頂に複散形花序を出し多数の小黄色花を開く。根は黄褐色で太く長く、乾したものが漢方生薬の柴胡で、静岡県三島産が有名。解熱・解毒消炎・鎮痛薬。漢名、茈胡・柴胡。

⇒みしま【三島】

みしま‐すげ【三島菅】

摂津国三島から産した菅。菅笠用として有名。万葉集11「―いまだ苗なれ時待たば着ずやなりなむ三島菅笠」

⇒みしま【三島】

みしま‐たいしゃ【三島大社】

(三嶋と書く)静岡県三島市大宮町にある元官幣大社。祭神は大山祇神おおやまつみのかみ・事代主神ことしろぬしのかみ(昔はいずれか一神とされた)。伊豆国一の宮。

⇒みしま【三島】

みしま‐ちゅうしゅう【三島中洲】‥シウ

漢学者。名は毅つよし。備中生れ。漢学塾二松学舎を創立。東大教授・東宮侍講。著「詩書輯説」「論学三百絶」など。(1830〜1919)

⇒みしま【三島】

みしま‐で【三島手】

朝鮮の粉青沙器ふんせいさきの一種。細かい縄状の文様のある白土装飾の陶磁器。日本で室町末期頃から賞玩され、文様が三島暦の流れ文字に似ることからの称という。こよみで。三島。

⇒みしま【三島】

みしま‐みちつね【三島通庸】

内務官僚。薩摩藩士。酒田・山形・福島・栃木県令、警視総監を歴任。福島事件・保安条例施行など、自由民権運動弾圧に奔走。子爵。(1835〜1888)

⇒みしま【三島】

みしま‐ゆう【三島木綿】‥ユフ

静岡県三島に産する木綿。

⇒みしま【三島】

みしま‐ゆきお【三島由紀夫】‥ヲ

小説家・劇作家。本名、平岡公威きみたけ。東京生れ。東大卒。20世紀西欧文学の文体と方法に学んで、秩序と神話を志向、純粋日本原理を模索して自裁。作「仮面の告白」「金閣寺」「豊饒の海」など。(1925〜1970)

三島由紀夫

撮影:石井幸之助

⇒みしま【三島】

み‐じまり【身締り】

①身の回りの仕度。

②身持。品行。

みし‐みし

①物を動かしたり取り壊したりするさま。また、その音。蜻蛉日記中「たてたる物ども、―と取り払ふに」

②板材が強い力を加えられてしなったり裂けたりして発する連続音。みしりみしり。「床が―ときしむ」

③ひとつの物事を十分に行うさま。みっちり。

み‐し・む【見占む】

〔他下二〕

見定める。古事記下「能く其の老おきなの在る所を―・めき」

みじめ【惨め】

(「見じ目」の意)見るに忍びないこと。目もあてられないほど、あわれでいたいたしいさま。悲惨。浮世風呂前「子がきが出来ちやア―だゼ」。「―な姿」

み‐しめなわ【御標縄・御注連縄】‥ナハ

「しめなわ」の尊敬語。〈日葡辞書〉

みしゃ・ぐ

〔他四〕

おしつぶす。ひしゃぐ。浄瑠璃、義経千本桜「玄翁・掛矢を以て敵を―・ぎ」

み‐しゃれ

(「みしゃり」とも。つぶれ腐った体の意。また「しゃれ」は「しゃれこうべ」の略とも、舎利しゃりの転ともいう)「約束をたがえた時は身体が腐ってもかまわない」の意の誓いの言葉。仮名草子、他我身之上「又せいごんに、みしやれがつたいといへる」

み‐しゅう【未収】‥シウ

まだ徴収・収納していないこと。

⇒みしゅう‐きん【未収金】

⇒みしゅうきん‐かんじょう【未収金勘定】

⇒みしゅう‐しゅうえき【未収収益】

み‐しゅう【未習】‥シフ

まだ習っていないこと。

みしゅうがく‐じ【未就学児】‥シウ‥

小学校に入る前の子ども。

みしゅう‐きん【未収金】‥シウ‥

簿記で、建物・備品など商品以外の物品を売却して、後日受け取ることにしたその代金。資産として計上する。

⇒み‐しゅう【未収】

みしゅうきん‐かんじょう【未収金勘定】‥シウ‥ヂヤウ

簿記で、未収金を処理するために開設される勘定。

⇒み‐しゅう【未収】

みしゅう‐しゅうえき【未収収益】‥シウシウ‥

簿記で、受取日が到来していないために、まだ受け取っていない収益。資産として計上する。未収家賃・未収利息など。

⇒み‐しゅう【未収】

み‐じゅく【未熟】

①果実がまだ成熟しないこと。

②学問・技芸などのまだ熟達しないこと。「―者」

⇒みじゅく‐じ【未熟児】

⇒みじゅくじ‐もうまくしょう【未熟児網膜症】

みじゅく‐じ【未熟児】

身体の発育が未熟のまま出生した乳児。一般には出生時の体重が2.5キログラム未満の新生児をいう。

⇒み‐じゅく【未熟】

みじゅくじ‐もうまくしょう【未熟児網膜症】‥マウ‥シヤウ

保育器内で過度の酸素供給を受けた未熟児に発症する網膜疾患。未熟な網膜細動脈は高濃度酸素によって狭小となり、硝子体涸濁・網膜剥離・眼底線維化等を来す。重症のものは失明。

⇒み‐じゅく【未熟】

ミシュナー【Mishnah】

(反復・学習の意)ユダヤ教聖典の口伝律法の一つ。200年頃編纂。6編から成り、ユダヤ人の生活全般を規定。→タルムード

み‐しゅほう【御修法】‥ホフ

修法しゅほうの尊敬語。特に、後七日ごしちにちの御修法みしほを指すことが多い。みずほう。

ミシュラン【Michelin】

ヨーロッパのホテルやレストランの案内書。星の数で格付けし、三つ星が最高。フランスのタイヤ会社ミシュランが毎年発行。

ミシュレ【Jules Michelet】

フランスの歴史家。ソルボンヌ・コレージュ‐ド‐フランスの教授。ナポレオン3世に反対して辞任。民衆への共感にあふれた躍動的叙述で知られる。主著「フランス史」「フランス革命史」。(1798〜1874)

み‐しょう【実生】‥シヤウ

草木が(つぎ木・さし木などによらず)種子から芽を出して生長すること。また、そうした植物。みおい。みばえ。

み‐しょう【未生】‥シヤウ

まだ生まれないこと。まだ生じないこと。

⇒みしょう‐いぜん【未生以前】

み‐しょう【未詳】‥シヤウ

まだつまびらかでないこと。正確なことがわからないこと。「没年―」

み‐しょう【微笑】‥セウ

⇒びしょう。「拈華ねんげ―」

み‐じょう【身性・身状】‥ジヤウ

①うまれつき。性分。

②身の上。身分。

③みもち。品行。人情本、娘太平記操早引「ムム、左様いふ―の人かねへ」

み‐じょう【未定】‥ヂヤウ

まだ定まらないこと。みてい。〈日葡辞書〉

みしょう‐いぜん【未生以前】‥シヤウ‥

まだ生まれない前。天草本伊曾保物語「そのときは―のことなれば」→父母ぶも未生以前

⇒み‐しょう【未生】

み‐しょうがつ【巳正月】‥シヤウグワツ

(四国で)12月の初の辰・巳の日。新仏のために正月祭を行う。巳の日正月。→仏の正月

み‐しょうたい【御正体】‥シヤウ‥

鏡の表面に神像・仏像・梵字などを線刻し、社寺に奉納、礼拝したもの。本来鏡は神社の神体として祀られる場合が多かったが、神仏習合によってこれに本地仏ほんじぶつの姿や種子しゅじを刻出するようになり、鏡像きょうぞうとも呼ばれた。中世にはさらに懸仏かけぼとけの形式が生まれた。

みしょう‐りゅう【未生流】‥シヤウリウ

華道の流派。文化・文政頃、大坂に起こった。未生斎一甫(山村山碩さんせき)(1761〜1824)を始祖とする。

ミショー【Henri Michaux】

フランスの詩人。恐怖と不安に蔽われた幻覚的な内面世界を追求。絵画も試み、アンフォルメル絵画の先駆とされる。詩集「試練・悪魔祓い」、詩画集「荒れ騒ぐ無限」など。(1899〜1984)

み‐しら・す【見知らす】

〔他四・下二〕

①見てわかるようにさせる。知らせる。浮世床初「筆太に―・せたるは」

②ひどいめにあわせる。懲らしめる。狂言、空腕「斬つたり斬つたりまつただ大袈裟に―・いた」

③「する」の卑俗な言い方。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「めでたう一筆―・せう」。浄瑠璃、伽羅先代萩「ヱヱあつたら夢を覚まされた。ま一寝入―・そと」

み‐しらず【身知らず】

①わが身の分際を知らないこと。身のほど知らず。「―な高望み」「臭いもの―」

②身体を大切にしないこと。

みしら‐ぬ【見知らぬ】

(ヌは打消の助動詞)見て実際を知る機会がまだ一度もない。「―人」「―国」

み‐しり【見知り】

①見てわかること。見おぼえ。狂言、蚊相撲「相撲取には―があつて、よからうはいやい」

②知りあい。面識のある人。「顔―」

⇒みしり‐あい【見知り合い】

⇒みしり‐がお【見知り顔】

⇒みしり‐ごし【見知り越し】

みしり‐あい【見知り合い】‥アヒ

たがいに知りあっていること。また、その人。

⇒み‐しり【見知り】

みしり‐お・く【見知り置く】

〔他五〕

(人の顔と名前を)見て記憶にとどめておく。後々まで覚えておく。「お―・き下さい」

みしり‐がお【見知り顔】‥ガホ

わかっている様子。面識のあるような顔つき。源氏物語紅葉賀「気色ばかりうちしぐれて、空の気色さへ―なるに」

⇒み‐しり【見知り】

みしり‐ごし【見知り越し】

以前から見知っていること。面識の間柄であること。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「―に検非違使とは今にはじめぬのぶといやつ」

⇒み‐しり【見知り】

み‐し・る【見知る】

〔他五〕

①見て知る。気がつく。源氏物語帚木「恨みいふべきことをも―・らぬさまに忍びて」

②理解する。経験によってわかる。また、人の気持などがよくわかる。源氏物語末摘花「うち忍び用意し給へる御けはひいみじうなまめきて―・らむ人にこそ見せめ」

③知りあいである。面識がある。蜻蛉日記中「供なる人、―・るべき者にもこそあれ」→見知らぬ

み‐しるし【御璽】

皇位を示す印。もと鏡と剣、後に剣と玉、特に玉をいう。允恭紀「天皇の―を捧げて」

み‐じろぎ【身じろぎ】

(古くはミジロキ)身を動かすこと。みうごき。落窪物語2「いとせばくて―もせず」

み‐じろ・ぐ【身じろぐ】

〔自五〕

(古くはミジロク)身を動かす。身動きする。源氏物語若紫「―・き臥し給へり」

み‐しん【未進】

年貢などをまだ納めていないこと。また、その年貢など。「―米」

ミシン

(sewing machineの略訛)

①織物・紙・革などを縫い合わせる機械。手回し・足踏み・電動式などがある。「―をかける」→高周波ミシン。

②(紙の切取線などにする)点線状の孔。「―を入れる」

み‐じん【微塵】‥ヂン

①こまかい塵。日本霊異記下「九間の大堂仆るること―の如く」

②極めてこまかいこと。ごくわずかなこと。また、そのもの。「―の同情心もない」

③微塵縞みじんじまの略。

⇒みじん‐ぎり【微塵切り】

⇒みじん‐こ【微塵子・水蚤】

⇒みじん‐こ【微塵粉】

⇒みじん‐こっぱい【微塵粉っ灰】

⇒みじん‐じま【微塵縞】

⇒みじん‐ぼう【微塵棒】

⇒みじん‐も【微塵も】

⇒みじん‐りゅう【微塵流】

みじん‐ぎり【微塵切り】‥ヂン‥

料理で、野菜などを細かく切りきざむこと。また、そのもの。

⇒み‐じん【微塵】

みじん‐こ【微塵子・水蚤】‥ヂン‥

ミジンコ亜綱(鰓脚類)ミジンコ目(枝角類)の甲殻類。体は二枚貝状の背中で折れ曲がった頭胸甲で包まれ、体長約2ミリメートル。長い二叉した第2触角で跳ねるように泳ぐ。沼や溜池などでほぼ一年中見られ、夏には単為生殖によって雌だけで繁殖。世界中に広く分布。淡水産魚類の餌として重要。また広くは、ミジンコ目・ケンミジンコ目・ソコミジンコ目の甲殻類の総称。

みじんこ

⇒みしま【三島】

み‐じまり【身締り】

①身の回りの仕度。

②身持。品行。

みし‐みし

①物を動かしたり取り壊したりするさま。また、その音。蜻蛉日記中「たてたる物ども、―と取り払ふに」

②板材が強い力を加えられてしなったり裂けたりして発する連続音。みしりみしり。「床が―ときしむ」

③ひとつの物事を十分に行うさま。みっちり。

み‐し・む【見占む】

〔他下二〕

見定める。古事記下「能く其の老おきなの在る所を―・めき」

みじめ【惨め】

(「見じ目」の意)見るに忍びないこと。目もあてられないほど、あわれでいたいたしいさま。悲惨。浮世風呂前「子がきが出来ちやア―だゼ」。「―な姿」

み‐しめなわ【御標縄・御注連縄】‥ナハ

「しめなわ」の尊敬語。〈日葡辞書〉

みしゃ・ぐ

〔他四〕

おしつぶす。ひしゃぐ。浄瑠璃、義経千本桜「玄翁・掛矢を以て敵を―・ぎ」

み‐しゃれ

(「みしゃり」とも。つぶれ腐った体の意。また「しゃれ」は「しゃれこうべ」の略とも、舎利しゃりの転ともいう)「約束をたがえた時は身体が腐ってもかまわない」の意の誓いの言葉。仮名草子、他我身之上「又せいごんに、みしやれがつたいといへる」

み‐しゅう【未収】‥シウ

まだ徴収・収納していないこと。

⇒みしゅう‐きん【未収金】

⇒みしゅうきん‐かんじょう【未収金勘定】

⇒みしゅう‐しゅうえき【未収収益】

み‐しゅう【未習】‥シフ

まだ習っていないこと。

みしゅうがく‐じ【未就学児】‥シウ‥

小学校に入る前の子ども。

みしゅう‐きん【未収金】‥シウ‥

簿記で、建物・備品など商品以外の物品を売却して、後日受け取ることにしたその代金。資産として計上する。

⇒み‐しゅう【未収】

みしゅうきん‐かんじょう【未収金勘定】‥シウ‥ヂヤウ

簿記で、未収金を処理するために開設される勘定。

⇒み‐しゅう【未収】

みしゅう‐しゅうえき【未収収益】‥シウシウ‥

簿記で、受取日が到来していないために、まだ受け取っていない収益。資産として計上する。未収家賃・未収利息など。

⇒み‐しゅう【未収】

み‐じゅく【未熟】

①果実がまだ成熟しないこと。

②学問・技芸などのまだ熟達しないこと。「―者」

⇒みじゅく‐じ【未熟児】

⇒みじゅくじ‐もうまくしょう【未熟児網膜症】

みじゅく‐じ【未熟児】

身体の発育が未熟のまま出生した乳児。一般には出生時の体重が2.5キログラム未満の新生児をいう。

⇒み‐じゅく【未熟】

みじゅくじ‐もうまくしょう【未熟児網膜症】‥マウ‥シヤウ

保育器内で過度の酸素供給を受けた未熟児に発症する網膜疾患。未熟な網膜細動脈は高濃度酸素によって狭小となり、硝子体涸濁・網膜剥離・眼底線維化等を来す。重症のものは失明。

⇒み‐じゅく【未熟】

ミシュナー【Mishnah】

(反復・学習の意)ユダヤ教聖典の口伝律法の一つ。200年頃編纂。6編から成り、ユダヤ人の生活全般を規定。→タルムード

み‐しゅほう【御修法】‥ホフ

修法しゅほうの尊敬語。特に、後七日ごしちにちの御修法みしほを指すことが多い。みずほう。

ミシュラン【Michelin】

ヨーロッパのホテルやレストランの案内書。星の数で格付けし、三つ星が最高。フランスのタイヤ会社ミシュランが毎年発行。

ミシュレ【Jules Michelet】

フランスの歴史家。ソルボンヌ・コレージュ‐ド‐フランスの教授。ナポレオン3世に反対して辞任。民衆への共感にあふれた躍動的叙述で知られる。主著「フランス史」「フランス革命史」。(1798〜1874)

み‐しょう【実生】‥シヤウ

草木が(つぎ木・さし木などによらず)種子から芽を出して生長すること。また、そうした植物。みおい。みばえ。

み‐しょう【未生】‥シヤウ

まだ生まれないこと。まだ生じないこと。

⇒みしょう‐いぜん【未生以前】

み‐しょう【未詳】‥シヤウ

まだつまびらかでないこと。正確なことがわからないこと。「没年―」

み‐しょう【微笑】‥セウ

⇒びしょう。「拈華ねんげ―」

み‐じょう【身性・身状】‥ジヤウ

①うまれつき。性分。

②身の上。身分。

③みもち。品行。人情本、娘太平記操早引「ムム、左様いふ―の人かねへ」

み‐じょう【未定】‥ヂヤウ

まだ定まらないこと。みてい。〈日葡辞書〉

みしょう‐いぜん【未生以前】‥シヤウ‥

まだ生まれない前。天草本伊曾保物語「そのときは―のことなれば」→父母ぶも未生以前

⇒み‐しょう【未生】

み‐しょうがつ【巳正月】‥シヤウグワツ

(四国で)12月の初の辰・巳の日。新仏のために正月祭を行う。巳の日正月。→仏の正月

み‐しょうたい【御正体】‥シヤウ‥

鏡の表面に神像・仏像・梵字などを線刻し、社寺に奉納、礼拝したもの。本来鏡は神社の神体として祀られる場合が多かったが、神仏習合によってこれに本地仏ほんじぶつの姿や種子しゅじを刻出するようになり、鏡像きょうぞうとも呼ばれた。中世にはさらに懸仏かけぼとけの形式が生まれた。

みしょう‐りゅう【未生流】‥シヤウリウ

華道の流派。文化・文政頃、大坂に起こった。未生斎一甫(山村山碩さんせき)(1761〜1824)を始祖とする。

ミショー【Henri Michaux】

フランスの詩人。恐怖と不安に蔽われた幻覚的な内面世界を追求。絵画も試み、アンフォルメル絵画の先駆とされる。詩集「試練・悪魔祓い」、詩画集「荒れ騒ぐ無限」など。(1899〜1984)

み‐しら・す【見知らす】

〔他四・下二〕

①見てわかるようにさせる。知らせる。浮世床初「筆太に―・せたるは」

②ひどいめにあわせる。懲らしめる。狂言、空腕「斬つたり斬つたりまつただ大袈裟に―・いた」

③「する」の卑俗な言い方。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「めでたう一筆―・せう」。浄瑠璃、伽羅先代萩「ヱヱあつたら夢を覚まされた。ま一寝入―・そと」

み‐しらず【身知らず】

①わが身の分際を知らないこと。身のほど知らず。「―な高望み」「臭いもの―」

②身体を大切にしないこと。

みしら‐ぬ【見知らぬ】

(ヌは打消の助動詞)見て実際を知る機会がまだ一度もない。「―人」「―国」

み‐しり【見知り】

①見てわかること。見おぼえ。狂言、蚊相撲「相撲取には―があつて、よからうはいやい」

②知りあい。面識のある人。「顔―」

⇒みしり‐あい【見知り合い】

⇒みしり‐がお【見知り顔】

⇒みしり‐ごし【見知り越し】

みしり‐あい【見知り合い】‥アヒ

たがいに知りあっていること。また、その人。

⇒み‐しり【見知り】

みしり‐お・く【見知り置く】

〔他五〕

(人の顔と名前を)見て記憶にとどめておく。後々まで覚えておく。「お―・き下さい」

みしり‐がお【見知り顔】‥ガホ

わかっている様子。面識のあるような顔つき。源氏物語紅葉賀「気色ばかりうちしぐれて、空の気色さへ―なるに」

⇒み‐しり【見知り】

みしり‐ごし【見知り越し】

以前から見知っていること。面識の間柄であること。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「―に検非違使とは今にはじめぬのぶといやつ」

⇒み‐しり【見知り】

み‐し・る【見知る】

〔他五〕

①見て知る。気がつく。源氏物語帚木「恨みいふべきことをも―・らぬさまに忍びて」

②理解する。経験によってわかる。また、人の気持などがよくわかる。源氏物語末摘花「うち忍び用意し給へる御けはひいみじうなまめきて―・らむ人にこそ見せめ」

③知りあいである。面識がある。蜻蛉日記中「供なる人、―・るべき者にもこそあれ」→見知らぬ

み‐しるし【御璽】

皇位を示す印。もと鏡と剣、後に剣と玉、特に玉をいう。允恭紀「天皇の―を捧げて」

み‐じろぎ【身じろぎ】

(古くはミジロキ)身を動かすこと。みうごき。落窪物語2「いとせばくて―もせず」

み‐じろ・ぐ【身じろぐ】

〔自五〕

(古くはミジロク)身を動かす。身動きする。源氏物語若紫「―・き臥し給へり」

み‐しん【未進】

年貢などをまだ納めていないこと。また、その年貢など。「―米」

ミシン

(sewing machineの略訛)

①織物・紙・革などを縫い合わせる機械。手回し・足踏み・電動式などがある。「―をかける」→高周波ミシン。

②(紙の切取線などにする)点線状の孔。「―を入れる」

み‐じん【微塵】‥ヂン

①こまかい塵。日本霊異記下「九間の大堂仆るること―の如く」

②極めてこまかいこと。ごくわずかなこと。また、そのもの。「―の同情心もない」

③微塵縞みじんじまの略。

⇒みじん‐ぎり【微塵切り】

⇒みじん‐こ【微塵子・水蚤】

⇒みじん‐こ【微塵粉】

⇒みじん‐こっぱい【微塵粉っ灰】

⇒みじん‐じま【微塵縞】

⇒みじん‐ぼう【微塵棒】

⇒みじん‐も【微塵も】

⇒みじん‐りゅう【微塵流】

みじん‐ぎり【微塵切り】‥ヂン‥

料理で、野菜などを細かく切りきざむこと。また、そのもの。

⇒み‐じん【微塵】

みじん‐こ【微塵子・水蚤】‥ヂン‥

ミジンコ亜綱(鰓脚類)ミジンコ目(枝角類)の甲殻類。体は二枚貝状の背中で折れ曲がった頭胸甲で包まれ、体長約2ミリメートル。長い二叉した第2触角で跳ねるように泳ぐ。沼や溜池などでほぼ一年中見られ、夏には単為生殖によって雌だけで繁殖。世界中に広く分布。淡水産魚類の餌として重要。また広くは、ミジンコ目・ケンミジンコ目・ソコミジンコ目の甲殻類の総称。

みじんこ

⇒み‐じん【微塵】

みじん‐こ【微塵粉】‥ヂン‥

糯米もちごめを蒸して乾燥させ、碾ひいて粉にしたもの。和菓子などの材料とする。

⇒み‐じん【微塵】

みじん‐こっぱい【微塵粉っ灰】‥ヂン‥パヒ

こなみじん。こなごな。日本永代蔵2「冬神鳴…おちかかりて、一跡いっせきに一つの鍋釜、―に砕かれ」

⇒み‐じん【微塵】

みじん‐じま【微塵縞】‥ヂン‥

経緯たてよこともに万筋まんすじのように同色2本の糸で織った極めて細かな小格子。

⇒み‐じん【微塵】

みじん‐ぼう【微塵棒】‥ヂンバウ

微塵粉に砂糖を加えて煮固め、細長く棒状にねじった駄菓子。

⇒み‐じん【微塵】

み‐じんまく【身慎莫】

(ミジマヒ(身仕舞)とミジタク(身仕度)の混淆によるものか)

①身のまわりを引き締めととのえること。身じたく。身じまい。浮世風呂2「―をよくすれば、じじむさくもなく」

②金銭などを隠して貯えること。へそくり。

みじん‐も【微塵も】‥ヂン‥

〔副〕

少しも。ちっとも。世間胸算用2「―心に如在も欲もなきお留守人」

⇒み‐じん【微塵】

みじん‐りゅう【微塵流】‥ヂンリウ

剣術の一派。天正(1573〜1592)年間、諸岡一羽の門人根岸

⇒み‐じん【微塵】

みじん‐こ【微塵粉】‥ヂン‥

糯米もちごめを蒸して乾燥させ、碾ひいて粉にしたもの。和菓子などの材料とする。

⇒み‐じん【微塵】

みじん‐こっぱい【微塵粉っ灰】‥ヂン‥パヒ

こなみじん。こなごな。日本永代蔵2「冬神鳴…おちかかりて、一跡いっせきに一つの鍋釜、―に砕かれ」

⇒み‐じん【微塵】

みじん‐じま【微塵縞】‥ヂン‥

経緯たてよこともに万筋まんすじのように同色2本の糸で織った極めて細かな小格子。

⇒み‐じん【微塵】

みじん‐ぼう【微塵棒】‥ヂンバウ

微塵粉に砂糖を加えて煮固め、細長く棒状にねじった駄菓子。

⇒み‐じん【微塵】

み‐じんまく【身慎莫】

(ミジマヒ(身仕舞)とミジタク(身仕度)の混淆によるものか)

①身のまわりを引き締めととのえること。身じたく。身じまい。浮世風呂2「―をよくすれば、じじむさくもなく」

②金銭などを隠して貯えること。へそくり。

みじん‐も【微塵も】‥ヂン‥

〔副〕

少しも。ちっとも。世間胸算用2「―心に如在も欲もなきお留守人」

⇒み‐じん【微塵】

みじん‐りゅう【微塵流】‥ヂンリウ

剣術の一派。天正(1573〜1592)年間、諸岡一羽の門人根岸 角を流祖とすると伝える。

⇒み‐じん【微塵】

み‐す【御簾】

①簾すの尊敬語。すだれ。枕草子23「―のうちに、女房、桜の唐衣どもくつろかに脱ぎたれて」

②特に、神前・宮殿などに用いるすだれ。細く削った竹で編み、綾・緞子どんすなどで縁をとったもの。

③「みすがみ」の略。

⇒御簾を隔てて高座を覗く

ミス【miss】

失敗すること。過失。「サーブを―する」

ミス【Miss】

①未婚女性の名に冠する敬称。

②お嬢さん。娘さん。また、その人に対する呼びかけの語。

③代表的な美人として選ばれた未婚の女性。「―日本」

ミス【MIS】

(Management Information System)経営情報システム。コンピューターを利用して経営情報を体系的に管理するもの。

み・す【見す】

〔自四〕

(「見る」に尊敬の助動詞スの付いた語か)ごらんになる。継体紀「御諸みもろが上に登り立ち我が―・せば」→めす

み・す【見す】

〔他下二〕

⇒みせる(下一)

みず

イラクサ科の一年草。アジア東部に分布し、日本各地の湿った原野や川沿いに群生。茎は下半部が地に伏し、上部は直立して菱形状卵形の葉を対生する。夏から秋に葉腋に細小な花を密集する。全体に軟質で、食用とする。みづ。

みず【水】ミヅ

①酸素と水素との化合物。分子式H2O 純粋のものは無色・無味・無臭で、常温では液状をなす。1気圧では、セ氏99.974度で沸騰、セ氏4度で最大の密度となり、セ氏0度で氷結。動植物体の70〜90パーセントを占め、生存上欠くことができない。全地表面積の約72パーセントを覆う。万葉集17「片貝の川の瀬清く行く―の」

②(湯に対して)冷水。「―で冷やす」

③液状のもの。「腫物の―を取る」

④洪水。「―が出る」

⑤池・湖・川・遣水やりみずなど。紫式部日記「例の絶えせぬ―のおとなひ」。「―に落ちる」

⑥相撲で、力水ちからみずのこと。「―をつける」→水入り2。

⑦〔建〕水平のこと。また、水平を表す線。

⇒水が合わない

⇒水が入る

⇒水涸る

⇒水清ければ魚棲まず

⇒水清ければ月宿る

⇒水心あれば魚心あり

⇒水澄む

⇒水と油

⇒水にする

⇒水に流す

⇒水になる

⇒水に慣れる

⇒水温む

⇒水の滴るような

⇒水の流れと人のゆくえ

⇒水の低きに就くが如し

⇒水は逆さまに流れず

⇒水は方円の器に随う

⇒水も漏らさぬ

⇒水をあける

⇒水を打ったよう

⇒水を得た魚のよう

⇒水を掛ける

⇒水をさす

⇒水を向ける

⇒水を割る

みず【瑞】ミヅ

(古くはミツとも)

①みずみずしいこと。うるわしいこと。神代紀上「桧は以て瑞宮みつのみやを為つくる材きにすべし」

②めでたいしるし。瑞兆。瑞祥。神武紀「鵄とびの―を得るに及いたりて」

みず【針孔・針眼】ミヅ

針の糸を通す孔。めど。みぞ。

ミズ【Ms.】

(Mrs.とMissとの合成語。1920年代にアメリカの女性秘書たちが使った語という)既婚・未婚の別なく用いる、女性の敬称。

みず‐あお【水青】ミヅアヲ

馬の毛色の名。青毛の色の淡いもの。うすあおげ。

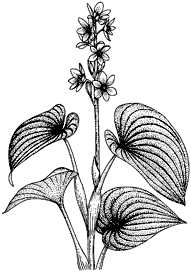

みず‐あおい【水葵・雨久花】ミヅアフヒ

ミズアオイ科の一年草。溜水中に生え、軟質で茎は短い。夏から秋に紫色の六弁花を開く。庭園に栽培し、昔は葉を食用。古名、なぎ。漢名、浮薔。〈[季]夏〉

みずあおい

角を流祖とすると伝える。

⇒み‐じん【微塵】

み‐す【御簾】

①簾すの尊敬語。すだれ。枕草子23「―のうちに、女房、桜の唐衣どもくつろかに脱ぎたれて」

②特に、神前・宮殿などに用いるすだれ。細く削った竹で編み、綾・緞子どんすなどで縁をとったもの。

③「みすがみ」の略。

⇒御簾を隔てて高座を覗く

ミス【miss】

失敗すること。過失。「サーブを―する」

ミス【Miss】

①未婚女性の名に冠する敬称。

②お嬢さん。娘さん。また、その人に対する呼びかけの語。

③代表的な美人として選ばれた未婚の女性。「―日本」

ミス【MIS】

(Management Information System)経営情報システム。コンピューターを利用して経営情報を体系的に管理するもの。

み・す【見す】

〔自四〕

(「見る」に尊敬の助動詞スの付いた語か)ごらんになる。継体紀「御諸みもろが上に登り立ち我が―・せば」→めす

み・す【見す】

〔他下二〕

⇒みせる(下一)

みず

イラクサ科の一年草。アジア東部に分布し、日本各地の湿った原野や川沿いに群生。茎は下半部が地に伏し、上部は直立して菱形状卵形の葉を対生する。夏から秋に葉腋に細小な花を密集する。全体に軟質で、食用とする。みづ。

みず【水】ミヅ

①酸素と水素との化合物。分子式H2O 純粋のものは無色・無味・無臭で、常温では液状をなす。1気圧では、セ氏99.974度で沸騰、セ氏4度で最大の密度となり、セ氏0度で氷結。動植物体の70〜90パーセントを占め、生存上欠くことができない。全地表面積の約72パーセントを覆う。万葉集17「片貝の川の瀬清く行く―の」

②(湯に対して)冷水。「―で冷やす」

③液状のもの。「腫物の―を取る」

④洪水。「―が出る」

⑤池・湖・川・遣水やりみずなど。紫式部日記「例の絶えせぬ―のおとなひ」。「―に落ちる」

⑥相撲で、力水ちからみずのこと。「―をつける」→水入り2。

⑦〔建〕水平のこと。また、水平を表す線。

⇒水が合わない

⇒水が入る

⇒水涸る

⇒水清ければ魚棲まず

⇒水清ければ月宿る

⇒水心あれば魚心あり

⇒水澄む

⇒水と油

⇒水にする

⇒水に流す

⇒水になる

⇒水に慣れる

⇒水温む

⇒水の滴るような

⇒水の流れと人のゆくえ

⇒水の低きに就くが如し

⇒水は逆さまに流れず

⇒水は方円の器に随う

⇒水も漏らさぬ

⇒水をあける

⇒水を打ったよう

⇒水を得た魚のよう

⇒水を掛ける

⇒水をさす

⇒水を向ける

⇒水を割る

みず【瑞】ミヅ

(古くはミツとも)

①みずみずしいこと。うるわしいこと。神代紀上「桧は以て瑞宮みつのみやを為つくる材きにすべし」

②めでたいしるし。瑞兆。瑞祥。神武紀「鵄とびの―を得るに及いたりて」

みず【針孔・針眼】ミヅ

針の糸を通す孔。めど。みぞ。

ミズ【Ms.】

(Mrs.とMissとの合成語。1920年代にアメリカの女性秘書たちが使った語という)既婚・未婚の別なく用いる、女性の敬称。

みず‐あお【水青】ミヅアヲ

馬の毛色の名。青毛の色の淡いもの。うすあおげ。

みず‐あおい【水葵・雨久花】ミヅアフヒ

ミズアオイ科の一年草。溜水中に生え、軟質で茎は短い。夏から秋に紫色の六弁花を開く。庭園に栽培し、昔は葉を食用。古名、なぎ。漢名、浮薔。〈[季]夏〉

みずあおい

ミズアオイ

提供:OPO

ミズアオイ

提供:OPO

みず‐あか【水垢】ミヅ‥

水中に溶解した物質が、底に沈殿し、または物に付着し、または浮遊するもの。みあか。みしぶ。

みず‐あかり【水明り】ミヅ‥

暗い中で水面が光を反射してほのかに明るく見えること。

みず‐あげ【水上げ】ミヅ‥

盆の先祖参り。棚参り。

みず‐あげ【水揚げ】ミヅ‥

①船の荷物を陸に揚げること。陸揚げ。

②漁獲量。転じて、商売の売上高。「さんまの―」「店の―」

③生花いけばなで、水切りをしたり、花や木の根元を焼いたり、薬品を用いたりして水の吸収を良くすること。「花の―」

④芸者・娼妓が初めて客に接すること。

みず‐あさぎ【水浅葱】ミヅ‥

薄いあさぎ色。

Munsell color system: 5B8/3

みず‐あし【水足】ミヅ‥

①水のさしひきのはやさ。

②船体の水面から下の部分の垂直距離。喫水きっすい。

みず‐あそび【水遊び】ミヅ‥

①海・湖・川などで遊ぶこと。

②水を使って遊ぶこと。〈[季]夏〉

水遊び

撮影:関戸 勇

みず‐あか【水垢】ミヅ‥

水中に溶解した物質が、底に沈殿し、または物に付着し、または浮遊するもの。みあか。みしぶ。

みず‐あかり【水明り】ミヅ‥

暗い中で水面が光を反射してほのかに明るく見えること。

みず‐あげ【水上げ】ミヅ‥

盆の先祖参り。棚参り。

みず‐あげ【水揚げ】ミヅ‥

①船の荷物を陸に揚げること。陸揚げ。

②漁獲量。転じて、商売の売上高。「さんまの―」「店の―」

③生花いけばなで、水切りをしたり、花や木の根元を焼いたり、薬品を用いたりして水の吸収を良くすること。「花の―」

④芸者・娼妓が初めて客に接すること。

みず‐あさぎ【水浅葱】ミヅ‥

薄いあさぎ色。

Munsell color system: 5B8/3

みず‐あし【水足】ミヅ‥

①水のさしひきのはやさ。

②船体の水面から下の部分の垂直距離。喫水きっすい。

みず‐あそび【水遊び】ミヅ‥

①海・湖・川などで遊ぶこと。

②水を使って遊ぶこと。〈[季]夏〉

水遊び

撮影:関戸 勇

みず‐あたり【水中り・水当り】ミヅ‥

飲み水が原因で病気になること。特に、なま水を飲んで下痢をすること。〈[季]夏〉

みず‐あび【水浴び】ミヅ‥

①水を浴びること。すいよく。

②みずおよぎ。水泳。

みず‐あびせ【水浴びせ】ミヅ‥

(→)水祝みずいわいに同じ。

みず‐あぶら【水油】ミヅ‥

液状の油。特に、椿油などの髪油や、菜種油などの灯油とぼしあぶら。

みず‐あめ【水飴】ミヅ‥

粘液状の飴。汁飴。

みず‐あらい【水洗い】ミヅアラヒ

水で洗うこと。すいせん。「軽く―する」

みず‐あらそい【水争い】ミヅアラソヒ

農民が、特に水の必要な夏の盛りなどに、自分の田へ水をより多く引こうと争う喧嘩沙汰。水げんか。水論。〈[季]夏〉

み‐すい【未遂】

①まだなし遂げないこと。

②〔法〕

㋐犯罪の実行に着手したが、結果が発生せず、犯罪が完成しなかった場合。自己の意思により止めたかどうかにより、中止未遂と障害未遂とに区別される。

㋑障害未遂のこと。

↔既遂。

⇒みすい‐ざい【未遂罪】

みず‐いか【水烏賊】ミヅ‥

①(→)アオリイカの別称。

②ユウレイイカの別称。

みすい‐ざい【未遂罪】

犯罪が未遂で、刑法に特にこれを罰する規定がある場合に成立する罪。

⇒み‐すい【未遂】

み‐ずいじん‐どころ【御随身所】

院庁いんのちょうの随身の詰所。

みず‐いと【水糸】ミヅ‥

建築で、水平を示すのに用いる糸。

みず‐いぼ【水疣】ミヅ‥

ウイルスによる皮膚感染症の一種。小児に多い。潜伏期は14〜50日。接触により感染し、皮膚に数ミリメートルの軟らかい良性結節(軟属腫)を生じる。伝染性軟属腫。

みず‐いも【水芋】ミヅ‥

①サトイモの在来品種。大形。湧水の付近に栽培し、湧水の高い水温によって越冬する。タローいもと同系。

②冠水かんすいした芋。

③水っぽい甘藷の称。

みず‐いらず【水入らず】ミヅ‥

内輪の親しい者ばかりで、中に他人を交えないこと。「親子―」

みす‐いり【御簾入り】

内親王が降嫁する時、輿入れ前に、その配偶たるべき人が内親王の御所に一宿すること。みすだれいり。

みず‐いり【水入り】ミヅ‥

①水が入っていること。

②相撲で、勝負が決せず双方取り疲れたとき、しばらく引き離して休ませ、力水ちからみずをつけさせること。

③歌舞伎の「助六」で、助六が用水桶の中へ身を忍ばせる件くだりをいい、本物の水を用いる。

④歌舞伎の鬘かつらの一つ。捌髪さばきがみで、水に濡れた感じを出すため漆で光沢をつけたもの。

⇒みずいり‐ずいしょう【水入り水晶】

みずいり‐ずいしょう【水入り水晶】ミヅ‥シヤウ

水晶の内部に液体が包有されているもの。

⇒みず‐いり【水入り】

みず‐いれ【水入れ】ミヅ‥

水を入れる容器。特に、硯すずりに水を注ぐ小さい器。水注。

みず‐いろ【水色】ミヅ‥

薄い藍色。あさぎ。

Munsell color system: 6B8/4

みず‐いわい【水祝】ミヅイハヒ

①嫁入りや婿入り、または新婚最初の正月の神参りの帰りなどに、若者たちが新郎に水をかける風習。みずあびせ。みずかけ。

②田植の終わった時に誰彼となく捕らえて水を浴びせる風習。

③船おろしの祝い。

みず‐うす【水碓・碾磑】ミヅ‥

水力によって動かす臼。天智紀「―を造りて冶鉄かねわかす」

みす‐うち【御簾内・翠簾内】

①垂れ下げた御簾の内。

②歌舞伎・文楽で、御簾を垂れた中で浄瑠璃を語ること。また、修業中のものは御簾の中で語ることから、未熟者の義太夫語りの称。

みず‐うち【水打ち】ミヅ‥

地面などに水を撒くこと。また、和紙などに水を打つこと。

みず‐うまや【水駅】ミヅ‥

①水路の宿場。船路の宿。ふなつきば。すいえき。

②街道の宿。人が飲食し、または馬に水を飲ませるからいう。

③男踏歌おとことうかで、踏歌の人を饗応する時、簡略に酒・湯漬などを供する所。歌舞しながら宮中から外へ出て京中の貴族の邸などをめぐることを駅路にたとえていう。源氏物語初音「―にてことそがせ給ふべきを」↔飯駅いいうまや。

④転じて、簡略な饗応。源氏物語竹河「―にて夜ふけにけりとて逃げにけり」

みず‐うみ【湖】ミヅ‥

(「水海」の意)周囲を陸地で囲まれ、直接海と連絡のない静止した水塊。ふつうは中央部が沿岸植物の侵入を許さない程度の深度(5〜10メートル以上)をもつもの。万葉集17「うらぐはし布勢ふせの―に」

みず‐うら【水占】ミヅ‥

水を用いてうらなうこと。また、その占い。多くは水に影を映し、または水を飲みあるいは水の増減によって吉凶を判断する。みずうらない。

みず‐うり【水売】ミヅ‥

江戸時代、夏、冷水に白玉と砂糖を入れ、町中を売り歩いた商人。浮世風呂4「ヲヲ、いいとこへ―が来た」

ミズーリ【Missouri】

①北アメリカ、ミシシッピ川の支流。モンタナ州南部、ロッキー山脈中に発源して南東へ流れ、セントルイスの上流で本流に注ぐ。

②アメリカ合衆国中部の州。農業・牧畜業のほか、自動車など製造業が盛ん。州都ジェファーソン‐シティー。→アメリカ合衆国(図)。

③アメリカの戦艦。2に因む名。1944年竣工。45年9月、東京湾に碇泊中の同艦上で連合国に対する日本の降伏文書調印が行われた。

みず‐え【水絵】ミヅヱ

①浮世絵版画様式の一種。墨線を輪郭に用いず、藍・紅・緑・鼠など淡色のみの色板で摺った版画。錦絵が誕生する直前の一時期、鈴木春信らにより試みられた。

②水彩画。

みず‐え【瑞枝】ミヅ‥

みずみずしく若い枝。万葉集6「―さし繁しじに生ひたるとがの木のいやつぎつぎに」

みず‐えのぐ【水絵具】ミヅヱ‥

水でといて用いる絵具。

み‐す・える【見据える】‥スヱル

〔他下一〕[文]みす・う(下二)

①視線を据えてしっかり見る。見つめる。じっと見る。

②見さだめる。本質を見抜く。浄瑠璃、心中重井筒「不義せう者と―・ゑたら」。「将来を―・えた活動」

みず‐お【水緒・鐙靼】ミヅヲ

鉸具かこの刺鉄さすがを通す孔をうがった革緒。一般には鐙あぶみ吊りの革緒をいう。〈倭名類聚鈔15〉

⇒みずお‐がね【水緒金・鐙靼鉄】

みずお‐がね【水緒金・鐙靼鉄】ミヅヲ‥

(→)鉸具頭かこがしらに同じ。水緒を受けるのでいう。

⇒みず‐お【水緒・鐙靼】

みず‐おけ【水桶】ミヅヲケ

水を入れる桶。

みず‐おさ【水長】ミヅヲサ

船頭。水夫。久安百首「―が足早小舟とまや葺くらむ」

みず‐おしろい【水白粉】ミヅ‥

液状の白粉おしろい。

みず‐おち【水落ち】ミヅ‥

水が落ちる所。夫木和歌抄23「はらの池のいりの―ふしつけて」

みず‐おち【鳩尾】ミヅ‥

(「水落ち」の意)

⇒みぞおち

みず‐おと【水音】ミヅ‥

水が落ちたり、流れたり、また水に物が落ち込んだりして、立てる音。

みず‐およぎ【水泳ぎ】ミヅ‥

⇒すいえい

みす‐おり【美簀織】

絹織物の一つ。簾すだれや襖ふすまを貼るのに用いる紗しゃ。西陣・福井・石川県小松などの特産。

みず‐あたり【水中り・水当り】ミヅ‥

飲み水が原因で病気になること。特に、なま水を飲んで下痢をすること。〈[季]夏〉

みず‐あび【水浴び】ミヅ‥

①水を浴びること。すいよく。

②みずおよぎ。水泳。

みず‐あびせ【水浴びせ】ミヅ‥

(→)水祝みずいわいに同じ。

みず‐あぶら【水油】ミヅ‥

液状の油。特に、椿油などの髪油や、菜種油などの灯油とぼしあぶら。

みず‐あめ【水飴】ミヅ‥

粘液状の飴。汁飴。

みず‐あらい【水洗い】ミヅアラヒ

水で洗うこと。すいせん。「軽く―する」

みず‐あらそい【水争い】ミヅアラソヒ

農民が、特に水の必要な夏の盛りなどに、自分の田へ水をより多く引こうと争う喧嘩沙汰。水げんか。水論。〈[季]夏〉

み‐すい【未遂】

①まだなし遂げないこと。

②〔法〕

㋐犯罪の実行に着手したが、結果が発生せず、犯罪が完成しなかった場合。自己の意思により止めたかどうかにより、中止未遂と障害未遂とに区別される。

㋑障害未遂のこと。

↔既遂。

⇒みすい‐ざい【未遂罪】

みず‐いか【水烏賊】ミヅ‥

①(→)アオリイカの別称。

②ユウレイイカの別称。

みすい‐ざい【未遂罪】

犯罪が未遂で、刑法に特にこれを罰する規定がある場合に成立する罪。

⇒み‐すい【未遂】

み‐ずいじん‐どころ【御随身所】

院庁いんのちょうの随身の詰所。

みず‐いと【水糸】ミヅ‥

建築で、水平を示すのに用いる糸。

みず‐いぼ【水疣】ミヅ‥

ウイルスによる皮膚感染症の一種。小児に多い。潜伏期は14〜50日。接触により感染し、皮膚に数ミリメートルの軟らかい良性結節(軟属腫)を生じる。伝染性軟属腫。

みず‐いも【水芋】ミヅ‥

①サトイモの在来品種。大形。湧水の付近に栽培し、湧水の高い水温によって越冬する。タローいもと同系。

②冠水かんすいした芋。

③水っぽい甘藷の称。

みず‐いらず【水入らず】ミヅ‥

内輪の親しい者ばかりで、中に他人を交えないこと。「親子―」

みす‐いり【御簾入り】

内親王が降嫁する時、輿入れ前に、その配偶たるべき人が内親王の御所に一宿すること。みすだれいり。

みず‐いり【水入り】ミヅ‥

①水が入っていること。

②相撲で、勝負が決せず双方取り疲れたとき、しばらく引き離して休ませ、力水ちからみずをつけさせること。

③歌舞伎の「助六」で、助六が用水桶の中へ身を忍ばせる件くだりをいい、本物の水を用いる。

④歌舞伎の鬘かつらの一つ。捌髪さばきがみで、水に濡れた感じを出すため漆で光沢をつけたもの。

⇒みずいり‐ずいしょう【水入り水晶】

みずいり‐ずいしょう【水入り水晶】ミヅ‥シヤウ

水晶の内部に液体が包有されているもの。

⇒みず‐いり【水入り】

みず‐いれ【水入れ】ミヅ‥

水を入れる容器。特に、硯すずりに水を注ぐ小さい器。水注。

みず‐いろ【水色】ミヅ‥

薄い藍色。あさぎ。

Munsell color system: 6B8/4

みず‐いわい【水祝】ミヅイハヒ

①嫁入りや婿入り、または新婚最初の正月の神参りの帰りなどに、若者たちが新郎に水をかける風習。みずあびせ。みずかけ。

②田植の終わった時に誰彼となく捕らえて水を浴びせる風習。

③船おろしの祝い。

みず‐うす【水碓・碾磑】ミヅ‥

水力によって動かす臼。天智紀「―を造りて冶鉄かねわかす」

みす‐うち【御簾内・翠簾内】

①垂れ下げた御簾の内。

②歌舞伎・文楽で、御簾を垂れた中で浄瑠璃を語ること。また、修業中のものは御簾の中で語ることから、未熟者の義太夫語りの称。

みず‐うち【水打ち】ミヅ‥

地面などに水を撒くこと。また、和紙などに水を打つこと。

みず‐うまや【水駅】ミヅ‥

①水路の宿場。船路の宿。ふなつきば。すいえき。

②街道の宿。人が飲食し、または馬に水を飲ませるからいう。

③男踏歌おとことうかで、踏歌の人を饗応する時、簡略に酒・湯漬などを供する所。歌舞しながら宮中から外へ出て京中の貴族の邸などをめぐることを駅路にたとえていう。源氏物語初音「―にてことそがせ給ふべきを」↔飯駅いいうまや。

④転じて、簡略な饗応。源氏物語竹河「―にて夜ふけにけりとて逃げにけり」

みず‐うみ【湖】ミヅ‥

(「水海」の意)周囲を陸地で囲まれ、直接海と連絡のない静止した水塊。ふつうは中央部が沿岸植物の侵入を許さない程度の深度(5〜10メートル以上)をもつもの。万葉集17「うらぐはし布勢ふせの―に」

みず‐うら【水占】ミヅ‥

水を用いてうらなうこと。また、その占い。多くは水に影を映し、または水を飲みあるいは水の増減によって吉凶を判断する。みずうらない。

みず‐うり【水売】ミヅ‥

江戸時代、夏、冷水に白玉と砂糖を入れ、町中を売り歩いた商人。浮世風呂4「ヲヲ、いいとこへ―が来た」

ミズーリ【Missouri】

①北アメリカ、ミシシッピ川の支流。モンタナ州南部、ロッキー山脈中に発源して南東へ流れ、セントルイスの上流で本流に注ぐ。

②アメリカ合衆国中部の州。農業・牧畜業のほか、自動車など製造業が盛ん。州都ジェファーソン‐シティー。→アメリカ合衆国(図)。

③アメリカの戦艦。2に因む名。1944年竣工。45年9月、東京湾に碇泊中の同艦上で連合国に対する日本の降伏文書調印が行われた。

みず‐え【水絵】ミヅヱ

①浮世絵版画様式の一種。墨線を輪郭に用いず、藍・紅・緑・鼠など淡色のみの色板で摺った版画。錦絵が誕生する直前の一時期、鈴木春信らにより試みられた。

②水彩画。

みず‐え【瑞枝】ミヅ‥

みずみずしく若い枝。万葉集6「―さし繁しじに生ひたるとがの木のいやつぎつぎに」

みず‐えのぐ【水絵具】ミヅヱ‥

水でといて用いる絵具。

み‐す・える【見据える】‥スヱル

〔他下一〕[文]みす・う(下二)

①視線を据えてしっかり見る。見つめる。じっと見る。

②見さだめる。本質を見抜く。浄瑠璃、心中重井筒「不義せう者と―・ゑたら」。「将来を―・えた活動」

みず‐お【水緒・鐙靼】ミヅヲ

鉸具かこの刺鉄さすがを通す孔をうがった革緒。一般には鐙あぶみ吊りの革緒をいう。〈倭名類聚鈔15〉

⇒みずお‐がね【水緒金・鐙靼鉄】

みずお‐がね【水緒金・鐙靼鉄】ミヅヲ‥

(→)鉸具頭かこがしらに同じ。水緒を受けるのでいう。

⇒みず‐お【水緒・鐙靼】

みず‐おけ【水桶】ミヅヲケ

水を入れる桶。

みず‐おさ【水長】ミヅヲサ

船頭。水夫。久安百首「―が足早小舟とまや葺くらむ」

みず‐おしろい【水白粉】ミヅ‥

液状の白粉おしろい。

みず‐おち【水落ち】ミヅ‥

水が落ちる所。夫木和歌抄23「はらの池のいりの―ふしつけて」

みず‐おち【鳩尾】ミヅ‥

(「水落ち」の意)

⇒みぞおち

みず‐おと【水音】ミヅ‥

水が落ちたり、流れたり、また水に物が落ち込んだりして、立てる音。

みず‐およぎ【水泳ぎ】ミヅ‥

⇒すいえい

みす‐おり【美簀織】

絹織物の一つ。簾すだれや襖ふすまを貼るのに用いる紗しゃ。西陣・福井・石川県小松などの特産。

みしま‐ごよみ【三島暦】

室町中期、応仁・文明の頃、伊豆の河合家で編製し、三島大社から頒布した仮名の細字書きの暦。明治以前まで伊豆・相模の2国に限り頒布を許された。

⇒みしま【三島】

みしま‐さいこ【三島柴胡】

セリ科の多年草。山野に自生し、高さ40〜60センチメートル。葉は細長い単葉。秋に分枝した茎頂に複散形花序を出し多数の小黄色花を開く。根は黄褐色で太く長く、乾したものが漢方生薬の柴胡で、静岡県三島産が有名。解熱・解毒消炎・鎮痛薬。漢名、茈胡・柴胡。

⇒みしま【三島】

みしま‐すげ【三島菅】

摂津国三島から産した菅。菅笠用として有名。万葉集11「―いまだ苗なれ時待たば着ずやなりなむ三島菅笠」

⇒みしま【三島】

みしま‐たいしゃ【三島大社】

(三嶋と書く)静岡県三島市大宮町にある元官幣大社。祭神は大山祇神おおやまつみのかみ・事代主神ことしろぬしのかみ(昔はいずれか一神とされた)。伊豆国一の宮。

⇒みしま【三島】

みしま‐ちゅうしゅう【三島中洲】‥シウ

漢学者。名は毅つよし。備中生れ。漢学塾二松学舎を創立。東大教授・東宮侍講。著「詩書輯説」「論学三百絶」など。(1830〜1919)

⇒みしま【三島】

みしま‐で【三島手】

朝鮮の粉青沙器ふんせいさきの一種。細かい縄状の文様のある白土装飾の陶磁器。日本で室町末期頃から賞玩され、文様が三島暦の流れ文字に似ることからの称という。こよみで。三島。

⇒みしま【三島】

みしま‐みちつね【三島通庸】

内務官僚。薩摩藩士。酒田・山形・福島・栃木県令、警視総監を歴任。福島事件・保安条例施行など、自由民権運動弾圧に奔走。子爵。(1835〜1888)

⇒みしま【三島】

みしま‐ゆう【三島木綿】‥ユフ

静岡県三島に産する木綿。

⇒みしま【三島】

みしま‐ゆきお【三島由紀夫】‥ヲ

小説家・劇作家。本名、平岡公威きみたけ。東京生れ。東大卒。20世紀西欧文学の文体と方法に学んで、秩序と神話を志向、純粋日本原理を模索して自裁。作「仮面の告白」「金閣寺」「豊饒の海」など。(1925〜1970)

三島由紀夫

撮影:石井幸之助

みしま‐ごよみ【三島暦】

室町中期、応仁・文明の頃、伊豆の河合家で編製し、三島大社から頒布した仮名の細字書きの暦。明治以前まで伊豆・相模の2国に限り頒布を許された。

⇒みしま【三島】

みしま‐さいこ【三島柴胡】

セリ科の多年草。山野に自生し、高さ40〜60センチメートル。葉は細長い単葉。秋に分枝した茎頂に複散形花序を出し多数の小黄色花を開く。根は黄褐色で太く長く、乾したものが漢方生薬の柴胡で、静岡県三島産が有名。解熱・解毒消炎・鎮痛薬。漢名、茈胡・柴胡。

⇒みしま【三島】

みしま‐すげ【三島菅】

摂津国三島から産した菅。菅笠用として有名。万葉集11「―いまだ苗なれ時待たば着ずやなりなむ三島菅笠」

⇒みしま【三島】

みしま‐たいしゃ【三島大社】

(三嶋と書く)静岡県三島市大宮町にある元官幣大社。祭神は大山祇神おおやまつみのかみ・事代主神ことしろぬしのかみ(昔はいずれか一神とされた)。伊豆国一の宮。

⇒みしま【三島】

みしま‐ちゅうしゅう【三島中洲】‥シウ

漢学者。名は毅つよし。備中生れ。漢学塾二松学舎を創立。東大教授・東宮侍講。著「詩書輯説」「論学三百絶」など。(1830〜1919)

⇒みしま【三島】

みしま‐で【三島手】

朝鮮の粉青沙器ふんせいさきの一種。細かい縄状の文様のある白土装飾の陶磁器。日本で室町末期頃から賞玩され、文様が三島暦の流れ文字に似ることからの称という。こよみで。三島。

⇒みしま【三島】

みしま‐みちつね【三島通庸】

内務官僚。薩摩藩士。酒田・山形・福島・栃木県令、警視総監を歴任。福島事件・保安条例施行など、自由民権運動弾圧に奔走。子爵。(1835〜1888)

⇒みしま【三島】

みしま‐ゆう【三島木綿】‥ユフ

静岡県三島に産する木綿。

⇒みしま【三島】

みしま‐ゆきお【三島由紀夫】‥ヲ

小説家・劇作家。本名、平岡公威きみたけ。東京生れ。東大卒。20世紀西欧文学の文体と方法に学んで、秩序と神話を志向、純粋日本原理を模索して自裁。作「仮面の告白」「金閣寺」「豊饒の海」など。(1925〜1970)

三島由紀夫

撮影:石井幸之助

⇒みしま【三島】

み‐じまり【身締り】

①身の回りの仕度。

②身持。品行。

みし‐みし

①物を動かしたり取り壊したりするさま。また、その音。蜻蛉日記中「たてたる物ども、―と取り払ふに」

②板材が強い力を加えられてしなったり裂けたりして発する連続音。みしりみしり。「床が―ときしむ」

③ひとつの物事を十分に行うさま。みっちり。

み‐し・む【見占む】

〔他下二〕

見定める。古事記下「能く其の老おきなの在る所を―・めき」

みじめ【惨め】

(「見じ目」の意)見るに忍びないこと。目もあてられないほど、あわれでいたいたしいさま。悲惨。浮世風呂前「子がきが出来ちやア―だゼ」。「―な姿」

み‐しめなわ【御標縄・御注連縄】‥ナハ

「しめなわ」の尊敬語。〈日葡辞書〉

みしゃ・ぐ

〔他四〕

おしつぶす。ひしゃぐ。浄瑠璃、義経千本桜「玄翁・掛矢を以て敵を―・ぎ」

み‐しゃれ

(「みしゃり」とも。つぶれ腐った体の意。また「しゃれ」は「しゃれこうべ」の略とも、舎利しゃりの転ともいう)「約束をたがえた時は身体が腐ってもかまわない」の意の誓いの言葉。仮名草子、他我身之上「又せいごんに、みしやれがつたいといへる」

み‐しゅう【未収】‥シウ

まだ徴収・収納していないこと。

⇒みしゅう‐きん【未収金】

⇒みしゅうきん‐かんじょう【未収金勘定】

⇒みしゅう‐しゅうえき【未収収益】

み‐しゅう【未習】‥シフ

まだ習っていないこと。

みしゅうがく‐じ【未就学児】‥シウ‥

小学校に入る前の子ども。

みしゅう‐きん【未収金】‥シウ‥

簿記で、建物・備品など商品以外の物品を売却して、後日受け取ることにしたその代金。資産として計上する。

⇒み‐しゅう【未収】

みしゅうきん‐かんじょう【未収金勘定】‥シウ‥ヂヤウ

簿記で、未収金を処理するために開設される勘定。

⇒み‐しゅう【未収】

みしゅう‐しゅうえき【未収収益】‥シウシウ‥

簿記で、受取日が到来していないために、まだ受け取っていない収益。資産として計上する。未収家賃・未収利息など。

⇒み‐しゅう【未収】

み‐じゅく【未熟】

①果実がまだ成熟しないこと。

②学問・技芸などのまだ熟達しないこと。「―者」

⇒みじゅく‐じ【未熟児】

⇒みじゅくじ‐もうまくしょう【未熟児網膜症】

みじゅく‐じ【未熟児】

身体の発育が未熟のまま出生した乳児。一般には出生時の体重が2.5キログラム未満の新生児をいう。

⇒み‐じゅく【未熟】

みじゅくじ‐もうまくしょう【未熟児網膜症】‥マウ‥シヤウ

保育器内で過度の酸素供給を受けた未熟児に発症する網膜疾患。未熟な網膜細動脈は高濃度酸素によって狭小となり、硝子体涸濁・網膜剥離・眼底線維化等を来す。重症のものは失明。

⇒み‐じゅく【未熟】

ミシュナー【Mishnah】

(反復・学習の意)ユダヤ教聖典の口伝律法の一つ。200年頃編纂。6編から成り、ユダヤ人の生活全般を規定。→タルムード

み‐しゅほう【御修法】‥ホフ

修法しゅほうの尊敬語。特に、後七日ごしちにちの御修法みしほを指すことが多い。みずほう。

ミシュラン【Michelin】

ヨーロッパのホテルやレストランの案内書。星の数で格付けし、三つ星が最高。フランスのタイヤ会社ミシュランが毎年発行。

ミシュレ【Jules Michelet】

フランスの歴史家。ソルボンヌ・コレージュ‐ド‐フランスの教授。ナポレオン3世に反対して辞任。民衆への共感にあふれた躍動的叙述で知られる。主著「フランス史」「フランス革命史」。(1798〜1874)

み‐しょう【実生】‥シヤウ

草木が(つぎ木・さし木などによらず)種子から芽を出して生長すること。また、そうした植物。みおい。みばえ。

み‐しょう【未生】‥シヤウ

まだ生まれないこと。まだ生じないこと。

⇒みしょう‐いぜん【未生以前】

み‐しょう【未詳】‥シヤウ

まだつまびらかでないこと。正確なことがわからないこと。「没年―」

み‐しょう【微笑】‥セウ

⇒びしょう。「拈華ねんげ―」

み‐じょう【身性・身状】‥ジヤウ

①うまれつき。性分。

②身の上。身分。

③みもち。品行。人情本、娘太平記操早引「ムム、左様いふ―の人かねへ」

み‐じょう【未定】‥ヂヤウ

まだ定まらないこと。みてい。〈日葡辞書〉

みしょう‐いぜん【未生以前】‥シヤウ‥

まだ生まれない前。天草本伊曾保物語「そのときは―のことなれば」→父母ぶも未生以前

⇒み‐しょう【未生】

み‐しょうがつ【巳正月】‥シヤウグワツ

(四国で)12月の初の辰・巳の日。新仏のために正月祭を行う。巳の日正月。→仏の正月

み‐しょうたい【御正体】‥シヤウ‥

鏡の表面に神像・仏像・梵字などを線刻し、社寺に奉納、礼拝したもの。本来鏡は神社の神体として祀られる場合が多かったが、神仏習合によってこれに本地仏ほんじぶつの姿や種子しゅじを刻出するようになり、鏡像きょうぞうとも呼ばれた。中世にはさらに懸仏かけぼとけの形式が生まれた。

みしょう‐りゅう【未生流】‥シヤウリウ

華道の流派。文化・文政頃、大坂に起こった。未生斎一甫(山村山碩さんせき)(1761〜1824)を始祖とする。

ミショー【Henri Michaux】

フランスの詩人。恐怖と不安に蔽われた幻覚的な内面世界を追求。絵画も試み、アンフォルメル絵画の先駆とされる。詩集「試練・悪魔祓い」、詩画集「荒れ騒ぐ無限」など。(1899〜1984)

み‐しら・す【見知らす】

〔他四・下二〕

①見てわかるようにさせる。知らせる。浮世床初「筆太に―・せたるは」

②ひどいめにあわせる。懲らしめる。狂言、空腕「斬つたり斬つたりまつただ大袈裟に―・いた」

③「する」の卑俗な言い方。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「めでたう一筆―・せう」。浄瑠璃、伽羅先代萩「ヱヱあつたら夢を覚まされた。ま一寝入―・そと」

み‐しらず【身知らず】

①わが身の分際を知らないこと。身のほど知らず。「―な高望み」「臭いもの―」

②身体を大切にしないこと。

みしら‐ぬ【見知らぬ】

(ヌは打消の助動詞)見て実際を知る機会がまだ一度もない。「―人」「―国」

み‐しり【見知り】

①見てわかること。見おぼえ。狂言、蚊相撲「相撲取には―があつて、よからうはいやい」

②知りあい。面識のある人。「顔―」

⇒みしり‐あい【見知り合い】

⇒みしり‐がお【見知り顔】

⇒みしり‐ごし【見知り越し】

みしり‐あい【見知り合い】‥アヒ

たがいに知りあっていること。また、その人。

⇒み‐しり【見知り】

みしり‐お・く【見知り置く】

〔他五〕

(人の顔と名前を)見て記憶にとどめておく。後々まで覚えておく。「お―・き下さい」

みしり‐がお【見知り顔】‥ガホ

わかっている様子。面識のあるような顔つき。源氏物語紅葉賀「気色ばかりうちしぐれて、空の気色さへ―なるに」

⇒み‐しり【見知り】

みしり‐ごし【見知り越し】

以前から見知っていること。面識の間柄であること。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「―に検非違使とは今にはじめぬのぶといやつ」

⇒み‐しり【見知り】

み‐し・る【見知る】

〔他五〕

①見て知る。気がつく。源氏物語帚木「恨みいふべきことをも―・らぬさまに忍びて」

②理解する。経験によってわかる。また、人の気持などがよくわかる。源氏物語末摘花「うち忍び用意し給へる御けはひいみじうなまめきて―・らむ人にこそ見せめ」

③知りあいである。面識がある。蜻蛉日記中「供なる人、―・るべき者にもこそあれ」→見知らぬ

み‐しるし【御璽】

皇位を示す印。もと鏡と剣、後に剣と玉、特に玉をいう。允恭紀「天皇の―を捧げて」

み‐じろぎ【身じろぎ】

(古くはミジロキ)身を動かすこと。みうごき。落窪物語2「いとせばくて―もせず」

み‐じろ・ぐ【身じろぐ】

〔自五〕

(古くはミジロク)身を動かす。身動きする。源氏物語若紫「―・き臥し給へり」

み‐しん【未進】

年貢などをまだ納めていないこと。また、その年貢など。「―米」

ミシン

(sewing machineの略訛)

①織物・紙・革などを縫い合わせる機械。手回し・足踏み・電動式などがある。「―をかける」→高周波ミシン。

②(紙の切取線などにする)点線状の孔。「―を入れる」

み‐じん【微塵】‥ヂン

①こまかい塵。日本霊異記下「九間の大堂仆るること―の如く」

②極めてこまかいこと。ごくわずかなこと。また、そのもの。「―の同情心もない」

③微塵縞みじんじまの略。

⇒みじん‐ぎり【微塵切り】

⇒みじん‐こ【微塵子・水蚤】

⇒みじん‐こ【微塵粉】

⇒みじん‐こっぱい【微塵粉っ灰】

⇒みじん‐じま【微塵縞】

⇒みじん‐ぼう【微塵棒】

⇒みじん‐も【微塵も】

⇒みじん‐りゅう【微塵流】

みじん‐ぎり【微塵切り】‥ヂン‥

料理で、野菜などを細かく切りきざむこと。また、そのもの。

⇒み‐じん【微塵】

みじん‐こ【微塵子・水蚤】‥ヂン‥

ミジンコ亜綱(鰓脚類)ミジンコ目(枝角類)の甲殻類。体は二枚貝状の背中で折れ曲がった頭胸甲で包まれ、体長約2ミリメートル。長い二叉した第2触角で跳ねるように泳ぐ。沼や溜池などでほぼ一年中見られ、夏には単為生殖によって雌だけで繁殖。世界中に広く分布。淡水産魚類の餌として重要。また広くは、ミジンコ目・ケンミジンコ目・ソコミジンコ目の甲殻類の総称。

みじんこ

⇒みしま【三島】

み‐じまり【身締り】

①身の回りの仕度。

②身持。品行。

みし‐みし

①物を動かしたり取り壊したりするさま。また、その音。蜻蛉日記中「たてたる物ども、―と取り払ふに」

②板材が強い力を加えられてしなったり裂けたりして発する連続音。みしりみしり。「床が―ときしむ」

③ひとつの物事を十分に行うさま。みっちり。

み‐し・む【見占む】

〔他下二〕

見定める。古事記下「能く其の老おきなの在る所を―・めき」

みじめ【惨め】

(「見じ目」の意)見るに忍びないこと。目もあてられないほど、あわれでいたいたしいさま。悲惨。浮世風呂前「子がきが出来ちやア―だゼ」。「―な姿」

み‐しめなわ【御標縄・御注連縄】‥ナハ

「しめなわ」の尊敬語。〈日葡辞書〉

みしゃ・ぐ

〔他四〕

おしつぶす。ひしゃぐ。浄瑠璃、義経千本桜「玄翁・掛矢を以て敵を―・ぎ」

み‐しゃれ

(「みしゃり」とも。つぶれ腐った体の意。また「しゃれ」は「しゃれこうべ」の略とも、舎利しゃりの転ともいう)「約束をたがえた時は身体が腐ってもかまわない」の意の誓いの言葉。仮名草子、他我身之上「又せいごんに、みしやれがつたいといへる」

み‐しゅう【未収】‥シウ

まだ徴収・収納していないこと。

⇒みしゅう‐きん【未収金】

⇒みしゅうきん‐かんじょう【未収金勘定】

⇒みしゅう‐しゅうえき【未収収益】

み‐しゅう【未習】‥シフ

まだ習っていないこと。

みしゅうがく‐じ【未就学児】‥シウ‥

小学校に入る前の子ども。

みしゅう‐きん【未収金】‥シウ‥

簿記で、建物・備品など商品以外の物品を売却して、後日受け取ることにしたその代金。資産として計上する。

⇒み‐しゅう【未収】

みしゅうきん‐かんじょう【未収金勘定】‥シウ‥ヂヤウ

簿記で、未収金を処理するために開設される勘定。

⇒み‐しゅう【未収】

みしゅう‐しゅうえき【未収収益】‥シウシウ‥

簿記で、受取日が到来していないために、まだ受け取っていない収益。資産として計上する。未収家賃・未収利息など。

⇒み‐しゅう【未収】

み‐じゅく【未熟】

①果実がまだ成熟しないこと。

②学問・技芸などのまだ熟達しないこと。「―者」

⇒みじゅく‐じ【未熟児】

⇒みじゅくじ‐もうまくしょう【未熟児網膜症】

みじゅく‐じ【未熟児】

身体の発育が未熟のまま出生した乳児。一般には出生時の体重が2.5キログラム未満の新生児をいう。

⇒み‐じゅく【未熟】

みじゅくじ‐もうまくしょう【未熟児網膜症】‥マウ‥シヤウ

保育器内で過度の酸素供給を受けた未熟児に発症する網膜疾患。未熟な網膜細動脈は高濃度酸素によって狭小となり、硝子体涸濁・網膜剥離・眼底線維化等を来す。重症のものは失明。

⇒み‐じゅく【未熟】

ミシュナー【Mishnah】

(反復・学習の意)ユダヤ教聖典の口伝律法の一つ。200年頃編纂。6編から成り、ユダヤ人の生活全般を規定。→タルムード

み‐しゅほう【御修法】‥ホフ

修法しゅほうの尊敬語。特に、後七日ごしちにちの御修法みしほを指すことが多い。みずほう。

ミシュラン【Michelin】

ヨーロッパのホテルやレストランの案内書。星の数で格付けし、三つ星が最高。フランスのタイヤ会社ミシュランが毎年発行。

ミシュレ【Jules Michelet】

フランスの歴史家。ソルボンヌ・コレージュ‐ド‐フランスの教授。ナポレオン3世に反対して辞任。民衆への共感にあふれた躍動的叙述で知られる。主著「フランス史」「フランス革命史」。(1798〜1874)

み‐しょう【実生】‥シヤウ

草木が(つぎ木・さし木などによらず)種子から芽を出して生長すること。また、そうした植物。みおい。みばえ。

み‐しょう【未生】‥シヤウ

まだ生まれないこと。まだ生じないこと。

⇒みしょう‐いぜん【未生以前】

み‐しょう【未詳】‥シヤウ

まだつまびらかでないこと。正確なことがわからないこと。「没年―」

み‐しょう【微笑】‥セウ

⇒びしょう。「拈華ねんげ―」

み‐じょう【身性・身状】‥ジヤウ

①うまれつき。性分。

②身の上。身分。

③みもち。品行。人情本、娘太平記操早引「ムム、左様いふ―の人かねへ」

み‐じょう【未定】‥ヂヤウ

まだ定まらないこと。みてい。〈日葡辞書〉

みしょう‐いぜん【未生以前】‥シヤウ‥

まだ生まれない前。天草本伊曾保物語「そのときは―のことなれば」→父母ぶも未生以前

⇒み‐しょう【未生】

み‐しょうがつ【巳正月】‥シヤウグワツ

(四国で)12月の初の辰・巳の日。新仏のために正月祭を行う。巳の日正月。→仏の正月

み‐しょうたい【御正体】‥シヤウ‥

鏡の表面に神像・仏像・梵字などを線刻し、社寺に奉納、礼拝したもの。本来鏡は神社の神体として祀られる場合が多かったが、神仏習合によってこれに本地仏ほんじぶつの姿や種子しゅじを刻出するようになり、鏡像きょうぞうとも呼ばれた。中世にはさらに懸仏かけぼとけの形式が生まれた。

みしょう‐りゅう【未生流】‥シヤウリウ

華道の流派。文化・文政頃、大坂に起こった。未生斎一甫(山村山碩さんせき)(1761〜1824)を始祖とする。

ミショー【Henri Michaux】

フランスの詩人。恐怖と不安に蔽われた幻覚的な内面世界を追求。絵画も試み、アンフォルメル絵画の先駆とされる。詩集「試練・悪魔祓い」、詩画集「荒れ騒ぐ無限」など。(1899〜1984)

み‐しら・す【見知らす】

〔他四・下二〕

①見てわかるようにさせる。知らせる。浮世床初「筆太に―・せたるは」

②ひどいめにあわせる。懲らしめる。狂言、空腕「斬つたり斬つたりまつただ大袈裟に―・いた」

③「する」の卑俗な言い方。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「めでたう一筆―・せう」。浄瑠璃、伽羅先代萩「ヱヱあつたら夢を覚まされた。ま一寝入―・そと」

み‐しらず【身知らず】

①わが身の分際を知らないこと。身のほど知らず。「―な高望み」「臭いもの―」

②身体を大切にしないこと。

みしら‐ぬ【見知らぬ】

(ヌは打消の助動詞)見て実際を知る機会がまだ一度もない。「―人」「―国」

み‐しり【見知り】

①見てわかること。見おぼえ。狂言、蚊相撲「相撲取には―があつて、よからうはいやい」

②知りあい。面識のある人。「顔―」

⇒みしり‐あい【見知り合い】

⇒みしり‐がお【見知り顔】

⇒みしり‐ごし【見知り越し】

みしり‐あい【見知り合い】‥アヒ

たがいに知りあっていること。また、その人。

⇒み‐しり【見知り】

みしり‐お・く【見知り置く】

〔他五〕

(人の顔と名前を)見て記憶にとどめておく。後々まで覚えておく。「お―・き下さい」

みしり‐がお【見知り顔】‥ガホ

わかっている様子。面識のあるような顔つき。源氏物語紅葉賀「気色ばかりうちしぐれて、空の気色さへ―なるに」

⇒み‐しり【見知り】

みしり‐ごし【見知り越し】

以前から見知っていること。面識の間柄であること。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「―に検非違使とは今にはじめぬのぶといやつ」

⇒み‐しり【見知り】

み‐し・る【見知る】

〔他五〕

①見て知る。気がつく。源氏物語帚木「恨みいふべきことをも―・らぬさまに忍びて」

②理解する。経験によってわかる。また、人の気持などがよくわかる。源氏物語末摘花「うち忍び用意し給へる御けはひいみじうなまめきて―・らむ人にこそ見せめ」

③知りあいである。面識がある。蜻蛉日記中「供なる人、―・るべき者にもこそあれ」→見知らぬ

み‐しるし【御璽】

皇位を示す印。もと鏡と剣、後に剣と玉、特に玉をいう。允恭紀「天皇の―を捧げて」

み‐じろぎ【身じろぎ】

(古くはミジロキ)身を動かすこと。みうごき。落窪物語2「いとせばくて―もせず」

み‐じろ・ぐ【身じろぐ】

〔自五〕

(古くはミジロク)身を動かす。身動きする。源氏物語若紫「―・き臥し給へり」

み‐しん【未進】

年貢などをまだ納めていないこと。また、その年貢など。「―米」

ミシン

(sewing machineの略訛)

①織物・紙・革などを縫い合わせる機械。手回し・足踏み・電動式などがある。「―をかける」→高周波ミシン。

②(紙の切取線などにする)点線状の孔。「―を入れる」

み‐じん【微塵】‥ヂン

①こまかい塵。日本霊異記下「九間の大堂仆るること―の如く」

②極めてこまかいこと。ごくわずかなこと。また、そのもの。「―の同情心もない」

③微塵縞みじんじまの略。

⇒みじん‐ぎり【微塵切り】

⇒みじん‐こ【微塵子・水蚤】

⇒みじん‐こ【微塵粉】

⇒みじん‐こっぱい【微塵粉っ灰】

⇒みじん‐じま【微塵縞】

⇒みじん‐ぼう【微塵棒】

⇒みじん‐も【微塵も】

⇒みじん‐りゅう【微塵流】

みじん‐ぎり【微塵切り】‥ヂン‥

料理で、野菜などを細かく切りきざむこと。また、そのもの。

⇒み‐じん【微塵】

みじん‐こ【微塵子・水蚤】‥ヂン‥

ミジンコ亜綱(鰓脚類)ミジンコ目(枝角類)の甲殻類。体は二枚貝状の背中で折れ曲がった頭胸甲で包まれ、体長約2ミリメートル。長い二叉した第2触角で跳ねるように泳ぐ。沼や溜池などでほぼ一年中見られ、夏には単為生殖によって雌だけで繁殖。世界中に広く分布。淡水産魚類の餌として重要。また広くは、ミジンコ目・ケンミジンコ目・ソコミジンコ目の甲殻類の総称。

みじんこ

⇒み‐じん【微塵】

みじん‐こ【微塵粉】‥ヂン‥

糯米もちごめを蒸して乾燥させ、碾ひいて粉にしたもの。和菓子などの材料とする。

⇒み‐じん【微塵】

みじん‐こっぱい【微塵粉っ灰】‥ヂン‥パヒ

こなみじん。こなごな。日本永代蔵2「冬神鳴…おちかかりて、一跡いっせきに一つの鍋釜、―に砕かれ」

⇒み‐じん【微塵】

みじん‐じま【微塵縞】‥ヂン‥

経緯たてよこともに万筋まんすじのように同色2本の糸で織った極めて細かな小格子。

⇒み‐じん【微塵】

みじん‐ぼう【微塵棒】‥ヂンバウ

微塵粉に砂糖を加えて煮固め、細長く棒状にねじった駄菓子。

⇒み‐じん【微塵】

み‐じんまく【身慎莫】

(ミジマヒ(身仕舞)とミジタク(身仕度)の混淆によるものか)

①身のまわりを引き締めととのえること。身じたく。身じまい。浮世風呂2「―をよくすれば、じじむさくもなく」

②金銭などを隠して貯えること。へそくり。

みじん‐も【微塵も】‥ヂン‥

〔副〕

少しも。ちっとも。世間胸算用2「―心に如在も欲もなきお留守人」

⇒み‐じん【微塵】

みじん‐りゅう【微塵流】‥ヂンリウ

剣術の一派。天正(1573〜1592)年間、諸岡一羽の門人根岸

⇒み‐じん【微塵】

みじん‐こ【微塵粉】‥ヂン‥

糯米もちごめを蒸して乾燥させ、碾ひいて粉にしたもの。和菓子などの材料とする。

⇒み‐じん【微塵】

みじん‐こっぱい【微塵粉っ灰】‥ヂン‥パヒ

こなみじん。こなごな。日本永代蔵2「冬神鳴…おちかかりて、一跡いっせきに一つの鍋釜、―に砕かれ」

⇒み‐じん【微塵】

みじん‐じま【微塵縞】‥ヂン‥

経緯たてよこともに万筋まんすじのように同色2本の糸で織った極めて細かな小格子。

⇒み‐じん【微塵】

みじん‐ぼう【微塵棒】‥ヂンバウ

微塵粉に砂糖を加えて煮固め、細長く棒状にねじった駄菓子。

⇒み‐じん【微塵】

み‐じんまく【身慎莫】

(ミジマヒ(身仕舞)とミジタク(身仕度)の混淆によるものか)

①身のまわりを引き締めととのえること。身じたく。身じまい。浮世風呂2「―をよくすれば、じじむさくもなく」

②金銭などを隠して貯えること。へそくり。

みじん‐も【微塵も】‥ヂン‥

〔副〕

少しも。ちっとも。世間胸算用2「―心に如在も欲もなきお留守人」

⇒み‐じん【微塵】

みじん‐りゅう【微塵流】‥ヂンリウ

剣術の一派。天正(1573〜1592)年間、諸岡一羽の門人根岸 角を流祖とすると伝える。

⇒み‐じん【微塵】

み‐す【御簾】

①簾すの尊敬語。すだれ。枕草子23「―のうちに、女房、桜の唐衣どもくつろかに脱ぎたれて」

②特に、神前・宮殿などに用いるすだれ。細く削った竹で編み、綾・緞子どんすなどで縁をとったもの。

③「みすがみ」の略。

⇒御簾を隔てて高座を覗く

ミス【miss】

失敗すること。過失。「サーブを―する」

ミス【Miss】

①未婚女性の名に冠する敬称。

②お嬢さん。娘さん。また、その人に対する呼びかけの語。

③代表的な美人として選ばれた未婚の女性。「―日本」

ミス【MIS】

(Management Information System)経営情報システム。コンピューターを利用して経営情報を体系的に管理するもの。

み・す【見す】

〔自四〕

(「見る」に尊敬の助動詞スの付いた語か)ごらんになる。継体紀「御諸みもろが上に登り立ち我が―・せば」→めす

み・す【見す】

〔他下二〕

⇒みせる(下一)

みず

イラクサ科の一年草。アジア東部に分布し、日本各地の湿った原野や川沿いに群生。茎は下半部が地に伏し、上部は直立して菱形状卵形の葉を対生する。夏から秋に葉腋に細小な花を密集する。全体に軟質で、食用とする。みづ。

みず【水】ミヅ

①酸素と水素との化合物。分子式H2O 純粋のものは無色・無味・無臭で、常温では液状をなす。1気圧では、セ氏99.974度で沸騰、セ氏4度で最大の密度となり、セ氏0度で氷結。動植物体の70〜90パーセントを占め、生存上欠くことができない。全地表面積の約72パーセントを覆う。万葉集17「片貝の川の瀬清く行く―の」

②(湯に対して)冷水。「―で冷やす」

③液状のもの。「腫物の―を取る」

④洪水。「―が出る」

⑤池・湖・川・遣水やりみずなど。紫式部日記「例の絶えせぬ―のおとなひ」。「―に落ちる」

⑥相撲で、力水ちからみずのこと。「―をつける」→水入り2。

⑦〔建〕水平のこと。また、水平を表す線。

⇒水が合わない

⇒水が入る

⇒水涸る

⇒水清ければ魚棲まず

⇒水清ければ月宿る

⇒水心あれば魚心あり

⇒水澄む

⇒水と油

⇒水にする

⇒水に流す

⇒水になる

⇒水に慣れる

⇒水温む

⇒水の滴るような

⇒水の流れと人のゆくえ

⇒水の低きに就くが如し

⇒水は逆さまに流れず

⇒水は方円の器に随う

⇒水も漏らさぬ

⇒水をあける

⇒水を打ったよう

⇒水を得た魚のよう

⇒水を掛ける

⇒水をさす

⇒水を向ける

⇒水を割る

みず【瑞】ミヅ

(古くはミツとも)

①みずみずしいこと。うるわしいこと。神代紀上「桧は以て瑞宮みつのみやを為つくる材きにすべし」

②めでたいしるし。瑞兆。瑞祥。神武紀「鵄とびの―を得るに及いたりて」

みず【針孔・針眼】ミヅ

針の糸を通す孔。めど。みぞ。

ミズ【Ms.】

(Mrs.とMissとの合成語。1920年代にアメリカの女性秘書たちが使った語という)既婚・未婚の別なく用いる、女性の敬称。

みず‐あお【水青】ミヅアヲ

馬の毛色の名。青毛の色の淡いもの。うすあおげ。

みず‐あおい【水葵・雨久花】ミヅアフヒ

ミズアオイ科の一年草。溜水中に生え、軟質で茎は短い。夏から秋に紫色の六弁花を開く。庭園に栽培し、昔は葉を食用。古名、なぎ。漢名、浮薔。〈[季]夏〉

みずあおい

角を流祖とすると伝える。

⇒み‐じん【微塵】

み‐す【御簾】

①簾すの尊敬語。すだれ。枕草子23「―のうちに、女房、桜の唐衣どもくつろかに脱ぎたれて」

②特に、神前・宮殿などに用いるすだれ。細く削った竹で編み、綾・緞子どんすなどで縁をとったもの。

③「みすがみ」の略。

⇒御簾を隔てて高座を覗く

ミス【miss】

失敗すること。過失。「サーブを―する」

ミス【Miss】

①未婚女性の名に冠する敬称。

②お嬢さん。娘さん。また、その人に対する呼びかけの語。

③代表的な美人として選ばれた未婚の女性。「―日本」

ミス【MIS】

(Management Information System)経営情報システム。コンピューターを利用して経営情報を体系的に管理するもの。

み・す【見す】

〔自四〕

(「見る」に尊敬の助動詞スの付いた語か)ごらんになる。継体紀「御諸みもろが上に登り立ち我が―・せば」→めす

み・す【見す】

〔他下二〕

⇒みせる(下一)

みず

イラクサ科の一年草。アジア東部に分布し、日本各地の湿った原野や川沿いに群生。茎は下半部が地に伏し、上部は直立して菱形状卵形の葉を対生する。夏から秋に葉腋に細小な花を密集する。全体に軟質で、食用とする。みづ。

みず【水】ミヅ

①酸素と水素との化合物。分子式H2O 純粋のものは無色・無味・無臭で、常温では液状をなす。1気圧では、セ氏99.974度で沸騰、セ氏4度で最大の密度となり、セ氏0度で氷結。動植物体の70〜90パーセントを占め、生存上欠くことができない。全地表面積の約72パーセントを覆う。万葉集17「片貝の川の瀬清く行く―の」

②(湯に対して)冷水。「―で冷やす」

③液状のもの。「腫物の―を取る」

④洪水。「―が出る」

⑤池・湖・川・遣水やりみずなど。紫式部日記「例の絶えせぬ―のおとなひ」。「―に落ちる」

⑥相撲で、力水ちからみずのこと。「―をつける」→水入り2。

⑦〔建〕水平のこと。また、水平を表す線。

⇒水が合わない

⇒水が入る

⇒水涸る

⇒水清ければ魚棲まず

⇒水清ければ月宿る

⇒水心あれば魚心あり

⇒水澄む

⇒水と油

⇒水にする

⇒水に流す

⇒水になる

⇒水に慣れる

⇒水温む

⇒水の滴るような

⇒水の流れと人のゆくえ

⇒水の低きに就くが如し

⇒水は逆さまに流れず

⇒水は方円の器に随う

⇒水も漏らさぬ

⇒水をあける

⇒水を打ったよう

⇒水を得た魚のよう

⇒水を掛ける

⇒水をさす

⇒水を向ける

⇒水を割る

みず【瑞】ミヅ

(古くはミツとも)

①みずみずしいこと。うるわしいこと。神代紀上「桧は以て瑞宮みつのみやを為つくる材きにすべし」

②めでたいしるし。瑞兆。瑞祥。神武紀「鵄とびの―を得るに及いたりて」

みず【針孔・針眼】ミヅ

針の糸を通す孔。めど。みぞ。

ミズ【Ms.】

(Mrs.とMissとの合成語。1920年代にアメリカの女性秘書たちが使った語という)既婚・未婚の別なく用いる、女性の敬称。

みず‐あお【水青】ミヅアヲ

馬の毛色の名。青毛の色の淡いもの。うすあおげ。

みず‐あおい【水葵・雨久花】ミヅアフヒ

ミズアオイ科の一年草。溜水中に生え、軟質で茎は短い。夏から秋に紫色の六弁花を開く。庭園に栽培し、昔は葉を食用。古名、なぎ。漢名、浮薔。〈[季]夏〉

みずあおい

ミズアオイ

提供:OPO

ミズアオイ

提供:OPO

みず‐あか【水垢】ミヅ‥

水中に溶解した物質が、底に沈殿し、または物に付着し、または浮遊するもの。みあか。みしぶ。

みず‐あかり【水明り】ミヅ‥

暗い中で水面が光を反射してほのかに明るく見えること。

みず‐あげ【水上げ】ミヅ‥

盆の先祖参り。棚参り。

みず‐あげ【水揚げ】ミヅ‥

①船の荷物を陸に揚げること。陸揚げ。

②漁獲量。転じて、商売の売上高。「さんまの―」「店の―」

③生花いけばなで、水切りをしたり、花や木の根元を焼いたり、薬品を用いたりして水の吸収を良くすること。「花の―」

④芸者・娼妓が初めて客に接すること。

みず‐あさぎ【水浅葱】ミヅ‥

薄いあさぎ色。

Munsell color system: 5B8/3

みず‐あし【水足】ミヅ‥

①水のさしひきのはやさ。

②船体の水面から下の部分の垂直距離。喫水きっすい。

みず‐あそび【水遊び】ミヅ‥

①海・湖・川などで遊ぶこと。

②水を使って遊ぶこと。〈[季]夏〉

水遊び

撮影:関戸 勇

みず‐あか【水垢】ミヅ‥

水中に溶解した物質が、底に沈殿し、または物に付着し、または浮遊するもの。みあか。みしぶ。

みず‐あかり【水明り】ミヅ‥

暗い中で水面が光を反射してほのかに明るく見えること。

みず‐あげ【水上げ】ミヅ‥

盆の先祖参り。棚参り。

みず‐あげ【水揚げ】ミヅ‥

①船の荷物を陸に揚げること。陸揚げ。

②漁獲量。転じて、商売の売上高。「さんまの―」「店の―」

③生花いけばなで、水切りをしたり、花や木の根元を焼いたり、薬品を用いたりして水の吸収を良くすること。「花の―」

④芸者・娼妓が初めて客に接すること。

みず‐あさぎ【水浅葱】ミヅ‥

薄いあさぎ色。

Munsell color system: 5B8/3

みず‐あし【水足】ミヅ‥

①水のさしひきのはやさ。

②船体の水面から下の部分の垂直距離。喫水きっすい。

みず‐あそび【水遊び】ミヅ‥

①海・湖・川などで遊ぶこと。

②水を使って遊ぶこと。〈[季]夏〉

水遊び

撮影:関戸 勇

みず‐あたり【水中り・水当り】ミヅ‥

飲み水が原因で病気になること。特に、なま水を飲んで下痢をすること。〈[季]夏〉

みず‐あび【水浴び】ミヅ‥

①水を浴びること。すいよく。

②みずおよぎ。水泳。

みず‐あびせ【水浴びせ】ミヅ‥

(→)水祝みずいわいに同じ。

みず‐あぶら【水油】ミヅ‥

液状の油。特に、椿油などの髪油や、菜種油などの灯油とぼしあぶら。

みず‐あめ【水飴】ミヅ‥

粘液状の飴。汁飴。

みず‐あらい【水洗い】ミヅアラヒ

水で洗うこと。すいせん。「軽く―する」

みず‐あらそい【水争い】ミヅアラソヒ

農民が、特に水の必要な夏の盛りなどに、自分の田へ水をより多く引こうと争う喧嘩沙汰。水げんか。水論。〈[季]夏〉

み‐すい【未遂】

①まだなし遂げないこと。

②〔法〕

㋐犯罪の実行に着手したが、結果が発生せず、犯罪が完成しなかった場合。自己の意思により止めたかどうかにより、中止未遂と障害未遂とに区別される。

㋑障害未遂のこと。

↔既遂。

⇒みすい‐ざい【未遂罪】

みず‐いか【水烏賊】ミヅ‥

①(→)アオリイカの別称。

②ユウレイイカの別称。

みすい‐ざい【未遂罪】

犯罪が未遂で、刑法に特にこれを罰する規定がある場合に成立する罪。

⇒み‐すい【未遂】

み‐ずいじん‐どころ【御随身所】

院庁いんのちょうの随身の詰所。

みず‐いと【水糸】ミヅ‥

建築で、水平を示すのに用いる糸。

みず‐いぼ【水疣】ミヅ‥

ウイルスによる皮膚感染症の一種。小児に多い。潜伏期は14〜50日。接触により感染し、皮膚に数ミリメートルの軟らかい良性結節(軟属腫)を生じる。伝染性軟属腫。

みず‐いも【水芋】ミヅ‥

①サトイモの在来品種。大形。湧水の付近に栽培し、湧水の高い水温によって越冬する。タローいもと同系。

②冠水かんすいした芋。

③水っぽい甘藷の称。

みず‐いらず【水入らず】ミヅ‥

内輪の親しい者ばかりで、中に他人を交えないこと。「親子―」

みす‐いり【御簾入り】

内親王が降嫁する時、輿入れ前に、その配偶たるべき人が内親王の御所に一宿すること。みすだれいり。

みず‐いり【水入り】ミヅ‥

①水が入っていること。

②相撲で、勝負が決せず双方取り疲れたとき、しばらく引き離して休ませ、力水ちからみずをつけさせること。

③歌舞伎の「助六」で、助六が用水桶の中へ身を忍ばせる件くだりをいい、本物の水を用いる。

④歌舞伎の鬘かつらの一つ。捌髪さばきがみで、水に濡れた感じを出すため漆で光沢をつけたもの。

⇒みずいり‐ずいしょう【水入り水晶】

みずいり‐ずいしょう【水入り水晶】ミヅ‥シヤウ

水晶の内部に液体が包有されているもの。

⇒みず‐いり【水入り】

みず‐いれ【水入れ】ミヅ‥

水を入れる容器。特に、硯すずりに水を注ぐ小さい器。水注。

みず‐いろ【水色】ミヅ‥

薄い藍色。あさぎ。

Munsell color system: 6B8/4

みず‐いわい【水祝】ミヅイハヒ

①嫁入りや婿入り、または新婚最初の正月の神参りの帰りなどに、若者たちが新郎に水をかける風習。みずあびせ。みずかけ。

②田植の終わった時に誰彼となく捕らえて水を浴びせる風習。

③船おろしの祝い。

みず‐うす【水碓・碾磑】ミヅ‥

水力によって動かす臼。天智紀「―を造りて冶鉄かねわかす」

みす‐うち【御簾内・翠簾内】

①垂れ下げた御簾の内。

②歌舞伎・文楽で、御簾を垂れた中で浄瑠璃を語ること。また、修業中のものは御簾の中で語ることから、未熟者の義太夫語りの称。

みず‐うち【水打ち】ミヅ‥

地面などに水を撒くこと。また、和紙などに水を打つこと。

みず‐うまや【水駅】ミヅ‥

①水路の宿場。船路の宿。ふなつきば。すいえき。

②街道の宿。人が飲食し、または馬に水を飲ませるからいう。

③男踏歌おとことうかで、踏歌の人を饗応する時、簡略に酒・湯漬などを供する所。歌舞しながら宮中から外へ出て京中の貴族の邸などをめぐることを駅路にたとえていう。源氏物語初音「―にてことそがせ給ふべきを」↔飯駅いいうまや。

④転じて、簡略な饗応。源氏物語竹河「―にて夜ふけにけりとて逃げにけり」

みず‐うみ【湖】ミヅ‥

(「水海」の意)周囲を陸地で囲まれ、直接海と連絡のない静止した水塊。ふつうは中央部が沿岸植物の侵入を許さない程度の深度(5〜10メートル以上)をもつもの。万葉集17「うらぐはし布勢ふせの―に」

みず‐うら【水占】ミヅ‥

水を用いてうらなうこと。また、その占い。多くは水に影を映し、または水を飲みあるいは水の増減によって吉凶を判断する。みずうらない。

みず‐うり【水売】ミヅ‥

江戸時代、夏、冷水に白玉と砂糖を入れ、町中を売り歩いた商人。浮世風呂4「ヲヲ、いいとこへ―が来た」

ミズーリ【Missouri】

①北アメリカ、ミシシッピ川の支流。モンタナ州南部、ロッキー山脈中に発源して南東へ流れ、セントルイスの上流で本流に注ぐ。

②アメリカ合衆国中部の州。農業・牧畜業のほか、自動車など製造業が盛ん。州都ジェファーソン‐シティー。→アメリカ合衆国(図)。

③アメリカの戦艦。2に因む名。1944年竣工。45年9月、東京湾に碇泊中の同艦上で連合国に対する日本の降伏文書調印が行われた。

みず‐え【水絵】ミヅヱ

①浮世絵版画様式の一種。墨線を輪郭に用いず、藍・紅・緑・鼠など淡色のみの色板で摺った版画。錦絵が誕生する直前の一時期、鈴木春信らにより試みられた。

②水彩画。

みず‐え【瑞枝】ミヅ‥

みずみずしく若い枝。万葉集6「―さし繁しじに生ひたるとがの木のいやつぎつぎに」

みず‐えのぐ【水絵具】ミヅヱ‥

水でといて用いる絵具。

み‐す・える【見据える】‥スヱル

〔他下一〕[文]みす・う(下二)

①視線を据えてしっかり見る。見つめる。じっと見る。

②見さだめる。本質を見抜く。浄瑠璃、心中重井筒「不義せう者と―・ゑたら」。「将来を―・えた活動」

みず‐お【水緒・鐙靼】ミヅヲ

鉸具かこの刺鉄さすがを通す孔をうがった革緒。一般には鐙あぶみ吊りの革緒をいう。〈倭名類聚鈔15〉

⇒みずお‐がね【水緒金・鐙靼鉄】

みずお‐がね【水緒金・鐙靼鉄】ミヅヲ‥

(→)鉸具頭かこがしらに同じ。水緒を受けるのでいう。

⇒みず‐お【水緒・鐙靼】

みず‐おけ【水桶】ミヅヲケ

水を入れる桶。

みず‐おさ【水長】ミヅヲサ

船頭。水夫。久安百首「―が足早小舟とまや葺くらむ」

みず‐おしろい【水白粉】ミヅ‥

液状の白粉おしろい。

みず‐おち【水落ち】ミヅ‥

水が落ちる所。夫木和歌抄23「はらの池のいりの―ふしつけて」

みず‐おち【鳩尾】ミヅ‥

(「水落ち」の意)

⇒みぞおち

みず‐おと【水音】ミヅ‥

水が落ちたり、流れたり、また水に物が落ち込んだりして、立てる音。

みず‐およぎ【水泳ぎ】ミヅ‥

⇒すいえい

みす‐おり【美簀織】

絹織物の一つ。簾すだれや襖ふすまを貼るのに用いる紗しゃ。西陣・福井・石川県小松などの特産。

みず‐あたり【水中り・水当り】ミヅ‥

飲み水が原因で病気になること。特に、なま水を飲んで下痢をすること。〈[季]夏〉

みず‐あび【水浴び】ミヅ‥

①水を浴びること。すいよく。

②みずおよぎ。水泳。

みず‐あびせ【水浴びせ】ミヅ‥

(→)水祝みずいわいに同じ。

みず‐あぶら【水油】ミヅ‥

液状の油。特に、椿油などの髪油や、菜種油などの灯油とぼしあぶら。

みず‐あめ【水飴】ミヅ‥

粘液状の飴。汁飴。

みず‐あらい【水洗い】ミヅアラヒ

水で洗うこと。すいせん。「軽く―する」

みず‐あらそい【水争い】ミヅアラソヒ

農民が、特に水の必要な夏の盛りなどに、自分の田へ水をより多く引こうと争う喧嘩沙汰。水げんか。水論。〈[季]夏〉

み‐すい【未遂】

①まだなし遂げないこと。

②〔法〕

㋐犯罪の実行に着手したが、結果が発生せず、犯罪が完成しなかった場合。自己の意思により止めたかどうかにより、中止未遂と障害未遂とに区別される。

㋑障害未遂のこと。

↔既遂。

⇒みすい‐ざい【未遂罪】

みず‐いか【水烏賊】ミヅ‥

①(→)アオリイカの別称。

②ユウレイイカの別称。

みすい‐ざい【未遂罪】

犯罪が未遂で、刑法に特にこれを罰する規定がある場合に成立する罪。

⇒み‐すい【未遂】

み‐ずいじん‐どころ【御随身所】

院庁いんのちょうの随身の詰所。

みず‐いと【水糸】ミヅ‥

建築で、水平を示すのに用いる糸。

みず‐いぼ【水疣】ミヅ‥

ウイルスによる皮膚感染症の一種。小児に多い。潜伏期は14〜50日。接触により感染し、皮膚に数ミリメートルの軟らかい良性結節(軟属腫)を生じる。伝染性軟属腫。

みず‐いも【水芋】ミヅ‥

①サトイモの在来品種。大形。湧水の付近に栽培し、湧水の高い水温によって越冬する。タローいもと同系。

②冠水かんすいした芋。

③水っぽい甘藷の称。

みず‐いらず【水入らず】ミヅ‥

内輪の親しい者ばかりで、中に他人を交えないこと。「親子―」

みす‐いり【御簾入り】

内親王が降嫁する時、輿入れ前に、その配偶たるべき人が内親王の御所に一宿すること。みすだれいり。

みず‐いり【水入り】ミヅ‥

①水が入っていること。

②相撲で、勝負が決せず双方取り疲れたとき、しばらく引き離して休ませ、力水ちからみずをつけさせること。

③歌舞伎の「助六」で、助六が用水桶の中へ身を忍ばせる件くだりをいい、本物の水を用いる。

④歌舞伎の鬘かつらの一つ。捌髪さばきがみで、水に濡れた感じを出すため漆で光沢をつけたもの。

⇒みずいり‐ずいしょう【水入り水晶】

みずいり‐ずいしょう【水入り水晶】ミヅ‥シヤウ

水晶の内部に液体が包有されているもの。

⇒みず‐いり【水入り】

みず‐いれ【水入れ】ミヅ‥

水を入れる容器。特に、硯すずりに水を注ぐ小さい器。水注。

みず‐いろ【水色】ミヅ‥

薄い藍色。あさぎ。

Munsell color system: 6B8/4

みず‐いわい【水祝】ミヅイハヒ

①嫁入りや婿入り、または新婚最初の正月の神参りの帰りなどに、若者たちが新郎に水をかける風習。みずあびせ。みずかけ。

②田植の終わった時に誰彼となく捕らえて水を浴びせる風習。

③船おろしの祝い。

みず‐うす【水碓・碾磑】ミヅ‥

水力によって動かす臼。天智紀「―を造りて冶鉄かねわかす」

みす‐うち【御簾内・翠簾内】

①垂れ下げた御簾の内。

②歌舞伎・文楽で、御簾を垂れた中で浄瑠璃を語ること。また、修業中のものは御簾の中で語ることから、未熟者の義太夫語りの称。

みず‐うち【水打ち】ミヅ‥

地面などに水を撒くこと。また、和紙などに水を打つこと。

みず‐うまや【水駅】ミヅ‥

①水路の宿場。船路の宿。ふなつきば。すいえき。

②街道の宿。人が飲食し、または馬に水を飲ませるからいう。

③男踏歌おとことうかで、踏歌の人を饗応する時、簡略に酒・湯漬などを供する所。歌舞しながら宮中から外へ出て京中の貴族の邸などをめぐることを駅路にたとえていう。源氏物語初音「―にてことそがせ給ふべきを」↔飯駅いいうまや。

④転じて、簡略な饗応。源氏物語竹河「―にて夜ふけにけりとて逃げにけり」

みず‐うみ【湖】ミヅ‥

(「水海」の意)周囲を陸地で囲まれ、直接海と連絡のない静止した水塊。ふつうは中央部が沿岸植物の侵入を許さない程度の深度(5〜10メートル以上)をもつもの。万葉集17「うらぐはし布勢ふせの―に」

みず‐うら【水占】ミヅ‥

水を用いてうらなうこと。また、その占い。多くは水に影を映し、または水を飲みあるいは水の増減によって吉凶を判断する。みずうらない。

みず‐うり【水売】ミヅ‥

江戸時代、夏、冷水に白玉と砂糖を入れ、町中を売り歩いた商人。浮世風呂4「ヲヲ、いいとこへ―が来た」

ミズーリ【Missouri】

①北アメリカ、ミシシッピ川の支流。モンタナ州南部、ロッキー山脈中に発源して南東へ流れ、セントルイスの上流で本流に注ぐ。

②アメリカ合衆国中部の州。農業・牧畜業のほか、自動車など製造業が盛ん。州都ジェファーソン‐シティー。→アメリカ合衆国(図)。

③アメリカの戦艦。2に因む名。1944年竣工。45年9月、東京湾に碇泊中の同艦上で連合国に対する日本の降伏文書調印が行われた。

みず‐え【水絵】ミヅヱ

①浮世絵版画様式の一種。墨線を輪郭に用いず、藍・紅・緑・鼠など淡色のみの色板で摺った版画。錦絵が誕生する直前の一時期、鈴木春信らにより試みられた。

②水彩画。

みず‐え【瑞枝】ミヅ‥

みずみずしく若い枝。万葉集6「―さし繁しじに生ひたるとがの木のいやつぎつぎに」

みず‐えのぐ【水絵具】ミヅヱ‥

水でといて用いる絵具。

み‐す・える【見据える】‥スヱル

〔他下一〕[文]みす・う(下二)

①視線を据えてしっかり見る。見つめる。じっと見る。

②見さだめる。本質を見抜く。浄瑠璃、心中重井筒「不義せう者と―・ゑたら」。「将来を―・えた活動」

みず‐お【水緒・鐙靼】ミヅヲ

鉸具かこの刺鉄さすがを通す孔をうがった革緒。一般には鐙あぶみ吊りの革緒をいう。〈倭名類聚鈔15〉

⇒みずお‐がね【水緒金・鐙靼鉄】

みずお‐がね【水緒金・鐙靼鉄】ミヅヲ‥

(→)鉸具頭かこがしらに同じ。水緒を受けるのでいう。

⇒みず‐お【水緒・鐙靼】

みず‐おけ【水桶】ミヅヲケ

水を入れる桶。

みず‐おさ【水長】ミヅヲサ

船頭。水夫。久安百首「―が足早小舟とまや葺くらむ」

みず‐おしろい【水白粉】ミヅ‥

液状の白粉おしろい。

みず‐おち【水落ち】ミヅ‥

水が落ちる所。夫木和歌抄23「はらの池のいりの―ふしつけて」

みず‐おち【鳩尾】ミヅ‥

(「水落ち」の意)

⇒みぞおち

みず‐おと【水音】ミヅ‥

水が落ちたり、流れたり、また水に物が落ち込んだりして、立てる音。

みず‐およぎ【水泳ぎ】ミヅ‥

⇒すいえい

みす‐おり【美簀織】

絹織物の一つ。簾すだれや襖ふすまを貼るのに用いる紗しゃ。西陣・福井・石川県小松などの特産。

広辞苑 ページ 18793 での【○身肉堪えて】単語。