複数辞典一括検索+![]()

![]()

いか‐いか・し【厳厳し】🔗⭐🔉

いか‐いか・し【厳厳し】

〔形シク〕

大層いかめしい。たけだけしく強い。

いか・し【厳し】(形ク)🔗⭐🔉

いかし‐ひ【厳し日】🔗⭐🔉

いかし‐ひ【厳し日】

おごそかな日。生日いくひ。

⇒いかし【厳し】

いかし‐ほ【厳し穂・茂し穂】🔗⭐🔉

いかし‐ほ【厳し穂・茂し穂】

よく実のついた稲穂。祝詞、祈年祭「八束穂の―」

⇒いかし【厳し】

いかし‐ほこ【厳し矛】🔗⭐🔉

いかし‐ほこ【厳し矛】

いかめしい矛。〈舒明紀訓注〉

⇒いかし【厳し】

いかし‐みよ【厳し御世】🔗⭐🔉

いかし‐みよ【厳し御世】

盛んな御代。祝詞、平野祭「―に幸さきはへまつりて」

⇒いかし【厳し】

いかつ・い【厳つい】🔗⭐🔉

いかつ・い【厳つい】

〔形〕

いかめしい。きびしい。ごつい。浄瑠璃、心中二つ腹帯「伯母御の―・い返礼に」。「―・い肩」

いかつ‐がま・し【厳つがまし】🔗⭐🔉

いかつ‐がま・し【厳つがまし】

〔形シク〕

いかにもいかめしい。鹿の巻筆「―・しく言へば」

いかつ‐ごえ【厳つ声】‥ゴヱ🔗⭐🔉

いかつ‐ごえ【厳つ声】‥ゴヱ

いかめしい声。浄瑠璃、菅原伝授手習鑑「片寄かたよれと雑色が―」

いかつ‐は・く【厳つ吐く】🔗⭐🔉

いかつ‐は・く【厳つ吐く】

〔自四〕

はげしく言いののしる。浄瑠璃、出世景清「侍畜生大たはけと、―・いてぞ申しける」

○厳つを出すいかつをだす🔗⭐🔉

○厳つを出すいかつをだす

いかめしく力み返す。傾城禁短気「臂捲ひじまくりして喧嘩眼になつていかつを出し」

⇒いか‐つ【厳つ】

いか‐で【如何で・争で】

〔副〕

(イカニテの転)

①(願望)何とかして。竹取物語「―このかぐや姫を得てしがな」

②(疑問)どのようにして。どういうわけで。源氏物語帚木「―、はた、かかりけむ」

③(反語)どうして。竹取物語「―さることなくてはおはしまさむ」

⇒いかで‐か【如何でか・争でか】

いか‐てい【如何体】

どのような様子。いかよう。幸若舞曲、烏帽子折「たとへ―の物なりとも」

いかで‐か【如何でか・争でか】

〔副〕

①(疑問)どうして。竹取物語「家に入り給ひぬるを―聞きけむ」

②(反語)どうして(…することがあろうか)。枕草子104「淑景舎は見たてまつりたりやと問はせ給へば、まだ―」

③(願望)何とかして。拾遺和歌集恋「―と思ふ心のある時はおぼめくさへぞうれしかりける」

⇒いか‐で【如何で・争で】

いかと‐いかと【厳と厳と】

〔副〕

広々と。一説に「如何と如何と」で、「どのようだろうか」の意。万葉集8「―あるわが宿に百枝ももえさし生ふる橘」

いが‐とうめ【伊賀専女】‥タウメ

①狐の異称。神に祭った狐の称。

②人をたばかる媒酌人を、狐にたとえていう語。源氏物語東屋「今更に―にやとつつましくてなむ」

いか‐どっくり【烏賊徳利】

イカの胴に型を入れて、とっくりの形に乾したもの。燗かんをした酒を入れ、イカの味と香りを酒に移す。

いか‐な【如何な】

[一]〔連体〕

どのような。どんな。中華若木詩抄「此の大雪には―園林も一様に白くなるべきぞ」

[二]〔副〕

(否定・反語の語にかかる)どうしても。何としても。いっかな。浮世草子、日本新永代蔵「鋳崩して売りはらふに、―此の銅を買ふ人なし」

⇒いかな‐いかな【如何な如何な】

⇒いかな‐こと【如何な事】

いかな‐いかな【如何な如何な】

「いかな」を強めていう語。決して。どうしてどうして。何の何の。狂言、悪太郎「誰殿がお止めやつても、―止る事では御座らぬ」

⇒いか‐な【如何な】

いかな‐ご【玉筋魚】

イカナゴ科の海産の硬骨魚。体は細長く槍形、全長約25センチメートル。背部は青褐色、下腹部は銀白色。春、小さいのを捕って煮干・佃煮つくだにとする。俗にカマスゴという。夏には砂の中に潜って休眠。北日本に多く、九州まで分布。小女子こうなご。〈[季]春〉

いかなご

⇒いかなご‐じょうゆ【玉筋魚醤油】

いかなご‐じょうゆ【玉筋魚醤油】‥ジヤウ‥

イカナゴを塩漬にし、十分に熟成させた後、その汁を漉して作る調味料。魚醤油の一種。讃岐の名産。

⇒いかな‐ご【玉筋魚】

いかな‐こと【如何な事】

①意外な事。とんでもない事。狂言、貰聟「これは―、ここにも戻らぬと申すか」

②どうしても。いかないかな。浄瑠璃、国性爺合戦「さもないうちは―ならぬならぬとねめ付くる」

⇒いか‐な【如何な】

いかな・り【如何なり】

〔自ラ変〕

(イカニアリの約)どうである。「心中―・りや」

いかなる【如何なる】

〔連体〕

(イカナリの連体形から)どのような。どういう。「―運命が待ち構えているか」「―勇士といえども」「―時もあわてない」

いか‐に【如何に】

[一]〔副〕

①状態を疑い問うのに使う。どのように。どう。源氏物語須磨「世の有様もなほ―なり果つべきにか」。「その運命や―」

②原因を疑い問うのに使う。どうして。なぜ。玉葉集雑「ほととぎすこぞ見し君もなき宿に―鳴くらんけふの初声」

③限度の定めがたいさま。

㋐程度のはなはだしいさまをいう。どんなにか。さぞかし。枕草子61「とどろきの滝は、―かしがましく恐ろしからん」。「―寂しかったか」

㋑(多くはあとに仮定の言い方を伴って)極端な場合を想定してもそうはいかない意。どれほど。どんなに。狂言、梟山伏「―そなたが茶がすきでも、極を二服とはえ飲むまいぞ」。狂言、盗人連歌「―ねんごろの中ぢやと申して、いひにくい談合のござる」。「―つらくとも我慢する」

[二]〔感〕

呼び掛けに使う。どうだ。なんと。万葉集7「波高し―かぢとり」。平家物語11「―宗高、あの扇の真中射て」。謡曲、羽衣「―申し候」

⇒いかに‐いわん‐や【如何に言はんや】

⇒いかに‐か【如何にか】

⇒いかに‐して【如何にして】

⇒いかに‐して‐も【如何にしても】

⇒いかに‐せん【如何にせん】

⇒いかに‐ぞや【如何にぞや】

⇒いかに‐も【如何にも】

⇒いかに‐も‐して【如何にもして】

⇒いかに‐や‐いかに【如何にや如何に】

⇒如何に申し候

いかに‐いわん‐や【如何に言はんや】‥イハン‥

まして。今昔物語集30「人の妻・娘、―宮仕へ人は」

⇒いか‐に【如何に】

いかに‐か【如何にか】

①(疑問)どのようにして。万葉集5「家に行きて―吾あがせむ」

②(反語)どうして(…しようか)。万葉集5「うちなびく春の柳とわが宿の梅の花とを―分かむ」

⇒いか‐に【如何に】

いかに‐して【如何にして】

①(疑問)どのようにして。古今和歌集秋「白露の色はひとつを―秋の木の葉をちぢにそむらん」

②(願望)どうにかして。拾遺和歌集恋「―しばし忘れむ」

⇒いか‐に【如何に】

いかに‐して‐も【如何にしても】

①(願望)どうにかして。狭衣物語1「―死ぬるわざもがな」

②(打消の強調)なんとしても。絶対に。日葡辞書「イカニシテモナラヌ」

⇒いか‐に【如何に】

いかに‐せん【如何にせん】

①どうしよう。万葉集7「潮満たば―とかわたつみの神が手渡る海人娘子あまおとめども」

②どうしようもない。万葉集4「目には見て手には取らえぬ月の内の楓かつらのごとき妹を―」

⇒いか‐に【如何に】

いかに‐ぞや【如何にぞや】

①(様子を問う)どんなぐあいか。源氏物語蛍「―、宮は夜や更かし給ひし」

②(理由を問う)どういうわけか。なぜか。枕草子143「いひいでられぬは―」

③(不審を感じたり、価値を認めなかったりする場合に用いる)どうだろうか。どうかと思う。源氏物語花宴「ことごとしうもてなされんも、―、まだ人の有様よく見定めぬ程は、わづらはしかるべし」。無名抄「あまりこけ過ぎて、―聞え侍れ」

⇒いか‐に【如何に】

いかに‐も【如何にも】

〔副〕

①どのようにも。土佐日記「悪しくもあれ、―あれ」

②どうにかして。なんとか。和泉式部日記「―ありて御覧ぜさせまほしうこそ」

③どんなことがあっても。けっして。蜻蛉日記上「をのが上をば、――、なしり給ひそ」

④まさにそのとおりのさまで。まことに。狂言、松脂「この松脂を取り入れて、―ねばくあやかれとて」。「―あわれな姿」「―苦しそうだ」「―若者らしいさわやかさ」

⑤(相手の言うことを肯定して)まったくそのとおりだ。たしかに。狂言、縄綯なわない「汝は頼うだ者の手跡を見覚えているであらう。―、見覚えてをりまする」

⑥(「―なる」の形で)どのようにでもなる。転じて、死ぬ。平家物語7「此上はただ一所で―なり給へ」

⇒いか‐に【如何に】

⇒いかなご‐じょうゆ【玉筋魚醤油】

いかなご‐じょうゆ【玉筋魚醤油】‥ジヤウ‥

イカナゴを塩漬にし、十分に熟成させた後、その汁を漉して作る調味料。魚醤油の一種。讃岐の名産。

⇒いかな‐ご【玉筋魚】

いかな‐こと【如何な事】

①意外な事。とんでもない事。狂言、貰聟「これは―、ここにも戻らぬと申すか」

②どうしても。いかないかな。浄瑠璃、国性爺合戦「さもないうちは―ならぬならぬとねめ付くる」

⇒いか‐な【如何な】

いかな・り【如何なり】

〔自ラ変〕

(イカニアリの約)どうである。「心中―・りや」

いかなる【如何なる】

〔連体〕

(イカナリの連体形から)どのような。どういう。「―運命が待ち構えているか」「―勇士といえども」「―時もあわてない」

いか‐に【如何に】

[一]〔副〕

①状態を疑い問うのに使う。どのように。どう。源氏物語須磨「世の有様もなほ―なり果つべきにか」。「その運命や―」

②原因を疑い問うのに使う。どうして。なぜ。玉葉集雑「ほととぎすこぞ見し君もなき宿に―鳴くらんけふの初声」

③限度の定めがたいさま。

㋐程度のはなはだしいさまをいう。どんなにか。さぞかし。枕草子61「とどろきの滝は、―かしがましく恐ろしからん」。「―寂しかったか」

㋑(多くはあとに仮定の言い方を伴って)極端な場合を想定してもそうはいかない意。どれほど。どんなに。狂言、梟山伏「―そなたが茶がすきでも、極を二服とはえ飲むまいぞ」。狂言、盗人連歌「―ねんごろの中ぢやと申して、いひにくい談合のござる」。「―つらくとも我慢する」

[二]〔感〕

呼び掛けに使う。どうだ。なんと。万葉集7「波高し―かぢとり」。平家物語11「―宗高、あの扇の真中射て」。謡曲、羽衣「―申し候」

⇒いかに‐いわん‐や【如何に言はんや】

⇒いかに‐か【如何にか】

⇒いかに‐して【如何にして】

⇒いかに‐して‐も【如何にしても】

⇒いかに‐せん【如何にせん】

⇒いかに‐ぞや【如何にぞや】

⇒いかに‐も【如何にも】

⇒いかに‐も‐して【如何にもして】

⇒いかに‐や‐いかに【如何にや如何に】

⇒如何に申し候

いかに‐いわん‐や【如何に言はんや】‥イハン‥

まして。今昔物語集30「人の妻・娘、―宮仕へ人は」

⇒いか‐に【如何に】

いかに‐か【如何にか】

①(疑問)どのようにして。万葉集5「家に行きて―吾あがせむ」

②(反語)どうして(…しようか)。万葉集5「うちなびく春の柳とわが宿の梅の花とを―分かむ」

⇒いか‐に【如何に】

いかに‐して【如何にして】

①(疑問)どのようにして。古今和歌集秋「白露の色はひとつを―秋の木の葉をちぢにそむらん」

②(願望)どうにかして。拾遺和歌集恋「―しばし忘れむ」

⇒いか‐に【如何に】

いかに‐して‐も【如何にしても】

①(願望)どうにかして。狭衣物語1「―死ぬるわざもがな」

②(打消の強調)なんとしても。絶対に。日葡辞書「イカニシテモナラヌ」

⇒いか‐に【如何に】

いかに‐せん【如何にせん】

①どうしよう。万葉集7「潮満たば―とかわたつみの神が手渡る海人娘子あまおとめども」

②どうしようもない。万葉集4「目には見て手には取らえぬ月の内の楓かつらのごとき妹を―」

⇒いか‐に【如何に】

いかに‐ぞや【如何にぞや】

①(様子を問う)どんなぐあいか。源氏物語蛍「―、宮は夜や更かし給ひし」

②(理由を問う)どういうわけか。なぜか。枕草子143「いひいでられぬは―」

③(不審を感じたり、価値を認めなかったりする場合に用いる)どうだろうか。どうかと思う。源氏物語花宴「ことごとしうもてなされんも、―、まだ人の有様よく見定めぬ程は、わづらはしかるべし」。無名抄「あまりこけ過ぎて、―聞え侍れ」

⇒いか‐に【如何に】

いかに‐も【如何にも】

〔副〕

①どのようにも。土佐日記「悪しくもあれ、―あれ」

②どうにかして。なんとか。和泉式部日記「―ありて御覧ぜさせまほしうこそ」

③どんなことがあっても。けっして。蜻蛉日記上「をのが上をば、――、なしり給ひそ」

④まさにそのとおりのさまで。まことに。狂言、松脂「この松脂を取り入れて、―ねばくあやかれとて」。「―あわれな姿」「―苦しそうだ」「―若者らしいさわやかさ」

⑤(相手の言うことを肯定して)まったくそのとおりだ。たしかに。狂言、縄綯なわない「汝は頼うだ者の手跡を見覚えているであらう。―、見覚えてをりまする」

⑥(「―なる」の形で)どのようにでもなる。転じて、死ぬ。平家物語7「此上はただ一所で―なり給へ」

⇒いか‐に【如何に】

⇒いかなご‐じょうゆ【玉筋魚醤油】

いかなご‐じょうゆ【玉筋魚醤油】‥ジヤウ‥

イカナゴを塩漬にし、十分に熟成させた後、その汁を漉して作る調味料。魚醤油の一種。讃岐の名産。

⇒いかな‐ご【玉筋魚】

いかな‐こと【如何な事】

①意外な事。とんでもない事。狂言、貰聟「これは―、ここにも戻らぬと申すか」

②どうしても。いかないかな。浄瑠璃、国性爺合戦「さもないうちは―ならぬならぬとねめ付くる」

⇒いか‐な【如何な】

いかな・り【如何なり】

〔自ラ変〕

(イカニアリの約)どうである。「心中―・りや」

いかなる【如何なる】

〔連体〕

(イカナリの連体形から)どのような。どういう。「―運命が待ち構えているか」「―勇士といえども」「―時もあわてない」

いか‐に【如何に】

[一]〔副〕

①状態を疑い問うのに使う。どのように。どう。源氏物語須磨「世の有様もなほ―なり果つべきにか」。「その運命や―」

②原因を疑い問うのに使う。どうして。なぜ。玉葉集雑「ほととぎすこぞ見し君もなき宿に―鳴くらんけふの初声」

③限度の定めがたいさま。

㋐程度のはなはだしいさまをいう。どんなにか。さぞかし。枕草子61「とどろきの滝は、―かしがましく恐ろしからん」。「―寂しかったか」

㋑(多くはあとに仮定の言い方を伴って)極端な場合を想定してもそうはいかない意。どれほど。どんなに。狂言、梟山伏「―そなたが茶がすきでも、極を二服とはえ飲むまいぞ」。狂言、盗人連歌「―ねんごろの中ぢやと申して、いひにくい談合のござる」。「―つらくとも我慢する」

[二]〔感〕

呼び掛けに使う。どうだ。なんと。万葉集7「波高し―かぢとり」。平家物語11「―宗高、あの扇の真中射て」。謡曲、羽衣「―申し候」

⇒いかに‐いわん‐や【如何に言はんや】

⇒いかに‐か【如何にか】

⇒いかに‐して【如何にして】

⇒いかに‐して‐も【如何にしても】

⇒いかに‐せん【如何にせん】

⇒いかに‐ぞや【如何にぞや】

⇒いかに‐も【如何にも】

⇒いかに‐も‐して【如何にもして】

⇒いかに‐や‐いかに【如何にや如何に】

⇒如何に申し候

いかに‐いわん‐や【如何に言はんや】‥イハン‥

まして。今昔物語集30「人の妻・娘、―宮仕へ人は」

⇒いか‐に【如何に】

いかに‐か【如何にか】

①(疑問)どのようにして。万葉集5「家に行きて―吾あがせむ」

②(反語)どうして(…しようか)。万葉集5「うちなびく春の柳とわが宿の梅の花とを―分かむ」

⇒いか‐に【如何に】

いかに‐して【如何にして】

①(疑問)どのようにして。古今和歌集秋「白露の色はひとつを―秋の木の葉をちぢにそむらん」

②(願望)どうにかして。拾遺和歌集恋「―しばし忘れむ」

⇒いか‐に【如何に】

いかに‐して‐も【如何にしても】

①(願望)どうにかして。狭衣物語1「―死ぬるわざもがな」

②(打消の強調)なんとしても。絶対に。日葡辞書「イカニシテモナラヌ」

⇒いか‐に【如何に】

いかに‐せん【如何にせん】

①どうしよう。万葉集7「潮満たば―とかわたつみの神が手渡る海人娘子あまおとめども」

②どうしようもない。万葉集4「目には見て手には取らえぬ月の内の楓かつらのごとき妹を―」

⇒いか‐に【如何に】

いかに‐ぞや【如何にぞや】

①(様子を問う)どんなぐあいか。源氏物語蛍「―、宮は夜や更かし給ひし」

②(理由を問う)どういうわけか。なぜか。枕草子143「いひいでられぬは―」

③(不審を感じたり、価値を認めなかったりする場合に用いる)どうだろうか。どうかと思う。源氏物語花宴「ことごとしうもてなされんも、―、まだ人の有様よく見定めぬ程は、わづらはしかるべし」。無名抄「あまりこけ過ぎて、―聞え侍れ」

⇒いか‐に【如何に】

いかに‐も【如何にも】

〔副〕

①どのようにも。土佐日記「悪しくもあれ、―あれ」

②どうにかして。なんとか。和泉式部日記「―ありて御覧ぜさせまほしうこそ」

③どんなことがあっても。けっして。蜻蛉日記上「をのが上をば、――、なしり給ひそ」

④まさにそのとおりのさまで。まことに。狂言、松脂「この松脂を取り入れて、―ねばくあやかれとて」。「―あわれな姿」「―苦しそうだ」「―若者らしいさわやかさ」

⑤(相手の言うことを肯定して)まったくそのとおりだ。たしかに。狂言、縄綯なわない「汝は頼うだ者の手跡を見覚えているであらう。―、見覚えてをりまする」

⑥(「―なる」の形で)どのようにでもなる。転じて、死ぬ。平家物語7「此上はただ一所で―なり給へ」

⇒いか‐に【如何に】

⇒いかなご‐じょうゆ【玉筋魚醤油】

いかなご‐じょうゆ【玉筋魚醤油】‥ジヤウ‥

イカナゴを塩漬にし、十分に熟成させた後、その汁を漉して作る調味料。魚醤油の一種。讃岐の名産。

⇒いかな‐ご【玉筋魚】

いかな‐こと【如何な事】

①意外な事。とんでもない事。狂言、貰聟「これは―、ここにも戻らぬと申すか」

②どうしても。いかないかな。浄瑠璃、国性爺合戦「さもないうちは―ならぬならぬとねめ付くる」

⇒いか‐な【如何な】

いかな・り【如何なり】

〔自ラ変〕

(イカニアリの約)どうである。「心中―・りや」

いかなる【如何なる】

〔連体〕

(イカナリの連体形から)どのような。どういう。「―運命が待ち構えているか」「―勇士といえども」「―時もあわてない」

いか‐に【如何に】

[一]〔副〕

①状態を疑い問うのに使う。どのように。どう。源氏物語須磨「世の有様もなほ―なり果つべきにか」。「その運命や―」

②原因を疑い問うのに使う。どうして。なぜ。玉葉集雑「ほととぎすこぞ見し君もなき宿に―鳴くらんけふの初声」

③限度の定めがたいさま。

㋐程度のはなはだしいさまをいう。どんなにか。さぞかし。枕草子61「とどろきの滝は、―かしがましく恐ろしからん」。「―寂しかったか」

㋑(多くはあとに仮定の言い方を伴って)極端な場合を想定してもそうはいかない意。どれほど。どんなに。狂言、梟山伏「―そなたが茶がすきでも、極を二服とはえ飲むまいぞ」。狂言、盗人連歌「―ねんごろの中ぢやと申して、いひにくい談合のござる」。「―つらくとも我慢する」

[二]〔感〕

呼び掛けに使う。どうだ。なんと。万葉集7「波高し―かぢとり」。平家物語11「―宗高、あの扇の真中射て」。謡曲、羽衣「―申し候」

⇒いかに‐いわん‐や【如何に言はんや】

⇒いかに‐か【如何にか】

⇒いかに‐して【如何にして】

⇒いかに‐して‐も【如何にしても】

⇒いかに‐せん【如何にせん】

⇒いかに‐ぞや【如何にぞや】

⇒いかに‐も【如何にも】

⇒いかに‐も‐して【如何にもして】

⇒いかに‐や‐いかに【如何にや如何に】

⇒如何に申し候

いかに‐いわん‐や【如何に言はんや】‥イハン‥

まして。今昔物語集30「人の妻・娘、―宮仕へ人は」

⇒いか‐に【如何に】

いかに‐か【如何にか】

①(疑問)どのようにして。万葉集5「家に行きて―吾あがせむ」

②(反語)どうして(…しようか)。万葉集5「うちなびく春の柳とわが宿の梅の花とを―分かむ」

⇒いか‐に【如何に】

いかに‐して【如何にして】

①(疑問)どのようにして。古今和歌集秋「白露の色はひとつを―秋の木の葉をちぢにそむらん」

②(願望)どうにかして。拾遺和歌集恋「―しばし忘れむ」

⇒いか‐に【如何に】

いかに‐して‐も【如何にしても】

①(願望)どうにかして。狭衣物語1「―死ぬるわざもがな」

②(打消の強調)なんとしても。絶対に。日葡辞書「イカニシテモナラヌ」

⇒いか‐に【如何に】

いかに‐せん【如何にせん】

①どうしよう。万葉集7「潮満たば―とかわたつみの神が手渡る海人娘子あまおとめども」

②どうしようもない。万葉集4「目には見て手には取らえぬ月の内の楓かつらのごとき妹を―」

⇒いか‐に【如何に】

いかに‐ぞや【如何にぞや】

①(様子を問う)どんなぐあいか。源氏物語蛍「―、宮は夜や更かし給ひし」

②(理由を問う)どういうわけか。なぜか。枕草子143「いひいでられぬは―」

③(不審を感じたり、価値を認めなかったりする場合に用いる)どうだろうか。どうかと思う。源氏物語花宴「ことごとしうもてなされんも、―、まだ人の有様よく見定めぬ程は、わづらはしかるべし」。無名抄「あまりこけ過ぎて、―聞え侍れ」

⇒いか‐に【如何に】

いかに‐も【如何にも】

〔副〕

①どのようにも。土佐日記「悪しくもあれ、―あれ」

②どうにかして。なんとか。和泉式部日記「―ありて御覧ぜさせまほしうこそ」

③どんなことがあっても。けっして。蜻蛉日記上「をのが上をば、――、なしり給ひそ」

④まさにそのとおりのさまで。まことに。狂言、松脂「この松脂を取り入れて、―ねばくあやかれとて」。「―あわれな姿」「―苦しそうだ」「―若者らしいさわやかさ」

⑤(相手の言うことを肯定して)まったくそのとおりだ。たしかに。狂言、縄綯なわない「汝は頼うだ者の手跡を見覚えているであらう。―、見覚えてをりまする」

⑥(「―なる」の形で)どのようにでもなる。転じて、死ぬ。平家物語7「此上はただ一所で―なり給へ」

⇒いか‐に【如何に】

いかと‐いかと【厳と厳と】🔗⭐🔉

いかと‐いかと【厳と厳と】

〔副〕

広々と。一説に「如何と如何と」で、「どのようだろうか」の意。万葉集8「―あるわが宿に百枝ももえさし生ふる橘」

いか‐ぼし【厳星】🔗⭐🔉

いか‐ぼし【厳星】

かぶとの鉢の矧はぎ合せの鋲頭の、大形でいかめしいもの。

いか‐め【厳め】🔗⭐🔉

いか‐め【厳め】

いかめしいさま。いかつ。狂言、腰祈「―な、お山伏にならせられて御座るの」

いか‐めし・い【厳めしい】🔗⭐🔉

いか‐めし・い【厳めしい】

〔形〕[文]いかめ・し(シク)

①おごそかで重々しい。いかつい。源氏物語桐壺「いと―・しうその作法したるに」。「―・いお邸やしき」

②はげしい。あらあらしい。源氏物語明石「―・しき雨風いかづちの驚かし侍りつれば」

③盛大である。おおげさである。源氏物語真木柱「儀式いと―・しう二なくて参り給ふ」

④態度が儀式ばっている。堅苦しい。さゝめごと「―・しくも尋ね給ふものかな」

いかもの‐づくり【厳物作り】🔗⭐🔉

いかもの‐づくり【厳物作り】

いかめしく見える作りにした太刀。長覆輪ながふくりん・兵具鋂ひょうぐぐさりの太刀ごしらえなどをいう。

いか‐ら・し【厳らし】🔗⭐🔉

いか‐ら・し【厳らし】

〔形ク〕

いかめしい。たけだけしい。愚管抄3「若く―・き様なる人にて」

いこう【厳う】イカウ🔗⭐🔉

いこう【厳う】イカウ

(イカシの連用形イカクの音便)

⇒いかし3

いずはら【厳原】イヅ‥🔗⭐🔉

いずはら【厳原】イヅ‥

長崎県対馬つしま市の地名。もと宗氏10万石の城下町。対馬の中心地。

いつ【厳・稜威】🔗⭐🔉

いつ【厳・稜威】

①尊厳な威光。威勢の鋭いこと。古事記上「―のをたけび踏みたけびて」

②植物などが威勢よく繁茂すること。

③斎いみ浄められていること。祝詞、神賀詞「―幣の緒結び」

いつ‐かし【厳橿】🔗⭐🔉

いつ‐かし【厳橿】

神威のある、繁茂した樫かしの木。「斎橿」とも書く。古事記下「御諸みもろの―がもと」

いつか・し【厳し】🔗⭐🔉

いつか・し【厳し】

〔形シク〕

(動詞イツ(斎)クから)いかめしく立派である。たっとい。荘重である。源氏物語少女「内の儀式を移して…―・しき御有様なり」

いつく・し【厳し・慈し・美し】🔗⭐🔉

いつく・し【厳し・慈し・美し】

〔形シク〕

①神威がいかめしい。また、威儀がそなわっている。おごそかで立派である。万葉集5「すめ神の―・しき国」。源氏物語若菜上「つぎつぎの御ゆかり―・しきほど」

②神々しく気品があって、うつくしい。今昔物語集30「百日許になりたる女子のいと―・しげなれば」

③(室町時代以降ウツクシと混同)あいらしい。いとしい。日葡辞書「ギョクショク(玉色)。タマノイロ、即ち、イツクシイイロ」

いつくしま【厳島】🔗⭐🔉

いつくしま【厳島】

広島湾南西部の島。日本三景の一つ。面積約30平方キロメートル。その最高所は、標高530メートルの弥山みせん。廿日市はつかいち市に属し島全体が原始林で覆われる。北岸に厳島神社と門前町がある。伊都岐いつき島。宮島。

⇒いつくしま‐えんねん【厳島延年】

⇒いつくしま‐じんじゃ【厳島神社】

⇒いつくしま‐の‐たたかい【厳島の戦】

いつくしま‐えんねん【厳島延年】🔗⭐🔉

いつくしま‐えんねん【厳島延年】

旧暦7月14日、厳島神社で行う延年舞の神事。現在は玉取祭として8月に行う。

⇒いつくしま【厳島】

いつくしま‐じんじゃ【厳島神社】🔗⭐🔉

いつくしま‐じんじゃ【厳島神社】

厳島にある元官幣中社。市杵島姫命いちきしまひめのみことを主神とし、田心姫命たごりひめのみこと・湍津姫命たぎつひめのみことを合祀。社殿は海中に立ち、宝物類には平家寄進のものが多く、大鳥居・朱塗の殿堂・五重塔・千畳閣・能舞台など、国宝・史跡に富む。世界遺産。安芸国一の宮。

厳島神社

提供:NHK

厳島神社

提供:NHK

⇒いつくしま【厳島】

厳島神社

提供:NHK

⇒いつくしま【厳島】

厳島神社

提供:NHK

⇒いつくしま【厳島】

厳島神社

提供:NHK

⇒いつくしま【厳島】

いつくしま‐の‐たたかい【厳島の戦】‥タタカヒ🔗⭐🔉

いつくしま‐の‐たたかい【厳島の戦】‥タタカヒ

1555年(弘治1)毛利元就もうりもとなりが、大内義隆を滅ぼした陶晴賢すえはるかたを敗死させた戦い。以後、毛利氏は中国地方に威を振るうようになった。

⇒いつくしま【厳島】

いつ‐ぬさ【厳幣】🔗⭐🔉

いつ‐ぬさ【厳幣】

神事に奉仕する者が頭にかぶる木綿鬘ゆうかずら。祝詞、神賀詞「―の緒結び」

おご・し【厳し】🔗⭐🔉

おご・し【厳し】

〔形シク〕

おごそかである。威力が大きい。持統紀「三百みももはしらの―・しき大徳等ほうしたち」

おごそか【厳か】🔗⭐🔉

おごそか【厳か】

威儀正しく、近寄りにくいさま。いかめしいさま。厳粛。弥勒上生経賛平安初期点「身容、敦粛とオコソカにして」。「―に儀式を執り行う」

から‐くしげ【唐櫛笥・厳器】🔗⭐🔉

から‐くしげ【唐櫛笥・厳器】

[一]〔名〕

櫛を入れておく美しい小箱。源氏物語末摘花「古めきたる鏡台の―」

唐櫛笥

[二]〔枕〕

「明く」にかかる。

[二]〔枕〕

「明く」にかかる。

[二]〔枕〕

「明く」にかかる。

[二]〔枕〕

「明く」にかかる。

きびし・い【厳しい】🔗⭐🔉

きびし・い【厳しい】

〔形〕[文]きび・し(シク)

(平安初期にはク活用)

①厳重である。おごそかである。枕草子92「行事の蔵人のいと―・しうもてなして」。「警戒が―・い」

②激しく容赦ない。むごい。大鏡道長「王の―・しうなりなば、世の人いかが堪へむ」。「―・い訓練」「―・く叱る」

③傾斜が急で角だっている。けわしい。長秋詠藻「荒き海―・しき山の中なれど」

④物事の状態や人の表情などが緊張している。「―・い国際情勢」「―・い表情」

⑤はなはだしい。ひどい。「寒さが―・い」

⑥並一通りでない。たいしたものである。金々先生栄花夢「これは―・い。さつまやの源五兵衛ときて居る」

げん【厳】🔗⭐🔉

げん【厳】

(呉音はゴン)

①きびしいこと。「―に言い渡す」

②父に対する尊称。

げん‐い【厳威】‥ヰ🔗⭐🔉

げん‐い【厳威】‥ヰ

おごそかで威光のあること。おごそかな威儀。

げん‐か【厳科】‥クワ🔗⭐🔉

げん‐か【厳科】‥クワ

きびしい罰。

げん‐かい【厳戒】🔗⭐🔉

げん‐かい【厳戒】

厳重に警戒すること。「―を要する」

げん‐かく【厳格】🔗⭐🔉

げん‐かく【厳格】

きびしくただしいこと。ある規則をきびしく守り、いいかげんにしないこと。「―な家風」「―に審査する」

⇒げんかく‐しゅぎ【厳格主義】

げんかく‐しゅぎ【厳格主義】🔗⭐🔉

げんかく‐しゅぎ【厳格主義】

〔哲〕(→)厳粛主義に同じ。

⇒げん‐かく【厳格】

げん‐かん【厳寒】🔗⭐🔉

げん‐かん【厳寒】

冬のきびしい寒さ。〈[季]冬〉

げん‐がん【厳顔】🔗⭐🔉

げん‐がん【厳顔】

おごそかな顔つき。君主などの、いかめしい顔。太平記5「―を犯して道を以て諫め諍ふ」

げん‐ぎ【厳儀】🔗⭐🔉

げん‐ぎ【厳儀】

おごそかな儀式。立派な儀式。

げん‐きょう【厳教】‥ケウ🔗⭐🔉

げん‐きょう【厳教】‥ケウ

①きびしい教え。

②他人の教えの尊敬語。

げん‐きん【厳禁】🔗⭐🔉

げん‐きん【厳禁】

きびしくとめること。厳重な禁止。「火気―」

げん‐くん【厳君】🔗⭐🔉

げん‐くん【厳君】

他人の父の敬称。父君。

げん‐くん【厳訓】🔗⭐🔉

げん‐くん【厳訓】

きびしい訓戒。

げん‐けい【厳刑】🔗⭐🔉

げん‐けい【厳刑】

きびしい刑罰。

げん‐こく【厳酷・厳刻】🔗⭐🔉

げん‐こく【厳酷・厳刻】

むごいほどきびしいさま。「―なる処罰」

げん‐し【厳旨】🔗⭐🔉

げん‐し【厳旨】

①厳命の趣旨。

②他人の趣旨の尊敬語。

げん‐しゅ【厳守】🔗⭐🔉

げん‐しゅ【厳守】

きびしく守ること。「時間―」

げん‐じゅう【厳重】‥ヂユウ🔗⭐🔉

げん‐じゅう【厳重】‥ヂユウ

①⇒げんじょう。

②きびしいこと。「―な警戒」

げん‐しゅく【厳粛】🔗⭐🔉

げん‐しゅく【厳粛】

①おごそかで、心が引きしまるさま。厳格で静粛なこと。「式は―に執り行われた」「―な雰囲気」

②それを真剣に受け取らなければならないさま。厳として動かしがたいこと。「―に受けとめる」「―な事実」

⇒げんしゅく‐しゅぎ【厳粛主義】

げんしゅく‐しゅぎ【厳粛主義】🔗⭐🔉

げんしゅく‐しゅぎ【厳粛主義】

〔哲〕(rigorism)道徳法則を厳格に守る態度。ストア学派のように、義務を至上として欲望をおさえ、快楽や幸福を拒む立場。カントの倫理学では、道徳的意志の動機として幸福や快楽を認めない。厳格主義。リゴリズム。

⇒げん‐しゅく【厳粛】

げん‐しゅん【厳峻】🔗⭐🔉

げん‐しゅん【厳峻】

おごそかできびしいこと。

げん‐しょ【厳暑】🔗⭐🔉

げん‐しょ【厳暑】

きびしい暑さ。

げん‐じょう【厳重】‥ヂヨウ🔗⭐🔉

げん‐じょう【厳重】‥ヂヨウ

おごそかなこと。いかめしいこと。増鏡「臨幸の―なる事も侍らんに参りあへらば」

げん‐しん【厳親】🔗⭐🔉

げん‐しん【厳親】

父親。厳君。厳父。

げん‐せい【厳正】🔗⭐🔉

げん‐せい【厳正】

厳格で公正なこと。「―な審査」

⇒げんせい‐ちゅうりつ【厳正中立】

げんせい‐ちゅうりつ【厳正中立】🔗⭐🔉

げんせい‐ちゅうりつ【厳正中立】

いずれにもかたよらずに、中立の立場を厳守すること。→中立2

⇒げん‐せい【厳正】

げん‐せき【厳責】🔗⭐🔉

げん‐せき【厳責】

きびしく責めること。

げん‐せん【厳選】🔗⭐🔉

げん‐せん【厳選】

厳重な基準によって選ぶこと。「―された商品」

げん‐ぜん【厳然・儼然】🔗⭐🔉

げん‐ぜん【厳然・儼然】

いかめしくおごそかなさま。「―とした態度」「―たる事実」

げん‐そん【厳存】🔗⭐🔉

げん‐そん【厳存】

厳然として存在すること。

げん‐たつ【厳達】🔗⭐🔉

げん‐たつ【厳達】

きびしく通達すること。また、その通達。

げん‐たん【厳探】🔗⭐🔉

げん‐たん【厳探】

きびしくさがすこと。

げん‐とう【厳冬】🔗⭐🔉

げん‐とう【厳冬】

冬の寒さがきびしい頃。〈[季]冬〉。「―期」

げん‐と‐して【厳として・儼として】🔗⭐🔉

げん‐と‐して【厳として・儼として】

おごそかに。犯しがたく。動かしがたく。「―動じない」「事実は―存在する」

げん‐ばつ【厳罰】🔗⭐🔉

げん‐ばつ【厳罰】

きびしい処罰。「―に処する」

げん‐ぴ【厳秘】🔗⭐🔉

げん‐ぴ【厳秘】

きびしく守らねばならない秘密。極秘。「―に付する」

げん‐ぷ【厳父】🔗⭐🔉

げん‐ぷ【厳父】

①きびしい父。

②他人の父の尊敬語。厳君。父君。

⇒げんぷ‐じぼ【厳父慈母】

げん‐ぷう【厳封】🔗⭐🔉

げん‐ぷう【厳封】

厳重に封をすること。厳緘げんかん。

げん‐ふく【厳復】🔗⭐🔉

げん‐ふく【厳復】

(Yan Fu)中国の思想家・学者。福建の人。字は又陵・幾道。清朝末期、英国に留学し、西欧近代思想を翻訳・紹介、知識層に大きな影響をあたえたが、のち伝統擁護を主張。「天演論」(T.H.ハックスリ「進化と倫理」)や「原富」(A.スミス「国富論」)などが代表的翻訳。(1854〜1921)

げんぷ‐じぼ【厳父慈母】🔗⭐🔉

げんぷ‐じぼ【厳父慈母】

厳しい父親と優しく守ってくれる慈しみ深い母親。他人の両親の敬称にも使う。

⇒げん‐ぷ【厳父】

げん‐ぼう【厳貌】‥バウ🔗⭐🔉

げん‐ぼう【厳貌】‥バウ

いかめしい容貌・姿。厳容。

げん‐ぽう【厳法】‥パフ🔗⭐🔉

げん‐ぽう【厳法】‥パフ

きびしいおきて。きびしい法律。

げん‐みつ【厳密】🔗⭐🔉

げん‐みつ【厳密】

こまかい点まで手落ちなくきびしく行うさま。「―な検査」「―に言えば」

げん‐めい【厳命】🔗⭐🔉

げん‐めい【厳命】

きびしい命令。きびしく命令すること。「―を下す」

げん‐めい【厳明】🔗⭐🔉

げん‐めい【厳明】

きびしくて道理に明らかなこと。

げんゆう‐いん【厳有院】‥イウヰン🔗⭐🔉

げんゆう‐いん【厳有院】‥イウヰン

徳川家綱の諡号しごう。

げん‐よう【厳容】🔗⭐🔉

げん‐よう【厳容】

いかめしいすがた。

げん‐りつ【厳律】🔗⭐🔉

げん‐りつ【厳律】

きびしいおきて。厳重な刑律。

げん‐れい【厳令】🔗⭐🔉

げん‐れい【厳令】

きびしく命令すること。厳命。

ごん‐じょう【厳浄】‥ジヤウ🔗⭐🔉

ごん‐じょう【厳浄】‥ジヤウ

おごそかで汚れのないこと。荘厳で清浄なこと。正法眼蔵辧道話「戒律を―すべしや」

みか・し【厳し】🔗⭐🔉

みか・し【厳し】

〔形ク〕

しおからい。塩分が多い。新撰字鏡4「醎、美加支阿地波比、又加良之」

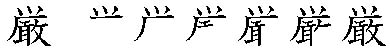

[漢]厳🔗⭐🔉

厳 字形

筆順

筆順

〔

〔 部14画/17画/教育/2423・3837〕

[嚴] 字形

部14画/17画/教育/2423・3837〕

[嚴] 字形

〔口部17画/20画/5178・536E〕

〔音〕ゲン(漢) ゴン(呉)

〔訓〕おごそか・きびしい・いかめしい・いかつい (名)いつ・いかし・よし

[意味]

①おごそか(にする)。いかめしい。犯しがたい。(同)儼。「厳として存在する」「厳粛・厳然・威厳・謹厳・荘厳そうごん・しょうごん」

②きびしい。はげしい。「厳にいましめる」「厳格・厳重・厳罰・厳寒・冷厳・峻厳しゅんげん」▶家庭内で母親の「慈」に対して父親に関する語として用いる。「厳父・厳君・家厳」

[解字]

形声。「嚴」の下半部は音符で、きびしい、きつい意。「口」二つ(=口うるさく責める)を加えて、きびしくいましめる意。

[下ツキ

威厳・戒厳・寛厳・謹厳・峻厳・森厳・荘厳・尊厳・端厳・冷厳

〔口部17画/20画/5178・536E〕

〔音〕ゲン(漢) ゴン(呉)

〔訓〕おごそか・きびしい・いかめしい・いかつい (名)いつ・いかし・よし

[意味]

①おごそか(にする)。いかめしい。犯しがたい。(同)儼。「厳として存在する」「厳粛・厳然・威厳・謹厳・荘厳そうごん・しょうごん」

②きびしい。はげしい。「厳にいましめる」「厳格・厳重・厳罰・厳寒・冷厳・峻厳しゅんげん」▶家庭内で母親の「慈」に対して父親に関する語として用いる。「厳父・厳君・家厳」

[解字]

形声。「嚴」の下半部は音符で、きびしい、きつい意。「口」二つ(=口うるさく責める)を加えて、きびしくいましめる意。

[下ツキ

威厳・戒厳・寛厳・謹厳・峻厳・森厳・荘厳・尊厳・端厳・冷厳

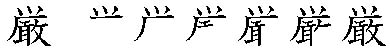

筆順

筆順

〔

〔 部14画/17画/教育/2423・3837〕

[嚴] 字形

部14画/17画/教育/2423・3837〕

[嚴] 字形

〔口部17画/20画/5178・536E〕

〔音〕ゲン(漢) ゴン(呉)

〔訓〕おごそか・きびしい・いかめしい・いかつい (名)いつ・いかし・よし

[意味]

①おごそか(にする)。いかめしい。犯しがたい。(同)儼。「厳として存在する」「厳粛・厳然・威厳・謹厳・荘厳そうごん・しょうごん」

②きびしい。はげしい。「厳にいましめる」「厳格・厳重・厳罰・厳寒・冷厳・峻厳しゅんげん」▶家庭内で母親の「慈」に対して父親に関する語として用いる。「厳父・厳君・家厳」

[解字]

形声。「嚴」の下半部は音符で、きびしい、きつい意。「口」二つ(=口うるさく責める)を加えて、きびしくいましめる意。

[下ツキ

威厳・戒厳・寛厳・謹厳・峻厳・森厳・荘厳・尊厳・端厳・冷厳

〔口部17画/20画/5178・536E〕

〔音〕ゲン(漢) ゴン(呉)

〔訓〕おごそか・きびしい・いかめしい・いかつい (名)いつ・いかし・よし

[意味]

①おごそか(にする)。いかめしい。犯しがたい。(同)儼。「厳として存在する」「厳粛・厳然・威厳・謹厳・荘厳そうごん・しょうごん」

②きびしい。はげしい。「厳にいましめる」「厳格・厳重・厳罰・厳寒・冷厳・峻厳しゅんげん」▶家庭内で母親の「慈」に対して父親に関する語として用いる。「厳父・厳君・家厳」

[解字]

形声。「嚴」の下半部は音符で、きびしい、きつい意。「口」二つ(=口うるさく責める)を加えて、きびしくいましめる意。

[下ツキ

威厳・戒厳・寛厳・謹厳・峻厳・森厳・荘厳・尊厳・端厳・冷厳

広辞苑に「厳」で始まるの検索結果 1-89。もっと読み込む