複数辞典一括検索+![]()

![]()

しき‐い【敷居】‥ヰ🔗⭐🔉

しき‐い【敷居】‥ヰ

①地上に敷いてすわる、むしろの類。

②(「閾」とも書く。古くは「しきみ」)部屋の境の戸・障子・襖ふすまの下にあって、それをあけたてするための溝のついた横木。↔鴨居。

⇒しきい‐ごし【敷居越し】

⇒しきい‐ち【閾値】

⇒敷居が高い

⇒敷居をまたぐ

○敷居が高いしきいがたかい

不義理または面目ないことなどがあって、その人の家に行きにくい。敷居がまたげない。

⇒しき‐い【敷居】

○敷居が高いしきいがたかい🔗⭐🔉

○敷居が高いしきいがたかい

不義理または面目ないことなどがあって、その人の家に行きにくい。敷居がまたげない。

⇒しき‐い【敷居】

しき‐いき【識閾】‥ヰキ

〔心〕(threshold of consciousness)ある意識作用の生起と消失との境界。意識閾。→閾

しきい‐ごし【敷居越し】‥ヰ‥

①敷居2をへだてて事をすること。

②わずかばかりの間隔。

⇒しき‐い【敷居】

しき‐いし【敷石・甃石・鋪石】

通路・玄関先・庭などに敷き並べた石。

しき‐いた【敷板】

①牛車の入口の踏板ふみいた。

②風炉ふろ・土瓶・花瓶などの下に敷く板。底板。

③ねだ板。

しきい‐ち【閾値】‥ヰ‥

⇒いきち

⇒しき‐い【敷居】

しきい‐ごし【敷居越し】‥ヰ‥🔗⭐🔉

しきい‐ごし【敷居越し】‥ヰ‥

①敷居2をへだてて事をすること。

②わずかばかりの間隔。

⇒しき‐い【敷居】

○敷居をまたぐしきいをまたぐ🔗⭐🔉

○敷居をまたぐしきいをまたぐ

家に入る、または家を出る。「二度とこの家の敷居はまたがせない」「男は敷居をまたげば七人の敵がいる」

⇒しき‐い【敷居】

しき‐いん【敷尹】‥ヰン

(シキヰ(敷居)の撥音化)敷居。公事根源「―は敷居なり」

しき‐いん【職印】

職(役所)の印章。令りょうに規定。

しき‐うつし【敷写し】

①書画などを紙の下に敷いて、上から透かして模写すること。透写。影写。

②転じて、他のものをそっくりまねること。「他人の論文を―する」

しき‐うら【敷浦】

江戸時代、魚問屋が前貸金と引き換えに漁獲物の販売を独占した漁村のこと。仕入浜しいれはま。持浜。

しき‐え【色衣】

墨染の衣以外の法衣。高位の僧の着る色ごろも。

しき‐え【四季絵】‥ヱ

四季折り折りの情趣ふかい自然と人事を主題として一連の絵画としたもの。多くの画面を季節順に組み合わせて屏風や障子に描き、和歌をそえる場合が多い。9世紀末から10世紀にかけて和歌と結びついて発達、いわゆる大和絵の様式を生むのに役立つ。のちの山水図・浮世絵版画にまで影響を与える。

じき‐おんしつけい【自記温湿計】‥ヲン‥

気温と湿度の時間的変化を自動的に記録する装置。普通、温度計にはバイメタルを、湿度計には毛髪を使う。

じき‐おんどけい【自記温度計】‥ヲン‥

温度の時間的変化を自動的に記録する装置。バイメタル・ブールドン管・抵抗温度計などと記録装置とを組み合わせたもの。

じき‐カード【磁気カード】

紙製またはプラスチック製のカード上に形成した磁気層によって情報を記憶させて使用する媒体。

しき‐かい【色界】

〔仏〕三界の一つ。欲界の上に位置し、欲望を離れているが、なお物質的存在(色)からは解放されていない。四禅天に分かれ、さらに十七天(または十八天)に分かれる。色界天。色天。

⇒しきかい‐てん【色界天】

し‐ぎかい【市議会】‥クワイ

市議会議員で組織し、その市の自治に関する事項について意思を決定する議決機関。1947年の地方自治法制定以前は市会と称した。→市町村議会。

⇒しぎかい‐ぎいん【市議会議員】

しぎかい‐ぎいん【市議会議員】‥クワイ‥ヰン

市議会を構成する議員。住民の公選により、任期4年。市議。

⇒し‐ぎかい【市議会】

しきかい‐てん【色界天】

(→)色界に同じ。

⇒しき‐かい【色界】

しき‐かく【色覚】

可視光線中の光の波長の差を色の差として弁別・識別する機能。色調・明度・飽和度で表される。色神しきしん。

⇒しきかく‐いじょう【色覚異常】

しき‐がく【式楽】

儀式に用いる楽。主として江戸幕府における能楽を指す。

しきかく‐いじょう【色覚異常】‥ジヤウ

色彩の弁別の異常。先天性と後天性とがあり、先天性色覚異常は日本では男子の約5パーセント、女子の約0.2パーセントに発現。一色覚(全色盲)・二色覚(部分色盲)・異常三色覚(色弱)に分類されるが、一色覚は極めて稀で多くは非遺伝性とされる。赤色または緑色の弁別障害が普通で、いずれも色覚検査表などの赤と緑とを混同する。独自の色覚を持ち、日常生活には支障のないものが多い。ドルトニズム。

⇒しき‐かく【色覚】

しき‐がし【式菓子】‥グワ‥

式典で配る菓子。

しき‐がね【敷金・敷銀】

⇒しききん

しき‐がみ【敷紙】

①物の下に敷く紙。

②紙製の敷物で渋紙を厚く貼り合わせたもの。

しき‐がみ【式神・識神・職神】

陰陽道おんようどうで、陰陽師の命令に従って、変幻自在、不思議なわざをなすという精霊。しきじん。式の神。しき。

しき‐がわ【敷皮】‥ガハ

①敷物とする毛皮。鹿・虎・熊・豹などを用いる。

②靴の底に敷く革。敷革。

しき‐がわら【敷瓦・甃】‥ガハラ

①石畳のように土間などに敷きならべた平たい瓦。→磚せん。

②1のような模様。市松模様。好色五人女3「帯は―の折りびろうど」

③茶道で、風炉の下に敷く瓦。

しき‐かん【色感】

①(→)色覚に同じ。

②色から受ける感じ。

③色に対する感受能力。色彩感覚。

しき‐かん【指揮官】‥クワン

指揮にあたる官職。また、その官職にある人。

じき‐がん【直願】ヂキグワン

(→)直訴じきそに同じ。

じき‐かんのう【磁気感応】‥オウ

(→)磁気誘導に同じ。

しき‐き【子規忌】

正岡子規の忌日。9月19日。糸瓜へちま忌・獺祭だっさい忌とも。〈[季]秋〉

しき‐ぎ【鋪着】

坑夫が入坑する時の作業衣。

じき‐きあつけい【自記気圧計】

気圧の時間的変化を自動的に記録する気圧計。

し‐きぎょう【私企業】‥ゲフ

民間人が出資・経営する企業。↔公企業

じき‐きょうめい‐えいぞうほう【磁気共鳴映像法】‥ザウハフ

(magnetic resonance imaging)人体に電磁波をあて、患部の水素原子などに核磁気共鳴を起こさせ断層撮影を行う方法。腫瘍や梗塞の的確な診断ができる。MRI

じき‐きらい【磁気機雷】

近くを艦船が通ると、その磁気に感応して自動的に爆発する機雷。

じき‐きろく【磁気記録】

磁気を用いて情報を記録すること。磁性体の保持している磁束の強さ、方向の変化を利用する。記録媒体は磁気テープ・フロッピー‐ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスクなど。

しき‐きん【敷金】

(「しきがね」「しきぎん(敷銀)」とも)

①不動産貸借の際、借主が貸主に対して借賃滞納・損害賠償の担保として預けておく保証金。借主に未払い債務がない限り契約終了の際に返還される。敷銭しきせん。

②近世、市場取引における証拠金・手付金。

③近世、問屋が生産者・配給者に渡した前貸金。仕入銀。

④倉庫保管料。倉敷。納屋敷銀。

⑤婚姻の際の持参金。

⇒しききん‐こさく【敷金小作】

しき‐ぎん【敷銀】

(→)敷金しききんに同じ。

しききん‐こさく【敷金小作】

江戸時代、地主に何年分かの小作料を前納してする小作。

⇒しき‐きん【敷金】

しき‐ぐさ【敷草】

①座り、または寝るために下に敷く草。

②作物の根もとや家畜の小屋に敷く草。しきわら。

しき‐け【式家】

藤原氏四家の一つ。不比等ふひとの第3子、式部卿宇合うまかいの子孫。→藤原(系図)

しき‐げ【式外】

延喜式の神名帳に記載されていない神社。石清水八幡宮など。「―の社」↔式内しきない

じき‐げ【直下】ヂキ‥

すぐした。ちょっか。正法眼蔵辧道話「―に第二人なきことをしるべし」

しき‐げた【敷桁】

壁の上部に柱の上部を連結しておく桁で、小屋梁または根太ねだなどの端をうけるもの。

しき‐けん【識見】

物事を正しく判断・評価する力。見識。「―に富む」

しき‐けん【指揮権】

法務大臣が、検察事務および犯罪捜査について検察官を一般に指揮監督する権限。個々の事件の取調べまたは処分については、検事総長を通じてのみ行使できる。「―発動」

じき‐けん【磁気圏】

(magnetosphere)地球磁場の広がっている部分。太陽風の影響で太陽側では地球の半径の10倍程度だが、反対側すなわち夜側では数百倍に広がっている。

じき‐げんざん【直見参】ヂキ‥

直接に面会すること。面謁。浄瑠璃、平家女護島「清盛公へ―と御所中を切りちらし」

しぎ‐けんぽうあん【私擬憲法案】‥パフ‥

明治憲法制定以前に、民間で作られた憲法私案。立志社系の「日本憲法見込案」、交詢社系の「私擬憲法案」、また民衆による諸案もあった。

しきけん‐もん【式乾門】

平安京内裏の外郭門の一つ。北面、朔平門の西。→内裏(図)

しき‐ご【識語】

(シゴの慣用読み)写本・刊本などで、本文の前または後に、入手・書写などの来歴・年月などを記したもの。多く、後人の加筆した文章・文字をいう。→奥書

しき‐こうよう【士気高揚】‥カウヤウ

兵士たちの意気が高まること。広く、集団の闘志が高まること。↔士気阻喪

じき‐こさく【直小作】ヂキ‥

入質いれじちした田畑を質入主たる地主が直接に小作すること。

しき‐ごたつ【敷炬燵】

おきごたつ。

じき‐コンパス【磁気コンパス】

地磁気を利用して方向を知る具。羅針盤。

しき‐さい【色彩】

①いろ。いろどり。「あざやかな―」

②転じて、傾向。ようす。「進歩的―」

⇒しきさい‐かんかく【色彩感覚】

⇒しきさい‐ちょうせつ【色彩調節】

じき‐さい【直裁】ヂキ‥

⇒ちょくさい

しきさい‐かんかく【色彩感覚】

(→)色感3に同じ。

⇒しき‐さい【色彩】

しきさい‐ちょうせつ【色彩調節】‥テウ‥

色彩が人間に及ぼす生理的・心理的作用を利用して、環境中の色彩を適切なものとし、心身の健康維持、労働の能率増進、災害の防止などに役立たせること。カラー‐コンディショニング。→安全色彩

⇒しき‐さい【色彩】

しき‐ざき【四季咲き】

一つの種または個体で、四季を通じて花の咲く性質。また、その植物。日本では通常、春から秋まで花が咲くものをいう。

⇒しきざき‐ばら【四季咲薔薇】

しきざき‐ばら【四季咲薔薇】

①バラの園芸種のうち、四季咲性のもの。

②庚申薔薇こうしんばらの別称。

⇒しき‐ざき【四季咲き】

しき‐ざくら【四季桜】

ヒガンザクラの一品種。小木で枝細く、花は小形で白色または淡紅色、多少八重となる。10月頃から開花し始め4月まで、冬中も少しずつ咲く。十月桜。

シキザクラ(花)

撮影:関戸 勇

じき‐さし【直差】ヂキ‥

江戸時代、旗本・御家人ごけにんが札差ふださしの手を経ないで、直接浅草の米蔵から切米きりまいを受け取ること。初期はすべて直差であった。

じき‐さつ【直札】ヂキ‥

名宛人が直接開封する書状。親展の書状。

じき‐さま【直様】ヂキ‥

(ジキザマとも)〔副〕

すぐさま。ただちに。洒落本、南閨雑話「何だか―、胸糞がわいて」

しぎ‐さん【信貴山】

奈良県北西部、生駒山地南部にある山。標高437メートル。山腹に信貴山寺、頂上に松永久秀の城址がある。

信貴山

撮影:的場 啓

じき‐さし【直差】ヂキ‥

江戸時代、旗本・御家人ごけにんが札差ふださしの手を経ないで、直接浅草の米蔵から切米きりまいを受け取ること。初期はすべて直差であった。

じき‐さつ【直札】ヂキ‥

名宛人が直接開封する書状。親展の書状。

じき‐さま【直様】ヂキ‥

(ジキザマとも)〔副〕

すぐさま。ただちに。洒落本、南閨雑話「何だか―、胸糞がわいて」

しぎ‐さん【信貴山】

奈良県北西部、生駒山地南部にある山。標高437メートル。山腹に信貴山寺、頂上に松永久秀の城址がある。

信貴山

撮影:的場 啓

⇒しぎさんえんぎ‐えまき【信貴山縁起絵巻】

⇒しぎさん‐じ【信貴山寺】

じき‐さん【直参】ヂキ‥

①華族の名門から出た僧で最勝講の聴衆であった者。

②直接にその主君に属する家臣。特に、江戸時代、将軍家に直属した家臣で1万石未満の者、すなわち旗本・御家人ごけにんの総称。↔陪臣ばいしん

しぎさんえんぎ‐えまき【信貴山縁起絵巻】‥ヱ‥

信貴山寺を再興した修行僧命蓮みょうれんにまつわる三つの奇蹟談を3巻に描いた絵巻。12世紀後半成る。動きに富む貴賤さまざまの人物の表情姿態を、すぐれた筆力で自在に描く。日本の絵巻物の代表的遺品の一つ。

⇒しぎ‐さん【信貴山】

しき‐さんこん【式三献】

(→)三献さんこんに同じ。

しぎさん‐じ【信貴山寺】

信貴山の東腹にある信貴山真言宗の総本山。正称は朝護孫子寺ちょうごそんしじ。聖徳太子の創建と伝え、延喜(901〜923)年間、命蓮みょうれんが再興。初め天台系、次いで真言系修験道の道場となる。本尊は毘沙門天。信貴山縁起絵巻を所蔵。

⇒しぎ‐さん【信貴山】

しき‐さんば【式三番】

(シキサンバンとも)

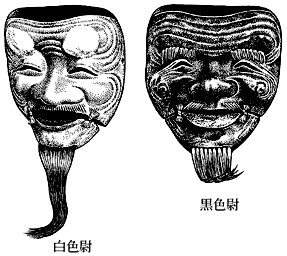

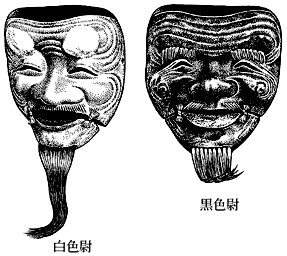

①猿楽の能に古くから伝わる祭儀的な演目。もと、父尉ちちのじょう・翁・三番叟さんばそう(はじめ三番猿楽)の三老人の祝福舞の総称。室町時代には父尉が露払い役の千歳せんざいにかわる。曲は、翁役の「どうどうたらり」という呪文的な歌に始まる。翁の舞のあとに三番叟役のモミの段、鈴の段の舞があり、後に、三番叟の部分を中心にした舞踊曲多数を生む母胎となる。能では翁の謡を「神歌かみうた・しんか」とも称する。現在でも「翁」と題し、祝賀・追悼等の能の催しの初めに演じる。特殊演式「父尉延命冠者」として父尉の面影を残している流派もある。

式三番

⇒しぎさんえんぎ‐えまき【信貴山縁起絵巻】

⇒しぎさん‐じ【信貴山寺】

じき‐さん【直参】ヂキ‥

①華族の名門から出た僧で最勝講の聴衆であった者。

②直接にその主君に属する家臣。特に、江戸時代、将軍家に直属した家臣で1万石未満の者、すなわち旗本・御家人ごけにんの総称。↔陪臣ばいしん

しぎさんえんぎ‐えまき【信貴山縁起絵巻】‥ヱ‥

信貴山寺を再興した修行僧命蓮みょうれんにまつわる三つの奇蹟談を3巻に描いた絵巻。12世紀後半成る。動きに富む貴賤さまざまの人物の表情姿態を、すぐれた筆力で自在に描く。日本の絵巻物の代表的遺品の一つ。

⇒しぎ‐さん【信貴山】

しき‐さんこん【式三献】

(→)三献さんこんに同じ。

しぎさん‐じ【信貴山寺】

信貴山の東腹にある信貴山真言宗の総本山。正称は朝護孫子寺ちょうごそんしじ。聖徳太子の創建と伝え、延喜(901〜923)年間、命蓮みょうれんが再興。初め天台系、次いで真言系修験道の道場となる。本尊は毘沙門天。信貴山縁起絵巻を所蔵。

⇒しぎ‐さん【信貴山】

しき‐さんば【式三番】

(シキサンバンとも)

①猿楽の能に古くから伝わる祭儀的な演目。もと、父尉ちちのじょう・翁・三番叟さんばそう(はじめ三番猿楽)の三老人の祝福舞の総称。室町時代には父尉が露払い役の千歳せんざいにかわる。曲は、翁役の「どうどうたらり」という呪文的な歌に始まる。翁の舞のあとに三番叟役のモミの段、鈴の段の舞があり、後に、三番叟の部分を中心にした舞踊曲多数を生む母胎となる。能では翁の謡を「神歌かみうた・しんか」とも称する。現在でも「翁」と題し、祝賀・追悼等の能の催しの初めに演じる。特殊演式「父尉延命冠者」として父尉の面影を残している流派もある。

式三番

白式尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

白式尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

黒式尉

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

黒式尉

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

②能の「翁」に取材した三番叟物のうち、常磐津「祝言式三番叟」、義太夫「寿式三番叟」などの略称。式三番叟。→三番叟。

『翁』(演目)

撮影:神田佳明(シテ:出雲康雅)

②能の「翁」に取材した三番叟物のうち、常磐津「祝言式三番叟」、義太夫「寿式三番叟」などの略称。式三番叟。→三番叟。

『翁』(演目)

撮影:神田佳明(シテ:出雲康雅)

『三番叟』(大倉流『三番三』)(演目)

撮影:神田佳明(シテ:山本東次郎)

『三番叟』(大倉流『三番三』)(演目)

撮影:神田佳明(シテ:山本東次郎)

⇒しきさんば‐そう【式三番叟】

しきさんば‐そう【式三番叟】

(→)式三番2に同じ。

⇒しき‐さんば【式三番】

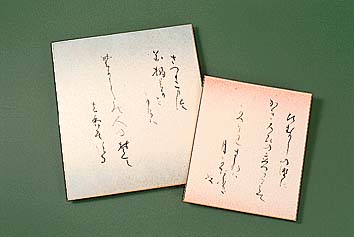

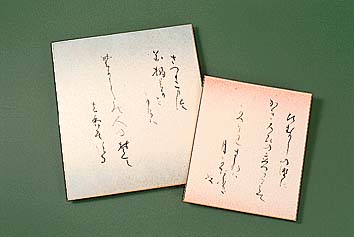

しき‐し【色紙】

①種々の色の紙。いろがみ。

②和歌・俳句・絵・書などを書く方形の厚紙。文様をいろどり、金銀の砂子などをおくものもある。寸法は、大は縦20センチメートル・横17センチメートル、小は縦18センチメートル・横16センチメートル。〈日葡辞書〉。「―にサインする」

色紙

撮影:関戸 勇

⇒しきさんば‐そう【式三番叟】

しきさんば‐そう【式三番叟】

(→)式三番2に同じ。

⇒しき‐さんば【式三番】

しき‐し【色紙】

①種々の色の紙。いろがみ。

②和歌・俳句・絵・書などを書く方形の厚紙。文様をいろどり、金銀の砂子などをおくものもある。寸法は、大は縦20センチメートル・横17センチメートル、小は縦18センチメートル・横16センチメートル。〈日葡辞書〉。「―にサインする」

色紙

撮影:関戸 勇

③着物の地質の弱った部分に裏打ちする布。

⇒しきし‐がた【色紙形】

⇒しきし‐ばこ【色紙箱】

⇒しきし‐まど【色紙窓】

しき‐じ【式次】

儀式のとり運びの順序。式の次第。

しき‐じ【式事】

儀式の行事。ぎしきごと。

しき‐じ【式辞】

式場で述べる挨拶あいさつのことば。

しき‐じ【職事】

(職掌・職務内容の意)

①(→)職事官に同じ。↔散位。

②蔵人頭くろうどのとうおよび五位・六位の蔵人の総称。今昔物語集28「彼の範国は五位の―にて」

③院や公卿の家に仕え、雑事をつかさどる職。落窪物語3「衛門督の殿の家司けいし・―どもなり」

④団体などで実務を担当・執行する者。

⇒しきじ‐かん【職事官】

しき‐じ【識字】

文字の読み書きができること。「―運動」

しきし‐がた【色紙形】

①短冊たんざく形に対し、正方形に近い長方形。

②色紙の形に切った紙面、または屏風・障子などに色紙の形の輪郭を描いた中に詩歌などを書いたもの。

⇒しき‐し【色紙】

しきじ‐かん【職事官】‥クワン

律令制で、官位相当があり、かつ職掌を定めてある官。また、その官についている人。中央官庁および大宰府・国司などの主要官人である四等官・品官、女官では後宮の掌しょう以上をいう。公式令「凡そ内外の諸司、執掌有らむをば、―とせよ」↔散事

⇒しき‐じ【職事】

しき‐しき【式式】

荘重で儀式ばっているさま。本式。正式。万葉集の文反古「置綿おきわたきたる中居女に口上いはせ―に仕掛ぬれば」

しき‐しき【頻頻】

〔副〕

しばしば。しきりに。春雨物語「―参りたりき」

じき‐じき【直直】ヂキヂキ

他人を介さずに、本人が直接にするさま。「社長―の命令」「―に申し上げる」

じき‐しごせん【磁気子午線】

地球上で地磁気の水平磁力の方向を示す曲線。

しき‐しだい【式次第】

式をとり運ぶ順序。式次しきじ。

しき‐じつ【式日】

①儀式のある日。

②定まった執務または集会の当日。

③祝日。祭日。

⇒しきじつ‐よりあい【式日寄合】

じき‐しつどけい【自記湿度計】

湿度の時間的変化を自動的に記録する湿度計。

しきじつ‐よりあい【式日寄合】‥アヒ

江戸時代、寺社奉行・勘定奉行・町奉行・大目付・目付が、毎月4日・12日・22日の式日に、評定所で集会評定したこと。

⇒しき‐じつ【式日】

しきし‐ないしんのう【式子内親王】‥ワウ

⇒しょくしないしんのう

じきしにんしん‐けんしょうじょうぶつ【直指人心見性成仏】ヂキ‥シヤウジヤウ‥

禅宗の悟りを示した語。坐禅によって自己の本来の心性を見極めれば、それが仏の悟りにほかならないということ。「教外別伝不立文字」から、次第に心を強調していわれるようになった。

しきし‐ばこ【色紙箱】

色紙を入れる箱。印籠蓋で、蒔絵を施し、雅致あるものが多い。

⇒しき‐し【色紙】

しきしま【敷島・磯城島】

①崇神天皇・欽明天皇の宮のあった大和国(奈良県)磯城郡の地名。

②大和国の別称。

③日本国の別称。

④「敷島の道」の略。

⇒しきしま‐の【敷島の】

⇒しきしま‐の‐みち【敷島の道】

しきし‐まど【色紙窓】

茶室の窓の一種。中心をずらして上下に配してある二つの方形の窓。

⇒しき‐し【色紙】

しきしま‐の【敷島の】

〔枕〕

「やまと」にかかる。万葉集20「―やまとの国に」

⇒しきしま【敷島・磯城島】

しきしま‐の‐みち【敷島の道】

(日本古来の道の意から)和歌の道。歌道。千載和歌集序「―も盛りにおこりにおこりて」

⇒しきしま【敷島・磯城島】

しき‐しゃ【式社】

(→)式内しきないに同じ。

しき‐しゃ【識者】

(有識者の略)

①有職ゆうそくに通じている人。

②物事をよくわきまえた人。知識や見識を有する人。「―の意見を聞く」

しき‐しゃ【指揮者】

①指揮する人。指図する人。

②特に音楽で、管弦楽・吹奏楽・合唱などの指揮をする人。コンダクター。

しき‐じゃく【色弱】

(color weakness)「色覚異常」参照。

しきしゃ‐でん【職写田】

平安時代、左右京職で計帳を申告しない戸の田を没収して設定した不輸租田。京職ではその賃貸料を計帳の筆写料とした。

じき‐しゃへい【磁気遮蔽】

外部に磁気を漏らさず、または外部磁界の影響を受けないようにすること。磁性体や超伝導体を用いる。

しきしゃまな【式叉摩那】

〔仏〕(梵語śikṣamāṇā)沙弥尼しゃみにのうち、18歳から20歳までの者。この間、不淫・不盗・不殺・不妄語・不飲酒・不非時食を守り、その後、具足戒を受けて比丘尼びくにとなる。学法女。正学女。

しき‐しゅ【職衆・色衆】

法会ほうえの時、色衣を着けて梵唄ぼんばい・散華さんげなどを行う僧衆の総称。

じき‐しょ【直書】ヂキ‥

①自ら直接書くこと。自筆。じきひつ。

②文書の発給者自身が署名して出す形式の文書。中世、武家文書の一形式。直状。書下かきくだし状。

じき‐じょ【直叙】ヂキ‥

順序を踏まないで直ちにその位に叙すること。

しき‐しょう【式正】‥シヤウ

正しい儀式。本式。正式。好色一代男8「―の庖丁人」

⇒しきしょう‐の‐しょうぞく【式正の装束】

しき‐しょう【職掌】‥シヤウ

①古代、大膳職だいぜんしき・左右京職などの雑任ぞうにんで官掌かじょうの類。

②中世、社寺などで神楽などをする役を勤めた者。

③1869〜77年(明治2〜10)皇太后宮職・皇后宮職に置かれた判任官。

しきしょう【史記抄】‥セウ

「史記」の注釈書。桃源瑞仙著。1477年(文明9)成立。口語資料として重要。

しき‐じょう【式条】‥デウ

(→)式目しきもくに同じ。

しき‐じょう【式状】‥ジヤウ

貞永じょうえい式目と今川状。共に室町武家の規範。狂言、文蔵「それ、よみ物にとりては、庭訓か、―か」

しき‐じょう【式場】‥ヂヤウ

儀式を行う場所。

しき‐じょう【色情】‥ジヤウ

男女間の情欲。色欲。いろけ。

⇒しきじょう‐きょう【色情狂】

⇒しきじょう‐とうさく【色情倒錯】

じき‐じょう【直状】ヂキジヤウ

(→)直書2に同じ。

しきじょう‐きょう【色情狂】‥ジヤウキヤウ

色情に駆られて、常態を失した挙動をなすこと。また、その人。いろきちがい。「いたましき―とならむより浪なみをくらひて死なむとぞ思ふ」(牧水)

⇒しき‐じょう【色情】

じき‐しょうそう【時期尚早】‥シヤウサウ

それを行う時期にはまだなってないこと。

しきじょう‐とうさく【色情倒錯】‥ジヤウタウ‥

性的倒錯のこと。→異常性欲

⇒しき‐じょう【色情】

しきしょう‐の‐しょうぞく【式正の装束】‥シヤウ‥シヤウ‥

儀式に着用する正式の装束。

⇒しき‐しょう【式正】

しき‐しん【色心】

〔仏〕物質と精神。「―不二」

しき‐しん【色身】

〔仏〕肉体をとり、現実界に顕現した仏陀の姿。釈迦牟尼はその典型的な例。↔法身ほっしん

しき‐しん【色神】

(→)色覚に同じ。

しき‐じん【式神・識神・職神】

⇒しきがみ

じき‐しん【直心】ヂキ‥

〔仏〕純一無雑ですなおな心。

じきしんかげ‐りゅう【直心影流】ヂキ‥リウ

剣術の一派。江戸前期の摂津高槻藩士山田平左衛門光徳(1639〜1716)を祖とする。のち男谷精一郎・島田虎之助・榊原鍵吉らを輩出。

しき‐す【敷簀】

敷物にする簀。

じき‐ず【磁気図】‥ヅ

地磁気の等偏角線・等伏角線・等水平分力線などを地図上に記載したもの。ハリーの創始。

しき‐すな【敷砂】

砂を庭などに敷き散らすこと。また、その砂。

ジギスムント【Sigismund】

ハンガリー王のちボヘミア王を兼ねた神聖ローマ皇帝(在位1410〜1437)。コンスタンツの公会議で西方教会の分裂を終息させたが、フスの火刑により、フス戦争をひき起こす。(1368〜1437)

し‐きせ【為着せ・仕着せ】

(現在は多く「お―」の形で用いる)

①(「四季施」とも書く)主人から奉公人に季節に応じて着物を与えること。また、その着物。傾城禁短気「親方からの―の衣裳もわがものとは定め難し」。島崎藤村、春「住職に言はせると、四季施のやうな法衣ころもが得られないでもない」

②転じて、自分の意志とは関係なく一方的に与えられた事柄。「お―はいやだ」

⇒しきせ‐だい【為着せ代・仕着せ代】

しき‐せ【四季施】

江戸幕府で、同朋どうぼう・右筆ゆうひつ・数寄屋坊主すきやぼうずなどの諸役人に時服じふくを与えること。また、その時服。→しきせ(為着せ)。

⇒しきせ‐きん【四季施金】

じき‐せきどう【磁気赤道】‥ダウ

地磁気の伏角が零の点を結ぶ地球上の曲線。地理学上の赤道とは10〜15度ずれている。

しきせ‐きん【四季施金】

江戸幕府で、右筆・同朋などに四季施の衣服代として給与した金銭。

⇒しき‐せ【四季施】

しきせ‐だい【為着せ代・仕着せ代】

主人から奉公人にしきせの衣服代として給与した金銭。

⇒し‐きせ【為着せ・仕着せ】

じき‐ぜめ【食攻め】

(→)「兵糧ひょうろう攻め」に同じ。太平記3「ただ―にすべしとぞ議せられける」

しき‐せん【敷銭】

中世、不動産貸借の際に保証金として預託する金銭。また、嫁入りに際し持参する金銭。敷金。

じき‐せん【直銭】ヂキ‥

(直は「あたい」の意)売買の際に代価として、また賃貸料として払われる銭。

しき‐そ【色素】

(pigment)物体に色を与える成分。物が色を呈するもとになるもの。

⇒しきそ‐さいぼう【色素細胞】

⇒しきそ‐たい【色素体】

⇒しきそ‐たんぱくしつ【色素蛋白質】

⇒しきそ‐ほう【色素胞】

じき‐そ【直訴】ヂキ‥

一定の手続を経ず、直接にお上に訴えること。特に江戸時代に、将軍または領主に越訴おっそすること。直願じきがん。「社長に―する」

しき‐そう【色相】‥サウ

①〔仏〕肉眼で見える姿・形。狂言、半銭「人の施物をくるると思はず取るとも思はで―切断し」

②(hue)色感の3要素の一つ。その色と同じ色感を起こすスペクトル単色光の波長で表される。色あい。色調。→色いろ➊。

③〔生〕動物の体色を類型化したもの。躯幹の腹部と体側・背面の体色が異なる二色相、腹部・体側・背面のそれぞれが異なる三色相などがある。また、季節により体色の異なるものもいう。

⇒しきそう‐かん【色相環】

じき‐そう【直奏】ヂキ‥

伝奏てんそうを経ないで直接に奏聞すること。

じき‐そう【直送】ヂキ‥

⇒ちょくそう

しきそう‐かん【色相環】‥サウクワン

色相を体系的に環状に表したもの。色環。

⇒しき‐そう【色相】

じき‐そうきょくし【磁気双極子】‥サウ‥

微小距離をへだてて位置した大きさの等しい正負一対の磁極。

じき‐そうち【自記装置】‥サウ‥

ある現象の変化を自動的・連続的に記録する器械の総称。

じき‐ぞうふくき【磁気増幅器】

強磁性体の磁化特性を利用した増幅器。

しき‐そく‐ぜ‐くう【色即是空】

〔仏〕[般若心経]色しきとは現象界の物質的存在。そこには固定的実体がなく空くうであるということ。→空即是色

しきそ‐さいぼう【色素細胞】‥バウ

色素を生産あるいは保持している細胞の総称。メラノサイト。→色素胞。

⇒しき‐そ【色素】

しき‐そそう【士気阻喪・士気沮喪】‥サウ

兵士たちの意気が失われること。広く、集団の意気が失われること。↔士気高揚

しきそ‐たい【色素体】

植物の細胞質内に含まれ、色素を含有する小体。葉緑体、および類縁の白色体・有色体などの総称。広義には細菌類のものも含めていう。

⇒しき‐そ【色素】

しきそ‐たんぱくしつ【色素蛋白質】

色素を含む複合蛋白質。ヘモグロビン・チトクロム・ロドプシンの類。

⇒しき‐そ【色素】

しきそ‐ほう【色素胞】‥ハウ

色素細胞のうち、動物の体色変化に関与するもの。特に大形で樹状の突起を有する細胞。多くの動物体の表面に存在し、神経やホルモンの支配により、細胞自体の収縮や拡張、あるいは細胞内での色素顆粒の集散を引き起こし体色を変化させる。色により、黒色素胞・黄色素胞などに分ける。

⇒しき‐そ【色素】

じき‐そん【直孫】ヂキ‥

直系の孫。父方の血でつながる孫。また、広く子孫。

しきだ【敷田】

姓氏の一つ。

⇒しきだ‐としはる【敷田年治】

しき‐たい【色代・色体・式体】

(シキダイとも)

①頭を垂れて礼をすること。会釈えしゃく。挨拶あいさつ。平治物語「―してしづしづと歩み」

②世辞。追従ついしょう。沙石集8「―にて御年よりは若く見え給ふといへばうれしく」

③遠慮すること。辞退すること。三河物語「御膳の出る時、御―をなされて、大和大納言殿を上座へ上げさせ給ひて」

④他の品物でその代りとすること。

⑤(「色体」と書く)肉体。日葡辞書「ランタイ。即ち、クサッタシキタイ」

⇒しきたい‐ぜに【色代銭】

⇒しきたい‐のう【色代納】

しき‐だい【敷台】

①(→)式台しきだい2に同じ。

②和船の各船梁ふなばりを舷外で連結する角材。垣立かきたつを立てる台。台。

しき‐だい【式台】

(色代の意から)

①表座敷と玄関などとの間に設け、客に対して送迎の挨拶をする部屋。式台の間。

②玄関先に設けた一段低い板敷き。客を送迎して礼をする所。敷台。

しき‐だい【色代】

⇒しきたい

しきたい‐ぜに【色代銭】

平安時代、絹布などの物納の代りに銭で納めさせたもの。

⇒しき‐たい【色代・色体・式体】

しきたい‐のう【色代納】‥ナフ

(シキダイノウとも)中世に行われた租税収納法の一つ。年貢を米で納める代りに、藁・粟・大豆・小豆・油・綿・布などで納めること。雑納。→いろだいおさめ

⇒しき‐たい【色代・色体・式体】

しき‐たえ【敷

③着物の地質の弱った部分に裏打ちする布。

⇒しきし‐がた【色紙形】

⇒しきし‐ばこ【色紙箱】

⇒しきし‐まど【色紙窓】

しき‐じ【式次】

儀式のとり運びの順序。式の次第。

しき‐じ【式事】

儀式の行事。ぎしきごと。

しき‐じ【式辞】

式場で述べる挨拶あいさつのことば。

しき‐じ【職事】

(職掌・職務内容の意)

①(→)職事官に同じ。↔散位。

②蔵人頭くろうどのとうおよび五位・六位の蔵人の総称。今昔物語集28「彼の範国は五位の―にて」

③院や公卿の家に仕え、雑事をつかさどる職。落窪物語3「衛門督の殿の家司けいし・―どもなり」

④団体などで実務を担当・執行する者。

⇒しきじ‐かん【職事官】

しき‐じ【識字】

文字の読み書きができること。「―運動」

しきし‐がた【色紙形】

①短冊たんざく形に対し、正方形に近い長方形。

②色紙の形に切った紙面、または屏風・障子などに色紙の形の輪郭を描いた中に詩歌などを書いたもの。

⇒しき‐し【色紙】

しきじ‐かん【職事官】‥クワン

律令制で、官位相当があり、かつ職掌を定めてある官。また、その官についている人。中央官庁および大宰府・国司などの主要官人である四等官・品官、女官では後宮の掌しょう以上をいう。公式令「凡そ内外の諸司、執掌有らむをば、―とせよ」↔散事

⇒しき‐じ【職事】

しき‐しき【式式】

荘重で儀式ばっているさま。本式。正式。万葉集の文反古「置綿おきわたきたる中居女に口上いはせ―に仕掛ぬれば」

しき‐しき【頻頻】

〔副〕

しばしば。しきりに。春雨物語「―参りたりき」

じき‐じき【直直】ヂキヂキ

他人を介さずに、本人が直接にするさま。「社長―の命令」「―に申し上げる」

じき‐しごせん【磁気子午線】

地球上で地磁気の水平磁力の方向を示す曲線。

しき‐しだい【式次第】

式をとり運ぶ順序。式次しきじ。

しき‐じつ【式日】

①儀式のある日。

②定まった執務または集会の当日。

③祝日。祭日。

⇒しきじつ‐よりあい【式日寄合】

じき‐しつどけい【自記湿度計】

湿度の時間的変化を自動的に記録する湿度計。

しきじつ‐よりあい【式日寄合】‥アヒ

江戸時代、寺社奉行・勘定奉行・町奉行・大目付・目付が、毎月4日・12日・22日の式日に、評定所で集会評定したこと。

⇒しき‐じつ【式日】

しきし‐ないしんのう【式子内親王】‥ワウ

⇒しょくしないしんのう

じきしにんしん‐けんしょうじょうぶつ【直指人心見性成仏】ヂキ‥シヤウジヤウ‥

禅宗の悟りを示した語。坐禅によって自己の本来の心性を見極めれば、それが仏の悟りにほかならないということ。「教外別伝不立文字」から、次第に心を強調していわれるようになった。

しきし‐ばこ【色紙箱】

色紙を入れる箱。印籠蓋で、蒔絵を施し、雅致あるものが多い。

⇒しき‐し【色紙】

しきしま【敷島・磯城島】

①崇神天皇・欽明天皇の宮のあった大和国(奈良県)磯城郡の地名。

②大和国の別称。

③日本国の別称。

④「敷島の道」の略。

⇒しきしま‐の【敷島の】

⇒しきしま‐の‐みち【敷島の道】

しきし‐まど【色紙窓】

茶室の窓の一種。中心をずらして上下に配してある二つの方形の窓。

⇒しき‐し【色紙】

しきしま‐の【敷島の】

〔枕〕

「やまと」にかかる。万葉集20「―やまとの国に」

⇒しきしま【敷島・磯城島】

しきしま‐の‐みち【敷島の道】

(日本古来の道の意から)和歌の道。歌道。千載和歌集序「―も盛りにおこりにおこりて」

⇒しきしま【敷島・磯城島】

しき‐しゃ【式社】

(→)式内しきないに同じ。

しき‐しゃ【識者】

(有識者の略)

①有職ゆうそくに通じている人。

②物事をよくわきまえた人。知識や見識を有する人。「―の意見を聞く」

しき‐しゃ【指揮者】

①指揮する人。指図する人。

②特に音楽で、管弦楽・吹奏楽・合唱などの指揮をする人。コンダクター。

しき‐じゃく【色弱】

(color weakness)「色覚異常」参照。

しきしゃ‐でん【職写田】

平安時代、左右京職で計帳を申告しない戸の田を没収して設定した不輸租田。京職ではその賃貸料を計帳の筆写料とした。

じき‐しゃへい【磁気遮蔽】

外部に磁気を漏らさず、または外部磁界の影響を受けないようにすること。磁性体や超伝導体を用いる。

しきしゃまな【式叉摩那】

〔仏〕(梵語śikṣamāṇā)沙弥尼しゃみにのうち、18歳から20歳までの者。この間、不淫・不盗・不殺・不妄語・不飲酒・不非時食を守り、その後、具足戒を受けて比丘尼びくにとなる。学法女。正学女。

しき‐しゅ【職衆・色衆】

法会ほうえの時、色衣を着けて梵唄ぼんばい・散華さんげなどを行う僧衆の総称。

じき‐しょ【直書】ヂキ‥

①自ら直接書くこと。自筆。じきひつ。

②文書の発給者自身が署名して出す形式の文書。中世、武家文書の一形式。直状。書下かきくだし状。

じき‐じょ【直叙】ヂキ‥

順序を踏まないで直ちにその位に叙すること。

しき‐しょう【式正】‥シヤウ

正しい儀式。本式。正式。好色一代男8「―の庖丁人」

⇒しきしょう‐の‐しょうぞく【式正の装束】

しき‐しょう【職掌】‥シヤウ

①古代、大膳職だいぜんしき・左右京職などの雑任ぞうにんで官掌かじょうの類。

②中世、社寺などで神楽などをする役を勤めた者。

③1869〜77年(明治2〜10)皇太后宮職・皇后宮職に置かれた判任官。

しきしょう【史記抄】‥セウ

「史記」の注釈書。桃源瑞仙著。1477年(文明9)成立。口語資料として重要。

しき‐じょう【式条】‥デウ

(→)式目しきもくに同じ。

しき‐じょう【式状】‥ジヤウ

貞永じょうえい式目と今川状。共に室町武家の規範。狂言、文蔵「それ、よみ物にとりては、庭訓か、―か」

しき‐じょう【式場】‥ヂヤウ

儀式を行う場所。

しき‐じょう【色情】‥ジヤウ

男女間の情欲。色欲。いろけ。

⇒しきじょう‐きょう【色情狂】

⇒しきじょう‐とうさく【色情倒錯】

じき‐じょう【直状】ヂキジヤウ

(→)直書2に同じ。

しきじょう‐きょう【色情狂】‥ジヤウキヤウ

色情に駆られて、常態を失した挙動をなすこと。また、その人。いろきちがい。「いたましき―とならむより浪なみをくらひて死なむとぞ思ふ」(牧水)

⇒しき‐じょう【色情】

じき‐しょうそう【時期尚早】‥シヤウサウ

それを行う時期にはまだなってないこと。

しきじょう‐とうさく【色情倒錯】‥ジヤウタウ‥

性的倒錯のこと。→異常性欲

⇒しき‐じょう【色情】

しきしょう‐の‐しょうぞく【式正の装束】‥シヤウ‥シヤウ‥

儀式に着用する正式の装束。

⇒しき‐しょう【式正】

しき‐しん【色心】

〔仏〕物質と精神。「―不二」

しき‐しん【色身】

〔仏〕肉体をとり、現実界に顕現した仏陀の姿。釈迦牟尼はその典型的な例。↔法身ほっしん

しき‐しん【色神】

(→)色覚に同じ。

しき‐じん【式神・識神・職神】

⇒しきがみ

じき‐しん【直心】ヂキ‥

〔仏〕純一無雑ですなおな心。

じきしんかげ‐りゅう【直心影流】ヂキ‥リウ

剣術の一派。江戸前期の摂津高槻藩士山田平左衛門光徳(1639〜1716)を祖とする。のち男谷精一郎・島田虎之助・榊原鍵吉らを輩出。

しき‐す【敷簀】

敷物にする簀。

じき‐ず【磁気図】‥ヅ

地磁気の等偏角線・等伏角線・等水平分力線などを地図上に記載したもの。ハリーの創始。

しき‐すな【敷砂】

砂を庭などに敷き散らすこと。また、その砂。

ジギスムント【Sigismund】

ハンガリー王のちボヘミア王を兼ねた神聖ローマ皇帝(在位1410〜1437)。コンスタンツの公会議で西方教会の分裂を終息させたが、フスの火刑により、フス戦争をひき起こす。(1368〜1437)

し‐きせ【為着せ・仕着せ】

(現在は多く「お―」の形で用いる)

①(「四季施」とも書く)主人から奉公人に季節に応じて着物を与えること。また、その着物。傾城禁短気「親方からの―の衣裳もわがものとは定め難し」。島崎藤村、春「住職に言はせると、四季施のやうな法衣ころもが得られないでもない」

②転じて、自分の意志とは関係なく一方的に与えられた事柄。「お―はいやだ」

⇒しきせ‐だい【為着せ代・仕着せ代】

しき‐せ【四季施】

江戸幕府で、同朋どうぼう・右筆ゆうひつ・数寄屋坊主すきやぼうずなどの諸役人に時服じふくを与えること。また、その時服。→しきせ(為着せ)。

⇒しきせ‐きん【四季施金】

じき‐せきどう【磁気赤道】‥ダウ

地磁気の伏角が零の点を結ぶ地球上の曲線。地理学上の赤道とは10〜15度ずれている。

しきせ‐きん【四季施金】

江戸幕府で、右筆・同朋などに四季施の衣服代として給与した金銭。

⇒しき‐せ【四季施】

しきせ‐だい【為着せ代・仕着せ代】

主人から奉公人にしきせの衣服代として給与した金銭。

⇒し‐きせ【為着せ・仕着せ】

じき‐ぜめ【食攻め】

(→)「兵糧ひょうろう攻め」に同じ。太平記3「ただ―にすべしとぞ議せられける」

しき‐せん【敷銭】

中世、不動産貸借の際に保証金として預託する金銭。また、嫁入りに際し持参する金銭。敷金。

じき‐せん【直銭】ヂキ‥

(直は「あたい」の意)売買の際に代価として、また賃貸料として払われる銭。

しき‐そ【色素】

(pigment)物体に色を与える成分。物が色を呈するもとになるもの。

⇒しきそ‐さいぼう【色素細胞】

⇒しきそ‐たい【色素体】

⇒しきそ‐たんぱくしつ【色素蛋白質】

⇒しきそ‐ほう【色素胞】

じき‐そ【直訴】ヂキ‥

一定の手続を経ず、直接にお上に訴えること。特に江戸時代に、将軍または領主に越訴おっそすること。直願じきがん。「社長に―する」

しき‐そう【色相】‥サウ

①〔仏〕肉眼で見える姿・形。狂言、半銭「人の施物をくるると思はず取るとも思はで―切断し」

②(hue)色感の3要素の一つ。その色と同じ色感を起こすスペクトル単色光の波長で表される。色あい。色調。→色いろ➊。

③〔生〕動物の体色を類型化したもの。躯幹の腹部と体側・背面の体色が異なる二色相、腹部・体側・背面のそれぞれが異なる三色相などがある。また、季節により体色の異なるものもいう。

⇒しきそう‐かん【色相環】

じき‐そう【直奏】ヂキ‥

伝奏てんそうを経ないで直接に奏聞すること。

じき‐そう【直送】ヂキ‥

⇒ちょくそう

しきそう‐かん【色相環】‥サウクワン

色相を体系的に環状に表したもの。色環。

⇒しき‐そう【色相】

じき‐そうきょくし【磁気双極子】‥サウ‥

微小距離をへだてて位置した大きさの等しい正負一対の磁極。

じき‐そうち【自記装置】‥サウ‥

ある現象の変化を自動的・連続的に記録する器械の総称。

じき‐ぞうふくき【磁気増幅器】

強磁性体の磁化特性を利用した増幅器。

しき‐そく‐ぜ‐くう【色即是空】

〔仏〕[般若心経]色しきとは現象界の物質的存在。そこには固定的実体がなく空くうであるということ。→空即是色

しきそ‐さいぼう【色素細胞】‥バウ

色素を生産あるいは保持している細胞の総称。メラノサイト。→色素胞。

⇒しき‐そ【色素】

しき‐そそう【士気阻喪・士気沮喪】‥サウ

兵士たちの意気が失われること。広く、集団の意気が失われること。↔士気高揚

しきそ‐たい【色素体】

植物の細胞質内に含まれ、色素を含有する小体。葉緑体、および類縁の白色体・有色体などの総称。広義には細菌類のものも含めていう。

⇒しき‐そ【色素】

しきそ‐たんぱくしつ【色素蛋白質】

色素を含む複合蛋白質。ヘモグロビン・チトクロム・ロドプシンの類。

⇒しき‐そ【色素】

しきそ‐ほう【色素胞】‥ハウ

色素細胞のうち、動物の体色変化に関与するもの。特に大形で樹状の突起を有する細胞。多くの動物体の表面に存在し、神経やホルモンの支配により、細胞自体の収縮や拡張、あるいは細胞内での色素顆粒の集散を引き起こし体色を変化させる。色により、黒色素胞・黄色素胞などに分ける。

⇒しき‐そ【色素】

じき‐そん【直孫】ヂキ‥

直系の孫。父方の血でつながる孫。また、広く子孫。

しきだ【敷田】

姓氏の一つ。

⇒しきだ‐としはる【敷田年治】

しき‐たい【色代・色体・式体】

(シキダイとも)

①頭を垂れて礼をすること。会釈えしゃく。挨拶あいさつ。平治物語「―してしづしづと歩み」

②世辞。追従ついしょう。沙石集8「―にて御年よりは若く見え給ふといへばうれしく」

③遠慮すること。辞退すること。三河物語「御膳の出る時、御―をなされて、大和大納言殿を上座へ上げさせ給ひて」

④他の品物でその代りとすること。

⑤(「色体」と書く)肉体。日葡辞書「ランタイ。即ち、クサッタシキタイ」

⇒しきたい‐ぜに【色代銭】

⇒しきたい‐のう【色代納】

しき‐だい【敷台】

①(→)式台しきだい2に同じ。

②和船の各船梁ふなばりを舷外で連結する角材。垣立かきたつを立てる台。台。

しき‐だい【式台】

(色代の意から)

①表座敷と玄関などとの間に設け、客に対して送迎の挨拶をする部屋。式台の間。

②玄関先に設けた一段低い板敷き。客を送迎して礼をする所。敷台。

しき‐だい【色代】

⇒しきたい

しきたい‐ぜに【色代銭】

平安時代、絹布などの物納の代りに銭で納めさせたもの。

⇒しき‐たい【色代・色体・式体】

しきたい‐のう【色代納】‥ナフ

(シキダイノウとも)中世に行われた租税収納法の一つ。年貢を米で納める代りに、藁・粟・大豆・小豆・油・綿・布などで納めること。雑納。→いろだいおさめ

⇒しき‐たい【色代・色体・式体】

しき‐たえ【敷 ・敷妙】‥タヘ

①寝床に敷く布。

②(女房詞)枕。

⇒しきたえ‐の【敷妙の】

しきたえ‐の【敷妙の】‥タヘ‥

〔枕〕

「衣」「袂」「袖」「床」「枕」「家」などにかかる。

⇒しき‐たえ【敷

・敷妙】‥タヘ

①寝床に敷く布。

②(女房詞)枕。

⇒しきたえ‐の【敷妙の】

しきたえ‐の【敷妙の】‥タヘ‥

〔枕〕

「衣」「袂」「袖」「床」「枕」「家」などにかかる。

⇒しき‐たえ【敷 ・敷妙】

じき‐だか【直高】ヂキ‥

傾斜した部分の垂直の高さ。↔法高のりだか

しき‐たく【色沢】

いろつや。蘭学階梯「各種の諸図、―体態宛然として真に逼る」

しき‐だたみ【敷畳】

座敷に敷く畳。畳。

しき‐た・つ【敷き立つ】

〔他下二〕

いかめしく設け立てる。堅固に立てる。新古今和歌集神祇「宮柱下つ岩ねに―・てて」

じき‐たつ【直達】ヂキ‥

他人の手を経ず直接に伝達すること。

しぎたつ‐さわ【鴫立沢】‥サハ

神奈川県中郡大磯町の西端にある地。西行の「心なき身にもあはれは知られけり鴫立つ沢の秋の夕暮」の和歌で有名。大淀三千風が庵住した鴫立庵しぎたつあんがある。

しきだ‐としはる【敷田年治】

幕末・明治の国学者。豊前ぶぜんの人。帆足万里に学ぶ。和学講談所教官・神宮皇学館学頭。著「古事記標註」「音韻啓蒙」など。(1817〜1902)

⇒しきだ【敷田】

じき‐だのみ【直頼み】ヂキ‥

直接の依頼。じかだのみ。

し‐きたり【為来り・仕来り】

(「してきたこと」の意)以前からのならわし。慣例。先例。「―を守る」

ジギタリス【Digitalis ラテン】

ゴマノハグサ科ジギタリス属の多年草。南ヨーロッパ原産の薬用・観賞用植物。高さ約1メートル、全体に短毛がある。下部の葉柄は長く、上部のものは無柄。夏、淡紫紅色の鐘形花を花穂の一側面に並べて開く。葉を陰干しにして強心剤とするが劇毒。別名、狐の手袋。また、広義にはジギタリス属植物(その学名)。

ジギタリス

・敷妙】

じき‐だか【直高】ヂキ‥

傾斜した部分の垂直の高さ。↔法高のりだか

しき‐たく【色沢】

いろつや。蘭学階梯「各種の諸図、―体態宛然として真に逼る」

しき‐だたみ【敷畳】

座敷に敷く畳。畳。

しき‐た・つ【敷き立つ】

〔他下二〕

いかめしく設け立てる。堅固に立てる。新古今和歌集神祇「宮柱下つ岩ねに―・てて」

じき‐たつ【直達】ヂキ‥

他人の手を経ず直接に伝達すること。

しぎたつ‐さわ【鴫立沢】‥サハ

神奈川県中郡大磯町の西端にある地。西行の「心なき身にもあはれは知られけり鴫立つ沢の秋の夕暮」の和歌で有名。大淀三千風が庵住した鴫立庵しぎたつあんがある。

しきだ‐としはる【敷田年治】

幕末・明治の国学者。豊前ぶぜんの人。帆足万里に学ぶ。和学講談所教官・神宮皇学館学頭。著「古事記標註」「音韻啓蒙」など。(1817〜1902)

⇒しきだ【敷田】

じき‐だのみ【直頼み】ヂキ‥

直接の依頼。じかだのみ。

し‐きたり【為来り・仕来り】

(「してきたこと」の意)以前からのならわし。慣例。先例。「―を守る」

ジギタリス【Digitalis ラテン】

ゴマノハグサ科ジギタリス属の多年草。南ヨーロッパ原産の薬用・観賞用植物。高さ約1メートル、全体に短毛がある。下部の葉柄は長く、上部のものは無柄。夏、淡紫紅色の鐘形花を花穂の一側面に並べて開く。葉を陰干しにして強心剤とするが劇毒。別名、狐の手袋。また、広義にはジギタリス属植物(その学名)。

ジギタリス

じき‐だん【直談】ヂキ‥

直接相手と談判すること。じか談判。狂言、八句連歌「それがしが参つて―に申さばやと存ずる」

じき‐たんこう【磁気探鉱】‥クワウ

地磁気の局所的な異常を測定し磁鉄鉱などの鉱床の探査を行う方法。岩石は多少とも磁気を帯びているので、広く地質構造の調査にも用いる。磁気探査。磁力探査。

じきだんしょう【直談鈔】ヂキ‥セウ

〔仏〕経典についての談義や注釈書に付する名称。直談とは経典の真意を平易に説く意で、室町後期の「法華経直談鈔」が名高い。

じき‐たんしょうほう【磁気探傷法】‥シヤウハフ

磁気を利用して鉄製品の表面近くの傷を探査する方法。加工品を磁化し、これに鉄粉を振りかけて生じる磁粉模様で破損部を知る。磁粉探傷法。マグナフラックス。

しき‐ち【敷地】

建物や施設を設けるための土地。また、道路・堤防・河川などの占める土地。「広大な―」

しき‐ちょう【色調】‥テウ

色彩の強弱・濃淡の調子。いろあい。「渋い―」

しき‐ちょう【色聴】‥チヤウ

〔心〕(audition colorée フランス)ある音を聞くとそれに伴って一定の色が見える現象。共感覚の一種。

しき‐ちょう【四季帳】‥チヤウ

奈良・平安時代、官人あるいは僧などになったために課役を免除すべき者を、四季それぞれに調査して書き上げた名簿。

じき‐ちょう【直丁】ヂキチヤウ

律令制で、仕丁していのうち、諸官庁に常時宿直して雑用に従った者。つかえのよほろ。

しきっ‐て【頻って】

〔副〕

(シキリテの音便)しばしば繰り返して。しきりに。傾城禁短気「猶―毎日出で」

じき‐つみ【直積】ヂキ‥

契約成立後、2〜3週間以内に船積みするという船積条件。プロンプト‐シップメント。

しき‐つ・める【敷き詰める】

〔他下一〕[文]しきつ・む(下二)

①敷いて押さえつける。保元物語「下なる敵の左右の手を膝にて―・め」

②一面に敷く。「砂利を―・める」

しきて【敷手】

雅楽の高麗楽こまがく、高麗壱越調こまいちこつちょうの舞楽。四人舞。冠と装束をつけ、途中でひざまずいて右肩をぬぐ。重来舞しきまい。志岐手。志岐伝。

じき‐てい【直弟】ヂキ‥

①すぐ下の弟。

②直弟子じきでし。

しきてい‐さんば【式亭三馬】

江戸後期の草双紙・滑稽本作者。本名、菊地久徳。別号、遊戯堂・洒落斎など。江戸の人。初め書肆を、のち薬商を営み、かたわら著作に従事。「雷太郎いかずちたろう強悪物語」を書いて合巻ごうかん流行のいとぐちを開く。作「浮世風呂」「浮世床」など。(1776〜1822)

→作品:『浮世床』

→作品:『浮世風呂』

じき‐ディスク【磁気ディスク】

磁性体で被膜された円盤状のコンピューター用記憶媒体。ハード‐ディスクやフロッピー‐ディスクがある。

じき‐テープ【磁気テープ】

磁性体で被膜されたテープ。録音用、録画用、コンピューターの外部記憶用。

じき‐でし【直弟子】ヂキ‥

その師から直接教えを受けた弟子。直弟。直門。

しき‐てん【式典】

儀式典礼。儀式。

しき‐てん【色天】

〔仏〕(→)色界しきかいに同じ。

しき‐でん【職田】

職分田しきぶんでんの大宝令における名称。

じき‐でん【直伝】ヂキ‥

秘伝・奥義おうぎなどを直接にその師から伝授されること。「師匠―の芸」

しき‐ど【色度】

(chromaticity)明度を除いた光の色の種別を数量的に規定したもの。すなわち色相と彩度。→色いろ。

⇒しきど‐ず【色度図】

しき‐とう【指揮刀】‥タウ

軍隊で、指揮をとるため軍刀に代えて用いる刀。

しき‐どう【色道】‥ダウ

①女色と衆道。いろごと。好色一代男1「―二つに寝ても覚めても夢介と替名呼ばれて」

②いろごとのみち。

じき‐とう【直答】ヂキタフ

取次を介さずに直接に答えること。ちょくとう。

じき‐とう【直稲】ヂキタウ

奈良・平安時代、物品購入の代価として支払った稲。

じき‐どう【直堂】ヂキダウ

禅宗で、衆僧の衣鉢いはつを管理する当番。

じき‐どう【直道】ヂキダウ

〔仏〕迂回しないで、まっすぐに涅槃ねはんに到達する道。直路じきろ。

じき‐どう【食堂】‥ダウ

〔仏〕寺院の食堂しょくどう。

しきどうおおかがみ【色道大鏡】‥ダウオホ‥

遊郭についての百科全書。藤本箕山きざん著。1678年(延宝6)初撰本(16巻)成り、元禄(1688〜1704)初年再撰本(18巻)成る。郭詞くるわことば・格式・故実・作法のほか遊郭図・名妓伝など遊里の万般にわたって部門別に解説。

しき‐どく【色読】

①書を読んで、文字に表された事柄を表面的に解すること。↔体読。

②日蓮宗で、文字に書かれた事柄を、その通りに身をもって実践修行すること。身読しんどく。

しきど‐ず【色度図】‥ヅ

平面上に色度を表した図。

⇒しき‐ど【色度】

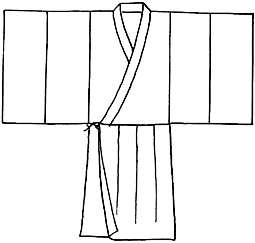

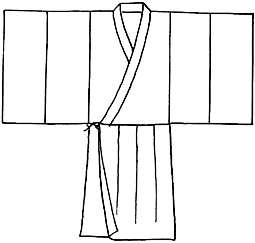

じき‐とつ【直綴・直裰】ヂキ‥

僧衣の一種。偏衫へんさんと裙子くんずとを直じかに綴りあわせ、腰から下に襞ひだのあるもの。禅宗などで僧尼がふつうに用いる衣服。ころも。

直綴

じき‐だん【直談】ヂキ‥

直接相手と談判すること。じか談判。狂言、八句連歌「それがしが参つて―に申さばやと存ずる」

じき‐たんこう【磁気探鉱】‥クワウ

地磁気の局所的な異常を測定し磁鉄鉱などの鉱床の探査を行う方法。岩石は多少とも磁気を帯びているので、広く地質構造の調査にも用いる。磁気探査。磁力探査。

じきだんしょう【直談鈔】ヂキ‥セウ

〔仏〕経典についての談義や注釈書に付する名称。直談とは経典の真意を平易に説く意で、室町後期の「法華経直談鈔」が名高い。

じき‐たんしょうほう【磁気探傷法】‥シヤウハフ

磁気を利用して鉄製品の表面近くの傷を探査する方法。加工品を磁化し、これに鉄粉を振りかけて生じる磁粉模様で破損部を知る。磁粉探傷法。マグナフラックス。

しき‐ち【敷地】

建物や施設を設けるための土地。また、道路・堤防・河川などの占める土地。「広大な―」

しき‐ちょう【色調】‥テウ

色彩の強弱・濃淡の調子。いろあい。「渋い―」

しき‐ちょう【色聴】‥チヤウ

〔心〕(audition colorée フランス)ある音を聞くとそれに伴って一定の色が見える現象。共感覚の一種。

しき‐ちょう【四季帳】‥チヤウ

奈良・平安時代、官人あるいは僧などになったために課役を免除すべき者を、四季それぞれに調査して書き上げた名簿。

じき‐ちょう【直丁】ヂキチヤウ

律令制で、仕丁していのうち、諸官庁に常時宿直して雑用に従った者。つかえのよほろ。

しきっ‐て【頻って】

〔副〕

(シキリテの音便)しばしば繰り返して。しきりに。傾城禁短気「猶―毎日出で」

じき‐つみ【直積】ヂキ‥

契約成立後、2〜3週間以内に船積みするという船積条件。プロンプト‐シップメント。

しき‐つ・める【敷き詰める】

〔他下一〕[文]しきつ・む(下二)

①敷いて押さえつける。保元物語「下なる敵の左右の手を膝にて―・め」

②一面に敷く。「砂利を―・める」

しきて【敷手】

雅楽の高麗楽こまがく、高麗壱越調こまいちこつちょうの舞楽。四人舞。冠と装束をつけ、途中でひざまずいて右肩をぬぐ。重来舞しきまい。志岐手。志岐伝。

じき‐てい【直弟】ヂキ‥

①すぐ下の弟。

②直弟子じきでし。

しきてい‐さんば【式亭三馬】

江戸後期の草双紙・滑稽本作者。本名、菊地久徳。別号、遊戯堂・洒落斎など。江戸の人。初め書肆を、のち薬商を営み、かたわら著作に従事。「雷太郎いかずちたろう強悪物語」を書いて合巻ごうかん流行のいとぐちを開く。作「浮世風呂」「浮世床」など。(1776〜1822)

→作品:『浮世床』

→作品:『浮世風呂』

じき‐ディスク【磁気ディスク】

磁性体で被膜された円盤状のコンピューター用記憶媒体。ハード‐ディスクやフロッピー‐ディスクがある。

じき‐テープ【磁気テープ】

磁性体で被膜されたテープ。録音用、録画用、コンピューターの外部記憶用。

じき‐でし【直弟子】ヂキ‥

その師から直接教えを受けた弟子。直弟。直門。

しき‐てん【式典】

儀式典礼。儀式。

しき‐てん【色天】

〔仏〕(→)色界しきかいに同じ。

しき‐でん【職田】

職分田しきぶんでんの大宝令における名称。

じき‐でん【直伝】ヂキ‥

秘伝・奥義おうぎなどを直接にその師から伝授されること。「師匠―の芸」

しき‐ど【色度】

(chromaticity)明度を除いた光の色の種別を数量的に規定したもの。すなわち色相と彩度。→色いろ。

⇒しきど‐ず【色度図】

しき‐とう【指揮刀】‥タウ

軍隊で、指揮をとるため軍刀に代えて用いる刀。

しき‐どう【色道】‥ダウ

①女色と衆道。いろごと。好色一代男1「―二つに寝ても覚めても夢介と替名呼ばれて」

②いろごとのみち。

じき‐とう【直答】ヂキタフ

取次を介さずに直接に答えること。ちょくとう。

じき‐とう【直稲】ヂキタウ

奈良・平安時代、物品購入の代価として支払った稲。

じき‐どう【直堂】ヂキダウ

禅宗で、衆僧の衣鉢いはつを管理する当番。

じき‐どう【直道】ヂキダウ

〔仏〕迂回しないで、まっすぐに涅槃ねはんに到達する道。直路じきろ。

じき‐どう【食堂】‥ダウ

〔仏〕寺院の食堂しょくどう。

しきどうおおかがみ【色道大鏡】‥ダウオホ‥

遊郭についての百科全書。藤本箕山きざん著。1678年(延宝6)初撰本(16巻)成り、元禄(1688〜1704)初年再撰本(18巻)成る。郭詞くるわことば・格式・故実・作法のほか遊郭図・名妓伝など遊里の万般にわたって部門別に解説。

しき‐どく【色読】

①書を読んで、文字に表された事柄を表面的に解すること。↔体読。

②日蓮宗で、文字に書かれた事柄を、その通りに身をもって実践修行すること。身読しんどく。

しきど‐ず【色度図】‥ヅ

平面上に色度を表した図。

⇒しき‐ど【色度】

じき‐とつ【直綴・直裰】ヂキ‥

僧衣の一種。偏衫へんさんと裙子くんずとを直じかに綴りあわせ、腰から下に襞ひだのあるもの。禅宗などで僧尼がふつうに用いる衣服。ころも。

直綴

じき‐ドラム【磁気ドラム】

磁性体で被膜された円筒状のコンピューター用記憶媒体。これを高速度で回転させ、多数の磁気ヘッドをトラックごとに配置して、大量の情報を高速で入力・出力する。

じき‐とり【直取り】ヂキ‥

①人の手をわずらわさないで手ずから取ること。

②一軍の将が、自ら手を下して敵の首を討ち取ること。

じき‐とりひき【直取引】ヂキ‥

①仲買・証券会社・取引所などを経ずに、売主と買主とが直接に取引をすること。

②もと、取引所で行われた売買取引の一つ。契約成立の日から5日(のち、2日)以内に受渡しを行うもの。

しき‐ない【鋪内】

鉱山で坑道の内部のこと。坑内。

⇒しきない‐おいこめ【鋪内追込】

し‐きない【四畿内】

畿内の諸国、すなわち大和・山城・摂津・河内の総称。757年(天平宝字1)に河内国から和泉国を分置、以後は五畿内という。

しき‐ない【式内】

延喜式の神名帳に記載されている神社。式内社。式社。↔式外しきげ

しきない‐おいこめ【鋪内追込】‥オヒ‥

江戸時代、坑夫の犯罪者をその地の鋪内に閉じこめておくこと。

⇒しき‐ない【鋪内】

しき‐なが・る【布き流る】

〔自下二〕

広くゆきわたる。普及する。仁徳紀「政令まつりごと流行しきながれて」

しき‐な・く【頻き鳴く】

〔自四〕

しきりに鳴く。万葉集19「うらがなし春しすぐればほととぎすいや―・きぬ」

しき‐な・ぶ【敷き靡ぶ】

〔他下二〕

おしなべて治める。万葉集1「そらみつやまとの国は…―・べて我こそませ」

しき‐なみ【頻浪・重波】

①次から次へとしきりに打ちよせる波。万葉集11「宇治川の瀬瀬の―しくしくに」

②(「頻並」「敷並」と書く。1の転意)しきりに続くさま。たてつづけ。枕草子35「―につどひたる車なれば、出づべきかたもなし」

⇒しきなみ‐ぐさ【頻浪草】

⇒頻浪を打つ

しきなみ‐ぐさ【頻浪草】

ススキの異称。

⇒しき‐なみ【頻浪・重波】

じき‐ドラム【磁気ドラム】

磁性体で被膜された円筒状のコンピューター用記憶媒体。これを高速度で回転させ、多数の磁気ヘッドをトラックごとに配置して、大量の情報を高速で入力・出力する。

じき‐とり【直取り】ヂキ‥

①人の手をわずらわさないで手ずから取ること。

②一軍の将が、自ら手を下して敵の首を討ち取ること。

じき‐とりひき【直取引】ヂキ‥

①仲買・証券会社・取引所などを経ずに、売主と買主とが直接に取引をすること。

②もと、取引所で行われた売買取引の一つ。契約成立の日から5日(のち、2日)以内に受渡しを行うもの。

しき‐ない【鋪内】

鉱山で坑道の内部のこと。坑内。

⇒しきない‐おいこめ【鋪内追込】

し‐きない【四畿内】

畿内の諸国、すなわち大和・山城・摂津・河内の総称。757年(天平宝字1)に河内国から和泉国を分置、以後は五畿内という。

しき‐ない【式内】

延喜式の神名帳に記載されている神社。式内社。式社。↔式外しきげ

しきない‐おいこめ【鋪内追込】‥オヒ‥

江戸時代、坑夫の犯罪者をその地の鋪内に閉じこめておくこと。

⇒しき‐ない【鋪内】

しき‐なが・る【布き流る】

〔自下二〕

広くゆきわたる。普及する。仁徳紀「政令まつりごと流行しきながれて」

しき‐な・く【頻き鳴く】

〔自四〕

しきりに鳴く。万葉集19「うらがなし春しすぐればほととぎすいや―・きぬ」

しき‐な・ぶ【敷き靡ぶ】

〔他下二〕

おしなべて治める。万葉集1「そらみつやまとの国は…―・べて我こそませ」

しき‐なみ【頻浪・重波】

①次から次へとしきりに打ちよせる波。万葉集11「宇治川の瀬瀬の―しくしくに」

②(「頻並」「敷並」と書く。1の転意)しきりに続くさま。たてつづけ。枕草子35「―につどひたる車なれば、出づべきかたもなし」

⇒しきなみ‐ぐさ【頻浪草】

⇒頻浪を打つ

しきなみ‐ぐさ【頻浪草】

ススキの異称。

⇒しき‐なみ【頻浪・重波】

じき‐さし【直差】ヂキ‥

江戸時代、旗本・御家人ごけにんが札差ふださしの手を経ないで、直接浅草の米蔵から切米きりまいを受け取ること。初期はすべて直差であった。

じき‐さつ【直札】ヂキ‥

名宛人が直接開封する書状。親展の書状。

じき‐さま【直様】ヂキ‥

(ジキザマとも)〔副〕

すぐさま。ただちに。洒落本、南閨雑話「何だか―、胸糞がわいて」

しぎ‐さん【信貴山】

奈良県北西部、生駒山地南部にある山。標高437メートル。山腹に信貴山寺、頂上に松永久秀の城址がある。

信貴山

撮影:的場 啓

じき‐さし【直差】ヂキ‥

江戸時代、旗本・御家人ごけにんが札差ふださしの手を経ないで、直接浅草の米蔵から切米きりまいを受け取ること。初期はすべて直差であった。

じき‐さつ【直札】ヂキ‥

名宛人が直接開封する書状。親展の書状。

じき‐さま【直様】ヂキ‥

(ジキザマとも)〔副〕

すぐさま。ただちに。洒落本、南閨雑話「何だか―、胸糞がわいて」

しぎ‐さん【信貴山】

奈良県北西部、生駒山地南部にある山。標高437メートル。山腹に信貴山寺、頂上に松永久秀の城址がある。

信貴山

撮影:的場 啓

⇒しぎさんえんぎ‐えまき【信貴山縁起絵巻】

⇒しぎさん‐じ【信貴山寺】

じき‐さん【直参】ヂキ‥

①華族の名門から出た僧で最勝講の聴衆であった者。

②直接にその主君に属する家臣。特に、江戸時代、将軍家に直属した家臣で1万石未満の者、すなわち旗本・御家人ごけにんの総称。↔陪臣ばいしん

しぎさんえんぎ‐えまき【信貴山縁起絵巻】‥ヱ‥

信貴山寺を再興した修行僧命蓮みょうれんにまつわる三つの奇蹟談を3巻に描いた絵巻。12世紀後半成る。動きに富む貴賤さまざまの人物の表情姿態を、すぐれた筆力で自在に描く。日本の絵巻物の代表的遺品の一つ。

⇒しぎ‐さん【信貴山】

しき‐さんこん【式三献】

(→)三献さんこんに同じ。

しぎさん‐じ【信貴山寺】

信貴山の東腹にある信貴山真言宗の総本山。正称は朝護孫子寺ちょうごそんしじ。聖徳太子の創建と伝え、延喜(901〜923)年間、命蓮みょうれんが再興。初め天台系、次いで真言系修験道の道場となる。本尊は毘沙門天。信貴山縁起絵巻を所蔵。

⇒しぎ‐さん【信貴山】

しき‐さんば【式三番】

(シキサンバンとも)

①猿楽の能に古くから伝わる祭儀的な演目。もと、父尉ちちのじょう・翁・三番叟さんばそう(はじめ三番猿楽)の三老人の祝福舞の総称。室町時代には父尉が露払い役の千歳せんざいにかわる。曲は、翁役の「どうどうたらり」という呪文的な歌に始まる。翁の舞のあとに三番叟役のモミの段、鈴の段の舞があり、後に、三番叟の部分を中心にした舞踊曲多数を生む母胎となる。能では翁の謡を「神歌かみうた・しんか」とも称する。現在でも「翁」と題し、祝賀・追悼等の能の催しの初めに演じる。特殊演式「父尉延命冠者」として父尉の面影を残している流派もある。

式三番

⇒しぎさんえんぎ‐えまき【信貴山縁起絵巻】

⇒しぎさん‐じ【信貴山寺】

じき‐さん【直参】ヂキ‥

①華族の名門から出た僧で最勝講の聴衆であった者。

②直接にその主君に属する家臣。特に、江戸時代、将軍家に直属した家臣で1万石未満の者、すなわち旗本・御家人ごけにんの総称。↔陪臣ばいしん

しぎさんえんぎ‐えまき【信貴山縁起絵巻】‥ヱ‥

信貴山寺を再興した修行僧命蓮みょうれんにまつわる三つの奇蹟談を3巻に描いた絵巻。12世紀後半成る。動きに富む貴賤さまざまの人物の表情姿態を、すぐれた筆力で自在に描く。日本の絵巻物の代表的遺品の一つ。

⇒しぎ‐さん【信貴山】

しき‐さんこん【式三献】

(→)三献さんこんに同じ。

しぎさん‐じ【信貴山寺】

信貴山の東腹にある信貴山真言宗の総本山。正称は朝護孫子寺ちょうごそんしじ。聖徳太子の創建と伝え、延喜(901〜923)年間、命蓮みょうれんが再興。初め天台系、次いで真言系修験道の道場となる。本尊は毘沙門天。信貴山縁起絵巻を所蔵。

⇒しぎ‐さん【信貴山】

しき‐さんば【式三番】

(シキサンバンとも)

①猿楽の能に古くから伝わる祭儀的な演目。もと、父尉ちちのじょう・翁・三番叟さんばそう(はじめ三番猿楽)の三老人の祝福舞の総称。室町時代には父尉が露払い役の千歳せんざいにかわる。曲は、翁役の「どうどうたらり」という呪文的な歌に始まる。翁の舞のあとに三番叟役のモミの段、鈴の段の舞があり、後に、三番叟の部分を中心にした舞踊曲多数を生む母胎となる。能では翁の謡を「神歌かみうた・しんか」とも称する。現在でも「翁」と題し、祝賀・追悼等の能の催しの初めに演じる。特殊演式「父尉延命冠者」として父尉の面影を残している流派もある。

式三番

白式尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

白式尉

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

黒式尉

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

黒式尉

撮影:神田佳明(所蔵:山本東次郎家)

②能の「翁」に取材した三番叟物のうち、常磐津「祝言式三番叟」、義太夫「寿式三番叟」などの略称。式三番叟。→三番叟。

『翁』(演目)

撮影:神田佳明(シテ:出雲康雅)

②能の「翁」に取材した三番叟物のうち、常磐津「祝言式三番叟」、義太夫「寿式三番叟」などの略称。式三番叟。→三番叟。

『翁』(演目)

撮影:神田佳明(シテ:出雲康雅)

『三番叟』(大倉流『三番三』)(演目)

撮影:神田佳明(シテ:山本東次郎)

『三番叟』(大倉流『三番三』)(演目)

撮影:神田佳明(シテ:山本東次郎)

⇒しきさんば‐そう【式三番叟】

しきさんば‐そう【式三番叟】

(→)式三番2に同じ。

⇒しき‐さんば【式三番】

しき‐し【色紙】

①種々の色の紙。いろがみ。

②和歌・俳句・絵・書などを書く方形の厚紙。文様をいろどり、金銀の砂子などをおくものもある。寸法は、大は縦20センチメートル・横17センチメートル、小は縦18センチメートル・横16センチメートル。〈日葡辞書〉。「―にサインする」

色紙

撮影:関戸 勇

⇒しきさんば‐そう【式三番叟】

しきさんば‐そう【式三番叟】

(→)式三番2に同じ。

⇒しき‐さんば【式三番】

しき‐し【色紙】

①種々の色の紙。いろがみ。

②和歌・俳句・絵・書などを書く方形の厚紙。文様をいろどり、金銀の砂子などをおくものもある。寸法は、大は縦20センチメートル・横17センチメートル、小は縦18センチメートル・横16センチメートル。〈日葡辞書〉。「―にサインする」

色紙

撮影:関戸 勇

③着物の地質の弱った部分に裏打ちする布。

⇒しきし‐がた【色紙形】

⇒しきし‐ばこ【色紙箱】

⇒しきし‐まど【色紙窓】

しき‐じ【式次】

儀式のとり運びの順序。式の次第。

しき‐じ【式事】

儀式の行事。ぎしきごと。

しき‐じ【式辞】

式場で述べる挨拶あいさつのことば。

しき‐じ【職事】

(職掌・職務内容の意)

①(→)職事官に同じ。↔散位。

②蔵人頭くろうどのとうおよび五位・六位の蔵人の総称。今昔物語集28「彼の範国は五位の―にて」

③院や公卿の家に仕え、雑事をつかさどる職。落窪物語3「衛門督の殿の家司けいし・―どもなり」

④団体などで実務を担当・執行する者。

⇒しきじ‐かん【職事官】

しき‐じ【識字】

文字の読み書きができること。「―運動」

しきし‐がた【色紙形】

①短冊たんざく形に対し、正方形に近い長方形。

②色紙の形に切った紙面、または屏風・障子などに色紙の形の輪郭を描いた中に詩歌などを書いたもの。

⇒しき‐し【色紙】

しきじ‐かん【職事官】‥クワン

律令制で、官位相当があり、かつ職掌を定めてある官。また、その官についている人。中央官庁および大宰府・国司などの主要官人である四等官・品官、女官では後宮の掌しょう以上をいう。公式令「凡そ内外の諸司、執掌有らむをば、―とせよ」↔散事

⇒しき‐じ【職事】

しき‐しき【式式】

荘重で儀式ばっているさま。本式。正式。万葉集の文反古「置綿おきわたきたる中居女に口上いはせ―に仕掛ぬれば」

しき‐しき【頻頻】

〔副〕

しばしば。しきりに。春雨物語「―参りたりき」

じき‐じき【直直】ヂキヂキ

他人を介さずに、本人が直接にするさま。「社長―の命令」「―に申し上げる」

じき‐しごせん【磁気子午線】

地球上で地磁気の水平磁力の方向を示す曲線。

しき‐しだい【式次第】

式をとり運ぶ順序。式次しきじ。

しき‐じつ【式日】

①儀式のある日。

②定まった執務または集会の当日。

③祝日。祭日。

⇒しきじつ‐よりあい【式日寄合】

じき‐しつどけい【自記湿度計】

湿度の時間的変化を自動的に記録する湿度計。

しきじつ‐よりあい【式日寄合】‥アヒ

江戸時代、寺社奉行・勘定奉行・町奉行・大目付・目付が、毎月4日・12日・22日の式日に、評定所で集会評定したこと。

⇒しき‐じつ【式日】

しきし‐ないしんのう【式子内親王】‥ワウ

⇒しょくしないしんのう

じきしにんしん‐けんしょうじょうぶつ【直指人心見性成仏】ヂキ‥シヤウジヤウ‥

禅宗の悟りを示した語。坐禅によって自己の本来の心性を見極めれば、それが仏の悟りにほかならないということ。「教外別伝不立文字」から、次第に心を強調していわれるようになった。

しきし‐ばこ【色紙箱】

色紙を入れる箱。印籠蓋で、蒔絵を施し、雅致あるものが多い。

⇒しき‐し【色紙】

しきしま【敷島・磯城島】

①崇神天皇・欽明天皇の宮のあった大和国(奈良県)磯城郡の地名。

②大和国の別称。

③日本国の別称。

④「敷島の道」の略。

⇒しきしま‐の【敷島の】

⇒しきしま‐の‐みち【敷島の道】

しきし‐まど【色紙窓】

茶室の窓の一種。中心をずらして上下に配してある二つの方形の窓。

⇒しき‐し【色紙】

しきしま‐の【敷島の】

〔枕〕

「やまと」にかかる。万葉集20「―やまとの国に」

⇒しきしま【敷島・磯城島】

しきしま‐の‐みち【敷島の道】

(日本古来の道の意から)和歌の道。歌道。千載和歌集序「―も盛りにおこりにおこりて」

⇒しきしま【敷島・磯城島】

しき‐しゃ【式社】

(→)式内しきないに同じ。

しき‐しゃ【識者】

(有識者の略)

①有職ゆうそくに通じている人。

②物事をよくわきまえた人。知識や見識を有する人。「―の意見を聞く」

しき‐しゃ【指揮者】

①指揮する人。指図する人。

②特に音楽で、管弦楽・吹奏楽・合唱などの指揮をする人。コンダクター。

しき‐じゃく【色弱】

(color weakness)「色覚異常」参照。

しきしゃ‐でん【職写田】

平安時代、左右京職で計帳を申告しない戸の田を没収して設定した不輸租田。京職ではその賃貸料を計帳の筆写料とした。

じき‐しゃへい【磁気遮蔽】

外部に磁気を漏らさず、または外部磁界の影響を受けないようにすること。磁性体や超伝導体を用いる。

しきしゃまな【式叉摩那】

〔仏〕(梵語śikṣamāṇā)沙弥尼しゃみにのうち、18歳から20歳までの者。この間、不淫・不盗・不殺・不妄語・不飲酒・不非時食を守り、その後、具足戒を受けて比丘尼びくにとなる。学法女。正学女。

しき‐しゅ【職衆・色衆】

法会ほうえの時、色衣を着けて梵唄ぼんばい・散華さんげなどを行う僧衆の総称。

じき‐しょ【直書】ヂキ‥

①自ら直接書くこと。自筆。じきひつ。

②文書の発給者自身が署名して出す形式の文書。中世、武家文書の一形式。直状。書下かきくだし状。

じき‐じょ【直叙】ヂキ‥

順序を踏まないで直ちにその位に叙すること。

しき‐しょう【式正】‥シヤウ

正しい儀式。本式。正式。好色一代男8「―の庖丁人」

⇒しきしょう‐の‐しょうぞく【式正の装束】

しき‐しょう【職掌】‥シヤウ

①古代、大膳職だいぜんしき・左右京職などの雑任ぞうにんで官掌かじょうの類。

②中世、社寺などで神楽などをする役を勤めた者。

③1869〜77年(明治2〜10)皇太后宮職・皇后宮職に置かれた判任官。

しきしょう【史記抄】‥セウ

「史記」の注釈書。桃源瑞仙著。1477年(文明9)成立。口語資料として重要。

しき‐じょう【式条】‥デウ

(→)式目しきもくに同じ。

しき‐じょう【式状】‥ジヤウ

貞永じょうえい式目と今川状。共に室町武家の規範。狂言、文蔵「それ、よみ物にとりては、庭訓か、―か」

しき‐じょう【式場】‥ヂヤウ

儀式を行う場所。

しき‐じょう【色情】‥ジヤウ

男女間の情欲。色欲。いろけ。

⇒しきじょう‐きょう【色情狂】

⇒しきじょう‐とうさく【色情倒錯】

じき‐じょう【直状】ヂキジヤウ

(→)直書2に同じ。

しきじょう‐きょう【色情狂】‥ジヤウキヤウ

色情に駆られて、常態を失した挙動をなすこと。また、その人。いろきちがい。「いたましき―とならむより浪なみをくらひて死なむとぞ思ふ」(牧水)

⇒しき‐じょう【色情】

じき‐しょうそう【時期尚早】‥シヤウサウ

それを行う時期にはまだなってないこと。

しきじょう‐とうさく【色情倒錯】‥ジヤウタウ‥

性的倒錯のこと。→異常性欲

⇒しき‐じょう【色情】

しきしょう‐の‐しょうぞく【式正の装束】‥シヤウ‥シヤウ‥

儀式に着用する正式の装束。

⇒しき‐しょう【式正】

しき‐しん【色心】

〔仏〕物質と精神。「―不二」

しき‐しん【色身】

〔仏〕肉体をとり、現実界に顕現した仏陀の姿。釈迦牟尼はその典型的な例。↔法身ほっしん

しき‐しん【色神】

(→)色覚に同じ。

しき‐じん【式神・識神・職神】

⇒しきがみ

じき‐しん【直心】ヂキ‥

〔仏〕純一無雑ですなおな心。

じきしんかげ‐りゅう【直心影流】ヂキ‥リウ

剣術の一派。江戸前期の摂津高槻藩士山田平左衛門光徳(1639〜1716)を祖とする。のち男谷精一郎・島田虎之助・榊原鍵吉らを輩出。

しき‐す【敷簀】

敷物にする簀。

じき‐ず【磁気図】‥ヅ

地磁気の等偏角線・等伏角線・等水平分力線などを地図上に記載したもの。ハリーの創始。

しき‐すな【敷砂】

砂を庭などに敷き散らすこと。また、その砂。

ジギスムント【Sigismund】

ハンガリー王のちボヘミア王を兼ねた神聖ローマ皇帝(在位1410〜1437)。コンスタンツの公会議で西方教会の分裂を終息させたが、フスの火刑により、フス戦争をひき起こす。(1368〜1437)

し‐きせ【為着せ・仕着せ】

(現在は多く「お―」の形で用いる)

①(「四季施」とも書く)主人から奉公人に季節に応じて着物を与えること。また、その着物。傾城禁短気「親方からの―の衣裳もわがものとは定め難し」。島崎藤村、春「住職に言はせると、四季施のやうな法衣ころもが得られないでもない」

②転じて、自分の意志とは関係なく一方的に与えられた事柄。「お―はいやだ」

⇒しきせ‐だい【為着せ代・仕着せ代】

しき‐せ【四季施】

江戸幕府で、同朋どうぼう・右筆ゆうひつ・数寄屋坊主すきやぼうずなどの諸役人に時服じふくを与えること。また、その時服。→しきせ(為着せ)。

⇒しきせ‐きん【四季施金】

じき‐せきどう【磁気赤道】‥ダウ

地磁気の伏角が零の点を結ぶ地球上の曲線。地理学上の赤道とは10〜15度ずれている。

しきせ‐きん【四季施金】

江戸幕府で、右筆・同朋などに四季施の衣服代として給与した金銭。

⇒しき‐せ【四季施】

しきせ‐だい【為着せ代・仕着せ代】

主人から奉公人にしきせの衣服代として給与した金銭。

⇒し‐きせ【為着せ・仕着せ】

じき‐ぜめ【食攻め】

(→)「兵糧ひょうろう攻め」に同じ。太平記3「ただ―にすべしとぞ議せられける」

しき‐せん【敷銭】

中世、不動産貸借の際に保証金として預託する金銭。また、嫁入りに際し持参する金銭。敷金。

じき‐せん【直銭】ヂキ‥

(直は「あたい」の意)売買の際に代価として、また賃貸料として払われる銭。

しき‐そ【色素】

(pigment)物体に色を与える成分。物が色を呈するもとになるもの。

⇒しきそ‐さいぼう【色素細胞】

⇒しきそ‐たい【色素体】

⇒しきそ‐たんぱくしつ【色素蛋白質】

⇒しきそ‐ほう【色素胞】

じき‐そ【直訴】ヂキ‥

一定の手続を経ず、直接にお上に訴えること。特に江戸時代に、将軍または領主に越訴おっそすること。直願じきがん。「社長に―する」

しき‐そう【色相】‥サウ

①〔仏〕肉眼で見える姿・形。狂言、半銭「人の施物をくるると思はず取るとも思はで―切断し」

②(hue)色感の3要素の一つ。その色と同じ色感を起こすスペクトル単色光の波長で表される。色あい。色調。→色いろ➊。

③〔生〕動物の体色を類型化したもの。躯幹の腹部と体側・背面の体色が異なる二色相、腹部・体側・背面のそれぞれが異なる三色相などがある。また、季節により体色の異なるものもいう。

⇒しきそう‐かん【色相環】

じき‐そう【直奏】ヂキ‥

伝奏てんそうを経ないで直接に奏聞すること。

じき‐そう【直送】ヂキ‥

⇒ちょくそう

しきそう‐かん【色相環】‥サウクワン

色相を体系的に環状に表したもの。色環。

⇒しき‐そう【色相】

じき‐そうきょくし【磁気双極子】‥サウ‥

微小距離をへだてて位置した大きさの等しい正負一対の磁極。

じき‐そうち【自記装置】‥サウ‥

ある現象の変化を自動的・連続的に記録する器械の総称。

じき‐ぞうふくき【磁気増幅器】

強磁性体の磁化特性を利用した増幅器。

しき‐そく‐ぜ‐くう【色即是空】

〔仏〕[般若心経]色しきとは現象界の物質的存在。そこには固定的実体がなく空くうであるということ。→空即是色

しきそ‐さいぼう【色素細胞】‥バウ

色素を生産あるいは保持している細胞の総称。メラノサイト。→色素胞。

⇒しき‐そ【色素】

しき‐そそう【士気阻喪・士気沮喪】‥サウ

兵士たちの意気が失われること。広く、集団の意気が失われること。↔士気高揚

しきそ‐たい【色素体】

植物の細胞質内に含まれ、色素を含有する小体。葉緑体、および類縁の白色体・有色体などの総称。広義には細菌類のものも含めていう。

⇒しき‐そ【色素】

しきそ‐たんぱくしつ【色素蛋白質】

色素を含む複合蛋白質。ヘモグロビン・チトクロム・ロドプシンの類。

⇒しき‐そ【色素】

しきそ‐ほう【色素胞】‥ハウ

色素細胞のうち、動物の体色変化に関与するもの。特に大形で樹状の突起を有する細胞。多くの動物体の表面に存在し、神経やホルモンの支配により、細胞自体の収縮や拡張、あるいは細胞内での色素顆粒の集散を引き起こし体色を変化させる。色により、黒色素胞・黄色素胞などに分ける。

⇒しき‐そ【色素】

じき‐そん【直孫】ヂキ‥

直系の孫。父方の血でつながる孫。また、広く子孫。

しきだ【敷田】

姓氏の一つ。

⇒しきだ‐としはる【敷田年治】

しき‐たい【色代・色体・式体】

(シキダイとも)

①頭を垂れて礼をすること。会釈えしゃく。挨拶あいさつ。平治物語「―してしづしづと歩み」

②世辞。追従ついしょう。沙石集8「―にて御年よりは若く見え給ふといへばうれしく」

③遠慮すること。辞退すること。三河物語「御膳の出る時、御―をなされて、大和大納言殿を上座へ上げさせ給ひて」

④他の品物でその代りとすること。

⑤(「色体」と書く)肉体。日葡辞書「ランタイ。即ち、クサッタシキタイ」

⇒しきたい‐ぜに【色代銭】

⇒しきたい‐のう【色代納】

しき‐だい【敷台】

①(→)式台しきだい2に同じ。

②和船の各船梁ふなばりを舷外で連結する角材。垣立かきたつを立てる台。台。

しき‐だい【式台】

(色代の意から)

①表座敷と玄関などとの間に設け、客に対して送迎の挨拶をする部屋。式台の間。

②玄関先に設けた一段低い板敷き。客を送迎して礼をする所。敷台。

しき‐だい【色代】

⇒しきたい

しきたい‐ぜに【色代銭】

平安時代、絹布などの物納の代りに銭で納めさせたもの。

⇒しき‐たい【色代・色体・式体】

しきたい‐のう【色代納】‥ナフ

(シキダイノウとも)中世に行われた租税収納法の一つ。年貢を米で納める代りに、藁・粟・大豆・小豆・油・綿・布などで納めること。雑納。→いろだいおさめ

⇒しき‐たい【色代・色体・式体】

しき‐たえ【敷

③着物の地質の弱った部分に裏打ちする布。

⇒しきし‐がた【色紙形】

⇒しきし‐ばこ【色紙箱】

⇒しきし‐まど【色紙窓】

しき‐じ【式次】

儀式のとり運びの順序。式の次第。

しき‐じ【式事】

儀式の行事。ぎしきごと。

しき‐じ【式辞】

式場で述べる挨拶あいさつのことば。

しき‐じ【職事】

(職掌・職務内容の意)

①(→)職事官に同じ。↔散位。

②蔵人頭くろうどのとうおよび五位・六位の蔵人の総称。今昔物語集28「彼の範国は五位の―にて」

③院や公卿の家に仕え、雑事をつかさどる職。落窪物語3「衛門督の殿の家司けいし・―どもなり」

④団体などで実務を担当・執行する者。

⇒しきじ‐かん【職事官】

しき‐じ【識字】

文字の読み書きができること。「―運動」

しきし‐がた【色紙形】

①短冊たんざく形に対し、正方形に近い長方形。

②色紙の形に切った紙面、または屏風・障子などに色紙の形の輪郭を描いた中に詩歌などを書いたもの。

⇒しき‐し【色紙】

しきじ‐かん【職事官】‥クワン

律令制で、官位相当があり、かつ職掌を定めてある官。また、その官についている人。中央官庁および大宰府・国司などの主要官人である四等官・品官、女官では後宮の掌しょう以上をいう。公式令「凡そ内外の諸司、執掌有らむをば、―とせよ」↔散事

⇒しき‐じ【職事】

しき‐しき【式式】

荘重で儀式ばっているさま。本式。正式。万葉集の文反古「置綿おきわたきたる中居女に口上いはせ―に仕掛ぬれば」

しき‐しき【頻頻】

〔副〕

しばしば。しきりに。春雨物語「―参りたりき」

じき‐じき【直直】ヂキヂキ

他人を介さずに、本人が直接にするさま。「社長―の命令」「―に申し上げる」

じき‐しごせん【磁気子午線】

地球上で地磁気の水平磁力の方向を示す曲線。

しき‐しだい【式次第】

式をとり運ぶ順序。式次しきじ。

しき‐じつ【式日】

①儀式のある日。

②定まった執務または集会の当日。

③祝日。祭日。

⇒しきじつ‐よりあい【式日寄合】

じき‐しつどけい【自記湿度計】

湿度の時間的変化を自動的に記録する湿度計。

しきじつ‐よりあい【式日寄合】‥アヒ

江戸時代、寺社奉行・勘定奉行・町奉行・大目付・目付が、毎月4日・12日・22日の式日に、評定所で集会評定したこと。

⇒しき‐じつ【式日】

しきし‐ないしんのう【式子内親王】‥ワウ

⇒しょくしないしんのう

じきしにんしん‐けんしょうじょうぶつ【直指人心見性成仏】ヂキ‥シヤウジヤウ‥

禅宗の悟りを示した語。坐禅によって自己の本来の心性を見極めれば、それが仏の悟りにほかならないということ。「教外別伝不立文字」から、次第に心を強調していわれるようになった。

しきし‐ばこ【色紙箱】

色紙を入れる箱。印籠蓋で、蒔絵を施し、雅致あるものが多い。

⇒しき‐し【色紙】

しきしま【敷島・磯城島】

①崇神天皇・欽明天皇の宮のあった大和国(奈良県)磯城郡の地名。

②大和国の別称。

③日本国の別称。

④「敷島の道」の略。

⇒しきしま‐の【敷島の】

⇒しきしま‐の‐みち【敷島の道】

しきし‐まど【色紙窓】

茶室の窓の一種。中心をずらして上下に配してある二つの方形の窓。

⇒しき‐し【色紙】

しきしま‐の【敷島の】

〔枕〕

「やまと」にかかる。万葉集20「―やまとの国に」

⇒しきしま【敷島・磯城島】

しきしま‐の‐みち【敷島の道】

(日本古来の道の意から)和歌の道。歌道。千載和歌集序「―も盛りにおこりにおこりて」

⇒しきしま【敷島・磯城島】

しき‐しゃ【式社】

(→)式内しきないに同じ。

しき‐しゃ【識者】

(有識者の略)

①有職ゆうそくに通じている人。

②物事をよくわきまえた人。知識や見識を有する人。「―の意見を聞く」

しき‐しゃ【指揮者】

①指揮する人。指図する人。

②特に音楽で、管弦楽・吹奏楽・合唱などの指揮をする人。コンダクター。

しき‐じゃく【色弱】

(color weakness)「色覚異常」参照。

しきしゃ‐でん【職写田】

平安時代、左右京職で計帳を申告しない戸の田を没収して設定した不輸租田。京職ではその賃貸料を計帳の筆写料とした。

じき‐しゃへい【磁気遮蔽】

外部に磁気を漏らさず、または外部磁界の影響を受けないようにすること。磁性体や超伝導体を用いる。

しきしゃまな【式叉摩那】

〔仏〕(梵語śikṣamāṇā)沙弥尼しゃみにのうち、18歳から20歳までの者。この間、不淫・不盗・不殺・不妄語・不飲酒・不非時食を守り、その後、具足戒を受けて比丘尼びくにとなる。学法女。正学女。

しき‐しゅ【職衆・色衆】

法会ほうえの時、色衣を着けて梵唄ぼんばい・散華さんげなどを行う僧衆の総称。

じき‐しょ【直書】ヂキ‥

①自ら直接書くこと。自筆。じきひつ。

②文書の発給者自身が署名して出す形式の文書。中世、武家文書の一形式。直状。書下かきくだし状。

じき‐じょ【直叙】ヂキ‥

順序を踏まないで直ちにその位に叙すること。

しき‐しょう【式正】‥シヤウ

正しい儀式。本式。正式。好色一代男8「―の庖丁人」

⇒しきしょう‐の‐しょうぞく【式正の装束】

しき‐しょう【職掌】‥シヤウ

①古代、大膳職だいぜんしき・左右京職などの雑任ぞうにんで官掌かじょうの類。

②中世、社寺などで神楽などをする役を勤めた者。

③1869〜77年(明治2〜10)皇太后宮職・皇后宮職に置かれた判任官。

しきしょう【史記抄】‥セウ

「史記」の注釈書。桃源瑞仙著。1477年(文明9)成立。口語資料として重要。

しき‐じょう【式条】‥デウ

(→)式目しきもくに同じ。

しき‐じょう【式状】‥ジヤウ

貞永じょうえい式目と今川状。共に室町武家の規範。狂言、文蔵「それ、よみ物にとりては、庭訓か、―か」

しき‐じょう【式場】‥ヂヤウ

儀式を行う場所。

しき‐じょう【色情】‥ジヤウ

男女間の情欲。色欲。いろけ。

⇒しきじょう‐きょう【色情狂】

⇒しきじょう‐とうさく【色情倒錯】

じき‐じょう【直状】ヂキジヤウ

(→)直書2に同じ。

しきじょう‐きょう【色情狂】‥ジヤウキヤウ

色情に駆られて、常態を失した挙動をなすこと。また、その人。いろきちがい。「いたましき―とならむより浪なみをくらひて死なむとぞ思ふ」(牧水)

⇒しき‐じょう【色情】

じき‐しょうそう【時期尚早】‥シヤウサウ

それを行う時期にはまだなってないこと。

しきじょう‐とうさく【色情倒錯】‥ジヤウタウ‥

性的倒錯のこと。→異常性欲

⇒しき‐じょう【色情】

しきしょう‐の‐しょうぞく【式正の装束】‥シヤウ‥シヤウ‥

儀式に着用する正式の装束。

⇒しき‐しょう【式正】

しき‐しん【色心】

〔仏〕物質と精神。「―不二」

しき‐しん【色身】

〔仏〕肉体をとり、現実界に顕現した仏陀の姿。釈迦牟尼はその典型的な例。↔法身ほっしん

しき‐しん【色神】

(→)色覚に同じ。

しき‐じん【式神・識神・職神】

⇒しきがみ

じき‐しん【直心】ヂキ‥

〔仏〕純一無雑ですなおな心。

じきしんかげ‐りゅう【直心影流】ヂキ‥リウ

剣術の一派。江戸前期の摂津高槻藩士山田平左衛門光徳(1639〜1716)を祖とする。のち男谷精一郎・島田虎之助・榊原鍵吉らを輩出。

しき‐す【敷簀】

敷物にする簀。

じき‐ず【磁気図】‥ヅ

地磁気の等偏角線・等伏角線・等水平分力線などを地図上に記載したもの。ハリーの創始。

しき‐すな【敷砂】

砂を庭などに敷き散らすこと。また、その砂。

ジギスムント【Sigismund】

ハンガリー王のちボヘミア王を兼ねた神聖ローマ皇帝(在位1410〜1437)。コンスタンツの公会議で西方教会の分裂を終息させたが、フスの火刑により、フス戦争をひき起こす。(1368〜1437)

し‐きせ【為着せ・仕着せ】

(現在は多く「お―」の形で用いる)

①(「四季施」とも書く)主人から奉公人に季節に応じて着物を与えること。また、その着物。傾城禁短気「親方からの―の衣裳もわがものとは定め難し」。島崎藤村、春「住職に言はせると、四季施のやうな法衣ころもが得られないでもない」

②転じて、自分の意志とは関係なく一方的に与えられた事柄。「お―はいやだ」

⇒しきせ‐だい【為着せ代・仕着せ代】

しき‐せ【四季施】

江戸幕府で、同朋どうぼう・右筆ゆうひつ・数寄屋坊主すきやぼうずなどの諸役人に時服じふくを与えること。また、その時服。→しきせ(為着せ)。

⇒しきせ‐きん【四季施金】

じき‐せきどう【磁気赤道】‥ダウ

地磁気の伏角が零の点を結ぶ地球上の曲線。地理学上の赤道とは10〜15度ずれている。

しきせ‐きん【四季施金】

江戸幕府で、右筆・同朋などに四季施の衣服代として給与した金銭。

⇒しき‐せ【四季施】

しきせ‐だい【為着せ代・仕着せ代】

主人から奉公人にしきせの衣服代として給与した金銭。

⇒し‐きせ【為着せ・仕着せ】

じき‐ぜめ【食攻め】

(→)「兵糧ひょうろう攻め」に同じ。太平記3「ただ―にすべしとぞ議せられける」

しき‐せん【敷銭】

中世、不動産貸借の際に保証金として預託する金銭。また、嫁入りに際し持参する金銭。敷金。

じき‐せん【直銭】ヂキ‥

(直は「あたい」の意)売買の際に代価として、また賃貸料として払われる銭。

しき‐そ【色素】

(pigment)物体に色を与える成分。物が色を呈するもとになるもの。

⇒しきそ‐さいぼう【色素細胞】

⇒しきそ‐たい【色素体】

⇒しきそ‐たんぱくしつ【色素蛋白質】

⇒しきそ‐ほう【色素胞】

じき‐そ【直訴】ヂキ‥

一定の手続を経ず、直接にお上に訴えること。特に江戸時代に、将軍または領主に越訴おっそすること。直願じきがん。「社長に―する」

しき‐そう【色相】‥サウ

①〔仏〕肉眼で見える姿・形。狂言、半銭「人の施物をくるると思はず取るとも思はで―切断し」

②(hue)色感の3要素の一つ。その色と同じ色感を起こすスペクトル単色光の波長で表される。色あい。色調。→色いろ➊。

③〔生〕動物の体色を類型化したもの。躯幹の腹部と体側・背面の体色が異なる二色相、腹部・体側・背面のそれぞれが異なる三色相などがある。また、季節により体色の異なるものもいう。

⇒しきそう‐かん【色相環】

じき‐そう【直奏】ヂキ‥

伝奏てんそうを経ないで直接に奏聞すること。

じき‐そう【直送】ヂキ‥

⇒ちょくそう

しきそう‐かん【色相環】‥サウクワン

色相を体系的に環状に表したもの。色環。

⇒しき‐そう【色相】

じき‐そうきょくし【磁気双極子】‥サウ‥

微小距離をへだてて位置した大きさの等しい正負一対の磁極。

じき‐そうち【自記装置】‥サウ‥

ある現象の変化を自動的・連続的に記録する器械の総称。

じき‐ぞうふくき【磁気増幅器】

強磁性体の磁化特性を利用した増幅器。

しき‐そく‐ぜ‐くう【色即是空】

〔仏〕[般若心経]色しきとは現象界の物質的存在。そこには固定的実体がなく空くうであるということ。→空即是色

しきそ‐さいぼう【色素細胞】‥バウ

色素を生産あるいは保持している細胞の総称。メラノサイト。→色素胞。

⇒しき‐そ【色素】

しき‐そそう【士気阻喪・士気沮喪】‥サウ

兵士たちの意気が失われること。広く、集団の意気が失われること。↔士気高揚

しきそ‐たい【色素体】

植物の細胞質内に含まれ、色素を含有する小体。葉緑体、および類縁の白色体・有色体などの総称。広義には細菌類のものも含めていう。

⇒しき‐そ【色素】

しきそ‐たんぱくしつ【色素蛋白質】

色素を含む複合蛋白質。ヘモグロビン・チトクロム・ロドプシンの類。

⇒しき‐そ【色素】

しきそ‐ほう【色素胞】‥ハウ

色素細胞のうち、動物の体色変化に関与するもの。特に大形で樹状の突起を有する細胞。多くの動物体の表面に存在し、神経やホルモンの支配により、細胞自体の収縮や拡張、あるいは細胞内での色素顆粒の集散を引き起こし体色を変化させる。色により、黒色素胞・黄色素胞などに分ける。

⇒しき‐そ【色素】

じき‐そん【直孫】ヂキ‥

直系の孫。父方の血でつながる孫。また、広く子孫。

しきだ【敷田】

姓氏の一つ。

⇒しきだ‐としはる【敷田年治】

しき‐たい【色代・色体・式体】

(シキダイとも)

①頭を垂れて礼をすること。会釈えしゃく。挨拶あいさつ。平治物語「―してしづしづと歩み」

②世辞。追従ついしょう。沙石集8「―にて御年よりは若く見え給ふといへばうれしく」

③遠慮すること。辞退すること。三河物語「御膳の出る時、御―をなされて、大和大納言殿を上座へ上げさせ給ひて」

④他の品物でその代りとすること。

⑤(「色体」と書く)肉体。日葡辞書「ランタイ。即ち、クサッタシキタイ」

⇒しきたい‐ぜに【色代銭】

⇒しきたい‐のう【色代納】

しき‐だい【敷台】

①(→)式台しきだい2に同じ。

②和船の各船梁ふなばりを舷外で連結する角材。垣立かきたつを立てる台。台。

しき‐だい【式台】

(色代の意から)

①表座敷と玄関などとの間に設け、客に対して送迎の挨拶をする部屋。式台の間。

②玄関先に設けた一段低い板敷き。客を送迎して礼をする所。敷台。

しき‐だい【色代】

⇒しきたい

しきたい‐ぜに【色代銭】

平安時代、絹布などの物納の代りに銭で納めさせたもの。

⇒しき‐たい【色代・色体・式体】

しきたい‐のう【色代納】‥ナフ

(シキダイノウとも)中世に行われた租税収納法の一つ。年貢を米で納める代りに、藁・粟・大豆・小豆・油・綿・布などで納めること。雑納。→いろだいおさめ

⇒しき‐たい【色代・色体・式体】

しき‐たえ【敷 ・敷妙】‥タヘ

①寝床に敷く布。

②(女房詞)枕。

⇒しきたえ‐の【敷妙の】

しきたえ‐の【敷妙の】‥タヘ‥

〔枕〕

「衣」「袂」「袖」「床」「枕」「家」などにかかる。

⇒しき‐たえ【敷

・敷妙】‥タヘ

①寝床に敷く布。

②(女房詞)枕。

⇒しきたえ‐の【敷妙の】

しきたえ‐の【敷妙の】‥タヘ‥

〔枕〕

「衣」「袂」「袖」「床」「枕」「家」などにかかる。

⇒しき‐たえ【敷 ・敷妙】

じき‐だか【直高】ヂキ‥

傾斜した部分の垂直の高さ。↔法高のりだか

しき‐たく【色沢】

いろつや。蘭学階梯「各種の諸図、―体態宛然として真に逼る」

しき‐だたみ【敷畳】

座敷に敷く畳。畳。

しき‐た・つ【敷き立つ】

〔他下二〕

いかめしく設け立てる。堅固に立てる。新古今和歌集神祇「宮柱下つ岩ねに―・てて」

じき‐たつ【直達】ヂキ‥

他人の手を経ず直接に伝達すること。

しぎたつ‐さわ【鴫立沢】‥サハ

神奈川県中郡大磯町の西端にある地。西行の「心なき身にもあはれは知られけり鴫立つ沢の秋の夕暮」の和歌で有名。大淀三千風が庵住した鴫立庵しぎたつあんがある。

しきだ‐としはる【敷田年治】

幕末・明治の国学者。豊前ぶぜんの人。帆足万里に学ぶ。和学講談所教官・神宮皇学館学頭。著「古事記標註」「音韻啓蒙」など。(1817〜1902)

⇒しきだ【敷田】

じき‐だのみ【直頼み】ヂキ‥

直接の依頼。じかだのみ。

し‐きたり【為来り・仕来り】

(「してきたこと」の意)以前からのならわし。慣例。先例。「―を守る」

ジギタリス【Digitalis ラテン】

ゴマノハグサ科ジギタリス属の多年草。南ヨーロッパ原産の薬用・観賞用植物。高さ約1メートル、全体に短毛がある。下部の葉柄は長く、上部のものは無柄。夏、淡紫紅色の鐘形花を花穂の一側面に並べて開く。葉を陰干しにして強心剤とするが劇毒。別名、狐の手袋。また、広義にはジギタリス属植物(その学名)。

ジギタリス

・敷妙】

じき‐だか【直高】ヂキ‥

傾斜した部分の垂直の高さ。↔法高のりだか

しき‐たく【色沢】

いろつや。蘭学階梯「各種の諸図、―体態宛然として真に逼る」

しき‐だたみ【敷畳】

座敷に敷く畳。畳。

しき‐た・つ【敷き立つ】

〔他下二〕

いかめしく設け立てる。堅固に立てる。新古今和歌集神祇「宮柱下つ岩ねに―・てて」

じき‐たつ【直達】ヂキ‥

他人の手を経ず直接に伝達すること。

しぎたつ‐さわ【鴫立沢】‥サハ

神奈川県中郡大磯町の西端にある地。西行の「心なき身にもあはれは知られけり鴫立つ沢の秋の夕暮」の和歌で有名。大淀三千風が庵住した鴫立庵しぎたつあんがある。

しきだ‐としはる【敷田年治】

幕末・明治の国学者。豊前ぶぜんの人。帆足万里に学ぶ。和学講談所教官・神宮皇学館学頭。著「古事記標註」「音韻啓蒙」など。(1817〜1902)

⇒しきだ【敷田】

じき‐だのみ【直頼み】ヂキ‥

直接の依頼。じかだのみ。

し‐きたり【為来り・仕来り】

(「してきたこと」の意)以前からのならわし。慣例。先例。「―を守る」

ジギタリス【Digitalis ラテン】

ゴマノハグサ科ジギタリス属の多年草。南ヨーロッパ原産の薬用・観賞用植物。高さ約1メートル、全体に短毛がある。下部の葉柄は長く、上部のものは無柄。夏、淡紫紅色の鐘形花を花穂の一側面に並べて開く。葉を陰干しにして強心剤とするが劇毒。別名、狐の手袋。また、広義にはジギタリス属植物(その学名)。

ジギタリス

じき‐だん【直談】ヂキ‥

直接相手と談判すること。じか談判。狂言、八句連歌「それがしが参つて―に申さばやと存ずる」

じき‐たんこう【磁気探鉱】‥クワウ

地磁気の局所的な異常を測定し磁鉄鉱などの鉱床の探査を行う方法。岩石は多少とも磁気を帯びているので、広く地質構造の調査にも用いる。磁気探査。磁力探査。

じきだんしょう【直談鈔】ヂキ‥セウ

〔仏〕経典についての談義や注釈書に付する名称。直談とは経典の真意を平易に説く意で、室町後期の「法華経直談鈔」が名高い。

じき‐たんしょうほう【磁気探傷法】‥シヤウハフ

磁気を利用して鉄製品の表面近くの傷を探査する方法。加工品を磁化し、これに鉄粉を振りかけて生じる磁粉模様で破損部を知る。磁粉探傷法。マグナフラックス。

しき‐ち【敷地】

建物や施設を設けるための土地。また、道路・堤防・河川などの占める土地。「広大な―」

しき‐ちょう【色調】‥テウ

色彩の強弱・濃淡の調子。いろあい。「渋い―」

しき‐ちょう【色聴】‥チヤウ

〔心〕(audition colorée フランス)ある音を聞くとそれに伴って一定の色が見える現象。共感覚の一種。

しき‐ちょう【四季帳】‥チヤウ

奈良・平安時代、官人あるいは僧などになったために課役を免除すべき者を、四季それぞれに調査して書き上げた名簿。

じき‐ちょう【直丁】ヂキチヤウ

律令制で、仕丁していのうち、諸官庁に常時宿直して雑用に従った者。つかえのよほろ。

しきっ‐て【頻って】

〔副〕

(シキリテの音便)しばしば繰り返して。しきりに。傾城禁短気「猶―毎日出で」

じき‐つみ【直積】ヂキ‥

契約成立後、2〜3週間以内に船積みするという船積条件。プロンプト‐シップメント。

しき‐つ・める【敷き詰める】

〔他下一〕[文]しきつ・む(下二)

①敷いて押さえつける。保元物語「下なる敵の左右の手を膝にて―・め」

②一面に敷く。「砂利を―・める」

しきて【敷手】

雅楽の高麗楽こまがく、高麗壱越調こまいちこつちょうの舞楽。四人舞。冠と装束をつけ、途中でひざまずいて右肩をぬぐ。重来舞しきまい。志岐手。志岐伝。

じき‐てい【直弟】ヂキ‥

①すぐ下の弟。

②直弟子じきでし。

しきてい‐さんば【式亭三馬】

江戸後期の草双紙・滑稽本作者。本名、菊地久徳。別号、遊戯堂・洒落斎など。江戸の人。初め書肆を、のち薬商を営み、かたわら著作に従事。「雷太郎いかずちたろう強悪物語」を書いて合巻ごうかん流行のいとぐちを開く。作「浮世風呂」「浮世床」など。(1776〜1822)

→作品:『浮世床』

→作品:『浮世風呂』

じき‐ディスク【磁気ディスク】

磁性体で被膜された円盤状のコンピューター用記憶媒体。ハード‐ディスクやフロッピー‐ディスクがある。

じき‐テープ【磁気テープ】

磁性体で被膜されたテープ。録音用、録画用、コンピューターの外部記憶用。

じき‐でし【直弟子】ヂキ‥

その師から直接教えを受けた弟子。直弟。直門。

しき‐てん【式典】

儀式典礼。儀式。

しき‐てん【色天】

〔仏〕(→)色界しきかいに同じ。

しき‐でん【職田】

職分田しきぶんでんの大宝令における名称。

じき‐でん【直伝】ヂキ‥

秘伝・奥義おうぎなどを直接にその師から伝授されること。「師匠―の芸」

しき‐ど【色度】

(chromaticity)明度を除いた光の色の種別を数量的に規定したもの。すなわち色相と彩度。→色いろ。

⇒しきど‐ず【色度図】

しき‐とう【指揮刀】‥タウ

軍隊で、指揮をとるため軍刀に代えて用いる刀。

しき‐どう【色道】‥ダウ

①女色と衆道。いろごと。好色一代男1「―二つに寝ても覚めても夢介と替名呼ばれて」

②いろごとのみち。

じき‐とう【直答】ヂキタフ

取次を介さずに直接に答えること。ちょくとう。

じき‐とう【直稲】ヂキタウ

奈良・平安時代、物品購入の代価として支払った稲。

じき‐どう【直堂】ヂキダウ

禅宗で、衆僧の衣鉢いはつを管理する当番。

じき‐どう【直道】ヂキダウ

〔仏〕迂回しないで、まっすぐに涅槃ねはんに到達する道。直路じきろ。

じき‐どう【食堂】‥ダウ

〔仏〕寺院の食堂しょくどう。

しきどうおおかがみ【色道大鏡】‥ダウオホ‥

遊郭についての百科全書。藤本箕山きざん著。1678年(延宝6)初撰本(16巻)成り、元禄(1688〜1704)初年再撰本(18巻)成る。郭詞くるわことば・格式・故実・作法のほか遊郭図・名妓伝など遊里の万般にわたって部門別に解説。

しき‐どく【色読】

①書を読んで、文字に表された事柄を表面的に解すること。↔体読。

②日蓮宗で、文字に書かれた事柄を、その通りに身をもって実践修行すること。身読しんどく。

しきど‐ず【色度図】‥ヅ

平面上に色度を表した図。

⇒しき‐ど【色度】

じき‐とつ【直綴・直裰】ヂキ‥

僧衣の一種。偏衫へんさんと裙子くんずとを直じかに綴りあわせ、腰から下に襞ひだのあるもの。禅宗などで僧尼がふつうに用いる衣服。ころも。

直綴

じき‐だん【直談】ヂキ‥

直接相手と談判すること。じか談判。狂言、八句連歌「それがしが参つて―に申さばやと存ずる」

じき‐たんこう【磁気探鉱】‥クワウ

地磁気の局所的な異常を測定し磁鉄鉱などの鉱床の探査を行う方法。岩石は多少とも磁気を帯びているので、広く地質構造の調査にも用いる。磁気探査。磁力探査。

じきだんしょう【直談鈔】ヂキ‥セウ

〔仏〕経典についての談義や注釈書に付する名称。直談とは経典の真意を平易に説く意で、室町後期の「法華経直談鈔」が名高い。

じき‐たんしょうほう【磁気探傷法】‥シヤウハフ

磁気を利用して鉄製品の表面近くの傷を探査する方法。加工品を磁化し、これに鉄粉を振りかけて生じる磁粉模様で破損部を知る。磁粉探傷法。マグナフラックス。

しき‐ち【敷地】

建物や施設を設けるための土地。また、道路・堤防・河川などの占める土地。「広大な―」

しき‐ちょう【色調】‥テウ

色彩の強弱・濃淡の調子。いろあい。「渋い―」

しき‐ちょう【色聴】‥チヤウ

〔心〕(audition colorée フランス)ある音を聞くとそれに伴って一定の色が見える現象。共感覚の一種。

しき‐ちょう【四季帳】‥チヤウ

奈良・平安時代、官人あるいは僧などになったために課役を免除すべき者を、四季それぞれに調査して書き上げた名簿。

じき‐ちょう【直丁】ヂキチヤウ

律令制で、仕丁していのうち、諸官庁に常時宿直して雑用に従った者。つかえのよほろ。

しきっ‐て【頻って】

〔副〕

(シキリテの音便)しばしば繰り返して。しきりに。傾城禁短気「猶―毎日出で」

じき‐つみ【直積】ヂキ‥

契約成立後、2〜3週間以内に船積みするという船積条件。プロンプト‐シップメント。

しき‐つ・める【敷き詰める】

〔他下一〕[文]しきつ・む(下二)

①敷いて押さえつける。保元物語「下なる敵の左右の手を膝にて―・め」

②一面に敷く。「砂利を―・める」

しきて【敷手】

雅楽の高麗楽こまがく、高麗壱越調こまいちこつちょうの舞楽。四人舞。冠と装束をつけ、途中でひざまずいて右肩をぬぐ。重来舞しきまい。志岐手。志岐伝。

じき‐てい【直弟】ヂキ‥

①すぐ下の弟。

②直弟子じきでし。

しきてい‐さんば【式亭三馬】

江戸後期の草双紙・滑稽本作者。本名、菊地久徳。別号、遊戯堂・洒落斎など。江戸の人。初め書肆を、のち薬商を営み、かたわら著作に従事。「雷太郎いかずちたろう強悪物語」を書いて合巻ごうかん流行のいとぐちを開く。作「浮世風呂」「浮世床」など。(1776〜1822)

→作品:『浮世床』

→作品:『浮世風呂』

じき‐ディスク【磁気ディスク】

磁性体で被膜された円盤状のコンピューター用記憶媒体。ハード‐ディスクやフロッピー‐ディスクがある。

じき‐テープ【磁気テープ】

磁性体で被膜されたテープ。録音用、録画用、コンピューターの外部記憶用。

じき‐でし【直弟子】ヂキ‥

その師から直接教えを受けた弟子。直弟。直門。

しき‐てん【式典】

儀式典礼。儀式。

しき‐てん【色天】

〔仏〕(→)色界しきかいに同じ。

しき‐でん【職田】

職分田しきぶんでんの大宝令における名称。

じき‐でん【直伝】ヂキ‥

秘伝・奥義おうぎなどを直接にその師から伝授されること。「師匠―の芸」

しき‐ど【色度】

(chromaticity)明度を除いた光の色の種別を数量的に規定したもの。すなわち色相と彩度。→色いろ。

⇒しきど‐ず【色度図】

しき‐とう【指揮刀】‥タウ

軍隊で、指揮をとるため軍刀に代えて用いる刀。

しき‐どう【色道】‥ダウ

①女色と衆道。いろごと。好色一代男1「―二つに寝ても覚めても夢介と替名呼ばれて」

②いろごとのみち。

じき‐とう【直答】ヂキタフ

取次を介さずに直接に答えること。ちょくとう。

じき‐とう【直稲】ヂキタウ

奈良・平安時代、物品購入の代価として支払った稲。

じき‐どう【直堂】ヂキダウ

禅宗で、衆僧の衣鉢いはつを管理する当番。

じき‐どう【直道】ヂキダウ

〔仏〕迂回しないで、まっすぐに涅槃ねはんに到達する道。直路じきろ。

じき‐どう【食堂】‥ダウ

〔仏〕寺院の食堂しょくどう。

しきどうおおかがみ【色道大鏡】‥ダウオホ‥

遊郭についての百科全書。藤本箕山きざん著。1678年(延宝6)初撰本(16巻)成り、元禄(1688〜1704)初年再撰本(18巻)成る。郭詞くるわことば・格式・故実・作法のほか遊郭図・名妓伝など遊里の万般にわたって部門別に解説。

しき‐どく【色読】

①書を読んで、文字に表された事柄を表面的に解すること。↔体読。

②日蓮宗で、文字に書かれた事柄を、その通りに身をもって実践修行すること。身読しんどく。

しきど‐ず【色度図】‥ヅ

平面上に色度を表した図。

⇒しき‐ど【色度】

じき‐とつ【直綴・直裰】ヂキ‥

僧衣の一種。偏衫へんさんと裙子くんずとを直じかに綴りあわせ、腰から下に襞ひだのあるもの。禅宗などで僧尼がふつうに用いる衣服。ころも。

直綴

じき‐ドラム【磁気ドラム】

磁性体で被膜された円筒状のコンピューター用記憶媒体。これを高速度で回転させ、多数の磁気ヘッドをトラックごとに配置して、大量の情報を高速で入力・出力する。

じき‐とり【直取り】ヂキ‥

①人の手をわずらわさないで手ずから取ること。

②一軍の将が、自ら手を下して敵の首を討ち取ること。

じき‐とりひき【直取引】ヂキ‥

①仲買・証券会社・取引所などを経ずに、売主と買主とが直接に取引をすること。

②もと、取引所で行われた売買取引の一つ。契約成立の日から5日(のち、2日)以内に受渡しを行うもの。

しき‐ない【鋪内】

鉱山で坑道の内部のこと。坑内。

⇒しきない‐おいこめ【鋪内追込】

し‐きない【四畿内】

畿内の諸国、すなわち大和・山城・摂津・河内の総称。757年(天平宝字1)に河内国から和泉国を分置、以後は五畿内という。

しき‐ない【式内】

延喜式の神名帳に記載されている神社。式内社。式社。↔式外しきげ

しきない‐おいこめ【鋪内追込】‥オヒ‥

江戸時代、坑夫の犯罪者をその地の鋪内に閉じこめておくこと。

⇒しき‐ない【鋪内】

しき‐なが・る【布き流る】

〔自下二〕

広くゆきわたる。普及する。仁徳紀「政令まつりごと流行しきながれて」

しき‐な・く【頻き鳴く】

〔自四〕

しきりに鳴く。万葉集19「うらがなし春しすぐればほととぎすいや―・きぬ」

しき‐な・ぶ【敷き靡ぶ】

〔他下二〕

おしなべて治める。万葉集1「そらみつやまとの国は…―・べて我こそませ」

しき‐なみ【頻浪・重波】

①次から次へとしきりに打ちよせる波。万葉集11「宇治川の瀬瀬の―しくしくに」

②(「頻並」「敷並」と書く。1の転意)しきりに続くさま。たてつづけ。枕草子35「―につどひたる車なれば、出づべきかたもなし」

⇒しきなみ‐ぐさ【頻浪草】

⇒頻浪を打つ

しきなみ‐ぐさ【頻浪草】

ススキの異称。

⇒しき‐なみ【頻浪・重波】

じき‐ドラム【磁気ドラム】

磁性体で被膜された円筒状のコンピューター用記憶媒体。これを高速度で回転させ、多数の磁気ヘッドをトラックごとに配置して、大量の情報を高速で入力・出力する。

じき‐とり【直取り】ヂキ‥

①人の手をわずらわさないで手ずから取ること。

②一軍の将が、自ら手を下して敵の首を討ち取ること。

じき‐とりひき【直取引】ヂキ‥

①仲買・証券会社・取引所などを経ずに、売主と買主とが直接に取引をすること。

②もと、取引所で行われた売買取引の一つ。契約成立の日から5日(のち、2日)以内に受渡しを行うもの。

しき‐ない【鋪内】

鉱山で坑道の内部のこと。坑内。

⇒しきない‐おいこめ【鋪内追込】

し‐きない【四畿内】

畿内の諸国、すなわち大和・山城・摂津・河内の総称。757年(天平宝字1)に河内国から和泉国を分置、以後は五畿内という。

しき‐ない【式内】

延喜式の神名帳に記載されている神社。式内社。式社。↔式外しきげ

しきない‐おいこめ【鋪内追込】‥オヒ‥

江戸時代、坑夫の犯罪者をその地の鋪内に閉じこめておくこと。

⇒しき‐ない【鋪内】

しき‐なが・る【布き流る】

〔自下二〕

広くゆきわたる。普及する。仁徳紀「政令まつりごと流行しきながれて」

しき‐な・く【頻き鳴く】

〔自四〕

しきりに鳴く。万葉集19「うらがなし春しすぐればほととぎすいや―・きぬ」

しき‐な・ぶ【敷き靡ぶ】

〔他下二〕

おしなべて治める。万葉集1「そらみつやまとの国は…―・べて我こそませ」

しき‐なみ【頻浪・重波】

①次から次へとしきりに打ちよせる波。万葉集11「宇治川の瀬瀬の―しくしくに」

②(「頻並」「敷並」と書く。1の転意)しきりに続くさま。たてつづけ。枕草子35「―につどひたる車なれば、出づべきかたもなし」

⇒しきなみ‐ぐさ【頻浪草】

⇒頻浪を打つ

しきなみ‐ぐさ【頻浪草】

ススキの異称。

⇒しき‐なみ【頻浪・重波】

広辞苑に「敷居」で始まるの検索結果 1-4。