複数辞典一括検索+![]()

![]()

うつばり【梁】🔗⭐🔉

○梁の塵を動かすうつばりのちりをうごかす🔗⭐🔉

○梁の塵を動かすうつばりのちりをうごかす

「梁塵りょうじんを動かす」に同じ。「梁の塵も落ちる」とも。→梁塵(成句)

⇒うつばり【梁】

うつ‐びょう【鬱病】‥ビヤウ

気分障害の一型。抑鬱気分・悲哀・絶望感・不安・焦燥・苦悶感などがあり、体調がすぐれず、精神活動が抑制され、しばしば自殺企図・心気妄想を抱くなどの症状を呈する精神の病気。原因不明。双極性障害(躁鬱病)の鬱病相の形をとるもの、周期性ないし単相性鬱病の型のものなどがある。

うつぶき【俯き】

(→)「うつむき」に同じ。古今和歌集六帖3「ねぶれども袖ひづ川の―に」

うつぶ・く【俯く】

〔自四・他下二〕

「うつむく」に同じ。

うつぶけ【俯け】

(→)「うつむけ」に同じ。

うつぶし【俯し】

うつぶすこと。うつむき。竹取物語「物に酔ひたる心地して―にふせり」

⇒うつぶし‐め【俯し目】

うつ‐ぶし【空五倍子・空柴】

(中が空からであるからいう)(→)「ふし(付子)」に同じ。

⇒うつぶし‐いろ【空五倍子色・空柴色】

⇒うつぶし‐ぞめ【空五倍子染】

うつぶし‐いろ【空五倍子色・空柴色】

五倍子ふしで染めた薄黒い色。喪服に用いる。にびいろ。

Munsell color system: 9YR5.5/2.5

⇒うつ‐ぶし【空五倍子・空柴】

うつぶし‐ぞめ【空五倍子染】

うつぶし色に染めること。古今和歌集雑体「―の麻のきぬなり」

⇒うつ‐ぶし【空五倍子・空柴】

うつぶし‐め【俯し目】

視線を下の方に向けた様子。下むきかげん。ふしめ。今鏡「大殿は…色もかはつて、―になり給ひけるほどに」

⇒うつぶし【俯し】

うつぶ・す【俯す・うつ伏す】

[一]〔自五〕

下向きに伏す。うっぷす。源氏物語若紫「伏し目になりて―・したるに」。「床に―・す」

[二]〔他下二〕

⇒うつぶせる(下一)

うつぶせ【俯せ・うつ伏せ】

顔などを下に向けること。また、その状態。うつむけ。古事談1「餅入れたる折櫃おりびつを―に置きたれば」。「ベッドに―になる」

うつぶ・せる【俯せる・うつ伏せる】

〔他下一〕[文]うつぶ・す(下二)

顔や物の表面(上に向くべきもの)を下に向ける。「体を地面に―・せる」「コップを―・せる」

うっ‐ぷん【鬱憤】

心に積もる怒り。抑えに抑えたうらみ。平家物語7「―を含めるをりふしなれば」。「―を晴らす」

うっ‐ぺい【鬱閉】

森林で、樹木の枝や葉の茂っている部分が相接し、隙間のなくなった状態。

うつほ【空】

(ウツホラ(空洞)の約という)

⇒うつお

うつぼ【空】

⇒うつお。

⇒うつぼ‐ぶね【空舟】

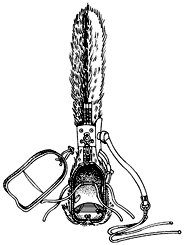

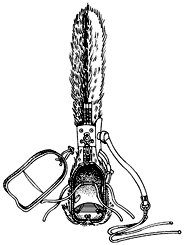

うつぼ【靫・空穂】

(「靱」と書くのは誤用)矢を盛って腰に背負う用具。中空の籠かごで、時に毛皮をつけて(後世は張子で漆塗のものもある)矢が雨に濡れるのを防ぐ。うつお。羽壺。寀(ウツホの合字)。曾我物語1「―をもとかず」

靫

⇒うつぼ‐かずら【靫蔓】

⇒うつぼ‐がわら【靫瓦】

⇒うつぼ‐ぐさ【靫草】

⇒うつぼ‐の‐み【空穂の実】

うつぼ【鱓】

ウツボ科の海産の硬骨魚。全長約80センチメートル。太いウナギ型で美しい斑紋がある。口は大きく、歯は強大。沿岸の岩の間にすみ、性質は凶暴ではげしく噛みつく。食用および水産皮革の原料。

ウツボ

提供:東京動物園協会

⇒うつぼ‐かずら【靫蔓】

⇒うつぼ‐がわら【靫瓦】

⇒うつぼ‐ぐさ【靫草】

⇒うつぼ‐の‐み【空穂の実】

うつぼ【鱓】

ウツボ科の海産の硬骨魚。全長約80センチメートル。太いウナギ型で美しい斑紋がある。口は大きく、歯は強大。沿岸の岩の間にすみ、性質は凶暴ではげしく噛みつく。食用および水産皮革の原料。

ウツボ

提供:東京動物園協会

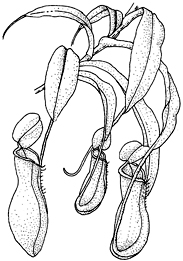

うつぼ‐かずら【靫蔓】‥カヅラ

ウツボカズラ科の多年生の蔓性食虫植物。約70種が熱帯アジアに自生。また、観賞用に温室で栽培。葉の先端に瓶形の袋を下垂、中に消化液を貯え、液中に落ちた昆虫などの小動物を養分とする。ネペンテス。猪籠草。

うつぼかずら

うつぼ‐かずら【靫蔓】‥カヅラ

ウツボカズラ科の多年生の蔓性食虫植物。約70種が熱帯アジアに自生。また、観賞用に温室で栽培。葉の先端に瓶形の袋を下垂、中に消化液を貯え、液中に落ちた昆虫などの小動物を養分とする。ネペンテス。猪籠草。

うつぼかずら

ウツボカズラ

撮影:関戸 勇

ウツボカズラ

撮影:関戸 勇

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐がわら【靫瓦】‥ガハラ

屋根の谷または大きな本瓦葺に用いる瓦で、一部凵かん字形のもの。

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐ぐさ【靫草】

シソ科の多年草。茎は四角く毛がある。路傍や線路沿いなどにごく普通。高さ20〜30センチメートル。6〜7月頃、頂に太い穂を付け、紫色の唇形花を密に開く。花には大きな円い苞があり、靫の形に似る。穂は花後暗褐色となり、これを漢方生薬の夏枯草かごそうとし、利尿・消炎剤。

ウツボグサ

撮影:関戸 勇

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐がわら【靫瓦】‥ガハラ

屋根の谷または大きな本瓦葺に用いる瓦で、一部凵かん字形のもの。

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐ぐさ【靫草】

シソ科の多年草。茎は四角く毛がある。路傍や線路沿いなどにごく普通。高さ20〜30センチメートル。6〜7月頃、頂に太い穂を付け、紫色の唇形花を密に開く。花には大きな円い苞があり、靫の形に似る。穂は花後暗褐色となり、これを漢方生薬の夏枯草かごそうとし、利尿・消炎剤。

ウツボグサ

撮影:関戸 勇

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼざる【靱猿】

①狂言。狩に出た大名が猿曳さるひきに会い、猿の皮をうつぼにするから譲れとおどすが、猿の不憫さに心動き許すので、猿曳は礼に猿を舞わす。

②歌舞伎舞踊劇。常磐津。本名題「花舞台霞の猿曳」。1838年(天保9)中村重助作詞、5世岸沢式佐作曲。1を歌舞伎化。大名は女大名三芳野に、太郎冠者は奴橘平に代わる。

③長唄。1869年(明治2)頃、2世杵屋勝三郎作曲。2の長唄化。他に、地歌、錦琵琶にも。

うつ‐ぼつ【鬱勃】

①雲などの盛んに起こるさま。また、草木が盛んに茂るさま。

②胸中に満ちた意気が、まさに外にあふれようとするさま。「―たる闘志」

うつぼ‐の‐み【空穂の実】

靫の中に入れる征矢そや。近世は7本・9本・11本差す。

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐ぶね【空舟】

⇒うつおぶね

⇒うつぼ【空】

うつほものがたり【宇津保物語】

(俊蔭としかげの巻に、木の空洞うつおのことが出ることからつけた名)平安中期の物語。20巻。作者未詳。10世紀後半の成立か。俊蔭の孫仲忠を初め多くの人々のあこがれの的であった貴宮あてみやは遂に東宮妃となり、やがて皇位をめぐって源藤両家の勢力争いとなるが、仲忠は祖父伝来の琴きんを娘に伝えてその才を発揮する。うつおものがたり。うつぼものがたり。

→文献資料[宇津保物語]

うつむき【俯き】

うつむくこと。「―加減に歩く」

⇒うつむき‐ざま【俯き様】

うつむき‐ざま【俯き様】

①うつむいたさま。

②うつむいた、その時。うつむいた拍子ひょうし。

⇒うつむき【俯き】

うつむ・く【俯く】

[一]〔自五〕

頭を垂れる。顔を下に向ける。「恥しげに―・く」「―・いたまま黙っている」

[二]〔他下二〕

⇒うつむける(下一)

うつむけ【俯け】

うつむけること。顔を下へ向けること。「―に寝かせる」

⇒俯けにする

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼざる【靱猿】

①狂言。狩に出た大名が猿曳さるひきに会い、猿の皮をうつぼにするから譲れとおどすが、猿の不憫さに心動き許すので、猿曳は礼に猿を舞わす。

②歌舞伎舞踊劇。常磐津。本名題「花舞台霞の猿曳」。1838年(天保9)中村重助作詞、5世岸沢式佐作曲。1を歌舞伎化。大名は女大名三芳野に、太郎冠者は奴橘平に代わる。

③長唄。1869年(明治2)頃、2世杵屋勝三郎作曲。2の長唄化。他に、地歌、錦琵琶にも。

うつ‐ぼつ【鬱勃】

①雲などの盛んに起こるさま。また、草木が盛んに茂るさま。

②胸中に満ちた意気が、まさに外にあふれようとするさま。「―たる闘志」

うつぼ‐の‐み【空穂の実】

靫の中に入れる征矢そや。近世は7本・9本・11本差す。

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐ぶね【空舟】

⇒うつおぶね

⇒うつぼ【空】

うつほものがたり【宇津保物語】

(俊蔭としかげの巻に、木の空洞うつおのことが出ることからつけた名)平安中期の物語。20巻。作者未詳。10世紀後半の成立か。俊蔭の孫仲忠を初め多くの人々のあこがれの的であった貴宮あてみやは遂に東宮妃となり、やがて皇位をめぐって源藤両家の勢力争いとなるが、仲忠は祖父伝来の琴きんを娘に伝えてその才を発揮する。うつおものがたり。うつぼものがたり。

→文献資料[宇津保物語]

うつむき【俯き】

うつむくこと。「―加減に歩く」

⇒うつむき‐ざま【俯き様】

うつむき‐ざま【俯き様】

①うつむいたさま。

②うつむいた、その時。うつむいた拍子ひょうし。

⇒うつむき【俯き】

うつむ・く【俯く】

[一]〔自五〕

頭を垂れる。顔を下に向ける。「恥しげに―・く」「―・いたまま黙っている」

[二]〔他下二〕

⇒うつむける(下一)

うつむけ【俯け】

うつむけること。顔を下へ向けること。「―に寝かせる」

⇒俯けにする

⇒うつぼ‐かずら【靫蔓】

⇒うつぼ‐がわら【靫瓦】

⇒うつぼ‐ぐさ【靫草】

⇒うつぼ‐の‐み【空穂の実】

うつぼ【鱓】

ウツボ科の海産の硬骨魚。全長約80センチメートル。太いウナギ型で美しい斑紋がある。口は大きく、歯は強大。沿岸の岩の間にすみ、性質は凶暴ではげしく噛みつく。食用および水産皮革の原料。

ウツボ

提供:東京動物園協会

⇒うつぼ‐かずら【靫蔓】

⇒うつぼ‐がわら【靫瓦】

⇒うつぼ‐ぐさ【靫草】

⇒うつぼ‐の‐み【空穂の実】

うつぼ【鱓】

ウツボ科の海産の硬骨魚。全長約80センチメートル。太いウナギ型で美しい斑紋がある。口は大きく、歯は強大。沿岸の岩の間にすみ、性質は凶暴ではげしく噛みつく。食用および水産皮革の原料。

ウツボ

提供:東京動物園協会

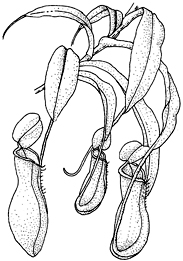

うつぼ‐かずら【靫蔓】‥カヅラ

ウツボカズラ科の多年生の蔓性食虫植物。約70種が熱帯アジアに自生。また、観賞用に温室で栽培。葉の先端に瓶形の袋を下垂、中に消化液を貯え、液中に落ちた昆虫などの小動物を養分とする。ネペンテス。猪籠草。

うつぼかずら

うつぼ‐かずら【靫蔓】‥カヅラ

ウツボカズラ科の多年生の蔓性食虫植物。約70種が熱帯アジアに自生。また、観賞用に温室で栽培。葉の先端に瓶形の袋を下垂、中に消化液を貯え、液中に落ちた昆虫などの小動物を養分とする。ネペンテス。猪籠草。

うつぼかずら

ウツボカズラ

撮影:関戸 勇

ウツボカズラ

撮影:関戸 勇

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐がわら【靫瓦】‥ガハラ

屋根の谷または大きな本瓦葺に用いる瓦で、一部凵かん字形のもの。

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐ぐさ【靫草】

シソ科の多年草。茎は四角く毛がある。路傍や線路沿いなどにごく普通。高さ20〜30センチメートル。6〜7月頃、頂に太い穂を付け、紫色の唇形花を密に開く。花には大きな円い苞があり、靫の形に似る。穂は花後暗褐色となり、これを漢方生薬の夏枯草かごそうとし、利尿・消炎剤。

ウツボグサ

撮影:関戸 勇

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐がわら【靫瓦】‥ガハラ

屋根の谷または大きな本瓦葺に用いる瓦で、一部凵かん字形のもの。

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐ぐさ【靫草】

シソ科の多年草。茎は四角く毛がある。路傍や線路沿いなどにごく普通。高さ20〜30センチメートル。6〜7月頃、頂に太い穂を付け、紫色の唇形花を密に開く。花には大きな円い苞があり、靫の形に似る。穂は花後暗褐色となり、これを漢方生薬の夏枯草かごそうとし、利尿・消炎剤。

ウツボグサ

撮影:関戸 勇

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼざる【靱猿】

①狂言。狩に出た大名が猿曳さるひきに会い、猿の皮をうつぼにするから譲れとおどすが、猿の不憫さに心動き許すので、猿曳は礼に猿を舞わす。

②歌舞伎舞踊劇。常磐津。本名題「花舞台霞の猿曳」。1838年(天保9)中村重助作詞、5世岸沢式佐作曲。1を歌舞伎化。大名は女大名三芳野に、太郎冠者は奴橘平に代わる。

③長唄。1869年(明治2)頃、2世杵屋勝三郎作曲。2の長唄化。他に、地歌、錦琵琶にも。

うつ‐ぼつ【鬱勃】

①雲などの盛んに起こるさま。また、草木が盛んに茂るさま。

②胸中に満ちた意気が、まさに外にあふれようとするさま。「―たる闘志」

うつぼ‐の‐み【空穂の実】

靫の中に入れる征矢そや。近世は7本・9本・11本差す。

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐ぶね【空舟】

⇒うつおぶね

⇒うつぼ【空】

うつほものがたり【宇津保物語】

(俊蔭としかげの巻に、木の空洞うつおのことが出ることからつけた名)平安中期の物語。20巻。作者未詳。10世紀後半の成立か。俊蔭の孫仲忠を初め多くの人々のあこがれの的であった貴宮あてみやは遂に東宮妃となり、やがて皇位をめぐって源藤両家の勢力争いとなるが、仲忠は祖父伝来の琴きんを娘に伝えてその才を発揮する。うつおものがたり。うつぼものがたり。

→文献資料[宇津保物語]

うつむき【俯き】

うつむくこと。「―加減に歩く」

⇒うつむき‐ざま【俯き様】

うつむき‐ざま【俯き様】

①うつむいたさま。

②うつむいた、その時。うつむいた拍子ひょうし。

⇒うつむき【俯き】

うつむ・く【俯く】

[一]〔自五〕

頭を垂れる。顔を下に向ける。「恥しげに―・く」「―・いたまま黙っている」

[二]〔他下二〕

⇒うつむける(下一)

うつむけ【俯け】

うつむけること。顔を下へ向けること。「―に寝かせる」

⇒俯けにする

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼざる【靱猿】

①狂言。狩に出た大名が猿曳さるひきに会い、猿の皮をうつぼにするから譲れとおどすが、猿の不憫さに心動き許すので、猿曳は礼に猿を舞わす。

②歌舞伎舞踊劇。常磐津。本名題「花舞台霞の猿曳」。1838年(天保9)中村重助作詞、5世岸沢式佐作曲。1を歌舞伎化。大名は女大名三芳野に、太郎冠者は奴橘平に代わる。

③長唄。1869年(明治2)頃、2世杵屋勝三郎作曲。2の長唄化。他に、地歌、錦琵琶にも。

うつ‐ぼつ【鬱勃】

①雲などの盛んに起こるさま。また、草木が盛んに茂るさま。

②胸中に満ちた意気が、まさに外にあふれようとするさま。「―たる闘志」

うつぼ‐の‐み【空穂の実】

靫の中に入れる征矢そや。近世は7本・9本・11本差す。

⇒うつぼ【靫・空穂】

うつぼ‐ぶね【空舟】

⇒うつおぶね

⇒うつぼ【空】

うつほものがたり【宇津保物語】

(俊蔭としかげの巻に、木の空洞うつおのことが出ることからつけた名)平安中期の物語。20巻。作者未詳。10世紀後半の成立か。俊蔭の孫仲忠を初め多くの人々のあこがれの的であった貴宮あてみやは遂に東宮妃となり、やがて皇位をめぐって源藤両家の勢力争いとなるが、仲忠は祖父伝来の琴きんを娘に伝えてその才を発揮する。うつおものがたり。うつぼものがたり。

→文献資料[宇津保物語]

うつむき【俯き】

うつむくこと。「―加減に歩く」

⇒うつむき‐ざま【俯き様】

うつむき‐ざま【俯き様】

①うつむいたさま。

②うつむいた、その時。うつむいた拍子ひょうし。

⇒うつむき【俯き】

うつむ・く【俯く】

[一]〔自五〕

頭を垂れる。顔を下に向ける。「恥しげに―・く」「―・いたまま黙っている」

[二]〔他下二〕

⇒うつむける(下一)

うつむけ【俯け】

うつむけること。顔を下へ向けること。「―に寝かせる」

⇒俯けにする

はり【梁】🔗⭐🔉

はり【梁】

①上部の重みを支えるため、あるいは柱を固定するために柱上に架する水平材。桁けたと梁とを区別して、棟と直角にかけたもののみを指すこともある。うつばり。〈日葡辞書〉

②一般に、鉛直または斜めの力が働いている水平に置かれた細長い支持材。ビーム。

③算盤そろばんの珠を上下に区分する横木。

はり‐みせ【梁見せ】🔗⭐🔉

はり‐みせ【梁見せ】

天井を張らないで、屋根裏の巨大な梁を下から見せるように造った民家の構造。九州北部地方でいう。

はり‐ゆき【梁行】🔗⭐🔉

はり‐ゆき【梁行】

家の梁に平行な方向。また、その長さ。↔桁行けたゆき

やな【梁・簗】🔗⭐🔉

やな【梁・簗】

川の瀬などで魚をとるための仕掛け。木を打ち並べて水を堰せき1カ所に流すようにし、そこに流れて来る魚を梁簀やなすに落とし入れてとるもの。〈[季]夏〉。万葉集11「―打ち渡す瀬を速み」

梁

撮影:関戸 勇

⇒梁を打つ

⇒梁を打つ

⇒梁を打つ

⇒梁を打つ

やながわ【梁川】‥ガハ🔗⭐🔉

やながわ【梁川】‥ガハ

姓氏の一つ。

⇒やながわ‐せいがん【梁川星巌】

やながわ‐せいがん【梁川星巌】‥ガハ‥🔗⭐🔉

やながわ‐せいがん【梁川星巌】‥ガハ‥

江戸後期の漢詩人。名は孟緯。美濃の人。江戸に出て山本北山らに学び、神田に玉池吟社を開く。のち京都に移り、勤王の志士と交わり、慷慨の詩を作る。詩集「星巌集」など。その妻紅蘭(1804〜1879)も詩をよくした。(1789〜1858)

⇒やながわ【梁川】

やな‐くずれ【梁崩れ】‥クヅレ🔗⭐🔉

やな‐くずれ【梁崩れ】‥クヅレ

梁のくずれること。

やな‐す【梁簀】🔗⭐🔉

やな‐す【梁簀】

篠竹を編んで造った簀。梁の空所に当てる。〈倭名類聚鈔15〉

やな‐せ【梁瀬】🔗⭐🔉

やな‐せ【梁瀬】

梁をしかけてある瀬。

やなだ【梁田】🔗⭐🔉

やなだ【梁田】

姓氏の一つ。

⇒やなだ‐ぜいがん【梁田蛻巌】

やなだ‐ぜいがん【梁田蛻巌】🔗⭐🔉

やなだ‐ぜいがん【梁田蛻巌】

江戸中期の儒学者。名は邦美。江戸の人。山崎闇斎の学を受け、朱子学を奉じ、明石藩に仕え、漢詩人としても知られた。著「蛻巌集」など。(1672〜1757)

⇒やなだ【梁田】

やな‐ぼこり【梁誇り】🔗⭐🔉

やな‐ぼこり【梁誇り】

魚などが梁の上におどりあがること。古今和歌集六帖3「玉川の瀬に伏す鮎の―して」

○梁を打つやなをうつ🔗⭐🔉

○梁を打つやなをうつ

梁を構え造る。

⇒やな【梁・簗】

やに【脂】

①樹皮から分泌する粘液。樹脂。今昔物語集7「松栢の―の末まつを以つて法義に食じきせしむ」。「松―」

②タバコの燃焼から生じる粘液。

③目脂めやに。

りょう【梁】リヤウ(中国史)🔗⭐🔉

りょう【梁】リヤウ

中国の国名。

①戦国時代の魏の恵王が都を大梁(今の開封)に遷してから後の国号。

②南朝の一国。502年、蕭衍しょうえんが南斉の帝位を奪って創設した国。6代で陳に滅ぼされた。(502〜557)

③(→)後梁1に同じ。

りょう‐えん【梁園】リヤウヱン🔗⭐🔉

りょう‐えん【梁園】リヤウヱン

(漢代、梁の孝王の築いた竹園の意)親王・諸王家の異称。皇族。竹の園。平家物語4「よく―左右の陣を固めて、よろしく我等が近発の告げを待つべし」

りょう‐かい【梁楷】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐かい【梁楷】リヤウ‥

南宋の画家。山東東平の人。嘉泰(1201〜1204)年間に画院の最高位である待詔となったが、飄逸な生活を好み、梁風子と号した。精妙な山水画・道釈画と、減筆体による人物画とに傑出した画才を示す。牧谿もっけいとともに日本の水墨画にも大きな影響を与えた。

りょう‐けいちょう【梁啓超】リヤウ‥テウ🔗⭐🔉

りょう‐けいちょう【梁啓超】リヤウ‥テウ

(Liang Qichao)清末・民国の学者・政治家。字は卓如、号は任公。広東新会の人。康有為に従い戊戌変法ぼじゅつへんぽうに参加、失敗して日本に亡命。民国成立後、進歩党を結成、司法総長・財政総長などを歴任。清華大学教授。著「清代学術概論」「中国歴史研究法」「中国近三百年学術史」など。(1873〜1929)

りょうざん‐ぱく【梁山泊】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょうざん‐ぱく【梁山泊】リヤウ‥

中国山東省の西部、兗えん州の南東、梁山の麓にあった沼沢。もと鉅野沢きょやたくと称した。宋代、盗賊宋江らが砦を結んだという天険の要地。この故事が「水滸伝」に記されてから、一般に豪傑・野心家の集合する所をいう。

りょう‐しゅう【梁州】リヤウシウ🔗⭐🔉

りょう‐しゅう【梁州】リヤウシウ

中国古代の九州の一つ。今の陝西・甘粛2省の南部と四川省の大部分。

りょうしょ【梁書】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょうしょ【梁書】リヤウ‥

二十四史の一つ。南朝の梁の4代の事跡をしるした史書。本紀6巻、列伝50巻。唐の姚思廉・魏徴が奉勅撰。636年成る。

りょう‐じょう【梁上】リヤウジヤウ🔗⭐🔉

りょう‐じょう【梁上】リヤウジヤウ

うつばりの上。

⇒りょうじょう‐の‐くんし【梁上の君子】

りょうじょう‐の‐くんし【梁上の君子】リヤウジヤウ‥🔗⭐🔉

りょうじょう‐の‐くんし【梁上の君子】リヤウジヤウ‥

[後漢書陳寔伝](陳寔ちんしょくが梁上にひそむ盗賊を指していった語)

①ぬすびと。どろぼう。

②転じて、ねずみの称。

⇒りょう‐じょう【梁上】

りょう‐じん【梁塵】リヤウヂン🔗⭐🔉

りょう‐じん【梁塵】リヤウヂン

①うつばりの上に積もる塵ちり。

②(「梁塵を動かす」の故事から)すぐれた歌謡・音楽の意。

⇒梁塵を動かす

りょうじんぐあんしょう【梁塵愚案抄】リヤウヂン‥セウ🔗⭐🔉

りょうじんぐあんしょう【梁塵愚案抄】リヤウヂン‥セウ

神楽歌・催馬楽の注釈書。2巻。一条兼良著。1455年(康正1)以前成立の本に77年(文明9)筆削を加えたと見える。神楽注秘抄・催馬楽注秘抄から成る。

りょうじんひしょう【梁塵秘抄】リヤウヂン‥セウ🔗⭐🔉

りょうじんひしょう【梁塵秘抄】リヤウヂン‥セウ

今様歌謡集。後白河法皇編著。「梁塵秘抄」10巻と「梁塵秘抄口伝集」10巻。両者の巻1の抄出と梁塵秘抄巻2および口伝集巻10だけ現存。現存本でも法文の歌、4句の神歌など560余首ある。→梁塵2

→文献資料[梁塵秘抄]

○梁塵を動かすりょうじんをうごかす

[劉向別録「魯人虞公、声を発すれば清越なり、歌梁塵を動かす」]歌う声のすぐれていること。転じて、音楽にすぐれていること。

⇒りょう‐じん【梁塵】

○梁塵を動かすりょうじんをうごかす🔗⭐🔉

○梁塵を動かすりょうじんをうごかす

[劉向別録「魯人虞公、声を発すれば清越なり、歌梁塵を動かす」]歌う声のすぐれていること。転じて、音楽にすぐれていること。

⇒りょう‐じん【梁塵】

りょう・す【療す】レウ‥

〔他サ変〕

(リョウズとも)病気を治す。療治する。平家物語3「―・ずるは耆婆ぎばなり」

りょう・ず【凌ず・陵ず】

〔他サ変〕

ひどい目にあわせる。いじめる。乱暴する。また、拷問する。大鏡道兼「この君、人しもこそあれ、くちなは―・じ給ひて」。更級日記「このをのこ罪し―・ぜられば」

りょう‐すい【量水】リヤウ‥

水位や水量などをはかること。

⇒りょうすい‐けい【量水計】

⇒りょうすい‐ひょう【量水標】

りょう‐すい【領水】リヤウ‥

領土の一部である水域。河川・湖沼・運河・領海の類。

りょうすい‐けい【量水計】リヤウ‥

(→)水量計に同じ。

⇒りょう‐すい【量水】

りょうすい‐ひょう【量水標】リヤウ‥ヘウ

水位を測定する標識。

⇒りょう‐すい【量水】

りょう・する【了する】レウ‥

〔自他サ変〕[文]了す(サ変)

①おわる。終了する。「万事―・す」

②さとる。

りょう・する【領する】リヤウ‥

〔他サ変〕[文]領す・領ず(サ変)

①手に入れる。自分のものとする。領有する。紅梅千句「むさし野や―・ずる殿のさきそなへ」。狂言、牛馬「一のくひを―・じておいたらば」。「一国を―・する」

②とりこにする。魅惑する。今昔物語集14「遂に其の毒蛇の為に―・ぜられて」。狂言、附子ぶす「身共はあの附子に―・ぜられたかして、しきりに食いたうなつた」

③受け取る。また、承知する。「提案を―・する」

りょう・する【諒する】リヤウ‥

〔他サ変〕[文]諒す(サ変)

事情を汲んでとがめない。おもいやる。

りょう‐せい【令制】リヤウ‥

(→)律令制りつりょうせいに同じ。

りょう‐せい【両生・両棲】リヤウ‥

水中と陸上との両方にすみ得ること。また、その動植物。

⇒りょうせい‐るい【両生類】

りょう‐せい【両性】リヤウ‥

①両方の性。雄性と雌性。男性と女性。

②二つの異なった性質。

⇒りょうせい‐か【両性花】

⇒りょうせい‐かごうぶつ【両性化合物】

⇒りょうせい‐ぐゆう【両性具有】

⇒りょうせい‐さんかぶつ【両性酸化物】

⇒りょうせい‐でんかいしつ【両性電解質】

りょう‐せい【良性】リヤウ‥

比較的よい性質であること。↔悪性。

⇒りょうせい‐しゅよう【良性腫瘍】

りょう‐せい【良政】リヤウ‥

よいまつりごと。善政。

りょう‐せい【寮生】レウ‥

寄宿舎で生活している学生・生徒。

りょうせい‐か【両性花】リヤウ‥クワ

一つの花の中に雄しべと雌しべとをもつ花。サクラ・ナタネの花の類。両全花。↔単性花。

⇒りょう‐せい【両性】

りょうせい‐かごうぶつ【両性化合物】リヤウ‥クワガフ‥

酸としても塩基としても作用する化合物。水酸化アルミニウム・アミノ酸の類。

⇒りょう‐せい【両性】

りょうせい‐ぐゆう【両性具有】リヤウ‥イウ

(→)半陰陽に同じ。

⇒りょう‐せい【両性】

りょうせい‐さんかぶつ【両性酸化物】リヤウ‥クワ‥

塩基に対しては酸性、酸に対しては塩基性を示す酸化物。酸化アルミニウム・酸化亜鉛の類。

⇒りょう‐せい【両性】

りょうせい‐しゅよう【良性腫瘍】リヤウ‥ヤウ

腫瘍のうち、発育がゆるやかで、周囲を破壊せず、転移を起こさないもの。生命に及ぼす危険は少ない。↔悪性腫瘍

⇒りょう‐せい【良性】

りょうせい‐でんかいしつ【両性電解質】リヤウ‥

酸性と塩基性の両方の性質を持つ電解質。酸性の基(カルボキシ基)と塩基性の基(アミノ基)の両方を持つアミノ酸など。

⇒りょう‐せい【両性】

りょう‐せいばい【両成敗】リヤウ‥

両方に罪があるとして共に罰すること。「喧嘩―」

りょうぜい‐ほう【両税法】リヤウ‥ハフ

780年、唐の徳宗の宰相楊炎が始めた税制。均田法の崩壊に伴い、均等課税の租庸調に代えて、土地・財産に応じて課税した。6月と11月の両季に徴収したところからの名。→秋税

りょうせい‐るい【両生類】リヤウ‥

脊椎動物の一綱。魚類と爬虫類との間に位し、多くは卵生であるが、卵胎生のものもいる。変温動物。皮膚は軟らかく湿っている。一般に四肢があって、前肢に2〜4指、後肢に2〜5趾を有する。普通、幼時は鰓えらがあって水生だが、成長すると鰓が消失して肺を生じ、陸生となる。アシナシイモリ目(無足類)、サンショウウオ目(イモリ・サンショウウオ・オオサンショウウオなど。有尾類)、カエル目(無尾類)などに分ける。両生綱。

⇒りょう‐せい【両生・両棲】

りょう‐せつ【両説】リヤウ‥

二つの説。「新旧―」

りょう‐せつ【良説】リヤウ‥

よい説。

りょう‐ぜつ【両舌】リヤウ‥

〔仏〕十悪の一つ。両方の人に対してちがったことを言い、両者を離間し争わせること。離間語。二枚舌。日葡辞書「リャウゼッナモノ」

りょう‐せん【良賤】リヤウ‥

良民と賤民。

りょうせん【良暹】リヤウ‥

平安中期の歌僧。比叡山の僧、祇園別当。晩年大原に住む。康平(1058〜1065)年間、67〜68歳で没。

りょう‐せん【竜潜】

(竜がひそむ意)賢明な人が世にかくれていること。りゅうせん。

りょう‐せん【猟船】レフ‥

魚を取る船。漁船。漁舟。

りょう‐せん【稜線】

山の峰から峰へ続く線。尾根。

りょう‐せん【僚船】レウ‥

仲間の船。

りょう‐ぜん【了然】レウ‥

はっきりとよくさとるさま。あきらかなさま。

りょう‐ぜん【令前】リヤウ‥

律令施行以前の時代。すなわち、大宝律令施行(701年)以前または浄御原きよみはら令施行(689年)以前。

りょう‐ぜん【両全】リヤウ‥

両方ともに完全であること。「忠孝―」

りょうぜん【良全・良詮】リヤウ‥

鎌倉・南北朝時代の絵仏師系とみられる画家。九州出身か。「白衣観音図」(愛知、妙興寺)・「仏涅槃図」(福井、本覚寺)などが遺る。生没年未詳。

りょう‐ぜん【亮然】リヤウ‥

あきらかなさま。はっきりしたさま。

りょう‐ぜん【霊山】リヤウ‥

①(→)霊鷲山りょうじゅせんに同じ。枕草子208「―は釈迦仏の御住みかなるがあはれなり」

②京都市東山区にある東山三十六峰の一つ。

③福島県北東部、県境近くに位置する名山。標高825メートル。阿武隈高地北隅の雄峰。北畠顕家が義良親王を奉じて築城したところ。元別格官幣社霊山神社がある。

⇒りょうぜん‐じょうど【霊山浄土】

⇒りょうぜん‐は【霊山派】

りょう‐ぜん【瞭然】レウ‥

あきらかで疑うところのないさま。「一目―」

りょうぜん‐じょうど【霊山浄土】リヤウ‥ジヤウ‥

〔仏〕釈尊は永遠に霊山1に住して衆生のために説法するという法華経の記述に基づいて、霊山を釈尊の浄土とする考え方。

⇒りょう‐ぜん【霊山】

りょうぜん‐は【霊山派】リヤウ‥

時宗十二派の一つ。京都霊山正法寺を本山とし、時宗の第8祖国阿を派祖とする。今は本宗に属し派名を立てない。

⇒りょう‐ぜん【霊山】

りょう‐そう【両総】リヤウ‥

上総かずさと下総しもうさ。

⇒りょうそう‐ようすい【両総用水】

りょう‐ぞう【両造】リヤウザウ

(「造」は法廷に至る意)原告と被告との併称。「原被―」

りょうそう‐し【領送使】リヤウ‥

流人を配所に護送する使い。

りょう‐そうめい【梁漱溟】リヤウ‥

(Liang Shuming)中国の思想家。広西桂林の人。東洋思想の優位を説き、郷村建設運動を進める。人民共和国で政治協商会議全国委員を務めるが、1955年その思想が批判された。文革終了後復権。新儒家を代表する一人。著「東西文化とその哲学」など。(1893〜1988)

りょうそう‐ようすい【両総用水】リヤウ‥

千葉県香取市佐原で利根川から取水し、九十九里くじゅうくり浜内陸の平野部を灌漑する国営の用水路。1967年完成。利根川沿岸の水害時の排水機能も持つ。

⇒りょう‐そう【両総】

りょう‐そく【両足】リヤウ‥

両方の足。両脚。

⇒りょうそく‐そん【両足尊】

りょう‐そく【両側】リヤウ‥

〔医〕身体の左右に等しくあるものの両方。「―性水腎症」↔一側。

⇒りょうそく‐かいゆうぎょ【両側回遊魚】

りょう‐そく【料足】レウ‥

(「料」は物の代、「足」は銭の意)ある用件のためにかかる費用。代価。また、金銭。御伽草子、二十四孝「―十貫に身を売り、葬礼を営み侍り」

りょう‐ぞく【良俗】リヤウ‥

よい風俗・習慣。「公序―」

りょう‐ぞく【僚属】レウ‥

下役したやく。属官。

りょうそく‐かいゆうぎょ【両側回遊魚】リヤウ‥クワイイウ‥

川で孵化後すぐ海に下った後、産卵とは関係ない時期に河川を遡上し、そのまま河川で生育する魚。アユやヨシノボリ類など。→降河回遊魚→遡河回遊魚

⇒りょう‐そく【両側】

りょうそく‐そん【両足尊】リヤウ‥

(2足を具えている人類の中で最も尊い者の意)仏の尊号。

⇒りょう‐そく【両足】

りょう‐そで【両袖】リヤウ‥

①左右両方の袖。

②舞台の両端。

⇒りょうそで‐づくえ【両袖机】

りょうそで‐づくえ【両袖机】リヤウ‥

左右両側に引出しのついた机。

⇒りょう‐そで【両袖】

りょうた【蓼太】レウ‥

⇒おおしまりょうた(大島蓼太)

りょう‐だく【領諾】リヤウ‥

ききいれること。承諾。

りょう‐たつ【了達】レウ‥

よくさとってわかること。

りょう‐だて【両建】リヤウ‥

清算市場で、同一人が同一銘柄の売建と買建とを建てておくこと。

⇒りょうだて‐よきん【両建預金】

りょう‐だて【竜立】

①竜の形に作った、兜かぶとの前立まえだて。たつがしら。

②(→)竜戴りゅうだいに同じ。

りょうだて‐よきん【両建預金】リヤウ‥

拘束性預金の一種。定期預金で、預入れとこれを担保とする貸出しとを同時に行う形のもの。

⇒りょう‐だて【両建】

りょう‐だめ【両為】リヤウ‥

両方のためになること。両方の利益。誹風柳多留4「―と母は娘の膝へ寄り」

りょう‐たん【両袒】リヤウ‥

左右両方の肩肌をぬぐこと。もろはだぬぎ。

りょう‐たん【両端】リヤウ‥

①両方の端。りょうはし。

②始めと終り。本末。首尾。

③ふたごころ。「―を持す」「首鼠―」

④二様のことがら。

りょう‐だん【両断】リヤウ‥

二つに断ち切ること。「一刀―」

りょうだん‐さいはい【両段再拝】リヤウ‥

神社・山陵などを拝する時の礼法で、再拝を再びすること。4度おがむこと。

りょう‐ち【了知】レウ‥

さとり知ること。知了。太平記27「武運ならでは立つまじかりしを御―も無くて」

⇒りょうち‐しゅぎ【了知主義】

りょう‐ち【良知】リヤウ‥

①「良知良能」参照。

②「致良知ちりょうち」参照。「―を致す」

⇒りょうち‐りょうのう【良知良能】

りょう‐ち【料地】レウ‥

ある目的に使用する土地。用地。

りょう‐ち【掠笞】リヤウ‥

罪人などを笞むちで打ってしらべること。

りょう‐ち【陵遅】

(丘陵がしだいに低くなる意から)物事が次第に衰えてゆくこと。陵夷。平家物語3「異朝富有の来客にまみえむこと、かつは国の恥、かつは道の―なり」

りょう‐ち【量地】リヤウ‥

土地を測量すること。

⇒りょうち‐じゃく【量地尺】

りょう‐ち【領地】リヤウ‥

①領有している土地。領土。「―を没収される」

②江戸時代、大名の所有地。封土。

りょう‐ち【領知】リヤウ‥

①領有して支配すること。

②受け持ってつかさどること。保元物語「穴をほりて―分ちてその穴に入り」

りょう‐ち【領置】リヤウ‥

〔法〕押収の一種。任意提出した物、遺留した物の占有を取得する強制処分。占有取得の過程において強制力を用いないので令状を要しない。→押収

りょうち‐じゃく【量地尺】リヤウ‥

①もっぱら土地を測るのに用いるものさし。大宝令にいう大尺か。

②江戸時代に曲尺かねじゃく1尺4厘を1尺としたものさし。

⇒りょう‐ち【量地】

りょうち‐しゅぎ【了知主義】レウ‥

〔法〕隔地者に対する意思表示は相手方がその内容を了知した時に効力を生ずるとする立場。→受信主義→発信主義

⇒りょう‐ち【了知】

りょうちゅう【良忠】リヤウ‥

鎌倉中期の浄土僧。鎮西派第3祖。石見の人。諸宗を兼学し、弁長の弟子となる。東国各地の教化につとめ、浄土宗の指導的立場を確立。記主禅師。(1199〜1287)

りょう‐ちょう【両朝】リヤウテウ

①両国の朝廷。平家物語2「和漢―に真言の本尊たる九曜の曼陀羅これなり」

②2代の天皇。また、その時代。

③南朝と北朝。

りょう‐ちょう【猟鳥】レフテウ

狩猟が許されている鳥。捕獲してもよい鳥。

りょう‐ちょう【寮長】レウチヤウ

寮の長として寄宿生を監督または指導する人。

りょうち‐りょうのう【良知良能】リヤウ‥リヤウ‥

[孟子尽心上「人の、学ばずして能よくする所はその良能なり。慮おもんぱからずして知る所はその良知なり」]人が、生まれながらに備えている知恵と能力。

⇒りょう‐ち【良知】

りょうつ【両津】リヤウ‥

新潟県佐渡市の地名。両津湾に臨む。新潟との間に定期航路があり、佐渡の玄関口。

りょう‐て【両手】リヤウ‥

①左右の手。もろて。「―を合わせて頼む」

②(指の数から)10の数のつく金額の隠語。↔片手。

⇒りょうて‐なべ【両手鍋】

⇒両手に花

りょう‐てい【料亭】レウ‥

日本料理を出す、高級な店。料理屋。

りょう‐てい【竜蹄】

すぐれた馬。駿馬しゅんめ。りゅうてい。平家物語7「奥の秀衡がもとより木曾殿へ―二疋奉る」

りょう‐てい【量定】リヤウ‥

はかってきめること。「刑の―」

りょう‐てき【竜笛】

⇒りゅうてき。太平記24「鳳笙ほうしょう・―の楽人十八人」

りょう‐てき【量的】リヤウ‥

量に関するさま。「―な変化を観察する」「―には問題ない」↔質的。

⇒りょうてき‐かんわ‐せいさく【量的緩和政策】

りょうてき‐かんわ‐せいさく【量的緩和政策】リヤウ‥クワン‥

金利よりもハイパワード‐マネーや日銀当座預金残高を重視し、その量を増やす金融政策。

⇒りょう‐てき【量的】

りょう‐てっこう【菱鉄鉱】‥クワウ

炭酸鉄から成る鉱物。三方晶系の菱面体結晶。粒状または塊状で多くは鉱脈・堆積岩中に出現。本来は淡黄色で、久しく大気中にある時は黒変。鉄の鉱石。

りょうて‐なべ【両手鍋】リヤウ‥

取っ手が二つあり、両手で持つ型の鍋。

⇒りょう‐て【両手】

りょう‐そうめい【梁漱溟】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐そうめい【梁漱溟】リヤウ‥

(Liang Shuming)中国の思想家。広西桂林の人。東洋思想の優位を説き、郷村建設運動を進める。人民共和国で政治協商会議全国委員を務めるが、1955年その思想が批判された。文革終了後復権。新儒家を代表する一人。著「東西文化とその哲学」など。(1893〜1988)

りょう‐ぼく【梁木】リヤウ‥🔗⭐🔉

りょう‐ぼく【梁木】リヤウ‥

体操用具の一種。地上に2本の高い柱を立て、その柱の頂に横木をわたし、その上を渡り歩くもの。

[漢]梁🔗⭐🔉

梁 字形

〔木部7画/11画/4634・4E42〕

〔音〕リョウ〈リャウ〉(漢)

〔訓〕はり・うつばり・やな

[意味]

①柱の上に渡して屋根などを支える横木。はり。うつばり。「梁上・梁木・棟梁・脊梁せきりょう」▶「桁けた」に対して、棟木むなぎに直角方向のものをいうことが多い。

②はし。「橋梁」

③水流をせきとめて魚をとる仕掛け。やな。「魚梁」

④中国の王朝の名。

㋐六朝の一国。

㋑五代の一国。後梁。

[解字]

会意。「水」+「

〔木部7画/11画/4634・4E42〕

〔音〕リョウ〈リャウ〉(漢)

〔訓〕はり・うつばり・やな

[意味]

①柱の上に渡して屋根などを支える横木。はり。うつばり。「梁上・梁木・棟梁・脊梁せきりょう」▶「桁けた」に対して、棟木むなぎに直角方向のものをいうことが多い。

②はし。「橋梁」

③水流をせきとめて魚をとる仕掛け。やな。「魚梁」

④中国の王朝の名。

㋐六朝の一国。

㋑五代の一国。後梁。

[解字]

会意。「水」+「 」(=両がわに刃のついた刀。両がわ)+「木」。川の両岸にかけ渡した木のはしの意。

[下ツキ

橋梁・脊梁・跳梁・棟梁・鼻梁

」(=両がわに刃のついた刀。両がわ)+「木」。川の両岸にかけ渡した木のはしの意。

[下ツキ

橋梁・脊梁・跳梁・棟梁・鼻梁

〔木部7画/11画/4634・4E42〕

〔音〕リョウ〈リャウ〉(漢)

〔訓〕はり・うつばり・やな

[意味]

①柱の上に渡して屋根などを支える横木。はり。うつばり。「梁上・梁木・棟梁・脊梁せきりょう」▶「桁けた」に対して、棟木むなぎに直角方向のものをいうことが多い。

②はし。「橋梁」

③水流をせきとめて魚をとる仕掛け。やな。「魚梁」

④中国の王朝の名。

㋐六朝の一国。

㋑五代の一国。後梁。

[解字]

会意。「水」+「

〔木部7画/11画/4634・4E42〕

〔音〕リョウ〈リャウ〉(漢)

〔訓〕はり・うつばり・やな

[意味]

①柱の上に渡して屋根などを支える横木。はり。うつばり。「梁上・梁木・棟梁・脊梁せきりょう」▶「桁けた」に対して、棟木むなぎに直角方向のものをいうことが多い。

②はし。「橋梁」

③水流をせきとめて魚をとる仕掛け。やな。「魚梁」

④中国の王朝の名。

㋐六朝の一国。

㋑五代の一国。後梁。

[解字]

会意。「水」+「 」(=両がわに刃のついた刀。両がわ)+「木」。川の両岸にかけ渡した木のはしの意。

[下ツキ

橋梁・脊梁・跳梁・棟梁・鼻梁

」(=両がわに刃のついた刀。両がわ)+「木」。川の両岸にかけ渡した木のはしの意。

[下ツキ

橋梁・脊梁・跳梁・棟梁・鼻梁

広辞苑に「梁」で始まるの検索結果 1-33。