複数辞典一括検索+![]()

![]()

つがい【番】ツガヒ🔗⭐🔉

つがい【番】ツガヒ

(動詞ツガウの連用形から)

①二つ組むこと。また、そのもの。くみ。法華義疏長保点「此の六瑞を束つかねて三の霍ツガヒとす」

②動物の雄おすと雌めすとの一対。「一―」

③めおと。夫婦。

④つがいめ。関節。日葡辞書「ツガイガハナレタ」

⑤機会。折。きっかけ。醒睡笑「剃りはてんとする―にふと立ち」

⑥都合。具合。狂言、瓜盗人「当年は日和続きもよし、雨の―も良いによつて」

⇒つがい‐ごもの【番小者】

⇒つがい‐どり【番鳥】

⇒つがい‐なわ【番縄】

⇒つがい‐ば【番葉】

⇒つがい‐まい【番舞】

⇒つがい‐むすび【番結び】

⇒つがい‐め【番目】

つがい‐ごもの【番小者】ツガヒ‥🔗⭐🔉

つがい‐ごもの【番小者】ツガヒ‥

馬や輿こしの先に立って随行する二人の小者。〈日葡辞書〉

⇒つがい【番】

つがい‐どり【番鳥】ツガヒ‥🔗⭐🔉

つがい‐どり【番鳥】ツガヒ‥

雌雄そろった鳥。

⇒つがい【番】

つがい‐なわ【番縄】ツガヒナハ🔗⭐🔉

つがい‐なわ【番縄】ツガヒナハ

柱と横木とのつがいめを結ぶ縄。

⇒つがい【番】

つがい‐ば【番葉】ツガヒ‥🔗⭐🔉

つがい‐ば【番葉】ツガヒ‥

互いに向き合っている葉。

⇒つがい【番】

つがい‐むすび【番結び】ツガヒ‥🔗⭐🔉

つがい‐むすび【番結び】ツガヒ‥

左右で一対をなす結び方。

⇒つがい【番】

つがい‐め【番目】ツガヒ‥🔗⭐🔉

つがい‐め【番目】ツガヒ‥

組み合う部分。関節。

⇒つがい【番】

つが・う【番う】ツガフ🔗⭐🔉

つが・う【番う】ツガフ

[一]〔自五〕

(「継ぎ合う」の意)

①二つのものが組み合う。対ついになる。千載和歌集恋「独り寝る我にて知りぬ池水に―・はぬ鴛鴦おしのおもふ心を」

②雌雄が交尾する。「鳥が―・う」

[二]〔他四・下二〕

⇒つがえる(下一)

つが・える【番える】ツガヘル🔗⭐🔉

つが・える【番える】ツガヘル

〔他下一〕[文]つが・ふ(四・下二)

①二つ以上を組み合わす。日葡辞書「アシヲツガウテヌル」

②弓の弦に矢をあてる。平家物語4「大鏑おおかぶらを取つて―・ひ、鵼ぬえの声しつる内裏の上へぞ射上げたる」

③言いかためる。固く約束する。浄瑠璃、井筒業平河内通「使者に向ひ、―・ひし詞は取りかへされず」

ばん【番】🔗⭐🔉

ばん【番】

(交替で勤務する人々の集まりの意)

①順にたがいに入れ替わること。また、入れ替わってする役目。今昔物語集11「―を結びて、此の経を守り」。「今度は君の―だ」

②見張ること。見張る人。竹取物語「女どもを―にをりて守らす」。「―をする」

③(多数備えて番号を付けておく意から)常用の粗末なものに冠する語。「―茶」

④順序。等級。「―外」

⑤つがい。組合せ。「結びの一―」

⑥舞曲の数を数える語。

ばん‐いし【番医師】🔗⭐🔉

ばん‐いし【番医師】

江戸幕府の医師の職名。若年寄の支配に属し、城中の表方で医療をつかさどり、また桔梗ききょうの間に宿直して不時の治療をした。

ばん‐いち【番一】🔗⭐🔉

ばん‐いち【番一】

①「一番」を反対に言った語。江戸末期の通言で、一番の意。

②賭博用語で、1のこと。

ばん‐いり【番入】🔗⭐🔉

ばん‐いり【番入】

江戸幕府で、旗本の部屋住の者や非役の者が採用されて大番・両番に入ること。

ばん‐うたい【番謡】‥ウタヒ🔗⭐🔉

ばん‐うたい【番謡】‥ウタヒ

1番の謡曲全部をうたうこと。素謡すうたいと番囃子ばんばやしとある。→小謡こうたい

ばん‐がい【番外】‥グワイ🔗⭐🔉

ばん‐がい【番外】‥グワイ

①定められた番数ばんかずや番組のほか。予定以外。「―の余興」

②会議の正式の構成員でなくて、その席に列するもの。「―委員」

③普通とはかけ離れて違っていること。「彼は―だ」

⇒ばんがい‐ち【番外地】

ばんがい‐ち【番外地】‥グワイ‥🔗⭐🔉

ばんがい‐ち【番外地】‥グワイ‥

番地のない土地。

⇒ばん‐がい【番外】

ばん‐がく【番楽】🔗⭐🔉

ばん‐がく【番楽】

秋田・山形両県で、秋に行われる神楽かぐらの一種。能楽の古い形を残している。

ばん‐がさ【番傘】🔗⭐🔉

ばん‐がさ【番傘】

竹骨に紙を張り油をひいた、粗末な雨傘。

ばん‐かじ【番鍛冶】‥カヂ🔗⭐🔉

ばん‐かじ【番鍛冶】‥カヂ

鎌倉前期、後鳥羽上皇から召し出されて1カ月交替で院の鍛冶場に勤番した備前・備中・山城などの刀鍛冶。備前の則宗・延房、粟田口の国安・国友など。御番鍛冶。

ばん‐がしら【番頭】🔗⭐🔉

ばん‐がしら【番頭】

①武家の番衆ばんしゅうの長。

②江戸時代、大番衆・小姓組番衆・書院番衆などの長。

ばん‐かず【番数】🔗⭐🔉

ばん‐かず【番数】

番のかず。番組・取組のかず。

ばん‐かた【番方】🔗⭐🔉

ばん‐かた【番方】

①(→)番衆ばんしゅうに同じ。

②番衆2の役職を以て仕える家臣の系列。

ばん‐がわり【番代り】‥ガハリ🔗⭐🔉

ばん‐がわり【番代り】‥ガハリ

当番をかわること。かわりばん。交代。

ばん‐きしゃ【番記者】🔗⭐🔉

ばん‐きしゃ【番記者】

特定の政治家などの担当として、常にそばにいて取材する記者。

ばん‐ギセル【番煙管】🔗⭐🔉

ばん‐ギセル【番煙管】

ふだん用いる粗末な長キセル。煙草入に入れて携帯するものと区別していう。

ばん‐ぐそく【番具足】🔗⭐🔉

ばん‐ぐそく【番具足】

一般に警備の番人の使用する粗末な具足。〈日葡辞書〉

ばん‐ぐみ【番組】🔗⭐🔉

ばん‐ぐみ【番組】

①番衆の組。交替勤務のために編成された各組。〈日葡辞書〉

②演芸・勝負事・放送などの組合せ。それを記したもの。プログラム。また、放送などの種目。「娯楽―」

ばん‐くるわせ【番狂わせ】‥クルハセ🔗⭐🔉

ばん‐くるわせ【番狂わせ】‥クルハセ

①予想外の出来事で順番の狂うこと。

②勝負事で予想外の結果が出ること。

ばん‐けん【番犬】🔗⭐🔉

ばん‐けん【番犬】

番をする犬。ばんいぬ。

ばん‐こ【番子】🔗⭐🔉

ばん‐こ【番子】

①「散手」や「貴徳」などの舞楽で、鉾ほこを持って出て舞人に渡すなどする、舞人の下役。人従。

②警備に従う下役。請負辻番などの夜番人。

③番太の異称。

ばん‐こ【番戸】🔗⭐🔉

ばん‐こ【番戸】

もと居住地を区別するためにつけた番号。今は番地に統一。

ばん‐こ【番個】🔗⭐🔉

ばん‐こ【番個】

花札で、12回ずつをまとめて数える語。1年。

ばん‐ごう【番号】‥ガウ🔗⭐🔉

ばん‐ごう【番号】‥ガウ

一つ一つを区別するために順番に付した数字や符号。ナンバー。「出席―」「電話―」「―をつける」

⇒ばんごう‐いんじき【番号印字器】

⇒ばんごう‐ふだ【番号札】

ばんごう‐いんじき【番号印字器】‥ガウ‥🔗⭐🔉

ばんごう‐いんじき【番号印字器】‥ガウ‥

番号を押捺する器械。ナンバリング‐マシン。

⇒ばん‐ごう【番号】

ばんこう‐か【番紅花】‥クワ🔗⭐🔉

ばんこう‐か【番紅花】‥クワ

サフランの漢名。

ばんごう‐ふだ【番号札】‥ガウ‥🔗⭐🔉

ばんごう‐ふだ【番号札】‥ガウ‥

順番を示す数字を書いた札。

⇒ばん‐ごう【番号】

ばん‐ごや【番小屋】🔗⭐🔉

ばん‐ごや【番小屋】

①番人のいる小屋。番をするために造った小屋。

②江戸各町の自身番に属した詰所。町民が交替で夜番した。番屋。

ばん‐ざい【番菜】🔗⭐🔉

ばん‐ざい【番菜】

ふだんの日の食事の副食物。おかず。おばんざい。関東の惣菜そうざいに対して、主に京阪地方でいう。守貞漫稿「平日の菜を京阪にては―と云、江戸にて惣ざいと云」

ばん‐し【番士】🔗⭐🔉

ばん‐し【番士】

①組々に分けられた兵士。

②番に当たって守る兵士。

③(→)番衆ばんしゅう2に同じ。

ばん‐しゅう【番衆】🔗⭐🔉

ばん‐しゅう【番衆】

①番をする人。番人。番方。

②武家時代、番頭ばんがしらに率いられ、殿中・営中に宿直勤番して雑務・警衛をつかさどった者。番方。番士。

ばん‐しょ【番所】🔗⭐🔉

ばん‐しょ【番所】

①番人の詰める所。見張り所。

②江戸時代、交通の要所に設けて通行人や船舶などを見張り、徴税などを行なった所。御番所。

③江戸町奉行所の称。

ばん‐しょう【番匠】‥シヤウ🔗⭐🔉

ばん‐しょう【番匠】‥シヤウ

⇒ばんじょう

ばん‐じょう【番上】‥ジヤウ🔗⭐🔉

ばん‐じょう【番上】‥ジヤウ

順番に交替して勤務すること。また、宿直すること。その方式で勤務する下級職員(雑任など)をもいう。分番。→長上

ばん‐じょう【番匠】‥ジヤウ🔗⭐🔉

ばん‐じょう【番匠】‥ジヤウ

①(正しくはバンショウ。番上の工匠の意)古代、交替で都に上り、木工もく寮で労務に服した木工。

②(→)大工だいくに同じ。〈日葡辞書〉

⇒ばんじょう‐がさ【番匠笠】

⇒ばんじょう‐つち【番匠槌】

⇒ばんじょう‐ばこ【番匠箱】

⇒ばんじょう‐や【番匠屋】

ばんじょう‐がさ【番匠笠】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

ばんじょう‐がさ【番匠笠】‥ジヤウ‥

(大工が用いたからいう)竹の皮でつくったやや大形の笠。ばっちょう笠。ばっち笠。たこらばっちょう。たころばち。

⇒ばん‐じょう【番匠】

ばんじょう‐つち【番匠槌】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

ばんじょう‐つち【番匠槌】‥ジヤウ‥

「さいづち」のこと。(物類称呼)

⇒ばん‐じょう【番匠】

ばんじょう‐ばこ【番匠箱】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

ばんじょう‐ばこ【番匠箱】‥ジヤウ‥

大工の道具箱。

⇒ばん‐じょう【番匠】

ばんじょう‐や【番匠屋】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

ばんじょう‐や【番匠屋】‥ジヤウ‥

(→)大工に同じ。

⇒ばん‐じょう【番匠】

ばん‐じょうゆ【番醤油】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

ばん‐じょうゆ【番醤油】‥ジヤウ‥

醤油粕に食塩水または水を加えて浸出させ、これに食塩を加えて製した下等の醤油。赤黒色で塩味が強い。ばん。番水。

ばん‐しん【番新】🔗⭐🔉

ばん‐しん【番新】

番頭新造の略。梅暦「おりから―障子をあけて」

ばん‐すい【番水】🔗⭐🔉

ばん‐すい【番水】

①中世以降、灌漑用水を順番で使用したこと。

②(→)番醤油ばんじょうゆに同じ。

ばん‐ぜい【番勢】🔗⭐🔉

ばん‐ぜい【番勢】

警備の軍隊。〈日葡辞書〉

ばん‐せん【番船】🔗⭐🔉

ばん‐せん【番船】

(バンブネとも)

①海上警備の船。折たく柴の記下「―これに近づけば、大炮を発して劫おびやかす」

②江戸時代、江戸入港の順番を争った廻船。上方から新綿・新酒を送るのを競った新綿番船・新酒番船の略。

ばん‐せん【番銭】🔗⭐🔉

ばん‐せん【番銭】

背に数字を記した古銭。寛永通宝には一から十六まで、元和通宝には一から三十までの背文がある。

ばん‐せん【番線】🔗⭐🔉

ばん‐せん【番線】

①針金の太さを示した語。番号が大きいほど線径が小さい。現在はミリメートルで示す。

②駅のプラットホームに面した線路を番号で区別していう語。

③映画や出版などの業界で、物流あるいは地域などの系統を分類していう語。

ばん‐そう【番僧】🔗⭐🔉

ばん‐そう【番僧】

輪番に仏堂を守護する僧。堂守どうもり。

ばん‐ぞう【番匠】‥ザウ🔗⭐🔉

ばん‐ぞう【番匠】‥ザウ

⇒ばんじょう

ばん‐そつ【番卒】🔗⭐🔉

ばん‐そつ【番卒】

番をする兵卒。番兵。

ばん‐た【番太】🔗⭐🔉

ばん‐た【番太】

江戸時代、町村に召し抱えられて火の番や盗人の番に当たった者。非人身分の者が多く、番非人ともいわれた。江戸では番太郎といい、平民がなり、町内の番小屋に住んで駄菓子・雑貨などを売りながら、その任をつとめた。好色五人女1「―が拍子木」

ばん‐だい【番代】🔗⭐🔉

ばん‐だい【番代】

番を追って交代すること。また、代りをする者。かわりばん。

ばん‐だい【番台】🔗⭐🔉

ばん‐だい【番台】

公衆浴場などで、入口に高く設けた見張台。また、その番人。

ばん‐だち【番立】🔗⭐🔉

ばん‐だち【番立】

江戸時代の歌舞伎劇場で、午前3時か4時頃、序幕の開く前に、下級俳優が「三番叟さんばそう」の揉もみの段を舞って舞台を浄きよめ、大入りを祈る儀式。また、その囃子。「翁渡し」を略式にしたもの。

ばん‐たろう【番太郎】‥ラウ🔗⭐🔉

ばん‐たろう【番太郎】‥ラウ

「番太ばんた」参照。

○番茶も出花ばんちゃもでばな🔗⭐🔉

○番茶も出花ばんちゃもでばな

番茶も入れたてはおいしい意から、器量のよくない娘でも娘ざかりは美しいというたとえ。「鬼も十八―」

⇒ばん‐ちゃ【番茶】

はん‐ちゅう【範疇】‥チウ

(category)(書経の洪範九疇という語から西周にしあまねがつくった訳語)ギリシア語のカテゴリア。述語の意。述語はいろいろな意味で存在(ある)を表すところから、多義的な存在の基本的構造を表す術語となった。そこからさらに認識の基本的構造を表すことにもなった。

①存在のもっとも基本的な概念(例えば実体・因果関係・量・質など)。これを存在の基本的な在り方と考えるもの(アリストテレス)、悟性の先天的概念と見るもの(カント)など、さまざまな考え方がある。

②個々の科学での基礎となる観念。数学における数の観念、自然諸科学における因果律などの観念。

③同じ種類のものの所属する部類・部門の意。

はん‐ちゅう【藩中】

藩のうち。藩内。同藩。

⇒はんちゅう‐もの【藩中者】

はん‐ちゅうえん【范仲淹】

北宋の文章家・政治家。字は希文。蘇州呉県(江蘇蘇州)の人。士大夫の気節に富み、軍事でも活躍。諡は文正。「岳陽楼記」が有名。著「范文正公集」など。(989〜1052)

はん‐ちゅうせいし【反中性子】

〔理〕中性子の反粒子。→反粒子

はんちゅう‐ぶし【半中節】

「豊後節ぶんごぶし1」参照。

はんちゅう‐もの【藩中者】

①同藩の武士。

②大名の家臣。藩士。藩臣。

⇒はん‐ちゅう【藩中】

はん‐ちょう【班長】‥チヤウ

一班の指揮に当たる長。

はん‐ちょう【班超】‥テウ

後漢の将軍。字は仲升。班彪はんぴょうの子。班固の弟。西域諸国を鎮撫し西域都護となり、定遠侯に封ぜられた。97年、部下の甘英かんえいを大秦たいしんに派遣した。(32〜102)→甘英

はん‐ちょう【藩庁】‥チヤウ

知藩事が事務を執った役所。

ばん‐ちょう【晩潮】‥テウ

夕方にさして来る潮。暮潮。夕汐。

ばん‐ちょう【番長】‥チヤウ

(古くはバンジョウ。交代勤務のために編成された各集団の統率者の意)

①古代、諸衛府の下級幹部。府生ふしょうの下位。はじめ律令制で、兵衛400人の上番ごとの長。のち近衛府などの舎人の長。随身になると騎馬で前駆。「上臈の随身ずいじん」とも呼ぶ。古今著聞集10「院の左―秦頼次」

②学校の非行少年少女仲間の長。

ばん‐ちょう【番帳】‥チヤウ

武家時代、幕府への出仕・宿直の番組をそのつど掲示するのに用いた帳簿。とのい番帳。番文ばんぶみ。

ばんちょうさらやしき【番町皿屋敷】‥チヤウ‥

岡本綺堂作の戯曲。1916年(大正5)初演。家宝の皿を割って真情をためした恋仲の腰元お菊を、青山播磨が殺す。新歌舞伎の代表作。

はん‐ちょくせん【半直線】

直線上の一点で直線を半分に分けたとき、そのおのおの。

はん‐ちん【判賃】

江戸時代、奉公人の保証人となって判を押した者の受ける賃銭。

はん‐ちん【板賃・版賃】

(→)「いたちん」に同じ。

はん‐ちん【藩鎮】

①地方のしずめとして駐屯した軍隊。

②王室の藩屏はんぺいたる諸侯。

③唐・五代の節度使の異称。特に、観察使を兼ねて中央政府から半ば独立し、軍閥化したもの。方鎮。

ハンチング

(ハンチング‐キャップ(hunting cap)の略)(→)鳥打帽。→ハンティング

パンチング【punching】

サッカーで、ゴール‐キーパーが拳こぶしでボールをはじき返すこと。

ハンチントン‐びょう【ハンチントン病】‥ビヤウ

舞踏運動・知能障害・性格障害・パーキンソン症状などを来す慢性進行性の疾患。優性遺伝病の一つ。1872年にハンチントン(George Huntington1850〜1916)よって最初に記録された。

パンツ【pants】

①(→)ズボンに同じ。

②運動する時などにはく短いズボン。

③ズボン風の下ばき。ズロース・ブリーフなど。

バンツー【Bantu】

(人類の意)アフリカのウガンダ・ケニア・カメルーン以南に広く分布するバンツーの言語を話す諸民族の総称。共通の「バンツー人」意識などはもたない。

⇒バンツー‐ごは【バンツー語派】

バンツー‐ごは【バンツー語派】

ニジェール‐コルドファン語族の一語派。スワヒリ語など300以上の言語から成る。

⇒バンツー【Bantu】

はん‐つき【半月】

1カ月の半分。はんげつ。

はん‐つき【半搗き】

米を半ばつきしらげること。また、その米。

⇒はんつき‐まい【半搗き米】

はんつき‐まい【半搗き米】

(→)「五分搗き」に同じ。

⇒はん‐つき【半搗き】

ばん‐づけ【番付】

①歌舞伎俳優・力士その他について、位付けしてその名を順に記したもの。「長者―」「名所―」

②演芸・相撲などの番組を記したもの。

はん‐つや【半通夜】

「通夜2」参照。

はん‐づら【版面】

⇒はんめん

ハンデ

ハンディキャップの訛略。「―をつける」

ばん‐て【番手】

①城に在番する警固の武士。城番。

②陣立で、隊伍の順序をいう語。「一―」

③順番を定めて交代ですること。かわりばんこ。好色一代女5「―に板の間を勤めける」

④糸の太さを表す単位。日本では多く英国式を採用し、重さ1ポンドで1綛かせ(綿糸では長さ840ヤード)のものを1番手といい、番手が多くなるほど糸が細くなる。また、毛糸などでは、重さ1キログラムの長さをキロメートル単位で表したものをいう。

はん‐てい【判定】

①判別して定めること。「写真―」「―を下す」

②ボクシング・柔道などで、規定時間内に勝敗がつかない場合、審判員が優劣を点数などで評価して勝敗を決めること。また、その決定。「―勝ち」

はん‐てい【藩邸】

藩の所有する邸宅。

ハンディー【handy】

大きさが手ごろで取り扱いやすいさま。

パンティー【panties】

女性用の短い下ばき。ショーツ。

⇒パンティー‐ストッキング

パンティー‐ストッキング

(和製語)腰部までをおおう、タイツ風のストッキング。パンスト。

⇒パンティー【panties】

ハンディキャップ【handicap】

①競技などで、力量の差を平均するために、優秀な者に課する負担条件。ハンデ。

②不利な条件。「―を克服する」「―を負う」

⇒ハンディキャップ‐レース【handicap race】

ハンディキャップ‐レース【handicap race】

競技や競馬で、能力に応じて負担に差をつけて行うレース。

⇒ハンディキャップ【handicap】

ハンディクラフト【handicraft】

手作りの製品。手工芸品。また、それを作る作業。

はんていこくしゅぎ‐うんどう【反帝国主義運動】

帝国主義による戦争または植民地化政策に対し反対する運動。反帝運動。

はん‐ていりつ【反定立】

〔哲〕アンチテーゼの訳語。

ハンティング【hunting】

狩り。狩猟。

バンティング【Frederick Grant Banting】

カナダの薬理学者。マクラウド(J. J. R. Macleod1876〜1935)・ベスト(C. H. Best1899〜1978)らとともにインシュリンを発見し、糖尿病治療に応用。ノーベル賞。(1891〜1941)

バンデージ【bandage】

包帯。特にボクシングで、手に巻く包帯。

ばん‐ておけ【番手桶】‥ヲケ

掃除の時などに用いる粗製の手桶。

ばん‐ちょう【番長】‥チヤウ🔗⭐🔉

ばん‐ちょう【番長】‥チヤウ

(古くはバンジョウ。交代勤務のために編成された各集団の統率者の意)

①古代、諸衛府の下級幹部。府生ふしょうの下位。はじめ律令制で、兵衛400人の上番ごとの長。のち近衛府などの舎人の長。随身になると騎馬で前駆。「上臈の随身ずいじん」とも呼ぶ。古今著聞集10「院の左―秦頼次」

②学校の非行少年少女仲間の長。

ばん‐ちょう【番帳】‥チヤウ🔗⭐🔉

ばん‐ちょう【番帳】‥チヤウ

武家時代、幕府への出仕・宿直の番組をそのつど掲示するのに用いた帳簿。とのい番帳。番文ばんぶみ。

ばんちょうさらやしき【番町皿屋敷】‥チヤウ‥🔗⭐🔉

ばんちょうさらやしき【番町皿屋敷】‥チヤウ‥

岡本綺堂作の戯曲。1916年(大正5)初演。家宝の皿を割って真情をためした恋仲の腰元お菊を、青山播磨が殺す。新歌舞伎の代表作。

ばん‐づけ【番付】🔗⭐🔉

ばん‐づけ【番付】

①歌舞伎俳優・力士その他について、位付けしてその名を順に記したもの。「長者―」「名所―」

②演芸・相撲などの番組を記したもの。

ばん‐て【番手】🔗⭐🔉

ばん‐て【番手】

①城に在番する警固の武士。城番。

②陣立で、隊伍の順序をいう語。「一―」

③順番を定めて交代ですること。かわりばんこ。好色一代女5「―に板の間を勤めける」

④糸の太さを表す単位。日本では多く英国式を採用し、重さ1ポンドで1綛かせ(綿糸では長さ840ヤード)のものを1番手といい、番手が多くなるほど糸が細くなる。また、毛糸などでは、重さ1キログラムの長さをキロメートル単位で表したものをいう。

ばん‐ておけ【番手桶】‥ヲケ🔗⭐🔉

ばん‐ておけ【番手桶】‥ヲケ

掃除の時などに用いる粗製の手桶。

○判で押したようはんでおしたよう

形式的に同じことをくりかえすさま。いつもきまっているさま。はんこで押したよう。「―な返事」

⇒はん【判】

ばん‐とう【番頭】🔗⭐🔉

ばん‐とう【番頭】

①広く、番を結んで勤務する職にある者の頭のこと。荘園における下級荘官や武家の警護役などの称。ばんがしら。

②商家の雇人の頭で、店の万事を預かる者。手代の上位。

③銭湯で、番台にいる者。また、広く三助なども指した。浮世風呂2「この流しの男は来年頃―に抜けやうといふ人物」

⇒ばんとう‐かぶ【番頭株】

⇒ばんとう‐しんぞう【番頭新造】

ばんとう‐かぶ【番頭株】🔗⭐🔉

ばんとう‐かぶ【番頭株】

商家の雇人で、やがて番頭になるべき地位にある者。金々先生栄花夢「なんでも江戸へ出で―とこぎつけ」

⇒ばん‐とう【番頭】

ばんとう‐しんぞう【番頭新造】‥ザウ🔗⭐🔉

ばんとう‐しんぞう【番頭新造】‥ザウ

江戸新吉原の遊郭で、上位の遊女の諸事世話をする新造の位の女郎。普通の年若い新造とは違って、世事に長じた年輩の女郎。番新ばんしん。番頭女郎。世話女郎。

⇒ばん‐とう【番頭】

ばん‐どころ【番所】🔗⭐🔉

ばん‐どころ【番所】

番人の詰所。ばんしょ。

ばん‐どり【番鳥】🔗⭐🔉

ばん‐どり【番鳥】

鳥の群れの中で、番をする鳥。〈日葡辞書〉

ばん‐にん【番人】🔗⭐🔉

ばん‐にん【番人】

番をする人。見張りをする人。

ばんば【番場】🔗⭐🔉

ばんば【番場】

滋賀県米原まいばら市の町。中山道の宿場。磨針峠すりはりとうげの北方、鳥居本と醒ヶ井との間。

ばん‐ばやし【番囃子】🔗⭐🔉

ばん‐ばやし【番囃子】

能の略式演奏の一つ。一番全部を舞なしに囃子をつけてすわったまま演奏すること。

ばんばん‐しゅっせ【番番出世】🔗⭐🔉

ばんばん‐しゅっせ【番番出世】

①〔仏〕順序を追って諸仏がこの世に現れること。

②年功の順に世に顕れること。

ばん‐ぶくろ【番袋】🔗⭐🔉

ばん‐ぶくろ【番袋】

宿直物とのいものを入れる袋。また、雑多な物を入れる大きな袋。狂言、舎弟「母親をおふくろなりとも―なりともおしやれ」

ばん‐ぶみ【番文】🔗⭐🔉

ばん‐ぶみ【番文】

(→)番帳ばんちょうに同じ。

ばん‐ぺい【番兵】🔗⭐🔉

ばん‐ぺい【番兵】

兵営・陣地の番をする兵。番卒。哨兵。

ばん‐や【番屋】🔗⭐🔉

ばん‐や【番屋】

①番人の詰所。

②江戸時代、番太がいた小屋。好色一代女6「―の行灯の影につれ行き」

③北海道でニシン・サケ漁などの漁夫の泊まる小屋。

ばん‐やく【番役】🔗⭐🔉

ばん‐やく【番役】

交替で順番にあたる勤務。

ばん‐やり【番槍】🔗⭐🔉

ばん‐やり【番槍】

①当直当番の者のために備えておく粗末な槍。

②歌舞伎の小道具。下回りの軍兵の持つ槍。

ばん‐ろんぎ【番論義】🔗⭐🔉

ばん‐ろんぎ【番論義】

順番に一番ずつ問者と答者とを組み合わせて論義すること。つがいろんぎ。今昔物語集12「―をせしめて其の義理を談ず」

ペンキ【番瀝青】🔗⭐🔉

ペンキ【番瀝青】

(pek オランダの訛)ペイントのこと。特に、油ペイント。

⇒ペンキ‐ぬり【ペンキ塗】

⇒ペンキ‐や【ペンキ屋】

マチン【馬銭・番木鼈】🔗⭐🔉

マチン【馬銭・番木鼈】

(中国語)フジウツギ科の常緑高木。インドなどの原産。葉は対生し革質、広楕円形。枝端の集散花序に緑白色で円筒状の小花を開く。液果は蜜柑大、その種子は馬銭子またはホミカと呼ばれ、アルカロイドを含み猛毒。殺鼠剤とし、また興奮剤などを製する。ストリキニーネの木。〈日葡辞書〉

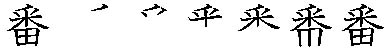

[漢]番🔗⭐🔉

番 字形

筆順

筆順

〔田部7画/12画/教育/4054・4856〕

〔音〕バン(慣) ハン(漢)

〔訓〕つがう・つがい

[意味]

①かわるがわる(交替する順序)。入れ代わってする勤務。「番が回って来る」「順番・交番・当番・番士」

②(交替で勤務する)見張り役。「火の番をする」「番兵・番犬・門番・不寝番」

③順序・等級をあらわす語。「第一番・地番・番号・番外」

④常用の。粗末な。下等。「番茶・番傘ばんがさ」

⑤(勝負の)組み合わせ。つがい。「六百番歌合」「結びの一番」

⑥舞曲の数を数える語。「謡曲三百番」

[解字]

会意。上半部「釆」は、四方に開き散る意。「田」を加えて、田に種子をさっとまく意。転じて、さっと開いてはまた閉じる動作を数える語、また、かわるがわるの意となる。

[下ツキ

一番・下番・局番・勤番・欠番・結番・検番・見番・交番・三番叟・十八番・週番・順番・上番・先番・地番・茶番・当番・年番・非番・不寝番・本番・門番・輪番

〔田部7画/12画/教育/4054・4856〕

〔音〕バン(慣) ハン(漢)

〔訓〕つがう・つがい

[意味]

①かわるがわる(交替する順序)。入れ代わってする勤務。「番が回って来る」「順番・交番・当番・番士」

②(交替で勤務する)見張り役。「火の番をする」「番兵・番犬・門番・不寝番」

③順序・等級をあらわす語。「第一番・地番・番号・番外」

④常用の。粗末な。下等。「番茶・番傘ばんがさ」

⑤(勝負の)組み合わせ。つがい。「六百番歌合」「結びの一番」

⑥舞曲の数を数える語。「謡曲三百番」

[解字]

会意。上半部「釆」は、四方に開き散る意。「田」を加えて、田に種子をさっとまく意。転じて、さっと開いてはまた閉じる動作を数える語、また、かわるがわるの意となる。

[下ツキ

一番・下番・局番・勤番・欠番・結番・検番・見番・交番・三番叟・十八番・週番・順番・上番・先番・地番・茶番・当番・年番・非番・不寝番・本番・門番・輪番

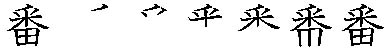

筆順

筆順

〔田部7画/12画/教育/4054・4856〕

〔音〕バン(慣) ハン(漢)

〔訓〕つがう・つがい

[意味]

①かわるがわる(交替する順序)。入れ代わってする勤務。「番が回って来る」「順番・交番・当番・番士」

②(交替で勤務する)見張り役。「火の番をする」「番兵・番犬・門番・不寝番」

③順序・等級をあらわす語。「第一番・地番・番号・番外」

④常用の。粗末な。下等。「番茶・番傘ばんがさ」

⑤(勝負の)組み合わせ。つがい。「六百番歌合」「結びの一番」

⑥舞曲の数を数える語。「謡曲三百番」

[解字]

会意。上半部「釆」は、四方に開き散る意。「田」を加えて、田に種子をさっとまく意。転じて、さっと開いてはまた閉じる動作を数える語、また、かわるがわるの意となる。

[下ツキ

一番・下番・局番・勤番・欠番・結番・検番・見番・交番・三番叟・十八番・週番・順番・上番・先番・地番・茶番・当番・年番・非番・不寝番・本番・門番・輪番

〔田部7画/12画/教育/4054・4856〕

〔音〕バン(慣) ハン(漢)

〔訓〕つがう・つがい

[意味]

①かわるがわる(交替する順序)。入れ代わってする勤務。「番が回って来る」「順番・交番・当番・番士」

②(交替で勤務する)見張り役。「火の番をする」「番兵・番犬・門番・不寝番」

③順序・等級をあらわす語。「第一番・地番・番号・番外」

④常用の。粗末な。下等。「番茶・番傘ばんがさ」

⑤(勝負の)組み合わせ。つがい。「六百番歌合」「結びの一番」

⑥舞曲の数を数える語。「謡曲三百番」

[解字]

会意。上半部「釆」は、四方に開き散る意。「田」を加えて、田に種子をさっとまく意。転じて、さっと開いてはまた閉じる動作を数える語、また、かわるがわるの意となる。

[下ツキ

一番・下番・局番・勤番・欠番・結番・検番・見番・交番・三番叟・十八番・週番・順番・上番・先番・地番・茶番・当番・年番・非番・不寝番・本番・門番・輪番

広辞苑に「番」で始まるの検索結果 1-95。