複数辞典一括検索+![]()

![]()

はなし【話】🔗⭐🔉

はなし【話】

①はなすこと。談話。浄瑠璃、女殺油地獄「―の内から腕もんで力みかけ」。「―がうまい」「―を聞く」「―をそらす」

②人と言葉をかわすこと。会話。「―がかみ合わない」

③聞いたこと。うわさ。評判。「人の―によれば」

④相談ごと。交渉すべきこと。「うまい―」「―に乗る」「―がまとまる」

⑤語られたわけ、事情。

⑥実際にはなくて言ってみるだけのこと。つくりごと。「お―にすぎない」

⑦(「咄」「噺」とも書く)人に聞かせようとまとめた事柄。

㋐ものがたり。

㋑おとしばなし。落語。

⑧事の成り行きからみた、ある事。「ここで何もしない―はない」

⇒はなし‐あい【話し合い】

⇒はなし‐あいて【話し相手】

⇒はなし‐か【咄家・噺家】

⇒はなし‐かた【話し方】

⇒はなし‐がたき【話敵】

⇒はなし‐くち【話し口】

⇒はなし‐ごえ【話し声】

⇒はなし‐ことば【話し言葉】

⇒はなし‐しゅう【咄衆】

⇒はなし‐じょうず【話上手】

⇒はなし‐ずき【話好き】

⇒はなし‐ずく【話尽】

⇒はなし‐て【話し手】

⇒はなし‐とぎ【話伽】

⇒はなし‐ねいり【話寝入】

⇒はなし‐の‐たね【話の種】

⇒はなし‐ぶり【話し振り】

⇒はなし‐ぼん【話本・咄本】

⇒話が合う

⇒話が違う

⇒話が付く

⇒話が弾む

⇒話が早い

⇒話が見えない

⇒話が分かる

⇒話上手の聞下手

⇒話にならない

⇒話に花が咲く

⇒話に実が入る

⇒話の腰を折る

⇒話の接穂がない

⇒話半分

はなし‐あい【話し合い】‥アヒ🔗⭐🔉

はなし‐あい【話し合い】‥アヒ

理解を深めたり問題を解決したりするため、はなしあうこと。相談。交渉。「―を持つ」

⇒はなし【話】

はなし‐あいて【話し相手】‥アヒ‥🔗⭐🔉

はなし‐あいて【話し相手】‥アヒ‥

①話し合う相手。相談相手。

②話のよく合う相手。

⇒はなし【話】

はなし‐あ・う【話し合う】‥アフ🔗⭐🔉

はなし‐あ・う【話し合う】‥アフ

〔他五〕

①互いに話す。「和気藹々あいあいと―・う」

②相談する。「―・って決める」

○話が合うはなしがあう🔗⭐🔉

○話が合うはなしがあう

話題・趣味・好みなどが一致して、打ち解けて話ができる。「彼女とは―」

⇒はなし【話】

はなし‐がい【放し飼い】‥ガヒ

①家畜を檻おりなどに囲わずに飼うこと。野飼い。放牧。基佐集「―なる駒も勇める」。「牛を―にする」→餌え飼い。

②(比喩的に)子供などを放任しておくこと。

⇒はなし【放し】

はなし‐か・ける【話し掛ける】

〔他下一〕[文]はなしか・く(下二)

①相手に話をしかける。「知らない人に―・ける」

②話しはじめる。「―・けてやめる」

はなし‐かた【話し方】

①話すようす。話しぶり。

②〔教〕国語科の一分野。正確に自由に思想を口頭で発表する能力を養うことを目的とする。→読方→書方→聞方→綴方。

⇒はなし【話】

はなし‐がたき【話敵】

(→)「話し相手」に同じ。高橋太華、有馬竹「話対手はなしがたきを得て、少しく寂寞せきばくを破りしも」

⇒はなし【話】

はなし‐か・ける【話し掛ける】🔗⭐🔉

はなし‐か・ける【話し掛ける】

〔他下一〕[文]はなしか・く(下二)

①相手に話をしかける。「知らない人に―・ける」

②話しはじめる。「―・けてやめる」

はなし‐かた【話し方】🔗⭐🔉

はなし‐がたき【話敵】🔗⭐🔉

はなし‐がたき【話敵】

(→)「話し相手」に同じ。高橋太華、有馬竹「話対手はなしがたきを得て、少しく寂寞せきばくを破りしも」

⇒はなし【話】

○話が違うはなしがちがう

①約束したことや期待していたものとちがう。「ただ働きになるとは―」

②前提が異なるために、結論が変わる。話が別だ。「君が来てくれるなら―」

⇒はなし【話】

○話が付くはなしがつく

相談がまとまる。物事の決着がつく。

⇒はなし【話】

○話が弾むはなしがはずむ

話のやりとりが快適にすすむ。「ひさしぶりに会って話が弾んだ」

⇒はなし【話】

○話が早いはなしがはやい

話そうとする内容を相手が容易に理解し、短い時間で結論が出る。「そこまで知っていたら―」

⇒はなし【話】

○話が見えないはなしがみえない

話の筋道や先の展開がつかめない。

⇒はなし【話】

○話が分かるはなしがわかる

世間の事情に通じていて、相手をよく理解する。「苦労人だけあって―」

⇒はなし【話】

○話が違うはなしがちがう🔗⭐🔉

○話が違うはなしがちがう

①約束したことや期待していたものとちがう。「ただ働きになるとは―」

②前提が異なるために、結論が変わる。話が別だ。「君が来てくれるなら―」

⇒はなし【話】

○話が付くはなしがつく🔗⭐🔉

○話が付くはなしがつく

相談がまとまる。物事の決着がつく。

⇒はなし【話】

○話が弾むはなしがはずむ🔗⭐🔉

○話が弾むはなしがはずむ

話のやりとりが快適にすすむ。「ひさしぶりに会って話が弾んだ」

⇒はなし【話】

○話が早いはなしがはやい🔗⭐🔉

○話が早いはなしがはやい

話そうとする内容を相手が容易に理解し、短い時間で結論が出る。「そこまで知っていたら―」

⇒はなし【話】

○話が見えないはなしがみえない🔗⭐🔉

○話が見えないはなしがみえない

話の筋道や先の展開がつかめない。

⇒はなし【話】

○話が分かるはなしがわかる🔗⭐🔉

○話が分かるはなしがわかる

世間の事情に通じていて、相手をよく理解する。「苦労人だけあって―」

⇒はなし【話】

はなし‐くち【話し口】

①話のいとぐち。

②話の様子。話しぶり。

③話の真意。

⇒はなし【話】

はなし‐ごえ【話し声】‥ゴヱ

話をする声。話す時の声。「隣の部屋から―が聞こえる」

⇒はなし【話】

はなし‐ことば【話し言葉】

日常の会話に用いる言葉。音声言語。↔書き言葉。

⇒はなし【話】

はなし‐こ・む【話し込む】

〔他五〕

話に夢中になる。

はなし‐しゅう【咄衆】

戦国時代以来の職制で、主君の話し相手となる老巧の士。御咄衆。→御伽おとぎ衆。

⇒はなし【話】

はなし‐じょうず【話上手】‥ジヤウ‥

話のうまいこと。また、その人。「―の聞下手ききべた」

⇒はなし【話】

はなし‐くち【話し口】🔗⭐🔉

はなし‐くち【話し口】

①話のいとぐち。

②話の様子。話しぶり。

③話の真意。

⇒はなし【話】

はなし‐ごえ【話し声】‥ゴヱ🔗⭐🔉

はなし‐ごえ【話し声】‥ゴヱ

話をする声。話す時の声。「隣の部屋から―が聞こえる」

⇒はなし【話】

はなし‐ことば【話し言葉】🔗⭐🔉

はなし‐ことば【話し言葉】

日常の会話に用いる言葉。音声言語。↔書き言葉。

⇒はなし【話】

はなし‐こ・む【話し込む】🔗⭐🔉

はなし‐こ・む【話し込む】

〔他五〕

話に夢中になる。

○話上手の聞下手はなしじょうずのききべた🔗⭐🔉

○話上手の聞下手はなしじょうずのききべた

話上手の人はとかく他人の話を聞くのは下手だということ。

⇒はなし【話】

はなし‐ずき【話好き】

人と話をするのを好むこと。また、そういう人。

⇒はなし【話】

はなし‐ずく【話尽】‥ヅク

話し合いを十分につくすこと。

⇒はなし【話】

はなしずめ‐の‐まつり【鎮花祭】‥シヅメ‥

陰暦3月、奈良県桜井市の大神おおみわ神社などで行う祭礼。〈[季]春〉。→ちんかさい

はな‐じっぺい【鼻竹箆】

人差指と中指をそろえて、相手の鼻をはじくこと。狂言、太刀奪たちばい「―をあてまする」

はなし‐て【話し手】

①話す人。↔聞き手。

②話のうまい人。

⇒はなし【話】

はなし‐とぎ【話伽】

面白い話をして夜のつれづれを慰めること。

⇒はなし【話】

はなし‐どり【放し鳥】

(→)「はなちどり」に同じ。

⇒はなし【放し】

はなし‐ずき【話好き】🔗⭐🔉

はなし‐ずき【話好き】

人と話をするのを好むこと。また、そういう人。

⇒はなし【話】

はなし‐ずく【話尽】‥ヅク🔗⭐🔉

はなし‐ずく【話尽】‥ヅク

話し合いを十分につくすこと。

⇒はなし【話】

はなし‐て【話し手】🔗⭐🔉

はなし‐て【話し手】

①話す人。↔聞き手。

②話のうまい人。

⇒はなし【話】

はなし‐とぎ【話伽】🔗⭐🔉

はなし‐とぎ【話伽】

面白い話をして夜のつれづれを慰めること。

⇒はなし【話】

○話にならないはなしにならない🔗⭐🔉

○話にならないはなしにならない

①話し相手とするに足りない。「あんながんこ者では―」

②話題として取り上げるに足りない。お話にならない。「そんな条件では―」

⇒はなし【話】

○話に花が咲くはなしにはながさく🔗⭐🔉

○話に花が咲くはなしにはながさく

それからそれへとさまざまの話が出る。話が弾む。「ひとしきり昔話に花が咲いた」

⇒はなし【話】

はなし‐ねいり【話寝入】🔗⭐🔉

○話の接穂がないはなしのつぎほがない🔗⭐🔉

○話の接穂がないはなしのつぎほがない

応対が素っ気なく、途切れた話を続ける手立てがない。

⇒はなし【話】

はな‐しのぶ【花忍】

ハナシノブ科の多年草。九州の山地に自生。高さ約1メートルで、葉は羽状複葉。夏、紫色の鐘形花を開く。観賞用。

○話半分はなしはんぶん🔗⭐🔉

○話半分はなしはんぶん

話に誇張や虚構が多く、半分に割り引いて聞くと真実に近くなること。「―に聞く」「―でも大成功」

⇒はなし【話】

はなし‐ぶり【話し振り】

話すときの様子。話のしかた。

⇒はなし【話】

はな‐しべ【花蕊】

⇒かずい

はな‐しぼり【花絞り】

花形をあらわした絞り染め。

はなし‐ぼん【話本・咄本】

軽口・落語などを記した本。

⇒はなし【話】

はなし‐めしうど【放召人】

中世、刑具を用いず、一定の所に拘置しておくこと。また、その刑に処せられた囚人。はなちめしうど。太平記17「―の如くにて逃げぬべき隙も多かりけれども」

⇒はなし【放し】

はなし‐めぬき【放し目貫】

彫刻の精緻を誇るため、刀の柄つかの目釘めくぎの上に何も巻かないもの。

⇒はなし【放し】

はな‐しゅくしゃ【花縮砂】

〔植〕(→)ジンジャー2の別称。

はな‐じゅんさい【花蓴菜】

〔植〕アサザの別称。

はな‐しょうがつ【花正月】‥シヤウグワツ

(関東地方で)旧暦正月14〜15日の小正月の異称。

はな‐しょうぶ【花菖蒲】‥シヤウ‥

アヤメ科の多年草。ノハナショウブを原種として、日本で改良された。高さ約80センチメートル。葉は剣状でとがり、平行脈と中肋脈がある。初夏の頃、白・桃・紫色などの美花を茎頂につける。俗に「しょうぶ」というが、節句に用いるショウブ(サトイモ科)とは別。〈[季]夏〉

ハナショウブ

提供:OPO

はな‐しょうよう【花逍遥】‥セウエウ

花見に散歩すること。

はな‐しる【鼻汁】

(ハナジルとも)鼻孔から出る粘液。

はな‐じろ【鼻白】

①魚・鳥などの鼻端の白いこと。また、その魚・鳥など。

②鰤ぶりの幼魚。

③気おくれするさま。鼻白むさま。曾我物語1「弥五郎、隙なく、つつと入り、滝口が小股をかいて、―に押し据ゑたり」

④鼻と鼻とをつきあわせるさま。鼻衝はなつき。浄瑠璃、曾我扇八景「筋違橋の見付にて、―にはたと行き合うたり」

はな‐じろ・む【鼻白む】

〔自五〕

気おくれした顔つきをする。源氏物語花宴「臆しがちに―・める多かり」

バナジン【Vanadin ドイツ】

バナジウムのドイツ語名。

はな・す【話す】

〔他五〕

①言葉でつたえて広める。口で述べる。語る。告げる。狂言、太刀奪たちばい「皆の者に―・いたならば、嘸さぞ羨むで御座らう」。日葡辞書「ノチニゴザッテ、ハナサセラレイ」。「国際問題について―・す」「手短に―・す」

②語り合う。相談する。狂言、磁石「身共は勝手へいて亭主と―・いて居る程に」。「友人と―・す」

③ある言語・方言を使う。「関西弁を―・す」

④(遊里語)遊女を買う。色道大鏡「ハナス…傾城を呼びて咄し遊ぶよりいふなるべし」

はな・す【離す・放す】

〔他五〕

(ハナツの転)

①くっついているものを解き分ける。別々にする。切りはなす。万葉集14「上毛野かみつけの佐野の船橋とり―・し親はさくれど吾はさかるがへ」。「しっかりつかんで―・さない」「肌身―・さず持つ」

②自由にする。束縛を解く。宇治拾遺物語13「買ひて―・しつる亀の」。日葡辞書「トリ・ケダモノヲハナス」

③放置する。天草本伊曾保物語「面と手足の皮ばかりを残いて丸剥ぎに剥いで…そのままさし―・いた」

④遠ざける。遠くへ隔てやる。間隔をあける。詞葉新雅「―・す。さくる」。「二人の仲を―・す」「1メートルずつ―・して植える」

⑤向いていた視線を移す。義経記1「只事にはあらじと思ひて目を―・さず」。「目が―・せない」

⑥発射する。はなつ。ぶっぱなす。日葡辞書「ヤヲハナス」「テッポウヲハナス」

⑦(調味料などを)散りひろがるようにふりかける。貞徳独吟「鶴の汁辛子からしを―・す月影に」

⑧気を許す。洒落本、魂胆惣勘定「女郎のつつしむことあり、又―・すことあり。遊びなればつつしむことはなきなどといふは非なり。客のつつしむ事あり、―・すことあり」

→放し。

◇くっついているものを分ける、距離をあけるなど分離の意に「離」を使い、握っていたりつかんでいたりするのをやめる、束縛をといて自由にするなど解放の意に「放」を使う。

はな‐ずおう【花蘇芳】‥ハウ

マメ科の落葉低木。中国原産の観賞用植物。高さ3メートル余。葉は円状心臓形で光沢がある。4月頃、葉に先立って紅紫色(蘇芳色)の蝶形花を枝や幹に直接密生し、花後、長楕円形の莢さやを結ぶ。〈[季]春〉

ハナズオウ(花)

撮影:関戸 勇

はな‐しょうよう【花逍遥】‥セウエウ

花見に散歩すること。

はな‐しる【鼻汁】

(ハナジルとも)鼻孔から出る粘液。

はな‐じろ【鼻白】

①魚・鳥などの鼻端の白いこと。また、その魚・鳥など。

②鰤ぶりの幼魚。

③気おくれするさま。鼻白むさま。曾我物語1「弥五郎、隙なく、つつと入り、滝口が小股をかいて、―に押し据ゑたり」

④鼻と鼻とをつきあわせるさま。鼻衝はなつき。浄瑠璃、曾我扇八景「筋違橋の見付にて、―にはたと行き合うたり」

はな‐じろ・む【鼻白む】

〔自五〕

気おくれした顔つきをする。源氏物語花宴「臆しがちに―・める多かり」

バナジン【Vanadin ドイツ】

バナジウムのドイツ語名。

はな・す【話す】

〔他五〕

①言葉でつたえて広める。口で述べる。語る。告げる。狂言、太刀奪たちばい「皆の者に―・いたならば、嘸さぞ羨むで御座らう」。日葡辞書「ノチニゴザッテ、ハナサセラレイ」。「国際問題について―・す」「手短に―・す」

②語り合う。相談する。狂言、磁石「身共は勝手へいて亭主と―・いて居る程に」。「友人と―・す」

③ある言語・方言を使う。「関西弁を―・す」

④(遊里語)遊女を買う。色道大鏡「ハナス…傾城を呼びて咄し遊ぶよりいふなるべし」

はな・す【離す・放す】

〔他五〕

(ハナツの転)

①くっついているものを解き分ける。別々にする。切りはなす。万葉集14「上毛野かみつけの佐野の船橋とり―・し親はさくれど吾はさかるがへ」。「しっかりつかんで―・さない」「肌身―・さず持つ」

②自由にする。束縛を解く。宇治拾遺物語13「買ひて―・しつる亀の」。日葡辞書「トリ・ケダモノヲハナス」

③放置する。天草本伊曾保物語「面と手足の皮ばかりを残いて丸剥ぎに剥いで…そのままさし―・いた」

④遠ざける。遠くへ隔てやる。間隔をあける。詞葉新雅「―・す。さくる」。「二人の仲を―・す」「1メートルずつ―・して植える」

⑤向いていた視線を移す。義経記1「只事にはあらじと思ひて目を―・さず」。「目が―・せない」

⑥発射する。はなつ。ぶっぱなす。日葡辞書「ヤヲハナス」「テッポウヲハナス」

⑦(調味料などを)散りひろがるようにふりかける。貞徳独吟「鶴の汁辛子からしを―・す月影に」

⑧気を許す。洒落本、魂胆惣勘定「女郎のつつしむことあり、又―・すことあり。遊びなればつつしむことはなきなどといふは非なり。客のつつしむ事あり、―・すことあり」

→放し。

◇くっついているものを分ける、距離をあけるなど分離の意に「離」を使い、握っていたりつかんでいたりするのをやめる、束縛をといて自由にするなど解放の意に「放」を使う。

はな‐ずおう【花蘇芳】‥ハウ

マメ科の落葉低木。中国原産の観賞用植物。高さ3メートル余。葉は円状心臓形で光沢がある。4月頃、葉に先立って紅紫色(蘇芳色)の蝶形花を枝や幹に直接密生し、花後、長楕円形の莢さやを結ぶ。〈[季]春〉

ハナズオウ(花)

撮影:関戸 勇

はな‐すじ【鼻筋】‥スヂ

眉間みけんから鼻の先端までの線。はなぐき。鼻柱。鼻道。「―が通った人」

はな‐すすき【花薄】

(ハダススキの転)

[一]〔名〕

①穂の出たすすき。花の開いたすすき。〈[季]秋〉。万葉集8「―穂に出づる秋の過ぐらく惜しも」

②襲かさねの色目。表は白、裏は薄縹うすはなだ色。

[二]〔枕〕

「穂にいづ(表面に出る)」「ほのか」にかかる。古今和歌集恋「―穂に出でて恋ひば名を惜しみ」

はな‐すすり【洟啜り】

①鼻汁をすすること。

②鼻をすすりながら泣くこと。源氏物語東屋「忍び難げなる―を聞き給ひて」

はな‐ずもう【花相撲】‥ズマフ

本場所以外に随時興行する相撲。もと木戸銭をとらず、客の纏頭はな(祝儀)を受けた。

はな‐ずり【花摺】

萩または露草の花を衣にすりつけて色を染めること。

⇒はなずり‐ごろも【花摺衣】

はなずり‐ごろも【花摺衣】

花摺りにした衣。

⇒はな‐ずり【花摺】

はな・せる【話せる】

〔自下一〕

(「話すことができる」の意から)話相手とするに足る。話がよくわかる。「―・せるおやじだ」

はな‐せん【花氈】

花毛氈はなもうせんの略。

はな‐せん【鼻栓】

建築で、一つの材の枘孔ほぞあなに他の材の枘を貫き、その突出部に打ち込む栓。

はな‐そぎ【劓】

⇒はなきり

はな‐そげ【鼻殺げ】

鼻のそげ落ちること。また、その人。昨日は今日の物語「この―を朝夕見ることは何としてもなるまいと思ひ」

はな‐ぞの【花園】

花の咲く草木を栽培した園。花畑。花圃かほ。〈[季]秋〉。催馬楽、竹河「―に我をば放てや…少女めぎし伴たぐへて」

はなぞの‐おどり【花園踊】‥ヲドリ

洛北の花園村(現、京都市左京区)で、7月15日に、少女らが灯籠を頭上にのせて念仏踊にまじって踊った盆踊。→灯籠踊

はなぞの‐だいがく【花園大学】

私立大学の一つ。1872年(明治5)臨済宗各派により創立された般若林が起源。1911年(明治44)臨済宗大学、34年臨済学院専門学校、49年新制大学。京都市中京区。

はなぞの‐てんのう【花園天皇】‥ワウ

鎌倉後期の天皇。伏見天皇の皇子。名は富仁とみひと。後醍醐天皇に譲位。風雅和歌集を監修。日記「花園院宸記」。(在位1308〜1318)(1297〜1348)→天皇(表)

はな‐ぞめ【花染】

①露草の花でそめること。また、その染色。古今和歌集恋「世の中の人の心は―の」

②桜の色に美しく染めること。また、その染色。新拾遺和歌集夏「わかれし春の―の袖」

⇒はなぞめ‐ごろも【花染衣】

はなぞめ‐ごろも【花染衣】

花染めにした衣。

⇒はな‐ぞめ【花染】

はなだ【縹】

①色の名。はなだいろ。催馬楽、石川「―の帯」

Munsell color system: 3PB4/7.5

②襲かさねの色目。表裏ともに縹色のもの。

⇒はなだ‐いろ【縹色】

⇒はなだ‐おどし【縹縅】

⇒はなだ‐ぐさ【縹草】

⇒はなだ‐ぼうし【縹帽子】

はなだ【花田】

姓氏の一つ。

⇒はなだ‐きよてる【花田清輝】

はな‐だい【花鯛】‥ダヒ

①血鯛ちだいの関東での異称。

②ハタ科ハナダイ亜科魚類の総称。

はな‐だい【花代】

芸娼妓などの揚代。

はな‐だいこん【花大根】

アブラナ科の一年草。中国原産。春から初夏に青紫色のダイコンに似た花をつける。観賞用だが都会地周辺に逸出。通常はこの名で呼ぶが、同名の別種もある。諸葛菜しょかつさい。〈[季]春〉

はなだ‐いろ【縹色】

薄い藍色。花色。

Munsell color system: 3PB4/7.5

⇒はなだ【縹】

はな‐たうえ【花田植】‥ウヱ

(→)大田植おおたうえに同じ。

はなだ‐おどし【縹縅】‥ヲドシ

縹色の緒を用いた縅。はなだいろおどし。

⇒はなだ【縹】

はな‐たか【鼻高】

①鼻の高いこと。また、その人。

②自慢するさま。得意なさま。また、自慢する人。

③天狗てんぐの異称。

④鼻高履の略。

⇒はなたか‐ぐつ【鼻高履】

⇒はなたか‐めん【鼻高面】

はなたか‐ぐつ【鼻高履】

⇒びこうり。

⇒はな‐たか【鼻高】

はな‐たかだか【鼻高高】

いかにも得意げなさま。「―と引き揚げる」

はなたか‐めん【鼻高面】

鼻の高い仮面。天狗の面。

⇒はな‐たか【鼻高】

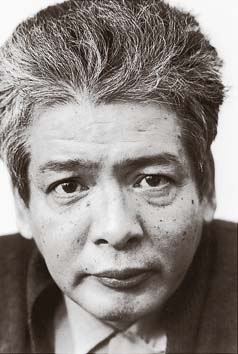

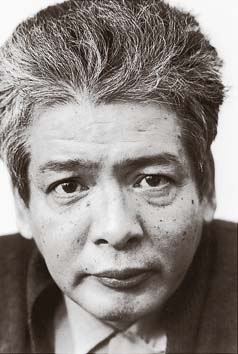

はなだ‐きよてる【花田清輝】

小説家・評論家。福岡県生れ。京大中退。反語・逆説を自在に駆使した文体で、アバン‐ギャルド運動を指導。小説「鳥獣戯話」、評論「復興期の精神」など。(1909〜1974)

花田清輝

撮影:田沼武能

はな‐すじ【鼻筋】‥スヂ

眉間みけんから鼻の先端までの線。はなぐき。鼻柱。鼻道。「―が通った人」

はな‐すすき【花薄】

(ハダススキの転)

[一]〔名〕

①穂の出たすすき。花の開いたすすき。〈[季]秋〉。万葉集8「―穂に出づる秋の過ぐらく惜しも」

②襲かさねの色目。表は白、裏は薄縹うすはなだ色。

[二]〔枕〕

「穂にいづ(表面に出る)」「ほのか」にかかる。古今和歌集恋「―穂に出でて恋ひば名を惜しみ」

はな‐すすり【洟啜り】

①鼻汁をすすること。

②鼻をすすりながら泣くこと。源氏物語東屋「忍び難げなる―を聞き給ひて」

はな‐ずもう【花相撲】‥ズマフ

本場所以外に随時興行する相撲。もと木戸銭をとらず、客の纏頭はな(祝儀)を受けた。

はな‐ずり【花摺】

萩または露草の花を衣にすりつけて色を染めること。

⇒はなずり‐ごろも【花摺衣】

はなずり‐ごろも【花摺衣】

花摺りにした衣。

⇒はな‐ずり【花摺】

はな・せる【話せる】

〔自下一〕

(「話すことができる」の意から)話相手とするに足る。話がよくわかる。「―・せるおやじだ」

はな‐せん【花氈】

花毛氈はなもうせんの略。

はな‐せん【鼻栓】

建築で、一つの材の枘孔ほぞあなに他の材の枘を貫き、その突出部に打ち込む栓。

はな‐そぎ【劓】

⇒はなきり

はな‐そげ【鼻殺げ】

鼻のそげ落ちること。また、その人。昨日は今日の物語「この―を朝夕見ることは何としてもなるまいと思ひ」

はな‐ぞの【花園】

花の咲く草木を栽培した園。花畑。花圃かほ。〈[季]秋〉。催馬楽、竹河「―に我をば放てや…少女めぎし伴たぐへて」

はなぞの‐おどり【花園踊】‥ヲドリ

洛北の花園村(現、京都市左京区)で、7月15日に、少女らが灯籠を頭上にのせて念仏踊にまじって踊った盆踊。→灯籠踊

はなぞの‐だいがく【花園大学】

私立大学の一つ。1872年(明治5)臨済宗各派により創立された般若林が起源。1911年(明治44)臨済宗大学、34年臨済学院専門学校、49年新制大学。京都市中京区。

はなぞの‐てんのう【花園天皇】‥ワウ

鎌倉後期の天皇。伏見天皇の皇子。名は富仁とみひと。後醍醐天皇に譲位。風雅和歌集を監修。日記「花園院宸記」。(在位1308〜1318)(1297〜1348)→天皇(表)

はな‐ぞめ【花染】

①露草の花でそめること。また、その染色。古今和歌集恋「世の中の人の心は―の」

②桜の色に美しく染めること。また、その染色。新拾遺和歌集夏「わかれし春の―の袖」

⇒はなぞめ‐ごろも【花染衣】

はなぞめ‐ごろも【花染衣】

花染めにした衣。

⇒はな‐ぞめ【花染】

はなだ【縹】

①色の名。はなだいろ。催馬楽、石川「―の帯」

Munsell color system: 3PB4/7.5

②襲かさねの色目。表裏ともに縹色のもの。

⇒はなだ‐いろ【縹色】

⇒はなだ‐おどし【縹縅】

⇒はなだ‐ぐさ【縹草】

⇒はなだ‐ぼうし【縹帽子】

はなだ【花田】

姓氏の一つ。

⇒はなだ‐きよてる【花田清輝】

はな‐だい【花鯛】‥ダヒ

①血鯛ちだいの関東での異称。

②ハタ科ハナダイ亜科魚類の総称。

はな‐だい【花代】

芸娼妓などの揚代。

はな‐だいこん【花大根】

アブラナ科の一年草。中国原産。春から初夏に青紫色のダイコンに似た花をつける。観賞用だが都会地周辺に逸出。通常はこの名で呼ぶが、同名の別種もある。諸葛菜しょかつさい。〈[季]春〉

はなだ‐いろ【縹色】

薄い藍色。花色。

Munsell color system: 3PB4/7.5

⇒はなだ【縹】

はな‐たうえ【花田植】‥ウヱ

(→)大田植おおたうえに同じ。

はなだ‐おどし【縹縅】‥ヲドシ

縹色の緒を用いた縅。はなだいろおどし。

⇒はなだ【縹】

はな‐たか【鼻高】

①鼻の高いこと。また、その人。

②自慢するさま。得意なさま。また、自慢する人。

③天狗てんぐの異称。

④鼻高履の略。

⇒はなたか‐ぐつ【鼻高履】

⇒はなたか‐めん【鼻高面】

はなたか‐ぐつ【鼻高履】

⇒びこうり。

⇒はな‐たか【鼻高】

はな‐たかだか【鼻高高】

いかにも得意げなさま。「―と引き揚げる」

はなたか‐めん【鼻高面】

鼻の高い仮面。天狗の面。

⇒はな‐たか【鼻高】

はなだ‐きよてる【花田清輝】

小説家・評論家。福岡県生れ。京大中退。反語・逆説を自在に駆使した文体で、アバン‐ギャルド運動を指導。小説「鳥獣戯話」、評論「復興期の精神」など。(1909〜1974)

花田清輝

撮影:田沼武能

⇒はなだ【花田】

はなだ‐ぐさ【縹草】

露草の異称。

⇒はなだ【縹】

はな‐たけ【鼻茸】

鼻粘膜に発生する腫瘍。通常表面は滑らかで灰白色を呈する。多くは炎症性のもので、鼻閉塞・嗅覚障害などを起こす。鼻ポリプ。びじょう。

はな‐たたき【鼻叩き】

鼻の上の白粉おしろいをなめらかにするのに用いる小さいはけ。

鼻叩き

提供:ポーラ文化研究所

⇒はなだ【花田】

はなだ‐ぐさ【縹草】

露草の異称。

⇒はなだ【縹】

はな‐たけ【鼻茸】

鼻粘膜に発生する腫瘍。通常表面は滑らかで灰白色を呈する。多くは炎症性のもので、鼻閉塞・嗅覚障害などを起こす。鼻ポリプ。びじょう。

はな‐たたき【鼻叩き】

鼻の上の白粉おしろいをなめらかにするのに用いる小さいはけ。

鼻叩き

提供:ポーラ文化研究所

はな‐たちばな【花橘】

①花の咲いている橘。橘の花。〈[季]夏〉。万葉集15「わがやどの―はいたづらに散りか過ぐらむ見る人なしに」

②橘の一種で、果実の小さいもの。また、夏蜜柑の異称。〈類聚名義抄〉

③襲かさねの色目。表は朽葉くちば、裏は青。

④香の一種。やわらかで涼しい香をもつ。

⑤紋所の名。柄のついた6個の小橘花を向かいあわせ、その下に1個の大橘花を添えたもの。

⑥京都堀川にあった坂田屋醸造の銘酒。好色一代男1「舞鶴―の樽の口」

はな‐だ・つ【花立つ】

〔自四〕

花が咲きでる。夫木和歌抄3「梅が枝はまだ―・たず雪中に匂ひばかりは人に知られて」

はな‐たて【花立て】

①仏前や墓前に花や樒しきみを立てて供える具。

②(→)「はないけ」2に同じ。

はな‐たね【花種】

庭などに植えるための、花卉かきの種。〈[季]春〉

⇒花種蒔く

はな‐たちばな【花橘】

①花の咲いている橘。橘の花。〈[季]夏〉。万葉集15「わがやどの―はいたづらに散りか過ぐらむ見る人なしに」

②橘の一種で、果実の小さいもの。また、夏蜜柑の異称。〈類聚名義抄〉

③襲かさねの色目。表は朽葉くちば、裏は青。

④香の一種。やわらかで涼しい香をもつ。

⑤紋所の名。柄のついた6個の小橘花を向かいあわせ、その下に1個の大橘花を添えたもの。

⑥京都堀川にあった坂田屋醸造の銘酒。好色一代男1「舞鶴―の樽の口」

はな‐だ・つ【花立つ】

〔自四〕

花が咲きでる。夫木和歌抄3「梅が枝はまだ―・たず雪中に匂ひばかりは人に知られて」

はな‐たて【花立て】

①仏前や墓前に花や樒しきみを立てて供える具。

②(→)「はないけ」2に同じ。

はな‐たね【花種】

庭などに植えるための、花卉かきの種。〈[季]春〉

⇒花種蒔く

はな‐しょうよう【花逍遥】‥セウエウ

花見に散歩すること。

はな‐しる【鼻汁】

(ハナジルとも)鼻孔から出る粘液。

はな‐じろ【鼻白】

①魚・鳥などの鼻端の白いこと。また、その魚・鳥など。

②鰤ぶりの幼魚。

③気おくれするさま。鼻白むさま。曾我物語1「弥五郎、隙なく、つつと入り、滝口が小股をかいて、―に押し据ゑたり」

④鼻と鼻とをつきあわせるさま。鼻衝はなつき。浄瑠璃、曾我扇八景「筋違橋の見付にて、―にはたと行き合うたり」

はな‐じろ・む【鼻白む】

〔自五〕

気おくれした顔つきをする。源氏物語花宴「臆しがちに―・める多かり」

バナジン【Vanadin ドイツ】

バナジウムのドイツ語名。

はな・す【話す】

〔他五〕

①言葉でつたえて広める。口で述べる。語る。告げる。狂言、太刀奪たちばい「皆の者に―・いたならば、嘸さぞ羨むで御座らう」。日葡辞書「ノチニゴザッテ、ハナサセラレイ」。「国際問題について―・す」「手短に―・す」

②語り合う。相談する。狂言、磁石「身共は勝手へいて亭主と―・いて居る程に」。「友人と―・す」

③ある言語・方言を使う。「関西弁を―・す」

④(遊里語)遊女を買う。色道大鏡「ハナス…傾城を呼びて咄し遊ぶよりいふなるべし」

はな・す【離す・放す】

〔他五〕

(ハナツの転)

①くっついているものを解き分ける。別々にする。切りはなす。万葉集14「上毛野かみつけの佐野の船橋とり―・し親はさくれど吾はさかるがへ」。「しっかりつかんで―・さない」「肌身―・さず持つ」

②自由にする。束縛を解く。宇治拾遺物語13「買ひて―・しつる亀の」。日葡辞書「トリ・ケダモノヲハナス」

③放置する。天草本伊曾保物語「面と手足の皮ばかりを残いて丸剥ぎに剥いで…そのままさし―・いた」

④遠ざける。遠くへ隔てやる。間隔をあける。詞葉新雅「―・す。さくる」。「二人の仲を―・す」「1メートルずつ―・して植える」

⑤向いていた視線を移す。義経記1「只事にはあらじと思ひて目を―・さず」。「目が―・せない」

⑥発射する。はなつ。ぶっぱなす。日葡辞書「ヤヲハナス」「テッポウヲハナス」

⑦(調味料などを)散りひろがるようにふりかける。貞徳独吟「鶴の汁辛子からしを―・す月影に」

⑧気を許す。洒落本、魂胆惣勘定「女郎のつつしむことあり、又―・すことあり。遊びなればつつしむことはなきなどといふは非なり。客のつつしむ事あり、―・すことあり」

→放し。

◇くっついているものを分ける、距離をあけるなど分離の意に「離」を使い、握っていたりつかんでいたりするのをやめる、束縛をといて自由にするなど解放の意に「放」を使う。

はな‐ずおう【花蘇芳】‥ハウ

マメ科の落葉低木。中国原産の観賞用植物。高さ3メートル余。葉は円状心臓形で光沢がある。4月頃、葉に先立って紅紫色(蘇芳色)の蝶形花を枝や幹に直接密生し、花後、長楕円形の莢さやを結ぶ。〈[季]春〉

ハナズオウ(花)

撮影:関戸 勇

はな‐しょうよう【花逍遥】‥セウエウ

花見に散歩すること。

はな‐しる【鼻汁】

(ハナジルとも)鼻孔から出る粘液。

はな‐じろ【鼻白】

①魚・鳥などの鼻端の白いこと。また、その魚・鳥など。

②鰤ぶりの幼魚。

③気おくれするさま。鼻白むさま。曾我物語1「弥五郎、隙なく、つつと入り、滝口が小股をかいて、―に押し据ゑたり」

④鼻と鼻とをつきあわせるさま。鼻衝はなつき。浄瑠璃、曾我扇八景「筋違橋の見付にて、―にはたと行き合うたり」

はな‐じろ・む【鼻白む】

〔自五〕

気おくれした顔つきをする。源氏物語花宴「臆しがちに―・める多かり」

バナジン【Vanadin ドイツ】

バナジウムのドイツ語名。

はな・す【話す】

〔他五〕

①言葉でつたえて広める。口で述べる。語る。告げる。狂言、太刀奪たちばい「皆の者に―・いたならば、嘸さぞ羨むで御座らう」。日葡辞書「ノチニゴザッテ、ハナサセラレイ」。「国際問題について―・す」「手短に―・す」

②語り合う。相談する。狂言、磁石「身共は勝手へいて亭主と―・いて居る程に」。「友人と―・す」

③ある言語・方言を使う。「関西弁を―・す」

④(遊里語)遊女を買う。色道大鏡「ハナス…傾城を呼びて咄し遊ぶよりいふなるべし」

はな・す【離す・放す】

〔他五〕

(ハナツの転)

①くっついているものを解き分ける。別々にする。切りはなす。万葉集14「上毛野かみつけの佐野の船橋とり―・し親はさくれど吾はさかるがへ」。「しっかりつかんで―・さない」「肌身―・さず持つ」

②自由にする。束縛を解く。宇治拾遺物語13「買ひて―・しつる亀の」。日葡辞書「トリ・ケダモノヲハナス」

③放置する。天草本伊曾保物語「面と手足の皮ばかりを残いて丸剥ぎに剥いで…そのままさし―・いた」

④遠ざける。遠くへ隔てやる。間隔をあける。詞葉新雅「―・す。さくる」。「二人の仲を―・す」「1メートルずつ―・して植える」

⑤向いていた視線を移す。義経記1「只事にはあらじと思ひて目を―・さず」。「目が―・せない」

⑥発射する。はなつ。ぶっぱなす。日葡辞書「ヤヲハナス」「テッポウヲハナス」

⑦(調味料などを)散りひろがるようにふりかける。貞徳独吟「鶴の汁辛子からしを―・す月影に」

⑧気を許す。洒落本、魂胆惣勘定「女郎のつつしむことあり、又―・すことあり。遊びなればつつしむことはなきなどといふは非なり。客のつつしむ事あり、―・すことあり」

→放し。

◇くっついているものを分ける、距離をあけるなど分離の意に「離」を使い、握っていたりつかんでいたりするのをやめる、束縛をといて自由にするなど解放の意に「放」を使う。

はな‐ずおう【花蘇芳】‥ハウ

マメ科の落葉低木。中国原産の観賞用植物。高さ3メートル余。葉は円状心臓形で光沢がある。4月頃、葉に先立って紅紫色(蘇芳色)の蝶形花を枝や幹に直接密生し、花後、長楕円形の莢さやを結ぶ。〈[季]春〉

ハナズオウ(花)

撮影:関戸 勇

はな‐すじ【鼻筋】‥スヂ

眉間みけんから鼻の先端までの線。はなぐき。鼻柱。鼻道。「―が通った人」

はな‐すすき【花薄】

(ハダススキの転)

[一]〔名〕

①穂の出たすすき。花の開いたすすき。〈[季]秋〉。万葉集8「―穂に出づる秋の過ぐらく惜しも」

②襲かさねの色目。表は白、裏は薄縹うすはなだ色。

[二]〔枕〕

「穂にいづ(表面に出る)」「ほのか」にかかる。古今和歌集恋「―穂に出でて恋ひば名を惜しみ」

はな‐すすり【洟啜り】

①鼻汁をすすること。

②鼻をすすりながら泣くこと。源氏物語東屋「忍び難げなる―を聞き給ひて」

はな‐ずもう【花相撲】‥ズマフ

本場所以外に随時興行する相撲。もと木戸銭をとらず、客の纏頭はな(祝儀)を受けた。

はな‐ずり【花摺】

萩または露草の花を衣にすりつけて色を染めること。

⇒はなずり‐ごろも【花摺衣】

はなずり‐ごろも【花摺衣】

花摺りにした衣。

⇒はな‐ずり【花摺】

はな・せる【話せる】

〔自下一〕

(「話すことができる」の意から)話相手とするに足る。話がよくわかる。「―・せるおやじだ」

はな‐せん【花氈】

花毛氈はなもうせんの略。

はな‐せん【鼻栓】

建築で、一つの材の枘孔ほぞあなに他の材の枘を貫き、その突出部に打ち込む栓。

はな‐そぎ【劓】

⇒はなきり

はな‐そげ【鼻殺げ】

鼻のそげ落ちること。また、その人。昨日は今日の物語「この―を朝夕見ることは何としてもなるまいと思ひ」

はな‐ぞの【花園】

花の咲く草木を栽培した園。花畑。花圃かほ。〈[季]秋〉。催馬楽、竹河「―に我をば放てや…少女めぎし伴たぐへて」

はなぞの‐おどり【花園踊】‥ヲドリ

洛北の花園村(現、京都市左京区)で、7月15日に、少女らが灯籠を頭上にのせて念仏踊にまじって踊った盆踊。→灯籠踊

はなぞの‐だいがく【花園大学】

私立大学の一つ。1872年(明治5)臨済宗各派により創立された般若林が起源。1911年(明治44)臨済宗大学、34年臨済学院専門学校、49年新制大学。京都市中京区。

はなぞの‐てんのう【花園天皇】‥ワウ

鎌倉後期の天皇。伏見天皇の皇子。名は富仁とみひと。後醍醐天皇に譲位。風雅和歌集を監修。日記「花園院宸記」。(在位1308〜1318)(1297〜1348)→天皇(表)

はな‐ぞめ【花染】

①露草の花でそめること。また、その染色。古今和歌集恋「世の中の人の心は―の」

②桜の色に美しく染めること。また、その染色。新拾遺和歌集夏「わかれし春の―の袖」

⇒はなぞめ‐ごろも【花染衣】

はなぞめ‐ごろも【花染衣】

花染めにした衣。

⇒はな‐ぞめ【花染】

はなだ【縹】

①色の名。はなだいろ。催馬楽、石川「―の帯」

Munsell color system: 3PB4/7.5

②襲かさねの色目。表裏ともに縹色のもの。

⇒はなだ‐いろ【縹色】

⇒はなだ‐おどし【縹縅】

⇒はなだ‐ぐさ【縹草】

⇒はなだ‐ぼうし【縹帽子】

はなだ【花田】

姓氏の一つ。

⇒はなだ‐きよてる【花田清輝】

はな‐だい【花鯛】‥ダヒ

①血鯛ちだいの関東での異称。

②ハタ科ハナダイ亜科魚類の総称。

はな‐だい【花代】

芸娼妓などの揚代。

はな‐だいこん【花大根】

アブラナ科の一年草。中国原産。春から初夏に青紫色のダイコンに似た花をつける。観賞用だが都会地周辺に逸出。通常はこの名で呼ぶが、同名の別種もある。諸葛菜しょかつさい。〈[季]春〉

はなだ‐いろ【縹色】

薄い藍色。花色。

Munsell color system: 3PB4/7.5

⇒はなだ【縹】

はな‐たうえ【花田植】‥ウヱ

(→)大田植おおたうえに同じ。

はなだ‐おどし【縹縅】‥ヲドシ

縹色の緒を用いた縅。はなだいろおどし。

⇒はなだ【縹】

はな‐たか【鼻高】

①鼻の高いこと。また、その人。

②自慢するさま。得意なさま。また、自慢する人。

③天狗てんぐの異称。

④鼻高履の略。

⇒はなたか‐ぐつ【鼻高履】

⇒はなたか‐めん【鼻高面】

はなたか‐ぐつ【鼻高履】

⇒びこうり。

⇒はな‐たか【鼻高】

はな‐たかだか【鼻高高】

いかにも得意げなさま。「―と引き揚げる」

はなたか‐めん【鼻高面】

鼻の高い仮面。天狗の面。

⇒はな‐たか【鼻高】

はなだ‐きよてる【花田清輝】

小説家・評論家。福岡県生れ。京大中退。反語・逆説を自在に駆使した文体で、アバン‐ギャルド運動を指導。小説「鳥獣戯話」、評論「復興期の精神」など。(1909〜1974)

花田清輝

撮影:田沼武能

はな‐すじ【鼻筋】‥スヂ

眉間みけんから鼻の先端までの線。はなぐき。鼻柱。鼻道。「―が通った人」

はな‐すすき【花薄】

(ハダススキの転)

[一]〔名〕

①穂の出たすすき。花の開いたすすき。〈[季]秋〉。万葉集8「―穂に出づる秋の過ぐらく惜しも」

②襲かさねの色目。表は白、裏は薄縹うすはなだ色。

[二]〔枕〕

「穂にいづ(表面に出る)」「ほのか」にかかる。古今和歌集恋「―穂に出でて恋ひば名を惜しみ」

はな‐すすり【洟啜り】

①鼻汁をすすること。

②鼻をすすりながら泣くこと。源氏物語東屋「忍び難げなる―を聞き給ひて」

はな‐ずもう【花相撲】‥ズマフ

本場所以外に随時興行する相撲。もと木戸銭をとらず、客の纏頭はな(祝儀)を受けた。

はな‐ずり【花摺】

萩または露草の花を衣にすりつけて色を染めること。

⇒はなずり‐ごろも【花摺衣】

はなずり‐ごろも【花摺衣】

花摺りにした衣。

⇒はな‐ずり【花摺】

はな・せる【話せる】

〔自下一〕

(「話すことができる」の意から)話相手とするに足る。話がよくわかる。「―・せるおやじだ」

はな‐せん【花氈】

花毛氈はなもうせんの略。

はな‐せん【鼻栓】

建築で、一つの材の枘孔ほぞあなに他の材の枘を貫き、その突出部に打ち込む栓。

はな‐そぎ【劓】

⇒はなきり

はな‐そげ【鼻殺げ】

鼻のそげ落ちること。また、その人。昨日は今日の物語「この―を朝夕見ることは何としてもなるまいと思ひ」

はな‐ぞの【花園】

花の咲く草木を栽培した園。花畑。花圃かほ。〈[季]秋〉。催馬楽、竹河「―に我をば放てや…少女めぎし伴たぐへて」

はなぞの‐おどり【花園踊】‥ヲドリ

洛北の花園村(現、京都市左京区)で、7月15日に、少女らが灯籠を頭上にのせて念仏踊にまじって踊った盆踊。→灯籠踊

はなぞの‐だいがく【花園大学】

私立大学の一つ。1872年(明治5)臨済宗各派により創立された般若林が起源。1911年(明治44)臨済宗大学、34年臨済学院専門学校、49年新制大学。京都市中京区。

はなぞの‐てんのう【花園天皇】‥ワウ

鎌倉後期の天皇。伏見天皇の皇子。名は富仁とみひと。後醍醐天皇に譲位。風雅和歌集を監修。日記「花園院宸記」。(在位1308〜1318)(1297〜1348)→天皇(表)

はな‐ぞめ【花染】

①露草の花でそめること。また、その染色。古今和歌集恋「世の中の人の心は―の」

②桜の色に美しく染めること。また、その染色。新拾遺和歌集夏「わかれし春の―の袖」

⇒はなぞめ‐ごろも【花染衣】

はなぞめ‐ごろも【花染衣】

花染めにした衣。

⇒はな‐ぞめ【花染】

はなだ【縹】

①色の名。はなだいろ。催馬楽、石川「―の帯」

Munsell color system: 3PB4/7.5

②襲かさねの色目。表裏ともに縹色のもの。

⇒はなだ‐いろ【縹色】

⇒はなだ‐おどし【縹縅】

⇒はなだ‐ぐさ【縹草】

⇒はなだ‐ぼうし【縹帽子】

はなだ【花田】

姓氏の一つ。

⇒はなだ‐きよてる【花田清輝】

はな‐だい【花鯛】‥ダヒ

①血鯛ちだいの関東での異称。

②ハタ科ハナダイ亜科魚類の総称。

はな‐だい【花代】

芸娼妓などの揚代。

はな‐だいこん【花大根】

アブラナ科の一年草。中国原産。春から初夏に青紫色のダイコンに似た花をつける。観賞用だが都会地周辺に逸出。通常はこの名で呼ぶが、同名の別種もある。諸葛菜しょかつさい。〈[季]春〉

はなだ‐いろ【縹色】

薄い藍色。花色。

Munsell color system: 3PB4/7.5

⇒はなだ【縹】

はな‐たうえ【花田植】‥ウヱ

(→)大田植おおたうえに同じ。

はなだ‐おどし【縹縅】‥ヲドシ

縹色の緒を用いた縅。はなだいろおどし。

⇒はなだ【縹】

はな‐たか【鼻高】

①鼻の高いこと。また、その人。

②自慢するさま。得意なさま。また、自慢する人。

③天狗てんぐの異称。

④鼻高履の略。

⇒はなたか‐ぐつ【鼻高履】

⇒はなたか‐めん【鼻高面】

はなたか‐ぐつ【鼻高履】

⇒びこうり。

⇒はな‐たか【鼻高】

はな‐たかだか【鼻高高】

いかにも得意げなさま。「―と引き揚げる」

はなたか‐めん【鼻高面】

鼻の高い仮面。天狗の面。

⇒はな‐たか【鼻高】

はなだ‐きよてる【花田清輝】

小説家・評論家。福岡県生れ。京大中退。反語・逆説を自在に駆使した文体で、アバン‐ギャルド運動を指導。小説「鳥獣戯話」、評論「復興期の精神」など。(1909〜1974)

花田清輝

撮影:田沼武能

⇒はなだ【花田】

はなだ‐ぐさ【縹草】

露草の異称。

⇒はなだ【縹】

はな‐たけ【鼻茸】

鼻粘膜に発生する腫瘍。通常表面は滑らかで灰白色を呈する。多くは炎症性のもので、鼻閉塞・嗅覚障害などを起こす。鼻ポリプ。びじょう。

はな‐たたき【鼻叩き】

鼻の上の白粉おしろいをなめらかにするのに用いる小さいはけ。

鼻叩き

提供:ポーラ文化研究所

⇒はなだ【花田】

はなだ‐ぐさ【縹草】

露草の異称。

⇒はなだ【縹】

はな‐たけ【鼻茸】

鼻粘膜に発生する腫瘍。通常表面は滑らかで灰白色を呈する。多くは炎症性のもので、鼻閉塞・嗅覚障害などを起こす。鼻ポリプ。びじょう。

はな‐たたき【鼻叩き】

鼻の上の白粉おしろいをなめらかにするのに用いる小さいはけ。

鼻叩き

提供:ポーラ文化研究所

はな‐たちばな【花橘】

①花の咲いている橘。橘の花。〈[季]夏〉。万葉集15「わがやどの―はいたづらに散りか過ぐらむ見る人なしに」

②橘の一種で、果実の小さいもの。また、夏蜜柑の異称。〈類聚名義抄〉

③襲かさねの色目。表は朽葉くちば、裏は青。

④香の一種。やわらかで涼しい香をもつ。

⑤紋所の名。柄のついた6個の小橘花を向かいあわせ、その下に1個の大橘花を添えたもの。

⑥京都堀川にあった坂田屋醸造の銘酒。好色一代男1「舞鶴―の樽の口」

はな‐だ・つ【花立つ】

〔自四〕

花が咲きでる。夫木和歌抄3「梅が枝はまだ―・たず雪中に匂ひばかりは人に知られて」

はな‐たて【花立て】

①仏前や墓前に花や樒しきみを立てて供える具。

②(→)「はないけ」2に同じ。

はな‐たね【花種】

庭などに植えるための、花卉かきの種。〈[季]春〉

⇒花種蒔く

はな‐たちばな【花橘】

①花の咲いている橘。橘の花。〈[季]夏〉。万葉集15「わがやどの―はいたづらに散りか過ぐらむ見る人なしに」

②橘の一種で、果実の小さいもの。また、夏蜜柑の異称。〈類聚名義抄〉

③襲かさねの色目。表は朽葉くちば、裏は青。

④香の一種。やわらかで涼しい香をもつ。

⑤紋所の名。柄のついた6個の小橘花を向かいあわせ、その下に1個の大橘花を添えたもの。

⑥京都堀川にあった坂田屋醸造の銘酒。好色一代男1「舞鶴―の樽の口」

はな‐だ・つ【花立つ】

〔自四〕

花が咲きでる。夫木和歌抄3「梅が枝はまだ―・たず雪中に匂ひばかりは人に知られて」

はな‐たて【花立て】

①仏前や墓前に花や樒しきみを立てて供える具。

②(→)「はないけ」2に同じ。

はな‐たね【花種】

庭などに植えるための、花卉かきの種。〈[季]春〉

⇒花種蒔く

はなし‐ぶり【話し振り】🔗⭐🔉

はなし‐ぶり【話し振り】

話すときの様子。話のしかた。

⇒はなし【話】

はなし‐ぼん【話本・咄本】🔗⭐🔉

はなし‐ぼん【話本・咄本】

軽口・落語などを記した本。

⇒はなし【話】

はな・す【話す】🔗⭐🔉

はな・す【話す】

〔他五〕

①言葉でつたえて広める。口で述べる。語る。告げる。狂言、太刀奪たちばい「皆の者に―・いたならば、嘸さぞ羨むで御座らう」。日葡辞書「ノチニゴザッテ、ハナサセラレイ」。「国際問題について―・す」「手短に―・す」

②語り合う。相談する。狂言、磁石「身共は勝手へいて亭主と―・いて居る程に」。「友人と―・す」

③ある言語・方言を使う。「関西弁を―・す」

④(遊里語)遊女を買う。色道大鏡「ハナス…傾城を呼びて咄し遊ぶよりいふなるべし」

はな・せる【話せる】🔗⭐🔉

はな・せる【話せる】

〔自下一〕

(「話すことができる」の意から)話相手とするに足る。話がよくわかる。「―・せるおやじだ」

わ‐げい【話芸】🔗⭐🔉

わ‐げい【話芸】

落語・漫談・講談など、たくみな話術で人を楽しませる芸。

わ‐げき【話劇】🔗⭐🔉

わ‐げき【話劇】

中国で、新劇のこと。歌謡を主とした旧劇に対して対話を主とするからいう。

わ‐しゃ【話者】🔗⭐🔉

わ‐しゃ【話者】

話をする人。話し手。

わ‐じゅつ【話術】🔗⭐🔉

わ‐じゅつ【話術】

話の仕方。話の技巧。「巧みな―」

わ‐せつ【話説】🔗⭐🔉

わ‐せつ【話説】

話し説くこと。説話。

わ‐だい【話題】🔗⭐🔉

わ‐だい【話題】

談話の題材。話の種。「―を選ぶ」「―にのぼる」「―作」

わ‐とう【話頭】🔗⭐🔉

わ‐とう【話頭】

①話のいとぐち。

②話の内容。話題。「―を転ずる」

③〔仏〕禅に用いられる問題。古くは公案とほぼ同義。後に心に生じる様々な働きの最初の部分を指すようにもなる。

⇒わとう‐ぜん【話頭禅】

わとう‐ぜん【話頭禅】🔗⭐🔉

わとう‐ぜん【話頭禅】

話頭3を用いた禅。公案禅とほぼ同義。

⇒わ‐とう【話頭】

わ‐へい【話柄】🔗⭐🔉

わ‐へい【話柄】

話すことがら。話のたね。話題。「―を転ずる」

わ‐ほう【話法】‥ハフ🔗⭐🔉

わ‐ほう【話法】‥ハフ

①話のしかた。

②〔言〕(speech)述べられたり、書かれたりした内容を伝達する仕方。直接話法と間接話法とがある。

わ‐ほん【話本】🔗⭐🔉

わ‐ほん【話本】

説話を記した本。話の本。講談本。

[漢]話🔗⭐🔉

話 字形

筆順

筆順

〔言部6画/13画/教育/4735・4F43〕

〔音〕ワ(慣) カイ〈クヮイ〉(漢)

〔訓〕はなす・はなし

[意味]

①はなす。しゃべる。「話術・談話・会話・対話・電話」

②はなし。ものがたり。「話題・民話・童話・神話」

③ことば。話しことば。「白話・唐話」

[解字]

形声。「言」+音符「舌」(=勢いよく口から発する)。勢いよくすらすらものを言う意。一説に、「舌」を「合わせる」意と解し、相手に調子を合わせてものを言う意とする。

[下ツキ

哀話・逸話・会話・佳話・官話・間話・閑話・奇話・謹話・寓話・訓話・講話・高話・懇話・雑話・直話・実話・手話・受話・小話・笑話・情話・史話・詩話・指話法・神話・寸話・説話・世話・禅話・送話・挿話・叢話・対話・卓話・談話・茶話・痴話・通話・電話・道話・童話・独話・俳話・白話・発話・悲話・秘話・腹話術・平話・法話・民話・夜話・余話・例話・朗話

〔言部6画/13画/教育/4735・4F43〕

〔音〕ワ(慣) カイ〈クヮイ〉(漢)

〔訓〕はなす・はなし

[意味]

①はなす。しゃべる。「話術・談話・会話・対話・電話」

②はなし。ものがたり。「話題・民話・童話・神話」

③ことば。話しことば。「白話・唐話」

[解字]

形声。「言」+音符「舌」(=勢いよく口から発する)。勢いよくすらすらものを言う意。一説に、「舌」を「合わせる」意と解し、相手に調子を合わせてものを言う意とする。

[下ツキ

哀話・逸話・会話・佳話・官話・間話・閑話・奇話・謹話・寓話・訓話・講話・高話・懇話・雑話・直話・実話・手話・受話・小話・笑話・情話・史話・詩話・指話法・神話・寸話・説話・世話・禅話・送話・挿話・叢話・対話・卓話・談話・茶話・痴話・通話・電話・道話・童話・独話・俳話・白話・発話・悲話・秘話・腹話術・平話・法話・民話・夜話・余話・例話・朗話

筆順

筆順

〔言部6画/13画/教育/4735・4F43〕

〔音〕ワ(慣) カイ〈クヮイ〉(漢)

〔訓〕はなす・はなし

[意味]

①はなす。しゃべる。「話術・談話・会話・対話・電話」

②はなし。ものがたり。「話題・民話・童話・神話」

③ことば。話しことば。「白話・唐話」

[解字]

形声。「言」+音符「舌」(=勢いよく口から発する)。勢いよくすらすらものを言う意。一説に、「舌」を「合わせる」意と解し、相手に調子を合わせてものを言う意とする。

[下ツキ

哀話・逸話・会話・佳話・官話・間話・閑話・奇話・謹話・寓話・訓話・講話・高話・懇話・雑話・直話・実話・手話・受話・小話・笑話・情話・史話・詩話・指話法・神話・寸話・説話・世話・禅話・送話・挿話・叢話・対話・卓話・談話・茶話・痴話・通話・電話・道話・童話・独話・俳話・白話・発話・悲話・秘話・腹話術・平話・法話・民話・夜話・余話・例話・朗話

〔言部6画/13画/教育/4735・4F43〕

〔音〕ワ(慣) カイ〈クヮイ〉(漢)

〔訓〕はなす・はなし

[意味]

①はなす。しゃべる。「話術・談話・会話・対話・電話」

②はなし。ものがたり。「話題・民話・童話・神話」

③ことば。話しことば。「白話・唐話」

[解字]

形声。「言」+音符「舌」(=勢いよく口から発する)。勢いよくすらすらものを言う意。一説に、「舌」を「合わせる」意と解し、相手に調子を合わせてものを言う意とする。

[下ツキ

哀話・逸話・会話・佳話・官話・間話・閑話・奇話・謹話・寓話・訓話・講話・高話・懇話・雑話・直話・実話・手話・受話・小話・笑話・情話・史話・詩話・指話法・神話・寸話・説話・世話・禅話・送話・挿話・叢話・対話・卓話・談話・茶話・痴話・通話・電話・道話・童話・独話・俳話・白話・発話・悲話・秘話・腹話術・平話・法話・民話・夜話・余話・例話・朗話

広辞苑に「話」で始まるの検索結果 1-48。