複数辞典一括検索+![]()

![]()

おか‐あげ【陸上げ】ヲカ‥🔗⭐🔉

おか‐あげ【陸上げ】ヲカ‥

ゆでたり煮たりした材料を、水に漬けず、ざるに上げるなどして冷ますこと。

おか‐しね【陸稲】ヲカ‥🔗⭐🔉

おか‐しね【陸稲】ヲカ‥

畑に栽培する稲。おかぼ。

おか‐じょうき【陸蒸気】ヲカ‥🔗⭐🔉

おか‐じょうき【陸蒸気】ヲカ‥

(明治初期の語。陸の蒸気船の意)汽車の俗称。泉鏡花、風流線「追つて此の辺へも鉄道が敷けて汽車が通る、それ、―といふ器械ぢや」

おかっ‐ぱり【陸っぱり】ヲカ‥🔗⭐🔉

おかっ‐ぱり【陸っぱり】ヲカ‥

(→)「陸釣り」1に同じ。

おか‐ひじき【陸鹿尾菜】ヲカ‥🔗⭐🔉

おか‐ひじき【陸鹿尾菜】ヲカ‥

アカザ科の一年草。日本各地の海岸砂浜に群落を作る。全体に緑色で、根元から枝を群生し、海藻のひじきに似る。互生する葉は円柱状で先端は棘状。夏に葉腋に小花をつけ、緑色の萼片が5枚、雄しべは黒い葯をもつ。若いものを食用。

おか‐ふ【陸生】ヲカ‥🔗⭐🔉

おか‐ふ【陸生】ヲカ‥

陸おかに生えていること。また、そのもの。夫木和歌抄12「あづま野の―の稲穂いでざれば」

おか‐ぶら【岡ぶら・陸ぶら】ヲカ‥🔗⭐🔉

おか‐ぶら【岡ぶら・陸ぶら】ヲカ‥

江戸深川の色町へ通うのに、舟で行かず陸を歩いて行くこと。

○御株を奪うおかぶをうばう

人の得意なわざを、他の人がうまくやってのける。

⇒お‐かぶ【御株】

○陸へ上がった河童おかへあがったかっぱ🔗⭐🔉

○陸へ上がった河童おかへあがったかっぱ

無力でどうすることも出来ないこと、また意気地のないことのたとえ。

⇒おか【陸】

おか‐ぼ【陸稲】ヲカ‥

畑地に栽培する稲。生育中、水稲ほど多量の水を要しないが、水稲より収量が少なく品質も劣る。りくとう。かが稲。〈[季]秋〉

おか‐ぼそ

(女房詞)杵きね。

おか‐ぼり【陸掘り】ヲカ‥

(→)「露天掘り」に同じ。

おか‐ぼれ【傍惚れ・岡惚れ】ヲカ‥

人の恋人やつきあいもない者にわきからひそかに恋すること。おかっぽれ。

お‐かま【御釜・御竈】

①「かま」「かまど」の丁寧な言い方。

②下女の異名。

③尻しりの異名。転じて、男色。また、その相手。

④火山の噴火口。

⇒おかま‐こおろぎ【御竈蟋蟀】

⇒おかま‐さま【御釜様】

⇒おかま‐の‐はらい【御竈の祓】

⇒御釜が割れる

⇒御釜を興す

お‐かま【御蒲】

(女房詞)かまぼこ。〈日葡辞書〉

お‐かまい【御構い】‥カマヒ

①江戸時代の刑罰の一種。追放。

②相手になることの丁寧な言い方。特に、客に対するもてなし。「―もできません」

⇒おかまい‐なし【御構い無し】

おかまい‐なし【御構い無し】‥カマヒ‥

①お上かみが黙認すること。放任。

②自分の周囲の事への気づかいがないこと。「人の迷惑も―に」

⇒お‐かまい【御構い】

おか‐ぼ【陸稲】ヲカ‥🔗⭐🔉

おか‐ぼ【陸稲】ヲカ‥

畑地に栽培する稲。生育中、水稲ほど多量の水を要しないが、水稲より収量が少なく品質も劣る。りくとう。かが稲。〈[季]秋〉

おか‐ぼり【陸掘り】ヲカ‥🔗⭐🔉

おか‐ぼり【陸掘り】ヲカ‥

(→)「露天掘り」に同じ。

おか‐やどかり【陸宿借・陸寄居虫】ヲカ‥🔗⭐🔉

おか‐やどかり【陸宿借・陸寄居虫】ヲカ‥

オカヤドカリ科のヤドカリ。幼生は海中で生育するが、変態して親になると海岸近くで陸上生活をする。体長約4センチメートル。奄美諸島以南に産し、近似種ナキオカヤドカリなどと共に子供の愛玩用。沖縄ではアマンと呼ぶ。天然記念物。

くが【陸】🔗⭐🔉

くが【陸】

(クヌガの約)陸地。くにが。源氏物語玉鬘「水鳥の―にまどへる心ちして」

くが【陸】(姓氏)🔗⭐🔉

くが【陸】

姓氏の一つ。

⇒くが‐かつなん【陸羯南】

くにが【陸】🔗⭐🔉

くにが【陸】

(国処くにがの意)

⇒くが。

⇒くにが‐の‐みち【北陸の道】

くぬが【陸】🔗⭐🔉

くぬが【陸】

(クニガの転)陸地。くが。欽明紀「陸海くぬがうみに劬労たしなみ」

⇒くぬが‐の‐みち【北陸道】

みちのく【陸奥】🔗⭐🔉

みちのく【陸奥】

(ミチノオクの約)磐城・岩代・陸前・陸中・陸奥5カ国の古称。おく。むつ。みちのくに。奥州。万葉集14「―のかとりをとめの」

⇒みちのく‐がみ【陸奥紙】

みちのく‐がみ【陸奥紙】🔗⭐🔉

みちのく‐がみ【陸奥紙】

(もと陸奥から産したからいう)檀紙だんしの別称。みちのくにがみ。讃岐典侍日記「御枕がみなる―して御鬢のわたりなどのごひ参らする程に」

⇒みちのく【陸奥】

みち‐の‐くに【陸奥国】🔗⭐🔉

みち‐の‐くに【陸奥国】

(→)「みちのく」に同じ。伊勢物語「昔男―にすずろに行きいたりにけり」

⇒みちのくに‐がみ【陸奥国紙】

みちのくに‐がみ【陸奥国紙】🔗⭐🔉

みちのくに‐がみ【陸奥国紙】

(→)「みちのくがみ」に同じ。

⇒みち‐の‐くに【陸奥国】

むつ【陸奥】(地名)🔗⭐🔉

むつ【陸奥】(姓氏)🔗⭐🔉

むつ【陸奥】

姓氏の一つ。

⇒むつ‐むねみつ【陸奥宗光】

むつ‐むねみつ【陸奥宗光】🔗⭐🔉

むつ‐むねみつ【陸奥宗光】

幕末・明治期の政治家。和歌山藩士伊達宗広(千広)の子。脱藩して海援隊で活躍。新政府に入る。1878年(明治11)国事犯として下獄するが、復活。第2次伊藤内閣の外相として、条約改正や日清開戦・下関条約締結にあたる。伯爵。著「蹇蹇録けんけんろく」。(1844〜1897)

陸奥宗光

提供:毎日新聞社

⇒むつ【陸奥】

⇒むつ【陸奥】

⇒むつ【陸奥】

⇒むつ【陸奥】

むつわき【陸奥話記】🔗⭐🔉

むつわき【陸奥話記】

軍記物語。1巻。作者未詳。1062年(康平5)ごろ成る。前九年の合戦のことを格調高い漢文で記し、軍記物語の先駆。

→文献資料[陸奥話記]

むつ‐わん【陸奥湾】🔗⭐🔉

むつ‐わん【陸奥湾】

青森県北部の湾。下北・津軽の両半島に抱かれ、北西の平舘海峡によって津軽海峡に通ずる。湾内には大湊・野辺地・青森などの支湾がある。

りく‐い【陸尉】‥ヰ🔗⭐🔉

りく‐い【陸尉】‥ヰ

陸上自衛官の階級の一つ。一・二・三等がある。陸佐と准陸尉との間。

りく‐う【陸羽】🔗⭐🔉

りく‐う【陸羽】

陸奥むつ国と出羽でわ国。奥羽地方。

⇒りくう‐いちさんにごう【陸羽一三二号】

⇒りくう‐せん【陸羽線】

りくう‐いちさんにごう【陸羽一三二号】‥ガウ🔗⭐🔉

りくう‐いちさんにごう【陸羽一三二号】‥ガウ

水稲粳うるちの育成品種。1921年(大正10)寺尾博(1883〜1961)が育成。昭和初期に多収・良質で冷害に強い品種として東北・北陸・関東などに普及。

⇒りく‐う【陸羽】

りくう‐せん【陸羽線】🔗⭐🔉

りくう‐せん【陸羽線】

JR線の一つ。陸羽東線(小牛田こごた・新庄間)94.1キロメートル、陸羽西線(新庄・余目あまるめ間)43.0キロメートル、石巻線(小牛田・女川おながわ間)44.9キロメートルの総称で、東北地方を横断し、縦走する東北本線・奥羽本線・羽越本線を連絡する。

⇒りく‐う【陸羽】

りく‐うん【陸運】🔗⭐🔉

りく‐うん【陸運】

旅客・貨物の陸上運送。

りく‐えい【陸影】🔗⭐🔉

りく‐えい【陸影】

遠い海上から見る陸地の姿。

りくえん‐たい【陸援隊】‥ヱン‥🔗⭐🔉

りくえん‐たい【陸援隊】‥ヱン‥

幕末期の浪士隊。1867年(慶応3)中岡慎太郎が京都で組織、倒幕活動を行なった。68年親兵に編入。

りく‐おう‐がくは【陸王学派】‥ワウ‥🔗⭐🔉

りく‐おう‐がくは【陸王学派】‥ワウ‥

陸象山と王陽明との学に対する呼称。ともに心即理を標榜したことから、両者を一つの学派とみなしていう。現実にこういう学派があったわけではない。

りく‐かい【陸海】🔗⭐🔉

りく‐かい【陸海】

①陸と海。

②陸軍と海軍。

⇒りくかい‐くう【陸海空】

りくかい‐くう【陸海空】🔗⭐🔉

りくかい‐くう【陸海空】

①陸と海と空。

②陸軍と海軍と空軍。「―合同演習」

⇒りく‐かい【陸海】

りく‐き【陸機】🔗⭐🔉

りく‐き【陸機】

中国、西晋の詩人。字は士衡。呉の名族の出身。呉の滅亡後、弟の陸雲(262〜303)と共に洛陽へ赴き、晋に仕えた。修辞に意を用いた華麗な詩風で、六朝修辞主義の路を開いた。陸雲と共に二陸と称される。著「陸士衡集」。(261〜303)

りく‐きゅうえん【陸九淵】‥キウヱン🔗⭐🔉

りく‐きゅうえん【陸九淵】‥キウヱン

(→)陸象山りくしょうざんの別称。

りく‐ぐん【陸軍】🔗⭐🔉

りく‐ぐん【陸軍】

陸上戦闘を任務とする軍備・軍隊。明治維新後の日本では天皇に直属し、海軍と協同して国防に任じた。1945年(昭和20)11月廃止。渡辺崋山、外国事情書「軍官は海陸相分け候得共、―尤も多く」

⇒りくぐん‐きねんび【陸軍記念日】

⇒りくぐん‐きょう【陸軍卿】

⇒りくぐん‐しかんがっこう【陸軍士官学校】

⇒りくぐん‐しょう【陸軍省】

⇒りくぐん‐そうさい【陸軍総裁】

⇒りくぐん‐ぞうへいしょう【陸軍造兵廠】

⇒りくぐん‐だいがっこう【陸軍大学校】

⇒りくぐん‐だいじん【陸軍大臣】

⇒りくぐん‐なかのがっこう【陸軍中野学校】

⇒りくぐん‐はじめ【陸軍始】

⇒りくぐん‐パンフレット【陸軍パンフレット】

⇒りくぐん‐ぶぎょう【陸軍奉行】

⇒りくぐん‐ようねんがっこう【陸軍幼年学校】

りくぐん‐きねんび【陸軍記念日】🔗⭐🔉

りくぐん‐きねんび【陸軍記念日】

1905年(明治38)の奉天大会戦の勝利を記念した3月10日。第二次大戦後廃止。

⇒りく‐ぐん【陸軍】

りくぐん‐きょう【陸軍卿】‥キヤウ🔗⭐🔉

りくぐん‐きょう【陸軍卿】‥キヤウ

1885年(明治18)官制改革以前の陸軍省の長官。

⇒りく‐ぐん【陸軍】

りくぐん‐しかんがっこう【陸軍士官学校】‥クワンガクカウ🔗⭐🔉

りくぐん‐しかんがっこう【陸軍士官学校】‥クワンガクカウ

陸軍の士官候補生および准士官・下士官を教育した学校。1874年(明治7)東京市ヶ谷に設置、敗戦時は神奈川県座間にあった。略称、陸士。

⇒りく‐ぐん【陸軍】

りくぐん‐しょう【陸軍省】‥シヤウ🔗⭐🔉

りくぐん‐しょう【陸軍省】‥シヤウ

もと内閣各省の一つ。陸軍一般の軍政事務をつかさどった中央官庁。→参謀本部。

⇒りく‐ぐん【陸軍】

りくぐん‐そうさい【陸軍総裁】🔗⭐🔉

りくぐん‐そうさい【陸軍総裁】

江戸幕府の職名。幕府の陸軍を総轄した。1862年(文久2)設置。

⇒りく‐ぐん【陸軍】

りくぐん‐ぞうへいしょう【陸軍造兵廠】‥ザウ‥シヤウ🔗⭐🔉

りくぐん‐ぞうへいしょう【陸軍造兵廠】‥ザウ‥シヤウ

陸軍の兵器・弾薬・器具・材料などを製造・修理した所。

⇒りく‐ぐん【陸軍】

りくぐん‐だいがっこう【陸軍大学校】‥ガクカウ🔗⭐🔉

りくぐん‐だいがっこう【陸軍大学校】‥ガクカウ

陸軍士官に高等用兵に関する学術を教授し、またその研究を行う学校。東京赤坂にあった。略称、陸大。

⇒りく‐ぐん【陸軍】

りくぐん‐だいじん【陸軍大臣】🔗⭐🔉

りくぐん‐だいじん【陸軍大臣】

旧陸軍省の長官。陸軍行政を管理し、陸軍の軍人・軍属を統督し、所轄諸部を監督した。軍政に関しては内閣を経て天皇を輔弼ほひつする責任を負ったが、軍機・軍令に関しては直接天皇に上奏・裁可を求める帷幄いあく上奏権が認められていた。陸相。

⇒りく‐ぐん【陸軍】

りくぐん‐なかのがっこう【陸軍中野学校】‥ガクカウ🔗⭐🔉

りくぐん‐なかのがっこう【陸軍中野学校】‥ガクカウ

陸軍の秘密戦(情報収集・防諜・謀略など)の要員を養成するための学校。1938年(昭和13)に創設され、東京中野にあった。参謀総長直轄。

⇒りく‐ぐん【陸軍】

りくぐん‐はじめ【陸軍始】🔗⭐🔉

りくぐん‐はじめ【陸軍始】

旧日本陸軍で毎年1月8日の仕事始めの日に行なった観兵式などの儀式。

⇒りく‐ぐん【陸軍】

りくぐん‐パンフレット【陸軍パンフレット】🔗⭐🔉

りくぐん‐パンフレット【陸軍パンフレット】

1934年(昭和9)に陸軍省新聞班が発表した小冊子「国防の本義と其の強化の提唱」の通称。総力戦を遂行できる「高度国防国家」の構築と軍備の急速な拡充を主張。

⇒りく‐ぐん【陸軍】

りくぐん‐ぶぎょう【陸軍奉行】‥ギヤウ🔗⭐🔉

りくぐん‐ぶぎょう【陸軍奉行】‥ギヤウ

江戸幕府の職名。歩兵・騎兵・砲兵を統括した。1862年(文久2)設置。

⇒りく‐ぐん【陸軍】

りくぐん‐ようねんがっこう【陸軍幼年学校】‥エウ‥ガクカウ🔗⭐🔉

りくぐん‐ようねんがっこう【陸軍幼年学校】‥エウ‥ガクカウ

陸軍将校を志願する少年に対して陸軍士官学校の予備教育を行う学校。東京・仙台・名古屋・大阪・広島・熊本にあった。

⇒りく‐ぐん【陸軍】

りくけい‐とう【陸繋島】‥タウ🔗⭐🔉

りくけい‐とう【陸繋島】‥タウ

砂州によって陸地とつながった島。潮岬・函館山など。

りく‐こ【陸弧】🔗⭐🔉

りく‐こ【陸弧】

大陸の縁辺につらなる山脈とそれに平行な海溝との組合せ。アンデス山脈とペルー‐チリ海溝との組が好例。地学的現象が弧状列島と同類であるため、島弧にならって名づけられた。

りく‐さ【陸佐】🔗⭐🔉

りく‐さ【陸佐】

陸上自衛官の階級の一つ。一・二・三等がある。陸将補と陸尉との間。

りく‐さん【陸産】🔗⭐🔉

りく‐さん【陸産】

陸産物の略。

⇒りくさん‐ぶつ【陸産物】

りくさん‐ぶつ【陸産物】🔗⭐🔉

りくさん‐ぶつ【陸産物】

陸上に産する物。陸産。

⇒りく‐さん【陸産】

りく‐し【陸士】🔗⭐🔉

りく‐し【陸士】

①陸軍士官学校の略称。

②陸上自衛官の最下位の階級。陸士長および一・二・三等がある。

りく‐じ【陸自】🔗⭐🔉

りく‐じ【陸自】

陸上自衛隊の略。

りく‐しゅうふ【陸秀夫】‥シウ‥🔗⭐🔉

りく‐しゅうふ【陸秀夫】‥シウ‥

南宋末の忠臣。宰相。字は君実。張世傑とともに広東厓山で元軍と最後の戦闘をして敗れ、幼君衛王昺へいを抱いて入水。(1236〜1279)

りく‐しょう【陸将】‥シヤウ🔗⭐🔉

りく‐しょう【陸将】‥シヤウ

①陸軍の将官。

②陸上自衛官の最高位の階級。陸佐との間に陸将補がある。

りく‐じょう【陸上】‥ジヤウ🔗⭐🔉

りく‐じょう【陸上】‥ジヤウ

①陸地の上。

②陸上競技の略。

⇒りくじょう‐うんそう‐ほけん【陸上運送保険】

⇒りくじょう‐き【陸上機】

⇒りくじょう‐きょうぎ【陸上競技】

⇒りくじょう‐じえいたい【陸上自衛隊】

⇒りくじょう‐しょくぶつ【陸上植物】

りくじょう‐うんそう‐ほけん【陸上運送保険】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

りくじょう‐うんそう‐ほけん【陸上運送保険】‥ジヤウ‥

(→)運送保険に同じ。

⇒りく‐じょう【陸上】

りくじょう‐き【陸上機】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

りくじょう‐き【陸上機】‥ジヤウ‥

車輪・スキーなどにより地上を滑走して離着陸を行う飛行機の総称。陸上飛行機。↔水上機。

⇒りく‐じょう【陸上】

りく‐しょうざん【陸象山】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

りく‐しょうざん【陸象山】‥シヤウ‥

南宋の大儒。名は九淵。字は子静。象山・存斎と号。江西金渓の人。程顥ていこうの哲学を発展させて、心即理を主張、朱熹の主知的哲学に対抗。文安と諡おくりなす。(1139〜1192)

りくじょう‐じえいたい【陸上自衛隊】‥ジヤウ‥ヱイ‥🔗⭐🔉

りくじょう‐じえいたい【陸上自衛隊】‥ジヤウ‥ヱイ‥

自衛隊の一つ。5個の方面隊および防衛大臣直轄部隊から成る。陸上幕僚長の補佐をうけ防衛大臣が統括する。保安隊の後身として1954年(昭和29)設置。

⇒りく‐じょう【陸上】

りくじょう‐しょくぶつ【陸上植物】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

りくじょう‐しょくぶつ【陸上植物】‥ジヤウ‥

緑藻類から進化して、陸上に生育するようになった一群の植物の総称。コケ植物・シダ植物・種子植物をいう。陸生植物。

⇒りく‐じょう【陸上】

りく‐ず【陸図】‥ヅ🔗⭐🔉

りく‐ず【陸図】‥ヅ

(→)地形図に同じ。

りく‐すい【陸水】🔗⭐🔉

りく‐すい【陸水】

(内陸にある水域の意)地球上に分布する水のうち、海水を除いたものの総称。湖沼・河川・地下水・温泉・雪氷など。

⇒りくすい‐がく【陸水学】

りくすい‐がく【陸水学】🔗⭐🔉

りくすい‐がく【陸水学】

(昭和初期の造語)陸水の物理的・化学的・生物学的研究を行う学問。淡水漁業・稚魚養殖・水道事業・工場用水および排水などに寄与する。→水文学すいもんがく

⇒りく‐すい【陸水】

りく‐せい【陸生・陸棲】🔗⭐🔉

りく‐せい【陸生・陸棲】

陸地に生ずること。また、陸地で生活すること。↔水生。

⇒りくせい‐しょくぶつ【陸生植物】

⇒りくせい‐どうぶつ【陸生動物】

りくせい‐しょくぶつ【陸生植物】🔗⭐🔉

りくせい‐しょくぶつ【陸生植物】

陸地に生育する植物。系統分類上は陸上植物とは異なる。↔水生植物。

⇒りく‐せい【陸生・陸棲】

りくせい‐そう【陸成層】🔗⭐🔉

りくせい‐そう【陸成層】

湖沼・河川または風の作用によって陸上に堆積・生成した地層。淡水成層・風成層など。

りく‐とう【陸稲】‥タウ🔗⭐🔉

りく‐とう【陸稲】‥タウ

(→)「おかぼ」に同じ。

りく‐の‐ことう【陸の孤島】‥タウ🔗⭐🔉

りく‐の‐ことう【陸の孤島】‥タウ

交通の便がひどく悪い、周囲から隔絶した内陸の地方や場所。

りく‐やね【陸屋根】🔗⭐🔉

りく‐やね【陸屋根】

⇒ろくやね

りっ‐きょう【陸橋】リクケウ🔗⭐🔉

りっ‐きょう【陸橋】リクケウ

①道路・鉄道などを横断するために、その上に設けられた橋。

②〔地〕海を隔てる陸塊の間にかつて存在し、動植物の移動も可能だったとみられる陸地。ランド‐ブリッジ。「ベーリング―」

りっ‐けん【陸圏】リク‥🔗⭐🔉

りっ‐けん【陸圏】リク‥

地球上の陸地の範囲。

りっ‐こう【陸行】リクカウ🔗⭐🔉

りっ‐こう【陸行】リクカウ

陸路を行くこと。

ろく【陸】🔗⭐🔉

ろく‐しゃく【陸尺・六尺】🔗⭐🔉

ろく‐しゃく【陸尺・六尺】

(「力者りきしゃ」の訛という)

①江戸時代、力仕事や雑役に従う人夫。かごかき人足や掃除夫・賄方まかないかたなどにいう。東海道中膝栗毛3「身ども駕の―が八人」

②小間物こまものの行商人。〈日葡辞書〉

⇒ろくしゃく‐づつみ【陸尺裹・六尺裹】

ろくしゃく‐づつみ【陸尺裹・六尺裹】🔗⭐🔉

ろくしゃく‐づつみ【陸尺裹・六尺裹】

かごかきなどのする鉢巻または頬かぶり。

⇒ろく‐しゃく【陸尺・六尺】

ろく‐すっぽ【陸すっぽ・碌すっぽ】🔗⭐🔉

ろく‐すっぽ【陸すっぽ・碌すっぽ】

〔副〕

(「碌」は当て字。下に打消の語を伴う)物事が十分でないさま。満足に。ろくに。ろくろく。ろくそっぽう。「―挨拶もしない」

ろく‐そっぽう【陸そっぽう・碌そっぽう】🔗⭐🔉

ろく‐そっぽう【陸そっぽう・碌そっぽう】

〔副〕

(→)「ろくすっぽ」に同じ。浮世風呂2「どうで―な事はねえ筈だ」

ろく‐たま【陸たま・碌たま】🔗⭐🔉

ろく‐たま【陸たま・碌たま】

〔副〕

(ロクダマとも。「碌」は当て字)ろくに。ろくろく。鹿の子餅「悪い日ゆき申て、―狂言はしもうしなんだ」

ろく‐で‐なし【陸でなし・碌でなし】🔗⭐🔉

ろく‐で‐なし【陸でなし・碌でなし】

(「碌」は当て字)役に立たない者。普通以下の者。のらくら者。人情本、春色辰巳園「あの―どのから、てめえの小遣えぐらゐはよこしもしたろうが」→ろく(陸)

ろく‐でも‐ない【陸でもない・碌でもない】🔗⭐🔉

ろく‐でも‐ない【陸でもない・碌でもない】

(「碌」は当て字)何のねうちもない。くだらない。「―事件に巻き込まれる」→ろく(陸)

ろく‐な【陸な・碌な】🔗⭐🔉

ろく‐な【陸な・碌な】

〔連体〕

(「碌」は当て字。下に打消の語を伴って)まっとうな。しっかりした。「どうせ―話ではない」「―ものを食べてない」→ろく(陸)

ろく‐に【陸に・碌に】🔗⭐🔉

○陸に居るろくにいる🔗⭐🔉

○陸に居るろくにいる

あぐらをかく。らくにいる。狂言、素襖落「とてものことにろくに居てたべたうござる」

⇒ろく【陸】

ろくにん‐ぐみ【六人組】

〔音〕(Les Six フランス)第一次大戦後パリで結成された作曲家集団。オネゲル・ミヨー・プーランク・オーリック・デュレ・タイユフェールの6人から成る。サティの音楽をよりどころとし、反ロマン主義・反印象主義を唱えた。

ろくにん‐しゅう【六人衆】

江戸初期に置かれた幕府の職名。後に若年寄と称。

ろく‐ぬすびと【禄盗人】

才能・功績なく、または職務に忠実でないのに、高い俸禄を受ける者をののしっていう語。穀盗人。

ろく‐ば【勒馬】

馬を轡くつわで制御すること。

ログ‐ハウス【log house】

丸太造りの建物。北欧やアメリカでよく見られ、近時日本でも普及。

ろく‐はく【六博】

(1から6までの数があるからいう)さいのめ。さい。

ろくはち‐ぐぜい【六八弘誓】

(ロクハッグゼイとも)阿弥陀仏の四十八願。六八りくはの願。平家物語3「―の願になぞらへて四十八間の精舎をたて」→四十八願

ろくはら【六波羅】

①(六波羅蜜寺の所在地だからいう)京都鴨川の東、五条と七条との間の地。平家一門の居宅六波羅殿があった。承久の乱後、この地に北条氏が六波羅探題を置いた。六原。

②六波羅探題の略。

⇒ろくはら‐しゅご【六波羅守護】

⇒ろくはら‐たんだい【六波羅探題】

⇒ろくはら‐どの【六波羅殿】

⇒ろくはら‐よう【六波羅様】

ろくはら‐しゅご【六波羅守護】

六波羅探題の初名。

⇒ろくはら【六波羅】

ろくはら‐たんだい【六波羅探題】

鎌倉幕府が京都守護に代わって六波羅に置いた機関。また、その長の職名。朝廷の監視および尾張・加賀以西の諸国の政務・裁判を総轄するため、北・南に分かれて駐在。承久の乱後、北条氏一門から選任され、大事は鎌倉の指揮を受け、小事は専断した。六波羅殿。初名、六波羅守護。

⇒ろくはら【六波羅】

ろくはら‐どの【六波羅殿】

①六波羅にあった平家の邸宅。

②(→)平清盛の異称。

③(→)六波羅探題の別称。

⇒ろくはら【六波羅】

ろく‐はらみつ【六波羅蜜】

〔仏〕菩薩が修する6種の基本的な修行項目。布施・持戒・忍辱にんにく・精進・禅定ぜんじょう・智慧。六度。六波ろくは。ろっぱらみつ。→波羅蜜

ろくはらみつ‐じ【六波羅蜜寺】

京都市東山区にある真言宗の寺。西国三十三所第17番の札所。963年(応和3)空也の創建と伝える。鎌倉時代には六波羅探題が置かれ、14世紀の再興以後、真言宗。本堂は室町初期の建築。鎌倉時代制作の空也上人像、運慶坐像・湛慶坐像などを所蔵。普門院。地蔵堂。

ろくはら‐よう【六波羅様】‥ヤウ

平家一門のはでな風俗。平家物語1「何事も―といひてんげれば、一天四海の人皆是をまなぶ」

⇒ろくはら【六波羅】

ろく‐ばり【陸梁】

洋風小屋組で、最下部にある梁。和小屋の小屋梁こやばりにあたる。→小屋組(図)

ろく‐ばん【肋板】

船舶の船底部で、左右の肋骨をつなぐ材。

ろくばんすい【六盤水】

(Liupanshui)中国貴州省西部の都市。黔西けんせい炭田を中心に工業が発達。人口99万5千(2000)。

ろく‐ひ【鹿皮】

しかのかわ。隠者の冠に用いる。

ろく‐びょうい【六病位】‥ビヤウヰ

漢方で、病気の初発からの経過を6段階に区分したもの。すなわち太陽病・少陽病・陽明病・太陰病・少陰病・厥陰病けっちんびょう。

ろく‐びょうし【六拍子】‥ビヤウ‥

①洋楽で、1小節が6拍から成るリズム。第1拍が強、第4拍が中強、他は弱となる。2拍子の各拍をさらに3分割したもの。

②長唄囃子で、小鼓と大鼓で軽快に打ち囃す手法の一つ。手踊など賑やかな拍子の部分で奏する。ろくひょうし。

ろく‐ふ【六府】

(→)六衛府ろくえふに同じ。

ろく‐ぶ【六部】

①六十六部の略。廻国巡礼。

②⇒りくぶ。

⇒ろくぶ‐がさ【六部笠】

ろくぶ‐がさ【六部笠】

六部などのかぶる藺い製の笠。中央とまわりを紺木綿で包む。

⇒ろく‐ぶ【六部】

ろく‐ぶぎょう【六奉行】‥ギヤウ

武家時代、武者奉行・旗奉行・長持奉行の総称。おのおの二人ずつから成る。

ろく‐ふく【六服】

⇒りくふく

ろくふっか‐いおう【六弗化硫黄】‥クワ‥ワウ

分子式SF6 無色無臭の気体。気体の電気絶縁材として優れるが、温室効果ガスの一つ。

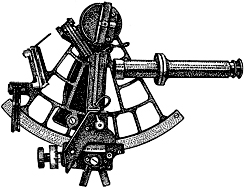

ろくぶん‐ぎ【六分儀】

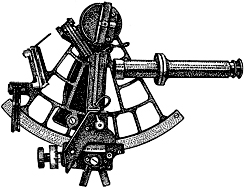

天球上の2点間の角度をはかる携帯用の器械。測角用の円弧は60度(360度の6分の1)。航海または航空中に太陽・月・恒星などの高度を測定、測地・測時の観測に用いる。六分円器。セキスタント。セクスタント。

六分儀

⇒ろくぶんぎ‐ざ【六分儀座】

ろくぶんぎ‐ざ【六分儀座】

(Sextans ラテン)獅子座の南にある小星座。

⇒ろくぶん‐ぎ【六分儀】

ろくぶんのいち‐どの【六分の一殿】

南北朝末期の山名氏の異称。全国66カ国のうち山陰諸国を中心に、一族で11カ国の守護職を併せて大勢力をふるったのでいう。

ろく‐へい【六蔽】

〔仏〕清浄心をおおう6種の悪心。すなわち慳貪けんどん・破戒・瞋恚しんい・懈怠けたい・散乱・愚痴。

ろくへん‐こう【六辺香】‥カウ

(「六辺」は6弁、「香」は花の意)雪の異称。

ろく‐ぼ【六母】

嫡母・継母・養母・慈母・庶母・乳母の称。

ろく‐ぼく【肋木】

体操用具の一種。縦木に多数の横木を肋骨状に固定したもの。横木につかまって、懸垂・手掛・足掛などをする。

ろく‐まい【禄米】

禄として給与する米。扶持米ふちまい。

ろくまい‐がた【六枚肩】

人夫6人が交代で駕籠を舁かくこと。急ぐときに用いる。西鶴織留1「つねよりけはしく―にてのぼりけるに」

ろく‐まく【肋膜】

(→)胸膜に同じ。

⇒ろくまく‐えん【肋膜炎】

ろくまく‐えん【肋膜炎】

(→)胸膜炎に同じ。

⇒ろく‐まく【肋膜】

ろく‐み【六味】

①6種の味。すなわち苦・酸・甘・辛・鹹かん・淡の総称。

②強精剤の一種。熟地黄・山薬・山茱萸・白茯苓・沢瀉・牡丹皮の6種を練った丸薬。六味丸。六味地黄丸。誹風柳多留22「あごで追ふ蠅は―へたかるなり」

ろく‐みゃく【六脈】

漢方古方家による6種の脈拍、すなわち大・小・浮・沈・遅・数さくの総称。また、心・肝・腎・肺・脾・命門の総称。狂言、雷「総じて人間の脈は、はいひめいもんの―を左右の手で取りまする」

ろくむさい【六無斎】

(幕府より「海国兵談」絶版を命ぜられて詠んだ「親も無し妻無し子無し板木無し金も無けれど死にたくも無し」の和歌によっていう)林子平しへいの号。

ろく‐めい【鹿鳴】

(詩経の小雅「鹿鳴」に基づく)宴会で客をもてなすときの詩歌・音楽。また、宴会。

⇒ろくめい‐の‐えん【鹿鳴の宴】

ろくめい‐かん【鹿鳴館】‥クワン

①(詩経の小雅「鹿鳴」に基づく)明治政府が設けた内外人交歓のための社交場。コンドルの設計した洋風2階建で、1883年(明治16)東京府麹町区内山下町(今の日比谷公園付近)に完成。政府要人・華族や外国使臣により夜会・舞踏会などが行われ、欧化主義の象徴的存在となる。90年以降は華族会館として使用。

②三島由紀夫の戯曲。1956年初演。1を舞台に陰謀と恋と家庭悲劇が展開するメロドラマ。

ろくめい‐の‐えん【鹿鳴の宴】

①中国、唐代に州県から挙げられて都に上る貢士を送った宴会。「鹿鳴」の詩を歌うからいう。

②佳賓かひんをもてなす酒宴。

⇒ろく‐めい【鹿鳴】

ろくめん‐たい【六面体】

六つの平面で囲まれた立体。立方体・直方体などはその一種。

ろく‐もつ【六物】

〔仏〕僧尼が日常所持すべき6種の什物じゅうもつ。すなわち、三衣さんえ・鉢・尼師壇(座具)・漉水嚢ろくすいのう。比丘六物。→十八物

ろく‐もつ【禄物】

禄として賜う布帛ふはくまたは金銭。

ろく‐もん【六門】

京都御所(現、京都御苑)の四周に設けられた中立売なかだちうり御門・堺町御門・清和院御門・石薬師御門・今出川御門・乾いぬい御門の総称。宝永(1704〜1711)年間に蛤御門・下立売御門・寺町御門が設けられて九門となる。また、その門を守る番人。

ろくもん‐せん【六文銭】

(→)六連銭ろくれんせんに同じ。

ろくやおん【鹿野苑】‥ヲン

(梵語Mṛgadāva)中インド、波羅奈国の城北にあった園。今のベナレス(ヴァラナシ)市の北サールナートにある。釈尊成道じょうどう後、初めて法を説き、憍陳如きょうじんにょら五比丘を教化した所。鹿苑。施鹿林。牡鹿の苑。梁塵秘抄「阿含あごん経の鹿の声、―にぞ聞ゆなる」

ろく‐やく【六役】

葬儀の際の主要な六つの役。普通、位牌持・柩ひつぎかき・水桶持・飯盆持・土掛役・松明たいまつ持をいう。七役という地方もある。

ろくやた【六弥太】

(豆腐を「おかべ」ということから、源義経の臣、岡部六弥太にもじっていう)豆腐の異称。

ろく‐やね【陸屋根】

勾配がきわめて少なく、ほとんど水平な屋根。鉄筋コンクリート建築に多く、屋上の運動場・庭園などに利用。平屋根。りくやね。

ろくや‐まち【六夜待】

二十六夜待の略。〈[季]秋〉。誹風柳多留初「車座へ紺の手の出る―」

ろく‐ゆ【六喩】

〔仏〕諸行の無常なことの六つのたとえ。金剛般若経によると、夢・幻・泡・影・露・電。維摩経によると、幻・電・夢・炎・水中月・鏡中像。

ろく‐よう【六葉】‥エフ

(菱・葵などの6枚の葉を六角形に模様化したからいう)長押なげし・懸魚げぎょ・扉などの釘隠しなどに用いる金具。木製のものもある。

六葉

⇒ろくぶんぎ‐ざ【六分儀座】

ろくぶんぎ‐ざ【六分儀座】

(Sextans ラテン)獅子座の南にある小星座。

⇒ろくぶん‐ぎ【六分儀】

ろくぶんのいち‐どの【六分の一殿】

南北朝末期の山名氏の異称。全国66カ国のうち山陰諸国を中心に、一族で11カ国の守護職を併せて大勢力をふるったのでいう。

ろく‐へい【六蔽】

〔仏〕清浄心をおおう6種の悪心。すなわち慳貪けんどん・破戒・瞋恚しんい・懈怠けたい・散乱・愚痴。

ろくへん‐こう【六辺香】‥カウ

(「六辺」は6弁、「香」は花の意)雪の異称。

ろく‐ぼ【六母】

嫡母・継母・養母・慈母・庶母・乳母の称。

ろく‐ぼく【肋木】

体操用具の一種。縦木に多数の横木を肋骨状に固定したもの。横木につかまって、懸垂・手掛・足掛などをする。

ろく‐まい【禄米】

禄として給与する米。扶持米ふちまい。

ろくまい‐がた【六枚肩】

人夫6人が交代で駕籠を舁かくこと。急ぐときに用いる。西鶴織留1「つねよりけはしく―にてのぼりけるに」

ろく‐まく【肋膜】

(→)胸膜に同じ。

⇒ろくまく‐えん【肋膜炎】

ろくまく‐えん【肋膜炎】

(→)胸膜炎に同じ。

⇒ろく‐まく【肋膜】

ろく‐み【六味】

①6種の味。すなわち苦・酸・甘・辛・鹹かん・淡の総称。

②強精剤の一種。熟地黄・山薬・山茱萸・白茯苓・沢瀉・牡丹皮の6種を練った丸薬。六味丸。六味地黄丸。誹風柳多留22「あごで追ふ蠅は―へたかるなり」

ろく‐みゃく【六脈】

漢方古方家による6種の脈拍、すなわち大・小・浮・沈・遅・数さくの総称。また、心・肝・腎・肺・脾・命門の総称。狂言、雷「総じて人間の脈は、はいひめいもんの―を左右の手で取りまする」

ろくむさい【六無斎】

(幕府より「海国兵談」絶版を命ぜられて詠んだ「親も無し妻無し子無し板木無し金も無けれど死にたくも無し」の和歌によっていう)林子平しへいの号。

ろく‐めい【鹿鳴】

(詩経の小雅「鹿鳴」に基づく)宴会で客をもてなすときの詩歌・音楽。また、宴会。

⇒ろくめい‐の‐えん【鹿鳴の宴】

ろくめい‐かん【鹿鳴館】‥クワン

①(詩経の小雅「鹿鳴」に基づく)明治政府が設けた内外人交歓のための社交場。コンドルの設計した洋風2階建で、1883年(明治16)東京府麹町区内山下町(今の日比谷公園付近)に完成。政府要人・華族や外国使臣により夜会・舞踏会などが行われ、欧化主義の象徴的存在となる。90年以降は華族会館として使用。

②三島由紀夫の戯曲。1956年初演。1を舞台に陰謀と恋と家庭悲劇が展開するメロドラマ。

ろくめい‐の‐えん【鹿鳴の宴】

①中国、唐代に州県から挙げられて都に上る貢士を送った宴会。「鹿鳴」の詩を歌うからいう。

②佳賓かひんをもてなす酒宴。

⇒ろく‐めい【鹿鳴】

ろくめん‐たい【六面体】

六つの平面で囲まれた立体。立方体・直方体などはその一種。

ろく‐もつ【六物】

〔仏〕僧尼が日常所持すべき6種の什物じゅうもつ。すなわち、三衣さんえ・鉢・尼師壇(座具)・漉水嚢ろくすいのう。比丘六物。→十八物

ろく‐もつ【禄物】

禄として賜う布帛ふはくまたは金銭。

ろく‐もん【六門】

京都御所(現、京都御苑)の四周に設けられた中立売なかだちうり御門・堺町御門・清和院御門・石薬師御門・今出川御門・乾いぬい御門の総称。宝永(1704〜1711)年間に蛤御門・下立売御門・寺町御門が設けられて九門となる。また、その門を守る番人。

ろくもん‐せん【六文銭】

(→)六連銭ろくれんせんに同じ。

ろくやおん【鹿野苑】‥ヲン

(梵語Mṛgadāva)中インド、波羅奈国の城北にあった園。今のベナレス(ヴァラナシ)市の北サールナートにある。釈尊成道じょうどう後、初めて法を説き、憍陳如きょうじんにょら五比丘を教化した所。鹿苑。施鹿林。牡鹿の苑。梁塵秘抄「阿含あごん経の鹿の声、―にぞ聞ゆなる」

ろく‐やく【六役】

葬儀の際の主要な六つの役。普通、位牌持・柩ひつぎかき・水桶持・飯盆持・土掛役・松明たいまつ持をいう。七役という地方もある。

ろくやた【六弥太】

(豆腐を「おかべ」ということから、源義経の臣、岡部六弥太にもじっていう)豆腐の異称。

ろく‐やね【陸屋根】

勾配がきわめて少なく、ほとんど水平な屋根。鉄筋コンクリート建築に多く、屋上の運動場・庭園などに利用。平屋根。りくやね。

ろくや‐まち【六夜待】

二十六夜待の略。〈[季]秋〉。誹風柳多留初「車座へ紺の手の出る―」

ろく‐ゆ【六喩】

〔仏〕諸行の無常なことの六つのたとえ。金剛般若経によると、夢・幻・泡・影・露・電。維摩経によると、幻・電・夢・炎・水中月・鏡中像。

ろく‐よう【六葉】‥エフ

(菱・葵などの6枚の葉を六角形に模様化したからいう)長押なげし・懸魚げぎょ・扉などの釘隠しなどに用いる金具。木製のものもある。

六葉

ろく‐よう【六曜】‥エウ

(→)六輝ろっきに同じ。

ろく‐よく【六欲】

〔仏〕

①凡夫が異性に対して有する6種の欲。すなわち色欲・形貌欲・威儀姿態欲・語言音声欲・細滑欲・人相欲。

②眼・耳・鼻・舌・身・意の六根に関する欲望。

ろく‐よくてん【六欲天】

〔仏〕三界のうちの欲界の六天。すなわち四王天・忉利とうり天・夜摩天・兜率とそつ天・化楽けらく天・他化自在天。

ろく‐れい【六礼】

⇒りくれい

ろく‐れき【六暦】

古く、日本で用いた6種の陰暦。すなわち元嘉暦・儀鳳暦・大衍暦たいえんれき・五紀暦・宣明暦・貞享暦。→暦法(表)

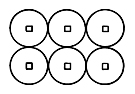

ろく‐れんせん【六連銭】

紋所の名。無文銭を2個ずつ3行に並べたもの。真田家の旗印として名高い。六文銭。

六連銭

ろく‐よう【六曜】‥エウ

(→)六輝ろっきに同じ。

ろく‐よく【六欲】

〔仏〕

①凡夫が異性に対して有する6種の欲。すなわち色欲・形貌欲・威儀姿態欲・語言音声欲・細滑欲・人相欲。

②眼・耳・鼻・舌・身・意の六根に関する欲望。

ろく‐よくてん【六欲天】

〔仏〕三界のうちの欲界の六天。すなわち四王天・忉利とうり天・夜摩天・兜率とそつ天・化楽けらく天・他化自在天。

ろく‐れい【六礼】

⇒りくれい

ろく‐れき【六暦】

古く、日本で用いた6種の陰暦。すなわち元嘉暦・儀鳳暦・大衍暦たいえんれき・五紀暦・宣明暦・貞享暦。→暦法(表)

ろく‐れんせん【六連銭】

紋所の名。無文銭を2個ずつ3行に並べたもの。真田家の旗印として名高い。六文銭。

六連銭

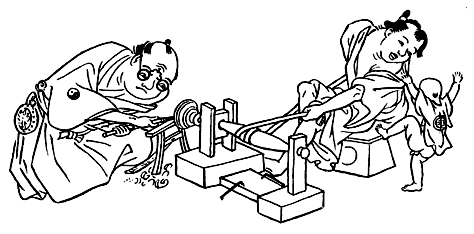

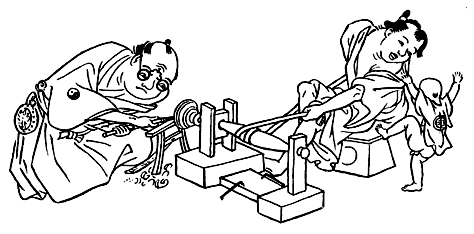

ろく‐ろ【轆轤】

①回転運動をする器械。手動式・電動式がある。

㋐重い物を引いたり上げたりする装置。移動させようとする物体にかけた縄を軸棒にまといつけ、軸を回転して縄を巻くことによって引っ張る。まんりき。しゃち。かぐらさん。

㋑木地細工などで円い挽き物を作る工具。綱や革紐をまとった軸を横に設け、その端に取り付けた鉄製の爪に、荒挽きした材料の木地を固定し、軸を回転させながら轆轤鉋ろくろがなで木地をえぐりけずる。〈倭名類聚鈔15〉

轆轤

ろく‐ろ【轆轤】

①回転運動をする器械。手動式・電動式がある。

㋐重い物を引いたり上げたりする装置。移動させようとする物体にかけた縄を軸棒にまといつけ、軸を回転して縄を巻くことによって引っ張る。まんりき。しゃち。かぐらさん。

㋑木地細工などで円い挽き物を作る工具。綱や革紐をまとった軸を横に設け、その端に取り付けた鉄製の爪に、荒挽きした材料の木地を固定し、軸を回転させながら轆轤鉋ろくろがなで木地をえぐりけずる。〈倭名類聚鈔15〉

轆轤

㋒轆轤台のこと。

㋓車井戸の、縄をかけてつるべを上下させる滑車。

②傘の柄の上端に付けて、傘を開閉する仕掛け。

⇒ろくろ‐がな【轆轤鉋】

⇒ろくろ‐ぎり【轆轤錐】

⇒ろくろ‐くび【轆轤首】

⇒ろくろ‐ざ【轆轤座】

⇒ろくろ‐ざいく【轆轤細工】

⇒ろくろ‐し【轆轤師】

⇒ろくろ‐だい【轆轤台】

⇒ろくろ‐っ‐くび【轆轤っ首】

⇒ろくろ‐なわ【轆轤縄】

⇒ろくろ‐ばかま【轆轤袴】

⇒ろくろ‐ひき【轆轤挽き】

ろく‐ろうそう【六老僧】‥ラウ‥

①親鸞の六人の高弟、すなわち明光・明空(一説に専海)・源海(一説に信証)・源誓・了海・了源の総称。

②日蓮の六人の高弟、すなわち日昭・日朗・日興・日向・日頂・日持の総称。

ろくろ‐がな【轆轤鉋】

ろくろを用いて材料をえぐりけずるための刃物。ろくろがんな。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ぎり【轆轤錐】

舞錐まいぎりの別称。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろく‐ろく【陸陸・碌碌】

(「碌碌」は当て字)

①安らかなさま。満足のいくさま。浄瑠璃、心中重井筒「せめて三日は―に寝物語もあれかし」

②(下に打消の語を伴って、副詞的に)十分に。満足に。ろくに。ろくすっぽ。「―顔も見せない」

ろく‐ろく【碌碌】

①平凡なさま。役に立たないさま。「―として世を過ごす」

②小さい石が数多くあるさま。

③車の音。轆轆。

ろく‐ろく【轆轆】

車の走る響き。また、馬のいななく声。

ろくろく‐ぎょ【六六魚】

(鱗が36枚並んでいるからいう)鯉の異称。六六鱗。りくりくぎょ。

ろくろく‐ばん【六六判】

写真で、縦横ともに約6センチメートルの画面サイズ。シックス判。

ろくろ‐くび【轆轤首】

(ロクロックビとも)くびが非常に長くて、自由に伸縮できる化け物。また、その見世物。ぬけくび。小泉八雲、怪談「首のない胴体だけの―を見たものが、その胴体をべつの場所に移すと」

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろく‐りん【六六鱗】

(→)六六魚ろくろくぎょに同じ。

ろくろ‐ざ【轆轤座】

和船の轆轤を設けた所。帆柱の後方両舷にある。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ざいく【轆轤細工】

轆轤1㋑で挽ひいて器具を製作する細工。また、その細工した物。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐し【轆轤師】

(→)木地屋きじやに同じ。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

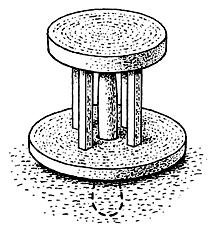

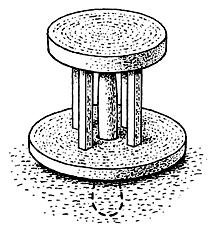

ろくろ‐だい【轆轤台】

陶磁器の成形に用いる回転台。下に軸の付いた木製の円盤上に陶土をのせ、円盤を回しながら手で陶土を円形に作るもの。陶車。

轆轤台

㋒轆轤台のこと。

㋓車井戸の、縄をかけてつるべを上下させる滑車。

②傘の柄の上端に付けて、傘を開閉する仕掛け。

⇒ろくろ‐がな【轆轤鉋】

⇒ろくろ‐ぎり【轆轤錐】

⇒ろくろ‐くび【轆轤首】

⇒ろくろ‐ざ【轆轤座】

⇒ろくろ‐ざいく【轆轤細工】

⇒ろくろ‐し【轆轤師】

⇒ろくろ‐だい【轆轤台】

⇒ろくろ‐っ‐くび【轆轤っ首】

⇒ろくろ‐なわ【轆轤縄】

⇒ろくろ‐ばかま【轆轤袴】

⇒ろくろ‐ひき【轆轤挽き】

ろく‐ろうそう【六老僧】‥ラウ‥

①親鸞の六人の高弟、すなわち明光・明空(一説に専海)・源海(一説に信証)・源誓・了海・了源の総称。

②日蓮の六人の高弟、すなわち日昭・日朗・日興・日向・日頂・日持の総称。

ろくろ‐がな【轆轤鉋】

ろくろを用いて材料をえぐりけずるための刃物。ろくろがんな。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ぎり【轆轤錐】

舞錐まいぎりの別称。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろく‐ろく【陸陸・碌碌】

(「碌碌」は当て字)

①安らかなさま。満足のいくさま。浄瑠璃、心中重井筒「せめて三日は―に寝物語もあれかし」

②(下に打消の語を伴って、副詞的に)十分に。満足に。ろくに。ろくすっぽ。「―顔も見せない」

ろく‐ろく【碌碌】

①平凡なさま。役に立たないさま。「―として世を過ごす」

②小さい石が数多くあるさま。

③車の音。轆轆。

ろく‐ろく【轆轆】

車の走る響き。また、馬のいななく声。

ろくろく‐ぎょ【六六魚】

(鱗が36枚並んでいるからいう)鯉の異称。六六鱗。りくりくぎょ。

ろくろく‐ばん【六六判】

写真で、縦横ともに約6センチメートルの画面サイズ。シックス判。

ろくろ‐くび【轆轤首】

(ロクロックビとも)くびが非常に長くて、自由に伸縮できる化け物。また、その見世物。ぬけくび。小泉八雲、怪談「首のない胴体だけの―を見たものが、その胴体をべつの場所に移すと」

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろく‐りん【六六鱗】

(→)六六魚ろくろくぎょに同じ。

ろくろ‐ざ【轆轤座】

和船の轆轤を設けた所。帆柱の後方両舷にある。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ざいく【轆轤細工】

轆轤1㋑で挽ひいて器具を製作する細工。また、その細工した物。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐し【轆轤師】

(→)木地屋きじやに同じ。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐だい【轆轤台】

陶磁器の成形に用いる回転台。下に軸の付いた木製の円盤上に陶土をのせ、円盤を回しながら手で陶土を円形に作るもの。陶車。

轆轤台

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐っ‐くび【轆轤っ首】

⇒ろくろくび(轆轤首)。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐なわ【轆轤縄】‥ナハ

車井戸の轆轤にかける縄。井戸縄。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ばかま【轆轤袴】

布を褐かちんに染め、下括りとして踝くるぶしの上で括るようにした袴。僧徒などが用いた。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ひき【轆轤挽き】

轆轤細工。また、それを作る職人。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐っ‐くび【轆轤っ首】

⇒ろくろくび(轆轤首)。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐なわ【轆轤縄】‥ナハ

車井戸の轆轤にかける縄。井戸縄。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ばかま【轆轤袴】

布を褐かちんに染め、下括りとして踝くるぶしの上で括るようにした袴。僧徒などが用いた。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ひき【轆轤挽き】

轆轤細工。また、それを作る職人。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

⇒ろくぶんぎ‐ざ【六分儀座】

ろくぶんぎ‐ざ【六分儀座】

(Sextans ラテン)獅子座の南にある小星座。

⇒ろくぶん‐ぎ【六分儀】

ろくぶんのいち‐どの【六分の一殿】

南北朝末期の山名氏の異称。全国66カ国のうち山陰諸国を中心に、一族で11カ国の守護職を併せて大勢力をふるったのでいう。

ろく‐へい【六蔽】

〔仏〕清浄心をおおう6種の悪心。すなわち慳貪けんどん・破戒・瞋恚しんい・懈怠けたい・散乱・愚痴。

ろくへん‐こう【六辺香】‥カウ

(「六辺」は6弁、「香」は花の意)雪の異称。

ろく‐ぼ【六母】

嫡母・継母・養母・慈母・庶母・乳母の称。

ろく‐ぼく【肋木】

体操用具の一種。縦木に多数の横木を肋骨状に固定したもの。横木につかまって、懸垂・手掛・足掛などをする。

ろく‐まい【禄米】

禄として給与する米。扶持米ふちまい。

ろくまい‐がた【六枚肩】

人夫6人が交代で駕籠を舁かくこと。急ぐときに用いる。西鶴織留1「つねよりけはしく―にてのぼりけるに」

ろく‐まく【肋膜】

(→)胸膜に同じ。

⇒ろくまく‐えん【肋膜炎】

ろくまく‐えん【肋膜炎】

(→)胸膜炎に同じ。

⇒ろく‐まく【肋膜】

ろく‐み【六味】

①6種の味。すなわち苦・酸・甘・辛・鹹かん・淡の総称。

②強精剤の一種。熟地黄・山薬・山茱萸・白茯苓・沢瀉・牡丹皮の6種を練った丸薬。六味丸。六味地黄丸。誹風柳多留22「あごで追ふ蠅は―へたかるなり」

ろく‐みゃく【六脈】

漢方古方家による6種の脈拍、すなわち大・小・浮・沈・遅・数さくの総称。また、心・肝・腎・肺・脾・命門の総称。狂言、雷「総じて人間の脈は、はいひめいもんの―を左右の手で取りまする」

ろくむさい【六無斎】

(幕府より「海国兵談」絶版を命ぜられて詠んだ「親も無し妻無し子無し板木無し金も無けれど死にたくも無し」の和歌によっていう)林子平しへいの号。

ろく‐めい【鹿鳴】

(詩経の小雅「鹿鳴」に基づく)宴会で客をもてなすときの詩歌・音楽。また、宴会。

⇒ろくめい‐の‐えん【鹿鳴の宴】

ろくめい‐かん【鹿鳴館】‥クワン

①(詩経の小雅「鹿鳴」に基づく)明治政府が設けた内外人交歓のための社交場。コンドルの設計した洋風2階建で、1883年(明治16)東京府麹町区内山下町(今の日比谷公園付近)に完成。政府要人・華族や外国使臣により夜会・舞踏会などが行われ、欧化主義の象徴的存在となる。90年以降は華族会館として使用。

②三島由紀夫の戯曲。1956年初演。1を舞台に陰謀と恋と家庭悲劇が展開するメロドラマ。

ろくめい‐の‐えん【鹿鳴の宴】

①中国、唐代に州県から挙げられて都に上る貢士を送った宴会。「鹿鳴」の詩を歌うからいう。

②佳賓かひんをもてなす酒宴。

⇒ろく‐めい【鹿鳴】

ろくめん‐たい【六面体】

六つの平面で囲まれた立体。立方体・直方体などはその一種。

ろく‐もつ【六物】

〔仏〕僧尼が日常所持すべき6種の什物じゅうもつ。すなわち、三衣さんえ・鉢・尼師壇(座具)・漉水嚢ろくすいのう。比丘六物。→十八物

ろく‐もつ【禄物】

禄として賜う布帛ふはくまたは金銭。

ろく‐もん【六門】

京都御所(現、京都御苑)の四周に設けられた中立売なかだちうり御門・堺町御門・清和院御門・石薬師御門・今出川御門・乾いぬい御門の総称。宝永(1704〜1711)年間に蛤御門・下立売御門・寺町御門が設けられて九門となる。また、その門を守る番人。

ろくもん‐せん【六文銭】

(→)六連銭ろくれんせんに同じ。

ろくやおん【鹿野苑】‥ヲン

(梵語Mṛgadāva)中インド、波羅奈国の城北にあった園。今のベナレス(ヴァラナシ)市の北サールナートにある。釈尊成道じょうどう後、初めて法を説き、憍陳如きょうじんにょら五比丘を教化した所。鹿苑。施鹿林。牡鹿の苑。梁塵秘抄「阿含あごん経の鹿の声、―にぞ聞ゆなる」

ろく‐やく【六役】

葬儀の際の主要な六つの役。普通、位牌持・柩ひつぎかき・水桶持・飯盆持・土掛役・松明たいまつ持をいう。七役という地方もある。

ろくやた【六弥太】

(豆腐を「おかべ」ということから、源義経の臣、岡部六弥太にもじっていう)豆腐の異称。

ろく‐やね【陸屋根】

勾配がきわめて少なく、ほとんど水平な屋根。鉄筋コンクリート建築に多く、屋上の運動場・庭園などに利用。平屋根。りくやね。

ろくや‐まち【六夜待】

二十六夜待の略。〈[季]秋〉。誹風柳多留初「車座へ紺の手の出る―」

ろく‐ゆ【六喩】

〔仏〕諸行の無常なことの六つのたとえ。金剛般若経によると、夢・幻・泡・影・露・電。維摩経によると、幻・電・夢・炎・水中月・鏡中像。

ろく‐よう【六葉】‥エフ

(菱・葵などの6枚の葉を六角形に模様化したからいう)長押なげし・懸魚げぎょ・扉などの釘隠しなどに用いる金具。木製のものもある。

六葉

⇒ろくぶんぎ‐ざ【六分儀座】

ろくぶんぎ‐ざ【六分儀座】

(Sextans ラテン)獅子座の南にある小星座。

⇒ろくぶん‐ぎ【六分儀】

ろくぶんのいち‐どの【六分の一殿】

南北朝末期の山名氏の異称。全国66カ国のうち山陰諸国を中心に、一族で11カ国の守護職を併せて大勢力をふるったのでいう。

ろく‐へい【六蔽】

〔仏〕清浄心をおおう6種の悪心。すなわち慳貪けんどん・破戒・瞋恚しんい・懈怠けたい・散乱・愚痴。

ろくへん‐こう【六辺香】‥カウ

(「六辺」は6弁、「香」は花の意)雪の異称。

ろく‐ぼ【六母】

嫡母・継母・養母・慈母・庶母・乳母の称。

ろく‐ぼく【肋木】

体操用具の一種。縦木に多数の横木を肋骨状に固定したもの。横木につかまって、懸垂・手掛・足掛などをする。

ろく‐まい【禄米】

禄として給与する米。扶持米ふちまい。

ろくまい‐がた【六枚肩】

人夫6人が交代で駕籠を舁かくこと。急ぐときに用いる。西鶴織留1「つねよりけはしく―にてのぼりけるに」

ろく‐まく【肋膜】

(→)胸膜に同じ。

⇒ろくまく‐えん【肋膜炎】

ろくまく‐えん【肋膜炎】

(→)胸膜炎に同じ。

⇒ろく‐まく【肋膜】

ろく‐み【六味】

①6種の味。すなわち苦・酸・甘・辛・鹹かん・淡の総称。

②強精剤の一種。熟地黄・山薬・山茱萸・白茯苓・沢瀉・牡丹皮の6種を練った丸薬。六味丸。六味地黄丸。誹風柳多留22「あごで追ふ蠅は―へたかるなり」

ろく‐みゃく【六脈】

漢方古方家による6種の脈拍、すなわち大・小・浮・沈・遅・数さくの総称。また、心・肝・腎・肺・脾・命門の総称。狂言、雷「総じて人間の脈は、はいひめいもんの―を左右の手で取りまする」

ろくむさい【六無斎】

(幕府より「海国兵談」絶版を命ぜられて詠んだ「親も無し妻無し子無し板木無し金も無けれど死にたくも無し」の和歌によっていう)林子平しへいの号。

ろく‐めい【鹿鳴】

(詩経の小雅「鹿鳴」に基づく)宴会で客をもてなすときの詩歌・音楽。また、宴会。

⇒ろくめい‐の‐えん【鹿鳴の宴】

ろくめい‐かん【鹿鳴館】‥クワン

①(詩経の小雅「鹿鳴」に基づく)明治政府が設けた内外人交歓のための社交場。コンドルの設計した洋風2階建で、1883年(明治16)東京府麹町区内山下町(今の日比谷公園付近)に完成。政府要人・華族や外国使臣により夜会・舞踏会などが行われ、欧化主義の象徴的存在となる。90年以降は華族会館として使用。

②三島由紀夫の戯曲。1956年初演。1を舞台に陰謀と恋と家庭悲劇が展開するメロドラマ。

ろくめい‐の‐えん【鹿鳴の宴】

①中国、唐代に州県から挙げられて都に上る貢士を送った宴会。「鹿鳴」の詩を歌うからいう。

②佳賓かひんをもてなす酒宴。

⇒ろく‐めい【鹿鳴】

ろくめん‐たい【六面体】

六つの平面で囲まれた立体。立方体・直方体などはその一種。

ろく‐もつ【六物】

〔仏〕僧尼が日常所持すべき6種の什物じゅうもつ。すなわち、三衣さんえ・鉢・尼師壇(座具)・漉水嚢ろくすいのう。比丘六物。→十八物

ろく‐もつ【禄物】

禄として賜う布帛ふはくまたは金銭。

ろく‐もん【六門】

京都御所(現、京都御苑)の四周に設けられた中立売なかだちうり御門・堺町御門・清和院御門・石薬師御門・今出川御門・乾いぬい御門の総称。宝永(1704〜1711)年間に蛤御門・下立売御門・寺町御門が設けられて九門となる。また、その門を守る番人。

ろくもん‐せん【六文銭】

(→)六連銭ろくれんせんに同じ。

ろくやおん【鹿野苑】‥ヲン

(梵語Mṛgadāva)中インド、波羅奈国の城北にあった園。今のベナレス(ヴァラナシ)市の北サールナートにある。釈尊成道じょうどう後、初めて法を説き、憍陳如きょうじんにょら五比丘を教化した所。鹿苑。施鹿林。牡鹿の苑。梁塵秘抄「阿含あごん経の鹿の声、―にぞ聞ゆなる」

ろく‐やく【六役】

葬儀の際の主要な六つの役。普通、位牌持・柩ひつぎかき・水桶持・飯盆持・土掛役・松明たいまつ持をいう。七役という地方もある。

ろくやた【六弥太】

(豆腐を「おかべ」ということから、源義経の臣、岡部六弥太にもじっていう)豆腐の異称。

ろく‐やね【陸屋根】

勾配がきわめて少なく、ほとんど水平な屋根。鉄筋コンクリート建築に多く、屋上の運動場・庭園などに利用。平屋根。りくやね。

ろくや‐まち【六夜待】

二十六夜待の略。〈[季]秋〉。誹風柳多留初「車座へ紺の手の出る―」

ろく‐ゆ【六喩】

〔仏〕諸行の無常なことの六つのたとえ。金剛般若経によると、夢・幻・泡・影・露・電。維摩経によると、幻・電・夢・炎・水中月・鏡中像。

ろく‐よう【六葉】‥エフ

(菱・葵などの6枚の葉を六角形に模様化したからいう)長押なげし・懸魚げぎょ・扉などの釘隠しなどに用いる金具。木製のものもある。

六葉

ろく‐よう【六曜】‥エウ

(→)六輝ろっきに同じ。

ろく‐よく【六欲】

〔仏〕

①凡夫が異性に対して有する6種の欲。すなわち色欲・形貌欲・威儀姿態欲・語言音声欲・細滑欲・人相欲。

②眼・耳・鼻・舌・身・意の六根に関する欲望。

ろく‐よくてん【六欲天】

〔仏〕三界のうちの欲界の六天。すなわち四王天・忉利とうり天・夜摩天・兜率とそつ天・化楽けらく天・他化自在天。

ろく‐れい【六礼】

⇒りくれい

ろく‐れき【六暦】

古く、日本で用いた6種の陰暦。すなわち元嘉暦・儀鳳暦・大衍暦たいえんれき・五紀暦・宣明暦・貞享暦。→暦法(表)

ろく‐れんせん【六連銭】

紋所の名。無文銭を2個ずつ3行に並べたもの。真田家の旗印として名高い。六文銭。

六連銭

ろく‐よう【六曜】‥エウ

(→)六輝ろっきに同じ。

ろく‐よく【六欲】

〔仏〕

①凡夫が異性に対して有する6種の欲。すなわち色欲・形貌欲・威儀姿態欲・語言音声欲・細滑欲・人相欲。

②眼・耳・鼻・舌・身・意の六根に関する欲望。

ろく‐よくてん【六欲天】

〔仏〕三界のうちの欲界の六天。すなわち四王天・忉利とうり天・夜摩天・兜率とそつ天・化楽けらく天・他化自在天。

ろく‐れい【六礼】

⇒りくれい

ろく‐れき【六暦】

古く、日本で用いた6種の陰暦。すなわち元嘉暦・儀鳳暦・大衍暦たいえんれき・五紀暦・宣明暦・貞享暦。→暦法(表)

ろく‐れんせん【六連銭】

紋所の名。無文銭を2個ずつ3行に並べたもの。真田家の旗印として名高い。六文銭。

六連銭

ろく‐ろ【轆轤】

①回転運動をする器械。手動式・電動式がある。

㋐重い物を引いたり上げたりする装置。移動させようとする物体にかけた縄を軸棒にまといつけ、軸を回転して縄を巻くことによって引っ張る。まんりき。しゃち。かぐらさん。

㋑木地細工などで円い挽き物を作る工具。綱や革紐をまとった軸を横に設け、その端に取り付けた鉄製の爪に、荒挽きした材料の木地を固定し、軸を回転させながら轆轤鉋ろくろがなで木地をえぐりけずる。〈倭名類聚鈔15〉

轆轤

ろく‐ろ【轆轤】

①回転運動をする器械。手動式・電動式がある。

㋐重い物を引いたり上げたりする装置。移動させようとする物体にかけた縄を軸棒にまといつけ、軸を回転して縄を巻くことによって引っ張る。まんりき。しゃち。かぐらさん。

㋑木地細工などで円い挽き物を作る工具。綱や革紐をまとった軸を横に設け、その端に取り付けた鉄製の爪に、荒挽きした材料の木地を固定し、軸を回転させながら轆轤鉋ろくろがなで木地をえぐりけずる。〈倭名類聚鈔15〉

轆轤

㋒轆轤台のこと。

㋓車井戸の、縄をかけてつるべを上下させる滑車。

②傘の柄の上端に付けて、傘を開閉する仕掛け。

⇒ろくろ‐がな【轆轤鉋】

⇒ろくろ‐ぎり【轆轤錐】

⇒ろくろ‐くび【轆轤首】

⇒ろくろ‐ざ【轆轤座】

⇒ろくろ‐ざいく【轆轤細工】

⇒ろくろ‐し【轆轤師】

⇒ろくろ‐だい【轆轤台】

⇒ろくろ‐っ‐くび【轆轤っ首】

⇒ろくろ‐なわ【轆轤縄】

⇒ろくろ‐ばかま【轆轤袴】

⇒ろくろ‐ひき【轆轤挽き】

ろく‐ろうそう【六老僧】‥ラウ‥

①親鸞の六人の高弟、すなわち明光・明空(一説に専海)・源海(一説に信証)・源誓・了海・了源の総称。

②日蓮の六人の高弟、すなわち日昭・日朗・日興・日向・日頂・日持の総称。

ろくろ‐がな【轆轤鉋】

ろくろを用いて材料をえぐりけずるための刃物。ろくろがんな。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ぎり【轆轤錐】

舞錐まいぎりの別称。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろく‐ろく【陸陸・碌碌】

(「碌碌」は当て字)

①安らかなさま。満足のいくさま。浄瑠璃、心中重井筒「せめて三日は―に寝物語もあれかし」

②(下に打消の語を伴って、副詞的に)十分に。満足に。ろくに。ろくすっぽ。「―顔も見せない」

ろく‐ろく【碌碌】

①平凡なさま。役に立たないさま。「―として世を過ごす」

②小さい石が数多くあるさま。

③車の音。轆轆。

ろく‐ろく【轆轆】

車の走る響き。また、馬のいななく声。

ろくろく‐ぎょ【六六魚】

(鱗が36枚並んでいるからいう)鯉の異称。六六鱗。りくりくぎょ。

ろくろく‐ばん【六六判】

写真で、縦横ともに約6センチメートルの画面サイズ。シックス判。

ろくろ‐くび【轆轤首】

(ロクロックビとも)くびが非常に長くて、自由に伸縮できる化け物。また、その見世物。ぬけくび。小泉八雲、怪談「首のない胴体だけの―を見たものが、その胴体をべつの場所に移すと」

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろく‐りん【六六鱗】

(→)六六魚ろくろくぎょに同じ。

ろくろ‐ざ【轆轤座】

和船の轆轤を設けた所。帆柱の後方両舷にある。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ざいく【轆轤細工】

轆轤1㋑で挽ひいて器具を製作する細工。また、その細工した物。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐し【轆轤師】

(→)木地屋きじやに同じ。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐だい【轆轤台】

陶磁器の成形に用いる回転台。下に軸の付いた木製の円盤上に陶土をのせ、円盤を回しながら手で陶土を円形に作るもの。陶車。

轆轤台

㋒轆轤台のこと。

㋓車井戸の、縄をかけてつるべを上下させる滑車。

②傘の柄の上端に付けて、傘を開閉する仕掛け。

⇒ろくろ‐がな【轆轤鉋】

⇒ろくろ‐ぎり【轆轤錐】

⇒ろくろ‐くび【轆轤首】

⇒ろくろ‐ざ【轆轤座】

⇒ろくろ‐ざいく【轆轤細工】

⇒ろくろ‐し【轆轤師】

⇒ろくろ‐だい【轆轤台】

⇒ろくろ‐っ‐くび【轆轤っ首】

⇒ろくろ‐なわ【轆轤縄】

⇒ろくろ‐ばかま【轆轤袴】

⇒ろくろ‐ひき【轆轤挽き】

ろく‐ろうそう【六老僧】‥ラウ‥

①親鸞の六人の高弟、すなわち明光・明空(一説に専海)・源海(一説に信証)・源誓・了海・了源の総称。

②日蓮の六人の高弟、すなわち日昭・日朗・日興・日向・日頂・日持の総称。

ろくろ‐がな【轆轤鉋】

ろくろを用いて材料をえぐりけずるための刃物。ろくろがんな。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ぎり【轆轤錐】

舞錐まいぎりの別称。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろく‐ろく【陸陸・碌碌】

(「碌碌」は当て字)

①安らかなさま。満足のいくさま。浄瑠璃、心中重井筒「せめて三日は―に寝物語もあれかし」

②(下に打消の語を伴って、副詞的に)十分に。満足に。ろくに。ろくすっぽ。「―顔も見せない」

ろく‐ろく【碌碌】

①平凡なさま。役に立たないさま。「―として世を過ごす」

②小さい石が数多くあるさま。

③車の音。轆轆。

ろく‐ろく【轆轆】

車の走る響き。また、馬のいななく声。

ろくろく‐ぎょ【六六魚】

(鱗が36枚並んでいるからいう)鯉の異称。六六鱗。りくりくぎょ。

ろくろく‐ばん【六六判】

写真で、縦横ともに約6センチメートルの画面サイズ。シックス判。

ろくろ‐くび【轆轤首】

(ロクロックビとも)くびが非常に長くて、自由に伸縮できる化け物。また、その見世物。ぬけくび。小泉八雲、怪談「首のない胴体だけの―を見たものが、その胴体をべつの場所に移すと」

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろく‐りん【六六鱗】

(→)六六魚ろくろくぎょに同じ。

ろくろ‐ざ【轆轤座】

和船の轆轤を設けた所。帆柱の後方両舷にある。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ざいく【轆轤細工】

轆轤1㋑で挽ひいて器具を製作する細工。また、その細工した物。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐し【轆轤師】

(→)木地屋きじやに同じ。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐だい【轆轤台】

陶磁器の成形に用いる回転台。下に軸の付いた木製の円盤上に陶土をのせ、円盤を回しながら手で陶土を円形に作るもの。陶車。

轆轤台

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐っ‐くび【轆轤っ首】

⇒ろくろくび(轆轤首)。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐なわ【轆轤縄】‥ナハ

車井戸の轆轤にかける縄。井戸縄。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ばかま【轆轤袴】

布を褐かちんに染め、下括りとして踝くるぶしの上で括るようにした袴。僧徒などが用いた。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ひき【轆轤挽き】

轆轤細工。また、それを作る職人。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐っ‐くび【轆轤っ首】

⇒ろくろくび(轆轤首)。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐なわ【轆轤縄】‥ナハ

車井戸の轆轤にかける縄。井戸縄。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ばかま【轆轤袴】

布を褐かちんに染め、下括りとして踝くるぶしの上で括るようにした袴。僧徒などが用いた。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろくろ‐ひき【轆轤挽き】

轆轤細工。また、それを作る職人。

⇒ろく‐ろ【轆轤】

ろく‐やね【陸屋根】🔗⭐🔉

ろく‐やね【陸屋根】

勾配がきわめて少なく、ほとんど水平な屋根。鉄筋コンクリート建築に多く、屋上の運動場・庭園などに利用。平屋根。りくやね。

ろく‐ろく【陸陸・碌碌】🔗⭐🔉

ろく‐ろく【陸陸・碌碌】

(「碌碌」は当て字)

①安らかなさま。満足のいくさま。浄瑠璃、心中重井筒「せめて三日は―に寝物語もあれかし」

②(下に打消の語を伴って、副詞的に)十分に。満足に。ろくに。ろくすっぽ。「―顔も見せない」

[漢]陸🔗⭐🔉

陸 字形

筆順

筆順

〔阝(左)部8画/11画/教育/4606・4E26〕

〔音〕リク(漢) ロク(呉)

〔訓〕おか・くが

[意味]

①地表の、水におおわれていない部分。おか。くが。(対)海・水。「陸地・陸行・陸軍・着陸・大陸」

②つらなる。「陸続」

③ロク平ら。水平。「陸屋根ろくやね・陸地ろくじ」「陸ろくな道」。転じて、ゆがまずに正常である。まじめ。「陸ろくでもない」▶「碌」と書くのは当て字。

④六。「陸尺ろくしゃく」

⑤「陸奥むつ国」の略。「陸前・陸中・陸羽」

[解字]

形声。右半部は音符、土が高くつもって広がる意。「阝」を加えて、盛り上がって連なる高地の意。

[下ツキ

上陸・水陸・大陸・着陸・内陸・揚陸・離陸

[難読]

陸稲おかぼ・陸奥みちのく・むつ

〔阝(左)部8画/11画/教育/4606・4E26〕

〔音〕リク(漢) ロク(呉)

〔訓〕おか・くが

[意味]

①地表の、水におおわれていない部分。おか。くが。(対)海・水。「陸地・陸行・陸軍・着陸・大陸」

②つらなる。「陸続」

③ロク平ら。水平。「陸屋根ろくやね・陸地ろくじ」「陸ろくな道」。転じて、ゆがまずに正常である。まじめ。「陸ろくでもない」▶「碌」と書くのは当て字。

④六。「陸尺ろくしゃく」

⑤「陸奥むつ国」の略。「陸前・陸中・陸羽」

[解字]

形声。右半部は音符、土が高くつもって広がる意。「阝」を加えて、盛り上がって連なる高地の意。

[下ツキ

上陸・水陸・大陸・着陸・内陸・揚陸・離陸

[難読]

陸稲おかぼ・陸奥みちのく・むつ

筆順

筆順

〔阝(左)部8画/11画/教育/4606・4E26〕

〔音〕リク(漢) ロク(呉)

〔訓〕おか・くが

[意味]

①地表の、水におおわれていない部分。おか。くが。(対)海・水。「陸地・陸行・陸軍・着陸・大陸」

②つらなる。「陸続」

③ロク平ら。水平。「陸屋根ろくやね・陸地ろくじ」「陸ろくな道」。転じて、ゆがまずに正常である。まじめ。「陸ろくでもない」▶「碌」と書くのは当て字。

④六。「陸尺ろくしゃく」

⑤「陸奥むつ国」の略。「陸前・陸中・陸羽」

[解字]

形声。右半部は音符、土が高くつもって広がる意。「阝」を加えて、盛り上がって連なる高地の意。

[下ツキ

上陸・水陸・大陸・着陸・内陸・揚陸・離陸

[難読]

陸稲おかぼ・陸奥みちのく・むつ

〔阝(左)部8画/11画/教育/4606・4E26〕

〔音〕リク(漢) ロク(呉)

〔訓〕おか・くが

[意味]

①地表の、水におおわれていない部分。おか。くが。(対)海・水。「陸地・陸行・陸軍・着陸・大陸」

②つらなる。「陸続」

③ロク平ら。水平。「陸屋根ろくやね・陸地ろくじ」「陸ろくな道」。転じて、ゆがまずに正常である。まじめ。「陸ろくでもない」▶「碌」と書くのは当て字。

④六。「陸尺ろくしゃく」

⑤「陸奥むつ国」の略。「陸前・陸中・陸羽」

[解字]

形声。右半部は音符、土が高くつもって広がる意。「阝」を加えて、盛り上がって連なる高地の意。

[下ツキ

上陸・水陸・大陸・着陸・内陸・揚陸・離陸

[難読]

陸稲おかぼ・陸奥みちのく・むつ

広辞苑に「陸」で始まるの検索結果 1-95。もっと読み込む