複数辞典一括検索+![]()

![]()

日 ひ🔗⭐🔉

【日】

4画 日部 [一年]

区点=3892 16進=467C シフトJIS=93FA

《常用音訓》ジツ/ニチ/か/ひ

《音読み》 ニチ

4画 日部 [一年]

区点=3892 16進=467C シフトJIS=93FA

《常用音訓》ジツ/ニチ/か/ひ

《音読み》 ニチ /ジツ

/ジツ 〈r

〈r 〉

《訓読み》 ひ/か/ひび/ひに/にち

《名付け》 あき・か・はる・ひ・ひる

《意味》

〉

《訓読み》 ひ/か/ひび/ひに/にち

《名付け》 あき・か・はる・ひ・ひる

《意味》

{名}ひ。太陽。「日月」「浮雲翳白日=浮雲白日ヲ翳フ」〔→孔融〕

{名}ひ。太陽。「日月」「浮雲翳白日=浮雲白日ヲ翳フ」〔→孔融〕

{名}ひ。太陽の出ている間。昼間。〈対語〉→夜。〈類義語〉→昼。「夜以継日=夜モッテ日ニ継グ」〔→孟子〕

{名}ひ。太陽の出ている間。昼間。〈対語〉→夜。〈類義語〉→昼。「夜以継日=夜モッテ日ニ継グ」〔→孟子〕

{名}ひ。か。一昼夜。「是日=是ノ日」「終日」

{名}ひ。か。一昼夜。「是日=是ノ日」「終日」

{単位}か。日数をかぞえることば。

{単位}か。日数をかぞえることば。

{副}ひび。ひに。毎日。「吾日三省吾身=吾、日ニ三タビ吾ガ身ヲ省ミル」〔→論語〕

{副}ひび。ひに。毎日。「吾日三省吾身=吾、日ニ三タビ吾ガ身ヲ省ミル」〔→論語〕

{副}ひび。ひに。一日一日と。「園日渉以成趣=園ハ日ニ渉リテモッテ趣ヲ成ス」〔→陶潜〕

{副}ひび。ひに。一日一日と。「園日渉以成趣=園ハ日ニ渉リテモッテ趣ヲ成ス」〔→陶潜〕

{名}広く、時期・ころ。「暇日カジツ(暇な時)」「他日(将来の、ある日)」「何日是帰年=何ノ日カコレ帰年」〔→杜甫〕

{名}広く、時期・ころ。「暇日カジツ(暇な時)」「他日(将来の、ある日)」「何日是帰年=何ノ日カコレ帰年」〔→杜甫〕

{名}「日本」の略。

〔国〕にち。七曜の一つ。日曜日の略。

《解字》

{名}「日本」の略。

〔国〕にち。七曜の一つ。日曜日の略。

《解字》

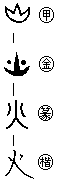

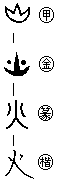

象形。太陽の姿を描いたもの。

《単語家族》

ニチ・ジツということばは、尼(近づく)

象形。太陽の姿を描いたもの。

《単語家族》

ニチ・ジツということばは、尼(近づく) 昵ジツ(親しむ)

昵ジツ(親しむ) 泥ネイ・デイ(ねっとり)などと同系で、身近にねっとりとなごんで暖かさを与える意を含む。また燃ネン(暖かくもえる)とも一脈のつながりがある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

泥ネイ・デイ(ねっとり)などと同系で、身近にねっとりとなごんで暖かさを与える意を含む。また燃ネン(暖かくもえる)とも一脈のつながりがある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

4画 日部 [一年]

区点=3892 16進=467C シフトJIS=93FA

《常用音訓》ジツ/ニチ/か/ひ

《音読み》 ニチ

4画 日部 [一年]

区点=3892 16進=467C シフトJIS=93FA

《常用音訓》ジツ/ニチ/か/ひ

《音読み》 ニチ /ジツ

/ジツ 〈r

〈r 〉

《訓読み》 ひ/か/ひび/ひに/にち

《名付け》 あき・か・はる・ひ・ひる

《意味》

〉

《訓読み》 ひ/か/ひび/ひに/にち

《名付け》 あき・か・はる・ひ・ひる

《意味》

{名}ひ。太陽。「日月」「浮雲翳白日=浮雲白日ヲ翳フ」〔→孔融〕

{名}ひ。太陽。「日月」「浮雲翳白日=浮雲白日ヲ翳フ」〔→孔融〕

{名}ひ。太陽の出ている間。昼間。〈対語〉→夜。〈類義語〉→昼。「夜以継日=夜モッテ日ニ継グ」〔→孟子〕

{名}ひ。太陽の出ている間。昼間。〈対語〉→夜。〈類義語〉→昼。「夜以継日=夜モッテ日ニ継グ」〔→孟子〕

{名}ひ。か。一昼夜。「是日=是ノ日」「終日」

{名}ひ。か。一昼夜。「是日=是ノ日」「終日」

{単位}か。日数をかぞえることば。

{単位}か。日数をかぞえることば。

{副}ひび。ひに。毎日。「吾日三省吾身=吾、日ニ三タビ吾ガ身ヲ省ミル」〔→論語〕

{副}ひび。ひに。毎日。「吾日三省吾身=吾、日ニ三タビ吾ガ身ヲ省ミル」〔→論語〕

{副}ひび。ひに。一日一日と。「園日渉以成趣=園ハ日ニ渉リテモッテ趣ヲ成ス」〔→陶潜〕

{副}ひび。ひに。一日一日と。「園日渉以成趣=園ハ日ニ渉リテモッテ趣ヲ成ス」〔→陶潜〕

{名}広く、時期・ころ。「暇日カジツ(暇な時)」「他日(将来の、ある日)」「何日是帰年=何ノ日カコレ帰年」〔→杜甫〕

{名}広く、時期・ころ。「暇日カジツ(暇な時)」「他日(将来の、ある日)」「何日是帰年=何ノ日カコレ帰年」〔→杜甫〕

{名}「日本」の略。

〔国〕にち。七曜の一つ。日曜日の略。

《解字》

{名}「日本」の略。

〔国〕にち。七曜の一つ。日曜日の略。

《解字》

象形。太陽の姿を描いたもの。

《単語家族》

ニチ・ジツということばは、尼(近づく)

象形。太陽の姿を描いたもの。

《単語家族》

ニチ・ジツということばは、尼(近づく) 昵ジツ(親しむ)

昵ジツ(親しむ) 泥ネイ・デイ(ねっとり)などと同系で、身近にねっとりとなごんで暖かさを与える意を含む。また燃ネン(暖かくもえる)とも一脈のつながりがある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

泥ネイ・デイ(ねっとり)などと同系で、身近にねっとりとなごんで暖かさを与える意を含む。また燃ネン(暖かくもえる)とも一脈のつながりがある。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

暘 ひ🔗⭐🔉

【暘】

13画 日部

区点=5888 16進=5A78 シフトJIS=9DF6

《音読み》 ヨウ(ヤウ)

13画 日部

区点=5888 16進=5A78 シフトJIS=9DF6

《音読み》 ヨウ(ヤウ)

〈y

〈y ng〉

《訓読み》 ひ/ひので/はれ

《意味》

ng〉

《訓読み》 ひ/ひので/はれ

《意味》

{名}ひ。ひので。明るく高く輝く太陽。〈同義語〉→陽。「暘谷(太陽の出てくる所)」「暘烏ヨウウ(古代人は烏カラスが太陽の中にいると考えたことから、太陽のこと)」

{名}ひ。ひので。明るく高く輝く太陽。〈同義語〉→陽。「暘谷(太陽の出てくる所)」「暘烏ヨウウ(古代人は烏カラスが太陽の中にいると考えたことから、太陽のこと)」

{動・形}太陽が明るくあがる。明るい。〈同義語〉→陽。

{動・形}太陽が明るくあがる。明るい。〈同義語〉→陽。

{名}はれ。太陽が照って明るい状態。〈類義語〉→晴。「雨暘時若ウヨウジジャク(雨と晴れと、ほどよく和して時候が順調なこと)」

《解字》

会意兼形声。昜ヨウは、「日+T印」で、日が上に高くあがったさまを示す会意文字で、のち、彡印(もよう)を添えた。暘は「日+音符昜」で、日が高く明るく輝くこと。

《単語家族》

陽(日のあたる明るい丘)と同系で、また陽と混用することも多い。

《熟語》

→下付・中付語

{名}はれ。太陽が照って明るい状態。〈類義語〉→晴。「雨暘時若ウヨウジジャク(雨と晴れと、ほどよく和して時候が順調なこと)」

《解字》

会意兼形声。昜ヨウは、「日+T印」で、日が上に高くあがったさまを示す会意文字で、のち、彡印(もよう)を添えた。暘は「日+音符昜」で、日が高く明るく輝くこと。

《単語家族》

陽(日のあたる明るい丘)と同系で、また陽と混用することも多い。

《熟語》

→下付・中付語

13画 日部

区点=5888 16進=5A78 シフトJIS=9DF6

《音読み》 ヨウ(ヤウ)

13画 日部

区点=5888 16進=5A78 シフトJIS=9DF6

《音読み》 ヨウ(ヤウ)

〈y

〈y ng〉

《訓読み》 ひ/ひので/はれ

《意味》

ng〉

《訓読み》 ひ/ひので/はれ

《意味》

{名}ひ。ひので。明るく高く輝く太陽。〈同義語〉→陽。「暘谷(太陽の出てくる所)」「暘烏ヨウウ(古代人は烏カラスが太陽の中にいると考えたことから、太陽のこと)」

{名}ひ。ひので。明るく高く輝く太陽。〈同義語〉→陽。「暘谷(太陽の出てくる所)」「暘烏ヨウウ(古代人は烏カラスが太陽の中にいると考えたことから、太陽のこと)」

{動・形}太陽が明るくあがる。明るい。〈同義語〉→陽。

{動・形}太陽が明るくあがる。明るい。〈同義語〉→陽。

{名}はれ。太陽が照って明るい状態。〈類義語〉→晴。「雨暘時若ウヨウジジャク(雨と晴れと、ほどよく和して時候が順調なこと)」

《解字》

会意兼形声。昜ヨウは、「日+T印」で、日が上に高くあがったさまを示す会意文字で、のち、彡印(もよう)を添えた。暘は「日+音符昜」で、日が高く明るく輝くこと。

《単語家族》

陽(日のあたる明るい丘)と同系で、また陽と混用することも多い。

《熟語》

→下付・中付語

{名}はれ。太陽が照って明るい状態。〈類義語〉→晴。「雨暘時若ウヨウジジャク(雨と晴れと、ほどよく和して時候が順調なこと)」

《解字》

会意兼形声。昜ヨウは、「日+T印」で、日が上に高くあがったさまを示す会意文字で、のち、彡印(もよう)を添えた。暘は「日+音符昜」で、日が高く明るく輝くこと。

《単語家族》

陽(日のあたる明るい丘)と同系で、また陽と混用することも多い。

《熟語》

→下付・中付語

曦 ひ🔗⭐🔉

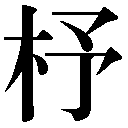

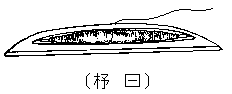

杼 ひ🔗⭐🔉

【杼】

8画 木部

区点=5933 16進=5B41 シフトJIS=9E60

《音読み》

8画 木部

区点=5933 16進=5B41 シフトJIS=9E60

《音読み》  ジョ(ヂョ)

ジョ(ヂョ) /チョ

/チョ 〈zh

〈zh 〉/

〉/ ジョ

ジョ /ショ

/ショ 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 ひ

《意味》

〉

《訓読み》 ひ

《意味》

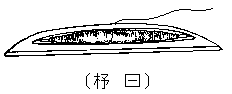

{名}ひ。はたおりのさい、横糸をのばし出してくる糸巻き。また横糸を巻いておさめた道具のこと。▽縦糸を巻くものを柚ジクという。「其母懼投杼踰墻而走=ソノ母懼レテ杼ヲ投ジ墻ヲ踰エテ走ル」〔→国策〕

{名}ひ。はたおりのさい、横糸をのばし出してくる糸巻き。また横糸を巻いておさめた道具のこと。▽縦糸を巻くものを柚ジクという。「其母懼投杼踰墻而走=ソノ母懼レテ杼ヲ投ジ墻ヲ踰エテ走ル」〔→国策〕

{名}くぬぎ。または、とちのき。「杼実ジョジツ」

《解字》

会意兼形声。予は、□印をひっぱってA点からB点へとずらしたさまを描いた象形文字。引きのばす意を含む。杼は「木+音符予」で、糸をのばして出す木製の糸巻き。→予

《単語家族》

舒ジョ(のびのびする)

{名}くぬぎ。または、とちのき。「杼実ジョジツ」

《解字》

会意兼形声。予は、□印をひっぱってA点からB点へとずらしたさまを描いた象形文字。引きのばす意を含む。杼は「木+音符予」で、糸をのばして出す木製の糸巻き。→予

《単語家族》

舒ジョ(のびのびする) 抒ジョ(のばす)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

抒ジョ(のばす)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

8画 木部

区点=5933 16進=5B41 シフトJIS=9E60

《音読み》

8画 木部

区点=5933 16進=5B41 シフトJIS=9E60

《音読み》  ジョ(ヂョ)

ジョ(ヂョ) /チョ

/チョ 〈zh

〈zh 〉/

〉/ ジョ

ジョ /ショ

/ショ 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 ひ

《意味》

〉

《訓読み》 ひ

《意味》

{名}ひ。はたおりのさい、横糸をのばし出してくる糸巻き。また横糸を巻いておさめた道具のこと。▽縦糸を巻くものを柚ジクという。「其母懼投杼踰墻而走=ソノ母懼レテ杼ヲ投ジ墻ヲ踰エテ走ル」〔→国策〕

{名}ひ。はたおりのさい、横糸をのばし出してくる糸巻き。また横糸を巻いておさめた道具のこと。▽縦糸を巻くものを柚ジクという。「其母懼投杼踰墻而走=ソノ母懼レテ杼ヲ投ジ墻ヲ踰エテ走ル」〔→国策〕

{名}くぬぎ。または、とちのき。「杼実ジョジツ」

《解字》

会意兼形声。予は、□印をひっぱってA点からB点へとずらしたさまを描いた象形文字。引きのばす意を含む。杼は「木+音符予」で、糸をのばして出す木製の糸巻き。→予

《単語家族》

舒ジョ(のびのびする)

{名}くぬぎ。または、とちのき。「杼実ジョジツ」

《解字》

会意兼形声。予は、□印をひっぱってA点からB点へとずらしたさまを描いた象形文字。引きのばす意を含む。杼は「木+音符予」で、糸をのばして出す木製の糸巻き。→予

《単語家族》

舒ジョ(のびのびする) 抒ジョ(のばす)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

抒ジョ(のばす)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

梭 ひ🔗⭐🔉

樋 ひ🔗⭐🔉

【樋】

14画 木部

区点=4085 16進=4875 シフトJIS=94F3

《音読み》 ツウ

14画 木部

区点=4085 16進=4875 シフトJIS=94F3

《音読み》 ツウ /トウ

/トウ 《訓読み》 ひ

《意味》

{名}木の名。

〔国〕ひ。木や竹でつくったとい。かけひ。

《解字》

会意兼形声。「木+音符通トウ(つきぬける)」。

《訓読み》 ひ

《意味》

{名}木の名。

〔国〕ひ。木や竹でつくったとい。かけひ。

《解字》

会意兼形声。「木+音符通トウ(つきぬける)」。

14画 木部

区点=4085 16進=4875 シフトJIS=94F3

《音読み》 ツウ

14画 木部

区点=4085 16進=4875 シフトJIS=94F3

《音読み》 ツウ /トウ

/トウ 《訓読み》 ひ

《意味》

{名}木の名。

〔国〕ひ。木や竹でつくったとい。かけひ。

《解字》

会意兼形声。「木+音符通トウ(つきぬける)」。

《訓読み》 ひ

《意味》

{名}木の名。

〔国〕ひ。木や竹でつくったとい。かけひ。

《解字》

会意兼形声。「木+音符通トウ(つきぬける)」。

氷 ひ🔗⭐🔉

【氷】

5画 水部 [三年]

区点=4125 16進=4939 シフトJIS=9558

【冰】異体字異体字

5画 水部 [三年]

区点=4125 16進=4939 シフトJIS=9558

【冰】異体字異体字

6画 冫部

区点=4954 16進=5156 シフトJIS=9975

《常用音訓》ヒョウ/こおり/ひ

《音読み》 ヒョウ

6画 冫部

区点=4954 16進=5156 シフトJIS=9975

《常用音訓》ヒョウ/こおり/ひ

《音読み》 ヒョウ

〈b

〈b ng〉

《訓読み》 こおり(こほり)/ひ/こおる(こほる)

《名付け》 きよ・ひ

《意味》

ng〉

《訓読み》 こおり(こほり)/ひ/こおる(こほる)

《名付け》 きよ・ひ

《意味》

{名}こおり(コホリ)。ひ。水がこおってできる割れやすい性質をもった固体。「氷山」「製氷」「如履薄冰(=氷)=薄氷ヲ履ムガゴトシ」〔→論語〕「冰(=氷)水為之、而寒於水=氷ハ水コレヲ為リ、水ヨリモ寒シ」〔→荀子〕

{名}こおり(コホリ)。ひ。水がこおってできる割れやすい性質をもった固体。「氷山」「製氷」「如履薄冰(=氷)=薄氷ヲ履ムガゴトシ」〔→論語〕「冰(=氷)水為之、而寒於水=氷ハ水コレヲ為リ、水ヨリモ寒シ」〔→荀子〕

{動}こおる(コホル)。水がこおって固体になる。「氷点」

{動}こおる(コホル)。水がこおって固体になる。「氷点」

{形}こおりのように、すきとおって清らかなことのたとえ。「一片氷心=一片ノ氷心」

{形}こおりのように、すきとおって清らかなことのたとえ。「一片氷心=一片ノ氷心」

{形}こおりのように、冷たい。また、こおりのようにとけやすいさま。「氷姿」「氷解」

《解字》

会意兼形声。もと、こおりのわれめを描いた象形文字。それが冫(二すい)の形となった。冰ヒョウは「水+音符冫」。氷は、その略字。▽冫(二すい)は、凍・寒などの字では、こおりをあらわす意符として用いられる。

《単語家族》

馮ヒョウ(ぽんとぶつかってくだける)

{形}こおりのように、冷たい。また、こおりのようにとけやすいさま。「氷姿」「氷解」

《解字》

会意兼形声。もと、こおりのわれめを描いた象形文字。それが冫(二すい)の形となった。冰ヒョウは「水+音符冫」。氷は、その略字。▽冫(二すい)は、凍・寒などの字では、こおりをあらわす意符として用いられる。

《単語家族》

馮ヒョウ(ぽんとぶつかってくだける) 崩(ばさりとくずれる)などと同系。

《異字同訓》

こおる/こおり。 →凍

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

崩(ばさりとくずれる)などと同系。

《異字同訓》

こおる/こおり。 →凍

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

5画 水部 [三年]

区点=4125 16進=4939 シフトJIS=9558

【冰】異体字異体字

5画 水部 [三年]

区点=4125 16進=4939 シフトJIS=9558

【冰】異体字異体字

6画 冫部

区点=4954 16進=5156 シフトJIS=9975

《常用音訓》ヒョウ/こおり/ひ

《音読み》 ヒョウ

6画 冫部

区点=4954 16進=5156 シフトJIS=9975

《常用音訓》ヒョウ/こおり/ひ

《音読み》 ヒョウ

〈b

〈b ng〉

《訓読み》 こおり(こほり)/ひ/こおる(こほる)

《名付け》 きよ・ひ

《意味》

ng〉

《訓読み》 こおり(こほり)/ひ/こおる(こほる)

《名付け》 きよ・ひ

《意味》

{名}こおり(コホリ)。ひ。水がこおってできる割れやすい性質をもった固体。「氷山」「製氷」「如履薄冰(=氷)=薄氷ヲ履ムガゴトシ」〔→論語〕「冰(=氷)水為之、而寒於水=氷ハ水コレヲ為リ、水ヨリモ寒シ」〔→荀子〕

{名}こおり(コホリ)。ひ。水がこおってできる割れやすい性質をもった固体。「氷山」「製氷」「如履薄冰(=氷)=薄氷ヲ履ムガゴトシ」〔→論語〕「冰(=氷)水為之、而寒於水=氷ハ水コレヲ為リ、水ヨリモ寒シ」〔→荀子〕

{動}こおる(コホル)。水がこおって固体になる。「氷点」

{動}こおる(コホル)。水がこおって固体になる。「氷点」

{形}こおりのように、すきとおって清らかなことのたとえ。「一片氷心=一片ノ氷心」

{形}こおりのように、すきとおって清らかなことのたとえ。「一片氷心=一片ノ氷心」

{形}こおりのように、冷たい。また、こおりのようにとけやすいさま。「氷姿」「氷解」

《解字》

会意兼形声。もと、こおりのわれめを描いた象形文字。それが冫(二すい)の形となった。冰ヒョウは「水+音符冫」。氷は、その略字。▽冫(二すい)は、凍・寒などの字では、こおりをあらわす意符として用いられる。

《単語家族》

馮ヒョウ(ぽんとぶつかってくだける)

{形}こおりのように、冷たい。また、こおりのようにとけやすいさま。「氷姿」「氷解」

《解字》

会意兼形声。もと、こおりのわれめを描いた象形文字。それが冫(二すい)の形となった。冰ヒョウは「水+音符冫」。氷は、その略字。▽冫(二すい)は、凍・寒などの字では、こおりをあらわす意符として用いられる。

《単語家族》

馮ヒョウ(ぽんとぶつかってくだける) 崩(ばさりとくずれる)などと同系。

《異字同訓》

こおる/こおり。 →凍

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

崩(ばさりとくずれる)などと同系。

《異字同訓》

こおる/こおり。 →凍

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

火 ひ🔗⭐🔉

【火】

4画 火部 [一年]

区点=1848 16進=3250 シフトJIS=89CE

《常用音訓》カ/ひ/ほ

《音読み》 カ(ク

4画 火部 [一年]

区点=1848 16進=3250 シフトJIS=89CE

《常用音訓》カ/ひ/ほ

《音読み》 カ(ク )

)

/コ

/コ 〈hu

〈hu 〉

《訓読み》 ほ/ひ/か(くゎ)

《名付け》 ひ・ほ

《意味》

〉

《訓読み》 ほ/ひ/か(くゎ)

《名付け》 ひ・ほ

《意味》

{名}ひ。物を燃やして光や熱を発するひ。「灯火」「火正(火の守り本尊、祝融シュクユウのこと)」「民非水火、不生活=民ハ水火ニアラズンバ、生活セズ」〔→孟子〕

{名}ひ。物を燃やして光や熱を発するひ。「灯火」「火正(火の守り本尊、祝融シュクユウのこと)」「民非水火、不生活=民ハ水火ニアラズンバ、生活セズ」〔→孟子〕

{名}ひ。火事。「失火」「大火」「火三月不滅=火三月滅セズ」〔→史記〕

{名}ひ。火事。「失火」「大火」「火三月不滅=火三月滅セズ」〔→史記〕

{名}五行の一つ。色では赤、方角では南、季節では夏、十干ジッカンでは丙ヘイ(ひのえ)と丁テイ(ひのと)、五音では徴チに当てる。

{名}五行の一つ。色では赤、方角では南、季節では夏、十干ジッカンでは丙ヘイ(ひのえ)と丁テイ(ひのと)、五音では徴チに当てる。

{名}火星。

{名}火星。

{名}星の名。大火(商星・心宿)ともいい、さそり座のアルファ星のこと。夏空の代表である。「七月流火=七月ニ火流ル」〔→詩経〕

{名}星の名。大火(商星・心宿)ともいい、さそり座のアルファ星のこと。夏空の代表である。「七月流火=七月ニ火流ル」〔→詩経〕

{名}火のような怒り。かんしゃく。「怒火」「動火」

{名}火のような怒り。かんしゃく。「怒火」「動火」

{形}火で焼いたり煮たりすることをあらわすことば。「火食」

{形}火で焼いたり煮たりすることをあらわすことば。「火食」

{形}火がついたようにさしせまったさま。「火急」「火速」

{形}火がついたようにさしせまったさま。「火急」「火速」

{名}昔の軍隊で、十人一組の呼び名。また、同じ釜カマで煮たきして食事したので、仲間のこと。「火伴カハン(=夥伴。仲間)」

〔国〕か(ク

{名}昔の軍隊で、十人一組の呼び名。また、同じ釜カマで煮たきして食事したので、仲間のこと。「火伴カハン(=夥伴。仲間)」

〔国〕か(ク )。七曜の一つ。火曜日。

《解字》

)。七曜の一つ。火曜日。

《解字》

象形。火が燃えるさまを描いたもの。

《単語家族》

毀キ(形がなくなる)

象形。火が燃えるさまを描いたもの。

《単語家族》

毀キ(形がなくなる) 燬(やけてなくなる)などと同系。

《類義》

炎エンと焔エンは、強くもえるほのお。

《異字同訓》

ひ。火「火が燃える。火に掛ける。火を見るより明らか」灯「灯がともる。遠くに町の灯が見える」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

燬(やけてなくなる)などと同系。

《類義》

炎エンと焔エンは、強くもえるほのお。

《異字同訓》

ひ。火「火が燃える。火に掛ける。火を見るより明らか」灯「灯がともる。遠くに町の灯が見える」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

4画 火部 [一年]

区点=1848 16進=3250 シフトJIS=89CE

《常用音訓》カ/ひ/ほ

《音読み》 カ(ク

4画 火部 [一年]

区点=1848 16進=3250 シフトJIS=89CE

《常用音訓》カ/ひ/ほ

《音読み》 カ(ク )

)

/コ

/コ 〈hu

〈hu 〉

《訓読み》 ほ/ひ/か(くゎ)

《名付け》 ひ・ほ

《意味》

〉

《訓読み》 ほ/ひ/か(くゎ)

《名付け》 ひ・ほ

《意味》

{名}ひ。物を燃やして光や熱を発するひ。「灯火」「火正(火の守り本尊、祝融シュクユウのこと)」「民非水火、不生活=民ハ水火ニアラズンバ、生活セズ」〔→孟子〕

{名}ひ。物を燃やして光や熱を発するひ。「灯火」「火正(火の守り本尊、祝融シュクユウのこと)」「民非水火、不生活=民ハ水火ニアラズンバ、生活セズ」〔→孟子〕

{名}ひ。火事。「失火」「大火」「火三月不滅=火三月滅セズ」〔→史記〕

{名}ひ。火事。「失火」「大火」「火三月不滅=火三月滅セズ」〔→史記〕

{名}五行の一つ。色では赤、方角では南、季節では夏、十干ジッカンでは丙ヘイ(ひのえ)と丁テイ(ひのと)、五音では徴チに当てる。

{名}五行の一つ。色では赤、方角では南、季節では夏、十干ジッカンでは丙ヘイ(ひのえ)と丁テイ(ひのと)、五音では徴チに当てる。

{名}火星。

{名}火星。

{名}星の名。大火(商星・心宿)ともいい、さそり座のアルファ星のこと。夏空の代表である。「七月流火=七月ニ火流ル」〔→詩経〕

{名}星の名。大火(商星・心宿)ともいい、さそり座のアルファ星のこと。夏空の代表である。「七月流火=七月ニ火流ル」〔→詩経〕

{名}火のような怒り。かんしゃく。「怒火」「動火」

{名}火のような怒り。かんしゃく。「怒火」「動火」

{形}火で焼いたり煮たりすることをあらわすことば。「火食」

{形}火で焼いたり煮たりすることをあらわすことば。「火食」

{形}火がついたようにさしせまったさま。「火急」「火速」

{形}火がついたようにさしせまったさま。「火急」「火速」

{名}昔の軍隊で、十人一組の呼び名。また、同じ釜カマで煮たきして食事したので、仲間のこと。「火伴カハン(=夥伴。仲間)」

〔国〕か(ク

{名}昔の軍隊で、十人一組の呼び名。また、同じ釜カマで煮たきして食事したので、仲間のこと。「火伴カハン(=夥伴。仲間)」

〔国〕か(ク )。七曜の一つ。火曜日。

《解字》

)。七曜の一つ。火曜日。

《解字》

象形。火が燃えるさまを描いたもの。

《単語家族》

毀キ(形がなくなる)

象形。火が燃えるさまを描いたもの。

《単語家族》

毀キ(形がなくなる) 燬(やけてなくなる)などと同系。

《類義》

炎エンと焔エンは、強くもえるほのお。

《異字同訓》

ひ。火「火が燃える。火に掛ける。火を見るより明らか」灯「灯がともる。遠くに町の灯が見える」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

燬(やけてなくなる)などと同系。

《類義》

炎エンと焔エンは、強くもえるほのお。

《異字同訓》

ひ。火「火が燃える。火に掛ける。火を見るより明らか」灯「灯がともる。遠くに町の灯が見える」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

灯 ひ🔗⭐🔉

【灯】

6画 火部 [四年]

区点=3784 16進=4574 シフトJIS=9394

【燈】旧字(A)人名に使える旧字

6画 火部 [四年]

区点=3784 16進=4574 シフトJIS=9394

【燈】旧字(A)人名に使える旧字

16画 火部

区点=3785 16進=4575 シフトJIS=9395

【灯】旧字(B)旧字(B)

16画 火部

区点=3785 16進=4575 シフトJIS=9395

【灯】旧字(B)旧字(B)

6画 火部

区点=3784 16進=4574 シフトJIS=9394

《常用音訓》トウ/ひ

《音読み》 (A)トウ

6画 火部

区点=3784 16進=4574 シフトJIS=9394

《常用音訓》トウ/ひ

《音読み》 (A)トウ

/(B)チョウ(チャウ)

/(B)チョウ(チャウ) /テイ

/テイ /チン

/チン 〈d

〈d ng〉

《訓読み》 ともしび/あかし/ひ

《意味》

(A)【燈】

ng〉

《訓読み》 ともしび/あかし/ひ

《意味》

(A)【燈】 {名}ともしび。あかし。ひ。あかり。〈同義語〉→鐙。「灯火」「挑灯=灯ヲ挑グ」「添酒迴灯重開宴=酒ヲ添ヘ灯ヲ迴ラシテ重ネテ宴ヲ開ク」〔→白居易〕

{名}ともしび。あかし。ひ。あかり。〈同義語〉→鐙。「灯火」「挑灯=灯ヲ挑グ」「添酒迴灯重開宴=酒ヲ添ヘ灯ヲ迴ラシテ重ネテ宴ヲ開ク」〔→白居易〕

{名}〔仏〕やみを照らすともしびのような、仏の教え。「法灯」

(B)【灯】

{名}〔仏〕やみを照らすともしびのような、仏の教え。「法灯」

(B)【灯】 {名}ひ。ともしび。ひと所にとめておくあかり。

{名}ひ。ともしび。ひと所にとめておくあかり。

{名}「燈」と同じ。

《解字》

(A)【燈】会意兼形声。登は「両足+豆(たかつき)+両手」の会意文字で、両手でたかつきを高くあげるように、両足で高くのぼること。騰(のぼる、あがる)と同系のことば。燈は「火+音符登」で、高くもちあげる火。つまり、高くかかげるともしびのこと。

(B)【灯】会意兼形声。灯は「火+音符丁(=停。とめおく)」で、元ゲン・明ミン以来、燈の字に代用される。

《異字同訓》

ひ。→火

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}「燈」と同じ。

《解字》

(A)【燈】会意兼形声。登は「両足+豆(たかつき)+両手」の会意文字で、両手でたかつきを高くあげるように、両足で高くのぼること。騰(のぼる、あがる)と同系のことば。燈は「火+音符登」で、高くもちあげる火。つまり、高くかかげるともしびのこと。

(B)【灯】会意兼形声。灯は「火+音符丁(=停。とめおく)」で、元ゲン・明ミン以来、燈の字に代用される。

《異字同訓》

ひ。→火

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

6画 火部 [四年]

区点=3784 16進=4574 シフトJIS=9394

【燈】旧字(A)人名に使える旧字

6画 火部 [四年]

区点=3784 16進=4574 シフトJIS=9394

【燈】旧字(A)人名に使える旧字

16画 火部

区点=3785 16進=4575 シフトJIS=9395

【灯】旧字(B)旧字(B)

16画 火部

区点=3785 16進=4575 シフトJIS=9395

【灯】旧字(B)旧字(B)

6画 火部

区点=3784 16進=4574 シフトJIS=9394

《常用音訓》トウ/ひ

《音読み》 (A)トウ

6画 火部

区点=3784 16進=4574 シフトJIS=9394

《常用音訓》トウ/ひ

《音読み》 (A)トウ

/(B)チョウ(チャウ)

/(B)チョウ(チャウ) /テイ

/テイ /チン

/チン 〈d

〈d ng〉

《訓読み》 ともしび/あかし/ひ

《意味》

(A)【燈】

ng〉

《訓読み》 ともしび/あかし/ひ

《意味》

(A)【燈】 {名}ともしび。あかし。ひ。あかり。〈同義語〉→鐙。「灯火」「挑灯=灯ヲ挑グ」「添酒迴灯重開宴=酒ヲ添ヘ灯ヲ迴ラシテ重ネテ宴ヲ開ク」〔→白居易〕

{名}ともしび。あかし。ひ。あかり。〈同義語〉→鐙。「灯火」「挑灯=灯ヲ挑グ」「添酒迴灯重開宴=酒ヲ添ヘ灯ヲ迴ラシテ重ネテ宴ヲ開ク」〔→白居易〕

{名}〔仏〕やみを照らすともしびのような、仏の教え。「法灯」

(B)【灯】

{名}〔仏〕やみを照らすともしびのような、仏の教え。「法灯」

(B)【灯】 {名}ひ。ともしび。ひと所にとめておくあかり。

{名}ひ。ともしび。ひと所にとめておくあかり。

{名}「燈」と同じ。

《解字》

(A)【燈】会意兼形声。登は「両足+豆(たかつき)+両手」の会意文字で、両手でたかつきを高くあげるように、両足で高くのぼること。騰(のぼる、あがる)と同系のことば。燈は「火+音符登」で、高くもちあげる火。つまり、高くかかげるともしびのこと。

(B)【灯】会意兼形声。灯は「火+音符丁(=停。とめおく)」で、元ゲン・明ミン以来、燈の字に代用される。

《異字同訓》

ひ。→火

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

{名}「燈」と同じ。

《解字》

(A)【燈】会意兼形声。登は「両足+豆(たかつき)+両手」の会意文字で、両手でたかつきを高くあげるように、両足で高くのぼること。騰(のぼる、あがる)と同系のことば。燈は「火+音符登」で、高くもちあげる火。つまり、高くかかげるともしびのこと。

(B)【灯】会意兼形声。灯は「火+音符丁(=停。とめおく)」で、元ゲン・明ミン以来、燈の字に代用される。

《異字同訓》

ひ。→火

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

陽 ひ🔗⭐🔉

【陽】

12画 阜部 [三年]

区点=4559 16進=4D5B シフトJIS=977A

《常用音訓》ヨウ

《音読み》 ヨウ(ヤウ)

12画 阜部 [三年]

区点=4559 16進=4D5B シフトJIS=977A

《常用音訓》ヨウ

《音読み》 ヨウ(ヤウ)

〈y

〈y ng〉

《訓読み》 ひ/あたたか(あたたかなり)/あきらか(あきらかなり)/いつわる(いつはる)

《名付け》 あき・あきら・お・おき・きよ・きよし・たか・なか・はる・ひ・や

《意味》

ng〉

《訓読み》 ひ/あたたか(あたたかなり)/あきらか(あきらかなり)/いつわる(いつはる)

《名付け》 あき・あきら・お・おき・きよ・きよし・たか・なか・はる・ひ・や

《意味》

{名}日の当たる丘。明るい小高い所。ひなた。〈対語〉→陰。

{名}日の当たる丘。明るい小高い所。ひなた。〈対語〉→陰。

{名}山の南側。また、川の北側。▽どちらも日当たりに面している。〈対語〉→陰。「岳陽」「漢陽」

{名}山の南側。また、川の北側。▽どちらも日当たりに面している。〈対語〉→陰。「岳陽」「漢陽」

{名}ひ。太陽。また、太陽の光。「秋陽」「陽光」「匪陽不晞=陽ニアラズンバ晞カズ」〔→詩経〕

{名}ひ。太陽。また、太陽の光。「秋陽」「陽光」「匪陽不晞=陽ニアラズンバ晞カズ」〔→詩経〕

ヨウタリ{形}あたたか(アタタカナリ)。あきらか(アキラカナリ)。明るくあたたかい。あざやかである。〈対語〉→陰。「春日載陽=春ノ日ハスナハチ陽カナリ」〔→詩経〕「我朱孔陽=我ガ朱ハハナハダ陽タリ」〔→詩経〕

ヨウタリ{形}あたたか(アタタカナリ)。あきらか(アキラカナリ)。明るくあたたかい。あざやかである。〈対語〉→陰。「春日載陽=春ノ日ハスナハチ陽カナリ」〔→詩経〕「我朱孔陽=我ガ朱ハハナハダ陽タリ」〔→詩経〕

{名}対立する両面のうち、積極的、能動的なほう。地に対して天、女に対して男、月に対して日など。また、プラスの電気。〈対語〉→陰。「陽気」「陽極」

{名}対立する両面のうち、積極的、能動的なほう。地に対して天、女に対して男、月に対して日など。また、プラスの電気。〈対語〉→陰。「陽気」「陽極」

{名・形}人目のつくところ。また、はっきり見えるさま。〈類義語〉→佯ヨウ・→顕。「陽為尊敬=陽ニハ尊敬ヲ為ス」

{名・形}人目のつくところ。また、はっきり見えるさま。〈類義語〉→佯ヨウ・→顕。「陽為尊敬=陽ニハ尊敬ヲ為ス」

{動・形}いつわる(イツハル)上べだけみせかける。みせかけの。〈同義語〉→佯。「陽動(=佯動)」

{動・形}いつわる(イツハル)上べだけみせかける。みせかけの。〈同義語〉→佯。「陽動(=佯動)」

{名}男の生殖器。「陽道」

{名}男の生殖器。「陽道」

ヨウナリ{形・名}生きている。生きている世界。「陽界」「我去不再陽=我去ツテハ再ビ陽ナラズ」〔→陶潜〕

《解字》

会意兼形声。昜ヨウは、太陽が輝いて高くあがるさまを示す会意文字。陽は「阜(おか)+音符昜」で、明るい、はっきりした、の意を含む。

《単語家族》

昌(明るい)

ヨウナリ{形・名}生きている。生きている世界。「陽界」「我去不再陽=我去ツテハ再ビ陽ナラズ」〔→陶潜〕

《解字》

会意兼形声。昜ヨウは、太陽が輝いて高くあがるさまを示す会意文字。陽は「阜(おか)+音符昜」で、明るい、はっきりした、の意を含む。

《単語家族》

昌(明るい) 彰(明るい、あざやか)

彰(明るい、あざやか) 章(あざやかで、目だつ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

章(あざやかで、目だつ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

12画 阜部 [三年]

区点=4559 16進=4D5B シフトJIS=977A

《常用音訓》ヨウ

《音読み》 ヨウ(ヤウ)

12画 阜部 [三年]

区点=4559 16進=4D5B シフトJIS=977A

《常用音訓》ヨウ

《音読み》 ヨウ(ヤウ)

〈y

〈y ng〉

《訓読み》 ひ/あたたか(あたたかなり)/あきらか(あきらかなり)/いつわる(いつはる)

《名付け》 あき・あきら・お・おき・きよ・きよし・たか・なか・はる・ひ・や

《意味》

ng〉

《訓読み》 ひ/あたたか(あたたかなり)/あきらか(あきらかなり)/いつわる(いつはる)

《名付け》 あき・あきら・お・おき・きよ・きよし・たか・なか・はる・ひ・や

《意味》

{名}日の当たる丘。明るい小高い所。ひなた。〈対語〉→陰。

{名}日の当たる丘。明るい小高い所。ひなた。〈対語〉→陰。

{名}山の南側。また、川の北側。▽どちらも日当たりに面している。〈対語〉→陰。「岳陽」「漢陽」

{名}山の南側。また、川の北側。▽どちらも日当たりに面している。〈対語〉→陰。「岳陽」「漢陽」

{名}ひ。太陽。また、太陽の光。「秋陽」「陽光」「匪陽不晞=陽ニアラズンバ晞カズ」〔→詩経〕

{名}ひ。太陽。また、太陽の光。「秋陽」「陽光」「匪陽不晞=陽ニアラズンバ晞カズ」〔→詩経〕

ヨウタリ{形}あたたか(アタタカナリ)。あきらか(アキラカナリ)。明るくあたたかい。あざやかである。〈対語〉→陰。「春日載陽=春ノ日ハスナハチ陽カナリ」〔→詩経〕「我朱孔陽=我ガ朱ハハナハダ陽タリ」〔→詩経〕

ヨウタリ{形}あたたか(アタタカナリ)。あきらか(アキラカナリ)。明るくあたたかい。あざやかである。〈対語〉→陰。「春日載陽=春ノ日ハスナハチ陽カナリ」〔→詩経〕「我朱孔陽=我ガ朱ハハナハダ陽タリ」〔→詩経〕

{名}対立する両面のうち、積極的、能動的なほう。地に対して天、女に対して男、月に対して日など。また、プラスの電気。〈対語〉→陰。「陽気」「陽極」

{名}対立する両面のうち、積極的、能動的なほう。地に対して天、女に対して男、月に対して日など。また、プラスの電気。〈対語〉→陰。「陽気」「陽極」

{名・形}人目のつくところ。また、はっきり見えるさま。〈類義語〉→佯ヨウ・→顕。「陽為尊敬=陽ニハ尊敬ヲ為ス」

{名・形}人目のつくところ。また、はっきり見えるさま。〈類義語〉→佯ヨウ・→顕。「陽為尊敬=陽ニハ尊敬ヲ為ス」

{動・形}いつわる(イツハル)上べだけみせかける。みせかけの。〈同義語〉→佯。「陽動(=佯動)」

{動・形}いつわる(イツハル)上べだけみせかける。みせかけの。〈同義語〉→佯。「陽動(=佯動)」

{名}男の生殖器。「陽道」

{名}男の生殖器。「陽道」

ヨウナリ{形・名}生きている。生きている世界。「陽界」「我去不再陽=我去ツテハ再ビ陽ナラズ」〔→陶潜〕

《解字》

会意兼形声。昜ヨウは、太陽が輝いて高くあがるさまを示す会意文字。陽は「阜(おか)+音符昜」で、明るい、はっきりした、の意を含む。

《単語家族》

昌(明るい)

ヨウナリ{形・名}生きている。生きている世界。「陽界」「我去不再陽=我去ツテハ再ビ陽ナラズ」〔→陶潜〕

《解字》

会意兼形声。昜ヨウは、太陽が輝いて高くあがるさまを示す会意文字。陽は「阜(おか)+音符昜」で、明るい、はっきりした、の意を含む。

《単語家族》

昌(明るい) 彰(明るい、あざやか)

彰(明るい、あざやか) 章(あざやかで、目だつ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

章(あざやかで、目だつ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

漢字源に「ひ」で完全一致するの検索結果 1-10。

20画 日部

区点=5907 16進=5B27 シフトJIS=9E46

《音読み》 ギ

20画 日部

区点=5907 16進=5B27 シフトJIS=9E46

《音読み》 ギ /キ

/キ 11画 木部

区点=5972 16進=5B68 シフトJIS=9E88

《音読み》 サ

11画 木部

区点=5972 16進=5B68 シフトJIS=9E88

《音読み》 サ 〉

《訓読み》 ひ

《意味》

{名}ひ。機織りの道具。横糸を通す管のついているもの。▽細長い0型をしていて、その中に糸巻きをおさめる。

《解字》

会意「木+すらりと細長い」で、すらりと細長い木製のひ。

《熟語》

〉

《訓読み》 ひ

《意味》

{名}ひ。機織りの道具。横糸を通す管のついているもの。▽細長い0型をしていて、その中に糸巻きをおさめる。

《解字》

会意「木+すらりと細長い」で、すらりと細長い木製のひ。

《熟語》