複数辞典一括検索+![]()

![]()

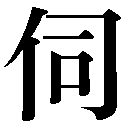

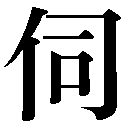

伺 うかがい🔗⭐🔉

【伺】

7画 人部 [常用漢字]

区点=2739 16進=3B47 シフトJIS=8E66

《常用音訓》シ/うかが…う

《音読み》 シ

7画 人部 [常用漢字]

区点=2739 16進=3B47 シフトJIS=8E66

《常用音訓》シ/うかが…う

《音読み》 シ

〈s

〈s 〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)/うかがい(うかがひ)

《名付け》 み

《意味》

〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)/うかがい(うかがひ)

《名付け》 み

《意味》

{動}うかがう(ウカガフ)。狭い穴からのぞく。すきまからのぞく。〈類義語〉→候。「胡兵伺便=胡兵便ヲ伺フ」〔→李華〕

{動}うかがう(ウカガフ)。狭い穴からのぞく。すきまからのぞく。〈類義語〉→候。「胡兵伺便=胡兵便ヲ伺フ」〔→李華〕

{動}うかがう(ウカガフ)。身分の高い人のきげんを問う。また、身分の高い人のそばにはべる。「伺候」

〔国〕

{動}うかがう(ウカガフ)。身分の高い人のきげんを問う。また、身分の高い人のそばにはべる。「伺候」

〔国〕 うかがう(ウカガフ)。「尋ねる」「聞く」の謙譲語。

うかがう(ウカガフ)。「尋ねる」「聞く」の謙譲語。 うかがう(ウカガフ)。「訪問する」の謙譲語。

うかがう(ウカガフ)。「訪問する」の謙譲語。 うかがう(ウカガフ)。うかがい(ウカガヒ)。上級の官庁や、目上の人に判定や意見を求める。また、そのための書類。「進退伺い」

《解字》

会意兼形声。変形した人の字の下に口(あな)を書き、尿道の狭い穴を示すのが司の字。伺は「人+音符司シ」で、狭い穴からのぞく動作を示す。

《単語家族》

覗シ(のぞく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

うかがう(ウカガフ)。うかがい(ウカガヒ)。上級の官庁や、目上の人に判定や意見を求める。また、そのための書類。「進退伺い」

《解字》

会意兼形声。変形した人の字の下に口(あな)を書き、尿道の狭い穴を示すのが司の字。伺は「人+音符司シ」で、狭い穴からのぞく動作を示す。

《単語家族》

覗シ(のぞく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 人部 [常用漢字]

区点=2739 16進=3B47 シフトJIS=8E66

《常用音訓》シ/うかが…う

《音読み》 シ

7画 人部 [常用漢字]

区点=2739 16進=3B47 シフトJIS=8E66

《常用音訓》シ/うかが…う

《音読み》 シ

〈s

〈s 〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)/うかがい(うかがひ)

《名付け》 み

《意味》

〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)/うかがい(うかがひ)

《名付け》 み

《意味》

{動}うかがう(ウカガフ)。狭い穴からのぞく。すきまからのぞく。〈類義語〉→候。「胡兵伺便=胡兵便ヲ伺フ」〔→李華〕

{動}うかがう(ウカガフ)。狭い穴からのぞく。すきまからのぞく。〈類義語〉→候。「胡兵伺便=胡兵便ヲ伺フ」〔→李華〕

{動}うかがう(ウカガフ)。身分の高い人のきげんを問う。また、身分の高い人のそばにはべる。「伺候」

〔国〕

{動}うかがう(ウカガフ)。身分の高い人のきげんを問う。また、身分の高い人のそばにはべる。「伺候」

〔国〕 うかがう(ウカガフ)。「尋ねる」「聞く」の謙譲語。

うかがう(ウカガフ)。「尋ねる」「聞く」の謙譲語。 うかがう(ウカガフ)。「訪問する」の謙譲語。

うかがう(ウカガフ)。「訪問する」の謙譲語。 うかがう(ウカガフ)。うかがい(ウカガヒ)。上級の官庁や、目上の人に判定や意見を求める。また、そのための書類。「進退伺い」

《解字》

会意兼形声。変形した人の字の下に口(あな)を書き、尿道の狭い穴を示すのが司の字。伺は「人+音符司シ」で、狭い穴からのぞく動作を示す。

《単語家族》

覗シ(のぞく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

うかがう(ウカガフ)。うかがい(ウカガヒ)。上級の官庁や、目上の人に判定や意見を求める。また、そのための書類。「進退伺い」

《解字》

会意兼形声。変形した人の字の下に口(あな)を書き、尿道の狭い穴を示すのが司の字。伺は「人+音符司シ」で、狭い穴からのぞく動作を示す。

《単語家族》

覗シ(のぞく)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

候 うかがう🔗⭐🔉

【候】

10画 人部 [四年]

区点=2485 16進=3875 シフトJIS=8CF3

《常用音訓》コウ/そうろう

《音読み》 コウ

10画 人部 [四年]

区点=2485 16進=3875 シフトJIS=8CF3

《常用音訓》コウ/そうろう

《音読み》 コウ /グ

/グ 〈h

〈h u〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)/まつ/さぶろう(さぶらふ)/そうろう(さうらふ)

《名付け》 そろ・とき・みよ・よし

《意味》

u〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)/まつ/さぶろう(さぶらふ)/そうろう(さうらふ)

《名付け》 そろ・とき・みよ・よし

《意味》

{動}うかがう(ウカガフ)。そっとようすをのぞく。「斥候セッコウ」「卑身而伏以候敖者=身ヲ卑クシテ伏シ以テ敖スル者ヲ候フ」〔→荘子〕

{動}うかがう(ウカガフ)。そっとようすをのぞく。「斥候セッコウ」「卑身而伏以候敖者=身ヲ卑クシテ伏シ以テ敖スル者ヲ候フ」〔→荘子〕

{動}まつ。あらわれるのをまち受ける。「稚子候門=稚子門ニ候ツ」〔→陶潜〕

{動}まつ。あらわれるのをまち受ける。「稚子候門=稚子門ニ候ツ」〔→陶潜〕

{名}わずかに表面に出たきざし。また、季節のあらわれ。「時候」「兆候」

{名}わずかに表面に出たきざし。また、季節のあらわれ。「時候」「兆候」

{動}さぶろう(サブラフ)。身分の高い人のそば近くに仕えてきげんをうかがう。「伺候シコウ」

〔国〕そうろう(サウラフ)。「あり」「をり」をへりくだって、またはていねいにいうことば。▽「さうらふ」は、「さぶらふ」「さむらふ」の音便で、鎌倉時代以後の男性の会話や手紙で用いられるようになった。「義経にて候」「候文」

《解字》

会意兼形声。侯の右側は、たれた的マトと、その的に向かう矢との会意文字で、的をねらいうかがうの意を含む。侯は、弓矢で警護する武士。転じて、爵位の名となる。候は「人+音符侯」で、うかがいのぞくの意味をあらわし、転じて、身分の高い人のきげんや動静をうかがうの意となる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}さぶろう(サブラフ)。身分の高い人のそば近くに仕えてきげんをうかがう。「伺候シコウ」

〔国〕そうろう(サウラフ)。「あり」「をり」をへりくだって、またはていねいにいうことば。▽「さうらふ」は、「さぶらふ」「さむらふ」の音便で、鎌倉時代以後の男性の会話や手紙で用いられるようになった。「義経にて候」「候文」

《解字》

会意兼形声。侯の右側は、たれた的マトと、その的に向かう矢との会意文字で、的をねらいうかがうの意を含む。侯は、弓矢で警護する武士。転じて、爵位の名となる。候は「人+音符侯」で、うかがいのぞくの意味をあらわし、転じて、身分の高い人のきげんや動静をうかがうの意となる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 人部 [四年]

区点=2485 16進=3875 シフトJIS=8CF3

《常用音訓》コウ/そうろう

《音読み》 コウ

10画 人部 [四年]

区点=2485 16進=3875 シフトJIS=8CF3

《常用音訓》コウ/そうろう

《音読み》 コウ /グ

/グ 〈h

〈h u〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)/まつ/さぶろう(さぶらふ)/そうろう(さうらふ)

《名付け》 そろ・とき・みよ・よし

《意味》

u〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)/まつ/さぶろう(さぶらふ)/そうろう(さうらふ)

《名付け》 そろ・とき・みよ・よし

《意味》

{動}うかがう(ウカガフ)。そっとようすをのぞく。「斥候セッコウ」「卑身而伏以候敖者=身ヲ卑クシテ伏シ以テ敖スル者ヲ候フ」〔→荘子〕

{動}うかがう(ウカガフ)。そっとようすをのぞく。「斥候セッコウ」「卑身而伏以候敖者=身ヲ卑クシテ伏シ以テ敖スル者ヲ候フ」〔→荘子〕

{動}まつ。あらわれるのをまち受ける。「稚子候門=稚子門ニ候ツ」〔→陶潜〕

{動}まつ。あらわれるのをまち受ける。「稚子候門=稚子門ニ候ツ」〔→陶潜〕

{名}わずかに表面に出たきざし。また、季節のあらわれ。「時候」「兆候」

{名}わずかに表面に出たきざし。また、季節のあらわれ。「時候」「兆候」

{動}さぶろう(サブラフ)。身分の高い人のそば近くに仕えてきげんをうかがう。「伺候シコウ」

〔国〕そうろう(サウラフ)。「あり」「をり」をへりくだって、またはていねいにいうことば。▽「さうらふ」は、「さぶらふ」「さむらふ」の音便で、鎌倉時代以後の男性の会話や手紙で用いられるようになった。「義経にて候」「候文」

《解字》

会意兼形声。侯の右側は、たれた的マトと、その的に向かう矢との会意文字で、的をねらいうかがうの意を含む。侯は、弓矢で警護する武士。転じて、爵位の名となる。候は「人+音符侯」で、うかがいのぞくの意味をあらわし、転じて、身分の高い人のきげんや動静をうかがうの意となる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}さぶろう(サブラフ)。身分の高い人のそば近くに仕えてきげんをうかがう。「伺候シコウ」

〔国〕そうろう(サウラフ)。「あり」「をり」をへりくだって、またはていねいにいうことば。▽「さうらふ」は、「さぶらふ」「さむらふ」の音便で、鎌倉時代以後の男性の会話や手紙で用いられるようになった。「義経にて候」「候文」

《解字》

会意兼形声。侯の右側は、たれた的マトと、その的に向かう矢との会意文字で、的をねらいうかがうの意を含む。侯は、弓矢で警護する武士。転じて、爵位の名となる。候は「人+音符侯」で、うかがいのぞくの意味をあらわし、転じて、身分の高い人のきげんや動静をうかがうの意となる。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

偵 うかがう🔗⭐🔉

【偵】

11画 人部 [常用漢字]

区点=3669 16進=4465 シフトJIS=92E3

《常用音訓》テイ

《音読み》 テイ

11画 人部 [常用漢字]

区点=3669 16進=4465 シフトJIS=92E3

《常用音訓》テイ

《音読み》 テイ /チョウ(チャウ)

/チョウ(チャウ) 〈zh

〈zh ng・zh

ng・zh n〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)

《意味》

n〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)

《意味》

{動}うかがう(ウカガフ)。ようすを探る。「偵察」

{動}うかがう(ウカガフ)。ようすを探る。「偵察」

{名}ようすを探る回し者。「探偵」

《解字》

会意兼形声。貞の下部は貝ではなく鼎のかたち。「卜(うらない)+音符鼎テイ(かなえ)」の形声文字で、占卜センボク(うらない)によって神意を聴くこと。テイの音は聴テイということばに当てたもの。貞が正しいの意に転用されたため、偵の字が「聴き伺う」という原義を伝えるようになった。偵は「人+音符貞テイ」。→貞

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}ようすを探る回し者。「探偵」

《解字》

会意兼形声。貞の下部は貝ではなく鼎のかたち。「卜(うらない)+音符鼎テイ(かなえ)」の形声文字で、占卜センボク(うらない)によって神意を聴くこと。テイの音は聴テイということばに当てたもの。貞が正しいの意に転用されたため、偵の字が「聴き伺う」という原義を伝えるようになった。偵は「人+音符貞テイ」。→貞

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 人部 [常用漢字]

区点=3669 16進=4465 シフトJIS=92E3

《常用音訓》テイ

《音読み》 テイ

11画 人部 [常用漢字]

区点=3669 16進=4465 シフトJIS=92E3

《常用音訓》テイ

《音読み》 テイ /チョウ(チャウ)

/チョウ(チャウ) 〈zh

〈zh ng・zh

ng・zh n〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)

《意味》

n〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)

《意味》

{動}うかがう(ウカガフ)。ようすを探る。「偵察」

{動}うかがう(ウカガフ)。ようすを探る。「偵察」

{名}ようすを探る回し者。「探偵」

《解字》

会意兼形声。貞の下部は貝ではなく鼎のかたち。「卜(うらない)+音符鼎テイ(かなえ)」の形声文字で、占卜センボク(うらない)によって神意を聴くこと。テイの音は聴テイということばに当てたもの。貞が正しいの意に転用されたため、偵の字が「聴き伺う」という原義を伝えるようになった。偵は「人+音符貞テイ」。→貞

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}ようすを探る回し者。「探偵」

《解字》

会意兼形声。貞の下部は貝ではなく鼎のかたち。「卜(うらない)+音符鼎テイ(かなえ)」の形声文字で、占卜センボク(うらない)によって神意を聴くこと。テイの音は聴テイということばに当てたもの。貞が正しいの意に転用されたため、偵の字が「聴き伺う」という原義を伝えるようになった。偵は「人+音符貞テイ」。→貞

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

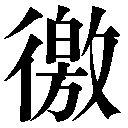

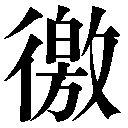

徼 うかがう🔗⭐🔉

【徼】

16画 彳部

区点=5553 16進=5755 シフトJIS=9C74

《音読み》 キョウ(ケウ)

16画 彳部

区点=5553 16進=5755 シフトJIS=9C74

《音読み》 キョウ(ケウ)

/ギョウ(ゲウ)

/ギョウ(ゲウ) 〈ji

〈ji o・ji

o・ji o〉

《訓読み》 もとめる(もとむ)/うかがう(うかがふ)

《意味》

o〉

《訓読み》 もとめる(もとむ)/うかがう(うかがふ)

《意味》

{動}もとめる(モトム)。得られそうもないことを得たいと願う。むりにもとめる。▽僥倖ギョウコウの僥と混用して徼ギョウとも読む。「徼福=福ヲ徼ム」「徼幸=幸ヒヲ徼ム」

{動}もとめる(モトム)。得られそうもないことを得たいと願う。むりにもとめる。▽僥倖ギョウコウの僥と混用して徼ギョウとも読む。「徼福=福ヲ徼ム」「徼幸=幸ヒヲ徼ム」

キョウス{動}むりに…のふりをする。「悪徼以為智者=徼シテモッテ智ト為ス者ヲ悪ム」〔→論語〕

キョウス{動}むりに…のふりをする。「悪徼以為智者=徼シテモッテ智ト為ス者ヲ悪ム」〔→論語〕

{動・名}うかがう(ウカガフ)。取り締まる。悪事を取り締まるために巡察する。また、見張りをおくとりで。国境。▽名詞の場合は去声に読む。「游徼ユウキョウ(巡察して回る)」「辺徼ヘンキョウ(国境の巡察。またそのとりで)」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。取り締まる。悪事を取り締まるために巡察する。また、見張りをおくとりで。国境。▽名詞の場合は去声に読む。「游徼ユウキョウ(巡察して回る)」「辺徼ヘンキョウ(国境の巡察。またそのとりで)」

{動}出口をしぼって追いつめる。

{動}出口をしぼって追いつめる。

{動}むかえうつ。▽邀ヨウに当てた用法。「徼撃ヨウゲキ(=邀撃)」

{動}むかえうつ。▽邀ヨウに当てた用法。「徼撃ヨウゲキ(=邀撃)」

{名}こまかに微妙なところ。▽竅キョウ(小さな穴、微妙なところ)に当てた用法。「常有欲以観其徼=常有欲モッテソノ徼ヲ観ル」〔→老子〕

《解字》

形声。右側の字は、ここでは単なる音符。徼は、引き締めて取り締まって歩く意。また、絞りあげる意から、むりをしてもとめる意を派生した。

《単語家族》

絞コウ(細く引き絞る)

{名}こまかに微妙なところ。▽竅キョウ(小さな穴、微妙なところ)に当てた用法。「常有欲以観其徼=常有欲モッテソノ徼ヲ観ル」〔→老子〕

《解字》

形声。右側の字は、ここでは単なる音符。徼は、引き締めて取り締まって歩く意。また、絞りあげる意から、むりをしてもとめる意を派生した。

《単語家族》

絞コウ(細く引き絞る) 覈カク(締め上げて調べる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

覈カク(締め上げて調べる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

16画 彳部

区点=5553 16進=5755 シフトJIS=9C74

《音読み》 キョウ(ケウ)

16画 彳部

区点=5553 16進=5755 シフトJIS=9C74

《音読み》 キョウ(ケウ)

/ギョウ(ゲウ)

/ギョウ(ゲウ) 〈ji

〈ji o・ji

o・ji o〉

《訓読み》 もとめる(もとむ)/うかがう(うかがふ)

《意味》

o〉

《訓読み》 もとめる(もとむ)/うかがう(うかがふ)

《意味》

{動}もとめる(モトム)。得られそうもないことを得たいと願う。むりにもとめる。▽僥倖ギョウコウの僥と混用して徼ギョウとも読む。「徼福=福ヲ徼ム」「徼幸=幸ヒヲ徼ム」

{動}もとめる(モトム)。得られそうもないことを得たいと願う。むりにもとめる。▽僥倖ギョウコウの僥と混用して徼ギョウとも読む。「徼福=福ヲ徼ム」「徼幸=幸ヒヲ徼ム」

キョウス{動}むりに…のふりをする。「悪徼以為智者=徼シテモッテ智ト為ス者ヲ悪ム」〔→論語〕

キョウス{動}むりに…のふりをする。「悪徼以為智者=徼シテモッテ智ト為ス者ヲ悪ム」〔→論語〕

{動・名}うかがう(ウカガフ)。取り締まる。悪事を取り締まるために巡察する。また、見張りをおくとりで。国境。▽名詞の場合は去声に読む。「游徼ユウキョウ(巡察して回る)」「辺徼ヘンキョウ(国境の巡察。またそのとりで)」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。取り締まる。悪事を取り締まるために巡察する。また、見張りをおくとりで。国境。▽名詞の場合は去声に読む。「游徼ユウキョウ(巡察して回る)」「辺徼ヘンキョウ(国境の巡察。またそのとりで)」

{動}出口をしぼって追いつめる。

{動}出口をしぼって追いつめる。

{動}むかえうつ。▽邀ヨウに当てた用法。「徼撃ヨウゲキ(=邀撃)」

{動}むかえうつ。▽邀ヨウに当てた用法。「徼撃ヨウゲキ(=邀撃)」

{名}こまかに微妙なところ。▽竅キョウ(小さな穴、微妙なところ)に当てた用法。「常有欲以観其徼=常有欲モッテソノ徼ヲ観ル」〔→老子〕

《解字》

形声。右側の字は、ここでは単なる音符。徼は、引き締めて取り締まって歩く意。また、絞りあげる意から、むりをしてもとめる意を派生した。

《単語家族》

絞コウ(細く引き絞る)

{名}こまかに微妙なところ。▽竅キョウ(小さな穴、微妙なところ)に当てた用法。「常有欲以観其徼=常有欲モッテソノ徼ヲ観ル」〔→老子〕

《解字》

形声。右側の字は、ここでは単なる音符。徼は、引き締めて取り締まって歩く意。また、絞りあげる意から、むりをしてもとめる意を派生した。

《単語家族》

絞コウ(細く引き絞る) 覈カク(締め上げて調べる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

覈カク(締め上げて調べる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

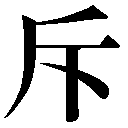

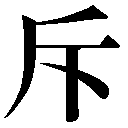

斥 うかがう🔗⭐🔉

【斥】

5画 斤部 [常用漢字]

区点=3245 16進=404D シフトJIS=90CB

《常用音訓》セキ

《音読み》 セキ

5画 斤部 [常用漢字]

区点=3245 16進=404D シフトJIS=90CB

《常用音訓》セキ

《音読み》 セキ /シャク

/シャク 〈ch

〈ch 〉

《訓読み》 しりぞける(しりぞく)/ひらく/さける(さく)/みちる(みつ)/うかがう(うかがふ)

《名付け》 かた・とお

《意味》

〉

《訓読み》 しりぞける(しりぞく)/ひらく/さける(さく)/みちる(みつ)/うかがう(うかがふ)

《名付け》 かた・とお

《意味》

{動}しりぞける(シリゾク)。押しのける。また、いけないと非難する。〈類義語〉→除(のぞく)。「排斥」「指斥(さし示してしかる)」「無益於民者、斥=民ニ益無キモノハ斥ク」〔→漢書〕

{動}しりぞける(シリゾク)。押しのける。また、いけないと非難する。〈類義語〉→除(のぞく)。「排斥」「指斥(さし示してしかる)」「無益於民者、斥=民ニ益無キモノハ斥ク」〔→漢書〕

{動・形}ひらく。さける(サク)。たたき割る。打ち割る。また、さける。広くひらけたさま。〈類義語〉→拓。「斥地=地ヲ斥ク」「広斥(広くひらけている)」

{動・形}ひらく。さける(サク)。たたき割る。打ち割る。また、さける。広くひらけたさま。〈類義語〉→拓。「斥地=地ヲ斥ク」「広斥(広くひらけている)」

{動}みちる(ミツ)。いっぱいになる。〈類義語〉→貯(たくわえる)。「充斥(いっぱいにみちる)」

{動}みちる(ミツ)。いっぱいになる。〈類義語〉→貯(たくわえる)。「充斥(いっぱいにみちる)」

{動}うかがう(ウカガフ)。ひそかにようすをのぞく。「斥候セッコウ」「晋人使司馬斥山沢之険=晋人、司馬ヲシテ山沢ノ険ヲ斥ハシム」〔→左伝〕

《解字》

{動}うかがう(ウカガフ)。ひそかにようすをのぞく。「斥候セッコウ」「晋人使司馬斥山沢之険=晋人、司馬ヲシテ山沢ノ険ヲ斥ハシム」〔→左伝〕

《解字》

会意。「斤(おの)+丶印」で、おのでたたき割るさまを示す。割る、さけるなどの意。また、除に当てて押しのける意を示し、擇や驛の右側部分の字(のぞきみる、面通しする)に当てて、ようすをのぞく意に用い、儲チョ(いっぱい詰める)や貯(いっぱいにつめる)に当てて、みちる意に用いる。

《単語家族》

柝タク(木を打ち割る)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。「斤(おの)+丶印」で、おのでたたき割るさまを示す。割る、さけるなどの意。また、除に当てて押しのける意を示し、擇や驛の右側部分の字(のぞきみる、面通しする)に当てて、ようすをのぞく意に用い、儲チョ(いっぱい詰める)や貯(いっぱいにつめる)に当てて、みちる意に用いる。

《単語家族》

柝タク(木を打ち割る)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

5画 斤部 [常用漢字]

区点=3245 16進=404D シフトJIS=90CB

《常用音訓》セキ

《音読み》 セキ

5画 斤部 [常用漢字]

区点=3245 16進=404D シフトJIS=90CB

《常用音訓》セキ

《音読み》 セキ /シャク

/シャク 〈ch

〈ch 〉

《訓読み》 しりぞける(しりぞく)/ひらく/さける(さく)/みちる(みつ)/うかがう(うかがふ)

《名付け》 かた・とお

《意味》

〉

《訓読み》 しりぞける(しりぞく)/ひらく/さける(さく)/みちる(みつ)/うかがう(うかがふ)

《名付け》 かた・とお

《意味》

{動}しりぞける(シリゾク)。押しのける。また、いけないと非難する。〈類義語〉→除(のぞく)。「排斥」「指斥(さし示してしかる)」「無益於民者、斥=民ニ益無キモノハ斥ク」〔→漢書〕

{動}しりぞける(シリゾク)。押しのける。また、いけないと非難する。〈類義語〉→除(のぞく)。「排斥」「指斥(さし示してしかる)」「無益於民者、斥=民ニ益無キモノハ斥ク」〔→漢書〕

{動・形}ひらく。さける(サク)。たたき割る。打ち割る。また、さける。広くひらけたさま。〈類義語〉→拓。「斥地=地ヲ斥ク」「広斥(広くひらけている)」

{動・形}ひらく。さける(サク)。たたき割る。打ち割る。また、さける。広くひらけたさま。〈類義語〉→拓。「斥地=地ヲ斥ク」「広斥(広くひらけている)」

{動}みちる(ミツ)。いっぱいになる。〈類義語〉→貯(たくわえる)。「充斥(いっぱいにみちる)」

{動}みちる(ミツ)。いっぱいになる。〈類義語〉→貯(たくわえる)。「充斥(いっぱいにみちる)」

{動}うかがう(ウカガフ)。ひそかにようすをのぞく。「斥候セッコウ」「晋人使司馬斥山沢之険=晋人、司馬ヲシテ山沢ノ険ヲ斥ハシム」〔→左伝〕

《解字》

{動}うかがう(ウカガフ)。ひそかにようすをのぞく。「斥候セッコウ」「晋人使司馬斥山沢之険=晋人、司馬ヲシテ山沢ノ険ヲ斥ハシム」〔→左伝〕

《解字》

会意。「斤(おの)+丶印」で、おのでたたき割るさまを示す。割る、さけるなどの意。また、除に当てて押しのける意を示し、擇や驛の右側部分の字(のぞきみる、面通しする)に当てて、ようすをのぞく意に用い、儲チョ(いっぱい詰める)や貯(いっぱいにつめる)に当てて、みちる意に用いる。

《単語家族》

柝タク(木を打ち割る)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

会意。「斤(おの)+丶印」で、おのでたたき割るさまを示す。割る、さけるなどの意。また、除に当てて押しのける意を示し、擇や驛の右側部分の字(のぞきみる、面通しする)に当てて、ようすをのぞく意に用い、儲チョ(いっぱい詰める)や貯(いっぱいにつめる)に当てて、みちる意に用いる。

《単語家族》

柝タク(木を打ち割る)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

時 うかがう🔗⭐🔉

【時】

10画 日部 [二年]

区点=2794 16進=3B7E シフトJIS=8E9E

《常用音訓》ジ/とき

《音読み》 ジ

10画 日部 [二年]

区点=2794 16進=3B7E シフトJIS=8E9E

《常用音訓》ジ/とき

《音読み》 ジ /シ

/シ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 とき/ときに/うかがう(うかがふ)/これ/この

《名付け》 これ・ちか・とき・はる・もち・ゆき・よし・より

《意味》

〉

《訓読み》 とき/ときに/うかがう(うかがふ)/これ/この

《名付け》 これ・ちか・とき・はる・もち・ゆき・よし・より

《意味》

{名}とき。時間。また、春・夏・秋・冬を四時という。「経時=時ヲ経」「時移事去=時移リ事去ル」〔陳鴻〕

{名}とき。時間。また、春・夏・秋・冬を四時という。「経時=時ヲ経」「時移事去=時移リ事去ル」〔陳鴻〕

{名}とき。昔は一日を十二分し、十二支の名を当てて、「子時シジ・ネノトキ」「丑時チュウジ・ウシノトキ」などと呼んだ。今は二十四分して、「一時」「二時」という。「午時ゴジ・ウマノトキ(正午)」

{名}とき。昔は一日を十二分し、十二支の名を当てて、「子時シジ・ネノトキ」「丑時チュウジ・ウシノトキ」などと呼んだ。今は二十四分して、「一時」「二時」という。「午時ゴジ・ウマノトキ(正午)」

{名}とき。時代。そのころ。その時代の状況。「時不利兮騅不逝=時ニ利アラズ騅逝カズ」〔→史記〕

{名}とき。時代。そのころ。その時代の状況。「時不利兮騅不逝=時ニ利アラズ騅逝カズ」〔→史記〕

{名}とき。適当な時機。ころあい。機会。「得其時=ソノ時ヲ得」「農時(農作をすべき時)」「使民以時=民ヲ使フニ時ヲモッテス」〔→論語〕「好従事而亟失時=事ニ従フコトヲ好ミテシバシバ時ヲ失フ」〔→論語〕

{名}とき。適当な時機。ころあい。機会。「得其時=ソノ時ヲ得」「農時(農作をすべき時)」「使民以時=民ヲ使フニ時ヲモッテス」〔→論語〕「好従事而亟失時=事ニ従フコトヲ好ミテシバシバ時ヲ失フ」〔→論語〕

{形}とき。適時の。よいしおどきの。「時宜」「時雨ジウ(しおどきの雨)」「夫子、時然後言=夫子、時ニシテシカル後言フ」〔→論語〕

{形}とき。適時の。よいしおどきの。「時宜」「時雨ジウ(しおどきの雨)」「夫子、時然後言=夫子、時ニシテシカル後言フ」〔→論語〕

{名}とき。暦。「行夏之時=夏之時ヲ行フ」〔→論語〕

{名}とき。暦。「行夏之時=夏之時ヲ行フ」〔→論語〕

{副}ときに。ときどき。おりふしに。あるときには。「学而時習之=学ンデ時ニコレヲ習フ」〔→論語〕「時大時小=時ニハ大ナリ時ニハ小ナリ」〔→漢書〕

{副}ときに。ときどき。おりふしに。あるときには。「学而時習之=学ンデ時ニコレヲ習フ」〔→論語〕「時大時小=時ニハ大ナリ時ニハ小ナリ」〔→漢書〕

{動}うかがう(ウカガフ)。よいしおどきをうかがう。〈類義語〉→伺シ(うかがう)。「時其亡也而往拝之=ソノ亡キヲ時ヒ、往キテコレヲ拝ス」〔→論語〕

{動}うかがう(ウカガフ)。よいしおどきをうかがう。〈類義語〉→伺シ(うかがう)。「時其亡也而往拝之=ソノ亡キヲ時ヒ、往キテコレヲ拝ス」〔→論語〕

{指}これ。この。▽之や是コレ・コノに当てた用法。「時日害喪=時ノ日害カ喪ビン」〔→孟子〕

〔国〕ときに。話題を転じるときに用いることば。ところで。

《解字》

会意兼形声。之シ(止)は、足の形を描いた象形文字。寺は「寸(て)+音符之(あし)」の会意兼形声文字で、手足を働かせて仕事すること。時は「日+音符寺」で、日が進行すること。之(いく)と同系で、足が直進することを之といい、ときが直進することを時という。→寺

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{指}これ。この。▽之や是コレ・コノに当てた用法。「時日害喪=時ノ日害カ喪ビン」〔→孟子〕

〔国〕ときに。話題を転じるときに用いることば。ところで。

《解字》

会意兼形声。之シ(止)は、足の形を描いた象形文字。寺は「寸(て)+音符之(あし)」の会意兼形声文字で、手足を働かせて仕事すること。時は「日+音符寺」で、日が進行すること。之(いく)と同系で、足が直進することを之といい、ときが直進することを時という。→寺

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 日部 [二年]

区点=2794 16進=3B7E シフトJIS=8E9E

《常用音訓》ジ/とき

《音読み》 ジ

10画 日部 [二年]

区点=2794 16進=3B7E シフトJIS=8E9E

《常用音訓》ジ/とき

《音読み》 ジ /シ

/シ 〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 とき/ときに/うかがう(うかがふ)/これ/この

《名付け》 これ・ちか・とき・はる・もち・ゆき・よし・より

《意味》

〉

《訓読み》 とき/ときに/うかがう(うかがふ)/これ/この

《名付け》 これ・ちか・とき・はる・もち・ゆき・よし・より

《意味》

{名}とき。時間。また、春・夏・秋・冬を四時という。「経時=時ヲ経」「時移事去=時移リ事去ル」〔陳鴻〕

{名}とき。時間。また、春・夏・秋・冬を四時という。「経時=時ヲ経」「時移事去=時移リ事去ル」〔陳鴻〕

{名}とき。昔は一日を十二分し、十二支の名を当てて、「子時シジ・ネノトキ」「丑時チュウジ・ウシノトキ」などと呼んだ。今は二十四分して、「一時」「二時」という。「午時ゴジ・ウマノトキ(正午)」

{名}とき。昔は一日を十二分し、十二支の名を当てて、「子時シジ・ネノトキ」「丑時チュウジ・ウシノトキ」などと呼んだ。今は二十四分して、「一時」「二時」という。「午時ゴジ・ウマノトキ(正午)」

{名}とき。時代。そのころ。その時代の状況。「時不利兮騅不逝=時ニ利アラズ騅逝カズ」〔→史記〕

{名}とき。時代。そのころ。その時代の状況。「時不利兮騅不逝=時ニ利アラズ騅逝カズ」〔→史記〕

{名}とき。適当な時機。ころあい。機会。「得其時=ソノ時ヲ得」「農時(農作をすべき時)」「使民以時=民ヲ使フニ時ヲモッテス」〔→論語〕「好従事而亟失時=事ニ従フコトヲ好ミテシバシバ時ヲ失フ」〔→論語〕

{名}とき。適当な時機。ころあい。機会。「得其時=ソノ時ヲ得」「農時(農作をすべき時)」「使民以時=民ヲ使フニ時ヲモッテス」〔→論語〕「好従事而亟失時=事ニ従フコトヲ好ミテシバシバ時ヲ失フ」〔→論語〕

{形}とき。適時の。よいしおどきの。「時宜」「時雨ジウ(しおどきの雨)」「夫子、時然後言=夫子、時ニシテシカル後言フ」〔→論語〕

{形}とき。適時の。よいしおどきの。「時宜」「時雨ジウ(しおどきの雨)」「夫子、時然後言=夫子、時ニシテシカル後言フ」〔→論語〕

{名}とき。暦。「行夏之時=夏之時ヲ行フ」〔→論語〕

{名}とき。暦。「行夏之時=夏之時ヲ行フ」〔→論語〕

{副}ときに。ときどき。おりふしに。あるときには。「学而時習之=学ンデ時ニコレヲ習フ」〔→論語〕「時大時小=時ニハ大ナリ時ニハ小ナリ」〔→漢書〕

{副}ときに。ときどき。おりふしに。あるときには。「学而時習之=学ンデ時ニコレヲ習フ」〔→論語〕「時大時小=時ニハ大ナリ時ニハ小ナリ」〔→漢書〕

{動}うかがう(ウカガフ)。よいしおどきをうかがう。〈類義語〉→伺シ(うかがう)。「時其亡也而往拝之=ソノ亡キヲ時ヒ、往キテコレヲ拝ス」〔→論語〕

{動}うかがう(ウカガフ)。よいしおどきをうかがう。〈類義語〉→伺シ(うかがう)。「時其亡也而往拝之=ソノ亡キヲ時ヒ、往キテコレヲ拝ス」〔→論語〕

{指}これ。この。▽之や是コレ・コノに当てた用法。「時日害喪=時ノ日害カ喪ビン」〔→孟子〕

〔国〕ときに。話題を転じるときに用いることば。ところで。

《解字》

会意兼形声。之シ(止)は、足の形を描いた象形文字。寺は「寸(て)+音符之(あし)」の会意兼形声文字で、手足を働かせて仕事すること。時は「日+音符寺」で、日が進行すること。之(いく)と同系で、足が直進することを之といい、ときが直進することを時という。→寺

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{指}これ。この。▽之や是コレ・コノに当てた用法。「時日害喪=時ノ日害カ喪ビン」〔→孟子〕

〔国〕ときに。話題を転じるときに用いることば。ところで。

《解字》

会意兼形声。之シ(止)は、足の形を描いた象形文字。寺は「寸(て)+音符之(あし)」の会意兼形声文字で、手足を働かせて仕事すること。時は「日+音符寺」で、日が進行すること。之(いく)と同系で、足が直進することを之といい、ときが直進することを時という。→寺

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

窺 うかがう🔗⭐🔉

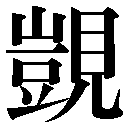

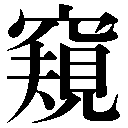

覗 うかがう🔗⭐🔉

【覗】

12画 見部

区点=3933 16進=4741 シフトJIS=9460

《音読み》 シ

12画 見部

区点=3933 16進=4741 シフトJIS=9460

《音読み》 シ

〈s

〈s 〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)

《意味》

{動}うかがう(ウカガフ)。細いすきまからのぞいて見る。転じて、のぞいてようすを見る。

《解字》

会意兼形声。司シの上部は人の変形であり、その下の口印は、穴。細い穴からのぞくことを示す会意文字。覗は「見+音符司」で、狭い穴を通して内部を見ようとすること。

《単語家族》

伺シと同系。

〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)

《意味》

{動}うかがう(ウカガフ)。細いすきまからのぞいて見る。転じて、のぞいてようすを見る。

《解字》

会意兼形声。司シの上部は人の変形であり、その下の口印は、穴。細い穴からのぞくことを示す会意文字。覗は「見+音符司」で、狭い穴を通して内部を見ようとすること。

《単語家族》

伺シと同系。

12画 見部

区点=3933 16進=4741 シフトJIS=9460

《音読み》 シ

12画 見部

区点=3933 16進=4741 シフトJIS=9460

《音読み》 シ

〈s

〈s 〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)

《意味》

{動}うかがう(ウカガフ)。細いすきまからのぞいて見る。転じて、のぞいてようすを見る。

《解字》

会意兼形声。司シの上部は人の変形であり、その下の口印は、穴。細い穴からのぞくことを示す会意文字。覗は「見+音符司」で、狭い穴を通して内部を見ようとすること。

《単語家族》

伺シと同系。

〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)

《意味》

{動}うかがう(ウカガフ)。細いすきまからのぞいて見る。転じて、のぞいてようすを見る。

《解字》

会意兼形声。司シの上部は人の変形であり、その下の口印は、穴。細い穴からのぞくことを示す会意文字。覗は「見+音符司」で、狭い穴を通して内部を見ようとすること。

《単語家族》

伺シと同系。

覘 うかがう🔗⭐🔉

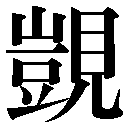

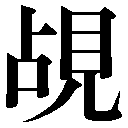

覬 うかがう🔗⭐🔉

【覬】

17画 見部

区点=7517 16進=6B31 シフトJIS=E650

《音読み》 キ

17画 見部

区点=7517 16進=6B31 シフトJIS=E650

《音読み》 キ

〈j

〈j 〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)/のぞむ

《意味》

{動}うかがう(ウカガフ)。のぞむ。下の者が上の事がらをのぞむ。むりに求める。〈類義語〉→冀キ(こいねがう)。「覬幸キコウ(のぞみねがう)」

《解字》

会意兼形声。「見+音符豈キ(=剴。こする、ごりおしをする)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)/のぞむ

《意味》

{動}うかがう(ウカガフ)。のぞむ。下の者が上の事がらをのぞむ。むりに求める。〈類義語〉→冀キ(こいねがう)。「覬幸キコウ(のぞみねがう)」

《解字》

会意兼形声。「見+音符豈キ(=剴。こする、ごりおしをする)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

17画 見部

区点=7517 16進=6B31 シフトJIS=E650

《音読み》 キ

17画 見部

区点=7517 16進=6B31 シフトJIS=E650

《音読み》 キ

〈j

〈j 〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)/のぞむ

《意味》

{動}うかがう(ウカガフ)。のぞむ。下の者が上の事がらをのぞむ。むりに求める。〈類義語〉→冀キ(こいねがう)。「覬幸キコウ(のぞみねがう)」

《解字》

会意兼形声。「見+音符豈キ(=剴。こする、ごりおしをする)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)/のぞむ

《意味》

{動}うかがう(ウカガフ)。のぞむ。下の者が上の事がらをのぞむ。むりに求める。〈類義語〉→冀キ(こいねがう)。「覬幸キコウ(のぞみねがう)」

《解字》

会意兼形声。「見+音符豈キ(=剴。こする、ごりおしをする)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

諜 うかがう🔗⭐🔉

遉 うかがう🔗⭐🔉

【遉】

13画

13画  部

区点=7806 16進=6E26 シフトJIS=E7A4

《音読み》 テイ

部

区点=7806 16進=6E26 シフトJIS=E7A4

《音読み》 テイ /チョウ(チャウ)

/チョウ(チャウ) 〈zh

〈zh n〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)/さぐる/さすが

《意味》

{動}うかがう(ウカガフ)。さぐる。ようすをさぐる。

〔国〕さすが。さすがに。

《解字》

会意兼形声。「

n〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)/さぐる/さすが

《意味》

{動}うかがう(ウカガフ)。さぐる。ようすをさぐる。

〔国〕さすが。さすがに。

《解字》

会意兼形声。「 +音符貞(占ってきく、たずねる)」。

+音符貞(占ってきく、たずねる)」。

13画

13画  部

区点=7806 16進=6E26 シフトJIS=E7A4

《音読み》 テイ

部

区点=7806 16進=6E26 シフトJIS=E7A4

《音読み》 テイ /チョウ(チャウ)

/チョウ(チャウ) 〈zh

〈zh n〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)/さぐる/さすが

《意味》

{動}うかがう(ウカガフ)。さぐる。ようすをさぐる。

〔国〕さすが。さすがに。

《解字》

会意兼形声。「

n〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)/さぐる/さすが

《意味》

{動}うかがう(ウカガフ)。さぐる。ようすをさぐる。

〔国〕さすが。さすがに。

《解字》

会意兼形声。「 +音符貞(占ってきく、たずねる)」。

+音符貞(占ってきく、たずねる)」。

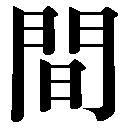

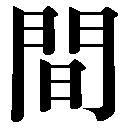

間 うかがう🔗⭐🔉

【間】

12画 門部 [二年]

区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4

《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま

《音読み》 カン

12画 門部 [二年]

区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4

《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま

《音読み》 カン /ケン

/ケン 〈ji

〈ji n・ji

n・ji n〉

《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)

《名付け》 ちか・はし・ま

《意味》

n〉

《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)

《名付け》 ちか・はし・ま

《意味》

{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」

{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」

{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」

{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」

{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕

{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕

{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕

{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕

{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。

{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。

{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕

{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕

{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。

{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。

{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕

{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕

{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕

{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕

{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。

{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。

{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」

{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」

{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」

{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」

カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕

カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕

カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕

(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」

(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕

〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。

《解字》

会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。

《単語家族》

簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札)

カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕

(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」

(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕

〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。

《解字》

会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。

《単語家族》

簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札) 柬(よりわける)

柬(よりわける) 界(区切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

界(区切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

12画 門部 [二年]

区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4

《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま

《音読み》 カン

12画 門部 [二年]

区点=2054 16進=3456 シフトJIS=8AD4

《常用音訓》カン/ケン/あいだ/ま

《音読み》 カン /ケン

/ケン 〈ji

〈ji n・ji

n・ji n〉

《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)

《名付け》 ちか・はし・ま

《意味》

n〉

《訓読み》 あいだ(あひだ)/あい(あひ)/ま/ころ/ころおい(ころほひ)/このごろ/しばし/しばらく/まま/へだてる(へだつ)/へだたる/うかがう(うかがふ)/かわる(かはる)/いえる(いゆ)

《名付け》 ちか・はし・ま

《意味》

{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」

{名}あいだ(アヒダ)。あい(アヒ)。ま。空間上、時間上の、二つのものにはさまれた範囲。あいま。▽抽象的なものにもいう。「天地之間テンチノカン」

{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」

{名}ころ。ころおい(コロホヒ)。ある時期の中。また、ある範囲の場所の中。「七八月之間(七、八月ごろ)」〔→孟子〕「田間」「世間」

{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕

{名}このごろ。近ごろ。「太后泣曰、帝間顔色痩黒=太后泣キテ曰ハク、帝間顔色痩セテ黒シ」〔→漢書〕

{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕

{名}しばし。しばらく。しばらくのあいだ。「有間=間ク有リ」「立有間、不言而出=立ツコト間ク有リ、言ハズシテ出ヅ」〔→列子〕

{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。

{副}まま。時どき。▽「間或ママアルイハ」の形でも用いる。

{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕

{単位}家の柱と柱のあいだを単位にして、家やへやの大きさをあらわすことば。「草屋八九間」〔→陶潜〕

{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。

{名・単位}へや。また、へや数や家の軒数を数えることば。

{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕

{名}すきま。▽去声に読む。「間断」「間不容髪=間、髪ヲ容レズ」〔→枚乗〕

{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕

{名}開き。区別。差異。▽去声に読む。「雖未及嬰孩之全、方於少壮間矣=イマダ嬰孩ノ全キニ及バズトイヘドモ、少壮ニ方ブレバ間アリ」〔→列子〕

{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。

{名・形}ひま。ひまでのんびりするさま。静かに落ち着いているさま。〈同義語〉→閑。

{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」

{動}へだてる(ヘダツ)。へだたる。すきまをあける。また、すきまをぬってやる。▽去声に読む。「離間」「間歳」

{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」

{形}わきにそれた。人目につかない。▽去声に読む。「間道」「間行」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」

{動・名}うかがう(ウカガフ)。すきをうかがう。スパイする。また、スパイ。▽去声に読む。「斉人間晋之禍=斉人晋ノ禍ヲ間フ」

カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕

カンス{動}かわる(カハル)。交替する。また入れかわる。▽去声に読む。「皇以間之=皇トシテモッテコレニ間ル」〔→詩経〕

カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕

(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」

(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕

〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。

《解字》

会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。

《単語家族》

簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札)

カンス{動}疑いをはさむ。▽去声に読む。「人不間於其父母昆弟之言=人ソノ父母昆弟ノ言ニ間セズ」〔→論語〕

(16){動・形}間にまじる。まじった。「間色」

(17){動}いえる(イユ)。病気が少しよくなる。ひと息つく。小康を得る。▽去声に読む。「病間=病間エタリ」〔→論語〕

〔国〕長さの単位。一間は、六尺で、約一・八メートル。

《解字》

会意。間は俗字で、本来は「門+月」と書く。門のとびらのすきまから月の見えることをあらわすもので、二つにわけるの意を含む。▽間の本来の意味のほか、「閑」の意にも用いられる。

《単語家族》

簡(ひもでつづってすきまのできる竹の札) 柬(よりわける)

柬(よりわける) 界(区切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

界(区切り)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

漢字源に「うかが」で始まるの検索結果 1-13。

16画 穴部

区点=1714 16進=312E シフトJIS=894D

《音読み》 キ

16画 穴部

区点=1714 16進=312E シフトJIS=894D

《音読み》 キ 12画 見部

区点=7513 16進=6B2D シフトJIS=E64C

《音読み》 テン(テム)

12画 見部

区点=7513 16進=6B2D シフトJIS=E64C

《音読み》 テン(テム) 16画 言部

区点=3621 16進=4435 シフトJIS=92B3

《音読み》 チョウ(テフ)

16画 言部

区点=3621 16進=4435 シフトJIS=92B3

《音読み》 チョウ(テフ) 〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)

《意味》

〉

《訓読み》 うかがう(うかがふ)

《意味》