複数辞典一括検索+![]()

![]()

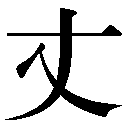

丈 たけ🔗⭐🔉

【丈】

3画 一部 [常用漢字]

区点=3070 16進=3E66 シフトJIS=8FE4

《常用音訓》ジョウ/たけ

《音読み》 ジョウ(ヂャウ)

3画 一部 [常用漢字]

区点=3070 16進=3E66 シフトJIS=8FE4

《常用音訓》ジョウ/たけ

《音読み》 ジョウ(ヂャウ) /チョウ(チャウ)

/チョウ(チャウ) 〈zh

〈zh ng〉

《訓読み》 たけ

《名付け》 たけ・とも・ひろ・ます

《意味》

ng〉

《訓読み》 たけ

《名付け》 たけ・とも・ひろ・ます

《意味》

{単位}長さの単位。一丈は、一尺の十倍。周代では、一丈は二二五センチメートル。近代の日本では、一丈は三〇三センチメートル。

{単位}長さの単位。一丈は、一尺の十倍。周代では、一丈は二二五センチメートル。近代の日本では、一丈は三〇三センチメートル。

{形}背たけが高い。「丈夫ジョウフ」「大丈夫ダイジョウフ(堂々とした男)」

{形}背たけが高い。「丈夫ジョウフ」「大丈夫ダイジョウフ(堂々とした男)」

{名}老人や長老を尊敬していうことば。「丈人ジョウジン」「岳丈(妻の父)」

{名}老人や長老を尊敬していうことば。「丈人ジョウジン」「岳丈(妻の父)」

{名}長い杖ツエや、棒。▽杖ジョウに当てた用法。

〔国〕

{名}長い杖ツエや、棒。▽杖ジョウに当てた用法。

〔国〕 長老の歌舞伎俳優の芸名につけて尊敬をあらわすことば。「菊五郎丈」

長老の歌舞伎俳優の芸名につけて尊敬をあらわすことば。「菊五郎丈」 たけ。身長。みのたけ。「背丈」「丈くらべ」

《解字》

たけ。身長。みのたけ。「背丈」「丈くらべ」

《解字》

会意。手の親指と他の四指とを左右に開き、手尺で長さをはかることを示した形の上に+が加わったのがもとの形。手尺の一幅は一尺をあらわし、十尺はつまり一丈を示す。ながい長さの意を含む。

《単語家族》

長チョウ

会意。手の親指と他の四指とを左右に開き、手尺で長さをはかることを示した形の上に+が加わったのがもとの形。手尺の一幅は一尺をあらわし、十尺はつまり一丈を示す。ながい長さの意を含む。

《単語家族》

長チョウ 暢チョウ(のびる)

暢チョウ(のびる) 裳ショウ(長いスカート)

裳ショウ(長いスカート) 杖ジョウ(長い木のつえ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

杖ジョウ(長い木のつえ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

3画 一部 [常用漢字]

区点=3070 16進=3E66 シフトJIS=8FE4

《常用音訓》ジョウ/たけ

《音読み》 ジョウ(ヂャウ)

3画 一部 [常用漢字]

区点=3070 16進=3E66 シフトJIS=8FE4

《常用音訓》ジョウ/たけ

《音読み》 ジョウ(ヂャウ) /チョウ(チャウ)

/チョウ(チャウ) 〈zh

〈zh ng〉

《訓読み》 たけ

《名付け》 たけ・とも・ひろ・ます

《意味》

ng〉

《訓読み》 たけ

《名付け》 たけ・とも・ひろ・ます

《意味》

{単位}長さの単位。一丈は、一尺の十倍。周代では、一丈は二二五センチメートル。近代の日本では、一丈は三〇三センチメートル。

{単位}長さの単位。一丈は、一尺の十倍。周代では、一丈は二二五センチメートル。近代の日本では、一丈は三〇三センチメートル。

{形}背たけが高い。「丈夫ジョウフ」「大丈夫ダイジョウフ(堂々とした男)」

{形}背たけが高い。「丈夫ジョウフ」「大丈夫ダイジョウフ(堂々とした男)」

{名}老人や長老を尊敬していうことば。「丈人ジョウジン」「岳丈(妻の父)」

{名}老人や長老を尊敬していうことば。「丈人ジョウジン」「岳丈(妻の父)」

{名}長い杖ツエや、棒。▽杖ジョウに当てた用法。

〔国〕

{名}長い杖ツエや、棒。▽杖ジョウに当てた用法。

〔国〕 長老の歌舞伎俳優の芸名につけて尊敬をあらわすことば。「菊五郎丈」

長老の歌舞伎俳優の芸名につけて尊敬をあらわすことば。「菊五郎丈」 たけ。身長。みのたけ。「背丈」「丈くらべ」

《解字》

たけ。身長。みのたけ。「背丈」「丈くらべ」

《解字》

会意。手の親指と他の四指とを左右に開き、手尺で長さをはかることを示した形の上に+が加わったのがもとの形。手尺の一幅は一尺をあらわし、十尺はつまり一丈を示す。ながい長さの意を含む。

《単語家族》

長チョウ

会意。手の親指と他の四指とを左右に開き、手尺で長さをはかることを示した形の上に+が加わったのがもとの形。手尺の一幅は一尺をあらわし、十尺はつまり一丈を示す。ながい長さの意を含む。

《単語家族》

長チョウ 暢チョウ(のびる)

暢チョウ(のびる) 裳ショウ(長いスカート)

裳ショウ(長いスカート) 杖ジョウ(長い木のつえ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

杖ジョウ(長い木のつえ)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

健 たけし🔗⭐🔉

【健】

11画 人部 [四年]

区点=2382 16進=3772 シフトJIS=8C92

《常用音訓》ケン/すこ…やか

《音読み》 ケン

11画 人部 [四年]

区点=2382 16進=3772 シフトJIS=8C92

《常用音訓》ケン/すこ…やか

《音読み》 ケン /ゴン

/ゴン 〈ji

〈ji n〉

《訓読み》 すこやか(すこやかなり)/たけし

《名付け》 かつ・きよ・きよし・たけ・たけし・たける・たつ・たて・たる・つよ・つよし・とし・まさる・やす

《意味》

n〉

《訓読み》 すこやか(すこやかなり)/たけし

《名付け》 かつ・きよ・きよし・たけ・たけし・たける・たつ・たて・たる・つよ・つよし・とし・まさる・やす

《意味》

ケンナリ{形}すこやか(スコヤカナリ)。からだを高く伸ばして元気がよいさま。〈対語〉→疲・→倦ケン。「健康」「形骸且健、方寸甚安=形骸且カ健ニシテ、方寸甚ダ安シ」〔→白居易〕

ケンナリ{形}すこやか(スコヤカナリ)。からだを高く伸ばして元気がよいさま。〈対語〉→疲・→倦ケン。「健康」「形骸且健、方寸甚安=形骸且カ健ニシテ、方寸甚ダ安シ」〔→白居易〕

ケンナリ{形}たけし。元気があふれて力が強いさま。「健婦」「天行健=天行ハ健ナリ」〔→易経〕

ケンナリ{形}たけし。元気があふれて力が強いさま。「健婦」「天行健=天行ハ健ナリ」〔→易経〕

ケンナリ{形}疲れずに物事を続けるさま。「健談(話し好き)」

《解字》

会意兼形声。建は「聿(筆の原字で、筆を手でたてて持つさま)+廴(歩く)」の会意文字で、すっくとたつ、からだをたてて歩くの意を含む。健は「人+音符建」。建が単に、たつの意となったため、健の字で、からだを高くたてて行動するの原義をあらわすようになった。→建

《単語家族》

乾ケン(高く強い)

ケンナリ{形}疲れずに物事を続けるさま。「健談(話し好き)」

《解字》

会意兼形声。建は「聿(筆の原字で、筆を手でたてて持つさま)+廴(歩く)」の会意文字で、すっくとたつ、からだをたてて歩くの意を含む。健は「人+音符建」。建が単に、たつの意となったため、健の字で、からだを高くたてて行動するの原義をあらわすようになった。→建

《単語家族》

乾ケン(高く強い) 軒ケン(高いのき)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

軒ケン(高いのき)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 人部 [四年]

区点=2382 16進=3772 シフトJIS=8C92

《常用音訓》ケン/すこ…やか

《音読み》 ケン

11画 人部 [四年]

区点=2382 16進=3772 シフトJIS=8C92

《常用音訓》ケン/すこ…やか

《音読み》 ケン /ゴン

/ゴン 〈ji

〈ji n〉

《訓読み》 すこやか(すこやかなり)/たけし

《名付け》 かつ・きよ・きよし・たけ・たけし・たける・たつ・たて・たる・つよ・つよし・とし・まさる・やす

《意味》

n〉

《訓読み》 すこやか(すこやかなり)/たけし

《名付け》 かつ・きよ・きよし・たけ・たけし・たける・たつ・たて・たる・つよ・つよし・とし・まさる・やす

《意味》

ケンナリ{形}すこやか(スコヤカナリ)。からだを高く伸ばして元気がよいさま。〈対語〉→疲・→倦ケン。「健康」「形骸且健、方寸甚安=形骸且カ健ニシテ、方寸甚ダ安シ」〔→白居易〕

ケンナリ{形}すこやか(スコヤカナリ)。からだを高く伸ばして元気がよいさま。〈対語〉→疲・→倦ケン。「健康」「形骸且健、方寸甚安=形骸且カ健ニシテ、方寸甚ダ安シ」〔→白居易〕

ケンナリ{形}たけし。元気があふれて力が強いさま。「健婦」「天行健=天行ハ健ナリ」〔→易経〕

ケンナリ{形}たけし。元気があふれて力が強いさま。「健婦」「天行健=天行ハ健ナリ」〔→易経〕

ケンナリ{形}疲れずに物事を続けるさま。「健談(話し好き)」

《解字》

会意兼形声。建は「聿(筆の原字で、筆を手でたてて持つさま)+廴(歩く)」の会意文字で、すっくとたつ、からだをたてて歩くの意を含む。健は「人+音符建」。建が単に、たつの意となったため、健の字で、からだを高くたてて行動するの原義をあらわすようになった。→建

《単語家族》

乾ケン(高く強い)

ケンナリ{形}疲れずに物事を続けるさま。「健談(話し好き)」

《解字》

会意兼形声。建は「聿(筆の原字で、筆を手でたてて持つさま)+廴(歩く)」の会意文字で、すっくとたつ、からだをたてて歩くの意を含む。健は「人+音符建」。建が単に、たつの意となったため、健の字で、からだを高くたてて行動するの原義をあらわすようになった。→建

《単語家族》

乾ケン(高く強い) 軒ケン(高いのき)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

軒ケン(高いのき)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

威 たけし🔗⭐🔉

【威】

9画 女部 [常用漢字]

区点=1650 16進=3052 シフトJIS=88D0

《常用音訓》イ

《音読み》 イ(

9画 女部 [常用漢字]

区点=1650 16進=3052 シフトJIS=88D0

《常用音訓》イ

《音読み》 イ( )

)

〈w

〈w i〉

《訓読み》 おどし/おどす/たけし

《名付け》 あきら・おどし・たか・たけ・たけし・たける・つよ・つよし・とし・なり・のり

《意味》

i〉

《訓読み》 おどし/おどす/たけし

《名付け》 あきら・おどし・たか・たけ・たけし・たける・つよ・つよし・とし・なり・のり

《意味》

{名}おどし。人をおどかす力やおごそかさ。「作威=威ヲ作ス」「畏天之威=天ノ威ヲ畏ル」〔→孟子〕

{名}おどし。人をおどかす力やおごそかさ。「作威=威ヲ作ス」「畏天之威=天ノ威ヲ畏ル」〔→孟子〕

イス{動}おどす。力ずくで、相手をへこませる。おそれさす。「威圧」「威天下不以兵革之利=天下ヲ威スルニ兵革ノ利ヲモッテセズ」〔→孟子〕

イス{動}おどす。力ずくで、相手をへこませる。おそれさす。「威圧」「威天下不以兵革之利=天下ヲ威スルニ兵革ノ利ヲモッテセズ」〔→孟子〕

イアリ{形}たけし。相手を屈伏させる力や品格があるさま。いたけだか。「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕

イアリ{形}たけし。相手を屈伏させる力や品格があるさま。いたけだか。「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕

「威遅イチ」とは、うねうねと続くさま。

《解字》

会意。「女+戊(ほこ)」で、か弱い女性を武器でおどすさまを示す。力で上から押さえる意を含む。

《単語家族》

畏イ(こわさに押されおののく)

「威遅イチ」とは、うねうねと続くさま。

《解字》

会意。「女+戊(ほこ)」で、か弱い女性を武器でおどすさまを示す。力で上から押さえる意を含む。

《単語家族》

畏イ(こわさに押されおののく) 熨イ(ひのしで押しつける)

熨イ(ひのしで押しつける) 鬱ウツ(押さえこめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

鬱ウツ(押さえこめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

9画 女部 [常用漢字]

区点=1650 16進=3052 シフトJIS=88D0

《常用音訓》イ

《音読み》 イ(

9画 女部 [常用漢字]

区点=1650 16進=3052 シフトJIS=88D0

《常用音訓》イ

《音読み》 イ( )

)

〈w

〈w i〉

《訓読み》 おどし/おどす/たけし

《名付け》 あきら・おどし・たか・たけ・たけし・たける・つよ・つよし・とし・なり・のり

《意味》

i〉

《訓読み》 おどし/おどす/たけし

《名付け》 あきら・おどし・たか・たけ・たけし・たける・つよ・つよし・とし・なり・のり

《意味》

{名}おどし。人をおどかす力やおごそかさ。「作威=威ヲ作ス」「畏天之威=天ノ威ヲ畏ル」〔→孟子〕

{名}おどし。人をおどかす力やおごそかさ。「作威=威ヲ作ス」「畏天之威=天ノ威ヲ畏ル」〔→孟子〕

イス{動}おどす。力ずくで、相手をへこませる。おそれさす。「威圧」「威天下不以兵革之利=天下ヲ威スルニ兵革ノ利ヲモッテセズ」〔→孟子〕

イス{動}おどす。力ずくで、相手をへこませる。おそれさす。「威圧」「威天下不以兵革之利=天下ヲ威スルニ兵革ノ利ヲモッテセズ」〔→孟子〕

イアリ{形}たけし。相手を屈伏させる力や品格があるさま。いたけだか。「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕

イアリ{形}たけし。相手を屈伏させる力や品格があるさま。いたけだか。「君子不重則不威=君子ハ重カラザレバスナハチ威アラズ」〔→論語〕

「威遅イチ」とは、うねうねと続くさま。

《解字》

会意。「女+戊(ほこ)」で、か弱い女性を武器でおどすさまを示す。力で上から押さえる意を含む。

《単語家族》

畏イ(こわさに押されおののく)

「威遅イチ」とは、うねうねと続くさま。

《解字》

会意。「女+戊(ほこ)」で、か弱い女性を武器でおどすさまを示す。力で上から押さえる意を含む。

《単語家族》

畏イ(こわさに押されおののく) 熨イ(ひのしで押しつける)

熨イ(ひのしで押しつける) 鬱ウツ(押さえこめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

鬱ウツ(押さえこめる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

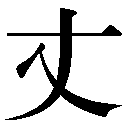

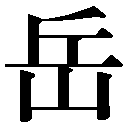

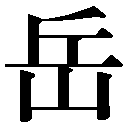

岳 たけ🔗⭐🔉

【岳】

8画 山部 [常用漢字]

区点=1957 16進=3359 シフトJIS=8A78

【嶽】旧字旧字

8画 山部 [常用漢字]

区点=1957 16進=3359 シフトJIS=8A78

【嶽】旧字旧字

17画 山部

区点=5454 16進=5656 シフトJIS=9BD4

《常用音訓》ガク/たけ

《音読み》 ガク

17画 山部

区点=5454 16進=5656 シフトJIS=9BD4

《常用音訓》ガク/たけ

《音読み》 ガク

〈yu

〈yu 〉

《訓読み》 たけ

《名付け》 おか・たか・たかし・たけ

《意味》

〉

《訓読み》 たけ

《名付け》 おか・たか・たかし・たけ

《意味》

{名}たけ。ごつごつした山。「山岳」「四岳(四方の名山の意。泰山(東岳)・華山(西岳)・衡山(南岳)・恒山(北岳)のこと)」

{名}たけ。ごつごつした山。「山岳」「四岳(四方の名山の意。泰山(東岳)・華山(西岳)・衡山(南岳)・恒山(北岳)のこと)」

{名}四方をそれぞれ統轄する諸侯の長を「四岳」といい、地方長官を「岳牧」という。

{名}四方をそれぞれ統轄する諸侯の長を「四岳」といい、地方長官を「岳牧」という。

{形}高い山にも似た尊敬すべきもの。「岳丈」

《解字》

〔→岳〕会意。〔→嶽〕会意兼形声。岳は「丘(おか)+山」。嶽は「山+音符獄ゴク(ごつごつしてかたい)」。かたくて、ごつごつした岩石でできている山。

《単語家族》

確カク(かたい)

{形}高い山にも似た尊敬すべきもの。「岳丈」

《解字》

〔→岳〕会意。〔→嶽〕会意兼形声。岳は「丘(おか)+山」。嶽は「山+音符獄ゴク(ごつごつしてかたい)」。かたくて、ごつごつした岩石でできている山。

《単語家族》

確カク(かたい) 玉(かたいぎょく)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

玉(かたいぎょく)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

8画 山部 [常用漢字]

区点=1957 16進=3359 シフトJIS=8A78

【嶽】旧字旧字

8画 山部 [常用漢字]

区点=1957 16進=3359 シフトJIS=8A78

【嶽】旧字旧字

17画 山部

区点=5454 16進=5656 シフトJIS=9BD4

《常用音訓》ガク/たけ

《音読み》 ガク

17画 山部

区点=5454 16進=5656 シフトJIS=9BD4

《常用音訓》ガク/たけ

《音読み》 ガク

〈yu

〈yu 〉

《訓読み》 たけ

《名付け》 おか・たか・たかし・たけ

《意味》

〉

《訓読み》 たけ

《名付け》 おか・たか・たかし・たけ

《意味》

{名}たけ。ごつごつした山。「山岳」「四岳(四方の名山の意。泰山(東岳)・華山(西岳)・衡山(南岳)・恒山(北岳)のこと)」

{名}たけ。ごつごつした山。「山岳」「四岳(四方の名山の意。泰山(東岳)・華山(西岳)・衡山(南岳)・恒山(北岳)のこと)」

{名}四方をそれぞれ統轄する諸侯の長を「四岳」といい、地方長官を「岳牧」という。

{名}四方をそれぞれ統轄する諸侯の長を「四岳」といい、地方長官を「岳牧」という。

{形}高い山にも似た尊敬すべきもの。「岳丈」

《解字》

〔→岳〕会意。〔→嶽〕会意兼形声。岳は「丘(おか)+山」。嶽は「山+音符獄ゴク(ごつごつしてかたい)」。かたくて、ごつごつした岩石でできている山。

《単語家族》

確カク(かたい)

{形}高い山にも似た尊敬すべきもの。「岳丈」

《解字》

〔→岳〕会意。〔→嶽〕会意兼形声。岳は「丘(おか)+山」。嶽は「山+音符獄ゴク(ごつごつしてかたい)」。かたくて、ごつごつした岩石でできている山。

《単語家族》

確カク(かたい) 玉(かたいぎょく)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

玉(かたいぎょく)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

梟帥 タケル🔗⭐🔉

【梟帥】

キョウスイ 荒々しい大将。

キョウスイ 荒々しい大将。 タケル〔国〕上代、荒々しい蛮族の長の呼び名。「熊襲梟帥クマソタケル」

タケル〔国〕上代、荒々しい蛮族の長の呼び名。「熊襲梟帥クマソタケル」

キョウスイ 荒々しい大将。

キョウスイ 荒々しい大将。 タケル〔国〕上代、荒々しい蛮族の長の呼び名。「熊襲梟帥クマソタケル」

タケル〔国〕上代、荒々しい蛮族の長の呼び名。「熊襲梟帥クマソタケル」

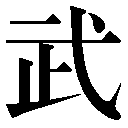

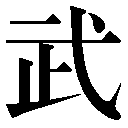

武 たけだけしい🔗⭐🔉

【武】

8画 止部 [五年]

区点=4180 16進=4970 シフトJIS=9590

《常用音訓》ブ/ム

《音読み》 ブ

8画 止部 [五年]

区点=4180 16進=4970 シフトJIS=9590

《常用音訓》ブ/ム

《音読み》 ブ /ム

/ム 〈w

〈w 〉

《訓読み》 たけだけしい(たけだけし)

《名付け》 いさ・いさむ・たけ・たけし・たける・たつ・ふか・む・ん

《意味》

〉

《訓読み》 たけだけしい(たけだけし)

《名付け》 いさ・いさむ・たけ・たけし・たける・たつ・ふか・む・ん

《意味》

{形・名}たけだけしい(タケダケシ)。荒くて勇ましい。力で相手をおさえる行いや気持ち。▽文に対することば。〈類義語〉→猛・→勇。「武勲」「文武兼備」

{形・名}たけだけしい(タケダケシ)。荒くて勇ましい。力で相手をおさえる行いや気持ち。▽文に対することば。〈類義語〉→猛・→勇。「武勲」「文武兼備」

{名}戦争。また、戦争のための兵器や兵士。「武備」

{名}戦争。また、戦争のための兵器や兵士。「武備」

{名}勇ましく前進する歩み。「歩武堂堂(足どり勇ましく進むさま)」

{名}勇ましく前進する歩み。「歩武堂堂(足どり勇ましく進むさま)」

{名}前にいった人の足跡。また、前人が行った物事のあと。〈類義語〉→歩。

{名}前にいった人の足跡。また、前人が行った物事のあと。〈類義語〉→歩。

{名}一歩(ふたあし)の半分の長さで、昔の三尺。▽「歩」は、長さの単位で、一歩は昔の六尺。

{名}一歩(ふたあし)の半分の長さで、昔の三尺。▽「歩」は、長さの単位で、一歩は昔の六尺。

{名}周の文王を文というのに対して、周の武王のこと。「文武周公(文王・武王・周公)」

{名}周の文王を文というのに対して、周の武王のこと。「文武周公(文王・武王・周公)」

{名}周の武王のつくった音楽。「謂武、尽美矣、未尽善也=武ヲ謂ハク、美ヲ尽クセリ、イマダ善ヲ尽クサザルナリ」〔→論語〕

《解字》

{名}周の武王のつくった音楽。「謂武、尽美矣、未尽善也=武ヲ謂ハク、美ヲ尽クセリ、イマダ善ヲ尽クサザルナリ」〔→論語〕

《解字》

会意。「戈(ほこ)+止(あし)」で、戈をもって足で堂々と前進するさま。ない物を求めてがむしゃらに進む意を含む。▽「春秋左氏伝」宣公十二年に「戈カを止トドむるを武となす」とあるのは誤り。

《単語家族》

賦(求める)

会意。「戈(ほこ)+止(あし)」で、戈をもって足で堂々と前進するさま。ない物を求めてがむしゃらに進む意を含む。▽「春秋左氏伝」宣公十二年に「戈カを止トドむるを武となす」とあるのは誤り。

《単語家族》

賦(求める) 慕(求める)

慕(求める) 摸ボ(さぐる)

摸ボ(さぐる) 驀バク(馬がむやみに前進する)

驀バク(馬がむやみに前進する) 罵バ(むやみにつきかかる、ののしる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

罵バ(むやみにつきかかる、ののしる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

8画 止部 [五年]

区点=4180 16進=4970 シフトJIS=9590

《常用音訓》ブ/ム

《音読み》 ブ

8画 止部 [五年]

区点=4180 16進=4970 シフトJIS=9590

《常用音訓》ブ/ム

《音読み》 ブ /ム

/ム 〈w

〈w 〉

《訓読み》 たけだけしい(たけだけし)

《名付け》 いさ・いさむ・たけ・たけし・たける・たつ・ふか・む・ん

《意味》

〉

《訓読み》 たけだけしい(たけだけし)

《名付け》 いさ・いさむ・たけ・たけし・たける・たつ・ふか・む・ん

《意味》

{形・名}たけだけしい(タケダケシ)。荒くて勇ましい。力で相手をおさえる行いや気持ち。▽文に対することば。〈類義語〉→猛・→勇。「武勲」「文武兼備」

{形・名}たけだけしい(タケダケシ)。荒くて勇ましい。力で相手をおさえる行いや気持ち。▽文に対することば。〈類義語〉→猛・→勇。「武勲」「文武兼備」

{名}戦争。また、戦争のための兵器や兵士。「武備」

{名}戦争。また、戦争のための兵器や兵士。「武備」

{名}勇ましく前進する歩み。「歩武堂堂(足どり勇ましく進むさま)」

{名}勇ましく前進する歩み。「歩武堂堂(足どり勇ましく進むさま)」

{名}前にいった人の足跡。また、前人が行った物事のあと。〈類義語〉→歩。

{名}前にいった人の足跡。また、前人が行った物事のあと。〈類義語〉→歩。

{名}一歩(ふたあし)の半分の長さで、昔の三尺。▽「歩」は、長さの単位で、一歩は昔の六尺。

{名}一歩(ふたあし)の半分の長さで、昔の三尺。▽「歩」は、長さの単位で、一歩は昔の六尺。

{名}周の文王を文というのに対して、周の武王のこと。「文武周公(文王・武王・周公)」

{名}周の文王を文というのに対して、周の武王のこと。「文武周公(文王・武王・周公)」

{名}周の武王のつくった音楽。「謂武、尽美矣、未尽善也=武ヲ謂ハク、美ヲ尽クセリ、イマダ善ヲ尽クサザルナリ」〔→論語〕

《解字》

{名}周の武王のつくった音楽。「謂武、尽美矣、未尽善也=武ヲ謂ハク、美ヲ尽クセリ、イマダ善ヲ尽クサザルナリ」〔→論語〕

《解字》

会意。「戈(ほこ)+止(あし)」で、戈をもって足で堂々と前進するさま。ない物を求めてがむしゃらに進む意を含む。▽「春秋左氏伝」宣公十二年に「戈カを止トドむるを武となす」とあるのは誤り。

《単語家族》

賦(求める)

会意。「戈(ほこ)+止(あし)」で、戈をもって足で堂々と前進するさま。ない物を求めてがむしゃらに進む意を含む。▽「春秋左氏伝」宣公十二年に「戈カを止トドむるを武となす」とあるのは誤り。

《単語家族》

賦(求める) 慕(求める)

慕(求める) 摸ボ(さぐる)

摸ボ(さぐる) 驀バク(馬がむやみに前進する)

驀バク(馬がむやみに前進する) 罵バ(むやみにつきかかる、ののしる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

罵バ(むやみにつきかかる、ののしる)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

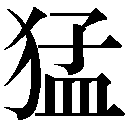

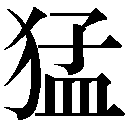

猛 たけし🔗⭐🔉

【猛】

11画 犬部 [常用漢字]

区点=4452 16進=4C54 シフトJIS=96D2

《常用音訓》モウ

《音読み》 モウ(マウ)

11画 犬部 [常用漢字]

区点=4452 16進=4C54 シフトJIS=96D2

《常用音訓》モウ

《音読み》 モウ(マウ) /ミョウ(ミャウ)

/ミョウ(ミャウ) 《訓読み》 たける/たけし/たけだけしい(たけだけし)/はげしい(はげし)

《名付け》 たか・たけ・たけお・たけき・たけし・たける・つよし

《意味》

《訓読み》 たける/たけし/たけだけしい(たけだけし)/はげしい(はげし)

《名付け》 たか・たけ・たけお・たけき・たけし・たける・つよし

《意味》

{動・形}たける。たけし。たけだけしい(タケダケシ)。いきりたつ。いきりたって荒々しいさま。「勇猛果敢」「威而不猛=威アリテ猛カラズ」〔→論語〕

{動・形}たける。たけし。たけだけしい(タケダケシ)。いきりたつ。いきりたって荒々しいさま。「勇猛果敢」「威而不猛=威アリテ猛カラズ」〔→論語〕

{形}はげしい(ハゲシ)。気力や勢いがはげしいさま。〈対語〉→寛。〈類義語〉→烈。「猛烈」「寛以済猛猛以済寛=寛モッテ猛ヲ済ヘ猛モッテ寛ヲ済フ」〔→左伝〕「苛政猛於虎也=苛政ハ虎ヨリモ猛シ」〔→礼記〕

《解字》

会意兼形声。孟は「子+皿(ふたをしたさら)」の会意文字で、ふたをして押さえたのをはねのけて、どんどん成長することを示す。猛は「犬+音符孟」で、押さえをきかずにいきりたって出る犬。はげしく外へ発散しようとする勢いを意味する。

《単語家族》

萌ボウ(外へ出ようといきりたつ芽ばえ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形}はげしい(ハゲシ)。気力や勢いがはげしいさま。〈対語〉→寛。〈類義語〉→烈。「猛烈」「寛以済猛猛以済寛=寛モッテ猛ヲ済ヘ猛モッテ寛ヲ済フ」〔→左伝〕「苛政猛於虎也=苛政ハ虎ヨリモ猛シ」〔→礼記〕

《解字》

会意兼形声。孟は「子+皿(ふたをしたさら)」の会意文字で、ふたをして押さえたのをはねのけて、どんどん成長することを示す。猛は「犬+音符孟」で、押さえをきかずにいきりたって出る犬。はげしく外へ発散しようとする勢いを意味する。

《単語家族》

萌ボウ(外へ出ようといきりたつ芽ばえ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 犬部 [常用漢字]

区点=4452 16進=4C54 シフトJIS=96D2

《常用音訓》モウ

《音読み》 モウ(マウ)

11画 犬部 [常用漢字]

区点=4452 16進=4C54 シフトJIS=96D2

《常用音訓》モウ

《音読み》 モウ(マウ) /ミョウ(ミャウ)

/ミョウ(ミャウ) 《訓読み》 たける/たけし/たけだけしい(たけだけし)/はげしい(はげし)

《名付け》 たか・たけ・たけお・たけき・たけし・たける・つよし

《意味》

《訓読み》 たける/たけし/たけだけしい(たけだけし)/はげしい(はげし)

《名付け》 たか・たけ・たけお・たけき・たけし・たける・つよし

《意味》

{動・形}たける。たけし。たけだけしい(タケダケシ)。いきりたつ。いきりたって荒々しいさま。「勇猛果敢」「威而不猛=威アリテ猛カラズ」〔→論語〕

{動・形}たける。たけし。たけだけしい(タケダケシ)。いきりたつ。いきりたって荒々しいさま。「勇猛果敢」「威而不猛=威アリテ猛カラズ」〔→論語〕

{形}はげしい(ハゲシ)。気力や勢いがはげしいさま。〈対語〉→寛。〈類義語〉→烈。「猛烈」「寛以済猛猛以済寛=寛モッテ猛ヲ済ヘ猛モッテ寛ヲ済フ」〔→左伝〕「苛政猛於虎也=苛政ハ虎ヨリモ猛シ」〔→礼記〕

《解字》

会意兼形声。孟は「子+皿(ふたをしたさら)」の会意文字で、ふたをして押さえたのをはねのけて、どんどん成長することを示す。猛は「犬+音符孟」で、押さえをきかずにいきりたって出る犬。はげしく外へ発散しようとする勢いを意味する。

《単語家族》

萌ボウ(外へ出ようといきりたつ芽ばえ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形}はげしい(ハゲシ)。気力や勢いがはげしいさま。〈対語〉→寛。〈類義語〉→烈。「猛烈」「寛以済猛猛以済寛=寛モッテ猛ヲ済ヘ猛モッテ寛ヲ済フ」〔→左伝〕「苛政猛於虎也=苛政ハ虎ヨリモ猛シ」〔→礼記〕

《解字》

会意兼形声。孟は「子+皿(ふたをしたさら)」の会意文字で、ふたをして押さえたのをはねのけて、どんどん成長することを示す。猛は「犬+音符孟」で、押さえをきかずにいきりたって出る犬。はげしく外へ発散しようとする勢いを意味する。

《単語家族》

萌ボウ(外へ出ようといきりたつ芽ばえ)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

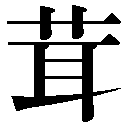

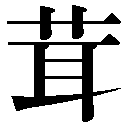

竹 たけ🔗⭐🔉

【竹】

6画 竹部 [一年]

区点=3561 16進=435D シフトJIS=927C

《常用音訓》チク/たけ

《音読み》 チク

6画 竹部 [一年]

区点=3561 16進=435D シフトJIS=927C

《常用音訓》チク/たけ

《音読み》 チク

/シツ

/シツ 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 たけ

《名付け》 たか・たけ

《意味》

〉

《訓読み》 たけ

《名付け》 たか・たけ

《意味》

{名}たけ。まわりをまるくとりまいた茎をもつたけ。「孟宗竹モウソウチク」「斑竹ハンチク」

{名}たけ。まわりをまるくとりまいた茎をもつたけ。「孟宗竹モウソウチク」「斑竹ハンチク」

「竹帛チクハク」とは、書物のこと。▽「帛」は、白絹。昔は紙がなく、竹簡や布に字を書いたことから。「垂功名於竹帛耳=功名ヲ竹帛ニ垂ルルノミ」〔→後漢書〕

「竹帛チクハク」とは、書物のこと。▽「帛」は、白絹。昔は紙がなく、竹簡や布に字を書いたことから。「垂功名於竹帛耳=功名ヲ竹帛ニ垂ルルノミ」〔→後漢書〕

{名}たけでつくったふえのこと。▽糸を張ってひく楽器を糸・絃ゲンという。「糸竹(管弦の楽器)」

《解字》

{名}たけでつくったふえのこと。▽糸を張ってひく楽器を糸・絃ゲンという。「糸竹(管弦の楽器)」

《解字》

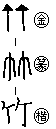

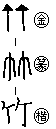

象形。たけの枝二本を描いたもの。周囲をかこむの意を含む。

《単語家族》

蓄(外をかこんで中に入れる)

象形。たけの枝二本を描いたもの。周囲をかこむの意を含む。

《単語家族》

蓄(外をかこんで中に入れる) 畜(外をかこんで中に入れる)

畜(外をかこんで中に入れる) 周(まわりをかこむ)などと同系。

《類義》

篠ショウは、細いしのだけ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

周(まわりをかこむ)などと同系。

《類義》

篠ショウは、細いしのだけ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

6画 竹部 [一年]

区点=3561 16進=435D シフトJIS=927C

《常用音訓》チク/たけ

《音読み》 チク

6画 竹部 [一年]

区点=3561 16進=435D シフトJIS=927C

《常用音訓》チク/たけ

《音読み》 チク

/シツ

/シツ 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 たけ

《名付け》 たか・たけ

《意味》

〉

《訓読み》 たけ

《名付け》 たか・たけ

《意味》

{名}たけ。まわりをまるくとりまいた茎をもつたけ。「孟宗竹モウソウチク」「斑竹ハンチク」

{名}たけ。まわりをまるくとりまいた茎をもつたけ。「孟宗竹モウソウチク」「斑竹ハンチク」

「竹帛チクハク」とは、書物のこと。▽「帛」は、白絹。昔は紙がなく、竹簡や布に字を書いたことから。「垂功名於竹帛耳=功名ヲ竹帛ニ垂ルルノミ」〔→後漢書〕

「竹帛チクハク」とは、書物のこと。▽「帛」は、白絹。昔は紙がなく、竹簡や布に字を書いたことから。「垂功名於竹帛耳=功名ヲ竹帛ニ垂ルルノミ」〔→後漢書〕

{名}たけでつくったふえのこと。▽糸を張ってひく楽器を糸・絃ゲンという。「糸竹(管弦の楽器)」

《解字》

{名}たけでつくったふえのこと。▽糸を張ってひく楽器を糸・絃ゲンという。「糸竹(管弦の楽器)」

《解字》

象形。たけの枝二本を描いたもの。周囲をかこむの意を含む。

《単語家族》

蓄(外をかこんで中に入れる)

象形。たけの枝二本を描いたもの。周囲をかこむの意を含む。

《単語家族》

蓄(外をかこんで中に入れる) 畜(外をかこんで中に入れる)

畜(外をかこんで中に入れる) 周(まわりをかこむ)などと同系。

《類義》

篠ショウは、細いしのだけ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

周(まわりをかこむ)などと同系。

《類義》

篠ショウは、細いしのだけ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

竹光 タケミツ🔗⭐🔉

【竹光】

チクコウ

チクコウ  竹の色。

竹の色。 竹林の風光。

竹林の風光。 タケミツ〔国〕

タケミツ〔国〕 竹をけずって刀身とし、刀のように見せかけた物。

竹をけずって刀身とし、刀のように見せかけた物。 なまくら刀をあざけっていうことば。

なまくら刀をあざけっていうことば。

チクコウ

チクコウ  竹の色。

竹の色。 竹林の風光。

竹林の風光。 タケミツ〔国〕

タケミツ〔国〕 竹をけずって刀身とし、刀のように見せかけた物。

竹をけずって刀身とし、刀のように見せかけた物。 なまくら刀をあざけっていうことば。

なまくら刀をあざけっていうことば。

竹篦 タケベラ🔗⭐🔉

【竹篦】

チクヒ 竹でつくったむち。宮中で罪人を罰するのに用いた。

チクヒ 竹でつくったむち。宮中で罪人を罰するのに用いた。 チクヘイ・シッペイ〔仏〕座禅ザゼンのとき、いねむりなどをいましめるためにうつ道具。▽シッペイは、唐宋トウソウ音。

チクヘイ・シッペイ〔仏〕座禅ザゼンのとき、いねむりなどをいましめるためにうつ道具。▽シッペイは、唐宋トウソウ音。 タケベラ〔国〕竹でつくった薄いへら。

タケベラ〔国〕竹でつくった薄いへら。

チクヒ 竹でつくったむち。宮中で罪人を罰するのに用いた。

チクヒ 竹でつくったむち。宮中で罪人を罰するのに用いた。 チクヘイ・シッペイ〔仏〕座禅ザゼンのとき、いねむりなどをいましめるためにうつ道具。▽シッペイは、唐宋トウソウ音。

チクヘイ・シッペイ〔仏〕座禅ザゼンのとき、いねむりなどをいましめるためにうつ道具。▽シッペイは、唐宋トウソウ音。 タケベラ〔国〕竹でつくった薄いへら。

タケベラ〔国〕竹でつくった薄いへら。

竹添井井 タケゾエセイセイ🔗⭐🔉

【竹添井井】

タケゾエセイセイ〔日〕〈人名〉1842〜1917 明治時代の漢学者。名は光鴻ミツヒロ、字アザナは漸郷、井井は号。著に『左氏会箋カイセン』『毛詩会箋』『桟雲峡雨日記』などがある。

竺 たけ🔗⭐🔉

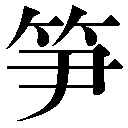

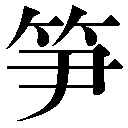

筍 たけのこ🔗⭐🔉

【筍】

12画 竹部

区点=6803 16進=6423 シフトJIS=E2A1

【笋】異体字異体字

12画 竹部

区点=6803 16進=6423 シフトJIS=E2A1

【笋】異体字異体字

10画 竹部

区点=6804 16進=6424 シフトJIS=E2A2

《音読み》 ジュン

10画 竹部

区点=6804 16進=6424 シフトJIS=E2A2

《音読み》 ジュン /シュン

/シュン

〈s

〈s n〉

《訓読み》 たけのこ/ほぞ/かけざお(かけざを)

《意味》

n〉

《訓読み》 たけのこ/ほぞ/かけざお(かけざを)

《意味》

{名}たけのこ。竹の地下茎から出る新芽。

{名}たけのこ。竹の地下茎から出る新芽。

{名}ほぞ。木材を組みあわせるときに、一方の木材の端につける突起。

{名}ほぞ。木材を組みあわせるときに、一方の木材の端につける突起。

{名}かけざお(カケザヲ)。鐘や磬ケイをかけてつるす横木。

《解字》

会意兼形声。「竹+音符旬シュン(周囲をとりまく)」で、竹の皮がとりまいているたけのこ。転じて、たけのこのように突き出たもの。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}かけざお(カケザヲ)。鐘や磬ケイをかけてつるす横木。

《解字》

会意兼形声。「竹+音符旬シュン(周囲をとりまく)」で、竹の皮がとりまいているたけのこ。転じて、たけのこのように突き出たもの。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 竹部

区点=6803 16進=6423 シフトJIS=E2A1

【笋】異体字異体字

12画 竹部

区点=6803 16進=6423 シフトJIS=E2A1

【笋】異体字異体字

10画 竹部

区点=6804 16進=6424 シフトJIS=E2A2

《音読み》 ジュン

10画 竹部

区点=6804 16進=6424 シフトJIS=E2A2

《音読み》 ジュン /シュン

/シュン

〈s

〈s n〉

《訓読み》 たけのこ/ほぞ/かけざお(かけざを)

《意味》

n〉

《訓読み》 たけのこ/ほぞ/かけざお(かけざを)

《意味》

{名}たけのこ。竹の地下茎から出る新芽。

{名}たけのこ。竹の地下茎から出る新芽。

{名}ほぞ。木材を組みあわせるときに、一方の木材の端につける突起。

{名}ほぞ。木材を組みあわせるときに、一方の木材の端につける突起。

{名}かけざお(カケザヲ)。鐘や磬ケイをかけてつるす横木。

《解字》

会意兼形声。「竹+音符旬シュン(周囲をとりまく)」で、竹の皮がとりまいているたけのこ。転じて、たけのこのように突き出たもの。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}かけざお(カケザヲ)。鐘や磬ケイをかけてつるす横木。

《解字》

会意兼形声。「竹+音符旬シュン(周囲をとりまく)」で、竹の皮がとりまいているたけのこ。転じて、たけのこのように突き出たもの。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

篁 たけ🔗⭐🔉

茸 たけ🔗⭐🔉

【茸】

9画 艸部

区点=3491 16進=427B シフトJIS=91F9

《音読み》 ジョウ

9画 艸部

区点=3491 16進=427B シフトJIS=91F9

《音読み》 ジョウ /ニョウ

/ニョウ 〈r

〈r ng〉

《訓読み》 しげる/にこげ/たけ/きのこ

《意味》

ng〉

《訓読み》 しげる/にこげ/たけ/きのこ

《意味》

{動・形}しげる。柔らかい葉がふさふさとしげる。草がさかんにしげる。また、そのさま。「茸茸ジョウジョウ」

{動・形}しげる。柔らかい葉がふさふさとしげる。草がさかんにしげる。また、そのさま。「茸茸ジョウジョウ」

{名}にこげ。細く柔らかい毛。〈類義語〉→絨ジュウ。「茸毛ジョウモウ」

{名}にこげ。細く柔らかい毛。〈類義語〉→絨ジュウ。「茸毛ジョウモウ」

{形}柔らかくしきつめたように物の集まるさま。

{形}柔らかくしきつめたように物の集まるさま。

{形}ぐったりと力のぬけたさま。また、もぞもぞとうごめくさま。

{形}ぐったりと力のぬけたさま。また、もぞもぞとうごめくさま。

「鹿茸ロクジョウ」とは、薬の名。鹿シカの古い角が落ちて、そのあとに生える柔らかい角をかげ干しにしたもの。

〔国〕たけ。きのこ。きのこ類の俗称。また、きのこのように生えるもの。「松茸マツタケ」

《解字》

会意。「艸+耳(柔らかい耳たぶ)」。柔らかい植物のこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「鹿茸ロクジョウ」とは、薬の名。鹿シカの古い角が落ちて、そのあとに生える柔らかい角をかげ干しにしたもの。

〔国〕たけ。きのこ。きのこ類の俗称。また、きのこのように生えるもの。「松茸マツタケ」

《解字》

会意。「艸+耳(柔らかい耳たぶ)」。柔らかい植物のこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 艸部

区点=3491 16進=427B シフトJIS=91F9

《音読み》 ジョウ

9画 艸部

区点=3491 16進=427B シフトJIS=91F9

《音読み》 ジョウ /ニョウ

/ニョウ 〈r

〈r ng〉

《訓読み》 しげる/にこげ/たけ/きのこ

《意味》

ng〉

《訓読み》 しげる/にこげ/たけ/きのこ

《意味》

{動・形}しげる。柔らかい葉がふさふさとしげる。草がさかんにしげる。また、そのさま。「茸茸ジョウジョウ」

{動・形}しげる。柔らかい葉がふさふさとしげる。草がさかんにしげる。また、そのさま。「茸茸ジョウジョウ」

{名}にこげ。細く柔らかい毛。〈類義語〉→絨ジュウ。「茸毛ジョウモウ」

{名}にこげ。細く柔らかい毛。〈類義語〉→絨ジュウ。「茸毛ジョウモウ」

{形}柔らかくしきつめたように物の集まるさま。

{形}柔らかくしきつめたように物の集まるさま。

{形}ぐったりと力のぬけたさま。また、もぞもぞとうごめくさま。

{形}ぐったりと力のぬけたさま。また、もぞもぞとうごめくさま。

「鹿茸ロクジョウ」とは、薬の名。鹿シカの古い角が落ちて、そのあとに生える柔らかい角をかげ干しにしたもの。

〔国〕たけ。きのこ。きのこ類の俗称。また、きのこのように生えるもの。「松茸マツタケ」

《解字》

会意。「艸+耳(柔らかい耳たぶ)」。柔らかい植物のこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「鹿茸ロクジョウ」とは、薬の名。鹿シカの古い角が落ちて、そのあとに生える柔らかい角をかげ干しにしたもの。

〔国〕たけ。きのこ。きのこ類の俗称。また、きのこのように生えるもの。「松茸マツタケ」

《解字》

会意。「艸+耳(柔らかい耳たぶ)」。柔らかい植物のこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

酣 たけなわ🔗⭐🔉

【酣】

12画 酉部

区点=7839 16進=6E47 シフトJIS=E7C5

《音読み》 カン(カム)

12画 酉部

区点=7839 16進=6E47 シフトJIS=E7C5

《音読み》 カン(カム) /ガン(ガム)

/ガン(ガム) 〈h

〈h n〉

《訓読み》 たけなわ(たけなは)

《意味》

n〉

《訓読み》 たけなわ(たけなは)

《意味》

{形・動}たけなわ(タケナハ)。酒を飲んでうっとりとするさま。また、酒宴が最も盛んなころおいにある。酒宴が佳境に入る。「酒酣、上撃筑=酒酣ニシテ、上筑ヲ撃ツ」〔→漢書〕

{形・動}たけなわ(タケナハ)。酒を飲んでうっとりとするさま。また、酒宴が最も盛んなころおいにある。酒宴が佳境に入る。「酒酣、上撃筑=酒酣ニシテ、上筑ヲ撃ツ」〔→漢書〕

{形}たけなわ(タケナハ)。物事が最高調に達し、最も盛んなさま。「戦酣日暮=戦酣ニシテ日暮ル」〔→淮南子〕

《解字》

会意兼形声。「酉+音符甘(ふくみ味わう、うまい)」。甘は、中に封じこめる意も含む。酒に封じこめられてうまさに酔った状態をいう。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形}たけなわ(タケナハ)。物事が最高調に達し、最も盛んなさま。「戦酣日暮=戦酣ニシテ日暮ル」〔→淮南子〕

《解字》

会意兼形声。「酉+音符甘(ふくみ味わう、うまい)」。甘は、中に封じこめる意も含む。酒に封じこめられてうまさに酔った状態をいう。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 酉部

区点=7839 16進=6E47 シフトJIS=E7C5

《音読み》 カン(カム)

12画 酉部

区点=7839 16進=6E47 シフトJIS=E7C5

《音読み》 カン(カム) /ガン(ガム)

/ガン(ガム) 〈h

〈h n〉

《訓読み》 たけなわ(たけなは)

《意味》

n〉

《訓読み》 たけなわ(たけなは)

《意味》

{形・動}たけなわ(タケナハ)。酒を飲んでうっとりとするさま。また、酒宴が最も盛んなころおいにある。酒宴が佳境に入る。「酒酣、上撃筑=酒酣ニシテ、上筑ヲ撃ツ」〔→漢書〕

{形・動}たけなわ(タケナハ)。酒を飲んでうっとりとするさま。また、酒宴が最も盛んなころおいにある。酒宴が佳境に入る。「酒酣、上撃筑=酒酣ニシテ、上筑ヲ撃ツ」〔→漢書〕

{形}たけなわ(タケナハ)。物事が最高調に達し、最も盛んなさま。「戦酣日暮=戦酣ニシテ日暮ル」〔→淮南子〕

《解字》

会意兼形声。「酉+音符甘(ふくみ味わう、うまい)」。甘は、中に封じこめる意も含む。酒に封じこめられてうまさに酔った状態をいう。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形}たけなわ(タケナハ)。物事が最高調に達し、最も盛んなさま。「戦酣日暮=戦酣ニシテ日暮ル」〔→淮南子〕

《解字》

会意兼形声。「酉+音符甘(ふくみ味わう、うまい)」。甘は、中に封じこめる意も含む。酒に封じこめられてうまさに酔った状態をいう。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

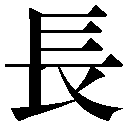

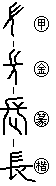

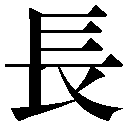

長 たけ🔗⭐🔉

【長】

8画 長部 [二年]

区点=3625 16進=4439 シフトJIS=92B7

《常用音訓》チョウ/なが…い

《音読み》

8画 長部 [二年]

区点=3625 16進=4439 シフトJIS=92B7

《常用音訓》チョウ/なが…い

《音読み》  チョウ(チャウ)

チョウ(チャウ) /ジョウ(ヂャウ)

/ジョウ(ヂャウ) 〈ch

〈ch ng〉/

ng〉/ チョウ(チャウ)

チョウ(チャウ)

〈zh

〈zh ng〉

《訓読み》 ながい(ながし)/たけ/ながさ/おさ(をさ)/たける(たく)/まさる/ます

《名付け》 いえ・おさ・すすむ・たけ・たけし・たつ・つかさ・つね・なが・ながし・のぶ・ひさ・ひさし・まさ・まさる・ます・みち

《意味》

ng〉

《訓読み》 ながい(ながし)/たけ/ながさ/おさ(をさ)/たける(たく)/まさる/ます

《名付け》 いえ・おさ・すすむ・たけ・たけし・たつ・つかさ・つね・なが・ながし・のぶ・ひさ・ひさし・まさ・まさる・ます・みち

《意味》

{形}ながい(ナガシ)。端から端までの隔たりが大きい。〈対語〉→短。「長短(ながさ)」「絶長補短=長ヲ絶チ短ヲ補フ」〔→孟子〕

{形}ながい(ナガシ)。端から端までの隔たりが大きい。〈対語〉→短。「長短(ながさ)」「絶長補短=長ヲ絶チ短ヲ補フ」〔→孟子〕

{形}ながい(ナガシ)。時間の隔たりが大きい。また、いつまでも。〈対語〉→短。〈類義語〉→永・→常。「長寿」「天長地久=天ハ長ク地ハ久シ」〔→老子〕「従此祗応長入夢=コレヨリタダマサニ長ク夢ニ入ルベシ」〔→王安石〕

{形}ながい(ナガシ)。時間の隔たりが大きい。また、いつまでも。〈対語〉→短。〈類義語〉→永・→常。「長寿」「天長地久=天ハ長ク地ハ久シ」〔→老子〕「従此祗応長入夢=コレヨリタダマサニ長ク夢ニ入ルベシ」〔→王安石〕

{名}たけ。ながさ。根もとからてっぺんまでの隔たり。また、身のたけ。「身長」「長一身有半=たけ一身有半」〔→論語〕

{名}たけ。ながさ。根もとからてっぺんまでの隔たり。また、身のたけ。「身長」「長一身有半=たけ一身有半」〔→論語〕

{形・名}すぐれている。すぐれた点。〈対語〉→短。「長所」「一長可取=一長モ取ルベシ」

{形・名}すぐれている。すぐれた点。〈対語〉→短。「長所」「一長可取=一長モ取ルベシ」

{名}おさ(ヲサ)。かしら。「首長」「家長」

{名}おさ(ヲサ)。かしら。「首長」「家長」

{名・形}年長の人。また、年がたけている。年かさの。〈対語〉→幼。「長老」「長幼有序=長幼序有リ」〔→孟子〕

{名・形}年長の人。また、年がたけている。年かさの。〈対語〉→幼。「長老」「長幼有序=長幼序有リ」〔→孟子〕

{形}親族のうち、年上であること。「長子」「長孫」

{形}親族のうち、年上であること。「長子」「長孫」

チョウトス・チョウタリ{動・形}年長者と認めて尊ぶ。かしらとする。かしらとなる。「長其長=ソノ長ヲ長トス」〔→孟子〕「長民者朝廷敬老、則民作孝=民ニ長タル者朝廷ニ老ヲ敬スルトキハ、スナハチ民孝ヲ作ス」〔→礼記〕

チョウトス・チョウタリ{動・形}年長者と認めて尊ぶ。かしらとする。かしらとなる。「長其長=ソノ長ヲ長トス」〔→孟子〕「長民者朝廷敬老、則民作孝=民ニ長タル者朝廷ニ老ヲ敬スルトキハ、スナハチ民孝ヲ作ス」〔→礼記〕

チョウズ{動}たける(タク)。のびて育つ。ながくなる。「成長」「消長」「無物不長=物トシテ長ゼザルハ無シ」〔→孟子〕

チョウズ{動}たける(タク)。のびて育つ。ながくなる。「成長」「消長」「無物不長=物トシテ長ゼザルハ無シ」〔→孟子〕

チョウズ{動}まさる。たける(タク)。すぐれる。「敢問、夫子悪乎長=アヘテ問フ、夫子イヅクニカ長ゼルト」〔→孟子〕

チョウズ{動}まさる。たける(タク)。すぐれる。「敢問、夫子悪乎長=アヘテ問フ、夫子イヅクニカ長ゼルト」〔→孟子〕

チョウズ{動}ます。ふやす。▽もと

チョウズ{動}ます。ふやす。▽もと の音に読んだ。「長金積玉誇豪毅=金ヲ長ジ玉ヲ積ミ豪毅ニ誇ル」〔→李賀〕

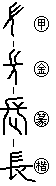

《解字》

の音に読んだ。「長金積玉誇豪毅=金ヲ長ジ玉ヲ積ミ豪毅ニ誇ル」〔→李賀〕

《解字》

象形。老人がながい頭髪をなびかせてたつさまを描いたもの。

《単語家族》

帳チョウ(ながい布)

象形。老人がながい頭髪をなびかせてたつさまを描いたもの。

《単語家族》

帳チョウ(ながい布) 常ジョウ(ながい)

常ジョウ(ながい) 裳ショウ(ながいスカート)

裳ショウ(ながいスカート) 丈ジョウ(十尺、ながいながさ)などと同系。

《類義》

永エイは、いつまでも断えず続くこと。

《異字同訓》

ながい。 長い「長い髪の毛。長い道。気が長い。枝が長く伸びる」永い「ついに永い眠りに就く。永の別れ。末永く契る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

丈ジョウ(十尺、ながいながさ)などと同系。

《類義》

永エイは、いつまでも断えず続くこと。

《異字同訓》

ながい。 長い「長い髪の毛。長い道。気が長い。枝が長く伸びる」永い「ついに永い眠りに就く。永の別れ。末永く契る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

8画 長部 [二年]

区点=3625 16進=4439 シフトJIS=92B7

《常用音訓》チョウ/なが…い

《音読み》

8画 長部 [二年]

区点=3625 16進=4439 シフトJIS=92B7

《常用音訓》チョウ/なが…い

《音読み》  チョウ(チャウ)

チョウ(チャウ) /ジョウ(ヂャウ)

/ジョウ(ヂャウ) 〈ch

〈ch ng〉/

ng〉/ チョウ(チャウ)

チョウ(チャウ)

〈zh

〈zh ng〉

《訓読み》 ながい(ながし)/たけ/ながさ/おさ(をさ)/たける(たく)/まさる/ます

《名付け》 いえ・おさ・すすむ・たけ・たけし・たつ・つかさ・つね・なが・ながし・のぶ・ひさ・ひさし・まさ・まさる・ます・みち

《意味》

ng〉

《訓読み》 ながい(ながし)/たけ/ながさ/おさ(をさ)/たける(たく)/まさる/ます

《名付け》 いえ・おさ・すすむ・たけ・たけし・たつ・つかさ・つね・なが・ながし・のぶ・ひさ・ひさし・まさ・まさる・ます・みち

《意味》

{形}ながい(ナガシ)。端から端までの隔たりが大きい。〈対語〉→短。「長短(ながさ)」「絶長補短=長ヲ絶チ短ヲ補フ」〔→孟子〕

{形}ながい(ナガシ)。端から端までの隔たりが大きい。〈対語〉→短。「長短(ながさ)」「絶長補短=長ヲ絶チ短ヲ補フ」〔→孟子〕

{形}ながい(ナガシ)。時間の隔たりが大きい。また、いつまでも。〈対語〉→短。〈類義語〉→永・→常。「長寿」「天長地久=天ハ長ク地ハ久シ」〔→老子〕「従此祗応長入夢=コレヨリタダマサニ長ク夢ニ入ルベシ」〔→王安石〕

{形}ながい(ナガシ)。時間の隔たりが大きい。また、いつまでも。〈対語〉→短。〈類義語〉→永・→常。「長寿」「天長地久=天ハ長ク地ハ久シ」〔→老子〕「従此祗応長入夢=コレヨリタダマサニ長ク夢ニ入ルベシ」〔→王安石〕

{名}たけ。ながさ。根もとからてっぺんまでの隔たり。また、身のたけ。「身長」「長一身有半=たけ一身有半」〔→論語〕

{名}たけ。ながさ。根もとからてっぺんまでの隔たり。また、身のたけ。「身長」「長一身有半=たけ一身有半」〔→論語〕

{形・名}すぐれている。すぐれた点。〈対語〉→短。「長所」「一長可取=一長モ取ルベシ」

{形・名}すぐれている。すぐれた点。〈対語〉→短。「長所」「一長可取=一長モ取ルベシ」

{名}おさ(ヲサ)。かしら。「首長」「家長」

{名}おさ(ヲサ)。かしら。「首長」「家長」

{名・形}年長の人。また、年がたけている。年かさの。〈対語〉→幼。「長老」「長幼有序=長幼序有リ」〔→孟子〕

{名・形}年長の人。また、年がたけている。年かさの。〈対語〉→幼。「長老」「長幼有序=長幼序有リ」〔→孟子〕

{形}親族のうち、年上であること。「長子」「長孫」

{形}親族のうち、年上であること。「長子」「長孫」

チョウトス・チョウタリ{動・形}年長者と認めて尊ぶ。かしらとする。かしらとなる。「長其長=ソノ長ヲ長トス」〔→孟子〕「長民者朝廷敬老、則民作孝=民ニ長タル者朝廷ニ老ヲ敬スルトキハ、スナハチ民孝ヲ作ス」〔→礼記〕

チョウトス・チョウタリ{動・形}年長者と認めて尊ぶ。かしらとする。かしらとなる。「長其長=ソノ長ヲ長トス」〔→孟子〕「長民者朝廷敬老、則民作孝=民ニ長タル者朝廷ニ老ヲ敬スルトキハ、スナハチ民孝ヲ作ス」〔→礼記〕

チョウズ{動}たける(タク)。のびて育つ。ながくなる。「成長」「消長」「無物不長=物トシテ長ゼザルハ無シ」〔→孟子〕

チョウズ{動}たける(タク)。のびて育つ。ながくなる。「成長」「消長」「無物不長=物トシテ長ゼザルハ無シ」〔→孟子〕

チョウズ{動}まさる。たける(タク)。すぐれる。「敢問、夫子悪乎長=アヘテ問フ、夫子イヅクニカ長ゼルト」〔→孟子〕

チョウズ{動}まさる。たける(タク)。すぐれる。「敢問、夫子悪乎長=アヘテ問フ、夫子イヅクニカ長ゼルト」〔→孟子〕

チョウズ{動}ます。ふやす。▽もと

チョウズ{動}ます。ふやす。▽もと の音に読んだ。「長金積玉誇豪毅=金ヲ長ジ玉ヲ積ミ豪毅ニ誇ル」〔→李賀〕

《解字》

の音に読んだ。「長金積玉誇豪毅=金ヲ長ジ玉ヲ積ミ豪毅ニ誇ル」〔→李賀〕

《解字》

象形。老人がながい頭髪をなびかせてたつさまを描いたもの。

《単語家族》

帳チョウ(ながい布)

象形。老人がながい頭髪をなびかせてたつさまを描いたもの。

《単語家族》

帳チョウ(ながい布) 常ジョウ(ながい)

常ジョウ(ながい) 裳ショウ(ながいスカート)

裳ショウ(ながいスカート) 丈ジョウ(十尺、ながいながさ)などと同系。

《類義》

永エイは、いつまでも断えず続くこと。

《異字同訓》

ながい。 長い「長い髪の毛。長い道。気が長い。枝が長く伸びる」永い「ついに永い眠りに就く。永の別れ。末永く契る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

丈ジョウ(十尺、ながいながさ)などと同系。

《類義》

永エイは、いつまでも断えず続くこと。

《異字同訓》

ながい。 長い「長い髪の毛。長い道。気が長い。枝が長く伸びる」永い「ついに永い眠りに就く。永の別れ。末永く契る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

闌 たけなわ🔗⭐🔉

【闌】

17画 門部

区点=7976 16進=6F6C シフトJIS=E88C

《音読み》 ラン

17画 門部

区点=7976 16進=6F6C シフトJIS=E88C

《音読み》 ラン

〈l

〈l n〉

《訓読み》 さえぎる(さへぎる)/たけなわ(たけなは)/みだりに

《意味》

n〉

《訓読み》 さえぎる(さへぎる)/たけなわ(たけなは)/みだりに

《意味》

{名}棒を横に連ねて出入りを止めるもの。おばしま。てすり。欄干。〈同義語〉→欄。

{名}棒を横に連ねて出入りを止めるもの。おばしま。てすり。欄干。〈同義語〉→欄。

{動}さえぎる(サヘギル)。出入りをおさえ止める。また、さえぎって防ぐ。

{動}さえぎる(サヘギル)。出入りをおさえ止める。また、さえぎって防ぐ。

ランタリ{形}たけなわ(タケナハ)。物事のまっ盛りであるさま。まっさいちゅう。盛りの過ぎた時。なかばすぎ。〈同義語〉→爛。「闌夜ランヤ」「月寒

ランタリ{形}たけなわ(タケナハ)。物事のまっ盛りであるさま。まっさいちゅう。盛りの過ぎた時。なかばすぎ。〈同義語〉→爛。「闌夜ランヤ」「月寒 夜闌=月寒クシテ

夜闌=月寒クシテ 夜闌タリ」〔→黄庭堅〕

夜闌タリ」〔→黄庭堅〕

{動・形}盛りを過ぎて、気がぬける。だらけてみだれたさま。〈同義語〉→爛。

{動・形}盛りを過ぎて、気がぬける。だらけてみだれたさま。〈同義語〉→爛。

{副}みだりに。おさえをおかして。かってに。「闌入ランニュウ」

{副}みだりに。おさえをおかして。かってに。「闌入ランニュウ」

「闌斑ランパン」とは、色がまだらなこと。〈同義語〉爛斑。

《解字》

会意兼形声。「門+音符柬カン・ラン(ひきしめる、おさえとめる)」。出入りをおさえる門の意から、てすり、さえぎるなどの意に転じた。欄干の欄と同じ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「闌斑ランパン」とは、色がまだらなこと。〈同義語〉爛斑。

《解字》

会意兼形声。「門+音符柬カン・ラン(ひきしめる、おさえとめる)」。出入りをおさえる門の意から、てすり、さえぎるなどの意に転じた。欄干の欄と同じ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

17画 門部

区点=7976 16進=6F6C シフトJIS=E88C

《音読み》 ラン

17画 門部

区点=7976 16進=6F6C シフトJIS=E88C

《音読み》 ラン

〈l

〈l n〉

《訓読み》 さえぎる(さへぎる)/たけなわ(たけなは)/みだりに

《意味》

n〉

《訓読み》 さえぎる(さへぎる)/たけなわ(たけなは)/みだりに

《意味》

{名}棒を横に連ねて出入りを止めるもの。おばしま。てすり。欄干。〈同義語〉→欄。

{名}棒を横に連ねて出入りを止めるもの。おばしま。てすり。欄干。〈同義語〉→欄。

{動}さえぎる(サヘギル)。出入りをおさえ止める。また、さえぎって防ぐ。

{動}さえぎる(サヘギル)。出入りをおさえ止める。また、さえぎって防ぐ。

ランタリ{形}たけなわ(タケナハ)。物事のまっ盛りであるさま。まっさいちゅう。盛りの過ぎた時。なかばすぎ。〈同義語〉→爛。「闌夜ランヤ」「月寒

ランタリ{形}たけなわ(タケナハ)。物事のまっ盛りであるさま。まっさいちゅう。盛りの過ぎた時。なかばすぎ。〈同義語〉→爛。「闌夜ランヤ」「月寒 夜闌=月寒クシテ

夜闌=月寒クシテ 夜闌タリ」〔→黄庭堅〕

夜闌タリ」〔→黄庭堅〕

{動・形}盛りを過ぎて、気がぬける。だらけてみだれたさま。〈同義語〉→爛。

{動・形}盛りを過ぎて、気がぬける。だらけてみだれたさま。〈同義語〉→爛。

{副}みだりに。おさえをおかして。かってに。「闌入ランニュウ」

{副}みだりに。おさえをおかして。かってに。「闌入ランニュウ」

「闌斑ランパン」とは、色がまだらなこと。〈同義語〉爛斑。

《解字》

会意兼形声。「門+音符柬カン・ラン(ひきしめる、おさえとめる)」。出入りをおさえる門の意から、てすり、さえぎるなどの意に転じた。欄干の欄と同じ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「闌斑ランパン」とは、色がまだらなこと。〈同義語〉爛斑。

《解字》

会意兼形声。「門+音符柬カン・ラン(ひきしめる、おさえとめる)」。出入りをおさえる門の意から、てすり、さえぎるなどの意に転じた。欄干の欄と同じ。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「たけ」で始まるの検索結果 1-19。

8画 竹部

区点=2819 16進=3C33 シフトJIS=8EB1

《音読み》

8画 竹部

区点=2819 16進=3C33 シフトJIS=8EB1

《音読み》  15画 竹部

区点=6827 16進=643B シフトJIS=E2B9

《音読み》 コウ(クワウ)

15画 竹部

区点=6827 16進=643B シフトJIS=E2B9

《音読み》 コウ(クワウ)