複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (83)

お‐ゆび【指】🔗⭐🔉

お‐ゆび【指】

①(オヨビの転)ゆび。

②親指。狂言、膏薬煉「―の腹にまんまとすりつけ」

お‐よび【指】🔗⭐🔉

お‐よび【指】

ゆび。伊勢物語「そこなりける岩に―の血して書きつけける」

⇒および‐ぬき【指貫】

および‐ぬき【指貫】🔗⭐🔉

さし‐あい【差合・指合】‥アヒ🔗⭐🔉

さし‐あい【差合・指合】‥アヒ

(サシヤイとも)

①向かい合うこと。応対。

②かちあってうまくないこと。さしつかえ。さしさわり。狂言、どちはぐれ「幸ひ今朝は―も御座らぬ」

③連歌や俳諧で、去嫌さりきらいの法則上避けるべき関係にあること。無言抄「―など少し近き事ありとも」

④他人の前で遠慮すべき言語や行動。さしさわり。当りさわり。

⑤月経中であること。

⇒さしあい‐く・る【差合繰る】

⇒さしあい‐み【差合見】

さし‐あ・う【指し合ふ】‥アフ🔗⭐🔉

さし‐あ・う【指し合ふ】‥アフ

〔他四〕

いいあらそう。いいあう。非難し合う。太平記27「譬へば山賊と海賊と寄り合つて互ひに犯科の得失を―・ふが如し」

さし‐かけ【指し掛け】🔗⭐🔉

さし‐かけ【指し掛け】

将棋で、勝負が決しないままで一時休止すること。

さし‐か・ける【指し掛ける】🔗⭐🔉

さし‐か・ける【指し掛ける】

〔他下一〕[文]さしか・く(下二)

将棋を途中までさして、いったん休止する。

さし‐がね【差し金】🔗⭐🔉

さし‐がね【差し金】

①(「指矩」とも書く)(→)「まがりがね(曲尺)」に同じ。

②文楽の人形の左手に取り付けられ、手首や指を動かす棒と紐ひもの仕掛け。

③歌舞伎の小道具。蝶・鳥などを操る黒塗りの細い竹ざお。

④転じて、陰で人をそそのかしあやつること。「局長の―で動く」

⑤⇒さしきん

さし‐がみ【指し紙・差し紙】🔗⭐🔉

さし‐がみ【指し紙・差し紙】

①江戸時代、奉行所が人民を召喚するために発した出頭命令書。御召状。

②蔵米の落札人が米商に発行した切手。

③芸者・娼妓が、新しく出るひろめの時、半紙を縦に四つに切ったほどの細長い紙に名前や風体などを記して、茶屋・揚屋に配るもの。傾城禁短気「―僉議して見し内に」

さし‐ぎちょう【差し几帳・指し几帳】‥チヤウ🔗⭐🔉

さし‐ぎちょう【差し几帳・指し几帳】‥チヤウ

昔、貴婦人が外出する時、その顔を隠すため左右の従者に几帳をささげて歩かせたこと。また、その几帳。歩障ほしょう。

さし‐きり【指し切り】🔗⭐🔉

さし‐きり【指し切り】

将棋で、これ以上の攻める手段がなくなること。

さし‐き・る【指し切る】🔗⭐🔉

さし‐き・る【指し切る】

〔自五〕

将棋で、指し切りにおちいる。

さし‐く【指し句】🔗⭐🔉

さし‐く【指し句】

俳諧の席上で、月や花の句などの場合、一座の様子によって宗匠が座中の一人を指名して付句をさせること。

さし‐くち【指し口・差し口】🔗⭐🔉

さし‐くち【指し口・差し口】

他の木の一端をとりつけるため横面にうがった枘穴ほぞあな。

さし‐げた【指桁】🔗⭐🔉

さし‐げた【指桁】

柱などに枘差ほぞざしにした桁。

さし‐こ【指子・指袴】🔗⭐🔉

さし‐こ【指子・指袴】

裾口を括らず、足首までの長さの袴。

さし‐こみ【指込み】🔗⭐🔉

さし‐こみ【指込み】

将棋で、同じ相手と指し続けて勝敗の差が開いた時、手直りすること。「―十番将棋」

さし‐こみ【差込み】🔗⭐🔉

さし‐こみ【差込み】

①さしこむこと。

②さしこむもの。特に、差込みプラグ。また、コンセントをいう。

③急飛脚の幸便こうびんに託して書状を送ること。

④胸や腹がはげしく痛むこと。胃痙攣けいれんなど。癪しゃく。「急に―が起こる」

⑤(「指込」とも書く)簪かんざしの一種。花模様などの飾り物を差し込んで取り付けるようにしたもの。浮世風呂2「この頃は括り猿の―がはやるさうだのう」

⑥たちいること。さしがね。干渉。入れ知恵。浄瑠璃、心中重井筒「皆おか様の―と思ふも地体こちの無理」

⇒さしこみ‐おび【差込み帯】

⇒さしこみ‐プラグ【差込みプラグ】

さし‐しめ・す【指し示す】🔗⭐🔉

さし‐しめ・す【指し示す】

〔他五〕

それと指を向けて示す。指示する。「出口を―・す」

さし‐すて【差し捨て・指し捨て】🔗⭐🔉

さし‐すて【差し捨て・指し捨て】

①棹をさしたままにして止めておくこと。

②(サシズテとも)酒席で、相手に盃をさしたまま、かえしを受けないこと。

さし‐つぎ【指し継ぎ】🔗⭐🔉

さし‐つぎ【指し継ぎ】

将棋で、指しかけの対局を再開すること。

さし‐て【指し手】🔗⭐🔉

さし‐て【指し手】

①将棋で、駒を進める方法。

②将棋を指す人。

さし‐ぬき【指貫】🔗⭐🔉

さし‐ぬき【指貫】

布袴ほうこ・衣冠または直衣のうし・狩衣かりぎぬの時に着用する袴。平絹・綾・固織物・浮織物などで八幅やのに仕立て、裾に紐を通してくくるもの。括緒くくりおの袴。奴袴ぬばかま。枕草子23「桜の直衣の少しなよらかなるに、濃き紫の固紋の―」

指貫

⇒さしぬき‐の‐はかま【指貫の袴】

⇒さしぬき‐の‐はかま【指貫の袴】

⇒さしぬき‐の‐はかま【指貫の袴】

⇒さしぬき‐の‐はかま【指貫の袴】

さしぬき‐の‐はかま【指貫の袴】🔗⭐🔉

さしぬき‐の‐はかま【指貫の袴】

(→)指貫に同じ。

⇒さし‐ぬき【指貫】

さし‐は・う【指し延ふ】‥ハフ🔗⭐🔉

さし‐は・う【指し延ふ】‥ハフ

〔自下二〕

わざわざする。特にそれとめざす。ふりはう。源氏物語空蝉「御硯急ぎ召して、―・へたる御文にはあらで」

さし‐はえ【指し延へ】‥ハヘ🔗⭐🔉

さし‐はえ【指し延へ】‥ハヘ

〔副〕

わざわざ。ことさら。ふりはえ。大和物語「―いづこともなくて来れば」

さし‐やど【指し宿】🔗⭐🔉

さし‐やど【指し宿】

旅館で、宿泊の旅客にその行先の旅館を指定して紹介すること。また、その紹介された旅館。

さし‐より【指し寄り】🔗⭐🔉

さし‐より【指し寄り】

はじめ。最初。風姿花伝「昼の申楽は後がよく、夜の申楽は―よし」

さし‐わけ【指し分け】🔗⭐🔉

さし‐わけ【指し分け】

将棋で、何度かの対局後、勝負かちまけの数が同じで、優劣がつかないこと。

さ・す【差す・指す】(他五)🔗⭐🔉

さ・す【差す・指す】

〔他五〕

(「刺す」と同源)直線的に伸び行く意。

➊事物をそれと定めて示す。

①指などでその方を示す。指さす。大鏡道長「遠く居させ給へりしを多かりし人の中よりのびあがり見奉りて指およびを―・してものを申ししかば」。日葡辞書「ユビヲサス」。「後ろ指を―・される」「時計の針が6時を―・す」

②その方へ向かう。目ざす。万葉集17「香島より熊来を―・して漕ぐ船の楫取るまなく都し思ほゆ」。日葡辞書「イヅクヲサシテユクゾ」。「北を―・して進む」

③それとたしかに定める。指定する。指摘する。平家物語3「今度の地震、占文の―・す所其の慎しみ軽からず」。徒然草「日を―・さぬ事なれば」。日葡辞書「ネンキ(年季)ヲサダムル、また、サス」。「犯人を―・す」

④その役目にあてて派遣する。指名する。万葉集16「官こそ―・しても遣やらめさかしらに行きし荒雄ら波に袖振る」。「授業中に―・される」

➋物を上方または前方へ伸ばす。

①手を上にあげる。物を持って上にあげる。かざす。ささげる。竹取物語「羅蓋らがい―・したり」。後撰和歌集恋「―・してこと思ひしものを三笠山かひなく雨のもりにけるかな」。日葡辞書「カサヲサス」

②舞で、手を前へのばす。謡曲、高砂「―・す腕かいなには悪魔を払ひ、収むる手には寿福を抱き」。「―・す手ひく手」

③相撲で、腕を前にのばし相手の腕の下に入れる。「右を―・す」

④枝・葉・根を伸ばす。日葡辞書「ネヲサス」

⑤《指》(駒を進める意で)将棋をする。浮世風呂前「飛車と角で将棋は―・さぬツ。こつちは王を取やすツ。ソレ王手」。「一局―・す」

⑥相手に酒杯をすすめる。

➌物を張りめぐらして支える。

①張りわたす。しかける。設備する。万葉集17「二上の彼面おても此面このもに網―・して吾が待つ鷹を夢に告げつも」

②いおりを作る。むすぶ。詞花和歌集冬「いほり―・すならの木かげにもる月のくもるとみれば時雨ふるなり」

③帯・紐などをしめる。結ぶ。源氏物語葵「しどけなく打ちみだれ給へるさまながらひもばかりを―・しなほし給ふ」

④板などを組み合わせて箱・机などを作る。日葡辞書「イレモノ、ハコナドヲサス」

➍弓弦を作る。平家物語(長門本)「惟能は緑塗の烏帽子に引柿の直垂打かけて引かたぬいで、弓の弦を―・しついでいたる所へ伊村帰来けり」。四季草「弦を―・すと云事、一弦を作るを―・すと云は、さしつぐと云詞の略語也、段々に苧をさし入て、ひねりつぐ也」

➎前後二人でかつぐ。

◇➊のように、指示・指向・指定・指名などの意では「指す」と書くことが多い。

⇒差しつ抑えつ

⇒差しつ差されつ

さす‐かいな【指肘・指肱】‥カヒナ🔗⭐🔉

さす‐かいな【指肘・指肱】‥カヒナ

舞楽の舞の手の一つ。左右の手をひろげて、手の先をはねあげる。さしがい。

さす‐の‐みこ【指の神子】🔗⭐🔉

さす‐の‐みこ【指の神子】

神のようによく占いあてる陰陽師おんようじや卜者ぼくしゃ。源平盛衰記4「占ひいふこと時日を違へず、人皆―と思へり」

さす‐また【刺股・指叉】🔗⭐🔉

し【指】🔗⭐🔉

し【指】

ゆび。

し‐あつ【指圧】🔗⭐🔉

し‐あつ【指圧】

指さきなどで押しまたは叩くこと。「―師」

⇒しあつ‐ほう【指圧法】

⇒しあつ‐りょうほう【指圧療法】

しあつ‐ほう【指圧法】‥ハフ🔗⭐🔉

しあつ‐ほう【指圧法】‥ハフ

血管を指で強く圧する救急止血法。

⇒し‐あつ【指圧】

しあつ‐りょうほう【指圧療法】‥レウハフ🔗⭐🔉

しあつ‐りょうほう【指圧療法】‥レウハフ

局所を指などで揉もみ叩きなどして神経を刺激し、血行を盛んにして治療する方法。

⇒し‐あつ【指圧】

し‐が【指画】‥グワ🔗⭐🔉

し‐が【指画】‥グワ

(→)指頭画しとうがに同じ。

し‐かく【指画】‥クワク🔗⭐🔉

し‐かく【指画】‥クワク

①指示して画策すること。

②指でえがき示すこと。

し‐き【指帰】🔗⭐🔉

し‐き【指帰】

(指し示すところに帰する意)結論として従うべきこと。模範。〈伊呂波字類抄〉

し‐き【指揮・指麾】🔗⭐🔉

し‐き【指揮・指麾】

(「麾」は「指図旗さしずばた」の意)

①さしずすること。下知げじ。「―を執る」「陣頭―」

②楽隊・オーケストラの演奏や合唱などを統率すること。「―者」

しき‐かん【指揮官】‥クワン🔗⭐🔉

しき‐かん【指揮官】‥クワン

指揮にあたる官職。また、その官職にある人。

しき‐けん【指揮権】🔗⭐🔉

しき‐けん【指揮権】

法務大臣が、検察事務および犯罪捜査について検察官を一般に指揮監督する権限。個々の事件の取調べまたは処分については、検事総長を通じてのみ行使できる。「―発動」

しき‐しゃ【指揮者】🔗⭐🔉

しき‐しゃ【指揮者】

①指揮する人。指図する人。

②特に音楽で、管弦楽・吹奏楽・合唱などの指揮をする人。コンダクター。

しき‐とう【指揮刀】‥タウ🔗⭐🔉

しき‐とう【指揮刀】‥タウ

軍隊で、指揮をとるため軍刀に代えて用いる刀。

しき‐ぼう【指揮棒】‥バウ🔗⭐🔉

しき‐ぼう【指揮棒】‥バウ

①合唱・合奏・管弦楽などを指揮する人が手に持つ棒。タクト。

②ヨーロッパなどの後期旧石器時代、狩猟または呪術に用いた有孔の骨角器。有孔棒。

しき‐めいれい【指揮命令】🔗⭐🔉

しき‐めいれい【指揮命令】

上級官庁が、下級官庁にその所管事務に関して下す命令。

し‐きゅう【指球】‥キウ🔗⭐🔉

し‐きゅう【指球】‥キウ

四肢先端の下面に毛がなくて盛りあがる肉球のうち、指端にある小丘状のもの。イヌ・ネコなどに顕著。

し‐きょう【指教】‥ケウ🔗⭐🔉

し‐きょう【指教】‥ケウ

実地・実物について指示教導すること。さし示し教えること。

し‐こ【指呼】🔗⭐🔉

し‐こ【指呼】

①指さして呼ぶこと。

②(「―の間」の形で)指さして呼べば答えるほどの近い距離。

し‐こ【指顧】🔗⭐🔉

し‐こ【指顧】

①指さしかえりみること。

②さしずすること。

し‐こう【指甲】‥カフ🔗⭐🔉

し‐こう【指甲】‥カフ

①ゆびのつめ。

②耳鼻咽喉科で人差指にはめて用いる金属器具。

⇒しこう‐か【指甲花】

し‐こう【指向】‥カウ🔗⭐🔉

し‐こう【指向】‥カウ

①ある方向をめざして向かうこと。

②ある方向にさしむけること。

③(→)志向2に同じ。

⇒しこう‐せい【指向性】

しこう‐か【指甲花】‥カフクワ🔗⭐🔉

しこう‐か【指甲花】‥カフクワ

鳳仙花ほうせんかの異称。

⇒し‐こう【指甲】

しこう‐せい【指向性】‥カウ‥🔗⭐🔉

しこう‐せい【指向性】‥カウ‥

①ある方向をめざし向かう性質・傾向。

②〔理〕一つの波源から放射される音波や電磁波の強さが方向によって異なるという性質。波長が短いほど著しく現れる。

⇒し‐こう【指向】

し‐し【指使】🔗⭐🔉

し‐し【指使】

指揮して人を使うこと。

し‐じ【指似】🔗⭐🔉

し‐じ【指似】

こどもの陰茎。おちんちん。西鶴置土産「おのおのに―を見せて男子むすこをしらせて帰る」

し‐じ【指事】🔗⭐🔉

し‐じ【指事】

六書りくしょの一つ。事柄や数などの抽象的な概念を象徴的に記号化して字形とする方法。「一」「二」「上」「下」「本」の類。

た‐な‐また【手股・指間】🔗⭐🔉

た‐な‐また【手股・指間】

(タはテの古形。ナは助詞ノに同じ)指と指との間。古事記上「―より漏くきし子そ」

ゆび【指】🔗⭐🔉

ゆび‐あな【指穴・指孔】🔗⭐🔉

ゆび‐あな【指穴・指孔】

①指を差し入れるあな。

②笛の、音の高低などをかえるために指でおさえるあな。

ゆび‐がね【指金】🔗⭐🔉

ゆび‐がね【指金】

①指を細く美しくするためにさす金の輪。好色一代男3「手に―をささせ、足には革踏たび穿かせながら寝させて」

②(→)指輪ゆびわに同じ。〈日葡辞書〉

③金属製の指貫ゆびぬき。

ゆび‐がほう【指果報】‥グワ‥🔗⭐🔉

ゆび‐がほう【指果報】‥グワ‥

①指紋で果報を占うこと。

②転じて、思いがけないしあわせ。浄瑠璃、曾我会稽山「零こぼれ幸ひ―、あつたら若者を思はず討つて残念などとは」

ゆび‐かわ【指革】‥カハ🔗⭐🔉

ゆび‐かわ【指革】‥カハ

革製のゆびぬき。

ゆび‐さし【指差し】🔗⭐🔉

ゆび‐さし【指差し】

①指でさし示すこと。日葡辞書「ユビザシヲスル」

②(→)「ゆびぬき」に同じ。〈日葡辞書〉

ゆび‐さ・す【指差す】🔗⭐🔉

ゆび‐さ・す【指差す】

〔他五〕

指でさし示す。「―・す方を見る」

ゆび‐サック【指サック】🔗⭐🔉

ゆび‐サック【指サック】

指にはめるゴム製などの袋。傷口を細菌の侵入から保護するもの、薄い紙などをめくる際のすべり止めとするものなどがある。

ゆび‐ぬき【指貫】🔗⭐🔉

ゆび‐ぬき【指貫】

裁縫する時に針の頭を押すため、指にはめる輪。革・金属などでつくる。「―をはめる」

ゆび‐の‐はら【指の腹】🔗⭐🔉

ゆび‐の‐はら【指の腹】

指先の内側。

○指の股をひろげるゆびのまたをひろげる

太鼓持が遊客をおだてて機嫌を取る時のさまをいう。

⇒ゆび【指】

○指の股をひろげるゆびのまたをひろげる🔗⭐🔉

○指の股をひろげるゆびのまたをひろげる

太鼓持が遊客をおだてて機嫌を取る時のさまをいう。

⇒ゆび【指】

ゆび‐はめ【指嵌め】

指にはめる具。ゆびわ。

ゆび‐ひき【指引き】

二人相対して、おのおの1指を曲げて引き合い、引き寄せた方を勝ちとする遊戯。

ゆび‐ぶえ【指笛】

①合図などで、指を口に入れ強く息を吐いて高い音を出すこと。

②指を曲げて口にくわえ、メロディーをつけて音を出すこと。また、その演奏。

ゆび‐まき【指巻・鐶】

上代、指にはめて装飾とした金銀珠玉などの輪。〈倭名類聚鈔14〉

ゆび‐まど【指窓】

明り障子に指先であけた穴。

ゆび‐もじ【指文字】

手話で、指の形によって音声言語からの借用語を表す方法。日本手話では、片手の指で日本語の各音節に対応する形を表現する。

ゆび‐わ【指輪・指環】

指にはめて飾りとする貴金属製の輪。宝石などをはめこむ。ゆびはめ。ゆびがね。樋口一葉、闇櫻「今朝見舞ひしとき痩せてゆるびし―ぬき取りて」。「婚約―」

ゆび‐ひき【指引き】🔗⭐🔉

ゆび‐ひき【指引き】

二人相対して、おのおの1指を曲げて引き合い、引き寄せた方を勝ちとする遊戯。

ゆび‐まき【指巻・鐶】🔗⭐🔉

ゆび‐まき【指巻・鐶】

上代、指にはめて装飾とした金銀珠玉などの輪。〈倭名類聚鈔14〉

ゆび‐わ【指輪・指環】🔗⭐🔉

ゆび‐わ【指輪・指環】

指にはめて飾りとする貴金属製の輪。宝石などをはめこむ。ゆびはめ。ゆびがね。樋口一葉、闇櫻「今朝見舞ひしとき痩せてゆるびし―ぬき取りて」。「婚約―」

○指を折るゆびをおる

①指を折り曲げて物を数える。指折り数える。平家物語3「指を折つて数ふれば、今年は六つになると思ひつる幼き者も」

②多くの中で、特に指を折って数えあげるほどすぐれている。

⇒ゆび【指】

○指を切るゆびをきる

(→)「指切り」1をする。「指を詰める」とも。浮世草子、好色万金丹「起請書くまでもなし。嘘のない証拠には是見給へと、小指を切つて投げつくれば」

⇒ゆび【指】

○指をくわえるゆびをくわえる

①自分もひどく欲しいが手が出せないで、空しく眺めている。「指をくわえて見ている」

②恥かしそうにする。日葡辞書「ユビヲクワユル」

⇒ゆび【指】

○指を差すゆびをさす

①指でそれと示す。指示する。古今著聞集6「そなたへ指を差して行かんとするを」

②ひそかにその人をあざけりそしる。うしろ指をさす。太平記34「弓矢の道において指をさされぬはただ我等が一党なり」

③指で触れる。手を出す。狂言、花子「そちに指なりとささすることではないほどに」

⇒ゆび【指】

○指を染めるゆびをそめる

[左伝宣公4年]物を指につけて味見をする。転じて、物事に着手する。手をつける。

⇒ゆび【指】

○指を詰めるゆびをつめる

①詫びや誓いの証しとして自分の指の先を切る。

②ドアなどで指をはさむ。

⇒ゆび【指】

○指を折るゆびをおる🔗⭐🔉

○指を折るゆびをおる

①指を折り曲げて物を数える。指折り数える。平家物語3「指を折つて数ふれば、今年は六つになると思ひつる幼き者も」

②多くの中で、特に指を折って数えあげるほどすぐれている。

⇒ゆび【指】

○指を切るゆびをきる🔗⭐🔉

○指をくわえるゆびをくわえる🔗⭐🔉

○指をくわえるゆびをくわえる

①自分もひどく欲しいが手が出せないで、空しく眺めている。「指をくわえて見ている」

②恥かしそうにする。日葡辞書「ユビヲクワユル」

⇒ゆび【指】

○指を差すゆびをさす🔗⭐🔉

○指を差すゆびをさす

①指でそれと示す。指示する。古今著聞集6「そなたへ指を差して行かんとするを」

②ひそかにその人をあざけりそしる。うしろ指をさす。太平記34「弓矢の道において指をさされぬはただ我等が一党なり」

③指で触れる。手を出す。狂言、花子「そちに指なりとささすることではないほどに」

⇒ゆび【指】

○指を染めるゆびをそめる🔗⭐🔉

○指を染めるゆびをそめる

[左伝宣公4年]物を指につけて味見をする。転じて、物事に着手する。手をつける。

⇒ゆび【指】

○指を詰めるゆびをつめる🔗⭐🔉

○指を詰めるゆびをつめる

①詫びや誓いの証しとして自分の指の先を切る。

②ドアなどで指をはさむ。

⇒ゆび【指】

ゆふ【由布】

大分県中部の市。大分市に隣接し、住宅地化が進行。由布院温泉がある。人口3万5千。

ゆふいん‐おんせん【由布院温泉】‥ヰンヲン‥

大分県中部、由布市湯布院町にある温泉地。奥別府の温泉郷で、湯量豊富。単純温泉。

由布院温泉

撮影:佐藤 尚

ゆ‐ぶくろ【弓袋】

①弓をおさめておく袋。ゆみぶくろ。平家物語1「まづ―の料にとて、白布五十反送られけり」

②弓袋差の略。

⇒ゆぶくろ‐ざし【弓袋差】

⇒ゆぶくろ‐もち【弓袋持】

ゆぶくろ‐ざし【弓袋差】

武家で、主君の替弓かえゆみを入れた袋を持って供奉ぐぶする者。ゆぶくろ。ゆぶくろもち。

⇒ゆ‐ぶくろ【弓袋】

ゆぶくろ‐もち【弓袋持】

(→)弓袋差に同じ。

⇒ゆ‐ぶくろ【弓袋】

ゆ‐ぶね【湯船・湯槽】

①入浴用の湯をたたえておくおけ。浴槽。〈倭名類聚鈔14〉。「―につかる」

②江戸時代、内部に浴槽を設け、港湾の船や川筋に漕ぎよせ、料金を取って入浴させた小船。

湯船

ゆ‐ぶくろ【弓袋】

①弓をおさめておく袋。ゆみぶくろ。平家物語1「まづ―の料にとて、白布五十反送られけり」

②弓袋差の略。

⇒ゆぶくろ‐ざし【弓袋差】

⇒ゆぶくろ‐もち【弓袋持】

ゆぶくろ‐ざし【弓袋差】

武家で、主君の替弓かえゆみを入れた袋を持って供奉ぐぶする者。ゆぶくろ。ゆぶくろもち。

⇒ゆ‐ぶくろ【弓袋】

ゆぶくろ‐もち【弓袋持】

(→)弓袋差に同じ。

⇒ゆ‐ぶくろ【弓袋】

ゆ‐ぶね【湯船・湯槽】

①入浴用の湯をたたえておくおけ。浴槽。〈倭名類聚鈔14〉。「―につかる」

②江戸時代、内部に浴槽を設け、港湾の船や川筋に漕ぎよせ、料金を取って入浴させた小船。

湯船

ゆぶ‐めか・す【揺めかす】

〔他四〕

凝固した牛乳などのような、柔らかい物を振り動かす。だぶつかせる。〈日葡辞書〉

ゆぶ‐め・く【揺めく】

〔自四〕

柔らかい物がゆれ動く。だぶつく。〈日葡辞書〉

ゆぶ‐ゆぶ

水分などが多くて、ぶよぶよしているさま。今昔物語集24「一身―と腫れたる者、下衆に手を引かれて」

ゆぶ・る【揺る】

〔他四〕

ゆり動かす。ゆする。ゆさぶる。日葡辞書「ユブリヲトス」「ヒトヲユブリヲコス」

ゆ‐ぶろ【湯風呂】

①湯槽ゆぶねに湯をわかして入浴する風呂。好色一代女4「毎日―は焚く」

②蒸し風呂。

ゆ‐へいはく【兪平伯】

(Yu Pingbo)中国の詩人・作家・古典文学研究家。本名、兪銘衡。浙江の人。詩集「冬夜」、著「雑拌児」「紅楼夢研究」など。(1900〜1990)

ゆ‐べし【柚餅子】

米粉・小麦粉・砂糖・味噌・胡桃くるみなどをまぜ、柚ゆずの果汁や皮を加えて、こねて蒸した菓子。ゆびし。〈[季]秋〉

くるみ柚餅子

撮影:関戸 勇

ゆぶ‐めか・す【揺めかす】

〔他四〕

凝固した牛乳などのような、柔らかい物を振り動かす。だぶつかせる。〈日葡辞書〉

ゆぶ‐め・く【揺めく】

〔自四〕

柔らかい物がゆれ動く。だぶつく。〈日葡辞書〉

ゆぶ‐ゆぶ

水分などが多くて、ぶよぶよしているさま。今昔物語集24「一身―と腫れたる者、下衆に手を引かれて」

ゆぶ・る【揺る】

〔他四〕

ゆり動かす。ゆする。ゆさぶる。日葡辞書「ユブリヲトス」「ヒトヲユブリヲコス」

ゆ‐ぶろ【湯風呂】

①湯槽ゆぶねに湯をわかして入浴する風呂。好色一代女4「毎日―は焚く」

②蒸し風呂。

ゆ‐へいはく【兪平伯】

(Yu Pingbo)中国の詩人・作家・古典文学研究家。本名、兪銘衡。浙江の人。詩集「冬夜」、著「雑拌児」「紅楼夢研究」など。(1900〜1990)

ゆ‐べし【柚餅子】

米粉・小麦粉・砂糖・味噌・胡桃くるみなどをまぜ、柚ゆずの果汁や皮を加えて、こねて蒸した菓子。ゆびし。〈[季]秋〉

くるみ柚餅子

撮影:関戸 勇

ゆぼ‐けつがん【油母頁岩】

(→)オイル‐シェールに同じ。

ゆ‐ぼこ【弓鉾】

①(→)弓幹ゆがらに同じ。

②(→)鉾弓ほこゆみに同じ。

ゆ‐まき【湯巻】

①貴人が入浴の時に身に巻き、また、それに奉仕する女が衣服の上に覆い着た衣。多く白色の生絹すずしを用い、後には模様のあるものを用いた。いまき。宇津保物語貴宮「―して湯殿にまゐる」

②女の腰巻。ゆもじ。

ゆ‐まく【油幕】

(→)「ゆばく」に同じ。曾我物語5「越王…―のうちにいり、つは者をあつめて」

ゆ‐まく【油膜】

水や物の表面にできた油の膜。

ユマニスム【humanisme フランス】

⇒ヒューマニズム

ユマニテ【humanité フランス】

⇒ヒューマニティー

ユマニテ【L'Humanité】

(人道の意)フランス共産党の日刊機関紙。1904年ジョレスが創刊。

ゆまり【尿】

(「湯放ゆまり」の意)小便。ゆばり。いばり。〈神代紀上訓注〉

ゆまわ・る【斎はる】ユマハル

〔自四〕

物忌ものいみする。斎戒する。祝詞、祈年祭「持ち―・り仕へ奉れる幣帛みてぐらを」

ゆみ

(上代東国方言)夢。一説に、弓。万葉集20「―の共みた真寝さねかわたらむ長けこの夜を」

ゆみ【弓】

①矢をつがえて射る武器。木または木と竹とを合わせて弓幹ゆがらを作り、弦を張ったもの。梓弓あずさゆみ・真弓まゆみなどがある。万葉集2「大御身に太刀取り帯ばし、大御手に―取り持たし」

弓

ゆぼ‐けつがん【油母頁岩】

(→)オイル‐シェールに同じ。

ゆ‐ぼこ【弓鉾】

①(→)弓幹ゆがらに同じ。

②(→)鉾弓ほこゆみに同じ。

ゆ‐まき【湯巻】

①貴人が入浴の時に身に巻き、また、それに奉仕する女が衣服の上に覆い着た衣。多く白色の生絹すずしを用い、後には模様のあるものを用いた。いまき。宇津保物語貴宮「―して湯殿にまゐる」

②女の腰巻。ゆもじ。

ゆ‐まく【油幕】

(→)「ゆばく」に同じ。曾我物語5「越王…―のうちにいり、つは者をあつめて」

ゆ‐まく【油膜】

水や物の表面にできた油の膜。

ユマニスム【humanisme フランス】

⇒ヒューマニズム

ユマニテ【humanité フランス】

⇒ヒューマニティー

ユマニテ【L'Humanité】

(人道の意)フランス共産党の日刊機関紙。1904年ジョレスが創刊。

ゆまり【尿】

(「湯放ゆまり」の意)小便。ゆばり。いばり。〈神代紀上訓注〉

ゆまわ・る【斎はる】ユマハル

〔自四〕

物忌ものいみする。斎戒する。祝詞、祈年祭「持ち―・り仕へ奉れる幣帛みてぐらを」

ゆみ

(上代東国方言)夢。一説に、弓。万葉集20「―の共みた真寝さねかわたらむ長けこの夜を」

ゆみ【弓】

①矢をつがえて射る武器。木または木と竹とを合わせて弓幹ゆがらを作り、弦を張ったもの。梓弓あずさゆみ・真弓まゆみなどがある。万葉集2「大御身に太刀取り帯ばし、大御手に―取り持たし」

弓

②弓術。「―の名手」

③紋所の名。1にかたどったもの。

④(Bogen ドイツ)擦弦楽器の弦をこすって振動させるための器具。細長い棒に馬の尾の毛を張ったもの。

⇒弓折れ矢尽きる

⇒弓と弦

⇒弓は袋に太刀は鞘

⇒弓は袋を出さず

⇒弓は三つ物

⇒弓も引き方

⇒弓を加う

⇒弓を鳴らす

⇒弓を外す

⇒弓を引く

ゆみ‐あしがる【弓足軽】

徒弓かちゆみを射る足軽。

ゆみ‐うち【弓打】

弓を作ることを業とする人。〈日葡辞書〉

ゆみ‐おと【弓音】

弓を射る音。弓を引く音。

②弓術。「―の名手」

③紋所の名。1にかたどったもの。

④(Bogen ドイツ)擦弦楽器の弦をこすって振動させるための器具。細長い棒に馬の尾の毛を張ったもの。

⇒弓折れ矢尽きる

⇒弓と弦

⇒弓は袋に太刀は鞘

⇒弓は袋を出さず

⇒弓は三つ物

⇒弓も引き方

⇒弓を加う

⇒弓を鳴らす

⇒弓を外す

⇒弓を引く

ゆみ‐あしがる【弓足軽】

徒弓かちゆみを射る足軽。

ゆみ‐うち【弓打】

弓を作ることを業とする人。〈日葡辞書〉

ゆみ‐おと【弓音】

弓を射る音。弓を引く音。

ゆ‐ぶくろ【弓袋】

①弓をおさめておく袋。ゆみぶくろ。平家物語1「まづ―の料にとて、白布五十反送られけり」

②弓袋差の略。

⇒ゆぶくろ‐ざし【弓袋差】

⇒ゆぶくろ‐もち【弓袋持】

ゆぶくろ‐ざし【弓袋差】

武家で、主君の替弓かえゆみを入れた袋を持って供奉ぐぶする者。ゆぶくろ。ゆぶくろもち。

⇒ゆ‐ぶくろ【弓袋】

ゆぶくろ‐もち【弓袋持】

(→)弓袋差に同じ。

⇒ゆ‐ぶくろ【弓袋】

ゆ‐ぶね【湯船・湯槽】

①入浴用の湯をたたえておくおけ。浴槽。〈倭名類聚鈔14〉。「―につかる」

②江戸時代、内部に浴槽を設け、港湾の船や川筋に漕ぎよせ、料金を取って入浴させた小船。

湯船

ゆ‐ぶくろ【弓袋】

①弓をおさめておく袋。ゆみぶくろ。平家物語1「まづ―の料にとて、白布五十反送られけり」

②弓袋差の略。

⇒ゆぶくろ‐ざし【弓袋差】

⇒ゆぶくろ‐もち【弓袋持】

ゆぶくろ‐ざし【弓袋差】

武家で、主君の替弓かえゆみを入れた袋を持って供奉ぐぶする者。ゆぶくろ。ゆぶくろもち。

⇒ゆ‐ぶくろ【弓袋】

ゆぶくろ‐もち【弓袋持】

(→)弓袋差に同じ。

⇒ゆ‐ぶくろ【弓袋】

ゆ‐ぶね【湯船・湯槽】

①入浴用の湯をたたえておくおけ。浴槽。〈倭名類聚鈔14〉。「―につかる」

②江戸時代、内部に浴槽を設け、港湾の船や川筋に漕ぎよせ、料金を取って入浴させた小船。

湯船

ゆぶ‐めか・す【揺めかす】

〔他四〕

凝固した牛乳などのような、柔らかい物を振り動かす。だぶつかせる。〈日葡辞書〉

ゆぶ‐め・く【揺めく】

〔自四〕

柔らかい物がゆれ動く。だぶつく。〈日葡辞書〉

ゆぶ‐ゆぶ

水分などが多くて、ぶよぶよしているさま。今昔物語集24「一身―と腫れたる者、下衆に手を引かれて」

ゆぶ・る【揺る】

〔他四〕

ゆり動かす。ゆする。ゆさぶる。日葡辞書「ユブリヲトス」「ヒトヲユブリヲコス」

ゆ‐ぶろ【湯風呂】

①湯槽ゆぶねに湯をわかして入浴する風呂。好色一代女4「毎日―は焚く」

②蒸し風呂。

ゆ‐へいはく【兪平伯】

(Yu Pingbo)中国の詩人・作家・古典文学研究家。本名、兪銘衡。浙江の人。詩集「冬夜」、著「雑拌児」「紅楼夢研究」など。(1900〜1990)

ゆ‐べし【柚餅子】

米粉・小麦粉・砂糖・味噌・胡桃くるみなどをまぜ、柚ゆずの果汁や皮を加えて、こねて蒸した菓子。ゆびし。〈[季]秋〉

くるみ柚餅子

撮影:関戸 勇

ゆぶ‐めか・す【揺めかす】

〔他四〕

凝固した牛乳などのような、柔らかい物を振り動かす。だぶつかせる。〈日葡辞書〉

ゆぶ‐め・く【揺めく】

〔自四〕

柔らかい物がゆれ動く。だぶつく。〈日葡辞書〉

ゆぶ‐ゆぶ

水分などが多くて、ぶよぶよしているさま。今昔物語集24「一身―と腫れたる者、下衆に手を引かれて」

ゆぶ・る【揺る】

〔他四〕

ゆり動かす。ゆする。ゆさぶる。日葡辞書「ユブリヲトス」「ヒトヲユブリヲコス」

ゆ‐ぶろ【湯風呂】

①湯槽ゆぶねに湯をわかして入浴する風呂。好色一代女4「毎日―は焚く」

②蒸し風呂。

ゆ‐へいはく【兪平伯】

(Yu Pingbo)中国の詩人・作家・古典文学研究家。本名、兪銘衡。浙江の人。詩集「冬夜」、著「雑拌児」「紅楼夢研究」など。(1900〜1990)

ゆ‐べし【柚餅子】

米粉・小麦粉・砂糖・味噌・胡桃くるみなどをまぜ、柚ゆずの果汁や皮を加えて、こねて蒸した菓子。ゆびし。〈[季]秋〉

くるみ柚餅子

撮影:関戸 勇

ゆぼ‐けつがん【油母頁岩】

(→)オイル‐シェールに同じ。

ゆ‐ぼこ【弓鉾】

①(→)弓幹ゆがらに同じ。

②(→)鉾弓ほこゆみに同じ。

ゆ‐まき【湯巻】

①貴人が入浴の時に身に巻き、また、それに奉仕する女が衣服の上に覆い着た衣。多く白色の生絹すずしを用い、後には模様のあるものを用いた。いまき。宇津保物語貴宮「―して湯殿にまゐる」

②女の腰巻。ゆもじ。

ゆ‐まく【油幕】

(→)「ゆばく」に同じ。曾我物語5「越王…―のうちにいり、つは者をあつめて」

ゆ‐まく【油膜】

水や物の表面にできた油の膜。

ユマニスム【humanisme フランス】

⇒ヒューマニズム

ユマニテ【humanité フランス】

⇒ヒューマニティー

ユマニテ【L'Humanité】

(人道の意)フランス共産党の日刊機関紙。1904年ジョレスが創刊。

ゆまり【尿】

(「湯放ゆまり」の意)小便。ゆばり。いばり。〈神代紀上訓注〉

ゆまわ・る【斎はる】ユマハル

〔自四〕

物忌ものいみする。斎戒する。祝詞、祈年祭「持ち―・り仕へ奉れる幣帛みてぐらを」

ゆみ

(上代東国方言)夢。一説に、弓。万葉集20「―の共みた真寝さねかわたらむ長けこの夜を」

ゆみ【弓】

①矢をつがえて射る武器。木または木と竹とを合わせて弓幹ゆがらを作り、弦を張ったもの。梓弓あずさゆみ・真弓まゆみなどがある。万葉集2「大御身に太刀取り帯ばし、大御手に―取り持たし」

弓

ゆぼ‐けつがん【油母頁岩】

(→)オイル‐シェールに同じ。

ゆ‐ぼこ【弓鉾】

①(→)弓幹ゆがらに同じ。

②(→)鉾弓ほこゆみに同じ。

ゆ‐まき【湯巻】

①貴人が入浴の時に身に巻き、また、それに奉仕する女が衣服の上に覆い着た衣。多く白色の生絹すずしを用い、後には模様のあるものを用いた。いまき。宇津保物語貴宮「―して湯殿にまゐる」

②女の腰巻。ゆもじ。

ゆ‐まく【油幕】

(→)「ゆばく」に同じ。曾我物語5「越王…―のうちにいり、つは者をあつめて」

ゆ‐まく【油膜】

水や物の表面にできた油の膜。

ユマニスム【humanisme フランス】

⇒ヒューマニズム

ユマニテ【humanité フランス】

⇒ヒューマニティー

ユマニテ【L'Humanité】

(人道の意)フランス共産党の日刊機関紙。1904年ジョレスが創刊。

ゆまり【尿】

(「湯放ゆまり」の意)小便。ゆばり。いばり。〈神代紀上訓注〉

ゆまわ・る【斎はる】ユマハル

〔自四〕

物忌ものいみする。斎戒する。祝詞、祈年祭「持ち―・り仕へ奉れる幣帛みてぐらを」

ゆみ

(上代東国方言)夢。一説に、弓。万葉集20「―の共みた真寝さねかわたらむ長けこの夜を」

ゆみ【弓】

①矢をつがえて射る武器。木または木と竹とを合わせて弓幹ゆがらを作り、弦を張ったもの。梓弓あずさゆみ・真弓まゆみなどがある。万葉集2「大御身に太刀取り帯ばし、大御手に―取り持たし」

弓

②弓術。「―の名手」

③紋所の名。1にかたどったもの。

④(Bogen ドイツ)擦弦楽器の弦をこすって振動させるための器具。細長い棒に馬の尾の毛を張ったもの。

⇒弓折れ矢尽きる

⇒弓と弦

⇒弓は袋に太刀は鞘

⇒弓は袋を出さず

⇒弓は三つ物

⇒弓も引き方

⇒弓を加う

⇒弓を鳴らす

⇒弓を外す

⇒弓を引く

ゆみ‐あしがる【弓足軽】

徒弓かちゆみを射る足軽。

ゆみ‐うち【弓打】

弓を作ることを業とする人。〈日葡辞書〉

ゆみ‐おと【弓音】

弓を射る音。弓を引く音。

②弓術。「―の名手」

③紋所の名。1にかたどったもの。

④(Bogen ドイツ)擦弦楽器の弦をこすって振動させるための器具。細長い棒に馬の尾の毛を張ったもの。

⇒弓折れ矢尽きる

⇒弓と弦

⇒弓は袋に太刀は鞘

⇒弓は袋を出さず

⇒弓は三つ物

⇒弓も引き方

⇒弓を加う

⇒弓を鳴らす

⇒弓を外す

⇒弓を引く

ゆみ‐あしがる【弓足軽】

徒弓かちゆみを射る足軽。

ゆみ‐うち【弓打】

弓を作ることを業とする人。〈日葡辞書〉

ゆみ‐おと【弓音】

弓を射る音。弓を引く音。

[漢]指🔗⭐🔉

指 字形

筆順

筆順

〔手(扌)部6画/9画/教育/2756・3B58〕

〔音〕シ(呉)(漢)

〔訓〕ゆび・さす

[意味]

①(手の)ゆび。「指圧・食指・屈指」

②ゆびでさし示す。ゆびさす。さしずする。「指示・指名・指導・指南」

[解字]

形声。「手」+音符「旨」(=まっすぐ進む)。まっすぐに物をさし示すゆびの意。[

〔手(扌)部6画/9画/教育/2756・3B58〕

〔音〕シ(呉)(漢)

〔訓〕ゆび・さす

[意味]

①(手の)ゆび。「指圧・食指・屈指」

②ゆびでさし示す。ゆびさす。さしずする。「指示・指名・指導・指南」

[解字]

形声。「手」+音符「旨」(=まっすぐ進む)。まっすぐに物をさし示すゆびの意。[ ]は異体字。

[下ツキ

頤指・一指・屈指・五指・十指・十二指腸・食指・繊指・弾指・拇指

]は異体字。

[下ツキ

頤指・一指・屈指・五指・十指・十二指腸・食指・繊指・弾指・拇指

筆順

筆順

〔手(扌)部6画/9画/教育/2756・3B58〕

〔音〕シ(呉)(漢)

〔訓〕ゆび・さす

[意味]

①(手の)ゆび。「指圧・食指・屈指」

②ゆびでさし示す。ゆびさす。さしずする。「指示・指名・指導・指南」

[解字]

形声。「手」+音符「旨」(=まっすぐ進む)。まっすぐに物をさし示すゆびの意。[

〔手(扌)部6画/9画/教育/2756・3B58〕

〔音〕シ(呉)(漢)

〔訓〕ゆび・さす

[意味]

①(手の)ゆび。「指圧・食指・屈指」

②ゆびでさし示す。ゆびさす。さしずする。「指示・指名・指導・指南」

[解字]

形声。「手」+音符「旨」(=まっすぐ進む)。まっすぐに物をさし示すゆびの意。[ ]は異体字。

[下ツキ

頤指・一指・屈指・五指・十指・十二指腸・食指・繊指・弾指・拇指

]は異体字。

[下ツキ

頤指・一指・屈指・五指・十指・十二指腸・食指・繊指・弾指・拇指

大辞林の検索結果 (89)

および【指】🔗⭐🔉

および 【指】

ゆび。「―の血して書きつけける/伊勢 24」

さし【差(し)・指(し)】🔗⭐🔉

さし 【差(し)・指(し)】

■一■ [2] (名)

〔動詞「差す」の連用形から〕

(1)二人で一緒に仕事をしたり,また向かい合って何かをする状態。さしむかい。「―で話したいことがある」

(2)さしつかえ。さしあい。「おまへの方に―があつたらうまくくりあはせて/安愚楽鍋(魯文)」

(3)(普通「サシ」と書く)謡曲で,拍子に合わせず,ごく単純な節で謡う部分。さしごえ。

■二■ (接頭)

動詞に付いて,語勢をととのえたり,意味を強めたりする。「―押さえる」「―迫る」「―招く」

■三■ (接尾)

助数詞。舞の曲数,あるいは手を差し出す類の動作を数えるのに用いる。「一―舞う」

さし-あい【差(し)合い・指(し)合い】🔗⭐🔉

さし-あい ―アヒ [0] 【差(し)合い・指(し)合い】 (名・形動)

(1)さしつかえ。さしさわり。

(2)あたりさわり。「へえー,と細君が―のない返事をする/吾輩は猫である(漱石)」

(3)連歌・俳諧で,一巻の中に類似の言葉や事物が規定以上に近づくのを嫌うこと。また,それを禁ずる規定(去り嫌い),規定された事項(嫌い物)をもいう。

→去り嫌い

(4)人の前でしてはならないことや,言ってはならないこと。望ましくないこと。また,そのさま。遠慮。「悪口も―あれば喧嘩の種なり/仮名草子・浮世物語」「お堀端でみかけたが―なつれであつたから/洒落本・角鶏卵」

(5)一人の遊女に同時に二人の客が来合わせること。「女郎―,名代廻り部屋/洒落本・遊子方言」

(6)二人で力を合わせて行うこと。「二人で―にかつぐ/野菊之墓(左千夫)」

(7)〔女房詞〕

月のさわり。月経。

さし-かけ【指(し)掛け】🔗⭐🔉

さし-かけ [0] 【指(し)掛け】

将棋で,勝負が決しないまま後日に指し継ぐことにして,一時中断すること。特に,二日以上にわたるときに行われる。

さし-か・ける【指(し)掛ける】🔗⭐🔉

さし-か・ける [0][4] 【指(し)掛ける】 (動カ下一)[文]カ下二 さしか・く

将棋を指すのを一時中断する。

→さしかけ(指掛)

さし-がたな【指(し)刀】🔗⭐🔉

さし-がたな [3] 【指(し)刀】

腰に差す小刀。腰刀。

さし-がみ【指(し)紙・差(し)紙】🔗⭐🔉

さし-がみ 【指(し)紙・差(し)紙】

(1)江戸時代,日を指定した役所の呼び出し状。「是の小万に付て代官所のお―/浄瑠璃・丹波与作(中)」

(2)揚屋から置屋へ遊女を指名して呼びにやる書状。「―僉議して見し内に/浮世草子・禁短気」

(3)江戸時代,蔵米の落札人がその米を商人に売るために便宜上作製した一種の貨物証券。蔵米切手。

さし-きり【指(し)切り】🔗⭐🔉

さし-きり [0] 【指(し)切り】

将棋で,相手の王将を攻め込みながら持ち駒を使い果たし,それ以上攻める手段がなくなること。

さし-き・る【指(し)切る】🔗⭐🔉

さし-き・る [0][3] 【指(し)切る】 (動ラ五[四])

将棋で,指し切りの状態に陥る。

[可能] さしきれる

さし-く【指句】🔗⭐🔉

さし-く [0][2] 【指句】

俳諧で,宗匠が座中の一人を指名して付けさせる句。月・花の座,恋の句などに多い。

さし-くち【指(し)口・差(し)口】🔗⭐🔉

さし-くち [2][0] 【指(し)口・差(し)口】

〔「さしぐち」とも〕

(1) (ホゾ)を受けるためにつくった

(ホゾ)を受けるためにつくった 穴。仕口。

(2)将棋を指す手口。

(3)他から申し入れる言葉。申告。告発。密告。

(4)入り口。また,初め。「爰は東海道の―にて,往来しげき逢坂の関路なれば/浮世草子・妾形気」

穴。仕口。

(2)将棋を指す手口。

(3)他から申し入れる言葉。申告。告発。密告。

(4)入り口。また,初め。「爰は東海道の―にて,往来しげき逢坂の関路なれば/浮世草子・妾形気」

(ホゾ)を受けるためにつくった

(ホゾ)を受けるためにつくった 穴。仕口。

(2)将棋を指す手口。

(3)他から申し入れる言葉。申告。告発。密告。

(4)入り口。また,初め。「爰は東海道の―にて,往来しげき逢坂の関路なれば/浮世草子・妾形気」

穴。仕口。

(2)将棋を指す手口。

(3)他から申し入れる言葉。申告。告発。密告。

(4)入り口。また,初め。「爰は東海道の―にて,往来しげき逢坂の関路なれば/浮世草子・妾形気」

さし-げた【指桁】🔗⭐🔉

さし-げた [2][0] 【指桁】

柱や束(ツカ)などに 差(ホゾサシ)にした桁。

差(ホゾサシ)にした桁。

差(ホゾサシ)にした桁。

差(ホゾサシ)にした桁。

さし-こ【指子・指袴】🔗⭐🔉

さし-こ [3] 【指子・指袴】

〔指貫(サシヌキ)の小袴の意〕

括(クク)りのない短い袴。近世,公家が指貫の代わりに用いた。

さし-ごえ【差(し)声・指(し)声】🔗⭐🔉

さし-ごえ ―ゴ [0][3] 【差(し)声・指(し)声】

(1)中世芸能の用語。声明(シヨウミヨウ)や平曲などで,詞章の内容を伝えることを主眼とした単純な節で唱せられる部分。

(2)特に,謡曲でサシのこと。

→差し(3)

[0][3] 【差(し)声・指(し)声】

(1)中世芸能の用語。声明(シヨウミヨウ)や平曲などで,詞章の内容を伝えることを主眼とした単純な節で唱せられる部分。

(2)特に,謡曲でサシのこと。

→差し(3)

[0][3] 【差(し)声・指(し)声】

(1)中世芸能の用語。声明(シヨウミヨウ)や平曲などで,詞章の内容を伝えることを主眼とした単純な節で唱せられる部分。

(2)特に,謡曲でサシのこと。

→差し(3)

[0][3] 【差(し)声・指(し)声】

(1)中世芸能の用語。声明(シヨウミヨウ)や平曲などで,詞章の内容を伝えることを主眼とした単純な節で唱せられる部分。

(2)特に,謡曲でサシのこと。

→差し(3)

さし-こみ【指(し)込み】🔗⭐🔉

さし-こみ [0] 【指(し)込み】

将棋で,同じ相手と指し続け,規定の番数を負け越した方が手直りされること。

さし-しめ・す【指し示す】🔗⭐🔉

さし-しめ・す [4][0] 【指し示す】 (動サ五[四])

(1)指でさして,それと示す。「攻撃目標を―・す」

(2)示す。「速度計は時速一二〇キロを―・している」

[可能] さししめせる

さし-しょうぎ【指(し)将棋】🔗⭐🔉

さし-しょうぎ ―シヤウギ [3] 【指(し)将棋】

(詰め将棋に対して)二人で指し合う将棋。

さし-すぎ【指(し)過ぎ】🔗⭐🔉

さし-すぎ [0] 【指(し)過ぎ】

将棋で,攻めすぎて攻めが続かなくなること。

さし-だる【指し樽・差し樽】🔗⭐🔉

さし-だる [0] 【指し樽・差し樽】

箱形の酒樽。上に注(ツ)ぎ口がある。全体を黒漆塗り,小口を朱漆塗りにしたものなどがある。儀式用。

指し樽

[図]

[図]

[図]

[図]

さし-つぎ【指(し)継ぎ】🔗⭐🔉

さし-つぎ [0] 【指(し)継ぎ】

将棋で,前回からの持ち越しの勝負を続けること。

さし-つ・ぐ【指(し)継ぐ】🔗⭐🔉

さし-つ・ぐ [0] 【指(し)継ぐ】 (動ガ五[四])

指し掛けの将棋を,改めて指し続ける。「翌日一〇時から―・ぐ」

さし-て【指(し)手】🔗⭐🔉

さし-て [3] 【指(し)手】

(1)将棋の駒を進める方法。指し方。「―に窮する」

(2)将棋の上手(ジヨウズ)な人。「なかなかの―だ」

さし-なわ【差(し)縄・指(し)縄】🔗⭐🔉

さし-なわ ―ナハ [0] 【差(し)縄・指(し)縄】

(1)馬の口につけて引く縄。馬をつなぎとめる縄。さしづな。

(2)捕り縄。

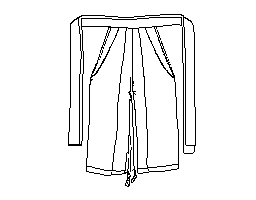

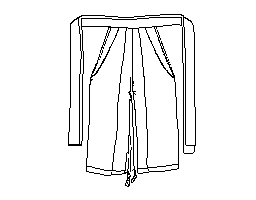

さし-ぬき【指貫】🔗⭐🔉

さし-ぬき [0] 【指貫】

幅がたっぷりと広く裾に括(クク)り緒のある袴(ハカマ)。直衣(ノウシ)・狩衣(カリギヌ)・衣冠に用いた。古くは布製であったので布袴(ホウコ)ともよばれたが,のちには絹・綾織物で作られた。指貫の袴。奴袴(ヌバカマ)。

指貫

[図]

[図]

[図]

[図]

さしぬき-ごて【指貫籠手】🔗⭐🔉

さしぬき-ごて [4] 【指貫籠手】

鎧(ヨロイ)の籠手(コテ)の一。手首にくくりつけてはめる。

さしぬき-の-はかま【指貫の袴】🔗⭐🔉

さしぬき-の-はかま 【指貫の袴】

「指貫」に同じ。[和名抄]

さし-ね【指(し)値】🔗⭐🔉

さし-ね [2] 【指(し)値】

取引にあたって,依頼者が指定する売買の値段。

さしね-ちゅうもん【指(し)値注文】🔗⭐🔉

さしね-ちゅうもん [4] 【指(し)値注文】

取引で,依頼者が値段を指定して売買の注文をすること。

⇔成り行き注文

さしね-ばいばい【指(し)値売買】🔗⭐🔉

さしね-ばいばい [4] 【指(し)値売買】

取引で,指し値の範囲内で行う売買。

さし-ば【翳・刺羽・指羽】🔗⭐🔉

さし-ば [0] 【翳・刺羽・指羽】

羽毛や絹布などを張ったうちわ形のものに,長柄をつけたもの。貴人に左右からさしかざして,その顔を隠す。天皇の即位・朝賀などの際用いた。かざしのは。は。

翳

[図]

[図]

[図]

[図]

さし-より【指し寄り】🔗⭐🔉

さし-より [0] 【指し寄り】

■一■ (名)

はじめ。最初。とっかかり。「泣の涙で居る家が四五十軒はあるね。―がそれ御屋敷の/自然と人生(蘆花)」

■二■ (副)

さしあたり。はじめに。「―望む所は,職務以外に何の束縛も受けぬ地位/思出の記(蘆花)」

さし-わけ【指し分け】🔗⭐🔉

さし-わけ [0] 【指し分け】

将棋で,何番かの対局のあと,対戦成績が同じであること。

さ・す【指す】🔗⭐🔉

さ・す [1] 【指す】 (動サ五[四])

〔「刺す」と同源〕

(1)人・物や方向を,指などによってそれと示す。(ア)指などをその方へ向けて,人・物や方向を示す。「ほしい品物を指で―・す」「駅のほうを―・して教える」「時計の針が五時を―・す」(イ)特定の人を指名する。名指しする。「英語の時間に二度―・された」(ウ)特定の事物や事態をとりあげて示す。指摘する。「あの非難は明らかに我が党を―・してなされたものだ」「三行目の『それ』は文中のどの語を―・していますか」(エ)密告する。「違反建築で―・される」

(2)ある方向へ向かう。めざす。「白鳥は北を―・して飛びたった」「都を―・して歩き続けた」「限りなき未来を―・して進む」

(3)将棋で,駒を進める。また,将棋をする。「将棋を―・す」

(4)派遣するために指名する。また,役目を与えて派遣する。「勅使少将高野のおほくにといふ人を―・して/竹取」

[可能] させる

[慣用] 後ろ指をさされる

さす-かいな【指す肘・指す肱】🔗⭐🔉

さす-かいな ―カヒナ [3] 【指す肘・指す肱】

舞楽の舞の型の一。左右の手をひろげて,手の先をはねあげるもの。

さす-がみ【指す神・差す神】🔗⭐🔉

さす-がみ 【指す神・差す神】

「天一神(テンイチジン)」に同じ。転じて,さし出てじゃまをするもの。「今日は左右に―がござあるに依て/狂言・引敷聟」

さす-の-みこ【指すの巫】🔗⭐🔉

さす-の-みこ 【指すの巫】

よく予言や占いをして当てる陰陽師や卜者。「人皆―と思へり/盛衰記 4」

さす-また【刺股・指叉】🔗⭐🔉

さす-また [0] 【刺股・指叉】

江戸時代の捕り物道具の一。U 字形の鉄金具に2〜3メートルの柄をつけたもの。金具で相手の喉(ノド)・腕などを塀や地面に押しつけて捕らえる。

→袖搦(ソデガラ)み

→突棒(ツクボウ)

刺股

[図]

[図]

[図]

[図]

し-あつ【指圧】🔗⭐🔉

し-あつ [0] 【指圧】 (名)スル

(1)指や手のひらで押すこと。

(2)「指圧療法」の略。

しあつ-りょうほう【指圧療法】🔗⭐🔉

しあつ-りょうほう ―レウハフ [4] 【指圧療法】

親指や手のひらで体表を圧迫するなどして神経に刺激を加え,血行を良くして体調を整えあるいは病気を治療する方法。指圧法。

し-が【指画】🔗⭐🔉

し-が ―グワ [1] 【指画】

⇒指頭画(シトウガ)

し-き【指揮・指麾】🔗⭐🔉

し-き [2][1] 【指揮・指麾】 (名)スル

〔「揮」は指図の旗の意〕

(1)多くの人々を指図して,統一ある動きをさせること。下知。「―を取る」「彼等の行動を―し,彼等の生命を掌握する/肉弾(忠温)」

(2)合奏・合唱などの音楽演奏を,身振りや指揮棒によって統率すること。「楽団を―する」

しき-かん【指揮官】🔗⭐🔉

しき-かん ―クワン [2] 【指揮官】

(軍隊・警察などで)全体を指揮する役目。また,その役目の人。

しき-けん【指揮権】🔗⭐🔉

しき-けん [2] 【指揮権】

(1)職務を指揮・監督する権限。

(2)検察官の検察事務および犯罪捜査について法務大臣がもつ指揮・監督権。個々の取り調べや処分については検事総長だけを指揮できる。「―発動」

しき-しゃ【指揮者】🔗⭐🔉

しき-しゃ [2] 【指揮者】

(1)指揮をする人。指図する人。

(2)合唱や合奏の指揮をする人。コンダクター。

しき-じょう【指揮杖】🔗⭐🔉

しき-じょう ―ヂヤウ [0] 【指揮杖】

部隊や行進するブラスバンドなどを指揮するときに使う,杖(ツエ)の形の指揮棒。

しき-とう【指揮刀】🔗⭐🔉

しき-とう ―タウ [0] 【指揮刀】

平時,軍隊で軍の指揮のため,軍刀の代わりに用いる,刃のついてない刀。

しき-ぼう【指揮棒】🔗⭐🔉

しき-ぼう ―バウ [0][2] 【指揮棒】

(1)音楽演奏の際,指揮者が指揮に用いる棒。タクト。

(2)旧石器時代の骨角器。鹿角製で一つないし複数の穴があけられ,多くは鳥や獣の線刻が施されている。狩猟の指揮用とされていたが,祭祀(サイシ)用とする説が有力。穴あき棒。有孔棒。

し-きょう【指教】🔗⭐🔉

し-きょう ―ケウ [0] 【指教】 (名)スル

さし示して教えること。指導。「―を仰ぐ」「帰路を―するを得ば,其恩応に何を以て報ず可き/佳人之奇遇(散士)」

し-こ【指呼】🔗⭐🔉

し-こ [2][1] 【指呼】 (名)スル

(1)指さして呼ぶこと。

(2)呼べば答えが返るほどの近い距離。「―の中(ウチ)」「―の間(カン)に望む」

し-こ【指顧】🔗⭐🔉

し-こ [1][2] 【指顧】 (名)スル

(1)指さしてかえりみること。「眼界壮宏真に―に堪へず/日本風景論(重昂)」

(2)転じて,指図すること。「婁々其―に応ぜしむるに足り/日本開化小史(卯吉)」

(3)「指呼(シコ)」に同じ。

し-こう【指甲】🔗⭐🔉

し-こう ―カフ [0] 【指甲】

指の爪。

しこう-か【指甲花】🔗⭐🔉

しこう-か ―カフクワ [2] 【指甲花】

植物ヘンナの別名。

し-こう【指向】🔗⭐🔉

し-こう ―カウ [0] 【指向】 (名)スル

(1)ある目的を目指して向かうこと。志向。「医を―する」

(2)ある特定の方向を指定すること。ある方向に向けること。「探知機が発信源を―する」

しこう-せい【指向性】🔗⭐🔉

しこう-せい ―カウ― [0] 【指向性】

(1)電波・光波・音波などの強さが発信源からの方向によって異なる性質。また,波を受信する装置が特定の方向からの波に大きな感度を示す性質。

(2)「志向性(シコウセイ)」に同じ。

しこう-せい-アンテナ【指向性―】🔗⭐🔉

しこう-せい-アンテナ ―カウ― [6] 【指向性―】

電波の送信・受信に際して,指向性を示すアンテナ。八木-宇田アンテナ・パラボラ-アンテナなど。ビーム-アンテナ。

しこう-せい【指行性・趾行性】🔗⭐🔉

しこう-せい シカウ― [0] 【指行性・趾行性】

哺乳類の歩き方の一。イヌ・ネコなどのように,指骨だけを地につけて歩く歩き方。

し-こつ【指骨】🔗⭐🔉

し-こつ [0] 【指骨】

(1)手の指の骨。親指は二個,その他の指は三個から成り,基部で中手骨と連接する。

(2)「趾骨(シコツ)」に同じ。

ゆび【指】🔗⭐🔉

ゆび [2] 【指】

脊椎動物の四肢の端に数本に分かれた部分。ヒトでは手足の先にそれぞれ五本ずつある。古くは「および」。

ゆび=一本も差させ ない🔗⭐🔉

ない🔗⭐🔉

――一本も差させ ない

他人の非難・干渉を少しも許さない。

ない

他人の非難・干渉を少しも許さない。

ない

他人の非難・干渉を少しも許さない。

ない

他人の非難・干渉を少しも許さない。

ゆび=を折・る🔗⭐🔉

――を折・る

(1)指を折り曲げながら数える。

(2)多くのものの中で指を折って数えられるほどにすぐれている。

ゆび=を切・る🔗⭐🔉

――を切・る

遊女などが,客への心中立てのため,小指を切る。

ゆび=をくわ・える🔗⭐🔉

――をくわ・える

うらやましく思いながら,何もできずにいる。「―・えて見ている」

ゆび=を差・す🔗⭐🔉

――を差・す

(1)指でさししめす。ゆびさす。

(2)陰で悪口をいう。うしろ指をさす。

(3)指でさわる。手を出す。「年暮の祝儀に送らるる酒ぢやに依つて―・す事はならぬ/狂言・木六駄(三百番集本)」

ゆび=を染・める🔗⭐🔉

――を染・める

(1)物を指につけてなめてよしあしを判断する。

(2)物事をやりはじめる。着手する。「純文学に―・めても見たり/或る女(武郎)」

ゆび=を詰・める🔗⭐🔉

――を詰・める

やくざなどが,詫びのしるしとして,指の先端を切る。

ゆび-あな【指孔】🔗⭐🔉

ゆび-あな [0] 【指孔】

笛の,指で押さえるあな。

ゆび-いん【指印】🔗⭐🔉

ゆび-いん [0] 【指印】

「拇印(ボイン)」に同じ。

ゆび-え【指画】🔗⭐🔉

ゆび-え ― [0] 【指画】

「指頭画(シトウガ)」に同じ。

[0] 【指画】

「指頭画(シトウガ)」に同じ。

[0] 【指画】

「指頭画(シトウガ)」に同じ。

[0] 【指画】

「指頭画(シトウガ)」に同じ。

ゆび-がね【指金】🔗⭐🔉

ゆび-がね [0] 【指金】

(1)「指輪」に同じ。[日葡]

(2)指を細くするためにはめる金属製の環。「手に―をささせ,足には革踏(タビ)はかせ/浮世草子・一代男 3」

(3)金属製の指貫(ユビヌキ)。

ゆび-かわ【指革】🔗⭐🔉

ゆび-かわ ―カハ [0] 【指革】

革製の指貫(ユビヌキ)。

ゆび-さし【指差(し)】🔗⭐🔉

ゆび-さし [4][3] 【指差(し)】

〔「ゆびざし」とも〕

(1)指でさし示すこと。「―ヲシテ教エル/ヘボン」

(2)ゆびぬき。[日葡]

ゆび-さ・す【指差す】🔗⭐🔉

ゆび-さ・す [3] 【指差す】 (動サ五[四])

(1)指でさししめす。「犯人を―・す」

(2)後ろ指をさす。非難する。「誰一人―・すものもねえ/人情本・梅児誉美 4」

[可能] ゆびさせる

ゆび-サック【指―】🔗⭐🔉

ゆび-サック [3] 【指―】

指先にはめるゴム製のサック。紙をめくるときなどにすべり止めとして用いる。

ゆび-ざる【指猿】🔗⭐🔉

ゆび-ざる [3] 【指猿】

アイアイの別名。

ゆび-づかい【指遣い】🔗⭐🔉

ゆび-づかい ―ヅカヒ [3] 【指遣い】

「運指(ウンシ)」に同じ。

ゆび-ぬき【指貫】🔗⭐🔉

ゆび-ぬき [3][4] 【指貫】

裁縫で,針の頭を押すために中指にはめるもの。指輪形とキャップ形がある。

ゆび-の-はら【指の腹】🔗⭐🔉

ゆび-の-はら [5] 【指の腹】

指の内側。

ゆび-ひき【指引き】🔗⭐🔉

ゆび-ひき [4] 【指引き】

二人で向かい合って座り,おのおの指を一本ずつ曲げてひっかけて引き合い,引き寄せた方を勝ちとする遊戯。

さして【指し手】(和英)🔗⭐🔉

さす【指す】(和英)🔗⭐🔉

しあつりょうほう【指圧療法】(和英)🔗⭐🔉

しあつりょうほう【指圧療法】

a finger-pressure therapy.

しき【指揮】(和英)🔗⭐🔉

ゆびさす【指さす】(和英)🔗⭐🔉

ゆびさす【指さす】

point at[to].

ゆびサック【指サック】(和英)🔗⭐🔉

ゆびサック【指サック】

a fingerstall.→英和

ゆびぬき【指貫】(和英)🔗⭐🔉

ゆびぬき【指貫】

a thimble.→英和

広辞苑+大辞林に「指」で始まるの検索結果。もっと読み込む