複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (94)

もちい【用い】モチヰ🔗⭐🔉

もちい【用い】モチヰ

①用いること。役に立つこと。つかいみち。用途。

②尊重。〈日葡辞書〉

もち・いる【用いる】モチヰル🔗⭐🔉

もち・いる【用いる】モチヰル

〔他上一〕

(元来は「持ち率る」の意で、ワ行上一段活用であったが、平安中期以降ハ行転呼の現象が生じてヰ・ヒが混同し、「もちひる」とも記されるようになり、さらにハ行上二段にも活用するようになった。また、イ・ヒ・ヰの混同により中世以降ヤ行にも活用した)

①主君などが能力を認めてつかう。特に、職務・地位につかせる。任用する。孝徳紀「要かならず臣の翼たすけを―・ゐる」。源氏物語少女「世のひが者にて才のほどよりは―・ゐられず」。太平記30「―・ゆる時は鼠も虎となり、―・ゐざる時は虎も鼠となる」。「営業課長に―・いる」

②よしとして取り上げる。採用する。源氏物語賢木「致仕の表奉り給ふを…たびたび―・ゐさせ給はねど」。平家物語8「西国へ院宣を下されたりけれども、平家―・ゐ奉らず」。「部下の意見を―・いる」

③役に立てて使う。使用する。平家物語3「僧都一期の間、身に―・ゐる処、大伽藍の寺物仏物にあらずと云ふ事なし」。「申込みには所定の用紙を―・いること」「兵を―・いる」「意を―・いる」

もち・う【用ふ】モチフ🔗⭐🔉

もち・う【用ふ】モチフ

〔他上二〕

⇒もちいる。史記抄「卒史に―・ふべき人の員かず足らざるは」

よう【用】🔗⭐🔉

よう【用】

①もちいること。つかうこと。「―に供する」

②役に立つこと。はたらくこと。はたらき。源氏物語桐壺「かかる―もやと残し給へりける御装束ひとくだり」。日葡辞書「シュジンノヨウニタツ」。「―が足りる」

③行う必要があること。しごと。徒然草「―ありて行きたりともその事果てなばとく帰るべし」。狂言、引敷聟「何事なり共―があらばおしやれ」。「―を言い付ける」「―が済む」

④(古くはユウと読む)芸術論などで、体たいが作用の本源を意味するのに対して、その作用。働きとして存在すること。また、働かせること。至花道「能に体・用ゆうの事を知るべし。体は花、用は匂のごとし」

⑤必要な金品。入費。また、金銭のかかる高価なこと。今昔物語集14「此の衾を見て、極めて―に思ひて」。御文章「一心に弥陀を帰命する衆生を、―もなくたすけたまへるいはれが、すなはち、阿弥陀仏の四の字のこころなり」

⑥大小便をすること。

⑦ある目的のためであること。ため。枕草子84「なにの―に、心もなう遠からぬ門をかたくたたくらん」。史記抄「かう云ふは斉の君をわるいと云はう―ぞ」

⑧(接尾語的に)…に使うためのものの意を表す。「実験―」

⑨生花の中段の役枝やくえだの称。

⇒用に立つ

⇒用を足す

⇒用を成さない

⇒用を弁ずる

よう‐い【用意】🔗⭐🔉

よう‐い【用意】

①意を用いること。心づかい。注意。用心。源氏物語紅葉賀「大殿の頭中将、かたち―人には異なるを」

②準備。したく。大鏡道隆「筑紫にはかねて―もなく」。「―が整う」「食事を―する」

③(感動詞的に)競技・競走などの開始の構えをととのえさせる合図の声。「―、スタート」

⇒ようい‐しゅうとう【用意周到】

⇒ようい‐どん【用意どん】

ようい‐しゅうとう【用意周到】‥シウタウ🔗⭐🔉

ようい‐しゅうとう【用意周到】‥シウタウ

用意が十分にととのって手抜かりのないこと。

⇒よう‐い【用意】

ようい‐どん【用意どん】🔗⭐🔉

ようい‐どん【用意どん】

(「どん」はピストルの音)駆けっこなどで、開始の掛け声。また、駆けっこのこと。

⇒よう‐い【用意】

よう‐えき【用益】🔗⭐🔉

よう‐えき【用益】

使用と収益。

⇒ようえき‐けん【用益権】

⇒ようえき‐ぶっけん【用益物権】

ようえき‐けん【用益権】🔗⭐🔉

ようえき‐けん【用益権】

他人の所有物をその用方に従って一定期間使用・収益しうる旧民法上の物権。

⇒よう‐えき【用益】

ようえき‐ぶっけん【用益物権】🔗⭐🔉

ようえき‐ぶっけん【用益物権】

地上権・永小作権・地役権・入会いりあい権の総称。

⇒よう‐えき【用益】

よう‐かた【用方】🔗⭐🔉

よう‐かた【用方】

用務を弁ずるための役むき。

よう‐き【用器】🔗⭐🔉

よう‐き【用器】

器具を用いること。器械を用いること。また、その器具。

⇒ようき‐が【用器画】

ようき‐が【用器画】‥グワ🔗⭐🔉

ようき‐が【用器画】‥グワ

定規・分度器・コンパスなどの器具を用いて、物体を点や線による幾何学的図形で表現する技法。土木・建築・機械などの設計に応用。幾何画法。↔自在画

⇒よう‐き【用器】

よう‐きゃく【用脚】🔗⭐🔉

よう‐きゃく【用脚】

(→)要脚に同じ。

よう‐きん【用金】🔗⭐🔉

よう‐きん【用金】

①公用の金銭。

②(→)御用金ごようきんに同じ。

よう‐ぐ【用具】🔗⭐🔉

よう‐ぐ【用具】

その事をするための道具。入用の器具。所要の器具。「筆記―」

⇒ようぐ‐きょうか【用具教科】

ようぐ‐きょうか【用具教科】‥ケウクワ🔗⭐🔉

ようぐ‐きょうか【用具教科】‥ケウクワ

社会科・理科などの内容教科を学習する際の用具となる言葉・文字・計算などを学ぶ教科。国語・算数など。1950年頃まで盛んに使われた語。形式教科。↔内容教科

⇒よう‐ぐ【用具】

よう‐けん【用件】🔗⭐🔉

よう‐けん【用件】

用向きの事柄。用事。「―を済ます」「ご―は何ですか」

よう‐げん【用言】🔗⭐🔉

よう‐げん【用言】

事物の動作・作用・存在・性質・状態について叙述する語で、それ自体独立して述語となることができ、語尾の活用するもの。すなわち動詞・形容詞の称。広義には助動詞をも加えていう。活語。働詞はたらきことば。↔体言

よう‐ご【用後】🔗⭐🔉

よう‐ご【用後】

使用したあと。

よう‐ご【用語】🔗⭐🔉

よう‐ご【用語】

使用する言語・語句。特定の部門や人に特に使われることば。「科学―」

よう‐ざい【用材】🔗⭐🔉

よう‐ざい【用材】

①燃料以外の用途の材木。建築・家具などに用いる材木。「建築―」

②広く、材料として用いるもの。「学習―」

③(「用才」とも書く)有能な人を用いること。また、その人。

よう‐し【用紙】🔗⭐🔉

よう‐し【用紙】

その用途のために使う紙。「原稿―」「答案―」

よう‐じ【用字】🔗⭐🔉

よう‐じ【用字】

文字を使用すること。また、使用する文字。「―法」「現代―辞典」

よう‐じ【用事】🔗⭐🔉

よう‐じ【用事】

①しなくてはならない事がら。用件。「―を言いつける」「―をすます」

②用便。浮世草子、好色旅日記「女の見へぬは―にや行ぬらん」

③深川の遊里で、芸娼妓が月経・病気などのさしさわりを理由に休むこと。洒落本、辰巳婦言「あんまり考へたらば、いつそ気色が悪くなつたから―を付けて引込んでゐやした」

よう‐しゃ【用捨】🔗⭐🔉

よう‐しゃ【用捨】

①用いることと捨てること。取捨。転じて、善悪などの判断を下すこと。吾妻問答「連歌を―して、古風の有心幽玄の姿をしたひ」

②(「容赦」とも書く)ひかえめにすること。遠慮すること。好色一代男1「おりおりあくびして―もなく小便に立ち」

⇒ようしゃ‐ばこ【用捨箱】

よう‐じゃく【用尺】🔗⭐🔉

よう‐じゃく【用尺】

衣服などを作るのに必要な布の長さ。「―不足」

ようしゃ‐ばこ【用捨箱】🔗⭐🔉

ようしゃ‐ばこ【用捨箱】

中を縦に仕切って、一方に有用の書状、他方に用の済んだ書状を入れる箱。(書名別項)

⇒よう‐しゃ【用捨】

ようしゃばこ【用捨箱】(作品名)🔗⭐🔉

ようしゃばこ【用捨箱】

随筆。柳亭種彦著。3巻。1841年(天保12)刊。風俗習慣の考証が多く、52条から成る。同じ著者の「還魂紙料すきかえし」と同工。

よう‐しょ【用所】🔗⭐🔉

よう‐しょ【用所】

(ヨウジョとも)

①用いる場所。つかい所。

②必要事。用事。所用。狂言、瓜盗人「今日―ござつて、山一つあなたへ参てござるが」。日葡辞書「ヨウジョ。また、ショヨウ」「ヨウジョアッテマイッタ」

③大用・小用を足す所。便所。また、大小便。

よう‐じん【用心】🔗⭐🔉

よう‐じん【用心】

①心を用いること。注意。平家物語3「太政入道も…下には―して、にが笑ひてのみぞありけり」

②困ったことにならないように予め注意すること。万一に備えること。警戒。平家物語11「火数おほく見えば、かたき恐れて―してんず」。「火の―」「―を怠らない」

⇒ようじん‐かご【用心駕籠】

⇒ようじん‐がね【用心金】

⇒ようじん‐こ【用心子】

⇒ようじん‐つち【用心土】

⇒ようじん‐どき【用心時】

⇒ようじん‐ぶか・い【用心深い】

⇒ようじん‐ぼう【用心棒】

⇒ようじん‐もん【用心門】

⇒用心はして悔やめ

ようじん‐かご【用心駕籠】🔗⭐🔉

ようじん‐かご【用心駕籠】

(→)籠長持に同じ。

⇒よう‐じん【用心】

ようじん‐がね【用心金】🔗⭐🔉

ようじん‐がね【用心金】

①非常の時に備えておく金銭。

②鉄砲の引金の上をおおって、不意の発射を防止する金具。

⇒よう‐じん【用心】

ようじん‐こ【用心子】🔗⭐🔉

ようじん‐こ【用心子】

(鹿児島地方で)次男・三男のこと。→種叔父たねおじ

⇒よう‐じん【用心】

ようじん‐つち【用心土】🔗⭐🔉

ようじん‐つち【用心土】

出火の時に土蔵の目塗めぬりのために備えておく土。

⇒よう‐じん【用心】

ようじん‐どき【用心時】🔗⭐🔉

ようじん‐どき【用心時】

物騒で、用心しなければならない時。特に冬、火事の用心をする時節。好色一代男2「―の自身番」

⇒よう‐じん【用心】

○用心はして悔やめようじんはしてくやめ🔗⭐🔉

○用心はして悔やめようじんはしてくやめ

用心に越したことはないの意。狂言、木実争「―と云ふ。油断はなるまい」

⇒よう‐じん【用心】

ようじん‐ぶか・い【用心深い】

〔形〕[文]ようじんぶか・し(ク)

注意深い。慎重である。

⇒よう‐じん【用心】

ようじん‐ぼう【用心棒】‥バウ

①盗賊などを防ぐ用心に備えておく棒。

②内側から戸を押さえるために備えておく棒。しんばりぼう。

③護衛のために身辺につけておく従者。博徒などが警戒のために抱えておく武芸者。

⇒よう‐じん【用心】

ようじん‐もん【用心門】

万一の場合に備えて設けた門。非常門。

⇒よう‐じん【用心】

ようしん‐りゅう【揚心流】ヤウ‥リウ

(楊心流とも)柔術の一派。江戸初期、長崎の三浦揚心が始めたという。開祖を秋山四郎兵衛義時とする門流もある。

よう‐す【容子】

容姿。様子。

よう‐す【様子】ヤウ‥

①ありさま。状況。狂言、茫々頭「それへ出て都の―を語れ」。「―をうかがう」

②なりふり。人の姿。容姿。体裁。好色一代女3「ある時は―なしにありきて、左の足の少し長い知られ」。「―のいい男」

③子細。わけ。事情。好色一代男2「葬礼のつきづきに―尋ねて」。「―ありげ」

④けはい。きざし。好色一代男1「もし又お腹に―が出来たらば」。「雨の降りそうな―」

⑤そぶり。身のこなし。「―がおかしい」

⇒ようす‐ぶ・る【様子振る】

⇒ようす‐み【様子見】

⇒ようす‐もの【様子者】

よう・す【夭す】エウ‥

〔自サ変〕

年が若くて死ぬ。浄瑠璃、平家女護島「顔回は早く―・して終に四十の花を見ず」

ようず

①(近畿・瀬戸内地方で)春夏の夕に吹く南風。所によっては、春の雨をもよおす南風や、夏宵のそよ風などにかぎる所もある。ゆうず。ゆうずまじ。〈[季]春〉

②(中国・九州地方で)凧たこ。

よう‐ず【要図】エウヅ

必要な事項だけをかいた図面。

よう・ず【用ず】

〔他サ変〕

用に立てる。用いる。貫之集「わが昔より―・ずるを」

よう・ず【瑩ず】ヤウ‥

〔他サ変〕

瑩貝ようがいでみがいて、つやを出す。かがやくようにする。宇津保物語貴宮「くろ紫のきぬを―・ぜるごと」

よう・ず【養ず】ヤウ‥

〔他サ変〕

やしなう。養育する。曾我物語1「君を―・じ奉るに」

ようず

〔助動〕

(例えば助動詞ウズのサ変に付いた形、セウズがショウズ、さらにシヨウズのように変化してできた語形。一段型活用・サ変型活用の語の未然形に付く)

①意志を表す。…したい。…しよう。大淵代抄「一挙に打ち殺してもくれやふず者を」

②推量を表す。…するだろう。天草本平家物語「其儀ならば、北面のともがら箭をも一つ射ようずる」

よう‐すい【用水】

飲料・灌漑・洗濯・防火などの用に供するための川または引き水。また、貯水。「工業―」

用水

撮影:関戸 勇

⇒ようすい‐いけ【用水池】

⇒ようすい‐おけ【用水桶】

⇒ようすい‐けん【用水権】

⇒ようすい‐ちえき‐けん【用水地役権】

⇒ようすい‐ぼり【用水堀】

⇒ようすい‐ろ【用水路】

よう‐すい【羊水】ヤウ‥

羊膜の内側をみたす透明な液。胎児を保護し、また分娩時に流出して出産を容易にさせる。羊膜液。

⇒ようすい‐せんし【羊水穿刺】

よう‐すい【揚水】ヤウ‥

水を上にあげること。また、汲みあげた水。

⇒ようすい‐き【揚水機】

⇒ようすいしき‐はつでん【揚水式発電】

ようすい‐いけ【用水池】

消防用水・農業用水などをためておく池。

⇒よう‐すい【用水】

ようすい‐おけ【用水桶】‥ヲケ

火災などにそなえるため、用水を貯えておく桶。

用水桶

撮影:関戸 勇

⇒ようすい‐いけ【用水池】

⇒ようすい‐おけ【用水桶】

⇒ようすい‐けん【用水権】

⇒ようすい‐ちえき‐けん【用水地役権】

⇒ようすい‐ぼり【用水堀】

⇒ようすい‐ろ【用水路】

よう‐すい【羊水】ヤウ‥

羊膜の内側をみたす透明な液。胎児を保護し、また分娩時に流出して出産を容易にさせる。羊膜液。

⇒ようすい‐せんし【羊水穿刺】

よう‐すい【揚水】ヤウ‥

水を上にあげること。また、汲みあげた水。

⇒ようすい‐き【揚水機】

⇒ようすいしき‐はつでん【揚水式発電】

ようすい‐いけ【用水池】

消防用水・農業用水などをためておく池。

⇒よう‐すい【用水】

ようすい‐おけ【用水桶】‥ヲケ

火災などにそなえるため、用水を貯えておく桶。

用水桶

撮影:関戸 勇

⇒よう‐すい【用水】

ようすい‐き【揚水機】ヤウ‥

揚水用のポンプ。

⇒よう‐すい【揚水】

ようすい‐けん【用水権】

〔法〕(→)水利権に同じ。

⇒よう‐すい【用水】

ようすいしき‐はつでん【揚水式発電】ヤウ‥

水力発電の一形式。上下2段の貯水池を結び、他の発電所の余剰電力を利用して一度使った水をポンプで上の池に押し上げ、渇水期や電力需要の高まった時に反覆利用する方式。

⇒よう‐すい【揚水】

ようすい‐せんし【羊水穿刺】ヤウ‥

羊水腔に針を刺し羊水を採取すること。各種の検査のため、妊娠4カ月頃に行う。

⇒よう‐すい【羊水】

ようすい‐ちえき‐けん【用水地役権】

〔法〕灌漑用水などを確保するため、その源泉である他人の土地に設定する地役権。

⇒よう‐すい【用水】

ようすい‐ぼり【用水堀】

用水をたたえておく堀。用水を引くための掘割。

⇒よう‐すい【用水】

ようすい‐ろ【用水路】

堰せきやポンプで河川から取水し、主に農業用水に配水する水路。第二次大戦後は、都市用水や工業用水のためのものが建設された。

⇒よう‐すい【用水】

よう‐すうじ【洋数字】ヤウ‥

(→)アラビア数字に同じ。↔漢数字

ようす‐こう【揚子江】ヤウ‥カウ

(Yanzi Jiang)長江の通称。本来は揚州付近の局部的名称。

⇒ようすこう‐わに【揚子江鰐】

ようすこう‐わに【揚子江鰐】ヤウ‥カウ‥

「アリゲーター」参照。

⇒ようす‐こう【揚子江】

ようす‐ぶ・る【様子振る】ヤウ‥

〔自五〕

もったいらしく見せかける。気どる。ようだいぶる。

⇒よう‐す【様子】

ようす‐み【様子見】ヤウ‥

(→)「模様眺め」に同じ。

⇒よう‐す【様子】

よう‐ずみ【用済み】

(ヨウスミとも)用事が済んでいらなくなること。また、その品。

ようす‐もの【様子者】ヤウ‥

姿の美しい人。

⇒よう‐す【様子】

よう・する【要する】エウ‥

〔他サ変〕[文]要す・要ず(サ変)

①そのこと、あるいはそのものを必要とする。入用である。竹取物語「かぐや姫の―・じ給ふべきなりと承りて」。「注意を―・する」「完成には3年を―・する」

②要約する。かいつまむ。「これを―・するに」

③人を道に待ち受ける。まちぶせする。

よう・する【擁する】

〔他サ変〕[文]擁す(サ変)

①いだく。かかえる。また、財産や地位を手にする、所有する。「巨万の富を―・する」

②ひきいる。引率する。「精兵を―・する」

③かばう。もりたてる。「幼君を―・する」

ようする‐に【要するに】エウ‥

〔副〕

つまるところ。かいつまんでいえば。つまり。畢竟ひっきょう。「―君の責任だ」

よう‐せい【夭逝】エウ‥

年が若くて死ぬこと。わかじに。夭折ようせつ。

よう‐せい【幼生】エウ‥

後生動物で、卵から孵化ふかし独立生活をするようになった子が、親と違う形をしている時の称。変態を経て成体となる。おたまじゃくしはカエルの幼生である類。昆虫では幼虫という。

⇒ようせい‐きかん【幼生器官】

よう‐せい【妖星】エウ‥

災害の兆しとして現れると信じられた星。彗星または特に大きい流星(火球)をいったもの。

よう‐せい【妖精】エウ‥

(fairy)西洋の伝説・物語に見える自然物の精霊。美しく親切な女性などの姿をとる。ケルトやラテン系民族に多く、各国で名は違う。仙女。

よう‐せい【要請】エウ‥

①強く請こいもとめること。必要とすること。「時局の―に応える」

②〔哲〕(postulate)公理のように自明ではないが、証明不可能な命題で、学問上または実践上、原理として承認されているもの。例えばカントは道徳命令を成立させる根拠として、自由、霊魂の不死、神の存在を理論理性によっては証明できない実践理性の要請として認めた。

よう‐せい【陽性】ヤウ‥

①積極的な性質。陽気な性質。

②検査などに対して反応を示すこと。「ツベルクリン―」

↔陰性。

⇒ようせい‐げんそ【陽性元素】

よう‐せい【養正】ヤウ‥

正義の心を養うこと。

よう‐せい【養成】ヤウ‥

養育して成長させること。養い育てること。「体力を―する」「教員を―する」

ようせい‐きかん【幼生器官】エウ‥クワン

動物の幼生の間だけ存在して成体になると消失する器官。おたまじゃくしの尾や鰓えらなど。

⇒よう‐せい【幼生】

ようせい‐げんそ【陽性元素】ヤウ‥

たやすく電子を失って陽イオンとなりやすい元素。アルカリ金属元素など。

⇒よう‐せい【陽性】

ようせい‐しょくぶつ【陽生植物】ヤウ‥

日射光のもとで生育する植物。陽樹のほか、一年草や農作物はほとんどこれに入る。↔陰生植物

ようせい‐てい【雍正帝】

清の第5代皇帝。廟号、世宗。諡号しごう、憲皇帝。諱いみなは胤禛。康

⇒よう‐すい【用水】

ようすい‐き【揚水機】ヤウ‥

揚水用のポンプ。

⇒よう‐すい【揚水】

ようすい‐けん【用水権】

〔法〕(→)水利権に同じ。

⇒よう‐すい【用水】

ようすいしき‐はつでん【揚水式発電】ヤウ‥

水力発電の一形式。上下2段の貯水池を結び、他の発電所の余剰電力を利用して一度使った水をポンプで上の池に押し上げ、渇水期や電力需要の高まった時に反覆利用する方式。

⇒よう‐すい【揚水】

ようすい‐せんし【羊水穿刺】ヤウ‥

羊水腔に針を刺し羊水を採取すること。各種の検査のため、妊娠4カ月頃に行う。

⇒よう‐すい【羊水】

ようすい‐ちえき‐けん【用水地役権】

〔法〕灌漑用水などを確保するため、その源泉である他人の土地に設定する地役権。

⇒よう‐すい【用水】

ようすい‐ぼり【用水堀】

用水をたたえておく堀。用水を引くための掘割。

⇒よう‐すい【用水】

ようすい‐ろ【用水路】

堰せきやポンプで河川から取水し、主に農業用水に配水する水路。第二次大戦後は、都市用水や工業用水のためのものが建設された。

⇒よう‐すい【用水】

よう‐すうじ【洋数字】ヤウ‥

(→)アラビア数字に同じ。↔漢数字

ようす‐こう【揚子江】ヤウ‥カウ

(Yanzi Jiang)長江の通称。本来は揚州付近の局部的名称。

⇒ようすこう‐わに【揚子江鰐】

ようすこう‐わに【揚子江鰐】ヤウ‥カウ‥

「アリゲーター」参照。

⇒ようす‐こう【揚子江】

ようす‐ぶ・る【様子振る】ヤウ‥

〔自五〕

もったいらしく見せかける。気どる。ようだいぶる。

⇒よう‐す【様子】

ようす‐み【様子見】ヤウ‥

(→)「模様眺め」に同じ。

⇒よう‐す【様子】

よう‐ずみ【用済み】

(ヨウスミとも)用事が済んでいらなくなること。また、その品。

ようす‐もの【様子者】ヤウ‥

姿の美しい人。

⇒よう‐す【様子】

よう・する【要する】エウ‥

〔他サ変〕[文]要す・要ず(サ変)

①そのこと、あるいはそのものを必要とする。入用である。竹取物語「かぐや姫の―・じ給ふべきなりと承りて」。「注意を―・する」「完成には3年を―・する」

②要約する。かいつまむ。「これを―・するに」

③人を道に待ち受ける。まちぶせする。

よう・する【擁する】

〔他サ変〕[文]擁す(サ変)

①いだく。かかえる。また、財産や地位を手にする、所有する。「巨万の富を―・する」

②ひきいる。引率する。「精兵を―・する」

③かばう。もりたてる。「幼君を―・する」

ようする‐に【要するに】エウ‥

〔副〕

つまるところ。かいつまんでいえば。つまり。畢竟ひっきょう。「―君の責任だ」

よう‐せい【夭逝】エウ‥

年が若くて死ぬこと。わかじに。夭折ようせつ。

よう‐せい【幼生】エウ‥

後生動物で、卵から孵化ふかし独立生活をするようになった子が、親と違う形をしている時の称。変態を経て成体となる。おたまじゃくしはカエルの幼生である類。昆虫では幼虫という。

⇒ようせい‐きかん【幼生器官】

よう‐せい【妖星】エウ‥

災害の兆しとして現れると信じられた星。彗星または特に大きい流星(火球)をいったもの。

よう‐せい【妖精】エウ‥

(fairy)西洋の伝説・物語に見える自然物の精霊。美しく親切な女性などの姿をとる。ケルトやラテン系民族に多く、各国で名は違う。仙女。

よう‐せい【要請】エウ‥

①強く請こいもとめること。必要とすること。「時局の―に応える」

②〔哲〕(postulate)公理のように自明ではないが、証明不可能な命題で、学問上または実践上、原理として承認されているもの。例えばカントは道徳命令を成立させる根拠として、自由、霊魂の不死、神の存在を理論理性によっては証明できない実践理性の要請として認めた。

よう‐せい【陽性】ヤウ‥

①積極的な性質。陽気な性質。

②検査などに対して反応を示すこと。「ツベルクリン―」

↔陰性。

⇒ようせい‐げんそ【陽性元素】

よう‐せい【養正】ヤウ‥

正義の心を養うこと。

よう‐せい【養成】ヤウ‥

養育して成長させること。養い育てること。「体力を―する」「教員を―する」

ようせい‐きかん【幼生器官】エウ‥クワン

動物の幼生の間だけ存在して成体になると消失する器官。おたまじゃくしの尾や鰓えらなど。

⇒よう‐せい【幼生】

ようせい‐げんそ【陽性元素】ヤウ‥

たやすく電子を失って陽イオンとなりやすい元素。アルカリ金属元素など。

⇒よう‐せい【陽性】

ようせい‐しょくぶつ【陽生植物】ヤウ‥

日射光のもとで生育する植物。陽樹のほか、一年草や農作物はほとんどこれに入る。↔陰生植物

ようせい‐てい【雍正帝】

清の第5代皇帝。廟号、世宗。諡号しごう、憲皇帝。諱いみなは胤禛。康 帝の第4子。内治に専心し、軍機処の創設、地丁銀の普及などを行なった。地方官からの密奏に皇帝の意見を加えた「雍正硃批諭旨しゅひゆし」は名高い。(在位1722〜1735)(1678〜1735)

ようぜい‐てんのう【陽成天皇】ヤウ‥ワウ

平安前期の天皇。清和天皇の第1皇子。名は貞明さだあきら。藤原基経により廃位。(在位876〜884)(868〜949)→天皇(表)

ようせいのじょおう【妖精の女王】エウ‥ヂヨワウ

(The Faerie Queene)E.スペンサーの寓意詩。1590〜96年刊。アーサー王伝説を素材とし、3万4000行余にわたる大作。妖精の女王グロリアーナに仮託されたエリザベス女王に献呈。

ようせい‐りんぴ【熔成燐肥・溶成燐肥】

燐鉱石に適当な鉱石を加えて加熱し、溶融または焼成して製造する燐酸肥料。塩基性で、火山灰地や老朽化水田に有効。

よう‐せき【容積】

①器物の中をみたしうる分量。

②立体が占めている空間の大きさ。体積。

⇒ようせき‐りつ【容積率】

よう‐せき【陽石】ヤウ‥

男根の形の石。豊穣・多産のシンボルとされた。

ようせき‐りつ【容積率】

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合。

⇒よう‐せき【容積】

よう‐せ‐ず‐は【能うせずは】

(ヨウはヨクの音便)わるくすると。ひょっとしたら。枕草子25「―うまごなども這ひありきぬべき人の親どち」

よう‐せつ【夭折】エウ‥

年が若くて死ぬこと。わかじに。夭逝。夭死。

よう‐せつ【要説】エウ‥

要点をかいつまんで説明すること。また、そのもの。多く書名に用いる。

よう‐せつ【溶接・熔接】

二つの金属の接合部を加熱溶融あるいは加圧して、結合する方法。鑞付ろうづけを含めることもある。外部から圧力を加えるものを圧接、加えないものを溶融溶接(融接)という。後者にはアーク溶接・ガス溶接・テルミット溶接などがある。ガラス・プラスチックなどにもいう。

⇒ようせつ‐ぼう【溶接棒・熔接棒】

ようせつ‐ぼう【溶接棒・熔接棒】‥バウ

アーク溶接・ガス溶接で、母材の接合部に溶融・添加される棒状の填充材。電気用とガス用とに分かれるが、普通は前者をいう。

⇒よう‐せつ【溶接・熔接】

よう‐せん【用船】

①ある物事に使用する船。

②御座船に従う厠船かわやぶね。

③(→)傭船ようせんに同じ。

よう‐せん【用箋】

手紙などを書くのに用いる紙。便箋。「事務―」

よう‐せん【用銭】

(→)用金に同じ。

よう‐せん【洋船】ヤウ‥

西洋風の船。

よう‐せん【涌泉・湧泉】

⇒ゆうせん

よう‐せん【葉尖・葉先】エフ‥

葉の先端部。植物の種類によってそれぞれ特徴的な形をもつ。葉端。葉頂。

ようせん【陽泉】ヤウ‥

(Yangquan)中国山西省東部の都市。旧称、平定。中国最大の無煙炭の産地で、石炭工業都市。人口65万5千(2000)。

よう‐せん【傭船・用船】

①船舶の一部または全部(船員を含めて)を運送用のために借り入れること。また、その船。チャーター船。

②(→)御用船ごようせんに同じ。

⇒ようせん‐けいやく【傭船契約】

よう‐せん【傭銭】

やとい人の賃銭。やといちん。

よう‐せん【溶銑・熔銑】

銑鉄をとかすこと。とけた銑鉄。

⇒ようせん‐ろ【溶銑炉・熔銑炉】

よう‐ぜん【杳然】エウ‥

はるかに遠いさま。

よう‐ぜん【窅然】エウ‥

(「窅」は奥深いの意)嘆いてぼんやりするさま。憂愁の色を深くたたえたさま。奥の細道「其の気色―として美人の顔かんばせを粧ふ」

よう‐ぜん【窈然】エウ‥

奥深いさま。深くて暗いさま。

よう‐ぜん【黝然】

「ゆうぜん」の誤読。三宅青軒、鉄扇「岩穴の側へ行き見れば―として暗き巌洞」

ようせん‐けいやく【傭船契約】

海上運送契約で、船舶所有者が船の全部または一部を相手方(傭船者)に貸し切って物品運送を引き受け、相手方がその運送費を支払う契約。↔個品運送契約

⇒よう‐せん【傭船・用船】

よう‐せんぽう【陽旋法】ヤウ‥パフ

〔音〕陽音階の古称。陽旋。↔陰旋法

ようせん‐ろ【溶銑炉・熔銑炉】

鋳鉄を溶融する簡単な炉。材料は炉頂から投入し、装入後点火送風し、とけた地金は底部から出る。固定式・開底式・湯溜式に分かれる。こしき。キューポラ。

⇒よう‐せん【溶銑・熔銑】

よう‐そ【沃素・ヨウ素】エウ‥

(iodine)ハロゲン族元素の一種。元素記号I 原子番号53。原子量126.9。海藻類・海産動物中に有機化合物として存在。工業的には地下鹹水かんすい中の沃化物から製造する。金属光沢を持つ紫黒色の鱗片状結晶。昇華しやすく、蒸気は紫色。四塩化炭素・二硫化炭素などには紫色、アルコール・エーテルには褐色に溶ける。水にはほとんど溶けないが、沃化カリウム水溶液には溶ける。医薬品・染料などの製造に用いる。ヨード。ヨジウム。

⇒ようそ‐か【沃素価】

よう‐そ【要素】エウ‥

①事物の成立・効力などに必要不可欠な根本的条件。エレメント。「構成―」

②それ以上簡単なものに分析のできないもの。

③〔法〕具体的な法律行為または意思表示の内容中、その表意者にとって重要な意義を持つ部分。錯誤があれば無効となる。

よう‐そ【壅阻】

壅塞阻止ようそくそしの略。

よう‐そ【癰疽】

危険なできもの。浅くて大きいものを「癰」、深くて悪性なものを「疽」という。日本霊異記下「癭

帝の第4子。内治に専心し、軍機処の創設、地丁銀の普及などを行なった。地方官からの密奏に皇帝の意見を加えた「雍正硃批諭旨しゅひゆし」は名高い。(在位1722〜1735)(1678〜1735)

ようぜい‐てんのう【陽成天皇】ヤウ‥ワウ

平安前期の天皇。清和天皇の第1皇子。名は貞明さだあきら。藤原基経により廃位。(在位876〜884)(868〜949)→天皇(表)

ようせいのじょおう【妖精の女王】エウ‥ヂヨワウ

(The Faerie Queene)E.スペンサーの寓意詩。1590〜96年刊。アーサー王伝説を素材とし、3万4000行余にわたる大作。妖精の女王グロリアーナに仮託されたエリザベス女王に献呈。

ようせい‐りんぴ【熔成燐肥・溶成燐肥】

燐鉱石に適当な鉱石を加えて加熱し、溶融または焼成して製造する燐酸肥料。塩基性で、火山灰地や老朽化水田に有効。

よう‐せき【容積】

①器物の中をみたしうる分量。

②立体が占めている空間の大きさ。体積。

⇒ようせき‐りつ【容積率】

よう‐せき【陽石】ヤウ‥

男根の形の石。豊穣・多産のシンボルとされた。

ようせき‐りつ【容積率】

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合。

⇒よう‐せき【容積】

よう‐せ‐ず‐は【能うせずは】

(ヨウはヨクの音便)わるくすると。ひょっとしたら。枕草子25「―うまごなども這ひありきぬべき人の親どち」

よう‐せつ【夭折】エウ‥

年が若くて死ぬこと。わかじに。夭逝。夭死。

よう‐せつ【要説】エウ‥

要点をかいつまんで説明すること。また、そのもの。多く書名に用いる。

よう‐せつ【溶接・熔接】

二つの金属の接合部を加熱溶融あるいは加圧して、結合する方法。鑞付ろうづけを含めることもある。外部から圧力を加えるものを圧接、加えないものを溶融溶接(融接)という。後者にはアーク溶接・ガス溶接・テルミット溶接などがある。ガラス・プラスチックなどにもいう。

⇒ようせつ‐ぼう【溶接棒・熔接棒】

ようせつ‐ぼう【溶接棒・熔接棒】‥バウ

アーク溶接・ガス溶接で、母材の接合部に溶融・添加される棒状の填充材。電気用とガス用とに分かれるが、普通は前者をいう。

⇒よう‐せつ【溶接・熔接】

よう‐せん【用船】

①ある物事に使用する船。

②御座船に従う厠船かわやぶね。

③(→)傭船ようせんに同じ。

よう‐せん【用箋】

手紙などを書くのに用いる紙。便箋。「事務―」

よう‐せん【用銭】

(→)用金に同じ。

よう‐せん【洋船】ヤウ‥

西洋風の船。

よう‐せん【涌泉・湧泉】

⇒ゆうせん

よう‐せん【葉尖・葉先】エフ‥

葉の先端部。植物の種類によってそれぞれ特徴的な形をもつ。葉端。葉頂。

ようせん【陽泉】ヤウ‥

(Yangquan)中国山西省東部の都市。旧称、平定。中国最大の無煙炭の産地で、石炭工業都市。人口65万5千(2000)。

よう‐せん【傭船・用船】

①船舶の一部または全部(船員を含めて)を運送用のために借り入れること。また、その船。チャーター船。

②(→)御用船ごようせんに同じ。

⇒ようせん‐けいやく【傭船契約】

よう‐せん【傭銭】

やとい人の賃銭。やといちん。

よう‐せん【溶銑・熔銑】

銑鉄をとかすこと。とけた銑鉄。

⇒ようせん‐ろ【溶銑炉・熔銑炉】

よう‐ぜん【杳然】エウ‥

はるかに遠いさま。

よう‐ぜん【窅然】エウ‥

(「窅」は奥深いの意)嘆いてぼんやりするさま。憂愁の色を深くたたえたさま。奥の細道「其の気色―として美人の顔かんばせを粧ふ」

よう‐ぜん【窈然】エウ‥

奥深いさま。深くて暗いさま。

よう‐ぜん【黝然】

「ゆうぜん」の誤読。三宅青軒、鉄扇「岩穴の側へ行き見れば―として暗き巌洞」

ようせん‐けいやく【傭船契約】

海上運送契約で、船舶所有者が船の全部または一部を相手方(傭船者)に貸し切って物品運送を引き受け、相手方がその運送費を支払う契約。↔個品運送契約

⇒よう‐せん【傭船・用船】

よう‐せんぽう【陽旋法】ヤウ‥パフ

〔音〕陽音階の古称。陽旋。↔陰旋法

ようせん‐ろ【溶銑炉・熔銑炉】

鋳鉄を溶融する簡単な炉。材料は炉頂から投入し、装入後点火送風し、とけた地金は底部から出る。固定式・開底式・湯溜式に分かれる。こしき。キューポラ。

⇒よう‐せん【溶銑・熔銑】

よう‐そ【沃素・ヨウ素】エウ‥

(iodine)ハロゲン族元素の一種。元素記号I 原子番号53。原子量126.9。海藻類・海産動物中に有機化合物として存在。工業的には地下鹹水かんすい中の沃化物から製造する。金属光沢を持つ紫黒色の鱗片状結晶。昇華しやすく、蒸気は紫色。四塩化炭素・二硫化炭素などには紫色、アルコール・エーテルには褐色に溶ける。水にはほとんど溶けないが、沃化カリウム水溶液には溶ける。医薬品・染料などの製造に用いる。ヨード。ヨジウム。

⇒ようそ‐か【沃素価】

よう‐そ【要素】エウ‥

①事物の成立・効力などに必要不可欠な根本的条件。エレメント。「構成―」

②それ以上簡単なものに分析のできないもの。

③〔法〕具体的な法律行為または意思表示の内容中、その表意者にとって重要な意義を持つ部分。錯誤があれば無効となる。

よう‐そ【壅阻】

壅塞阻止ようそくそしの略。

よう‐そ【癰疽】

危険なできもの。浅くて大きいものを「癰」、深くて悪性なものを「疽」という。日本霊異記下「癭 ようそくの―、自然に口開き」

よう‐ぞ【善うぞ】

(ヨクゾの音便)人の来訪を迎える時に言う語。ようこそ。浄瑠璃、心中重井筒「やあ徳兵衛、―、―」

よう‐そう【洋装】ヤウサウ

①洋服を着ること。また、その服装。主に女性の服装にいう。

②洋風の装本。「―本」

↔和装

よう‐そう【様相】ヤウサウ

①有様。状態。「深刻な―を呈する」

②〔哲〕(modality)可能的であるか、現実的であるか、必然的であるかという見地から見た事物のあり方。カントは判断をこの見地から蓋然的・実然的・必然的に分け、その根底にある思考形式として可能性・現実性・必然性という様相の範疇を考えた。

⇒ようそう‐ろんりがく【様相論理学】

よう‐ぞう【影像】ヤウザウ

(ヨウは呉音)

⇒えいぞう

ようそう‐ろんりがく【様相論理学】ヤウサウ‥

(modallogic)可能性・必然性・蓋然性などの様相概念を扱う論理学。萌芽はアリストテレスに見られるが、現代ではアメリカの哲学者ルイス(C. I. Lewis1883〜1964)が記号論理学の立場から形式化を行い、クリプキ(S. A. Kripke1940〜)が可能世界意味論を導入し、発展。→多値論理学

⇒よう‐そう【様相】

ようそ‐か【沃素価】エウ‥

油脂100グラムが吸収するヨウ素のグラム数。この値が大きい脂肪酸は、不飽和脂肪酸を多く含み、不飽和度が高い。沃素価100以下を不乾性油、100〜130を半乾性油、130以上を乾性油という。

⇒よう‐そ【沃素・ヨウ素】

よう‐そく【壅塞】

ふさぐこと。また、ふさがること。

⇒ようそく‐そし【壅塞阻止】

よう‐ぞく【庸俗】

凡庸なこと。また、その人。

ようそく‐そし【壅塞阻止】

ふさぎはばむこと。ふさぎへだてること。壅阻。

⇒よう‐そく【壅塞】

よう‐そふ【養祖父】ヤウ‥

養親の父。

よう‐そぼ【養祖母】ヤウ‥

養親の母。

よう‐そろ【宜候・良候】

①舟人のかけ声。また、はやし声。

②操船で、取舵とりかじ・面舵おもかじの必要はなく、真っ直ぐに進めという場合の命令語。

よう‐そん【養鱒】ヤウ‥

マスを養殖すること。

ようぞん‐さんそ【溶存酸素】

(dissolved oxygen)水中に溶け込んでいる酸素。河川・湖沼などの水質汚染を示す指標の一つ。ppmで表す。略称DO

よう‐だ【様だ】ヤウ‥

〔助動〕

体言ヨウ(様)に指定の助動詞ダの付いたもの。体言に格助詞「の」の付いた形、用言の連体形、連体詞に接続する。丁寧には「ようです」を用いる。[活用]ようだろ/ようだっ・ようで・ように/ようだ/ような/ようなら/○。

①比況を表す。…に似ている。…と同じである。…のごとくである。「盆のような月」

②例示を表す。「君のような悪者にはなれない」

③推定、または不確実な断定を表す。「山は荒れているようだ」「着いたようだ」

④婉曲な表現に用いる。「以上のような次第です」

⑤目標・目的を示す。「時間に遅れないようにする」

→よう(様)9

よう‐たい【拗体】エウ‥

(オウタイとも)漢詩の近体詩で、平仄ひょうそくの規則に合わないもの。絶句・律詩の変格の詩体。

よう‐たい【要諦】エウ‥

⇒ようてい

よう‐たい【溶体】

二つ以上の物質の均一な混合体で、機械的な方法で分離し得ないもの。液体状の溶体を溶液、固体状の溶体を固溶体という。

よう‐たい【腰帯】エウ‥

①朝服用の革製の帯。革帯かくたい。こしおび。

②〔生〕(→)下肢帯かしたいに同じ。↔肩帯

よう‐たい【様態】ヤウ‥

①物の存在や行動のさま。状態。様相。「生活の―」

②文法で、「そうだ」のように、想像など不確定な言い方のこと。

③〔哲〕(modus ラテン)デカルト・スピノザ以来、近代哲学において与えられた独特な意味では、実体の変化してゆくかりそめの形態、従って実体の非本質的な状態のこと。偶有性。

よう‐だい【容体・容態】

(ヨウタイとも)

①外面に現れた様子。身なり。ありさま。様体。浜松中納言物語4「頭つき、―、…世に知らずをかしげにて」

②病気や怪我の様子。病状。「―が悪化する」

③〔法〕人の精神作用に基づく現象の総称。意思表示などの行為と善意などの意識過程を含む。

⇒ようだい‐がき【容体書】

⇒ようだい‐ぶ・る【容体振る】

よう‐だい【煬帝】ヤウ‥

隋の第2代皇帝。楊堅の次子。名は広。煬帝は諡号しごう。大運河などの土木を起こし、突厥とっけつを懐柔し、吐谷渾とよくこん・林邑りんゆうを討ち、諸国を朝貢させたが、高句麗遠征に失敗、遂に各地の反乱を招き、江都(揚州)でその臣宇文化及うぶんかきゅうらに殺された。(在位604〜618)(569〜618)

よう‐だい【様体】ヤウ‥

①すがた。姿態。なりふり。蜻蛉日記下「かしらつきをかしげにて、―いとあてはかなり」

②ありさま。状態。様相。大鏡師尹「事の―は…よのつねの東宮のやうにもなく」

③いかにもそれらしい様子をすること。もったいぶること。好色五人女2「我が家の裏なる草花見るさへかく―なり」

よう‐だい【瑶台】エウ‥

①[張衡、東京賦]玉で飾った美しい高殿。

②[楚辞、離騒]仙人の住む所。転じて、月の異称。

ようだい‐がき【容体書】

病状を記したかきつけ。

⇒よう‐だい【容体・容態】

ようだい‐ぶ・る【容体振る】

〔自五〕

ことさらに重々しくよそおう。もったいぶる。きどる。

⇒よう‐だい【容体・容態】

よう‐だこ【洋凧】ヤウ‥

洋風のたこ。カイト。

よう‐たし【用足し・用達】

①用をたすこと。用事をすること。「ちょっと―に出る」

②大小便をすること。

③江戸幕府で、大奥の用品を買い上げる職。広敷用達ひろしきようたし。

④官庁などに出入りして品物を納める商人。御用商人。「宮内庁御―」

よう‐だつ【溶脱】

土壌中の水溶性物質が雨水・浸透水などに溶けて流れ出たり下層に移動したりすること。

よう‐だ・つ【用立つ】

[一]〔自五〕

用に立つ。使用にたえる。やくだつ。

[二]〔他下二〕

⇒ようだてる(下一)

よう‐だ・てる【用立てる】

〔他下一〕[文]ようだ・つ(下二)

①用に立たせる。役立たせる。

②特に、金銭を他人の用に供する。たてかえる。貸与する。

よう‐だん【用談】

用件についての話合い。用向きの話。「―中」

よう‐だん【要談】エウ‥

重要な事柄についての話合い。「―に入る」

よう‐だんす【用箪笥】

身の回りの物を入れておく小形の箪笥。

よう‐だんす【洋箪笥】ヤウ‥

洋服を吊るして収める箪笥。

よ‐うち【夜討ち】

①夜、不意に敵を襲い撃つこと。夜駆け。よぜめ。夜襲。平家物語12「―にも昼戦ひにも義経たやすう討つべき者は日本国には覚えぬものを」。「―をかける」↔朝駆け。

②夜、人家を襲って財宝を盗むこと。また、その盗賊。夜盗。謡曲、烏帽子折「このあたりの悪党ども聞きつけ、―討たうずるよし」

⇒ようち‐あさがけ【夜討ち朝駆け】

⇒ようち‐がけ【夜討掛け】

よう‐ち【幼稚】エウ‥

①おさないこと。幼少。

②考えや技術が、未熟なこと。「―なやり方」

⇒ようち‐えん【幼稚園】

よう‐ち【用地】

ある事に使用する土地。「工場―」

よう‐ち【要地】エウ‥

重要な地域、または地点。「交通の―」

よう‐ち【揚地】ヤウ‥

陸あげする地。

ようち‐あさがけ【夜討ち朝駆け】

①夜討ちと朝駆け。敵を攻めるのに急なさま。

②俗に、記者が取材のために深夜・早朝に相手の家を訪問すること。

⇒よ‐うち【夜討ち】

ようち‐えん【幼稚園】エウ‥ヱン

(Kindergarten ドイツ)満3歳から小学校就学までの幼児を対象とする教育機関。ドイツ人フレーベルが創設。日本では1876年(明治9)に初めて設けられ、1926年の幼稚園令によって制度上整備された。現在は学校教育法上の学校の一つ。

⇒よう‐ち【幼稚】

ようち‐がけ【夜討掛け】

夜討ちをしかけること。謡曲、夜討曾我「ただ今夜―にかの者を討たうずるにて候」

⇒よ‐うち【夜討ち】

よう‐ちく【用畜】

子および毛・皮・脂・肉・乳などを得ることを目的として飼育する家畜。

ようちそが【夜討曾我】

①能。宮増作の直面物ひためんもの。曾我兄弟が富士の裾野で父の仇を討つ日、従者鬼王・団三郎に形見を持たせて母の許へ帰し、その夜本望を遂げる。

②河竹黙阿弥作の歌舞伎狂言「夜討曾我狩場曙かりばのあけぼの」の通称。1881年(明治14)初演。

よう‐ちゅう【幼虫】エウ‥

昆虫などの卵から孵化ふかして、まだ蛹さなぎまたは成虫とならないもの。↔成虫。→若虫わかむし

よう‐ちゅう【幼沖・幼冲】エウ‥

おさないこと。

よう‐ちゅう【陽鋳】ヤウ‥

鋳金ちゅうきんで、器物や銅板などの表面に文様や銘文を地よりも高く表す方法。鋳出いだし。

よう‐ちゅう【蛹虫】

さなぎ。

よう‐ちゅうい【要注意】エウ‥

注意し警戒する必要があること。「―人物」

よう‐ちょう【幼鳥】エウテウ

広義には雛鳥。特に巣立ちはしたが生殖齢に達してない鳥。

よう‐ちょう【羊腸】ヤウチヤウ

羊のはらわたのように、山路などの屈曲して険しいこと。つづらおり。九折。「―たる山路」

よう‐ちょう【窈窕】エウテウ

①美しくたおやかなさま。「―たる美人」

②山水・宮殿などの奥深いさま。

よう‐ちょう【膺懲】

うちこらすこと。征伐してこらすこと。「―の鉄槌てっついを下す」

よう‐ちょうおん【拗長音】エウチヤウ‥

拗音の母音が長音のもの。キャー・キュー・キョーなど。

よう‐ちん【永沈】ヤウ‥

①浄土双六すごろくで、無間むけん地獄に堕ちて以後の勝負に失格となる所。

②地獄の異称。

よう‐ちん【葉枕】エフ‥

葉柄ようへいの基部の膨れた部分。

よう‐つい【腰椎】エウ‥

脊柱を構成する椎骨のうち、胸椎につづき、仙椎の上にあるもの。5個から成る。→骨格(図)。

⇒ようつい‐せんし【腰椎穿刺】

⇒ようつい‐ますい【腰椎麻酔】

ようつい‐せんし【腰椎穿刺】エウ‥

腰部脊椎の間隙から脊髄腔内へ注射針を挿入し、脳脊髄液を採取して検査する法。

⇒よう‐つい【腰椎】

ようつい‐ますい【腰椎麻酔】エウ‥

手術の目的で、第2・第3の腰椎間に針を入れて脊髄腔内へ麻酔薬を注入し、主として下半身の知覚を麻痺させること。

⇒よう‐つい【腰椎】

よう‐つう【腰痛】エウ‥

腰のいたみ。疾患としては、椎間板ついかんばんの変性、骨粗鬆こつそしょう症・外傷・炎症・腫瘍しゅようなどの病変によって起こるが、腰筋の疲労や姿勢不良によるものも多い。〈日葡辞書〉

よう‐つぎ【用次】

用事をとりつぐこと。とりつぎ。

よう‐てい【幼帝】エウ‥

おさない天子。

よう‐てい【要諦】エウ‥

(ヨウタイとも)

①肝要なさとり。

②肝心の点。大切なところ。「民主主義の―」

よう‐てい【庸丁】

夫役ぶやくに当たる壮丁。

よう‐てい【揚程】ヤウ‥

〔機〕

①弁の押し上げられる高さ。

②ポンプの水を揚げ得る高さ。

③クレーンやホイストなどの、荷を持ち上げうる高さ。

よう‐てい【葉挺】エフ‥

(Ye Ting)中国の軍人。広東恵陽出身。北伐・南昌蜂起に参加し、のち新四軍軍長。皖南かんなん事件で国民党軍に捕らえられ、釈放後に事故死。(1896〜1946)

ようてい‐ざん【羊蹄山】ヤウ‥

北海道西部、後志しりべし地方にある成層火山。標高1898メートル。頂上に周囲約2キロメートルの火口がある。山麓はアスパラガス栽培で有名。蝦夷えぞ富士。旧称、後方羊蹄しりべし山。

羊蹄山

撮影:新海良夫

ようそくの―、自然に口開き」

よう‐ぞ【善うぞ】

(ヨクゾの音便)人の来訪を迎える時に言う語。ようこそ。浄瑠璃、心中重井筒「やあ徳兵衛、―、―」

よう‐そう【洋装】ヤウサウ

①洋服を着ること。また、その服装。主に女性の服装にいう。

②洋風の装本。「―本」

↔和装

よう‐そう【様相】ヤウサウ

①有様。状態。「深刻な―を呈する」

②〔哲〕(modality)可能的であるか、現実的であるか、必然的であるかという見地から見た事物のあり方。カントは判断をこの見地から蓋然的・実然的・必然的に分け、その根底にある思考形式として可能性・現実性・必然性という様相の範疇を考えた。

⇒ようそう‐ろんりがく【様相論理学】

よう‐ぞう【影像】ヤウザウ

(ヨウは呉音)

⇒えいぞう

ようそう‐ろんりがく【様相論理学】ヤウサウ‥

(modallogic)可能性・必然性・蓋然性などの様相概念を扱う論理学。萌芽はアリストテレスに見られるが、現代ではアメリカの哲学者ルイス(C. I. Lewis1883〜1964)が記号論理学の立場から形式化を行い、クリプキ(S. A. Kripke1940〜)が可能世界意味論を導入し、発展。→多値論理学

⇒よう‐そう【様相】

ようそ‐か【沃素価】エウ‥

油脂100グラムが吸収するヨウ素のグラム数。この値が大きい脂肪酸は、不飽和脂肪酸を多く含み、不飽和度が高い。沃素価100以下を不乾性油、100〜130を半乾性油、130以上を乾性油という。

⇒よう‐そ【沃素・ヨウ素】

よう‐そく【壅塞】

ふさぐこと。また、ふさがること。

⇒ようそく‐そし【壅塞阻止】

よう‐ぞく【庸俗】

凡庸なこと。また、その人。

ようそく‐そし【壅塞阻止】

ふさぎはばむこと。ふさぎへだてること。壅阻。

⇒よう‐そく【壅塞】

よう‐そふ【養祖父】ヤウ‥

養親の父。

よう‐そぼ【養祖母】ヤウ‥

養親の母。

よう‐そろ【宜候・良候】

①舟人のかけ声。また、はやし声。

②操船で、取舵とりかじ・面舵おもかじの必要はなく、真っ直ぐに進めという場合の命令語。

よう‐そん【養鱒】ヤウ‥

マスを養殖すること。

ようぞん‐さんそ【溶存酸素】

(dissolved oxygen)水中に溶け込んでいる酸素。河川・湖沼などの水質汚染を示す指標の一つ。ppmで表す。略称DO

よう‐だ【様だ】ヤウ‥

〔助動〕

体言ヨウ(様)に指定の助動詞ダの付いたもの。体言に格助詞「の」の付いた形、用言の連体形、連体詞に接続する。丁寧には「ようです」を用いる。[活用]ようだろ/ようだっ・ようで・ように/ようだ/ような/ようなら/○。

①比況を表す。…に似ている。…と同じである。…のごとくである。「盆のような月」

②例示を表す。「君のような悪者にはなれない」

③推定、または不確実な断定を表す。「山は荒れているようだ」「着いたようだ」

④婉曲な表現に用いる。「以上のような次第です」

⑤目標・目的を示す。「時間に遅れないようにする」

→よう(様)9

よう‐たい【拗体】エウ‥

(オウタイとも)漢詩の近体詩で、平仄ひょうそくの規則に合わないもの。絶句・律詩の変格の詩体。

よう‐たい【要諦】エウ‥

⇒ようてい

よう‐たい【溶体】

二つ以上の物質の均一な混合体で、機械的な方法で分離し得ないもの。液体状の溶体を溶液、固体状の溶体を固溶体という。

よう‐たい【腰帯】エウ‥

①朝服用の革製の帯。革帯かくたい。こしおび。

②〔生〕(→)下肢帯かしたいに同じ。↔肩帯

よう‐たい【様態】ヤウ‥

①物の存在や行動のさま。状態。様相。「生活の―」

②文法で、「そうだ」のように、想像など不確定な言い方のこと。

③〔哲〕(modus ラテン)デカルト・スピノザ以来、近代哲学において与えられた独特な意味では、実体の変化してゆくかりそめの形態、従って実体の非本質的な状態のこと。偶有性。

よう‐だい【容体・容態】

(ヨウタイとも)

①外面に現れた様子。身なり。ありさま。様体。浜松中納言物語4「頭つき、―、…世に知らずをかしげにて」

②病気や怪我の様子。病状。「―が悪化する」

③〔法〕人の精神作用に基づく現象の総称。意思表示などの行為と善意などの意識過程を含む。

⇒ようだい‐がき【容体書】

⇒ようだい‐ぶ・る【容体振る】

よう‐だい【煬帝】ヤウ‥

隋の第2代皇帝。楊堅の次子。名は広。煬帝は諡号しごう。大運河などの土木を起こし、突厥とっけつを懐柔し、吐谷渾とよくこん・林邑りんゆうを討ち、諸国を朝貢させたが、高句麗遠征に失敗、遂に各地の反乱を招き、江都(揚州)でその臣宇文化及うぶんかきゅうらに殺された。(在位604〜618)(569〜618)

よう‐だい【様体】ヤウ‥

①すがた。姿態。なりふり。蜻蛉日記下「かしらつきをかしげにて、―いとあてはかなり」

②ありさま。状態。様相。大鏡師尹「事の―は…よのつねの東宮のやうにもなく」

③いかにもそれらしい様子をすること。もったいぶること。好色五人女2「我が家の裏なる草花見るさへかく―なり」

よう‐だい【瑶台】エウ‥

①[張衡、東京賦]玉で飾った美しい高殿。

②[楚辞、離騒]仙人の住む所。転じて、月の異称。

ようだい‐がき【容体書】

病状を記したかきつけ。

⇒よう‐だい【容体・容態】

ようだい‐ぶ・る【容体振る】

〔自五〕

ことさらに重々しくよそおう。もったいぶる。きどる。

⇒よう‐だい【容体・容態】

よう‐だこ【洋凧】ヤウ‥

洋風のたこ。カイト。

よう‐たし【用足し・用達】

①用をたすこと。用事をすること。「ちょっと―に出る」

②大小便をすること。

③江戸幕府で、大奥の用品を買い上げる職。広敷用達ひろしきようたし。

④官庁などに出入りして品物を納める商人。御用商人。「宮内庁御―」

よう‐だつ【溶脱】

土壌中の水溶性物質が雨水・浸透水などに溶けて流れ出たり下層に移動したりすること。

よう‐だ・つ【用立つ】

[一]〔自五〕

用に立つ。使用にたえる。やくだつ。

[二]〔他下二〕

⇒ようだてる(下一)

よう‐だ・てる【用立てる】

〔他下一〕[文]ようだ・つ(下二)

①用に立たせる。役立たせる。

②特に、金銭を他人の用に供する。たてかえる。貸与する。

よう‐だん【用談】

用件についての話合い。用向きの話。「―中」

よう‐だん【要談】エウ‥

重要な事柄についての話合い。「―に入る」

よう‐だんす【用箪笥】

身の回りの物を入れておく小形の箪笥。

よう‐だんす【洋箪笥】ヤウ‥

洋服を吊るして収める箪笥。

よ‐うち【夜討ち】

①夜、不意に敵を襲い撃つこと。夜駆け。よぜめ。夜襲。平家物語12「―にも昼戦ひにも義経たやすう討つべき者は日本国には覚えぬものを」。「―をかける」↔朝駆け。

②夜、人家を襲って財宝を盗むこと。また、その盗賊。夜盗。謡曲、烏帽子折「このあたりの悪党ども聞きつけ、―討たうずるよし」

⇒ようち‐あさがけ【夜討ち朝駆け】

⇒ようち‐がけ【夜討掛け】

よう‐ち【幼稚】エウ‥

①おさないこと。幼少。

②考えや技術が、未熟なこと。「―なやり方」

⇒ようち‐えん【幼稚園】

よう‐ち【用地】

ある事に使用する土地。「工場―」

よう‐ち【要地】エウ‥

重要な地域、または地点。「交通の―」

よう‐ち【揚地】ヤウ‥

陸あげする地。

ようち‐あさがけ【夜討ち朝駆け】

①夜討ちと朝駆け。敵を攻めるのに急なさま。

②俗に、記者が取材のために深夜・早朝に相手の家を訪問すること。

⇒よ‐うち【夜討ち】

ようち‐えん【幼稚園】エウ‥ヱン

(Kindergarten ドイツ)満3歳から小学校就学までの幼児を対象とする教育機関。ドイツ人フレーベルが創設。日本では1876年(明治9)に初めて設けられ、1926年の幼稚園令によって制度上整備された。現在は学校教育法上の学校の一つ。

⇒よう‐ち【幼稚】

ようち‐がけ【夜討掛け】

夜討ちをしかけること。謡曲、夜討曾我「ただ今夜―にかの者を討たうずるにて候」

⇒よ‐うち【夜討ち】

よう‐ちく【用畜】

子および毛・皮・脂・肉・乳などを得ることを目的として飼育する家畜。

ようちそが【夜討曾我】

①能。宮増作の直面物ひためんもの。曾我兄弟が富士の裾野で父の仇を討つ日、従者鬼王・団三郎に形見を持たせて母の許へ帰し、その夜本望を遂げる。

②河竹黙阿弥作の歌舞伎狂言「夜討曾我狩場曙かりばのあけぼの」の通称。1881年(明治14)初演。

よう‐ちゅう【幼虫】エウ‥

昆虫などの卵から孵化ふかして、まだ蛹さなぎまたは成虫とならないもの。↔成虫。→若虫わかむし

よう‐ちゅう【幼沖・幼冲】エウ‥

おさないこと。

よう‐ちゅう【陽鋳】ヤウ‥

鋳金ちゅうきんで、器物や銅板などの表面に文様や銘文を地よりも高く表す方法。鋳出いだし。

よう‐ちゅう【蛹虫】

さなぎ。

よう‐ちゅうい【要注意】エウ‥

注意し警戒する必要があること。「―人物」

よう‐ちょう【幼鳥】エウテウ

広義には雛鳥。特に巣立ちはしたが生殖齢に達してない鳥。

よう‐ちょう【羊腸】ヤウチヤウ

羊のはらわたのように、山路などの屈曲して険しいこと。つづらおり。九折。「―たる山路」

よう‐ちょう【窈窕】エウテウ

①美しくたおやかなさま。「―たる美人」

②山水・宮殿などの奥深いさま。

よう‐ちょう【膺懲】

うちこらすこと。征伐してこらすこと。「―の鉄槌てっついを下す」

よう‐ちょうおん【拗長音】エウチヤウ‥

拗音の母音が長音のもの。キャー・キュー・キョーなど。

よう‐ちん【永沈】ヤウ‥

①浄土双六すごろくで、無間むけん地獄に堕ちて以後の勝負に失格となる所。

②地獄の異称。

よう‐ちん【葉枕】エフ‥

葉柄ようへいの基部の膨れた部分。

よう‐つい【腰椎】エウ‥

脊柱を構成する椎骨のうち、胸椎につづき、仙椎の上にあるもの。5個から成る。→骨格(図)。

⇒ようつい‐せんし【腰椎穿刺】

⇒ようつい‐ますい【腰椎麻酔】

ようつい‐せんし【腰椎穿刺】エウ‥

腰部脊椎の間隙から脊髄腔内へ注射針を挿入し、脳脊髄液を採取して検査する法。

⇒よう‐つい【腰椎】

ようつい‐ますい【腰椎麻酔】エウ‥

手術の目的で、第2・第3の腰椎間に針を入れて脊髄腔内へ麻酔薬を注入し、主として下半身の知覚を麻痺させること。

⇒よう‐つい【腰椎】

よう‐つう【腰痛】エウ‥

腰のいたみ。疾患としては、椎間板ついかんばんの変性、骨粗鬆こつそしょう症・外傷・炎症・腫瘍しゅようなどの病変によって起こるが、腰筋の疲労や姿勢不良によるものも多い。〈日葡辞書〉

よう‐つぎ【用次】

用事をとりつぐこと。とりつぎ。

よう‐てい【幼帝】エウ‥

おさない天子。

よう‐てい【要諦】エウ‥

(ヨウタイとも)

①肝要なさとり。

②肝心の点。大切なところ。「民主主義の―」

よう‐てい【庸丁】

夫役ぶやくに当たる壮丁。

よう‐てい【揚程】ヤウ‥

〔機〕

①弁の押し上げられる高さ。

②ポンプの水を揚げ得る高さ。

③クレーンやホイストなどの、荷を持ち上げうる高さ。

よう‐てい【葉挺】エフ‥

(Ye Ting)中国の軍人。広東恵陽出身。北伐・南昌蜂起に参加し、のち新四軍軍長。皖南かんなん事件で国民党軍に捕らえられ、釈放後に事故死。(1896〜1946)

ようてい‐ざん【羊蹄山】ヤウ‥

北海道西部、後志しりべし地方にある成層火山。標高1898メートル。頂上に周囲約2キロメートルの火口がある。山麓はアスパラガス栽培で有名。蝦夷えぞ富士。旧称、後方羊蹄しりべし山。

羊蹄山

撮影:新海良夫

よう‐てん【要点】エウ‥

肝要な箇所。大切なところ。「―だけを話せ」「―を尽くしている」

よう‐てん【陽転】ヤウ‥

〔医〕反応が陰性から陽性に転ずること。→ツベルクリン反応

よう‐でん【瑶電】エウ‥

稀有な電光の一種。雷鳴の激しい際に、電光が空中を飛行し、破裂して消え去るもの。

ようてんき【耀天記】エウ‥

中世の神道書。1巻。日吉ひえ山王の神を説明したもので、山王神道の代表的な書。

よう‐でんき【陽電気】ヤウ‥

絹布でガラス棒を摩擦するとき、ガラス棒に生じる電気およびこれと同性質の電気の称。+プラスの符号で表す。正電気。↔陰電気

よう‐でんし【陽電子】ヤウ‥

〔理〕(positron)電子と同じ質量を有し、反対の電荷を帯びた素粒子(電子の反粒子)。ディラックが1928年理論的に存在を予言し、C.アンダーソンが1932年宇宙線の霧箱写真中にその飛跡を発見。ポジトロン。

よう‐と【用途】

使用の道。使いみち。用いどころ。「―が広い」

⇒ようと‐ちいきせい【用途地域制】

よう‐ど【用土】

植物の生育・栽培用として、肥料などの成分、粒状や排水性について、また消毒など、何らかの調整をほどこした土。一般には鉢やプランターなどに入れるものをいう。

よう‐ど【用度】

①要する費用。いりめ。かかり。入費。

②会社・官庁・学校などで、必要な事務用品などをととのえること。「―係」

よう‐とう【夭桃】エウタウ

わかわかしく美しく咲いた桃の花。

よう‐とう【洋刀】ヤウタウ

サーベルのこと。洋剣。

よう‐とう【洋灯】ヤウ‥

ランプのこと。

よう‐とう【洋島】ヤウタウ

(→)大洋島に同じ。

よう‐とう【蠅頭】

(ハエのあたまの意)極めて小さいもの、特に小さい文字をたとえるのにいう。

よう‐どう【幼童】エウ‥

おさないこども。わらべ。

よう‐どう【要道】エウダウ

大切な方法。大切な教え。

よう‐どう【揺動】エウ‥

①揺れ動くこと。揺り動かすこと。動揺。

②〔数〕(→)「ゆらぎ」2に同じ。

よう‐どう【陽道】ヤウダウ

陽の道。男子の道徳。

ようとう‐くにく【羊頭狗肉】ヤウ‥

[無門関](羊の頭を看板に出しながら実際には狗いぬの肉を売ることから)見かけが立派で実質がこれに伴わないこと。羊頭を懸かかげて狗肉を売る。

ようどう‐さくせん【陽動作戦】ヤウ‥

味方の真の企図をかくし、敵の判断を誤らせるために、わざとある行動に出て敵の注意をその方に向けさせる作戦。

よう‐とく【陽徳】ヤウ‥

①(易で)陽の徳。万物を生成させる宇宙の徳。

②世間によく知られるようになる徳行。↔陰徳

よう‐とじ【洋綴じ】ヤウトヂ

洋風に製本すること。西洋とじ。↔和綴じ

ようと‐して【杳として】エウ‥

⇒よう(杳)

ようと‐ちいきせい【用途地域制】‥ヰキ‥

都市の環境保全・利用価値向上のため、建築物の用途を地域別に制限する制度。大略、住居地域・商業地域・工業地域などに分けられる。

⇒よう‐と【用途】

よう‐とん【養豚】ヤウ‥

豚を飼育する農業経営。日本では多くの場合、子豚を生産するための繁殖経営、子豚を肥育豚に仕上げるための肥育経営、一貫経営の三つの経営形態がある。

よう‐なし【用無し】

①用のないこと。入用でないこと。無用。

②用事のないこと。ひまなこと。

よう‐なし【洋梨】ヤウ‥

西洋梨のこと。

よう‐な・し【用無し】

〔形ク〕

(一説にヤクナシ(益無)の音便ヤウナシとする)無用である。むだである。かいがない。つまらない。源氏物語末摘花「―・きすさびわざなりや」→要無し

よう‐な・し【要無し】エウ‥

〔形ク〕

(ヨウナシ(用無)と相互にまぎれ、また仮名遣の誤りとも考えられる)必要がない。無用である。つまらない。伊勢物語「身を―・きものに思ひなして」

よう‐なま【洋生】ヤウ‥

西洋風の生菓子の略称。

よう‐なりヤウ‥

(「様よう」に指定の助動詞ナリの付いたもの。活用語の連体形、また主に「の」を介して体言に付く)平安時代の仮名文脈で、漢文脈の「ごとし」に当たる語として使われた。…ようだ。

①それと似ていることを示す。例える。土佐日記「三日、海の上昨日のやうなれば舟出ださず」

②例として示す。竹取物語「鬼のやうなる者出で来て殺さんとしき」。枕草子233「をのこの目の、…金椀かなまりのやうならむも恐ろし」

③その様子であることを遠回しにいう。源氏物語若菜上「中納言などは、年若くかろがろしきやうなれど」

よう‐にく【羊肉】ヤウ‥

食用としての羊の肉。ひつじにく。→マトン→ラム

よう‐にく【葉肉】エフ‥

葉の表皮下にある部分。葉緑体を含んだ柔細胞からなり、普通、柵さく状組織と海綿状組織に分かれる。

よう‐てん【要点】エウ‥

肝要な箇所。大切なところ。「―だけを話せ」「―を尽くしている」

よう‐てん【陽転】ヤウ‥

〔医〕反応が陰性から陽性に転ずること。→ツベルクリン反応

よう‐でん【瑶電】エウ‥

稀有な電光の一種。雷鳴の激しい際に、電光が空中を飛行し、破裂して消え去るもの。

ようてんき【耀天記】エウ‥

中世の神道書。1巻。日吉ひえ山王の神を説明したもので、山王神道の代表的な書。

よう‐でんき【陽電気】ヤウ‥

絹布でガラス棒を摩擦するとき、ガラス棒に生じる電気およびこれと同性質の電気の称。+プラスの符号で表す。正電気。↔陰電気

よう‐でんし【陽電子】ヤウ‥

〔理〕(positron)電子と同じ質量を有し、反対の電荷を帯びた素粒子(電子の反粒子)。ディラックが1928年理論的に存在を予言し、C.アンダーソンが1932年宇宙線の霧箱写真中にその飛跡を発見。ポジトロン。

よう‐と【用途】

使用の道。使いみち。用いどころ。「―が広い」

⇒ようと‐ちいきせい【用途地域制】

よう‐ど【用土】

植物の生育・栽培用として、肥料などの成分、粒状や排水性について、また消毒など、何らかの調整をほどこした土。一般には鉢やプランターなどに入れるものをいう。

よう‐ど【用度】

①要する費用。いりめ。かかり。入費。

②会社・官庁・学校などで、必要な事務用品などをととのえること。「―係」

よう‐とう【夭桃】エウタウ

わかわかしく美しく咲いた桃の花。

よう‐とう【洋刀】ヤウタウ

サーベルのこと。洋剣。

よう‐とう【洋灯】ヤウ‥

ランプのこと。

よう‐とう【洋島】ヤウタウ

(→)大洋島に同じ。

よう‐とう【蠅頭】

(ハエのあたまの意)極めて小さいもの、特に小さい文字をたとえるのにいう。

よう‐どう【幼童】エウ‥

おさないこども。わらべ。

よう‐どう【要道】エウダウ

大切な方法。大切な教え。

よう‐どう【揺動】エウ‥

①揺れ動くこと。揺り動かすこと。動揺。

②〔数〕(→)「ゆらぎ」2に同じ。

よう‐どう【陽道】ヤウダウ

陽の道。男子の道徳。

ようとう‐くにく【羊頭狗肉】ヤウ‥

[無門関](羊の頭を看板に出しながら実際には狗いぬの肉を売ることから)見かけが立派で実質がこれに伴わないこと。羊頭を懸かかげて狗肉を売る。

ようどう‐さくせん【陽動作戦】ヤウ‥

味方の真の企図をかくし、敵の判断を誤らせるために、わざとある行動に出て敵の注意をその方に向けさせる作戦。

よう‐とく【陽徳】ヤウ‥

①(易で)陽の徳。万物を生成させる宇宙の徳。

②世間によく知られるようになる徳行。↔陰徳

よう‐とじ【洋綴じ】ヤウトヂ

洋風に製本すること。西洋とじ。↔和綴じ

ようと‐して【杳として】エウ‥

⇒よう(杳)

ようと‐ちいきせい【用途地域制】‥ヰキ‥

都市の環境保全・利用価値向上のため、建築物の用途を地域別に制限する制度。大略、住居地域・商業地域・工業地域などに分けられる。

⇒よう‐と【用途】

よう‐とん【養豚】ヤウ‥

豚を飼育する農業経営。日本では多くの場合、子豚を生産するための繁殖経営、子豚を肥育豚に仕上げるための肥育経営、一貫経営の三つの経営形態がある。

よう‐なし【用無し】

①用のないこと。入用でないこと。無用。

②用事のないこと。ひまなこと。

よう‐なし【洋梨】ヤウ‥

西洋梨のこと。

よう‐な・し【用無し】

〔形ク〕

(一説にヤクナシ(益無)の音便ヤウナシとする)無用である。むだである。かいがない。つまらない。源氏物語末摘花「―・きすさびわざなりや」→要無し

よう‐な・し【要無し】エウ‥

〔形ク〕

(ヨウナシ(用無)と相互にまぎれ、また仮名遣の誤りとも考えられる)必要がない。無用である。つまらない。伊勢物語「身を―・きものに思ひなして」

よう‐なま【洋生】ヤウ‥

西洋風の生菓子の略称。

よう‐なりヤウ‥

(「様よう」に指定の助動詞ナリの付いたもの。活用語の連体形、また主に「の」を介して体言に付く)平安時代の仮名文脈で、漢文脈の「ごとし」に当たる語として使われた。…ようだ。

①それと似ていることを示す。例える。土佐日記「三日、海の上昨日のやうなれば舟出ださず」

②例として示す。竹取物語「鬼のやうなる者出で来て殺さんとしき」。枕草子233「をのこの目の、…金椀かなまりのやうならむも恐ろし」

③その様子であることを遠回しにいう。源氏物語若菜上「中納言などは、年若くかろがろしきやうなれど」

よう‐にく【羊肉】ヤウ‥

食用としての羊の肉。ひつじにく。→マトン→ラム

よう‐にく【葉肉】エフ‥

葉の表皮下にある部分。葉緑体を含んだ柔細胞からなり、普通、柵さく状組織と海綿状組織に分かれる。

⇒ようすい‐いけ【用水池】

⇒ようすい‐おけ【用水桶】

⇒ようすい‐けん【用水権】

⇒ようすい‐ちえき‐けん【用水地役権】

⇒ようすい‐ぼり【用水堀】

⇒ようすい‐ろ【用水路】

よう‐すい【羊水】ヤウ‥

羊膜の内側をみたす透明な液。胎児を保護し、また分娩時に流出して出産を容易にさせる。羊膜液。

⇒ようすい‐せんし【羊水穿刺】

よう‐すい【揚水】ヤウ‥

水を上にあげること。また、汲みあげた水。

⇒ようすい‐き【揚水機】

⇒ようすいしき‐はつでん【揚水式発電】

ようすい‐いけ【用水池】

消防用水・農業用水などをためておく池。

⇒よう‐すい【用水】

ようすい‐おけ【用水桶】‥ヲケ

火災などにそなえるため、用水を貯えておく桶。

用水桶

撮影:関戸 勇

⇒ようすい‐いけ【用水池】

⇒ようすい‐おけ【用水桶】

⇒ようすい‐けん【用水権】

⇒ようすい‐ちえき‐けん【用水地役権】

⇒ようすい‐ぼり【用水堀】

⇒ようすい‐ろ【用水路】

よう‐すい【羊水】ヤウ‥

羊膜の内側をみたす透明な液。胎児を保護し、また分娩時に流出して出産を容易にさせる。羊膜液。

⇒ようすい‐せんし【羊水穿刺】

よう‐すい【揚水】ヤウ‥

水を上にあげること。また、汲みあげた水。

⇒ようすい‐き【揚水機】

⇒ようすいしき‐はつでん【揚水式発電】

ようすい‐いけ【用水池】

消防用水・農業用水などをためておく池。

⇒よう‐すい【用水】

ようすい‐おけ【用水桶】‥ヲケ

火災などにそなえるため、用水を貯えておく桶。

用水桶

撮影:関戸 勇

⇒よう‐すい【用水】

ようすい‐き【揚水機】ヤウ‥

揚水用のポンプ。

⇒よう‐すい【揚水】

ようすい‐けん【用水権】

〔法〕(→)水利権に同じ。

⇒よう‐すい【用水】

ようすいしき‐はつでん【揚水式発電】ヤウ‥

水力発電の一形式。上下2段の貯水池を結び、他の発電所の余剰電力を利用して一度使った水をポンプで上の池に押し上げ、渇水期や電力需要の高まった時に反覆利用する方式。

⇒よう‐すい【揚水】

ようすい‐せんし【羊水穿刺】ヤウ‥

羊水腔に針を刺し羊水を採取すること。各種の検査のため、妊娠4カ月頃に行う。

⇒よう‐すい【羊水】

ようすい‐ちえき‐けん【用水地役権】

〔法〕灌漑用水などを確保するため、その源泉である他人の土地に設定する地役権。

⇒よう‐すい【用水】

ようすい‐ぼり【用水堀】

用水をたたえておく堀。用水を引くための掘割。

⇒よう‐すい【用水】

ようすい‐ろ【用水路】

堰せきやポンプで河川から取水し、主に農業用水に配水する水路。第二次大戦後は、都市用水や工業用水のためのものが建設された。

⇒よう‐すい【用水】

よう‐すうじ【洋数字】ヤウ‥

(→)アラビア数字に同じ。↔漢数字

ようす‐こう【揚子江】ヤウ‥カウ

(Yanzi Jiang)長江の通称。本来は揚州付近の局部的名称。

⇒ようすこう‐わに【揚子江鰐】

ようすこう‐わに【揚子江鰐】ヤウ‥カウ‥

「アリゲーター」参照。

⇒ようす‐こう【揚子江】

ようす‐ぶ・る【様子振る】ヤウ‥

〔自五〕

もったいらしく見せかける。気どる。ようだいぶる。

⇒よう‐す【様子】

ようす‐み【様子見】ヤウ‥

(→)「模様眺め」に同じ。

⇒よう‐す【様子】

よう‐ずみ【用済み】

(ヨウスミとも)用事が済んでいらなくなること。また、その品。

ようす‐もの【様子者】ヤウ‥

姿の美しい人。

⇒よう‐す【様子】

よう・する【要する】エウ‥

〔他サ変〕[文]要す・要ず(サ変)

①そのこと、あるいはそのものを必要とする。入用である。竹取物語「かぐや姫の―・じ給ふべきなりと承りて」。「注意を―・する」「完成には3年を―・する」

②要約する。かいつまむ。「これを―・するに」

③人を道に待ち受ける。まちぶせする。

よう・する【擁する】

〔他サ変〕[文]擁す(サ変)

①いだく。かかえる。また、財産や地位を手にする、所有する。「巨万の富を―・する」

②ひきいる。引率する。「精兵を―・する」

③かばう。もりたてる。「幼君を―・する」

ようする‐に【要するに】エウ‥

〔副〕

つまるところ。かいつまんでいえば。つまり。畢竟ひっきょう。「―君の責任だ」

よう‐せい【夭逝】エウ‥

年が若くて死ぬこと。わかじに。夭折ようせつ。

よう‐せい【幼生】エウ‥

後生動物で、卵から孵化ふかし独立生活をするようになった子が、親と違う形をしている時の称。変態を経て成体となる。おたまじゃくしはカエルの幼生である類。昆虫では幼虫という。

⇒ようせい‐きかん【幼生器官】

よう‐せい【妖星】エウ‥

災害の兆しとして現れると信じられた星。彗星または特に大きい流星(火球)をいったもの。

よう‐せい【妖精】エウ‥

(fairy)西洋の伝説・物語に見える自然物の精霊。美しく親切な女性などの姿をとる。ケルトやラテン系民族に多く、各国で名は違う。仙女。

よう‐せい【要請】エウ‥

①強く請こいもとめること。必要とすること。「時局の―に応える」

②〔哲〕(postulate)公理のように自明ではないが、証明不可能な命題で、学問上または実践上、原理として承認されているもの。例えばカントは道徳命令を成立させる根拠として、自由、霊魂の不死、神の存在を理論理性によっては証明できない実践理性の要請として認めた。

よう‐せい【陽性】ヤウ‥

①積極的な性質。陽気な性質。

②検査などに対して反応を示すこと。「ツベルクリン―」

↔陰性。

⇒ようせい‐げんそ【陽性元素】

よう‐せい【養正】ヤウ‥

正義の心を養うこと。

よう‐せい【養成】ヤウ‥

養育して成長させること。養い育てること。「体力を―する」「教員を―する」

ようせい‐きかん【幼生器官】エウ‥クワン

動物の幼生の間だけ存在して成体になると消失する器官。おたまじゃくしの尾や鰓えらなど。

⇒よう‐せい【幼生】

ようせい‐げんそ【陽性元素】ヤウ‥

たやすく電子を失って陽イオンとなりやすい元素。アルカリ金属元素など。

⇒よう‐せい【陽性】

ようせい‐しょくぶつ【陽生植物】ヤウ‥

日射光のもとで生育する植物。陽樹のほか、一年草や農作物はほとんどこれに入る。↔陰生植物

ようせい‐てい【雍正帝】

清の第5代皇帝。廟号、世宗。諡号しごう、憲皇帝。諱いみなは胤禛。康

⇒よう‐すい【用水】

ようすい‐き【揚水機】ヤウ‥

揚水用のポンプ。

⇒よう‐すい【揚水】

ようすい‐けん【用水権】

〔法〕(→)水利権に同じ。

⇒よう‐すい【用水】

ようすいしき‐はつでん【揚水式発電】ヤウ‥

水力発電の一形式。上下2段の貯水池を結び、他の発電所の余剰電力を利用して一度使った水をポンプで上の池に押し上げ、渇水期や電力需要の高まった時に反覆利用する方式。

⇒よう‐すい【揚水】

ようすい‐せんし【羊水穿刺】ヤウ‥

羊水腔に針を刺し羊水を採取すること。各種の検査のため、妊娠4カ月頃に行う。

⇒よう‐すい【羊水】

ようすい‐ちえき‐けん【用水地役権】

〔法〕灌漑用水などを確保するため、その源泉である他人の土地に設定する地役権。

⇒よう‐すい【用水】

ようすい‐ぼり【用水堀】

用水をたたえておく堀。用水を引くための掘割。

⇒よう‐すい【用水】

ようすい‐ろ【用水路】

堰せきやポンプで河川から取水し、主に農業用水に配水する水路。第二次大戦後は、都市用水や工業用水のためのものが建設された。

⇒よう‐すい【用水】

よう‐すうじ【洋数字】ヤウ‥

(→)アラビア数字に同じ。↔漢数字

ようす‐こう【揚子江】ヤウ‥カウ

(Yanzi Jiang)長江の通称。本来は揚州付近の局部的名称。

⇒ようすこう‐わに【揚子江鰐】

ようすこう‐わに【揚子江鰐】ヤウ‥カウ‥

「アリゲーター」参照。

⇒ようす‐こう【揚子江】

ようす‐ぶ・る【様子振る】ヤウ‥

〔自五〕

もったいらしく見せかける。気どる。ようだいぶる。

⇒よう‐す【様子】

ようす‐み【様子見】ヤウ‥

(→)「模様眺め」に同じ。

⇒よう‐す【様子】

よう‐ずみ【用済み】

(ヨウスミとも)用事が済んでいらなくなること。また、その品。

ようす‐もの【様子者】ヤウ‥

姿の美しい人。

⇒よう‐す【様子】

よう・する【要する】エウ‥

〔他サ変〕[文]要す・要ず(サ変)

①そのこと、あるいはそのものを必要とする。入用である。竹取物語「かぐや姫の―・じ給ふべきなりと承りて」。「注意を―・する」「完成には3年を―・する」

②要約する。かいつまむ。「これを―・するに」

③人を道に待ち受ける。まちぶせする。

よう・する【擁する】

〔他サ変〕[文]擁す(サ変)

①いだく。かかえる。また、財産や地位を手にする、所有する。「巨万の富を―・する」

②ひきいる。引率する。「精兵を―・する」

③かばう。もりたてる。「幼君を―・する」

ようする‐に【要するに】エウ‥

〔副〕

つまるところ。かいつまんでいえば。つまり。畢竟ひっきょう。「―君の責任だ」

よう‐せい【夭逝】エウ‥

年が若くて死ぬこと。わかじに。夭折ようせつ。

よう‐せい【幼生】エウ‥

後生動物で、卵から孵化ふかし独立生活をするようになった子が、親と違う形をしている時の称。変態を経て成体となる。おたまじゃくしはカエルの幼生である類。昆虫では幼虫という。

⇒ようせい‐きかん【幼生器官】

よう‐せい【妖星】エウ‥

災害の兆しとして現れると信じられた星。彗星または特に大きい流星(火球)をいったもの。

よう‐せい【妖精】エウ‥

(fairy)西洋の伝説・物語に見える自然物の精霊。美しく親切な女性などの姿をとる。ケルトやラテン系民族に多く、各国で名は違う。仙女。

よう‐せい【要請】エウ‥

①強く請こいもとめること。必要とすること。「時局の―に応える」

②〔哲〕(postulate)公理のように自明ではないが、証明不可能な命題で、学問上または実践上、原理として承認されているもの。例えばカントは道徳命令を成立させる根拠として、自由、霊魂の不死、神の存在を理論理性によっては証明できない実践理性の要請として認めた。

よう‐せい【陽性】ヤウ‥

①積極的な性質。陽気な性質。

②検査などに対して反応を示すこと。「ツベルクリン―」

↔陰性。

⇒ようせい‐げんそ【陽性元素】

よう‐せい【養正】ヤウ‥

正義の心を養うこと。

よう‐せい【養成】ヤウ‥

養育して成長させること。養い育てること。「体力を―する」「教員を―する」

ようせい‐きかん【幼生器官】エウ‥クワン

動物の幼生の間だけ存在して成体になると消失する器官。おたまじゃくしの尾や鰓えらなど。

⇒よう‐せい【幼生】

ようせい‐げんそ【陽性元素】ヤウ‥

たやすく電子を失って陽イオンとなりやすい元素。アルカリ金属元素など。

⇒よう‐せい【陽性】

ようせい‐しょくぶつ【陽生植物】ヤウ‥

日射光のもとで生育する植物。陽樹のほか、一年草や農作物はほとんどこれに入る。↔陰生植物

ようせい‐てい【雍正帝】

清の第5代皇帝。廟号、世宗。諡号しごう、憲皇帝。諱いみなは胤禛。康 帝の第4子。内治に専心し、軍機処の創設、地丁銀の普及などを行なった。地方官からの密奏に皇帝の意見を加えた「雍正硃批諭旨しゅひゆし」は名高い。(在位1722〜1735)(1678〜1735)

ようぜい‐てんのう【陽成天皇】ヤウ‥ワウ

平安前期の天皇。清和天皇の第1皇子。名は貞明さだあきら。藤原基経により廃位。(在位876〜884)(868〜949)→天皇(表)

ようせいのじょおう【妖精の女王】エウ‥ヂヨワウ

(The Faerie Queene)E.スペンサーの寓意詩。1590〜96年刊。アーサー王伝説を素材とし、3万4000行余にわたる大作。妖精の女王グロリアーナに仮託されたエリザベス女王に献呈。

ようせい‐りんぴ【熔成燐肥・溶成燐肥】

燐鉱石に適当な鉱石を加えて加熱し、溶融または焼成して製造する燐酸肥料。塩基性で、火山灰地や老朽化水田に有効。

よう‐せき【容積】

①器物の中をみたしうる分量。

②立体が占めている空間の大きさ。体積。

⇒ようせき‐りつ【容積率】

よう‐せき【陽石】ヤウ‥

男根の形の石。豊穣・多産のシンボルとされた。

ようせき‐りつ【容積率】

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合。

⇒よう‐せき【容積】

よう‐せ‐ず‐は【能うせずは】

(ヨウはヨクの音便)わるくすると。ひょっとしたら。枕草子25「―うまごなども這ひありきぬべき人の親どち」

よう‐せつ【夭折】エウ‥

年が若くて死ぬこと。わかじに。夭逝。夭死。

よう‐せつ【要説】エウ‥

要点をかいつまんで説明すること。また、そのもの。多く書名に用いる。

よう‐せつ【溶接・熔接】

二つの金属の接合部を加熱溶融あるいは加圧して、結合する方法。鑞付ろうづけを含めることもある。外部から圧力を加えるものを圧接、加えないものを溶融溶接(融接)という。後者にはアーク溶接・ガス溶接・テルミット溶接などがある。ガラス・プラスチックなどにもいう。

⇒ようせつ‐ぼう【溶接棒・熔接棒】

ようせつ‐ぼう【溶接棒・熔接棒】‥バウ

アーク溶接・ガス溶接で、母材の接合部に溶融・添加される棒状の填充材。電気用とガス用とに分かれるが、普通は前者をいう。

⇒よう‐せつ【溶接・熔接】

よう‐せん【用船】

①ある物事に使用する船。

②御座船に従う厠船かわやぶね。

③(→)傭船ようせんに同じ。

よう‐せん【用箋】

手紙などを書くのに用いる紙。便箋。「事務―」

よう‐せん【用銭】

(→)用金に同じ。

よう‐せん【洋船】ヤウ‥

西洋風の船。

よう‐せん【涌泉・湧泉】

⇒ゆうせん

よう‐せん【葉尖・葉先】エフ‥

葉の先端部。植物の種類によってそれぞれ特徴的な形をもつ。葉端。葉頂。

ようせん【陽泉】ヤウ‥

(Yangquan)中国山西省東部の都市。旧称、平定。中国最大の無煙炭の産地で、石炭工業都市。人口65万5千(2000)。

よう‐せん【傭船・用船】

①船舶の一部または全部(船員を含めて)を運送用のために借り入れること。また、その船。チャーター船。

②(→)御用船ごようせんに同じ。

⇒ようせん‐けいやく【傭船契約】

よう‐せん【傭銭】

やとい人の賃銭。やといちん。

よう‐せん【溶銑・熔銑】

銑鉄をとかすこと。とけた銑鉄。

⇒ようせん‐ろ【溶銑炉・熔銑炉】

よう‐ぜん【杳然】エウ‥

はるかに遠いさま。

よう‐ぜん【窅然】エウ‥

(「窅」は奥深いの意)嘆いてぼんやりするさま。憂愁の色を深くたたえたさま。奥の細道「其の気色―として美人の顔かんばせを粧ふ」

よう‐ぜん【窈然】エウ‥

奥深いさま。深くて暗いさま。

よう‐ぜん【黝然】

「ゆうぜん」の誤読。三宅青軒、鉄扇「岩穴の側へ行き見れば―として暗き巌洞」

ようせん‐けいやく【傭船契約】

海上運送契約で、船舶所有者が船の全部または一部を相手方(傭船者)に貸し切って物品運送を引き受け、相手方がその運送費を支払う契約。↔個品運送契約

⇒よう‐せん【傭船・用船】

よう‐せんぽう【陽旋法】ヤウ‥パフ

〔音〕陽音階の古称。陽旋。↔陰旋法

ようせん‐ろ【溶銑炉・熔銑炉】

鋳鉄を溶融する簡単な炉。材料は炉頂から投入し、装入後点火送風し、とけた地金は底部から出る。固定式・開底式・湯溜式に分かれる。こしき。キューポラ。

⇒よう‐せん【溶銑・熔銑】

よう‐そ【沃素・ヨウ素】エウ‥

(iodine)ハロゲン族元素の一種。元素記号I 原子番号53。原子量126.9。海藻類・海産動物中に有機化合物として存在。工業的には地下鹹水かんすい中の沃化物から製造する。金属光沢を持つ紫黒色の鱗片状結晶。昇華しやすく、蒸気は紫色。四塩化炭素・二硫化炭素などには紫色、アルコール・エーテルには褐色に溶ける。水にはほとんど溶けないが、沃化カリウム水溶液には溶ける。医薬品・染料などの製造に用いる。ヨード。ヨジウム。

⇒ようそ‐か【沃素価】

よう‐そ【要素】エウ‥

①事物の成立・効力などに必要不可欠な根本的条件。エレメント。「構成―」

②それ以上簡単なものに分析のできないもの。

③〔法〕具体的な法律行為または意思表示の内容中、その表意者にとって重要な意義を持つ部分。錯誤があれば無効となる。

よう‐そ【壅阻】

壅塞阻止ようそくそしの略。

よう‐そ【癰疽】

危険なできもの。浅くて大きいものを「癰」、深くて悪性なものを「疽」という。日本霊異記下「癭

帝の第4子。内治に専心し、軍機処の創設、地丁銀の普及などを行なった。地方官からの密奏に皇帝の意見を加えた「雍正硃批諭旨しゅひゆし」は名高い。(在位1722〜1735)(1678〜1735)

ようぜい‐てんのう【陽成天皇】ヤウ‥ワウ

平安前期の天皇。清和天皇の第1皇子。名は貞明さだあきら。藤原基経により廃位。(在位876〜884)(868〜949)→天皇(表)

ようせいのじょおう【妖精の女王】エウ‥ヂヨワウ

(The Faerie Queene)E.スペンサーの寓意詩。1590〜96年刊。アーサー王伝説を素材とし、3万4000行余にわたる大作。妖精の女王グロリアーナに仮託されたエリザベス女王に献呈。

ようせい‐りんぴ【熔成燐肥・溶成燐肥】

燐鉱石に適当な鉱石を加えて加熱し、溶融または焼成して製造する燐酸肥料。塩基性で、火山灰地や老朽化水田に有効。

よう‐せき【容積】

①器物の中をみたしうる分量。

②立体が占めている空間の大きさ。体積。

⇒ようせき‐りつ【容積率】

よう‐せき【陽石】ヤウ‥

男根の形の石。豊穣・多産のシンボルとされた。

ようせき‐りつ【容積率】

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合。

⇒よう‐せき【容積】

よう‐せ‐ず‐は【能うせずは】

(ヨウはヨクの音便)わるくすると。ひょっとしたら。枕草子25「―うまごなども這ひありきぬべき人の親どち」

よう‐せつ【夭折】エウ‥

年が若くて死ぬこと。わかじに。夭逝。夭死。

よう‐せつ【要説】エウ‥

要点をかいつまんで説明すること。また、そのもの。多く書名に用いる。

よう‐せつ【溶接・熔接】

二つの金属の接合部を加熱溶融あるいは加圧して、結合する方法。鑞付ろうづけを含めることもある。外部から圧力を加えるものを圧接、加えないものを溶融溶接(融接)という。後者にはアーク溶接・ガス溶接・テルミット溶接などがある。ガラス・プラスチックなどにもいう。

⇒ようせつ‐ぼう【溶接棒・熔接棒】

ようせつ‐ぼう【溶接棒・熔接棒】‥バウ

アーク溶接・ガス溶接で、母材の接合部に溶融・添加される棒状の填充材。電気用とガス用とに分かれるが、普通は前者をいう。

⇒よう‐せつ【溶接・熔接】

よう‐せん【用船】

①ある物事に使用する船。

②御座船に従う厠船かわやぶね。

③(→)傭船ようせんに同じ。

よう‐せん【用箋】

手紙などを書くのに用いる紙。便箋。「事務―」

よう‐せん【用銭】

(→)用金に同じ。

よう‐せん【洋船】ヤウ‥

西洋風の船。

よう‐せん【涌泉・湧泉】

⇒ゆうせん

よう‐せん【葉尖・葉先】エフ‥

葉の先端部。植物の種類によってそれぞれ特徴的な形をもつ。葉端。葉頂。

ようせん【陽泉】ヤウ‥

(Yangquan)中国山西省東部の都市。旧称、平定。中国最大の無煙炭の産地で、石炭工業都市。人口65万5千(2000)。

よう‐せん【傭船・用船】

①船舶の一部または全部(船員を含めて)を運送用のために借り入れること。また、その船。チャーター船。

②(→)御用船ごようせんに同じ。

⇒ようせん‐けいやく【傭船契約】

よう‐せん【傭銭】

やとい人の賃銭。やといちん。

よう‐せん【溶銑・熔銑】

銑鉄をとかすこと。とけた銑鉄。

⇒ようせん‐ろ【溶銑炉・熔銑炉】

よう‐ぜん【杳然】エウ‥

はるかに遠いさま。

よう‐ぜん【窅然】エウ‥

(「窅」は奥深いの意)嘆いてぼんやりするさま。憂愁の色を深くたたえたさま。奥の細道「其の気色―として美人の顔かんばせを粧ふ」

よう‐ぜん【窈然】エウ‥

奥深いさま。深くて暗いさま。

よう‐ぜん【黝然】

「ゆうぜん」の誤読。三宅青軒、鉄扇「岩穴の側へ行き見れば―として暗き巌洞」

ようせん‐けいやく【傭船契約】

海上運送契約で、船舶所有者が船の全部または一部を相手方(傭船者)に貸し切って物品運送を引き受け、相手方がその運送費を支払う契約。↔個品運送契約

⇒よう‐せん【傭船・用船】

よう‐せんぽう【陽旋法】ヤウ‥パフ

〔音〕陽音階の古称。陽旋。↔陰旋法

ようせん‐ろ【溶銑炉・熔銑炉】

鋳鉄を溶融する簡単な炉。材料は炉頂から投入し、装入後点火送風し、とけた地金は底部から出る。固定式・開底式・湯溜式に分かれる。こしき。キューポラ。

⇒よう‐せん【溶銑・熔銑】

よう‐そ【沃素・ヨウ素】エウ‥

(iodine)ハロゲン族元素の一種。元素記号I 原子番号53。原子量126.9。海藻類・海産動物中に有機化合物として存在。工業的には地下鹹水かんすい中の沃化物から製造する。金属光沢を持つ紫黒色の鱗片状結晶。昇華しやすく、蒸気は紫色。四塩化炭素・二硫化炭素などには紫色、アルコール・エーテルには褐色に溶ける。水にはほとんど溶けないが、沃化カリウム水溶液には溶ける。医薬品・染料などの製造に用いる。ヨード。ヨジウム。

⇒ようそ‐か【沃素価】

よう‐そ【要素】エウ‥

①事物の成立・効力などに必要不可欠な根本的条件。エレメント。「構成―」

②それ以上簡単なものに分析のできないもの。

③〔法〕具体的な法律行為または意思表示の内容中、その表意者にとって重要な意義を持つ部分。錯誤があれば無効となる。

よう‐そ【壅阻】

壅塞阻止ようそくそしの略。

よう‐そ【癰疽】

危険なできもの。浅くて大きいものを「癰」、深くて悪性なものを「疽」という。日本霊異記下「癭 ようそくの―、自然に口開き」

よう‐ぞ【善うぞ】

(ヨクゾの音便)人の来訪を迎える時に言う語。ようこそ。浄瑠璃、心中重井筒「やあ徳兵衛、―、―」

よう‐そう【洋装】ヤウサウ

①洋服を着ること。また、その服装。主に女性の服装にいう。

②洋風の装本。「―本」

↔和装

よう‐そう【様相】ヤウサウ

①有様。状態。「深刻な―を呈する」

②〔哲〕(modality)可能的であるか、現実的であるか、必然的であるかという見地から見た事物のあり方。カントは判断をこの見地から蓋然的・実然的・必然的に分け、その根底にある思考形式として可能性・現実性・必然性という様相の範疇を考えた。

⇒ようそう‐ろんりがく【様相論理学】

よう‐ぞう【影像】ヤウザウ

(ヨウは呉音)

⇒えいぞう

ようそう‐ろんりがく【様相論理学】ヤウサウ‥

(modallogic)可能性・必然性・蓋然性などの様相概念を扱う論理学。萌芽はアリストテレスに見られるが、現代ではアメリカの哲学者ルイス(C. I. Lewis1883〜1964)が記号論理学の立場から形式化を行い、クリプキ(S. A. Kripke1940〜)が可能世界意味論を導入し、発展。→多値論理学

⇒よう‐そう【様相】

ようそ‐か【沃素価】エウ‥

油脂100グラムが吸収するヨウ素のグラム数。この値が大きい脂肪酸は、不飽和脂肪酸を多く含み、不飽和度が高い。沃素価100以下を不乾性油、100〜130を半乾性油、130以上を乾性油という。

⇒よう‐そ【沃素・ヨウ素】

よう‐そく【壅塞】

ふさぐこと。また、ふさがること。

⇒ようそく‐そし【壅塞阻止】

よう‐ぞく【庸俗】

凡庸なこと。また、その人。

ようそく‐そし【壅塞阻止】

ふさぎはばむこと。ふさぎへだてること。壅阻。

⇒よう‐そく【壅塞】

よう‐そふ【養祖父】ヤウ‥

養親の父。

よう‐そぼ【養祖母】ヤウ‥

養親の母。

よう‐そろ【宜候・良候】

①舟人のかけ声。また、はやし声。

②操船で、取舵とりかじ・面舵おもかじの必要はなく、真っ直ぐに進めという場合の命令語。

よう‐そん【養鱒】ヤウ‥

マスを養殖すること。

ようぞん‐さんそ【溶存酸素】

(dissolved oxygen)水中に溶け込んでいる酸素。河川・湖沼などの水質汚染を示す指標の一つ。ppmで表す。略称DO

よう‐だ【様だ】ヤウ‥

〔助動〕

体言ヨウ(様)に指定の助動詞ダの付いたもの。体言に格助詞「の」の付いた形、用言の連体形、連体詞に接続する。丁寧には「ようです」を用いる。[活用]ようだろ/ようだっ・ようで・ように/ようだ/ような/ようなら/○。

①比況を表す。…に似ている。…と同じである。…のごとくである。「盆のような月」

②例示を表す。「君のような悪者にはなれない」

③推定、または不確実な断定を表す。「山は荒れているようだ」「着いたようだ」

④婉曲な表現に用いる。「以上のような次第です」

⑤目標・目的を示す。「時間に遅れないようにする」

→よう(様)9

よう‐たい【拗体】エウ‥

(オウタイとも)漢詩の近体詩で、平仄ひょうそくの規則に合わないもの。絶句・律詩の変格の詩体。

よう‐たい【要諦】エウ‥

⇒ようてい

よう‐たい【溶体】

二つ以上の物質の均一な混合体で、機械的な方法で分離し得ないもの。液体状の溶体を溶液、固体状の溶体を固溶体という。

よう‐たい【腰帯】エウ‥

①朝服用の革製の帯。革帯かくたい。こしおび。

②〔生〕(→)下肢帯かしたいに同じ。↔肩帯

よう‐たい【様態】ヤウ‥

①物の存在や行動のさま。状態。様相。「生活の―」

②文法で、「そうだ」のように、想像など不確定な言い方のこと。

③〔哲〕(modus ラテン)デカルト・スピノザ以来、近代哲学において与えられた独特な意味では、実体の変化してゆくかりそめの形態、従って実体の非本質的な状態のこと。偶有性。

よう‐だい【容体・容態】

(ヨウタイとも)

①外面に現れた様子。身なり。ありさま。様体。浜松中納言物語4「頭つき、―、…世に知らずをかしげにて」

②病気や怪我の様子。病状。「―が悪化する」

③〔法〕人の精神作用に基づく現象の総称。意思表示などの行為と善意などの意識過程を含む。

⇒ようだい‐がき【容体書】

⇒ようだい‐ぶ・る【容体振る】

よう‐だい【煬帝】ヤウ‥

隋の第2代皇帝。楊堅の次子。名は広。煬帝は諡号しごう。大運河などの土木を起こし、突厥とっけつを懐柔し、吐谷渾とよくこん・林邑りんゆうを討ち、諸国を朝貢させたが、高句麗遠征に失敗、遂に各地の反乱を招き、江都(揚州)でその臣宇文化及うぶんかきゅうらに殺された。(在位604〜618)(569〜618)

よう‐だい【様体】ヤウ‥

①すがた。姿態。なりふり。蜻蛉日記下「かしらつきをかしげにて、―いとあてはかなり」

②ありさま。状態。様相。大鏡師尹「事の―は…よのつねの東宮のやうにもなく」

③いかにもそれらしい様子をすること。もったいぶること。好色五人女2「我が家の裏なる草花見るさへかく―なり」

よう‐だい【瑶台】エウ‥

①[張衡、東京賦]玉で飾った美しい高殿。

②[楚辞、離騒]仙人の住む所。転じて、月の異称。

ようだい‐がき【容体書】

病状を記したかきつけ。

⇒よう‐だい【容体・容態】

ようだい‐ぶ・る【容体振る】

〔自五〕

ことさらに重々しくよそおう。もったいぶる。きどる。

⇒よう‐だい【容体・容態】

よう‐だこ【洋凧】ヤウ‥

洋風のたこ。カイト。

よう‐たし【用足し・用達】

①用をたすこと。用事をすること。「ちょっと―に出る」

②大小便をすること。

③江戸幕府で、大奥の用品を買い上げる職。広敷用達ひろしきようたし。

④官庁などに出入りして品物を納める商人。御用商人。「宮内庁御―」

よう‐だつ【溶脱】

土壌中の水溶性物質が雨水・浸透水などに溶けて流れ出たり下層に移動したりすること。

よう‐だ・つ【用立つ】

[一]〔自五〕

用に立つ。使用にたえる。やくだつ。

[二]〔他下二〕

⇒ようだてる(下一)

よう‐だ・てる【用立てる】

〔他下一〕[文]ようだ・つ(下二)

①用に立たせる。役立たせる。

②特に、金銭を他人の用に供する。たてかえる。貸与する。

よう‐だん【用談】

用件についての話合い。用向きの話。「―中」

よう‐だん【要談】エウ‥

重要な事柄についての話合い。「―に入る」

よう‐だんす【用箪笥】

身の回りの物を入れておく小形の箪笥。

よう‐だんす【洋箪笥】ヤウ‥

洋服を吊るして収める箪笥。

よ‐うち【夜討ち】

①夜、不意に敵を襲い撃つこと。夜駆け。よぜめ。夜襲。平家物語12「―にも昼戦ひにも義経たやすう討つべき者は日本国には覚えぬものを」。「―をかける」↔朝駆け。

②夜、人家を襲って財宝を盗むこと。また、その盗賊。夜盗。謡曲、烏帽子折「このあたりの悪党ども聞きつけ、―討たうずるよし」

⇒ようち‐あさがけ【夜討ち朝駆け】

⇒ようち‐がけ【夜討掛け】

よう‐ち【幼稚】エウ‥

①おさないこと。幼少。

②考えや技術が、未熟なこと。「―なやり方」

⇒ようち‐えん【幼稚園】

よう‐ち【用地】

ある事に使用する土地。「工場―」

よう‐ち【要地】エウ‥

重要な地域、または地点。「交通の―」

よう‐ち【揚地】ヤウ‥

陸あげする地。

ようち‐あさがけ【夜討ち朝駆け】

①夜討ちと朝駆け。敵を攻めるのに急なさま。

②俗に、記者が取材のために深夜・早朝に相手の家を訪問すること。

⇒よ‐うち【夜討ち】

ようち‐えん【幼稚園】エウ‥ヱン

(Kindergarten ドイツ)満3歳から小学校就学までの幼児を対象とする教育機関。ドイツ人フレーベルが創設。日本では1876年(明治9)に初めて設けられ、1926年の幼稚園令によって制度上整備された。現在は学校教育法上の学校の一つ。

⇒よう‐ち【幼稚】

ようち‐がけ【夜討掛け】

夜討ちをしかけること。謡曲、夜討曾我「ただ今夜―にかの者を討たうずるにて候」

⇒よ‐うち【夜討ち】

よう‐ちく【用畜】

子および毛・皮・脂・肉・乳などを得ることを目的として飼育する家畜。

ようちそが【夜討曾我】

①能。宮増作の直面物ひためんもの。曾我兄弟が富士の裾野で父の仇を討つ日、従者鬼王・団三郎に形見を持たせて母の許へ帰し、その夜本望を遂げる。

②河竹黙阿弥作の歌舞伎狂言「夜討曾我狩場曙かりばのあけぼの」の通称。1881年(明治14)初演。

よう‐ちゅう【幼虫】エウ‥

昆虫などの卵から孵化ふかして、まだ蛹さなぎまたは成虫とならないもの。↔成虫。→若虫わかむし

よう‐ちゅう【幼沖・幼冲】エウ‥

おさないこと。

よう‐ちゅう【陽鋳】ヤウ‥

鋳金ちゅうきんで、器物や銅板などの表面に文様や銘文を地よりも高く表す方法。鋳出いだし。

よう‐ちゅう【蛹虫】

さなぎ。

よう‐ちゅうい【要注意】エウ‥

注意し警戒する必要があること。「―人物」

よう‐ちょう【幼鳥】エウテウ

広義には雛鳥。特に巣立ちはしたが生殖齢に達してない鳥。

よう‐ちょう【羊腸】ヤウチヤウ

羊のはらわたのように、山路などの屈曲して険しいこと。つづらおり。九折。「―たる山路」

よう‐ちょう【窈窕】エウテウ

①美しくたおやかなさま。「―たる美人」

②山水・宮殿などの奥深いさま。

よう‐ちょう【膺懲】

うちこらすこと。征伐してこらすこと。「―の鉄槌てっついを下す」

よう‐ちょうおん【拗長音】エウチヤウ‥

拗音の母音が長音のもの。キャー・キュー・キョーなど。

よう‐ちん【永沈】ヤウ‥

①浄土双六すごろくで、無間むけん地獄に堕ちて以後の勝負に失格となる所。

②地獄の異称。

よう‐ちん【葉枕】エフ‥

葉柄ようへいの基部の膨れた部分。

よう‐つい【腰椎】エウ‥

脊柱を構成する椎骨のうち、胸椎につづき、仙椎の上にあるもの。5個から成る。→骨格(図)。

⇒ようつい‐せんし【腰椎穿刺】

⇒ようつい‐ますい【腰椎麻酔】

ようつい‐せんし【腰椎穿刺】エウ‥

腰部脊椎の間隙から脊髄腔内へ注射針を挿入し、脳脊髄液を採取して検査する法。

⇒よう‐つい【腰椎】

ようつい‐ますい【腰椎麻酔】エウ‥

手術の目的で、第2・第3の腰椎間に針を入れて脊髄腔内へ麻酔薬を注入し、主として下半身の知覚を麻痺させること。

⇒よう‐つい【腰椎】

よう‐つう【腰痛】エウ‥

腰のいたみ。疾患としては、椎間板ついかんばんの変性、骨粗鬆こつそしょう症・外傷・炎症・腫瘍しゅようなどの病変によって起こるが、腰筋の疲労や姿勢不良によるものも多い。〈日葡辞書〉

よう‐つぎ【用次】

用事をとりつぐこと。とりつぎ。

よう‐てい【幼帝】エウ‥

おさない天子。

よう‐てい【要諦】エウ‥

(ヨウタイとも)

①肝要なさとり。

②肝心の点。大切なところ。「民主主義の―」

よう‐てい【庸丁】

夫役ぶやくに当たる壮丁。

よう‐てい【揚程】ヤウ‥

〔機〕

①弁の押し上げられる高さ。

②ポンプの水を揚げ得る高さ。

③クレーンやホイストなどの、荷を持ち上げうる高さ。

よう‐てい【葉挺】エフ‥

(Ye Ting)中国の軍人。広東恵陽出身。北伐・南昌蜂起に参加し、のち新四軍軍長。皖南かんなん事件で国民党軍に捕らえられ、釈放後に事故死。(1896〜1946)

ようてい‐ざん【羊蹄山】ヤウ‥

北海道西部、後志しりべし地方にある成層火山。標高1898メートル。頂上に周囲約2キロメートルの火口がある。山麓はアスパラガス栽培で有名。蝦夷えぞ富士。旧称、後方羊蹄しりべし山。

羊蹄山

撮影:新海良夫

ようそくの―、自然に口開き」

よう‐ぞ【善うぞ】

(ヨクゾの音便)人の来訪を迎える時に言う語。ようこそ。浄瑠璃、心中重井筒「やあ徳兵衛、―、―」

よう‐そう【洋装】ヤウサウ

①洋服を着ること。また、その服装。主に女性の服装にいう。

②洋風の装本。「―本」

↔和装

よう‐そう【様相】ヤウサウ

①有様。状態。「深刻な―を呈する」

②〔哲〕(modality)可能的であるか、現実的であるか、必然的であるかという見地から見た事物のあり方。カントは判断をこの見地から蓋然的・実然的・必然的に分け、その根底にある思考形式として可能性・現実性・必然性という様相の範疇を考えた。

⇒ようそう‐ろんりがく【様相論理学】

よう‐ぞう【影像】ヤウザウ

(ヨウは呉音)

⇒えいぞう

ようそう‐ろんりがく【様相論理学】ヤウサウ‥

(modallogic)可能性・必然性・蓋然性などの様相概念を扱う論理学。萌芽はアリストテレスに見られるが、現代ではアメリカの哲学者ルイス(C. I. Lewis1883〜1964)が記号論理学の立場から形式化を行い、クリプキ(S. A. Kripke1940〜)が可能世界意味論を導入し、発展。→多値論理学

⇒よう‐そう【様相】

ようそ‐か【沃素価】エウ‥

油脂100グラムが吸収するヨウ素のグラム数。この値が大きい脂肪酸は、不飽和脂肪酸を多く含み、不飽和度が高い。沃素価100以下を不乾性油、100〜130を半乾性油、130以上を乾性油という。

⇒よう‐そ【沃素・ヨウ素】

よう‐そく【壅塞】

ふさぐこと。また、ふさがること。

⇒ようそく‐そし【壅塞阻止】

よう‐ぞく【庸俗】

凡庸なこと。また、その人。

ようそく‐そし【壅塞阻止】

ふさぎはばむこと。ふさぎへだてること。壅阻。

⇒よう‐そく【壅塞】

よう‐そふ【養祖父】ヤウ‥

養親の父。

よう‐そぼ【養祖母】ヤウ‥

養親の母。

よう‐そろ【宜候・良候】

①舟人のかけ声。また、はやし声。

②操船で、取舵とりかじ・面舵おもかじの必要はなく、真っ直ぐに進めという場合の命令語。

よう‐そん【養鱒】ヤウ‥

マスを養殖すること。

ようぞん‐さんそ【溶存酸素】

(dissolved oxygen)水中に溶け込んでいる酸素。河川・湖沼などの水質汚染を示す指標の一つ。ppmで表す。略称DO

よう‐だ【様だ】ヤウ‥

〔助動〕

体言ヨウ(様)に指定の助動詞ダの付いたもの。体言に格助詞「の」の付いた形、用言の連体形、連体詞に接続する。丁寧には「ようです」を用いる。[活用]ようだろ/ようだっ・ようで・ように/ようだ/ような/ようなら/○。

①比況を表す。…に似ている。…と同じである。…のごとくである。「盆のような月」

②例示を表す。「君のような悪者にはなれない」

③推定、または不確実な断定を表す。「山は荒れているようだ」「着いたようだ」

④婉曲な表現に用いる。「以上のような次第です」

⑤目標・目的を示す。「時間に遅れないようにする」

→よう(様)9

よう‐たい【拗体】エウ‥

(オウタイとも)漢詩の近体詩で、平仄ひょうそくの規則に合わないもの。絶句・律詩の変格の詩体。

よう‐たい【要諦】エウ‥

⇒ようてい

よう‐たい【溶体】

二つ以上の物質の均一な混合体で、機械的な方法で分離し得ないもの。液体状の溶体を溶液、固体状の溶体を固溶体という。

よう‐たい【腰帯】エウ‥

①朝服用の革製の帯。革帯かくたい。こしおび。

②〔生〕(→)下肢帯かしたいに同じ。↔肩帯

よう‐たい【様態】ヤウ‥

①物の存在や行動のさま。状態。様相。「生活の―」

②文法で、「そうだ」のように、想像など不確定な言い方のこと。

③〔哲〕(modus ラテン)デカルト・スピノザ以来、近代哲学において与えられた独特な意味では、実体の変化してゆくかりそめの形態、従って実体の非本質的な状態のこと。偶有性。

よう‐だい【容体・容態】

(ヨウタイとも)

①外面に現れた様子。身なり。ありさま。様体。浜松中納言物語4「頭つき、―、…世に知らずをかしげにて」

②病気や怪我の様子。病状。「―が悪化する」

③〔法〕人の精神作用に基づく現象の総称。意思表示などの行為と善意などの意識過程を含む。

⇒ようだい‐がき【容体書】

⇒ようだい‐ぶ・る【容体振る】

よう‐だい【煬帝】ヤウ‥

隋の第2代皇帝。楊堅の次子。名は広。煬帝は諡号しごう。大運河などの土木を起こし、突厥とっけつを懐柔し、吐谷渾とよくこん・林邑りんゆうを討ち、諸国を朝貢させたが、高句麗遠征に失敗、遂に各地の反乱を招き、江都(揚州)でその臣宇文化及うぶんかきゅうらに殺された。(在位604〜618)(569〜618)

よう‐だい【様体】ヤウ‥

①すがた。姿態。なりふり。蜻蛉日記下「かしらつきをかしげにて、―いとあてはかなり」

②ありさま。状態。様相。大鏡師尹「事の―は…よのつねの東宮のやうにもなく」

③いかにもそれらしい様子をすること。もったいぶること。好色五人女2「我が家の裏なる草花見るさへかく―なり」

よう‐だい【瑶台】エウ‥

①[張衡、東京賦]玉で飾った美しい高殿。

②[楚辞、離騒]仙人の住む所。転じて、月の異称。

ようだい‐がき【容体書】

病状を記したかきつけ。

⇒よう‐だい【容体・容態】

ようだい‐ぶ・る【容体振る】

〔自五〕

ことさらに重々しくよそおう。もったいぶる。きどる。

⇒よう‐だい【容体・容態】

よう‐だこ【洋凧】ヤウ‥

洋風のたこ。カイト。

よう‐たし【用足し・用達】

①用をたすこと。用事をすること。「ちょっと―に出る」

②大小便をすること。

③江戸幕府で、大奥の用品を買い上げる職。広敷用達ひろしきようたし。

④官庁などに出入りして品物を納める商人。御用商人。「宮内庁御―」

よう‐だつ【溶脱】

土壌中の水溶性物質が雨水・浸透水などに溶けて流れ出たり下層に移動したりすること。

よう‐だ・つ【用立つ】

[一]〔自五〕

用に立つ。使用にたえる。やくだつ。

[二]〔他下二〕

⇒ようだてる(下一)

よう‐だ・てる【用立てる】

〔他下一〕[文]ようだ・つ(下二)

①用に立たせる。役立たせる。

②特に、金銭を他人の用に供する。たてかえる。貸与する。

よう‐だん【用談】

用件についての話合い。用向きの話。「―中」

よう‐だん【要談】エウ‥

重要な事柄についての話合い。「―に入る」

よう‐だんす【用箪笥】

身の回りの物を入れておく小形の箪笥。

よう‐だんす【洋箪笥】ヤウ‥

洋服を吊るして収める箪笥。

よ‐うち【夜討ち】

①夜、不意に敵を襲い撃つこと。夜駆け。よぜめ。夜襲。平家物語12「―にも昼戦ひにも義経たやすう討つべき者は日本国には覚えぬものを」。「―をかける」↔朝駆け。

②夜、人家を襲って財宝を盗むこと。また、その盗賊。夜盗。謡曲、烏帽子折「このあたりの悪党ども聞きつけ、―討たうずるよし」

⇒ようち‐あさがけ【夜討ち朝駆け】

⇒ようち‐がけ【夜討掛け】

よう‐ち【幼稚】エウ‥

①おさないこと。幼少。

②考えや技術が、未熟なこと。「―なやり方」

⇒ようち‐えん【幼稚園】

よう‐ち【用地】

ある事に使用する土地。「工場―」

よう‐ち【要地】エウ‥

重要な地域、または地点。「交通の―」

よう‐ち【揚地】ヤウ‥

陸あげする地。

ようち‐あさがけ【夜討ち朝駆け】

①夜討ちと朝駆け。敵を攻めるのに急なさま。

②俗に、記者が取材のために深夜・早朝に相手の家を訪問すること。

⇒よ‐うち【夜討ち】

ようち‐えん【幼稚園】エウ‥ヱン

(Kindergarten ドイツ)満3歳から小学校就学までの幼児を対象とする教育機関。ドイツ人フレーベルが創設。日本では1876年(明治9)に初めて設けられ、1926年の幼稚園令によって制度上整備された。現在は学校教育法上の学校の一つ。

⇒よう‐ち【幼稚】

ようち‐がけ【夜討掛け】

夜討ちをしかけること。謡曲、夜討曾我「ただ今夜―にかの者を討たうずるにて候」

⇒よ‐うち【夜討ち】

よう‐ちく【用畜】

子および毛・皮・脂・肉・乳などを得ることを目的として飼育する家畜。

ようちそが【夜討曾我】

①能。宮増作の直面物ひためんもの。曾我兄弟が富士の裾野で父の仇を討つ日、従者鬼王・団三郎に形見を持たせて母の許へ帰し、その夜本望を遂げる。

②河竹黙阿弥作の歌舞伎狂言「夜討曾我狩場曙かりばのあけぼの」の通称。1881年(明治14)初演。

よう‐ちゅう【幼虫】エウ‥

昆虫などの卵から孵化ふかして、まだ蛹さなぎまたは成虫とならないもの。↔成虫。→若虫わかむし

よう‐ちゅう【幼沖・幼冲】エウ‥

おさないこと。

よう‐ちゅう【陽鋳】ヤウ‥

鋳金ちゅうきんで、器物や銅板などの表面に文様や銘文を地よりも高く表す方法。鋳出いだし。

よう‐ちゅう【蛹虫】

さなぎ。

よう‐ちゅうい【要注意】エウ‥

注意し警戒する必要があること。「―人物」

よう‐ちょう【幼鳥】エウテウ

広義には雛鳥。特に巣立ちはしたが生殖齢に達してない鳥。

よう‐ちょう【羊腸】ヤウチヤウ

羊のはらわたのように、山路などの屈曲して険しいこと。つづらおり。九折。「―たる山路」

よう‐ちょう【窈窕】エウテウ

①美しくたおやかなさま。「―たる美人」

②山水・宮殿などの奥深いさま。

よう‐ちょう【膺懲】

うちこらすこと。征伐してこらすこと。「―の鉄槌てっついを下す」

よう‐ちょうおん【拗長音】エウチヤウ‥

拗音の母音が長音のもの。キャー・キュー・キョーなど。

よう‐ちん【永沈】ヤウ‥

①浄土双六すごろくで、無間むけん地獄に堕ちて以後の勝負に失格となる所。

②地獄の異称。

よう‐ちん【葉枕】エフ‥

葉柄ようへいの基部の膨れた部分。

よう‐つい【腰椎】エウ‥

脊柱を構成する椎骨のうち、胸椎につづき、仙椎の上にあるもの。5個から成る。→骨格(図)。

⇒ようつい‐せんし【腰椎穿刺】

⇒ようつい‐ますい【腰椎麻酔】

ようつい‐せんし【腰椎穿刺】エウ‥

腰部脊椎の間隙から脊髄腔内へ注射針を挿入し、脳脊髄液を採取して検査する法。

⇒よう‐つい【腰椎】

ようつい‐ますい【腰椎麻酔】エウ‥

手術の目的で、第2・第3の腰椎間に針を入れて脊髄腔内へ麻酔薬を注入し、主として下半身の知覚を麻痺させること。

⇒よう‐つい【腰椎】

よう‐つう【腰痛】エウ‥

腰のいたみ。疾患としては、椎間板ついかんばんの変性、骨粗鬆こつそしょう症・外傷・炎症・腫瘍しゅようなどの病変によって起こるが、腰筋の疲労や姿勢不良によるものも多い。〈日葡辞書〉

よう‐つぎ【用次】

用事をとりつぐこと。とりつぎ。

よう‐てい【幼帝】エウ‥

おさない天子。

よう‐てい【要諦】エウ‥

(ヨウタイとも)

①肝要なさとり。

②肝心の点。大切なところ。「民主主義の―」

よう‐てい【庸丁】

夫役ぶやくに当たる壮丁。

よう‐てい【揚程】ヤウ‥

〔機〕

①弁の押し上げられる高さ。

②ポンプの水を揚げ得る高さ。

③クレーンやホイストなどの、荷を持ち上げうる高さ。

よう‐てい【葉挺】エフ‥

(Ye Ting)中国の軍人。広東恵陽出身。北伐・南昌蜂起に参加し、のち新四軍軍長。皖南かんなん事件で国民党軍に捕らえられ、釈放後に事故死。(1896〜1946)

ようてい‐ざん【羊蹄山】ヤウ‥

北海道西部、後志しりべし地方にある成層火山。標高1898メートル。頂上に周囲約2キロメートルの火口がある。山麓はアスパラガス栽培で有名。蝦夷えぞ富士。旧称、後方羊蹄しりべし山。

羊蹄山

撮影:新海良夫

よう‐てん【要点】エウ‥

肝要な箇所。大切なところ。「―だけを話せ」「―を尽くしている」

よう‐てん【陽転】ヤウ‥

〔医〕反応が陰性から陽性に転ずること。→ツベルクリン反応

よう‐でん【瑶電】エウ‥

稀有な電光の一種。雷鳴の激しい際に、電光が空中を飛行し、破裂して消え去るもの。

ようてんき【耀天記】エウ‥

中世の神道書。1巻。日吉ひえ山王の神を説明したもので、山王神道の代表的な書。

よう‐でんき【陽電気】ヤウ‥

絹布でガラス棒を摩擦するとき、ガラス棒に生じる電気およびこれと同性質の電気の称。+プラスの符号で表す。正電気。↔陰電気

よう‐でんし【陽電子】ヤウ‥

〔理〕(positron)電子と同じ質量を有し、反対の電荷を帯びた素粒子(電子の反粒子)。ディラックが1928年理論的に存在を予言し、C.アンダーソンが1932年宇宙線の霧箱写真中にその飛跡を発見。ポジトロン。

よう‐と【用途】

使用の道。使いみち。用いどころ。「―が広い」

⇒ようと‐ちいきせい【用途地域制】

よう‐ど【用土】

植物の生育・栽培用として、肥料などの成分、粒状や排水性について、また消毒など、何らかの調整をほどこした土。一般には鉢やプランターなどに入れるものをいう。

よう‐ど【用度】

①要する費用。いりめ。かかり。入費。

②会社・官庁・学校などで、必要な事務用品などをととのえること。「―係」

よう‐とう【夭桃】エウタウ

わかわかしく美しく咲いた桃の花。

よう‐とう【洋刀】ヤウタウ

サーベルのこと。洋剣。

よう‐とう【洋灯】ヤウ‥

ランプのこと。

よう‐とう【洋島】ヤウタウ

(→)大洋島に同じ。

よう‐とう【蠅頭】

(ハエのあたまの意)極めて小さいもの、特に小さい文字をたとえるのにいう。

よう‐どう【幼童】エウ‥

おさないこども。わらべ。

よう‐どう【要道】エウダウ

大切な方法。大切な教え。

よう‐どう【揺動】エウ‥

①揺れ動くこと。揺り動かすこと。動揺。

②〔数〕(→)「ゆらぎ」2に同じ。

よう‐どう【陽道】ヤウダウ

陽の道。男子の道徳。

ようとう‐くにく【羊頭狗肉】ヤウ‥

[無門関](羊の頭を看板に出しながら実際には狗いぬの肉を売ることから)見かけが立派で実質がこれに伴わないこと。羊頭を懸かかげて狗肉を売る。

ようどう‐さくせん【陽動作戦】ヤウ‥

味方の真の企図をかくし、敵の判断を誤らせるために、わざとある行動に出て敵の注意をその方に向けさせる作戦。

よう‐とく【陽徳】ヤウ‥

①(易で)陽の徳。万物を生成させる宇宙の徳。

②世間によく知られるようになる徳行。↔陰徳

よう‐とじ【洋綴じ】ヤウトヂ

洋風に製本すること。西洋とじ。↔和綴じ

ようと‐して【杳として】エウ‥

⇒よう(杳)

ようと‐ちいきせい【用途地域制】‥ヰキ‥

都市の環境保全・利用価値向上のため、建築物の用途を地域別に制限する制度。大略、住居地域・商業地域・工業地域などに分けられる。

⇒よう‐と【用途】

よう‐とん【養豚】ヤウ‥

豚を飼育する農業経営。日本では多くの場合、子豚を生産するための繁殖経営、子豚を肥育豚に仕上げるための肥育経営、一貫経営の三つの経営形態がある。

よう‐なし【用無し】

①用のないこと。入用でないこと。無用。

②用事のないこと。ひまなこと。

よう‐なし【洋梨】ヤウ‥

西洋梨のこと。

よう‐な・し【用無し】

〔形ク〕

(一説にヤクナシ(益無)の音便ヤウナシとする)無用である。むだである。かいがない。つまらない。源氏物語末摘花「―・きすさびわざなりや」→要無し

よう‐な・し【要無し】エウ‥

〔形ク〕

(ヨウナシ(用無)と相互にまぎれ、また仮名遣の誤りとも考えられる)必要がない。無用である。つまらない。伊勢物語「身を―・きものに思ひなして」

よう‐なま【洋生】ヤウ‥

西洋風の生菓子の略称。

よう‐なりヤウ‥

(「様よう」に指定の助動詞ナリの付いたもの。活用語の連体形、また主に「の」を介して体言に付く)平安時代の仮名文脈で、漢文脈の「ごとし」に当たる語として使われた。…ようだ。

①それと似ていることを示す。例える。土佐日記「三日、海の上昨日のやうなれば舟出ださず」

②例として示す。竹取物語「鬼のやうなる者出で来て殺さんとしき」。枕草子233「をのこの目の、…金椀かなまりのやうならむも恐ろし」

③その様子であることを遠回しにいう。源氏物語若菜上「中納言などは、年若くかろがろしきやうなれど」

よう‐にく【羊肉】ヤウ‥

食用としての羊の肉。ひつじにく。→マトン→ラム

よう‐にく【葉肉】エフ‥

葉の表皮下にある部分。葉緑体を含んだ柔細胞からなり、普通、柵さく状組織と海綿状組織に分かれる。

よう‐てん【要点】エウ‥

肝要な箇所。大切なところ。「―だけを話せ」「―を尽くしている」

よう‐てん【陽転】ヤウ‥

〔医〕反応が陰性から陽性に転ずること。→ツベルクリン反応

よう‐でん【瑶電】エウ‥

稀有な電光の一種。雷鳴の激しい際に、電光が空中を飛行し、破裂して消え去るもの。

ようてんき【耀天記】エウ‥

中世の神道書。1巻。日吉ひえ山王の神を説明したもので、山王神道の代表的な書。

よう‐でんき【陽電気】ヤウ‥

絹布でガラス棒を摩擦するとき、ガラス棒に生じる電気およびこれと同性質の電気の称。+プラスの符号で表す。正電気。↔陰電気

よう‐でんし【陽電子】ヤウ‥

〔理〕(positron)電子と同じ質量を有し、反対の電荷を帯びた素粒子(電子の反粒子)。ディラックが1928年理論的に存在を予言し、C.アンダーソンが1932年宇宙線の霧箱写真中にその飛跡を発見。ポジトロン。

よう‐と【用途】

使用の道。使いみち。用いどころ。「―が広い」

⇒ようと‐ちいきせい【用途地域制】

よう‐ど【用土】

植物の生育・栽培用として、肥料などの成分、粒状や排水性について、また消毒など、何らかの調整をほどこした土。一般には鉢やプランターなどに入れるものをいう。

よう‐ど【用度】

①要する費用。いりめ。かかり。入費。

②会社・官庁・学校などで、必要な事務用品などをととのえること。「―係」

よう‐とう【夭桃】エウタウ

わかわかしく美しく咲いた桃の花。

よう‐とう【洋刀】ヤウタウ

サーベルのこと。洋剣。

よう‐とう【洋灯】ヤウ‥

ランプのこと。

よう‐とう【洋島】ヤウタウ

(→)大洋島に同じ。

よう‐とう【蠅頭】

(ハエのあたまの意)極めて小さいもの、特に小さい文字をたとえるのにいう。

よう‐どう【幼童】エウ‥

おさないこども。わらべ。

よう‐どう【要道】エウダウ

大切な方法。大切な教え。

よう‐どう【揺動】エウ‥

①揺れ動くこと。揺り動かすこと。動揺。

②〔数〕(→)「ゆらぎ」2に同じ。

よう‐どう【陽道】ヤウダウ

陽の道。男子の道徳。

ようとう‐くにく【羊頭狗肉】ヤウ‥

[無門関](羊の頭を看板に出しながら実際には狗いぬの肉を売ることから)見かけが立派で実質がこれに伴わないこと。羊頭を懸かかげて狗肉を売る。

ようどう‐さくせん【陽動作戦】ヤウ‥

味方の真の企図をかくし、敵の判断を誤らせるために、わざとある行動に出て敵の注意をその方に向けさせる作戦。

よう‐とく【陽徳】ヤウ‥

①(易で)陽の徳。万物を生成させる宇宙の徳。

②世間によく知られるようになる徳行。↔陰徳

よう‐とじ【洋綴じ】ヤウトヂ

洋風に製本すること。西洋とじ。↔和綴じ

ようと‐して【杳として】エウ‥

⇒よう(杳)

ようと‐ちいきせい【用途地域制】‥ヰキ‥

都市の環境保全・利用価値向上のため、建築物の用途を地域別に制限する制度。大略、住居地域・商業地域・工業地域などに分けられる。

⇒よう‐と【用途】

よう‐とん【養豚】ヤウ‥

豚を飼育する農業経営。日本では多くの場合、子豚を生産するための繁殖経営、子豚を肥育豚に仕上げるための肥育経営、一貫経営の三つの経営形態がある。

よう‐なし【用無し】

①用のないこと。入用でないこと。無用。

②用事のないこと。ひまなこと。

よう‐なし【洋梨】ヤウ‥

西洋梨のこと。

よう‐な・し【用無し】

〔形ク〕

(一説にヤクナシ(益無)の音便ヤウナシとする)無用である。むだである。かいがない。つまらない。源氏物語末摘花「―・きすさびわざなりや」→要無し

よう‐な・し【要無し】エウ‥

〔形ク〕

(ヨウナシ(用無)と相互にまぎれ、また仮名遣の誤りとも考えられる)必要がない。無用である。つまらない。伊勢物語「身を―・きものに思ひなして」

よう‐なま【洋生】ヤウ‥

西洋風の生菓子の略称。

よう‐なりヤウ‥

(「様よう」に指定の助動詞ナリの付いたもの。活用語の連体形、また主に「の」を介して体言に付く)平安時代の仮名文脈で、漢文脈の「ごとし」に当たる語として使われた。…ようだ。

①それと似ていることを示す。例える。土佐日記「三日、海の上昨日のやうなれば舟出ださず」

②例として示す。竹取物語「鬼のやうなる者出で来て殺さんとしき」。枕草子233「をのこの目の、…金椀かなまりのやうならむも恐ろし」

③その様子であることを遠回しにいう。源氏物語若菜上「中納言などは、年若くかろがろしきやうなれど」

よう‐にく【羊肉】ヤウ‥

食用としての羊の肉。ひつじにく。→マトン→ラム

よう‐にく【葉肉】エフ‥

葉の表皮下にある部分。葉緑体を含んだ柔細胞からなり、普通、柵さく状組織と海綿状組織に分かれる。

ようじん‐ぶか・い【用心深い】🔗⭐🔉

ようじん‐ぶか・い【用心深い】

〔形〕[文]ようじんぶか・し(ク)

注意深い。慎重である。

⇒よう‐じん【用心】

ようじん‐ぼう【用心棒】‥バウ🔗⭐🔉

ようじん‐ぼう【用心棒】‥バウ

①盗賊などを防ぐ用心に備えておく棒。

②内側から戸を押さえるために備えておく棒。しんばりぼう。

③護衛のために身辺につけておく従者。博徒などが警戒のために抱えておく武芸者。

⇒よう‐じん【用心】

ようじん‐もん【用心門】🔗⭐🔉

ようじん‐もん【用心門】

万一の場合に備えて設けた門。非常門。

⇒よう‐じん【用心】

よう・ず【用ず】🔗⭐🔉

よう・ず【用ず】

〔他サ変〕

用に立てる。用いる。貫之集「わが昔より―・ずるを」

よう‐すい【用水】🔗⭐🔉

よう‐すい【用水】

飲料・灌漑・洗濯・防火などの用に供するための川または引き水。また、貯水。「工業―」

用水

撮影:関戸 勇

⇒ようすい‐いけ【用水池】

⇒ようすい‐おけ【用水桶】

⇒ようすい‐けん【用水権】

⇒ようすい‐ちえき‐けん【用水地役権】

⇒ようすい‐ぼり【用水堀】

⇒ようすい‐ろ【用水路】

⇒ようすい‐いけ【用水池】

⇒ようすい‐おけ【用水桶】

⇒ようすい‐けん【用水権】

⇒ようすい‐ちえき‐けん【用水地役権】

⇒ようすい‐ぼり【用水堀】

⇒ようすい‐ろ【用水路】

⇒ようすい‐いけ【用水池】

⇒ようすい‐おけ【用水桶】

⇒ようすい‐けん【用水権】

⇒ようすい‐ちえき‐けん【用水地役権】

⇒ようすい‐ぼり【用水堀】

⇒ようすい‐ろ【用水路】

⇒ようすい‐いけ【用水池】

⇒ようすい‐おけ【用水桶】

⇒ようすい‐けん【用水権】

⇒ようすい‐ちえき‐けん【用水地役権】

⇒ようすい‐ぼり【用水堀】

⇒ようすい‐ろ【用水路】

ようすい‐いけ【用水池】🔗⭐🔉

ようすい‐いけ【用水池】

消防用水・農業用水などをためておく池。

⇒よう‐すい【用水】

ようすい‐おけ【用水桶】‥ヲケ🔗⭐🔉

ようすい‐おけ【用水桶】‥ヲケ

火災などにそなえるため、用水を貯えておく桶。

用水桶

撮影:関戸 勇

⇒よう‐すい【用水】

⇒よう‐すい【用水】

⇒よう‐すい【用水】

⇒よう‐すい【用水】

ようすい‐けん【用水権】🔗⭐🔉

ようすい‐けん【用水権】

〔法〕(→)水利権に同じ。

⇒よう‐すい【用水】

ようすい‐ちえき‐けん【用水地役権】🔗⭐🔉

ようすい‐ちえき‐けん【用水地役権】

〔法〕灌漑用水などを確保するため、その源泉である他人の土地に設定する地役権。

⇒よう‐すい【用水】

ようすい‐ぼり【用水堀】🔗⭐🔉

ようすい‐ぼり【用水堀】

用水をたたえておく堀。用水を引くための掘割。

⇒よう‐すい【用水】

ようすい‐ろ【用水路】🔗⭐🔉

ようすい‐ろ【用水路】

堰せきやポンプで河川から取水し、主に農業用水に配水する水路。第二次大戦後は、都市用水や工業用水のためのものが建設された。

⇒よう‐すい【用水】

よう‐ずみ【用済み】🔗⭐🔉

よう‐ずみ【用済み】

(ヨウスミとも)用事が済んでいらなくなること。また、その品。

よう‐せん【傭船・用船】🔗⭐🔉

よう‐せん【傭船・用船】

①船舶の一部または全部(船員を含めて)を運送用のために借り入れること。また、その船。チャーター船。

②(→)御用船ごようせんに同じ。

⇒ようせん‐けいやく【傭船契約】

よう‐たし【用足し・用達】🔗⭐🔉

よう‐たし【用足し・用達】

①用をたすこと。用事をすること。「ちょっと―に出る」

②大小便をすること。

③江戸幕府で、大奥の用品を買い上げる職。広敷用達ひろしきようたし。

④官庁などに出入りして品物を納める商人。御用商人。「宮内庁御―」

よう‐だ・つ【用立つ】🔗⭐🔉

よう‐だ・つ【用立つ】

[一]〔自五〕

用に立つ。使用にたえる。やくだつ。

[二]〔他下二〕

⇒ようだてる(下一)

よう‐だん【用談】🔗⭐🔉

よう‐だん【用談】

用件についての話合い。用向きの話。「―中」

よう‐だんす【用箪笥】🔗⭐🔉

よう‐だんす【用箪笥】

身の回りの物を入れておく小形の箪笥。

よう‐ち【用地】🔗⭐🔉

よう‐ち【用地】

ある事に使用する土地。「工場―」

よう‐ちく【用畜】🔗⭐🔉

よう‐ちく【用畜】

子および毛・皮・脂・肉・乳などを得ることを目的として飼育する家畜。

よう‐つぎ【用次】🔗⭐🔉

よう‐つぎ【用次】

用事をとりつぐこと。とりつぎ。

よう‐と【用途】🔗⭐🔉

よう‐と【用途】

使用の道。使いみち。用いどころ。「―が広い」

⇒ようと‐ちいきせい【用途地域制】

よう‐ど【用土】🔗⭐🔉

よう‐ど【用土】

植物の生育・栽培用として、肥料などの成分、粒状や排水性について、また消毒など、何らかの調整をほどこした土。一般には鉢やプランターなどに入れるものをいう。

よう‐ど【用度】🔗⭐🔉

よう‐ど【用度】

①要する費用。いりめ。かかり。入費。

②会社・官庁・学校などで、必要な事務用品などをととのえること。「―係」

ようと‐ちいきせい【用途地域制】‥ヰキ‥🔗⭐🔉

ようと‐ちいきせい【用途地域制】‥ヰキ‥

都市の環境保全・利用価値向上のため、建築物の用途を地域別に制限する制度。大略、住居地域・商業地域・工業地域などに分けられる。

⇒よう‐と【用途】

よう‐なし【用無し】🔗⭐🔉

よう‐なし【用無し】

①用のないこと。入用でないこと。無用。

②用事のないこと。ひまなこと。

よう‐な・し【用無し】(形ク)🔗⭐🔉

よう‐な・し【用無し】

〔形ク〕

(一説にヤクナシ(益無)の音便ヤウナシとする)無用である。むだである。かいがない。つまらない。源氏物語末摘花「―・きすさびわざなりや」→要無し

○用に立つようにたつ🔗⭐🔉

○用に立つようにたつ

役に立つ。使い道がある。「いざという時の―」

⇒よう【用】

よう‐にん【用人】🔗⭐🔉

よう‐にん【用人】

①はたらきのある人。有用な人。太平記39「此の人に増まさる御―あるまじ」

②江戸時代、大名・旗本の家で、家老の次に位し、庶務・会計などにあたった職。→側用人そばようにん

よう‐ば【用場】🔗⭐🔉

よう‐ば【用場】

便所。かわや。夏目漱石、彼岸過迄「自分で下へ降りて―を探して見ると」

よう‐ばん【用番】🔗⭐🔉

よう‐ばん【用番】

江戸幕府の老中・若年寄が毎月各一人ずつ交替して政務をとったこと。月番。

よう‐ひつ【用筆】🔗⭐🔉

よう‐ひつ【用筆】

①筆を用いること。また、その方法。運筆。

②使用する筆。

よう‐ひん【用品】🔗⭐🔉

よう‐ひん【用品】

使用する品。所要の物品。

よう‐ふ【用布】🔗⭐🔉

よう‐ふ【用布】

衣服を仕立てるのに必要な布帛ふはく。

よう‐ふよう‐せつ【用不用説】🔗⭐🔉

よう‐ふよう‐せつ【用不用説】

ラマルクが進化に関し提唱した説。→ラマルク説

よう‐ぶんしょう【用文章】‥シヤウ🔗⭐🔉

よう‐ぶんしょう【用文章】‥シヤウ

往来物の一種。日常用いる書状・証文・届書などの文例を示したもの。商人用・農民用・女子用・武家用など種類が多い。

よう‐へい【用兵】🔗⭐🔉

よう‐へい【用兵】

戦いで軍隊を動かすこと。「―の術」

よう‐べや【用部屋】🔗⭐🔉

よう‐べや【用部屋】

①用務を弁ずる部屋。

②(→)御用部屋ごようべやに同じ。

よう‐べん【用弁】🔗⭐🔉

よう‐べん【用弁】

用事のすむこと。用事をすますこと。用を足すこと。

よう‐ほう【用法】‥ハフ🔗⭐🔉

よう‐ほう【用法】‥ハフ

もちいかた。使用の方法。「―を誤る」

よう‐ぼく【用木】🔗⭐🔉

よう‐ぼく【用木】

材料として用いる木。有用な材木。〈日葡辞書〉

よう‐まい【用米】🔗⭐🔉

よう‐まい【用米】

臨時の用に供するために貯蔵する米。

よう‐む【用務】🔗⭐🔉

よう‐む【用務】

なすべきつとめ。用事。

⇒ようむ‐いん【用務員】

ようむ‐いん【用務員】‥ヰン🔗⭐🔉

ようむ‐いん【用務員】‥ヰン

学校・会社などで雑用を果たす人。

⇒よう‐む【用務】

よう‐むき【用向き】🔗⭐🔉

よう‐むき【用向き】

①用事の内容。「―をたずねる」

②用事。用件。

よう‐めい【用命】🔗⭐🔉

よう‐めい【用命】

用事を言いつけること。命令すること。注文すること。「当店に御―下さい」

ようめい‐てんのう【用明天皇】‥ワウ🔗⭐🔉

ようめい‐てんのう【用明天皇】‥ワウ

記紀に記された6世紀末の天皇。欽明天皇の第4皇子。聖徳太子の父。皇后は穴穂部間人あなほべのはしひと皇女。名は橘豊日たちばなのとよひ。皇居は大和国磐余いわれの池辺双槻宮いけのべのなみつきのみや。在位中は蘇我馬子と物部守屋が激しく対立。(在位585〜587)( 〜587)→天皇(表)

よう‐よう【用用】🔗⭐🔉

よう‐よう【用用】

それぞれの用いどころ。それぞれの用途。

○用を足すようをたす🔗⭐🔉

○用を足すようをたす

①用事を済ませる。

②大小便をする。

⇒よう【用】

○用を成さないようをなさない🔗⭐🔉

○用を成さないようをなさない

使い物にならない。役に立たない。「破れて網戸の―」

⇒よう【用】

○用を弁ずるようをべんずる🔗⭐🔉

○用を弁ずるようをべんずる

仕事をすませる。用を足す。「器物は用を弁ずれば足る」

⇒よう【用】

よ‐うん【余蘊】

余分のたくわえ。転じて、あますところ。のこるところ。「―なく究明しつくす」

よ‐えい【余映】

あとに残っている輝き。余光。

よ‐えい【余栄】

死後の光栄。死後に残る名誉。

よ‐えい【余裔】

①後裔。子孫。末裔。

②末流。末派。

よ‐えい【余贏】

あまり。のこり。贏余えいよ。

よ‐えん【余炎】

①他に及ぶほのお。また、消え残りのほのお。

②残りの暑さ。残暑。

よ‐えん【余煙】

消え残るけむり。

よ‐おい【夜追い】‥オヒ

山畑の獣害を防ぐために、夜間、山小屋に不寝番を置いて木を叩き、あるいは大声で叫び追うこと。だおい。

ヨーイング【yawing】

(→)偏かた揺れ。

よ‐おう【余殃】‥アウ

[易経坤卦]悪事のむくいとしてくる災禍。平家物語2「積悪の門に―とどまる」↔余慶

ヨーガ【yoga 梵】

(瑜伽ゆがと音写)古代から伝わるインドの宗教的実践の方法。精神を統一し、物質の束縛から解脱げだつをはかる。またその際、身体的修練を重んじ、現在では健康法の一つとしても行われる。ヨガ。

⇒ヨーガ‐は【ヨーガ派】

ヨーガ‐は【ヨーガ派】

インド六派哲学の一つ。パタンジャリの創始になる。ヨーガの実修により、解脱をはかる。根本聖典は「ヨーガ‐スートラ」。サーンキヤ派と姉妹学派。

⇒ヨーガ【yoga 梵】

よ‐おき【夜起き】

①夜、起きること。夜中に目がさめること。

②(→)「たなさがし」2に同じ。色道大鏡「客―すべき覚悟にて床を出で」

ヨーク【yoke】

衣服の立体化や装飾のために、肩・胸やスカートの上部などに入れる切替え布。

ヨークシャー【Yorkshire】

①イギリス、イングランド北東部の州。羊毛のほか鉄鋼・化学などの工業が発達。1974年、北・南・西ヨークシャーなど5州に分離。中心都市リーズ・シェフィールド。

②ブタの一品種。ヨークシャー1原産。大・中・小の3形があり、いずれも白色で、一般に早熟・多産・強健。特に中形種が多く飼育される。

⇒ヨークシャー‐プディング【Yorkshire pudding】

ヨークシャー‐プディング【Yorkshire pudding】

卵・小麦粉・牛乳で作った生地をロースト‐ビーフの焼き脂と合わせて、オーブンで焼いた料理。

⇒ヨークシャー【Yorkshire】

ヨークタウン【Yorktown】

アメリカ東部、ヴァージニア州東南部の半島の町。1781年にイギリス軍がここでアメリカ・フランスの陸海軍に挟撃され降伏、独立戦争の大勢が決した。

ヨーグルト【Joghurt ドイツ】

牛乳・羊乳・山羊乳などを乳酸発酵によって凝固させた食品。バルカン地方(殊にブルガリア)に始まり、各国に広まった。

ヨーシン【eosine・洋真・洋新】

⇒エオシン

ヨーゼフ【Joseph】

(2世)神聖ローマ皇帝(在位1765〜1790)。マリア=テレジアの長子で、母后が没するまではオーストリアを共同統治。親政開始後、典型的な啓蒙絶対君主として、教会の国家統制、農民保護などさまざまな改革を進める。第一次ポーランド分割には参加。(1741〜1790)

ヨーチン

ヨードチンキの略。

ヨーテボリ【Göteborg】

⇒イェーテボリ

ヨーデル【Jodel ドイツ】

スイスやオーストリアなどのアルプス地方の農民が歌う民謡。また、その唱法。胸声とファルセットとを交互に織りまぜて歌うもの。

ヨード【Jod ドイツ・沃度】

(「紫に似た」の意のギリシア語iodesに由来)(→)沃素ようそに同じ。

⇒ヨード‐カリウム【Jodkalium ドイツ】

⇒ヨード‐ざい【沃度剤】

⇒ヨード‐チンキ【沃度丁幾】

⇒ヨード‐ホルム【Jodoform ドイツ】

ヨード‐カリウム【Jodkalium ドイツ】

(→)ヨウ化カリウムに同じ。

⇒ヨード【Jod ドイツ・沃度】

ヨード‐ざい【沃度剤】

ヨウ素を含む薬剤。単体ヨウ素・ヨウ化カリウム・ヨードチンキ・ヨードホルムなど。

⇒ヨード【Jod ドイツ・沃度】

ヨード‐チンキ【沃度丁幾】

(Jodtinktur ドイツ)ヨウ素のアルコール溶液。赤褐色を呈し、ヨウ素特有の臭気を有する。消毒薬に用いる。ヨジウムチンキ。ヨーチン。

⇒ヨード【Jod ドイツ・沃度】

ヨード‐ホルム【Jodoform ドイツ】

分子式CHI3 黄色の結晶。特異の臭気を持つ。アルコール・アセトンなどにヨウ素および水酸化ナトリウムあるいは炭酸ナトリウムを加えて熱するときに得られる。防腐剤・殺菌剤など。

⇒ヨード【Jod ドイツ・沃度】

ヨーネ‐びょう【ヨーネ病】‥ビヤウ

(Johne's disease)家畜法定伝染病の一つ。有蹄類、特に牛・羊・山羊などの感染病。病原体は細菌。感染獣は、下痢・栄養失調などを起こす。特に生後1カ月以内の幼獣が感染しやすい。

ヨーマン【yeoman】

14〜15世紀のイギリスに、封建社会の解体過程の中で出現した富裕な独立自営農民層。余剰生産物を市場で売却し自己経営の余地を見出しうるようになったもの。その中から農業資本家や毛織物業を営む産業資本家が成長し、またエンクロージャーにより土地を失って賃金労働者に転落する者も多く、産業革命とともに資本家と労働者とに分解して姿を消した。

ヨーヨー【yo-yo】

玩具の一つ。饅頭まんじゅう形の2個の木片を短軸でつらね、軸に巻きつけた紐の一端を手に持って垂らし、回転に伴う反動を利用して上下させるもの。中国で創案、江戸中期に長崎から流行し、「手車」と称した。1930年代、世界的に流行。

ヨーヨー

撮影:関戸 勇

よ‐おり【節折】‥ヲリ

宮中で、毎年6月・12月の晦日に行われる祓はらえ式。中臣なかとみの女むすめが荒節あらよ・和節にごよの小竹の枝で天皇・皇后・皇太子の身長を測り、測り終わると小竹を折って、祓を行う。御贖祭みあがのまつり。〈[季]夏〉

ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

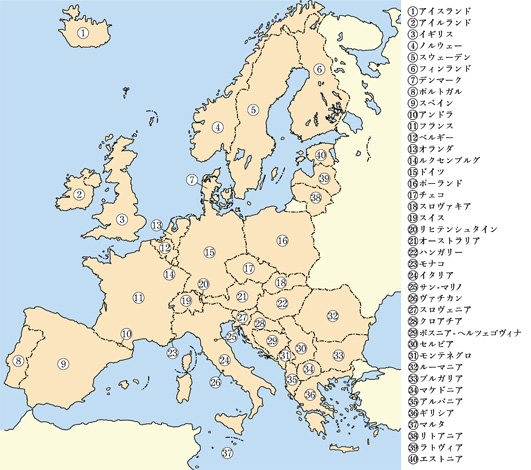

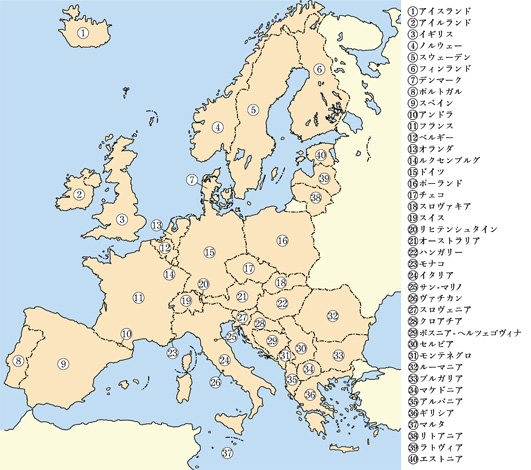

(ギリシア語のEurōpēから)六大州の一つ。ユーラシア大陸の西部をなす半島状の部分と、それに付属する諸島とから成り、面積約1050万平方キロメートル。人口約7億2600万(1995)。北は北極海、西は大西洋に臨み、南は地中海を距ててアフリカ大陸に対し、アジアとは東はウラル山脈、南東はカフカス山脈・黒海・カスピ海で境を接する。ギリシア・ローマの高度古代文明を経て、中世の約千年間キリスト教的統一文明圏を形成。イギリス・ドイツ・フランス・イタリア・ロシアなど約40の独立国に分かれる。エウロパ。欧州。

ヨーロッパの国々

よ‐おり【節折】‥ヲリ

宮中で、毎年6月・12月の晦日に行われる祓はらえ式。中臣なかとみの女むすめが荒節あらよ・和節にごよの小竹の枝で天皇・皇后・皇太子の身長を測り、測り終わると小竹を折って、祓を行う。御贖祭みあがのまつり。〈[季]夏〉

ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

(ギリシア語のEurōpēから)六大州の一つ。ユーラシア大陸の西部をなす半島状の部分と、それに付属する諸島とから成り、面積約1050万平方キロメートル。人口約7億2600万(1995)。北は北極海、西は大西洋に臨み、南は地中海を距ててアフリカ大陸に対し、アジアとは東はウラル山脈、南東はカフカス山脈・黒海・カスピ海で境を接する。ギリシア・ローマの高度古代文明を経て、中世の約千年間キリスト教的統一文明圏を形成。イギリス・ドイツ・フランス・イタリア・ロシアなど約40の独立国に分かれる。エウロパ。欧州。

ヨーロッパの国々

CIS加盟国

CIS加盟国

ヨーロッパの主な山・川・湖

ヨーロッパの主な山・川・湖

⇒ヨーロッパ‐きょうどうたい【ヨーロッパ共同体】

⇒ヨーロッパ‐けいざい‐きょうどうたい【ヨーロッパ経済共同体】

⇒ヨーロッパ‐じんけん‐じょうやく【ヨーロッパ人権条約】

⇒ヨーロッパ‐やまねこ【ヨーロッパ山猫】

⇒ヨーロッパ‐れんごう【ヨーロッパ連合】

ヨーロッパ‐きょうどうたい【ヨーロッパ共同体】

⇒イー‐シー(EC)。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐けいざい‐きょうどうたい【ヨーロッパ経済共同体】

⇒イー‐イー‐シー(EEC)。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐じんけん‐じょうやく【ヨーロッパ人権条約】‥デウ‥

正称は「人権と基本的自由保護のための条約」。欧州における市民的政治的権利の保護について規定し、欧州人権委員会と欧州人権裁判所がその実施を担う。1953年発効。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐やまねこ【ヨーロッパ山猫】

ネコ科の哺乳類。毛色は茶褐色。体長70センチメートル、尾長30センチメートルほど。ヨーロッパ中部から南部に分布する野生のネコで、林にすみ、主としてネズミを捕食。飼育されているネコの先祖リビアネコと同一種とされる。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐れんごう【ヨーロッパ連合】‥ガフ

⇒イー‐ユー(EU)。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

よか【善か】

①形容詞ヨシの古い未然形ヨケの上代東国方言。万葉集14「現在まさかし―ば」

②(ヨカルの音便ヨカンの撥音表記を省いたもの)よい。源氏物語帚木「いと―なり。悩ましきに、牛ながら引き入れつべからん所を」

③形容詞「よい」の九州方言。

よ‐か【予価】

予定価格の略。

よ‐か【予科】‥クワ

①本科に入るための予備の課程。

②旧制大学入学前の段階で旧制高等学校に相当する課程。東京商科大学・北海道帝国大学、私立大学などに設けられた。

よ‐か【余花】‥クワ

春におくれて咲く花。特に初夏に咲くおそ咲きの桜。〈[季]夏〉

よ‐か【余暇】

自分の自由に使える、あまった時間。ひま。いとま。〈日葡辞書〉。「―を楽しむ」→レジャー

ヨガ【yoga 梵】

⇒ヨーガ

よ‐かく【与格】

〔言〕(dative case)格の一つ。間接目的語がとる格。授受の対象、利益者などを表す。名詞の特別な語形あるいは日本語の助詞「に」のような形式で表される。

よ‐かく【予覚】

(→)予感に同じ。

よ‐かく【余角】

〔数〕二つの角の和が直角に等しい時、その一方の角を他の角の余角という。

よ‐かぐら【夜神楽】

夜、奏する神楽。宮崎県の日向ひゅうが神楽・高千穂神楽などが名高い。〈[季]冬〉

よ‐がけ【夜駆け】

(→)「夜討ち」に同じ。〈日葡辞書〉

よ‐かご【傭駕籠】

葬礼で棺桶(俑棺)を運ぶ時に用いる駕籠。

よ‐かぜ【夜風】

夜吹く風。

よ‐かせぎ【夜稼ぎ】

①盗人が夜にかせぐこと。また、その盗人。

②夜間働いてかせぐこと。

よ‐がたり【世語り】

世上の物語。世間ばなし。うわさばなし。源氏物語若紫「―に人やつたへんたぐひなくうき身をさめぬ夢になしても」

よ‐がたり【夜語り】

よばなし。夜話やわ。

よ‐かつ【余割】

〔数〕(cosecant)三角関数の一つ。コセカント。→三角関数

よがな‐よっぴて【夜がなよっぴて】

(ヨッピテはヨッピトイの転)夜どおし。一晩中。終夜。浮世風呂2「―騒々しくてならねへよ」

よかよか‐あめ【善か善か飴】

物売りの一つ。飴を入れた盤台を頭上にいただき、「よかよか、どんどん」と太鼓を打ち歌をうたうなどして子供に飴を売り歩いた者。明治の中頃、東京から起こった。

善か善か飴

⇒ヨーロッパ‐きょうどうたい【ヨーロッパ共同体】

⇒ヨーロッパ‐けいざい‐きょうどうたい【ヨーロッパ経済共同体】

⇒ヨーロッパ‐じんけん‐じょうやく【ヨーロッパ人権条約】

⇒ヨーロッパ‐やまねこ【ヨーロッパ山猫】

⇒ヨーロッパ‐れんごう【ヨーロッパ連合】

ヨーロッパ‐きょうどうたい【ヨーロッパ共同体】

⇒イー‐シー(EC)。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐けいざい‐きょうどうたい【ヨーロッパ経済共同体】

⇒イー‐イー‐シー(EEC)。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐じんけん‐じょうやく【ヨーロッパ人権条約】‥デウ‥

正称は「人権と基本的自由保護のための条約」。欧州における市民的政治的権利の保護について規定し、欧州人権委員会と欧州人権裁判所がその実施を担う。1953年発効。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐やまねこ【ヨーロッパ山猫】

ネコ科の哺乳類。毛色は茶褐色。体長70センチメートル、尾長30センチメートルほど。ヨーロッパ中部から南部に分布する野生のネコで、林にすみ、主としてネズミを捕食。飼育されているネコの先祖リビアネコと同一種とされる。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐れんごう【ヨーロッパ連合】‥ガフ

⇒イー‐ユー(EU)。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

よか【善か】

①形容詞ヨシの古い未然形ヨケの上代東国方言。万葉集14「現在まさかし―ば」

②(ヨカルの音便ヨカンの撥音表記を省いたもの)よい。源氏物語帚木「いと―なり。悩ましきに、牛ながら引き入れつべからん所を」

③形容詞「よい」の九州方言。

よ‐か【予価】

予定価格の略。

よ‐か【予科】‥クワ

①本科に入るための予備の課程。

②旧制大学入学前の段階で旧制高等学校に相当する課程。東京商科大学・北海道帝国大学、私立大学などに設けられた。

よ‐か【余花】‥クワ

春におくれて咲く花。特に初夏に咲くおそ咲きの桜。〈[季]夏〉

よ‐か【余暇】

自分の自由に使える、あまった時間。ひま。いとま。〈日葡辞書〉。「―を楽しむ」→レジャー

ヨガ【yoga 梵】

⇒ヨーガ

よ‐かく【与格】

〔言〕(dative case)格の一つ。間接目的語がとる格。授受の対象、利益者などを表す。名詞の特別な語形あるいは日本語の助詞「に」のような形式で表される。

よ‐かく【予覚】

(→)予感に同じ。

よ‐かく【余角】

〔数〕二つの角の和が直角に等しい時、その一方の角を他の角の余角という。

よ‐かぐら【夜神楽】

夜、奏する神楽。宮崎県の日向ひゅうが神楽・高千穂神楽などが名高い。〈[季]冬〉

よ‐がけ【夜駆け】

(→)「夜討ち」に同じ。〈日葡辞書〉

よ‐かご【傭駕籠】

葬礼で棺桶(俑棺)を運ぶ時に用いる駕籠。

よ‐かぜ【夜風】

夜吹く風。

よ‐かせぎ【夜稼ぎ】

①盗人が夜にかせぐこと。また、その盗人。

②夜間働いてかせぐこと。

よ‐がたり【世語り】

世上の物語。世間ばなし。うわさばなし。源氏物語若紫「―に人やつたへんたぐひなくうき身をさめぬ夢になしても」

よ‐がたり【夜語り】

よばなし。夜話やわ。

よ‐かつ【余割】

〔数〕(cosecant)三角関数の一つ。コセカント。→三角関数

よがな‐よっぴて【夜がなよっぴて】

(ヨッピテはヨッピトイの転)夜どおし。一晩中。終夜。浮世風呂2「―騒々しくてならねへよ」

よかよか‐あめ【善か善か飴】

物売りの一つ。飴を入れた盤台を頭上にいただき、「よかよか、どんどん」と太鼓を打ち歌をうたうなどして子供に飴を売り歩いた者。明治の中頃、東京から起こった。

善か善か飴

よ‐おり【節折】‥ヲリ

宮中で、毎年6月・12月の晦日に行われる祓はらえ式。中臣なかとみの女むすめが荒節あらよ・和節にごよの小竹の枝で天皇・皇后・皇太子の身長を測り、測り終わると小竹を折って、祓を行う。御贖祭みあがのまつり。〈[季]夏〉

ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

(ギリシア語のEurōpēから)六大州の一つ。ユーラシア大陸の西部をなす半島状の部分と、それに付属する諸島とから成り、面積約1050万平方キロメートル。人口約7億2600万(1995)。北は北極海、西は大西洋に臨み、南は地中海を距ててアフリカ大陸に対し、アジアとは東はウラル山脈、南東はカフカス山脈・黒海・カスピ海で境を接する。ギリシア・ローマの高度古代文明を経て、中世の約千年間キリスト教的統一文明圏を形成。イギリス・ドイツ・フランス・イタリア・ロシアなど約40の独立国に分かれる。エウロパ。欧州。

ヨーロッパの国々

よ‐おり【節折】‥ヲリ

宮中で、毎年6月・12月の晦日に行われる祓はらえ式。中臣なかとみの女むすめが荒節あらよ・和節にごよの小竹の枝で天皇・皇后・皇太子の身長を測り、測り終わると小竹を折って、祓を行う。御贖祭みあがのまつり。〈[季]夏〉

ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

(ギリシア語のEurōpēから)六大州の一つ。ユーラシア大陸の西部をなす半島状の部分と、それに付属する諸島とから成り、面積約1050万平方キロメートル。人口約7億2600万(1995)。北は北極海、西は大西洋に臨み、南は地中海を距ててアフリカ大陸に対し、アジアとは東はウラル山脈、南東はカフカス山脈・黒海・カスピ海で境を接する。ギリシア・ローマの高度古代文明を経て、中世の約千年間キリスト教的統一文明圏を形成。イギリス・ドイツ・フランス・イタリア・ロシアなど約40の独立国に分かれる。エウロパ。欧州。

ヨーロッパの国々

CIS加盟国

CIS加盟国

ヨーロッパの主な山・川・湖

ヨーロッパの主な山・川・湖

⇒ヨーロッパ‐きょうどうたい【ヨーロッパ共同体】

⇒ヨーロッパ‐けいざい‐きょうどうたい【ヨーロッパ経済共同体】

⇒ヨーロッパ‐じんけん‐じょうやく【ヨーロッパ人権条約】

⇒ヨーロッパ‐やまねこ【ヨーロッパ山猫】

⇒ヨーロッパ‐れんごう【ヨーロッパ連合】

ヨーロッパ‐きょうどうたい【ヨーロッパ共同体】

⇒イー‐シー(EC)。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐けいざい‐きょうどうたい【ヨーロッパ経済共同体】

⇒イー‐イー‐シー(EEC)。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐じんけん‐じょうやく【ヨーロッパ人権条約】‥デウ‥

正称は「人権と基本的自由保護のための条約」。欧州における市民的政治的権利の保護について規定し、欧州人権委員会と欧州人権裁判所がその実施を担う。1953年発効。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐やまねこ【ヨーロッパ山猫】

ネコ科の哺乳類。毛色は茶褐色。体長70センチメートル、尾長30センチメートルほど。ヨーロッパ中部から南部に分布する野生のネコで、林にすみ、主としてネズミを捕食。飼育されているネコの先祖リビアネコと同一種とされる。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐れんごう【ヨーロッパ連合】‥ガフ

⇒イー‐ユー(EU)。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

よか【善か】

①形容詞ヨシの古い未然形ヨケの上代東国方言。万葉集14「現在まさかし―ば」

②(ヨカルの音便ヨカンの撥音表記を省いたもの)よい。源氏物語帚木「いと―なり。悩ましきに、牛ながら引き入れつべからん所を」

③形容詞「よい」の九州方言。

よ‐か【予価】

予定価格の略。

よ‐か【予科】‥クワ

①本科に入るための予備の課程。

②旧制大学入学前の段階で旧制高等学校に相当する課程。東京商科大学・北海道帝国大学、私立大学などに設けられた。

よ‐か【余花】‥クワ

春におくれて咲く花。特に初夏に咲くおそ咲きの桜。〈[季]夏〉

よ‐か【余暇】

自分の自由に使える、あまった時間。ひま。いとま。〈日葡辞書〉。「―を楽しむ」→レジャー

ヨガ【yoga 梵】

⇒ヨーガ

よ‐かく【与格】

〔言〕(dative case)格の一つ。間接目的語がとる格。授受の対象、利益者などを表す。名詞の特別な語形あるいは日本語の助詞「に」のような形式で表される。

よ‐かく【予覚】

(→)予感に同じ。

よ‐かく【余角】

〔数〕二つの角の和が直角に等しい時、その一方の角を他の角の余角という。

よ‐かぐら【夜神楽】

夜、奏する神楽。宮崎県の日向ひゅうが神楽・高千穂神楽などが名高い。〈[季]冬〉

よ‐がけ【夜駆け】

(→)「夜討ち」に同じ。〈日葡辞書〉

よ‐かご【傭駕籠】

葬礼で棺桶(俑棺)を運ぶ時に用いる駕籠。

よ‐かぜ【夜風】

夜吹く風。

よ‐かせぎ【夜稼ぎ】

①盗人が夜にかせぐこと。また、その盗人。

②夜間働いてかせぐこと。

よ‐がたり【世語り】

世上の物語。世間ばなし。うわさばなし。源氏物語若紫「―に人やつたへんたぐひなくうき身をさめぬ夢になしても」

よ‐がたり【夜語り】

よばなし。夜話やわ。

よ‐かつ【余割】

〔数〕(cosecant)三角関数の一つ。コセカント。→三角関数

よがな‐よっぴて【夜がなよっぴて】

(ヨッピテはヨッピトイの転)夜どおし。一晩中。終夜。浮世風呂2「―騒々しくてならねへよ」

よかよか‐あめ【善か善か飴】

物売りの一つ。飴を入れた盤台を頭上にいただき、「よかよか、どんどん」と太鼓を打ち歌をうたうなどして子供に飴を売り歩いた者。明治の中頃、東京から起こった。

善か善か飴

⇒ヨーロッパ‐きょうどうたい【ヨーロッパ共同体】

⇒ヨーロッパ‐けいざい‐きょうどうたい【ヨーロッパ経済共同体】

⇒ヨーロッパ‐じんけん‐じょうやく【ヨーロッパ人権条約】

⇒ヨーロッパ‐やまねこ【ヨーロッパ山猫】

⇒ヨーロッパ‐れんごう【ヨーロッパ連合】

ヨーロッパ‐きょうどうたい【ヨーロッパ共同体】

⇒イー‐シー(EC)。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】

ヨーロッパ‐けいざい‐きょうどうたい【ヨーロッパ経済共同体】

⇒イー‐イー‐シー(EEC)。

⇒ヨーロッパ【Europa ポルトガル・ オランダ・欧羅巴】