複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (50)

ざい‐あく【罪悪】🔗⭐🔉

ざい‐あく【罪悪】

道徳や宗教の教えなどにそむく行い。悪事。

⇒ざいあく‐かん【罪悪感】

ざいあく‐かん【罪悪感】🔗⭐🔉

ざいあく‐かん【罪悪感】

自分が罪悪を犯したと思う気持。「―にさいなまれる」

⇒ざい‐あく【罪悪】

ざい‐あん【罪案】🔗⭐🔉

ざい‐あん【罪案】

罪科を箇条書きしたもの。裁判の断案。

ざい‐か【罪科】‥クワ🔗⭐🔉

ざい‐か【罪科】‥クワ

①つみととが。「重い―」

②法律に照らして処罰すること。しおき。「―に処す」

ざい‐か【罪過】‥クワ🔗⭐🔉

ざい‐か【罪過】‥クワ

つみとあやまち。法律または道徳に背いた行為。

ざい‐かい【罪魁】‥クワイ🔗⭐🔉

ざい‐かい【罪魁】‥クワイ

犯罪の張本人。悪者のかしら。

ざい‐きゅう【罪咎】‥キウ🔗⭐🔉

ざい‐きゅう【罪咎】‥キウ

つみとが。罪科。

ざい‐く【罪垢】🔗⭐🔉

ざい‐く【罪垢】

〔仏〕罪悪が身を汚すのを垢あかにたとえた語。つみのけがれ。大般涅槃経1「―煩悩一切消除」

ざいけい‐ほうていしゅぎ【罪刑法定主義】‥ハフ‥🔗⭐🔉

ざいけい‐ほうていしゅぎ【罪刑法定主義】‥ハフ‥

いかなる行為が犯罪であるか、その犯罪にいかなる刑罰を加えるかは、あらかじめ法律によって定められていなければならないとする主義。

ざい‐ごう【罪業】‥ゴフ🔗⭐🔉

ざい‐ごう【罪業】‥ゴフ

〔仏〕悪い結果を生む行い。身・口く・意の三業で作る罪。「―が深い」

ざい‐こん【罪根】🔗⭐🔉

ざい‐こん【罪根】

〔仏〕

①悪い結果を生むもととなる行い。

②(すべての罪悪の根源の意)無明むみょうをいう。

ざい‐しつ【罪質】🔗⭐🔉

ざい‐しつ【罪質】

犯罪の性質。

ざい‐しゅう【罪囚】‥シウ🔗⭐🔉

ざい‐しゅう【罪囚】‥シウ

牢屋につながれた罪人。めしうど。囚人。罪人。

ざい‐しょう【罪証】🔗⭐🔉

ざい‐しょう【罪証】

犯罪の証拠。「―を挙げる」

ざい‐しょう【罪障】‥シヤウ🔗⭐🔉

ざい‐しょう【罪障】‥シヤウ

罪業ざいごうによるさわり。成仏じょうぶつのさわりとなる罪過。「―消滅」

ざい‐じょう【罪状】‥ジヤウ🔗⭐🔉

ざい‐じょう【罪状】‥ジヤウ

犯罪の具体的事実。「―認否」

ざい‐すう【罪数】🔗⭐🔉

ざい‐すう【罪数】

犯罪の個数。

ざい‐せき【罪責】🔗⭐🔉

ざい‐せき【罪責】

犯罪の責任。「―を免れる」

ざい‐せき【罪跡】🔗⭐🔉

ざい‐せき【罪跡】

犯罪の証拠となる痕跡。

ざい‐たい【罪体】🔗⭐🔉

ざい‐たい【罪体】

〔法〕犯罪の対象である物体。殺害された死体、焼かれた家など。

ざい‐にん【罪人】🔗⭐🔉

ざい‐にん【罪人】

①罪を犯した人。「―を裁く」

②有罪の確定判決をうけた人。犯罪人。

ざい‐はん【罪犯】🔗⭐🔉

ざい‐はん【罪犯】

罪を犯すこと。また、犯した罪。

ざい‐ふく【罪福】🔗⭐🔉

ざい‐ふく【罪福】

〔仏〕罪悪と福徳。悪い結果をもたらす五逆・謗法ほうぼうなどは罪に、良い結果をもたらす五戒・十善などは福に入る。

ざい‐ほう【罪報】🔗⭐🔉

ざい‐ほう【罪報】

罪業のむくい。

ざい‐めい【罪名】🔗⭐🔉

ざい‐めい【罪名】

①犯罪の名称。殺人罪・偽証罪など。

②罪があるという世間の評判。「―をすすぐ」

ざい‐るい【罪累】🔗⭐🔉

ざい‐るい【罪累】

①罪を重ねること。

②罪のまきぞえ。

ざい‐れい【罪戻】🔗⭐🔉

ざい‐れい【罪戻】

つみ。とが。罪過。坂崎紫瀾、汗血千里の駒「是れ皆臣等涼徳の致す処にして―至つて深く」

ざい‐れい【罪例】🔗⭐🔉

ざい‐れい【罪例】

犯罪の実例。

つみ【罪】🔗⭐🔉

つみ【罪】

①悪・穢けがれ・禍わざわいなど、神の禁忌をおかし、その報いを受けるべき凶事。古事記中「生剥いきはぎ、逆剥さかはぎ…の―の類たぐいを種々くさぐさ求まぎて、国の大祓おおはらえをして」

②社会の規範・風俗・道徳などに反した、悪行・過失・災禍など。また、その行いによって受ける罰。竹取物語「かぐや姫は―を作り給へりければ、…―の限り果てぬれば」。「―をつぐなう」「―に服する」

③刑罰を科せられる不法行為。法律上の犯罪。「―を犯す」

④仏教で、その教法を破る行為。あるいは、その人の背負っている罪業。紫式部日記「―深き人は、またかならずしもかなひ侍らじ、前の世知らるることのみ多う侍れば」

⑤キリスト教で、神の言葉にそむくこと。「―を告白する」

⑥悪いことや行いに対する自覚、もしくは責任。蜻蛉日記中「―もなく、さりげもなくいふ」。「子どもに―はない」

⑦無慈悲なこと。思いやりのないこと。「―な事をする」

⇒罪がない

⇒罪無くして配所の月を見る

⇒罪を着せる

⇒罪を悪んで人を悪まず

つみ‐え‐がま・し【罪得がまし】🔗⭐🔉

つみ‐え‐がま・し【罪得がまし】

〔形シク〕

罪を得そうである。源氏物語初音「年月の隔りけるも―・しく心苦しとおぼす」

つみ‐おかし【罪犯し】‥ヲカシ🔗⭐🔉

つみ‐おかし【罪犯し】‥ヲカシ

罪を犯すこと。しばしば「摘み」にかけていう。拾遺和歌集雑「大原野辺のつぼすみれ、―あるものならば」

○罪がないつみがない🔗⭐🔉

○罪がないつみがない

①無邪気である。悪気がない。「子供は―」

②責任がない。「彼女には―」

⇒つみ【罪】

つみ‐がみ【摘み髪】

後家の茶筌ちゃせん髪。転じて、後家。徳和歌後万載集恋「こと人を思ひにつくる―やなきつま櫛もさすが忘れて」

つみ‐き【積木】

①木を積むこと。また、その積んだ木。

②種々の形状の木片を積み上げて色々の物の形をつくる遊び。また、その玩具。「―の家」

つみ‐きん【積金】

金銭を積み貯えること。また、その貯えた金銭。貯金。積立金。洒落本、玉菊灯籠弁「三味線箱の―で明りもとぼさぬ人形が」。「定期―」

つみ‐くさ【摘み草】

春の野に出て、若菜や草花を摘むこと。〈[季]春〉

つみ‐ごえ【積み肥】

(→)堆肥たいひに同じ。

つみ‐こみ【積込み】

車や船などに、積みこむこと。

つみ‐こ・む【積み込む】

〔他五〕

船・車などの中に荷を積んで入れる。「燃料を―・む」

つみさり‐ごと【罪避り事】

罪をのがれようとしてすること。源氏物語末摘花「わが常に責められ奉る―に、心苦しき人の御物思ひや出で来ん」

つみさり‐どころ【罪避り所】

弁解や謝罪をして罪をのがれる余地。源氏物語夢浮橋「見奉る人も―なかるべし」

つみ‐さ・る【罪避る】

〔自四〕

弁解や謝罪をして、罪をのがれる。源氏物語夕霧「人の聞きおぼさむ事の―・らむ方なきに」

つみし【積石・礎】

(ツミイシの約)礎いしずえ。推古紀「法興寺の刹の柱の―の中に置く」

つみ‐しろ【罪代】

つみのあがない。罪ほろぼし。宇津保物語田鶴群鳥「その―にはよろこびをしてよ」

つみ・する【罪する】

〔他サ変〕[文]つみ・す(サ変)

①罪であるとしてこれを責めとがめる。

②罪を定めて刑に処する。つみなう。罰する。更級日記「このをのこ―・しれうぜられば、我はいかであれと」

つみ‐た【摘田】

水の多い水田などで、別に苗代なわしろを作らず、じかに籾もみを蒔き、苗になってから多過ぎる所を適宜に間引きする田。蒔田。

つみ‐だか【積高】

積んだ総高。積載量。

つみ‐だし【積出し】

品物を積みだすこと。出荷。「―港」

つみ‐だ・す【積み出す】

〔他五〕

品物を船または車などに積んで送り出す。出荷する。「初物を―・す」

つみ‐たて【積立て】

①つみたてること。

②積立金の略。

⇒つみたて‐きん【積立金】

つみたて‐きん【積立金】

①積み立てておく金銭。つみきん。

②企業会計上、利益の留保額のうち、特定または不特定の目的のために積み立てられた部分。利益準備金と任意準備金からなる。広義には秘密積立金も含む。

③会社法上の利益剰余金。利益準備金および任意積立金等からなる。

⇒つみ‐たて【積立て】

つみ‐た・てる【積み立てる】

〔他下一〕[文]つみた・つ(下二)

だんだん積んで貯える。次第に積んで多くする。「毎月―・てた金」

つみ‐だる【積樽】

祝いに酒樽を積み上げて飾ること。

つみ‐ち【積地】

船に貨物を積み入れる場所。

つみ‐つくり【罪作り】

①罪をおかすこと。特に人や生物いきものを殺し、または苦しめること。また、その人。

②純真な者を苦しめるような行為・振舞いをすること。「―な人だ」

つみ‐とが【罪科】

つみととが。罪過。「なんの―もない子供」

つみとばつ【罪と罰】

(Prestuplenie i nakazanie ロシア)ドストエフスキーの長編小説。1866年刊。貧乏学生ラスコーリニコフは、非凡人にはすべてが許されるという空想に捉えられて金貸しの老婆を殺す。しかし娼婦ソーニャに支えられ、流刑地で再生への道を歩み始める。

つみ‐と・る【摘み取る】

〔他五〕

植物の芽・実などを、指でつまんで取る。比喩的に、事が大きくならないうちに取り除く。「新茶を―・る」「悪の芽を―・る」

つみ‐な【摘み菜】

芽を出して間もない若い菜を摘みとること。また、その菜。

つみ‐な・う【罪なふ・誅ふ】‥ナフ

〔他四・下二〕

罪に処する。罪する。神代紀下「先づ此の神を―・ひて」

つみ‐なえ【罪なへ】‥ナヘ

罪すること。推古紀「罰つみなえは罪に在おきてせず」

つみ‐なお・す【積み直す】‥ナホス

〔他五〕

積んだものを改めて積む。つみかえる。

つみさり‐ごと【罪避り事】🔗⭐🔉

つみさり‐ごと【罪避り事】

罪をのがれようとしてすること。源氏物語末摘花「わが常に責められ奉る―に、心苦しき人の御物思ひや出で来ん」

つみさり‐どころ【罪避り所】🔗⭐🔉

つみさり‐どころ【罪避り所】

弁解や謝罪をして罪をのがれる余地。源氏物語夢浮橋「見奉る人も―なかるべし」

つみ‐さ・る【罪避る】🔗⭐🔉

つみ‐さ・る【罪避る】

〔自四〕

弁解や謝罪をして、罪をのがれる。源氏物語夕霧「人の聞きおぼさむ事の―・らむ方なきに」

つみ‐しろ【罪代】🔗⭐🔉

つみ‐しろ【罪代】

つみのあがない。罪ほろぼし。宇津保物語田鶴群鳥「その―にはよろこびをしてよ」

つみ・する【罪する】🔗⭐🔉

つみ・する【罪する】

〔他サ変〕[文]つみ・す(サ変)

①罪であるとしてこれを責めとがめる。

②罪を定めて刑に処する。つみなう。罰する。更級日記「このをのこ―・しれうぜられば、我はいかであれと」

つみ‐つくり【罪作り】🔗⭐🔉

つみ‐つくり【罪作り】

①罪をおかすこと。特に人や生物いきものを殺し、または苦しめること。また、その人。

②純真な者を苦しめるような行為・振舞いをすること。「―な人だ」

つみ‐とが【罪科】🔗⭐🔉

つみ‐とが【罪科】

つみととが。罪過。「なんの―もない子供」

つみとばつ【罪と罰】🔗⭐🔉

つみとばつ【罪と罰】

(Prestuplenie i nakazanie ロシア)ドストエフスキーの長編小説。1866年刊。貧乏学生ラスコーリニコフは、非凡人にはすべてが許されるという空想に捉えられて金貸しの老婆を殺す。しかし娼婦ソーニャに支えられ、流刑地で再生への道を歩み始める。

つみ‐な・う【罪なふ・誅ふ】‥ナフ🔗⭐🔉

つみ‐な・う【罪なふ・誅ふ】‥ナフ

〔他四・下二〕

罪に処する。罪する。神代紀下「先づ此の神を―・ひて」

つみ‐なえ【罪なへ】‥ナヘ🔗⭐🔉

つみ‐なえ【罪なへ】‥ナヘ

罪すること。推古紀「罰つみなえは罪に在おきてせず」

○罪無くして配所の月を見るつみなくしてはいしょのつきをみる🔗⭐🔉

○罪無くして配所の月を見るつみなくしてはいしょのつきをみる

罪人として眺める配所の月はわびしいが、罪のない身で閑寂な辺土の月を眺めたら物のあわれも深かろうの意。

⇒つみ【罪】

つみ‐に【積荷】

船・車などに積んで運送する荷物。

⇒つみに‐あんない【積荷案内】

⇒つみに‐しょるい【積荷書類】

⇒つみに‐ほけん【積荷保険】

⇒つみに‐もくろく【積荷目録】

つみに‐あんない【積荷案内】

荷物を船積した時、その旨を荷主から荷受人に知らせる通知状。搭載船名・荷印・品名・個数・価格・陸揚港・荷受人の氏名などを記入したもの。船積通知書。

⇒つみ‐に【積荷】

つみに‐しょるい【積荷書類】

貨物を船積託送したことによって作成される書類。荷為替にがわせ手形の取組に添付する。

⇒つみ‐に【積荷】

つみに‐ほけん【積荷保険】

貨物海上保険のこと。→海上保険。

⇒つみ‐に【積荷】

つみに‐もくろく【積荷目録】

運送貨物に関し、船名・国籍・品名・出荷主・受荷主・数量などを詳細に記入した書類で、外国貨物を積載した船舶が入港する時、船長が税関に提出すべきもの。積荷運賃明細目録。

⇒つみ‐に【積荷】

つみのえ‐でんせつ【柘の枝伝説】

古代の神婚説話。奈良の吉野川で、流れてきた柘の枝が女に変わり男と結婚し、後に天に去ったという。

つみ‐のこし【積み残し】

積みきれずに一部分を残すこと。処理しきれずに残すこと。また、その残ったもの。

つみ‐のこ・す【積み残す】

〔他五〕

積みきれずに残す。比喩的に、いくつかの事項を処理しきれないままにして、事を先に進める。「客を―・す」「案件を―・す」

つみ‐ば【鍔・鐔】

「つば」の古形。神代紀上「剣の―より垂しただる血」

つみ‐びと【罪人】

罪ある人。とがにん。ざいにん。

つみ‐ぶか・い【罪深い】

〔形〕[文]つみふか・し(ク)

罪が重い。神仏の教えや人の道にそむいている。平家物語6「頼朝が首をはねてわが墓の前に懸くべし。それぞ孝養にてあらんずると宣ひけるこそ―・けれ」。「―・い行い」

つみ‐ほろぼし【罪滅ぼし】

善事を行なって過去の罪をつぐない滅ぼすこと。罪の消えるよう功徳くどくを行うこと。贖罪しょくざい。徳冨蘆花、不如帰「武男に対せる所行のやゝ暴に過ぎたりし其―をなさむと思へるなり」

つみ‐もどし【積戻し】

①積み戻すこと。

②輸入手続未済の貨物を再び外国へ積んで送ること。

つみ‐もど・す【積み戻す】

〔他五〕

送って来た品物を再び積んで送り返す。

つみ‐もの【積物】

積み重ねたもの。特に、積み重ねて飾った贈物。

つみ‐やぐ【積夜具】

①積みかさねた夜具。

②江戸吉原などで、客が遊女となじみになったしるしに纏頭はなとしておくった新調の夜具を店先に積み重ねるもの。

つみ‐ゆみ【柘弓】

ヤマグワでつくった弓。三代実録33「備中国―百枝」

つみれ【摘入・抓入】

(ツミイレの約)魚の擂すり身に卵・小麦粉・塩などを加えてすり合わせ、少しずつすくい取り、ゆでたもの。鍋の具や汁の実とする。

つみ‐わた【摘み綿】

真綿を摘みひろげたもの。小袖の綿入などに入れる。世間胸算用5「伝馬町の―、三吉野の雪のあけぼのの山々」

つみ‐びと【罪人】🔗⭐🔉

つみ‐びと【罪人】

罪ある人。とがにん。ざいにん。

つみ‐ぶか・い【罪深い】🔗⭐🔉

つみ‐ぶか・い【罪深い】

〔形〕[文]つみふか・し(ク)

罪が重い。神仏の教えや人の道にそむいている。平家物語6「頼朝が首をはねてわが墓の前に懸くべし。それぞ孝養にてあらんずると宣ひけるこそ―・けれ」。「―・い行い」

つみ‐ほろぼし【罪滅ぼし】🔗⭐🔉

つみ‐ほろぼし【罪滅ぼし】

善事を行なって過去の罪をつぐない滅ぼすこと。罪の消えるよう功徳くどくを行うこと。贖罪しょくざい。徳冨蘆花、不如帰「武男に対せる所行のやゝ暴に過ぎたりし其―をなさむと思へるなり」

○罪を着せるつみをきせる🔗⭐🔉

○罪を着せるつみをきせる

罪のない人に罪をおしつける。

⇒つみ【罪】

○罪を悪んで人を悪まずつみをにくんでひとをにくまず🔗⭐🔉

○罪を悪んで人を悪まずつみをにくんでひとをにくまず

犯した罪は罪としてにくむべきものだが、その罪を犯した人までもにくんではならない。

⇒つみ【罪】

つむ【舶】

大きな船。推古紀「―を造らしむ」

つむ【錘・紡錘】

①糸巻などの心棒。

②糸をつむぐ機械の付属具。太い針状の鉄棒で、これに管を差し込んで回転させ、撚よりをかけながら糸を巻くもの。緒巻おまき。

錘

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

つ・む

〔他四〕

前歯でかむ。かじる。一説に、つまんで食べる。枕草子45「さやうに髭がちなる男の、椎―・みたる」。日葡辞書「マメナドヲツム」

つ・む【集む】

〔他下二〕

あつめる。拾遺和歌集雑「深山木を朝な夕なにこり―・めて」

つ・む【詰む】

[一]〔自五〕

①つかえて通じない。つまる。玉塵抄14「義理の―・みふさがつて心得にくいとどこほつたを」

②行きつく。終わる。本朝桜陰比事「この分にてもせんぎ―・みがたし」

③密で隙間がなくなる。玉塵抄27「熅、鬱烟なり。雲烟の気の―・んであつい心ぞ」。「布目の―・んだ織物」

④将棋で、駒の逃げ場がなくなる。また、王将の逃げ場がなくなり負ける。「金打ちで―・む」

[二]〔自他下二〕

⇒つめる(下一)

つ・む【摘む・抓む】

〔他五〕

(爪つまを活用させた語)

①指先または爪先で挟みとる。つまみ切る。万葉集8「すみれ―・みにと」。「わらびを―・む」「茶を―・む」

②転じて、はさみなどで切り取る。刈り取る。「髪を―・む」

③爪先で強く挟む。つねる。つめる。万葉集17「万代と心はとけて吾が背子が―・みし手見つつしのびかねつも」。源氏物語東屋「げすげすしき女と覚して、手をいたく―・ませ給へるこそ」

④指先でつまむ。万葉集20「ははそ葉の母の命は御裳みもの裾―・みあげ掻き撫で」

つ・む【積む】

[一]〔他五〕

①同質のものをその上その上へとうずたかく重ねおく。宇津保物語祭使「文机にむかひて、文どもめぐりに山の如く―・みて」。「石を―・む」

②物事をたび重ねる。万葉集9「長き日けに思ひ―・みこし憂はやみぬ」。源氏物語須磨「年ふるあまもなげきをぞ―・む」。日葡辞書「ゼンノコウヲツム」。「苦労を―・む」

③船・車などに、荷を載せる。宇津保物語藤原君「銭・絹・米、車に―・みて出したて給ひ」

④集めたくわえる。ためる。皇極紀「庫つわものぐらを起てて箭を儲つむ」。「巨万の富を―・む」

⑤金を沢山出す。「契約金を―・む」

[二]〔自五〕

次第に高く重なる。たまる。つもる。万葉集19「降る雪の千重に―・めこそわが立ちかてね」。「降り―・む雪」

つむがり‐の‐たち【都牟刈の太刀】

未詳。一説に、切れ味のよい太刀をほめていう語。草薙剣のこと。古事記上「刺し割さきて見たまへば―在り」

つむぎ【紡ぎ・紬】

①つむぐこと。

②紬織つむぎおりの略。

⇒つむぎ‐いと【紬糸】

⇒つむぎ‐うた【紡ぎ唄】

⇒つむぎ‐おり【紬織】

⇒つむぎ‐がすり【紬絣】

⇒つむぎ‐じま【紬縞】

つむぎ【鶫】

「つぐみ」の転。

つむぎ‐いと【紬糸】

屑繭くずまゆまたは真綿をつむいで、よりをかけた絹糸。

⇒つむぎ【紡ぎ・紬】

つむぎ‐うた【紡ぎ唄】

糸をつむぎながら歌う民謡。

⇒つむぎ【紡ぎ・紬】

つむぎ‐おり【紬織】

紬糸または玉糸で織った平織の丈夫な絹織物。機械織もある。着尺きじゃくや裏地に用いる。大島紬・白山紬・結城ゆうき紬など。

⇒つむぎ【紡ぎ・紬】

つむぎ‐がすり【紬絣】

絣の柄がらを表した紬織。

⇒つむぎ【紡ぎ・紬】

つむぎ‐じま【紬縞】

縞柄を表した紬織。

⇒つむぎ【紡ぎ・紬】

つむ・ぐ【紡ぐ】

〔他五〕

綿または繭を糸縒車いとよりぐるまにかけ、その繊維を引き出し、撚よりをかけて糸にする。大唐西域記平安中期点「紡績ツムキウム」。日葡辞書「ワタ・イトヲツムグ」

つむくり【独楽】

「こま」の古称。〈伊呂波字類抄〉

つむじ【旋毛】

①渦のように巻いているもの。人の毛髪では頭頂の百会ひやくえにある。つじ。辻毛。毛渦。

②「つむじかぜ」の略。万葉集2「冬の林に―かもい巻き渡ると」

③(「辻」と書く)(→)「つじ(辻)」に同じ。願経四分律平安初期点「巷陌の四の街道の頭ツムジ、市の中糞掃聚辺に在り」。今昔物語集4「道の―にこれを敷きて臥したり」

⇒つむじ‐かぜ【旋風】

⇒つむじ‐げ【旋毛】

⇒つむじ‐まがり【旋毛曲り】

⇒旋毛を曲げる

つむじ‐かぜ【旋風】

渦のように巻いて吹き上がる風。旋風せんぷう。神功紀「飄風つむじかぜ忽ちに起りて」

⇒つむじ【旋毛】

つむじ‐げ【旋毛】

つむじの毛。せんもう。

⇒つむじ【旋毛】

つむじ‐まがり【旋毛曲り】

(つむじの位置がずれている意)性質がねじけていること。また、そういう人。「―の男」

⇒つむじ【旋毛】

つ・む

〔他四〕

前歯でかむ。かじる。一説に、つまんで食べる。枕草子45「さやうに髭がちなる男の、椎―・みたる」。日葡辞書「マメナドヲツム」

つ・む【集む】

〔他下二〕

あつめる。拾遺和歌集雑「深山木を朝な夕なにこり―・めて」

つ・む【詰む】

[一]〔自五〕

①つかえて通じない。つまる。玉塵抄14「義理の―・みふさがつて心得にくいとどこほつたを」

②行きつく。終わる。本朝桜陰比事「この分にてもせんぎ―・みがたし」

③密で隙間がなくなる。玉塵抄27「熅、鬱烟なり。雲烟の気の―・んであつい心ぞ」。「布目の―・んだ織物」

④将棋で、駒の逃げ場がなくなる。また、王将の逃げ場がなくなり負ける。「金打ちで―・む」

[二]〔自他下二〕

⇒つめる(下一)

つ・む【摘む・抓む】

〔他五〕

(爪つまを活用させた語)

①指先または爪先で挟みとる。つまみ切る。万葉集8「すみれ―・みにと」。「わらびを―・む」「茶を―・む」

②転じて、はさみなどで切り取る。刈り取る。「髪を―・む」

③爪先で強く挟む。つねる。つめる。万葉集17「万代と心はとけて吾が背子が―・みし手見つつしのびかねつも」。源氏物語東屋「げすげすしき女と覚して、手をいたく―・ませ給へるこそ」

④指先でつまむ。万葉集20「ははそ葉の母の命は御裳みもの裾―・みあげ掻き撫で」

つ・む【積む】

[一]〔他五〕

①同質のものをその上その上へとうずたかく重ねおく。宇津保物語祭使「文机にむかひて、文どもめぐりに山の如く―・みて」。「石を―・む」

②物事をたび重ねる。万葉集9「長き日けに思ひ―・みこし憂はやみぬ」。源氏物語須磨「年ふるあまもなげきをぞ―・む」。日葡辞書「ゼンノコウヲツム」。「苦労を―・む」

③船・車などに、荷を載せる。宇津保物語藤原君「銭・絹・米、車に―・みて出したて給ひ」

④集めたくわえる。ためる。皇極紀「庫つわものぐらを起てて箭を儲つむ」。「巨万の富を―・む」

⑤金を沢山出す。「契約金を―・む」

[二]〔自五〕

次第に高く重なる。たまる。つもる。万葉集19「降る雪の千重に―・めこそわが立ちかてね」。「降り―・む雪」

つむがり‐の‐たち【都牟刈の太刀】

未詳。一説に、切れ味のよい太刀をほめていう語。草薙剣のこと。古事記上「刺し割さきて見たまへば―在り」

つむぎ【紡ぎ・紬】

①つむぐこと。

②紬織つむぎおりの略。

⇒つむぎ‐いと【紬糸】

⇒つむぎ‐うた【紡ぎ唄】

⇒つむぎ‐おり【紬織】

⇒つむぎ‐がすり【紬絣】

⇒つむぎ‐じま【紬縞】

つむぎ【鶫】

「つぐみ」の転。

つむぎ‐いと【紬糸】

屑繭くずまゆまたは真綿をつむいで、よりをかけた絹糸。

⇒つむぎ【紡ぎ・紬】

つむぎ‐うた【紡ぎ唄】

糸をつむぎながら歌う民謡。

⇒つむぎ【紡ぎ・紬】

つむぎ‐おり【紬織】

紬糸または玉糸で織った平織の丈夫な絹織物。機械織もある。着尺きじゃくや裏地に用いる。大島紬・白山紬・結城ゆうき紬など。

⇒つむぎ【紡ぎ・紬】

つむぎ‐がすり【紬絣】

絣の柄がらを表した紬織。

⇒つむぎ【紡ぎ・紬】

つむぎ‐じま【紬縞】

縞柄を表した紬織。

⇒つむぎ【紡ぎ・紬】

つむ・ぐ【紡ぐ】

〔他五〕

綿または繭を糸縒車いとよりぐるまにかけ、その繊維を引き出し、撚よりをかけて糸にする。大唐西域記平安中期点「紡績ツムキウム」。日葡辞書「ワタ・イトヲツムグ」

つむくり【独楽】

「こま」の古称。〈伊呂波字類抄〉

つむじ【旋毛】

①渦のように巻いているもの。人の毛髪では頭頂の百会ひやくえにある。つじ。辻毛。毛渦。

②「つむじかぜ」の略。万葉集2「冬の林に―かもい巻き渡ると」

③(「辻」と書く)(→)「つじ(辻)」に同じ。願経四分律平安初期点「巷陌の四の街道の頭ツムジ、市の中糞掃聚辺に在り」。今昔物語集4「道の―にこれを敷きて臥したり」

⇒つむじ‐かぜ【旋風】

⇒つむじ‐げ【旋毛】

⇒つむじ‐まがり【旋毛曲り】

⇒旋毛を曲げる

つむじ‐かぜ【旋風】

渦のように巻いて吹き上がる風。旋風せんぷう。神功紀「飄風つむじかぜ忽ちに起りて」

⇒つむじ【旋毛】

つむじ‐げ【旋毛】

つむじの毛。せんもう。

⇒つむじ【旋毛】

つむじ‐まがり【旋毛曲り】

(つむじの位置がずれている意)性質がねじけていること。また、そういう人。「―の男」

⇒つむじ【旋毛】

つ・む

〔他四〕

前歯でかむ。かじる。一説に、つまんで食べる。枕草子45「さやうに髭がちなる男の、椎―・みたる」。日葡辞書「マメナドヲツム」

つ・む【集む】

〔他下二〕

あつめる。拾遺和歌集雑「深山木を朝な夕なにこり―・めて」

つ・む【詰む】

[一]〔自五〕

①つかえて通じない。つまる。玉塵抄14「義理の―・みふさがつて心得にくいとどこほつたを」

②行きつく。終わる。本朝桜陰比事「この分にてもせんぎ―・みがたし」

③密で隙間がなくなる。玉塵抄27「熅、鬱烟なり。雲烟の気の―・んであつい心ぞ」。「布目の―・んだ織物」

④将棋で、駒の逃げ場がなくなる。また、王将の逃げ場がなくなり負ける。「金打ちで―・む」

[二]〔自他下二〕

⇒つめる(下一)

つ・む【摘む・抓む】

〔他五〕

(爪つまを活用させた語)

①指先または爪先で挟みとる。つまみ切る。万葉集8「すみれ―・みにと」。「わらびを―・む」「茶を―・む」

②転じて、はさみなどで切り取る。刈り取る。「髪を―・む」

③爪先で強く挟む。つねる。つめる。万葉集17「万代と心はとけて吾が背子が―・みし手見つつしのびかねつも」。源氏物語東屋「げすげすしき女と覚して、手をいたく―・ませ給へるこそ」

④指先でつまむ。万葉集20「ははそ葉の母の命は御裳みもの裾―・みあげ掻き撫で」

つ・む【積む】

[一]〔他五〕

①同質のものをその上その上へとうずたかく重ねおく。宇津保物語祭使「文机にむかひて、文どもめぐりに山の如く―・みて」。「石を―・む」

②物事をたび重ねる。万葉集9「長き日けに思ひ―・みこし憂はやみぬ」。源氏物語須磨「年ふるあまもなげきをぞ―・む」。日葡辞書「ゼンノコウヲツム」。「苦労を―・む」

③船・車などに、荷を載せる。宇津保物語藤原君「銭・絹・米、車に―・みて出したて給ひ」

④集めたくわえる。ためる。皇極紀「庫つわものぐらを起てて箭を儲つむ」。「巨万の富を―・む」

⑤金を沢山出す。「契約金を―・む」

[二]〔自五〕

次第に高く重なる。たまる。つもる。万葉集19「降る雪の千重に―・めこそわが立ちかてね」。「降り―・む雪」

つむがり‐の‐たち【都牟刈の太刀】

未詳。一説に、切れ味のよい太刀をほめていう語。草薙剣のこと。古事記上「刺し割さきて見たまへば―在り」

つむぎ【紡ぎ・紬】

①つむぐこと。

②紬織つむぎおりの略。

⇒つむぎ‐いと【紬糸】

⇒つむぎ‐うた【紡ぎ唄】

⇒つむぎ‐おり【紬織】

⇒つむぎ‐がすり【紬絣】

⇒つむぎ‐じま【紬縞】

つむぎ【鶫】

「つぐみ」の転。

つむぎ‐いと【紬糸】

屑繭くずまゆまたは真綿をつむいで、よりをかけた絹糸。

⇒つむぎ【紡ぎ・紬】

つむぎ‐うた【紡ぎ唄】

糸をつむぎながら歌う民謡。

⇒つむぎ【紡ぎ・紬】

つむぎ‐おり【紬織】

紬糸または玉糸で織った平織の丈夫な絹織物。機械織もある。着尺きじゃくや裏地に用いる。大島紬・白山紬・結城ゆうき紬など。

⇒つむぎ【紡ぎ・紬】

つむぎ‐がすり【紬絣】

絣の柄がらを表した紬織。

⇒つむぎ【紡ぎ・紬】

つむぎ‐じま【紬縞】

縞柄を表した紬織。

⇒つむぎ【紡ぎ・紬】

つむ・ぐ【紡ぐ】

〔他五〕

綿または繭を糸縒車いとよりぐるまにかけ、その繊維を引き出し、撚よりをかけて糸にする。大唐西域記平安中期点「紡績ツムキウム」。日葡辞書「ワタ・イトヲツムグ」

つむくり【独楽】

「こま」の古称。〈伊呂波字類抄〉

つむじ【旋毛】

①渦のように巻いているもの。人の毛髪では頭頂の百会ひやくえにある。つじ。辻毛。毛渦。

②「つむじかぜ」の略。万葉集2「冬の林に―かもい巻き渡ると」

③(「辻」と書く)(→)「つじ(辻)」に同じ。願経四分律平安初期点「巷陌の四の街道の頭ツムジ、市の中糞掃聚辺に在り」。今昔物語集4「道の―にこれを敷きて臥したり」

⇒つむじ‐かぜ【旋風】

⇒つむじ‐げ【旋毛】

⇒つむじ‐まがり【旋毛曲り】

⇒旋毛を曲げる

つむじ‐かぜ【旋風】

渦のように巻いて吹き上がる風。旋風せんぷう。神功紀「飄風つむじかぜ忽ちに起りて」

⇒つむじ【旋毛】

つむじ‐げ【旋毛】

つむじの毛。せんもう。

⇒つむじ【旋毛】

つむじ‐まがり【旋毛曲り】

(つむじの位置がずれている意)性質がねじけていること。また、そういう人。「―の男」

⇒つむじ【旋毛】

つ・む

〔他四〕

前歯でかむ。かじる。一説に、つまんで食べる。枕草子45「さやうに髭がちなる男の、椎―・みたる」。日葡辞書「マメナドヲツム」

つ・む【集む】

〔他下二〕

あつめる。拾遺和歌集雑「深山木を朝な夕なにこり―・めて」

つ・む【詰む】

[一]〔自五〕

①つかえて通じない。つまる。玉塵抄14「義理の―・みふさがつて心得にくいとどこほつたを」

②行きつく。終わる。本朝桜陰比事「この分にてもせんぎ―・みがたし」

③密で隙間がなくなる。玉塵抄27「熅、鬱烟なり。雲烟の気の―・んであつい心ぞ」。「布目の―・んだ織物」

④将棋で、駒の逃げ場がなくなる。また、王将の逃げ場がなくなり負ける。「金打ちで―・む」

[二]〔自他下二〕

⇒つめる(下一)

つ・む【摘む・抓む】

〔他五〕

(爪つまを活用させた語)

①指先または爪先で挟みとる。つまみ切る。万葉集8「すみれ―・みにと」。「わらびを―・む」「茶を―・む」

②転じて、はさみなどで切り取る。刈り取る。「髪を―・む」

③爪先で強く挟む。つねる。つめる。万葉集17「万代と心はとけて吾が背子が―・みし手見つつしのびかねつも」。源氏物語東屋「げすげすしき女と覚して、手をいたく―・ませ給へるこそ」

④指先でつまむ。万葉集20「ははそ葉の母の命は御裳みもの裾―・みあげ掻き撫で」

つ・む【積む】

[一]〔他五〕

①同質のものをその上その上へとうずたかく重ねおく。宇津保物語祭使「文机にむかひて、文どもめぐりに山の如く―・みて」。「石を―・む」

②物事をたび重ねる。万葉集9「長き日けに思ひ―・みこし憂はやみぬ」。源氏物語須磨「年ふるあまもなげきをぞ―・む」。日葡辞書「ゼンノコウヲツム」。「苦労を―・む」

③船・車などに、荷を載せる。宇津保物語藤原君「銭・絹・米、車に―・みて出したて給ひ」

④集めたくわえる。ためる。皇極紀「庫つわものぐらを起てて箭を儲つむ」。「巨万の富を―・む」

⑤金を沢山出す。「契約金を―・む」

[二]〔自五〕

次第に高く重なる。たまる。つもる。万葉集19「降る雪の千重に―・めこそわが立ちかてね」。「降り―・む雪」

つむがり‐の‐たち【都牟刈の太刀】

未詳。一説に、切れ味のよい太刀をほめていう語。草薙剣のこと。古事記上「刺し割さきて見たまへば―在り」

つむぎ【紡ぎ・紬】

①つむぐこと。

②紬織つむぎおりの略。

⇒つむぎ‐いと【紬糸】

⇒つむぎ‐うた【紡ぎ唄】

⇒つむぎ‐おり【紬織】

⇒つむぎ‐がすり【紬絣】

⇒つむぎ‐じま【紬縞】

つむぎ【鶫】

「つぐみ」の転。

つむぎ‐いと【紬糸】

屑繭くずまゆまたは真綿をつむいで、よりをかけた絹糸。

⇒つむぎ【紡ぎ・紬】

つむぎ‐うた【紡ぎ唄】

糸をつむぎながら歌う民謡。

⇒つむぎ【紡ぎ・紬】

つむぎ‐おり【紬織】

紬糸または玉糸で織った平織の丈夫な絹織物。機械織もある。着尺きじゃくや裏地に用いる。大島紬・白山紬・結城ゆうき紬など。

⇒つむぎ【紡ぎ・紬】

つむぎ‐がすり【紬絣】

絣の柄がらを表した紬織。

⇒つむぎ【紡ぎ・紬】

つむぎ‐じま【紬縞】

縞柄を表した紬織。

⇒つむぎ【紡ぎ・紬】

つむ・ぐ【紡ぐ】

〔他五〕

綿または繭を糸縒車いとよりぐるまにかけ、その繊維を引き出し、撚よりをかけて糸にする。大唐西域記平安中期点「紡績ツムキウム」。日葡辞書「ワタ・イトヲツムグ」

つむくり【独楽】

「こま」の古称。〈伊呂波字類抄〉

つむじ【旋毛】

①渦のように巻いているもの。人の毛髪では頭頂の百会ひやくえにある。つじ。辻毛。毛渦。

②「つむじかぜ」の略。万葉集2「冬の林に―かもい巻き渡ると」

③(「辻」と書く)(→)「つじ(辻)」に同じ。願経四分律平安初期点「巷陌の四の街道の頭ツムジ、市の中糞掃聚辺に在り」。今昔物語集4「道の―にこれを敷きて臥したり」

⇒つむじ‐かぜ【旋風】

⇒つむじ‐げ【旋毛】

⇒つむじ‐まがり【旋毛曲り】

⇒旋毛を曲げる

つむじ‐かぜ【旋風】

渦のように巻いて吹き上がる風。旋風せんぷう。神功紀「飄風つむじかぜ忽ちに起りて」

⇒つむじ【旋毛】

つむじ‐げ【旋毛】

つむじの毛。せんもう。

⇒つむじ【旋毛】

つむじ‐まがり【旋毛曲り】

(つむじの位置がずれている意)性質がねじけていること。また、そういう人。「―の男」

⇒つむじ【旋毛】

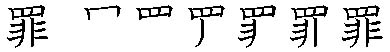

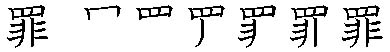

[漢]罪🔗⭐🔉

罪 字形

筆順

筆順

〔罒(

〔罒( )部8画/13画/教育/2665・3A61〕

〔音〕ザイ(呉)

〔訓〕つみ

[意味]

①罰をうけるような行い。つみ。「罪悪・罪人・罪過・犯罪・功罪」。仏教で、悪い果報をもたらす因。「罪業ざいごう・罪障・滅罪」

②刑罰(に処する)。つみする。「死罪・流罪るざい」

[解字]

原字は[

)部8画/13画/教育/2665・3A61〕

〔音〕ザイ(呉)

〔訓〕つみ

[意味]

①罰をうけるような行い。つみ。「罪悪・罪人・罪過・犯罪・功罪」。仏教で、悪い果報をもたらす因。「罪業ざいごう・罪障・滅罪」

②刑罰(に処する)。つみする。「死罪・流罪るざい」

[解字]

原字は[ ]。「自」(=はな)+「辛」(=刃物)の会意文字。鼻そぎの刑を受けた人の意。秦しんの始皇帝が、この字の形が「皇」に似ているのを嫌って「罪」に改めたという。

[下ツキ

冤罪・原罪・功罪・斬罪・死罪・謝罪・重罪・宿罪・首罪・杖罪・浄罪・贖罪・贓罪・多罪・断罪・聴罪・同罪・犯罪・微罪・服罪・無罪・滅罪・免罪・問罪・有罪・余罪・流罪

]。「自」(=はな)+「辛」(=刃物)の会意文字。鼻そぎの刑を受けた人の意。秦しんの始皇帝が、この字の形が「皇」に似ているのを嫌って「罪」に改めたという。

[下ツキ

冤罪・原罪・功罪・斬罪・死罪・謝罪・重罪・宿罪・首罪・杖罪・浄罪・贖罪・贓罪・多罪・断罪・聴罪・同罪・犯罪・微罪・服罪・無罪・滅罪・免罪・問罪・有罪・余罪・流罪

筆順

筆順

〔罒(

〔罒( )部8画/13画/教育/2665・3A61〕

〔音〕ザイ(呉)

〔訓〕つみ

[意味]

①罰をうけるような行い。つみ。「罪悪・罪人・罪過・犯罪・功罪」。仏教で、悪い果報をもたらす因。「罪業ざいごう・罪障・滅罪」

②刑罰(に処する)。つみする。「死罪・流罪るざい」

[解字]

原字は[

)部8画/13画/教育/2665・3A61〕

〔音〕ザイ(呉)

〔訓〕つみ

[意味]

①罰をうけるような行い。つみ。「罪悪・罪人・罪過・犯罪・功罪」。仏教で、悪い果報をもたらす因。「罪業ざいごう・罪障・滅罪」

②刑罰(に処する)。つみする。「死罪・流罪るざい」

[解字]

原字は[ ]。「自」(=はな)+「辛」(=刃物)の会意文字。鼻そぎの刑を受けた人の意。秦しんの始皇帝が、この字の形が「皇」に似ているのを嫌って「罪」に改めたという。

[下ツキ

冤罪・原罪・功罪・斬罪・死罪・謝罪・重罪・宿罪・首罪・杖罪・浄罪・贖罪・贓罪・多罪・断罪・聴罪・同罪・犯罪・微罪・服罪・無罪・滅罪・免罪・問罪・有罪・余罪・流罪

]。「自」(=はな)+「辛」(=刃物)の会意文字。鼻そぎの刑を受けた人の意。秦しんの始皇帝が、この字の形が「皇」に似ているのを嫌って「罪」に改めたという。

[下ツキ

冤罪・原罪・功罪・斬罪・死罪・謝罪・重罪・宿罪・首罪・杖罪・浄罪・贖罪・贓罪・多罪・断罪・聴罪・同罪・犯罪・微罪・服罪・無罪・滅罪・免罪・問罪・有罪・余罪・流罪

大辞林の検索結果 (57)

ざい-あく【罪悪】🔗⭐🔉

ざい-あく [1] 【罪悪】

にくむべき罪。道徳や宗教の教えなどに反する悪いおこない。とが。

ざいあく-かん【罪悪感】🔗⭐🔉

ざいあく-かん [4][3] 【罪悪感】

悪いこと,非難されるべきことをおかしたという気持ち。「―にさいなまれる」

ざい-いん【罪因】🔗⭐🔉

ざい-いん [0] 【罪因】

罪を犯すことになった原因。

ざい-か【罪科】🔗⭐🔉

ざい-か ―クワ [1] 【罪科】

(1)法律・道徳などに背いた罪。また,その罪の程度。

(2)罪に対する刑罰。しおき。とがめ。

ざい-か【罪過】🔗⭐🔉

ざい-か ―クワ [1] 【罪過】

(1)つみとあやまち。法律や道徳に背いた行為。

(2)罰すること。「―に処する」

ざい-かい【罪魁】🔗⭐🔉

ざい-かい ―クワイ [0] 【罪魁】

犯罪の首謀者。罪を犯した張本人。

ざい-きゅう【罪咎】🔗⭐🔉

ざい-きゅう ―キウ [0] 【罪咎】

つみととが。罪科。

ざい-く【罪苦】🔗⭐🔉

ざい-く [1] 【罪苦】

罪ある者が受ける苦しみ。

ざい-く【罪垢】🔗⭐🔉

ざい-く 【罪垢】

〔罪悪を垢(アカ)にたとえていう〕

罪によるけがれ。罪科。「其の益(ヤク)―を洗ひぬべし/盛衰記 26」

ざいけい-ほうていしゅぎ【罪刑法定主義】🔗⭐🔉

ざいけい-ほうていしゅぎ ―ハフテイシユギ [9] 【罪刑法定主義】

いかなる行為が犯罪となるか,それにいかなる刑罰が科せられるかは既定の法律によってのみ定められるとする主義。刑罰権の恣意(シイ)的な行使を防ぐ人権保障の表れで,近代自由主義刑法の基本原則。

ざい-ごう【罪業】🔗⭐🔉

ざい-ごう ―ゴフ [0] 【罪業】

〔仏〕 罪の原因となる業(ゴウ)。

ざいごう-もうそう【罪業妄想】🔗⭐🔉

ざいごう-もうそう ―ゴフマウサウ [5] 【罪業妄想】

自分の行為や内面的な心の動きに罪悪感をもち,自分自身を責める妄想。鬱病(ウツビヨウ)において典型的にみられる。

ざい-こん【罪根】🔗⭐🔉

ざい-こん [0] 【罪根】

〔仏〕

(1)深く根ざして抜き去ることのできない罪。

(2)罪の根源。

ざい-しつ【罪質】🔗⭐🔉

ざい-しつ [0] 【罪質】

刑法が定める各犯罪のもつ,法益の異同などの刑事学的性質。

ざい-しゅう【罪囚】🔗⭐🔉

ざい-しゅう ―シウ [0] 【罪囚】

牢獄につながれた罪人。囚人。

ざい-しょう【罪証】🔗⭐🔉

ざい-しょう [0] 【罪証】

犯罪の証拠。

ざいしょう-いんめつざい【罪証隠滅罪】🔗⭐🔉

ざいしょう-いんめつざい [8] 【罪証隠滅罪】

⇒証拠(シヨウコ)隠滅罪

ざい-しょう【罪障】🔗⭐🔉

ざい-しょう ―シヤウ [0][3] 【罪障】

〔仏〕 往生の妨げとなる罪業(ザイゴウ)。

ざい-じょう【罪状】🔗⭐🔉

ざい-じょう ―ジヤウ [0] 【罪状】

罪を犯したときの状況。犯罪の内容。「取り調べの結果―は明白だ」

ざいじょう-にんぴ【罪状認否】🔗⭐🔉

ざいじょう-にんぴ ―ジヤウ― [5] 【罪状認否】

刑事裁判の冒頭に,被告人が起訴状に記載された公訴事実を認めるかどうかについて行う答弁。

ざい-すう【罪数】🔗⭐🔉

ざい-すう [3] 【罪数】

犯罪の個数。

ざい-せき【罪責】🔗⭐🔉

ざい-せき [0] 【罪責】

犯罪を犯した責任。

ざい-せき【罪跡】🔗⭐🔉

ざい-せき [0] 【罪跡】

犯罪の証拠となる痕跡(コンセキ)。

ざいせき-いんめつざい【罪跡隠滅罪】🔗⭐🔉

ざいせき-いんめつざい [8] 【罪跡隠滅罪】

〔法〕

⇒証拠(シヨウコ)隠滅罪

ざい-たい【罪体】🔗⭐🔉

ざい-たい [0] 【罪体】

犯罪事実または犯罪の対象である物体(殺害された死体,焼かれた家など)。

ざい-にん【罪人】🔗⭐🔉

ざい-にん [0][3] 【罪人】

罪を犯した者。「―扱い」

ざい-ふく【罪福】🔗⭐🔉

ざい-ふく [0] 【罪福】

〔仏〕 悪い行為(罪)と善い行為(福)。また,その行為がもたらす善悪の報い。

ざい-ほう【罪報】🔗⭐🔉

ざい-ほう [0] 【罪報】

悪業のむくい。罪のむくい。

ざい-めい【罪名】🔗⭐🔉

ざい-めい [0] 【罪名】

(1)犯罪の名称。

(2)罪があるという世間でのうわさ。「―をすすぐ」

ざい-るい【罪累】🔗⭐🔉

ざい-るい [0][1] 【罪累】

(1)罪を重ねること。

(2)罪に連座すること。

ざい-れい【罪戻】🔗⭐🔉

ざい-れい [0] 【罪戻】

〔「戻」は人道にもとる意〕

つみ。罪過。

つみ【罪】🔗⭐🔉

つみ [1] 【罪】

■一■ (名)

(1)法律的・道徳的・宗教的な規範に反する行為。「―を犯す」

(2){(1)}に対して負うべき責任。また,それに対して科される制裁。刑罰。「―に服する」「―を償う」「―に問われる」「人の―をかぶる」

(3)ある行為から生ずる,他人に対する負い目や責任。「無沙汰の―を許されたい」「我はおん身等に対して何の―をもおかししことなし/即興詩人(鴎外)」

(4)特に,宗教の教えに反する行為。キリスト教では神の意志に背く行為をいい,仏教では法に背く行為と戒律を犯す行為をいう。罪業。「―の意識」

(5)禁忌を破ること。「生け剥ぎ・逆剥ぎ・屎戸(クソヘ),許多(ココダク)の―を天つ罪と法り別けて/祝詞(六月晦大祓)」

(6)欠点。短所。「それを―と見なされ給はず/狭衣 3」

■二■ (形動)

無慈悲なさま。思いやりがないさま。「―なことをする」

つみ=が無・い🔗⭐🔉

――が無・い

悪気がない。無邪気である。「子供は―・い」「―・いいたずら」

つみ=無くして配所の月を見る🔗⭐🔉

――無くして配所の月を見る

流刑地のような辺境の地で,罪人としてではなく普通の人として月を眺められたらさぞ情趣があることだろうの意。「本より罪なくして配所の月を見んといふことは心あるきはの人の願ふ事なれば/平家 3」

つみ=を着・せる🔗⭐🔉

――を着・せる

無実の人に罪を負わせる。罪をかぶせる。

つみ=を 着る🔗⭐🔉

着る🔗⭐🔉

――を 着る

罪がないのに,その罪を引き受ける。罪をかぶる。

着る

罪がないのに,その罪を引き受ける。罪をかぶる。

着る

罪がないのに,その罪を引き受ける。罪をかぶる。

着る

罪がないのに,その罪を引き受ける。罪をかぶる。

つみ=を悪(ニク)んで人を悪まず🔗⭐🔉

――を悪(ニク)んで人を悪まず

犯した罪は罪として罰し憎んでも,その罪を犯した人までも憎んではならない。その意を悪みてその人を悪まず。

つみさり-どころ【罪避り所】🔗⭐🔉

つみさり-どころ 【罪避り所】

罪からのがれるところ。多く,打ち消しの語を伴って用いられる。「わが過ちのいとほしさも,例の―なく/狭衣 4」

つみ-しろ【罪代】🔗⭐🔉

つみ-しろ 【罪代】

罪のつぐない。「かかる御なからひにまじり侍る―には/宇津保(嵯峨院)」

つみ・する【罪する】🔗⭐🔉

つみ・する [3] 【罪する】 (動サ変)[文]サ変 つみ・す

罪を責めて刑罰を与える。罰する。「讒言せしもの等を―・せんとし玉ひけるに/二宮尊徳(露伴)」

つみ-つくり【罪作り】🔗⭐🔉

つみ-つくり [3] 【罪作り】 (名・形動)[文]ナリ

(1)純真な人をだましたり困らせたりするような行為をする・こと(さま)。「子供をだますとは―な話だ」

(2)仏道にそむく行為をすること。人・生き物を殺したり傷つけたりするなど,非人間的な行為をすること。

つみ-とが【罪科】🔗⭐🔉

つみ-とが [1] 【罪科】

つみととが。罪悪。罪過。

つみとばつ【罪と罰】🔗⭐🔉

つみとばつ 【罪と罰】

〔原題 (ロシア) Prestuplenie i nakazanie〕

ドストエフスキーの長編小説。1866年刊。貧しい学生ラスコーリニコフは,非凡人には犯罪さえも許されるとの観念をいだき,金貸しの老婆とその妹を殺すが,予期せぬ孤絶感に脅かされ,娼婦ソーニャのキリスト教的愛に触れて自首をし,流刑地シベリアに赴く。

つみ-な・う【罪なふ】🔗⭐🔉

つみ-な・う ―ナフ 【罪なふ】

■一■ (動ハ四)

罪に処する。罰する。「法を犯さしめて,それを―・はん事,不便のわざなり/徒然 142」

■二■ (動ハ下二)

{■一■}に同じ。「義(コトワリ)の兵を挙けて,汝が逆(サカウル)に―・へむとす/日本書紀(崇神訓)」

つみ-びと【罪人】🔗⭐🔉

つみ-びと [0] 【罪人】

罪のある人。ざいにん。とがにん。

つみ-ぶか・い【罪深い】🔗⭐🔉

つみ-ぶか・い [4] 【罪深い】 (形)[文]ク つみぶか・し

罪が深い。道徳に反している。「―・い事をする」

[派生] ――さ(名)

つみ-ほろぼし【罪滅ぼし】🔗⭐🔉

つみ-ほろぼし [3] 【罪滅ぼし】 (名)スル

善行を積んで過去の罪の償いをすること。「せめてもの―」

ざいあく【罪悪】(和英)🔗⭐🔉

ざいあく【罪悪】

a crime (犯罪)[a sin (宗教・道徳上の)].→英和

ざいか【罪科】(和英)🔗⭐🔉

ざいにん【罪人】(和英)🔗⭐🔉

ざいめい【罪名】(和英)🔗⭐🔉

つみ【罪】(和英)🔗⭐🔉

つみびと【罪人】(和英)🔗⭐🔉

つみほろぼし【罪滅ぼしをする】(和英)🔗⭐🔉

つみほろぼし【罪滅ぼしをする】

atone for one's sins;make amends.〜のために in atonement for.

広辞苑+大辞林に「罪」で始まるの検索結果。