複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (59)

○触らぬ神に祟りなしさわらぬかみにたたりなし🔗⭐🔉

○触らぬ神に祟りなしさわらぬかみにたたりなし

物事に関係しなければ、禍を招くことはないの意。

⇒さわ・る【触る】

さ‐わらび【早蕨】

①芽を出したばかりのワラビ。〈[季]春〉。万葉集8「石走る垂水たるみの上の―のもえいづる春になりにけるかも」

②襲かさねの色目。表は紫、裏は青。

さわ‐らん【沢蘭】サハ‥

ラン科の多年草。山間の湿原に自生。高さ約20センチメートル。地下の球茎から小舟形の1葉を出す。初夏に紫紅色の花を1個つける。アサヒラン。

さわり【触り】サハリ

①さわること。手でふれること。また、触れた感じ。

②㋐(他の節ふしにさわっている意)義太夫節の中に他の音曲の旋律を取り入れた箇所。曲中で目立つ箇所になる。

㋑転じて、邦楽の各曲中の最大の聞かせ所。「くどき」の部分を指すことが多い。

㋒さらに転じて、一般的に話や物語などの要点、または、最も興味を引く部分。「―だけ聞かせる」

③弦楽器の音に付随する独特の共鳴音。また、それを作り出す仕掛け。例えば、日本の三味線では棹の上端に仕掛けがあり、2や3の糸を弾くと1の糸が共振してサワリの効果が生まれる。

④三味線の上駒かみごまの別称「触さわり金がね」の略。

⇒触り三百

さわり【障り】サハリ

①さわること。さまたげ。さしつかえ。障害。万葉集15「沖つ波千重に立つとも―あらめやも」。「―があって欠席する」

②病気になること。

③つきやく。月経。

⇒さわり‐どころ【障り所】

⇒さわり‐むし【障り虫・月水虫】

⇒さわり‐ようじ【障り用事】

さわり【胡銅器】サハリ

⇒さはり

さわり【触り】サハリ🔗⭐🔉

さわり【触り】サハリ

①さわること。手でふれること。また、触れた感じ。

②㋐(他の節ふしにさわっている意)義太夫節の中に他の音曲の旋律を取り入れた箇所。曲中で目立つ箇所になる。

㋑転じて、邦楽の各曲中の最大の聞かせ所。「くどき」の部分を指すことが多い。

㋒さらに転じて、一般的に話や物語などの要点、または、最も興味を引く部分。「―だけ聞かせる」

③弦楽器の音に付随する独特の共鳴音。また、それを作り出す仕掛け。例えば、日本の三味線では棹の上端に仕掛けがあり、2や3の糸を弾くと1の糸が共振してサワリの効果が生まれる。

④三味線の上駒かみごまの別称「触さわり金がね」の略。

⇒触り三百

○触り三百さわりさんびゃく🔗⭐🔉

○触り三百さわりさんびゃく

ちょっと触れたばかりで銭300文の損になる意。喧嘩・物言いなどに口出しして迷惑を被ることにいう。世間胸算用1「是ぞ世にいふ―なるべし」

⇒さわり【触り】

さわり‐どころ【障り所】サハリ‥

さまたげるもの。障害。源氏物語総角「ほどもなき物の隔てばかりを―にて」

⇒さわり【障り】

さわり‐むし【障り虫・月水虫】サハリ‥

月経で腹が痛むこと。錦之裏「わたくしは―がかぶつてなりイせん」

⇒さわり【障り】

さわり‐ようじ【障り用事】サハリ‥

芸娼妓が月経のひどい時に用事と称して勤めを休むこと。深川の岡場所で言った。

⇒さわり【障り】

さわ・る【触る】サハル

〔自五〕

(「障る」と同源)

①手で触れる。接触する。あたる。竹取物語「手をささげて探り給ふに、手に平ひらめる物―・る時に」。「展示物には―・らないでください」

②かかわる。よりつく。「その問題には―・らずにおこう」

③(「障る」とも書く)感情を害する。「神経に―・る」

④(→)「おさえる」7に同じ。浄瑠璃、暦「ここは一つ―・りませう」

⇒触らぬ神に祟りなし

さわ・る【障る】サハル

〔自五〕

(「触る」と同源)

①障害となる。さえぎられる。万葉集17「あしひきの山野―・らず」

②さしつかえる。都合が悪くなる。伊勢物語「二日三日ばかり―・ることありて、え行かでかくなん」

③体の害になる。病気になる。「体に―・る」「癪に―・る」

さわれサハレ

(サハアレの約。サバレとも)ええ、ままよ。どうにでもなれ。まあ、とにかく。源氏物語柏木「―このついでにも死なばや」

さ‐わん【左腕】

左の腕。特に野球で、左手投げの投手。サウスポー。↔右腕

さわ・る【触る】サハル🔗⭐🔉

さわ・る【触る】サハル

〔自五〕

(「障る」と同源)

①手で触れる。接触する。あたる。竹取物語「手をささげて探り給ふに、手に平ひらめる物―・る時に」。「展示物には―・らないでください」

②かかわる。よりつく。「その問題には―・らずにおこう」

③(「障る」とも書く)感情を害する。「神経に―・る」

④(→)「おさえる」7に同じ。浄瑠璃、暦「ここは一つ―・りませう」

⇒触らぬ神に祟りなし

しょく‐え【触穢】‥ヱ🔗⭐🔉

しょく‐え【触穢】‥ヱ

死穢・弔喪・産穢・月経などのけがれに触れること。昔はその際、朝参または神事などを慎んだ。そくえ。十訓抄「堂のうちへ入りたらましかば、―ありなまし」

しょく‐しゅ【触手】🔗⭐🔉

しょく‐しゅ【触手】

各種の無脊椎動物の、主に口の付近にある、細長くて活発に運動する突起。先端に感覚細胞が多く、いろいろな刺激を感受し、食物を捕らえる用を兼ねる。ウズムシ・イソギンチャク・ゴカイ・ナマコなどに見られる。

⇒しょくしゅ‐どうぶつ【触手動物】

⇒触手が動く

⇒触手を伸ばす

しょく‐しゅ【触鬚】🔗⭐🔉

しょく‐しゅ【触鬚】

クモ・魚類などの動物の口のまわりにあるひげ。触覚・嗅覚などをつかさどる。口肢。触肢。

○触手が動くしょくしゅがうごく🔗⭐🔉

○触手が動くしょくしゅがうごく

野心を持ち、何かに働きかけようとする気持が起こる。

⇒しょく‐しゅ【触手】

しょくじゅ‐ぞうりん【植樹造林】‥ザウ‥

主伐した跡地に苗木を植えて林を仕立てる造林法。

⇒しょく‐じゅ【植樹】

しょくしゅ‐どうぶつ【触手動物】

動物界の門の一つ。苔蘚虫こけむし類。かつては腕足類・箒虫ほうきむし類を含めていたが、現在はそれぞれ別の門とされる。

⇒しょく‐しゅ【触手】

しょくしゅべつ‐ちんぎん【職種別賃金】

会社の別ではなく、職種の別によって設定される賃金体系。

⇒しょく‐しゅ【職種】

しょくしゅ‐どうぶつ【触手動物】🔗⭐🔉

しょくしゅ‐どうぶつ【触手動物】

動物界の門の一つ。苔蘚虫こけむし類。かつては腕足類・箒虫ほうきむし類を含めていたが、現在はそれぞれ別の門とされる。

⇒しょく‐しゅ【触手】

○触手を伸ばすしょくしゅをのばす🔗⭐🔉

○触手を伸ばすしょくしゅをのばす

野心をいだいて徐々に行動にうつす。

⇒しょく‐しゅ【触手】

しょく‐しょ【飾緒】

武官正装の時、右肩から胸に垂らし飾るひも。もと、陸海軍の将官・参謀のは丸打金線、侍従武官・皇族付武官・王公族付武官・海軍副官のは丸打銀線。俗称、参謀懸章。しょくちょ。

しょく‐しょ【蜀黍】

〔植〕モロコシの漢名。

しょく‐じょ【織女】‥ヂヨ

①はたおりの女。

②織女星の略。〈[季]秋〉

⇒しょくじょ‐せい【織女星】

じょく‐しょ【溽暑】

①むしあついこと。蒸暑。

②陰暦6月の異称。

しょく‐しょう【食傷】‥シヤウ

①しょくあたり。

②食いあきること。転じて、同じ物事にしばしば接して、いやになること。「上司の説教に―する」「―気味」

しょく‐しょう【蜀椒】‥セウ

山椒の漢名。

しょく‐しょう【触礁】‥セウ

船が岩礁に接触すること。

しょく‐しょう【織匠】‥シヤウ

織物師。はたおり。おりこ。

しょく‐しょう【職掌】‥シヤウ

①担当の職務。役目。

②企業内の仕事を大まかに分類したもの。作業職・事務職・管理職など。職群。

⇒しょくしょう‐がら【職掌柄】

しょく‐じょう【拭浄】‥ジヤウ

ぬぐいきよめること。

しょくしょう‐かじん【職匠歌人】‥シヤウ‥

マイスタージンガーの訳語。

しょくしょう‐がら【職掌柄】‥シヤウ‥

職務の関係上。役目がら。「―よく知っている」

⇒しょく‐しょう【職掌】

しょく‐しょく【促織】

コオロギの異称。

しょく‐しょく【喞喞】

①虫の鳴く声。

②悲しみ泣く声。

しょく‐しょく【惻惻】

⇒そくそく

しょく‐しょく【植食】

(→)草食そうしょくに同じ。

じょく‐しょく【蓐食】

朝早く出発するに際して、寝床で食事をとること。

しょくじょ‐せい【織女星】‥ヂヨ‥

琴座の首星ベガの漢名。7月7日の夕、天の川の対岸にある牽牛星と逢うという伝説がある。たなばたつめ。たなばた。おりひめぼし。嫁星。

⇒しょく‐じょ【織女】

しょくじ‐りょうほう【食事療法】‥レウハフ

食物の品質・成分・分量などを調節して、疾病を治療し、または罹患臓器を庇護しながら全身栄養を全うする法。食餌療法。

⇒しょく‐じ【食事】

しょくじ‐りょうほう【食餌療法】‥レウハフ

(→)食事療法に同じ。

⇒しょく‐じ【食餌】

しょく‐しん【触診】

手指で患者の体に触れて診察する方法。腹部内臓疾患などの診断に用いる。

しょく‐じん【食人】

(cannibalism)人肉を食うこと。親族や集団の一員の死を哀悼する意味で行うものと、敵に対する復讐や勇気・生命力を誇示するために行う場合とがある。宗教的・呪術的な信仰や儀礼と結びついた習俗。カニバリズム。

⇒しょくじん‐しゅ【食人種】

しょく‐じん【食尽・蝕甚】

日食または月食に際し、太陽または月が最も多く欠けた瞬間。

しょく‐じん【燭燼】

ろうそくのもえさし。

しょく‐じん【織紝】

はたをおること。紝織。

しょくじん‐しゅ【食人種】

食人の習俗をもつ人々。一般には、未知の他民族を不当に野蛮視する偏見の結果として、イメージとしての食人種が作られる例が多かった。

⇒しょく‐じん【食人】

しょく・す【属す】

[一]〔自サ変〕

⇒ぞくする。

[二]〔他サ変〕

⇒しょくする

しょく‐ず【食酢】

食用にする酢。

しょく‐す・ぎる【職過ぎる】

〔自上一〕

身分不相応である。浮世床初「汝が如き戯作者を先生とは―・ぎたり」

しょく・する【食する】

〔他サ変〕[文]食す(サ変)

①食べる。食う。また、生活をする。

②〔天〕一つの天体が他の天体をさえぎり隠す。蝕する。

しょく・する【嘱する・属する】

〔他サ変〕[文]嘱す(サ変)

①頼む。嘱託する。望みをかける。「将来を―・されている青年」

②ことづける。伝言する。「手紙を―・する」

しょくすん‐の‐し【燭寸の詩】

[南史王僧孺伝「燭を刻し詩を為つくる、四韻は則ち一寸を刻し、此を以て率と為す」]詩才をためすために蝋燭が一寸燃える間に詩を作らせること。また、その詩。

じょく‐せ【濁世】ヂヨク‥

〔仏〕濁りけがれた世。末世。

しょく‐せい【食性】

動物の食べる食物の種類についての習性。肉食性・草食性・雑食性・腐食性などに区別。食物範囲についても広食性・狭食性を区別する。広義には、動物の食生活上の習性一般を指す。

しょく‐せい【植生】

(vegetation)植物を、生育する場所と一体化していう言葉。地球表層をさす植物学上の用語。植被。

⇒しょくせい‐ず【植生図】

⇒しょくせい‐たい【植生帯】

しょく‐せい【職制】

①職務の分担に関する制度。

②係長・課長以上の管理職。また、その職にいる人。

しょく‐せいかつ【食生活】‥クワツ

生活のうちで、食べる方面に関すること。

しょくせい‐ず【植生図】‥ヅ

ある地域における植物群落の配置を示す地図。

⇒しょく‐せい【植生】

しょくせい‐たい【植生帯】

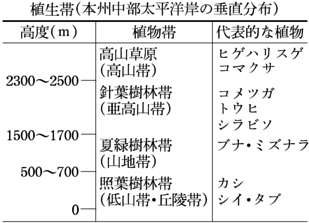

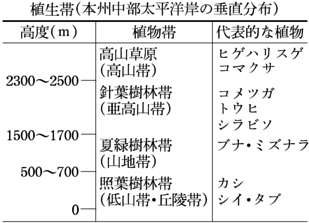

(vegetation zone)帯状に配列する性質を用いた植生の分類。植物の生育に影響する温度と降水量が、緯度や海からの距離に沿い並行的に減少することが、群落の帯状配列をもたらす。植生の垂直分布では主に温度による相観の違いが表われ、下方から上方に丘陵帯・低山帯・山地帯・亜高山帯・高山帯のように植生帯の区分ができる。

植生帯(本州中部太平洋岸の垂直分布)

垂直分布

高山帯

亜高山帯

山地帯

⇒しょく‐せい【植生】

しょく‐せき【職責】

職務上の責任。「―を全うする」

じょく‐せき【褥席】

しとね。しきもの。

しょく‐せつ【触接】

①近づいて触れること。接触。

②敵の所在に近づいて状況を探ること。

しょく‐せつ【燭截】

蝋燭の芯を切るはさみ。日葡辞書「ショクセッ。即ち、シン(芯)トリ」

しょく‐ぜめ【食攻め】

兵糧ひょうろう攻め。じきぜめ。太平記24「―にしける間」

しょく‐せん【食饌】

膳に取り揃えた食物。膳部。

しょく‐せん【燭剪】

蝋燭のしんきり。

しょく‐ぜん【食前】

食事をする前。↔食後

⇒しょくぜん‐しゅ【食前酒】

⇒しょくぜん‐ほうじょう【食前方丈】

しょく‐ぜん【食膳】

食事をのせた膳。膳部。また、料理。食事。「―に着く」「―に上のぼる」

しょくせんざいわかしゅう【続千載和歌集】‥シフ

勅撰和歌集。二十一代集の一つ。20巻。後宇多法皇の院宣により、1320年(元応2)二条(藤原)為世が撰進。

しょくぜん‐しゅ【食前酒】

(→)アペリチフに同じ。

⇒しょく‐ぜん【食前】

しょくぜん‐ほうじょう【食前方丈】‥ハウヂヤウ

[孟子尽心下「食前方丈、侍妾数百人」]食事をする時、席の前に1丈四方いっぱいに料理を並べること。豪奢な料理にいう。

⇒しょく‐ぜん【食前】

しょく‐そう【食草】‥サウ

動物の食べる植物のこと。特に昆虫の幼虫など植食動物の食べる植物がやや特殊化している場合によく使う。例えば、クワはカイコの、カンアオイはギフチョウの食草。

しょく‐そう【飾粧】‥サウ

かざりよそおうこと。

しょく‐ぞう【食像・蝕像】‥ザウ

結晶を酸その他の薬品の溶液中に入れたとき、結晶面に生じる固有の腐食像。天然でも現れる。結晶の対称性を知る手掛りの一つ。

じょく‐そう【褥草・蓐草】‥サウ

家畜小屋に敷く枯草・わらの類。

じょく‐そう【褥瘡・蓐瘡】‥サウ

圧迫性壊疽えその一種。体力の衰えた患者が長期間病床にある場合に、衣類・寝具によって圧迫を受ける部位に生じる。蓐傷。とこずれ。

しょく‐たい【食滞】

食物が消化しないで、胃にとどこおること。しょくもたれ。

しょく‐だい【燭台】

蝋燭を立てて火を点ずる台。多くは持ち運びでき、手に携えるもの、壁に掛けるものなどもある。燭架。蝋燭台。

しょく‐たく【食卓】

食事用の卓。ちゃぶだい。テーブル。「―につく」

⇒しょくたく‐えん【食卓塩】

しょく‐たく【嘱託・属託】

①頼むこと。まかせること。

②正式の雇用や任命によらないで、ある業務にたずさわることを頼むこと。また、その頼まれた人。「―医」

⇒しょくたく‐さつじん【嘱託殺人】

しょくたく‐えん【食卓塩】

食卓での使用に供する精製した食塩。湿りにくくするために炭酸マグネシウムを添加する。

⇒しょく‐たく【食卓】

しょくたく‐さつじん【嘱託殺人】

他人の依頼をうけてその人を殺すこと。通常の殺人罪より軽く罰せられる。心中・安楽死などで問題になる。

⇒しょく‐たく【嘱託・属託】

しょく‐たん【食単】

①中国料理で献立こんだて表のこと。菜単。

②中国料理の作り方を書いたもの。

しょく‐たん【食耽】

むさぼり食うこと。大食。暴食。日葡辞書「ショクタンナヒト」

しょ‐くち【初口】

物事の初め。はじまり。いとぐち。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「どうで―は読みにくからう」

しょ‐くち【諸口】

①いろいろの項目・口座。

②簿記で、仕訳しわけの際、複数の勘定科目が存在することを示すために用いる記号的な用語。借方の仕入に対し、貸方が現金と買掛金とになる場合、貸方の金額に対応する摘要欄に諸口と記入する類。

じょく‐ち【辱知】

(知を辱かたじけなくする意)その人と知合いであることの謙譲語。辱交。「先生とは―の間柄です」

しょく‐ちがい【食違い】‥チガヒ

うっかりして毒になるものをたべること。〈日葡辞書〉

しょくちゅう‐しょくぶつ【食虫植物】

昆虫その他の小虫を捕獲消化して栄養の一部とする植物。葉に多くの粘液を分泌する腺毛を持つモウセンゴケ・イシモチソウ・ムシトリスミレの類、また、葉の一部が袋状となり、その中に落ち込んだ虫を消化する液を分泌するウツボカズラ・ヘイシソウなどがある。また線虫を捕らえる糸状菌などの菌類をも含めることもある。食肉植物。

しょく‐ちゅうどく【食中毒】

飲食物を摂取したために起こる中毒。細菌(葡萄球菌・ボツリヌス菌・サルモネラ・大腸菌・腸炎ビブリオなど)・ウイルス(ノロウイルスなど)・自然毒(フグ・毒茸など)・化学物質などの混入が原因。食品中毒。

しょくちゅう‐るい【食虫類】

哺乳綱の一目。モグラ目。虫類を主食とするものが多い。中生代に起源をもち、哺乳類としては原始的。多くは小形で鼻先が突出し、小さいとがった歯を持つ。趾あしゆびに鉤爪があり、多くは穴居し、夜行性。モグラ・キンモグラ・トガリネズミ・ハリネズミ・テンレック・ポタモガーレなどの科がある。

しょく‐ちょ【飾緒】

⇒しょくしょ

しょく‐ちょう【食鳥】‥テウ

鶏・あひる・七面鳥など、一般に食用にする鳥。

しょく‐ちょう【蜀鳥】‥テウ

ホトトギスの異称。

しょく‐ちょう【職長】‥チヤウ

工場などで一つの職場の長。

しょく‐つう【食通】

料理の味などに通じていること。また、その人。

しょく‐てん【食店】

(明治期に用いた語)飲食店に同じ。

しょく‐てん【触点】

皮膚の感覚点のうち、触覚・圧覚を生じるもの。→感覚点

しょく‐でん【職田】

⇒しきでん

しょく‐ど【埴土】

土性の名称の一つ。粘土の含有率が高いため、水分を多く含むと粘着力が強く、乾かすと亀裂が入り、耕作が難しい。→土性(図)

しょく‐とう【喞筒】

ポンプのこと。

しょく‐どう【食堂】‥ダウ

①食事をする部屋。→じきどう。

②いろいろな料理を食べさせる店。「大衆―」

⇒しょくどう‐しゃ【食堂車】

しょく‐どう【食道】‥ダウ

①兵糧を運ぶ道路。糧道。

②消化管の一部。咽頭と胃との間の管で、嚥下えんげする食物の通過する経路。気管の後方を通り、胸部を直走し、胃の噴門ふんもんに達する。粘膜・筋層・漿膜から成り、日本人の成人では長さ約25センチメートル。

⇒しょくどう‐がん【食道癌】

⇒しょくどう‐きょうさく【食道狭窄】

⇒しょくどう‐じょうみゃくりゅう【食道静脈瘤】

⇒しょくどう‐はっせい【食道発声】

しょく‐どう【蜀道】‥ダウ

(→)「蜀の桟道」に同じ。

しょく‐どう【贖銅】

①律で、官人らに実刑を科する代りに、相当額の銅を納めさせたこと。また、その際に出す銅。

②中世・近世、過失による罪の換刑として財貨を徴収したこと。ぞくどう。

しょくどう‐がん【食道癌】‥ダウ‥

食道に発生する癌腫。多くは扁平上皮癌。食道の狭窄きょうさく、通過障害を起こす。高齢男性に多く、中部食道に好発。

⇒しょく‐どう【食道】

しょくどう‐きょうさく【食道狭窄】‥ダウケフ‥

食道の一部が狭くなり、食物の嚥下えんげに困難を生じる症状。先天性と後天性とがあり、後者は癌腫、薬物腐蝕による瘢痕はんこん、異物嚥下、食道周囲からの圧迫などに起因。

⇒しょく‐どう【食道】

しょくどう‐しゃ【食堂車】‥ダウ‥

旅客列車に連結し、内部に調理室と食堂とを設け、乗客に飲食物を提供する車両。

⇒しょく‐どう【食堂】

しょくどう‐じょうみゃくりゅう【食道静脈瘤】‥ダウジヤウ‥リウ

食道粘膜下の静脈が鬱血うっけつ・怒張し、静脈瘤を形成する状態。肝硬変など門脈圧の亢進の結果生じるもので、しばしば破綻して大量の吐血を来す。

⇒しょく‐どう【食道】

しょくどう‐はっせい【食道発声】‥ダウ‥

喉頭を全摘出して声帯を失った人に、気管孔上数センチメートルのところに仮声門をつくり、食道に空気を吸いこみ、それを胃に入れないで、発声に用いさせる方法。食道音声。

⇒しょく‐どう【食道】

しょく‐どく【触読】

点字などを指先で触って読みとること。

しょく‐と‐して【職として】

おもに。主として。もっぱら。

しょく‐とつ【触突】

ふれてつきあたること。

しょく‐にく【食肉】

①魚・鳥・獣などの肉を食うこと。肉食。

②食用とする鳥獣の肉。

⇒しょくにく‐しょくぶつ【食肉植物】

⇒しょくにく‐せい【食肉性】

⇒しょくにく‐の‐ろく【食肉の禄】

⇒しょくにく‐るい【食肉類】

しょくにく‐しょくぶつ【食肉植物】

(→)食虫植物に同じ。

⇒しょく‐にく【食肉】

しょくにく‐せい【食肉性】

(→)肉食性に同じ。

⇒しょく‐にく【食肉】

しょくにく‐の‐ろく【食肉の禄】

[左伝昭公4年]鳥獣の肉を食膳にのぼせ得るほどの高禄。また、高禄を得る官職にある者。

⇒しょく‐にく【食肉】

しょくにく‐るい【食肉類】

①哺乳綱の一目。ネコ目。肉類を食するものが多い。歯は鋭く肉類をかみくだくのに適する。イヌ上科(イヌ・クマ・アライグマ・イタチの各科)とネコ上科(ネコ・ハイエナ・ジャコウネコの各科)の裂脚類と、アシカ・セイウチ・アザラシの各科を含む鰭脚類ひれあしるいに大別。

②オサムシ亜目の甲虫類。

⇒しょく‐にく【食肉】

しょくにほんぎ【続日本紀】

六国史りっこくしの一つ。40巻。日本書紀の後を受け、文武天皇(697年)から桓武天皇(791年)までの編年体の史書。藤原継縄つぐただ・菅野真道らが桓武天皇の勅を奉じて797年(延暦16)撰進。略称、続紀しょっき。

しょくにほんこうき【続日本後紀】

六国史りっこくしの一つ。20巻。日本後紀の後を受け、仁明天皇一代18年間(833〜850年)の編年体の史書。藤原良房・同良相よしみ・伴善男とものよしお・春澄善縄はるずみのよしただらが文徳天皇の勅を奉じて撰進。869年(貞観11)成る。略称、続後紀。

しょく‐にん【職人】

①手先の技術によって物を製作することを職業とする人。大工・左官・指物さしもの師など。〈文明本節用集〉

②中世の手工業組織であるギルド・座などで、親方の下で生産に従事した雇人。

⇒しょくにん‐うたあわせ【職人歌合】

⇒しょくにん‐かたぎ【職人気質】

⇒しょくにん‐げい【職人芸】

⇒しょくにん‐づくし【職人尽し】

⇒しょくにんづくし‐え【職人尽絵】

⇒しょくにん‐はだ【職人肌】

しょくにん‐うたあわせ【職人歌合】‥アハセ

歌合の一つ。大工・鍛冶など多くの職人の生態を詠んだ狂歌風の和歌を内容とするもの。

⇒しょく‐にん【職人】

しょくにん‐かたぎ【職人気質】

職人社会に特有の気質。自分の技術に自信を持ち、頑固だが実直であるというような性質。

⇒しょく‐にん【職人】

しょくにん‐げい【職人芸】

すぐれた職人のみが持つ技術・芸。また、そのできばえ。

⇒しょく‐にん【職人】

しょくにん‐づくし【職人尽し】

諸種多様な職人の名を列挙し、これを歌や絵の題材としたもの。

⇒しょく‐にん【職人】

しょくにんづくし‐え【職人尽絵】‥ヱ

諸種多様な職能の人々の風俗を描きあつめ、一連の絵画としたもの。初めは鎌倉末期の「東北院職人歌合」などのように、歌合に仮託した形式の絵巻として作られたが、近世初期に至って、店舗や工房の情景をも細かく描き加えた絵巻や画帖などが盛んに描かれ、近世風俗画の重要な分野を占める。川越市喜多院所蔵の狩野吉信筆のものなどが有名。

⇒しょく‐にん【職人】

しょくにん‐はだ【職人肌】

自分の技術に自信を持った、いかにも職人のような気質・性格。

⇒しょく‐にん【職人】

じょく‐ねつ【溽熱】

むしあついこと。溽暑。

しょく‐ねん【食年】

〔天〕太陽が黄道と白道との交点を通過して再びその交点にもどるまでの時間で、346.62日余。地球上のどこかで、日食・月食の起こる周期を示す。

しょく‐のう【職能】

①職業・職務上の能力。

②職業・職務の果たす役割。その職業に固有の機能。

③もののはたらき。そのもの固有の機能。「副詞の―」

⇒しょくのう‐きゅう【職能給】

⇒しょくのう‐だいひょうせい【職能代表制】

⇒しょくのうべつ‐くみあい【職能別組合】

しょくのう‐きゅう【職能給】‥キフ

仕事給の一類型。職務遂行能力の分類・等級づけ(見習・独立・指導など)による日本独自の賃金形態。日本的職務給。ただし、職務分析・評価はなされず、個々人の能力査定は人事考課による。→職務給。

⇒しょく‐のう【職能】

しょくのう‐だいひょうせい【職能代表制】‥ヘウ‥

職業別団体を選挙母体とする代議制度。ワイマール憲法下のドイツ経済議会やムッソリーニ治下のイタリア労働組合評議会の類。→地域代表制。

⇒しょく‐のう【職能】

しょくのうべつ‐くみあい【職能別組合】‥アヒ

(→)職業別組合に同じ。

⇒しょく‐のう【職能】

しょく‐の‐さんどう【蜀の桟道】‥ダウ

中国、四川省北部にある要害の地。剣閣から広元を経て陝西省の南部に通ずる険阻な道路。蜀道。

しょく‐ば【職場】

事業所・工場などにおける各自の受持ちの仕事場。また、勤め先。「―結婚」

しょく‐ばい【触媒】

(catalyst)化学反応に際し、反応物質以外のもので、それ自身は化学変化をうけず、しかも反応速度を変化させる物質。例えば、常温では化合しない酸素と水素との混合気体も白金黒はっきんこくの触媒の存在で激しく化合する。「―作用」

⇒しょくばい‐どく【触媒毒】

しょくばい‐どく【触媒毒】

微量の添加や混入により触媒の作用を減少、または失わせる物質。白金触媒に対するヒ素化合物の類。

⇒しょく‐ばい【触媒】

しょく‐はつ【触発】

①物に触れて爆発・発動すること。

②感情・衝動・意欲などを誘い起こすこと。「相手の熱意に―される」

⇒しょくはつ‐すいらい【触発水雷】

しょくはつ‐すいらい【触発水雷】

艦船の接触によって爆発する装置の機雷。

⇒しょく‐はつ【触発】

しょく‐パン【食パン】

大きな長方形の箱形の型を使って焼いたパン。薄く切ってトーストやサンドイッチにする。尾崎紅葉、紫「三度の食も…多くは生鶏子で凌いで、合間には―を咬り」

しょく‐ひ【食費】

食事に要する費用。

しょく‐ひ【植皮】

〔医〕外傷・火傷・手術・疾病などによって皮膚の欠損を生じた時に、本人または他人の健康な皮膚片を移植してその欠損部を補うこと。「―術」

しょく‐ひ【植被】

〔生〕(→)植生に同じ。

しょく‐ひん【食品】

人が日常的に食物として摂取する物の総称。飲食物。食料品。「―売場」

⇒しょくひん‐えいせい‐ほう【食品衛生法】

⇒しょくひん‐ぐん【食品群】

⇒しょくひん‐こうがい【食品公害】

⇒しょくひん‐せいぶん‐ひょう【食品成分表】

⇒しょくひん‐てんかぶつ【食品添加物】

しょくひん‐えいせい‐ほう【食品衛生法】‥ヱイ‥ハフ

飲食によって生ずる危害を防止するための法律。食品の添加物・表示・検査などの原則を定める。1947年制定。

⇒しょく‐ひん【食品】

しょくひん‐ぐん【食品群】

日常の食品を、含まれている主な栄養成分の類似しているものをまとめて分類したもの。

⇒しょく‐ひん【食品】

しょくひん‐こうがい【食品公害】

食品やその添加物によって、人体や動物の健康がそこなわれる公害。

⇒しょく‐ひん【食品】

しょくひん‐せいぶん‐ひょう【食品成分表】‥ヘウ

日常的な食物について、標準的な栄養成分組成などを示したもの。

⇒しょく‐ひん【食品】

しょくひん‐てんかぶつ【食品添加物】

食品の製造・加工などの過程で、品質保持、保存性の向上、着色・調味・酸化防止などのために添加する物質。天然物から得られたものと化学的に合成したものとがある。

⇒しょく‐ひん【食品】

しょく‐ふ【織布】

(不織布に対して)織って作った布。

しょく‐ふ【織婦】

はたおりの女性。

じょく‐ふ【褥婦】

産褥にいる女性。産婦。

しょく‐ふく【職服】

①職務上着ることになっている服。制服。

②作業服。仕事着。

しょく‐ぶつ【食物】

⇒しょくもつ。天草本伊曾保物語「酒が無うては―ばかりはさのみ望ましうもない」

しょく‐ぶつ【植物】

動物と対立する一群の生物。からだをつくる細胞は細胞壁をもち、流動性に欠け、多くは光合成によって自力でエネルギーを生産する。維管束植物(種子植物・シダ植物)・コケ植物・藻類などのほか、菌類・細菌類、原生生物の一部を含める。生物分類学上は植物界のこと。

⇒しょくぶつ‐ウイルス【植物ウイルス】

⇒しょくぶつ‐えん【植物園】

⇒しょくぶつ‐えんき【植物塩基】

⇒しょくぶつ‐かい【植物界】

⇒しょくぶつ‐がく【植物学】

⇒しょくぶつ‐きょく【植物極】

⇒しょくぶつ‐くけい【植物区系】

⇒しょくぶつ‐ぐんらく【植物群落】

⇒しょくぶつ‐こうじょう【植物工場】

⇒しょくぶつ‐じょうたい【植物状態】

⇒しょくぶつせい‐きかん【植物性器官】

⇒しょくぶつせい‐きのう【植物性機能】

⇒しょくぶつせい‐しょくひん【植物性食品】

⇒しょくぶつせい‐しんけい【植物性神経】

⇒しょくぶつせい‐せんりょう【植物性染料】

⇒しょくぶつせい‐たんぱくしつ【植物性蛋白質】

⇒しょくぶつ‐そう【植物相】

⇒しょくぶつ‐ぞうげ【植物象牙】

⇒しょくぶつ‐たい【植物帯】

⇒しょくぶつ‐ちりがく【植物地理学】

⇒しょくぶつ‐にんげん【植物人間】

⇒しょくぶつ‐びょうりがく【植物病理学】

⇒しょくぶつ‐プランクトン【植物プランクトン】

⇒しょくぶつ‐ぼうえき【植物防疫】

⇒しょくぶつ‐ホルモン【植物ホルモン】

⇒しょくぶつ‐ゆ【植物油】

しょく‐ぶつ【贖物】

罪のあがないとして出す財物。

しょくぶつ‐ウイルス【植物ウイルス】

植物に寄生して増殖するウイルス。タバコ‐モザイク病ウイルスの類。種類多く、大部分はRNAウイルス。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐えん【植物園】‥ヱン

(botanical garden)植物の研究および知識の普及を目的として設けられ、種々の植物を収集・栽培し、展示する施設。徳冨蘆花、順礼紀行「漸く桟橋に着き、東洋車を

垂直分布

高山帯

亜高山帯

山地帯

⇒しょく‐せい【植生】

しょく‐せき【職責】

職務上の責任。「―を全うする」

じょく‐せき【褥席】

しとね。しきもの。

しょく‐せつ【触接】

①近づいて触れること。接触。

②敵の所在に近づいて状況を探ること。

しょく‐せつ【燭截】

蝋燭の芯を切るはさみ。日葡辞書「ショクセッ。即ち、シン(芯)トリ」

しょく‐ぜめ【食攻め】

兵糧ひょうろう攻め。じきぜめ。太平記24「―にしける間」

しょく‐せん【食饌】

膳に取り揃えた食物。膳部。

しょく‐せん【燭剪】

蝋燭のしんきり。

しょく‐ぜん【食前】

食事をする前。↔食後

⇒しょくぜん‐しゅ【食前酒】

⇒しょくぜん‐ほうじょう【食前方丈】

しょく‐ぜん【食膳】

食事をのせた膳。膳部。また、料理。食事。「―に着く」「―に上のぼる」

しょくせんざいわかしゅう【続千載和歌集】‥シフ

勅撰和歌集。二十一代集の一つ。20巻。後宇多法皇の院宣により、1320年(元応2)二条(藤原)為世が撰進。

しょくぜん‐しゅ【食前酒】

(→)アペリチフに同じ。

⇒しょく‐ぜん【食前】

しょくぜん‐ほうじょう【食前方丈】‥ハウヂヤウ

[孟子尽心下「食前方丈、侍妾数百人」]食事をする時、席の前に1丈四方いっぱいに料理を並べること。豪奢な料理にいう。

⇒しょく‐ぜん【食前】

しょく‐そう【食草】‥サウ

動物の食べる植物のこと。特に昆虫の幼虫など植食動物の食べる植物がやや特殊化している場合によく使う。例えば、クワはカイコの、カンアオイはギフチョウの食草。

しょく‐そう【飾粧】‥サウ

かざりよそおうこと。

しょく‐ぞう【食像・蝕像】‥ザウ

結晶を酸その他の薬品の溶液中に入れたとき、結晶面に生じる固有の腐食像。天然でも現れる。結晶の対称性を知る手掛りの一つ。

じょく‐そう【褥草・蓐草】‥サウ

家畜小屋に敷く枯草・わらの類。

じょく‐そう【褥瘡・蓐瘡】‥サウ

圧迫性壊疽えその一種。体力の衰えた患者が長期間病床にある場合に、衣類・寝具によって圧迫を受ける部位に生じる。蓐傷。とこずれ。

しょく‐たい【食滞】

食物が消化しないで、胃にとどこおること。しょくもたれ。

しょく‐だい【燭台】

蝋燭を立てて火を点ずる台。多くは持ち運びでき、手に携えるもの、壁に掛けるものなどもある。燭架。蝋燭台。

しょく‐たく【食卓】

食事用の卓。ちゃぶだい。テーブル。「―につく」

⇒しょくたく‐えん【食卓塩】

しょく‐たく【嘱託・属託】

①頼むこと。まかせること。

②正式の雇用や任命によらないで、ある業務にたずさわることを頼むこと。また、その頼まれた人。「―医」

⇒しょくたく‐さつじん【嘱託殺人】

しょくたく‐えん【食卓塩】

食卓での使用に供する精製した食塩。湿りにくくするために炭酸マグネシウムを添加する。

⇒しょく‐たく【食卓】

しょくたく‐さつじん【嘱託殺人】

他人の依頼をうけてその人を殺すこと。通常の殺人罪より軽く罰せられる。心中・安楽死などで問題になる。

⇒しょく‐たく【嘱託・属託】

しょく‐たん【食単】

①中国料理で献立こんだて表のこと。菜単。

②中国料理の作り方を書いたもの。

しょく‐たん【食耽】

むさぼり食うこと。大食。暴食。日葡辞書「ショクタンナヒト」

しょ‐くち【初口】

物事の初め。はじまり。いとぐち。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「どうで―は読みにくからう」

しょ‐くち【諸口】

①いろいろの項目・口座。

②簿記で、仕訳しわけの際、複数の勘定科目が存在することを示すために用いる記号的な用語。借方の仕入に対し、貸方が現金と買掛金とになる場合、貸方の金額に対応する摘要欄に諸口と記入する類。

じょく‐ち【辱知】

(知を辱かたじけなくする意)その人と知合いであることの謙譲語。辱交。「先生とは―の間柄です」

しょく‐ちがい【食違い】‥チガヒ

うっかりして毒になるものをたべること。〈日葡辞書〉

しょくちゅう‐しょくぶつ【食虫植物】

昆虫その他の小虫を捕獲消化して栄養の一部とする植物。葉に多くの粘液を分泌する腺毛を持つモウセンゴケ・イシモチソウ・ムシトリスミレの類、また、葉の一部が袋状となり、その中に落ち込んだ虫を消化する液を分泌するウツボカズラ・ヘイシソウなどがある。また線虫を捕らえる糸状菌などの菌類をも含めることもある。食肉植物。

しょく‐ちゅうどく【食中毒】

飲食物を摂取したために起こる中毒。細菌(葡萄球菌・ボツリヌス菌・サルモネラ・大腸菌・腸炎ビブリオなど)・ウイルス(ノロウイルスなど)・自然毒(フグ・毒茸など)・化学物質などの混入が原因。食品中毒。

しょくちゅう‐るい【食虫類】

哺乳綱の一目。モグラ目。虫類を主食とするものが多い。中生代に起源をもち、哺乳類としては原始的。多くは小形で鼻先が突出し、小さいとがった歯を持つ。趾あしゆびに鉤爪があり、多くは穴居し、夜行性。モグラ・キンモグラ・トガリネズミ・ハリネズミ・テンレック・ポタモガーレなどの科がある。

しょく‐ちょ【飾緒】

⇒しょくしょ

しょく‐ちょう【食鳥】‥テウ

鶏・あひる・七面鳥など、一般に食用にする鳥。

しょく‐ちょう【蜀鳥】‥テウ

ホトトギスの異称。

しょく‐ちょう【職長】‥チヤウ

工場などで一つの職場の長。

しょく‐つう【食通】

料理の味などに通じていること。また、その人。

しょく‐てん【食店】

(明治期に用いた語)飲食店に同じ。

しょく‐てん【触点】

皮膚の感覚点のうち、触覚・圧覚を生じるもの。→感覚点

しょく‐でん【職田】

⇒しきでん

しょく‐ど【埴土】

土性の名称の一つ。粘土の含有率が高いため、水分を多く含むと粘着力が強く、乾かすと亀裂が入り、耕作が難しい。→土性(図)

しょく‐とう【喞筒】

ポンプのこと。

しょく‐どう【食堂】‥ダウ

①食事をする部屋。→じきどう。

②いろいろな料理を食べさせる店。「大衆―」

⇒しょくどう‐しゃ【食堂車】

しょく‐どう【食道】‥ダウ

①兵糧を運ぶ道路。糧道。

②消化管の一部。咽頭と胃との間の管で、嚥下えんげする食物の通過する経路。気管の後方を通り、胸部を直走し、胃の噴門ふんもんに達する。粘膜・筋層・漿膜から成り、日本人の成人では長さ約25センチメートル。

⇒しょくどう‐がん【食道癌】

⇒しょくどう‐きょうさく【食道狭窄】

⇒しょくどう‐じょうみゃくりゅう【食道静脈瘤】

⇒しょくどう‐はっせい【食道発声】

しょく‐どう【蜀道】‥ダウ

(→)「蜀の桟道」に同じ。

しょく‐どう【贖銅】

①律で、官人らに実刑を科する代りに、相当額の銅を納めさせたこと。また、その際に出す銅。

②中世・近世、過失による罪の換刑として財貨を徴収したこと。ぞくどう。

しょくどう‐がん【食道癌】‥ダウ‥

食道に発生する癌腫。多くは扁平上皮癌。食道の狭窄きょうさく、通過障害を起こす。高齢男性に多く、中部食道に好発。

⇒しょく‐どう【食道】

しょくどう‐きょうさく【食道狭窄】‥ダウケフ‥

食道の一部が狭くなり、食物の嚥下えんげに困難を生じる症状。先天性と後天性とがあり、後者は癌腫、薬物腐蝕による瘢痕はんこん、異物嚥下、食道周囲からの圧迫などに起因。

⇒しょく‐どう【食道】

しょくどう‐しゃ【食堂車】‥ダウ‥

旅客列車に連結し、内部に調理室と食堂とを設け、乗客に飲食物を提供する車両。

⇒しょく‐どう【食堂】

しょくどう‐じょうみゃくりゅう【食道静脈瘤】‥ダウジヤウ‥リウ

食道粘膜下の静脈が鬱血うっけつ・怒張し、静脈瘤を形成する状態。肝硬変など門脈圧の亢進の結果生じるもので、しばしば破綻して大量の吐血を来す。

⇒しょく‐どう【食道】

しょくどう‐はっせい【食道発声】‥ダウ‥

喉頭を全摘出して声帯を失った人に、気管孔上数センチメートルのところに仮声門をつくり、食道に空気を吸いこみ、それを胃に入れないで、発声に用いさせる方法。食道音声。

⇒しょく‐どう【食道】

しょく‐どく【触読】

点字などを指先で触って読みとること。

しょく‐と‐して【職として】

おもに。主として。もっぱら。

しょく‐とつ【触突】

ふれてつきあたること。

しょく‐にく【食肉】

①魚・鳥・獣などの肉を食うこと。肉食。

②食用とする鳥獣の肉。

⇒しょくにく‐しょくぶつ【食肉植物】

⇒しょくにく‐せい【食肉性】

⇒しょくにく‐の‐ろく【食肉の禄】

⇒しょくにく‐るい【食肉類】

しょくにく‐しょくぶつ【食肉植物】

(→)食虫植物に同じ。

⇒しょく‐にく【食肉】

しょくにく‐せい【食肉性】

(→)肉食性に同じ。

⇒しょく‐にく【食肉】

しょくにく‐の‐ろく【食肉の禄】

[左伝昭公4年]鳥獣の肉を食膳にのぼせ得るほどの高禄。また、高禄を得る官職にある者。

⇒しょく‐にく【食肉】

しょくにく‐るい【食肉類】

①哺乳綱の一目。ネコ目。肉類を食するものが多い。歯は鋭く肉類をかみくだくのに適する。イヌ上科(イヌ・クマ・アライグマ・イタチの各科)とネコ上科(ネコ・ハイエナ・ジャコウネコの各科)の裂脚類と、アシカ・セイウチ・アザラシの各科を含む鰭脚類ひれあしるいに大別。

②オサムシ亜目の甲虫類。

⇒しょく‐にく【食肉】

しょくにほんぎ【続日本紀】

六国史りっこくしの一つ。40巻。日本書紀の後を受け、文武天皇(697年)から桓武天皇(791年)までの編年体の史書。藤原継縄つぐただ・菅野真道らが桓武天皇の勅を奉じて797年(延暦16)撰進。略称、続紀しょっき。

しょくにほんこうき【続日本後紀】

六国史りっこくしの一つ。20巻。日本後紀の後を受け、仁明天皇一代18年間(833〜850年)の編年体の史書。藤原良房・同良相よしみ・伴善男とものよしお・春澄善縄はるずみのよしただらが文徳天皇の勅を奉じて撰進。869年(貞観11)成る。略称、続後紀。

しょく‐にん【職人】

①手先の技術によって物を製作することを職業とする人。大工・左官・指物さしもの師など。〈文明本節用集〉

②中世の手工業組織であるギルド・座などで、親方の下で生産に従事した雇人。

⇒しょくにん‐うたあわせ【職人歌合】

⇒しょくにん‐かたぎ【職人気質】

⇒しょくにん‐げい【職人芸】

⇒しょくにん‐づくし【職人尽し】

⇒しょくにんづくし‐え【職人尽絵】

⇒しょくにん‐はだ【職人肌】

しょくにん‐うたあわせ【職人歌合】‥アハセ

歌合の一つ。大工・鍛冶など多くの職人の生態を詠んだ狂歌風の和歌を内容とするもの。

⇒しょく‐にん【職人】

しょくにん‐かたぎ【職人気質】

職人社会に特有の気質。自分の技術に自信を持ち、頑固だが実直であるというような性質。

⇒しょく‐にん【職人】

しょくにん‐げい【職人芸】

すぐれた職人のみが持つ技術・芸。また、そのできばえ。

⇒しょく‐にん【職人】

しょくにん‐づくし【職人尽し】

諸種多様な職人の名を列挙し、これを歌や絵の題材としたもの。

⇒しょく‐にん【職人】

しょくにんづくし‐え【職人尽絵】‥ヱ

諸種多様な職能の人々の風俗を描きあつめ、一連の絵画としたもの。初めは鎌倉末期の「東北院職人歌合」などのように、歌合に仮託した形式の絵巻として作られたが、近世初期に至って、店舗や工房の情景をも細かく描き加えた絵巻や画帖などが盛んに描かれ、近世風俗画の重要な分野を占める。川越市喜多院所蔵の狩野吉信筆のものなどが有名。

⇒しょく‐にん【職人】

しょくにん‐はだ【職人肌】

自分の技術に自信を持った、いかにも職人のような気質・性格。

⇒しょく‐にん【職人】

じょく‐ねつ【溽熱】

むしあついこと。溽暑。

しょく‐ねん【食年】

〔天〕太陽が黄道と白道との交点を通過して再びその交点にもどるまでの時間で、346.62日余。地球上のどこかで、日食・月食の起こる周期を示す。

しょく‐のう【職能】

①職業・職務上の能力。

②職業・職務の果たす役割。その職業に固有の機能。

③もののはたらき。そのもの固有の機能。「副詞の―」

⇒しょくのう‐きゅう【職能給】

⇒しょくのう‐だいひょうせい【職能代表制】

⇒しょくのうべつ‐くみあい【職能別組合】

しょくのう‐きゅう【職能給】‥キフ

仕事給の一類型。職務遂行能力の分類・等級づけ(見習・独立・指導など)による日本独自の賃金形態。日本的職務給。ただし、職務分析・評価はなされず、個々人の能力査定は人事考課による。→職務給。

⇒しょく‐のう【職能】

しょくのう‐だいひょうせい【職能代表制】‥ヘウ‥

職業別団体を選挙母体とする代議制度。ワイマール憲法下のドイツ経済議会やムッソリーニ治下のイタリア労働組合評議会の類。→地域代表制。

⇒しょく‐のう【職能】

しょくのうべつ‐くみあい【職能別組合】‥アヒ

(→)職業別組合に同じ。

⇒しょく‐のう【職能】

しょく‐の‐さんどう【蜀の桟道】‥ダウ

中国、四川省北部にある要害の地。剣閣から広元を経て陝西省の南部に通ずる険阻な道路。蜀道。

しょく‐ば【職場】

事業所・工場などにおける各自の受持ちの仕事場。また、勤め先。「―結婚」

しょく‐ばい【触媒】

(catalyst)化学反応に際し、反応物質以外のもので、それ自身は化学変化をうけず、しかも反応速度を変化させる物質。例えば、常温では化合しない酸素と水素との混合気体も白金黒はっきんこくの触媒の存在で激しく化合する。「―作用」

⇒しょくばい‐どく【触媒毒】

しょくばい‐どく【触媒毒】

微量の添加や混入により触媒の作用を減少、または失わせる物質。白金触媒に対するヒ素化合物の類。

⇒しょく‐ばい【触媒】

しょく‐はつ【触発】

①物に触れて爆発・発動すること。

②感情・衝動・意欲などを誘い起こすこと。「相手の熱意に―される」

⇒しょくはつ‐すいらい【触発水雷】

しょくはつ‐すいらい【触発水雷】

艦船の接触によって爆発する装置の機雷。

⇒しょく‐はつ【触発】

しょく‐パン【食パン】

大きな長方形の箱形の型を使って焼いたパン。薄く切ってトーストやサンドイッチにする。尾崎紅葉、紫「三度の食も…多くは生鶏子で凌いで、合間には―を咬り」

しょく‐ひ【食費】

食事に要する費用。

しょく‐ひ【植皮】

〔医〕外傷・火傷・手術・疾病などによって皮膚の欠損を生じた時に、本人または他人の健康な皮膚片を移植してその欠損部を補うこと。「―術」

しょく‐ひ【植被】

〔生〕(→)植生に同じ。

しょく‐ひん【食品】

人が日常的に食物として摂取する物の総称。飲食物。食料品。「―売場」

⇒しょくひん‐えいせい‐ほう【食品衛生法】

⇒しょくひん‐ぐん【食品群】

⇒しょくひん‐こうがい【食品公害】

⇒しょくひん‐せいぶん‐ひょう【食品成分表】

⇒しょくひん‐てんかぶつ【食品添加物】

しょくひん‐えいせい‐ほう【食品衛生法】‥ヱイ‥ハフ

飲食によって生ずる危害を防止するための法律。食品の添加物・表示・検査などの原則を定める。1947年制定。

⇒しょく‐ひん【食品】

しょくひん‐ぐん【食品群】

日常の食品を、含まれている主な栄養成分の類似しているものをまとめて分類したもの。

⇒しょく‐ひん【食品】

しょくひん‐こうがい【食品公害】

食品やその添加物によって、人体や動物の健康がそこなわれる公害。

⇒しょく‐ひん【食品】

しょくひん‐せいぶん‐ひょう【食品成分表】‥ヘウ

日常的な食物について、標準的な栄養成分組成などを示したもの。

⇒しょく‐ひん【食品】

しょくひん‐てんかぶつ【食品添加物】

食品の製造・加工などの過程で、品質保持、保存性の向上、着色・調味・酸化防止などのために添加する物質。天然物から得られたものと化学的に合成したものとがある。

⇒しょく‐ひん【食品】

しょく‐ふ【織布】

(不織布に対して)織って作った布。

しょく‐ふ【織婦】

はたおりの女性。

じょく‐ふ【褥婦】

産褥にいる女性。産婦。

しょく‐ふく【職服】

①職務上着ることになっている服。制服。

②作業服。仕事着。

しょく‐ぶつ【食物】

⇒しょくもつ。天草本伊曾保物語「酒が無うては―ばかりはさのみ望ましうもない」

しょく‐ぶつ【植物】

動物と対立する一群の生物。からだをつくる細胞は細胞壁をもち、流動性に欠け、多くは光合成によって自力でエネルギーを生産する。維管束植物(種子植物・シダ植物)・コケ植物・藻類などのほか、菌類・細菌類、原生生物の一部を含める。生物分類学上は植物界のこと。

⇒しょくぶつ‐ウイルス【植物ウイルス】

⇒しょくぶつ‐えん【植物園】

⇒しょくぶつ‐えんき【植物塩基】

⇒しょくぶつ‐かい【植物界】

⇒しょくぶつ‐がく【植物学】

⇒しょくぶつ‐きょく【植物極】

⇒しょくぶつ‐くけい【植物区系】

⇒しょくぶつ‐ぐんらく【植物群落】

⇒しょくぶつ‐こうじょう【植物工場】

⇒しょくぶつ‐じょうたい【植物状態】

⇒しょくぶつせい‐きかん【植物性器官】

⇒しょくぶつせい‐きのう【植物性機能】

⇒しょくぶつせい‐しょくひん【植物性食品】

⇒しょくぶつせい‐しんけい【植物性神経】

⇒しょくぶつせい‐せんりょう【植物性染料】

⇒しょくぶつせい‐たんぱくしつ【植物性蛋白質】

⇒しょくぶつ‐そう【植物相】

⇒しょくぶつ‐ぞうげ【植物象牙】

⇒しょくぶつ‐たい【植物帯】

⇒しょくぶつ‐ちりがく【植物地理学】

⇒しょくぶつ‐にんげん【植物人間】

⇒しょくぶつ‐びょうりがく【植物病理学】

⇒しょくぶつ‐プランクトン【植物プランクトン】

⇒しょくぶつ‐ぼうえき【植物防疫】

⇒しょくぶつ‐ホルモン【植物ホルモン】

⇒しょくぶつ‐ゆ【植物油】

しょく‐ぶつ【贖物】

罪のあがないとして出す財物。

しょくぶつ‐ウイルス【植物ウイルス】

植物に寄生して増殖するウイルス。タバコ‐モザイク病ウイルスの類。種類多く、大部分はRNAウイルス。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐えん【植物園】‥ヱン

(botanical garden)植物の研究および知識の普及を目的として設けられ、種々の植物を収集・栽培し、展示する施設。徳冨蘆花、順礼紀行「漸く桟橋に着き、東洋車を やとふて―に赴く」

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐えんき【植物塩基】

(→)アルカロイドに同じ。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐かい【植物界】

①植物の世界。植物の総称。

②生物分類上の最高階級の一つ。動物・菌・原生生物・モネラ(細菌)界とともに生物界を五分する。緑藻植物・輪藻植物・コケ植物・シダ植物・種子植物などの各門に分ける。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐がく【植物学】

(botany)植物を科学的に研究する学問。分類・形態・発生・生理・遺伝・進化学などの分科がある。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐きょく【植物極】

多細胞動物の卵で、動物極と向き合う極。両生類などでは、消化器などの内胚葉性組織がこの極周辺から発生する。静極。↔動物極。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐くけい【植物区系】

フロラの特徴に基づく地球の地域区分。区系界を最大単位とし、区系区・地方などに細分する。

植物区系

やとふて―に赴く」

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐えんき【植物塩基】

(→)アルカロイドに同じ。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐かい【植物界】

①植物の世界。植物の総称。

②生物分類上の最高階級の一つ。動物・菌・原生生物・モネラ(細菌)界とともに生物界を五分する。緑藻植物・輪藻植物・コケ植物・シダ植物・種子植物などの各門に分ける。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐がく【植物学】

(botany)植物を科学的に研究する学問。分類・形態・発生・生理・遺伝・進化学などの分科がある。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐きょく【植物極】

多細胞動物の卵で、動物極と向き合う極。両生類などでは、消化器などの内胚葉性組織がこの極周辺から発生する。静極。↔動物極。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐くけい【植物区系】

フロラの特徴に基づく地球の地域区分。区系界を最大単位とし、区系区・地方などに細分する。

植物区系

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐ぐんらく【植物群落】

(→)群落に同じ。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐こうじょう【植物工場】‥ヂヤウ

温度・湿度・光などを人工的に調節・制御しながら、養液栽培によって野菜・花卉かきなどの栽培を行う施設。播種・育苗から収穫・出荷までをシステム化した工場的生産方式をとる。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐じょうたい【植物状態】‥ジヤウ‥

〔医〕脳の外傷・血流障害・無酸素症などにより大脳皮質がおかされ、意識が回復しないまま長期生存する状態。動物性機能が脱落し、主として植物性機能のみが保たれているが、後者を制御する自律神経系も不安定で自発的な摂食・排尿・排便が不可能。人工栄養、ときには、人工呼吸器による呼吸補助が必要。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつせい‐きかん【植物性器官】‥クワン

動物体において、栄養・呼吸・生殖など植物性機能に関わる器官。↔動物性器官。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつせい‐きのう【植物性機能】

(植物にも見られる生理作用であるからいう)生物、特に人間の生命現象のうち栄養・生殖・成長作用を総括的にいう語。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつせい‐しょくひん【植物性食品】

植物からとる食品。穀類・芋類・種実類・豆類・野菜類・果実類・きのこ類・海藻類などと、その加工食品。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつせい‐しんけい【植物性神経】

(植物性機能の統御・調節に当たるからいう)自律神経のこと。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつせい‐せんりょう【植物性染料】‥レウ

植物の花・葉・樹皮・果実・根から得られる天然染料。藍あい・茜あかねの類。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつせい‐たんぱくしつ【植物性蛋白質】

植物に含まれる蛋白質。主として栄養学的な観点から、動物性蛋白質と区別する。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐そう【植物相】‥サウ

(→)フロラに同じ。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐ぞうげ【植物象牙】‥ザウ‥

(白色で軽く、象牙に似ているからいう)ゾウゲヤシの種子の胚乳。ボタン・洋傘の飾りなどに用いる。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐たい【植物帯】

(→)植生帯に同じ。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐ちりがく【植物地理学】

植物学ないし生物地理学の一分野。植物の種・群落・フロラなどの地理的分布とその動態を研究する学問。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐にんげん【植物人間】

植物状態に陥ったまま生存している患者。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐びょうりがく【植物病理学】‥ビヤウ‥

植物を対象とする病理学。農作物や樹木にかかわる問題が主眼とされ、植物の病気の原因や発病機構、またその生態、診断、防除について研究する。病原体としては、子嚢菌・担子菌などの菌類や、ウイルス・細菌が問題となることが多い。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐プランクトン【植物プランクトン】

「プランクトン」参照。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐ぼうえき【植物防疫】‥バウ‥

国外から侵入する植物病の病原菌や害虫を対象とする検疫。農林水産省の植物防疫所が当たり、輸入品などの検査や取締りをする。植物検疫。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐ホルモン【植物ホルモン】

高等植物の体内で生産され、その形成された場所から離れたところへ移動して微量で生長や開花などの生理的機能を調節する有機物質。「オーキシン」・「ジベレリン」・「サイトカイニン」・「アブシジン酸」・「エチレン」など。

主な植物ホルモンと作用(表)

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐ぐんらく【植物群落】

(→)群落に同じ。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐こうじょう【植物工場】‥ヂヤウ

温度・湿度・光などを人工的に調節・制御しながら、養液栽培によって野菜・花卉かきなどの栽培を行う施設。播種・育苗から収穫・出荷までをシステム化した工場的生産方式をとる。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐じょうたい【植物状態】‥ジヤウ‥

〔医〕脳の外傷・血流障害・無酸素症などにより大脳皮質がおかされ、意識が回復しないまま長期生存する状態。動物性機能が脱落し、主として植物性機能のみが保たれているが、後者を制御する自律神経系も不安定で自発的な摂食・排尿・排便が不可能。人工栄養、ときには、人工呼吸器による呼吸補助が必要。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつせい‐きかん【植物性器官】‥クワン

動物体において、栄養・呼吸・生殖など植物性機能に関わる器官。↔動物性器官。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつせい‐きのう【植物性機能】

(植物にも見られる生理作用であるからいう)生物、特に人間の生命現象のうち栄養・生殖・成長作用を総括的にいう語。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつせい‐しょくひん【植物性食品】

植物からとる食品。穀類・芋類・種実類・豆類・野菜類・果実類・きのこ類・海藻類などと、その加工食品。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつせい‐しんけい【植物性神経】

(植物性機能の統御・調節に当たるからいう)自律神経のこと。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつせい‐せんりょう【植物性染料】‥レウ

植物の花・葉・樹皮・果実・根から得られる天然染料。藍あい・茜あかねの類。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつせい‐たんぱくしつ【植物性蛋白質】

植物に含まれる蛋白質。主として栄養学的な観点から、動物性蛋白質と区別する。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐そう【植物相】‥サウ

(→)フロラに同じ。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐ぞうげ【植物象牙】‥ザウ‥

(白色で軽く、象牙に似ているからいう)ゾウゲヤシの種子の胚乳。ボタン・洋傘の飾りなどに用いる。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐たい【植物帯】

(→)植生帯に同じ。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐ちりがく【植物地理学】

植物学ないし生物地理学の一分野。植物の種・群落・フロラなどの地理的分布とその動態を研究する学問。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐にんげん【植物人間】

植物状態に陥ったまま生存している患者。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐びょうりがく【植物病理学】‥ビヤウ‥

植物を対象とする病理学。農作物や樹木にかかわる問題が主眼とされ、植物の病気の原因や発病機構、またその生態、診断、防除について研究する。病原体としては、子嚢菌・担子菌などの菌類や、ウイルス・細菌が問題となることが多い。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐プランクトン【植物プランクトン】

「プランクトン」参照。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐ぼうえき【植物防疫】‥バウ‥

国外から侵入する植物病の病原菌や害虫を対象とする検疫。農林水産省の植物防疫所が当たり、輸入品などの検査や取締りをする。植物検疫。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐ホルモン【植物ホルモン】

高等植物の体内で生産され、その形成された場所から離れたところへ移動して微量で生長や開花などの生理的機能を調節する有機物質。「オーキシン」・「ジベレリン」・「サイトカイニン」・「アブシジン酸」・「エチレン」など。

主な植物ホルモンと作用(表)

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐ゆ【植物油】

植物の種子・果実から採取する油。亜麻仁あまに油・桐とう油・胡麻ごま油・椿油・オリーブ油・落花生らっかせい油・菜種なたね油・大豆油などの類。植物性油。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょく‐ぶん【食分】

日食または月食の際の太陽や月の欠ける程度。太陽または月の直径に対する欠けた部分の幅の割合で表す。

しょく‐ぶん【属文】

(ゾクブンとも)文をつづること。作文。

しょく‐ぶん【職分】

職務上の本分。役目。「―を全うする」

しょく‐ぶんか【食文化】‥クワ

食に関する文化。食材・調理法・食器・食べ方などにまつわる文化。

しょく‐べに【食紅】

食品に紅色をつけるのに用いる色素。食用紅。

しょく‐へん【食偏】

漢字の偏の一つ。「飲」「飯」「蝕」などの偏の「飠」「

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐ゆ【植物油】

植物の種子・果実から採取する油。亜麻仁あまに油・桐とう油・胡麻ごま油・椿油・オリーブ油・落花生らっかせい油・菜種なたね油・大豆油などの類。植物性油。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょく‐ぶん【食分】

日食または月食の際の太陽や月の欠ける程度。太陽または月の直径に対する欠けた部分の幅の割合で表す。

しょく‐ぶん【属文】

(ゾクブンとも)文をつづること。作文。

しょく‐ぶん【職分】

職務上の本分。役目。「―を全うする」

しょく‐ぶんか【食文化】‥クワ

食に関する文化。食材・調理法・食器・食べ方などにまつわる文化。

しょく‐べに【食紅】

食品に紅色をつけるのに用いる色素。食用紅。

しょく‐へん【食偏】

漢字の偏の一つ。「飲」「飯」「蝕」などの偏の「飠」「 」の称。

しょく‐へんこうせい【食変光星】‥クワウ‥

周期的変光の原因が、連星の主星と伴星との食現象によると考えられる変光星。アルゴルはその代表的なもの。食連星。

しょく‐ほう【食封】

⇒じきふ

しょく‐ほう【食俸】

俸給。普通は現物による給与。知行ちぎょう。扶持ふち。食禄。

しょく‐ほう【職蜂】

「はたらきばち」のこと。

しょく‐ぼう【嘱望・属望】‥バウ

将来や前途にのぞみをかけること。期待すること。「前途を―された青年」

しょくほうがいき【職方外記】‥ハウグワイ‥

明末、イエズス会士アレーニ(漢名、艾儒略)が漢文で書いた世界地理書。1623年成る。マテオ=リッチの「万国図志」を増補したもの。

しょくほう‐じだい【織豊時代】

(織田信長・豊臣秀吉の姓をとっていう)(→)安土桃山時代の別称。

しょくほう‐しょうねん【触法少年】‥ハフセウ‥

14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年。少年法により家庭裁判所の審判に付される。

しょくまんようしゅう【続万葉集】‥エフシフ

古今集真名序に見える歌集の名。撰者たちの献じた家集や古来の歌を集めたもので、古今集編纂の資料集らしい。

しょく‐み【食味】

食物の味。食べたときの味。日葡辞書「ショクミアルモノ」

しょく‐みん【植民・殖民】

(colony)ある国の国民または団体が、本国と政治的従属関係にある土地に永住の目的で移住して、経済的活動をすること。また、その移住民。福沢諭吉、文明論之概略「自国の人民を海外の地に移して―することなり」

⇒しょくみん‐せいさく【植民政策】

⇒しょくみん‐ち【植民地】

しょくみん‐せいさく【植民政策】

植民地の統治・経営についての政策。

⇒しょく‐みん【植民・殖民】

しょくみん‐ち【植民地】

(colony)ある国の海外移住者によって、経済的に開発された地域。本国にとって原料供給地・商品市場・資本輸出地をなし、政治上も主権を有しない完全な属領。

⇒しょく‐みん【植民・殖民】

しょく‐む【職務】

①仕事として担当する任務。つとめ。やくめ。「―を遂行する」

②職種のうちの個々の部分作業。

③経営内で仕事が同一の職位群。職位と同義にも使われる。→職種→職位2。

⇒しょくむ‐きてい【職務規定】

⇒しょくむ‐きゅう【職務給】

⇒しょくむ‐けんげん【職務権限】

⇒しょくむ‐しつもん【職務質問】

⇒しょくむ‐はつめい‐せいど【職務発明制度】

⇒しょくむ‐はんざい【職務犯罪】

⇒しょくむ‐ひょうか【職務評価】

⇒しょくむ‐ぶんせき【職務分析】

⇒しょくむ‐めいれい【職務命令】

しょくむ‐きてい【職務規定】

組織内部における仕事の内容・範囲を定める規定。分掌規定。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐きゅう【職務給】‥キフ

仕事給の一類型。職務分析・評価に基づく賃金形態。→職能給→職階給。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐けんげん【職務権限】

〔法〕公務員の職務を執行する権限。刑法上の収賄罪は、現に担当しているか否かを問わず法令上公務員の一般的な職務権限に属する事項に関する賄賂の収受等により成立する。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐しつもん【職務質問】

警察官が警察官職務執行法に基づき、異常な挙動その他の事情から判断し、犯罪に関係があると疑われる人物などを街頭などで呼びとめて行う質問。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐はつめい‐せいど【職務発明制度】

組織的な研究開発活動における職務上の発明者とその使用者との利益調整を図る特許法上の制度。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐はんざい【職務犯罪】

公務員がその職務上の義務に違反する罪。職権濫用罪・収賄罪の類。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐ひょうか【職務評価】‥ヒヤウ‥

職務分析で得た資料をもとに、各職務の経営内での相対的位置関係を決める手続き。従業員の適正配置や職務給の設定に用いる。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐ぶんせき【職務分析】

職務の内容・性質、作業環境、また、職務遂行に要する経験・知識、責任などを分析する手続き。職務評価の基礎資料。職務給設定のほか、職務内容・人員配置・環境の改善などに用いる。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐めいれい【職務命令】

上司が部下の公務員の職務を指揮するために発する命令。受命者は一般にこれを拒むことができない。

⇒しょく‐む【職務】

しょく‐めい【続命】

いのちをつなぐこと。生きながらえること。

⇒しょくめい‐る【続命縷】

しょく‐めい【燭明】

蝋燭ろうそくのあかり。燭光。

しょく‐めい【職名】

それぞれの職業・職務につけた名。

じょく‐めい【辱命】

かたじけない命令。

しょくめい‐る【続命縷】

(→)薬玉くすだま1に同じ。

⇒しょく‐めい【続命】

しょく‐もう【植毛】

毛を植えつけること。

しょく‐もく【属目・嘱目】

①目をつけてよく見ること。注目。「―される新人」

②自然に目にふれること。「―の風景」

③俳諧で、兼題・席題でなく即興的に目にふれたものを吟じること。嘱目吟。

しょく‐もたれ【食靠れ】

食物が消化しないで胃に残ること。食滞しょくたい。

しょく‐もつ【食物】

生物が生きるために日常摂取して身体の栄養を保持するもの。動物性食物と植物性食物とに分ける。たべもの。食品。

⇒しょくもつ‐せんい【食物繊維】

⇒しょくもつ‐れんさ【食物連鎖】

しょくもつ‐せんい【食物繊維】‥ヰ

人間の消化酵素では消化されない、食品中の難消化成分の総称。植物の細胞壁を構成するセルロース・ヘミセルロースなど不溶性のものと、水溶性のペクチン・ガム質など。便通改善や大腸癌予防などの効果が注目されている。

⇒しょく‐もつ【食物】

しょくもつ‐れんさ【食物連鎖】

(food chain)生物が群集内で互いに捕食者・被食者(食う食われる)の関係によって連鎖的につながっていること。その連鎖が複雑な場合、食物網・食物錯雑ともいう。捕食連鎖・寄生連鎖、生食連鎖・腐食連鎖などに区別する。

⇒しょく‐もつ【食物】

しょく‐もん【織文】

①織り出した文様。織紋おりもん。

②文様のある織物。

しょくもんずえ【織文図会】‥ヅヱ

装束の色目や文様に関する彩色図録。松岡辰方ときかた著。1801年(享和1)刊。本間百里が増補して「装束織文図会」と改題、1817年(文化14)・25年(文政8)刊。

しょく‐やしき【職屋敷】

江戸時代、全国の座頭3を管理・統制した、当道座の中央支配機関。京都にあり、総検校・検校を置き、官位免許などの事務を取り扱った。

しょく‐やすみ【食休み】

食後の休息。

しょく‐ゆう【食邑】‥イフ

領地。知行所ちぎょうしょ。采邑。

しょく‐ゆう【職由】‥イウ

もっぱらそれに基づき、よること。

しょく‐ゆう【贖宥】‥イウ

〔宗〕(indulgence)カトリック教会で、すでにゆるされた罪の長期的な償いを、教会の権能をもって免除すること。免償。→免罪符

じょく‐ゆう【辱友】‥イウ

(交を辱かたじけなくする友の意)辱交の友。友に対して自分をへりくだっていう語。

しょく‐よう【食用】

食物として用いること。食物にできること。「―に供する」「―油あぶら」

⇒しょくよう‐あなつばめ【食用穴燕】

⇒しょくよう‐がえる【食用蛙】

⇒しょくよう‐カンナ【食用カンナ】

⇒しょくよう‐ぎく【食用菊】

⇒しょくよう‐きん【食用菌】

⇒しょくよう‐さくもつ【食用作物】

⇒しょくよう‐しきそ【食用色素】

しょくよう‐あなつばめ【食用穴燕】

アマツバメ目アマツバメ科の鳥数種の総称。唾液だえきと海藻で岩壁につくる巣は白色繊維質で、中国料理で燕窩えんかまたは燕窩菜と呼んで珍重する。ジャワ島などにすむ。アナツバメ。キンシツバメ。

」の称。

しょく‐へんこうせい【食変光星】‥クワウ‥

周期的変光の原因が、連星の主星と伴星との食現象によると考えられる変光星。アルゴルはその代表的なもの。食連星。

しょく‐ほう【食封】

⇒じきふ

しょく‐ほう【食俸】

俸給。普通は現物による給与。知行ちぎょう。扶持ふち。食禄。

しょく‐ほう【職蜂】

「はたらきばち」のこと。

しょく‐ぼう【嘱望・属望】‥バウ

将来や前途にのぞみをかけること。期待すること。「前途を―された青年」

しょくほうがいき【職方外記】‥ハウグワイ‥

明末、イエズス会士アレーニ(漢名、艾儒略)が漢文で書いた世界地理書。1623年成る。マテオ=リッチの「万国図志」を増補したもの。

しょくほう‐じだい【織豊時代】

(織田信長・豊臣秀吉の姓をとっていう)(→)安土桃山時代の別称。

しょくほう‐しょうねん【触法少年】‥ハフセウ‥

14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年。少年法により家庭裁判所の審判に付される。

しょくまんようしゅう【続万葉集】‥エフシフ

古今集真名序に見える歌集の名。撰者たちの献じた家集や古来の歌を集めたもので、古今集編纂の資料集らしい。

しょく‐み【食味】

食物の味。食べたときの味。日葡辞書「ショクミアルモノ」

しょく‐みん【植民・殖民】

(colony)ある国の国民または団体が、本国と政治的従属関係にある土地に永住の目的で移住して、経済的活動をすること。また、その移住民。福沢諭吉、文明論之概略「自国の人民を海外の地に移して―することなり」

⇒しょくみん‐せいさく【植民政策】

⇒しょくみん‐ち【植民地】

しょくみん‐せいさく【植民政策】

植民地の統治・経営についての政策。

⇒しょく‐みん【植民・殖民】

しょくみん‐ち【植民地】

(colony)ある国の海外移住者によって、経済的に開発された地域。本国にとって原料供給地・商品市場・資本輸出地をなし、政治上も主権を有しない完全な属領。

⇒しょく‐みん【植民・殖民】

しょく‐む【職務】

①仕事として担当する任務。つとめ。やくめ。「―を遂行する」

②職種のうちの個々の部分作業。

③経営内で仕事が同一の職位群。職位と同義にも使われる。→職種→職位2。

⇒しょくむ‐きてい【職務規定】

⇒しょくむ‐きゅう【職務給】

⇒しょくむ‐けんげん【職務権限】

⇒しょくむ‐しつもん【職務質問】

⇒しょくむ‐はつめい‐せいど【職務発明制度】

⇒しょくむ‐はんざい【職務犯罪】

⇒しょくむ‐ひょうか【職務評価】

⇒しょくむ‐ぶんせき【職務分析】

⇒しょくむ‐めいれい【職務命令】

しょくむ‐きてい【職務規定】

組織内部における仕事の内容・範囲を定める規定。分掌規定。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐きゅう【職務給】‥キフ

仕事給の一類型。職務分析・評価に基づく賃金形態。→職能給→職階給。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐けんげん【職務権限】

〔法〕公務員の職務を執行する権限。刑法上の収賄罪は、現に担当しているか否かを問わず法令上公務員の一般的な職務権限に属する事項に関する賄賂の収受等により成立する。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐しつもん【職務質問】

警察官が警察官職務執行法に基づき、異常な挙動その他の事情から判断し、犯罪に関係があると疑われる人物などを街頭などで呼びとめて行う質問。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐はつめい‐せいど【職務発明制度】

組織的な研究開発活動における職務上の発明者とその使用者との利益調整を図る特許法上の制度。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐はんざい【職務犯罪】

公務員がその職務上の義務に違反する罪。職権濫用罪・収賄罪の類。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐ひょうか【職務評価】‥ヒヤウ‥

職務分析で得た資料をもとに、各職務の経営内での相対的位置関係を決める手続き。従業員の適正配置や職務給の設定に用いる。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐ぶんせき【職務分析】

職務の内容・性質、作業環境、また、職務遂行に要する経験・知識、責任などを分析する手続き。職務評価の基礎資料。職務給設定のほか、職務内容・人員配置・環境の改善などに用いる。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐めいれい【職務命令】

上司が部下の公務員の職務を指揮するために発する命令。受命者は一般にこれを拒むことができない。

⇒しょく‐む【職務】

しょく‐めい【続命】

いのちをつなぐこと。生きながらえること。

⇒しょくめい‐る【続命縷】

しょく‐めい【燭明】

蝋燭ろうそくのあかり。燭光。

しょく‐めい【職名】

それぞれの職業・職務につけた名。

じょく‐めい【辱命】

かたじけない命令。

しょくめい‐る【続命縷】

(→)薬玉くすだま1に同じ。

⇒しょく‐めい【続命】

しょく‐もう【植毛】

毛を植えつけること。

しょく‐もく【属目・嘱目】

①目をつけてよく見ること。注目。「―される新人」

②自然に目にふれること。「―の風景」

③俳諧で、兼題・席題でなく即興的に目にふれたものを吟じること。嘱目吟。

しょく‐もたれ【食靠れ】

食物が消化しないで胃に残ること。食滞しょくたい。

しょく‐もつ【食物】

生物が生きるために日常摂取して身体の栄養を保持するもの。動物性食物と植物性食物とに分ける。たべもの。食品。

⇒しょくもつ‐せんい【食物繊維】

⇒しょくもつ‐れんさ【食物連鎖】

しょくもつ‐せんい【食物繊維】‥ヰ

人間の消化酵素では消化されない、食品中の難消化成分の総称。植物の細胞壁を構成するセルロース・ヘミセルロースなど不溶性のものと、水溶性のペクチン・ガム質など。便通改善や大腸癌予防などの効果が注目されている。

⇒しょく‐もつ【食物】

しょくもつ‐れんさ【食物連鎖】

(food chain)生物が群集内で互いに捕食者・被食者(食う食われる)の関係によって連鎖的につながっていること。その連鎖が複雑な場合、食物網・食物錯雑ともいう。捕食連鎖・寄生連鎖、生食連鎖・腐食連鎖などに区別する。

⇒しょく‐もつ【食物】

しょく‐もん【織文】

①織り出した文様。織紋おりもん。

②文様のある織物。

しょくもんずえ【織文図会】‥ヅヱ

装束の色目や文様に関する彩色図録。松岡辰方ときかた著。1801年(享和1)刊。本間百里が増補して「装束織文図会」と改題、1817年(文化14)・25年(文政8)刊。

しょく‐やしき【職屋敷】

江戸時代、全国の座頭3を管理・統制した、当道座の中央支配機関。京都にあり、総検校・検校を置き、官位免許などの事務を取り扱った。

しょく‐やすみ【食休み】

食後の休息。

しょく‐ゆう【食邑】‥イフ

領地。知行所ちぎょうしょ。采邑。

しょく‐ゆう【職由】‥イウ

もっぱらそれに基づき、よること。

しょく‐ゆう【贖宥】‥イウ

〔宗〕(indulgence)カトリック教会で、すでにゆるされた罪の長期的な償いを、教会の権能をもって免除すること。免償。→免罪符

じょく‐ゆう【辱友】‥イウ

(交を辱かたじけなくする友の意)辱交の友。友に対して自分をへりくだっていう語。

しょく‐よう【食用】

食物として用いること。食物にできること。「―に供する」「―油あぶら」

⇒しょくよう‐あなつばめ【食用穴燕】

⇒しょくよう‐がえる【食用蛙】

⇒しょくよう‐カンナ【食用カンナ】

⇒しょくよう‐ぎく【食用菊】

⇒しょくよう‐きん【食用菌】

⇒しょくよう‐さくもつ【食用作物】

⇒しょくよう‐しきそ【食用色素】

しょくよう‐あなつばめ【食用穴燕】

アマツバメ目アマツバメ科の鳥数種の総称。唾液だえきと海藻で岩壁につくる巣は白色繊維質で、中国料理で燕窩えんかまたは燕窩菜と呼んで珍重する。ジャワ島などにすむ。アナツバメ。キンシツバメ。

垂直分布

高山帯

亜高山帯

山地帯

⇒しょく‐せい【植生】

しょく‐せき【職責】

職務上の責任。「―を全うする」

じょく‐せき【褥席】

しとね。しきもの。

しょく‐せつ【触接】

①近づいて触れること。接触。

②敵の所在に近づいて状況を探ること。

しょく‐せつ【燭截】

蝋燭の芯を切るはさみ。日葡辞書「ショクセッ。即ち、シン(芯)トリ」

しょく‐ぜめ【食攻め】

兵糧ひょうろう攻め。じきぜめ。太平記24「―にしける間」

しょく‐せん【食饌】

膳に取り揃えた食物。膳部。

しょく‐せん【燭剪】

蝋燭のしんきり。

しょく‐ぜん【食前】

食事をする前。↔食後

⇒しょくぜん‐しゅ【食前酒】

⇒しょくぜん‐ほうじょう【食前方丈】

しょく‐ぜん【食膳】

食事をのせた膳。膳部。また、料理。食事。「―に着く」「―に上のぼる」

しょくせんざいわかしゅう【続千載和歌集】‥シフ

勅撰和歌集。二十一代集の一つ。20巻。後宇多法皇の院宣により、1320年(元応2)二条(藤原)為世が撰進。

しょくぜん‐しゅ【食前酒】

(→)アペリチフに同じ。

⇒しょく‐ぜん【食前】

しょくぜん‐ほうじょう【食前方丈】‥ハウヂヤウ

[孟子尽心下「食前方丈、侍妾数百人」]食事をする時、席の前に1丈四方いっぱいに料理を並べること。豪奢な料理にいう。

⇒しょく‐ぜん【食前】

しょく‐そう【食草】‥サウ

動物の食べる植物のこと。特に昆虫の幼虫など植食動物の食べる植物がやや特殊化している場合によく使う。例えば、クワはカイコの、カンアオイはギフチョウの食草。

しょく‐そう【飾粧】‥サウ

かざりよそおうこと。

しょく‐ぞう【食像・蝕像】‥ザウ

結晶を酸その他の薬品の溶液中に入れたとき、結晶面に生じる固有の腐食像。天然でも現れる。結晶の対称性を知る手掛りの一つ。

じょく‐そう【褥草・蓐草】‥サウ

家畜小屋に敷く枯草・わらの類。

じょく‐そう【褥瘡・蓐瘡】‥サウ

圧迫性壊疽えその一種。体力の衰えた患者が長期間病床にある場合に、衣類・寝具によって圧迫を受ける部位に生じる。蓐傷。とこずれ。

しょく‐たい【食滞】

食物が消化しないで、胃にとどこおること。しょくもたれ。

しょく‐だい【燭台】

蝋燭を立てて火を点ずる台。多くは持ち運びでき、手に携えるもの、壁に掛けるものなどもある。燭架。蝋燭台。

しょく‐たく【食卓】

食事用の卓。ちゃぶだい。テーブル。「―につく」

⇒しょくたく‐えん【食卓塩】

しょく‐たく【嘱託・属託】

①頼むこと。まかせること。

②正式の雇用や任命によらないで、ある業務にたずさわることを頼むこと。また、その頼まれた人。「―医」

⇒しょくたく‐さつじん【嘱託殺人】

しょくたく‐えん【食卓塩】

食卓での使用に供する精製した食塩。湿りにくくするために炭酸マグネシウムを添加する。

⇒しょく‐たく【食卓】

しょくたく‐さつじん【嘱託殺人】

他人の依頼をうけてその人を殺すこと。通常の殺人罪より軽く罰せられる。心中・安楽死などで問題になる。

⇒しょく‐たく【嘱託・属託】

しょく‐たん【食単】

①中国料理で献立こんだて表のこと。菜単。

②中国料理の作り方を書いたもの。

しょく‐たん【食耽】

むさぼり食うこと。大食。暴食。日葡辞書「ショクタンナヒト」

しょ‐くち【初口】

物事の初め。はじまり。いとぐち。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「どうで―は読みにくからう」

しょ‐くち【諸口】

①いろいろの項目・口座。

②簿記で、仕訳しわけの際、複数の勘定科目が存在することを示すために用いる記号的な用語。借方の仕入に対し、貸方が現金と買掛金とになる場合、貸方の金額に対応する摘要欄に諸口と記入する類。

じょく‐ち【辱知】

(知を辱かたじけなくする意)その人と知合いであることの謙譲語。辱交。「先生とは―の間柄です」

しょく‐ちがい【食違い】‥チガヒ

うっかりして毒になるものをたべること。〈日葡辞書〉

しょくちゅう‐しょくぶつ【食虫植物】

昆虫その他の小虫を捕獲消化して栄養の一部とする植物。葉に多くの粘液を分泌する腺毛を持つモウセンゴケ・イシモチソウ・ムシトリスミレの類、また、葉の一部が袋状となり、その中に落ち込んだ虫を消化する液を分泌するウツボカズラ・ヘイシソウなどがある。また線虫を捕らえる糸状菌などの菌類をも含めることもある。食肉植物。

しょく‐ちゅうどく【食中毒】

飲食物を摂取したために起こる中毒。細菌(葡萄球菌・ボツリヌス菌・サルモネラ・大腸菌・腸炎ビブリオなど)・ウイルス(ノロウイルスなど)・自然毒(フグ・毒茸など)・化学物質などの混入が原因。食品中毒。

しょくちゅう‐るい【食虫類】

哺乳綱の一目。モグラ目。虫類を主食とするものが多い。中生代に起源をもち、哺乳類としては原始的。多くは小形で鼻先が突出し、小さいとがった歯を持つ。趾あしゆびに鉤爪があり、多くは穴居し、夜行性。モグラ・キンモグラ・トガリネズミ・ハリネズミ・テンレック・ポタモガーレなどの科がある。

しょく‐ちょ【飾緒】

⇒しょくしょ

しょく‐ちょう【食鳥】‥テウ

鶏・あひる・七面鳥など、一般に食用にする鳥。

しょく‐ちょう【蜀鳥】‥テウ

ホトトギスの異称。

しょく‐ちょう【職長】‥チヤウ

工場などで一つの職場の長。

しょく‐つう【食通】

料理の味などに通じていること。また、その人。

しょく‐てん【食店】

(明治期に用いた語)飲食店に同じ。

しょく‐てん【触点】

皮膚の感覚点のうち、触覚・圧覚を生じるもの。→感覚点

しょく‐でん【職田】

⇒しきでん

しょく‐ど【埴土】

土性の名称の一つ。粘土の含有率が高いため、水分を多く含むと粘着力が強く、乾かすと亀裂が入り、耕作が難しい。→土性(図)

しょく‐とう【喞筒】

ポンプのこと。

しょく‐どう【食堂】‥ダウ

①食事をする部屋。→じきどう。

②いろいろな料理を食べさせる店。「大衆―」

⇒しょくどう‐しゃ【食堂車】

しょく‐どう【食道】‥ダウ

①兵糧を運ぶ道路。糧道。

②消化管の一部。咽頭と胃との間の管で、嚥下えんげする食物の通過する経路。気管の後方を通り、胸部を直走し、胃の噴門ふんもんに達する。粘膜・筋層・漿膜から成り、日本人の成人では長さ約25センチメートル。

⇒しょくどう‐がん【食道癌】

⇒しょくどう‐きょうさく【食道狭窄】

⇒しょくどう‐じょうみゃくりゅう【食道静脈瘤】

⇒しょくどう‐はっせい【食道発声】

しょく‐どう【蜀道】‥ダウ

(→)「蜀の桟道」に同じ。

しょく‐どう【贖銅】

①律で、官人らに実刑を科する代りに、相当額の銅を納めさせたこと。また、その際に出す銅。

②中世・近世、過失による罪の換刑として財貨を徴収したこと。ぞくどう。

しょくどう‐がん【食道癌】‥ダウ‥

食道に発生する癌腫。多くは扁平上皮癌。食道の狭窄きょうさく、通過障害を起こす。高齢男性に多く、中部食道に好発。

⇒しょく‐どう【食道】

しょくどう‐きょうさく【食道狭窄】‥ダウケフ‥

食道の一部が狭くなり、食物の嚥下えんげに困難を生じる症状。先天性と後天性とがあり、後者は癌腫、薬物腐蝕による瘢痕はんこん、異物嚥下、食道周囲からの圧迫などに起因。

⇒しょく‐どう【食道】

しょくどう‐しゃ【食堂車】‥ダウ‥

旅客列車に連結し、内部に調理室と食堂とを設け、乗客に飲食物を提供する車両。

⇒しょく‐どう【食堂】

しょくどう‐じょうみゃくりゅう【食道静脈瘤】‥ダウジヤウ‥リウ

食道粘膜下の静脈が鬱血うっけつ・怒張し、静脈瘤を形成する状態。肝硬変など門脈圧の亢進の結果生じるもので、しばしば破綻して大量の吐血を来す。

⇒しょく‐どう【食道】

しょくどう‐はっせい【食道発声】‥ダウ‥

喉頭を全摘出して声帯を失った人に、気管孔上数センチメートルのところに仮声門をつくり、食道に空気を吸いこみ、それを胃に入れないで、発声に用いさせる方法。食道音声。

⇒しょく‐どう【食道】

しょく‐どく【触読】

点字などを指先で触って読みとること。

しょく‐と‐して【職として】

おもに。主として。もっぱら。

しょく‐とつ【触突】

ふれてつきあたること。

しょく‐にく【食肉】

①魚・鳥・獣などの肉を食うこと。肉食。

②食用とする鳥獣の肉。

⇒しょくにく‐しょくぶつ【食肉植物】

⇒しょくにく‐せい【食肉性】

⇒しょくにく‐の‐ろく【食肉の禄】

⇒しょくにく‐るい【食肉類】

しょくにく‐しょくぶつ【食肉植物】

(→)食虫植物に同じ。

⇒しょく‐にく【食肉】

しょくにく‐せい【食肉性】

(→)肉食性に同じ。

⇒しょく‐にく【食肉】

しょくにく‐の‐ろく【食肉の禄】

[左伝昭公4年]鳥獣の肉を食膳にのぼせ得るほどの高禄。また、高禄を得る官職にある者。

⇒しょく‐にく【食肉】

しょくにく‐るい【食肉類】

①哺乳綱の一目。ネコ目。肉類を食するものが多い。歯は鋭く肉類をかみくだくのに適する。イヌ上科(イヌ・クマ・アライグマ・イタチの各科)とネコ上科(ネコ・ハイエナ・ジャコウネコの各科)の裂脚類と、アシカ・セイウチ・アザラシの各科を含む鰭脚類ひれあしるいに大別。

②オサムシ亜目の甲虫類。

⇒しょく‐にく【食肉】

しょくにほんぎ【続日本紀】

六国史りっこくしの一つ。40巻。日本書紀の後を受け、文武天皇(697年)から桓武天皇(791年)までの編年体の史書。藤原継縄つぐただ・菅野真道らが桓武天皇の勅を奉じて797年(延暦16)撰進。略称、続紀しょっき。

しょくにほんこうき【続日本後紀】

六国史りっこくしの一つ。20巻。日本後紀の後を受け、仁明天皇一代18年間(833〜850年)の編年体の史書。藤原良房・同良相よしみ・伴善男とものよしお・春澄善縄はるずみのよしただらが文徳天皇の勅を奉じて撰進。869年(貞観11)成る。略称、続後紀。

しょく‐にん【職人】

①手先の技術によって物を製作することを職業とする人。大工・左官・指物さしもの師など。〈文明本節用集〉

②中世の手工業組織であるギルド・座などで、親方の下で生産に従事した雇人。

⇒しょくにん‐うたあわせ【職人歌合】

⇒しょくにん‐かたぎ【職人気質】

⇒しょくにん‐げい【職人芸】

⇒しょくにん‐づくし【職人尽し】

⇒しょくにんづくし‐え【職人尽絵】

⇒しょくにん‐はだ【職人肌】

しょくにん‐うたあわせ【職人歌合】‥アハセ

歌合の一つ。大工・鍛冶など多くの職人の生態を詠んだ狂歌風の和歌を内容とするもの。

⇒しょく‐にん【職人】

しょくにん‐かたぎ【職人気質】

職人社会に特有の気質。自分の技術に自信を持ち、頑固だが実直であるというような性質。

⇒しょく‐にん【職人】

しょくにん‐げい【職人芸】

すぐれた職人のみが持つ技術・芸。また、そのできばえ。

⇒しょく‐にん【職人】

しょくにん‐づくし【職人尽し】

諸種多様な職人の名を列挙し、これを歌や絵の題材としたもの。

⇒しょく‐にん【職人】

しょくにんづくし‐え【職人尽絵】‥ヱ

諸種多様な職能の人々の風俗を描きあつめ、一連の絵画としたもの。初めは鎌倉末期の「東北院職人歌合」などのように、歌合に仮託した形式の絵巻として作られたが、近世初期に至って、店舗や工房の情景をも細かく描き加えた絵巻や画帖などが盛んに描かれ、近世風俗画の重要な分野を占める。川越市喜多院所蔵の狩野吉信筆のものなどが有名。

⇒しょく‐にん【職人】

しょくにん‐はだ【職人肌】

自分の技術に自信を持った、いかにも職人のような気質・性格。

⇒しょく‐にん【職人】

じょく‐ねつ【溽熱】

むしあついこと。溽暑。

しょく‐ねん【食年】

〔天〕太陽が黄道と白道との交点を通過して再びその交点にもどるまでの時間で、346.62日余。地球上のどこかで、日食・月食の起こる周期を示す。

しょく‐のう【職能】

①職業・職務上の能力。

②職業・職務の果たす役割。その職業に固有の機能。

③もののはたらき。そのもの固有の機能。「副詞の―」

⇒しょくのう‐きゅう【職能給】

⇒しょくのう‐だいひょうせい【職能代表制】

⇒しょくのうべつ‐くみあい【職能別組合】

しょくのう‐きゅう【職能給】‥キフ

仕事給の一類型。職務遂行能力の分類・等級づけ(見習・独立・指導など)による日本独自の賃金形態。日本的職務給。ただし、職務分析・評価はなされず、個々人の能力査定は人事考課による。→職務給。

⇒しょく‐のう【職能】

しょくのう‐だいひょうせい【職能代表制】‥ヘウ‥

職業別団体を選挙母体とする代議制度。ワイマール憲法下のドイツ経済議会やムッソリーニ治下のイタリア労働組合評議会の類。→地域代表制。

⇒しょく‐のう【職能】

しょくのうべつ‐くみあい【職能別組合】‥アヒ

(→)職業別組合に同じ。

⇒しょく‐のう【職能】

しょく‐の‐さんどう【蜀の桟道】‥ダウ

中国、四川省北部にある要害の地。剣閣から広元を経て陝西省の南部に通ずる険阻な道路。蜀道。

しょく‐ば【職場】

事業所・工場などにおける各自の受持ちの仕事場。また、勤め先。「―結婚」

しょく‐ばい【触媒】

(catalyst)化学反応に際し、反応物質以外のもので、それ自身は化学変化をうけず、しかも反応速度を変化させる物質。例えば、常温では化合しない酸素と水素との混合気体も白金黒はっきんこくの触媒の存在で激しく化合する。「―作用」

⇒しょくばい‐どく【触媒毒】

しょくばい‐どく【触媒毒】

微量の添加や混入により触媒の作用を減少、または失わせる物質。白金触媒に対するヒ素化合物の類。

⇒しょく‐ばい【触媒】

しょく‐はつ【触発】

①物に触れて爆発・発動すること。

②感情・衝動・意欲などを誘い起こすこと。「相手の熱意に―される」

⇒しょくはつ‐すいらい【触発水雷】

しょくはつ‐すいらい【触発水雷】

艦船の接触によって爆発する装置の機雷。

⇒しょく‐はつ【触発】

しょく‐パン【食パン】

大きな長方形の箱形の型を使って焼いたパン。薄く切ってトーストやサンドイッチにする。尾崎紅葉、紫「三度の食も…多くは生鶏子で凌いで、合間には―を咬り」

しょく‐ひ【食費】

食事に要する費用。

しょく‐ひ【植皮】

〔医〕外傷・火傷・手術・疾病などによって皮膚の欠損を生じた時に、本人または他人の健康な皮膚片を移植してその欠損部を補うこと。「―術」

しょく‐ひ【植被】

〔生〕(→)植生に同じ。

しょく‐ひん【食品】

人が日常的に食物として摂取する物の総称。飲食物。食料品。「―売場」

⇒しょくひん‐えいせい‐ほう【食品衛生法】

⇒しょくひん‐ぐん【食品群】

⇒しょくひん‐こうがい【食品公害】

⇒しょくひん‐せいぶん‐ひょう【食品成分表】

⇒しょくひん‐てんかぶつ【食品添加物】

しょくひん‐えいせい‐ほう【食品衛生法】‥ヱイ‥ハフ

飲食によって生ずる危害を防止するための法律。食品の添加物・表示・検査などの原則を定める。1947年制定。

⇒しょく‐ひん【食品】

しょくひん‐ぐん【食品群】

日常の食品を、含まれている主な栄養成分の類似しているものをまとめて分類したもの。

⇒しょく‐ひん【食品】

しょくひん‐こうがい【食品公害】

食品やその添加物によって、人体や動物の健康がそこなわれる公害。

⇒しょく‐ひん【食品】

しょくひん‐せいぶん‐ひょう【食品成分表】‥ヘウ

日常的な食物について、標準的な栄養成分組成などを示したもの。

⇒しょく‐ひん【食品】

しょくひん‐てんかぶつ【食品添加物】

食品の製造・加工などの過程で、品質保持、保存性の向上、着色・調味・酸化防止などのために添加する物質。天然物から得られたものと化学的に合成したものとがある。

⇒しょく‐ひん【食品】

しょく‐ふ【織布】

(不織布に対して)織って作った布。

しょく‐ふ【織婦】

はたおりの女性。

じょく‐ふ【褥婦】

産褥にいる女性。産婦。

しょく‐ふく【職服】

①職務上着ることになっている服。制服。

②作業服。仕事着。

しょく‐ぶつ【食物】

⇒しょくもつ。天草本伊曾保物語「酒が無うては―ばかりはさのみ望ましうもない」

しょく‐ぶつ【植物】

動物と対立する一群の生物。からだをつくる細胞は細胞壁をもち、流動性に欠け、多くは光合成によって自力でエネルギーを生産する。維管束植物(種子植物・シダ植物)・コケ植物・藻類などのほか、菌類・細菌類、原生生物の一部を含める。生物分類学上は植物界のこと。

⇒しょくぶつ‐ウイルス【植物ウイルス】

⇒しょくぶつ‐えん【植物園】

⇒しょくぶつ‐えんき【植物塩基】

⇒しょくぶつ‐かい【植物界】

⇒しょくぶつ‐がく【植物学】

⇒しょくぶつ‐きょく【植物極】

⇒しょくぶつ‐くけい【植物区系】

⇒しょくぶつ‐ぐんらく【植物群落】

⇒しょくぶつ‐こうじょう【植物工場】

⇒しょくぶつ‐じょうたい【植物状態】

⇒しょくぶつせい‐きかん【植物性器官】

⇒しょくぶつせい‐きのう【植物性機能】

⇒しょくぶつせい‐しょくひん【植物性食品】

⇒しょくぶつせい‐しんけい【植物性神経】

⇒しょくぶつせい‐せんりょう【植物性染料】

⇒しょくぶつせい‐たんぱくしつ【植物性蛋白質】

⇒しょくぶつ‐そう【植物相】

⇒しょくぶつ‐ぞうげ【植物象牙】

⇒しょくぶつ‐たい【植物帯】

⇒しょくぶつ‐ちりがく【植物地理学】

⇒しょくぶつ‐にんげん【植物人間】

⇒しょくぶつ‐びょうりがく【植物病理学】

⇒しょくぶつ‐プランクトン【植物プランクトン】

⇒しょくぶつ‐ぼうえき【植物防疫】

⇒しょくぶつ‐ホルモン【植物ホルモン】

⇒しょくぶつ‐ゆ【植物油】

しょく‐ぶつ【贖物】

罪のあがないとして出す財物。

しょくぶつ‐ウイルス【植物ウイルス】

植物に寄生して増殖するウイルス。タバコ‐モザイク病ウイルスの類。種類多く、大部分はRNAウイルス。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐えん【植物園】‥ヱン

(botanical garden)植物の研究および知識の普及を目的として設けられ、種々の植物を収集・栽培し、展示する施設。徳冨蘆花、順礼紀行「漸く桟橋に着き、東洋車を

垂直分布

高山帯

亜高山帯

山地帯

⇒しょく‐せい【植生】

しょく‐せき【職責】

職務上の責任。「―を全うする」

じょく‐せき【褥席】

しとね。しきもの。

しょく‐せつ【触接】

①近づいて触れること。接触。

②敵の所在に近づいて状況を探ること。

しょく‐せつ【燭截】

蝋燭の芯を切るはさみ。日葡辞書「ショクセッ。即ち、シン(芯)トリ」

しょく‐ぜめ【食攻め】

兵糧ひょうろう攻め。じきぜめ。太平記24「―にしける間」

しょく‐せん【食饌】

膳に取り揃えた食物。膳部。

しょく‐せん【燭剪】

蝋燭のしんきり。

しょく‐ぜん【食前】

食事をする前。↔食後

⇒しょくぜん‐しゅ【食前酒】

⇒しょくぜん‐ほうじょう【食前方丈】

しょく‐ぜん【食膳】

食事をのせた膳。膳部。また、料理。食事。「―に着く」「―に上のぼる」

しょくせんざいわかしゅう【続千載和歌集】‥シフ

勅撰和歌集。二十一代集の一つ。20巻。後宇多法皇の院宣により、1320年(元応2)二条(藤原)為世が撰進。

しょくぜん‐しゅ【食前酒】

(→)アペリチフに同じ。

⇒しょく‐ぜん【食前】

しょくぜん‐ほうじょう【食前方丈】‥ハウヂヤウ

[孟子尽心下「食前方丈、侍妾数百人」]食事をする時、席の前に1丈四方いっぱいに料理を並べること。豪奢な料理にいう。

⇒しょく‐ぜん【食前】

しょく‐そう【食草】‥サウ

動物の食べる植物のこと。特に昆虫の幼虫など植食動物の食べる植物がやや特殊化している場合によく使う。例えば、クワはカイコの、カンアオイはギフチョウの食草。

しょく‐そう【飾粧】‥サウ

かざりよそおうこと。

しょく‐ぞう【食像・蝕像】‥ザウ

結晶を酸その他の薬品の溶液中に入れたとき、結晶面に生じる固有の腐食像。天然でも現れる。結晶の対称性を知る手掛りの一つ。

じょく‐そう【褥草・蓐草】‥サウ

家畜小屋に敷く枯草・わらの類。

じょく‐そう【褥瘡・蓐瘡】‥サウ

圧迫性壊疽えその一種。体力の衰えた患者が長期間病床にある場合に、衣類・寝具によって圧迫を受ける部位に生じる。蓐傷。とこずれ。

しょく‐たい【食滞】

食物が消化しないで、胃にとどこおること。しょくもたれ。

しょく‐だい【燭台】

蝋燭を立てて火を点ずる台。多くは持ち運びでき、手に携えるもの、壁に掛けるものなどもある。燭架。蝋燭台。

しょく‐たく【食卓】

食事用の卓。ちゃぶだい。テーブル。「―につく」

⇒しょくたく‐えん【食卓塩】

しょく‐たく【嘱託・属託】

①頼むこと。まかせること。

②正式の雇用や任命によらないで、ある業務にたずさわることを頼むこと。また、その頼まれた人。「―医」

⇒しょくたく‐さつじん【嘱託殺人】

しょくたく‐えん【食卓塩】

食卓での使用に供する精製した食塩。湿りにくくするために炭酸マグネシウムを添加する。

⇒しょく‐たく【食卓】

しょくたく‐さつじん【嘱託殺人】

他人の依頼をうけてその人を殺すこと。通常の殺人罪より軽く罰せられる。心中・安楽死などで問題になる。

⇒しょく‐たく【嘱託・属託】

しょく‐たん【食単】

①中国料理で献立こんだて表のこと。菜単。

②中国料理の作り方を書いたもの。

しょく‐たん【食耽】

むさぼり食うこと。大食。暴食。日葡辞書「ショクタンナヒト」

しょ‐くち【初口】

物事の初め。はじまり。いとぐち。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「どうで―は読みにくからう」

しょ‐くち【諸口】

①いろいろの項目・口座。

②簿記で、仕訳しわけの際、複数の勘定科目が存在することを示すために用いる記号的な用語。借方の仕入に対し、貸方が現金と買掛金とになる場合、貸方の金額に対応する摘要欄に諸口と記入する類。

じょく‐ち【辱知】

(知を辱かたじけなくする意)その人と知合いであることの謙譲語。辱交。「先生とは―の間柄です」

しょく‐ちがい【食違い】‥チガヒ

うっかりして毒になるものをたべること。〈日葡辞書〉

しょくちゅう‐しょくぶつ【食虫植物】

昆虫その他の小虫を捕獲消化して栄養の一部とする植物。葉に多くの粘液を分泌する腺毛を持つモウセンゴケ・イシモチソウ・ムシトリスミレの類、また、葉の一部が袋状となり、その中に落ち込んだ虫を消化する液を分泌するウツボカズラ・ヘイシソウなどがある。また線虫を捕らえる糸状菌などの菌類をも含めることもある。食肉植物。

しょく‐ちゅうどく【食中毒】

飲食物を摂取したために起こる中毒。細菌(葡萄球菌・ボツリヌス菌・サルモネラ・大腸菌・腸炎ビブリオなど)・ウイルス(ノロウイルスなど)・自然毒(フグ・毒茸など)・化学物質などの混入が原因。食品中毒。

しょくちゅう‐るい【食虫類】

哺乳綱の一目。モグラ目。虫類を主食とするものが多い。中生代に起源をもち、哺乳類としては原始的。多くは小形で鼻先が突出し、小さいとがった歯を持つ。趾あしゆびに鉤爪があり、多くは穴居し、夜行性。モグラ・キンモグラ・トガリネズミ・ハリネズミ・テンレック・ポタモガーレなどの科がある。

しょく‐ちょ【飾緒】

⇒しょくしょ

しょく‐ちょう【食鳥】‥テウ

鶏・あひる・七面鳥など、一般に食用にする鳥。

しょく‐ちょう【蜀鳥】‥テウ

ホトトギスの異称。

しょく‐ちょう【職長】‥チヤウ

工場などで一つの職場の長。

しょく‐つう【食通】

料理の味などに通じていること。また、その人。

しょく‐てん【食店】

(明治期に用いた語)飲食店に同じ。

しょく‐てん【触点】

皮膚の感覚点のうち、触覚・圧覚を生じるもの。→感覚点

しょく‐でん【職田】

⇒しきでん

しょく‐ど【埴土】

土性の名称の一つ。粘土の含有率が高いため、水分を多く含むと粘着力が強く、乾かすと亀裂が入り、耕作が難しい。→土性(図)

しょく‐とう【喞筒】

ポンプのこと。

しょく‐どう【食堂】‥ダウ

①食事をする部屋。→じきどう。

②いろいろな料理を食べさせる店。「大衆―」

⇒しょくどう‐しゃ【食堂車】

しょく‐どう【食道】‥ダウ

①兵糧を運ぶ道路。糧道。

②消化管の一部。咽頭と胃との間の管で、嚥下えんげする食物の通過する経路。気管の後方を通り、胸部を直走し、胃の噴門ふんもんに達する。粘膜・筋層・漿膜から成り、日本人の成人では長さ約25センチメートル。

⇒しょくどう‐がん【食道癌】

⇒しょくどう‐きょうさく【食道狭窄】

⇒しょくどう‐じょうみゃくりゅう【食道静脈瘤】

⇒しょくどう‐はっせい【食道発声】

しょく‐どう【蜀道】‥ダウ

(→)「蜀の桟道」に同じ。

しょく‐どう【贖銅】

①律で、官人らに実刑を科する代りに、相当額の銅を納めさせたこと。また、その際に出す銅。

②中世・近世、過失による罪の換刑として財貨を徴収したこと。ぞくどう。

しょくどう‐がん【食道癌】‥ダウ‥

食道に発生する癌腫。多くは扁平上皮癌。食道の狭窄きょうさく、通過障害を起こす。高齢男性に多く、中部食道に好発。

⇒しょく‐どう【食道】

しょくどう‐きょうさく【食道狭窄】‥ダウケフ‥

食道の一部が狭くなり、食物の嚥下えんげに困難を生じる症状。先天性と後天性とがあり、後者は癌腫、薬物腐蝕による瘢痕はんこん、異物嚥下、食道周囲からの圧迫などに起因。

⇒しょく‐どう【食道】

しょくどう‐しゃ【食堂車】‥ダウ‥

旅客列車に連結し、内部に調理室と食堂とを設け、乗客に飲食物を提供する車両。

⇒しょく‐どう【食堂】

しょくどう‐じょうみゃくりゅう【食道静脈瘤】‥ダウジヤウ‥リウ

食道粘膜下の静脈が鬱血うっけつ・怒張し、静脈瘤を形成する状態。肝硬変など門脈圧の亢進の結果生じるもので、しばしば破綻して大量の吐血を来す。

⇒しょく‐どう【食道】

しょくどう‐はっせい【食道発声】‥ダウ‥

喉頭を全摘出して声帯を失った人に、気管孔上数センチメートルのところに仮声門をつくり、食道に空気を吸いこみ、それを胃に入れないで、発声に用いさせる方法。食道音声。

⇒しょく‐どう【食道】

しょく‐どく【触読】

点字などを指先で触って読みとること。

しょく‐と‐して【職として】

おもに。主として。もっぱら。

しょく‐とつ【触突】

ふれてつきあたること。

しょく‐にく【食肉】

①魚・鳥・獣などの肉を食うこと。肉食。

②食用とする鳥獣の肉。

⇒しょくにく‐しょくぶつ【食肉植物】

⇒しょくにく‐せい【食肉性】

⇒しょくにく‐の‐ろく【食肉の禄】

⇒しょくにく‐るい【食肉類】

しょくにく‐しょくぶつ【食肉植物】

(→)食虫植物に同じ。

⇒しょく‐にく【食肉】

しょくにく‐せい【食肉性】

(→)肉食性に同じ。

⇒しょく‐にく【食肉】

しょくにく‐の‐ろく【食肉の禄】

[左伝昭公4年]鳥獣の肉を食膳にのぼせ得るほどの高禄。また、高禄を得る官職にある者。

⇒しょく‐にく【食肉】

しょくにく‐るい【食肉類】

①哺乳綱の一目。ネコ目。肉類を食するものが多い。歯は鋭く肉類をかみくだくのに適する。イヌ上科(イヌ・クマ・アライグマ・イタチの各科)とネコ上科(ネコ・ハイエナ・ジャコウネコの各科)の裂脚類と、アシカ・セイウチ・アザラシの各科を含む鰭脚類ひれあしるいに大別。

②オサムシ亜目の甲虫類。

⇒しょく‐にく【食肉】

しょくにほんぎ【続日本紀】

六国史りっこくしの一つ。40巻。日本書紀の後を受け、文武天皇(697年)から桓武天皇(791年)までの編年体の史書。藤原継縄つぐただ・菅野真道らが桓武天皇の勅を奉じて797年(延暦16)撰進。略称、続紀しょっき。

しょくにほんこうき【続日本後紀】

六国史りっこくしの一つ。20巻。日本後紀の後を受け、仁明天皇一代18年間(833〜850年)の編年体の史書。藤原良房・同良相よしみ・伴善男とものよしお・春澄善縄はるずみのよしただらが文徳天皇の勅を奉じて撰進。869年(貞観11)成る。略称、続後紀。

しょく‐にん【職人】

①手先の技術によって物を製作することを職業とする人。大工・左官・指物さしもの師など。〈文明本節用集〉

②中世の手工業組織であるギルド・座などで、親方の下で生産に従事した雇人。

⇒しょくにん‐うたあわせ【職人歌合】

⇒しょくにん‐かたぎ【職人気質】

⇒しょくにん‐げい【職人芸】

⇒しょくにん‐づくし【職人尽し】

⇒しょくにんづくし‐え【職人尽絵】

⇒しょくにん‐はだ【職人肌】

しょくにん‐うたあわせ【職人歌合】‥アハセ

歌合の一つ。大工・鍛冶など多くの職人の生態を詠んだ狂歌風の和歌を内容とするもの。

⇒しょく‐にん【職人】

しょくにん‐かたぎ【職人気質】

職人社会に特有の気質。自分の技術に自信を持ち、頑固だが実直であるというような性質。

⇒しょく‐にん【職人】

しょくにん‐げい【職人芸】

すぐれた職人のみが持つ技術・芸。また、そのできばえ。

⇒しょく‐にん【職人】

しょくにん‐づくし【職人尽し】

諸種多様な職人の名を列挙し、これを歌や絵の題材としたもの。

⇒しょく‐にん【職人】

しょくにんづくし‐え【職人尽絵】‥ヱ

諸種多様な職能の人々の風俗を描きあつめ、一連の絵画としたもの。初めは鎌倉末期の「東北院職人歌合」などのように、歌合に仮託した形式の絵巻として作られたが、近世初期に至って、店舗や工房の情景をも細かく描き加えた絵巻や画帖などが盛んに描かれ、近世風俗画の重要な分野を占める。川越市喜多院所蔵の狩野吉信筆のものなどが有名。

⇒しょく‐にん【職人】

しょくにん‐はだ【職人肌】

自分の技術に自信を持った、いかにも職人のような気質・性格。

⇒しょく‐にん【職人】

じょく‐ねつ【溽熱】

むしあついこと。溽暑。

しょく‐ねん【食年】

〔天〕太陽が黄道と白道との交点を通過して再びその交点にもどるまでの時間で、346.62日余。地球上のどこかで、日食・月食の起こる周期を示す。

しょく‐のう【職能】

①職業・職務上の能力。

②職業・職務の果たす役割。その職業に固有の機能。

③もののはたらき。そのもの固有の機能。「副詞の―」

⇒しょくのう‐きゅう【職能給】

⇒しょくのう‐だいひょうせい【職能代表制】

⇒しょくのうべつ‐くみあい【職能別組合】

しょくのう‐きゅう【職能給】‥キフ

仕事給の一類型。職務遂行能力の分類・等級づけ(見習・独立・指導など)による日本独自の賃金形態。日本的職務給。ただし、職務分析・評価はなされず、個々人の能力査定は人事考課による。→職務給。

⇒しょく‐のう【職能】

しょくのう‐だいひょうせい【職能代表制】‥ヘウ‥

職業別団体を選挙母体とする代議制度。ワイマール憲法下のドイツ経済議会やムッソリーニ治下のイタリア労働組合評議会の類。→地域代表制。

⇒しょく‐のう【職能】

しょくのうべつ‐くみあい【職能別組合】‥アヒ

(→)職業別組合に同じ。

⇒しょく‐のう【職能】

しょく‐の‐さんどう【蜀の桟道】‥ダウ

中国、四川省北部にある要害の地。剣閣から広元を経て陝西省の南部に通ずる険阻な道路。蜀道。

しょく‐ば【職場】

事業所・工場などにおける各自の受持ちの仕事場。また、勤め先。「―結婚」

しょく‐ばい【触媒】

(catalyst)化学反応に際し、反応物質以外のもので、それ自身は化学変化をうけず、しかも反応速度を変化させる物質。例えば、常温では化合しない酸素と水素との混合気体も白金黒はっきんこくの触媒の存在で激しく化合する。「―作用」

⇒しょくばい‐どく【触媒毒】

しょくばい‐どく【触媒毒】

微量の添加や混入により触媒の作用を減少、または失わせる物質。白金触媒に対するヒ素化合物の類。

⇒しょく‐ばい【触媒】

しょく‐はつ【触発】

①物に触れて爆発・発動すること。

②感情・衝動・意欲などを誘い起こすこと。「相手の熱意に―される」

⇒しょくはつ‐すいらい【触発水雷】

しょくはつ‐すいらい【触発水雷】

艦船の接触によって爆発する装置の機雷。

⇒しょく‐はつ【触発】

しょく‐パン【食パン】

大きな長方形の箱形の型を使って焼いたパン。薄く切ってトーストやサンドイッチにする。尾崎紅葉、紫「三度の食も…多くは生鶏子で凌いで、合間には―を咬り」

しょく‐ひ【食費】

食事に要する費用。

しょく‐ひ【植皮】

〔医〕外傷・火傷・手術・疾病などによって皮膚の欠損を生じた時に、本人または他人の健康な皮膚片を移植してその欠損部を補うこと。「―術」

しょく‐ひ【植被】

〔生〕(→)植生に同じ。

しょく‐ひん【食品】

人が日常的に食物として摂取する物の総称。飲食物。食料品。「―売場」

⇒しょくひん‐えいせい‐ほう【食品衛生法】

⇒しょくひん‐ぐん【食品群】

⇒しょくひん‐こうがい【食品公害】

⇒しょくひん‐せいぶん‐ひょう【食品成分表】

⇒しょくひん‐てんかぶつ【食品添加物】

しょくひん‐えいせい‐ほう【食品衛生法】‥ヱイ‥ハフ

飲食によって生ずる危害を防止するための法律。食品の添加物・表示・検査などの原則を定める。1947年制定。

⇒しょく‐ひん【食品】

しょくひん‐ぐん【食品群】

日常の食品を、含まれている主な栄養成分の類似しているものをまとめて分類したもの。

⇒しょく‐ひん【食品】

しょくひん‐こうがい【食品公害】

食品やその添加物によって、人体や動物の健康がそこなわれる公害。

⇒しょく‐ひん【食品】

しょくひん‐せいぶん‐ひょう【食品成分表】‥ヘウ

日常的な食物について、標準的な栄養成分組成などを示したもの。

⇒しょく‐ひん【食品】

しょくひん‐てんかぶつ【食品添加物】

食品の製造・加工などの過程で、品質保持、保存性の向上、着色・調味・酸化防止などのために添加する物質。天然物から得られたものと化学的に合成したものとがある。

⇒しょく‐ひん【食品】

しょく‐ふ【織布】

(不織布に対して)織って作った布。

しょく‐ふ【織婦】

はたおりの女性。

じょく‐ふ【褥婦】

産褥にいる女性。産婦。

しょく‐ふく【職服】

①職務上着ることになっている服。制服。

②作業服。仕事着。

しょく‐ぶつ【食物】

⇒しょくもつ。天草本伊曾保物語「酒が無うては―ばかりはさのみ望ましうもない」

しょく‐ぶつ【植物】

動物と対立する一群の生物。からだをつくる細胞は細胞壁をもち、流動性に欠け、多くは光合成によって自力でエネルギーを生産する。維管束植物(種子植物・シダ植物)・コケ植物・藻類などのほか、菌類・細菌類、原生生物の一部を含める。生物分類学上は植物界のこと。

⇒しょくぶつ‐ウイルス【植物ウイルス】

⇒しょくぶつ‐えん【植物園】

⇒しょくぶつ‐えんき【植物塩基】

⇒しょくぶつ‐かい【植物界】

⇒しょくぶつ‐がく【植物学】

⇒しょくぶつ‐きょく【植物極】

⇒しょくぶつ‐くけい【植物区系】

⇒しょくぶつ‐ぐんらく【植物群落】

⇒しょくぶつ‐こうじょう【植物工場】

⇒しょくぶつ‐じょうたい【植物状態】

⇒しょくぶつせい‐きかん【植物性器官】

⇒しょくぶつせい‐きのう【植物性機能】

⇒しょくぶつせい‐しょくひん【植物性食品】

⇒しょくぶつせい‐しんけい【植物性神経】

⇒しょくぶつせい‐せんりょう【植物性染料】

⇒しょくぶつせい‐たんぱくしつ【植物性蛋白質】

⇒しょくぶつ‐そう【植物相】

⇒しょくぶつ‐ぞうげ【植物象牙】

⇒しょくぶつ‐たい【植物帯】

⇒しょくぶつ‐ちりがく【植物地理学】

⇒しょくぶつ‐にんげん【植物人間】

⇒しょくぶつ‐びょうりがく【植物病理学】

⇒しょくぶつ‐プランクトン【植物プランクトン】

⇒しょくぶつ‐ぼうえき【植物防疫】

⇒しょくぶつ‐ホルモン【植物ホルモン】

⇒しょくぶつ‐ゆ【植物油】

しょく‐ぶつ【贖物】

罪のあがないとして出す財物。

しょくぶつ‐ウイルス【植物ウイルス】

植物に寄生して増殖するウイルス。タバコ‐モザイク病ウイルスの類。種類多く、大部分はRNAウイルス。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐えん【植物園】‥ヱン

(botanical garden)植物の研究および知識の普及を目的として設けられ、種々の植物を収集・栽培し、展示する施設。徳冨蘆花、順礼紀行「漸く桟橋に着き、東洋車を やとふて―に赴く」

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐えんき【植物塩基】

(→)アルカロイドに同じ。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐かい【植物界】

①植物の世界。植物の総称。

②生物分類上の最高階級の一つ。動物・菌・原生生物・モネラ(細菌)界とともに生物界を五分する。緑藻植物・輪藻植物・コケ植物・シダ植物・種子植物などの各門に分ける。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐がく【植物学】

(botany)植物を科学的に研究する学問。分類・形態・発生・生理・遺伝・進化学などの分科がある。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐きょく【植物極】

多細胞動物の卵で、動物極と向き合う極。両生類などでは、消化器などの内胚葉性組織がこの極周辺から発生する。静極。↔動物極。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐くけい【植物区系】

フロラの特徴に基づく地球の地域区分。区系界を最大単位とし、区系区・地方などに細分する。

植物区系

やとふて―に赴く」

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐えんき【植物塩基】

(→)アルカロイドに同じ。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐かい【植物界】

①植物の世界。植物の総称。

②生物分類上の最高階級の一つ。動物・菌・原生生物・モネラ(細菌)界とともに生物界を五分する。緑藻植物・輪藻植物・コケ植物・シダ植物・種子植物などの各門に分ける。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐がく【植物学】

(botany)植物を科学的に研究する学問。分類・形態・発生・生理・遺伝・進化学などの分科がある。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐きょく【植物極】

多細胞動物の卵で、動物極と向き合う極。両生類などでは、消化器などの内胚葉性組織がこの極周辺から発生する。静極。↔動物極。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐くけい【植物区系】

フロラの特徴に基づく地球の地域区分。区系界を最大単位とし、区系区・地方などに細分する。

植物区系

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐ぐんらく【植物群落】

(→)群落に同じ。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐こうじょう【植物工場】‥ヂヤウ

温度・湿度・光などを人工的に調節・制御しながら、養液栽培によって野菜・花卉かきなどの栽培を行う施設。播種・育苗から収穫・出荷までをシステム化した工場的生産方式をとる。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐じょうたい【植物状態】‥ジヤウ‥

〔医〕脳の外傷・血流障害・無酸素症などにより大脳皮質がおかされ、意識が回復しないまま長期生存する状態。動物性機能が脱落し、主として植物性機能のみが保たれているが、後者を制御する自律神経系も不安定で自発的な摂食・排尿・排便が不可能。人工栄養、ときには、人工呼吸器による呼吸補助が必要。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつせい‐きかん【植物性器官】‥クワン

動物体において、栄養・呼吸・生殖など植物性機能に関わる器官。↔動物性器官。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつせい‐きのう【植物性機能】

(植物にも見られる生理作用であるからいう)生物、特に人間の生命現象のうち栄養・生殖・成長作用を総括的にいう語。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつせい‐しょくひん【植物性食品】

植物からとる食品。穀類・芋類・種実類・豆類・野菜類・果実類・きのこ類・海藻類などと、その加工食品。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつせい‐しんけい【植物性神経】

(植物性機能の統御・調節に当たるからいう)自律神経のこと。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつせい‐せんりょう【植物性染料】‥レウ

植物の花・葉・樹皮・果実・根から得られる天然染料。藍あい・茜あかねの類。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつせい‐たんぱくしつ【植物性蛋白質】

植物に含まれる蛋白質。主として栄養学的な観点から、動物性蛋白質と区別する。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐そう【植物相】‥サウ

(→)フロラに同じ。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐ぞうげ【植物象牙】‥ザウ‥

(白色で軽く、象牙に似ているからいう)ゾウゲヤシの種子の胚乳。ボタン・洋傘の飾りなどに用いる。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐たい【植物帯】

(→)植生帯に同じ。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐ちりがく【植物地理学】

植物学ないし生物地理学の一分野。植物の種・群落・フロラなどの地理的分布とその動態を研究する学問。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐にんげん【植物人間】

植物状態に陥ったまま生存している患者。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐びょうりがく【植物病理学】‥ビヤウ‥

植物を対象とする病理学。農作物や樹木にかかわる問題が主眼とされ、植物の病気の原因や発病機構、またその生態、診断、防除について研究する。病原体としては、子嚢菌・担子菌などの菌類や、ウイルス・細菌が問題となることが多い。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐プランクトン【植物プランクトン】

「プランクトン」参照。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐ぼうえき【植物防疫】‥バウ‥

国外から侵入する植物病の病原菌や害虫を対象とする検疫。農林水産省の植物防疫所が当たり、輸入品などの検査や取締りをする。植物検疫。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐ホルモン【植物ホルモン】

高等植物の体内で生産され、その形成された場所から離れたところへ移動して微量で生長や開花などの生理的機能を調節する有機物質。「オーキシン」・「ジベレリン」・「サイトカイニン」・「アブシジン酸」・「エチレン」など。

主な植物ホルモンと作用(表)

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐ぐんらく【植物群落】

(→)群落に同じ。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐こうじょう【植物工場】‥ヂヤウ

温度・湿度・光などを人工的に調節・制御しながら、養液栽培によって野菜・花卉かきなどの栽培を行う施設。播種・育苗から収穫・出荷までをシステム化した工場的生産方式をとる。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐じょうたい【植物状態】‥ジヤウ‥

〔医〕脳の外傷・血流障害・無酸素症などにより大脳皮質がおかされ、意識が回復しないまま長期生存する状態。動物性機能が脱落し、主として植物性機能のみが保たれているが、後者を制御する自律神経系も不安定で自発的な摂食・排尿・排便が不可能。人工栄養、ときには、人工呼吸器による呼吸補助が必要。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつせい‐きかん【植物性器官】‥クワン

動物体において、栄養・呼吸・生殖など植物性機能に関わる器官。↔動物性器官。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつせい‐きのう【植物性機能】

(植物にも見られる生理作用であるからいう)生物、特に人間の生命現象のうち栄養・生殖・成長作用を総括的にいう語。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつせい‐しょくひん【植物性食品】

植物からとる食品。穀類・芋類・種実類・豆類・野菜類・果実類・きのこ類・海藻類などと、その加工食品。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつせい‐しんけい【植物性神経】

(植物性機能の統御・調節に当たるからいう)自律神経のこと。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつせい‐せんりょう【植物性染料】‥レウ

植物の花・葉・樹皮・果実・根から得られる天然染料。藍あい・茜あかねの類。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつせい‐たんぱくしつ【植物性蛋白質】

植物に含まれる蛋白質。主として栄養学的な観点から、動物性蛋白質と区別する。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐そう【植物相】‥サウ

(→)フロラに同じ。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐ぞうげ【植物象牙】‥ザウ‥

(白色で軽く、象牙に似ているからいう)ゾウゲヤシの種子の胚乳。ボタン・洋傘の飾りなどに用いる。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐たい【植物帯】

(→)植生帯に同じ。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐ちりがく【植物地理学】

植物学ないし生物地理学の一分野。植物の種・群落・フロラなどの地理的分布とその動態を研究する学問。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐にんげん【植物人間】

植物状態に陥ったまま生存している患者。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐びょうりがく【植物病理学】‥ビヤウ‥

植物を対象とする病理学。農作物や樹木にかかわる問題が主眼とされ、植物の病気の原因や発病機構、またその生態、診断、防除について研究する。病原体としては、子嚢菌・担子菌などの菌類や、ウイルス・細菌が問題となることが多い。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐プランクトン【植物プランクトン】

「プランクトン」参照。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐ぼうえき【植物防疫】‥バウ‥

国外から侵入する植物病の病原菌や害虫を対象とする検疫。農林水産省の植物防疫所が当たり、輸入品などの検査や取締りをする。植物検疫。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐ホルモン【植物ホルモン】

高等植物の体内で生産され、その形成された場所から離れたところへ移動して微量で生長や開花などの生理的機能を調節する有機物質。「オーキシン」・「ジベレリン」・「サイトカイニン」・「アブシジン酸」・「エチレン」など。

主な植物ホルモンと作用(表)

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐ゆ【植物油】

植物の種子・果実から採取する油。亜麻仁あまに油・桐とう油・胡麻ごま油・椿油・オリーブ油・落花生らっかせい油・菜種なたね油・大豆油などの類。植物性油。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょく‐ぶん【食分】

日食または月食の際の太陽や月の欠ける程度。太陽または月の直径に対する欠けた部分の幅の割合で表す。

しょく‐ぶん【属文】

(ゾクブンとも)文をつづること。作文。

しょく‐ぶん【職分】

職務上の本分。役目。「―を全うする」

しょく‐ぶんか【食文化】‥クワ

食に関する文化。食材・調理法・食器・食べ方などにまつわる文化。

しょく‐べに【食紅】

食品に紅色をつけるのに用いる色素。食用紅。

しょく‐へん【食偏】

漢字の偏の一つ。「飲」「飯」「蝕」などの偏の「飠」「

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょくぶつ‐ゆ【植物油】

植物の種子・果実から採取する油。亜麻仁あまに油・桐とう油・胡麻ごま油・椿油・オリーブ油・落花生らっかせい油・菜種なたね油・大豆油などの類。植物性油。

⇒しょく‐ぶつ【植物】

しょく‐ぶん【食分】

日食または月食の際の太陽や月の欠ける程度。太陽または月の直径に対する欠けた部分の幅の割合で表す。

しょく‐ぶん【属文】

(ゾクブンとも)文をつづること。作文。

しょく‐ぶん【職分】

職務上の本分。役目。「―を全うする」

しょく‐ぶんか【食文化】‥クワ

食に関する文化。食材・調理法・食器・食べ方などにまつわる文化。

しょく‐べに【食紅】

食品に紅色をつけるのに用いる色素。食用紅。

しょく‐へん【食偏】

漢字の偏の一つ。「飲」「飯」「蝕」などの偏の「飠」「 」の称。

しょく‐へんこうせい【食変光星】‥クワウ‥

周期的変光の原因が、連星の主星と伴星との食現象によると考えられる変光星。アルゴルはその代表的なもの。食連星。

しょく‐ほう【食封】

⇒じきふ

しょく‐ほう【食俸】

俸給。普通は現物による給与。知行ちぎょう。扶持ふち。食禄。

しょく‐ほう【職蜂】

「はたらきばち」のこと。

しょく‐ぼう【嘱望・属望】‥バウ

将来や前途にのぞみをかけること。期待すること。「前途を―された青年」

しょくほうがいき【職方外記】‥ハウグワイ‥

明末、イエズス会士アレーニ(漢名、艾儒略)が漢文で書いた世界地理書。1623年成る。マテオ=リッチの「万国図志」を増補したもの。

しょくほう‐じだい【織豊時代】

(織田信長・豊臣秀吉の姓をとっていう)(→)安土桃山時代の別称。

しょくほう‐しょうねん【触法少年】‥ハフセウ‥

14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年。少年法により家庭裁判所の審判に付される。

しょくまんようしゅう【続万葉集】‥エフシフ

古今集真名序に見える歌集の名。撰者たちの献じた家集や古来の歌を集めたもので、古今集編纂の資料集らしい。

しょく‐み【食味】

食物の味。食べたときの味。日葡辞書「ショクミアルモノ」

しょく‐みん【植民・殖民】

(colony)ある国の国民または団体が、本国と政治的従属関係にある土地に永住の目的で移住して、経済的活動をすること。また、その移住民。福沢諭吉、文明論之概略「自国の人民を海外の地に移して―することなり」

⇒しょくみん‐せいさく【植民政策】

⇒しょくみん‐ち【植民地】

しょくみん‐せいさく【植民政策】

植民地の統治・経営についての政策。

⇒しょく‐みん【植民・殖民】

しょくみん‐ち【植民地】

(colony)ある国の海外移住者によって、経済的に開発された地域。本国にとって原料供給地・商品市場・資本輸出地をなし、政治上も主権を有しない完全な属領。

⇒しょく‐みん【植民・殖民】

しょく‐む【職務】

①仕事として担当する任務。つとめ。やくめ。「―を遂行する」

②職種のうちの個々の部分作業。

③経営内で仕事が同一の職位群。職位と同義にも使われる。→職種→職位2。

⇒しょくむ‐きてい【職務規定】

⇒しょくむ‐きゅう【職務給】

⇒しょくむ‐けんげん【職務権限】

⇒しょくむ‐しつもん【職務質問】

⇒しょくむ‐はつめい‐せいど【職務発明制度】

⇒しょくむ‐はんざい【職務犯罪】

⇒しょくむ‐ひょうか【職務評価】

⇒しょくむ‐ぶんせき【職務分析】

⇒しょくむ‐めいれい【職務命令】

しょくむ‐きてい【職務規定】

組織内部における仕事の内容・範囲を定める規定。分掌規定。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐きゅう【職務給】‥キフ

仕事給の一類型。職務分析・評価に基づく賃金形態。→職能給→職階給。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐けんげん【職務権限】

〔法〕公務員の職務を執行する権限。刑法上の収賄罪は、現に担当しているか否かを問わず法令上公務員の一般的な職務権限に属する事項に関する賄賂の収受等により成立する。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐しつもん【職務質問】

警察官が警察官職務執行法に基づき、異常な挙動その他の事情から判断し、犯罪に関係があると疑われる人物などを街頭などで呼びとめて行う質問。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐はつめい‐せいど【職務発明制度】

組織的な研究開発活動における職務上の発明者とその使用者との利益調整を図る特許法上の制度。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐はんざい【職務犯罪】

公務員がその職務上の義務に違反する罪。職権濫用罪・収賄罪の類。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐ひょうか【職務評価】‥ヒヤウ‥

職務分析で得た資料をもとに、各職務の経営内での相対的位置関係を決める手続き。従業員の適正配置や職務給の設定に用いる。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐ぶんせき【職務分析】

職務の内容・性質、作業環境、また、職務遂行に要する経験・知識、責任などを分析する手続き。職務評価の基礎資料。職務給設定のほか、職務内容・人員配置・環境の改善などに用いる。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐めいれい【職務命令】

上司が部下の公務員の職務を指揮するために発する命令。受命者は一般にこれを拒むことができない。

⇒しょく‐む【職務】

しょく‐めい【続命】

いのちをつなぐこと。生きながらえること。

⇒しょくめい‐る【続命縷】

しょく‐めい【燭明】

蝋燭ろうそくのあかり。燭光。

しょく‐めい【職名】

それぞれの職業・職務につけた名。

じょく‐めい【辱命】

かたじけない命令。

しょくめい‐る【続命縷】

(→)薬玉くすだま1に同じ。

⇒しょく‐めい【続命】

しょく‐もう【植毛】

毛を植えつけること。

しょく‐もく【属目・嘱目】

①目をつけてよく見ること。注目。「―される新人」

②自然に目にふれること。「―の風景」

③俳諧で、兼題・席題でなく即興的に目にふれたものを吟じること。嘱目吟。

しょく‐もたれ【食靠れ】

食物が消化しないで胃に残ること。食滞しょくたい。

しょく‐もつ【食物】

生物が生きるために日常摂取して身体の栄養を保持するもの。動物性食物と植物性食物とに分ける。たべもの。食品。

⇒しょくもつ‐せんい【食物繊維】

⇒しょくもつ‐れんさ【食物連鎖】

しょくもつ‐せんい【食物繊維】‥ヰ

人間の消化酵素では消化されない、食品中の難消化成分の総称。植物の細胞壁を構成するセルロース・ヘミセルロースなど不溶性のものと、水溶性のペクチン・ガム質など。便通改善や大腸癌予防などの効果が注目されている。

⇒しょく‐もつ【食物】

しょくもつ‐れんさ【食物連鎖】

(food chain)生物が群集内で互いに捕食者・被食者(食う食われる)の関係によって連鎖的につながっていること。その連鎖が複雑な場合、食物網・食物錯雑ともいう。捕食連鎖・寄生連鎖、生食連鎖・腐食連鎖などに区別する。

⇒しょく‐もつ【食物】

しょく‐もん【織文】

①織り出した文様。織紋おりもん。

②文様のある織物。

しょくもんずえ【織文図会】‥ヅヱ

装束の色目や文様に関する彩色図録。松岡辰方ときかた著。1801年(享和1)刊。本間百里が増補して「装束織文図会」と改題、1817年(文化14)・25年(文政8)刊。

しょく‐やしき【職屋敷】

江戸時代、全国の座頭3を管理・統制した、当道座の中央支配機関。京都にあり、総検校・検校を置き、官位免許などの事務を取り扱った。

しょく‐やすみ【食休み】

食後の休息。

しょく‐ゆう【食邑】‥イフ

領地。知行所ちぎょうしょ。采邑。

しょく‐ゆう【職由】‥イウ

もっぱらそれに基づき、よること。

しょく‐ゆう【贖宥】‥イウ

〔宗〕(indulgence)カトリック教会で、すでにゆるされた罪の長期的な償いを、教会の権能をもって免除すること。免償。→免罪符

じょく‐ゆう【辱友】‥イウ

(交を辱かたじけなくする友の意)辱交の友。友に対して自分をへりくだっていう語。

しょく‐よう【食用】

食物として用いること。食物にできること。「―に供する」「―油あぶら」

⇒しょくよう‐あなつばめ【食用穴燕】

⇒しょくよう‐がえる【食用蛙】

⇒しょくよう‐カンナ【食用カンナ】

⇒しょくよう‐ぎく【食用菊】

⇒しょくよう‐きん【食用菌】

⇒しょくよう‐さくもつ【食用作物】

⇒しょくよう‐しきそ【食用色素】

しょくよう‐あなつばめ【食用穴燕】

アマツバメ目アマツバメ科の鳥数種の総称。唾液だえきと海藻で岩壁につくる巣は白色繊維質で、中国料理で燕窩えんかまたは燕窩菜と呼んで珍重する。ジャワ島などにすむ。アナツバメ。キンシツバメ。

」の称。

しょく‐へんこうせい【食変光星】‥クワウ‥

周期的変光の原因が、連星の主星と伴星との食現象によると考えられる変光星。アルゴルはその代表的なもの。食連星。

しょく‐ほう【食封】

⇒じきふ

しょく‐ほう【食俸】

俸給。普通は現物による給与。知行ちぎょう。扶持ふち。食禄。

しょく‐ほう【職蜂】

「はたらきばち」のこと。

しょく‐ぼう【嘱望・属望】‥バウ

将来や前途にのぞみをかけること。期待すること。「前途を―された青年」

しょくほうがいき【職方外記】‥ハウグワイ‥

明末、イエズス会士アレーニ(漢名、艾儒略)が漢文で書いた世界地理書。1623年成る。マテオ=リッチの「万国図志」を増補したもの。

しょくほう‐じだい【織豊時代】

(織田信長・豊臣秀吉の姓をとっていう)(→)安土桃山時代の別称。

しょくほう‐しょうねん【触法少年】‥ハフセウ‥

14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年。少年法により家庭裁判所の審判に付される。

しょくまんようしゅう【続万葉集】‥エフシフ

古今集真名序に見える歌集の名。撰者たちの献じた家集や古来の歌を集めたもので、古今集編纂の資料集らしい。

しょく‐み【食味】

食物の味。食べたときの味。日葡辞書「ショクミアルモノ」

しょく‐みん【植民・殖民】

(colony)ある国の国民または団体が、本国と政治的従属関係にある土地に永住の目的で移住して、経済的活動をすること。また、その移住民。福沢諭吉、文明論之概略「自国の人民を海外の地に移して―することなり」

⇒しょくみん‐せいさく【植民政策】

⇒しょくみん‐ち【植民地】

しょくみん‐せいさく【植民政策】

植民地の統治・経営についての政策。

⇒しょく‐みん【植民・殖民】

しょくみん‐ち【植民地】

(colony)ある国の海外移住者によって、経済的に開発された地域。本国にとって原料供給地・商品市場・資本輸出地をなし、政治上も主権を有しない完全な属領。

⇒しょく‐みん【植民・殖民】

しょく‐む【職務】

①仕事として担当する任務。つとめ。やくめ。「―を遂行する」

②職種のうちの個々の部分作業。

③経営内で仕事が同一の職位群。職位と同義にも使われる。→職種→職位2。

⇒しょくむ‐きてい【職務規定】

⇒しょくむ‐きゅう【職務給】

⇒しょくむ‐けんげん【職務権限】

⇒しょくむ‐しつもん【職務質問】

⇒しょくむ‐はつめい‐せいど【職務発明制度】

⇒しょくむ‐はんざい【職務犯罪】

⇒しょくむ‐ひょうか【職務評価】

⇒しょくむ‐ぶんせき【職務分析】

⇒しょくむ‐めいれい【職務命令】

しょくむ‐きてい【職務規定】

組織内部における仕事の内容・範囲を定める規定。分掌規定。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐きゅう【職務給】‥キフ

仕事給の一類型。職務分析・評価に基づく賃金形態。→職能給→職階給。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐けんげん【職務権限】

〔法〕公務員の職務を執行する権限。刑法上の収賄罪は、現に担当しているか否かを問わず法令上公務員の一般的な職務権限に属する事項に関する賄賂の収受等により成立する。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐しつもん【職務質問】

警察官が警察官職務執行法に基づき、異常な挙動その他の事情から判断し、犯罪に関係があると疑われる人物などを街頭などで呼びとめて行う質問。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐はつめい‐せいど【職務発明制度】

組織的な研究開発活動における職務上の発明者とその使用者との利益調整を図る特許法上の制度。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐はんざい【職務犯罪】

公務員がその職務上の義務に違反する罪。職権濫用罪・収賄罪の類。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐ひょうか【職務評価】‥ヒヤウ‥

職務分析で得た資料をもとに、各職務の経営内での相対的位置関係を決める手続き。従業員の適正配置や職務給の設定に用いる。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐ぶんせき【職務分析】

職務の内容・性質、作業環境、また、職務遂行に要する経験・知識、責任などを分析する手続き。職務評価の基礎資料。職務給設定のほか、職務内容・人員配置・環境の改善などに用いる。

⇒しょく‐む【職務】

しょくむ‐めいれい【職務命令】

上司が部下の公務員の職務を指揮するために発する命令。受命者は一般にこれを拒むことができない。

⇒しょく‐む【職務】

しょく‐めい【続命】

いのちをつなぐこと。生きながらえること。

⇒しょくめい‐る【続命縷】

しょく‐めい【燭明】

蝋燭ろうそくのあかり。燭光。

しょく‐めい【職名】

それぞれの職業・職務につけた名。

じょく‐めい【辱命】

かたじけない命令。

しょくめい‐る【続命縷】

(→)薬玉くすだま1に同じ。

⇒しょく‐めい【続命】

しょく‐もう【植毛】

毛を植えつけること。

しょく‐もく【属目・嘱目】

①目をつけてよく見ること。注目。「―される新人」

②自然に目にふれること。「―の風景」

③俳諧で、兼題・席題でなく即興的に目にふれたものを吟じること。嘱目吟。

しょく‐もたれ【食靠れ】

食物が消化しないで胃に残ること。食滞しょくたい。

しょく‐もつ【食物】

生物が生きるために日常摂取して身体の栄養を保持するもの。動物性食物と植物性食物とに分ける。たべもの。食品。

⇒しょくもつ‐せんい【食物繊維】

⇒しょくもつ‐れんさ【食物連鎖】

しょくもつ‐せんい【食物繊維】‥ヰ

人間の消化酵素では消化されない、食品中の難消化成分の総称。植物の細胞壁を構成するセルロース・ヘミセルロースなど不溶性のものと、水溶性のペクチン・ガム質など。便通改善や大腸癌予防などの効果が注目されている。

⇒しょく‐もつ【食物】

しょくもつ‐れんさ【食物連鎖】

(food chain)生物が群集内で互いに捕食者・被食者(食う食われる)の関係によって連鎖的につながっていること。その連鎖が複雑な場合、食物網・食物錯雑ともいう。捕食連鎖・寄生連鎖、生食連鎖・腐食連鎖などに区別する。

⇒しょく‐もつ【食物】

しょく‐もん【織文】

①織り出した文様。織紋おりもん。

②文様のある織物。

しょくもんずえ【織文図会】‥ヅヱ

装束の色目や文様に関する彩色図録。松岡辰方ときかた著。1801年(享和1)刊。本間百里が増補して「装束織文図会」と改題、1817年(文化14)・25年(文政8)刊。

しょく‐やしき【職屋敷】

江戸時代、全国の座頭3を管理・統制した、当道座の中央支配機関。京都にあり、総検校・検校を置き、官位免許などの事務を取り扱った。

しょく‐やすみ【食休み】

食後の休息。

しょく‐ゆう【食邑】‥イフ

領地。知行所ちぎょうしょ。采邑。

しょく‐ゆう【職由】‥イウ

もっぱらそれに基づき、よること。

しょく‐ゆう【贖宥】‥イウ

〔宗〕(indulgence)カトリック教会で、すでにゆるされた罪の長期的な償いを、教会の権能をもって免除すること。免償。→免罪符

じょく‐ゆう【辱友】‥イウ

(交を辱かたじけなくする友の意)辱交の友。友に対して自分をへりくだっていう語。

しょく‐よう【食用】

食物として用いること。食物にできること。「―に供する」「―油あぶら」

⇒しょくよう‐あなつばめ【食用穴燕】

⇒しょくよう‐がえる【食用蛙】

⇒しょくよう‐カンナ【食用カンナ】

⇒しょくよう‐ぎく【食用菊】

⇒しょくよう‐きん【食用菌】

⇒しょくよう‐さくもつ【食用作物】

⇒しょくよう‐しきそ【食用色素】

しょくよう‐あなつばめ【食用穴燕】

アマツバメ目アマツバメ科の鳥数種の総称。唾液だえきと海藻で岩壁につくる巣は白色繊維質で、中国料理で燕窩えんかまたは燕窩菜と呼んで珍重する。ジャワ島などにすむ。アナツバメ。キンシツバメ。

しょく‐しょう【触礁】‥セウ🔗⭐🔉

しょく‐しょう【触礁】‥セウ

船が岩礁に接触すること。

しょく‐しん【触診】🔗⭐🔉

しょく‐しん【触診】

手指で患者の体に触れて診察する方法。腹部内臓疾患などの診断に用いる。

しょく‐せつ【触接】🔗⭐🔉

しょく‐せつ【触接】

①近づいて触れること。接触。

②敵の所在に近づいて状況を探ること。

しょく‐てん【触点】🔗⭐🔉

しょく‐てん【触点】

皮膚の感覚点のうち、触覚・圧覚を生じるもの。→感覚点

しょく‐どく【触読】🔗⭐🔉

しょく‐どく【触読】

点字などを指先で触って読みとること。

しょく‐とつ【触突】🔗⭐🔉

しょく‐とつ【触突】

ふれてつきあたること。

しょく‐ばい【触媒】🔗⭐🔉

しょく‐ばい【触媒】

(catalyst)化学反応に際し、反応物質以外のもので、それ自身は化学変化をうけず、しかも反応速度を変化させる物質。例えば、常温では化合しない酸素と水素との混合気体も白金黒はっきんこくの触媒の存在で激しく化合する。「―作用」

⇒しょくばい‐どく【触媒毒】

しょくばい‐どく【触媒毒】🔗⭐🔉

しょくばい‐どく【触媒毒】

微量の添加や混入により触媒の作用を減少、または失わせる物質。白金触媒に対するヒ素化合物の類。

⇒しょく‐ばい【触媒】

しょく‐はつ【触発】🔗⭐🔉

しょく‐はつ【触発】

①物に触れて爆発・発動すること。

②感情・衝動・意欲などを誘い起こすこと。「相手の熱意に―される」

⇒しょくはつ‐すいらい【触発水雷】

しょくはつ‐すいらい【触発水雷】🔗⭐🔉

しょくはつ‐すいらい【触発水雷】

艦船の接触によって爆発する装置の機雷。

⇒しょく‐はつ【触発】

しょくほう‐しょうねん【触法少年】‥ハフセウ‥🔗⭐🔉

しょくほう‐しょうねん【触法少年】‥ハフセウ‥

14歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年。少年法により家庭裁判所の審判に付される。

しょく‐らい【触雷】🔗⭐🔉

しょく‐らい【触雷】

艦船が機雷に接触すること。

しょっ‐かく【触角】シヨク‥🔗⭐🔉

しょっ‐かく【触角】シヨク‥

①多くの節足動物の頭部にある感覚器。付属肢の変わったもので、多くの関節から成り、形はさまざま。嗅覚・触覚などをつかさどり、食物を探し、外敵を防ぐ用をする。甲殻類には2対、昆虫類および多足類には1対ある。俗に「ひげ」という。

②軟体動物の腹足類で、体の前端に対をなしている突起。

③転じて、物事を探知する能力。「―を働かせる」

しょっ‐かく【触覚】シヨク‥🔗⭐🔉

しょっ‐かく【触覚】シヨク‥

物にふれたときにおこる感覚。皮膚の触点および各種の受容器により感受される。触覚を用いて積極的にものを認識しようとする行為を能動的触覚という。→皮膚感覚。

⇒しょっかく‐き【触覚器】

⇒しょっかく‐けい【触覚計】

しょっかく‐き【触覚器】シヨク‥🔗⭐🔉

しょっかく‐き【触覚器】シヨク‥

動物の触覚を受容する器官。人の皮膚の触小体、魚の側線器、昆虫の触角・触毛など。触覚器官。

⇒しょっ‐かく【触覚】

しょっかく‐けい【触覚計】シヨク‥🔗⭐🔉

しょっかく‐けい【触覚計】シヨク‥

皮膚上の2点を識別して感じ得る最短距離を測るコンパス様の器具。

⇒しょっ‐かく【触覚】

しょっ‐かん【触感】シヨク‥🔗⭐🔉

しょっ‐かん【触感】シヨク‥

触覚。また、さわった時の感じ。

そく【触】🔗⭐🔉

そく【触】

(呉音)〔仏〕

①六境の一つ。身体で触れて知覚されるもの。触境。

②感官と対象が接触すること。

③不浄。

そく‐い【触衣】🔗⭐🔉

そく‐い【触衣】

したおび。ふんどし。

そく‐え【触穢】‥ヱ🔗⭐🔉

そく‐え【触穢】‥ヱ

⇒しょくえ。宇津保物語国譲上「な渡り給ひそ。―の事ありてとあれば驚き給ひて」

そく‐じょう【触杖】‥ヂヤウ🔗⭐🔉

そく‐じょう【触杖】‥ヂヤウ

砂雪隠すなせっちんで、糞を掻き出して始末する木片。〈日葡辞書〉

そく‐つう【触桶】🔗⭐🔉

そく‐つう【触桶】

便所に使う担桶たごのような容器。〈日葡辞書〉

そっ‐きょう【触境】ソクキヤウ🔗⭐🔉

そっ‐きょう【触境】ソクキヤウ

〔仏〕五境・六境の一つ。身体で触れて知覚される対象。

ふら・す【触らす】🔗⭐🔉

ふら・す【触らす】

〔他四〕

広く知らせる。言いふらす。金葉和歌集恋「恋する名をも―・しつるかな」

ふらば・う【触らばふ】フラバフ🔗⭐🔉

ふらば・う【触らばふ】フラバフ

〔自下二〕

くり返し触れる。いくたびもさわる。万葉集2「下つ瀬に流れ―・ふ」

ふり‐あ・う【触り合う・振り合う】‥アフ🔗⭐🔉

ふり‐あ・う【触り合う・振り合う】‥アフ

〔自五〕

互いに触れる。ふれ合う。「袖―・うも多生の縁」

ふ・る【触る】🔗⭐🔉

ふれ‐あい【触れ合い】‥アヒ🔗⭐🔉

ふれ‐あい【触れ合い】‥アヒ

①互いに触れること。

②ちょっとした交流。「心の―」

ふれ‐あ・う【触れ合う】‥アフ🔗⭐🔉

ふれ‐あ・う【触れ合う】‥アフ

〔自五〕

①互いに触れる。

②直接会ったり見たりして親しむ。「名画と―・う」

ふれ‐ある・く【触れ歩く】🔗⭐🔉

ふれ‐ある・く【触れ歩く】

〔自五〕

あちこちへ告げ知らせて歩く。ふれまわる。「うわさを―・く」

ふれ‐がしら【触頭】🔗⭐🔉

ふれ‐がしら【触頭】

①室町時代、京都の町組のうち、上京十三町組を親町、他を枝町とし、親町のことを触頭といい、奉行の命令を枝町に伝達した。地方の町では、1町ごとに3人をえらんで触流ふれながしという月行事を定めた。

②江戸時代、寺社奉行から出る命令・交渉の事をつかさどった寺院。

ふれ‐くち【触れ口】🔗⭐🔉

ふれ‐くち【触れ口】

触れ知らせる人。〈日葡辞書〉

ふれ‐こみ【触込み】🔗⭐🔉

ふれ‐こみ【触込み】

ふれ込むこと。前宣伝。「秀才という―だ」

ふれ‐こ・む【触れ込む】🔗⭐🔉

ふれ‐こ・む【触れ込む】

〔他五〕

前もって言いふらす。前触れをする。あらかじめ宣伝する。多く、実際と異なる場合に使う。「一流大学の出身と―・む」

ふれ‐じょう【触状】‥ジヤウ🔗⭐🔉

ふれ‐じょう【触状】‥ジヤウ

通達の書状。回状。回章。好色一代男5「女中方申入れ度きのよし―つかはされけるに」

ふれ‐だいこ【触れ太鼓】🔗⭐🔉

ふれ‐だいこ【触れ太鼓】

①ある事をひろく告げしらせるために打つ太鼓。

②相撲の興行の開始前日に、呼出しが太鼓を打ちながら町にふれて歩くこと。また、その太鼓。

ふれ‐ちら・す【触れ散らす】🔗⭐🔉

ふれ‐ちら・す【触れ散らす】

〔他五〕

方々に言いふらして歩く。やたらに言いふらす。

ふれ‐ながし【触れ流し】🔗⭐🔉

ふれ‐ながし【触れ流し】

①命令・触書ふれがきなどを広く伝えること。

②「触頭ふれがしら1」参照。

ふれ‐なが・す【触れ流す】🔗⭐🔉

ふれ‐なが・す【触れ流す】

〔他五〕

触状ふれじょうなどを広く伝える。ひろく通達する。

ふれ‐ば・う【触ればふ】‥バフ🔗⭐🔉

ふれ‐ば・う【触ればふ】‥バフ

〔自四〕

①手に触れる。触れてなじむ。源氏物語野分「香のかをりも―・ひ給へる御けはひ」

②親しい関係になる。なれむつぶ。源氏物語若菜上「同じくは、かの人のあたりにこそは―・はせまほしけれ」

○降れば土砂降りふればどしゃぶり

(It never rains but it pours.の訳)不幸なできごとは重なりやすいということ。

⇒ふ・る【降る】

ふれ‐ぶみ【触文】🔗⭐🔉

ふれ‐ぶみ【触文】

触れ知らせる文書。

ふれ‐まわ・る【触れ回る】‥マハル🔗⭐🔉

ふれ‐まわ・る【触れ回る】‥マハル

〔自五〕

①触れを伝えて歩く。おあん物語「石火矢をうつ時は、しろの近所を―・りて」

②広く吹聴ふいちょうして歩く。「合格を近所中に―・る」

ふ・れる【触れる】🔗⭐🔉

ふ・れる【触れる】

[一]〔自下一〕[文]ふ・る(下二)

①ちょっとさわる。軽くあたる。万葉集4「吾が衣人にな著せそ網引あびきする難波壮士なにわおとこの手には―・るとも」。「手と手が―・れる」「外気に―・れる」

②男女が親交をむすぶ。万葉集14「馬せごし麦はむ駒のはつはつににひ肌―・れし子ろしかなしも」

③関する。物事に出あう。時にのぞむ。源氏物語紅葉賀「かくをさなき御けはひの事に―・れてしるければ」。「折に―・れて」「すぐれた芸術に―・れる」

④目・耳などに知覚する。平家物語7「目に見え、耳に―・るる事」。「目に―・れる」

⑤行き当たって打撃を受ける。「怒りに―・れる」

⑥ひっかかる。犯す。「法に―・れる行為」

⑦言い及ぶ。「この点には―・れないことにする」

[二]〔他下一〕[文]ふ・る(下二)

①ちょっとさわるようにする。「指一本―・れない」

②ひろく知らせる。言いふらす。金葉和歌集雑「小弓を取りてさぶらひにこれはおろしつと―・れて出でにけり」。平家物語12「大番衆に―・れめぐらして」。「あちこちに―・れて回る」

ふれ‐わた・す【触れ渡す】🔗⭐🔉

ふれ‐わた・す【触れ渡す】

〔他四〕

広く知らせて一般に行きわたらせる。

[漢]触🔗⭐🔉

触 字形

筆順

筆順

〔角部6画/13画/常用/3108・3F28〕

[觸] 字形

〔角部6画/13画/常用/3108・3F28〕

[觸] 字形

〔角部13画/20画/7529・6B3D〕

〔音〕ショク(漢) ソク(呉)

〔訓〕ふれる・さわる

[意味]

①ふれる。さわる。「触角・触覚・触穢しょくえ・そくえ・接触・感触」

②つきあたる。「抵触」

[解字]

「觸」は、形声。「角」+音符「蜀」(=つきあたる)。つので突く意。「触」はその略字。

[下ツキ

一触・感触・接触・抵触・牴触・觝触・筆触

〔角部13画/20画/7529・6B3D〕

〔音〕ショク(漢) ソク(呉)

〔訓〕ふれる・さわる

[意味]

①ふれる。さわる。「触角・触覚・触穢しょくえ・そくえ・接触・感触」

②つきあたる。「抵触」

[解字]

「觸」は、形声。「角」+音符「蜀」(=つきあたる)。つので突く意。「触」はその略字。

[下ツキ

一触・感触・接触・抵触・牴触・觝触・筆触

筆順

筆順

〔角部6画/13画/常用/3108・3F28〕

[觸] 字形

〔角部6画/13画/常用/3108・3F28〕

[觸] 字形

〔角部13画/20画/7529・6B3D〕

〔音〕ショク(漢) ソク(呉)

〔訓〕ふれる・さわる

[意味]

①ふれる。さわる。「触角・触覚・触穢しょくえ・そくえ・接触・感触」

②つきあたる。「抵触」

[解字]

「觸」は、形声。「角」+音符「蜀」(=つきあたる)。つので突く意。「触」はその略字。

[下ツキ

一触・感触・接触・抵触・牴触・觝触・筆触

〔角部13画/20画/7529・6B3D〕

〔音〕ショク(漢) ソク(呉)

〔訓〕ふれる・さわる

[意味]

①ふれる。さわる。「触角・触覚・触穢しょくえ・そくえ・接触・感触」

②つきあたる。「抵触」

[解字]

「觸」は、形声。「角」+音符「蜀」(=つきあたる)。つので突く意。「触」はその略字。

[下ツキ

一触・感触・接触・抵触・牴触・觝触・筆触

大辞林の検索結果 (62)

さわり【触り】🔗⭐🔉

さわり サハリ [0] 【触り】

〔動詞「触る」の連用形から〕

(1)手や体でふれること。また,ふれた感じ。多く他の語と複合して用いられる。「手―」「肌―」

(2)浄瑠璃用語。(ア)

〔他の節(フシ)にさわっている意。普通「サワリ」と書く〕

義太夫節以外の先行の曲節を義太夫節に取り入れた箇所。(イ)曲中で最も聞きどころ,聞かせどころとされている部分。本来は口説きといわれる歌謡的部分をさす。

(3)〔(2)が転じて〕

(ア)話の中心となる部分。聞かせどころ。(イ)演劇・映画などの名場面。見どころ。「西部劇の―を集めて編集した映画」

(4)三味線の特殊な仕掛け。一の糸を開放弦として弾くときに,複雑なうなり音を出すようにしたもの。また,その音。琵琶(ビワ)の仕組みが取り入れられたもの。

さわり=三百(サンビヤク)🔗⭐🔉

――三百(サンビヤク)

触っただけで三百文の損になる意。ちょっと関係したばかりに損をすることのたとえ。「是ぞ世にいふ―なるべし/浮世草子・胸算用 1」

さわり-がね【触り金】🔗⭐🔉

さわり-がね サハリ― [0] 【触り金】

三味線の上駒(カミコマ)の別名。

さわ・る【触る】🔗⭐🔉

さわ・る サハル [0] 【触る】 (動ラ五[四])

〔「障る」と同源〕

(1)接触する。(ア)人が手などで物体や人体に意図的に接触する。ふれる。「展示品には―・らないでください」(イ)物体が当たる。「何か動く物が足に―・った」「棹に―・るは桂なるらし/土左」(ウ)かかわりをもつ。「だれも―・りたがらない問題」

(2)「さわる(障){(2)}」に同じ。「神経に―・る」

(3)宴会での杯のやりとりの作法の一。相手が注ごうとするのを抑えて,酒を注ぎ返す。「盃のくるたびたびにちと押さへましよ,是非―・りますと/浮世草子・一代女 5」

[可能] さわれる

触らぬ神に祟(タタ)りなし🔗⭐🔉

触らぬ神に祟(タタ)りなし

関係しなければ,災いを招くこともない。傍観的に対処するのが最良である。

しょく-え【触穢】🔗⭐🔉

しょく-え ― [1] 【触穢】

死・出産・月経などにかかわって,体や器物がけがれること。かつては,神事や朝参などを慎んだ。そくえ。

[1] 【触穢】

死・出産・月経などにかかわって,体や器物がけがれること。かつては,神事や朝参などを慎んだ。そくえ。

[1] 【触穢】

死・出産・月経などにかかわって,体や器物がけがれること。かつては,神事や朝参などを慎んだ。そくえ。

[1] 【触穢】

死・出産・月経などにかかわって,体や器物がけがれること。かつては,神事や朝参などを慎んだ。そくえ。

しょく-げき【触激】🔗⭐🔉

しょく-げき [0] 【触激】 (名)スル

激しくあたること。強くぶつかること。「意見相ひ―するは/自由之理(正直)」

しょく-しゅ【触手】🔗⭐🔉

しょく-しゅ [0][1] 【触手】

下等動物の体の前端や口の周囲にある,伸縮自在の突起状の器官。触覚・味覚などの感覚器官としてはたらくほか,捕食機能をもつこともある。クラゲ・イソギンチャクでは刺胞をもつ。

しょくしゅ=を伸ば・す🔗⭐🔉

――を伸ば・す

自分のものにしようとして近づく。

しょくしゅ-どうぶつ【触手動物】🔗⭐🔉

しょくしゅ-どうぶつ [4] 【触手動物】

動物分類上の一門。コケムシ類・ホウキムシ類・腕足類の三綱を含む。普通,外形は円柱状で前体・中体・後体の三部からなり,口の周囲に触手をもつ。有触手動物。

しょく-しん【触診】🔗⭐🔉

しょく-しん [0] 【触診】 (名)スル

医師が患者の体表を手でさわって,体温・腫脹・浮腫・圧痛・脈拍などを診断する方法。「腹部を―する」

しょく-せつ【触接】🔗⭐🔉

しょく-せつ [0] 【触接】 (名)スル

(1)さわること。触れること。接触。

(2)他の人や物と交渉をもつこと。接触。

(3)敵の近くにいて,絶えず状況を知ること。

しょく-てん【触点】🔗⭐🔉

しょく-てん [0] 【触点】

皮膚の感覚点のうち,接触により刺激を感じる点。

しょく-どく【触読】🔗⭐🔉