複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (17)

かん‐しゃ【館舎】クワン‥🔗⭐🔉

かん‐しゃ【館舎】クワン‥

やかた。たち。

⇒館舎を捐つ

○館舎を捐つかんしゃをすつ🔗⭐🔉

○館舎を捐つかんしゃをすつ

[史記范雎伝・戦国策趙策](住んでいた館をすてる意から)貴人が死去することにいう。館を捐つ。捐館えんかん。

⇒かん‐しゃ【館舎】

かん‐しゅ【官守】クワン‥

官吏としてその職を守ること。やくめ。つとめ。職責。

かん‐しゅ【看守】

①見守ること。また、その人。

②刑務所・拘置所などにおいて巡視・警備、その他刑事施設事務に従事する法務事務官。

⇒かんしゅ‐ちょう【看守長】

かん‐しゅ【看取】

見てとること。見て会得えとくすること。「相手の動きを素早く―する」

かん‐しゅ【竿首】

(→)梟首きょうしゅに同じ。

かん‐しゅ【巻首】クワン‥

巻物または書物の初め。巻頭。

かん‐しゅ【感取】

感じとること。

かん‐しゅ【管主】クワン‥

(→)貫首かんじゅ3に同じ。

かん‐しゅ【管守】クワン‥

保管し守護すること。また、その人。番人。

かん‐しゅ【監守】

監督し守ること。また、その人。

かん‐しゅ【緩手】クワン‥

囲碁・将棋など勝負事で勝ちを遅らせる、ゆるい手。緩着かんちゃく。

かん‐しゅ【観取】クワン‥

よく見てその真相を知ること。

かん‐しゅ【艦首】

軍艦のへさき。

⇒かんしゅ‐き【艦首旗】

かん‐じゅ【干珠】

海に投げ入れれば、潮が干ひるという珠。しおひのたま。↔満珠

かん‐じゅ【甘受】

快く受けること。また、さからわずに甘んじて受けること。「運命を―する」

かん‐じゅ【官需】クワン‥

政府の需要。↔民需

かん‐じゅ【巻数】クワン‥

(カンズとも)

①〔仏〕供養や祈祷きとうのために読誦した経典・陀羅尼などの名と回数を書いた目録。寺院が願主に贈る。後に、これを木の枝などに付けたので、巻数一枝などという。源氏物語若菜上「忍びて侍る御祈りの―」

②祈祷師が中臣なかとみの祓の数祓かずばらえの度数を記し願主に贈ったもの。

③祈祷の札。

⇒かんじゅ‐ぎ【巻数木】

かん‐じゅ【貫首・貫主】クワン‥

(カンズとも。「貫籍の上首」の意から)

①かしらだつ人。統領。

②蔵人頭くろうどのとうの異称。

③天台座主てんだいざすの異称。また後に、各宗本山や諸大寺の住持の敬称ともなる。管主。

かん‐じゅ【感受】

外界の刺激や印象を受けいれること。

⇒かんじゅ‐せい【感受性】

かん‐じゅ【漢儒】

①漢時代の儒者。

②中国の儒者。

がん‐しゅ【岩株】

地下で固結した火山岩の一部が浸食によって露出したもので、面積が約100平方キロメートル以下。ストック。→バソリス

がん‐しゅ【癌腫】

上皮性の悪性腫瘍しゅよう。組織を破壊して増殖し、しばしば転移をおこす。壊死・潰瘍形成・出血などを伴い、進行すると全身の栄養障害(悪液質)を招く。胃癌・食道癌・舌癌・子宮癌・乳癌・肺癌の類。→肉腫。

⇒がんしゅ‐びょう【癌腫病】

がん‐しゅ【願主】グワン‥

(ガンジュとも)神仏に願を立てる人。願をかける人。ねがいぬし。願人。日葡辞書「グヮンジュ」

がん‐しゅ【願酒】グワン‥

神仏に願かけして禁酒すること。浮世床初「酒は明日から願酒がんしだ」

かん‐しゅう【官臭】クワンシウ

お役所くさいこと。官僚臭。

かん‐しゅう【官修】クワンシウ

政府で編修または修繕すること。

かん‐しゅう【勘収】‥シウ

取り調べ考えて官に没収すること。

かん‐しゅう【慣習】クワンシフ

ある社会の内部で歴史的に発達し、その社会の成員に広く承認されている伝統的な行動様式。ならわし。風習。「―に従う」

⇒かんしゅう‐ふうたい【慣習風袋】

⇒かんしゅう‐ほう【慣習法】

かん‐しゅう【監修】‥シウ

書籍の著述や編集を監督すること。「辞典の―者」

かん‐しゅう【還収】クワンシウ

他人の手に渡っているものを取り戻すこと。「通貨の―」

かん‐しゅう【環周】クワンシウ

①とりまくこと。

②めぐり。まわり。

かん‐しゅう【観衆】クワン‥

大勢の見物人。

かんしゅう【贛州】‥シウ

(Ganzhou)中国江西省南部の都市。交通・物流の中心地。2000年来の歴史をもつ古都。人口41万5千(1995)。

かん‐じゅう【閑住】‥ヂユウ

ひっそりと住むこと。また、その住居。

がん‐しゅう【含羞】‥シウ

はにかみ。はじらい。

かん‐しゅうさい【菅秀才】クワンシウ‥

「菅原伝授手習鑑」中の人物。菅原道真みちざねの嗣子。

かんじゅう‐しき【間充織】

〔生〕主に中胚葉から派生する組織で、身体の諸器官の間の空所をみたし、骨や脈管系などの形成に関与する。間葉かんよう。

かんしゅう‐ふうたい【慣習風袋】クワンシフ‥

商取引上の慣習で、計らずに総重量から差し引くことが認められている風袋量。→風袋。

⇒かん‐しゅう【慣習】

かんしゅう‐ほう【慣習法】クワンシフハフ

慣習に基づいて成立した法。慣習に法としての効力が認められたもの。現行法では、法としての効力を持たない「事実たる慣習」から区別され、商慣習法には民法にまさる効力が認められている。不文法の一種。

⇒かん‐しゅう【慣習】

かんしゅう‐らく【甘州楽】‥シウ‥

雅楽の唐楽、平調ひょうじょうの曲。管弦としても舞楽としても用いる。6人または4人で舞う。

かん‐しゅかんせい【間主観性】‥クワン‥

〔哲〕(Intersubjektivität ドイツ)フッサールの用語。自我のみならず他我をも含めた共同的な作用によって成り立つ主観のあり方。自然的世界も文化的世界も一個の主観の私有物ではなく、多くの主観の共有物である。この事態を間主観的現象といい、そこにおいて統一的な客観的世界が成立する。のちにマルセルはこの概念を実存論的に深め、主体は共同主体性に根づいてのみ成立しうるとした。相互主観性。共同主観性。

かんしゅ‐き【艦首旗】

艦首の旗竿に掲げる旗で、主に小形の国旗。

⇒かん‐しゅ【艦首】

かんじゅ‐ぎ【巻数木】クワン‥

巻数1を結びつける木の棒。今昔物語集24「―の様に削りたる木の」

⇒かん‐じゅ【巻数】

かんしゅく【甘粛】

(Gansu)中国北西部の省。省都は蘭州。面積約45万平方キロメートル。明代まで陝西省に属したが、清初に分離。古来、天山南北路に連なる東西交通路に当たり、西域文化が栄えた。略称、甘。別称、隴ろう。→中華人民共和国(図)

かん‐しゅく【管叔】クワン‥

周の文王の第3子。武王の弟。周公旦の兄。管に封ぜられ、殷の遺民を治めたが、紂ちゅうの子武庚を擁して周にそむいたので、周公に殺された。管叔鮮。

かん‐じゅく【完熟】クワン‥

果実または種子が十分熟し、内容も充実した状態になること。

かん‐じゅく【慣熟】クワン‥

なれて上手になること。

かんじゅ‐じ【勧修寺】クワン‥

(カジュウジ・カンシュウジとも)京都市山科区にある真言宗山階派の本山。900年(昌泰3)、醍醐天皇の母胤子の本願によって藤原定方が創建。開基は承俊。905年(延喜5)定額寺じょうがくじとなる。済信・寛信など東密の高僧を輩出。山科門跡。

かんじゅ‐せい【感受性】

①外界の印象を受けいれる能力。物を感じとる力。感性。「豊かな―」「―が強い」↔不感性。

②生物体において、環境からの刺激、特に薬剤や病原体により感覚または反応を誘発され得る性質。受容性。

⇒かん‐じゅ【感受】

かん‐しゅだん【慣手段】クワン‥

いつもきまってとる手段。慣用手段。常套手段。

かんしゅ‐ちょう【看守長】‥チヤウ

副看守長・看守部長・看守の上の階級にある法務事務官。

⇒かん‐しゅ【看守】

かん‐しゅつ【干出】

干潮時に海水面上に現れること。ノリ網・岩礁などにいう。

がんしゅ‐びょう【癌腫病】‥ビヤウ

植物の病害。細菌や菌類の感染により、茎・根に表面のざらついた腫大組織が生ずるもの。アグロバクテリウム属細菌の一種による感染で生ずる根頭癌腫病(クラウンゴール)では、病原細菌のプラスミドが植物細胞内に移行し発病させる。また、この機構を利用して遺伝子導入が行われる。

⇒がん‐しゅ【癌腫】

かん‐しょ【刊書】

刊行した書籍。刊本。

かん‐しょ【甘蔗】

(カンシャの慣用読み)サトウキビのこと。〈[季]秋〉

⇒かんしょ‐とう【甘蔗糖】

かん‐しょ【甘藷・甘薯】

サツマイモのこと。

⇒かんしょ‐せんせい【甘藷先生】

かん‐しょ【旱暑】

ひでりであついこと。

かん‐しょ【官署】クワン‥

官庁とその補助機関との総称。省・庁・局・署・所などの類。

かん‐しょ【患所】クワン‥

(→)患部に同じ。

かん‐しょ【閑所】

⇒かんじょ

かん‐しょ【寒暑】

①寒さと暑さ。

②寒中と暑中。冬と夏。

③時候の見舞。「―をとぶらう」

かん‐しょ【漢書】

①漢文の書物。中国の書物。漢籍。からぶみ。

②⇒かんじょ。

⇒かんしょ‐よみ【漢書読み】

かん‐しょ【関雎】クワン‥

[詩経国風、周南「関関たる雎鳩は、河の洲に在り、窈窕ようちょうたる淑女は、君子の好逑こうきゅうなり」](「雎」は雎鳩の略で、みさごの意。文王と王妃との和合した徳を詠じたもの)君子と淑女とが結婚し、和合して礼儀の正しいこと。

⇒関雎の楽しみ

かん‐じょ【丱女】クワンヂヨ

⇒かんにょ

かん‐じょ【官女】クワンヂヨ

(カンニョとも)宮中に奉仕する女。宮仕えの女房。女官。「三人―」

かん‐じょ【閑所】

(カンショとも)

①人気ひとけのない静かな場所。〈日葡辞書〉

②便所。閑所場かんしょば。灌所。

かん‐じょ【寛恕】クワン‥

①度量広く、おもいやりの深いこと。

②ひろい心でゆるすこと。「ご―を乞う」

かん‐じょ【感書】

(→)感状に同じ。

かんじょ【漢書】

二十四史の一つ。前漢の歴史を記した紀伝体の書。後漢の班固の撰。本紀12巻、表8巻、志10巻、列伝70巻。計100巻(現行120巻)。82年頃成立。妹班昭が兄の死後、表および天文志を補う。紀伝体の断代史という形式は後世史家の範となる。前漢書。西漢書。

かん‐じょ【緩徐】クワン‥

ゆるやかでおもむろなこと。

かん‐じょ【緩舒】クワン‥

ゆるやかなこと。

かん‐じょ【灌所】クワン‥

①手を洗う所。

②便所。閑所。

がん‐しょ【雁書】

手紙。書簡。→かりのつかい

がん‐しょ【願所】グワン‥

祈願をなす神仏の霊所。

がん‐しょ【願書】グワン‥

(古くはガンジョ)

①願文がんもん。

②願いの趣旨を記した書面。「入学―」

がん‐じょ【願女】グワンヂヨ

祈願する女。願主である女。浄瑠璃、曾我会稽山「二人の―が一身の血をしぼつて雨となし」

かん‐しょう【干渉】‥セフ

①[後漢書東夷伝、濊]他人の物事に強いて立ち入り、自己の意思に従わせようとすること。「子に―しすぎる」「内政―」

②〔理〕(interference)波動に特有な現象で、二つ以上の同一種類の波動が同一点に会した時、その点において起こる相互作用。波動が同位相では互いに強め合い、反対の位相では互いに弱め合う。

⇒かんしょう‐けい【干渉計】

⇒かんしょう‐じま【干渉縞】

⇒かんしょう‐しょく【干渉色】

かん‐しょう【奸商・姦商】‥シヤウ

不正手段を以て不当な利益を収める商人。三宅雪嶺、偽悪醜日本人「有司に賄ふて官業を請け負へり、―なり」

かん‐しょう【完勝】クワン‥

完全な勝利。

かん‐しょう【官省】クワンシヤウ

①国家の機関。中央官庁。官庁。

②太政官と民部省。

⇒かんしょうふ‐しょう【官省符荘】

かん‐しょう【官掌】クワンシヤウ

⇒かじょう

かん‐しょう【冠省】クワンシヤウ

(カンセイは誤読)手紙で、時候の挨拶など前文を省略すること。また、その際に書く語。

かん‐しょう【冠称】クワン‥

(→)角書つのがきに同じ。

かん‐しょう【竿檣】‥シヤウ

檣楼を設けず、簡単な見張台や信号竿を装置する軍艦の檣ほばしら。

かん‐しょう【喚鐘】クワン‥

①仏堂内に吊って法会などのときに用いる小さい鐘。禅宗では殿鐘ともいう。半鐘。

②茶席の準備が整って客の入来を請う時、その合図に打ち鳴らす釣鐘形の青銅の鐘。

かん‐しょう【寒松】

冬の松。菅家文草2「―変らずして繁き霜を冒わたる」

⇒寒松千丈の節

かん‐しょう【勧奨】クワンシヤウ

ある事をするように、すすめ励ますこと。「畜産を―する」「退職―を受ける」

かん‐しょう【勧賞】クワンシヤウ

⇒けんじょう。天草本吉利支丹教義「又其の利運の御―を与へ給はん為なり」

かん‐しょう【感傷】‥シヤウ

感じて心をいためること。感じて悲しむこと。感じやすく、すぐ悲しんだり、さびしくなったりする心の傾向。「―にひたる」「単なる―にすぎない」

⇒かんしょう‐しゅぎ【感傷主義】

⇒かんしょう‐てき【感傷的】

かん‐しょう【感賞】‥シヤウ

①感心してほめること。

②功を賞して賜る褒美。

かんしょう【寛正】クワンシヤウ

[孔子家語]室町時代、後花園・後土御門天皇朝の年号。長禄4年12月21日(1461年2月1日)改元、寛正7年2月28日(1466年3月14日)文正に改元。

⇒かんしょう‐の‐ききん【寛正の飢饉】

かん‐しょう【管掌】クワンシヤウ

①つかさどること。「政府―」

②旧制で、市町村長などに故障のある時、監督官庁が官吏を派遣してその職務を執行すること。

かん‐しょう【関渉】クワンセフ

かかわりたずさわること。

かん‐しょう【歓笑】クワンセウ

よろこび笑うこと。

かん‐しょう【緩衝】クワン‥

二つの物の間の衝突や衝撃をゆるめやわらげること。また、そのもの。

⇒かんしょう‐えき【緩衝液】

⇒かんしょう‐き【緩衝器】

⇒かんしょう‐こく【緩衝国】

⇒かんしょう‐ざいこ【緩衝在庫】

⇒かんしょう‐そうち【緩衝装置】

⇒かんしょう‐ちたい【緩衝地帯】

かん‐しょう【環象】クワンシヤウ

周囲をとりまいている一切の現象。個人をとりまく社会現象の類。

かん‐しょう【環礁】クワンセウ

大洋中に発達する環状の珊瑚さんご礁。内部は浅い潟、外側は深い外洋に面する。マーシャル諸島のヤルート島の類。

かん‐しょう【癇症・癇性】‥シヤウ

神経過敏で激しやすい性質。また、病的にきれい好きなこと。胆大小心録「狐つきも―がさまざまに問答して、『おれはどこの狐ぢや』といふのぢや」。「―な子」

かん‐しょう【簡捷】‥セフ

簡単ですばやいこと。

かん‐しょう【観象】クワンシヤウ

気象を観測すること。

かん‐しょう【観照】クワンセウ

①〔仏〕智慧をもって事物の実相をとらえること。

②対象を、主観を交えずに冷静にみつめること。

③〔美〕(contemplation イギリス・ フランス)自然・芸術を問わず、美的対象の受容における直観的認識の側面。→観想

かん‐しょう【観賞】クワンシヤウ

見て楽しむこと。見て賞翫しょうがんすること。「―植物」

⇒かんしょう‐ぎょ【観賞魚】

かん‐しょう【鑑賞】‥シヤウ

芸術作品を理解し、味わうこと。「名画を―する」

⇒かんしょう‐がん【鑑賞眼】

⇒かんしょう‐ひひょう【鑑賞批評】

かん‐じょう【干城】‥ジヤウ

[詩経周南、兎罝](干たてと城との意)国家を守る武士・軍人。

かん‐じょう【函丈】‥ヂヤウ

[礼記曲礼上「席間に丈を函いる」](「函」はいれる意で、師に対して、席の間に1丈の余地をおいてすわる意)師または長上に贈る書状の宛名の側に添えて敬意を表すことば。

かん‐じょう【官情】クワンジヤウ

①仕官を望む心。

②役人かたぎ。役人根性。

③官僚社会の様子。

かん‐じょう【冠状】クワンジヤウ

冠のような形。

⇒かんじょう‐どうみゃく【冠状動脈】

かん‐じょう【勘状】‥ジヤウ

考えたことを記した文書。平家物語2「法家の―にまかせて、死罪一等を減じて」

かん‐じょう【勘定】‥ヂヤウ

①考え定めること。かんてい。こんてむつすむん地「ただ身ひとりのうへを―すべし」

②金銭出納または物の数量の計算。日本永代蔵3「毎日―に出合」。「金を―する」

③代金を支払うこと。また、その代金。誹風柳多留拾遺20「―は―と言ふ他人宿」。「―を払う」

④見積り。考慮。「―に入れる」「これで万事うまくいく―だ」

⑤簿記における記録・計算の単位。複式簿記では、資産・負債・資本・収益・費用の諸項目の増減が、同一種類または同一名称の勘定ごとに記録・計算され、残高が確定される。

⑥勘定衆の略。

⇒かんじょう‐がき【勘定書】

⇒かんじょう‐がしら【勘定頭】

⇒かんじょう‐かた【勘定方】

⇒かんじょう‐かもく【勘定科目】

⇒かんじょう‐ぎんみやく【勘定吟味役】

⇒かんじょう‐くみがしら【勘定組頭】

⇒かんじょう‐こうざ【勘定口座】

⇒かんじょう‐しゅう【勘定衆】

⇒かんじょう‐しょ【勘定所】

⇒かんじょう‐しょ【勘定書】

⇒かんじょう‐ずく【勘定尽】

⇒かんじょう‐そしき【勘定組織】

⇒かんじょう‐だか【勘定高】

⇒かんじょう‐だか・い【勘定高い】

⇒かんじょう‐び【勘定日】

⇒かんじょう‐ぶぎょう【勘定奉行】

⇒かんじょう‐より【勘定縒】

⇒勘定合って銭足らず

かん‐じょう【款状】クワンジヤウ

(カジョウとも)官位などを望みまたは訴訟などをする時の嘆願書。

かん‐じょう【勧請】クワンジヤウ

①神仏の来臨を請うこと。

②神仏の分霊を請じ迎えてまつること。

⇒かんじょう‐かいさん【勧請開山】

かん‐じょう【感状】‥ジヤウ

戦功などを賞して主君や上官から与えられる文書。感書。山路愛山、民友社時代「武士が大将より―を迫り取りしを」

かん‐じょう【感情】‥ジヤウ

①喜怒哀楽や好悪など、物事に感じて起こる気持。「―を害する」「―がたかぶる」

②〔心〕精神の働きを知・情・意に分けた時の情的過程全般を指す。情動・気分・情操などが含まれる。「快い」「美しい」「感じが悪い」などというような、主体が状況や対象に対する態度あるいは価値づけをする心的過程。

⇒かんじょう‐いにゅう【感情移入】

⇒かんじょう‐てき【感情的】

⇒かんじょうてき‐どうとくせつ【感情的道徳説】

⇒かんじょう‐ろん【感情論】

⇒感情に走る

かん‐じょう【管状】クワンジヤウ

くだのような形。

⇒かんじょう‐か【管状花】

⇒かんじょう‐こつ【管状骨】

かん‐じょう【緩声】クワンジヤウ

①ゆるやかな声。のどかな調子。

②楽府がふの雑曲の名。

かん‐じょう【還昇】クワン‥

(ゲンジョウ・カンジョとも)(→)還殿上かえりてんじょう1に同じ。

かん‐じょう【環状】クワンジヤウ

環わのような形。

⇒かんじょう‐アデニルさん【環状アデニル酸】

⇒かんじょう‐エー‐エム‐ピー【環状AMP】

⇒かんじょう‐せいうん【環状星雲】

⇒かんじょう‐せん【環状線】

⇒かんじょう‐れっせき【環状列石】

かん‐じょう【灌頂】クワンヂヤウ

①インドで国王即位の時、頭頂に四大海の水をそそいだ儀式。

②〔仏〕頭に水をそそぐこと。

㋐法王子の灌頂。九地の菩薩が十地にのぼるときの儀式。

㋑秘密灌頂。密教で、阿闍梨あじゃりより法を受けるときの儀式。密灌。→伝法でんぼう灌頂→結縁けちえん灌頂。

㋒墓に水を注ぎかけること。

③雅楽や和歌の道で秘事・極意を伝授すること。

⇒かんじょう‐だいほうおうじ【灌頂大法王子】

⇒かんじょう‐だん【灌頂壇】

⇒かんじょう‐どうじょう【灌頂道場】

⇒かんじょう‐の‐し【灌頂の師】

⇒かんじょう‐れきみょう【灌頂歴名】

かん‐じょう【艦上】‥ジヤウ

軍艦の上。

⇒かんじょう‐き【艦上機】

がん‐しょう【元正】グワンシヤウ

元日。1月1日。

がん‐しょう【岩床】‥シヤウ

マグマが地層の間にほぼ平行に入りこんで板状に拡がり固結したもの。

がん‐しょう【岩漿】‥シヤウ

(→)マグマのこと。

がん‐しょう【岩礁】‥セウ

水中にかくれている岩。かくれいわ。

がん‐しょう【銜傷】‥シヤウ

馬がくつわのために口角や舌などに受ける傷。

がん‐しょう【翫賞】グワンシヤウ

美術品などを味わい楽しむこと。鑑賞。

がん‐しょう【巌松】

大岩の上に生えた松。

がん‐じょう【岩乗】

①馬の特にすぐれて強健なもの。

②人や物が堅固で強いこと。

がん‐じょう【頑丈】グワンヂヤウ

堅固で丈夫なこと。「―な体」「やぐらを―に組み立てる」

がん‐じょう【願状】グワンジヤウ

①仏事を営む時、施主が供養の趣旨を述べた文書。

②神仏に起請きしょうして願を立てる時、祈願の旨を記した文。願文がんもん。

かん‐だい【館代】クワン‥🔗⭐🔉

かん‐だい【館代】クワン‥

領主の留守を守る家老。奥の細道「黒羽の―浄坊寺何がしの方におとづる」

かん‐ちょう【館長】クワンチヤウ🔗⭐🔉

かん‐ちょう【館長】クワンチヤウ

博物館・図書館・公民館など、館と名のつく公共施設の最高の責任者。

○館を捐つかんをすつ🔗⭐🔉

たち【館】🔗⭐🔉

たち【館】

(タテとも)

①貴人・官吏などの宿泊する官舎。土佐日記「守かみの―より」

②貴人の邸宅。やかた。源氏物語明石「この浜の―に心やすくおはします」

③貴人の敬称。やかた。「御―殿」

④河川・沼沢に面する丘陵などを利用して作った、小規模のとりで。太平記3「楠が―へ行き向かつて」

たち【館】(姓氏)🔗⭐🔉

たち【館】

姓氏の一つ。

⇒たち‐りゅうわん【館柳湾】

たち‐りゅうわん【館柳湾】‥リウ‥🔗⭐🔉

たち‐りゅうわん【館柳湾】‥リウ‥

江戸後期の漢詩人。越後の人。亀田鵬斎に学ぶ。勘定奉行配下の下級役人を務め、晩年は目白台に隠棲、詩に遊んだ。著「柳湾漁唱」「林園月令」など。(1762〜1844)

⇒たち【館】

たてばやし【館林】🔗⭐🔉

たてばやし【館林】

群馬県南東部の市。もと秋元氏6万石の城下町。文福茶釜で有名な茂林寺がある。人口7万9千。

たてやま【館山】🔗⭐🔉

たてやま【館山】

千葉県南端の市。房総半島南西岸の館山湾に臨む。漁業根拠地・観光保養地。人口5万1千。

たてやま‐ぶし【立山節・館山節】🔗⭐🔉

たてやま‐ぶし【立山節・館山節】

1887年(明治20)頃から全国的に流行した端唄はうた。

⇒たて‐やま【立山】

むろ‐つみ【室積・館】🔗⭐🔉

むろ‐つみ【室積・館】

外国の使や客を泊める建物。客舎。むろつび。推古紀(岩崎本)平安中期点「更に新にいしき館ムロツミを難波の高麗館こまのむろつみの上ほとりに造る」

や‐かた【屋形・館】🔗⭐🔉

や‐かた【屋形・館】

①船・牛車などに設けた、屋根の形をしたもの。また、それをそなえた船。屋形船。枕草子306「船、…―といふもののかたにておす」→牛車(図)。

②かりに構えた家。かりの宿所。かりや。寓居。宇津保物語初秋「みづからは―に住むとも」

③貴人や豪族の宿所または邸宅。たち。との。太平記11「探題の―へ攻め入り」

④貴人の敬称。また、中世の大名の敬称。甲陽軍鑑2「あれほど強―のしかも御年いまだ三十にも足り給はぬに」

⇒やかた‐ぐるま【屋形車】

⇒やかた‐ごう【屋形号】

⇒やかた‐ごし【屋形輿】

⇒やかた‐じろ【館城】

⇒やかた‐ちりめん【屋形縮緬】

⇒やかた‐ぶね【屋形船】

⇒やかた‐まち【屋形町】

⇒やかた‐もの【屋形者】

やかた‐じろ【館城】🔗⭐🔉

やかた‐じろ【館城】

館で城を兼ねたもの。

⇒や‐かた【屋形・館】

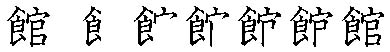

[漢]館🔗⭐🔉

館 字形

筆順

筆順

〔食(飠・

〔食(飠・ )部8画/16画/教育/2059・345B〕

[

)部8画/16画/教育/2059・345B〕

[ ] 字形

] 字形

〔食(飠・

〔食(飠・ )部8画/17画〕

〔音〕カン〈クヮン〉(呉)(漢)

〔訓〕やかた・たち・たて

[意味]

①公用の役人や賓客を泊める宿泊施設。「公館・旅館・鴻臚こうろ館・迎賓館」

②(貴族などの)邸宅。やかた。「洋館・帰館」

③(公衆の便宜のための)大きな建物。「会館・商館・公民館・図書館・映画館・館長」

[解字]

形声。「食」+音符「官」(=公務員が集まって仕事をする家)。多くの人が食事をする建物の意。[舘]は異体字。

[下ツキ

捐館・会館・帰館・居館・公館・菜館・商館・水族館・博物館・分館・別館・洋館・旅館

)部8画/17画〕

〔音〕カン〈クヮン〉(呉)(漢)

〔訓〕やかた・たち・たて

[意味]

①公用の役人や賓客を泊める宿泊施設。「公館・旅館・鴻臚こうろ館・迎賓館」

②(貴族などの)邸宅。やかた。「洋館・帰館」

③(公衆の便宜のための)大きな建物。「会館・商館・公民館・図書館・映画館・館長」

[解字]

形声。「食」+音符「官」(=公務員が集まって仕事をする家)。多くの人が食事をする建物の意。[舘]は異体字。

[下ツキ

捐館・会館・帰館・居館・公館・菜館・商館・水族館・博物館・分館・別館・洋館・旅館

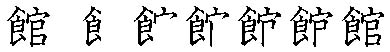

筆順

筆順

〔食(飠・

〔食(飠・ )部8画/16画/教育/2059・345B〕

[

)部8画/16画/教育/2059・345B〕

[ ] 字形

] 字形

〔食(飠・

〔食(飠・ )部8画/17画〕

〔音〕カン〈クヮン〉(呉)(漢)

〔訓〕やかた・たち・たて

[意味]

①公用の役人や賓客を泊める宿泊施設。「公館・旅館・鴻臚こうろ館・迎賓館」

②(貴族などの)邸宅。やかた。「洋館・帰館」

③(公衆の便宜のための)大きな建物。「会館・商館・公民館・図書館・映画館・館長」

[解字]

形声。「食」+音符「官」(=公務員が集まって仕事をする家)。多くの人が食事をする建物の意。[舘]は異体字。

[下ツキ

捐館・会館・帰館・居館・公館・菜館・商館・水族館・博物館・分館・別館・洋館・旅館

)部8画/17画〕

〔音〕カン〈クヮン〉(呉)(漢)

〔訓〕やかた・たち・たて

[意味]

①公用の役人や賓客を泊める宿泊施設。「公館・旅館・鴻臚こうろ館・迎賓館」

②(貴族などの)邸宅。やかた。「洋館・帰館」

③(公衆の便宜のための)大きな建物。「会館・商館・公民館・図書館・映画館・館長」

[解字]

形声。「食」+音符「官」(=公務員が集まって仕事をする家)。多くの人が食事をする建物の意。[舘]は異体字。

[下ツキ

捐館・会館・帰館・居館・公館・菜館・商館・水族館・博物館・分館・別館・洋館・旅館

大辞林の検索結果 (21)

かん【館】🔗⭐🔉

かん クワン [1] 【館】

大きな建物。やかた。邸宅。

かん=を捐(ス)・つ🔗⭐🔉

――を捐(ス)・つ

〔史記(范雎伝)〕

貴人が死去する。館舎を捐つ。

かん-いん【館員】🔗⭐🔉

かん-いん クワン ン [0] 【館員】

図書館・大使館など「館」と名の付く施設の職員。

ン [0] 【館員】

図書館・大使館など「館」と名の付く施設の職員。

ン [0] 【館員】

図書館・大使館など「館」と名の付く施設の職員。

ン [0] 【館員】

図書館・大使館など「館」と名の付く施設の職員。

かん-しゃ【館舎】🔗⭐🔉

かん-しゃ クワン― [1] 【館舎】

建物。やかた。たち。

かんしゃ=を捐(ス)・つ🔗⭐🔉

――を捐(ス)・つ

貴人の死をいう。館を捐つ。捐館(エンカン)。

かん-しゅ【館主】🔗⭐🔉

かん-しゅ クワン― [1] 【館主】

旅館・映画館などの経営者や持ち主。

かん-ぞう【館蔵】🔗⭐🔉

かん-ぞう クワンザウ [0] 【館蔵】

博物館・美術館・図書館などで所蔵していること。「―品(ヒン)」

かん-だい【館代】🔗⭐🔉

かん-だい クワン― 【館代】

大名の留守中,その陣屋を守る家老。「黒羽の―浄坊寺何がしの方に音信(オトズ)る/奥の細道」

かん-ちょう【館長】🔗⭐🔉

かん-ちょう クワンチヤウ [1][0] 【館長】

図書館・美術館・博物館など「館」と名の付く施設の長。

かん-ない【館内】🔗⭐🔉

かん-ない クワン― [1] 【館内】

博物館・図書館・映画館など「館」とつく建物の中。「―禁煙」

たち【館】🔗⭐🔉

たち 【館】

(1)貴人や官吏などの宿舎。たて。「守(カミ)の―より,呼びにふみもて来たなり/土左」

(2)貴人の邸宅。やかた。「この浜の―にこころやすくおはします/源氏(明石)」

(3)貴人を敬っていう語。「大弐の御―の上の/源氏(玉鬘)」

(4)小規模の城。とりで。「楠が―へ行向つて/太平記 3」

たち【館】🔗⭐🔉

たち 【館】

姓氏の一。

たち-りゅうわん【館柳湾】🔗⭐🔉

たち-りゅうわん ―リウワン 【館柳湾】

(1762-1844) 江戸後期の漢詩人。越後の人。名は機,字(アザナ)は枢卿,柳湾は号。亀田鵬斎に師事し,幕府に仕えて飛騨高山に赴任した。退官後,江戸で詩文に専念。著「柳湾漁唱」

たて【館】🔗⭐🔉

たて [1] 【館】

「たち(館)」に同じ。多く関東・東北地方で用いた。

たてばやし【館林】🔗⭐🔉

たてばやし 【館林】

群馬県南東部の市。近世,秋元氏の城下町。五代将軍綱吉も旧城主。紬(ツムギ)織りの産地とし知られた。文福茶釜で有名な茂林寺がある。

たてやま【館山】🔗⭐🔉

たてやま 【館山】

千葉県南部,館山湾に臨む市。古くは里見氏,江戸時代は稲葉氏の城下町。安房地方の中心地で商業が発達。花卉(カキ)栽培や観光地・海水浴場としても知られる。

や-かた【屋形・館】🔗⭐🔉

や-かた [0] 【屋形・館】

(1)貴人の住居。屋敷。

(2)大名。貴人。「お―さま」「神戸三七殿をば美濃の―と定め/武家名目抄(称呼)」

(3)家の形をしたもの。仮屋。「水ぐきの岡の―にいもとあれと/古今(大歌所)」

(4)屋根の形をしたもの。舟や牛車(ギツシヤ)に設けた,家の形をした覆い。「月のあかきに,―なき車のあひたる/枕草子 45」

→牛車

(5)「屋形船(ヤカタブネ)」の略。「―にいいのが有るから行たりや/洒落本・辰巳之園」

やかた-じろ【屋形城・館城】🔗⭐🔉

やかた-じろ [3] 【屋形城・館城】

周囲に土塁をめぐらす程度の,邸宅としての機能を重視した城。

やかた-もの【屋形者・館者】🔗⭐🔉

やかた-もの 【屋形者・館者】

武家屋敷に住む者。また,そこの奉公人。屋敷者。「むかうより来る二人の客は―と見え/洒落本・娼妓絹 」

」

」

」

やかた【館】(和英)🔗⭐🔉

広辞苑+大辞林に「館」で始まるの検索結果。