複数辞典一括検索+![]()

![]()

や【夜】🔗⭐🔉

や【夜】

よる。よ。「第1―」

や‐あん【夜暗】🔗⭐🔉

や‐あん【夜暗】

夜のやみ。夜陰。

や‐いん【夜陰】🔗⭐🔉

や‐いん【夜陰】

夜のくらやみ。よる。夜分。「―に乗じて脱出する」

や‐えい【夜営】🔗⭐🔉

や‐えい【夜営】

夜間に陣営を張ること。また、その陣営。

や‐えん【夜宴】🔗⭐🔉

や‐えん【夜宴】

夜、宴会をすること。また、その宴会。

や‐か【夜火】‥クワ🔗⭐🔉

や‐か【夜火】‥クワ

夜の火。夜燃える火。

や‐が【夜蛾】🔗⭐🔉

や‐が【夜蛾】

ヤガ科のガの総称。一般にくすんだ色や斑紋を持ち、保護色となるものが多い。大半は中形種。チョウ目の中で最も種類が多く、2万種以上が世界中に広く分布。日本には約1000種。ヨトウガ・アケビコノハ・ベニシタバなど。

や‐かい【夜会】‥クワイ🔗⭐🔉

や‐かい【夜会】‥クワイ

①夜間に行う会合。特に西洋風の社交会合。広津柳浪、女子参政蜃中楼「―に行くのに馬車なしも妙なものだ」

②(→)「夜会結び」の略。

⇒やかい‐そう【夜会草】

⇒やかい‐ふく【夜会服】

⇒やかい‐まき【夜会巻】

⇒やかい‐むすび【夜会結び】

やかい‐ふく【夜会服】‥クワイ‥🔗⭐🔉

やかい‐ふく【夜会服】‥クワイ‥

夜会に着る衣服。男性用は燕尾服またはタキシード、女性用はイブニング‐ドレス。

⇒や‐かい【夜会】

やかい‐むすび【夜会結び】‥クワイ‥🔗⭐🔉

やかい‐むすび【夜会結び】‥クワイ‥

束髪の一種。髱たぼからねじり上げて左右に輪を作り、銀杏返しを押しつぶしたようにしたもの。明治・大正期に流行。夜会巻。尾崎紅葉、金色夜叉「重げに戴ける―に淡紫のリボン飾して」

夜会結び

⇒や‐かい【夜会】

⇒や‐かい【夜会】

⇒や‐かい【夜会】

⇒や‐かい【夜会】

や‐がっこう【夜学校】‥ガクカウ🔗⭐🔉

や‐がっこう【夜学校】‥ガクカウ

夜間、授業を行う学校。夜学。

や‐かん【夜間】🔗⭐🔉

や‐かん【夜間】

日没から日の出までの間。夜の間。よる。「―の冷えこみ」「―営業」

⇒やかん‐じんこう【夜間人口】

⇒やかん‐ちゅうがっこう【夜間中学校】

やかん‐じんこう【夜間人口】🔗⭐🔉

やかん‐じんこう【夜間人口】

その土地に居住している人の数。昼間の通勤・通学者を除いた人口。常住人口。

⇒や‐かん【夜間】

や‐き【夜気】🔗⭐🔉

や‐き【夜気】

①夜の空気。夜のけはい。太平記6「草葉に置ける朝の露を嘗め、―に潤へる土に身を当てて」。「―が迫る」

②[孟子告子上]昼の邪念妄想を去った、曇りなく静かな心。

やく‐がい【夜久貝】‥ガヒ🔗⭐🔉

やく‐がい【夜久貝】‥ガヒ

(→)ヤコウガイ(夜光貝)の別称。枕草子142「はてには―といふ物して飲みて立つ」

ゆ【夜】🔗⭐🔉

ゆ【夜】

(上代東国方言)よる。万葉集20「―床にも愛かなしけ妹いもそ昼も愛しけ」

よ‐い【夜居】‥ヰ🔗⭐🔉

よ‐い【夜居】‥ヰ

夜間詰めていること。特に、加持・祈祷などのために僧が夜分、傍に詰めていること。源氏物語総角「阿闍梨も―にさぶらひてねぶりたる、うちおどろきて陀羅尼だらに読む」

よう‐さ‐つ‐かた【夜さつ方】🔗⭐🔉

よう‐さ‐つ‐かた【夜さつ方】

ヨウサリツカタの促音化ヨウサッツカタの促音が表記されない形。

よう‐さり【夜さり】🔗⭐🔉

よう‐さり【夜さり】

(ヨサリの長音化)夜になる頃。よさり。催馬楽、挿櫛「あしたに取り―とり」

⇒ようさり‐かた【夜さり方】

⇒ようさり‐つ‐かた【夜さりつ方】

ようさり‐かた【夜さり方】🔗⭐🔉

ようさり‐かた【夜さり方】

(→)「ようさり」に同じ。宇津保物語国譲下「さて―こと蔵人してきこえ給ふ」

⇒よう‐さり【夜さり】

ようさり‐つ‐かた【夜さりつ方】🔗⭐🔉

ようさり‐つ‐かた【夜さりつ方】

夜分。夕方。源氏物語若菜下「―二条院へ渡り給はんとて」

⇒よう‐さり【夜さり】

よ‐おき【夜起き】🔗⭐🔉

よ‐おき【夜起き】

①夜、起きること。夜中に目がさめること。

②(→)「たなさがし」2に同じ。色道大鏡「客―すべき覚悟にて床を出で」

よ‐かせぎ【夜稼ぎ】🔗⭐🔉

よ‐かせぎ【夜稼ぎ】

①盗人が夜にかせぐこと。また、その盗人。

②夜間働いてかせぐこと。

よがな‐よっぴて【夜がなよっぴて】🔗⭐🔉

よがな‐よっぴて【夜がなよっぴて】

(ヨッピテはヨッピトイの転)夜どおし。一晩中。終夜。浮世風呂2「―騒々しくてならねへよ」

よ‐がらす【夜烏】🔗⭐🔉

よ‐がらす【夜烏】

①夜鳴く烏。万葉集7「暁と―鳴けど」

②ゴイサギの異称。

よ‐ぎしゃ【夜汽車】🔗⭐🔉

よ‐ぎしゃ【夜汽車】

夜間運行する汽車。夜行列車。「―で行く」

よ‐ごえ【夜越え】🔗⭐🔉

よ‐ごえ【夜越え】

夜中に山などを越えて行くこと。万葉集12「鈴鹿川八十瀬やそせ渡りて誰ゆゑか―に越えむ」

よ‐ごし【夜越し】🔗⭐🔉

よ‐ごし【夜越し】

①夜を越すこと。夜通し。散木奇歌集「君がため―に摘める七草の」

②夜、山や川などを越すこと。

よこ‐ひき【夜興引】🔗⭐🔉

よこ‐ひき【夜興引】

冬の夜明け方、ねぐらへ帰る獣を狙い、犬を引いて猟すること。また、その者。〈[季]冬〉。「―や犬のとがむる塀の内」(蕪村)

よ‐さで【夜さで】🔗⭐🔉

よ‐さで【夜さで】

(隠岐などで)夜間たいまつで照らしながら海岸を漁あさり、貝類を取ること。

よ‐さむ【夜寒】🔗⭐🔉

よ‐さむ【夜寒】

夜の寒いこと。特に、晩秋に夜の寒さをしみじみ感ずること。また、その季節。〈[季]秋〉。宇津保物語国譲下「秋の頃ほひ―に心細きを」。「病雁の―に落ちて旅寝かな」(芭蕉)

よ‐さめ【夜雨】🔗⭐🔉

よ‐さめ【夜雨】

夜降る雨。夜の雨。

よ‐さり【夜さり】🔗⭐🔉

よ‐さり【夜さり】

(サリは「近づく」意のサルの連用形から)夜になるころ。よる。よ。ようさり。竹取物語「―このつかさにまうでこ」

⇒よさり‐つ‐かた【夜さりつ方】

よさり‐つ‐かた【夜さりつ方】🔗⭐🔉

よさり‐つ‐かた【夜さりつ方】

夜分。夕方。宇津保物語蔵開上「―になりぬれば、大宮に御湯殿し給ふ」

⇒よ‐さり【夜さり】

よ‐すがら【夜すがら】🔗⭐🔉

よ‐すがら【夜すがら】

〔副〕

夜どおし。夜もすがら。夜じゅう。終夜。万葉集17「この―に眠いも寝ずに」

よ‐たた・し【夜たたし】🔗⭐🔉

よ‐たた・し【夜たたし】

〔形シク〕

夜行くさまである。夜、動きまわる。日葡辞書「ヨタタシウキタ(来)ッタヒトヂャ」

よ‐つ‐ばり【夜つ尿】🔗⭐🔉

よ‐つ‐ばり【夜つ尿】

寝小便。よばり。〈日葡辞書〉

よっ‐ぴて【夜っぴて】🔗⭐🔉

よっ‐ぴて【夜っぴて】

〔副〕

(ヨッピトイの転)一晩中。よどおし。洒落本、嘉和美多里かわびたり「―ねかされねヱハナ」。「―大騒ぎする」

よっ‐ぴとい【夜っぴとい】🔗⭐🔉

よっ‐ぴとい【夜っぴとい】

〔副〕

(ヨヒトヨ(夜一夜)の転)一晩中。よどおし。日葡辞書「ヨヒトイ。また、ヨッピトイ」。誹風柳多留5「―地主の餅でねつかれず」

よ‐づめ【夜詰め】🔗⭐🔉

よ‐づめ【夜詰め】

①夜間、詰めかけて攻めること。夜攻め。

②夜、職務の場所に詰めていること。夜番。宿直。西鶴織留1「―の侍衆」

③夜勤。夜業。

よ‐と【夜音】🔗⭐🔉

よ‐と【夜音】

夜、聞こえる物音。万葉集4「梓弓爪つま引く―の遠音とおとにも」

よ‐とぎ【夜伽】🔗⭐🔉

よ‐とぎ【夜伽】

①警護や看護のため、夜寝ずに付き添うこと。また、それをする人。浄瑠璃、心中天の網島「産所の―」

②女が男の意に従って共に寝ること。枕のとぎ。

③死者を葬る前の通夜つや。

よ‐ながり【夜ながり】🔗⭐🔉

よ‐ながり【夜ながり】

夜に仕事をする人の夜食。よながれ。日葡辞書「ヨナガリヲクウ」

よ‐なき【夜泣き】🔗⭐🔉

よ‐なき【夜泣き】

乳幼児などが夜眠らずに泣くこと。→夜驚症やきょうしょう。

⇒よなき‐いし【夜泣石】

よなき‐いし【夜泣石】🔗⭐🔉

よなき‐いし【夜泣石】

夜になると泣き声が聞こえるという類の伝説をもつ石。静岡県掛川市東端、旧東海道沿いにある小夜さよの中山の夜泣石は古くから有名。

⇒よ‐なき【夜泣き】

よな‐よな【夜な夜な】🔗⭐🔉

よな‐よな【夜な夜な】

〔副〕

夜々。夜ごと。宵々。宵ごと。夜の寝覚1「寝覚めの―、よるよる、あかつきのまぎれなどに、対にいとわりなくまぎれおはして」

よ‐の‐おとど【夜の御殿】🔗⭐🔉

よ‐の‐おとど【夜の御殿】

⇒よるのおとど

よ‐の‐ほどろ【夜のほどろ】🔗⭐🔉

よ‐の‐ほどろ【夜のほどろ】

夜がほのぼのと明けるころ。ほどろ。万葉集4「―吾が出でて来れば」

よ‐の‐め【夜の目】🔗⭐🔉

よ‐の‐め【夜の目】

よるの目。夜眠る目。

⇒夜の目も寝ない

○夜の目も寝ないよのめもねない

一晩中、寝ないで起きている。夜の間、眠らない。

⇒よ‐の‐め【夜の目】

○夜の目も寝ないよのめもねない🔗⭐🔉

○夜の目も寝ないよのめもねない

一晩中、寝ないで起きている。夜の間、眠らない。

⇒よ‐の‐め【夜の目】

よ‐は【余波】

①風がおさまった後もなお残って立つ波。「台風の―」

②物事が終わったあともなお周囲に及ぼす影響。なごり。あおり。余勢。「不況の―を受ける」

よ‐はい【余輩・予輩】

〔代〕

(主として明治初期に用いた語)わがともがら。われら。われわれ。

よばい【婚】ヨバヒ

(ヨ(呼)バフの連用形から)

①求婚すること。言い寄ること。古事記上「さ―にあり立たし―にあり通はせ」

②(「夜這」と当てる)夜、恋人のもとへ忍んで行くこと。相手の寝所へ忍び入ること。

⇒よばい‐びと【婚人】

⇒よばい‐ぶみ【婚文】

⇒よばい‐ぼし【婚星・夜這星】

よばい‐びと【婚人】ヨバヒ‥

求婚する人。大和物語「―どもを呼びにやりて」

⇒よばい【婚】

よばい‐ぶみ【婚文】ヨバヒ‥

求婚の意を述べた手紙。艶書。いろぶみ。懸想文けそうぶみ。宇津保物語藤原君「―のやまと歌なきは」

⇒よばい【婚】

よばい‐ぼし【婚星・夜這星】ヨバヒ‥

流星りゅうせいの異称。〈[季]秋〉。枕草子254「星は…―、すこしをかし」

⇒よばい【婚】

よば・う【呼ばふ・喚ばふ】ヨバフ

〔他四〕

(ヨブに接尾語フの付いた語)

①呼ばわる。呼びつづける。万葉集5「来立ち―・ひぬ」

②言い寄る。求婚する。源氏物語東屋「右大将は常陸守のむすめをなん―・ふなる」

よ‐はく【余白】

文字などを書いた紙面の、何も記されないで白いまま残っている部分。

よ‐はず【筩筈】

「矢筈やはず」参照。

よ‐はだ【夜肌】

夜、肌に感ずること。古今和歌集六帖5「―の寒さ知りそめて」

よ‐ばたらき【夜働き】

①夜中に働くこと。また、その働き。夜業。

②夜攻め。夜討ち。〈日葡辞書〉

③夜、盗みをすること。また、その人。夜盗。歌舞伎、青砥稿花紅彩画「その白浪の―」

よ‐ばなし【夜話・夜咄】

①夜、話をすること。また、その話。よがたり。やわ。太閤書簡「蝋燭二挺ほどはとぼし、―をしまゐらせ候」

②午後6時頃から催す茶の会。夜話茶会。夜咄の茶事。茶事七式の一つ。茶道早合点「―といふは酉の刻なり、夜会とはいはず」

よ‐ばな・れる【世離れる】

〔自下一〕[文]よばな・る(下二)

世間から遠ざかる。俗世間を離れる。宇津保物語菊宴「などか―・れたるすまひはし給ふ」

ヨハネ【Johannes ラテン】

①(John the Baptist)イエスの先駆者。神の国の近きを述べ、洗礼に終末論的意味づけをし、ヨルダン川でイエスをはじめ多くの人に洗礼を施した。ヘロデ=アンティパス王の命で斬首された。洗礼者ヨハネ。バプテスマのヨハネ。

②(John the Apostle)キリスト十二使徒の一人。新約聖書中の「ヨハネ福音書」「ヨハネ三書翰」「ヨハネ黙示録」などの著者と伝えられる。

③(San Juan de la Cruz)スペインのカトリック神秘家・詩人。聖人。アビラのテレサとともにカルメル会を改革。著「霊の讃歌」「霊魂の暗夜」など。十字架の聖ヨハネ。(1542〜1591)

④(23世)ローマ教皇。第二ヴァチカン公会議を招集し、カトリック教会の大胆な刷新をはかる。(在位1958〜1963)(1881〜1963)

⇒ヨハネ‐きしだん【ヨハネ騎士団】

⇒ヨハネ‐でん【ヨハネ伝】

⇒ヨハネ‐ふくいんしょ【ヨハネ福音書】

⇒ヨハネ‐もくしろく【ヨハネ黙示録】

ヨハネ‐きしだん【ヨハネ騎士団】

(Order of the Hospital of St. John)中世ヨーロッパの騎士修道会の一つ。1113年ローマ教皇により認可。エルサレムで病人看護や軍事活動を行う。1530年マルタ島に移りマルタ騎士団と称、今日まで続く。

⇒ヨハネ【Johannes ラテン】

ヨハネス‐スコトゥス【Johannes Scotus】

⇒エリウゲナ

ヨハネスバーグ【Johannesburg】

南アフリカ共和国北東部の都市。周辺の金鉱山の中心。人口75万2千(1996)。ヨハネスブルク。

ヨハネ‐でん【ヨハネ伝】

(→)「ヨハネ福音書」に同じ。

⇒ヨハネ【Johannes ラテン】

ヨハネ‐パウロ【Johannes Paulus ラテン】

(2世)ローマ教皇。ポーランド生れ。広く世界各地を歴訪。(在位1978〜2005)(1920〜2005)

ヨハネ‐ふくいんしょ【ヨハネ福音書】

新約聖書中の第4福音書。ヨハネ2の著作と伝えられる。思想・文体などが、共観福音書に対して独特。主としてイエスの神性と人間性とを示すことによって信徒に永遠の生命を得させようとする目的をもつ。ヨハネ伝。

⇒ヨハネ【Johannes ラテン】

ヨハネ‐もくしろく【ヨハネ黙示録】

(→)黙示録もくしろくに同じ。

⇒ヨハネ【Johannes ラテン】

よ‐ひとよ【夜一夜】🔗⭐🔉

よ‐ひとよ【夜一夜】

夜どおし。よもすがら。終夜。よっぴて。土佐日記「―とかく遊ぶやうにて明けにけり」

よ‐ま【夜間】🔗⭐🔉

よ‐ま【夜間】

よる。やかん。

よ‐まわり【夜回り】‥マハリ🔗⭐🔉

よ‐まわり【夜回り】‥マハリ

夜、警戒のためにまわり歩くこと。また、その人。夜警。夜番。

よ‐みや【夜宮・宵宮】🔗⭐🔉

よ‐みや【夜宮・宵宮】

(ヨイミヤの転)祭日の前夜に行う小祭。よいまつり。よいみや。〈[季]夏〉

⇒よみや‐まつり【夜宮祭】

よみや‐まつり【夜宮祭】🔗⭐🔉

よみや‐まつり【夜宮祭】

(→)夜宮に同じ。

⇒よ‐みや【夜宮・宵宮】

○夜も日も明けずよもひもあけず🔗⭐🔉

○夜も日も明けずよもひもあけず

そのものがなければちょっとの間も過ごせないほどに、あるものを愛するさま。

⇒よ【夜】

よも‐や

〔副〕

(ヨモに間投助詞ヤを添えた語)

①(打消の語を伴って)まさか。いくらなんでも。「―落選はあるまい」

②きっと。多分。莫切自根金生木きるなのねからかねのなるき「―モウ盗んでかへりましたろう」

よも‐やま【四方山】

(ヨモヤモの転か)

①諸方。世間。天下。栄華物語花山「―の人上下病みののしるに」

②四方にある山。堀河百首春「―に花の錦を」

③さまざま。雑多。

⇒よもやま‐ばなし【四方山話】

よもやま‐ばなし【四方山話】

世事についての雑談。世間話。「―に夜が更ける」

⇒よも‐やま【四方山】

よも‐やも【四方八方・四表八表】

①しほうはっぽう。諸方。欽明紀「名、四表八方よもやもに流しけり」

②いろいろ。さまざま。椿説弓張月前編「―の話のなへに」

よ‐や

〔感〕

他人に強く呼びかける語。おい。徒然草「助けよや、猫また、――」

よ‐やく【予約】

あらかじめ約束すること。また、その約束。「部屋を―する」「―を取り消す」

⇒よやく‐しゅっぱん【予約出版】

⇒よやく‐はんばい【予約販売】

よやく‐しゅっぱん【予約出版】

刊行に先立って購読者を募り、予約申込者にのみ出版物を販売すること。

⇒よ‐やく【予約】

よやく‐はんばい【予約販売】

あらかじめ購買の申込みを募り、その申込者にのみ物品を販売すること。

⇒よ‐やく【予約】

よ‐ゆう【余裕】

①必要な分のほかに余りのあること。また、その余り。「時間に―がない」「―をもたせる」

②精神的にゆったりしていること。ゆとり。「周りを見る―もない」

⇒よゆう‐しゃくしゃく【余裕綽綽】

⇒よゆう‐は【余裕派】

よゆう‐しゃくしゃく【余裕綽綽】

おちつきはらうさま。悠然としているさま。

⇒よ‐ゆう【余裕】

よゆう‐は【余裕派】

(夏目漱石が「余裕のある小説、余裕のない小説」の語を用いたのに由来)正岡子規の写生文に始まり、夏目漱石に至って完成した一派の文芸。生活派などに対して、反自然主義的・彽徊趣味的な一派。彽徊派。

⇒よ‐ゆう【余裕】

よ‐よ

①涎よだれや水などの垂れ落ちるさま。源氏物語横笛「しづくも―とくひぬらし給へば」

②酒などを勢いよく飲むさま。ぐいぐい。徒然草「酒を出したれば、さしうけさしうけ―と飲みぬ」

③しゃくりあげて泣くさま。おいおい。蜻蛉日記中「いみじうさくりも―と泣きて」。「―と泣きくずれる」

よ‐よ【代代・世世】

①代を重ねること。だいだい。

②それぞれの世。また、それぞれに結婚の相手を得て別々になること。源氏物語胡蝶「ませのうちに根深く植ゑし竹の子のおのが―にや生ひわかるべき」

③〔仏〕過去・現在・未来。生々世々しょうじょうせぜ。

よ‐よ【夜夜】

夜毎。よなよな。

よよぎ【代々木】

東京都渋谷区の一地区。明治神宮があり、その参道大鳥居付近にある名木を代々木という。

よよし【四十四・世吉】

〔文〕44句から成る連歌・俳諧の形式。百韻の第2・第3の2折を抜いた形式のもの。

よよ・む

〔自四〕

腰がまがる。万葉集4「百歳ももとせに老い舌出でて―・むとも」

よ‐ら【夜ら】

(ラは接尾語)夜。万葉集12「君待つ―はさよふけにけり」

よらくいん【予楽院】‥ヰン

近衛家 このえいえひろの号。

よら・し【宜し・良らし】

〔形シク〕

「よろし」に同じ。古事記中「頭椎くぶつつい石椎いもちいま撃たば―・し」

このえいえひろの号。

よら・し【宜し・良らし】

〔形シク〕

「よろし」に同じ。古事記中「頭椎くぶつつい石椎いもちいま撃たば―・し」

このえいえひろの号。

よら・し【宜し・良らし】

〔形シク〕

「よろし」に同じ。古事記中「頭椎くぶつつい石椎いもちいま撃たば―・し」

このえいえひろの号。

よら・し【宜し・良らし】

〔形シク〕

「よろし」に同じ。古事記中「頭椎くぶつつい石椎いもちいま撃たば―・し」

よ‐よ【夜夜】🔗⭐🔉

よ‐よ【夜夜】

夜毎。よなよな。

よ‐ら【夜ら】🔗⭐🔉

よ‐ら【夜ら】

(ラは接尾語)夜。万葉集12「君待つ―はさよふけにけり」

よる‐がお【夜顔】‥ガホ🔗⭐🔉

よる‐がお【夜顔】‥ガホ

ヒルガオ科の蔓性多年草で、園芸上は一年草。熱帯アメリカの原産。茎を切ると白汁を出す。葉は心臓形で長さ10センチメートル余、時に3浅裂。夏、葉腋にアサガオ型で直径約15センチメートル、純白の数花をつけ、夕方開き香気を放つ。通称、夕顔(ウリ科のものとは別)。別称、夜会草。

ヨルガオ

提供:OPO

よる‐さらず【夜去らず】🔗⭐🔉

よる‐さらず【夜去らず】

(ヨイサラズとも)毎夜毎夜。万葉集10「―見む妹があたりは」

よる‐の‐あき【夜の秋】🔗⭐🔉

よる‐の‐あき【夜の秋】

晩夏の候に、夜だけ秋めいた気配のあること。〈[季]夏〉

よる‐の‐おとど【夜の御殿】🔗⭐🔉

よる‐の‐おとど【夜の御殿】

清涼殿内の天皇の寝所。昼御座ひのおましの北、朝餉間あさがれいのまの東、二間ふたまの西にある。よんのおとど。枕草子82「―に入らせ給ひにけり」→清涼殿(図)

よる‐の‐おまし【夜の御座】🔗⭐🔉

よる‐の‐おまし【夜の御座】

①(→)「夜の御殿おとど」に同じ。栄華物語鳥辺野「上はやがてそのままにものものたまはせで、―に入らせ給ひて」

②貴人の夜具。

よる‐の‐おんな【夜の女】‥ヲンナ🔗⭐🔉

よる‐の‐おんな【夜の女】‥ヲンナ

夜、街角で客をさそう売春婦。街娼。

よる‐の‐ころも【夜の衣】🔗⭐🔉

よる‐の‐ころも【夜の衣】

夜寝る時の着物。ねまき。

⇒夜の衣を返す

○夜の衣を返すよるのころもをかえす

夜の衣を裏返しに着て寝る。恋しい人に夢で会えると信じられた。古今和歌集恋「いとせめて恋しき時はむばたまの夜の衣を返してぞ着る」

⇒よる‐の‐ころも【夜の衣】

○夜の衣を返すよるのころもをかえす🔗⭐🔉

○夜の衣を返すよるのころもをかえす

夜の衣を裏返しに着て寝る。恋しい人に夢で会えると信じられた。古今和歌集恋「いとせめて恋しき時はむばたまの夜の衣を返してぞ着る」

⇒よる‐の‐ころも【夜の衣】

よる‐の‐ちょう【夜の蝶】‥テフ

バー・キャバレーなどで接客する女性。ホステス。

よる‐の‐つる【夜の鶴】

(白氏文集「夜鶴子を憶い籠中に鳴く」から)子を思って夜鳴く鶴。また、子を思う情の切なのにたとえていう。夜鶴やかく。「焼野の雉子きぎす―」

よる‐の‐との【夜の殿】

(上方語)狐の忌詞。浄瑠璃、鎌倉三代記「―の業わざかして又一くらひ気ぬけがして」

よる‐の‐ちょう【夜の蝶】‥テフ🔗⭐🔉

よる‐の‐ちょう【夜の蝶】‥テフ

バー・キャバレーなどで接客する女性。ホステス。

よる‐の‐つる【夜の鶴】🔗⭐🔉

よる‐の‐つる【夜の鶴】

(白氏文集「夜鶴子を憶い籠中に鳴く」から)子を思って夜鳴く鶴。また、子を思う情の切なのにたとえていう。夜鶴やかく。「焼野の雉子きぎす―」

よる‐の‐との【夜の殿】🔗⭐🔉

よる‐の‐との【夜の殿】

(上方語)狐の忌詞。浄瑠璃、鎌倉三代記「―の業わざかして又一くらひ気ぬけがして」

○夜の帳が下りるよるのとばりがおりる

(夜の闇が視界をさえぎるさまを、垂絹たれぎぬが下りて向うが見えなくなるさまにたとえる)夜になる。夜の闇に包まれる。

⇒よる【夜】

○夜の帳が下りるよるのとばりがおりる🔗⭐🔉

○夜の帳が下りるよるのとばりがおりる

(夜の闇が視界をさえぎるさまを、垂絹たれぎぬが下りて向うが見えなくなるさまにたとえる)夜になる。夜の闇に包まれる。

⇒よる【夜】

よる‐の‐にしき【夜の錦】

(夜、美しい錦の着物を着ても甲斐がないように)せっかくの功労や美事などが空しく埋もれてしまうこと。転じて、甲斐のないこと。闇の夜の錦。古今和歌集秋「見る人もなくて散りぬる奥山の紅葉は―なりけり」

よるのねざめ【夜の寝覚】

平安中期の物語。5巻または3巻本が現存するが、中間・末尾に相当な欠巻がある。菅原孝標たかすえの女むすめの作ともいう。中の君(寝覚の君)の数奇な恋愛を扱い、源氏物語の影響が著しい。夜半よわの寝覚。寝覚。

→文献資料[夜の寝覚]

よる‐の‐もの【夜の物】

夜、寝る時に用いるもの。夜着・布団の類。伊勢物語「―まで送りて」

ヨルバ【Yoruba】

アフリカ西部の、ナイジェリア南西部・ベナン・トーゴに居住する民族。ナイジェリアの主要民族の一つ。農耕民であるが、伝統的に都市的集落を形成し、そこを拠点に交易も行なった。17世紀には下位集団のオヨが帝国を築いた。

⇒ヨルバ‐ご【ヨルバ語】

ヨルバ‐ご【ヨルバ語】

ヨルバ人の言語。ニジェール‐コルドファン語族クワ語派のヨルボイド語群に属する。

⇒ヨルバ【Yoruba】

よる‐ひかる‐たま【夜光る玉】

(→)「夜光やこうの珠」に同じ。万葉集3「―といふとも酒飲みて情こころを遣やるにあに若しかめやも」

よる‐ひる【夜昼】

①よるとひる。

②夜も昼も絶間なく。あけくれ。日夜。

よる‐べ【寄方・寄辺】

(古くは清音)

①たのみとする所。よりどころ。よすが。万葉集18「―なみさぶるその子に」。「―のない身」

②たのみとする夫、または妻。源氏物語帚木「ひとへに思ひ定むべき―とすばかりに」

⇒よるべ‐の‐みず【寄辺の水】

よるべ‐の‐みず【寄辺の水】‥ミヅ

かめに入れて神前に供え、神霊を寄せる水。源氏物語幻「さもこそは―に水草ゐめ」

⇒よる‐べ【寄方・寄辺】

よる‐よなか【夜夜中】

夜の最中。まよなか。

よる‐よる【夜夜】

よなよな。夜ごと。毎夜。源氏物語若菜下「かく面白き―の御遊びをうらやましく」

よる‐の‐にしき【夜の錦】🔗⭐🔉

よる‐の‐にしき【夜の錦】

(夜、美しい錦の着物を着ても甲斐がないように)せっかくの功労や美事などが空しく埋もれてしまうこと。転じて、甲斐のないこと。闇の夜の錦。古今和歌集秋「見る人もなくて散りぬる奥山の紅葉は―なりけり」

よるのねざめ【夜の寝覚】🔗⭐🔉

よるのねざめ【夜の寝覚】

平安中期の物語。5巻または3巻本が現存するが、中間・末尾に相当な欠巻がある。菅原孝標たかすえの女むすめの作ともいう。中の君(寝覚の君)の数奇な恋愛を扱い、源氏物語の影響が著しい。夜半よわの寝覚。寝覚。

→文献資料[夜の寝覚]

よる‐の‐もの【夜の物】🔗⭐🔉

よる‐の‐もの【夜の物】

夜、寝る時に用いるもの。夜着・布団の類。伊勢物語「―まで送りて」

よる‐よなか【夜夜中】🔗⭐🔉

よる‐よなか【夜夜中】

夜の最中。まよなか。

よる‐よる【夜夜】🔗⭐🔉

よる‐よる【夜夜】

よなよな。夜ごと。毎夜。源氏物語若菜下「かく面白き―の御遊びをうらやましく」

○夜を昼になすよるをひるになす

昼夜の別なく行う。夜よを日に継ぐ。

⇒よる【夜】

○夜を昼になすよるをひるになす🔗⭐🔉

○夜を昼になすよるをひるになす

昼夜の別なく行う。夜よを日に継ぐ。

⇒よる【夜】

よ‐れい【予冷】

青果の貯蔵・出荷の前に、鮮度を保つためにあらかじめ冷やすこと。

よ‐れい【予鈴】

開始の少し前に、前もって知らせる合図のベル。

よ‐れい【余齢】

これから先、死ぬまでに残っている年月。余生。余命。残年。

よ‐れき【余瀝】

残ったしずく。余りのしたたり。余滴。残滴。

よれ‐すぎ【縒れ杉】

スギの変種。葉がよじれて雅趣のあるもの。観賞用として栽培。

よ‐れつ【余烈】

古人の遺した功業。遺烈。

よれ‐よれ

①布・髪・衣類などが張りを失ってしわが寄ったり形が崩れたりしているさま。「―のコート」

②心身ともに疲れきって崩れ落ちそうなさま。「世の荒波にもまれて―になる」

よ・れる【縒れる】

〔自下一〕[文]よ・る(下二)

よった状態になる。よじれる。もつれる。「おかしくて腹が―・れる」「垢が―・れる」

よろい【具】ヨロヒ

そろったものを数える語。そろい。組。宇津保物語吹上下「棚厨子九―」。落窪物語4「御衣一―」

よろい【鎧・甲】ヨロヒ

(ヨロウ(鎧)の連用形から)

①戦いに着用して身体を防護する武具の総称。古事記中「衣の中に―を服きて」。日本霊異記下「上に鉀よろいを著」

②特に、胴や胸を防護する武具。多くは大鎧おおよろいを指す。平安中期より騎射戦が中心になると、短甲・挂甲かけよろいに代わって堅牢性と伸縮性のある鎧が発達。ほかに歩兵用の胴丸・腹当・腹巻・当世具足など。平家物語9「薩摩守忠度は…紺地の錦の直垂に黒糸おどしの―きて」。「―の袖をぬらす」「―兜かぶとに身を固める」

⇒よろい‐いた【鎧板】

⇒よろい‐うお【鎧魚】

⇒よろい‐おや【鎧親】

⇒よろい‐がた【鎧形・甲形】

⇒よろい‐ガッパ【鎧合羽】

⇒よろい‐ぎ【鎧着】

⇒よろい‐きぞめ【鎧着初】

⇒よろい‐ぐさ【鎧草】

⇒よろい‐ぐみ【鎧組】

⇒よろい‐げ【鎧毛】

⇒よろい‐づき【鎧突き】

⇒よろい‐つくり【鎧作り】

⇒よろい‐ど【鎧戸】

⇒よろい‐とおし【鎧通し】

⇒よろい‐ねずみ【鎧鼠】

⇒よろい‐ひたたれ【鎧直垂】

⇒よろい‐びつ【鎧櫃】

⇒よろい‐まど【鎧窓】

⇒よろい‐むしゃ【鎧武者】

⇒よろい‐もち【鎧餅】

⇒よろい‐やき【鎧焼】

⇒よろい‐りゅう【鎧竜】

よろい‐いた【鎧板】ヨロヒ‥

〔建〕室内の採光・通風のために、窓などに幅の狭い板を幾枚も一定の傾斜を保って横に取り付けた装置。しころいた。がらりいた。がらり。羽板はいた。ルーバー。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐うお【鎧魚】ヨロヒウヲ

マツカサウオの異称。高知県・和歌山県などでいう。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐おや【鎧親】ヨロヒ‥

鎧着初よろいきぞめのとき、鎧を着せる役の人の称。具足親。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐がた【鎧形・甲形】ヨロヒ‥

平安時代、5月5日の騎射に近衛の官人の着用した儀仗用の鎧。布帛で鎧の形に製し、金・銀・墨で装飾したもの。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐ガッパ【鎧合羽】ヨロヒ‥

京坂地方で使用した合羽の一種。主に黒色または青漆の桐油紙とうゆしで作り、その形状が鎧に似るからいう。雨天の際には、これを胸・胴部につけ、笠をかぶらず雨傘をさした。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐ぎ【鎧着】ヨロヒ‥

①鎧を着ること。

②主君の鎧を着て供をする役。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐きぞめ【鎧着初】ヨロヒ‥

武家時代、13〜14歳に達した男子が初めて鎧を着る儀式。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐ぐさ【鎧草】ヨロヒ‥

セリ科の多年草。東北地方に自生。茎は紫色を帯び、高さ約1メートル。葉は羽状複葉、下面には白粉がある。白色の5弁の小花を大きな複散形花序につけ、シシウドに似る。根を採って乾したものは漢方生薬の白芷びゃくしで、感冒・歯痛・頭痛に用いる。カサモチ。〈本草和名〉

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐ぐみ【鎧組】ヨロヒ‥

鎧を着て組打ちすること。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐げ【鎧毛】ヨロヒ‥

(→)縅毛おどしげに同じ。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐づき【鎧突き】ヨロヒ‥

たえず鎧をゆすりあげて、札さねと札との間に隙間の生じないようにすること。矢の貫通を防ぐ。平家物語9「つねに―せよ、うらかかすな」

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐つくり【鎧作り】ヨロヒ‥

鎧を製作すること。また、それを業とする人。具足師。甲冑師かっちゅうし。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐ど【鎧戸】ヨロヒ‥

〔建〕

①鎧板をとりつけた戸。しころど。がらりど。

②(→)「シャッター」1に同じ。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐とおし【鎧通し】ヨロヒトホシ

①反りのない、重厚に鍛えた短刀。室町時代頃、軍陣で用いた。九寸五分くすんごぶ。

②鏃やじりの一種。太く鋭いもの。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐ねずみ【鎧鼠】ヨロヒ‥

(→)アルマジロの別称。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐ひたたれ【鎧直垂】ヨロヒ‥

錦・綾・練絹・生絹すずしなどで華麗に仕立て、鎧の下に着る直垂。袖細で袖口と袴の裾口を括緒くくりおで括り、のちには菊綴じをつけた。平安末から中世に着用した。↔長直垂。

鎧直垂

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐びつ【鎧櫃】ヨロヒ‥

甲冑かっちゅうを入れて置く櫃。具足櫃。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐まど【鎧窓】ヨロヒ‥

〔建〕鎧板をとりつけた窓。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐むしゃ【鎧武者】ヨロヒ‥

甲冑かっちゅうをつけた武者。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐もち【鎧餅】ヨロヒ‥

(→)具足餅に同じ。〈[季]新年〉

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐やき【鎧焼】ヨロヒ‥

伊勢海老を背開きにし、醤油を注ぎ込んで炭火で焼いた料理。鬼殻おにがら焼の一種。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐りゅう【鎧竜】ヨロヒ‥

(ankylosaurs)装甲板のような皮骨が胴体を覆う恐竜の総称。アンキロサウルスが代表的。

⇒よろい【鎧・甲】

よろ・う【鎧う】ヨロフ

〔他五〕

①鎧を着る。甲冑かっちゅうをつけて武装する。保元物語「或は甲冑を―・うたる兵なれば」

②自分を守るために、他を寄せつけない態度をとる。

よ‐ろく【余禄】

余分の所得。正規の収入以外の余分の利益。

よ‐ろく【余録】

正式の記録に記載されなかった記録。

よろけ【蹌踉・蹣跚】

①よろけること。

②珪肺けいはいの俗称。

⇒よろけ‐おり【蹣跚織】

⇒よろけ‐じま【蹣跚縞】

よろけ‐おり【蹣跚織】

経たてまたは緯よこの糸を湾曲させて織物の表面に波状の縞模様を織り出したもの。緯糸を湾曲させたのを緯よろけ織、経糸を湾曲させたのを経よろけ織という。ひさご織。太閤織。

⇒よろけ【蹌踉・蹣跚】

よろけ‐じま【蹣跚縞】

よろけ織で織り出した縞模様。→縞織物(図)

⇒よろけ【蹌踉・蹣跚】

よろ・ける【蹌踉ける】

〔自下一〕

足もとがふらつく。よろめく。「体が―・ける」

よろこばし・い【喜ばしい】

〔形〕[文]よろこば・し(シク)

よろこぶべきである。快く楽しい。今昔物語集11「かく伝え奉ること―・しきかなや」。「―・い知らせ」

よろこび【喜び・悦び】

①よろこぶこと。うれしく思うこと。また、その気持。土佐日記「かうやうに別れ惜しみ、―もあり、悲しびもあるときには詠む」。「優勝の―」「―に沸く」

②祝いごと。慶事。また、祝いの言葉。源氏物語薄雲「おとなしきほどのは、七日、御―などし給ふ」。「―が重なる」

③礼を述べること。謝すること。特に、官位昇進の謝礼。源氏物語藤裏葉「内大臣あがり給ひて、宰相の中将、中納言になり給ひぬ。御―に出で給ふ」

④出産。好色五人女4「只今―遊ばしましたが、しかも若子わこ様にて」

⇒よろこび‐づかい【喜び使】

⇒よろこび‐なき【喜び泣き】

⇒よろこび‐もうし【慶申し】

よろこび‐いさ・む【喜び勇む】

〔自五〕

よろこんで心が勇みたつ。うれしくて勢いこむ。

よろこび‐づかい【喜び使】‥ヅカヒ

よろこびを述べる使者。

⇒よろこび【喜び・悦び】

よろこび‐なき【喜び泣き】

喜びのあまりに泣くこと。うれしなき。

⇒よろこび【喜び・悦び】

よろこび‐もうし【慶申し】‥マウシ

官位昇進の御礼を申し上げること。奏慶。拝賀。平家物語9「昔粟田の関白は、―の後只七ヶ日だにこそおはせしか」

⇒よろこび【喜び・悦び】

よろこ・ぶ【喜ぶ・悦ぶ】

〔自他五〕

(奈良時代には上二段活用。のちの漢文訓読に残る)

①うれしく感ずる。楽しく思う。西大寺本最勝王経平安初期点「心に悲しび喜ヨロコブルことを生し、涕涙なみだを交へ流し」。源氏物語蜻蛉「頼もしきことになむなど―・ぶを見るにも」。「手をたたいて―・ぶ」

②うれしく思い感謝する。平家物語3「御心安う思し召され候へとのたまへば、宰相手を合せてぞ―・ばれける」

③(「慶ぶ」とも書く)慶事を祝福する。今鏡「父の法皇の五十の御よはひを―・び給ふなりけり」。「無事を―・ぶ」

④快く受け入れる。論語抄「孔子の道を―・びざるにはあらず」。「多くの人から―・ばれる品」「他人の忠告を―・ばない」「―・んでお引き受けします」

⑤子を産む。出産する。〈日葡辞書〉。本朝桜陰比事「是なる母親は…懐胎して兄を―・びしより」

よろこぼ・う【喜ぼふ】ヨロコボフ

〔自四〕

(ヨロコブに接尾語フの付いた語)よろこんでいる。伊勢物語「―・ひて思ひけらし」

よろこぼ・し【喜ぼし】

〔形シク〕

「よろこばし」に同じ。続日本紀30「うれし―・しとなも見る」

よろし・い【宜しい】

〔形〕[文]よろ・し(シク)

(ヨル(寄)の派生語であるヨラシの転)主観的に良しと評価される、そちらに寄りたくなる意。

①心がひかれる感じだ。好ましい。雄略紀「こもりくの泊瀬の山は出立ちの―・しき山わしり出の―・しき山の」

②適当である。源氏物語明石「忍びて―・しき日見て」

③なみである。普通である。常である。源氏物語桐壺「―・しき事にだに、かかる別れの悲しからぬはなきわざなるを」

④まあまあの程度だ。ほどよい。源氏物語若菜上「―・しき程の人の上にてだに、いまはとてさまかはるは悲しげなるわざなれば」。枕草子39「春ごとに咲くとて桜を―・しう思ふ人やはある」

⑤病状がよい。源氏物語若紫「かの山寺の人は―・しくなりていで給ひにけり」。源氏物語明石「昨日今日ぞすこし―・しうおぼされける」

⑥差支えない。認められる。「帰っても―・い」

⑦「よい」を丁寧にいう語。「この方が―・いでしょう」

よろしき【宜しき】

(形容詞ヨロシの連体形から)適当なこと。適切なこと。「繁簡―を得る」

よろしく【宜しく】

〔副〕

(形容詞ヨロシの連用形から)

①ほどよく。適当に。「―頼む」「あいつのことだ。―やってるだろう」

②(「よろしくお願いします」「よろしくお伝え下さい」などの略)挨拶の語。「どうぞ―」「今後とも―」「皆さんに―」

③(「宜」を「よろしく…すべし」と訓む漢文読法から)すべからく。まさに。法華義疏長保点「―後にすべし」

④(接尾語的に)いかにも…のように。「悲劇のヒロイン―ふるまう」

よろし‐なへ【宜しなへ】

ちょうどよい具合に。いかにもふさわしく。一説に、相依り並んで。親しくよりそって。万葉集1「―神かむさび立てり」

よろし‐め【宜し女】

ほどほどに美しい女。継体紀「―を有りと聞きて」

よろし‐やか【宜しやか】

並一通りのさま。浜松中納言物語3「―なる御様ならば」

よろずヨロヅ

捕鯨に使用する銛もりの一種。生鉄でつくり、容易に曲がり、折れにくい特長をもつ。

よろず【万】ヨロヅ

①数の単位。まん。

②数の多いこと。あまた。さまざまであること。いろいろ。宇津保物語藤原君「―の神仏に」。竹取物語「野山にまじりて竹を取りつつ、―の事に使ひけり」

③すべての事。万事。源氏物語若紫「―をととのへ給へり」

④(副詞的に)ことごとく。すべて。万事。「―承ります」

⇒よろず‐ありちょう【万有帳】

⇒よろず‐うりちょう【万売帳】

⇒よろず‐おぼえちょう【万覚帳】

⇒よろず‐かけちょう【万掛帳】

⇒よろず‐たび【万度】

⇒よろず‐とせ【万歳】

⇒よろず‐や【万屋】

⇒よろず‐よ【万代・万世】

よろず【万】ヨロヅ

姓氏の一つ。

⇒よろず‐てつごろう【万鉄五郎】

よろず‐ありちょう【万有帳】ヨロヅ‥チヤウ

商品の出入を類別記入した帳簿。日本永代蔵1「何によらずないといふ物なし。―めでたし」

⇒よろず【万】

よろず‐うりちょう【万売帳】ヨロヅ‥チヤウ

売上げを記入する帳簿。好色一代女5「―なにはの浦は日本第一の大湊にして」

⇒よろず【万】

よろず‐おぼえちょう【万覚帳】ヨロヅ‥チヤウ

心覚えのため、種々の事柄を書いておく帳面。

⇒よろず【万】

よろず‐かけちょう【万掛帳】ヨロヅ‥チヤウ

掛売りをまとめて書きつけておく帳面。好色一代男3「―埒明けず屋の世之介としかられながら」

⇒よろず【万】

よろず‐たび【万度】ヨロヅ‥

度数の多いことにいう語。いくたびとなく。あまたたび。万葉集20「―かへりみしつつ」

⇒よろず【万】

よろずちょうほう【万朝報】ヨロヅテウ‥

日刊新聞の一つ。1892年(明治25)黒岩涙香が東京で創刊。醜聞暴露記事を売物にし、一方、翻訳小説をはじめ文芸欄に力を注ぎ、社会主義・労働問題にも関心を示した。1920年(大正9)涙香の死後衰退、40年(昭和15)東京毎夕新聞に合併。まんちょうほう。

→資料:自由党を祭る文(明治33年8月30日)

→資料:戦争廃止論

よろず‐てつごろう【万鉄五郎】ヨロヅ‥ラウ

洋画家。岩手県生れ。東京美術学校卒。フュウザン会・春陽会の創立に参加。独自のフォーヴィスム風・キュビスム風の画風を展開、南画的作風に至る。作「もたれて立つ人」など。(1885〜1927)

⇒よろず【万】

よろず‐とせ【万歳】ヨロヅ‥

(→)「よろずよ」に同じ。

⇒よろず【万】

よろずのふみほうぐ【万の文反古】ヨロヅ‥

浮世草子。井原西鶴作。5巻5冊。1696年(元禄9)刊。17編の書簡体小説集。西鶴文反古。

→文献資料[万の文反古]

よろず‐や【万屋】ヨロヅ‥

①種々のものを商う店。

②何事にも一通り通じた人。なんでもや。

⇒よろず【万】

よろずや‐きんのすけ【萬屋錦之介】ヨロヅ‥

俳優。本名、小川錦一。東京生れ。3代中村時蔵の4男。芸名ははじめ中村錦之助。映画「笛吹童子」「宮本武蔵」やテレビドラマ「子連れ狼」など。(1932〜1997)

よろず‐よ【万代・万世】ヨロヅ‥

限りなく久しく続く世。よろずとせ。万年。万葉集17「―にいひつぎゆかむ」

⇒よろず【万】

よろ‐つ・く【蹌踉つく】

〔自五〕

足もとが定まらず、よろよろする。よろめく。ひょろつく。

よろぼ・う【蹌踉ふ】ヨロボフ

〔自四〕

(古くは清音)

①よろよろと進む。よろめく。催馬楽、酒を飲とうべて「―・ひぞまうでくる」

②崩れかかる。倒れかかる。源氏物語末摘花「御車寄せたる中門のいといたうゆがみ―・ひて」

よろ‐ぼうし【弱法師】‥ボフ‥

(ヨロボシとも)よろよろした法師。よろよろした乞食法師。

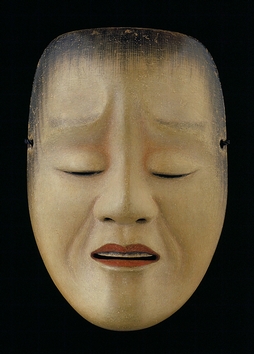

よろぼし【弱法師】

能。観世元雅作。讒言ざんげんで父高安通俊に家を追われた俊徳丸が、盲目の弱法師となって天王寺をさまよう。

弱法師

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐びつ【鎧櫃】ヨロヒ‥

甲冑かっちゅうを入れて置く櫃。具足櫃。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐まど【鎧窓】ヨロヒ‥

〔建〕鎧板をとりつけた窓。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐むしゃ【鎧武者】ヨロヒ‥

甲冑かっちゅうをつけた武者。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐もち【鎧餅】ヨロヒ‥

(→)具足餅に同じ。〈[季]新年〉

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐やき【鎧焼】ヨロヒ‥

伊勢海老を背開きにし、醤油を注ぎ込んで炭火で焼いた料理。鬼殻おにがら焼の一種。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐りゅう【鎧竜】ヨロヒ‥

(ankylosaurs)装甲板のような皮骨が胴体を覆う恐竜の総称。アンキロサウルスが代表的。

⇒よろい【鎧・甲】

よろ・う【鎧う】ヨロフ

〔他五〕

①鎧を着る。甲冑かっちゅうをつけて武装する。保元物語「或は甲冑を―・うたる兵なれば」

②自分を守るために、他を寄せつけない態度をとる。

よ‐ろく【余禄】

余分の所得。正規の収入以外の余分の利益。

よ‐ろく【余録】

正式の記録に記載されなかった記録。

よろけ【蹌踉・蹣跚】

①よろけること。

②珪肺けいはいの俗称。

⇒よろけ‐おり【蹣跚織】

⇒よろけ‐じま【蹣跚縞】

よろけ‐おり【蹣跚織】

経たてまたは緯よこの糸を湾曲させて織物の表面に波状の縞模様を織り出したもの。緯糸を湾曲させたのを緯よろけ織、経糸を湾曲させたのを経よろけ織という。ひさご織。太閤織。

⇒よろけ【蹌踉・蹣跚】

よろけ‐じま【蹣跚縞】

よろけ織で織り出した縞模様。→縞織物(図)

⇒よろけ【蹌踉・蹣跚】

よろ・ける【蹌踉ける】

〔自下一〕

足もとがふらつく。よろめく。「体が―・ける」

よろこばし・い【喜ばしい】

〔形〕[文]よろこば・し(シク)

よろこぶべきである。快く楽しい。今昔物語集11「かく伝え奉ること―・しきかなや」。「―・い知らせ」

よろこび【喜び・悦び】

①よろこぶこと。うれしく思うこと。また、その気持。土佐日記「かうやうに別れ惜しみ、―もあり、悲しびもあるときには詠む」。「優勝の―」「―に沸く」

②祝いごと。慶事。また、祝いの言葉。源氏物語薄雲「おとなしきほどのは、七日、御―などし給ふ」。「―が重なる」

③礼を述べること。謝すること。特に、官位昇進の謝礼。源氏物語藤裏葉「内大臣あがり給ひて、宰相の中将、中納言になり給ひぬ。御―に出で給ふ」

④出産。好色五人女4「只今―遊ばしましたが、しかも若子わこ様にて」

⇒よろこび‐づかい【喜び使】

⇒よろこび‐なき【喜び泣き】

⇒よろこび‐もうし【慶申し】

よろこび‐いさ・む【喜び勇む】

〔自五〕

よろこんで心が勇みたつ。うれしくて勢いこむ。

よろこび‐づかい【喜び使】‥ヅカヒ

よろこびを述べる使者。

⇒よろこび【喜び・悦び】

よろこび‐なき【喜び泣き】

喜びのあまりに泣くこと。うれしなき。

⇒よろこび【喜び・悦び】

よろこび‐もうし【慶申し】‥マウシ

官位昇進の御礼を申し上げること。奏慶。拝賀。平家物語9「昔粟田の関白は、―の後只七ヶ日だにこそおはせしか」

⇒よろこび【喜び・悦び】

よろこ・ぶ【喜ぶ・悦ぶ】

〔自他五〕

(奈良時代には上二段活用。のちの漢文訓読に残る)

①うれしく感ずる。楽しく思う。西大寺本最勝王経平安初期点「心に悲しび喜ヨロコブルことを生し、涕涙なみだを交へ流し」。源氏物語蜻蛉「頼もしきことになむなど―・ぶを見るにも」。「手をたたいて―・ぶ」

②うれしく思い感謝する。平家物語3「御心安う思し召され候へとのたまへば、宰相手を合せてぞ―・ばれける」

③(「慶ぶ」とも書く)慶事を祝福する。今鏡「父の法皇の五十の御よはひを―・び給ふなりけり」。「無事を―・ぶ」

④快く受け入れる。論語抄「孔子の道を―・びざるにはあらず」。「多くの人から―・ばれる品」「他人の忠告を―・ばない」「―・んでお引き受けします」

⑤子を産む。出産する。〈日葡辞書〉。本朝桜陰比事「是なる母親は…懐胎して兄を―・びしより」

よろこぼ・う【喜ぼふ】ヨロコボフ

〔自四〕

(ヨロコブに接尾語フの付いた語)よろこんでいる。伊勢物語「―・ひて思ひけらし」

よろこぼ・し【喜ぼし】

〔形シク〕

「よろこばし」に同じ。続日本紀30「うれし―・しとなも見る」

よろし・い【宜しい】

〔形〕[文]よろ・し(シク)

(ヨル(寄)の派生語であるヨラシの転)主観的に良しと評価される、そちらに寄りたくなる意。

①心がひかれる感じだ。好ましい。雄略紀「こもりくの泊瀬の山は出立ちの―・しき山わしり出の―・しき山の」

②適当である。源氏物語明石「忍びて―・しき日見て」

③なみである。普通である。常である。源氏物語桐壺「―・しき事にだに、かかる別れの悲しからぬはなきわざなるを」

④まあまあの程度だ。ほどよい。源氏物語若菜上「―・しき程の人の上にてだに、いまはとてさまかはるは悲しげなるわざなれば」。枕草子39「春ごとに咲くとて桜を―・しう思ふ人やはある」

⑤病状がよい。源氏物語若紫「かの山寺の人は―・しくなりていで給ひにけり」。源氏物語明石「昨日今日ぞすこし―・しうおぼされける」

⑥差支えない。認められる。「帰っても―・い」

⑦「よい」を丁寧にいう語。「この方が―・いでしょう」

よろしき【宜しき】

(形容詞ヨロシの連体形から)適当なこと。適切なこと。「繁簡―を得る」

よろしく【宜しく】

〔副〕

(形容詞ヨロシの連用形から)

①ほどよく。適当に。「―頼む」「あいつのことだ。―やってるだろう」

②(「よろしくお願いします」「よろしくお伝え下さい」などの略)挨拶の語。「どうぞ―」「今後とも―」「皆さんに―」

③(「宜」を「よろしく…すべし」と訓む漢文読法から)すべからく。まさに。法華義疏長保点「―後にすべし」

④(接尾語的に)いかにも…のように。「悲劇のヒロイン―ふるまう」

よろし‐なへ【宜しなへ】

ちょうどよい具合に。いかにもふさわしく。一説に、相依り並んで。親しくよりそって。万葉集1「―神かむさび立てり」

よろし‐め【宜し女】

ほどほどに美しい女。継体紀「―を有りと聞きて」

よろし‐やか【宜しやか】

並一通りのさま。浜松中納言物語3「―なる御様ならば」

よろずヨロヅ

捕鯨に使用する銛もりの一種。生鉄でつくり、容易に曲がり、折れにくい特長をもつ。

よろず【万】ヨロヅ

①数の単位。まん。

②数の多いこと。あまた。さまざまであること。いろいろ。宇津保物語藤原君「―の神仏に」。竹取物語「野山にまじりて竹を取りつつ、―の事に使ひけり」

③すべての事。万事。源氏物語若紫「―をととのへ給へり」

④(副詞的に)ことごとく。すべて。万事。「―承ります」

⇒よろず‐ありちょう【万有帳】

⇒よろず‐うりちょう【万売帳】

⇒よろず‐おぼえちょう【万覚帳】

⇒よろず‐かけちょう【万掛帳】

⇒よろず‐たび【万度】

⇒よろず‐とせ【万歳】

⇒よろず‐や【万屋】

⇒よろず‐よ【万代・万世】

よろず【万】ヨロヅ

姓氏の一つ。

⇒よろず‐てつごろう【万鉄五郎】

よろず‐ありちょう【万有帳】ヨロヅ‥チヤウ

商品の出入を類別記入した帳簿。日本永代蔵1「何によらずないといふ物なし。―めでたし」

⇒よろず【万】

よろず‐うりちょう【万売帳】ヨロヅ‥チヤウ

売上げを記入する帳簿。好色一代女5「―なにはの浦は日本第一の大湊にして」

⇒よろず【万】

よろず‐おぼえちょう【万覚帳】ヨロヅ‥チヤウ

心覚えのため、種々の事柄を書いておく帳面。

⇒よろず【万】

よろず‐かけちょう【万掛帳】ヨロヅ‥チヤウ

掛売りをまとめて書きつけておく帳面。好色一代男3「―埒明けず屋の世之介としかられながら」

⇒よろず【万】

よろず‐たび【万度】ヨロヅ‥

度数の多いことにいう語。いくたびとなく。あまたたび。万葉集20「―かへりみしつつ」

⇒よろず【万】

よろずちょうほう【万朝報】ヨロヅテウ‥

日刊新聞の一つ。1892年(明治25)黒岩涙香が東京で創刊。醜聞暴露記事を売物にし、一方、翻訳小説をはじめ文芸欄に力を注ぎ、社会主義・労働問題にも関心を示した。1920年(大正9)涙香の死後衰退、40年(昭和15)東京毎夕新聞に合併。まんちょうほう。

→資料:自由党を祭る文(明治33年8月30日)

→資料:戦争廃止論

よろず‐てつごろう【万鉄五郎】ヨロヅ‥ラウ

洋画家。岩手県生れ。東京美術学校卒。フュウザン会・春陽会の創立に参加。独自のフォーヴィスム風・キュビスム風の画風を展開、南画的作風に至る。作「もたれて立つ人」など。(1885〜1927)

⇒よろず【万】

よろず‐とせ【万歳】ヨロヅ‥

(→)「よろずよ」に同じ。

⇒よろず【万】

よろずのふみほうぐ【万の文反古】ヨロヅ‥

浮世草子。井原西鶴作。5巻5冊。1696年(元禄9)刊。17編の書簡体小説集。西鶴文反古。

→文献資料[万の文反古]

よろず‐や【万屋】ヨロヅ‥

①種々のものを商う店。

②何事にも一通り通じた人。なんでもや。

⇒よろず【万】

よろずや‐きんのすけ【萬屋錦之介】ヨロヅ‥

俳優。本名、小川錦一。東京生れ。3代中村時蔵の4男。芸名ははじめ中村錦之助。映画「笛吹童子」「宮本武蔵」やテレビドラマ「子連れ狼」など。(1932〜1997)

よろず‐よ【万代・万世】ヨロヅ‥

限りなく久しく続く世。よろずとせ。万年。万葉集17「―にいひつぎゆかむ」

⇒よろず【万】

よろ‐つ・く【蹌踉つく】

〔自五〕

足もとが定まらず、よろよろする。よろめく。ひょろつく。

よろぼ・う【蹌踉ふ】ヨロボフ

〔自四〕

(古くは清音)

①よろよろと進む。よろめく。催馬楽、酒を飲とうべて「―・ひぞまうでくる」

②崩れかかる。倒れかかる。源氏物語末摘花「御車寄せたる中門のいといたうゆがみ―・ひて」

よろ‐ぼうし【弱法師】‥ボフ‥

(ヨロボシとも)よろよろした法師。よろよろした乞食法師。

よろぼし【弱法師】

能。観世元雅作。讒言ざんげんで父高安通俊に家を追われた俊徳丸が、盲目の弱法師となって天王寺をさまよう。

弱法師

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

よろ‐め・く【蹌踉めく】

〔自五〕

①足どりが確かでなく、よろよろする。よろつく。よろける。

②俗に、誘惑にのる。うわきする。

よろ‐よろ【蹌踉】

体の均衡がとれず足運びが不安定なさま。「足元が―する」「―と立ち上がる」

よろり

足もとが定まらず、瞬間的にふらつくさま。

よ‐ろん【輿論・世論】

世間一般の人が唱える論。社会大衆に共通な意見。中江兆民、平民の目さまし「輿論とは輿人の論と云ふ事にて大勢の人の考と云ふも同じ事なり」。「―に訴える」

▷「世論」は「輿論」の代りに用いる表記。→せろん。

⇒よろん‐ちょうさ【輿論調査】

よろん‐ちょうさ【輿論調査】‥テウ‥

(→)世論せろん調査に同じ。

⇒よ‐ろん【輿論・世論】

よろん‐とう【与論島】‥タウ

鹿児島県、奄美諸島南端の島。沖縄本島への距離約23キロメートル。面積20.5平方キロメートル。よろんじま。

よ‐わ【夜半】ヨハ

(「夜半」は当て字)よる。よふけ。よなか。夜間。やはん。古今和歌集雑「―にや君がひとり越ゆらむ」

よ‐わ【余話】

こぼればなし。余談。

よわい【齢・歯】ヨハヒ

①生まれてからこの世に生きている間。とし。年齢。日本紀竟宴歌「亀の―をともにそへける」。「―80を数える」

②(「歯しする」の訓読から)仲間に加わること。伍すること。田植草紙「稚児の―は紅梅手綱に斑馬」

⇒よわい‐ぐさ【齢草】

⇒よわい‐びと【齢人】

よわ・い【弱い】

〔形〕[文]よわ・し(ク)

①力が少ない。強くない。万葉集3「岩戸わる手力もがも手―・き女にしあればすべのしらなく」。「風が―・くなる」

②堪える力がない。もろい。丈夫でない。源氏物語柏木「御身―・うては行ひもし給ひてむや」。「体が―・い」「熱に―・い」「甘いものに―・い」

③働きが劣っている。能力が乏しい。徒然草「のるべき馬をばまづよく見て、強き所―・き所を知るべし」。「足が―・くなる」「機械に―・い」

④意志が堅固でない。心がしっかりしていない。源氏物語柏木「すこし―・き所つきて、なよびすぎたりしぞかし」。「気が―・い」

⇒弱き者よ汝の名は女なり

よわい‐ぐさ【齢草】ヨハヒ‥

(齢を延べる草の意)菊の異称。〈[季]秋〉

⇒よわい【齢・歯】

よわい・する【歯する】ヨハヒ‥

〔自サ変〕[文]よはひ・す(サ変)

(「歯しする」の訓読)たちならぶ。仲間として交わる。

よわい‐びと【齢人】ヨハヒ‥

①高齢の人。年長者。

②昔、天皇元服の時、御酒を奉り祝詞を献じた人で公卿第一の老人。

⇒よわい【齢・歯】

よわ‐かた【弱肩】

よわよわしい肩。自分の肩の謙譲語。祝詞、伊勢大神宮「忌部いみべの―に太襁ふとだすき取り懸けて」

よわ‐き【弱気】

①気が弱いこと。

②(取引用語)相場が下落すると予想すること。

↔強気。

⇒よわき‐すじ【弱気筋】

よわき‐すじ【弱気筋】‥スヂ

①弱気の人々。

②相場が下落すると予想する側の人々。ベアー。

⇒よわ‐き【弱気】

よろ‐め・く【蹌踉めく】

〔自五〕

①足どりが確かでなく、よろよろする。よろつく。よろける。

②俗に、誘惑にのる。うわきする。

よろ‐よろ【蹌踉】

体の均衡がとれず足運びが不安定なさま。「足元が―する」「―と立ち上がる」

よろり

足もとが定まらず、瞬間的にふらつくさま。

よ‐ろん【輿論・世論】

世間一般の人が唱える論。社会大衆に共通な意見。中江兆民、平民の目さまし「輿論とは輿人の論と云ふ事にて大勢の人の考と云ふも同じ事なり」。「―に訴える」

▷「世論」は「輿論」の代りに用いる表記。→せろん。

⇒よろん‐ちょうさ【輿論調査】

よろん‐ちょうさ【輿論調査】‥テウ‥

(→)世論せろん調査に同じ。

⇒よ‐ろん【輿論・世論】

よろん‐とう【与論島】‥タウ

鹿児島県、奄美諸島南端の島。沖縄本島への距離約23キロメートル。面積20.5平方キロメートル。よろんじま。

よ‐わ【夜半】ヨハ

(「夜半」は当て字)よる。よふけ。よなか。夜間。やはん。古今和歌集雑「―にや君がひとり越ゆらむ」

よ‐わ【余話】

こぼればなし。余談。

よわい【齢・歯】ヨハヒ

①生まれてからこの世に生きている間。とし。年齢。日本紀竟宴歌「亀の―をともにそへける」。「―80を数える」

②(「歯しする」の訓読から)仲間に加わること。伍すること。田植草紙「稚児の―は紅梅手綱に斑馬」

⇒よわい‐ぐさ【齢草】

⇒よわい‐びと【齢人】

よわ・い【弱い】

〔形〕[文]よわ・し(ク)

①力が少ない。強くない。万葉集3「岩戸わる手力もがも手―・き女にしあればすべのしらなく」。「風が―・くなる」

②堪える力がない。もろい。丈夫でない。源氏物語柏木「御身―・うては行ひもし給ひてむや」。「体が―・い」「熱に―・い」「甘いものに―・い」

③働きが劣っている。能力が乏しい。徒然草「のるべき馬をばまづよく見て、強き所―・き所を知るべし」。「足が―・くなる」「機械に―・い」

④意志が堅固でない。心がしっかりしていない。源氏物語柏木「すこし―・き所つきて、なよびすぎたりしぞかし」。「気が―・い」

⇒弱き者よ汝の名は女なり

よわい‐ぐさ【齢草】ヨハヒ‥

(齢を延べる草の意)菊の異称。〈[季]秋〉

⇒よわい【齢・歯】

よわい・する【歯する】ヨハヒ‥

〔自サ変〕[文]よはひ・す(サ変)

(「歯しする」の訓読)たちならぶ。仲間として交わる。

よわい‐びと【齢人】ヨハヒ‥

①高齢の人。年長者。

②昔、天皇元服の時、御酒を奉り祝詞を献じた人で公卿第一の老人。

⇒よわい【齢・歯】

よわ‐かた【弱肩】

よわよわしい肩。自分の肩の謙譲語。祝詞、伊勢大神宮「忌部いみべの―に太襁ふとだすき取り懸けて」

よわ‐き【弱気】

①気が弱いこと。

②(取引用語)相場が下落すると予想すること。

↔強気。

⇒よわき‐すじ【弱気筋】

よわき‐すじ【弱気筋】‥スヂ

①弱気の人々。

②相場が下落すると予想する側の人々。ベアー。

⇒よわ‐き【弱気】

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐びつ【鎧櫃】ヨロヒ‥

甲冑かっちゅうを入れて置く櫃。具足櫃。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐まど【鎧窓】ヨロヒ‥

〔建〕鎧板をとりつけた窓。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐むしゃ【鎧武者】ヨロヒ‥

甲冑かっちゅうをつけた武者。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐もち【鎧餅】ヨロヒ‥

(→)具足餅に同じ。〈[季]新年〉

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐やき【鎧焼】ヨロヒ‥

伊勢海老を背開きにし、醤油を注ぎ込んで炭火で焼いた料理。鬼殻おにがら焼の一種。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐りゅう【鎧竜】ヨロヒ‥

(ankylosaurs)装甲板のような皮骨が胴体を覆う恐竜の総称。アンキロサウルスが代表的。

⇒よろい【鎧・甲】

よろ・う【鎧う】ヨロフ

〔他五〕

①鎧を着る。甲冑かっちゅうをつけて武装する。保元物語「或は甲冑を―・うたる兵なれば」

②自分を守るために、他を寄せつけない態度をとる。

よ‐ろく【余禄】

余分の所得。正規の収入以外の余分の利益。

よ‐ろく【余録】

正式の記録に記載されなかった記録。

よろけ【蹌踉・蹣跚】

①よろけること。

②珪肺けいはいの俗称。

⇒よろけ‐おり【蹣跚織】

⇒よろけ‐じま【蹣跚縞】

よろけ‐おり【蹣跚織】

経たてまたは緯よこの糸を湾曲させて織物の表面に波状の縞模様を織り出したもの。緯糸を湾曲させたのを緯よろけ織、経糸を湾曲させたのを経よろけ織という。ひさご織。太閤織。

⇒よろけ【蹌踉・蹣跚】

よろけ‐じま【蹣跚縞】

よろけ織で織り出した縞模様。→縞織物(図)

⇒よろけ【蹌踉・蹣跚】

よろ・ける【蹌踉ける】

〔自下一〕

足もとがふらつく。よろめく。「体が―・ける」

よろこばし・い【喜ばしい】

〔形〕[文]よろこば・し(シク)

よろこぶべきである。快く楽しい。今昔物語集11「かく伝え奉ること―・しきかなや」。「―・い知らせ」

よろこび【喜び・悦び】

①よろこぶこと。うれしく思うこと。また、その気持。土佐日記「かうやうに別れ惜しみ、―もあり、悲しびもあるときには詠む」。「優勝の―」「―に沸く」

②祝いごと。慶事。また、祝いの言葉。源氏物語薄雲「おとなしきほどのは、七日、御―などし給ふ」。「―が重なる」

③礼を述べること。謝すること。特に、官位昇進の謝礼。源氏物語藤裏葉「内大臣あがり給ひて、宰相の中将、中納言になり給ひぬ。御―に出で給ふ」

④出産。好色五人女4「只今―遊ばしましたが、しかも若子わこ様にて」

⇒よろこび‐づかい【喜び使】

⇒よろこび‐なき【喜び泣き】

⇒よろこび‐もうし【慶申し】

よろこび‐いさ・む【喜び勇む】

〔自五〕

よろこんで心が勇みたつ。うれしくて勢いこむ。

よろこび‐づかい【喜び使】‥ヅカヒ

よろこびを述べる使者。

⇒よろこび【喜び・悦び】

よろこび‐なき【喜び泣き】

喜びのあまりに泣くこと。うれしなき。

⇒よろこび【喜び・悦び】

よろこび‐もうし【慶申し】‥マウシ

官位昇進の御礼を申し上げること。奏慶。拝賀。平家物語9「昔粟田の関白は、―の後只七ヶ日だにこそおはせしか」

⇒よろこび【喜び・悦び】

よろこ・ぶ【喜ぶ・悦ぶ】

〔自他五〕

(奈良時代には上二段活用。のちの漢文訓読に残る)

①うれしく感ずる。楽しく思う。西大寺本最勝王経平安初期点「心に悲しび喜ヨロコブルことを生し、涕涙なみだを交へ流し」。源氏物語蜻蛉「頼もしきことになむなど―・ぶを見るにも」。「手をたたいて―・ぶ」

②うれしく思い感謝する。平家物語3「御心安う思し召され候へとのたまへば、宰相手を合せてぞ―・ばれける」

③(「慶ぶ」とも書く)慶事を祝福する。今鏡「父の法皇の五十の御よはひを―・び給ふなりけり」。「無事を―・ぶ」

④快く受け入れる。論語抄「孔子の道を―・びざるにはあらず」。「多くの人から―・ばれる品」「他人の忠告を―・ばない」「―・んでお引き受けします」

⑤子を産む。出産する。〈日葡辞書〉。本朝桜陰比事「是なる母親は…懐胎して兄を―・びしより」

よろこぼ・う【喜ぼふ】ヨロコボフ

〔自四〕

(ヨロコブに接尾語フの付いた語)よろこんでいる。伊勢物語「―・ひて思ひけらし」

よろこぼ・し【喜ぼし】

〔形シク〕

「よろこばし」に同じ。続日本紀30「うれし―・しとなも見る」

よろし・い【宜しい】

〔形〕[文]よろ・し(シク)

(ヨル(寄)の派生語であるヨラシの転)主観的に良しと評価される、そちらに寄りたくなる意。

①心がひかれる感じだ。好ましい。雄略紀「こもりくの泊瀬の山は出立ちの―・しき山わしり出の―・しき山の」

②適当である。源氏物語明石「忍びて―・しき日見て」

③なみである。普通である。常である。源氏物語桐壺「―・しき事にだに、かかる別れの悲しからぬはなきわざなるを」

④まあまあの程度だ。ほどよい。源氏物語若菜上「―・しき程の人の上にてだに、いまはとてさまかはるは悲しげなるわざなれば」。枕草子39「春ごとに咲くとて桜を―・しう思ふ人やはある」

⑤病状がよい。源氏物語若紫「かの山寺の人は―・しくなりていで給ひにけり」。源氏物語明石「昨日今日ぞすこし―・しうおぼされける」

⑥差支えない。認められる。「帰っても―・い」

⑦「よい」を丁寧にいう語。「この方が―・いでしょう」

よろしき【宜しき】

(形容詞ヨロシの連体形から)適当なこと。適切なこと。「繁簡―を得る」

よろしく【宜しく】

〔副〕

(形容詞ヨロシの連用形から)

①ほどよく。適当に。「―頼む」「あいつのことだ。―やってるだろう」

②(「よろしくお願いします」「よろしくお伝え下さい」などの略)挨拶の語。「どうぞ―」「今後とも―」「皆さんに―」

③(「宜」を「よろしく…すべし」と訓む漢文読法から)すべからく。まさに。法華義疏長保点「―後にすべし」

④(接尾語的に)いかにも…のように。「悲劇のヒロイン―ふるまう」

よろし‐なへ【宜しなへ】

ちょうどよい具合に。いかにもふさわしく。一説に、相依り並んで。親しくよりそって。万葉集1「―神かむさび立てり」

よろし‐め【宜し女】

ほどほどに美しい女。継体紀「―を有りと聞きて」

よろし‐やか【宜しやか】

並一通りのさま。浜松中納言物語3「―なる御様ならば」

よろずヨロヅ

捕鯨に使用する銛もりの一種。生鉄でつくり、容易に曲がり、折れにくい特長をもつ。

よろず【万】ヨロヅ

①数の単位。まん。

②数の多いこと。あまた。さまざまであること。いろいろ。宇津保物語藤原君「―の神仏に」。竹取物語「野山にまじりて竹を取りつつ、―の事に使ひけり」

③すべての事。万事。源氏物語若紫「―をととのへ給へり」

④(副詞的に)ことごとく。すべて。万事。「―承ります」

⇒よろず‐ありちょう【万有帳】

⇒よろず‐うりちょう【万売帳】

⇒よろず‐おぼえちょう【万覚帳】

⇒よろず‐かけちょう【万掛帳】

⇒よろず‐たび【万度】

⇒よろず‐とせ【万歳】

⇒よろず‐や【万屋】

⇒よろず‐よ【万代・万世】

よろず【万】ヨロヅ

姓氏の一つ。

⇒よろず‐てつごろう【万鉄五郎】

よろず‐ありちょう【万有帳】ヨロヅ‥チヤウ

商品の出入を類別記入した帳簿。日本永代蔵1「何によらずないといふ物なし。―めでたし」

⇒よろず【万】

よろず‐うりちょう【万売帳】ヨロヅ‥チヤウ

売上げを記入する帳簿。好色一代女5「―なにはの浦は日本第一の大湊にして」

⇒よろず【万】

よろず‐おぼえちょう【万覚帳】ヨロヅ‥チヤウ

心覚えのため、種々の事柄を書いておく帳面。

⇒よろず【万】

よろず‐かけちょう【万掛帳】ヨロヅ‥チヤウ

掛売りをまとめて書きつけておく帳面。好色一代男3「―埒明けず屋の世之介としかられながら」

⇒よろず【万】

よろず‐たび【万度】ヨロヅ‥

度数の多いことにいう語。いくたびとなく。あまたたび。万葉集20「―かへりみしつつ」

⇒よろず【万】

よろずちょうほう【万朝報】ヨロヅテウ‥

日刊新聞の一つ。1892年(明治25)黒岩涙香が東京で創刊。醜聞暴露記事を売物にし、一方、翻訳小説をはじめ文芸欄に力を注ぎ、社会主義・労働問題にも関心を示した。1920年(大正9)涙香の死後衰退、40年(昭和15)東京毎夕新聞に合併。まんちょうほう。

→資料:自由党を祭る文(明治33年8月30日)

→資料:戦争廃止論

よろず‐てつごろう【万鉄五郎】ヨロヅ‥ラウ

洋画家。岩手県生れ。東京美術学校卒。フュウザン会・春陽会の創立に参加。独自のフォーヴィスム風・キュビスム風の画風を展開、南画的作風に至る。作「もたれて立つ人」など。(1885〜1927)

⇒よろず【万】

よろず‐とせ【万歳】ヨロヅ‥

(→)「よろずよ」に同じ。

⇒よろず【万】

よろずのふみほうぐ【万の文反古】ヨロヅ‥

浮世草子。井原西鶴作。5巻5冊。1696年(元禄9)刊。17編の書簡体小説集。西鶴文反古。

→文献資料[万の文反古]

よろず‐や【万屋】ヨロヅ‥

①種々のものを商う店。

②何事にも一通り通じた人。なんでもや。

⇒よろず【万】

よろずや‐きんのすけ【萬屋錦之介】ヨロヅ‥

俳優。本名、小川錦一。東京生れ。3代中村時蔵の4男。芸名ははじめ中村錦之助。映画「笛吹童子」「宮本武蔵」やテレビドラマ「子連れ狼」など。(1932〜1997)

よろず‐よ【万代・万世】ヨロヅ‥

限りなく久しく続く世。よろずとせ。万年。万葉集17「―にいひつぎゆかむ」

⇒よろず【万】

よろ‐つ・く【蹌踉つく】

〔自五〕

足もとが定まらず、よろよろする。よろめく。ひょろつく。

よろぼ・う【蹌踉ふ】ヨロボフ

〔自四〕

(古くは清音)

①よろよろと進む。よろめく。催馬楽、酒を飲とうべて「―・ひぞまうでくる」

②崩れかかる。倒れかかる。源氏物語末摘花「御車寄せたる中門のいといたうゆがみ―・ひて」

よろ‐ぼうし【弱法師】‥ボフ‥

(ヨロボシとも)よろよろした法師。よろよろした乞食法師。

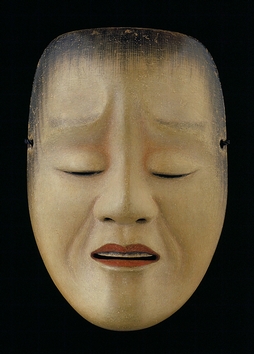

よろぼし【弱法師】

能。観世元雅作。讒言ざんげんで父高安通俊に家を追われた俊徳丸が、盲目の弱法師となって天王寺をさまよう。

弱法師

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐びつ【鎧櫃】ヨロヒ‥

甲冑かっちゅうを入れて置く櫃。具足櫃。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐まど【鎧窓】ヨロヒ‥

〔建〕鎧板をとりつけた窓。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐むしゃ【鎧武者】ヨロヒ‥

甲冑かっちゅうをつけた武者。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐もち【鎧餅】ヨロヒ‥

(→)具足餅に同じ。〈[季]新年〉

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐やき【鎧焼】ヨロヒ‥

伊勢海老を背開きにし、醤油を注ぎ込んで炭火で焼いた料理。鬼殻おにがら焼の一種。

⇒よろい【鎧・甲】

よろい‐りゅう【鎧竜】ヨロヒ‥

(ankylosaurs)装甲板のような皮骨が胴体を覆う恐竜の総称。アンキロサウルスが代表的。

⇒よろい【鎧・甲】

よろ・う【鎧う】ヨロフ

〔他五〕

①鎧を着る。甲冑かっちゅうをつけて武装する。保元物語「或は甲冑を―・うたる兵なれば」

②自分を守るために、他を寄せつけない態度をとる。

よ‐ろく【余禄】

余分の所得。正規の収入以外の余分の利益。

よ‐ろく【余録】

正式の記録に記載されなかった記録。

よろけ【蹌踉・蹣跚】

①よろけること。

②珪肺けいはいの俗称。

⇒よろけ‐おり【蹣跚織】

⇒よろけ‐じま【蹣跚縞】

よろけ‐おり【蹣跚織】

経たてまたは緯よこの糸を湾曲させて織物の表面に波状の縞模様を織り出したもの。緯糸を湾曲させたのを緯よろけ織、経糸を湾曲させたのを経よろけ織という。ひさご織。太閤織。

⇒よろけ【蹌踉・蹣跚】

よろけ‐じま【蹣跚縞】

よろけ織で織り出した縞模様。→縞織物(図)

⇒よろけ【蹌踉・蹣跚】

よろ・ける【蹌踉ける】

〔自下一〕

足もとがふらつく。よろめく。「体が―・ける」

よろこばし・い【喜ばしい】

〔形〕[文]よろこば・し(シク)

よろこぶべきである。快く楽しい。今昔物語集11「かく伝え奉ること―・しきかなや」。「―・い知らせ」

よろこび【喜び・悦び】

①よろこぶこと。うれしく思うこと。また、その気持。土佐日記「かうやうに別れ惜しみ、―もあり、悲しびもあるときには詠む」。「優勝の―」「―に沸く」

②祝いごと。慶事。また、祝いの言葉。源氏物語薄雲「おとなしきほどのは、七日、御―などし給ふ」。「―が重なる」

③礼を述べること。謝すること。特に、官位昇進の謝礼。源氏物語藤裏葉「内大臣あがり給ひて、宰相の中将、中納言になり給ひぬ。御―に出で給ふ」

④出産。好色五人女4「只今―遊ばしましたが、しかも若子わこ様にて」

⇒よろこび‐づかい【喜び使】

⇒よろこび‐なき【喜び泣き】

⇒よろこび‐もうし【慶申し】

よろこび‐いさ・む【喜び勇む】

〔自五〕

よろこんで心が勇みたつ。うれしくて勢いこむ。

よろこび‐づかい【喜び使】‥ヅカヒ

よろこびを述べる使者。

⇒よろこび【喜び・悦び】

よろこび‐なき【喜び泣き】

喜びのあまりに泣くこと。うれしなき。

⇒よろこび【喜び・悦び】

よろこび‐もうし【慶申し】‥マウシ

官位昇進の御礼を申し上げること。奏慶。拝賀。平家物語9「昔粟田の関白は、―の後只七ヶ日だにこそおはせしか」

⇒よろこび【喜び・悦び】

よろこ・ぶ【喜ぶ・悦ぶ】

〔自他五〕

(奈良時代には上二段活用。のちの漢文訓読に残る)

①うれしく感ずる。楽しく思う。西大寺本最勝王経平安初期点「心に悲しび喜ヨロコブルことを生し、涕涙なみだを交へ流し」。源氏物語蜻蛉「頼もしきことになむなど―・ぶを見るにも」。「手をたたいて―・ぶ」

②うれしく思い感謝する。平家物語3「御心安う思し召され候へとのたまへば、宰相手を合せてぞ―・ばれける」

③(「慶ぶ」とも書く)慶事を祝福する。今鏡「父の法皇の五十の御よはひを―・び給ふなりけり」。「無事を―・ぶ」

④快く受け入れる。論語抄「孔子の道を―・びざるにはあらず」。「多くの人から―・ばれる品」「他人の忠告を―・ばない」「―・んでお引き受けします」

⑤子を産む。出産する。〈日葡辞書〉。本朝桜陰比事「是なる母親は…懐胎して兄を―・びしより」

よろこぼ・う【喜ぼふ】ヨロコボフ

〔自四〕

(ヨロコブに接尾語フの付いた語)よろこんでいる。伊勢物語「―・ひて思ひけらし」

よろこぼ・し【喜ぼし】

〔形シク〕

「よろこばし」に同じ。続日本紀30「うれし―・しとなも見る」

よろし・い【宜しい】

〔形〕[文]よろ・し(シク)

(ヨル(寄)の派生語であるヨラシの転)主観的に良しと評価される、そちらに寄りたくなる意。

①心がひかれる感じだ。好ましい。雄略紀「こもりくの泊瀬の山は出立ちの―・しき山わしり出の―・しき山の」

②適当である。源氏物語明石「忍びて―・しき日見て」

③なみである。普通である。常である。源氏物語桐壺「―・しき事にだに、かかる別れの悲しからぬはなきわざなるを」

④まあまあの程度だ。ほどよい。源氏物語若菜上「―・しき程の人の上にてだに、いまはとてさまかはるは悲しげなるわざなれば」。枕草子39「春ごとに咲くとて桜を―・しう思ふ人やはある」

⑤病状がよい。源氏物語若紫「かの山寺の人は―・しくなりていで給ひにけり」。源氏物語明石「昨日今日ぞすこし―・しうおぼされける」

⑥差支えない。認められる。「帰っても―・い」

⑦「よい」を丁寧にいう語。「この方が―・いでしょう」

よろしき【宜しき】

(形容詞ヨロシの連体形から)適当なこと。適切なこと。「繁簡―を得る」

よろしく【宜しく】

〔副〕

(形容詞ヨロシの連用形から)

①ほどよく。適当に。「―頼む」「あいつのことだ。―やってるだろう」

②(「よろしくお願いします」「よろしくお伝え下さい」などの略)挨拶の語。「どうぞ―」「今後とも―」「皆さんに―」

③(「宜」を「よろしく…すべし」と訓む漢文読法から)すべからく。まさに。法華義疏長保点「―後にすべし」

④(接尾語的に)いかにも…のように。「悲劇のヒロイン―ふるまう」

よろし‐なへ【宜しなへ】

ちょうどよい具合に。いかにもふさわしく。一説に、相依り並んで。親しくよりそって。万葉集1「―神かむさび立てり」

よろし‐め【宜し女】

ほどほどに美しい女。継体紀「―を有りと聞きて」

よろし‐やか【宜しやか】

並一通りのさま。浜松中納言物語3「―なる御様ならば」

よろずヨロヅ

捕鯨に使用する銛もりの一種。生鉄でつくり、容易に曲がり、折れにくい特長をもつ。

よろず【万】ヨロヅ

①数の単位。まん。

②数の多いこと。あまた。さまざまであること。いろいろ。宇津保物語藤原君「―の神仏に」。竹取物語「野山にまじりて竹を取りつつ、―の事に使ひけり」

③すべての事。万事。源氏物語若紫「―をととのへ給へり」

④(副詞的に)ことごとく。すべて。万事。「―承ります」

⇒よろず‐ありちょう【万有帳】

⇒よろず‐うりちょう【万売帳】

⇒よろず‐おぼえちょう【万覚帳】

⇒よろず‐かけちょう【万掛帳】

⇒よろず‐たび【万度】

⇒よろず‐とせ【万歳】

⇒よろず‐や【万屋】

⇒よろず‐よ【万代・万世】

よろず【万】ヨロヅ

姓氏の一つ。

⇒よろず‐てつごろう【万鉄五郎】

よろず‐ありちょう【万有帳】ヨロヅ‥チヤウ

商品の出入を類別記入した帳簿。日本永代蔵1「何によらずないといふ物なし。―めでたし」

⇒よろず【万】

よろず‐うりちょう【万売帳】ヨロヅ‥チヤウ

売上げを記入する帳簿。好色一代女5「―なにはの浦は日本第一の大湊にして」

⇒よろず【万】

よろず‐おぼえちょう【万覚帳】ヨロヅ‥チヤウ

心覚えのため、種々の事柄を書いておく帳面。

⇒よろず【万】

よろず‐かけちょう【万掛帳】ヨロヅ‥チヤウ

掛売りをまとめて書きつけておく帳面。好色一代男3「―埒明けず屋の世之介としかられながら」

⇒よろず【万】

よろず‐たび【万度】ヨロヅ‥

度数の多いことにいう語。いくたびとなく。あまたたび。万葉集20「―かへりみしつつ」

⇒よろず【万】

よろずちょうほう【万朝報】ヨロヅテウ‥

日刊新聞の一つ。1892年(明治25)黒岩涙香が東京で創刊。醜聞暴露記事を売物にし、一方、翻訳小説をはじめ文芸欄に力を注ぎ、社会主義・労働問題にも関心を示した。1920年(大正9)涙香の死後衰退、40年(昭和15)東京毎夕新聞に合併。まんちょうほう。

→資料:自由党を祭る文(明治33年8月30日)

→資料:戦争廃止論

よろず‐てつごろう【万鉄五郎】ヨロヅ‥ラウ

洋画家。岩手県生れ。東京美術学校卒。フュウザン会・春陽会の創立に参加。独自のフォーヴィスム風・キュビスム風の画風を展開、南画的作風に至る。作「もたれて立つ人」など。(1885〜1927)

⇒よろず【万】

よろず‐とせ【万歳】ヨロヅ‥

(→)「よろずよ」に同じ。

⇒よろず【万】

よろずのふみほうぐ【万の文反古】ヨロヅ‥

浮世草子。井原西鶴作。5巻5冊。1696年(元禄9)刊。17編の書簡体小説集。西鶴文反古。

→文献資料[万の文反古]

よろず‐や【万屋】ヨロヅ‥

①種々のものを商う店。

②何事にも一通り通じた人。なんでもや。

⇒よろず【万】

よろずや‐きんのすけ【萬屋錦之介】ヨロヅ‥

俳優。本名、小川錦一。東京生れ。3代中村時蔵の4男。芸名ははじめ中村錦之助。映画「笛吹童子」「宮本武蔵」やテレビドラマ「子連れ狼」など。(1932〜1997)

よろず‐よ【万代・万世】ヨロヅ‥

限りなく久しく続く世。よろずとせ。万年。万葉集17「―にいひつぎゆかむ」

⇒よろず【万】

よろ‐つ・く【蹌踉つく】

〔自五〕

足もとが定まらず、よろよろする。よろめく。ひょろつく。

よろぼ・う【蹌踉ふ】ヨロボフ

〔自四〕

(古くは清音)

①よろよろと進む。よろめく。催馬楽、酒を飲とうべて「―・ひぞまうでくる」

②崩れかかる。倒れかかる。源氏物語末摘花「御車寄せたる中門のいといたうゆがみ―・ひて」

よろ‐ぼうし【弱法師】‥ボフ‥

(ヨロボシとも)よろよろした法師。よろよろした乞食法師。

よろぼし【弱法師】

能。観世元雅作。讒言ざんげんで父高安通俊に家を追われた俊徳丸が、盲目の弱法師となって天王寺をさまよう。

弱法師

撮影:神田佳明(所蔵:堀安右衞門)

よろ‐め・く【蹌踉めく】

〔自五〕

①足どりが確かでなく、よろよろする。よろつく。よろける。

②俗に、誘惑にのる。うわきする。

よろ‐よろ【蹌踉】

体の均衡がとれず足運びが不安定なさま。「足元が―する」「―と立ち上がる」

よろり

足もとが定まらず、瞬間的にふらつくさま。

よ‐ろん【輿論・世論】

世間一般の人が唱える論。社会大衆に共通な意見。中江兆民、平民の目さまし「輿論とは輿人の論と云ふ事にて大勢の人の考と云ふも同じ事なり」。「―に訴える」

▷「世論」は「輿論」の代りに用いる表記。→せろん。

⇒よろん‐ちょうさ【輿論調査】

よろん‐ちょうさ【輿論調査】‥テウ‥

(→)世論せろん調査に同じ。

⇒よ‐ろん【輿論・世論】

よろん‐とう【与論島】‥タウ

鹿児島県、奄美諸島南端の島。沖縄本島への距離約23キロメートル。面積20.5平方キロメートル。よろんじま。

よ‐わ【夜半】ヨハ

(「夜半」は当て字)よる。よふけ。よなか。夜間。やはん。古今和歌集雑「―にや君がひとり越ゆらむ」

よ‐わ【余話】

こぼればなし。余談。

よわい【齢・歯】ヨハヒ

①生まれてからこの世に生きている間。とし。年齢。日本紀竟宴歌「亀の―をともにそへける」。「―80を数える」

②(「歯しする」の訓読から)仲間に加わること。伍すること。田植草紙「稚児の―は紅梅手綱に斑馬」

⇒よわい‐ぐさ【齢草】

⇒よわい‐びと【齢人】

よわ・い【弱い】

〔形〕[文]よわ・し(ク)

①力が少ない。強くない。万葉集3「岩戸わる手力もがも手―・き女にしあればすべのしらなく」。「風が―・くなる」

②堪える力がない。もろい。丈夫でない。源氏物語柏木「御身―・うては行ひもし給ひてむや」。「体が―・い」「熱に―・い」「甘いものに―・い」

③働きが劣っている。能力が乏しい。徒然草「のるべき馬をばまづよく見て、強き所―・き所を知るべし」。「足が―・くなる」「機械に―・い」

④意志が堅固でない。心がしっかりしていない。源氏物語柏木「すこし―・き所つきて、なよびすぎたりしぞかし」。「気が―・い」

⇒弱き者よ汝の名は女なり

よわい‐ぐさ【齢草】ヨハヒ‥

(齢を延べる草の意)菊の異称。〈[季]秋〉

⇒よわい【齢・歯】

よわい・する【歯する】ヨハヒ‥

〔自サ変〕[文]よはひ・す(サ変)

(「歯しする」の訓読)たちならぶ。仲間として交わる。

よわい‐びと【齢人】ヨハヒ‥

①高齢の人。年長者。

②昔、天皇元服の時、御酒を奉り祝詞を献じた人で公卿第一の老人。

⇒よわい【齢・歯】

よわ‐かた【弱肩】

よわよわしい肩。自分の肩の謙譲語。祝詞、伊勢大神宮「忌部いみべの―に太襁ふとだすき取り懸けて」

よわ‐き【弱気】

①気が弱いこと。

②(取引用語)相場が下落すると予想すること。

↔強気。

⇒よわき‐すじ【弱気筋】

よわき‐すじ【弱気筋】‥スヂ

①弱気の人々。

②相場が下落すると予想する側の人々。ベアー。

⇒よわ‐き【弱気】

よろ‐め・く【蹌踉めく】

〔自五〕

①足どりが確かでなく、よろよろする。よろつく。よろける。

②俗に、誘惑にのる。うわきする。

よろ‐よろ【蹌踉】

体の均衡がとれず足運びが不安定なさま。「足元が―する」「―と立ち上がる」

よろり

足もとが定まらず、瞬間的にふらつくさま。

よ‐ろん【輿論・世論】

世間一般の人が唱える論。社会大衆に共通な意見。中江兆民、平民の目さまし「輿論とは輿人の論と云ふ事にて大勢の人の考と云ふも同じ事なり」。「―に訴える」

▷「世論」は「輿論」の代りに用いる表記。→せろん。

⇒よろん‐ちょうさ【輿論調査】

よろん‐ちょうさ【輿論調査】‥テウ‥

(→)世論せろん調査に同じ。

⇒よ‐ろん【輿論・世論】

よろん‐とう【与論島】‥タウ

鹿児島県、奄美諸島南端の島。沖縄本島への距離約23キロメートル。面積20.5平方キロメートル。よろんじま。

よ‐わ【夜半】ヨハ

(「夜半」は当て字)よる。よふけ。よなか。夜間。やはん。古今和歌集雑「―にや君がひとり越ゆらむ」

よ‐わ【余話】

こぼればなし。余談。

よわい【齢・歯】ヨハヒ

①生まれてからこの世に生きている間。とし。年齢。日本紀竟宴歌「亀の―をともにそへける」。「―80を数える」

②(「歯しする」の訓読から)仲間に加わること。伍すること。田植草紙「稚児の―は紅梅手綱に斑馬」

⇒よわい‐ぐさ【齢草】

⇒よわい‐びと【齢人】

よわ・い【弱い】

〔形〕[文]よわ・し(ク)

①力が少ない。強くない。万葉集3「岩戸わる手力もがも手―・き女にしあればすべのしらなく」。「風が―・くなる」

②堪える力がない。もろい。丈夫でない。源氏物語柏木「御身―・うては行ひもし給ひてむや」。「体が―・い」「熱に―・い」「甘いものに―・い」

③働きが劣っている。能力が乏しい。徒然草「のるべき馬をばまづよく見て、強き所―・き所を知るべし」。「足が―・くなる」「機械に―・い」

④意志が堅固でない。心がしっかりしていない。源氏物語柏木「すこし―・き所つきて、なよびすぎたりしぞかし」。「気が―・い」

⇒弱き者よ汝の名は女なり

よわい‐ぐさ【齢草】ヨハヒ‥

(齢を延べる草の意)菊の異称。〈[季]秋〉

⇒よわい【齢・歯】

よわい・する【歯する】ヨハヒ‥

〔自サ変〕[文]よはひ・す(サ変)

(「歯しする」の訓読)たちならぶ。仲間として交わる。

よわい‐びと【齢人】ヨハヒ‥

①高齢の人。年長者。

②昔、天皇元服の時、御酒を奉り祝詞を献じた人で公卿第一の老人。

⇒よわい【齢・歯】

よわ‐かた【弱肩】

よわよわしい肩。自分の肩の謙譲語。祝詞、伊勢大神宮「忌部いみべの―に太襁ふとだすき取り懸けて」

よわ‐き【弱気】

①気が弱いこと。

②(取引用語)相場が下落すると予想すること。

↔強気。

⇒よわき‐すじ【弱気筋】

よわき‐すじ【弱気筋】‥スヂ

①弱気の人々。

②相場が下落すると予想する側の人々。ベアー。

⇒よわ‐き【弱気】

○夜を徹するよをてっする🔗⭐🔉

○夜を徹するよをてっする

一晩中寝ないで物事をする。徹夜する。「夜を徹して歩く」

⇒よ【夜】

○夜を日に継ぐよをひにつぐ🔗⭐🔉

○夜を日に継ぐよをひにつぐ

[孟子離婁下]昼も夜も休まずつづけて物事をする。狂言、石神「世帯のことと申せば、夜を日に継いで油断なうかせぎまする」

⇒よ【夜】

よん‐の‐おとど【夜の御殿】🔗⭐🔉

よん‐の‐おとど【夜の御殿】

⇒よるのおとど。徒然草「―は東御枕なり」

よんま‐おとこ【夜間男】‥ヲトコ🔗⭐🔉

よんま‐おとこ【夜間男】‥ヲトコ

夜間に忍び逢う男。情夫。好色一代女5「月に六斎の―」

[漢]夜🔗⭐🔉

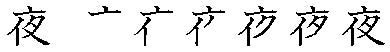

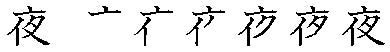

夜 字形

筆順

筆順

〔亠部6画/8画/教育/4475・4C6B〕

〔音〕ヤ(呉)(漢)

〔訓〕よ・よる

[意味]

日没から日の出まで。暗いうち。よる。よ。(対)昼。「夜半・夜景・深夜・徹夜」

[解字]

もと、夕部5画。形声。「夕」(=月の象形)+音符「亦」。

[下ツキ

暗夜・一夜・乙夜・五夜・午夜・後夜・残夜・七夜・十五夜・終夜・十夜・夙夜・常夜・初夜・除夜・深夜・聖夜・前夜・即夜・逮夜・短夜・昼夜・長夜・通夜・丁夜・徹夜・当夜・日夜・白夜・八十八夜・半夜・不夜城・丙夜・戊夜・暮夜・遥夜・涼夜・良夜・連夜

[難読]

夜伽よとぎ・夜半よわ

〔亠部6画/8画/教育/4475・4C6B〕

〔音〕ヤ(呉)(漢)

〔訓〕よ・よる

[意味]

日没から日の出まで。暗いうち。よる。よ。(対)昼。「夜半・夜景・深夜・徹夜」

[解字]

もと、夕部5画。形声。「夕」(=月の象形)+音符「亦」。

[下ツキ

暗夜・一夜・乙夜・五夜・午夜・後夜・残夜・七夜・十五夜・終夜・十夜・夙夜・常夜・初夜・除夜・深夜・聖夜・前夜・即夜・逮夜・短夜・昼夜・長夜・通夜・丁夜・徹夜・当夜・日夜・白夜・八十八夜・半夜・不夜城・丙夜・戊夜・暮夜・遥夜・涼夜・良夜・連夜

[難読]

夜伽よとぎ・夜半よわ

筆順

筆順

〔亠部6画/8画/教育/4475・4C6B〕

〔音〕ヤ(呉)(漢)

〔訓〕よ・よる

[意味]

日没から日の出まで。暗いうち。よる。よ。(対)昼。「夜半・夜景・深夜・徹夜」

[解字]

もと、夕部5画。形声。「夕」(=月の象形)+音符「亦」。

[下ツキ

暗夜・一夜・乙夜・五夜・午夜・後夜・残夜・七夜・十五夜・終夜・十夜・夙夜・常夜・初夜・除夜・深夜・聖夜・前夜・即夜・逮夜・短夜・昼夜・長夜・通夜・丁夜・徹夜・当夜・日夜・白夜・八十八夜・半夜・不夜城・丙夜・戊夜・暮夜・遥夜・涼夜・良夜・連夜

[難読]

夜伽よとぎ・夜半よわ

〔亠部6画/8画/教育/4475・4C6B〕

〔音〕ヤ(呉)(漢)

〔訓〕よ・よる

[意味]

日没から日の出まで。暗いうち。よる。よ。(対)昼。「夜半・夜景・深夜・徹夜」

[解字]

もと、夕部5画。形声。「夕」(=月の象形)+音符「亦」。

[下ツキ

暗夜・一夜・乙夜・五夜・午夜・後夜・残夜・七夜・十五夜・終夜・十夜・夙夜・常夜・初夜・除夜・深夜・聖夜・前夜・即夜・逮夜・短夜・昼夜・長夜・通夜・丁夜・徹夜・当夜・日夜・白夜・八十八夜・半夜・不夜城・丙夜・戊夜・暮夜・遥夜・涼夜・良夜・連夜

[難読]

夜伽よとぎ・夜半よわ

広辞苑に「夜」で始まるの検索結果 1-90。もっと読み込む