複数辞典一括検索+![]()

![]()

あま【天】🔗⭐🔉

あま【天】

(アメの古形)そら。てん。万葉集15「―の白雲」

あま‐が‐べに【天が紅】🔗⭐🔉

あま‐が‐べに【天が紅】

(訛ってオマンガベニともいう)赤い夕焼雲。夕やけ。年若い尼が頬紅ほおべにをつけて親に叱られたという伝説があり、その「尼が紅」と混用された。玉海集「下紅葉空にうつすや―」。崑山集「―つけて稲妻待つ夜かな」

あま‐つ【天津・天つ】🔗⭐🔉

あま‐つ【天津・天つ】

(ツは上代の助詞)「天の」「天にある」の意。「―日」「―神」

⇒あまつ‐いわさか【天つ磐境】

⇒あまつ‐えだ【天つ枝】

⇒あまつ‐おとめ【天つ少女】

⇒あまつ‐かぜ【天つ風】

⇒あまつ‐かみ【天つ神】

⇒あまつかみ‐の‐みこ【天つ神の御子】

⇒あまつかみ‐の‐よごと【天つ神の寿詞】

⇒あまつ‐きみ【天つ君】

⇒あまつ‐くに【天つ国】

⇒あまつ‐くもい【天つ雲居】

⇒あまつ‐くらい【天つ位】

⇒あまつ‐しるし【天つ印・天つ璽】

⇒あまつ‐そで【天つ袖】

⇒あまつ‐そら【天つ空】

⇒あまつ‐つぎて【天つ次】

⇒あまつ‐つみ【天つ罪】

⇒あまつ‐のりと【天つ祝詞】

⇒あまつ‐ひ【天つ日】

⇒あまつ‐ひこ【天つ彦】

⇒あまつ‐ひつぎ【天つ日嗣】

⇒あまつ‐ひもろき【天つ神籬】

⇒あまつ‐ひれ【天つ領巾】

⇒あまつ‐まら【天津麻羅】

⇒あまつ‐みおや【天つ御祖】

⇒あまつ‐みかど【天つ御門】

⇒あまつ‐みけ【天つ御食】

⇒あまつ‐みこ【天つ御子】

⇒あまつ‐みこと【天つ尊】

⇒あまつ‐みず【天つ水】

⇒あまつ‐みずかげ【天つ水影】

⇒あまつ‐みはかり【天つ御量】

⇒あまつ‐みや【天つ宮】

⇒あまつ‐やしろ【天つ社】

あまつ‐いわさか【天つ磐境】‥イハ‥🔗⭐🔉

あまつ‐いわさか【天つ磐境】‥イハ‥

磐境いわさかの美称。神代紀下「―を起し樹たてて」

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐えだ【天つ枝】🔗⭐🔉

あまつ‐えだ【天つ枝】

(天皇の連枝の意)親王の異称。八雲御抄「親王、―」

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐おとめ【天つ少女】‥ヲトメ🔗⭐🔉

あまつ‐おとめ【天つ少女】‥ヲトメ

①天上に住むという少女。天女。天人。新古今和歌集雑「久方の―が夏衣」

②五節ごせちの舞姫。夫木和歌抄18「曇なき豊のあかりに見つるかな―の舞の姿を」

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐かぜ【天つ風】🔗⭐🔉

あまつ‐かぜ【天つ風】

天を吹く風。古今和歌集雑「―雲の通ひぢ吹きとぢよ」

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐かみ【天つ神】🔗⭐🔉

あまつ‐かみ【天つ神】

天にいる神。高天原たかまのはらの神。また、高天原から降臨した神、また、その子孫。続日本紀15「―御孫みまの命みこと」↔国つ神。

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつかみ‐の‐みこ【天つ神の御子】🔗⭐🔉

あまつかみ‐の‐みこ【天つ神の御子】

天子。天皇。神武紀「―来いでますと聞うけたまわりて」

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつかみ‐の‐よごと【天つ神の寿詞】🔗⭐🔉

あまつかみ‐の‐よごと【天つ神の寿詞】

天つ神が天皇を寿ことほぐ詞。中臣寿詞なかとみのよごとをいう。

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐きみ【天つ君】🔗⭐🔉

あまつ‐きみ【天つ君】

天子。天皇。

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐くに【天つ国】🔗⭐🔉

あまつ‐くに【天つ国】

天上にある国。高天原たかまのはら。神代紀上「―に照らし臨みたまふこと」

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐くもい【天つ雲居】‥ヰ🔗⭐🔉

あまつ‐くもい【天つ雲居】‥ヰ

①天の、雲のあるところ。大空。

②宮中。禁中。

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐くらい【天つ位】‥クラヰ🔗⭐🔉

あまつ‐くらい【天つ位】‥クラヰ

天皇の位。皇位。

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐しるし【天つ印・天つ璽】🔗⭐🔉

あまつ‐しるし【天つ印・天つ璽】

①天上にある越えてはならない境界線。万葉集10「―と定めてし天の河原に」

②天つ神の子孫としての証拠。また、皇位のしるし。祝詞、大殿祭「―の剣・鏡を捧げ持ちたまひて」

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐そで【天つ袖】🔗⭐🔉

あまつ‐そで【天つ袖】

天人の衣の袖。五節ごせちの舞姫の袖にもいう。源氏物語少女「少女子も神さびぬらし―」

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐そら【天つ空】🔗⭐🔉

あまつ‐そら【天つ空】

①大空。てん。古今和歌集恋「久堅の―にも住まなくに」

②宮中。禁中。古今和歌集雑体「言の葉を―まで聞えあげ」

③はるかに遠く、かけ離れた所。古今和歌集恋「―なる人を恋ふとて」

④心の落ちつかぬこと。うわのそら。万葉集12「我が心―なり地つちは踏めども」

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐つぎて【天つ次】🔗⭐🔉

あまつ‐つぎて【天つ次】

高天原たかまのはら以来つづいて来たこと。祝詞、神賀詞「―の神賀かむほきの吉詞よごと」

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐つみ【天つ罪】🔗⭐🔉

あまつ‐つみ【天つ罪】

①天上で犯した罪。素戔嗚尊すさのおのみことが天上(高天原)で犯した罪。祝詞、大祓詞「―と畔放あはなち、溝埋みぞうみ」↔国つ罪。

②朝廷の命による処罰。継体紀「恭つつしみて―を行へ」

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐のりと【天つ祝詞】🔗⭐🔉

あまつ‐のりと【天つ祝詞】

祝詞の美称。祝詞、大祓詞「―の太祝詞ごとを」

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐ひ【天つ日】🔗⭐🔉

あまつ‐ひ【天つ日】

太陽。日輪。玉葉集雑「―の光は清く照らす世に」

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐ひこ【天つ彦】🔗⭐🔉

あまつ‐ひこ【天つ彦】

天つ神の子。古事記上「此の人は―(瓊瓊杵尊)の御子」

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐ひつぎ【天つ日嗣】🔗⭐🔉

あまつ‐ひつぎ【天つ日嗣】

天照大神あまてらすおおみかみの系統を継承すること。皇位の継承。また、その皇位。古事記上「天つ神の御子の―」

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐ひもろき【天つ神籬】🔗⭐🔉

あまつ‐ひもろき【天つ神籬】

神籬ひもろきの美称。神代紀下「―及び天津磐境いわさかを起し樹たてて」

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐ひれ【天つ領巾】🔗⭐🔉

あまつ‐ひれ【天つ領巾】

天女の首から肩に垂らした領巾ひれ。あまひれ。万葉集10「織女たなばたつめの―かも」

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐みおや【天つ御祖】🔗⭐🔉

あまつ‐みおや【天つ御祖】

天皇の遠祖。天照大神あまてらすおおみかみから鸕鷀草葺不合尊うがやふきあえずのみことまでの称。天祖。神武紀「天祖あまつみおや彦火瓊瓊杵尊ひこほのににぎのみこと」

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐みかど【天つ御門】🔗⭐🔉

あまつ‐みかど【天つ御門】

皇居の門。転じて、皇居。朝廷。万葉集2「久方の―を懼かしこくも定め給ひて」

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐みけ【天つ御食】🔗⭐🔉

あまつ‐みけ【天つ御食】

食物の美称。祝詞、大嘗祭「―の長御食の遠御食と」

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐みこ【天つ御子】🔗⭐🔉

あまつ‐みこ【天つ御子】

天つ神の子。天皇。天子。

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐みこと【天つ尊】🔗⭐🔉

あまつ‐みこと【天つ尊】

天照大神あまてらすおおみかみ。日の神。万代和歌集春「岩戸あけし―のそのかみに」

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐みず【天つ水】‥ミヅ🔗⭐🔉

あまつ‐みず【天つ水】‥ミヅ

[一]〔名〕

(天の水の意)雨。万葉集18「緑児の乳ち乞ふが如く―仰ぎてそ待つ」

[二]〔枕〕

「仰ぎて待つ」にかかる。万葉集2「大船の思ひたのみて―仰ぎて待つに」

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐みずかげ【天つ水影】‥ミヅ‥🔗⭐🔉

あまつ‐みずかげ【天つ水影】‥ミヅ‥

天上にある水の面に映って見えるもの。仲哀紀「―の如く押し伏せて我が見る国」

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐みはかり【天つ御量】🔗⭐🔉

あまつ‐みはかり【天つ御量】

天つ神のはからい。祝詞、大殿祭「―以ちて」

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐みや【天つ宮】🔗⭐🔉

あまつ‐みや【天つ宮】

天上にある宮殿。万葉集2「久方の―に神ながら神と座いませば」

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あまつ‐やしろ【天つ社】🔗⭐🔉

あまつ‐やしろ【天つ社】

天つ神を祭った神社。崇神紀「―、国つ社及び神地かむどころ、神戸かむべを定む」↔国つ社

⇒あま‐つ【天津・天つ】

あま‐の【天の】🔗⭐🔉

あま‐の【天の】

「天てんにある」「天の」の意。アメノともよむ。→あめの。

⇒あまの‐いのち【天の命】

⇒あまの‐いわくすぶね【天の磐櫲樟船】

⇒あまの‐いわくら【天の磐座】

⇒あまの‐いわと【天の磐戸】

⇒あまの‐いわふね【天の磐船】

⇒あまの‐いわや【天の岩屋】

⇒あまの‐いわやと【天の岩屋戸】

⇒あまの‐うきはし【天の浮橋】

⇒あまの‐おはばり【天尾羽張】

⇒あまの‐かくや【天の加久矢】

⇒あまの‐かぐやま【天香山・天香具山】

⇒あまの‐かわら【天の河原】

⇒あまの‐さいわい【天の幸】

⇒あまの‐さかて【天の逆手】

⇒あまの‐さかほこ【天の逆鉾】

⇒あまの‐すいがき【天の透垣】

⇒あまの‐せきもり【天の関守】

⇒あまの‐たけち【天の高市】

⇒あまの‐たむさけ【天の甜酒】

⇒あまの‐たりよ【天の足夜】

⇒あまの‐と【天の戸】

⇒あまの‐とがわ【天の戸河】

⇒あまの‐とりふね【天の鳥船】

⇒あまの‐ぬほこ【天の瓊矛】

⇒あまの‐のりごと【天の詔琴】

⇒あまの‐はぐるま【天の羽車】

⇒あまの‐はごろも【天の羽衣】

⇒あまの‐はそで【天の羽袖】

⇒あまの‐ははきり【天の羽羽斫】

⇒あまの‐ははや【天の羽羽矢】

⇒あまの‐ははゆみ【天の羽羽弓】

⇒あまの‐はら【天の原】

⇒あまの‐ますひと【天の益人】

⇒あまの‐みかげ【天の御蔭】

⇒あまの‐みはかり【天の御量】

⇒あまの‐みはしら【天の御柱】

⇒あまの‐むらくも‐の‐つるぎ【天叢雲剣】

⇒あまの‐やすのかわ【天の安の河】

⇒あまの‐やそかげ【天の八十蔭】

⇒あまの‐やちまた【天の八衢】

⇒あまの‐よそ【天の余所】

あまの‐やすのかわ【天の安の河】‥カハ🔗⭐🔉

あまの‐やすのかわ【天の安の河】‥カハ

日本神話で天上にあったという河。神々の会合した所とする。古事記上「―を中におきて」

⇒あま‐の【天の】

あめ【天】🔗⭐🔉

あめ【天】

①てん。大空。天空。古事記下「雲雀は―に翔かける」

②天つ神、造物主のすむ所。高天原たかまのはら。

あめ‐が‐した【天が下】🔗⭐🔉

あめ‐が‐した【天が下】

(→)「あめのした」に同じ。太平記3「―には隠家もなし」

あめ‐の【天の】🔗⭐🔉

あめ‐の【天の】

「天てんにある」「天の」の意。(複合語のうちアマノとよみならわしている語はその項に掲げた)

⇒あめの‐うみ【天の海】

⇒あめの‐おきて【天の掟】

⇒あめの‐おしで【天の印】

⇒あめの‐した【天の下】

⇒あめの‐みかど【天の御門】

⇒あめの‐みまご【天の御孫】

あめの‐おしで【天の印】🔗⭐🔉

あめの‐おしで【天の印】

(大空に押した印の意)

①月のこと。清輔集「ひさかたの―やこれならむ」

②天の川のこと。散木奇歌集「たなばたは―の八重霧に道踏み迷へまたや帰ると」

③天皇の印。御璽。

⇒あめ‐の【天の】

てん【天】🔗⭐🔉

てん【天】

①地平線にかぎられ、はるかに高く遠く穹窿きゅうりゅう状を呈する視界。そら。↔地。

②〔天〕地球をとりまく空間。または、それを仮想の球面(天球)に投影したもの。

③天地万物の主宰者。造物主。帝。神。また、大自然の力。曾我物語3「―の照覧に身をまかせ候べし」。駿台雑話「王者は常に民を尊びて―とす」

④自然に定まった運命的なもの。うまれつき。万葉集5「―に幸あらず路に在りて疾を獲」

⑤〔宗〕天空にあって、神または天人・天使が住み、清浄であるという想像上の世界。死後、人間の霊魂がここにのぼると信ぜられる所。天国。楽園。

⑥〔仏〕

㋐(梵語deva提婆)天上に住むもの。神々。

㋑(梵語svarga)神々の住む領域。人間世界(人道)よりはすぐれているが、六道の一つで、なお輪廻りんねを免れない領域とされる。欲界の六天、色界の十七天、無色界の四天と階層的に構成される。天界。天道。天趣。源氏物語松風「―に生るる人の、あやしき三つの道に帰らん一時」

⑦高いところ。ものの上部。「―地無用」

⑧はじめ。あたま。「―から読めない」

⇒天勾践を空しうすること莫れ、時に范蠡無きにしも非ず

⇒天定まってまた能く人を破る

⇒天知る、地知る、我知る、子知る

⇒天高く馬肥ゆる秋

⇒天高し

⇒天に在っては願わくは比翼の鳥と作らん、地に在っては願わくは連理の枝と為らん

⇒天に口無し人を以て言わしむ

⇒天に跼り地に蹐す

⇒天に唾する

⇒天に二日無し

⇒天にも地にもかけがえ無い

⇒天にも昇る心地

⇒天の与うるを取らざれば反って其の咎を受く

⇒天の時は地の利に如かず、地の利は人の和に如かず

⇒天の作せる孽は猶違くべし、自ら作せる孽は逭るべからず

⇒天の配剤

⇒天は高きに処って卑きに聴く

⇒天は二物を与えず

⇒天は人の上に人を造らず人の下に人を造らず

⇒天は自ら助くるものを助く

⇒天は見通し

⇒天を仰ぎて唾す

⇒天を怨みず人を尤めず

⇒天を衝く

⇒天を摩する

てん‐こ【天こ】🔗⭐🔉

てん‐こ【天こ】

(西日本などで)頂上。てっぺん。てんこつ。てっこ。

⇒てんこ‐もり【天こ盛り】

てんこ‐もり【天こ盛り】🔗⭐🔉

てんこ‐もり【天こ盛り】

食器に食物(特に飯)をうずたかく盛ること。山盛り。

⇒てん‐こ【天こ】

てん‐てん【天天】🔗⭐🔉

てん‐てん【天天】

(幼児語)

①頭。つむり。浮世風呂2「―をお動かしだと、ぞりぞりが剃れませんね」

②手で頭を軽く打つ児戯。「おつむ―」

○天に在っては願わくは比翼の鳥と作らん、地に在っては願わくは連理の枝と為らんてんにあってはねがわくはひよくのとりとならんちにあってはねがわくはれんりのえだとならん🔗⭐🔉

○天に在っては願わくは比翼の鳥と作らん、地に在っては願わくは連理の枝と為らんてんにあってはねがわくはひよくのとりとならんちにあってはねがわくはれんりのえだとならん

[白居易、長恨歌]玄宗と楊貴妃との交情の睦まじいさまをあらわした句で、夫婦の情愛の深いたとえにいう。

⇒てん【天】

テンニース【Ferdinand Tönnies】

ドイツの社会学者。人間社会をゲマインシャフトとゲゼルシャフトとの二つの型に区分し、社会は前者から後者へ移行すると考えた。テンニエス。(1855〜1936)

○天に口無し人を以て言わしむてんにくちなしひとをもっていわしむ🔗⭐🔉

○天に口無し人を以て言わしむてんにくちなしひとをもっていわしむ

天は口がないから言わないが、人の口によって天意を言わせる。人々が口にする中に真実があらわれることがある。

⇒てん【天】

○天に跼り地に蹐すてんにせぐくまりちにぬきあしす🔗⭐🔉

○天に跼り地に蹐すてんにせぐくまりちにぬきあしす

(→)跼天蹐地きょくてんせきちに同じ。

⇒てん【天】

○天に唾するてんにつばする🔗⭐🔉

○天に唾するてんにつばする

人に害を与えようとして、かえって自分が被害を受けることのたとえ。天を仰ぎて唾つばきす。天に向かって唾す。

⇒てん【天】

○天に二日無してんににじつなし🔗⭐🔉

○天に二日無してんににじつなし

[礼記曾子問「天無二日、土無二王」]一国に二人の君主があるはずがないことのたとえ。

⇒てん【天】

○天にも地にもかけがえ無いてんにもちにもかけがえない🔗⭐🔉

○天にも地にもかけがえ無いてんにもちにもかけがえない

何物にも代わるべきものがない。最も大切なものにいう。

⇒てん【天】

○天にも昇る心地てんにものぼるここち🔗⭐🔉

○天にも昇る心地てんにものぼるここち

甚だしく喜ぶ心持のたとえ。

⇒てん【天】

てん‐にゅう【転入】‥ニフ

①転校して入学すること。「―生」

②他の地から転住して来ること。「―届」↔転出

てん‐にょ【天女】

①天上界に住むという女。女性の天人。てんじょ。

②めがみ。女神。

てん‐にん【天人】

①〔仏〕天界に住む神々。人間より優っているが、なお輪廻の迷いの状態にある。多く瓔珞ようらくをつけ、空を飛ぶ姿にかたどる。竹取物語「―の中に持たせたる箱あり」。「―天女」

②天と人。てんじん。

③(隠語)家の外に乾してある衣類を盗むこと。

⇒てんにん‐いしだい【天人石鯛】

⇒てんにん‐か【天人花】

⇒てんにん‐からくさ【天人唐草】

⇒てんにん‐そう【天人草】

⇒てんにん‐の‐ごすい【天人の五衰】

てんにん【天仁】

[文選]平安後期、鳥羽天皇朝の年号。嘉承3年8月3日(1108年9月9日)改元、天仁3年7月13日(1110年7月31日)天永に改元。

てん‐にん【転任】

他の勤務・任地にかわること。やくがえ。「―を命ずる」

てんにん‐いしだい【天人石鯛】‥ダヒ

エンゼル‐フィッシュの別称。

⇒てん‐にん【天人】

てんにん‐か【天人花】‥クワ

フトモモ科の熱帯性常緑低木。東南アジアに分布。日本では沖縄に自生する。葉は長楕円形、革質で下面に短毛を密生。夏、葉腋に淡紅色の5弁花を開く。紫色楕円形の果実は食用。漢名、桃金嬢。

⇒てん‐にん【天人】

てんにん‐からくさ【天人唐草】

唐草模様の一種。イヌノフグリ(別称テンニンカラクサ)を図案化したものか。世間胸算用3「片脇には今に―目にしむ」

⇒てん‐にん【天人】

てんにん‐そう【天人草】‥サウ

シソ科の多年草。日本各地の山林中にしばしば群生する。地下の根茎は太く、直立する茎は高さ1メートルほどで断面は四角形。葉は対生し長さ10〜20センチメートルの長楕円形で黄緑色。晩夏に茎頂に長い花穂を出し、鱗状に包葉に包まれた淡黄色の唇形花を密生。

⇒てん‐にん【天人】

てんにん‐の‐ごすい【天人の五衰】

〔仏〕(→)五衰に同じ。平家物語2「世のかはりゆくありさまは、ただ―に異ならず」

⇒てん‐にん【天人】

てんねき

〔副〕

(「天然気」の転か)たまには。時おり。誹風柳多留初「血の道も―見える長局ながつぼね」

でん‐ねつ【電熱】

電気エネルギーによって得る熱。ふつう電気抵抗のあるところを電流が流れる際に発生する熱。ジュール熱。

⇒でんねつ‐おんしょう【電熱温床】

⇒でんねつ‐き【電熱器】

でんねつ‐おんしょう【電熱温床】‥ヲンシヤウ

電熱を熱源とする温床。温度の調節が容易で長期保温がきき、発芽率が高くてかつ発芽時期がそろうなどの利点がある。

⇒でん‐ねつ【電熱】

でんねつ‐き【電熱器】

電熱を生じさせる器具。ニクロム線などの電気抵抗の高い金属でコイルまたは板状の電路をつくり、電流を通して発熱させる。

⇒でん‐ねつ【電熱】

てん‐ねん【天年】

天然の寿命。天命。天寿。

てん‐ねん【天然】

①[後漢書賈逵伝]人為の加わらない自然のままの状態。また、人力では如何ともすることのできない状態。自然。「―の美」「―アユ」↔人工。

②造物主。造化。

③[史記主父偃伝]本性。天性。うまれつき。

⇒てんねん‐あい【天然藍】

⇒てんねん‐いく【天然育】

⇒てんねん‐かじつ【天然果実】

⇒てんねん‐ガス【天然ガス】

⇒てんねん‐きねんぶつ【天然記念物】

⇒てんねん‐きょう【天然橋】

⇒てんねん‐こうしん【天然更新】

⇒てんねん‐ゴム【天然ゴム】

⇒てんねん‐しげん【天然資源】

⇒てんねん‐しぜん【天然自然】

⇒てんねん‐しば【天然芝】

⇒てんねん‐しょく【天然色】

⇒てんねんしょく‐えいが【天然色映画】

⇒てんねんしょく‐しゃしん【天然色写真】

⇒てんねん‐せいかつ【天然生活】

⇒てんねん‐せんい【天然繊維】

⇒てんねん‐せんりょう【天然染料】

⇒てんねん‐とう【天然痘】

⇒てんねん‐パーマ【天然パーマ】

⇒てんねん‐ひりょう【天然肥料】

⇒てんねん‐りしん‐りゅう【天然理心流】

⇒てんねん‐りん【天然林】

てんねん‐あい【天然藍】‥アヰ

植物の藍から製した染料。

⇒てん‐ねん【天然】

てんねん‐いく【天然育】

温度・湿度の人工調節をはからず、自然の気候に任せて蚕を飼育する方法。

⇒てん‐ねん【天然】

てんねん‐かじつ【天然果実】‥クワ‥

〔法〕ある物(元物)の用方に従って収取する産出物。稲・鶏卵・牛乳・羊毛の類。↔法定果実。

⇒てん‐ねん【天然】

てんねん‐ガス【天然ガス】

地中より噴出するガスの称。通常メタン‐ガス・エタン‐ガスなどより成る可燃性ガスをいう。燃料や化学工業用原料に利用。

⇒てん‐ねん【天然】

てんねん‐きねんぶつ【天然記念物】

学術上価値の高い動物・植物・地質鉱物(それらの存する地域を含む)で、その保護保存を主務官庁から指定されたもの。1919年(大正8)に史蹟名勝天然紀念物保存法が公布され、50年に文化財保護法が制定された。

⇒てん‐ねん【天然】

てんねん‐きょう【天然橋】‥ケウ

地下水、湖や海の波、河流などの浸食、または溶岩などによって天然に生じた岩石の橋状物。

⇒てん‐ねん【天然】

てんねん‐こうしん【天然更新】‥カウ‥

自然に落ちた種子から発生した稚樹または根株から萌芽したひこばえを育てて、次代の林をつくること。

⇒てん‐ねん【天然】

てんねん‐ゴム【天然ゴム】

生ゴムを原料とするゴム。

⇒てん‐ねん【天然】

てんねん‐しげん【天然資源】

天然に存在する有用物で、採取加工して生産や生活に利用し得るもの。土地・水・埋蔵鉱物・原始林・水産生物など。

⇒てん‐ねん【天然】

てんねん‐しぜん【天然自然】

①天が作った、そのままであるさま。「―の美しさ」

②(副詞的に)ひとりでに物事が起こるさま。自然に。

⇒てん‐ねん【天然】

てんねん‐しば【天然芝】

通常の芝。スポーツのグラウンドなどで人工芝が使われることでできた語。

⇒てん‐ねん【天然】

てんねん‐しょく【天然色】

自然なありのままの色。

⇒てん‐ねん【天然】

てんねんしょく‐えいが【天然色映画】‥グワ

自然の色彩を再現する映画。カラー映画の旧称。色彩映画。

⇒てん‐ねん【天然】

てんねんしょく‐しゃしん【天然色写真】

自然の色彩を表す写真。人工着色写真と区別するため用いられた。カラー写真の旧称。色彩写真。

⇒てん‐ねん【天然】

てんねん‐せいかつ【天然生活】‥クワツ

自然のままの原始的生活。

⇒てん‐ねん【天然】

てんねん‐せんい【天然繊維】‥ヰ

綿・麻などの植物繊維および絹・羊毛などの動物繊維の総称。↔合成繊維。

⇒てん‐ねん【天然】

てんねん‐せんりょう【天然染料】‥レウ

天然の植物・動物・鉱物から得た染料。藍・茜あかねの類。↔合成染料。

⇒てん‐ねん【天然】

てんねん‐とう【天然痘】

(→)痘瘡とうそうに同じ。

⇒てん‐ねん【天然】

てんねん‐パーマ【天然パーマ】

生れつきの縮れ毛。

⇒てん‐ねん【天然】

てんねん‐ひりょう【天然肥料】‥レウ

厩肥・堆肥などの類。自給肥料。↔化学肥料。

⇒てん‐ねん【天然】

てんねん‐りしん‐りゅう【天然理心流】‥リウ

剣術の一派。遠州の近藤内蔵之助長裕( 〜1813)が創め、関東地方にひろまる。幕末、近藤勇・土方歳三らが出た。

⇒てん‐ねん【天然】

てんねん‐りん【天然林】

植林によらずに自然に生成した森林。自然林。↔人工林

⇒てん‐ねん【天然】

[漢]天🔗⭐🔉

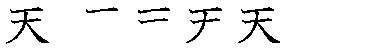

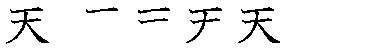

天 字形

筆順

筆順

〔大部1画/4画/教育/3723・4537〕

〔音〕テン(呉)(漢)

〔訓〕あめ・あま=・そら

[意味]

①地上はるかに高く地球をとりまく空間。そら。(対)地。「天を仰いで唾つばきす」(天に向かってつばきを吐けば自分の顔に落ちかかる。他人を害しようとして、かえって自分が傷つく)「天下・天体・雨天・東天・満天」▶宗教上、神・精霊などの居所とされる。「在天・昇天・天国・天帝」

②万物を支配する神。造化の神。「天は二物を与えず」「天命・天佑てんゆう・天罰」

③大自然(の法則)。「天然てんねん・天災・天険」

④天②から授かったまま。うまれつき。「天性・天才・天寿・先天的・後天性」

⑤物の上部。てっぺん。(対)地。「天をそろえる」「天井・脳天・天金」

⑥最初。はじめ。「天からなめてかかる」

⑦天子に関する事柄に冠する語。「天顔・天覧」

[解字]

指事。「大」の字なりに立った人間の頭部を「一」で示し、頭頂の意を表す。転じて、頭上に広がる大空の意となる。

[下ツキ

悪天・韋駄天・一天・弁才天・有頂天・雨天・炎天・回天・歓喜天・寒天・干天・旱天・歓天喜地・吉祥天・九天・仰天・暁天・驚天動地・跼天蹐地・好天・後天・荒天・広目天・渾天儀・在天・持国天・昇天・衝天・上天・所天・震天動地・水天彷彿・晴天・青天白日・先天・蒼天・早天・霜天・則天去私・多聞天・中天・沖天・東天・滔天・兜率天・曇天・南天・脳天・半天・飛天・不倶戴天・普天・弁天・梵天・摩天楼・満天・妙音天・楽天・露天

[難読]

天晴あっぱれ・天邪鬼あまのじゃく・天蚕糸てぐす・天麩羅テンプラ・天鵞絨ビロード

〔大部1画/4画/教育/3723・4537〕

〔音〕テン(呉)(漢)

〔訓〕あめ・あま=・そら

[意味]

①地上はるかに高く地球をとりまく空間。そら。(対)地。「天を仰いで唾つばきす」(天に向かってつばきを吐けば自分の顔に落ちかかる。他人を害しようとして、かえって自分が傷つく)「天下・天体・雨天・東天・満天」▶宗教上、神・精霊などの居所とされる。「在天・昇天・天国・天帝」

②万物を支配する神。造化の神。「天は二物を与えず」「天命・天佑てんゆう・天罰」

③大自然(の法則)。「天然てんねん・天災・天険」

④天②から授かったまま。うまれつき。「天性・天才・天寿・先天的・後天性」

⑤物の上部。てっぺん。(対)地。「天をそろえる」「天井・脳天・天金」

⑥最初。はじめ。「天からなめてかかる」

⑦天子に関する事柄に冠する語。「天顔・天覧」

[解字]

指事。「大」の字なりに立った人間の頭部を「一」で示し、頭頂の意を表す。転じて、頭上に広がる大空の意となる。

[下ツキ

悪天・韋駄天・一天・弁才天・有頂天・雨天・炎天・回天・歓喜天・寒天・干天・旱天・歓天喜地・吉祥天・九天・仰天・暁天・驚天動地・跼天蹐地・好天・後天・荒天・広目天・渾天儀・在天・持国天・昇天・衝天・上天・所天・震天動地・水天彷彿・晴天・青天白日・先天・蒼天・早天・霜天・則天去私・多聞天・中天・沖天・東天・滔天・兜率天・曇天・南天・脳天・半天・飛天・不倶戴天・普天・弁天・梵天・摩天楼・満天・妙音天・楽天・露天

[難読]

天晴あっぱれ・天邪鬼あまのじゃく・天蚕糸てぐす・天麩羅テンプラ・天鵞絨ビロード

筆順

筆順

〔大部1画/4画/教育/3723・4537〕

〔音〕テン(呉)(漢)

〔訓〕あめ・あま=・そら

[意味]

①地上はるかに高く地球をとりまく空間。そら。(対)地。「天を仰いで唾つばきす」(天に向かってつばきを吐けば自分の顔に落ちかかる。他人を害しようとして、かえって自分が傷つく)「天下・天体・雨天・東天・満天」▶宗教上、神・精霊などの居所とされる。「在天・昇天・天国・天帝」

②万物を支配する神。造化の神。「天は二物を与えず」「天命・天佑てんゆう・天罰」

③大自然(の法則)。「天然てんねん・天災・天険」

④天②から授かったまま。うまれつき。「天性・天才・天寿・先天的・後天性」

⑤物の上部。てっぺん。(対)地。「天をそろえる」「天井・脳天・天金」

⑥最初。はじめ。「天からなめてかかる」

⑦天子に関する事柄に冠する語。「天顔・天覧」

[解字]

指事。「大」の字なりに立った人間の頭部を「一」で示し、頭頂の意を表す。転じて、頭上に広がる大空の意となる。

[下ツキ

悪天・韋駄天・一天・弁才天・有頂天・雨天・炎天・回天・歓喜天・寒天・干天・旱天・歓天喜地・吉祥天・九天・仰天・暁天・驚天動地・跼天蹐地・好天・後天・荒天・広目天・渾天儀・在天・持国天・昇天・衝天・上天・所天・震天動地・水天彷彿・晴天・青天白日・先天・蒼天・早天・霜天・則天去私・多聞天・中天・沖天・東天・滔天・兜率天・曇天・南天・脳天・半天・飛天・不倶戴天・普天・弁天・梵天・摩天楼・満天・妙音天・楽天・露天

[難読]

天晴あっぱれ・天邪鬼あまのじゃく・天蚕糸てぐす・天麩羅テンプラ・天鵞絨ビロード

〔大部1画/4画/教育/3723・4537〕

〔音〕テン(呉)(漢)

〔訓〕あめ・あま=・そら

[意味]

①地上はるかに高く地球をとりまく空間。そら。(対)地。「天を仰いで唾つばきす」(天に向かってつばきを吐けば自分の顔に落ちかかる。他人を害しようとして、かえって自分が傷つく)「天下・天体・雨天・東天・満天」▶宗教上、神・精霊などの居所とされる。「在天・昇天・天国・天帝」

②万物を支配する神。造化の神。「天は二物を与えず」「天命・天佑てんゆう・天罰」

③大自然(の法則)。「天然てんねん・天災・天険」

④天②から授かったまま。うまれつき。「天性・天才・天寿・先天的・後天性」

⑤物の上部。てっぺん。(対)地。「天をそろえる」「天井・脳天・天金」

⑥最初。はじめ。「天からなめてかかる」

⑦天子に関する事柄に冠する語。「天顔・天覧」

[解字]

指事。「大」の字なりに立った人間の頭部を「一」で示し、頭頂の意を表す。転じて、頭上に広がる大空の意となる。

[下ツキ

悪天・韋駄天・一天・弁才天・有頂天・雨天・炎天・回天・歓喜天・寒天・干天・旱天・歓天喜地・吉祥天・九天・仰天・暁天・驚天動地・跼天蹐地・好天・後天・荒天・広目天・渾天儀・在天・持国天・昇天・衝天・上天・所天・震天動地・水天彷彿・晴天・青天白日・先天・蒼天・早天・霜天・則天去私・多聞天・中天・沖天・東天・滔天・兜率天・曇天・南天・脳天・半天・飛天・不倶戴天・普天・弁天・梵天・摩天楼・満天・妙音天・楽天・露天

[難読]

天晴あっぱれ・天邪鬼あまのじゃく・天蚕糸てぐす・天麩羅テンプラ・天鵞絨ビロード

広辞苑に「天」で始まるの検索結果 1-54。もっと読み込む