複数辞典一括検索+![]()

![]()

○空馬に怪我なしからうまにけがなし🔗⭐🔉

○空馬に怪我なしからうまにけがなし

なにも物をも持たないものは損のしようがない。

⇒から‐うま【空馬】

から‐うめ【唐梅】

(後水尾天皇の時、朝鮮から献上したからいう)「ろうばい(蝋梅)」の別称。〈[季]冬〉

から‐うり【空売り】

証券取引・商品取引などで、所有していない株や商品を、買戻しによる差益を目的として売ること。株価下落による損失を回避する目的で行われることもある。↔空買い

から‐うり【唐瓜】

①キュウリの別称。〈本草和名〉

②トウナスの別称。

③マクワウリの別称。

から‐え【唐荏】

〔植〕トウゴマの古名。〈倭名類聚鈔20〉

から‐え【唐絵】‥ヱ

中国で制作され日本にもたらされた絵。後に、中国の事物を主題として日本で描かれた絵、または新しく入った中国画の技法様式にならって作られた日本の絵を指す。枕草子163「―の屏風の黒み、おもてそこなはれたる」→漢画

から‐えずき【空嘔】‥ヱヅキ

吐き気を催しながら、何物をも吐けないこと。からえたき。日葡辞書「カラエヅキヲスル」

から‐えだ【枯枝】

かれえだ。拾玉集5「―を切ればぞはゆる嶺の松」

から‐えたき【空嘔】‥ヱタキ

(→)「からえずき」に同じ。

から‐えもぎ【唐蓬】

カラヨモギの訛。

から‐おぎ【枯荻】‥ヲギ

①枯れた荻。

②中古、清暑堂の神楽に人長にんじょうが枯荻をかざして舞った舞。神楽歌、韓神からかみ「われ韓神のからをぎ(韓招ぎ・枯荻)せんや」

から‐おくり【空送り】

フィルムやテープを映写・録音・再生などせずに回すこと。

から‐オケ【空オケ】

(歌のないオーケストラの意)歌の伴奏音楽だけを録音したテープ・ディスクやその演奏装置。また、その音楽に合わせて歌うこと。1970年代より普及。

⇒からオケ‐ボックス

からオケ‐ボックス

カラオケを歌うための設備を設けた小部屋。

⇒から‐オケ【空オケ】

からおさめのうれたみごと【馭戎慨言】‥ヲサメ‥

⇒ぎょじゅうがいげん

から‐おし【空押し】

製本で、革やクロース類に箔を用いずに金版かなばんなどを強圧して、型押しすること。

から‐おび【唐帯】

①唐風の帯。外国風の帯。万葉集16「水縹みはなだの絹の帯を引帯なす―に取らし」

②古代、朝服に用いた帯の一つ。

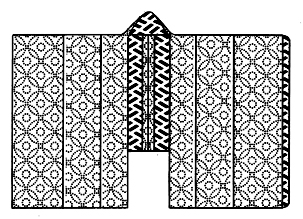

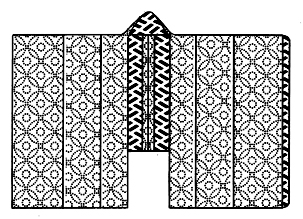

から‐おり【唐織】

①中国渡来の織物、また、それに似た織物の総称。唐織物。唐物。

②地組織は経たての三枚綾、色糸の絵緯えぬきは縫取織にして浮かし、多彩な美しい文様を織り出した絹の紋織物。唐織錦。

③能装束。唐織で詰袖に仕立てた最も豪華・華麗な表着。主として女役に用いられる。

能装束・唐織

撮影:神田佳明(所蔵:彦根城博物館)

⇒からおり‐にしき【唐織錦】

⇒からおり‐もの【唐織物】

からおり‐にしき【唐織錦】

(→)唐織2に同じ。

⇒から‐おり【唐織】

からおり‐もの【唐織物】

(→)唐織1に同じ。

⇒から‐おり【唐織】

から‐おんな【空女】‥ヲンナ

①年頃になっても月経を見ない女。

②子を生まない女。〈日葡辞書〉

から‐が

(カラに格助詞ガの付いた語)…をはじめとして。「顔の表情にして―親子そっくりだ」

から‐がい【空買い】‥ガヒ

証券取引・商品取引などで、現物の取得ではなく転売の差益を目的として買うこと。↔空売り

からか・うカラカフ

〔他五〕

①決めかねて迷う。葛藤する。平家物語10「千たび心はすすめども、心に心を―・ひて」

②言い争う。浄瑠璃、七小町「何と何とと息を張り、―・ふ後の唐紙障子」

③冗談を言ったり困らせたりして、人をなぶる。相手のいやがる言動をして面白がる。揶揄やゆする。「子供を―・う」

から‐かき【唐墻・韓垣】

①中国風または朝鮮風の立派な垣。一説に、草木または竹の幹で編んだ垣。武烈紀「臣おみの子の八重や―」

②白壁の塀。

から‐かぎ【鉤匙】

(唐鉤の意という)(→)「かけがね」に同じ。

から‐かさ【傘】

(頭にかぶる「笠」に対して「柄から付きのかさ」の意)

①割竹の細い骨に紙を貼って油をひき、柄をつけて轆轤ろくろで開閉し得るようにしたかさ。雨傘・日傘のほか、晴雨両用のものを両天または照降てりふりという。さしがさ。手傘。枕草子247「―をさしたるに」

②紋所の名。傘を閉じまたは開いた形をとりあわせたもの。

⇒からかさ‐いっぽん【傘一本】

⇒からかさ‐おどろき【傘驚き】

⇒からかさ‐がみ【傘紙】

⇒からかさ‐ぎゅう【傘灸】

⇒からかさ‐ごこう【傘後光】

⇒からかさ‐たけ【傘茸】

⇒からかさ‐てい【傘亭】

⇒からかさ‐び【傘火】

⇒からかさ‐まつ【傘松】

⇒からかさ‐れんぱん【傘連判】

からかさ‐いっぽん【傘一本】

(僧侶が破戒の罪などで寺から追放される時、傘1本は携えることを許されたことから)僧侶の追放をいう。歌舞伎、韓人漢文手管始「―にて寺を開け(退去せよ)とあつても」

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐おどろき【傘驚き】

傘などを突然馬の目の前に広げた時、馬の驚くこと。かさおどろき。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐がみ【傘紙】

傘を張るのに用いる和紙。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐ぎゅう【傘灸】‥ギウ

のぼせをさげる灸。大きい艾もぐさを用い、足指の間にすえる。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐ごこう【傘後光】‥クワウ

傘の開いたような形の光背。狂言、小傘「ふな後光或ひは―などと申して、法事の時分入用の仏具で御座る」

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐たけ【傘茸】

担子菌類のきのこ。大形で茎の長い傘形。傘の表面は淡褐色。全体は乾燥した綿状で弾性がある。食用。ニギリタケ。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐てい【傘亭】

京都市の高台寺内にある桃山時代の遺構で、竹垂木たけだるきを傘を広げたように配した天井をもつ茶屋。さんてい。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐び【傘火】

昔、大坂天満の大鏡寺の前に出たという怪物。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐まつ【傘松】

枝が、傘を開いたように広がっている松。かさまつ。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐れんぱん【傘連判】

(形が傘に似ているからいう)多人数が連署する場合、丸く放射状に署名をつらねる方式。南北朝・室町時代の国人一揆や江戸時代の百姓一揆の文書に多く見られる。平等に一致団結する意志や一揆首謀者を隠す意図を示す。「―状」

⇒から‐かさ【傘】

から‐かじ【唐楫】‥カヂ

唐風の楫。「柄から楫」で、柄のついた楫とも。万葉集14「―の音高だかしもな」

カラカス【Caracas】

南米、ベネズエラ共和国の首都。標高960メートル以上の高原にある。人口197万5千(1998)。

から‐かぜ【空風・乾風】

冬に湿気や雨雪を伴わずにはげしく吹く風。からっかぜ。〈[季]冬〉

から‐かぬち【韓鍛冶】

「かぬちべ(鍛冶部)」参照。

から‐かね【唐金】

(中国から製法が伝わったからいう)青銅。世間胸算用1「―の三ツ具足」

から‐かぶ【空株】

(取引用語)株式取引で、実際の受け渡しをしない株。くうかぶ。↔実株じつかぶ

から‐かみ【唐紙】

①中国渡来の、紙に胡粉ごふんまたは雲母うんもの粉末で文様を刷り出した紙。また、平安時代に詠草料紙としてそれを模造したものは、のちに襖ふすまの上張りに用いる。大鏡伊尹「黄なる―の、下絵ほのかに」→唐紙とうし。

②織色の名。経たては白、緯よこは黄色。

③襲かさねの色目。表は白、裏は黄。

④唐紙障子の略。〈[季]冬〉。→襖ふすま。

⇒からかみ‐し【唐紙師】

⇒からかみ‐しょうじ【唐紙障子】

から‐かみ【韓神】

(→)「からのかみ」に同じ。神楽歌、韓神「われ―の韓招からおぎせむや」

からかみ‐し【唐紙師】

唐紙を製造する職人。

⇒から‐かみ【唐紙】

からかみ‐しょうじ【唐紙障子】‥シヤウ‥

唐紙をはった障子。ふすま。からかみ。

⇒から‐かみ【唐紙】

から‐から

①堅くて乾いた物が軽やかに回転したり触れ合ったりして鳴る連続音。源氏物語賢木「閼伽あかたてまつるとて、―と鳴らしつつ」。「矢車が―と回る」

②中に何もないさま。「冷蔵庫が―だ」

③乾ききって水分がまったくないさま。「のどが―にかわく」「―天気」

④屈託なく高らかに笑う声。また、そのさま。「―と笑う」

から‐から

①(女房詞)乾鮭からざけ。

②(鹿児島地方で)(→)銚子1のこと。

カラカラ【Caracalla】

ローマ皇帝マルクス=アウレリウス=セウェルス=アントニヌスの通称。増税のために帝国内の全自由民にローマ市民権を与えた。浪費家で、大社交場であるカラカラ大浴場を建設。東方遠征途上、部下によりメソポタミアで暗殺される。(在位198〜217)(188〜217)→ローマ(図)

カラカラ【caracara】

タカ目ハヤブサ科の鳥。中南米に分布し、翼が比較的短い腐肉食の猛禽類。

から‐がら【辛辛】

〔副〕

かろうじて。やっと。ようやく。曾我物語4「箱王は、ただ母の文ばかりに―装束そへて送りける」。「命―」

がら‐がら

①堅い物が一度に崩れ落ちたり転がったりするやや重い感じの音。また、そのさま。比喩的にも使う。「―と戸を開ける」「自信が―と崩れる」

②うがいの音や喉にひっかかる聞き苦しい声。また、そのさま。「―声」

③雷の鳴るさま。日葡辞書「カミナリガグヮラグヮラトナル」

④中が非常にすいているさま。「電車は―だった」

⑤振るとがらがらと音を立てる楽器。また、そのような乳児用の玩具。ラットル。

⑥露骨に憚らずものを言うさま。また、性格や言動が粗野で荒っぽいさま。「―した性分」

⑦「がらがら煎餅」の略。

⇒がらがら‐せんべい【がらがら煎餅】

⇒がらがら‐へび【がらがら蛇】

⇒がらがら‐ぽん

がらがら‐せんべい【がらがら煎餅】

煎餅を三角形に折り曲げ、中に小さい大黒像などの玩具を入れて包んだもの。江戸時代より作られた。がらがら。あてもの煎餅。大黒煎餅。

⇒がら‐がら

がらがら‐へび【がらがら蛇】

クサリヘビ科マムシ亜科の毒ヘビ。約30種が北米から南米にかけて分布。咬まれると致命的なものも多い。体長50〜240センチメートル。尾端に表皮から変じた数個から十数個の角質の環状物があり、危険が近づくと尾を急激に振って、「じゃあ」あるいは「じい」という独得の音を発する。響尾蛇。

ガラガラヘビ

提供:東京動物園協会

⇒からおり‐にしき【唐織錦】

⇒からおり‐もの【唐織物】

からおり‐にしき【唐織錦】

(→)唐織2に同じ。

⇒から‐おり【唐織】

からおり‐もの【唐織物】

(→)唐織1に同じ。

⇒から‐おり【唐織】

から‐おんな【空女】‥ヲンナ

①年頃になっても月経を見ない女。

②子を生まない女。〈日葡辞書〉

から‐が

(カラに格助詞ガの付いた語)…をはじめとして。「顔の表情にして―親子そっくりだ」

から‐がい【空買い】‥ガヒ

証券取引・商品取引などで、現物の取得ではなく転売の差益を目的として買うこと。↔空売り

からか・うカラカフ

〔他五〕

①決めかねて迷う。葛藤する。平家物語10「千たび心はすすめども、心に心を―・ひて」

②言い争う。浄瑠璃、七小町「何と何とと息を張り、―・ふ後の唐紙障子」

③冗談を言ったり困らせたりして、人をなぶる。相手のいやがる言動をして面白がる。揶揄やゆする。「子供を―・う」

から‐かき【唐墻・韓垣】

①中国風または朝鮮風の立派な垣。一説に、草木または竹の幹で編んだ垣。武烈紀「臣おみの子の八重や―」

②白壁の塀。

から‐かぎ【鉤匙】

(唐鉤の意という)(→)「かけがね」に同じ。

から‐かさ【傘】

(頭にかぶる「笠」に対して「柄から付きのかさ」の意)

①割竹の細い骨に紙を貼って油をひき、柄をつけて轆轤ろくろで開閉し得るようにしたかさ。雨傘・日傘のほか、晴雨両用のものを両天または照降てりふりという。さしがさ。手傘。枕草子247「―をさしたるに」

②紋所の名。傘を閉じまたは開いた形をとりあわせたもの。

⇒からかさ‐いっぽん【傘一本】

⇒からかさ‐おどろき【傘驚き】

⇒からかさ‐がみ【傘紙】

⇒からかさ‐ぎゅう【傘灸】

⇒からかさ‐ごこう【傘後光】

⇒からかさ‐たけ【傘茸】

⇒からかさ‐てい【傘亭】

⇒からかさ‐び【傘火】

⇒からかさ‐まつ【傘松】

⇒からかさ‐れんぱん【傘連判】

からかさ‐いっぽん【傘一本】

(僧侶が破戒の罪などで寺から追放される時、傘1本は携えることを許されたことから)僧侶の追放をいう。歌舞伎、韓人漢文手管始「―にて寺を開け(退去せよ)とあつても」

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐おどろき【傘驚き】

傘などを突然馬の目の前に広げた時、馬の驚くこと。かさおどろき。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐がみ【傘紙】

傘を張るのに用いる和紙。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐ぎゅう【傘灸】‥ギウ

のぼせをさげる灸。大きい艾もぐさを用い、足指の間にすえる。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐ごこう【傘後光】‥クワウ

傘の開いたような形の光背。狂言、小傘「ふな後光或ひは―などと申して、法事の時分入用の仏具で御座る」

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐たけ【傘茸】

担子菌類のきのこ。大形で茎の長い傘形。傘の表面は淡褐色。全体は乾燥した綿状で弾性がある。食用。ニギリタケ。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐てい【傘亭】

京都市の高台寺内にある桃山時代の遺構で、竹垂木たけだるきを傘を広げたように配した天井をもつ茶屋。さんてい。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐び【傘火】

昔、大坂天満の大鏡寺の前に出たという怪物。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐まつ【傘松】

枝が、傘を開いたように広がっている松。かさまつ。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐れんぱん【傘連判】

(形が傘に似ているからいう)多人数が連署する場合、丸く放射状に署名をつらねる方式。南北朝・室町時代の国人一揆や江戸時代の百姓一揆の文書に多く見られる。平等に一致団結する意志や一揆首謀者を隠す意図を示す。「―状」

⇒から‐かさ【傘】

から‐かじ【唐楫】‥カヂ

唐風の楫。「柄から楫」で、柄のついた楫とも。万葉集14「―の音高だかしもな」

カラカス【Caracas】

南米、ベネズエラ共和国の首都。標高960メートル以上の高原にある。人口197万5千(1998)。

から‐かぜ【空風・乾風】

冬に湿気や雨雪を伴わずにはげしく吹く風。からっかぜ。〈[季]冬〉

から‐かぬち【韓鍛冶】

「かぬちべ(鍛冶部)」参照。

から‐かね【唐金】

(中国から製法が伝わったからいう)青銅。世間胸算用1「―の三ツ具足」

から‐かぶ【空株】

(取引用語)株式取引で、実際の受け渡しをしない株。くうかぶ。↔実株じつかぶ

から‐かみ【唐紙】

①中国渡来の、紙に胡粉ごふんまたは雲母うんもの粉末で文様を刷り出した紙。また、平安時代に詠草料紙としてそれを模造したものは、のちに襖ふすまの上張りに用いる。大鏡伊尹「黄なる―の、下絵ほのかに」→唐紙とうし。

②織色の名。経たては白、緯よこは黄色。

③襲かさねの色目。表は白、裏は黄。

④唐紙障子の略。〈[季]冬〉。→襖ふすま。

⇒からかみ‐し【唐紙師】

⇒からかみ‐しょうじ【唐紙障子】

から‐かみ【韓神】

(→)「からのかみ」に同じ。神楽歌、韓神「われ―の韓招からおぎせむや」

からかみ‐し【唐紙師】

唐紙を製造する職人。

⇒から‐かみ【唐紙】

からかみ‐しょうじ【唐紙障子】‥シヤウ‥

唐紙をはった障子。ふすま。からかみ。

⇒から‐かみ【唐紙】

から‐から

①堅くて乾いた物が軽やかに回転したり触れ合ったりして鳴る連続音。源氏物語賢木「閼伽あかたてまつるとて、―と鳴らしつつ」。「矢車が―と回る」

②中に何もないさま。「冷蔵庫が―だ」

③乾ききって水分がまったくないさま。「のどが―にかわく」「―天気」

④屈託なく高らかに笑う声。また、そのさま。「―と笑う」

から‐から

①(女房詞)乾鮭からざけ。

②(鹿児島地方で)(→)銚子1のこと。

カラカラ【Caracalla】

ローマ皇帝マルクス=アウレリウス=セウェルス=アントニヌスの通称。増税のために帝国内の全自由民にローマ市民権を与えた。浪費家で、大社交場であるカラカラ大浴場を建設。東方遠征途上、部下によりメソポタミアで暗殺される。(在位198〜217)(188〜217)→ローマ(図)

カラカラ【caracara】

タカ目ハヤブサ科の鳥。中南米に分布し、翼が比較的短い腐肉食の猛禽類。

から‐がら【辛辛】

〔副〕

かろうじて。やっと。ようやく。曾我物語4「箱王は、ただ母の文ばかりに―装束そへて送りける」。「命―」

がら‐がら

①堅い物が一度に崩れ落ちたり転がったりするやや重い感じの音。また、そのさま。比喩的にも使う。「―と戸を開ける」「自信が―と崩れる」

②うがいの音や喉にひっかかる聞き苦しい声。また、そのさま。「―声」

③雷の鳴るさま。日葡辞書「カミナリガグヮラグヮラトナル」

④中が非常にすいているさま。「電車は―だった」

⑤振るとがらがらと音を立てる楽器。また、そのような乳児用の玩具。ラットル。

⑥露骨に憚らずものを言うさま。また、性格や言動が粗野で荒っぽいさま。「―した性分」

⑦「がらがら煎餅」の略。

⇒がらがら‐せんべい【がらがら煎餅】

⇒がらがら‐へび【がらがら蛇】

⇒がらがら‐ぽん

がらがら‐せんべい【がらがら煎餅】

煎餅を三角形に折り曲げ、中に小さい大黒像などの玩具を入れて包んだもの。江戸時代より作られた。がらがら。あてもの煎餅。大黒煎餅。

⇒がら‐がら

がらがら‐へび【がらがら蛇】

クサリヘビ科マムシ亜科の毒ヘビ。約30種が北米から南米にかけて分布。咬まれると致命的なものも多い。体長50〜240センチメートル。尾端に表皮から変じた数個から十数個の角質の環状物があり、危険が近づくと尾を急激に振って、「じゃあ」あるいは「じい」という独得の音を発する。響尾蛇。

ガラガラヘビ

提供:東京動物園協会

⇒がら‐がら

がらがら‐ぽん

①がらがら回転させると着色された小玉がぽんと出てくる、八角形の抽選器。がらぽん。

②組織・役割などを全面的に再編したり入れ換えたりすることを俗にいう語。

⇒がら‐がら

からが・る【絡がる】

〔自五〕

からまる。こんがらかる。

から‐が・る【辛がる】

〔自五〕

つらいと思う。難儀に思う。つらい様子を見せる。源氏物語梅枝「いといたう―・り給ふ」

から‐かわ【辛皮】‥カハ

山椒さんしょうの樹皮。食用および薬用。

⇒からかわ‐づけ【辛皮漬】

⇒からかわ‐ながし【辛皮流し】

から‐かわ【唐皮・唐革】‥カハ

①虎の毛皮。

②平家重宝の鎧の名。

③オランダ舶来の文様のある革。

⇒からかわ‐こがさ【唐革小笠】

からかわ‐こがさ【唐革小笠】‥カハ‥

舶来の革で作った陣笠。

⇒から‐かわ【唐皮・唐革】

からかわ‐づけ【辛皮漬】‥カハ‥

山椒の若い枝の皮を細かく刻んで塩水に漬けたもの。塩出しして醤油で煮つけ茶漬けなどに用いる。

⇒から‐かわ【辛皮】

からかわ‐ながし【辛皮流し】‥カハ‥

谷川などに、山椒の皮汁を流して魚をとる漁法。ねながし。なめうち。毒揉み。

⇒から‐かわ【辛皮】

から‐き【枯木】

かれき。雄略紀「―の末に類にたり」

から‐き【唐木】

(もと中国から渡来したからいう)紫檀・黒檀・白檀びゃくだん・タガヤサンなどの熱帯産の木材。

⇒からき‐ざいく【唐木細工】

からき【唐木】

姓氏の一つ。

⇒からき‐じゅんぞう【唐木順三】

カラギーナン【carrageenan】

紅藻類から得られる水溶性食物繊維の一種。コロイド状で、食品工業などで増粘剤・安定剤として用いる。カラギーニン。

からき‐ざいく【唐木細工】

唐木で花台・茶棚・机などを細工すること。また、その細工物。

⇒から‐き【唐木】

から‐きし

〔副〕

(下に打消の語を伴って)まるっきり。全く。からきり。からっきし。

からき‐じゅんぞう【唐木順三】‥ザウ

評論家。長野県生れ。京大卒。近代日本文学と日本人の精神を究明する思索を深めた。作「鴎外の精神」「中世の文学」など。(1904〜1980)

⇒からき【唐木】

カラ‐キタイ【Qara-Khitai・黒契丹】

遼の王族耶律大石やりつたいせきが遼滅亡の際に中央アジアに建てた国。トルコ系のナイマン部に滅ぼされた。西遼。(1132〜1211)→遼

からき‐だて【空木建て】

家を建てる時、柱を立て桁組けたぐみを終えた状態をいう。本朝桜陰比事「―、時もいはずして屋根を葺き、上塗りまでしまはせ」

から‐ぎぬ【唐衣】

公家女子正装の最上層の衣。袷あわせで丈短く、奈良時代には袖がなく、平安時代になって袖が加えられ表衣うわぎの上に着けた。綾・浮織物の類で仕立てた。背子はいし。唐からの御衣おんぞ。枕草子23「桜の―どもくつろかにぬぎたれて」→女房装束

唐衣

⇒がら‐がら

がらがら‐ぽん

①がらがら回転させると着色された小玉がぽんと出てくる、八角形の抽選器。がらぽん。

②組織・役割などを全面的に再編したり入れ換えたりすることを俗にいう語。

⇒がら‐がら

からが・る【絡がる】

〔自五〕

からまる。こんがらかる。

から‐が・る【辛がる】

〔自五〕

つらいと思う。難儀に思う。つらい様子を見せる。源氏物語梅枝「いといたう―・り給ふ」

から‐かわ【辛皮】‥カハ

山椒さんしょうの樹皮。食用および薬用。

⇒からかわ‐づけ【辛皮漬】

⇒からかわ‐ながし【辛皮流し】

から‐かわ【唐皮・唐革】‥カハ

①虎の毛皮。

②平家重宝の鎧の名。

③オランダ舶来の文様のある革。

⇒からかわ‐こがさ【唐革小笠】

からかわ‐こがさ【唐革小笠】‥カハ‥

舶来の革で作った陣笠。

⇒から‐かわ【唐皮・唐革】

からかわ‐づけ【辛皮漬】‥カハ‥

山椒の若い枝の皮を細かく刻んで塩水に漬けたもの。塩出しして醤油で煮つけ茶漬けなどに用いる。

⇒から‐かわ【辛皮】

からかわ‐ながし【辛皮流し】‥カハ‥

谷川などに、山椒の皮汁を流して魚をとる漁法。ねながし。なめうち。毒揉み。

⇒から‐かわ【辛皮】

から‐き【枯木】

かれき。雄略紀「―の末に類にたり」

から‐き【唐木】

(もと中国から渡来したからいう)紫檀・黒檀・白檀びゃくだん・タガヤサンなどの熱帯産の木材。

⇒からき‐ざいく【唐木細工】

からき【唐木】

姓氏の一つ。

⇒からき‐じゅんぞう【唐木順三】

カラギーナン【carrageenan】

紅藻類から得られる水溶性食物繊維の一種。コロイド状で、食品工業などで増粘剤・安定剤として用いる。カラギーニン。

からき‐ざいく【唐木細工】

唐木で花台・茶棚・机などを細工すること。また、その細工物。

⇒から‐き【唐木】

から‐きし

〔副〕

(下に打消の語を伴って)まるっきり。全く。からきり。からっきし。

からき‐じゅんぞう【唐木順三】‥ザウ

評論家。長野県生れ。京大卒。近代日本文学と日本人の精神を究明する思索を深めた。作「鴎外の精神」「中世の文学」など。(1904〜1980)

⇒からき【唐木】

カラ‐キタイ【Qara-Khitai・黒契丹】

遼の王族耶律大石やりつたいせきが遼滅亡の際に中央アジアに建てた国。トルコ系のナイマン部に滅ぼされた。西遼。(1132〜1211)→遼

からき‐だて【空木建て】

家を建てる時、柱を立て桁組けたぐみを終えた状態をいう。本朝桜陰比事「―、時もいはずして屋根を葺き、上塗りまでしまはせ」

から‐ぎぬ【唐衣】

公家女子正装の最上層の衣。袷あわせで丈短く、奈良時代には袖がなく、平安時代になって袖が加えられ表衣うわぎの上に着けた。綾・浮織物の類で仕立てた。背子はいし。唐からの御衣おんぞ。枕草子23「桜の―どもくつろかにぬぎたれて」→女房装束

唐衣

から‐ぎぬ【唐絹】

中国から渡来した絹。

からき‐め【辛き目】

つらい思い。ひどい目。

カラギョズ【Karagöz】

(「黒い目」の意)16世紀以降トルコで流行した影絵人形劇の主人公の名前。また、広くトルコの伝統影絵芝居の称。

から‐きり

〔副〕

(→)「からきし」に同じ。

か‐らく【花洛・華洛】クワ‥

はなのみやこ。みやこ。京都のことをいう。

か‐らく【和楽】クワ‥

やわらぎ楽しむこと。うちとけ楽しむこと。わらく。

から・ぐ【絡ぐ】

〔他下二〕

⇒からげる(下一)

から‐くさ【枯草】

かれくさ。まぐさ。〈倭名類聚鈔15〉

から‐くさ【唐草】

①唐草模様の略。源氏物語玉鬘「よしある―を乱り織りたるも」

②ウマゴヤシの別称。

⇒からくさ‐がわら【唐草瓦】

⇒からくさ‐もよう【唐草模様】

からくさ‐がわら【唐草瓦】‥ガハラ

(先端に飾りとして多く唐草模様を配するからいう)(→)軒平瓦のきひらがわらに同じ。

⇒から‐くさ【唐草】

からくさ‐もよう【唐草模様】‥ヤウ

織物・染物・蒔絵などで、蔓草つるくさのからみ這はう形を描いた文様。唐草。忍冬にんどう唐草・葡萄唐草・宝相華ほうそうげ唐草・蓮華唐草など種類が多い。→忍冬文(図)

⇒から‐くさ【唐草】

から‐くし【唐櫛】

舶来の美しい櫛。また、それに似せて作った櫛。

から‐くじ【空鬮・空籤】

くじびきで、何もあたらないくじ。しらくじ。「―なし」

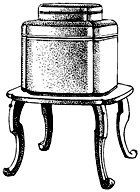

から‐くしげ【唐櫛笥・厳器】

[一]〔名〕

櫛を入れておく美しい小箱。源氏物語末摘花「古めきたる鏡台の―」

唐櫛笥

から‐ぎぬ【唐絹】

中国から渡来した絹。

からき‐め【辛き目】

つらい思い。ひどい目。

カラギョズ【Karagöz】

(「黒い目」の意)16世紀以降トルコで流行した影絵人形劇の主人公の名前。また、広くトルコの伝統影絵芝居の称。

から‐きり

〔副〕

(→)「からきし」に同じ。

か‐らく【花洛・華洛】クワ‥

はなのみやこ。みやこ。京都のことをいう。

か‐らく【和楽】クワ‥

やわらぎ楽しむこと。うちとけ楽しむこと。わらく。

から・ぐ【絡ぐ】

〔他下二〕

⇒からげる(下一)

から‐くさ【枯草】

かれくさ。まぐさ。〈倭名類聚鈔15〉

から‐くさ【唐草】

①唐草模様の略。源氏物語玉鬘「よしある―を乱り織りたるも」

②ウマゴヤシの別称。

⇒からくさ‐がわら【唐草瓦】

⇒からくさ‐もよう【唐草模様】

からくさ‐がわら【唐草瓦】‥ガハラ

(先端に飾りとして多く唐草模様を配するからいう)(→)軒平瓦のきひらがわらに同じ。

⇒から‐くさ【唐草】

からくさ‐もよう【唐草模様】‥ヤウ

織物・染物・蒔絵などで、蔓草つるくさのからみ這はう形を描いた文様。唐草。忍冬にんどう唐草・葡萄唐草・宝相華ほうそうげ唐草・蓮華唐草など種類が多い。→忍冬文(図)

⇒から‐くさ【唐草】

から‐くし【唐櫛】

舶来の美しい櫛。また、それに似せて作った櫛。

から‐くじ【空鬮・空籤】

くじびきで、何もあたらないくじ。しらくじ。「―なし」

から‐くしげ【唐櫛笥・厳器】

[一]〔名〕

櫛を入れておく美しい小箱。源氏物語末摘花「古めきたる鏡台の―」

唐櫛笥

[二]〔枕〕

「明く」にかかる。

からく‐して【辛くして】

〔副〕

かろうじて。やっとのことで。土佐日記「―和泉のなだより小津のとまりを追ふ」

から‐くずれ【空崩れ】‥クヅレ

敵をあざむくため、味方の軍勢の崩れ立つように見せること。

がら‐くた

(ガラは物の触れて鳴る音。クタはアクタの約)ねうちのない、雑多な品物。「―道具」

⇒がらくた‐もの【がらくた物】

がらくた‐ぶんこ【我楽多文庫】

硯友社けんゆうしゃの機関誌。1885年(明治18)創刊、89年「文庫」と改題、同年廃刊。尾崎紅葉・山田美妙・石橋思案ら同人の小説・詩歌・戯文などを掲載したもの。明治年間最初の文芸雑誌、また同人雑誌の先駆。

から‐くだもの【唐果物・唐菓子】

米粉・小麦粉などにあまずらを加え、花・虫・縄などの形に作って油で揚げた菓子。奈良時代、唐から製法が伝えられた。とうがし。

がらくた‐もの【がらくた物】

(→)「がらくた」に同じ。

⇒がら‐くた

から‐くち【辛口】

①辛い味を好むこと。また、その人。酒を好む人にもいう。

②酒などの口あたりの辛いもの。「―の酒」↔甘口。

③辛辣しんらつなこと。「―の批評」

⇒からくち‐みそ【辛口味噌】

からくち‐みそ【辛口味噌】

塩分濃度が比較的高く、醸造期間の長い味噌。信州味噌・仙台味噌など。

⇒から‐くち【辛口】

ガラクトース【galactose】

分子式C6H12O6 単糖の一つ。アルド‐ヘキソース(アルデヒド基をもつ六炭糖)に属し、グルコースによく似た白色結晶状物質。多糖の構成分として植物粘液や寒天中に、また二糖であるラクトースの構成分として哺乳類の乳汁中などに含まれる。ガラクトーゼ。

から‐くに【唐国・韓国】

古代、中国または朝鮮を指して言った語。万葉集5「―を向け平げて」

⇒からくに‐の【唐国の・韓国の】

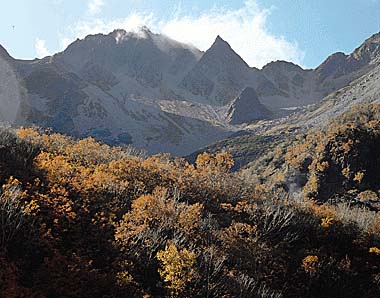

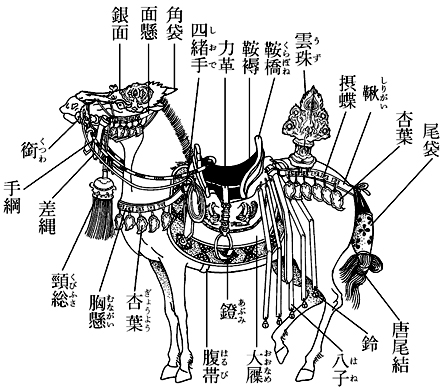

からくに‐だけ【韓国岳】

鹿児島・宮崎両県にまたがる霧島火山群(霧島山)の最高峰。標高1700メートルの成層火山で、山頂に直径900メートル、深さ300メートルの火口がある。西麓にえびの高原が広がる。西霧島。

韓国岳(1)

撮影:山梨勝弘

[二]〔枕〕

「明く」にかかる。

からく‐して【辛くして】

〔副〕

かろうじて。やっとのことで。土佐日記「―和泉のなだより小津のとまりを追ふ」

から‐くずれ【空崩れ】‥クヅレ

敵をあざむくため、味方の軍勢の崩れ立つように見せること。

がら‐くた

(ガラは物の触れて鳴る音。クタはアクタの約)ねうちのない、雑多な品物。「―道具」

⇒がらくた‐もの【がらくた物】

がらくた‐ぶんこ【我楽多文庫】

硯友社けんゆうしゃの機関誌。1885年(明治18)創刊、89年「文庫」と改題、同年廃刊。尾崎紅葉・山田美妙・石橋思案ら同人の小説・詩歌・戯文などを掲載したもの。明治年間最初の文芸雑誌、また同人雑誌の先駆。

から‐くだもの【唐果物・唐菓子】

米粉・小麦粉などにあまずらを加え、花・虫・縄などの形に作って油で揚げた菓子。奈良時代、唐から製法が伝えられた。とうがし。

がらくた‐もの【がらくた物】

(→)「がらくた」に同じ。

⇒がら‐くた

から‐くち【辛口】

①辛い味を好むこと。また、その人。酒を好む人にもいう。

②酒などの口あたりの辛いもの。「―の酒」↔甘口。

③辛辣しんらつなこと。「―の批評」

⇒からくち‐みそ【辛口味噌】

からくち‐みそ【辛口味噌】

塩分濃度が比較的高く、醸造期間の長い味噌。信州味噌・仙台味噌など。

⇒から‐くち【辛口】

ガラクトース【galactose】

分子式C6H12O6 単糖の一つ。アルド‐ヘキソース(アルデヒド基をもつ六炭糖)に属し、グルコースによく似た白色結晶状物質。多糖の構成分として植物粘液や寒天中に、また二糖であるラクトースの構成分として哺乳類の乳汁中などに含まれる。ガラクトーゼ。

から‐くに【唐国・韓国】

古代、中国または朝鮮を指して言った語。万葉集5「―を向け平げて」

⇒からくに‐の【唐国の・韓国の】

からくに‐だけ【韓国岳】

鹿児島・宮崎両県にまたがる霧島火山群(霧島山)の最高峰。標高1700メートルの成層火山で、山頂に直径900メートル、深さ300メートルの火口がある。西麓にえびの高原が広がる。西霧島。

韓国岳(1)

撮影:山梨勝弘

韓国岳(2)

提供:オフィス史朗

韓国岳(2)

提供:オフィス史朗

からくに‐の【唐国の・韓国の】

〔枕〕

同音の繰り返しで「から(辛)く」にかかる。

⇒から‐くに【唐国・韓国】

から‐くみ【唐組】

(唐から渡来した組紐の意)太目の撚糸よりいとを用いてV字形または菱形に組む平組みとする技法。また、そのひも。高級品として平緒などに使われた。源氏物語梅枝「緂だんの―の紐など」

から‐く・む【絡組む】

〔他四〕

①からげ組む。組んで織る。「紐を―・む」

②組み立てる。構え作る。日葡辞書「フネニセイロウ(井楼)ヲカラクミアグル」

③いろいろと工夫する。たくらむ。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「あぢな商ひ―・んで」

カラクム‐さばく【カラクム砂漠】

(Karakumy)中央アジアのトルクメニスタンにある砂漠。牧畜地帯だが、アムダリアからのカラクム運河によって灌漑農業も発達。面積約35万平方キロメートル。

からく‐も【辛くも】

〔副〕

やっとのことで。「―危地を脱した」

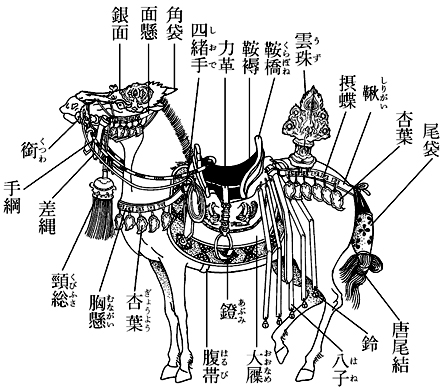

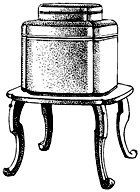

から‐くら【唐鞍】

平安時代以来、晴れの儀式の行幸などの飾り馬に用いた唐様の鞍。外国使節の騎乗や御禊ごけい行幸の供奉ぐぶの公卿、賀茂祭・春日祭の勅使などが用いた。↔大和鞍。

唐鞍

からくに‐の【唐国の・韓国の】

〔枕〕

同音の繰り返しで「から(辛)く」にかかる。

⇒から‐くに【唐国・韓国】

から‐くみ【唐組】

(唐から渡来した組紐の意)太目の撚糸よりいとを用いてV字形または菱形に組む平組みとする技法。また、そのひも。高級品として平緒などに使われた。源氏物語梅枝「緂だんの―の紐など」

から‐く・む【絡組む】

〔他四〕

①からげ組む。組んで織る。「紐を―・む」

②組み立てる。構え作る。日葡辞書「フネニセイロウ(井楼)ヲカラクミアグル」

③いろいろと工夫する。たくらむ。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「あぢな商ひ―・んで」

カラクム‐さばく【カラクム砂漠】

(Karakumy)中央アジアのトルクメニスタンにある砂漠。牧畜地帯だが、アムダリアからのカラクム運河によって灌漑農業も発達。面積約35万平方キロメートル。

からく‐も【辛くも】

〔副〕

やっとのことで。「―危地を脱した」

から‐くら【唐鞍】

平安時代以来、晴れの儀式の行幸などの飾り馬に用いた唐様の鞍。外国使節の騎乗や御禊ごけい行幸の供奉ぐぶの公卿、賀茂祭・春日祭の勅使などが用いた。↔大和鞍。

唐鞍

⇒からくら‐ぐつわ【唐鞍轡】

からくら‐ぐつわ【唐鞍轡】

唐鞍に使用した唐風の轡。

⇒から‐くら【唐鞍】

から‐くり【絡繰・機関】

(カラクルの連用形から)

①糸のしかけであやつって動かすこと。また、その装置。転じて、一般に、しかけ。狂言、瓜盗人「この畑主は細工ききぢや。ことの外よい―ぢや」

②しくんだこと。計略。たくらみ。浄瑠璃、心中天の網島「二人の手を切らせしは、このさんが―」。「―を見破る」

③(→)絡繰人形に同じ。軽口露がはなし「芝居より借用した―の張抜ぢや」。樋口一葉、闇桜「八百屋お七の―が見たいと云つたんだツけ」

④絡繰眼鏡の略。誹風柳多留22「―をへつぴり腰でのぞいてる」

⑤やりくり算段。新編柳樽36「―の楽屋らつちもない始末」

⇒からくり‐じかけ【絡繰仕掛】

⇒からくり‐しばい【絡繰芝居】

⇒からくり‐しんしょう【絡繰身上】

⇒からくり‐どうろう【絡繰灯籠】

⇒からくり‐にんぎょう【絡繰人形】

⇒からくり‐まと【絡繰的】

⇒からくり‐めがね【絡繰眼鏡】

⇒からくり‐や【絡繰屋】

からくり‐ぎえもん【からくり儀右衛門】‥ヱ‥

(→)田中久重たなかひさしげ1の異称。

からくり‐じかけ【絡繰仕掛】

①からくりの装置。

②見かけの体裁をよくして、内容を粗末にすること。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐しばい【絡繰芝居】‥ヰ

絡繰人形の芝居。竹田芝居。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐しんしょう【絡繰身上】‥シヤウ

表面だけゆたかに見えるが、内情の苦しい身代。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐どうろう【絡繰灯籠】

中に回り灯籠をしかけ、模様の変わるように見せかけたもの。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐にんぎょう【絡繰人形】‥ギヤウ

①糸やぜんまいなどの仕掛けで、動くように造った人形。

②他人の意のままに動く人。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐まと【絡繰的】

吹矢などが的にあたると、的がひっくり返って種々の人形が現れるようにしかけたもの。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐めがね【絡繰眼鏡】

(→)覗機関のぞきからくりに同じ。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐や【絡繰屋】

①種々のやりくり算段をする人。

②物事をたくらんで人をあざむく者。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

から‐く・る【絡繰る】

〔他四〕

①精巧に作る。また、精巧な仕掛けで動かす。特に、糸を縦横からひっぱり、吊りからげて動かす。あやつる。

②巧みに策略をほどこす。かげにいて人を働かせる。たくらむ。仮名草子、是楽物語「とかく意地悪きたくみを夫婦―・り侍るうちに」

から‐ぐるま【空車】

①乗客または荷物をのせていない車。くうしゃ。

②機械が仕事を中止している間もなお回転しているベルト車。

から‐ぐるま【唐車】

(→)「唐庇からびさしの車」に同じ。

から‐くれない【韓紅】‥クレナヰ

(韓から渡来した紅の意)紅くれないの濃い色。深紅の色。古今和歌集秋「ちはやぶる神世もきかず竜田川―に水くくるとは」

Munsell color system: 2.5R4/12

から‐くわ【唐桑】‥クハ

中国から渡来した桑の木材。とうぐわ。

からげ【絡げ・紮げ】

①物をしばり束ねること。

②裾すそをからげること。からげた裾。

⇒からげ‐あみ【紮げ編み】

⇒からげ‐お【絡げ緒】

⇒からげ‐なわ【絡げ縄】

⇒からげ‐ぬい【絡げ縫い】

⇒からげ‐ひも【絡げ紐】

からげ‐あみ【紮げ編み】

からげてあむこと。

⇒からげ【絡げ・紮げ】

から‐げいき【空景気】

うわべばかりが景気のよいように見えること、また、見せること。「―をつける」

からげ‐お【絡げ緒】‥ヲ

(→)「からげひも」に同じ。

⇒からげ【絡げ・紮げ】

から‐けつ【空穴】

(カラッケツとも)

①全くからであること。

②財布に一文もないこと。無一物。

からげ‐つ・ける【絡げ付ける】

〔他下一〕[文]からげつ・く(下二)

物をからげて一つにまとめる。しばりつける。

からげ‐なわ【絡げ縄】‥ナハ

物をからげつけるのに用いる縄。

⇒からげ【絡げ・紮げ】

からげ‐ぬい【絡げ縫い】‥ヌヒ

糸を綾にからげあわせて縫うこと。

⇒からげ【絡げ・紮げ】

からげ‐ひも【絡げ紐】

物をからげつけるのに用いる紐。からげお。

⇒からげ【絡げ・紮げ】

から・げる【絡げる・紮げる】

〔他下一〕[文]から・ぐ(下二)

①しばり束ねる。くくる。平家物語4「ところどころに灸治して、頭かしら―・げ、浄衣着て」

②着物のすそをまくりあげて落ちないようにする。「すそを―・げる」

から‐げんき【空元気】

うわべだけ元気があるように見せかけること。「―を出す」「―にすぎない」

から‐こ【空子】

鶏卵の孵かえらぬもの。すもり。

から‐こ【唐子】

①中国風の装いをした子供の姿。

②唐子人形の略。

③子供の髪形で、唐子1のように頭上や左右に毛を残して剃るもの。江戸時代、主に女児の髪風で、前髪を残すときは前髪唐子といった。

⇒からこ‐おどり【唐子踊】

⇒からこ‐にんぎょう【唐子人形】

⇒からこ‐まげ【唐子髷】

⇒からこ‐わげ【唐子髷】

から‐こ【殻粉】

①小麦粉で作った団子だんご。

②(→)麩ふすまに同じ。

③(女房詞)手洗い用の糠ぬか。〈日葡辞書〉

から‐こ【韓子】

日本人と韓人との間に生まれた子。継体紀「大日本の人、蕃となりぐにの女めを娶とりて生めるを―とす」

から‐こ【絡海鼠】

藤蔓でからげたいりこ。

ガラゴ【galago】

(現地名ゴロクから)サル目ロリス科の哺乳類。アフリカの森林にすむ原猿で、数種ある。頭胴長30センチメートル、尾長35センチメートルほど。耳と眼が大きい。夜行性で木の実や昆虫を食べる。ブッシュ‐ベビー。

オオガラゴ

提供:東京動物園協会

⇒からくら‐ぐつわ【唐鞍轡】

からくら‐ぐつわ【唐鞍轡】

唐鞍に使用した唐風の轡。

⇒から‐くら【唐鞍】

から‐くり【絡繰・機関】

(カラクルの連用形から)

①糸のしかけであやつって動かすこと。また、その装置。転じて、一般に、しかけ。狂言、瓜盗人「この畑主は細工ききぢや。ことの外よい―ぢや」

②しくんだこと。計略。たくらみ。浄瑠璃、心中天の網島「二人の手を切らせしは、このさんが―」。「―を見破る」

③(→)絡繰人形に同じ。軽口露がはなし「芝居より借用した―の張抜ぢや」。樋口一葉、闇桜「八百屋お七の―が見たいと云つたんだツけ」

④絡繰眼鏡の略。誹風柳多留22「―をへつぴり腰でのぞいてる」

⑤やりくり算段。新編柳樽36「―の楽屋らつちもない始末」

⇒からくり‐じかけ【絡繰仕掛】

⇒からくり‐しばい【絡繰芝居】

⇒からくり‐しんしょう【絡繰身上】

⇒からくり‐どうろう【絡繰灯籠】

⇒からくり‐にんぎょう【絡繰人形】

⇒からくり‐まと【絡繰的】

⇒からくり‐めがね【絡繰眼鏡】

⇒からくり‐や【絡繰屋】

からくり‐ぎえもん【からくり儀右衛門】‥ヱ‥

(→)田中久重たなかひさしげ1の異称。

からくり‐じかけ【絡繰仕掛】

①からくりの装置。

②見かけの体裁をよくして、内容を粗末にすること。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐しばい【絡繰芝居】‥ヰ

絡繰人形の芝居。竹田芝居。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐しんしょう【絡繰身上】‥シヤウ

表面だけゆたかに見えるが、内情の苦しい身代。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐どうろう【絡繰灯籠】

中に回り灯籠をしかけ、模様の変わるように見せかけたもの。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐にんぎょう【絡繰人形】‥ギヤウ

①糸やぜんまいなどの仕掛けで、動くように造った人形。

②他人の意のままに動く人。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐まと【絡繰的】

吹矢などが的にあたると、的がひっくり返って種々の人形が現れるようにしかけたもの。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐めがね【絡繰眼鏡】

(→)覗機関のぞきからくりに同じ。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐や【絡繰屋】

①種々のやりくり算段をする人。

②物事をたくらんで人をあざむく者。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

から‐く・る【絡繰る】

〔他四〕

①精巧に作る。また、精巧な仕掛けで動かす。特に、糸を縦横からひっぱり、吊りからげて動かす。あやつる。

②巧みに策略をほどこす。かげにいて人を働かせる。たくらむ。仮名草子、是楽物語「とかく意地悪きたくみを夫婦―・り侍るうちに」

から‐ぐるま【空車】

①乗客または荷物をのせていない車。くうしゃ。

②機械が仕事を中止している間もなお回転しているベルト車。

から‐ぐるま【唐車】

(→)「唐庇からびさしの車」に同じ。

から‐くれない【韓紅】‥クレナヰ

(韓から渡来した紅の意)紅くれないの濃い色。深紅の色。古今和歌集秋「ちはやぶる神世もきかず竜田川―に水くくるとは」

Munsell color system: 2.5R4/12

から‐くわ【唐桑】‥クハ

中国から渡来した桑の木材。とうぐわ。

からげ【絡げ・紮げ】

①物をしばり束ねること。

②裾すそをからげること。からげた裾。

⇒からげ‐あみ【紮げ編み】

⇒からげ‐お【絡げ緒】

⇒からげ‐なわ【絡げ縄】

⇒からげ‐ぬい【絡げ縫い】

⇒からげ‐ひも【絡げ紐】

からげ‐あみ【紮げ編み】

からげてあむこと。

⇒からげ【絡げ・紮げ】

から‐げいき【空景気】

うわべばかりが景気のよいように見えること、また、見せること。「―をつける」

からげ‐お【絡げ緒】‥ヲ

(→)「からげひも」に同じ。

⇒からげ【絡げ・紮げ】

から‐けつ【空穴】

(カラッケツとも)

①全くからであること。

②財布に一文もないこと。無一物。

からげ‐つ・ける【絡げ付ける】

〔他下一〕[文]からげつ・く(下二)

物をからげて一つにまとめる。しばりつける。

からげ‐なわ【絡げ縄】‥ナハ

物をからげつけるのに用いる縄。

⇒からげ【絡げ・紮げ】

からげ‐ぬい【絡げ縫い】‥ヌヒ

糸を綾にからげあわせて縫うこと。

⇒からげ【絡げ・紮げ】

からげ‐ひも【絡げ紐】

物をからげつけるのに用いる紐。からげお。

⇒からげ【絡げ・紮げ】

から・げる【絡げる・紮げる】

〔他下一〕[文]から・ぐ(下二)

①しばり束ねる。くくる。平家物語4「ところどころに灸治して、頭かしら―・げ、浄衣着て」

②着物のすそをまくりあげて落ちないようにする。「すそを―・げる」

から‐げんき【空元気】

うわべだけ元気があるように見せかけること。「―を出す」「―にすぎない」

から‐こ【空子】

鶏卵の孵かえらぬもの。すもり。

から‐こ【唐子】

①中国風の装いをした子供の姿。

②唐子人形の略。

③子供の髪形で、唐子1のように頭上や左右に毛を残して剃るもの。江戸時代、主に女児の髪風で、前髪を残すときは前髪唐子といった。

⇒からこ‐おどり【唐子踊】

⇒からこ‐にんぎょう【唐子人形】

⇒からこ‐まげ【唐子髷】

⇒からこ‐わげ【唐子髷】

から‐こ【殻粉】

①小麦粉で作った団子だんご。

②(→)麩ふすまに同じ。

③(女房詞)手洗い用の糠ぬか。〈日葡辞書〉

から‐こ【韓子】

日本人と韓人との間に生まれた子。継体紀「大日本の人、蕃となりぐにの女めを娶とりて生めるを―とす」

から‐こ【絡海鼠】

藤蔓でからげたいりこ。

ガラゴ【galago】

(現地名ゴロクから)サル目ロリス科の哺乳類。アフリカの森林にすむ原猿で、数種ある。頭胴長30センチメートル、尾長35センチメートルほど。耳と眼が大きい。夜行性で木の実や昆虫を食べる。ブッシュ‐ベビー。

オオガラゴ

提供:東京動物園協会

ショウガラゴ

提供:東京動物園協会

ショウガラゴ

提供:東京動物園協会

から‐ごえ【枯声・嗄声】‥ゴヱ

しわがれ声。一説、空声で、うつろな声。源氏物語夕顔「けしきある鳥の―に鳴きたるも」

から‐ごえ【漢音】‥ゴヱ

「漢音かんおん」の訓読。呉音ごおんを「やまとごえ」というのに対していう語。

からこ‐おどり【唐子踊】‥ヲドリ

唐子のいでたちでする踊り。

⇒から‐こ【唐子】

からこかぎ‐いせき【唐古鍵遺跡】‥ヰ‥

奈良県磯城郡田原本町にある弥生時代の農耕集落遺跡。1936〜37年の発掘調査は弥生時代の稲作農耕社会の実態を明らかにした。

から‐ごころ【漢心・漢意】

漢籍を学んで中国の国風に心酔、感化された心。近世の国学者が用いた語。↔やまとごころ

から‐こざね【空小札】

鎧よろいの小札の札頭さねがしらをそらせたもの。漆を盛り上げたように見せかけた近世の手法。

から‐こと【唐言】

明和・安永の頃、江戸深川遊里で流行した言語の遊戯。挟詞はさみことばともいって、カキクケコの5音を、ことばの間に挟んで話す。たとえば「来なさい」は「キコナカサカイ」となる。金々先生栄花夢「茶屋の女、―にて合図をし、金々先生を茶にするところ」

から‐こと【唐琴】

中国から伝わった箏そう・琴きんの称。

から‐ことば【唐語・韓語】

①中国・朝鮮、その他の外国の言語。

②(→)隠語のこと。

からこ‐にんぎょう【唐子人形】‥ギヤウ

唐子の姿をした人形。唐子。

⇒から‐こ【唐子】

からこ‐まげ【唐子髷】

(→)唐子3に同じ。

⇒から‐こ【唐子】

から‐ごも【唐薦・韓薦】

唐様に編んだこも。

カラコルム【Kharakhorum】

モンゴル帝国の太宗・定宗・憲宗時代の首都。オルホン河の右岸、モンゴル国中部のエルデニジョーにその遺跡がある。哈剌和林。和林。和寧。

カラコルム【Karakorum】

チベット高原とパミール高原との間にあり、北は崑崙こんろん山脈、南はヒマラヤ山脈に続く山脈。7千メートル以上の高峰が多く、最高峰はK2(8611メートル)。古来パミールと共に葱嶺そうれいと称した。

から‐ころ

駒下駄などが軽く転がるように打ち当たる音。

から‐ころも【唐衣・韓衣】

[一]〔名〕

(上代東国方言ではカラコロム)

①中国風の衣服。袖が大きく、裾は踝くるぶしまでとどき、上前・下前を深く合わせて着るもの。万葉集11「―君にうちきせ見まくほり」

②単に衣服の意。宇津保物語藤原君「―解き縫ふ人もなきものを涙のみこそすすぎきせけれ」

[二]〔枕〕

「ひも(紐)」「きる(着る)」「たつ(裁つ)」「そで(袖)」「すそ(裾)」にかかる。

からごろも‐きっしゅう【唐衣橘洲】‥シウ

江戸後期の狂歌師。幕臣。小島氏。号は酔竹園。江戸の人。四方赤良よものあから・朱楽菅江あけらかんこうとともに狂歌中興の祖。作風は温雅・軽快で、天明調の先駆。著「明和十五番狂歌合」「狂歌若葉集」など。(1743〜1802)

からこ‐わげ【唐子髷】

(→)唐輪からわ2に同じ。浄瑠璃、国性爺合戦「―には薩摩櫛」

⇒から‐こ【唐子】

ガラ‐コンサート【gala concert】

(「ガラ」は祝祭の意)祝賀・記念のために行う特別演奏会。

カラザ【chalaza】

鳥類の卵の黄身の両端についている紐状のもの。蛋白質で、黄身の位置を安定させる。

ガラサ【graça ポルトガル】

(キリシタン用語)恩寵おんちょう。聖寵。ヒイデスの導師「我等が為に潤沢なる―を求め給ふ」

から‐さいずり【韓語】‥サヒヅリ

(カラサエズリとも)意味の分からない外国語で話すこと。転じて、意味の通じない言葉のたとえ。敏達紀「―を用もて言はく」

から‐ざえ【漢才】

漢籍に通じ漢詩文に巧みな才。単に「ざえ」ともいう。愚管抄3「―はよくて詩などいみじく作られけれど」

から‐さお【唐棹・連枷】‥サヲ

麦・豆類・粟などの脱殻に用いる農具。竿の先に自由に回転できるように取り付けた短い棒や板で穂や莢さやを打つ。竿を送り出すように回して使う。まいきね。くるりぼう。れんか。麦打ち。梁塵秘抄「直すぐなるものはただ、―や箆竹のだけ仮名かんなのし文字」

唐棹

から‐ごえ【枯声・嗄声】‥ゴヱ

しわがれ声。一説、空声で、うつろな声。源氏物語夕顔「けしきある鳥の―に鳴きたるも」

から‐ごえ【漢音】‥ゴヱ

「漢音かんおん」の訓読。呉音ごおんを「やまとごえ」というのに対していう語。

からこ‐おどり【唐子踊】‥ヲドリ

唐子のいでたちでする踊り。

⇒から‐こ【唐子】

からこかぎ‐いせき【唐古鍵遺跡】‥ヰ‥

奈良県磯城郡田原本町にある弥生時代の農耕集落遺跡。1936〜37年の発掘調査は弥生時代の稲作農耕社会の実態を明らかにした。

から‐ごころ【漢心・漢意】

漢籍を学んで中国の国風に心酔、感化された心。近世の国学者が用いた語。↔やまとごころ

から‐こざね【空小札】

鎧よろいの小札の札頭さねがしらをそらせたもの。漆を盛り上げたように見せかけた近世の手法。

から‐こと【唐言】

明和・安永の頃、江戸深川遊里で流行した言語の遊戯。挟詞はさみことばともいって、カキクケコの5音を、ことばの間に挟んで話す。たとえば「来なさい」は「キコナカサカイ」となる。金々先生栄花夢「茶屋の女、―にて合図をし、金々先生を茶にするところ」

から‐こと【唐琴】

中国から伝わった箏そう・琴きんの称。

から‐ことば【唐語・韓語】

①中国・朝鮮、その他の外国の言語。

②(→)隠語のこと。

からこ‐にんぎょう【唐子人形】‥ギヤウ

唐子の姿をした人形。唐子。

⇒から‐こ【唐子】

からこ‐まげ【唐子髷】

(→)唐子3に同じ。

⇒から‐こ【唐子】

から‐ごも【唐薦・韓薦】

唐様に編んだこも。

カラコルム【Kharakhorum】

モンゴル帝国の太宗・定宗・憲宗時代の首都。オルホン河の右岸、モンゴル国中部のエルデニジョーにその遺跡がある。哈剌和林。和林。和寧。

カラコルム【Karakorum】

チベット高原とパミール高原との間にあり、北は崑崙こんろん山脈、南はヒマラヤ山脈に続く山脈。7千メートル以上の高峰が多く、最高峰はK2(8611メートル)。古来パミールと共に葱嶺そうれいと称した。

から‐ころ

駒下駄などが軽く転がるように打ち当たる音。

から‐ころも【唐衣・韓衣】

[一]〔名〕

(上代東国方言ではカラコロム)

①中国風の衣服。袖が大きく、裾は踝くるぶしまでとどき、上前・下前を深く合わせて着るもの。万葉集11「―君にうちきせ見まくほり」

②単に衣服の意。宇津保物語藤原君「―解き縫ふ人もなきものを涙のみこそすすぎきせけれ」

[二]〔枕〕

「ひも(紐)」「きる(着る)」「たつ(裁つ)」「そで(袖)」「すそ(裾)」にかかる。

からごろも‐きっしゅう【唐衣橘洲】‥シウ

江戸後期の狂歌師。幕臣。小島氏。号は酔竹園。江戸の人。四方赤良よものあから・朱楽菅江あけらかんこうとともに狂歌中興の祖。作風は温雅・軽快で、天明調の先駆。著「明和十五番狂歌合」「狂歌若葉集」など。(1743〜1802)

からこ‐わげ【唐子髷】

(→)唐輪からわ2に同じ。浄瑠璃、国性爺合戦「―には薩摩櫛」

⇒から‐こ【唐子】

ガラ‐コンサート【gala concert】

(「ガラ」は祝祭の意)祝賀・記念のために行う特別演奏会。

カラザ【chalaza】

鳥類の卵の黄身の両端についている紐状のもの。蛋白質で、黄身の位置を安定させる。

ガラサ【graça ポルトガル】

(キリシタン用語)恩寵おんちょう。聖寵。ヒイデスの導師「我等が為に潤沢なる―を求め給ふ」

から‐さいずり【韓語】‥サヒヅリ

(カラサエズリとも)意味の分からない外国語で話すこと。転じて、意味の通じない言葉のたとえ。敏達紀「―を用もて言はく」

から‐ざえ【漢才】

漢籍に通じ漢詩文に巧みな才。単に「ざえ」ともいう。愚管抄3「―はよくて詩などいみじく作られけれど」

から‐さお【唐棹・連枷】‥サヲ

麦・豆類・粟などの脱殻に用いる農具。竿の先に自由に回転できるように取り付けた短い棒や板で穂や莢さやを打つ。竿を送り出すように回して使う。まいきね。くるりぼう。れんか。麦打ち。梁塵秘抄「直すぐなるものはただ、―や箆竹のだけ仮名かんなのし文字」

唐棹

唐棹

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

唐棹

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒からさお‐うた【唐棹歌】

⇒からさお‐なげ【唐棹投げ】

からさお‐うた【唐棹歌】‥サヲ‥

唐棹で麦打ちなどする時の労作歌。浄瑠璃、伽羅先代萩「在の女夫が打ちまじり、仲好ささうに連ぶしに…―の夫婦合ひ」

⇒から‐さお【唐棹・連枷】

からさお‐なげ【唐棹投げ】‥サヲ‥

唐棹で麦などを打つように人を地面に叩きつけること。浄瑠璃、苅萱桑門筑紫蠊「足腰かけて用捨なく―に打ちのめし」

⇒から‐さお【唐棹・連枷】

からさき【唐崎・辛崎】

滋賀県大津市、琵琶湖南西岸にある景勝地。唐崎の一つ松があった。唐崎明神がある。「唐崎の夜雨」は近江八景の一つ。(歌枕)

唐崎明神

撮影:的場 啓

⇒からさお‐うた【唐棹歌】

⇒からさお‐なげ【唐棹投げ】

からさお‐うた【唐棹歌】‥サヲ‥

唐棹で麦打ちなどする時の労作歌。浄瑠璃、伽羅先代萩「在の女夫が打ちまじり、仲好ささうに連ぶしに…―の夫婦合ひ」

⇒から‐さお【唐棹・連枷】

からさお‐なげ【唐棹投げ】‥サヲ‥

唐棹で麦などを打つように人を地面に叩きつけること。浄瑠璃、苅萱桑門筑紫蠊「足腰かけて用捨なく―に打ちのめし」

⇒から‐さお【唐棹・連枷】

からさき【唐崎・辛崎】

滋賀県大津市、琵琶湖南西岸にある景勝地。唐崎の一つ松があった。唐崎明神がある。「唐崎の夜雨」は近江八景の一つ。(歌枕)

唐崎明神

撮影:的場 啓

から‐さけ【苦酒】

酢すの古名。〈倭名類聚鈔16〉

から‐ざけ【空酒】

肴さかななしに飲む酒。

から‐ざけ【乾鮭】

①サケの腸はらわたを去り、素乾しらぼしにしたもの。近世には冬の薬食いとすることがあった。〈[季]冬〉。今昔物語集28「―を太刀に帯はけて」

②人をののしる言葉。とるに足りない人間や老人などにいう。

⇒からざけ‐いろ【乾鮭色】

からざけ‐いろ【乾鮭色】

古びくすんで乾鮭のようになった色。狂言、魚説法「すすけに煤けたる―の袈裟をかけ」

⇒から‐ざけ【乾鮭】

から‐さし【空緡】

とまりの結び目のない銭さし。転じて、つつぬけ。まぬけ。

から‐さ・ぶ

〔自上二〕

荒れ果てる。十訓抄「ことの外に古く―・びたる家の」

から‐ざま【唐様】

(→)「からよう」に同じ。

から‐さわ【涸沢】‥サハ

水が干上がってしまった、かつて沢であった所。水の涸れた沢。

から‐さわぎ【空騒ぎ】

さほどでもないことを騒ぎ立てること。さわぎだけで成果のないこと。「―に終わる」

からさわ‐だけ【涸沢岳】‥サハ‥

長野・岐阜県境にある穂高岳の一峰。日本で第8位の高峰。奥穂高岳の北に位置する。標高3110メートル。→穂高岳

涸沢岳

提供:オフィス史朗

から‐さけ【苦酒】

酢すの古名。〈倭名類聚鈔16〉

から‐ざけ【空酒】

肴さかななしに飲む酒。

から‐ざけ【乾鮭】

①サケの腸はらわたを去り、素乾しらぼしにしたもの。近世には冬の薬食いとすることがあった。〈[季]冬〉。今昔物語集28「―を太刀に帯はけて」

②人をののしる言葉。とるに足りない人間や老人などにいう。

⇒からざけ‐いろ【乾鮭色】

からざけ‐いろ【乾鮭色】

古びくすんで乾鮭のようになった色。狂言、魚説法「すすけに煤けたる―の袈裟をかけ」

⇒から‐ざけ【乾鮭】

から‐さし【空緡】

とまりの結び目のない銭さし。転じて、つつぬけ。まぬけ。

から‐さ・ぶ

〔自上二〕

荒れ果てる。十訓抄「ことの外に古く―・びたる家の」

から‐ざま【唐様】

(→)「からよう」に同じ。

から‐さわ【涸沢】‥サハ

水が干上がってしまった、かつて沢であった所。水の涸れた沢。

から‐さわぎ【空騒ぎ】

さほどでもないことを騒ぎ立てること。さわぎだけで成果のないこと。「―に終わる」

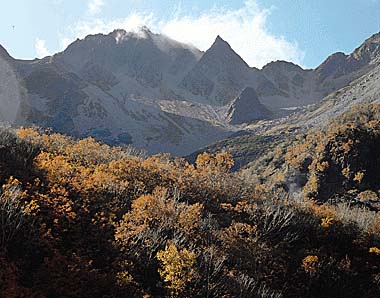

からさわ‐だけ【涸沢岳】‥サハ‥

長野・岐阜県境にある穂高岳の一峰。日本で第8位の高峰。奥穂高岳の北に位置する。標高3110メートル。→穂高岳

涸沢岳

提供:オフィス史朗

からさわ‐やま【唐沢山】‥サハ‥

栃木県南西部、佐野市北東部にある小丘陵。藤原秀郷およびその子孫佐野氏の拠った所。

⇒からさわやま‐じんじゃ【唐沢山神社】

からさわやま‐じんじゃ【唐沢山神社】‥サハ‥

唐沢山にある元別格官幣社。祭神は藤原秀郷。

⇒からさわ‐やま【唐沢山】

から‐ざん【空算】

暗算。狂言、賽の目「―なりとも投算なりとも」

から‐さんがい【唐三界】

はるかに遠い唐の地。浄瑠璃、国性爺合戦「いかにいたづらすればとて、いつの便宜に―」

からし【芥子・辛子】

(形容詞「辛し」の名詞形)

①カラシナの種子を粉にしたもの。黄色で強い辛味がある。香辛料。

②(→)「からしな」に同じ。〈倭名類聚鈔17〉

⇒からし‐あえ【芥子和え】

⇒からし‐ず【芥子酢】

⇒からし‐すみそ【芥子酢味噌】

⇒からし‐づけ【芥子漬】

⇒からし‐でい【芥子泥】

⇒からし‐な【芥子菜・芥菜】

⇒からし‐めんたいこ【辛子明太子】

⇒からし‐ゆ【芥子油】

⇒からし‐れんこん【芥子蓮根】

から・し【辛し・鹹し】

〔形ク〕

⇒からい

からし‐あえ【芥子和え】‥アヘ

芥子を醤油や酢味噌などに混ぜて魚介・野菜などを和あえたもの。

⇒からし【芥子・辛子】

カラジウム【Caladium ラテン】

〔植〕

⇒カラディウム

から‐しお【鹹塩】‥シホ

海水。塩水。万葉集5「痛き瘡きずには―を灌そそくちふが如く」

から‐しし【唐獅子】

(カラジシとも)

①獅子を、いのしし(猪)・しし(鹿)と区別していう語。好色五人女3「かしらは―の如くちぢみあがりて」

②獅子を造形的に装飾化したもの。古くから行われたが、桃山時代には武将に愛好され、狩野永徳作「唐獅子図屏風」などが生まれた。江戸時代にも障壁画や屏風絵の画題となった。「牡丹に―」

から‐しじみ【殻蜆】

貝殻のついたままの蜆。

からし‐ず【芥子酢】

芥子を加えて辛味をきかせた合せ酢。

⇒からし【芥子・辛子】

からし‐すみそ【芥子酢味噌】

味噌に練り芥子を加え、酢でといたもの。和あえ物などに使う。

⇒からし【芥子・辛子】

からし‐づけ【芥子漬】

塩漬けした野菜を芥子・酒・麹こうじなどを混ぜた中に漬けたもの。

⇒からし【芥子・辛子】

から‐して

①(格助詞カラに意味を強める接続助詞シテの付いたもの)…をはじめとして。「風采―威厳がない」

②(理由・原因を表す接続助詞カラに意味を強める接続助詞シテの付いたもの)…ので。「こんな状態である―敗けたのだ」

からし‐でい【芥子泥】

芥子の粉末に湯を加えて泥状としたもの。紙・布に塗って患部に貼る。引赤作用があり、また神経痛を軽減する。

⇒からし【芥子・辛子】

からし‐な【芥子菜・芥菜】

アブラナ科の一年または二年草。原産地はおそらく中央アジア。葉菜として古く渡来。春、黄色小形の十字花をつける。葉は辛味があって塩漬にする。種子を粉末としたものが芥子からし。また、近似の別種にセイヨウカラシナがあり、マスタードを製する。菜辛ながらし。〈[季]春〉

からしな

からさわ‐やま【唐沢山】‥サハ‥

栃木県南西部、佐野市北東部にある小丘陵。藤原秀郷およびその子孫佐野氏の拠った所。

⇒からさわやま‐じんじゃ【唐沢山神社】

からさわやま‐じんじゃ【唐沢山神社】‥サハ‥

唐沢山にある元別格官幣社。祭神は藤原秀郷。

⇒からさわ‐やま【唐沢山】

から‐ざん【空算】

暗算。狂言、賽の目「―なりとも投算なりとも」

から‐さんがい【唐三界】

はるかに遠い唐の地。浄瑠璃、国性爺合戦「いかにいたづらすればとて、いつの便宜に―」

からし【芥子・辛子】

(形容詞「辛し」の名詞形)

①カラシナの種子を粉にしたもの。黄色で強い辛味がある。香辛料。

②(→)「からしな」に同じ。〈倭名類聚鈔17〉

⇒からし‐あえ【芥子和え】

⇒からし‐ず【芥子酢】

⇒からし‐すみそ【芥子酢味噌】

⇒からし‐づけ【芥子漬】

⇒からし‐でい【芥子泥】

⇒からし‐な【芥子菜・芥菜】

⇒からし‐めんたいこ【辛子明太子】

⇒からし‐ゆ【芥子油】

⇒からし‐れんこん【芥子蓮根】

から・し【辛し・鹹し】

〔形ク〕

⇒からい

からし‐あえ【芥子和え】‥アヘ

芥子を醤油や酢味噌などに混ぜて魚介・野菜などを和あえたもの。

⇒からし【芥子・辛子】

カラジウム【Caladium ラテン】

〔植〕

⇒カラディウム

から‐しお【鹹塩】‥シホ

海水。塩水。万葉集5「痛き瘡きずには―を灌そそくちふが如く」

から‐しし【唐獅子】

(カラジシとも)

①獅子を、いのしし(猪)・しし(鹿)と区別していう語。好色五人女3「かしらは―の如くちぢみあがりて」

②獅子を造形的に装飾化したもの。古くから行われたが、桃山時代には武将に愛好され、狩野永徳作「唐獅子図屏風」などが生まれた。江戸時代にも障壁画や屏風絵の画題となった。「牡丹に―」

から‐しじみ【殻蜆】

貝殻のついたままの蜆。

からし‐ず【芥子酢】

芥子を加えて辛味をきかせた合せ酢。

⇒からし【芥子・辛子】

からし‐すみそ【芥子酢味噌】

味噌に練り芥子を加え、酢でといたもの。和あえ物などに使う。

⇒からし【芥子・辛子】

からし‐づけ【芥子漬】

塩漬けした野菜を芥子・酒・麹こうじなどを混ぜた中に漬けたもの。

⇒からし【芥子・辛子】

から‐して

①(格助詞カラに意味を強める接続助詞シテの付いたもの)…をはじめとして。「風采―威厳がない」

②(理由・原因を表す接続助詞カラに意味を強める接続助詞シテの付いたもの)…ので。「こんな状態である―敗けたのだ」

からし‐でい【芥子泥】

芥子の粉末に湯を加えて泥状としたもの。紙・布に塗って患部に貼る。引赤作用があり、また神経痛を軽減する。

⇒からし【芥子・辛子】

からし‐な【芥子菜・芥菜】

アブラナ科の一年または二年草。原産地はおそらく中央アジア。葉菜として古く渡来。春、黄色小形の十字花をつける。葉は辛味があって塩漬にする。種子を粉末としたものが芥子からし。また、近似の別種にセイヨウカラシナがあり、マスタードを製する。菜辛ながらし。〈[季]春〉

からしな

⇒からし【芥子・辛子】

カラシニコフ‐じゅう【カラシニコフ銃】

(開発した技師M. Kalashnikov1919〜の名に因む)旧ソ連の軍用自動小銃。1947年以降配備。扱いやすく堅牢。社会主義国や発展途上国で広く製造・使用される。AK47

からし‐めんたいこ【辛子明太子】

唐辛子・塩などで漬けた鱈子たらこ。福岡の名産。

⇒からし【芥子・辛子】

ガラシヤ

⇒ほそかわガラシヤ

から‐じゃれ【空洒落】

だじゃれ。東海道中膝栗毛発端「屈託せぬ気性にて、―にしやれちらし」

からし‐ゆ【芥子油】

カラシナの種子から採った揮発性の脂肪油。食用・薬用。

⇒からし【芥子・辛子】

から‐しゅっちょう【空出張】‥チヤウ

実際には出張しないのに、旅費や手当を受け取るために出張したと偽る不正。

から‐しょうぞく【唐装束】‥シヤウ‥

⇒からそうぞく

から‐じり【軽尻・空尻】

①江戸時代、荷なしの馬に旅人が乗ること。5貫目までの荷物をのせることは許された。ただし人を乗せない時は、本馬ほんまの半分20貫までの荷を、軽尻として積んだ。からっちり。

②馬に積むべき荷のないこと。雑兵物語「げに小荷駄が二匹あいて、―になつた」→乗掛

から‐じる【空汁】

実みの入っていない味噌汁。

から‐じる【雪花菜汁・豆滓汁・殻汁】

おからを入れた味噌汁。

からし‐れんこん【芥子蓮根】

ゆでた蓮根の穴に溶き芥子と味噌を合わせたものを詰め、小麦粉の衣をつけて揚げた食品。熊本の代表的郷土料理。

⇒からし【芥子・辛子】

からす【烏・鴉】

①スズメ目カラス科カラス属およびそれに近縁の鳥の総称。日本では主としてハシブトガラスとハシボソガラスの2種。雌雄同色、黒くて光沢がある。多くは人家のある所にすみ雑食性。秋・冬には集団で就眠。古来、熊野の神の使いとして知られ、また、その鳴き声は不吉なものとされる。ヒモスドリ。万葉集14「―とふ大をそ鳥の真実まさでにも」

ハシブトガラス

撮影:小宮輝之

⇒からし【芥子・辛子】

カラシニコフ‐じゅう【カラシニコフ銃】

(開発した技師M. Kalashnikov1919〜の名に因む)旧ソ連の軍用自動小銃。1947年以降配備。扱いやすく堅牢。社会主義国や発展途上国で広く製造・使用される。AK47

からし‐めんたいこ【辛子明太子】

唐辛子・塩などで漬けた鱈子たらこ。福岡の名産。

⇒からし【芥子・辛子】

ガラシヤ

⇒ほそかわガラシヤ

から‐じゃれ【空洒落】

だじゃれ。東海道中膝栗毛発端「屈託せぬ気性にて、―にしやれちらし」

からし‐ゆ【芥子油】

カラシナの種子から採った揮発性の脂肪油。食用・薬用。

⇒からし【芥子・辛子】

から‐しゅっちょう【空出張】‥チヤウ

実際には出張しないのに、旅費や手当を受け取るために出張したと偽る不正。

から‐しょうぞく【唐装束】‥シヤウ‥

⇒からそうぞく

から‐じり【軽尻・空尻】

①江戸時代、荷なしの馬に旅人が乗ること。5貫目までの荷物をのせることは許された。ただし人を乗せない時は、本馬ほんまの半分20貫までの荷を、軽尻として積んだ。からっちり。

②馬に積むべき荷のないこと。雑兵物語「げに小荷駄が二匹あいて、―になつた」→乗掛

から‐じる【空汁】

実みの入っていない味噌汁。

から‐じる【雪花菜汁・豆滓汁・殻汁】

おからを入れた味噌汁。

からし‐れんこん【芥子蓮根】

ゆでた蓮根の穴に溶き芥子と味噌を合わせたものを詰め、小麦粉の衣をつけて揚げた食品。熊本の代表的郷土料理。

⇒からし【芥子・辛子】

からす【烏・鴉】

①スズメ目カラス科カラス属およびそれに近縁の鳥の総称。日本では主としてハシブトガラスとハシボソガラスの2種。雌雄同色、黒くて光沢がある。多くは人家のある所にすみ雑食性。秋・冬には集団で就眠。古来、熊野の神の使いとして知られ、また、その鳴き声は不吉なものとされる。ヒモスドリ。万葉集14「―とふ大をそ鳥の真実まさでにも」

ハシブトガラス

撮影:小宮輝之

ハシボソガラス

撮影:小宮輝之

ハシボソガラス

撮影:小宮輝之

②くろうと。烏が黒いことからもじっていう。

③(烏に似た点があるところから)

㋐口のうるさい人。

㋑物忘れをする人。

㋒意地のきたない人。

㋓土地から土地へと渡り歩いている人。

④火の消えて炭となったもの。

⑤物の名に冠して黒い意を表す。「―猫」

⇒からす‐あげは【烏揚羽】

⇒からす‐いし【烏石】

⇒からす‐うら【烏占】

⇒からす‐うり【烏瓜】

⇒からす‐おうぎ【烏扇】

⇒からす‐おどし【烏威し】

⇒からす‐がい【烏貝・蚌】

⇒からす‐がしら【烏頭】

⇒からす‐がね【烏金】

⇒からす‐がみ【烏紙】

⇒からす‐かんざえもん【烏勘左衛門】

⇒からす‐ぐち【烏口】

⇒からす‐ぐろ【烏黒】

⇒からす‐ざ【烏座】

⇒からす‐ざんしょう【烏山椒】

⇒からす‐ぞめ【烏染】

⇒からす‐だな【烏棚】

⇒からす‐てんぐ【烏天狗】

⇒からす‐とび【烏飛び】

[reference]⇒からす‐とんび【烏鳶】

②くろうと。烏が黒いことからもじっていう。

③(烏に似た点があるところから)

㋐口のうるさい人。

㋑物忘れをする人。

㋒意地のきたない人。

㋓土地から土地へと渡り歩いている人。

④火の消えて炭となったもの。

⑤物の名に冠して黒い意を表す。「―猫」

⇒からす‐あげは【烏揚羽】

⇒からす‐いし【烏石】

⇒からす‐うら【烏占】

⇒からす‐うり【烏瓜】

⇒からす‐おうぎ【烏扇】

⇒からす‐おどし【烏威し】

⇒からす‐がい【烏貝・蚌】

⇒からす‐がしら【烏頭】

⇒からす‐がね【烏金】

⇒からす‐がみ【烏紙】

⇒からす‐かんざえもん【烏勘左衛門】

⇒からす‐ぐち【烏口】

⇒からす‐ぐろ【烏黒】

⇒からす‐ざ【烏座】

⇒からす‐ざんしょう【烏山椒】

⇒からす‐ぞめ【烏染】

⇒からす‐だな【烏棚】

⇒からす‐てんぐ【烏天狗】

⇒からす‐とび【烏飛び】

[reference]⇒からす‐とんび【烏鳶】

⇒からおり‐にしき【唐織錦】

⇒からおり‐もの【唐織物】

からおり‐にしき【唐織錦】

(→)唐織2に同じ。

⇒から‐おり【唐織】

からおり‐もの【唐織物】

(→)唐織1に同じ。

⇒から‐おり【唐織】

から‐おんな【空女】‥ヲンナ

①年頃になっても月経を見ない女。

②子を生まない女。〈日葡辞書〉

から‐が

(カラに格助詞ガの付いた語)…をはじめとして。「顔の表情にして―親子そっくりだ」

から‐がい【空買い】‥ガヒ

証券取引・商品取引などで、現物の取得ではなく転売の差益を目的として買うこと。↔空売り

からか・うカラカフ

〔他五〕

①決めかねて迷う。葛藤する。平家物語10「千たび心はすすめども、心に心を―・ひて」

②言い争う。浄瑠璃、七小町「何と何とと息を張り、―・ふ後の唐紙障子」

③冗談を言ったり困らせたりして、人をなぶる。相手のいやがる言動をして面白がる。揶揄やゆする。「子供を―・う」

から‐かき【唐墻・韓垣】

①中国風または朝鮮風の立派な垣。一説に、草木または竹の幹で編んだ垣。武烈紀「臣おみの子の八重や―」

②白壁の塀。

から‐かぎ【鉤匙】

(唐鉤の意という)(→)「かけがね」に同じ。

から‐かさ【傘】

(頭にかぶる「笠」に対して「柄から付きのかさ」の意)

①割竹の細い骨に紙を貼って油をひき、柄をつけて轆轤ろくろで開閉し得るようにしたかさ。雨傘・日傘のほか、晴雨両用のものを両天または照降てりふりという。さしがさ。手傘。枕草子247「―をさしたるに」

②紋所の名。傘を閉じまたは開いた形をとりあわせたもの。

⇒からかさ‐いっぽん【傘一本】

⇒からかさ‐おどろき【傘驚き】

⇒からかさ‐がみ【傘紙】

⇒からかさ‐ぎゅう【傘灸】

⇒からかさ‐ごこう【傘後光】

⇒からかさ‐たけ【傘茸】

⇒からかさ‐てい【傘亭】

⇒からかさ‐び【傘火】

⇒からかさ‐まつ【傘松】

⇒からかさ‐れんぱん【傘連判】

からかさ‐いっぽん【傘一本】

(僧侶が破戒の罪などで寺から追放される時、傘1本は携えることを許されたことから)僧侶の追放をいう。歌舞伎、韓人漢文手管始「―にて寺を開け(退去せよ)とあつても」

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐おどろき【傘驚き】

傘などを突然馬の目の前に広げた時、馬の驚くこと。かさおどろき。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐がみ【傘紙】

傘を張るのに用いる和紙。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐ぎゅう【傘灸】‥ギウ

のぼせをさげる灸。大きい艾もぐさを用い、足指の間にすえる。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐ごこう【傘後光】‥クワウ

傘の開いたような形の光背。狂言、小傘「ふな後光或ひは―などと申して、法事の時分入用の仏具で御座る」

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐たけ【傘茸】

担子菌類のきのこ。大形で茎の長い傘形。傘の表面は淡褐色。全体は乾燥した綿状で弾性がある。食用。ニギリタケ。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐てい【傘亭】

京都市の高台寺内にある桃山時代の遺構で、竹垂木たけだるきを傘を広げたように配した天井をもつ茶屋。さんてい。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐び【傘火】

昔、大坂天満の大鏡寺の前に出たという怪物。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐まつ【傘松】

枝が、傘を開いたように広がっている松。かさまつ。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐れんぱん【傘連判】

(形が傘に似ているからいう)多人数が連署する場合、丸く放射状に署名をつらねる方式。南北朝・室町時代の国人一揆や江戸時代の百姓一揆の文書に多く見られる。平等に一致団結する意志や一揆首謀者を隠す意図を示す。「―状」

⇒から‐かさ【傘】

から‐かじ【唐楫】‥カヂ

唐風の楫。「柄から楫」で、柄のついた楫とも。万葉集14「―の音高だかしもな」

カラカス【Caracas】

南米、ベネズエラ共和国の首都。標高960メートル以上の高原にある。人口197万5千(1998)。

から‐かぜ【空風・乾風】

冬に湿気や雨雪を伴わずにはげしく吹く風。からっかぜ。〈[季]冬〉

から‐かぬち【韓鍛冶】

「かぬちべ(鍛冶部)」参照。

から‐かね【唐金】

(中国から製法が伝わったからいう)青銅。世間胸算用1「―の三ツ具足」

から‐かぶ【空株】

(取引用語)株式取引で、実際の受け渡しをしない株。くうかぶ。↔実株じつかぶ

から‐かみ【唐紙】

①中国渡来の、紙に胡粉ごふんまたは雲母うんもの粉末で文様を刷り出した紙。また、平安時代に詠草料紙としてそれを模造したものは、のちに襖ふすまの上張りに用いる。大鏡伊尹「黄なる―の、下絵ほのかに」→唐紙とうし。

②織色の名。経たては白、緯よこは黄色。

③襲かさねの色目。表は白、裏は黄。

④唐紙障子の略。〈[季]冬〉。→襖ふすま。

⇒からかみ‐し【唐紙師】

⇒からかみ‐しょうじ【唐紙障子】

から‐かみ【韓神】

(→)「からのかみ」に同じ。神楽歌、韓神「われ―の韓招からおぎせむや」

からかみ‐し【唐紙師】

唐紙を製造する職人。

⇒から‐かみ【唐紙】

からかみ‐しょうじ【唐紙障子】‥シヤウ‥

唐紙をはった障子。ふすま。からかみ。

⇒から‐かみ【唐紙】

から‐から

①堅くて乾いた物が軽やかに回転したり触れ合ったりして鳴る連続音。源氏物語賢木「閼伽あかたてまつるとて、―と鳴らしつつ」。「矢車が―と回る」

②中に何もないさま。「冷蔵庫が―だ」

③乾ききって水分がまったくないさま。「のどが―にかわく」「―天気」

④屈託なく高らかに笑う声。また、そのさま。「―と笑う」

から‐から

①(女房詞)乾鮭からざけ。

②(鹿児島地方で)(→)銚子1のこと。

カラカラ【Caracalla】

ローマ皇帝マルクス=アウレリウス=セウェルス=アントニヌスの通称。増税のために帝国内の全自由民にローマ市民権を与えた。浪費家で、大社交場であるカラカラ大浴場を建設。東方遠征途上、部下によりメソポタミアで暗殺される。(在位198〜217)(188〜217)→ローマ(図)

カラカラ【caracara】

タカ目ハヤブサ科の鳥。中南米に分布し、翼が比較的短い腐肉食の猛禽類。

から‐がら【辛辛】

〔副〕

かろうじて。やっと。ようやく。曾我物語4「箱王は、ただ母の文ばかりに―装束そへて送りける」。「命―」

がら‐がら

①堅い物が一度に崩れ落ちたり転がったりするやや重い感じの音。また、そのさま。比喩的にも使う。「―と戸を開ける」「自信が―と崩れる」

②うがいの音や喉にひっかかる聞き苦しい声。また、そのさま。「―声」

③雷の鳴るさま。日葡辞書「カミナリガグヮラグヮラトナル」

④中が非常にすいているさま。「電車は―だった」

⑤振るとがらがらと音を立てる楽器。また、そのような乳児用の玩具。ラットル。

⑥露骨に憚らずものを言うさま。また、性格や言動が粗野で荒っぽいさま。「―した性分」

⑦「がらがら煎餅」の略。

⇒がらがら‐せんべい【がらがら煎餅】

⇒がらがら‐へび【がらがら蛇】

⇒がらがら‐ぽん

がらがら‐せんべい【がらがら煎餅】

煎餅を三角形に折り曲げ、中に小さい大黒像などの玩具を入れて包んだもの。江戸時代より作られた。がらがら。あてもの煎餅。大黒煎餅。

⇒がら‐がら

がらがら‐へび【がらがら蛇】

クサリヘビ科マムシ亜科の毒ヘビ。約30種が北米から南米にかけて分布。咬まれると致命的なものも多い。体長50〜240センチメートル。尾端に表皮から変じた数個から十数個の角質の環状物があり、危険が近づくと尾を急激に振って、「じゃあ」あるいは「じい」という独得の音を発する。響尾蛇。

ガラガラヘビ

提供:東京動物園協会

⇒からおり‐にしき【唐織錦】

⇒からおり‐もの【唐織物】

からおり‐にしき【唐織錦】

(→)唐織2に同じ。

⇒から‐おり【唐織】

からおり‐もの【唐織物】

(→)唐織1に同じ。

⇒から‐おり【唐織】

から‐おんな【空女】‥ヲンナ

①年頃になっても月経を見ない女。

②子を生まない女。〈日葡辞書〉

から‐が

(カラに格助詞ガの付いた語)…をはじめとして。「顔の表情にして―親子そっくりだ」

から‐がい【空買い】‥ガヒ

証券取引・商品取引などで、現物の取得ではなく転売の差益を目的として買うこと。↔空売り

からか・うカラカフ

〔他五〕

①決めかねて迷う。葛藤する。平家物語10「千たび心はすすめども、心に心を―・ひて」

②言い争う。浄瑠璃、七小町「何と何とと息を張り、―・ふ後の唐紙障子」

③冗談を言ったり困らせたりして、人をなぶる。相手のいやがる言動をして面白がる。揶揄やゆする。「子供を―・う」

から‐かき【唐墻・韓垣】

①中国風または朝鮮風の立派な垣。一説に、草木または竹の幹で編んだ垣。武烈紀「臣おみの子の八重や―」

②白壁の塀。

から‐かぎ【鉤匙】

(唐鉤の意という)(→)「かけがね」に同じ。

から‐かさ【傘】

(頭にかぶる「笠」に対して「柄から付きのかさ」の意)

①割竹の細い骨に紙を貼って油をひき、柄をつけて轆轤ろくろで開閉し得るようにしたかさ。雨傘・日傘のほか、晴雨両用のものを両天または照降てりふりという。さしがさ。手傘。枕草子247「―をさしたるに」

②紋所の名。傘を閉じまたは開いた形をとりあわせたもの。

⇒からかさ‐いっぽん【傘一本】

⇒からかさ‐おどろき【傘驚き】

⇒からかさ‐がみ【傘紙】

⇒からかさ‐ぎゅう【傘灸】

⇒からかさ‐ごこう【傘後光】

⇒からかさ‐たけ【傘茸】

⇒からかさ‐てい【傘亭】

⇒からかさ‐び【傘火】

⇒からかさ‐まつ【傘松】

⇒からかさ‐れんぱん【傘連判】

からかさ‐いっぽん【傘一本】

(僧侶が破戒の罪などで寺から追放される時、傘1本は携えることを許されたことから)僧侶の追放をいう。歌舞伎、韓人漢文手管始「―にて寺を開け(退去せよ)とあつても」

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐おどろき【傘驚き】

傘などを突然馬の目の前に広げた時、馬の驚くこと。かさおどろき。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐がみ【傘紙】

傘を張るのに用いる和紙。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐ぎゅう【傘灸】‥ギウ

のぼせをさげる灸。大きい艾もぐさを用い、足指の間にすえる。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐ごこう【傘後光】‥クワウ

傘の開いたような形の光背。狂言、小傘「ふな後光或ひは―などと申して、法事の時分入用の仏具で御座る」

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐たけ【傘茸】

担子菌類のきのこ。大形で茎の長い傘形。傘の表面は淡褐色。全体は乾燥した綿状で弾性がある。食用。ニギリタケ。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐てい【傘亭】

京都市の高台寺内にある桃山時代の遺構で、竹垂木たけだるきを傘を広げたように配した天井をもつ茶屋。さんてい。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐び【傘火】

昔、大坂天満の大鏡寺の前に出たという怪物。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐まつ【傘松】

枝が、傘を開いたように広がっている松。かさまつ。

⇒から‐かさ【傘】

からかさ‐れんぱん【傘連判】

(形が傘に似ているからいう)多人数が連署する場合、丸く放射状に署名をつらねる方式。南北朝・室町時代の国人一揆や江戸時代の百姓一揆の文書に多く見られる。平等に一致団結する意志や一揆首謀者を隠す意図を示す。「―状」

⇒から‐かさ【傘】

から‐かじ【唐楫】‥カヂ

唐風の楫。「柄から楫」で、柄のついた楫とも。万葉集14「―の音高だかしもな」

カラカス【Caracas】

南米、ベネズエラ共和国の首都。標高960メートル以上の高原にある。人口197万5千(1998)。

から‐かぜ【空風・乾風】

冬に湿気や雨雪を伴わずにはげしく吹く風。からっかぜ。〈[季]冬〉

から‐かぬち【韓鍛冶】

「かぬちべ(鍛冶部)」参照。

から‐かね【唐金】

(中国から製法が伝わったからいう)青銅。世間胸算用1「―の三ツ具足」

から‐かぶ【空株】

(取引用語)株式取引で、実際の受け渡しをしない株。くうかぶ。↔実株じつかぶ

から‐かみ【唐紙】

①中国渡来の、紙に胡粉ごふんまたは雲母うんもの粉末で文様を刷り出した紙。また、平安時代に詠草料紙としてそれを模造したものは、のちに襖ふすまの上張りに用いる。大鏡伊尹「黄なる―の、下絵ほのかに」→唐紙とうし。

②織色の名。経たては白、緯よこは黄色。

③襲かさねの色目。表は白、裏は黄。

④唐紙障子の略。〈[季]冬〉。→襖ふすま。

⇒からかみ‐し【唐紙師】

⇒からかみ‐しょうじ【唐紙障子】

から‐かみ【韓神】

(→)「からのかみ」に同じ。神楽歌、韓神「われ―の韓招からおぎせむや」

からかみ‐し【唐紙師】

唐紙を製造する職人。

⇒から‐かみ【唐紙】

からかみ‐しょうじ【唐紙障子】‥シヤウ‥

唐紙をはった障子。ふすま。からかみ。

⇒から‐かみ【唐紙】

から‐から

①堅くて乾いた物が軽やかに回転したり触れ合ったりして鳴る連続音。源氏物語賢木「閼伽あかたてまつるとて、―と鳴らしつつ」。「矢車が―と回る」

②中に何もないさま。「冷蔵庫が―だ」

③乾ききって水分がまったくないさま。「のどが―にかわく」「―天気」

④屈託なく高らかに笑う声。また、そのさま。「―と笑う」

から‐から

①(女房詞)乾鮭からざけ。

②(鹿児島地方で)(→)銚子1のこと。

カラカラ【Caracalla】

ローマ皇帝マルクス=アウレリウス=セウェルス=アントニヌスの通称。増税のために帝国内の全自由民にローマ市民権を与えた。浪費家で、大社交場であるカラカラ大浴場を建設。東方遠征途上、部下によりメソポタミアで暗殺される。(在位198〜217)(188〜217)→ローマ(図)

カラカラ【caracara】

タカ目ハヤブサ科の鳥。中南米に分布し、翼が比較的短い腐肉食の猛禽類。

から‐がら【辛辛】

〔副〕

かろうじて。やっと。ようやく。曾我物語4「箱王は、ただ母の文ばかりに―装束そへて送りける」。「命―」

がら‐がら

①堅い物が一度に崩れ落ちたり転がったりするやや重い感じの音。また、そのさま。比喩的にも使う。「―と戸を開ける」「自信が―と崩れる」

②うがいの音や喉にひっかかる聞き苦しい声。また、そのさま。「―声」

③雷の鳴るさま。日葡辞書「カミナリガグヮラグヮラトナル」

④中が非常にすいているさま。「電車は―だった」

⑤振るとがらがらと音を立てる楽器。また、そのような乳児用の玩具。ラットル。

⑥露骨に憚らずものを言うさま。また、性格や言動が粗野で荒っぽいさま。「―した性分」

⑦「がらがら煎餅」の略。

⇒がらがら‐せんべい【がらがら煎餅】

⇒がらがら‐へび【がらがら蛇】

⇒がらがら‐ぽん

がらがら‐せんべい【がらがら煎餅】

煎餅を三角形に折り曲げ、中に小さい大黒像などの玩具を入れて包んだもの。江戸時代より作られた。がらがら。あてもの煎餅。大黒煎餅。

⇒がら‐がら

がらがら‐へび【がらがら蛇】

クサリヘビ科マムシ亜科の毒ヘビ。約30種が北米から南米にかけて分布。咬まれると致命的なものも多い。体長50〜240センチメートル。尾端に表皮から変じた数個から十数個の角質の環状物があり、危険が近づくと尾を急激に振って、「じゃあ」あるいは「じい」という独得の音を発する。響尾蛇。

ガラガラヘビ

提供:東京動物園協会

⇒がら‐がら

がらがら‐ぽん

①がらがら回転させると着色された小玉がぽんと出てくる、八角形の抽選器。がらぽん。

②組織・役割などを全面的に再編したり入れ換えたりすることを俗にいう語。

⇒がら‐がら

からが・る【絡がる】

〔自五〕

からまる。こんがらかる。

から‐が・る【辛がる】

〔自五〕

つらいと思う。難儀に思う。つらい様子を見せる。源氏物語梅枝「いといたう―・り給ふ」

から‐かわ【辛皮】‥カハ

山椒さんしょうの樹皮。食用および薬用。

⇒からかわ‐づけ【辛皮漬】

⇒からかわ‐ながし【辛皮流し】

から‐かわ【唐皮・唐革】‥カハ

①虎の毛皮。

②平家重宝の鎧の名。

③オランダ舶来の文様のある革。

⇒からかわ‐こがさ【唐革小笠】

からかわ‐こがさ【唐革小笠】‥カハ‥

舶来の革で作った陣笠。

⇒から‐かわ【唐皮・唐革】

からかわ‐づけ【辛皮漬】‥カハ‥

山椒の若い枝の皮を細かく刻んで塩水に漬けたもの。塩出しして醤油で煮つけ茶漬けなどに用いる。

⇒から‐かわ【辛皮】

からかわ‐ながし【辛皮流し】‥カハ‥

谷川などに、山椒の皮汁を流して魚をとる漁法。ねながし。なめうち。毒揉み。

⇒から‐かわ【辛皮】

から‐き【枯木】

かれき。雄略紀「―の末に類にたり」

から‐き【唐木】

(もと中国から渡来したからいう)紫檀・黒檀・白檀びゃくだん・タガヤサンなどの熱帯産の木材。

⇒からき‐ざいく【唐木細工】

からき【唐木】

姓氏の一つ。

⇒からき‐じゅんぞう【唐木順三】

カラギーナン【carrageenan】

紅藻類から得られる水溶性食物繊維の一種。コロイド状で、食品工業などで増粘剤・安定剤として用いる。カラギーニン。

からき‐ざいく【唐木細工】

唐木で花台・茶棚・机などを細工すること。また、その細工物。

⇒から‐き【唐木】

から‐きし

〔副〕

(下に打消の語を伴って)まるっきり。全く。からきり。からっきし。

からき‐じゅんぞう【唐木順三】‥ザウ

評論家。長野県生れ。京大卒。近代日本文学と日本人の精神を究明する思索を深めた。作「鴎外の精神」「中世の文学」など。(1904〜1980)

⇒からき【唐木】

カラ‐キタイ【Qara-Khitai・黒契丹】

遼の王族耶律大石やりつたいせきが遼滅亡の際に中央アジアに建てた国。トルコ系のナイマン部に滅ぼされた。西遼。(1132〜1211)→遼

からき‐だて【空木建て】

家を建てる時、柱を立て桁組けたぐみを終えた状態をいう。本朝桜陰比事「―、時もいはずして屋根を葺き、上塗りまでしまはせ」

から‐ぎぬ【唐衣】

公家女子正装の最上層の衣。袷あわせで丈短く、奈良時代には袖がなく、平安時代になって袖が加えられ表衣うわぎの上に着けた。綾・浮織物の類で仕立てた。背子はいし。唐からの御衣おんぞ。枕草子23「桜の―どもくつろかにぬぎたれて」→女房装束

唐衣

⇒がら‐がら

がらがら‐ぽん

①がらがら回転させると着色された小玉がぽんと出てくる、八角形の抽選器。がらぽん。

②組織・役割などを全面的に再編したり入れ換えたりすることを俗にいう語。

⇒がら‐がら

からが・る【絡がる】

〔自五〕

からまる。こんがらかる。

から‐が・る【辛がる】

〔自五〕

つらいと思う。難儀に思う。つらい様子を見せる。源氏物語梅枝「いといたう―・り給ふ」

から‐かわ【辛皮】‥カハ

山椒さんしょうの樹皮。食用および薬用。

⇒からかわ‐づけ【辛皮漬】

⇒からかわ‐ながし【辛皮流し】

から‐かわ【唐皮・唐革】‥カハ

①虎の毛皮。

②平家重宝の鎧の名。

③オランダ舶来の文様のある革。

⇒からかわ‐こがさ【唐革小笠】

からかわ‐こがさ【唐革小笠】‥カハ‥

舶来の革で作った陣笠。

⇒から‐かわ【唐皮・唐革】

からかわ‐づけ【辛皮漬】‥カハ‥

山椒の若い枝の皮を細かく刻んで塩水に漬けたもの。塩出しして醤油で煮つけ茶漬けなどに用いる。

⇒から‐かわ【辛皮】

からかわ‐ながし【辛皮流し】‥カハ‥

谷川などに、山椒の皮汁を流して魚をとる漁法。ねながし。なめうち。毒揉み。

⇒から‐かわ【辛皮】

から‐き【枯木】

かれき。雄略紀「―の末に類にたり」

から‐き【唐木】

(もと中国から渡来したからいう)紫檀・黒檀・白檀びゃくだん・タガヤサンなどの熱帯産の木材。

⇒からき‐ざいく【唐木細工】

からき【唐木】

姓氏の一つ。

⇒からき‐じゅんぞう【唐木順三】

カラギーナン【carrageenan】

紅藻類から得られる水溶性食物繊維の一種。コロイド状で、食品工業などで増粘剤・安定剤として用いる。カラギーニン。

からき‐ざいく【唐木細工】

唐木で花台・茶棚・机などを細工すること。また、その細工物。

⇒から‐き【唐木】

から‐きし

〔副〕

(下に打消の語を伴って)まるっきり。全く。からきり。からっきし。

からき‐じゅんぞう【唐木順三】‥ザウ

評論家。長野県生れ。京大卒。近代日本文学と日本人の精神を究明する思索を深めた。作「鴎外の精神」「中世の文学」など。(1904〜1980)

⇒からき【唐木】

カラ‐キタイ【Qara-Khitai・黒契丹】

遼の王族耶律大石やりつたいせきが遼滅亡の際に中央アジアに建てた国。トルコ系のナイマン部に滅ぼされた。西遼。(1132〜1211)→遼

からき‐だて【空木建て】

家を建てる時、柱を立て桁組けたぐみを終えた状態をいう。本朝桜陰比事「―、時もいはずして屋根を葺き、上塗りまでしまはせ」

から‐ぎぬ【唐衣】

公家女子正装の最上層の衣。袷あわせで丈短く、奈良時代には袖がなく、平安時代になって袖が加えられ表衣うわぎの上に着けた。綾・浮織物の類で仕立てた。背子はいし。唐からの御衣おんぞ。枕草子23「桜の―どもくつろかにぬぎたれて」→女房装束

唐衣

から‐ぎぬ【唐絹】

中国から渡来した絹。

からき‐め【辛き目】

つらい思い。ひどい目。

カラギョズ【Karagöz】

(「黒い目」の意)16世紀以降トルコで流行した影絵人形劇の主人公の名前。また、広くトルコの伝統影絵芝居の称。

から‐きり

〔副〕

(→)「からきし」に同じ。

か‐らく【花洛・華洛】クワ‥

はなのみやこ。みやこ。京都のことをいう。

か‐らく【和楽】クワ‥

やわらぎ楽しむこと。うちとけ楽しむこと。わらく。

から・ぐ【絡ぐ】

〔他下二〕

⇒からげる(下一)

から‐くさ【枯草】

かれくさ。まぐさ。〈倭名類聚鈔15〉

から‐くさ【唐草】

①唐草模様の略。源氏物語玉鬘「よしある―を乱り織りたるも」

②ウマゴヤシの別称。

⇒からくさ‐がわら【唐草瓦】

⇒からくさ‐もよう【唐草模様】

からくさ‐がわら【唐草瓦】‥ガハラ

(先端に飾りとして多く唐草模様を配するからいう)(→)軒平瓦のきひらがわらに同じ。

⇒から‐くさ【唐草】

からくさ‐もよう【唐草模様】‥ヤウ

織物・染物・蒔絵などで、蔓草つるくさのからみ這はう形を描いた文様。唐草。忍冬にんどう唐草・葡萄唐草・宝相華ほうそうげ唐草・蓮華唐草など種類が多い。→忍冬文(図)

⇒から‐くさ【唐草】

から‐くし【唐櫛】

舶来の美しい櫛。また、それに似せて作った櫛。

から‐くじ【空鬮・空籤】

くじびきで、何もあたらないくじ。しらくじ。「―なし」

から‐くしげ【唐櫛笥・厳器】

[一]〔名〕

櫛を入れておく美しい小箱。源氏物語末摘花「古めきたる鏡台の―」

唐櫛笥

から‐ぎぬ【唐絹】

中国から渡来した絹。

からき‐め【辛き目】

つらい思い。ひどい目。

カラギョズ【Karagöz】

(「黒い目」の意)16世紀以降トルコで流行した影絵人形劇の主人公の名前。また、広くトルコの伝統影絵芝居の称。

から‐きり

〔副〕

(→)「からきし」に同じ。

か‐らく【花洛・華洛】クワ‥

はなのみやこ。みやこ。京都のことをいう。

か‐らく【和楽】クワ‥

やわらぎ楽しむこと。うちとけ楽しむこと。わらく。

から・ぐ【絡ぐ】

〔他下二〕

⇒からげる(下一)

から‐くさ【枯草】

かれくさ。まぐさ。〈倭名類聚鈔15〉

から‐くさ【唐草】

①唐草模様の略。源氏物語玉鬘「よしある―を乱り織りたるも」

②ウマゴヤシの別称。

⇒からくさ‐がわら【唐草瓦】

⇒からくさ‐もよう【唐草模様】

からくさ‐がわら【唐草瓦】‥ガハラ

(先端に飾りとして多く唐草模様を配するからいう)(→)軒平瓦のきひらがわらに同じ。

⇒から‐くさ【唐草】

からくさ‐もよう【唐草模様】‥ヤウ

織物・染物・蒔絵などで、蔓草つるくさのからみ這はう形を描いた文様。唐草。忍冬にんどう唐草・葡萄唐草・宝相華ほうそうげ唐草・蓮華唐草など種類が多い。→忍冬文(図)

⇒から‐くさ【唐草】

から‐くし【唐櫛】

舶来の美しい櫛。また、それに似せて作った櫛。

から‐くじ【空鬮・空籤】

くじびきで、何もあたらないくじ。しらくじ。「―なし」

から‐くしげ【唐櫛笥・厳器】

[一]〔名〕

櫛を入れておく美しい小箱。源氏物語末摘花「古めきたる鏡台の―」

唐櫛笥

[二]〔枕〕

「明く」にかかる。

からく‐して【辛くして】

〔副〕

かろうじて。やっとのことで。土佐日記「―和泉のなだより小津のとまりを追ふ」

から‐くずれ【空崩れ】‥クヅレ

敵をあざむくため、味方の軍勢の崩れ立つように見せること。

がら‐くた

(ガラは物の触れて鳴る音。クタはアクタの約)ねうちのない、雑多な品物。「―道具」

⇒がらくた‐もの【がらくた物】

がらくた‐ぶんこ【我楽多文庫】

硯友社けんゆうしゃの機関誌。1885年(明治18)創刊、89年「文庫」と改題、同年廃刊。尾崎紅葉・山田美妙・石橋思案ら同人の小説・詩歌・戯文などを掲載したもの。明治年間最初の文芸雑誌、また同人雑誌の先駆。

から‐くだもの【唐果物・唐菓子】

米粉・小麦粉などにあまずらを加え、花・虫・縄などの形に作って油で揚げた菓子。奈良時代、唐から製法が伝えられた。とうがし。

がらくた‐もの【がらくた物】

(→)「がらくた」に同じ。

⇒がら‐くた

から‐くち【辛口】

①辛い味を好むこと。また、その人。酒を好む人にもいう。

②酒などの口あたりの辛いもの。「―の酒」↔甘口。

③辛辣しんらつなこと。「―の批評」

⇒からくち‐みそ【辛口味噌】

からくち‐みそ【辛口味噌】

塩分濃度が比較的高く、醸造期間の長い味噌。信州味噌・仙台味噌など。

⇒から‐くち【辛口】

ガラクトース【galactose】

分子式C6H12O6 単糖の一つ。アルド‐ヘキソース(アルデヒド基をもつ六炭糖)に属し、グルコースによく似た白色結晶状物質。多糖の構成分として植物粘液や寒天中に、また二糖であるラクトースの構成分として哺乳類の乳汁中などに含まれる。ガラクトーゼ。

から‐くに【唐国・韓国】

古代、中国または朝鮮を指して言った語。万葉集5「―を向け平げて」

⇒からくに‐の【唐国の・韓国の】

からくに‐だけ【韓国岳】

鹿児島・宮崎両県にまたがる霧島火山群(霧島山)の最高峰。標高1700メートルの成層火山で、山頂に直径900メートル、深さ300メートルの火口がある。西麓にえびの高原が広がる。西霧島。

韓国岳(1)

撮影:山梨勝弘

[二]〔枕〕

「明く」にかかる。

からく‐して【辛くして】

〔副〕

かろうじて。やっとのことで。土佐日記「―和泉のなだより小津のとまりを追ふ」

から‐くずれ【空崩れ】‥クヅレ

敵をあざむくため、味方の軍勢の崩れ立つように見せること。

がら‐くた

(ガラは物の触れて鳴る音。クタはアクタの約)ねうちのない、雑多な品物。「―道具」

⇒がらくた‐もの【がらくた物】

がらくた‐ぶんこ【我楽多文庫】

硯友社けんゆうしゃの機関誌。1885年(明治18)創刊、89年「文庫」と改題、同年廃刊。尾崎紅葉・山田美妙・石橋思案ら同人の小説・詩歌・戯文などを掲載したもの。明治年間最初の文芸雑誌、また同人雑誌の先駆。

から‐くだもの【唐果物・唐菓子】

米粉・小麦粉などにあまずらを加え、花・虫・縄などの形に作って油で揚げた菓子。奈良時代、唐から製法が伝えられた。とうがし。

がらくた‐もの【がらくた物】

(→)「がらくた」に同じ。

⇒がら‐くた

から‐くち【辛口】

①辛い味を好むこと。また、その人。酒を好む人にもいう。

②酒などの口あたりの辛いもの。「―の酒」↔甘口。

③辛辣しんらつなこと。「―の批評」

⇒からくち‐みそ【辛口味噌】

からくち‐みそ【辛口味噌】

塩分濃度が比較的高く、醸造期間の長い味噌。信州味噌・仙台味噌など。

⇒から‐くち【辛口】

ガラクトース【galactose】

分子式C6H12O6 単糖の一つ。アルド‐ヘキソース(アルデヒド基をもつ六炭糖)に属し、グルコースによく似た白色結晶状物質。多糖の構成分として植物粘液や寒天中に、また二糖であるラクトースの構成分として哺乳類の乳汁中などに含まれる。ガラクトーゼ。

から‐くに【唐国・韓国】

古代、中国または朝鮮を指して言った語。万葉集5「―を向け平げて」

⇒からくに‐の【唐国の・韓国の】

からくに‐だけ【韓国岳】

鹿児島・宮崎両県にまたがる霧島火山群(霧島山)の最高峰。標高1700メートルの成層火山で、山頂に直径900メートル、深さ300メートルの火口がある。西麓にえびの高原が広がる。西霧島。

韓国岳(1)

撮影:山梨勝弘

韓国岳(2)

提供:オフィス史朗

韓国岳(2)

提供:オフィス史朗

からくに‐の【唐国の・韓国の】

〔枕〕

同音の繰り返しで「から(辛)く」にかかる。

⇒から‐くに【唐国・韓国】

から‐くみ【唐組】

(唐から渡来した組紐の意)太目の撚糸よりいとを用いてV字形または菱形に組む平組みとする技法。また、そのひも。高級品として平緒などに使われた。源氏物語梅枝「緂だんの―の紐など」

から‐く・む【絡組む】

〔他四〕

①からげ組む。組んで織る。「紐を―・む」

②組み立てる。構え作る。日葡辞書「フネニセイロウ(井楼)ヲカラクミアグル」

③いろいろと工夫する。たくらむ。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「あぢな商ひ―・んで」

カラクム‐さばく【カラクム砂漠】

(Karakumy)中央アジアのトルクメニスタンにある砂漠。牧畜地帯だが、アムダリアからのカラクム運河によって灌漑農業も発達。面積約35万平方キロメートル。

からく‐も【辛くも】

〔副〕

やっとのことで。「―危地を脱した」

から‐くら【唐鞍】

平安時代以来、晴れの儀式の行幸などの飾り馬に用いた唐様の鞍。外国使節の騎乗や御禊ごけい行幸の供奉ぐぶの公卿、賀茂祭・春日祭の勅使などが用いた。↔大和鞍。

唐鞍

からくに‐の【唐国の・韓国の】

〔枕〕

同音の繰り返しで「から(辛)く」にかかる。

⇒から‐くに【唐国・韓国】

から‐くみ【唐組】

(唐から渡来した組紐の意)太目の撚糸よりいとを用いてV字形または菱形に組む平組みとする技法。また、そのひも。高級品として平緒などに使われた。源氏物語梅枝「緂だんの―の紐など」

から‐く・む【絡組む】

〔他四〕

①からげ組む。組んで織る。「紐を―・む」

②組み立てる。構え作る。日葡辞書「フネニセイロウ(井楼)ヲカラクミアグル」

③いろいろと工夫する。たくらむ。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「あぢな商ひ―・んで」

カラクム‐さばく【カラクム砂漠】

(Karakumy)中央アジアのトルクメニスタンにある砂漠。牧畜地帯だが、アムダリアからのカラクム運河によって灌漑農業も発達。面積約35万平方キロメートル。

からく‐も【辛くも】

〔副〕

やっとのことで。「―危地を脱した」

から‐くら【唐鞍】

平安時代以来、晴れの儀式の行幸などの飾り馬に用いた唐様の鞍。外国使節の騎乗や御禊ごけい行幸の供奉ぐぶの公卿、賀茂祭・春日祭の勅使などが用いた。↔大和鞍。

唐鞍

⇒からくら‐ぐつわ【唐鞍轡】

からくら‐ぐつわ【唐鞍轡】

唐鞍に使用した唐風の轡。

⇒から‐くら【唐鞍】

から‐くり【絡繰・機関】

(カラクルの連用形から)

①糸のしかけであやつって動かすこと。また、その装置。転じて、一般に、しかけ。狂言、瓜盗人「この畑主は細工ききぢや。ことの外よい―ぢや」

②しくんだこと。計略。たくらみ。浄瑠璃、心中天の網島「二人の手を切らせしは、このさんが―」。「―を見破る」

③(→)絡繰人形に同じ。軽口露がはなし「芝居より借用した―の張抜ぢや」。樋口一葉、闇桜「八百屋お七の―が見たいと云つたんだツけ」

④絡繰眼鏡の略。誹風柳多留22「―をへつぴり腰でのぞいてる」

⑤やりくり算段。新編柳樽36「―の楽屋らつちもない始末」

⇒からくり‐じかけ【絡繰仕掛】

⇒からくり‐しばい【絡繰芝居】

⇒からくり‐しんしょう【絡繰身上】

⇒からくり‐どうろう【絡繰灯籠】

⇒からくり‐にんぎょう【絡繰人形】

⇒からくり‐まと【絡繰的】

⇒からくり‐めがね【絡繰眼鏡】

⇒からくり‐や【絡繰屋】

からくり‐ぎえもん【からくり儀右衛門】‥ヱ‥

(→)田中久重たなかひさしげ1の異称。

からくり‐じかけ【絡繰仕掛】

①からくりの装置。

②見かけの体裁をよくして、内容を粗末にすること。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐しばい【絡繰芝居】‥ヰ

絡繰人形の芝居。竹田芝居。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐しんしょう【絡繰身上】‥シヤウ

表面だけゆたかに見えるが、内情の苦しい身代。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐どうろう【絡繰灯籠】

中に回り灯籠をしかけ、模様の変わるように見せかけたもの。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐にんぎょう【絡繰人形】‥ギヤウ

①糸やぜんまいなどの仕掛けで、動くように造った人形。

②他人の意のままに動く人。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐まと【絡繰的】

吹矢などが的にあたると、的がひっくり返って種々の人形が現れるようにしかけたもの。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐めがね【絡繰眼鏡】

(→)覗機関のぞきからくりに同じ。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐や【絡繰屋】

①種々のやりくり算段をする人。

②物事をたくらんで人をあざむく者。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

から‐く・る【絡繰る】

〔他四〕

①精巧に作る。また、精巧な仕掛けで動かす。特に、糸を縦横からひっぱり、吊りからげて動かす。あやつる。

②巧みに策略をほどこす。かげにいて人を働かせる。たくらむ。仮名草子、是楽物語「とかく意地悪きたくみを夫婦―・り侍るうちに」

から‐ぐるま【空車】

①乗客または荷物をのせていない車。くうしゃ。

②機械が仕事を中止している間もなお回転しているベルト車。

から‐ぐるま【唐車】

(→)「唐庇からびさしの車」に同じ。

から‐くれない【韓紅】‥クレナヰ

(韓から渡来した紅の意)紅くれないの濃い色。深紅の色。古今和歌集秋「ちはやぶる神世もきかず竜田川―に水くくるとは」

Munsell color system: 2.5R4/12

から‐くわ【唐桑】‥クハ

中国から渡来した桑の木材。とうぐわ。

からげ【絡げ・紮げ】

①物をしばり束ねること。

②裾すそをからげること。からげた裾。

⇒からげ‐あみ【紮げ編み】

⇒からげ‐お【絡げ緒】

⇒からげ‐なわ【絡げ縄】

⇒からげ‐ぬい【絡げ縫い】

⇒からげ‐ひも【絡げ紐】

からげ‐あみ【紮げ編み】

からげてあむこと。

⇒からげ【絡げ・紮げ】

から‐げいき【空景気】

うわべばかりが景気のよいように見えること、また、見せること。「―をつける」

からげ‐お【絡げ緒】‥ヲ

(→)「からげひも」に同じ。

⇒からげ【絡げ・紮げ】

から‐けつ【空穴】

(カラッケツとも)

①全くからであること。

②財布に一文もないこと。無一物。

からげ‐つ・ける【絡げ付ける】

〔他下一〕[文]からげつ・く(下二)

物をからげて一つにまとめる。しばりつける。

からげ‐なわ【絡げ縄】‥ナハ

物をからげつけるのに用いる縄。

⇒からげ【絡げ・紮げ】

からげ‐ぬい【絡げ縫い】‥ヌヒ

糸を綾にからげあわせて縫うこと。

⇒からげ【絡げ・紮げ】

からげ‐ひも【絡げ紐】

物をからげつけるのに用いる紐。からげお。

⇒からげ【絡げ・紮げ】

から・げる【絡げる・紮げる】

〔他下一〕[文]から・ぐ(下二)

①しばり束ねる。くくる。平家物語4「ところどころに灸治して、頭かしら―・げ、浄衣着て」

②着物のすそをまくりあげて落ちないようにする。「すそを―・げる」

から‐げんき【空元気】

うわべだけ元気があるように見せかけること。「―を出す」「―にすぎない」

から‐こ【空子】

鶏卵の孵かえらぬもの。すもり。

から‐こ【唐子】

①中国風の装いをした子供の姿。

②唐子人形の略。

③子供の髪形で、唐子1のように頭上や左右に毛を残して剃るもの。江戸時代、主に女児の髪風で、前髪を残すときは前髪唐子といった。

⇒からこ‐おどり【唐子踊】

⇒からこ‐にんぎょう【唐子人形】

⇒からこ‐まげ【唐子髷】

⇒からこ‐わげ【唐子髷】

から‐こ【殻粉】

①小麦粉で作った団子だんご。

②(→)麩ふすまに同じ。

③(女房詞)手洗い用の糠ぬか。〈日葡辞書〉

から‐こ【韓子】

日本人と韓人との間に生まれた子。継体紀「大日本の人、蕃となりぐにの女めを娶とりて生めるを―とす」

から‐こ【絡海鼠】

藤蔓でからげたいりこ。

ガラゴ【galago】

(現地名ゴロクから)サル目ロリス科の哺乳類。アフリカの森林にすむ原猿で、数種ある。頭胴長30センチメートル、尾長35センチメートルほど。耳と眼が大きい。夜行性で木の実や昆虫を食べる。ブッシュ‐ベビー。

オオガラゴ

提供:東京動物園協会

⇒からくら‐ぐつわ【唐鞍轡】

からくら‐ぐつわ【唐鞍轡】

唐鞍に使用した唐風の轡。

⇒から‐くら【唐鞍】

から‐くり【絡繰・機関】

(カラクルの連用形から)

①糸のしかけであやつって動かすこと。また、その装置。転じて、一般に、しかけ。狂言、瓜盗人「この畑主は細工ききぢや。ことの外よい―ぢや」

②しくんだこと。計略。たくらみ。浄瑠璃、心中天の網島「二人の手を切らせしは、このさんが―」。「―を見破る」

③(→)絡繰人形に同じ。軽口露がはなし「芝居より借用した―の張抜ぢや」。樋口一葉、闇桜「八百屋お七の―が見たいと云つたんだツけ」

④絡繰眼鏡の略。誹風柳多留22「―をへつぴり腰でのぞいてる」

⑤やりくり算段。新編柳樽36「―の楽屋らつちもない始末」

⇒からくり‐じかけ【絡繰仕掛】

⇒からくり‐しばい【絡繰芝居】

⇒からくり‐しんしょう【絡繰身上】

⇒からくり‐どうろう【絡繰灯籠】

⇒からくり‐にんぎょう【絡繰人形】

⇒からくり‐まと【絡繰的】

⇒からくり‐めがね【絡繰眼鏡】

⇒からくり‐や【絡繰屋】

からくり‐ぎえもん【からくり儀右衛門】‥ヱ‥

(→)田中久重たなかひさしげ1の異称。

からくり‐じかけ【絡繰仕掛】

①からくりの装置。

②見かけの体裁をよくして、内容を粗末にすること。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐しばい【絡繰芝居】‥ヰ

絡繰人形の芝居。竹田芝居。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐しんしょう【絡繰身上】‥シヤウ

表面だけゆたかに見えるが、内情の苦しい身代。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐どうろう【絡繰灯籠】

中に回り灯籠をしかけ、模様の変わるように見せかけたもの。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐にんぎょう【絡繰人形】‥ギヤウ

①糸やぜんまいなどの仕掛けで、動くように造った人形。

②他人の意のままに動く人。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐まと【絡繰的】

吹矢などが的にあたると、的がひっくり返って種々の人形が現れるようにしかけたもの。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐めがね【絡繰眼鏡】

(→)覗機関のぞきからくりに同じ。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

からくり‐や【絡繰屋】

①種々のやりくり算段をする人。

②物事をたくらんで人をあざむく者。

⇒から‐くり【絡繰・機関】

から‐く・る【絡繰る】

〔他四〕

①精巧に作る。また、精巧な仕掛けで動かす。特に、糸を縦横からひっぱり、吊りからげて動かす。あやつる。

②巧みに策略をほどこす。かげにいて人を働かせる。たくらむ。仮名草子、是楽物語「とかく意地悪きたくみを夫婦―・り侍るうちに」

から‐ぐるま【空車】

①乗客または荷物をのせていない車。くうしゃ。

②機械が仕事を中止している間もなお回転しているベルト車。

から‐ぐるま【唐車】

(→)「唐庇からびさしの車」に同じ。

から‐くれない【韓紅】‥クレナヰ

(韓から渡来した紅の意)紅くれないの濃い色。深紅の色。古今和歌集秋「ちはやぶる神世もきかず竜田川―に水くくるとは」

Munsell color system: 2.5R4/12

から‐くわ【唐桑】‥クハ

中国から渡来した桑の木材。とうぐわ。

からげ【絡げ・紮げ】

①物をしばり束ねること。

②裾すそをからげること。からげた裾。

⇒からげ‐あみ【紮げ編み】

⇒からげ‐お【絡げ緒】

⇒からげ‐なわ【絡げ縄】

⇒からげ‐ぬい【絡げ縫い】

⇒からげ‐ひも【絡げ紐】

からげ‐あみ【紮げ編み】

からげてあむこと。

⇒からげ【絡げ・紮げ】

から‐げいき【空景気】

うわべばかりが景気のよいように見えること、また、見せること。「―をつける」

からげ‐お【絡げ緒】‥ヲ

(→)「からげひも」に同じ。

⇒からげ【絡げ・紮げ】

から‐けつ【空穴】

(カラッケツとも)

①全くからであること。

②財布に一文もないこと。無一物。

からげ‐つ・ける【絡げ付ける】

〔他下一〕[文]からげつ・く(下二)

物をからげて一つにまとめる。しばりつける。

からげ‐なわ【絡げ縄】‥ナハ

物をからげつけるのに用いる縄。

⇒からげ【絡げ・紮げ】

からげ‐ぬい【絡げ縫い】‥ヌヒ

糸を綾にからげあわせて縫うこと。

⇒からげ【絡げ・紮げ】

からげ‐ひも【絡げ紐】

物をからげつけるのに用いる紐。からげお。

⇒からげ【絡げ・紮げ】

から・げる【絡げる・紮げる】

〔他下一〕[文]から・ぐ(下二)

①しばり束ねる。くくる。平家物語4「ところどころに灸治して、頭かしら―・げ、浄衣着て」

②着物のすそをまくりあげて落ちないようにする。「すそを―・げる」

から‐げんき【空元気】

うわべだけ元気があるように見せかけること。「―を出す」「―にすぎない」

から‐こ【空子】

鶏卵の孵かえらぬもの。すもり。

から‐こ【唐子】

①中国風の装いをした子供の姿。

②唐子人形の略。

③子供の髪形で、唐子1のように頭上や左右に毛を残して剃るもの。江戸時代、主に女児の髪風で、前髪を残すときは前髪唐子といった。

⇒からこ‐おどり【唐子踊】

⇒からこ‐にんぎょう【唐子人形】

⇒からこ‐まげ【唐子髷】

⇒からこ‐わげ【唐子髷】

から‐こ【殻粉】

①小麦粉で作った団子だんご。

②(→)麩ふすまに同じ。

③(女房詞)手洗い用の糠ぬか。〈日葡辞書〉

から‐こ【韓子】

日本人と韓人との間に生まれた子。継体紀「大日本の人、蕃となりぐにの女めを娶とりて生めるを―とす」

から‐こ【絡海鼠】

藤蔓でからげたいりこ。

ガラゴ【galago】

(現地名ゴロクから)サル目ロリス科の哺乳類。アフリカの森林にすむ原猿で、数種ある。頭胴長30センチメートル、尾長35センチメートルほど。耳と眼が大きい。夜行性で木の実や昆虫を食べる。ブッシュ‐ベビー。

オオガラゴ

提供:東京動物園協会

ショウガラゴ

提供:東京動物園協会

ショウガラゴ

提供:東京動物園協会

から‐ごえ【枯声・嗄声】‥ゴヱ

しわがれ声。一説、空声で、うつろな声。源氏物語夕顔「けしきある鳥の―に鳴きたるも」

から‐ごえ【漢音】‥ゴヱ

「漢音かんおん」の訓読。呉音ごおんを「やまとごえ」というのに対していう語。

からこ‐おどり【唐子踊】‥ヲドリ

唐子のいでたちでする踊り。

⇒から‐こ【唐子】

からこかぎ‐いせき【唐古鍵遺跡】‥ヰ‥

奈良県磯城郡田原本町にある弥生時代の農耕集落遺跡。1936〜37年の発掘調査は弥生時代の稲作農耕社会の実態を明らかにした。

から‐ごころ【漢心・漢意】

漢籍を学んで中国の国風に心酔、感化された心。近世の国学者が用いた語。↔やまとごころ

から‐こざね【空小札】

鎧よろいの小札の札頭さねがしらをそらせたもの。漆を盛り上げたように見せかけた近世の手法。

から‐こと【唐言】

明和・安永の頃、江戸深川遊里で流行した言語の遊戯。挟詞はさみことばともいって、カキクケコの5音を、ことばの間に挟んで話す。たとえば「来なさい」は「キコナカサカイ」となる。金々先生栄花夢「茶屋の女、―にて合図をし、金々先生を茶にするところ」

から‐こと【唐琴】

中国から伝わった箏そう・琴きんの称。

から‐ことば【唐語・韓語】

①中国・朝鮮、その他の外国の言語。

②(→)隠語のこと。

からこ‐にんぎょう【唐子人形】‥ギヤウ

唐子の姿をした人形。唐子。

⇒から‐こ【唐子】

からこ‐まげ【唐子髷】

(→)唐子3に同じ。

⇒から‐こ【唐子】

から‐ごも【唐薦・韓薦】

唐様に編んだこも。

カラコルム【Kharakhorum】

モンゴル帝国の太宗・定宗・憲宗時代の首都。オルホン河の右岸、モンゴル国中部のエルデニジョーにその遺跡がある。哈剌和林。和林。和寧。

カラコルム【Karakorum】

チベット高原とパミール高原との間にあり、北は崑崙こんろん山脈、南はヒマラヤ山脈に続く山脈。7千メートル以上の高峰が多く、最高峰はK2(8611メートル)。古来パミールと共に葱嶺そうれいと称した。

から‐ころ

駒下駄などが軽く転がるように打ち当たる音。

から‐ころも【唐衣・韓衣】

[一]〔名〕

(上代東国方言ではカラコロム)

①中国風の衣服。袖が大きく、裾は踝くるぶしまでとどき、上前・下前を深く合わせて着るもの。万葉集11「―君にうちきせ見まくほり」

②単に衣服の意。宇津保物語藤原君「―解き縫ふ人もなきものを涙のみこそすすぎきせけれ」

[二]〔枕〕

「ひも(紐)」「きる(着る)」「たつ(裁つ)」「そで(袖)」「すそ(裾)」にかかる。

からごろも‐きっしゅう【唐衣橘洲】‥シウ

江戸後期の狂歌師。幕臣。小島氏。号は酔竹園。江戸の人。四方赤良よものあから・朱楽菅江あけらかんこうとともに狂歌中興の祖。作風は温雅・軽快で、天明調の先駆。著「明和十五番狂歌合」「狂歌若葉集」など。(1743〜1802)

からこ‐わげ【唐子髷】

(→)唐輪からわ2に同じ。浄瑠璃、国性爺合戦「―には薩摩櫛」

⇒から‐こ【唐子】

ガラ‐コンサート【gala concert】

(「ガラ」は祝祭の意)祝賀・記念のために行う特別演奏会。

カラザ【chalaza】

鳥類の卵の黄身の両端についている紐状のもの。蛋白質で、黄身の位置を安定させる。

ガラサ【graça ポルトガル】

(キリシタン用語)恩寵おんちょう。聖寵。ヒイデスの導師「我等が為に潤沢なる―を求め給ふ」

から‐さいずり【韓語】‥サヒヅリ

(カラサエズリとも)意味の分からない外国語で話すこと。転じて、意味の通じない言葉のたとえ。敏達紀「―を用もて言はく」

から‐ざえ【漢才】

漢籍に通じ漢詩文に巧みな才。単に「ざえ」ともいう。愚管抄3「―はよくて詩などいみじく作られけれど」

から‐さお【唐棹・連枷】‥サヲ

麦・豆類・粟などの脱殻に用いる農具。竿の先に自由に回転できるように取り付けた短い棒や板で穂や莢さやを打つ。竿を送り出すように回して使う。まいきね。くるりぼう。れんか。麦打ち。梁塵秘抄「直すぐなるものはただ、―や箆竹のだけ仮名かんなのし文字」

唐棹

から‐ごえ【枯声・嗄声】‥ゴヱ

しわがれ声。一説、空声で、うつろな声。源氏物語夕顔「けしきある鳥の―に鳴きたるも」

から‐ごえ【漢音】‥ゴヱ

「漢音かんおん」の訓読。呉音ごおんを「やまとごえ」というのに対していう語。

からこ‐おどり【唐子踊】‥ヲドリ

唐子のいでたちでする踊り。

⇒から‐こ【唐子】

からこかぎ‐いせき【唐古鍵遺跡】‥ヰ‥

奈良県磯城郡田原本町にある弥生時代の農耕集落遺跡。1936〜37年の発掘調査は弥生時代の稲作農耕社会の実態を明らかにした。

から‐ごころ【漢心・漢意】

漢籍を学んで中国の国風に心酔、感化された心。近世の国学者が用いた語。↔やまとごころ

から‐こざね【空小札】

鎧よろいの小札の札頭さねがしらをそらせたもの。漆を盛り上げたように見せかけた近世の手法。

から‐こと【唐言】

明和・安永の頃、江戸深川遊里で流行した言語の遊戯。挟詞はさみことばともいって、カキクケコの5音を、ことばの間に挟んで話す。たとえば「来なさい」は「キコナカサカイ」となる。金々先生栄花夢「茶屋の女、―にて合図をし、金々先生を茶にするところ」

から‐こと【唐琴】

中国から伝わった箏そう・琴きんの称。

から‐ことば【唐語・韓語】

①中国・朝鮮、その他の外国の言語。

②(→)隠語のこと。

からこ‐にんぎょう【唐子人形】‥ギヤウ

唐子の姿をした人形。唐子。

⇒から‐こ【唐子】

からこ‐まげ【唐子髷】

(→)唐子3に同じ。

⇒から‐こ【唐子】

から‐ごも【唐薦・韓薦】

唐様に編んだこも。

カラコルム【Kharakhorum】

モンゴル帝国の太宗・定宗・憲宗時代の首都。オルホン河の右岸、モンゴル国中部のエルデニジョーにその遺跡がある。哈剌和林。和林。和寧。

カラコルム【Karakorum】

チベット高原とパミール高原との間にあり、北は崑崙こんろん山脈、南はヒマラヤ山脈に続く山脈。7千メートル以上の高峰が多く、最高峰はK2(8611メートル)。古来パミールと共に葱嶺そうれいと称した。

から‐ころ

駒下駄などが軽く転がるように打ち当たる音。

から‐ころも【唐衣・韓衣】

[一]〔名〕

(上代東国方言ではカラコロム)

①中国風の衣服。袖が大きく、裾は踝くるぶしまでとどき、上前・下前を深く合わせて着るもの。万葉集11「―君にうちきせ見まくほり」

②単に衣服の意。宇津保物語藤原君「―解き縫ふ人もなきものを涙のみこそすすぎきせけれ」

[二]〔枕〕

「ひも(紐)」「きる(着る)」「たつ(裁つ)」「そで(袖)」「すそ(裾)」にかかる。

からごろも‐きっしゅう【唐衣橘洲】‥シウ

江戸後期の狂歌師。幕臣。小島氏。号は酔竹園。江戸の人。四方赤良よものあから・朱楽菅江あけらかんこうとともに狂歌中興の祖。作風は温雅・軽快で、天明調の先駆。著「明和十五番狂歌合」「狂歌若葉集」など。(1743〜1802)

からこ‐わげ【唐子髷】

(→)唐輪からわ2に同じ。浄瑠璃、国性爺合戦「―には薩摩櫛」

⇒から‐こ【唐子】

ガラ‐コンサート【gala concert】

(「ガラ」は祝祭の意)祝賀・記念のために行う特別演奏会。

カラザ【chalaza】

鳥類の卵の黄身の両端についている紐状のもの。蛋白質で、黄身の位置を安定させる。

ガラサ【graça ポルトガル】

(キリシタン用語)恩寵おんちょう。聖寵。ヒイデスの導師「我等が為に潤沢なる―を求め給ふ」

から‐さいずり【韓語】‥サヒヅリ

(カラサエズリとも)意味の分からない外国語で話すこと。転じて、意味の通じない言葉のたとえ。敏達紀「―を用もて言はく」

から‐ざえ【漢才】

漢籍に通じ漢詩文に巧みな才。単に「ざえ」ともいう。愚管抄3「―はよくて詩などいみじく作られけれど」

から‐さお【唐棹・連枷】‥サヲ

麦・豆類・粟などの脱殻に用いる農具。竿の先に自由に回転できるように取り付けた短い棒や板で穂や莢さやを打つ。竿を送り出すように回して使う。まいきね。くるりぼう。れんか。麦打ち。梁塵秘抄「直すぐなるものはただ、―や箆竹のだけ仮名かんなのし文字」

唐棹

唐棹

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

唐棹

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

⇒からさお‐うた【唐棹歌】

⇒からさお‐なげ【唐棹投げ】

からさお‐うた【唐棹歌】‥サヲ‥

唐棹で麦打ちなどする時の労作歌。浄瑠璃、伽羅先代萩「在の女夫が打ちまじり、仲好ささうに連ぶしに…―の夫婦合ひ」

⇒から‐さお【唐棹・連枷】

からさお‐なげ【唐棹投げ】‥サヲ‥

唐棹で麦などを打つように人を地面に叩きつけること。浄瑠璃、苅萱桑門筑紫蠊「足腰かけて用捨なく―に打ちのめし」

⇒から‐さお【唐棹・連枷】

からさき【唐崎・辛崎】

滋賀県大津市、琵琶湖南西岸にある景勝地。唐崎の一つ松があった。唐崎明神がある。「唐崎の夜雨」は近江八景の一つ。(歌枕)

唐崎明神

撮影:的場 啓

⇒からさお‐うた【唐棹歌】

⇒からさお‐なげ【唐棹投げ】

からさお‐うた【唐棹歌】‥サヲ‥

唐棹で麦打ちなどする時の労作歌。浄瑠璃、伽羅先代萩「在の女夫が打ちまじり、仲好ささうに連ぶしに…―の夫婦合ひ」

⇒から‐さお【唐棹・連枷】

からさお‐なげ【唐棹投げ】‥サヲ‥

唐棹で麦などを打つように人を地面に叩きつけること。浄瑠璃、苅萱桑門筑紫蠊「足腰かけて用捨なく―に打ちのめし」

⇒から‐さお【唐棹・連枷】

からさき【唐崎・辛崎】

滋賀県大津市、琵琶湖南西岸にある景勝地。唐崎の一つ松があった。唐崎明神がある。「唐崎の夜雨」は近江八景の一つ。(歌枕)

唐崎明神

撮影:的場 啓

から‐さけ【苦酒】

酢すの古名。〈倭名類聚鈔16〉

から‐ざけ【空酒】

肴さかななしに飲む酒。

から‐ざけ【乾鮭】

①サケの腸はらわたを去り、素乾しらぼしにしたもの。近世には冬の薬食いとすることがあった。〈[季]冬〉。今昔物語集28「―を太刀に帯はけて」

②人をののしる言葉。とるに足りない人間や老人などにいう。

⇒からざけ‐いろ【乾鮭色】

からざけ‐いろ【乾鮭色】

古びくすんで乾鮭のようになった色。狂言、魚説法「すすけに煤けたる―の袈裟をかけ」

⇒から‐ざけ【乾鮭】

から‐さし【空緡】

とまりの結び目のない銭さし。転じて、つつぬけ。まぬけ。

から‐さ・ぶ

〔自上二〕

荒れ果てる。十訓抄「ことの外に古く―・びたる家の」

から‐ざま【唐様】

(→)「からよう」に同じ。

から‐さわ【涸沢】‥サハ

水が干上がってしまった、かつて沢であった所。水の涸れた沢。

から‐さわぎ【空騒ぎ】

さほどでもないことを騒ぎ立てること。さわぎだけで成果のないこと。「―に終わる」

からさわ‐だけ【涸沢岳】‥サハ‥

長野・岐阜県境にある穂高岳の一峰。日本で第8位の高峰。奥穂高岳の北に位置する。標高3110メートル。→穂高岳

涸沢岳

提供:オフィス史朗

から‐さけ【苦酒】

酢すの古名。〈倭名類聚鈔16〉

から‐ざけ【空酒】

肴さかななしに飲む酒。

から‐ざけ【乾鮭】

①サケの腸はらわたを去り、素乾しらぼしにしたもの。近世には冬の薬食いとすることがあった。〈[季]冬〉。今昔物語集28「―を太刀に帯はけて」

②人をののしる言葉。とるに足りない人間や老人などにいう。

⇒からざけ‐いろ【乾鮭色】

からざけ‐いろ【乾鮭色】

古びくすんで乾鮭のようになった色。狂言、魚説法「すすけに煤けたる―の袈裟をかけ」

⇒から‐ざけ【乾鮭】

から‐さし【空緡】

とまりの結び目のない銭さし。転じて、つつぬけ。まぬけ。

から‐さ・ぶ

〔自上二〕

荒れ果てる。十訓抄「ことの外に古く―・びたる家の」

から‐ざま【唐様】

(→)「からよう」に同じ。

から‐さわ【涸沢】‥サハ

水が干上がってしまった、かつて沢であった所。水の涸れた沢。

から‐さわぎ【空騒ぎ】

さほどでもないことを騒ぎ立てること。さわぎだけで成果のないこと。「―に終わる」

からさわ‐だけ【涸沢岳】‥サハ‥

長野・岐阜県境にある穂高岳の一峰。日本で第8位の高峰。奥穂高岳の北に位置する。標高3110メートル。→穂高岳

涸沢岳

提供:オフィス史朗

からさわ‐やま【唐沢山】‥サハ‥

栃木県南西部、佐野市北東部にある小丘陵。藤原秀郷およびその子孫佐野氏の拠った所。

⇒からさわやま‐じんじゃ【唐沢山神社】

からさわやま‐じんじゃ【唐沢山神社】‥サハ‥

唐沢山にある元別格官幣社。祭神は藤原秀郷。

⇒からさわ‐やま【唐沢山】

から‐ざん【空算】

暗算。狂言、賽の目「―なりとも投算なりとも」

から‐さんがい【唐三界】

はるかに遠い唐の地。浄瑠璃、国性爺合戦「いかにいたづらすればとて、いつの便宜に―」

からし【芥子・辛子】

(形容詞「辛し」の名詞形)

①カラシナの種子を粉にしたもの。黄色で強い辛味がある。香辛料。

②(→)「からしな」に同じ。〈倭名類聚鈔17〉

⇒からし‐あえ【芥子和え】

⇒からし‐ず【芥子酢】

⇒からし‐すみそ【芥子酢味噌】

⇒からし‐づけ【芥子漬】

⇒からし‐でい【芥子泥】

⇒からし‐な【芥子菜・芥菜】

⇒からし‐めんたいこ【辛子明太子】

⇒からし‐ゆ【芥子油】

⇒からし‐れんこん【芥子蓮根】

から・し【辛し・鹹し】

〔形ク〕

⇒からい

からし‐あえ【芥子和え】‥アヘ

芥子を醤油や酢味噌などに混ぜて魚介・野菜などを和あえたもの。

⇒からし【芥子・辛子】

カラジウム【Caladium ラテン】

〔植〕

⇒カラディウム

から‐しお【鹹塩】‥シホ

海水。塩水。万葉集5「痛き瘡きずには―を灌そそくちふが如く」

から‐しし【唐獅子】

(カラジシとも)

①獅子を、いのしし(猪)・しし(鹿)と区別していう語。好色五人女3「かしらは―の如くちぢみあがりて」

②獅子を造形的に装飾化したもの。古くから行われたが、桃山時代には武将に愛好され、狩野永徳作「唐獅子図屏風」などが生まれた。江戸時代にも障壁画や屏風絵の画題となった。「牡丹に―」

から‐しじみ【殻蜆】

貝殻のついたままの蜆。

からし‐ず【芥子酢】

芥子を加えて辛味をきかせた合せ酢。

⇒からし【芥子・辛子】

からし‐すみそ【芥子酢味噌】

味噌に練り芥子を加え、酢でといたもの。和あえ物などに使う。

⇒からし【芥子・辛子】

からし‐づけ【芥子漬】

塩漬けした野菜を芥子・酒・麹こうじなどを混ぜた中に漬けたもの。

⇒からし【芥子・辛子】

から‐して

①(格助詞カラに意味を強める接続助詞シテの付いたもの)…をはじめとして。「風采―威厳がない」

②(理由・原因を表す接続助詞カラに意味を強める接続助詞シテの付いたもの)…ので。「こんな状態である―敗けたのだ」

からし‐でい【芥子泥】

芥子の粉末に湯を加えて泥状としたもの。紙・布に塗って患部に貼る。引赤作用があり、また神経痛を軽減する。

⇒からし【芥子・辛子】

からし‐な【芥子菜・芥菜】

アブラナ科の一年または二年草。原産地はおそらく中央アジア。葉菜として古く渡来。春、黄色小形の十字花をつける。葉は辛味があって塩漬にする。種子を粉末としたものが芥子からし。また、近似の別種にセイヨウカラシナがあり、マスタードを製する。菜辛ながらし。〈[季]春〉

からしな

からさわ‐やま【唐沢山】‥サハ‥

栃木県南西部、佐野市北東部にある小丘陵。藤原秀郷およびその子孫佐野氏の拠った所。

⇒からさわやま‐じんじゃ【唐沢山神社】

からさわやま‐じんじゃ【唐沢山神社】‥サハ‥

唐沢山にある元別格官幣社。祭神は藤原秀郷。

⇒からさわ‐やま【唐沢山】

から‐ざん【空算】

暗算。狂言、賽の目「―なりとも投算なりとも」

から‐さんがい【唐三界】

はるかに遠い唐の地。浄瑠璃、国性爺合戦「いかにいたづらすればとて、いつの便宜に―」

からし【芥子・辛子】

(形容詞「辛し」の名詞形)

①カラシナの種子を粉にしたもの。黄色で強い辛味がある。香辛料。

②(→)「からしな」に同じ。〈倭名類聚鈔17〉

⇒からし‐あえ【芥子和え】

⇒からし‐ず【芥子酢】

⇒からし‐すみそ【芥子酢味噌】

⇒からし‐づけ【芥子漬】

⇒からし‐でい【芥子泥】

⇒からし‐な【芥子菜・芥菜】

⇒からし‐めんたいこ【辛子明太子】

⇒からし‐ゆ【芥子油】

⇒からし‐れんこん【芥子蓮根】

から・し【辛し・鹹し】

〔形ク〕

⇒からい

からし‐あえ【芥子和え】‥アヘ

芥子を醤油や酢味噌などに混ぜて魚介・野菜などを和あえたもの。

⇒からし【芥子・辛子】

カラジウム【Caladium ラテン】

〔植〕

⇒カラディウム

から‐しお【鹹塩】‥シホ

海水。塩水。万葉集5「痛き瘡きずには―を灌そそくちふが如く」

から‐しし【唐獅子】

(カラジシとも)

①獅子を、いのしし(猪)・しし(鹿)と区別していう語。好色五人女3「かしらは―の如くちぢみあがりて」

②獅子を造形的に装飾化したもの。古くから行われたが、桃山時代には武将に愛好され、狩野永徳作「唐獅子図屏風」などが生まれた。江戸時代にも障壁画や屏風絵の画題となった。「牡丹に―」

から‐しじみ【殻蜆】

貝殻のついたままの蜆。

からし‐ず【芥子酢】

芥子を加えて辛味をきかせた合せ酢。

⇒からし【芥子・辛子】

からし‐すみそ【芥子酢味噌】

味噌に練り芥子を加え、酢でといたもの。和あえ物などに使う。

⇒からし【芥子・辛子】

からし‐づけ【芥子漬】

塩漬けした野菜を芥子・酒・麹こうじなどを混ぜた中に漬けたもの。

⇒からし【芥子・辛子】

から‐して

①(格助詞カラに意味を強める接続助詞シテの付いたもの)…をはじめとして。「風采―威厳がない」

②(理由・原因を表す接続助詞カラに意味を強める接続助詞シテの付いたもの)…ので。「こんな状態である―敗けたのだ」

からし‐でい【芥子泥】

芥子の粉末に湯を加えて泥状としたもの。紙・布に塗って患部に貼る。引赤作用があり、また神経痛を軽減する。

⇒からし【芥子・辛子】

からし‐な【芥子菜・芥菜】

アブラナ科の一年または二年草。原産地はおそらく中央アジア。葉菜として古く渡来。春、黄色小形の十字花をつける。葉は辛味があって塩漬にする。種子を粉末としたものが芥子からし。また、近似の別種にセイヨウカラシナがあり、マスタードを製する。菜辛ながらし。〈[季]春〉

からしな

⇒からし【芥子・辛子】

カラシニコフ‐じゅう【カラシニコフ銃】

(開発した技師M. Kalashnikov1919〜の名に因む)旧ソ連の軍用自動小銃。1947年以降配備。扱いやすく堅牢。社会主義国や発展途上国で広く製造・使用される。AK47

からし‐めんたいこ【辛子明太子】

唐辛子・塩などで漬けた鱈子たらこ。福岡の名産。

⇒からし【芥子・辛子】

ガラシヤ

⇒ほそかわガラシヤ

から‐じゃれ【空洒落】

だじゃれ。東海道中膝栗毛発端「屈託せぬ気性にて、―にしやれちらし」

からし‐ゆ【芥子油】

カラシナの種子から採った揮発性の脂肪油。食用・薬用。

⇒からし【芥子・辛子】

から‐しゅっちょう【空出張】‥チヤウ

実際には出張しないのに、旅費や手当を受け取るために出張したと偽る不正。

から‐しょうぞく【唐装束】‥シヤウ‥

⇒からそうぞく

から‐じり【軽尻・空尻】

①江戸時代、荷なしの馬に旅人が乗ること。5貫目までの荷物をのせることは許された。ただし人を乗せない時は、本馬ほんまの半分20貫までの荷を、軽尻として積んだ。からっちり。

②馬に積むべき荷のないこと。雑兵物語「げに小荷駄が二匹あいて、―になつた」→乗掛

から‐じる【空汁】

実みの入っていない味噌汁。

から‐じる【雪花菜汁・豆滓汁・殻汁】

おからを入れた味噌汁。

からし‐れんこん【芥子蓮根】

ゆでた蓮根の穴に溶き芥子と味噌を合わせたものを詰め、小麦粉の衣をつけて揚げた食品。熊本の代表的郷土料理。

⇒からし【芥子・辛子】

からす【烏・鴉】

①スズメ目カラス科カラス属およびそれに近縁の鳥の総称。日本では主としてハシブトガラスとハシボソガラスの2種。雌雄同色、黒くて光沢がある。多くは人家のある所にすみ雑食性。秋・冬には集団で就眠。古来、熊野の神の使いとして知られ、また、その鳴き声は不吉なものとされる。ヒモスドリ。万葉集14「―とふ大をそ鳥の真実まさでにも」

ハシブトガラス

撮影:小宮輝之

⇒からし【芥子・辛子】

カラシニコフ‐じゅう【カラシニコフ銃】

(開発した技師M. Kalashnikov1919〜の名に因む)旧ソ連の軍用自動小銃。1947年以降配備。扱いやすく堅牢。社会主義国や発展途上国で広く製造・使用される。AK47

からし‐めんたいこ【辛子明太子】

唐辛子・塩などで漬けた鱈子たらこ。福岡の名産。

⇒からし【芥子・辛子】

ガラシヤ

⇒ほそかわガラシヤ

から‐じゃれ【空洒落】

だじゃれ。東海道中膝栗毛発端「屈託せぬ気性にて、―にしやれちらし」

からし‐ゆ【芥子油】

カラシナの種子から採った揮発性の脂肪油。食用・薬用。

⇒からし【芥子・辛子】

から‐しゅっちょう【空出張】‥チヤウ

実際には出張しないのに、旅費や手当を受け取るために出張したと偽る不正。

から‐しょうぞく【唐装束】‥シヤウ‥

⇒からそうぞく

から‐じり【軽尻・空尻】

①江戸時代、荷なしの馬に旅人が乗ること。5貫目までの荷物をのせることは許された。ただし人を乗せない時は、本馬ほんまの半分20貫までの荷を、軽尻として積んだ。からっちり。

②馬に積むべき荷のないこと。雑兵物語「げに小荷駄が二匹あいて、―になつた」→乗掛

から‐じる【空汁】

実みの入っていない味噌汁。

から‐じる【雪花菜汁・豆滓汁・殻汁】

おからを入れた味噌汁。

からし‐れんこん【芥子蓮根】

ゆでた蓮根の穴に溶き芥子と味噌を合わせたものを詰め、小麦粉の衣をつけて揚げた食品。熊本の代表的郷土料理。

⇒からし【芥子・辛子】

からす【烏・鴉】

①スズメ目カラス科カラス属およびそれに近縁の鳥の総称。日本では主としてハシブトガラスとハシボソガラスの2種。雌雄同色、黒くて光沢がある。多くは人家のある所にすみ雑食性。秋・冬には集団で就眠。古来、熊野の神の使いとして知られ、また、その鳴き声は不吉なものとされる。ヒモスドリ。万葉集14「―とふ大をそ鳥の真実まさでにも」

ハシブトガラス

撮影:小宮輝之

ハシボソガラス

撮影:小宮輝之

ハシボソガラス

撮影:小宮輝之

②くろうと。烏が黒いことからもじっていう。

③(烏に似た点があるところから)

㋐口のうるさい人。

㋑物忘れをする人。

㋒意地のきたない人。

㋓土地から土地へと渡り歩いている人。

④火の消えて炭となったもの。

⑤物の名に冠して黒い意を表す。「―猫」

⇒からす‐あげは【烏揚羽】

⇒からす‐いし【烏石】

⇒からす‐うら【烏占】

⇒からす‐うり【烏瓜】

⇒からす‐おうぎ【烏扇】

⇒からす‐おどし【烏威し】

⇒からす‐がい【烏貝・蚌】

⇒からす‐がしら【烏頭】

⇒からす‐がね【烏金】

⇒からす‐がみ【烏紙】

⇒からす‐かんざえもん【烏勘左衛門】

⇒からす‐ぐち【烏口】

⇒からす‐ぐろ【烏黒】

⇒からす‐ざ【烏座】

⇒からす‐ざんしょう【烏山椒】

⇒からす‐ぞめ【烏染】

⇒からす‐だな【烏棚】

⇒からす‐てんぐ【烏天狗】

⇒からす‐とび【烏飛び】

[reference]⇒からす‐とんび【烏鳶】

②くろうと。烏が黒いことからもじっていう。

③(烏に似た点があるところから)

㋐口のうるさい人。

㋑物忘れをする人。

㋒意地のきたない人。

㋓土地から土地へと渡り歩いている人。

④火の消えて炭となったもの。

⑤物の名に冠して黒い意を表す。「―猫」

⇒からす‐あげは【烏揚羽】

⇒からす‐いし【烏石】

⇒からす‐うら【烏占】

⇒からす‐うり【烏瓜】

⇒からす‐おうぎ【烏扇】

⇒からす‐おどし【烏威し】

⇒からす‐がい【烏貝・蚌】

⇒からす‐がしら【烏頭】

⇒からす‐がね【烏金】

⇒からす‐がみ【烏紙】

⇒からす‐かんざえもん【烏勘左衛門】

⇒からす‐ぐち【烏口】

⇒からす‐ぐろ【烏黒】

⇒からす‐ざ【烏座】

⇒からす‐ざんしょう【烏山椒】

⇒からす‐ぞめ【烏染】

⇒からす‐だな【烏棚】

⇒からす‐てんぐ【烏天狗】

⇒からす‐とび【烏飛び】

[reference]⇒からす‐とんび【烏鳶】そら‐ばか【空馬鹿】🔗⭐🔉

そら‐ばか【空馬鹿】

馬鹿をよそおうこと。愚かなふりをすること。滑稽本、妙竹林話七偏人「織田信長なんぞも初めは―をつかつて居たぜ」

広辞苑に「空馬」で始まるの検索結果 1-3。