複数辞典一括検索+![]()

![]()

せき‐ぞろ【節季候】🔗⭐🔉

せき‐ぞろ【節季候】

(「節季に候」の意)歳末から新年にかけて、2〜3人一組となり、赤絹で顔をおおい、特異な扮装をして、「せきぞろござれや」とはやしながら歌い踊り、初春の祝言を述べて米銭を乞い歩いたもの。せっきぞろ。〈[季]冬〉。「―の来れば風雅も師走哉」(芭蕉)

節季候

せ‐く【節供】🔗⭐🔉

せ‐く【節供】

セックの促音ツを表記しない形。蜻蛉日記中「三月三日、―などものしたるを」

せち【節】🔗⭐🔉

せち【節】

①気候の変り目の祝日。節会せちえ。節句。節日。宇津保物語初秋「五月五日にます―なし」

②とき。時節。季節。経信卿母集「弥生の日数のうちに夏の―の来るをわきまへ」

③節日、特に正月の饗応。せちぶるまい。忠見集「正月―するところあり」

→せつ(節)

せち‐え【節会】‥ヱ🔗⭐🔉

せち‐え【節会】‥ヱ

古代、朝廷で、節日その他公事くじのある日に行われた宴会。この日、天皇が出御して酒食を群臣に賜った。元日・白馬あおうま・踏歌とうか・端午たんご・重陽ちょうよう・豊明とよのあかり・任大臣など。せち。

せち‐おとこ【節男】‥ヲトコ🔗⭐🔉

せち‐おとこ【節男】‥ヲトコ

(→)年男としおとこに同じ。

せち‐く【節供】🔗⭐🔉

せち‐く【節供】

節日に供する供御くご。元日の膳、正月15日(上元)の粥かゆ、3月3日(上巳)の草餅、5月5日(端午)の粽ちまき、7月7日(七夕)の索餅さくべい、10月初の亥の日の亥子餅いのこもちの類。せく。おせち。せちごと。

せち‐げ【節下】🔗⭐🔉

せち‐げ【節下】

(「節」は儀式に用いる旗)

①大嘗会だいじょうえの御禊ごけいなどの儀式に立てる旗の下。また、その旗。中務内侍日記「―の旗とて風にひらめきてたちたり」

②「せちげのおとど」の略。

⇒せちげ‐の‐おとど【節下の大臣】

せちげ‐の‐おとど【節下の大臣】🔗⭐🔉

せちげ‐の‐おとど【節下の大臣】

大嘗会だいじょうえの御禊ごけいの儀式などに、旗の下で事を執り行う大臣の称。

⇒せち‐げ【節下】

せち‐ご【節御】🔗⭐🔉

せち‐ご【節御】

正月の節の祝いの舞に着用した綿服。節着せつぎ。節衣せつご。

せち‐こそで【節小袖】🔗⭐🔉

せち‐こそで【節小袖】

正月の節振舞せちぶるまいに着用する小袖。せちごろも。

せち‐ごち【節東風】🔗⭐🔉

せち‐ごち【節東風】

旧暦の正月に5日も10日も続いて吹く東風。〈[季]新年〉

せち‐ごと【節事】🔗⭐🔉

せち‐ごと【節事】

節せちの食事。節供せちく。

せち‐ごろも【節衣】🔗⭐🔉

せち‐ごろも【節衣】

(→)「せちこそで」に同じ。

せち‐とう【節刀】‥タウ🔗⭐🔉

せち‐とう【節刀】‥タウ

⇒せっとう

せち‐にち【節日】🔗⭐🔉

せち‐にち【節日】

季節の変りめなどに祝祭を行う日。元旦・白馬あおうま・踏歌とうか・端午たんご・相撲すまい・重陽ちょうよう・豊明とよのあかりなどの行事のある日。せつじつ。

せち‐の‐はた【節の旗】🔗⭐🔉

せち‐の‐はた【節の旗】

儀式に用いる旗。節下せちげ。せっき。

せち‐ぶるまい【節振舞】‥マヒ🔗⭐🔉

せち‐ぶるまい【節振舞】‥マヒ

①節日の饗応。特に、正月の馳走。せち。

②正月、親戚・知人などが訪問し合って宴会をすること。〈[季]新年〉

せち‐み【節忌】🔗⭐🔉

せち‐み【節忌】

(セチイミの約)斎日さいにちにする精進潔斎。また、精進する定日。六斎日の類。土佐日記「舟君―す」

せち‐よび【節呼び】🔗⭐🔉

せち‐よび【節呼び】

正月や盆などの節日に、本家が親類の者を、親方が子方の者を招いて、饗応すること。

せつ【節】🔗⭐🔉

せつ【節】

①竹・枝または骨などのふし。また、物の結合している部分。

②二十四節気のこと。また、そのうち立春・啓蟄けいちつ・清明など一つおきの節気、すなわち1年を12カ月に分けた各月の前半の称。↔中ちゅう。

③祝日。→せち(節)。

④時期。ころ。折おり。「上京の―はよろしく」

⑤物事のくぎり目。また、くぎられた部分。

㋐歌曲のふし。

㋑詩歌・文章・楽曲などの一くぎり。

㋒〔言〕文または文に近い表現で、上位の文の要素として含まれる単位。名詞節・形容詞節・副詞節などがある。

㋓商品取引所で行う立会の区分。

㋔リーグ戦などの試合日程の区切り。「第3―の全試合結果」

⑥志を守ること。みさお。「―を守る」

⑦ほどよくすること。ひかえめ。ほどあい。

⑧君命をうけた使者が帯びるしるし。中国では旄牛からうしの尾を飾った杖。「―を持つ」

⑨〔理〕(→)節点に同じ。

⑩生物分類上の階級の一つ。属と種との中間で、種をまとめるために置く。

⑪(knotが「結び目」の意であることから)船の速度の単位「ノット」の当て字。

⇒節を折る

⇒節を全うする

せつ‐えん【節煙】🔗⭐🔉

せつ‐えん【節煙】

タバコをのむ量をへらすこと。

せっ‐かい【節介】🔗⭐🔉

せっ‐かい【節介】

①節操を固く守り世俗に同調しないこと。

②余計な世話をやくこと。おせっかい。

せっ‐き【節季】🔗⭐🔉

せっ‐き【節季】

①季節の終り。また、時節。

②盆・暮または各節句前などの勘定期。浄瑠璃、長町女腹切「――にせびらかし足らいで」

③年の暮れ。年末。歳末。〈[季]冬〉。日葡辞書「セッキ。トシノスエ」

⇒せっき‐ごえ【節季声】

⇒せっき‐じまい【節季仕舞】

⇒せっき‐ぞろ【節季候】

せつ‐ぎ【節義】🔗⭐🔉

せつ‐ぎ【節義】

節操をまもり、正道をふみ行うこと。

せっき‐ごえ【節季声】‥ゴヱ🔗⭐🔉

せっき‐ごえ【節季声】‥ゴヱ

せわしくおちつきのない声。好色二代男「世間もかまはず―を出して」

⇒せっ‐き【節季】

せっき‐じまい【節季仕舞】‥ジマヒ🔗⭐🔉

せっき‐じまい【節季仕舞】‥ジマヒ

節季の総勘定。万葉集の文反古「一家無事にておほかた―いたされ候よし」

⇒せっ‐き【節季】

せっき‐ぞろ【節季候】🔗⭐🔉

せっ‐く【節句・節供】🔗⭐🔉

せっ‐く【節句・節供】

節日、すなわち人日(1月7日)・上巳(3月3日)・端午(5月5日)・七夕(7月7日)・重陽(9月9日)などの式日。→節供せちく。

⇒せっく‐せん【節句銭】

⇒せっく‐だおし【節句倒し】

⇒せっく‐はじめ【節句始め】

⇒せっく‐ばたらき【節句働き】

せっく‐せん【節句銭】🔗⭐🔉

せっく‐せん【節句銭】

節句や盆暮に借家人から家主へ付届けをする金品。歌舞伎、勧善懲悪覗機関「―や釣瓶つるべ銭は、化粧料にこなたにやる気だ」

⇒せっ‐く【節句・節供】

せっく‐だおし【節句倒し】‥ダフシ🔗⭐🔉

せっく‐だおし【節句倒し】‥ダフシ

(→)「節句働き」に同じ。

⇒せっ‐く【節句・節供】

せっく‐はじめ【節句始め】🔗⭐🔉

せっく‐はじめ【節句始め】

①(→)初節句に同じ。

②遊女がその郭で迎える最初の節句。

③七日正月のこと。

⇒せっ‐く【節句・節供】

せっく‐ばたらき【節句働き】🔗⭐🔉

せっく‐ばたらき【節句働き】

人が仕事を休む節句の日に、ふだん怠けている者がことさら忙しそうに働くこと。「なまけ者の―」

⇒せっ‐く【節句・節供】

せっ‐けん【節倹】🔗⭐🔉

せっ‐けん【節倹】

費用を省いて、質素にすること。倹約。夏目漱石、門「成る丈たけ―しなくちや不可いけない」。「―家」

せつ‐げん【節減】🔗⭐🔉

せつ‐げん【節減】

経費・使用量などを切りつめ、減らすこと。消費を減らし節約すること。「電力―」

せっ‐こう【節行】‥カウ🔗⭐🔉

せっ‐こう【節行】‥カウ

節操ある行い。

せっ‐し【節士】🔗⭐🔉

せっ‐し【節士】

節義を守る人。

せっ‐しゅ【節酒】🔗⭐🔉

せっ‐しゅ【節酒】

酒を飲む量を適度に減らすこと。

せつ‐じょ【節序】🔗⭐🔉

せつ‐じょ【節序】

①順序。次第。

②季節のかわりゆく次第。

せっ‐しょく【節食】🔗⭐🔉

せっ‐しょく【節食】

食事の量を適度に減らすこと。

せっ‐すい【節水】🔗⭐🔉

せっ‐すい【節水】

水をむだにせず、使用量をへらすこと。

せっ・する【節する】🔗⭐🔉

せっ・する【節する】

〔他サ変〕[文]節す(サ変)

適度にする。程よくする。また、ひかえめにする。質素にする。日葡辞書「ワガミヲセッスル」。「食を―・する」

せっ‐せい【節制】🔗⭐🔉

せっ‐せい【節制】

①度をこさないようにほどよくすること。ひかえめにすること。「健康のため―する」

②規律正しく、行動に節度があること。放縦に流れないように欲望を理性によって統御すること。

せっ‐せい【節省】🔗⭐🔉

せっ‐せい【節省】

制限してはぶくこと。ほどよくしてはぶくこと。

せつ‐ぜい【節税】🔗⭐🔉

せつ‐ぜい【節税】

各種の所得控除や非課税制度を活用して、税金の軽減をはかること。

せつ‐せつ【節節】🔗⭐🔉

せつ‐せつ【節節】

①おりおり。その時その時。日葡辞書「セッセッノゴインシン(御音信)ヲクダサルル」

②たびたび。ちょくちょく。狂言、伯母が酒「そちが大事を思うて―行き見舞をするに」

せっ‐そう【節操】‥サウ🔗⭐🔉

せっ‐そう【節操】‥サウ

信念をかたく守って変えないこと。みさお。「―を守る」

せっそく‐どうぶつ【節足動物】🔗⭐🔉

せっそく‐どうぶつ【節足動物】

無脊椎動物の一門。一般に小形で、左右相称。多くの体節から成り、肢にも環節がある。外骨格を有し、その内面に筋肉が付着する。開放血管系を持ち、発育の途上で変態するものが多い。昆虫・ムカデ・ヤスデ・甲殻・ウミグモ・クモ・カブトガニなどの諸綱に分けられ、地球上あらゆる場所に分布し、その種類は全動物の80パーセントを占める。

せっ‐てん【節点】🔗⭐🔉

せっ‐てん【節点】

①レンズ系において、光軸に斜めに入射する光線が入射方向に平行に射出される場合、入射光および射出光の方向を延長し、光軸と交わる一対の点。

②定在波において振幅が常に0または極小になる箇所。節ふし。

③構造物の骨組を構成する部材の結合点。回転自在な滑節点と、角度の変わらない剛節点とに分ける。→トラス

せつ‐でん【節電】🔗⭐🔉

せつ‐でん【節電】

電気の使用量を節約すること。

せつ‐ど【節度】🔗⭐🔉

せつ‐ど【節度】

(のり、さだめ、の意から)

①度を越さない、適当なほどあい。「―を守る」「―がない」

②天子が将帥に出征を命じた時、その符節として賜る大刀・旗・鈴などの類。転じて、指図。下知げじ。指揮。神皇正統記「承平の乱に、征東将軍忠文朝臣が副将として、彼が―をうく」

⇒せつど‐し【節度使】

せっ‐とう【節刀】‥タウ🔗⭐🔉

せっ‐とう【節刀】‥タウ

中国の節8の制にならって、天皇が将軍や遣唐使の長官に授けた刀。天皇の権限を代行する意味を持つ。

せつど‐し【節度使】🔗⭐🔉

せつど‐し【節度使】

①唐・五代の軍職。8世紀初め、辺境の要地に置かれた軍団の司令官。安史の乱中、国内の要地にも置かれ、軍政のみでなく民政・財政権をも兼ねて強大な権限を有した。宋初に廃止。藩鎮。せっとし。

②唐にならって、奈良時代に東海・西海など道ごとに置いた臨時の官。新羅対策などのため諸国の軍団を整備・強化するのを任とした。

⇒せつ‐ど【節度】

せつ‐まつり【節祭】🔗⭐🔉

せつ‐まつり【節祭】

沖縄の八重山諸島で旧暦7〜9月に行われる、豊作を祈る行事。1年の折り目とされる。舟漕ぎ・弥勒行列・獅子舞などが行われる。

○節を折るせつをおる🔗⭐🔉

○節を折るせつをおる

節操を屈して人に従う。

⇒せつ【節】

○節を全うするせつをまっとうする🔗⭐🔉

○節を全うするせつをまっとうする

節操を守りとおす。

⇒せつ【節】

セテン【satijn オランダ】

(サテン・サチンの訛)繻子しゅす。狂言、長光「金襴、純子、黄純、―」

せ‐でん【世伝】

⇒せいでん。

⇒せでん‐ごりょう【世伝御料】

せでん‐ごりょう【世伝御料】‥レウ

世襲の御料。皇室の土地・物件などの世襲財産。旧皇室典範上の制度。

⇒せ‐でん【世伝】

せ‐と【瀬戸】

(「狭せ門と」の意)

①幅の狭い海峡。潮汐の干満によって激しい潮流を生ずる。万葉集12「室の浦の―の崎なる鳴島なきしまの」

②(→)「せとぎわ」2の略。「生死の―に立つ」

せと【瀬戸】

①愛知県北西部の市。付近の丘陵に陶土を産し、燃料の黒松が多いので、陶祖加藤景正以来瀬戸焼の名を全国に馳せた。日本最大の陶磁器工業地として陶都の称がある。人口13万2千。

②「せともの」「せとやき」の略。

せ‐ど【背戸】

①裏の入口。うらぐち。うらもん。浄瑠璃、鑓の権三重帷子「門、―に気をつけい」→大戸おおど→中戸なかど。

②家のうしろ。〈日葡辞書〉。「―の小藪」

せ‐どう【世道】‥ダウ

世の中で人の守るべき道。「―人心」

せどう‐か【旋頭歌】

(下三句が頭三句と同形式を反復するからいう)和歌の一体。五七七・五七七と片歌を反復した六句体。片歌による唱和に起源があり、本来民謡的な謡い物が多い。記・紀・万葉などに見える。万7「住吉すみのえの小田を刈らす子やつこかも無き、やつこあれど妹いもがみためと私田わたくしだ刈る」の類。双本ひたもと。

せと‐うち【瀬戸内】

①瀬戸内海およびその沿岸地方。海上交通が古くから発達し、沿岸に港町が栄えた。

②岡山県南東部の市。瀬戸内海に面し、島嶼が点在する。農業・漁業が産業の中心。人口3万9千。

せと‐おおはし【瀬戸大橋】‥オホ‥

本州四国連絡橋の一つ。岡山県倉敷市児島から塩飽しわく諸島の櫃石ひついし島・与島などを経て香川県坂出市まで9.4キロメートルの海峡部を結ぶ橋。下津井瀬戸大橋、南・北備讃瀬戸大橋など道路・鉄道併用の6橋から構成。1988年完成。

瀬戸大橋(倉敷)

撮影:山梨勝弘

瀬戸大橋(坂出)

撮影:山梨勝弘

瀬戸大橋(坂出)

撮影:山梨勝弘

⇒せとおおはし‐せん【瀬戸大橋線】

せとおおはし‐せん【瀬戸大橋線】‥オホ‥

瀬戸内海を横断し、岡山・香川両県を結ぶJR本四備讃線の通称。茶屋町・宇多津間、全長31.0キロメートル。

⇒せと‐おおはし【瀬戸大橋】

せと‐からつ【瀬戸唐津】

白色の長石釉のかかった唐津焼の一種。白釉が瀬戸焼の陶器に似ることからの称という。せとがらつ。

せと‐ぎわ【瀬戸際】‥ギハ

①瀬戸と海とのさかい。

②安危・成敗・生死のわかれる、さしせまった場合。運命のわかれめ。浄瑠璃、大塔宮曦鎧「この―に思案どころか」。「命の―」

せと‐ぐち【瀬戸口】

瀬戸の入口。山家集「―にたけるうしほの大淀み」

せど‐ぐち【背戸口】

(→)背戸1に同じ。〈日葡辞書〉

せと‐ぐろ【瀬戸黒】

桃山時代に美濃窯で作られた漆黒の茶碗。瀬戸黒茶碗。天正てんしょう黒。

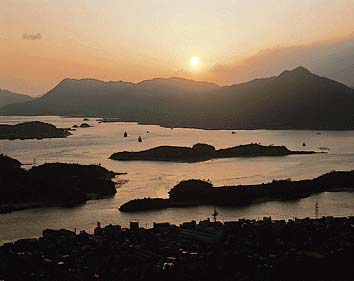

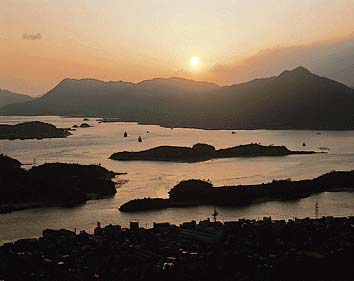

せと‐ないかい【瀬戸内海】

本州と四国・九州とに囲まれた内海。沖積世初期に中央構造線の北縁に沿う陥没帯が海となったもの。友ヶ島水道(紀淡海峡)・鳴門海峡・豊予海峡・関門海峡によってわずかに外洋に通じ、大小約3000の島々が散在し、天然の美観に恵まれ、国立公園に指定されている。沿岸には良港が多く、古くから海上交通が盛ん。

瀬戸内海夕景

撮影:山梨勝弘

⇒せとおおはし‐せん【瀬戸大橋線】

せとおおはし‐せん【瀬戸大橋線】‥オホ‥

瀬戸内海を横断し、岡山・香川両県を結ぶJR本四備讃線の通称。茶屋町・宇多津間、全長31.0キロメートル。

⇒せと‐おおはし【瀬戸大橋】

せと‐からつ【瀬戸唐津】

白色の長石釉のかかった唐津焼の一種。白釉が瀬戸焼の陶器に似ることからの称という。せとがらつ。

せと‐ぎわ【瀬戸際】‥ギハ

①瀬戸と海とのさかい。

②安危・成敗・生死のわかれる、さしせまった場合。運命のわかれめ。浄瑠璃、大塔宮曦鎧「この―に思案どころか」。「命の―」

せと‐ぐち【瀬戸口】

瀬戸の入口。山家集「―にたけるうしほの大淀み」

せど‐ぐち【背戸口】

(→)背戸1に同じ。〈日葡辞書〉

せと‐ぐろ【瀬戸黒】

桃山時代に美濃窯で作られた漆黒の茶碗。瀬戸黒茶碗。天正てんしょう黒。

せと‐ないかい【瀬戸内海】

本州と四国・九州とに囲まれた内海。沖積世初期に中央構造線の北縁に沿う陥没帯が海となったもの。友ヶ島水道(紀淡海峡)・鳴門海峡・豊予海峡・関門海峡によってわずかに外洋に通じ、大小約3000の島々が散在し、天然の美観に恵まれ、国立公園に指定されている。沿岸には良港が多く、古くから海上交通が盛ん。

瀬戸内海夕景

撮影:山梨勝弘

⇒せとないかい‐こくりつこうえん【瀬戸内海国立公園】

せとないかい‐こくりつこうえん【瀬戸内海国立公園】‥ヱン

中国地方と四国の瀬戸内海沿岸および和歌山県の紀淡海峡に臨む地区などを包含する国立公園。リアス海岸と多島海に特色。

⇒せと‐ないかい【瀬戸内海】

せど‐ひ【世渡扉】

人家の間にある寺・小庵。また、そこの僧。〈伊京集〉

せと‐ひき【瀬戸引】

鉄製の鍋などの内部に琺瑯ほうろうを引くこと。また、そのもの。琺瑯引。

せど‐みち【背戸道】

家の裏にある道。〈日葡辞書〉

せと‐もの【瀬戸物】

①(→)瀬戸焼に同じ。

②陶磁器の総称。「―の茶碗」

せど‐や【背戸家】

他の家の裏に建ててある家。浄瑠璃、生玉心中「裏屋・―・慳貪けんどん屋、三界かけ取りに歩くやうな」

せと‐やき【瀬戸焼】

愛知県瀬戸市およびその付近から産出する陶磁器の総称。平安中期頃から灰釉かいゆう陶器を焼成したが、鎌倉時代に加藤景正(初代藤四郎)が宋に渡って陶法を伝来し、瀬戸焼を開いたと伝える。この時代には灰釉はいぐすりのほか飴色の釉うわぐすりを、室町時代には天目釉てんもくゆうを多く用いた。江戸時代中頃に衰退したのち、文化(1804〜1818)年間、加藤民吉が肥前に赴き磁器の製法を将来。以後、陶器に代わって磁器が瀬戸焼の主流を占め、再び活気を呈した。なお、近世には美濃南東部で焼かれたものを含めて瀬戸焼と呼んだ。せともの。せと。

せ‐どり【瀬取】

親船の積荷を小船に移し取ること。

せ‐どり【糴取・競取】

同業者の中間に立ち、注文品などを尋ね出し、売買の取次をして口銭をとること。また、その人。

せ‐な【兄な・夫な】

(ナは親愛の意の接尾語)

①女が、兄弟・恋人・夫などを親しんで呼ぶ称。せなな。せなの。万葉集11「恨みむと思ひて―はありしかば」

②(近世、関東方言で)兄。また、長男。せなあ。

せ‐な【背】

せ。せなか。浄瑠璃、凱陣八島「それがしが―をほとほとと叩かるれば」

せ‐なあ【兄なあ】

(セナの長音化)

①兄。誹風柳多留9「はらんだを―なりやこそつれて行き」

②田舎の若い男。誹風柳多留15「手の内で―吹きがら廻すなり」

せ‐なう‥ナフ

(上代東国方言。セはサ変動詞スの未然形、ナフは打消の助動詞)しない。万葉集20「母父あもししが玉の姿は忘れ―も」

せ‐なか【背中】

①背の中央。また、背せ。

②背面。うしろ。法華経玄賛淳祐点「背セナカ、胎はらを楂つかみ掣ひきて」。「本の―」

⇒せなか‐あわせ【背中合せ】

⇒せなか‐どし【背中同士】

⇒背中を押す

⇒背中を向ける

せなか‐あわせ【背中合せ】‥アハセ

二人が後ろ向きになって、背と背とを合わせること。二つの物が反対を向いて接していること。比喩的に、仲の悪いこと。不和。また、二つの物事が裏表の関係にあること。伊勢物語集「のけざまに人におはれし我なれや―に人のなるらむ」。「―にすわる」「生と死は―」

⇒せ‐なか【背中】

せなか‐どし【背中同士】

背中合せの仲。仲の悪い間柄。

⇒せ‐なか【背中】

⇒せとないかい‐こくりつこうえん【瀬戸内海国立公園】

せとないかい‐こくりつこうえん【瀬戸内海国立公園】‥ヱン

中国地方と四国の瀬戸内海沿岸および和歌山県の紀淡海峡に臨む地区などを包含する国立公園。リアス海岸と多島海に特色。

⇒せと‐ないかい【瀬戸内海】

せど‐ひ【世渡扉】

人家の間にある寺・小庵。また、そこの僧。〈伊京集〉

せと‐ひき【瀬戸引】

鉄製の鍋などの内部に琺瑯ほうろうを引くこと。また、そのもの。琺瑯引。

せど‐みち【背戸道】

家の裏にある道。〈日葡辞書〉

せと‐もの【瀬戸物】

①(→)瀬戸焼に同じ。

②陶磁器の総称。「―の茶碗」

せど‐や【背戸家】

他の家の裏に建ててある家。浄瑠璃、生玉心中「裏屋・―・慳貪けんどん屋、三界かけ取りに歩くやうな」

せと‐やき【瀬戸焼】

愛知県瀬戸市およびその付近から産出する陶磁器の総称。平安中期頃から灰釉かいゆう陶器を焼成したが、鎌倉時代に加藤景正(初代藤四郎)が宋に渡って陶法を伝来し、瀬戸焼を開いたと伝える。この時代には灰釉はいぐすりのほか飴色の釉うわぐすりを、室町時代には天目釉てんもくゆうを多く用いた。江戸時代中頃に衰退したのち、文化(1804〜1818)年間、加藤民吉が肥前に赴き磁器の製法を将来。以後、陶器に代わって磁器が瀬戸焼の主流を占め、再び活気を呈した。なお、近世には美濃南東部で焼かれたものを含めて瀬戸焼と呼んだ。せともの。せと。

せ‐どり【瀬取】

親船の積荷を小船に移し取ること。

せ‐どり【糴取・競取】

同業者の中間に立ち、注文品などを尋ね出し、売買の取次をして口銭をとること。また、その人。

せ‐な【兄な・夫な】

(ナは親愛の意の接尾語)

①女が、兄弟・恋人・夫などを親しんで呼ぶ称。せなな。せなの。万葉集11「恨みむと思ひて―はありしかば」

②(近世、関東方言で)兄。また、長男。せなあ。

せ‐な【背】

せ。せなか。浄瑠璃、凱陣八島「それがしが―をほとほとと叩かるれば」

せ‐なあ【兄なあ】

(セナの長音化)

①兄。誹風柳多留9「はらんだを―なりやこそつれて行き」

②田舎の若い男。誹風柳多留15「手の内で―吹きがら廻すなり」

せ‐なう‥ナフ

(上代東国方言。セはサ変動詞スの未然形、ナフは打消の助動詞)しない。万葉集20「母父あもししが玉の姿は忘れ―も」

せ‐なか【背中】

①背の中央。また、背せ。

②背面。うしろ。法華経玄賛淳祐点「背セナカ、胎はらを楂つかみ掣ひきて」。「本の―」

⇒せなか‐あわせ【背中合せ】

⇒せなか‐どし【背中同士】

⇒背中を押す

⇒背中を向ける

せなか‐あわせ【背中合せ】‥アハセ

二人が後ろ向きになって、背と背とを合わせること。二つの物が反対を向いて接していること。比喩的に、仲の悪いこと。不和。また、二つの物事が裏表の関係にあること。伊勢物語集「のけざまに人におはれし我なれや―に人のなるらむ」。「―にすわる」「生と死は―」

⇒せ‐なか【背中】

せなか‐どし【背中同士】

背中合せの仲。仲の悪い間柄。

⇒せ‐なか【背中】

瀬戸大橋(坂出)

撮影:山梨勝弘

瀬戸大橋(坂出)

撮影:山梨勝弘

⇒せとおおはし‐せん【瀬戸大橋線】

せとおおはし‐せん【瀬戸大橋線】‥オホ‥

瀬戸内海を横断し、岡山・香川両県を結ぶJR本四備讃線の通称。茶屋町・宇多津間、全長31.0キロメートル。

⇒せと‐おおはし【瀬戸大橋】

せと‐からつ【瀬戸唐津】

白色の長石釉のかかった唐津焼の一種。白釉が瀬戸焼の陶器に似ることからの称という。せとがらつ。

せと‐ぎわ【瀬戸際】‥ギハ

①瀬戸と海とのさかい。

②安危・成敗・生死のわかれる、さしせまった場合。運命のわかれめ。浄瑠璃、大塔宮曦鎧「この―に思案どころか」。「命の―」

せと‐ぐち【瀬戸口】

瀬戸の入口。山家集「―にたけるうしほの大淀み」

せど‐ぐち【背戸口】

(→)背戸1に同じ。〈日葡辞書〉

せと‐ぐろ【瀬戸黒】

桃山時代に美濃窯で作られた漆黒の茶碗。瀬戸黒茶碗。天正てんしょう黒。

せと‐ないかい【瀬戸内海】

本州と四国・九州とに囲まれた内海。沖積世初期に中央構造線の北縁に沿う陥没帯が海となったもの。友ヶ島水道(紀淡海峡)・鳴門海峡・豊予海峡・関門海峡によってわずかに外洋に通じ、大小約3000の島々が散在し、天然の美観に恵まれ、国立公園に指定されている。沿岸には良港が多く、古くから海上交通が盛ん。

瀬戸内海夕景

撮影:山梨勝弘

⇒せとおおはし‐せん【瀬戸大橋線】

せとおおはし‐せん【瀬戸大橋線】‥オホ‥

瀬戸内海を横断し、岡山・香川両県を結ぶJR本四備讃線の通称。茶屋町・宇多津間、全長31.0キロメートル。

⇒せと‐おおはし【瀬戸大橋】

せと‐からつ【瀬戸唐津】

白色の長石釉のかかった唐津焼の一種。白釉が瀬戸焼の陶器に似ることからの称という。せとがらつ。

せと‐ぎわ【瀬戸際】‥ギハ

①瀬戸と海とのさかい。

②安危・成敗・生死のわかれる、さしせまった場合。運命のわかれめ。浄瑠璃、大塔宮曦鎧「この―に思案どころか」。「命の―」

せと‐ぐち【瀬戸口】

瀬戸の入口。山家集「―にたけるうしほの大淀み」

せど‐ぐち【背戸口】

(→)背戸1に同じ。〈日葡辞書〉

せと‐ぐろ【瀬戸黒】

桃山時代に美濃窯で作られた漆黒の茶碗。瀬戸黒茶碗。天正てんしょう黒。

せと‐ないかい【瀬戸内海】

本州と四国・九州とに囲まれた内海。沖積世初期に中央構造線の北縁に沿う陥没帯が海となったもの。友ヶ島水道(紀淡海峡)・鳴門海峡・豊予海峡・関門海峡によってわずかに外洋に通じ、大小約3000の島々が散在し、天然の美観に恵まれ、国立公園に指定されている。沿岸には良港が多く、古くから海上交通が盛ん。

瀬戸内海夕景

撮影:山梨勝弘

⇒せとないかい‐こくりつこうえん【瀬戸内海国立公園】

せとないかい‐こくりつこうえん【瀬戸内海国立公園】‥ヱン

中国地方と四国の瀬戸内海沿岸および和歌山県の紀淡海峡に臨む地区などを包含する国立公園。リアス海岸と多島海に特色。

⇒せと‐ないかい【瀬戸内海】

せど‐ひ【世渡扉】

人家の間にある寺・小庵。また、そこの僧。〈伊京集〉

せと‐ひき【瀬戸引】

鉄製の鍋などの内部に琺瑯ほうろうを引くこと。また、そのもの。琺瑯引。

せど‐みち【背戸道】

家の裏にある道。〈日葡辞書〉

せと‐もの【瀬戸物】

①(→)瀬戸焼に同じ。

②陶磁器の総称。「―の茶碗」

せど‐や【背戸家】

他の家の裏に建ててある家。浄瑠璃、生玉心中「裏屋・―・慳貪けんどん屋、三界かけ取りに歩くやうな」

せと‐やき【瀬戸焼】

愛知県瀬戸市およびその付近から産出する陶磁器の総称。平安中期頃から灰釉かいゆう陶器を焼成したが、鎌倉時代に加藤景正(初代藤四郎)が宋に渡って陶法を伝来し、瀬戸焼を開いたと伝える。この時代には灰釉はいぐすりのほか飴色の釉うわぐすりを、室町時代には天目釉てんもくゆうを多く用いた。江戸時代中頃に衰退したのち、文化(1804〜1818)年間、加藤民吉が肥前に赴き磁器の製法を将来。以後、陶器に代わって磁器が瀬戸焼の主流を占め、再び活気を呈した。なお、近世には美濃南東部で焼かれたものを含めて瀬戸焼と呼んだ。せともの。せと。

せ‐どり【瀬取】

親船の積荷を小船に移し取ること。

せ‐どり【糴取・競取】

同業者の中間に立ち、注文品などを尋ね出し、売買の取次をして口銭をとること。また、その人。

せ‐な【兄な・夫な】

(ナは親愛の意の接尾語)

①女が、兄弟・恋人・夫などを親しんで呼ぶ称。せなな。せなの。万葉集11「恨みむと思ひて―はありしかば」

②(近世、関東方言で)兄。また、長男。せなあ。

せ‐な【背】

せ。せなか。浄瑠璃、凱陣八島「それがしが―をほとほとと叩かるれば」

せ‐なあ【兄なあ】

(セナの長音化)

①兄。誹風柳多留9「はらんだを―なりやこそつれて行き」

②田舎の若い男。誹風柳多留15「手の内で―吹きがら廻すなり」

せ‐なう‥ナフ

(上代東国方言。セはサ変動詞スの未然形、ナフは打消の助動詞)しない。万葉集20「母父あもししが玉の姿は忘れ―も」

せ‐なか【背中】

①背の中央。また、背せ。

②背面。うしろ。法華経玄賛淳祐点「背セナカ、胎はらを楂つかみ掣ひきて」。「本の―」

⇒せなか‐あわせ【背中合せ】

⇒せなか‐どし【背中同士】

⇒背中を押す

⇒背中を向ける

せなか‐あわせ【背中合せ】‥アハセ

二人が後ろ向きになって、背と背とを合わせること。二つの物が反対を向いて接していること。比喩的に、仲の悪いこと。不和。また、二つの物事が裏表の関係にあること。伊勢物語集「のけざまに人におはれし我なれや―に人のなるらむ」。「―にすわる」「生と死は―」

⇒せ‐なか【背中】

せなか‐どし【背中同士】

背中合せの仲。仲の悪い間柄。

⇒せ‐なか【背中】

⇒せとないかい‐こくりつこうえん【瀬戸内海国立公園】

せとないかい‐こくりつこうえん【瀬戸内海国立公園】‥ヱン

中国地方と四国の瀬戸内海沿岸および和歌山県の紀淡海峡に臨む地区などを包含する国立公園。リアス海岸と多島海に特色。

⇒せと‐ないかい【瀬戸内海】

せど‐ひ【世渡扉】

人家の間にある寺・小庵。また、そこの僧。〈伊京集〉

せと‐ひき【瀬戸引】

鉄製の鍋などの内部に琺瑯ほうろうを引くこと。また、そのもの。琺瑯引。

せど‐みち【背戸道】

家の裏にある道。〈日葡辞書〉

せと‐もの【瀬戸物】

①(→)瀬戸焼に同じ。

②陶磁器の総称。「―の茶碗」

せど‐や【背戸家】

他の家の裏に建ててある家。浄瑠璃、生玉心中「裏屋・―・慳貪けんどん屋、三界かけ取りに歩くやうな」

せと‐やき【瀬戸焼】

愛知県瀬戸市およびその付近から産出する陶磁器の総称。平安中期頃から灰釉かいゆう陶器を焼成したが、鎌倉時代に加藤景正(初代藤四郎)が宋に渡って陶法を伝来し、瀬戸焼を開いたと伝える。この時代には灰釉はいぐすりのほか飴色の釉うわぐすりを、室町時代には天目釉てんもくゆうを多く用いた。江戸時代中頃に衰退したのち、文化(1804〜1818)年間、加藤民吉が肥前に赴き磁器の製法を将来。以後、陶器に代わって磁器が瀬戸焼の主流を占め、再び活気を呈した。なお、近世には美濃南東部で焼かれたものを含めて瀬戸焼と呼んだ。せともの。せと。

せ‐どり【瀬取】

親船の積荷を小船に移し取ること。

せ‐どり【糴取・競取】

同業者の中間に立ち、注文品などを尋ね出し、売買の取次をして口銭をとること。また、その人。

せ‐な【兄な・夫な】

(ナは親愛の意の接尾語)

①女が、兄弟・恋人・夫などを親しんで呼ぶ称。せなな。せなの。万葉集11「恨みむと思ひて―はありしかば」

②(近世、関東方言で)兄。また、長男。せなあ。

せ‐な【背】

せ。せなか。浄瑠璃、凱陣八島「それがしが―をほとほとと叩かるれば」

せ‐なあ【兄なあ】

(セナの長音化)

①兄。誹風柳多留9「はらんだを―なりやこそつれて行き」

②田舎の若い男。誹風柳多留15「手の内で―吹きがら廻すなり」

せ‐なう‥ナフ

(上代東国方言。セはサ変動詞スの未然形、ナフは打消の助動詞)しない。万葉集20「母父あもししが玉の姿は忘れ―も」

せ‐なか【背中】

①背の中央。また、背せ。

②背面。うしろ。法華経玄賛淳祐点「背セナカ、胎はらを楂つかみ掣ひきて」。「本の―」

⇒せなか‐あわせ【背中合せ】

⇒せなか‐どし【背中同士】

⇒背中を押す

⇒背中を向ける

せなか‐あわせ【背中合せ】‥アハセ

二人が後ろ向きになって、背と背とを合わせること。二つの物が反対を向いて接していること。比喩的に、仲の悪いこと。不和。また、二つの物事が裏表の関係にあること。伊勢物語集「のけざまに人におはれし我なれや―に人のなるらむ」。「―にすわる」「生と死は―」

⇒せ‐なか【背中】

せなか‐どし【背中同士】

背中合せの仲。仲の悪い間柄。

⇒せ‐なか【背中】

ふ【節・編】🔗⭐🔉

ふ【節・編】

①薦こも・垣などの編み目、結い目。顕宗紀「臣の子の八―の柴垣」。万葉集14「まをごもの―のま近くて」

②ふし。万葉集3「七―菅手に取り持ちて」

ふし【節】🔗⭐🔉

ふし【節】

①竹・葦などの茎の、間をおいて隔てをなしている所。竹取物語「―を隔ててよごとに金こがねある竹を見つくることかさなりぬ」→よ(節)。

②樹幹の枝のつけ根の所。また、そのあと。

③動物の骨のつがいめ。関節。

④瘤状のもの。特に、糸・縄などで瘤状のところ。〈倭名類聚鈔14〉

⑤物事のくぎれ目。段落。節目。「人生の―」

⑥(心がとまるような)点。箇所。「あやしい―がある」

⑦(何かのきっかけとなる)とき。おり。際。源氏物語帚木「をこがましくも、またよき―なりとも思ひ給ふるに」。「折―」

⑧歌の音の高低・長短・強弱の変化する境目。転じて、曲節。旋律。メロディー。また、歌の一くだり。「一―うたう」「歌詞に―をつける」

⑨(フシと書く)浄瑠璃の節章の一つ。

⑩言いがかり。なんくせ。人情本、春色辰巳園「よくいろいろな―をつけるの。面倒な酒ならばよそうよ」

⑪魚の身を縦に4分したものの一つ。狂言、察化「鰹十―取つたは」

⑫かつおぶし。

⑬(女房詞)ほした芋がら。

⑭矢柄やがらの節。

⑮〔理〕(node)定在波において振幅が常に零または極小となる箇所。節点せってん。↔腹はら

⇒節を正ず

ふし‐あな【節穴】🔗⭐🔉

ふし‐あな【節穴】

①板などの節のあな。

②眼力がんりきのないことをののしっていう語。「お前の眼は―か」

ふし‐いと【節糸】🔗⭐🔉

ふし‐いと【節糸】

玉繭からとる節の多い糸。玉糸。

⇒ふしいと‐おり【節糸織】

ふしいと‐おり【節糸織】🔗⭐🔉

ふしいと‐おり【節糸織】

ふしいとで織った絹織物。ふしおり。

⇒ふし‐いと【節糸】

ふし‐おり【節織】🔗⭐🔉

ふし‐おり【節織】

(→)節糸ふしいと織に同じ。

ふし‐かげ【節陰】🔗⭐🔉

ふし‐かげ【節陰】

矢の箆のの節の凹みに漆を塗り込めて先端をぼかしたもの。征矢そやの正式の料。

ふし‐ぐろ【節黒】🔗⭐🔉

ふし‐ぐろ【節黒】

矢柄やがらの節の下を黒く漆で塗ること。また、その矢。

⇒ふしぐろ‐せんのう【節黒仙翁】

ふしぐろ‐せんのう【節黒仙翁】‥ヲウ🔗⭐🔉

ふしぐろ‐せんのう【節黒仙翁】‥ヲウ

ナデシコ科の多年草。山地の草原に自生する。葉は無柄で対生、節の部分が紫黒色を帯びるのでこの名がある。夏、朱赤色5弁で径3センチメートル余のナデシコに似た美花を開く。おうさかそう。

⇒ふし‐ぐろ【節黒】

ふし‐こ【節蚕】🔗⭐🔉

ふし‐こ【節蚕】

膿病のうびょうにかかって環節の高くなった蚕。節高の蚕。

ふし‐ごと【節事】🔗⭐🔉

ふし‐ごと【節事】

義太夫節の中で歌謡に似て歌う部分の多いもの。道行や景事けいごとなど。

ふし‐だか【節高】🔗⭐🔉

ふし‐だか【節高】

①〔植〕イノコズチの別称。

②蚕病の一種。膿病のうびょうに冒された蚕が、環節がふくらんでいる状態。また、その蚕。

ふしだん‐せっきょう【節談説教】‥ケウ🔗⭐🔉

ふしだん‐せっきょう【節談説教】‥ケウ

仏教の教典や教義を七五調の平易な文句で、節回しをつけて説く話芸性豊かな説教。中世の安居院あぐい流などが源流となり、特に浄土真宗で昭和初期まで盛ん。

ふし‐ぢか【節近】🔗⭐🔉

ふし‐ぢか【節近】

竹などの節と節との間が近いこと。また、そのもの。保元物語「三年竹の―なるを少しおしみがきて」

ふし‐つむぎ【節紬】🔗⭐🔉

ふし‐つむぎ【節紬】

節糸織ふしいとおりの紬。

ふし‐どり【節取り】🔗⭐🔉

ふし‐どり【節取り】

魚の片身を、血合ちあいの部分から背身と腹身に分けること。

ふし‐の‐ま【節の間】🔗⭐🔉

ふし‐の‐ま【節の間】

節と節との間。転じて、ちょっとの間。少しの間。万葉集19「―も惜しき命を」

ふし‐はかせ【節博士】🔗⭐🔉

ふし‐はかせ【節博士】

(→)博士はかせ5に同じ。特に、旋律の表記であることを強調し、博士の別義と区別する場合にいう。徒然草「その後、太秦善観房といふ僧、―を定めて声明になせり」

ふし‐ぶし【節節】🔗⭐🔉

ふし‐ぶし【節節】

①おりおり。その時その時。源氏物語桐壺「ゆゑある事の―には、まづまうのぼらせ給ひ」

②身体の方々の関節。「―が痛む」

③いろいろな箇所。事々。「疑わしい―をただす」

ふし‐ぼね【節骨】🔗⭐🔉

ふし‐ぼね【節骨】

関節の骨。

ふし‐まき【節巻】🔗⭐🔉

ふし‐まき【節巻】

弓の竹の節々を籐とうで巻くこと。義経記4「上矢に大の鏑二つ指したりける―の弓持ちて」

ふし‐まわし【節回し】‥マハシ🔗⭐🔉

ふし‐まわし【節回し】‥マハシ

謡物うたいもの・語物かたりものや歌曲などの調子や抑揚。

○節を正ずふしをしょうず🔗⭐🔉

○節を正ずふしをしょうず

矢の箆のの節の位置を揃えること。(貞丈雑記)

⇒ふし【節】

ふ‐しん【不臣】

臣下の道を守らないこと。君主にそむくこと。

ふ‐しん【不信】

①信義を守らないこと。いつわりのあること。不実。

②信仰心のないこと。平家物語2「俊寛僧都は天性―第一の人にて」

③信用しないこと。「―の念をいだく」

ふ‐しん【不振】

勢いがふるわないこと。「食欲―」「打撃―」

ふ‐しん【不審】

①つまびらかでないこと。確かにはわからないこと。不詳。

②うたがわしいこと。平家物語4「安芸の国までの御幸はいかにと、人―をなす」。「―を抱く」

③嫌疑を受けること。義経記6「この度は御―の身にて召し下され候ひしかば」

④不安に思うこと。疑問に思うこと。また、それらを問いただすこと。太平記17「大衆是を―して」。狂言、居杭「ちと物が―したい」

⑤相手の健康状態や近況をたずねる挨拶のことば。庭訓往来四月「久しく案内を啓せざるの間、―千万」

⇒ふしん‐がみ【不審紙】

⇒ふしん‐じんもん【不審尋問】

⇒ふしん‐び【不審火】

⇒不審を上ぐ

ふ‐しん【負薪】

薪を背負うこと。

⇒ふしん‐の‐うれえ【負薪の憂え】

⇒ふしん‐の‐し【負薪の資】

ふ‐しん【浮心】

流体内にある物体に働く浮力の中心。すなわち、流体の自由表面下にある物体部分を液体で置き換えたとき、その部分の重心1のこと。

ふ‐しん【普請】

(シンは唐音)

①〔仏〕禅寺で、大衆だいしゅを集めること。また、あまねく大衆に請うて堂塔の建築などの労役に従事してもらうこと。太平記36「相模守―の為とて、天竜寺へ参りけるが」

②転じて一般に、建築・土木の工事。「雨漏りする屋根を―する」「道―みちぶしん」「安―」

⇒ふしん‐かた【普請方】

⇒ふしん‐ぶぎょう【普請奉行】

⇒ふしん‐やく【普請役】

ふ‐しん【腐心】

(ある事を実現しようとして)心をいため悩ますこと。苦心。「事業再建に―する」

ふ‐じん【不仁】

①仁の道にそむくこと。いつくしみのないこと。

②しびれて感覚のなくなること。

ふ‐じん【不尽】

①つきないこと。十分につくさないこと。

②(手紙の末尾に添える語)十分に意を尽くし得ない意。不悉ふしつ。

⇒ふじん‐こんすう【不尽根数】

⇒ふじん‐すう【不尽数】

ふ‐じん【夫人】

①(ブニンとも)中国で、古代、天子の妃または諸侯の妻の称。日本では、大臣の娘などで後宮に入った三位以上の者。「摩耶―まやぶにん」

②貴人の妻。

③他人の妻の敬称。「―同伴」

ふ‐じん【布陣】‥ヂン

①戦いの陣をしくこと。また、その陣。「右岸に―する」

②闘争・論争などの構え。陣容。

ふ‐じん【婦人】

①成人したおんな。女子。婦女。女性。

②嫁とついだ女。

⇒ふじん‐うんどう【婦人運動】

⇒ふじん‐か【婦人科】

⇒ふじん‐かい【婦人会】

⇒ふじん‐がっきゅう【婦人学級】

⇒ふじん‐けいさつかん【婦人警察官】

⇒ふじん‐ご【婦人語】

⇒ふじん‐さんせいけん【婦人参政権】

⇒ふじん‐の‐ひ【婦人の日】

⇒ふじん‐びょう【婦人病】

⇒ふじん‐もんだい【婦人問題】

ぶ‐しん【武臣】

武道を以て君主に仕える臣。武士。太平記1「天子―に対して直に告文を下されたる事」↔文臣

ぶ‐しん【武神】

武道をつかさどる神。武運を守る神。いくさがみ。弓矢神。軍神。

ぶ‐じん【武人】

武士。軍事を職とする人。軍人。↔文人

ふしん‐あん【不審庵】

①茶道表千家流家元の茶室。また、表千家の屋敷と機構の全体。ふしんなん。

②千宗左の号。

ふじん‐うんどう【婦人運動】

女性の地位・権利の向上や社会的解放のために、社会・政治・文化などの各分野で行われる女性を主体とする運動。一般に、資本主義確立期に男女同権・参政権獲得を中心課題として進められ、労働運動などと結びついて発展。第二次大戦後日本では、党派を越えた主体的な運動を展開。→ウーマン‐リブ。

⇒ふ‐じん【婦人】

ふじん‐か【婦人科】‥クワ

婦人病を治療する医学の一分科。

⇒ふ‐じん【婦人】

ふじん‐かい【婦人会】‥クワイ

婦人が修養・研究・娯楽・向上・社会的奉仕などを目的として組織する団体。

⇒ふ‐じん【婦人】

ふしん‐かた【普請方】

①江戸幕府の職名。

㋐普請奉行の下役。

㋑勘定奉行の下役。灌漑用水路・橋堤修築の請願を受け、費用を点検する。

②大工・左官など、建築に従事する職人。

⇒ふ‐しん【普請】

ふじん‐がっきゅう【婦人学級】‥ガクキフ

女性を対象とする教育委員会主導の社会教育事業の一つ。1954年文部省により実験的に開設され、60年度から国庫補助を受け、地域婦人会を基盤にして発展。女性の権利意識の伸長や学習要求の多様化とともに、80年代以降停滞。

⇒ふ‐じん【婦人】

ふしん‐がみ【不審紙】

書物中の不審な所に、しるしとして貼る紙。多く紅唐紙べにとうしを用いる。つけがみ。

⇒ふ‐しん【不審】

ふじん‐けいさつかん【婦人警察官】‥クワン

女性の警察官。1946年に創設。婦人警官。略称、婦警。

⇒ふ‐じん【婦人】

ふじん‐ご【婦人語】

(→)女性語に同じ。

⇒ふ‐じん【婦人】

ふじん‐こんすう【不尽根数】

自然数の平方根・立方根などで、有限小数では表せない数。根数。

⇒ふ‐じん【不尽】

ふじん‐さんせいけん【婦人参政権】

女性が男性と同様に国政に参与する権利。選挙権・被選挙権などはこれに属する。19世紀末から20世紀初めにかけて欧米諸国において実現され、日本では、1945年12月の選挙法改正で初めて認められた。

⇒ふ‐じん【婦人】

ふじん‐し【浮塵子】‥ヂン‥

〔動〕ウンカまたはヌカカの別称。

ぶ‐しんじゅう【不心中】‥ヂユウ

義理にはずれること。誠実でないこと。武家義理物語「かかる―の女、何とて末末頼みがたし」

ぶ‐しんじん【不信心】

(フシンジンとも)神仏を信ずる心のないこと。不信仰。〈日葡辞書〉

ふしん‐じんもん【不審尋問】

警察官が行う職務質問の旧称。

⇒ふ‐しん【不審】

ふじん‐すう【不尽数】

有限小数では表せない数。無限小数。

⇒ふ‐じん【不尽】

ふ‐しんせつ【不親切】

親切でないこと。「都会の人は―だ」「―な案内板」

ふ‐しんにん【不信任】

信任しないこと。

⇒ふしんにん‐あん【不信任案】

ふしんにん‐あん【不信任案】

信任するに足りない旨を議決する案。日本国憲法では内閣不信任案の制度を定める。地方自治法にも長についての不信任の制度がある。

⇒ふ‐しんにん【不信任】

ふしん‐の‐うれえ【負薪の憂え】‥ウレヘ

[礼記曲礼下](薪を負った疲れで病む意。また一説に、病んで薪を負うことができない意)自分の病気の謙譲語。太平記9「病気身を侵して―未だ休まざる処に」

⇒ふ‐しん【負薪】

ふしん‐の‐し【負薪の資】

自ら薪を負うほどの卑しい生れつき。

⇒ふ‐しん【負薪】

ふじん‐の‐ひ【婦人の日】

4月10日。1946年のこの日に日本で初めて女性が参政権を行使したのを記念する。のち「女性の日」に改称。→国際婦人デー。

⇒ふ‐じん【婦人】

ふしん‐ばん【不寝番】

一晩中寝ないで張り番をすること。また、その人。ねずのばん。「―に立つ」

ふ‐しんぱん【付審判】

〔法〕職権濫用罪について告訴・告発をした者が、検察官の不起訴処分に不服があるときは、裁判所に事件を審判に付すように請求することができる手続。審判に付す決定があれば公訴と同じ効果が生ずる。準起訴。

ふしん‐び【不審火】

原因が定かでない火事。放火の疑いが持たれる火事。ふしんか。

⇒ふ‐しん【不審】

ふじん‐びょう【婦人病】‥ビヤウ

女性生殖器の疾患。およびその関連疾患の総称。月経異常、卵巣・子宮・外陰の疾患、更年期障害、ホルモン異常などを含む。

⇒ふ‐じん【婦人】

ふしん‐ぶぎょう【普請奉行】‥ギヤウ

室町・江戸幕府の職名。石垣や上水などの土木関係を担当。

⇒ふ‐しん【普請】

ふしん‐めつよう【扶清滅洋】‥ヤウ

清末、義和団が提唱したスローガン。清朝を助けて外国を討滅するの意。

ふじん‐もんだい【婦人問題】

女性の地位・権利・教育などの向上および職業などに関する社会問題。この問題への認識から、女性(婦人)参政権獲得運動など様々な女性解放運動が生まれた。女性問題。

⇒ふ‐じん【婦人】

ふしん‐やく【普請役】

戦国時代〜江戸時代、大名・武士・領民などに課された築城、寺社・宮殿の造営、家屋・河道の修理などの夫役ぶやく。

⇒ふ‐しん【普請】

ふしんりゃく‐じょうやく【不侵略条約】‥デウ‥

相互に相手国を侵略しないことを約する条約。不可侵条約。

ふじんろん【婦人論】

(Die Frau und der Sozialismus ドイツ)ベーベルの著書。マルクス主義の立場から女性の社会的解放を主張。1879年刊。

よ【節】🔗⭐🔉

よ【節】

(世と同源)

①竹・葦などの茎の節ふしと節との間。竹取物語「ふしをへだてて―ごとに」

②転じて、節ふし。平治物語「大きなる竹の―をとほして入道の口にあてて」

よ‐おり【節折】‥ヲリ🔗⭐🔉

よ‐おり【節折】‥ヲリ

宮中で、毎年6月・12月の晦日に行われる祓はらえ式。中臣なかとみの女むすめが荒節あらよ・和節にごよの小竹の枝で天皇・皇后・皇太子の身長を測り、測り終わると小竹を折って、祓を行う。御贖祭みあがのまつり。〈[季]夏〉

よ‐だけ【節竹】🔗⭐🔉

よ‐だけ【節竹】

(一説に「良い竹」「世竹」の意とも)ふしのある竹。節の多い竹。節を含めて切った竹。継体紀「泊瀬の川ゆ流れ来る竹のい組竹―」

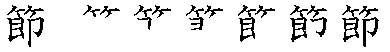

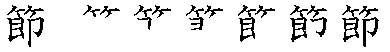

[漢]節🔗⭐🔉

節 字形

筆順

筆順

〔竹部7画/13画/教育/3265・4061〕

[

〔竹部7画/13画/教育/3265・4061〕

[ ] 字形

] 字形

〔竹部9画/15画〕

〔音〕セツ(漢) セチ(呉)

〔訓〕ふし (名)たかし・みさお・のり・よし・とき

[意味]

①ふしめ。くぎり。

㋐竹のふし。物の結合している部分。くぎりめ。「枝葉末節・関節・結節・節足動物」

㋑詩歌・文章のくぎり。「文節・章節・楽節・第一節」

㋒時季の切れめ。気候のかわりめ。「節分・季節・二十四節気」

㋓時期。とき。「その節はよろしく」「当節」

㋔月日の流れのふしめ。祝日。「正月のお節せち料理」「節日・節句・節会せちえ・佳節・天長節」

②みさお。行いや志のけじめ(がある)。「節義・節操・貞節・忠節・変節」

③度をこえないよう、ひかえめにする。ほどよくする。「節約・節制・節度・節水・調節」

④君命を受けて外国へ使いする者が証拠として帯びる割符わりふ・しるし。「節刀・節度使・使節・符節・持節将軍」

⑤船の速度の単位。ノット。一時間に一海里(=一八五二メートル)を進む速さ。▶knot(=結び目・ふし)の訳語。

[解字]

形声。「竹」+音符「

〔竹部9画/15画〕

〔音〕セツ(漢) セチ(呉)

〔訓〕ふし (名)たかし・みさお・のり・よし・とき

[意味]

①ふしめ。くぎり。

㋐竹のふし。物の結合している部分。くぎりめ。「枝葉末節・関節・結節・節足動物」

㋑詩歌・文章のくぎり。「文節・章節・楽節・第一節」

㋒時季の切れめ。気候のかわりめ。「節分・季節・二十四節気」

㋓時期。とき。「その節はよろしく」「当節」

㋔月日の流れのふしめ。祝日。「正月のお節せち料理」「節日・節句・節会せちえ・佳節・天長節」

②みさお。行いや志のけじめ(がある)。「節義・節操・貞節・忠節・変節」

③度をこえないよう、ひかえめにする。ほどよくする。「節約・節制・節度・節水・調節」

④君命を受けて外国へ使いする者が証拠として帯びる割符わりふ・しるし。「節刀・節度使・使節・符節・持節将軍」

⑤船の速度の単位。ノット。一時間に一海里(=一八五二メートル)を進む速さ。▶knot(=結び目・ふし)の訳語。

[解字]

形声。「竹」+音符「 」(=ひざを折りまげた人)。ひざをふしとして足がまがるように、一くぎりずつくぎれている竹のふしの意。

[下ツキ

音節・楽節・佳節・嘉節・環節・関節・季節・気節・曲節・苦節・結節・高節・五節・使節・持節・時節・小節・章節・臣節・忠節・調節・貞節・当節・盤根錯節・晩節・符節・跗節・分節・文節・変節・末節・名節・礼節

[難読]

節季候せきぞろ

」(=ひざを折りまげた人)。ひざをふしとして足がまがるように、一くぎりずつくぎれている竹のふしの意。

[下ツキ

音節・楽節・佳節・嘉節・環節・関節・季節・気節・曲節・苦節・結節・高節・五節・使節・持節・時節・小節・章節・臣節・忠節・調節・貞節・当節・盤根錯節・晩節・符節・跗節・分節・文節・変節・末節・名節・礼節

[難読]

節季候せきぞろ

筆順

筆順

〔竹部7画/13画/教育/3265・4061〕

[

〔竹部7画/13画/教育/3265・4061〕

[ ] 字形

] 字形

〔竹部9画/15画〕

〔音〕セツ(漢) セチ(呉)

〔訓〕ふし (名)たかし・みさお・のり・よし・とき

[意味]

①ふしめ。くぎり。

㋐竹のふし。物の結合している部分。くぎりめ。「枝葉末節・関節・結節・節足動物」

㋑詩歌・文章のくぎり。「文節・章節・楽節・第一節」

㋒時季の切れめ。気候のかわりめ。「節分・季節・二十四節気」

㋓時期。とき。「その節はよろしく」「当節」

㋔月日の流れのふしめ。祝日。「正月のお節せち料理」「節日・節句・節会せちえ・佳節・天長節」

②みさお。行いや志のけじめ(がある)。「節義・節操・貞節・忠節・変節」

③度をこえないよう、ひかえめにする。ほどよくする。「節約・節制・節度・節水・調節」

④君命を受けて外国へ使いする者が証拠として帯びる割符わりふ・しるし。「節刀・節度使・使節・符節・持節将軍」

⑤船の速度の単位。ノット。一時間に一海里(=一八五二メートル)を進む速さ。▶knot(=結び目・ふし)の訳語。

[解字]

形声。「竹」+音符「

〔竹部9画/15画〕

〔音〕セツ(漢) セチ(呉)

〔訓〕ふし (名)たかし・みさお・のり・よし・とき

[意味]

①ふしめ。くぎり。

㋐竹のふし。物の結合している部分。くぎりめ。「枝葉末節・関節・結節・節足動物」

㋑詩歌・文章のくぎり。「文節・章節・楽節・第一節」

㋒時季の切れめ。気候のかわりめ。「節分・季節・二十四節気」

㋓時期。とき。「その節はよろしく」「当節」

㋔月日の流れのふしめ。祝日。「正月のお節せち料理」「節日・節句・節会せちえ・佳節・天長節」

②みさお。行いや志のけじめ(がある)。「節義・節操・貞節・忠節・変節」

③度をこえないよう、ひかえめにする。ほどよくする。「節約・節制・節度・節水・調節」

④君命を受けて外国へ使いする者が証拠として帯びる割符わりふ・しるし。「節刀・節度使・使節・符節・持節将軍」

⑤船の速度の単位。ノット。一時間に一海里(=一八五二メートル)を進む速さ。▶knot(=結び目・ふし)の訳語。

[解字]

形声。「竹」+音符「 」(=ひざを折りまげた人)。ひざをふしとして足がまがるように、一くぎりずつくぎれている竹のふしの意。

[下ツキ

音節・楽節・佳節・嘉節・環節・関節・季節・気節・曲節・苦節・結節・高節・五節・使節・持節・時節・小節・章節・臣節・忠節・調節・貞節・当節・盤根錯節・晩節・符節・跗節・分節・文節・変節・末節・名節・礼節

[難読]

節季候せきぞろ

」(=ひざを折りまげた人)。ひざをふしとして足がまがるように、一くぎりずつくぎれている竹のふしの意。

[下ツキ

音節・楽節・佳節・嘉節・環節・関節・季節・気節・曲節・苦節・結節・高節・五節・使節・持節・時節・小節・章節・臣節・忠節・調節・貞節・当節・盤根錯節・晩節・符節・跗節・分節・文節・変節・末節・名節・礼節

[難読]

節季候せきぞろ

広辞苑に「節」で始まるの検索結果 1-91。もっと読み込む