複数辞典一括検索+![]()

![]()

おき【起き】🔗⭐🔉

おき【起き】

目がさめること。また、からだを起こすこと。千五百番歌合「けさの―にぞ」

おきあがり‐こぼうし【起上り小法師】‥ボフ‥🔗⭐🔉

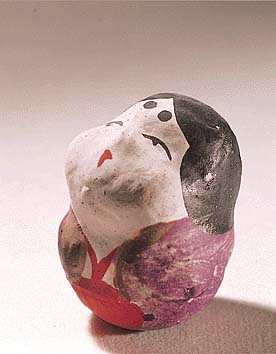

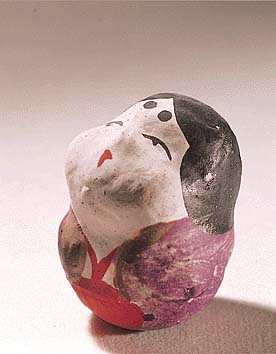

おきあがり‐こぼうし【起上り小法師】‥ボフ‥

達磨だるまの形に造った人形の底におもりをつけた玩具。倒してもすぐに起きなおる。不倒翁。おきあがりこぼし。おきゃがりこぼし。

起上り小法師(千葉)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(沖縄)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(沖縄)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(熊本)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(熊本)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(石川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(石川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(沖縄)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(沖縄)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(熊本)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(熊本)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(石川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(石川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

起上り小法師(香川)

撮影:薗部 澄(JCII蔵)

おき‐あが・る【起き上がる】🔗⭐🔉

おき‐あが・る【起き上がる】

〔自五〕

横たわっていた者が体を起こす。また、立ちあがる。「寝床から―・る」

おき‐おき【起き起き】🔗⭐🔉

おき‐おき【起き起き】

起きたばかり。おきぬけ。おきがけ。浄瑠璃、孕常盤「今朝―にひよつと来て」

おき‐かえ・る【起き返る】‥カヘル🔗⭐🔉

おき‐かえ・る【起き返る】‥カヘル

〔自五〕

起き上がる。起きなおる。

おき‐がけ【起き掛け】🔗⭐🔉

おき‐がけ【起き掛け】

寝床から起き出したばかりのこと。また、その時。おきしな。おきぬけ。

おき‐しな【起きしな】🔗⭐🔉

おき‐しな【起きしな】

起きようとする時。また、起きた瞬間。

おき‐じょうろう【起上臈】‥ジヤウラフ🔗⭐🔉

おき‐じょうろう【起上臈】‥ジヤウラフ

(宮城県の北部で)「おきあがりこぼうし」のこと。

おき‐た・つ【起き立つ】🔗⭐🔉

おき‐た・つ【起き立つ】

〔自四〕

起き上がる。

おきちぢみ‐びょう【起縮病】‥ビヤウ🔗⭐🔉

おきちぢみ‐びょう【起縮病】‥ビヤウ

蚕が脱皮した後、皮膚にしわが生じ、体が縮小する病気。軟化病が起蚕に現れたもの。

○起きて半畳寝て一畳おきてはんじょうねていちじょう🔗⭐🔉

○起きて半畳寝て一畳おきてはんじょうねていちじょう

人間の生活に必要な面積はわずかなのだから、ぜいたくは慎むべきであるという意。

⇒お・きる【起きる】

おきて‐まい【掟米】

江戸時代、年貢などを地主が出す約束のもとに、小作人が反別割に余分に地主に納めた小作米。さだめまい。

⇒おきて【掟】

おき‐ど【置戸】

罪やけがれをあがなうための品物を置く台。また、その品物。古事記上「千座ちくらの―を負おおせ」

おき‐どうこ【置洞庫】

茶湯用の棚物の一種。洞庫の形で、持ち運びのできるように棚物にしたもの。道幸棚。

おき‐どけい【置時計】

掛時計に対して、棚・机などの上に置いて使う時計。

おき‐どこ【置床】

床の間のように造り、どこにでも移し置ける台。

おき‐どころ【置き所】

置くべき所。置き場所。安心していられる所。源氏物語初音「若き人々の心地ども―なく見ゆ」。「身の―がない」

おき‐どり【置鳥】

祝言などに置鯉おきごいと共に座敷飾りとする雌雄の鳥。

おきとり‐ぎょぎょう【沖取漁業】‥ゲフ

沿岸でとる漁業に対して、沖合でとる漁業。第二次大戦前の北洋の母船式蟹漁業、サケ・マス漁業の別称。

おきな【翁】

①年をとった男。男の老人。じじ。万葉集18「草枕旅の―と思ほして」↔媼おうな。

②老人の尊敬語。古老。

③能楽の演目。→式三番しきさんば。

④河東・山田流箏曲・地歌・新内・上方舞などの一つ。いずれも3を原拠とし、「三番叟」と通称されることが多い。祝儀曲。河東は半太夫節からの継承曲。地歌は峰崎勾当作曲の手事物。新内は幕末期の作。上方舞は義太夫や常磐津を舞地とする数種がある。→三番叟。

⇒おきな‐あめ【翁飴】

⇒おきな‐えびす‐がい【翁恵比須貝】

⇒おきな‐き【翁忌】

⇒おきな‐ぐさ【翁草】

⇒おきな‐ごうし【翁格子】

⇒おきな‐ごと【翁言】

⇒おきな‐さ・ぶ【翁さぶ】

⇒おきな‐じるこ【翁汁粉】

⇒おきな‐づけ【翁漬】

⇒おきな‐びと【翁人】

⇒おきな・ぶ【翁ぶ】

⇒おきな‐やき【翁焼】

⇒おきな‐ゆり【翁百合】

⇒おきな‐わたし【翁渡し】

おきな‐あめ【翁飴】

晒水飴に寒天などを加えて煮つめ、固めた後、切ってみじん粉をまぶし乾燥させた飴。新潟県高田地方の名産。

⇒おきな【翁】

おぎない【補い】オギナヒ

おぎなうこと。おぎなったもの。「―をつける」

⇒おぎない‐ぐすり【補い薬】

おぎない‐ぐすり【補い薬】オギナヒ‥

①⇒ほやく。

②当座の間にあわせの薬。

⇒おぎない【補い】

おぎな・う【補う】オギナフ

〔他五〕

(オキヌフの転)不足をみたす。埋め合わせる。欠けた部分をつくろう。「言葉を―・う」「欠員を―・う」「損害を―・って余りある補償」

おきな‐えびす‐がい【翁恵比須貝】‥ガヒ

オキナエビスガイ科の巻貝。殻高10センチメートル以上に達する美しい貝で、殻口外唇に深い切れ込みがある。相模湾近海の水深50〜200メートルに産する。ほかにベニオキナエビスガイなど日本近海に6種。古生代に栄えた仲間の生き残りで「生きた化石」といわれる。オキナエビス。長者貝。

オキナエビスガイ

提供:東京動物園協会

⇒おきな【翁】

おき‐なお・る【起き直る】‥ナホル

〔自五〕

①起きかえって正しくすわりなおす。

②もとの良い状態にもどる。立ちなおる。「失敗から―・る」

おきなか【冲中】

姓氏の一つ。

⇒おきなか‐しげお【冲中重雄】

おき‐なかし【沖仲仕】

はしけと本船との間で荷物の積み下ろしをする人夫。

おきなか‐しげお【冲中重雄】‥ヲ

医学者。金沢生れ。東大教授。神経病理学の確立に尽力。文化勲章。(1902〜1992)

⇒おきなか【冲中】

おきながたらしひめ‐の‐みこと【息長足媛命】

神功皇后の名。

おきな‐き【翁忌】

芭蕉の忌日、旧暦10月12日。芭蕉忌。桃青忌。時雨忌。〈[季]冬〉

⇒おきな【翁】

おきな‐ぐさ【翁草】

①キンポウゲ科の多年草。山野の乾燥した草地に生え、全体が白色の長毛で覆われるのでこの名がある。葉は羽状。春先、暗赤紫色の六弁花を開き、のち多数の果実の集りが長毛(花柱の変形)を風になびかせる。根を乾燥したものは漢方生薬の白頭翁で、消炎・止血・止瀉剤とする。ネコグサ。桂仙花。赤熊しゃぐま。善界草ぜがいそう。〈[季]春〉

おきなぐさ

⇒おきな【翁】

おき‐なお・る【起き直る】‥ナホル

〔自五〕

①起きかえって正しくすわりなおす。

②もとの良い状態にもどる。立ちなおる。「失敗から―・る」

おきなか【冲中】

姓氏の一つ。

⇒おきなか‐しげお【冲中重雄】

おき‐なかし【沖仲仕】

はしけと本船との間で荷物の積み下ろしをする人夫。

おきなか‐しげお【冲中重雄】‥ヲ

医学者。金沢生れ。東大教授。神経病理学の確立に尽力。文化勲章。(1902〜1992)

⇒おきなか【冲中】

おきながたらしひめ‐の‐みこと【息長足媛命】

神功皇后の名。

おきな‐き【翁忌】

芭蕉の忌日、旧暦10月12日。芭蕉忌。桃青忌。時雨忌。〈[季]冬〉

⇒おきな【翁】

おきな‐ぐさ【翁草】

①キンポウゲ科の多年草。山野の乾燥した草地に生え、全体が白色の長毛で覆われるのでこの名がある。葉は羽状。春先、暗赤紫色の六弁花を開き、のち多数の果実の集りが長毛(花柱の変形)を風になびかせる。根を乾燥したものは漢方生薬の白頭翁で、消炎・止血・止瀉剤とする。ネコグサ。桂仙花。赤熊しゃぐま。善界草ぜがいそう。〈[季]春〉

おきなぐさ

オキナグサ

撮影:関戸 勇

オキナグサ

撮影:関戸 勇

②菊の異称。

③松の古名。(書名別項)

⇒おきな【翁】

おきなぐさ【翁草】

随筆。神沢かんざわ杜口(1710〜1795)著。初めの100巻は1772年(安永1)成立、後に100巻を追加。1905年(明治38)刊。鎌倉〜江戸時代の伝説・奇事・異聞を諸書から抜書きし、著者の見聞を記録。

おきな‐ごうし【翁格子】‥ガウ‥

太い格子の中に、更に多くの細い格子をあらわした文様。

⇒おきな【翁】

おきな‐ごと【翁言】

年寄りらしいことば。源氏物語蜻蛉「いとけざやかなる―憎くはべり」

⇒おきな【翁】

おきな‐さ・ぶ【翁さぶ】

〔自上二〕

老人らしくふるまう。万葉集18「すり袋今は得てしか―・びせむ」

⇒おきな【翁】

おきな‐じる【沖魚汁】

海でとった魚を直ちに煮てつくった汁。沖汁。

おきな‐じるこ【翁汁粉】

白餡で作り、餅のかわりに求肥ぎゅうひや唐黍餅・白玉・葛すいとんなどを入れた汁粉。色が白く白髪に通じるのでいう。

⇒おきな【翁】

おきな‐づけ【翁漬】

魚肉を濃い甘酒または白味噌に漬けたもの。

⇒おきな【翁】

おきな‐びと【翁人】

年をとった男。老人。土佐日記「―ひとり」

⇒おきな【翁】

おきな・ぶ【翁ぶ】

〔自上二〕

老人らしくなる。年寄りじみる。源氏物語常夏「なにとなく―・びたるここちして」

⇒おきな【翁】

おき‐なます【沖膾】

沖でとった魚を直ちに船中で膾にしたもの。また、出漁者が各自土産として持ち帰る少々の魚。〈[季]夏〉

おき‐なみ【沖波・沖浪】

沖に立つなみ。

おきなもんどう【翁問答】‥ダフ

教訓書。中江藤樹著。儒学の道徳を仮名書きの問答体で説く。1641年(寛永18)ごろ成る。

→文献資料[翁問答]

おきな‐やき【翁焼】

①鯛の切り身を味醂で溶いた白味噌に漬けてから焼いた料理。

②焼いた魚の上にとろろ昆布などをかけて仕上げた料理。

⇒おきな【翁】

おきな‐ゆり【翁百合】

カノコユリの別称。

⇒おきな【翁】

おき‐なり【沖鳴り】

沖で打つ波の音。

おきなわ【沖縄】‥ナハ

①日本最南端の県。沖縄本島をはじめ琉球諸島を含む。県庁所在地は那覇市。面積2274平方キロメートル。人口136万2千。全11市。太平洋戦争の激戦地となり、敗戦の結果、アメリカが施政権を行使。1952年4月、自治体琉球政府がおかれたが、その施政の範囲には制限があった。72年5月15日、米軍基地の存続など問題を残し施政権は返還。→琉球。

沖縄 残波岬

撮影:山梨勝弘

②菊の異称。

③松の古名。(書名別項)

⇒おきな【翁】

おきなぐさ【翁草】

随筆。神沢かんざわ杜口(1710〜1795)著。初めの100巻は1772年(安永1)成立、後に100巻を追加。1905年(明治38)刊。鎌倉〜江戸時代の伝説・奇事・異聞を諸書から抜書きし、著者の見聞を記録。

おきな‐ごうし【翁格子】‥ガウ‥

太い格子の中に、更に多くの細い格子をあらわした文様。

⇒おきな【翁】

おきな‐ごと【翁言】

年寄りらしいことば。源氏物語蜻蛉「いとけざやかなる―憎くはべり」

⇒おきな【翁】

おきな‐さ・ぶ【翁さぶ】

〔自上二〕

老人らしくふるまう。万葉集18「すり袋今は得てしか―・びせむ」

⇒おきな【翁】

おきな‐じる【沖魚汁】

海でとった魚を直ちに煮てつくった汁。沖汁。

おきな‐じるこ【翁汁粉】

白餡で作り、餅のかわりに求肥ぎゅうひや唐黍餅・白玉・葛すいとんなどを入れた汁粉。色が白く白髪に通じるのでいう。

⇒おきな【翁】

おきな‐づけ【翁漬】

魚肉を濃い甘酒または白味噌に漬けたもの。

⇒おきな【翁】

おきな‐びと【翁人】

年をとった男。老人。土佐日記「―ひとり」

⇒おきな【翁】

おきな・ぶ【翁ぶ】

〔自上二〕

老人らしくなる。年寄りじみる。源氏物語常夏「なにとなく―・びたるここちして」

⇒おきな【翁】

おき‐なます【沖膾】

沖でとった魚を直ちに船中で膾にしたもの。また、出漁者が各自土産として持ち帰る少々の魚。〈[季]夏〉

おき‐なみ【沖波・沖浪】

沖に立つなみ。

おきなもんどう【翁問答】‥ダフ

教訓書。中江藤樹著。儒学の道徳を仮名書きの問答体で説く。1641年(寛永18)ごろ成る。

→文献資料[翁問答]

おきな‐やき【翁焼】

①鯛の切り身を味醂で溶いた白味噌に漬けてから焼いた料理。

②焼いた魚の上にとろろ昆布などをかけて仕上げた料理。

⇒おきな【翁】

おきな‐ゆり【翁百合】

カノコユリの別称。

⇒おきな【翁】

おき‐なり【沖鳴り】

沖で打つ波の音。

おきなわ【沖縄】‥ナハ

①日本最南端の県。沖縄本島をはじめ琉球諸島を含む。県庁所在地は那覇市。面積2274平方キロメートル。人口136万2千。全11市。太平洋戦争の激戦地となり、敗戦の結果、アメリカが施政権を行使。1952年4月、自治体琉球政府がおかれたが、その施政の範囲には制限があった。72年5月15日、米軍基地の存続など問題を残し施政権は返還。→琉球。

沖縄 残波岬

撮影:山梨勝弘

沖縄 今帰仁城跡

撮影:山梨勝弘

沖縄 今帰仁城跡

撮影:山梨勝弘

沖縄 エメラルドビーチ

撮影:山梨勝弘

沖縄 エメラルドビーチ

撮影:山梨勝弘

→谷茶前節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②沖縄本島中部の市。1974年、コザ市と美里村が合併して発足。駐留米軍の嘉手納かでな空軍基地がある。人口12万6千。

⇒おきなわ‐かいはつ‐ちょう【沖縄開発庁】

⇒おきなわ‐じどうしゃどう【沖縄自動車道】

⇒おきなわ‐しょとう【沖縄諸島】

⇒おきなわ‐せん【沖縄戦】

⇒おきなわ‐ほんとう【沖縄本島】

おき‐なわ【招縄】ヲキナハ

大鷹をならすために脚につないでおく縄。→へお

おきなわ‐かいはつ‐ちょう【沖縄開発庁】‥ナハ‥チヤウ

沖縄の経済振興・開発を図るため、総合的な計画を作成し、実施事務の調整・推進に当たっていた旧総理府の外局。1972年設置。2001年内閣府に統合され、沖縄振興局が置かれる。

⇒おきなわ【沖縄】

おきなわ‐じどうしゃどう【沖縄自動車道】‥ナハ‥ダウ

沖縄県那覇市から名護市に至る高速道路。全長57.3キロメートル。

⇒おきなわ【沖縄】

おきなわ‐しょとう【沖縄諸島】‥ナハ‥タウ

沖縄本島およびその周辺と西方とに散在する島嶼群。

⇒おきなわ【沖縄】

おきなわ‐せん【沖縄戦】‥ナハ‥

太平洋戦争末期、沖縄本島とその周辺で行われた日米両軍の激戦。1945年4月アメリカ軍は沖縄本島に上陸、激戦の後、6月23日には日本軍の組織的抵抗が終わった。住民十数万人が死亡。

那覇市街地(1945年)

提供:沖縄県公文書館

→谷茶前節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②沖縄本島中部の市。1974年、コザ市と美里村が合併して発足。駐留米軍の嘉手納かでな空軍基地がある。人口12万6千。

⇒おきなわ‐かいはつ‐ちょう【沖縄開発庁】

⇒おきなわ‐じどうしゃどう【沖縄自動車道】

⇒おきなわ‐しょとう【沖縄諸島】

⇒おきなわ‐せん【沖縄戦】

⇒おきなわ‐ほんとう【沖縄本島】

おき‐なわ【招縄】ヲキナハ

大鷹をならすために脚につないでおく縄。→へお

おきなわ‐かいはつ‐ちょう【沖縄開発庁】‥ナハ‥チヤウ

沖縄の経済振興・開発を図るため、総合的な計画を作成し、実施事務の調整・推進に当たっていた旧総理府の外局。1972年設置。2001年内閣府に統合され、沖縄振興局が置かれる。

⇒おきなわ【沖縄】

おきなわ‐じどうしゃどう【沖縄自動車道】‥ナハ‥ダウ

沖縄県那覇市から名護市に至る高速道路。全長57.3キロメートル。

⇒おきなわ【沖縄】

おきなわ‐しょとう【沖縄諸島】‥ナハ‥タウ

沖縄本島およびその周辺と西方とに散在する島嶼群。

⇒おきなわ【沖縄】

おきなわ‐せん【沖縄戦】‥ナハ‥

太平洋戦争末期、沖縄本島とその周辺で行われた日米両軍の激戦。1945年4月アメリカ軍は沖縄本島に上陸、激戦の後、6月23日には日本軍の組織的抵抗が終わった。住民十数万人が死亡。

那覇市街地(1945年)

提供:沖縄県公文書館

戦火に焼かれる伊江島の村(1945年5月)

提供:沖縄県公文書館

戦火に焼かれる伊江島の村(1945年5月)

提供:沖縄県公文書館

沖縄戦

提供:沖縄県公文書館

⇒おきなわ【沖縄】

おきな‐わたし【翁渡し】

江戸時代、歌舞伎で演じた式三番しきさんば。顔見世や正月興行の初日から3日間、また新築開場式など儀式性の強いときに演じた。→番立ばんだち

⇒おきな【翁】

おきなわ‐ほんとう【沖縄本島】‥ナハ‥タウ

琉球諸島北東部にある最大の島。北東から南西にのびる狭長な形をなす。南西部の那覇市が中心都市。太平洋戦争末期の激戦地。面積1185平方キロメートル。おきなわじま。

⇒おきなわ【沖縄】

おきに‐あきない【置荷商い】‥アキナヒ

品物を他にあずけておいて、売れ次第に代金を受け取ることかという。浮世草子、好色敗毒散「―のまんよく、大坂より残銀見事なる仕切状をくだしければ」

お‐きにいり【御気に入り】

「気に入り」を丁寧に言う語。

沖縄戦

提供:沖縄県公文書館

⇒おきなわ【沖縄】

おきな‐わたし【翁渡し】

江戸時代、歌舞伎で演じた式三番しきさんば。顔見世や正月興行の初日から3日間、また新築開場式など儀式性の強いときに演じた。→番立ばんだち

⇒おきな【翁】

おきなわ‐ほんとう【沖縄本島】‥ナハ‥タウ

琉球諸島北東部にある最大の島。北東から南西にのびる狭長な形をなす。南西部の那覇市が中心都市。太平洋戦争末期の激戦地。面積1185平方キロメートル。おきなわじま。

⇒おきなわ【沖縄】

おきに‐あきない【置荷商い】‥アキナヒ

品物を他にあずけておいて、売れ次第に代金を受け取ることかという。浮世草子、好色敗毒散「―のまんよく、大坂より残銀見事なる仕切状をくだしければ」

お‐きにいり【御気に入り】

「気に入り」を丁寧に言う語。

⇒おきな【翁】

おき‐なお・る【起き直る】‥ナホル

〔自五〕

①起きかえって正しくすわりなおす。

②もとの良い状態にもどる。立ちなおる。「失敗から―・る」

おきなか【冲中】

姓氏の一つ。

⇒おきなか‐しげお【冲中重雄】

おき‐なかし【沖仲仕】

はしけと本船との間で荷物の積み下ろしをする人夫。

おきなか‐しげお【冲中重雄】‥ヲ

医学者。金沢生れ。東大教授。神経病理学の確立に尽力。文化勲章。(1902〜1992)

⇒おきなか【冲中】

おきながたらしひめ‐の‐みこと【息長足媛命】

神功皇后の名。

おきな‐き【翁忌】

芭蕉の忌日、旧暦10月12日。芭蕉忌。桃青忌。時雨忌。〈[季]冬〉

⇒おきな【翁】

おきな‐ぐさ【翁草】

①キンポウゲ科の多年草。山野の乾燥した草地に生え、全体が白色の長毛で覆われるのでこの名がある。葉は羽状。春先、暗赤紫色の六弁花を開き、のち多数の果実の集りが長毛(花柱の変形)を風になびかせる。根を乾燥したものは漢方生薬の白頭翁で、消炎・止血・止瀉剤とする。ネコグサ。桂仙花。赤熊しゃぐま。善界草ぜがいそう。〈[季]春〉

おきなぐさ

⇒おきな【翁】

おき‐なお・る【起き直る】‥ナホル

〔自五〕

①起きかえって正しくすわりなおす。

②もとの良い状態にもどる。立ちなおる。「失敗から―・る」

おきなか【冲中】

姓氏の一つ。

⇒おきなか‐しげお【冲中重雄】

おき‐なかし【沖仲仕】

はしけと本船との間で荷物の積み下ろしをする人夫。

おきなか‐しげお【冲中重雄】‥ヲ

医学者。金沢生れ。東大教授。神経病理学の確立に尽力。文化勲章。(1902〜1992)

⇒おきなか【冲中】

おきながたらしひめ‐の‐みこと【息長足媛命】

神功皇后の名。

おきな‐き【翁忌】

芭蕉の忌日、旧暦10月12日。芭蕉忌。桃青忌。時雨忌。〈[季]冬〉

⇒おきな【翁】

おきな‐ぐさ【翁草】

①キンポウゲ科の多年草。山野の乾燥した草地に生え、全体が白色の長毛で覆われるのでこの名がある。葉は羽状。春先、暗赤紫色の六弁花を開き、のち多数の果実の集りが長毛(花柱の変形)を風になびかせる。根を乾燥したものは漢方生薬の白頭翁で、消炎・止血・止瀉剤とする。ネコグサ。桂仙花。赤熊しゃぐま。善界草ぜがいそう。〈[季]春〉

おきなぐさ

オキナグサ

撮影:関戸 勇

オキナグサ

撮影:関戸 勇

②菊の異称。

③松の古名。(書名別項)

⇒おきな【翁】

おきなぐさ【翁草】

随筆。神沢かんざわ杜口(1710〜1795)著。初めの100巻は1772年(安永1)成立、後に100巻を追加。1905年(明治38)刊。鎌倉〜江戸時代の伝説・奇事・異聞を諸書から抜書きし、著者の見聞を記録。

おきな‐ごうし【翁格子】‥ガウ‥

太い格子の中に、更に多くの細い格子をあらわした文様。

⇒おきな【翁】

おきな‐ごと【翁言】

年寄りらしいことば。源氏物語蜻蛉「いとけざやかなる―憎くはべり」

⇒おきな【翁】

おきな‐さ・ぶ【翁さぶ】

〔自上二〕

老人らしくふるまう。万葉集18「すり袋今は得てしか―・びせむ」

⇒おきな【翁】

おきな‐じる【沖魚汁】

海でとった魚を直ちに煮てつくった汁。沖汁。

おきな‐じるこ【翁汁粉】

白餡で作り、餅のかわりに求肥ぎゅうひや唐黍餅・白玉・葛すいとんなどを入れた汁粉。色が白く白髪に通じるのでいう。

⇒おきな【翁】

おきな‐づけ【翁漬】

魚肉を濃い甘酒または白味噌に漬けたもの。

⇒おきな【翁】

おきな‐びと【翁人】

年をとった男。老人。土佐日記「―ひとり」

⇒おきな【翁】

おきな・ぶ【翁ぶ】

〔自上二〕

老人らしくなる。年寄りじみる。源氏物語常夏「なにとなく―・びたるここちして」

⇒おきな【翁】

おき‐なます【沖膾】

沖でとった魚を直ちに船中で膾にしたもの。また、出漁者が各自土産として持ち帰る少々の魚。〈[季]夏〉

おき‐なみ【沖波・沖浪】

沖に立つなみ。

おきなもんどう【翁問答】‥ダフ

教訓書。中江藤樹著。儒学の道徳を仮名書きの問答体で説く。1641年(寛永18)ごろ成る。

→文献資料[翁問答]

おきな‐やき【翁焼】

①鯛の切り身を味醂で溶いた白味噌に漬けてから焼いた料理。

②焼いた魚の上にとろろ昆布などをかけて仕上げた料理。

⇒おきな【翁】

おきな‐ゆり【翁百合】

カノコユリの別称。

⇒おきな【翁】

おき‐なり【沖鳴り】

沖で打つ波の音。

おきなわ【沖縄】‥ナハ

①日本最南端の県。沖縄本島をはじめ琉球諸島を含む。県庁所在地は那覇市。面積2274平方キロメートル。人口136万2千。全11市。太平洋戦争の激戦地となり、敗戦の結果、アメリカが施政権を行使。1952年4月、自治体琉球政府がおかれたが、その施政の範囲には制限があった。72年5月15日、米軍基地の存続など問題を残し施政権は返還。→琉球。

沖縄 残波岬

撮影:山梨勝弘

②菊の異称。

③松の古名。(書名別項)

⇒おきな【翁】

おきなぐさ【翁草】

随筆。神沢かんざわ杜口(1710〜1795)著。初めの100巻は1772年(安永1)成立、後に100巻を追加。1905年(明治38)刊。鎌倉〜江戸時代の伝説・奇事・異聞を諸書から抜書きし、著者の見聞を記録。

おきな‐ごうし【翁格子】‥ガウ‥

太い格子の中に、更に多くの細い格子をあらわした文様。

⇒おきな【翁】

おきな‐ごと【翁言】

年寄りらしいことば。源氏物語蜻蛉「いとけざやかなる―憎くはべり」

⇒おきな【翁】

おきな‐さ・ぶ【翁さぶ】

〔自上二〕

老人らしくふるまう。万葉集18「すり袋今は得てしか―・びせむ」

⇒おきな【翁】

おきな‐じる【沖魚汁】

海でとった魚を直ちに煮てつくった汁。沖汁。

おきな‐じるこ【翁汁粉】

白餡で作り、餅のかわりに求肥ぎゅうひや唐黍餅・白玉・葛すいとんなどを入れた汁粉。色が白く白髪に通じるのでいう。

⇒おきな【翁】

おきな‐づけ【翁漬】

魚肉を濃い甘酒または白味噌に漬けたもの。

⇒おきな【翁】

おきな‐びと【翁人】

年をとった男。老人。土佐日記「―ひとり」

⇒おきな【翁】

おきな・ぶ【翁ぶ】

〔自上二〕

老人らしくなる。年寄りじみる。源氏物語常夏「なにとなく―・びたるここちして」

⇒おきな【翁】

おき‐なます【沖膾】

沖でとった魚を直ちに船中で膾にしたもの。また、出漁者が各自土産として持ち帰る少々の魚。〈[季]夏〉

おき‐なみ【沖波・沖浪】

沖に立つなみ。

おきなもんどう【翁問答】‥ダフ

教訓書。中江藤樹著。儒学の道徳を仮名書きの問答体で説く。1641年(寛永18)ごろ成る。

→文献資料[翁問答]

おきな‐やき【翁焼】

①鯛の切り身を味醂で溶いた白味噌に漬けてから焼いた料理。

②焼いた魚の上にとろろ昆布などをかけて仕上げた料理。

⇒おきな【翁】

おきな‐ゆり【翁百合】

カノコユリの別称。

⇒おきな【翁】

おき‐なり【沖鳴り】

沖で打つ波の音。

おきなわ【沖縄】‥ナハ

①日本最南端の県。沖縄本島をはじめ琉球諸島を含む。県庁所在地は那覇市。面積2274平方キロメートル。人口136万2千。全11市。太平洋戦争の激戦地となり、敗戦の結果、アメリカが施政権を行使。1952年4月、自治体琉球政府がおかれたが、その施政の範囲には制限があった。72年5月15日、米軍基地の存続など問題を残し施政権は返還。→琉球。

沖縄 残波岬

撮影:山梨勝弘

沖縄 今帰仁城跡

撮影:山梨勝弘

沖縄 今帰仁城跡

撮影:山梨勝弘

沖縄 エメラルドビーチ

撮影:山梨勝弘

沖縄 エメラルドビーチ

撮影:山梨勝弘

→谷茶前節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②沖縄本島中部の市。1974年、コザ市と美里村が合併して発足。駐留米軍の嘉手納かでな空軍基地がある。人口12万6千。

⇒おきなわ‐かいはつ‐ちょう【沖縄開発庁】

⇒おきなわ‐じどうしゃどう【沖縄自動車道】

⇒おきなわ‐しょとう【沖縄諸島】

⇒おきなわ‐せん【沖縄戦】

⇒おきなわ‐ほんとう【沖縄本島】

おき‐なわ【招縄】ヲキナハ

大鷹をならすために脚につないでおく縄。→へお

おきなわ‐かいはつ‐ちょう【沖縄開発庁】‥ナハ‥チヤウ

沖縄の経済振興・開発を図るため、総合的な計画を作成し、実施事務の調整・推進に当たっていた旧総理府の外局。1972年設置。2001年内閣府に統合され、沖縄振興局が置かれる。

⇒おきなわ【沖縄】

おきなわ‐じどうしゃどう【沖縄自動車道】‥ナハ‥ダウ

沖縄県那覇市から名護市に至る高速道路。全長57.3キロメートル。

⇒おきなわ【沖縄】

おきなわ‐しょとう【沖縄諸島】‥ナハ‥タウ

沖縄本島およびその周辺と西方とに散在する島嶼群。

⇒おきなわ【沖縄】

おきなわ‐せん【沖縄戦】‥ナハ‥

太平洋戦争末期、沖縄本島とその周辺で行われた日米両軍の激戦。1945年4月アメリカ軍は沖縄本島に上陸、激戦の後、6月23日には日本軍の組織的抵抗が終わった。住民十数万人が死亡。

那覇市街地(1945年)

提供:沖縄県公文書館

→谷茶前節

提供:コロムビアミュージックエンタテインメント(株)

②沖縄本島中部の市。1974年、コザ市と美里村が合併して発足。駐留米軍の嘉手納かでな空軍基地がある。人口12万6千。

⇒おきなわ‐かいはつ‐ちょう【沖縄開発庁】

⇒おきなわ‐じどうしゃどう【沖縄自動車道】

⇒おきなわ‐しょとう【沖縄諸島】

⇒おきなわ‐せん【沖縄戦】

⇒おきなわ‐ほんとう【沖縄本島】

おき‐なわ【招縄】ヲキナハ

大鷹をならすために脚につないでおく縄。→へお

おきなわ‐かいはつ‐ちょう【沖縄開発庁】‥ナハ‥チヤウ

沖縄の経済振興・開発を図るため、総合的な計画を作成し、実施事務の調整・推進に当たっていた旧総理府の外局。1972年設置。2001年内閣府に統合され、沖縄振興局が置かれる。

⇒おきなわ【沖縄】

おきなわ‐じどうしゃどう【沖縄自動車道】‥ナハ‥ダウ

沖縄県那覇市から名護市に至る高速道路。全長57.3キロメートル。

⇒おきなわ【沖縄】

おきなわ‐しょとう【沖縄諸島】‥ナハ‥タウ

沖縄本島およびその周辺と西方とに散在する島嶼群。

⇒おきなわ【沖縄】

おきなわ‐せん【沖縄戦】‥ナハ‥

太平洋戦争末期、沖縄本島とその周辺で行われた日米両軍の激戦。1945年4月アメリカ軍は沖縄本島に上陸、激戦の後、6月23日には日本軍の組織的抵抗が終わった。住民十数万人が死亡。

那覇市街地(1945年)

提供:沖縄県公文書館

戦火に焼かれる伊江島の村(1945年5月)

提供:沖縄県公文書館

戦火に焼かれる伊江島の村(1945年5月)

提供:沖縄県公文書館

沖縄戦

提供:沖縄県公文書館

⇒おきなわ【沖縄】

おきな‐わたし【翁渡し】

江戸時代、歌舞伎で演じた式三番しきさんば。顔見世や正月興行の初日から3日間、また新築開場式など儀式性の強いときに演じた。→番立ばんだち

⇒おきな【翁】

おきなわ‐ほんとう【沖縄本島】‥ナハ‥タウ

琉球諸島北東部にある最大の島。北東から南西にのびる狭長な形をなす。南西部の那覇市が中心都市。太平洋戦争末期の激戦地。面積1185平方キロメートル。おきなわじま。

⇒おきなわ【沖縄】

おきに‐あきない【置荷商い】‥アキナヒ

品物を他にあずけておいて、売れ次第に代金を受け取ることかという。浮世草子、好色敗毒散「―のまんよく、大坂より残銀見事なる仕切状をくだしければ」

お‐きにいり【御気に入り】

「気に入り」を丁寧に言う語。

沖縄戦

提供:沖縄県公文書館

⇒おきなわ【沖縄】

おきな‐わたし【翁渡し】

江戸時代、歌舞伎で演じた式三番しきさんば。顔見世や正月興行の初日から3日間、また新築開場式など儀式性の強いときに演じた。→番立ばんだち

⇒おきな【翁】

おきなわ‐ほんとう【沖縄本島】‥ナハ‥タウ

琉球諸島北東部にある最大の島。北東から南西にのびる狭長な形をなす。南西部の那覇市が中心都市。太平洋戦争末期の激戦地。面積1185平方キロメートル。おきなわじま。

⇒おきなわ【沖縄】

おきに‐あきない【置荷商い】‥アキナヒ

品物を他にあずけておいて、売れ次第に代金を受け取ることかという。浮世草子、好色敗毒散「―のまんよく、大坂より残銀見事なる仕切状をくだしければ」

お‐きにいり【御気に入り】

「気に入り」を丁寧に言う語。

おき‐なお・る【起き直る】‥ナホル🔗⭐🔉

おき‐なお・る【起き直る】‥ナホル

〔自五〕

①起きかえって正しくすわりなおす。

②もとの良い状態にもどる。立ちなおる。「失敗から―・る」

おき‐ぬけ【起き抜け】🔗⭐🔉

おき‐ぬけ【起き抜け】

朝起きて寝床から出たばかりの時。おきがけ。「―にコーヒーを飲む」

おき‐ばん【起き番】🔗⭐🔉

おき‐ばん【起き番】

当番で一晩中起きていること。また、その人。ねずのばん。

おき‐ふし【起き臥し・起き伏し】🔗⭐🔉

おき‐ふし【起き臥し・起き伏し】

①起きたり寝たりすること。転じて、毎日の生活。一遍上人語録「念仏申す―は」。「―もままならない」「一つ部屋に―する」

②(副詞的に)寝ても覚めても。日常。つねづね。「―故郷の母を案ずる」

おきゃがり‐こぼし【起上り小法師】🔗⭐🔉

おきゃがり‐こぼし【起上り小法師】

⇒おきあがりこぼうし

お・きる【起きる】🔗⭐🔉

お・きる【起きる】

〔自上一〕[文]お・く(上二)

①(眠らずに)目を覚ましている。(眠りから)目を覚ます。万葉集10「―・き居つつ君に恋ふるにいねかてなくに」。万葉集16「―・きよ―・きよわが一夜夫ひとよづま人に知らゆな」。「遅くまで―・きて待つ」

②横たわっていたものが身をおこす。伊勢物語「臥して思ひ―・きて思ひ思ひわびてよめる」。「ころんでも、ただは―・きない」

③覚めて立つ。寝床から出る。源氏物語椎本「まだ朝霧ふかきあしたにいそぎ―・きて奉りたまふ」。「毎朝6時に―・きる」

④(異常な事態などが)もちあがる。生ずる。「事件が―・きる」「奇跡が―・きる」

⑤(「熾きる」とも書く)炭火の勢いが強くなる。おこる。「火が―・きる」

⑥舟などが浮かび出る。厳島詣記「潮の干てゐたる船のしほ満ちて浮ぶをば―・くるといふにこそ」

⑦(香川県で)満腹になる。「腹が―・きた」

⇒起きて半畳寝て一畳

おこし【起し・熾し】🔗⭐🔉

おこし‐え【起し絵】‥ヱ🔗⭐🔉

おこし‐え【起し絵】‥ヱ

裏打ちして切り抜き、立てて組み合わせるようにした絵。茶庭の設計などに利用される。また、夏の玩具としても行われた。〈[季]夏〉。→切組絵きりくみえ。

⇒おこし【起し・熾し】

おこし‐かえ・る【起し反る】‥カヘル🔗⭐🔉

おこし‐かえ・る【起し反る】‥カヘル

〔自四〕

大騒ぎをする。浄瑠璃、傾城反魂香「問屋組頭、組町引具し、―・つて声々に」

おこし‐がね【起し金】🔗⭐🔉

おこし‐がね【起し金】

(→)「あまがね(蜑金)」に同じ。

⇒おこし【起し・熾し】

○起しも立てずおこしもたてず🔗⭐🔉

○起しも立てずおこしもたてず

倒れた人に起き上がる暇も与えない。

⇒おこし【起し・熾し】

おこじょ

イタチ科の哺乳類。イタチに似るが小さく、頭胴長約20センチメートル、尾長10センチメートル、雌はさらに小さい。夏毛は背面チョコレート色、腹面白色で、冬毛は尾端の黒を残し全身純白。ヨーロッパ・北米・アジア北部、日本の本州中部以北に分布。ネズミ類などを食べる。毛皮はアーミンとよばれ、高級。ヤマイタチ。エゾイタチ。白鼬。クダギツネ。アーミン。

おこ・す【起こす・興す】

〔他五〕

静止あるいは停滞しているものを他から刺激して活動させる意。

➊(潜在している活力を)活動させる。

①《起》眠りからさめさせる。万葉集6「朝狩に鹿猪ししふみ―・し」。源氏物語夕顔「渡殿わたどのなる宿直人―・して」。「朝7時に―・す」

②《興》衰えたものをさかんにする。古今和歌集序「いにしへのことをも忘れじ、旧りにし事をも―・したまふとて」。「芭蕉の遺風を―・す」

③心を奮いたたせる。また、信心・仏心・欲心・悪心などの心を発動させる。万葉集3「ますらをの心振り―・し」。源氏物語御法「思ひのままの道心―・す人々」。「かんしゃくを―・す」

④(「熾す」とも書く)炭に火をうつす。炭火の勢いを盛んにする。枕草子1「いと寒きに、火などいそぎ―・して」

⑤物事を始める。新たに設ける。古事記上「隠処くみどに―・して生める子は」。「会社を―・す」「稿を―・す」

⑥(平穏な状態を騒がせるような物事や状態を)発生させる。生ぜしめる。神功紀「兵甲いくさを振おこして」。日葡辞書「ランヲヲコス」「ヤマイヲヲコス」。「事を―・す」「腹痛を―・す」

⑦大勢の人を出動させる。立ちあがらせる。武烈紀「信濃国の男丁よほろを発おこして」。平家物語4「十八日辰の一点に大衆を―・し」

⑧版に彫る。出版する。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「この訳を板行に―・して」。「版を―・す」

➋《起》横たわっているものを立てる。立たせる。万葉集19「梓弓末振り―・し投矢もち千尋射わたし」。源氏物語若紫「臥し給へるをせめて―・して」。「転んだ子を―・す」

➌《起》中のものを外にあらわれるようにする。

①土を掘り返す。たがやす。平家物語2「はかなくなれる二親がしかばねを掘り―・いて打たせらる」。「田を―・す」

②固着したものをはぎとる。はがす。「にかわを―・す」

③花札で、ふせてある札をめくり、表をあらわす。

④文字化する。「テープを―・す」

◇広く一般には「起」。物事を盛んにする意、組織体などを新しく設ける意の場合に「興」を使う。

おこ・す【遣す・致す】

〔他下二〕

(室町時代以降、四段にも活用)先方からこちらへ送って来る。よこす。拾遺和歌集雑春「こち吹かば匂―・せよ梅の花」。狂言、二人袴「その袴をぬいでこれへ―・さしめ」

おこぜ【鰧・虎魚】ヲコゼ

①オニオコゼ科および近縁の数種の硬骨魚の総称。

②オニオコゼの別称。夏が旬で美味。〈[季]夏〉

おごそか【厳か】

威儀正しく、近寄りにくいさま。いかめしいさま。厳粛。弥勒上生経賛平安初期点「身容、敦粛とオコソカにして」。「―に儀式を執り行う」

おこそ‐ずきん【御高祖頭巾】‥ヅ‥

(ふつうには、形状が日蓮の像の頭巾に似るからとするが、おくそ頭巾に似ているところからなまったとする説、明の高祖に関係づける説もある)頭巾の一種。四角い切地に紐をつけたもの。頭部や面部を包む。主に女性が防寒用に着ける。袖頭巾。〈[季]冬〉

御高祖頭巾

お‐こた

「こたつ(炬燵)」の丁寧な言い方。

オゴタイ【Ögödäi・窩闊台】

モンゴル帝国第2代皇帝。太宗。ジンギス汗の第3子。金国を滅ぼし、首都をオルホン河畔カラコルムに営み、バトゥを総司令官として西征軍を派遣、南ロシア・ハンガリーを経略。エゲディ。(在位1229〜1241)(1186〜1241)

⇒オゴタイ‐ハンこく【オゴタイ汗国】

オゴタイ‐ハンこく【オゴタイ汗国】

モンゴル四ハン国の一つ。オゴタイの子孫が封ぜられた国。都はイリ川の北西、エミール(也迷里)。領土は北西モンゴル地方。のち、チャガタイ‐ハン国と戦い滅ぼされた。(1224〜1310)→モンゴル帝国

⇒オゴタイ【Ögödäi・窩闊台】

おこたり【怠り】

①なまけること。懈怠けたい。源氏物語葵「心よりほかなる―など」。「用意おさおさ―なく」

②怠慢から起こる過失。源氏物語明石「ひがひがしき人に従ひにたる心の―ぞ」

③過失をあやまること。謝罪。堤中納言物語「泣く泣く―を言へど」

④病気が快方に向かうこと。

⑤宿命のつたないこと。運の悪さ。蜻蛉日記上「わが宿世の―にこそあめれなど」

⇒おこたり‐ざま【怠り方】

⇒おこたり‐ぶみ【怠文】

おこたり‐ざま【怠り方】

病気が少しく快方に向かっている状態。源氏物語夕顔「いと重くわづらひ給へれど…―に見え給ふ」

⇒おこたり【怠り】

おこたり‐ぶみ【怠文】

自分の過失をわびる文書。謝罪文。宇治拾遺物語11「名簿みょうぶに―をそへて出す」

⇒おこたり【怠り】

おこた・る【怠る・惰る】

[一]〔他五〕

すべきことをしないでおく。おろそかにする。なまける。宇津保物語国譲上「いとあやしう御宮仕を―・り給ふべかめるやうなるをだに」。「仕事を―・る」「注意を―・る」

[二]〔自四〕

①うっかりして過失をおかす。源氏物語若菜上「―・らむことは、おどろかしなども物し給はむなむ嬉しかるべき」

②病勢がゆるむ。病気がなおる。宇津保物語藤原君「業にやあらざりけむ、御病―・りぬ」

③ききめなどが中途で弱まる。平家物語2「夕には深山に向って宝号を唱ふるに感応―・る事なし」

④途中で休止する。とぎれる。徒然草「大きなる器に水を入れて、細き穴を明けたらんに、滴ること少しといふとも―・る間なく洩りゆかば、やがて尽きぬべし」

おこたれ

(オコタリの転)過怠。転じて、奉仕。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「み湯をささげて七座の物忌七日の―とござある」

おこ‐づ・く

〔自四〕

①小刻みに動く。源氏物語帚木「鼻のわたり―・きて語りなす」

②りきむ。歌舞伎、韓人漢文手管始「さは言へとちよつと―・く」

③傷がずきずき痛む。病気がひどくなる。浄瑠璃、義経千本桜「合戦の疵口―・き」

おこ‐づく【痴づく】ヲコ‥

〔自四〕

①ばかばかしがる。今昔物語集10「―・きあざけりて」

②風采が上がらない。今昔物語集28「腰屈まりて―・きてなむありし」

おこつ・る【誘る】ヲコツル

〔他四〕

(ワカツルの転)

①だまして人を誘う。誘惑する。神武紀「虜あたを―・りて取れ」

②御機嫌をとる。とり入る。浜松中納言物語2「こなたに入り給ひて姫君遊ばし、―・り聞え給ひて」

お‐こと【御事】

⇒おこと‐おさめ【御事納】

⇒おこと‐じる【御事汁】

⇒おこと‐に【御事煮】

⇒おこと‐はじめ【御事始】

お‐こと【御事】

〔代〕

(二人称)やや目下の相手を親しんでいう語。あなた。おんみ。そなた。保元物語「ただ―の苦しさをこそ存じ候へ」

お‐ごと【小琴】ヲ‥

小さな琴。また、琴。万葉集7「膝に伏す玉の―の事なくは」

おこと‐おさめ【御事納】‥ヲサメ

①古く東国で農事終了の日。陰暦12月8日。

②2月8日に神棚を取り外すなど正月の行事を終えること。ことおさめ。おことじまい。

⇒お‐こと【御事】

おこと‐じる【御事汁】

江戸時代、御事始・御事納の日にこしらえた、里芋・こんにゃく・ごぼう・大根・くわい・小豆・人参をまじえたみそ汁。おこと。おことに。〈[季]春〉

⇒お‐こと【御事】

お‐こと‐てん【乎古止点】ヲ‥

⇒をことてん

おこと‐に【御事煮】

(→)御事汁に同じ。

⇒お‐こと【御事】

おこと‐はじめ【御事始】

①東国で農事始めの日。陰暦2月8日。

②12月8日(上方では12月13日)に正月の準備を始めること。江戸時代、この日に目籠めかごを軒にかかげる習俗があった。ことはじめ。

⇒お‐こと【御事】

おこない【行い】オコナヒ

①しわざ。ふるまい。動作。

②品行。行状。身持ち。「―がよくない」

③僧侶が仏道を修めること。また、仏事を行うこと。

④近畿とその周辺で、年頭の農祈願の祭。滋賀県では、寺行事として頭屋とうや制で行なっている。

⇒おこない‐がち【行い勝ち】

⇒おこない‐ごえ【行い声】

⇒おこない‐びと【行い人】

おこない‐いだ・す【行ひ出す】オコナヒ‥

〔自四〕

仏道修行の功徳によって、ある結果を生み出す。源氏物語賢木「山寺にはいみじき光―・し奉れり」

おこない‐がち【行い勝ち】オコナヒ‥

仏事の勤めばかりして日を送ること。紫式部日記「―に口ひひらかし」

⇒おこない【行い】

おこない‐ごえ【行い声】オコナヒゴヱ

読経する声。夫木和歌抄34「苔深きとよらの寺は山伏の―もさびしかりけり」

⇒おこない【行い】

おこない‐さま【おこない様】

岩手・山形県で家に祀られる神。形は「おしらさま」に似るが起源は別らしい。おごないさま。おくないさま。

おこない‐さらぼ・う【行ひさらぼふ】オコナヒサラボフ

〔自四〕

仏道修行のためにやせ衰える。源氏物語明石「いと清げにあらまほしう―・ひて」

おこない‐すま・す【行い澄ます】オコナヒ‥

〔自五〕

①仏道修行にいそしむ。平家物語10「信濃の国善光寺に―・して」

②神妙らしくふるまう。殊勝げにふるまう。

おこない‐びと【行い人】オコナヒ‥

仏道修行者。源氏物語若紫「なにがし寺といふところにかしこき―侍る」

⇒おこない【行い】

おこない‐やつ・る【行ひ窶る】オコナヒ‥

〔自下二〕

仏道修行のため衰えやつれる。源氏物語手習「―・れんもいとほしげになむ侍りし」

おこな・う【行う】オコナフ

[一]〔他五〕

物事を一定の方式に従って処理する。

①物事をなす。とり扱う。執行する。宇津保物語蔵開中「御座所しつらはせ給ひ、事―・はせ給ふ」。源氏物語紅葉賀「宰相二人、左衛門督、右衛門督、左右の楽のこと―・ふ」。大鏡時平「左右の大臣に世の政を―・ふべきよし宣旨くださしめ給へりしに」。「試験を―・う」「広く世に―・われる」

②(規則を守って)修行する。勤行をする。また、仏事をいとなむ。宇津保物語忠乞「山にこもりて―・はむ。世の中は心うきもの」。源氏物語明石「仁王会など―・はるべし」

③施し与える。配分する。宇津保物語初秋「凉・仲忠が紀伊国の九日の禄をまだ―・はぬかな」

④(上の命令文をうけ)手はずを示す。指図する。今昔物語集19「行きてかれ搦めよと―・へば」

⑤刑罰に処する。処分する。保元物語「参ぜざらん者どもをば死罪に―・ふべし」

⑥食事をする。食べる。狂言、宗論「たけ一寸ばかりに料理して―・へば、あらうまやと思ひて涙がほろりとこぼるる」

⑦手ごめにする。滑稽本、続膝栗毛「きやつめを―・つてゐるにちがひはねえ」

[二]〔自四〕

ものごとが一定の方式に従って進行する。徒然草「しばしも滞らず、ただちに―・ひゆくものなり」

おこのみ‐やき【御好み焼】

水で溶いた小麦粉に魚介類・肉・野菜など好みの材料を混ぜて、熱した鉄板の上で思いのままに焼きながら食べる料理。

おご‐のり【海髪】

紅藻類オゴノリ科の海藻の総称、またはその一種。暗紅色で細い紐状。数多の枝があり乱れた髪の形をなす。表面滑らかで全長30〜100センチメートル。淡水が混入し、砂泥に覆われやすい内湾の磯や木杭などに付着。熱湯で鮮緑色となったものを刺身さしみのつまや海藻サラダに用い、また寒天製造の材料。オゴ。ウゴ。ナゴヤ。江籬。〈毛吹草2〉

おこ・ぶ【痴ぶ】ヲコブ

〔自上二〕

おろかなさまである。十訓抄「―・びたる者なりけり」

お‐こぼれ【御零れ】

人の得た利益のうちから恩恵的に与えられるごくわずかなもの。「―にあずかる」「―をいただく」

おこま‐さいざ【お駒才三】

浄瑠璃「恋娘昔八丈こいむすめむかしはちじょう」の通称およびその両主人公、城木屋お駒と髪結才三郎。

おご‐まつり【海髪祭】

4月吉日に行う海髪おごのりとりの口開け行事。

おこ‐め・く【痴めく】ヲコ‥

〔自四〕

ばかなように見える。ばかげた様子をする。源氏物語総角「昔物語などに―・きて作り出でたる」

おごめ・く【蠢く】

〔自四〕

(→)「うごめく」に同じ。徒然草「鼻のほど―・きて言ふは」

お‐こも【御薦】

(「こもかぶり」から)こじき。

おこ‐ものがたり【尾籠物語】ヲコ‥

説話類型の一つ。笑いの対象になるおろかしい人物の行為を述べた話。

お‐こもり【御籠り】

神仏に祈願するため、神社や寺にこもること。

おこよ‐げんのじょう【おこよ源之丞】

歌舞伎脚本。本名題「夢結蝶鳥追ゆめむすぶちょうにとりおい」。5幕。河竹黙阿弥作の世話物。1856年(安政3)初演。旗本阿古木源之丞と鳥追いおこよの恋愛を脚色。雪駄直し長五郎。

おこら‐ご【御子良子】

伊勢神宮に奉仕する少女。神宮の神饌を調える子良館こらのたちに詰めた。

おこり【怒り】

「怒り上戸」の略。

⇒おこり‐じょうご【怒り上戸】

おこり【起】

事のはじまり。もと。起源。起因。原因。源氏物語桐壺「唐土もろこしにもかかる事の―にこそ世も乱れ悪しかりけれ」。「言葉の―」「けんかの―」

おこり【瘧】

間欠熱の一つ。隔日または毎日一定時間に発熱する病で、多くはマラリアを指す。わらわやみ。〈[季]夏〉。竹斎「―をこそはふるひけれ」

⇒おこり‐び【瘧日】

⇒おこり‐ぶるい【瘧慄い】

⇒瘧が落ちる

⇒瘧を落とす

おごり【驕り・傲り・奢り】

①得意になってたかぶること。思い上り。「―が油断を生む」

②《奢》ぜいたくをすること。奢侈しゃし。「―を極める」

③《奢》人にごちそうすること。ふるまい。大唐西域記長寛点「競ひて奢オコリ侈オコリを為す」。「ぼくの―だから、遠慮なくどうぞ」

お‐こた

「こたつ(炬燵)」の丁寧な言い方。

オゴタイ【Ögödäi・窩闊台】

モンゴル帝国第2代皇帝。太宗。ジンギス汗の第3子。金国を滅ぼし、首都をオルホン河畔カラコルムに営み、バトゥを総司令官として西征軍を派遣、南ロシア・ハンガリーを経略。エゲディ。(在位1229〜1241)(1186〜1241)

⇒オゴタイ‐ハンこく【オゴタイ汗国】

オゴタイ‐ハンこく【オゴタイ汗国】

モンゴル四ハン国の一つ。オゴタイの子孫が封ぜられた国。都はイリ川の北西、エミール(也迷里)。領土は北西モンゴル地方。のち、チャガタイ‐ハン国と戦い滅ぼされた。(1224〜1310)→モンゴル帝国

⇒オゴタイ【Ögödäi・窩闊台】

おこたり【怠り】

①なまけること。懈怠けたい。源氏物語葵「心よりほかなる―など」。「用意おさおさ―なく」

②怠慢から起こる過失。源氏物語明石「ひがひがしき人に従ひにたる心の―ぞ」

③過失をあやまること。謝罪。堤中納言物語「泣く泣く―を言へど」

④病気が快方に向かうこと。

⑤宿命のつたないこと。運の悪さ。蜻蛉日記上「わが宿世の―にこそあめれなど」

⇒おこたり‐ざま【怠り方】

⇒おこたり‐ぶみ【怠文】

おこたり‐ざま【怠り方】

病気が少しく快方に向かっている状態。源氏物語夕顔「いと重くわづらひ給へれど…―に見え給ふ」

⇒おこたり【怠り】

おこたり‐ぶみ【怠文】

自分の過失をわびる文書。謝罪文。宇治拾遺物語11「名簿みょうぶに―をそへて出す」

⇒おこたり【怠り】

おこた・る【怠る・惰る】

[一]〔他五〕

すべきことをしないでおく。おろそかにする。なまける。宇津保物語国譲上「いとあやしう御宮仕を―・り給ふべかめるやうなるをだに」。「仕事を―・る」「注意を―・る」

[二]〔自四〕

①うっかりして過失をおかす。源氏物語若菜上「―・らむことは、おどろかしなども物し給はむなむ嬉しかるべき」

②病勢がゆるむ。病気がなおる。宇津保物語藤原君「業にやあらざりけむ、御病―・りぬ」

③ききめなどが中途で弱まる。平家物語2「夕には深山に向って宝号を唱ふるに感応―・る事なし」

④途中で休止する。とぎれる。徒然草「大きなる器に水を入れて、細き穴を明けたらんに、滴ること少しといふとも―・る間なく洩りゆかば、やがて尽きぬべし」

おこたれ

(オコタリの転)過怠。転じて、奉仕。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「み湯をささげて七座の物忌七日の―とござある」

おこ‐づ・く

〔自四〕

①小刻みに動く。源氏物語帚木「鼻のわたり―・きて語りなす」

②りきむ。歌舞伎、韓人漢文手管始「さは言へとちよつと―・く」

③傷がずきずき痛む。病気がひどくなる。浄瑠璃、義経千本桜「合戦の疵口―・き」

おこ‐づく【痴づく】ヲコ‥

〔自四〕

①ばかばかしがる。今昔物語集10「―・きあざけりて」

②風采が上がらない。今昔物語集28「腰屈まりて―・きてなむありし」

おこつ・る【誘る】ヲコツル

〔他四〕

(ワカツルの転)

①だまして人を誘う。誘惑する。神武紀「虜あたを―・りて取れ」

②御機嫌をとる。とり入る。浜松中納言物語2「こなたに入り給ひて姫君遊ばし、―・り聞え給ひて」

お‐こと【御事】

⇒おこと‐おさめ【御事納】

⇒おこと‐じる【御事汁】

⇒おこと‐に【御事煮】

⇒おこと‐はじめ【御事始】

お‐こと【御事】

〔代〕

(二人称)やや目下の相手を親しんでいう語。あなた。おんみ。そなた。保元物語「ただ―の苦しさをこそ存じ候へ」

お‐ごと【小琴】ヲ‥

小さな琴。また、琴。万葉集7「膝に伏す玉の―の事なくは」

おこと‐おさめ【御事納】‥ヲサメ

①古く東国で農事終了の日。陰暦12月8日。

②2月8日に神棚を取り外すなど正月の行事を終えること。ことおさめ。おことじまい。

⇒お‐こと【御事】

おこと‐じる【御事汁】

江戸時代、御事始・御事納の日にこしらえた、里芋・こんにゃく・ごぼう・大根・くわい・小豆・人参をまじえたみそ汁。おこと。おことに。〈[季]春〉

⇒お‐こと【御事】

お‐こと‐てん【乎古止点】ヲ‥

⇒をことてん

おこと‐に【御事煮】

(→)御事汁に同じ。

⇒お‐こと【御事】

おこと‐はじめ【御事始】

①東国で農事始めの日。陰暦2月8日。

②12月8日(上方では12月13日)に正月の準備を始めること。江戸時代、この日に目籠めかごを軒にかかげる習俗があった。ことはじめ。

⇒お‐こと【御事】

おこない【行い】オコナヒ

①しわざ。ふるまい。動作。

②品行。行状。身持ち。「―がよくない」

③僧侶が仏道を修めること。また、仏事を行うこと。

④近畿とその周辺で、年頭の農祈願の祭。滋賀県では、寺行事として頭屋とうや制で行なっている。

⇒おこない‐がち【行い勝ち】

⇒おこない‐ごえ【行い声】

⇒おこない‐びと【行い人】

おこない‐いだ・す【行ひ出す】オコナヒ‥

〔自四〕

仏道修行の功徳によって、ある結果を生み出す。源氏物語賢木「山寺にはいみじき光―・し奉れり」

おこない‐がち【行い勝ち】オコナヒ‥

仏事の勤めばかりして日を送ること。紫式部日記「―に口ひひらかし」

⇒おこない【行い】

おこない‐ごえ【行い声】オコナヒゴヱ

読経する声。夫木和歌抄34「苔深きとよらの寺は山伏の―もさびしかりけり」

⇒おこない【行い】

おこない‐さま【おこない様】

岩手・山形県で家に祀られる神。形は「おしらさま」に似るが起源は別らしい。おごないさま。おくないさま。

おこない‐さらぼ・う【行ひさらぼふ】オコナヒサラボフ

〔自四〕

仏道修行のためにやせ衰える。源氏物語明石「いと清げにあらまほしう―・ひて」

おこない‐すま・す【行い澄ます】オコナヒ‥

〔自五〕

①仏道修行にいそしむ。平家物語10「信濃の国善光寺に―・して」

②神妙らしくふるまう。殊勝げにふるまう。

おこない‐びと【行い人】オコナヒ‥

仏道修行者。源氏物語若紫「なにがし寺といふところにかしこき―侍る」

⇒おこない【行い】

おこない‐やつ・る【行ひ窶る】オコナヒ‥

〔自下二〕

仏道修行のため衰えやつれる。源氏物語手習「―・れんもいとほしげになむ侍りし」

おこな・う【行う】オコナフ

[一]〔他五〕

物事を一定の方式に従って処理する。

①物事をなす。とり扱う。執行する。宇津保物語蔵開中「御座所しつらはせ給ひ、事―・はせ給ふ」。源氏物語紅葉賀「宰相二人、左衛門督、右衛門督、左右の楽のこと―・ふ」。大鏡時平「左右の大臣に世の政を―・ふべきよし宣旨くださしめ給へりしに」。「試験を―・う」「広く世に―・われる」

②(規則を守って)修行する。勤行をする。また、仏事をいとなむ。宇津保物語忠乞「山にこもりて―・はむ。世の中は心うきもの」。源氏物語明石「仁王会など―・はるべし」

③施し与える。配分する。宇津保物語初秋「凉・仲忠が紀伊国の九日の禄をまだ―・はぬかな」

④(上の命令文をうけ)手はずを示す。指図する。今昔物語集19「行きてかれ搦めよと―・へば」

⑤刑罰に処する。処分する。保元物語「参ぜざらん者どもをば死罪に―・ふべし」

⑥食事をする。食べる。狂言、宗論「たけ一寸ばかりに料理して―・へば、あらうまやと思ひて涙がほろりとこぼるる」

⑦手ごめにする。滑稽本、続膝栗毛「きやつめを―・つてゐるにちがひはねえ」

[二]〔自四〕

ものごとが一定の方式に従って進行する。徒然草「しばしも滞らず、ただちに―・ひゆくものなり」

おこのみ‐やき【御好み焼】

水で溶いた小麦粉に魚介類・肉・野菜など好みの材料を混ぜて、熱した鉄板の上で思いのままに焼きながら食べる料理。

おご‐のり【海髪】

紅藻類オゴノリ科の海藻の総称、またはその一種。暗紅色で細い紐状。数多の枝があり乱れた髪の形をなす。表面滑らかで全長30〜100センチメートル。淡水が混入し、砂泥に覆われやすい内湾の磯や木杭などに付着。熱湯で鮮緑色となったものを刺身さしみのつまや海藻サラダに用い、また寒天製造の材料。オゴ。ウゴ。ナゴヤ。江籬。〈毛吹草2〉

おこ・ぶ【痴ぶ】ヲコブ

〔自上二〕

おろかなさまである。十訓抄「―・びたる者なりけり」

お‐こぼれ【御零れ】

人の得た利益のうちから恩恵的に与えられるごくわずかなもの。「―にあずかる」「―をいただく」

おこま‐さいざ【お駒才三】

浄瑠璃「恋娘昔八丈こいむすめむかしはちじょう」の通称およびその両主人公、城木屋お駒と髪結才三郎。

おご‐まつり【海髪祭】

4月吉日に行う海髪おごのりとりの口開け行事。

おこ‐め・く【痴めく】ヲコ‥

〔自四〕

ばかなように見える。ばかげた様子をする。源氏物語総角「昔物語などに―・きて作り出でたる」

おごめ・く【蠢く】

〔自四〕

(→)「うごめく」に同じ。徒然草「鼻のほど―・きて言ふは」

お‐こも【御薦】

(「こもかぶり」から)こじき。

おこ‐ものがたり【尾籠物語】ヲコ‥

説話類型の一つ。笑いの対象になるおろかしい人物の行為を述べた話。

お‐こもり【御籠り】

神仏に祈願するため、神社や寺にこもること。

おこよ‐げんのじょう【おこよ源之丞】

歌舞伎脚本。本名題「夢結蝶鳥追ゆめむすぶちょうにとりおい」。5幕。河竹黙阿弥作の世話物。1856年(安政3)初演。旗本阿古木源之丞と鳥追いおこよの恋愛を脚色。雪駄直し長五郎。

おこら‐ご【御子良子】

伊勢神宮に奉仕する少女。神宮の神饌を調える子良館こらのたちに詰めた。

おこり【怒り】

「怒り上戸」の略。

⇒おこり‐じょうご【怒り上戸】

おこり【起】

事のはじまり。もと。起源。起因。原因。源氏物語桐壺「唐土もろこしにもかかる事の―にこそ世も乱れ悪しかりけれ」。「言葉の―」「けんかの―」

おこり【瘧】

間欠熱の一つ。隔日または毎日一定時間に発熱する病で、多くはマラリアを指す。わらわやみ。〈[季]夏〉。竹斎「―をこそはふるひけれ」

⇒おこり‐び【瘧日】

⇒おこり‐ぶるい【瘧慄い】

⇒瘧が落ちる

⇒瘧を落とす

おごり【驕り・傲り・奢り】

①得意になってたかぶること。思い上り。「―が油断を生む」

②《奢》ぜいたくをすること。奢侈しゃし。「―を極める」

③《奢》人にごちそうすること。ふるまい。大唐西域記長寛点「競ひて奢オコリ侈オコリを為す」。「ぼくの―だから、遠慮なくどうぞ」

お‐こた

「こたつ(炬燵)」の丁寧な言い方。

オゴタイ【Ögödäi・窩闊台】

モンゴル帝国第2代皇帝。太宗。ジンギス汗の第3子。金国を滅ぼし、首都をオルホン河畔カラコルムに営み、バトゥを総司令官として西征軍を派遣、南ロシア・ハンガリーを経略。エゲディ。(在位1229〜1241)(1186〜1241)

⇒オゴタイ‐ハンこく【オゴタイ汗国】

オゴタイ‐ハンこく【オゴタイ汗国】

モンゴル四ハン国の一つ。オゴタイの子孫が封ぜられた国。都はイリ川の北西、エミール(也迷里)。領土は北西モンゴル地方。のち、チャガタイ‐ハン国と戦い滅ぼされた。(1224〜1310)→モンゴル帝国

⇒オゴタイ【Ögödäi・窩闊台】

おこたり【怠り】

①なまけること。懈怠けたい。源氏物語葵「心よりほかなる―など」。「用意おさおさ―なく」

②怠慢から起こる過失。源氏物語明石「ひがひがしき人に従ひにたる心の―ぞ」

③過失をあやまること。謝罪。堤中納言物語「泣く泣く―を言へど」

④病気が快方に向かうこと。

⑤宿命のつたないこと。運の悪さ。蜻蛉日記上「わが宿世の―にこそあめれなど」

⇒おこたり‐ざま【怠り方】

⇒おこたり‐ぶみ【怠文】

おこたり‐ざま【怠り方】

病気が少しく快方に向かっている状態。源氏物語夕顔「いと重くわづらひ給へれど…―に見え給ふ」

⇒おこたり【怠り】

おこたり‐ぶみ【怠文】

自分の過失をわびる文書。謝罪文。宇治拾遺物語11「名簿みょうぶに―をそへて出す」

⇒おこたり【怠り】

おこた・る【怠る・惰る】

[一]〔他五〕

すべきことをしないでおく。おろそかにする。なまける。宇津保物語国譲上「いとあやしう御宮仕を―・り給ふべかめるやうなるをだに」。「仕事を―・る」「注意を―・る」

[二]〔自四〕

①うっかりして過失をおかす。源氏物語若菜上「―・らむことは、おどろかしなども物し給はむなむ嬉しかるべき」

②病勢がゆるむ。病気がなおる。宇津保物語藤原君「業にやあらざりけむ、御病―・りぬ」

③ききめなどが中途で弱まる。平家物語2「夕には深山に向って宝号を唱ふるに感応―・る事なし」

④途中で休止する。とぎれる。徒然草「大きなる器に水を入れて、細き穴を明けたらんに、滴ること少しといふとも―・る間なく洩りゆかば、やがて尽きぬべし」

おこたれ

(オコタリの転)過怠。転じて、奉仕。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「み湯をささげて七座の物忌七日の―とござある」

おこ‐づ・く

〔自四〕

①小刻みに動く。源氏物語帚木「鼻のわたり―・きて語りなす」

②りきむ。歌舞伎、韓人漢文手管始「さは言へとちよつと―・く」

③傷がずきずき痛む。病気がひどくなる。浄瑠璃、義経千本桜「合戦の疵口―・き」

おこ‐づく【痴づく】ヲコ‥

〔自四〕

①ばかばかしがる。今昔物語集10「―・きあざけりて」

②風采が上がらない。今昔物語集28「腰屈まりて―・きてなむありし」

おこつ・る【誘る】ヲコツル

〔他四〕

(ワカツルの転)

①だまして人を誘う。誘惑する。神武紀「虜あたを―・りて取れ」

②御機嫌をとる。とり入る。浜松中納言物語2「こなたに入り給ひて姫君遊ばし、―・り聞え給ひて」

お‐こと【御事】

⇒おこと‐おさめ【御事納】

⇒おこと‐じる【御事汁】

⇒おこと‐に【御事煮】

⇒おこと‐はじめ【御事始】

お‐こと【御事】

〔代〕

(二人称)やや目下の相手を親しんでいう語。あなた。おんみ。そなた。保元物語「ただ―の苦しさをこそ存じ候へ」

お‐ごと【小琴】ヲ‥

小さな琴。また、琴。万葉集7「膝に伏す玉の―の事なくは」

おこと‐おさめ【御事納】‥ヲサメ

①古く東国で農事終了の日。陰暦12月8日。

②2月8日に神棚を取り外すなど正月の行事を終えること。ことおさめ。おことじまい。

⇒お‐こと【御事】

おこと‐じる【御事汁】

江戸時代、御事始・御事納の日にこしらえた、里芋・こんにゃく・ごぼう・大根・くわい・小豆・人参をまじえたみそ汁。おこと。おことに。〈[季]春〉

⇒お‐こと【御事】

お‐こと‐てん【乎古止点】ヲ‥

⇒をことてん

おこと‐に【御事煮】

(→)御事汁に同じ。

⇒お‐こと【御事】

おこと‐はじめ【御事始】

①東国で農事始めの日。陰暦2月8日。

②12月8日(上方では12月13日)に正月の準備を始めること。江戸時代、この日に目籠めかごを軒にかかげる習俗があった。ことはじめ。

⇒お‐こと【御事】

おこない【行い】オコナヒ

①しわざ。ふるまい。動作。

②品行。行状。身持ち。「―がよくない」

③僧侶が仏道を修めること。また、仏事を行うこと。

④近畿とその周辺で、年頭の農祈願の祭。滋賀県では、寺行事として頭屋とうや制で行なっている。

⇒おこない‐がち【行い勝ち】

⇒おこない‐ごえ【行い声】

⇒おこない‐びと【行い人】

おこない‐いだ・す【行ひ出す】オコナヒ‥

〔自四〕

仏道修行の功徳によって、ある結果を生み出す。源氏物語賢木「山寺にはいみじき光―・し奉れり」

おこない‐がち【行い勝ち】オコナヒ‥

仏事の勤めばかりして日を送ること。紫式部日記「―に口ひひらかし」

⇒おこない【行い】

おこない‐ごえ【行い声】オコナヒゴヱ

読経する声。夫木和歌抄34「苔深きとよらの寺は山伏の―もさびしかりけり」

⇒おこない【行い】

おこない‐さま【おこない様】

岩手・山形県で家に祀られる神。形は「おしらさま」に似るが起源は別らしい。おごないさま。おくないさま。

おこない‐さらぼ・う【行ひさらぼふ】オコナヒサラボフ

〔自四〕

仏道修行のためにやせ衰える。源氏物語明石「いと清げにあらまほしう―・ひて」

おこない‐すま・す【行い澄ます】オコナヒ‥

〔自五〕

①仏道修行にいそしむ。平家物語10「信濃の国善光寺に―・して」

②神妙らしくふるまう。殊勝げにふるまう。

おこない‐びと【行い人】オコナヒ‥

仏道修行者。源氏物語若紫「なにがし寺といふところにかしこき―侍る」

⇒おこない【行い】

おこない‐やつ・る【行ひ窶る】オコナヒ‥

〔自下二〕

仏道修行のため衰えやつれる。源氏物語手習「―・れんもいとほしげになむ侍りし」

おこな・う【行う】オコナフ

[一]〔他五〕

物事を一定の方式に従って処理する。

①物事をなす。とり扱う。執行する。宇津保物語蔵開中「御座所しつらはせ給ひ、事―・はせ給ふ」。源氏物語紅葉賀「宰相二人、左衛門督、右衛門督、左右の楽のこと―・ふ」。大鏡時平「左右の大臣に世の政を―・ふべきよし宣旨くださしめ給へりしに」。「試験を―・う」「広く世に―・われる」

②(規則を守って)修行する。勤行をする。また、仏事をいとなむ。宇津保物語忠乞「山にこもりて―・はむ。世の中は心うきもの」。源氏物語明石「仁王会など―・はるべし」

③施し与える。配分する。宇津保物語初秋「凉・仲忠が紀伊国の九日の禄をまだ―・はぬかな」

④(上の命令文をうけ)手はずを示す。指図する。今昔物語集19「行きてかれ搦めよと―・へば」

⑤刑罰に処する。処分する。保元物語「参ぜざらん者どもをば死罪に―・ふべし」

⑥食事をする。食べる。狂言、宗論「たけ一寸ばかりに料理して―・へば、あらうまやと思ひて涙がほろりとこぼるる」

⑦手ごめにする。滑稽本、続膝栗毛「きやつめを―・つてゐるにちがひはねえ」

[二]〔自四〕

ものごとが一定の方式に従って進行する。徒然草「しばしも滞らず、ただちに―・ひゆくものなり」

おこのみ‐やき【御好み焼】

水で溶いた小麦粉に魚介類・肉・野菜など好みの材料を混ぜて、熱した鉄板の上で思いのままに焼きながら食べる料理。

おご‐のり【海髪】

紅藻類オゴノリ科の海藻の総称、またはその一種。暗紅色で細い紐状。数多の枝があり乱れた髪の形をなす。表面滑らかで全長30〜100センチメートル。淡水が混入し、砂泥に覆われやすい内湾の磯や木杭などに付着。熱湯で鮮緑色となったものを刺身さしみのつまや海藻サラダに用い、また寒天製造の材料。オゴ。ウゴ。ナゴヤ。江籬。〈毛吹草2〉

おこ・ぶ【痴ぶ】ヲコブ

〔自上二〕

おろかなさまである。十訓抄「―・びたる者なりけり」

お‐こぼれ【御零れ】

人の得た利益のうちから恩恵的に与えられるごくわずかなもの。「―にあずかる」「―をいただく」

おこま‐さいざ【お駒才三】

浄瑠璃「恋娘昔八丈こいむすめむかしはちじょう」の通称およびその両主人公、城木屋お駒と髪結才三郎。

おご‐まつり【海髪祭】

4月吉日に行う海髪おごのりとりの口開け行事。

おこ‐め・く【痴めく】ヲコ‥

〔自四〕

ばかなように見える。ばかげた様子をする。源氏物語総角「昔物語などに―・きて作り出でたる」

おごめ・く【蠢く】

〔自四〕

(→)「うごめく」に同じ。徒然草「鼻のほど―・きて言ふは」

お‐こも【御薦】

(「こもかぶり」から)こじき。

おこ‐ものがたり【尾籠物語】ヲコ‥

説話類型の一つ。笑いの対象になるおろかしい人物の行為を述べた話。

お‐こもり【御籠り】

神仏に祈願するため、神社や寺にこもること。

おこよ‐げんのじょう【おこよ源之丞】

歌舞伎脚本。本名題「夢結蝶鳥追ゆめむすぶちょうにとりおい」。5幕。河竹黙阿弥作の世話物。1856年(安政3)初演。旗本阿古木源之丞と鳥追いおこよの恋愛を脚色。雪駄直し長五郎。

おこら‐ご【御子良子】

伊勢神宮に奉仕する少女。神宮の神饌を調える子良館こらのたちに詰めた。

おこり【怒り】

「怒り上戸」の略。

⇒おこり‐じょうご【怒り上戸】

おこり【起】

事のはじまり。もと。起源。起因。原因。源氏物語桐壺「唐土もろこしにもかかる事の―にこそ世も乱れ悪しかりけれ」。「言葉の―」「けんかの―」

おこり【瘧】

間欠熱の一つ。隔日または毎日一定時間に発熱する病で、多くはマラリアを指す。わらわやみ。〈[季]夏〉。竹斎「―をこそはふるひけれ」

⇒おこり‐び【瘧日】

⇒おこり‐ぶるい【瘧慄い】

⇒瘧が落ちる

⇒瘧を落とす

おごり【驕り・傲り・奢り】

①得意になってたかぶること。思い上り。「―が油断を生む」

②《奢》ぜいたくをすること。奢侈しゃし。「―を極める」

③《奢》人にごちそうすること。ふるまい。大唐西域記長寛点「競ひて奢オコリ侈オコリを為す」。「ぼくの―だから、遠慮なくどうぞ」

お‐こた

「こたつ(炬燵)」の丁寧な言い方。

オゴタイ【Ögödäi・窩闊台】

モンゴル帝国第2代皇帝。太宗。ジンギス汗の第3子。金国を滅ぼし、首都をオルホン河畔カラコルムに営み、バトゥを総司令官として西征軍を派遣、南ロシア・ハンガリーを経略。エゲディ。(在位1229〜1241)(1186〜1241)

⇒オゴタイ‐ハンこく【オゴタイ汗国】

オゴタイ‐ハンこく【オゴタイ汗国】

モンゴル四ハン国の一つ。オゴタイの子孫が封ぜられた国。都はイリ川の北西、エミール(也迷里)。領土は北西モンゴル地方。のち、チャガタイ‐ハン国と戦い滅ぼされた。(1224〜1310)→モンゴル帝国

⇒オゴタイ【Ögödäi・窩闊台】

おこたり【怠り】

①なまけること。懈怠けたい。源氏物語葵「心よりほかなる―など」。「用意おさおさ―なく」

②怠慢から起こる過失。源氏物語明石「ひがひがしき人に従ひにたる心の―ぞ」

③過失をあやまること。謝罪。堤中納言物語「泣く泣く―を言へど」

④病気が快方に向かうこと。

⑤宿命のつたないこと。運の悪さ。蜻蛉日記上「わが宿世の―にこそあめれなど」

⇒おこたり‐ざま【怠り方】

⇒おこたり‐ぶみ【怠文】

おこたり‐ざま【怠り方】

病気が少しく快方に向かっている状態。源氏物語夕顔「いと重くわづらひ給へれど…―に見え給ふ」

⇒おこたり【怠り】

おこたり‐ぶみ【怠文】

自分の過失をわびる文書。謝罪文。宇治拾遺物語11「名簿みょうぶに―をそへて出す」

⇒おこたり【怠り】

おこた・る【怠る・惰る】

[一]〔他五〕

すべきことをしないでおく。おろそかにする。なまける。宇津保物語国譲上「いとあやしう御宮仕を―・り給ふべかめるやうなるをだに」。「仕事を―・る」「注意を―・る」

[二]〔自四〕

①うっかりして過失をおかす。源氏物語若菜上「―・らむことは、おどろかしなども物し給はむなむ嬉しかるべき」

②病勢がゆるむ。病気がなおる。宇津保物語藤原君「業にやあらざりけむ、御病―・りぬ」

③ききめなどが中途で弱まる。平家物語2「夕には深山に向って宝号を唱ふるに感応―・る事なし」

④途中で休止する。とぎれる。徒然草「大きなる器に水を入れて、細き穴を明けたらんに、滴ること少しといふとも―・る間なく洩りゆかば、やがて尽きぬべし」

おこたれ

(オコタリの転)過怠。転じて、奉仕。浄瑠璃、用明天皇職人鑑「み湯をささげて七座の物忌七日の―とござある」

おこ‐づ・く

〔自四〕

①小刻みに動く。源氏物語帚木「鼻のわたり―・きて語りなす」

②りきむ。歌舞伎、韓人漢文手管始「さは言へとちよつと―・く」

③傷がずきずき痛む。病気がひどくなる。浄瑠璃、義経千本桜「合戦の疵口―・き」

おこ‐づく【痴づく】ヲコ‥

〔自四〕

①ばかばかしがる。今昔物語集10「―・きあざけりて」

②風采が上がらない。今昔物語集28「腰屈まりて―・きてなむありし」

おこつ・る【誘る】ヲコツル

〔他四〕

(ワカツルの転)

①だまして人を誘う。誘惑する。神武紀「虜あたを―・りて取れ」

②御機嫌をとる。とり入る。浜松中納言物語2「こなたに入り給ひて姫君遊ばし、―・り聞え給ひて」

お‐こと【御事】

⇒おこと‐おさめ【御事納】

⇒おこと‐じる【御事汁】

⇒おこと‐に【御事煮】

⇒おこと‐はじめ【御事始】

お‐こと【御事】

〔代〕

(二人称)やや目下の相手を親しんでいう語。あなた。おんみ。そなた。保元物語「ただ―の苦しさをこそ存じ候へ」

お‐ごと【小琴】ヲ‥

小さな琴。また、琴。万葉集7「膝に伏す玉の―の事なくは」

おこと‐おさめ【御事納】‥ヲサメ

①古く東国で農事終了の日。陰暦12月8日。

②2月8日に神棚を取り外すなど正月の行事を終えること。ことおさめ。おことじまい。

⇒お‐こと【御事】

おこと‐じる【御事汁】

江戸時代、御事始・御事納の日にこしらえた、里芋・こんにゃく・ごぼう・大根・くわい・小豆・人参をまじえたみそ汁。おこと。おことに。〈[季]春〉

⇒お‐こと【御事】

お‐こと‐てん【乎古止点】ヲ‥

⇒をことてん

おこと‐に【御事煮】

(→)御事汁に同じ。

⇒お‐こと【御事】

おこと‐はじめ【御事始】

①東国で農事始めの日。陰暦2月8日。

②12月8日(上方では12月13日)に正月の準備を始めること。江戸時代、この日に目籠めかごを軒にかかげる習俗があった。ことはじめ。

⇒お‐こと【御事】

おこない【行い】オコナヒ

①しわざ。ふるまい。動作。

②品行。行状。身持ち。「―がよくない」

③僧侶が仏道を修めること。また、仏事を行うこと。

④近畿とその周辺で、年頭の農祈願の祭。滋賀県では、寺行事として頭屋とうや制で行なっている。

⇒おこない‐がち【行い勝ち】

⇒おこない‐ごえ【行い声】

⇒おこない‐びと【行い人】

おこない‐いだ・す【行ひ出す】オコナヒ‥

〔自四〕

仏道修行の功徳によって、ある結果を生み出す。源氏物語賢木「山寺にはいみじき光―・し奉れり」

おこない‐がち【行い勝ち】オコナヒ‥

仏事の勤めばかりして日を送ること。紫式部日記「―に口ひひらかし」

⇒おこない【行い】

おこない‐ごえ【行い声】オコナヒゴヱ

読経する声。夫木和歌抄34「苔深きとよらの寺は山伏の―もさびしかりけり」

⇒おこない【行い】

おこない‐さま【おこない様】

岩手・山形県で家に祀られる神。形は「おしらさま」に似るが起源は別らしい。おごないさま。おくないさま。

おこない‐さらぼ・う【行ひさらぼふ】オコナヒサラボフ

〔自四〕

仏道修行のためにやせ衰える。源氏物語明石「いと清げにあらまほしう―・ひて」

おこない‐すま・す【行い澄ます】オコナヒ‥

〔自五〕

①仏道修行にいそしむ。平家物語10「信濃の国善光寺に―・して」

②神妙らしくふるまう。殊勝げにふるまう。

おこない‐びと【行い人】オコナヒ‥

仏道修行者。源氏物語若紫「なにがし寺といふところにかしこき―侍る」

⇒おこない【行い】

おこない‐やつ・る【行ひ窶る】オコナヒ‥

〔自下二〕

仏道修行のため衰えやつれる。源氏物語手習「―・れんもいとほしげになむ侍りし」

おこな・う【行う】オコナフ

[一]〔他五〕

物事を一定の方式に従って処理する。

①物事をなす。とり扱う。執行する。宇津保物語蔵開中「御座所しつらはせ給ひ、事―・はせ給ふ」。源氏物語紅葉賀「宰相二人、左衛門督、右衛門督、左右の楽のこと―・ふ」。大鏡時平「左右の大臣に世の政を―・ふべきよし宣旨くださしめ給へりしに」。「試験を―・う」「広く世に―・われる」

②(規則を守って)修行する。勤行をする。また、仏事をいとなむ。宇津保物語忠乞「山にこもりて―・はむ。世の中は心うきもの」。源氏物語明石「仁王会など―・はるべし」

③施し与える。配分する。宇津保物語初秋「凉・仲忠が紀伊国の九日の禄をまだ―・はぬかな」

④(上の命令文をうけ)手はずを示す。指図する。今昔物語集19「行きてかれ搦めよと―・へば」

⑤刑罰に処する。処分する。保元物語「参ぜざらん者どもをば死罪に―・ふべし」

⑥食事をする。食べる。狂言、宗論「たけ一寸ばかりに料理して―・へば、あらうまやと思ひて涙がほろりとこぼるる」

⑦手ごめにする。滑稽本、続膝栗毛「きやつめを―・つてゐるにちがひはねえ」

[二]〔自四〕

ものごとが一定の方式に従って進行する。徒然草「しばしも滞らず、ただちに―・ひゆくものなり」

おこのみ‐やき【御好み焼】

水で溶いた小麦粉に魚介類・肉・野菜など好みの材料を混ぜて、熱した鉄板の上で思いのままに焼きながら食べる料理。

おご‐のり【海髪】

紅藻類オゴノリ科の海藻の総称、またはその一種。暗紅色で細い紐状。数多の枝があり乱れた髪の形をなす。表面滑らかで全長30〜100センチメートル。淡水が混入し、砂泥に覆われやすい内湾の磯や木杭などに付着。熱湯で鮮緑色となったものを刺身さしみのつまや海藻サラダに用い、また寒天製造の材料。オゴ。ウゴ。ナゴヤ。江籬。〈毛吹草2〉

おこ・ぶ【痴ぶ】ヲコブ

〔自上二〕

おろかなさまである。十訓抄「―・びたる者なりけり」

お‐こぼれ【御零れ】

人の得た利益のうちから恩恵的に与えられるごくわずかなもの。「―にあずかる」「―をいただく」

おこま‐さいざ【お駒才三】

浄瑠璃「恋娘昔八丈こいむすめむかしはちじょう」の通称およびその両主人公、城木屋お駒と髪結才三郎。

おご‐まつり【海髪祭】

4月吉日に行う海髪おごのりとりの口開け行事。

おこ‐め・く【痴めく】ヲコ‥

〔自四〕

ばかなように見える。ばかげた様子をする。源氏物語総角「昔物語などに―・きて作り出でたる」

おごめ・く【蠢く】

〔自四〕

(→)「うごめく」に同じ。徒然草「鼻のほど―・きて言ふは」

お‐こも【御薦】

(「こもかぶり」から)こじき。

おこ‐ものがたり【尾籠物語】ヲコ‥

説話類型の一つ。笑いの対象になるおろかしい人物の行為を述べた話。

お‐こもり【御籠り】

神仏に祈願するため、神社や寺にこもること。

おこよ‐げんのじょう【おこよ源之丞】

歌舞伎脚本。本名題「夢結蝶鳥追ゆめむすぶちょうにとりおい」。5幕。河竹黙阿弥作の世話物。1856年(安政3)初演。旗本阿古木源之丞と鳥追いおこよの恋愛を脚色。雪駄直し長五郎。

おこら‐ご【御子良子】

伊勢神宮に奉仕する少女。神宮の神饌を調える子良館こらのたちに詰めた。

おこり【怒り】

「怒り上戸」の略。

⇒おこり‐じょうご【怒り上戸】

おこり【起】

事のはじまり。もと。起源。起因。原因。源氏物語桐壺「唐土もろこしにもかかる事の―にこそ世も乱れ悪しかりけれ」。「言葉の―」「けんかの―」

おこり【瘧】

間欠熱の一つ。隔日または毎日一定時間に発熱する病で、多くはマラリアを指す。わらわやみ。〈[季]夏〉。竹斎「―をこそはふるひけれ」

⇒おこり‐び【瘧日】

⇒おこり‐ぶるい【瘧慄い】

⇒瘧が落ちる

⇒瘧を落とす

おごり【驕り・傲り・奢り】

①得意になってたかぶること。思い上り。「―が油断を生む」

②《奢》ぜいたくをすること。奢侈しゃし。「―を極める」

③《奢》人にごちそうすること。ふるまい。大唐西域記長寛点「競ひて奢オコリ侈オコリを為す」。「ぼくの―だから、遠慮なくどうぞ」

おこ・す【起こす・興す】🔗⭐🔉

おこ・す【起こす・興す】

〔他五〕

静止あるいは停滞しているものを他から刺激して活動させる意。

➊(潜在している活力を)活動させる。

①《起》眠りからさめさせる。万葉集6「朝狩に鹿猪ししふみ―・し」。源氏物語夕顔「渡殿わたどのなる宿直人―・して」。「朝7時に―・す」

②《興》衰えたものをさかんにする。古今和歌集序「いにしへのことをも忘れじ、旧りにし事をも―・したまふとて」。「芭蕉の遺風を―・す」

③心を奮いたたせる。また、信心・仏心・欲心・悪心などの心を発動させる。万葉集3「ますらをの心振り―・し」。源氏物語御法「思ひのままの道心―・す人々」。「かんしゃくを―・す」

④(「熾す」とも書く)炭に火をうつす。炭火の勢いを盛んにする。枕草子1「いと寒きに、火などいそぎ―・して」

⑤物事を始める。新たに設ける。古事記上「隠処くみどに―・して生める子は」。「会社を―・す」「稿を―・す」

⑥(平穏な状態を騒がせるような物事や状態を)発生させる。生ぜしめる。神功紀「兵甲いくさを振おこして」。日葡辞書「ランヲヲコス」「ヤマイヲヲコス」。「事を―・す」「腹痛を―・す」

⑦大勢の人を出動させる。立ちあがらせる。武烈紀「信濃国の男丁よほろを発おこして」。平家物語4「十八日辰の一点に大衆を―・し」

⑧版に彫る。出版する。江戸生艶気樺焼えどうまれうわきのかばやき「この訳を板行に―・して」。「版を―・す」

➋《起》横たわっているものを立てる。立たせる。万葉集19「梓弓末振り―・し投矢もち千尋射わたし」。源氏物語若紫「臥し給へるをせめて―・して」。「転んだ子を―・す」

➌《起》中のものを外にあらわれるようにする。

①土を掘り返す。たがやす。平家物語2「はかなくなれる二親がしかばねを掘り―・いて打たせらる」。「田を―・す」

②固着したものをはぎとる。はがす。「にかわを―・す」

③花札で、ふせてある札をめくり、表をあらわす。

④文字化する。「テープを―・す」

◇広く一般には「起」。物事を盛んにする意、組織体などを新しく設ける意の場合に「興」を使う。

おこり【起】🔗⭐🔉

おこり【起】

事のはじまり。もと。起源。起因。原因。源氏物語桐壺「唐土もろこしにもかかる事の―にこそ世も乱れ悪しかりけれ」。「言葉の―」「けんかの―」

おこ・る【起こる・興る】🔗⭐🔉

おこ・る【起こる・興る】

〔自五〕

潜在している力がおのずと活動し始める意。

①始まる。新たに生じる。古今和歌集序「この歌…久方の天にしては下照姫に始まり、あらがねの地にしては素戔嗚尊よりぞ―・りける」

②意志や願望などが心に生じる。枕草子120「などて、この月頃まうでで過しつらむと、まづ心も―・る」。源氏物語橋姫「なべての世も恨めしう思ひ知るはじめありてなん、道心も―・るわざなめるを」。「疑いが―・る」

③勢いが盛んになる。ふるいたつ。神武紀「皇軍復た振おこること能はず」。「国が―・る」

④(「熾る」とも書く)炭に火がうつる。炭火が盛んになる。おきる。拾玉集4「冴ゆる夜の枕に消えぬ埋火のおこすに―・る世を祈るかな」。日葡辞書「ヒガヲコル」

⑤(平穏な状態をかきみだすような物事や状態が)発生する。出来しゅったいする。蜻蛉日記下「この世の中は、皰瘡もがさ―・りてののしる」。平家物語2「天下に兵革―・る時、所々に火をあげ」

⑥大勢が立ちあがる。大挙する。古事記中「河の辺に伏せ隠せし兵いくさびとそなたこなた、もろともに―・りて」。平家物語6「四夷たちまちに―・れり」

⑦隆起する。勃起ぼっきする。今昔物語集29「わがよく寝入りにける、 まらの―・りたりけるを」

⑧熱・電気などが発する。「電気が―・る」

◇広く一般には「起」。物事が盛んになる意、勃興の意の場合に「興」を使う。

まらの―・りたりけるを」

⑧熱・電気などが発する。「電気が―・る」

◇広く一般には「起」。物事が盛んになる意、勃興の意の場合に「興」を使う。

まらの―・りたりけるを」

⑧熱・電気などが発する。「電気が―・る」

◇広く一般には「起」。物事が盛んになる意、勃興の意の場合に「興」を使う。

まらの―・りたりけるを」

⑧熱・電気などが発する。「電気が―・る」

◇広く一般には「起」。物事が盛んになる意、勃興の意の場合に「興」を使う。

き【起】🔗⭐🔉

き【起】

漢詩の初めの句、特に絶句の起承転結の起。起句。

き‐あん【起案】🔗⭐🔉

き‐あん【起案】

もとになる案や文を作ること。起草。「会則を―する」

き‐いん【起因・基因】🔗⭐🔉

き‐いん【起因・基因】

物事の起こる原因となること。おこり。もと。「不注意に―する事故」

ぎ‐えん【起縁】🔗⭐🔉

ぎ‐えん【起縁】

「縁起」を倒置した語。吉凶の前兆。浄瑠璃、鎌倉三代記「御病人に―の悪い事いふた」

⇒ぎえん‐なおし【起縁直し】

ぎえん‐なおし【起縁直し】‥ナホシ🔗⭐🔉

ぎえん‐なおし【起縁直し】‥ナホシ

(→)「えんぎなおし」に同じ。

⇒ぎ‐えん【起縁】

き‐が【起臥】‥グワ🔗⭐🔉

き‐が【起臥】‥グワ

起きることと寝ること。転じて、日常の生活。おきふし。起居。「―を共にする」

きかん‐ざい【起寒剤】🔗⭐🔉

きかん‐ざい【起寒剤】

(→)寒剤に同じ。

き‐き【起期】🔗⭐🔉

き‐き【起期】

物事の起こり始まる時期。ある期間の起算点となる時期。

き‐きょ【起居】🔗⭐🔉

き‐きょ【起居】

①立ち居ふるまい。日常の生活。「―を共にする」

②動静。安否。「御―いかがですか」

⇒ききょ‐ちゅう【起居注】

き‐ぎょう【起業】‥ゲフ🔗⭐🔉

きぎょう‐か【起業家】‥ゲフ‥🔗⭐🔉

きぎょう‐か【起業家】‥ゲフ‥

起業する人。

⇒き‐ぎょう【起業】

きぎょう‐しゃ【起業者】‥ゲフ‥🔗⭐🔉

きぎょう‐しゃ【起業者】‥ゲフ‥

土地収用法上、土地の収用が認められる公共事業を行う主体。国や公共団体のほか私人も起業者となる。

⇒き‐ぎょう【起業】

きぎょう‐りとく【起業利得】‥ゲフ‥🔗⭐🔉

きぎょう‐りとく【起業利得】‥ゲフ‥

(→)創業者利得に同じ。

⇒き‐ぎょう【起業】

ききょ‐ちゅう【起居注】🔗⭐🔉

ききょ‐ちゅう【起居注】

[後漢書皇后紀上、明徳馬皇后]中国で、皇帝の起居・言行を記録した文書。隋・唐より制度化され、現存するのは明末の一部と清代のもの。

⇒き‐きょ【起居】

き‐けつ【起結】🔗⭐🔉

き‐けつ【起結】

①始めと終り。終始。

②漢詩文の起句と結句。

き‐げん【起原・起源】🔗⭐🔉

き‐げん【起原・起源】

物事が起こる根源。物事のおこり。はじまり。もと。「人類の―」

き‐こう【起工】🔗⭐🔉

き‐こう【起工】

工事をはじめること。着工。「―式」

き‐こう【起稿】‥カウ🔗⭐🔉

き‐こう【起稿】‥カウ

原稿を書き始めること。起草。

き‐ざ【起坐・起座】🔗⭐🔉

き‐ざ【起坐・起座】

①起きあがって、すわること。起きなおること。

②座を立つこと。

き‐さい【起債】🔗⭐🔉

き‐さい【起債】

①負債をおこすこと。借金をすること。

②公債・社債などを募集すること。

⇒きさい‐しじょう【起債市場】

きさい‐しじょう【起債市場】‥ヂヤウ🔗⭐🔉

きさい‐しじょう【起債市場】‥ヂヤウ

新たに発行される公債・社債等の募集がなされる証券市場。起債者(国家・地方公共団体・一般企業など)と応募者(投資家)とを結びつける引受業者(主に証券会社)が重要な役割を果たす。

⇒き‐さい【起債】

きざ‐こきゅう【起座呼吸】‥キフ🔗⭐🔉

きざ‐こきゅう【起座呼吸】‥キフ

左心不全や肺の疾患で呼吸困難がある場合、それを和らげるため上半身を起こしてものに寄りかかる姿勢をとること。臥位がいでは右心への静脈還流が増し、肺の鬱血うっけつが増強して呼吸困難の度が強くなる。

き‐さん【起蚕】🔗⭐🔉

き‐さん【起蚕】

眠から起き脱皮した蚕の幼虫。おきこ。

き‐さん【起算】🔗⭐🔉

き‐さん【起算】

ある点を出発点として数え始めること。「契約日から―する」

⇒きさん‐てん【起算点】

⇒きさん‐び【起算日】

きさん‐てん【起算点】🔗⭐🔉

きさん‐てん【起算点】

起算の出発点。

⇒き‐さん【起算】

きさん‐び【起算日】🔗⭐🔉

きさん‐び【起算日】

期間を計算し始める第1日。

⇒き‐さん【起算】

き‐し【起死】🔗⭐🔉

き‐し【起死】

瀕死ひんしの病人を生きかえらせること。滅亡・崩壊の危機を救い、事態を好転させること。「―回生」

きし‐かいせい【起死回生】‥クワイ‥🔗⭐🔉

きし‐かいせい【起死回生】‥クワイ‥

死にかけていたものを生き返らせること。だめなのを立ち直らせること。「―の策」「―のホームラン」

き‐しゅ【起首】🔗⭐🔉

き‐しゅ【起首】

物事のはじめ。おこり。

きじゅう‐き【起重機】‥ヂユウ‥🔗⭐🔉

きじゅう‐き【起重機】‥ヂユウ‥

(→)クレーンに同じ。

⇒きじゅうき‐せん【起重機船】

きじゅうき‐せん【起重機船】‥ヂユウ‥🔗⭐🔉

きじゅうき‐せん【起重機船】‥ヂユウ‥

クレーンを据え、重量物を吊り上げて運搬する船。船の荷役・建造、港湾工事・橋梁建設などに用いる。

⇒きじゅう‐き【起重機】

き‐しょう【起床】‥シヤウ🔗⭐🔉

き‐しょう【起床】‥シヤウ

寝床から起き出ること。「6時に―する」↔就床

き‐しょう【起請】‥シヤウ🔗⭐🔉

き‐しょう【起請】‥シヤウ

①事を企てて主君に願い出ること。また、そのための文書。三代実録17「藤原朝臣冬緒、進―四事」

②神仏に誓いを立て自分の行為・言説に偽りのない旨を記すこと。また、その文書。起請文。義経記4「偽り申さぬ由―を書きて参らせければ」

③夫婦の固めなど、神仏に誓って相互にとりかわす、かたい約束の文書。歌舞伎、幼稚子敵討おさなごのかたきうち「こりや二人の中の―。此一通共大橋に渡して下され」

⇒きしょう‐せいし【起請誓紙】

⇒きしょう‐つぎ【起請継ぎ】

⇒きしょう‐まえがき【起請前書】

⇒きしょう‐もん【起請文】

きしょう‐せいし【起請誓紙】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

きしょう‐せいし【起請誓紙】‥シヤウ‥

(→)起請文に同じ。歌舞伎、五大力恋緘「―を貰うたより、わしや嬉しいわいなア」

⇒き‐しょう【起請】

きしょう‐つぎ【起請継ぎ】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

きしょう‐つぎ【起請継ぎ】‥シヤウ‥

①起請文を継ぐのに、白紙に前書をし、牛王ごおうの紙に誓詞を書き、牛王を奥にし白紙を上にして継ぐこと。

②次の紙を前の紙の上に重ねて、糊で継ぐこと。

⇒き‐しょう【起請】

き‐しょう‐てん‐けつ【起承転結】🔗⭐🔉

き‐しょう‐てん‐けつ【起承転結】

①漢詩の構成法の一つ。律詩では、首聯で説き起こし、頷聯がんれんでそれを承けて展開し、頸聯で変化を起こし、尾聯で全体を締めくくる。日本では近世以降、絶句の四句の呼称となった。起承転合。

②転じて、物事や文章の順序・組立。「―が整わない」

き‐しょう‐てん‐ごう【起承転合】‥ガフ🔗⭐🔉

き‐しょう‐てん‐ごう【起承転合】‥ガフ

(→)起承転結に同じ。

きしょう‐まえがき【起請前書】‥シヤウマヘ‥🔗⭐🔉

きしょう‐まえがき【起請前書】‥シヤウマヘ‥

起請文で、誓う事項を記した前半の部分。

⇒き‐しょう【起請】

きしょう‐もん【起請文】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

きしょう‐もん【起請文】‥シヤウ‥

起請の文書。前書・神文しんもん・姓名を記し、神文は「梵天帝釈・四大天王・総日本国中六十余州大小神祇・別伊豆箱根両所権現・三島大明神・八幡大菩薩・天満大自在天神、部類・眷族、神罰・冥罰各可罷蒙者也。仍起請状如件」などのように掲げて、もしこれにそむく時は神仏の罰をこうむる旨を記す。誓紙。誓詞。誓書。徒然草「―といふ事、法曹にはその沙汰なし」

⇒き‐しょう【起請】

きしん‐しゃ【起震車】🔗⭐🔉

きしん‐しゃ【起震車】

家具などを置いた部屋を積載し、それを人工的に揺らして地震の震度と揺れ具合を体験させる自動車。

きしんろん【起信論】🔗⭐🔉

きしんろん【起信論】

大乗起信論だいじょうきしんろんの略称。

き‐そ【起訴】🔗⭐🔉

き‐そ【起訴】

〔法〕裁判所に訴訟を起こすこと。特に、検察官が裁判所へ公訴を提起することをいう。

き‐そう【起草】‥サウ🔗⭐🔉

き‐そう【起草】‥サウ

草稿を書き起こすこと。文案をつくること。「―者」

きそ‐じょう【起訴状】‥ジヤウ🔗⭐🔉

きそ‐じょう【起訴状】‥ジヤウ

公訴提起に際して、検察官が裁判所に提出する文書。被告人の氏名・公訴事実・罪名が記載される。

⇒きそじょう‐いっぽん‐しゅぎ【起訴状一本主義】

きそじょう‐いっぽん‐しゅぎ【起訴状一本主義】‥ジヤウ‥🔗⭐🔉

きそじょう‐いっぽん‐しゅぎ【起訴状一本主義】‥ジヤウ‥

公訴提起に際して、裁判所に起訴状だけを提出する起訴の方法。裁判所に予断をいだかせるような書類・証拠物などを提出することが禁じられる。現行刑事訴訟法はこの主義による。

⇒きそ‐じょう【起訴状】

きそ‐べんぎしゅぎ【起訴便宜主義】🔗⭐🔉

きそ‐べんぎしゅぎ【起訴便宜主義】

犯罪が成立し訴訟条件が満たされているときでも、訴追の必要がないと判断したときは検察官に事件を不起訴にする権限を認める原則。起訴猶予処分を認める法制。起訴裁量主義。日本ではこの主義による。↔起訴法定主義

きそ‐ほうていしゅぎ【起訴法定主義】‥ハフ‥🔗⭐🔉

きそ‐ほうていしゅぎ【起訴法定主義】‥ハフ‥

犯罪が成立し訴訟条件が備わっていれば必ず公訴を提起しなければならないとする原則。↔起訴便宜主義

きそ‐ゆうよ【起訴猶予】‥イウ‥🔗⭐🔉

きそ‐ゆうよ【起訴猶予】‥イウ‥

〔法〕犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重・情状、犯罪後の情況により、訴追を必要としない場合に、検察官が公訴を提起しないこと。不起訴処分の一つ。→起訴便宜主義

き‐たん【起単】🔗⭐🔉

き‐たん【起単】

〔仏〕(「単」は禅寺で僧名を書いてその席上の壁に貼りつける紙片)禅宗で、僧が寺を離れ去ること。

き‐たん【起端】🔗⭐🔉

き‐たん【起端】

はじまり。おこり。発端。

きちょう‐りょく【起潮力】‥テウ‥🔗⭐🔉

きちょう‐りょく【起潮力】‥テウ‥

潮汐を起こさせる力。月や太陽の引力は、地球の中心では共通重心のまわりの遠心力と釣り合っているが、地球の表面では完全に釣り合っていないことに起因する。太陽の起潮力は月の起潮力の約半分。

き‐てい【起程】🔗⭐🔉

き‐てい【起程】

①旅立つこと。

②物事の起りはじめ。

き‐てん【起点】🔗⭐🔉

き‐てん【起点】

物事の始まるところ。おこり。「日本橋を―とする」↔終点

き‐でん【起電】🔗⭐🔉

き‐でん【起電】

電気(主として静電気)を発生させること。その発生装置として摩擦起電機・誘導起電機などがある。

⇒きでん‐りょく【起電力】

たち‐い【立ち居・起居】‥ヰ🔗⭐🔉

たち‐い【立ち居・起居】‥ヰ

①たつこととすわること。日常の動作。今昔物語集14「老いたる狗いぬ、仏前にありて音こえを高く吼ほえて―に仏を礼拝す」

②立ち現れてとどまること。雨月物語1「千里に雲の―もなく」

⇒たちい‐の‐ひと【立ち居の人】

⇒たちい‐ふるまい【立居振舞】

たち‐は【起ち端】🔗⭐🔉

たち‐は【起ち端】

起つべき機会。また、立ち去るべきおり。御伽草子、猿源氏草子「ことのほかの大酒にて、―を忘れて候ふ」

た・つ【起つ・発つ】🔗⭐🔉

た・つ【起つ・発つ】

〔自五〕

⇒たつ(立)[一]➍

[漢]起🔗⭐🔉

起 字形

筆順

筆順

〔走部3画/10画/教育/2115・352F〕

[

〔走部3画/10画/教育/2115・352F〕

[ ] 字形

] 字形

〔走部3画/10画〕

〔音〕キ(漢)

〔訓〕おきる・おこる・おこす・たつ

[意味]

①おきあがる。立つ。「起床・起立・突起・躍起・隆起」

②おこす。

㋐高くもちあげる。「起重機・起用」

㋑活動をおこす。はじめる。「起工式・起訴・発起ほっき・想起」

③おこる。はじまる。「起源・起点・起承転結・縁起えんぎ」

[解字]

形声。「走」+音符「巳」(=はじめ)。立って走りはじめる意。一説に、「巳」を目じるしと解し、足の動作を示す「走」を加えて、目立たなかったものがおきあがる意とする。

[下ツキ

晏起・縁起・喚起・倔起・崛起・継起・決起・蹶起・興起・再起・七転八起・惹起・振起・生起・想起・提起・凸起・突起・奮起・蜂起・発起・勃起・躍起・誘起・隆起

〔走部3画/10画〕

〔音〕キ(漢)

〔訓〕おきる・おこる・おこす・たつ

[意味]

①おきあがる。立つ。「起床・起立・突起・躍起・隆起」

②おこす。

㋐高くもちあげる。「起重機・起用」

㋑活動をおこす。はじめる。「起工式・起訴・発起ほっき・想起」

③おこる。はじまる。「起源・起点・起承転結・縁起えんぎ」

[解字]

形声。「走」+音符「巳」(=はじめ)。立って走りはじめる意。一説に、「巳」を目じるしと解し、足の動作を示す「走」を加えて、目立たなかったものがおきあがる意とする。

[下ツキ

晏起・縁起・喚起・倔起・崛起・継起・決起・蹶起・興起・再起・七転八起・惹起・振起・生起・想起・提起・凸起・突起・奮起・蜂起・発起・勃起・躍起・誘起・隆起

筆順

筆順

〔走部3画/10画/教育/2115・352F〕

[

〔走部3画/10画/教育/2115・352F〕

[ ] 字形

] 字形

〔走部3画/10画〕

〔音〕キ(漢)

〔訓〕おきる・おこる・おこす・たつ

[意味]

①おきあがる。立つ。「起床・起立・突起・躍起・隆起」

②おこす。

㋐高くもちあげる。「起重機・起用」

㋑活動をおこす。はじめる。「起工式・起訴・発起ほっき・想起」

③おこる。はじまる。「起源・起点・起承転結・縁起えんぎ」

[解字]

形声。「走」+音符「巳」(=はじめ)。立って走りはじめる意。一説に、「巳」を目じるしと解し、足の動作を示す「走」を加えて、目立たなかったものがおきあがる意とする。

[下ツキ

晏起・縁起・喚起・倔起・崛起・継起・決起・蹶起・興起・再起・七転八起・惹起・振起・生起・想起・提起・凸起・突起・奮起・蜂起・発起・勃起・躍起・誘起・隆起

〔走部3画/10画〕

〔音〕キ(漢)

〔訓〕おきる・おこる・おこす・たつ

[意味]

①おきあがる。立つ。「起床・起立・突起・躍起・隆起」

②おこす。

㋐高くもちあげる。「起重機・起用」

㋑活動をおこす。はじめる。「起工式・起訴・発起ほっき・想起」

③おこる。はじまる。「起源・起点・起承転結・縁起えんぎ」

[解字]

形声。「走」+音符「巳」(=はじめ)。立って走りはじめる意。一説に、「巳」を目じるしと解し、足の動作を示す「走」を加えて、目立たなかったものがおきあがる意とする。

[下ツキ

晏起・縁起・喚起・倔起・崛起・継起・決起・蹶起・興起・再起・七転八起・惹起・振起・生起・想起・提起・凸起・突起・奮起・蜂起・発起・勃起・躍起・誘起・隆起

広辞苑に「起」で始まるの検索結果 1-85。もっと読み込む