複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (35)

とうタウ(鳥)🔗⭐🔉

とうタウ

(「どう」とも)〔動〕トキの異称。

とう【刀】タウ🔗⭐🔉

とう【刀】タウ

①かたな。

②刀の形をした古銭。「―幣」

とう【灯・燈】🔗⭐🔉

とう【灯・燈】

(「灯」は本来音テイで、燃えさかる火の意の別字)

①ともしび。あかり。

②電灯を数える語。

⇒灯滅せんとして光を増す

とう【当】タウ🔗⭐🔉

とう【投】🔗⭐🔉

とう【投】

①なげること。投擲競技で試技を数える語。「6―目」

②野球で、投手・投球の略。

とう【豆】🔗⭐🔉

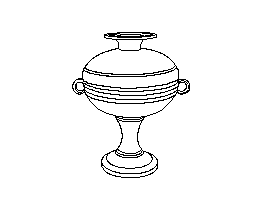

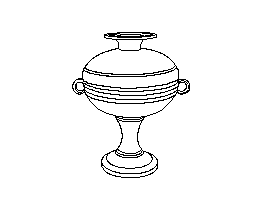

とう【豆】

(呉音はズ)

①伊豆国いずのくにの略。

豆

②中国古来の台付の皿または鉢。食物を盛る。陶製・青銅製・木製などで、祭器にも用いる。日本の高坏たかつきにあたる。太平記20「一―の食を得ても衆と共に分ちて食し」

②中国古来の台付の皿または鉢。食物を盛る。陶製・青銅製・木製などで、祭器にも用いる。日本の高坏たかつきにあたる。太平記20「一―の食を得ても衆と共に分ちて食し」

②中国古来の台付の皿または鉢。食物を盛る。陶製・青銅製・木製などで、祭器にも用いる。日本の高坏たかつきにあたる。太平記20「一―の食を得ても衆と共に分ちて食し」

②中国古来の台付の皿または鉢。食物を盛る。陶製・青銅製・木製などで、祭器にも用いる。日本の高坏たかつきにあたる。太平記20「一―の食を得ても衆と共に分ちて食し」

とう【東】🔗⭐🔉

とう【東】

①方角の一つ。ひがし。

②東京の略。

とう【東】(姓氏)🔗⭐🔉

とう【東】

姓氏の一つ。千葉氏の支族。

⇒とう‐の‐つねより【東常縁】

⇒とう‐やしゅう【東野州】

とう【党】タウ🔗⭐🔉

とう【党】タウ

①なかま。ともがら。「―を与くむ」

②中世、武士の集団。鎌倉後期から南北朝時代にかけて、中小武士が血縁的、特に地域的に結合したもの。「武蔵七―」

③主義・思想などを同じくする者によって組織される政治結社。政党。

とう【唐】タウ🔗⭐🔉

とう【唐】タウ

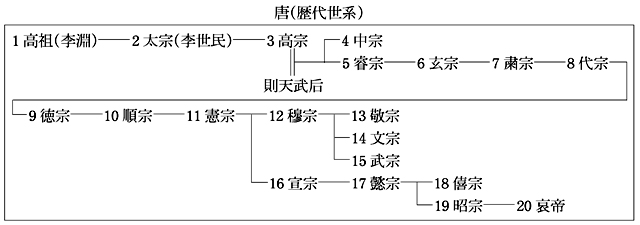

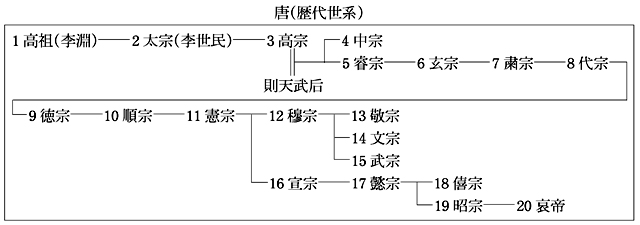

①中国の王朝。李唐。唐国公の李淵(高祖)が隋の3世恭帝の禅譲を受けて建てた統一王朝。都は長安。均田制・租庸調・府兵制に基礎を置く律令制度が整備され、政治・文化が一大発展を遂げ、世界的な文明国となった。20世哀帝の時、朱全忠に滅ぼされた。(618〜907)→遣唐使。

②後唐。中国五代の一国。都は洛陽。(923〜936)

③南唐。中国五代十国の一つ。都は金陵(南京)。(937〜975)

④広く中国に関係する事物に冠していう語。から。

⑤外国の意。西欧諸国及び南洋から渡来した物にも添えて用いた。「―なす」

⑥転じて、ある語に添えて、形の普通と異なる意を表す語。

唐(歴代世系)

⇒唐へ投銀

⇒唐へ投銀

⇒唐へ投銀

⇒唐へ投銀

とう【套】🔗⭐🔉

とう【套】

かさねること。おおうこと。かさね。また、帙ちつを数える語。「衣服1―」

とう【陶】タウ🔗⭐🔉

とう【陶】タウ

やきもの。せともの。すえ。

とう【塔】タフ🔗⭐🔉

とう【塔】タフ

①〔仏〕(梵語stūpa 卒塔婆・塔婆とも)仏陀の骨や髪または一般に聖遺物をまつるために土石を椀形に盛り、あるいは煉瓦を積んで作った建造物。聖跡を標示するために作った支提しだい(梵語caitya)を塔と呼ぶこともある。中国に伝えられて楼閣建築と結びつき、独特の木造・塼せん造などの層塔が成立した。日本では木造塔が多く、三重・五重の層塔や多宝塔・根本大塔などがある。地中や地表面上の仏舎利収容部、心柱、頂上の相輪に本来の塔の名残が見られる。石造には五輪塔や宝篋印塔などがある。→卒塔婆そとば。

②高くそびえ立つ建造物。「テレビ―」

とう【棟】🔗⭐🔉

とう【棟】

①むね。むなぎ。

②長いむねの建物。「研究―」

とう【登】🔗⭐🔉

とう【登】

(慣用音はト)能登国のとのくにの略。

とう【等】🔗⭐🔉

とう【等】

①順位。階級。「―に入る」

②複数を表し、また、同類の他を省略するのに用いる語。など。ども。たち。ら。「英仏―の先進国」

とう【答】タフ🔗⭐🔉

とう【答】タフ

①こたえ。返事。

②返礼。源氏物語宿木「下りて―の拝、し給ふ御ありさまども」

③意趣返し。返報。復讐。枕草子276「これが―はかならずせんと思ふらんと」

とう【統】🔗⭐🔉

とう【統】

①ひとつながりのもの。つづきあい。血すじ。

②地層区分の一単位で、地質時代の「世」に対応するもの。

③建網たてあみを数える語。

とう【塘】タウ🔗⭐🔉

とう【塘】タウ

つつみ。どて。

とう【骰】🔗⭐🔉

とう【骰】

さいころ。骰子。狂言、双六「―は須弥山を表したり」

とう【糖】タウ🔗⭐🔉

とう【糖】タウ

①あめ。また、サトウキビなどから製する甘味料。

②水にとけて甘味を呈する炭水化物。単糖(果糖・ブドウ糖)・二糖(蔗糖・麦芽糖)など。一般に蔗糖を指すことが多い。

③広く、糖質、すなわち炭水化物の総称。

とう【頭】🔗⭐🔉

とう【頭】

(呉音はズ、唐音はチョウ・チュウ、慣用音はト)

①組織の長。おさ。首領。

②蔵人頭くろうどのとうの略。

③旧制の宮内省で、宗秩寮以外の寮に設置された長官。寮務を掌理し、部下職員を監督した勅任官。

④宮座ほか諸種の寄合で、世話役の称。頭人。頭屋とうや。当とう。

⑤牛・馬・犬などの動物を数える語。

→ず(頭)

とう【壔】タウ🔗⭐🔉

とう【壔】タウ

〔数〕柱体または柱面のこと。柱ちゅう。

とう【藤】🔗⭐🔉

とう【藤】

藤原氏の略。

とう【籐】🔗⭐🔉

とう【籐】

ヤシ科トウ属(広義にはキリンケツ属なども含めて約600種)植物の総称。中国南部・熱帯アジアに自生する蔓性木本。多くは先端の曲がったとげで他の植物にからみつく。茎は極めて長く、時に200メートルに達し、節ごとに羽状複葉を互生。花は微細で、多数穂状に集まる。茎は強靱で、籐椅子・ステッキ・細工物に用いる。ラタン。

とう【纛】タウ🔗⭐🔉

とう【纛】タウ

竿の先端にすえた、ヤクの黒毛の尾、また、黒毛の馬の尾。のちには苧おを黒く染めたものを用いる。竜像などの幡はたを懸け、即位式・大嘗祭・御禊などに用いる。みはた。おにがしら。→大纛

と‐う【杜宇】🔗⭐🔉

と‐う【杜宇】

ホトトギスの異称。

と・う【問う・訪う】トフ🔗⭐🔉

と・う【問う・訪う】トフ

〔他五〕

➊《問》物事を尋ねただして返答をはっきりさせる。

①聞きただす。たずねる。質問する。古事記中「燃ゆる火の火中に立ちて―・ひし君はも」。天草本平家物語「これは都から流されられた俊寛といふ人の行くへを知つたかと―・ふに」。「道を―・う」「安否を―・う」「民意を―・う」

②罪を問いただす。詰問する。平家物語4「すべからく賊衆に行き向うて其の罪を―・ふべし」

③罪を負わせてせめる。「殺人罪に―・われる」

④問題にする。「男女の別は―・わない」「指導力が―・われる」

➋人をおとずれ見舞う。

①訪問する。見舞う。万葉集20「なでしこが花のみ―・はむ君ならなくに」。天草本平家物語「昔はあの人々に―・はれうとはつゆも思ひよりまらせなんだことを」。「故郷に父母を―・う」

②亡き人を追善する。とむらう。詞花和歌集雑「人を―・ふ鐘の声こそあはれなれいつか我が身にならむとすらむ」。徒然草「さるはあと―・ふわざも絶えぬれば、いづれの人と名をだに知らず」

⇒問うに落ちず語るに落ちる

⇒問うは一度の恥、問わぬは末代の恥

とう【疾う】🔗⭐🔉

とう【疾う】

形容詞「疾し」の連用形トクの音便。竹取物語「歩み―する馬をもちて」

と‐うトフ(という)🔗⭐🔉

と‐うトフ

「といふ」の約。「ちふ」「てふ」と同じ。万葉集5「さよひめが領巾ひれ振りき―君まつら山」

大辞林の検索結果 (37)

とう【灯】🔗⭐🔉

とう 【灯】

■一■ [1] (名)

ともしび。あかり。

■二■ (接尾)

助数詞。電灯の数を数えるのに用いる。「一室二―」

とう【当】🔗⭐🔉

とう タウ [1] 【当】

(1)道理にかなっていること。「―を得た答え」

(2)「当の…」の形で連体詞として用いる。

→当の

(3)〔仏〕「当来」の略。未来のこと。

(4)名詞の上に付いて,「この」「その」「私どもの」,また,「現在の」「今話題にしている」などの意を表す。「―劇場」「―案件」

とう【投】🔗⭐🔉

とう [1] 【投】

(1)野球で,投手力。「―打そろったチーム」

(2)(接尾語的に用いて)投げた回数を表す。「槍投げの第一―」

とう【豆】🔗⭐🔉

とう [1] 【豆】

中国古代の高坏(タカツキ)に似た,食物を盛るのに用いた器物。青銅製の礼器は,西周時代に現れ,春秋時代に蓋のつくものがみられるようになった。

豆

[図]

[図]

[図]

[図]

とう【党】🔗⭐🔉

とう タウ [1] 【党】

(1)目的・利害などを同じくする人々の集団。仲間。ともがら。「―をなして横行する」

(2)政治的主張を同じくする人々の集まり。政党。「―の方針に従う」

(3)中世の武士の集団。鎌倉時代には惣領を中心とした同族的結合であったが,南北朝期頃から地域的結合に変化。武蔵七党・松浦(マツラ)党など。

とう【塔】🔗⭐🔉

とう タフ [1] 【塔】

(1)〔仏〕

〔梵 st pa の音訳「卒塔婆」,およびその略である「塔婆」の略。頂・堆土の意〕

供養・祈願・報恩のために建てられる多層の建造物。元来は仏の遺骨や遺品を収めた各種の建造物をいう。死者の墓の上に建てられる木や石の墓標なども塔と呼ばれ,国や時代により形態は多様。

(2)高くそびえ立つ細長い建物。「放送用の―」

pa の音訳「卒塔婆」,およびその略である「塔婆」の略。頂・堆土の意〕

供養・祈願・報恩のために建てられる多層の建造物。元来は仏の遺骨や遺品を収めた各種の建造物をいう。死者の墓の上に建てられる木や石の墓標なども塔と呼ばれ,国や時代により形態は多様。

(2)高くそびえ立つ細長い建物。「放送用の―」

pa の音訳「卒塔婆」,およびその略である「塔婆」の略。頂・堆土の意〕

供養・祈願・報恩のために建てられる多層の建造物。元来は仏の遺骨や遺品を収めた各種の建造物をいう。死者の墓の上に建てられる木や石の墓標なども塔と呼ばれ,国や時代により形態は多様。

(2)高くそびえ立つ細長い建物。「放送用の―」

pa の音訳「卒塔婆」,およびその略である「塔婆」の略。頂・堆土の意〕

供養・祈願・報恩のために建てられる多層の建造物。元来は仏の遺骨や遺品を収めた各種の建造物をいう。死者の墓の上に建てられる木や石の墓標なども塔と呼ばれ,国や時代により形態は多様。

(2)高くそびえ立つ細長い建物。「放送用の―」

とう【棟】🔗⭐🔉

とう 【棟】

■一■ [1] (名)

むねの長い建物。大きい建物。「同じ―の住人」

■二■ (接尾)

助数詞。建物の数を数えるのに用いる。「アパート一〇―が建つ広さ」

とう【答】🔗⭐🔉

とう【等】🔗⭐🔉

とう 【等】

■一■ [1] (名)

等級。階級。段階。

■二■ (接尾)

(1)同種のものを列挙し,そのようなものがほかにもあることを表す。など。「米・英・仏―を歴訪」

(2)助数詞。順位・等級などを数えるのに用いる。「一―賞」「勲三―」

とう【統】🔗⭐🔉

とう [1] 【統】

(1)代々受け継がれて一続きになっているもの。「日の神ながく―を伝へ給ふ/正統記(序)」

(2)地質時代区分の「世」の期間に形成された地層・岩体。例えば,中新世の地層は中新統という。

とう【榻】🔗⭐🔉

とう タフ [1] 【榻】

こしかけ。床几(シヨウギ)。「学校の―に坐して/即興詩人(鴎外)」

とう【糖】🔗⭐🔉

とう タウ [1] 【糖】

炭水化物のうち,水に溶けて甘味を示すものの総称。単糖類(果糖・ブドウ糖)および大部分の少糖類(ショ糖・麦芽糖)がこれに含まれる。広義には糖類をさすことも,また単糖類と同義に用いることもある。

→糖類

とう【頭】🔗⭐🔉

とう 【頭】

■一■ (名)

(1)あたま。「黒き―かな,いかなる人の漆塗りけん/平家 1」

(2)かしら。おさ。「上東門院菊合せさせ給ひけるに,左の―つかうまつるとてよめる/後拾遺(秋下詞)」

(3)祭礼・集会などの世話役。頭人。「今日は某が―にて候程に/狂言・乳切木」

(4)「蔵人頭(クロウドノトウ)」の略。「―の中将」「―着き給はぬ限りは殿上の台盤には人もつかず/枕草子 108」

(5)律令制で,寮の長官。

■二■ (接尾)

助数詞。

(1)牛・馬など大きな動物を数えるのに用いる。「象一―」

(2)烏帽子(エボシ)・兜(カブト)・仮面などを数えるのに用いる。

とう【薹】🔗⭐🔉

とう タウ [1] 【薹】

〔形が塔に似ているところからいうか〕

アブラナ・フキなどの花茎。

とう【籐】🔗⭐🔉

とう [1] 【籐】

ヤシ科のつる性常緑木本。東南アジア・中国南部・台湾などに分布。茎は長く伸び強靭な繊維がある。葉は大形の羽状葉。葉の中軸や茎には鋭いとげがありこれで他物によじのぼる。雌雄異株。果実の外面の鱗片は赤色着色料の原料とする。茎で籐椅子や籐細工を作る。タイワントウ・ロタントウなどがある。ラタン。

とう【纛】🔗⭐🔉

とう タウ [1] 【纛】

竿の先端につけた黒い毛房飾り。 牛(ヤク)。馬の尾の毛を束ねたもの。竜像などの幡(ハタ)を懸け,儀仗用とする。「―の旗を建,幔の坐を布て/太平記 25」

→纛幡(トウバン)

牛(ヤク)。馬の尾の毛を束ねたもの。竜像などの幡(ハタ)を懸け,儀仗用とする。「―の旗を建,幔の坐を布て/太平記 25」

→纛幡(トウバン)

牛(ヤク)。馬の尾の毛を束ねたもの。竜像などの幡(ハタ)を懸け,儀仗用とする。「―の旗を建,幔の坐を布て/太平記 25」

→纛幡(トウバン)

牛(ヤク)。馬の尾の毛を束ねたもの。竜像などの幡(ハタ)を懸け,儀仗用とする。「―の旗を建,幔の坐を布て/太平記 25」

→纛幡(トウバン)

と-う【杜宇】🔗⭐🔉

と-う [1] 【杜宇】

ホトトギスの異名。

とう【東】🔗⭐🔉

とう 【東】

姓氏の一。

とう【唐】🔗⭐🔉

とう【湯】🔗⭐🔉

とう タウ 【湯】

殷(イン)の湯王のこと。

とう【藤】🔗⭐🔉

とう 【藤】

姓氏の一。

と・う【問う】🔗⭐🔉

と・う トフ [0][1] 【問う】 (動ワ五[ハ四])

(1)知りたいことをたずねる。きく。質問する。「予定を―・われた」「賛否を―・う」「民意を―・う」「国民に信を―・う」「足手をはさみ,さまざまにいため―・ふ/平家 2」

(2)(多くは受身形で用いる)しかるべき力量・能力・価値があるかどうかを問題とする。「指導力が―・われている」「鼎(カナエ)の軽重(ケイチヨウ)が―・われる」「真価が―・われる」

(3)その人に罪・責任があるとしてきびしく責める。「贈賄罪に―・われる」「今日の事態を招いたことの責任を―・う」

(4)問題として取り上げる。「学歴を―・わない」「過去は一切―・わない」「洋の東西を―・わず…」

(5)話しかける。呼びかける。「さねさし相模(サガム)の小野に燃ゆる火の火中(ホナカ)に立ちて―・ひし君はも/古事記(中)」

(6)求婚する。「下どひに我が―・ふ妹を/古事記(下)」

(7)占いをして結果をみる。「門に立ち夕占(ユウケ)―・ひつつ/万葉 3978」

[可能] とえる

と・う【訪う】🔗⭐🔉

と・う トフ [1][0] 【訪う】 (動ワ五[ハ四])

〔「問う」と同源〕

(1)人に会うために,またある物・場所を見るために,その家や場所に行く。おとずれる。訪問する。「首相を私邸に―・う」「古都を―・う」

(2)さがし求める。「山ひこのこゑのまにまに―・ひゆかば/後撰(恋五)」

(3)見舞う。「人の愁・喜をも―・はず/徒然 112」

(4)とむらう。追善する。「人を―・ふ鐘の声こそあはれなれ/詞花(雑下)」

と・う🔗⭐🔉

と・う (動ワ上二)

うねり動く。「昼は雲―・ゐ夕されば風吹かむ/古事記(中)」

と・う🔗⭐🔉

と・う トフ (連語)

「といふ」の転。「これやこの名に負ふ鳴門の渦潮に玉藻苅る―・ふ海人娘子(アマオトメ)ども/万葉 3638」

とう【党】(和英)🔗⭐🔉

とう【問う】(和英)🔗⭐🔉

とう【当の】(和英)🔗⭐🔉

広辞苑+大辞林に「とう」で完全一致するの検索結果。もっと読み込む