複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (49)

いだ・く【抱く・懐く】🔗⭐🔉

いだ・く【抱く・懐く】

〔他五〕

①腕の中にかかえこむ。だく。土佐日記「子を―・きつつおりのりす」。「山に―・かれた村落」

②考えとして持つ。「大志を―・く」「疑問を―・く」

うだ・く【抱く・懐く】🔗⭐🔉

うだ・く【抱く・懐く】

〔他四〕

いだく。だく。大唐西域記長寛点「門人、疑を懐ウタイて」

かいえん‐ふ【懐遠府】クワイヱン‥🔗⭐🔉

かいえん‐ふ【懐遠府】クワイヱン‥

もと皇居内にあった戦役記念御府の一つ。北清事変後、戦没将兵の名簿・写真・戦利品を収めた。第二次大戦後廃止。

かい‐ぎ【懐疑】クワイ‥🔗⭐🔉

かい‐ぎ【懐疑】クワイ‥

疑いをもつこと。あやぶむこと。「―心」「―的」

⇒かいぎ‐は【懐疑派】

⇒かいぎ‐ろん【懐疑論】

かい‐きゅう【懐旧】クワイキウ🔗⭐🔉

かい‐きゅう【懐旧】クワイキウ

昔あった事をなつかしく思い出すこと。旧事の追懐。「―談」「―の情」

かい‐きょう【懐郷】クワイキヤウ🔗⭐🔉

かい‐きょう【懐郷】クワイキヤウ

故郷をなつかしくおもうこと。「―の念にかられる」

⇒かいきょう‐びょう【懐郷病】

かいきょう‐びょう【懐郷病】クワイキヤウビヤウ🔗⭐🔉

かいきょう‐びょう【懐郷病】クワイキヤウビヤウ

ホームシックのこと。

⇒かい‐きょう【懐郷】

かいげつどう‐あんど【懐月堂安度】クワイ‥ダウ‥🔗⭐🔉

かいげつどう‐あんど【懐月堂安度】クワイ‥ダウ‥

江戸中期の浮世絵師。懐月堂派の祖。懐月堂美人といわれる一人立ひとりだちの肉筆美人画に新機軸をひらく。江島事件に連座、大島に流された。門人に安知・度繁・度辰・度種・度秀らがいる。生没年未詳。

かい‐けん【懐剣】クワイ‥🔗⭐🔉

かい‐けん【懐剣】クワイ‥

①懐中に携える護身用の短刀。ふところがたな。

②(→)孕句はらみくの異称。

かい‐こ【懐古】クワイ‥🔗⭐🔉

かい‐こ【懐古】クワイ‥

昔の事をなつかしく思うこと。「―趣味」

かいこ‐えん【懐古園】クワイ‥ヱン🔗⭐🔉

かいこ‐えん【懐古園】クワイ‥ヱン

小諸城址公園のこと。→小諸

かい‐し【懐紙】クワイ‥🔗⭐🔉

かい‐し【懐紙】クワイ‥

①畳んで懐中した檀紙・奉書紙または半紙。席上、詩歌を記し、また、その上に菓子を取り、盃の縁を拭うなどに用いる。ふところがみ。たとうがみ。

②和歌・連歌・詩を正式に詠進する際の用紙。檀紙・奉書紙・杉原紙の類。和歌懐紙では歌題・作者名・歌の順で書き、女房は歌を散らし書きにする。連歌・俳諧懐紙では、百韻連歌の場合、料紙4枚を用い、1枚ずつ横に二つに折って折り目を下にし、右端を水引でとじる。初めの懐紙を初折しょおり、以下二の折・三の折・名残なごりの折という。

⇒かいし‐だて【懐紙立】

かいし‐だて【懐紙立】クワイ‥🔗⭐🔉

かいし‐だて【懐紙立】クワイ‥

①懐紙を用いて和歌・連歌などを作ろうとすること。

②作歌などに喙くちばしを容いれること。

⇒かい‐し【懐紙】

くれ‐の‐おも【呉の母・懐香】🔗⭐🔉

くれ‐の‐おも【呉の母・懐香】

茴香ういきょうの古名。〈倭名類聚鈔20〉

なず・く【懐く】ナヅク🔗⭐🔉

なず・く【懐く】ナヅク

〔自五・他下二〕

⇒なつく

なつかし・い【懐かしい】🔗⭐🔉

なつかし・い【懐かしい】

〔形〕[文]なつか・し(シク)

(動詞ナツクの形容詞形)

①そばについていたい。親しみがもてる。万葉集16「秋さりて山辺を行けば―・しとわれを思へか天雲も行きたなびく」。源氏物語須磨「―・しうめでたき御けはひの昔に変らぬに」。「住み慣れた家で―・く立ち去りがたい」

②心がひかれるさまである。しっくりとして優しい感じである。万葉集13「秋山の色―・しきももしきの大宮人は」。源氏物語須磨「無紋の御直衣、なかなかいと―・しきを着給ひて」

③かわいい。いとしい。源氏物語真木柱「まろらをも、らうたく、―・しうなむし給ふ」

④思い出されてしたわしい。謡曲、二人静「昔忘れぬ心とて、さも―・しく思ひ出の」。「―・い友達」

なつかしび【懐かしび】🔗⭐🔉

なつかしび【懐かしび】

親愛の態度。なつかしみ。浜松中納言物語2「うらなく―を通はひ給ひしに」

なつかし・ぶ【懐かしぶ】🔗⭐🔉

なつかし・ぶ【懐かしぶ】

〔他上二〕

(→)「なつかしむ」に同じ。

なつかし・む【懐かしむ】🔗⭐🔉

なつかし・む【懐かしむ】

〔他五〕

なつかしいと思う。慕わしく思い出す。なつかしぶ。中務内侍日記「―・む心を知らば行く先を向ひの神のいかが見るらん」。「学生時代を―・む」

なつ・く【懐く】🔗⭐🔉

なつ・く【懐く】

(ナズクとも)

[一]〔自五〕

(馴れつく意)馴れてつき従う。馴れて親しむ。なつかしく思う。慕わしく思う。万葉集6「―・きにし奈良の都の荒れゆけば」。源氏物語若菜上「猫はまだよく人にも―・かぬにや」。「祖母に―・く」

[二]〔他下二〕

⇒なつける(下一)

なつけ【懐け】🔗⭐🔉

なつけ【懐け】

なつかせること。躬恒集「春の野に荒れたる駒の―には」

なつ・ける【懐ける】🔗⭐🔉

なつ・ける【懐ける】

〔他下一〕[文]なつ・く(下二)

なつくようにする。てなずける。ならす。万葉集5「春の野に鳴くや鶯―・けむとわが家の園に梅が花咲く」。「野良犬を―・ける」

なつっこ・い【懐っこい】🔗⭐🔉

なつっこ・い【懐っこい】

〔形〕

人によくなれ親しみやすい。「人―・い」

なつ‐メロ【懐メロ】🔗⭐🔉

なつ‐メロ【懐メロ】

(ラジオ番組名「懐かしのメロディー」の略)はやった当時が偲しのばれるような往年の流行歌。

○夏も小袖なつもこそで

貰う物なら、時節ちがいのものでも喜んで受ける。欲の深いことのたとえ。「いただく物は―」

⇒なつ【夏】

ふところ【懐】🔗⭐🔉

ふところ【懐】

①着た着物と胸との間。「金を―にして出掛ける」

②比喩的に、あたたかく迎え入れてくれるところ。また、包容力。「母の―」「自然の―」「―が広い」

③物にかこまれた所。「山―」

④心の内。胸中。「決意を―深く秘める」

⑤内部。内幕。「敵の―にとび込む」

⑥所持金。「―と相談する」

⇒ふところ‐あい【懐合】

⇒ふところ‐かがみ【懐鏡】

⇒ふところ‐がたな【懐刀】

⇒ふところ‐がみ【懐紙】

⇒ふところ‐かんじょう【懐勘定】

⇒ふところ‐ぐあい【懐工合】

⇒ふところ‐ご【懐子】

⇒ふところ‐すずり【懐硯】

⇒ふところ‐ずみ【懐住み】

⇒ふところ‐そだち【懐育ち】

⇒ふところ‐つごう【懐都合】

⇒ふところ‐で【懐手】

⇒ふところ‐てじょう【懐手錠】

⇒ふところ‐でっぽう【懐鉄砲】

⇒ふところ‐どけい【懐時計】

⇒懐が暖かい

⇒懐が寂しい

⇒懐が深い

⇒懐にする

⇒懐を痛める

⇒懐を肥やす

ふところ‐あい【懐合】‥アヒ🔗⭐🔉

ふところ‐あい【懐合】‥アヒ

①自分の抱く意見。

②(→)「ふところぐあい」に同じ。尾崎紅葉、八重だすき「懐炉も入れずに―の煖かい年寄と云ふと、皆達者に浮気を働く」

⇒ふところ【懐】

○懐が暖かいふところがあたたかい

所持の金銭がゆたかにある。↔懐が寒い

⇒ふところ【懐】

ふところ‐かがみ【懐鏡】🔗⭐🔉

○懐が深いふところがふかい🔗⭐🔉

○懐が深いふところがふかい

①相撲で、四つに組んだ時、胸のあたりが広くて相手になかなかまわしを与えない。

②包容力がある。度量が広く、寛容である。

⇒ふところ【懐】

ふところ‐がみ【懐紙】

かいし。はながみ。たとうがみ。源氏物語紅梅「この君の―に取りまぜおしたたみて」

⇒ふところ【懐】

ふところ‐かんじょう【懐勘定】‥ヂヤウ

自分の懐工合を胸の中で計算すること。胸算用。

⇒ふところ【懐】

ふところ‐ぐあい【懐工合】‥アヒ

所持金の都合。金まわり。「―がいい」

⇒ふところ【懐】

ふところ‐ご【懐子】

①ふところに抱くほどの幼な子。

②大切にいつくしむ子。秘蔵っ子。松の葉4「大ぢからと呼ばれたる河津おやぢが―」

⇒ふところ【懐】

ふところ‐すずり【懐硯】

(→)懐中硯に同じ。(書名別項)

⇒ふところ【懐】

ふところすずり【懐硯】

浮世草子。井原西鶴作。5巻5冊。1687年(貞享4)序刊。諸国の興味ある説話に取材した短編小説集。

ふところ‐ずみ【懐住み】

親のそばで育つこと。宇津保物語藤原君「一人ばかりは―せさせてあらん」

⇒ふところ【懐】

ふところ‐そだち【懐育ち】

親のそばで育って世なれぬこと。

⇒ふところ【懐】

ふところ‐つごう【懐都合】‥ガフ

(→)「ふところぐあい」に同じ。

⇒ふところ【懐】

ふところ‐で【懐手】

①手をふところへ入れていること。〈[季]冬〉。源氏物語初音「―ひきなほしつつ」

②人にまかせて自分は何もしないこと。浄瑠璃、栬狩剣本地「ぬつくりと―で見てゐようと思ふか」。「―でもうける」

⇒ふところ【懐】

ふところ‐てじょう【懐手錠】‥ヂヤウ

江戸時代の刑罰の一つ。両手を内懐に入れて縛り、縛り目に封印をする。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「これ見てたもと市松が肌を脱がせば―」

⇒ふところ【懐】

ふところ‐でっぽう【懐鉄砲】‥パウ

拳銃けんじゅう。ピストル。浄瑠璃、近江源氏先陣館「和田兵衛秀盛が南蛮流の―受けて見よ」

⇒ふところ【懐】

ふところ‐どけい【懐時計】

(→)懐中時計に同じ。

⇒ふところ【懐】

ふところ‐がみ【懐紙】🔗⭐🔉

ふところ‐がみ【懐紙】

かいし。はながみ。たとうがみ。源氏物語紅梅「この君の―に取りまぜおしたたみて」

⇒ふところ【懐】

ふところ‐かんじょう【懐勘定】‥ヂヤウ🔗⭐🔉

ふところ‐かんじょう【懐勘定】‥ヂヤウ

自分の懐工合を胸の中で計算すること。胸算用。

⇒ふところ【懐】

ふところ‐ぐあい【懐工合】‥アヒ🔗⭐🔉

ふところ‐ぐあい【懐工合】‥アヒ

所持金の都合。金まわり。「―がいい」

⇒ふところ【懐】

ふところ‐ご【懐子】🔗⭐🔉

ふところ‐ご【懐子】

①ふところに抱くほどの幼な子。

②大切にいつくしむ子。秘蔵っ子。松の葉4「大ぢからと呼ばれたる河津おやぢが―」

⇒ふところ【懐】

ふところ‐すずり【懐硯】🔗⭐🔉

ふところすずり【懐硯】(作品名)🔗⭐🔉

ふところすずり【懐硯】

浮世草子。井原西鶴作。5巻5冊。1687年(貞享4)序刊。諸国の興味ある説話に取材した短編小説集。

ふところ‐そだち【懐育ち】🔗⭐🔉

ふところ‐そだち【懐育ち】

親のそばで育って世なれぬこと。

⇒ふところ【懐】

ふところ‐で【懐手】🔗⭐🔉

ふところ‐で【懐手】

①手をふところへ入れていること。〈[季]冬〉。源氏物語初音「―ひきなほしつつ」

②人にまかせて自分は何もしないこと。浄瑠璃、栬狩剣本地「ぬつくりと―で見てゐようと思ふか」。「―でもうける」

⇒ふところ【懐】

ふところ‐てじょう【懐手錠】‥ヂヤウ🔗⭐🔉

ふところ‐てじょう【懐手錠】‥ヂヤウ

江戸時代の刑罰の一つ。両手を内懐に入れて縛り、縛り目に封印をする。浄瑠璃、夏祭浪花鑑「これ見てたもと市松が肌を脱がせば―」

⇒ふところ【懐】

○懐にするふところにする🔗⭐🔉

○懐にするふところにする

携行する。懐中する。また、手に入れる。「大金を―」

⇒ふところ【懐】

○懐を痛めるふところをいためる🔗⭐🔉

○懐を痛めるふところをいためる

自分の所持金を使う。自腹を切る。

⇒ふところ【懐】

○懐を肥やすふところをこやす🔗⭐🔉

○懐を肥やすふところをこやす

不当の利を得る。腹を肥やす。私腹を肥やす。

⇒ふところ【懐】

ふと‐ざい【太材】

太い木材。

ふと‐ざお【太棹】‥ザヲ

①細棹・中棹に比して、棹が太く胴も大きい三味線。また、その棹。義太夫節のほか津軽三味線などに用いる。ふと。

②義太夫節の異称。

ふと・し【太し】

〔形ク〕

⇒ふとい

ふと‐じ【太字】

線の太い字。「―用のペン」

ふどし【褌】

ふんどし。好色一代男1「―も人を頼まず、帯も手づから前に結び」

ふと‐し・く【太敷く】

〔他四〕

①柱などをいかめしく建てる。宮殿を立派につくる。広敷く。広知る。太知る。太高敷く。万葉集1「秋津の野辺に宮柱―・きませば」

②立派に天の下を治める。万葉集2「瑞穂の国を神ながら―・きまして」

ふと‐じけ【太絓】

太いしけ糸で織った絹布。通言総籬つうげんそうまがき「表具もようござりやした。天地はやつぱり―だが」

ふと‐した

〔連体〕

思いがけない。ちょっとした。「―ことから彼の居場所がわかった」「―はずみ」

ふと‐し‐も

副詞「ふと」を強めていう語。打消を伴う。源氏物語玉鬘「―見わかぬなりけり」

ふと‐し・る【太知る】

〔他四〕

(→)「ふとしく」に同じ。万葉集20「畝傍うねびの宮に宮柱―・り立てて」

ふと‐じろ【太白】

白いかたびら。

ふと‐たかし・く【太高敷く】

〔他四〕

(→)「ふとしく」に同じ。万葉集6「長柄ながらの宮に真木柱―・きて」

ふと‐だすき【太襷】

礼装用のたすきの美称。祝詞、祈年祭「忌部の弱肩に―取り掛けて」

ふと‐たまぐし【太玉串】

玉串の美称。

ふとたま‐の‐みこと【太玉命】

日本神話で天照大神あまてらすおおみかみの岩戸ごもりの際に、天児屋根命あまのこやねのみことと共に祭祀の事をつかさどった神。忌部いんべ氏の祖。五部神の一神。

ふとっ‐ちょ【太っちょ】

よく肥え太っている人。一般にののしっていう語。

ふとっ‐ぱら【太っ腹】

①腹の大きく肥大していること。

②胆きものふといこと。ずぶといこと。また、度量の大きいこと。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「歌よみづらの―何にも取りえはござりませぬが」。「―な男」

ふ‐とどき【不届き】

(古くはブトドキとも)

①行きとどかないこと。不注意。不行届き。御伽草子、唐糸草子「かへせとは、もとすけが―か、頼朝の―か」。「―のないようにする」

②道または法律にそむく行いをすること。浄瑠璃、曾根崎「身ども方へは―して、遊山どころではあるまいぞ」。「―千万せんばん」「―者」

③江戸時代、所払ところばらい・追放などに処す裁判の宣告文の末に、罪名に冠して用いた語。

ふと‐ぬの【太布】

太い糸であらく織った布。また、さらしてない粗末な布。好色一代男5「洗ひ柿の袷かたびらに、―の花色羽織に」

ふ‐どの【文殿】

(フミドノの約)

①書籍を納めるところ。文庫。書庫。源氏物語賢木「殿にも―あけさせ給ひて」

②太政官・外記庁げきのちょう・院の庁などで文書を納めるところ。

ふと‐のりと【太祝詞】

「のりと」の美称。

ふと‐ばし【太箸】

新年の祝い事の雑煮を食べるのに用いる太い箸。多く柳で作る。雑煮箸。祝い箸。〈[季]新年〉

ふと‐ばら【太腹】

①肥え太った腹。また、馬などの、腹のふくらんで垂れた部分。平治物語「湖へ馬の―ひたるまで打ち入れ」

②(→)「ふとっぱら」2に同じ。

ふと‐ぶえ【太笛】

神楽笛かぐらぶえの別称。

プドフキン【Vsevolod Illarionovich Pudovkin】

ソ連の映画監督。エイゼンシュテインとともにモンタージュ理論の発展に寄与。作「母」「アジアの嵐」など。(1893〜1953)

プトマイン【ptomaine】

動物組織とくに肉類が腐敗するときに生成する有毒物質の総称。食中毒の一因。死毒。

ふと‐まき【太巻】

太く巻くこと。また、太く巻いたもの。煙草・のりまきなどにいう。↔細巻

ふと‐まち【太町】

(太占ふとまにに表れる形が町すなわち区画・仕切に似るのでいう)(→)「ふとまに」に同じ。釈日本紀5「太占を―と読むは甲の穴の体に拠れるなり」

ふと‐まに【太占・太兆】

(フトは美称)古代に行われた卜占の一種。鹿の肩甲骨を焼いて、その面に生じた割れ目の形で吉凶を占う。古事記上「天つ神の命みこともちて―に卜相うらなひて」

ぶ‐どまり【歩留り】

①原料の使用量に対する製造品の量の比率。「―がいい」

②食品の、その原形物に対する可食率。主に魚類・野菜類・粉類についていう。

ふと・む【太む】

[一]〔自四〕

太くなる。ほっそりしない。ぶざまである。さゝめごと「この旨わきまへぬ好士は、くだけ縮み―・みたれども、結構の句をのみむねと思へり」

[二]〔他下二〕

太くする。〈日葡辞書〉

ふと‐むぎ【太麦】

オオムギの異称。本草和名「大麦、和名布止牟岐」

ふと‐め【太め】

やや太いさま。「ちょっと―の人」

ふと‐もの【太物】

絹織物を呉服というのに対し、綿織物・麻織物を総称した語。

⇒ふともの‐だな【太物店】

ふともの‐だな【太物店】

太物をあきなう店。呉服屋。

⇒ふと‐もの【太物】

ふと‐もも【太股】

足の、つけ根に近い太い部分。保元物語「須藤九郎に弓手の―を射させ」

ふと‐もも【蒲桃】

フトモモ科の常緑高木。インドネシア原産。高さ8メートル。葉は披針形で厚い。花は紫白色・大形で雄しべは長い。液果は芳香があり、食用。

ふと‐やか【太やか】

ふといさま。

ふとり【太織】

フトオリの約。日本永代蔵1「紬の―」

⇒ふとり‐じま【太織縞】

ふとり‐じし【太り肉】

ふとった肉づき。

ふとり‐じま【太織縞】

太織の縞織物。

⇒ふとり【太織】

ふとり‐せ・む【太り責む】

〔自下二〕

ひどくふとる。平治物語「―・めたる大の男の、大鎧はきたり、馬は大きなり、乗りわづらふうへ」

ふと・る【太る・肥る】

〔自五〕

①肉が肥えて厚みをます。

②財産がふえる。豊かになる。「身代が―・る」

プトレマイオス【Ptolemaios Klaudios】

天文学者・数学者・地理学者。2世紀前半にアレクサンドリアで活躍。天動説を主張。また、その地理学説は15世紀の新航路発見に至るまで動かし難いものとされ、その著「アルマゲスト」は天動説および当時の数学・天文学・物理学に関して、コペルニクス時代に至るまで約1400年間権威を保った。英語名トレミー。

プトレマイオス‐ちょう【プトレマイオス朝】‥テウ

(Ptolemies)アレクサンドロス大王の死後、部将プトレマイオス(1世)がエジプトに建てた王朝。首都アレクサンドリアはヘレニズム文化の中心地として栄えたが、クレオパトラ7世の死をもって断絶。ラゴス朝。(前305〜前30)

ふ‐とん【蒲団・布団】

(「蒲」「団」はともに唐音)

①蒲がまの葉で編み、坐禅などに用いる円座。ほたん。正法眼蔵坐禅儀「坐禅のとき、袈裟けさをかくべし。―をしくべし」

②(「布団」は当て字)綿・藁わらまたはパンヤ・羽毛などを布地でくるみ、座りまたは寝る時に敷いたり掛けたりするもの。〈[季]冬〉。「―を敷く」

⇒ふとん‐むし【布団蒸し】

ふとん【蒲団】

小説。田山花袋作。1907年(明治40)「新小説」に発表。日本の自然主義文学の代表作。中年作家の女弟子に対する恋情を描き、大胆な現実暴露によって文壇を衝動させた。

→文献資料[蒲団]

ふとん‐むし【布団蒸し】

人を布団で包みおさえて苦しめること。

⇒ふ‐とん【蒲団・布団】

ふな【船・舟】

「ふね」の古形。多く複合語に用いられる。万葉集20「国々の防人つどひ―乗りて」。「―人」

ふな【鮒】

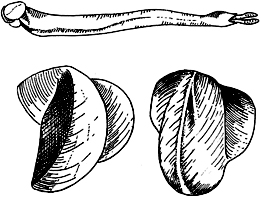

コイ科フナ属の硬骨魚の総称。口ひげはなく、背部はオリーブ色で隆起し、腹部は銀白色または金色。全長普通10〜15センチメートル、まれに45センチメートルに及ぶ。各地の淡水に分布し、キンブナ・ギンブナ・ナガブナ・ニゴロブナ・ゲンゴロウブナなどが日本にすむ。飼養変種には金魚がある。ホンブナ。マブナ。常陸風土記「―・鯉、多に住めり」

キンブナ

提供:東京動物園協会

ぶな【橅・椈・山毛欅】

ブナ科の落葉高木。やや高い山地に生え、ブナ帯の代表種。特に日本海側山地に多い。幹の高さ約20メートル。葉は広卵形。5月頃、淡緑色の花を開き、単性で雌雄同株。果実は殻斗かくと内にあって堅く、10月頃成熟し、食用、また「ぶなのあぶら」を搾る。木材は器具材となり、また、クレオソートを含む。樹皮は染料となる。ブナノキ。ソバノキ。シロブナ。→橅ぶな科

ブナ【Buna】

ドイツのイー‐ゲー‐ファルベン社が開発したブタジエン系合成ゴム。最初、ブタジエンをナトリウム触媒で重合させて製したので、この名がある。

ふな‐あきうど【船商人】

船客に物をあきなう人。

ふな‐あし【船脚・船足】

①船の進む速さ。「―がおそい」「―がにぶる」

②船体の、水中に没している部分の深さ。喫水きっすい。

ふな‐あそび【船遊び】

船に乗ってあそぶこと。船遊山ふなゆさん。船逍遥ふなしょうよう。〈[季]夏〉

ふな‐あたり【船中り】

船酔いのこと。

ふな‐あまり【船余り】

船が、岸につきあたった反動で少し岸から離れること。一説に、「かへり来む」にかかる枕詞。古事記下「大君を島にはぶらば―い返り来むぞ」

ふな‐あらそい【船争い】‥アラソヒ

船についての争い。船を得ようとして争うこと。浄瑠璃、信州川中島合戦「事の起りは―」

ふな‐あらため【船改め・船検め】

役人が船を取り調べること。船舶の臨検。また、その役。

ふ‐ない【府内】

①府のうち。府の区域または管轄内。

②⇒ごふない(御府内)

ふない【府内】

大分市の旧称。古代、豊後国府の所在地。

ぶ‐ない【部内】

①その部のうち。ある関係者の間。

②令制での地方行政区画の内。

ふな‐いかだ【船筏】

多くの小船を繋ぎ並べて、その上に長い板をならべ、筏のようにしたもの。太平記16「項羽―を沈め」

ふな‐いくさ【船軍】

①兵船の軍兵。水軍。雄略紀「―を率ゐて高麗を撃つ」

②水上の戦闘。水戦。平家物語11「能登の守教経、―は様ようあるものぞとて」

ふな‐いた【船板】

①造船用の板。また、船に使用した古材。多くはその腐朽したのを板塀などにする。→曝板しゃれいた。

②船中のあげいた。

⇒ふないた‐べい【船板塀】

ふないた‐べい【船板塀】

和船の古板で作った塀。

⇒ふな‐いた【船板】

ふな‐いり【船入】

①船を入れるための人造の港。〈日葡辞書〉

②貴人の納棺式。お船入。ふねいり。

フナイン‐イブン‐イスハーク【Ḥunayn ibn Isḥāq】

アラビアの科学者。古代ギリシアの医学・哲学・天文学・数学など多数の科学書をアラビア語に翻訳。自ら医書なども著し、科学の発達に貢献。(809〜873)

ふな‐うた【舟唄・船歌】

水夫が艪・櫂かいを押しながらうたう歌。さおうた。櫂歌。欸乃あいだい。土佐日記「舟子・かぢとりは―歌ひて」→バルカローラ

ふな‐うつし【船移し】

船の荷物を他の船に積みかえること。

ふな‐えい【船酔い】‥ヱヒ

(→)「ふなよい」に同じ。土佐日記「―の淡路の島のおほいご」

ふなおか‐やま【船岡山】‥ヲカ‥

京都市北区にある小丘。眺望よく、古く雪見の名所、また応仁の乱には戦略上の拠点となった。山上に織田信長を祀る建勲神社がある。

船岡山

撮影:的場 啓

ぶな【橅・椈・山毛欅】

ブナ科の落葉高木。やや高い山地に生え、ブナ帯の代表種。特に日本海側山地に多い。幹の高さ約20メートル。葉は広卵形。5月頃、淡緑色の花を開き、単性で雌雄同株。果実は殻斗かくと内にあって堅く、10月頃成熟し、食用、また「ぶなのあぶら」を搾る。木材は器具材となり、また、クレオソートを含む。樹皮は染料となる。ブナノキ。ソバノキ。シロブナ。→橅ぶな科

ブナ【Buna】

ドイツのイー‐ゲー‐ファルベン社が開発したブタジエン系合成ゴム。最初、ブタジエンをナトリウム触媒で重合させて製したので、この名がある。

ふな‐あきうど【船商人】

船客に物をあきなう人。

ふな‐あし【船脚・船足】

①船の進む速さ。「―がおそい」「―がにぶる」

②船体の、水中に没している部分の深さ。喫水きっすい。

ふな‐あそび【船遊び】

船に乗ってあそぶこと。船遊山ふなゆさん。船逍遥ふなしょうよう。〈[季]夏〉

ふな‐あたり【船中り】

船酔いのこと。

ふな‐あまり【船余り】

船が、岸につきあたった反動で少し岸から離れること。一説に、「かへり来む」にかかる枕詞。古事記下「大君を島にはぶらば―い返り来むぞ」

ふな‐あらそい【船争い】‥アラソヒ

船についての争い。船を得ようとして争うこと。浄瑠璃、信州川中島合戦「事の起りは―」

ふな‐あらため【船改め・船検め】

役人が船を取り調べること。船舶の臨検。また、その役。

ふ‐ない【府内】

①府のうち。府の区域または管轄内。

②⇒ごふない(御府内)

ふない【府内】

大分市の旧称。古代、豊後国府の所在地。

ぶ‐ない【部内】

①その部のうち。ある関係者の間。

②令制での地方行政区画の内。

ふな‐いかだ【船筏】

多くの小船を繋ぎ並べて、その上に長い板をならべ、筏のようにしたもの。太平記16「項羽―を沈め」

ふな‐いくさ【船軍】

①兵船の軍兵。水軍。雄略紀「―を率ゐて高麗を撃つ」

②水上の戦闘。水戦。平家物語11「能登の守教経、―は様ようあるものぞとて」

ふな‐いた【船板】

①造船用の板。また、船に使用した古材。多くはその腐朽したのを板塀などにする。→曝板しゃれいた。

②船中のあげいた。

⇒ふないた‐べい【船板塀】

ふないた‐べい【船板塀】

和船の古板で作った塀。

⇒ふな‐いた【船板】

ふな‐いり【船入】

①船を入れるための人造の港。〈日葡辞書〉

②貴人の納棺式。お船入。ふねいり。

フナイン‐イブン‐イスハーク【Ḥunayn ibn Isḥāq】

アラビアの科学者。古代ギリシアの医学・哲学・天文学・数学など多数の科学書をアラビア語に翻訳。自ら医書なども著し、科学の発達に貢献。(809〜873)

ふな‐うた【舟唄・船歌】

水夫が艪・櫂かいを押しながらうたう歌。さおうた。櫂歌。欸乃あいだい。土佐日記「舟子・かぢとりは―歌ひて」→バルカローラ

ふな‐うつし【船移し】

船の荷物を他の船に積みかえること。

ふな‐えい【船酔い】‥ヱヒ

(→)「ふなよい」に同じ。土佐日記「―の淡路の島のおほいご」

ふなおか‐やま【船岡山】‥ヲカ‥

京都市北区にある小丘。眺望よく、古く雪見の名所、また応仁の乱には戦略上の拠点となった。山上に織田信長を祀る建勲神社がある。

船岡山

撮影:的場 啓

ふな‐おくり【船送り】

船にのせて送ること。

ふな‐おけ【舟桶】‥ヲケ

(→)「つづ桶」に同じ。

ふな‐おさ【船長】‥ヲサ

舟子のかしら。水夫の長。船頭。

ふな‐おろし【船卸し】

①新造の船を初めて水上に浮かべること。進水。洒落本、浪華色八卦「―によばれた戻りか、はぜ釣りのついでに寄つて」

船卸し

撮影:関戸 勇

ふな‐おくり【船送り】

船にのせて送ること。

ふな‐おけ【舟桶】‥ヲケ

(→)「つづ桶」に同じ。

ふな‐おさ【船長】‥ヲサ

舟子のかしら。水夫の長。船頭。

ふな‐おろし【船卸し】

①新造の船を初めて水上に浮かべること。進水。洒落本、浪華色八卦「―によばれた戻りか、はぜ釣りのついでに寄つて」

船卸し

撮影:関戸 勇

②船の積荷をおろすこと。

ふ‐なか【不仲】

仲のよくないこと。不和。浄瑠璃、八百屋お七「俄に―な様子をば聞て」

ぶな‐か【橅科・山毛欅科】‥クワ

双子葉植物の一科。常緑または落葉の広葉樹で高木。花は雌雄別の尾状花序で、果実は椀状の殻斗かくとに囲まれ、多くは俗に「どんぐり」と呼ばれる。北半球の温帯に多く、また、一属(ナンキョクブナ属)は南アメリカ・オーストラリア・ニュー‐ギニアに分布。ブナ・ナラ・カシ・クリ・シイなど、全体で8属900種ほどある。

ふな‐がかり【船繋り】

船を繋いで港に泊まること。また、その港。ふなとどめ。ふなどまり。かかり。〈日葡辞書〉。色道大鏡「―の旅人」

ふな‐がく【船楽】

中古、川や池に竜頭鷁首りょうとうげきすの船を浮かべ、その中で奏した雅楽。十訓抄「大井に―の時」

ふな‐かけ【船駆け】

船を駆け走らせる競争。ふなくらべ。ふなぎおい。

ふな‐かげ【船影】

船のかげ。船の姿。せんえい。

ふな‐がこい【舟囲い】‥ガコヒ

将棋で、王将の囲い方の一つ。振飛車ふりびしゃに対して用いる。

ふな‐かざり【船飾り】

出帆の用意をして、船を飾り調えること。旗・武器・船体の色塗などの装備をすること。艤装。万葉集20「―吾あがせむ日ろを見も人もがも」

ふな‐かじ【船火事】‥クワ‥

船またはその積荷に起こる火災。

ふな‐かた【船方】

船に乗ることを業とする者。ふなのり。せんどう。かこ。

ふな‐がた【船形・舟形】

船の形。

⇒ふながた‐こうはい【舟形光背】

⇒ふながた‐せっかん【舟形石棺】

ふながた‐こうはい【舟形光背】‥クワウ‥

仏像の背後にある光背で舟形をしたもの。

舟形光背

②船の積荷をおろすこと。

ふ‐なか【不仲】

仲のよくないこと。不和。浄瑠璃、八百屋お七「俄に―な様子をば聞て」

ぶな‐か【橅科・山毛欅科】‥クワ

双子葉植物の一科。常緑または落葉の広葉樹で高木。花は雌雄別の尾状花序で、果実は椀状の殻斗かくとに囲まれ、多くは俗に「どんぐり」と呼ばれる。北半球の温帯に多く、また、一属(ナンキョクブナ属)は南アメリカ・オーストラリア・ニュー‐ギニアに分布。ブナ・ナラ・カシ・クリ・シイなど、全体で8属900種ほどある。

ふな‐がかり【船繋り】

船を繋いで港に泊まること。また、その港。ふなとどめ。ふなどまり。かかり。〈日葡辞書〉。色道大鏡「―の旅人」

ふな‐がく【船楽】

中古、川や池に竜頭鷁首りょうとうげきすの船を浮かべ、その中で奏した雅楽。十訓抄「大井に―の時」

ふな‐かけ【船駆け】

船を駆け走らせる競争。ふなくらべ。ふなぎおい。

ふな‐かげ【船影】

船のかげ。船の姿。せんえい。

ふな‐がこい【舟囲い】‥ガコヒ

将棋で、王将の囲い方の一つ。振飛車ふりびしゃに対して用いる。

ふな‐かざり【船飾り】

出帆の用意をして、船を飾り調えること。旗・武器・船体の色塗などの装備をすること。艤装。万葉集20「―吾あがせむ日ろを見も人もがも」

ふな‐かじ【船火事】‥クワ‥

船またはその積荷に起こる火災。

ふな‐かた【船方】

船に乗ることを業とする者。ふなのり。せんどう。かこ。

ふな‐がた【船形・舟形】

船の形。

⇒ふながた‐こうはい【舟形光背】

⇒ふながた‐せっかん【舟形石棺】

ふながた‐こうはい【舟形光背】‥クワウ‥

仏像の背後にある光背で舟形をしたもの。

舟形光背

⇒ふな‐がた【船形・舟形】

ふながた‐せっかん【舟形石棺】‥セキクワン

古墳時代の石棺の一種。舟の形の連想からの命名だが、舟を模したかどうかは疑問がある。割竹形石棺から変化した形式。日本で4世紀後半から5世紀頃に発達した。

⇒ふな‐がた【船形・舟形】

ふな‐き【船木】

船をつくる材木。船材。万葉集3「足柄山に―伐り」

ふな‐ぎお・う【船競ふ】‥ギホフ

〔自四〕

船をきそい合って漕ぐ。万葉集20「―・ふ堀江の河の水際みなきわに」

ふな‐ぎみ【船君】

①船中の乗客の主たる人。土佐日記「心地悩む―」

②船長ふなおさの敬称。

ふな‐きり【船切】

饂飩うどん・蕎麦そばのまだ茹ゆでてないものを槽ふねに並べたもの。

ふな‐ぐ【船具】

船の舵かじ・櫂かい・帆・碇いかりなどの器具。

ふなくい‐むし【船食虫】‥クヒ‥

フナクイムシ科の二枚貝。貝殻は退化して小さく、白色で細紐状の動物体の前端に付着している。殻長、殻幅、殻高とも、7センチメートル程度。海中の木材に穿孔して石灰質の管をつくり、その中にすむ。木造船舶や杭などに付着してその内部に侵入・生長し、大害を与える。世界に広く分布。

ふなくいむし

⇒ふな‐がた【船形・舟形】

ふながた‐せっかん【舟形石棺】‥セキクワン

古墳時代の石棺の一種。舟の形の連想からの命名だが、舟を模したかどうかは疑問がある。割竹形石棺から変化した形式。日本で4世紀後半から5世紀頃に発達した。

⇒ふな‐がた【船形・舟形】

ふな‐き【船木】

船をつくる材木。船材。万葉集3「足柄山に―伐り」

ふな‐ぎお・う【船競ふ】‥ギホフ

〔自四〕

船をきそい合って漕ぐ。万葉集20「―・ふ堀江の河の水際みなきわに」

ふな‐ぎみ【船君】

①船中の乗客の主たる人。土佐日記「心地悩む―」

②船長ふなおさの敬称。

ふな‐きり【船切】

饂飩うどん・蕎麦そばのまだ茹ゆでてないものを槽ふねに並べたもの。

ふな‐ぐ【船具】

船の舵かじ・櫂かい・帆・碇いかりなどの器具。

ふなくい‐むし【船食虫】‥クヒ‥

フナクイムシ科の二枚貝。貝殻は退化して小さく、白色で細紐状の動物体の前端に付着している。殻長、殻幅、殻高とも、7センチメートル程度。海中の木材に穿孔して石灰質の管をつくり、その中にすむ。木造船舶や杭などに付着してその内部に侵入・生長し、大害を与える。世界に広く分布。

ふなくいむし

ふな‐くじ【船公事】

船の碇泊税。〈日葡辞書〉

ふな‐くだり【舟下り・船下り】

景観を楽しみながら、流れにのってふねで川を下ること。川下り。

ふな‐ぐら【船蔵・船庫】

①水辺に設けて、船を納めておく建物。

②船中で貨物を入れておく所。船艙。

ふな‐くら・ぶ【船競ぶ】

〔自下二〕

舟をこぎあらそう。競漕する。ふなぎおう。拾遺和歌集雑「百敷の大宮人は舟ならべ朝川わたり―・べ夕川わたり」

ふな‐くらべ【船競べ】

船をきそい合って漕ぐこと。競漕。

ふな‐ぐり【船繰り】

船の不足を補うために、配船のやりくりをすること。

ふな‐こ【舟子・船子】

舟に乗り込んで舟をあやつる人。ふなびと。ふなかた。かこ。水夫。土佐日記「―・かぢとりは船歌うたひて」

ぶな‐こ【橅子】

ブナ・ヒバなどの材をテープ状に薄く削ったもの。巻き固め、鉢・皿などに成形し、塗物として仕上げる。

ふな‐ごこう【舟後光】‥クワウ

(→)舟形光背に同じ。

ふな‐ごこち【船心地】

(→)「ふなごころ」1に同じ。日葡辞書「フナゴコチガアル、また、フナゴコチデゴザル」

ふな‐ごころ【船心】

①ふなよいの気持。ふなごこち。義経記7「昨日は御船に召され、―に損じ給ひて」

②船に乗った心持。

ふな‐こし【船越】

(舟をかついで越したからいう)島や半島などで、陸地がくびれて細くなっている所。

⇒ふなこし‐おび【船越帯】

ふなこし‐おび【船越帯】

格子柄の博多織に独鈷とっこの文様のある男用の帯。明治維新前に流行。

⇒ふな‐こし【船越】

ふな‐こじり【船鐺】

刀の鞘さやの鐺が船底形に反そったもの。船底鐺。

ふな‐ごや【船小屋】

船・船具を納めておく小屋。冬季、海の荒れる日の多い日本海沿岸に多い。船屋。

ふな‐ざお【船棹】‥ザヲ

船を操り動かすのに用いる棹。

ふなさか‐とうげ【船坂峠】‥タウゲ

兵庫県赤穂郡から岡山県備前市に至る峠(標高180メートル)。山陽道の難所。後醍醐天皇の隠岐遷幸の時、児島高徳が車駕を奪おうとした所という。

ふな‐さし【船差】

船の棹をさす人。ふねさし。申楽談儀「―になりて漕ぎし、面白かりし也」

ふな‐し【船師】

①船頭。船長。

②近世、廻船などの海上商人の称。

ふな‐じ【船路】‥ヂ

船の行きかようみち。また、船でする旅。海路。航路。土佐日記「―なれど馬のはなむけす」

ふなじょう‐かいぼん【舟状海盆】‥ジヤウ‥

(→)トラフに同じ。

ふな‐しょうよう【船逍遥】‥セウエウ

(→)「船遊び」に同じ。重之集「難波にて―して」

ふな‐じるし【船印・船標】

船舶の所有者・乗手などを示す標識。幕府や大名の船は帆に家紋を書くなどした。

ふな‐しろ【船代】

①⇒みふなしろ(御船代)。

②漁獲物の代分しろわけに際し、船の受ける配分。

⇒ふなしろ‐まつり【船代祭】

ふなしろ‐まつり【船代祭】

伊勢神宮の遷宮式で、「みふなしろ」の材木を伐採する時に行う祭。

⇒ふな‐しろ【船代】

ふな・ず【船出】‥ヅ

〔自下二〕

船に乗って出る。ふなでする。和泉式部集「思ふ人とぞわれは―・づる」

ふな‐すえ【船据え】‥スヱ

船の碇泊する所。港。祝詞、遣唐奉幣「―無きによりて播磨国より船乗るとて」

ふな‐ずし【鮒鮨・鮒鮓】

馴鮨なれずしの一種。ニゴロブナの鱗うろこ・鰓えら・臓物を取り去って塩漬にしたものを、飯と交互に重ねて漬け込み自然発酵させたもの。酸味と臭味が強い。近江の名産。〈[季]夏〉

ふな‐せ【船瀬】

船が碇泊する所。ふなだまり。万葉集6「―ゆ見ゆる淡路島」

ふな‐ぞこ【船底】

船の底。せんてい。また、そのような形のもの。「―袖」

⇒ふなぞこ‐うえ【船底植え】

⇒ふなぞこ‐てんじょう【船底天井】

⇒ふなぞこ‐まくら【船底枕】

ふなぞこ‐うえ【船底植え】‥ウヱ

サツマイモの苗の植えつけ法。茎を船底形に曲げて植えつける。

⇒ふな‐ぞこ【船底】

ふなぞこ‐てんじょう【船底天井】‥ジヤウ

船底を逆さにしたような、中央が両端より高くなった天井。数寄屋建築や住宅の浴室などに用いる。

⇒ふな‐ぞこ【船底】

ふなぞこ‐まくら【船底枕】

底が船底状に反そりのある箱枕。

⇒ふな‐ぞこ【船底】

ふな‐ぞろえ【船揃え】‥ゾロヘ

一団の船が航海に出るために整列し準備をすること。平家物語11「摂津の国渡辺より―して、八島へすでに寄せんとす」

ぶな‐たい【橅帯・山毛欅帯】

日本の植生帯の一つ。落葉広葉樹帯を代表する。ブナ・ミズナラを主体に多くのカエデ類を含む。本州中部では標高約700〜1500メートル。→植生帯(表)

ふな‐だいく【船大工】

船を造る大工。船工。船匠。

ふな‐だいしょう【船大将】‥シヤウ

軍船をひきいる将軍。船手の大将。船奉行ふなぶぎょう。

ふな‐だち【発船】

(→)船出に同じ。応神紀「大津より―して往まかりぬ」

ふな‐た・つ【船立つ】

〔自四〕

船出する。推古紀平安中期点「当摩皇子難波より発船フナタツ」

ふな‐たで【船たで】

(漁村語)船底を虫に食われ、あるいは腐朽するのを防ぐために、船を浜に引き揚げて底の外部を焼くこと。船たでを行う特定の場所を、たで場という。たで船。おばやし。

ふな‐だな【船枻・船棚】

刳船くりぶねの舷側板。中世後期以降の船では、船体を構成する外板のこと。上棚・中棚・根棚がある。万葉集17「―打ちてあへて漕ぎ出め」→和船

ふな‐たび【船旅】

船に乗ってする旅行。

ふな‐だま【船霊・船玉】

①船の守護霊。賽子さいころ・女の髪の毛・人形・五穀・銭などを神体として船中にまつる。ふなだまさま。

②船中でまつる守護神。摂津の住吉の神・水天宮・金毘羅こんぴら権現など。船神。船霊神。

ふな‐だまり【船溜り】

船舶が風波を避けるための碇泊所。船瀬ふなせ。

ふな‐だより【船便り】

船の便宜。船のついで。ふなびん。

ふな‐だんす【船箪笥】

①千石船などに積んで用いた、小形で頑丈な造りの箪笥。

②廻船で用いる懸硯かけすずりや帳箱・衣裳櫃いしょうびつの類の俗称。

ふな‐ちん【船賃】

船に乗ったり、船で荷物を運んだり、または船をやとったりする時に払う料金。

ふな‐つ【船津】

船の碇泊する所。ふなつき。万葉集10「八十やその―にみ船停とどめよ」

ふな‐つき【船着き】

船のついて泊まる所。ふながかり。はとば。みなと。船着き場ば。

ふな‐つば【船鍔】

洋式木造船舶の最上甲板の両側にあって、肋骨の上端を覆い、外板を支える材。

ふな‐づみ【船積み】

船舶に貨物を積載すること。「―港」

ふな‐づり【船釣】

⇒ふねづり

ふな‐て【船手】

①船の通路。航路。隆信集「―に残る冬の通ひぢ」

②兵船の軍勢。ふないくさ。水軍。海軍。

③船のことを取り扱う者。船のことを支配する役人。

⇒ふなて‐がしら【船手頭】

ふな‐で【船出】

船が港を出ること。でふね。出帆。比喩的に、新しい生活の出発にもいう。万葉集15「朝なぎに―をせむと」

ふなて‐がしら【船手頭】

江戸幕府の職名。船手組の長。若年寄の支配に属し、幕府の用船を管理し、海上運輸にあたった。1862年(文久2)軍艦奉行の付属となる。船奉行。御船手。

⇒ふな‐て【船手】

ふな‐と【舟人】

(九州地方で)船頭。漁夫。

ふな‐と【船門】

港。曾丹集「玉垣の三津の―に春なればゆきかふ人の花をたむくる」

ふな‐どいや【船問屋】‥ドヒ‥

回漕または積荷取扱を業とする廻船問屋。ふなどんや。日本永代蔵6「小早作り出して、―に名をとるもあり」

ふなとく【船徳】

落語。船宿の居候になっている若旦那の徳さんが、急造の船頭になって失敗する話。

ふな‐どこ【船床・船笭】

船中の床に敷く簀すのこ。

ふな‐とどめ【船止め】

船を碇泊させること。また、その所。ふながかり。ふなどまり。

ふなと‐の‐かみ【岐神】

伊弉諾尊いざなぎのみことが黄泉国よみのくにから逃げ帰り、禊祓みそぎはらえをした時に投げ捨てた杖から化生した神。集落の入口などの分岐点にまつられ、災禍の侵入を防ぐ神、また道路や旅行の神とされた。くなとのかみ。ちまたのかみ。道祖神。

ふな‐どまり【船泊り】

(→)「ふなはて」に同じ。

ふな‐どめ【船留め】

①船を碇泊させること。

②船出または船の通行を禁じること。ふねどめ。日葡辞書「フナドメデアル」

ふな‐ども【船艫】

船のとも。船尾。万葉集19「―にみ立ちいまして」

ふな‐なます【鮒膾】

鮒の身を薄切りにして辛子酢・蓼酢たですなどで和あえた料理。〈[季]春〉

ふな‐なり【船形】

船の形。ふながた。

ふな‐に【船荷】

船舶に積んで運送する貨物。

⇒ふなに‐しょうけん【船荷証券】

ふなに‐しょうけん【船荷証券】

(bill of land)船荷の受渡しにおいて、船主が運送品を船積みしたこと、および仕向け地で引き渡すことを証した有価証券。BL

⇒ふな‐に【船荷】

ふな‐ぬし【船主】

船の所有者。せんしゅ。

ぶな‐の‐き【橅の木】

⇒ぶな

ふな‐の‐へ【船の枻】

(→)「ふなだな」に同じ。〈神代紀下訓注〉

ふな‐の‐へ【船の舳】

船のへさき。万葉集19「墨吉すみのえのわが大御神―に領うしはきいまし」

ふな‐のり【船乗り】

①船に乗って出立すること。万葉集1「熟田津にきたつに―せむと月待てば」

②船に乗ることを業とする者。船員。

ふな‐のりこみ【船乗込み】

船による乗込み。特に、歌舞伎の名優が大坂に初めて乗り込む時、あるいは大坂の俳優が久しぶりに江戸から帰った時、歓迎のために行われた儀式。俳優や関係者などが主な川筋を航行し、道頓堀へ着き劇場に入る。

ふな‐ば【船場】

船の出入りする所。ふなつき。はとば。浄瑠璃、博多小女郎波枕「女郎衆は駕籠で―まで」

ふなはし【舟橋】

姓氏の一つ。

⇒ふなはし‐せいいち【舟橋聖一】

ふな‐はし【船橋】

多くの船を並べ繋ぎ、その上に板を渡して橋としたもの。うきはし。万葉集14「かみつけの佐野の―取り放し親は離さくれど吾わは離さかるがへ」

ふなばし【船橋】

千葉県北西部、東京湾北岸の市。臨海部は京葉工業地帯の一部を形成する。内陸の台地上は住宅開発が進行。東京の衛星都市として人口が急増。人口57万。

ふなばし【船橋】

能。古作を世阿弥が改作。上野国佐野で相愛の男女が会おうとして船橋から落とされて死んだという説話を脚色、その死後の妄執を描く。

ふな‐ばしご【船梯子】

船の乗り降りに用いるはしご。舷梯。タラップ。

ふなはし‐せいいち【舟橋聖一】

小説家。東京生れ。東大卒。行動主義・能動精神を謳った「ダイヴィング」で注目され、戦中に長編「悉皆屋康吉」を書く。戦後は官能的作品に本領を示す。作「雪夫人絵図」「ある女の遠景」など。(1904〜1976)

舟橋聖一

撮影:石井幸之助

ふな‐くじ【船公事】

船の碇泊税。〈日葡辞書〉

ふな‐くだり【舟下り・船下り】

景観を楽しみながら、流れにのってふねで川を下ること。川下り。

ふな‐ぐら【船蔵・船庫】

①水辺に設けて、船を納めておく建物。

②船中で貨物を入れておく所。船艙。

ふな‐くら・ぶ【船競ぶ】

〔自下二〕

舟をこぎあらそう。競漕する。ふなぎおう。拾遺和歌集雑「百敷の大宮人は舟ならべ朝川わたり―・べ夕川わたり」

ふな‐くらべ【船競べ】

船をきそい合って漕ぐこと。競漕。

ふな‐ぐり【船繰り】

船の不足を補うために、配船のやりくりをすること。

ふな‐こ【舟子・船子】

舟に乗り込んで舟をあやつる人。ふなびと。ふなかた。かこ。水夫。土佐日記「―・かぢとりは船歌うたひて」

ぶな‐こ【橅子】

ブナ・ヒバなどの材をテープ状に薄く削ったもの。巻き固め、鉢・皿などに成形し、塗物として仕上げる。

ふな‐ごこう【舟後光】‥クワウ

(→)舟形光背に同じ。

ふな‐ごこち【船心地】

(→)「ふなごころ」1に同じ。日葡辞書「フナゴコチガアル、また、フナゴコチデゴザル」

ふな‐ごころ【船心】

①ふなよいの気持。ふなごこち。義経記7「昨日は御船に召され、―に損じ給ひて」

②船に乗った心持。

ふな‐こし【船越】

(舟をかついで越したからいう)島や半島などで、陸地がくびれて細くなっている所。

⇒ふなこし‐おび【船越帯】

ふなこし‐おび【船越帯】

格子柄の博多織に独鈷とっこの文様のある男用の帯。明治維新前に流行。

⇒ふな‐こし【船越】

ふな‐こじり【船鐺】

刀の鞘さやの鐺が船底形に反そったもの。船底鐺。

ふな‐ごや【船小屋】

船・船具を納めておく小屋。冬季、海の荒れる日の多い日本海沿岸に多い。船屋。

ふな‐ざお【船棹】‥ザヲ

船を操り動かすのに用いる棹。

ふなさか‐とうげ【船坂峠】‥タウゲ

兵庫県赤穂郡から岡山県備前市に至る峠(標高180メートル)。山陽道の難所。後醍醐天皇の隠岐遷幸の時、児島高徳が車駕を奪おうとした所という。

ふな‐さし【船差】

船の棹をさす人。ふねさし。申楽談儀「―になりて漕ぎし、面白かりし也」

ふな‐し【船師】

①船頭。船長。

②近世、廻船などの海上商人の称。

ふな‐じ【船路】‥ヂ

船の行きかようみち。また、船でする旅。海路。航路。土佐日記「―なれど馬のはなむけす」

ふなじょう‐かいぼん【舟状海盆】‥ジヤウ‥

(→)トラフに同じ。

ふな‐しょうよう【船逍遥】‥セウエウ

(→)「船遊び」に同じ。重之集「難波にて―して」

ふな‐じるし【船印・船標】

船舶の所有者・乗手などを示す標識。幕府や大名の船は帆に家紋を書くなどした。

ふな‐しろ【船代】

①⇒みふなしろ(御船代)。

②漁獲物の代分しろわけに際し、船の受ける配分。

⇒ふなしろ‐まつり【船代祭】

ふなしろ‐まつり【船代祭】

伊勢神宮の遷宮式で、「みふなしろ」の材木を伐採する時に行う祭。

⇒ふな‐しろ【船代】

ふな・ず【船出】‥ヅ

〔自下二〕

船に乗って出る。ふなでする。和泉式部集「思ふ人とぞわれは―・づる」

ふな‐すえ【船据え】‥スヱ

船の碇泊する所。港。祝詞、遣唐奉幣「―無きによりて播磨国より船乗るとて」

ふな‐ずし【鮒鮨・鮒鮓】

馴鮨なれずしの一種。ニゴロブナの鱗うろこ・鰓えら・臓物を取り去って塩漬にしたものを、飯と交互に重ねて漬け込み自然発酵させたもの。酸味と臭味が強い。近江の名産。〈[季]夏〉

ふな‐せ【船瀬】

船が碇泊する所。ふなだまり。万葉集6「―ゆ見ゆる淡路島」

ふな‐ぞこ【船底】

船の底。せんてい。また、そのような形のもの。「―袖」

⇒ふなぞこ‐うえ【船底植え】

⇒ふなぞこ‐てんじょう【船底天井】

⇒ふなぞこ‐まくら【船底枕】

ふなぞこ‐うえ【船底植え】‥ウヱ

サツマイモの苗の植えつけ法。茎を船底形に曲げて植えつける。

⇒ふな‐ぞこ【船底】

ふなぞこ‐てんじょう【船底天井】‥ジヤウ

船底を逆さにしたような、中央が両端より高くなった天井。数寄屋建築や住宅の浴室などに用いる。

⇒ふな‐ぞこ【船底】

ふなぞこ‐まくら【船底枕】

底が船底状に反そりのある箱枕。

⇒ふな‐ぞこ【船底】

ふな‐ぞろえ【船揃え】‥ゾロヘ

一団の船が航海に出るために整列し準備をすること。平家物語11「摂津の国渡辺より―して、八島へすでに寄せんとす」

ぶな‐たい【橅帯・山毛欅帯】

日本の植生帯の一つ。落葉広葉樹帯を代表する。ブナ・ミズナラを主体に多くのカエデ類を含む。本州中部では標高約700〜1500メートル。→植生帯(表)

ふな‐だいく【船大工】

船を造る大工。船工。船匠。

ふな‐だいしょう【船大将】‥シヤウ

軍船をひきいる将軍。船手の大将。船奉行ふなぶぎょう。

ふな‐だち【発船】

(→)船出に同じ。応神紀「大津より―して往まかりぬ」

ふな‐た・つ【船立つ】

〔自四〕

船出する。推古紀平安中期点「当摩皇子難波より発船フナタツ」

ふな‐たで【船たで】

(漁村語)船底を虫に食われ、あるいは腐朽するのを防ぐために、船を浜に引き揚げて底の外部を焼くこと。船たでを行う特定の場所を、たで場という。たで船。おばやし。

ふな‐だな【船枻・船棚】

刳船くりぶねの舷側板。中世後期以降の船では、船体を構成する外板のこと。上棚・中棚・根棚がある。万葉集17「―打ちてあへて漕ぎ出め」→和船

ふな‐たび【船旅】

船に乗ってする旅行。

ふな‐だま【船霊・船玉】

①船の守護霊。賽子さいころ・女の髪の毛・人形・五穀・銭などを神体として船中にまつる。ふなだまさま。

②船中でまつる守護神。摂津の住吉の神・水天宮・金毘羅こんぴら権現など。船神。船霊神。

ふな‐だまり【船溜り】

船舶が風波を避けるための碇泊所。船瀬ふなせ。

ふな‐だより【船便り】

船の便宜。船のついで。ふなびん。

ふな‐だんす【船箪笥】

①千石船などに積んで用いた、小形で頑丈な造りの箪笥。

②廻船で用いる懸硯かけすずりや帳箱・衣裳櫃いしょうびつの類の俗称。

ふな‐ちん【船賃】

船に乗ったり、船で荷物を運んだり、または船をやとったりする時に払う料金。

ふな‐つ【船津】

船の碇泊する所。ふなつき。万葉集10「八十やその―にみ船停とどめよ」

ふな‐つき【船着き】

船のついて泊まる所。ふながかり。はとば。みなと。船着き場ば。

ふな‐つば【船鍔】

洋式木造船舶の最上甲板の両側にあって、肋骨の上端を覆い、外板を支える材。

ふな‐づみ【船積み】

船舶に貨物を積載すること。「―港」

ふな‐づり【船釣】

⇒ふねづり

ふな‐て【船手】

①船の通路。航路。隆信集「―に残る冬の通ひぢ」

②兵船の軍勢。ふないくさ。水軍。海軍。

③船のことを取り扱う者。船のことを支配する役人。

⇒ふなて‐がしら【船手頭】

ふな‐で【船出】

船が港を出ること。でふね。出帆。比喩的に、新しい生活の出発にもいう。万葉集15「朝なぎに―をせむと」

ふなて‐がしら【船手頭】

江戸幕府の職名。船手組の長。若年寄の支配に属し、幕府の用船を管理し、海上運輸にあたった。1862年(文久2)軍艦奉行の付属となる。船奉行。御船手。

⇒ふな‐て【船手】

ふな‐と【舟人】

(九州地方で)船頭。漁夫。

ふな‐と【船門】

港。曾丹集「玉垣の三津の―に春なればゆきかふ人の花をたむくる」

ふな‐どいや【船問屋】‥ドヒ‥

回漕または積荷取扱を業とする廻船問屋。ふなどんや。日本永代蔵6「小早作り出して、―に名をとるもあり」

ふなとく【船徳】

落語。船宿の居候になっている若旦那の徳さんが、急造の船頭になって失敗する話。

ふな‐どこ【船床・船笭】

船中の床に敷く簀すのこ。

ふな‐とどめ【船止め】

船を碇泊させること。また、その所。ふながかり。ふなどまり。

ふなと‐の‐かみ【岐神】

伊弉諾尊いざなぎのみことが黄泉国よみのくにから逃げ帰り、禊祓みそぎはらえをした時に投げ捨てた杖から化生した神。集落の入口などの分岐点にまつられ、災禍の侵入を防ぐ神、また道路や旅行の神とされた。くなとのかみ。ちまたのかみ。道祖神。

ふな‐どまり【船泊り】

(→)「ふなはて」に同じ。

ふな‐どめ【船留め】

①船を碇泊させること。

②船出または船の通行を禁じること。ふねどめ。日葡辞書「フナドメデアル」

ふな‐ども【船艫】

船のとも。船尾。万葉集19「―にみ立ちいまして」

ふな‐なます【鮒膾】

鮒の身を薄切りにして辛子酢・蓼酢たですなどで和あえた料理。〈[季]春〉

ふな‐なり【船形】

船の形。ふながた。

ふな‐に【船荷】

船舶に積んで運送する貨物。

⇒ふなに‐しょうけん【船荷証券】

ふなに‐しょうけん【船荷証券】

(bill of land)船荷の受渡しにおいて、船主が運送品を船積みしたこと、および仕向け地で引き渡すことを証した有価証券。BL

⇒ふな‐に【船荷】

ふな‐ぬし【船主】

船の所有者。せんしゅ。

ぶな‐の‐き【橅の木】

⇒ぶな

ふな‐の‐へ【船の枻】

(→)「ふなだな」に同じ。〈神代紀下訓注〉

ふな‐の‐へ【船の舳】

船のへさき。万葉集19「墨吉すみのえのわが大御神―に領うしはきいまし」

ふな‐のり【船乗り】

①船に乗って出立すること。万葉集1「熟田津にきたつに―せむと月待てば」

②船に乗ることを業とする者。船員。

ふな‐のりこみ【船乗込み】

船による乗込み。特に、歌舞伎の名優が大坂に初めて乗り込む時、あるいは大坂の俳優が久しぶりに江戸から帰った時、歓迎のために行われた儀式。俳優や関係者などが主な川筋を航行し、道頓堀へ着き劇場に入る。

ふな‐ば【船場】

船の出入りする所。ふなつき。はとば。浄瑠璃、博多小女郎波枕「女郎衆は駕籠で―まで」

ふなはし【舟橋】

姓氏の一つ。

⇒ふなはし‐せいいち【舟橋聖一】

ふな‐はし【船橋】

多くの船を並べ繋ぎ、その上に板を渡して橋としたもの。うきはし。万葉集14「かみつけの佐野の―取り放し親は離さくれど吾わは離さかるがへ」

ふなばし【船橋】

千葉県北西部、東京湾北岸の市。臨海部は京葉工業地帯の一部を形成する。内陸の台地上は住宅開発が進行。東京の衛星都市として人口が急増。人口57万。

ふなばし【船橋】

能。古作を世阿弥が改作。上野国佐野で相愛の男女が会おうとして船橋から落とされて死んだという説話を脚色、その死後の妄執を描く。

ふな‐ばしご【船梯子】

船の乗り降りに用いるはしご。舷梯。タラップ。

ふなはし‐せいいち【舟橋聖一】

小説家。東京生れ。東大卒。行動主義・能動精神を謳った「ダイヴィング」で注目され、戦中に長編「悉皆屋康吉」を書く。戦後は官能的作品に本領を示す。作「雪夫人絵図」「ある女の遠景」など。(1904〜1976)

舟橋聖一

撮影:石井幸之助

⇒ふなはし【舟橋】

ふな‐ばた【船端・舷】

船のへり。船の側面。ふなべり。宇治拾遺物語3「―にゐて、うつぶして海を見れば」

⇒船端に刻む

⇒ふなはし【舟橋】

ふな‐ばた【船端・舷】

船のへり。船の側面。ふなべり。宇治拾遺物語3「―にゐて、うつぶして海を見れば」

⇒船端に刻む

ぶな【橅・椈・山毛欅】

ブナ科の落葉高木。やや高い山地に生え、ブナ帯の代表種。特に日本海側山地に多い。幹の高さ約20メートル。葉は広卵形。5月頃、淡緑色の花を開き、単性で雌雄同株。果実は殻斗かくと内にあって堅く、10月頃成熟し、食用、また「ぶなのあぶら」を搾る。木材は器具材となり、また、クレオソートを含む。樹皮は染料となる。ブナノキ。ソバノキ。シロブナ。→橅ぶな科

ブナ【Buna】

ドイツのイー‐ゲー‐ファルベン社が開発したブタジエン系合成ゴム。最初、ブタジエンをナトリウム触媒で重合させて製したので、この名がある。

ふな‐あきうど【船商人】

船客に物をあきなう人。

ふな‐あし【船脚・船足】

①船の進む速さ。「―がおそい」「―がにぶる」

②船体の、水中に没している部分の深さ。喫水きっすい。

ふな‐あそび【船遊び】

船に乗ってあそぶこと。船遊山ふなゆさん。船逍遥ふなしょうよう。〈[季]夏〉

ふな‐あたり【船中り】

船酔いのこと。

ふな‐あまり【船余り】

船が、岸につきあたった反動で少し岸から離れること。一説に、「かへり来む」にかかる枕詞。古事記下「大君を島にはぶらば―い返り来むぞ」

ふな‐あらそい【船争い】‥アラソヒ

船についての争い。船を得ようとして争うこと。浄瑠璃、信州川中島合戦「事の起りは―」

ふな‐あらため【船改め・船検め】

役人が船を取り調べること。船舶の臨検。また、その役。

ふ‐ない【府内】

①府のうち。府の区域または管轄内。

②⇒ごふない(御府内)

ふない【府内】

大分市の旧称。古代、豊後国府の所在地。

ぶ‐ない【部内】

①その部のうち。ある関係者の間。

②令制での地方行政区画の内。

ふな‐いかだ【船筏】

多くの小船を繋ぎ並べて、その上に長い板をならべ、筏のようにしたもの。太平記16「項羽―を沈め」

ふな‐いくさ【船軍】

①兵船の軍兵。水軍。雄略紀「―を率ゐて高麗を撃つ」

②水上の戦闘。水戦。平家物語11「能登の守教経、―は様ようあるものぞとて」

ふな‐いた【船板】

①造船用の板。また、船に使用した古材。多くはその腐朽したのを板塀などにする。→曝板しゃれいた。

②船中のあげいた。

⇒ふないた‐べい【船板塀】

ふないた‐べい【船板塀】

和船の古板で作った塀。

⇒ふな‐いた【船板】

ふな‐いり【船入】

①船を入れるための人造の港。〈日葡辞書〉

②貴人の納棺式。お船入。ふねいり。

フナイン‐イブン‐イスハーク【Ḥunayn ibn Isḥāq】

アラビアの科学者。古代ギリシアの医学・哲学・天文学・数学など多数の科学書をアラビア語に翻訳。自ら医書なども著し、科学の発達に貢献。(809〜873)

ふな‐うた【舟唄・船歌】

水夫が艪・櫂かいを押しながらうたう歌。さおうた。櫂歌。欸乃あいだい。土佐日記「舟子・かぢとりは―歌ひて」→バルカローラ

ふな‐うつし【船移し】

船の荷物を他の船に積みかえること。

ふな‐えい【船酔い】‥ヱヒ

(→)「ふなよい」に同じ。土佐日記「―の淡路の島のおほいご」

ふなおか‐やま【船岡山】‥ヲカ‥

京都市北区にある小丘。眺望よく、古く雪見の名所、また応仁の乱には戦略上の拠点となった。山上に織田信長を祀る建勲神社がある。

船岡山

撮影:的場 啓

ぶな【橅・椈・山毛欅】

ブナ科の落葉高木。やや高い山地に生え、ブナ帯の代表種。特に日本海側山地に多い。幹の高さ約20メートル。葉は広卵形。5月頃、淡緑色の花を開き、単性で雌雄同株。果実は殻斗かくと内にあって堅く、10月頃成熟し、食用、また「ぶなのあぶら」を搾る。木材は器具材となり、また、クレオソートを含む。樹皮は染料となる。ブナノキ。ソバノキ。シロブナ。→橅ぶな科

ブナ【Buna】

ドイツのイー‐ゲー‐ファルベン社が開発したブタジエン系合成ゴム。最初、ブタジエンをナトリウム触媒で重合させて製したので、この名がある。

ふな‐あきうど【船商人】

船客に物をあきなう人。

ふな‐あし【船脚・船足】

①船の進む速さ。「―がおそい」「―がにぶる」

②船体の、水中に没している部分の深さ。喫水きっすい。

ふな‐あそび【船遊び】

船に乗ってあそぶこと。船遊山ふなゆさん。船逍遥ふなしょうよう。〈[季]夏〉

ふな‐あたり【船中り】

船酔いのこと。

ふな‐あまり【船余り】

船が、岸につきあたった反動で少し岸から離れること。一説に、「かへり来む」にかかる枕詞。古事記下「大君を島にはぶらば―い返り来むぞ」

ふな‐あらそい【船争い】‥アラソヒ

船についての争い。船を得ようとして争うこと。浄瑠璃、信州川中島合戦「事の起りは―」

ふな‐あらため【船改め・船検め】

役人が船を取り調べること。船舶の臨検。また、その役。

ふ‐ない【府内】

①府のうち。府の区域または管轄内。

②⇒ごふない(御府内)

ふない【府内】

大分市の旧称。古代、豊後国府の所在地。

ぶ‐ない【部内】

①その部のうち。ある関係者の間。

②令制での地方行政区画の内。

ふな‐いかだ【船筏】

多くの小船を繋ぎ並べて、その上に長い板をならべ、筏のようにしたもの。太平記16「項羽―を沈め」

ふな‐いくさ【船軍】

①兵船の軍兵。水軍。雄略紀「―を率ゐて高麗を撃つ」

②水上の戦闘。水戦。平家物語11「能登の守教経、―は様ようあるものぞとて」

ふな‐いた【船板】

①造船用の板。また、船に使用した古材。多くはその腐朽したのを板塀などにする。→曝板しゃれいた。

②船中のあげいた。

⇒ふないた‐べい【船板塀】

ふないた‐べい【船板塀】

和船の古板で作った塀。

⇒ふな‐いた【船板】

ふな‐いり【船入】

①船を入れるための人造の港。〈日葡辞書〉

②貴人の納棺式。お船入。ふねいり。

フナイン‐イブン‐イスハーク【Ḥunayn ibn Isḥāq】

アラビアの科学者。古代ギリシアの医学・哲学・天文学・数学など多数の科学書をアラビア語に翻訳。自ら医書なども著し、科学の発達に貢献。(809〜873)

ふな‐うた【舟唄・船歌】

水夫が艪・櫂かいを押しながらうたう歌。さおうた。櫂歌。欸乃あいだい。土佐日記「舟子・かぢとりは―歌ひて」→バルカローラ

ふな‐うつし【船移し】

船の荷物を他の船に積みかえること。

ふな‐えい【船酔い】‥ヱヒ

(→)「ふなよい」に同じ。土佐日記「―の淡路の島のおほいご」

ふなおか‐やま【船岡山】‥ヲカ‥

京都市北区にある小丘。眺望よく、古く雪見の名所、また応仁の乱には戦略上の拠点となった。山上に織田信長を祀る建勲神社がある。

船岡山

撮影:的場 啓

ふな‐おくり【船送り】

船にのせて送ること。

ふな‐おけ【舟桶】‥ヲケ

(→)「つづ桶」に同じ。

ふな‐おさ【船長】‥ヲサ

舟子のかしら。水夫の長。船頭。

ふな‐おろし【船卸し】

①新造の船を初めて水上に浮かべること。進水。洒落本、浪華色八卦「―によばれた戻りか、はぜ釣りのついでに寄つて」

船卸し

撮影:関戸 勇

ふな‐おくり【船送り】

船にのせて送ること。

ふな‐おけ【舟桶】‥ヲケ

(→)「つづ桶」に同じ。

ふな‐おさ【船長】‥ヲサ

舟子のかしら。水夫の長。船頭。

ふな‐おろし【船卸し】

①新造の船を初めて水上に浮かべること。進水。洒落本、浪華色八卦「―によばれた戻りか、はぜ釣りのついでに寄つて」

船卸し

撮影:関戸 勇

②船の積荷をおろすこと。

ふ‐なか【不仲】

仲のよくないこと。不和。浄瑠璃、八百屋お七「俄に―な様子をば聞て」

ぶな‐か【橅科・山毛欅科】‥クワ

双子葉植物の一科。常緑または落葉の広葉樹で高木。花は雌雄別の尾状花序で、果実は椀状の殻斗かくとに囲まれ、多くは俗に「どんぐり」と呼ばれる。北半球の温帯に多く、また、一属(ナンキョクブナ属)は南アメリカ・オーストラリア・ニュー‐ギニアに分布。ブナ・ナラ・カシ・クリ・シイなど、全体で8属900種ほどある。

ふな‐がかり【船繋り】

船を繋いで港に泊まること。また、その港。ふなとどめ。ふなどまり。かかり。〈日葡辞書〉。色道大鏡「―の旅人」

ふな‐がく【船楽】

中古、川や池に竜頭鷁首りょうとうげきすの船を浮かべ、その中で奏した雅楽。十訓抄「大井に―の時」

ふな‐かけ【船駆け】

船を駆け走らせる競争。ふなくらべ。ふなぎおい。

ふな‐かげ【船影】

船のかげ。船の姿。せんえい。

ふな‐がこい【舟囲い】‥ガコヒ

将棋で、王将の囲い方の一つ。振飛車ふりびしゃに対して用いる。

ふな‐かざり【船飾り】

出帆の用意をして、船を飾り調えること。旗・武器・船体の色塗などの装備をすること。艤装。万葉集20「―吾あがせむ日ろを見も人もがも」

ふな‐かじ【船火事】‥クワ‥

船またはその積荷に起こる火災。

ふな‐かた【船方】

船に乗ることを業とする者。ふなのり。せんどう。かこ。

ふな‐がた【船形・舟形】

船の形。

⇒ふながた‐こうはい【舟形光背】

⇒ふながた‐せっかん【舟形石棺】

ふながた‐こうはい【舟形光背】‥クワウ‥

仏像の背後にある光背で舟形をしたもの。

舟形光背

②船の積荷をおろすこと。

ふ‐なか【不仲】

仲のよくないこと。不和。浄瑠璃、八百屋お七「俄に―な様子をば聞て」

ぶな‐か【橅科・山毛欅科】‥クワ

双子葉植物の一科。常緑または落葉の広葉樹で高木。花は雌雄別の尾状花序で、果実は椀状の殻斗かくとに囲まれ、多くは俗に「どんぐり」と呼ばれる。北半球の温帯に多く、また、一属(ナンキョクブナ属)は南アメリカ・オーストラリア・ニュー‐ギニアに分布。ブナ・ナラ・カシ・クリ・シイなど、全体で8属900種ほどある。

ふな‐がかり【船繋り】

船を繋いで港に泊まること。また、その港。ふなとどめ。ふなどまり。かかり。〈日葡辞書〉。色道大鏡「―の旅人」

ふな‐がく【船楽】

中古、川や池に竜頭鷁首りょうとうげきすの船を浮かべ、その中で奏した雅楽。十訓抄「大井に―の時」

ふな‐かけ【船駆け】

船を駆け走らせる競争。ふなくらべ。ふなぎおい。

ふな‐かげ【船影】

船のかげ。船の姿。せんえい。

ふな‐がこい【舟囲い】‥ガコヒ

将棋で、王将の囲い方の一つ。振飛車ふりびしゃに対して用いる。

ふな‐かざり【船飾り】

出帆の用意をして、船を飾り調えること。旗・武器・船体の色塗などの装備をすること。艤装。万葉集20「―吾あがせむ日ろを見も人もがも」

ふな‐かじ【船火事】‥クワ‥

船またはその積荷に起こる火災。

ふな‐かた【船方】

船に乗ることを業とする者。ふなのり。せんどう。かこ。

ふな‐がた【船形・舟形】

船の形。

⇒ふながた‐こうはい【舟形光背】

⇒ふながた‐せっかん【舟形石棺】

ふながた‐こうはい【舟形光背】‥クワウ‥

仏像の背後にある光背で舟形をしたもの。

舟形光背

⇒ふな‐がた【船形・舟形】

ふながた‐せっかん【舟形石棺】‥セキクワン

古墳時代の石棺の一種。舟の形の連想からの命名だが、舟を模したかどうかは疑問がある。割竹形石棺から変化した形式。日本で4世紀後半から5世紀頃に発達した。

⇒ふな‐がた【船形・舟形】

ふな‐き【船木】

船をつくる材木。船材。万葉集3「足柄山に―伐り」

ふな‐ぎお・う【船競ふ】‥ギホフ

〔自四〕

船をきそい合って漕ぐ。万葉集20「―・ふ堀江の河の水際みなきわに」

ふな‐ぎみ【船君】

①船中の乗客の主たる人。土佐日記「心地悩む―」

②船長ふなおさの敬称。

ふな‐きり【船切】

饂飩うどん・蕎麦そばのまだ茹ゆでてないものを槽ふねに並べたもの。

ふな‐ぐ【船具】

船の舵かじ・櫂かい・帆・碇いかりなどの器具。

ふなくい‐むし【船食虫】‥クヒ‥

フナクイムシ科の二枚貝。貝殻は退化して小さく、白色で細紐状の動物体の前端に付着している。殻長、殻幅、殻高とも、7センチメートル程度。海中の木材に穿孔して石灰質の管をつくり、その中にすむ。木造船舶や杭などに付着してその内部に侵入・生長し、大害を与える。世界に広く分布。

ふなくいむし

⇒ふな‐がた【船形・舟形】

ふながた‐せっかん【舟形石棺】‥セキクワン

古墳時代の石棺の一種。舟の形の連想からの命名だが、舟を模したかどうかは疑問がある。割竹形石棺から変化した形式。日本で4世紀後半から5世紀頃に発達した。

⇒ふな‐がた【船形・舟形】

ふな‐き【船木】

船をつくる材木。船材。万葉集3「足柄山に―伐り」

ふな‐ぎお・う【船競ふ】‥ギホフ

〔自四〕

船をきそい合って漕ぐ。万葉集20「―・ふ堀江の河の水際みなきわに」

ふな‐ぎみ【船君】

①船中の乗客の主たる人。土佐日記「心地悩む―」

②船長ふなおさの敬称。

ふな‐きり【船切】

饂飩うどん・蕎麦そばのまだ茹ゆでてないものを槽ふねに並べたもの。

ふな‐ぐ【船具】

船の舵かじ・櫂かい・帆・碇いかりなどの器具。

ふなくい‐むし【船食虫】‥クヒ‥

フナクイムシ科の二枚貝。貝殻は退化して小さく、白色で細紐状の動物体の前端に付着している。殻長、殻幅、殻高とも、7センチメートル程度。海中の木材に穿孔して石灰質の管をつくり、その中にすむ。木造船舶や杭などに付着してその内部に侵入・生長し、大害を与える。世界に広く分布。

ふなくいむし

ふな‐くじ【船公事】

船の碇泊税。〈日葡辞書〉

ふな‐くだり【舟下り・船下り】

景観を楽しみながら、流れにのってふねで川を下ること。川下り。

ふな‐ぐら【船蔵・船庫】

①水辺に設けて、船を納めておく建物。

②船中で貨物を入れておく所。船艙。

ふな‐くら・ぶ【船競ぶ】

〔自下二〕

舟をこぎあらそう。競漕する。ふなぎおう。拾遺和歌集雑「百敷の大宮人は舟ならべ朝川わたり―・べ夕川わたり」

ふな‐くらべ【船競べ】

船をきそい合って漕ぐこと。競漕。

ふな‐ぐり【船繰り】

船の不足を補うために、配船のやりくりをすること。

ふな‐こ【舟子・船子】

舟に乗り込んで舟をあやつる人。ふなびと。ふなかた。かこ。水夫。土佐日記「―・かぢとりは船歌うたひて」

ぶな‐こ【橅子】

ブナ・ヒバなどの材をテープ状に薄く削ったもの。巻き固め、鉢・皿などに成形し、塗物として仕上げる。

ふな‐ごこう【舟後光】‥クワウ

(→)舟形光背に同じ。

ふな‐ごこち【船心地】

(→)「ふなごころ」1に同じ。日葡辞書「フナゴコチガアル、また、フナゴコチデゴザル」

ふな‐ごころ【船心】

①ふなよいの気持。ふなごこち。義経記7「昨日は御船に召され、―に損じ給ひて」

②船に乗った心持。

ふな‐こし【船越】

(舟をかついで越したからいう)島や半島などで、陸地がくびれて細くなっている所。

⇒ふなこし‐おび【船越帯】

ふなこし‐おび【船越帯】

格子柄の博多織に独鈷とっこの文様のある男用の帯。明治維新前に流行。

⇒ふな‐こし【船越】

ふな‐こじり【船鐺】

刀の鞘さやの鐺が船底形に反そったもの。船底鐺。

ふな‐ごや【船小屋】

船・船具を納めておく小屋。冬季、海の荒れる日の多い日本海沿岸に多い。船屋。

ふな‐ざお【船棹】‥ザヲ

船を操り動かすのに用いる棹。

ふなさか‐とうげ【船坂峠】‥タウゲ

兵庫県赤穂郡から岡山県備前市に至る峠(標高180メートル)。山陽道の難所。後醍醐天皇の隠岐遷幸の時、児島高徳が車駕を奪おうとした所という。

ふな‐さし【船差】

船の棹をさす人。ふねさし。申楽談儀「―になりて漕ぎし、面白かりし也」

ふな‐し【船師】

①船頭。船長。

②近世、廻船などの海上商人の称。

ふな‐じ【船路】‥ヂ

船の行きかようみち。また、船でする旅。海路。航路。土佐日記「―なれど馬のはなむけす」

ふなじょう‐かいぼん【舟状海盆】‥ジヤウ‥

(→)トラフに同じ。

ふな‐しょうよう【船逍遥】‥セウエウ

(→)「船遊び」に同じ。重之集「難波にて―して」

ふな‐じるし【船印・船標】

船舶の所有者・乗手などを示す標識。幕府や大名の船は帆に家紋を書くなどした。

ふな‐しろ【船代】

①⇒みふなしろ(御船代)。

②漁獲物の代分しろわけに際し、船の受ける配分。

⇒ふなしろ‐まつり【船代祭】

ふなしろ‐まつり【船代祭】

伊勢神宮の遷宮式で、「みふなしろ」の材木を伐採する時に行う祭。

⇒ふな‐しろ【船代】

ふな・ず【船出】‥ヅ

〔自下二〕

船に乗って出る。ふなでする。和泉式部集「思ふ人とぞわれは―・づる」

ふな‐すえ【船据え】‥スヱ

船の碇泊する所。港。祝詞、遣唐奉幣「―無きによりて播磨国より船乗るとて」

ふな‐ずし【鮒鮨・鮒鮓】

馴鮨なれずしの一種。ニゴロブナの鱗うろこ・鰓えら・臓物を取り去って塩漬にしたものを、飯と交互に重ねて漬け込み自然発酵させたもの。酸味と臭味が強い。近江の名産。〈[季]夏〉

ふな‐せ【船瀬】

船が碇泊する所。ふなだまり。万葉集6「―ゆ見ゆる淡路島」

ふな‐ぞこ【船底】

船の底。せんてい。また、そのような形のもの。「―袖」

⇒ふなぞこ‐うえ【船底植え】

⇒ふなぞこ‐てんじょう【船底天井】

⇒ふなぞこ‐まくら【船底枕】

ふなぞこ‐うえ【船底植え】‥ウヱ

サツマイモの苗の植えつけ法。茎を船底形に曲げて植えつける。

⇒ふな‐ぞこ【船底】

ふなぞこ‐てんじょう【船底天井】‥ジヤウ

船底を逆さにしたような、中央が両端より高くなった天井。数寄屋建築や住宅の浴室などに用いる。

⇒ふな‐ぞこ【船底】

ふなぞこ‐まくら【船底枕】

底が船底状に反そりのある箱枕。

⇒ふな‐ぞこ【船底】

ふな‐ぞろえ【船揃え】‥ゾロヘ

一団の船が航海に出るために整列し準備をすること。平家物語11「摂津の国渡辺より―して、八島へすでに寄せんとす」

ぶな‐たい【橅帯・山毛欅帯】

日本の植生帯の一つ。落葉広葉樹帯を代表する。ブナ・ミズナラを主体に多くのカエデ類を含む。本州中部では標高約700〜1500メートル。→植生帯(表)

ふな‐だいく【船大工】

船を造る大工。船工。船匠。

ふな‐だいしょう【船大将】‥シヤウ

軍船をひきいる将軍。船手の大将。船奉行ふなぶぎょう。

ふな‐だち【発船】

(→)船出に同じ。応神紀「大津より―して往まかりぬ」

ふな‐た・つ【船立つ】

〔自四〕

船出する。推古紀平安中期点「当摩皇子難波より発船フナタツ」

ふな‐たで【船たで】

(漁村語)船底を虫に食われ、あるいは腐朽するのを防ぐために、船を浜に引き揚げて底の外部を焼くこと。船たでを行う特定の場所を、たで場という。たで船。おばやし。

ふな‐だな【船枻・船棚】

刳船くりぶねの舷側板。中世後期以降の船では、船体を構成する外板のこと。上棚・中棚・根棚がある。万葉集17「―打ちてあへて漕ぎ出め」→和船

ふな‐たび【船旅】

船に乗ってする旅行。

ふな‐だま【船霊・船玉】

①船の守護霊。賽子さいころ・女の髪の毛・人形・五穀・銭などを神体として船中にまつる。ふなだまさま。

②船中でまつる守護神。摂津の住吉の神・水天宮・金毘羅こんぴら権現など。船神。船霊神。

ふな‐だまり【船溜り】

船舶が風波を避けるための碇泊所。船瀬ふなせ。

ふな‐だより【船便り】

船の便宜。船のついで。ふなびん。

ふな‐だんす【船箪笥】

①千石船などに積んで用いた、小形で頑丈な造りの箪笥。

②廻船で用いる懸硯かけすずりや帳箱・衣裳櫃いしょうびつの類の俗称。

ふな‐ちん【船賃】

船に乗ったり、船で荷物を運んだり、または船をやとったりする時に払う料金。

ふな‐つ【船津】

船の碇泊する所。ふなつき。万葉集10「八十やその―にみ船停とどめよ」

ふな‐つき【船着き】

船のついて泊まる所。ふながかり。はとば。みなと。船着き場ば。

ふな‐つば【船鍔】

洋式木造船舶の最上甲板の両側にあって、肋骨の上端を覆い、外板を支える材。

ふな‐づみ【船積み】

船舶に貨物を積載すること。「―港」

ふな‐づり【船釣】

⇒ふねづり

ふな‐て【船手】

①船の通路。航路。隆信集「―に残る冬の通ひぢ」

②兵船の軍勢。ふないくさ。水軍。海軍。

③船のことを取り扱う者。船のことを支配する役人。

⇒ふなて‐がしら【船手頭】

ふな‐で【船出】

船が港を出ること。でふね。出帆。比喩的に、新しい生活の出発にもいう。万葉集15「朝なぎに―をせむと」

ふなて‐がしら【船手頭】

江戸幕府の職名。船手組の長。若年寄の支配に属し、幕府の用船を管理し、海上運輸にあたった。1862年(文久2)軍艦奉行の付属となる。船奉行。御船手。

⇒ふな‐て【船手】

ふな‐と【舟人】

(九州地方で)船頭。漁夫。

ふな‐と【船門】

港。曾丹集「玉垣の三津の―に春なればゆきかふ人の花をたむくる」

ふな‐どいや【船問屋】‥ドヒ‥

回漕または積荷取扱を業とする廻船問屋。ふなどんや。日本永代蔵6「小早作り出して、―に名をとるもあり」

ふなとく【船徳】

落語。船宿の居候になっている若旦那の徳さんが、急造の船頭になって失敗する話。

ふな‐どこ【船床・船笭】

船中の床に敷く簀すのこ。

ふな‐とどめ【船止め】

船を碇泊させること。また、その所。ふながかり。ふなどまり。

ふなと‐の‐かみ【岐神】

伊弉諾尊いざなぎのみことが黄泉国よみのくにから逃げ帰り、禊祓みそぎはらえをした時に投げ捨てた杖から化生した神。集落の入口などの分岐点にまつられ、災禍の侵入を防ぐ神、また道路や旅行の神とされた。くなとのかみ。ちまたのかみ。道祖神。

ふな‐どまり【船泊り】

(→)「ふなはて」に同じ。

ふな‐どめ【船留め】

①船を碇泊させること。

②船出または船の通行を禁じること。ふねどめ。日葡辞書「フナドメデアル」

ふな‐ども【船艫】

船のとも。船尾。万葉集19「―にみ立ちいまして」

ふな‐なます【鮒膾】

鮒の身を薄切りにして辛子酢・蓼酢たですなどで和あえた料理。〈[季]春〉

ふな‐なり【船形】

船の形。ふながた。

ふな‐に【船荷】

船舶に積んで運送する貨物。

⇒ふなに‐しょうけん【船荷証券】

ふなに‐しょうけん【船荷証券】

(bill of land)船荷の受渡しにおいて、船主が運送品を船積みしたこと、および仕向け地で引き渡すことを証した有価証券。BL

⇒ふな‐に【船荷】

ふな‐ぬし【船主】

船の所有者。せんしゅ。

ぶな‐の‐き【橅の木】

⇒ぶな

ふな‐の‐へ【船の枻】

(→)「ふなだな」に同じ。〈神代紀下訓注〉

ふな‐の‐へ【船の舳】

船のへさき。万葉集19「墨吉すみのえのわが大御神―に領うしはきいまし」

ふな‐のり【船乗り】

①船に乗って出立すること。万葉集1「熟田津にきたつに―せむと月待てば」

②船に乗ることを業とする者。船員。

ふな‐のりこみ【船乗込み】

船による乗込み。特に、歌舞伎の名優が大坂に初めて乗り込む時、あるいは大坂の俳優が久しぶりに江戸から帰った時、歓迎のために行われた儀式。俳優や関係者などが主な川筋を航行し、道頓堀へ着き劇場に入る。

ふな‐ば【船場】

船の出入りする所。ふなつき。はとば。浄瑠璃、博多小女郎波枕「女郎衆は駕籠で―まで」

ふなはし【舟橋】

姓氏の一つ。

⇒ふなはし‐せいいち【舟橋聖一】

ふな‐はし【船橋】

多くの船を並べ繋ぎ、その上に板を渡して橋としたもの。うきはし。万葉集14「かみつけの佐野の―取り放し親は離さくれど吾わは離さかるがへ」

ふなばし【船橋】

千葉県北西部、東京湾北岸の市。臨海部は京葉工業地帯の一部を形成する。内陸の台地上は住宅開発が進行。東京の衛星都市として人口が急増。人口57万。

ふなばし【船橋】

能。古作を世阿弥が改作。上野国佐野で相愛の男女が会おうとして船橋から落とされて死んだという説話を脚色、その死後の妄執を描く。

ふな‐ばしご【船梯子】

船の乗り降りに用いるはしご。舷梯。タラップ。

ふなはし‐せいいち【舟橋聖一】

小説家。東京生れ。東大卒。行動主義・能動精神を謳った「ダイヴィング」で注目され、戦中に長編「悉皆屋康吉」を書く。戦後は官能的作品に本領を示す。作「雪夫人絵図」「ある女の遠景」など。(1904〜1976)

舟橋聖一

撮影:石井幸之助

ふな‐くじ【船公事】

船の碇泊税。〈日葡辞書〉

ふな‐くだり【舟下り・船下り】

景観を楽しみながら、流れにのってふねで川を下ること。川下り。

ふな‐ぐら【船蔵・船庫】

①水辺に設けて、船を納めておく建物。

②船中で貨物を入れておく所。船艙。

ふな‐くら・ぶ【船競ぶ】

〔自下二〕

舟をこぎあらそう。競漕する。ふなぎおう。拾遺和歌集雑「百敷の大宮人は舟ならべ朝川わたり―・べ夕川わたり」

ふな‐くらべ【船競べ】

船をきそい合って漕ぐこと。競漕。

ふな‐ぐり【船繰り】

船の不足を補うために、配船のやりくりをすること。

ふな‐こ【舟子・船子】

舟に乗り込んで舟をあやつる人。ふなびと。ふなかた。かこ。水夫。土佐日記「―・かぢとりは船歌うたひて」

ぶな‐こ【橅子】

ブナ・ヒバなどの材をテープ状に薄く削ったもの。巻き固め、鉢・皿などに成形し、塗物として仕上げる。

ふな‐ごこう【舟後光】‥クワウ

(→)舟形光背に同じ。

ふな‐ごこち【船心地】

(→)「ふなごころ」1に同じ。日葡辞書「フナゴコチガアル、また、フナゴコチデゴザル」

ふな‐ごころ【船心】

①ふなよいの気持。ふなごこち。義経記7「昨日は御船に召され、―に損じ給ひて」

②船に乗った心持。

ふな‐こし【船越】

(舟をかついで越したからいう)島や半島などで、陸地がくびれて細くなっている所。

⇒ふなこし‐おび【船越帯】

ふなこし‐おび【船越帯】

格子柄の博多織に独鈷とっこの文様のある男用の帯。明治維新前に流行。

⇒ふな‐こし【船越】

ふな‐こじり【船鐺】

刀の鞘さやの鐺が船底形に反そったもの。船底鐺。

ふな‐ごや【船小屋】

船・船具を納めておく小屋。冬季、海の荒れる日の多い日本海沿岸に多い。船屋。

ふな‐ざお【船棹】‥ザヲ

船を操り動かすのに用いる棹。

ふなさか‐とうげ【船坂峠】‥タウゲ

兵庫県赤穂郡から岡山県備前市に至る峠(標高180メートル)。山陽道の難所。後醍醐天皇の隠岐遷幸の時、児島高徳が車駕を奪おうとした所という。

ふな‐さし【船差】

船の棹をさす人。ふねさし。申楽談儀「―になりて漕ぎし、面白かりし也」

ふな‐し【船師】

①船頭。船長。

②近世、廻船などの海上商人の称。

ふな‐じ【船路】‥ヂ

船の行きかようみち。また、船でする旅。海路。航路。土佐日記「―なれど馬のはなむけす」

ふなじょう‐かいぼん【舟状海盆】‥ジヤウ‥

(→)トラフに同じ。

ふな‐しょうよう【船逍遥】‥セウエウ

(→)「船遊び」に同じ。重之集「難波にて―して」

ふな‐じるし【船印・船標】

船舶の所有者・乗手などを示す標識。幕府や大名の船は帆に家紋を書くなどした。

ふな‐しろ【船代】

①⇒みふなしろ(御船代)。

②漁獲物の代分しろわけに際し、船の受ける配分。

⇒ふなしろ‐まつり【船代祭】

ふなしろ‐まつり【船代祭】

伊勢神宮の遷宮式で、「みふなしろ」の材木を伐採する時に行う祭。

⇒ふな‐しろ【船代】

ふな・ず【船出】‥ヅ

〔自下二〕

船に乗って出る。ふなでする。和泉式部集「思ふ人とぞわれは―・づる」

ふな‐すえ【船据え】‥スヱ

船の碇泊する所。港。祝詞、遣唐奉幣「―無きによりて播磨国より船乗るとて」

ふな‐ずし【鮒鮨・鮒鮓】

馴鮨なれずしの一種。ニゴロブナの鱗うろこ・鰓えら・臓物を取り去って塩漬にしたものを、飯と交互に重ねて漬け込み自然発酵させたもの。酸味と臭味が強い。近江の名産。〈[季]夏〉

ふな‐せ【船瀬】

船が碇泊する所。ふなだまり。万葉集6「―ゆ見ゆる淡路島」

ふな‐ぞこ【船底】

船の底。せんてい。また、そのような形のもの。「―袖」

⇒ふなぞこ‐うえ【船底植え】

⇒ふなぞこ‐てんじょう【船底天井】

⇒ふなぞこ‐まくら【船底枕】

ふなぞこ‐うえ【船底植え】‥ウヱ

サツマイモの苗の植えつけ法。茎を船底形に曲げて植えつける。

⇒ふな‐ぞこ【船底】

ふなぞこ‐てんじょう【船底天井】‥ジヤウ

船底を逆さにしたような、中央が両端より高くなった天井。数寄屋建築や住宅の浴室などに用いる。

⇒ふな‐ぞこ【船底】

ふなぞこ‐まくら【船底枕】

底が船底状に反そりのある箱枕。

⇒ふな‐ぞこ【船底】

ふな‐ぞろえ【船揃え】‥ゾロヘ

一団の船が航海に出るために整列し準備をすること。平家物語11「摂津の国渡辺より―して、八島へすでに寄せんとす」

ぶな‐たい【橅帯・山毛欅帯】

日本の植生帯の一つ。落葉広葉樹帯を代表する。ブナ・ミズナラを主体に多くのカエデ類を含む。本州中部では標高約700〜1500メートル。→植生帯(表)

ふな‐だいく【船大工】

船を造る大工。船工。船匠。

ふな‐だいしょう【船大将】‥シヤウ

軍船をひきいる将軍。船手の大将。船奉行ふなぶぎょう。

ふな‐だち【発船】

(→)船出に同じ。応神紀「大津より―して往まかりぬ」

ふな‐た・つ【船立つ】

〔自四〕

船出する。推古紀平安中期点「当摩皇子難波より発船フナタツ」

ふな‐たで【船たで】

(漁村語)船底を虫に食われ、あるいは腐朽するのを防ぐために、船を浜に引き揚げて底の外部を焼くこと。船たでを行う特定の場所を、たで場という。たで船。おばやし。

ふな‐だな【船枻・船棚】

刳船くりぶねの舷側板。中世後期以降の船では、船体を構成する外板のこと。上棚・中棚・根棚がある。万葉集17「―打ちてあへて漕ぎ出め」→和船

ふな‐たび【船旅】

船に乗ってする旅行。

ふな‐だま【船霊・船玉】

①船の守護霊。賽子さいころ・女の髪の毛・人形・五穀・銭などを神体として船中にまつる。ふなだまさま。

②船中でまつる守護神。摂津の住吉の神・水天宮・金毘羅こんぴら権現など。船神。船霊神。

ふな‐だまり【船溜り】

船舶が風波を避けるための碇泊所。船瀬ふなせ。

ふな‐だより【船便り】

船の便宜。船のついで。ふなびん。

ふな‐だんす【船箪笥】

①千石船などに積んで用いた、小形で頑丈な造りの箪笥。

②廻船で用いる懸硯かけすずりや帳箱・衣裳櫃いしょうびつの類の俗称。

ふな‐ちん【船賃】

船に乗ったり、船で荷物を運んだり、または船をやとったりする時に払う料金。

ふな‐つ【船津】

船の碇泊する所。ふなつき。万葉集10「八十やその―にみ船停とどめよ」

ふな‐つき【船着き】

船のついて泊まる所。ふながかり。はとば。みなと。船着き場ば。

ふな‐つば【船鍔】

洋式木造船舶の最上甲板の両側にあって、肋骨の上端を覆い、外板を支える材。

ふな‐づみ【船積み】

船舶に貨物を積載すること。「―港」

ふな‐づり【船釣】

⇒ふねづり

ふな‐て【船手】

①船の通路。航路。隆信集「―に残る冬の通ひぢ」

②兵船の軍勢。ふないくさ。水軍。海軍。

③船のことを取り扱う者。船のことを支配する役人。

⇒ふなて‐がしら【船手頭】

ふな‐で【船出】

船が港を出ること。でふね。出帆。比喩的に、新しい生活の出発にもいう。万葉集15「朝なぎに―をせむと」

ふなて‐がしら【船手頭】

江戸幕府の職名。船手組の長。若年寄の支配に属し、幕府の用船を管理し、海上運輸にあたった。1862年(文久2)軍艦奉行の付属となる。船奉行。御船手。

⇒ふな‐て【船手】

ふな‐と【舟人】

(九州地方で)船頭。漁夫。

ふな‐と【船門】

港。曾丹集「玉垣の三津の―に春なればゆきかふ人の花をたむくる」

ふな‐どいや【船問屋】‥ドヒ‥

回漕または積荷取扱を業とする廻船問屋。ふなどんや。日本永代蔵6「小早作り出して、―に名をとるもあり」

ふなとく【船徳】

落語。船宿の居候になっている若旦那の徳さんが、急造の船頭になって失敗する話。

ふな‐どこ【船床・船笭】

船中の床に敷く簀すのこ。

ふな‐とどめ【船止め】

船を碇泊させること。また、その所。ふながかり。ふなどまり。

ふなと‐の‐かみ【岐神】

伊弉諾尊いざなぎのみことが黄泉国よみのくにから逃げ帰り、禊祓みそぎはらえをした時に投げ捨てた杖から化生した神。集落の入口などの分岐点にまつられ、災禍の侵入を防ぐ神、また道路や旅行の神とされた。くなとのかみ。ちまたのかみ。道祖神。

ふな‐どまり【船泊り】

(→)「ふなはて」に同じ。

ふな‐どめ【船留め】

①船を碇泊させること。

②船出または船の通行を禁じること。ふねどめ。日葡辞書「フナドメデアル」

ふな‐ども【船艫】

船のとも。船尾。万葉集19「―にみ立ちいまして」

ふな‐なます【鮒膾】

鮒の身を薄切りにして辛子酢・蓼酢たですなどで和あえた料理。〈[季]春〉

ふな‐なり【船形】

船の形。ふながた。

ふな‐に【船荷】

船舶に積んで運送する貨物。

⇒ふなに‐しょうけん【船荷証券】

ふなに‐しょうけん【船荷証券】

(bill of land)船荷の受渡しにおいて、船主が運送品を船積みしたこと、および仕向け地で引き渡すことを証した有価証券。BL

⇒ふな‐に【船荷】

ふな‐ぬし【船主】

船の所有者。せんしゅ。

ぶな‐の‐き【橅の木】

⇒ぶな

ふな‐の‐へ【船の枻】

(→)「ふなだな」に同じ。〈神代紀下訓注〉

ふな‐の‐へ【船の舳】

船のへさき。万葉集19「墨吉すみのえのわが大御神―に領うしはきいまし」

ふな‐のり【船乗り】

①船に乗って出立すること。万葉集1「熟田津にきたつに―せむと月待てば」

②船に乗ることを業とする者。船員。

ふな‐のりこみ【船乗込み】

船による乗込み。特に、歌舞伎の名優が大坂に初めて乗り込む時、あるいは大坂の俳優が久しぶりに江戸から帰った時、歓迎のために行われた儀式。俳優や関係者などが主な川筋を航行し、道頓堀へ着き劇場に入る。

ふな‐ば【船場】

船の出入りする所。ふなつき。はとば。浄瑠璃、博多小女郎波枕「女郎衆は駕籠で―まで」

ふなはし【舟橋】

姓氏の一つ。

⇒ふなはし‐せいいち【舟橋聖一】

ふな‐はし【船橋】

多くの船を並べ繋ぎ、その上に板を渡して橋としたもの。うきはし。万葉集14「かみつけの佐野の―取り放し親は離さくれど吾わは離さかるがへ」

ふなばし【船橋】

千葉県北西部、東京湾北岸の市。臨海部は京葉工業地帯の一部を形成する。内陸の台地上は住宅開発が進行。東京の衛星都市として人口が急増。人口57万。

ふなばし【船橋】

能。古作を世阿弥が改作。上野国佐野で相愛の男女が会おうとして船橋から落とされて死んだという説話を脚色、その死後の妄執を描く。

ふな‐ばしご【船梯子】

船の乗り降りに用いるはしご。舷梯。タラップ。

ふなはし‐せいいち【舟橋聖一】

小説家。東京生れ。東大卒。行動主義・能動精神を謳った「ダイヴィング」で注目され、戦中に長編「悉皆屋康吉」を書く。戦後は官能的作品に本領を示す。作「雪夫人絵図」「ある女の遠景」など。(1904〜1976)

舟橋聖一

撮影:石井幸之助

⇒ふなはし【舟橋】

ふな‐ばた【船端・舷】

船のへり。船の側面。ふなべり。宇治拾遺物語3「―にゐて、うつぶして海を見れば」

⇒船端に刻む

⇒ふなはし【舟橋】

ふな‐ばた【船端・舷】

船のへり。船の側面。ふなべり。宇治拾遺物語3「―にゐて、うつぶして海を見れば」

⇒船端に刻む

ほほ【懐】🔗⭐🔉

ほほ【懐】

ふところ。竹斎「文を受け取り―に入れ」

ゆかし・い【床しい・懐しい】🔗⭐🔉

ゆかし・い【床しい・懐しい】

〔形〕[文]ゆか・し(シク)

(動詞「行く」から。「床し」は当て字)

①何となく知りたい、見たい、聞きたい。好奇心がもたれる。大鏡伊尹「いづかたへかと―・しうて、人を付け奉りて見せければ」

②何となくなつかしい。何となくしたわしい。心がひかれる。「山路来て何やら―・しすみれ草」(芭蕉)

③上品ですぐれている。「―・い人柄」

ゆかし‐が・る【床しがる・懐しがる】🔗⭐🔉

ゆかし‐が・る【床しがる・懐しがる】

〔他五〕

見たがる。聞きたがる。知りたがる。枕草子28「つゆちりのことも―・り」

[漢]懐🔗⭐🔉

懐 字形

筆順

筆順

〔心(忄・

〔心(忄・ )部13画/16画/常用/1891・327B〕

[懷] 字形

)部13画/16画/常用/1891・327B〕

[懷] 字形

〔心(忄・

〔心(忄・ )部16画/19画/5671・5867〕

〔音〕カイ〈クヮイ〉(漢) エ〈ヱ〉(呉)

〔訓〕なつかしい・なつかしむ・なつく・なつける・ふところ・いだく・おもう (名)かね

[意味]

①心にいだく。思う。心中の思い。「懐疑・本懐・虚心坦懐たんかい」

②なつかしく思う。なつかしむ。「懐古・懐郷・追懐」

③なれしたしむ。なつく。なつける。「懐柔」

④ふところ(にいだく)。「懐中・懐紙・懐剣・懐妊」

[解字]

形声。「心」+音符「

)部16画/19画/5671・5867〕

〔音〕カイ〈クヮイ〉(漢) エ〈ヱ〉(呉)

〔訓〕なつかしい・なつかしむ・なつく・なつける・ふところ・いだく・おもう (名)かね

[意味]

①心にいだく。思う。心中の思い。「懐疑・本懐・虚心坦懐たんかい」

②なつかしく思う。なつかしむ。「懐古・懐郷・追懐」

③なれしたしむ。なつく。なつける。「懐柔」

④ふところ(にいだく)。「懐中・懐紙・懐剣・懐妊」

[解字]

形声。「心」+音符「 」(=包みかくす)。心の中にかこみいだく意。

[下ツキ

詠懐・雅懐・感懐・旧懐・胸懐・遣懐・述懐・所懐・素懐・坦懐・追懐・抱懐・本懐

」(=包みかくす)。心の中にかこみいだく意。

[下ツキ

詠懐・雅懐・感懐・旧懐・胸懐・遣懐・述懐・所懐・素懐・坦懐・追懐・抱懐・本懐

筆順

筆順

〔心(忄・

〔心(忄・ )部13画/16画/常用/1891・327B〕

[懷] 字形

)部13画/16画/常用/1891・327B〕

[懷] 字形

〔心(忄・

〔心(忄・ )部16画/19画/5671・5867〕

〔音〕カイ〈クヮイ〉(漢) エ〈ヱ〉(呉)

〔訓〕なつかしい・なつかしむ・なつく・なつける・ふところ・いだく・おもう (名)かね

[意味]

①心にいだく。思う。心中の思い。「懐疑・本懐・虚心坦懐たんかい」

②なつかしく思う。なつかしむ。「懐古・懐郷・追懐」

③なれしたしむ。なつく。なつける。「懐柔」

④ふところ(にいだく)。「懐中・懐紙・懐剣・懐妊」

[解字]

形声。「心」+音符「

)部16画/19画/5671・5867〕

〔音〕カイ〈クヮイ〉(漢) エ〈ヱ〉(呉)

〔訓〕なつかしい・なつかしむ・なつく・なつける・ふところ・いだく・おもう (名)かね

[意味]

①心にいだく。思う。心中の思い。「懐疑・本懐・虚心坦懐たんかい」

②なつかしく思う。なつかしむ。「懐古・懐郷・追懐」

③なれしたしむ。なつく。なつける。「懐柔」

④ふところ(にいだく)。「懐中・懐紙・懐剣・懐妊」

[解字]

形声。「心」+音符「 」(=包みかくす)。心の中にかこみいだく意。

[下ツキ

詠懐・雅懐・感懐・旧懐・胸懐・遣懐・述懐・所懐・素懐・坦懐・追懐・抱懐・本懐

」(=包みかくす)。心の中にかこみいだく意。

[下ツキ

詠懐・雅懐・感懐・旧懐・胸懐・遣懐・述懐・所懐・素懐・坦懐・追懐・抱懐・本懐

大辞林の検索結果 (50)

いだ・く【抱く・懐く】🔗⭐🔉

いだ・く [2] 【抱く・懐く】 (動カ五[四])

(1)「だく{(1)}」の文語的な言い方。「二つの半島に―・かれた静かな湾」「大自然の懐に―・かれて暮らす」「子を―・きつつおりのりす/土左」

(2)ある考え・気持ちを心の中にもつ。「理想を―・く」「不安を―・く」「相手に不信感を―・かせる」

[可能] いだける

うだ・く【抱く・懐く】🔗⭐🔉

うだ・く 【抱く・懐く】 (動カ四)

だく。いだく。「熱き銅(アカガネ)の柱を―・かしめられて立つ/霊異記(上訓)」

〔上代語「むだく」の転で,「だく」の古形。平安鎌倉時代の漢文訓読にだけ見える語〕

え-かい【懐海】🔗⭐🔉

え-かい  カイ 【懐海】

⇒百丈(ヒヤクジヨウ)懐海

カイ 【懐海】

⇒百丈(ヒヤクジヨウ)懐海

カイ 【懐海】

⇒百丈(ヒヤクジヨウ)懐海

カイ 【懐海】

⇒百丈(ヒヤクジヨウ)懐海

かい-ぎ【懐疑】🔗⭐🔉

かい-ぎ クワイ― [1] 【懐疑】 (名)スル

(1)疑いをいだくこと。「―心」「―的」「事更物々しく否定し,―して得々たるが故に滑稽なのである/竹沢先生と云ふ人(善郎)」

(2)〔哲〕 十分な根拠がないために,判断を保留・中止している状態。

かいぎ-は【懐疑派】🔗⭐🔉

かいぎ-は クワイ― [0] 【懐疑派】

懐疑論の立場の思想家。また,その集団。特に,古代ヘレニズム期にストア派・エピクロス派と並んで一派を画した,ピュロン・ティモンおよびそれに続くアルケシラオス・カルネアデス,アイネシデモス・セクストゥス=エンピリコスらの古代懐疑派が著名。

かいぎ-ろん【懐疑論】🔗⭐🔉

かい-きゅう【懐旧】🔗⭐🔉

かい-きゅう クワイキウ [0] 【懐旧】

昔のことをなつかしく思い出すこと。懐古。「―の情にかられる」「―談」

かい-きょう【懐郷】🔗⭐🔉

かい-きょう クワイキヤウ [0] 【懐郷】

故郷をなつかしむこと。「―の念抑えがたし」

かいきょう-びょう【懐郷病】🔗⭐🔉

かいきょう-びょう クワイキヤウビヤウ [0] 【懐郷病】

⇒ホームシック

かいげつどう-あんど【懐月堂安度】🔗⭐🔉

かいげつどう-あんど クワイゲツダウ― 【懐月堂安度】

〔名は「やすのり」とも〕

江戸中期の浮世絵師。懐月堂派の始祖。肥痩の激しい線で懐月堂美人と呼ばれる豊満な遊女の肉筆立姿絵を描(カ)いた。絵島事件で伊豆大島に流され,のち江戸に戻る。経歴未詳。

かい-けん【懐剣】🔗⭐🔉

かい-けん クワイ― [0] 【懐剣】

ふところに入れて携行する短刀。ふところがたな。

かい-こ【懐古】🔗⭐🔉

かい-こ クワイ― [1] 【懐古】 (名)スル

昔のことをなつかしく思うこと。懐旧。「子供の頃を―する」「―談」「―趣味」

かいこ-えん【懐古園】🔗⭐🔉

かいこ-えん クワイコ ン 【懐古園】

長野県小諸(コモロ)市にある,小諸城跡の公園。藤村記念館がある。

ン 【懐古園】

長野県小諸(コモロ)市にある,小諸城跡の公園。藤村記念館がある。

ン 【懐古園】

長野県小諸(コモロ)市にある,小諸城跡の公園。藤村記念館がある。

ン 【懐古園】

長野県小諸(コモロ)市にある,小諸城跡の公園。藤村記念館がある。

かい-し【懐紙】🔗⭐🔉

かい-し クワイ― [0] 【懐紙】

(1)たたんでふところに入れておく紙。茶席で,菓子を取り分けたりするのに用いる。普通,奉書紙を使う。ふところがみ。たとうがみ。

(2)和歌・連歌・俳諧などを正式に書きしるす時に用いる紙。檀紙(ダンシ)・奉書紙・鳥の子紙など。連歌・俳諧では横半折の折紙を用いる。

くれ-の-おも【呉の母・懐香】🔗⭐🔉

くれ-の-おも 【呉の母・懐香】

茴香(ウイキヨウ)の異名。[和名抄]

なず・く【懐く】🔗⭐🔉

なず・く ナヅク [2] 【懐く】 (動カ五[四])

「なつく(懐)」に同じ。「自分は疾(ト)うに喜んで木村の愛に―・いてゐるのだ/或る女(武郎)」

なつかし・い【懐かしい】🔗⭐🔉

なつかし・い [4] 【懐かしい】 (形)[文]シク なつか・し

〔動詞「懐く」の形容詞化〕

(1)昔のことが思い出されて,心がひかれる。「ふるさとが―・い」

(2)久しぶりに見たり会ったりして,昔のことが思い出される状態だ。「十何年ぶりに逢って,ほんとうに―・いなあ」

(3)過去のことが思い出されて,いつまでも離れたくない。したわしい。「佐保山をおほに見しかど今見れば山―・しも風吹くなゆめ/万葉 1333」

(4)心がひかれて手放したくない。かわいらしい。「あさましきにあきれたるさま,いと―・しうをかしげなり/源氏(花宴)」

[派生] ――が・る(動ラ五[四])――げ(形動)――さ(名)

なつかし・む【懐かしむ】🔗⭐🔉

なつかし・む [4] 【懐かしむ】 (動マ五[四])

(1)昔を思い出し,その頃を慕わしく思う。懐かしく思う。「幼時を―・む」

(2)親しみを感じ,近くに居たいと思う。「春の野にすみれ摘みにと来し我そ野を―・み一夜(ヒトヨ)寝にける/万葉 1424」

なつ・く【懐く】🔗⭐🔉

なつ・く [2] 【懐く】

■一■ (動カ五[四])

慣れ親しむ。親近感をいだき,近づきなじむ。「彼には後輩の人たちもよく―・いている」「狼は人に―・かない」「―・きにし奈良の都の荒れ行けば/万葉 1048」

[可能] なつける

■二■ (動カ下二)

⇒なつける

なつ・ける【懐ける】🔗⭐🔉

なつ・ける [3] 【懐ける】 (動カ下一)[文]カ下二 なつ・く

なつくようにしむける。なつかせる。てなづける。「犬ヲ―・ケル/ヘボン」「智深くして人を―・け/太平記 4」

なつこ・い【懐こい】🔗⭐🔉

なつこ・い [3] 【懐こい】 (形)

人になれ親しみやすい。なつっこい。「―・い子供」

なつっこ・い【懐っこい】🔗⭐🔉

なつっこ・い [4] 【懐っこい】 (形)

「懐こい」の転。「―・くついて来る」

なつ-メロ【懐―】🔗⭐🔉

なつ-メロ [0] 【懐―】

〔「懐かしのメロディー」の略〕

その頃がなつかしく思い出されるような,当時流行した歌。

〔ラジオ放送番組名からできた語〕

ふところ【懐】🔗⭐🔉

ふところ [0] 【懐】

(1)衣服,特に和服におおわれた胸のあたり。「財布を―に入れる」

(2)山などに周りを囲まれた所。「山の―」

(3){(1)}に入れて持っている金。所持金。「人の―を当てにする」「―がさびしい」

(4)胸中。心中。腹。「―を見すかす」

(5)外部から隔てられている所。内部。内側。「敵の―深く入る」

(6)「ふところご(懐子)」に同じ。「そこをば―といふばかりにおほし立て奉りしかば/宇津保(蔵開下)」

ふところ=が暖か・い🔗⭐🔉

――が暖か・い

所持金がたっぷりある。

ふところ=が痛・む🔗⭐🔉

――が痛・む

出費のために,所持金が減り負担となる。

ふところ=が寂し・い🔗⭐🔉

――が寂し・い

金を少ししか持っていない。懐が寒い。

ふところ=が寒・い🔗⭐🔉

――が寒・い

「懐が寂しい」に同じ。

ふところ=が深・い🔗⭐🔉

――が深・い

(1)度量が広い。包容力がある。

(2)理解や能力に幅がある。

(3)相撲で,身長が高く,両腕の長い力士に見られる能力で,四つに組んだとき,両腕と胸とで作る空間が広く,相手になかなかまわしを与えないことをいう。

ふところ=に する🔗⭐🔉

する🔗⭐🔉

――に する

携行する。懐中する。また,手に入れる。

する

携行する。懐中する。また,手に入れる。

する

携行する。懐中する。また,手に入れる。

する

携行する。懐中する。また,手に入れる。

ふところ=を痛・める🔗⭐🔉

――を痛・める

自分の金を出す。自腹を切る。

ふところ=を肥(コ)や・す🔗⭐🔉

――を肥(コ)や・す

不正な方法で利益を得る。ふところを暖める。私腹を肥やす。「不正融資を斡旋して―・す」

ふところ-かがみ【懐鏡】🔗⭐🔉

ふところ-かがみ [5] 【懐鏡】

携帯用の小型の鏡。懐中鏡。

ふところ-がみ【懐紙】🔗⭐🔉

ふところ-がみ [0] 【懐紙】

畳んで懐に入れておく紙。ちり紙にしたり,歌などを書いたりする。畳紙(タトウガミ)。かいし。

ふところ-かんじょう【懐勘定】🔗⭐🔉

ふところ-かんじょう ―ヂヤウ [5] 【懐勘定】

所持金の額や費用などを心の中で見積もること。胸算用。

ふところ-ぐあい【懐具合】🔗⭐🔉

ふところ-ぐあい ―アヒ [5] 【懐具合】

持っている金の額。財政状態。懐都合。「―が悪い」

ふところ-ご【懐子】🔗⭐🔉

ふところ-ご [4] 【懐子】

(1)大切に育てられた子供。また,世間知らずの子,特に娘。「とみは富家(フウカ)の―で,性質が温和であった/渋江抽斎(鴎外)」

(2)親が懐に入れるような幼児。嬰児。「ほんの―でござります/浮世草子・風流曲三味線」

ふところ-すずり【懐硯】🔗⭐🔉

ふところ-すずり [5] 【懐硯】

携行できるように作った硯。懐中硯。

ふところ-そだち【懐育ち】🔗⭐🔉

ふところ-そだち 【懐育ち】

親元で大切に育てられること。「まる三つになるかならぬの―/人情本・娘節用」

ふところ-で【懐手】🔗⭐🔉

ふところ-で [0] 【懐手】 (名)スル

(1)和服を着て,腕を袖に通さず懐に入れていること。抜き入れ手。[季]冬。《―して宰相の器たり/虚子》

(2)人にまかせて,何もしないこと。「―で大儲けする」

ふところ-どけい【懐時計】🔗⭐🔉

ふところ-どけい [5] 【懐時計】

懐中(カイチユウ)時計。

ふところすずり【懐硯】🔗⭐🔉

ふところすずり 【懐硯】

浮世草子。五巻。井原西鶴作。1687年成立。行脚僧の見聞記の形式による怪奇談集。

ほほ【懐】🔗⭐🔉

ほほ 【懐】

ふところ。懐中。「帯しながら―へ入れてじつと抱きしめ/浮世草子・一代男 1」

かいぎ【懐疑】(和英)🔗⭐🔉

かいぎ【懐疑】

(a) doubt.→英和

〜的 skeptical.‖懐疑論者 a skeptic.

かいけん【懐剣】(和英)🔗⭐🔉

かいけん【懐剣】

a dagger.→英和

なつかせる【懐かせる】(和英)🔗⭐🔉

なつかせる【懐かせる】

win over;tame (動物を).→英和

なつく【懐く】(和英)🔗⭐🔉

なつく【懐く】

become attached;take to;be tamed (動物が).

ふところ【懐】(和英)🔗⭐🔉

広辞苑+大辞林に「懐」で始まるの検索結果。もっと読み込む