複数辞典一括検索+![]()

![]()

会 あう🔗⭐🔉

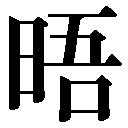

【会】

6画 人部 [二年]

区点=1881 16進=3271 シフトJIS=89EF

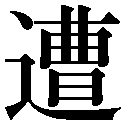

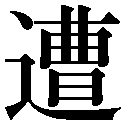

【會】旧字旧字

6画 人部 [二年]

区点=1881 16進=3271 シフトJIS=89EF

【會】旧字旧字

13画 曰部

区点=4882 16進=5072 シフトJIS=98F0

《常用音訓》エ/カイ/あ…う

《音読み》

13画 曰部

区点=4882 16進=5072 シフトJIS=98F0

《常用音訓》エ/カイ/あ…う

《音読み》  カイ(ク

カイ(ク イ)

イ) /エ(

/エ( )

) 〈hu

〈hu 〉

〉 カイ(ク

カイ(ク イ)

イ) /ケ

/ケ 〈ku

〈ku i〉

《訓読み》 あつまる/あつめる(あつむ)/あう(あふ)/たまたま/かならず

《名付け》 あい・あう・かず・さだ・はる・もち

《意味》

i〉

《訓読み》 あつまる/あつめる(あつむ)/あう(あふ)/たまたま/かならず

《名付け》 あい・あう・かず・さだ・はる・もち

《意味》

{名}あつまり。また、出会い。「宴会」「鴻門之会コウモンノカイ」

{名}あつまり。また、出会い。「宴会」「鴻門之会コウモンノカイ」

カイス{動}あつまる。あつめる(アツム)。ひと所にまとまる。また、多くのものを寄せあつめる。〈類義語〉→合・→集。「会合」「以文会友=文ヲ以テ友ヲ会ス」〔→論語〕

カイス{動}あつまる。あつめる(アツム)。ひと所にまとまる。また、多くのものを寄せあつめる。〈類義語〉→合・→集。「会合」「以文会友=文ヲ以テ友ヲ会ス」〔→論語〕

{動}あう(アフ)。あつまって対面する。「会見」「会晤カイゴ(あって話しあう)」

{動}あう(アフ)。あつまって対面する。「会見」「会晤カイゴ(あって話しあう)」

{動}あう(アフ)。その物事に出くわす。〈類義語〉→遇グウ。「会其怒不敢献=其ノ怒リニ会ヒ敢ヘテ献ゼズ」〔→史記〕

{動}あう(アフ)。その物事に出くわす。〈類義語〉→遇グウ。「会其怒不敢献=其ノ怒リニ会ヒ敢ヘテ献ゼズ」〔→史記〕

{名}巡りあわせ。また、物事の要点。「機会」

{名}巡りあわせ。また、物事の要点。「機会」

{副}たまたま。ちょうどその物事に出くわしたの意を示すことば。ちょうど。「会燕太子丹、質秦、亡帰燕=会燕ノ太子丹、秦ニ質タリ、亡ゲテ燕ニ帰ル」〔→史記〕

{副}たまたま。ちょうどその物事に出くわしたの意を示すことば。ちょうど。「会燕太子丹、質秦、亡帰燕=会燕ノ太子丹、秦ニ質タリ、亡ゲテ燕ニ帰ル」〔→史記〕

{副}かならず。うまく巡りあえたらと予期している気持ちをあらわすことば。きっと。「天上人間会相見=天上人間会ズ相ヒ見ン」〔→白居易〕

{副}かならず。うまく巡りあえたらと予期している気持ちをあらわすことば。きっと。「天上人間会相見=天上人間会ズ相ヒ見ン」〔→白居易〕

「会須カナラズスベカラク…ベシ」とは、きっとそうあるべきだという気持ちをあらわす副詞。応須マサニスベカラク…ベシ。「会須一飲三百杯=会ズ須ラク一飲三百杯ナルベシ」〔→李白〕

「会須カナラズスベカラク…ベシ」とは、きっとそうあるべきだという気持ちをあらわす副詞。応須マサニスベカラク…ベシ。「会須一飲三百杯=会ズ須ラク一飲三百杯ナルベシ」〔→李白〕

カイス{動}思いあたる。そうかと悟る。気持ちにかなう。「領会(なるほどとわかる)」「会心=心ニ会ス」

カイス{動}思いあたる。そうかと悟る。気持ちにかなう。「領会(なるほどとわかる)」「会心=心ニ会ス」

{名}人々のあつまる所。「都会」「省会ショウカイ(中国の省の中心である都市)」

{名}人々のあつまる所。「都会」「省会ショウカイ(中国の省の中心である都市)」

「会計」とは、収支の結果をあつめて計算すること。

《解字》

「会計」とは、収支の結果をあつめて計算すること。

《解字》

会意。「△印(あわせる)+會(増の略体。ふえる)」で、多くの人が寄りあつまって話をすること。

《単語家族》

繪(=絵。色糸を寄せあわせた模様)

会意。「△印(あわせる)+會(増の略体。ふえる)」で、多くの人が寄りあつまって話をすること。

《単語家族》

繪(=絵。色糸を寄せあわせた模様) 膾カイ(肉を寄せあわせたごちそう)と同系。また、和(寄せあわす)・話ワ(あつまって会話する)・括カツ(寄せまとめる)とも縁が近い。

《類義》

遇グウは、二つのものがふと出あうこと。逢ホウは、両方から進んで来て一点で出あうこと。合は、ぴったりとあわさること。値は、まともにそこにあたること。遭は、ひょっこりと出あうこと。対は、双方がちょうど合致するようにむき合う意。向は、まともに向けて従うこと。迎は、来る人を出むかえて双方がかみ合う意。→必

《異字同訓》

あう。→合

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

膾カイ(肉を寄せあわせたごちそう)と同系。また、和(寄せあわす)・話ワ(あつまって会話する)・括カツ(寄せまとめる)とも縁が近い。

《類義》

遇グウは、二つのものがふと出あうこと。逢ホウは、両方から進んで来て一点で出あうこと。合は、ぴったりとあわさること。値は、まともにそこにあたること。遭は、ひょっこりと出あうこと。対は、双方がちょうど合致するようにむき合う意。向は、まともに向けて従うこと。迎は、来る人を出むかえて双方がかみ合う意。→必

《異字同訓》

あう。→合

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

6画 人部 [二年]

区点=1881 16進=3271 シフトJIS=89EF

【會】旧字旧字

6画 人部 [二年]

区点=1881 16進=3271 シフトJIS=89EF

【會】旧字旧字

13画 曰部

区点=4882 16進=5072 シフトJIS=98F0

《常用音訓》エ/カイ/あ…う

《音読み》

13画 曰部

区点=4882 16進=5072 シフトJIS=98F0

《常用音訓》エ/カイ/あ…う

《音読み》  カイ(ク

カイ(ク イ)

イ) /エ(

/エ( )

) 〈hu

〈hu 〉

〉 カイ(ク

カイ(ク イ)

イ) /ケ

/ケ 〈ku

〈ku i〉

《訓読み》 あつまる/あつめる(あつむ)/あう(あふ)/たまたま/かならず

《名付け》 あい・あう・かず・さだ・はる・もち

《意味》

i〉

《訓読み》 あつまる/あつめる(あつむ)/あう(あふ)/たまたま/かならず

《名付け》 あい・あう・かず・さだ・はる・もち

《意味》

{名}あつまり。また、出会い。「宴会」「鴻門之会コウモンノカイ」

{名}あつまり。また、出会い。「宴会」「鴻門之会コウモンノカイ」

カイス{動}あつまる。あつめる(アツム)。ひと所にまとまる。また、多くのものを寄せあつめる。〈類義語〉→合・→集。「会合」「以文会友=文ヲ以テ友ヲ会ス」〔→論語〕

カイス{動}あつまる。あつめる(アツム)。ひと所にまとまる。また、多くのものを寄せあつめる。〈類義語〉→合・→集。「会合」「以文会友=文ヲ以テ友ヲ会ス」〔→論語〕

{動}あう(アフ)。あつまって対面する。「会見」「会晤カイゴ(あって話しあう)」

{動}あう(アフ)。あつまって対面する。「会見」「会晤カイゴ(あって話しあう)」

{動}あう(アフ)。その物事に出くわす。〈類義語〉→遇グウ。「会其怒不敢献=其ノ怒リニ会ヒ敢ヘテ献ゼズ」〔→史記〕

{動}あう(アフ)。その物事に出くわす。〈類義語〉→遇グウ。「会其怒不敢献=其ノ怒リニ会ヒ敢ヘテ献ゼズ」〔→史記〕

{名}巡りあわせ。また、物事の要点。「機会」

{名}巡りあわせ。また、物事の要点。「機会」

{副}たまたま。ちょうどその物事に出くわしたの意を示すことば。ちょうど。「会燕太子丹、質秦、亡帰燕=会燕ノ太子丹、秦ニ質タリ、亡ゲテ燕ニ帰ル」〔→史記〕

{副}たまたま。ちょうどその物事に出くわしたの意を示すことば。ちょうど。「会燕太子丹、質秦、亡帰燕=会燕ノ太子丹、秦ニ質タリ、亡ゲテ燕ニ帰ル」〔→史記〕

{副}かならず。うまく巡りあえたらと予期している気持ちをあらわすことば。きっと。「天上人間会相見=天上人間会ズ相ヒ見ン」〔→白居易〕

{副}かならず。うまく巡りあえたらと予期している気持ちをあらわすことば。きっと。「天上人間会相見=天上人間会ズ相ヒ見ン」〔→白居易〕

「会須カナラズスベカラク…ベシ」とは、きっとそうあるべきだという気持ちをあらわす副詞。応須マサニスベカラク…ベシ。「会須一飲三百杯=会ズ須ラク一飲三百杯ナルベシ」〔→李白〕

「会須カナラズスベカラク…ベシ」とは、きっとそうあるべきだという気持ちをあらわす副詞。応須マサニスベカラク…ベシ。「会須一飲三百杯=会ズ須ラク一飲三百杯ナルベシ」〔→李白〕

カイス{動}思いあたる。そうかと悟る。気持ちにかなう。「領会(なるほどとわかる)」「会心=心ニ会ス」

カイス{動}思いあたる。そうかと悟る。気持ちにかなう。「領会(なるほどとわかる)」「会心=心ニ会ス」

{名}人々のあつまる所。「都会」「省会ショウカイ(中国の省の中心である都市)」

{名}人々のあつまる所。「都会」「省会ショウカイ(中国の省の中心である都市)」

「会計」とは、収支の結果をあつめて計算すること。

《解字》

「会計」とは、収支の結果をあつめて計算すること。

《解字》

会意。「△印(あわせる)+會(増の略体。ふえる)」で、多くの人が寄りあつまって話をすること。

《単語家族》

繪(=絵。色糸を寄せあわせた模様)

会意。「△印(あわせる)+會(増の略体。ふえる)」で、多くの人が寄りあつまって話をすること。

《単語家族》

繪(=絵。色糸を寄せあわせた模様) 膾カイ(肉を寄せあわせたごちそう)と同系。また、和(寄せあわす)・話ワ(あつまって会話する)・括カツ(寄せまとめる)とも縁が近い。

《類義》

遇グウは、二つのものがふと出あうこと。逢ホウは、両方から進んで来て一点で出あうこと。合は、ぴったりとあわさること。値は、まともにそこにあたること。遭は、ひょっこりと出あうこと。対は、双方がちょうど合致するようにむき合う意。向は、まともに向けて従うこと。迎は、来る人を出むかえて双方がかみ合う意。→必

《異字同訓》

あう。→合

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

膾カイ(肉を寄せあわせたごちそう)と同系。また、和(寄せあわす)・話ワ(あつまって会話する)・括カツ(寄せまとめる)とも縁が近い。

《類義》

遇グウは、二つのものがふと出あうこと。逢ホウは、両方から進んで来て一点で出あうこと。合は、ぴったりとあわさること。値は、まともにそこにあたること。遭は、ひょっこりと出あうこと。対は、双方がちょうど合致するようにむき合う意。向は、まともに向けて従うこと。迎は、来る人を出むかえて双方がかみ合う意。→必

《異字同訓》

あう。→合

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

値 あう🔗⭐🔉

【値】

10画 人部 [六年]

区点=3545 16進=434D シフトJIS=926C

《常用音訓》チ/あたい/ね

《音読み》

10画 人部 [六年]

区点=3545 16進=434D シフトJIS=926C

《常用音訓》チ/あたい/ね

《音読み》  チ

チ /ジ(ヂ)

/ジ(ヂ) 〈zh

〈zh 〉/

〉/ ジキ(ヂキ)

ジキ(ヂキ) /チョク

/チョク 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 あたい(あたひ)/ね/あたる/あう(あふ)

《名付け》 あう・あき・あきら

《意味》

〉

《訓読み》 あたい(あたひ)/ね/あたる/あう(あふ)

《名付け》 あう・あき・あきら

《意味》

{名}あたい(アタヒ)。ね。物のねうちにまともに相当するだけの値段。「価値」

{名}あたい(アタヒ)。ね。物のねうちにまともに相当するだけの値段。「価値」

{動}あたる。役目や順番にまともにあたる。〈同義語〉→直。「当値トウチョク(=当直)」「値明(夜明け)」

{動}あたる。役目や順番にまともにあたる。〈同義語〉→直。「当値トウチョク(=当直)」「値明(夜明け)」

{動}あう(アフ)。まともに当面する。「後値傾覆=後傾覆ニ値フ」〔→諸葛亮〕

《解字》

会意兼形声。直は「|(まっすぐ)+目+

{動}あう(アフ)。まともに当面する。「後値傾覆=後傾覆ニ値フ」〔→諸葛亮〕

《解字》

会意兼形声。直は「|(まっすぐ)+目+ (かくす)」の会意文字で、目をまともにあてて、隠れた物を直視することを示す。植(まっすぐたてる)

(かくす)」の会意文字で、目をまともにあてて、隠れた物を直視することを示す。植(まっすぐたてる) 置(まっすぐにたてておく)と同系のことば。値は「人+音符直」で、何かにまともにあたる、物のねうちにまともにあたる値段の意。→直

《類義》

→会・→価

《異字同訓》

あたい。 →価

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

置(まっすぐにたてておく)と同系のことば。値は「人+音符直」で、何かにまともにあたる、物のねうちにまともにあたる値段の意。→直

《類義》

→会・→価

《異字同訓》

あたい。 →価

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画 人部 [六年]

区点=3545 16進=434D シフトJIS=926C

《常用音訓》チ/あたい/ね

《音読み》

10画 人部 [六年]

区点=3545 16進=434D シフトJIS=926C

《常用音訓》チ/あたい/ね

《音読み》  チ

チ /ジ(ヂ)

/ジ(ヂ) 〈zh

〈zh 〉/

〉/ ジキ(ヂキ)

ジキ(ヂキ) /チョク

/チョク 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 あたい(あたひ)/ね/あたる/あう(あふ)

《名付け》 あう・あき・あきら

《意味》

〉

《訓読み》 あたい(あたひ)/ね/あたる/あう(あふ)

《名付け》 あう・あき・あきら

《意味》

{名}あたい(アタヒ)。ね。物のねうちにまともに相当するだけの値段。「価値」

{名}あたい(アタヒ)。ね。物のねうちにまともに相当するだけの値段。「価値」

{動}あたる。役目や順番にまともにあたる。〈同義語〉→直。「当値トウチョク(=当直)」「値明(夜明け)」

{動}あたる。役目や順番にまともにあたる。〈同義語〉→直。「当値トウチョク(=当直)」「値明(夜明け)」

{動}あう(アフ)。まともに当面する。「後値傾覆=後傾覆ニ値フ」〔→諸葛亮〕

《解字》

会意兼形声。直は「|(まっすぐ)+目+

{動}あう(アフ)。まともに当面する。「後値傾覆=後傾覆ニ値フ」〔→諸葛亮〕

《解字》

会意兼形声。直は「|(まっすぐ)+目+ (かくす)」の会意文字で、目をまともにあてて、隠れた物を直視することを示す。植(まっすぐたてる)

(かくす)」の会意文字で、目をまともにあてて、隠れた物を直視することを示す。植(まっすぐたてる) 置(まっすぐにたてておく)と同系のことば。値は「人+音符直」で、何かにまともにあたる、物のねうちにまともにあたる値段の意。→直

《類義》

→会・→価

《異字同訓》

あたい。 →価

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

置(まっすぐにたてておく)と同系のことば。値は「人+音符直」で、何かにまともにあたる、物のねうちにまともにあたる値段の意。→直

《類義》

→会・→価

《異字同訓》

あたい。 →価

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

合 あう🔗⭐🔉

【合】

6画 口部 [二年]

区点=2571 16進=3967 シフトJIS=8D87

《常用音訓》カッ/ガッ/ゴウ/あ…う/あ…わす/あ…わせる

《音読み》 ゴウ(ガフ)/ガッ/カッ

6画 口部 [二年]

区点=2571 16進=3967 シフトJIS=8D87

《常用音訓》カッ/ガッ/ゴウ/あ…う/あ…わす/あ…わせる

《音読み》 ゴウ(ガフ)/ガッ/カッ /ゴウ(ゴフ)

/ゴウ(ゴフ) /コウ(カフ)

/コウ(カフ) 〈h

〈h ・g

・g 〉

《訓読み》 あわす/あう(あふ)/あわせる(あはす)/あつまる/あつめる(あつむ)/まさに…すべし

《名付け》 あい・あう・かい・はる・よし

《意味》

〉

《訓読み》 あわす/あう(あふ)/あわせる(あはす)/あつまる/あつめる(あつむ)/まさに…すべし

《名付け》 あい・あう・かい・はる・よし

《意味》

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあわさる。ぴたりとあわせる。また、ふたをする。〈対語〉→開。「蚌合而箝其喙=蚌合ハセテ其ノ喙ヲ箝ス」〔→国策〕

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあわさる。ぴたりとあわせる。また、ふたをする。〈対語〉→開。「蚌合而箝其喙=蚌合ハセテ其ノ喙ヲ箝ス」〔→国策〕

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあてはまる。あてはめる。「符合」「此心之所以合於王者何也=此ノ心ノ王ニ合フユ

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあてはまる。あてはめる。「符合」「此心之所以合於王者何也=此ノ心ノ王ニ合フユ ンノ者ハ何ゾヤ」〔→孟子〕

ンノ者ハ何ゾヤ」〔→孟子〕

{動}あわせる(アハス)。一つにあわせる。あわせて一つにする。「九合諸侯=諸侯ヲ九合ス」〔→左伝〕

{動}あわせる(アハス)。一つにあわせる。あわせて一つにする。「九合諸侯=諸侯ヲ九合ス」〔→左伝〕

{動}あう(アフ)。意見や気持ちが同じになる。「意気投合」「不合所如者=如クトコロノ者ト合ハズ」

{動}あう(アフ)。意見や気持ちが同じになる。「意気投合」「不合所如者=如クトコロノ者ト合ハズ」

{動}あつまる。あつめる(アツム)。あつまっていっしょになる。〈対語〉→離。「離合集散」

{動}あつまる。あつめる(アツム)。あつまっていっしょになる。〈対語〉→離。「離合集散」

{名・形}全体。全体の。「合族」「合郷(郷里全部)」

{名・形}全体。全体の。「合族」「合郷(郷里全部)」

「合券」とは、約束手形のこと。▽甲乙が分けて所持する割り符をつきあわすことから。

「合券」とは、約束手形のこと。▽甲乙が分けて所持する割り符をつきあわすことから。

{単位}試合や合戦の度数を示す単位。「楚挑戦三合=楚挑戦スルコト三合」〔→史記〕

{単位}試合や合戦の度数を示す単位。「楚挑戦三合=楚挑戦スルコト三合」〔→史記〕

{単位}容量の単位。一合は、一升の十分の一で、周代で約〇・〇一九リットル。近代の日本では約〇・一八リットル。▽このときは閤と同音。

{単位}容量の単位。一合は、一升の十分の一で、周代で約〇・〇一九リットル。近代の日本では約〇・一八リットル。▽このときは閤と同音。

{助動}まさに…すべし。道理にあっている意から転じて、当然をあらわすことば。当然そうであるはずである。〈類義語〉→当・→応。「今合醒矣=今マサニ醒ムベシ」〔→捜神記〕

{助動}まさに…すべし。道理にあっている意から転じて、当然をあらわすことば。当然そうであるはずである。〈類義語〉→当・→応。「今合醒矣=今マサニ醒ムベシ」〔→捜神記〕

{助動}〔俗〕公文書でこうしなければならないとの意をあらわすことば。「合行知照(心得て施行されよ)」

{助動}〔俗〕公文書でこうしなければならないとの意をあらわすことば。「合行知照(心得て施行されよ)」

{名}ふたをぴたりとあわせる小箱。▽盒ゴウに当てた用法。「釵留一股合一扇=釵ハ一股ヲ留メ合ハ一扇」〔→白居易〕

〔国〕山のふもとから頂上までを十分したその一つ。「八合目」

《解字》

{名}ふたをぴたりとあわせる小箱。▽盒ゴウに当てた用法。「釵留一股合一扇=釵ハ一股ヲ留メ合ハ一扇」〔→白居易〕

〔国〕山のふもとから頂上までを十分したその一つ。「八合目」

《解字》

会意。「かぶせるしるし+口(あな)」で、穴にふたをかぶせてぴたりとあわせることを示す。▽促音語尾のpがtに転じた場合は、カッ・ガッと読む。

《単語家族》

盒ゴウ(ふたをする箱)

会意。「かぶせるしるし+口(あな)」で、穴にふたをかぶせてぴたりとあわせることを示す。▽促音語尾のpがtに転じた場合は、カッ・ガッと読む。

《単語家族》

盒ゴウ(ふたをする箱) 盍コウ(ふたをする)

盍コウ(ふたをする) 含(ふくむ)と同系。

《類義》

→会

《異字同訓》

あう。 合う「計算が合う。目が合う。服が体に合う。好みに合う。割に合わない仕事。駅で落ち合う」会う「客と会う時刻。人に会いに行く」遭う「災難に遭う。にわか雨に遭う」 あわせる 合わせる「手を合わせて拝む。時計を合わせる。調子を合わせる。力を合わせる」併せる「二つの会社を併せる。両者を併せて考える。併せて健康を祈る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

含(ふくむ)と同系。

《類義》

→会

《異字同訓》

あう。 合う「計算が合う。目が合う。服が体に合う。好みに合う。割に合わない仕事。駅で落ち合う」会う「客と会う時刻。人に会いに行く」遭う「災難に遭う。にわか雨に遭う」 あわせる 合わせる「手を合わせて拝む。時計を合わせる。調子を合わせる。力を合わせる」併せる「二つの会社を併せる。両者を併せて考える。併せて健康を祈る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

6画 口部 [二年]

区点=2571 16進=3967 シフトJIS=8D87

《常用音訓》カッ/ガッ/ゴウ/あ…う/あ…わす/あ…わせる

《音読み》 ゴウ(ガフ)/ガッ/カッ

6画 口部 [二年]

区点=2571 16進=3967 シフトJIS=8D87

《常用音訓》カッ/ガッ/ゴウ/あ…う/あ…わす/あ…わせる

《音読み》 ゴウ(ガフ)/ガッ/カッ /ゴウ(ゴフ)

/ゴウ(ゴフ) /コウ(カフ)

/コウ(カフ) 〈h

〈h ・g

・g 〉

《訓読み》 あわす/あう(あふ)/あわせる(あはす)/あつまる/あつめる(あつむ)/まさに…すべし

《名付け》 あい・あう・かい・はる・よし

《意味》

〉

《訓読み》 あわす/あう(あふ)/あわせる(あはす)/あつまる/あつめる(あつむ)/まさに…すべし

《名付け》 あい・あう・かい・はる・よし

《意味》

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあわさる。ぴたりとあわせる。また、ふたをする。〈対語〉→開。「蚌合而箝其喙=蚌合ハセテ其ノ喙ヲ箝ス」〔→国策〕

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあわさる。ぴたりとあわせる。また、ふたをする。〈対語〉→開。「蚌合而箝其喙=蚌合ハセテ其ノ喙ヲ箝ス」〔→国策〕

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあてはまる。あてはめる。「符合」「此心之所以合於王者何也=此ノ心ノ王ニ合フユ

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。ぴたりとあてはまる。あてはめる。「符合」「此心之所以合於王者何也=此ノ心ノ王ニ合フユ ンノ者ハ何ゾヤ」〔→孟子〕

ンノ者ハ何ゾヤ」〔→孟子〕

{動}あわせる(アハス)。一つにあわせる。あわせて一つにする。「九合諸侯=諸侯ヲ九合ス」〔→左伝〕

{動}あわせる(アハス)。一つにあわせる。あわせて一つにする。「九合諸侯=諸侯ヲ九合ス」〔→左伝〕

{動}あう(アフ)。意見や気持ちが同じになる。「意気投合」「不合所如者=如クトコロノ者ト合ハズ」

{動}あう(アフ)。意見や気持ちが同じになる。「意気投合」「不合所如者=如クトコロノ者ト合ハズ」

{動}あつまる。あつめる(アツム)。あつまっていっしょになる。〈対語〉→離。「離合集散」

{動}あつまる。あつめる(アツム)。あつまっていっしょになる。〈対語〉→離。「離合集散」

{名・形}全体。全体の。「合族」「合郷(郷里全部)」

{名・形}全体。全体の。「合族」「合郷(郷里全部)」

「合券」とは、約束手形のこと。▽甲乙が分けて所持する割り符をつきあわすことから。

「合券」とは、約束手形のこと。▽甲乙が分けて所持する割り符をつきあわすことから。

{単位}試合や合戦の度数を示す単位。「楚挑戦三合=楚挑戦スルコト三合」〔→史記〕

{単位}試合や合戦の度数を示す単位。「楚挑戦三合=楚挑戦スルコト三合」〔→史記〕

{単位}容量の単位。一合は、一升の十分の一で、周代で約〇・〇一九リットル。近代の日本では約〇・一八リットル。▽このときは閤と同音。

{単位}容量の単位。一合は、一升の十分の一で、周代で約〇・〇一九リットル。近代の日本では約〇・一八リットル。▽このときは閤と同音。

{助動}まさに…すべし。道理にあっている意から転じて、当然をあらわすことば。当然そうであるはずである。〈類義語〉→当・→応。「今合醒矣=今マサニ醒ムベシ」〔→捜神記〕

{助動}まさに…すべし。道理にあっている意から転じて、当然をあらわすことば。当然そうであるはずである。〈類義語〉→当・→応。「今合醒矣=今マサニ醒ムベシ」〔→捜神記〕

{助動}〔俗〕公文書でこうしなければならないとの意をあらわすことば。「合行知照(心得て施行されよ)」

{助動}〔俗〕公文書でこうしなければならないとの意をあらわすことば。「合行知照(心得て施行されよ)」

{名}ふたをぴたりとあわせる小箱。▽盒ゴウに当てた用法。「釵留一股合一扇=釵ハ一股ヲ留メ合ハ一扇」〔→白居易〕

〔国〕山のふもとから頂上までを十分したその一つ。「八合目」

《解字》

{名}ふたをぴたりとあわせる小箱。▽盒ゴウに当てた用法。「釵留一股合一扇=釵ハ一股ヲ留メ合ハ一扇」〔→白居易〕

〔国〕山のふもとから頂上までを十分したその一つ。「八合目」

《解字》

会意。「かぶせるしるし+口(あな)」で、穴にふたをかぶせてぴたりとあわせることを示す。▽促音語尾のpがtに転じた場合は、カッ・ガッと読む。

《単語家族》

盒ゴウ(ふたをする箱)

会意。「かぶせるしるし+口(あな)」で、穴にふたをかぶせてぴたりとあわせることを示す。▽促音語尾のpがtに転じた場合は、カッ・ガッと読む。

《単語家族》

盒ゴウ(ふたをする箱) 盍コウ(ふたをする)

盍コウ(ふたをする) 含(ふくむ)と同系。

《類義》

→会

《異字同訓》

あう。 合う「計算が合う。目が合う。服が体に合う。好みに合う。割に合わない仕事。駅で落ち合う」会う「客と会う時刻。人に会いに行く」遭う「災難に遭う。にわか雨に遭う」 あわせる 合わせる「手を合わせて拝む。時計を合わせる。調子を合わせる。力を合わせる」併せる「二つの会社を併せる。両者を併せて考える。併せて健康を祈る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

含(ふくむ)と同系。

《類義》

→会

《異字同訓》

あう。 合う「計算が合う。目が合う。服が体に合う。好みに合う。割に合わない仕事。駅で落ち合う」会う「客と会う時刻。人に会いに行く」遭う「災難に遭う。にわか雨に遭う」 あわせる 合わせる「手を合わせて拝む。時計を合わせる。調子を合わせる。力を合わせる」併せる「二つの会社を併せる。両者を併せて考える。併せて健康を祈る」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

契 あう🔗⭐🔉

【契】

9画 大部 [常用漢字]

区点=2332 16進=3740 シフトJIS=8C5F

《常用音訓》ケイ/ちぎ…る

《音読み》

9画 大部 [常用漢字]

区点=2332 16進=3740 シフトJIS=8C5F

《常用音訓》ケイ/ちぎ…る

《音読み》  ケイ

ケイ /ケ

/ケ 〈q

〈q 〉/

〉/ ケツ

ケツ /ケチ

/ケチ 〈qi

〈qi 〉/

〉/ セツ

セツ /セチ

/セチ 〈xi

〈xi 〉

《訓読み》 ちぎる/ちぎり/わりふ/あう(あふ)/きざむ

《名付け》 ちぎり・ちぎる・ひさ

《意味》

〉

《訓読み》 ちぎる/ちぎり/わりふ/あう(あふ)/きざむ

《名付け》 ちぎり・ちぎる・ひさ

《意味》

{名}ちぎる。約束のしるしをきざみつける。「契約」「交契」

{名}ちぎる。約束のしるしをきざみつける。「契約」「交契」

{動}ちぎる。かたく誓って約束する。「相契之友ソウケイノトモ」

{動}ちぎる。かたく誓って約束する。「相契之友ソウケイノトモ」

{名}ちぎり。約束。誓い。「心契」

{名}ちぎり。約束。誓い。「心契」

{名}わりふ。約束のしるしをきざみ、二つに割って片方ずつ保管し、照合しあって約束を確かめる手形。〈類義語〉→符。「契拠」「若合一契=一契ヲ合ハスルガゴトシ」〔→王羲之〕

{名}わりふ。約束のしるしをきざみ、二つに割って片方ずつ保管し、照合しあって約束を確かめる手形。〈類義語〉→符。「契拠」「若合一契=一契ヲ合ハスルガゴトシ」〔→王羲之〕

{動}あう(アフ)。手形のようにぴったりと符合する。「契合」

{動}あう(アフ)。手形のようにぴったりと符合する。「契合」

{動・名}きざむ。小刀で目じるしや、符号・文字をきざみつける。また、その刀。「契文(小刀で骨片や亀甲キッコウにきざみつけた甲骨文字)」「遽契其舟=遽ニソノ舟ニ契ム」〔→呂覧〕

{動・名}きざむ。小刀で目じるしや、符号・文字をきざみつける。また、その刀。「契文(小刀で骨片や亀甲キッコウにきざみつけた甲骨文字)」「遽契其舟=遽ニソノ舟ニ契ム」〔→呂覧〕

{名}商の部族の始祖の名。▽簡狄カンテキがつばめの卵を飲んでうんだという子で、成人して商の国をたてたという。伝説では帝舜シュンの五臣のひとりに当てる。「使契為司徒=契ヲシテ司徒ト為ラシム」〔→孟子〕

《解字》

{名}商の部族の始祖の名。▽簡狄カンテキがつばめの卵を飲んでうんだという子で、成人して商の国をたてたという。伝説では帝舜シュンの五臣のひとりに当てる。「使契為司徒=契ヲシテ司徒ト為ラシム」〔→孟子〕

《解字》

会意。上部は棒(|)に彡印のきざみ目をつけたさまに刀を加えた字で、刃できざみ目を入れること。契は、もとそれに大(大の字にたつ人の姿)を合わせて商の始祖セツをあらわしたが、のち上部の字のかわりに用いる。▽契丹キッタンの場合は、特にキツと読む。

《単語家族》

割(切れ目をつける)

会意。上部は棒(|)に彡印のきざみ目をつけたさまに刀を加えた字で、刃できざみ目を入れること。契は、もとそれに大(大の字にたつ人の姿)を合わせて商の始祖セツをあらわしたが、のち上部の字のかわりに用いる。▽契丹キッタンの場合は、特にキツと読む。

《単語家族》

割(切れ目をつける) 齧ゲツ(歯できざみ目をつける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

齧ゲツ(歯できざみ目をつける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

9画 大部 [常用漢字]

区点=2332 16進=3740 シフトJIS=8C5F

《常用音訓》ケイ/ちぎ…る

《音読み》

9画 大部 [常用漢字]

区点=2332 16進=3740 シフトJIS=8C5F

《常用音訓》ケイ/ちぎ…る

《音読み》  ケイ

ケイ /ケ

/ケ 〈q

〈q 〉/

〉/ ケツ

ケツ /ケチ

/ケチ 〈qi

〈qi 〉/

〉/ セツ

セツ /セチ

/セチ 〈xi

〈xi 〉

《訓読み》 ちぎる/ちぎり/わりふ/あう(あふ)/きざむ

《名付け》 ちぎり・ちぎる・ひさ

《意味》

〉

《訓読み》 ちぎる/ちぎり/わりふ/あう(あふ)/きざむ

《名付け》 ちぎり・ちぎる・ひさ

《意味》

{名}ちぎる。約束のしるしをきざみつける。「契約」「交契」

{名}ちぎる。約束のしるしをきざみつける。「契約」「交契」

{動}ちぎる。かたく誓って約束する。「相契之友ソウケイノトモ」

{動}ちぎる。かたく誓って約束する。「相契之友ソウケイノトモ」

{名}ちぎり。約束。誓い。「心契」

{名}ちぎり。約束。誓い。「心契」

{名}わりふ。約束のしるしをきざみ、二つに割って片方ずつ保管し、照合しあって約束を確かめる手形。〈類義語〉→符。「契拠」「若合一契=一契ヲ合ハスルガゴトシ」〔→王羲之〕

{名}わりふ。約束のしるしをきざみ、二つに割って片方ずつ保管し、照合しあって約束を確かめる手形。〈類義語〉→符。「契拠」「若合一契=一契ヲ合ハスルガゴトシ」〔→王羲之〕

{動}あう(アフ)。手形のようにぴったりと符合する。「契合」

{動}あう(アフ)。手形のようにぴったりと符合する。「契合」

{動・名}きざむ。小刀で目じるしや、符号・文字をきざみつける。また、その刀。「契文(小刀で骨片や亀甲キッコウにきざみつけた甲骨文字)」「遽契其舟=遽ニソノ舟ニ契ム」〔→呂覧〕

{動・名}きざむ。小刀で目じるしや、符号・文字をきざみつける。また、その刀。「契文(小刀で骨片や亀甲キッコウにきざみつけた甲骨文字)」「遽契其舟=遽ニソノ舟ニ契ム」〔→呂覧〕

{名}商の部族の始祖の名。▽簡狄カンテキがつばめの卵を飲んでうんだという子で、成人して商の国をたてたという。伝説では帝舜シュンの五臣のひとりに当てる。「使契為司徒=契ヲシテ司徒ト為ラシム」〔→孟子〕

《解字》

{名}商の部族の始祖の名。▽簡狄カンテキがつばめの卵を飲んでうんだという子で、成人して商の国をたてたという。伝説では帝舜シュンの五臣のひとりに当てる。「使契為司徒=契ヲシテ司徒ト為ラシム」〔→孟子〕

《解字》

会意。上部は棒(|)に彡印のきざみ目をつけたさまに刀を加えた字で、刃できざみ目を入れること。契は、もとそれに大(大の字にたつ人の姿)を合わせて商の始祖セツをあらわしたが、のち上部の字のかわりに用いる。▽契丹キッタンの場合は、特にキツと読む。

《単語家族》

割(切れ目をつける)

会意。上部は棒(|)に彡印のきざみ目をつけたさまに刀を加えた字で、刃できざみ目を入れること。契は、もとそれに大(大の字にたつ人の姿)を合わせて商の始祖セツをあらわしたが、のち上部の字のかわりに用いる。▽契丹キッタンの場合は、特にキツと読む。

《単語家族》

割(切れ目をつける) 齧ゲツ(歯できざみ目をつける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

齧ゲツ(歯できざみ目をつける)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

媾 あう🔗⭐🔉

【媾】

13画 女部

区点=5329 16進=553D シフトJIS=9B5C

《音読み》 コウ

13画 女部

区点=5329 16進=553D シフトJIS=9B5C

《音読み》 コウ /ク

/ク 〈g

〈g u〉

《訓読み》 あう(あふ)/よしみ

《意味》

u〉

《訓読み》 あう(あふ)/よしみ

《意味》

{動}両方を組みあわせる。互いに縁を結び合う。「婚媾コンコウ」

{動}両方を組みあわせる。互いに縁を結び合う。「婚媾コンコウ」

{動}あう(アフ)。男女が互いに、からだを組みあわせてまじわる。また、男と女があいびきする。「媾合コウゴウ」

{動}あう(アフ)。男女が互いに、からだを組みあわせてまじわる。また、男と女があいびきする。「媾合コウゴウ」

{名}よしみ。互いに意志を通じあって和合すること。〈同義語〉→講。「媾和コウワ(=講和)」「不如発重使為媾=重使ヲ発シテ媾ヲ為スニシカズ」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。冓コウは、こちら側と向こう側と同じように、木を組みあわせたさまを描いた象形文字。構(木組み)の原字。媾は「女+音符冓」で、女と男が互いに組みあうさま。からだが組みあわさるのが媾合(性交)であり、縁が組みあわさるのが婚媾である。

《単語家族》

遘コウ(両方から進んでかみあう→出あう)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}よしみ。互いに意志を通じあって和合すること。〈同義語〉→講。「媾和コウワ(=講和)」「不如発重使為媾=重使ヲ発シテ媾ヲ為スニシカズ」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。冓コウは、こちら側と向こう側と同じように、木を組みあわせたさまを描いた象形文字。構(木組み)の原字。媾は「女+音符冓」で、女と男が互いに組みあうさま。からだが組みあわさるのが媾合(性交)であり、縁が組みあわさるのが婚媾である。

《単語家族》

遘コウ(両方から進んでかみあう→出あう)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 女部

区点=5329 16進=553D シフトJIS=9B5C

《音読み》 コウ

13画 女部

区点=5329 16進=553D シフトJIS=9B5C

《音読み》 コウ /ク

/ク 〈g

〈g u〉

《訓読み》 あう(あふ)/よしみ

《意味》

u〉

《訓読み》 あう(あふ)/よしみ

《意味》

{動}両方を組みあわせる。互いに縁を結び合う。「婚媾コンコウ」

{動}両方を組みあわせる。互いに縁を結び合う。「婚媾コンコウ」

{動}あう(アフ)。男女が互いに、からだを組みあわせてまじわる。また、男と女があいびきする。「媾合コウゴウ」

{動}あう(アフ)。男女が互いに、からだを組みあわせてまじわる。また、男と女があいびきする。「媾合コウゴウ」

{名}よしみ。互いに意志を通じあって和合すること。〈同義語〉→講。「媾和コウワ(=講和)」「不如発重使為媾=重使ヲ発シテ媾ヲ為スニシカズ」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。冓コウは、こちら側と向こう側と同じように、木を組みあわせたさまを描いた象形文字。構(木組み)の原字。媾は「女+音符冓」で、女と男が互いに組みあうさま。からだが組みあわさるのが媾合(性交)であり、縁が組みあわさるのが婚媾である。

《単語家族》

遘コウ(両方から進んでかみあう→出あう)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}よしみ。互いに意志を通じあって和合すること。〈同義語〉→講。「媾和コウワ(=講和)」「不如発重使為媾=重使ヲ発シテ媾ヲ為スニシカズ」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。冓コウは、こちら側と向こう側と同じように、木を組みあわせたさまを描いた象形文字。構(木組み)の原字。媾は「女+音符冓」で、女と男が互いに組みあうさま。からだが組みあわさるのが媾合(性交)であり、縁が組みあわさるのが婚媾である。

《単語家族》

遘コウ(両方から進んでかみあう→出あう)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

晤 あう🔗⭐🔉

【晤】

11画 日部

区点=5877 16進=5A6D シフトJIS=9DEB

《音読み》 ゴ

11画 日部

区点=5877 16進=5A6D シフトJIS=9DEB

《音読み》 ゴ /グ

/グ 〈w

〈w 〉

《訓読み》 あう(あふ)/さとい(さとし)/さとる

《意味》

〉

《訓読み》 あう(あふ)/さとい(さとし)/さとる

《意味》

{動}あう(アフ)。互いに向かいあう。面と向かって話しあう。「面晤メンゴ(対面する)」

{動}あう(アフ)。互いに向かいあう。面と向かって話しあう。「面晤メンゴ(対面する)」

{形・動}さとい(サトシ)。さとる。ぴんと思い当たるさま。ものわかりが早いさま。ぴんと思い当たる。▽悟に当てた用法。「英晤エイゴ(=英悟。賢い)」

《解字》

会意兼形声。五は、互いに交差するさま。吾は語の原字で、互いに話しあうこと。晤は「日(明るい)+音符吾」で、悟と同じく、いろいろな印象が交差しあってすぐ思い当たること。また、互いに顔をあわせあうこと。いずれも「交差しあう」意味を含むことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形・動}さとい(サトシ)。さとる。ぴんと思い当たるさま。ものわかりが早いさま。ぴんと思い当たる。▽悟に当てた用法。「英晤エイゴ(=英悟。賢い)」

《解字》

会意兼形声。五は、互いに交差するさま。吾は語の原字で、互いに話しあうこと。晤は「日(明るい)+音符吾」で、悟と同じく、いろいろな印象が交差しあってすぐ思い当たること。また、互いに顔をあわせあうこと。いずれも「交差しあう」意味を含むことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 日部

区点=5877 16進=5A6D シフトJIS=9DEB

《音読み》 ゴ

11画 日部

区点=5877 16進=5A6D シフトJIS=9DEB

《音読み》 ゴ /グ

/グ 〈w

〈w 〉

《訓読み》 あう(あふ)/さとい(さとし)/さとる

《意味》

〉

《訓読み》 あう(あふ)/さとい(さとし)/さとる

《意味》

{動}あう(アフ)。互いに向かいあう。面と向かって話しあう。「面晤メンゴ(対面する)」

{動}あう(アフ)。互いに向かいあう。面と向かって話しあう。「面晤メンゴ(対面する)」

{形・動}さとい(サトシ)。さとる。ぴんと思い当たるさま。ものわかりが早いさま。ぴんと思い当たる。▽悟に当てた用法。「英晤エイゴ(=英悟。賢い)」

《解字》

会意兼形声。五は、互いに交差するさま。吾は語の原字で、互いに話しあうこと。晤は「日(明るい)+音符吾」で、悟と同じく、いろいろな印象が交差しあってすぐ思い当たること。また、互いに顔をあわせあうこと。いずれも「交差しあう」意味を含むことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{形・動}さとい(サトシ)。さとる。ぴんと思い当たるさま。ものわかりが早いさま。ぴんと思い当たる。▽悟に当てた用法。「英晤エイゴ(=英悟。賢い)」

《解字》

会意兼形声。五は、互いに交差するさま。吾は語の原字で、互いに話しあうこと。晤は「日(明るい)+音符吾」で、悟と同じく、いろいろな印象が交差しあってすぐ思い当たること。また、互いに顔をあわせあうこと。いずれも「交差しあう」意味を含むことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

期 あう🔗⭐🔉

【期】

12画 月部 [三年]

区点=2092 16進=347C シフトJIS=8AFA

《常用音訓》キ/ゴ

《音読み》 キ

12画 月部 [三年]

区点=2092 16進=347C シフトJIS=8AFA

《常用音訓》キ/ゴ

《音読み》 キ /ゴ

/ゴ 〈q

〈q 〉

《訓読み》 まつ/あう(あふ)

《名付け》 さね・とき・とし・のり

《意味》

〉

《訓読み》 まつ/あう(あふ)

《名付け》 さね・とき・とし・のり

《意味》

{名}とりきめた日時。また、一定の時間。「期間」「万寿無期=万寿期無シ」〔→詩経〕

{名}とりきめた日時。また、一定の時間。「期間」「万寿無期=万寿期無シ」〔→詩経〕

キス{動}まつ。予定する。また、必ずそうなると目当てをつける。「期待」「成功を期する」

キス{動}まつ。予定する。また、必ずそうなると目当てをつける。「期待」「成功を期する」

キス{動}あう(アフ)。一定の時と所をきめ約束してあう。ちぎる。「期会」「期我乎桑中=我ト桑中ニ期フ」〔→詩経〕

キス{動}あう(アフ)。一定の時と所をきめ約束してあう。ちぎる。「期会」「期我乎桑中=我ト桑中ニ期フ」〔→詩経〕

{名}一か月、または一年のこと。▽太陽や月が予定どおりの所に来て出会うときの意から。〈同義語〉→朞。「期月」「期可已矣=期ニシテ已ム可シ」〔→論語〕

{名}一か月、または一年のこと。▽太陽や月が予定どおりの所に来て出会うときの意から。〈同義語〉→朞。「期月」「期可已矣=期ニシテ已ム可シ」〔→論語〕

{名}一年を期限として喪に服すること。祖父母・兄弟・妻・子などが死んだときは「期」の喪に服するのがならいであった。「期服」

{名}一年を期限として喪に服すること。祖父母・兄弟・妻・子などが死んだときは「期」の喪に服するのがならいであった。「期服」

「期期」とは、きつきつとどもるさま。〈類義語〉吃吃。「臣期期知其不可=臣期期トシテソノ不可ナルコトヲ知ル」〔→漢書〕

《解字》

会意兼形声。其キは、もと四角い箕ミを描いた象形文字で、四角くきちんとした、の意を含む。箕の原字。期は「月+音符其」で、月が上弦→満月→下弦→朔をへてきちんともどり、太陽が春分→夏至→秋分→冬至をへて、正しくもとの位置にもどること。→其

《単語家族》

旗(四角いはた)

「期期」とは、きつきつとどもるさま。〈類義語〉吃吃。「臣期期知其不可=臣期期トシテソノ不可ナルコトヲ知ル」〔→漢書〕

《解字》

会意兼形声。其キは、もと四角い箕ミを描いた象形文字で、四角くきちんとした、の意を含む。箕の原字。期は「月+音符其」で、月が上弦→満月→下弦→朔をへてきちんともどり、太陽が春分→夏至→秋分→冬至をへて、正しくもとの位置にもどること。→其

《単語家族》

旗(四角いはた) 碁(四角いごばん)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

碁(四角いごばん)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 月部 [三年]

区点=2092 16進=347C シフトJIS=8AFA

《常用音訓》キ/ゴ

《音読み》 キ

12画 月部 [三年]

区点=2092 16進=347C シフトJIS=8AFA

《常用音訓》キ/ゴ

《音読み》 キ /ゴ

/ゴ 〈q

〈q 〉

《訓読み》 まつ/あう(あふ)

《名付け》 さね・とき・とし・のり

《意味》

〉

《訓読み》 まつ/あう(あふ)

《名付け》 さね・とき・とし・のり

《意味》

{名}とりきめた日時。また、一定の時間。「期間」「万寿無期=万寿期無シ」〔→詩経〕

{名}とりきめた日時。また、一定の時間。「期間」「万寿無期=万寿期無シ」〔→詩経〕

キス{動}まつ。予定する。また、必ずそうなると目当てをつける。「期待」「成功を期する」

キス{動}まつ。予定する。また、必ずそうなると目当てをつける。「期待」「成功を期する」

キス{動}あう(アフ)。一定の時と所をきめ約束してあう。ちぎる。「期会」「期我乎桑中=我ト桑中ニ期フ」〔→詩経〕

キス{動}あう(アフ)。一定の時と所をきめ約束してあう。ちぎる。「期会」「期我乎桑中=我ト桑中ニ期フ」〔→詩経〕

{名}一か月、または一年のこと。▽太陽や月が予定どおりの所に来て出会うときの意から。〈同義語〉→朞。「期月」「期可已矣=期ニシテ已ム可シ」〔→論語〕

{名}一か月、または一年のこと。▽太陽や月が予定どおりの所に来て出会うときの意から。〈同義語〉→朞。「期月」「期可已矣=期ニシテ已ム可シ」〔→論語〕

{名}一年を期限として喪に服すること。祖父母・兄弟・妻・子などが死んだときは「期」の喪に服するのがならいであった。「期服」

{名}一年を期限として喪に服すること。祖父母・兄弟・妻・子などが死んだときは「期」の喪に服するのがならいであった。「期服」

「期期」とは、きつきつとどもるさま。〈類義語〉吃吃。「臣期期知其不可=臣期期トシテソノ不可ナルコトヲ知ル」〔→漢書〕

《解字》

会意兼形声。其キは、もと四角い箕ミを描いた象形文字で、四角くきちんとした、の意を含む。箕の原字。期は「月+音符其」で、月が上弦→満月→下弦→朔をへてきちんともどり、太陽が春分→夏至→秋分→冬至をへて、正しくもとの位置にもどること。→其

《単語家族》

旗(四角いはた)

「期期」とは、きつきつとどもるさま。〈類義語〉吃吃。「臣期期知其不可=臣期期トシテソノ不可ナルコトヲ知ル」〔→漢書〕

《解字》

会意兼形声。其キは、もと四角い箕ミを描いた象形文字で、四角くきちんとした、の意を含む。箕の原字。期は「月+音符其」で、月が上弦→満月→下弦→朔をへてきちんともどり、太陽が春分→夏至→秋分→冬至をへて、正しくもとの位置にもどること。→其

《単語家族》

旗(四角いはた) 碁(四角いごばん)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

碁(四角いごばん)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

翕 あう🔗⭐🔉

荅 あう🔗⭐🔉

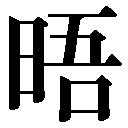

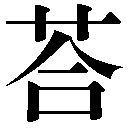

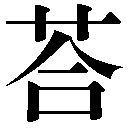

【荅】

9画 艸部

区点=7209 16進=6829 シフトJIS=E4A7

《音読み》 トウ(タフ)

9画 艸部

区点=7209 16進=6829 シフトJIS=E4A7

《音読み》 トウ(タフ) /トウ(トフ)

/トウ(トフ) 〈d

〈d ・d

・d 〉

《訓読み》 あう(あふ)/あわせる(あはす)

《意味》

〉

《訓読み》 あう(あふ)/あわせる(あはす)

《意味》

{名}小粒の豆。あずき・緑豆など。

{名}小粒の豆。あずき・緑豆など。

{動}こたえる。〈同義語〉→答。「報荅ホウトウ(=報答)」

{動}こたえる。〈同義語〉→答。「報荅ホウトウ(=報答)」

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。あう。あわせる。

《解字》

会意。「艸+合」で、さやのあわさった豆。

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。あう。あわせる。

《解字》

会意。「艸+合」で、さやのあわさった豆。

9画 艸部

区点=7209 16進=6829 シフトJIS=E4A7

《音読み》 トウ(タフ)

9画 艸部

区点=7209 16進=6829 シフトJIS=E4A7

《音読み》 トウ(タフ) /トウ(トフ)

/トウ(トフ) 〈d

〈d ・d

・d 〉

《訓読み》 あう(あふ)/あわせる(あはす)

《意味》

〉

《訓読み》 あう(あふ)/あわせる(あはす)

《意味》

{名}小粒の豆。あずき・緑豆など。

{名}小粒の豆。あずき・緑豆など。

{動}こたえる。〈同義語〉→答。「報荅ホウトウ(=報答)」

{動}こたえる。〈同義語〉→答。「報荅ホウトウ(=報答)」

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。あう。あわせる。

《解字》

会意。「艸+合」で、さやのあわさった豆。

{動}あう(アフ)。あわせる(アハス)。あう。あわせる。

《解字》

会意。「艸+合」で、さやのあわさった豆。

覯 あう🔗⭐🔉

【覯】

17画 見部

区点=7518 16進=6B32 シフトJIS=E651

《音読み》 コウ

17画 見部

区点=7518 16進=6B32 シフトJIS=E651

《音読み》 コウ /ク

/ク 〈g

〈g u〉

《訓読み》 あう(あふ)

《意味》

u〉

《訓読み》 あう(あふ)

《意味》

{動}あう(アフ)。思いがけなくであう。

{動}あう(アフ)。思いがけなくであう。

{動}物事を成就する。また、構成する。▽搆コウ・構に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。「見+音符冓コウ(両方からかまえる)」。両方からしかけたように、ぱったりであうこと。

《熟語》

→下付・中付語

{動}物事を成就する。また、構成する。▽搆コウ・構に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。「見+音符冓コウ(両方からかまえる)」。両方からしかけたように、ぱったりであうこと。

《熟語》

→下付・中付語

17画 見部

区点=7518 16進=6B32 シフトJIS=E651

《音読み》 コウ

17画 見部

区点=7518 16進=6B32 シフトJIS=E651

《音読み》 コウ /ク

/ク 〈g

〈g u〉

《訓読み》 あう(あふ)

《意味》

u〉

《訓読み》 あう(あふ)

《意味》

{動}あう(アフ)。思いがけなくであう。

{動}あう(アフ)。思いがけなくであう。

{動}物事を成就する。また、構成する。▽搆コウ・構に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。「見+音符冓コウ(両方からかまえる)」。両方からしかけたように、ぱったりであうこと。

《熟語》

→下付・中付語

{動}物事を成就する。また、構成する。▽搆コウ・構に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。「見+音符冓コウ(両方からかまえる)」。両方からしかけたように、ぱったりであうこと。

《熟語》

→下付・中付語

覿 あう🔗⭐🔉

逢 あう🔗⭐🔉

【逢】

10画

10画  部

区点=1609 16進=3029 シフトJIS=88A7

《音読み》 ホウ

部

区点=1609 16進=3029 シフトJIS=88A7

《音読み》 ホウ /ブ

/ブ 〈f

〈f ng〉

《訓読み》 あう(あふ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 あう(あふ)

《意味》

{動}あう(アフ)。両方から近づいて一点で出あう。転じて、ぱったりと思いがけなく出あう。〈類義語〉→遭ソウ・→遇グウ。「逢遇ホウグウ」「逢此百憂=此ノ百憂ニ逢フ」〔→詩経〕

{動}あう(アフ)。両方から近づいて一点で出あう。転じて、ぱったりと思いがけなく出あう。〈類義語〉→遭ソウ・→遇グウ。「逢遇ホウグウ」「逢此百憂=此ノ百憂ニ逢フ」〔→詩経〕

ホウス{動}相手に調子をあわせる。おもねる。「逢迎ホウゲイ」「逢君悪其罪大=君ノ悪ニ逢スルハソノ罪大ナリ」〔→孟子〕

ホウス{動}相手に調子をあわせる。おもねる。「逢迎ホウゲイ」「逢君悪其罪大=君ノ悪ニ逢スルハソノ罪大ナリ」〔→孟子〕

{動}両方からつまみよせてぬいあわせる。▽縫ホウに当てた用法。「逢掖ホウエキ(わきをぬいあわせる)」

{動}両方からつまみよせてぬいあわせる。▽縫ホウに当てた用法。「逢掖ホウエキ(わきをぬいあわせる)」

「逢逢ホウホウ」とは、太鼓のぼんぼんという音の形容。また、煙や雲がもうもうとわきあがるさま。▽今はp

「逢逢ホウホウ」とは、太鼓のぼんぼんという音の形容。また、煙や雲がもうもうとわきあがるさま。▽今はp ngと読む。「逢逢白雲=逢逢タル白雲」〔→墨子〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ホウ)は、△型の穂先を描いた象形文字に夂(足の形)を加えて、両方から歩いて△型の峠の頂点で出あうことを示す。逢はそれを音符とし、

ngと読む。「逢逢白雲=逢逢タル白雲」〔→墨子〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ホウ)は、△型の穂先を描いた象形文字に夂(足の形)を加えて、両方から歩いて△型の峠の頂点で出あうことを示す。逢はそれを音符とし、 (すすむ)を加えた字。

《単語家族》

峰ホウ(頂点で稜線リョウセンの出あった山)

(すすむ)を加えた字。

《単語家族》

峰ホウ(頂点で稜線リョウセンの出あった山) 縫ホウ(両方からよせあわせてぬう)と同系。

《類義》

→会

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

縫ホウ(両方からよせあわせてぬう)と同系。

《類義》

→会

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

10画

10画  部

区点=1609 16進=3029 シフトJIS=88A7

《音読み》 ホウ

部

区点=1609 16進=3029 シフトJIS=88A7

《音読み》 ホウ /ブ

/ブ 〈f

〈f ng〉

《訓読み》 あう(あふ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 あう(あふ)

《意味》

{動}あう(アフ)。両方から近づいて一点で出あう。転じて、ぱったりと思いがけなく出あう。〈類義語〉→遭ソウ・→遇グウ。「逢遇ホウグウ」「逢此百憂=此ノ百憂ニ逢フ」〔→詩経〕

{動}あう(アフ)。両方から近づいて一点で出あう。転じて、ぱったりと思いがけなく出あう。〈類義語〉→遭ソウ・→遇グウ。「逢遇ホウグウ」「逢此百憂=此ノ百憂ニ逢フ」〔→詩経〕

ホウス{動}相手に調子をあわせる。おもねる。「逢迎ホウゲイ」「逢君悪其罪大=君ノ悪ニ逢スルハソノ罪大ナリ」〔→孟子〕

ホウス{動}相手に調子をあわせる。おもねる。「逢迎ホウゲイ」「逢君悪其罪大=君ノ悪ニ逢スルハソノ罪大ナリ」〔→孟子〕

{動}両方からつまみよせてぬいあわせる。▽縫ホウに当てた用法。「逢掖ホウエキ(わきをぬいあわせる)」

{動}両方からつまみよせてぬいあわせる。▽縫ホウに当てた用法。「逢掖ホウエキ(わきをぬいあわせる)」

「逢逢ホウホウ」とは、太鼓のぼんぼんという音の形容。また、煙や雲がもうもうとわきあがるさま。▽今はp

「逢逢ホウホウ」とは、太鼓のぼんぼんという音の形容。また、煙や雲がもうもうとわきあがるさま。▽今はp ngと読む。「逢逢白雲=逢逢タル白雲」〔→墨子〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ホウ)は、△型の穂先を描いた象形文字に夂(足の形)を加えて、両方から歩いて△型の峠の頂点で出あうことを示す。逢はそれを音符とし、

ngと読む。「逢逢白雲=逢逢タル白雲」〔→墨子〕

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ホウ)は、△型の穂先を描いた象形文字に夂(足の形)を加えて、両方から歩いて△型の峠の頂点で出あうことを示す。逢はそれを音符とし、 (すすむ)を加えた字。

《単語家族》

峰ホウ(頂点で稜線リョウセンの出あった山)

(すすむ)を加えた字。

《単語家族》

峰ホウ(頂点で稜線リョウセンの出あった山) 縫ホウ(両方からよせあわせてぬう)と同系。

《類義》

→会

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

縫ホウ(両方からよせあわせてぬう)と同系。

《類義》

→会

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

遇 あう🔗⭐🔉

【遇】

12画

12画  部 [常用漢字]

区点=2288 16進=3678 シフトJIS=8BF6

《常用音訓》グウ

《音読み》 グウ

部 [常用漢字]

区点=2288 16進=3678 シフトJIS=8BF6

《常用音訓》グウ

《音読み》 グウ /グ

/グ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 あう(あふ)/たまたま

《名付け》 あい・あう・はる

《意味》

〉

《訓読み》 あう(あふ)/たまたま

《名付け》 あい・あう・はる

《意味》

{動}あう(アフ)。AとBとがひょっこりあう。転じて、思いがけずに出あう。〈類義語〉→逢ホウ「遭遇」「遇諸塗=コレニ塗ニ遇フ」〔→論語〕

{動}あう(アフ)。AとBとがひょっこりあう。転じて、思いがけずに出あう。〈類義語〉→逢ホウ「遭遇」「遇諸塗=コレニ塗ニ遇フ」〔→論語〕

グウス{動}相手と関係しあう。また、ある態度で相手にのぞむ。「待遇」「礼遇」「殊遇(特別のもてなし)」

グウス{動}相手と関係しあう。また、ある態度で相手にのぞむ。「待遇」「礼遇」「殊遇(特別のもてなし)」

{名}出あい。チャンスに出あって運がよいこと。「遇不遇(運のよしあし)」「際遇(めぐりあわせ)」「未遇(まだチャンスにあえない下づみの人)」

{名}出あい。チャンスに出あって運がよいこと。「遇不遇(運のよしあし)」「際遇(めぐりあわせ)」「未遇(まだチャンスにあえない下づみの人)」

{副}たまたま。ひょっこりと。思いがけず。〈類義語〉→適。「遇然」「遇識之=タマタマコレヲ識ル」

《解字》

会意兼形声。禺グウは、頭が大きくて人に似たさるを描いた象形文字で、よく似た相手や二つのものがペアをなすとの意を含む。遇は「

{副}たまたま。ひょっこりと。思いがけず。〈類義語〉→適。「遇然」「遇識之=タマタマコレヲ識ル」

《解字》

会意兼形声。禺グウは、頭が大きくて人に似たさるを描いた象形文字で、よく似た相手や二つのものがペアをなすとの意を含む。遇は「 (足の動作)+音符禺」で、AとBが歩いていき、ふと両者が出あって、ペアをなすこと。

《単語家族》

偶グウ(ペアをなす二人)

(足の動作)+音符禺」で、AとBが歩いていき、ふと両者が出あって、ペアをなすこと。

《単語家族》

偶グウ(ペアをなす二人) 隅グウ(右と左でペアをなすすみ)などと同系。

《類義》

→会

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

隅グウ(右と左でペアをなすすみ)などと同系。

《類義》

→会

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画

12画  部 [常用漢字]

区点=2288 16進=3678 シフトJIS=8BF6

《常用音訓》グウ

《音読み》 グウ

部 [常用漢字]

区点=2288 16進=3678 シフトJIS=8BF6

《常用音訓》グウ

《音読み》 グウ /グ

/グ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 あう(あふ)/たまたま

《名付け》 あい・あう・はる

《意味》

〉

《訓読み》 あう(あふ)/たまたま

《名付け》 あい・あう・はる

《意味》

{動}あう(アフ)。AとBとがひょっこりあう。転じて、思いがけずに出あう。〈類義語〉→逢ホウ「遭遇」「遇諸塗=コレニ塗ニ遇フ」〔→論語〕

{動}あう(アフ)。AとBとがひょっこりあう。転じて、思いがけずに出あう。〈類義語〉→逢ホウ「遭遇」「遇諸塗=コレニ塗ニ遇フ」〔→論語〕

グウス{動}相手と関係しあう。また、ある態度で相手にのぞむ。「待遇」「礼遇」「殊遇(特別のもてなし)」

グウス{動}相手と関係しあう。また、ある態度で相手にのぞむ。「待遇」「礼遇」「殊遇(特別のもてなし)」

{名}出あい。チャンスに出あって運がよいこと。「遇不遇(運のよしあし)」「際遇(めぐりあわせ)」「未遇(まだチャンスにあえない下づみの人)」

{名}出あい。チャンスに出あって運がよいこと。「遇不遇(運のよしあし)」「際遇(めぐりあわせ)」「未遇(まだチャンスにあえない下づみの人)」

{副}たまたま。ひょっこりと。思いがけず。〈類義語〉→適。「遇然」「遇識之=タマタマコレヲ識ル」

《解字》

会意兼形声。禺グウは、頭が大きくて人に似たさるを描いた象形文字で、よく似た相手や二つのものがペアをなすとの意を含む。遇は「

{副}たまたま。ひょっこりと。思いがけず。〈類義語〉→適。「遇然」「遇識之=タマタマコレヲ識ル」

《解字》

会意兼形声。禺グウは、頭が大きくて人に似たさるを描いた象形文字で、よく似た相手や二つのものがペアをなすとの意を含む。遇は「 (足の動作)+音符禺」で、AとBが歩いていき、ふと両者が出あって、ペアをなすこと。

《単語家族》

偶グウ(ペアをなす二人)

(足の動作)+音符禺」で、AとBが歩いていき、ふと両者が出あって、ペアをなすこと。

《単語家族》

偶グウ(ペアをなす二人) 隅グウ(右と左でペアをなすすみ)などと同系。

《類義》

→会

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

隅グウ(右と左でペアをなすすみ)などと同系。

《類義》

→会

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

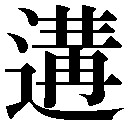

遘 あう🔗⭐🔉

遭 あう🔗⭐🔉

【遭】

14画

14画  部 [常用漢字]

区点=3388 16進=4178 シフトJIS=9198

《常用音訓》ソウ/あ…う

《音読み》 ソウ(サウ)

部 [常用漢字]

区点=3388 16進=4178 シフトJIS=9198

《常用音訓》ソウ/あ…う

《音読み》 ソウ(サウ)

〈z

〈z o〉

《訓読み》 あう(あふ)

《意味》

o〉

《訓読み》 あう(あふ)

《意味》

{動}あう(アフ)。ひょっこりと出あう。そういう目にあう。〈類義語〉→遇グウ・→逢ホウ。「遭難=難ニ遭フ」「遭先生於道=先生ニ道ニ遭フ」〔→礼記〕

{動}あう(アフ)。ひょっこりと出あう。そういう目にあう。〈類義語〉→遇グウ・→逢ホウ。「遭難=難ニ遭フ」「遭先生於道=先生ニ道ニ遭フ」〔→礼記〕

{単位}回数をかぞえることば。たび。〈類義語〉→度・→次。「幾遭(いくたび)」

{単位}回数をかぞえることば。たび。〈類義語〉→度・→次。「幾遭(いくたび)」

{動}とりかこむ。また、ぐるりと回る。▽匝ソウに当てた用法。「周遭(=周匝。とりまく)」

《解字》

会意兼形声。曹の原字は「東(ひがしではなく、袋)ふたつ+曰(いう)」から成り、何人も、またはいくつも、雑然といっしょにいて話しあう仲間をあらわす。遭は「

{動}とりかこむ。また、ぐるりと回る。▽匝ソウに当てた用法。「周遭(=周匝。とりまく)」

《解字》

会意兼形声。曹の原字は「東(ひがしではなく、袋)ふたつ+曰(いう)」から成り、何人も、またはいくつも、雑然といっしょにいて話しあう仲間をあらわす。遭は「 (進む)+音符曹ソウ」で、むぞうさに出かけて雑然といっしょになる、予定なしに出くわすこと。

《単語家族》

糟ソウ(雑然といっしょになったかす)と同系。

《類義》

→会

《異字同訓》

あう。 →合

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

(進む)+音符曹ソウ」で、むぞうさに出かけて雑然といっしょになる、予定なしに出くわすこと。

《単語家族》

糟ソウ(雑然といっしょになったかす)と同系。

《類義》

→会

《異字同訓》

あう。 →合

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画

14画  部 [常用漢字]

区点=3388 16進=4178 シフトJIS=9198

《常用音訓》ソウ/あ…う

《音読み》 ソウ(サウ)

部 [常用漢字]

区点=3388 16進=4178 シフトJIS=9198

《常用音訓》ソウ/あ…う

《音読み》 ソウ(サウ)

〈z

〈z o〉

《訓読み》 あう(あふ)

《意味》

o〉

《訓読み》 あう(あふ)

《意味》

{動}あう(アフ)。ひょっこりと出あう。そういう目にあう。〈類義語〉→遇グウ・→逢ホウ。「遭難=難ニ遭フ」「遭先生於道=先生ニ道ニ遭フ」〔→礼記〕

{動}あう(アフ)。ひょっこりと出あう。そういう目にあう。〈類義語〉→遇グウ・→逢ホウ。「遭難=難ニ遭フ」「遭先生於道=先生ニ道ニ遭フ」〔→礼記〕

{単位}回数をかぞえることば。たび。〈類義語〉→度・→次。「幾遭(いくたび)」

{単位}回数をかぞえることば。たび。〈類義語〉→度・→次。「幾遭(いくたび)」

{動}とりかこむ。また、ぐるりと回る。▽匝ソウに当てた用法。「周遭(=周匝。とりまく)」

《解字》

会意兼形声。曹の原字は「東(ひがしではなく、袋)ふたつ+曰(いう)」から成り、何人も、またはいくつも、雑然といっしょにいて話しあう仲間をあらわす。遭は「

{動}とりかこむ。また、ぐるりと回る。▽匝ソウに当てた用法。「周遭(=周匝。とりまく)」

《解字》

会意兼形声。曹の原字は「東(ひがしではなく、袋)ふたつ+曰(いう)」から成り、何人も、またはいくつも、雑然といっしょにいて話しあう仲間をあらわす。遭は「 (進む)+音符曹ソウ」で、むぞうさに出かけて雑然といっしょになる、予定なしに出くわすこと。

《単語家族》

糟ソウ(雑然といっしょになったかす)と同系。

《類義》

→会

《異字同訓》

あう。 →合

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

(進む)+音符曹ソウ」で、むぞうさに出かけて雑然といっしょになる、予定なしに出くわすこと。

《単語家族》

糟ソウ(雑然といっしょになったかす)と同系。

《類義》

→会

《異字同訓》

あう。 →合

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

饗 あう🔗⭐🔉

【饗】

20画 食部

区点=2234 16進=3642 シフトJIS=8BC0

《音読み》 キョウ(キャウ)

20画 食部

区点=2234 16進=3642 シフトJIS=8BC0

《音読み》 キョウ(キャウ) /コウ(カウ)

/コウ(カウ) 〈xi

〈xi ng〉

《訓読み》 うたげする(うたげす)/あう(あふ)/あえ(あへ)/うける(うく)

《意味》

ng〉

《訓読み》 うたげする(うたげす)/あう(あふ)/あえ(あへ)/うける(うく)

《意味》

キョウス{動・名}うたげする(ウタゲス)。人が向かいあって飲食する。また、会食。〈同義語〉→享。〈類義語〉→宴。「饗宴キョウエン」

キョウス{動・名}うたげする(ウタゲス)。人が向かいあって飲食する。また、会食。〈同義語〉→享。〈類義語〉→宴。「饗宴キョウエン」

キョウス{動・名}あう(アフ)。あえ(アヘ)。ごちそうや酒で、客をもてなしたり神をまつったりする。もてなし。「於是饗士=ココニオイテ士ヲ饗ス」〔→漢書〕

キョウス{動・名}あう(アフ)。あえ(アヘ)。ごちそうや酒で、客をもてなしたり神をまつったりする。もてなし。「於是饗士=ココニオイテ士ヲ饗ス」〔→漢書〕

{動}うける(ウク)。相手の贈り物や厚意をうけとる。また、うけ入れる。〈同義語〉→享。「饗福=福ヲ饗ク」「其使終饗之=ソレ終ニコレヲ饗ケシメン」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。卿ケイは、ごちそう(皀)の両側に人がひざまずいて向かいあったさまを示す会意文字で、饗の原字。郷は「邑+音符卿の略体」の会意兼形声文字で、向かいあったむらざと。饗は「食+音符郷」で、向かいあって食事をすること。

《単語家族》

向

{動}うける(ウク)。相手の贈り物や厚意をうけとる。また、うけ入れる。〈同義語〉→享。「饗福=福ヲ饗ク」「其使終饗之=ソレ終ニコレヲ饗ケシメン」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。卿ケイは、ごちそう(皀)の両側に人がひざまずいて向かいあったさまを示す会意文字で、饗の原字。郷は「邑+音符卿の略体」の会意兼形声文字で、向かいあったむらざと。饗は「食+音符郷」で、向かいあって食事をすること。

《単語家族》

向 嚮キョウ(向かう)

嚮キョウ(向かう) 郷(向かいあった隣村)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

郷(向かいあった隣村)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

20画 食部

区点=2234 16進=3642 シフトJIS=8BC0

《音読み》 キョウ(キャウ)

20画 食部

区点=2234 16進=3642 シフトJIS=8BC0

《音読み》 キョウ(キャウ) /コウ(カウ)

/コウ(カウ) 〈xi

〈xi ng〉

《訓読み》 うたげする(うたげす)/あう(あふ)/あえ(あへ)/うける(うく)

《意味》

ng〉

《訓読み》 うたげする(うたげす)/あう(あふ)/あえ(あへ)/うける(うく)

《意味》

キョウス{動・名}うたげする(ウタゲス)。人が向かいあって飲食する。また、会食。〈同義語〉→享。〈類義語〉→宴。「饗宴キョウエン」

キョウス{動・名}うたげする(ウタゲス)。人が向かいあって飲食する。また、会食。〈同義語〉→享。〈類義語〉→宴。「饗宴キョウエン」

キョウス{動・名}あう(アフ)。あえ(アヘ)。ごちそうや酒で、客をもてなしたり神をまつったりする。もてなし。「於是饗士=ココニオイテ士ヲ饗ス」〔→漢書〕

キョウス{動・名}あう(アフ)。あえ(アヘ)。ごちそうや酒で、客をもてなしたり神をまつったりする。もてなし。「於是饗士=ココニオイテ士ヲ饗ス」〔→漢書〕

{動}うける(ウク)。相手の贈り物や厚意をうけとる。また、うけ入れる。〈同義語〉→享。「饗福=福ヲ饗ク」「其使終饗之=ソレ終ニコレヲ饗ケシメン」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。卿ケイは、ごちそう(皀)の両側に人がひざまずいて向かいあったさまを示す会意文字で、饗の原字。郷は「邑+音符卿の略体」の会意兼形声文字で、向かいあったむらざと。饗は「食+音符郷」で、向かいあって食事をすること。

《単語家族》

向

{動}うける(ウク)。相手の贈り物や厚意をうけとる。また、うけ入れる。〈同義語〉→享。「饗福=福ヲ饗ク」「其使終饗之=ソレ終ニコレヲ饗ケシメン」〔→左伝〕

《解字》

会意兼形声。卿ケイは、ごちそう(皀)の両側に人がひざまずいて向かいあったさまを示す会意文字で、饗の原字。郷は「邑+音符卿の略体」の会意兼形声文字で、向かいあったむらざと。饗は「食+音符郷」で、向かいあって食事をすること。

《単語家族》

向 嚮キョウ(向かう)

嚮キョウ(向かう) 郷(向かいあった隣村)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

郷(向かいあった隣村)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「あう」で完全一致するの検索結果 1-16。

12画 羽部

区点=7037 16進=6645 シフトJIS=E3C3

《音読み》 キュウ(キフ)

12画 羽部

区点=7037 16進=6645 シフトJIS=E3C3

《音読み》 キュウ(キフ) 22画 見部

区点=7522 16進=6B36 シフトJIS=E655

《音読み》 テキ

22画 見部

区点=7522 16進=6B36 シフトJIS=E655

《音読み》 テキ 14画

14画