複数辞典一括検索+![]()

![]()

主典 サカン🔗⭐🔉

【主典】

シュテン

シュテン  係の者。

係の者。 〔国〕もと、官幣社・国幣社で、禰宜ネギのもとで祭りの儀式・雑務を行った神職。

〔国〕もと、官幣社・国幣社で、禰宜ネギのもとで祭りの儀式・雑務を行った神職。 サカン〔国〕

サカン〔国〕 四等官の第四位。記録・文案のことをつかさどる。▽役所により当てる字は異なる。読みは「佐官」に当てたもの。

四等官の第四位。記録・文案のことをつかさどる。▽役所により当てる字は異なる。読みは「佐官」に当てたもの。 四等官で、勘解由使カゲユシの第四位。

四等官で、勘解由使カゲユシの第四位。

シュテン

シュテン  係の者。

係の者。 〔国〕もと、官幣社・国幣社で、禰宜ネギのもとで祭りの儀式・雑務を行った神職。

〔国〕もと、官幣社・国幣社で、禰宜ネギのもとで祭りの儀式・雑務を行った神職。 サカン〔国〕

サカン〔国〕 四等官の第四位。記録・文案のことをつかさどる。▽役所により当てる字は異なる。読みは「佐官」に当てたもの。

四等官の第四位。記録・文案のことをつかさどる。▽役所により当てる字は異なる。読みは「佐官」に当てたもの。 四等官で、勘解由使カゲユシの第四位。

四等官で、勘解由使カゲユシの第四位。

令史 サカン🔗⭐🔉

【令史】

レイシ 文書類の記録・庶務をつかさどる下級の役人。

レイシ 文書類の記録・庶務をつかさどる下級の役人。 サカン〔国〕四等官で、署・司・監の第四位。

サカン〔国〕四等官で、署・司・監の第四位。

レイシ 文書類の記録・庶務をつかさどる下級の役人。

レイシ 文書類の記録・庶務をつかさどる下級の役人。 サカン〔国〕四等官で、署・司・監の第四位。

サカン〔国〕四等官で、署・司・監の第四位。

典 さかん🔗⭐🔉

【典】

8画 八部 [四年]

区点=3721 16進=4535 シフトJIS=9354

《常用音訓》テン

《音読み》 テン

8画 八部 [四年]

区点=3721 16進=4535 シフトJIS=9354

《常用音訓》テン

《音読み》 テン

〈di

〈di n〉

《訓読み》 のり/つね/つかさどる/さかん(さくわん)

《名付け》 おき・すけ・つかさ・つね・のり・ふみ・みち・もり・よし・より

《意味》

n〉

《訓読み》 のり/つね/つかさどる/さかん(さくわん)

《名付け》 おき・すけ・つかさ・つね・のり・ふみ・みち・もり・よし・より

《意味》

{名}ずっしりとした、貴重で基本となる書物。▽「書経」の文体を典・謨ボ・誓セイ・命という。「古典」「経典」「舜典(「書経」の篇名)」

{名}ずっしりとした、貴重で基本となる書物。▽「書経」の文体を典・謨ボ・誓セイ・命という。「古典」「経典」「舜典(「書経」の篇名)」

{名}のり。ずっしりとして基準となる教え。転じて、原則のこと。「典範テンパン」「典型」

{名}のり。ずっしりとして基準となる教え。転じて、原則のこと。「典範テンパン」「典型」

{形}つね。古典の教えの意から、ずっしりとしてかわらない基準の。「典常」「典例」。▽のり・つねなどの意は、すべて古典を生活の基準としたことからの派生義である。

{形}つね。古典の教えの意から、ずっしりとしてかわらない基準の。「典常」「典例」。▽のり・つねなどの意は、すべて古典を生活の基準としたことからの派生義である。

「典故」とは、故事。「出典(故事の出どころ)」

「典故」とは、故事。「出典(故事の出どころ)」

{動}つかさどる。職務として一定の仕事をあずかる。▽訓の「つかさどる」は、「司ツカサ+取る」から。「典衣(衣服係の役目)」

{動}つかさどる。職務として一定の仕事をあずかる。▽訓の「つかさどる」は、「司ツカサ+取る」から。「典衣(衣服係の役目)」

テンス{動}質に入れる。「典当」「朝回日日典春衣=朝ヨリ回リテ日日ニ春衣ヲ典ス」〔→杜甫〕

〔国〕さかん(サクワン)。四等官で、大宰府の第四位。

《解字》

テンス{動}質に入れる。「典当」「朝回日日典春衣=朝ヨリ回リテ日日ニ春衣ヲ典ス」〔→杜甫〕

〔国〕さかん(サクワン)。四等官で、大宰府の第四位。

《解字》

会意。上部は長短ある竹簡(竹礼に書いた書物)の形を描いたもので冊の字の原形。下部にそれを載せ並べる台の形を加えたもので、ずっしりした書物を平らに陳列することを意味する。

《単語家族》

展(並べる)

会意。上部は長短ある竹簡(竹礼に書いた書物)の形を描いたもので冊の字の原形。下部にそれを載せ並べる台の形を加えたもので、ずっしりした書物を平らに陳列することを意味する。

《単語家族》

展(並べる) 殿(ずっしりと重い)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

殿(ずっしりと重い)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

8画 八部 [四年]

区点=3721 16進=4535 シフトJIS=9354

《常用音訓》テン

《音読み》 テン

8画 八部 [四年]

区点=3721 16進=4535 シフトJIS=9354

《常用音訓》テン

《音読み》 テン

〈di

〈di n〉

《訓読み》 のり/つね/つかさどる/さかん(さくわん)

《名付け》 おき・すけ・つかさ・つね・のり・ふみ・みち・もり・よし・より

《意味》

n〉

《訓読み》 のり/つね/つかさどる/さかん(さくわん)

《名付け》 おき・すけ・つかさ・つね・のり・ふみ・みち・もり・よし・より

《意味》

{名}ずっしりとした、貴重で基本となる書物。▽「書経」の文体を典・謨ボ・誓セイ・命という。「古典」「経典」「舜典(「書経」の篇名)」

{名}ずっしりとした、貴重で基本となる書物。▽「書経」の文体を典・謨ボ・誓セイ・命という。「古典」「経典」「舜典(「書経」の篇名)」

{名}のり。ずっしりとして基準となる教え。転じて、原則のこと。「典範テンパン」「典型」

{名}のり。ずっしりとして基準となる教え。転じて、原則のこと。「典範テンパン」「典型」

{形}つね。古典の教えの意から、ずっしりとしてかわらない基準の。「典常」「典例」。▽のり・つねなどの意は、すべて古典を生活の基準としたことからの派生義である。

{形}つね。古典の教えの意から、ずっしりとしてかわらない基準の。「典常」「典例」。▽のり・つねなどの意は、すべて古典を生活の基準としたことからの派生義である。

「典故」とは、故事。「出典(故事の出どころ)」

「典故」とは、故事。「出典(故事の出どころ)」

{動}つかさどる。職務として一定の仕事をあずかる。▽訓の「つかさどる」は、「司ツカサ+取る」から。「典衣(衣服係の役目)」

{動}つかさどる。職務として一定の仕事をあずかる。▽訓の「つかさどる」は、「司ツカサ+取る」から。「典衣(衣服係の役目)」

テンス{動}質に入れる。「典当」「朝回日日典春衣=朝ヨリ回リテ日日ニ春衣ヲ典ス」〔→杜甫〕

〔国〕さかん(サクワン)。四等官で、大宰府の第四位。

《解字》

テンス{動}質に入れる。「典当」「朝回日日典春衣=朝ヨリ回リテ日日ニ春衣ヲ典ス」〔→杜甫〕

〔国〕さかん(サクワン)。四等官で、大宰府の第四位。

《解字》

会意。上部は長短ある竹簡(竹礼に書いた書物)の形を描いたもので冊の字の原形。下部にそれを載せ並べる台の形を加えたもので、ずっしりした書物を平らに陳列することを意味する。

《単語家族》

展(並べる)

会意。上部は長短ある竹簡(竹礼に書いた書物)の形を描いたもので冊の字の原形。下部にそれを載せ並べる台の形を加えたもので、ずっしりした書物を平らに陳列することを意味する。

《単語家族》

展(並べる) 殿(ずっしりと重い)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

殿(ずっしりと重い)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

史 さかん🔗⭐🔉

【史】

5画 口部 [四年]

区点=2743 16進=3B4B シフトJIS=8E6A

《常用音訓》シ

《音読み》 シ

5画 口部 [四年]

区点=2743 16進=3B4B シフトJIS=8E6A

《常用音訓》シ

《音読み》 シ

〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 ふびと/ふみ/さかん(さくわん)

《名付け》 さかん・ちか・ちかし・ひと・ふの・ふひと・ふみ・み

《意味》

〉

《訓読み》 ふびと/ふみ/さかん(さくわん)

《名付け》 さかん・ちか・ちかし・ひと・ふの・ふひと・ふみ・み

《意味》

{名}ふびと。記録をつかさどった役目。歴史官。▽昔は、天文・暦法・祭祀サイシをもあわせてつかさどる聖なる職で、内史・外史・左史・右史などがあった。周代、天子の左右にいる秘書官を御史といい、秦シン・漢代のころには、歴史官を太史といった。隋ズイ・唐代以後は、御史は監察の役目となる。「巫史フシ(神官と歴史官)」「吾猶及史之闕文也=吾ナホ史ノ闕文ニ及ベリ」〔→論語〕

{名}ふびと。記録をつかさどった役目。歴史官。▽昔は、天文・暦法・祭祀サイシをもあわせてつかさどる聖なる職で、内史・外史・左史・右史などがあった。周代、天子の左右にいる秘書官を御史といい、秦シン・漢代のころには、歴史官を太史といった。隋ズイ・唐代以後は、御史は監察の役目となる。「巫史フシ(神官と歴史官)」「吾猶及史之闕文也=吾ナホ史ノ闕文ニ及ベリ」〔→論語〕

{名}ふみ。歴史の書。▽勅撰チョクセンや公認の歴史を正史、民間でつくられたのを外史または外伝という。「史伝」「二十四史」

{名}ふみ。歴史の書。▽勅撰チョクセンや公認の歴史を正史、民間でつくられたのを外史または外伝という。「史伝」「二十四史」

{名}あやのある文章。「文勝質則史=文、質ニ勝レバスナハチ史ナリ」〔→論語〕

{名}あやのある文章。「文勝質則史=文、質ニ勝レバスナハチ史ナリ」〔→論語〕

「女史」とは、もと、妃の教養や礼法について担当した役。のち学問のある女性を呼ぶ尊称。

〔国〕さかん(サクワン)。四等官で、神祇ジンギ官の第四位。

《解字》

会意。「中(竹札を入れる筒)+手のかたち」で、記録をしるした竹札を筒に入れてたてている記録役の姿を示し、特定の役目をあずかる意を含む。

《単語家族》

使(役目をあずかるつかい)

「女史」とは、もと、妃の教養や礼法について担当した役。のち学問のある女性を呼ぶ尊称。

〔国〕さかん(サクワン)。四等官で、神祇ジンギ官の第四位。

《解字》

会意。「中(竹札を入れる筒)+手のかたち」で、記録をしるした竹札を筒に入れてたてている記録役の姿を示し、特定の役目をあずかる意を含む。

《単語家族》

使(役目をあずかるつかい) 事(旗をたてる旗本、その仕事を役目としてあずかる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

事(旗をたてる旗本、その仕事を役目としてあずかる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

5画 口部 [四年]

区点=2743 16進=3B4B シフトJIS=8E6A

《常用音訓》シ

《音読み》 シ

5画 口部 [四年]

区点=2743 16進=3B4B シフトJIS=8E6A

《常用音訓》シ

《音読み》 シ

〈sh

〈sh 〉

《訓読み》 ふびと/ふみ/さかん(さくわん)

《名付け》 さかん・ちか・ちかし・ひと・ふの・ふひと・ふみ・み

《意味》

〉

《訓読み》 ふびと/ふみ/さかん(さくわん)

《名付け》 さかん・ちか・ちかし・ひと・ふの・ふひと・ふみ・み

《意味》

{名}ふびと。記録をつかさどった役目。歴史官。▽昔は、天文・暦法・祭祀サイシをもあわせてつかさどる聖なる職で、内史・外史・左史・右史などがあった。周代、天子の左右にいる秘書官を御史といい、秦シン・漢代のころには、歴史官を太史といった。隋ズイ・唐代以後は、御史は監察の役目となる。「巫史フシ(神官と歴史官)」「吾猶及史之闕文也=吾ナホ史ノ闕文ニ及ベリ」〔→論語〕

{名}ふびと。記録をつかさどった役目。歴史官。▽昔は、天文・暦法・祭祀サイシをもあわせてつかさどる聖なる職で、内史・外史・左史・右史などがあった。周代、天子の左右にいる秘書官を御史といい、秦シン・漢代のころには、歴史官を太史といった。隋ズイ・唐代以後は、御史は監察の役目となる。「巫史フシ(神官と歴史官)」「吾猶及史之闕文也=吾ナホ史ノ闕文ニ及ベリ」〔→論語〕

{名}ふみ。歴史の書。▽勅撰チョクセンや公認の歴史を正史、民間でつくられたのを外史または外伝という。「史伝」「二十四史」

{名}ふみ。歴史の書。▽勅撰チョクセンや公認の歴史を正史、民間でつくられたのを外史または外伝という。「史伝」「二十四史」

{名}あやのある文章。「文勝質則史=文、質ニ勝レバスナハチ史ナリ」〔→論語〕

{名}あやのある文章。「文勝質則史=文、質ニ勝レバスナハチ史ナリ」〔→論語〕

「女史」とは、もと、妃の教養や礼法について担当した役。のち学問のある女性を呼ぶ尊称。

〔国〕さかん(サクワン)。四等官で、神祇ジンギ官の第四位。

《解字》

会意。「中(竹札を入れる筒)+手のかたち」で、記録をしるした竹札を筒に入れてたてている記録役の姿を示し、特定の役目をあずかる意を含む。

《単語家族》

使(役目をあずかるつかい)

「女史」とは、もと、妃の教養や礼法について担当した役。のち学問のある女性を呼ぶ尊称。

〔国〕さかん(サクワン)。四等官で、神祇ジンギ官の第四位。

《解字》

会意。「中(竹札を入れる筒)+手のかたち」で、記録をしるした竹札を筒に入れてたてている記録役の姿を示し、特定の役目をあずかる意を含む。

《単語家族》

使(役目をあずかるつかい) 事(旗をたてる旗本、その仕事を役目としてあずかる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

事(旗をたてる旗本、その仕事を役目としてあずかる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

壮 さかん🔗⭐🔉

【壮】

6画 士部 [常用漢字]

区点=3352 16進=4154 シフトJIS=9173

【壯】旧字人名に使える旧字

6画 士部 [常用漢字]

区点=3352 16進=4154 シフトJIS=9173

【壯】旧字人名に使える旧字

7画 士部

区点=5267 16進=5463 シフトJIS=9AE1

《常用音訓》ソウ

《音読み》 ソウ(サウ)

7画 士部

区点=5267 16進=5463 シフトJIS=9AE1

《常用音訓》ソウ

《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈zhu

〈zhu ng〉

《訓読み》 さかん

《名付け》 あき・お・さかり・さかん・たけ・たけし・まさ・もり

《意味》

ng〉

《訓読み》 さかん

《名付け》 あき・お・さかり・さかん・たけ・たけし・まさ・もり

《意味》

{名}体格も精神も充実した年ごろ。三、四十歳の男。「壮年」「壮者以暇日脩其孝悌忠信=壮者ハ暇日ヲモツテソノ孝悌忠信ヲ脩ム」〔→孟子〕

{名}体格も精神も充実した年ごろ。三、四十歳の男。「壮年」「壮者以暇日脩其孝悌忠信=壮者ハ暇日ヲモツテソノ孝悌忠信ヲ脩ム」〔→孟子〕

ソウナリ{形}さかん。堂々として勇ましい。また、元気にあふれているさま。「勇壮」「壱何壮也=壱ニナンゾ壮ナルヤ」〔→漢書〕

ソウナリ{形}さかん。堂々として勇ましい。また、元気にあふれているさま。「勇壮」「壱何壮也=壱ニナンゾ壮ナルヤ」〔→漢書〕

ソウトス{動}勇ましくりっぱだと感心する。「壮其意気=ソノ意気ヲ壮トス」

ソウトス{動}勇ましくりっぱだと感心する。「壮其意気=ソノ意気ヲ壮トス」

{動}さかんにする。元気づける。「壮気=気ヲ壮ニス」

《解字》

{動}さかんにする。元気づける。「壮気=気ヲ壮ニス」

《解字》

会意兼形声。爿ショウは、寝台にする長い板を縦に描いた象形文字で、長い意を含む。壯は「士(おとこ)+音符爿」で、堂々とした背たけの長い男のこと。また、堂々と体格の伸びた意から、勇ましい意を派生する。

《単語家族》

牀ショウ(長い板でつくる寝台)

会意兼形声。爿ショウは、寝台にする長い板を縦に描いた象形文字で、長い意を含む。壯は「士(おとこ)+音符爿」で、堂々とした背たけの長い男のこと。また、堂々と体格の伸びた意から、勇ましい意を派生する。

《単語家族》

牀ショウ(長い板でつくる寝台) 牆ショウ(長いかきね)

牆ショウ(長いかきね) 檣ショウ(長い柱)などと同系。

《類義》

→盛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

檣ショウ(長い柱)などと同系。

《類義》

→盛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

6画 士部 [常用漢字]

区点=3352 16進=4154 シフトJIS=9173

【壯】旧字人名に使える旧字

6画 士部 [常用漢字]

区点=3352 16進=4154 シフトJIS=9173

【壯】旧字人名に使える旧字

7画 士部

区点=5267 16進=5463 シフトJIS=9AE1

《常用音訓》ソウ

《音読み》 ソウ(サウ)

7画 士部

区点=5267 16進=5463 シフトJIS=9AE1

《常用音訓》ソウ

《音読み》 ソウ(サウ) /ショウ(シャウ)

/ショウ(シャウ) 〈zhu

〈zhu ng〉

《訓読み》 さかん

《名付け》 あき・お・さかり・さかん・たけ・たけし・まさ・もり

《意味》

ng〉

《訓読み》 さかん

《名付け》 あき・お・さかり・さかん・たけ・たけし・まさ・もり

《意味》

{名}体格も精神も充実した年ごろ。三、四十歳の男。「壮年」「壮者以暇日脩其孝悌忠信=壮者ハ暇日ヲモツテソノ孝悌忠信ヲ脩ム」〔→孟子〕

{名}体格も精神も充実した年ごろ。三、四十歳の男。「壮年」「壮者以暇日脩其孝悌忠信=壮者ハ暇日ヲモツテソノ孝悌忠信ヲ脩ム」〔→孟子〕

ソウナリ{形}さかん。堂々として勇ましい。また、元気にあふれているさま。「勇壮」「壱何壮也=壱ニナンゾ壮ナルヤ」〔→漢書〕

ソウナリ{形}さかん。堂々として勇ましい。また、元気にあふれているさま。「勇壮」「壱何壮也=壱ニナンゾ壮ナルヤ」〔→漢書〕

ソウトス{動}勇ましくりっぱだと感心する。「壮其意気=ソノ意気ヲ壮トス」

ソウトス{動}勇ましくりっぱだと感心する。「壮其意気=ソノ意気ヲ壮トス」

{動}さかんにする。元気づける。「壮気=気ヲ壮ニス」

《解字》

{動}さかんにする。元気づける。「壮気=気ヲ壮ニス」

《解字》

会意兼形声。爿ショウは、寝台にする長い板を縦に描いた象形文字で、長い意を含む。壯は「士(おとこ)+音符爿」で、堂々とした背たけの長い男のこと。また、堂々と体格の伸びた意から、勇ましい意を派生する。

《単語家族》

牀ショウ(長い板でつくる寝台)

会意兼形声。爿ショウは、寝台にする長い板を縦に描いた象形文字で、長い意を含む。壯は「士(おとこ)+音符爿」で、堂々とした背たけの長い男のこと。また、堂々と体格の伸びた意から、勇ましい意を派生する。

《単語家族》

牀ショウ(長い板でつくる寝台) 牆ショウ(長いかきね)

牆ショウ(長いかきね) 檣ショウ(長い柱)などと同系。

《類義》

→盛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

檣ショウ(長い柱)などと同系。

《類義》

→盛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

奐 さかん🔗⭐🔉

将曹 サカン🔗⭐🔉

【将曹】

サカン〔国〕四等官で、近衛府の第四位。

属 さかん🔗⭐🔉

【属】

12画 尸部 [五年]

区点=3416 16進=4230 シフトJIS=91AE

【屬】旧字旧字

12画 尸部 [五年]

区点=3416 16進=4230 シフトJIS=91AE

【屬】旧字旧字

21画 尸部

区点=5404 16進=5624 シフトJIS=9BA2

《常用音訓》ゾク

《音読み》 ゾク

21画 尸部

区点=5404 16進=5624 シフトJIS=9BA2

《常用音訓》ゾク

《音読み》 ゾク /ショク

/ショク /ソク

/ソク 〈sh

〈sh 〉〈zh

〉〈zh 〉

《訓読み》 つく/つける(つく)/やから/つづく/つづける(つづく)/つづる/さかん(さくゎん)

《名付け》 つら・まさ・やす

《意味》

〉

《訓読み》 つく/つける(つく)/やから/つづく/つづける(つづく)/つづる/さかん(さくゎん)

《名付け》 つら・まさ・やす

《意味》

ゾクス{動}つく。つける(ツク)。くっつく。ひっつける。よせ集める。また、つきしたがう。「付属」「騎能属者、百余人耳=騎ノヨク属ク者、百余人ノミ」〔→史記〕

ゾクス{動}つく。つける(ツク)。くっつく。ひっつける。よせ集める。また、つきしたがう。「付属」「騎能属者、百余人耳=騎ノヨク属ク者、百余人ノミ」〔→史記〕

ゾクス{動}その範囲にはいっている。仲間にはいっている。「帰属」「天下属安定何故反乎=天下安定ニ属スナンノ故ニ反スルカ」〔→史記〕

ゾクス{動}その範囲にはいっている。仲間にはいっている。「帰属」「天下属安定何故反乎=天下安定ニ属スナンノ故ニ反スルカ」〔→史記〕

{名}やから。仲間。〈類義語〉→類。「金属」

{名}やから。仲間。〈類義語〉→類。「金属」

{名}一群をなしたものの複数をあらわすことば。「汝属ナンジガゾク(きみたち)」「吾属今為之虜矣=吾ガ属、今コレガ虜ト為ラントス」〔→史記〕

{名}一群をなしたものの複数をあらわすことば。「汝属ナンジガゾク(きみたち)」「吾属今為之虜矣=吾ガ属、今コレガ虜ト為ラントス」〔→史記〕

{動}つづく。つづける(ツヅク)。あとからひっついてくる。「属引」「繋属ケイゾク」

{動}つづく。つづける(ツヅク)。あとからひっついてくる。「属引」「繋属ケイゾク」

ショクス{動}つづる。文句をくっつけて文章をつづる。〈類義語〉→綴テツ。「属文=文ヲ属ス」

ショクス{動}つづる。文句をくっつけて文章をつづる。〈類義語〉→綴テツ。「属文=文ヲ属ス」

ショクス{動}ある対象に気持ち・注意をそそいで離さない。「属望=望ミヲ属ス」

ショクス{動}ある対象に気持ち・注意をそそいで離さない。「属望=望ミヲ属ス」

ショクス{動}物事の処置を相手に押しつける。頼みこむ。酒などをしいてすすめる。〈同義語〉→嘱。「召亮於成都、属以後事=亮ヲ成都ニ召シ、属スルニ後事ヲモッテス」〔→蜀志〕

〔国〕さかん(サク

ショクス{動}物事の処置を相手に押しつける。頼みこむ。酒などをしいてすすめる。〈同義語〉→嘱。「召亮於成都、属以後事=亮ヲ成都ニ召シ、属スルニ後事ヲモッテス」〔→蜀志〕

〔国〕さかん(サク ン)。四等官で、職・坊・寮の第四位。

《解字》

ン)。四等官で、職・坊・寮の第四位。

《解字》

会意兼形声。蜀ショクは、桑の葉にひっついて離れない目の大きい虫のこと。屬は「尾+音符蜀」で、しりをひっつけて交尾すること。ひっついて離れない意を含む。

《単語家族》

觸(=触。角をくっつける→触れる)

会意兼形声。蜀ショクは、桑の葉にひっついて離れない目の大きい虫のこと。屬は「尾+音符蜀」で、しりをひっつけて交尾すること。ひっついて離れない意を含む。

《単語家族》

觸(=触。角をくっつける→触れる) 注(じっとくっつけて離れない)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

注(じっとくっつけて離れない)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 尸部 [五年]

区点=3416 16進=4230 シフトJIS=91AE

【屬】旧字旧字

12画 尸部 [五年]

区点=3416 16進=4230 シフトJIS=91AE

【屬】旧字旧字

21画 尸部

区点=5404 16進=5624 シフトJIS=9BA2

《常用音訓》ゾク

《音読み》 ゾク

21画 尸部

区点=5404 16進=5624 シフトJIS=9BA2

《常用音訓》ゾク

《音読み》 ゾク /ショク

/ショク /ソク

/ソク 〈sh

〈sh 〉〈zh

〉〈zh 〉

《訓読み》 つく/つける(つく)/やから/つづく/つづける(つづく)/つづる/さかん(さくゎん)

《名付け》 つら・まさ・やす

《意味》

〉

《訓読み》 つく/つける(つく)/やから/つづく/つづける(つづく)/つづる/さかん(さくゎん)

《名付け》 つら・まさ・やす

《意味》

ゾクス{動}つく。つける(ツク)。くっつく。ひっつける。よせ集める。また、つきしたがう。「付属」「騎能属者、百余人耳=騎ノヨク属ク者、百余人ノミ」〔→史記〕

ゾクス{動}つく。つける(ツク)。くっつく。ひっつける。よせ集める。また、つきしたがう。「付属」「騎能属者、百余人耳=騎ノヨク属ク者、百余人ノミ」〔→史記〕

ゾクス{動}その範囲にはいっている。仲間にはいっている。「帰属」「天下属安定何故反乎=天下安定ニ属スナンノ故ニ反スルカ」〔→史記〕

ゾクス{動}その範囲にはいっている。仲間にはいっている。「帰属」「天下属安定何故反乎=天下安定ニ属スナンノ故ニ反スルカ」〔→史記〕

{名}やから。仲間。〈類義語〉→類。「金属」

{名}やから。仲間。〈類義語〉→類。「金属」

{名}一群をなしたものの複数をあらわすことば。「汝属ナンジガゾク(きみたち)」「吾属今為之虜矣=吾ガ属、今コレガ虜ト為ラントス」〔→史記〕

{名}一群をなしたものの複数をあらわすことば。「汝属ナンジガゾク(きみたち)」「吾属今為之虜矣=吾ガ属、今コレガ虜ト為ラントス」〔→史記〕

{動}つづく。つづける(ツヅク)。あとからひっついてくる。「属引」「繋属ケイゾク」

{動}つづく。つづける(ツヅク)。あとからひっついてくる。「属引」「繋属ケイゾク」

ショクス{動}つづる。文句をくっつけて文章をつづる。〈類義語〉→綴テツ。「属文=文ヲ属ス」

ショクス{動}つづる。文句をくっつけて文章をつづる。〈類義語〉→綴テツ。「属文=文ヲ属ス」

ショクス{動}ある対象に気持ち・注意をそそいで離さない。「属望=望ミヲ属ス」

ショクス{動}ある対象に気持ち・注意をそそいで離さない。「属望=望ミヲ属ス」

ショクス{動}物事の処置を相手に押しつける。頼みこむ。酒などをしいてすすめる。〈同義語〉→嘱。「召亮於成都、属以後事=亮ヲ成都ニ召シ、属スルニ後事ヲモッテス」〔→蜀志〕

〔国〕さかん(サク

ショクス{動}物事の処置を相手に押しつける。頼みこむ。酒などをしいてすすめる。〈同義語〉→嘱。「召亮於成都、属以後事=亮ヲ成都ニ召シ、属スルニ後事ヲモッテス」〔→蜀志〕

〔国〕さかん(サク ン)。四等官で、職・坊・寮の第四位。

《解字》

ン)。四等官で、職・坊・寮の第四位。

《解字》

会意兼形声。蜀ショクは、桑の葉にひっついて離れない目の大きい虫のこと。屬は「尾+音符蜀」で、しりをひっつけて交尾すること。ひっついて離れない意を含む。

《単語家族》

觸(=触。角をくっつける→触れる)

会意兼形声。蜀ショクは、桑の葉にひっついて離れない目の大きい虫のこと。屬は「尾+音符蜀」で、しりをひっつけて交尾すること。ひっついて離れない意を含む。

《単語家族》

觸(=触。角をくっつける→触れる) 注(じっとくっつけて離れない)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

注(じっとくっつけて離れない)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

左官 サカン🔗⭐🔉

【左官】

サカン  諸侯に仕える役人。

諸侯に仕える役人。 〔国〕壁を塗る職人。

〔国〕壁を塗る職人。

諸侯に仕える役人。

諸侯に仕える役人。 〔国〕壁を塗る職人。

〔国〕壁を塗る職人。

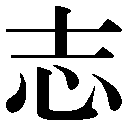

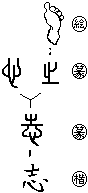

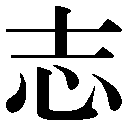

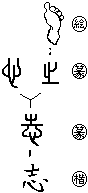

志 さかん🔗⭐🔉

【志】

7画 心部 [五年]

区点=2754 16進=3B56 シフトJIS=8E75

《常用音訓》シ/こころざし/こころざ…す

《音読み》 シ

7画 心部 [五年]

区点=2754 16進=3B56 シフトJIS=8E75

《常用音訓》シ/こころざし/こころざ…す

《音読み》 シ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 こころざす/こころざし/しるす/さかん(さくゎん)/シリング

《名付け》 さね・しるす・むね・もと・ゆき

《意味》

〉

《訓読み》 こころざす/こころざし/しるす/さかん(さくゎん)/シリング

《名付け》 さね・しるす・むね・もと・ゆき

《意味》

{動}こころざす。ある目標の達成を目ざして心を向ける。▽「こころ(心)+さす」に由来する訓。「志向」「吾十有五而志于学=吾十有五ニシテ学ニ志ス」〔→論語〕

{動}こころざす。ある目標の達成を目ざして心を向ける。▽「こころ(心)+さす」に由来する訓。「志向」「吾十有五而志于学=吾十有五ニシテ学ニ志ス」〔→論語〕

{名}こころざし。ある目標を目ざした望み。また、あることを意図した気持ち。「大志」「立志=志ヲ立ツ」「願夫子輔吾志=願ハクハ夫子吾ガ志ヲ輔ケヨ」〔→孟子〕

{名}こころざし。ある目標を目ざした望み。また、あることを意図した気持ち。「大志」「立志=志ヲ立ツ」「願夫子輔吾志=願ハクハ夫子吾ガ志ヲ輔ケヨ」〔→孟子〕

{動}しるす。書き留める。メモする。〈同義語〉→誌。「為之文以志=コレガ文ヲ為リテモッテ志ス」〔→柳宗元〕

{動}しるす。書き留める。メモする。〈同義語〉→誌。「為之文以志=コレガ文ヲ為リテモッテ志ス」〔→柳宗元〕

{名}書き留めた記録。▽止(とまる)に当てた用法。〈同義語〉→誌。「芸文志ゲイモンシ(書籍の目録)」

〔国〕

{名}書き留めた記録。▽止(とまる)に当てた用法。〈同義語〉→誌。「芸文志ゲイモンシ(書籍の目録)」

〔国〕 さかん(サク

さかん(サク ン)。四等官で、兵衛府ヒョウエフ・衛門府の第四位。

ン)。四等官で、兵衛府ヒョウエフ・衛門府の第四位。 シリング。英国の貨幣の単位。▽shillingの音訳。二十シリングで一ポンドになる。「五志」

《解字》

シリング。英国の貨幣の単位。▽shillingの音訳。二十シリングで一ポンドになる。「五志」

《解字》

会意兼形声。この士印は、進み行く足の形が変形したもので、之シ(いく)と同じ。士女の士(おとこ)ではない。志は「心+音符之」で、心が目標を目ざして進み行くこと。

《単語家族》

詩(何かを志向する気持ちをあらわした韻文)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意兼形声。この士印は、進み行く足の形が変形したもので、之シ(いく)と同じ。士女の士(おとこ)ではない。志は「心+音符之」で、心が目標を目ざして進み行くこと。

《単語家族》

詩(何かを志向する気持ちをあらわした韻文)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

7画 心部 [五年]

区点=2754 16進=3B56 シフトJIS=8E75

《常用音訓》シ/こころざし/こころざ…す

《音読み》 シ

7画 心部 [五年]

区点=2754 16進=3B56 シフトJIS=8E75

《常用音訓》シ/こころざし/こころざ…す

《音読み》 シ

〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 こころざす/こころざし/しるす/さかん(さくゎん)/シリング

《名付け》 さね・しるす・むね・もと・ゆき

《意味》

〉

《訓読み》 こころざす/こころざし/しるす/さかん(さくゎん)/シリング

《名付け》 さね・しるす・むね・もと・ゆき

《意味》

{動}こころざす。ある目標の達成を目ざして心を向ける。▽「こころ(心)+さす」に由来する訓。「志向」「吾十有五而志于学=吾十有五ニシテ学ニ志ス」〔→論語〕

{動}こころざす。ある目標の達成を目ざして心を向ける。▽「こころ(心)+さす」に由来する訓。「志向」「吾十有五而志于学=吾十有五ニシテ学ニ志ス」〔→論語〕

{名}こころざし。ある目標を目ざした望み。また、あることを意図した気持ち。「大志」「立志=志ヲ立ツ」「願夫子輔吾志=願ハクハ夫子吾ガ志ヲ輔ケヨ」〔→孟子〕

{名}こころざし。ある目標を目ざした望み。また、あることを意図した気持ち。「大志」「立志=志ヲ立ツ」「願夫子輔吾志=願ハクハ夫子吾ガ志ヲ輔ケヨ」〔→孟子〕

{動}しるす。書き留める。メモする。〈同義語〉→誌。「為之文以志=コレガ文ヲ為リテモッテ志ス」〔→柳宗元〕

{動}しるす。書き留める。メモする。〈同義語〉→誌。「為之文以志=コレガ文ヲ為リテモッテ志ス」〔→柳宗元〕

{名}書き留めた記録。▽止(とまる)に当てた用法。〈同義語〉→誌。「芸文志ゲイモンシ(書籍の目録)」

〔国〕

{名}書き留めた記録。▽止(とまる)に当てた用法。〈同義語〉→誌。「芸文志ゲイモンシ(書籍の目録)」

〔国〕 さかん(サク

さかん(サク ン)。四等官で、兵衛府ヒョウエフ・衛門府の第四位。

ン)。四等官で、兵衛府ヒョウエフ・衛門府の第四位。 シリング。英国の貨幣の単位。▽shillingの音訳。二十シリングで一ポンドになる。「五志」

《解字》

シリング。英国の貨幣の単位。▽shillingの音訳。二十シリングで一ポンドになる。「五志」

《解字》

会意兼形声。この士印は、進み行く足の形が変形したもので、之シ(いく)と同じ。士女の士(おとこ)ではない。志は「心+音符之」で、心が目標を目ざして進み行くこと。

《単語家族》

詩(何かを志向する気持ちをあらわした韻文)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

会意兼形声。この士印は、進み行く足の形が変形したもので、之シ(いく)と同じ。士女の士(おとこ)ではない。志は「心+音符之」で、心が目標を目ざして進み行くこと。

《単語家族》

詩(何かを志向する気持ちをあらわした韻文)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

旺 さかん🔗⭐🔉

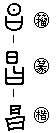

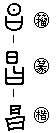

昌 さかん🔗⭐🔉

【昌】

8画 日部 [人名漢字]

区点=3027 16進=3E3B シフトJIS=8FB9

《音読み》 ショウ(シャウ)

8画 日部 [人名漢字]

区点=3027 16進=3E3B シフトJIS=8FB9

《音読み》 ショウ(シャウ)

〈ch

〈ch ng〉

《訓読み》 あきらか(あきらかなり)/さかん

《名付け》 あき・あきら・あつ・さかえ・さかん・すけ・まさ・まさし・まさる・ます・よ・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 あきらか(あきらかなり)/さかん

《名付け》 あき・あきら・あつ・さかえ・さかん・すけ・まさ・まさし・まさる・ます・よ・よし

《意味》

{動・形}あきらか(アキラカナリ)。あかあかと輝く。明るい。「昌明」「朝既昌矣=朝スデニ昌カナリ」〔→詩経〕

{動・形}あきらか(アキラカナリ)。あかあかと輝く。明るい。「昌明」「朝既昌矣=朝スデニ昌カナリ」〔→詩経〕

{形}さかん。明るくさかんである。「昌熾ショウシ」「繁昌ハンジョウ」「使族益昌=族ヲシテ益昌ンナラシム」〔→枕中記〕

{形}さかん。明るくさかんである。「昌熾ショウシ」「繁昌ハンジョウ」「使族益昌=族ヲシテ益昌ンナラシム」〔→枕中記〕

{形}あきらか(アキラカナリ)。堂々として、包み隠さないさま。公明正大な。〈対語〉→微。「昌言」

《解字》

{形}あきらか(アキラカナリ)。堂々として、包み隠さないさま。公明正大な。〈対語〉→微。「昌言」

《解字》

会意。「日+曰(いう)」または「日+口」。日のように明るくものをいうことを示す。

《単語家族》

彰(あきらか)

会意。「日+曰(いう)」または「日+口」。日のように明るくものをいうことを示す。

《単語家族》

彰(あきらか) 陽(日が照って明るい)

陽(日が照って明るい) 唱(明白にものをいう)などと同系。

《類義》

→盛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

唱(明白にものをいう)などと同系。

《類義》

→盛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

8画 日部 [人名漢字]

区点=3027 16進=3E3B シフトJIS=8FB9

《音読み》 ショウ(シャウ)

8画 日部 [人名漢字]

区点=3027 16進=3E3B シフトJIS=8FB9

《音読み》 ショウ(シャウ)

〈ch

〈ch ng〉

《訓読み》 あきらか(あきらかなり)/さかん

《名付け》 あき・あきら・あつ・さかえ・さかん・すけ・まさ・まさし・まさる・ます・よ・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 あきらか(あきらかなり)/さかん

《名付け》 あき・あきら・あつ・さかえ・さかん・すけ・まさ・まさし・まさる・ます・よ・よし

《意味》

{動・形}あきらか(アキラカナリ)。あかあかと輝く。明るい。「昌明」「朝既昌矣=朝スデニ昌カナリ」〔→詩経〕

{動・形}あきらか(アキラカナリ)。あかあかと輝く。明るい。「昌明」「朝既昌矣=朝スデニ昌カナリ」〔→詩経〕

{形}さかん。明るくさかんである。「昌熾ショウシ」「繁昌ハンジョウ」「使族益昌=族ヲシテ益昌ンナラシム」〔→枕中記〕

{形}さかん。明るくさかんである。「昌熾ショウシ」「繁昌ハンジョウ」「使族益昌=族ヲシテ益昌ンナラシム」〔→枕中記〕

{形}あきらか(アキラカナリ)。堂々として、包み隠さないさま。公明正大な。〈対語〉→微。「昌言」

《解字》

{形}あきらか(アキラカナリ)。堂々として、包み隠さないさま。公明正大な。〈対語〉→微。「昌言」

《解字》

会意。「日+曰(いう)」または「日+口」。日のように明るくものをいうことを示す。

《単語家族》

彰(あきらか)

会意。「日+曰(いう)」または「日+口」。日のように明るくものをいうことを示す。

《単語家族》

彰(あきらか) 陽(日が照って明るい)

陽(日が照って明るい) 唱(明白にものをいう)などと同系。

《類義》

→盛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

唱(明白にものをいう)などと同系。

《類義》

→盛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

林 さかん🔗⭐🔉

【林】

8画 木部 [一年]

区点=4651 16進=4E53 シフトJIS=97D1

《常用音訓》リン/はやし

《音読み》 リン(リム)

8画 木部 [一年]

区点=4651 16進=4E53 シフトJIS=97D1

《常用音訓》リン/はやし

《音読み》 リン(リム)

〈l

〈l n〉

《訓読み》 はやし/さかん

《名付け》 き・きみ・きむ・きん・しげ・しげる・とき・な・はやし・ふさ・もと・もり・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 はやし/さかん

《名付け》 き・きみ・きむ・きん・しげ・しげる・とき・な・はやし・ふさ・もと・もり・よし

《意味》

{名}はやし。木や竹がたくさん集まって生えているところ。「竹林」「林空鹿飲渓=林空シクシテ鹿渓ニ飲ム」〔→梅尭臣〕

{名}はやし。木や竹がたくさん集まって生えているところ。「竹林」「林空鹿飲渓=林空シクシテ鹿渓ニ飲ム」〔→梅尭臣〕

{名}はやし。同種の物事や人が集まっているところ。また、その集合。「列於君子之林矣=君子ノ林ニ列ス」〔→漢書〕

{名}はやし。同種の物事や人が集まっているところ。また、その集合。「列於君子之林矣=君子ノ林ニ列ス」〔→漢書〕

リンタリ{形}さかん。たくさんあるさま。また、さかんなさま。「林立」

《解字》

会意。木を二つならべて、木がたくさん生えているはやしをあらわしたもので、同じものが並ぶ意を含む。

《単語家族》

淋(水滴が並んでたれる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

リンタリ{形}さかん。たくさんあるさま。また、さかんなさま。「林立」

《解字》

会意。木を二つならべて、木がたくさん生えているはやしをあらわしたもので、同じものが並ぶ意を含む。

《単語家族》

淋(水滴が並んでたれる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

8画 木部 [一年]

区点=4651 16進=4E53 シフトJIS=97D1

《常用音訓》リン/はやし

《音読み》 リン(リム)

8画 木部 [一年]

区点=4651 16進=4E53 シフトJIS=97D1

《常用音訓》リン/はやし

《音読み》 リン(リム)

〈l

〈l n〉

《訓読み》 はやし/さかん

《名付け》 き・きみ・きむ・きん・しげ・しげる・とき・な・はやし・ふさ・もと・もり・よし

《意味》

n〉

《訓読み》 はやし/さかん

《名付け》 き・きみ・きむ・きん・しげ・しげる・とき・な・はやし・ふさ・もと・もり・よし

《意味》

{名}はやし。木や竹がたくさん集まって生えているところ。「竹林」「林空鹿飲渓=林空シクシテ鹿渓ニ飲ム」〔→梅尭臣〕

{名}はやし。木や竹がたくさん集まって生えているところ。「竹林」「林空鹿飲渓=林空シクシテ鹿渓ニ飲ム」〔→梅尭臣〕

{名}はやし。同種の物事や人が集まっているところ。また、その集合。「列於君子之林矣=君子ノ林ニ列ス」〔→漢書〕

{名}はやし。同種の物事や人が集まっているところ。また、その集合。「列於君子之林矣=君子ノ林ニ列ス」〔→漢書〕

リンタリ{形}さかん。たくさんあるさま。また、さかんなさま。「林立」

《解字》

会意。木を二つならべて、木がたくさん生えているはやしをあらわしたもので、同じものが並ぶ意を含む。

《単語家族》

淋(水滴が並んでたれる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

リンタリ{形}さかん。たくさんあるさま。また、さかんなさま。「林立」

《解字》

会意。木を二つならべて、木がたくさん生えているはやしをあらわしたもので、同じものが並ぶ意を含む。

《単語家族》

淋(水滴が並んでたれる)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

栄 さかん🔗⭐🔉

【栄】

9画 木部 [四年]

区点=1741 16進=3149 シフトJIS=8968

【榮】旧字旧字

9画 木部 [四年]

区点=1741 16進=3149 シフトJIS=8968

【榮】旧字旧字

14画 木部

区点=6038 16進=5C46 シフトJIS=9EC4

《常用音訓》エイ/さか…える/は…え/は…える

《音読み》 エイ(

14画 木部

区点=6038 16進=5C46 シフトJIS=9EC4

《常用音訓》エイ/さか…える/は…え/は…える

《音読み》 エイ( イ)

イ) /ヨウ(

/ヨウ( ャウ)

ャウ) 〈r

〈r ng〉

《訓読み》 はえ/はえる/さかえる(さかゆ)/さかん/さかえ

《名付け》 さか・さかえ・さこう・しげ・しげる・たか・てる・とも・なか・なが・はる・ひさ・ひさし・ひで・ひろ・まさ・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 はえ/はえる/さかえる(さかゆ)/さかん/さかえ

《名付け》 さか・さかえ・さこう・しげ・しげる・たか・てる・とも・なか・なが・はる・ひさ・ひさし・ひで・ひろ・まさ・よし

《意味》

{動・形・名}さかえる(サカユ)。さかん。さかえ。花が木いっぱいに、はなやかにさく。はなやかにさいた花のようにさかえる。また、そのさま。さかえること。〈対語〉→枯。〈類義語〉→盛・→繁。「繁栄」「栄枯盛衰」「木欣欣以向栄=木ハ欣欣トシテ以テ栄ニ向カフ」〔→陶潜〕

{動・形・名}さかえる(サカユ)。さかん。さかえ。花が木いっぱいに、はなやかにさく。はなやかにさいた花のようにさかえる。また、そのさま。さかえること。〈対語〉→枯。〈類義語〉→盛・→繁。「繁栄」「栄枯盛衰」「木欣欣以向栄=木ハ欣欣トシテ以テ栄ニ向カフ」〔→陶潜〕

{形・名}はでに目だつさま。はなやか。はなやかな名誉。〈対語〉→辱。「栄辱」「栄耀栄華エイヨウエイガ」

{形・名}はでに目だつさま。はなやか。はなやかな名誉。〈対語〉→辱。「栄辱」「栄耀栄華エイヨウエイガ」

{名}花がいちめんに木をおおう、きりの木。▽「爾雅」釈木篇に、「栄桐木=栄トハ桐木ナリ」とある。

{名}花がいちめんに木をおおう、きりの木。▽「爾雅」釈木篇に、「栄桐木=栄トハ桐木ナリ」とある。

{名}屋根の両端の目だったそり返り。

{名}屋根の両端の目だったそり返り。

{名}漢方医学で血管によって全身に運ばれる活力素のこと。「衛栄」「栄養(全身をめぐる活力素)」

《解字》

会意兼形声。榮の上部は、まわりをかがり火でとりまくことを示す会意文字。榮はそれを音符とし、木を加えた字で、木全体をとりまいて咲いた花。はでな意となる。

《単語家族》

營(=営。まわりをとりまいた兵舎)

{名}漢方医学で血管によって全身に運ばれる活力素のこと。「衛栄」「栄養(全身をめぐる活力素)」

《解字》

会意兼形声。榮の上部は、まわりをかがり火でとりまくことを示す会意文字。榮はそれを音符とし、木を加えた字で、木全体をとりまいて咲いた花。はでな意となる。

《単語家族》

營(=営。まわりをとりまいた兵舎) 螢ケイ(=蛍。光の輪がまるくとりまいたほたる)などと同系。

《類義》

盛は、皿に高くもったように、もりだくさんなこと。

《異字同訓》

はえ/はえる。 映え/映える「夕映え/紅葉が夕日に映える」栄え「栄ある勝利/見事な出来栄え/見栄えがする」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

螢ケイ(=蛍。光の輪がまるくとりまいたほたる)などと同系。

《類義》

盛は、皿に高くもったように、もりだくさんなこと。

《異字同訓》

はえ/はえる。 映え/映える「夕映え/紅葉が夕日に映える」栄え「栄ある勝利/見事な出来栄え/見栄えがする」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 木部 [四年]

区点=1741 16進=3149 シフトJIS=8968

【榮】旧字旧字

9画 木部 [四年]

区点=1741 16進=3149 シフトJIS=8968

【榮】旧字旧字

14画 木部

区点=6038 16進=5C46 シフトJIS=9EC4

《常用音訓》エイ/さか…える/は…え/は…える

《音読み》 エイ(

14画 木部

区点=6038 16進=5C46 シフトJIS=9EC4

《常用音訓》エイ/さか…える/は…え/は…える

《音読み》 エイ( イ)

イ) /ヨウ(

/ヨウ( ャウ)

ャウ) 〈r

〈r ng〉

《訓読み》 はえ/はえる/さかえる(さかゆ)/さかん/さかえ

《名付け》 さか・さかえ・さこう・しげ・しげる・たか・てる・とも・なか・なが・はる・ひさ・ひさし・ひで・ひろ・まさ・よし

《意味》

ng〉

《訓読み》 はえ/はえる/さかえる(さかゆ)/さかん/さかえ

《名付け》 さか・さかえ・さこう・しげ・しげる・たか・てる・とも・なか・なが・はる・ひさ・ひさし・ひで・ひろ・まさ・よし

《意味》

{動・形・名}さかえる(サカユ)。さかん。さかえ。花が木いっぱいに、はなやかにさく。はなやかにさいた花のようにさかえる。また、そのさま。さかえること。〈対語〉→枯。〈類義語〉→盛・→繁。「繁栄」「栄枯盛衰」「木欣欣以向栄=木ハ欣欣トシテ以テ栄ニ向カフ」〔→陶潜〕

{動・形・名}さかえる(サカユ)。さかん。さかえ。花が木いっぱいに、はなやかにさく。はなやかにさいた花のようにさかえる。また、そのさま。さかえること。〈対語〉→枯。〈類義語〉→盛・→繁。「繁栄」「栄枯盛衰」「木欣欣以向栄=木ハ欣欣トシテ以テ栄ニ向カフ」〔→陶潜〕

{形・名}はでに目だつさま。はなやか。はなやかな名誉。〈対語〉→辱。「栄辱」「栄耀栄華エイヨウエイガ」

{形・名}はでに目だつさま。はなやか。はなやかな名誉。〈対語〉→辱。「栄辱」「栄耀栄華エイヨウエイガ」

{名}花がいちめんに木をおおう、きりの木。▽「爾雅」釈木篇に、「栄桐木=栄トハ桐木ナリ」とある。

{名}花がいちめんに木をおおう、きりの木。▽「爾雅」釈木篇に、「栄桐木=栄トハ桐木ナリ」とある。

{名}屋根の両端の目だったそり返り。

{名}屋根の両端の目だったそり返り。

{名}漢方医学で血管によって全身に運ばれる活力素のこと。「衛栄」「栄養(全身をめぐる活力素)」

《解字》

会意兼形声。榮の上部は、まわりをかがり火でとりまくことを示す会意文字。榮はそれを音符とし、木を加えた字で、木全体をとりまいて咲いた花。はでな意となる。

《単語家族》

營(=営。まわりをとりまいた兵舎)

{名}漢方医学で血管によって全身に運ばれる活力素のこと。「衛栄」「栄養(全身をめぐる活力素)」

《解字》

会意兼形声。榮の上部は、まわりをかがり火でとりまくことを示す会意文字。榮はそれを音符とし、木を加えた字で、木全体をとりまいて咲いた花。はでな意となる。

《単語家族》

營(=営。まわりをとりまいた兵舎) 螢ケイ(=蛍。光の輪がまるくとりまいたほたる)などと同系。

《類義》

盛は、皿に高くもったように、もりだくさんなこと。

《異字同訓》

はえ/はえる。 映え/映える「夕映え/紅葉が夕日に映える」栄え「栄ある勝利/見事な出来栄え/見栄えがする」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

螢ケイ(=蛍。光の輪がまるくとりまいたほたる)などと同系。

《類義》

盛は、皿に高くもったように、もりだくさんなこと。

《異字同訓》

はえ/はえる。 映え/映える「夕映え/紅葉が夕日に映える」栄え「栄ある勝利/見事な出来栄え/見栄えがする」

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

熾 さかん🔗⭐🔉

【熾】

16画 火部

区点=6385 16進=5F75 シフトJIS=E095

《音読み》 シ

16画 火部

区点=6385 16進=5F75 シフトJIS=E095

《音読み》 シ

〈ch

〈ch 〉

《訓読み》 さかん

《意味》

{動・形}さかん。かがり火がかっかとめだって燃える。さかんにおこる。また、そのさま。「熾烈シレツ」「蕩心復熾=蕩心復タ熾ナリ」〔→杜子春〕

《解字》

会意兼形声。右側の原字は「Y型のくい+音符弋ヨク」からなり、目じるしのくいをたてること。のち「音+音符弋」の会意兼形声文字に変形し、発音によって目じるしをつけ識別することを示す。熾はそれを音符とし、火を加えた字で、火をもやして目じるしとすることを示す。転じて、目だってさかんにもえること。

《類義》

→盛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〉

《訓読み》 さかん

《意味》

{動・形}さかん。かがり火がかっかとめだって燃える。さかんにおこる。また、そのさま。「熾烈シレツ」「蕩心復熾=蕩心復タ熾ナリ」〔→杜子春〕

《解字》

会意兼形声。右側の原字は「Y型のくい+音符弋ヨク」からなり、目じるしのくいをたてること。のち「音+音符弋」の会意兼形声文字に変形し、発音によって目じるしをつけ識別することを示す。熾はそれを音符とし、火を加えた字で、火をもやして目じるしとすることを示す。転じて、目だってさかんにもえること。

《類義》

→盛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

16画 火部

区点=6385 16進=5F75 シフトJIS=E095

《音読み》 シ

16画 火部

区点=6385 16進=5F75 シフトJIS=E095

《音読み》 シ

〈ch

〈ch 〉

《訓読み》 さかん

《意味》

{動・形}さかん。かがり火がかっかとめだって燃える。さかんにおこる。また、そのさま。「熾烈シレツ」「蕩心復熾=蕩心復タ熾ナリ」〔→杜子春〕

《解字》

会意兼形声。右側の原字は「Y型のくい+音符弋ヨク」からなり、目じるしのくいをたてること。のち「音+音符弋」の会意兼形声文字に変形し、発音によって目じるしをつけ識別することを示す。熾はそれを音符とし、火を加えた字で、火をもやして目じるしとすることを示す。転じて、目だってさかんにもえること。

《類義》

→盛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

〉

《訓読み》 さかん

《意味》

{動・形}さかん。かがり火がかっかとめだって燃える。さかんにおこる。また、そのさま。「熾烈シレツ」「蕩心復熾=蕩心復タ熾ナリ」〔→杜子春〕

《解字》

会意兼形声。右側の原字は「Y型のくい+音符弋ヨク」からなり、目じるしのくいをたてること。のち「音+音符弋」の会意兼形声文字に変形し、発音によって目じるしをつけ識別することを示す。熾はそれを音符とし、火を加えた字で、火をもやして目じるしとすることを示す。転じて、目だってさかんにもえること。

《類義》

→盛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

疏 さかん🔗⭐🔉

盛 さかん🔗⭐🔉

【盛】

11画 皿部 [六年]

区点=3225 16進=4039 シフトJIS=90B7

《常用音訓》ジョウ/セイ/さか…る/さか…ん/も…る

《音読み》

11画 皿部 [六年]

区点=3225 16進=4039 シフトJIS=90B7

《常用音訓》ジョウ/セイ/さか…る/さか…ん/も…る

《音読み》  セイ

セイ /ジョウ(ジャウ)

/ジョウ(ジャウ) 〈ch

〈ch ng〉/

ng〉/ ジョウ(ジャウ)

ジョウ(ジャウ) /セイ

/セイ 〈sh

〈sh ng〉

《訓読み》 もる/さかん/さかる/さかんにする(さかんにす)/さかり/もり

《名付け》 さかり・しげ・しげる・たけ・もり

《意味》

ng〉

《訓読み》 もる/さかん/さかる/さかんにする(さかんにす)/さかり/もり

《名付け》 さかり・しげ・しげる・たけ・もり

《意味》

{動}もる。四方からつみあげて△型にまとめあげる。山もりにする。「盛於盆=盆ニ盛ル」〔→礼記〕

{動}もる。四方からつみあげて△型にまとめあげる。山もりにする。「盛於盆=盆ニ盛ル」〔→礼記〕

{名}器に山もりにいれたもの。「粢盛シセイ(穀物をもったお供え)」

{名}器に山もりにいれたもの。「粢盛シセイ(穀物をもったお供え)」

{形・動・名}さかん。さかる。さかんにする(サカンニス)。さかり。力や勢いがたっぷりあるさま。力や勢いがもりあがっているさま。力や勢いが充実する。また、充実させる。また、その状態。〈対語〉→衰(おとろえる)。〈類義語〉→昌・→隆。「盛大」「茂盛(さかんにしげる)」「盛服(はれ着)」「盛徳之至也=盛徳ノ至リナリ」〔→孟子〕

〔国〕

{形・動・名}さかん。さかる。さかんにする(サカンニス)。さかり。力や勢いがたっぷりあるさま。力や勢いがもりあがっているさま。力や勢いが充実する。また、充実させる。また、その状態。〈対語〉→衰(おとろえる)。〈類義語〉→昌・→隆。「盛大」「茂盛(さかんにしげる)」「盛服(はれ着)」「盛徳之至也=盛徳ノ至リナリ」〔→孟子〕

〔国〕 もる。薬を調合して紙や皿にのせる。土をもりあげる。「毒を盛る」「土を盛る」

もる。薬を調合して紙や皿にのせる。土をもりあげる。「毒を盛る」「土を盛る」 もり。もりあげた量。「盛りがよい」

もり。もりあげた量。「盛りがよい」 さかり。さかんにあらわれ出る時。「花盛り」

さかり。さかんにあらわれ出る時。「花盛り」 さかり。動物が交尾しようとする衝動。「盛りがつく」

《解字》

会意兼形声。丁は、たんたんとたたくことをあらわし、打の原字。成は「戊(ほこ)+音符丁テイ」からなり、四方から土をもりあげたんたんとたたいて城壁をつくることを示す。城ジョウ・セイ(土を盛った城壁)の原字。盛は「皿(さら)+音符成」で、容器の中に山もりにもりあげること。

《類義》

昌は、明るくさかんなこと。隆は、高くたちのぼってさかんなこと。熾シは、あかあかと目だってさかんなこと。壮は、元気よく強そうなこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

さかり。動物が交尾しようとする衝動。「盛りがつく」

《解字》

会意兼形声。丁は、たんたんとたたくことをあらわし、打の原字。成は「戊(ほこ)+音符丁テイ」からなり、四方から土をもりあげたんたんとたたいて城壁をつくることを示す。城ジョウ・セイ(土を盛った城壁)の原字。盛は「皿(さら)+音符成」で、容器の中に山もりにもりあげること。

《類義》

昌は、明るくさかんなこと。隆は、高くたちのぼってさかんなこと。熾シは、あかあかと目だってさかんなこと。壮は、元気よく強そうなこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

11画 皿部 [六年]

区点=3225 16進=4039 シフトJIS=90B7

《常用音訓》ジョウ/セイ/さか…る/さか…ん/も…る

《音読み》

11画 皿部 [六年]

区点=3225 16進=4039 シフトJIS=90B7

《常用音訓》ジョウ/セイ/さか…る/さか…ん/も…る

《音読み》  セイ

セイ /ジョウ(ジャウ)

/ジョウ(ジャウ) 〈ch

〈ch ng〉/

ng〉/ ジョウ(ジャウ)

ジョウ(ジャウ) /セイ

/セイ 〈sh

〈sh ng〉

《訓読み》 もる/さかん/さかる/さかんにする(さかんにす)/さかり/もり

《名付け》 さかり・しげ・しげる・たけ・もり

《意味》

ng〉

《訓読み》 もる/さかん/さかる/さかんにする(さかんにす)/さかり/もり

《名付け》 さかり・しげ・しげる・たけ・もり

《意味》

{動}もる。四方からつみあげて△型にまとめあげる。山もりにする。「盛於盆=盆ニ盛ル」〔→礼記〕

{動}もる。四方からつみあげて△型にまとめあげる。山もりにする。「盛於盆=盆ニ盛ル」〔→礼記〕

{名}器に山もりにいれたもの。「粢盛シセイ(穀物をもったお供え)」

{名}器に山もりにいれたもの。「粢盛シセイ(穀物をもったお供え)」

{形・動・名}さかん。さかる。さかんにする(サカンニス)。さかり。力や勢いがたっぷりあるさま。力や勢いがもりあがっているさま。力や勢いが充実する。また、充実させる。また、その状態。〈対語〉→衰(おとろえる)。〈類義語〉→昌・→隆。「盛大」「茂盛(さかんにしげる)」「盛服(はれ着)」「盛徳之至也=盛徳ノ至リナリ」〔→孟子〕

〔国〕

{形・動・名}さかん。さかる。さかんにする(サカンニス)。さかり。力や勢いがたっぷりあるさま。力や勢いがもりあがっているさま。力や勢いが充実する。また、充実させる。また、その状態。〈対語〉→衰(おとろえる)。〈類義語〉→昌・→隆。「盛大」「茂盛(さかんにしげる)」「盛服(はれ着)」「盛徳之至也=盛徳ノ至リナリ」〔→孟子〕

〔国〕 もる。薬を調合して紙や皿にのせる。土をもりあげる。「毒を盛る」「土を盛る」

もる。薬を調合して紙や皿にのせる。土をもりあげる。「毒を盛る」「土を盛る」 もり。もりあげた量。「盛りがよい」

もり。もりあげた量。「盛りがよい」 さかり。さかんにあらわれ出る時。「花盛り」

さかり。さかんにあらわれ出る時。「花盛り」 さかり。動物が交尾しようとする衝動。「盛りがつく」

《解字》

会意兼形声。丁は、たんたんとたたくことをあらわし、打の原字。成は「戊(ほこ)+音符丁テイ」からなり、四方から土をもりあげたんたんとたたいて城壁をつくることを示す。城ジョウ・セイ(土を盛った城壁)の原字。盛は「皿(さら)+音符成」で、容器の中に山もりにもりあげること。

《類義》

昌は、明るくさかんなこと。隆は、高くたちのぼってさかんなこと。熾シは、あかあかと目だってさかんなこと。壮は、元気よく強そうなこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

さかり。動物が交尾しようとする衝動。「盛りがつく」

《解字》

会意兼形声。丁は、たんたんとたたくことをあらわし、打の原字。成は「戊(ほこ)+音符丁テイ」からなり、四方から土をもりあげたんたんとたたいて城壁をつくることを示す。城ジョウ・セイ(土を盛った城壁)の原字。盛は「皿(さら)+音符成」で、容器の中に山もりにもりあげること。

《類義》

昌は、明るくさかんなこと。隆は、高くたちのぼってさかんなこと。熾シは、あかあかと目だってさかんなこと。壮は、元気よく強そうなこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

目 さかん🔗⭐🔉

【目】

5画 目部 [一年]

区点=4460 16進=4C5C シフトJIS=96DA

《常用音訓》ボク/モク/ま/め

《音読み》 モク

5画 目部 [一年]

区点=4460 16進=4C5C シフトJIS=96DA

《常用音訓》ボク/モク/ま/め

《音読み》 モク /ボク

/ボク 〈m

〈m 〉

《訓読み》 ま/め/さかん(さくわん)

《名付け》 ま・み・め・より

《意味》

〉

《訓読み》 ま/め/さかん(さくわん)

《名付け》 ま・み・め・より

《意味》

{名}め。まぶたにおおわれため。〈類義語〉→眼。「耳目」「目之於色也=目ノ色ニオケルヤ」〔→孟子〕

{名}め。まぶたにおおわれため。〈類義語〉→眼。「耳目」「目之於色也=目ノ色ニオケルヤ」〔→孟子〕

{名}め。めくばせ。めつき。「道路以目=道路目ヲモッテス」

{名}め。めくばせ。めつき。「道路以目=道路目ヲモッテス」

モクス{動}見なす。見て品定めする。また、めくばせをする。「目之為神品=コレヲ目シテ神品ト為ス」「范増数目項王=范増シバシバ項王ニ目ス」〔→史記〕

モクス{動}見なす。見て品定めする。また、めくばせをする。「目之為神品=コレヲ目シテ神品ト為ス」「范増数目項王=范増シバシバ項王ニ目ス」〔→史記〕

{名}めじるし。めじるしをつけた条項。また、そのグループ。「題目」「目録」「請問其目=請フソノ目ヲ問ハン」〔→論語〕

{名}めじるし。めじるしをつけた条項。また、そのグループ。「題目」「目録」「請問其目=請フソノ目ヲ問ハン」〔→論語〕

{名}め。網や、格子のめ。

{名}め。網や、格子のめ。

{単位}項目や格子のめを数える単位。「第二目」

{単位}項目や格子のめを数える単位。「第二目」

{名}目のようにたいせつなところ。要点。「眼目」

{名}目のようにたいせつなところ。要点。「眼目」

{名}人の主となる者。かしら。「頭目」

〔国〕

{名}人の主となる者。かしら。「頭目」

〔国〕 さかん(サクワン)。四等官で、国司の第四位。

さかん(サクワン)。四等官で、国司の第四位。 め。材木の表面にあらわれたすじめ。また、物を折ったすじめ。「木目モクメが細かい」「すじ目の通ったズボン」

め。材木の表面にあらわれたすじめ。また、物を折ったすじめ。「木目モクメが細かい」「すじ目の通ったズボン」 め。ものを見とおす力。「目がきく」

め。ものを見とおす力。「目がきく」 碁盤ゴバンのめ。また、碁石を数える単位。「三目の勝ち」

碁盤ゴバンのめ。また、碁石を数える単位。「三目の勝ち」 め。量をあらわす目じるしのきざみ。めもり。(6)め。「もんめ(=匁。文目モンメ)」の略。重さをあらわすことば。「百目ヒャクメ(ふつうは百匁と書く)」

《解字》

め。量をあらわす目じるしのきざみ。めもり。(6)め。「もんめ(=匁。文目モンメ)」の略。重さをあらわすことば。「百目ヒャクメ(ふつうは百匁と書く)」

《解字》

象形。めを描いたもので、まぶたにおおわれているめのこと。

《単語家族》

モクとは木(葉をかぶった立ちき)

象形。めを描いたもので、まぶたにおおわれているめのこと。

《単語家族》

モクとは木(葉をかぶった立ちき) 沐モク(水をかぶる)

沐モク(水をかぶる) 冒モウ・ボウ(かぶる)などと同系。

《類義》

眼は、根や痕コンと同系で、頭骨に穴があいていて一定の場所を占めた眼窩ガンカ(めのあな)に着目したことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

冒モウ・ボウ(かぶる)などと同系。

《類義》

眼は、根や痕コンと同系で、頭骨に穴があいていて一定の場所を占めた眼窩ガンカ(めのあな)に着目したことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

5画 目部 [一年]

区点=4460 16進=4C5C シフトJIS=96DA

《常用音訓》ボク/モク/ま/め

《音読み》 モク

5画 目部 [一年]

区点=4460 16進=4C5C シフトJIS=96DA

《常用音訓》ボク/モク/ま/め

《音読み》 モク /ボク

/ボク 〈m

〈m 〉

《訓読み》 ま/め/さかん(さくわん)

《名付け》 ま・み・め・より

《意味》

〉

《訓読み》 ま/め/さかん(さくわん)

《名付け》 ま・み・め・より

《意味》

{名}め。まぶたにおおわれため。〈類義語〉→眼。「耳目」「目之於色也=目ノ色ニオケルヤ」〔→孟子〕

{名}め。まぶたにおおわれため。〈類義語〉→眼。「耳目」「目之於色也=目ノ色ニオケルヤ」〔→孟子〕

{名}め。めくばせ。めつき。「道路以目=道路目ヲモッテス」

{名}め。めくばせ。めつき。「道路以目=道路目ヲモッテス」

モクス{動}見なす。見て品定めする。また、めくばせをする。「目之為神品=コレヲ目シテ神品ト為ス」「范増数目項王=范増シバシバ項王ニ目ス」〔→史記〕

モクス{動}見なす。見て品定めする。また、めくばせをする。「目之為神品=コレヲ目シテ神品ト為ス」「范増数目項王=范増シバシバ項王ニ目ス」〔→史記〕

{名}めじるし。めじるしをつけた条項。また、そのグループ。「題目」「目録」「請問其目=請フソノ目ヲ問ハン」〔→論語〕

{名}めじるし。めじるしをつけた条項。また、そのグループ。「題目」「目録」「請問其目=請フソノ目ヲ問ハン」〔→論語〕

{名}め。網や、格子のめ。

{名}め。網や、格子のめ。

{単位}項目や格子のめを数える単位。「第二目」

{単位}項目や格子のめを数える単位。「第二目」

{名}目のようにたいせつなところ。要点。「眼目」

{名}目のようにたいせつなところ。要点。「眼目」

{名}人の主となる者。かしら。「頭目」

〔国〕

{名}人の主となる者。かしら。「頭目」

〔国〕 さかん(サクワン)。四等官で、国司の第四位。

さかん(サクワン)。四等官で、国司の第四位。 め。材木の表面にあらわれたすじめ。また、物を折ったすじめ。「木目モクメが細かい」「すじ目の通ったズボン」

め。材木の表面にあらわれたすじめ。また、物を折ったすじめ。「木目モクメが細かい」「すじ目の通ったズボン」 め。ものを見とおす力。「目がきく」

め。ものを見とおす力。「目がきく」 碁盤ゴバンのめ。また、碁石を数える単位。「三目の勝ち」

碁盤ゴバンのめ。また、碁石を数える単位。「三目の勝ち」 め。量をあらわす目じるしのきざみ。めもり。(6)め。「もんめ(=匁。文目モンメ)」の略。重さをあらわすことば。「百目ヒャクメ(ふつうは百匁と書く)」

《解字》

め。量をあらわす目じるしのきざみ。めもり。(6)め。「もんめ(=匁。文目モンメ)」の略。重さをあらわすことば。「百目ヒャクメ(ふつうは百匁と書く)」

《解字》

象形。めを描いたもので、まぶたにおおわれているめのこと。

《単語家族》

モクとは木(葉をかぶった立ちき)

象形。めを描いたもので、まぶたにおおわれているめのこと。

《単語家族》

モクとは木(葉をかぶった立ちき) 沐モク(水をかぶる)

沐モク(水をかぶる) 冒モウ・ボウ(かぶる)などと同系。

《類義》

眼は、根や痕コンと同系で、頭骨に穴があいていて一定の場所を占めた眼窩ガンカ(めのあな)に着目したことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

冒モウ・ボウ(かぶる)などと同系。

《類義》

眼は、根や痕コンと同系で、頭骨に穴があいていて一定の場所を占めた眼窩ガンカ(めのあな)に着目したことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

録 さかん🔗⭐🔉

【録】

人名に使える旧字

人名に使える旧字

16画 金部 [四年]

区点=4731 16進=4F3F シフトJIS=985E

《常用音訓》ロク

《音読み》 ロク

16画 金部 [四年]

区点=4731 16進=4F3F シフトJIS=985E

《常用音訓》ロク

《音読み》 ロク /リョク

/リョク 〈l

〈l 〉

《訓読み》 しるす/さかん(さくわん)

《名付け》 とし・ふみ

《意味》

〉

《訓読み》 しるす/さかん(さくわん)

《名付け》 とし・ふみ

《意味》

ロクス{動}しるす。銅板や竹・木の札などに、小刀で文字を刻みつける。転じて、文字を書きしるす。「記録」「謄録(うつしてかきしるす)」

ロクス{動}しるす。銅板や竹・木の札などに、小刀で文字を刻みつける。転じて、文字を書きしるす。「記録」「謄録(うつしてかきしるす)」

{名}書きしるしたもの。文書。「語録」「目録」

{名}書きしるしたもの。文書。「語録」「目録」

ロクス{動}人間をよく調べて採用する。▽名簿に書きしるすことから。「録取」「量才録用=才ヲ量リテ録用ス」〔→蘇軾〕

ロクス{動}人間をよく調べて採用する。▽名簿に書きしるすことから。「録取」「量才録用=才ヲ量リテ録用ス」〔→蘇軾〕

ロクス{動}よく品定めをする。▽選んで書きしるすことから。「省録セイロク(よくみる)」「録徳而定位=徳ヲ録シテ位ヲ定ム」〔→漢書〕

ロクス{動}よく品定めをする。▽選んで書きしるすことから。「省録セイロク(よくみる)」「録徳而定位=徳ヲ録シテ位ヲ定ム」〔→漢書〕

「録録ロクロク」とは、ごろごろとたくさんころがっているさま。平凡でとりえがないさま。〈同義語〉碌碌ロクロク。「公等録録、所謂因人成事者也=公等録録トシテ、イハユル人ニ因リテ事ヲ成ス者ナリ」〔→史記〕

〔国〕さかん(サク

「録録ロクロク」とは、ごろごろとたくさんころがっているさま。平凡でとりえがないさま。〈同義語〉碌碌ロクロク。「公等録録、所謂因人成事者也=公等録録トシテ、イハユル人ニ因リテ事ヲ成ス者ナリ」〔→史記〕

〔国〕さかん(サク ン)。四等官で、省の第四位。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ロク・ハク)は、ものの外皮を左に右にはぎとるさま。剥ハクの原字。昔は竹や青銅器の表面をはいでみがき、そこに文字を刻みつけた。録はそれを音符とし、金(銅のこと)を加えた字で、青銅の表面を小刀でけずりとり、文字をしるすことを示す。緑(竹皮をはいで残る軸のみどり色)とも関係がある。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は16画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

ン)。四等官で、省の第四位。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ロク・ハク)は、ものの外皮を左に右にはぎとるさま。剥ハクの原字。昔は竹や青銅器の表面をはいでみがき、そこに文字を刻みつけた。録はそれを音符とし、金(銅のこと)を加えた字で、青銅の表面を小刀でけずりとり、文字をしるすことを示す。緑(竹皮をはいで残る軸のみどり色)とも関係がある。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は16画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

人名に使える旧字

人名に使える旧字

16画 金部 [四年]

区点=4731 16進=4F3F シフトJIS=985E

《常用音訓》ロク

《音読み》 ロク

16画 金部 [四年]

区点=4731 16進=4F3F シフトJIS=985E

《常用音訓》ロク

《音読み》 ロク /リョク

/リョク 〈l

〈l 〉

《訓読み》 しるす/さかん(さくわん)

《名付け》 とし・ふみ

《意味》

〉

《訓読み》 しるす/さかん(さくわん)

《名付け》 とし・ふみ

《意味》

ロクス{動}しるす。銅板や竹・木の札などに、小刀で文字を刻みつける。転じて、文字を書きしるす。「記録」「謄録(うつしてかきしるす)」

ロクス{動}しるす。銅板や竹・木の札などに、小刀で文字を刻みつける。転じて、文字を書きしるす。「記録」「謄録(うつしてかきしるす)」

{名}書きしるしたもの。文書。「語録」「目録」

{名}書きしるしたもの。文書。「語録」「目録」

ロクス{動}人間をよく調べて採用する。▽名簿に書きしるすことから。「録取」「量才録用=才ヲ量リテ録用ス」〔→蘇軾〕

ロクス{動}人間をよく調べて採用する。▽名簿に書きしるすことから。「録取」「量才録用=才ヲ量リテ録用ス」〔→蘇軾〕

ロクス{動}よく品定めをする。▽選んで書きしるすことから。「省録セイロク(よくみる)」「録徳而定位=徳ヲ録シテ位ヲ定ム」〔→漢書〕

ロクス{動}よく品定めをする。▽選んで書きしるすことから。「省録セイロク(よくみる)」「録徳而定位=徳ヲ録シテ位ヲ定ム」〔→漢書〕

「録録ロクロク」とは、ごろごろとたくさんころがっているさま。平凡でとりえがないさま。〈同義語〉碌碌ロクロク。「公等録録、所謂因人成事者也=公等録録トシテ、イハユル人ニ因リテ事ヲ成ス者ナリ」〔→史記〕

〔国〕さかん(サク

「録録ロクロク」とは、ごろごろとたくさんころがっているさま。平凡でとりえがないさま。〈同義語〉碌碌ロクロク。「公等録録、所謂因人成事者也=公等録録トシテ、イハユル人ニ因リテ事ヲ成ス者ナリ」〔→史記〕

〔国〕さかん(サク ン)。四等官で、省の第四位。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ロク・ハク)は、ものの外皮を左に右にはぎとるさま。剥ハクの原字。昔は竹や青銅器の表面をはいでみがき、そこに文字を刻みつけた。録はそれを音符とし、金(銅のこと)を加えた字で、青銅の表面を小刀でけずりとり、文字をしるすことを示す。緑(竹皮をはいで残る軸のみどり色)とも関係がある。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は16画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

ン)。四等官で、省の第四位。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音ロク・ハク)は、ものの外皮を左に右にはぎとるさま。剥ハクの原字。昔は竹や青銅器の表面をはいでみがき、そこに文字を刻みつけた。録はそれを音符とし、金(銅のこと)を加えた字で、青銅の表面を小刀でけずりとり、文字をしるすことを示す。緑(竹皮をはいで残る軸のみどり色)とも関係がある。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は16画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

隆 さかん🔗⭐🔉

【隆】

11画 阜部 [常用漢字]

区点=4620 16進=4E34 シフトJIS=97B2

《常用音訓》リュウ

《音読み》 リュウ

11画 阜部 [常用漢字]

区点=4620 16進=4E34 シフトJIS=97B2

《常用音訓》リュウ

《音読み》 リュウ /ル

/ル 〈l

〈l ng〉

《訓読み》 たかい(たかし)/さかん/たかくする(たかくす)/さかんにする(さかんにす)

《名付け》 お・おき・しげ・たか・たかし・とき・なが・もり・ゆたか

《意味》

ng〉

《訓読み》 たかい(たかし)/さかん/たかくする(たかくす)/さかんにする(さかんにす)

《名付け》 お・おき・しげ・たか・たかし・とき・なが・もり・ゆたか

《意味》

{形}たかい(タカシ)。もりあがっている。「隆準リュウジュン・リュウセツ(もりあがっている鼻すじ。一説にほお骨)」

{形}たかい(タカシ)。もりあがっている。「隆準リュウジュン・リュウセツ(もりあがっている鼻すじ。一説にほお骨)」

リュウナリ{形}さかん。さかんにもりあがるさま。ぶあつい。ていねいな。「隆盛」「隆礼」「勲徳隆重=勲徳隆重ナリ」〔→宋書〕

リュウナリ{形}さかん。さかんにもりあがるさま。ぶあつい。ていねいな。「隆盛」「隆礼」「勲徳隆重=勲徳隆重ナリ」〔→宋書〕

{動}たかくする(タカクス)。さかんにする(サカンニス)。力強くもりあがる。さかんになる。さかんにする。〈対語〉→替・→衰。「興隆」「隆替」「雖隆薛之城到於天、猶之無益也=薛ノ城ヲ隆クシテ天ニ到ルトイヘドモ、ナホ益無キナリ」〔→国策〕

{動}たかくする(タカクス)。さかんにする(サカンニス)。力強くもりあがる。さかんになる。さかんにする。〈対語〉→替・→衰。「興隆」「隆替」「雖隆薛之城到於天、猶之無益也=薛ノ城ヲ隆クシテ天ニ到ルトイヘドモ、ナホ益無キナリ」〔→国策〕

{名}たかくて、すぐれたもの。「君者国之隆也=君ナル者ハ国ノ隆ナリ」〔→荀子〕

{名}たかくて、すぐれたもの。「君者国之隆也=君ナル者ハ国ノ隆ナリ」〔→荀子〕

「隆隆リュウリュウ」とは、雷や車輪がごろごろとなる音の形容。「馬蹄隠耳声隆隆=馬蹄耳ニ隠トシテ声隆隆タリ」〔→李賀〕

「隆隆リュウリュウ」とは、雷や車輪がごろごろとなる音の形容。「馬蹄隠耳声隆隆=馬蹄耳ニ隠トシテ声隆隆タリ」〔→李賀〕

「豊隆ホウリュウ」とは、神の名。(イ)雲をつかさどる。雲師。(ロ)雷をつかさどる。雷師。

《解字》

会意。「降(おりる)の略体+生(草が上へのび出るさま)」で、おりる力に抗して、上へ上へともりあがることをあらわす。

《単語家族》

陸リク(もりあがった丘)は、隆の語尾が入声(つまり音)に転じたことばで、隆と同系。

《類義》

→盛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「豊隆ホウリュウ」とは、神の名。(イ)雲をつかさどる。雲師。(ロ)雷をつかさどる。雷師。

《解字》

会意。「降(おりる)の略体+生(草が上へのび出るさま)」で、おりる力に抗して、上へ上へともりあがることをあらわす。

《単語家族》

陸リク(もりあがった丘)は、隆の語尾が入声(つまり音)に転じたことばで、隆と同系。

《類義》

→盛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 阜部 [常用漢字]

区点=4620 16進=4E34 シフトJIS=97B2

《常用音訓》リュウ

《音読み》 リュウ

11画 阜部 [常用漢字]

区点=4620 16進=4E34 シフトJIS=97B2

《常用音訓》リュウ

《音読み》 リュウ /ル

/ル 〈l

〈l ng〉

《訓読み》 たかい(たかし)/さかん/たかくする(たかくす)/さかんにする(さかんにす)

《名付け》 お・おき・しげ・たか・たかし・とき・なが・もり・ゆたか

《意味》

ng〉

《訓読み》 たかい(たかし)/さかん/たかくする(たかくす)/さかんにする(さかんにす)

《名付け》 お・おき・しげ・たか・たかし・とき・なが・もり・ゆたか

《意味》

{形}たかい(タカシ)。もりあがっている。「隆準リュウジュン・リュウセツ(もりあがっている鼻すじ。一説にほお骨)」

{形}たかい(タカシ)。もりあがっている。「隆準リュウジュン・リュウセツ(もりあがっている鼻すじ。一説にほお骨)」

リュウナリ{形}さかん。さかんにもりあがるさま。ぶあつい。ていねいな。「隆盛」「隆礼」「勲徳隆重=勲徳隆重ナリ」〔→宋書〕

リュウナリ{形}さかん。さかんにもりあがるさま。ぶあつい。ていねいな。「隆盛」「隆礼」「勲徳隆重=勲徳隆重ナリ」〔→宋書〕

{動}たかくする(タカクス)。さかんにする(サカンニス)。力強くもりあがる。さかんになる。さかんにする。〈対語〉→替・→衰。「興隆」「隆替」「雖隆薛之城到於天、猶之無益也=薛ノ城ヲ隆クシテ天ニ到ルトイヘドモ、ナホ益無キナリ」〔→国策〕

{動}たかくする(タカクス)。さかんにする(サカンニス)。力強くもりあがる。さかんになる。さかんにする。〈対語〉→替・→衰。「興隆」「隆替」「雖隆薛之城到於天、猶之無益也=薛ノ城ヲ隆クシテ天ニ到ルトイヘドモ、ナホ益無キナリ」〔→国策〕

{名}たかくて、すぐれたもの。「君者国之隆也=君ナル者ハ国ノ隆ナリ」〔→荀子〕

{名}たかくて、すぐれたもの。「君者国之隆也=君ナル者ハ国ノ隆ナリ」〔→荀子〕

「隆隆リュウリュウ」とは、雷や車輪がごろごろとなる音の形容。「馬蹄隠耳声隆隆=馬蹄耳ニ隠トシテ声隆隆タリ」〔→李賀〕

「隆隆リュウリュウ」とは、雷や車輪がごろごろとなる音の形容。「馬蹄隠耳声隆隆=馬蹄耳ニ隠トシテ声隆隆タリ」〔→李賀〕

「豊隆ホウリュウ」とは、神の名。(イ)雲をつかさどる。雲師。(ロ)雷をつかさどる。雷師。

《解字》

会意。「降(おりる)の略体+生(草が上へのび出るさま)」で、おりる力に抗して、上へ上へともりあがることをあらわす。

《単語家族》

陸リク(もりあがった丘)は、隆の語尾が入声(つまり音)に転じたことばで、隆と同系。

《類義》

→盛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「豊隆ホウリュウ」とは、神の名。(イ)雲をつかさどる。雲師。(ロ)雷をつかさどる。雷師。

《解字》

会意。「降(おりる)の略体+生(草が上へのび出るさま)」で、おりる力に抗して、上へ上へともりあがることをあらわす。

《単語家族》

陸リク(もりあがった丘)は、隆の語尾が入声(つまり音)に転じたことばで、隆と同系。

《類義》

→盛

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

漢字源に「さかん」で始まるの検索結果 1-20。

9画 大部

区点=5286 16進=5476 シフトJIS=9AF4

《音読み》 カン(クワン)

9画 大部

区点=5286 16進=5476 シフトJIS=9AF4

《音読み》 カン(クワン) 会意。「女性が両またを開いたさま+両手」で、腹の中から胎児をとり出すさまを示す。ゆとりをもって、まるく抜きとるの意を含む。換の原字。

《熟語》

会意。「女性が両またを開いたさま+両手」で、腹の中から胎児をとり出すさまを示す。ゆとりをもって、まるく抜きとるの意を含む。換の原字。

《熟語》

8画 日部 [人名漢字]

区点=1802 16進=3222 シフトJIS=89A0

《音読み》 オウ(ワウ)

8画 日部 [人名漢字]

区点=1802 16進=3222 シフトJIS=89A0

《音読み》 オウ(ワウ) 12画 疋部

区点=3333 16進=4141 シフトJIS=9160

《音読み》 ソ

12画 疋部

区点=3333 16進=4141 シフトJIS=9160

《音読み》 ソ 〉

《訓読み》 さかん(さくわん)

《意味》

疎と同じ。▽特に、「疎」の

〉

《訓読み》 さかん(さくわん)

《意味》

疎と同じ。▽特に、「疎」の の場合に用いることが多い。

〔国〕さかん(サクワン)。四等官で、弾正台ダンジョウダイの第四位。

《解字》

会意兼形声。「流(すらすらとながす)の略体+音符疋ショ」。

《熟語》

の場合に用いることが多い。

〔国〕さかん(サクワン)。四等官で、弾正台ダンジョウダイの第四位。

《解字》

会意兼形声。「流(すらすらとながす)の略体+音符疋ショ」。

《熟語》