複数辞典一括検索+![]()

![]()

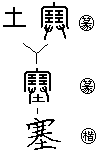

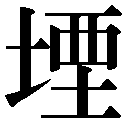

堙 ふさぐ🔗⭐🔉

堵 ふさぐ🔗⭐🔉

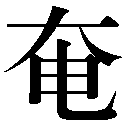

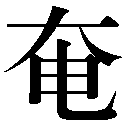

【堵】

11画 土部

区点=3740 16進=4548 シフトJIS=9367

《音読み》 ト

11画 土部

区点=3740 16進=4548 シフトJIS=9367

《音読み》 ト /ツ

/ツ 〈d

〈d 〉

《訓読み》 かき/ふさぐ

《意味》

〉

《訓読み》 かき/ふさぐ

《意味》

{名・形}かき。土を詰めて固めたへい。ついじ(築地)。土べいのように長く並んださま。「安堵=堵ニ安ンズ」「堵列トレツ」

{名・形}かき。土を詰めて固めたへい。ついじ(築地)。土べいのように長く並んださま。「安堵=堵ニ安ンズ」「堵列トレツ」

{単位}へいの大きさの単位。一堵イットは、両側を長さ一丈(または六尺)、幅二尺ほどの板ではさみ、その間に土を詰めて固める工事(版築ハンチク)によってつくったものを五枚の高さまで築いた大きさ。

{単位}へいの大きさの単位。一堵イットは、両側を長さ一丈(または六尺)、幅二尺ほどの板ではさみ、その間に土を詰めて固める工事(版築ハンチク)によってつくったものを五枚の高さまで築いた大きさ。

{動}ふさぐ。へいを築いたようにぴったりふさぎとめる。「防堵ボウト」

《解字》

会意兼形声。「土+音符者シャ」で、土を詰めこんで固めたへい。

《単語家族》

都(人がいっぱい詰めかけた都会)

{動}ふさぐ。へいを築いたようにぴったりふさぎとめる。「防堵ボウト」

《解字》

会意兼形声。「土+音符者シャ」で、土を詰めこんで固めたへい。

《単語家族》

都(人がいっぱい詰めかけた都会) 肚ト(詰めこむ腹)

肚ト(詰めこむ腹) 儲チョ(詰めこむ、たくわえる)

儲チョ(詰めこむ、たくわえる) 貯などと同系。

《類義》

→垣

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

貯などと同系。

《類義》

→垣

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 土部

区点=3740 16進=4548 シフトJIS=9367

《音読み》 ト

11画 土部

区点=3740 16進=4548 シフトJIS=9367

《音読み》 ト /ツ

/ツ 〈d

〈d 〉

《訓読み》 かき/ふさぐ

《意味》

〉

《訓読み》 かき/ふさぐ

《意味》

{名・形}かき。土を詰めて固めたへい。ついじ(築地)。土べいのように長く並んださま。「安堵=堵ニ安ンズ」「堵列トレツ」

{名・形}かき。土を詰めて固めたへい。ついじ(築地)。土べいのように長く並んださま。「安堵=堵ニ安ンズ」「堵列トレツ」

{単位}へいの大きさの単位。一堵イットは、両側を長さ一丈(または六尺)、幅二尺ほどの板ではさみ、その間に土を詰めて固める工事(版築ハンチク)によってつくったものを五枚の高さまで築いた大きさ。

{単位}へいの大きさの単位。一堵イットは、両側を長さ一丈(または六尺)、幅二尺ほどの板ではさみ、その間に土を詰めて固める工事(版築ハンチク)によってつくったものを五枚の高さまで築いた大きさ。

{動}ふさぐ。へいを築いたようにぴったりふさぎとめる。「防堵ボウト」

《解字》

会意兼形声。「土+音符者シャ」で、土を詰めこんで固めたへい。

《単語家族》

都(人がいっぱい詰めかけた都会)

{動}ふさぐ。へいを築いたようにぴったりふさぎとめる。「防堵ボウト」

《解字》

会意兼形声。「土+音符者シャ」で、土を詰めこんで固めたへい。

《単語家族》

都(人がいっぱい詰めかけた都会) 肚ト(詰めこむ腹)

肚ト(詰めこむ腹) 儲チョ(詰めこむ、たくわえる)

儲チョ(詰めこむ、たくわえる) 貯などと同系。

《類義》

→垣

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

貯などと同系。

《類義》

→垣

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

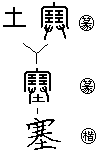

塞 ふさがる🔗⭐🔉

【塞】

13画 土部

区点=2641 16進=3A49 シフトJIS=8DC7

《音読み》

13画 土部

区点=2641 16進=3A49 シフトJIS=8DC7

《音読み》  ソク

ソク

〈s

〈s 〉/

〉/ サイ

サイ

〈s

〈s i・s

i・s i〉

《訓読み》 ふさぐ/ふさがる/とりで

《意味》

i〉

《訓読み》 ふさぐ/ふさがる/とりで

《意味》

{動}ふさぐ。すきまを詰めて通れなくする。「厄塞ヤクソク(運勢がふさがって悪い)」「茅塞之矣=茅モテコレヲ塞ガン」〔→孟子〕

{動}ふさぐ。すきまを詰めて通れなくする。「厄塞ヤクソク(運勢がふさがって悪い)」「茅塞之矣=茅モテコレヲ塞ガン」〔→孟子〕

{動}ふさがる。すきまなく満ちる。「充塞ジュウソク」「塞于天地之間=天地ノ間ニ塞ガル」〔→孟子〕

{動}ふさがる。すきまなく満ちる。「充塞ジュウソク」「塞于天地之間=天地ノ間ニ塞ガル」〔→孟子〕

{名}中央アジアにいた民族の名。サカ族。

{名}中央アジアにいた民族の名。サカ族。

{名}とりで。通路をふさいで、守りを固めるための小規模の出城。〈同義語〉→砦。「要塞ヨウサイ」

{名}とりで。通路をふさいで、守りを固めるための小規模の出城。〈同義語〉→砦。「要塞ヨウサイ」

{名}地形の険しい要害の地。

{名}地形の険しい要害の地。

{名}中国北方をふさぐ万里の長城のこと。▽長城付近を塞上サイジョウ・塞下サイカといい、長城の外を塞外サイガイという。「近塞之人、死者十九=塞ニ近キ人、死スル者十ニ九ナリ」〔→淮南子〕

《解字》

{名}中国北方をふさぐ万里の長城のこと。▽長城付近を塞上サイジョウ・塞下サイカといい、長城の外を塞外サイガイという。「近塞之人、死者十九=塞ニ近キ人、死スル者十ニ九ナリ」〔→淮南子〕

《解字》

会意兼形声。「宀(やね)+工印四つ+両手」の形が原形。両手でかわらや土を持ち、屋根の下の穴をふさぐことを示す会意文字。塞はそれを音符とし、土を加えた字で、すきまのないように、かわらや土をぴったりあわせつけること。

《単語家族》

即(そばにひっつく)

会意兼形声。「宀(やね)+工印四つ+両手」の形が原形。両手でかわらや土を持ち、屋根の下の穴をふさぐことを示す会意文字。塞はそれを音符とし、土を加えた字で、すきまのないように、かわらや土をぴったりあわせつけること。

《単語家族》

即(そばにひっつく) 則(ぴったりとひっつく)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

則(ぴったりとひっつく)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

13画 土部

区点=2641 16進=3A49 シフトJIS=8DC7

《音読み》

13画 土部

区点=2641 16進=3A49 シフトJIS=8DC7

《音読み》  ソク

ソク

〈s

〈s 〉/

〉/ サイ

サイ

〈s

〈s i・s

i・s i〉

《訓読み》 ふさぐ/ふさがる/とりで

《意味》

i〉

《訓読み》 ふさぐ/ふさがる/とりで

《意味》

{動}ふさぐ。すきまを詰めて通れなくする。「厄塞ヤクソク(運勢がふさがって悪い)」「茅塞之矣=茅モテコレヲ塞ガン」〔→孟子〕

{動}ふさぐ。すきまを詰めて通れなくする。「厄塞ヤクソク(運勢がふさがって悪い)」「茅塞之矣=茅モテコレヲ塞ガン」〔→孟子〕

{動}ふさがる。すきまなく満ちる。「充塞ジュウソク」「塞于天地之間=天地ノ間ニ塞ガル」〔→孟子〕

{動}ふさがる。すきまなく満ちる。「充塞ジュウソク」「塞于天地之間=天地ノ間ニ塞ガル」〔→孟子〕

{名}中央アジアにいた民族の名。サカ族。

{名}中央アジアにいた民族の名。サカ族。

{名}とりで。通路をふさいで、守りを固めるための小規模の出城。〈同義語〉→砦。「要塞ヨウサイ」

{名}とりで。通路をふさいで、守りを固めるための小規模の出城。〈同義語〉→砦。「要塞ヨウサイ」

{名}地形の険しい要害の地。

{名}地形の険しい要害の地。

{名}中国北方をふさぐ万里の長城のこと。▽長城付近を塞上サイジョウ・塞下サイカといい、長城の外を塞外サイガイという。「近塞之人、死者十九=塞ニ近キ人、死スル者十ニ九ナリ」〔→淮南子〕

《解字》

{名}中国北方をふさぐ万里の長城のこと。▽長城付近を塞上サイジョウ・塞下サイカといい、長城の外を塞外サイガイという。「近塞之人、死者十九=塞ニ近キ人、死スル者十ニ九ナリ」〔→淮南子〕

《解字》

会意兼形声。「宀(やね)+工印四つ+両手」の形が原形。両手でかわらや土を持ち、屋根の下の穴をふさぐことを示す会意文字。塞はそれを音符とし、土を加えた字で、すきまのないように、かわらや土をぴったりあわせつけること。

《単語家族》

即(そばにひっつく)

会意兼形声。「宀(やね)+工印四つ+両手」の形が原形。両手でかわらや土を持ち、屋根の下の穴をふさぐことを示す会意文字。塞はそれを音符とし、土を加えた字で、すきまのないように、かわらや土をぴったりあわせつけること。

《単語家族》

即(そばにひっつく) 則(ぴったりとひっつく)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

則(ぴったりとひっつく)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

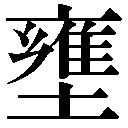

壅 ふさがる🔗⭐🔉

【壅】

16画 土部

区点=5257 16進=5459 シフトJIS=9AD7

《音読み》 ヨウ

16画 土部

区点=5257 16進=5459 シフトJIS=9AD7

《音読み》 ヨウ /ユ

/ユ 〈y

〈y ng〉

《訓読み》 ふさぐ/ふさがる/かこう(かこふ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 ふさぐ/ふさがる/かこう(かこふ)

《意味》

{動}ふさぐ。ふさがる。狭いわくの内に押しこめる。わく内にはいって外と通じないようにする。「壅蔽ヨウヘイ」「川壅為沢=川壅ガリテ沢ト為ル」〔→左伝〕

{動}ふさぐ。ふさがる。狭いわくの内に押しこめる。わく内にはいって外と通じないようにする。「壅蔽ヨウヘイ」「川壅為沢=川壅ガリテ沢ト為ル」〔→左伝〕

{動}かこう(カコフ)。補強するために、堤防の弱い部分や草木の根もとに、置き土をして囲む。〈類義語〉→培バイ。「培壅バイヨウ」

《解字》

会意兼形声。雍ヨウのもとの字は、癰の

{動}かこう(カコフ)。補強するために、堤防の弱い部分や草木の根もとに、置き土をして囲む。〈類義語〉→培バイ。「培壅バイヨウ」

《解字》

会意兼形声。雍ヨウのもとの字は、癰の を除いた部分と同じ。「土+音符雍」で、外から土で囲んで、そのわく内に押しこめること。

《単語家族》

擁(腕のわく内に抱きこむ)

を除いた部分と同じ。「土+音符雍」で、外から土で囲んで、そのわく内に押しこめること。

《単語家族》

擁(腕のわく内に抱きこむ) 癰ヨウ(外がふさがってうみの出ないできもの)と同系。また、その入声ニッショウ(つまり音)のことばは、屋(外からわくで囲んだへや)・握(手のわく内に押しこめる→にぎる)など。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

癰ヨウ(外がふさがってうみの出ないできもの)と同系。また、その入声ニッショウ(つまり音)のことばは、屋(外からわくで囲んだへや)・握(手のわく内に押しこめる→にぎる)など。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

16画 土部

区点=5257 16進=5459 シフトJIS=9AD7

《音読み》 ヨウ

16画 土部

区点=5257 16進=5459 シフトJIS=9AD7

《音読み》 ヨウ /ユ

/ユ 〈y

〈y ng〉

《訓読み》 ふさぐ/ふさがる/かこう(かこふ)

《意味》

ng〉

《訓読み》 ふさぐ/ふさがる/かこう(かこふ)

《意味》

{動}ふさぐ。ふさがる。狭いわくの内に押しこめる。わく内にはいって外と通じないようにする。「壅蔽ヨウヘイ」「川壅為沢=川壅ガリテ沢ト為ル」〔→左伝〕

{動}ふさぐ。ふさがる。狭いわくの内に押しこめる。わく内にはいって外と通じないようにする。「壅蔽ヨウヘイ」「川壅為沢=川壅ガリテ沢ト為ル」〔→左伝〕

{動}かこう(カコフ)。補強するために、堤防の弱い部分や草木の根もとに、置き土をして囲む。〈類義語〉→培バイ。「培壅バイヨウ」

《解字》

会意兼形声。雍ヨウのもとの字は、癰の

{動}かこう(カコフ)。補強するために、堤防の弱い部分や草木の根もとに、置き土をして囲む。〈類義語〉→培バイ。「培壅バイヨウ」

《解字》

会意兼形声。雍ヨウのもとの字は、癰の を除いた部分と同じ。「土+音符雍」で、外から土で囲んで、そのわく内に押しこめること。

《単語家族》

擁(腕のわく内に抱きこむ)

を除いた部分と同じ。「土+音符雍」で、外から土で囲んで、そのわく内に押しこめること。

《単語家族》

擁(腕のわく内に抱きこむ) 癰ヨウ(外がふさがってうみの出ないできもの)と同系。また、その入声ニッショウ(つまり音)のことばは、屋(外からわくで囲んだへや)・握(手のわく内に押しこめる→にぎる)など。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

癰ヨウ(外がふさがってうみの出ないできもの)と同系。また、その入声ニッショウ(つまり音)のことばは、屋(外からわくで囲んだへや)・握(手のわく内に押しこめる→にぎる)など。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

夫差 フサ🔗⭐🔉

【夫差】

フサ〈人名〉春秋時代、呉ゴの王。呉王闔廬コウリョの子。越エツ王勾践コウセンを夫椒フショウでやぶり父のあだを報いたが、のちに勾践に滅ぼされた。→「臥薪嘗胆ガシンショウタン」

奄 ふさがる🔗⭐🔉

【奄】

8画 大部

区点=1766 16進=3162 シフトJIS=8982

《音読み》 エン(エム)

8画 大部

区点=1766 16進=3162 シフトJIS=8982

《音読み》 エン(エム)

〈y

〈y n〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふさぐ/ふさがる

《意味》

n〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふさぐ/ふさがる

《意味》

{動}おおう(オホフ)。上から大きくかぶさる。おおい隠す。〈同義語〉→掩。「奄忽エンコツ(かくれて気づかないうちに。ふとにわかに)」「奄有四方=四方ヲ奄有ス」〔→詩経〕

{動}おおう(オホフ)。上から大きくかぶさる。おおい隠す。〈同義語〉→掩。「奄忽エンコツ(かくれて気づかないうちに。ふとにわかに)」「奄有四方=四方ヲ奄有ス」〔→詩経〕

{動}ふさぐ。ふさがる。おおいかぶせて通じなくする。また、通じなくなる。「気息奄奄エンエン(息がふさがりかけるさま)」「奄人エンジン」

{動}ふさぐ。ふさがる。おおいかぶせて通じなくする。また、通じなくなる。「気息奄奄エンエン(息がふさがりかけるさま)」「奄人エンジン」

{名}国名。殷インの一族の国で、今の山東省曲阜キョクフ県付近にあった。周に滅ぼされ、そのあたりが魯ロの地となった。

《解字》

{名}国名。殷インの一族の国で、今の山東省曲阜キョクフ県付近にあった。周に滅ぼされ、そのあたりが魯ロの地となった。

《解字》

会意。「大+申(伸びる)」。伸びたものを、上から大きくおおうことを示す。

《単語家族》

掩エン(おおう)

会意。「大+申(伸びる)」。伸びたものを、上から大きくおおうことを示す。

《単語家族》

掩エン(おおう) 淹エン(水につけておおう)

淹エン(水につけておおう) 庵アン(屋根でおおったいおり)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

庵アン(屋根でおおったいおり)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 大部

区点=1766 16進=3162 シフトJIS=8982

《音読み》 エン(エム)

8画 大部

区点=1766 16進=3162 シフトJIS=8982

《音読み》 エン(エム)

〈y

〈y n〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふさぐ/ふさがる

《意味》

n〉

《訓読み》 おおう(おほふ)/ふさぐ/ふさがる

《意味》

{動}おおう(オホフ)。上から大きくかぶさる。おおい隠す。〈同義語〉→掩。「奄忽エンコツ(かくれて気づかないうちに。ふとにわかに)」「奄有四方=四方ヲ奄有ス」〔→詩経〕

{動}おおう(オホフ)。上から大きくかぶさる。おおい隠す。〈同義語〉→掩。「奄忽エンコツ(かくれて気づかないうちに。ふとにわかに)」「奄有四方=四方ヲ奄有ス」〔→詩経〕

{動}ふさぐ。ふさがる。おおいかぶせて通じなくする。また、通じなくなる。「気息奄奄エンエン(息がふさがりかけるさま)」「奄人エンジン」

{動}ふさぐ。ふさがる。おおいかぶせて通じなくする。また、通じなくなる。「気息奄奄エンエン(息がふさがりかけるさま)」「奄人エンジン」

{名}国名。殷インの一族の国で、今の山東省曲阜キョクフ県付近にあった。周に滅ぼされ、そのあたりが魯ロの地となった。

《解字》

{名}国名。殷インの一族の国で、今の山東省曲阜キョクフ県付近にあった。周に滅ぼされ、そのあたりが魯ロの地となった。

《解字》

会意。「大+申(伸びる)」。伸びたものを、上から大きくおおうことを示す。

《単語家族》

掩エン(おおう)

会意。「大+申(伸びる)」。伸びたものを、上から大きくおおうことを示す。

《単語家族》

掩エン(おおう) 淹エン(水につけておおう)

淹エン(水につけておおう) 庵アン(屋根でおおったいおり)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

庵アン(屋根でおおったいおり)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

怖殺 フサツ🔗⭐🔉

【怖殺】

フサツ ひやりとさせる。ひどくおどす。▽「殺」は、形容詞のあとについて程度のはなはだしいことを示す。

房 ふさ🔗⭐🔉

【房】

8画 戸部 [常用漢字]

区点=4328 16進=4B3C シフトJIS=965B

《常用音訓》ボウ/ふさ

《音読み》

8画 戸部 [常用漢字]

区点=4328 16進=4B3C シフトJIS=965B

《常用音訓》ボウ/ふさ

《音読み》  ボウ(バウ)

ボウ(バウ) /ホウ(ハウ)

/ホウ(ハウ) 〈f

〈f ng〉/

ng〉/ ボウ(バウ)

ボウ(バウ) /ホウ(ハウ)

/ホウ(ハウ) 〈p

〈p ng〉

《訓読み》 へや/ねや/ねま/いえ(いへ)/ふさ

《名付け》 お・のぶ・ふさ

《意味》

ng〉

《訓読み》 へや/ねや/ねま/いえ(いへ)/ふさ

《名付け》 お・のぶ・ふさ

《意味》

{名}へや。おもやの両側に張り出した小べや。また、転じて広く、へやのこと。「東房」「洞房ドウボウ(新婚夫婦のへや)」

{名}へや。おもやの両側に張り出した小べや。また、転じて広く、へやのこと。「東房」「洞房ドウボウ(新婚夫婦のへや)」

{名}ねや。ねま。夫婦の寝室。〈類義語〉→閨ケイ。「閨房ケイボウ(ねま)」「宴専席、寝専房=宴ニハ席ヲ専ラニシ、寝ニハ房ヲ専ラニス」〔陳鴻〕

{名}ねや。ねま。夫婦の寝室。〈類義語〉→閨ケイ。「閨房ケイボウ(ねま)」「宴専席、寝専房=宴ニハ席ヲ専ラニシ、寝ニハ房ヲ専ラニス」〔陳鴻〕

{名}いえ(イヘ)。住居。「房屋」「山房(山の家)」

{名}いえ(イヘ)。住居。「房屋」「山房(山の家)」

{名}大家族の中のわかれた家族。「次房(次男の一家)」

{名}大家族の中のわかれた家族。「次房(次男の一家)」

{名}全体の中が小さい部分にわかれたもの。「蜂房ホウボウ(はちの巣)」「蓮房レンボウ(はすの実)」「箭房センボウ(矢づつ)」

{名}全体の中が小さい部分にわかれたもの。「蜂房ホウボウ(はちの巣)」「蓮房レンボウ(はすの実)」「箭房センボウ(矢づつ)」

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のさそり座にふくまれる。そい。

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のさそり座にふくまれる。そい。

{名}科挙(官吏登用試験)のさい受験者がひとりずつはいる小べや。「房官(科挙の試験官)」

{名}科挙(官吏登用試験)のさい受験者がひとりずつはいる小べや。「房官(科挙の試験官)」

「阿房宮アボウキュウ」とは、秦シンの始皇帝がたてた宮殿の名。今の陝西センセイ省咸陽カンヨウ市にあった。

〔国〕ふさ。両はし、または先の方にぶらりと垂れたもの。「ぶどうの房」「十手の房」

《解字》

会意兼形声。方とは、両側に柄の張り出たすきを描いた象形文字。房は「戸(いえ)+音符方」で、おもやの両側に張り出た小べやのこと。→方

《単語家族》

旁ボウ(両側に張り出したはし)

「阿房宮アボウキュウ」とは、秦シンの始皇帝がたてた宮殿の名。今の陝西センセイ省咸陽カンヨウ市にあった。

〔国〕ふさ。両はし、または先の方にぶらりと垂れたもの。「ぶどうの房」「十手の房」

《解字》

会意兼形声。方とは、両側に柄の張り出たすきを描いた象形文字。房は「戸(いえ)+音符方」で、おもやの両側に張り出た小べやのこと。→方

《単語家族》

旁ボウ(両側に張り出したはし) 傍(わきに張り出た両側)などと同系。

《類義》

→家

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

傍(わきに張り出た両側)などと同系。

《類義》

→家

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

8画 戸部 [常用漢字]

区点=4328 16進=4B3C シフトJIS=965B

《常用音訓》ボウ/ふさ

《音読み》

8画 戸部 [常用漢字]

区点=4328 16進=4B3C シフトJIS=965B

《常用音訓》ボウ/ふさ

《音読み》  ボウ(バウ)

ボウ(バウ) /ホウ(ハウ)

/ホウ(ハウ) 〈f

〈f ng〉/

ng〉/ ボウ(バウ)

ボウ(バウ) /ホウ(ハウ)

/ホウ(ハウ) 〈p

〈p ng〉

《訓読み》 へや/ねや/ねま/いえ(いへ)/ふさ

《名付け》 お・のぶ・ふさ

《意味》

ng〉

《訓読み》 へや/ねや/ねま/いえ(いへ)/ふさ

《名付け》 お・のぶ・ふさ

《意味》

{名}へや。おもやの両側に張り出した小べや。また、転じて広く、へやのこと。「東房」「洞房ドウボウ(新婚夫婦のへや)」

{名}へや。おもやの両側に張り出した小べや。また、転じて広く、へやのこと。「東房」「洞房ドウボウ(新婚夫婦のへや)」

{名}ねや。ねま。夫婦の寝室。〈類義語〉→閨ケイ。「閨房ケイボウ(ねま)」「宴専席、寝専房=宴ニハ席ヲ専ラニシ、寝ニハ房ヲ専ラニス」〔陳鴻〕

{名}ねや。ねま。夫婦の寝室。〈類義語〉→閨ケイ。「閨房ケイボウ(ねま)」「宴専席、寝専房=宴ニハ席ヲ専ラニシ、寝ニハ房ヲ専ラニス」〔陳鴻〕

{名}いえ(イヘ)。住居。「房屋」「山房(山の家)」

{名}いえ(イヘ)。住居。「房屋」「山房(山の家)」

{名}大家族の中のわかれた家族。「次房(次男の一家)」

{名}大家族の中のわかれた家族。「次房(次男の一家)」

{名}全体の中が小さい部分にわかれたもの。「蜂房ホウボウ(はちの巣)」「蓮房レンボウ(はすの実)」「箭房センボウ(矢づつ)」

{名}全体の中が小さい部分にわかれたもの。「蜂房ホウボウ(はちの巣)」「蓮房レンボウ(はすの実)」「箭房センボウ(矢づつ)」

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のさそり座にふくまれる。そい。

{名}二十八宿の一つ。規準星は今のさそり座にふくまれる。そい。

{名}科挙(官吏登用試験)のさい受験者がひとりずつはいる小べや。「房官(科挙の試験官)」

{名}科挙(官吏登用試験)のさい受験者がひとりずつはいる小べや。「房官(科挙の試験官)」

「阿房宮アボウキュウ」とは、秦シンの始皇帝がたてた宮殿の名。今の陝西センセイ省咸陽カンヨウ市にあった。

〔国〕ふさ。両はし、または先の方にぶらりと垂れたもの。「ぶどうの房」「十手の房」

《解字》

会意兼形声。方とは、両側に柄の張り出たすきを描いた象形文字。房は「戸(いえ)+音符方」で、おもやの両側に張り出た小べやのこと。→方

《単語家族》

旁ボウ(両側に張り出したはし)

「阿房宮アボウキュウ」とは、秦シンの始皇帝がたてた宮殿の名。今の陝西センセイ省咸陽カンヨウ市にあった。

〔国〕ふさ。両はし、または先の方にぶらりと垂れたもの。「ぶどうの房」「十手の房」

《解字》

会意兼形声。方とは、両側に柄の張り出たすきを描いた象形文字。房は「戸(いえ)+音符方」で、おもやの両側に張り出た小べやのこと。→方

《単語家族》

旁ボウ(両側に張り出したはし) 傍(わきに張り出た両側)などと同系。

《類義》

→家

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

傍(わきに張り出た両側)などと同系。

《類義》

→家

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

斧鑿痕 フサクノアト🔗⭐🔉

【斧鑿痕】

フサクノアト おの・のみを用いて小細工をしたあと。詩文で、技巧をこらしたあとのたとえ。「徒観斧鑿痕、不矚治水航=徒ラニ斧鑿ノ痕ヲ観テ、治水ノ航ヲ矚ズ」〔→韓愈〕

普茶料理 フサリョウリ🔗⭐🔉

【普茶料理】

フチャリョウリ・フサリョウリ 黄檗宗オウバクシュウの僧が伝えた中国式の精進料理。

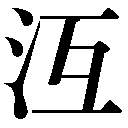

沍 ふさがる🔗⭐🔉

湮 ふさがる🔗⭐🔉

禁 ふさぐ🔗⭐🔉

【禁】

13画 示部 [五年]

区点=2256 16進=3658 シフトJIS=8BD6

《常用音訓》キン

《音読み》 キン(キム)

13画 示部 [五年]

区点=2256 16進=3658 シフトJIS=8BD6

《常用音訓》キン

《音読み》 キン(キム) /コン(コム)

/コン(コム) 〈j

〈j n・j

n・j n〉

《訓読み》 ふさぐ/とどめる(とどむ)/おきて/いましめ

《意味》

n〉

《訓読み》 ふさぐ/とどめる(とどむ)/おきて/いましめ

《意味》

キンズ{動}ふさぐ。とどめる(トドム)。さしとめる。ふさいで出入りさせない。範囲を限ってわくを越える行為をさせない。「禁止」「禁異服、識異言=異服ヲ禁ジ、異言ヲ識ス」〔→礼記〕

キンズ{動}ふさぐ。とどめる(トドム)。さしとめる。ふさいで出入りさせない。範囲を限ってわくを越える行為をさせない。「禁止」「禁異服、識異言=異服ヲ禁ジ、異言ヲ識ス」〔→礼記〕

{名}おきて。いましめ。おかしてはならないと禁じた事がら。「礼禁(風俗上、おかしてはならないおきて)」「問国之大禁=国ノ大禁ヲ問フ」〔→孟子〕

{名}おきて。いましめ。おかしてはならないと禁じた事がら。「礼禁(風俗上、おかしてはならないおきて)」「問国之大禁=国ノ大禁ヲ問フ」〔→孟子〕

{名}人の自由に出入りすることを禁じた宮中。「禁中」「禁裏」「紫禁城(北京の宮殿)」

{名}人の自由に出入りすることを禁じた宮中。「禁中」「禁裏」「紫禁城(北京の宮殿)」

{動・名}出入りをおさえて、犯人を一室にとじこめる。また、その牢屋。「監禁」「禁獄(牢屋)」

{動・名}出入りをおさえて、犯人を一室にとじこめる。また、その牢屋。「監禁」「禁獄(牢屋)」

{動・名}さけてそのわくをおかさない。つつしむ。さしとめたわく。「禁忌」

{動・名}さけてそのわくをおかさない。つつしむ。さしとめたわく。「禁忌」

{動・形}他人に自由に見せない。秘密の。「禁方」

{動・形}他人に自由に見せない。秘密の。「禁方」

「不自禁=ミヅカラ禁ゼズ」とは、おさえられない、がまんできないの意。▽平声に読む。

《解字》

「林+示(祭壇)」で、神域のまわりに林をめぐらし、その中にかってに出入りできないようにすることを示す。

《単語家族》

噤キン(口をふさぐ)

「不自禁=ミヅカラ禁ゼズ」とは、おさえられない、がまんできないの意。▽平声に読む。

《解字》

「林+示(祭壇)」で、神域のまわりに林をめぐらし、その中にかってに出入りできないようにすることを示す。

《単語家族》

噤キン(口をふさぐ) 襟キン(胸もとをふさぐえり)などと同系。

《類義》

止は、じっとたちどまって動かないこと。防・妨は、左右に手をのばしてじゃまをすること。障は、まともに当たって進行のじゃまをすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

襟キン(胸もとをふさぐえり)などと同系。

《類義》

止は、じっとたちどまって動かないこと。防・妨は、左右に手をのばしてじゃまをすること。障は、まともに当たって進行のじゃまをすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 示部 [五年]

区点=2256 16進=3658 シフトJIS=8BD6

《常用音訓》キン

《音読み》 キン(キム)

13画 示部 [五年]

区点=2256 16進=3658 シフトJIS=8BD6

《常用音訓》キン

《音読み》 キン(キム) /コン(コム)

/コン(コム) 〈j

〈j n・j

n・j n〉

《訓読み》 ふさぐ/とどめる(とどむ)/おきて/いましめ

《意味》

n〉

《訓読み》 ふさぐ/とどめる(とどむ)/おきて/いましめ

《意味》

キンズ{動}ふさぐ。とどめる(トドム)。さしとめる。ふさいで出入りさせない。範囲を限ってわくを越える行為をさせない。「禁止」「禁異服、識異言=異服ヲ禁ジ、異言ヲ識ス」〔→礼記〕

キンズ{動}ふさぐ。とどめる(トドム)。さしとめる。ふさいで出入りさせない。範囲を限ってわくを越える行為をさせない。「禁止」「禁異服、識異言=異服ヲ禁ジ、異言ヲ識ス」〔→礼記〕

{名}おきて。いましめ。おかしてはならないと禁じた事がら。「礼禁(風俗上、おかしてはならないおきて)」「問国之大禁=国ノ大禁ヲ問フ」〔→孟子〕

{名}おきて。いましめ。おかしてはならないと禁じた事がら。「礼禁(風俗上、おかしてはならないおきて)」「問国之大禁=国ノ大禁ヲ問フ」〔→孟子〕

{名}人の自由に出入りすることを禁じた宮中。「禁中」「禁裏」「紫禁城(北京の宮殿)」

{名}人の自由に出入りすることを禁じた宮中。「禁中」「禁裏」「紫禁城(北京の宮殿)」

{動・名}出入りをおさえて、犯人を一室にとじこめる。また、その牢屋。「監禁」「禁獄(牢屋)」

{動・名}出入りをおさえて、犯人を一室にとじこめる。また、その牢屋。「監禁」「禁獄(牢屋)」

{動・名}さけてそのわくをおかさない。つつしむ。さしとめたわく。「禁忌」

{動・名}さけてそのわくをおかさない。つつしむ。さしとめたわく。「禁忌」

{動・形}他人に自由に見せない。秘密の。「禁方」

{動・形}他人に自由に見せない。秘密の。「禁方」

「不自禁=ミヅカラ禁ゼズ」とは、おさえられない、がまんできないの意。▽平声に読む。

《解字》

「林+示(祭壇)」で、神域のまわりに林をめぐらし、その中にかってに出入りできないようにすることを示す。

《単語家族》

噤キン(口をふさぐ)

「不自禁=ミヅカラ禁ゼズ」とは、おさえられない、がまんできないの意。▽平声に読む。

《解字》

「林+示(祭壇)」で、神域のまわりに林をめぐらし、その中にかってに出入りできないようにすることを示す。

《単語家族》

噤キン(口をふさぐ) 襟キン(胸もとをふさぐえり)などと同系。

《類義》

止は、じっとたちどまって動かないこと。防・妨は、左右に手をのばしてじゃまをすること。障は、まともに当たって進行のじゃまをすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

襟キン(胸もとをふさぐえり)などと同系。

《類義》

止は、じっとたちどまって動かないこと。防・妨は、左右に手をのばしてじゃまをすること。障は、まともに当たって進行のじゃまをすること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

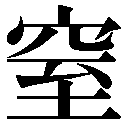

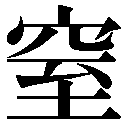

窒 ふさがる🔗⭐🔉

【窒】

11画 穴部 [常用漢字]

区点=3566 16進=4362 シフトJIS=9282

《常用音訓》チツ

《音読み》 チツ

11画 穴部 [常用漢字]

区点=3566 16進=4362 シフトJIS=9282

《常用音訓》チツ

《音読み》 チツ /チチ

/チチ /テツ

/テツ /テチ

/テチ 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 ふさがる/ふさぐ

《意味》

〉

《訓読み》 ふさがる/ふさぐ

《意味》

{動・形}ふさがる。行きづまって進めない。動きがとれないさま。〈類義語〉→塞ソク。「窒息(息がつまる)」「悪果敢而窒者=果敢ニシテ窒ガル者ヲ悪ム」〔→論語〕

{動・形}ふさがる。行きづまって進めない。動きがとれないさま。〈類義語〉→塞ソク。「窒息(息がつまる)」「悪果敢而窒者=果敢ニシテ窒ガル者ヲ悪ム」〔→論語〕

{動}ふさぐ。行く道をとじる。行きづまりにする。〈類義語〉→塞。「窒吾欲=吾ガ欲ヲ窒グ」〔→枕中記〕

《解字》

会意兼形声。至シは、矢が―線にとどいて、その先に進めないことを示す指事文字。窒は「穴(あな)+音符至」で、穴の奥で行きづまって、その先に進めないこと。→至

《単語家族》

至

{動}ふさぐ。行く道をとじる。行きづまりにする。〈類義語〉→塞。「窒吾欲=吾ガ欲ヲ窒グ」〔→枕中記〕

《解字》

会意兼形声。至シは、矢が―線にとどいて、その先に進めないことを示す指事文字。窒は「穴(あな)+音符至」で、穴の奥で行きづまって、その先に進めないこと。→至

《単語家族》

至 室(行きづまりの奥のへや)

室(行きづまりの奥のへや) 致チ(行ける所までとどける)

致チ(行ける所までとどける) 膣チツ(女の行きづまりになった性器の穴)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

膣チツ(女の行きづまりになった性器の穴)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 穴部 [常用漢字]

区点=3566 16進=4362 シフトJIS=9282

《常用音訓》チツ

《音読み》 チツ

11画 穴部 [常用漢字]

区点=3566 16進=4362 シフトJIS=9282

《常用音訓》チツ

《音読み》 チツ /チチ

/チチ /テツ

/テツ /テチ

/テチ 〈zh

〈zh 〉

《訓読み》 ふさがる/ふさぐ

《意味》

〉

《訓読み》 ふさがる/ふさぐ

《意味》

{動・形}ふさがる。行きづまって進めない。動きがとれないさま。〈類義語〉→塞ソク。「窒息(息がつまる)」「悪果敢而窒者=果敢ニシテ窒ガル者ヲ悪ム」〔→論語〕

{動・形}ふさがる。行きづまって進めない。動きがとれないさま。〈類義語〉→塞ソク。「窒息(息がつまる)」「悪果敢而窒者=果敢ニシテ窒ガル者ヲ悪ム」〔→論語〕

{動}ふさぐ。行く道をとじる。行きづまりにする。〈類義語〉→塞。「窒吾欲=吾ガ欲ヲ窒グ」〔→枕中記〕

《解字》

会意兼形声。至シは、矢が―線にとどいて、その先に進めないことを示す指事文字。窒は「穴(あな)+音符至」で、穴の奥で行きづまって、その先に進めないこと。→至

《単語家族》

至

{動}ふさぐ。行く道をとじる。行きづまりにする。〈類義語〉→塞。「窒吾欲=吾ガ欲ヲ窒グ」〔→枕中記〕

《解字》

会意兼形声。至シは、矢が―線にとどいて、その先に進めないことを示す指事文字。窒は「穴(あな)+音符至」で、穴の奥で行きづまって、その先に進めないこと。→至

《単語家族》

至 室(行きづまりの奥のへや)

室(行きづまりの奥のへや) 致チ(行ける所までとどける)

致チ(行ける所までとどける) 膣チツ(女の行きづまりになった性器の穴)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

膣チツ(女の行きづまりになった性器の穴)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

総 ふさ🔗⭐🔉

【総】

14画 糸部 [五年]

区点=3377 16進=416D シフトJIS=918D

【總】旧字旧字

14画 糸部 [五年]

区点=3377 16進=416D シフトJIS=918D

【總】旧字旧字

17画 糸部

区点=6933 16進=6541 シフトJIS=E360

《常用音訓》ソウ

《音読み》 ソウ

17画 糸部

区点=6933 16進=6541 シフトJIS=E360

《常用音訓》ソウ

《音読み》 ソウ /ス

/ス 〈z

〈z ng〉

《訓読み》 ふさ/すべる(すぶ)/すべて

《名付け》 おさ・さ・すぶ・すぶる・のぶ・ふさ・みち

《意味》

ng〉

《訓読み》 ふさ/すべる(すぶ)/すべて

《名付け》 おさ・さ・すぶ・すぶる・のぶ・ふさ・みち

《意味》

{名}ふさ。糸をたてにまとめて束ねて一か所をしめくくって垂らしたもの。〈類義語〉→房。「総角(子どもの束ね髪)」

{名}ふさ。糸をたてにまとめて束ねて一か所をしめくくって垂らしたもの。〈類義語〉→房。「総角(子どもの束ね髪)」

{動}すべる(スブ)。引きしめる。すべてを一つにまとめる。また、すべおさめる。〈類義語〉→綜ソウ。「総合」「総括」「百官総己=百官己ヲ総ブ」〔→論語〕

{動}すべる(スブ)。引きしめる。すべてを一つにまとめる。また、すべおさめる。〈類義語〉→綜ソウ。「総合」「総括」「百官総己=百官己ヲ総ブ」〔→論語〕

{名}全体をまとめる役。また、その役目の長。「総統」「千総(元ゲン・明ミン代のころの大隊長)」

{名}全体をまとめる役。また、その役目の長。「総統」「千総(元ゲン・明ミン代のころの大隊長)」

{副}すべて。みんな。また、どれもこれも結局は。▽俗語として「どうしても」の意味に用いることもある。「総是玉関情=総テコレ玉関ノ情」〔→李白〕

{副}すべて。みんな。また、どれもこれも結局は。▽俗語として「どうしても」の意味に用いることもある。「総是玉関情=総テコレ玉関ノ情」〔→李白〕

「総之=コレヲ総ズルニ」とは、まとめていうと、の意。

「総之=コレヲ総ズルニ」とは、まとめていうと、の意。

「総総ソウソウ」とは、たくさんあるさま。「紛総総兮九州、何寿夭兮在予=紛トシテ総総タル九州、ナンゾ寿夭ノ予ニ在ル」〔→楚辞〕

《解字》

会意兼形声。窗(まど)の下部は、もと空気抜きのまどを描いた象形文字で、窓の原字。へやの空気が一本にまとまり、縦に抜け出ること。總の右側の字(音ソウ)は、それに心を加えたもので、多くの用事を一手にまとめて忙しいこと。總はそれを音符とし、糸を加えた字で、多くの糸を一つにまとめて締めたふさ。一手にまとめる意となる。総はその略字。

《類義》

統は、一本にまとめて筋を通す。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「総総ソウソウ」とは、たくさんあるさま。「紛総総兮九州、何寿夭兮在予=紛トシテ総総タル九州、ナンゾ寿夭ノ予ニ在ル」〔→楚辞〕

《解字》

会意兼形声。窗(まど)の下部は、もと空気抜きのまどを描いた象形文字で、窓の原字。へやの空気が一本にまとまり、縦に抜け出ること。總の右側の字(音ソウ)は、それに心を加えたもので、多くの用事を一手にまとめて忙しいこと。總はそれを音符とし、糸を加えた字で、多くの糸を一つにまとめて締めたふさ。一手にまとめる意となる。総はその略字。

《類義》

統は、一本にまとめて筋を通す。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

14画 糸部 [五年]

区点=3377 16進=416D シフトJIS=918D

【總】旧字旧字

14画 糸部 [五年]

区点=3377 16進=416D シフトJIS=918D

【總】旧字旧字

17画 糸部

区点=6933 16進=6541 シフトJIS=E360

《常用音訓》ソウ

《音読み》 ソウ

17画 糸部

区点=6933 16進=6541 シフトJIS=E360

《常用音訓》ソウ

《音読み》 ソウ /ス

/ス 〈z

〈z ng〉

《訓読み》 ふさ/すべる(すぶ)/すべて

《名付け》 おさ・さ・すぶ・すぶる・のぶ・ふさ・みち

《意味》

ng〉

《訓読み》 ふさ/すべる(すぶ)/すべて

《名付け》 おさ・さ・すぶ・すぶる・のぶ・ふさ・みち

《意味》

{名}ふさ。糸をたてにまとめて束ねて一か所をしめくくって垂らしたもの。〈類義語〉→房。「総角(子どもの束ね髪)」

{名}ふさ。糸をたてにまとめて束ねて一か所をしめくくって垂らしたもの。〈類義語〉→房。「総角(子どもの束ね髪)」

{動}すべる(スブ)。引きしめる。すべてを一つにまとめる。また、すべおさめる。〈類義語〉→綜ソウ。「総合」「総括」「百官総己=百官己ヲ総ブ」〔→論語〕

{動}すべる(スブ)。引きしめる。すべてを一つにまとめる。また、すべおさめる。〈類義語〉→綜ソウ。「総合」「総括」「百官総己=百官己ヲ総ブ」〔→論語〕

{名}全体をまとめる役。また、その役目の長。「総統」「千総(元ゲン・明ミン代のころの大隊長)」

{名}全体をまとめる役。また、その役目の長。「総統」「千総(元ゲン・明ミン代のころの大隊長)」

{副}すべて。みんな。また、どれもこれも結局は。▽俗語として「どうしても」の意味に用いることもある。「総是玉関情=総テコレ玉関ノ情」〔→李白〕

{副}すべて。みんな。また、どれもこれも結局は。▽俗語として「どうしても」の意味に用いることもある。「総是玉関情=総テコレ玉関ノ情」〔→李白〕

「総之=コレヲ総ズルニ」とは、まとめていうと、の意。

「総之=コレヲ総ズルニ」とは、まとめていうと、の意。

「総総ソウソウ」とは、たくさんあるさま。「紛総総兮九州、何寿夭兮在予=紛トシテ総総タル九州、ナンゾ寿夭ノ予ニ在ル」〔→楚辞〕

《解字》

会意兼形声。窗(まど)の下部は、もと空気抜きのまどを描いた象形文字で、窓の原字。へやの空気が一本にまとまり、縦に抜け出ること。總の右側の字(音ソウ)は、それに心を加えたもので、多くの用事を一手にまとめて忙しいこと。總はそれを音符とし、糸を加えた字で、多くの糸を一つにまとめて締めたふさ。一手にまとめる意となる。総はその略字。

《類義》

統は、一本にまとめて筋を通す。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

「総総ソウソウ」とは、たくさんあるさま。「紛総総兮九州、何寿夭兮在予=紛トシテ総総タル九州、ナンゾ寿夭ノ予ニ在ル」〔→楚辞〕

《解字》

会意兼形声。窗(まど)の下部は、もと空気抜きのまどを描いた象形文字で、窓の原字。へやの空気が一本にまとまり、縦に抜け出ること。總の右側の字(音ソウ)は、それに心を加えたもので、多くの用事を一手にまとめて忙しいこと。總はそれを音符とし、糸を加えた字で、多くの糸を一つにまとめて締めたふさ。一手にまとめる意となる。総はその略字。

《類義》

統は、一本にまとめて筋を通す。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

腐渣 フサ🔗⭐🔉

【腐渣】

フサ  くさったかす。

くさったかす。 〔国〕豆腐のしぼりかす。おから。卯ウの花。

〔国〕豆腐のしぼりかす。おから。卯ウの花。

くさったかす。

くさったかす。 〔国〕豆腐のしぼりかす。おから。卯ウの花。

〔国〕豆腐のしぼりかす。おから。卯ウの花。

覆載 フサイ🔗⭐🔉

負債 フサイ🔗⭐🔉

【負債】

フサイ =負責。金銭や品物などを人から借りていること。また、借りているもの。

鉗 ふさぐ🔗⭐🔉

【鉗】

13画 金部

区点=7873 16進=6E69 シフトJIS=E7E7

《音読み》 ケン(ケム)

13画 金部

区点=7873 16進=6E69 シフトJIS=E7E7

《音読み》 ケン(ケム) /カン

/カン /ゲン(ゲム)

/ゲン(ゲム) 〈qi

〈qi n〉

《訓読み》 くびかせ/ふさぐ

《意味》

n〉

《訓読み》 くびかせ/ふさぐ

《意味》

{名}くびかせ。昔の刑具の一つ。罪人のくびにはめる鉄の輪。また、口にかぶせてふさぐくつわ。

{名}くびかせ。昔の刑具の一つ。罪人のくびにはめる鉄の輪。また、口にかぶせてふさぐくつわ。

ケンス{動}くびかせをかける。くつわをはめる。

ケンス{動}くびかせをかける。くつわをはめる。

{動・名}はさむ。また、物をはさみとる道具。かなばさみ。〈同義語〉→拑カン。「鉗子ケンシ」

{動・名}はさむ。また、物をはさみとる道具。かなばさみ。〈同義語〉→拑カン。「鉗子ケンシ」

{動}ふさぐ。口をつぐむ。〈同義語〉→箝カン。

《解字》

会意兼形声。甘は、口の中に物を含んださまを示す会意文字。鉗は「金+音符甘」で、金属のわくではさんで物をとじこめること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}ふさぐ。口をつぐむ。〈同義語〉→箝カン。

《解字》

会意兼形声。甘は、口の中に物を含んださまを示す会意文字。鉗は「金+音符甘」で、金属のわくではさんで物をとじこめること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 金部

区点=7873 16進=6E69 シフトJIS=E7E7

《音読み》 ケン(ケム)

13画 金部

区点=7873 16進=6E69 シフトJIS=E7E7

《音読み》 ケン(ケム) /カン

/カン /ゲン(ゲム)

/ゲン(ゲム) 〈qi

〈qi n〉

《訓読み》 くびかせ/ふさぐ

《意味》

n〉

《訓読み》 くびかせ/ふさぐ

《意味》

{名}くびかせ。昔の刑具の一つ。罪人のくびにはめる鉄の輪。また、口にかぶせてふさぐくつわ。

{名}くびかせ。昔の刑具の一つ。罪人のくびにはめる鉄の輪。また、口にかぶせてふさぐくつわ。

ケンス{動}くびかせをかける。くつわをはめる。

ケンス{動}くびかせをかける。くつわをはめる。

{動・名}はさむ。また、物をはさみとる道具。かなばさみ。〈同義語〉→拑カン。「鉗子ケンシ」

{動・名}はさむ。また、物をはさみとる道具。かなばさみ。〈同義語〉→拑カン。「鉗子ケンシ」

{動}ふさぐ。口をつぐむ。〈同義語〉→箝カン。

《解字》

会意兼形声。甘は、口の中に物を含んださまを示す会意文字。鉗は「金+音符甘」で、金属のわくではさんで物をとじこめること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}ふさぐ。口をつぐむ。〈同義語〉→箝カン。

《解字》

会意兼形声。甘は、口の中に物を含んださまを示す会意文字。鉗は「金+音符甘」で、金属のわくではさんで物をとじこめること。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

錮 ふさぐ🔗⭐🔉

閑 ふさぐ🔗⭐🔉

【閑】

12画 門部 [常用漢字]

区点=2055 16進=3457 シフトJIS=8AD5

《常用音訓》カン

《音読み》 カン

12画 門部 [常用漢字]

区点=2055 16進=3457 シフトJIS=8AD5

《常用音訓》カン

《音読み》 カン /ゲン

/ゲン 〈xi

〈xi n〉

《訓読み》 ひま/のり/ふさぐ/ならう(ならふ)/なれる(なる)

《名付け》 しず・のり・もり・やす・より

《意味》

n〉

《訓読み》 ひま/のり/ふさぐ/ならう(ならふ)/なれる(なる)

《名付け》 しず・のり・もり・やす・より

《意味》

カンナリ{名・形}ひま。ひまな時間。また、用事がなくてひまである。〈同義語〉→間。

カンナリ{名・形}ひま。ひまな時間。また、用事がなくてひまである。〈同義語〉→間。

カンナリ{形}のんびりとしている。また、ゆったりとしていて静かに落ち着いている。〈同義語〉→間。「安閑」「閑雅」

カンナリ{形}のんびりとしている。また、ゆったりとしていて静かに落ち着いている。〈同義語〉→間。「安閑」「閑雅」

{形・動}たいせつでない。どうでもよい。なおざりにする。「閑却」

{形・動}たいせつでない。どうでもよい。なおざりにする。「閑却」

{名}牛馬の小屋のかんぬき。

{名}牛馬の小屋のかんぬき。

{名}のり。さかいめ。きまり。規制のわく。「大徳不踰閑=大徳ハ閑ヲ踰エズ」〔→論語〕

{名}のり。さかいめ。きまり。規制のわく。「大徳不踰閑=大徳ハ閑ヲ踰エズ」〔→論語〕

{動}ふさぐ。わくでおさえる。おさえ止める。きまりを守る。「閑邪=邪ヲ閑グ」「閑先聖ノ道=先聖之道ヲ閑グ」〔→孟子〕

{動}ふさぐ。わくでおさえる。おさえ止める。きまりを守る。「閑邪=邪ヲ閑グ」「閑先聖ノ道=先聖之道ヲ閑グ」〔→孟子〕

カンナリ{動・形}ならう(ナラフ)。なれる(ナル)。わくにはまる。また、規制になれていうことをきくさま。〈同義語〉→嫺。「四馬既閑=四馬ハスデニ閑ヘリ」〔→詩経〕

《解字》

会意。「門+木」で、牛馬の小屋の入り口(門)にかまえて、かってに出入りするのをふせぎとめるかんぬきの棒。▽ひまの意に用いるのは「間(すきま、あきま)」に当てた仮借的な用法だが、のちにはむしろ閑を使うことが多い。

《単語家族》

憲(人間をおさえるきまり)

カンナリ{動・形}ならう(ナラフ)。なれる(ナル)。わくにはまる。また、規制になれていうことをきくさま。〈同義語〉→嫺。「四馬既閑=四馬ハスデニ閑ヘリ」〔→詩経〕

《解字》

会意。「門+木」で、牛馬の小屋の入り口(門)にかまえて、かってに出入りするのをふせぎとめるかんぬきの棒。▽ひまの意に用いるのは「間(すきま、あきま)」に当てた仮借的な用法だが、のちにはむしろ閑を使うことが多い。

《単語家族》

憲(人間をおさえるきまり) 干(敵の刃をふせぐたて)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

干(敵の刃をふせぐたて)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 門部 [常用漢字]

区点=2055 16進=3457 シフトJIS=8AD5

《常用音訓》カン

《音読み》 カン

12画 門部 [常用漢字]

区点=2055 16進=3457 シフトJIS=8AD5

《常用音訓》カン

《音読み》 カン /ゲン

/ゲン 〈xi

〈xi n〉

《訓読み》 ひま/のり/ふさぐ/ならう(ならふ)/なれる(なる)

《名付け》 しず・のり・もり・やす・より

《意味》

n〉

《訓読み》 ひま/のり/ふさぐ/ならう(ならふ)/なれる(なる)

《名付け》 しず・のり・もり・やす・より

《意味》

カンナリ{名・形}ひま。ひまな時間。また、用事がなくてひまである。〈同義語〉→間。

カンナリ{名・形}ひま。ひまな時間。また、用事がなくてひまである。〈同義語〉→間。

カンナリ{形}のんびりとしている。また、ゆったりとしていて静かに落ち着いている。〈同義語〉→間。「安閑」「閑雅」

カンナリ{形}のんびりとしている。また、ゆったりとしていて静かに落ち着いている。〈同義語〉→間。「安閑」「閑雅」

{形・動}たいせつでない。どうでもよい。なおざりにする。「閑却」

{形・動}たいせつでない。どうでもよい。なおざりにする。「閑却」

{名}牛馬の小屋のかんぬき。

{名}牛馬の小屋のかんぬき。

{名}のり。さかいめ。きまり。規制のわく。「大徳不踰閑=大徳ハ閑ヲ踰エズ」〔→論語〕

{名}のり。さかいめ。きまり。規制のわく。「大徳不踰閑=大徳ハ閑ヲ踰エズ」〔→論語〕

{動}ふさぐ。わくでおさえる。おさえ止める。きまりを守る。「閑邪=邪ヲ閑グ」「閑先聖ノ道=先聖之道ヲ閑グ」〔→孟子〕

{動}ふさぐ。わくでおさえる。おさえ止める。きまりを守る。「閑邪=邪ヲ閑グ」「閑先聖ノ道=先聖之道ヲ閑グ」〔→孟子〕

カンナリ{動・形}ならう(ナラフ)。なれる(ナル)。わくにはまる。また、規制になれていうことをきくさま。〈同義語〉→嫺。「四馬既閑=四馬ハスデニ閑ヘリ」〔→詩経〕

《解字》

会意。「門+木」で、牛馬の小屋の入り口(門)にかまえて、かってに出入りするのをふせぎとめるかんぬきの棒。▽ひまの意に用いるのは「間(すきま、あきま)」に当てた仮借的な用法だが、のちにはむしろ閑を使うことが多い。

《単語家族》

憲(人間をおさえるきまり)

カンナリ{動・形}ならう(ナラフ)。なれる(ナル)。わくにはまる。また、規制になれていうことをきくさま。〈同義語〉→嫺。「四馬既閑=四馬ハスデニ閑ヘリ」〔→詩経〕

《解字》

会意。「門+木」で、牛馬の小屋の入り口(門)にかまえて、かってに出入りするのをふせぎとめるかんぬきの棒。▽ひまの意に用いるのは「間(すきま、あきま)」に当てた仮借的な用法だが、のちにはむしろ閑を使うことが多い。

《単語家族》

憲(人間をおさえるきまり) 干(敵の刃をふせぐたて)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

干(敵の刃をふせぐたて)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

閼 ふさがる🔗⭐🔉

阨 ふさがる🔗⭐🔉

【阨】

7画 阜部

区点=7985 16進=6F75 シフトJIS=E895

《音読み》

7画 阜部

区点=7985 16進=6F75 シフトJIS=E895

《音読み》  アイ

アイ /エ

/エ 〈

〈 i〉/

i〉/ ヤク

ヤク /アク

/アク 〈

〈 〉

《訓読み》 せまい(せまし)/ふさがる/くるしむ/わざわい(わざはひ)/なやみ

《意味》

〉

《訓読み》 せまい(せまし)/ふさがる/くるしむ/わざわい(わざはひ)/なやみ

《意味》

{名}せまくなった所。くびれた所。はざま。〈同義語〉→隘。「阨路アイロ」「閉関拠阨=関ヲ閉ザシテ阨ニ拠ル」〔→史記〕

{名}せまくなった所。くびれた所。はざま。〈同義語〉→隘。「阨路アイロ」「閉関拠阨=関ヲ閉ザシテ阨ニ拠ル」〔→史記〕

{形}せまい(セマシ)。くびれて細くなっている。〈同義語〉→隘。

{形}せまい(セマシ)。くびれて細くなっている。〈同義語〉→隘。

{動・名}ふさがる。くるしむ。物事が行きづまる。困難にぶつかる。困難。〈同義語〉→厄。「阨窮ヤクキュウ」

{動・名}ふさがる。くるしむ。物事が行きづまる。困難にぶつかる。困難。〈同義語〉→厄。「阨窮ヤクキュウ」

{名}わざわい(ワザハヒ)。なやみ。災難。難儀。〈同義語〉→厄。「是時孔子当阨=コノ時孔子阨ニ当タル」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。「阜(おか)+音符厄ヤク(がけ下の谷間に落ちて行きづまる)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}わざわい(ワザハヒ)。なやみ。災難。難儀。〈同義語〉→厄。「是時孔子当阨=コノ時孔子阨ニ当タル」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。「阜(おか)+音符厄ヤク(がけ下の谷間に落ちて行きづまる)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 阜部

区点=7985 16進=6F75 シフトJIS=E895

《音読み》

7画 阜部

区点=7985 16進=6F75 シフトJIS=E895

《音読み》  アイ

アイ /エ

/エ 〈

〈 i〉/

i〉/ ヤク

ヤク /アク

/アク 〈

〈 〉

《訓読み》 せまい(せまし)/ふさがる/くるしむ/わざわい(わざはひ)/なやみ

《意味》

〉

《訓読み》 せまい(せまし)/ふさがる/くるしむ/わざわい(わざはひ)/なやみ

《意味》

{名}せまくなった所。くびれた所。はざま。〈同義語〉→隘。「阨路アイロ」「閉関拠阨=関ヲ閉ザシテ阨ニ拠ル」〔→史記〕

{名}せまくなった所。くびれた所。はざま。〈同義語〉→隘。「阨路アイロ」「閉関拠阨=関ヲ閉ザシテ阨ニ拠ル」〔→史記〕

{形}せまい(セマシ)。くびれて細くなっている。〈同義語〉→隘。

{形}せまい(セマシ)。くびれて細くなっている。〈同義語〉→隘。

{動・名}ふさがる。くるしむ。物事が行きづまる。困難にぶつかる。困難。〈同義語〉→厄。「阨窮ヤクキュウ」

{動・名}ふさがる。くるしむ。物事が行きづまる。困難にぶつかる。困難。〈同義語〉→厄。「阨窮ヤクキュウ」

{名}わざわい(ワザハヒ)。なやみ。災難。難儀。〈同義語〉→厄。「是時孔子当阨=コノ時孔子阨ニ当タル」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。「阜(おか)+音符厄ヤク(がけ下の谷間に落ちて行きづまる)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}わざわい(ワザハヒ)。なやみ。災難。難儀。〈同義語〉→厄。「是時孔子当阨=コノ時孔子阨ニ当タル」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。「阜(おか)+音符厄ヤク(がけ下の谷間に落ちて行きづまる)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

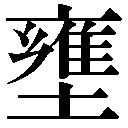

雍 ふさぐ🔗⭐🔉

【雍】

13画 隹部

区点=8022 16進=7036 シフトJIS=E8B4

《音読み》 ヨウ

13画 隹部

区点=8022 16進=7036 シフトJIS=E8B4

《音読み》 ヨウ /ユ

/ユ 〈y

〈y ng〉

《訓読み》 やわらぐ(やはらぐ)/ふさぐ/いだく

《意味》

ng〉

《訓読み》 やわらぐ(やはらぐ)/ふさぐ/いだく

《意味》

{形・動}やわらぐ(ヤハラグ)。やんわりとつつんださま。やんわりとかかえこむ。また、なごやかに保つ。「雍和ヨウワ」「曷不粛雍=ナンゾ粛ミ雍ガザランヤ」〔→詩経〕

{形・動}やわらぐ(ヤハラグ)。やんわりとつつんださま。やんわりとかかえこむ。また、なごやかに保つ。「雍和ヨウワ」「曷不粛雍=ナンゾ粛ミ雍ガザランヤ」〔→詩経〕

{動}ふさぐ。ふさいで、通路を通じなくする。また、ふさがれて通じない。〈同義語〉→壅。「毋雍泉=泉ヲ雍グナカレ」〔→穀梁〕

{動}ふさぐ。ふさいで、通路を通じなくする。また、ふさがれて通じない。〈同義語〉→壅。「毋雍泉=泉ヲ雍グナカレ」〔→穀梁〕

ヨウス{動}いだく。両手と胸の間にだく。〈同義語〉→擁。「雍樹ヨウジュ」

ヨウス{動}いだく。両手と胸の間にだく。〈同義語〉→擁。「雍樹ヨウジュ」

{名}まわりに堀をめぐらした建物。学校。〈同義語〉→廱。「辟雍ヘキヨウ(学校)」

{名}まわりに堀をめぐらした建物。学校。〈同義語〉→廱。「辟雍ヘキヨウ(学校)」

{名}中国古代の九州の一つ。今の陝西センセイ省北西部から、甘粛カンシュク省にかけての地。雍州。▽去声に読む。

{名}中国古代の九州の一つ。今の陝西センセイ省北西部から、甘粛カンシュク省にかけての地。雍州。▽去声に読む。

{名}秦シンの国のおこった地。今の陝西省中部の宝鶏・岐州のあたり。▽去声に読む。

《解字》

{名}秦シンの国のおこった地。今の陝西省中部の宝鶏・岐州のあたり。▽去声に読む。

《解字》

会意兼形声。雍のもとの字は、癰の

会意兼形声。雍のもとの字は、癰の を除いた部分と同じ。外わくで囲んで鳥を安全に守ることをあらわす。その左側の字(音ヨウ)は「水+邑(村里)」の会意文字で、堀をめぐらして、守った村や建物をあらわす。雍はその異体字。外部との道をふさいで、内部をなごやかに保つこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

を除いた部分と同じ。外わくで囲んで鳥を安全に守ることをあらわす。その左側の字(音ヨウ)は「水+邑(村里)」の会意文字で、堀をめぐらして、守った村や建物をあらわす。雍はその異体字。外部との道をふさいで、内部をなごやかに保つこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

13画 隹部

区点=8022 16進=7036 シフトJIS=E8B4

《音読み》 ヨウ

13画 隹部

区点=8022 16進=7036 シフトJIS=E8B4

《音読み》 ヨウ /ユ

/ユ 〈y

〈y ng〉

《訓読み》 やわらぐ(やはらぐ)/ふさぐ/いだく

《意味》

ng〉

《訓読み》 やわらぐ(やはらぐ)/ふさぐ/いだく

《意味》

{形・動}やわらぐ(ヤハラグ)。やんわりとつつんださま。やんわりとかかえこむ。また、なごやかに保つ。「雍和ヨウワ」「曷不粛雍=ナンゾ粛ミ雍ガザランヤ」〔→詩経〕

{形・動}やわらぐ(ヤハラグ)。やんわりとつつんださま。やんわりとかかえこむ。また、なごやかに保つ。「雍和ヨウワ」「曷不粛雍=ナンゾ粛ミ雍ガザランヤ」〔→詩経〕

{動}ふさぐ。ふさいで、通路を通じなくする。また、ふさがれて通じない。〈同義語〉→壅。「毋雍泉=泉ヲ雍グナカレ」〔→穀梁〕

{動}ふさぐ。ふさいで、通路を通じなくする。また、ふさがれて通じない。〈同義語〉→壅。「毋雍泉=泉ヲ雍グナカレ」〔→穀梁〕

ヨウス{動}いだく。両手と胸の間にだく。〈同義語〉→擁。「雍樹ヨウジュ」

ヨウス{動}いだく。両手と胸の間にだく。〈同義語〉→擁。「雍樹ヨウジュ」

{名}まわりに堀をめぐらした建物。学校。〈同義語〉→廱。「辟雍ヘキヨウ(学校)」

{名}まわりに堀をめぐらした建物。学校。〈同義語〉→廱。「辟雍ヘキヨウ(学校)」

{名}中国古代の九州の一つ。今の陝西センセイ省北西部から、甘粛カンシュク省にかけての地。雍州。▽去声に読む。

{名}中国古代の九州の一つ。今の陝西センセイ省北西部から、甘粛カンシュク省にかけての地。雍州。▽去声に読む。

{名}秦シンの国のおこった地。今の陝西省中部の宝鶏・岐州のあたり。▽去声に読む。

《解字》

{名}秦シンの国のおこった地。今の陝西省中部の宝鶏・岐州のあたり。▽去声に読む。

《解字》

会意兼形声。雍のもとの字は、癰の

会意兼形声。雍のもとの字は、癰の を除いた部分と同じ。外わくで囲んで鳥を安全に守ることをあらわす。その左側の字(音ヨウ)は「水+邑(村里)」の会意文字で、堀をめぐらして、守った村や建物をあらわす。雍はその異体字。外部との道をふさいで、内部をなごやかに保つこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

を除いた部分と同じ。外わくで囲んで鳥を安全に守ることをあらわす。その左側の字(音ヨウ)は「水+邑(村里)」の会意文字で、堀をめぐらして、守った村や建物をあらわす。雍はその異体字。外部との道をふさいで、内部をなごやかに保つこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

鬱 ふさがる🔗⭐🔉

【鬱】

29画 鬯部

区点=6121 16進=5D35 シフトJIS=9F54

【欝】異体字異体字

29画 鬯部

区点=6121 16進=5D35 シフトJIS=9F54

【欝】異体字異体字

25画 木部

区点=1721 16進=3135 シフトJIS=8954

《音読み》 ウツ

25画 木部

区点=1721 16進=3135 シフトJIS=8954

《音読み》 ウツ /ウチ

/ウチ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 こもる/ふさがる

《意味》

〉

《訓読み》 こもる/ふさがる

《意味》

ウツタリ{形}木がこんもりと茂るさま。「鬱彼北林=鬱タル彼ノ北林」〔→詩経〕

ウツタリ{形}木がこんもりと茂るさま。「鬱彼北林=鬱タル彼ノ北林」〔→詩経〕

{動・形}こもる。ふさがる。煙、蒸気、ある気分などが、いっぱいにこもる。また、そのさま。「忠良切言、皆鬱於胸=忠良ノ切言ハ、ミナ胸ニ鬱ガル」〔→漢書〕

{動・形}こもる。ふさがる。煙、蒸気、ある気分などが、いっぱいにこもる。また、そのさま。「忠良切言、皆鬱於胸=忠良ノ切言ハ、ミナ胸ニ鬱ガル」〔→漢書〕

{名}ゆすらうめ。にわうめ。

{名}ゆすらうめ。にわうめ。

{名}香草の一つ。鬱金香ウッコンコウ。

《解字》

会意兼形声。鬱の原字は「臼(両手)+缶(かめ)+鬯(香草でにおいをつけた酒)」の会意文字で、かめにとじこめて酒ににおいをつける草。鬱はその略体を音符とし、林をそえた字で、木々が一定の場所にとじこめられて、こんもりと茂ることをあらわす。中に香りや空気がこもる意を含む。

《単語家族》

尉イ・ウツ(おしこめる)と同系。温(中にこもる)は、その語尾が転じたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

{名}香草の一つ。鬱金香ウッコンコウ。

《解字》

会意兼形声。鬱の原字は「臼(両手)+缶(かめ)+鬯(香草でにおいをつけた酒)」の会意文字で、かめにとじこめて酒ににおいをつける草。鬱はその略体を音符とし、林をそえた字で、木々が一定の場所にとじこめられて、こんもりと茂ることをあらわす。中に香りや空気がこもる意を含む。

《単語家族》

尉イ・ウツ(おしこめる)と同系。温(中にこもる)は、その語尾が転じたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

29画 鬯部

区点=6121 16進=5D35 シフトJIS=9F54

【欝】異体字異体字

29画 鬯部

区点=6121 16進=5D35 シフトJIS=9F54

【欝】異体字異体字

25画 木部

区点=1721 16進=3135 シフトJIS=8954

《音読み》 ウツ

25画 木部

区点=1721 16進=3135 シフトJIS=8954

《音読み》 ウツ /ウチ

/ウチ 〈y

〈y 〉

《訓読み》 こもる/ふさがる

《意味》

〉

《訓読み》 こもる/ふさがる

《意味》

ウツタリ{形}木がこんもりと茂るさま。「鬱彼北林=鬱タル彼ノ北林」〔→詩経〕

ウツタリ{形}木がこんもりと茂るさま。「鬱彼北林=鬱タル彼ノ北林」〔→詩経〕

{動・形}こもる。ふさがる。煙、蒸気、ある気分などが、いっぱいにこもる。また、そのさま。「忠良切言、皆鬱於胸=忠良ノ切言ハ、ミナ胸ニ鬱ガル」〔→漢書〕

{動・形}こもる。ふさがる。煙、蒸気、ある気分などが、いっぱいにこもる。また、そのさま。「忠良切言、皆鬱於胸=忠良ノ切言ハ、ミナ胸ニ鬱ガル」〔→漢書〕

{名}ゆすらうめ。にわうめ。

{名}ゆすらうめ。にわうめ。

{名}香草の一つ。鬱金香ウッコンコウ。

《解字》

会意兼形声。鬱の原字は「臼(両手)+缶(かめ)+鬯(香草でにおいをつけた酒)」の会意文字で、かめにとじこめて酒ににおいをつける草。鬱はその略体を音符とし、林をそえた字で、木々が一定の場所にとじこめられて、こんもりと茂ることをあらわす。中に香りや空気がこもる意を含む。

《単語家族》

尉イ・ウツ(おしこめる)と同系。温(中にこもる)は、その語尾が転じたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

{名}香草の一つ。鬱金香ウッコンコウ。

《解字》

会意兼形声。鬱の原字は「臼(両手)+缶(かめ)+鬯(香草でにおいをつけた酒)」の会意文字で、かめにとじこめて酒ににおいをつける草。鬱はその略体を音符とし、林をそえた字で、木々が一定の場所にとじこめられて、こんもりと茂ることをあらわす。中に香りや空気がこもる意を含む。

《単語家族》

尉イ・ウツ(おしこめる)と同系。温(中にこもる)は、その語尾が転じたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

漢字源に「フサ」で始まるの検索結果 1-27。

12画 土部

区点=5237 16進=5445 シフトJIS=9AC3

《音読み》 イン

12画 土部

区点=5237 16進=5445 シフトJIS=9AC3

《音読み》 イン 会意兼形声。右側は、煙の原字で、香炉から煙をたてるさまを示す。物の姿を隠して見えなくする意を含む。堙はそれを音符とし、土を加えた字で、土をかぶせて見えなくすること。

《単語家族》

湮イン(水につかって見えなくなる)

会意兼形声。右側は、煙の原字で、香炉から煙をたてるさまを示す。物の姿を隠して見えなくする意を含む。堙はそれを音符とし、土を加えた字で、土をかぶせて見えなくすること。

《単語家族》

湮イン(水につかって見えなくなる) 7画 水部

区点=6176 16進=5D6C シフトJIS=9F8C

《音読み》 ゴ

7画 水部

区点=6176 16進=5D6C シフトJIS=9F8C

《音読み》 ゴ 12画 水部

区点=6248 16進=5E50 シフトJIS=9FCE

《音読み》

12画 水部

区点=6248 16進=5E50 シフトJIS=9FCE

《音読み》  16画 金部

区点=7894 16進=6E7E シフトJIS=E7FC

《音読み》 コ

16画 金部

区点=7894 16進=6E7E シフトJIS=E7FC

《音読み》 コ 16画 門部

区点=7968 16進=6F64 シフトJIS=E884

《音読み》

16画 門部

区点=7968 16進=6F64 シフトJIS=E884

《音読み》