複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (48)

さび🔗⭐🔉

さび

歌謡曲で、他より強調された聞かせどころの部分。

さび【寂】🔗⭐🔉

さび【皺】🔗⭐🔉

さび【皺】

烏帽子えぼしの地に装飾的につけたしわ。しぼ。大皺・小皺・柳皺・横皺などがある。

さび【錆・銹・鏽】🔗⭐🔉

さび【錆・銹・鏽】

①空気に触れた金属の表面に生じる酸化物または水酸化物など。鉄のは黒色または褐色、銅のは黒色または緑色を呈する。本草和名「 精、和名加奈久曾一名加祢乃佐比」

②「(→)さびうるし」の略。

③落ち鮎や越冬する山女魚やまめなどの体色が黒ずむこと。

④悪い結果。「身から出た―」

精、和名加奈久曾一名加祢乃佐比」

②「(→)さびうるし」の略。

③落ち鮎や越冬する山女魚やまめなどの体色が黒ずむこと。

④悪い結果。「身から出た―」

精、和名加奈久曾一名加祢乃佐比」

②「(→)さびうるし」の略。

③落ち鮎や越冬する山女魚やまめなどの体色が黒ずむこと。

④悪い結果。「身から出た―」

精、和名加奈久曾一名加祢乃佐比」

②「(→)さびうるし」の略。

③落ち鮎や越冬する山女魚やまめなどの体色が黒ずむこと。

④悪い結果。「身から出た―」

さびあげ‐まきえ【錆上蒔絵】‥ヱ🔗⭐🔉

さびあげ‐まきえ【錆上蒔絵】‥ヱ

錆漆で肉を盛りあげた高蒔絵。錆上高蒔絵。

さび‐あゆ【荒鮎・錆鮎・宿鮎】🔗⭐🔉

さび‐あゆ【荒鮎・錆鮎・宿鮎】

秋季の鮎。背に錆のような色がある。落鮎おちあゆ。くだり鮎。〈[季]秋〉

さび‐いろ【錆色】🔗⭐🔉

さび‐いろ【錆色】

鉄錆のような赭褐しゃかっ色。漆塗などにいう。

Munsell color system: 10R3/3.5

さび‐うるし【錆漆】🔗⭐🔉

さび‐うるし【錆漆】

砥粉とのこを水で練り、更に「せしめうるし」(生漆)をまぜて練ったもの。漆器の下地などに用いる。さび。

さび‐え【錆絵】‥ヱ🔗⭐🔉

さび‐え【錆絵】‥ヱ

やや水分を多くした錆漆を筆につけて描いた絵や模様。上に彩漆いろうるしや蒔絵を加えたものもある。

さび‐えぼし【皺烏帽子】🔗⭐🔉

さび‐えぼし【皺烏帽子】

皺しぼを付けた烏帽子。平安末期より流行。今鏡「此頃こそ―きらめき烏帽子など」

さび‐おさえ【錆押え】‥オサヘ🔗⭐🔉

さび‐おさえ【錆押え】‥オサヘ

日本画などで、銀地または銀泥が黒く変色するのを防ぐために、明礬みょうばん水を引くこと。

さび‐かえ・る【寂び返る】‥カヘル🔗⭐🔉

さび‐かえ・る【寂び返る】‥カヘル

〔自四〕

ひっそりとする。全く静まる。太平記29「さしもせき合ひつる城中―・つて」

さび‐がたな【錆刀】🔗⭐🔉

さび‐がたな【錆刀】

①刃のさびた刀。赤いわし。さびいわし。

②役に立たない者をいやしめていう語。浄瑠璃、雪女五枚羽子板「おのれごときの―が、主人の身に立つべきか」

さび‐かためぬり【錆固め塗】🔗⭐🔉

さび‐かためぬり【錆固め塗】

錆漆で下地を固めて仕上げる漆塗。室町時代の鎧よろいの盛上札もりあげざねなどに多い。

さび‐かべ【錆壁】🔗⭐🔉

さび‐かべ【錆壁】

上塗の土に鉄粉または古釘の煎汁をまぜて塗った壁。錆出し壁。

さびき‐づり【さびき釣り】🔗⭐🔉

さびき‐づり【さびき釣り】

海釣りで、鉤素はりすに多くの擬餌鉤ぎじばりをつけ、撒き餌で魚を集め、竿を上下させながら釣る方法。アジ・イワシ・サバの子などを釣るのに用いる。

さび‐きん【銹菌】🔗⭐🔉

さび‐きん【銹菌】

植物に寄生する担子菌類サビキン目に属する菌。種類は7000種に達する。多種多形の胞子を生じ、胞子は宿主の体外に現れるので、病植物はさびたように見える。菌糸は宿主植物の組織内に侵入して養分を吸収し、銹病を起こす。銹病菌。

さび‐ごえ【寂声】‥ゴヱ🔗⭐🔉

さび‐ごえ【寂声】‥ゴヱ

(「錆声」とも書く)老熟して趣のある声。かれて渋みのある声。

さび‐じ【錆地】‥ヂ🔗⭐🔉

さび‐じ【錆地】‥ヂ

錆漆だけで仕上げる漆器の下地。

さびし・い【寂しい・淋しい】🔗⭐🔉

さびし・い【寂しい・淋しい】

〔形〕[文]さび・し(シク)

本来あった活気や生気が失われて荒涼としていると感じ、物足りなく感じる意。

①もとの活気が失せて荒廃した感じがする。源氏物語末摘花「いといたう荒れわたりて、―・しき所に」

②欲しい対象が欠けていて物足りない。満たされない。源氏物語若菜下「ありし猫をだに得てしがな。思ふこと、語らふべくはあらねど、傍―・しき慰めにもなつけむ」。「口が―・い」

③孤独がひしひしと感じられる。源氏物語槿「とけて寝ぬ寝覚―・しき冬の夜に結ぼほれつる夢のみじかさ」。「ひとり―・く暮らす」

④にぎやかでない。ひっそりとして心細い。源氏物語匂宮「院のうち―・しく人少なになりにけるを」。「―・い夜道」「ふところが―・い」

さびし‐み【寂しみ】🔗⭐🔉

さびし‐み【寂しみ】

さびしいこと。さびしい趣。さびしさ。夏目漱石、門「けれども世の中の―は、彼を思ひ切つた極端に駆り去る程に」

さびし・む【寂しむ・淋しむ】🔗⭐🔉

さびし・む【寂しむ・淋しむ】

[一]〔他下二〕

さびしがらせる。源平盛衰記39「さればとて―・め奉るべからず」

[二]〔他四〕

さびしがる。さびしく思う。現代の和歌に多く用いる。「ふる雪になんのかをりもなきものをこころなにとてしかは―・む」(牧水)

さび‐しゅ【錆朱】🔗⭐🔉

さび‐しゅ【錆朱】

鉄錆のようなくすんだ朱色。錆色。

さびし‐ら【淋しら】🔗⭐🔉

さびし‐ら【淋しら】

(ラは接尾語)さびしいさま。洞院摂政家百首「山蔭や裾野をかけて住む庵のもの―に鶉鳴くなり」

サビタ🔗⭐🔉

サビタ

(アイヌ語)〔植〕ノリウツギの別称。

さび‐だけ【錆竹】🔗⭐🔉

さび‐だけ【錆竹】

立枯れして表皮に錆の生じたように見える竹。また、硫酸で焼いてさびたような色をつけた竹。

さび‐つきげ【宿月毛・宿鵇毛】🔗⭐🔉

さび‐つきげ【宿月毛・宿鵇毛】

馬の毛色の名。赤褐色を帯びた月毛。平家物語9「―なる馬にぞ乗つたりける」

さび‐つ・く【錆び付く】🔗⭐🔉

さび‐つ・く【錆び付く】

〔自五〕

①金物がさびる。また、錆のために固着して離れなくなる。「―・いた刀」

②比喩的に、思うように動かなくなる。「自慢の腕が―・く」

さび‐つけ【錆付け】🔗⭐🔉

さび‐つけ【錆付け】

蒔絵で、箆へら・刷毛はけを用いて錆漆を塗りつけ、肉を高くすること。

さび‐どめ【錆止め】🔗⭐🔉

さび‐どめ【錆止め】

金属の錆を防止すること。広義には、電気めっき法その他の金属被覆による防食法、金属体表面に化学変化を起こさせる方法、塗料被覆、硬質ゴム・コールタール・ピッチ・モルタル・琺瑯ほうろう・油脂などの非金属被覆による防食法を含み、一般には、一時的に防止する防錆ぼうせい油・気化性防錆剤などを用いる方法を指す。

さび‐ぬき【さび抜き】🔗⭐🔉

さび‐ぬき【さび抜き】

鮨すしに山葵わさびを入れないこと。また、そのような鮨。

さび‐ぬり【錆塗】🔗⭐🔉

さび‐ぬり【錆塗】

錆漆を塗ること。

さび‐ねず【錆鼠】🔗⭐🔉

さび‐ねず【錆鼠】

藍鼠あいねずみに白茶をかけた染色。

Munsell color system: 2.5B3.5/1.5

さび‐びょう【銹病】‥ビヤウ🔗⭐🔉

さび‐びょう【銹病】‥ビヤウ

植物の病害。銹菌の寄生によって起こる病気の総称。葉や茎の感染部位に鉄銹の粉のような胞子を形成する。コムギの黒さび病、ナシの赤星病、ネギのさび病など。

さび‐もの【寂物】🔗⭐🔉

さび‐もの【寂物】

茶道で、新しい道具に対して古いさびのある道具をいう。わび道具。

さび‐や【錆矢】🔗⭐🔉

さび‐や【錆矢】

鏃やじりの錆びた矢。また、自分の矢の謙称。義経記8「さればとて―の一つも放つべきにても候はず」

さ‐びょう【詐病】‥ビヤウ🔗⭐🔉

さ‐びょう【詐病】‥ビヤウ

病気でないのに、病気であるようにいつわること。仮病。

さ‐びらき【早開き】🔗⭐🔉

さ‐びらき【早開き】

①早苗を植えはじめること。早苗開き。

②田植始めに田の神を迎える祭。

さ・びる【荒びる・寂びる】🔗⭐🔉

さ・びる【荒びる・寂びる】

〔自上一〕[文]さ・ぶ(上二)

生気・活気が衰え、元の姿などが傷つき、いたみ、失われる意。

①あれる。荒涼たるさまになる。万葉集1「ささなみの国つ御神のうら―・びて荒れたる都見れば悲しも」。日葡辞書「サビタトコロ」

②心にさびしく思う。わびしがる。万葉集4「まそ鏡見あかぬ君に後れてや旦夕あしたゆうべに―・びつつをらむ」

③(色などが)あせる。みすぼらしくなる。衰える。玉葉集秋「夕づく日色―・びまさる草の下に」。誹風柳多留8「踊り子も鮎と一所に―・びるなり」

④古びて趣がある。枯淡の趣を持つ。寂寥簡古の趣などを評する歌論用語としても藤原俊成以来使われた。慈鎮和尚自歌合「難波の蘆に通ふ松風、殊に―・びてきこえ侍り」。平家物語灌頂「岩に苔のむして―・びたる所なりければ」。「―・びた声」「―・びた芸」

さ・びる【錆びる・銹びる】🔗⭐🔉

さ・びる【錆びる・銹びる】

〔自上一〕[文]さ・ぶ(上二)

(「荒さびる」と同源)金属にさびが生ずる。また、水錆みさびができる。神楽歌、採物「我が門の板井の清水里遠み人し汲まねば水―・びにけり」。源氏物語槿「錠のいといたく―・びにければあかず」。「釘が―・びる」

さびれ【寂れ】🔗⭐🔉

さびれ【寂れ】

さびれること。おとろえること。

さび・れる【寂れる】🔗⭐🔉

さび・れる【寂れる】

〔自下一〕[文]さび・る(下二)

①にぎやかだったところが衰えてさびしくなる。賤のをだ巻「その頃より開帳も―・れて」。「町が―・れる」

②勢いが衰える。荒れはてる。「虫の声が―・れてきた」

さび‐ろうにん【錆浪人】‥ラウ‥🔗⭐🔉

さび‐ろうにん【錆浪人】‥ラウ‥

(佩刀はいとうに錆を生ずる意)浪人をののしっていう語。痩浪人。

○さびを利かすさびをきかす

十分にわさびを使う。転じて、物事をぴりっとひきしまった感じにさせる。

⇒さび

○さびを利かすさびをきかす🔗⭐🔉

○さびを利かすさびをきかす

十分にわさびを使う。転じて、物事をぴりっとひきしまった感じにさせる。

⇒さび

さ‐ふ【左府】

左大臣の唐名。↔右府

さぶ【寒】

寒いこと。狂言、丼礑どぶかっちり「ぬれて―やな」

さ‐ぶ【左武】

武を尊び、重んずること。↔右文ゆうぶん

さ‐ぶ【左舞】

⇒さまい

サブ【sub】

①「下位」「補助的」の意。「―‐リーダー」

②㋐(submarineの略)潜水艦。

㋑(subwayの略)地下鉄。

㋒(substituteの略)補欠。補欠選手。

さ・ぶ【荒ぶ・寂ぶ】

〔自上二〕

⇒さびる(上一)

さ・ぶ【錆ぶ】

〔自上二〕

⇒さびる(上一)

さ・ぶ

〔接尾〕

名詞に付いて、上二段活用の動詞をつくる。そのものらしい態度・状態だ。…らしくなる。…のようだ。「秋さぶ」「神さぶ」の類。

ざぶ

(「さぶらい(侍)」の略か。「さぶ」とも)武士を卑しめていう語。浄瑠璃、鎌倉三代記「その―を引ぱつて」

ざぶ

水中に飛びいる時の音。水中に物を投じる時の音。ざんぶ。史記抄「渉しょうは、河を渡る時は―めかいてわたりとほるぞ」

サファイア【sapphire】

①鋼玉の一種。ガラス光沢をもち青藍色透明、時には淡い緑黄色のものもある。装飾に用いる宝石の一つ。青玉せいぎょく。

サファイア(1)

撮影:関戸 勇

サファイア(2)

撮影:関戸 勇

サファイア(2)

撮影:関戸 勇

サファイア(原石)

撮影:関戸 勇

サファイア(原石)

撮影:関戸 勇

②青玉色。碧色。

サファヴィー‐ちょう【サファヴィー朝】‥テウ

(Safavids)イランの王朝。イスラム教シーア派を国教とした。都エスファハンを中心に文化的にも繁栄。(1501〜1736)

サファリ【safari】

(スワヒリ語から)

①アフリカ東部などで、狩猟・探検旅行。

②サファリ‐コートの略。

③サファリ‐パークの略。

⇒サファリ‐コート【safari coat】

⇒サファリ‐パーク【safari park】

⇒サファリ‐ラリー

サファリ‐コート【safari coat】

狩猟・探検旅行で着用する上着。大きなポケットやベルトが特徴。サファリ‐ジャケット。

⇒サファリ【safari】

サファリ‐パーク【safari park】

動物を野生に近い状態で放し飼いにした自然動物公園。自動車で見学する。

⇒サファリ【safari】

サファリ‐ラリー

(East African Safari Rally)ケニアの首都ナイロビを基点として東アフリカを5000キロメートル走破する長距離自動車ラリー。

⇒サファリ【safari】

さぶ・い【寒い】

〔形〕

(「さむい」の変化した形)

①(→)「さむい」1に同じ。浮世風呂前「今朝はめつぽう―・いナア」

②(近世上方語)貧乏である。貧しい。

サフィール【saffier オランダ・saphir フランス】

⇒サファイア

サフィズム【sapphism】

女子の同性愛。→サッフォー→レズビアン

サフィックス【suffix】

接尾辞。↔プレフィックス

さぶ‐いぼ【寒疣】

(近畿地方などで)鳥肌。さむいぼ。

サブウェー【subway アメリカ】

地下鉄。メトロ。サブ。

サブ‐カルチャー【subculture】

正統的・支配的な文化ではなく、若者など、その社会内で価値基準を異にする一部の集団に担われる文化。下位文化。

サブ‐ザック

(和製語)日帰り登山の際などに使用する小形のリュックサック。

ざぶ‐ざぶ

①かなりの量の水が大きく揺れ動いて波立つ連続音。また、そのさま。「―と洗濯する」

②汁物などを掻き込むように食べる音。

さぶ・し【淋し】

〔形シク〕

(サビシの古形)

①欲しい対象が欠けていて物足りない。万葉集4「山のはにあぢむら騒きゆくなれどわれは―・しゑ君にしあらねば」

②荒れている。さびれている。万葉集16「荒雄らが行きにし日より志賀の海人あまの大浦田沼たぬは―・しくもあるか」

サブジェクト【subject】

①主題。話題。

②〔言〕主語。

③〔論〕主辞。

④〔哲〕主体。主観。↔オブジェクト

サブスタンス【substance】

①〔哲〕実体。

②実質。内容。

サブ‐セット【subset】

全体のうちの、一揃いとなった一部分。

サブ‐タイトル【subtitle】

①副表題。副題。

②(映画用語)画面に表されない筋などを説明する補助字幕。説明字幕。

↔メイン‐タイトル

サブダクション‐ゾーン【subduction zone】

〔地〕(→)「沈み込み帯」に同じ。

サブ‐ドミナント【subdominant】

〔音〕

①下属音。

②サブドミナント‐コードの略。下属和音。

ざ‐ぶとん【座蒲団・座布団】

座る時に敷くふとん。

サブナード

(和製語。「地下の遊歩道」の意)商店が並ぶ地下街。

サブ‐ヘッディング【subheading】

小標題。補助見出し。サブヘッド。

サブマリン【submarine】

①潜水艦。

②野球で、下手投げ投手。

サブ‐ミニチュア‐かん【サブミニチュア管】‥クワン

(sub-miniature tube)ごく小型の真空管。ソケットのない高性能のもの。

さぶらい【侍】サブラヒ

(サブラフの連用形から)

①主君のそば近く仕えること。また、その人。さぶらいびと。古今和歌集東歌「み―御笠と申せ」

②平安時代、親王・摂関・公卿家に仕えて家務を執行した者。多く五位・六位に叙せられた。

③武器をもって貴族の警固に任じた者。平安中期、禁中滝口たきぐち、院の北面ほくめん、東宮の帯刀たちはきなどの武士の称。

④「さぶらいどころ」の略。古今和歌集夏「―にてをのこどもの酒たうべけるに」

⑤(→)下侍しもさぶらいに同じ。源氏物語桐壺「―にまかで給ひて」

⑥⇒さむらい。

⇒さぶらい‐だいしょう【侍大将】

⇒さぶらい‐どころ【侍所】

⇒さぶらい‐な【侍名・候名】

⇒さぶらい‐びと【侍人】

⇒さぶらい‐わらわ【侍童】

サプライ【supply】

供給。「マネー‐―」

⇒サプライ‐サイド‐エコノミックス【supply-side economics】

サプライ‐サイド‐エコノミックス【supply-side economics】

経済活動のうち、供給の側面を重視する経済学。ケインズ的な有効需要政策が経済停滞を招いたとして、減税、歳出の削減、福祉政策の見直しなどにより、勤労意欲や投資活動を促そうとするもの。SSE →レーガノミクス

⇒サプライ【supply】

さぶらい‐だいしょう【侍大将】サブラヒ‥シヤウ

(サムライダイショウとも)侍の身分で一軍を指揮するもの。室町末期には、侍一組を率いたもの。「士大将」とも書く。平家物語8「源氏の方の―海野の弥平四郎」

⇒さぶらい【侍】

さぶらい‐つ・く【侍ひ付く】サブラヒ‥

〔自四〕

そば近く仕えてなじむ。和泉式部日記「かくて日ごろふれば、―・きて昼なども上にさぶらひて」

さぶらい‐どころ【侍所】サブラヒ‥

平安時代、院・親王・公卿家などの家司のうち、宿直とのい・警固に任じた侍者の詰所。鎌倉幕府もこれを踏襲し、公的な政治機関となる。→さむらいどころ。

⇒さぶらい【侍】

さぶらい‐な【侍名・候名】サブラヒ‥

禁中の下臈げろうの女房の呼び名。「ひさしき」「ゆりはな」の類。

⇒さぶらい【侍】

さぶらい‐びと【侍人】サブラヒ‥

貴人の側に仕える人。能因本枕草子正月寺にこもりたるは「―よびつけ、ものなどいひたるけはひ」

⇒さぶらい【侍】

さぶらい‐わらわ【侍童】サブラヒワラハ

貴人の側に仕える小童。源氏物語夕顔「をかしげなる―の、姿このましう」

⇒さぶらい【侍】

さぶら・う【候ふ・侍ふ】サブラフ

〔自四〕

(サモラウの転。じっとそばで見守り待機する意。「居り」「有り」の謙譲語、また、丁寧にいう語としても使われたが、鎌倉時代には、男性は「さうらふ」、女性は「さぶらふ」と使いわけていた(平曲指南抄)。室町時代には女性語として「さむらふ」も使われた)

①目上の人のそばに控える。古今和歌集序「―・ふ人々を召して、ことにつけつつ、歌を奉らしめ給ふ」

②目上の人のそばに近づく。参上する。伺う。源氏物語若紫「よぎりおはしましける由、只今なむ人申すに、おどろきながら―・ふべきを」

③(品物などが)身分の高い人の手もとにそなわる。枕草子93「御前に―・ふものは、御琴も御笛も、みなめづらしき名つきてぞある」

④「ある」「いる」の意を丁寧にいう語。主語が話し手または話し手側のものである場合には、へりくだる気持も含まれる。ございます。あります。竹取物語「いかなる所にかこの木は―・ひけむ」。源氏物語帚木「これより珍しき事は―・ひなむや」

⑤指定の「有り」の丁寧語。…ございます。…あります。源氏物語浮舟「荒き山越えになん侍れど、殊にほど遠くは―・はずなん」。更級日記「めづらかなる事に―・ふ」

⑥他の動詞や助動詞(「る」「らる」「す」「さす」など)の連用形に付いて、丁寧の意を添える。枕草子314「からい目を見―・ひつる。誰にかは愁へ申し侍らん」

サフラワー【safflower】

(→)紅花べにばな。「―油」

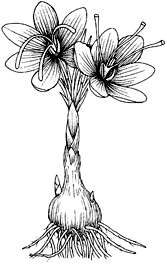

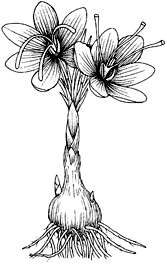

サフラン【saffraan オランダ・洎夫藍】

アヤメ科の多年草。南ヨーロッパの原産。地下に球茎をもち、細長い葉を出す。10月頃、淡紫色6弁の花を開く。花柱は3裂して糸状、赤色で、紀元前15世紀ごろ、すでに香辛料・薬・染色に利用。サフランの名は本来この生薬の名。漢名、番紅花。漢方で鎮静・鎮痛・通経剤。〈[季]秋〉。〈物類品隲〉

サフラン

②青玉色。碧色。

サファヴィー‐ちょう【サファヴィー朝】‥テウ

(Safavids)イランの王朝。イスラム教シーア派を国教とした。都エスファハンを中心に文化的にも繁栄。(1501〜1736)

サファリ【safari】

(スワヒリ語から)

①アフリカ東部などで、狩猟・探検旅行。

②サファリ‐コートの略。

③サファリ‐パークの略。

⇒サファリ‐コート【safari coat】

⇒サファリ‐パーク【safari park】

⇒サファリ‐ラリー

サファリ‐コート【safari coat】

狩猟・探検旅行で着用する上着。大きなポケットやベルトが特徴。サファリ‐ジャケット。

⇒サファリ【safari】

サファリ‐パーク【safari park】

動物を野生に近い状態で放し飼いにした自然動物公園。自動車で見学する。

⇒サファリ【safari】

サファリ‐ラリー

(East African Safari Rally)ケニアの首都ナイロビを基点として東アフリカを5000キロメートル走破する長距離自動車ラリー。

⇒サファリ【safari】

さぶ・い【寒い】

〔形〕

(「さむい」の変化した形)

①(→)「さむい」1に同じ。浮世風呂前「今朝はめつぽう―・いナア」

②(近世上方語)貧乏である。貧しい。

サフィール【saffier オランダ・saphir フランス】

⇒サファイア

サフィズム【sapphism】

女子の同性愛。→サッフォー→レズビアン

サフィックス【suffix】

接尾辞。↔プレフィックス

さぶ‐いぼ【寒疣】

(近畿地方などで)鳥肌。さむいぼ。

サブウェー【subway アメリカ】

地下鉄。メトロ。サブ。

サブ‐カルチャー【subculture】

正統的・支配的な文化ではなく、若者など、その社会内で価値基準を異にする一部の集団に担われる文化。下位文化。

サブ‐ザック

(和製語)日帰り登山の際などに使用する小形のリュックサック。

ざぶ‐ざぶ

①かなりの量の水が大きく揺れ動いて波立つ連続音。また、そのさま。「―と洗濯する」

②汁物などを掻き込むように食べる音。

さぶ・し【淋し】

〔形シク〕

(サビシの古形)

①欲しい対象が欠けていて物足りない。万葉集4「山のはにあぢむら騒きゆくなれどわれは―・しゑ君にしあらねば」

②荒れている。さびれている。万葉集16「荒雄らが行きにし日より志賀の海人あまの大浦田沼たぬは―・しくもあるか」

サブジェクト【subject】

①主題。話題。

②〔言〕主語。

③〔論〕主辞。

④〔哲〕主体。主観。↔オブジェクト

サブスタンス【substance】

①〔哲〕実体。

②実質。内容。

サブ‐セット【subset】

全体のうちの、一揃いとなった一部分。

サブ‐タイトル【subtitle】

①副表題。副題。

②(映画用語)画面に表されない筋などを説明する補助字幕。説明字幕。

↔メイン‐タイトル

サブダクション‐ゾーン【subduction zone】

〔地〕(→)「沈み込み帯」に同じ。

サブ‐ドミナント【subdominant】

〔音〕

①下属音。

②サブドミナント‐コードの略。下属和音。

ざ‐ぶとん【座蒲団・座布団】

座る時に敷くふとん。

サブナード

(和製語。「地下の遊歩道」の意)商店が並ぶ地下街。

サブ‐ヘッディング【subheading】

小標題。補助見出し。サブヘッド。

サブマリン【submarine】

①潜水艦。

②野球で、下手投げ投手。

サブ‐ミニチュア‐かん【サブミニチュア管】‥クワン

(sub-miniature tube)ごく小型の真空管。ソケットのない高性能のもの。

さぶらい【侍】サブラヒ

(サブラフの連用形から)

①主君のそば近く仕えること。また、その人。さぶらいびと。古今和歌集東歌「み―御笠と申せ」

②平安時代、親王・摂関・公卿家に仕えて家務を執行した者。多く五位・六位に叙せられた。

③武器をもって貴族の警固に任じた者。平安中期、禁中滝口たきぐち、院の北面ほくめん、東宮の帯刀たちはきなどの武士の称。

④「さぶらいどころ」の略。古今和歌集夏「―にてをのこどもの酒たうべけるに」

⑤(→)下侍しもさぶらいに同じ。源氏物語桐壺「―にまかで給ひて」

⑥⇒さむらい。

⇒さぶらい‐だいしょう【侍大将】

⇒さぶらい‐どころ【侍所】

⇒さぶらい‐な【侍名・候名】

⇒さぶらい‐びと【侍人】

⇒さぶらい‐わらわ【侍童】

サプライ【supply】

供給。「マネー‐―」

⇒サプライ‐サイド‐エコノミックス【supply-side economics】

サプライ‐サイド‐エコノミックス【supply-side economics】

経済活動のうち、供給の側面を重視する経済学。ケインズ的な有効需要政策が経済停滞を招いたとして、減税、歳出の削減、福祉政策の見直しなどにより、勤労意欲や投資活動を促そうとするもの。SSE →レーガノミクス

⇒サプライ【supply】

さぶらい‐だいしょう【侍大将】サブラヒ‥シヤウ

(サムライダイショウとも)侍の身分で一軍を指揮するもの。室町末期には、侍一組を率いたもの。「士大将」とも書く。平家物語8「源氏の方の―海野の弥平四郎」

⇒さぶらい【侍】

さぶらい‐つ・く【侍ひ付く】サブラヒ‥

〔自四〕

そば近く仕えてなじむ。和泉式部日記「かくて日ごろふれば、―・きて昼なども上にさぶらひて」

さぶらい‐どころ【侍所】サブラヒ‥

平安時代、院・親王・公卿家などの家司のうち、宿直とのい・警固に任じた侍者の詰所。鎌倉幕府もこれを踏襲し、公的な政治機関となる。→さむらいどころ。

⇒さぶらい【侍】

さぶらい‐な【侍名・候名】サブラヒ‥

禁中の下臈げろうの女房の呼び名。「ひさしき」「ゆりはな」の類。

⇒さぶらい【侍】

さぶらい‐びと【侍人】サブラヒ‥

貴人の側に仕える人。能因本枕草子正月寺にこもりたるは「―よびつけ、ものなどいひたるけはひ」

⇒さぶらい【侍】

さぶらい‐わらわ【侍童】サブラヒワラハ

貴人の側に仕える小童。源氏物語夕顔「をかしげなる―の、姿このましう」

⇒さぶらい【侍】

さぶら・う【候ふ・侍ふ】サブラフ

〔自四〕

(サモラウの転。じっとそばで見守り待機する意。「居り」「有り」の謙譲語、また、丁寧にいう語としても使われたが、鎌倉時代には、男性は「さうらふ」、女性は「さぶらふ」と使いわけていた(平曲指南抄)。室町時代には女性語として「さむらふ」も使われた)

①目上の人のそばに控える。古今和歌集序「―・ふ人々を召して、ことにつけつつ、歌を奉らしめ給ふ」

②目上の人のそばに近づく。参上する。伺う。源氏物語若紫「よぎりおはしましける由、只今なむ人申すに、おどろきながら―・ふべきを」

③(品物などが)身分の高い人の手もとにそなわる。枕草子93「御前に―・ふものは、御琴も御笛も、みなめづらしき名つきてぞある」

④「ある」「いる」の意を丁寧にいう語。主語が話し手または話し手側のものである場合には、へりくだる気持も含まれる。ございます。あります。竹取物語「いかなる所にかこの木は―・ひけむ」。源氏物語帚木「これより珍しき事は―・ひなむや」

⑤指定の「有り」の丁寧語。…ございます。…あります。源氏物語浮舟「荒き山越えになん侍れど、殊にほど遠くは―・はずなん」。更級日記「めづらかなる事に―・ふ」

⑥他の動詞や助動詞(「る」「らる」「す」「さす」など)の連用形に付いて、丁寧の意を添える。枕草子314「からい目を見―・ひつる。誰にかは愁へ申し侍らん」

サフラワー【safflower】

(→)紅花べにばな。「―油」

サフラン【saffraan オランダ・洎夫藍】

アヤメ科の多年草。南ヨーロッパの原産。地下に球茎をもち、細長い葉を出す。10月頃、淡紫色6弁の花を開く。花柱は3裂して糸状、赤色で、紀元前15世紀ごろ、すでに香辛料・薬・染色に利用。サフランの名は本来この生薬の名。漢名、番紅花。漢方で鎮静・鎮痛・通経剤。〈[季]秋〉。〈物類品隲〉

サフラン

⇒サフラン‐もどき【洎夫藍擬き】

サフラン‐もどき【洎夫藍擬き】

ヒガンバナ科の多年草。中央アメリカ原産。鱗茎を有し、葉は根生し線形。夏、淡紅色の花を開く。日本では古くこれをサフランと誤称。園芸上は属名のゼフィランサスで呼ばれる。

サフランモドキ

提供:OPO

⇒サフラン‐もどき【洎夫藍擬き】

サフラン‐もどき【洎夫藍擬き】

ヒガンバナ科の多年草。中央アメリカ原産。鱗茎を有し、葉は根生し線形。夏、淡紅色の花を開く。日本では古くこれをサフランと誤称。園芸上は属名のゼフィランサスで呼ばれる。

サフランモドキ

提供:OPO

⇒サフラン【saffraan オランダ・洎夫藍】

サプリ

サプリメントの略。

ざぶり

物を勢いよく水に投げ込んだとき、または勢いよく水をかけた時の音。ざぶん。「波が――と打ち寄せる」

サブ‐リーダー【subleader】

リーダーを補佐する役職。また、その人。

サブリナ‐パンツ【Sabrina pants】

(映画「麗しのサブリナ」でオードリー=ヘプバーンが着用したことから)(→)トレアドル‐パンツに同じ。

サブリミナル‐こうか【サブリミナル効果】‥カウクワ

(subliminal effect)意識下に刺激を与えることで表れるとされる効果。テレビやラジオなどに、知覚できない程度(閾下いきか)の速さや音量の広告を繰り返し挿入し、視聴者の購買意欲を増すものなど。

サプリメント【supplement】

①付録。補遺。

②栄養補助食品。体に欠乏しやすいビタミン・ミネラル・アミノ酸・不飽和脂肪酸などを、錠剤・カプセル・飲料などの形にしたもの。サプリ。

さぶり‐りゅう【佐分利流】‥リウ

槍術そうじゅつの一派。江戸初期に佐分利重隆が富田とだ流に学んでの創始したものという。

サブ‐ルーチン【subroutine】

プログラムを記述する基本的な技法の一つ。種々の処理で共通に使用できる部分をメイン‐ルーチンとは別に作成し、必要なときに呼び出して利用する。

さぶる‐こ

うかれめ。遊女。さぶるおとめ。万葉集18「―がいつきし殿に鈴かけぬ早馬はゆま下れり里もとどろに」

ざ‐ぶるまい【座振舞】‥ブルマヒ

一座の役者全員をもてなすこと。また、一席設けての振舞い。男色大鑑「惣役者を東山にして―の後、銀五両になしぬ」

サブレー【sablé フランス】

(フランスの町の名から)小麦粉・バター・卵黄・砂糖などを混ぜて焼いた、さくさくした口当りのクッキー。

さぶ‐ろう【三郎】‥ラウ

3番目に生まれた男子。三男。また後世、主として三男につける名。伊勢物語「―なりける子」

サフロール【safrole】

分子式C10H10O2 サッサフラス油の主成分。無色の液体。酸化するとピペロナール(ヘリオトロピン)になる。香料に用いる。

さぶろく‐きょうてい【三六協定】‥ケフ‥

⇒さんろくきょうてい

さ‐ぶん【差分】

①(和算用語)(→)衰分すいぶんに同じ。

②〔数〕(difference)関数fのxおよびx+Δx(Δxは増分)に対する値の差f(x+Δx)−f(x)をfのxにおける差分という。微分法における微分に対応するもので、補間法その他の数値計算などに用いる。

ざぶん

水が激しく打ちつけられる音。また、そのさま。ざぶり。「―とプールに飛び込む」

さぶん‐ゆうぶ【左文右武】‥イウ‥

(→)右文左武に同じ。

さ‐へい【鎖閉】

とざすこと。とじること。閉鎖。

さへいじ【左平次】

(上方語。もとは操人形座の隠語。「左平治」とも書く)出しゃばり。さしで口。追従ついしょう。また、さしで口をきく人。追従を言う人。歌舞伎、天満宮菜種御供「わりや仲裁人ぢやない、きつい―ぢやなア」

さ‐べし【然可し】

(サルベシの約)そうあって当然である。栄華物語花山「さべき御祈ども数を尽させ給ふ」

さ‐べつ【差別】

①差をつけて取りあつかうこと。わけへだて。正当な理由なく劣ったものとして不当に扱うこと。「―意識」

②区別すること。けじめ。「大小の―がある」

③⇒しゃべつ。

⇒さべつ‐か【差別化】

⇒さべつ‐かんぜい【差別関税】

⇒さべつ‐ご【差別語】

⇒さべつ‐たいぐう【差別待遇】

さべつ‐か【差別化】‥クワ

他との違いを明確にして、独自性を積極的に示すこと。「他社製品との―を図る」

⇒さ‐べつ【差別】

さべつ‐かんぜい【差別関税】‥クワン‥

(differential duties)ある種の商品またはある国からの輸入に対し、一般率と異なる取扱いをする関税。報復・互恵などの目的により割増関税・割引関税に大別される。区別関税。

⇒さ‐べつ【差別】

さべつ‐ご【差別語】

特定の人を不当に低く扱ったり蔑視したりする意味合いを含む語。

⇒さ‐べつ【差別】

さべつ‐たいぐう【差別待遇】

待遇に差をつけて人をあしらうこと。

⇒さ‐べつ【差別】

ザベリヨ【Zaverio】

⇒ザビエル

サヘル【Sahel】

アフリカのサハラ砂漠南縁に東西に広がる帯状の地域。セネガル北部からチャド中南部に及ぶ。植生はステップまたはサバンナで、サハラ砂漠と熱帯アフリカとの境をなす。

さべ・る【喋る】

〔自四〕

しゃべる。狂言、今神明「この茶を売るは、茶立女といふ者が、気を働かして―・らねばならぬ」

さ‐へん【サ変】

サ行変格活用の略称。

さ‐へん【左辺】

①等式・不等式において、等号・不等号の左側に書かれる数・式。

②碁盤・将棋盤で先手から見て左側。

↔右辺

さ‐べんかん【左弁官】‥クワン

「弁官」参照。

さほ【佐保】

⇒さお

サボ

サボタージュの略。

サボ【sabot フランス】

木靴。

さ‐ほう【左方】‥ハウ

ひだりの方。↔右方。

⇒さほう‐の‐がく【左方の楽】

⇒さほう‐の‐まい【左方の舞】

さ‐ほう【作法】‥ハフ

①物事を行う方法。「小説―」

②起居・動作の正しい法式。「礼儀―」

③きまり。しきたり。宇津保物語蔵開中「例の―に政事あらせてこそ候はせ給へ」

さ‐ほう【作法】‥ホフ

〔仏〕授戒・仏事など仏家で行う法式。源氏物語桐壺「例の―にをさめ奉る」

さ‐ぼう【砂防】‥バウ

山地・海岸・河岸などで土砂の崩壊・流出・移動などを防止すること。植林・護岸・水制・ダムなどによる。しゃぼう。

⇒さぼう‐ダム【砂防ダム】

さ‐ぼう【茶房】‥バウ

紅茶・コーヒーなどを飲ませる店。喫茶店きっさてん。

さ‐ぼう【詐謀】

いつわりのはかりごと。

ざ‐ほう【坐法】‥ホフ

仏や僧俗の坐り方のきまり。結跏趺坐けっかふざ・長跪ちょうきの類。

ざ‐ぼう【坐忘】‥バウ

〔仏〕静坐して心をしずめ、自分を取り巻く現前の世界を忘れること。

ざ‐ぼう【座傍】‥バウ

座席のそば。座右。

ざ‐ぼうき【座箒】‥バウキ

茶席の畳を掃くのに用いる羽箒。鶴・白鳥など大きな鳥の片羽で作る。

さぼう‐ダム【砂防ダム】‥バウ‥

ダムの一種。山肌の浸食や河川の土砂の流出を防ぐため、上流の山間部に設けるもの。

⇒さ‐ぼう【砂防】

さほう‐の‐がく【左方の楽】‥ハウ‥

雅楽の唐楽2。

⇒さ‐ほう【左方】

さほう‐の‐まい【左方の舞】‥ハウ‥マヒ

雅楽で、唐楽2の舞。

⇒さ‐ほう【左方】

さほ‐うひつ【左輔右弼】

[孔叢子論書]君主の左右にあって政治をたすける臣。輔弼ほひつの臣。さほゆうひつ。

サポーター【supporter】

①支持者。後援者。特にサッカーで特定チームの応援者。

②運動選手などがパンツの下に着用する睾丸こうがん当て。また、関節部分などをきつく締めて保護する布製のバンド。

サポート【support】

支えること。支持。支援。助け。「登頂を―する」

⇒サポート‐こう【サポート校】

サポート‐こう【サポート校】‥カウ

不登校の児童・生徒、フリーター・ニートなどを受け入れ、学習・教育や技能訓練等を行う機関の総称。

⇒サポート【support】

さほ‐がわ【佐保川】‥ガハ

⇒さおがわ

さ‐ぼくや【左僕射】

左大臣の唐名。

ざ‐ぼし【座星】

兜かぶとの鉢にうつ星すなわち鋲びょうに座金ざがねを加えたもの。

さ‐ぼ・す【曝す】

〔他五〕

風にさらす。さらしてほす。曾丹集「山姫の染めては―・す衣かと」。「冬物を―・す」

さほ‐だ【早穂田】

(→)早稲田わせだに同じ。壬二みに集「片山のほぎの―をうちかへし」

サボタージュ【sabotage フランス】

(語源は、フランスで争議中の労働者がサボ(木靴)で機械を破壊したという説、フランスの鉄道労働者が争議中に軌道のサボ(留め金)を切断したという説などがある)

①労働者の争議行為の一つ。仕事に従事しながら、仕事を停滞させたり能率を低下させたりして、企業主に損害を与えて、紛争の解決を迫ること。怠業。サボ。

②俗に、なまけること。

サボ‐てん【仙人掌】

(石鹸せっけんの意のポルトガル語sabãoと「手」との合成語の転)サボテン科の常緑多年草。南北アメリカ大陸の乾燥地帯の特産で、海岸から高山にまで分布し、種類が多い。普通の樹木に似たコノハサボテン、柱状のハシラサボテン、扁円板状のウチワサボテン、また球形・紐状など外形は変化に富む。表面に葉の変形したとげや毛がある。花は黄色・赤色または白色。観賞用に栽培。シャボテン。覇王樹はおうじゅ。いろへろ。さんほてい。〈[季]夏〉

⇒サボてん‐ぐさ【仙人掌草】

サボてん‐ぐさ【仙人掌草】

緑藻類の海藻。石灰質で、多数の平たい腎臓形の節間部からなる枝をもつ。熱帯・亜熱帯の珊瑚礁の低潮線付近の岩上に生育する。

⇒サボ‐てん【仙人掌】

さ‐ほど【然程】

〔副〕

(下に打消を伴って)それほど。たいして。「―寒くない」

サポニン【saponin】

環状構造をもち、植物の成分として広く分布する配糖体の一類。水に溶解して石鹸のように泡を生じる。溶血作用があり、また強心剤・去痰きょたん剤などに用いるものも多い。セネガ根・甘草・キキョウなどに含まれる。

さほ‐やま【佐保山】

⇒さおやま

サボ・る

〔自五〕

(サボを動詞化した語)なまける。なまけて仕事を休む。ずる休みをする。「学校を―・る」

サボン【savon フランス】

(→)シャボンに同じ。

⇒サボン‐そう【石鹸草】

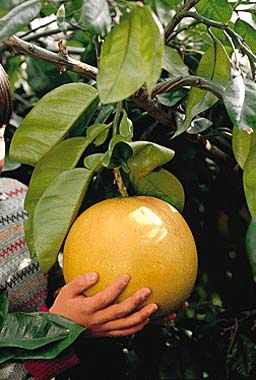

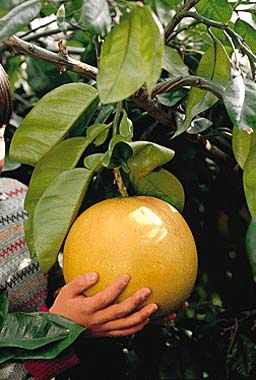

ザボン【zamboa ポルトガル・朱欒・香欒】

ミカン科の常緑高木。アジア南部の原産。暖地に栽培。葉は卵状の長楕円形、葉柄に広い翼がある。初夏、白色5弁の花を開く。果実は径15センチメートル余の扁球形で果皮は厚く肌が粗く、果肉は黄色でやや苦味がある。果肉の紅紫色のものを「うちむらさき」という。ハッサク・グレープ‐フルーツは同類。文旦ぶんたん。ジャボン。ザンボア。〈[季]冬〉。「朱欒の花」は〈[季]夏〉。

ザボン(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒サフラン【saffraan オランダ・洎夫藍】

サプリ

サプリメントの略。

ざぶり

物を勢いよく水に投げ込んだとき、または勢いよく水をかけた時の音。ざぶん。「波が――と打ち寄せる」

サブ‐リーダー【subleader】

リーダーを補佐する役職。また、その人。

サブリナ‐パンツ【Sabrina pants】

(映画「麗しのサブリナ」でオードリー=ヘプバーンが着用したことから)(→)トレアドル‐パンツに同じ。

サブリミナル‐こうか【サブリミナル効果】‥カウクワ

(subliminal effect)意識下に刺激を与えることで表れるとされる効果。テレビやラジオなどに、知覚できない程度(閾下いきか)の速さや音量の広告を繰り返し挿入し、視聴者の購買意欲を増すものなど。

サプリメント【supplement】

①付録。補遺。

②栄養補助食品。体に欠乏しやすいビタミン・ミネラル・アミノ酸・不飽和脂肪酸などを、錠剤・カプセル・飲料などの形にしたもの。サプリ。

さぶり‐りゅう【佐分利流】‥リウ

槍術そうじゅつの一派。江戸初期に佐分利重隆が富田とだ流に学んでの創始したものという。

サブ‐ルーチン【subroutine】

プログラムを記述する基本的な技法の一つ。種々の処理で共通に使用できる部分をメイン‐ルーチンとは別に作成し、必要なときに呼び出して利用する。

さぶる‐こ

うかれめ。遊女。さぶるおとめ。万葉集18「―がいつきし殿に鈴かけぬ早馬はゆま下れり里もとどろに」

ざ‐ぶるまい【座振舞】‥ブルマヒ

一座の役者全員をもてなすこと。また、一席設けての振舞い。男色大鑑「惣役者を東山にして―の後、銀五両になしぬ」

サブレー【sablé フランス】

(フランスの町の名から)小麦粉・バター・卵黄・砂糖などを混ぜて焼いた、さくさくした口当りのクッキー。

さぶ‐ろう【三郎】‥ラウ

3番目に生まれた男子。三男。また後世、主として三男につける名。伊勢物語「―なりける子」

サフロール【safrole】

分子式C10H10O2 サッサフラス油の主成分。無色の液体。酸化するとピペロナール(ヘリオトロピン)になる。香料に用いる。

さぶろく‐きょうてい【三六協定】‥ケフ‥

⇒さんろくきょうてい

さ‐ぶん【差分】

①(和算用語)(→)衰分すいぶんに同じ。

②〔数〕(difference)関数fのxおよびx+Δx(Δxは増分)に対する値の差f(x+Δx)−f(x)をfのxにおける差分という。微分法における微分に対応するもので、補間法その他の数値計算などに用いる。

ざぶん

水が激しく打ちつけられる音。また、そのさま。ざぶり。「―とプールに飛び込む」

さぶん‐ゆうぶ【左文右武】‥イウ‥

(→)右文左武に同じ。

さ‐へい【鎖閉】

とざすこと。とじること。閉鎖。

さへいじ【左平次】

(上方語。もとは操人形座の隠語。「左平治」とも書く)出しゃばり。さしで口。追従ついしょう。また、さしで口をきく人。追従を言う人。歌舞伎、天満宮菜種御供「わりや仲裁人ぢやない、きつい―ぢやなア」

さ‐べし【然可し】

(サルベシの約)そうあって当然である。栄華物語花山「さべき御祈ども数を尽させ給ふ」

さ‐べつ【差別】

①差をつけて取りあつかうこと。わけへだて。正当な理由なく劣ったものとして不当に扱うこと。「―意識」

②区別すること。けじめ。「大小の―がある」

③⇒しゃべつ。

⇒さべつ‐か【差別化】

⇒さべつ‐かんぜい【差別関税】

⇒さべつ‐ご【差別語】

⇒さべつ‐たいぐう【差別待遇】

さべつ‐か【差別化】‥クワ

他との違いを明確にして、独自性を積極的に示すこと。「他社製品との―を図る」

⇒さ‐べつ【差別】

さべつ‐かんぜい【差別関税】‥クワン‥

(differential duties)ある種の商品またはある国からの輸入に対し、一般率と異なる取扱いをする関税。報復・互恵などの目的により割増関税・割引関税に大別される。区別関税。

⇒さ‐べつ【差別】

さべつ‐ご【差別語】

特定の人を不当に低く扱ったり蔑視したりする意味合いを含む語。

⇒さ‐べつ【差別】

さべつ‐たいぐう【差別待遇】

待遇に差をつけて人をあしらうこと。

⇒さ‐べつ【差別】

ザベリヨ【Zaverio】

⇒ザビエル

サヘル【Sahel】

アフリカのサハラ砂漠南縁に東西に広がる帯状の地域。セネガル北部からチャド中南部に及ぶ。植生はステップまたはサバンナで、サハラ砂漠と熱帯アフリカとの境をなす。

さべ・る【喋る】

〔自四〕

しゃべる。狂言、今神明「この茶を売るは、茶立女といふ者が、気を働かして―・らねばならぬ」

さ‐へん【サ変】

サ行変格活用の略称。

さ‐へん【左辺】

①等式・不等式において、等号・不等号の左側に書かれる数・式。

②碁盤・将棋盤で先手から見て左側。

↔右辺

さ‐べんかん【左弁官】‥クワン

「弁官」参照。

さほ【佐保】

⇒さお

サボ

サボタージュの略。

サボ【sabot フランス】

木靴。

さ‐ほう【左方】‥ハウ

ひだりの方。↔右方。

⇒さほう‐の‐がく【左方の楽】

⇒さほう‐の‐まい【左方の舞】

さ‐ほう【作法】‥ハフ

①物事を行う方法。「小説―」

②起居・動作の正しい法式。「礼儀―」

③きまり。しきたり。宇津保物語蔵開中「例の―に政事あらせてこそ候はせ給へ」

さ‐ほう【作法】‥ホフ

〔仏〕授戒・仏事など仏家で行う法式。源氏物語桐壺「例の―にをさめ奉る」

さ‐ぼう【砂防】‥バウ

山地・海岸・河岸などで土砂の崩壊・流出・移動などを防止すること。植林・護岸・水制・ダムなどによる。しゃぼう。

⇒さぼう‐ダム【砂防ダム】

さ‐ぼう【茶房】‥バウ

紅茶・コーヒーなどを飲ませる店。喫茶店きっさてん。

さ‐ぼう【詐謀】

いつわりのはかりごと。

ざ‐ほう【坐法】‥ホフ

仏や僧俗の坐り方のきまり。結跏趺坐けっかふざ・長跪ちょうきの類。

ざ‐ぼう【坐忘】‥バウ

〔仏〕静坐して心をしずめ、自分を取り巻く現前の世界を忘れること。

ざ‐ぼう【座傍】‥バウ

座席のそば。座右。

ざ‐ぼうき【座箒】‥バウキ

茶席の畳を掃くのに用いる羽箒。鶴・白鳥など大きな鳥の片羽で作る。

さぼう‐ダム【砂防ダム】‥バウ‥

ダムの一種。山肌の浸食や河川の土砂の流出を防ぐため、上流の山間部に設けるもの。

⇒さ‐ぼう【砂防】

さほう‐の‐がく【左方の楽】‥ハウ‥

雅楽の唐楽2。

⇒さ‐ほう【左方】

さほう‐の‐まい【左方の舞】‥ハウ‥マヒ

雅楽で、唐楽2の舞。

⇒さ‐ほう【左方】

さほ‐うひつ【左輔右弼】

[孔叢子論書]君主の左右にあって政治をたすける臣。輔弼ほひつの臣。さほゆうひつ。

サポーター【supporter】

①支持者。後援者。特にサッカーで特定チームの応援者。

②運動選手などがパンツの下に着用する睾丸こうがん当て。また、関節部分などをきつく締めて保護する布製のバンド。

サポート【support】

支えること。支持。支援。助け。「登頂を―する」

⇒サポート‐こう【サポート校】

サポート‐こう【サポート校】‥カウ

不登校の児童・生徒、フリーター・ニートなどを受け入れ、学習・教育や技能訓練等を行う機関の総称。

⇒サポート【support】

さほ‐がわ【佐保川】‥ガハ

⇒さおがわ

さ‐ぼくや【左僕射】

左大臣の唐名。

ざ‐ぼし【座星】

兜かぶとの鉢にうつ星すなわち鋲びょうに座金ざがねを加えたもの。

さ‐ぼ・す【曝す】

〔他五〕

風にさらす。さらしてほす。曾丹集「山姫の染めては―・す衣かと」。「冬物を―・す」

さほ‐だ【早穂田】

(→)早稲田わせだに同じ。壬二みに集「片山のほぎの―をうちかへし」

サボタージュ【sabotage フランス】

(語源は、フランスで争議中の労働者がサボ(木靴)で機械を破壊したという説、フランスの鉄道労働者が争議中に軌道のサボ(留め金)を切断したという説などがある)

①労働者の争議行為の一つ。仕事に従事しながら、仕事を停滞させたり能率を低下させたりして、企業主に損害を与えて、紛争の解決を迫ること。怠業。サボ。

②俗に、なまけること。

サボ‐てん【仙人掌】

(石鹸せっけんの意のポルトガル語sabãoと「手」との合成語の転)サボテン科の常緑多年草。南北アメリカ大陸の乾燥地帯の特産で、海岸から高山にまで分布し、種類が多い。普通の樹木に似たコノハサボテン、柱状のハシラサボテン、扁円板状のウチワサボテン、また球形・紐状など外形は変化に富む。表面に葉の変形したとげや毛がある。花は黄色・赤色または白色。観賞用に栽培。シャボテン。覇王樹はおうじゅ。いろへろ。さんほてい。〈[季]夏〉

⇒サボてん‐ぐさ【仙人掌草】

サボてん‐ぐさ【仙人掌草】

緑藻類の海藻。石灰質で、多数の平たい腎臓形の節間部からなる枝をもつ。熱帯・亜熱帯の珊瑚礁の低潮線付近の岩上に生育する。

⇒サボ‐てん【仙人掌】

さ‐ほど【然程】

〔副〕

(下に打消を伴って)それほど。たいして。「―寒くない」

サポニン【saponin】

環状構造をもち、植物の成分として広く分布する配糖体の一類。水に溶解して石鹸のように泡を生じる。溶血作用があり、また強心剤・去痰きょたん剤などに用いるものも多い。セネガ根・甘草・キキョウなどに含まれる。

さほ‐やま【佐保山】

⇒さおやま

サボ・る

〔自五〕

(サボを動詞化した語)なまける。なまけて仕事を休む。ずる休みをする。「学校を―・る」

サボン【savon フランス】

(→)シャボンに同じ。

⇒サボン‐そう【石鹸草】

ザボン【zamboa ポルトガル・朱欒・香欒】

ミカン科の常緑高木。アジア南部の原産。暖地に栽培。葉は卵状の長楕円形、葉柄に広い翼がある。初夏、白色5弁の花を開く。果実は径15センチメートル余の扁球形で果皮は厚く肌が粗く、果肉は黄色でやや苦味がある。果肉の紅紫色のものを「うちむらさき」という。ハッサク・グレープ‐フルーツは同類。文旦ぶんたん。ジャボン。ザンボア。〈[季]冬〉。「朱欒の花」は〈[季]夏〉。

ザボン(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

サボン‐そう【石鹸草】‥サウ

ナデシコ科の多年草。ヨーロッパ原産で、明治初年渡来。高さ約50センチメートル。夏、枝端にサクラソウに似た淡紅色または白色の花をつける。サポニンを含み、石鹸のような泡を生じ、昔、ヨーロッパでは洗濯に用いた。

サボンソウ

提供:OPO

サボン‐そう【石鹸草】‥サウ

ナデシコ科の多年草。ヨーロッパ原産で、明治初年渡来。高さ約50センチメートル。夏、枝端にサクラソウに似た淡紅色または白色の花をつける。サポニンを含み、石鹸のような泡を生じ、昔、ヨーロッパでは洗濯に用いた。

サボンソウ

提供:OPO

⇒サボン【savon フランス】

さま【様・状・方】

[一]〔名〕

(物事の方向・形・あり方・しかた・趣に関し包括的にいう語)

①方法。方式。形式。神代紀上「其の病を療おさむる方さまを定む」。源氏物語常夏「物いふ―も知らず」

②ありさま。ふう。様子。源氏物語桐壺「うちうちに思ひ給ふる―を奏し給へ」

③すがた。かたち。なりふり。源氏物語桐壺「いみじきもののふ、仇敵なりとも見てはうちゑまれぬべき―のし給へれば」。「―を変える」「―にならない」

④おもむき。趣向。体裁。源氏物語帚木「臨時のもてあそび物の…時につけつつ、―をかへて」

⑤その時。古今和歌集別「帰る―には路も知られず」

[二]〔代〕

①(二人称。近世、多く遊里語で、通例女から男をさす)あなた。浄瑠璃、日本武尊吾妻鑑「―の心は浅ぎの伽羅に」

②(三人称)あのかた。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「是れはととが手焼の鉄鎚煎餅、―に進ぜて下さりませ」

[三]〔接尾〕

①(ザマとも)その方向。その方面。更級日記「大きなる人魂のたちて、京―へなむ来ぬると」。「横―」

②氏名・官名・居所などの下に添える敬称。康富記宝徳2「禁裏―、今日同じく御受衣の事有り」

③「こと」という意で、相手に対する敬意を含めて用いる。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「久し振りで御無事なお顔、お嬉し―や」。浄瑠璃、卯月潤色「いとほし―や」

④丁寧にいう語。「お待遠―」「御苦労―」

⇒様に様を付ける

⇒様になる

さ‐ま【狭間】

①すきま。隙すき。

②城壁・櫓やぐらなどに設けて、外をうかがい、また、矢・石・弾丸を放つための小窓。その用途により、矢狭間・鉄砲狭間などという。軍船の船首にも設ける。太平記1「―の板八文字に排ひらいて」

③窓のこと。

④半戸はんどの別称。

ざま【様・態】

[一]〔名〕

様子・ありさまをあざけっていう語。ていたらく。狂言、右近左近おこさこ「扨も扨も、気の毒な―かな」。「何という―だ」

[二]〔接尾〕

(動詞の連用形に付いて)

①その時。そうすると同時に。狂言、鱸庖丁「今日これへ参り―に、そろりそろりと引き上げて御座れば」。「すれちがい―に財布を抜き取る」

②そのしかた。そのありさま。「書き―」「死に―」

⇒様は無い

⇒様を見ろ

ざま【座間】

神奈川県中部の市。もと八王子街道の宿場町・市場町。第二次大戦後は米軍基地が置かれ、近年は住宅地化が著しい。人口12万8千。

サマー【summer】

夏。

⇒サマー‐ウール

⇒サマー‐キャンプ【summer camp】

⇒サマー‐コート【summer coat】

⇒サマー‐スクール【summer school】

⇒サマー‐セーター【summer sweater】

⇒サマー‐タイム【summer time】

⇒サマー‐ハウス【summer house】

⇒サマー‐リゾート【summer resort】

サマー‐ウール

(和製語summer wool)薄くて軽い夏用の毛織服地。

⇒サマー【summer】

サマー‐キャンプ【summer camp】

夏の間に野外生活の体験学習をする催し。

⇒サマー【summer】

サマー‐コート【summer coat】

夏用の薄手のコート。

⇒サマー【summer】

さま‐あ・し【様悪し】

〔形シク〕

体裁がわるい。姿が見苦しい。枕草子278「―・しうて、高う乗りたりとも、賢かるべきことかは」

サマー‐スクール【summer school】

夏期学校。夏期講習会。

⇒サマー【summer】

サマー‐セーター【summer sweater】

夏用の薄いセーター。

⇒サマー【summer】

サマー‐タイム【summer time】

(→)夏時間。

⇒サマー【summer】

サマー‐ハウス【summer house】

高原・海浜などにある避暑用の別荘。

⇒サマー【summer】

サマーラ【Samara】

ロシア西部、ヴォルガ河中流にある都市。重化学工業が盛ん。西方に大水力発電所がある。人口113万3千(2004)。旧称クイブイシェフ。

サマー‐リゾート【summer resort】

避暑地。

⇒サマー【summer】

さ‐まい【左舞】‥マヒ

「左方の舞」の略。さぶ。↔右舞

さま‐か・う【様変ふ】‥カフ

〔自下二〕

①様子をかえる。趣をかえる。源氏物語玉鬘「―・へたる春の夕暮なり。秋ならねども怪しかりけりと見ゆ」

②出家する。僧尼となる。千載和歌集雑「九月ばかりに―・へて山寺に侍りけるを」

さま‐かたち【様形】

すがたかたち。容姿。様子。枕草子41「声より始めて―もさばかりあてに美しきほどよりは」

さま‐がわり【様変り】‥ガハリ

様子・形勢が一変すること。「駅前がすっかり―した」

ざまく

①他の物に屑・ごみなどがまじったさま。日葡辞書「ザマクナモノ」

②乱雑粗忽そこつなさま。ぞんざいなさま。炭俵「外を―に囲ふ相撲場」(嵐雪)

③(鳥取県・島根県・広島県で)粗雑なさま。「―な仕事をする」

さま‐くぐり【狭間潜り】

城中から狭間をくぐって逃げる者。転じて、逃亡者。

さま‐ぐち【狭間口】

(関東・東北地方で)玄関または出格子窓。

さま‐こと【様異】

様子が普通とかわって、異様であったり、すぐれていたり、あるいは出家の姿になったりすること。特別なこと。源氏物語末摘花「―にさならぬうちとけわざもし給ひけり」

さま‐さま【様様】

〔接尾〕

自分にとってありがたい人や物の下につける語。「店が放映されて客がふえ、テレビ―だ」

さま‐ざま【様様】

あれこれ異なっているさま。いろいろ。しゅじゅ。「―の服装」「―な角度」

さま・す【冷ます・覚ます・醒ます】

〔他五〕

①熱がさめるようにする。ひやす。「湯を―・す」

②高ぶった感情を押さえて冷静な状態にする。「興奮を―・す」

③眠りがさめるようにする。後撰和歌集夏「夜深くめをも―・しつるかな」

④迷いを解く。悟らせる。「迷妄を―・す」

⑤酔いをとりさる。

⑥興をなくする。謡曲、自然居士「説法の場にわ―・され申す恨み申しに来りたり」

◇熱や熱意など熱い状態をなくす場合には「冷」、睡眠や迷いなどから本来の正常な意識に戻す場合には「覚」、酒の酔いをなくす場合には「醒」をふつう使う。

ざます

〔助動〕

(ゴザリマスの約という)本来は、江戸吉原で遊女が用いた語。(…で)ございます。人情本、閑情末摘花「何ざますへ、もう夜があけましたのかへ、まだ早うざますはね」

さ‐また【小股】

①また。こまた。浄瑠璃、浦島年代記「熊の―へ片足かけ」

②相撲で、相手の股ぐらへ足を踏みこみ、その股の下から手をかけ、ゆり上げて倒すこと。狂言、歌争「―に上げてみえたか、と云うたれば」

さまた・ぐ【妨ぐ】

〔他下二〕

⇒さまたげる(下一)

さまたげ【妨げ】

妨げること。また、そのもの。妨害。「修行の―」

さまた・げる【妨げる】

〔他下一〕[文]さまた・ぐ(下二)

(奈良時代、四段活用の例も)

①邪魔をする。さわりあるようにする。妨害する。源氏物語総角「かの世にさへ―・げ聞ゆらん罪のほどを」。「安眠を―・げる」

②(「…を―・げない」の形で)さしつかえる。不可とする。「兼任を―・げない」

さま‐た・る【様垂る】

〔自下二〕

態度が乱れる。今昔物語集28「この君達一人うるはしき者もなく酔ひ―・れて」

さ‐まつ【瑣末・些末】

わずかなこと。取るに足りないこと。些細ささい。「―な事にこだわる」

⇒さまつ‐しゅぎ【瑣末主義・些末主義】

さま‐づけ【様付け】

「様」という敬称を付けて人を呼ぶこと。

さまつ‐しゅぎ【瑣末主義・些末主義】

(→)トリビアリズムに同じ。

⇒さ‐まつ【瑣末・些末】

さ‐まつだけ【早松茸】

6〜7月頃に出るマツタケに似た茸。さまつ。〈[季]夏〉

さ‐まで【然迄】

(多く打消の語を伴う)それほどまで。かほどまで。源氏物語夕顔「―心とどむべき事のさまにもあらず」。「―気にすることはない」

さ‐まど【狭窓】

(→)狐窓きつねまどに同じ。

さま‐にく【様憎】

みっともないこと。山家集「あな―の袖のしづくや」

⇒サボン【savon フランス】

さま【様・状・方】

[一]〔名〕

(物事の方向・形・あり方・しかた・趣に関し包括的にいう語)

①方法。方式。形式。神代紀上「其の病を療おさむる方さまを定む」。源氏物語常夏「物いふ―も知らず」

②ありさま。ふう。様子。源氏物語桐壺「うちうちに思ひ給ふる―を奏し給へ」

③すがた。かたち。なりふり。源氏物語桐壺「いみじきもののふ、仇敵なりとも見てはうちゑまれぬべき―のし給へれば」。「―を変える」「―にならない」

④おもむき。趣向。体裁。源氏物語帚木「臨時のもてあそび物の…時につけつつ、―をかへて」

⑤その時。古今和歌集別「帰る―には路も知られず」

[二]〔代〕

①(二人称。近世、多く遊里語で、通例女から男をさす)あなた。浄瑠璃、日本武尊吾妻鑑「―の心は浅ぎの伽羅に」

②(三人称)あのかた。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「是れはととが手焼の鉄鎚煎餅、―に進ぜて下さりませ」

[三]〔接尾〕

①(ザマとも)その方向。その方面。更級日記「大きなる人魂のたちて、京―へなむ来ぬると」。「横―」

②氏名・官名・居所などの下に添える敬称。康富記宝徳2「禁裏―、今日同じく御受衣の事有り」

③「こと」という意で、相手に対する敬意を含めて用いる。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「久し振りで御無事なお顔、お嬉し―や」。浄瑠璃、卯月潤色「いとほし―や」

④丁寧にいう語。「お待遠―」「御苦労―」

⇒様に様を付ける

⇒様になる

さ‐ま【狭間】

①すきま。隙すき。

②城壁・櫓やぐらなどに設けて、外をうかがい、また、矢・石・弾丸を放つための小窓。その用途により、矢狭間・鉄砲狭間などという。軍船の船首にも設ける。太平記1「―の板八文字に排ひらいて」

③窓のこと。

④半戸はんどの別称。

ざま【様・態】

[一]〔名〕

様子・ありさまをあざけっていう語。ていたらく。狂言、右近左近おこさこ「扨も扨も、気の毒な―かな」。「何という―だ」

[二]〔接尾〕

(動詞の連用形に付いて)

①その時。そうすると同時に。狂言、鱸庖丁「今日これへ参り―に、そろりそろりと引き上げて御座れば」。「すれちがい―に財布を抜き取る」

②そのしかた。そのありさま。「書き―」「死に―」

⇒様は無い

⇒様を見ろ

ざま【座間】

神奈川県中部の市。もと八王子街道の宿場町・市場町。第二次大戦後は米軍基地が置かれ、近年は住宅地化が著しい。人口12万8千。

サマー【summer】

夏。

⇒サマー‐ウール

⇒サマー‐キャンプ【summer camp】

⇒サマー‐コート【summer coat】

⇒サマー‐スクール【summer school】

⇒サマー‐セーター【summer sweater】

⇒サマー‐タイム【summer time】

⇒サマー‐ハウス【summer house】

⇒サマー‐リゾート【summer resort】

サマー‐ウール

(和製語summer wool)薄くて軽い夏用の毛織服地。

⇒サマー【summer】

サマー‐キャンプ【summer camp】

夏の間に野外生活の体験学習をする催し。

⇒サマー【summer】

サマー‐コート【summer coat】

夏用の薄手のコート。

⇒サマー【summer】

さま‐あ・し【様悪し】

〔形シク〕

体裁がわるい。姿が見苦しい。枕草子278「―・しうて、高う乗りたりとも、賢かるべきことかは」

サマー‐スクール【summer school】

夏期学校。夏期講習会。

⇒サマー【summer】

サマー‐セーター【summer sweater】

夏用の薄いセーター。

⇒サマー【summer】

サマー‐タイム【summer time】

(→)夏時間。

⇒サマー【summer】

サマー‐ハウス【summer house】

高原・海浜などにある避暑用の別荘。

⇒サマー【summer】

サマーラ【Samara】

ロシア西部、ヴォルガ河中流にある都市。重化学工業が盛ん。西方に大水力発電所がある。人口113万3千(2004)。旧称クイブイシェフ。

サマー‐リゾート【summer resort】

避暑地。

⇒サマー【summer】

さ‐まい【左舞】‥マヒ

「左方の舞」の略。さぶ。↔右舞

さま‐か・う【様変ふ】‥カフ

〔自下二〕

①様子をかえる。趣をかえる。源氏物語玉鬘「―・へたる春の夕暮なり。秋ならねども怪しかりけりと見ゆ」

②出家する。僧尼となる。千載和歌集雑「九月ばかりに―・へて山寺に侍りけるを」

さま‐かたち【様形】

すがたかたち。容姿。様子。枕草子41「声より始めて―もさばかりあてに美しきほどよりは」

さま‐がわり【様変り】‥ガハリ

様子・形勢が一変すること。「駅前がすっかり―した」

ざまく

①他の物に屑・ごみなどがまじったさま。日葡辞書「ザマクナモノ」

②乱雑粗忽そこつなさま。ぞんざいなさま。炭俵「外を―に囲ふ相撲場」(嵐雪)

③(鳥取県・島根県・広島県で)粗雑なさま。「―な仕事をする」

さま‐くぐり【狭間潜り】

城中から狭間をくぐって逃げる者。転じて、逃亡者。

さま‐ぐち【狭間口】

(関東・東北地方で)玄関または出格子窓。

さま‐こと【様異】

様子が普通とかわって、異様であったり、すぐれていたり、あるいは出家の姿になったりすること。特別なこと。源氏物語末摘花「―にさならぬうちとけわざもし給ひけり」

さま‐さま【様様】

〔接尾〕

自分にとってありがたい人や物の下につける語。「店が放映されて客がふえ、テレビ―だ」

さま‐ざま【様様】

あれこれ異なっているさま。いろいろ。しゅじゅ。「―の服装」「―な角度」

さま・す【冷ます・覚ます・醒ます】

〔他五〕

①熱がさめるようにする。ひやす。「湯を―・す」

②高ぶった感情を押さえて冷静な状態にする。「興奮を―・す」

③眠りがさめるようにする。後撰和歌集夏「夜深くめをも―・しつるかな」

④迷いを解く。悟らせる。「迷妄を―・す」

⑤酔いをとりさる。

⑥興をなくする。謡曲、自然居士「説法の場にわ―・され申す恨み申しに来りたり」

◇熱や熱意など熱い状態をなくす場合には「冷」、睡眠や迷いなどから本来の正常な意識に戻す場合には「覚」、酒の酔いをなくす場合には「醒」をふつう使う。

ざます

〔助動〕

(ゴザリマスの約という)本来は、江戸吉原で遊女が用いた語。(…で)ございます。人情本、閑情末摘花「何ざますへ、もう夜があけましたのかへ、まだ早うざますはね」

さ‐また【小股】

①また。こまた。浄瑠璃、浦島年代記「熊の―へ片足かけ」

②相撲で、相手の股ぐらへ足を踏みこみ、その股の下から手をかけ、ゆり上げて倒すこと。狂言、歌争「―に上げてみえたか、と云うたれば」

さまた・ぐ【妨ぐ】

〔他下二〕

⇒さまたげる(下一)

さまたげ【妨げ】

妨げること。また、そのもの。妨害。「修行の―」

さまた・げる【妨げる】

〔他下一〕[文]さまた・ぐ(下二)

(奈良時代、四段活用の例も)

①邪魔をする。さわりあるようにする。妨害する。源氏物語総角「かの世にさへ―・げ聞ゆらん罪のほどを」。「安眠を―・げる」

②(「…を―・げない」の形で)さしつかえる。不可とする。「兼任を―・げない」

さま‐た・る【様垂る】

〔自下二〕

態度が乱れる。今昔物語集28「この君達一人うるはしき者もなく酔ひ―・れて」

さ‐まつ【瑣末・些末】

わずかなこと。取るに足りないこと。些細ささい。「―な事にこだわる」

⇒さまつ‐しゅぎ【瑣末主義・些末主義】

さま‐づけ【様付け】

「様」という敬称を付けて人を呼ぶこと。

さまつ‐しゅぎ【瑣末主義・些末主義】

(→)トリビアリズムに同じ。

⇒さ‐まつ【瑣末・些末】

さ‐まつだけ【早松茸】

6〜7月頃に出るマツタケに似た茸。さまつ。〈[季]夏〉

さ‐まで【然迄】

(多く打消の語を伴う)それほどまで。かほどまで。源氏物語夕顔「―心とどむべき事のさまにもあらず」。「―気にすることはない」

さ‐まど【狭窓】

(→)狐窓きつねまどに同じ。

さま‐にく【様憎】

みっともないこと。山家集「あな―の袖のしづくや」

サファイア(2)

撮影:関戸 勇

サファイア(2)

撮影:関戸 勇

サファイア(原石)

撮影:関戸 勇

サファイア(原石)

撮影:関戸 勇

②青玉色。碧色。

サファヴィー‐ちょう【サファヴィー朝】‥テウ

(Safavids)イランの王朝。イスラム教シーア派を国教とした。都エスファハンを中心に文化的にも繁栄。(1501〜1736)

サファリ【safari】

(スワヒリ語から)

①アフリカ東部などで、狩猟・探検旅行。

②サファリ‐コートの略。

③サファリ‐パークの略。

⇒サファリ‐コート【safari coat】

⇒サファリ‐パーク【safari park】

⇒サファリ‐ラリー

サファリ‐コート【safari coat】

狩猟・探検旅行で着用する上着。大きなポケットやベルトが特徴。サファリ‐ジャケット。

⇒サファリ【safari】

サファリ‐パーク【safari park】

動物を野生に近い状態で放し飼いにした自然動物公園。自動車で見学する。

⇒サファリ【safari】

サファリ‐ラリー

(East African Safari Rally)ケニアの首都ナイロビを基点として東アフリカを5000キロメートル走破する長距離自動車ラリー。

⇒サファリ【safari】

さぶ・い【寒い】

〔形〕

(「さむい」の変化した形)

①(→)「さむい」1に同じ。浮世風呂前「今朝はめつぽう―・いナア」

②(近世上方語)貧乏である。貧しい。

サフィール【saffier オランダ・saphir フランス】

⇒サファイア

サフィズム【sapphism】

女子の同性愛。→サッフォー→レズビアン

サフィックス【suffix】

接尾辞。↔プレフィックス

さぶ‐いぼ【寒疣】

(近畿地方などで)鳥肌。さむいぼ。

サブウェー【subway アメリカ】

地下鉄。メトロ。サブ。

サブ‐カルチャー【subculture】

正統的・支配的な文化ではなく、若者など、その社会内で価値基準を異にする一部の集団に担われる文化。下位文化。

サブ‐ザック

(和製語)日帰り登山の際などに使用する小形のリュックサック。

ざぶ‐ざぶ

①かなりの量の水が大きく揺れ動いて波立つ連続音。また、そのさま。「―と洗濯する」

②汁物などを掻き込むように食べる音。

さぶ・し【淋し】

〔形シク〕

(サビシの古形)

①欲しい対象が欠けていて物足りない。万葉集4「山のはにあぢむら騒きゆくなれどわれは―・しゑ君にしあらねば」

②荒れている。さびれている。万葉集16「荒雄らが行きにし日より志賀の海人あまの大浦田沼たぬは―・しくもあるか」

サブジェクト【subject】

①主題。話題。

②〔言〕主語。

③〔論〕主辞。

④〔哲〕主体。主観。↔オブジェクト

サブスタンス【substance】

①〔哲〕実体。

②実質。内容。

サブ‐セット【subset】

全体のうちの、一揃いとなった一部分。

サブ‐タイトル【subtitle】

①副表題。副題。

②(映画用語)画面に表されない筋などを説明する補助字幕。説明字幕。

↔メイン‐タイトル

サブダクション‐ゾーン【subduction zone】

〔地〕(→)「沈み込み帯」に同じ。

サブ‐ドミナント【subdominant】

〔音〕

①下属音。

②サブドミナント‐コードの略。下属和音。

ざ‐ぶとん【座蒲団・座布団】

座る時に敷くふとん。

サブナード

(和製語。「地下の遊歩道」の意)商店が並ぶ地下街。

サブ‐ヘッディング【subheading】

小標題。補助見出し。サブヘッド。

サブマリン【submarine】

①潜水艦。

②野球で、下手投げ投手。

サブ‐ミニチュア‐かん【サブミニチュア管】‥クワン

(sub-miniature tube)ごく小型の真空管。ソケットのない高性能のもの。

さぶらい【侍】サブラヒ

(サブラフの連用形から)

①主君のそば近く仕えること。また、その人。さぶらいびと。古今和歌集東歌「み―御笠と申せ」

②平安時代、親王・摂関・公卿家に仕えて家務を執行した者。多く五位・六位に叙せられた。

③武器をもって貴族の警固に任じた者。平安中期、禁中滝口たきぐち、院の北面ほくめん、東宮の帯刀たちはきなどの武士の称。

④「さぶらいどころ」の略。古今和歌集夏「―にてをのこどもの酒たうべけるに」

⑤(→)下侍しもさぶらいに同じ。源氏物語桐壺「―にまかで給ひて」

⑥⇒さむらい。

⇒さぶらい‐だいしょう【侍大将】

⇒さぶらい‐どころ【侍所】

⇒さぶらい‐な【侍名・候名】

⇒さぶらい‐びと【侍人】

⇒さぶらい‐わらわ【侍童】

サプライ【supply】

供給。「マネー‐―」

⇒サプライ‐サイド‐エコノミックス【supply-side economics】

サプライ‐サイド‐エコノミックス【supply-side economics】

経済活動のうち、供給の側面を重視する経済学。ケインズ的な有効需要政策が経済停滞を招いたとして、減税、歳出の削減、福祉政策の見直しなどにより、勤労意欲や投資活動を促そうとするもの。SSE →レーガノミクス

⇒サプライ【supply】

さぶらい‐だいしょう【侍大将】サブラヒ‥シヤウ

(サムライダイショウとも)侍の身分で一軍を指揮するもの。室町末期には、侍一組を率いたもの。「士大将」とも書く。平家物語8「源氏の方の―海野の弥平四郎」

⇒さぶらい【侍】

さぶらい‐つ・く【侍ひ付く】サブラヒ‥

〔自四〕

そば近く仕えてなじむ。和泉式部日記「かくて日ごろふれば、―・きて昼なども上にさぶらひて」

さぶらい‐どころ【侍所】サブラヒ‥

平安時代、院・親王・公卿家などの家司のうち、宿直とのい・警固に任じた侍者の詰所。鎌倉幕府もこれを踏襲し、公的な政治機関となる。→さむらいどころ。

⇒さぶらい【侍】

さぶらい‐な【侍名・候名】サブラヒ‥

禁中の下臈げろうの女房の呼び名。「ひさしき」「ゆりはな」の類。

⇒さぶらい【侍】

さぶらい‐びと【侍人】サブラヒ‥

貴人の側に仕える人。能因本枕草子正月寺にこもりたるは「―よびつけ、ものなどいひたるけはひ」

⇒さぶらい【侍】

さぶらい‐わらわ【侍童】サブラヒワラハ

貴人の側に仕える小童。源氏物語夕顔「をかしげなる―の、姿このましう」

⇒さぶらい【侍】

さぶら・う【候ふ・侍ふ】サブラフ

〔自四〕

(サモラウの転。じっとそばで見守り待機する意。「居り」「有り」の謙譲語、また、丁寧にいう語としても使われたが、鎌倉時代には、男性は「さうらふ」、女性は「さぶらふ」と使いわけていた(平曲指南抄)。室町時代には女性語として「さむらふ」も使われた)

①目上の人のそばに控える。古今和歌集序「―・ふ人々を召して、ことにつけつつ、歌を奉らしめ給ふ」

②目上の人のそばに近づく。参上する。伺う。源氏物語若紫「よぎりおはしましける由、只今なむ人申すに、おどろきながら―・ふべきを」

③(品物などが)身分の高い人の手もとにそなわる。枕草子93「御前に―・ふものは、御琴も御笛も、みなめづらしき名つきてぞある」

④「ある」「いる」の意を丁寧にいう語。主語が話し手または話し手側のものである場合には、へりくだる気持も含まれる。ございます。あります。竹取物語「いかなる所にかこの木は―・ひけむ」。源氏物語帚木「これより珍しき事は―・ひなむや」

⑤指定の「有り」の丁寧語。…ございます。…あります。源氏物語浮舟「荒き山越えになん侍れど、殊にほど遠くは―・はずなん」。更級日記「めづらかなる事に―・ふ」

⑥他の動詞や助動詞(「る」「らる」「す」「さす」など)の連用形に付いて、丁寧の意を添える。枕草子314「からい目を見―・ひつる。誰にかは愁へ申し侍らん」

サフラワー【safflower】

(→)紅花べにばな。「―油」

サフラン【saffraan オランダ・洎夫藍】

アヤメ科の多年草。南ヨーロッパの原産。地下に球茎をもち、細長い葉を出す。10月頃、淡紫色6弁の花を開く。花柱は3裂して糸状、赤色で、紀元前15世紀ごろ、すでに香辛料・薬・染色に利用。サフランの名は本来この生薬の名。漢名、番紅花。漢方で鎮静・鎮痛・通経剤。〈[季]秋〉。〈物類品隲〉

サフラン

②青玉色。碧色。

サファヴィー‐ちょう【サファヴィー朝】‥テウ

(Safavids)イランの王朝。イスラム教シーア派を国教とした。都エスファハンを中心に文化的にも繁栄。(1501〜1736)

サファリ【safari】

(スワヒリ語から)

①アフリカ東部などで、狩猟・探検旅行。

②サファリ‐コートの略。

③サファリ‐パークの略。

⇒サファリ‐コート【safari coat】

⇒サファリ‐パーク【safari park】

⇒サファリ‐ラリー

サファリ‐コート【safari coat】

狩猟・探検旅行で着用する上着。大きなポケットやベルトが特徴。サファリ‐ジャケット。

⇒サファリ【safari】

サファリ‐パーク【safari park】

動物を野生に近い状態で放し飼いにした自然動物公園。自動車で見学する。

⇒サファリ【safari】

サファリ‐ラリー

(East African Safari Rally)ケニアの首都ナイロビを基点として東アフリカを5000キロメートル走破する長距離自動車ラリー。

⇒サファリ【safari】

さぶ・い【寒い】

〔形〕

(「さむい」の変化した形)

①(→)「さむい」1に同じ。浮世風呂前「今朝はめつぽう―・いナア」

②(近世上方語)貧乏である。貧しい。

サフィール【saffier オランダ・saphir フランス】

⇒サファイア

サフィズム【sapphism】

女子の同性愛。→サッフォー→レズビアン

サフィックス【suffix】

接尾辞。↔プレフィックス

さぶ‐いぼ【寒疣】

(近畿地方などで)鳥肌。さむいぼ。

サブウェー【subway アメリカ】

地下鉄。メトロ。サブ。

サブ‐カルチャー【subculture】

正統的・支配的な文化ではなく、若者など、その社会内で価値基準を異にする一部の集団に担われる文化。下位文化。

サブ‐ザック

(和製語)日帰り登山の際などに使用する小形のリュックサック。

ざぶ‐ざぶ

①かなりの量の水が大きく揺れ動いて波立つ連続音。また、そのさま。「―と洗濯する」

②汁物などを掻き込むように食べる音。

さぶ・し【淋し】

〔形シク〕

(サビシの古形)

①欲しい対象が欠けていて物足りない。万葉集4「山のはにあぢむら騒きゆくなれどわれは―・しゑ君にしあらねば」

②荒れている。さびれている。万葉集16「荒雄らが行きにし日より志賀の海人あまの大浦田沼たぬは―・しくもあるか」

サブジェクト【subject】

①主題。話題。

②〔言〕主語。

③〔論〕主辞。

④〔哲〕主体。主観。↔オブジェクト

サブスタンス【substance】

①〔哲〕実体。

②実質。内容。

サブ‐セット【subset】

全体のうちの、一揃いとなった一部分。

サブ‐タイトル【subtitle】

①副表題。副題。

②(映画用語)画面に表されない筋などを説明する補助字幕。説明字幕。

↔メイン‐タイトル

サブダクション‐ゾーン【subduction zone】

〔地〕(→)「沈み込み帯」に同じ。

サブ‐ドミナント【subdominant】

〔音〕

①下属音。

②サブドミナント‐コードの略。下属和音。

ざ‐ぶとん【座蒲団・座布団】

座る時に敷くふとん。

サブナード

(和製語。「地下の遊歩道」の意)商店が並ぶ地下街。

サブ‐ヘッディング【subheading】

小標題。補助見出し。サブヘッド。

サブマリン【submarine】

①潜水艦。

②野球で、下手投げ投手。

サブ‐ミニチュア‐かん【サブミニチュア管】‥クワン

(sub-miniature tube)ごく小型の真空管。ソケットのない高性能のもの。

さぶらい【侍】サブラヒ

(サブラフの連用形から)

①主君のそば近く仕えること。また、その人。さぶらいびと。古今和歌集東歌「み―御笠と申せ」

②平安時代、親王・摂関・公卿家に仕えて家務を執行した者。多く五位・六位に叙せられた。

③武器をもって貴族の警固に任じた者。平安中期、禁中滝口たきぐち、院の北面ほくめん、東宮の帯刀たちはきなどの武士の称。

④「さぶらいどころ」の略。古今和歌集夏「―にてをのこどもの酒たうべけるに」

⑤(→)下侍しもさぶらいに同じ。源氏物語桐壺「―にまかで給ひて」

⑥⇒さむらい。

⇒さぶらい‐だいしょう【侍大将】

⇒さぶらい‐どころ【侍所】

⇒さぶらい‐な【侍名・候名】

⇒さぶらい‐びと【侍人】

⇒さぶらい‐わらわ【侍童】

サプライ【supply】

供給。「マネー‐―」

⇒サプライ‐サイド‐エコノミックス【supply-side economics】

サプライ‐サイド‐エコノミックス【supply-side economics】

経済活動のうち、供給の側面を重視する経済学。ケインズ的な有効需要政策が経済停滞を招いたとして、減税、歳出の削減、福祉政策の見直しなどにより、勤労意欲や投資活動を促そうとするもの。SSE →レーガノミクス

⇒サプライ【supply】

さぶらい‐だいしょう【侍大将】サブラヒ‥シヤウ

(サムライダイショウとも)侍の身分で一軍を指揮するもの。室町末期には、侍一組を率いたもの。「士大将」とも書く。平家物語8「源氏の方の―海野の弥平四郎」

⇒さぶらい【侍】

さぶらい‐つ・く【侍ひ付く】サブラヒ‥

〔自四〕

そば近く仕えてなじむ。和泉式部日記「かくて日ごろふれば、―・きて昼なども上にさぶらひて」

さぶらい‐どころ【侍所】サブラヒ‥

平安時代、院・親王・公卿家などの家司のうち、宿直とのい・警固に任じた侍者の詰所。鎌倉幕府もこれを踏襲し、公的な政治機関となる。→さむらいどころ。

⇒さぶらい【侍】

さぶらい‐な【侍名・候名】サブラヒ‥

禁中の下臈げろうの女房の呼び名。「ひさしき」「ゆりはな」の類。

⇒さぶらい【侍】

さぶらい‐びと【侍人】サブラヒ‥

貴人の側に仕える人。能因本枕草子正月寺にこもりたるは「―よびつけ、ものなどいひたるけはひ」

⇒さぶらい【侍】

さぶらい‐わらわ【侍童】サブラヒワラハ

貴人の側に仕える小童。源氏物語夕顔「をかしげなる―の、姿このましう」

⇒さぶらい【侍】

さぶら・う【候ふ・侍ふ】サブラフ

〔自四〕

(サモラウの転。じっとそばで見守り待機する意。「居り」「有り」の謙譲語、また、丁寧にいう語としても使われたが、鎌倉時代には、男性は「さうらふ」、女性は「さぶらふ」と使いわけていた(平曲指南抄)。室町時代には女性語として「さむらふ」も使われた)

①目上の人のそばに控える。古今和歌集序「―・ふ人々を召して、ことにつけつつ、歌を奉らしめ給ふ」

②目上の人のそばに近づく。参上する。伺う。源氏物語若紫「よぎりおはしましける由、只今なむ人申すに、おどろきながら―・ふべきを」

③(品物などが)身分の高い人の手もとにそなわる。枕草子93「御前に―・ふものは、御琴も御笛も、みなめづらしき名つきてぞある」

④「ある」「いる」の意を丁寧にいう語。主語が話し手または話し手側のものである場合には、へりくだる気持も含まれる。ございます。あります。竹取物語「いかなる所にかこの木は―・ひけむ」。源氏物語帚木「これより珍しき事は―・ひなむや」

⑤指定の「有り」の丁寧語。…ございます。…あります。源氏物語浮舟「荒き山越えになん侍れど、殊にほど遠くは―・はずなん」。更級日記「めづらかなる事に―・ふ」

⑥他の動詞や助動詞(「る」「らる」「す」「さす」など)の連用形に付いて、丁寧の意を添える。枕草子314「からい目を見―・ひつる。誰にかは愁へ申し侍らん」

サフラワー【safflower】

(→)紅花べにばな。「―油」

サフラン【saffraan オランダ・洎夫藍】

アヤメ科の多年草。南ヨーロッパの原産。地下に球茎をもち、細長い葉を出す。10月頃、淡紫色6弁の花を開く。花柱は3裂して糸状、赤色で、紀元前15世紀ごろ、すでに香辛料・薬・染色に利用。サフランの名は本来この生薬の名。漢名、番紅花。漢方で鎮静・鎮痛・通経剤。〈[季]秋〉。〈物類品隲〉

サフラン

⇒サフラン‐もどき【洎夫藍擬き】

サフラン‐もどき【洎夫藍擬き】

ヒガンバナ科の多年草。中央アメリカ原産。鱗茎を有し、葉は根生し線形。夏、淡紅色の花を開く。日本では古くこれをサフランと誤称。園芸上は属名のゼフィランサスで呼ばれる。

サフランモドキ

提供:OPO

⇒サフラン‐もどき【洎夫藍擬き】

サフラン‐もどき【洎夫藍擬き】

ヒガンバナ科の多年草。中央アメリカ原産。鱗茎を有し、葉は根生し線形。夏、淡紅色の花を開く。日本では古くこれをサフランと誤称。園芸上は属名のゼフィランサスで呼ばれる。

サフランモドキ

提供:OPO

⇒サフラン【saffraan オランダ・洎夫藍】

サプリ

サプリメントの略。

ざぶり

物を勢いよく水に投げ込んだとき、または勢いよく水をかけた時の音。ざぶん。「波が――と打ち寄せる」

サブ‐リーダー【subleader】

リーダーを補佐する役職。また、その人。

サブリナ‐パンツ【Sabrina pants】

(映画「麗しのサブリナ」でオードリー=ヘプバーンが着用したことから)(→)トレアドル‐パンツに同じ。

サブリミナル‐こうか【サブリミナル効果】‥カウクワ

(subliminal effect)意識下に刺激を与えることで表れるとされる効果。テレビやラジオなどに、知覚できない程度(閾下いきか)の速さや音量の広告を繰り返し挿入し、視聴者の購買意欲を増すものなど。

サプリメント【supplement】

①付録。補遺。

②栄養補助食品。体に欠乏しやすいビタミン・ミネラル・アミノ酸・不飽和脂肪酸などを、錠剤・カプセル・飲料などの形にしたもの。サプリ。

さぶり‐りゅう【佐分利流】‥リウ

槍術そうじゅつの一派。江戸初期に佐分利重隆が富田とだ流に学んでの創始したものという。

サブ‐ルーチン【subroutine】

プログラムを記述する基本的な技法の一つ。種々の処理で共通に使用できる部分をメイン‐ルーチンとは別に作成し、必要なときに呼び出して利用する。

さぶる‐こ

うかれめ。遊女。さぶるおとめ。万葉集18「―がいつきし殿に鈴かけぬ早馬はゆま下れり里もとどろに」

ざ‐ぶるまい【座振舞】‥ブルマヒ

一座の役者全員をもてなすこと。また、一席設けての振舞い。男色大鑑「惣役者を東山にして―の後、銀五両になしぬ」

サブレー【sablé フランス】

(フランスの町の名から)小麦粉・バター・卵黄・砂糖などを混ぜて焼いた、さくさくした口当りのクッキー。

さぶ‐ろう【三郎】‥ラウ

3番目に生まれた男子。三男。また後世、主として三男につける名。伊勢物語「―なりける子」

サフロール【safrole】

分子式C10H10O2 サッサフラス油の主成分。無色の液体。酸化するとピペロナール(ヘリオトロピン)になる。香料に用いる。

さぶろく‐きょうてい【三六協定】‥ケフ‥

⇒さんろくきょうてい

さ‐ぶん【差分】

①(和算用語)(→)衰分すいぶんに同じ。

②〔数〕(difference)関数fのxおよびx+Δx(Δxは増分)に対する値の差f(x+Δx)−f(x)をfのxにおける差分という。微分法における微分に対応するもので、補間法その他の数値計算などに用いる。

ざぶん

水が激しく打ちつけられる音。また、そのさま。ざぶり。「―とプールに飛び込む」

さぶん‐ゆうぶ【左文右武】‥イウ‥

(→)右文左武に同じ。

さ‐へい【鎖閉】

とざすこと。とじること。閉鎖。

さへいじ【左平次】

(上方語。もとは操人形座の隠語。「左平治」とも書く)出しゃばり。さしで口。追従ついしょう。また、さしで口をきく人。追従を言う人。歌舞伎、天満宮菜種御供「わりや仲裁人ぢやない、きつい―ぢやなア」

さ‐べし【然可し】

(サルベシの約)そうあって当然である。栄華物語花山「さべき御祈ども数を尽させ給ふ」

さ‐べつ【差別】

①差をつけて取りあつかうこと。わけへだて。正当な理由なく劣ったものとして不当に扱うこと。「―意識」

②区別すること。けじめ。「大小の―がある」

③⇒しゃべつ。

⇒さべつ‐か【差別化】

⇒さべつ‐かんぜい【差別関税】

⇒さべつ‐ご【差別語】

⇒さべつ‐たいぐう【差別待遇】

さべつ‐か【差別化】‥クワ

他との違いを明確にして、独自性を積極的に示すこと。「他社製品との―を図る」

⇒さ‐べつ【差別】

さべつ‐かんぜい【差別関税】‥クワン‥

(differential duties)ある種の商品またはある国からの輸入に対し、一般率と異なる取扱いをする関税。報復・互恵などの目的により割増関税・割引関税に大別される。区別関税。

⇒さ‐べつ【差別】

さべつ‐ご【差別語】

特定の人を不当に低く扱ったり蔑視したりする意味合いを含む語。

⇒さ‐べつ【差別】

さべつ‐たいぐう【差別待遇】

待遇に差をつけて人をあしらうこと。

⇒さ‐べつ【差別】

ザベリヨ【Zaverio】

⇒ザビエル

サヘル【Sahel】

アフリカのサハラ砂漠南縁に東西に広がる帯状の地域。セネガル北部からチャド中南部に及ぶ。植生はステップまたはサバンナで、サハラ砂漠と熱帯アフリカとの境をなす。

さべ・る【喋る】

〔自四〕

しゃべる。狂言、今神明「この茶を売るは、茶立女といふ者が、気を働かして―・らねばならぬ」

さ‐へん【サ変】

サ行変格活用の略称。

さ‐へん【左辺】

①等式・不等式において、等号・不等号の左側に書かれる数・式。

②碁盤・将棋盤で先手から見て左側。

↔右辺

さ‐べんかん【左弁官】‥クワン

「弁官」参照。

さほ【佐保】

⇒さお

サボ

サボタージュの略。

サボ【sabot フランス】

木靴。

さ‐ほう【左方】‥ハウ

ひだりの方。↔右方。

⇒さほう‐の‐がく【左方の楽】

⇒さほう‐の‐まい【左方の舞】

さ‐ほう【作法】‥ハフ

①物事を行う方法。「小説―」

②起居・動作の正しい法式。「礼儀―」

③きまり。しきたり。宇津保物語蔵開中「例の―に政事あらせてこそ候はせ給へ」

さ‐ほう【作法】‥ホフ

〔仏〕授戒・仏事など仏家で行う法式。源氏物語桐壺「例の―にをさめ奉る」

さ‐ぼう【砂防】‥バウ

山地・海岸・河岸などで土砂の崩壊・流出・移動などを防止すること。植林・護岸・水制・ダムなどによる。しゃぼう。

⇒さぼう‐ダム【砂防ダム】

さ‐ぼう【茶房】‥バウ

紅茶・コーヒーなどを飲ませる店。喫茶店きっさてん。

さ‐ぼう【詐謀】

いつわりのはかりごと。

ざ‐ほう【坐法】‥ホフ

仏や僧俗の坐り方のきまり。結跏趺坐けっかふざ・長跪ちょうきの類。

ざ‐ぼう【坐忘】‥バウ

〔仏〕静坐して心をしずめ、自分を取り巻く現前の世界を忘れること。

ざ‐ぼう【座傍】‥バウ

座席のそば。座右。

ざ‐ぼうき【座箒】‥バウキ

茶席の畳を掃くのに用いる羽箒。鶴・白鳥など大きな鳥の片羽で作る。

さぼう‐ダム【砂防ダム】‥バウ‥

ダムの一種。山肌の浸食や河川の土砂の流出を防ぐため、上流の山間部に設けるもの。

⇒さ‐ぼう【砂防】

さほう‐の‐がく【左方の楽】‥ハウ‥

雅楽の唐楽2。

⇒さ‐ほう【左方】

さほう‐の‐まい【左方の舞】‥ハウ‥マヒ

雅楽で、唐楽2の舞。

⇒さ‐ほう【左方】

さほ‐うひつ【左輔右弼】

[孔叢子論書]君主の左右にあって政治をたすける臣。輔弼ほひつの臣。さほゆうひつ。

サポーター【supporter】

①支持者。後援者。特にサッカーで特定チームの応援者。

②運動選手などがパンツの下に着用する睾丸こうがん当て。また、関節部分などをきつく締めて保護する布製のバンド。

サポート【support】

支えること。支持。支援。助け。「登頂を―する」

⇒サポート‐こう【サポート校】

サポート‐こう【サポート校】‥カウ

不登校の児童・生徒、フリーター・ニートなどを受け入れ、学習・教育や技能訓練等を行う機関の総称。

⇒サポート【support】

さほ‐がわ【佐保川】‥ガハ

⇒さおがわ

さ‐ぼくや【左僕射】

左大臣の唐名。

ざ‐ぼし【座星】

兜かぶとの鉢にうつ星すなわち鋲びょうに座金ざがねを加えたもの。

さ‐ぼ・す【曝す】

〔他五〕

風にさらす。さらしてほす。曾丹集「山姫の染めては―・す衣かと」。「冬物を―・す」

さほ‐だ【早穂田】

(→)早稲田わせだに同じ。壬二みに集「片山のほぎの―をうちかへし」

サボタージュ【sabotage フランス】

(語源は、フランスで争議中の労働者がサボ(木靴)で機械を破壊したという説、フランスの鉄道労働者が争議中に軌道のサボ(留め金)を切断したという説などがある)

①労働者の争議行為の一つ。仕事に従事しながら、仕事を停滞させたり能率を低下させたりして、企業主に損害を与えて、紛争の解決を迫ること。怠業。サボ。

②俗に、なまけること。

サボ‐てん【仙人掌】

(石鹸せっけんの意のポルトガル語sabãoと「手」との合成語の転)サボテン科の常緑多年草。南北アメリカ大陸の乾燥地帯の特産で、海岸から高山にまで分布し、種類が多い。普通の樹木に似たコノハサボテン、柱状のハシラサボテン、扁円板状のウチワサボテン、また球形・紐状など外形は変化に富む。表面に葉の変形したとげや毛がある。花は黄色・赤色または白色。観賞用に栽培。シャボテン。覇王樹はおうじゅ。いろへろ。さんほてい。〈[季]夏〉

⇒サボてん‐ぐさ【仙人掌草】

サボてん‐ぐさ【仙人掌草】

緑藻類の海藻。石灰質で、多数の平たい腎臓形の節間部からなる枝をもつ。熱帯・亜熱帯の珊瑚礁の低潮線付近の岩上に生育する。

⇒サボ‐てん【仙人掌】

さ‐ほど【然程】

〔副〕

(下に打消を伴って)それほど。たいして。「―寒くない」

サポニン【saponin】

環状構造をもち、植物の成分として広く分布する配糖体の一類。水に溶解して石鹸のように泡を生じる。溶血作用があり、また強心剤・去痰きょたん剤などに用いるものも多い。セネガ根・甘草・キキョウなどに含まれる。

さほ‐やま【佐保山】

⇒さおやま

サボ・る

〔自五〕

(サボを動詞化した語)なまける。なまけて仕事を休む。ずる休みをする。「学校を―・る」

サボン【savon フランス】

(→)シャボンに同じ。

⇒サボン‐そう【石鹸草】

ザボン【zamboa ポルトガル・朱欒・香欒】

ミカン科の常緑高木。アジア南部の原産。暖地に栽培。葉は卵状の長楕円形、葉柄に広い翼がある。初夏、白色5弁の花を開く。果実は径15センチメートル余の扁球形で果皮は厚く肌が粗く、果肉は黄色でやや苦味がある。果肉の紅紫色のものを「うちむらさき」という。ハッサク・グレープ‐フルーツは同類。文旦ぶんたん。ジャボン。ザンボア。〈[季]冬〉。「朱欒の花」は〈[季]夏〉。

ザボン(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

⇒サフラン【saffraan オランダ・洎夫藍】

サプリ

サプリメントの略。

ざぶり

物を勢いよく水に投げ込んだとき、または勢いよく水をかけた時の音。ざぶん。「波が――と打ち寄せる」

サブ‐リーダー【subleader】

リーダーを補佐する役職。また、その人。

サブリナ‐パンツ【Sabrina pants】

(映画「麗しのサブリナ」でオードリー=ヘプバーンが着用したことから)(→)トレアドル‐パンツに同じ。

サブリミナル‐こうか【サブリミナル効果】‥カウクワ

(subliminal effect)意識下に刺激を与えることで表れるとされる効果。テレビやラジオなどに、知覚できない程度(閾下いきか)の速さや音量の広告を繰り返し挿入し、視聴者の購買意欲を増すものなど。

サプリメント【supplement】

①付録。補遺。

②栄養補助食品。体に欠乏しやすいビタミン・ミネラル・アミノ酸・不飽和脂肪酸などを、錠剤・カプセル・飲料などの形にしたもの。サプリ。

さぶり‐りゅう【佐分利流】‥リウ

槍術そうじゅつの一派。江戸初期に佐分利重隆が富田とだ流に学んでの創始したものという。

サブ‐ルーチン【subroutine】

プログラムを記述する基本的な技法の一つ。種々の処理で共通に使用できる部分をメイン‐ルーチンとは別に作成し、必要なときに呼び出して利用する。

さぶる‐こ

うかれめ。遊女。さぶるおとめ。万葉集18「―がいつきし殿に鈴かけぬ早馬はゆま下れり里もとどろに」

ざ‐ぶるまい【座振舞】‥ブルマヒ

一座の役者全員をもてなすこと。また、一席設けての振舞い。男色大鑑「惣役者を東山にして―の後、銀五両になしぬ」

サブレー【sablé フランス】

(フランスの町の名から)小麦粉・バター・卵黄・砂糖などを混ぜて焼いた、さくさくした口当りのクッキー。

さぶ‐ろう【三郎】‥ラウ

3番目に生まれた男子。三男。また後世、主として三男につける名。伊勢物語「―なりける子」

サフロール【safrole】

分子式C10H10O2 サッサフラス油の主成分。無色の液体。酸化するとピペロナール(ヘリオトロピン)になる。香料に用いる。

さぶろく‐きょうてい【三六協定】‥ケフ‥

⇒さんろくきょうてい

さ‐ぶん【差分】

①(和算用語)(→)衰分すいぶんに同じ。

②〔数〕(difference)関数fのxおよびx+Δx(Δxは増分)に対する値の差f(x+Δx)−f(x)をfのxにおける差分という。微分法における微分に対応するもので、補間法その他の数値計算などに用いる。

ざぶん

水が激しく打ちつけられる音。また、そのさま。ざぶり。「―とプールに飛び込む」

さぶん‐ゆうぶ【左文右武】‥イウ‥

(→)右文左武に同じ。

さ‐へい【鎖閉】

とざすこと。とじること。閉鎖。

さへいじ【左平次】

(上方語。もとは操人形座の隠語。「左平治」とも書く)出しゃばり。さしで口。追従ついしょう。また、さしで口をきく人。追従を言う人。歌舞伎、天満宮菜種御供「わりや仲裁人ぢやない、きつい―ぢやなア」

さ‐べし【然可し】

(サルベシの約)そうあって当然である。栄華物語花山「さべき御祈ども数を尽させ給ふ」

さ‐べつ【差別】

①差をつけて取りあつかうこと。わけへだて。正当な理由なく劣ったものとして不当に扱うこと。「―意識」

②区別すること。けじめ。「大小の―がある」

③⇒しゃべつ。

⇒さべつ‐か【差別化】

⇒さべつ‐かんぜい【差別関税】

⇒さべつ‐ご【差別語】

⇒さべつ‐たいぐう【差別待遇】

さべつ‐か【差別化】‥クワ

他との違いを明確にして、独自性を積極的に示すこと。「他社製品との―を図る」

⇒さ‐べつ【差別】

さべつ‐かんぜい【差別関税】‥クワン‥

(differential duties)ある種の商品またはある国からの輸入に対し、一般率と異なる取扱いをする関税。報復・互恵などの目的により割増関税・割引関税に大別される。区別関税。

⇒さ‐べつ【差別】

さべつ‐ご【差別語】

特定の人を不当に低く扱ったり蔑視したりする意味合いを含む語。

⇒さ‐べつ【差別】

さべつ‐たいぐう【差別待遇】

待遇に差をつけて人をあしらうこと。

⇒さ‐べつ【差別】

ザベリヨ【Zaverio】

⇒ザビエル

サヘル【Sahel】

アフリカのサハラ砂漠南縁に東西に広がる帯状の地域。セネガル北部からチャド中南部に及ぶ。植生はステップまたはサバンナで、サハラ砂漠と熱帯アフリカとの境をなす。

さべ・る【喋る】

〔自四〕

しゃべる。狂言、今神明「この茶を売るは、茶立女といふ者が、気を働かして―・らねばならぬ」

さ‐へん【サ変】

サ行変格活用の略称。

さ‐へん【左辺】

①等式・不等式において、等号・不等号の左側に書かれる数・式。

②碁盤・将棋盤で先手から見て左側。

↔右辺

さ‐べんかん【左弁官】‥クワン

「弁官」参照。

さほ【佐保】

⇒さお

サボ

サボタージュの略。

サボ【sabot フランス】

木靴。

さ‐ほう【左方】‥ハウ

ひだりの方。↔右方。

⇒さほう‐の‐がく【左方の楽】

⇒さほう‐の‐まい【左方の舞】

さ‐ほう【作法】‥ハフ

①物事を行う方法。「小説―」

②起居・動作の正しい法式。「礼儀―」

③きまり。しきたり。宇津保物語蔵開中「例の―に政事あらせてこそ候はせ給へ」

さ‐ほう【作法】‥ホフ

〔仏〕授戒・仏事など仏家で行う法式。源氏物語桐壺「例の―にをさめ奉る」

さ‐ぼう【砂防】‥バウ

山地・海岸・河岸などで土砂の崩壊・流出・移動などを防止すること。植林・護岸・水制・ダムなどによる。しゃぼう。

⇒さぼう‐ダム【砂防ダム】

さ‐ぼう【茶房】‥バウ

紅茶・コーヒーなどを飲ませる店。喫茶店きっさてん。

さ‐ぼう【詐謀】

いつわりのはかりごと。

ざ‐ほう【坐法】‥ホフ

仏や僧俗の坐り方のきまり。結跏趺坐けっかふざ・長跪ちょうきの類。

ざ‐ぼう【坐忘】‥バウ

〔仏〕静坐して心をしずめ、自分を取り巻く現前の世界を忘れること。

ざ‐ぼう【座傍】‥バウ

座席のそば。座右。

ざ‐ぼうき【座箒】‥バウキ

茶席の畳を掃くのに用いる羽箒。鶴・白鳥など大きな鳥の片羽で作る。

さぼう‐ダム【砂防ダム】‥バウ‥

ダムの一種。山肌の浸食や河川の土砂の流出を防ぐため、上流の山間部に設けるもの。

⇒さ‐ぼう【砂防】

さほう‐の‐がく【左方の楽】‥ハウ‥

雅楽の唐楽2。

⇒さ‐ほう【左方】

さほう‐の‐まい【左方の舞】‥ハウ‥マヒ

雅楽で、唐楽2の舞。

⇒さ‐ほう【左方】

さほ‐うひつ【左輔右弼】

[孔叢子論書]君主の左右にあって政治をたすける臣。輔弼ほひつの臣。さほゆうひつ。

サポーター【supporter】

①支持者。後援者。特にサッカーで特定チームの応援者。

②運動選手などがパンツの下に着用する睾丸こうがん当て。また、関節部分などをきつく締めて保護する布製のバンド。

サポート【support】

支えること。支持。支援。助け。「登頂を―する」

⇒サポート‐こう【サポート校】

サポート‐こう【サポート校】‥カウ

不登校の児童・生徒、フリーター・ニートなどを受け入れ、学習・教育や技能訓練等を行う機関の総称。

⇒サポート【support】

さほ‐がわ【佐保川】‥ガハ

⇒さおがわ

さ‐ぼくや【左僕射】

左大臣の唐名。

ざ‐ぼし【座星】

兜かぶとの鉢にうつ星すなわち鋲びょうに座金ざがねを加えたもの。

さ‐ぼ・す【曝す】

〔他五〕

風にさらす。さらしてほす。曾丹集「山姫の染めては―・す衣かと」。「冬物を―・す」

さほ‐だ【早穂田】

(→)早稲田わせだに同じ。壬二みに集「片山のほぎの―をうちかへし」

サボタージュ【sabotage フランス】

(語源は、フランスで争議中の労働者がサボ(木靴)で機械を破壊したという説、フランスの鉄道労働者が争議中に軌道のサボ(留め金)を切断したという説などがある)

①労働者の争議行為の一つ。仕事に従事しながら、仕事を停滞させたり能率を低下させたりして、企業主に損害を与えて、紛争の解決を迫ること。怠業。サボ。

②俗に、なまけること。

サボ‐てん【仙人掌】

(石鹸せっけんの意のポルトガル語sabãoと「手」との合成語の転)サボテン科の常緑多年草。南北アメリカ大陸の乾燥地帯の特産で、海岸から高山にまで分布し、種類が多い。普通の樹木に似たコノハサボテン、柱状のハシラサボテン、扁円板状のウチワサボテン、また球形・紐状など外形は変化に富む。表面に葉の変形したとげや毛がある。花は黄色・赤色または白色。観賞用に栽培。シャボテン。覇王樹はおうじゅ。いろへろ。さんほてい。〈[季]夏〉

⇒サボてん‐ぐさ【仙人掌草】

サボてん‐ぐさ【仙人掌草】

緑藻類の海藻。石灰質で、多数の平たい腎臓形の節間部からなる枝をもつ。熱帯・亜熱帯の珊瑚礁の低潮線付近の岩上に生育する。

⇒サボ‐てん【仙人掌】

さ‐ほど【然程】

〔副〕

(下に打消を伴って)それほど。たいして。「―寒くない」

サポニン【saponin】

環状構造をもち、植物の成分として広く分布する配糖体の一類。水に溶解して石鹸のように泡を生じる。溶血作用があり、また強心剤・去痰きょたん剤などに用いるものも多い。セネガ根・甘草・キキョウなどに含まれる。

さほ‐やま【佐保山】

⇒さおやま

サボ・る

〔自五〕

(サボを動詞化した語)なまける。なまけて仕事を休む。ずる休みをする。「学校を―・る」

サボン【savon フランス】

(→)シャボンに同じ。

⇒サボン‐そう【石鹸草】

ザボン【zamboa ポルトガル・朱欒・香欒】

ミカン科の常緑高木。アジア南部の原産。暖地に栽培。葉は卵状の長楕円形、葉柄に広い翼がある。初夏、白色5弁の花を開く。果実は径15センチメートル余の扁球形で果皮は厚く肌が粗く、果肉は黄色でやや苦味がある。果肉の紅紫色のものを「うちむらさき」という。ハッサク・グレープ‐フルーツは同類。文旦ぶんたん。ジャボン。ザンボア。〈[季]冬〉。「朱欒の花」は〈[季]夏〉。

ザボン(実)

提供:ネイチャー・プロダクション

サボン‐そう【石鹸草】‥サウ

ナデシコ科の多年草。ヨーロッパ原産で、明治初年渡来。高さ約50センチメートル。夏、枝端にサクラソウに似た淡紅色または白色の花をつける。サポニンを含み、石鹸のような泡を生じ、昔、ヨーロッパでは洗濯に用いた。

サボンソウ

提供:OPO

サボン‐そう【石鹸草】‥サウ

ナデシコ科の多年草。ヨーロッパ原産で、明治初年渡来。高さ約50センチメートル。夏、枝端にサクラソウに似た淡紅色または白色の花をつける。サポニンを含み、石鹸のような泡を生じ、昔、ヨーロッパでは洗濯に用いた。

サボンソウ

提供:OPO

⇒サボン【savon フランス】

さま【様・状・方】

[一]〔名〕

(物事の方向・形・あり方・しかた・趣に関し包括的にいう語)

①方法。方式。形式。神代紀上「其の病を療おさむる方さまを定む」。源氏物語常夏「物いふ―も知らず」

②ありさま。ふう。様子。源氏物語桐壺「うちうちに思ひ給ふる―を奏し給へ」

③すがた。かたち。なりふり。源氏物語桐壺「いみじきもののふ、仇敵なりとも見てはうちゑまれぬべき―のし給へれば」。「―を変える」「―にならない」

④おもむき。趣向。体裁。源氏物語帚木「臨時のもてあそび物の…時につけつつ、―をかへて」

⑤その時。古今和歌集別「帰る―には路も知られず」

[二]〔代〕

①(二人称。近世、多く遊里語で、通例女から男をさす)あなた。浄瑠璃、日本武尊吾妻鑑「―の心は浅ぎの伽羅に」

②(三人称)あのかた。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「是れはととが手焼の鉄鎚煎餅、―に進ぜて下さりませ」

[三]〔接尾〕

①(ザマとも)その方向。その方面。更級日記「大きなる人魂のたちて、京―へなむ来ぬると」。「横―」

②氏名・官名・居所などの下に添える敬称。康富記宝徳2「禁裏―、今日同じく御受衣の事有り」

③「こと」という意で、相手に対する敬意を含めて用いる。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「久し振りで御無事なお顔、お嬉し―や」。浄瑠璃、卯月潤色「いとほし―や」

④丁寧にいう語。「お待遠―」「御苦労―」

⇒様に様を付ける

⇒様になる

さ‐ま【狭間】

①すきま。隙すき。

②城壁・櫓やぐらなどに設けて、外をうかがい、また、矢・石・弾丸を放つための小窓。その用途により、矢狭間・鉄砲狭間などという。軍船の船首にも設ける。太平記1「―の板八文字に排ひらいて」

③窓のこと。

④半戸はんどの別称。

ざま【様・態】

[一]〔名〕

様子・ありさまをあざけっていう語。ていたらく。狂言、右近左近おこさこ「扨も扨も、気の毒な―かな」。「何という―だ」

[二]〔接尾〕

(動詞の連用形に付いて)

①その時。そうすると同時に。狂言、鱸庖丁「今日これへ参り―に、そろりそろりと引き上げて御座れば」。「すれちがい―に財布を抜き取る」

②そのしかた。そのありさま。「書き―」「死に―」

⇒様は無い

⇒様を見ろ

ざま【座間】

神奈川県中部の市。もと八王子街道の宿場町・市場町。第二次大戦後は米軍基地が置かれ、近年は住宅地化が著しい。人口12万8千。

サマー【summer】

夏。

⇒サマー‐ウール

⇒サマー‐キャンプ【summer camp】

⇒サマー‐コート【summer coat】

⇒サマー‐スクール【summer school】

⇒サマー‐セーター【summer sweater】

⇒サマー‐タイム【summer time】

⇒サマー‐ハウス【summer house】

⇒サマー‐リゾート【summer resort】

サマー‐ウール

(和製語summer wool)薄くて軽い夏用の毛織服地。

⇒サマー【summer】

サマー‐キャンプ【summer camp】

夏の間に野外生活の体験学習をする催し。

⇒サマー【summer】

サマー‐コート【summer coat】

夏用の薄手のコート。

⇒サマー【summer】

さま‐あ・し【様悪し】

〔形シク〕

体裁がわるい。姿が見苦しい。枕草子278「―・しうて、高う乗りたりとも、賢かるべきことかは」

サマー‐スクール【summer school】

夏期学校。夏期講習会。

⇒サマー【summer】

サマー‐セーター【summer sweater】

夏用の薄いセーター。

⇒サマー【summer】

サマー‐タイム【summer time】

(→)夏時間。

⇒サマー【summer】

サマー‐ハウス【summer house】

高原・海浜などにある避暑用の別荘。

⇒サマー【summer】

サマーラ【Samara】

ロシア西部、ヴォルガ河中流にある都市。重化学工業が盛ん。西方に大水力発電所がある。人口113万3千(2004)。旧称クイブイシェフ。

サマー‐リゾート【summer resort】

避暑地。

⇒サマー【summer】

さ‐まい【左舞】‥マヒ

「左方の舞」の略。さぶ。↔右舞

さま‐か・う【様変ふ】‥カフ

〔自下二〕

①様子をかえる。趣をかえる。源氏物語玉鬘「―・へたる春の夕暮なり。秋ならねども怪しかりけりと見ゆ」

②出家する。僧尼となる。千載和歌集雑「九月ばかりに―・へて山寺に侍りけるを」

さま‐かたち【様形】

すがたかたち。容姿。様子。枕草子41「声より始めて―もさばかりあてに美しきほどよりは」

さま‐がわり【様変り】‥ガハリ

様子・形勢が一変すること。「駅前がすっかり―した」

ざまく

①他の物に屑・ごみなどがまじったさま。日葡辞書「ザマクナモノ」

②乱雑粗忽そこつなさま。ぞんざいなさま。炭俵「外を―に囲ふ相撲場」(嵐雪)

③(鳥取県・島根県・広島県で)粗雑なさま。「―な仕事をする」

さま‐くぐり【狭間潜り】

城中から狭間をくぐって逃げる者。転じて、逃亡者。

さま‐ぐち【狭間口】

(関東・東北地方で)玄関または出格子窓。

さま‐こと【様異】

様子が普通とかわって、異様であったり、すぐれていたり、あるいは出家の姿になったりすること。特別なこと。源氏物語末摘花「―にさならぬうちとけわざもし給ひけり」

さま‐さま【様様】

〔接尾〕

自分にとってありがたい人や物の下につける語。「店が放映されて客がふえ、テレビ―だ」

さま‐ざま【様様】

あれこれ異なっているさま。いろいろ。しゅじゅ。「―の服装」「―な角度」

さま・す【冷ます・覚ます・醒ます】

〔他五〕

①熱がさめるようにする。ひやす。「湯を―・す」

②高ぶった感情を押さえて冷静な状態にする。「興奮を―・す」

③眠りがさめるようにする。後撰和歌集夏「夜深くめをも―・しつるかな」

④迷いを解く。悟らせる。「迷妄を―・す」

⑤酔いをとりさる。

⑥興をなくする。謡曲、自然居士「説法の場にわ―・され申す恨み申しに来りたり」

◇熱や熱意など熱い状態をなくす場合には「冷」、睡眠や迷いなどから本来の正常な意識に戻す場合には「覚」、酒の酔いをなくす場合には「醒」をふつう使う。

ざます

〔助動〕

(ゴザリマスの約という)本来は、江戸吉原で遊女が用いた語。(…で)ございます。人情本、閑情末摘花「何ざますへ、もう夜があけましたのかへ、まだ早うざますはね」

さ‐また【小股】

①また。こまた。浄瑠璃、浦島年代記「熊の―へ片足かけ」

②相撲で、相手の股ぐらへ足を踏みこみ、その股の下から手をかけ、ゆり上げて倒すこと。狂言、歌争「―に上げてみえたか、と云うたれば」

さまた・ぐ【妨ぐ】

〔他下二〕

⇒さまたげる(下一)

さまたげ【妨げ】

妨げること。また、そのもの。妨害。「修行の―」

さまた・げる【妨げる】

〔他下一〕[文]さまた・ぐ(下二)

(奈良時代、四段活用の例も)

①邪魔をする。さわりあるようにする。妨害する。源氏物語総角「かの世にさへ―・げ聞ゆらん罪のほどを」。「安眠を―・げる」

②(「…を―・げない」の形で)さしつかえる。不可とする。「兼任を―・げない」

さま‐た・る【様垂る】

〔自下二〕

態度が乱れる。今昔物語集28「この君達一人うるはしき者もなく酔ひ―・れて」

さ‐まつ【瑣末・些末】

わずかなこと。取るに足りないこと。些細ささい。「―な事にこだわる」

⇒さまつ‐しゅぎ【瑣末主義・些末主義】

さま‐づけ【様付け】

「様」という敬称を付けて人を呼ぶこと。

さまつ‐しゅぎ【瑣末主義・些末主義】

(→)トリビアリズムに同じ。

⇒さ‐まつ【瑣末・些末】

さ‐まつだけ【早松茸】

6〜7月頃に出るマツタケに似た茸。さまつ。〈[季]夏〉

さ‐まで【然迄】

(多く打消の語を伴う)それほどまで。かほどまで。源氏物語夕顔「―心とどむべき事のさまにもあらず」。「―気にすることはない」

さ‐まど【狭窓】

(→)狐窓きつねまどに同じ。

さま‐にく【様憎】

みっともないこと。山家集「あな―の袖のしづくや」

⇒サボン【savon フランス】

さま【様・状・方】

[一]〔名〕

(物事の方向・形・あり方・しかた・趣に関し包括的にいう語)

①方法。方式。形式。神代紀上「其の病を療おさむる方さまを定む」。源氏物語常夏「物いふ―も知らず」

②ありさま。ふう。様子。源氏物語桐壺「うちうちに思ひ給ふる―を奏し給へ」

③すがた。かたち。なりふり。源氏物語桐壺「いみじきもののふ、仇敵なりとも見てはうちゑまれぬべき―のし給へれば」。「―を変える」「―にならない」

④おもむき。趣向。体裁。源氏物語帚木「臨時のもてあそび物の…時につけつつ、―をかへて」

⑤その時。古今和歌集別「帰る―には路も知られず」

[二]〔代〕

①(二人称。近世、多く遊里語で、通例女から男をさす)あなた。浄瑠璃、日本武尊吾妻鑑「―の心は浅ぎの伽羅に」

②(三人称)あのかた。浄瑠璃、心中刃は氷の朔日「是れはととが手焼の鉄鎚煎餅、―に進ぜて下さりませ」

[三]〔接尾〕

①(ザマとも)その方向。その方面。更級日記「大きなる人魂のたちて、京―へなむ来ぬると」。「横―」

②氏名・官名・居所などの下に添える敬称。康富記宝徳2「禁裏―、今日同じく御受衣の事有り」

③「こと」という意で、相手に対する敬意を含めて用いる。浄瑠璃、夕霧阿波鳴渡「久し振りで御無事なお顔、お嬉し―や」。浄瑠璃、卯月潤色「いとほし―や」

④丁寧にいう語。「お待遠―」「御苦労―」

⇒様に様を付ける

⇒様になる

さ‐ま【狭間】

①すきま。隙すき。

②城壁・櫓やぐらなどに設けて、外をうかがい、また、矢・石・弾丸を放つための小窓。その用途により、矢狭間・鉄砲狭間などという。軍船の船首にも設ける。太平記1「―の板八文字に排ひらいて」

③窓のこと。

④半戸はんどの別称。

ざま【様・態】

[一]〔名〕

様子・ありさまをあざけっていう語。ていたらく。狂言、右近左近おこさこ「扨も扨も、気の毒な―かな」。「何という―だ」

[二]〔接尾〕

(動詞の連用形に付いて)

①その時。そうすると同時に。狂言、鱸庖丁「今日これへ参り―に、そろりそろりと引き上げて御座れば」。「すれちがい―に財布を抜き取る」

②そのしかた。そのありさま。「書き―」「死に―」

⇒様は無い

⇒様を見ろ

ざま【座間】

神奈川県中部の市。もと八王子街道の宿場町・市場町。第二次大戦後は米軍基地が置かれ、近年は住宅地化が著しい。人口12万8千。

サマー【summer】

夏。

⇒サマー‐ウール

⇒サマー‐キャンプ【summer camp】

⇒サマー‐コート【summer coat】

⇒サマー‐スクール【summer school】

⇒サマー‐セーター【summer sweater】

⇒サマー‐タイム【summer time】

⇒サマー‐ハウス【summer house】

⇒サマー‐リゾート【summer resort】

サマー‐ウール

(和製語summer wool)薄くて軽い夏用の毛織服地。

⇒サマー【summer】

サマー‐キャンプ【summer camp】

夏の間に野外生活の体験学習をする催し。

⇒サマー【summer】

サマー‐コート【summer coat】

夏用の薄手のコート。

⇒サマー【summer】

さま‐あ・し【様悪し】

〔形シク〕

体裁がわるい。姿が見苦しい。枕草子278「―・しうて、高う乗りたりとも、賢かるべきことかは」

サマー‐スクール【summer school】

夏期学校。夏期講習会。

⇒サマー【summer】

サマー‐セーター【summer sweater】

夏用の薄いセーター。

⇒サマー【summer】

サマー‐タイム【summer time】

(→)夏時間。

⇒サマー【summer】

サマー‐ハウス【summer house】

高原・海浜などにある避暑用の別荘。

⇒サマー【summer】

サマーラ【Samara】

ロシア西部、ヴォルガ河中流にある都市。重化学工業が盛ん。西方に大水力発電所がある。人口113万3千(2004)。旧称クイブイシェフ。

サマー‐リゾート【summer resort】

避暑地。

⇒サマー【summer】

さ‐まい【左舞】‥マヒ

「左方の舞」の略。さぶ。↔右舞

さま‐か・う【様変ふ】‥カフ

〔自下二〕

①様子をかえる。趣をかえる。源氏物語玉鬘「―・へたる春の夕暮なり。秋ならねども怪しかりけりと見ゆ」

②出家する。僧尼となる。千載和歌集雑「九月ばかりに―・へて山寺に侍りけるを」

さま‐かたち【様形】

すがたかたち。容姿。様子。枕草子41「声より始めて―もさばかりあてに美しきほどよりは」

さま‐がわり【様変り】‥ガハリ

様子・形勢が一変すること。「駅前がすっかり―した」

ざまく

①他の物に屑・ごみなどがまじったさま。日葡辞書「ザマクナモノ」

②乱雑粗忽そこつなさま。ぞんざいなさま。炭俵「外を―に囲ふ相撲場」(嵐雪)

③(鳥取県・島根県・広島県で)粗雑なさま。「―な仕事をする」

さま‐くぐり【狭間潜り】

城中から狭間をくぐって逃げる者。転じて、逃亡者。

さま‐ぐち【狭間口】

(関東・東北地方で)玄関または出格子窓。

さま‐こと【様異】

様子が普通とかわって、異様であったり、すぐれていたり、あるいは出家の姿になったりすること。特別なこと。源氏物語末摘花「―にさならぬうちとけわざもし給ひけり」

さま‐さま【様様】

〔接尾〕

自分にとってありがたい人や物の下につける語。「店が放映されて客がふえ、テレビ―だ」

さま‐ざま【様様】

あれこれ異なっているさま。いろいろ。しゅじゅ。「―の服装」「―な角度」

さま・す【冷ます・覚ます・醒ます】

〔他五〕

①熱がさめるようにする。ひやす。「湯を―・す」

②高ぶった感情を押さえて冷静な状態にする。「興奮を―・す」

③眠りがさめるようにする。後撰和歌集夏「夜深くめをも―・しつるかな」

④迷いを解く。悟らせる。「迷妄を―・す」

⑤酔いをとりさる。

⑥興をなくする。謡曲、自然居士「説法の場にわ―・され申す恨み申しに来りたり」

◇熱や熱意など熱い状態をなくす場合には「冷」、睡眠や迷いなどから本来の正常な意識に戻す場合には「覚」、酒の酔いをなくす場合には「醒」をふつう使う。

ざます

〔助動〕

(ゴザリマスの約という)本来は、江戸吉原で遊女が用いた語。(…で)ございます。人情本、閑情末摘花「何ざますへ、もう夜があけましたのかへ、まだ早うざますはね」

さ‐また【小股】

①また。こまた。浄瑠璃、浦島年代記「熊の―へ片足かけ」

②相撲で、相手の股ぐらへ足を踏みこみ、その股の下から手をかけ、ゆり上げて倒すこと。狂言、歌争「―に上げてみえたか、と云うたれば」

さまた・ぐ【妨ぐ】

〔他下二〕

⇒さまたげる(下一)

さまたげ【妨げ】

妨げること。また、そのもの。妨害。「修行の―」

さまた・げる【妨げる】

〔他下一〕[文]さまた・ぐ(下二)

(奈良時代、四段活用の例も)

①邪魔をする。さわりあるようにする。妨害する。源氏物語総角「かの世にさへ―・げ聞ゆらん罪のほどを」。「安眠を―・げる」

②(「…を―・げない」の形で)さしつかえる。不可とする。「兼任を―・げない」

さま‐た・る【様垂る】

〔自下二〕

態度が乱れる。今昔物語集28「この君達一人うるはしき者もなく酔ひ―・れて」

さ‐まつ【瑣末・些末】

わずかなこと。取るに足りないこと。些細ささい。「―な事にこだわる」

⇒さまつ‐しゅぎ【瑣末主義・些末主義】

さま‐づけ【様付け】

「様」という敬称を付けて人を呼ぶこと。

さまつ‐しゅぎ【瑣末主義・些末主義】

(→)トリビアリズムに同じ。

⇒さ‐まつ【瑣末・些末】

さ‐まつだけ【早松茸】

6〜7月頃に出るマツタケに似た茸。さまつ。〈[季]夏〉

さ‐まで【然迄】

(多く打消の語を伴う)それほどまで。かほどまで。源氏物語夕顔「―心とどむべき事のさまにもあらず」。「―気にすることはない」

さ‐まど【狭窓】

(→)狐窓きつねまどに同じ。

さま‐にく【様憎】

みっともないこと。山家集「あな―の袖のしづくや」

大辞林の検索結果 (46)

さび🔗⭐🔉

さび [2]

(鮨屋(スシヤ)で)「わさび」のこと。

さび【寂】🔗⭐🔉

さび【皺】🔗⭐🔉

さび 【皺】

烏帽子(エボシ)のしわ。版木に刻み紙を押し当ててつける。しわの形によって,大皺(オオサビ)・小皺・横皺・柳皺(ヤナギサビ)などがある。しぼ。

さび【錆・銹・ 】🔗⭐🔉

】🔗⭐🔉

さび [2] 【錆・銹・ 】

〔動詞「錆びる」の連用形から〕

(1)大気中や水中の酸素の作用で金属の表面にできた酸化物や水酸化物の固体。

(2)悪い報い。「身から出た―」

】

〔動詞「錆びる」の連用形から〕

(1)大気中や水中の酸素の作用で金属の表面にできた酸化物や水酸化物の固体。

(2)悪い報い。「身から出た―」

】

〔動詞「錆びる」の連用形から〕

(1)大気中や水中の酸素の作用で金属の表面にできた酸化物や水酸化物の固体。

(2)悪い報い。「身から出た―」

】

〔動詞「錆びる」の連用形から〕

(1)大気中や水中の酸素の作用で金属の表面にできた酸化物や水酸化物の固体。

(2)悪い報い。「身から出た―」

さび-あさぎ【錆浅葱】🔗⭐🔉

さび-あさぎ [3] 【錆浅葱】

浅葱色より彩度の低い,わずかに緑がかった灰青色。

さび-あゆ【錆鮎】🔗⭐🔉

さび-あゆ [3] 【錆鮎】

秋の産卵期の鮎。体に鉄錆のような赤みを帯びる。落ち鮎。[季]秋。

さび-いろ【錆色】🔗⭐🔉

さび-いろ [0] 【錆色】

鉄錆の色のような赤茶色。

さび-うるし【錆漆】🔗⭐🔉

さび-うるし [3] 【錆漆】

水でかたく練った砥粉(トノコ)に瀬〆漆(セシメウルシ)を混ぜてよく練ったもの。漆塗りの下絵の絵模様の輪郭を描いたり,肉を高く盛り上げるのに用いる。

さび-え【錆絵】🔗⭐🔉

さび-え ― [2][0] 【錆絵】

錆漆(サビウルシ)で絵や模様を描く技法。また,その絵や模様。錆漆に顔料を加え青錆色・赤錆色などを作って描く場合もある。

[2][0] 【錆絵】

錆漆(サビウルシ)で絵や模様を描く技法。また,その絵や模様。錆漆に顔料を加え青錆色・赤錆色などを作って描く場合もある。

[2][0] 【錆絵】

錆漆(サビウルシ)で絵や模様を描く技法。また,その絵や模様。錆漆に顔料を加え青錆色・赤錆色などを作って描く場合もある。

[2][0] 【錆絵】

錆漆(サビウルシ)で絵や模様を描く技法。また,その絵や模様。錆漆に顔料を加え青錆色・赤錆色などを作って描く場合もある。

さび-えぼし【皺烏帽子】🔗⭐🔉

さび-えぼし 【皺烏帽子】

皺(シボ)のある烏帽子。

さび-おさえ【錆押(さ)え】🔗⭐🔉

さび-おさえ ―オサヘ [3] 【錆押(さ)え】

日本画などで,銀地や銀泥が黒変するのを防ぐため,ミョウバン水を薄く塗ること。

さび-かえ・る【寂返る】🔗⭐🔉

さび-かえ・る ―カヘル 【寂返る】 (動ラ四)

ひっそりと静まりかえる。「さしもせき合ひつる城中―・つて/太平記 29」

さび-がたな【錆刀】🔗⭐🔉

さび-がたな [3] 【錆刀】

刃のさびた刀。役に立たない刀剣を卑しめてもいう。「身より出せし―/浮世草子・好色産毛」

さびき-づり【さびき釣り】🔗⭐🔉

さびき-づり [0] 【さびき釣り】

長い鉤素(ハリス)に多くの擬餌鉤(ギジバリ)をつけ,竿(サオ)を上下させて魚皮などの擬餌餌(ギジエ)が泳いでいるように見せかけて魚を釣る方法。

さび-きん【銹菌】🔗⭐🔉

さび-きん [0] 【銹菌】

担子菌類サビキン目の寄生菌の総称。高等植物に寄生し,葉などに鉄銹のような斑点を生じさせる。銹病の病原体。しゅうきん。

さび-ごえ【錆声・寂声】🔗⭐🔉

さび-ごえ ―ゴ [3][0] 【錆声・寂声】

謡曲などの修練を経て,枯れて渋みのある声。老熟して趣のある声。

[3][0] 【錆声・寂声】

謡曲などの修練を経て,枯れて渋みのある声。老熟して趣のある声。

[3][0] 【錆声・寂声】

謡曲などの修練を経て,枯れて渋みのある声。老熟して趣のある声。

[3][0] 【錆声・寂声】

謡曲などの修練を経て,枯れて渋みのある声。老熟して趣のある声。

さびし・い【寂しい・淋しい】🔗⭐🔉

さびし・い [3] 【寂しい・淋しい】 (形)[文]シク さび・し

〔「さぶし」の転。中古以降の語〕

(1)あるはずのもの,あってほしいものが欠けていて,満たされない気持ちだ。物足りない。さみしい。「彼の顔が見えないのは―・い」「タバコをやめると口が―・い」「ふところが―・い」

(2)人恋しく物悲しい。孤独で心細い。さみしい。「独り暮らしは―・い」「知らない土地で―・い生活を送る」

(3)人けがなくひっそりしている。心細いほど静かだ。さみしい。「―・い夜道」「山奥の―・い村」

[派生] ――が・る(動ラ五[四])――げ(形動)――さ(名)――み(名)

さびしがり-や【寂しがり屋・淋しがり屋】🔗⭐🔉

さびしがり-や [0] 【寂しがり屋・淋しがり屋】

普通の人よりも敏感に寂しさを感じる人。

さびし・む【寂しむ・淋しむ】🔗⭐🔉

さびし・む [3] 【寂しむ・淋しむ】 (動マ五[四])

寂しく思う。寂しがる。「秋を―・む」

〔多く現代の和歌などに用いられる語〕

さび-しゅ【錆朱】🔗⭐🔉

さび-しゅ [2] 【錆朱】

鉄錆のようなくすんだ朱色。

さびた🔗⭐🔉

さびた [1]

ノリウツギの異名。

さび-だけ【錆竹】🔗⭐🔉

さび-だけ [2] 【錆竹】

立ち枯れて表面に錆色の斑点を生じた竹。また,硫酸で焼いて錆色をつけた竹。風致があるので書院窓・下地(シタジ)窓・竿縁(サオブチ)などに用いる。

さ-ひつ【左筆】🔗⭐🔉

さ-ひつ [0] 【左筆】

剣の尻鞘(シザヤ)や下鞍(シタグラ)についている,虎の斑紋を描いた模様。

さび-つ・く【錆付く】🔗⭐🔉

さび-つ・く [0][3] 【錆付く】 (動カ五[四])

(1)金物がさびる。また,金物がさびて,ほかの物にくっついて離れなくなる。「錠前が―・いてあかない」

(2)(比喩的に)技能や機能が衰える。「腕が―・く」「頭が―・く」

さび-どめ【錆止め】🔗⭐🔉

さび-どめ [0][4] 【錆止め】

金属がさびるのを防ぐために,めっきなどの表面処理をしたり,錆止めペイントなどで塗装すること。

サビニー Friedrich Karl von Savigny

Friedrich Karl von Savigny 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

サビニー  Friedrich Karl von Savigny

Friedrich Karl von Savigny (1779-1861) ドイツの法学者・政治家。歴史法学の創始者。著「中世ローマ法史」「現代ローマ法体系」など。

(1779-1861) ドイツの法学者・政治家。歴史法学の創始者。著「中世ローマ法史」「現代ローマ法体系」など。

Friedrich Karl von Savigny

Friedrich Karl von Savigny (1779-1861) ドイツの法学者・政治家。歴史法学の創始者。著「中世ローマ法史」「現代ローマ法体系」など。

(1779-1861) ドイツの法学者・政治家。歴史法学の創始者。著「中世ローマ法史」「現代ローマ法体系」など。

さび-ぬき【さび抜き】🔗⭐🔉

さび-ぬき [0] 【さび抜き】

握り鮨(ズシ)に山葵(ワサビ)をつけないこと。

さび-ねず【錆鼠】🔗⭐🔉

さび-ねず [0] 【錆鼠】

染色の一。藍(アイ)鼠に白茶を加えた色。

さ-ひのくま【さ檜の隈】🔗⭐🔉

さ-ひのくま 【さ檜の隈】

〔「さ」は接頭語〕

奈良県明日香村檜前(ヒノクマ)。「おほほしく宮出もするか―廻(ミ)を/万葉 175」

さび-びょう【銹病】🔗⭐🔉

さび-びょう ―ビヤウ [0] 【銹病】

銹菌の寄生によって起こる作物の病害。葉などに鉄銹状の胞子塊が現れることからいう。赤銹病・黒銹病など。多種の農作物・樹木に発生し被害も大きい。葉渋病。

さび-もの【寂物】🔗⭐🔉

さび-もの [0] 【寂物】

茶道で,新しい道具に対し,使い込んだ道具の称。きれいさび。

さ-びょう【詐病】🔗⭐🔉

さ-びょう ―ビヤウ [0] 【詐病】

病気のふりをすること。仮病(ケビヨウ)。

さ-びらき【さ開き】🔗⭐🔉

さ-びらき [2] 【さ開き】

(1)早苗を田に植えはじめること。また,その時期。

(2)「さ降(オ)り」に同じ。

さ・びる【寂びる・荒びる】🔗⭐🔉

さ・びる [2] 【寂びる・荒びる】 (動バ上一)[文]バ上二 さ・ぶ

〔「錆(サ)びる」と同源〕

(1)古くなって新鮮でなくなったり,色があせたりする。「人し汲まねば水―・びにけり/神楽歌」「夕づく日色―・びまさる草の下に/玉葉(秋上)」

(2)古くなって,荒れ果てる。また,長いこと使われずに放置されて趣や渋みが出る。時代がつく。古色蒼然とする。「邸(ヤシキ)の内も―・びぬ/自然と人生(蘆花)」「岩に苔むして―・びたる所なりければ/平家(灌頂)」

(3)人けがなくなってさびしくなる。さびれる。「都会ながらにいと―・びたり/慨世士伝(逍遥)」「宿―・びて庭に木の葉の積るより人待つ虫も声弱るなり/秋篠月清集」

(4)心さびしい思いをする。「まそ鏡見飽かぬ君に後れてや朝夕(アシタユフヘ)に―・びつつ居らむ/万葉 572」

さ・びる【錆びる】🔗⭐🔉

さ・びる [2] 【錆びる】 (動バ上一)[文]バ上二 さ・ぶ

〔「寂びる」と同源〕

(1)金属の表面が酸化してさびができる。「真っ赤に―・びたナイフ」

(2)声に渋みを帯びる。「室(ヘヤ)から,『お兼何だい?』と―・びた女の声/魔風恋風(天外)」

さび・る【寂る・荒びる】🔗⭐🔉

さび・る 【寂る・荒びる】 (動ラ下二)

⇒さびれる

さ・びる🔗⭐🔉

さ・びる (接尾)

〔動詞上一段型活用 ([文]上二 さ・ぶ)〕

名詞に付いて,そのものらしく振る舞う,そのものらしくなる意を表す。「神―・びる」「翁―・ぶ」「天地(アメツチ)の分れし時ゆ神―・びて高く貴き駿河なる富士の高嶺を/万葉 317」

さびれ【寂れ】🔗⭐🔉

さびれ [3][0] 【寂れ】

さびれること。おとろえること。

さび・れる【寂れる・荒びれる】🔗⭐🔉

さび・れる [0][3] 【寂れる・荒びれる】 (動ラ下一)[文]ラ下二 さび・る

(1)にぎやかであった所が,人けがなくなってさびしくなる。すたれる。「大きなスーパーができて商店街が―・れた」

(2)荒れ果てる。荒廃する。「―・れた風景」

サビロイ saveloy

saveloy 🔗⭐🔉

🔗⭐🔉

サビロイ [1]  saveloy

saveloy 芥子(カラシ)・塩などで調味した乾製ソーセージ。

芥子(カラシ)・塩などで調味した乾製ソーセージ。

saveloy

saveloy 芥子(カラシ)・塩などで調味した乾製ソーセージ。

芥子(カラシ)・塩などで調味した乾製ソーセージ。

さび【錆】(和英)🔗⭐🔉

さび【寂】(和英)🔗⭐🔉

さび【寂】

elegant simplicity;an antique look (古色).

さびる【錆びる】(和英)🔗⭐🔉

広辞苑+大辞林に「さび」で始まるの検索結果。