複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (65)

バンバンジー【棒棒鶏】🔗⭐🔉

バンバンジー【棒棒鶏】

(中国語)四川しせん料理の代表的な冷菜。ゆでた鶏肉を細く裂き、トウガラシなどの香辛料を加えた胡麻味噌ごまみそのたれで和えたもの。

ぼう【棒】バウ🔗⭐🔉

ぼう【棒】バウ

①手に持てるほどの細長い木・竹・金属などの称。太平記17「樫の―の八角に削りたるが」。「―で殴る」

②棒術の略。狂言、棒縛「―を稽古致しまする」

③描いたまっすぐな線。

④一直線であること。単調で変化に乏しいこと。「―読み」

⇒棒に振る

⇒棒ほど願って針ほど叶う

⇒棒を折る

⇒棒を引く

ぼう‐あきない【棒商い】バウアキナヒ🔗⭐🔉

ぼう‐あきない【棒商い】バウアキナヒ

天秤てんびん棒で商品をかついで売りあるくこと。また、その商人。

ぼう‐あげ【棒上げ】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐あげ【棒上げ】バウ‥

株や商品取引の相場が一本調子で上がること。↔棒下げ

ぼう‐あんき【棒暗記】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐あんき【棒暗記】バウ‥

文章を、意味にかまわず、そのままそらで覚えること。

ぼう‐うき【棒浮き】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐うき【棒浮き】バウ‥

(→)浮桿ふかんに同じ。

ぼううけ‐あみ【棒受網】バウ‥🔗⭐🔉

ぼううけ‐あみ【棒受網】バウ‥

⇒ぼけあみ

ぼう‐おくみだち【棒衽裁ち】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐おくみだち【棒衽裁ち】バウ‥

和服の裁ち方。衽を長方形に裁つこと。棒裁ち。↔鉤かぎ衽裁ち

ぼう‐がしら【棒頭】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐がしら【棒頭】バウ‥

①かごかきのかしら。

②人夫のかしら。

ぼう‐きれ【棒切れ】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐きれ【棒切れ】バウ‥

棒のきれはし。

ぼう‐ぎん【棒銀】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐ぎん【棒銀】バウ‥

将棋の一戦法。銀を居飛車いびしゃの先から棒の如く直進させ、相手の角頭に迫る指し方。

ぼう‐ぐい【棒杙】バウグヒ🔗⭐🔉

ぼう‐ぐい【棒杙】バウグヒ

ぼうきれのくい。まるい木材のくい。「―を打ち込む」

ぼう‐ぐみ【棒組】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐ぐみ【棒組】バウ‥

①駕籠舁かごかきの相棒あいぼう。東海道中膝栗毛4「ままよ、―まけてやらあず」

②転じて一般に、相棒。なかま。浮世風呂3「おはねさんか、―お揃ひだね」

③(印刷用語)組版で、字詰と行間とだけは指定通りに組むが、その他は出来上がりの体裁にとらわれずに仮組すること。また、その組版。→本組

ぼう‐グラフ【棒グラフ】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐グラフ【棒グラフ】バウ‥

数量を棒状の線分の長さで表したグラフ。

ぼう‐けし【棒消し】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐けし【棒消し】バウ‥

棒線を引いて帳面の文字などを消すこと。ちょうけし。

ぼう‐こう【棒鋼】バウカウ🔗⭐🔉

ぼう‐こう【棒鋼】バウカウ

棒状の鋼材の総称。丸棒・六角棒・四角棒・異形棒など。

ぼう‐ごえ【棒肥】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐ごえ【棒肥】バウ‥

作物の周囲にいくつか孔をうがち、その中に乾燥鰊にしん・鰯いわしなど棒状固形肥料をそのまま挿しこむ施肥法。

ぼう‐さき【棒先】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐さき【棒先】バウ‥

①棒の先端。棒のさき。

②駕籠の棒の先端。ぼうばな。→さきぼう。

③大名の陸尺ろくしゃくが駕籠屋から取った賄賂わいろ。

⇒棒先を切る

⇒棒先を撥ねる

○棒先を切るぼうさきをきる

人に頼まれた買物などの代金のうわまえを撥はねる。棒先を撥ねる。

⇒ぼう‐さき【棒先】

○棒先を撥ねるぼうさきをはねる

(→)「棒先を切る」に同じ。

⇒ぼう‐さき【棒先】

○棒先を切るぼうさきをきる🔗⭐🔉

○棒先を切るぼうさきをきる

人に頼まれた買物などの代金のうわまえを撥はねる。棒先を撥ねる。

⇒ぼう‐さき【棒先】

○棒先を撥ねるぼうさきをはねる🔗⭐🔉

○棒先を撥ねるぼうさきをはねる

(→)「棒先を切る」に同じ。

⇒ぼう‐さき【棒先】

ほう‐さく【方策】ハウ‥

①(「方」は木の板、「策」は竹簡。昔、中国で紙のかわりに使用したもの)文書。記録。

②はかりごと。てだて。策略。「―を立てる」

ほう‐さく【封冊】

王侯に封ずる旨をしるした天子の詔書。→冊

ほう‐さく【豊作】

五穀のよくみのること。作物のできのよいこと。満作。〈[季]秋〉。↔凶作↔不作。

⇒ほうさく‐ききん【豊作飢饉】

⇒ほうさく‐びんぼう【豊作貧乏】

ぼう‐さく【謀作】

はかりごと。謀計。謀略。太平記36「その上かかる事には、―謀計なんども有るぞかし」

ぼう‐さく【謀策】

はかりごと。策謀。

ほうさく‐ききん【豊作飢饉】

(→)豊作貧乏に同じ。

⇒ほう‐さく【豊作】

ほうさく‐びんぼう【豊作貧乏】‥ボフ

豊作のため作物の価格が暴落して、かえって農村の窮乏すること。

⇒ほう‐さく【豊作】

ぼう‐さげ【棒下げ】バウ‥

株や商品取引の相場が一本調子で下がること。↔棒上げ

ぼう‐さだめ【坊定め】バウ‥

東宮を定めること。宇津保物語国譲下「―のことにやあらむ」

ほう‐さつ【芳札】ハウ‥

他人の手紙の尊敬語。

ほう‐さつ【砲殺】ハウ‥

(明治期の語)銃砲で殺すこと。

ぼう‐さつ【忙殺】バウ‥

(「殺」は強意の助字)非常にいそがしいこと。「雑務に―される」

ぼう‐さつ【榜札・牓札】バウ‥

たてふだ。かけふだ。

ぼう‐さつ【暴殺】

暴力で殺すこと。

ぼう‐さつ【謀殺】

〔法〕殺害の手段・方法をあらかじめ計画・考慮して人を殺すこと。旧刑法では故殺と区別。

ぼうさ‐てい【防砂堤】バウ‥

海岸の砂が移動して河口閉塞を起こすのを防ぐため、海岸から汀線にほぼ直角に設けられた施設。

⇒ぼう‐さ【防砂】

ぼう‐さとう【棒砂糖】バウ‥タウ

ざらめ砂糖を棒状に固めたもの。

ほうさ‐ぶんこ【蓬左文庫】

尾張旧藩主徳川家の文庫。藩祖徳川義直が家康から遺贈された駿河御譲本おゆずりぼんなどの集書を中心に、藩役所の蔵書などをも併せる。明治維新の際、一部散逸したが、1935年(昭和10)私設図書館として東京目白に開館。50年名古屋市に移管され、東区徳川町の徳川園に存続。

⇒ほう‐さ【蓬左】

ぼう‐ざや【棒鞘】バウ‥

①刀剣の白鞘。

②そりのない刀。浄瑠璃、長町女腹切「風呂敷より―の一腰を取り出し」

ほう‐さん【奉賛・奉讃】

神社・仏閣などの事業に、謹んで賛助すること。

ほう‐さん【宝算】

天皇の年齢。聖寿。平家物語6「ただこの君千秋万歳の―をぞ祈り奉る」

ほう‐さん【放参】ハウ‥

①禅寺で、晩の参禅を休むこと。

②晩の看経かんきん。狂言、野老ところ「―づとめの茶の子になしし其ゆゑに」

ほう‐さん【放散】ハウ‥

①はなち散らすこと。はなれ散ること。「芳香を―し続ける」

②〔生〕(→)適応放散のこと。

⇒ほうさん‐ちゅう【放散虫】

⇒ほうさんちゅう‐なんでい【放散虫軟泥】

ほう‐さん【硼酸】ハウ‥

(boric acid)分子式H3BO3 無色・無臭で、真珠光沢をもつ鱗片状の結晶。温水に溶解し、微弱な酸性を示す。うがい薬・消毒および軟膏製剤として用いる。ガラス・顔料などの原料。

⇒ほうさん‐なんこう【硼酸軟膏】

ほうざん【宝山】

(Baoshan)中国上海市北部の地名。長江南岸に臨み、鉄鋼コンビナートと港湾がある。

ぼう‐さん【坊さん】バウ‥

僧侶を親しんでいう語。お坊さん。

ぼうさん【房山】バウ‥

中国北京市房山区にある名勝。605年から静琬が雲居うんご寺を建て、大乗経典を山中の石室の壁に刻み、以後、元まで続いて刻まれる。石経山。

ほう‐さんぎ【法参議】ホフ‥

参議に準ずる官職。766年(天平神護2)道鏡が法王に任ぜられた時、山階寺の基真がこれに叙せられたという。

ぼう‐さげ【棒下げ】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐さげ【棒下げ】バウ‥

株や商品取引の相場が一本調子で下がること。↔棒上げ

ぼう‐さとう【棒砂糖】バウ‥タウ🔗⭐🔉

ぼう‐さとう【棒砂糖】バウ‥タウ

ざらめ砂糖を棒状に固めたもの。

ぼう‐ざや【棒鞘】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐ざや【棒鞘】バウ‥

①刀剣の白鞘。

②そりのない刀。浄瑠璃、長町女腹切「風呂敷より―の一腰を取り出し」

ぼう‐じしゃく【棒磁石】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐じしゃく【棒磁石】バウ‥

棒形の磁石。

ぼうしばり【棒縛】バウ‥🔗⭐🔉

ぼうしばり【棒縛】バウ‥

①狂言。主人が酒飲みの太郎冠者の左右に伸ばした両手首を棒に結わえ、また、次郎冠者を後ろ手に縛って外出した留守に、二人は縛られたまま酒蔵に入って大いに飲み、謡い舞う。

②舞踊劇。長唄。岡村柿紅作。狂言のままの脚色で、6代尾上菊五郎と7代坂東三津五郎とが振付・自演した。

ぼう‐じま【棒縞】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐じま【棒縞】バウ‥

太いたてじま。→縞織物(図)

ぼう‐じゅつ【棒術】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐じゅつ【棒術】バウ‥

武芸の一種。棍棒を得物えものとする武術。近世、六尺棒を標準とし、捕物に使用。棒の手。棒。

ぼう‐じょう【棒状】バウジヤウ🔗⭐🔉

ぼう‐じょう【棒状】バウジヤウ

棒のような形。

ぼう‐ずし【棒鮨】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐ずし【棒鮨】バウ‥

細長い木箱に材料を詰めて作る押し鮨。

○坊主憎けりゃ袈裟まで憎いぼうずにくけりゃけさまでにくい

その人を憎むあまりに、その人に関係のある事物すべてが憎くなる。

⇒ぼう‐ず【坊主・房主】

○坊主の花簪ぼうずのはなかんざし

持っていても使いようがなく、無駄なことのたとえ。

⇒ぼう‐ず【坊主・房主】

ぼう‐せん【棒線】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐せん【棒線】バウ‥

棒のようにまっすぐに引いた線。直線。「―で抹消する」

ぼう‐たおし【棒倒し】バウタフシ🔗⭐🔉

ぼう‐たおし【棒倒し】バウタフシ

二組に分かれ、互いに相手の陣に攻め入り、立ててある棒を早く倒すことを競う遊戯。

ぼう‐たかとび【棒高跳】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐たかとび【棒高跳】バウ‥

陸上競技のフィールド競技の一つ。助走して、ポール(棒)に全体重を託し、2本の支柱に渡したバーを跳び越え、その高さを競うもの。

ぼう‐だち【棒立ち】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐だち【棒立ち】バウ‥

馬などが前脚を浮かせて棒のように立つこと。また、驚きや恐れでつっ立ったままでいること。「驚いて―になる」

ぼう‐だち【棒裁ち】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐だち【棒裁ち】バウ‥

(→)「ぼうおくみだち」に同じ。

ぼう‐だま【棒球】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐だま【棒球】バウ‥

野球で、威力のない投球。

ぼう‐だら【棒鱈】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐だら【棒鱈】バウ‥

①乾鱈の一種。真鱈を三枚におろして日光に乾かしたもの。干鱈。〈[季]春〉

②酒に酔った人。なまよい。聞上手「夜更けて通る―がひよろひよろ足の千鳥がけ」

③役に立たない者。でくのぼう。あほう。東海道中膝栗毛6「おらがほうの―八が鼻のあなからは」

ぼう‐たん【棒炭】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐たん【棒炭】バウ‥

円柱形に作った、たどん。

ぼう‐ちぎり【棒乳切・棒千切】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐ちぎり【棒乳切・棒千切】バウ‥

(→)棒乳切木の略。「喧嘩けんか過ぎての―」

ぼう‐ちぎりき【棒乳切木・棒千切木】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐ちぎりき【棒乳切木・棒千切木】バウ‥

棒や乳切木。転じて、単に棍棒こんぼう。けんかなどに用いる棒をいう。狂言、伯母が酒「あたりの若い衆の―を持つて追ひ走らかいてござれば」

ぼう‐つかい【棒遣い】バウツカヒ🔗⭐🔉

ぼう‐つかい【棒遣い】バウツカヒ

棒をつかって敵と戦う術。棒術。また、それに長じた人。

ぼう‐つき【棒突】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐つき【棒突】バウ‥

社寺の境内などを六尺棒を突きながら警固する男。また、辻番所の番人などをもいった。東海道中膝栗毛8「そろひの看板着たる―の男ども」

ぼう‐てふり【棒手振】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐てふり【棒手振】バウ‥

天秤てんびん棒で魚・青物などをになって売りあるく商人。ぼてふり。ふりうり。本朝二十不孝「出替り時まではわづかの―なりとも致されよ」

○棒に振るぼうにふる🔗⭐🔉

○棒に振るぼうにふる

今までの努力や苦心を無にする。「一生を―」

⇒ぼう【棒】

ほう‐にゅう【豊乳】

(→)豊胸に同じ。

ほう‐にょう【放尿】ハウネウ

小便をすること。

ほう‐にょう【豊饒】‥ネウ

⇒ほうじょう

ぼう‐にょう【乏尿】ボフネウ

尿の排泄量が著しく少ないこと。成人で1日0.4リットル以下。腎機能障害、結石・狭窄きょうさくなどによる両側尿管の通過障害の時見られる。→無尿

ほう‐にん【放任】ハウ‥

成行きにまかせてほうっておくこと。うちすてて干渉しないこと。「事態は―できない」「子供を―する」

⇒ほうにん‐しゅぎ【放任主義】

ほう‐にん【法認】ハフ‥

法律の認定。法がみとめること。

ほうにん‐しゅぎ【放任主義】ハウ‥

①それぞれの自由にまかせて、干渉しない主義。

②(latitudinarianism)〔倫〕厳粛主義に対して、善悪の区別についてあまり厳格でない、妥協的・包容的な立場。宗教についてもいう。

→自由放任

⇒ほう‐にん【放任】

ぼう‐ね【棒根】バウ‥

まっすぐに下に向かっている草木の根。ごぼうね。

ぼう‐ねじ【棒捻じ】バウネヂ

棒をねじること。また、一人が棒の一端を持ち、他の一人が他端を持って、互いに反対にねじりあい、ねじり取った方が勝つ遊戯。

ほう‐ねつ【放熱】ハウ‥

熱を放散すること。

⇒ほうねつ‐き【放熱器】

ぼうねつ‐いんきょく【傍熱陰極】バウ‥

真空管の陰極の一種。陰極とヒーターとを分離した型のもの。

ほうねつ‐き【放熱器】ハウ‥

内燃機関・空気圧縮機・暖房装置などで、発生した熱を放出するために用いる装置。ラジエーター。

⇒ほう‐ねつ【放熱】

ほう‐ねん【芳年】ハウ‥

若い人の年。青春。

ほう‐ねん【芳念】ハウ‥

他人の念慮の尊敬語。

ほう‐ねん【放念】ハウ‥

心にかけないこと。心配しないこと。放神。「どうぞ御―下さい」

ほう‐ねん【法然】ホフ‥

〔仏〕(→)法爾ほうにに同じ。

ほうねん【法然】ホフ‥

浄土宗の開祖。諱いみなは源空。美作みまさかの人。父の遺言で出家。比叡山に入り、皇円・叡空に師事。43歳のとき専修念仏に帰し、東山吉水よしみずで浄土法門を説く。また、大原で南都北嶺の僧徒と法門を論じた(大原問答)。1207年(承元1)弟子の住蓮・安楽の死罪事件を契機として土佐(実際には讃岐)に流罪となったが、同年末には許される。著「選択せんちゃく本願念仏集」など。諡号しごうは円光大師など。黒谷上人。吉水上人。(1133〜1212)

→文献資料[選択本願念仏集]

⇒ほうねん‐き【法然忌】

⇒ほうねんしょうにん‐えでん【法然上人絵伝】

ほう‐ねん【豊年】

穀物のよく実った年。豊作の年。豊の秋。〈[季]秋〉

⇒ほうねん‐えび【豊年蝦】

⇒ほうねん‐おどり【豊年踊】

⇒ほうねん‐ぎょ【豊年魚】

⇒ほうねん‐し【豊年紙】

⇒ほうねん‐まんさく【豊年満作】

ぼう‐ねん【忘年】バウ‥

①年の老いたのをわすれること。老年を気にしないこと。

②年齢の差を気にとめないこと。「―の交わり」

③その年の苦労をわすれること。としわすれ。

⇒ぼうねん‐かい【忘年会】

⇒ぼうねん‐の‐とも【忘年の友】

ほうねん‐いん【法然院】ホフ‥ヰン

京都市左京区鹿ヶ谷にある単立寺院。もと浄土宗。法然配流の原因となった門弟住蓮・安楽の六時礼讃の故地。1680年(延宝8)知恩院の万無まんむが再興。

ほうねん‐えび【豊年蝦】

(天保1830〜1844年間の豊作の年に金魚屋が売りに来たのでいう)ミジンコ亜綱(鰓脚類)ホウネンエビ目の甲殻類。体は円筒形で多数の体節から成り、全体緑色で半透明、体長約15ミリメートル。11対の葉状脚をもつ。初夏の頃、水田などに多く群遊すれば豊年の兆とされる。豊年虫。豊年魚。

ほうねんえび

⇒ほう‐ねん【豊年】

ほうねん‐おどり【豊年踊】‥ヲドリ

豊年を祝って農家の男女がおどること。また、その踊。

⇒ほう‐ねん【豊年】

ぼうねん‐かい【忘年会】バウ‥クワイ

その年の苦労をわすれるために、年末に催す宴会。〈[季]冬〉

⇒ぼう‐ねん【忘年】

ほうねん‐き【法然忌】ホフ‥

法然の忌日に行う法会。御忌ぎょき。

⇒ほうねん【法然】

ほうねん‐ぎょ【豊年魚】

「ほうねんえび」のこと。

⇒ほう‐ねん【豊年】

ほうねん‐し【豊年紙】

稲藁を楮こうぞに混ぜた紙料で漉すいた和紙。筑後の産。

⇒ほう‐ねん【豊年】

ほうねんしょうにん‐えでん【法然上人絵伝】ホフ‥シヤウ‥ヱ‥

法然上人の伝記に絵を加え、布教に役立てた絵巻。1237年(嘉禎3)に成立した「法然上人伝法絵」2巻(原本は伝存しない)をはじめ、いくつかの種類が制作された。14世紀前半に知恩院で作られた48巻の「法然上人行状絵図」はそれ以前のものの集大成で、10人以上の画家の手で漸次増補完成。別に当麻寺たいまでら往生院にも48巻の一揃いがある。また各地に掛幅かけふく装の絵伝が流布。

⇒ほうねん【法然】

ぼうねん‐の‐とも【忘年の友】バウ‥

[陳書江総伝]年齢の差にかかわりなく親しく交わる友。「忘年の交わり」とも。和漢朗詠集「推して―とせり」

⇒ぼう‐ねん【忘年】

ほうねん‐まんさく【豊年満作】

農作物が豊かに実り、多くの収穫が得られること。

⇒ほう‐ねん【豊年】

ほう‐のう【奉納】‥ナフ

神仏に献上すること。「神楽を―する」

⇒ほうのう‐か【奉納歌】

⇒ほうのう‐じあい【奉納仕合】

⇒ほうのう‐ずもう【奉納相撲】

ほうのう‐か【奉納歌】‥ナフ‥

神仏に奉納するために作った歌。神仏に奉納した歌。

⇒ほう‐のう【奉納】

ほうのう‐じあい【奉納仕合】‥ナフ‥アヒ

神仏の祭礼などに、神仏を慰めるために催す武術の仕合。

⇒ほう‐のう【奉納】

ほうのう‐ずもう【奉納相撲】‥ナフズマフ

神仏の祭礼などに、その境内で行う相撲。

⇒ほう‐のう【奉納】

ほう‐の‐しはい【法の支配】ハフ‥

(rule of law)イギリスの法律家コークが、国王は神と法の下にあるべきであるとして、ジェームズ1世の王権を抑制して以来、「人の支配」に対抗して認められるようになった近代の政治原理。コークのいう法はイギリスの判例法で、立法権をも制約する点で法治主義とは異なるが、後に法治主義と同義に用いることもある。→法治主義

ほうのせいしん【法の精神】ハフ‥

(De l'esprit des lois フランス)モンテスキューの主著。1748年刊。法律・制度を自然的・社会的条件と関連づけて考察し、三権分立を唱え、イギリス憲法を称賛。明治の邦訳題名「万法精理ばんぽうせいり」(明治8〜9年刊)。

ぼうのつ【坊津】バウ‥

鹿児島県南さつま市の町名。薩摩半島南西端の港で、古代、遣唐使の出発地。筑前の博多津、伊勢の安濃津あのつとともに中世の三箇津さんがのつの一つ。室町時代に最も繁栄、江戸時代も大陸や琉球との密貿易の根拠地となる。

ぼう‐の‐て【棒手】バウ‥

(→)棒術に同じ。〈日葡辞書〉

ほう‐はい【奉拝】

つつしんで拝むこと。

ほう‐はい【奉背】

目上の人にそむくこと。去来抄「それは連歌の事にて、俳諧の上にあらねば、―にもあらず」

ほう‐はい【胞胚】ハウ‥

〔生〕多細胞動物の発生初期にあって、卵割期につづき原腸形成の開始されるまでの胚。表面に層をなして細胞が並び、中空の球状になるが、形態は未分化。

ほう‐はい【澎湃・彭湃】ハウ‥

水のみなぎりさかまくさま。転じて、物事が盛んな勢いで起こるさま。「世論―として起こる」「―たる変革の気運」

ほう‐ばい【朋輩】

(橋本進吉説では「傍輩」の当て字)(→)傍輩に同じ。

⇒ほうばい‐づき【朋輩付き】

⇒ほうばい‐づきあい【朋輩付合い】

⇒朋輩笑み敵

ほう‐ばい【傍輩】ハウ‥

同じ主人や師に仕える同僚。転じて、仲間。友達。後鳥羽院御口伝「―猶誹謗することやはある」

⇒ほう‐ねん【豊年】

ほうねん‐おどり【豊年踊】‥ヲドリ

豊年を祝って農家の男女がおどること。また、その踊。

⇒ほう‐ねん【豊年】

ぼうねん‐かい【忘年会】バウ‥クワイ

その年の苦労をわすれるために、年末に催す宴会。〈[季]冬〉

⇒ぼう‐ねん【忘年】

ほうねん‐き【法然忌】ホフ‥

法然の忌日に行う法会。御忌ぎょき。

⇒ほうねん【法然】

ほうねん‐ぎょ【豊年魚】

「ほうねんえび」のこと。

⇒ほう‐ねん【豊年】

ほうねん‐し【豊年紙】

稲藁を楮こうぞに混ぜた紙料で漉すいた和紙。筑後の産。

⇒ほう‐ねん【豊年】

ほうねんしょうにん‐えでん【法然上人絵伝】ホフ‥シヤウ‥ヱ‥

法然上人の伝記に絵を加え、布教に役立てた絵巻。1237年(嘉禎3)に成立した「法然上人伝法絵」2巻(原本は伝存しない)をはじめ、いくつかの種類が制作された。14世紀前半に知恩院で作られた48巻の「法然上人行状絵図」はそれ以前のものの集大成で、10人以上の画家の手で漸次増補完成。別に当麻寺たいまでら往生院にも48巻の一揃いがある。また各地に掛幅かけふく装の絵伝が流布。

⇒ほうねん【法然】

ぼうねん‐の‐とも【忘年の友】バウ‥

[陳書江総伝]年齢の差にかかわりなく親しく交わる友。「忘年の交わり」とも。和漢朗詠集「推して―とせり」

⇒ぼう‐ねん【忘年】

ほうねん‐まんさく【豊年満作】

農作物が豊かに実り、多くの収穫が得られること。

⇒ほう‐ねん【豊年】

ほう‐のう【奉納】‥ナフ

神仏に献上すること。「神楽を―する」

⇒ほうのう‐か【奉納歌】

⇒ほうのう‐じあい【奉納仕合】

⇒ほうのう‐ずもう【奉納相撲】

ほうのう‐か【奉納歌】‥ナフ‥

神仏に奉納するために作った歌。神仏に奉納した歌。

⇒ほう‐のう【奉納】

ほうのう‐じあい【奉納仕合】‥ナフ‥アヒ

神仏の祭礼などに、神仏を慰めるために催す武術の仕合。

⇒ほう‐のう【奉納】

ほうのう‐ずもう【奉納相撲】‥ナフズマフ

神仏の祭礼などに、その境内で行う相撲。

⇒ほう‐のう【奉納】

ほう‐の‐しはい【法の支配】ハフ‥

(rule of law)イギリスの法律家コークが、国王は神と法の下にあるべきであるとして、ジェームズ1世の王権を抑制して以来、「人の支配」に対抗して認められるようになった近代の政治原理。コークのいう法はイギリスの判例法で、立法権をも制約する点で法治主義とは異なるが、後に法治主義と同義に用いることもある。→法治主義

ほうのせいしん【法の精神】ハフ‥

(De l'esprit des lois フランス)モンテスキューの主著。1748年刊。法律・制度を自然的・社会的条件と関連づけて考察し、三権分立を唱え、イギリス憲法を称賛。明治の邦訳題名「万法精理ばんぽうせいり」(明治8〜9年刊)。

ぼうのつ【坊津】バウ‥

鹿児島県南さつま市の町名。薩摩半島南西端の港で、古代、遣唐使の出発地。筑前の博多津、伊勢の安濃津あのつとともに中世の三箇津さんがのつの一つ。室町時代に最も繁栄、江戸時代も大陸や琉球との密貿易の根拠地となる。

ぼう‐の‐て【棒手】バウ‥

(→)棒術に同じ。〈日葡辞書〉

ほう‐はい【奉拝】

つつしんで拝むこと。

ほう‐はい【奉背】

目上の人にそむくこと。去来抄「それは連歌の事にて、俳諧の上にあらねば、―にもあらず」

ほう‐はい【胞胚】ハウ‥

〔生〕多細胞動物の発生初期にあって、卵割期につづき原腸形成の開始されるまでの胚。表面に層をなして細胞が並び、中空の球状になるが、形態は未分化。

ほう‐はい【澎湃・彭湃】ハウ‥

水のみなぎりさかまくさま。転じて、物事が盛んな勢いで起こるさま。「世論―として起こる」「―たる変革の気運」

ほう‐ばい【朋輩】

(橋本進吉説では「傍輩」の当て字)(→)傍輩に同じ。

⇒ほうばい‐づき【朋輩付き】

⇒ほうばい‐づきあい【朋輩付合い】

⇒朋輩笑み敵

ほう‐ばい【傍輩】ハウ‥

同じ主人や師に仕える同僚。転じて、仲間。友達。後鳥羽院御口伝「―猶誹謗することやはある」

⇒ほう‐ねん【豊年】

ほうねん‐おどり【豊年踊】‥ヲドリ

豊年を祝って農家の男女がおどること。また、その踊。

⇒ほう‐ねん【豊年】

ぼうねん‐かい【忘年会】バウ‥クワイ

その年の苦労をわすれるために、年末に催す宴会。〈[季]冬〉

⇒ぼう‐ねん【忘年】

ほうねん‐き【法然忌】ホフ‥

法然の忌日に行う法会。御忌ぎょき。

⇒ほうねん【法然】

ほうねん‐ぎょ【豊年魚】

「ほうねんえび」のこと。

⇒ほう‐ねん【豊年】

ほうねん‐し【豊年紙】

稲藁を楮こうぞに混ぜた紙料で漉すいた和紙。筑後の産。

⇒ほう‐ねん【豊年】

ほうねんしょうにん‐えでん【法然上人絵伝】ホフ‥シヤウ‥ヱ‥

法然上人の伝記に絵を加え、布教に役立てた絵巻。1237年(嘉禎3)に成立した「法然上人伝法絵」2巻(原本は伝存しない)をはじめ、いくつかの種類が制作された。14世紀前半に知恩院で作られた48巻の「法然上人行状絵図」はそれ以前のものの集大成で、10人以上の画家の手で漸次増補完成。別に当麻寺たいまでら往生院にも48巻の一揃いがある。また各地に掛幅かけふく装の絵伝が流布。

⇒ほうねん【法然】

ぼうねん‐の‐とも【忘年の友】バウ‥

[陳書江総伝]年齢の差にかかわりなく親しく交わる友。「忘年の交わり」とも。和漢朗詠集「推して―とせり」

⇒ぼう‐ねん【忘年】

ほうねん‐まんさく【豊年満作】

農作物が豊かに実り、多くの収穫が得られること。

⇒ほう‐ねん【豊年】

ほう‐のう【奉納】‥ナフ

神仏に献上すること。「神楽を―する」

⇒ほうのう‐か【奉納歌】

⇒ほうのう‐じあい【奉納仕合】

⇒ほうのう‐ずもう【奉納相撲】

ほうのう‐か【奉納歌】‥ナフ‥

神仏に奉納するために作った歌。神仏に奉納した歌。

⇒ほう‐のう【奉納】

ほうのう‐じあい【奉納仕合】‥ナフ‥アヒ

神仏の祭礼などに、神仏を慰めるために催す武術の仕合。

⇒ほう‐のう【奉納】

ほうのう‐ずもう【奉納相撲】‥ナフズマフ

神仏の祭礼などに、その境内で行う相撲。

⇒ほう‐のう【奉納】

ほう‐の‐しはい【法の支配】ハフ‥

(rule of law)イギリスの法律家コークが、国王は神と法の下にあるべきであるとして、ジェームズ1世の王権を抑制して以来、「人の支配」に対抗して認められるようになった近代の政治原理。コークのいう法はイギリスの判例法で、立法権をも制約する点で法治主義とは異なるが、後に法治主義と同義に用いることもある。→法治主義

ほうのせいしん【法の精神】ハフ‥

(De l'esprit des lois フランス)モンテスキューの主著。1748年刊。法律・制度を自然的・社会的条件と関連づけて考察し、三権分立を唱え、イギリス憲法を称賛。明治の邦訳題名「万法精理ばんぽうせいり」(明治8〜9年刊)。

ぼうのつ【坊津】バウ‥

鹿児島県南さつま市の町名。薩摩半島南西端の港で、古代、遣唐使の出発地。筑前の博多津、伊勢の安濃津あのつとともに中世の三箇津さんがのつの一つ。室町時代に最も繁栄、江戸時代も大陸や琉球との密貿易の根拠地となる。

ぼう‐の‐て【棒手】バウ‥

(→)棒術に同じ。〈日葡辞書〉

ほう‐はい【奉拝】

つつしんで拝むこと。

ほう‐はい【奉背】

目上の人にそむくこと。去来抄「それは連歌の事にて、俳諧の上にあらねば、―にもあらず」

ほう‐はい【胞胚】ハウ‥

〔生〕多細胞動物の発生初期にあって、卵割期につづき原腸形成の開始されるまでの胚。表面に層をなして細胞が並び、中空の球状になるが、形態は未分化。

ほう‐はい【澎湃・彭湃】ハウ‥

水のみなぎりさかまくさま。転じて、物事が盛んな勢いで起こるさま。「世論―として起こる」「―たる変革の気運」

ほう‐ばい【朋輩】

(橋本進吉説では「傍輩」の当て字)(→)傍輩に同じ。

⇒ほうばい‐づき【朋輩付き】

⇒ほうばい‐づきあい【朋輩付合い】

⇒朋輩笑み敵

ほう‐ばい【傍輩】ハウ‥

同じ主人や師に仕える同僚。転じて、仲間。友達。後鳥羽院御口伝「―猶誹謗することやはある」

⇒ほう‐ねん【豊年】

ほうねん‐おどり【豊年踊】‥ヲドリ

豊年を祝って農家の男女がおどること。また、その踊。

⇒ほう‐ねん【豊年】

ぼうねん‐かい【忘年会】バウ‥クワイ

その年の苦労をわすれるために、年末に催す宴会。〈[季]冬〉

⇒ぼう‐ねん【忘年】

ほうねん‐き【法然忌】ホフ‥

法然の忌日に行う法会。御忌ぎょき。

⇒ほうねん【法然】

ほうねん‐ぎょ【豊年魚】

「ほうねんえび」のこと。

⇒ほう‐ねん【豊年】

ほうねん‐し【豊年紙】

稲藁を楮こうぞに混ぜた紙料で漉すいた和紙。筑後の産。

⇒ほう‐ねん【豊年】

ほうねんしょうにん‐えでん【法然上人絵伝】ホフ‥シヤウ‥ヱ‥

法然上人の伝記に絵を加え、布教に役立てた絵巻。1237年(嘉禎3)に成立した「法然上人伝法絵」2巻(原本は伝存しない)をはじめ、いくつかの種類が制作された。14世紀前半に知恩院で作られた48巻の「法然上人行状絵図」はそれ以前のものの集大成で、10人以上の画家の手で漸次増補完成。別に当麻寺たいまでら往生院にも48巻の一揃いがある。また各地に掛幅かけふく装の絵伝が流布。

⇒ほうねん【法然】

ぼうねん‐の‐とも【忘年の友】バウ‥

[陳書江総伝]年齢の差にかかわりなく親しく交わる友。「忘年の交わり」とも。和漢朗詠集「推して―とせり」

⇒ぼう‐ねん【忘年】

ほうねん‐まんさく【豊年満作】

農作物が豊かに実り、多くの収穫が得られること。

⇒ほう‐ねん【豊年】

ほう‐のう【奉納】‥ナフ

神仏に献上すること。「神楽を―する」

⇒ほうのう‐か【奉納歌】

⇒ほうのう‐じあい【奉納仕合】

⇒ほうのう‐ずもう【奉納相撲】

ほうのう‐か【奉納歌】‥ナフ‥

神仏に奉納するために作った歌。神仏に奉納した歌。

⇒ほう‐のう【奉納】

ほうのう‐じあい【奉納仕合】‥ナフ‥アヒ

神仏の祭礼などに、神仏を慰めるために催す武術の仕合。

⇒ほう‐のう【奉納】

ほうのう‐ずもう【奉納相撲】‥ナフズマフ

神仏の祭礼などに、その境内で行う相撲。

⇒ほう‐のう【奉納】

ほう‐の‐しはい【法の支配】ハフ‥

(rule of law)イギリスの法律家コークが、国王は神と法の下にあるべきであるとして、ジェームズ1世の王権を抑制して以来、「人の支配」に対抗して認められるようになった近代の政治原理。コークのいう法はイギリスの判例法で、立法権をも制約する点で法治主義とは異なるが、後に法治主義と同義に用いることもある。→法治主義

ほうのせいしん【法の精神】ハフ‥

(De l'esprit des lois フランス)モンテスキューの主著。1748年刊。法律・制度を自然的・社会的条件と関連づけて考察し、三権分立を唱え、イギリス憲法を称賛。明治の邦訳題名「万法精理ばんぽうせいり」(明治8〜9年刊)。

ぼうのつ【坊津】バウ‥

鹿児島県南さつま市の町名。薩摩半島南西端の港で、古代、遣唐使の出発地。筑前の博多津、伊勢の安濃津あのつとともに中世の三箇津さんがのつの一つ。室町時代に最も繁栄、江戸時代も大陸や琉球との密貿易の根拠地となる。

ぼう‐の‐て【棒手】バウ‥

(→)棒術に同じ。〈日葡辞書〉

ほう‐はい【奉拝】

つつしんで拝むこと。

ほう‐はい【奉背】

目上の人にそむくこと。去来抄「それは連歌の事にて、俳諧の上にあらねば、―にもあらず」

ほう‐はい【胞胚】ハウ‥

〔生〕多細胞動物の発生初期にあって、卵割期につづき原腸形成の開始されるまでの胚。表面に層をなして細胞が並び、中空の球状になるが、形態は未分化。

ほう‐はい【澎湃・彭湃】ハウ‥

水のみなぎりさかまくさま。転じて、物事が盛んな勢いで起こるさま。「世論―として起こる」「―たる変革の気運」

ほう‐ばい【朋輩】

(橋本進吉説では「傍輩」の当て字)(→)傍輩に同じ。

⇒ほうばい‐づき【朋輩付き】

⇒ほうばい‐づきあい【朋輩付合い】

⇒朋輩笑み敵

ほう‐ばい【傍輩】ハウ‥

同じ主人や師に仕える同僚。転じて、仲間。友達。後鳥羽院御口伝「―猶誹謗することやはある」

ぼう‐ね【棒根】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐ね【棒根】バウ‥

まっすぐに下に向かっている草木の根。ごぼうね。

ぼう‐ねじ【棒捻じ】バウネヂ🔗⭐🔉

ぼう‐ねじ【棒捻じ】バウネヂ

棒をねじること。また、一人が棒の一端を持ち、他の一人が他端を持って、互いに反対にねじりあい、ねじり取った方が勝つ遊戯。

ぼう‐の‐て【棒手】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐の‐て【棒手】バウ‥

(→)棒術に同じ。〈日葡辞書〉

ぼう‐ばな【棒端・棒鼻】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐ばな【棒端・棒鼻】バウ‥

①棒の先端。駕籠かごなどの棒のはし。

②転じて、いちばん先。最初。先頭。歌舞伎、名歌徳三升玉垣「―に突立つたは」

③(宿場の境に牓示杙ほうじぐいがあるのでいう)宿駅のはずれ。東海道中膝栗毛初「はやかな川の―へ着く」

ぼう‐ばり【棒針】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐ばり【棒針】バウ‥

先がまっすぐで尖った編み針。↔鉤針かぎばり。

⇒ぼうばり‐あみ【棒針編み】

ぼうばり‐あみ【棒針編み】バウ‥🔗⭐🔉

ぼうばり‐あみ【棒針編み】バウ‥

手編みの一種。棒針を用いる。鉤針編み・アフガン編みとともに手編みの代表的な編み方。二本針・四本針・五本針・輪針がある。

⇒ぼう‐ばり【棒針】

ぼう‐びき【棒引き】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐びき【棒引き】バウ‥

①棒のような線を引くこと。特に、帳簿などの記載を棒を引いて消すこと。

②転じて、金銭などの貸借関係をなくすること。帳消し。「借金を―にする」

③長音の書き表し方。「空気」「学校」を「くーき」「がっこー」のように、その長音を「ー」を使って書き表すこと。また、その記号。おんびき。

⇒ぼうびき‐かなづかい【棒引仮名遣】

ぼうびき‐かなづかい【棒引仮名遣】バウ‥ヅカヒ🔗⭐🔉

ぼうびき‐かなづかい【棒引仮名遣】バウ‥ヅカヒ

字音の長音を棒引きの符号「ー」で記す仮名遣。1900年(明治33)8月公布の小学校令施行規則により当時の小学校の教科書はこれに拠ったが、08年9月文部省令により廃止。

⇒ぼう‐びき【棒引き】

ぼう‐びや【棒火箭・棒火矢】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐びや【棒火箭・棒火矢】バウ‥

鉄製の筒に火薬を込めて発射した火矢。

ぼう‐ふり【棒振り】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐ふり【棒振り】バウ‥

①棒をふりまわすこと。俗に、音楽で、指揮者のこと。

②江戸幕府で、両番・大番が臨時に勤める江戸府内の巡邏じゅんら。

⇒ぼうふり‐けんじゅつ【棒振り剣術】

ぼうふり‐けんじゅつ【棒振り剣術】バウ‥🔗⭐🔉

ぼうふり‐けんじゅつ【棒振り剣術】バウ‥

流儀も型もない、でたらめな剣術。

⇒ぼう‐ふり【棒振り】

○棒ほど願って針ほど叶うぼうほどねがってはりほどかなう🔗⭐🔉

○棒ほど願って針ほど叶うぼうほどねがってはりほどかなう

望みや願いのなかなか達せられないことにいう。

⇒ぼう【棒】

ぼう‐ほん【坊本】バウ‥

坊間で刊行される書。市中の書店で売り出す本。↔官本

ほうほん‐はんし【報本反始】

[礼記郊特牲](本に報い始に反かえる意)祖先の恩にむくいること。はんし。

ほう‐ま【法馬】ハフ‥

(→)分銅ふんどう1に同じ。

ほう‐まい【俸米】

俸禄ほうろくとして与えられる米。

ぼう‐まい【亡妹】バウ‥

死んだ妹。なき妹。

ほう‐まく【包膜】ハウ‥

シダ類の胞子嚢群をおおう薄膜。

ほう‐まつ【泡沫】ハウ‥

①あわ。あぶく。うたかた。みなわ。

②はかない物のたとえ。「―会社」「―候補」

ぼう‐まゆ【棒眉】バウ‥

公卿などの若年の者が16歳未満で元服した時、眉を剃り、こめかみの下に棒のように黒く作った眉。

ほう‐まん【放漫】ハウ‥

気ままなこと。やりっぱなしで、しまりのないこと。「―な経営」「―財政」

ほう‐まん【豊満】

①ゆたかで十分にあること。

②肉づきがよいこと。「―な肉体」

ほう‐まん【飽満】ハウ‥

(ボウマンとも)飽きるまで食べて腹のふくれること。日葡辞書「バウマン。アキミツル」

ぼう‐まん【暴慢】

粗暴で、人をはばからないこと。「―な振舞い」

ぼう‐まん【膨満】バウ‥

中がいっぱいになってふくれること。「下腹部の―感」

ほう‐まんだら【法曼荼羅】ホフ‥

四種曼荼羅の一つ。形像の代りにそれぞれの尊像の種子しゅじだけで構成した曼荼羅。

ほう‐み【芳味】ハウ‥

かんばしい味。よい味。

ほう‐み【法味】ホフ‥

微妙で奥深い仏法を、食物の美味にたとえた語。転じて、読経などの儀式や法要。太平記23「日吉の大宮にありしを―に替へて申し給はりぬ」

ほう‐みゃく【法脈】ホフ‥

〔仏〕伝法でんぼうの系脈。法系。

ほう‐みょう【法名】ホフミヤウ

仏門に入って僧となる人に、その宗門で授ける名。また在家仏教徒に、多くの場合、死後におくる名。戒名。平家物語3「小松殿出家し給ひぬ。―は浄蓮とこそ付き給へ」

ほう‐みょう【法命】ホフミヤウ

①仏智の生きたはたらき。

②僧侶の寿命。

ぼう‐みん【暴民】

騒動・乱暴をはたらく人民。

ほう‐む【法務】ハフ‥

司法または広く法律関係の事務。

⇒ほうむ‐かん【法務官】

⇒ほうむ‐きょく【法務局】

⇒ほうむ‐しょう【法務省】

⇒ほうむ‐だいじん【法務大臣】

ほう‐む【法務】ホフ‥

①仏法に関する事務。

②法会の事務。

③僧綱所の長官。諸寺の仏事・僧尼の度縁などをつかさどった。また、東寺・延暦寺・興福寺などの大寺で庶務を統轄する重要な僧職。

ほうむ‐かん【法務官】ハフ‥クワン

①旧陸海軍で、法律上の事務を専門とした官職。初め文官、1942年(昭和17)以降武官。軍法会議の構成員となる。

②(praetor ラテン)古代ローマの官名。本来はコンスルの正式称号。後には一般的に司法行政の管理を主たる任務とした政務官。

⇒ほう‐む【法務】

ほうむ‐きょく【法務局】ハフ‥

国の利害に関係ある民事・行政の争訟、国籍・戸籍・登記・土地家屋台帳・供託・公証など、ならびに人権擁護に関する事務を分掌する法務省の地方機関。

⇒ほう‐む【法務】

ほうむ‐しょう【法務省】ハフ‥シヤウ

検察、行刑、恩赦・更生保護、国の利害に関係のある争訟、国籍・戸籍・登記・供託、人権擁護、出入国管理・外国人登録等の法務に関する行政機関。法務大臣を長とする。司法省が法務庁・法務府を経て1952年法務省となる。

⇒ほう‐む【法務】

ほうむ‐だいじん【法務大臣】ハフ‥

法務省の長である国務大臣。法相。

⇒ほう‐む【法務】

ほうむり‐さ・る【葬り去る】ハウムリ‥

〔他五〕

物事が表面に出ないようにしてしまう。公に認められないようにする。ほうむる。「闇に―・る」「業界から―・る」

ほうむ・る【葬る】ハウムル

〔他五〕

①死体・遺骨を墓所などにおさめる。埋葬する。「手厚く―・る」

②存在を世間から覆い隠す。「事件を闇に―・る」「社会から―・られる」

ほう‐めい【芳名】ハウ‥

①誉れのある名。よい評判。日本霊異記上「遠く―を流つたへ」

②他人の名の尊敬語。お名前。御氏名。「―録」

ほう‐めい【芳命】ハウ‥

他人の命令の尊敬語。おおせ。

ほう‐めい【芳茗】ハウ‥

かおりのよい茶。

ほう‐めい【奉命】

命令をうけたまわること。

ほう‐めい【保命】

いのちをたもつこと。長生きすること。〈日葡辞書〉

ほう‐めい【報命】

(→)復命ふくめいに同じ。

ぼう‐めい【亡命】バウ‥

(「命」は名籍の意)

①戸籍を脱して逃げうせること。万葉集5「蓋しこれ山沢に―する民ならむ」

②政治上の原因で本国を脱出して他国に身を寄せること。「―者」

⇒ぼうめい‐せいけん【亡命政権】

ぼうめい‐せいけん【亡命政権】バウ‥

戦争や革命によって国外に亡命した政府首脳部が、そこで政府を組織し、一応正統な政府として認められているもの。第二次大戦中ロンドンに存立した自由フランス政権など。

⇒ぼう‐めい【亡命】

ほうめい‐でん【豊明殿】

①旧宮中表御殿の一室。

②皇居宮殿の一つ。中庭を隔てて正殿の北東にあり、南面する。饗宴などに使用。

ほう‐めつ【法滅】ホフ‥

〔仏〕法滅尽の略。仏法の滅びること。正法500年、像法1000年、末法1万年の三時を過ぎれば、仏法は滅尽するという。平家物語5「天竺震旦にもこれほどの―あるべしとも覚えず」

ぼう‐めつ【亡滅】バウ‥

ほろびること。ほろぼすこと。滅亡。

ほう‐めん【方面】ハウ‥

①その方に当たる場所・地域。「関西―」

②分野。「その―に疎い」

⇒ほうめん‐いいん【方面委員】

⇒ほうめん‐ぐん【方面軍】

⇒ほうめん‐たい【方面隊】

ほう‐めん【放免】ハウ‥

①はなちゆるすこと。

②勾留中の被疑者・被告人を釈放すること。「無罪―」

③刑期の終わった囚人を出獄させること。

④(ホウベンとも)徒刑・流刑を免ぜられ、そのかわりに検非違使けびいし庁で使役された下司げす。犯罪に通じており、追捕に便利だからおかれた。法便。

⇒ほうめん‐の‐つけもの【放免の付物】

ほうめん‐いいん【方面委員】ハウ‥ヰヰン

生活困窮者救護のため、地域におかれた機関。1918年(大正7)大阪府ではじまり、36年法制化。名誉職で任期4年。46年民生委員に切替え。

⇒ほう‐めん【方面】

ほうめん‐ぐん【方面軍】ハウ‥

旧陸軍で、総軍や関東軍のもとに特設された軍隊の一つ。司令官は作戦地域と方面軍直轄管区に責任を負う。

⇒ほう‐めん【方面】

ほうめん‐たい【方面隊】ハウ‥

陸上自衛隊の部隊の戦略的編制単位。方面総監部・師団およびその他の直轄部隊から成り、北部・東北・東部・中部・西部の5方面に配置されている。長は方面総監。また、航空自衛隊には北部・中部・西部の3航空方面隊がある。

⇒ほう‐めん【方面】

ほうめん‐の‐つけもの【放免の付物】ハウ‥

賀茂祭の日、(→)放免4が着用する水干につけた、花鳥などの作りもの。徒然草「祭の日の―」

⇒ほう‐めん【放免】

ほう‐もう【法網】ハフマウ

法律を、張りめぐらした網にたとえていう語。法のあみ。「―をくぐる」

ぼう‐もう【紡毛】バウ‥

①毛をつむぐこと。

②紡毛糸の略。

⇒ぼうもう‐おりもの【紡毛織物】

⇒ぼうもう‐し【紡毛糸】

⇒ぼうもう‐ぼうせき【紡毛紡績】

ぼうもう‐おりもの【紡毛織物】バウ‥

紡毛糸で織った毛織物。また、紡毛糸を主にした毛織物。

⇒ぼう‐もう【紡毛】

ぼうもう‐し【紡毛糸】バウ‥

(woollen)紡毛紡績で紡いだ糸。長短の繊維が交錯し、縮絨しゅくじゅうしやすい。羅紗ラシャ・フランネルなどの原料。

⇒ぼう‐もう【紡毛】

ぼうもう‐ぼうせき【紡毛紡績】バウ‥バウ‥

原料羊毛に開毛・添油・紡毛の工程を施し、綿状にして精紡機で引き延ばしながら撚よりをかける紡績。

⇒ぼう‐もう【紡毛】

ほう‐もち【捧物】

(→)「ほうもつ」に同じ。

ほう‐もつ【宝物】

たからもの。ほうぶつ。「正倉院の―」

⇒ほうもつ‐でん【宝物殿】

ほう‐もつ【捧物】

(ホウモチとも)神仏などに捧げる物。落窪物語3「―の日は、よろしき人よりはじめ、消息を聞え給へりければ」

ほうもつ‐でん【宝物殿】

寺社などで宝物を納めた建物。

⇒ほう‐もつ【宝物】

ぼう‐もり【坊守】バウ‥

①寺坊の番人。

②小さい寺の身分の低い僧。

③浄土真宗で、僧の妻。だいこく。

ほう‐もん【法文】ホフ‥

①経・論・釈など、仏法を説いた文章。源氏物語橋姫「尊きわざをせさせ給ひつつ―を読み習ひ給へば」

②教義。法門。

⇒ほうもん‐の‐うた【法文歌】

ほう‐もん【法門】ホフ‥

衆生の仏法に入る門。仏の教法。法のりの門。

ほう‐もん【法問】ホフ‥

〔仏〕教法について問答すること。また、その問答。法戦。源平盛衰記47「正月十五日より毎年に四十八日の間、念仏―の談議あり」

ほう‐もん【砲門】ハウ‥

①火砲の弾丸を発射する口。

②堅塁・艦船・障壁などに設けた射撃口。

⇒砲門を開く

ほう‐もん【訪問】ハウ‥

人をたずねること。おとない問うこと。「代表団が首相を―する」「家庭―」

⇒ほうもん‐かいご【訪問介護】

⇒ほうもん‐かんご【訪問看護】

⇒ほうもん‐ぎ【訪問着】

⇒ほうもん‐はんばい【訪問販売】

ほう‐もん【蓬門】

①よもぎで葺ふいた門。

②隠者や貧者のすまい。蓬戸。

ぼう‐もん【坊門】バウ‥

①まちの門。

②平安京で各条の中央にある東西方向の小路。大路に面して門を設けたのでいう。

③囲碁の本因坊の門下。

ぼう‐もん【茅門】バウ‥

①かやぶきの屋根の門。

②わびしい住居。

③自分の家の門または家の謙譲語。

ほうもん‐かいご【訪問介護】ハウ‥

ホーム‐ヘルパーなどが対象者の自宅を訪ねて行う介護。

⇒ほう‐もん【訪問】

ほうもん‐かんご【訪問看護】ハウ‥

地域の病院の看護師や保健所の保健師が対象者の居宅を訪ねて行う看護。「―ステーション」

⇒ほう‐もん【訪問】

ほうもん‐ぎ【訪問着】ハウ‥

和装で、女性の略式礼服。他家を訪問する時などに着るもの。

⇒ほう‐もん【訪問】

ほうもん‐じ【法門寺】ホフ‥

陝西省西安市郊外にある寺院。558年仏舎利を安置する地下宮殿が作られ寺院となり、以後、唐の歴代の皇帝が参拝。1987年、地下宮殿より唐代の遺品が多数発見された。

ほうもん‐の‐うた【法文歌】ホフ‥

平安後期に行われた今様の種類の一つ。和讃から転じたもので、八・五(四・四・五)などの4句から成り、仏教の法文について詠んだ歌。→娑羅林さらりん2

⇒ほう‐もん【法文】

ほうもん‐はんばい【訪問販売】ハウ‥

販売業者が購入者の住居を訪問するなどして商品販売をすること。購入者保護のため、「特定商取引に関する法律」により規制を受ける。

⇒ほう‐もん【訪問】

ぼう‐まゆ【棒眉】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐まゆ【棒眉】バウ‥

公卿などの若年の者が16歳未満で元服した時、眉を剃り、こめかみの下に棒のように黒く作った眉。

ぼう‐やき【棒焼】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐やき【棒焼】バウ‥

35ミリ‐ネガの6齣こま続きのものを1枚の印画紙に焼き付けた印画。また、その類。

ぼう‐よみ【棒読み】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐よみ【棒読み】バウ‥

①漢文を返点かえりてんに従わず、まっすぐに音読すること。

②文章を抑揚や区切りをつけずに読むこと。「せりふを―する」

ぼう‐らん【棒蘭】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐らん【棒蘭】バウ‥

ラン科の多年草。西南日本の落葉樹などの樹上に着生。葉は棒状肉質で常緑。夏、淡紅色の花を数個集めて開く。漢名、釵子股。

ぼう‐り【棒利】バウ‥🔗⭐🔉

ぼう‐り【棒利】バウ‥

元金をなしくずしに返済する場合に、完済まで毎回元金全額に対する利息を支払う方法。

○棒を折るぼうをおる🔗⭐🔉

○棒を折るぼうをおる

事業につまずく。失敗する。身上をなくす。

⇒ぼう【棒】

○棒を引くぼうをひく🔗⭐🔉

○棒を引くぼうをひく

①すじを引く。

②書いてある上に、線を引いて消す。帳消しにする。

⇒ぼう【棒】

ぼけ‐あみ【棒受網】🔗⭐🔉

ぼけ‐あみ【棒受網】

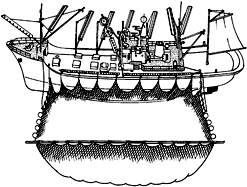

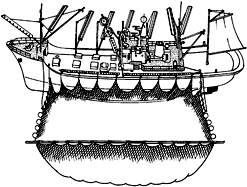

(ボウウケアミの訛)浮敷網の一種。舷側に張り出した敷網の上に、集魚灯または撒餌まきえで魚を集め、すくいとる法。サンマ・アジ・サバ・イワシなどが対象。

棒受網

ぼて‐ふり【棒手振】🔗⭐🔉

ぼて‐ふり【棒手振】

天秤棒でかついで物を売り歩くこと。また、その人。ぼうてふり。ふりうり。ぼて。西鶴織留5「又はひとり過ぎの―」

[漢]棒🔗⭐🔉

棒 字形

筆順

筆順

〔木部8画/12画/教育/4332・4B40〕

〔音〕ボウ〈バウ〉(呉)

[意味]

①手に持てるほどの細く長い木片。「犬も歩けば棒にあたる」「鉄棒・棍棒こんぼう・平行棒・棒術・針小棒大・痛棒」

②まっすぐな線。「棒グラフ」。変化がなく直線的である。「棒暗記・棒読み」

[解字]

形声。「木」+音符「奉」(=両手でささげもつ)。手にもつ木の意。

[下ツキ

警棒・棍棒・心棒・痛棒・鉄棒・乳棒・綿棒・麺棒

[難読]

棒手振りぼてふり

〔木部8画/12画/教育/4332・4B40〕

〔音〕ボウ〈バウ〉(呉)

[意味]

①手に持てるほどの細く長い木片。「犬も歩けば棒にあたる」「鉄棒・棍棒こんぼう・平行棒・棒術・針小棒大・痛棒」

②まっすぐな線。「棒グラフ」。変化がなく直線的である。「棒暗記・棒読み」

[解字]

形声。「木」+音符「奉」(=両手でささげもつ)。手にもつ木の意。

[下ツキ

警棒・棍棒・心棒・痛棒・鉄棒・乳棒・綿棒・麺棒

[難読]

棒手振りぼてふり

筆順

筆順

〔木部8画/12画/教育/4332・4B40〕

〔音〕ボウ〈バウ〉(呉)

[意味]

①手に持てるほどの細く長い木片。「犬も歩けば棒にあたる」「鉄棒・棍棒こんぼう・平行棒・棒術・針小棒大・痛棒」

②まっすぐな線。「棒グラフ」。変化がなく直線的である。「棒暗記・棒読み」

[解字]

形声。「木」+音符「奉」(=両手でささげもつ)。手にもつ木の意。

[下ツキ

警棒・棍棒・心棒・痛棒・鉄棒・乳棒・綿棒・麺棒

[難読]

棒手振りぼてふり

〔木部8画/12画/教育/4332・4B40〕

〔音〕ボウ〈バウ〉(呉)

[意味]

①手に持てるほどの細く長い木片。「犬も歩けば棒にあたる」「鉄棒・棍棒こんぼう・平行棒・棒術・針小棒大・痛棒」

②まっすぐな線。「棒グラフ」。変化がなく直線的である。「棒暗記・棒読み」

[解字]

形声。「木」+音符「奉」(=両手でささげもつ)。手にもつ木の意。

[下ツキ

警棒・棍棒・心棒・痛棒・鉄棒・乳棒・綿棒・麺棒

[難読]

棒手振りぼてふり

大辞林の検索結果 (74)

バンバンジー【棒棒鶏】🔗⭐🔉

バンバンジー [3] 【棒棒鶏】

〔中国語〕

中国料理の一。鶏肉をゆでて細く裂き,トウガラシなどの香辛料を加えた胡麻味噌(ゴマミソ)のたれであえたもの。

ぼう【棒】🔗⭐🔉

ぼう バウ [0] 【棒】

(1)手に持てるくらいの細長い木・金属・竹など。「短い―」「マッチ―」

(2)六尺(約1.8メートル)くらいの木を武具としたもの。また,それを用いる武術。棒術。

(3)まっすぐに引いた線。棒線。「横に―を引く」

(4)疲労などのために足の筋肉がつっぱってしまうこと。「足が―になる」

(5)一直線であること。単調で変化のないこと。また,連続すること。「台詞(セリフ)を―に読む」「―暗記」

(6)〔仏〕 禅宗で,師が指導のために用いる棒。一棒。

ぼう=に振・る🔗⭐🔉

――に振・る

それまでの努力や成果を無にする。ふいにする。「つまらない事で一生を―・る」

ぼう=ほど願って針(ハリ)ほど叶(カナ)う🔗⭐🔉

――ほど願って針(ハリ)ほど叶(カナ)う

望みや志はなかなかかなえられないものであるということのたとえ。

ぼう=を引・く🔗⭐🔉

――を引・く

(1)線を画く。

(2)書いてある上から線を引いて消す。帳消しにする。

ぼう-あきない【棒商い】🔗⭐🔉

ぼう-あきない バウアキナヒ [4][3] 【棒商い】

天秤棒(テンビンボウ)で商品をかつぎ,売り歩く商い。また,その商人。

ぼう-あげ【棒上げ】🔗⭐🔉

ぼう-あげ バウ― [0] 【棒上げ】 (名)スル

取引で,相場が一本調子に続いて上がること。棒立ち。

⇔棒下げ

ぼう-あし【棒足】🔗⭐🔉

ぼう-あし バウ― [0] 【棒足】

株価の動きをグラフ化した罫(ケイ)線の一。一定期間の高値と安値の間を棒グラフにしたもの。

ぼう-あんき【棒暗記】🔗⭐🔉

ぼう-あんき バウ― [3] 【棒暗記】 (名)スル

(文章・語句などの意味を理解せず)そのまま暗記すること。「教科書を―する」

ぼう-うき【棒浮き】🔗⭐🔉

ぼう-うき バウ― [0] 【棒浮き】

「浮桿(フカン)」に同じ。

ぼううけ-あみ【棒受(け)網】🔗⭐🔉

ぼううけ-あみ バウウケ― [4] 【棒受(け)網】

⇒ぼうけあみ(棒受網)

ぼううずまき-ぎんが【棒渦巻(き)銀河】🔗⭐🔉

ぼううずまき-ぎんが バウウヅマキ― [7] 【棒渦巻(き)銀河】

渦巻き銀河の一。中央の楕円体を通り抜けるような棒状構造があり,その両端から渦巻き状の腕が巻きついているもの。

ぼう-えり【棒襟】🔗⭐🔉

ぼう-えり バウ― [0] 【棒襟】

(1)和服で,背中心から襟先まで同じ幅の襟。

(2)洋服で,上から下まで同じ幅のまっすぐな襟。

ぼうおくみ-だち【棒衽裁ち】🔗⭐🔉

ぼうおくみ-だち バウオクミ― [5][0] 【棒衽裁ち】

着物の衽を長方形に裁つ普通の裁ち方。ぼうだち。

ぼう-おし【棒押し】🔗⭐🔉

ぼう-おし バウ― [0] 【棒押し】

二人で棒の両端を持って押し合うこと。また,その遊び。

ぼう-がしら【棒頭】🔗⭐🔉

ぼう-がしら バウ― [3] 【棒頭】

(1)駕籠かき人足のかしら。

(2)一般に人足のかしら。

ぼう-かつ【棒喝】🔗⭐🔉

ぼう-かつ バウ― [0] 【棒喝】

禅宗で,師が弟子を導くとき,大声で叱ったり棒で打つこと。

ぼう-きれ【棒切れ】🔗⭐🔉

ぼう-きれ バウ― [0] 【棒切れ】

棒のきれはし。短い棒。

ぼう-ぎん【棒銀】🔗⭐🔉

ぼう-ぎん バウ― [0] 【棒銀】

将棋の戦法の一。飛車先に銀が直進して攻めるもの。

ぼう-ぐい【棒杙】🔗⭐🔉

ぼう-ぐい バウグヒ [0] 【棒杙】

〔「ぼうくい」とも〕

棒状のくい。

ぼう-ぐみ【棒組(み)】🔗⭐🔉

ぼう-ぐみ バウ― [0] 【棒組(み)】

(1)組版で,字詰め・行間は指定通りに組むが,一ページの仕上がりの形にまとめない版。棒組みにしたものを何段かまとめてページ単位に仕上げる。

(2)駕籠(カゴ)かきの相棒。また,駕籠かき。「ままよ,―まけてやらあず/滑稽本・膝栗毛 4」

(3)仲間。「おはねさんか―お揃ひだね/滑稽本・浮世風呂 3」

ぼうぐみ-きゃく【棒組(み)客】🔗⭐🔉

ぼうぐみ-きゃく バウ― 【棒組(み)客】

仲間どうしの客。一組の遊客。「五七度も見競べて,草臥るる足の―は/浮世草子・一代女 5」

ぼう-グラフ【棒―】🔗⭐🔉

ぼう-グラフ バウ― [3] 【棒―】

棒線の長さにより数量の大小を表したグラフ。

ぼうけ-あみ【棒受網】🔗⭐🔉

ぼうけ-あみ バウケ― [3] 【棒受網】

小形の浮き敷き網。方形の網の一辺に浮子を兼ねた竹竿(向竹(ムコウダケ))を付け,反対側を海中に幕状に垂らし,集魚灯などで魚を誘って網の裾を揚げて捕る。ぼけあみ。

棒受網

[図]

[図]

[図]

[図]

ぼう-けし【棒消し】🔗⭐🔉

ぼう-けし バウ― [0] 【棒消し】

棒を引いて記載を消すこと。帳消し。棒引き。

ぼう-こう【棒鋼】🔗⭐🔉

ぼう-こう バウカウ [0] 【棒鋼】

棒状の鋼材。断面は円形・四角形・六角形などがある。

ぼう-さいぼう【棒細胞】🔗⭐🔉

ぼう-さいぼう バウサイバウ [3] 【棒細胞】

⇒桿状体(カンジヨウタイ)

ぼう-さき【棒先】🔗⭐🔉

ぼう-さき バウ― [0] 【棒先】

(1)棒の先。棒の先端。

(2)駕籠(カゴ)などを担ぐ棒の先端。ぼうばな。「国彦すかさず,輿の―しつかと掴み/浄瑠璃・日本武尊」

(3)駕籠の棒の先端をかつぐ人。さきぼう。

(4)大名の陸尺(ロクシヤク)が駕籠屋から取った賄賂(ワイロ)。また,利益の一部。「―を遣つて仕合せ勝負なし/柳多留 95」

ぼうさき=を切・る🔗⭐🔉

――を切・る

買い物などの代金の上前をはねる。棒先をはねる。棒先を取る。

ぼう-さげ【棒下げ】🔗⭐🔉

ぼう-さげ バウ― [0] 【棒下げ】

取引で,相場が一本調子に続いて下がること。

⇔棒上げ

ぼう-じしゃく【棒磁石】🔗⭐🔉

ぼう-じしゃく バウ― [3] 【棒磁石】

馬蹄(バテイ)形磁石に対して,棒状の磁石。

ぼうしばり【棒縛】🔗⭐🔉

ぼうしばり バウシバリ 【棒縛】

狂言の一。留守中に太郎冠者と次郎冠者がいつも盗み酒をすることを知っている主人は,二人をそれぞれ棒縛りと後ろ手縛りにして,手が口に届かぬようにして外出する。しかし,相手の手は届くので,互いに飲ませあって主人の裏をかく。

ぼう-じゅつ【棒術】🔗⭐🔉

ぼう-じゅつ バウ― [0] 【棒術】

棒を武器とする武術。棒。

ぼう-じょう【棒状】🔗⭐🔉

ぼう-じょう バウジヤウ [0] 【棒状】

棒のような形。

ぼう-ずし【棒鮨】🔗⭐🔉

ぼう-ずし バウ― [0] 【棒鮨】

細長い木箱を用いて作る押し鮨の一。「鯖の―」

ぼう-せん【棒線】🔗⭐🔉

ぼう-せん バウ― [0] 【棒線】

(1)まっすぐな線。直線。

(2)棒のように太い線。

ぼう-だい【棒大】🔗⭐🔉

ぼう-だい バウ― [0] 【棒大】

「針小棒大」の略。「迷亭の記述が―のざれ言にもせよ/吾輩は猫である(漱石)」

ぼう-たおし【棒倒し】🔗⭐🔉

ぼう-たおし バウタフシ [3][5][0] 【棒倒し】

運動会で行われる競技の一。紅白の二組がそれぞれ,攻守の二手に分かれ,相手方の立てている棒を先に倒した方を勝ちとするもの。

ぼう-たかとび【棒高跳び】🔗⭐🔉

ぼう-たかとび バウ― [3][4] 【棒高跳び】

陸上競技の一つで,所定の距離を助走し,手に持った棒を突き立てて跳躍し,二本の支柱に渡した横木(バー)を跳び越え,その高さを競う種目。ポール-ジャンプ。

ぼう-だち【棒立ち】🔗⭐🔉

ぼう-だち バウ― [0] 【棒立ち】

驚きなどのため,何もできないで棒のようにまっすぐに立つこと。「驚いて―になる」

ぼう-だま【棒球】🔗⭐🔉

ぼう-だま バウ― [0] 【棒球】

投手の投げた球で,威力のない直球。

ぼう-だら【棒鱈】🔗⭐🔉

ぼう-だら バウ― [0] 【棒鱈】

(1)真鱈を三枚におろし,素干しにしたもの。[季]春。

→干鱈(ヒダラ)

(2)酔っ払い。「わたくしが酒に酔ひまして―になりまするは/歌舞伎・吾嬬鑑」

(3)役立たず。ぼんくら。「おらがはうの―八が鼻のあなからは/滑稽本・膝栗毛 6」

ぼう-ちぎり【棒乳切り・棒千切り】🔗⭐🔉

ぼう-ちぎり バウ― [3] 【棒乳切り・棒千切り】

「棒乳切り木」の略。ぼうちぎれ。

ぼうちぎり-き【棒乳切り木】🔗⭐🔉

ぼうちぎり-き バウ― [5] 【棒乳切り木】

棒と乳切り木。また,喧嘩などに用いる棍棒。

ぼう-つき【棒突き】🔗⭐🔉

ぼう-つき バウ― [4] 【棒突き】

六尺棒を突きながら社寺の境内などを警固して回ること。また,その人。辻番所の番人や坑夫などの監視役をもいった。

ぼうて-ふり【棒手振り】🔗⭐🔉

ぼうて-ふり バウテ― [0] 【棒手振り】

⇒ぼてふり(棒手振)

ぼう-ね【棒根】🔗⭐🔉

ぼう-ね バウ― [0] 【棒根】

まっすぐ下に向かっている草木の根。

ぼう-ねじ【棒捻じ】🔗⭐🔉

ぼう-ねじ バウネヂ [0][3] 【棒捻じ】

棒の両端を向かい合った二人が持ち,互いに反対にねじりあう遊戯。ぼうねじり。

ぼう-ばな【棒端・棒鼻】🔗⭐🔉

ぼう-ばな バウ― [0] 【棒端・棒鼻】

(1)棒の先端。特に,駕籠のかき棒の先端。

(2)いちばん先。最初。「先づ―に突立たは/歌舞伎・名歌徳」

(3)〔境界を棒杭で示したところから〕

宿駅のはずれ。「かな川の―へつく/滑稽本・膝栗毛(初)」

ぼう-ばり【棒針】🔗⭐🔉

ぼう-ばり バウ― [3] 【棒針】

毛糸やレース糸などを手編みにするとき用いる,先のとがった棒状の編み針。編み棒。

ぼう-びき【棒引き】🔗⭐🔉

ぼう-びき バウ― [0] 【棒引き】 (名)スル

(1)棒線を引くこと。特に,帳簿の記載を線を引いて消すこと。

(2)貸し借りを帳消しにすること。「借金を―(に)する」

(3)長音を表す書き方。「ああ」を「あー」,「ぼう」を「ぼー」などと書く類。音引き。

ぼうびき-かなづかい【棒引き仮名遣い】🔗⭐🔉

ぼうびき-かなづかい バウ―ヅカヒ [7] 【棒引き仮名遣い】

字音語や感動詞の長音を「こーちょー(校長)」「いーえ(いいえ)」のように,「ー」を用いて表す仮名遣い。1900年(明治33)の小学校令施行規則によって小学校の教科書で用いられたが,08年の文部省令で廃止された。

ぼう-びや【棒火矢・棒火箭】🔗⭐🔉

ぼう-びや バウ― [3] 【棒火矢・棒火箭】

鉄製の筒に火薬を込めて,砲で発射する火矢。[和漢三才図会]

ぼう-ふり【棒振り】🔗⭐🔉

ぼう-ふり バウ― [4][0] 【棒振り】

(1)〔指揮棒を振ることから〕

オーケストラの指揮者の俗称。

(2)〔棒を持って歩いたことから〕

江戸時代,両番ならびに大番が臨時に勤めた江戸府内の巡邏(ジユンラ)。

ぼうふり-けんじゅつ【棒振り剣術】🔗⭐🔉

ぼうふり-けんじゅつ バウ― [5] 【棒振り剣術】

棒を振りまわすような,流儀も型もないでたらめな剣術。

ぼうふり-むし【棒振り虫】🔗⭐🔉

ぼうふり-むし バウ― [4] 【棒振り虫】

「ぼうふら(孑 )」に同じ。

)」に同じ。

)」に同じ。

)」に同じ。

ぼう-べに【棒紅】🔗⭐🔉

ぼう-べに バウ― [0] 【棒紅】

棒状の口紅。

ぼう-まゆ【茫眉・棒眉】🔗⭐🔉

ぼう-まゆ バウ― [0] 【茫眉・棒眉】

こめかみの下に墨で一文字に描き端をぼかした眉。一六歳未満の公卿などで,元服した者が眉を剃り落として描いた。

ぼう-よみ【棒読み】🔗⭐🔉

ぼう-よみ バウ― [0] 【棒読み】 (名)スル

(1)句切りや抑揚をつけずに一本調子に読むこと。「せりふを―する」

(2)漢文を返り点などに従って訓読するのでなく,上から順に音で読んでいくこと。

ぼう-らん【棒蘭】🔗⭐🔉

ぼう-らん バウ― [0] 【棒蘭】

ラン科の常緑多年草。暖地の樹上に着生。茎は高さ約20センチメートル。葉は細い円柱形で硬い。夏,短い花序を出し,黄緑色の花を数個つける。

ぼう-り【棒利】🔗⭐🔉

ぼう-り バウ― [0] 【棒利】

元金をなしくずしに返済させながら,元金全部に対する一定率の利息を取るもの。

ぼけ-あみ【棒受網】🔗⭐🔉

ぼけ-あみ [2] 【棒受網】

⇒棒受網(ボウケアミ)

ぼて-ふり【棒手振り】🔗⭐🔉

ぼて-ふり [0] 【棒手振り】

魚や野菜などを天秤棒で担ぎ,売り声を上げながら売り歩くこと。また,その人。江戸では,特に魚市場と料理屋の仲立ちとなって魚の売買をする人をいった。振り売り。ぼてかつぎ。ぼうてふり。ぼて。

ぼう【棒】(和英)🔗⭐🔉

ぼうあんき【棒暗記する】(和英)🔗⭐🔉

ぼうあんき【棒暗記する】

cram up.

ぼうぐい【棒杙】(和英)🔗⭐🔉

ぼうぐみ【棒組】(和英)🔗⭐🔉

ぼうぐみ【棒組】

《印》a galley proof.〜に組む set type in galley.

ぼうじま【棒縞】(和英)🔗⭐🔉

ぼうじま【棒縞】

stripes.〜の striped.→英和

ぼうたかとび【棒高跳】(和英)🔗⭐🔉

ぼうたかとび【棒高跳】

pole vault[jump].〜選手 a pole-vaulter[-jumper].

ぼうだち【棒立ちになる】(和英)🔗⭐🔉

ぼうだち【棒立ちになる】

stand bolt upright;rear (up) (馬が).→英和

ぼうだら【棒鱈】(和英)🔗⭐🔉

ぼうだら【棒鱈】

a dried cod.

ぼうびき【棒引きにする】(和英)🔗⭐🔉

ぼうびき【棒引きにする】

cancel;→英和

cross out.

ぼうよみ【棒読みする】(和英)🔗⭐🔉

ぼうよみ【棒読みする】

just read;read in a singsong manner.

広辞苑+大辞林に「棒」で始まるの検索結果。