複数辞典一括検索+![]()

![]()

広辞苑の検索結果 (95)

とう【等】🔗⭐🔉

とう【等】

①順位。階級。「―に入る」

②複数を表し、また、同類の他を省略するのに用いる語。など。ども。たち。ら。「英仏―の先進国」

とうあつ‐せん【等圧線】🔗⭐🔉

とうあつ‐せん【等圧線】

気圧の分布を示すために、気圧の等しい地点を連ねた線。天気図に使用。

とう‐い【等位】‥ヰ🔗⭐🔉

とうい‐こうぞう【等位構造】‥ヰ‥ザウ🔗⭐🔉

とうい‐こうぞう【等位構造】‥ヰ‥ザウ

〔言〕(coordinate structure)句や節が対等の関係で結び付いている構造。

⇒とう‐い【等位】

とうい‐せつ【等位節】‥ヰ‥🔗⭐🔉

とうい‐せつ【等位節】‥ヰ‥

〔言〕等位構造に現れる節。対立節。

⇒とう‐い【等位】

とうい‐せつぞく【等位接続】‥ヰ‥🔗⭐🔉

とうい‐せつぞく【等位接続】‥ヰ‥

〔言〕句または節を対等の関係で結ぶ接続の仕方。

⇒とう‐い【等位】

とう‐うりょう‐せん【等雨量線】‥リヤウ‥🔗⭐🔉

とう‐うりょう‐せん【等雨量線】‥リヤウ‥

雨量の等しい地点を地図上に連ねた線。

とうおう‐らん【等黄卵】‥ワウ‥🔗⭐🔉

とうおう‐らん【等黄卵】‥ワウ‥

卵黄顆粒が卵内にほぼ均等に分布している卵。哺乳類やウニ・ヒトデなどの卵の類。卵割に際し、ほぼ同じ大きさの割球が生じる。↔端黄卵

とう‐おん【等温】‥ヲン🔗⭐🔉

とうおん‐せん【等温線】‥ヲン‥🔗⭐🔉

とうおん‐せん【等温線】‥ヲン‥

①等しい気温の地点を連ねた線。

②一定温度の下で、圧力と体積との関係を示す曲線。

⇒とう‐おん【等温】

とうおん‐どうぶつ【等温動物】‥ヲン‥🔗⭐🔉

とうおん‐どうぶつ【等温動物】‥ヲン‥

(→)定温動物に同じ。

⇒とう‐おん【等温】

とうおん‐へんか【等温変化】‥ヲン‥クワ🔗⭐🔉

とうおん‐へんか【等温変化】‥ヲン‥クワ

熱力学で、温度を一定に保ちながら行われる系の状態変化。↔断熱変化

⇒とう‐おん【等温】

とう‐か【等価】🔗⭐🔉

とう‐がい【等外】‥グワイ🔗⭐🔉

とう‐がい【等外】‥グワイ

①定められた等級に入らないこと。「―に落ちる」「―品」

②等外官の略。

⇒とうがい‐かん【等外官】

とうがい‐かん【等外官】‥グワイクワン🔗⭐🔉

とうがい‐かん【等外官】‥グワイクワン

明治初期の官制で、判任官の下に位した官吏の称。

⇒とう‐がい【等外】

とう‐かく【等角】🔗⭐🔉

とう‐かく【等角】

互いに相等しい角。

⇒とうかく‐さんかっけい【等角三角形】

⇒とうかく‐とうえいず【等角投影図】

とう‐がく【等覚】🔗⭐🔉

とう‐がく【等覚】

〔仏〕

①仏の異称。諸仏の覚悟(悟り)は平等一如であるからいう。

②菩薩の修行階位である五十二位のうちの第51位。間もなく仏になろうとする位。

とうかく‐さんかっけい【等角三角形】‥カク‥🔗⭐🔉

とうかく‐さんかっけい【等角三角形】‥カク‥

頂角のすべて等しい三角形、すなわち正三角形。

⇒とう‐かく【等角】

とうかく‐とうえいず【等角投影図】‥ヅ🔗⭐🔉

とうかく‐とうえいず【等角投影図】‥ヅ

互いに直交する3軸の投影図が120度ずつの等角に交わる方向から見た投影図。3軸とも長さが約8割に縮小される。等軸側投影図。

⇒とう‐かく【等角】

とう‐かくりつ【等確率】🔗⭐🔉

とう‐かくりつ【等確率】

〔数〕一つの試行において根元事象の確率が等しいとき、同程度に確からしいといい、この標本空間は等確率であるという。

○頭角を現すとうかくをあらわす

[韓愈、柳子厚墓誌銘]学識・才能が人よりめだってすぐれる。

⇒とう‐かく【頭角】

とうか‐げんり【等価原理】🔗⭐🔉

とうか‐げんり【等価原理】

アインシュタインが一般相対性理論の基本においた原理の一つ。基準系の加速度的運動によって生じる見かけの力は重力と同等の効果をもつという、ニュートン力学にはなかった主張。

⇒とう‐か【等価】

とうか‐こうかん【等価交換】‥カウクワン🔗⭐🔉

とうか‐こうかん【等価交換】‥カウクワン

①価値や価格の等しいものを交換すること。

②大形の建物などをつくる際、土地は地主が、建設費は開発者が負担して建物を作り、完成後にそれぞれの出費の割合に応じて土地と建物を取得する方法。

⇒とう‐か【等価】

とうかつ‐じごく【等活地獄】‥クワツヂ‥🔗⭐🔉

とうかつ‐じごく【等活地獄】‥クワツヂ‥

〔仏〕八大地獄の第1。殺生罪を犯した者が堕ちるといわれ、五体を裂かれて粉砕されるが、涼風が吹いて元の身体となり、再び裂かれる苦しみを繰り返す。殺されても前と等しく何度も活きかえされるのでこの名がある。

とう‐かん【等閑・等間】🔗⭐🔉

とう‐かん【等閑・等間】

①物事をいい加減にすること。意を用いないこと。なおざり。おろそか。曾我物語3「心のおよぶ所は、―あるべからず候。こころやすくおもひたまへ」

②心安いこと。遠慮のないこと。古今著聞集20「繊芥せんかいのへだてなく、―の儀あさからざらむには」

⇒とうかん‐し【等閑視】

⇒とうかん‐な・し【等閑なし】

⇒等閑に付す

とうかん‐し【等閑視】🔗⭐🔉

とうかん‐し【等閑視】

いい加減に扱うこと。おろそかにすること。

⇒とう‐かん【等閑・等間】

とうかん‐な・し【等閑なし】🔗⭐🔉

とうかん‐な・し【等閑なし】

〔形ク〕

とりわけ懇意である。ごく親しい。狂言、二人大名「ここに―・う致すお方がござるが」

⇒とう‐かん【等閑・等間】

○等閑に付すとうかんにふす

いいかげんにして放っておく。なおざりにする。

⇒とう‐かん【等閑・等間】

○等閑に付すとうかんにふす🔗⭐🔉

○等閑に付すとうかんにふす

いいかげんにして放っておく。なおざりにする。

⇒とう‐かん【等閑・等間】

とうかん‐ふ【統監府】

1905年(明治38)から10年まで日本が京城(ソウル)に設置した、統監を長官とする朝鮮支配機関。韓国統監府。→朝鮮総督府

⇒とう‐かん【統監】

とう‐かんむり【唐冠】タウ‥

⇒とうかむり

どうかん‐やま【道灌山】ダウクワン‥

東京の日暮里にっぽりから田端に続く台地。武蔵野台地の縁辺部。太田道灌の館址、または谷中やなか感応寺の開基である関長道閑の居所に由来する名という。

⇒どうかん【道灌】

とう‐き【冬季】

冬の季節。「―オリンピック」

とう‐き【冬期】

冬の時期。冬の期間。「―講習」

とう‐き【当季】タウ‥

この時。このせつ。この季節。

とう‐き【当帰】タウ‥

①セリ科の多年草。中部以北の高山帯に生え、高さ約60センチメートル。葉は羽状複葉、光沢がある。夏秋、多数の白色微小な五弁花を散形花序に開き、香気を放つ。乾した根は漢方生薬の当帰(和当帰)として鎮静・通経薬。日本当帰。馬芹。

②中国大陸産のセリ科の多年草。1と近似の別種で、生薬の当帰とする。

⇒とうき‐しゃくやく‐さん【当帰芍薬散】

とう‐き【当期】タウ‥

この時期。この期間。「―決算」

とう‐き【投企】

(Entwurf ドイツ・projet フランス)実存哲学の用語。自己の存在の可能性を未来に向かって投げ企てること。現存在がつねにすでに自己の可能性に開かれている構造において、能動的な側面(了解)をいう。企投。↔被投性

とう‐き【投棄】

なげすてること。「海洋―」

⇒とうき‐ぎょ【投棄魚】

とう‐き【投機】

①禅宗で、師家しけと弟子のはたらき(機)が一つになること。悟りを開くこと。

②(speculation)損失の危険を冒しながら大きな利益をねらってする行為。やま。

③市価の変動を予想して、その差益を得るために行う売買取引。

⇒とうき‐こうばい【投機購買】

⇒とうき‐てき【投機的】

⇒とうき‐とりひき【投機取引】

⇒とうき‐ばいきゃく【投機売却】

とう‐き【逃毀】タウ‥

中世、農民が逃散ちょうさんしたとき、領主がその妻子を抑留して資財を奪取したこと。ちょうき。

とう‐き【党紀】タウ‥

党の風紀。党の規律。「―を乱す」

とう‐き【党規】タウ‥

党の規則。党則。

とう‐き【陶器】タウ‥

①土器のさらに進歩した焼物で、素地きじが十分焼き締まらず吸水性があり、不透明で、その上に光沢のある釉薬うわぐすりを用いたもの。粟田焼・薩摩焼の類。→磁器。

②陶磁器の総称。やきもの。せともの。

⇒とうき‐しゃしん【陶器写真】

とう‐き【登記】

権利の得喪・変更などを広く社会に公示するため、所定の事項を帳簿に記録すること。また、その記載。不動産登記・商業登記・法人登記などがある。

⇒とうき‐しきべつ‐じょうほう【登記識別情報】

⇒とうき‐しょ【登記所】

⇒とうきずみ‐しょう【登記済証】

⇒とうき‐せん【登記船】

⇒とうき‐ぼ【登記簿】

⇒とうき‐ほう【登記法】

⇒とうき‐めいぎ【登記名義】

とう‐き【騰貴】

物価の高くなること。相場のあがること。「地価が―する」↔下落

とうぎ【東儀】

姓氏の一つ。

⇒とうぎ‐てってき【東儀鉄笛】

とう‐ぎ【東魏】

中国、北魏が分裂してできた王朝。高歓が孝静帝を擁立して建てる。都は鄴ぎょう。北斉により廃される。(534〜550)→北魏

とう‐ぎ【党議】タウ‥

①党内での議論。「―にはかる」

②党の決議。「―に従う」

⇒とうぎ‐こうそく【党議拘束】

とう‐ぎ【討議】タウ‥

ある事について意見をたたかわせること。「―に付する」「対策を―する」

⇒とうぎ‐りんりがく【討議倫理学】

とう‐ぎ【闘技】

①力やわざの優劣を競うこと。競技。

②古代ギリシア・エジプトなどで行われた格闘競技。今のレスリングの前身。

とう‐ぎ【讜議】タウ‥

正しい議論。正論。讜論。

どう‐き【同気】

①同じ気質。また、気の合った仲間。同類。

②兄弟。同胞。太平記29「親にも超えてむつましきは、―兄弟の愛なり」

⇒同気相求む

どう‐き【同期】

①同じ時期。その期。「昨年―」

②入学・卒業あるいは入社の年度が同じであること。「―の桜」

③作動を時間的に一致させること。シンクロナイズ。「―をとる」

④コンピューターで、あるプロセスが、他のプロセスによる事象が起こるまで待つこと。

⇒どうき‐き【同期機】

⇒どうき‐せい【同期生】

どう‐き【動悸】

心臓の鼓動が平常よりも烈しいこと。胸がどきどきすること。「―がする」

どう‐き【動機】

(motive イギリス・Motiv ドイツ)人がその行動や行為を決定する意識的または無意識的原因。特に目的を伴う意識的な欲求を指すが、倫理学では、意志決定以前の対立する欲求を意味する場合と、選択決定された欲求を意味する場合とがある。きっかけ。「犯行の―を探る」→モチーフ。

⇒どうき‐せつ【動機説】

⇒どうき‐づけ【動機付け】

どう‐き【道器】ダウ‥

①[易経繋辞上]形而上の本体である理と形而下の現象である器。理気。

②仏道を修めるのにたえる器量。

どう‐き【銅器】

①銅・青銅などで製した器具。鋳物いものと打物うちものとがある。

②殷・周時代に、宗廟の祭祀などに用いられた青銅製の容器。彝器いき。尊彝そんい。

⇒どうき‐じだい【銅器時代】

どう‐ぎ【同義】

意義が同じであること。同じ意味。

⇒どうぎ‐ご【同義語】

どう‐ぎ【胴木】

①太い木材。

②城壁の上に備えて置いて、近寄る敵兵の上に落とす丸太。

③舷から舷に横切って置く、船の長腰掛。〈日葡辞書〉

どう‐ぎ【胴着・胴衣】

上着と襦袢ジバンとの間に着る綿入れの防寒用の衣服。長短2種ある。胴服。〈[季]冬〉

どう‐ぎ【動議】

会議中に予定した議案以外の事項を議事に付するため、議員から発議すること。「―を出す」「緊急―」

どう‐ぎ【道義】ダウ‥

人の行うべき正しい道。道徳のすじみち。「―心」「―的責任をとる」

とうきゃく‐さんかっけい【等脚三角形】‥カク‥🔗⭐🔉

とうきゃく‐さんかっけい【等脚三角形】‥カク‥

(→)二等辺三角形に同じ。

とうきゃく‐るい【等脚類】🔗⭐🔉

とうきゃく‐るい【等脚類】

甲殻類の一目。ワラジムシ目ともいう。体は背腹にやや平たく、体長1〜10センチメートル。頭部と第1胸節は癒合するが、第2〜8胸節は同じ形をしている。腹部末節は尾節と癒合。海生のものが多いが、淡水生・陸生また寄生性のものもある。フナムシ・ミズムシ・ダンゴムシ・キクイムシ・ウオノエなど。

とう‐きゅう【等級】‥キフ🔗⭐🔉

とう‐きゅう【等級】‥キフ

①上下の位。段階。階級。「―をつける」

②天体の光度を示す語。

⇒とうきゅう‐がいねん【等級概念】

とうきゅう‐がいねん【等級概念】‥キフ‥🔗⭐🔉

とうきゅう‐がいねん【等級概念】‥キフ‥

(→)同位概念に同じ。

⇒とう‐きゅう【等級】

とう‐きょり【等距離】🔗⭐🔉

とう‐きょり【等距離】

①距離が等しいこと。

②比喩的に、特定のグループや国に近づくことなく、いずれにも一定の距離をおくこと。「―外交」

とう‐ごう【等号】‥ガウ🔗⭐🔉

とう‐ごう【等号】‥ガウ

二つの数・式などの間に挿んで、その相等しいことを表す符号。「=」を用いる。

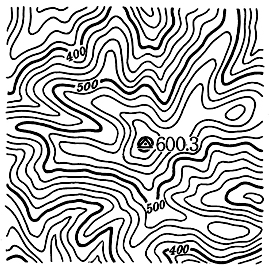

とうこう‐せん【等高線】‥カウ‥🔗⭐🔉

とうこう‐せん【等高線】‥カウ‥

地図上で、土地の起伏を正確に表すために、標準海面から等しい高度の点を結んだ曲線。水平曲線。コンター。

等高線

とうご‐せん【等語線】🔗⭐🔉

とうご‐せん【等語線】

〔言〕(isogloss)ある言語現象に関して同じ振舞いを示す地点を地図上で結んだ線。ドイツの言語学者シュミット(J. Schmidt1843〜1901)が提唱。同位語線。

とう‐さ【等差】🔗⭐🔉

とうさ‐きゅうすう【等差級数】‥キフ‥🔗⭐🔉

とうさ‐きゅうすう【等差級数】‥キフ‥

〔数〕等差数列の各項を順に加えた形の級数。算術級数。

⇒とう‐さ【等差】

とうさ‐すうれつ【等差数列】🔗⭐🔉

とうさ‐すうれつ【等差数列】

各項がその直前の項に一定数(公差)を加えて得られる数列。算術数列。

⇒とう‐さ【等差】

とうさ‐ちゅうこう【等差中項】‥カウ🔗⭐🔉

とうさ‐ちゅうこう【等差中項】‥カウ

a、b、cがこの順で等差数列をなすときのb。

⇒とう‐さ【等差】

とうじ‐いん【等持院】‥ヂヰン🔗⭐🔉

とうじ‐いん【等持院】‥ヂヰン

京都市北区にある臨済宗の寺。1358年(延文3)足利尊氏を葬った場所に創建。尊氏の法名を寺号とし、足利家累代の廟所。尊氏・義詮よしあきら以下の木像がある。

とう‐しき【等式】🔗⭐🔉

とう‐しき【等式】

〔数〕二つの式または数を等号を以て結びつけたもの。恒等式と方程式の別がある。例えば、

(a+b)2=a2+2ab+b2(恒等式)、

3x+2=7(方程式)。

とう‐じく【等軸】‥ヂク🔗⭐🔉

とう‐じく【等軸】‥ヂク

〔鉱〕結晶系のなかで、結晶軸の長さの相等しいもの。

⇒とうじく‐しょうけい【等軸晶系】

とうじく‐しょうけい【等軸晶系】‥ヂクシヤウ‥🔗⭐🔉

とうじく‐しょうけい【等軸晶系】‥ヂクシヤウ‥

結晶系の一種。互いに直交する等値の三つの結晶軸をもつもの。ダイヤモンド・方鉛鉱・黄鉄鉱などがこれに属する。立方晶系。

⇒とう‐じく【等軸】

とうじ‐せい【等時性】🔗⭐🔉

とうじ‐せい【等時性】

時間間隔の等しいこと。特に、周期運動の周期が振幅によらず一定であること。「振子ふりこの―」

とう‐しつ【等質】🔗⭐🔉

とう‐しつ【等質】

どの部分も性質が同等であること。均質。「―の溶液」

とう‐しょうがく【等正覚】‥シヤウ‥🔗⭐🔉

とう‐しょうがく【等正覚】‥シヤウ‥

〔仏〕(→)三藐三菩提さんみゃくさんぼだいに同じ。

とう‐じりょく‐せん【等磁力線】🔗⭐🔉

とう‐じりょく‐せん【等磁力線】

地球磁場の水平磁力の大きさの等しい地点を連ねた線。

とう‐しん【等身】🔗⭐🔉

とう‐しん【等身】

(トウジンとも)高さが人の身の丈たけに等しいこと。立像では150〜180センチメートルぐらいのもの。

⇒とうしん‐だい【等身大】

とう‐しん【等親】🔗⭐🔉

とう‐しん【等親】

「養老令」の儀制令五等親条に規定される家族の階級的序列。例えば、妻から見て夫は1等親、夫から見て妻は2等親。血縁関係の緊密度を示す親等とは全く異なるが、現在は混用されている。→親等

とうしん‐せん【等深線】🔗⭐🔉

とうしん‐せん【等深線】

海図や地図上に海・湖・河などの水深の等しい点を連ねた曲線。同深線。

とうしん‐だい【等身大】🔗⭐🔉

とうしん‐だい【等身大】

①人の身の丈と同じ大きさ。「―の銅像」

②自分の境遇や能力に見合っていること。

⇒とう‐しん【等身】

とうしんど‐せん【等震度線】🔗⭐🔉

とうしんど‐せん【等震度線】

地図上に地震の震度の等しい地点を結んだ曲線。

○唐人の寝言とうじんのねごと

何を言っているのか、訳のわからない言葉。筋の通らないことを、くどくど言う場合などにいう。江見水蔭、女房殺し「うウんと言つて引ツくりかへり―の様な浮言うわことを呻うなつて居る」

⇒とう‐じん【唐人】

とう‐せい【等儕】🔗⭐🔉

とう‐せい【等儕】

なかま。同じともがら。等倫。

とう‐そく【等速】🔗⭐🔉

とう‐そく【等速】

速度が等しいこと。等速度。

とうそく‐ず【等測図】‥ヅ🔗⭐🔉

とうそく‐ず【等測図】‥ヅ

等角投影図で、直交3軸を縮小せず原寸で描いた図。

とう‐ち【等値】🔗⭐🔉

とう‐ち【等値】

①値あたいのひとしいこと。

②〔数〕(→)同値に同じ。

⇒とうち‐がいねん【等値概念】

とうち‐がいねん【等値概念】🔗⭐🔉

とうち‐がいねん【等値概念】

〔論〕(equipollent concept)考察の観点が異なるために、内包は一致しないが外延においては全く一致する概念。例えば、「刀」と「武士の魂」、「書物」と「精神の結晶」とは等値概念。等価概念。

⇒とう‐ち【等値】

とう‐ちょう【等張】‥チヤウ🔗⭐🔉

とう‐ちょう【等張】‥チヤウ

二つの溶液の浸透圧が等しいこと。「―液」

とうでん‐てん【等電点】🔗⭐🔉

とうでん‐てん【等電点】

両性電解質(アミノ酸・蛋白質など)が水溶液中で酸ならびに塩基として解離し、正負電荷の数が等しくなるときの水素イオン濃度。

とう‐とう【等等】🔗⭐🔉

とう‐とう【等等】

〔接尾〕

(「等」を強めていう)など。などなど。「鮎・鯉・鯨―の魚偏の字」

とう‐ばい【等倍】🔗⭐🔉

とう‐ばい【等倍】

①等しい倍率。同じ倍率。

②写真などで撮像素子に投影された像と被写体とが同じ大きさに写る撮影倍率。

とう‐ひ【等比】🔗⭐🔉

とうひ‐きゅうすう【等比級数】‥キフ‥🔗⭐🔉

とうひ‐きゅうすう【等比級数】‥キフ‥

〔数〕等比数列の各項を順に加えた形の級数。幾何級数。

⇒とう‐ひ【等比】

とうひ‐すうれつ【等比数列】🔗⭐🔉

とうひ‐すうれつ【等比数列】

各項がその直前の項に一定数(公比)を掛けて得られる数列。幾何数列。

⇒とう‐ひ【等比】

とう‐ふっかく‐せん【等伏角線】‥フク‥🔗⭐🔉

とう‐ふっかく‐せん【等伏角線】‥フク‥

地磁気の伏角の相等しい地点を結んで得られる線。

とう‐ぶん【等分】🔗⭐🔉

とう‐ぶん【等分】

①数・量などを、相等しい部分にわけること。「3―する」

②同じ分量。均一な分量。

とう‐へん【等辺】🔗⭐🔉

とう‐へん【等辺】

多角形において各辺の長さが等しいこと。

⇒とうへん‐さんかっけい【等辺三角形】

⇒とうへん‐たかっけい【等辺多角形】

とう‐へんかく‐せん【等偏角線】🔗⭐🔉

とう‐へんかく‐せん【等偏角線】

地磁気の偏角の等しい地点を連ねる曲線。等方位角線。

とうへん‐さんかっけい【等辺三角形】‥カク‥🔗⭐🔉

とうへん‐さんかっけい【等辺三角形】‥カク‥

3辺の長さが等しい三角形、すなわち正三角形。

⇒とう‐へん【等辺】

とうへん‐たかっけい【等辺多角形】‥カク‥🔗⭐🔉

とうへん‐たかっけい【等辺多角形】‥カク‥

各辺の長さが等しい多角形。

⇒とう‐へん【等辺】

とう‐ほういかく‐せん【等方位角線】‥ハウヰ‥🔗⭐🔉

とう‐ほういかく‐せん【等方位角線】‥ハウヰ‥

〔地〕(→)等偏角線に同じ。

とうほう‐せい【等方性】‥ハウ‥🔗⭐🔉

とうほう‐せい【等方性】‥ハウ‥

物質の物理的性質が方向によって異ならないこと。気体・液体には通常この性質があるが、結晶体にはないものが多い。↔異方性

とうめん‐よう【等面葉】‥エフ🔗⭐🔉

とうめん‐よう【等面葉】‥エフ

〔生〕気孔・柵状組織などが表裏両面にほぼ同様に発達し、両面ほとんど同色で表裏の区別のない葉。スイセンの葉はその例。

とう‐りょう【等量】‥リヤウ🔗⭐🔉

とう‐りょう【等量】‥リヤウ

分量がひとしいこと。また、ひとしい分量。

とう‐りん【等倫】🔗⭐🔉

とう‐りん【等倫】

同等のともがら。同じ仲間。同輩。源平盛衰記20「弓箭取つては―に劣るべからず」

とう‐るい【等類】🔗⭐🔉

とう‐るい【等類】

①同等の種類。

②ともがら。仲間。

③連歌・俳諧で、素材・趣向が他の句と類似すること。古来戒められていた。同類。去来抄「是、先師の樫木の―なり」

なおざり【等閑】ナホザリ🔗⭐🔉

なおざり【等閑】ナホザリ

①あまり注意を払わないさま。いい加減にするさま。かりそめ。おろそか。ゆるがせ。源氏物語若菜下「―のすさびと初めより心をとどめぬ人だに」。「規則を―にする」「―な態度」

②あっさりしていること。徒然草「よき人は…興ずるさまも―なり」

⇒なおざり‐ごと【等閑言】

⇒なおざり‐ごと【等閑事】

なおざり‐ごと【等閑言】ナホザリ‥🔗⭐🔉

なおざり‐ごと【等閑言】ナホザリ‥

なおざりなことば。真実のこもらないことば。冗談。源氏物語椎本「―などのたまふわたりの」

⇒なおざり【等閑】

なおざり‐ごと【等閑事】ナホザリ‥🔗⭐🔉

なおざり‐ごと【等閑事】ナホザリ‥

いいかげんな行為。源氏物語賢木「―をまづやたださむ」

⇒なおざり【等閑】

など【等・抔】🔗⭐🔉

など【等・抔】

〔助詞〕

(副助詞)(「何」に助詞「と」が付いたものの転。平安時代に使われだした語。本来なかった「などと」の例が鎌倉時代以後に見られる)

①ある語に添えて、それに類する物事が他にもあることを示す。…や何か。源氏物語桐壺「御子たち―もおはしませば」「大殿ごもりすぐして、やがてさぶらはせ給ひ―、あながちにお前去らずもてなさせ給ひ」。「花―で部屋を飾る」

②それだけに限定せずやわらげていう。枕草子1「火―急ぎおこして炭もてわたるも」。「お祝いにはネクタイ―いかがでしょう」

③(引用句を受けて)「大体そんなことを」の意を表す。土佐日記「日をのぞめばみやこ遠し―いふなることのさまを聞きて」

④その価値を低めていう。相手の言ったことをしりぞける心持で、特にとり立てて示す。否定的・反語的表現を伴うことが多い。…なんか。浮世風呂2「あの島田くづしのかたち―は、役者の鬘同然さ」。「僕―にはできません」「うそ―つかない」「疲れ―していない」

など‐よう【等様】‥ヤウ🔗⭐🔉

など‐よう【等様】‥ヤウ

例をあげていう語。…などといったよう。源氏物語桐壺「小萩が上ぞしづ心なき―に乱りがはしきを」

ひと・し【等し】(形シク)🔗⭐🔉

ひと・し【等し】

〔形シク〕

⇒ひとしい

ひとし【等し】(形容詞語幹)🔗⭐🔉

ひとし【等し】

(形容詞語幹)

⇒ひとし‐ご【等し碁】

⇒ひとし‐なみ【等し並】

ひとし・い【等しい・均しい・斉しい】🔗⭐🔉

ひとし・い【等しい・均しい・斉しい】

〔形〕[文]ひと・し(シク)

①二つ以上の物の間に性質・数量・程度などの相違がない。同等である。(問題にする範囲で)区別すべき点が認められない。伊勢物語「思ふこといはでぞただにやみぬべき我と―・しき人しなければ」。源氏物語帚木「取る方なく口惜しき際と、優なりとおぼゆばかりすぐれたるとは、数―・しくこそ侍らめ」。日葡辞書「ワレトヒトシイモノ」。「―・い面積」「無いに―・い」

②ぴったりそろう。ととのっている。源氏物語末摘花「手はさすがに文字つよう、中さだのすぢにて、上下―・しく書い給へり」。「全員―・く反対した」

③(「…とひとしく」の形で)…と同時に。讃岐典侍日記「暮るると―・しく参り給ひて」

ひとし‐ご【等し碁】🔗⭐🔉

ひとし‐ご【等し碁】

碁の腕前が互角であること。また、その碁打ち。相碁あいご。

⇒ひとし【等し】

ひとし‐なみ【等し並】🔗⭐🔉

ひとし‐なみ【等し並】

同じ列にあるさま。同列。同等。一様。源氏物語玉鬘「―にはし侍りなむや」。「―の扱い」

⇒ひとし【等し】

ひとし・む【等しむ・斉しむ】🔗⭐🔉

ひとし・む【等しむ・斉しむ】

〔他下二〕

ひとしくする。ひとしくならせる。斉明紀(北野本)院政期点「棹を斉ヒトシメて」。撰集抄「何しにか俊忠の歌には―・むべき」

ら【等】🔗⭐🔉

ら【等】

〔接尾〕

①体言の下に付いて複数を表す。万葉集5「腐くたし棄つらむ絹綿―はも」。万葉集6「あま少女―が乗れる舟見ゆ」。「子供―」

②人を表す名詞や代名詞に付いて、親愛・謙譲・蔑視の気持を表す。ろ。允恭紀「我が愛めづる子―」。万葉集3「憶良―は今は罷らむ」

③おおよその状態を指し示す。万葉集16「弥彦いやひこ神のふもとに今日―もか」

④形容詞の語幹に付いて状態を表す名詞を作る。万葉集3「あなみにく賢さかし―をすと酒飲まぬ人をよく見ば」。「清―」

⑤方向・場所を示す。万葉集3「磯の上に根延ふ室むろの木見し人をいづ―と問はば語り告げむか」。古今和歌集秋「里は荒れて人はふりにし宿なれや庭も籬も秋の野―なる」。「ここ―で休もう」

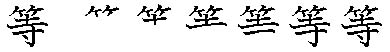

[漢]等🔗⭐🔉

等 字形

筆順

筆順

〔竹部6画/12画/教育/3789・4579〕

〔音〕トウ(呉)(漢)

〔訓〕ひとしい・など・=ら (名)ひとし

[意味]

①そろっていて差がない。ひとしい。「等分・等質・等身大・均等・対等・平等びょうどう」

②たぐい。なかま。同類。「等類・郎等」

③段階。順位。「等級・等外・上等・初等・優等・第一等」

④列挙する際に他を省略する語。その他。など。「鳥獣等の捕獲」▶複数を表す接尾語「ら」に当てる。「

〔竹部6画/12画/教育/3789・4579〕

〔音〕トウ(呉)(漢)

〔訓〕ひとしい・など・=ら (名)ひとし

[意味]

①そろっていて差がない。ひとしい。「等分・等質・等身大・均等・対等・平等びょうどう」

②たぐい。なかま。同類。「等類・郎等」

③段階。順位。「等級・等外・上等・初等・優等・第一等」

④列挙する際に他を省略する語。その他。など。「鳥獣等の捕獲」▶複数を表す接尾語「ら」に当てる。「 等けいら」

[解字]

形声。「竹」+音符「寺」(=そろえる)。竹の節の間隔(または竹簡の長さ)がそろっている意。

[下ツキ

下等・官等・均等・勲等・高等・差等・四等官・上等・初等・親等・相等・対等・中等・同等・特等・平等・品等・不等・優等・劣等・郎等

[難読]

等閑なおざり

等けいら」

[解字]

形声。「竹」+音符「寺」(=そろえる)。竹の節の間隔(または竹簡の長さ)がそろっている意。

[下ツキ

下等・官等・均等・勲等・高等・差等・四等官・上等・初等・親等・相等・対等・中等・同等・特等・平等・品等・不等・優等・劣等・郎等

[難読]

等閑なおざり

筆順

筆順

〔竹部6画/12画/教育/3789・4579〕

〔音〕トウ(呉)(漢)

〔訓〕ひとしい・など・=ら (名)ひとし

[意味]

①そろっていて差がない。ひとしい。「等分・等質・等身大・均等・対等・平等びょうどう」

②たぐい。なかま。同類。「等類・郎等」

③段階。順位。「等級・等外・上等・初等・優等・第一等」

④列挙する際に他を省略する語。その他。など。「鳥獣等の捕獲」▶複数を表す接尾語「ら」に当てる。「

〔竹部6画/12画/教育/3789・4579〕

〔音〕トウ(呉)(漢)

〔訓〕ひとしい・など・=ら (名)ひとし

[意味]

①そろっていて差がない。ひとしい。「等分・等質・等身大・均等・対等・平等びょうどう」

②たぐい。なかま。同類。「等類・郎等」

③段階。順位。「等級・等外・上等・初等・優等・第一等」

④列挙する際に他を省略する語。その他。など。「鳥獣等の捕獲」▶複数を表す接尾語「ら」に当てる。「 等けいら」

[解字]

形声。「竹」+音符「寺」(=そろえる)。竹の節の間隔(または竹簡の長さ)がそろっている意。

[下ツキ

下等・官等・均等・勲等・高等・差等・四等官・上等・初等・親等・相等・対等・中等・同等・特等・平等・品等・不等・優等・劣等・郎等

[難読]

等閑なおざり

等けいら」

[解字]

形声。「竹」+音符「寺」(=そろえる)。竹の節の間隔(または竹簡の長さ)がそろっている意。

[下ツキ

下等・官等・均等・勲等・高等・差等・四等官・上等・初等・親等・相等・対等・中等・同等・特等・平等・品等・不等・優等・劣等・郎等

[難読]

等閑なおざり

大辞林の検索結果 (100)

とう【等】🔗⭐🔉

とう 【等】

■一■ [1] (名)

等級。階級。段階。

■二■ (接尾)

(1)同種のものを列挙し,そのようなものがほかにもあることを表す。など。「米・英・仏―を歴訪」

(2)助数詞。順位・等級などを数えるのに用いる。「一―賞」「勲三―」

とう-あつ【等圧】🔗⭐🔉

とう-あつ [0] 【等圧】

圧力,特に気圧が等しいこと。

とうあつ-せん【等圧線】🔗⭐🔉

とうあつ-せん [0] 【等圧線】

天気図上で,気圧の等しいところを結んだ線。

とうあつ-へんか【等圧変化】🔗⭐🔉

とうあつ-へんか ―クワ [5] 【等圧変化】

圧力を一定に保ちながら,系の温度・体積などを変化させること。定圧変化。

とう-い【等位】🔗⭐🔉

とう-い ― [1] 【等位】

(1)等しい位(クライ)。等しい位地。

(2)等級。階級。くらい。

[1] 【等位】

(1)等しい位(クライ)。等しい位地。

(2)等級。階級。くらい。

[1] 【等位】

(1)等しい位(クライ)。等しい位地。

(2)等級。階級。くらい。

[1] 【等位】

(1)等しい位(クライ)。等しい位地。

(2)等級。階級。くらい。

とううりょう-せん【等雨量線】🔗⭐🔉

とううりょう-せん トウウリヤウ― [0] 【等雨量線】

地図上で雨量の等しい地点を連ねた線。

とうおう-らん【等黄卵】🔗⭐🔉

とうおう-らん トウワウ― [3] 【等黄卵】

卵黄が卵内に均等に分布する卵。ウニ・ヒトデ・ナメクジウオ・哺乳類などの卵。

とう-おん【等温】🔗⭐🔉

とう-おん ―ヲン [0] 【等温】

温度・気温の等しいこと。また,等しい温度・気温。

とうおん-せん【等温線】🔗⭐🔉

とうおん-せん ―ヲン― [0] 【等温線】

(1)天気図上または気候図上で,気温の等しいところを結んだ線。

(2)一定温度のもとで物質の圧力が変化したとき,圧力と体積の関係を示す曲線。

とうおん-そう【等温層】🔗⭐🔉

とうおん-そう ―ヲン― [3] 【等温層】

気温が高さによって変化せず一定している大気層。成層圏の下部はほぼ等温層を形成することが多い。

とうおん-どうぶつ【等温動物】🔗⭐🔉

とうおん-どうぶつ ―ヲン― [5] 【等温動物】

⇒恒温動物(コウオンドウブツ)

とうおん-へんか【等温変化】🔗⭐🔉

とうおん-へんか ―ヲン―クワ [5] 【等温変化】

温度を一定に保って行われる熱力学的な変化。

とう-か【等価】🔗⭐🔉

とう-か [1] 【等価】

(1)価値・価格の等しいこと。同価。

(2)「同値(ドウチ)」に同じ。

とうか-げんり【等価原理】🔗⭐🔉

とうか-げんり [4] 【等価原理】

アインシュタインが一般相対性理論における基本原理とした原理の一。慣性系に対して加速された系ではたらく見かけの力と重力とは,力学的に全く同等であるという主張。

とうか-こうかん【等価交換】🔗⭐🔉

とうか-こうかん ―カウクワン [4] 【等価交換】

等しい価値を有するものを相互に交換すること。特に,地主が土地を,開発者が建設資金を出資し,完成後の土地と建物を出資比率に応じて取得する開発方式をいう。

とうか-ていり【等価定理】🔗⭐🔉

とうか-ていり [4] 【等価定理】

政府が財政政策を行うための財源を公債発行に求める場合,その利子支払いや償還は結局は将来の租税収入によるのであるから,財源を最初から租税に求める場合と経済的効果は等しいとする考え。リカードの等価定理。

とう-がい【等外】🔗⭐🔉

とう-がい ―グワイ [0][1] 【等外】

ある等級・順位の中にはいらないこと。「―に落ちる」「―品」

とう-かく【等角】🔗⭐🔉

とう-かく [0] 【等角】

互いに等しい角。

とうかく-さんかくけい【等角三角形】🔗⭐🔉

とうかく-さんかくけい [7] 【等角三角形】

三つの内角が等しい三角形,すなわち正三角形。

とうかく-とうえいず【等角投影図】🔗⭐🔉

とうかく-とうえいず ―ヅ [7] 【等角投影図】

(1)投影図の一。互いに直交する三軸を一二〇度ずつの等角で交わっているように見る方向から投影した図。等軸側投影図。

(2)地球上の角度を正確に表現している地図。平射図法やメルカトル図法などで描く。海図や航空図などに用いる。

とう-がく【等覚】🔗⭐🔉

とう-がく [0] 【等覚】

〔仏〕

(1)仏のこと。すべてを悟った諸仏の悟りが等しいことをいう。

(2)仏と等しい悟りを得て,次生で仏となることのできる位。菩薩修行を五十二段階に分けたうち,最高の仏位である妙覚に次ぐ位。

とうかそくど-うんどう【等加速度運動】🔗⭐🔉

とうかそくど-うんどう [7] 【等加速度運動】

加速度が一定であるような運動。重力による自由落下運動はその一例。

とう-かつ【等割】🔗⭐🔉

とう-かつ [0] 【等割】

受精卵の全割で,割球がほぼ等しい大きさになる卵割様式。多くの腔腸動物,海綿動物・棘皮動物の一部でみられる。等全割。全等割。

とうかつ-じごく【等活地獄】🔗⭐🔉

とうかつ-じごく トウクワツヂゴク [5] 【等活地獄】

〔仏〕 八大地獄の第一。殺生を犯した者の落ちる地獄。鉄棒や刀で身を寸断され骨を砕かれて死ぬが,涼風が吹くと蘇(ヨミガエ)り,再び獄卒に苦しめられるという。

とう-かん【等閑】🔗⭐🔉

とう-かん [0] 【等閑】

物事の扱いをいい加減にすること。注意を払わないこと。なおざり。「―にする」「青春の月日を―に過す/思出の記(蘆花)」

とうかん=に付(フ)・す🔗⭐🔉

――に付(フ)・す

いいかげんにしておく。なおざりにする。

とうかん-し【等閑視】🔗⭐🔉

とうかん-し 【等閑視】 (名)スル

物事をなおざりにすること。注意を払わず,ないがしろにすること。「―されてきた問題」

とうかん-な・い【等閑ない】🔗⭐🔉

とうかん-な・い 【等閑ない】 (形)[文]ク とうかんな・し

〔中世・近世語〕

なおざりに思っていない。ねんごろである。「爰にそれがしが―・い方が御ざるが/狂言・二人大名」

とうきゃく-だいけい【等脚台形】🔗⭐🔉

とうきゃく-だいけい [5] 【等脚台形】

底辺でない二辺の長さの等しい台形。底辺でない二辺が平行でない場合に限っていうことがある。

とうきゃく-るい【等脚類】🔗⭐🔉

とうきゃく-るい [4] 【等脚類】

甲殻綱等脚目に属する節足動物の総称。体は通常扁平で,七胸節と六腹節をもつものが多い。多くは体長1センチメートル内外。海産・淡水産・陸生のものがあり,寄生性のものもある。フナムシ・ワラジムシなど。

とう-きゅう【等級】🔗⭐🔉

とう-きゅう ―キフ [0] 【等級】

(1)上下の位。優劣の段階。階級。「出荷する果物に―を付ける」

(2)天体の明るさの段階を表す数値。かつて肉眼でみとめられる最も明るい二〇個ほどの恒星を一等星とし,最も暗い星々を六等星としたが,この間の光の強さの差が一〇〇倍であることに着目し,肉眼での明るさと大差ないものとなるように等級が定義され,一等級違うと光の強さは約二・五一倍違うとした。等級の大きいものほど暗く,明るい星ではゼロから,マイナスの等級となる。例えば,太陽の等級はマイナス二七等。視等級。実視等級。見掛けの等級。

→絶対等級

とう-きょり【等距離】🔗⭐🔉

とう-きょり [3] 【等距離】

離れている距離や程度が同じであること。「―外交」

とう-ごう【等号】🔗⭐🔉

とう-ごう ―ガウ [0] 【等号】

二つの数・式などの間にはさんで,これら二つが等しいことを表す記号。「=」を用いる。

とうこう-せん【等高線】🔗⭐🔉

とうこう-せん トウカウ― [0] 【等高線】

地形の高低や傾斜の緩急を地図に表すため,標高の等しい点を連ねた曲線。五万分の一の地図では高低差を20メートルごとに実線で,100メートルごとに太線で示している。水平曲線。同高線。等高曲線。

とうご-せん【等語線】🔗⭐🔉

とうご-せん [0] 【等語線】

言語現象の地理的分布を示すため,同一の言語的特徴をもつ地域とその特徴をもたない地域との境に引いた線。同語線。同位語線。

とう-こん【等根】🔗⭐🔉

とう-こん [0] 【等根】

⇒重根(ジユウコン)

とう-さ【等差】🔗⭐🔉

とう-さ [1][0] 【等差】

(1)一定の基準による等級の差。ちがい。「黄葉の濃淡が又鮮やかな陰影の―を彼の眸中(ボウチユウ)に送り込んだ/明暗(漱石)」

(2)差が一定であること。

とうさ-きゅうすう【等差級数】🔗⭐🔉

とうさ-きゅうすう ―キフ― [4][6] 【等差級数】

隣り合う二項の差が常に一定な級数。算術級数。

とうさ-すうれつ【等差数列】🔗⭐🔉

とうさ-すうれつ [4] 【等差数列】

隣り合う二項の差が常に一定な数列。

とうじ-いん【等持院】🔗⭐🔉

とうじ-いん トウヂ ン 【等持院】

京都市北区等持院北町にある臨済宗天竜寺派の寺。山号,万年山。1341年夢窓疎石を開山として足利尊氏が創建。尊氏が葬られて以後,足利氏歴代の廟所となる。寺号は尊氏の法号にちなむ。尊氏以下歴代将軍の木像や位牌がまつられる。

ン 【等持院】

京都市北区等持院北町にある臨済宗天竜寺派の寺。山号,万年山。1341年夢窓疎石を開山として足利尊氏が創建。尊氏が葬られて以後,足利氏歴代の廟所となる。寺号は尊氏の法号にちなむ。尊氏以下歴代将軍の木像や位牌がまつられる。

ン 【等持院】

京都市北区等持院北町にある臨済宗天竜寺派の寺。山号,万年山。1341年夢窓疎石を開山として足利尊氏が創建。尊氏が葬られて以後,足利氏歴代の廟所となる。寺号は尊氏の法号にちなむ。尊氏以下歴代将軍の木像や位牌がまつられる。

ン 【等持院】

京都市北区等持院北町にある臨済宗天竜寺派の寺。山号,万年山。1341年夢窓疎石を開山として足利尊氏が創建。尊氏が葬られて以後,足利氏歴代の廟所となる。寺号は尊氏の法号にちなむ。尊氏以下歴代将軍の木像や位牌がまつられる。

とう-しき【等式】🔗⭐🔉

とう-しき [0] 【等式】

〔equality〕

式や文字や数が等号で結ばれているもの。( +

+ )

) =

=

+2

+2

+

+

のように等しい関係が

のように等しい関係が  ,

, の値にかかわらず常に成り立つもの(恒等式)と,

の値にかかわらず常に成り立つもの(恒等式)と,

−5

−5 +6=0 のように文字に特別の数値を与えた時だけ等しい関係が成り立つもの(方程式)とがある。

+6=0 のように文字に特別の数値を与えた時だけ等しい関係が成り立つもの(方程式)とがある。

+

+ )

) =

=

+2

+2

+

+

のように等しい関係が

のように等しい関係が  ,

, の値にかかわらず常に成り立つもの(恒等式)と,

の値にかかわらず常に成り立つもの(恒等式)と,

−5

−5 +6=0 のように文字に特別の数値を与えた時だけ等しい関係が成り立つもの(方程式)とがある。

+6=0 のように文字に特別の数値を与えた時だけ等しい関係が成り立つもの(方程式)とがある。

とうじく-しょうけい【等軸晶系】🔗⭐🔉

とうじく-しょうけい トウヂクシヤウケイ [5] 【等軸晶系】

⇒立方晶系(リツポウシヨウケイ)

とうじ-せい【等時性】🔗⭐🔉

とうじ-せい [0] 【等時性】

時間の間隔が一定で等しいこと。特に,周期運動の周期が振れ幅に無関係で一定な場合をいう。「振り子の―」

とう-しつ【等質】🔗⭐🔉

とう-しつ [0] 【等質】

質が同じであること。「文化の―性」

とう-しゅうりょうせん【等収量線】🔗⭐🔉

とう-しゅうりょうせん ―シウリヤウセン [5] 【等収量線】

技術が一定のもとで,複数の投入物から一つの財を生産する場合,同一の生産水準をもたらす各投入量の組み合わせを示す線。等量線。

→生産関数

とう-しょうがく【等正覚】🔗⭐🔉

とう-しょうがく ―シヤウガク [3] 【等正覚】

(1)(ア)仏の完全な悟り。阿耨多羅三藐三菩提(アノクタラサンミヤクサンボダイ)。(イ)仏のこと。仏の十号の一。等覚。正等覚。

(2)菩薩の五十二の段階のうち,五十一番目。悟りの内容が仏と等しいことからいう。

とう-しょく【等色】🔗⭐🔉

とう-しょく [0] 【等色】

色の知覚で二つの色が等しいと感じること。光のスペクトル特性が異なっても,二つの色の三属性(彩度・色相・明度)が等しければ,同じ色に見える。

とうじりょく-せん【等磁力線】🔗⭐🔉

とうじりょく-せん [0] 【等磁力線】

地磁気の水平分力の大きさが等しい場所を連ねた曲線。

とう-しん【等身】🔗⭐🔉

とう-しん [0] 【等身】

〔「とうじん」とも〕

人の身長と同じくらいの高さであること。

とうしん-だい【等身大】🔗⭐🔉

とうしん-だい [0] 【等身大】

(1)肖像・彫像などが人の体と同じ大きさであること。「―の立像」

(2)飾ったり,おとしめたりしていない,ありのままの姿。「―のアメリカ」

とうしん-せん【等深線】🔗⭐🔉

とうしん-せん [0] 【等深線】

海や川の水深の等しい点をつらねて作った地図上の曲線。同深線。

とう-せい【等星】🔗⭐🔉

とう-せい [0] 【等星】

明るさによる星の呼称。等級数を頭に付けて用いる。一等級の明るさの星を一等星という。一等星は二等星の約二・五倍,二等星は三等星の約二・五倍,…五等星は六等星の約二・五倍明るい。

とう-せき【等積】🔗⭐🔉

とう-せき [0] 【等積】

面積あるいは体積が等しいこと。

とうせき-へんか【等積変化】🔗⭐🔉

とうせき-へんか ―クワ [5] 【等積変化】

体積を一定に保ちながら,系の温度・圧力などを変化させること。定積変化。

とう-そく【等速】🔗⭐🔉

とう-そく [0] 【等速】

速さが等しいこと。

とうそく-ど-うんどう【等速度運動】🔗⭐🔉

とうそく-ど-うんどう [6] 【等速度運動】

速さと運動の方向が一定であるような運動。外力が作用しないとき,物体は等速度運動をする。等速直線運動。

とうそく-ず【等測図】🔗⭐🔉

とうそく-ず ―ヅ [4] 【等測図】

等角投影図で,直交三軸を縮小せずに原寸で示した図。

とう-ち【等値】🔗⭐🔉

とう-ち [1][0] 【等値】

(1)二つの数の値が等しいこと。

(2)〔論〕「同値(ドウチ)」に同じ。

とうち-がいねん【等値概念】🔗⭐🔉

とうち-がいねん [4] 【等値概念】

〔論〕 内包が異なり,外延が同一の二つの概念。例えば宵の明星と明けの明星。同義概念。

とうち-ほう【等値法】🔗⭐🔉

とうち-ほう ―ハフ [0] 【等値法】

連立方程式において,二つの方程式から一つの未知数を他の未知数で表す式を二つつくり,それらの式が互いに等しいとして,未知数を消去して解く方程式の解法。

とう-ちょう【等張】🔗⭐🔉

とう-ちょう ―チヤウ [0] 【等張】

二種類の溶液の浸透圧が互いに等しいこと。アイソトニック。

とうちょう-えき【等張液】🔗⭐🔉

とうちょう-えき ―チヤウ― [3] 【等張液】

等張である二つの溶液。特に血清や涙液などの体液の浸透圧と等しい浸透圧を示す溶液をいい,塩化ナトリウムの0.9パーセント溶液(生理食塩水)などがこれに相当する。注射剤・点眼剤は等張液である。

→等張液[表]

とうでん-てん【等電点】🔗⭐🔉

とうでん-てん [3] 【等電点】

アミノ酸やタンパク質などの両性電解質で,溶液の水素イオン濃度を変化させたとき,溶質粒子の正と負の電荷が全体としてゼロになり,電場をかけても移動しないような状態。通常,水素イオン指数 pH で表す。水酸化アルミニウムなどの両性の沈殿にもあり,等電点では最小の溶解度を示す。

とう-とう【等等】🔗⭐🔉

とう-とう 【等等】 (接尾)

〔接尾語「等」を重ねて強めた言い方〕

名詞およびこれに準ずる語に付いて,並べあげた同類のものがまだ他にもあること,またそれらを省略して例示する意を表す。等等(ナドナド)。「英・米・独・仏―の欧米各国」

とう-はい【等輩】🔗⭐🔉

とう-はい [0] 【等輩】

同じ身分の仲間。同輩。

とうはく【等伯】🔗⭐🔉

とうはく 【等伯】

⇒長谷川(ハセガワ)等伯

とう-ひ【等比】🔗⭐🔉

とう-ひ [1] 【等比】

二つの比が等しいこと。

なおざり【等閑】🔗⭐🔉

なおざり ナホザリ [0] 【等閑】 (名・形動)[文]ナリ

(1)真剣でないこと。いいかげんにして,放っておくこと。また,そのさま。「商売を―にする」

(2)深く心にとめないこと。あっさりしていること。また,そのさま。「よき人は…興ずるさまも―なり/徒然 137」

なおざり-ごと【等閑言】🔗⭐🔉

なおざり-ごと ナホザリ― 【等閑言】

真実みのない言葉。「宮,大将,あぶなあぶな―をうち出で給ふべきにもあらず/源氏(胡蝶)」

なおざり-ごと【等閑事】🔗⭐🔉

なおざり-ごと ナホザリ― 【等閑事】

その場かぎりのこと。「物詣での中宿り,行き来のほどの―に気色ばみかけて/源氏(椎本)」

など【等・抔】🔗⭐🔉

など 【等・抔】 (副助)

〔「なにと」の転である「なんど」から。中古以降の語。発生期から「なんど」の形も用いられ,近世以降「なぞ」「なんぞ」「なんか」の形も用いられた〕

体言または体言に準ずるもの,文節や文などに接続する。多くの中から一つのものを例示するのが本来の用法である。

(1)多くの事柄の中から,主なものを取りあげて「たとえば」の気持ちをこめて例示する。多くの場合,他に同種類のものがあることを言外に含めて言う。「…や…や…など」の形で総括することもある。「雨や風―の被害がでています」「委員会―で調査してから報告します」「植木の手入れや草取り―してくたびれた」

(2)ある事物を特に取りあげて例示する。(ア)軽んじて扱う場合。「だれが急ぎ―するものか」「君―の言うことを聞くものか」(イ)叙述を弱めやわらげる場合。この場合には例示の気持ちはあまりない。文語文や古文に多く見られる用法。「彼―よくやっているほうだね」「かの御法事―し給ふにも,いかめしうとぶらひ聞え給へり/源氏(紅葉賀)」

(3)引用文を受けて,大体このようなことを,の意を表す。現代語では「などと」の形で用いることが多い。「三学期に入ってから勉強すればいい―とのんきなこと言っている」「あやしきまで,此の世の事にはおぼえ侍らぬ―宣ひて/源氏(若紫)」

〔語源が「なにと」であるために,古くは引用文を受ける場合にも格助詞「と」の付かないのが普通であったが,語源意識が薄れるに従って「と」が付くようにもなった〕

ひとし・い【等しい・均しい・斉しい】🔗⭐🔉

ひとし・い [3] 【等しい・均しい・斉しい】 (形)[文]シク ひと・し

(1)二つ以上のものの間に,数量・程度・性質などの差がない。まったく同じである。「―・い長さ」「 A と B は重さが―・い」「―・くなるように分ける」

(2)様子や状態などがまったくそっくりだ。非常によく似ている。同じようである。「詐欺に―・い行為」「乞食に―・い生活」

→ひとしく

[派生] ――さ(名)

ひとしく【等しく・斉しく】🔗⭐🔉

ひとしく 【等しく・斉しく】 (副)

〔形容詞「ひとしい」の連用形から〕

全体的に一様であるさま。どれも同じであることにいう。

(1)同様に。ともに。「われら―人間だ」

(2)同時に。一斉に。「全員―挙手した」「全員―黙祷した」「鈴の音を聞くと―身を起して/義血侠血(鏡花)」

ひとし-ご【等し碁】🔗⭐🔉

ひとし-ご 【等し碁】

囲碁の技量に優劣がないこと。相碁(アイゴ)。「頭の中将と―なり/枕草子 161」

ひとし-なみ【等し並み】🔗⭐🔉

ひとし-なみ [0] 【等し並み】 (名・形動)[文]ナリ

差別をせずに同じようにする・こと(さま)。同等。同様。「大人も子供も―に扱う」「世の人と―の偽をいひ合たるに/浴泉記(喜美子)」

ひとし・む【等しむ・斉しむ】🔗⭐🔉

ひとし・む 【等しむ・斉しむ】 (動マ下二)

ひとしくする。同じものとする。「吹きわたす風にあはれを―・めていづくもすごき秋の夕暮/山家(秋)」

ら【等】🔗⭐🔉

ら 【等】 (接尾)

(1)人を表す名詞や代名詞に付いて,複数であることを表す。謙譲・親愛・蔑視の気持ちを含んで,それと同類のものを漠然とさす。目上の人を表す語には付かない。「ぼく―の誓い」「われ―」「おまえ―」「こども―」「やつ―」「これ―」

(2)名詞に付いて,語調を整えまた,事物をおおよそにさし示す。「野―」「今日―」

(3)指示代名詞またはその語根に付いて,方向・場所などをおおよそに示す語を作る。「あち―」「ここ―」「どち―」「そち―」「いく―」

(4)人を表す名詞や代名詞に付いて,謙遜または蔑視の意を表す。自分に対する謙遜の気持ちは時代が下るとともに強くなり,相手や他人に対する蔑視の気持ちは古くは愛称としての用法ともなる。「かもがと我(ワ)が見し子―かくもがと我(ア)が見し子にうたたけだに対(ムカ)ひをるかもい添ひをるかも/古事記(中)」「憶良―は今は罷らむ子泣くらむそれその母も我(ワ)を待つらむそ/万葉 373」

(5)形容詞の語幹(シク活用は終止形)や擬態語に付いて,状態性の意の名詞または形容動詞の語幹を作る。「わびし―」「あな醜く賢し―をすと酒飲まぬ人をよく見ば猿にかも似る/万葉 344」「蘇枋(スホウ)の下簾,にほひいときよ―にて,榻(シジ)にうちかけたるこそめでたけれ/枕草子 60」

とうあつせん【等圧線】(和英)🔗⭐🔉

とうあつせん【等圧線】

《気象》an isobar;→英和

an isobaric line.

とうい【等位節(接続詞)】(和英)🔗⭐🔉

とうい【等位節(接続詞)】

《文》a coordinate clause (conjunction).

とうおんせん【等温線】(和英)🔗⭐🔉

とうおんせん【等温線】

《気象》an isothermal (line).

とうか【等価】(和英)🔗⭐🔉

とうがい【等外の】(和英)🔗⭐🔉

とうがい【等外の】

under the regular grades.

とうかく【等角の】(和英)🔗⭐🔉

とうかく【等角の】

equiangular.等角三角形 an equiangular triangle.

とうきょり【等距離(に)】(和英)🔗⭐🔉

とうきょり【等距離(に)】

at equal distances.

とうごう【等号】(和英)🔗⭐🔉

とうごう【等号】

《数》a equal sign.

とうこうせん【等高線】(和英)🔗⭐🔉

とうこうせん【等高線】

a contour (line).→英和

とうさ【等差数列(級数)】(和英)🔗⭐🔉

とうさ【等差数列(級数)】

《数》an arithmetical progression (series).

とうしき【等式】(和英)🔗⭐🔉

とうしき【等式】

《数》an equality.→英和

とうじせい【等時性】(和英)🔗⭐🔉

とうじせい【等時性】

《理》isochronism.〜の isochronous.→英和

とうしつ【等質の】(和英)🔗⭐🔉

とうしつ【等質の】

homogeneous.→英和

とうしん【等身大の】(和英)🔗⭐🔉

とうしん【等身大の】

life-size.

とうしん【等親】(和英)🔗⭐🔉

とうしん【等親】

thedegree of kinship.

とうすう【等数】(和英)🔗⭐🔉

とうすう【等数】

an equal number.

とうそく【等速】(和英)🔗⭐🔉

とうそく【等速】

《理》uniform velocity.

とうとう【等々】(和英)🔗⭐🔉

とうとう【等々】

and so on[forth];etc.

広辞苑+大辞林に「等」で始まるの検索結果。もっと読み込む