複数辞典一括検索+![]()

![]()

から【空・△虚】🔗⭐🔉

から【空・△虚】

《「殻」と同語源》 [名]内部に物のないこと。からっぽ。「―の箱」「家を―にする」

[名]内部に物のないこと。からっぽ。「―の箱」「家を―にする」 〔接頭〕名詞に付く。

〔接頭〕名詞に付く。 何も持たないこと。何も伴っていないこと。「―馬」「―手」

何も持たないこと。何も伴っていないこと。「―馬」「―手」 実質的なものが伴わないこと。うわべや形だけで役に立っていないこと。「―元気」「―回り」「―手形」「―世辞」

実質的なものが伴わないこと。うわべや形だけで役に立っていないこと。「―元気」「―回り」「―手形」「―世辞」

[名]内部に物のないこと。からっぽ。「―の箱」「家を―にする」

[名]内部に物のないこと。からっぽ。「―の箱」「家を―にする」 〔接頭〕名詞に付く。

〔接頭〕名詞に付く。 何も持たないこと。何も伴っていないこと。「―馬」「―手」

何も持たないこと。何も伴っていないこと。「―馬」「―手」 実質的なものが伴わないこと。うわべや形だけで役に立っていないこと。「―元気」「―回り」「―手形」「―世辞」

実質的なものが伴わないこと。うわべや形だけで役に立っていないこと。「―元気」「―回り」「―手形」「―世辞」

から【△故・△柄】🔗⭐🔉

から【△故・△柄】

目的・目標を表す。ため。「我が―に泣きし心を忘らえぬかも」〈万・四三五六〉

目的・目標を表す。ため。「我が―に泣きし心を忘らえぬかも」〈万・四三五六〉 原因・理由を表す。ため。ゆえ。「あにもあらぬ己(おの)が身の―人の子の言も尽くさじ我も寄りなむ」〈万・三七九九〉

原因・理由を表す。ため。ゆえ。「あにもあらぬ己(おの)が身の―人の子の言も尽くさじ我も寄りなむ」〈万・三七九九〉 複合語の形で用いる。

複合語の形で用いる。 血縁関係にあること。「や―」「はら―」「問ひ放(さ)くるう―はら―なき国に」〈万・四六〇〉

血縁関係にあること。「や―」「はら―」「問ひ放(さ)くるう―はら―なき国に」〈万・四六〇〉 そのものに本来備わっている性格・性質。本性。「国―か見れども飽かぬ神(かむ)―かここだ貴き」〈万・二二〇〉

そのものに本来備わっている性格・性質。本性。「国―か見れども飽かぬ神(かむ)―かここだ貴き」〈万・二二〇〉

目的・目標を表す。ため。「我が―に泣きし心を忘らえぬかも」〈万・四三五六〉

目的・目標を表す。ため。「我が―に泣きし心を忘らえぬかも」〈万・四三五六〉 原因・理由を表す。ため。ゆえ。「あにもあらぬ己(おの)が身の―人の子の言も尽くさじ我も寄りなむ」〈万・三七九九〉

原因・理由を表す。ため。ゆえ。「あにもあらぬ己(おの)が身の―人の子の言も尽くさじ我も寄りなむ」〈万・三七九九〉 複合語の形で用いる。

複合語の形で用いる。 血縁関係にあること。「や―」「はら―」「問ひ放(さ)くるう―はら―なき国に」〈万・四六〇〉

血縁関係にあること。「や―」「はら―」「問ひ放(さ)くるう―はら―なき国に」〈万・四六〇〉 そのものに本来備わっている性格・性質。本性。「国―か見れども飽かぬ神(かむ)―かここだ貴き」〈万・二二〇〉

そのものに本来備わっている性格・性質。本性。「国―か見れども飽かぬ神(かむ)―かここだ貴き」〈万・二二〇〉

から【唐・×韓・△漢】🔗⭐🔉

から【唐・×韓・△漢】

《朝鮮半島にあった国名から》 朝鮮・中国の古称。多く、中国をさす。また、中世以降、広く外国のこと。「―天竺(てんじく)」「その夜の歌ども、―のも倭(やまと)のも、心ばへ深うおもしろくのみなむ」〈源・鈴虫〉「日本の事は申すに及ばず、―南蛮まで参りたりとも」〈虎明狂・賽の目〉

朝鮮・中国の古称。多く、中国をさす。また、中世以降、広く外国のこと。「―天竺(てんじく)」「その夜の歌ども、―のも倭(やまと)のも、心ばへ深うおもしろくのみなむ」〈源・鈴虫〉「日本の事は申すに及ばず、―南蛮まで参りたりとも」〈虎明狂・賽の目〉 名詞の上に付いて、朝鮮・中国、さらに、外国から渡来したことを表す。「―歌」「―衣」「―錦(にしき)」

名詞の上に付いて、朝鮮・中国、さらに、外国から渡来したことを表す。「―歌」「―衣」「―錦(にしき)」 「唐織(からお)り」の略。

「唐織(からお)り」の略。

朝鮮・中国の古称。多く、中国をさす。また、中世以降、広く外国のこと。「―天竺(てんじく)」「その夜の歌ども、―のも倭(やまと)のも、心ばへ深うおもしろくのみなむ」〈源・鈴虫〉「日本の事は申すに及ばず、―南蛮まで参りたりとも」〈虎明狂・賽の目〉

朝鮮・中国の古称。多く、中国をさす。また、中世以降、広く外国のこと。「―天竺(てんじく)」「その夜の歌ども、―のも倭(やまと)のも、心ばへ深うおもしろくのみなむ」〈源・鈴虫〉「日本の事は申すに及ばず、―南蛮まで参りたりとも」〈虎明狂・賽の目〉 名詞の上に付いて、朝鮮・中国、さらに、外国から渡来したことを表す。「―歌」「―衣」「―錦(にしき)」

名詞の上に付いて、朝鮮・中国、さらに、外国から渡来したことを表す。「―歌」「―衣」「―錦(にしき)」 「唐織(からお)り」の略。

「唐織(からお)り」の略。

から【殻・×骸】🔗⭐🔉

から【殻・×骸】

《「空(から)」と同語源》 動物のからだや植物の実・種子をおおう堅いもの。「卵の―」

動物のからだや植物の実・種子をおおう堅いもの。「卵の―」 動物や昆虫が脱皮したあとの外皮。ぬけがら。「セミの―」「もぬけの―」

動物や昆虫が脱皮したあとの外皮。ぬけがら。「セミの―」「もぬけの―」 主要な部分や中身がなくなって用済みになったもの。「弁当の―」「茶―(ちやがら)」

主要な部分や中身がなくなって用済みになったもの。「弁当の―」「茶―(ちやがら)」 外界から自己を守る外壁。その外壁に守られた世界。「―に閉じこもる」「古い―を打ち破る」

外界から自己を守る外壁。その外壁に守られた世界。「―に閉じこもる」「古い―を打ち破る」 「おから」に同じ。

「おから」に同じ。 (骸)魂のぬけたからだ。なきがら。「―は気疎(けうと)き山の中に納めて」〈徒然・三〇〉

(骸)魂のぬけたからだ。なきがら。「―は気疎(けうと)き山の中に納めて」〈徒然・三〇〉

動物のからだや植物の実・種子をおおう堅いもの。「卵の―」

動物のからだや植物の実・種子をおおう堅いもの。「卵の―」 動物や昆虫が脱皮したあとの外皮。ぬけがら。「セミの―」「もぬけの―」

動物や昆虫が脱皮したあとの外皮。ぬけがら。「セミの―」「もぬけの―」 主要な部分や中身がなくなって用済みになったもの。「弁当の―」「茶―(ちやがら)」

主要な部分や中身がなくなって用済みになったもの。「弁当の―」「茶―(ちやがら)」 外界から自己を守る外壁。その外壁に守られた世界。「―に閉じこもる」「古い―を打ち破る」

外界から自己を守る外壁。その外壁に守られた世界。「―に閉じこもる」「古い―を打ち破る」 「おから」に同じ。

「おから」に同じ。 (骸)魂のぬけたからだ。なきがら。「―は気疎(けうと)き山の中に納めて」〈徒然・三〇〉

(骸)魂のぬけたからだ。なきがら。「―は気疎(けうと)き山の中に納めて」〈徒然・三〇〉

から【△幹・△柄】🔗⭐🔉

から【△幹・△柄】

草木のみき・茎。「粟―(あわがら)」「黍―(きびがら)」

草木のみき・茎。「粟―(あわがら)」「黍―(きびがら)」 矢の篦(の)。矢がら。

矢の篦(の)。矢がら。 道具の柄(え)。〈和名抄〉

道具の柄(え)。〈和名抄〉

草木のみき・茎。「粟―(あわがら)」「黍―(きびがら)」

草木のみき・茎。「粟―(あわがら)」「黍―(きびがら)」 矢の篦(の)。矢がら。

矢の篦(の)。矢がら。 道具の柄(え)。〈和名抄〉

道具の柄(え)。〈和名抄〉

か‐ら【果× 】クワ‐🔗⭐🔉

】クワ‐🔗⭐🔉

か‐ら【果× 】クワ‐

《「果」は樹木になる実、「

】クワ‐

《「果」は樹木になる実、「 」はつる草になる実》木の実と草の実。

」はつる草になる実》木の実と草の実。

】クワ‐

《「果」は樹木になる実、「

】クワ‐

《「果」は樹木になる実、「 」はつる草になる実》木の実と草の実。

」はつる草になる実》木の実と草の実。

か‐ら【△掛△絡・△掛羅・△掛△落】クワ‐🔗⭐🔉

か‐ら【△掛△絡・△掛羅・△掛△落】クワ‐

《身に掛け絡(まと)うものの意》

主に禅僧が用いる、方形の小さな略式の袈裟(けさ)。五条の袈裟の変形で、両肩から胸の前に垂れるようにまとう。掛子(かす)。

主に禅僧が用いる、方形の小さな略式の袈裟(けさ)。五条の袈裟の変形で、両肩から胸の前に垂れるようにまとう。掛子(かす)。

につけてある象牙の輪。

につけてある象牙の輪。 丸い根付け。また、根付けのついている印籠(いんろう)・巾着(きんちやく)・タバコ入れなどの称。「象牙の―よりもぐさを取り出だし」〈浮・一代男・五〉

丸い根付け。また、根付けのついている印籠(いんろう)・巾着(きんちやく)・タバコ入れなどの称。「象牙の―よりもぐさを取り出だし」〈浮・一代男・五〉

主に禅僧が用いる、方形の小さな略式の袈裟(けさ)。五条の袈裟の変形で、両肩から胸の前に垂れるようにまとう。掛子(かす)。

主に禅僧が用いる、方形の小さな略式の袈裟(けさ)。五条の袈裟の変形で、両肩から胸の前に垂れるようにまとう。掛子(かす)。

につけてある象牙の輪。

につけてある象牙の輪。 丸い根付け。また、根付けのついている印籠(いんろう)・巾着(きんちやく)・タバコ入れなどの称。「象牙の―よりもぐさを取り出だし」〈浮・一代男・五〉

丸い根付け。また、根付けのついている印籠(いんろう)・巾着(きんちやく)・タバコ入れなどの称。「象牙の―よりもぐさを取り出だし」〈浮・一代男・五〉

か‐ら【× ×

× 】クワ‐🔗⭐🔉

】クワ‐🔗⭐🔉

か‐ら【× ×

× 】クワ‐

ジガバチの別名。「―の母は情を矯(た)めて」〈鴎外・渋江抽斎〉

】クワ‐

ジガバチの別名。「―の母は情を矯(た)めて」〈鴎外・渋江抽斎〉

×

× 】クワ‐

ジガバチの別名。「―の母は情を矯(た)めて」〈鴎外・渋江抽斎〉

】クワ‐

ジガバチの別名。「―の母は情を矯(た)めて」〈鴎外・渋江抽斎〉

から🔗⭐🔉

から

[副](あとに否定的な表現を伴って用いる)まったく。まるっきり。「―意気地がない」「―役に立たない」

[副](あとに否定的な表現を伴って用いる)まったく。まるっきり。「―意気地がない」「―役に立たない」 〔接頭〕名詞や形容動詞に付く。

〔接頭〕名詞や形容動詞に付く。 まるっきり、まったく、の意を表す。「からっ」となることもある。「―ばか」「―うそ」「からっ下手(ぺた)」

まるっきり、まったく、の意を表す。「からっ」となることもある。「―ばか」「―うそ」「からっ下手(ぺた)」 すっかり、すべて、の意を表す。「―一面」「―一散」

すっかり、すべて、の意を表す。「―一面」「―一散」

[副](あとに否定的な表現を伴って用いる)まったく。まるっきり。「―意気地がない」「―役に立たない」

[副](あとに否定的な表現を伴って用いる)まったく。まるっきり。「―意気地がない」「―役に立たない」 〔接頭〕名詞や形容動詞に付く。

〔接頭〕名詞や形容動詞に付く。 まるっきり、まったく、の意を表す。「からっ」となることもある。「―ばか」「―うそ」「からっ下手(ぺた)」

まるっきり、まったく、の意を表す。「からっ」となることもある。「―ばか」「―うそ」「からっ下手(ぺた)」 すっかり、すべて、の意を表す。「―一面」「―一散」

すっかり、すべて、の意を表す。「―一面」「―一散」

から🔗⭐🔉

から

[格助]名詞・活用語の連体形に付く。また上代では、助詞「が」「の」「のみ」にも付く。

[格助]名詞・活用語の連体形に付く。また上代では、助詞「が」「の」「のみ」にも付く。 動作・作用の起点を表す。

動作・作用の起点を表す。 空間的起点、出所を示す。「目―大粒の涙が落ちた」「本人―直接話を聞く」「波の花沖―さきて散り来めり水の春とは風やなるらむ」〈古今・物名〉

空間的起点、出所を示す。「目―大粒の涙が落ちた」「本人―直接話を聞く」「波の花沖―さきて散り来めり水の春とは風やなるらむ」〈古今・物名〉 時間的起点を示す。「会議は午後一時―始める」「朝―強い風が吹いている」「明けぬ―舟を引きつつのぼれども」〈土佐〉

時間的起点を示す。「会議は午後一時―始める」「朝―強い風が吹いている」「明けぬ―舟を引きつつのぼれども」〈土佐〉 経由する場所を表す。…を通って。…に沿って。「東京を出て、名古屋―京都へと向かう」「人の親の娘子児(をとめこ)据ゑて守山辺(もるやまへ)―朝な朝(さ)な通ひし君が来ねば悲しも」〈万・二三六〇〉

経由する場所を表す。…を通って。…に沿って。「東京を出て、名古屋―京都へと向かう」「人の親の娘子児(をとめこ)据ゑて守山辺(もるやまへ)―朝な朝(さ)な通ひし君が来ねば悲しも」〈万・二三六〇〉 理由・原因・動機・根拠を表す。…のために。…によって。「操作ミス―事故が生じた」「恋草を力車(ちからぐるま)に七車積みて恋ふらくわが心―」〈万・六九四〉

理由・原因・動機・根拠を表す。…のために。…によって。「操作ミス―事故が生じた」「恋草を力車(ちからぐるま)に七車積みて恋ふらくわが心―」〈万・六九四〉 材料、構成要素を表す。「米―酒ができる」「水は水素と酸素―なる」

材料、構成要素を表す。「米―酒ができる」「水は水素と酸素―なる」 動作・作用の開始順序や発端を示す。「先着の人―入場してください」

動作・作用の開始順序や発端を示す。「先着の人―入場してください」 (多く下に副助詞「まで」を伴って)動作・作用の及ぶ範囲を表す。「朝早く―夜遅くまで働く」「すみ―すみまで探す」

(多く下に副助詞「まで」を伴って)動作・作用の及ぶ範囲を表す。「朝早く―夜遅くまで働く」「すみ―すみまで探す」 移動の手段・方法を表す。…によって。…で。「訪(と)ふべき人、徒歩(かち)―あるまじきもあり」〈かげろふ・下〉

移動の手段・方法を表す。…によって。…で。「訪(と)ふべき人、徒歩(かち)―あるまじきもあり」〈かげろふ・下〉 [接助]活用語の終止形に付く。

[接助]活用語の終止形に付く。 理由・原因を表す。「もう遅い―帰ろう」「年号が変はった―、暦はもらはずはなるまい」〈咄・聞上手〉

理由・原因を表す。「もう遅い―帰ろう」「年号が変はった―、暦はもらはずはなるまい」〈咄・聞上手〉 (終助詞的に用いて)強い主張、決意を表す。ぞ。「思い知らせてやる―」

(終助詞的に用いて)強い主張、決意を表す。ぞ。「思い知らせてやる―」 [準体助]種々の語に付いて、それの付いた語句を全体として体言と同じはたらきをもつものにする。

[準体助]種々の語に付いて、それの付いた語句を全体として体言と同じはたらきをもつものにする。 以後、以上の意を表す。「五キロ―の重さ」

以後、以上の意を表す。「五キロ―の重さ」 …から始めて、…をはじめとして、の意を表す。「鍋そのもの―が品よく出来上って居る」〈漱石・虞美人草〉→からに →からは →てからが ◆「から」は本来「故」の意の体言であったとみられ、上代において助詞「が」「の」に付くのも、その要素が強いからという。

…から始めて、…をはじめとして、の意を表す。「鍋そのもの―が品よく出来上って居る」〈漱石・虞美人草〉→からに →からは →てからが ◆「から」は本来「故」の意の体言であったとみられ、上代において助詞「が」「の」に付くのも、その要素が強いからという。

は平安時代以降の用法で、上代では「より」が受け持った。

は平安時代以降の用法で、上代では「より」が受け持った。 は

は

の用法から転じたもので、近世後期以降みられるようになった。

の用法から転じたもので、近世後期以降みられるようになった。 は近世前期からみられる。

は近世前期からみられる。

[格助]名詞・活用語の連体形に付く。また上代では、助詞「が」「の」「のみ」にも付く。

[格助]名詞・活用語の連体形に付く。また上代では、助詞「が」「の」「のみ」にも付く。 動作・作用の起点を表す。

動作・作用の起点を表す。 空間的起点、出所を示す。「目―大粒の涙が落ちた」「本人―直接話を聞く」「波の花沖―さきて散り来めり水の春とは風やなるらむ」〈古今・物名〉

空間的起点、出所を示す。「目―大粒の涙が落ちた」「本人―直接話を聞く」「波の花沖―さきて散り来めり水の春とは風やなるらむ」〈古今・物名〉 時間的起点を示す。「会議は午後一時―始める」「朝―強い風が吹いている」「明けぬ―舟を引きつつのぼれども」〈土佐〉

時間的起点を示す。「会議は午後一時―始める」「朝―強い風が吹いている」「明けぬ―舟を引きつつのぼれども」〈土佐〉 経由する場所を表す。…を通って。…に沿って。「東京を出て、名古屋―京都へと向かう」「人の親の娘子児(をとめこ)据ゑて守山辺(もるやまへ)―朝な朝(さ)な通ひし君が来ねば悲しも」〈万・二三六〇〉

経由する場所を表す。…を通って。…に沿って。「東京を出て、名古屋―京都へと向かう」「人の親の娘子児(をとめこ)据ゑて守山辺(もるやまへ)―朝な朝(さ)な通ひし君が来ねば悲しも」〈万・二三六〇〉 理由・原因・動機・根拠を表す。…のために。…によって。「操作ミス―事故が生じた」「恋草を力車(ちからぐるま)に七車積みて恋ふらくわが心―」〈万・六九四〉

理由・原因・動機・根拠を表す。…のために。…によって。「操作ミス―事故が生じた」「恋草を力車(ちからぐるま)に七車積みて恋ふらくわが心―」〈万・六九四〉 材料、構成要素を表す。「米―酒ができる」「水は水素と酸素―なる」

材料、構成要素を表す。「米―酒ができる」「水は水素と酸素―なる」 動作・作用の開始順序や発端を示す。「先着の人―入場してください」

動作・作用の開始順序や発端を示す。「先着の人―入場してください」 (多く下に副助詞「まで」を伴って)動作・作用の及ぶ範囲を表す。「朝早く―夜遅くまで働く」「すみ―すみまで探す」

(多く下に副助詞「まで」を伴って)動作・作用の及ぶ範囲を表す。「朝早く―夜遅くまで働く」「すみ―すみまで探す」 移動の手段・方法を表す。…によって。…で。「訪(と)ふべき人、徒歩(かち)―あるまじきもあり」〈かげろふ・下〉

移動の手段・方法を表す。…によって。…で。「訪(と)ふべき人、徒歩(かち)―あるまじきもあり」〈かげろふ・下〉 [接助]活用語の終止形に付く。

[接助]活用語の終止形に付く。 理由・原因を表す。「もう遅い―帰ろう」「年号が変はった―、暦はもらはずはなるまい」〈咄・聞上手〉

理由・原因を表す。「もう遅い―帰ろう」「年号が変はった―、暦はもらはずはなるまい」〈咄・聞上手〉 (終助詞的に用いて)強い主張、決意を表す。ぞ。「思い知らせてやる―」

(終助詞的に用いて)強い主張、決意を表す。ぞ。「思い知らせてやる―」 [準体助]種々の語に付いて、それの付いた語句を全体として体言と同じはたらきをもつものにする。

[準体助]種々の語に付いて、それの付いた語句を全体として体言と同じはたらきをもつものにする。 以後、以上の意を表す。「五キロ―の重さ」

以後、以上の意を表す。「五キロ―の重さ」 …から始めて、…をはじめとして、の意を表す。「鍋そのもの―が品よく出来上って居る」〈漱石・虞美人草〉→からに →からは →てからが ◆「から」は本来「故」の意の体言であったとみられ、上代において助詞「が」「の」に付くのも、その要素が強いからという。

…から始めて、…をはじめとして、の意を表す。「鍋そのもの―が品よく出来上って居る」〈漱石・虞美人草〉→からに →からは →てからが ◆「から」は本来「故」の意の体言であったとみられ、上代において助詞「が」「の」に付くのも、その要素が強いからという。

は平安時代以降の用法で、上代では「より」が受け持った。

は平安時代以降の用法で、上代では「より」が受け持った。 は

は

の用法から転じたもので、近世後期以降みられるようになった。

の用法から転じたもので、近世後期以降みられるようになった。 は近世前期からみられる。

は近世前期からみられる。

カラー【calla】🔗⭐🔉

カラー【calla】

サトイモ科の多年草。高さ約一メートル。葉は倒心臓形。初夏、漏斗状の白い仏炎苞(ぶつえんほう)をもつ黄色い花をつける。南アフリカの原産。日本には江戸時代に渡来。オランダ海芋(かいう)。

サトイモ科の多年草。高さ約一メートル。葉は倒心臓形。初夏、漏斗状の白い仏炎苞(ぶつえんほう)をもつ黄色い花をつける。南アフリカの原産。日本には江戸時代に渡来。オランダ海芋(かいう)。

サトイモ科の多年草。高さ約一メートル。葉は倒心臓形。初夏、漏斗状の白い仏炎苞(ぶつえんほう)をもつ黄色い花をつける。南アフリカの原産。日本には江戸時代に渡来。オランダ海芋(かいう)。

サトイモ科の多年草。高さ約一メートル。葉は倒心臓形。初夏、漏斗状の白い仏炎苞(ぶつえんほう)をもつ黄色い花をつける。南アフリカの原産。日本には江戸時代に渡来。オランダ海芋(かいう)。

カラー【collar】🔗⭐🔉

カラー【collar】

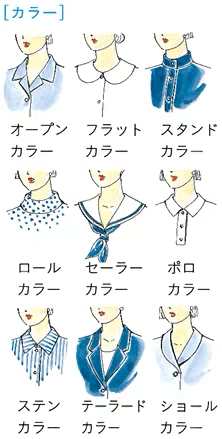

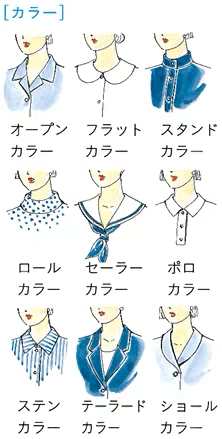

洋服・ワイシャツなどの襟。身頃に縫いつけたものと、取り外しのできるものとがある。「ショール―」「テーラード―」

洋服・ワイシャツなどの襟。身頃に縫いつけたものと、取り外しのできるものとがある。「ショール―」「テーラード―」

洋服・ワイシャツなどの襟。身頃に縫いつけたものと、取り外しのできるものとがある。「ショール―」「テーラード―」

洋服・ワイシャツなどの襟。身頃に縫いつけたものと、取り外しのできるものとがある。「ショール―」「テーラード―」

カラー【color】🔗⭐🔉

カラー【color】

色。色彩。「ワイン―」

色。色彩。「ワイン―」 映画・テレビ・写真で、被写体の色が現れるもの。「―撮影」

映画・テレビ・写真で、被写体の色が現れるもの。「―撮影」 モノクローム。

モノクローム。 絵の具。「ポスター―」

絵の具。「ポスター―」 固有の持ち味。特色。「地域の―を出す」「スクール―」

固有の持ち味。特色。「地域の―を出す」「スクール―」

色。色彩。「ワイン―」

色。色彩。「ワイン―」 映画・テレビ・写真で、被写体の色が現れるもの。「―撮影」

映画・テレビ・写真で、被写体の色が現れるもの。「―撮影」 モノクローム。

モノクローム。 絵の具。「ポスター―」

絵の具。「ポスター―」 固有の持ち味。特色。「地域の―を出す」「スクール―」

固有の持ち味。特色。「地域の―を出す」「スクール―」

カラー【Paul Karrer】🔗⭐🔉

カラー【Paul Karrer】

[一八八九〜一九七一]スイスの化学者。カロチノイド・フラボン類の構造を研究し、ビタミンA・B2・Eの合成に成功した。一九三七年ノーベル化学賞受賞。著「有機化学」。

から‐あい【×韓×藍】‐あゐ🔗⭐🔉

から‐あい【×韓×藍】‐あゐ

ケイトウの古名。「わが屋戸(やど)の―植ゑ生(お)ほし枯れぬれど」〈万・三八四〉

ケイトウの古名。「わが屋戸(やど)の―植ゑ生(お)ほし枯れぬれど」〈万・三八四〉 美しい藍色。「わが恋はやまとにはあらぬ―のやしほの衣深く染めてき」〈続古今・恋二〉

美しい藍色。「わが恋はやまとにはあらぬ―のやしほの衣深く染めてき」〈続古今・恋二〉

ケイトウの古名。「わが屋戸(やど)の―植ゑ生(お)ほし枯れぬれど」〈万・三八四〉

ケイトウの古名。「わが屋戸(やど)の―植ゑ生(お)ほし枯れぬれど」〈万・三八四〉 美しい藍色。「わが恋はやまとにはあらぬ―のやしほの衣深く染めてき」〈続古今・恋二〉

美しい藍色。「わが恋はやまとにはあらぬ―のやしほの衣深く染めてき」〈続古今・恋二〉

から‐あおい【唐×葵・×蜀×葵】‐あふひ🔗⭐🔉

から‐あおい【唐×葵・×蜀×葵】‐あふひ

タチアオイの古名。「―、日の影に従ひて傾(かたぶ)くこそ」〈枕・六六〉

から‐あげ【空揚(げ)】🔗⭐🔉

から‐あげ【空揚(げ)】

[名]スル材料に小麦粉かかたくり粉を薄くまぶす程度で、衣をつけずに高温の油で揚げること。また、その料理。「唐揚げ」の字も当てることがある。

カラー‐コンディショニング【color conditioning】🔗⭐🔉

カラー‐コンディショニング【color conditioning】

色彩調節。

カラ‐アザール【ヒンデイーk l

l -

- z

z r】🔗⭐🔉

r】🔗⭐🔉

カラ‐アザール【ヒンデイーk l

l -

- z

z r】

《黒い病気の意》鞭毛虫(べんもうちゆう)の一種リーシュマニア‐ドノバニの感染で起こる悪性の伝染病。サシチョウバエが媒介。発熱と皮膚の黒褐色の色素沈着とが目立つため黒熱病ともいわれ、致命率が高い。流行地は中国の揚子江以北・インド・中近東・地中海沿岸・中南米。

r】

《黒い病気の意》鞭毛虫(べんもうちゆう)の一種リーシュマニア‐ドノバニの感染で起こる悪性の伝染病。サシチョウバエが媒介。発熱と皮膚の黒褐色の色素沈着とが目立つため黒熱病ともいわれ、致命率が高い。流行地は中国の揚子江以北・インド・中近東・地中海沿岸・中南米。

l

l -

- z

z r】

《黒い病気の意》鞭毛虫(べんもうちゆう)の一種リーシュマニア‐ドノバニの感染で起こる悪性の伝染病。サシチョウバエが媒介。発熱と皮膚の黒褐色の色素沈着とが目立つため黒熱病ともいわれ、致命率が高い。流行地は中国の揚子江以北・インド・中近東・地中海沿岸・中南米。

r】

《黒い病気の意》鞭毛虫(べんもうちゆう)の一種リーシュマニア‐ドノバニの感染で起こる悪性の伝染病。サシチョウバエが媒介。発熱と皮膚の黒褐色の色素沈着とが目立つため黒熱病ともいわれ、致命率が高い。流行地は中国の揚子江以北・インド・中近東・地中海沿岸・中南米。

カラー‐スキャナー【color scanner】🔗⭐🔉

カラー‐スキャナー【color scanner】

カラー印刷で、カラー原稿を色分解し、赤・黄・藍・黒版用のネガまたはポジフィルムを作る機械。原稿を光点で走査して電気信号に変え、色版ごとに再び光に変えて露光する。

カラー‐チャート【color chart】🔗⭐🔉

カラー‐チャート【color chart】

色を系統的に配列した表。色図表。

カラー‐テレビ🔗⭐🔉

カラー‐テレビ

《color televisionの略》画像に色彩を再現するテレビジョン。

カラード【colored】🔗⭐🔉

カラード【colored】

有色人種。特に黒人。

有色人種。特に黒人。 南アフリカ共和国で、オランダ移民とアフリカ人などとの混血の人々。

南アフリカ共和国で、オランダ移民とアフリカ人などとの混血の人々。

有色人種。特に黒人。

有色人種。特に黒人。 南アフリカ共和国で、オランダ移民とアフリカ人などとの混血の人々。

南アフリカ共和国で、オランダ移民とアフリカ人などとの混血の人々。

カラー‐フィルム【color film】🔗⭐🔉

カラー‐フィルム【color film】

被写体の色彩を再現できる写真用フィルム。青緑・緑・赤の三色に発色する三層の感光乳剤が塗布してあり、その合成で天然に近い色感を出す方式が普通。そのままの色に写るカラー‐リバーサルフィルムと、補色に写るカラー‐ネガフィルムとがある。

カラーム【アラビアkal m】🔗⭐🔉

m】🔗⭐🔉

カラーム【アラビアkal m】

《言葉・議論の意》イスラム教の思弁哲学のこと。

m】

《言葉・議論の意》イスラム教の思弁哲学のこと。

m】

《言葉・議論の意》イスラム教の思弁哲学のこと。

m】

《言葉・議論の意》イスラム教の思弁哲学のこと。

から‐あや【唐×綾】🔗⭐🔉

から‐あや【唐×綾】

中国から伝来した綾織物。日本でその製法にならって織ったものにもいう。近世では、浮き織物のことをいった。

からあや‐おどし【唐×綾△威】‐をどし🔗⭐🔉

からあや‐おどし【唐×綾△威】‐をどし

鎧(よろい)の威の一。唐綾を細く畳み、芯に麻を入れて威したもの。

カラー‐リンス🔗⭐🔉

カラー‐リンス

《和color+rinse》洗髪後、すすぎのときに用いる一時的な毛染め。

から‐い【空井】‐ゐ🔗⭐🔉

から‐い【空井】‐ゐ

水のかれた井戸。からいど。

か‐らい【渦雷】クワ‐🔗⭐🔉

か‐らい【渦雷】クワ‐

発達した低気圧や台風の中心部の激しい上昇気流に伴って生じる雷。うずらい。低気圧雷。

から・い【辛い・×鹹い】🔗⭐🔉

から・い【辛い・×鹹い】

[形] から・し[ク]

から・し[ク] トウガラシ・ワサビなどのように、舌やのどを強く刺激するような味である。「インド風の―・い料理」→五味(ごみ)

トウガラシ・ワサビなどのように、舌やのどを強く刺激するような味である。「インド風の―・い料理」→五味(ごみ) (鹹い)塩気が多い。しょっぱい。「―・い煮つけ」

(鹹い)塩気が多い。しょっぱい。「―・い煮つけ」 甘い。

甘い。 甘みが少なくさっぱりとしていて、ひきしまっている。酒の味などにいう。「ワインは―・いほうが好みだ」

甘みが少なくさっぱりとしていて、ひきしまっている。酒の味などにいう。「ワインは―・いほうが好みだ」 甘い。

甘い。 評価の基準などが厳しい。「―・い採点」

評価の基準などが厳しい。「―・い採点」 甘い。

甘い。 つらい。苦しい。「―・い目をみる」

つらい。苦しい。「―・い目をみる」 残酷である。むごい。「諸(もろもろ)の―・き刑(のり)」〈武烈紀〉

残酷である。むごい。「諸(もろもろ)の―・き刑(のり)」〈武烈紀〉 危ない。危うい。「―・き命儲(まう)けて、久しく病みゐたりけり」〈徒然・五三〉

危ない。危うい。「―・き命儲(まう)けて、久しく病みゐたりけり」〈徒然・五三〉 気にくわない。いやだ。「―・しや、眉(まゆ)はしも、皮虫だちためり」〈堤・虫めづる姫君〉

[派生]からさ[名]からみ[名]

[類語](

気にくわない。いやだ。「―・しや、眉(まゆ)はしも、皮虫だちためり」〈堤・虫めづる姫君〉

[派生]からさ[名]からみ[名]

[類語]( )辛口・辛め(舌に辛みを感じるさま)ぴりっと・ぴりりと・ぴりぴり・ひりひり

)辛口・辛め(舌に辛みを感じるさま)ぴりっと・ぴりりと・ぴりぴり・ひりひり

から・し[ク]

から・し[ク] トウガラシ・ワサビなどのように、舌やのどを強く刺激するような味である。「インド風の―・い料理」→五味(ごみ)

トウガラシ・ワサビなどのように、舌やのどを強く刺激するような味である。「インド風の―・い料理」→五味(ごみ) (鹹い)塩気が多い。しょっぱい。「―・い煮つけ」

(鹹い)塩気が多い。しょっぱい。「―・い煮つけ」 甘い。

甘い。 甘みが少なくさっぱりとしていて、ひきしまっている。酒の味などにいう。「ワインは―・いほうが好みだ」

甘みが少なくさっぱりとしていて、ひきしまっている。酒の味などにいう。「ワインは―・いほうが好みだ」 甘い。

甘い。 評価の基準などが厳しい。「―・い採点」

評価の基準などが厳しい。「―・い採点」 甘い。

甘い。 つらい。苦しい。「―・い目をみる」

つらい。苦しい。「―・い目をみる」 残酷である。むごい。「諸(もろもろ)の―・き刑(のり)」〈武烈紀〉

残酷である。むごい。「諸(もろもろ)の―・き刑(のり)」〈武烈紀〉 危ない。危うい。「―・き命儲(まう)けて、久しく病みゐたりけり」〈徒然・五三〉

危ない。危うい。「―・き命儲(まう)けて、久しく病みゐたりけり」〈徒然・五三〉 気にくわない。いやだ。「―・しや、眉(まゆ)はしも、皮虫だちためり」〈堤・虫めづる姫君〉

[派生]からさ[名]からみ[名]

[類語](

気にくわない。いやだ。「―・しや、眉(まゆ)はしも、皮虫だちためり」〈堤・虫めづる姫君〉

[派生]からさ[名]からみ[名]

[類語]( )辛口・辛め(舌に辛みを感じるさま)ぴりっと・ぴりりと・ぴりぴり・ひりひり

)辛口・辛め(舌に辛みを感じるさま)ぴりっと・ぴりりと・ぴりぴり・ひりひり

から‐いけ【空生け・空△活け】🔗⭐🔉

から‐いけ【空生け・空△活け】

生け花で、水を用いないで竹などを生ける技法。

から‐いしき【唐居敷】‐ゐしき・【唐△石敷】‐いしき🔗⭐🔉

から‐いしき【唐居敷】‐ゐしき・【唐△石敷】‐いしき

門の下部にあって門柱を受け、また扉の軸受けとなる厚板。石材で作ることもある。

からい‐せんりゅう【柄井川柳】からゐセンリウ🔗⭐🔉

からい‐せんりゅう【柄井川柳】からゐセンリウ

[一七一八〜一七九〇]江戸中期の前句付け点者。江戸の人。名は正通。通称、八右衛門。別号、無名庵。その選句を川柳点とよび、付句が独立して川柳とよばれるに至った。宝暦七年(一七五七)、「万句合(まんくあわせ)」を刊行、のち、その中から佳句を選んで「誹風柳多留(はいふうやなぎだる)」を出版。

から‐いた【空板】🔗⭐🔉

から‐いた【空板】

見台(けんだい)の異称。

見台(けんだい)の異称。 講釈師の前座が客寄せのために、張り扇で見台をたたくこと。また、その前座の講釈師。

講釈師の前座が客寄せのために、張り扇で見台をたたくこと。また、その前座の講釈師。

見台(けんだい)の異称。

見台(けんだい)の異称。 講釈師の前座が客寄せのために、張り扇で見台をたたくこと。また、その前座の講釈師。

講釈師の前座が客寄せのために、張り扇で見台をたたくこと。また、その前座の講釈師。

から‐いと【唐糸】🔗⭐🔉

から‐いと【唐糸】

中国から渡来した絹糸。

中国から渡来した絹糸。 「唐糸織り」の略。

「唐糸織り」の略。 《糸を引くところから》納豆。「この茶の子、名は―というてくれなゐ」〈咄・醒睡笑・八〉

《糸を引くところから》納豆。「この茶の子、名は―というてくれなゐ」〈咄・醒睡笑・八〉

中国から渡来した絹糸。

中国から渡来した絹糸。 「唐糸織り」の略。

「唐糸織り」の略。 《糸を引くところから》納豆。「この茶の子、名は―というてくれなゐ」〈咄・醒睡笑・八〉

《糸を引くところから》納豆。「この茶の子、名は―というてくれなゐ」〈咄・醒睡笑・八〉

から‐いと【可△良糸】🔗⭐🔉

から‐いと【可△良糸】

節のある絹糸を諸縒(もろよ)りにしたもの。

からいと‐おり【唐糸織(り)】🔗⭐🔉

からいと‐おり【唐糸織(り)】

唐糸 で織った絹織物。

で織った絹織物。

で織った絹織物。

で織った絹織物。

からいと‐おり【可△良糸織(り)】🔗⭐🔉

からいと‐おり【可△良糸織(り)】

可良糸で織った縞織物。山梨県甲府付近の産。

からいと‐そう【唐糸草】‐サウ🔗⭐🔉

からいと‐そう【唐糸草】‐サウ

バラ科の多年草。高山に自生する。高さ四〇〜八〇センチ。葉は楕円形の小葉からなる羽状複葉。夏、枝の先に、紅紫色の花が穂状につき、穂先が垂れる。花びらがなく、長い雄しべが糸状に伸びる。《季 夏》

バラ科の多年草。高山に自生する。高さ四〇〜八〇センチ。葉は楕円形の小葉からなる羽状複葉。夏、枝の先に、紅紫色の花が穂状につき、穂先が垂れる。花びらがなく、長い雄しべが糸状に伸びる。《季 夏》

バラ科の多年草。高山に自生する。高さ四〇〜八〇センチ。葉は楕円形の小葉からなる羽状複葉。夏、枝の先に、紅紫色の花が穂状につき、穂先が垂れる。花びらがなく、長い雄しべが糸状に伸びる。《季 夏》

バラ科の多年草。高山に自生する。高さ四〇〜八〇センチ。葉は楕円形の小葉からなる羽状複葉。夏、枝の先に、紅紫色の花が穂状につき、穂先が垂れる。花びらがなく、長い雄しべが糸状に伸びる。《季 夏》

から‐いぬ【唐犬】🔗⭐🔉

から‐いぬ【唐犬】

中国産の犬。また、舶来の犬。こまいぬ。

から‐いばり【空威張り】‐ヰばり🔗⭐🔉

から‐いばり【空威張り】‐ヰばり

[名]スル実力がないのに虚勢を張ること。「弱いやつほど―する」

から‐いも【唐芋】🔗⭐🔉

から‐いも【唐芋】

サツマイモの別名。

から‐いり【△乾×煎り】🔗⭐🔉

から‐いり【△乾×煎り】

[名]スル水や油を加えないで材料を煎ること。「ごまめを―する」

から‐いり【殻×煎り】🔗⭐🔉

から‐いり【殻×煎り】

豆腐のおからを煎って味つけしたもの。うのはないり。

から‐いわし【唐×鰯】🔗⭐🔉

から‐いわし【唐×鰯】

カライワシ目カライワシ科の海水魚。体はイワシに似るが、大きく、全長約九〇センチに達する。南日本に分布し、外洋性。食用。

から‐うす【唐×臼・×碓】🔗⭐🔉

から‐うす【唐×臼・×碓】

地面を掘って臼を据え、杵(きね)の一端を足で踏んで穀類などをつく仕掛けのもの。ふみうす。

地面を掘って臼を据え、杵(きね)の一端を足で踏んで穀類などをつく仕掛けのもの。ふみうす。 (「殻臼」とも書く)稲などのもみがらを落とすための農具。上臼と下臼からなる。

(「殻臼」とも書く)稲などのもみがらを落とすための農具。上臼と下臼からなる。

地面を掘って臼を据え、杵(きね)の一端を足で踏んで穀類などをつく仕掛けのもの。ふみうす。

地面を掘って臼を据え、杵(きね)の一端を足で踏んで穀類などをつく仕掛けのもの。ふみうす。 (「殻臼」とも書く)稲などのもみがらを落とすための農具。上臼と下臼からなる。

(「殻臼」とも書く)稲などのもみがらを落とすための農具。上臼と下臼からなる。

からうず【唐×櫃】からうづ🔗⭐🔉

からうず【唐×櫃】からうづ

かろうず

かろうず

かろうず

かろうず

から‐うそ【空×嘘】🔗⭐🔉

から‐うそ【空×嘘】

まったくの嘘。まっかな嘘。

から‐うた【唐歌】🔗⭐🔉

から‐うた【唐歌】

漢詩。→大和歌(やまとうた)

から‐うつし【空写し】🔗⭐🔉

から‐うつし【空写し】

[名]スル フィルムが入っていなかったり入れ方が不完全であったりして、写真が写っていないこと。

フィルムが入っていなかったり入れ方が不完全であったりして、写真が写っていないこと。 フィルムを送るだけの目的で、シャッターを押すこと。「二、三枚―する」

フィルムを送るだけの目的で、シャッターを押すこと。「二、三枚―する」

フィルムが入っていなかったり入れ方が不完全であったりして、写真が写っていないこと。

フィルムが入っていなかったり入れ方が不完全であったりして、写真が写っていないこと。 フィルムを送るだけの目的で、シャッターを押すこと。「二、三枚―する」

フィルムを送るだけの目的で、シャッターを押すこと。「二、三枚―する」

から‐うま【空馬】🔗⭐🔉

から‐うま【空馬】

人や荷物をのせていない馬。

から‐うめ【唐梅】🔗⭐🔉

から‐うめ【唐梅】

ロウバイの別名。

から‐うり【空売り】🔗⭐🔉

から‐うり【唐×瓜】🔗⭐🔉

から‐うり【唐×瓜】

キュウリの別名。

キュウリの別名。 マクワウリの別名。

マクワウリの別名。 カボチャの別名。

カボチャの別名。

キュウリの別名。

キュウリの別名。 マクワウリの別名。

マクワウリの別名。 カボチャの別名。

カボチャの別名。

から‐え【唐絵】‐ヱ🔗⭐🔉

から‐え【唐絵】‐ヱ

本来は、中国伝来の絵画および日本で中国の事物を画題とした絵画。大和絵(やまとえ)に対していう。鎌倉後期からは、宋元画およびその影響による新様式の日本画をもさした。

から‐おくり【空送り】🔗⭐🔉

から‐おくり【空送り】

[名]スル録音・再生などをしないで、テープを回すこと。「選曲のために―する」

から‐オケ【空オケ】🔗⭐🔉

から‐オケ【空オケ】

《「オケ」は「オーケストラ」の略》歌の伴奏だけを録音したテープやレコードなど。また、それを操作する装置やそれに合わせて歌うこと。

から‐おし【空押し】🔗⭐🔉

から‐おし【空押し】

[名]スル革・厚紙などに、彫刻した金版(かなばん)を熱して強く押し付け、文字や模様を浮き出させる方法。本の装丁などに用いる。

から‐おり【唐織(り)】🔗⭐🔉

から‐おり【唐織(り)】

中国から渡来した織物の総称。また、それに似せて日本で織った金襴(きんらん)・緞子(どんす)・繻珍(シユチン)など。唐織物。

中国から渡来した織物の総称。また、それに似せて日本で織った金襴(きんらん)・緞子(どんす)・繻珍(シユチン)など。唐織物。 公家の装束に用いる浮き織物の通称。唐織物。

公家の装束に用いる浮き織物の通称。唐織物。 能装束の一。

能装束の一。 で仕立てた小袖。多く女装の上衣に用いる。

で仕立てた小袖。多く女装の上衣に用いる。

中国から渡来した織物の総称。また、それに似せて日本で織った金襴(きんらん)・緞子(どんす)・繻珍(シユチン)など。唐織物。

中国から渡来した織物の総称。また、それに似せて日本で織った金襴(きんらん)・緞子(どんす)・繻珍(シユチン)など。唐織物。 公家の装束に用いる浮き織物の通称。唐織物。

公家の装束に用いる浮き織物の通称。唐織物。 能装束の一。

能装束の一。 で仕立てた小袖。多く女装の上衣に用いる。

で仕立てた小袖。多く女装の上衣に用いる。

からおり‐もの【唐織物】🔗⭐🔉

から‐が🔗⭐🔉

から‐が

〔連語〕《格助詞「から」+格助詞「が」》体言、体言に準じるものに直接、または「にして」を介して付き、他を言う前に、その事柄、物事自体が以下に述べるごとくである意を表す。…からはじめて。…をはじめとして。「大きさ―私の物にそっくりだ」「考え方にして―違っている」

から‐がい【空買い】‐がひ🔗⭐🔉

から‐がい【空買い】‐がひ

株式の信用取引や商品の先物取引で、一定の証拠金を預託して必要な資金を借り、買い付けること。相場の値上がりとともに、転売して値ざやを得るのがねらい。→空売り

からか・うからかふ🔗⭐🔉

からか・うからかふ

[動ワ五(ハ四)] 相手が困ったり怒ったりするようなことをしておもしろがる。揶揄(やゆ)する。「子供を―・う」

相手が困ったり怒ったりするようなことをしておもしろがる。揶揄(やゆ)する。「子供を―・う」 負けまいとして張り合う。争う。また、葛藤(かつとう)する。「心に心を―・ひて、高野の御山に参られけり」〈平家・一〇〉

[可能]からかえる

負けまいとして張り合う。争う。また、葛藤(かつとう)する。「心に心を―・ひて、高野の御山に参られけり」〈平家・一〇〉

[可能]からかえる

相手が困ったり怒ったりするようなことをしておもしろがる。揶揄(やゆ)する。「子供を―・う」

相手が困ったり怒ったりするようなことをしておもしろがる。揶揄(やゆ)する。「子供を―・う」 負けまいとして張り合う。争う。また、葛藤(かつとう)する。「心に心を―・ひて、高野の御山に参られけり」〈平家・一〇〉

[可能]からかえる

負けまいとして張り合う。争う。また、葛藤(かつとう)する。「心に心を―・ひて、高野の御山に参られけり」〈平家・一〇〉

[可能]からかえる

から‐かさ【△傘・唐傘】🔗⭐🔉

から‐かさ【△傘・唐傘】

《唐風のかさの意》割り竹の骨に紙を張って油をひき、柄をつけてろくろで開閉できるようにしたかさ。さしがさ。

からかさ‐いっぽん【△傘一本】🔗⭐🔉

からかさ‐いっぽん【△傘一本】

僧が破戒の罪で寺を追放されること。傘一本を持つことだけは許されたところからいう。「諸山の浮気坊主の心を蕩(とら)かし…後―になる時」〈浮・曲三味線・一〉

からかさ‐たけ【唐傘×茸】🔗⭐🔉

からかさ‐たけ【唐傘×茸】

ハラタケ科のキノコ。夏から秋にかけて林の中の地上に生える。柄は細長く、高さ約三〇センチ、傘の直径約二五センチに達する。傘の褐色の表皮が裂けると、中は白い。食用。にぎりたけ。

からかさ‐てい【傘亭】🔗⭐🔉

からかさ‐てい【傘亭】

京都高台寺にある利休好みの茶屋。桃山時代の遺構。天井が傘を広げたようなようすからの命名。安閑窟。

からかさ‐れんばん【△傘連判】🔗⭐🔉

からかさ‐れんばん【△傘連判】

大勢の人が連署するとき、一つの円の周囲に放射状に署名を連ねること。また、その証文。首謀者を隠し、あるいは平等に責任を負い、団結する意志を示す。

カラカス【Caracas】🔗⭐🔉

カラカス【Caracas】

ベネズエラ共和国の首都。同国中北部に位置し、外港ラグアイラをもつ。第二次大戦後、石油景気で発展。人口、行政区一八二万、都市圏二七八万(一九九〇)。

から‐かぜ【空風・△乾風】🔗⭐🔉

から‐かぜ【空風・△乾風】

冬に雨・雪などを伴わないで強く吹く乾いた北風。多く、関東地方に吹く寒風をいう。からっかぜ。《季 冬》「雪は来で―きほふ空凄し/曾良」

から‐かぬち【×韓鍛=冶】🔗⭐🔉

から‐かぬち【×韓鍛=冶】

大和朝廷に仕えた渡来人の鍛冶部(かぬちべ)。鍛冶・銅工・金作などに従事した。

から‐かね【唐金】🔗⭐🔉

から‐かね【唐金】

《中国から製法が伝わったところから》青銅のこと。

から‐かみ【唐紙】🔗⭐🔉

から‐かみ【唐紙】

中国から渡来した紙。また、それに似せて日本で製した紙。華麗な模様のある厚手の紙が、平安時代には衝立(ついたて)・襖障子(ふすましようじ)、その他の装飾に用いられた。江戸時代には襖専用の紙を「からかみ」、中国産の紙を「とうし」とよんで区別した。

中国から渡来した紙。また、それに似せて日本で製した紙。華麗な模様のある厚手の紙が、平安時代には衝立(ついたて)・襖障子(ふすましようじ)、その他の装飾に用いられた。江戸時代には襖専用の紙を「からかみ」、中国産の紙を「とうし」とよんで区別した。 「唐紙障子」の略。

「唐紙障子」の略。 織り色の名。縦糸は白色、横糸は黄色のもの。

織り色の名。縦糸は白色、横糸は黄色のもの。 襲(かさね)の色目の名。表は白色、裏は黄色のもの。

襲(かさね)の色目の名。表は白色、裏は黄色のもの。 近世、品川の遊里の下級女郎。

近世、品川の遊里の下級女郎。

中国から渡来した紙。また、それに似せて日本で製した紙。華麗な模様のある厚手の紙が、平安時代には衝立(ついたて)・襖障子(ふすましようじ)、その他の装飾に用いられた。江戸時代には襖専用の紙を「からかみ」、中国産の紙を「とうし」とよんで区別した。

中国から渡来した紙。また、それに似せて日本で製した紙。華麗な模様のある厚手の紙が、平安時代には衝立(ついたて)・襖障子(ふすましようじ)、その他の装飾に用いられた。江戸時代には襖専用の紙を「からかみ」、中国産の紙を「とうし」とよんで区別した。 「唐紙障子」の略。

「唐紙障子」の略。 織り色の名。縦糸は白色、横糸は黄色のもの。

織り色の名。縦糸は白色、横糸は黄色のもの。 襲(かさね)の色目の名。表は白色、裏は黄色のもの。

襲(かさね)の色目の名。表は白色、裏は黄色のもの。 近世、品川の遊里の下級女郎。

近世、品川の遊里の下級女郎。

からかみ‐しょうじ【唐紙障子】‐シヤウジ🔗⭐🔉

からかみ‐しょうじ【唐紙障子】‐シヤウジ

唐紙 をはった襖障子。ふすま。からかみ。《季 冬》

をはった襖障子。ふすま。からかみ。《季 冬》

をはった襖障子。ふすま。からかみ。《季 冬》

をはった襖障子。ふすま。からかみ。《季 冬》

カラカラ【Caracalla】🔗⭐🔉

カラカラ【Caracalla】

[一八八〜二一七]ローマ皇帝マルクス=アウレリウス=アントニヌスのあだ名。彼が用いたケルト人の衣服にちなむ。在位二一一〜一七。帝国内の全自由民にローマ市民権を与え、カラカラ浴場など、大建築事業を行う。東方遠征の途中殺された。

から‐から🔗⭐🔉

から‐から

[副]スル

[副]スル  堅い物が触れ合って立てる、響きのよい、軽い感じの音を表す語。「高下駄を―(と)鳴らして歩く」

堅い物が触れ合って立てる、響きのよい、軽い感じの音を表す語。「高下駄を―(と)鳴らして歩く」 車などが軽快に音を立てて回るさま。「矢車が―(と)回る」

車などが軽快に音を立てて回るさま。「矢車が―(と)回る」 高らかに笑う声を表す語。「―(と)大笑する」

高らかに笑う声を表す語。「―(と)大笑する」 [形動]

[形動] 水分がすっかりなくなっているさま。「のどが―に渇く」

水分がすっかりなくなっているさま。「のどが―に渇く」 器物の中がからで、何もないさま。「財布は―だ」[アクセント]

器物の中がからで、何もないさま。「財布は―だ」[アクセント] はカラカラ、

はカラカラ、 はカラカラ。

はカラカラ。

[副]スル

[副]スル  堅い物が触れ合って立てる、響きのよい、軽い感じの音を表す語。「高下駄を―(と)鳴らして歩く」

堅い物が触れ合って立てる、響きのよい、軽い感じの音を表す語。「高下駄を―(と)鳴らして歩く」 車などが軽快に音を立てて回るさま。「矢車が―(と)回る」

車などが軽快に音を立てて回るさま。「矢車が―(と)回る」 高らかに笑う声を表す語。「―(と)大笑する」

高らかに笑う声を表す語。「―(と)大笑する」 [形動]

[形動] 水分がすっかりなくなっているさま。「のどが―に渇く」

水分がすっかりなくなっているさま。「のどが―に渇く」 器物の中がからで、何もないさま。「財布は―だ」[アクセント]

器物の中がからで、何もないさま。「財布は―だ」[アクセント] はカラカラ、

はカラカラ、 はカラカラ。

はカラカラ。

から‐がら【辛辛】🔗⭐🔉

から‐がら【辛辛】

[副]《形容詞「からし」の語幹「から」を重ねた語》やっとの思いで。かろうじて。「雷にあって、命―山小屋に着いた」

からが・る【△絡がる】🔗⭐🔉

からが・る【△絡がる】

[動ラ五(四)]からまる。こんがらがる。「糸が―・る」

から‐が・る【辛がる】🔗⭐🔉

から‐が・る【辛がる】

[動ラ五(四)] 辛いというようすをする。「唐辛子を食べて―・る」

辛いというようすをする。「唐辛子を食べて―・る」 つらそうにする。「隠れ家見あらはされぬるこそ妬(ねた)うと、いたう―・り給ふ」〈源・松風〉

つらそうにする。「隠れ家見あらはされぬるこそ妬(ねた)うと、いたう―・り給ふ」〈源・松風〉

辛いというようすをする。「唐辛子を食べて―・る」

辛いというようすをする。「唐辛子を食べて―・る」 つらそうにする。「隠れ家見あらはされぬるこそ妬(ねた)うと、いたう―・り給ふ」〈源・松風〉

つらそうにする。「隠れ家見あらはされぬるこそ妬(ねた)うと、いたう―・り給ふ」〈源・松風〉

から‐かわ【辛皮】‐かは🔗⭐🔉

から‐かわ【辛皮】‐かは

サンショウの、若い小枝の皮。香辛料・薬用にする。

から‐かわ【唐皮・唐革】‐かは🔗⭐🔉

から‐かわ【唐皮・唐革】‐かは

虎(とら)の毛皮。敷皮・尻鞘(しりざや)などに用いる。

虎(とら)の毛皮。敷皮・尻鞘(しりざや)などに用いる。 虎の毛皮で威(おど)した平家重代の鎧(よろい)。「重代の鎧―といふ着背長(きせなが)をば、唐櫃(からびつ)にいれて」〈平家・五〉

虎の毛皮で威(おど)した平家重代の鎧(よろい)。「重代の鎧―といふ着背長(きせなが)をば、唐櫃(からびつ)にいれて」〈平家・五〉 江戸時代、オランダから渡来した羊または鹿のなめし革。「空より―の巾着(きんちやく)舞ひ下がり」〈浮・禁短気・三〉

江戸時代、オランダから渡来した羊または鹿のなめし革。「空より―の巾着(きんちやく)舞ひ下がり」〈浮・禁短気・三〉

虎(とら)の毛皮。敷皮・尻鞘(しりざや)などに用いる。

虎(とら)の毛皮。敷皮・尻鞘(しりざや)などに用いる。 虎の毛皮で威(おど)した平家重代の鎧(よろい)。「重代の鎧―といふ着背長(きせなが)をば、唐櫃(からびつ)にいれて」〈平家・五〉

虎の毛皮で威(おど)した平家重代の鎧(よろい)。「重代の鎧―といふ着背長(きせなが)をば、唐櫃(からびつ)にいれて」〈平家・五〉 江戸時代、オランダから渡来した羊または鹿のなめし革。「空より―の巾着(きんちやく)舞ひ下がり」〈浮・禁短気・三〉

江戸時代、オランダから渡来した羊または鹿のなめし革。「空より―の巾着(きんちやく)舞ひ下がり」〈浮・禁短気・三〉

殻🔗⭐🔉

殻

[音]カク

コク

[訓]から

[部首]殳

[総画数]11

[コード]区点 1944

JIS 334C

S‐JIS 8A6B

[分類]常用漢字

[難読語]

→えびがら‐すずめ【蝦殻天蛾】

→お‐がら【麻幹・苧殻】

→かきがら‐ちょう【蠣殻町】

→から‐たち【枸橘・枳殻】

→き‐こく【枳殻】

→ベンガラ【オランダBengala】

→もみ‐がら【籾殻】

→われ‐から【破殻・割殻】

漢🔗⭐🔉

漢

[音]カン

[訓]から

[部首]水

[総画数]13

[コード]区点 2033

JIS 3441

S‐JIS 8ABF

[分類]常用漢字

[難読語]

→あや‐うじ【漢氏】

→あや‐はとり【漢織】

→あや‐ひと【漢人】

→あや‐め【漢女】

→から‐ごえ【漢音】

→から‐ごころ【漢心・漢意】

→から‐ざえ【漢才】

→から‐ぶみ【漢書】

→かん‐な【漢和】

→かんのわのなのこくおう‐の‐いん【漢倭奴国王印】

→かんら‐さん【漢拏山】

→しょう‐かん【霄漢】

→ハンブルク【Hamburg】

→やまと‐の‐あやうじ【東漢氏】

→わからず‐や【分(か)らず屋】

[音]カン

[訓]から

[部首]水

[総画数]13

[コード]区点 2033

JIS 3441

S‐JIS 8ABF

[分類]常用漢字

[難読語]

→あや‐うじ【漢氏】

→あや‐はとり【漢織】

→あや‐ひと【漢人】

→あや‐め【漢女】

→から‐ごえ【漢音】

→から‐ごころ【漢心・漢意】

→から‐ざえ【漢才】

→から‐ぶみ【漢書】

→かん‐な【漢和】

→かんのわのなのこくおう‐の‐いん【漢倭奴国王印】

→かんら‐さん【漢拏山】

→しょう‐かん【霄漢】

→ハンブルク【Hamburg】

→やまと‐の‐あやうじ【東漢氏】

→わからず‐や【分(か)らず屋】

[音]カン

[訓]から

[部首]水

[総画数]13

[コード]区点 2033

JIS 3441

S‐JIS 8ABF

[分類]常用漢字

[難読語]

→あや‐うじ【漢氏】

→あや‐はとり【漢織】

→あや‐ひと【漢人】

→あや‐め【漢女】

→から‐ごえ【漢音】

→から‐ごころ【漢心・漢意】

→から‐ざえ【漢才】

→から‐ぶみ【漢書】

→かん‐な【漢和】

→かんのわのなのこくおう‐の‐いん【漢倭奴国王印】

→かんら‐さん【漢拏山】

→しょう‐かん【霄漢】

→ハンブルク【Hamburg】

→やまと‐の‐あやうじ【東漢氏】

→わからず‐や【分(か)らず屋】

[音]カン

[訓]から

[部首]水

[総画数]13

[コード]区点 2033

JIS 3441

S‐JIS 8ABF

[分類]常用漢字

[難読語]

→あや‐うじ【漢氏】

→あや‐はとり【漢織】

→あや‐ひと【漢人】

→あや‐め【漢女】

→から‐ごえ【漢音】

→から‐ごころ【漢心・漢意】

→から‐ざえ【漢才】

→から‐ぶみ【漢書】

→かん‐な【漢和】

→かんのわのなのこくおう‐の‐いん【漢倭奴国王印】

→かんら‐さん【漢拏山】

→しょう‐かん【霄漢】

→ハンブルク【Hamburg】

→やまと‐の‐あやうじ【東漢氏】

→わからず‐や【分(か)らず屋】

韓🔗⭐🔉

韓

[音]カン

[訓]から

いげた

[部首]韋

[総画数]18

[コード]区点 2058

JIS 345A

S‐JIS 8AD8

[難読語]

→からくに‐だけ【韓国岳】

→そのから‐かみ【園韓神】

虐🔗⭐🔉

虐

[音]ギャク

[訓]しいた‐げる

そこな‐う

いじ‐める

から‐い

わざわ‐い

[部首]虍

[総画数]9

[コード]区点 2152

JIS 3554

S‐JIS 8B73

[分類]常用漢字

空🔗⭐🔉

空

[音]コウ

クウ

[訓]むな‐しい

むな‐しく

そら

うつろ

あ‐く

あ‐ける

から

[部首]穴

[総画数]8

[コード]区点 2285

JIS 3675

S‐JIS 8BF3

[分類]常用漢字

[難読語]

→うつお【靫・空穂】

→うつお‐ぎ【空木】

→うつお‐ばしら【空柱】

→うつお‐ぶね【空舟】

→うつ‐ぎ【空木・卯木】

→うつせ‐がい【空貝】

→うつせみ【空蝉】

→うつぼ【靫・空穂】

→くう‐がん【空観】

→くう‐げ【空華・空花】

→くうちょう‐こくさく【空頂黒

[音]コウ

クウ

[訓]むな‐しい

むな‐しく

そら

うつろ

あ‐く

あ‐ける

から

[部首]穴

[総画数]8

[コード]区点 2285

JIS 3675

S‐JIS 8BF3

[分類]常用漢字

[難読語]

→うつお【靫・空穂】

→うつお‐ぎ【空木】

→うつお‐ばしら【空柱】

→うつお‐ぶね【空舟】

→うつ‐ぎ【空木・卯木】

→うつせ‐がい【空貝】

→うつせみ【空蝉】

→うつぼ【靫・空穂】

→くう‐がん【空観】

→くう‐げ【空華・空花】

→くうちょう‐こくさく【空頂黒 】

→こうや【空也】

→むな‐ぐるま【空車】

→むな‐ごと【空言・虚言】

→むな‐で【空手】

】

→こうや【空也】

→むな‐ぐるま【空車】

→むな‐ごと【空言・虚言】

→むな‐で【空手】

[音]コウ

クウ

[訓]むな‐しい

むな‐しく

そら

うつろ

あ‐く

あ‐ける

から

[部首]穴

[総画数]8

[コード]区点 2285

JIS 3675

S‐JIS 8BF3

[分類]常用漢字

[難読語]

→うつお【靫・空穂】

→うつお‐ぎ【空木】

→うつお‐ばしら【空柱】

→うつお‐ぶね【空舟】

→うつ‐ぎ【空木・卯木】

→うつせ‐がい【空貝】

→うつせみ【空蝉】

→うつぼ【靫・空穂】

→くう‐がん【空観】

→くう‐げ【空華・空花】

→くうちょう‐こくさく【空頂黒

[音]コウ

クウ

[訓]むな‐しい

むな‐しく

そら

うつろ

あ‐く

あ‐ける

から

[部首]穴

[総画数]8

[コード]区点 2285

JIS 3675

S‐JIS 8BF3

[分類]常用漢字

[難読語]

→うつお【靫・空穂】

→うつお‐ぎ【空木】

→うつお‐ばしら【空柱】

→うつお‐ぶね【空舟】

→うつ‐ぎ【空木・卯木】

→うつせ‐がい【空貝】

→うつせみ【空蝉】

→うつぼ【靫・空穂】

→くう‐がん【空観】

→くう‐げ【空華・空花】

→くうちょう‐こくさく【空頂黒 】

→こうや【空也】

→むな‐ぐるま【空車】

→むな‐ごと【空言・虚言】

→むな‐で【空手】

】

→こうや【空也】

→むな‐ぐるま【空車】

→むな‐ごと【空言・虚言】

→むな‐で【空手】

腔🔗⭐🔉

腔

[音]コウ

クウ

[訓]から

[部首]月

[総画数]12

[コード]区点 2548

JIS 3950

S‐JIS 8D6F

[難読語]

→こう‐くう【口腔】

→こう‐こう【口腔】

→こう‐せん【腔線・腔綫】

→こう‐ちょう【腔腸】

傘🔗⭐🔉

傘

[音]サン

[訓]かさ

からかさ

[部首]人

[総画数]12

[コード]区点 2717

JIS 3B31

S‐JIS 8E50

[分類]常用漢字

[難読語]

→ひ‐がらかさ【日傘・日唐傘】

詩🔗⭐🔉

辛🔗⭐🔉

辛

[音]シン

[訓]つら‐い

から‐い

かのと

かろ‐うじて

からし

[部首]辛

[総画数]7

[コード]区点 3141

JIS 3F49

S‐JIS 9068

[分類]常用漢字

[難読語]

→あさ‐がら【麻殻・白辛樹】

→くん‐しん【葷辛】

→こぶし【辛夷・拳】

→しん‐ゆう【辛酉】

→にし【螺・辛螺】

→みらのね‐ぐさ【細辛・韮の根草】

唐🔗⭐🔉

唐

[音]トウ

[訓]から

[部首]口

[総画数]10

[コード]区点 3766

JIS 4562

S‐JIS 9382

[分類]常用漢字

[難読語]

→からうと【唐櫃】

→かろうず【唐櫃】

→かろうと【唐櫃】

→くとうじょ【旧唐書】

→たい‐とう【頽唐】

→たいと‐ごめ【大唐米】

→とう‐いん【唐寅】

→とう‐がさ【唐瘡】

→とう‐せんだん【唐楝】

→とう‐ひ【唐檜】

→にっ‐とう【入唐】

→はねず【唐棣花・棠棣・朱華】

→もっ‐こう【木香・唐木香】

→もろ‐こし【唐土・唐】

→もろ‐こし【蜀黍・唐黍】

殼🔗⭐🔉

殼

[音]カク

コク

[訓]から

[部首]殳

[総画数]12

[コード]区点 6155

JIS 5D57

S‐JIS 9F76

鹹🔗⭐🔉

鹹

[音]カン

[訓]から‐い

[部首]鹵

[総画数]20

[コード]区点 8336

JIS 7344

S‐JIS EA63

[難読語]

→あした‐ば【明日葉・鹹草】

大辞泉に「から」で始まるの検索結果 1-100。もっと読み込む