複数辞典一括検索+![]()

![]()

下落 カラク🔗⭐🔉

【下落】

ゲラク

ゲラク  物価が下がる。

物価が下がる。 品質が悪くなる。

品質が悪くなる。 カラク〔俗〕

カラク〔俗〕 ゆくえ。所在。

ゆくえ。所在。 物事にきまりがついて終わること。

物事にきまりがついて終わること。

ゲラク

ゲラク  物価が下がる。

物価が下がる。 品質が悪くなる。

品質が悪くなる。 カラク〔俗〕

カラク〔俗〕 ゆくえ。所在。

ゆくえ。所在。 物事にきまりがついて終わること。

物事にきまりがついて終わること。

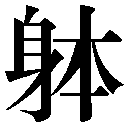

体 からだ🔗⭐🔉

【体】

7画 人部 [二年]

区点=3446 16進=424E シフトJIS=91CC

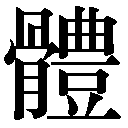

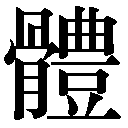

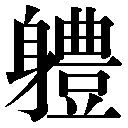

【體】旧字旧字

7画 人部 [二年]

区点=3446 16進=424E シフトJIS=91CC

【體】旧字旧字

23画 骨部

区点=8183 16進=7173 シフトJIS=E993

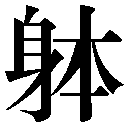

【躰】異体字(A)異体字(A)

23画 骨部

区点=8183 16進=7173 シフトJIS=E993

【躰】異体字(A)異体字(A)

12画 身部

区点=7728 16進=6D3C シフトJIS=E75B

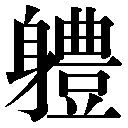

【軆】異体字(B)異体字(B)

12画 身部

区点=7728 16進=6D3C シフトJIS=E75B

【軆】異体字(B)異体字(B)

20画 身部

区点=7729 16進=6D3D シフトJIS=E75C

《常用音訓》タイ/テイ/からだ

《音読み》 タイ

20画 身部

区点=7729 16進=6D3D シフトJIS=E75C

《常用音訓》タイ/テイ/からだ

《音読み》 タイ /テイ

/テイ 〈t

〈t 〉

《訓読み》 からだ

《名付け》 なり・み・みる・もと

《意味》

〉

《訓読み》 からだ

《名付け》 なり・み・みる・もと

《意味》

{名}からだ。身体。「体弱力微=体弱ク力微ナリ」〔陳鴻〕

{名}からだ。身体。「体弱力微=体弱ク力微ナリ」〔陳鴻〕

{名}からだの各部分。「四体(四本の手足)」

{名}からだの各部分。「四体(四本の手足)」

{名}各部分の一定の組みたて方。スタイル。「字体」「文体」

{名}各部分の一定の組みたて方。スタイル。「字体」「文体」

{名}働きのもととなる実体。〈対語〉→用。「中体西用(実体は中国式で働きは西洋式)」

{名}働きのもととなる実体。〈対語〉→用。「中体西用(実体は中国式で働きは西洋式)」

{名}表面の姿。「体裁」

{名}表面の姿。「体裁」

タイス{動}身につける。「体意=意ヲ体ス」

タイス{動}身につける。「体意=意ヲ体ス」

{副}身につけて。みずから。「体得」

《解字》

〔→體〕会意。〔→体〕形声。本字の體タイは「豊レイ(きちんと並べるの意)+骨」。体は「人+音符本ホン」で、もと笨ホン(太い)と同じくホンと読むが、中国でも古くから體の俗字として用いられた。尸シ(人の横に寝た姿)と同系で、各部分が連なってまとまりをなした人体を意味する。のち広く、からだや姿の意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{副}身につけて。みずから。「体得」

《解字》

〔→體〕会意。〔→体〕形声。本字の體タイは「豊レイ(きちんと並べるの意)+骨」。体は「人+音符本ホン」で、もと笨ホン(太い)と同じくホンと読むが、中国でも古くから體の俗字として用いられた。尸シ(人の横に寝た姿)と同系で、各部分が連なってまとまりをなした人体を意味する。のち広く、からだや姿の意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 人部 [二年]

区点=3446 16進=424E シフトJIS=91CC

【體】旧字旧字

7画 人部 [二年]

区点=3446 16進=424E シフトJIS=91CC

【體】旧字旧字

23画 骨部

区点=8183 16進=7173 シフトJIS=E993

【躰】異体字(A)異体字(A)

23画 骨部

区点=8183 16進=7173 シフトJIS=E993

【躰】異体字(A)異体字(A)

12画 身部

区点=7728 16進=6D3C シフトJIS=E75B

【軆】異体字(B)異体字(B)

12画 身部

区点=7728 16進=6D3C シフトJIS=E75B

【軆】異体字(B)異体字(B)

20画 身部

区点=7729 16進=6D3D シフトJIS=E75C

《常用音訓》タイ/テイ/からだ

《音読み》 タイ

20画 身部

区点=7729 16進=6D3D シフトJIS=E75C

《常用音訓》タイ/テイ/からだ

《音読み》 タイ /テイ

/テイ 〈t

〈t 〉

《訓読み》 からだ

《名付け》 なり・み・みる・もと

《意味》

〉

《訓読み》 からだ

《名付け》 なり・み・みる・もと

《意味》

{名}からだ。身体。「体弱力微=体弱ク力微ナリ」〔陳鴻〕

{名}からだ。身体。「体弱力微=体弱ク力微ナリ」〔陳鴻〕

{名}からだの各部分。「四体(四本の手足)」

{名}からだの各部分。「四体(四本の手足)」

{名}各部分の一定の組みたて方。スタイル。「字体」「文体」

{名}各部分の一定の組みたて方。スタイル。「字体」「文体」

{名}働きのもととなる実体。〈対語〉→用。「中体西用(実体は中国式で働きは西洋式)」

{名}働きのもととなる実体。〈対語〉→用。「中体西用(実体は中国式で働きは西洋式)」

{名}表面の姿。「体裁」

{名}表面の姿。「体裁」

タイス{動}身につける。「体意=意ヲ体ス」

タイス{動}身につける。「体意=意ヲ体ス」

{副}身につけて。みずから。「体得」

《解字》

〔→體〕会意。〔→体〕形声。本字の體タイは「豊レイ(きちんと並べるの意)+骨」。体は「人+音符本ホン」で、もと笨ホン(太い)と同じくホンと読むが、中国でも古くから體の俗字として用いられた。尸シ(人の横に寝た姿)と同系で、各部分が連なってまとまりをなした人体を意味する。のち広く、からだや姿の意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{副}身につけて。みずから。「体得」

《解字》

〔→體〕会意。〔→体〕形声。本字の體タイは「豊レイ(きちんと並べるの意)+骨」。体は「人+音符本ホン」で、もと笨ホン(太い)と同じくホンと読むが、中国でも古くから體の俗字として用いられた。尸シ(人の横に寝た姿)と同系で、各部分が連なってまとまりをなした人体を意味する。のち広く、からだや姿の意。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

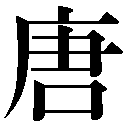

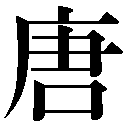

唐 から🔗⭐🔉

【唐】

10画 口部 [常用漢字]

区点=3766 16進=4562 シフトJIS=9382

《常用音訓》トウ/から

《音読み》 トウ(タウ)

10画 口部 [常用漢字]

区点=3766 16進=4562 シフトJIS=9382

《常用音訓》トウ/から

《音読み》 トウ(タウ) /ドウ(ダウ)

/ドウ(ダウ) 〈t

〈t ng〉

《訓読み》 から

《名付け》 から

《意味》

ng〉

《訓読み》 から

《名付け》 から

《意味》

{名}王朝名。李淵リエンが隋ズイを滅ぼしてたてた。二十代二百九十年間(六一八〜九〇七)続き、後梁コウリョウに滅ぼされた。都は長安。李唐。

{名}王朝名。李淵リエンが隋ズイを滅ぼしてたてた。二十代二百九十年間(六一八〜九〇七)続き、後梁コウリョウに滅ぼされた。都は長安。李唐。

{名}王朝名。五代の一つ。李存勗リソンキョクが後梁コウリョウについでたてた。四代十四年で、後晋コウシンに滅ぼされた。「後唐コウトウ」ともいう。

{名}王朝名。五代の一つ。李存勗リソンキョクが後梁コウリョウについでたてた。四代十四年で、後晋コウシンに滅ぼされた。「後唐コウトウ」ともいう。

{名}五代十国の一つ。李[ベン]リベンが五代の末にたてた国。三代三十九年で、宋ソウに滅ぼされた。「南唐」ともいう。

{名}五代十国の一つ。李[ベン]リベンが五代の末にたてた国。三代三十九年で、宋ソウに滅ぼされた。「南唐」ともいう。

{名}上古の帝

{名}上古の帝 ギョウのこと。▽

ギョウのこと。▽ の姓を「陶唐氏」といったことから。「唐虞トウグ之際」〔→論語〕

の姓を「陶唐氏」といったことから。「唐虞トウグ之際」〔→論語〕

{動・形}口を大きく開いていう。大言する。大きく、なかみのないさま。「荒唐無稽コウトウムケイ」

{動・形}口を大きく開いていう。大言する。大きく、なかみのないさま。「荒唐無稽コウトウムケイ」

{名}から。中国のこと。▽唐代は国威の輝いた時代なので、唐の滅亡後も外国では中国を唐といい、中世以降の中国人もまた唐人と自称することがある。▽「から」という訓は、韓カンのなまりという。「唐餐トウサン(中国料理)」「唐話トウワ(中国語)」「唐衣カラコロモ」

{名}から。中国のこと。▽唐代は国威の輝いた時代なので、唐の滅亡後も外国では中国を唐といい、中世以降の中国人もまた唐人と自称することがある。▽「から」という訓は、韓カンのなまりという。「唐餐トウサン(中国料理)」「唐話トウワ(中国語)」「唐衣カラコロモ」

{名}つつみの上の道。▽塘に当てた用法。

{名}つつみの上の道。▽塘に当てた用法。

{動・形}ぶらつく。とりとめのないさま。▽蕩に当てた用法。「唐子(=蕩子)」

《解字》

会意。「口+庚(ぴんとはる)」で、もと、口を張って大言すること。その原意は「荒唐」という熟語に保存されたが、単独ではもっぱら国名に用いられる。「大きな国」の意を含めた国名である。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

{動・形}ぶらつく。とりとめのないさま。▽蕩に当てた用法。「唐子(=蕩子)」

《解字》

会意。「口+庚(ぴんとはる)」で、もと、口を張って大言すること。その原意は「荒唐」という熟語に保存されたが、単独ではもっぱら国名に用いられる。「大きな国」の意を含めた国名である。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

10画 口部 [常用漢字]

区点=3766 16進=4562 シフトJIS=9382

《常用音訓》トウ/から

《音読み》 トウ(タウ)

10画 口部 [常用漢字]

区点=3766 16進=4562 シフトJIS=9382

《常用音訓》トウ/から

《音読み》 トウ(タウ) /ドウ(ダウ)

/ドウ(ダウ) 〈t

〈t ng〉

《訓読み》 から

《名付け》 から

《意味》

ng〉

《訓読み》 から

《名付け》 から

《意味》

{名}王朝名。李淵リエンが隋ズイを滅ぼしてたてた。二十代二百九十年間(六一八〜九〇七)続き、後梁コウリョウに滅ぼされた。都は長安。李唐。

{名}王朝名。李淵リエンが隋ズイを滅ぼしてたてた。二十代二百九十年間(六一八〜九〇七)続き、後梁コウリョウに滅ぼされた。都は長安。李唐。

{名}王朝名。五代の一つ。李存勗リソンキョクが後梁コウリョウについでたてた。四代十四年で、後晋コウシンに滅ぼされた。「後唐コウトウ」ともいう。

{名}王朝名。五代の一つ。李存勗リソンキョクが後梁コウリョウについでたてた。四代十四年で、後晋コウシンに滅ぼされた。「後唐コウトウ」ともいう。

{名}五代十国の一つ。李[ベン]リベンが五代の末にたてた国。三代三十九年で、宋ソウに滅ぼされた。「南唐」ともいう。

{名}五代十国の一つ。李[ベン]リベンが五代の末にたてた国。三代三十九年で、宋ソウに滅ぼされた。「南唐」ともいう。

{名}上古の帝

{名}上古の帝 ギョウのこと。▽

ギョウのこと。▽ の姓を「陶唐氏」といったことから。「唐虞トウグ之際」〔→論語〕

の姓を「陶唐氏」といったことから。「唐虞トウグ之際」〔→論語〕

{動・形}口を大きく開いていう。大言する。大きく、なかみのないさま。「荒唐無稽コウトウムケイ」

{動・形}口を大きく開いていう。大言する。大きく、なかみのないさま。「荒唐無稽コウトウムケイ」

{名}から。中国のこと。▽唐代は国威の輝いた時代なので、唐の滅亡後も外国では中国を唐といい、中世以降の中国人もまた唐人と自称することがある。▽「から」という訓は、韓カンのなまりという。「唐餐トウサン(中国料理)」「唐話トウワ(中国語)」「唐衣カラコロモ」

{名}から。中国のこと。▽唐代は国威の輝いた時代なので、唐の滅亡後も外国では中国を唐といい、中世以降の中国人もまた唐人と自称することがある。▽「から」という訓は、韓カンのなまりという。「唐餐トウサン(中国料理)」「唐話トウワ(中国語)」「唐衣カラコロモ」

{名}つつみの上の道。▽塘に当てた用法。

{名}つつみの上の道。▽塘に当てた用法。

{動・形}ぶらつく。とりとめのないさま。▽蕩に当てた用法。「唐子(=蕩子)」

《解字》

会意。「口+庚(ぴんとはる)」で、もと、口を張って大言すること。その原意は「荒唐」という熟語に保存されたが、単独ではもっぱら国名に用いられる。「大きな国」の意を含めた国名である。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

{動・形}ぶらつく。とりとめのないさま。▽蕩に当てた用法。「唐子(=蕩子)」

《解字》

会意。「口+庚(ぴんとはる)」で、もと、口を張って大言すること。その原意は「荒唐」という熟語に保存されたが、単独ではもっぱら国名に用いられる。「大きな国」の意を含めた国名である。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

唐子 カラコ🔗⭐🔉

【唐子】

トウシ

トウシ  あたりをぶらつく男。ごろつき。〈同義語〉蕩子。〔→荘子〕

あたりをぶらつく男。ごろつき。〈同義語〉蕩子。〔→荘子〕 山名。河南省泌陽ヒツヨウ県西南にある。

山名。河南省泌陽ヒツヨウ県西南にある。 カラコ〔国〕

カラコ〔国〕 中国ふうの姿・服装をした子ども。

中国ふうの姿・服装をした子ども。 「唐子人形」の略。唐子カラコの姿につくった人形。

「唐子人形」の略。唐子カラコの姿につくった人形。

トウシ

トウシ  あたりをぶらつく男。ごろつき。〈同義語〉蕩子。〔→荘子〕

あたりをぶらつく男。ごろつき。〈同義語〉蕩子。〔→荘子〕 山名。河南省泌陽ヒツヨウ県西南にある。

山名。河南省泌陽ヒツヨウ県西南にある。 カラコ〔国〕

カラコ〔国〕 中国ふうの姿・服装をした子ども。

中国ふうの姿・服装をした子ども。 「唐子人形」の略。唐子カラコの姿につくった人形。

「唐子人形」の略。唐子カラコの姿につくった人形。

唐物 カラモノ🔗⭐🔉

【唐物】

カラモノ〔国〕 中国、および、その他の外国から渡来した品物。▽トウブツとも読む。

中国、および、その他の外国から渡来した品物。▽トウブツとも読む。 古道具。

古道具。

中国、および、その他の外国から渡来した品物。▽トウブツとも読む。

中国、および、その他の外国から渡来した品物。▽トウブツとも読む。 古道具。

古道具。

唐草模様 カラクサモヨウ🔗⭐🔉

【唐草模様】

カラクサモヨウ〔国〕つる草がはいからまっているさまを描いた模様。

唐紙 カラカミ🔗⭐🔉

【唐紙】

カラカミ〔国〕 中国から輸入された紙の一つ。淡黄色で、墨で字や絵をかくのに用いられた。▽トウシとも読む。

中国から輸入された紙の一つ。淡黄色で、墨で字や絵をかくのに用いられた。▽トウシとも読む。 「唐紙障子」の略。唐紙を張った障子。ふすま。

「唐紙障子」の略。唐紙を張った障子。ふすま。

中国から輸入された紙の一つ。淡黄色で、墨で字や絵をかくのに用いられた。▽トウシとも読む。

中国から輸入された紙の一つ。淡黄色で、墨で字や絵をかくのに用いられた。▽トウシとも読む。 「唐紙障子」の略。唐紙を張った障子。ふすま。

「唐紙障子」の略。唐紙を張った障子。ふすま。

奈 からなし🔗⭐🔉

【奈】

8画 大部 [人名漢字]

区点=3864 16進=4660 シフトJIS=93DE

《音読み》 ナイ

8画 大部 [人名漢字]

区点=3864 16進=4660 シフトJIS=93DE

《音読み》 ナイ /ダイ

/ダイ /ナ

/ナ /ダ

/ダ 〈n

〈n i〉〈n

i〉〈n 〉

《訓読み》 からなし/いかん/いかんぞ/いかんせば

《名付け》 なに

《意味》

〉

《訓読み》 からなし/いかん/いかんぞ/いかんせば

《名付け》 なに

《意味》

{名}からなし。果樹の名。野生のりんご。あかなし。

{名}からなし。果樹の名。野生のりんご。あかなし。

「奈花ナイカ」とは、茉莉マツリ(ジャスミン)の花のこと。

「奈花ナイカ」とは、茉莉マツリ(ジャスミン)の花のこと。

{疑}いかん。いかんぞ。いかんせば。どうして。どうすれば。▽その音を借りて疑問をあらわし、「如何」を「奈何」ともいう。つづまって後世には「那」と書く。〈類義語〉→乃・→如。「奈何君、去魯国之社稷=イカンゾ君、魯国ノ社稷ヲ去ルヤ」〔→公羊〕

《解字》

会意。「木+示(祭礼)」が本字で、祭りの供物として供える、からなしの木をあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{疑}いかん。いかんぞ。いかんせば。どうして。どうすれば。▽その音を借りて疑問をあらわし、「如何」を「奈何」ともいう。つづまって後世には「那」と書く。〈類義語〉→乃・→如。「奈何君、去魯国之社稷=イカンゾ君、魯国ノ社稷ヲ去ルヤ」〔→公羊〕

《解字》

会意。「木+示(祭礼)」が本字で、祭りの供物として供える、からなしの木をあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

8画 大部 [人名漢字]

区点=3864 16進=4660 シフトJIS=93DE

《音読み》 ナイ

8画 大部 [人名漢字]

区点=3864 16進=4660 シフトJIS=93DE

《音読み》 ナイ /ダイ

/ダイ /ナ

/ナ /ダ

/ダ 〈n

〈n i〉〈n

i〉〈n 〉

《訓読み》 からなし/いかん/いかんぞ/いかんせば

《名付け》 なに

《意味》

〉

《訓読み》 からなし/いかん/いかんぞ/いかんせば

《名付け》 なに

《意味》

{名}からなし。果樹の名。野生のりんご。あかなし。

{名}からなし。果樹の名。野生のりんご。あかなし。

「奈花ナイカ」とは、茉莉マツリ(ジャスミン)の花のこと。

「奈花ナイカ」とは、茉莉マツリ(ジャスミン)の花のこと。

{疑}いかん。いかんぞ。いかんせば。どうして。どうすれば。▽その音を借りて疑問をあらわし、「如何」を「奈何」ともいう。つづまって後世には「那」と書く。〈類義語〉→乃・→如。「奈何君、去魯国之社稷=イカンゾ君、魯国ノ社稷ヲ去ルヤ」〔→公羊〕

《解字》

会意。「木+示(祭礼)」が本字で、祭りの供物として供える、からなしの木をあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{疑}いかん。いかんぞ。いかんせば。どうして。どうすれば。▽その音を借りて疑問をあらわし、「如何」を「奈何」ともいう。つづまって後世には「那」と書く。〈類義語〉→乃・→如。「奈何君、去魯国之社稷=イカンゾ君、魯国ノ社稷ヲ去ルヤ」〔→公羊〕

《解字》

会意。「木+示(祭礼)」が本字で、祭りの供物として供える、からなしの木をあらわす。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

揶 からかう🔗⭐🔉

【揶】

12画

12画  部

区点=5772 16進=5968 シフトJIS=9D88

《音読み》 ヤ

部

区点=5772 16進=5968 シフトJIS=9D88

《音読み》 ヤ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 からかう(からかふ)

《意味》

{動}からかう(カラカフ)。わざと横道からはぐらかす。「揶揄ヤユ(からかう)」

《解字》

形声。「手+音符耶ヤ」。右側はもと邪ヤと書き、その場合は「手+音符邪(くいちがう、横道にそれる)」の会意兼形声文字。横道から、相手にちょっかいをかけて、はぐらかすこと。

〉

《訓読み》 からかう(からかふ)

《意味》

{動}からかう(カラカフ)。わざと横道からはぐらかす。「揶揄ヤユ(からかう)」

《解字》

形声。「手+音符耶ヤ」。右側はもと邪ヤと書き、その場合は「手+音符邪(くいちがう、横道にそれる)」の会意兼形声文字。横道から、相手にちょっかいをかけて、はぐらかすこと。

12画

12画  部

区点=5772 16進=5968 シフトJIS=9D88

《音読み》 ヤ

部

区点=5772 16進=5968 シフトJIS=9D88

《音読み》 ヤ

〈y

〈y 〉

《訓読み》 からかう(からかふ)

《意味》

{動}からかう(カラカフ)。わざと横道からはぐらかす。「揶揄ヤユ(からかう)」

《解字》

形声。「手+音符耶ヤ」。右側はもと邪ヤと書き、その場合は「手+音符邪(くいちがう、横道にそれる)」の会意兼形声文字。横道から、相手にちょっかいをかけて、はぐらかすこと。

〉

《訓読み》 からかう(からかふ)

《意味》

{動}からかう(カラカフ)。わざと横道からはぐらかす。「揶揄ヤユ(からかう)」

《解字》

形声。「手+音符耶ヤ」。右側はもと邪ヤと書き、その場合は「手+音符邪(くいちがう、横道にそれる)」の会意兼形声文字。横道から、相手にちょっかいをかけて、はぐらかすこと。

搦 からむ🔗⭐🔉

【搦】

13画

13画  部

区点=5778 16進=596E シフトJIS=9D8E

《音読み》 ニャク

部

区点=5778 16進=596E シフトJIS=9D8E

《音読み》 ニャク /ダク

/ダク 〈nu

〈nu 〉

《訓読み》 からめる(からむ)/とる/からむ

《意味》

〉

《訓読み》 からめる(からむ)/とる/からむ

《意味》

{動}からめる(カラム)。遠回しにそっと相手を押さえる。

{動}からめる(カラム)。遠回しにそっと相手を押さえる。

{動}とる。そっと手にとる。「搦管ニャクカン(筆を静かに持つ)」

〔国〕

{動}とる。そっと手にとる。「搦管ニャクカン(筆を静かに持つ)」

〔国〕 からむ。からめる(カラム)。なわや糸をじわじわとまといつかせてしばる。「搦めとる」

からむ。からめる(カラム)。なわや糸をじわじわとまといつかせてしばる。「搦めとる」 「搦手カラメテ」とは、大手オオテに対して、攻撃する立場からみた城の裏門のこと。転じて、相手の弱点。

《解字》

会意兼形声。弱は、弓が柔らかく曲がったさま。搦は「手+音符弱」で、柔らかに押さえること。

《単語家族》

若ジャク・ニャク(柔らかい)

「搦手カラメテ」とは、大手オオテに対して、攻撃する立場からみた城の裏門のこと。転じて、相手の弱点。

《解字》

会意兼形声。弱は、弓が柔らかく曲がったさま。搦は「手+音符弱」で、柔らかに押さえること。

《単語家族》

若ジャク・ニャク(柔らかい) 蒻ニャク(柔らかい草)と同系。

蒻ニャク(柔らかい草)と同系。

13画

13画  部

区点=5778 16進=596E シフトJIS=9D8E

《音読み》 ニャク

部

区点=5778 16進=596E シフトJIS=9D8E

《音読み》 ニャク /ダク

/ダク 〈nu

〈nu 〉

《訓読み》 からめる(からむ)/とる/からむ

《意味》

〉

《訓読み》 からめる(からむ)/とる/からむ

《意味》

{動}からめる(カラム)。遠回しにそっと相手を押さえる。

{動}からめる(カラム)。遠回しにそっと相手を押さえる。

{動}とる。そっと手にとる。「搦管ニャクカン(筆を静かに持つ)」

〔国〕

{動}とる。そっと手にとる。「搦管ニャクカン(筆を静かに持つ)」

〔国〕 からむ。からめる(カラム)。なわや糸をじわじわとまといつかせてしばる。「搦めとる」

からむ。からめる(カラム)。なわや糸をじわじわとまといつかせてしばる。「搦めとる」 「搦手カラメテ」とは、大手オオテに対して、攻撃する立場からみた城の裏門のこと。転じて、相手の弱点。

《解字》

会意兼形声。弱は、弓が柔らかく曲がったさま。搦は「手+音符弱」で、柔らかに押さえること。

《単語家族》

若ジャク・ニャク(柔らかい)

「搦手カラメテ」とは、大手オオテに対して、攻撃する立場からみた城の裏門のこと。転じて、相手の弱点。

《解字》

会意兼形声。弱は、弓が柔らかく曲がったさま。搦は「手+音符弱」で、柔らかに押さえること。

《単語家族》

若ジャク・ニャク(柔らかい) 蒻ニャク(柔らかい草)と同系。

蒻ニャク(柔らかい草)と同系。

撩 からげる🔗⭐🔉

【撩】

15画

15画  部

区点=5792 16進=597C シフトJIS=9D9C

《音読み》 リョウ(レウ)

部

区点=5792 16進=597C シフトJIS=9D9C

《音読み》 リョウ(レウ)

〈li

〈li o・li

o・li o〉

《訓読み》 からげる(からぐ)/いどむ/みだれる(みだる)/もとる/おさめる(をさむ)

《意味》

o〉

《訓読み》 からげる(からぐ)/いどむ/みだれる(みだる)/もとる/おさめる(をさむ)

《意味》

{動}からげる(カラグ)。ひっかけて、ずるずると引きよせる。からめとる。「撩取リョウシュ(からめとる)」

{動}からげる(カラグ)。ひっかけて、ずるずると引きよせる。からめとる。「撩取リョウシュ(からめとる)」

{動}いどむ。相手をひっかけて引き出す。さそい出す。「撩撥リョウハツ(いどむ)」「撩戦=戦ヒヲ撩ム」

{動}いどむ。相手をひっかけて引き出す。さそい出す。「撩撥リョウハツ(いどむ)」「撩戦=戦ヒヲ撩ム」

{動}みだれる(ミダル)。もとる。ずるずるとからむ。また、からみあってみだれる。〈同義語〉→繚リョウ(からむ)。「百花撩乱ヒャッカリョウラン(花が咲きみだれる)」

{動}みだれる(ミダル)。もとる。ずるずるとからむ。また、からみあってみだれる。〈同義語〉→繚リョウ(からむ)。「百花撩乱ヒャッカリョウラン(花が咲きみだれる)」

{動}おさめる(ヲサム)。ずるずると長いものをからげて、けりをつける。〈類義語〉→了リョウ。「撩簾リョウレン(すだれをからげておさめる)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音リョウ)は、ずるずると火の延焼するさまで、燎リョウ(かがり火)の原字。撩はそれを音符とし、手を加えた字で、ずるずると長くからむこと。また、長いものをからげて、結末をつけること。

《単語家族》

遼リョウ(長く続く)

{動}おさめる(ヲサム)。ずるずると長いものをからげて、けりをつける。〈類義語〉→了リョウ。「撩簾リョウレン(すだれをからげておさめる)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音リョウ)は、ずるずると火の延焼するさまで、燎リョウ(かがり火)の原字。撩はそれを音符とし、手を加えた字で、ずるずると長くからむこと。また、長いものをからげて、結末をつけること。

《単語家族》

遼リョウ(長く続く) 了(けりをつける)と同系。

《熟語》

→熟語

了(けりをつける)と同系。

《熟語》

→熟語

15画

15画  部

区点=5792 16進=597C シフトJIS=9D9C

《音読み》 リョウ(レウ)

部

区点=5792 16進=597C シフトJIS=9D9C

《音読み》 リョウ(レウ)

〈li

〈li o・li

o・li o〉

《訓読み》 からげる(からぐ)/いどむ/みだれる(みだる)/もとる/おさめる(をさむ)

《意味》

o〉

《訓読み》 からげる(からぐ)/いどむ/みだれる(みだる)/もとる/おさめる(をさむ)

《意味》

{動}からげる(カラグ)。ひっかけて、ずるずると引きよせる。からめとる。「撩取リョウシュ(からめとる)」

{動}からげる(カラグ)。ひっかけて、ずるずると引きよせる。からめとる。「撩取リョウシュ(からめとる)」

{動}いどむ。相手をひっかけて引き出す。さそい出す。「撩撥リョウハツ(いどむ)」「撩戦=戦ヒヲ撩ム」

{動}いどむ。相手をひっかけて引き出す。さそい出す。「撩撥リョウハツ(いどむ)」「撩戦=戦ヒヲ撩ム」

{動}みだれる(ミダル)。もとる。ずるずるとからむ。また、からみあってみだれる。〈同義語〉→繚リョウ(からむ)。「百花撩乱ヒャッカリョウラン(花が咲きみだれる)」

{動}みだれる(ミダル)。もとる。ずるずるとからむ。また、からみあってみだれる。〈同義語〉→繚リョウ(からむ)。「百花撩乱ヒャッカリョウラン(花が咲きみだれる)」

{動}おさめる(ヲサム)。ずるずると長いものをからげて、けりをつける。〈類義語〉→了リョウ。「撩簾リョウレン(すだれをからげておさめる)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音リョウ)は、ずるずると火の延焼するさまで、燎リョウ(かがり火)の原字。撩はそれを音符とし、手を加えた字で、ずるずると長くからむこと。また、長いものをからげて、結末をつけること。

《単語家族》

遼リョウ(長く続く)

{動}おさめる(ヲサム)。ずるずると長いものをからげて、けりをつける。〈類義語〉→了リョウ。「撩簾リョウレン(すだれをからげておさめる)」

《解字》

会意兼形声。右側の字(音リョウ)は、ずるずると火の延焼するさまで、燎リョウ(かがり火)の原字。撩はそれを音符とし、手を加えた字で、ずるずると長くからむこと。また、長いものをからげて、結末をつけること。

《単語家族》

遼リョウ(長く続く) 了(けりをつける)と同系。

《熟語》

→熟語

了(けりをつける)と同系。

《熟語》

→熟語

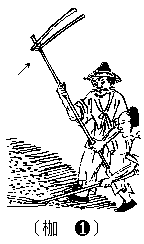

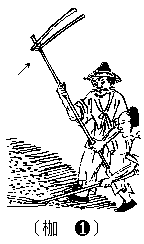

枷 からさお🔗⭐🔉

【枷】

9画 木部

区点=5940 16進=5B48 シフトJIS=9E67

《音読み》 カ

9画 木部

区点=5940 16進=5B48 シフトJIS=9E67

《音読み》 カ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 からさお(からさを)/かせ

《意味》

〉

《訓読み》 からさお(からさを)/かせ

《意味》

{名}からさお(カラサヲ)。柄の先に動くように棒をとりつけ、穀物の穂をたたいて脱穀する道具。「連枷レンカ」

{名}からさお(カラサヲ)。柄の先に動くように棒をとりつけ、穀物の穂をたたいて脱穀する道具。「連枷レンカ」

{名}かせ。罪人の首にはめて自由をうばう木製の刑具。くびかせ。転じて、手かせ・足かせなどの総称。

{名}かせ。罪人の首にはめて自由をうばう木製の刑具。くびかせ。転じて、手かせ・足かせなどの総称。

カス{動}首かせをはめる。

カス{動}首かせをはめる。

{名}横木をわたしたたな。▽架に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。「木+音符加」で、柄の先に棒がのった形のさお。また首にのせるかせをあらわす。

《単語家族》

加(上にのせる)

{名}横木をわたしたたな。▽架に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。「木+音符加」で、柄の先に棒がのった形のさお。また首にのせるかせをあらわす。

《単語家族》

加(上にのせる) 駕ガ(馬にくびきをのせる)

駕ガ(馬にくびきをのせる) 架(上にかけわたす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

架(上にかけわたす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

9画 木部

区点=5940 16進=5B48 シフトJIS=9E67

《音読み》 カ

9画 木部

区点=5940 16進=5B48 シフトJIS=9E67

《音読み》 カ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji 〉

《訓読み》 からさお(からさを)/かせ

《意味》

〉

《訓読み》 からさお(からさを)/かせ

《意味》

{名}からさお(カラサヲ)。柄の先に動くように棒をとりつけ、穀物の穂をたたいて脱穀する道具。「連枷レンカ」

{名}からさお(カラサヲ)。柄の先に動くように棒をとりつけ、穀物の穂をたたいて脱穀する道具。「連枷レンカ」

{名}かせ。罪人の首にはめて自由をうばう木製の刑具。くびかせ。転じて、手かせ・足かせなどの総称。

{名}かせ。罪人の首にはめて自由をうばう木製の刑具。くびかせ。転じて、手かせ・足かせなどの総称。

カス{動}首かせをはめる。

カス{動}首かせをはめる。

{名}横木をわたしたたな。▽架に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。「木+音符加」で、柄の先に棒がのった形のさお。また首にのせるかせをあらわす。

《単語家族》

加(上にのせる)

{名}横木をわたしたたな。▽架に当てた用法。

《解字》

会意兼形声。「木+音符加」で、柄の先に棒がのった形のさお。また首にのせるかせをあらわす。

《単語家族》

加(上にのせる) 駕ガ(馬にくびきをのせる)

駕ガ(馬にくびきをのせる) 架(上にかけわたす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

架(上にかけわたす)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

枳 からたち🔗⭐🔉

枯 からす🔗⭐🔉

【枯】

9画 木部 [常用漢字]

区点=2447 16進=384F シフトJIS=8CCD

《常用音訓》コ/か…らす/か…れる

《音読み》 コ

9画 木部 [常用漢字]

区点=2447 16進=384F シフトJIS=8CCD

《常用音訓》コ/か…らす/か…れる

《音読み》 コ /ク

/ク 〈k

〈k 〉

《訓読み》 からす/かれる(かる)

《意味》

〉

《訓読み》 からす/かれる(かる)

《意味》

{動・形}かれる(カル)。ひからびる。また、そのさま。〈対語〉→潤(うるおう)。〈類義語〉→涸コ(ひからびる)。「枯渇」「枯魚」

{動・形}かれる(カル)。ひからびる。また、そのさま。〈対語〉→潤(うるおう)。〈類義語〉→涸コ(ひからびる)。「枯渇」「枯魚」

{動・形}かれる(カル)。植物がひからびるように衰える。また、そのさま。〈対語〉→栄(さかえる)。「栄枯盛衰」「枯痩コソウ」

{動・形}かれる(カル)。植物がひからびるように衰える。また、そのさま。〈対語〉→栄(さかえる)。「栄枯盛衰」「枯痩コソウ」

{動・形}かれる(カル)。色や欲がなくなる。また、長い間にあくがとれて、上品になる。また、そのさま。「枯淡」「枯寂コジャク・コセキ(さびれる)」

{動・形}かれる(カル)。色や欲がなくなる。また、長い間にあくがとれて、上品になる。また、そのさま。「枯淡」「枯寂コジャク・コセキ(さびれる)」

{名}かれ木。

{名}かれ木。

{形}ひからびて動きがとれないさま。「偏枯」

《解字》

会意兼形声。古は、人間のかたい頭骨を描いた象形文字。枯は「木+音符古」で、ひからびてかたくなった木。

《単語家族》

固(かたい)

{形}ひからびて動きがとれないさま。「偏枯」

《解字》

会意兼形声。古は、人間のかたい頭骨を描いた象形文字。枯は「木+音符古」で、ひからびてかたくなった木。

《単語家族》

固(かたい) 個(かたい個体)

個(かたい個体) 姑(ひからびた老女)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

姑(ひからびた老女)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

9画 木部 [常用漢字]

区点=2447 16進=384F シフトJIS=8CCD

《常用音訓》コ/か…らす/か…れる

《音読み》 コ

9画 木部 [常用漢字]

区点=2447 16進=384F シフトJIS=8CCD

《常用音訓》コ/か…らす/か…れる

《音読み》 コ /ク

/ク 〈k

〈k 〉

《訓読み》 からす/かれる(かる)

《意味》

〉

《訓読み》 からす/かれる(かる)

《意味》

{動・形}かれる(カル)。ひからびる。また、そのさま。〈対語〉→潤(うるおう)。〈類義語〉→涸コ(ひからびる)。「枯渇」「枯魚」

{動・形}かれる(カル)。ひからびる。また、そのさま。〈対語〉→潤(うるおう)。〈類義語〉→涸コ(ひからびる)。「枯渇」「枯魚」

{動・形}かれる(カル)。植物がひからびるように衰える。また、そのさま。〈対語〉→栄(さかえる)。「栄枯盛衰」「枯痩コソウ」

{動・形}かれる(カル)。植物がひからびるように衰える。また、そのさま。〈対語〉→栄(さかえる)。「栄枯盛衰」「枯痩コソウ」

{動・形}かれる(カル)。色や欲がなくなる。また、長い間にあくがとれて、上品になる。また、そのさま。「枯淡」「枯寂コジャク・コセキ(さびれる)」

{動・形}かれる(カル)。色や欲がなくなる。また、長い間にあくがとれて、上品になる。また、そのさま。「枯淡」「枯寂コジャク・コセキ(さびれる)」

{名}かれ木。

{名}かれ木。

{形}ひからびて動きがとれないさま。「偏枯」

《解字》

会意兼形声。古は、人間のかたい頭骨を描いた象形文字。枯は「木+音符古」で、ひからびてかたくなった木。

《単語家族》

固(かたい)

{形}ひからびて動きがとれないさま。「偏枯」

《解字》

会意兼形声。古は、人間のかたい頭骨を描いた象形文字。枯は「木+音符古」で、ひからびてかたくなった木。

《単語家族》

固(かたい) 個(かたい個体)

個(かたい個体) 姑(ひからびた老女)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

姑(ひからびた老女)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

歌楽 カラク🔗⭐🔉

【歌楽】

カガク 歌謡と音楽。

カガク 歌謡と音楽。 カラク

カラク  歌をうたって楽しむこと。

歌をうたって楽しむこと。 詩歌をつくって吟じ、人を楽しませること。

詩歌をつくって吟じ、人を楽しませること。

カガク 歌謡と音楽。

カガク 歌謡と音楽。 カラク

カラク  歌をうたって楽しむこと。

歌をうたって楽しむこと。 詩歌をつくって吟じ、人を楽しませること。

詩歌をつくって吟じ、人を楽しませること。

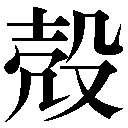

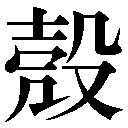

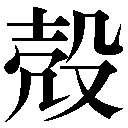

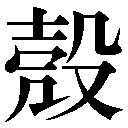

殻 から🔗⭐🔉

【殻】

11画 殳部 [常用漢字]

区点=1944 16進=334C シフトJIS=8A6B

【殼】旧字旧字

11画 殳部 [常用漢字]

区点=1944 16進=334C シフトJIS=8A6B

【殼】旧字旧字

12画 殳部

区点=6155 16進=5D57 シフトJIS=9F76

《常用音訓》カク/から

《音読み》 カク

12画 殳部

区点=6155 16進=5D57 シフトJIS=9F76

《常用音訓》カク/から

《音読み》 カク /コク

/コク 〈k

〈k 〉〈qi

〉〈qi o〉

《訓読み》 から

《名付け》 から

《意味》

o〉

《訓読み》 から

《名付け》 から

《意味》

{名}から。貝や卵などのかたいから。また、物の表面をおおうかたい外皮のこと。「地殻」

{名}から。貝や卵などのかたいから。また、物の表面をおおうかたい外皮のこと。「地殻」

{動}かたい物をこつこつとたたく。

《解字》

会意兼形声。殼の左側の字(音カク)は、貝がらをひもでぶらさげたさま。かたい意を含む。殼はそれを音符とし、殳(動詞の記号)をそえた字で、かたいからを、こつこつたたくこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}かたい物をこつこつとたたく。

《解字》

会意兼形声。殼の左側の字(音カク)は、貝がらをひもでぶらさげたさま。かたい意を含む。殼はそれを音符とし、殳(動詞の記号)をそえた字で、かたいからを、こつこつたたくこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

11画 殳部 [常用漢字]

区点=1944 16進=334C シフトJIS=8A6B

【殼】旧字旧字

11画 殳部 [常用漢字]

区点=1944 16進=334C シフトJIS=8A6B

【殼】旧字旧字

12画 殳部

区点=6155 16進=5D57 シフトJIS=9F76

《常用音訓》カク/から

《音読み》 カク

12画 殳部

区点=6155 16進=5D57 シフトJIS=9F76

《常用音訓》カク/から

《音読み》 カク /コク

/コク 〈k

〈k 〉〈qi

〉〈qi o〉

《訓読み》 から

《名付け》 から

《意味》

o〉

《訓読み》 から

《名付け》 から

《意味》

{名}から。貝や卵などのかたいから。また、物の表面をおおうかたい外皮のこと。「地殻」

{名}から。貝や卵などのかたいから。また、物の表面をおおうかたい外皮のこと。「地殻」

{動}かたい物をこつこつとたたく。

《解字》

会意兼形声。殼の左側の字(音カク)は、貝がらをひもでぶらさげたさま。かたい意を含む。殼はそれを音符とし、殳(動詞の記号)をそえた字で、かたいからを、こつこつたたくこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}かたい物をこつこつとたたく。

《解字》

会意兼形声。殼の左側の字(音カク)は、貝がらをひもでぶらさげたさま。かたい意を含む。殼はそれを音符とし、殳(動詞の記号)をそえた字で、かたいからを、こつこつたたくこと。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

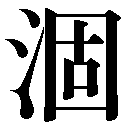

涸 からす🔗⭐🔉

【涸】

11画 水部

区点=6233 16進=5E41 シフトJIS=9FBF

《音読み》 コ

11画 水部

区点=6233 16進=5E41 シフトJIS=9FBF

《音読み》 コ /ガク

/ガク /カク

/カク 〈h

〈h 〉

《訓読み》 かれる(かる)/からす

《意味》

{動}かれる(カル)。からす。水がなくなって、かたくなる。ひあがる。水分をなくする。「其涸也、可立而待也=ソノ涸ルル也、立ツテ待ツベキナリ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。古は、頭蓋骨ズガイコツを描いた象形文字で、かたくかわいた意を含む。固は「囗(四方をかこんだ形)+音符古」の会意兼形声文字で、周囲からかっちり囲まれて動きのとれないこと。涸は「水+音符固」で、水がなくなってかたくなること。

《単語家族》

故(かたくなった死人)

〉

《訓読み》 かれる(かる)/からす

《意味》

{動}かれる(カル)。からす。水がなくなって、かたくなる。ひあがる。水分をなくする。「其涸也、可立而待也=ソノ涸ルル也、立ツテ待ツベキナリ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。古は、頭蓋骨ズガイコツを描いた象形文字で、かたくかわいた意を含む。固は「囗(四方をかこんだ形)+音符古」の会意兼形声文字で、周囲からかっちり囲まれて動きのとれないこと。涸は「水+音符固」で、水がなくなってかたくなること。

《単語家族》

故(かたくなった死人) 枯(草木がかれる)

枯(草木がかれる) 固(かたい)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

固(かたい)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

11画 水部

区点=6233 16進=5E41 シフトJIS=9FBF

《音読み》 コ

11画 水部

区点=6233 16進=5E41 シフトJIS=9FBF

《音読み》 コ /ガク

/ガク /カク

/カク 〈h

〈h 〉

《訓読み》 かれる(かる)/からす

《意味》

{動}かれる(カル)。からす。水がなくなって、かたくなる。ひあがる。水分をなくする。「其涸也、可立而待也=ソノ涸ルル也、立ツテ待ツベキナリ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。古は、頭蓋骨ズガイコツを描いた象形文字で、かたくかわいた意を含む。固は「囗(四方をかこんだ形)+音符古」の会意兼形声文字で、周囲からかっちり囲まれて動きのとれないこと。涸は「水+音符固」で、水がなくなってかたくなること。

《単語家族》

故(かたくなった死人)

〉

《訓読み》 かれる(かる)/からす

《意味》

{動}かれる(カル)。からす。水がなくなって、かたくなる。ひあがる。水分をなくする。「其涸也、可立而待也=ソノ涸ルル也、立ツテ待ツベキナリ」〔→孟子〕

《解字》

会意兼形声。古は、頭蓋骨ズガイコツを描いた象形文字で、かたくかわいた意を含む。固は「囗(四方をかこんだ形)+音符古」の会意兼形声文字で、周囲からかっちり囲まれて動きのとれないこと。涸は「水+音符固」で、水がなくなってかたくなること。

《単語家族》

故(かたくなった死人) 枯(草木がかれる)

枯(草木がかれる) 固(かたい)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

固(かたい)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

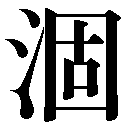

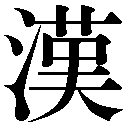

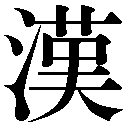

漢 から🔗⭐🔉

【漢】

人名に使える旧字

人名に使える旧字

13画 水部 [三年]

区点=2033 16進=3441 シフトJIS=8ABF

《常用音訓》カン

《音読み》 カン

13画 水部 [三年]

区点=2033 16進=3441 シフトJIS=8ABF

《常用音訓》カン

《音読み》 カン

〈h

〈h n〉

《訓読み》 から/あや

《名付け》 あや・かみ・から・くに・なら

《意味》

n〉

《訓読み》 から/あや

《名付け》 あや・かみ・から・くに・なら

《意味》

{名}川名。漢水。陝西センセイ省西部に源を発し、東流して漢口で長江に注ぐ。東漢水。

{名}川名。漢水。陝西センセイ省西部に源を発し、東流して漢口で長江に注ぐ。東漢水。

{名}天の川。「河漢」「雲漢」「銀漢」

{名}天の川。「河漢」「雲漢」「銀漢」

{名}王朝名。(イ)劉邦リュウホウ(漢の高祖)が、秦シンを滅ぼしてたてた。のち、これを「前漢」または「西漢」という。(前二〇六〜八)(ロ)劉秀リュウシュウが王莽オウモウの新を滅ぼしてたてた。のち、これを「後漢」または「東漢」という。(二五〜二二〇)(ハ)三国時代、劉備リュウビが蜀ショクにたてた。これを「蜀漢」という。(二二一〜二六三)▽その他、五胡ゴコ十六国のうちの成漢・漢(前趙ゼンチョウ)、五代の後漢コウカン、五代十国のうちの南漢・北漢などがある。

{名}王朝名。(イ)劉邦リュウホウ(漢の高祖)が、秦シンを滅ぼしてたてた。のち、これを「前漢」または「西漢」という。(前二〇六〜八)(ロ)劉秀リュウシュウが王莽オウモウの新を滅ぼしてたてた。のち、これを「後漢」または「東漢」という。(二五〜二二〇)(ハ)三国時代、劉備リュウビが蜀ショクにたてた。これを「蜀漢」という。(二二一〜二六三)▽その他、五胡ゴコ十六国のうちの成漢・漢(前趙ゼンチョウ)、五代の後漢コウカン、五代十国のうちの南漢・北漢などがある。

{名}外国人の中国に対する呼び名。「漢人」

{名}外国人の中国に対する呼び名。「漢人」

{名}民族の名。中国人を構成する主な民族。中国領土内の人口の九五パーセントを占める。

{名}民族の名。中国人を構成する主な民族。中国領土内の人口の九五パーセントを占める。

{名}もと、遊牧民の匈奴キョウドが、漢の兵士をさしていったことば。唐代以後の中国人が、中国または、中国人を呼ぶときの自称。「漢児言語(中国語)」

{名}もと、遊牧民の匈奴キョウドが、漢の兵士をさしていったことば。唐代以後の中国人が、中国または、中国人を呼ぶときの自称。「漢児言語(中国語)」

{名}男。男に対する呼び名。「門外漢」

〔国〕から。あや。中国のこと。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音カン)、動物のあぶらを火でもやすさま。かわくことを示す。漢はそれを音符とし、水を加えた字で、元来、水のない銀河をいったが、古くから、湖北省漢水の名となった。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は14画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

{名}男。男に対する呼び名。「門外漢」

〔国〕から。あや。中国のこと。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音カン)、動物のあぶらを火でもやすさま。かわくことを示す。漢はそれを音符とし、水を加えた字で、元来、水のない銀河をいったが、古くから、湖北省漢水の名となった。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は14画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

人名に使える旧字

人名に使える旧字

13画 水部 [三年]

区点=2033 16進=3441 シフトJIS=8ABF

《常用音訓》カン

《音読み》 カン

13画 水部 [三年]

区点=2033 16進=3441 シフトJIS=8ABF

《常用音訓》カン

《音読み》 カン

〈h

〈h n〉

《訓読み》 から/あや

《名付け》 あや・かみ・から・くに・なら

《意味》

n〉

《訓読み》 から/あや

《名付け》 あや・かみ・から・くに・なら

《意味》

{名}川名。漢水。陝西センセイ省西部に源を発し、東流して漢口で長江に注ぐ。東漢水。

{名}川名。漢水。陝西センセイ省西部に源を発し、東流して漢口で長江に注ぐ。東漢水。

{名}天の川。「河漢」「雲漢」「銀漢」

{名}天の川。「河漢」「雲漢」「銀漢」

{名}王朝名。(イ)劉邦リュウホウ(漢の高祖)が、秦シンを滅ぼしてたてた。のち、これを「前漢」または「西漢」という。(前二〇六〜八)(ロ)劉秀リュウシュウが王莽オウモウの新を滅ぼしてたてた。のち、これを「後漢」または「東漢」という。(二五〜二二〇)(ハ)三国時代、劉備リュウビが蜀ショクにたてた。これを「蜀漢」という。(二二一〜二六三)▽その他、五胡ゴコ十六国のうちの成漢・漢(前趙ゼンチョウ)、五代の後漢コウカン、五代十国のうちの南漢・北漢などがある。

{名}王朝名。(イ)劉邦リュウホウ(漢の高祖)が、秦シンを滅ぼしてたてた。のち、これを「前漢」または「西漢」という。(前二〇六〜八)(ロ)劉秀リュウシュウが王莽オウモウの新を滅ぼしてたてた。のち、これを「後漢」または「東漢」という。(二五〜二二〇)(ハ)三国時代、劉備リュウビが蜀ショクにたてた。これを「蜀漢」という。(二二一〜二六三)▽その他、五胡ゴコ十六国のうちの成漢・漢(前趙ゼンチョウ)、五代の後漢コウカン、五代十国のうちの南漢・北漢などがある。

{名}外国人の中国に対する呼び名。「漢人」

{名}外国人の中国に対する呼び名。「漢人」

{名}民族の名。中国人を構成する主な民族。中国領土内の人口の九五パーセントを占める。

{名}民族の名。中国人を構成する主な民族。中国領土内の人口の九五パーセントを占める。

{名}もと、遊牧民の匈奴キョウドが、漢の兵士をさしていったことば。唐代以後の中国人が、中国または、中国人を呼ぶときの自称。「漢児言語(中国語)」

{名}もと、遊牧民の匈奴キョウドが、漢の兵士をさしていったことば。唐代以後の中国人が、中国または、中国人を呼ぶときの自称。「漢児言語(中国語)」

{名}男。男に対する呼び名。「門外漢」

〔国〕から。あや。中国のこと。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音カン)、動物のあぶらを火でもやすさま。かわくことを示す。漢はそれを音符とし、水を加えた字で、元来、水のない銀河をいったが、古くから、湖北省漢水の名となった。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は14画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

{名}男。男に対する呼び名。「門外漢」

〔国〕から。あや。中国のこと。

《解字》

会意兼形声。右側の字(音カン)、動物のあぶらを火でもやすさま。かわくことを示す。漢はそれを音符とし、水を加えた字で、元来、水のない銀河をいったが、古くから、湖北省漢水の名となった。

《参考》

人名に旧字使用可。旧字の総画数は14画。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要書物

→主要人名

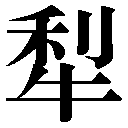

烏 からす🔗⭐🔉

【烏】

10画 火部

区点=1708 16進=3128 シフトJIS=8947

《音読み》 ウ

10画 火部

区点=1708 16進=3128 シフトJIS=8947

《音読み》 ウ /オ(ヲ)

/オ(ヲ) /ウ

/ウ 〈w

〈w 〉

《訓読み》 からす/いずくんぞ(いづくんぞ)

《意味》

〉

《訓読み》 からす/いずくんぞ(いづくんぞ)

《意味》

{名}からす。ああとなくからす。▽からすの子は、大きくなると、親にえさを与えて恩を返すので、孝鳥ともいう。「烏鴉ウア(からす)」「烏鵲ウジャク」「誰知烏之雌雄=誰カ烏ノ雌雄ヲ知ランヤ」〔→詩経〕

{名}からす。ああとなくからす。▽からすの子は、大きくなると、親にえさを与えて恩を返すので、孝鳥ともいう。「烏鴉ウア(からす)」「烏鵲ウジャク」「誰知烏之雌雄=誰カ烏ノ雌雄ヲ知ランヤ」〔→詩経〕

{形}黒い。▽からすが黒いことから。「烏帽ウボウ(黒いぼうし)」

{形}黒い。▽からすが黒いことから。「烏帽ウボウ(黒いぼうし)」

「烏乎アア」とは、アハーという感嘆の声をあらわす。古代漢語では・a haと発音した。〈同義語〉烏呼・嗚呼。

「烏乎アア」とは、アハーという感嘆の声をあらわす。古代漢語では・a haと発音した。〈同義語〉烏呼・嗚呼。

{名}太陽。▽中国では、太陽の中に三本足のからすがいるという伝説があったことから。「烏兔ウト(からすのいる太陽と、うさぎのいる月)」

{名}太陽。▽中国では、太陽の中に三本足のからすがいるという伝説があったことから。「烏兔ウト(からすのいる太陽と、うさぎのいる月)」

{副}いずくんぞ(イヅクンゾ)。安…・悪…などと同じで「どうして」「なぜ」などの意の疑問や反問をあらわす。「烏有=烏クンゾ有ランヤ」「遅速有命、烏識其時=遅速命有リ、烏クンゾソノ時ヲ識ラン」〔→漢書〕

《解字》

{副}いずくんぞ(イヅクンゾ)。安…・悪…などと同じで「どうして」「なぜ」などの意の疑問や反問をあらわす。「烏有=烏クンゾ有ランヤ」「遅速有命、烏識其時=遅速命有リ、烏クンゾソノ時ヲ識ラン」〔→漢書〕

《解字》

象形。からすを描いたもの。アと鳴く声をまねた擬声語。

《単語家族》

鴉もまた鳴き声をとった語で、烏と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

象形。からすを描いたもの。アと鳴く声をまねた擬声語。

《単語家族》

鴉もまた鳴き声をとった語で、烏と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

10画 火部

区点=1708 16進=3128 シフトJIS=8947

《音読み》 ウ

10画 火部

区点=1708 16進=3128 シフトJIS=8947

《音読み》 ウ /オ(ヲ)

/オ(ヲ) /ウ

/ウ 〈w

〈w 〉

《訓読み》 からす/いずくんぞ(いづくんぞ)

《意味》

〉

《訓読み》 からす/いずくんぞ(いづくんぞ)

《意味》

{名}からす。ああとなくからす。▽からすの子は、大きくなると、親にえさを与えて恩を返すので、孝鳥ともいう。「烏鴉ウア(からす)」「烏鵲ウジャク」「誰知烏之雌雄=誰カ烏ノ雌雄ヲ知ランヤ」〔→詩経〕

{名}からす。ああとなくからす。▽からすの子は、大きくなると、親にえさを与えて恩を返すので、孝鳥ともいう。「烏鴉ウア(からす)」「烏鵲ウジャク」「誰知烏之雌雄=誰カ烏ノ雌雄ヲ知ランヤ」〔→詩経〕

{形}黒い。▽からすが黒いことから。「烏帽ウボウ(黒いぼうし)」

{形}黒い。▽からすが黒いことから。「烏帽ウボウ(黒いぼうし)」

「烏乎アア」とは、アハーという感嘆の声をあらわす。古代漢語では・a haと発音した。〈同義語〉烏呼・嗚呼。

「烏乎アア」とは、アハーという感嘆の声をあらわす。古代漢語では・a haと発音した。〈同義語〉烏呼・嗚呼。

{名}太陽。▽中国では、太陽の中に三本足のからすがいるという伝説があったことから。「烏兔ウト(からすのいる太陽と、うさぎのいる月)」

{名}太陽。▽中国では、太陽の中に三本足のからすがいるという伝説があったことから。「烏兔ウト(からすのいる太陽と、うさぎのいる月)」

{副}いずくんぞ(イヅクンゾ)。安…・悪…などと同じで「どうして」「なぜ」などの意の疑問や反問をあらわす。「烏有=烏クンゾ有ランヤ」「遅速有命、烏識其時=遅速命有リ、烏クンゾソノ時ヲ識ラン」〔→漢書〕

《解字》

{副}いずくんぞ(イヅクンゾ)。安…・悪…などと同じで「どうして」「なぜ」などの意の疑問や反問をあらわす。「烏有=烏クンゾ有ランヤ」「遅速有命、烏識其時=遅速命有リ、烏クンゾソノ時ヲ識ラン」〔→漢書〕

《解字》

象形。からすを描いたもの。アと鳴く声をまねた擬声語。

《単語家族》

鴉もまた鳴き声をとった語で、烏と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

象形。からすを描いたもの。アと鳴く声をまねた擬声語。

《単語家族》

鴉もまた鳴き声をとった語で、烏と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要人名

烏有反哺之孝 カラスニハンポノコウアリ🔗⭐🔉

【烏有反哺之孝】

カラスニハンポノコウアリ〈故事〉からすでさえも、ひなのとき養われた恩返しに、口の中に含んだ食物を口づたえに親鳥に食べさせる孝行心がある。転じて、人は、なおさら孝行心をもたねばならないということ。〔梁武帝〕

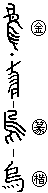

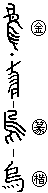

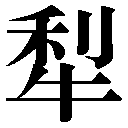

犂 からすき🔗⭐🔉

【犂】

12画 牛部

区点=6420 16進=6034 シフトJIS=E0B2

【犁】異体字異体字

12画 牛部

区点=6420 16進=6034 シフトJIS=E0B2

【犁】異体字異体字

11画 牛部

区点=6421 16進=6035 シフトJIS=E0B3

《音読み》

11画 牛部

区点=6421 16進=6035 シフトJIS=E0B3

《音読み》  レイ

レイ /ライ

/ライ /

/ リ

リ

〈l

〈l 〉

《訓読み》 からすき/すき/すく/まだらうし

《意味》

〉

《訓読み》 からすき/すき/すく/まだらうし

《意味》

{名}からすき。すき。土をおこす農具。▽牛に引かせたり、人が押したりして使う。

{名}からすき。すき。土をおこす農具。▽牛に引かせたり、人が押したりして使う。

{動}すく。すきで耕す。「古墓犂為田=古墓犂カレテ田ト為ル」〔→古詩十九首〕

{動}すく。すきで耕す。「古墓犂為田=古墓犂カレテ田ト為ル」〔→古詩十九首〕

{名}まだらうし。耕作に使うまだらうし。「犂牛リギュウ」

{名}まだらうし。耕作に使うまだらうし。「犂牛リギュウ」

{形}黒いさま。薄暗いさま。▽黎レイに当てた用法。

{形}黒いさま。薄暗いさま。▽黎レイに当てた用法。

{動}へだてる。間隔があく。〈類義語〉→離。「犂二十五年吾冢上柏大矣=二十五年ヲ犂テ吾ガ冢上ノ柏大ナラン」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。「牛+音符利リ(よくきれる)」。牛に引かせ、土をきり開くすき。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}へだてる。間隔があく。〈類義語〉→離。「犂二十五年吾冢上柏大矣=二十五年ヲ犂テ吾ガ冢上ノ柏大ナラン」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。「牛+音符利リ(よくきれる)」。牛に引かせ、土をきり開くすき。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 牛部

区点=6420 16進=6034 シフトJIS=E0B2

【犁】異体字異体字

12画 牛部

区点=6420 16進=6034 シフトJIS=E0B2

【犁】異体字異体字

11画 牛部

区点=6421 16進=6035 シフトJIS=E0B3

《音読み》

11画 牛部

区点=6421 16進=6035 シフトJIS=E0B3

《音読み》  レイ

レイ /ライ

/ライ /

/ リ

リ

〈l

〈l 〉

《訓読み》 からすき/すき/すく/まだらうし

《意味》

〉

《訓読み》 からすき/すき/すく/まだらうし

《意味》

{名}からすき。すき。土をおこす農具。▽牛に引かせたり、人が押したりして使う。

{名}からすき。すき。土をおこす農具。▽牛に引かせたり、人が押したりして使う。

{動}すく。すきで耕す。「古墓犂為田=古墓犂カレテ田ト為ル」〔→古詩十九首〕

{動}すく。すきで耕す。「古墓犂為田=古墓犂カレテ田ト為ル」〔→古詩十九首〕

{名}まだらうし。耕作に使うまだらうし。「犂牛リギュウ」

{名}まだらうし。耕作に使うまだらうし。「犂牛リギュウ」

{形}黒いさま。薄暗いさま。▽黎レイに当てた用法。

{形}黒いさま。薄暗いさま。▽黎レイに当てた用法。

{動}へだてる。間隔があく。〈類義語〉→離。「犂二十五年吾冢上柏大矣=二十五年ヲ犂テ吾ガ冢上ノ柏大ナラン」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。「牛+音符利リ(よくきれる)」。牛に引かせ、土をきり開くすき。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{動}へだてる。間隔があく。〈類義語〉→離。「犂二十五年吾冢上柏大矣=二十五年ヲ犂テ吾ガ冢上ノ柏大ナラン」〔→史記〕

《解字》

会意兼形声。「牛+音符利リ(よくきれる)」。牛に引かせ、土をきり開くすき。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

空 から🔗⭐🔉

【空】

8画 穴部 [一年]

区点=2285 16進=3675 シフトJIS=8BF3

《常用音訓》クウ/あ…く/あ…ける/から/そら

《音読み》 クウ

8画 穴部 [一年]

区点=2285 16進=3675 シフトJIS=8BF3

《常用音訓》クウ/あ…く/あ…ける/から/そら

《音読み》 クウ /コウ

/コウ 〈k

〈k ng・k

ng・k ng〉

《訓読み》 あく/あける/から/むなしい(むなし)/むなしく/そら

《名付け》 たか

《意味》

ng〉

《訓読み》 あく/あける/から/むなしい(むなし)/むなしく/そら

《名付け》 たか

《意味》

クウナリ{形}むなしい(ムナシ)。穴があいている。中に何もなくつきぬけている。「中空」「空隙クウゲキ」

クウナリ{形}むなしい(ムナシ)。穴があいている。中に何もなくつきぬけている。「中空」「空隙クウゲキ」

クウナリ{形・動}むなしい(ムナシ)。あいている。何もない。からっぽ。からにする。〈対語〉→実。〈類義語〉→虚。「空虚」「箪瓢屡空=箪瓢シバシバ空ナリ」〔→陶潜〕

クウナリ{形・動}むなしい(ムナシ)。あいている。何もない。からっぽ。からにする。〈対語〉→実。〈類義語〉→虚。「空虚」「箪瓢屡空=箪瓢シバシバ空ナリ」〔→陶潜〕

クウナリ{形・名}むなしい(ムナシ)。中身がないさま。実がない。からっぽなさま。うそ。うつけ。〈対語〉→実。「空言」

クウナリ{形・名}むなしい(ムナシ)。中身がないさま。実がない。からっぽなさま。うそ。うつけ。〈対語〉→実。「空言」

{副}むなしく。なんの得るところもなく。いたずらに。〈類義語〉→徒。「空自苦亡人之地=空シクミヅカラ人亡キノ地ニ苦シム」〔→漢書〕

{副}むなしく。なんの得るところもなく。いたずらに。〈類義語〉→徒。「空自苦亡人之地=空シクミヅカラ人亡キノ地ニ苦シム」〔→漢書〕

{名}うつろ。空虚な状態。何のあとかたもないゼロの状態。あな。▽去声に読む。〈類義語〉→無。「空白」「当年遺事久成空=当年ノ遺事久シク空ト成ル」〔→曾鞏〕

{名}うつろ。空虚な状態。何のあとかたもないゼロの状態。あな。▽去声に読む。〈類義語〉→無。「空白」「当年遺事久成空=当年ノ遺事久シク空ト成ル」〔→曾鞏〕

{名}〔仏〕意識(色相)をこえてすべてをゼロとみなす悟りの境地。いっさいのものは、因縁によって生ずるもので、不変の実体はないという仏教の根本原理の一つ。▽自我の否定を説く我空と、万物に実体のないことを説く法空とが主なるものである。「空見」「空門(仏道)」

{名}〔仏〕意識(色相)をこえてすべてをゼロとみなす悟りの境地。いっさいのものは、因縁によって生ずるもので、不変の実体はないという仏教の根本原理の一つ。▽自我の否定を説く我空と、万物に実体のないことを説く法空とが主なるものである。「空見」「空門(仏道)」

{名}そら。おおぞら。また、地上のなにもない空間。「航空」「旌旗蔽空=旌旗空ヲ蔽フ」〔→蘇軾〕

《解字》

{名}そら。おおぞら。また、地上のなにもない空間。「航空」「旌旗蔽空=旌旗空ヲ蔽フ」〔→蘇軾〕

《解字》

会意兼形声。工は、つきぬく意を含む。「穴(あな)+音符工コウ・クウ」で、つきぬけてあながあき、中に何もないことを示す。

《単語家族》

孔コウ(つきぬけたあな)

会意兼形声。工は、つきぬく意を含む。「穴(あな)+音符工コウ・クウ」で、つきぬけてあながあき、中に何もないことを示す。

《単語家族》

孔コウ(つきぬけたあな) 腔コウ(のどのつきぬけたあな)

腔コウ(のどのつきぬけたあな) 肛コウ(しりのあな)

肛コウ(しりのあな) 攻(つきぬく)などと同系。

《異字同訓》

あく/あける。 →明

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

攻(つきぬく)などと同系。

《異字同訓》

あく/あける。 →明

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

8画 穴部 [一年]

区点=2285 16進=3675 シフトJIS=8BF3

《常用音訓》クウ/あ…く/あ…ける/から/そら

《音読み》 クウ

8画 穴部 [一年]

区点=2285 16進=3675 シフトJIS=8BF3

《常用音訓》クウ/あ…く/あ…ける/から/そら

《音読み》 クウ /コウ

/コウ 〈k

〈k ng・k

ng・k ng〉

《訓読み》 あく/あける/から/むなしい(むなし)/むなしく/そら

《名付け》 たか

《意味》

ng〉

《訓読み》 あく/あける/から/むなしい(むなし)/むなしく/そら

《名付け》 たか

《意味》

クウナリ{形}むなしい(ムナシ)。穴があいている。中に何もなくつきぬけている。「中空」「空隙クウゲキ」

クウナリ{形}むなしい(ムナシ)。穴があいている。中に何もなくつきぬけている。「中空」「空隙クウゲキ」

クウナリ{形・動}むなしい(ムナシ)。あいている。何もない。からっぽ。からにする。〈対語〉→実。〈類義語〉→虚。「空虚」「箪瓢屡空=箪瓢シバシバ空ナリ」〔→陶潜〕

クウナリ{形・動}むなしい(ムナシ)。あいている。何もない。からっぽ。からにする。〈対語〉→実。〈類義語〉→虚。「空虚」「箪瓢屡空=箪瓢シバシバ空ナリ」〔→陶潜〕

クウナリ{形・名}むなしい(ムナシ)。中身がないさま。実がない。からっぽなさま。うそ。うつけ。〈対語〉→実。「空言」

クウナリ{形・名}むなしい(ムナシ)。中身がないさま。実がない。からっぽなさま。うそ。うつけ。〈対語〉→実。「空言」

{副}むなしく。なんの得るところもなく。いたずらに。〈類義語〉→徒。「空自苦亡人之地=空シクミヅカラ人亡キノ地ニ苦シム」〔→漢書〕

{副}むなしく。なんの得るところもなく。いたずらに。〈類義語〉→徒。「空自苦亡人之地=空シクミヅカラ人亡キノ地ニ苦シム」〔→漢書〕

{名}うつろ。空虚な状態。何のあとかたもないゼロの状態。あな。▽去声に読む。〈類義語〉→無。「空白」「当年遺事久成空=当年ノ遺事久シク空ト成ル」〔→曾鞏〕

{名}うつろ。空虚な状態。何のあとかたもないゼロの状態。あな。▽去声に読む。〈類義語〉→無。「空白」「当年遺事久成空=当年ノ遺事久シク空ト成ル」〔→曾鞏〕

{名}〔仏〕意識(色相)をこえてすべてをゼロとみなす悟りの境地。いっさいのものは、因縁によって生ずるもので、不変の実体はないという仏教の根本原理の一つ。▽自我の否定を説く我空と、万物に実体のないことを説く法空とが主なるものである。「空見」「空門(仏道)」

{名}〔仏〕意識(色相)をこえてすべてをゼロとみなす悟りの境地。いっさいのものは、因縁によって生ずるもので、不変の実体はないという仏教の根本原理の一つ。▽自我の否定を説く我空と、万物に実体のないことを説く法空とが主なるものである。「空見」「空門(仏道)」

{名}そら。おおぞら。また、地上のなにもない空間。「航空」「旌旗蔽空=旌旗空ヲ蔽フ」〔→蘇軾〕

《解字》

{名}そら。おおぞら。また、地上のなにもない空間。「航空」「旌旗蔽空=旌旗空ヲ蔽フ」〔→蘇軾〕

《解字》

会意兼形声。工は、つきぬく意を含む。「穴(あな)+音符工コウ・クウ」で、つきぬけてあながあき、中に何もないことを示す。

《単語家族》

孔コウ(つきぬけたあな)

会意兼形声。工は、つきぬく意を含む。「穴(あな)+音符工コウ・クウ」で、つきぬけてあながあき、中に何もないことを示す。

《単語家族》

孔コウ(つきぬけたあな) 腔コウ(のどのつきぬけたあな)

腔コウ(のどのつきぬけたあな) 肛コウ(しりのあな)

肛コウ(しりのあな) 攻(つきぬく)などと同系。

《異字同訓》

あく/あける。 →明

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

攻(つきぬく)などと同系。

《異字同訓》

あく/あける。 →明

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

→主要書物

→主要人名

空手 カラテ🔗⭐🔉

【空手】

クウシュ「空拳クウケン」と同じ。

クウシュ「空拳クウケン」と同じ。 カラテ〔国〕ける、つくなどして素手で相手と戦う武術。唐手。

カラテ〔国〕ける、つくなどして素手で相手と戦う武術。唐手。 ソラデ〔国〕老年になって何となく感ずる手の痛み。

ソラデ〔国〕老年になって何となく感ずる手の痛み。

クウシュ「空拳クウケン」と同じ。

クウシュ「空拳クウケン」と同じ。 カラテ〔国〕ける、つくなどして素手で相手と戦う武術。唐手。

カラテ〔国〕ける、つくなどして素手で相手と戦う武術。唐手。 ソラデ〔国〕老年になって何となく感ずる手の痛み。

ソラデ〔国〕老年になって何となく感ずる手の痛み。

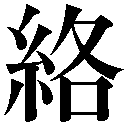

絡 からます🔗⭐🔉

【絡】

12画 糸部 [常用漢字]

区点=4577 16進=4D6D シフトJIS=978D

《常用音訓》ラク/から…まる/から…む

《音読み》 ラク

12画 糸部 [常用漢字]

区点=4577 16進=4D6D シフトJIS=978D

《常用音訓》ラク/から…まる/から…む

《音読み》 ラク

〈lu

〈lu ・l

・l o〉

《訓読み》 からまる/まとう(まとふ)/からむ/からます/つなぐ/つながる/すじ(すぢ)

《名付け》 つら・なり

《意味》

o〉

《訓読み》 からまる/まとう(まとふ)/からむ/からます/つなぐ/つながる/すじ(すぢ)

《名付け》 つら・なり

《意味》

ラクス{動}まとう(マトフ)。からむ。からます。ひっかけてつなぐ。糸を糸車のわくにひっかける。「絡糸=糸ヲ絡ス」「籠絡ロウラク(からめこむ、まるめこむ)」

ラクス{動}まとう(マトフ)。からむ。からます。ひっかけてつなぐ。糸を糸車のわくにひっかける。「絡糸=糸ヲ絡ス」「籠絡ロウラク(からめこむ、まるめこむ)」

ラクス{動}つなぐ。つながる。横につなぐ。線と線または点と点の間をつなぐ。「連絡」「絡繹ラクエキ」

ラクス{動}つなぐ。つながる。横につなぐ。線と線または点と点の間をつなぐ。「連絡」「絡繹ラクエキ」

{名}糸をからませて編んだもの。「纓絡ヨウラク(編んだ首飾り)」「網絡(あみ)」

{名}糸をからませて編んだもの。「纓絡ヨウラク(編んだ首飾り)」「網絡(あみ)」

{名}馬の首にからませるひきづな。〈類義語〉→羈キ。「羈絡キラク」

{名}馬の首にからませるひきづな。〈類義語〉→羈キ。「羈絡キラク」

{名}すじ(スヂ)。漢方医学で、たての大すじ(経脈)の間を横につなぐ細いすじ(血管や神経)のこと。〈類義語〉→経。「脈絡(細いつながり)」

{名}すじ(スヂ)。漢方医学で、たての大すじ(経脈)の間を横につなぐ細いすじ(血管や神経)のこと。〈類義語〉→経。「脈絡(細いつながり)」

{名}果実の中の繊維。

{名}果実の中の繊維。

{名}天の体系(天維)に対して、地の体系のこと。「地絡」「坤絡コンラク(大地)」

《解字》

形声。絡は「糸+音符各ラク」で、両側の間をひもでつなぐこと。▽各は、カク・ラクの両音をあらわす。

《単語家族》

略(田の中の連絡みち)

{名}天の体系(天維)に対して、地の体系のこと。「地絡」「坤絡コンラク(大地)」

《解字》

形声。絡は「糸+音符各ラク」で、両側の間をひもでつなぐこと。▽各は、カク・ラクの両音をあらわす。

《単語家族》

略(田の中の連絡みち) 路(連絡してつなぐ道)と同系。梁リョウ(両側をつなぐかけはし)は、絡の語尾の音が鼻音に転じたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

路(連絡してつなぐ道)と同系。梁リョウ(両側をつなぐかけはし)は、絡の語尾の音が鼻音に転じたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

12画 糸部 [常用漢字]

区点=4577 16進=4D6D シフトJIS=978D

《常用音訓》ラク/から…まる/から…む

《音読み》 ラク

12画 糸部 [常用漢字]

区点=4577 16進=4D6D シフトJIS=978D

《常用音訓》ラク/から…まる/から…む

《音読み》 ラク

〈lu

〈lu ・l

・l o〉

《訓読み》 からまる/まとう(まとふ)/からむ/からます/つなぐ/つながる/すじ(すぢ)

《名付け》 つら・なり

《意味》

o〉

《訓読み》 からまる/まとう(まとふ)/からむ/からます/つなぐ/つながる/すじ(すぢ)

《名付け》 つら・なり

《意味》

ラクス{動}まとう(マトフ)。からむ。からます。ひっかけてつなぐ。糸を糸車のわくにひっかける。「絡糸=糸ヲ絡ス」「籠絡ロウラク(からめこむ、まるめこむ)」

ラクス{動}まとう(マトフ)。からむ。からます。ひっかけてつなぐ。糸を糸車のわくにひっかける。「絡糸=糸ヲ絡ス」「籠絡ロウラク(からめこむ、まるめこむ)」

ラクス{動}つなぐ。つながる。横につなぐ。線と線または点と点の間をつなぐ。「連絡」「絡繹ラクエキ」

ラクス{動}つなぐ。つながる。横につなぐ。線と線または点と点の間をつなぐ。「連絡」「絡繹ラクエキ」

{名}糸をからませて編んだもの。「纓絡ヨウラク(編んだ首飾り)」「網絡(あみ)」

{名}糸をからませて編んだもの。「纓絡ヨウラク(編んだ首飾り)」「網絡(あみ)」

{名}馬の首にからませるひきづな。〈類義語〉→羈キ。「羈絡キラク」

{名}馬の首にからませるひきづな。〈類義語〉→羈キ。「羈絡キラク」

{名}すじ(スヂ)。漢方医学で、たての大すじ(経脈)の間を横につなぐ細いすじ(血管や神経)のこと。〈類義語〉→経。「脈絡(細いつながり)」

{名}すじ(スヂ)。漢方医学で、たての大すじ(経脈)の間を横につなぐ細いすじ(血管や神経)のこと。〈類義語〉→経。「脈絡(細いつながり)」

{名}果実の中の繊維。

{名}果実の中の繊維。

{名}天の体系(天維)に対して、地の体系のこと。「地絡」「坤絡コンラク(大地)」

《解字》

形声。絡は「糸+音符各ラク」で、両側の間をひもでつなぐこと。▽各は、カク・ラクの両音をあらわす。

《単語家族》

略(田の中の連絡みち)

{名}天の体系(天維)に対して、地の体系のこと。「地絡」「坤絡コンラク(大地)」

《解字》

形声。絡は「糸+音符各ラク」で、両側の間をひもでつなぐこと。▽各は、カク・ラクの両音をあらわす。

《単語家族》

略(田の中の連絡みち) 路(連絡してつなぐ道)と同系。梁リョウ(両側をつなぐかけはし)は、絡の語尾の音が鼻音に転じたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

路(連絡してつなぐ道)と同系。梁リョウ(両側をつなぐかけはし)は、絡の語尾の音が鼻音に転じたことば。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

縢 からげる🔗⭐🔉

【縢】

16画 糸部

区点=6956 16進=6558 シフトJIS=E377

《音読み》 トウ

16画 糸部

区点=6956 16進=6558 シフトJIS=E377

《音読み》 トウ /ドウ

/ドウ 〈t

〈t ng〉

《訓読み》 なわ(なは)/ひも/おび/しばる/からげる(からぐ)/むかばき

《意味》

ng〉

《訓読み》 なわ(なは)/ひも/おび/しばる/からげる(からぐ)/むかばき

《意味》

{名}なわ(ナハ)。ひも。おび。互い違いによじりあわせたひも。「朱英シュエイ緑縢リョクトウ(赤いふさ、緑のひも)」〔→詩経〕

{名}なわ(ナハ)。ひも。おび。互い違いによじりあわせたひも。「朱英シュエイ緑縢リョクトウ(赤いふさ、緑のひも)」〔→詩経〕

{動}しばる。からげる(カラグ)。開かなくするために、なわをまいてしばる。ぐるぐる巻きにする。

{動}しばる。からげる(カラグ)。開かなくするために、なわをまいてしばる。ぐるぐる巻きにする。

{名}むかばき。足にまきつけるきゃはん。「行縢コウトウ」

《解字》

形声。糸を除いた部分が音をあらわす。

《単語家族》

藤トウ(8型によじれてまきつくふじの木)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

{名}むかばき。足にまきつけるきゃはん。「行縢コウトウ」

《解字》

形声。糸を除いた部分が音をあらわす。

《単語家族》

藤トウ(8型によじれてまきつくふじの木)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

16画 糸部

区点=6956 16進=6558 シフトJIS=E377

《音読み》 トウ

16画 糸部

区点=6956 16進=6558 シフトJIS=E377

《音読み》 トウ /ドウ

/ドウ 〈t

〈t ng〉

《訓読み》 なわ(なは)/ひも/おび/しばる/からげる(からぐ)/むかばき

《意味》

ng〉

《訓読み》 なわ(なは)/ひも/おび/しばる/からげる(からぐ)/むかばき

《意味》

{名}なわ(ナハ)。ひも。おび。互い違いによじりあわせたひも。「朱英シュエイ緑縢リョクトウ(赤いふさ、緑のひも)」〔→詩経〕

{名}なわ(ナハ)。ひも。おび。互い違いによじりあわせたひも。「朱英シュエイ緑縢リョクトウ(赤いふさ、緑のひも)」〔→詩経〕

{動}しばる。からげる(カラグ)。開かなくするために、なわをまいてしばる。ぐるぐる巻きにする。

{動}しばる。からげる(カラグ)。開かなくするために、なわをまいてしばる。ぐるぐる巻きにする。

{名}むかばき。足にまきつけるきゃはん。「行縢コウトウ」

《解字》

形声。糸を除いた部分が音をあらわす。

《単語家族》

藤トウ(8型によじれてまきつくふじの木)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

{名}むかばき。足にまきつけるきゃはん。「行縢コウトウ」

《解字》

形声。糸を除いた部分が音をあらわす。

《単語家族》

藤トウ(8型によじれてまきつくふじの木)と同系。

《熟語》

→下付・中付語

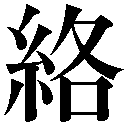

芥 からし🔗⭐🔉

【芥】

7画 艸部

区点=1909 16進=3329 シフトJIS=8A48

《音読み》 カイ

7画 艸部

区点=1909 16進=3329 シフトJIS=8A48

《音読み》 カイ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji ・g

・g i〉

《訓読み》 からしな/からし/あくた

《意味》

i〉

《訓読み》 からしな/からし/あくた

《意味》

{名}からしな。野菜の名。晩春に十字形の小さな黄花を開き、粟粒くらいの小さい実をつける。実から、からしをとる。葉は、から味があって塩づけにする。

{名}からしな。野菜の名。晩春に十字形の小さな黄花を開き、粟粒くらいの小さい実をつける。実から、からしをとる。葉は、から味があって塩づけにする。

{名}からし。からしなの実をひいてつくった黄色い粉末。香辛料に用いる。

{名}からし。からしなの実をひいてつくった黄色い粉末。香辛料に用いる。

{名}あくた。小さいごみ。ちり。「芥為之舟=芥ハコレガ舟ト為サン」〔→荘子〕

{名}あくた。小さいごみ。ちり。「芥為之舟=芥ハコレガ舟ト為サン」〔→荘子〕

{名}微細なもの。つまらぬもの。「草芥ソウカイ」「土芥ドカイ」

《解字》

会意兼形声。「艸+音符介カイ(小さくわける、小さい)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}微細なもの。つまらぬもの。「草芥ソウカイ」「土芥ドカイ」

《解字》

会意兼形声。「艸+音符介カイ(小さくわける、小さい)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

7画 艸部

区点=1909 16進=3329 シフトJIS=8A48

《音読み》 カイ

7画 艸部

区点=1909 16進=3329 シフトJIS=8A48

《音読み》 カイ /ケ

/ケ 〈ji

〈ji ・g

・g i〉

《訓読み》 からしな/からし/あくた

《意味》

i〉

《訓読み》 からしな/からし/あくた

《意味》

{名}からしな。野菜の名。晩春に十字形の小さな黄花を開き、粟粒くらいの小さい実をつける。実から、からしをとる。葉は、から味があって塩づけにする。

{名}からしな。野菜の名。晩春に十字形の小さな黄花を開き、粟粒くらいの小さい実をつける。実から、からしをとる。葉は、から味があって塩づけにする。

{名}からし。からしなの実をひいてつくった黄色い粉末。香辛料に用いる。

{名}からし。からしなの実をひいてつくった黄色い粉末。香辛料に用いる。

{名}あくた。小さいごみ。ちり。「芥為之舟=芥ハコレガ舟ト為サン」〔→荘子〕

{名}あくた。小さいごみ。ちり。「芥為之舟=芥ハコレガ舟ト為サン」〔→荘子〕

{名}微細なもの。つまらぬもの。「草芥ソウカイ」「土芥ドカイ」

《解字》

会意兼形声。「艸+音符介カイ(小さくわける、小さい)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

{名}微細なもの。つまらぬもの。「草芥ソウカイ」「土芥ドカイ」

《解字》

会意兼形声。「艸+音符介カイ(小さくわける、小さい)」。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

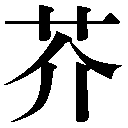

苛 からい🔗⭐🔉

【苛】

8画 艸部

区点=1855 16進=3257 シフトJIS=89D5

《音読み》 カ

8画 艸部

区点=1855 16進=3257 シフトJIS=89D5

《音読み》 カ /ガ

/ガ 〈k

〈k 〉

《訓読み》 からい(からし)

《意味》

〉

《訓読み》 からい(からし)

《意味》

{形}からい(カラシ)。きつい。ごしごしとこするような。ひりひりするさま。〈類義語〉→刻。「苛刻カコク」「苛政カセイ(ひどい政治)」「苛慝不作=苛慝作ラズ」〔→左伝〕

{形}からい(カラシ)。きつい。ごしごしとこするような。ひりひりするさま。〈類義語〉→刻。「苛刻カコク」「苛政カセイ(ひどい政治)」「苛慝不作=苛慝作ラズ」〔→左伝〕

{動}きつくせめつけて、しかる。▽呵カに当てた用法。「苛責カシャク(=呵責)」

《解字》

会意兼形声。可は「

{動}きつくせめつけて、しかる。▽呵カに当てた用法。「苛責カシャク(=呵責)」

《解字》

会意兼形声。可は「 印+口」からなり、

印+口」からなり、 型に曲折してきつい摩擦をおこす、のどをかすらせるなどの意。苛は「艸+音符可」で、のどをひりひりさせる植物。転じて、きつい摩擦や刺激を与える行為のこと。

《単語家族》

河(

型に曲折してきつい摩擦をおこす、のどをかすらせるなどの意。苛は「艸+音符可」で、のどをひりひりさせる植物。転じて、きつい摩擦や刺激を与える行為のこと。

《単語家族》

河( 型に曲がる黄河)

型に曲がる黄河) 呵カ(のどをかすらせる)

呵カ(のどをかすらせる) 歌(のどをかすらせて屈曲した声を出す)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

歌(のどをかすらせて屈曲した声を出す)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

8画 艸部

区点=1855 16進=3257 シフトJIS=89D5

《音読み》 カ

8画 艸部

区点=1855 16進=3257 シフトJIS=89D5

《音読み》 カ /ガ

/ガ 〈k

〈k 〉

《訓読み》 からい(からし)

《意味》

〉

《訓読み》 からい(からし)

《意味》

{形}からい(カラシ)。きつい。ごしごしとこするような。ひりひりするさま。〈類義語〉→刻。「苛刻カコク」「苛政カセイ(ひどい政治)」「苛慝不作=苛慝作ラズ」〔→左伝〕

{形}からい(カラシ)。きつい。ごしごしとこするような。ひりひりするさま。〈類義語〉→刻。「苛刻カコク」「苛政カセイ(ひどい政治)」「苛慝不作=苛慝作ラズ」〔→左伝〕

{動}きつくせめつけて、しかる。▽呵カに当てた用法。「苛責カシャク(=呵責)」

《解字》

会意兼形声。可は「

{動}きつくせめつけて、しかる。▽呵カに当てた用法。「苛責カシャク(=呵責)」

《解字》

会意兼形声。可は「 印+口」からなり、

印+口」からなり、 型に曲折してきつい摩擦をおこす、のどをかすらせるなどの意。苛は「艸+音符可」で、のどをひりひりさせる植物。転じて、きつい摩擦や刺激を与える行為のこと。

《単語家族》

河(

型に曲折してきつい摩擦をおこす、のどをかすらせるなどの意。苛は「艸+音符可」で、のどをひりひりさせる植物。転じて、きつい摩擦や刺激を与える行為のこと。

《単語家族》

河( 型に曲がる黄河)

型に曲がる黄河) 呵カ(のどをかすらせる)

呵カ(のどをかすらせる) 歌(のどをかすらせて屈曲した声を出す)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

歌(のどをかすらせて屈曲した声を出す)と同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

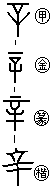

苧 からむし🔗⭐🔉

華洛 カラク🔗⭐🔉

【華洛】

カラク  花の都。美しい都のこと。都をほめていうことば。〈同義語〉花洛。『華京カケイ』

花の都。美しい都のこと。都をほめていうことば。〈同義語〉花洛。『華京カケイ』 〔国〕京都のこと。〈同義語〉花洛。

〔国〕京都のこと。〈同義語〉花洛。

花の都。美しい都のこと。都をほめていうことば。〈同義語〉花洛。『華京カケイ』

花の都。美しい都のこと。都をほめていうことば。〈同義語〉花洛。『華京カケイ』 〔国〕京都のこと。〈同義語〉花洛。

〔国〕京都のこと。〈同義語〉花洛。

誂 からかう🔗⭐🔉

【誂】

13画 言部

区点=7548 16進=6B50 シフトJIS=E66F

《音読み》 チョウ(テウ)

13画 言部

区点=7548 16進=6B50 シフトJIS=E66F

《音読み》 チョウ(テウ) /ジョウ(デウ)

/ジョウ(デウ) 〈di

〈di o〉

《訓読み》 いどむ/からかう(からかふ)/あつらえる(あつらふ)/あつらえ(あつらへ)

《意味》

o〉

《訓読み》 いどむ/からかう(からかふ)/あつらえる(あつらふ)/あつらえ(あつらへ)

《意味》

{動}いどむ。ことばで相手をひっかけ、応じさせるようにしむける。さそいをかける。〈類義語〉→挑チヨウ。

{動}いどむ。ことばで相手をひっかけ、応じさせるようにしむける。さそいをかける。〈類義語〉→挑チヨウ。

{動}からかう(カラカフ)。相手をからかってひっかける。からかってなぶる。「誂弄チヨウロウ」

〔国〕あつらえる(アツラフ)。あつらえ(アツラヘ)。とりあわせてこしらえる。注文してつくらせる。また、注文してつくらせたもの。

《解字》

会意兼形声。兆チョウは、昔、亀カメの甲で占いをしたときに、その甲がさけてひびが入った形を描いた象形文字。二つのものにさける、二つのものが離れるという基本義をもつ。挑チョウは、木や針の先に物をひっかけて、ぴんとはねあげ、物を二つに離すこと。転じて、ひっかけるの意味。誂は「言+音符兆」で、ことばで相手をひっかけて、こちらに応じるようにしむけること。

《単語家族》

挑と同系。

{動}からかう(カラカフ)。相手をからかってひっかける。からかってなぶる。「誂弄チヨウロウ」

〔国〕あつらえる(アツラフ)。あつらえ(アツラヘ)。とりあわせてこしらえる。注文してつくらせる。また、注文してつくらせたもの。

《解字》

会意兼形声。兆チョウは、昔、亀カメの甲で占いをしたときに、その甲がさけてひびが入った形を描いた象形文字。二つのものにさける、二つのものが離れるという基本義をもつ。挑チョウは、木や針の先に物をひっかけて、ぴんとはねあげ、物を二つに離すこと。転じて、ひっかけるの意味。誂は「言+音符兆」で、ことばで相手をひっかけて、こちらに応じるようにしむけること。

《単語家族》

挑と同系。

13画 言部

区点=7548 16進=6B50 シフトJIS=E66F

《音読み》 チョウ(テウ)

13画 言部

区点=7548 16進=6B50 シフトJIS=E66F

《音読み》 チョウ(テウ) /ジョウ(デウ)

/ジョウ(デウ) 〈di

〈di o〉

《訓読み》 いどむ/からかう(からかふ)/あつらえる(あつらふ)/あつらえ(あつらへ)

《意味》

o〉

《訓読み》 いどむ/からかう(からかふ)/あつらえる(あつらふ)/あつらえ(あつらへ)

《意味》

{動}いどむ。ことばで相手をひっかけ、応じさせるようにしむける。さそいをかける。〈類義語〉→挑チヨウ。

{動}いどむ。ことばで相手をひっかけ、応じさせるようにしむける。さそいをかける。〈類義語〉→挑チヨウ。

{動}からかう(カラカフ)。相手をからかってひっかける。からかってなぶる。「誂弄チヨウロウ」

〔国〕あつらえる(アツラフ)。あつらえ(アツラヘ)。とりあわせてこしらえる。注文してつくらせる。また、注文してつくらせたもの。

《解字》

会意兼形声。兆チョウは、昔、亀カメの甲で占いをしたときに、その甲がさけてひびが入った形を描いた象形文字。二つのものにさける、二つのものが離れるという基本義をもつ。挑チョウは、木や針の先に物をひっかけて、ぴんとはねあげ、物を二つに離すこと。転じて、ひっかけるの意味。誂は「言+音符兆」で、ことばで相手をひっかけて、こちらに応じるようにしむけること。

《単語家族》

挑と同系。

{動}からかう(カラカフ)。相手をからかってひっかける。からかってなぶる。「誂弄チヨウロウ」

〔国〕あつらえる(アツラフ)。あつらえ(アツラヘ)。とりあわせてこしらえる。注文してつくらせる。また、注文してつくらせたもの。

《解字》

会意兼形声。兆チョウは、昔、亀カメの甲で占いをしたときに、その甲がさけてひびが入った形を描いた象形文字。二つのものにさける、二つのものが離れるという基本義をもつ。挑チョウは、木や針の先に物をひっかけて、ぴんとはねあげ、物を二つに離すこと。転じて、ひっかけるの意味。誂は「言+音符兆」で、ことばで相手をひっかけて、こちらに応じるようにしむけること。

《単語家族》

挑と同系。

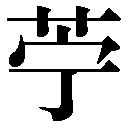

躯 からだ🔗⭐🔉

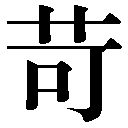

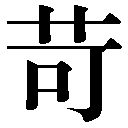

辛 からい🔗⭐🔉

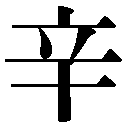

【辛】

7画 辛部 [常用漢字]

区点=3141 16進=3F49 シフトJIS=9068

《常用音訓》シン/から…い

《音読み》 シン

7画 辛部 [常用漢字]

区点=3141 16進=3F49 シフトJIS=9068

《常用音訓》シン/から…い

《音読み》 シン

〈x

〈x n〉

《訓読み》 からい(からし)/つらい(つらし)/かのと/からし

《名付け》 かのと・からし

《意味》

n〉

《訓読み》 からい(からし)/つらい(つらし)/かのと/からし

《名付け》 かのと・からし

《意味》

{名・形}からい(カラシ)。五味(酸・苦・甘・辛・鹹カン)の一つ。舌をさすようなぴりぴりする味。ぴりっとさす感じ。〈類義語〉→辣ラツ。「辛辣シンラツ」「五辛(葵キ・薤カイ・葱ソウ・韭キュウの五種のからい野菜)」

{名・形}からい(カラシ)。五味(酸・苦・甘・辛・鹹カン)の一つ。舌をさすようなぴりぴりする味。ぴりっとさす感じ。〈類義語〉→辣ラツ。「辛辣シンラツ」「五辛(葵キ・薤カイ・葱ソウ・韭キュウの五種のからい野菜)」

{名・形}つらい(ツラシ)。身にこたえるつらさ。はだ身をさすように心が痛い。「辛酸」「悲辛(痛いほどの悲しみ)」

{名・形}つらい(ツラシ)。身にこたえるつらさ。はだ身をさすように心が痛い。「辛酸」「悲辛(痛いほどの悲しみ)」

{名}かのと。十干ジッカンの八番め。▽五行では、庚とともに金に当てる。「かのと」は、「金の弟」の意。順位の第八位も示す。「辛亥シンガイ」

〔国〕

{名}かのと。十干ジッカンの八番め。▽五行では、庚とともに金に当てる。「かのと」は、「金の弟」の意。順位の第八位も示す。「辛亥シンガイ」

〔国〕 からし。からし菜の種からとったぴりぴりする粉。薬味などに用いる。また、からい野菜。「唐辛トウガラシ」

からし。からし菜の種からとったぴりぴりする粉。薬味などに用いる。また、からい野菜。「唐辛トウガラシ」 からい(カラシ)。物事に対する態度がきつい。きびしい。〈対語〉→甘。「点が辛い」

からい(カラシ)。物事に対する態度がきつい。きびしい。〈対語〉→甘。「点が辛い」 「辛うじて」とは、やっとの意。

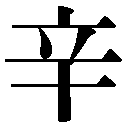

《解字》

「辛うじて」とは、やっとの意。

《解字》

象形。鋭い刃物を描いたもので、刃物でぴりっと刺すことを示す。転じて、刺すような痛い感じの意。

《単語家族》

新(切りたて、なま)

象形。鋭い刃物を描いたもので、刃物でぴりっと刺すことを示す。転じて、刺すような痛い感じの意。

《単語家族》

新(切りたて、なま) 薪(切りたてのまき)と同系。

《類義》

鹹カンは、しおからい。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

薪(切りたてのまき)と同系。

《類義》

鹹カンは、しおからい。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

7画 辛部 [常用漢字]

区点=3141 16進=3F49 シフトJIS=9068

《常用音訓》シン/から…い

《音読み》 シン

7画 辛部 [常用漢字]

区点=3141 16進=3F49 シフトJIS=9068

《常用音訓》シン/から…い

《音読み》 シン

〈x

〈x n〉

《訓読み》 からい(からし)/つらい(つらし)/かのと/からし

《名付け》 かのと・からし

《意味》

n〉

《訓読み》 からい(からし)/つらい(つらし)/かのと/からし

《名付け》 かのと・からし

《意味》

{名・形}からい(カラシ)。五味(酸・苦・甘・辛・鹹カン)の一つ。舌をさすようなぴりぴりする味。ぴりっとさす感じ。〈類義語〉→辣ラツ。「辛辣シンラツ」「五辛(葵キ・薤カイ・葱ソウ・韭キュウの五種のからい野菜)」

{名・形}からい(カラシ)。五味(酸・苦・甘・辛・鹹カン)の一つ。舌をさすようなぴりぴりする味。ぴりっとさす感じ。〈類義語〉→辣ラツ。「辛辣シンラツ」「五辛(葵キ・薤カイ・葱ソウ・韭キュウの五種のからい野菜)」

{名・形}つらい(ツラシ)。身にこたえるつらさ。はだ身をさすように心が痛い。「辛酸」「悲辛(痛いほどの悲しみ)」

{名・形}つらい(ツラシ)。身にこたえるつらさ。はだ身をさすように心が痛い。「辛酸」「悲辛(痛いほどの悲しみ)」

{名}かのと。十干ジッカンの八番め。▽五行では、庚とともに金に当てる。「かのと」は、「金の弟」の意。順位の第八位も示す。「辛亥シンガイ」

〔国〕

{名}かのと。十干ジッカンの八番め。▽五行では、庚とともに金に当てる。「かのと」は、「金の弟」の意。順位の第八位も示す。「辛亥シンガイ」

〔国〕 からし。からし菜の種からとったぴりぴりする粉。薬味などに用いる。また、からい野菜。「唐辛トウガラシ」

からし。からし菜の種からとったぴりぴりする粉。薬味などに用いる。また、からい野菜。「唐辛トウガラシ」 からい(カラシ)。物事に対する態度がきつい。きびしい。〈対語〉→甘。「点が辛い」

からい(カラシ)。物事に対する態度がきつい。きびしい。〈対語〉→甘。「点が辛い」 「辛うじて」とは、やっとの意。

《解字》

「辛うじて」とは、やっとの意。

《解字》

象形。鋭い刃物を描いたもので、刃物でぴりっと刺すことを示す。転じて、刺すような痛い感じの意。

《単語家族》

新(切りたて、なま)

象形。鋭い刃物を描いたもので、刃物でぴりっと刺すことを示す。転じて、刺すような痛い感じの意。

《単語家族》

新(切りたて、なま) 薪(切りたてのまき)と同系。

《類義》

鹹カンは、しおからい。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

薪(切りたてのまき)と同系。

《類義》

鹹カンは、しおからい。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→主要人名

雅 からす🔗⭐🔉

【雅】

13画 隹部 [常用漢字]

区点=1877 16進=326D シフトJIS=89EB

《常用音訓》ガ

《音読み》

13画 隹部 [常用漢字]

区点=1877 16進=326D シフトJIS=89EB

《常用音訓》ガ

《音読み》  ガ

ガ /ゲ

/ゲ 〈y

〈y 〉/

〉/ エ

エ /ア

/ア 〈y

〈y 〉

《訓読み》 みやびやか(みやびやかなり)/もとより/からす

《名付け》 ただ・ただし・つね・なり・のり・ひとし・まさ・まさし・まさり・まさる・みやび・もと

《意味》

〉

《訓読み》 みやびやか(みやびやかなり)/もとより/からす

《名付け》 ただ・ただし・つね・なり・のり・ひとし・まさ・まさし・まさり・まさる・みやび・もと

《意味》

{形}みやびやか(ミヤビヤカナリ)。かどがとれて上品なさま。正統の。都めいた。〈対語〉→俗・→鄙ヒ(ひなびた)。「風雅」「雅語」

{形}みやびやか(ミヤビヤカナリ)。かどがとれて上品なさま。正統の。都めいた。〈対語〉→俗・→鄙ヒ(ひなびた)。「風雅」「雅語」

{名}都めいた上品な音楽や歌。「雅声」

{名}都めいた上品な音楽や歌。「雅声」

{名}「詩経」の中の、都びとの歌。▽正雅と変雅、また、大雅と小雅にわける。

{名}「詩経」の中の、都びとの歌。▽正雅と変雅、また、大雅と小雅にわける。

{形}相手を尊敬してその人の言行や詩文につけることば。「雅嘱ガショク(あなたのお言いつけ)」

{形}相手を尊敬してその人の言行や詩文につけることば。「雅嘱ガショク(あなたのお言いつけ)」

{名}上品で由緒正しいことば。また、古典語を解説したことば集のこと。また、その一つである「爾雅」のこと。「広雅」

{名}上品で由緒正しいことば。また、古典語を解説したことば集のこと。また、その一つである「爾雅」のこと。「広雅」

{形}平素から使いなれているさま。また、いいなれているさま。「雅素(平素)」「子所雅言=子ノ雅言スル所」〔→論語〕

{形}平素から使いなれているさま。また、いいなれているさま。「雅素(平素)」「子所雅言=子ノ雅言スル所」〔→論語〕

{副}もとより。平素から。もともと。「雅不欲属沛公=雅ヨリ沛公ニ属スルヲ欲セズ」〔→漢書〕

{副}もとより。平素から。もともと。「雅不欲属沛公=雅ヨリ沛公ニ属スルヲ欲セズ」〔→漢書〕

{名}からす。アアとなくからす。〈同義語〉→鴉ア。

《解字》

形声。牙ガは、交互にかみあうさまで、交差してすれあうの意を含む。雅は「隹(とり)+音符牙」で、もと、ガアガア・アアと鳴くからすのこと。ただし、おもに牙の派生義である「かみあってかどがとれる」の意に用いられ、転じて、もまれてならされる意味となる。

《単語家族》

御(ならす)

{名}からす。アアとなくからす。〈同義語〉→鴉ア。

《解字》

形声。牙ガは、交互にかみあうさまで、交差してすれあうの意を含む。雅は「隹(とり)+音符牙」で、もと、ガアガア・アアと鳴くからすのこと。ただし、おもに牙の派生義である「かみあってかどがとれる」の意に用いられ、転じて、もまれてならされる意味となる。

《単語家族》

御(ならす) 午ゴ(もちをつきならすきね)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

午ゴ(もちをつきならすきね)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

13画 隹部 [常用漢字]

区点=1877 16進=326D シフトJIS=89EB

《常用音訓》ガ

《音読み》

13画 隹部 [常用漢字]

区点=1877 16進=326D シフトJIS=89EB

《常用音訓》ガ

《音読み》  ガ

ガ /ゲ

/ゲ 〈y

〈y 〉/

〉/ エ

エ /ア

/ア 〈y

〈y 〉

《訓読み》 みやびやか(みやびやかなり)/もとより/からす

《名付け》 ただ・ただし・つね・なり・のり・ひとし・まさ・まさし・まさり・まさる・みやび・もと

《意味》

〉

《訓読み》 みやびやか(みやびやかなり)/もとより/からす

《名付け》 ただ・ただし・つね・なり・のり・ひとし・まさ・まさし・まさり・まさる・みやび・もと

《意味》

{形}みやびやか(ミヤビヤカナリ)。かどがとれて上品なさま。正統の。都めいた。〈対語〉→俗・→鄙ヒ(ひなびた)。「風雅」「雅語」

{形}みやびやか(ミヤビヤカナリ)。かどがとれて上品なさま。正統の。都めいた。〈対語〉→俗・→鄙ヒ(ひなびた)。「風雅」「雅語」

{名}都めいた上品な音楽や歌。「雅声」

{名}都めいた上品な音楽や歌。「雅声」

{名}「詩経」の中の、都びとの歌。▽正雅と変雅、また、大雅と小雅にわける。

{名}「詩経」の中の、都びとの歌。▽正雅と変雅、また、大雅と小雅にわける。

{形}相手を尊敬してその人の言行や詩文につけることば。「雅嘱ガショク(あなたのお言いつけ)」

{形}相手を尊敬してその人の言行や詩文につけることば。「雅嘱ガショク(あなたのお言いつけ)」

{名}上品で由緒正しいことば。また、古典語を解説したことば集のこと。また、その一つである「爾雅」のこと。「広雅」

{名}上品で由緒正しいことば。また、古典語を解説したことば集のこと。また、その一つである「爾雅」のこと。「広雅」

{形}平素から使いなれているさま。また、いいなれているさま。「雅素(平素)」「子所雅言=子ノ雅言スル所」〔→論語〕

{形}平素から使いなれているさま。また、いいなれているさま。「雅素(平素)」「子所雅言=子ノ雅言スル所」〔→論語〕

{副}もとより。平素から。もともと。「雅不欲属沛公=雅ヨリ沛公ニ属スルヲ欲セズ」〔→漢書〕

{副}もとより。平素から。もともと。「雅不欲属沛公=雅ヨリ沛公ニ属スルヲ欲セズ」〔→漢書〕

{名}からす。アアとなくからす。〈同義語〉→鴉ア。

《解字》

形声。牙ガは、交互にかみあうさまで、交差してすれあうの意を含む。雅は「隹(とり)+音符牙」で、もと、ガアガア・アアと鳴くからすのこと。ただし、おもに牙の派生義である「かみあってかどがとれる」の意に用いられ、転じて、もまれてならされる意味となる。

《単語家族》

御(ならす)

{名}からす。アアとなくからす。〈同義語〉→鴉ア。

《解字》

形声。牙ガは、交互にかみあうさまで、交差してすれあうの意を含む。雅は「隹(とり)+音符牙」で、もと、ガアガア・アアと鳴くからすのこと。ただし、おもに牙の派生義である「かみあってかどがとれる」の意に用いられ、転じて、もまれてならされる意味となる。

《単語家族》

御(ならす) 午ゴ(もちをつきならすきね)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

午ゴ(もちをつきならすきね)などと同系。

《熟語》

→熟語

→下付・中付語

→故事成語

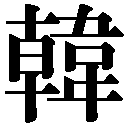

韓 から🔗⭐🔉

養体 カラダヲヤシナウ🔗⭐🔉

【養体】

ヨウタイ・カラダヲヤシナウ 肉体をやしない育てる。健康に注意して、からだをじょうぶにすること。養身。〔→呂覧〕

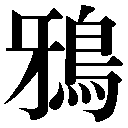

鴉 からす🔗⭐🔉

漢字源に「から」で始まるの検索結果 1-40。もっと読み込む

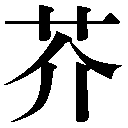

9画 木部

区点=5944 16進=5B4C シフトJIS=9E6B

《音読み》 シ

9画 木部

区点=5944 16進=5B4C シフトJIS=9E6B

《音読み》 シ 8画 艸部

区点=3587 16進=4377 シフトJIS=9297

《音読み》 チョ

8画 艸部

区点=3587 16進=4377 シフトJIS=9297

《音読み》 チョ 〉

《訓読み》 からむし/お

《意味》

{名}からむし。草の名。麻の一種。山野に自生。栽培もする。茎の皮の繊維で布を織る。〈同義語〉

〉

《訓読み》 からむし/お

《意味》

{名}からむし。草の名。麻の一種。山野に自生。栽培もする。茎の皮の繊維で布を織る。〈同義語〉 11画 身部

区点=2277 16進=366D シフトJIS=8BEB

《音読み》 ク

11画 身部

区点=2277 16進=366D シフトJIS=8BEB

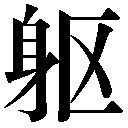

《音読み》 ク 17画 韋部

区点=2058 16進=345A シフトJIS=8AD8

《音読み》 カン

17画 韋部

区点=2058 16進=345A シフトJIS=8AD8

《音読み》 カン 15画 鳥部

区点=8277 16進=726D シフトJIS=E9EB

《音読み》 ア

15画 鳥部

区点=8277 16進=726D シフトJIS=E9EB

《音読み》 ア 20画 鹵部

区点=8336 16進=7344 シフトJIS=EA63

《音読み》 カン(カム)

20画 鹵部

区点=8336 16進=7344 シフトJIS=EA63

《音読み》 カン(カム)